Я был счастлив

(Автобиографические повести)

От автора

Этой книгой я открываю серию «Автобиографические повести» в трёх томах. Первый том в трёх книгах. Первая о детстве, отрочестве и юности. Вторая об учёбе в Омском общевойсковом военном училище. Третья — беседа с тобой, потомок.

Второй том о детстве и юности жены Светланы и о нашей службе в военных округах.

В третьем томе продолжаю рассказ о моей семье после увольнения из Вооружённых Сил СССР.

На восходе лет

(Том 1)

Книга 1. Три мира

Однажды рождённое не умирает, оно совершенствуется с перерождением. Автор

От автора

«На восходе лет» — трилогия, созданная из книг «Три мира», «Курсанты», «Письма потомкам».

«Три мира» — первая книга литературно художественного произведения создана из воспоминаний о моей жизни в трёх мирах — детстве, отрочестве, юности. Каждая глава этой книги начинается с рассказа о каком-либо случае имевшем место в моей жизни или явлении, виденном и пережитом мною. Есть немного фэнтези, но оно перекликается с реальностью, бывшей в моём прошлом. Особое место в книге я уделил окраинам Барнаула и реке Обь середины 20 века. Рассказал о жизни детей и подростков послевоенного периода, о тяжёлой жизни их матерей (отцов почти у всех моих товарищей не было), в период карточной продуктовой системы с нищенской зарплатой и постоянной нуждой в самых необходимых для жизни вещах и продуктах питания. Показал суровую действительность жизни моих сверстников в холодных и мизерных (6—8кв/м) комнатушках деревянных бараков, ту реальность, которая была явью и обыденностью для большинства россиян послевоенных лет.

«Курсанты» — вторая книга трилогии написана на основе моих воспоминаний о службе и учёбе в Омском высшем общевойсковом командном дважды краснознамённом училище имени М. В. Фрунзе. Отдельные факты и случаи я усилил вымышленными диалогами, но сами эпизоды из моей курсантской жизни не фэнтези, ирреальны лишь фамилии.

«Письма потомкам» — третья книга автобиографической повести. В ней я рассуждаю о сущности жизни и предоставляю потомку возможность мыслить вместе со мной.

Трилогия плод моих раздумий и воспоминаний, в ней изложены лично мои субъективные взгляды на жизнь, без нравоучений и наставлений, поэтому прошу принять её так, как есть.

В фэнтези «Спираль Эолла» я писал:

«Во мне живут две сущности. Первая, тот, кем я осознаю себя сейчас, — человек! Вторая, — память всех разумных существ живших когда-либо на Земле, включая моих кровных предков от праматери до моего отца, — частица Высшего Разума. Человек ли та вторая сущность или была им когда-то? Большая часть её никогда не была человеком, ибо, как понятно из сказанного выше, в неё входит весь разум некогда живших на Земле разумных существ, а мы — люди лишь мизерная частица общего земного разума. Ту сущность — частицу Высшего Разума я назвал Они». Эти строки фэнтези, и эта мысль вымысел! Они — вымысел! Прошу обратить на это внимание! Они — вымысел! Они — мои мысли! Разговаривая с Ними, я как бы выворачиваю себя наизнанку и выношу из себя, не таясь, мои мысли, которые порой хотелось бы забыть или утаить даже от самого себя, а это, поверь, потомок, нелегко.

У тебя возник вопрос: «Зачем я ввёл Их в эту книгу и почему обращаюсь к этим новым Они? Разве без Них нельзя?» Представляешь, ну, вот никак нельзя! Как же я могу без мыслей мыслить? Мыслить без мыслей. Парадокс, не правда ли? Это первое. Второе. Так мне легче говорить с тобой, потомок, донести до тебя мои чувства и переживания, но главное понять самого себя. Третье, как уже сказал выше, вынуть из себя тайное, которое хотел бы скрыть. Так что, уважаемый, в части Они можешь быть спокоен, мои шарики не закатились за ролики, я вполне нормальный, разумный человек, но со своим личностным пониманием бытия. Прошу понять именно это, личностным. Не буду заострять твоё внимание на этом, ибо это и так понятно, но обращаю внимание на то, что эта книга не только этапы моей жизни, но и единство и борьба моих мыслей.

Единство и борьба моих мыслей это мой внутренний мир. Это анализ воспринимаемой мною реальности — событий, фактов, действий окружающего меня мира и принятие решения на основе полученных знаний. Это осознание себя как личности.

Теперь пора определиться с вопросом: «Кто я?» в узкой направленности, т.е. касательно моей нынешней деятельности.

Родственники и товарищи по военному училищу с момента издания моих книг стали называть писателем, но я о себе сужу иначе. В их понятии, правильном с современной точки зрения, я действительно писатель, так как являюсь автором художественной литературы. Я же приму себя писателем лишь тогда, когда буду признан либо писательским сообществом, либо литературными критиками или издательствами.

И последнее. Читая эту книгу ты, потомок, естественно, будешь в чём-то сомневаться, где-то противоречить мне, но прошу понять главное, автор я, следовательно, моя точка зрения по тому или иному вопросу, к событию, отношению к героям, изображённым в моём творении, является главным критерием при оценке произведения, выявлении его идейно-смысловой стороны.

С восходом солнца туман рассеивается — т.е. с каждым днём, совершенствуясь, человек ближе к истине, к пониманию своего существования, к пониманию, зачем дана ему жизнь и разум. В данном случае я отношу это к себе.

Кратко о написании книги

Идея написания книги возникла спонтанно и так, как будто действительно кто-то вложил её в меня. Синопсис и содержание книги были сформированы быстро, предисловие написано в течение часа и на этом тупик. В голове рой сюжетов и мыслей, но нет ясности, т.е. с чего начать первые строки первой главы. Так продолжалось в течение нескольких дней, и я хотел было совсем забыть о книге, но вдруг неожиданно кто-то образно показал всё её движение, от первой до последней буквы.

Не откладывая на потом изложение проявлений в моём сознании, я включил компьютер, и строки стройными рядами стали формироваться в моей голове и ложится в файл. В течение месяца я был полностью поглощён книгой, утром она, днём она и даже во сне она. Перед тем, как лечь спать придвигал журнальный столик к кровати, аккуратно укладывал на нём стопку чистых листов бумаги и рядом клал два карандаша. Так продолжалось ежедневно и как написано выше в течение месяца. От такого физического и морального напряжения сил можно было сойти с ума, но тот, кто водил моей рукой по листам бумаги (написано выше, кто именно — сознание), в один из дней работы над книгой полностью закрыл её от меня. В голове не шевелилось ни единой мысли, полнейший застой. Так продолжалось неделю или дней десять, сейчас точно не могу вспомнить, могу лишь сказать с долей вероятности, что отдых моей голове устроили Они (мой разум), чтобы в ней не закатились «шарики за ролики». Такие многодневные перерывы в написании книги происходили как по расписанию, иногда бездействие длилось месяц и более. Затем сознание вновь водило моей рукой по клавиатуре компьютера. Первоначальный вариант книги был закончен 14 декабря 2005 года. Я облегчённо вздохнул, побездельничал неделю и решил перечитать книгу. Прочитал. Написано отвратительно. Решил отредактировать и редактировал до 9 сентября 2006 г. В октябре 2006 года я с женой покинул город Барнаул и на пять лет переселился в город Яровое. Прибыв в Яровое, вновь перечитал книгу, посмотрел на себя со стороны и сказал: «Не можешь, не берись».

Период жизни в Яровом был полностью застойный, как и следующие семь лет после возвращения в Барнаул. В эти застойные неполные двенадцать лет я очень редко возвращался к книге, отрывал её, писал несколько страниц и закрывал. Не скажу, что полностью забросил литературную деятельность. Нет, этого не было. Писал, фантастику, фэнтези, книгу по танатотерапии, размышлял на философские темы. Написал книгу по веб программированию, баннеростроению, несколько заметок по римской истории. Написал несколько рассказов и стихотворений. С большим напряжением моральных и духовных сил заставлял себя не бросать литературную деятельность. В тот период я формировался как писатель, учился писать.

В конце января 2017 года я как обычно сидел за компьютером и, перелистывая страницы сайтов, просматривал новую информацию. Ничто не отвлекало от чтения. Неожиданно кто-то повёл моей головой, строки поплыли, я закрыл глаза и тряхнул головой.

— Пора браться за книгу, — шепнули Они, и я осознал, что безвозвратно потерял несколько лет жизни. Осознал, что мог полностью погубить весь мой труд, и погубить себя, как писателя.

Открыл эту книгу, прочитал, осмыслил и пришёл к выводу, написано неплохо, но требует доработки. Так строка за строкой книга вновь открылась мне. Открывшись, заставила дополнить новыми фактами, событиями и явлениями, когда-то бывшими в моей жизни, когда-то пережитыми мной, в которых жил, казалось бы, не я, а кто-то далёкий, ушедший в небытие.

Труд тяжёлый и работа предстоит длительная, но…

Писать Буду Пока Буду Жив — ПБПБЖ.

Часть первая. Детство

Свой взгляд на мир не имеют только не рождённые! Автор.

Глава 1. Рождение. Первые шаги

В рождении моём моей заслуги нет!

То есть Природы дар!

Его я должен оправдать!

И ей сполна себя отдать!

Я совершенствовать себя обязан, пока живу!

И не внести меня в забвенье никому!

Векам не вычеркнуть моё рожденье!

Бессильны сжечь они мои творенья!

Я жил, творил! Живу и не умру!

Всё познанное мной в себе храню!

Всё созданное мной Природе я дарю!

Автор.

Предисловие

— Каким был мой предок? Что его интересовало? Чем он жил? О чём думал и мечтал? — возможно, думаешь ты, мой потомок если взял в руки эту книгу. Ответ один. Я и сам не знаю. Единственное, чем могу помочь, это рассказать о себе, а ты сам делай вывод. Но прежде говорю:

Не мучай себя мыслями о содеянном относительно человека ушедшего в иной мир. Не кори за своё неуважительное отношение к нему, пока он был жив. Не кори себя в том, что мог сделать, но не сделал для него. Мёртвому это уже не нужно, не нужны ему твои сожаления, а для тебя это уже в прошлом, ушедшее не возвратишь, созданное не исправишь, содеянное не обелишь слезами. Мёртвому — мёртвое, живому — живое! Главное, не отрекайся и не отрывайся от своих корней, помни, кому ты обязан своей жизнью и чти память о них. В старые времена офицер говорил: «Честь имею!» Это значило, что он клянётся своей честью, что никогда и никому не расскажет то, что слышал, то, что поведали ему под честное слово. Офицер, не сдержавший слово чести, изгонялся из офицерского общества, увольнялся из армии и вызывался на дуэль. Особенно это касалось тех офицеров, кто пренебрежительно относился к девушкам и женщинам, кто обманывал их и прелюбодействовал с жёнами своих товарищей по оружию. Эти офицеры, в конце концов, если у них ещё оставалась крупица чести, пускали себе пулю в лоб. Не доводи себя до этого!

Помни, честь превыше всего. Не предавай! Не лги! Не сплетничай! Уважая человека, вызываешь уважение к себе!

Сегодня 3 февраля 2017 года. В 21 час 30 минут возвратился к написанию этой автобиографической повести. Удивительно, именно в этот день, — 12 лет назад, начал писать эту книгу и вот продолжение. Долго же я собирался, но, как говорится, лиха беда — начало, приступил вновь, значит, в этом году напишу её, это уже решено и окончательно! В 2005 году я кое-что уже написал, сейчас буду просматривать, исправлять, дополнять и всё будет ОК. Понимаю, написано мало, крупица того, что прожито за 68 лет, но главное начало, остальное приложится.

Планирую написать два тома.

Первый — «На восходе лет» будет состоять из трёх книг. Первая книга «Три мира» — детство, отрочество, юность. Вторая книга «Курсанты» — служба и учёба в Омском высшем общевойсковом командном Дважды Краснознамённом училище имени Михаила Васильевича Фрунзе. Третья книга «Письма потомкам» — воспоминания о пройденной жизни и наставления будущим поколениям с высоты моих лет.

Второй — «В зените лет» тоже трилогия. Точного названия этим 3-м книгам пока нет, но они о детстве, отрочестве и юности мой жены — Свете, о нашей жизни после окончания мною училища и о пройденных вместе годах жизни.

Понимаю, работа предстоит тяжёлая, т.к. я не великий писатель и слог мой будет кривой, кроме того, не смогу писать в хронологическом порядке, ибо в период работы буду что-то пропускать, затем, вспоминая, возвращаться к прошедшему, а иногда даже забегать вперёд. А вы, потомки мои, уж как-нибудь соберите всё по времени действий самостоятельно, хотя постараюсь не обременять вас. И ещё, доступ к пониманию времени изложения материала буду указывать датой в начале каждой главы, той, когда открыл её первую страницу, т.е. с 2005 года, а не с 2017, когда возвратился к этой книге.

Вот сейчас сижу за ноутбуком и стучу пальцами по клавиатуре, а в голове совсем другие мысли. Стучу и думаю. Сейчас я здесь и жив. Надо мной потолок, на нём люстра с горящей лампочкой. Вечер. За окном меркнет дневной свет, по небу плывут тёмные облака. Во дворе растут деревья до восьмого этажа и на асфальте ряды разнообразных легковых автомобилей, в основном японских автозаводов. Моей старшей дочери Наталии сейчас сорок лет, Оксане тридцать шесть. Внучкам Лене и Кристине двадцать и двенадцать соответственно, внукам Денису и Артёму по семь лет. А о далёких потомках я вообще не имею понятия. Кто они и кем станут, сие мне не будет ведомо никогда, но они будут, значит, прочитают эту повесть моих временных жизненных лет. Значит, я снова проживу мою жизнь, пусть даже в их сознании. От осознания этого мне становится легче писать, дышать, значит, жить.

Никто из нас не знает, что будет впереди. Никто не знает, кто и кем будут его потомки. Тем более об этом не думают молодые. У молодых и мысли молоды. Кого-то мысли уносят в заоблачные дали, где нет ничего кроме таинственной бесконечности, кто-то мечтает о материальном, которое, казалось бы, легко получить, надо лишь протянуть руку, а кто-то не в астрале и не в мечтах. Порой приходится слышать, плыви по течению, довольствуйся тем, что есть. Я с этим не согласен. В моей юности была очень популярна песня: «Мечтать, надо мечтать, детям орлиного племени». Я с этим согласен, но, лишь в лирическом смысле этих слов. Зарывшись в мечты можно потерять реальность. Мыслить, да, но только не мечтать! В мыслях рождаются идеи, а не в мечтах. Мысли можно претворить в жизнь, а, лёжа на диване, достичь желаемого результата невозможно. Надо трудиться и не отрываться от реальности. Мой итог сказанному таков; чтобы не было стыдно перед потомками нужно жить не мечтами, а постоянным трудом над собой.

Вступление. Мои мысли.

После январских морозных дней, когда вновь открыл эту книгу, прошла неделя. Сегодня третье февраля 2005 года, четверг, благо не понедельник, когда, как говорят, всё валится из рук. У меня ничего не валится ни в воскресенье, ни в понедельник, ни в какой-либо другой день, единственная сложность в том, что с трудом заставляю себя садиться за компьютер. Устал от него, но приходится мириться, строчить буковки на клавиатуре не то чтобы легче, чем шариковой ручкой на бумаге, привычнее и слова чёткие, не надо их потом переводить. Помню, когда компьютера не было, писал на бумаге, буквы получались кривые (когда стараюсь, буквы получаются как каллиграфические), потом сидел и вспоминал, что написал (попробуй разберись в каракулях), а всё от того, что когда писал на бумаге, торопился, чтобы не потерять мысль, вот и получаются иероглифы, а не буквы и слова. Сейчас нет смысла писать на бумаге и не только смысла, а и необходимости, так как книги в редакции приходится отправлять в электронном виде, а не стопкой бумаг по почте как в докомпьютерные годы.

Хочу — не хочу, желаю — не желаю, но заставляю открывать Word каждый день, и это благодаря Дюма-старшему, давшему напутствие своему сыну: «Сын, пиши ежедневно, хотя бы одну страницу в день».

Спасибо, Александр, твои слова воспринимаю и на себя! Но вот беда, порой не знаю о чём писать. Не точно выразил свою мысль. Писать знаю о чём, но не знаю, с чего начать. Уткну застывший взгляд на монитор, на красивые буковки написанные вчера и полный застой в голове.

Вот и сейчас, обычная история. Сижу, смотрю на небо сквозь окно, как будто жду чего-то, как будто там, высоко в небесах должны сами по себе плавно струиться строки. Не струятся и не заструятся, в голове они должны рождаться, а не на небосводе.

А за окном зима поёт. Не ворчит и не клокочет, поёт! Пучки солнечных лучей, пробиваясь сквозь голые ветви деревьев, орошают своим сиянием белые сопки сугробов. Тихо, для тех, кто глух, а я слышу звонкие звуки, это солнечные блики, играя на снежном полотне, поют гимн природе, и на сердце становится легко. Мне хочется петь, и я пою, пою внутренним голосом, и моя песня, перекликаясь с песней зимы, поднимает меня над всем будничным, я мысленно воспаряю, и божья благодать разливается в душе. В небесной дали я сливаюсь с солнцем и мысли, о, чудо! беспрерывными строками потекли в сознании моём!

Они пришли!

Не сон ли всё это? Действительно ли Их мысли — мои мысли? Вывод напрашивался один. Да! Я мыслю, значит, это мои мысли, а не чудиков, которых изобрёл в фэнтези.

Они как бурный весенний поток ворвались в меня и стали ложиться в вордовский файл.

Я вспоминал.

В старой части города — на краю обрыва полого спускающегося к рукотворной заводи Оби, там, где и поныне стоит и работает элеватор, зимой после школьных занятий собиралась галдящая ребятня. Цель нашествия ребятни на обрыв была одна — лихой спуск на лыжах. Шум, гам, возня в пышном идеально белом снегу, поглощаемого горстями, доставляли нам неописуемую радость. Мороз не ощущали, он был и не был одновременно! Превращая наши пальтишки в стоящие льдины, мы не чувствовали холода. С наших раскрасневшихся лиц валил густой пар, как из котла паровоза, возможно, он и согревал нас. Но, как бы то ни было, он, или наш ребячий задор согревали нас, холод мы не чувствовали, хотя морозы были сильные, не то, что в нынешнее время. За всю зиму ртутный столбик не поднимался выше двадцати пяти градусов ниже нуля.

Под вечер, вспоминая, кто, где и как упал, со смехом и раскрасневшимися лицами мы шли домой, звеня колом стоящими пальтишками и мохнатыми в мелких ледяных иглах рукавицами. Впечатлений хватало до следующего дня, а если день выпадал на воскресенье, то и на всю неделю.

В один из таких дней, скатившись вниз, я с лыжами в руках вновь вскарабкался на вершину яра и почти головой упёрся в ноги человека. Приподняв голову, я увидел стройного молодого мужчину, одиноко стоящего на краю обрыва.

— Лихо гоняешь! — проговорил он и пристально посмотрел в мои глаза.

Я промолчал, не отводя взгляда от его вдруг улыбнувшихся глаз.

Выждав полминуты, мужчина сбросил с глаз улыбку, сунул руку в карман и, вынув из него конфету, протянул её мне. Яркая и красочная обёртка никогда невиданной большой конфеты ослепила меня.

Помня наставление матери, «не брать никогда и ничего из рук незнакомых людей», я отказался от сладости, хотя очень хотел ту конфету в сказочно красивой обёртке.

После моего категоричного отказа, мужчина приятно улыбнулся и, подхватив меня за руки, помог подняться на косогор.

— Спасибо, — сказал я и, установив лыжи на снегу, просунул в их петли ноги в чёрных валенках. Закончив привычный процесс и оторвав взгляд от лыж, я посмотрел в сторону, где минуту назад стоял мужчина. Его рядом со мной уже не было.

Спускаясь вниз, я не жалел о своём решении отказаться от конфеты, я даже мысленно хвалил себя за того, что хватило сил не взять её.

Что отвлекло меня от спуска, сейчас не могу вспомнить, но ясно вижу, как мои лыжи вдруг внезапно переплелись. Я упал и, взрыхляя руками снег, выбил из него большой кулёк из серой бумаги. И хотя бумага была плотная и абсолютно сухая, под напором моих рук она лопнула и из кулька разноцветными брызгами посыпались конфеты. Конфеты были простенькие — фруктово-ягодная карамель, но в тот момент они показались мне намного слаще, чем конфета предлагаемая мужчиной. Моему изумлению не было предела.

— Кто выронил конфеты? — крикнул я, но все, кто был в это время на всём обозримом мною пространстве, промолчали.

Поделившись находкой со всей ребятнёй, я продолжил катание.

Пятое августа 1948 год.

— Четвёртое августа, — с улыбкой на припухлых губах проговорила Зоя и облегчённо вздохнула.

— Мальчик у тебя, мамочка, и уже пятое августа, пять минут первого, — взглянув на круглые настенные часы, ответила акушерка и через несколько минут после определения всех параметров добавила, — крупный мальчик, 4400 и рост 56 сантиметров. Богатырь!

— Хорошо, если бы ещё был спокойный, — подумала Зоя, вспомнив своего первенца Юрия, доставившего ей немало хлопот своим беспокойным характером.

Юра пока не стал ходить, уж очень был капризный, спал плохо, часто и долго кричал, ел много, но вес набирал плохо, и подгузники часто приходилось менять. Слегка мокрый, сразу в крик. Собственно, зря Зоя так думала, хлопот он доставлял не только ей, но и свекрови. Даже по ночам чаще подходила к ребёнку свекровь, нежели она. Но и Зою можно было понять, почти сразу после первых родов вышла на работу, на одну мужнину зарплату, ноги, конечно, не протянешь, но и сыт не будешь, не говоря уже о том, что надо и в дом и на себя. В военное лихолетье работала в госпитале, потом в заводской больнице через день с утра до вечера, затем в поликлинике станкостроительного сутками дежурным фельдшером.

Свекровь жила с ней в одном доме, помогала растить Юрия, родная мать сразу после родов дочери сказала: «Растить внука не буду, вышла замуж, справляйся сама, а у меня и без того хлопот полон рот». Отказала, и её можно было понять, кроме мужа и взрослого, но одинокого сына, две коровы, куры, огород. Всех надо накормить, напоить, печь в пять утра затопить, пироги настряпать, за стол мужа и сына усадить, на работу проводить. Потом ежедневная рутина и так каждый день.

Феодосии Фёдоровне у сына жилось хорошо, без особых забот, разве что курочек надо было покормить, да обед приготовить, вот и все дела, а с Юрой, пока был в люльке, вообще хлопот не имела, из бутылочки покормит и подгузник раза три поменяет. Хорошо жилось. Юра подрос, в ясли, затем в детский сад пристроили. Вот тогда купила домик в Кармацком, цыплят и козу купила, появились в доме яйца и молоко. Зимой мясо. Огород при доме, в нём малина, смородина, весной картошку посадит, огурцы и помидоры, вот и запасы до нового урожая, — соления, варенье. Лес на окраине деревни, а там ягод разных тьма тьмущая, брусника, ежевика, земляника, калина, рябина, а в охотку можно собрать и ароматной лесной малины и смородины, этого добра целые заросли, вот к зиме уже и мочёная брусника, и пареная калина и настойки от хворей. По берегу реки растёт маслянистая облепиха, она хороша от болезней горла и желудка. Всего вдосталь в лесу, бери дары природы, не ленись, сыт всегда будешь. Грузди и лисички солила в кадке, дети часто навещали мать, всем был припасён гостинец от леса и огорода, но не за гостинцами приезжали к матери дети, главное помочь по хозяйству, огород вскопать, картошку посадить, дом подправить, крышу починить. Слабая женщина разве управится одна с хозяйством, а дети заботливые, одна их растила, шестерых. Мужа, крепкого хозяйственного мужчину, единственного кузнеца на всю округу убили красные партизаны. Сожгли в его же кузне за то, что подковал лошадей колчаковских. Белые заплатили за работу деньгами, красные, после того как он подковал их лошадей, смертью. Одному богу известно как она вынесла всё это. Младшему сыну было несколько месяцев, Василию 2 года, самой старшей дочери Ирине десять лет. Маленькая, хрупкая женщина, а сил на всё хватило. В роду Баевых все такие, жилистые и хозяйственные. У её брата на Кораблике, что рядом с посёлком Ильича хата пятистенок, двор под навесом, две коровы, две лошади, бараны дюжина, а куры, утки и гуси вне счёта. Зажиточный хозяин. Жил и не знал, что надвигаются суровые времена, хрущёвской «оттепели», когда пойдут по деревням, как в двадцатые года, красные агитаторы. Сначала просто агитировали, чтобы отдали скот государству, а потом стали отбирать, оставив на семью одну корову. Киря Баев родственник его, да что толку, не помогло родство с героем гражданской войны. Геройский был юноша. Погиб в 16 лет. Жить бы да жить, ан нет, година такая выпала на его долю. За что только жизнь отдал. Видать за то, чтобы родственников его в светлом будущем обобрали до нитки, чтобы грабила его родную землю всякая…

Беременность Зоя перенесла легко, легко и без осложнений родила своего второго сына.

Уже в послеродовой палате, отдохнув от родов, она мысленно прошла весь путь от своего рождения до сегодняшнего дня, 5 августа 1948 года.

Болела часто, ещё в детские годы врачи определили, что у девочки слабое сердце, родителям рекомендовали не утруждать Зою физически, но по своей внутренней структуре родилась она активной, не могла долго усидеть на одном месте. Бойкая была и подвижная. Не отставала в играх от соседских мальчиков, а среди девочек была заводилой. На забор или крышу сарая первая, в драку с мальчишками первая. Если что не по ней сразу в бой с кулаками, а зимой ещё и валенок был её оружием. Снимет его с ноги и давай понужать им обидчиков. Красивая была девочка, а мальчишки они что, заигрывали неумело, порой грубо, вот и доставалось им от Зои. Не принимала она их грубые ухаживания, вот и лупила тем, что под руку попадётся. А мальчишки, что? Терпели, в драку не ввязывались и не жаловались никому, но синяки на теле и под глазами сами говорили обо всём. Выпытывали у них родители, что да как, а потом шли к Зоиной матери и жаловались на неё. «Вы уж приструните свою Зою, — говорили они Катерине Фёдоровне, матери Зоиной, — забила всех мальчишек. Ну, прям разбойница, а не девочка!» Ремнём родители не наказывали дочь, жалели, сердечко больное, ограничивались внушением, но характер у Зои был вспыльчивый, не доходили до её сознания слова матери и отца, всё повторялось.

В посёлке никто из сверстников не мог тягаться с ней и в заплыве через реку. Обь до середины двадцатого века было величественна, в черте посёлка ширина её более километра. Переплывала её безбоязненно, ни один мальчишка не рисковал с заплывом через реку, да и не каждый взрослый мужчина мог похвастаться тем, что переплывал Обь. А Зое хоть бы что, если на реку, то только с заплывом до середины и обратно или на другой берег полюбоваться жёлтыми полевыми саранками. Бурная была река, с норовом, с водоворотами и сильным течением на противоположном крутом берегу, но Зоя знала, куда надо плыть. Да, и как не знать, если родилась и жила на берегу Оби, если с каждой поездкой за реку на большой деревянной лодке, где отец за вёслами, внимательно изучала все её повадки. Знала все её водовороты и быстрины у крутых берегов.

А однажды пригнула с крыши соседского сарая и угодила прямо в навозную кучу до самых колен, а навоз там уже год прел, горел внутри, температура горения высокая. Благо не в центр кучи угодила, а на край, но и этого хватило, чтобы сжечь ноги. Вскрикнула Зоя от боли, выскочила из кучи и бегом домой. Месяц пролежала в постели с забинтованными ногами, а потом опять взялась за старое, заборы, крыша, бег и прыжки.

Екатерина Фёдоровна в заботах о доме, муж её Иван Михайлович на работе, а в магазин надо, хлеб или соль купить, сахар или муку, да, мало ли ещё, какие продукты нужны, а времени в обрез, надо обед приготовить, в доме порядок навести, скотину накормить, много работы. Здесь Зоя помощница.

Лёжа в кровати Зоя улыбнулась.

— Я дочь партизана! Пустите меня без очереди! — громко в магазине кричала она и покупала продукты без очереди. Ребёнок и есть ребёнок, ну, кто из взрослых будет перечить, хотя в той очереди были и матери и жёны партизанов.

Узнала мать о такой выходке дочери, перестала посылать её в магазин, эту обязанность возложила на старшую дочь Валентину, а та сама скромность, час в очереди простоит и никому не пожалуется на усталость. С тех пор так и повелось, и до самой старости как Валентининой, так и матери. В одном дворе жили до старости Екатерина Фёдоровна с мужем (дедом моим) и дочь её Валентина с семьёй. Валя пойдёт в магазин, по пути и матери купит продукты.

Зоя как вышла замуж за Василия, сразу сказала родителям: «Жить будем отдельно от вас». Родители отговаривать не стали, знали характер младшей дочери, своенравная и своевольная в детстве, женщиной стала волевой. Родители помогли купить дом в ста метрах от своего, так и жили, и врозь и вместе. В этот дом принесла из роддома первенца, в этот дом принесла и младшенького. В этом маленьком доме навела уют. В этом доме всегда было светло.

Не богато жила Зоя с мужем и детьми, за богатством не гналась, да, и какое могло быть богатство в то далёкое послевоенное время. Сыты, этим рады и счастливы. Обед состоял как бы из трёх блюд. На первое наваристый борщ или суп, на второе мясо из супа, на третье кисель из ежевики или облепихи, благо ягод этих было за рекой вдосталь. Было на столе и молоко, и масло, и творог, как-никак у матери две коровы. Пока не отобрал Никита Хрущёв у Екатерины Фёдоровны одну, на все три семьи хватало молочных продуктов. Молоко, масло, творог всегда были на столе. Помню, испечёт бабушка блины, на стол их поставит, а рядом большую тарелку с горячим маслом. Свернёшь блинчик в рулончик и в масло его, в масло, а потом в рот. Масло с губ и на бороду. Сидят все едоки за столом и у всех бороды как на солнышке искрятся. С тех пор много лет прошло, а как вспомню, говорю Свете: «Хочу масло по бороде». Улыбнётся жена, понимает о чём говорю и через час блины и масло на столе. Вкусно, но всё же не то, нет того детского привкуса, а всё от того, что и масло уже другое, не то, что было в моём детстве, бабушкино, из под своей коровки, с добавками оно ныне, с химическими.

Хорошо в деревне, а посёлок Ильича он и есть деревня, дом свой и огород при нём, только в поле колхозное идти не надо, нет поля, река и косогор, и завод кожевенный. На завод идёт работать местный люд и в город, а так, всё как в деревне. Огородом и рекой жили. В огороде овощи, в реке рыба, за рекой травы и ягоды.

Все мужчины в моей большой семье были заядлыми рыбаками. Дедушка — Иван Михайлович мастак ловить килограммовых карасей, отец и дядя Петя — муж Валентины, сестры моей матери, были удачливыми рыбаками в поимке трёх и более килограммовых щук, осётров и стерляди. Поэтому кроме супа куриного или борща на столе всегда была жареная рыба и часто стерляжья уха. Чёрную икру солили кадушками, но в пищу употребляли редко, в охотку, да под пиво, в основном её жарили на большой сковороде. Стерляжья уха, царская уха, наваристая, с жёлтыми кружками жира на поверхности бульона, но за рекой она особо вкусна, когда приготовлена на костре и вода не из колодца, а из реки. Уху в ведре варят мужчины, женщины к этому таинству не допускаются, их дело расстелить на траве полотно, нарезать хлеб, помидоры, огурцы, варёную картошку, разложить перья зелёного лука, яйца варёные и всмятку, тарелки и деревянные ложки. Уха готова, теперь к ней можно допустить и женщин, они разливают её по тарелкам и подают к столу. Варёная стерлядь расположилась по-царски в большом блюде в центре стола. Все берут столько, сколько хотят, но берут одну, две рыбки, приелась, а вот добавку ушицы просят все. Уж очень она аппетитная, ароматная, пахнет дымком и рекой. За столом на траве вся большая семья, большего счастья и не надо. Мужчины после обеда на открытом воздухе беседуют и покуривают табачок, женщины собирают ягоды, щавель и польской лук, а ребятня бегает по полю или купается в тёплой воде. Все счастливы. Над головой мирное небе и войны уже нет пять лет. В марте умер Сталин, но о нём не вспоминают. Достаточно горя, нахлебались его. Хочется просто жить и растить детей!

(За моими плечами 68 прожитых лет, но в памяти до сих пор жив маленький домик, в котором я сделал первые шаги. И хотя того дома давно уже нет, как и всего посёлка Ильича с его кожевенным заводом, память упорно отказывается верить в это. Поехать бы, посмотреть, нет, не хочу, зачем тревожить светлое прошлое, в котором я — шестилетний мальчуган и рядом со мной мои дорогие мать, отец, и брат. И они живы. Не хочу смотреть на поросшие бурьяном пустые улицы, развалины сгнивших домов и родники, бьющие с горбатой спины осыпающегося косогора).

На седьмой день после выписки из роддома родители дали мне имя, Виктор, что подтверждено свидетельством о рождении выданном бюро ЗАГС Октябрьского района города Барнаула 12 августа 1948 года. А на двадцать восьмой день мать вышла на работу.

Из окна маленькой прихожей дома моего детства вижу длинное одноэтажное здание, это заводская больница, здесь работает моя мама. Отсюда она каждые три часа приходит домой и кормит меня. Исполнился год, и меня определили в ясли, посещал их не долго, часто болел, и родители отказались от этой бесплатной государственной помощи, лишь в три года отдали в детский сад. Ясли помню плохо, перед глазами только само здание на вершине косогора, а вот детский сад до сих пор в моей памяти. Помню игры, особенно любил прятки, когда воспитательница прижимала меня к себе, а потом я искал своих товарищей по группе. Я наслаждался её приятным запахом, мне хотелось влиться в него и быть в нём всегда. Воспитательницей была молодая девушка лет двадцати, вероятно в этом возрасте все девушки источают сладостный аромат, от которого не мог устоять даже я, мальчонка трёх лет. Мне нравился запах её рук, спокойный голос и красивые голубые глаза, но запах мамы, конечно, был слаще и глаза у мамы были красивее, а голос, как звонкая песнь серебряного колокольчика.

Более шестидесяти лет прошло с той поры, а поселковую больницу помню отчётливо даже сейчас. Серенькое, неприглядное было здание, но с приходом в неё молодого двадцати трёх летнего главного врача она приобрела праздничный вид. Летом вокруг больницы выросли клумбы с красивыми цветами, а территорию её стал окружать низенький зелёный заборчик из штакетника. Оконные рамы и двери засияли под слоем свежей краски, пол в коридоре больницы и в палатах засверкал как ёлочные игрушки. Больница стала гордостью посёлка, а её главный врач получил заслуженное уважение всех его жителей. Главным врачом была молодая женщина 1927 года рождения — Зоя Фёдоровна Григорьева. Моя мать и она стали подругами на всю жизнь. А я помню Зою Фёдоровну с момента как помню себя и до самой её смерти. Я рос и взрослел на её глазах, и она взрослела и старела вместе со мной. К сожалению, проводить её в последний путь я не смог, её дети — сын и дочь не сообщили мне о её смерти. Известие о её кончине я получил через месяц от своего родного дяди Толи. Сейчас я часто вспоминаю эту замечательную женщину, выросшую без родителей в детском доме, но ставшей прекрасным человеком и чутким врачом. А какие она писала изумительные стихи, не шедевр, но от души. Её постоянно приглашали на все городские и районные мероприятия, дарили подарки и вручали грамоты, а она читала свои стихи. Общественница до самой смерти, которую никогда не ждала и о которой никогда не думала. Она жила активной жизнью до своих последних дней.

В той больнице трёхлетним мальчонком как-то пришлось полежать и мне. Зоя Фёдоровна постоянно навещала меня, успокаивала, когда мне было грустно, а грустно мне было весь тот больничный период. Проснувшись, я подходил к подоконнику и смотрел на свой дом, надеясь увидеть маму или отца, но они были на работе и приходили ко мне лишь вечером, поэтому единственным моим утешителем была Зоя Фёдоровна.

Со слов матери знаю, родился крепышом, а рос плохо. Худеньким был. Помню, ровесники дразнили Кощеем Бессмертным. Тогда мне было обидно это слышать, сейчас я бы с удовольствием стал бессмертным, но не долго, лет до ста, не больше.

Вот по этой причине, своей худобе, я лежал в больнице. Родители хотели выяснить, почему я плохо набираю вес и отстою в росте от своих сверстников. Что они выяснили, не знаю, но поправляться стал. Не стал богатырём, каким мне предрекала быть акушерка, но и не стал пузаном, какими сейчас являются мои сверстники. Я поджар, активен, мой шаг широк и быстр, ум ясен и чист. Если бы был пышкой в детстве, то уж точно неповоротливой глыбой сала сейчас. Слышал, чтобы похудеть, модницы и пышки моего времени специально заносят в свой организм паразитов. Если увидите, что какая-либо модница елозит на стуле, знайте, у неё под хвостом шлея в виде паразита.

P.S. Худенькие, стройненькие девушки, не обижайтесь, это не про вас. Вас Бог одарил стройностью, вам не нужны ни хирургические операции по удалению жира, ни маги и прочие шарлатаны. Вы стройны, прекрасны и пусть вам завидуют все дамы, не следящие за своей внешностью.

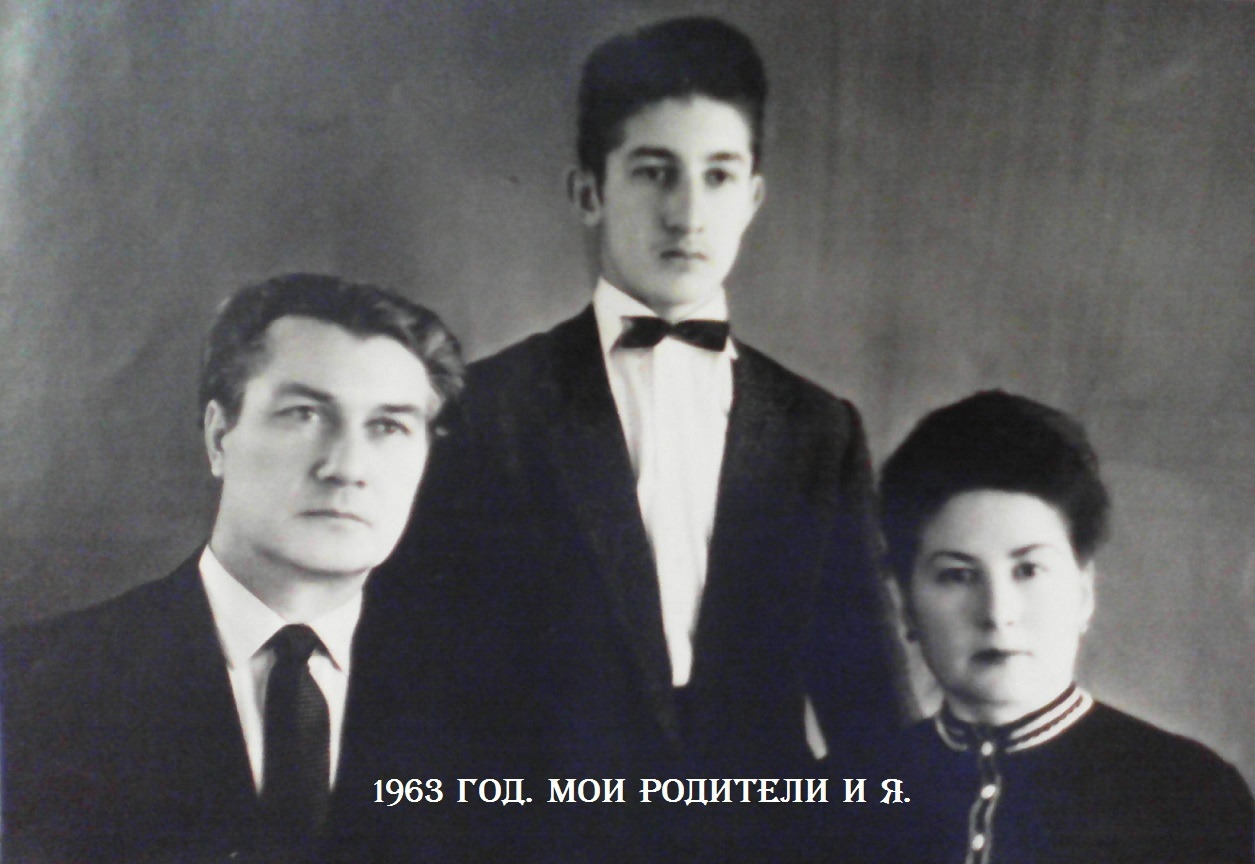

В моих семейных альбомах много фотографий, многие из них напоминают о годах ушедших в далёкое прошлое. На одной из них мне года три, не больше, я сижу в воде реки в метре от берега, худю-ю-ющий… ну, прям малёк-вьюнок. Спасибо дяде Пете, фотографировал часто, благодаря ему и его увлечению фотографией моё прошлое будет доступно моим потомкам не только из моих книг, но и из фотографий. Если внимательно, не торопясь просмотреть альбом со старыми фотографиями, можно увидеть и понять как жил я и мои родители, и страна в целом, а это не только история, но и жизнь поколений, которую я не променял бы ни на какую другую, даже на жизнь в царских палатах. Это моя жизнь и она мне дорога. Есть в альбоме фотографии, где мне четыре года. Всего год отделяют трёхлетнего Витю, от четырёхлетнего, а разница огромная. На первой фотографии я былинка, на второй кругленький карапузик. Вот вам и молодой врач, не чета нынешним всезнайкам-незнайкам. Зоя Фёдоровна была настоящий врач, врач с большой буквы!

И ещё раз говорю спасибо дяде Пете за его фотографии. Прекрасный был человек. Как-то в разговоре с ним узнал, что родился он в 1914 году во Владивостоке в семье русского офицера. О своём отце он сказал, что тот погиб в период 1917 — 1920 годов, а при каких обстоятельствах и когда промолчал. Очевидно, не знал. Да, и откуда было ему знать подробности жизни и смерти своего отца, если ему самому было не более шести лет. Был у него брат близнец, потерялись ещё детьми, нашлись случайно. Как-то прибыл во Владивосток его сосед и увидел мужчину очень похожего на Петра Александровича. Сомнений не было, он. Подошёл к нему, поздоровался и спросил: «Что ты здесь делаешь, Пётр». Мужчина удивлённо посмотрел на гостя, разговорились. Оказалось, что мужчина родной брат Петра. Вот так случай свёл родных братьев спустя полвека. О своей матери мой дядя ничего не знал, а может быть не захотел рассказывать. Я так же не знаю, как он оказался в Барнауле, не спрашивал. Не знаю, как встретил Валентину, сестру моей матери. Знаю, что всю войну прошёл от начала до конца, закончил её в Берлине. Артиллерист. Старшина. Хорошо воевал, боевых орденов и медалей десятка два.

И всё же болел я часто и продолжительно. Почему и отчего валилась на моё детское тельце эта напасть, можно сказать как из дьявольской бездны, не знаю и не догадываюсь, но к счастью всегда выздоравливал без осложнений.

Из рассказов матери помню, в два года перенёс сложную операцию. Загноилась правая рука, надулась как подушка. Отчего такая беда свалилась на меня, не знаю, но предполагаю, очевидно, поранил руку, а родители отнеслись к этому, мягко говоря, прохладно. Операция не принесла облегчения. На правом предплечье сделали разрез, выкачали гной, вот и всё лечение. Врачи сказали, что надо удалить руку, иначе умру, но мать решила иначе, сказав хирургу и себе: «Лучше пусть умрёт, чем быть с детства инвалидом. Мальчик, затем юноша и мужчина без правой руки будет не только вызывать сочувствие людей, но и слышать от них горькие слова. И как жить без руки, тем более правой». Решила, забрала меня из больницы, колола пенициллин и лечила народными средствами. Вылечила, рука осталась цела, лишь большой шрам на правом предплечье до сих пор говорит о перенесённой мною операции.

Говорят, что ребёнок не может помнить себя в возрасте года, двух и даже трёх лет, ерунда. Я помню себя прекрасно, не всё конечно, но особо яркие случаи моей памятью запечатлелись навсегда. Помню, как дед Иван, отец матери, вёз меня зимой на санях из городской больницы. Ехали долго, помню снег, вьюгу и боль во всём теле, особенно в воспалённой руке.

Помню дом, в котором жил. Отцовский дом нельзя было сравнивать с дедовским, в котором прихожая казалась мне просто гигантской, но в своём доме, с двумя маленькими комнатками мне было уютнее. Родительский дом был теплее, чем дедовский.

В прихожую из сеней вела массивная дубовая дверь, открыв которую сразу попадал в родное тепло. В дедовском доме тоже было тепло, но оно не насыщало, а лишь грело. Тепло родительского дома пахло мамой и её заботой обо мне, оно обволакивало всё моё тело, и в нём всегда было радостно и уютно. В правый ближний угол маленькой прихожей уткнулась русская печь, на её полке спала бабушка Феодосия, слева стояла металлическая кровать с панцирной сеткой, на ней спал брат Юрий, с неё я любил вывинчивать серебристые металлические шарики. Играл, потом ввинчивал их обратно. Прямо по проходу в простенке между двух окон, закрываемых на ночь ставнями, стол. За этим столом собиралась вся моя семья. За ним мы обедали. Помню отца за ним с бритвой в руке перед зеркалом. Брился опасной бритвой, других не было. Мать перед зеркалом наводила кудри, крутила на папильотки пряди волос, красила губы, выщипывала брови, а затем рисовала их мягким чёрным карандашом.

Помню себя в три года, матери тридцать лет, отцу тридцать пять, брату восемь лет, у нас вся жизнь впереди. Брат в школе, отец с матерью на работе. Бабушка Феодосия у плиты. У меня в руке красно-синий гранёный карандаш, им, сидя за столом, я разукрашиваю картинки, затем откладываю в сторону моё творение и беру в руки юлу. Запускаю её и наслаждаюсь свистом издаваемым ею. У меня есть ещё машинка автобус, но её я оставляю напоследок. Надоесть юла, отложу её в сторону, возьму машинку и пойду во двор или на косогор. Её буду катать по песку, что на склоне косогора близ нашего дома. Есть ещё маленькая круглая балалайка, изрыгающая монотонные звуки при прокручивании её ручки-рычага, но она для самых маленьких и мне уже не интересна, хотя совсем недавно, менее года назад, радостно улыбаясь, я с упоением слушал её однообразные звуки, и они казались мне райской музыкой. Полгода назад в радость была и бабочка на колёсиках. Её я волочил по полу на палочке, она махала крылышками, как будто приветствовала меня. Крылышки разноцветные, с радужными полосками и кружками. Машет бабочка ими вверх — вниз, вверх — вниз и чем быстрее я работаю рукой, тем быстрее движется палочка, тем быстрее бабочка машет крылышками. Долго катаю бабочку на колёсиках, долго наслаждаюсь ею. Сейчас эта игрушка лежит в углу возле моей кроватки, там и лошадка тянущая разноцветную повозку. Лошадку надо было катать, ползая на коленях. Катал, а она ногами перебирала, как будто бежала, и чем быстрее катал, тем быстрее бежала. Лошадка красивая, в крапинку и повозка тоже красивая, с разноцветными пятнышками и полосками, но и она, как и бабочка уже в прошлом. Сейчас мне интересны машинки, танк и удочка.

Откладываю юлу в сторону, беру машинку и выхожу во двор. Двор маленький, метров пять в длину и три в ширину, но мне этого достаточно, здесь я катаю мою машинку, заезжаю в палисадник под высокие стебли золотого шара, при этом губами издаю звук работающего мотора. Вспомнил, у меня ещё был самосвал с откидывающимся кузовом, его брал с собой, когда шёл играть на косогор.

В районе посёлка Ильича косогор песчаный, по нему был проложен взвоз от завода до вершины косогора, крутизна была срезана, что позволило на склоне его и под ним проложить дорогу, а вдоль неё построить дома. Со временем косогор порос травой и кустарниками и это укрепило его. В прошлом остались осыпи и обвалы, но в отдельных местах они всё же происходили, особенно там, где местные жители брали песок для личных нужд и на окраинах посёлка. В отдельных местах из косогора били родники. Один был в дедовском огороде. Вода в нём была очень холодная, выпьешь, зубы сводит, но прозрачная как воздух и вкусная.

Посёлка нет. Завод закрыли, до взвоза никому, никакого дела нет, разрушился он. Осыпи и обвалы свалили дома построенные на склоне косогора, нависла угроза жизни над жителями посёлка, выселили всех, заставили разрушить дома, но на их месте прежние жильцы возвели времянки. Так образовался дачный самострой.

Выше я написал, что на моё неокрепшее тельце часто валилась беды в виде болезней, но это ещё не всё. Кроме болезней я постоянно резал руки и ноги, а из носа почти ежедневно ни с того, ни с чего начинала течь кровь. В народе о таких людях говорят, что они малокровные. Вопрос. Если малокровный, почему последняя кровь истекает из организма, может быть, наоборот, в организме много крови и излишки её выбрасываются? Шутка! Так или эдак, мне от этого лучше не было, физическое состояние от пролития крови не улучшалось. Порезы кровоточили долго, кровь плохо сворачивалась, предполагаю, причиной этого были ядерные испытания на Семипалатинском полигоне. Роза ветров несла на Алтай радиоактивную пыль из Казахстана. Испытания ядерных бомб начались в 1949 году, я родился в 1948 году. Вот такие ядерные пироги довелось поглощать жителям Алтайского края и довольно-таки долго. Помогло ли нам государство? Как бы ни так! Барнаул не вошёл в зону поражения. Государство посчитало, что нам достаточно и пирогов, без чая, в сухую! (Статистическую таблицу по онкологическим заболеваниям в России открывает Алтайский край).

Помню, что бы и как ни порезал или ни поранил, никогда не лил слёзы, тем более не ревел. Не страшился боли. Было больно, но терпел. Так было и в тот день, когда в очередной раз отправился на косогор.

Вдоволь наигравшись под высокими кустами золотого шара, взял самосвал и пошёл в сторону косогора, к песчаному карьеру. Ползая на коленях, грузил в его кузов песок, затем долго и упорно толкал его по импровизированной дороге. Самосвал застревал, я с рычанием вызволял его из ям, доставлял груз до пункта назначения и возвращался обратно. Неожиданно что-то больно укололо правое колено. Встав на ноги, я увидел, что из него струёй бьёт кровь. Рядом со ступнёй лежал окровавленный осколок стекла. Взяв машинку, я побежал домой. Забежал во двор, в это время мать как раз была там. Увидев окровавленную ногу, не стала причитать, понимая, что следом за ней могу разреветься и я. Обработала рану йодом, перебинтовала, на этом и закончилось всё лечение. Шрам, широкая светлая диагональная полоса на правом колене, с возрастом стал ещё больше. Он не тревожит меня, а лишь напоминает о том кровавом эпизоде в моей детской жизни. Порой думаю, если бы не болезни, операции, шрамы, порезы и кровь из носа, помнил бы я моё детство. Конечно, помнил, но только вспоминания были бы тусклыми и размывчатыми, и вспоминать было бы нечего. Яркое было у меня детство и запоминающееся, не менее интересная была и юность, как, впрочем, и все дни моей жизни, о которых постепенно расскажу в этой книге.

Посёлок Подгляденый.

В юности, насколько помню себя, каждую зиму сидел на пенициллиновых уколах. Ангиной болел по несколько раз в году, уши простужал до такой степени, что из них текли гнойные струи, удивляюсь, как только не оглох, а ячмени на глазах были обычным делом, на которые я не обращал внимания, не особо обращал внимание и на герпес. В десять лет на лице появились небольшие язвы, через день они стали источать липкую слизь. От этой слизи язвы стали разрастаться и вскоре всё лицо покрылось волдырями. Мать, чтобы вывести эту заразу, намазала лицо зелёнкой. Так я стал первым с истории земли Фантомасом. Зелёнка иссушила язвы, но на их месте появились коросты, они стали чесаться, а это несло проблему. Чесать очень хотелось, а чесать было нельзя. Болел более месяца, но всё закончилось благополучно, рубцов, шрамов и язв на лице не осталось.

До шести лет я жил с родителями в посёлке Ильича, как он назывался первоначально — до революции 1917 года я не знаю. Знаю точно, косогор, под которым был посёлок, назывался Большой Гляден, отсюда название посёлка Подгляденый. Мы, более позднее поколение, как, собственно, весь народ, называли его кожзавод, а имя Ильича значилось лишь в официальных документах.

Посёлок небольшой, основан ещё, как говорится, при царе горохе, но разросшийся с постройкой кожевенного завода в 1918 году. До революции 1917 года посёлок славился мастерами кожевенного дела. Отличную кожу производили они, шили из неё обувь, куртки и шубы, сапоги и многое другое, без чего не обойтись в хозяйстве. У всех кожевенных мануфактурщиков в городе были свои магазины, в них они и продавали свою продукцию.

Основной достопримечательностью посёлка послереволюционных лет были заводской клуб с огромным памятником Сталину на центральной площади. Каждый, кто входил в клуб сначала попадал в фойе, затем в актовый зал, из него через две двери справа можно было попасть в зрительный зал. После просмотра фильма, постоянно прерываемого из-за плохого качества киноленты, свиста и криков: «Са-по-о-о-жник!» — зрители выходили из клуба через две другие двери на широкую лестничную площадку с высоты которой просматривался весь кожевенный завод. С площадки они ступали на крутые ступени и далее, спускаясь по ним, ступали на улицу, бегущую кривой лентой вправо и влево.

Актовый зал клуба с рядом кресел у левой стены, как и все залы того времени, имел красочную сцену с широким лозунгом над ней, и двумя узкими справа и слева от неё. Вечерами каждое воскресенье со сцены зала играл духовой оркестр, под который танцевала молодёжь, возле сцены была маленькая дверь, за ней библиотека. В фойе клуба справа от входа два маленьких оконце, одно — касса кинозала, другое — буфет, во второе всегда была очередь из молодых мужчин. Из этого оконца, передав скомканные рубли продавцу, они получали кружки с пивом, здесь же они покупали своим девушкам конфеты, больше там ничего и не было.

Второй достопримечательностью было почтовое отделение, которого сейчас уже давно нет, как и всего посёлка, а в то далёкое время она была просто необходима. Почта, двухэтажное здание из брёвен, располагалось рядом с площадью, на скате косогора. На первом этаже жили работники почты. На втором сама почта. Чтобы войти в помещение почтового отделения, надо было подняться по крутой наружной лестнице до тяжёлой массивной двери, с усилием открыть её и перешагнуть высокий порог. А там… за дверью… волшебный запах таинственного мира, каким для меня — ребёнка было поселковое почтовое отделение того времени. Этот терпкий запах сургуча, свежих газет и журналов до сих пор витает вокруг меня. Помню, за стеклом витрины красивые открытки, ради которых я, мальчонка трёх-четырёх лет, преодолевал крутую лестницу. Стоял, смотрел и представлял себя мчащимся на салазках с горы, как мальчик с новогодней открытки. Восхищался московским кремлём с рубиновыми звёздами на башнях. Завидовал девочке с красным галстуком на груди. Невозможно всё вспомнить из моего детства, но эти красочные открытки навсегда остались в моей памяти.

Третьей достопримечательностью посёлка был небольшой базар с двумя прилавками и магазин с двумя отделами. Каждый отдел имел свой отдельный вход. В одном отделе продавали продукты, во втором галантерею. За прилавками базара ближе к обеду появлялись местные бабули со своим товаром. Количество и вид товара зависел от времени года. Летом огурцы, помидоры, редис, лук, ягоды. Зимой соления, в основном квашеная капуста.

Мне четыре года, я живу с родителями в посёлке Ильича, растянувшемся узкой лентой в одну улицу у песчаного косогора. На этом косогоре две крутые тропы, по которым поднимались в гору жители посёлка. В будни рабочий люд спешил по ним на работу, пенсионеры в магазин и на базар. В воскресенье тонкая многоцветная струйка текла к дворцу станкостроительного завода, молодёжь ходила и туда. В том дворце всегда показывали новые фильмы и девушек и парней было больше нежели в заводском клубе. В фойе, как и в клубе, можно было купить кружку пива, за которой, правда, надо было выстоять многометровую очередь, более длинную и широкую, нежели в клубе посёлка.

Фортуна.

Косогор. С косогором у меня много воспоминаний, об одном я уже рассказал. Ещё об одном через несколько строк. В песке на этом косогоре я любил играть, катал машинки, лепил фигурки из песка, здесь этим летом разрезал стеклом колено, но сейчас зима, всё давно забылось. Сейчас одно страстное желание, скатиться с косогора на салазках, промчаться по узкому переулку и стремительно вылететь на главную улицу посёлка.

Взобрался на середину косогора, лёг на салазки головой вперёд и помчался. Дух захватывает, ветер свистит в ушах, и вдаль улетают заборы. Быстро, очень быстро пролетел переулок, обидно, короток спуск, вылетаю на улицу и… по улице понуро бредёт лошадка, везущая сена воз. Притормозить не могу, свернуть в сторону тоже, пролетаю под брюхом у лошади, встаю. Возничий смотрит на меня испуганным взглядом и ничего не может сказать, онемел от страха, а мне хоть бы что. Не успел испугаться, тем более осознать, что произошло и что могло случиться. Поднимаю салазки и снова на косогор. Будь я менее удачливый, не писал бы сейчас эту книгу, погиб под копытами лошади или разбился о сани. На исходе лет понимаю, всё могло произойти именно так, но бог миловал, видать, я был нужен ему, а более для того, чтобы родился ты, мой потомок. Миг промедления со спуском, меньше или чуток больше скорость спуска и не было бы юноши Вити и мужа Виктора, не было бы и тебя. Меня благодарить не надо, благодари свою судьбу, а меня просто помни и не кори.

В марте 1953 года умер Ио́сиф Виссарио́нович Ста́лин (настоящая фамилия — Джугашви́ли). Все ждали начала новой войны, но уже не с Германией, а с нашим союзником в борьбе с фашизмом Соединёнными Штатами Америки. Из разговоров родителей помню, народ горевал очень сильно. Сейчас я понимаю, действительно скорбные лица и настоящие горькие слёзы были не у всех, за глаза многие проклинали вождя, и было за что, но эта книга не исторический трактат, а моя история жизни, поэтому буду писать о моих ощущениях и о том, что слышал и видел.

Я видел красные приспущенные знамёна с чёрной траурной лентой на вершине древка. Такие знамёна висели на административном здании посёлка Ильича, на клубе и на магазинах, висели они и на жилых домах — бараках. На нашем доме такого флага не было, как не было его и на других личных подворьях. Сейчас я понимаю, почему было именно так, а не иначе, не все поминали Сталина ласковым словом. Многим было, за что его не просто корить, а ненавидеть. Будучи ребёнком, я не умел читать по глазам, а под маской скорби видеть реальные мысли людей. Я всё воспринимал всерьёз, отчего и мне было грустно. Я видел слёзы, но не понимал, почему взрослые дяди и тёти плачут. Не понимал, почему тётя, сидя в луже, лупит по ней руками, громко плачет и причитает сквозь плачь. Не понимал, почему на красивых красных знамёнах чёрные ленты. Не понимал, почему на центральной площади посёлка, у мраморного Сталина на постаменте, много народу, и почему все они внимательно слушаю дядю, стоящего на трибуне.

Весна пришла рано. Через месяц после смерти Сталина зазеленела трава, и проклюнулись первые маслянистые листочки. В ночь, на сороковой день после его смерти, ударил мороз, и эти зелёные ростки покрыла чёрная траурная бахрома.

«Что это значило?» — думаю сейчас и не могу найти ответ. Может быть и природа, как весь народ, скорбела по великому Сталину или наоборот, кляла его. Но, как бы то ни было, факт покрытия молодой листвы траурной бахромой имел место.

В тот год фортуна ещё раз улыбнулась мне.

Кого я любил? Родителей, брата, обеих бабушек и дедушку, но мать больше всех. Малышом я буквально по стопам ходил за нею, куда она, туда и я. Она за дверь, я в крик. Ох, и коварная же была эта массивная дубовая дверь. До сих пор вижу её как на яву.

Тот тяжёлый для меня день, очевидно, это было воскресенье, так как родители были дома, я, как обычно начал с игры и посматривал за матерью. Хорошо помню, было ранее утро, весна, мать надевала пальто, собиралась идти в магазин. Отец сидел за столом и читал книгу. Вот мать полностью оделась, подошла к двери, открыла её и вышла. Я как ошпаренный, побросав игрушки, бросился за нею вслед и угодил правой ладонью в щель, просвет между косяком и закрывающейся дверью. Комнату разорвал пронзительный крик. Хотел высвободить руку из щели, но мать ещё сильнее давила на неё. Я уже визжал, вероятно, как резаный поросёнок. Этот необычный визг оторвал отца от книги. Бросив взгляд в мою сторону, он увидел моё вмиг побледневшее лицо и руку, зажатую дверью.

— Зоя, — крикнул он и стремглав кинулся ко мне. Резко толкнув дверь, освободил меня от тисков двери.

В магазин мать уже не пошла. Представляю, что она думала в тот день. А думала она, вероятно, о том, что опять была невнимательна, не доглядела за мной, опять могла лишить меня правой руки, но бог миловал. И миловал ещё много раз. За мою более чем шестидесятилетнюю жизнь я ломал кости рук неоднократно, выбивал плечи, перерубал пальцы правой руки тяжёлой стальной плитой, обжигал ладони огнём и горящим пластиком, резал их бритвой и ножом. Всего не упомнить. Но случай, о котором сейчас расскажу, вспоминается не без содрогания.

После увольнения из армии и переезда в Барнаул устроился на работу в комбинат «Химволокно». Надо было доработать два года по первому списку вредности, чтобы уйти на пенсию в 50 лет. Забегая вперёд скажу, отработал, но на пенсию ушёл в 55 лет. Ельцин сделал «подарочек», украл у таких как я пять лет, подписав указ о прекращении льготы за выслугу лет в армии. До этого указа за службу в армии в течение 12.5 лет давалась льгота при выходе на пенсию, минус 5 лет от 60, возраста выхода на пенсию для мужчин. Чтобы выйти в 50 лет, мне нужно было отработать ещё 5 лет на вредном производстве по первому списку. Три года я отработал ещё в Омске на нефтекомбинате, оставалось отработать всего 2 года. Итого, 5 лет армейская льгота, 3 года вредности в Омске и 2 года вредности в Барнауле, всего 10 лет. Дальше продолжать работу на вредном производстве не имело смысла. Здоровье превыше всего, но первый российский президент был хапуга из хапуг. Обворовал всю страну, когда народ бедствовал. В 50 лет я пошёл в пенсионный отдел, а там мне сказали, что армейскую льготу отменили в сентябре 1997 года. Вот так я ушёл на пенсию в 55 лет, но возвратимся к случаю, который мог резко изменить мою жизнь или даже прервать её.

В один из дней, будучи на работе, я решил для домашних нужд смотать с бобины метров 10 полипропиленового шнура. Бобина с полипропиленом стояла на столе в одном метре от вращающегося вала производственной машины. Подойдя к столу, стал отматывать от бобины шнур, отмотал метров пять, вдруг неожиданно кто-то резко вырвал его из моих рук, обернувшись, увидел, шнур стремительно наматывается на вал. Мне бы отойти как можно дальше от стола, так нет, я решил обрезать шнур. Нож был в кармане. Взяв в руку ускользающий с бобины шнур, приложил к нему нож, он стал стружкой снимать пропилен и через несколько секунд оборвался. Я облегчённо вздохнул. Позднее я понял, что принял неверное решение. Шнур мог перехлестнуть руку и втянуть меня в вал. Я мог лишиться не только руки, но и жизни. И снова рука была правая.

Руки травмировал, ноги травмировал, рёбра ломал, счастье, что с головой всё в порядке, её сильно не разбивал, но, конечно, ушибы были, а вот к голове моей жены липли не только шишки, но и притягивались серьёзные ранения. В детстве, катаясь с горки, она рассекла лоб до крови, шрам остался на всю жизнь, в молодости, задумавшись, ударилась головой об металлический столб, получила сотрясение мозга. В 60 лет налетела на металлический щит, ударилась об его угол, спасли очки. Удар пришёлся на оправу, но с рикошетом на висок. Это только то, что она рассказывала мне, список, конечно, не полный. О своём детстве она сейчас пишет на бумаге, как всё расскажет, перенесу в Word.

В три года я впервые увидел смерть. Наш огород смыкался с озером, в нём всегда было много малька карасей и мелкой плотвы. Здесь же, у берега стояла отцовская лодка, на которой он ходил на рыбалку. С неё и я решил принести домой улов. В огороде в жестяную баночку накопал червей, взял в сарае удочку и направился к лодке. Наживив червя на крючок, забросил удочку, неудачно, крючок впился в мочку правого уха. Не кричал, высвободил его и снова забросил, на это раз удачно. Ждал недолго, поплавок дёрнулся, резко дёрнул и я свою снасть. О чудо, на крючке трепыхалась маленькая серебристая рыбка. Забыв о желании большого улова, снял рыбку с крючка и побежал домой, крепко держа её в ладони. Мать в баночку налила воду, опустила в неё рыбку, моему счастью не было предела. Я долго смотрел на неё, видел её плавники, плавно колышущиеся в воде, и был горд. Теперь я считал себя рыбаком и не простым, а удачливым.

Непоседа по рождению, я долго не мог любоваться рыбкой, меня звали другие игры. Вечером, подойдя к баночке, я увидел рыбку на поверхности воды брюшком вверх. Так впервые я познал, что такое смерть.

Что я любил? Любил свободу действий. Зная мой характер, родители не препятствовали мне в выборе игр и не ограничивали в свободе передвижений. Я играл там, где хотел и ходил туда, куда хотел. За мою непоседливость дед и бабушка называли меня бесёнком. Я мог, не спрашивая ни у кого разрешения, взобраться на косогор к кусту боярышника, залезть на забор, крышу дома или на дерево, взять вёсла от маленькой дедовской лодки и пойти к озеру, чтобы покататься в ней.

Возвращаясь к раннему детству, вновь вспомнил маленький двор родительского дома.

Играя вне дома, я оставлял игрушки во дворе, не предполагая, что их может кто-нибудь взять. А их, оказывается, брал, и не просто брал поиграть, а воровал мой сосед, мальчик — ровесник. Наш двор и огород не имел общего забора с соседями, и этим пользовался маленький воришка. Из окна своего дома он видел всё, что происходило в моём дворе, видел, чем я занимаюсь, знал каждую мою игрушку, как говорится, в лицо. Наверно завидовал, хотя у самого игрушек было достаточно. Сначала исчез самосвал, потом автобус. Я горевал, но даже в мыслях не мог предположить, что злыднем был мой друг-сосед. Узнал о его мерзком поступке много позднее, когда пришёл попрощаться с ним перед отъездом на другое место жительства. Кроме машинок, увидел у него мой любимый танк. Пистолет и двухцветный красно-синий восьмигранный карандаш, оставленные мной в личном шкафчике детского сада, тоже оказались у него.

Зима. За окном завывает метель. Я за столом у окна, рисую маму и папу, они на поляне, на ней цветы, а я рядом с родителями и среди цветов. Над нами голубое небо и яркое солнце. Я люблю лето и умею его рисовать, зима мне тоже нравится, но только тогда, когда она без метели и мороза, когда можно погулять по двору, когда можно сходить в гости к бабушке и двоюродному брату Толе, а вот рисовать я её не умею. Я не понимаю, как можно нарисовать белый снег на белой бумаге, кроме того, у меня и карандаша такого нет, белого. Белых карандашей не бывает, я это знаю точно, так как я никогда, ни у кого не видел такой карандаш. А ещё я люблю новый год, а он бывает только зимой. Мама наряжает ёлку красивыми игрушками, стеклянными шарами, дирижаблями и самолётами, маленькими зверушками из плотной разноцветной бумаги, стеклянными трубочками и стеклянным наконечником на макушке ёлки. Потом мама развешивает на ёлке конфеты в красивых фантиках, особенно я люблю конфеты с розовой начинкой, мама сказала, что они называются «Весна», но без маминого разрешения я не снимаю с ёлки ни одну конфету. Я не понимаю, зачем мама повесила их на ёлку, если их нельзя снять и съесть. Она даёт мне только одну конфетку в день и не больше, а я хочу две, лучше три, а мог бы съесть их сразу все.

В ранние детские годы я не мог осознавать моё рождение, мне казалось, что я всегда был и всегда жил. Я неосознанно познавал запахи и цвета, мне казалось, что они всегда окружали меня. Каждый новый день я воспринимал обыденно, мне казалось, что так было всегда. Но именно так я открывал дверь в таинственный мир жизни. Я рос.

Глава 2. Аромат старины

Возвращаясь в прошлое, не допускай, чтобы разум твой страдал от горьких воспоминаний. Автор.

Март 2005 год.

Последний раз Они (мои мысли) приходили ко мне месяц назад. С тех пор я не приближался к книге даже на сантиметр. Не открывал Word, ибо не было желания писать. И всё от того, что в голове засела мысль: «Никто и никогда не прочитает даже строки их моих откровений». Эта мысль была на протяжении всей первой главы, там она была и вчера, оттого книга писалась тяжело, а сейчас и того хуже, т.е. не пишется вообще. Забылось напутствие Дюма-старшего сыну, вспомнил о нём лишь вчера перед сном и сказал себе: «Хватит прохлаждаться! Пора взять себя в руки! Прочтут — не прочтут, не в этом дело. Смысл жизни в труде и самосовершенствовании, а не в безделье».

Во дворе нашего доме, да, и не только нашего, каждого, сидят кумушки сутками на скамье и «точат лясы», сплетничают, осуждают каждого подряд, выпендриваются друг перед другом и что… Живут? Коптят небо! А всё от чего? От того что заняться нечем. Одним словом — бездельничают! И это жизнь? Нет! Кто-то может сказать: «Они пенсионеры, пусть сидят, отдыхают». В моём понимании; пенсионер должен быть более активен, нежели служащий или рабочий. Вместо того чтобы сидеть и говорить ни о чём работали бы руками и головой — вышивали, вязали или читали книги. Так и руки в движении и голова. Не умеешь вязать, вышивать, от книг устал, иди на природу, наслаждайся её звуками, дыши полной грудью, делай что-нибудь, только не бездействуй.

Подумал я так сегодня утром, и Они пришли. Пришли и сказали: «Ты прав, только в работе жизнь. Пиши, твори, самосовершенствуйся. Но пишешь ты, честно говоря, как-то скучно и сухо. Если взялся за автобиографическую повесть, раскрывайся, в твоём творении должны быть не просто факты, как раз, два, три, а раскрытие образа и характера. Рассказы это хорошо, но этого не достаточно. Ты должен показать потомкам свой характер, своё внутреннее содержание. Показать не только как жил, но и чем, что переживал и чувствовал. Потомок должен чувствовать тебя, быть в тебе, переживать и радоваться вместе с тобой. Раскрыть характер человека на бумаге — трудно, ещё тяжелее раскрыть свой мир, но ты писатель, значит, не только можешь, но и обязан».

Вот такие Они — мысли мои. Что ж, буду претворять их в жизнь.

Это было в прошлом

Велика Россия и, слава богу, ибо не скоро ещё запакуется в асфальт её великое прошлое, хранящееся в старых сибирских городах и сёлах. Смогут ещё наши потомки пройтись по их тихим улочкам и вдохнуть пыль живой старины, вдохнуть не клубы бумажной пыли и рой архивных клещей, а насладиться ароматом таинственного прошлого, пусть где-то сложного и противоречивого, но своего — родного, неповторимо прекрасного. Что увидят они в приземистых деревянных домах, склонившихся как древний дед к земле и вросших в неё до колен, не знаю, но хочется верить, что скажут: «Здесь когда-то бегал мой босоногий дед, и он был счастлив!» Скажут, но, к сожалению, не обо мне. Моё детство уже сейчас скрыто даже от меня. От пыльных улиц, по которым когда-то гонял на велосипеде, остались только названия, а содержимое их растворилось в бетоне и стекле сегодняшнего дня.

А что я хочу!? Перенести мою ностальгию о прошлом на моих потомков, а сам я ностальгирую о детстве моего деда? Конечно, нет, ибо не знаю его и не ведаю по каким дорогам ходил он. О детстве моего деда мне известно не много. Книг он не писал, о себе не любил вспоминать, лишь в редкие минуты отдыха, на мои настойчивые просьбы, бывало, тяжело вздохнёт и скажет: «Работали, Витша, сызмальства. А работа, она и есть работа, что в ней интересного». — Закурит свои любимые папиросы «Север», помолчит и вдруг как-то хитро улыбнётся и начнёт рассказ.

— Как ни говори, детство есть у всех. Вот помню, едем мы с отцом с покоса. Собственно, еду я, на возу с сеном, а отец ведёт лошадь. Ширь бескрайняя, тихо, птицы свиристят, кузнечики стрекочут и по небу облака белые плывут. Красота, как ныне вот, — кивнув на плывущие по небу облака, — и на душе радостно. Лежу на возу и покуриваю махорочку. Дым рукой отгоняю, это чтобы отец не унюхал, не почуял, значит, что курю. Покуриваю, на небушко смотрю. Благодать. Тихо, тепло, птицы треля всякие выписывают, и мне на душе радостно. И слышу, как сквозь всю эту благодать, папаня мой так тихо говорит: «Ваньша, видать деревня скоро. Дымком потянуло, — а потом громко, — Ах ты пострел ты этакий. Спали мне воз, не только уши, зад надеру!» — У меня тут птички куда-то разом улетели, сверчки замолкли, и небушко в копеечку показалось. Думаю, сейчас лупцевать не будет, а домой приедем, поперёд лавки положит, но, слава богу, обошлось, а годов-то мне было всего двенадцать. Пожалел меня папаня, строго поговорил, я зарок дал, курить, мол, боле не буду, и ведь не курил до самой службы в армии.

Много лет прошло с той беседы с дедом моим, а вот вспомнил. Спасибо Им, моему разуму.

Да, я был счастлив! Счастлив, что дышал чистым воздухом и наслаждался прохладой великой реки Обь. Был счастлив, когда, припадая к ней, утолял свою жажду. Сейчас вы рискнёте коснуться её губами? Возможно, да! А сделать хотя бы глоток из неё, — из реки, превратившейся не только в меланхоличную старуху, но и в бациллоносительницу?

Начало XXI века. Деньги пожирают старину, — сметают брусчатник дорог и поглощают деревянное зодчество. Благо есть ещё люди, хранящие нашу живую летопись.

В старом районе города Барнаула до сих пор есть уголки несущие былое, но в моём детстве — первых послевоенных годах, следов седой старины было гораздо больше. Были в нём пыльные, узкие улицы с покосившимися деревянными строениями тяжело несущими печать усталости. На этих улицах были вечные невысыхающие пятна луж и лужиц с запахом тины и несметным количеством дафний. В этих лужах мы — пацаны пускали кораблики, наскоро вырезанные из толстой сосновой коры, а по тёплой, пушистой пыли этих улиц, гоняли на проволочных рогатинах узкие обода велосипедных колёс. В те далёкие годы ближайшие к реке Барнаулке улицы — Приречная, Чехова, Луговая, М. Алонская, Ползунова и Л. Толстого ещё несли на себе части деревянных тротуаров и мостков, а через Барнаулку на улице М. Горького ещё был переброшен старый скрипучий, качаемый ветрами деревянный мост, построенный в 19 веке. Сейчас — в начале 21 века эти улицы ещё узнаваемы, ибо сохранили часть строений конца 19 начала 20 веков, но надолго ли это!? Уже появился план перестройки старой части города, да, что далеко заглядывать, уже сейчас нет того шарма. У слияния Барнаулки с Обью выросли многоэтажки, давно исчез старинный мост, перекроились улицы, а можно было бы из этого района сделать музей под открытым небом, но власть держащим захотелось всё сломать и на обломках старины увековечить своё имя. Им — этим пришлым губернаторам, назначенным Москвой, наплевать на Барнаул, тем более на его старину, они временщики и цель их ясна народу, — пока у власти набить карманы деньгами, а там хоть трава не расти. А до начала 80-х годов прошлого столетия эти улицы, летом утопающие в пыли, поросшие бурьяном вдоль бараков, улицы с крохотными жилыми строениями по обе стороны, имели своё изящество. На Луговой огромными красными глыбами возвышались два больших красивых кирпичных дома, и длинной тощей змеёй полз в жирном месиве грязи, выпучившейся после летнего горячего дождя, барак, построенный как и два его соседа из красного кирпича с выпуклыми буквами — инициалами хозяина кирпичного завода. Эти дома, занимающие большую часть левой стороны улицы от речного порта до улицы М. Горького, были построены каким-то купцом ещё в Демидовские годы. Сейчас уже неизвестно какую смысловую нагрузку несли все эти дома, возможно, один из тех больших домов служил купцу конторой и хранилищем самой ценной части товара, в другом жила его семья, а в узком барачном здании жили семьи его работников, но может быть они были построены совсем с другой целью и чётко выполняли свою задачу, всё может быть, но для чего бы они ни были построены, в советские годы эти здания приспособили для жилья. Дом по Луговой 5, где когда-то возможно жил купец со своей семьёй, внутри был перестроен по типу барака. Ступени со двора, отгороженного от улицы высокими деревянными воротами с калиткой, поднимали каждого ступившего на них в сени, далее в узкий тёмный коридор, по обе стороны которого чёрными пятнами вырисовывались двери, за которыми находились крохотные комнатушки в десять квадратных метров. Таких комнат было пять, в каждой из них ютились одинокие престарелые женщины, кто-то с внуками, кто-то с тяжелобольными взрослыми детьми, а кто-то и без тех и оных.

Дом по Луговой 3, в которой некогда, возможно, размещалась контора, был обустроен по типу дом на три семьи. У каждой семьи был отдельный вход с сенями, в мрачной оболочке которых тёмным прямоугольным пятном вырисовывалась массивная деревянная дверь. С этой двери начинались жилые помещения — две большие комнаты тянущиеся одна за другой. Это были прекрасные жизненные условия по тем временам, когда о хрущёвках никто не имел понятия. (Ругая Хрущёва, мы забываем, что он переселил народ из бараков в благоустроенные пятиэтажные дома). Прекрасные жизненные условия, но только летом. Когда на улице стояла жара по этим комнатам витала прохлада. Зимой в тех квартирах жить было невыносимо трудно, но приспосабливались. Помещения с пятиметровыми потолками и глубокими подпольями невозможно было обогреть, хотя в каждой комнате были печи и топились они углём беспрерывно.

Квартира моих родителей была в этом доме, и у нас, так же как и у наших соседей, было две большие комнаты по шестнадцать квадратных метров каждая. В дальней комнате квартиры огромным колоссом возвышалась печь-труба без плиты. Эта печь предназначалась только для обогрева помещения, но особого жара от неё не было, давала немного тепла, вот и всё её достоинство, тепло вылетало в трубу. Эта комната была самая холодная, но в чунях (валенки без голенищ) на ногах и в свитере жить было можно. Здесь была радиола. Слушали музыку и песни, крутили виниловые пластинки или искали советские музыкальные радиостанции, буржуйские заглушались. Позднее рядом с радиолой отец поставил тумбочку с резными ножками и на неё установил телевизор, «Авангард». Трансляция четыре часа в сутки, новости, один фильм, спектакль или балет, обязательно концерт.

В передней комнате — в правом дальнем углу, по-барски распластавшись, располагалась большая печь с чугунной плитой и духовым шкафом, в котором пекли пироги, парили калину, готовили консервы, тушили овощи и мясо. Летом духовым шкафом пользовались редко, поэтому все основные блюда готовили на электрической плитке, а вот зимой чугунная плита печи почти всегда была раскалена докрасна. В нашей квартире иначе и не могло быть, так как дом, в котором жила моя семья, был построен ещё в царские времена каким-то купцом, и до потолка, как сказал выше, было не менее пяти метров. Обогревался в основном потолок, на уровне груди всегда было прохладно, а по ногам гулял холод. Тепло было рядом с печью, но к ней никто не жался, мы были народ закалённый и 16 градусов внутри помещения это уже жарко.

Рядом с печью стоял обеденный стол, за ним собиралась вся семья во время трапезы. Этот уголок — печь и стол, был самый уютный и тёплый. Здесь протекала жизнь всего семейства — велись разговоры, читались книги, мастерились поделки. Здесь, на раскалённой чугунной плите печи, я до золотистой корочки запекал картофельные кружочки. Это были мои первые чипсы. Куда нынешним до них!? Наши картофельные кружочки были натуральные, без примесей и добавок, и вкус у них был натурально картофельный, а не химический.

Летом печь не топили, и это слегка приглушало домашний уют. Но зимой, когда за окнами свирепствовала пурга, когда ветер свистел под крышей, и мгла приходила в пятнадцать часов, потрескивающая углами печь, вносила в дом покой и умиротворение. Спать ложились рано, рано и поднимались. В десять часов вечера уже в постели, засыпали под тихое ворчание печи и золотистые блики, отбрасываемые ею. К утру печи прогорали, тепло выветривалось из комнат и «выползать» из постели очень не хотелось.

В шесть часов уже на ногах, родителям к восьми на работу, брату и мне к тому же часу в школу. В комнатах включался свет, за окнами тотчас сгущалась тьма. Наскоро одевшись и быстро впихнув ноги в валенки, мы бросали взгляд на входную дверь. За ночь она ещё больше обросла льдом, живо умывались. (Умывание было недолгим, за ночь вода в ведре успевала покрылась тонкой плёнкой льда). Подбросив в топку печи ведро угля, ставили на плиту стальной цилиндрический чайник с изогнутым носиком и усаживались за стол. Наскоро позавтракав, уходили по своим делам.

А за порогом дома вьюжит, снег забивает глаза, и идти надо по узкой тропе меж высоких сугробов. Ходили, не жаловались. Не требовали от коммунальных служб чистой дороги. Такая мысль даже и не рождалась. Жили и радовались жизни. Жили и ждали весну, когда первая капель и хрустальные ручейки пробуждали природу.

Сейчас трудно представить, но в моём детстве я загребал ладонью пушистый снег и с наслаждением ел его. Вкус прозрачного воздуха, чистого неба до сих пор в моей памяти. Слаще было только мороженное, которое все ели прямо на улице, несмотря на морозы. Помню рисунок в отрывном календаре, на котором укутанная в шаль мороженица с лотком, рядом ребёнок в зимнем пальтишке и его мать в шубе. Под рисунком надпись: «Тётя, скажите маме, что мороженное тёплое».

Прекрасно было то далёкое, тяжёлое, холодное, но не голодное время. Карточки на продовольствие давно отменили и тот, кто работал, а работали все, был сыт и обут, пусть не в шелка, но в добротную одежду.

О, где тот сладкий аромат старины! Где сейчас та далёкая страна? Страны нет, как нет и старины! Нет в памяти нынешнего поколения той страны, остались лишь призрачные блики её. Стёрта с дорог старина, даже прозрачные пятна её сегодня затушёвываются какой-то строительной однообразностью.

Сохранила часть своей самобытности и Приречная, но ныне улица почти стёрта, не наберётся и 10 процентов того, что было в моём детстве, а в начале второй половины 20 века она резко отличалась от улиц Чехова и Луговая. На Чеховой и Луговой было много бараков построенных для портовых рабочих, а на Приречной, справа от моста через Барнаулку, пьяными рядами стояли частные дома с покосившимися воротами. Будучи мальчишкой, я никогда не видел жителей тех домов. Кто в них жил, чем занимался, было для меня загадкой и, даже тёмной тайной, а каждой тёмной стороны я сторонился. Всё тёмное казалось мне страшным, а существа, таящиеся в тёмном, представлялись бесами. По этой причине я никогда не ходил по этой части улицы. Левая часть улицы не имела строений. Этот участок казался мне светлым, хотя одна из сторон её скосом уходила к водному полотну Барнаулки, а другая — правая была огорожена высоким дощатым забором, за которым скрывался сам порт с полотном железной дороги, портовым складами, раздевалками для рабочих и баней. Как-то этот забор пробил паровоз и влетел в Барнаулку. Что с ним случилось, тормоза ли отказали, машинист ли зазевался, мне это не ведомо, факт, паровоз в реке, а тендер его полон угля. О-о-о! Вот здесь кое-кто из местных поживился. Охраны паровоза не было и за несколько ночей, пока руководство порта думало, как вытащить паровоз из реки, тендер на треть опустел.