Бесплатный фрагмент - Моя жизнь и мои путешествия

Том 1

Несколько слов о моей автобиографии

Сообщая публике о своем счастье, я хотел бы сделать несколько замечаний.

Мне было очень сложно написать и издать свою книгу в двух томах. Но сильное желание напечатать свою книгу не позволило мне остановиться, несмотря на все трудности, и я продолжал работать. Я также чувствую, что моя автобиографическая работа предоставит будущим историкам ценный материал, например, нашу историю последних пятидесяти роковых лет еврейской жизни. И это придало мне смелости и энергии, чтобы продолжать заниматься своей работой в течение последних десяти лет. Многие главы книги были опубликованы в различных газетах и журналах по всему еврейскому миру за последние тридцать лет. Я никогда не был из тех, кто выдвигает себя на передний план еврейской общественной жизни, я почти никогда не говорил о себе как об общественном деятеле, культурном деятеле, борце за интересы еврейских рабочих или знамени еврейских национальных интересов. Но в этой книге речь идет о моих исканиях; в своей жизни, своих путешествиях я, ни при каких обстоятельствах не мог избежать «крайностей», но старался писать обо всем, через что я прошел, видел, в чём участвовал и что испытал как человек и еврей, стремясь быть максимально объективным. В описании своих кругосветных путешествий я многое упустил и не включил все побочные поездки. Я сделал это в целях экономии. Надеюсь вернуться к ним со временем. Я также не включил в книгу описания различных интересных персонажей, с которыми мне довелось соприкасаться в Китае, Японии, Йемене, Израиле и Америке. Очень скоро я опубликую об этом отдельную книгу. Я также считаю своим долгом поблагодарить всех, кто помог мне материально в издании двух книг. Наибольший вклад внесли: Еврейский рабочий комитет, Бен Гендель, Ф. Кан, моя сестра Берта Брагинская (Лос-Анджелес), общество друзей Мира, д-р Фокс, Борух Антонов, Х. Айзданский (Сан-Антонио), Джозеф Кляйн (Кантон, Огайо), Б. Зарецкий (Виннипег), Фрида Хаузер, Уиллис Беллман, Альхар Коэн (Монреаль), Идишский культурный совет (Рочестер), Сэм Оконевеский, Эльза Сударская, Regal Art Novelty, Co, и те, кто подписался на мои книги. И, наконец, моя самая теплая благодарность моему родственнику Элиашеву за его самоотверженный труд кассира и сборщика денег, за его личный и прекрасный вклад, а также моему дорогому другу М. Бергеру из Мехико-Сити, который больше, чем кто-либо другой, посвятил себя моей книге, занимаясь корректурой и печатью. Я никогда не забуду его работу.

Ной Мышковский

1469, Фултон Авеню, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк.

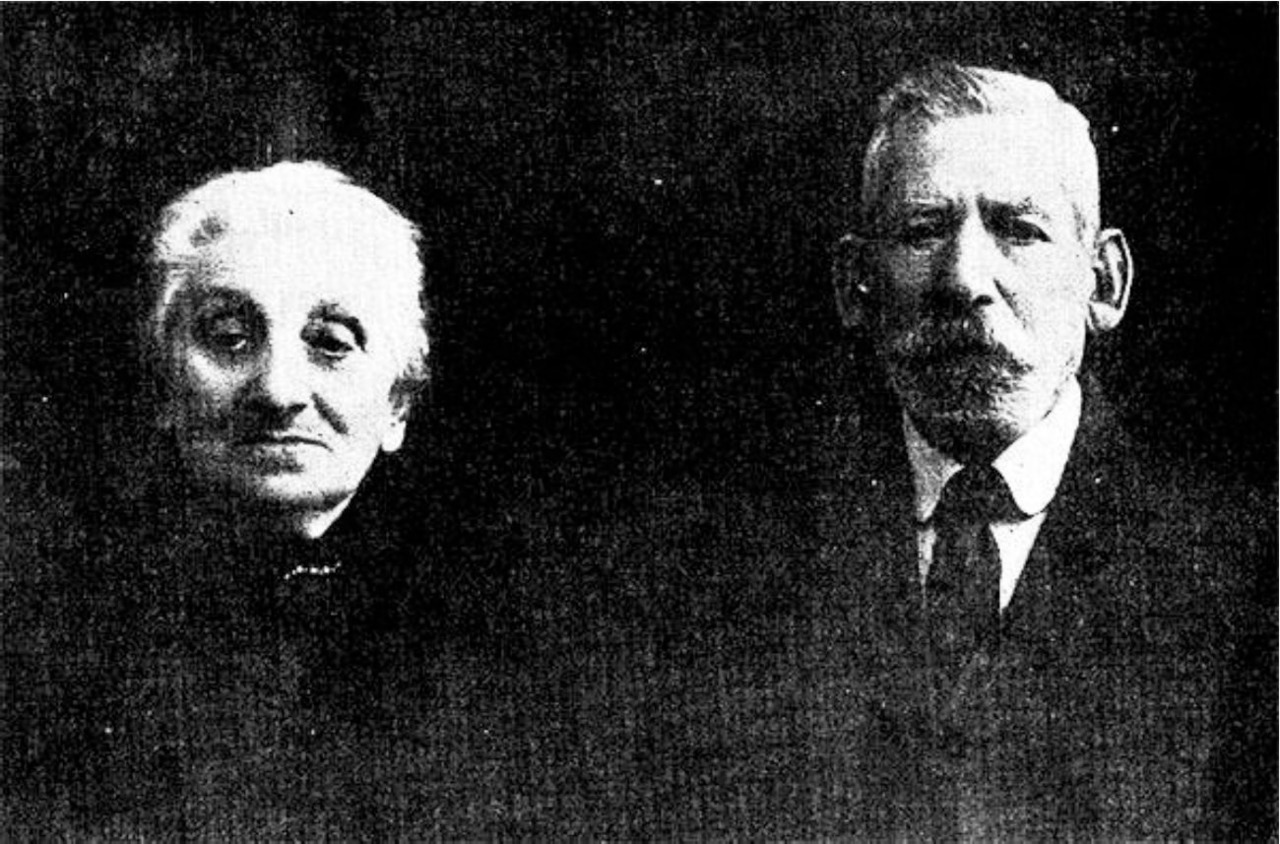

Несколько слов от переводчика на русский

Я познакомился с книгой Ноя Мышковского (1878 — 1950) семь лет назад. Тогда я изучал историю своей семьи и в архиве ФСБ из следственного дела своего деда узнал, что у его жены, моей бабушки, был в Москве родственник Вениамин Мышковский, которого при Сталине, как и деда расстреляли. Я предположил, что Ной может оказаться родственником Вениамина и попытался, не зная идиша, прочитать эту книгу с помощью Гугл-переводчика. Оказалось, что Ной — старший брат Вениамина, а кроме того в книге, пусть мельком, упоминаются мой прадед Арон, его жена Анна, а также её родители и оба деда. Книга показалась мне интересной, и я надеялся, что в ближайшие годы её переведут на какой-либо европейский язык, но этого не произошло. Тогда я решил заняться этим сам. Я понимаю, что результат моей работы далёк от совершенства, но считаю, что эта книга заслуживает внимания русских читателей, и лучше такой слабый и местами ошибочный перевод, чем никакого. Я также снабдил перевод своими комментариями. В заключение добавлю, что в главу, в которой упоминаются мой прадед и прабабушка, я добавил их фотографию из семейного архива.

Антон Авдеев, 2024 год, Москва.

Глава 1

Мой штетл Мир

Хоть я и родился в Копыле, но до сих пор считаю своим родным городом Мир, так как мои родители переехали со мной из Копыля, когда мне было полтора года. Хотя Копыль с тех лет так и остался мне совершенно неизвестен, в Мире я провёл все своё детство, пока мне не исполнилось семнадцать лет. Все мои воспоминания о детстве и первых годах моей юности связаны с городом Миром, который и по сей день близок моему сердцу. Я помню свой город таким, каким он выглядел шестьдесят лет назад, то есть таким, каким он был, когда мне было шесть или семь лет.

Я хорошо помню главные улицы: Виленскую, Жуховичскую и Мирскую. Я также помню синагогальный двор с холодной синагогой, Бейт-Мидраш и другие маленькие школы и училища и все переулки, идущие от синагогального двора и немного дальше до нового города, где наша городская беднота жила в неописуемых лишениях. Я помню также части города Падал и Юрздике, а также улицы, где жили городские мещане и татары, которых мы называли, по выражению из Пятикнижия, кедаримами. В частности, я хорошо помню нашу крепость, которая в былые времена защищала наш город от нападений иностранных захватчиков. Наполеон разрушил всё вокруг этого военного замка во время своего похода на Москву, и с тех пор от него остались только руины. Но время от времени в нем жили графы и дворяне, которым принадлежал наш городок. Замок представлял собой настоящую крепость, приспособленную для войн Средневековья. Большая крепостная стена с очень толстыми стенами, высотой три или четыре метра, с башнями со всех сторон, построенная широкой рукой и стратегической головой.

Внизу, как говорили, идёт подземная дорога, по которой можно доехать на карете, запряжённой четвёркой лошадей, до Несвижа, лежащего в двадцати восьми верстах от нашего города. Вокруг крепости тянулись тенистые холмы, а чуть дальше текла наша река — Миранка. В замок мы, дети, приходили каждую субботу после ужина погулять. Мы заходили внутрь, бродили по огромным разрушенным залам, карабкались по этажам, шли по широким длинным коридорам, взбирались по «головокружительной лестнице», а затем поднимались наверх по разрушенным стенам, хотя это было очень рискованно. О руинах дети рассказывали друг другу разные истории о «нехороших парнях», которые каждую ночь проводят там свои оргии, о прекрасных ведьмах, о том, как они там соблазняют невинных мужчин и о том какое горе выпадает тому, кто попадётся в их лапы. Они играют с ним, целуют и держат его, пока он не умрет у них на руках. И с большим страхом дети рассказывали, как недавно они поймали охранника и в ту же ночь он умер на руках прекрасных девушек из руин. Мы никогда не ходили там в одиночку, а всегда группами, чтобы ведьмы не имели над нами никакой власти.

Примерно в полумиле от города находился двор князей, которым принадлежал город. В моё время городским священником был старый поляк Фусиато. Он жил там со своим большим домашним хозяйством и десятками слуг. Затем этот двор перешел к новому владельцу города — князю Святополку Мирскому. Этот двор был для нас, детей, очень странным и даже, враждебным царством. Мы боялись туда ходить, потому что, во-первых, боялись смотрителя (охранника), который любил, чтобы мы снимали шапки, во-вторых, мы боялись его больших собак. В городе ходили слухи, что у входа во двор стоит страшный волк с оскаленными зубами и, как только он увидит кого-нибудь вошедшего во двор, набрасывается на него и разрывает на части…

На другом конце села, по дороге к «кедаримовским могилкам» (татарскому кладбищу), находился еще один княжеский двор. Он долго пустовал, а теперь городской судья там, во втором дворе, вершил «правосудие».

Когда мне было шестнадцать лет, я имел «привилегию» работать у него неофициальным секретарем, потому что, как еврей, я не имел права занимать столь высокую правительственную должность. Штетл, как мы его называли, принадлежал Минской губернии. Недалеко от нас находился наш районный город Новогрудок, а в пятнадцати милях от города находилась железнодорожная станция Городея, или Хородзей, как мы ее называли. В городе проживало пять тысяч человек, большинство из которых были евреи. Евреи в основном занимали центр города с рынком, но были распределены и в других частях города, хотя и не в таком плотном количестве, как в центре. Пятитысячное население делилось на три расы: семитскую — евреи, европеоидную — белорусов и монгольскую — татары. Но не все имели равные права. Татары имели много привилегий. Они имели права «благородных» (дворянства), тогда как белорусы имели права мещан, а мы, евреи, не имели никаких прав вообще. Нас только терпели. По вероисповеданию население также делилось на три отдельные группы: татары были магометанами, белорусы были православными, а евреи, естественно верили в Тору Моисееву. В то время существовало три отдельных мира, которые не имели почти ничего общего, если не считать того, что они поддерживали торговые отношения между собой. Самой оживленной частью города была рыночная площадь. Здесь были красивейшие здания, здесь были два монастыря, здесь жили самые богатые евреи, здесь были все лавки и магазины, а по ночам рынок освещался керосиновыми фонарями.

В еврейских районах улицы были заасфальтированы. Однако это не мешало тому, что весной и осенью листьев было так много, что пройти по улицам было невозможно.

Среди самых красивых зданий города были два монастыря и холодная синагога, в которой зимой не молились, потому что она не отапливалась. Также Бейт-Мидраш во дворе синагоги, здания русской начальной школы и католической шестилетней учебной школы, а также дома Каменецких и Левиных. Самым интересным зданием в городе была синагога. Снаружи она производила величественное впечатление огромного здания с высокими и низкими крышами. Окна были высокие и широкие, необычайно красиво украшенные разноцветными стеклами. Над окнами были широкие резные карнизы. Во дворе синагоги с одной стороны располагалась доска для омовения покойных, а с противоположной стороны помещалась шкатулка со старыми порванными книгами. Все это — внешний вид и лоск — производило на меня, как и на всех еврейских детей, сильное впечатление, от которого я до сих пор пытаюсь освободиться.

Как только вы входили в синагогу, вас охватывало святое религиозное чувство. Одного взгляда на необычайно высокий и чудесно вырезанный Ковчег Завета, Биму и на резьбу на двери, ведущей в синагогу, было достаточно, чтобы их запомнили навсегда. Картины и резьба на стенах снизу доверху — в то время они полностью захватывали мое воображение: картинки из Танаха, изображения животных, различных птиц, рыб, даже слона, все в свою натуральную величину. Существовали также различные библейские и фантастические изображения Левиафана, называемого Шур-Хебр, огнедышащего змея.

Теперь я могу сказать правду, что ещё мальчиком, я все время смотрел на эти картинки и не мог от них оторваться… Очень долгое время они питали мое юношеское воображение. (Мой соотечественник — покойный художник и писатель Гецель Чарни — в своем воспоминании о сгоревшей Мирской синагоге очень талантливо описал эту историческую синагогу, ныне разрушенную, как и тысячи других синагог).

Недалеко от синагогального двора находилась всемирно известная Мирская иешива, основанная в 1817 году нашим тогдашним раввином, Ха-Гаоном Давидом Эйзенштадтом. Первым Рош-иешивой стал его сын раввин Моше Абрахам. В мое время главой иешивы был раввин Хаим Лейб, племянник Моше Абрахама. Я до сих пор очень хорошо помню раввина Хаима Лейба. Он был самым уважаемым и видным евреем в городе. Я его инстинктивно опасался, так как мои родители не были набожными, не имели кошерной кухни, и я всегда боялся, как бы он не проклял нас как «святой». И в городе, и в окрестностях на него обращали гораздо большее внимание, чем на нашего раввина Липеля, который тоже имел репутацию в тогдашней Белоруссии. Раввин Хаим Лейб не вмешивался в дела штетла, и полностью посвятил себя управлению иешивой. Он был евреем не этого мира, а совсем другого мира, мира более высокого, благородного и нравственного. Он парил в небесах и двигался только в мире высшей еврейской морали. Он не уходил в себя, и большую часть времени проводил с мальчиками иешивы, которых всегда было у него немало. Они приезжали со всех концов мира: из России, Польши, Галиции, Австрии и даже из Сибири, Африки и Америки.

Иешива представляла собой величественное здание с окнами на все стороны. Внутри было полно скамеек и трибун, на которых были открытые сиденья, а из здания иешивы всегда было слышно пение молодых учеников иешивы. Они звучали победоносно и по мелодии и звуку люди могли узнать, кто откуда приехал, из Литвы или Польши, или из Украины, или с Кавказа. Различной была и одежда мальчиков иешивы, длинные капоты галичан смешивались с короткими куртками литовских и других мальчиков иешивы. Летним днём было чрезвычайно интересно прогуляться по аллеям Мира. Все окна иешивы и частных домов, где пели мальчики иешивы, были открыты, и по всему городу их песни были слышны до самого неба. Складывалось впечатление, что весь этот маленький городок учится и побеждает.

Мальчиков иешивы никогда не называли по именам, а называли по городу, из которого они родом: слонимчанин или волковычанин, краковчанин, люблянин, кобринчанин и так далее.

Но если шестьдесят лет назад еврейская жизнь была погружена в средневековье частично, то наши соседи, татары и белорусы, все еще застряли в глубоком средневековье. Редко татарин мог прочитать или понять язык своего Корана или написать что-нибудь на своем языке. Ещё реже белорусская женщина умела читать или писать. Но все «наши» жители Мира могли молиться и понимать Псалмы. Даже женщины могли заглянуть в книгу переводов на иврит и посмеяться над возвышенными мыслями и красивыми историями. В нашем городе уже были еврейские учителя, врачи, аптекарь, два юриста. Часть нашей молодежи посвятила себя чтению светских книг. Из тех времён я помню братьев Зельдовичей, которые самостоятельно учились не только русскому и немецкому, но и английскому языку. Я помню еврейских студентов Якоба Халферна, Соломона и Фаддея Левиных, Шмуэля Ледера, профессора мнемоники Файнштейна и ученейшую Веру Левину, подругу А. Лесина в его минский период. Продвинутые русские интеллигенты вроде учителя, судьи и священников получали больше удовольствия от общения с интеллигентными евреями, чем со своими единоверцами.

У нас в штетле уже была библиотека, состоявшая из большого набора книг на русском, идише и иврите, сначала в доме Шаи Розовского, а затем в доме Исаака Шварца. Помимо библиотеки, в нашем городке была девушка по имени мисс Федер, которая выписывала еврейские книги, романы, буклеты с рассказами и давала их напрокат своим постоянным клиентам. Потом, когда стали появляться еврейские литературные сборники, она скупала их и давала читать напрокат. Так она распространяла свет и знания в нашем городке.

Также к нам домой приходили русские газеты и журналы, у моего отца была прекрасная библиотека русской классики и переводов европейской литературы.

Тем не менее должен добавить, что читателей книг на русском, идише и иврите в моем штетле в то время было немного, около сорока — пятидесяти человек. Читали в основном женщины, и их любимыми книгами были «интереснейшие» романы Шомера. В общем, прославлялась еврейская жизнь, в которой мы находились в то время. Подавляющее большинство еврейского населения было очень набожным, и все жили по старым еврейским традициям.

У нас в штетле евреи ценились не по богатству, а по учености. «Богатство» человека отошло на второе место.

Синагога была основным местом, где евреи говорили о политике, о том, что хорошо и что плохо для евреев. В таких разговорах жители прислушивались к мнению «учёных евреев», особенно тех, кто знал русский язык.

В нашем районе евреи женились, рожали и отдавали своих детей обучаться частным учителям, а те, кто жил рядом, в городскую Талмуд-Тору. Многие хорошие учащиеся стали руководителями иешив. Уже этим они много выигрывали в глазах остальных.

Экономическое положение евреев штетла было ужасным. Почти восемьдесят процентов еврейского населения не имела достаточного количества хлеба. Христиане заставляли их заниматься сельским хозяйством, но евреи не соглашались на это. Правительство отняло все источники дохода у евреев, и я до сих пор не могу понять, как бедные евреи просто не умерли с голода. У нас были только шинкари, несколько богатых лавочников, несколько ростовщиков, лесные торговцы, лесные служащие и различные еврейские специалисты. В то время как подавляющее большинство лавочников, ремесленников и мелких торговцев зерном могли заработать себе на жизнь, фермеры, крестьяне и евреи с похожими бедственными условиями жили «полноценной» жизнью и никогда не получали полноценной еды. К счастью, царское правительство не препятствовало базарным дням, которые в те времена проводились регулярно.

Ярмарки в городе проводились по воскресеньям и два раза в год. Евреи считали их манной небесной. Тысячи фермеров приезжали из окрестных деревень. Они продавали свою продукцию и на вырученные деньги покупали табак, керосиновые лампы, белье, различные материалы, сельскохозяйственный инвентарь и подарки для женщин и детей. После каждой покупки и продажи фермеры шли в шинки. Евреи готовились к ярмарке за несколько недель до её начала. И все становились купцами. Они занимали несколько рублей и торговали. Купили-продали яйца, сено, зерно, бушель яблок и в кармане что-то осталось. Более богатые люди покупали овец, телят, лошадей и в течение полугода имели доход от этой торговли. Евреи тоже целый год с нетерпением ждали того времени, когда «чужаки» приедут в город со всех окрестностей, потому что тогда у шинкарей и лавочников дела шли очень хорошо. Правда, очень часто появление приезжих заканчивались драками между собой или между христианами и евреями. В таких случаях приходили еврейские крепкие парни и мясники и отгоняли пьяных нападавших. От всех соседних еврейских городков евреи моего штетла отличались благородством и ученостью. И этим евреи всегда хвастались, когда в Мир приходили жители Клёцка, Столбцов, Несвижа или Лашевичей. И мы все действительно гордились тем, что мы миране.

Глава 2

Моя семья

Со стороны матери я никого не знал. Моя бабушка умерла еще до моего рождения. Дедушка когда-то был у нас, но я тогда был ещё совсем маленьким ребёнком, поэтому даже не помню, как он выглядел, и какой он был еврей. Со стороны матери я знал только ее племянников и племянницу, детей ее сестры Тойбе: Ефима (Хаима) Хисина — известного билуйца доктора Хисина, умершего несколько лет назад в Тель-Авиве, его брата Осипа Хисина, известного московского фабриканта, и их сестру Лизу, вышедшую замуж за Мирского студента Шмуэля Ледера и уехавшую с мужем в Америку сразу после свадьбы. Ее муж был известным радикалом здесь, в Нью-Йорке, работал в «Арбетер цайтунг», имел офис в Бруклине и, между прочим, умер пятнадцать лет назад.

Зато я хорошо знал семью отца. Я отлично помню своего прадеда Гирша, писаря из Лашевичей. Это был высокий, широкоплечий еврей, очень красивый. Его прозвали Гирш-писарь, потому что, будучи старостой штетла он записывал все рождения, браки и смерти. В то время он был представителем еврейского населения Лашевичей, и о нем в наших краях ходила следующая история:

Восемьдесят лет назад священник Лашевичей сильно притеснял там еврейское население. Жители Лашевичей собрали большую группу для рассмотрения средств, которыми можно было бы смягчить сердце священника по отношению к евреям, и было решено послать его, моего прадеда, заступиться за них. Когда мой прадед пришел к нему, он сказал священнику:

— Вам платят всякие налоги, берут Ваши расписки, и вот Вы снова хотите ввести новый платеж. Мои евреи находятся в ужасном положении, а вы ещё держите их в страхе.

На это священник с улыбкой ответил:

— Что вы имеете в виду? Почему я должен с ними лучше ладить, когда они распяли Сына Божия Иисуса.

— Господин священник, — ответил мой прадедушка, — интересно, почему Вы так говорите. Вы видно шутите, Вы должны знать, что не мы, евреи Лашевичей, его распяли, а евреи Копыля.

Услышав это, священнику стало стыдно, потому что он сам этого не знал, и сердце его стало несколько мягче.

Сорок семь лет назад, когда я был в Лашевичах на выпускном вечере, его внук Меир отвел меня в синагогу и показал мне живопись, которую его дедушка, а мой прадед нарисовал на стенах. Это были сцены из еврейской жизни в библейскую эпоху. Тогда эти картины произвели на меня сильное впечатление. И это действительно удивительно: провинциальный еврей, который, кроме картинок из Агады и Торы, никогда в жизни не видел других картин, никогда не учился искусству живописи, вдруг становится художником и расписывает стены синагоги картинами, которые производят нужное впечатление. Не знаю, соответствовали ли его картины художественным правилам, но евреи Лашевичей гордились ими, потому что в них на первый план выходили интересные эпизоды библейской эпохи.

Когда мне было шесть или семь лет, мой прадед Гирш-писарь решил поехать в Израиль и приехал к нам, своим внукам и правнукам, в Мир, чтобы попрощаться с нами. Тогда он провел с нами неделю. Из того времени я помню только, что он был очень высокого роста, у него были еврейские грустные глаза и длинная белая борода. Ещё я помню, что он меня слушал и был со мной счастлив. Перед отъездом он подарил мне на память драгоценную медную монету, которую я много лет хранил как зеницу ока.

Он умер в Иерусалиме. Лишь в 1922 году я посетил его могилу, которая находится на Елеонской горе. Уходя оттуда, я подумал, что это был необыкновенно красивый, богатый, интересный человек из былых времён.

Из его детей хорошо я знал только двоих: моего дедушку Рафаила и его брата Израиля. Мой дедушка был самым старшим в Копыле, а Израиль был самым старшим в Лашевичах. Мой дедушка Рафаил всегда был очень скромным человеком, всегда заботившимся об общем благе. Помимо своей официальной должности старосты, он был габбаем в городской Талмуд-Торе, смотрителем сирот и всегда был занят обеспечением бедных детей едой и одеждой. Он разбогател в молодом возрасте, покупая государственные расписки, освобождающие их владельцев от военной службы. Кроме того, у моей бабушки были трактир и гостиница. Он совершенно не вмешивался в дела жены, поскольку был слишком занят общественными делами и не имел времени заниматься даже собственными одиннадцатью детьми. Когда мне было двенадцать лет, я приехал в гости к дедушке. Первые два дня он даже не успел на меня взглянуть. Только на третий день он заметил меня и спросил у бабушки, кто я.

Теперь, пока я говорю о дедушке, я вспоминаю еще одну любопытную историю, которую я должен вам рассказать.

Мне тогда было двадцать, а ему шестьдесят пять лет. В это время я оказался в Варшаве. Однажды его дочь, Ханна Хисин, рассказала мне, что дедушка приехал в Варшаву, и она хочет, чтобы я показал ему город. Конечно, я согласился. Я взял извозчика. Мы проехали по окраинам Кракова, по Уяздовской аллее, были с ним в Мокотово, гуляли с ним по паркам, вместе ели молочную еду в еврейском ресторане, а вечером я повёл его в большой театр, где исполнялась опера «Богема». Театр его удивил. Ничего подобного он не видел. Но как только молодые ребята и девушки начали показывать свои номера, я разозлился на себя, зачем я привел сюда дедушку. Я был совершенно уверен, что он должен быть в полном недоумении, зачем я его привел на такой спектакль, где видишь полуодетых мальчиков и девочек. Мне было стыдно перед ним. Я даже боялся смотреть на него. Сцены в опере становились все хуже и хуже, и я от стыда сидел, опустив голову. Вдруг, дедушка дает мне толчок в бок и шепчет мне на ухо: Ной, ты видишь, здесь играют красивые девушки. Тогда на душе у меня стало легче. И мы сидели спокойно до конца оперы.

Он умер два года спустя. Я уже был частью революции. Однажды я путешествовал со своими коллегами и молодыми еврейскими писателями. После того как мы отсутствовали некоторое время, зашел мой лучший друг Авраам Кастелянский, который работал бухгалтером в бизнесе моей тети, и сказал мне, что дедушка умер. Будучи изрядно пьяным, я ответил ему: «Раз так, приятель, давай еще выпьем!» Видимо, Кастелянский был очень шокирован моей реакцией на смерть деда, потому что он рассказал об этом моей тёте, а она передала это в письме моей матери. Через год я приехал в Несвиж, потому что дедовский дом перешёл к моему дяде Бируше, а мои родители переехали в Несвиж, где стали жить вместе с бабушкой, и заметил, что бабушка несколько сердится на меня. Честно говоря, меня это не сильно беспокоило. Но за несколько часов до моего возвращения в Варшаву она зовет меня в свою комнату, закрывает дверь и спрашивает надломленным голосом и со слезами на глазах: «Правда ли, что я устроил праздник после смерти дедушки?»

Я, конечно, отрицал это изо всех сил.

Я осчастливил ее своим ответом, а тогда она рассказала мне, какой почетной была похоронная процессия дедушки, все магазины в городе были закрыты. В доме не осталось ни одного еврея, даже многие гои шли за гробом. Весь город был в трауре. Среди дедушкиных детей только мой отец обладал многими качествами, унаследованными от него.

Будучи бывшим учащимся иешивы, он мог хорошо учиться и очень любил светское образование. Он был в полном смысле этого слова современным человеком с горячим еврейским сердцем. Будучи адвокатом, он принципиально никогда не защищал преступника и никогда не признавал суда христианина над евреем. Мой отец говорил и читал на нескольких языках и был большим любителем прекрасной литературы. Он также много писал на идише. Большая работа: «Палестинская эмигрантка» навсегда осталась в моей памяти. Насколько я помню, это было литературное произведение с сильным патриотическим содержанием, в котором он выдвигал идеи Ховевей Циона («Любящих Сион»). Он также писал драмы, комедии и рассказы. Очень часто он читал что-нибудь из своих сочинений матери, нам, детям, и гостям дома. Однако в то время не было идишских периодических изданий и издателей, поэтому он не мог их печатать. Лишь после его смерти, когда мать, которой в то время было уже восемьдесят лет, осталась одна, она, не желая, чтобы все сочинения попали неизвестно куда, сама все уничтожила. (См. статью моей матери: «Из старого Копыля. Воспоминания Сары Мышковской», Jiwobleter, март-апрель 1937 г.)

Из того времени я также почти не помню первую эпоху движения «Любящих Сион» восьмидесятых годов. Помню, как мой отец возился с «кампанией». Он был председателем и секретарём организации в Мире. В нашем доме часто проводились собрания, на которых выступал мой отец. Помню, как в день моего рождения живший в нашем доме «любящий» покинул наш город и вместе со своей семьей отправился в Землю Израиля. Из-за этого в нашем доме стоял гул, все разговаривали и наутро все «любящие» провожали его из города. Тогда я потерял соседа по комнате. Это был странный мальчик, который отправился со своим отцом в Землю Израиля и в своих детских фантазиях я представлял, как мой друг станет пастухом на горах Сиона, и я очень ему завидовал…

В последующие годы отец часто просил у меня нелегальную литературу революционного движения, а когда я ее давал, это было для него очень важно, и, довольный, он заходил в кабинет, закрывал дверь и внимательно читал. Иногда он делился со мной своими впечатлениями и мнениями. По натуре он был мягким, добросердечным и умным евреем. Моя мать была совершенно другим человеком. Она была очень способной и необычайно умной. В практических жизненных вопросах она понимала гораздо больше, чем ее муж. У нее была железная память. Она часто рассказывала нам свои воспоминания о том времени, когда она ещё была двухлетним или трёхлетним ребенком. Она была первой женщиной в Мире, носившей собственные волосы, и первой в городе, у которой на кухне не так строго соблюдалась кошерность (не забывайте, что это было более семидесяти лет назад). Хотя у нее был более твёрдый характер, чем у моего отца, и она лучше понимала различные ситуации, и была более практичной, чем он, она всегда уважала моего отца и считала его выше себя. Моя мама много читала, любила петь еврейские и русские песни и никогда не могла забыть то впечатление, которое на нее однажды, когда она была невестой, произвёл спектакль в еврейском театре Минска. Она была заметной фигурой в Мире, а затем в Несвиже. Женщины приходили к ней со своими тайнами и просьбами, как к хорошей еврейке. Многие мужчины приходили к ней за советом, а самые умные женщины приходили провести с ней время.

У нее было одиннадцать детей, двое из которых умерли в младенчестве, осталось девять: трое мальчиков и шесть девочек. Я был третьим ребенком. Моя мать пережила много трагедий. Но самое страшное для нее было то, что почти все дети рано покинули ее, в шестнадцать — семнадцать лет они уже не хотели оставаться в городе. Какая-то тайная сила гнала их оттуда. Начало положила старшая сестра Тайбеле, уехавшая из штетла в Америку в семнадцать лет. Я и мой старший брат Моше уехали из города через несколько лет. Мы провели некоторое время в Варшаве, а потом также уехали в Америку. Все остальные дети уехали после нас, они тоже уехали в Америку. До свадьбы с ней осталась только наша младшая сестра. Но сразу после замужества она тоже ушла от родителей и поселилась в Минске. Так мать и осталась одна с отцом до старости. После его смерти она оставалась одна более пятнадцати лет. Много лет назад, когда Россия заняла Несвиж, к ней из Минска приехала ее младшая дочь Юдит и увезла ее в Минск. Она была уже стара, больна и слепа. Недавно, после Второй мировой войны, я узнал, что она умерла в Минске одна, брошенная, потому что моя сестра с детьми были эвакуированы вглубь России, не имея возможности взять с собой 93-летнюю мать…

Глава 3

Мое детство

Я точно не знаю, в каком месяце и в каком году я родился. Но официально я родился 18 ноября 1878 года, а это значит, что мне сейчас 69 с половиной лет. Первые четыре года я был больным ребенком. Я страдал от слабых костей. Мою болезнь называли рахитом. Все эти четыре года я не мог ни стоять, ни ходить. В то время я сидел весь день и просто смотрел на мир. Моя мать буквально отдала свою жизнь, чтобы вылечить меня от рахита. Когда местные врачи не смогли меня вылечить, она поехала со мной к известным врачам в другие города. Врачи посоветовали ей сажать меня всем телом на горячий песок. Каждый день в летние недели она несла меня на окраину города и закапывала по шею в песок. Ей также пришлось часто противостоять гойским пастухам и их злым собакам. Тем не менее она не оставляла свой тяжкий труд до тех пор, пока я полностью не вылечился и не смог встать на ноги.

Следующий случай произвел на меня самое сильное впечатление в те ранние детские годы:

Прекрасным и теплым утром я впервые вышел один на улицу, светило солнце и дома тонули в лучах солнца, люди спешили и играли дети. Мне это очень понравилось, и я остановился посмотреть, как играют дети. Они спросили меня, не хочу ли я с ними поиграть. Я, конечно, согласился. Меня отвели во двор дома, и там мы зашли в конюшню, где и играли. Я получил огромное удовольствие от этой игры, потому что впервые в жизни играл с другими детьми.

Год спустя мама отвела меня к моему первому учителю Киве Кугелю. Я также занимался с двумя другими учителями. Я ходил к ним почти четыре года. За это время я узнал об Иисусе Навине, Судьях, Самуиле, и на этом мое старое еврейское образование было почти закончено.

В то время мы жили у Доджена (Давида) — еврея, который писал прошения к российским чиновникам. Он был вдовцом и любил горькие напитки. Он всегда приходил домой очень поздно. Его сын Берл, тринадцатилетний мальчик, уже посещавший русскую окружную школу, стал моим первым учителем русского языка. Вскоре мои родители отдали меня в русскую начальную школу. Во время учебы в государственной школе я учился у двух частных учителей. У учителя Вайнера я учился ивриту и зашел так далеко, что перевел историю «Робинзона Крузо» с русского на иврит. Я также изучал и немецкий язык у немки, фройлен Тец.

Наш дом был самым интересным и продвинутым домом в нашем штетле. Часто к нам приходили судья Борзов, городские врачи, аптекарь, студенты, когда приезжали домой на каникулы. В нашем доме часто говорили о политике, о литературе и о еврейской ситуации в России. Однажды я подслушал горячую новость об убийстве Александра II и потом целую ночь не мог заснуть. Передо мной проплывали образы отважных народовольцев Желябова, Перовской и других. Но больше всего я любил вечера, когда отец читал свои рассказы или слушал роман о жизни в Мире, написанный в то время часовщиком Менделем Циринским. Насколько я помню, он был написан с большим талантом. Его приход и чтение были для меня большой радостью. Моим родителям пришлось расстроиться из-за этого романа. В середине написания романа он уехал в Америку и более того: больше мы о нем ничего не слышали.

В детстве я был набожным и часто ходил в синагогу. Однажды, когда я молился, кто-то принес новость, что в каких-то двух городах Украины случились погромы евреев. Хотя мне тогда было шесть-семь лет, я прекрасно понял, какое тяжелое впечатление произвела эта новость на молящихся евреев. Я никогда не видел такого горя в общине, состоящей из нескольких сотен евреев, даже в своей дальнейшей жизни. Их душераздирающая скорбь навсегда запечатлелась в моей детской душе, и даже теперь я вижу в своем воображении ужаснейшие картины того, как украинские погромщики убивают евреев, женщин и детей.

В то время мой отец был очень занят созданием образовательных курсов для нашей бедной молодежи. Он утверждал в одной из речей, что вся проблема евреев состоит в том, что мы занимаемся только непроизводительным трудом, а лавочников, трактирщиков, шинкарей и коробейников у нас больше, чем нам нужно. Один соперничает с другим, и вырывает у него последний кусок изо рта. Антисемитизм, — утверждал он, — также проистекает из того факта, что мы черпаем своё счастье из запаха на рынке, из ветра. Мы должны открыть в нашем городе ремесленную школу, где нашу молодежь следует учить обрабатывать землю или готовить из нее хороших портных, сапожников, слесарей. Пусть наша ремесленная школа — заканчивал он свои частые проповеди, — послужит примером для соседних городов и поселков, как можно перейти от загрязнения воздуха к производительному труду.

Но он не только агитировал, но и с железной решимостью шагнул вперед к осуществлению своей мечты. Через Еврейское Общество ремесленного труда, находившееся тогда в Петербурге, он добыл для этой цели деньги и также после долгих переговоров в высоких правительственных сферах согласился построить дом для такого учреждения. Однако, когда все было почти закончено, случился крупный экономический кризис, из-за которого все работы были остановлены. Но еще до остановки работ минчане были очень расстроены тем, что такое заведение строится в таком маленьком городке, как Мир, а не у них. Они собрали еще большие суммы, отправили в Санкт-Петербург еще более крупных лоббистов и убедили правительство и Санкт-Петербургское еврейское общество открыть такое же профессиональное училище и в Минске. И вскоре такое ПТУ все-таки открылось в Минске. Можно смело сказать, что открытие в Минске в то время первой ремесленной школы было вдохновлено моим отцом, но мечта отца основать такую школу в штетле не была реализована.

Когда мне было девять лет, в нашем доме произошло событие, которое так на меня подействовало, что в течение нескольких месяцев я ощущал себя взрослым. У нас тогда даже своего дома не было, мы жили в арендованном доме. В, том же доме жил еще один сосед, презираемый еврей из кантонистов — Босс, как он себя называл, — со своей женой-христианкой и тремя взрослыми сыновьями. Вход в наши квартиры был через общий коридор. Однажды на Рош ха-Шана, когда мои родители ушли в синагогу, я остался дома, чтобы присматривать за младшими детьми. Около двенадцати часов дня мать пришла из синагоги домой, чтобы посмотреть, чем занимаются маленькие дети. Но как только она вошла в коридор, христианка и трое её взрослых сыновей набросились на нее с палками и начали избивать. Мать издала ужасный крик, мы, дети, перепуганные до смерти, открыли окно на улицу и начали громко кричать: Они бьют нашу мать». Христианка, услышав крик матери и наши голоса, тут же вместе с сыновьями вбежала в дом, заперев за собой дверь. Тем временем прибежали евреи из общины, уложили мою мать на кровать, затем открыли дверь гойки и выразили ей должное осуждение… Через несколько минут прибежал мой отец в сопровождении двух крепких молодых людей: Хершеля Кажея (дяди Моше Йоны Хаймовича) и Муния Мате Ривса, и вы можете сами себе представить, что произошло дальше. Кантониста в это время не было дома, он как фельдшер разъезжал по деревням вокруг нашего штетла. Но как только он вернулся домой, он снял другую квартиру и уехал из нашего дома вместе с семьей. Потом был суд. Но судья действовал так, чтобы мы могли помириться, и ни одна из сторон не понесла никакого наказания.

И другое событие оказало на меня сильное влияние в юности. Когда мне было одиннадцать лет, к нам приехал особый гость, которого звали «Ефим». Он не смел выйти из дома. Он видимо от кого-то прятался, а нам, детям, велели никому не рассказывать о госте. Он называл мою маму тетей, а папу отцом. Мы, дети, не знали, кто он такой и почему скрывается. Мы заметили, однако, что наши родители относятся к нему с большим уважением и любовью и что все вечера до поздней ночи он пишет на русском языке. Со временем мы узнали, что он был сыном сестры моей матери, что он учился в Москве, что после еврейских погромов в 1882 году он присоединился к движению Билу, покинул Россию и свою богатую жизнь и уехал в Эрец-Исраэль. Там он обрабатывал землю, копал колодцы, прокладывал дороги, был земледельцем, даже приобрел виноградник в семнадцать тысяч лоз, привез туда свою невесту, женился на ней, воспитал детей. Но я не знал, почему он вернулся оттуда. Однако он весьма вырос в моих глазах, когда я понял, что он переписывается с еврейским историком Ш. Дубновым и идиш-русским поэтом Ш. Фругом, чьи творения я пожирал буквально как голодный. Его величие в моих глазах еще больше возросло, когда я понял, что по ночам он пишет книгу «Записки палестинского эмигранта». Позже я также узнал, что он в это время написал еще одну книгу «Заиорданье». Обе книги впоследствии были напечатаны частями в идиш-русском журнале «Восход».

Когда он проводил время в нашем доме, он очень часто рассказывал нам странные истории, и мне очень нравились его рассказы о народе Израиля и арабской жизни. И он говорил о Земле Израиля с такой теплотой и любовью, что у меня тогда возникла мысль, что если бы у меня был шанс в жизни, то первое, что я сделал бы, это перебрался бы в Землю Израиля.

Самое сильное впечатление на меня произвела история о том, как он путешествовал по Земле Израиля: вместе с другими студентами и завершил рассказ, словами: «Когда мы сошли с корабля в Яффе, которая представляет собой порт из камней, мы со слезами на глазах пали на каменные плиты, целовали камни и поливали их своими горючими слезами…».

Чуть позже у нас был еще один гость, брат Ефима Хисина Осип (Иосиф), приехавший из Москвы и проживший у нас больше года. В нашем доме он женился на моей тёте — тете Ханне. Осип Хисин был совсем другим человеком, уже очень далеким от своего старшего брата. В своей речи, в восприятии жизни, в мыслях, в пении, танцах и выступлениях он был типичным русским, пижоном, а не кацапом. В политическом плане для него ничто не имело значения, даже еврейский вопрос. Самодовольный, вечно веселый. Я держался от него на расстоянии и временами даже избегал. Ефим уехал от нас в Швейцарию, изучал там медицину и, получив диплом врача, вернулся в Израиль, чтобы практиковать там среди еврейской и арабской бедноты. В то же время его младший брат Осип отправился в Москву, где он открыл шелковую фабрику и с помощью своего дяди Генделя Хисина, тогда известного человека и филантропа, добился успеха. Его фабрика работала на всю Россию и Польшу и на этой фабрике он очень разбогател.

Я сразу вспоминаю третьего гостя, который очень долго пробыл в нашем доме. Он сказал, что приходится мне двоюродным братом со стороны моей матери, Шмуэлем Шмураком, и в то же время он был племянником нашего широко известного знакомого рабби Менделя. Поначалу Шмуэль жил в доме своего дяди рабби Менделя в Одессе и прямо из его дома приехал к нам в гости 21-летним юношей. Мендель хотел сделать из него полезного еврея и записал его в профессиональное училище «Труд», в котором был директором. Шмуэль всегда любил похвастаться своим старшим братом и всегда рассказывал истории о доме своего дяди. Но лично его никакие вопросы не интересовали, он говорил только по-русски, одевался как тирский немец. Он также женился на второй сестре моего отца, Рошке. Некоторое время он был учителем в нашем городе. А затем преподавал в Барановичах, оттуда уехал в Варшаву, где стал представителем мануфактур Осипа Хисина по всей Польше.

Тем не менее серьезность моего дома почти не мешала мне в играх. У меня было достаточно друзей, с которыми я ходил в лес собирать ягоды, ходил в замок и карабкался там по головокружительным лестницам, ходил на речку купаться и показывать, как далеко я умею плавать. Еще больше мне нравилось сидеть со своими друзья где-нибудь в укромном месте и слушать их истории о демонах, привидениях, духах и… святых евреях.

Дорогие мне детские годы, проведенные в моем штетле Мир, евреи и город, запечатлелись в моем сердце, и эта огромная любовь к моему городу остаётся со мной и по сей день.

Глава 4

Я начинаю читать

Мой отец всю свою жизнь много читал и, если ему что-то очень нравилось, он любил читать это жене и детям. Я до сих пор помню, как мать звала нас в спальню с объявлением: дети приходите к отцу, он почитает: мы шли прямо к нему в спальню. Отец уже лежал в постели, завернувшись в теплое одеяло и держа в руке книгу. Мы тихо входили, садились вокруг его кровати, и литературное образование начиналось. Он читал нам на идише «Черного мальчика» Динезона, «Идиш на Песах» Шацкеса, «Ножик», «Иоселе-Соловей» и «Стемпеню» Шолом-Алейхема. На русском языке он читал нам Гоголя, Пушкина, Лермонтова и Фруга. Из всех книг наибольшее впечатление на меня произвела «Стемпеню» Шолом-Алейхема, хотя еще мне очень понравился «Нос» Гоголя.

Когда мне было десять лет, я уже начал читать самостоятельно. Каждое воскресенье в базарный день приходил русский разносчик со всякими духовными и священными вещами: изображениями святых, иконами, статуэтками, фотографиями, а также сборниками русских светских рассказов и стихов. Моя мама давала мне каждое утро в школу три копейки, я не тратил их на перекусы, а копил все три. За неделю я собирал восемнадцать копеек и каждое воскресенье тратил деньги на буклеты, пока не собрал свою собственную библиотеку буклетов с рассказами. Книг на идише у меня не было, потому что не было таких книг на идише, которые бы подошли мальчику десяти-одиннадцати лет.

Через несколько лет я начал читать более серьезные книги и периодику, как на идише, так и на русском языке. Особо я обращал внимание на русские издания на идише такие как старый «Рассвет», «Восход», «Сион», «День», «Вестник русских евреев» и «Еврейская библиотека». Позже я перешёл к «Дому друзей», «Еврейской народной библиотеке», и «Кол мевасеру» (Голос глашатая). Так я познакомился с произведениями Шолом-Алейхема, Фруга, Бен-Ами, Равницкого и других. В то время я уже прочитал «Дэниэля Деронду» Джорджа Элиота, а также произведения Фрэнцоза, Вассермана, а также книги Леванды.

Вообще мне нравилось читать книги еврейского содержания. А когда я перешел к русской классике, меня очень раздражало, что, когда изображается еврейский типаж, он всегда негативный, по большей части карикатурный, и это сильно охладило мой энтузиазм по поводу создателей и продолжателей русской литературы.

Но наибольший интерес у меня вызывали книги, в которых описаны путешествия, народы и страны. Первым журналом, на который я подписался, был русский «Вокруг Света», который распространялся по всему миру, и с огромным нетерпением я каждую неделю ждал его еженедельных выпусков и каждое первое число — ежемесячных выпусков. Журнал был специально посвящен репортажам о путешествиях и содержал необычайно красивые и яркие изображения всех стран всего мира. Книги я читал со святым упоением и не уставал целыми днями рассматривать иллюстрации.

Еще я каждый день с большим удовольствием читал русскую газету «Новости», которую мой отец получал из Петербурга. В то время в России еврейские газеты ещё не издавались.

Помню также, что у нас дома были две рукописи, переплетённые как книги, и обе рукописи были на идише, одна с чудесным почерком, — роман о еврейской жизни в Новогрудке, написанный новогрудским нотариусом Иоселевским — отцом моего дяди. В рукописи должно быть было страниц триста. Вторая рукопись — жемчужным почерком Менделе «Сплетня». Я играл с этими книгами и подражал их почерку. Я их часто читал, только не очень хорошо понимал. И еще меньше понимал ценность их культурно-исторического значения. Только когда я узнал, что обе книги сгорели во время великого пожара, уничтожившего наш штетл, я очень разозлился.

Дома мы говорили на идише, хотя и называли этот язык жаргоном. Мы никогда не стыдились своего идиша и никогда не гордились знанием русского языка. В нашем доме оба языка были равноправными. Для моего отца русский язык был языком средств к существованию. Официальные документы он писал на русском языке, защищал своих клиентов на русском языке, и подавляющее большинство его клиентов были белорусами. Но когда он попадал в домашнюю атмосферу, он никогда не говорил с нами по-русски, а всегда на идише. Также и в чтении в нашем доме были приемлемы оба языка. Идиш в то время был очень беден, идишская литература ещё беднее и, если мы хотели прочитать научную книгу по серьезному вопросу, нам приходилось использовать русский язык и русскую литературу. И именно поэтому я обнаружил, что читаю на русском гораздо больше, чем на идише. На немецком я перечитал в начале несколько книг и все, больше не читал. С Гете, Гейне и другими немецкими писателями я познакомился по переводам на русский язык.

Глава 5

Великий пожар

Наш штетл часто горел, но прибегали евреи, христиане, татары и своими совместными силами не давали огню распространиться далеко. Раньше сгорали дом или два, и пожар уже потушен. Но когда мне было двенадцать-тринадцать лет, почти весь наш город сгорел, и я хорошо помню этот «великий пожар».

Был летний день. Затем я зашёл к своему дяде Иоселевскому, который, как и мой отец, был юристом. Внезапно зазвонили церковные колокола. Мы поняли, что где-то горит дом. Я сразу побежал к месту, где горело, помогал качать воду и доставлять её к горящим домам. Я бегал от дома к дому и помогал. Тогда мне пришло в голову, что лучше было бы спасти бедные еврейские семьи от их неряшливости и разгильдяйства. Потом я отправился в горящие дома, чтобы спасти мебель и постельное белье внутри. Я трудился так около часа. Потом я услышал, как кто-то сказал, что у холодной синагоги загорелся верх и некому спасти книги Торы. Я сразу побежал в холодную синагогу. Там было несколько евреев, но они боялись войти внутрь. Я вошел в синагогу и услышал позади себя голос: «Мальчик, сначала возьми книги Торы». Я смело пробрался к Ковчегу Завета. В этот момент пришло около шести евреев, и вместе с необычайной быстротой мы спасли все книги Торы. Но огонь становился все сильнее и сильнее. Пламя уже начало охватывать красивые картины на стенах, и от дальнейших спасательных работ пришлось отказаться. Тут меня останавливает какой-то еврей и говорит:

— Ты счастливый молодой человек, ты выполнил много мицвот. Чей ты?

— Юриста Мышковского.

— Вы только посмотрите, как согревает теплая еврейская душа. Здесь ты ничего не можешь поделать. Ваша крыша тоже горит. Беги прямо домой и спасай там, что сможешь.

Я сразу побежал домой и подумал про себя, что уже получил бы нагоняй от отца и кто его знает, думаю, что случилось с моим щенком, с моей книгой, с лампой, которую отец недавно купил у Фрица.

Я бежал по сгоревшим местам. Повсюду — отчаяние, крики, плач, люди рвут на себе волосы, ломают руки. Повсюду огонь, повсюду разрушения. Бегут евреи с мешками на плечах. Вещи, которые вынесли из домов и оставили на улицах, уже горят.

Я прибегаю к нашему дому. Сначала никого нет. Каким-то образом им удалось убежать! Никаких столов и стульев. Но многое, очень многое осталось в доме. Я быстро приступаю к работе. Сохранить то, что еще можно, и отнести в сад Левина. И я спасал наше достояние до тех пор, пока уже ничего нельзя было спасти, потому что весь дом был охвачен огнем. Я убежал искать своих родителей, братьев и сестер. И мне удалось пробраться только по одной тропе — через реку, то есть по берегу нашей реки. И хотя тропа была слишком длинной, но поэтому же она была и самой безопасной.

Там кто-то мне сообщил радостную новость, что вся моя семья находится в доме нашего судьи Борзова. Мне уже пришлось бежать оттуда к району Падал и от Падала по улицам к дому судьи. По пути я видел картины, которые никогда не сотрутся из моей памяти. Евреи в страхе смерти, в величайшем отчаянии. Свободные места за городом были уставлены столами, скамейками, кроватями, мешками, корзинами, сундуками. Предметы еврейского быта были повсюду. Обширная территория в задней части города захламлена и усеяна еврейским имуществом и товарами, вынесенными только для того, чтобы спасти их от огня. На мешках и сумках сидят евреи. Евреи, которые наблюдают за спасённым. Дети плачут, они все теперь бездомные и все оплакивают великое несчастье.

Из последних сил я побежал к дому судьи. Сначала я встретил там не только свою семью, но и семьи двух своих дядей — Иоселевского и Сахаровича, и тогда я впервые понял, что не ел с самого начала. Но как можно кого-то спрашивать о еде в такой беде. И тогда он подходит к отцу и сердито спрашивает меня:

— Где ты провёл все это время, моё сокровище?

Но когда я рассказал ему, что спасал вещи в новом городе, в том числе и книги Торы из холодной синагоги, он немного успокоился, а затем сказал мне тоном легкой укоризны:

— Тем не менее тебе следовало зайти домой пораньше и сказать, что ты бежишь спасать холодную синагогу. Ведь мать чуть не сошла с ума, думая о тебе.

— Что ты пристал к ребёнку, — вмешалась мать. — Он не ел весь день, а от тебя у него болит голова. Пойдем, Ной, я тебе кое-что дам.

И, взяв меня за руку, повела на кухню.

Теперь вы можете себе представить, с каким аппетитом я ел в тот вечер…

Но она не смогла удержаться и посреди трапезы сказала мне:

— Ну, гость в доме… где ты был во время большого пожара?

Я снова рассказал ей, что сделал за день, и она больше ни о чём меня не спросила.

В то время как мы жили у судьи, я близко познакомился с садом судьи. Там были хорошие яблоки, ягоды, сливы, вишни и виноград. Судьиха (жена судьи) сказала мне, что, когда я захочу фруктов, я могу пойти в сад и взять что угодно и сколько захочу. Я действительно хорошо использовал эту возможность. Каждый вечер я ходил в сад, срывал кучу фруктов и делился ими со всеми остальными детьми. В те дни я был самым счастливым мальчиком на свете. Пустячок — у меня «свой сад», и я уважаем всеми своими товарищами и друзьями.

На следующий день после большого пожара я пошел посмотреть, как мой город стал выглядеть после пожара. Я шел по проходам, которые уже не были улицами. От самых маленьких домов остались только печные трубы, а у некоторых домов и вовсе не осталось печных труб. Пожар еще не был полностью потушен, и от сгоревших домов все еще поднимался дым от пепла и углей. Возле каждого дома кто-то стоял, как будто возле покойника, заламывал руки и горько плакал. И немало других передвигали угли и пепел железной палкой, ища там что-то. А вдруг что-то осталось от того, что они любили. На широком поле у реки я увидел много знакомых евреев, женщин и детей, и все они были грустными, голодными, не выспавшимися и отчаявшимися.

Но вскоре помощь стала поступать из соседних еврейских городков и поселков — из Слуцка, Новогрудка, Городеи, Несвижа, Клецка, Копыля, Турца, Кореличей и даже из таких далеких городов, как Барановичи и Минск. Она приходила с хлебом, мясом, сыром, маслом и даже одеждой. В различных соседних штетлах были организованы комитеты помощи жертвам Мирского пожара, а через несколько лет наш город вновь возродился, но уже обновленный и современный…

Только наша старая синагога с чудесной резьбой, карнизами, картинами действительно сгорела навсегда, и это причиняет мне боль по сей день.

Глава 6

Я начинаю становиться мужчиной

У меня был очень красивый почерк и на иврите, и на русском, и на немецком. Мои родители часто обращали на это внимание. Мой отец говорил, что я пишу каллиграфически. И это привело к тому, что к моему тринадцатому году он уже усадил меня за свой стол, переписывать разные бумаги, прошения, запросы к местному судье и в различные вышестоящие инстанции, такие как обращения в районный суд, в государственные учреждения и даже в Санкт-Петербург. Мой труд стал известен, когда я впервые написал челобитную (прошение) самому царю русскому. Я вложил все свои каллиграфические навыки в это прошение. Отец гордился моей маленькой работой, и после этого в городе меня признали великим писарем.

После этого великого события я стал позволять себе некоторые вольности. Перестал ходить в синагогу, перестал молиться по утрам, общался в основном с мальчиками-христианами, с которыми ходил в городскую районную школу. Даже был знаком с несколькими христианскими девушками. Из-за скудости литературы на идише я сосредоточился только на русском языке.

Никакой бар-мицвы для меня не устраивали, так что совершеннолетие прошло для меня совершенно незаметно.

В то время мы строили свой дом, двухэтажное деревянное здание, и со мной произошел странный случай. Я уже перешёл в пятый класс. Я уже изучал физику, алгебру, геометрию. Я также умел хорошо рисовать карты и планы. Я не знал, что мой отец время от времени заглядывал в мои ходатайства. Вообще отец почти всегда был ко мне холоден, и я всегда его боялся. Он все время держался со мной насмешливо и вообще не ласкал. Он никогда не относился ко мне как отец к ребенку, с мягкостью и добротой. Он никогда не проявлял ко мне никакой дружбы, и я никогда не игнорировал этого. Я всегда избегал оставаться с ним наедине в одной комнате. (Сорок лет спустя я изобразил отношение отца к нам, его детям, в пьесе для детей «Детская забастовка». ) Однажды я сидел в своей комнате, и он вошел. Наверное, я уже сошел с ума, подумал я, и он пришел меня наказать. Со страхом смерти я уже ожидал порции морали. Он уселся напротив меня, задумался, посмотрел мне в глаза и сказал:

— Сынок, это план дома, который я собираюсь построить. Это — нижнего этажа, а это — верхнего. Тебе ни кажется, что мы здесь что-то упустили, и как тебе планировка комнат в целом? Как ты думаешь, нужно ли что-то добавить или изменить?

Ко мне пришёл отец, назвал меня сыном и советуется со мной. Я не был к этому готов, тёплая волна захлестнула меня. Сердце мое начало рваться, меня начало разрывать на части, я не смог сдержаться и горько заплакал. И вот консультация не состоялась. Я думаю, что у него тоже заболело сердце, и он вышел. Но в глубине своей детской души я гордился первым появлением отца. Пустячок — он уже думает обо мне как о взрослом.

В пятнадцать лет я стал учителем русского языка в состоятельных домах моего штетла и получал очень хорошую для того времени цену — целых три рубля в месяц за часовые занятия. Я стал более независимым. Из отцовских десяти копеек за переписывание я не мог одеваться сам, не мог покупать себе книг и выписывать журналы. Теперь я стал свободнее в деньгах. А когда я закончил пятый класс, то на короткое время получил очень высокую должность.

На тот момент княжеским управляющим нашего города был человек, дом которого находился в Вильно, но он стоял пустой в связи с должностью у нас в Мире. Так что он взял отпуск на месяц. Но ему некого было оставить вместо себя в конторе. Нужно было вовремя собирать налоги и деньги за аренду, выдавать квитанции и заносить их в бухгалтерские книги. Короче говоря, я стал его представителем на месяц, с зарплатой в пятьдесят рублей.

Теперь вы можете себе представить мою радость, когда мне вдруг удалось сохранить все пятьдесят рублей! За деньги я нарядился графом и так стал «лжекавалером».

Вскоре наш судья остался без секретаря, а в записях ему была важна точность. Не найдя подходящих людей среди русского населения, он неофициально назначил меня временно исполнять эту должность, поскольку официально, ему не было разрешено принять меня на работу, как еврея.

Работа была несложной и времени у меня стало достаточно. Жена судьи Акулина Петровна, преданный друг нашего дома, очень хорошо обо мне заботилась, два раза в день приносила мне чай с печеньем, а иногда угощала тортом и собственной выпечкой. Но я благодарен ей и по сей день, за то, что она открыла мне необычайно богатую библиотеку своего мужа. Она даже дала мне пропуск в библиотеку и во все книжные магазины. Там я ознакомился с переводами английской, польской, французской и скандинавской классики. Особенно много я читал в те десять дней, когда судья каждый двадцатый день уезжал в Новогрудок на собрание всех судей нашего округа. Тогда я даже не заходил в контору. Я сидел в библиотеке целый день, а часто даже поздно вечером. И я читал, как жаждущий в пустыне черпает воду из родника…

Но в этой должности я пробыл недолго, в общей сложности четыре месяца. Пришел официальный секретарь, заядлый пьяница, занял мое место, и я вернулся к преподаванию.

В то время я читал «Записки из мертвого дома» Достоевского и там мне так понравилось описание спектакля, который разыгрывали заключенные в тюрьме, что я решил поставить такой же спектакль у нас дома. Я рассказал об этом плане своим братьям и сестрам, и он им очень понравился. Я прочитал им всю комедию, и они приняли ее с энтузиазмом. Мы разделили роли и занялись репетициями. Мы договорились, что в первую очередь об этом не должны знать родители, что игра будет проходить у нас на кухне, внизу, в детской части дома и что мы будем играть в такой вечер, когда родителей дома не будет. И действительно, все дети стали ждать. Наши родители об этом не знали. Репетиции проходили ночью, когда родители спали наверху. Сцена находилась между большой печью и стеной. После многих репетиций мы пришли к выводу, что все играют роли хорошо, и теперь решили, что при первой же возможности поставим спектакль. И возможность появилась скоро. Мы узнали, что в субботу вечером наши родители собираются на свадьбу. Так оно и вышло. Как только родители уехали, мы все разошлись по городу звать к нам друзей и товарищей, потому что мы начинаем давать театральную пьесу. Через полчаса все уже пришли смотреть наше представление. Мы перенесли стулья из всех остальных комнат на кухню, повесили перед «сценой» занавес (занавеску). Когда раздался звонок, началась «игра». Мы играли с «огоньком», кричали с «огнем», смело представляли комические эпизоды. Публика смеялась и аплодировала нам, а мы, «актеры», радовались нашему успеху. Публика покинула «театр» очень счастливая. Разумеется, о театре и спектакле в тот же вечер узнала вся наша интеллигенция и мои родители.

Прошло несколько недель после «исторической» игры. Как-то приходит мой отец с письмом в руке и дает мне его прочитать. Я вижу, что письмо пришло из Петербурга. От Еврейского колонизационного общества («ЕКО») с просьбой: поскольку они хотят издать книгу об экономическом положении евреев России, то просят моего отца помочь им в работе. К этому письму прилагалось много вопросов. Они просили просто зайти в каждый еврейский дом в городе и заполнить анкету о том, сколько членов семьи проживает в доме. Из скольких человек состоит каждая семья? Откуда они берут еду? Сколько работающих, и кем работают? Какие услуги оказывают? Если работы нет, из каких источников они черпают средства к существованию? Сколько человек живёт в одной комнате. Каковы их доходы и расходы и так далее.

А так как у моего отца не было на это времени, он попросил меня не отказываться от этого дела. Я согласился и сразу отправился на работу.

И какая это была работа. Заползать в подвалы, втискиваться в землянки, ходить изо дня в день и слушать жалобы на голод, боль и страдания, видеть голодающих и истощенных детей, видеть слезы стольких еврейских матерей, видеть великое отчаяние людей, которые понимают, что выхода из их ужасного положения нет. Две недели, которые я провел, осматривая дома и заполняя бланки, сказались на моём здоровье. Трудно описать этот голод, это страдание, это отчаяние. Все это видели мои глаза, мое юное сердце сочувствовало им так, что я сам был в отчаянии от своего положения. В целом работа для «ЕКО» была непростой. Сначала евреи пугались. Они по своему неудачному опыту знали, что после того как их запишут и опросят, будут неприятности. Мне пришлось заверять их, что я делаю это не для правительства, а для еврейского общества, и что общество действительно хочет улучшить положение евреев, и для того, чтобы улучшить его, они должны знать детали. Я приходил к еврейской бедноте. Большая часть ничего не делала и вообще не зарабатывала. Ох, так они и жили, но я почему-то не мог этого понять. Более удачливые, которые уже что-то сделали и что-то заработали, зарабатывали так мало, что им не хватало, чтобы прокормить всю семью. Большая часть моего штетла жила в постоянном голоде: на хлебе и «питье». Владение целым гульденом (семь с половиной центов) было большим богатством. Я видел много больных, лечить которых было нечем, я видел дома, которые стояли так, что к ним никогда не могло добраться солнце, и там жили целые семьи из восьми — десяти человек. Они ощущали постоянную сырость, там не было даже полов, и люди спали на сырой влажной земле. Потом я узнал, что только у рынка и в трёх-четырёх переулках евреи жили сносно, а во всех остальных местах они жили в постоянной нищете и в ужасных условиях.

Те несколько недель, которые я проработал над статистикой, произвели на меня такое глубокое впечатление, что я вдруг на годы постарел, стал видеть окружающее иначе, чем раньше, и наметил для себя продолжение своего пути в интересах еврейской бедноты. Уже тогда я винил в этом антисемитское российское правительство, потому что оно отняло у нас, евреев, все человеческие и гражданские права и загнало нас в гетто — гетто в нескольких губерниях, где евреям разрешили жить. Правительство отняло у нас все возможности достойной жизни, не позволило нам владеть и работать, не позволило нам занимать какие-либо общественные или государственные должности и именно тогда родилась моя ненависть к российскому правительству.

Мой первый протест против русского правительства произошел, когда умер Александр III и его место занял Николай II. Нам, еврейским ученикам городской казенной школы, пришлось присягать новому царю России в синагоге, в присутствии нашего директора, наших учителей и еврейских святых сосудов. Я пришёл в синагогу вместе с остальными еврейскими учениками младших классов. Директор произнес нам патриотическую речь и в конце произнес нам слова присяги, которую мы должны были произнести с поднятыми руками. Я поднял руку, но не повторил слов. И поэтому, я считал, что свободен от своей клятвы…

Во второй раз я «протестовал» весьма уникальным способом. Мое благочестие давно исчезло. Тогда мы ходили на занятия и по субботам, и по праздникам. Просто представьте, что экзамен по математике пришёлся на Шавуот. Представьте я, единственный еврей в классе выразил протест Совету по образованию и заявил, что так как экзамен приходится на день еврейского праздника, я на экзамен не приду. В это время между мной и педагогами произошёл такой разговор:

— На экзамен не придешь, не получишь аттестат, — сказал мне директор.

— Он мне не нужен, — ответил я.

— А зачем ты тогда учился шесть лет? — спросил меня один из учителей.

— Я учился, чтобы пройти школьный курс.

— Зачем тебе проходить весь курс, и остаться без свидетельства? — спросил меня другой учитель.

— Я пошел в школу из-за тех знаний, которые она дает.

— Но свидетельство открывает перед человеком большие возможности в дальнейшей жизни, — заметил мне преподаватель.

— Для русских учащихся– да, а для меня, как еврея ничего, — ответил я. — Для чего она мне нужна? Нам, как евреям, запрещено становиться офицерами, почтовыми служащими, учителями, занимать какую-либо государственную должность. Для меня ваша справка — всего лишь бумажка, свидетельствующая о моём бесправии. Для чего мне это нужно? Как с ней, так и без неё. Это не имеет значения.

И после этих слов я покинул педсовет.

Через несколько дней, когда я полностью отказался от мысли о предстоящем экзамене или о получении аттестата, мои родители получили письмо из школы, в котором говорилось, что они отложили мой экзамен на несколько дней и что я должен приходить в школу время от времени.

Я сдал все экзамены и получил аттестат.

Прожив в моём штетле ещё полгода, я уехал в Варшаву, чтобы начать там новую страницу своей жизни…

Глава 7

Мечта и реальность

Но прежде чем описать свое путешествие в Варшаву, я хочу рассказать вам, как я с детства мечтал поехать далеко и что со мной произошло, когда я был еще робким ребенком.

Уже с самого раннего возраста я очень интересовался рассказами о путешествиях. Я стал страстным читателем книг, в которых описаны кругосветные путешествия, истории жизни различных путешественников, открывателей новых земель, новых времен и новых дорог. К десяти-одиннадцати годам у меня уже была довольно значительная библиотека книг Жуля Верна, книг об Аргонавтах, Ливингстоне, Стенли, Колумбе, Васко да Гаме, Кортесеи других. Помню, с каким интересом я покупал каждую новую книгу и с каким энтузиазмом читал ее. Тогда люди не могли оторвать меня от книги, чтобы пойти поесть, или отправиться на прогулку с матерью. Мать относилась ко мне очень хорошо, и часто я «выкупал» у неё то, что заслуживал, хотя она и говорила мне, что отец все равно меня накажет.

Довольно часто я жил в чужом мире, в мире своих детских фантазий.

Я не в маленьком городке Мире, а брожу по древним лесам Африки. Во время недавних прогулок я вижу, как дикие черные африканцы в лесу у моря устраивают пир, поют свои песни, и все вместе танцуют свои дикие танцы. Посреди хоровода горит огонь — гадает жертва –военнопленный из другого племени…

Я иду дальше и встречаю на своем пути леопардов, львов, тигров и других диких животных. Но я не боюсь. Имея с собой негаснущий огонь, а также ружьё и острый меч, я быстро покончу с ними.

Я часто бываю на корабле. Дикие пираты нападают на наш корабль. Между нами и ними идет борьба не на жизнь, а на смерть. Но они храбро сражаются с ружьями и мечами, а мы убиваем их и идем дальше.

Мои книги оказали на меня сильное влияние, и у меня возникло сильное желание самому побывать во всех странах и временах, жить среди диких людей, участвовать во всех их церемониях, поклоняться им, изучать их языки и быть одним из них. Мне хотелось увидеть тропические и экваториальные растения, животных, змей и птиц, увидеть древние леса.

У меня был друг, его звали Нахум Сельцовский, он тоже много читал, но читал идишские и еврейские исторические книги. Я мечтал много путешествовать по миру с ним. В то время его вдохновляли мои рассказы о чудесах, которыми обладает наш мир. Мы, двое молодых мирских мальчишек, строили планы, как ускользнуть из дома, чтобы совершить путешествие по далеким диким местам. Мы уже даже начали собирать на это деньги. Разумеется, это пока было только детскими мечтами.

Впервые я увидел поезд, когда мне было одиннадцать лет, и, хотя с тех пор прошло более пятидесяти лет, я помню это так, как будто это произошло сегодня. Затем я поехал из своего родного города в Несвиж. Это также был мой первый выход в мир. Само собой разумеется, что мне не позволили ехать так далеко в одиночестве. Меня сопровождала моя старшая сестра Таня. Она уже побывала не только в Несвиже, но даже в Минске. Поэтому я питал к ней большое уважение. Под ее защитой я чувствовал себя как за железным щитом. Нам пришлось доехать до Городеи, станции Московско-Брянской железной дороги. Кучер остановился на станции в ожидании поезда, может быть, Бог пошлет ему еще пару седоков. Сестра вышла со мной на платформу, наблюдая за прибытием поезда. Когда я увидел дым от паровоза и услышал свисток, шум, хлопок, и увидел, как многочисленные железные дома быстро несутся ко мне, я так испугался, что ухватился за сестру и спрятал голову в ее платье. Я чувствовал, что побоюсь ехать в одном из этих железных домов. Но с другой стороны, мне понравилось, что находящиеся внутри могли удобно и спокойно сидеть и смотреть в окно. «Наверное, призрак очень опасен», — подумал я, и гордился тем, что видел поезд своими глазами. Через несколько лет, когда мне пришлось провести отпуск у своих родственников Маршаков, недалеко от Койданово в лесу графа Чапского, и мне пришлось проехать на поезде три-четыре станции, поездка мне очень понравилась. «Ничего страшного», — подумал я, садясь в машину. Паровоз несколько раз свистнул, трижды прозвучал гудок, и поезд двинулся с места сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Но одно меня очень пугало: я боялся, что поезд соскочит с рельсов. Если поезд хоть немного сойдет с рельсов, подумал я, мы все обречены. Только когда я посмотрел на своих попутчиков и увидел, что они все спокойно сидят, некоторые разговаривают между собой, другие едят, а ещё некоторые играют в карты, я успокоился. Я даже подошел к окну, чтобы посмотреть на поля, леса и деревни, мимо которых мы проезжали. В то время мне очень нравилось смотреть, как навстречу нам бегут телеграфные столбы, дома железнодорожной охраны, постройки, леса и поля. Казалось, что мы вообще не двигаемся, стоим на одном месте, а окружающее пространство бежит к нам. Мне также понравилось, что вначале я видел что-то маленькое, вроде облака на краю земли. Но по мере того, как я подъезжал ближе к этому пятну, оно становилось все больше и больше, шире и шире, пока я не начал понимать, что это небольшой лесок. Лес становится все больше и больше, и мы вот-вот въедем в него. Это большой лес, поезд проезжает по нему, и конца ему не видно.

Вот мы проезжаем мимо деревенских крестьянских домов, расположенных довольно далеко друг от друга, и по широким песчаным полям. На полях видны работающие фермеры.

Когда я вышел из поезда я был совершенно разбит. Пустячок, раз уж путешествие было проделано.

На этой летней даче, которая находилась в большом лесу, я впервые не чувствовал себя таким одиноким. Я боялся леса и редко ходил по нему один. Я всегда брал с собой детей моего двоюродного брата. Я брал посох и звал с собой большую черную собаку — Жука. Но после того, как однажды раввин, обучавший детей Маршака, рассказал мне, что в лесу водятся волки, лисы и даже медведи, у меня сердце ушло в пятки… Я начал бояться каждой мелочи, каждого легкого прикосновения, каждого шороха. Помню, однажды я решил зайти в сторожку и посмотреть, как проходит поезд. Это был состав из трех вагонов. Но идти мне было не с кем, поэтому я просто взял с собой посох и собаку. Я прошёл весь лес. Но я, как и раньше боялся: от каждого шороха у меня волосы вставали дыбом и кровь кипела. Как я обрадовался, когда увидел сторожку. Теперь я боялся, что на обратном пути меня застигнет буря. В лесу стало очень темно, и каждую секунду воздух сотрясался от сильного грома, а весь лес освещался яркими молниями, а ещё шёл проливной дождь. Я начал бежать, напуганный до смерти. Я бежал так быстро как только мог. Я напрягал все силы в страхе смерти и летел как стрела. Я чувствовал, что все волки, лисы и медведи гонятся за мной и теперь меня поймают. Из последних сил я подбежал к дому двоюродного брата и когда вошёл в дом, моя мокрая одежда образовала там целую лужу. Все очень испугалась, глядя на меня. Они расспрашивали меня, но мне было стыдно сказать им правду.

Ну а теперь я вернусь к своей первой поездке в Варшаву.

Глава 8

Я еду в Варшаву

Когда я окончил школу в семнадцать лет, я начал мечтать о поездке в большой город. Полгода я продолжал преподавать, работал за столом отца и собрал немного денег для своего первого большого предприятия. Тогда я решил поехать в Варшаву. Почему именно в Варшаву, я и сам не знал. Почему-то Варшава мне понравилась больше всех остальных городов. На вопрос отца, что я буду делать в Варшаве, я ответил: «Там все живут и зарабатывают. Думаю, я не хуже других. Проживу как-нибудь.»

Я сделал себе сундучок с замком. В этом сундучке я сделал из тонких досок небольшие отделения для разных частей своего багажа, купил немного белья, хороший костюм, обувь для ходьбы и другие хорошие вещи, и у меня ещё остался капитал в пятнадцать рублей, и с этим багажом я предпринял свою первую удачную попытку. Что благословение вещь великая и важная, я понял по приготовлениям и по прощанию со мной. Дом был переполнен, и прощание и проводы меня совершались как целая процессия. В последний день в Мире я чувствовал себя таким несчастным. Было жаль расставаться с родителями, братьями и сестрами, друзьями и родственниками, покидать город, реку, замок, горы и лес. Ведь с ними связано столько сладких детских воспоминаний. Все вокруг мне вдруг стало так дорого… и в душу закралось сомнение: может, я делаю какую-то глупость, уезжая из города. Но я понимал: все знают о моей поездке, вещи уже собраны. Пути назад нет. И с разбитым сердцем я покинул родной штетл.

До поезда надо было ехать пятнадцать минут, и все это время я просидел, беспокойный, подавленный и погруженный в грустные мысли. Я вдруг изменился — из домашнего ребёнка стал зрелым человеком, который должен сам полностью заботиться о себе. Я покидаю теплый дом, комфортную жизнь и уезжаю в чужой город, к неизвестным людям. Как встретит меня эта новая жизнь? Я очень боялся за свое будущее и у меня болело сердце. Действительно, это было предвидение, что в моей новой жизни будет много дней без еды и много ночей без сна, и что мне предстоит до конца испить горькую чашу моей бедной, беспокойной жизни…

Когда я приехал на железнодорожную станцию Городея, я уже был похож на человека, который знает, что делать. Я тут же подошел к стойке, купил билет третьего класса до Варшавы, поднялся на платформу, чтобы дождаться поезда, который действительно скоро пришел, подхватил меня и понес все дальше и дальше от тепла моего дома из моего города. Поезд останавливался на каждой станции: Негорелое, Погорельцы, Барановичи. Первые две маленькие станции, но Барановичи — уже большая станция. Здесь сходятся поезда разных направлений и часть пассажиров переходят здесь из одного поезда в другой. В то время было два поселения– старые и новые Барановичи. Новые считались штетлом, и евреям разрешалось там жить, а старые считались деревней, и евреям там жить не разрешалось. Это наносило большой ущерб евреям Барановичей, и они обращались с просьбой в Петербург, чтобы правительство разрешило им жить и молиться там, но оно отказало. Правительство всегда отказывает.

Я некоторое время сидел в поезде один. Я боялся уйти со своего места, чтобы его не занял кто-то другой. Я постоянно охранял свой багаж, чтобы его никто не украл. Каждую секунду я постукивал по карману, где находился мой капитал, чтобы убедиться, что все в порядке. А поезд бежит и бежит. Мне уже надоело рассматривать телеграфные столбы, будки железнодорожных смотрителей, станции и даже сельскую местность, которая была слишком велика, чтобы я мог её рассмотреть. Везде та же равнина, та же песчаная почва и та же нищета. Старые глиняные или деревянные избы бедных крестьян, старые почти развалившиеся амбары, бесплодные поля, бедные лошади и животные, пасущиеся на почти сухих пастбищах. Густые леса и редколесья уже не отгоняли тот ужас, который навевала на меня панорама нашей местности. На больших станциях можно увидеть много евреев. Они разговаривают, кричат, что-то несут, прощаются, и возникает переполох. Я обращаю внимание на своих попутчиков, они почти все евреи, которые хорошо говорят на идише, и я начинаю чувствовать себя немного как дома. Люди беспрестанно спрашивает меня, кто я, куда иду, чем занимаюсь.

Мы приближаемся к Бресту. Здесь мне придется пересесть на другой поезд, который доставит меня в Варшаву. Я опасаюсь, что расписание изменилось, и я уеду, черт знает куда. Люди в поезде сейчас очень заняты приведением своих вещей в порядок. Все собирают и завязывают свои сумки, и вот мы подъезжаем к Бресту. «Станция Брест-Литовск» — кричат во весь голос кондукторы. Многие гои стоят с тележками со значками наверху и номерами спереди. Слово «носильщик» начертано на пластинах русским шрифтом. Пассажиры отдают им свои тяжелые чемоданы, и они увозят их. Я вышел со своим коробом и меня тут же окружила толпа. Множество жандармов, полиции, солдат образовали море людей. Это неописуемый беспорядок. Я совершенно растерялся. Когда на меня смотрит жандарм или полицейский, мне становится страшно. Я боюсь, что меня арестуют, хотя у меня есть деньги в нагрудном кармане, и я не чувствую себя ни в чем виноватым.

Я захожу на станцию в зал третьего класса, смотрю на его размеры и высоту и поражаюсь. Здание не только больше нашей сгоревшей синагоги, но и не короче половины улицы в Мире. Я не только никогда не видел такого большого дома, но даже в своем воображении мне никогда не представлялся такой большой зал. И что меня еще больше поражает, так это то, что весь зал битком набит, бедняки лежат на полу со своими сумками и одеялами под головами. Есть также много бедных евреев, женщин и детей, сидящих со своими сумками. Часть огромной массы находится в движении, одни бегут туда, другие сюда. И какие странные люди здесь есть. Они выглядят такими непохожими на других, они так шикарно одеты. Очень часто раздаётся звонок и чей-то голос сообщает, куда сейчас уходит поезд или откуда он прибывает. Я набираюсь смелости, иду к кондуктору и спрашиваю его, когда отправляется мой поезд до Варшавы. Он говорит мне, что мне нужно подождать еще сорок минут.

Что мне могут сделать, подумал я, если я зайду во второй класс или даже в первый? Решившись, беру свой короб и иду во второй класс. Зал здесь немного меньше. Но здесь всё совсем другое. Зал прибранный, чистый и красивый. Никто не лежит на полу, люди сидят в мягких креслах вокруг столов, покрытых белыми скатертями. Публика богато одета. Люди едят и пьют. Официанты ходят вокруг столов, предлагая самое лучшее и красивое, а люди позволяют себе расслабиться.

Я снова решился и зашёл в первый класс. Тут меня просто ослепило: все красиво и блестяще. Красивые столы, со вкусом приготовленные и сервированные. Здесь сидят офицеры, полковники, генералы и люди очень богатые и со вкусом одетые, и женщины в богатых нарядах, покрытых золотом и драгоценными камнями. Здесь сидел и какой-то жандарм, не из рядовых, а из начальников. Он посмотрел на меня так, что я счёл необходимым поскорее удалиться и пошёл обратно в третий класс.