Бесплатный фрагмент - Моя тропинка

О писателях, о литературе, о кино, о молодежи, о мифах и о себе

Вместо предисловия. Моя тропинка

В детстве я считал, что живых писателей нет — они либо на дуэлях погибли, либо покончили с собой, — и я буду единственным живым русским писателем. Бывает, когда в веселом застолье я говорю об этом новым знакомым и добавляю, что окончил школу при керосиновой лампе, что впервые в город попал, увидел двухэтажный дом и телевизор в семнадцать лет, все считают, что родился я в глухомани, в тайге. Нет, родился я в центре России, в Тамбовской области, через четыре года после окончания войны.

Не помню, с каких лет я стал видеть себя писателем, не понимаю, почему, как и откуда ко мне, сыну неграмотных крестьян, — мать совершенно не может читать и писать, а отец окончил два класса, — откуда ко мне пришла мечта о литературной славе. Совершенно не помню и не понимаю. Помню только: был уверен, что лет в двадцать буду знаменит на весь мир. Начал я писать не рассказ, не повесть и даже не роман, а трехтомную эпопею. Чего мелочиться! А было мне в ту пору лет девять-десять. Никто — ни в семье, ни друзья не знали о моей мечте, не догадывались, что я пишу. Просто прилежный мальчик усердно выполняет школьные уроки.

Первой мечтой моей были самолеты: хотелось стать военным летчиком, и я, естественно, разболтал об этом. Брат мой, — он старше на три года, — вышучивал меня, издевался, говорил: «Да, ты будешь летчиком, будешь не летать, а со стола куски хватать!» Это меня сильно обижало. В детстве я был маленького роста, слаб, отставал от сверстников физически и больше всего не переносил, когда надо мной смеялись. Поэтому никто в деревне не знал о моей мечте до тех пор, пока не вышла первая книга.

Помнится, в девятом классе я решил послать один из своих рассказов на конкурс в «Комсомольскую правду». После творческой неудачи с трехтомной эпопеей я перешел на рассказы. Запечатывал и подписывал конверт в интернате, где тогда жил, в большой комнате, и кто-то из одноклассников заметил, что на конверте я пишу адрес редакции, сказал ребятам, и они навалились на меня, пытаясь отнять письмо. Я вырвался, выскочил на улицу. Ребята за мной. Я влетел в женский туалет и бросил письмо в яму. Я страшно боялся, что моя мечта станет известна, и я буду посмешищем.

Я понимал, что писатель не только для меня, но и для моих односельчан существо сверхъестественное, небожитель. Естественно, как только узнают о моей мечте, мнение друзей и односельчан будет единым: у человека, который постоянно мельтешил среди них, как все косил траву, пас гусей, копался в огороде, а по вечерам гонял в клубе девок, и который, оказывается, хочет быть писателем, у такого человека не всё в порядке с головой.

В школе мне ни разу не пришла в голову мысль поступать в Литинститут или во ВГИК. Куда мне. Мой самый счастливый удел — Тамбовский пединститут, литфак. С первого захода туда я не прошел по конкурсу. В то время шла школы с одиннадцатилетки переводили на десятилетку. Сразу два класса выпустили. И конкурс в вузы в два раза увеличился.

Год проболтался в деревне. Писал, читал, мечтал. Из книг о писателях узнал, что для успешной литературной работы нужен богатый жизненный опыт, и по комсомольской путевке отправился строить газопровод «Средняя Азия — Центр», поехал за тем, чтобы набраться впечатлений, жизненного опыта.

В Тамбовский пединститут поступил только после службы в армии, поступил и уехал в Харьков, где, помытарствовав немного, оказался на тракторном заводе. Здесь, в Харькове, я встретил первого живого писателя, здесь началась моя литературная жизнь, здесь я увидел первые свои опубликованные вещи, первую книгу.

Помнится, в первые дни в Харькове я прочитал объявление на одном из ДК, что набираются слушатели в Народный университет культуры на литературный факультет, который ведет член Союза писателей Г. М. Гельфандбейн, прочитал и немедленно записался. Помнится, с каким трепетом ожидал я в небольшом зале ДК появления первого живого писателя, небожителя. Гельфандбейн оказался пожилым человеком, крупным, высоким, неторопливым, но очень энергичным и эмоциональным. Помню, как неторопливо входит он в зал, подходит к столу, выдвигает стул, но не садится, оглядывает приветливо нас, слушателей — старушек, девиц и меня. Смотрел я на него с обожанием, слушал с восторгом, не знаю, предчувствовал ли я тогда, какую роль сыграет в моей жизни Герш Менделеевич Гельфандбейн, Григорий Михайлович. После одного из занятий я шел к автобусной остановке вслед за Григорием Михайловичем, волнуясь, как подойти к нему? Как начать разговор? Не знаю, догадался ли он о моих мучениях, но приостановился и заговорил со мной. Вероятно, он давно приметил своего усердного слушателя, не пропустившего ни одного занятия. Я проводил его к остановке, признался, что пробую писать. Он сам попросил показать ему мои вещи. Я пообещал, но не принес, постеснялся. Перечитал дома, и показалось таким жалким все то, что я написал. Стыдно.

В те дни я уже работал сборщиком на тракторном заводе, жил в общежитии, и все свое свободное время проводил в читальном зале заводской библиотеки. Какая замечательная читалка была у завода! Богатейшая, многолюдная, с приветливыми, влюбленными в свое дело библиотекарями, и работала тогда аж до десяти часов вечера. Прямо из цеха, заканчивалась смена в четыре часа дня, я шел в нее, читал, писал контрольные работы и рассказы. Первая моя книга написана там. Библиотекари, думается, быстро поняли, чем я дышу, и однажды одна из них сказала мне, что при читалке работает заводская литературная студия, и спросила — не желаю ли я пойти туда. Как вы понимаете, я желал да еще как желал! Она повела меня в комнату, где я увидел, кого вы думаете?.. Я увидел Гельфандбейна.

С этого дня для меня началась новая жизнь, та жизнь, о которой я мечтал в деревне Масловке. Не знаю, почему Григорий Михайлович сказал, когда началось занятие, что напрасно он не хотел идти на ХТЗ руководить студией. Он только что сменил другого руководителя. Потом Гельфандбейн повторит эти слова, когда я принесу на обсуждение свои стихи. Да-да, в студию я пришел со стихами. Не знаю, почему он так сказал, но мне, грешному и тщеславному, так хочется связать его слова с моим появлением в студии, где были тогда почти одни пенсионеры. Ирина Полякова появилась одновременно со мной и сразу влюбила в себя всех своими романтическими стихами. Было ей тогда, как и мне, девятнадцать лет.

Григорий Михайлович был строг и безжалостен к нашим литературным текстам, не жалел и пенсионеров. Он часто повторял: литература — дело жестокое! Старики были обидчивы и, как все пишущие, легко ранимы. После разгромного разбора их стихов и романов больше не появлялись в студии. Не знаю, как бы я повел себя, если бы на первом же занятии мои стихи разгромили безжалостно, а они этого достойны, но встретили их доброжелательно, заинтересованно. Отметили и достоинства и, конечно, кучу недостатков.

Больше стихов я не приносил, но рассказы мои обсуждались два раза в месяц. Задумав рассказ, я делал заявку заранее, а потом, чтобы не обмануть руководителя и новых друзей, заставлял себя его написать. Вскоре меня избрали старостой студии.

Один за другим появлялись молодые ребята. Мы быстро становились друзьями. Одного раза в неделю на обсуждение наших стихов и рассказов нам, молодым и голодным, было мало, и мы образовали свой кружок, стали собираться на квартире Андрея Коновко, читать и разбирать свои произведения.

Мы часто выезжали в лес, позагорать на Донце или просто побродить, поговорить о литературе. О ней можно говорить бесконечно. Вместе отмечали праздники и дни рождения. Мы влюблялись и флиртовали в студии, находили здесь свое личное счастье. Поэты Ирина Полякова и Володя Глебов поженились, и Андрей Коновко встретил свою жену здесь. Теперь у них взрослые дети, счастливые семьи. Мы были друзьями, но как мы были безжалостны к неудачным рассказам друг друга, и как радовались удачам! Помнится, Славик Еремкин так разделал один из моих рассказов, критиковали его и другие, но он был особенно насмешлив и жесток, говорил такие слова, что я потом всю ночь не спал, лежал в лихорадке, всю ночь спорил про себя со Славиком, доказывал ему, что он не понял меня, что рассказ не так плох.

Вероятно, и после моих разборов некоторым моим друзьям тоже не спалось. Но тем не менее такая критика нас не разъединила: у меня после разгрома всегда было страстное желание написать сильную вещь, доказать, что рассказ, который разбили, моя временная неудача. Я писал, приносил, читал, слушал похвалу, с удовольствием писал другой, считал его удачным, думал — опять похвалят, но его разбивали так, что стыдно было находиться в студии. Многое из того, что я тогда написал, я никогда не включал в свои сборники, и лишь небольшую часть вставил в трехтомник.

И все мы были влюблены в Григория Михайловича, с трепетом ждали появления его в нашей комнате читального зала, каждый раз провожали после занятий до автобусной остановки, жадно впитывали его слова о литературе, о литературном труде, о своих вещах. А разбирать он умел наши рассказы и стихи мастерски, просто мастерски.

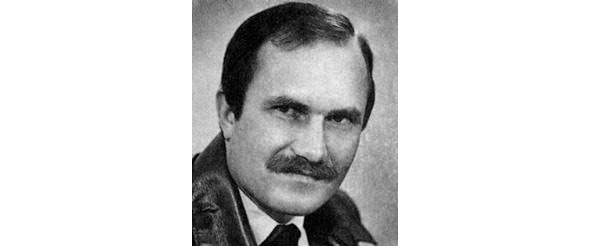

Уехав из Харькова, я посещал литстудии в Тамбове, в Зеленограде, в Москве. В частности, был старостой в одном из семинаров «Зеленой лампы» при журнале «Юность», который вели профессора Литинститута известные писатели Андрей Битов и Владимир Гусев, был несколько лет членом литобъединения при Московской писательской организации у Валерия Осипова и Леонида Жуховицкого, участвовал в V Московском и VIII Всесоюзном совещаниях молодых литераторов, где руководили семинарами самые славные писатели, но никто из них, никто не мог так умело, так точно, так доброжелательно и глубоко разбирать наши произведения, как Григорий Михайлович Гельфандбейн.

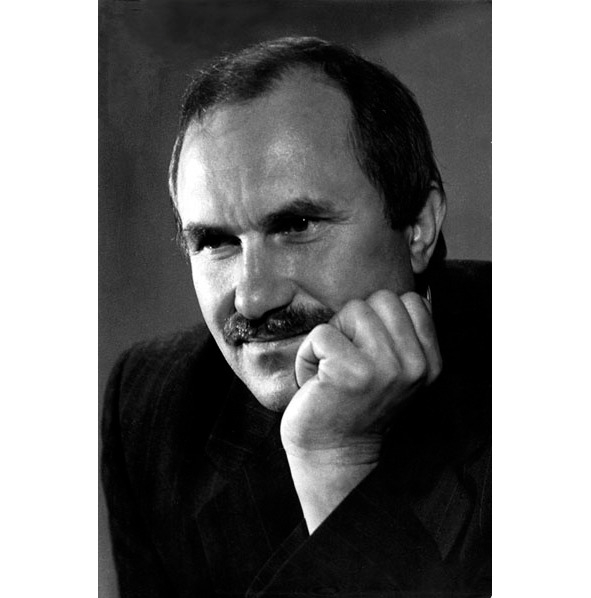

Учеба во ВГИКе на сценарном факультете, где мастерская та же литстудия, оставила в моей судьбе слабый след. А как я стремился во ВГИК! Думал, раз в Харькове так интересно, то что же в Москве! И был разочарован. В Москве важную роль в моей литературной судьбе сыграл писатель Эрнст Сафонов, этот большой, удивительно добрый, чуткий и не равнодушный к судьбе молодых литераторов человек. И главное, я не просил его о помощи! Он сам почувствовал, сам увидел, что нужно подставить свое большое плечо, поддержать, поделиться частичкой своей энергии, чтобы молодой неокрепший литератор уверенней зашагал дальше. Думается, что сам Эрнст Сафонов сейчас и не догадывается, какую роль он сыграл в моей жизни, как он помог мне, так это для него органично, просто и естественно помогать другим. Пока есть такие люди, русская литература будет жива.

А как литератор я сын литстудии ХТЗ. Впервые от Гельфандбейна я услышал имена Василия Шукшина, Валентина Распутина, Василия Белова, Виктора Астафьева и Виктора Лихоносова, благодаря Григорию Михайловичу я был очарован их повестями и рассказами, с нетерпением ожидал появления в читалке свежих журналов, искал в оглавлениях эти имена, если находил, тут же с наслаждением проглатывал.

Как я тогда много читал! Удивляюсь сейчас, как я мог всюду успевать, дни, что ли, были резиновые. Я работал в те года сначала слесарем-сборщиком на ХТЗ, а затем паркетчиком на стройке; учился заочно в пединституте, окончил и сразу поступил снова на заочное во ВГИК; следил за журналами, не пропускал ни одну заметную вещь, читал книги мастеров прозы, много читал; писал свои вещи, как видите, не так уж и мало написано; был активнейшим комсомольцем в цехе, членом бюро, даже до такой глупости доходил — выпускал цеховую стенгазету раз в две недели и аж с литературным приложением, мне это было интересно; и я не был аскетом — любил кутнуть с ребятами, погулять с девчатами, и времени у сна никогда не отнимал. Где же я находил время?

Почему же сейчас, когда я столько же часов бываю на работе, так мало времени остается для жены, для друзей, для книг своих и чужих? Да, золотое было времечко! Я счастлив, что у меня была литстудия ХТЗ, счастлив, что встретил Григория Михайловича, писателя Андрея Коновко, рядом с которым я иду двадцать с лишним лет. Григорий Михайлович сейчас по-прежнему живёт в Харькове, а литстудией ХТЗ руководит Ирина Полякова.

А в те дни слава о делах литстудии ХТЗ покатилась по Харькову, потом за ее пределы. Нас стали приглашать выступать на предприятия, в ДК, на радио, на телевидение. Подборки наших стихов и рассказов охотно печатали газеты, писали о работе студии. Литобъединения других городов желали встретиться с нами.

Наконец, услышали о нас и заинтересовались в отделе культуры ЦК компартии Украины. Однажды заведующий отделом культуры ЦК приехал по своим делам в Харьков и пожелал поприсутствовать на занятии нашей литстудии. Помнится, тогда я читал рассказ «Шутов палец». Завотделом то ли сделал вид, то ли, действительно, был в восторге от того, как прошло обсуждение, говорил, что он не ожидал встретить такое в заводской литстудии. Я обнаглел, выступил, как староста, сказал, в ответ на его слова, что для своих книг мы еще не созрели, а вот коллективный сборник прозы мы бы осилили. Завотделом пообещал посодействовать и не обманул.

В планах харьковского издательства «Прапор» появился наш сборник «Солнечные зажинки» и года через три, в 1976 году, увидел свет. В нем была моя первая публикация — повесть «Рачонок, Кондрашин и др.». С одной стороны — я был рад, я начал печататься, я есть, я существую, как литератор; с другой — мне было стыдно за слабенькую повесть. Не с такой вещью хотелось появиться на свет. Но другие не печатали.

К тому времени я уже написал рассказ «В тамбовской степи», назывался он тогда «Первая правда». Задумал я большой роман о Викторе Антошкине. Он у меня живет в рассказе «Шутов палец». А рассказ «В тамбовской степи» писался как начало романа. Эпиграфом к роману служили слова Шукшина: «О человеке нужно знать три правды: как он родился, как женился и как умер». «В тамбовской степи» я рассказал, как родился Виктор Антошкин, потому он и назывался вначале «Первая правда». Писал, писал я роман, чувствую, что не вытягиваю, и бросил, отложил. Потом решил из первых глав сделать рассказ, переписал и принес на обсуждение. Встретили его хорошо, кое за что покритиковали. Я доработал и понес в областную студию, которая работала при Харьковской писательской организации. Литстудия ХТЗ — это, как бы, школа, а областная литстудия — институт. Ее посещали кандидаты в члены Союза писателей, все самые одаренные и признанные молодые литераторы. Они теперь составляют костяк Харьковской писательской организации.

Помнится, после того, как я малость пообтерся в студии ХТЗ, наслушался об областной от новых друзей, и меня потянуло туда. Руководители наших студий были приятелями, и Гельфандбейн рассказывал Зельману Кацу о новом перспективном мальчике, обо мне, поэтому, когда я робко заглянул туда и попросил прочитать свой рассказ, Кац согласился. Я читал рассказ «Осина», который позже включил в состав «Шутова пальца».

Сладостно вспоминать, что было после того, как я сошел с трибуны. Владимир Муровайко, украинский поэт, студент университета, ему было тогда, как и мне, двадцать лет, эмоциональный парень, вскочил, закричал с места: «К нам пришел талант!» Он еще что-то говорил восторженное на украинском языке, но я тогда плохо понимал украинский, понимал только, что рассказ ему понравился. Мне передали, что в перерыве одна молодая поэтесса сказала Кацу о рассказе, мол, это литературщина, а Кац ответил, что у него сердцевина живая. Я тогда, мальчишка, не понял, что ворвался в студию с триумфом, принял хвалебные слова как должное, мол, так и должно быть. Читал я там и другие вещи, но их разбивали безжалостно, особенно весело растоптали повестушку «Рачонок, Кондрашин и др.», справедливо растоптали. И я во второй раз ночь не спал, возражал ребятам. Это была вторая и последняя такая ночь.

Я стал привыкать к критике, а теперь к ней почти равнодушен, спокойно размышляю над критическими замечаниями. Если дельная критика, я ее непременно учитываю, перерабатываю.

Рассказ «В тамбовской степи» я принес в областную студию, когда уже прочно закрепился там, был комсоргом. Зельмана Каца сменил Микола Шаповал, и его вот-вот должен был сменить Виктор Тимченко, слепой поэт из Дергачей, удивительно энергичный и доброжелательный человек. Он у себя в Дергачах создал крепкую литстудию. За неделю до обсуждения я дал ему прочитать «Тамбовскую степь». Иду я по улице один на занятие, и за два квартала до писательской организации встречают меня Виктор Тимченко и Виктор Бойко, украинский поэт. Тимченко взволнован. Он хорошо относился ко мне. Когда он станет руководителем студии, меня изберут председателем бюро.

— Возвращайся немедленно назад, пока тебя не видели! — возбужденно сказал мне Тимченко.

— Почему? — остановился я ошарашенный.

— Ты молодой, ты не понимаешь, что ты написал! На тебе поставят крест! Тебе закроют путь в литературу! Уходи! Скажешь потом, что заболел. Уходи!

— Нет, я буду читать! — ответил я.

— Дурачок, ты многого не понимаешь. Вернись! Тебя растопчут.

— Ну и что… Я буду читать! — твердил я.

— Тебе жить. Смотри… Но я буду тебя критиковать, — сказал Тимченко.

— Хорошо, — согласился я. — Только вы выступите в конце обсуждения.

— Договорились.

Прочитал я рассказ, и началось. С тех пор прошло около двадцати лет, мне тогда было двадцать пять, и больше никогда, ни об одном из моих рассказов и романов не говорилось столько хороших слов. Я понимал, что на этот раз заслуженно, чувствовал, что от настоящей литературы рассказ отделяет всего один шаг. Но все говорили, что напечатать мне его удастся не скоро. Они оказались правы. Я послал его в «Новый мир» и получил хорошую рецензию Кондратовича с рекомендацией журналу — печатать (позже я узнал, что Кондратович был замом Твардовского).

Главным в «Новом мире» тогда был Наровчатов, но он вскоре умер. Пришел Карпов, и через два года рассказ мне вернули. Я перебрался в Москву и снова решил предложить его в журнал. Послал в «Наш современник».

Ходить по редакциям журналов и издательств я стеснялся. До сих пор чувствую неловкость, входя в комнаты отделов прозы. Мне кажется, что хозяева спросят, зачем я сюда приперся, и погонят. «Наш современник» откликнулся быстро, меня вызвали в редакцию. Фатима Бучнева встретила приветливо, удивилась, что я плотник и молод, сказала, что «Тамбовскую степь» они напечатать не могут, чтобы я показал другие рассказы. Пока я готовил другие рассказы, Бучнева ушла из журнала, а новых редакторов я не смог заинтересовать, хотя показывал всё, что писал.

Рассказ «В тамбовской степи» я напечатал только через четырнадцать лет. Три книги вышло у меня в разных издательствах, из всех выбрасывали. Тогда я схитрил, включил его в роман «Заросли», как, якобы, написанный одним из персонажей Петром Антошкиным. Я не могу сказать, что он влился в роман органично, но, во-первых, очень хотелось увидеть его опубликованным; во-вторых, в романе мне хотелось показать жизнь нашего общества как можно шире. И этой цели он служил.

А в те дни юности мне очень хотелось напечататься. Хоть и признан я был в областной студии, но не чувствовал себя там комфортно. Почти все ребята печатались, а у меня ни строчки. Тогда я стал искать, чтобы такое написать, чтобы и мне было интересно и напечатать можно. Все редакции охотно печатали о рабочем классе. А я сам был рабочим, с ХТЗ я ушел, был паркетчиком на стройке. И решил я описать один день из жизни бригады паркетчиков. Придумал сюжет и написал повестушку «Хочешь, я расскажу тебе сказку…».

В Харькове готовился сборник «Солнечные зажинки». «Тамбовскую степь» не хотели печатать, просили принести о рабочих. Закончил повесть я летом. Студии на каникулах. Сразу перепечатал и отдал в издательство. Там мне ответили: годится! Только сократим. Велика для сборника. Название изменим, назовем «Рачонок, Кондрашин и др.» Я обрадовался, тут же собрал свои рассказы, повесть, оформил в единую рукопись, в папку и по почте в Киев в издательство «Молодь».

Осень, занятия в студии. Несу повесть на обсуждение. На ХТЗ раскритиковали. Я решил — не поняли! Подправил явные ляпы, и в областную студию. Ох, и потоптались там на ней! Стыдно было, что послал в Киев. Как там теперь надо мной потешаются!.. Ответ с рецензией и с рукописью пришел быстро. Редактор Иван Кирий писал, что рукопись им подошла, что рассказы они печатать не будут, берут одну повесть. Нужно заменить название. Если я за один месяц смогу дописать ее, увеличить страниц на тридцать-сорок, то книга может выйти в следующем году. Я был ошарашен. Повесть я уже выбросил, поставил на ней крест. И вдруг такое! И как ее можно увеличить? Всё, что хотел, я уже написал. Как быть? Неделю мучился, еще неделю обдумывал разные варианты, две недели писал-перепечатывал. И точно в срок отправил повесть, назвав ее «Всё впереди».

Через полгода получил верстку, а через три месяца сигнальный экземпляр книги. В издательстве я ни разу не был, не знал, как оно выглядит. С редактором встречался только один раз, в Доме творчества в Ирпене, где проходила встреча двух студий — ХТЗ и киевского завода «Арсенал». Таких встреч студий было много. Книга «Всё впереди» вышла в рекордно короткий срок для молодого автора, ровно через год, как я отправил рукопись в издательство. Но повесть слаба, и в трехтомнике ее нет. Были на нее дежурные отклики, говорили и читали по радио, но говорили не о ее художественных достоинствах, а о том, что ее написал молодой паркетчик. Умалчивали о том, что этот паркетчик учится во втором институте. Но как бы эта повесть, на мой взгляд, ни была слаба, я до сих пор думаю, что правильно сделал, что опубликовал ее. С выходом книги родился новый литератор. Какой бы он ни был слабенький, а он есть, он существует, он подал голосок.

Конечно, если бы с такой книгой вышел в свет сын интеллигентов, всосавший культуру с молоком матери, я не понял бы его. Но так сложилось, что имя любимого моего писателя Бунина, имя Лескова услышал я и прочитал в восемнадцать лет.

Помнится, когда мне было уже за двадцать, я был оглушен тремя книгами, неделю после каждой под впечатлением прочитанного жил, не видел ничего вокруг. Это — «Братья Карамазовы», «Мастер и Маргарита» и «Один день Ивана Денисовича». Очень поздно я открывал для себя мир настоящей литературы. У каждого своя тропинка! Главное, чтобы привела она к настоящим произведениям, к настоящей литературе. Кто помнит сейчас о моей книге «Всё впереди», кроме меня и двух-трех друзей, и кто ответит — был бы этот трехтомник, если бы не было этой повести, этой книги?

Вторая книга рассказов «Там, где солнечные дни» выходила в Харькове, как и положено, долго, переносилась из плана в план. Вышла, когда меня уже не было в Харькове, когда я поработал в Тюмени на строительстве железной дороги «Сургут — Уренгой» и перебрался в Москву.

В судьбе третьей, вышедшей в Москве в издательстве «Современник», интересен один факт: когда в редакции по работе с молодыми мне вернули рукопись с отрицательной рецензией, я, выйдя из редакции, вынул рецензию из папки и тут же отдал рукопись в редакцию прозы, в соседнюю комнату. Там вначале брать не хотели: молод, не член Союза писателей, но, узнав, что у меня две книги, взяли. Рецензировали дважды. И оба рецензента хорошо отозвались о ней. Книга вышла без приключений. Думается, помогло то, что журналы начали меня печатать.

Произошло это неожиданно. Я, конечно, стучался в двери журналов, но мне их не открывали. Никто за мной не стоял, я не стремился искать покровителей, чтобы замолвили за меня словечко, могли протолкнуть рассказ — стыдно было. Я не принадлежал ни к каким литературным кланам: критики ни с той, ни с другой стороны не включали мое имя в обоймы — я считал, что пока не достоин, что те, кого включают, талантливее меня.

Вспомнил сейчас о том времени и подумал: нам уже всем за сорок, а где же произведения тех, кого включали в обоймы лет пятнадцать назад, где они? Нет, сами-то бывшие молодые писатели все живы и здоровы, я человек общительный, лично знаком почти с каждым, а книг нет. Желаю одного: дай Бог им хороших книг! От этого русская литература только станет богаче.

Однажды получил я телеграмму из журнала «Знамя» с приглашением зайти в редакцию. Я тогда работал редактором в издательстве «Молодая гвардия», поступил я туда с улицы, по конкурсу, помогли уроки литстудии ХТЗ, где я научился неплохо разбирать произведения. Получил телеграмму и удивился. Я ничего не давал в журнал. Решил, что хотят пригласить меня на работу. Дело в том, что в издательстве я как-то сразу приобрел славу хорошего редактора, опять помогли уроки Гельфандбейна.

Через полтора года профсоюз издательства решил, что по итогам года я — лучший редактор в своей редакции. Меня стали зазывать на работу в журналы и издательства с повышением. Потому-то я и подумал, что «Знамя» предложит мне работу. Но я ошибся. Недавно я отнес рукопись очередной книги в издательство «Московский рабочий», и ее отдали на рецензию заведующей отделом прозы журнала «Знамя» Наталье Ивановой. Рукопись она одобрила, а одну повесть решила предложить в журнал. Для этого она и вызвала меня.

Повесть «В новом доме» была напечатана. Никто не знает, какое значение для моей литературной работы имела публикация этой повести в «Знамени». Я научился писать. И научили меня редакторы журнала. Нет, они не задавались такой целью. Они просто были добросовестными редакторами, черкали мою повесть вдоль и поперек, вначале редактор, потом Наталья Иванова. Они черкали, а я внимательно следил, что вычеркивают, не возражал. Видел, они правы, текст становится лучше. Никто еще не редактировал так мои вещи. Мне было стыдно перед ними, что я так плохо пишу, что они думают: какой я слабак! Вряд ли читала Наталья Иванова после этого хотя бы одну мою строчку, и вряд ли знает, что я больше не пишу так, как писал.

Повесть «В новом доме» стала первой частью романа «Заросли», вошедшего в первый том сочинений. Я понимаю, что «Заросли» — не лучшее, что я написал, лучшее, на мой взгляд, — это роман «Время великой скорби. Эпизоды из жизни тамбовской деревни». Написал я этот роман тогда, когда, порвав с «Молодой гвардией», оказался на вольных хлебах.

Эти полтора года оказались самыми плодотворными. Я дописал романы «Заросли» и «Трясина» и написал первую часть романа «Время великой скорби», написал и направил с оказией в «Континент» и в «Грани».

Владимир Максимов ответил, что будет печатать главы из романа, спросил, какие книги у меня вышли: он хочет познакомиться со мной поближе, посмотреть книги в парижской библиотеке. Я засмеялся: откуда мои книги в Париже, сказал, что вот-вот выйдет мой роман «Заросли», и я непременно пришлю ему. Мне было приятно, когда шло по телевидению первое интервью с Владимиром Максимовым и всё время, в кадре, на столе перед ним была моя книга «Заросли».

Вскоре я стал директором издательства «Столица» и хотел печатать в издательстве книги Владимира Максимова и журнал «Континент». Как горько, что не получилось ни того, ни другого! Об этом я уже рассказал в документальной повести «Предательство». А разные главы из романа были опубликованы одновременно в «Континенте» и «Гранях».

Я все время жаждал одного: научиться, научиться писать по-настоящему, чтобы тексты мои были художественными, чтобы читатели за моими книгами испытывали такие же чувства наслаждения, печали, счастья, какие вызывают у меня книги Бунина и Виктора Лихоносова. Мне хотелось знать, чего мне не хватает для этого, где искать, что делать? Я жаждал найти учителя, который откроет мне глаза. Я знал, что молодые ребята посылают свои вещи мастерам, но мне было стыдно за свои неуклюжие вещи. Но когда я уехал в Сибирь, в тайгу, остался без литературной среды, я рискнул, отправил рассказы Валентину Распутину и получил короткий вежливый отказ: завален рукописями, некогда читать. Я представил, как ему со всех сторон шлют рукописи такие же, как я, и если все читать и отвечать, то вряд ли у него останется время для своих книг, и не огорчился.

И всё же хотелось знать мнение мастера слова — на правильном ли я пути? Как мне работать дальше? Тогда мне было двадцать семь лет, и была у меня одна книга. Я снова рискнул, послал рассказы Виктору Астафьеву и удивительно быстро получил ответ. Буквально через две недели. Астафьев писал, что у меня есть нюх и слух, что литературная судьба моя только в моих руках, нужно работать, работать так, «чтоб зад трещал и шатало», когда поднимаешься из-за стола. Я был счастлив, окрылен поддержкой Астафьева. Я на правильном пути, а работать я любил, писать мог в любых условиях, научился отключаться, не слышать и не видеть, что происходит вокруг. Первую книгу написал в читальном зале, вторую — в Сибири в холодной комнате общежития, сидя на кровати в валенках, в телогрейке и в ватных брюках, зажав между ног тумбочку: стола не было.

Однажды я писал на тумбочке, а рядом со мной ребята, с которыми я жил в комнате, попьянствовав, затеяли избивать своего приятеля. Они не мешали мне писать, а я не мешал им учить приятеля быть справедливым. Они меня уважали. Кстати, я был рабочим во многих местах, все знали, что я пишу, скрыть трудно, и относились к этому моему занятию спокойно, никогда не пытались вышучивать меня, иронизировать. Третью книгу я написал, лежа в кровати на животе, подложив для удобства под грудь подушку. Жили мы с женой в крошечной комнатушке. Стол поставить негде. Помнится, однажды я писал лежа, а маленькая моя жена забралась мне на спину, свернулась клубком: слышу — уснула. Я писал, а она спала, согревая меня своим теплом, как котенок.

А кинодраматурга из меня не получилось, хотя во ВГИКовском моем дипломе написано, что по специальности я кинодраматург. Я писал киносценарии и заявки, носил их в киностудии, но всюду отказ, отказ, отказ. И вдруг — взяли. Я написал по повести Владимира Кучмия «Я — гонщик» заявку на сценарий спортивного фильма. Ею заинтересовался «Мосфильм». Нашелся режиссер. Пригласили меня на встречу с ним. Шел с трепетом. О том, как ведут себя режиссеры со сценаристами, ходили по ВГИКу разные истории. Рассказывали, как одна выпускница ВГИКа во время работы с режиссером, после каждой встречи с ним, одиннадцать раз! ложилась в больницу с нервным истощением. Мой режиссер тоже оказался жестким, уверенным в себе. Один фильм его получил Серебряного Льва на Международном кинофестивале в Венеции. Мы договорились писать сценарий вместе. Я пишу, он исправляет. Работаем пока по одному. Сделали первый вариант, представили на «Мосфильм». Обсудили его там, сделали замечания и вернули нам на доработку. Все шло по плану.

Дорабатывать решили вместе в Доме ветеранов кино в Матвеевском. «Как мы будем работать? — волновался я, вспоминая ту сценаристку, которая многократно ложилась в больницу. — Не придется ли и мне вызывать скорую!» Я не ошибся. В конце первого дня работы над сценарием, вечером, мне пришлось вызвать скорую помощь: у режиссера случился сердечный приступ. Дорабатывал сценарий я один. Доработал, представил на «Мосфильм» в срок. Там его приняли, выплатили деньги и запустили в производство. К тому времени режиссер оклемался. Нужно было писать режиссерский сценарий. Мы договорились писать его вместе. На этот раз у режиссера случился инфаркт, а режиссерский сценарий писать я не умел. Там своя специфика: метры, кадры, секунды. Пока режиссер выздоравливал, фильм выбился из графика, и вылетел из плана. Так он и не появился на экране. После этого я еще раза два толкнулся в дверь киностудии и уступил дорогу другим. Не моё.

Мне сорок три года. Самый плодотворный возраст для прозаика. Кое-что я уже написал. Три тома перед вами. Я не подвожу сейчас даже предварительных итогов — ведь заложен всего лишь фундамент. Дом пока только в моем воображении: никто не видит, никто не знает, каким он будет. Не знаю этого и я. До воплощения его путь не близкий. Сколько изменений, сколько уточнений произойдет за годы строительства! А сколько работы! И радостной, и мучительной…

Или так: корабль построен, спущен на воду, корабль у причала. Пора в путь! Какая будет дорога, какие приключения ожидают меня в пути, покажет жизнь. Я надеюсь, что со мной всегда будет мой Ангел и Бог! В путь! В путь!

Москва. Сентябрь 1992 г.

О писателях

Мой Леонид Леонов

1. Знакомство

Леонид Леонов. Не знаю, не помню, когда я впервые услышал это имя. Скорее всего в школе. И впервые прочитал его произведения поздно, хотя читал в детстве много, очень много.

Помнится, в пединституте на экзамене по советской литературе мне достался билет с его знаменитым романом «Русский лес». Роман я не читал, но мне повезло: перед началом экзаменов возле аудитории мои однокурсницы разговаривали об этом романе, и одна из них пересказала содержание. Я бойко и уверенно выплеснул перед профессором все то, что услышал. На вопрос профессора — «как я считаю, покончило собой Грацианский или нет?», — ответил с таким видом, будто об этом и спрашивать не надо, ответ очевиден. Из аудитории я выходил с очередным «отлично» в зачетке и с чувством облегчения — еще одно испытание позади, слава Богу, удалось выкрутиться. Кто такой Грацианский, и чего добивался Вихров, узнать не хотелось. Сразу за порогом аудитории я о них напрочь забыл. И если бы кто-нибудь сказал мне в то время, что ровно через двадцать лет автор «Русского леса» скажет мне, что после знакомства со мной жизнь его преобразилась, я бы, естественно, бросился читать его романы.

Позже, когда я уже закончил второй институт, ВГИК, и перебрался в Москву я прочитал почти все его романы. В то время все помыслы мои были связаны с литературой: только одно томило душу, только одно заботило, мучило — как научиться хорошо писать! Как научиться так соединять слова, чтобы то, что чувствую и вижу я в своем воображении, также ярко и сильно увидел и почувствовал читатель. Я читал книги с одной целью, чтобы понять, как писатель добивается того, что я не вижу слов, а вижу только то, что он описывает, живу в выдуманном им мире. Страстно хотелось научиться тому же.

В тот момент в руки мне попалась книга о Леониде Леонове, изданная, вероятно, к его восьмидесятилетию. Я прочитал, с каким восхищением критики описывают его литературное мастерство, и засел за романы Леонова с той же мыслью: поучиться писать у великого мастера. Прочитал «Русский лес», «Вор», «Барсуки», «Соть» и сказал себе: Нет! Это не мой писатель. Я люблю ясность, легкий простой слог, энергичные фразы. Бунин, Чехов, Достоевский — вот с кем хотелось соперничать!

Леонид Леонов к этому времени отошел от активной литературной жизни, не выступал в печати, на съездах-пленумах, не публиковал новых произведений. О нем ничего не было слышно. Как живет? Чем живет? Никаких признаков жизни?

Помню, в конце мая 1989 года, как обычно, смотрел передачу «Время» по телевизору. Вдруг услышал, что Леониду Леонову 90 лет, и что Горбачев приехал к нему домой, поздравить. Вижу совершенно изможденного, худого старика, согбенного с невнятной речью, еле поднявшегося из кресла навстречу президенту.

— Не жилец, — с горечью и жалостью подумалось тогда. — Доживает последние дни!

Вспомнился Шолохов, его последние фотографии, где он был такой же изможденный, высохший. Я тогда издавал его публицистическую книгу «Земле нужны молодые руки», был редактором-составителем, но работал не с ним, а с его дочерью. Он был болен. И та книга оказалась его последней предсмертной книгой.

Дня через три после выхода сигнала Шолохов умер.

Осенью 1992 года в пестром зале ЦДЛ писатель Николай Дорошенко спросил у меня:

— Хочешь издать новый роман Леонида Леонова?

— Неси, — пошутил я.

Издательство «Голос» к тому времени прочно встало на ноги, приобрело известность среди писателей.

Дорошенко сидел напротив меня, как обычно, скручивая пальцами нитку из фильтра сигареты. Это было его любимым занятием. Крутил неторопливо, опустив свои мелиховские нос, усы, чуб к столу, задумчиво глядел, как вытягивается коричневая от никотина нить, и медленно говорил:

— Это не так просто… Он еще над ним работает. Никому в руки не дает… Давай, сходим к нему как-нибудь… Я позвоню, договорюсь…

Я вспомнил, как давным-давно слышал, что Леонид пишет новый роман. Даже читая отрывки в журнале, вспомнил, что называлась одна из опубликованных глав «Мироздание по Дымкову» что-то такое старческое, многоумное, понять трудно.

— Только имей в виду, — говорил Дорошенко, по-прежнему глядя как тянется коричневая нить, — это не легкое чтиво… Философия… Элитарная литература… Большим тиражом издавать нельзя.

— Посмотрим.

Мы условились, что Дорошенко позвонит Леонову, договорится о встрече и скажет мне, когда он нас примет.

Жил Леонид Леонов на улице Герцена, неподалеку от ЦДЛ, где мы встретились с Дорошенко. По дороге к дому Леонова, Коля снова говорил мне, что роман сложный, не дописан еще, но издать его большая честь, все-таки Леонид Леонов. Я молчал, волновался: сейчас увижу живого классика, буду разговаривать с ним. Я представлял его таким, каким видел два с половиной года назад с Горбачевым.

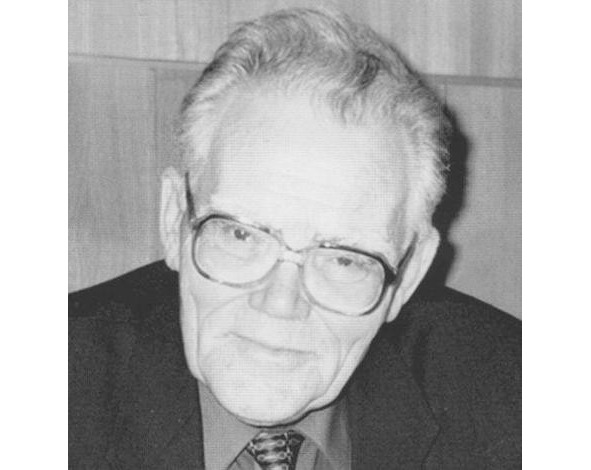

Леонид Леонов открыл нам дверь сам, открыл, глянул на меня острым глазом, другой, прищуренный, как бы спрятался глубоко в глазнице, за веками, под белой жесткой бровью, и было впечатление, что оттуда он хитренько и постоянно изучает, оценивает тебя, протянул худую теплую руку для пожатия и хрипло сказал:

— Проходите, проходите.

Он довольно энергично двинулся впереди нас по коридору в свой кабинет.

Там я увидел Бориса Стукалина, бывшего министра печати. Я знал, что Леонов пригласил его, чтобы он присутствовал при разговоре со мной, издателем, знал, что Леонид Максимович дружил с ним издавна, доверял ему, и понимал, что Стукалин должен следить за тем, чтобы я не обманул Леонова, когда мы будем обговаривать условия договора. Они знали, что я буду вести разговор и о переиздании романа «Вор». С Борисом Стукалиным я был немного знаком. Он мой земляк, тамбовский, школу заканчивал в Уварове в нашем райцентре. Правда, было это задолго до моего рождения.

Кабинет Леонова был довольно большой, с балконом. Письменный стол высокий, весь завален листами бумаги, уставлен книгами; книжные шкафы всюду; кровать, отгороженная шкафом. Видимо, он здесь же спал.

Леонид Леонов притащил из дальнего угла комнаты одно за другим два деревянных старинных кресла, не поднимая, а двигая ножками по дубовому паркету, установил их напротив своего мягкого зеленого кресла, стоявшего у стены рядом с журнальным столиком с лампой и старым портативным радиоприемником, сел в свое низкое продавленное от частого долгого пользования кресло, выставил вверх острые худые колени, взял со столика, из-под горевшей лампы маленькие ножницы и глянул на меня прежним острым взглядом. Я пока не знал, что он совсем плохо видит.

— Вы знакомы с Борисом Ивановичем? — спросил он.

— Даже земляки. Тамбовские…

— Вот как? — удивился он. — Это хорошо.

— Леонид Максимович, я привез вам свои книги, — щелкнул я замками кейса и протянул ему только что вышедшие тома своих сочинений.

Леонов взял книги, погладил их пальцами, поласкал, подержал в руке, не открывая, одобрил:

— Хорошо издали! — и отложил на столик. — О чем Вы пишите?

Для меня это самый трудный вопрос. Обычно я отвечаю, как ответил ему:

— О жизни… О том, что сейчас происходит. Правда, во втором томе роман для меня исторический, начало двадцатых, восстание Антонова на Тамбовщине. Писал по архивным документам. Раньше их скрывали от писателей.

— Да, да, Антонов, Тухачевский… Страшное время было, страшное,.. помню, помню…

Я рассматривал его лицо с неподвижной от паралича одной стороной. Сухие бескровные щеки, редкие изжелта-седые волосы зачесанные назад, казалось, что от старости они стали зеленеть. Говорил он тихо, хрипло, невнятно, одним краешком рта, и все время вертел в руке ножницы, играл ими. Я напрягался, чтобы понять, что говорит он. Завели разговор о его романе. Оказалось, что название у него «Пирамида», а не «Мироздание по Дымкову», как я считал.

— Рано его публиковать, рано, — сразу заявил Леонов. — Работы много, целые главы писать надо, куски вставлять, сшивать… Может, и не допишу, уйду туда.

Но заключить договор с издательством «Голос» он был готов. Только непременно нужно было указать в договоре, что он имеет право работать над текстом столько, сколько потребуется, а самое главное, что издательство ежемесячно будет платить зарплату редактору романа Ольге Александровне Овчаренко, которой он чуть ли не ежедневно диктовал вставки, куски романа и целые главы. Сам он уже писать не мог, не видел. Эти условия были приемлемы для нас. Очень долго обсуждали, как печатать. Леонов сомневался, что доделает роман, и предлагал печатать так: там, где глава не дописана, курсивом, от имени редактора делать вставки, мол, здесь автор не дописал, но хотел он сказать то-то и то-то, тут с героями должно произойти то-то и то-то. Из разговора я решил, что роман написан отдельными главами, которые нужно пополнять и пополнять, чтобы повествование стало стройным, последовательным.

— Идемте, я покажу вам роман, — сказал мне Леонов. Мы все четверо направились в другую комнату, где на столе лежали стопкой, возвышались чуть ли не на полметра пять толстенных папок.

— Вот, — указал на них Леонов. — Сорок лет писал. Он взял верхнюю, развязал, открыл. Первый лист весь был склеен из кусочков бумаги с напечатанными разными шрифтами строчками.

— Только один экземпляр… Если хотите почитать, приходите ко мне и читайте. С собой не дам.

То же самое он предложил и Стукалину с Дорошенко. Оказывается, они тоже не читали роман.

— А если ксерокопировать его? — спросил я.

— Можно… но только с собой не дам.

— Мы можем сюда ксерокс принести и снять копию. — У нас в издательстве был маленький ксерокс.

— Мне сказали, его нужно две недели ксерокопировать, а как же я работать буду, шум. Нет нельзя…

Я был в недоумении: как же почитать роман, посмотреть, что мы будем печатать? В тот вечер так мы этот вопрос и не решили. Договорились, что мы со Стукалиным подготовим договора на издание «Пирамиды» и «Вора» и приедем к Леонову подписывать.

С изданием «Вора» была маленькая проблема. У Леонова был договор с издательством «Современник», там даже набрали его, но не печатали, нет средств. Стукалин обещал позвонить директору издательства и спросить, не будет ли он возражать, если роман напечатает другое издательство. Я просил Борис Ивановича ни в коем случае не говорить, что печатать собирается «Голос». Я знал, как только он назовет нас, «Современник» скажет, что сами напечатают. И действительно напечатают. Было уже такое.

Я предложил Валентину Распутину издать трехтомник его сочинений. Только что мы выпустили сборник его повестей. Распутин был не против, но сказал, что о моем предложении поговорит в издательстве «Молодая гвардия», так как он давний автор этого издательства, и ему неудобно без их ведома печатать собрание сочинений в другом месте. Если «Молодая гвардия» не собирается выпускать его сочинения, то Распутин готов сотрудничать с нами. Как после он рассказывал мне, в «Молодой гвардии», конечно, не планировали издавать трехтомник, но как только узнали, что Алешкин желает это сделать, тут же изъявили готовность заключить с ним договор. И выпустили.

2. Пирамида

Мы вернулись в кабинет Леонова, условились, что делать дальше и завели разговор о том, что болело. Еще свежа была рана от развала Великой державы, нельзя было смотреть без возмущения на лакейство Ельцина перед Штатами. Обнищание народа только набирало силу, уже было видно, в какую пропасть тащат Россию ельцинисты: «Не может сын смотреть спокойно на горе матери родной, не может гражданин достойный к России холоден душой». О России и шла речь.

Леонова крайне возмущало, как с холодной душой окружение Ельцина, ощетинившись штыками и танками, терзало Россию. Разговор плавно перешел на дела в Союзе писателей, который распался на два лагеря: на лакеев Ельцина и его оппонентов, на тех, кто ненавидит русскую землю и кто любит ее. Один из особо активных секретарей вновь образованного Союза российский писателей сказал мне однажды: Вы боретесь за возрождение великой России, мы за дачи в Переделкино.

Надо сказать, что борются они успешно. Правда, дач хватило только секретарям, а рядовые члены, увидев, что их в очередной раз провели, начали каяться, возвращаться под крыло Союза писателей России. Когда шла речь о делах сиюминутных, Леонов больше расспрашивал, мы с Дорошенко были секретарями Союза писателей России, охал, возмущался, а когда заговорили о вечном, о литературе, о литературном процессе, о делах минувших, мы замолчали, слушали Леонова, лишь изредка вставляли реплики.

Я был поражен памяти, ясности мысли Леонида Максимовича. Я еще узнаю потом, что продиктованный ему один раз номер телефона, он накрепко запоминает, ведь ни записать его, ни прочитать он не может. В первый раз я слушал мудреца, мысли которого хотелось записать, запомнить, обдумать в одиночестве. Передо мной был великий человек!

Я вспомнил, что только вчера познакомился с другим великим человеком нашего времени, с Ильей Глазуновьм, был у него дома. И как они поразительно несхожи! Все в них прямо противоположно. Крепкий Глазунов, это сама энергия, огонь, вихрь! Ни секунды на месте, ни секунды без дела, ни секунды без слова. В кабинете всегда народ, круговерть, столпотворение: режиссеры из Франции, корреспондентка из Англии, писатели, телевизионщики.

А кабинет как музей: картины, скульптуры, иконы, подсвечники, каждый угол забит, заставлен, завален, круглый стол посреди комнаты с высоченной грудой книг, собеседника напротив не видно. Кажется, что каждую минуту трещит звонок, открываете дверь, то жена Кобзона привезла подарок из Иерусалима — крест-распятие с изображением Христа на эмали, то бомж заглянул, переночевать негде, кто-то приходит, кто-то прощается; всех Илья Глазунов встречает, провожает: поцелуи, объятия. Шум, гам, говор.

Когда он решает с кем-нибудь какое-то дело, то посторонних, вручив им экзотическую импортную бутылку водки, отправляет в трапезную, не знаю, как он сам называет эту узкую комнату, в которой умещается только длинный деревянный стол и две скамьи вдоль стен, увешанными лубочными картинами.

За этим столом я неоднократно сиживал с Пашей Гореловым, ведущим программы «Добрый вечер, Москва», он-то и познакомил меня с Глазуновым, с Владимиром Солоухиным, с Валентином Новиковым, который написал замечательный текст к нашему альбому Глазунова «Вечная Россия», и который работал с Глазуновым над большой книгой и, надеюсь, напишет для нас биографическую книгу «Илья Глазунов».

За этим столом обсуждались и альбом, и книга о Глазунове, рождалась идея выпуска десятитомника Владимира Солоухина. Как поразительно не похож на Глазунова Леонид Леонов, классический мудрец, спокойный, простой, много испытавший, далекий от всего суетного, ни к чему материальному не стремящийся, живущий вечным, думающий о Боге, и которого волнует только судьба человечества, будущее его.

Когда мы уходили от Леонова, состояние мое было какое-то умиротворенное, хотелось думать о вечном, о Боге, о литературе. Постоянные издательские заботы, вечный вопрос, как выбить деньги из должников на издание следующей книги, забылись, ушли вглубь.

Договоры на издание «Пирамиды» и «Вора» мы со Стукалиным сочинили быстро. «Современник» отказался от «Вора». Подписывал договоры Леонид Максимович при Стукалине. Я прочитал ему все пункты договора, он выслушал, уточнил кое-что и подписал, передал эксклюзивное право на издание «Пирамиды» и «Вора» «Голосу» до двухтысячного года.

Чуть позже я познакомился с Ольгой Овчаренко, редактором «Пирамиды», Только благодаря ей читатели получили роман в таком виде, в котором он опубликован. Ольга была дочерью недавно умершего известного литературоведа Александра Овчаренко, автора многих книг о литературе, давнего друга Леонова. Леонид Максимович знал ее с пеленок.

Когда я познакомился с ней, она заканчивала докторскую диссертацию. Интеллигентная женщина, худенькая, высокого роста, она была чересчур скромная, даже застенчивая, чувствовалось, что в житейских делах она беспомощна, что книжный мир ей значительно ближе, чем мир человеческий. Помнится, в первый же день знакомства мы с ней заспорили из-за зарплаты. Я предлагал ей месячный оклад меньший, чем у нас получали редакторы, но, как оказалось, значительно больший, чем был у нее в Институте Мировой литературы. Ей показалось, что я предлагаю слишком много, и наотрез отказалась. Я начал уговаривать. Это был единственный случай в моей жизни, когда я уговаривал человека получать большую зарплату, чем он хотел.

Приехал я к Леонову в следующий раз вместе с Ольгой. Оказывается, у нее была ксерокопии романа, и Леонид Максимович разрешил мне взять у нее рукопись домой, почитать, но брать не всю сразу, а по папке. Прочитал одну, бери следующую. Как только папка попала мне в руки, я передал ее на срочное ксерокопирование и на Другой день имел две копии.

Вечером дома открыл папку, начал читать и ужаснулся. Я читал: «Поздней осенью предвоенного года меня постигло очередное огорчение ремесла с мотивировкой, сулившей, на сей раз, наихудшие последствия. В письме вождю, объясняя уже состоявшуюся премьеру опальной пьесы передоверием театра к литературному имени автора, последний просил взыскивать с него одного… Опасаясь заразить друзей самой прилипчивой и смертельной хворью лихолетья, сидел в своем карантине до поры, когда вдруг потянуло отдохнуть от судьбы. После нескольких проб наудачу наметился постоянный маршрут вылазок за горизонт зримости…».

Почему нельзя сказать проще? Зачем выдумывать такие вычурные сочетания? Неужели весь роман так написан? Да еще кусками, с пропусками целых глав. Мелькнула мысль: правильно ли я сделал, что взялся его печатать? Я взглянул на последнюю страницу папки. Восемьсот шестидесятая… Это только в первой папке столько страниц! А сколько же их в пяти. Ужас! Книги три надо издавать, не меньше. Объем «Войны и мира»! Я вздохнул, почесал затылок: взялся за гуж!.. Устроился удобнее за столом и начал читать. На пятнадцатой странице я перестал замечать слова. Шелестели страницы, незаметно уменьшалась одна стопка, а другая росла.

— Идем спать, — позвала жена.

— Попозже, — буркнул я, не отрываясь. Моя жизнь, квартира, жена исчезли, растворились, я был в семье бывшего попа Лоскутова, я жил жизнью доверчивого ангела Дымкова, совершенно не понимающего, как устроена наша жизнь, я следил за витиеватой мыслью Сатаницкого. Шатаницкий в том варианте был Сатаницким.

Я не слышал, как жена легла спать, сколько времени пробежало. От рукописи оторвал меня удивленный и недовольный голос жены:

— Ты сегодня спать будешь? Четвертый час.

Часы действительно показывали четверть четвертого. Передо мной лежали две одинаковых стопки листов рукописи.

— Иди ложись!

Утром я позвонил Леонову и сказал, что ошеломлен романом, и не понимаю, что в нем нужно дорабатывать. Нет в нем нестыковок, сюжет ясный, стройный, нигде не прерывается. Не понимаю, что нужно редактировать? Я почувствовал, что Леонов доволен моей оценкой. Ведь до меня роман прочитали всего три человека: Михаил Лобанов, он работал вместе с Леоновым, да Овчаренко Ольга и ее мать. Леонид Максимович волновался: как примут читатели вещь, которой он отдал полжизни, и в которую вложил все свои самые зрелые мысли.

— Читай дальше, — сказал он мне, — потом поговорим.

Я прочитал, проглотил роман. Ничего подобного в современной литературе я не встречал давно. Мощнейший сюжет, библейский, действие изображено с высокой художественной силой. Характеры, живые люди. Философия, предчувствие и предсказание конца человечества. Вопросы, проблемы глобальные. Давно мировая литература не получала такого подарка от писателей. Измельчали!

Какие имена были только в американской литературе в тридцатых-пятидесятых годах! Фолкнер, Хемингуэй, Стейнбек, Фитцджеральд, Сэлинджер, Синклер Льюис, Драйзер. Всех не перечислишь. А сколько в Европе! Имена мирового уровня! А сейчас? Какие книги возглавляют списки бестселлеров на Западе? О ком шумят газеты? Легкое чтиво! Криминальные романы. Ни мыслей, ни характеров, голый сюжет. Прочитал и забыл.

То же самое и в Европе. Пяток писателей мирового уровня насчитать можно, да и то половина из них не пишут уже из-за преклонных лет. И только русская литература не прекращает обогащать мировую литературу шедеврами! Только русская литература задает вопросы, которые волнуют все человечество, создает запоминающиеся характеры, мучается над вечными вопросами человеческого бытия.

Прочитал я роман «Пирамида» и задумался: что в нем дорабатывать? где недописанные главы, о которых шла речь на первой встрече? в каких местах нужно редактору писать, что здесь автор должен был добавить главу о том-то и о том-то? Сюжет нигде не прерывается. Действие стройное. Характеры развиваются логично.

Правда, в рукописи некоторые эпизоды написаны в нескольких вариантах, много вставок на отдельных листках. Но эта работа механическая: вклеить вставки в нужные места, выбрать из нескольких вариантов наиболее яркий эпизод, а остальные варианты вынуть из текста. И все. Но, мне не хватало одного эпизода, одной главы. Одна сюжетная линия, на мой взгляд, главнейшая в романе такова: когда Бог создавал человека из глины, он решил поставить его над ангелами, то есть между собой и ангелами. Ангел Сатаниил, узнав об этом, возмутился:

— Господи, как же так! Нас созданных из огня, ты хочешь подчинить созданному из глины?!

Заспорило Богом, рассердил его. И Бог в гневе сбросил ангела Сатаниила с небес на землю, лишив его ангельского чина. С тех пор Сатана на земле строит козни человеку. Это предыстория. В сороковом году в России Сатана под именем профессора Шатаницкого возглавляет научно-исследовательский институт. Он доводит до сведения Бога, что тоскует по небу, что готов покаяться и попросить прощения за давнюю непокорность Богу. Тогда Бог посылает на землю ангела Дымкова, чтобы он выяснил истинные намерения Сатаны. Ангел появляется на земле.

С этого начинается роман. В нем множество сюжетных линий, судеб, характеров, событий. Я ждал, когда же произойдет встреча ангела с Сатаной, мне казалось, что это будет центральным эпизодом. Но такой сцены нет в романе. Шатаницкий уклонился от встречи, слукавил. Ему она не нужна была. Не было у него ностальгии, и ему надо было заманить в свои сети командированного ангела, чтобы еще раз досадить Богу. А мне, как читателю, хотелось видеть сшибку Сатаны с ангелом. Я сказал об этом Леониду Леонову при очередной встрече.

— Нет, нет, не надо. Шатаницкому такая встреча не нужна. Он все делает, чтобы она не состоялась.

Я начал убеждать его, что роман готов, что его нужно совсем немного почистить и сдавать в набор. Леонид Максимович слышать об этом не хотел.

— Что вы, Петр Федорович, — говорил он. — Представьте себе: мать родила ребенка, он еще весь в слизи, в крови, а она показывает его людям. Какое впечатление будет? Так и роман.

3. Встречи с Леоновым

Леонид Максимович, не знаю почему, привязался ко мне. Звонил каждый день, а иногда раза по два на дню. Приглашал к себе, если я не был у него дня три подряд, советовался, как быть ему в том или ином случае. Звонил и по мелочам, например, если нужно было узнать чей-либо номер телефона. Таня, моя жена, говорила, что Леонид Максимович стал членом нашей семьи. Я бывал у него часто с Дорошенко, со своими друзьями-писателями Валерием Козловым, Андреем Коновко, Севой Кодоловым, поэтом Владимиром Турапиным. Я рассказывал им, что все мои встречи с Леонидом Максимовичем заканчиваются длинными лекциями о литературе и литературном мастерстве. Им тоже хотелось послушать Леонова. Он охотно разрешал приводить их.

Когда мы приходили, обычно он открывал нам дверь сам, пожимал руки, ждал, когда мы разденемся, и шел, горбясь, впереди нас в кабинет. Там пододвигал деревянные кресла к своему, садился под настольную лампу, и начинался разговор с расспросов, что нового в мире, как дела идут в издательстве. Если был новый человек, выспрашивал все о нем. Особенно больной была тема — судьба России. Думать об этом он не мог спокойно, возбуждался, говорил, что главное отличие совка — ненависть к родной земле. Ельцннисгы этим и отличаются: ухватили власть, вцепились зубами в Россию и тащат ее впотьмах в пропасть, а народ еще не пришел в себя еще в обмороке. Когда стали корчевать нашу старину, подрубили тысячелетние корни, которыми нация питалась и жила. Надо отдышаться… Все время мучился: сумеет ли народ преодолеть эту тягость?

Но любимой темой наших разговоров, конечно, был роман. Особое удовольствие для него было пояснять мотивы поведения героев «Пирамиды», говорить об извивах мысли в романе. Им он жил последние десятилетия, знал его наизусть.

В земном мире Леонов существовал в замкнутом пространстве своей квартиры. Давно не гулял по улицам Москвы, даже на балкон боялся выходить: там страшно, там чужое, а в том мире, в котором он действительно жил, ему мало было планеты Земля. Тянуло в космос. Он говорил, что у него маниакальное заболевание непосильной темой. Эта тема, судьба человечества, конец света.

— Может быть, после нас, когда кончится цикл человеческий, появятся новые жители Земли… Может призраки… может, какие-то крысы… А ведь он когда-нибудь кончится… Посмотрите, сейчас 8 млрд. человек, через тридцать лет будет шестнадцать млрд., потом пятьдесят. Где они будут жить? Война? Нет, нельзя… А дальше миллиарды и миллиарды. Представьте себе, люди по всей планете стоят вплотную друг к другу, шевельнуться нельзя… Как остановить их? Вырезать детородные мысли? Нельзя… Ничем нельзя остановить!.. Да, все неизвестное правдоподобно.

Я сказал, что верю, что природа найдет выход, чтобы человечество не уничтожить.

— Вы оптимист, молоды. А я во всем сомневаюсь… Откуда такая взаимная ненависть, террор, падение нравственности, музыки, искусств, насилие, войны. Это конец света, крушение человечества…

Эта тема главнейшая в романе «Пирамида».

— Толстой говорил, — сказал однажды Леонов, — что каждое произведение должно быть изобретением по форме и открытием по содержанию. Содержание должно быть неизвестно людям, а форма такой инструмент, которым оно осуществляется… Я согласен с ним, и все же, думаю, в произведении все зависит от дальнобойности мысли. Социалистический реализм — это шоры на глазах писателя. Он видит только, что будет завтра, послезавтра… И больше ничего не видит! Ничего!.. Да, вам, молодым труднее достичь успеха в литературе. Нужда широта взгляда на жизнь, а вас набили марксизмом… В молодости, после гражданской я хотела университет поступать. Тогда экзаменов не было, собеседование. Меня спрашивают: кто твой любимый писатель? Говорю: Достоевский. Тогда мне: иди, ты нам не нужен… Переживал, а потом был рад, что не приняли: набили бы на всю жизнь марксистской соломой…

Иногда он советовался со мной, например, нужно ли сохранять путешествие Никанора над Москвой на лыжах? Выслушивал, кивал головой, но делал по-своему. Эпизод в романе — о семье Лоскутовых после посещения фининспектора Гаврилова — написан в двух вариантах. В первом, сразу после бурной сцены с Гавриловым и после его ухода, семья Лоскутовых растоптана, убита. Молчание, потом отец Матвей произносит длинный монолог, в котором вопрошает детей своих, — не страдают ли они оттого, что родители не могут предоставить им достойную жизнь, не мучает ли их то, что у них такие незадачливые родители. Во втором варианте семья Лоскутовых сразу начинает решать: как быть? Где взять деньги на непосильный налог. Оба варианта написаны так хорошо, что я предложил Леонову оставить оба варианта.

— Нет, — категорически отказался он. — Вариант надо делать один.

— Их легко соединить.

— Нельзя колбасу класть на одну тарелку с селедкой.

— Смотрите, — настаивал я. — Фининспектор ушел, семья мучается, где взять деньги, предлагаются разные пути, отметаются, безысходность, и тут плавный переход к монологу отца Матвея, когда он задает свои вопросы. Оба варианта написаны так сильно, что не нужно никаких сокращений, не нужно ничего убирать. Начнешь сокращать, что-то уходит, теряется. Там все живо…

— Нет, нет, нет…

Однажды я предложил ему немножко отредактировать текст хотя бы на первой странице романа, сделать его попроще, заменить, на мой взгляд, вычурные фразы типа «горизонта зримости».

Леонов обиделся:

— Меня даже Горький не редактировал!

И конечно мы расспрашивали Леонида Леонова о том страшном времени, в котором он жил, о взаимоотношениях со Сталиным, ведь он один из не многих русских писателей не был репрессирован, не пострадал.

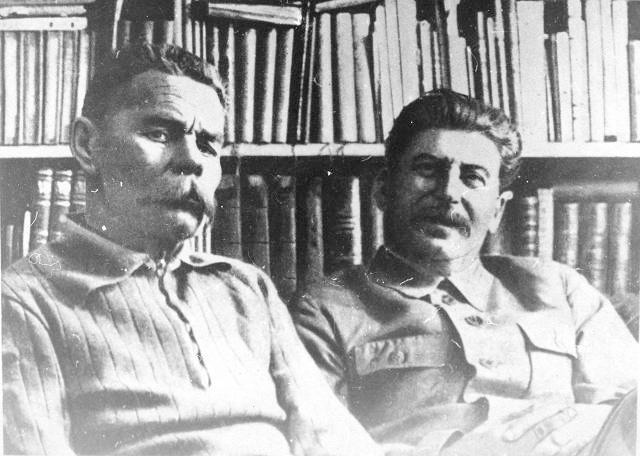

— Встречался я со Сталиным, встречался… не раз… Картина есть у художника Яр-Кравченко, она сохранилась в литературном музее: в Рябушинском особняке, у Горького, Политбюро со Сталиным, и мы, писатели, человек пятнадцать. Там Горький и Сталин за столом, и Маленков, Молотов, Андреев, все сидят, а на первом месте кресло, а в кресле я сижу, молодой, приятный. Было дело… Это были страшные времена. И Ягода тоже был с нами, главный шеф Леопольда Авербаха, председателя РАППа… страшный человек был, такой бледный, маленького роста. Однажды Авербах ядовито сказал мне: Леонид Максимович, прочел я статейку одну интересную, английскую, там о вас сказано, вот, мол, писатель Леонов, у которого могло бы быть мировое имя, если бы он не был коммунистическим агитатором, и засмеялся — хе-хе-хе… Он, Авербах, был шурином Ягоды, племянником Троцкого, и каким-то родственником приходился Свердлову, могучий человек. А Ягода страшный человек… Недавно передача была — «Шестьсот секунд», я не видел, рассказывали, что Ягода у Блюхера, маршала, пальцами вырвал глаз, — Леонов показал руками, как, по его мнению, Ягода это сделал. — Вот такой человек был… Кончилась встреча у Горького, Политбюро устало, гости ушли. Ягода остался, но пьяный был. Писатели остались. Дым стоит слоями. Вот так длинный стол стоит. Горит лампа, торшер, в углу. На том конце стола сидят Шолохов и Горький, разговаривают. На этом конце сидим я, Квитко, Крючков — помощник Горького, и Ягода тут же. Квитко только коньяк пил, побагровел. Мужик выдержанный. Я не пьяный, я в жизни только один раз выпил полстакана коньяку, и то был пьян. А Ягода — вдрызг! Помню, Крючков взял бутылку коньяка, разливать, вдруг Ягода поднимается, опершись, так, на стол, страшный, глядит на меня, стучит ботинком по полу и спрашивает: «Зачем вам нужна гегемония в литературе!?…» Мы были образованней и талантливей, чем эти рапповцы. Понимаете, как? А гегемония в литературе, значит, вы так задеваете, в верхушку лезете… На меня было шесть ордеров на арест, понимаете, но Сталин все-таки не пускал, после того, как Горький охарактеризовал ему меня. Не пускал… А Ягода хотел мстить за то, что мы талантливее. Лезете в таланты, пригнитесь! О-о, страшно было! Вот такая была история… А как-то раз при мне спросили у Сталина: что вы думаете о литературе? Сталин сказал:

— Что вам сказать, вы ведь сами инженеры человеческих душ, сами все знаете!

Вот так и пошло выражение — инженеры человеческих душ.

— Один на один вы с ним когда-нибудь разговаривали? — спросил я.

— Один на один — нет… — задумался, — нет… А так разговаривал. Однажды мы были у Горького, мы тогда Переделкино затевали, я был главный организатор: я, Лидин и Горький. Трое нас… Хотели строить в Переделкино кооператив… Приехал Сталин, поздоровались с ним за руку. Я говорю: «Товарищ Сталин, вот какое дело, мы, писатели, собираемся для отдыха строить такие домики: кто комнату, кто три комнаты. У кого сколько хватит. Как вы отнесетесь к этому благосклонно или нет?..». — Посмотрел он на меня:

— Дачи хотите строить? — Леонов сказал это со сталинским выговором.

— Ну, как это назвать: дачи, хижины…

А Сталин мне:

— Дача Каменева освободилась, не хотите занять?

Я говорю:

— Знаете, товарищ Сталин, место слишком опасное.

— Ха-ха-ха, я тоже так думаю, ха-ха-ха…

Сталин позвонил мне после пьесы «Нашествие». У меня тогда полный разгром был после постановки «Метели». Били, думал, не подняться. Да и все так думали… Руки опустились. Я сидел дома, помню, читал «Идиота». Приходит ко мне один театральный критик… Почему-то во время войны нам, писателям, раз в месяц выдавали по бутылке водки. У меня было полбутылки водки, черный хлеб, огурец. Сидим, вдруг — звонок, беру трубку — Поскребышев. Я узнал его. «С вами будет говорить товарищ Сталин!..» Жду, слышу.

— Здравствуйте!.. Хорошую пьесу написали! Собираетесь на театре ставить?.. А где вы хотите?.. Поддерживаю, поддерживаю…

Это после того, как у меня руки опустились. Неожиданность такая… Сталин был шекспировская фигура, так же как Брежнев… Да, да, страшная фигура… — И повторил задумчиво. — Сталин, Сталин, да!.. А этот Авербах после поездки писателей на Беломорканал, звонит мне…

— Вы тоже ездили туда? — спросил я.

— Да, интересно было… Съездили, повидал я там такое, душа содрогнулась, а нам говорят: съездили, пишите. А писать-то надо, сам знаешь что, а рука не поворачивается. Себе в душу плюнуть нужно. И не написал. Авербах звонит, кричит: «Это, что, саботаж?! Сам Сталин интересуется, следит за работой!..» Так и вышла книга без меня. Тогда-то первый ордер на арест Ягода выписал…

4. Уговоры

Между тем, работа над романом шла. Леонид Максимович ожил, энергия увеличилась, бодрее стал. Каждый день по нескольку часов диктовал он Ольге Овчаренко вставки, переделывал главы. Ольга Александровна выматывалась больше чем он. У нее, кроме романа «Пирамида», еще докторская диссертация на столе, работа в ИМЛИ, а здоровье, прямо сказать не богатырское. Хвороба замучила. Поликлиники, больницы. А Леонид Максимович переживает из-за простоев, нервничает, просит меня подыскать хотя бы на время еще одного помощника. Предлагает Дорошенко прочитать рукопись, посмотреть с точки зрения композиции, не видны ли швы.

Волнуется еще Леонов из-за того, что подозревает, что Овчаренко после защиты докторской уедет за границу, тогда с кем же он будет доделывать роман. Я при каждой встрече, стараясь делать это тактично, неназойливо, исподволь, убеждал Леонова заканчивать работу, подписать первую папку в набор.

— Нет, нет и нет! — отвечает Леонид Максимович.

Тогда я втайне от него и от Ольги Александровны взялся за редактуру романа сам. Они не знали, что у меня есть ксерокопия. Два месяца сидел над романом, даже отпуск брал. В текст нигде не вмешиваюсь, ничего не вычеркиваю и не добавляю. Делаю только вставки, да выбираю один вариант эпизода из нескольких, на мой взгляд, наиболее яркий в художественном отношении. Я отредактировал роман, подготовил в печать и отдал в набор. Все это без ведома Леонида Леонова и Ольги. Тогда еще роман состоял из двух частей, а не из трех. Не было названий частей, «Загадка», «Забава», «Западня», и не было определения жанра: «роман-наваждение в трех частях».

Вскоре набрали роман, и я взял дискеты себе домой, думая, как только он подпишет рукопись, я тут же передам набор корректорам, и мы мгновенно выпустим роман. Сделал я это еще и потому, что Леонид Максимович все чаще и чаще стал заговаривать о своей смерти, просить нас составить комиссию по доработке романа, включить в нее непременно Стукалина, Дорошенко, Овчаренко и меня. Позже он включит в этот список Геннадия Гусева.

— Если случится, что я тихо, тихо, так сказать, пойду отдыхать туда, на тот свет, то тогда хорошо было бы посоветоваться, как быть с романом, трое-четверо все-таки хорошо…

Он стал заговаривать о смерти, а я побаивался, как бы это не произошло завтра. Человеку девяносто пятый год, это не пятьдесят. Каждый день может произойти самое страшное. Поэтому я и решил отредактировать и набрать роман.

Набор готов, а работа над романом продолжается. И ведется она в сторону сокращения. Каждый день я слышу от Леонова: эта глава выброшена, эта сокращена, надо и эту выбросить. Наконец, первая папка отредактирована. Я уговариваю не сокращать роман, боюсь, что он от этого многое потеряет, но Леонид Максимович упорно ужимает, а мы упорно уговариваем его печатать, отдавать в набор хотя бы первую часть. А он снова и снова приводит пример с новорожденным ребенком.

— Но ведь, кровь, слизь смывает не мать, — говорю я, — купают новорожденного медсестры, акушерки… Подписывайте в набор первую часть, и работайте дальше.

— Нет, нет.

— Вам ведь Ванга писала, что роман будет опубликован через три года. Уже третий год идет, пытаюсь воздействовать на него авторитетом болгарской прорицательницы.

Еще до знакомства с Леонидом Максимовичем я прочитал книгу о Ванге. В ней, между прочим, было сказано, что к Ванге не один раз приезжал знаменитый русский писатель Леонид Леонов.

Когда мы с ним сблизились, он рассказал мне о встречах с Вангой, высоко оценил ее дар. Он ей верил, недавно написал ей письмо, в котором задал несколько вопросов о своем будущем, о будущем романа, о детях, и получил ответ от племянницы Ванги, Она была как бы секретаршей прорицательницы. Сама Ванга неграмотная. Леонид Максимович дал прочитать мне это письмо. Ванга писала, что роман «Пирамида» будет опубликован через три года, при жизни Леонова, что роману предстоит долгая жизнь, большой успех, что он повлияет на судьбу человечества.

Мы с Овчаренко и Дорошенко идем на разные уловки, убеждая печатать. Во время одной из встреч Ольга Александровна говорит, что газета «Московский комсомолец» печатает отрывки из книги «Молот ведьм» и все время упоминает Еноха?

— Да ну! — воскликнул возбужденно Леонид Максимович.

Дело в том, что идею командировки ангела на землю Леонов взял из апокрифа Еноха.

— Как интересно! А какого Еноха?

— Вашего. Там пишется, как Бог посылает ангела на землю, как он вступает в контакт с людьми.

Леонид Максимович хлопает себя по коленям, качает головой:

— Ай-яй-яй! — и обращается ко мне. — Не можете ли вы достать эту газету!

— Могу. — Я вижу, что Леонов сильно возбужден, встревожен этим известием и говорю, — Леонид Максимович, надо быстрее заканчивать работу и публиковать, а то все идеи романа распечатают.

Кстати, он постоянно просил меня никому не пересказывать сюжетные линии романа, опасался, что украдут.

— Конечно, конечно, — впервые согласился Леонид Максимович, и тут же засомневался. — Но я не подвел черту…

— Надо, чтобы книга работала на Россию, а то время уходит… — говорю я. — В русской литературе последние три-четыре года пустота, вакуум, и нужен толчок, который возродил бы интерес к русской литературе. Публикация романа, думаю, станет тем толчком, и литература оживет, заработает…

Мы пытались воздействовать на его честолюбие.

— Скоро приедет Солженицын, — говорит Ольга Александровна, — будет шум, и публикацию Вашего романа никто не заметит. Надо печатать скорее…

— Роман очень емкий, — продолжаю я, — и воздействовать он будет на читателей сильно, да и вообще на ход всей бесовской ситуации, на все, что происходит в России. Он нужен сейчас, а если через год появится, то воздействие его будет не то… Он нужен сейчас! — напираю я.

— Да, да, да.

— Можно ведь печатать первую книгу в том виде, как Ольга Александровна обработала. Там же отработано все. Вы же сами видели, — уламываю я.

— А вы хотя бы большую часть вставок сделали? — обращается он к Ольге Александровне.

— Да, в двух папках.

— В двух? — удивляется Леонид Максимович. — А я думал на это полгода уйдет!

— Она больше полугода работает, — говорю я. — Год скоро будет.

— Ай-яй-яй! Как быстро время идет.

5. «Наш Современник»

С этого времени он стал выбирать журнал, куда можно было бы предложить роман. Раньше почти все его вещи печатались в «Новом мире», но его он отмел сразу: он теперь не русский, не поймешь его, извивистый кокой-то. Я посоветовал ему предложить журналу «Наш современник», и вскоре Куняев получил первую часть романа для знакомства, но прочитать не успел, надолго уехал куда-то, потом отпуск, в общем, месяца два его не будет в редакции. Леонову он позвонил и сказал, что рукопись прочитает Гусев. Возмущенный Леонид Максимович звонит мне и возбужденно спрашивает:

— Кто такой Гусев? Я не хочу, чтобы читал роман какой-то Гусев! Со мной еще так ни один главный редактор не поступал… — Отпихнул какому-то Гусеву, Петр Федорович, прошу Вас немедленно поезжайте в редакцию, заберите рукопись и привезите мне. Я не хочу, чтоб читал Гусев!

— Леонид Максимович, Гусев — зам. главного… — начинаю я, лихорадочно соображая какие найти аргументы, чтобы защитить Гусева, но Леонов перебивает.

— Решает главный, а не зам…

Я вспоминаю, что Гусев в свое время был директором издательства «Современник», а там наверняка печатались романы Леонова.

— Леонид Максимович, Гусев был директором издательства «Современник», печатал ваши романы. Он в восторге от них, он любит читать ваши романы, он ваш давний поклонник…

Леонов смягчается, но не отступает.

— Вы можете сказать секретарю редакции, у нее в сейфе рукопись лежит… Пусть пока полежит… Пусть Гусев не воспринимает, как неуважение… Я его не знаю… Вы сегодня приедете ко мне?

— Непременно.

Вечером застаю у него Ольгу Александровну. Разговор наш сразу заходит о журнале. Я расхваливаю Гусева, говорю, что давно знаю его, снова повторяю, что он любит романы Леонова, печатал их, и к этому роману, уверен, отнесется с восторгом. Леонид Максимович уже спокоен, оправдывается.

— Если ко мне стучатся в дверь, я спрашиваю: кто там? Чтобы не впустить неожиданного человека. Так и здесь. Я его не знаю…

— Он вам понравится. Я уверен…

— Мне передали: Куняев хочет написать предисловие. Но он роман не читал! Не надо… Еще сказали: Куняев будет печатать рекламу в «Советской России», что мой роман — сенсационный роман — детектив с философским оттенком. Это такой цинизм! Это все равно, что назвать детективом «Братьев Карамазовых» или «Бесов». Это оскорбительно! — и обратился ко мне. — Позвоните, узнайте, собирается он это делать или нет?

— Я позвоню, узнаю.

— Никакой рекламы мне не нужно, — продолжал Леонид Максимович. — Я не хочу никакой рекламы!

— Это принцип рыночной экономики, — сказала Ольга Александровна. — Они вынуждены выживать.

— Нет, нет.

Леонид Максимович смягчился, встретился с Гусевым, разрешил ему прочитать роман. Гусев, эмоциональный человек, действительно был в восторге от романа, всюду отзывался о нем высоко, стал часто бывать у Леонова, работать вместе с ним над романом, готовить его к печати.

Они подружились, и вскоре я ежедневно стал слышать от Леонова; Гусев сказал, Гусев посоветовал, Гусев сделает. А однажды я увидел на стене над леоновским креслом листок бумаги с надписью крупными буквами еле разборчивым почерком: «Если я умру, прошу позвонить Геннадию Михайловичу Гусеву».

Но это не значит, что работа шла без сучка, без задоринки. Геннадий Гусев пожаловался мне однажды с каким-то восхищением:

— Ну и старик!.. С кем только я не работал: с Силаевым, с Власовьм (раньше Гусев был помощником Председателя Совета Министров РСФСР). Насколько Власов был жесткий мужик, и все же с ним мне было легче, и проще. Вот характер! Как ты с ним ладишь?

Гусев не первый, кто спрашивал у меня, как я нахожу общий язык с Леоновым? Мол, старик требовательный и капризный. Не знаю, я такого не замечал за ним. Да, он чрезвычайно требовательно относился к своим текстам, работал над каждым словом до изнеможения, нервничал, конечно, когда не получалось или получалось не так хорошо, как хотелось. Но мне с ним было легко. Когда я думал о нем или бывал у него, я всегда испытывал какой-то душевный покой, и какую-то нежность к нему. Думаю, что и он отвечал мне тем же.

Иногда в особо доверительные минуты он жаловался мне на свою не простую жизнь, становился каким-то беспомощным, похожим на обиженного ребенка, которому хочется прижаться к груди матери, чтобы она его приласкала, посочувствовала, погладила по головке. Подробности быта великого человека я касаться не буду: боюсь задеть неверным словом кого-либо из близких ему людей. Может быть, мне легко было с ним потому, что я не работал с ним над текстом романа? Леонов однажды, когда Ольга Александровна лежала в больнице, и он искал человека, кто мог бы заменить ее на время, сказал мне:

— Жаль, у нас с вами манера письма разная!

Может быть, ему читали одну из моих вещей. Раньше он говорил мне, что Стукалин сказал, что я написал хороший роман об Антонове.

Мне рассказывали, что раньше с Леоновым работал Михаил Лобанов, что он не выдержал общения, сбежал от него, якобы они поссорились. Но Леонид Максимович отзывался всегда о нем с уважением и благодарностью, ни разу я не почувствовал, что он обижен на Лобанова, или недоволен им. Правда, когда газета «Завтра» напечатала отрывок из романа «Пирамида», с предисловием Лобанова, где он, непонятно зачем, несколько раз куснул Леонова, Леонид Максимович сильно огорчился, вышел из себя, возбудился, повел себя, на мой взгляд, не как опытный человек, который добру и злу внимает равнодушно, поддался порыву и тут же продиктовал Ольге Александровне ответ Лобанову.

Из разговоров с Леонидом Максимовичем я никогда не замечал, что работа его с Гусевым идет непросто. Наоборот, он всегда был довольный, удовлетворенный после общения с ним. Я это видел, чувствовал, да и сам он говорил об этом. Но в решениях своих Леонид Максимович был непреклонен, тяжело было склонить его изменить что-то, либо сделать что-то, что по каким-то причинам сделать нельзя.

Звонит мне вечером возбужденный Леонид Максимович и кричит в трубку:

— Катастрофа!

Это было тогда, когда он привык уже к мысли, что роман его будет печататься в журнале.

— В чем дело?

— У «Современника» нет денег для журнала! Они обращаются к правительству, просят на мой роман. Просят, чтоб я подписал письмо правительству. Ни за что! Унижаться перед этим правительством. Ни за что!.. — и немного успокоившись. — Петр Федорович, заберите рукопись в журнале, привезите мне.

— Успокойтесь, сейчас разберемся. Не волнуйтесь! Я позвоню Куняеву, поговорю, узнаю, в чем дело, а потом вам перезвоню. Все не так страшно, как вам кажется…

— Хорошо, хорошо, — успокаивается, — я жду звонка. — И положил трубку.

Звоню Куняеву, Гусеву. Разговариваем. Я-то их прекрасно понимаю. Все журналы, газеты страдают от безденежья. У «Современника» тираж хороший, его читают, любят, он пишет о том, что болит у народа, отражает реальную жизнь. А тем, что лакействуют, пытаются выдать воображаемое за действительное, сложнее, правда, им попадают объедки с барского стола: тем и живут. У «Современника» появилась возможность попросить денег на издание великого русского романа, почему ею не воспользоваться?

Но я понимаю и Леонова: как он может обращаться с просьбой к тому правительству, которое ненавидит русский народ, русскую землю, которое ограбило народ, довело до нищеты богатейшую русскую землю. Нет, это невозможно. Как быть? Покряхтели, взвесили, что важнее гордость или публикация романа и поддержка журнала, который работает на русскую литературу, на будущее русской земли, решили ехать к Леонову, разговаривать. Гусев попросил меня быть вместе с ними, поддержать.