Бесплатный фрагмент - Мост

Пролог

25 мая 1914 года

г. Москва

Идея собрать строителей Казанбургской железной дороги пришла председателю акционерного общества Московской железной дороги — Николаю Карловичу фон Мекку.

Встречу решили провести прямо в строящемся здании Рязанского (Казанского вокзала). К маю 1914 года был закончен громадный зал-ресторан I и II класса, обставленный в стиле Петровской эпохи. Стены, затянутые зелеными с розовым шпалерами, производили впечатление роскоши и богатства. Деревянный резной плафон с изображением в аллегорическом виде городов и народностей тех губерний, с которыми соприкасается линия Московско-Казанской железной дороги, впечатлял.

Обстановка способствовала объявлению о начале строительства линии «Казань — Екатеринбург».

Приглашение получили гости общим числом в двести человек. Помимо главных акционеров присутствовали: банкиры, научная элита инженерного проектирования железных дорог и, собственно, сами инженеры-путейцы, вплоть до начальников участков.

В начале собрания слово взял сам Николай Карлович. Как человек, умеющий хорошо считать, говорить он не умел, от чего говорил долго и нудно.

Из его речи, густо пересыпанный цифрами, присутствующие, в частности, узнали: протяжённость железной дороги составит 800 верст, будут устроены пять тоннелей общей протяженностью 3 версты и несколько скальных выемок, 10 больших мостов и около 40 малых. По последним подсчетам, постройка обойдется в 90 тысяч рублей за версту, вся же линия — в 75 млн. рублей, включая сюда и стоимость веток в Ижевский и Воткинский казенные заводы.

Установленный срок окончания дела был определен 17 мая 1917 года.

С особой гордостью было заявлено о ценах на выкуп земли у крестьян и домовладельцев под цели строительства, выходило:

За одну десятину земли из-под леса — 50, за десятину пахотной земли — 80, за десятину покоса — 90, за десятину приусадебной пашни — 200 рублей (одна десятина — 1,09 га).

Многие из присутствующих делано аплодировали докладчику при оглашении цифр по выкупу земель, прекрасно зная, выплаты эти, если будут, то только после того как дорога заработает в полную силу.

Наконец доклад закончился, и все приступили к шампанскому, «атмосфера стала жиже»Потекли тосты.

Когда дело дошло до известного мостостроителя Лавра Дмитриевича Проскурякова, тот сказал речь, которую следует считать образцом верности профессии и служения обществу.

— Господа, я проектирую и строю мосты, если бы человечество поменьше строило заборов и стен, а побольше мостов, мир был бы иным.

Судите сами, мост всегда стремится соединить, например, берега реки или стороны горных ущелий. В древнем Египте мосту придавалось сакральное значение, ибо он вел человека через воду или реки, чтобы добраться до Полей Иалу, райского места для души умершего. Представляете, как тонко они подметили, мост нужен для того чтобы попасть в лучшее место. Когда я с моими коллегами проектирую это инженерное чудо, я всегда верю, оно приведёт к хорошему.

Давайте поднимем бокалы и выпьем во славу этих сооружений, пусть судьбы людей соединяют красивые надежные МОСТЫ, может тогда будет меньше горестей и бед?

Глава 1

20 января 1916 года

г. Москва

большая зала

Московского института инженеров путей сообщения

Императора Николая II.

Заседание комиссии по присвоению звания инженера — мостостроителя с выдачей диплома о высшем техническом образовании проходило в большом зале главного корпуса Московского института путей сообщения Императора Николая II под председательством ректора, действительного статского советника, ординарного профессора Тяпкина Николая Дмитриевича.

Сама атмосфера торжественности и значимости мероприятия нарушалась тем, что проходила она в тяжелое для Империи время: вот уже третий год шла большая европейская война, провозглашённая в России отечественной, но фактически переставшая ею быть к началу 1916 года.

Претенденты на диплом входили в зал согласно алфавитному списку, всего значилось сто десять фамилий.

Студенты были разные: те, кто прослушал трёхгодичный курс и закончил двухлетную железнодорожную строительную практику, составляли большинство, впрочем, немало пришло и тех, кто закончил практику значительно раньше и получил в своё время выпускное свидетельство, а теперь решил сдавать экзамен на диплом и звание инженера.

сообщения Императора Николая II.

Люди разных возрастов, сословий и жизненного опыта по очереди входили в зал и ждали рестрикта высочайшей комиссии. Прохождение этого этапа отнюдь не являлось формальностью, хотя, в условиях разнузданности политической жизни в Империи, которая сложилась к началу шестнадцатого года, не выдача диплома при условии успешно сданных экзаменов и прохождения практики было всё же осложнено.

Ранее, до либеральных правил установленных думой Родзянко, диплом можно было не выдать по политическим мотивам. Например, если студент принимал участие в революционных собраниях или был замечен в других выступлениях против самодержавной власти, ныне такой мотив мог быть оспорен, словом, либеральная расхлябанность, прикрываемая болтовней с высоких думских трибун сильно влияла на академическую жизнь.

Так считал ректор Николай Дмитриевич и большинство его коллег.

По сему, когда в залу вошёл молодой человек со звучной дворянской фамилией Гаабе и величавым именем — Владимир, на лице председателя комиссии промелькнула благосклонная улыбка.

Он знавал эту семью. Вильгельм Петрович, отец стоявшего перед ним выпускника, был инженером при лаборатории Лавра Дмитриевича Проскурякова, знатного ученого спроектировавшего не один железнодорожный мост в Российской империи, а посему и Володя с детства считался своим, институтским ребёнком.

Глядя на юношу, опрятно одетого в форменный чёрный сюртук своего заведения, Тяпкин удовлетворённо заслушал короткую справку о сданных экзаменах, теме дипломной работы претендента на высокое звание инженера-мостостроителя.

Гордиться Владимиру Вильгельмовичу, несмотря на возраст, было чем: отличные аттестации, прекрасные отзывы как о пройденной практике, так и о теоретических знаниях. Единственное, что немного смутило комиссию, — тема его дипломной работы: «Разрушение мостов подрывом».

— Помилуйте, любезный, что за странная у вас тема диплома, — задал свой вопрос профессор Кнорре.

Юноша вопросу не удивился и, казалось, был к нему готов, поэтому ответил быстро и чётко:

— Господин профессор, уважаемый Евгений Карлович, идёт война. Я планирую пойти на фронт в должности вольноопределяющегося и впоследствии сдать экзамен на офицерский чин, посему считаю, в столь тяжкое время для отчизны надо не только знать, как строить, но и как разрушить построенное для отпора врагу.

— Достойный ответ, господа, — удовлетворенно отметил председатель и тут же продолжил, — предлагаю, не мешкая, утвердить решение о присвоении звания инженера и приготовить диплом к вручению.

— И все же это как-то странно, — не унимался автор технологии совмещения кессонных работ с одновременным искусственным понижением подземных вод, — я считал, у нас учат строить, а не разрушать.

— Успокойтесь уже, Евгений Карлович! — неожиданно повысил голос Тяпкин. — Время разбрасывать камни и время их собирать — это разные времена. Сейчас надо послужить отчизне не только созиданием, но и «рушением». Зовите уже следующего, — обратился председатель к секретарю.

Следующим в парадное помещение, где заседала комиссия, вошёл высокий нескладный человек. Лицо его было бледным, щёки ввалившимися, в глазах присутствовал нездоровый блеск. Картину довершал нелепо сидящий на тощей фигуре форменный сюртук.

— Дьяконов Павел Иванович, — представил вошедшего секретарь комиссии.

Члены комиссии зашуршали бумагами в поисках нужных документов, а секретарь продолжил:

— Слушатель претендует на звание инженера-мостостроителя с выдачей диплома. Основной курс окончил в 1903 году, практический курс закончил в 1905 году.

Все оценки аттестации отличные. В 1905 году получил выпускное свидетельство и взял время для написания дипломной работы по теме: «Практика применения мостовых ферм со шпренгельной решёткой». Работу сдал в 1915 году с достойнейшей рекомендацией профессора Проскурякова. Экзамен на диплом оценка «отлично». Особо подчеркнуто время практической работы по строительству Волховского железнодорожного моста.

Практикант самостоятельно проводил расчёты и решал сложные инженерные задачи, за что был удостоен внесения имени, наряду с создателем проекта, руководителем работ, инженерами на почётную чугунную плиту, закрепленную к ферме моста.

На этих словах секретарь прервал своё чтение, отвесив уважительный поклон в сторону комиссии, словно честь внесения упоминания заслуг относилась вовсе не к Дьяконову. После этого реверенса он продолжил:

— Имеются рекомендации от профессоров нашего института, с просьбой рассмотреть вопрос о продолжении учёной деятельности для достижения пользы, поскольку претендент имеет способности и усердие.

Этой фразой оглашение представления было закончено, и в зале воцарила тишина.

— Вы, — назидательно начал опрос Тяпкин, — так долго писали диплом почему? Болели?

— Да, болезнь моя была продолжительной, но над темой своей я работал скрупулёзно, не останавливая её, — ответил Павел.

— Болезнь Ваша какова? — настаивал на продолжении темы ректор.

— Чахотка или, как сейчас её называют, туберкулёз, — честно ответил претендент на диплом.

Николай Дмитриевич, достал из кармана белоснежный платок и принялся прикладывать его к верхней губе, одновременно убирая некую влажность с носа, при этом он несколько поморщился, но продолжил задавать вопросы.

— Чахотка заразна и плохо лечится. Вы выздоровели? Ваш болезненный вид не внушает нам доверия.

— Я лечился на курортах в Италии. Климат, хороший уход и верные рекомендации врачей вернули мне надежду на, если не полное выздоровление, то точно, на некоторое время жизни, — постарался как можно тактичнее ответить на некорректный вопрос Дьяконов.

Ректор взял со стола некую бумагу и показал её своему соседу по комиссии профессору Якушину, тот тут же кивнул головой, как бы подтверждая увиденное в бумаге. Затем Тяпкин передал её для прочтения другим членам комиссии, и пока те изучали написанное, продолжил задавать вопросы:

— Для лечения на заграничных курортах нужны немалые средства. Вы или ваша семья состоятельны?

— Я из семьи священнослужителей. Мой дед — настоятель Вознесенской церкви Ростова. Мой отец, Иван Дьяконов, заведует кафедрой в Синодальном училище. Доходы нашей семьи средние, но была премия за Волховский мост, и к тому же, я писал статьи в разные технические журналы.

— Какие статьи и в какие журналы вы писали, нам ведомо, — неожиданно гневно прервал говорившего Николай Дмитриевич, — отчасти нам ведомо и то, почему уехали вы за границу.

Ректор поднял со стола папку и потряс ей в воздухе. Папка была примечательной, серой с фиолетовым оттенком, такие распространило жандармское ведомство с делами «политических».

— Вы участвовали в студенческих волнениях 1905 года, — продолжал обвинять претендента на диплом Тяпкин, — позволили себе публично не лестно отзываться о порядках Российской Империи, посему бежали под видом болезни за границу, где не утратили связи с разного рода революционным отребьем. Они, похоже, и давали вам средства на излечение, смею вам ещё предъявить, прикрываясь своим происхождением, набрались наглости испросить у государя нашего индульгенцию.

— Прошу Вас, не надо мне выговаривать в таком тоне, — неожиданно отреагировал на гневную речь ректора Павел. — Я не делал ничего противозаконного. Партия социалистов, в которой я состою сейчас, представлена в Государственной Думе, как впрочем, и партия монархистов, в которой состоите Вы.

Прошение же не содержало раскаяния, потому, как ничего супротив государства я не совершал, а лишь пожелал вернуться для служения Отчизне в трудный час.

— Господа, давайте успокоимся, — неожиданно вмешался в разговор Кнорре, — вернёмся к существу дела. Мы видим перед собой человека, состоявшегося по факту как инженера, а то, что он выражал своё политическое видение обустройства России в прошлом, сейчас стало чуть ли не государственной политикой, так почему мы ставим под сомнение его заслуги в техническом знании? Он полезен как инженер, с большим потенциалом стать достойным учёным в области мостостроения. Подумайте о пользе дела.

— Он дерзкий, презревший семейные традиции и государственные устои приспособленец, — возразил Евгению Карловичу профессор Якушин.

В зале воцарилась напряженная тишина, которую прервал обвиненный во всех грехах Дьяконов:

— Господа, да, в молодости я публично выражал свои либеральные взгляды. Сейчас повзрослел, мне тридцать два года, на многое, особенно после перенесённой болезни, стал смотреть иначе. Лишив меня диплома вы закроете мне путь в науку, это будет решение, которое осложнит мой путь, но не отвратит меня от него. Молить вас не стану, но спорить за справедливость буду.

— Хватит бессмысленных дискуссий, — неожиданно вмешался в разговор инспектор от Министерства путей сообщения Кулаков Александр Иванович, — есть запрос на этого инженера от управления строительства Казанбургской железной дороги, и пусть едет на Урал, там работы хватит.

Комиссия, приняв мнение Министерства, сочло возможным присвоить звание инженера мостостроителя Дьяконову Павлу Ивановичу, выдать ему соответствующий диплом, отправить, не мешкая, по месту службы.

Однако, оставался ещё день-другой на оформление бумаг и торжество прощания с институтом. Все сто с лишнем выпускников разбились на группы по специализациям.

«Мостовики-путейцы» отмечать решили в заведении «Англия» компанией новоиспечённых инженеров, с невестами и женами, человек в тридцать.

Глава 2

22 января 1916 года

г. Москва,

ресторация «Англия»

В традициях выпускников Московского института инженеров путей сообщения Императора Николая II была особенность — ритуал. Они шли на Николаевский вокзал и укладывали на рельсы кокарды своих студенческих фуражек, когда поезд проходил по ним, они считали вагоны: сколько вагонов — столько лет успешной службы. Считалось также, что если раздавленная кокарда падала с рельсов раньше, чем прошёл весь состав, быть беде.

Раздавленные предметы со своих головных уборов «обмывали», потом хранили «блинчики» как сувениры.

Вот после такой забавы в ресторацию ввалилась ватага разгорячённых молодых людей. Когда все уселись за накрытый общий стол, слово тут же взял молодой повеса Сергей Ламартиньер, чей далёкий предок Пьер-Мартин де Ламартиньер совершил путешествие по русскому северу в 1753 г. в качестве хирурга торговой компании. После он написал книгу «Путешествие в северные страны». Книга стала популярной, а француз на волне славы оставил потомков в России.

С пылкостью, присущей уроженцам провинции Шампань, Сергей схватил бокал и произнес тост:

— Господа, давайте верность хранить нашей дружбе всю свою жизнь, куда бы ни забросила нас злодейка-судьба.

Все дружно поддержали тостующего. Праздник набирал обороты, каждый по очереди говорил тост, воспевая дружбу, студенческое братство. Наконец, очередь дошла до Владимира Гаабе:

— Дамы и господа! — начал учтиво молодой человек, склонив голову в сторону своей спутницы.

— Прежде, чем я скажу тост, разрешите представить вам мою невесту, Анастасию Николаевну Бужелеву, студентку медицинского института, представителя самой гуманной профессии в мире — профессии врача.

Все дружно зааплодировали молодой симпатичной девушке, которая смотрелась несколько старше своего «жениха» и была более сдержанна, чем он.

— Друзья, — между тем продолжил Владимир, — мы успешно закончили инженерный курс строителей, однако, строить я не собираюсь.

Он сделал многозначительную паузу, обвёл собравшихся загадочным взглядом и, когда все прониклись его интригой, радостно продолжил:

— Я собираюсь разрушать. Для этого иду в армию. Поздравьте меня. В звании вольноопределяющегося скоро выезжаю на фронт.

— Сомнительное достижение, — мрачно ответил Владимиру Дьяконов, — научиться разрушать, да к тому же на фронте, не так весело, чтобы с отбытием туда поздравлять.

Над столом повисла некоторая неловкая пауза, которую прервал Гаабе вопросом:

— Считаете, что с возможностью защищать своё отечество не стоит поздравлять?

— Считаю, что не стоит по-глупому умирать за интересы кучки богатеев, решивших перекроить мир по своему, — тут же ответил на выпад Павел.

— Не сметь! — Неожиданно истерично взревел будущий офице. — Не позволю осквернять святую память павших на поле брани. «За Веру, Царя и Отечество».

Дружеский вечер рисковал превратиться в склоку, этому требовалось положить конец. Неожиданно слово взяла Анастасия, она говорила тихо, но очень твердо, что бы её услышать пришлось всем замолчать.

— Мы люди, — начала она, — идет страшная война, которая несомненно закончится большими жертвами, и уже сейчас у нас много горя. Я не желаю смерти или боли своему другу Владимиру.

Слово «жених» она элегантно заменила на слово друг и это не ускользнуло от присутствующих, в том числе и от Дьяконова. Меж тем девушка продолжила:

— Не желаю я и другим потерять своих родных и близких, посему, как и кто бы не оценивал причины этой войны, молю Господа об одном, чтобы она быстрее закончилась, давайте выпьем именно за окончание мрачных времён.

Тост был немедленно поддержан, пили, не стуча бокалами и не сыпля шуточками, каждый был согласен: испытание, свалившееся на их отчизну, было тяжким.

Однако, как это часто бывает с выпивающими людьми, Гаабе чувствовал себя уязвлённым, он ждал возможности снова словесно зацепить своего оппонента. Такой случай представился, когда часть компании изъявила желание «подышать на воздухе». Вместе с охотниками из за стола поднялся и Дьяконов. Владимир тут же устремился за ним.

Едва нагнав обидчика у гардероба, юноша схватил его за руку и потребовал объяснений:

— Не хотите ли объясниться, сударь? — начал он задиристо.

— Не считаю нужным, — ответил Павел, натягивая пальто.

— Вы публично позволили себе назвать жертвы, понесённые на фронтах отечественной войны, глупыми и напрасными.

— Я могу это повторить и не публично, — по-прежнему спокойно одеваясь, отвечал мужчина.

— Призываю Вас, к немедленному ответу за эту низость, — юноша всё больше задирался.

— Стреляться с Вами я не буду, если Вы об этом, как впрочем и менять своих убеждений тоже не собираюсь.

— Мне известно, что вы социал-демократ, имели желание примкнуть к революционным движениям, предали свою семью, разменяв веру в Бога на сомнительные ценности «Свободы, равенства и братства», — нервно, переступая с ноги на ногу, дерзил Гаабе, но был прерван.

Дьяконов схватил его за руки выше локтя, несмотря на свою сухость и общую истощенность, так сдавил пойманного в капкан кисти оппонента, что тот вскрикнул от боли и присел.

— Еще раз говорю тебе мальчишка, заткнись, — злобно прошипел Павел в ухо юноши, — иначе я переступлю через свои принципы и пробью тебе башку, «педель» несчастный.

В этот момент в гардеробную вошла Анастасия.

В полутьме помещения она казалась ещё чудеснее: тонкая фигура, охваченная шелком платья, изящная головка, обременённая прядями вьющихся волос. Живой умный взгляд эффектно дополнял энергию изящного движения рук и тела.

— Трудно противостоять такой совершенной красоте, — подумал про себя Павел, но тут же, устыдившись своих мыслей, отвел глаза в сторону.

— Господа, требую немедленно прекратить нелепые споры и оскорбления, — решительно потребовала девушка.

Дьяконов тут же отпустил своего обидчика, а тот, схватившись за больной локоть, поспешил удалиться, впрочем успев напоследок буркнуть, нечто непотребное.

— Мы ещё встретимся.

— Вы состоявшийся человек, — обратилась обвинительным тоном Анастасия к Павлу, — а он юнец, неужели надо прибегать в спорах к физической силе?

— Прошу меня извинить, сударыня, — только и смог ответить в своё оправдание инженер.

— Подождите, судя по вашему внешнему виду Вы страдаете туберкулёзом?

— Страдал, сейчас дела обстоят лучше, — сконфуженно ответил Павел.

— Болезнь Ваша очень серьёзна, лечить её сложно и случаев полного выздоровления пока не было.

— Я справлюсь, — только и смог ответить молодой человек, — разрешите откланяться, сударыня?

— Долго ли вы будете ещё в Москве? — вместо разрешения идти задала вопрос девушка.

— Нет, я скоро уезжаю в Екатеринбург по предписанию, выданному мне вместе с дипломом.

— Для Вашей болезни это не самое лучшее место. Вот возьмите мою карточку, — Анастасия протянула аккуратный прямоугольник из плотного картона.

Павел взял предмет и, взглянув на него, прочёл:

Анастасия Бужелева

Московское отделение

«Русского общества охранения народного здравия»,

под покровительством принца Ольденбургского

Дома Романовых.

Общество Белой Ромашки

Хитровская площадь Орловская лечебница.

— Это Вам для памяти, если случится обострение Вашей болезни, найдите меня, попробуем Вам помочь, — сказала девушка.

Инженер смущенно поблагодарил и поспешил уйти.

Глава 3

сентябрь 1916 г.

г. Москва.

После семи месяцев работы на строительстве Казанбургской железной дороги Павел Иванович Дьяконов был отправлен в Москву, где располагалось управление по постройке железнодорожной линии «Казань — Екатеринбург». Председателем акционерного общества Московско-Казанской железной дороги, а именно она занималась строительством, был Николай Карлович фон Мекк**

Инженер должен был согласовать затраты на проектирование и строительство нескольких мостов, а также получить дополнительные средства на закупку необходимых материалов.

В целом, строительство начатое в мае 1914 года велось с разным успехом. К сентябрю шестнадцатого года работы велись на девяти участках.

Протяжение линии от Казани до Екатеринбурга с веткой на Воткинский казенный завод исчислено в 910 верст. Штаты служащих, как управления по сооружению, так и участковых по линии, только формировались, хотя работы велись непрерывно.

Установленный срок окончания строительства, определённый как 17 мая 1917 года, уже был нарушен, выходили из графика работ.

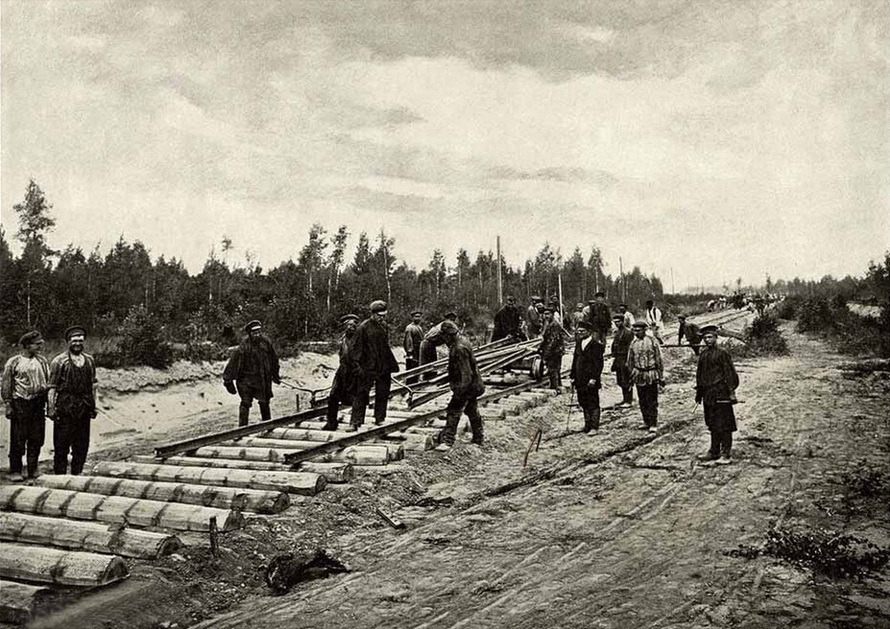

Наибольшие трудности в постройке преодолевались при переходе к Уралу за Камой. Там устраивались пять тоннелей общей протяженностью 3 версты и несколько скальных выемок. Работы осуществлялись по шестидневной неделе. Престольные праздники были нерабочими днями. Оплата производилась еженедельно по субботам.

Земляное полотно строилось с привлечением населения близлежащих сел и деревень. Строительство «чугунки» велось по специализациям: одни строили мосты, другие — возводили земляное полотно, третьи были заняты на тоннелях и зданиях различного назначения. Артели, состоящие примерно из 200 человек, возглавлялись артельными старостами.

По ходатайству правления акционерного общества и по решению правительства в 1915 году на строительстве широко использовался труд военнопленных: австрийцев, немцев, венгров. Их лагеря были разбросаны по всему протяжению линии.

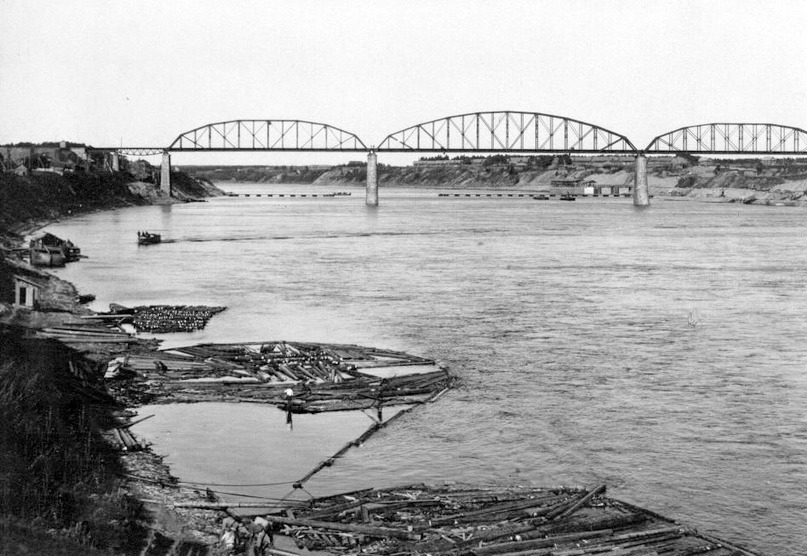

К осени 1916 года дорогу довели почти до Красноуфимска. Окончательно закончен участок Казань-Сарапул. За незаконченным Камским мостом велись работы Сарапул-Красноуфимск.

Задержки в графике строительных работ объяснялись сложным рельефом на участке от Чернушки до Красноуфимска, где железная дорога пересекает северную оконечность Уфимского плато и Сылвенский кряж. Местность изрезана глубокими логами, промытыми в мягких известковых породах. Строительство мостовых переправ через лога велось тяжело.**

Именно на устранение сложностей со строительством мостов и была направлена работа Дъяконова: он переезжал с участка на участок, решал большое число инженерных задач. Погружение в работу было глубоким настолько, что иной раз он забывал поесть и выспаться.

Всё это сказалось на его здоровье. Вернулась чахотка.

Все время нахождения на Урале Павел мысленно возвращался к Анастасии. Их расставание в январе шестнадцатого года давало ему повод найти её в Москве, но также он понимал, что просьба о помощи будет свидетельством его слабости.

Время его пребывания в древней столице подходило к концу, и он всё же решился на встречу.

Найти свою знакомую ему удалось не сразу, она была занята на практике по лечению больных, и всё же, проявив определённую настойчивость, он добился своего.

Ближе к вечеру теплого сентябрьского дня Павел увидел девушку. Она была все так же прекрасна, как и в день их первого знакомства. Милая головка, живые глаза, острый, чуть вздёрнутый носик.

— Анастасия, — окликнул Павел свою знакомую.

Та, услышав, что её зовут, остановилась и обернулась к нему. Девушка сразу узнала Дьяконова и обратилась к нему по имени.

— Павел, это Вы?

— Я, — несмело ответил инженер.

— Рада, что Вы нашлись, хотела уже сама вас искать, — заинтересованно произнесла Анастасия.

— Вот как? — настало время удивиться Павлу. — Я думал, вы про меня забыли сразу после моего ухода.

— Нет, я Вас не забыла, как видите, — улыбнулась девушка, — как ваше самочувствие?

— Честно, неважно, болезнь снова обострилась, — откровенно посетовал Дьяконов.

— Это плохо, — задумчиво ответила молодой медик, -надо постараться Вам помочь.

— Кажется, что мне нельзя помочь, болезнь моя не лечится, — с грустью ответил инженер.

— Тут Вы ошибаетесь, — возразила девушка, — конечно, сейчас нет средств для полного её излечения, однако, науке сегодня известно, что является причиной возникновения туберкулёза, и мы точно понимаем, что нельзя делать при этой болезни и как замедлить её развитие.

— Вы имеете в виду исследования профессора Шнауберта по Коховской Лимфе? — проявил неожиданную осведомленность Павел.

— Нет, я имею в виду последние исследования Гона, — парировала Анастасия.

— Но этот австриец не предлагает действенной методики лечения, — продолжал спорить инженер.

— Он предложил методику определить самим врачам, и этим мы занимаемся.

— Мы, это кто? — не успокаивался Дьяконов.

— Мы — это группа, в которой я работаю, — снова невозмутимо ответила Бужелева.

— И что предлагает ваша группа?

— Лечение, дорогой Павел Иванович, — улыбнулась молодой врач.

— Лечение — это хорошо и даже отлично, но оно, как я понимаю, требует времени, а у меня его нет, мне нужно строить мосты, — ответил инженер.

— Сколько Вы ещё будете в Москве? — всё так же заинтересованно, как и во время первой встречи, уточнила Анастасия.

— От силы неделю, — произнес разочарованно Павел.

— Этого, конечно, мало, но кое что можно сделать, — бодро начала строить планы девушка.

— Приходите завтра сюда к восьми утра. Мы кое-что придумаем, а сейчас, простите, мне нужно идти, — решительным тоном заявила Анастасия и быстро удалилась в сторону небольшого городского парка.

Дьяконов остался стоять около Орловской лечебницы, погружённый в раздумье.

Он понимал, что неделя — это тот срок, за который никаким чудесным образом ему не поправить здоровье, но с другой стороны неожиданная встреча с молодой энергичной девушкой, о которой он постоянно думал, вселяла надежду, и он решил испросить у начальства небольшой отпуск для лечения.

Всё сложилось как нельзя лучше, в правлении ему пошли навстречу и дали на поправку здоровья целый месяц.

Это время он целиком посвятил восстановлению здоровья. Каждый день под руководством молодого врача он проходил процедуры по методике профессора Остроумова.

Ещё более целебными оказались совместные с Анастасией прогулки по осенней Москве.

Во время этих прогулок говорили о многом: о политическом устройстве в России, о войне, о справедливости.

Павел рассказывал о своей жизни, иногда читал девушке любимые стихи. Во время одной из прогулок он решился прочесть ей «Стих о Москве» Марины Цветаевой:

«По улицам оставленной Москвы

Поеду — я, и побредете — вы.

И не один дорогою отстанет,

И первый ком о крышку гроба грянет, —

И наконец-то будет разрешен

Себялюбивый, одинокий сон».

Анастасия неожиданно ответила:

«Москва! Какой огромный

Странноприимный дом!

Всяк на Руси — бездомный.

Мы все к тебе придем».

— Вы тоже любите творчество Марины? — спросил инженер.

— Мне трудно её не любить, ведь мы даже лично с ней знакомы, — ответила Бужелева и тут же задала вопрос:

— Павел, у вас нет ощущения, что очень скоро в России всё изменится?

— Это ощущение у меня давно, — искренне ответил Дьяконов.

— Тогда я спрошу Вас более открыто. Вы из семьи священника, но в наших разговорах о религии высказывались нечасто, а если и говорили, то весьма нейтрально. Вы в Бога верите? — девушка задала этот вопрос и пристально взглянула в глаза своему спутнику.

— Для меня это очень сложно, — после паузы ответил Павел.

— Отчего же? — удивилась Анастасия, — тут нет ничего сложного — либо да, либо нет.

— В своё время я ушёл из семьи со скандалом. Меня осудили мой отец и мой дед. Причина тому — нежелание продолжать их дело, отказ учиться в духовной семинарии.

Хотелось созидать конструкции, решать сложные математические задачи, и у меня это получалось. Наконец, в стремлении обрести единомышленников. Я узнал много новых интересных людей, они верили больше не в Бога, а в науку, хотя атеистами не являлись. Многое и я пересмотрел в своих взглядах на устройство мира.

— И к чему же Вы пришли? — очень серьёзно спросила Бужелева.

— К тому, что вера в Бога не гарантирует справедливости в мире, — ответил инженер.

— Значит, Вы теперь верите в справедливость? — не унималась девушка.

— Как раз нет, я хочу справедливого мира, но слепой веры в то, что он возможен, у меня нет.

— Я Вас так и не поняла, — Анастасия взяла своего спутника под руку и решила добиться четкого ответа. — Во что Вы всё таки верите?

— По своим убеждениям я больше материалист.

— Вы, очевидно, забыли добавить, что вы ещё и марксист, — с едва уловимой иронией оценила ответ девушка.

— Этот вывод Вы сделали из того, что я читал Вам стихи? — рассмеялся в ответ Павел.

— Нет, этот вывод я сделала из того, что Вы долго жили за границей, не имея право на въезд в Российскую империю, и вернулись домой только после того, как для некоторых участников революционного движения сделали послабления.

— Я так много рассказал о себе? — не скрывая наигранного волнения, ответил Дьяконов.

— Мне тоже хочется вам открыться, — начала Анастасия, не обращая внимания на его иронию, — многое в жизни пришлось пройти и осознать, я даже была арестована.

— Меня арестовали за участие в революционном движении.

— Позвольте, — не смог удержаться Дьяконов, — Вы так молоды, что участвовать где — либо не могли.

— Сколько мне лет по вашему? — ничуть не удивилась несдержанности собеседника Бужелева.

— Двадцать, не более.

— Двадцать три, — уточнила девушка, — арестовали меня в девятнадцать. Слышали вы о Ленских расстрелах?

Павел молчал, обдумывая, что ответить. Конечно, он был знаком с событиями на приисках золотопромышленного товарищества «Лензолото». Больше того, находясь за границей, он написал статью, которую тогда приняли не только его наставники — Луначарский и Базаров, — но даже Ленин написал об авторе «Ленских заметок» как о «трезвомыслящем теоретике в рядах Богостроителей»

Сказать девушке, что он революционер со стажем, тем самым подвергнуть возможной опасности её он не мог. Да в текущем моменте он состоял в РСДРП, а вот кто была она, это оставалось вопросом.

Ответ прозвучал уклончиво:

— Извините меня, смутило Ваше знакомство с Гаабе, мне показалось, что по убеждением он монархист, — наконец ответил инженер.

— Володя мне не жених, я старше его, и интересы у нас разные. Знакомы мы с ним через родителей, его отец и мой папа давно дружны. Когда мы были маленькими, играли вместе. В шутку нас сватали, вот он и решил, что я его суженая.

— А это не так? — с надеждой в голосе уточнил Павел.

— Конечно, не так, -щёки девушки полыхнули румянцем, и она решительно продолжила, — если бы было хоть немного так, я бы не гуляла с Вами целыми вечерами.

Её эмоциональный ответ прозвучал как признание если не в любви, то в симпатии, и Дьяконов решился.

— Простите меня, Анастасия, — он замялся, но, собравшись, продолжил, — Вы мне очень нравитесь….

Возникла пауза, девушка молчала и смотрела в сторону, поэтому он не мог судить о её реакции, но на свой страх и риск продолжил:

— Нет, нравитесь, этого мало, я люблю Вас, и это чувство сжигает меня изнутри, ни одной минуты, секунды я не мыслю своей жизни без Вас.

Анастасия резко повернулась к Павлу и приложила руку к его губам. Тому ничего не оставалась, как только замолчать.

— Дайте мне время осознать свои чувства, — сказала она, — я дам вам ответ позже.

Девушка повернулась и стала быстро удаляться от своего спутника, давая понять, что нуждается в одиночестве.

— Но как же? — закричал ей вслед влюблённый инженер, — мне послезавтра уезжать, как же я узнаю ответ?

— Позже, — крикнула Бужелева, быстро исчезая в тени одетого в желтый осенний наряд клёна.

На следующий день расстроенный Павел Иванович собирался в дорогу. У него оставалось ещё одно важное дело. По линии революционной работы ему следовало встретиться с московскими товарищами, для этого он отправился на адрес явочной квартиры.

Пройдя для страховки дворами и проверив, нет ли за ним слежки, он вышел к небольшому дому недалеко от Всехсвятской рощи (Сокольники).

Там его ждали знакомые по подпольной работе товарищи. Войдя в дом, сняв верхнюю одежду, Дьяконов присел к столу.

Его собеседником был московский революционер Гуревич (Борисов):

— Паша, — начал он, — мы накануне больших событий, в правительстве назревает кризис, в Думе идет грызня. Ленин в своём обращении к большевикам оценивает обстановку как «архисложную». Мы должны усилить агитацию. У нас мало сторонников, многие записываются в эсеры, нам надо, чтобы на Урале было на кого опереться.

— Я понимаю, товарищ Гуревич, но Вы и меня поймите, на строительстве дороги мало пролетариата, в основном работают необразованные крестьяне, к тому же много стало пленных австрийцев, немцев, венгров.

— Нам это на руку, надо начать работу среди них.

— Как же? — не скрыл своего изумления Павел.

— Среди пленных много недовольных войной, на этом и следует сыграть, — продолжил инструктаж опытный большевик.

— Я, немецкого, венгерского языка не знаю и потом, хорошо ли это в наши дела привлекать иностранцев? — отрицательно замотал головой инженер.

— Мы интернационалисты, нам нужна не просто революция, нам нужна мировая революция, не зря же создавался Интернационал.

— Тут я как раз не очень согласен, — снова возразил Дьяконов, — напомню, я не большевик. Да член РСДРП, но не большевик.

— Павел, — продолжал настаивать Гуревич, — подумай сам, ты столько сделал для общего дела, столько пострадал от власти, ты просто не можешь не быть большевиком.

— И всё же, я не большевик. -Что надо, помогу, но агитировать австрийцев не буду.

— Хорошо, — согласился московский подпольщик, — не агитируй, но помоги нашим товарищам внедриться на строительство.

— Помогу, — немного поразмыслив, ответил Павел Иванович, — кому помогать?

— Прежде всего, как вернёшься, найди машиниста Баранова Григория Алексеевича. Надо его приблизить к себе и дать возможность свободно перемещаться на всех участках строительства.

— Хорошо, — согласился инженер.

— Ну, а другое дело немного сложнее, — заговорщически продолжил ставить задачу Гуревич, — у пленных австрийцев при каждом их лагере есть небольшая больничка. Надо устроить в их врачебную часть нашего человека, пусть она и занимается агитацией.

— Она? — снова изумился Павел.

— Да она, — весело ответил революционер, — не беспокойся, проверенный человек, надежный, я Вас сейчас познакомлю.

— Анастасия, — позвал Гуревич.

В комнату вошла Бужелева. Дьяконов от неожиданности привстал, но потом обессиленно сел на место.

— Знакомьтесь, — радостно произнёс большевик.

Однако, увидев реакцию молодых людей друг на друга, сам изумился.

— Вы знакомы? — произнёс он.

— Да, — ответила Настя и, обращаясь к Павлу, сказала:

— Паша, я тоже люблю тебя, и если ты не против, то поеду на Урал, не просто как товарищ по партии, а как твоя жена.

Понимая, какой эффект произвели её слова, она, смутившись, добавила:

— Выглядит всё довольно странно, но так, наверное, будет лучше, если из моих уст прозвучит предложение о нашем союзе.

Смущенный услышанным инженер молчал, не менее удивлённый молчал и большевик. Наконец, счастливый Павел обрёл дар речи:

— Я не мог и мечтать, что всё так счастливо сложится.

— Ну, вот и ладно, — наконец пришёл в себя и Гуревич, — значит, будет у нас отличная большевистская семья. Совет Вам, как говорится, да любовь. На том и порешим.

Сказав это, московский революционер осознал, что он третий лишний и поспешил удалиться из комнаты.

Счастливые влюблённые долго сидели рядом, не говоря ни слова. Впереди их ждало счастье, так думали они.

Глава 4

конец февраля 1917 года

четвертый участок строительства

железной дороги Казань — Екатеринбург.

ст. Куеда

Павел Дьяконов обрёл в лице Баранова очень надёжного и грамотного помощника.

Прибыв с молодой женой в Екатеринбург в декабре шестнадцатого года, он направился в контору участковых агентов по строительству железной дороги, где ему подсказали, как найти нужного специалиста. Их первая встреча состоялась на станции Куеда, где Павлу Ивановичу предстояло потрудиться над строительством временных переходов и мостов через лога между станциями Куеда и Чернушка.

Начальником участка был Евгений Николаевич Лавров, а участковый инспектор — Федор Иванович Сергеев. Оба были хорошо знакомы инженеру, поэтому, когда они узнали, что в помощники Дьяконову нужен именно Баранов, то заметно расстроились.

дороги.

Оказалось, что Григорий Алексеевич слыл чуть ли не местной легендой, как грамотный и толковый машинист он часто выручал всю стройку. Однако, спорить с представителем инженерной службы правления Акционерного общества, коим теперь являлся Павел Иванович, не стали.

Баранов оказался подвижным, полным энергии человеком в возрасте около сорока лет. Черты лица его были резкими, но правильными, волосы русые, глаза серые, лицо вытянутое, но в меру.

Одевался он немного странно. На голове носил высокую, почти полковничью папаху с гербом железнодорожника.

Такой головной убор делал его похожим на генерала, за глаза его так и звали: «Жора-генерал». Ещё более странным был полушубок белого цвета, который он подпоясывал широким кожаным ремнём. Странен был, конечно, не полушубок сам по себе, а цвет, при работе машиниста, где кругом пыль и грязь, белое смотрелось вызывающе.

— Жора, — представился он Дьяконову при первом знакомстве.

— Паша, — в тон ему ответил инженер.

Так и началась их совместная работа. Несмотря на то, что Баранов был ярым большевиком, начальство об этом не догадывалось, свои убеждения он умело скрывал, и Павел Иванович быстро оценил правильную конспирацию.

По характеру харизматичный и даже задиристый в житейских вопросах, Григорий Алексеевич был сдержан, часто проявлял осторожность, что только укрепляло его авторитет среди простых рабочих.

В профессии машиниста ему, действительно, равных не было, он отлично знал все паровозы, которые использовались в строительстве и умело работал с ними, а главное, он был рассчётлив и внимателен, на стройке это было очень ценно.

В конце февраля потребовалось переехать со станции Куеда на станцию Чернушка. Для чего решено передвигаться на маневровом паровозе финского производства Vr1.

Как он появился на Казанбургской железной дороге — история загадочная. Великое княжество Финское, несмотря на то, что являлось частью Российской империи, такие паровозы в центральную Россию не поставляло, не говоря уж про Урал.

Поговаривали, что «маневровый» реквизировали для фронта случайно из подвижного состава финнов, когда те перегнали его в Петербург ещё до начала войны.

Осознав ошибку, продали акционерному обществу Московско-Казанской железной дороги, с условием загнать его, куда подальше, с глаз долой. Скорее всего, испугались исков от владельцев и осложнений с финским правительством, решив спрятать паровоз за Уралом.

Доставляли «реквизированного» по рекам. Вначале до Сарапула, потом по построенным участкам дороги, дотащили в Куеду, где как выяснилось, что управляться с ним никто не умел.

Локомотив новый, четырнадцатого года. Производитель финская компания Suomen Valtion Rautatiet (VR). Инструкций к нему не было.

Освоить финскую технику взялся Баранов, и ему это удалось.

Так машинист обзавёлся «персональным» паровозом.

Дьяконову в его работе приходилось много перемещаться, «маневровый» оказался кстати.

Использовать паровоз как личный авто, конечно, нельзя, поэтому просто так никогда не выезжали. Всегда брали грузы для дороги или развозили артели рабочих. В этот раз решили перегнать платформу гружённую рельсами и шпалами, за Чернушку на участок «Казарм 1314», там пленные австрийцы укладывали железнодорожное полотно. Погрузка заняла пол- дня, выезжать решили утром 23 февраля.

Рано поднялись и обнаружили, что всю ночь шёл сильный снег, температура поднялась до нуля. Оттепель. Такое на Урале случалось и не раз, поэтому никто сильно не удивился.

Только Баранов, выйдя на улицу, с тревогой поднял с земли мокрый снег и принялся его разглядывать.

— Что за сомнения, Григорий Алексеевич? Снег белый, небо тёмное, всё как и должно быть зимой, — решил пошутить Павел.

Но машинист ничего не ответил, только позвал своего помощника Мишку — «Шляпника».

«Шляпник» — это было прозвище молодого весёлого паренька, работающего в бригаде Баранова, получил он его за то, что к месту и не к месту повторял поговорку «дело в шляпе».

— Миша, платформу будем толкать впереди себя, потому смотри там, со сцепкой не намудри, — распорядился Жора-генерал.

— Сделаем, Григорий Ляксеевич, «дело будет в шляпе», — сказал своё обычное Мишка и принялся выполнять распоряжение начальства.

Павлу такое решение машиниста показалось странным, и он спросил:

— Алексеич, тянуть разве не лучше, чем толкать?

— Если пути повело и возможен сход с рельсов, то пусть вначале платформа свалится, — не очень охотно ответил Баранов.

Действительно, оттепель могла привести к подвижкам почвы и плохо уложенные участки рельсов разошлись в стыках, тогда вероятность выскочить из зацепления вполне реальна.

Когда все работы были закончены тронулись в путь. Ехали очень медленно, не спеша. Снег усиливался.

На подъезде к Осиновой горе машинист добавил хода, подъем нужно было преодолеть не останавливаясь, «внатяг», чтобы избежать пробуксовок на мокром и скользком пути.

— Мишка, давай, дуй на платформу. Смотри в оба, перед мостом особливо. В горку зачнём подниматься, будка рабочего там. Ежели с мостом что не так, он сигнал должен подать. Тады кричи, маши руками, если тормозить требуется.

— Иваныч, — обратился он уже к инженеру, — встань на механический тормоз. Ежели скажу, «крути ручку на себя», закручивай, да смотри бодро крути, как бы тут нам в лог не свалиться.

Между тем метель разыгралась не на шутку, Платформу, а вместе с тем и Мишку, видно почти не было.

Баранов начал давать гудки, чтобы рабочие у моста, если они там были, знали, что идёт состав. Маневровый хорошо разогнался, спускаясь к логу, перекрытому временным деревянным мостом. Мимо окна паровоза промелькнула сторожевая будка с дежурившим там рабочим, который, насколько удалось разглядеть, мирно спал на своём посту.

— Чёрт, его дери, — выругался машинист и, высунувшись в окно, со всего горла заорал, — Миша, что там видать!!!!

— Тормози, мост обвалился, — проорал в ответ «Шляпник» и кинулся к паровозу.

— Вертай ручку, Паша, нето гробанёмся! — закричал Жора-генерал.

Разглядеть, в какую секунду платформа нырнула в черный провал лога, Павел Иванович, конечно, не мог. Он только услышал скрежет тормозов и грохот металла.

Это потом он узнал, что помощник машиниста успел снять нехитрую сцепку, освободив паровоз от платформы, и перепрыгнуть на локомотив.

Баранов же остановил паровую машину буквально в нескольких метрах от обвала и спас всех своих товарищей.

От напряжения пережитого все трое молчали, наконец, машинист сказал:

— Надо отъехать до будки и ждать, пока посветает. Глянем тогда, что да как. Заодно морду набьём этому горе-дежурному.

Паровоз снова ожил и потихоньку, задним ходом, стал отъезжать от места аварии. Наконец, достигнув сторожевого поста, остановился. Однако никакого дежурного там не было, только следы ног на свежевыпавшем снегу уводили взгляд в тайгу.

— Убёг, — разочарованно сказал Мишка, но тут же поправился, — счас я его вытащу на свет божий.

Схватив лопату, он спрыгнул с маневрового и кинулся преследовать беглеца. Примерно минут через двадцать он уже волок за шиворот несчастного.

— Кто таков? — строго спросил рабочего Жора-генерал.

— Иван Зырянов, я из артели Федора Белобородько.

— Откель ты родом, Ваня? — продолжал допрос машинист.

— Зачем вам знать, откель я? — с подозрением к вопросу, отнёсся мужик.

— Весточку пошлём родным твоим и близким, как героически погиб рабочий Ивашка.

— Бить будете? — просто спросил Зырянов.

— Ещё как будем, — поддержал начальника Мишка, — ты же, скотина пьяная, нас чуть не загубил.

— Так он ещё и пьяный что ли? — уточнил Григорий Алексеевич.

— Перегаром прёт за версту от сукина сына, — горячился Шляпник.

— Змерз, вот и выпимши был. Крестьянин я, из деревни Волковская, Каменский уезд. Детки у меня малые. Голодно нам, вот и подался на заработки. Не убивайте, господа-начальники, — взмолился пьяница, стремясь вызвать жалость к себе, но вызвал лишь отвращение. Мишка не стерпел и начал лупить черенком лопаты Зырянова по спине. Тот завыл. За него вступился Павел Иванович:

— Миша, оставь этого негодяя, а то, неровен час, преставится. Отдадим на суд его товарищам, они пусть решают, как наказать, а нам надо посмотреть что с мостом и грузом.

На том и порешили. Увидеть, что же случилось в логу, было сейчас важнее. Пешком отправились туда, где потеряли платформу. Пока дошли, стало совсем светло, снег прекратился, чувствовалось, что начал крепчать мороз.

Картина аварии прояснилась. При оттепели с одной стенки лога сошла шапка снега. Она усилила давление на деревянную опору временного моста и подкосила её. Рельсы разошлись, при этом полотно моста увело в сторону и наклонило, получилось, что оно как бы пошло небольшим винтом.

Платформа, въехав на мост, сошла с рельсов, но в лог не упала, однако своим весом опустила деревянную конструкцию ниже края аршина на два. Получалось, что груз оставался цел, сама платформа не повреждена, только лежала наискось на полотне моста.

Глядя на случившееся, первым высказал свое мнение Григорий Алексеевич:

— Платформу не вытянуть, груз не поднять, придётся все скидывать в лог вместе с мостом и строить по-новому.

— Не думаю, — возразил Дьяконов. — платформу можно поднять, груз спасти, тогда и мост восстановим быстро.

— Это как же, Павел Иванович? — начал спорить машинист, там только груза пудов на тысячу будет, платформа ещё более, — руками не вытянуть, да и мост хлипкий, не выдержит людей. Ежели «ворота» ставить, то как их крепить? Да не выбрать всё разом. Месяц работы, не менее.

— Сделаем из твоего маневрового подъёмный механизм по типу крана Коулза.

— Кого мы сделаем из моего паровоза? — опешил от неожиданного предложения машинист.

— Кран, — коротко подытожил Дьяконов.

Он взял в руки длинную ветку, которая валялась рядом с рельсами, и выбрав место, принялся рисовать на снегу схему.

— Смотри, нам надо создать конструкцию в виде двух треугольников со срезанными вершинами, на них мы положим рельсы и установим каркас дрезины. Получится тележка, которую можно перемещать в горизонтальной плоскости.

В середину каркаса установим ролик, пропустим через него стальной трос, подцепим к паровозу. Движением маневрового будем выбирать или отпускать этот трос. Как тебе идея?

— Хитро, — согласился Григорий Алексеевич, — значит, тележку подвели, выставили на нужное место, закрепили башмаками и тянем груз, подняли его на нужную высоту, тележку освобождаем, ролик блокируем и тянем уже не вверх, а вдоль.

— Только не вдоль, а в горизонтальной плоскости, — поправил Павел.

— Иваныч, ты голова, конечно, но как же мы эту хреновину соорудим?

— На станции Куеда есть склад материалов, там мы найдём нужное, я рассчитаю нагрузки, сделаю чертеж. Соберем конструкцию, проверим работоспособность, потом разберём, доставим к месту аварии, установим. Всё.

— Понятно, а сколько дней надобно для этого дела? — уточнил машинист.

— Проект сделаю за полдня, на подбор материалов ещё подня, сборка, проверка — дня два, может, три, ну и два дня на установку и подъем груза — за неделю справимся.

Нам повезло, что мост не обвалился полностью. Значит, сможем перенести часть конструкции на другой берег лога без особых затрат. Сложнее будет устанавливать рельсы и затаскивать тележку наверх, но это тоже решим. На складе я видел рельсы для узкой колеи, они легче стандартных. Опять же мороз нам поможет, почва твердая как камень, опоры не дадут усадку. После подъёма груза можно быстро восстановить мост так, что урон небольшой, могло быть хуже.

На том и порешили.

Неделя прошла быстро. Все удалось сделать так, как задумывалось, и вот «маневровый», после вынужденной задержки, прибыл на станцию Чернушки. Дальше надлежало ехать на санях по зимнику.

Решили выезжать по утру, но чтобы засветло. Ночевать, значит, приходилось в Чернушках. Зашли к станционному начальнику и увидели того в полной растерянности.

— Ты чего такой напуганный? — бесцеремонно спросил Жора-генерал.

Тот повернулся в сторону говорившего, но смотрел совсем не на него, а куда-то в угол. Наконец, трагическим голосом он произнёс:

— Царя-батюшку свергли.

На календаре было 4 марта.

Глава 5

Весна 1917 года

Екатеринбург — Сарапул

Ижевский и Воткинский казенные заводы

В середине марта семнадцатого года Дьяконов был вызван в Екатеринбург для представления его инспектору Министерства путей сообщения Кулакову Александру Ивановичу, с которым они ранее познакомились на комиссии по вручению диплома.

Александр Иванович занимал этот пост с начала шестнадцатого года и был известен среди железнодорожников как очень грамотный и выдержанный человек. Особо отмечался его вклад в строительство Китайской восточной железной дороги, за что он удостоился ордена Святого Станислава III степени и звания титулярный советник.

События февральской революции изменили в России многое, но не всё. Такие люди как Кулаков оставались гранитными патриотами империи, бурное течение революционных потоков не могло смести их, во всяком случае пока.

Прибыв на аудиенцию, Павел Иванович убеждал себя, что с реакционерами-монархистами ему не по пути, и что бы ни предложил этот обломок царизма, он гордо отвергнет это.

Однако, увидев перед собой пожилого и явно больного человека, который, впрочем, говорил с ним о делах твердо и точно, не путаясь в цифрах и последовательно формировал задачи, инженер засомневался в правильности своего начального решения.

Начал пожилой инспектор с общей характеристики дел на строительстве дороги:

— Строительство железной дороги Казань Екатеринбург, — говорил он — сильно замедлилось из-за отсутствия денег. Однако бросать это важное государственное дело, особенно в условиях войны, не следует.

Царский слуга сделал паузу, отпил глоток чая из высокого стакана, впущенного в латунный подстаканник, и продолжил:

— Работы успешно доведены до Красноуфимска. Окончательно закончен участок: «Казань-Сарапул». Есть уверенность, что, с Божьей помощью, закончим и участок «Сарапул-Красноуфимск». С пятнадцатого года, в связи с войной, открылось движение «Казань-Ижевский завод».

Александр Иванович вновь остановился, посмотрел на карту строительства, лежавшую перед ним, и, поправив пенсне, обратился к своему визитёру.

— Голубчик, Камский мост строится не так быстро, как хотелось бы. Мостостроители собрали лишь первый пролёт, а надо бы к лету уже закончить работы.

Воткинский завод держит с изготовлением ферм. Ижевский не поспевает с другими заказами. Надзор за работами там слабый, акционерное общество Московско-Казанской железной дороги принимает усилия, но этого мало.

Для налаживания дела вам надлежит туда убыть, с правлением общества это согласовано. Вы будете теперь представитель министерства и временного правительства. Как только закончите на заводе, приступайте к руководству строительством моста, назначение получите сейчас же в канцелярии.

Кулаков закончил и откинулся на спинку огромного кожаного кресла, явно пытаясь набраться сил.

Павел Иванович смотрел на него и не мог избавиться от странного сравнения, которое приходило ему на ум.

Империя умирает, а вместе с ней умирают люди, преданно служившие ей. Судьба бросила их в водоворот страстей борьбы за власть, а они не знают за что им выпала такая доля. Справедливо ли это?

На мгновение Александр Иванович снова принял решительную позу и, прищурившись, спросил Дьяконова:

— Вы вроде из семьи священников.

— Да, — незамедлительно ответил тот.

— Слышали, что изменили присягу для государственных чиновников?

— Что то слышал, — осторожно ответил Павел Иванович, — но не до конца осведомлен.

— Осведомитесь, Вам сию присягу, придется дать.

Все чаще инженер размышлял о справедливости. Раньше, когда он писал статьи о божественной сути революции, о её значении для России, он верил в то, что справедливое равное общество нужно людям, но теперь, глядя на этого старика, он вдруг ясно осознал, какая она разная — справедливость.

Ему самому сейчас и здесь придётся делать выбор. Присягать власти, в которую он не верит, войти в неё, стать представителем. Так ведь это очень похоже на предательство.

— Будем строить мост, — решил инженер и, пожелав здоровья инспектору, удалился.

Объявлять о назначении пришлось двум своим соратникам и близким людям, своей жене и своему другу Баранову. Присягать временному правительству для человека левых убеждений, коим был Дьяконов, сложно, но как ни странно, Григорий Алексеевич тут же сам попросился на службу и выразил готовность следовать за начальством на Каму.

Анастасия также не была против и потребовала у правления строительства перевода по месту службы мужа. Она недавно получила медицинский диплом, чему способствовала революция, и была преисполнена новых профессиональных надежд. При царизме женщинам стоило немало трудов получить звание врача, но теперь было другое время.

Работа на партию большевиков меж тем не прекращалась, хотя велась весьма скрытно.

В детали агитации Павла Ивановича не посвящали, он знал только то, что среди австрийского контингента пленных удалось создать крепкую марксистскую ячейку.

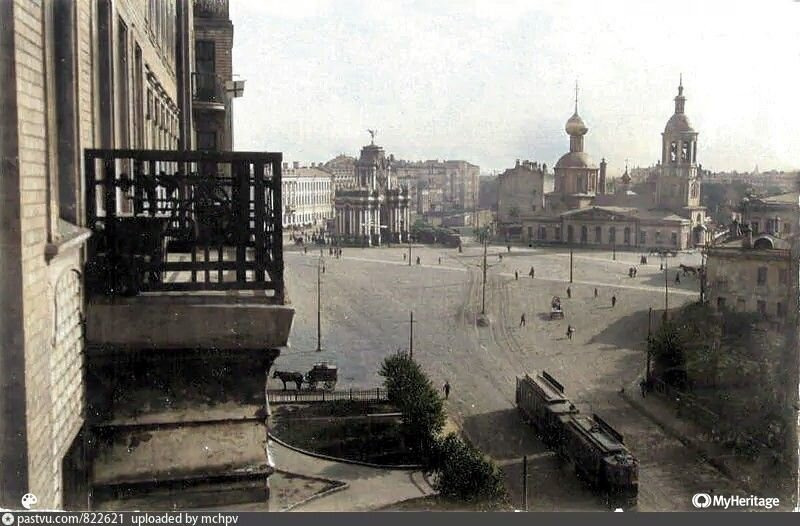

Сарапул, куда приехали они для жизни и работы, в самом конце марта семнадцатого года являл из себя типичное захолустье распавшейся Российской империи.

Течение времени тут было неспешным. Однако, революция сюда всё же докатилась, причём, весьма своеобразным образом.

Полномочия городской думы были остановлены 10 марта некой загадочной комиссией, которую никто не избирал и не назначал.

В неё входили представители партии эсеров, причём не местных, а приехавших из Москвы. Эта бригада политических гастролёров приехала, всё отменила, ничего не определила взамен и уехала. _ В результате местная власть ничего не поняла и продолжала управлять по инерции.

Следующим этапом в становлении власти в городе стало первое апреля.

День выдался погожим: светило солнце, щебетали птицы, на дорогах лежала непролазная грязь, которую месили толпы разного люда.

Колонны демонстрантов под красными флагами стекались к зданию городской думы. В городе тогда проживало около тридцати тысяч человек, три из которых решились на участие в митинге.

Все слои городского населения от дворян, купцов до нищих, бродяжек, сидевших в ожидании милостыни у храма, имели тут своё представительство, и все как один прилепили к своей одежде красные банты.

Казалось, единение народа являлось полным. Однако, так только казалось.

Жора — генерал явился в дом Дьяконовых накануне митинга и потребовал участия в нём Павла Ивановича. Откровением было то, что он именно требовал. Инженер решил не заметить этой нарочитой претензии, молча надел пальто, шляпу и пошёл за машинистом.

Они пришли к колонне, над которой двое крепких парней держали транспарант. На красном полотнище белой краской было написано всего одно слово: «мостостроители».

Баранов бесцеремонно занял своё место в первых рядах демонстрантов, поставив рядом с собой Павла, кроме их двоих возглавляли колонну ещё три человека: высокий белобрысый мужчина с острым носом, небритым лицом, коренастый мужик в армяке, нелепой шапке ярмарочного шута и интеллигентного вида молодой человек в фуражке инженера-железнодорожника.

Все впятером они смотрелись весьма демократично. Между тем, на площади перед городской управой собралось достаточно народу.

На импровизированную трибуну, сколоченную наспех из неструганных досок, забрался какой-то господин в белой папахе, в шинели царского жандарма, правда, без вензелей и прочей атрибутики царизма.

Он попытался что-то сказать, но тут же был освистан и поспешно сбежал. Потом на трибуну по очереди стали подниматься люди разного рода, по виду: купцы, мещане, чиновники, но никто так и не смог привлечь внимания толпы, всех заглушали криками и руганью.

Павел Иванович, глядя на всё это, силился понять, зачем собрался народ и чего ждать от этого мероприятия. Наконец, он решился спросить о сути и содержании сего действия у своего соседа по ряду, молодого человека в фуражке.

— Милейший, не подскажете что тут происходит? — вежливо спросил он.

— Сергей Антонович Бычков, — вместо ответа представился сосед, — главный инженер мостового участка.

— Павел Иванович Дъяконов, — осознав свою ошибку, в ответ представился новоиспеченный чиновник, инспектор Министерства путей сообщения при временном правительстве.

— Очень приятно, — искренне признался мостостроитель, пытаясь говорить громко, чтобы его услышали через шум, объяснил.

— Митинг посвящён приветствию революции и свержению самодержавия. Цель не до конца ясна, но вроде как сегодня хотели определиться с выборами в советы рабочих и крестьянских депутатов.

— А эти люди, которых постоянно освистывают, кто они?

— Это представители бывшей власти, новой власти пока нет, хотя, постойте, Вы же и есть представитель новой власти.

— Я? — изумился Дьяконов.

Бычков тут же замахал кому-то руками и ринулся в толпу. Через некоторое время к Павлу Ивановичу подвели человека в фетровой шляпе, и это оказалось невероятным, но Дьяконов узнал его, перед ним стоял его сокурсник Сергей Ламартиньер.

— Сергей? — изумлённо произнес Павел.

— Паша, — ответил выпускник Московского института путей сообщения, — как я рад тебя видеть!

Приятели обменялись рукопожатиями, но поговорить толком не получалась, толпа вокруг снова взревела, провожая очередного неудачника, пытающегося начать митинг с трибуны.

Тогда Ламартиньер, подхватив товарища под локоть, повел его куда-то мимо митингующих людей. Через минуту они оказались в подъезде служебного дома, бывшего зданием уездного суда.

В подъезде стояло человек пять мужчин среднего и старшего возраста, одеты все были прилично и, очевидно, представляли городскую знать. Сергей тут же представил своего спутника. Люди приветственно заулыбались.

— Павел Иванович, — начал один из них, по виду самый представительный, — меня зовут Никита Феоктистович Зуммер, я местный представитель финансовых структур, проще говоря, банкир. Это мои товарищи — предприниматели. Нас очень волнует отсутствие власти в городе, нам нужна ваша милостивая помощь.

— Что же я могу? — изумился Дьяконов.

— Вы представитель временного правительства, — продолжил свою речь Зуммер, — вас послушают. Выйдете на трибуну и попросите всех начать процедуру назначения временной власти в городе. Нам даже неважно, кто будет у этой власти, главное, с кем нам можно говорить. Умоляем вас.

— Господа, простите, — начал оправдываться чиновник, — но у меня нет полномочий.

— Тут нет полномочий ни у кого, — прервал его банкир, — важны не полномочия, важны правила. Пообещайте людям, что правила избрания власти скоро будут, иначе митинг может стать бунтом и разорением.

Немного поразмыслив, Дьяконов согласился. Дальше его подвели к трибуне. Сергей подозвал здоровенного детину- пожарника, в латунной блестящей каске и рупором в руках. Через минуту пожарный уже влез на трибуну и проорал в свой рупор:

— Представитель временного правительства — Дьяконов Павел Иванович!

Толпа мгновенно затихла, чиновник поднялся на трибуну и, наконец, осознал нелепость всего происходящего: он, социалист по убеждению, должен призвать людей выбрать власть, которая, по сути своей, не может быть народной.

Оглядев собравшихся, Павел прочёл лозунги, которые трепетали на ветру, как знамёна, и решил, что он просто их повторит, тем самым не навредив никому.

Первое, что он прочел, был лозунг как раз временного правительства: «Власть учредительному собранию».

— Товарищи, — начал он вполне демократично.

Обращение тут же вызвало волну одобрения в толпе.

— Я, как представитель временного правительства, призываю всех сохранять спокойствие, объединиться и поддержать решение о созыве Учредительного собрания, которое решит судьбу России.

Толпа снова одобрительно загудела и даже раздались хлопки. Дьяконов, тем временем, искал в лозунгах поддержку и прочел про себя «Власть советам».

Он, конечно, слышал об этой дискуссии в обществе, читал в газетах о Петроградском совете рабочих и крестьянских депутатов, но не очень понимал суть этой народной власти. Он не верил в то, что «советы» — орган исполнительной власти, поэтому на митинге решил публично вопрос не раскрывать, а сказал просто:

— Пока доверимся Советам.

Толпа буквально взорвалась радостными криками, в несколько секунд оратора стащили с трибуны и принялись качать на руках.

— Господи, — думал Павел, — что я такого сказал?

Меж тем его снова водрузили на трибуну, и воодушевленный народ принялся задавать вопросы.

— Товарищ, как будем советы выбирать? — орали из одного угла.

— Требуем избрать советы немедля! — неслось из другого.

Внутреннее чувство подсказывало чиновнику временного правительства, что нужно принимать какие то решения, но это был тонкий лёд, к которому вначале требовалось приглядеться, потом идти, а возбуждённая масса народа ждать не хотела.

— Предлагайте, кого изберем в совет Сарапульских рабоче — крестьянских депутатов! — выкрикнул Дьяконов в толпу.

Слова оказались спичкой или даже факелом, брошенным беспечной рукой в бочку с керосином. Люди на площади пришли в неописуемый восторг, все кричали так, что казалось, слышно было в державной столице. На помощь пришёл Ламартиньер, он схватил в руки рупор пожарного и что есть сил заорал в него:

— Кто за то, чтобы в совет вошли эсеры — защитники крестьян и угнетенных?

Толпа заорала ещё больше, хотя больше казалось и невозможно это сделать.

Однако, не все вышло гладко с народной демократией. Оказалось, что в толпе были не только эсеры. Отдельные группы попытались что-то прокричать против, за что тут же подверглись нападению со стороны сторонников социалистов — революционеров. Завязалась драка. Насколько мог судить Павел, в качестве оппонентов эсерам вышли и мостостроители.

Видно было, как размашисто лупил кого-то Жора-генерал. Тут же рядом высокий белобрысый отмахивался от нападавших палкой, очевидно изятой прямо из транспаранта.

Конца драки, чиновник не увидел, его свели с трибуны и проводили с площади.

На следующий день в квартиру Дьяконовых пришёл потрёпанный Баранов.

— Господи, — взмолилась Анастасия, глядя на синяки и ссадины на лице гостя.

— Давайте я обработаю ваши раны, Григорий Алексеевич, — продолжала хлопотать она.

— Не требуется, — гордо отверг заботу о себе Жора-генерал и, увидев в комнате Дьяконова, не раздеваясь, ринулся прямо к нему.

— Партийный комитет большевистской партии, артели мостостроителей выражает тебе, Павел, — начал он строго, своё недоверие. Не за тем ты на митинг был позван, чтобы нам морду набили после твоих речей.

— На митинг меня не звали, а по принуждению притащили, — возразил Дьяконов.

— По принуждению! — повысил голос обиженный большевик, — какое такое принуждение должно быть — идти на митинг в честь революции?

— Извини меня, Жора, — раздражённо ответил чиновник, — но так нельзя со мной поступать. Пришёл, потребовал идти куда-то, ничего не объяснил, а теперь обвиняешь меня в предательстве.

— Пока не в предательстве, — примирительно заговорил машинист паровоза, — в партийной близорукости и непонимании текущего момента.

— А сам ты его понимаешь? Текущий момент? — возмутился Павел Иванович.

— Трудно, конечно, все осознать, — согласился Баранов, — но всё же сообразить ты мог, что не надо было на трибуну лезть, постоял бы тихо, пригляделся, а то попер, на те здрасте, представитель временного правительства.

— Расставим точки над, — резко развернувшись, перешёл в атаку Дьяконов.

— Какие точки? Над чем? — прервал его большевик.

— Я, говорю, — смутившись немного, продолжил инспектор Министерства путей сообщения, — надо окончательно разобраться в случившимся. Я, не большевик, и не меньшевик, я на свободной ассоциации, просто член РСДРП.

— Извини, Паша, — тут же прервал его Жора-генерал, — то, что ты просто член, мы уже поняли, но и ты понять должон, нет времени на партийные дискуссии, надо пользоваться случаем.

После твоей пламенной речи в Совете власть взяли эсеры, но нет худа без добра, тебя теперь они за своего держат, а мы пока к власти не готовы. Добиться надо, чтобы народ от них отвернулся, вот такая вот у тебя теперяча дискуссия.

Павел Иванович задумался. Не укладывалось у него в сознании всё, что происходило сейчас в его доме. Главное, он никак не мог взять в толк, как он оказался в таком сложном и противоречивом положении?

С одной стороны, был твёрд в своих убеждениях. Свобода, равенство, братство, социализм — не были для него пустыми словами.

С другой, он присягу дал, первую, кстати, в своей жизни, в которой слова были и о Боге, и власти народной. Учредительное собрание не такая уж и плохая идея, если рассудить.

Как быть? Пойти за жесткими и бескомпромиссным большевиками, отрекшись от присяги, или всё же искать правды в демократии, которая виделась ему как возможность выбора? Так ничего и не решив для себя, он выбрал паузу. Время рассудит, так ответил он на свои сомнения. Баранову ответ дал такой:

— Не знаю, насколько из меня выйдет шпион, но обещаю действовать по совести.

— Это странный ответ, — возмутился Григорий Алексеевич, — совесть твоя — это партийные решения, смотри, ежели вильнёшь, в долгу не будем.

— Что ты, Гриша! — отчаянно воскликнула Анастасия доселе молчавшая.

— Извини, Настя, но он должон знать, вступив однажды в борьбу за правое дело, нельзя с пути этого сойтить.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.