Бесплатный фрагмент - Мои впечатления о XX веке

Часть I. До 1953 года

Мои впечатления о xx веке. Под таким заголовком я начал свои записки 29 июля 1976 года. Это не был дневник. Дневник я вел отдельно, довольно регулярно. А тетрадь с этими записями сразу задумывалась как начало большой книги. К тому времени я не потерял возникшей еще в ранней юности уверенности, что я должен писать, что мне нужно высказать что-то важное. Так что такой заголовок отражал суть намерений. В скобках там был записан еще другой вариант: «XX век по личным впечатлениям». Мне очень нравились эти названия. Я их придумал задолго до того, как появились первые строчки самих записок. И тетрадь начиналась с несколько игривого замечания: вся книга, наверное, написана для того, чтобы было над чем поставить этот заголовок. Мне и сейчас он нравится, когда я начинаю через 41 год, в свои восемьдесят два года, переписывать и редактировать эти записки. Сейчас я уже не уверен, что у меня есть что сказать человечеству, но данное себе в юности задание не отпускает.

А название, пожалуй, действительно удачное. Оно точно отражает то, что привлекает нас в любой мемуарной литературе, в любом живом свидетельстве времени. Человек другой, ушедшей, эпохи вызывает в нас безмерное любопытство, обретает в наших глазах ореол таинственности и значимости только из-за того, что он мог оглянуться вокруг и увидеть своими глазами мир, нам недоступный. Мог, например, выйти из подъезда своего дома где-нибудь в Петербурге ХIХ века, кликнуть стоявшего неподалеку извозчика, усесться на дрожки и отправиться вдоль Невского проспекта, поглядывая на пеструю толпу на тротуарах и на встречные кареты и дрожки. Но еще любопытнее узнать, что он в это время думал, что ощущал, как воспринимал мир вокруг.

Мне самому как раз меньше всего хотелось заниматься бытописательством. Мне это неинтересно, и не вышло бы у меня ничего. Когда в самой ранней юности я собирался стать писателем, прежде всего я хотел рассказать о своих переживаниях, которые, конечно, виделись мне уникальными и никем не испытанными, а также объяснить людям, как надо жить. В более поздней юности, пришедшейся на хрущевскую оттепель, мне показалось важным фиксировать также сами события, происходящие в мире и прежде всего у нас в стране. В это время приоткрылась информация о совсем недавней нашей истории, о событиях 20–30-ых годов, о которых я или ничего не знал, или знал по сталинскому «Краткому курсу истории ВКП(б)». И поскольку у меня не было уверенности, что эта открытость сохранится, я на всякий случай стал вести в отдельной тетради хронику текущих политических событий. А заодно стал восстанавливать по разным ставшим тогда доступными источникам хронику всего ХХ века. Пытался я это соотнести и с тем, что сохранилось в памяти из моих детских впечатлений. Ведь уже начиная со своего довоенного детства, я был свидетелем века, хотя тогда и не осознавал его присутствия.

1. Первые впечатления

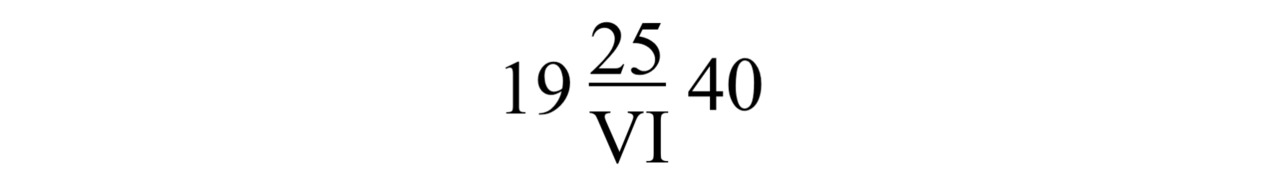

Первый год, который я осознал и умел назвать, был 1940-ой. Я тогда начал писать письма папе, которого призвали в армию. По образцу маминых писем я ставил на письмах дату: число, под ним черта, под чертой месяц римскими цифрами, а вокруг этой дроби год. Вот так:

(в этот день мне исполнилось пять лет). Я спрашивал маму, а какой год был до сорокового. Я, конечно, хорошо уже знал цифры и понимал, что числу 40 предшествует 39, но почему-то в применении к календарю это сочетание цифр — 1939 — казалось таким странным. Какая-нибудь старая газета или книжка, помеченная годом тридцать каким-нибудь, вызывала во мне жгучее любопытство как нечто «доисторическое», как нечто из времени «до меня». Хотя многое из четких детских воспоминаний относится, по-видимому, к 38-ому, а кое-что, возможно, и к 37-ому году. Но до 40-ого года я не интересовался календарем. И уж тем более не подозревал, что родился я и рос в самые черные годы века, в одной из двух стран, прежде всего ответственных за ужасы этих лет. И не знал не только тогда, в раннем детстве. Чуть позднее, в годы моей активной комсомольской юности, я бы с гневом обрушился на того, кто бы высказал при мне сомнение в величии времени, в котором живем. Как это здорово получилось, думал я году в 49-ом, что живу в самом центре мира, в самой прекрасной стране, в самое великое время! Но про эти мои размышления — позже.

Мне трудно сейчас привязать к точным датам мои первые жизненные впечатления. Все дело в том, что мое довоенное детство прошло в двух разных квартирах, вернее, в двух разных комнатах в одном и том же доме, и я не знаю, когда мы переехали из одной в другую. Это был деревянный одноэтажный домик с мезонином при сельской школе в деревне Тресковицы Волосовского района Ленинградской области. В нем жили учителя. Мама преподавала русский язык и литературу, а папа, учитель математики, был директором этой семилетней школы. Мы сначала жили в двух маленьких смежных комнатах, а в большой комнате был класс. Видимо, в здании школы не хватало классных комнат. Но потом эта комната перестала служить классом, и мы в нее переехали, а наши маленькие комнаты разделили глухой стеной, проделали к ним отдельные входы из общей кухни, и в них въехали новые жильцы.

Я начинал эти записи, когда были еще живы мои родители, и я многое записал с их слов. Но я никак не мог добиться от них, чтобы они восстановили по каким-то деталям, в каком же году совершился этот переезд — было ли это в 38-ом или в 39-ом году. А это мне важно, потому что если мы переехали в 38-ом году, то все запечатлевшиеся в памяти картинки жизни в мире двух маленьких комнат следует отнести к возрасту до трехлетнего. И среди них такую четко всплывающую сценку.

Я сижу на полу и вместе с девочкой Элей раскладываю какие-то игрушки. Это имя я помню, потому что оно написано на обороте одной нашей детской фотографии. Эля старше меня и живет в другом доме. Ее привели со мной поиграть. На нас сверху смотрит мой папа. Он сидит рядом за столом и занимается. Он улыбается и спрашивает что-то вроде: «С кем это ты играешь?» или «Кто это к нам пришел?» И я очень хорошо помню свое ощущение в тот момент. Я смущенно улыбаюсь и молчу, заторможенный чувством неудобства. Меня, видимо, смущает какая-то неуместность вопроса. Меня не за меня принимают, навязывают не мою роль. Так разговаривают с малышами, а я уже большой. Я чувствовал, что уже перерос такую форму разговора. И было неудобно за папу, за то, что он этого не понимает.

Это мое первое детское воспоминание, в котором запечатлелась не только картинка, но запомнилось внутреннее состояние в этот момент, оценка происходящего. Причем это чисто мое, не навязанное какими-нибудь последующими разговорами взрослых, воспоминание, я его ни с кем никогда не обсуждал.

Еще я помню, что из того класса, который занимался в нашем доме, — это был какой-то из младших классов — ко мне в нашу комнату по моему требованию привели во время перемены одну девочку. У этого события была какая-то предыстория. Может быть, я ее в окно раньше заметил или мама обратила на нее мое внимание. Так или иначе, ее привели мне показать. И вот она стоит на некотором расстоянии от меня у дверей и я стою, и мы смущенно и молча смотрим друг на друга. Потом ее отпустили. Почему это так прочно закрепилось в памяти? Опять же, видимо, из-за необычности внутреннего состояния в этот момент, из-за какого-то нарушения равновесия.

Когда потом, в моей взрослой жизни, женщины в ответ на свои откровения требовали от меня рассказать про мою первую любовь, я рассказывал об этой девочке. И при этом не очень лукавил, потому что действительно, начиная с раннего детства, постоянно в кого-нибудь влюблялся, подтверждая фрейдистское положение о младенческой сексуальности. Годам к шести я завел себе небольшой гарем. Почему-то я его видел в виде какого-то маленького вагончика или домика из чистого льда. И там жили мои обнаженные избранницы.

Не берусь объяснять, откуда взялся лед и что он означает в терминах фрейдистских символов. Во всяком случае, никакого садизма в этом не было. Я сам туда спокойно заходил. Так что этот ледяной домик был вполне пригоден для обитания. Из тресковицких героинь там была поселена знаменитая красавица Галочка — дочь нашей знакомой учительницы начальных классов из соседнего села Большая Вруда. Галочка училась в тресковицкой школе сначала в шестом, а потом в седьмом классе. Для семилетней школы это уже был выпускной класс, да и школьники тогда были постарше.

Помню, как учительницы подшучивали над молодым учителем географии, когда он прихорашивался перед зеркалом, направляясь на урок в Галочкин класс.

Еще запомнилось, как мама рассказывала про какой-то Галочкин экстравагантный летний наряд. Галочка стояла со своей мамой у поезда на станции. Поезд пошел, и вдруг среди пассажиров, стоящих у окон вагонов, произошло какое-то волнение. Они высунулись из окон уходящего поезда и с интересом оглядывались назад. Оказывается, в это время Галочка повернулась спиной к поезду, а платье у нее — без спины. Видимо, в наших местах в это время еще была в диковинку эта мода 30-ых годов, когда у вечерних платьев допускались на спине вырезы даже ниже пояса. Еще Галочка носила огромный бант на голове. Сохранилась ее фотография с бантом в танцевальной стойке. Ее мама, Мария Александровна, маленькая эксцентричная женщина, до того как стать учительницей, проработала некоторое время в цирке. И что-то цирковое сохранилось в ее стиле поведения.

Моей маме приходилось бывать у нее на уроках. Урок начинался с того, что ученики по свистку вскакивали, потом также по сигналу вынимали тряпочки и синхронно протирали парты, потом еще делали какие-то синхронные телодвижения. Галочка была, конечно, продуктом ее воспитания. Галочке предназначалась роль невинной скромной девочки. Она бывала у нас, играла со мной. Мы были «Галочка и Вавочка». Это относится ко времени, когда мы уже жили в большой комнате, т.е. к году 39-му, а в соседней, бывшей нашей, комнате жил тот учитель, который поправлял галстук перед входом в Галочкин класс. Он заходил к нам и интересовался, идет ли Галочка на школьный вечер, а она отвечала, что она останется с Вавочкой. Мне потом рассказывали, что я совершенно терял покой в ее присутствии, агрессивно нападал на нее, никуда ее от себя не отпускал.

Позже, уже во время войны, в свой ледяной домик я поселил одну девочку, с которой ходил в детский сад. Немного позднее туда была помещена и моя первая учительница. Однажды я туда поселил одного мальчика, новенького в нашем детском саду. Он был очень ладненький, тихий, малость картавил. Он в моем домике прожил недолго. Больше со мной таких завихов не случалось. Я просто что-то перепутал.

Но это я уже забежал вперед, во времена после переезда в большую комнату. А из мира маленьких комнат я еще помню качели, которые были подвешены в дверном проеме между нашими комнатками. Я качался, а за мной с беспокойством следила тетя Нина, бабушкина сестра. Я смутно помню ее уже больной, всегда лежащей в кровати. Она несколько месяцев пролежала у нас в комнате за ширмой и вскоре умерла. По рассказам помню, что однажды к ней прилетал врач на маленьком самолете. Мне не сказали, что она умерла. Это было зимой, мне было два с половиной года. Года через полтора, летом, бабушка привела меня на кладбище. Мы сидели у могилки, и бабушка сказала, что там лежит тетя Нина.

Еще не зная, что такое смерть, я не понимал, почему она там, предлагал немедленно раскопать могилку. Бабушка печально улыбнулась и, видимо, мне что-то объяснила. И я помню себя в своей детской кроватке вечером в этот же день или позднее. Я плачу, мама склонилась надо мной, спрашивает, что случилось. И я говорю: «Я боюсь, что ты умрешь». Мама успокаивает, говорит, что она никогда не умрет, находит какое-то объяснение этому. С тех пор мысли о смерти часто возвращались. Не помню, чтобы мне тогда приходило в голову примерить понятие смерти к самому себе. Тревожила возможность смерти близких. Но как-то удалось себя убедить, что к нашей семье, а тем более ко мне, смерть не может иметь отношения. Чем дальше, тем более рациональным становится это убеждение. Необыкновенное время — «время великих свершений» — способствует укреплению убеждения: скоро что-нибудь изобретут, и люди совсем не будут умирать. В старших классах школы в применении к себе уже соглашаюсь не на личное бессмертие, а на бессмертие своей славы, своих великих деяний. Почему-то именно в ранней юности мысли о смерти особенно часто тревожили. А уже в студенческие годы, или чуть позже, почти окончательно освободился от этой тревоги. Как-то удалось прийти к ощущению того, что моя будущая смерть не имеет никакого отношения к моей текущей жизни. Для этого надо было воспринять жизнь не как нечто целое, а как осознаваемый процесс. Я это понял, не зная, что об этом уже давно сказано Эпикуром (в письме Менекею): «…смерть для нас — ничто… Смерть не имеет к нам никакого отношения; когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет». Это отношение к смерти на самом деле довольно распространенное. Это, так сказать, народная мудрость. Все нерефлексирующие граждане из нее исходят. Но мне-то к этой мысли пришлось прийти как раз через рефлексию и рациональные рассуждения.

Теперь мне надо вернуться к тете Нине. В этом месте в моих более ранних записках, на основании которых я все это пишу, идет пространное отступление по поводу особенности литературы как одномерного искусства, в отличие от живописи, театра, кино, а также, быть может, в отличие от природы нашей памяти и наших мыслительных процессов. Мысль, в общем-то, достаточно простая: текст в любой книге упорядочен линейно, вытянут в линию от начала до конца, и писатель, а за ним и читатель, поневоле дисциплинированно движутся в одну сторону. И если с какого-то момента судьбы двух героев расходятся, а писателю надо рассказать о каждом из них, то из-за одномерности любого повествования и такой же одномерности нашего восприятия текстовой информации приходится разрывать на кусочки описание одновременно происходящих событий и вытягивать в линию.

Меня одно время очень занимал вопрос, является ли само наше восприятие, вернее, осознанное восприятие одномерным по своей природе. Иначе говоря, бывают ли Юлии Цезари, или же способность осознанного параллельного восприятия и переработки информации сразу из нескольких источников является иллюзией. А на самом деле тут происходит просто быстрое переключение от одного источника к другому. Я подозреваю, что это так, что в нас есть только один центр осознания восприятия в данный момент. Это вообще-то вполне естественнонаучный вопрос, на который, в конце концов, можно ответить. Я в студенческие годы даже пытался ставить вместе со своими соседями по общежитию какие-то эксперименты на эту тему.

А про тетю Нину я еще хотел сказать вот что. Хотя я ее и не очень хорошо помню, но она, скорей всего, сыграла, хоть и не непосредственно, важную роль в моем воспитании, в формировании моего душевного устройства. Через нее надо вести мою духовную родословную. Потому что меня сотворила мама. А маму во многом, видимо, сформировала тетя Нина. Когда-то она некоторое время проработала в Смоленске у княгини Тенишевой кем-то вроде секретарши-машинистки или стенографистки. Она не была замужем и большую часть жизни прожила в семье моей бабушки. И я думаю, от нее к маме перешла немного сентиментальная тяга к духовному аристократизму, душевной утонченности, повышенная требовательность к интеллигентности, «воспитанности» окружающих.

Кроме еще нескольких моментов, в которые я себя смутно помню где-то в маленьких комнатах, больше с ними у меня в памяти ничего не связывается. И себя я там все время помню где-то внизу. А стол выше меня. И окон не помню. Значит, они тоже были выше. И вид из окон на внешний мир я помню только из большой комнаты. Из надписей на сохранившихся фотографиях следует, что летом 1939 года мы уже точно жили в этой большой комнате. И начиная с этого времени, я уже помню массу деталей, я уже вполне осознавал свою жизнь. В комнате было 3 окна. Окна были довольно низкие. Одно из них выходило в палисадник с клумбой и кустиками крыжовника и смородины. И я прямо через это окошко летом выбирался в садик. Для этого папа прибил к наружной стене перекладинки, за которые я цеплялся, забираясь обратно домой. В комнате стоял гардероб, и я любил, чтобы меня на него подсаживали и я мог, сидя на нем, с невероятной для меня высоты обозревать комнату. Зимой комната обогревалась высокой круглой печкой-стояком в гофрированном железном футляре. И я помню папу, гревшегося у печки, прижавшись к ней спиной. Папа дружил с нашим соседом, учителем географии и истории, который жил у нас за стенкой. Тот часто к нам приходил. Они с папой по вечерам играли в шахматы. Я любил засыпать в своей кроватке, когда в комнате еще продолжается жизнь, идут тихие разговоры или слышится потрескивание лампового радиоприемника, по которому папа с соседом пытаются что-то поймать. Кстати, этот громоздкий приемник в первые дни войны было приказано сдать куда-то на хранение.

У меня есть еще одна четкая дата, по которой я могу ориентироваться в своей памяти: в конце 39-ого или в самом начале 40-го года папу призвали в армию. Значит, все, что помнится с участием папы, было до моих четырех с половиной лет. Вот папа называет два числа, которые надо сложить. Я обязательно бегу к кровати и, зажмурившись и закрыв лицо ладонями, утыкаюсь в подушку, как-то считаю и потом называю ответ. Папа доволен, но удивляется, почему мне всегда при счете надо уткнуться лицом в кровать.

Кстати, эта потребность закрыть глаза, чтобы сосредоточиться при решении математической задачи, сохранилась у меня и позже, даже при моих профессиональных занятиях математикой. Помню другую игру с папой, которая мне очень нравилась. Он прятал какую-нибудь игрушку и говорил, на каком уровне она спрятана, и я искал. И еще у папы был прибор, который, кажется, тоже назывался «уровнем», для проверки горизонтальности поверхности по положению газового пузырька в какой-то жидкости под стеклом в ампуле, укрепленной в деревянном бруске.

Папа был всегда очень занят, ходил, позвякивая связкой ключей. А эти его игры со мной, видимо, относятся к тому времени, когда он в ожидании отправки в армию уже перестал быть директором и то выезжал в военкомат на соседнюю станцию Волосово, то возвращался с очередной отсрочкой. Его постригли наголо, но в ожидании отправки волосы начали немного отрастать, и мне нравилось ладошками слегка колоться о его голову, поглаживая ее.

Папа был в моем воспитании отрезвляющим началом. Оглядка на его народную прямоту, объективность предостерегла меня от унаследования маминой ослепляющей бескомпромиссности эмоциональных оценок и самооценок. Первый самокритичный взгляд на себя был взглядом его глазами. Но это, пожалуй, относится к более позднему времени, уже к послевоенному.

Из довоенного помню громкую ссору мамы с папой из-за меня. Папа сделал мне маленькие деревянные лыжи. И вот из-за какого-то моего каприза или проступка — не помню какого, да и самого факта проступка не помню — папа решил меня наказать и бросил мои лыжи в печку. Помню маму стоящей почему-то на кровати. Она в гневе кричит на папу. Он что-то отвечает. Видимо, обсуждался вопрос о методах моего воспитания. Вернее, не обсуждался, а просто мама декларировала свою убежденность в недопустимости по отношению к ребенку каких бы то ни было наказаний. Мама воздействовала на меня через мое тщеславие: поскольку я лучше всех, то я и вести себя должен соответственно. Я был, видимо, довольно избалованным и капризным созданием. Но при этом я хорошо знал, что при посторонних капризничать нельзя. Мама со мной договаривалась, что у меня за ушком есть такая кнопка, которую она будет незаметно нажимать, если я нехорошо себя веду, и я должен сразу утихомириваться. Я уже тогда почувствовал, что в своих рассказах своим знакомым обо мне мама преувеличивает мои достоинства, но думаю, этот образ идеального ребенка, который создавала мама, сыграл и положительную роль, поскольку приучил меня к правомерности предъявления ко мне повышенных требований. И я до сих пор верю в пользу внушения ребенку в самом раннем детстве сознания того, что он все сумеет, что он талантливый и, конечно, самый любимый. Это, впрочем, сейчас стало, кажется, азбукой детского воспитания, но по себе, уже взрослому, знаю, как порой трудно последовательно придерживаться этих принципов по отношению к детям. Легче в раздражении обрушиться на ребенка с обвинениями в том, что он несносный, «кругом дети как дети, один ты у меня никуда не годный», да еще все это при посторонних. Мама при посторонних мне замечаний не делала. Помню лишь мамины требовательные взгляды или сигналы в виде подергивания за рукав. После того как гости ушли, мама могла сообщить, что она «сгорела со стыда» из-за моего поведения. Но только после, без посторонних.

Другим сильным маминым аргументом было «над тобой смеялись». Это я тоже понимал — такого по отношению к себе допускать нельзя.

Конечно, я был семейной гордостью с самого своего рождения. Из-за того, что я часто был предметом разговоров мамы с гостями или в гостях, о каких-то событиях своего раннего детства я помню не непосредственно, а из этих рассказов. Рассказывали, как папа тайно от мамы научил меня ходить. Помню еще разные смешные рассказы о себе маленьком. Например, я табуретку, которая была у нас дома, называл буреткой, и меня долго на могли научить называть ее правильно, пока не поняли, что я считал, что тут два слова: та буретка. А читать, по семейному преданию, я научился сам года в три непонятно как. Вдруг сразу прочитал на обложке журнала: Иван Гудов. Это было имя стахановца тех лет.

Помню, как я хожу с листочком бумаги и стараюсь вспомнить и выписать все существующие буквы. У меня был портфель, куда я складывал листочки со своими рисунками. Мне хотелось их больше накопить. И чтобы выполнить какой-то свой план, я иногда поступался качеством в пользу количества. Впрочем, хорошо рисовать я не умел и позднее не научился. Видно, не было к этому способностей, да и в семье никто не рисовал.

Зато актерские наклонности мама начала культивировать во мне очень рано. Я не очень хорошо помню какие-либо свои домашние выступления, хотя они, конечно, были. Вспоминаются выступления уже со сцены на школьных вечерах. Сцены-то там фактически не было, и меня ставили на стол, чтобы я был виден. Кажется, первый стишок, с которым я выступал, был про Красную армию:

Красная армия, смело иди.

Красная армия, враг впереди.

Целимся метко мы все как один.

Нашей земли никому не дадим!

На последние два слова — решительный отрицающий взмах рукой и — овация зала. Потом были стихи «Паровоз летит-гудит, машинист вперед глядит». А в какую-то из годовщин смерти Ленина, которые ежегодно отмечались 21 января, я читал в школе стихотворение к этой дате. В мамином письме папе, который был уже в армии, описано это событие.

Участвовал я и в каком-то стихотворном монтаже, который мама готовила со своим классом. Это была такая популярная, идущая от «синеблузников» 20-х годов форма коллективной декламации, когда участники выстраивались и перестраивались на сцене, маршировали, образовывали пирамиды. Репетиции проходили у нас дома. И мне была поручена декламация каких-то строчек.

Мама была режиссером всех моих детских выступлений. Отрабатывались жесты, смысловые ударения, «выражение» (есть такое школьное понятие — «читать с выражением»).

Со своими учениками мама ставила балетные номера, вспоминая и реконструируя свой собственный танцевальный репертуар, с которым она выступала еще школьницей. Это были в основном разные романтические танцы снежинок, снегурочки, цветов. Одну свою ученицу мама считала очень способной, посылала ее на районный смотр самодеятельности в Волосово, и она получила там какую-то награду.

Танцы репетировали тоже у нас дома. Мама аккомпанировала на нашем пианино. Пианино это, очень старое, еще моей прабабушки, во время войны осталось у немцев, когда мы эвакуировались.

После войны оно нашлось, правда, в ужасном состоянии, и его так и не удалось как следует вылечить.

Я не помню, чтобы до войны мама начинала учить меня музыке. В военные годы никаких музыкальных инструментов у нас дома не было. После войны я научился разбирать и играть по нотам простые мелодии, но особых успехов в музыке не достиг, хотя и пытался себя насиловать. Очень поздно, лишь учась в университете, я начал знакомиться с серьезной музыкой. Видимо, тут сказывались довольно провинциальные музыкальные вкусы мамы. Хотя она и музицировала дома, но при этом предпочитала лишь самые популярные классические мелодии и лирическую эстраду. Помню на пианино ноты вальсов Шопена, что-то из Чайковского, из Сен-Санса. Других фамилий я не знал. К тому же и слух мне достался неидеальный. Про папу дома было известно, что «ему медведь на ухо наступил». Видимо, и на меня мама особых надежд в этом отношении не возлагала, хотя и помню, что позднее, уже во время войны, мы с ней пели разные наши любимые песенки. И они с моей бабушкой, которая очень хорошо пела и играла на гитаре, пытались научить меня петь на два голоса, но без серьезных результатов.

В то же время при чтении стихов я рано научился владеть интонацией, тембром голоса. Вообще мне часто говорили, что у меня красивый голос. И тут, конечно, снова заслуга мамы. Она всегда добивалась от меня «баритональности», не терпела «писклявости».

Нельзя сказать, что мама меня чему-то целенаправленно учила. Она просто проецировала себя, а позднее и свой идеал мужчины, на меня. То, что я затрудняюсь вспомнить какие-то события моего раннего детства, в которых она была бы активным действующим лицом, говорит, я думаю, о том, что я мало отделял ее от себя, видел мир ее глазами.

Вот помню, как мы идем с ней из наших Тресковиц на соседнюю станцию Вруда и она мне радостно сообщает, что я уже дорос до карманчика ее юбки. Очень любил ее сказку про электрический поезд. Это была длинная сказка, которую я требовал повторять снова и снова. Поезд этот был каким-то универсальным видом транспорта. Подъезжая к реке, он дальше плыл, а мог и подняться в воздух. Еще была сказка про Лельку Лесную, девочку из леса или из железнодорожной будки — мама говорила, что всю жизнь мечтала пожить в железнодорожной будке у одинокого разъезда. Сказки эти мама рассказывала мне на ночь вместо колыбельных песенок.

На одной моей детской фотографии, где мне около двух лет, я стою с бантом на голове. Мама рассказывала, что фотограф говорил мне: «Девочка, улыбнись». Я подзывал маму и шепотом требовал, чтобы она ему объяснила, что я мальчик. Мама часто рассказывала, что ждала девочку, что у нее были заготовлены многочисленные платьица и имя было готово — Ирочка. И поэтому я, родившись, несколько дней пролежал без имени. Когда я стал чуть постарше, мама, видимо, поняла, что эти рассказы про ожидавшуюся Ирочку могут меня обидеть. И однажды, после очередного такого разговора с кем-то из знакомых, мама меня решила успокоить, сказав, что на самом-то деле в тайне она, конечно, хотела мальчика и очень гордилась тем, что у нее родился сын. Я думаю, и то и другое — правда. Но судя по нарядам для меня, которые мама сама шила, она все-таки больше была готова к рождению девочки.

«Кровиночка моя, мой единственный», — приговаривала мама, обнимая меня. Мне никогда не приходило в голову спросить, почему у меня нет братика или сестренки. То, что я один, мне казалось вполне естественным. И только после смерти мамы папа мне рассказал, что, оказывается, в Тресковицах, когда мне было года два, мама ожидала второго ребенка, и, развешивая белье на террасе нашего дома, она упала со стула, на котором стояла. У нее случился выкидыш, после которого она уже не могла больше иметь детей. Папа удивился, что я этого не знал. Я думаю, что во многом этой бедой объясняется ее повышенная забота о моем здоровье, ее стремление никогда надолго не расставаться со мной.

А историю моего имени я тоже запомнил с самого детства из повторяющихся маминых рассказов разным нашим новым знакомым. Когда еще мама со мной лежала в роддоме на соседней станции Елизаветино — мне потом часто показывали этот одноэтажный роддом из окна поезда при поездках в Ленинград, — папа приезжал туда, заглядывал в окно, ему меня показывали, и он очень беспокоился, чтобы меня там с кем-нибудь не перепутали. Вот тогда они придумали для меня имя Валеанат — объединение маминого имени Валентина с папиным Анатолий. Но потом папа съездил в Ленинград, побывал там у своего старшего брата и рассказал ему про это имя. И тот страшно возмутился: «Вы сошли с ума. Хотите испортить ребенку будущее». Папа вернулся расстроенный, поговорил с мамой, и я снова остался без имени. Но вскоре папа с мамой сообразили, что от папы мне в любом случае достанется отчество, поэтому если взять имя мамино, то получается тот же самый сплав имен, к которому они стремились. В те годы многие родители увлекались изобретением фантастических имен для своих новорожденных. Особенно популярны были имена, связанные с революцией и ее вождями. Появились сотни Владленов, Владиленов (от имени Ленина), Рэмов (Революция — Энгельс — Маркс), Кимов (Коммунистический интернационал молодежи), Красарм (Красная армия). Мамин день рождения в результате послереволюционного перехода на григорианский календарь совпал с днем Красной армии — 23 февраля. И мама рассказывала, что в детстве она очень сожалела, что родилась слишком рано, до появления этого праздника, а иначе бы имела право на имя Красарма.

Итак, я стал Валентином. А чтобы не путать меня с мамой, дома меня всегда звали Вавой. Помню, что, когда я слушал эту историю, я всегда досадовал на дядю Федю, папиного брата, который помешал мне получить такое красивое имя — Валеанат. В школьные годы я оставался Вавой, среди друзей чаще — Вавка. И только в студенческие годы я стал привыкать к имени Валя. А имя Вава, по маминым словам, перешло ко мне от одной маминой куклы, Вавочки. У мамы в детстве было несколько десятков кукол, которым она сама шила наряды. Это было непросто в те тяжелые времена войн — Первой мировой, потом — гражданской. Она использовала разные лоскутки, по нескольку раз перешивала куклам их старые платья, но всегда они были у нее в обновах. Потом она обшивала себя и, наконец, стала наряжать меня. У нас дома долго хранились разные мои причудливые костюмчики и комбинезончики, сшитые мамой. Особенно пригодилось мамино ремесло в войну. Я всегда ходил в аккуратных пиджачках, скроенных из мельчайших обрезков каких-то старых одежд. Изредка в голодные военные годы мама шила на заказ своим сослуживицам или знакомым, обычно за продукты. Но это она не любила. При ее обостренном самолюбии ей было некомфортно почувствовать себя хоть в какой-то степени зависимой от своих более благополучных в материальном отношении заказчиц.

А некоторые мамины куклы дожили до меня. Но мама слишком рано стала их давать мне, еще в младенчестве. И я их спускал с кроватки на пол, разбивая их фарфоровые личики.

2. Череповец — город маминого детства

Я уже с детства знал из маминых рассказов многие детали маминой жизни до меня. И хотя сведения накапливались у меня постепенно и в основном позднее — кое-что я выяснил только тогда, когда делал эти записи, — но все мое детство выросло из маминой жизни, неразрывно связано с маминым миром. Очень рано я уже знал имена маминых школьных подруг, знал об умном песике по имени Гамлет, который провожал маму до школы в городке маминого детства и юности — Череповце. Так что вполне уместно именно тут рассказать подробнее про маму.

«Семья не должна разделяться» — одно из главных маминых заклинаний. «Все вместе» — основное мамино требование, когда надо куда-то идти, ехать. Мама была воинственно домашней. «Туристка!» — с осуждением отзывалась мама о какой-нибудь девушке из моих знакомых, желая показать степень неприятия. За всю свою жизнь я помню единственный случай, когда мама надолго уезжала куда-то из дому одна. Это было еще до войны, когда мама вместе с другой учительницей из нашей школы была делегирована в экскурсионную поездку с группой учителей из-под Ленинграда в Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку — она как раз незадолго до этого открылась. Конечно, в те времена больших возможностей разъезжать по курортам не было. Но к этим материальным ограничениям добавлялись мамины принципы. Она не понимала, как это можно поехать куда-то отдыхать вне дома, тем более отдельно от семьи. До моего рождения она лишь один раз была в доме отдыха под Ленинградом, кажется, в Петергофе, в ожидании моего появления на свет. Мама рассказывала, что там часто ходила на танцы. Танцы она любила, сама танцевала хорошо и с симпатией относилась к тем, кто хорошо танцует. Для своих учеников она всегда организовывала вечера танцев. Недалеко от нашего дома в Тресковицах деревенская молодежь устроила небольшую танцевальную площадку. Некоторые из соседей были недовольны, хотели ее закрыть, но мама взяла площадку под свою защиту. А спорт не уважала. «Спортсменка» было для нее таким же крепким осуждающим эпитетом, как и «туристка». Лишь позднее, благодаря телевизору, она признала художественную гимнастику и фигурное катание, да и то всегда возмущалась, когда в выступлении проскальзывал чисто силовой элемент. Изящество, хрупкость — таковы были ее категорические требования к женщине. А главное, конечно, — добавляла мама, — сердечность, отзывчивость. Но и в мужчинах она не ценила грубую силу. Ее мужским идеалом был холодноватый, сдержанно-ироничный независимый мужчина с волевыми складками у рта. Из довоенных актеров ее кумиром был Боголюбов. С восторгом вспоминала она героев мелодрам немого кино: Мозжухина, Рунича, из более поздних — Кторова.

Мамино пристрастие к домашнему уюту имело мало общего с любовью к бытовой стороне семейной жизни. К кулинарному искусству она была равнодушна и не любила разговоров на эту тему. Из женских занятий она выделяла лишь рукоделие. Вязала кружева, хорошо шила и презрительно отзывалась о женщинах, которые по любому поводу обращаются к портнихе. К вылизанным квартирам с образцовым порядком, где в комнатах не заметишь никаких признаков жизни, она относилась даже враждебно. У нас дома наведение порядка обычно начиналось в ожидании прихода какого-нибудь гостя. Я с раннего детства помню, что очень часто при стуке в дверь в нашей комнате начиналась судорожная беготня в попытке немного убраться, что-то сбрасывалось со стульев и куда-то запрятывалось, на кровать набрасывалось покрывало. Я тоже включался в эту суету и тоже что-нибудь уносил и куда-нибудь засовывал. Нужно, конечно, не забывать, что жили мы всегда в большой тесноте, обычно в одной единственной комнате. Но больше тут шло от семейной традиции. Мама вспоминала какую-то проходную комнату в их дореволюционной шестикомнатной череповецкой квартире, где всегда скапливались ненужные вещи и которую мамин папа называл почему-то Орловским переулком.

Так что под уютом мама понимала саму атмосферу дома, непринужденность, раскованность. Семья, по маме, должна состоять из всех поколений, живущих дружно вместе. Ей чуждо было представление о том, что взрослые дети должны отделяться от родителей и жить самостоятельно, и она всегда воевала с проповедниками таких теорий.

Мамины представления о семье, о доме во многом определились ее личным опытом, сначала счастливым, в детстве, а затем трагическим, когда на семью и на дом обрушились все беды и лишения послереволюционного времени.

Мама выросла в очень дружной семье. Она осталась единственным ребенком после того, как две ее старшие сестренки умерли еще в раннем детстве. Когда маме было два года, в 1910 году маминого папу, Демьяна Дмитриевича Губанова, техника Московско-Брестской железной дороги, перевели из Смоленска в Череповец, и он туда переехал вместе с семьей. Незадолго до этого через Череповец прошла новая железная дорога из Петербурга на Вологду и Вятку, и туда, видимо, приглашались специалисты со всей страны. В эти годы Череповец бурно развивался. После революции он на некоторое время стал даже губернским городом, центром Череповецкой губернии. В Череповце семья прожила до 1932 года. Жили они при железнодорожной станции в казенной просторной квартире из шести комнат, занимавшей половину одноэтажного привокзального дома. Позднее, когда мы бывали в Череповце во время войны в период эвакуации, мне показывали этот дом, но к тому времени он был надстроен, стал двухэтажным. И все было уже «не то», по словам мамы.

Мамина мама, моя бабушка, дожила до 1963 года, так что про нее я еще буду писать. А дедушку своего с маминой стороны — дедушку Диму, как мне его называла бабушка, рассказывая о нем, — я не видел. Он умер в 1934 году в ссылке за год до моего рождения. Об этом я еще расскажу чуть позже..

До войны у нас в доме сохранялась скрипка дедушки. Она осталась в Тресковицах, когда мы эвакуировались. Сохранилось несколько фотографий дедушки в красивой железнодорожной форме. Я с детства помню эти плотные старые семейные фотографии с фамилией фотографа. Среди них фотография бабушкиного отца, умершего еще в 19 веке. Мне нравится сознавать, что мои дети могут увидеть, как выглядели их прапрадед и прапрабабка. А вот как звали этого моего прадеда — не знаю. Вернее, знаю имя, потому что бабушку звали Мария Васильевна. А отчества не знаю, кажется, Михайлович. Он был каким-то мелким чиновником в Смоленске и рано умер, оставив вдову с тремя детьми и мизерной пенсией. Бабушка мне много рассказывала, как она жила в сиротском приюте имени императрицы Марии Федоровны, а ее старшая сестра Нина (тетя Нина, о которой я уже упоминал) была приходящей, т.е. приходила только на занятия, и ей не полагалось питание, и бабушка оставляла ей часть своего обеда.

Девичья фамилия бабушки — Капутовская, видимо, белорусского происхождения. А прабабушка была урожденная Кутузова. Дома были какие-то не очень серьезные разговоры о родстве с полководцем Кутузовым, навеянные, видимо, тем, что у наших предков Кутузовых корни смоленские, а Кутузов — князь Смоленский. И я как-то в школе, классе в седьмом-восьмом, решил объявить девочкам-одноклассницам, что я потомок Кутузова и, вообще, князь из Рюриковичей.

Позднее с разочарованием узнал, что Кутузов не Рюрикович, и к тому же князь Смоленский — это просто пожалованный ему титул.

У бабушки был еще брат Петя, окончивший Смоленскую духовную семинарию. Кстати, в интернете я нашел, что Капутовские — это целый род священнослужителей Смоленской епархии. Бабушка в юности оказалась в очень веселой музыкальной компании семинаристов. Об этом времени у нее остались самые радостные, праздничные воспоминания. Чаще всего она рассказывала про многоголосное пение и великолепные голоса Пети и его друзей. Она сама хорошо пела, играла на гитаре. Я, кстати, успел записать на магнитофон, как она пела что-то уже в глубокой старости, когда ей было за 80 и она уже совсем ослепла. Юная веселая компания собиралась у них дома. И вскоре шестнадцатилетняя бабушка вышла замуж за одного из этих семинаристов — его фотография тоже каким-то чудом уцелела. Вскоре, однако, пришло несчастье — бабушка овдовела, ее муж умер от туберкулеза.

А через несколько лет, в 1904 году, она обвенчалась с моим дедушкой. Торжественный документ об этом акте однажды попал мне в руки, когда я учился в младших классах. Я прочел написанные красивейшим крупным почерком строчки, сообщавшие, что повенчаны крестьянин Дамиан Дмитриевич Губанов и вдова почетного гражданина Мария Васильевна Мартиновская. И я совершенно не мог понять, о ком идет речь. Тогда я еще не знал о бабушкином первом браке и впервые увидел фамилию Мартиновская. Когда мне объяснили, в чем дело, у меня возникло ощущение, что открылась глубокая тайна, немного постыдная для бабушки. Глубоко привитое мне домашними разговорами и семейным опытом сознание, что повторные браки, разводы суть понятия чуждые нашей идеальной семье, отказывалось принять удивительную новость. Я помню, что я рассмеялся, а бабушка заулыбалась смущенно. Но потом я с некоторым удивлением обнаружил, что о своем первом замужестве бабушка рассказывает даже с гордостью. Она вспоминала, что ухаживали за ней многие из семинаристов, но победителем вышел красавец Гриша Мартиновский. И сама бабушка была в молодости красавицей. С фотографии тех лет смотрит пышущая здоровьем стройная, с вьющимися волосами приветливая девушка, одетая с большим вкусом, хотя она, по-моему, никогда не следила специально за своей наружностью, не пользовалась никакой косметикой.

До замужества бабушка некоторое время работала гувернанткой в какой-то дворянской семье, но после уже не работала, целиком занятая семьей, сначала своей, потом маминой. И меня вырастила она. Я помню ее всегда в делах: то с хозяйственными сумками, то у плиты. Мы с ней обычно дома вдвоем. Я чем-то занят, зову ее поиграть со мной или хочу что-то ей показать. Она всегда отвечает: «Подожди немного, руки грязные, вот помою и приду». Она была очень добрым человеком, добрым порой до самоотверженности, она никогда не жила для себя. Времена бывали тяжелые, голодные. И самой большой радостью для бабушки было достать и принести в дом что-нибудь съедобное. И позднее, уже в более благополучные времена, она никак не могла привыкнуть к тому, что продукты в магазинах не исчезнут внезапно, и делала на всякий случай объемные закупки. Приходила из магазинов радостная, хотела поделиться своей радостью и очень огорчалась, когда ее упрекали, что она купила что-то лишнее.

Она не была человеком глубоким. Скорее ее можно было счесть склонной к простосердечному легкомыслию и беспричинной жизнерадостности. Она любила разные невинные розыгрыши, могла надеть ради смеха какой-нибудь нелепый наряд. Помню, когда-то она нарядилась в папину шинель и намазала себе углем усы. Моя мама критически относилась к этим ее выходкам, делала ей замечания. Но жизнь не баловала ее избытком поводов для беззаботного веселья. Я скоро расскажу о бедах, постигших семью в начале 30-ых годов. А пока вернусь к маминому детству в Череповце.

Мне трудно сказать, кто из домашних какое влияние оказал на маму в ее раннем детстве. Кроме родителей, у нее была еще бабушка, та самая Кутузова Александра Афанасьевна. Она жила с ними до своей смерти в 1924 году. Мама очень тепло о ней вспоминала. Она, видимо, тоже, как и моя бабушка, была человеком простым, демократичным. С ней любили поговорить железнодорожные рабочие, которые приходили к дедушке Диме за подрядами. Дело было в первые пореволюционные годы, политические взгляды были тогда не столь единообразными, как впоследствии. Многие рабочие шли за эсерами, другие — за большевиками. И мама помнила, что ее бабушка этих рабочих, кажется, именно большевиков, за что-то поругивала. Те отшучивались, покуривали. И она сама с ними курила махорку. Курить начала после смерти своего сына, того самого Пети, брата моей бабушки, в кругу друзей которого прошла бабушкина юность. После окончания семинарии он стал, кажется, протодьяконом, а умер сравнительно молодым, еще до революции.

Своего папу мама помнила постоянно погруженным в работу и дома занятого чертежами, расчетами. Не думаю, что он ею много занимался. Как я уже упоминал, из домашних, видимо, наиболее прямое влияние на мамино духовное развитие оказала тетя Нина, сестра моей бабушки. В Череповце она сначала бывала только наездами из Смоленска. Лишь после революции она перебралась в Череповец и стала жить в бабушкиной семье. Так что ее постоянное влияние на маму могло начаться лишь тогда, когда маме было около 10 лет. Значит, тяга к поэтизации жизни, романтичность возникли откуда-то раньше. В доме были ярко иллюстрированные детские книжки с принцами и принцессами, дошедшие до меня.

Там, где кажется белому свету конец,

За стеною дремучего леса

Возвышается дивный волшебный дворец

И живет в нем лесная принцесса.

Из своего раннего детства мама вспоминала летние поездки из Череповца куда-то под Смоленск, где жил ее дедушка с отцовской стороны. Мама очень смутно его помнила. «Добрый-добрый» — только и осталось в памяти. Там у них были какие-то свои дачи. Были соседи-дачники, которые маме запомнились в черных красках: «жирные, чванливые, и такие же откормленные дети». Мама рассказывала, что сама она очень не любила есть. И соглашалась завтракать только тогда, когда завтрак ей спускали в корзиночке с террасы дачи. Она еще в детстве давала себе слово, что своих будущих детей она никогда не будет пичкать. К счастью или к сожалению, во времена моего не очень сытного детства проблема снялась сама собой.

Эти поездки под Смоленск продолжались до начала войны 1914 года. После революции связь со Смоленском прекратилась, а дачи, кажется, были конфискованы. Революция запомнилась маме сначала красными бантиками лета 1917 года, митингами и пламенными речами какого-то видного эсера, приезжавшего в Череповец, затем, уже в 1918 году, — проходившими эшелонами, из которых стреляли. Потом — голодные годы, разруха, но, видимо, не такая страшная, как в столицах. Мамина бабушка варила из чего-то мыло. Запомнилось радостное событие: домашняя собачка где-то нашла зарытую в снег пачку масла. Этого домашнего песика звали почему-то Гамлет, причем с ударением на последнем слоге, как в России в 19 веке произносили имя принца датского. Я наслушался много рассказов о его сообразительности. Гамлет любил ходить в кино. Так как его не брали, то он бежал по параллельной улице, проверяя на перекрестках, куда идут хозяева. А потом во время сеанса, каким-то образом проскочив мимо билетера, он неизменно оказывался под маминым стулом. Надо сказать, что в то время город Череповец был отделен от железнодорожной станции большим пустырем. Так что поход от станции в центр города был событием. Когда мама стала школьницей, ее вместе с другими детьми со станции возили на специально выделенной для этого подводе. Иногда для поездки в город брали извозчика.

В 17-ом году мама поступила сразу во второй класс Череповецкой женской гимназии и проучилась в ней только год, так как начались разные реформы школы и гимназию расформировали. На всю жизнь у мамы осталось преклонение перед атмосферой гимназии с аккуратной гимназической формой, косами с бантами. «Настоящая гимназистка», — говорила она о какой-нибудь понравившейся ей девушке, отмеченной воспитанностью, приветливостью, хорошими манерами.

После начавшейся в 18-ом году школьной перестройки мама попадала в разные школы, при этом она и домашние старательно избегали железнодорожной школы. Там «эти мальчишки»! Однако мальчишки появились теперь во всех школах. Но, видимо, местные железнодорожные были особенно далеки от духа гимназии. В школах появились учкомы и разные другие органы самоуправления.

женской гимназии, 1917 г.

Мама всегда оказывалась или в старостате, или в учкоме и всегда боролась за сохранение каких-то элементов гимназического стиля, заставляла мальчиков обращаться к девочкам на «Вы». В старших классах она вернулась в свою бывшую гимназию. Теперь эта школа называлась 2-ая Советская. Здесь сохранился кое-кто из учителей гимназии. Некоторых из них она вспоминала с большой теплотой. А мамиными одноклассниками оказались некоторые из бывших гимназисток, учившихся раньше на класс старше ее. Дело в том, что в какой-то момент все учащиеся бывших гимназий были оставлены на второй год из-за перехода на новые учебные планы, а мама из-за переходов в разные школы каким-то образом этот год не потеряла.

Я с детства знал имена маминых школьных подруг и одноклассниц — они все время появлялись в маминых рассказах о Череповце. Я знал, как они выглядели, какие у них характеры. Особенно нравился мне рассказ о капризной соседке Лиде из раннего маминого детства, которая, обидевшись на что-нибудь, уходила домой и жаловалась, что ее укусили за ухо. А из школьных подруг мама чаще других вспоминала красавицу с густыми черными вьющимися волосами Иру Беркову. Когда мама училась во втором классе гимназии, Ира училась на класс старше. И тогда она маме представлялась недоступным божеством. А теперь, в старших классах, когда мама вернулась в бывшую гимназию, они оказались в одном классе и Ира пригласила ее к себе сесть за одну парту. Она делилась с мамой какими-то своими сердечными тайнами, на нее обращали внимание учителя, с одним из них она кокетничала. А маму она просила помогать ей решать контрольные по математике: «Ты сначала реши мой вариант, а потом успеешь свой».

Еще я запомнил веселую фамилию — Шура Шарашкина. Про нее мама рассказывала какие-то смешные истории. Был еще вернувшийся откуда-то из-за границы светский молодой человек Гарик Соколинский. Позднее, уже в мое время, в Тресковицах, имя Гарика часто всплывало в разговорах, потому что с его семьей каким-то образом оказалась знакомой та самая Мария Александровна, мама моей детской любви Галочки, о которой я уже упоминал. Мария Александровна почему-то не хотела сообщать подробности об этом Гарике, ревниво скрывала от мамы его адрес в Ленинграде. И когда уже после войны снова зашел разговор о нем, она сказала: «Соколинские? Все сгорели». Это странное «все сгорели» потом у нас в семье всегда вспоминалось, когда заходила речь о Марии Александровне.

Из маминых одноклассников, действовавших в ее рассказах, еще фигурировал один скромный деревенский мальчик с полотняной сумкой для книг, который иногда подносил мамин портфель из школы до дому — им было по пути, он жил в деревне за железной дорогой. Мама рассказывала о нем с уважением. Она вообще никогда не иронизировала по поводу молодых людей, когда-то за ней ухаживавших. И не любила в женщинах этого стиля высмеивания своих незадачливых ухажеров. Но никакого панибратства с молодыми людьми она тоже не терпела. Гарик Соколинский в выпускном классе посвятил маме стихи, начинавшиеся словами: «Есть на свете недотроги, но таких…». Дальше не помню, но речь шла о том, что таких еще свет не видел. Эти стихи вдруг вспомнились у нас дома буквально за день до маминой смерти. Папа ворчал на маму за то, что она ни за что не хотела принять какое-то лекарство, и сказал: «Ну что за человек. Таких упрямых больше нет. Не зря в школе про тебя написали, что таких не видала земля». И мама, совсем больная, на минуту оживилась и вспомнила эти строчки. Очень жалею, что не запомнил всего стиха.

В школьном образовании в 20-ые годы происходили самые фантастические эксперименты с методами обучения. Школьники участвовали в выставлении оценок. Мама как председатель класса всегда присутствовала на разных педсоветах, выставляла своим одноклассникам оценки «за отношение к делу» и делала это с полной ответственностью. Она рассказывала, как однажды какому-то молодому человеку из своего класса, который был постарше ее (может быть, тому же Гарику Соколинскому), она с тревогой сообщила, что может выставить ему только «едва удовлетворительно» — была такая оценка. И тот ее успокоил: «Ну что же делать, Валечка, ничего страшного, ставьте».

Сидела мама и на том заседании школьного совета, на котором решался вопрос о ее командировании в институт. Было всего два места на школу. Тогда вступительных экзаменов в ВУЗы вообще не было. Их заменяло командировочное удостоверение, выдаваемое в соответствии с так называемой разверсткой. Вот текст этого удостоверения:

«Настоящее удостоверение выдано Валентине Губановой, окончившей в мае 1925 года курс пятого класса 2-й Советской школы 2-й ступени г. Череповца, в том, что она, Губанова, признана Школьным Советом указанной школы в заседании от 27 мая 1925 года подлежащей командировке в ВУЗ, что и подтверждается ниже приведенной выпиской из протокола упомянутого заседания (протокол №14):

Кандидатура Губановой, дочери крестьянина, являющегося нынче железнодорожным служащим, вызывает некоторые возражения со стороны части членов Совета, так как, по их мнению, Губанова, с одной стороны, находилась в весьма благоприятных условиях, а с другой — является дочерью служащего, а не крестьянина-бедняка. Школьный Совет, учитывая не только успехи Губановой, но и ту работу, которую она всегда несла в школе как председатель класса и как член старостата, большинством 14 против 3 при 4 воздержавшихся принимает кандидатуру Губановой».

Затем на основании этого удостоверения был выдан другой документ.

«Командировочное удостоверение.

Аттестационная комиссия при Череповецком ГубОНО командирует предъявителя сего тов. Губанову Валентину Демьяновну в г. Ленинград для поступления в Педагогический институт имени Герцена в счет разверстки, предоставленной ей Ц. П. К.».

Мама не очень высоко отзывалась о знаниях, которые давала тогда школа. Она попала в институте Герцена на факультет языка и литературы, но она почувствовала, что о литературе у нее были к тому времени довольно скромные представления. Интересно, что в мамином удостоверении об окончании школы среди предметов, изученных в школе, литература вообще не упомянута. Есть обществоведение, политэкономия, политграмота. Истории тоже нет. Правда, есть полный перечень естественных наук, включающий даже космографию. Мама говорила, что она считалась в школе хорошим математиком и у себя дома, решая задачки, она исписывала мелом черную гофрированную печку-стояк (такие печки и я помню в своем детстве). Любила ее и учительница немецкого языка. Но, видимо, особых пристрастий к какому-нибудь отдельному предмету у мамы в школе не проявилось. Она просто была образцово-добросовестной ученицей. Видимо, уже тогда в ней выработался перфекционизм, обостренная требовательность к себе, которая и потом, уже во время работы в школе, заставляла ее ночами проверять тетради, тщательно готовиться к каждому уроку, иногда по-актерски проговаривая некоторые фразы для предстоящей лекции.

На лето 1925 года, года маминого окончания школы, приходится поездка всей семьи на Кавказ к морю. Дедушку Диму направили туда на лечение в какой-то санаторий, а мама с бабушкой и тетей Ниной сняли там комнату в какой-то мазанке. Это была единственная мамина поездка на юг до наших с ней совместных путешествий уже из Москвы, во время моей учебы в аспирантуре или даже позже. Так что это было крупное событие, о котором часто вспоминалось во времена моего детства. Помню историю о том, как маму накрыла накатившая волна и потащила в море и как тетя Нина, сидевшая на берегу с вывихнутой ногой, кинулась ее спасать. Мама почти совсем не умела плавать и никогда не соглашалась даже попытаться проплыть там, где вода была существенно выше колен. Еще из разговоров о Кавказе запомнил впечатления мамы об убегающей серпантином в гору дороге, по которой от них уезжает на какой-то открытой машине дедушка в свой санаторий и машет им, когда машина выскакивает на открытый участок на новом витке дороги.

О своих студенческих годах в Ленинграде во второй половине 20-ых годов мама часто вспоминала, но как-то без энтузиазма. Она очень тосковала по дому, по своему родному Череповцу. Жила она на частной квартире у одной польки, Елены Антоновны. Попала она к ней через свою подругу Женю Пржевальскую, тоже польского происхождения, которая немного раньше приехала в Ленинград устраиваться на работу. Это было тогда не так просто. Была безработица, и нужно было ходить на появившуюся тогда биржу труда. Мамина тетя Нина тоже на какое-то время приезжала в Ленинград, жила с мамой, тоже ходила на биржу, но ничего не нашла. Самыми радостными событиями для мамы в это время были поездки домой. У Елены Антоновны был маленький сын Миша, с которым мама любила возиться, что-то для него шила, читала ему. Когда она занималась, он приходил в ее комнату и спрашивал: «Тетя Валя, можно я у Вас посижу?» Этого Мишу я потом видел офицером, вернувшимся после войны из Австрии и сожалевшем о том, что законы того времени не позволили ему жениться на одной австрийке, с которой у него был роман. У Елены Антоновны мы с мамой часто останавливались, когда бывали в Ленинграде уже после войны.

Мама с восторгом рассказывала о лекциях бородатого Десницкого, известного профессора-марксиста, друга Горького, вспоминала кого-то еще из лекторов, но в целом программа тогда была загружена разными педологиями, историями классовой борьбы, историей торгового капитализма и прочими общественными науками. В одном мамином студенческом документе сохранился перечень зачетов, которые она сдавала. Из него видно, что в учебном плане первого курса, кроме немецкого языка, вообще не было ни одного предмета, связанного с литературой или языком. Лишь со второго курса начиналось изучение русской и западной литературы. Мама добросовестно переваривала все, что полагалось. Это занимало уйму времени. Позднее она сожалела, что бурная литературная жизнь Ленинграда конца двадцатых годов прошла мимо нее. Ее однокурсники бегали на какие-то лекции и вечера в университет, ходили на встречи с поэтами. Мама вспоминала: «Я была самая младшая в группе, ходила с косичками. Тогда в вузах процветал лабораторно-бригадный метод, и подруги меня эксплуатировали. Я все время была занята подготовкой каких-то рефератов и за себя, и за подруг».

Среди институтских подруг наиболее близкой ей стала рыжеволосая эффектная Леля Аверьянова. С ней мама уже в 50-ые годы восстановила связь. Мы заходили к ней, приезжая в Ленинград из Москвы. Ее жизнь на старости лет сложилась тяжело, отнялись рука и нога. Жила она со своим вторым мужем, который был старше нее на 10 лет, очень плохо слышал, ходил со слуховым аппаратом, но был довольно активным, трогательно о ней заботился. Умерла она раньше мужа. Он прислал нам горькое письмо, сообщив о ее смерти. У Лели сохранились институтские фотографии, и она сделала для мамы копии коллективных фотографий их курса и группы. Мама на этих снимках — полная пышноволосая девушка в платье с небольшим овальным декольте. В молодости мама безуспешно пыталась бороться со своей полнотой. А похудела после моего рождения. После этого до самой старости у нее сама собой сохранялась идеальная фигура, которой все женщины завидовали. Мама рассказывала, что я маленький не давал ей кормить себя с ложечки, говоря: «Не корми, а то похудеешь». Это я так истолковал услышанные мной разговоры о том, что мама похудела, когда «начала меня кормить».

У мамы на фотографиях очень выразительные красивые глаза. Глаза у нее были карие и достаточно крупные для ее небольшой головки. У нее был очень скромный ритуал ухода за своей внешностью. Кроме пудры она пользовалась только каким-то простым карандашиком для бровей. Помаду никогда не употребляла. Со времен длинных гимназических кос волосы никогда не срезала. Собирала их в валик на затылке, гладко зачесывая их назад, иногда с пробором. В молодости волосы у нее слегка волнились, позднее она их немного подвивала. Помню еще, что считалось важным для пышности волос вымыть их дождевой водой. Поэтому в домосковский период нашей жизни во время дождя на улицу спешно выставлялись разные тазики и ведерки, в которых начинал весело пузыриться дождик. А зимой растапливали снег.

Мамины студенческие подруги, в том числе ее Леля, переживали бурные увлечения, молодые люди были постоянной темой их разговоров. «А я была совсем наивная, ничего в этих разговорах не понимала», — обычно говорила мама про это время. Она была, действительно, младше многих на курсе. Но дело тут было не только в молодости. Я думаю, что уже тогда дело было в принципах. Опытность в делах любви всегда ее отталкивала. И хотя ей, благодаря своей общительности и умению слушать, приходилось часто выслушивать несчастные или счастливые любовные истории своих подруг, сама она вряд ли делилась с кем-нибудь своим сокровенным. Эта же скрытность, самолюбивая сдержанность не могли не сказываться и на ее отношениях с молодыми людьми. Ей, конечно, было не безразлично, как к ней относятся. Более того, она категорически вычеркивала из своего круга общения всякого, кто позволял себе небрежность по отношению к ней. В маминых рассказах о студенческих годах фигурировали какие-то два Гриши, которые бывали у нее дома и были даже знакомы с тетей Ниной. Еще кто-то упоминался. Но, видимо, чаще мамиными героями делались мужчины малознакомые и благодаря этому сохранявшие романтический ореол. Так она вспоминала рыженького гордого певца, выступавшего перед началом сеансов в каком-то из кинотеатров. Он пел «Скажите, девушки, подружке вашей, что я не сплю ночей, о ней мечтаю», и с тех пор эта песенка стала одной из маминых любимых. Поэтому и я знал ее с детства.

Я так уверенно рассуждаю о маминых сердечных делах, во-первых, потому, что мне кажется, что всем важным в ее прошлой жизни она так или иначе поделилась со мной, а во-вторых, потому что мой мир эмоций устроен настолько похоже на ее мир, что мне нетрудно взглянуть на жизнь ее глазами. Во всяком случае, даже если я чего-то не знаю о маминых увлечениях тех лет, то уверен, что все события в этой сфере происходили не вовне, а прежде всего в ней самой. И уж с полной определенностью могу утверждать, зная мамино бескомпромиссное неприятие любовных отношений, не нацеленных на построение семьи, что папа был ее первым и единственным мужчиной.

Как бы там ни было, ленинградская жизнь не затмила уюта милого домашнего Череповца. И когда перед окончанием института прошли слухи, что выпускников будут отправлять в обязательном порядке на работу куда-то далеко, в Сибирь, мама, не дождавшись получения диплома и даже не досдав какие-то зачеты, умчалась домой и больше в институт не вернулась. Это было в 29-ом году.

Первое время жизнь в Череповце была возвращением к домашнему уюту. Мама стала работать библиотекарем при железнодорожном Доме культуры. Здесь же ей приходилось играть на пианино, сопровождая показ немых кинофильмов. Помню, что в маминых рассказах об этой ее работе часто упоминался директор Дома культуры из рабочих-выдвиженцев, которых тогда много появилось среди нового начальства. Его прозвали «Пымаешь» — это было его словцо, которое он вставлял в каждое предложение. И мама вспоминала, как он однажды пришел в восторг, обнаружив книгу, где написано «про людей» — до этого ему, видимо, приходилось читать только политические брошюры.

3. 30-ые годы. Дедушка Дима

Середина и конец 20-ых годов были, видимо, сравнительно благополучным периодом маминой череповецкой жизни. Но вскоре над семьей стали сгущаться тучи. В стране уже ширилась кампания подозрительности к старым дореволюционным специалистам, развернулись поиски вредителей. Маминого папу, дедушку Диму, сначала понизили в должности. Стали «уплотнять» квартиру. Сначала отобрали часть комнат, потом оставили только одну. Всю мебель из шести комнат пришлось сгрудить в эту одну. До потолка поднялись штабеля из диванов, столов, стульев. Приходили знакомые посмотреть. Старались шутить по этому поводу, чтобы и себя обмануть, будто ничего страшного не случилось. Наконец, дедушку Диму вообще сняли с работы в Череповце и перевели на соседнюю станцию Бабаево. Это было, кажется, осенью 1932 года. С родной череповецкой квартирой пришлось расстаться. Начались скитания. Разрушение череповецкого домашнего гнезда без обретения нового было одной из самых тяжелых травм, нанесенных маме жизнью. Помню, что, когда у мамы случалась какая-нибудь неприятность, она часто говорила: «То-то мне сегодня снилась череповецкая квартира».

Сколько деталей, связанных с этой череповецкой квартирой, возникало всегда в маминых рассказах о прошлом! Меня всегда удивляла мамина способность мгновенно называть число букв в любом длинном слове. Например, при разгадывании кроссвордов. Так вот, мама объясняла, что она с детства привыкла такой подсчет делать, вписывая слова в поля окон череповецкой квартиры. И сразу видела, сколько ячеек заполнено. Помню еще историю о том, как она с кем-то еще, прячась от священника, пришедшего для пасхального побора, переползает по полу из одной комнаты в другую, в то время как священник идет вдоль окон и пытается в них заглянуть. Семья, видимо, даже до революции не отличалась особой религиозностью, несмотря на большое количество друзей–семинаристов из бабушкиной юности.

В Бабаеве получили какую-то сырую комнату для жилья. Пытались снова обосноваться по-домашнему. Привезли из Череповца кое-что из мебели. Остальное оставили у знакомых. Мама и здесь устроилась на работу в библиотеку при железнодорожном клубе. Когда уже в 70-ые годы мама читала воспоминания Надежды Мандельштам о 30-ых годах (они тогда были доступны в самиздате), она говорила, что больше всего пронзило ее описание столь знакомых ей попыток скрыть от себя надвигающуюся угрозу, создать себе иллюзию обычной нормальной жизни. Надежда Мандельштам об этом пишет, рассказывая, как они, возвратившись из Воронежа в Москву, ходили по знакомым, говорили о каких-то своих планах, собирались жить. Вот это стремление зацепиться за жизнь, обмануть себя, успокоить, заставить себя и других поверить, будто все идет своим чередом — это, видимо, и было существеннейшим психологическим элементом атмосферы 30-ых годов, объясняющим общественную пассивность интеллигенции во времена разворачивающихся сталинских репрессий.

В Бабаеве прожили около года. В самом конце 32-ого года дедушку арестовали. Трудно гадать о формальном поводе для ареста. Вряд ли он был нужен в те годы, когда, как известно, по числу арестованных судили о качестве и эффективности работы местных органов ОГПУ (тогдашнее название КГБ). Тогда боялись недовыполнить план по арестам. Возможно, какую-то роль сыграло то, что после февральской революции, в период активности разных политических партий, дедушку записали в партию эсеров. Во всяком случае, бабушка считала, что виной всему какой-то там активный эсер из железнодорожных служащих, который всех своих знакомых записал в свое время в эсеры, а сам потом уехал куда-то.

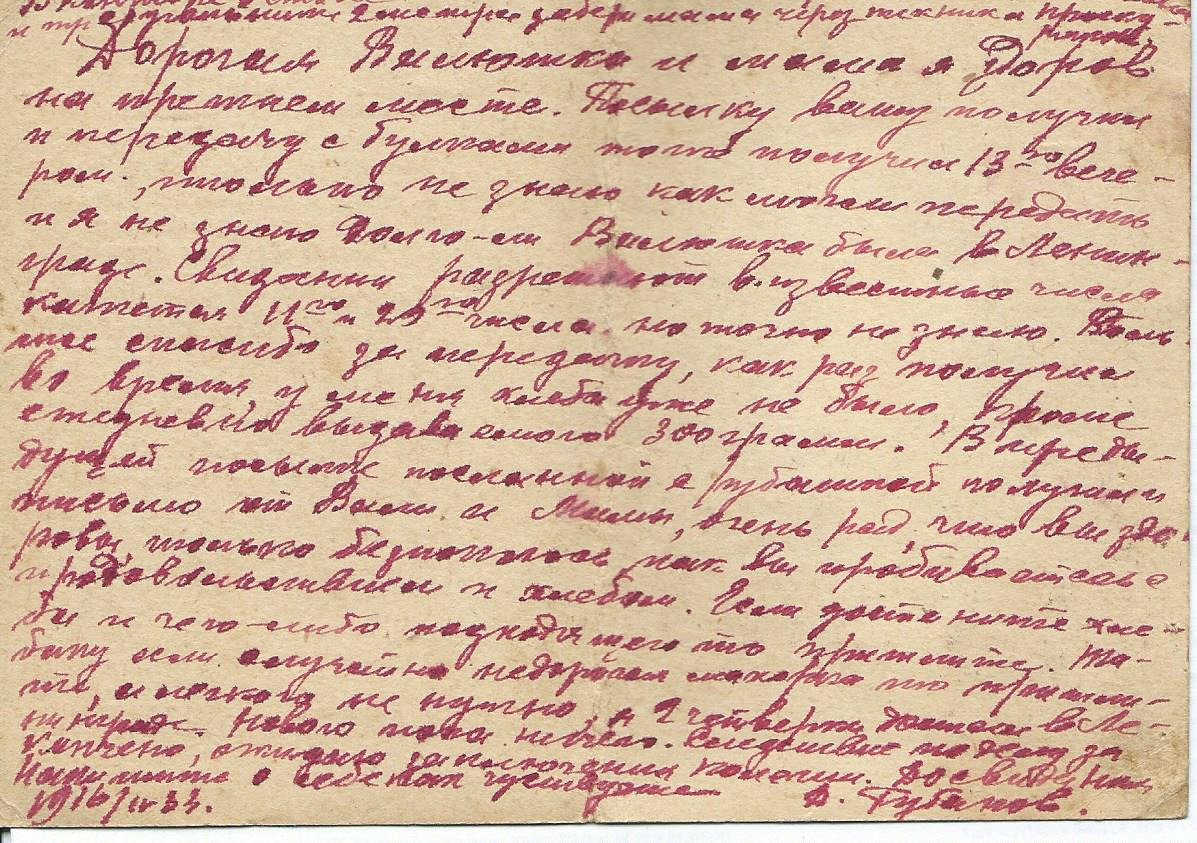

Мама не могла спокойно рассказывать об этих днях, всегда начинала плакать, говорила: «Нет, не могу», — и обрывала рассказ. Самым трагичным было состояние полной неизвестности, сознание бессилия. Беспокоились и о здоровье дедушки. У него было больное сердце и какая-то болезнь ног. Все попытки что-то узнать ни к чему не приводили. Какой-то местный начальник, по-видимому, симпатизировавший маме, обещал что-то выяснить. Ему удалось даже заглянуть в дедушкино дело, и он сказал маме, что папка с делом была фактически пустой, там никакого материала против дедушки не было. Отчаяние сменялось проблесками надежды. Мама с бабушкой метались между Бабаевым и станцией Званка, где арестованных содержали в вагонах какого-то эшелона. Свиданий не разрешали, передач сначала тоже не принимали. Обменивались слухами с семьями других арестованных железнодорожников. Никто ничего не знал. Рассказывали, что, кажется, где-то кого-то выпустили. Вспыхивала надежда. Наконец, пришла записка от дедушки. Эта пожелтевшая, написанная простым карандашом записка в половину тетрадочного листа у нас сохранилась. Дедушка пишет: «Дорогая мама (так он называл бабушку) и Валюшка, чувствую себя здоровым, только не знаю, когда освободят». Сообщает, что содержат их в вагоне третьего класса. Объясняет, как надо пересылать посылку — через транспортное отделение ГПУ. Просит прислать пару белья, кружку, ложку, хлеба, табачку, если есть — папиросок. Эта записка от 21 января 1933 года.

Вскоре узнали, что арестованных увезли в Ленинград. В открытке от 9 марта дедушка сообщает, что он находится по адресу: Арсенальная набережная, 5, камера 754 (это знаменитая тюрьма «Кресты»), что никаких известий из дома не получал уже второй месяц. Но в это время мама уже помчалась в Ленинград. Добиться свидания она снова не смогла, но ей удалось оставить передачу.

Из следующей дедушкиной открытки, написанной 16 апреля, видно, что он получил посылку. Он пишет: «Не знаю, долго ли Валюша пробыла в Ленинграде.… Как раз получил вовремя (передачу), у меня хлеба уже не было, кроме ежедневно выдаваемых 300 гр…. Как вы пробиваетесь с продовольствием и хлебом? Получили ли карточки?» (тогда еще, с конца 20-ых годов до 34-ого, продукты выдавались по карточкам). Далее он спрашивает, что делается в конторе, просит забрать из своего стола в конторе готовальню и еще кой-какие мелочи, пишет: «Следствие по делу уже закончено, ожидаю заключения коллегии». Кроме этих открыток сохранились еще три письма, но они уже написаны в 34-ом году и пришли с Дальнего Востока, из-под Хабаровска, куда дедушка был сослан в лагерь.

Между тем семья оказалась без дома. Комнату, в которой они жили в Бабаеве, потребовали освободить. Мама рассказывала, что про них сначала забыли, а потом кто-то из начальства прошел мимо их окна и удивился: а почему это они все еще тут живут? И их выселили. Работу мама тоже потеряла. Ее уволили в ноябре 1933 года и нигде на новое место не принимали: ни в Бабаеве, ни в Череповце. В каждом учреждении повторялось одно и то же: сначала охотно брали документы, но когда мама приходила во второй раз, то ей с молчаливой многозначительностью или смущенно, ничего не объясняя, отказывали. Дескать, сами понимаете. Потеря работы означала также лишение служебного пайка по карточкам. И это было особенно тяжелым ударом, потому что содержанием жизни тогда для мамы и бабушки стала отправка посылок дедушке. Не знаю, как это удавалось, но, судя по дедушкиным письмам, посылки с продуктами он получал сравнительно регулярно.

Я не могу точно восстановить, сколько времени мама с бабушкой пробыли в Бабаево после дедушкиного ареста. Кажется, после выселения они еще некоторое время там оставались, где-то снимали комнату. А осенью 1933 года мама случайно встретила в Череповце свою институтскую подругу Тоню Злотину, которая работала в техникуме молочной промышленности, располагавшемся тогда под Череповцом, километрах в 10-ти, в селе Воронино. Муж Тони был как раз завучем этого техникума.

И вот Злотины помогли маме устроиться на работу в техникуме, в библиотеке. Вскоре в конце 33-го или в начале 34-го года семья, включая и тетю Нину, которая некоторое время до этого жила, кажется, отдельно, перебралась в Воронино. О Воронино мама всегда вспоминала с радостью. После бездомных скитаний появился свой уголок, друзья, живущие нормальной жизнью. Появилась надежда зацепиться за жизнь. И хотя дедушка был далеко, стал уже примерно известен срок его освобождения (он писал о 35-ом годе). Так что уже можно было жить ожиданием.

Мама, в сущности, хотела быть оптимисткой, к судьбе старалась относиться с доверием и надеждой. Она проповедовала умение благодарить жизнь за любой проблеск счастья, покоя. В последние годы жизни она любила повторять: что вам еще надо — войны нет, голода нет, мы все вместе. И любила объявлять маленькие семейные праздники по случаю, например, какой-нибудь покупки или какой-нибудь удачи. Тогда в бокалы наливался разбавленный сироп, мы чокались и должны были все попарно расцеловаться. И в рассказах о прошлом она скорей была склонна приукрасить и опоэтизировать сравнительно благополучные моменты своей жизни. Поэтому у меня в детстве в результате маминых рассказов сложилось впечатление, что молочный техникум — самое веселое учреждение на земле. Этому способствовала одна фотография того времени, где мама сидит за пианино, тетя Нина с гитарой, бабушка, еще одна дама, в волосах у всех ромашки и на столе букет ромашек. Атмосфера там, видимо, действительно была приятная. Довольно молодой коллектив преподавателей мало отличался по возрасту от студентов, пришедших кто из армии, кто с производства. Были даже какие-то бывшие кавалеристы. Да и удаленность от города создавала обстановку относительно независимого культурного островка. Мама сразу занялась организаций драмкружка, устройством концертов.

Как раз в это время, в конце зимы 1934 года, в Воронино появился мой папа. Он стал преподавать в техникуме черчение. Совсем юный блондин — ему еще не исполнилось 22-ух лет — был младше многих своих студентов, играл с ними в городки и лихо вышибал одним ударом целые фигуры. Он зачастил в библиотеку, и мама заметила, что какая-то новая книга быстро вернулась от него с неразрезанными страницами. Но, пожалуй, главное, из-за чего он сразу стал небезразличен для мамы, было то, что он совсем недавно вернулся из Хабаровска. Вдруг он может что-то знать о ее отце или хотя бы о том месте под Хабаровском, называемом «Молочная», откуда приходили от него письма. Но расспрашивать мама не решалась. За год скитаний она привыкла поменьше распространяться о своей беде, тем более что самолюбивая скрытность всегда была одной из ее определяющих черт. Но, может быть, и к лучшему было то, что она тогда не задавала вопросов, потому что мало чего утешительного могла бы она узнать о жизни политических ссыльных на Дальнем Востоке. Папе действительно приходилось не раз сталкиваться там с этими сосланными специалистами за полтора года его работы в Хабаровске, куда он попал сразу после окончания Череповецкого лесомеханического техникума и где его сразу сделали старшим механиком лесопильных заводов всего края. Он мог бы рассказать, в каком униженном положении находились опытнейшие инженеры и как они были счастливы, когда им удавалось хотя бы на время получить работу, сколько-нибудь приближенную к уровню их квалификации. Но их там было слишком много, и большинство попадало на тяжелые физические работы при полуголодном пайке. Ведь это было время голода, связанного с коллективизацией в деревне. Папе случалось видеть прямо на улице трупы погибших от голода и цинги.

Кое-что про жизнь сосланных можно узнать из трех сохранившихся писем дедушки, в которых он, конечно, значительно смягчает тяжесть условий своей жизни, чтобы не огорчать близких. Из первого письма, написанного в январе 1934 года, видно, что у дедушки с семьей только что установилась связь. Он удивляется, как мама его разыскала. Он только из полученного от мамы письма узнал, что они уже не живут в Бабаеве. До этого он писал в Бабаево и сожалеет, что эти письма пропали. У него до сих пор тоже не было точного адреса. Сосланных все время перегоняли с места на место с остановками на 2 недели или меньше. И только месяц назад их определили в постоянный лагерь под Хабаровском, который назывался Молочная ферма. Дедушка пишет, что живут они в бараке на 100 человек, спят на нарах. Следующее письмо написано в апреле. Оно довольно хорошо сохранилось, и я его перепишу почти целиком, исключая лишь те места, которые не удалось разобрать.

«23 апреля 34г.

Дорогие родные, здравствуйте. Как ваше здоровье и как поживаете? Я долго не писал, потому что ожидал посылку, которую вы послали 22 февраля, чтобы подробно описать, как она дошла. И, наконец, 19-го апреля к своему удовольствию получил и теперь благодушествую с маслицем. Спасибо большое за ваши заботы. Только напрасно вы тратитесь, ведь это все так дорого. Да я уже и привык за год на хлебушке, так что без этого могу обойтись. Лишь бы мало-мальски быть с хлебом и табачком, с которым ночи короче, так как просыпаюсь раз пять-шесть, и вот покуришь и опять уснешь.

Значит, в этой посылке все дошло, как вы писали, точно, только папирос много переломалось и высыпалось при перекладках. Посылка, наверно, долго пролежала в Хабаровске уже полученная, в нашем учреждении так мало лошадей, и не на чем было перевезти на Молочную. А о другой посылке, 7 марта посланной, еще не слышно, может быть, тоже там лежит, но, наверно, к 1 мая получу и ее.

За это время я побывал в Хабаровске недели две в марте месяце. Требовал меня дорожный отдел для отправки на постройку техником. Да я тогда чувствовал себя слабым, и ноги опухши были, так и отказался, поработал там немного в чертежной и вернулся 24 марта на Молочную. Теперь кое-чем занимаюсь, дела подходящего нет. Может быть, летом опять на свое дело стану. Теперь опухоль ног прошла, чувствую себя хорошо, и спина не болит. Аппетит волчий, только хлеба мало дают, пятьсот грамм. Ну, ничего, год протяну в этой обстановке, теперь осталась одна зима большая 34—35 года, и, может быть, летом в 35 году отпустят, так как зачетов, наверное, будет… (стерлось слово). Живу я в одиночестве, приятелей больших нет и дружбы тоже, все народ неуживчивый и разный нервный и раздражительный, так лучше подальше быть. Бываю в красном уголке почитать газетку и посмотреть писем от вас. Когда вернулся из Хабаровска, так с радостью получил, два письма уже лежали и потом вскоре и третье с фотографией. Очень хорошо вышли обе, такими живыми. Я несколько раз в день смотрю и вспоминаю. Если снимались, пришлите еще одну, буду ждать.

Погода у нас холодная, было дня два солнечных, а остальные с ветрами и морозом. Морозы ночью 6—7 градусов, снегу уже мало, но Амур еще не тронулся. Но скоро летом отогреемся. Здесь бывает жара как на юге.

Очень радуюсь, что вы так устроились на квартире, только со столом, наверно, трудно. Валюшка на меня тратится. Я еще 20 рублей не получил. Наверно, они на мой счет попали с почты, придется затребовать со счета. К маю тоже, наверно, получу. Тогда разбогатею, можно и хлеба подкупить. В Хабаровске которые имеют вольный выход, покупают ржаной по 2 р. 50 коп. кило и белый по 4 рубля, но нас не пускают. На Молочной рубля 4, в общем, достать можно хлеба и махорки рублей … (неразборчиво). Я за это время без табачку иногда рискую променивать пайку хлеба на табак и раскуриваю с голодцем.

Больше у нас нового нет особенного, скоро опять буду писать вам и тогда напишу. Пишите вы подробно о своем житье и что нового. От мамы последнее письмо тоже получил после Валюшкиного, где она описывает фотографическую историю. Это очень интересно. Ты, Валюшка, сама научись снимать. Тогда по моем приезде купим аппарат. По воздушной почте письма идут дней десять, а так недели две с половиной.

Итак, дорогие, пишите подробнее о себе, буду с нетерпением ожидать. Я старые письма перечитываю несколько раз в день. Валюша, ты тоже, пожалуйста, пиши, как ты орудуешь со своими читателями и приятелями.

Как мама одна, наверное, скучает. Но подожди, скоро вместе будем, веселей будет. Ну, пока, до свидания. Пишите о себе. На посылки не тратьтесь. Будете присылать, так самого необходимого, например, табачку, махорки. Мама когда будет в городе, то пусть купит самосаду, который покрепче. Если есть, коробочку горчицы и 10 луковиц. (Далее строчка на сгибе стерлась.) …в бане чистое, а верхнюю одежду дают казенную. Может быть, к осени напишу, тогда вышлите сапоги, если не достану казенных и если маме не нужны. А если нужны, то пусть носит осенью. Я вам не писал про свою неудачу с одеждой. В декабре месяце нас 250 человек перегоняли верст за 15 на постройку. Так как тяжело идти с вещами, то их отправили на подводе, а там на месте получили. И только побыли 2 дня, после комиссии 100 человек вернули обратно, в том числе и меня, пешком, а вещи опять вслед. И на Молочной все вещи получили, а моих не оказалось. Шинели с подушкой, мешка с ботинками и бельем и корзины с вещами и посудой до сих пор нет. Но это не беда, проживем — наживем, как говорит… (неразборчиво). Я и не жалею ничего при такой обстановке. Будете посылку присылать, пришлите, пожалуйста, кружку кофейную эмалированную или каменную».

Далее идут мелкие приписки на полях:

«Валюша, пришли карточку, если недорого. Только не нужно воздушной. Квартира в Череповце, наверно, дорого стоит. Но смотрите, пожалуй, вещи перевозить дороже и переломаете. Напишите, как вам удалось выехать из Бабаева и за чей счет с вещами. Может быть, можно кое-что продать из вещей. Мама, пишите коллективные письма и в отдельности».