Бесплатный фрагмент - Матильда — 2

Прозрение Матильды

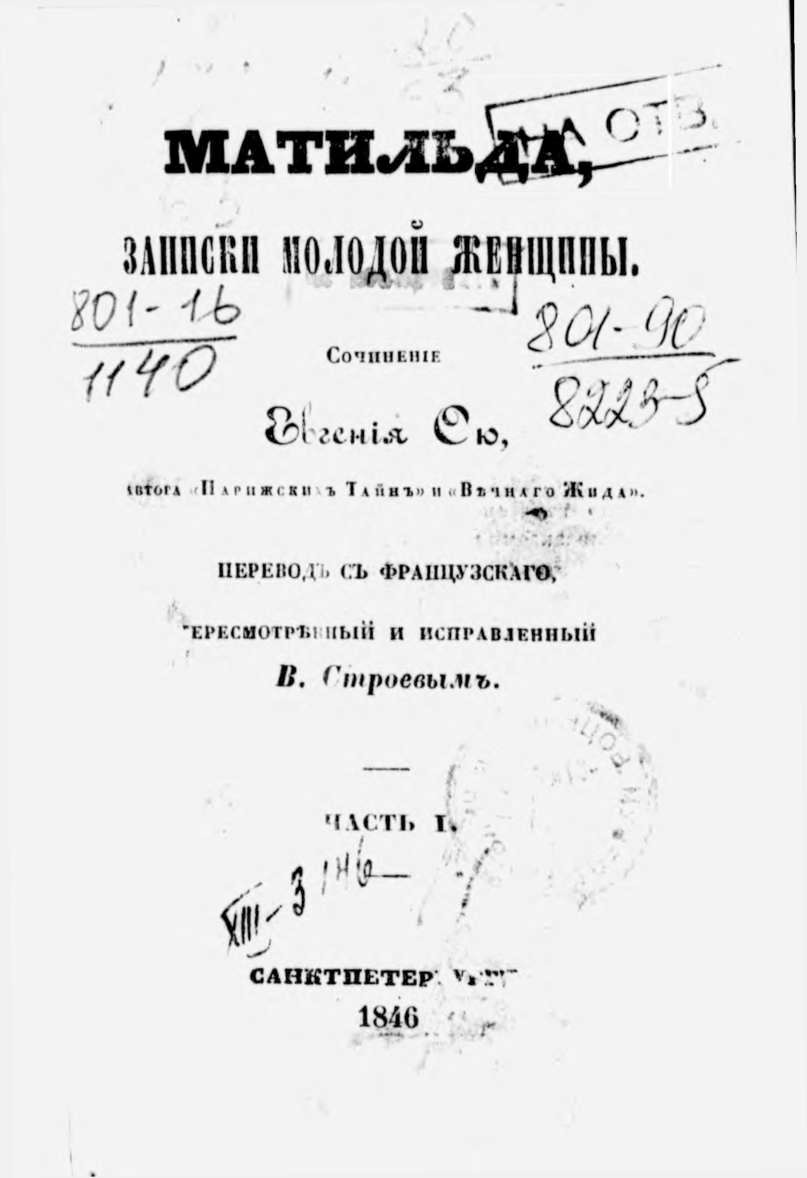

Эжен Сю

Матильда-2

Записки молодой женщины

Том 2 Прозрение Матильды

Продолжение увлекательного криминального романа популярного французского автора, признанного мастера остросюжетного жанра публикуется впервые за последние 170 лет. Над головой молодой красавицы Матильды словно нависло какое-то проклятие, напущенное её зловредной тётки, которая хоть и оставила девушке приличное состояние, но и сверх меры наделила её массой напастей, и каждая одна хуже другой.

Часть 7

I. Свидание

Урсула, входя в мою комнату, казалось, удивилась, что не нашла меня в ней. Она была весела и улыбалась. Гонтран, напротив, был холоден и строг. Он стоял, прислонившись к камину. Урсула, затворив дверь, сказала ему:

— Как, это вы? А где же Матильда?

— Она вышла на зов одного из благодетельствуемых ею нищих. Она просит вас извинить ее и прийти к ней в садовый павильон…

Мне показалось, что Урсула была удивлена холодным тоном мужа моего, потом она улыбнулась, насмешливо присела и сказала:

— Благодарю вас, что вы известили меня о том, где я могу встретить виконтессу де Ланкри. Сожалею, что прервала ваши размышления.

Она сделала шаг к дверям.

— Одно слово, — сказал ей Гонтран.

Урсула остановилась, тихо повернула голову и бросила на Гонтрана долгий взгляд, полный хитрости и кокетства, с угрожающим видом подняла свои хорошенькие пальчики и сказала:

— Вы хотите сказать мне одно слово… хорошо, я согласна, но не более, как одно, ведь слушать вас опаснее даже, нежели смотреть на вас. Ну, говорите же слово это… мой прекрасный, мой мрачный кузен.

— То, что я должен сказать вам, важно и серьезно.

— В самом деле? Тем лучше, это составит контраст с вашим всегдашним легкомысленным поведением. Говорите, я слушаю…

— Когда, два месяца тому назад, я увидел вас в Рувре, я нашел, что вы прекрасны.

— Это правда, и я даже помню, что в одной из аллей сада моего, вы сделали мне довольно дерзкое признание, на которое я отвечала, как следовало, т. е., смехом: продолжайте, ваша важность забавляет меня и подстрекает мое любопытство… Что хотите вы сказать?

Гонтран бросил довольный взгляд на то место, где я скрывалась и продолжал:

— Когда вы приехали сюда, то я выразил вам удовольствие, которое доставил мне приезд ваш.

— Не удовольствие, а счастье, мой милый кузен. Слова ваши записаны вот здесь, — присовокупила она, положа руку на сердце и иронически глядя на моего мужа. Этот сарказм был, казалось, неприятен Гонтрану. Он слегка нахмурил брови и продолжал твердым голосом:

— Я радуюсь, что вы в веселом расположении духа, сударыня, мне легче будет выполнить лежащую на мне обязанность.

— К делу, к делу, я горю нетерпением. К чему ведет все это, и какой исход будет иметь нелюбовь наша. Я не могу любить вас, но кокетство наше. Не правда ли, так правильнее?

— Согласен, — отвечал Гонтран: — я продолжаю: итак, при приезде вашем в Маран, я высказал вам то счастье, которое доставил мне приезд ваш. И надежду, что пребывание ваше здесь будет продолжительно.

— Это опять-таки справедливо, любезный кузен. На другой день мы весело охотились, и вы даже очень мило упрекали меня в том, что я предпочитаю звук рогов вашим любовным изъяснениям… И к стыду моему признаюсь, что я вполне заслуживала упреки ваши. Звук рогов, гордо раздававшийся в глубине леса, казался мне восхитительным и новым.

— И конечно, любовное изъяснение не имело для вас прелести и новизны. Призвание ваше очень наивно, — сказал, улыбаясь, Гонтран.

Урсула пристально взглянула на моего мужа, выпрямила стройный стан свой и, как бы повинуясь чувству удивления к собственной красоте своей, она встряхнула длинными белокурыми локонами и отвечала с насмешливой, почти презрительной улыбкой:

— Любезный кузен, мне едва восемнадцать лет. Но мне уже не раз говорили, что я прекрасна, и потому вы простите мне, что я несколько привыкла уже к подобным похвалам и вы не возбудили во мне новых и увлекательных ощущений. Я не сомневаюсь, что вы — чудесный Пигмалион, но мрамор Галатеи одушевился прежде, чем вы успели склонить взор ваш к подобной мне провинциалке.

Удивление мое достигло высочайшей степени. Слова эти были произнесены той самой Урсулой, которая казалась всегда скорбною, непонятою и вечно говорила о близкой смерти своей. Она — и так презрительно, насмешливо говорила с Гонтраном, имевшим столь много успехов и некогда любимому самыми модными женщинами Парижа и Лондона. Гонтран удивился, казалось, не менее меня этим ответом. Тем не менее, я радовалась, что он не обманул меня.

Он вел себя легкомысленно и необдуманно с моей кузиной, но холодное кокетство ее избавило его от чувства более живого.

Урсула продолжала с прежней иронией:

— Что с вами? Любезный кузен! Вы кажетесь недовольным.

— Это потому, что я никогда не видал вас столь насмешливой.

— А я никогда не видела вас столь важным.

— Вы правы, — возразил Гонтран: — дело идет о ничего незначащих любезностях, допускаемых между светскими людьми, а я, — прибавил он, улыбаясь, — принял такой важный вид, что он должен казаться смешным. Итак, прошу нас припомнить, любезная кузина, что вчера я так мало умел владеть собой, что осмелился обнять ваш восхитительный стан и поцеловать вашу розовую свежую щечку… Я пришел просить вас простить меня в этой дерзости и забыть эту глупость. Минутное увлечение овладело мной, и я смешал близость родства с чувством более нежным, прошу вас…

Урсула прервала мужа моего громким смехом и воскликнула:

— Мне кажется, любезный кузен, что проступок ваш не стоит того, чтобы просить в нем прощения… Ваша добродетельная скромность напрасно возмущается, и дерзость ваша была весьма невинна… Ведь губы ваши коснулись не розовой и свежей щечки моей, но оборки моего чепца. Что касается до того, что вы обняли обворожительный стан мой, то это может сделать на бале всякий, и в этом не стоит раскаиваться. Если я вчера не сердилась на ваш поступок, то только потому, что честные женщины обыкновенно молчат и не отвечают на подобные признаки недостаточного воспитания.

Самолюбие Гонтрана было, вероятно, затронуто за живое. Забыв о моем присутствии, он почти с горестью воскликнул:

— Как, сударыня, молчание ваше было не что иное, как равнодушие!

— Конечно, я помню даже малейшие подробности и следствия вашей дерзости.

— Каким образом?

— Правая рука моя лежала на перилах балкона и, дернув ее, я разорвала кружева на носовом платке своем.

— Это доказывает, — сказал с досадою Гонтран, — что у вас прекрасная память…

— Это вовсе не доказывает достоинства моей памяти, но свидетельствует об ангельской чистоте моих к вам чувств…

— Сударыня…

— Конечно. Сознайтесь сами, могла ли бы я оставаться хладнокровной и не увлечься упоительной страстью при вашем объятии и поцелуе, если б я любила вас? При одном прикосновении руки вашей, электрическая искра пробежала бы по всем жилам моим и помутила бы ум мой и чувства! Я бы невольно, необдуманно, не помня себя, упала в ваши объятия, и очнулась бы в них, не помня ни о чем, и трепеща еще от неизъяснимого, невыразимого чувства…

О горе! горе! Никогда не забуду я страстного, трепетного голоса, которым произнесла Урсула слова эти! Никогда не забуду я румянца, вспыхнувшего на мгновение на лице ее. Никогда не забуду я томного, жгучего, сладострастного взгляда, устремленного ею к небесам, как будто она чувствовала все то, что выражала.

Горе! горе! Никогда не забуду я и того, как горячо любовался ею Гонтран несколько мгновений: она была прекрасна. О! Дивно прекрасна. Не чистою и строгою красотою, но красотою чувственной, которая, говорят, так много имеет над мужчинами власти.

Горе! горе! Я увидела на лице Гонтрана смесь скорби, гнева и невольного увлечения, которое ясно сказало мне, что он был в отчаянии от того, что ему не удалось подарить Урсуле тех ощущений, о которых говорила она с таким страстным красноречием. Страх мой к этой женщине увеличился: я готова была выйти из своего убежища и положить конец сцене. Но, увлеченная любопытством и беспокоясь за ответ Гонтрана, я осталась на месте.

Муж мой был, казалось, очарован взглядом Урсулы.

— Ваша теория полна. Счастлив тот, кто приложит ее к практике! Я вижу с удовольствием, что с вами мне трудно было бы остаться верным жене моей. Я радуюсь, что не впал в больший проступок и благодарю вас, что вы так искренне кокетливы со мной.

Урсула снова засмеялась и сказала:

— Боже мой! С каким отчаянным видом вы говорите мне о своей супружеской верности! Кажется, что вы будто раскаиваетесь в дурном поступке, и вместе с тем, сожалеете, что не поступили хуже.

— Вы правы, я считал себя менеe, а вас несколько более невинной…

— Мне кажется, что вы вне себя…

— Совсем нет. Клянусь вам, что вы ошибаетесь.

— Я говорю вам, что вы взбешены. А! Вы думали, что вам стоит только показаться, чтоб понравиться мне и пленить меня. Теперь я угадываю, — вскричала она с удвоенным смехом: — вы думали, что еще до свадьбы вашей, во время первого вашего представления на бале у австрийского посланника, вы нанесли жестокий удар моему сердцу, что вы возобновите нанесенную вами рану во время проезда вашего через Рувре, и что соединение с вами здесь или в Париже сделалось единственною моею целью. Что я, наконец, следуя непреодолимому желанию вам понравиться, учусь с опасностью для жизни ездить верхом, чтоб остаться таким образом, хотя бы разок с вами наедине, заслужить ваше одобрение к дать вам возможность сказать: «Бедняжка, сколько в ней смелости и самоотвержения»… или: «О, женщины, женщины! Когда одна из них задумает прельстить нас, то всегда настоит на своем». Впрочем, в последнем случае вы были правы, мой бедный кузен. Кажется, я прельстила вас… Хотя и совершенно невольно.

— Я вижу, что не одного меня можно упрекнуть в самолюбии, — сказал Гонтран, более и более раздраженный.

— Как, — вскричала Урсула с новым порывом веселости: — вы думаете, что нельзя без самолюбия изъявлять притязаний на сердце ваше! Для вас, желающих научить меня скромности, признание это очень колко. Но я признаюсь, что хотя и уверена в том, что прельстила вас, однако ж, ни сколько не горжусь этим…

— Следовательно, вы почитаете меня чересчур влюбленным в вас?

— Я думаю, что сегодня вы более влюблены в меня, чем вчера. Я даже уверена, что завтра вы будете любить меня более, чем сегодня.

— И как же кончится эта постепенно возрастающая страсть, прекрасная пророчица?

— Для меня она кончится сильным смехом, для вас же, всеми видами отчаяния… Вы должны знать по опыту, синьор Дон-Жуан, что если с одной стороны есть страсть, то с другой обыкновенно бывает равнодушие и презрение: и если вы хотите знать, что препятствует мне отвечать на любовь вашу, что в вас есть кажущегося мне непростительным, я отвечу вам: любовь ваша.

— Поздравляю вас, сударыня, вы прекрасно выражаетесь парадоксами.

— Вам кажется это парадоксом. Напротив, это очень просто. Никто не привык к этим справедливым истинам, и потому они кажутся парадоксальными. Итак, я скажу вам, подвергаясь прослыть сумасшедшей, что вы любите меня не потому только, что я молода и прекрасна, но ещё и потому, что самолюбие ваше оскорблено тем, что, не смотря на прежние победы ваши, я не поддаюсь вашим чарам.

— Умоляю вас, сударыня, — вскричал Гонтран: — оставьте меня в стороне.

— Вы правы, мы совсем отдалились от главного предмета разговора. На чем же мы остановились? Ах… да. Вы просили у меня прощения в том, что осмелились поцеловать оборку моего чепчика и обнять стан мой, подобно давно забытым мною прошлогодним танцорам.

Гонтран не отвечал, и после мгновенного молчания, сказал с принужденною улыбкой:

— Вы конечно, соединяете в себе самые редкие совершенства. Вы имеете полное право быть разборчивой и презрительной… Но можно ли, по крайней мере, узнать, какими невероятными совершенствами, какими поразительными преимуществами должен быть одарен тот, кто осмелился бы притязать на неожиданное счастье вам понравиться?

— Знаете ли, что вы очень прихотливы?

— Каким образом?

— Не сами ли вы просили меня сейчас, оставить вас в стороне, а теперь опять о себе заговариваете.

— Напротив…

— Спрашивая меня с такою явною иронией, о качествах, потребных для того, чтобы понравиться, не ясно ли, что вы меня спрашиваете, почему не нравитесь мне вы, обладающий столькими совершенствами? Видите ли, что мне нельзя отвечать вам? Вы опять будете упрекать меня, что я удаляю вас от важного разговора…

— Нет, я не буду упрекать вас, мы еще успеем докончить разговор наш, а теперь скажите мне, каков же должен быть мечтаемый вами идеал?

— Но к чему это? Мой бедный кузен! Все герои, о которых мечтают девушки, похожи на заготовленные вопросы; всегда отвечаешь иначе, чем думаешь, и любишь иначе, чем мечтаешь. Есть, однако же, одно необходимое условие. Тот, кого полюблю я, должен быть свободен, т. е., холост.

— Зачем же поражать этим неумолимым остракизмом несчастных мужей?

— Во-первых потому, что я не хочу владеть сердцем в половину. Во-вторых, потому, что влюбленный муж почти всегда смешон: он — амфибия, имеющая качества отпущенного на праздник школьника и возмутившегося отца семейства, и сверх того, вам может быть покажется глупым, но мне кажется, что влюбленный муж похож на женатого аббата.

— Портрет, сделанный вами, не лестен, — сказал, едва удерживаясь, Гонтран.

— Так и вы, — продолжала Урсула, — вы, любезный кузен мой, потеряли все прежнее обаяние. Нет, даже и холостяком, вы имели слишком много и вместе слишком мало, чтобы прельстить меня. Да, конечно. Что вы такое? Вы очень любезный, милый, умный и изящный молодой человек. Любовь же моя, скажу между нами, метила бы выше или ниже.

— Вы сегодня говорите загадками, кузина.

— Вы сегодня очень непонятливы, кузен. Так и быть, скажу яснее: мне надобно раба или деспота. Вы не можете быть ни тем, ни другим: в вас нет ни трогательного самоотвержения, ни приводящего в замешательство и покоряющего превосходства… Если, например, меня полюбит простое, доброе и беззащитное существо, с тем обожанием, которое имеет дикарь к своему фетишу. Я ему могу отвечать на это доверчивое ослепление, тем участливым соболезнованием, которое мы чувствуем к послушной собаке, которая дрожит перед нами, следует за нами взорами, лижет бьющую ее руку. И которая бывает счастлива, если подползши к ногам вашим, может служить им подушкой, после того как вы прогнали ее от себя, вследствие гнева или прихоти.

Но если я встречу когда-нибудь, одного из тех людей, которые неизвестной силою очарования с первого взгляда деспотически овладевают вами, с какою скромною и нежною покорностью, преклонюсь я пред ним! С каким обожанием я полюблю его! Как прикую я к нему мысль свою, волю и жизнь! На коленах, вечно на коленах буду я пред моим повелителем. Радость, горе, надежда, отчаяние, все будет истекать из него и возвращаться к нему. Я сделаюсь покорною, подлою, даже преступною, чтобы услыхать от него одно ласковое слово… Такая любовь может дойти до безумия. До зверства, о! Одна мысль эта… одна мысль эта пугает меня!

Произнеся последние слова прерывистым голосом, Урсула склонила голову и задумалась. Гонтран был оглушен. Я была испугана.

После мгновенного молчания, Урсула провела рукою по лбу, как бы желая прогнать грустные мысли, и сказала с улыбкой мужу моему, который, как остолбенелый, смотрел на нее:

— Вы видите, что не можете быть ни рабом, ни деспотом. Мы могли бы быть друзьями, но и это невозможно. Вы — слишком светский человек, чтобы простить мне свою неудачу. После точного рассмотрения, я вижу ясно, что нам остается одно, быть непримиримым врагами. Не правда ли, этот вывод очень оригинален? Кто бы мог предвидеть, что разговор наш примет такой оборот?

— Совершенно справедливо, — отвечал машинально Гонтран, как бы находясь еще под бременем этого страшного разговора. — Вы правы, это очень оригинально. Но позвольте мне спросить вас, почему вы решились посвятить нам несколько времени?

Урсула, обладавшая в высшей степени переходчивостью характера, снова засмеялась, и, смотря на Гонтрана с удивлением, вскричала:

— Вы, кажется, совсем сошли с ума, любезный кузен? Неужели страсть ваша ко мне так уже сильна, что успела помутить ум ваш? Вы не понимаете причины моего приезда, потому что он не имеет целью, сказать вам: я люблю вас! Опомнитесь: не вам, а моей дорогой Матильде хочу я посвятить время пребывания моего в Маране. Боже мой, как вы на меня смотрите! Как странны мужчины! Если б я призналась вам, что я давно уже имею вероломное намерение похитить вас у жены вашей, я уверена, что вы нашли бы это вероломство естественным. Теперь же вы очень не довольны тем, что я уважаю священные связи дружбы.

— Сударыня…

— Успокойтесь, я не хочу казаться лучшей, чем я есть на самом деле. Поверьте, что нелюбовь моя ко всем женатым вообще и к вам в особенности, избавляет меня от искушения. Конечно, я люблю Матильду от всего сердца, но если бы я почувствовала к вам непреодолимое влечение, я изменила бы доверию лучшей из подруг моих. Наконец, — присовокупила Урсула, смеясь тем саркастическим смехом, который придавал выражению лица ее столько дерзости и презрительности: — у меня тоже есть муж… Пускай прельщают его… Но глупости могут, наконец, надоесть. Поговорим благоразумно: какое слово хотели вы мне сказать, и зачем вы удерживаете меня здесь? Матильда может потерять терпение.

Гонтран, казалось, был выведен из себя насмешками Урсулы. Он довольно грубо отвечал ей:

— О Матильде-то я именно и хотел говорить с вами, сударыня. Хотя я и принадлежу к той смешной породе амфибий, которую называют мужьями, однако ж, жена моя питает ко мне любовь глубокую, искреннюю и непоколебимую.

— Она прекрасно делает и доказывает, что у нее много вкуса. Я смеюсь только над теми мужьями, которые хотят быть любовниками. Вне этого они обладают многими супружескими добродетелями, и вы, любезный кузен, в особенности, обладаете всеми качествами, потребными для того, чтобы понравиться жене.

— Так как я желаю продолжать нравиться жене моей, то был бы в отчаянии причинить ей сильную печаль. Она молода и так ослеплена, что любит меня более жизни. Но так как она не имеет того преувеличенного к себе доверия, которое слепо устраняет всякое соперничество, то она, скажу без околичностей, опасается вас, хотя я и должен признаться, что я — весьма несчастный вздыхатель…

— Все эти слова ведут к тому, что Матильда ревнует вас ко мне, — сказала Урсула. — Так вот та важная тайна, которую вы хотели мне сообщить! Вы, мне кажется, шутите!

— Я уже имел честь сказать вам, что это очень серьезно… Спокойствие Матильды для меня дороже всего на свете…

— Я в этом уверена… Но вам легче, чем кому-нибудь иному разуверить ее. Что касается меня, то я была бы в отчаянии причинить ей, из-за вас, хотя малейшую неприятность. Это было бы непростительно… Это не может доставить мне ни удовольствие угрызения, ни угрызения удовольствия…

— К несчастью, Матильда не подозревает, а уверена. Вчера она видела…

— Что вы поцеловали чепчик мой, да это прекрасно… Я в восторге, я давно уже хотела отмстить ей за то, что она верит наружности. Оставьте ее два или три дня в недоумении, потом я скажу ей: видите ли, злая кузина, что не всегда надо верить тому, что видишь!

— Но разве можно оставить ее в недоумении, да это убьет ее… Вы не знаете всего благородства и ангельской кротости души ее… Вы не знаете, с какой святой горячностью она любит меня… О! Матильда не принадлежит к числу тех холодно насмешливых женщин, старающихся показать презрение к тем чувствам, которые они не в состоянии понять… Нет… Нет… Матильда не принадлежит к числу этих…

— Ненавистных женщин… Чудовища вероломства, которые имеют бесстыдство отказывать в любви мужьям своих лучших подруг! — сказала Урсула, прерывая мужа моего и хохоча во все горло.

Это, казалось, мучило Гонтрана. Урсула продолжала:

— Более мой, как вы забавны. И как похвала Матильде, кстати, помогает вашему негодованию против моей чувствительности! Знаете ли, что презрение мое было необходимо для того, чтоб заставить вас, наконец, похвалить Матильду!

— Вы правы, — вскричал Гонтран, выведенный из себя ее сарказмами. — Я до сих пор не знал цены ее сердцу…

— И какому ужасному сердцу вы хотели им пожертвовать! Не так ли, кузен? Я люблю доканчивать ваши фразы, ведь мы так хорошо понимаем друг друга! Вы в самом деле хорошо делаете, что предпочитаете мне Матильду: во первых, потому, что супружеская верность ваша избавит меня от вашей настойчивости. А потом, признаюсь откровенно, кузина моя в тысячу раз лучше меня. Не прекраснее ли она меня и не обладает ли она столькими качествами, сколько у меня пороков? Не всегда ли будет между нами огромное расстояние? Не осуждена ли она, вследствие ее самоотверженности и добродетелей, испытывать самые искренние страсти и великолепнейшие пожертвования не возбуждая их ни в ком… Между тем как я буду иметь постоянное несчастье возбуждать их…

— Возбуждать, не ощущая, не правда ли? — вскричал Гонтран. — Да, вы правы… Вы — адская женщина… Я боюсь вас…

Урсула пожала плечами.

— Да, повторяю, я буду адской женщиной для тех, которые не будут ни рабами, ни деспотами моими. Если такие люди будут иметь глупость полюбить меня, я измучу их самыми жестокими насмешками, буду ставить их в самые смешные, а может быть, и гибельные положения. Чем упорнее будут они любить меня, тем упорнее буду я смеяться над ними.

— Вы выказываете такую силу ума и характера, — сказал Гонтран, чтобы закончить тяжелый для него разговор, — что мне легко теперь высказать вам то, что я желал.

— Что хотите вы сказать?

— Что между родственниками и друзьями можно говорить откровенно. Я уже сказал вам, что Матильда ревнует вас, что она боится вашего здесь присутствия и что… — Гонтран остановился…

— И что она успокоилась бы, если б я сократила время своего здесь пребывания?

— Извините меня, кузина, но…

— Боже мой, это очень просто. Зачем не сказали вы мне этого прежде? Бедная Матильда! Мне жалко, однако же, с ней расстаться. Да, мне жалко ее, жаль также и охоту вашу, которая так забавляла меня. Может быть, я пожалела бы и о вас, если б вы не говорили мне о любви вашей. Досадно… Но что же прикажете делать с ревностью? Дайте мне несколько дней сроку, чтобы уговорить мужа моего, и я ручаюсь… Но вы не сердитесь на меня, кузен? — сказала Урсула, притягивая Гонтрану дружелюбно руку.

— Нисколько… Но признаюсь вам, что никогда не ждал я от вас подобных речей… Мне кажется, что я грежу.

Урсула продолжала с ироническою улыбкой:

— Я кажусь вам странной, и вы не понимаете меня? Вы не узнаете более ту женщину, которая писала столь плачевные элегии к вашей Матильде, которая, читая их, заливалась слезами, но я также плакала, когда писала их, даже теперь иногда плачу…

— Вы… вы плачете?

— Конечно, особенно тогда, когда ветер с запада и воздух тяжел, как говаривала старушка де-Маран. Не правда ли, я странная женщина? Я говорю обо всём, не зная ничего, я говорю о страстях, не чувствуя их, я бесстыдна, насмешлива, неосновательна… И притом, вы знаете меня столько, сколько я хочу, чтобы вы меня знали: и в добре и во зле, вы еще далеки от истины. В одном только вы можете быть твердо уверены — в моей воле. Так, например: я не красавица, имею более недостатков, нежели достоинств, более болтаю, нежели имею ума, я небогата, ношу прегнусную фамилию, а между тем, не смотря на всё это, я хочу иметь самый блестящий, самый изысканный дом во всем Париже и вскружить все головы, окончив вашей. Теперь прощайте, кузен, я пойду уговаривать мужа, уехать как можно скорее… До зимы мы совершим небольшое путешествие. Я пойду к Матильде в павильон и умолчу о нашем разговоре. Бедняжка! Мне жаль ее… Увы! Если привыкнешь говорить ангельским языком, то плохо приходится на этом свете. Нет, я все-таки предпочитаю свою судьбу ее, не смотря на то, что она имеет неоценимое блаженство, иметь вас своим господином и повелителем.

Она вышла, слегка кивнув Гонтрану и послав ему по воздуху самый обворожительный поцелуй.

И удаляясь, она запела своим тоненьким, свежим голоском, мотив из Фрейшюца.

II. Опасения

Если бы я могла хоть минуту сомневаться в перемене, которую произвело чувство быть матерью в уме моем, вдруг укрепившемся и понявшем новый мир, мысли и страх, возникшие во мне вследствие разговора Урсулы с моим мужем, были бы достаточны, чтоб объяснить мне эту непонятную перемену.

Надо извинить мне уже часто употребленное сравнение, довольно пошлое непостижимое предчувствие говорить бедной матери, бдящей над своими птенцами, что черная точка, почти незаметная, и которую чуть видно в лазури неба, есть хищный ястреб, ее смертельный враг.

Точно так же после разговора Урсулы и Гонтрана я увидела начало нового, ужасного несчастья в этом разговоре, который, казалось, должен был бы меня утешить. Кузина моя не любила моего мужа. Она даже смеялась с презрением над его любезностями, от которых я так страдала… С возмутительной наглостью она выказывалась ему в настоящем своем виде, а может быть, еще и в худшем…

Она признавалась, с величавым бесстыдством, что могла бы быть только низкою рабою человека, который бы ее покорил, гордой повелительницей того, кто бы ее обожал, и неповадной кокеткой для всех тех, которые бы ползали перед ней на коленях или не ставили бы ноги на ее голову.

Еще она сказала Гонтрану, что никогда его не полюбит, потому что любовь женатого человека смешна. Потому что он любил ее: и все-таки она дважды сделала ему дерзкий вызов: Против собственной воли, вы всегда будете меня любить…

Прежде чем сделаться матерью, я бы вышла из своего убежища, блестящая радостью и доверием. Я бы бросилась на колена и сказала бы: «Боже мой! Благодарю Тебя, позволившего этой женщине, коварной и наглой, показаться в настоящем ее виде, во всей низости и злобе души ее! Муж мой впал в заблуждение, увлечённый наружными достоинствами, но теперь он ее знает, и теперь он будет иметь к ней отвращение, он будет презирать ее». Какой мужчина, и Гонтран в особенности, не почувствовал бы, по крайней мере, возмущения своей гордости, услышав, что эта женщина говорила с ним с таким презрением?

Как он, Гонтран, красивый, увлекательный, он, избалованный столькими успехами, столькими обожаниями, стал бы не только любить, но хотя бы заниматься женщиною, которая смела ему сказать: «Я вас не люблю, никогда любить не буду, и прошу вас меня не любить».

Да, повторяю еще раз, я бы стала благодарить Бога. Спокойствие, возвратилось бы в душу мою надолго.

Но, увы! Я уже сказала, что однажды ночью, не знаю почему, я приобрела грустную догадливость, отчаивающуюся уверенность в суждении, которые приобретаются только годами. Я твердо уверена в том, что этот род предугадывания внезапно мне пришел на ум для того, чтобы мог послужить мне к защите будущего моего ребенка. Увы! Боже мой, я была еще очень молода, я никогда еще не рассуждала о ничтожестве человеческого ума, и мне нужна была сверхъестественная сила, чтобы проникнуть в бездну таких ужасных мыслей!

Я верила в добро слепо. Я не имела понятия о тех развратных страстях, которые, вместо того, чтоб искать того, что чисто, благородно, полезно и возможно, напротив постыдно увлекаются прелестями испорченности, бесстыдства, и невозможного.

Могла ли я подозревать, что человек, именно потому что женщина сказала ему: я не люблю вас, я никогда не буду любить вас! Именно поэтому этот человек стал бы обожать эту женщину до безумия!

Нет… Нет, Боже мой! Мне бы сказали, что сердце человеческое способно к таким ужасам, и я бы не поверила, и приняла бы это за порицание.

По какой же тайной причине отгадала я?.. Я, к счастью, вовсе не знавшая этих пороков, разве я отгадала, разве я почувствовала? Да, я физически почувствовала, по ужасному терзанию в сердце, что Гонтран с этой минуты будет любить эту женщину, не только так, как он любил уже многих женщин, не только более, как уже любил ее… Но более, чем когда-либо мог полюбить!

Какой-то тайный голос говорил мне, что это будет его единственною, последнею страстью. Какой-то голос говорил мне, что самые ветреные люди, самые избалованные, когда они полюбят, и особенно полюбят безнадежно потерянную женщину, то они любят с ужасной страстью.

Не зная почему, я почувствовала, что Урсула возбудила все страсти мужа моего, сказав: «Вы красавец, вы прелестны, привыкли нравиться, а я все-таки над вами смеюсь, и вы-таки меня полюбите, и любовь эта будет для меня неисчерпаемым источником насмешек… а для вас — вечным горем!»

Этого еще было мало для этой женщины. Так как ей надобно было поддерживать эту любовь, доводить Гонтрана до восторженности, возбуждая в нем ревность, то она хотела доказать ему, что она не со всеми была так холодна, презрительна, насмешлива, как с ним.

Вот для чего она с такою страстью описала ему, какое сильное волнение овладеет ее чувствами и умом, когда она приблизится к человеку, которого будет любить. При этих словах, запечатленных пылкою страстью и чувственностью, взор ее блуждал, щеки краснели, грудь трепетала…

А когда она говорила о своем обожании к человеку, который будет владычествовать над ней, то с какою грациозною смиренностью, покорно склоняла прелестное чело! Можно было легко представить себе, как она, сложив руки, стояла на коленах, вымаливая у своего владыки улыбку, и глядя на него своими большими голубыми глазами, исполненными мечтательности, грусти и любви…

Увы! Увы… Эта женщина была, верно, очень соблазнительна, потому что даже я, ее соперница, я, ненавидевшая это создание, я поняла, я почувствовала, что не только Гонтран, но может быть всякий мужчина должен был бы влюбиться в эту минуту в Урсулу, столько в ней было очарования и прелестей.

Нет! Нет! Бог не обманывал меня, посылая мне эти странные предчувствия! Показывая мне ужасную грозу, которая готова была разразиться надо мною, Он в бесконечной своей благости хотел, чтоб несчастная мать, если не избегла, то, по крайней мере, приготовилась перенести ужасные несчастья, угрожавшие ей.

Я чувствовала, что изнемогаю, когда вышла из комнаты, в которую спряталась.

Гонтран сидел в креслах с неподвижным взором. Руки его были сложены на груди, он был задумчив. Я вынуждена была слегка тронуть его плечо, чтоб заставить очнуться…

Он живо поднял голову, и сказал мне только, с выражением глубокого чувства: «Какая женщина! Какая женщина! О! Надобно, чтоб она удалилась, Матильда, надобно, чтоб она удалилась!»

Слова эти подтвердили мои подозрения.

В устах Гонтрана, всегда владевшего собою, они имели страшный смысл: он любил эту женщину или боялся полюбить ее.

Мысль, которую я приняла было за вдохновение, подстрекала меня сказать Гонтрану то, что я знала о связи Урсулы с Шопинелем, который, вероятно, у неё находился в сословии рабов.

Во-первых, я не сомневалась в том, что досада оплошать в случае, в котором такой смешной человек имел успех, внушит Гонтрану непреодолимое отвращение к Урсуле. Может быть, Гонтран ценил бы еще более любовь Урсулы, потому что он желал бы быть предметом ее первой любви.

Я также хотела сказать мужу моему, с каким вероломством и коварством Урсула поссорила г. Семерена с его матерью… Я чуть было не рассказала всего, но остановилась. Я спрашивала себя, не раздразнит ли это еще более страсти Гонграна, и тщеславие его не будет ли еще более возбуждено досадою, что с ним обходятся хуже, чем со смешным провинциалом.

Притом он мог подумать, что Урсула добродетельна, не смотря на то, что она объявляла свои бесстыдные теории, и решиться страдать думая, что никто не был счастливее его… Но я боялась, чтобы это последние убеждение не придало еще более прелести моей кузине. Взволнованная столькими огорчительными мыслями, я решилась ожидать минуты вдохновения.

Муж мой впал снова в задумчивость… Я взяла его за руку и крепко пожала се, говоря:

— Благодарю… Благодарю, благородный Гонтран, вы говорили правду… Наконец-то Урсула уедет, и мы будем счастливы и спокойны.

Гонтран горько улыбнулся, и отвечал мне:

— Вы были очень рады, что Урсула со мной так обошлась? Это должно вас успокаивать, я надеюсь.

Не желая, чтоб Гонтран заметил мои опасения, я сказала ему:

— Конечно, друг мой, я успокоена. Но не знаю, почему вы находите, что кузина моя с вами худо обошлась… Ведь она шутила.

— Она шутила? Да если бы и шутила, то не значило ли бы это обходиться со мной с презрением?! В жизнь мою нет, в жизнь мою… Надо мною никто так дерзко не смеялся; а я всё слушал, не находя ни одного слова в ответ. Какая наглость! Какое бесстыдство!

— Но, Гонтран, мне кажется, что самое обидное было то, что Урсула сказала вам, что она вас не любит, и призывает вас тоже ее не любить.

— Как! разве этого не довольно?

— Да, конечно не довольно, потому что вы любите меня, Гонтран. Ваша нежность ко мне мешает вам чувствовать любовь к ней, и вам должно быть все равно, любит ли она вас или нет.

— Конечно, конечно, вы правы… Бедненькая Матильда, я вас люблю… О! да, я люблю вас… Вы добры, великодушны, вы! У вас возвышенная душа, тогда как кузина ваша… Скажите, от чего же она нравится? Маленькое личико, талия превосходная, правда, хорошенькие ножки, большие глаза, то дерзкие, то мечтательные, бойкий насмешливый разговор… Но она не имеет ни души, ни сердца. Притом вероломна, так что ужас… Чем более я об этом думаю, тем более удивляюсь. Можно ли было ожидать от нее этого, от нее, которая, по-видимому, так тиха, нежна? Конечно, я уже видал женщин очень дерзких, очень ветреных, но никогда не встречал ничего подобного: я был ошеломлен… О! Как бы я был рад покорить этакий характер! Какое бы счастье было для меня платить ей презрением за презрение, и насмешкой за насмешку, — невольно вскричал мой муж.

Я закрыла лицо руками, и не говоря ни слова, залилась слезами. Нельзя было сомневаться, что Урсула нанесла верный удар. Гонтран был так занят своими мыслями, что не заметил моих слез.

Он быстро встал, и, ходя большими шагами, продолжал:

— О! Я очень понимаю, что можно сделаться безжалостным, когда достигнешь того, что покоришь себе такой характер, дерзкий, высокомерный… С какой радостью можно тогда унижать, обижать даже, потому что эти гордые создания того достойны! — Потом с принужденным смешком он прибавил: — Да это просто умора, эти претензии! Мадам Семерен, скажите, пожалуйста, мадам Семерен хочет быть модной женщиной, иметь лучший дом в Париже и смеяться над всем светом. А! а! а! Уверяю вас, это очень забавно… Что, вы не находите это очень смешным? Но что с вами? Вы плачете… Матильда!

— Ах! Гонтран, этот разговор будет для нас пагубен.

— Что вы говорите?

— Каждое слово Урсулы заронило в сердце вашем досаду или огорчение.

— Досаду! Огорчение! Потому что мадам Семерен говорит, что я не имею счастье ей нравиться! Друг мой, за кого вы меня принимаете? Я не очень тщеславен. Но не думаю, чтобы достоинство мое пострадало от презрения мадам Семерен. Но что меня более всего забавляет, так это претензия её влюбить меня в себя… Бедненькая моя Матильда, я вам во всем признался. Вы видите, что я сказал вам правду: я находил Урсулу довольно миленькою, и говоря ей любезности, я против воли увлёкся… Но это был не более, чем каприз. В этой женщине ничего нет, решительно ничего… Я влюблен в нее, я! Я жалею глупцов, которые будут иметь несчастье попасться в ее сети… Влюблен в нее! Ах, это был бы ад… С таким характером… Я влюблен в нее… Я! Я! — Потом Гонтран обратился ко мне с выражением, увы, которое показалось мне рассеянным и принужденным: — Я! Влюблен в нее! Разве я не имею подле себя женщины в тысячу раз лучше ее… Разве у меня нет лучшей и самой преданной жены… Ангела кротости и доброты!… Бедная Матильда! Как могли вы хотя на минуту бояться сравнения? Вы, вы…

И он снова задумался.

Последние его похвалы чрезвычайно меня огорчили.

Они напомнили мне ужасные слова Урсулы: «Я должна показать вам свое презрение, чтоб заставить вас хвалить вашу жену».

Кузина моя была права, Гонтран хвалил меня от досады.

— Всего важнее для нас то, что Урсула уедет из Марана. Через несколько дней, она легко может уговорить г. Семерена.

— Конечно, пусть уедет; чем скорее, тем лучше.

— Друг мой, — сказала я Гонтрану, после минуты молчания, — позвольте мне говорить с вами откровенно.

— Я слушаю вас, моя милая.

— Не находите ли вы странным то, что этот разговор, который бы должен был успокоить вас и меня, произвел на нас совсем противоположное действие?

— Как это, я не понимаю вас?

— Урсула сказала, что она вас не любит и никогда любить не будет, что любезности ваши ни к чему не поведут, что она поспешит уехать… И все-таки вы видите, я плачу… И все-таки вы не можете скрыть вашего волнения.

— Ах! Боже мой! — вскричал Гонтран с нетерпением… — Это очень просто… Вы плачете, потому что вы обо всем плачете… Я взволнован потому, что есть такие вещи, которые трогают самолюбие… Что вы об этом скажете? Хотите вы повторять слова Урсулы, и говорить, как она, что я влюблен в нее? Это пустяки, только я не привык, чтобы надо мной так смеялись: вот все. Есть тысяча средств объяснять вещи. Если бы она мне просто сказала: я с вами немного кокетничала, забудемте это. Останемся друзьями: если мое присутствие возбуждает ревность Матильды, то я уеду… Ничто не могло бы быть лучше. Но к чему изъявление всех этих правил, и каких же правил! Зачем говорить мне, что если я ей не нравлюсь, то другие будут ей нравиться? К чему с такою страстью описывать мне ее упоение в этом или в другом случае? Непонятная женщина! И в самом деле, в ту минуту она казалась мне тронутою… Право, я не понимаю… Это загадочное существо… Но пусть не я, а кто другой старается ее разгадывать, и я желаю ему веселья! Притом у неё железная воля… Она хотела выучиться ездить верхом, и ездит превосходно. Она хочет быть будущей зимой самой модной женщиной Парижа, и она очень способна преуспеть в этом: она имеет всё, что для того нужно…

— Друг мой, за минуту, вы говорили совсем противное. Вы только что говорили, что это была смешная претензия с ее стороны.

— Ах! Боже мой, моя милая… Если вы будете поминутно разбирать малейшее мое слово, это сделается несносным, — сказал мой муж, сильно топнув ногой. — Я говорю вам со всем возможным доверием, не ищите в моих словах скрытого смысла. — Я посмотрела на Гонтрана с грустным удивлением.

— Друг мой, я вам сделаю одно замечание… С тех пор, как мы с вами говорим, вы беспрестанно говорили об Урсуле, а еще ничего не сказали о нашем ребенке…

Муж мой провел руками по лбу, и с чувством вскричал:

— Бедная, прекрасная женщина… Это-таки правда, ах! Это очень худо, да очень худо, простите Матильда… Послушай, слова твои призывают меня снова к моей обязанности, к моей любви. Эти слова меня успокаивают, и исцеляют меня от глупой и смешной раны, нанесенной моему самолюбию. Ну что же! Да, прости мне эту последнюю вспышку гордости. Да, я немного досадовал на то, что не произвел ни малейшего впечатления на Урсулу. Знаешь от чего? От того, что жертва, которую я бы тебе сделал, была бы значительнее. Поверь мне, мне очень легко будет забыть эту негодную женщину. Ты права, ангел мой. Наш ребенок… Будем думать о нашем ребенке. С этой сладостной надеждой и любовью моею к тебе, которая должна всегда быть уверена во мне, счастье нам достанется легко. Извините меня, что я принял близко к сердцу слова Урсулы: но она насмехалась надо мной при вас, и я не скрываю от вас, что я очень горд с тех пор, как принадлежу вам. Однако же, так как вы все еще меня любите, не правда ли? То не будем более вспоминать об этом смешном происшествии, как только для того, чтобы смеяться надо мной, или нет, лучше станем говорить о нашем ребенке: эти сладостные разговоры будут нашим щитом от дурных мыслей.

Приезд одного из наших фермеров прервал наш разговор. Гонтран вышел. Первым чувством после этих нежных слов было чувство радости: потом мне казалось, что голос его был отрывист, что взгляд его не согласовался со словами.

Можно было подумать, что он старается заглушить себя, и успокоить меня несколькими нежными словами. Однако же в голосе его было что-то трогательное, проникающее. Все-таки, чем более я рассуждаю о впечатлении, которое произвела на него Урсула, тем более вижу опасность. За несколько дней до этого, я бы стала плакать, потом попробовала бы тихо и тщетно жаловаться. Но теперь на мне лежали новые обязанности, я хотела совершенно переменить своё поведение. Я поняла, что должна опасаться сильных огорчений, действия которых могли бы быть пагубны для моего ребенка. Я дала себе слово впредь никогда не сердиться по пустякам, и не предаваться моральным страданиям, словом, быть, так сказать, умеренной в огорчениях.

Настоящие обстоятельства должны были подвергнуть мое решение тяжкому испытанию. Я утерла слезы и хладнокровно подумала о моем положении. С этой минуты, чтобы не быть подавленной неосуществимыми надеждами, я старалась храбро смотреть на жизнь с ее мрачными оттенками.

Я не обманываюсь в причине этой храброй решимости. Я обладала сокровищем счастья и надежд, которого ничто не могло лишить меня…

Каково бы ни было будущее, дитя мое оставалось мне. Я твердо была уверена в том, что Бог посылал мне это утешение, как священную награду за мою преданность к моим обязанностям.

Эта слепая вера в божественное покровительство мешала мне иметь малейший страх о будущей жизни этого маленького существа, которое удваивало мое существование, и должно было заставить забыть мои страдания. Я начертала себе план поведения, с твердым намерением не отступать от него.

Урсуле достаточно было недели, чтоб уговорить мужа своего оставить Маран. И если по истечении недели она бы еще не уехала, и я бы уверилась, что ее притворное презрение было только действием кокетства, то последовала бы советам мадам де-Ришвилль.

Когда я осталась одна с Гонтраном, я наделялась нежностью и участием, которое должно было внушать ему мое положение, я надеялась, говорю я, исторгнуть Урсулу из его мыслей.

Но если бы любовь его увеличилась от препятствий. Если бы я изнемогла от борения моего против влияния этой ужасной женщины всеми силами моей любви и преданности, я изнемогла бы, по крайней мере, благородно: дитя мое осталось бы мне, и я для него одного стала бы жить.

Я не могу описать спокойствия и уверенности, которые мне внушила эта решимость. Мне уже не приходили на ум, как бывало прежде, эти неопределенные опасения, эти огорчения без цели и предела. Потому что прежде… Без любви Гонтрана мне ничего не оставалось, ничего, кроме ужасного отчаяния. Ничего, кроме бесцветной жизни. Ничего, кроме слабых воспоминаний, которые, но сравнению, делали бы настоящее еще грустнее.

Я преклонила колена, чтобы благодарить Бога за то, что я не забылась в пагубной доверенности.

Не унижая себя до шпионства, я, однако же, обещала себе, все замечать, не пропуская ничего, что могло бы меня просветить.

III. Мадемуазель Де Маран

На другой день, после этой сцены, каково было мое удивление, когда я получила небольшое письмо от мадемуазель де-Маран! Она писала, что приедет ко мне тотчас вслед за письмом и сама объяснит мне причину своего приезда.

Можно было подумать, что эта женщина, инстинктивно постигнув новые горести, которые меня угнетали, нарочно хотела быть со мною, чтобы насладиться моими страданиями. Встреча ее с Урсулою пугала меня.

Если она злобно надеялась, предвидела, рассчитала, что рано или поздно, Урсула, играя важную роль в моей жизни, будет питать ко мне неприязненные чувства, она должна была быть удовлетворена и могла сделаться союзницею моей кузины.

Я с грустью размышляла о том, что свет так устроен, что мы часто бываем вынуждены принимать к себе самых злейших врагов своих только потому, что они находятся с нами в родстве, которое, впрочем, делает нашу неприязнь еще отвратительнее.

Я сообщила Гонтрану о скором приезде моей тетушки. Он принял эту новость довольно равнодушно, но я не разделяла его спокойствия. Подобное путешествие было действием столь необыкновенным для моей тетушки, которая в продолжение пятнадцати лет не выезжала из Парижа, что я подозревала ему какую-нибудь важную причину.

Тетушка моя приехала около двух часов, сопровождаемая Сервиеном, одною служанкой, двумя лакеями, из которых один служил ей почтальоном, и огромной собакой, наследовавшей Феликсу. Мы встретили их у подъезда замка.

Ничто не переменилось в тётушкиной наружности. На ней по-прежнему был шелковый капот цвета кармелитского ордена. Не смотря на грустные мысли, занимавшие меня, я не могла не улыбнуться от удивления, увидев, что капот мадемуазель де-Маран украшен был трехцветным бантом. На шляпе Сервиена была такая же кокарда.

Тетушка заметила мое удивление и воскликнула, входя в комнату:

— Вы, без сомнения, удивляетесь, что я еще не затянула Марсельезу, Паризьен или какую-нибудь другую республиканскую песню… Не правда ли, я очень похожа на отчаянную республиканку с моими трехцветными лентами? Вы, может быть, думаете, что я приехала объявить вам о браке моем с г-м де-Ла-Файетом, который совершится пред алтарем отечества? Так знайте ж, что вы ошибаетесь! Посмотрите, как я их уничтожу, эти прекрасные трехцветные ленты! — И говоря это, тетушка сорвала бант с своего капота, с комической яростью истоптала его ногами и бросила в пылавший камин.

— Превосходно, превосходно! — говорил Гонтран, помирая со смеху: — а я так думал, что вы примирены с республиканцами.

— Как, примирены? Вот прекрасно! Не насмехаетесь ли вы уж надо мной, г. де-Ланкри? Уверяю вас, что если я решилась надеть эти скверные цветы, от которых несет чернью, империей и гильотиной, так это только для того, чтоб спокойно путешествовать.

— И ваш роялизм не возмутился от этой уступки? — сказал Гонтран.

— Какое дело до того моему роялизму? Кто разбирает средства к спасению, когда они верны? Во времена гражданина Картуша и Мандрина, я бы, конечно, не отвергла паспорта, подписанного этими господами, чтоб спокойно проехать через их шайки. Эта отвратительная кокарда играет роль паспорта… Я пользуюсь ею, и в то же время презираю ее… Понимаете ли вы?

— Как нельзя лучше. Но какому счастливому случаю обязаны мы вашим посещением?

— Да, представьте себе, друг мой, что они собираются судить, то есть, осудить этих несчастных министров. В Париже всякой день возмущения. Кажется, хотят возобновить ужасы 93-го года. Я упрятала все мое серебро в такое местечко, что сам черт его не отроет, а мои бриллианты и пять тысяч луидоров, везу в двойном дне моей кареты, сама же я буду ожидать здесь новых переворотов. Если волнение утихнет, ворочусь в Париж, если усилится, еще раз удалюсь в Англию. В настоящее же время Париж решительно невыносим. Все мое общество переполошилось и разбежалось, и, признаться, было от чего. Иные последовали за нашим бедным королем и за супругой дофина. Другие отправляются в Вандею, третьи, наконец, спасаются кто как может: этот в Италию, тот в Германию, как во времена первой революции. Признаться, я скучала в Париже, но страх растормошил меня, и он-то доставил мне счастье обнять вас, любезные мои дети. Я так люблю любоваться вашим милым хозяйством! Это радует мне душу. Смотря на него, я говорю себе: я причиною тому, что эти два сердца, столь хорошо одно для другого созданные, соединены цветущею цепью. Ха… Ха… Ха! Каково действие деревни! Я начинаю говорить, как эклога… Да где же ваша свирель, прекрасный Сильван? Я бы желала воспеть ваше счастье на двуствольной флейте аркадских пастухов!

Веселость мадемуазель де-Маран пугала меня. Ее едкий и резкий смех всегда предвещает какой-нибудь злобный поступок. По своему обыкновению, тетушка, при входе в комнату, надела очки, хотя она не намеревалась ни читать, ни писать. Но они были ей полезны, потому что, так сказать, скрывали ее взоры: под защитой стекол она могла наблюдать так, что другие этого не замечали. Я заметила, что разговаривая, она внимательно наблюдала за физиономией моего мужа и моею.

— А что Урсула? — сказала мадемуазель де-Маран: — имеете ли вы об ней известие?

— Вот уже несколько дней, как она здесь со своим мужем, — отвечала я.

— Возможно ли! Так мы составим здесь препорядочную семью. Как же кстати я приехала. Да где же она, моя милая Урсула?

— Она гуляет с г-м Семереном и, надеюсь, скоро вернется, — отвечал Гонтран.

— Гуляет со своим мужем? А вы, Гонтран, беседуете со своею женою? Да здесь просто обетованная земля для супругов. Да, это так сентиментально, патриархально, что просто можно разнежиться… Гуляет одна со своим мужем, да это премило с ее стороны, потому что он глуп, как лошадь, и с ним так же трудно разговаривать, как с пнём… Но скажите мне, мои любезные дети, всегда ли они живут в таком согласии?

— Вы найдете много перемен в Урсуле, — сказала я, горько улыбаясь.

— Много перемен! Не подурнела ли уж она?

— О, нет! Она все так же прелестна, как и прежде, но характер ее очень развился, и она совсем не так грустна, как прежде.

— Ха, ха, ха… Я невольно смеюсь при мысли, как ослепляло меня мое пристрастие к вам, Матильда… Помните ли вы, как я на каждом шагу бранила Урсулу и говорила, что она не хороша собою. Теперь я могу откровенно сказать вам это, мои любезные дети. Надо признаться, что это была ужасная несправедливость с моей стороны, потому что я находила в душе, что Урсула и умна и хороша, и мне даже казалось, будто лицо ее выразительнее вашего, моя милая Матильда… Не подумайте, впрочем, моя милая, чтоб Урсула была прекраснее вас. Напротив того, она никак не может поспорить с вами в правильности черт лица, но она имеет в себе нечто резкое, завлекательное, и это-то нечто делает то, что она хоть кому вскружит голову.

И говоря это, мадемуазель де-Маран указывала на Гонтрана и покатывалась со смеху. Потом нагнулась к моему уху и сказала в полголоса:

— Уж не возбуждает ли в вас ревности эта Урсула? Смотрите, остерегайтесь этих смиренниц, у которых улыбка кающейся Магдалины, а взоры Венеры Афродиты!

Как бы ни старалась моя тетушка обидеть меня, она не могла бы придумать ничего оскорбительнее. Это обстоятельство заставило меня подумать, что случай так же часто приходит на помощь душам злобным, как и великодушным.

Даже Гонтран, не смотря на все свое хладнокровие, был поражен мрачными шутками мадемуазель де-Маран. Он мог только пробормотать:

— Неужели вы думаете, сударыня, что я могу быть неверен моей милой Матильде? Вы сами говорили, что мы можем служить образцом счастливого супружества.

— Да разве вы не видите, что я шучу? Вот прекрасно! Если бы вы были ей неверны… На даче это было бы не простительно. В Париже, дело другое: большой свет, случай… прекрасная княгиня Ксерника… Но здесь, это было бы скверно. Бедная моя Матильда… Вы, которая были всегда так добры к Гонтрану…

Я побледнела. Гонтран выпрямился, как будто его ужалила змея, и обращаясь к мадемуазель де-Маран, сказал:

— Сделайте милость, сударыня, не говорите об этом, не напоминайте мне столь тягостное происшествие…

— Как! Вы хотите, чтоб я не говорила об этом! О, неблагодарный! Так я скажу вам, что я хочу, и что я буду говорить об этом. Найдите-ка мне другую женщину, которая, чтоб прельстить кредитора своего мужа, подвергла бы опасности свою репутацию! Да это просто удивительное великодушие, друг мой.

— Это отвратительная клевета! — вскричал Гонтран: — и я уже сказал это при всех в лицо этому подлецу.

— Боже мой! Я уверена, что это клевета, и очень хорошо знаю, что Матильда так же чиста и невинна, как лебедь, только что вылупившийся из яйца, но…

Я видела, куда клонился разговор, который хотела завязать мадемуазель де-Маран, и перебивая речь ее с твердостью, которая, кажется, очень удивила ее, сказала:

— Вы сделали нам честь пожаловать сюда, мы всегда будем очень счастливы иметь вас у себя, никогда не забудем, что дом этот принадлежал вашему брату и будем всячески стараться сделать ваше пребывание здесь, как можно более для вас приятным, но да будет и нам позволено надеяться, что вы не будете стараться возбуждать в нас воспоминаний, тягостных и для моего мужа и для меня.

— Но, моя милая…

— Но, я, сударыня, прошу вас, — сказала я, возвышая голос, и снова перебивая старушку: — не говорить ни слова о подлой клевете, к распространению которой вы много содействовали. Надеюсь, это не будет слишком большой жертвой с вашей стороны. Если вы исполните это, мы будем вам очень благодарны, и вам, без сомнения, будет приятно видеть счастье и согласие тех, которых в противном случае вы бы раздражили и разъединили…

Мое хладнокровие и спокойствие произвели на мадемуазель де-Маран и на Гонтрана удивительное впечатление. Тетушка после некоторого молчания иронически возразила, пристально гладя на Гонтрана:

— Так теперь уже Матильда говорит мы? Так видно, мой бедный граф, что власть перешла от мужа к жене?

— Матильда говорит отчасти за меня, но главное за себя, — сказал Гонтран. — Я присоединяюсь к ней, чтобы просить вас забыть происшествия для меня неприятные, но я никогда не осмелюсь предписывать условия для вашего пребывания здесь. — Говоря это, Гонтран строго посмотрел на меня.

Хотя я вовсе не ожидала, чтобы муж принял сторону тетушки, но я не унывала, и, довольная своею твердостью, продолжала:

— Я предписываю условия не вашего пребывания здесь, сударыня, но моего собственного. Я уже имела честь говорить вам, что всегда буду помнить, что вы — сестра отца моего, и что вы находитесь здесь у г. де Ланкри. И если шутки ваши будут таковы, что мне нельзя будет сносить их, то я попрошу вас извинить мое отсутствие, и тотчас уеду в Париж.

В моих словах было столько твердости, что мадемуазель де-Маран закричала:

— Я уверена, что она сделала бы так, как говорит, мой бедный Гонтран! Я совсем не узнаю жены вашей. Что же с ней такое сделалось?

— Это очень легко объяснить. Дело в том, что мне нужно не страдать более, что я решилась употреблять все возможные старания для избегания дурных мыслей.

— Прекрасно, так вы хотите отдохнуть, поберечь себя.

— Да, сударыня… Мне необходимо поберечь себя…

Нежный взгляд, брошенный на меня Гонтраном, доказал мне, что он понял меня.

Мадемуазель де-Маран иронически продолжала:

— И так, душа моя, решено, мы составим список того, что мне воспрещается. 1-е, Люгарто и относящиеся к нему клеветы, 2-е, измена Гонтрана в пользу княгини Ксерника, 3-е, всякое сравнение, могущее заставить думать, что я признаю превосходство Урсулы над вами, 4-е, наконец, все возможные намеки на угодливость, которую проказник муж ваш вздумает расточать Урсуле, вопреки ее глупому супругу… А, да вот и он сам… Боже мой, как это кстати!

В эту минуту Семерен с женой своей вошел в гостиную.

— Вот тебе раз! — вскричал он весело: — Наша добрая мадемуазель де Маран здесь.

— А мы сейчас только говорили о вас. Здравствуй, Урсула, здравствуй, душечка, — сказала тётушка, вставая и целуя Урсулу в лоб: — как счастлива я, что вижу вас вместе! Я всегда мечтала о том, что вы будете жить как две сестры и как можно реже расставаться.

— Даже совсем не расставаться, если возможно, — вскричал г. Семерен. — Ничто не может сравниться с семейной жизнью, на правда ли, мадемуазель де-Маран? Вы должны понимать это, вы, которую я привык называть сливками женского пола!

— А! Г. Семерен! Я опять начну бранить вас, если вы будете продолжать называть меня сливками. Во-первых, это противно моей скромности, а во-вторых, я, как аристократка, не могу слушать подобных выражений. Разве могут существовать подобные отличительные слова после славных июльских дней, установивших равенство, братство и свободу? Называйте меня просто доброй женщиной, а не сливками, если хотите, чтоб я не возмутилась.

— Согласен и на это, пусть будете вы просто доброй женщиной, вы в самом деле так добры, — присовокупил г. Семерен вдруг сделавшись серьезным, — что вы напоминаете мне добрую мать, так как она напоминала мне некогда вас.

— Это сравнение делает честь мне, вашей матушке и в особенности вашей правдивости, мой добрый г. Семерен. Но жива ли ваша матушка? Не имели ли вы несчастья лишиться ее?

— Нет, благодаря Богу, она еще жива… Но многое изменилось с тех пор, как мы с вами не видались.

— Что же это такое? — расскажите мне скорей. — Вы знаете, сколько я принимаю участия во всем, касающемся до вас.

Тщетно Урсула, опасаясь нескромности мужа своего, старалась заставить замолчать его знаками, он не замечал их и продолжал:

— Мы с матушкой разъехались.

— Неужели! Но по какой же причине?

— Потому что она озлобилась на Урсулу и вообразила себе, что бедная женка моя позволяет любить себя Шопинелю, который, впрочем, был сменен июльской революцией.

Насмешливо-комическая физиономия мадемуазель де-Маран сделалась вдруг важною и строгою. Она сказала г-ну Семерену:

— Сомневаться в Урсулиной добродетели, значит сомневаться в нравственности воспитания и в прочности правил, мною ей данных. Должно быть, матушка ваша была сильно предубеждена против Урсулы, поверив такой чудовищности… Вы знаете, что привязанность не ослепляет меня, а я могу поручиться вам за Урсулу. Если даже обстоятельства и будут против нее… И тогда не верьте им: бедняжка любит вас более, нежели вы можете себе представить.

— Ах! Сударыня, — вскричал г. Семерен, — вы всегда будете для меня целительным бальзамом. Клянусь вам честью, что я никогда не сомневался в моей Урсуле, но если б это случилось, то ваши слова совершенно рассеяли бы мои подозрения.

— Сударыня, — сказала Урсула, — вы слишком добры и снисходительны.

— Совсем нет, я только справедлива, и отдаю должное. Мне так весело смотреть на любовь вашу. Вы не можете представить себе, как мне приятно, что оба семейства ваши так понимают друг друга. Это трогает меня до такой степени, что я не могу вам выразить этого. Но более всего в вашем сближении нравится мне то, что будущность еще более, укрепит связь вашу, — что вы, одним словом, так тесно соединитесь, что составите одно семейство. Это будет сообщество, братство, в роде Мелимел, Отанти или золотого века, в котором нет собственности, а всё общее. Не правда ли, мой добрый г. Семерен?

— Совершенная правда, — отвечал он смеясь, — только нам с женой, это сообщество будет чересчур выгодно.

— Откиньте, пожалуйста, вашу скромность. Разве говорят так с друзьями? При том же, если Гонтран будет смотреть на жену вашу, как на свою собственную, разве Урсула не любит Гонтрана? Что же толкуете вы о выгодах?

— Вы правы, сударыня, вы абсолютно правы, — вскричал весело г. Семерен.

— Но знаете ли, мой любезный г. Семерен, что вы удивительно переменились, вот что значит иметь добрую и хорошую жену! Вы всегда имели много достоинств, но вам не доставало несколько тонкости и деликатности, которыми вы теперь владеете вполне. Вы стали другим человеком. Ваша неловкость и излишняя откровенность поумерились и уступили место чрезвычайно изящному обхождению. Но только прошу вас не гордиться этим, ведь вы в этом нисколько не виноваты…

— Как, сударыня?

— Конечно, чем виновата груша, когда на ней растут привитые яблоки. Точно так и вы сделались учтивым и любезным, потому что вот эта садовница привила к вам эти качества.

— Сравнение чрезвычайно верно, — вскричал г. Семерен: — она привила ко мне…

— Конечно, конечно. Да она вам и не то еще привьет, — присовокупила мадемуазель де-Маран, так злобно улыбнувшись Урсуле, что я догадалась, что она скрывает под словами своими ещё какую-нибудь едкую шутку.

— Но, может быть, вы только смеетесь надо мною? — спросил г. Семерен.

— Я готова отказаться от всех своих достоинств, но твердо постою за свою правдивость, — отвечала мадемуазель де-Маран; — зачем бы мне говорить вам это, если б я этого не думала? Щадила ли я вас, находя в вас недостатки?

— Нет. Это правда. Итак, я верю вам, и хочу вам верить. Если я переменился к лучшему, то этим обязан я Урсуле. Но откровенно признаюсь вам, что я этого не замечал.

— Ваша робкая и милая скромность освящает слова мои, мои добрый г. Семерен. Но я умолкаю, боясь, чтобы Урсула не возгордилась, за себя и за вас. До свидания. Я попрошу Матильду, чтобы она проводила меня ко мне, я устала от дороги, не считая того, что проклятая трехцветная кокарда ужасно меня расстроила. Я уверена впрочем, что тихая сельская жизнь и вид счастья исцелят меня. Итак, оставляю вас вашей любви, а сама поплетусь в свою комнату.

IV. Воспоминания детства

Я никак не могла отгадать причин внезапного приезда тётушки. Я старалась уверить себя, что то, что она мне сказала, одно побудило ее приехать; газеты, получаемый нами из Парижа, в самом деле, извещали о довольно важном волнении, происшедшем там.

Однако же тетушкин страх казался мне преувеличенным. Я пугалась, допуская, что другая причина заставила ее приехать в Маран. Присутствие ее предвещало мне новые несчастья.

Я внимательно наблюдала за Гонтраном, он был рассеян и задумчив.

Урсула неоднократно избегала случая остаться со мной наедине. Я с нетерпением ждала ее отъезда. Я не знала, приготовила ли она мужа своего к удалению из Марана. Я несколько раз говорила об этом Гонтрану, Тот отвечал мне, что кузина моя должна поступать осторожно, чтобы разрушить предприятие, столь давно обдуманное, но что она надеялась обделать всё в несколько дней.

Я не хотела открывать Урсуле и тётушке своего состояния, потому что хотела наслаждаться счастьем своим, как можно долее, и держала его в тайне.

Тетушка продолжала смеяться над г. Семереном и, казалось, внимательно наблюдала за Урсулой и моим мужем. Она не изменяла своему обещанию и не упоминала о прошлом, возбуждавшем во мне столь тяжкие воспоминания. Вероятно, она знала, что я тоже исполню свое обещание и скорей уеду из Марана, чем решусь терпеть новые вероломства. Она была слишком проницательна и догадлива, чтобы не заметить значительной перемены в обхождении Гонтрана с Урсулой. Он, прежде столь веселый, воодушевленный и блистательный, сделался вдруг задумчивым и раздражителен, а иногда был мрачен и печален. Со дня на день увеличивалось беспокойство мое. я боялась, чтобы предчувствие мое не исполнилось и чтобы склонность мужа моего к моей кузине, раздраженная ложным ее равнодушием, не перешла в страсть. Снова появилась на лице его судорожная, грустная улыбка, не появлявшаяся со времени избавления его от влияния Люгарто. Несколько раз заставала я его ходящим большими шагами по парку. Однажды я застала его плачущим… Редко говорил он со мной сухо, напротив он стал нежнее обыкновенного.

Увы! Эта доброта доказывала мне, что он страждет.

Когда Урсула была со мною и мужем моим, то старалась казаться безумно веселой, и тем еще более раздражала грусть мужа моего. Она воодушевлялась тем же насмешливым цинизмом, который употребила в разговоре с Гонтраном, с тою только разницей, что при муже своем, она приписывала чувства свои какой-то мечтательной героине романа, судьбе которой она завидовала.

Не могу не сознаться, что в разговорах этих Урсула выказывала необыкновенный ум и истинное превосходство свое над Гонтраном. То, что я чувствовала к ней, было странно и невыразимо. Я ненавидела ее и за то, что она заставила мужа моего полюбить себя, и за то, что она зло смеялась над его мучениями. Если б она разделяла чувства Гонтрана, то я была бы, может быть, гораздо несчастливее, но уж верно менее бы боялась. Постоянная насмешливость Урсулы доказывала ее равнодушие и полное преобладание над Гонтраном, которого я так боялась.

Спустя несколько дней по приезде тётушки, я однажды утром была разбужена стуком въезжавшей на двор кареты. Но так как скоро снова все умолкло, то я подумала, что ошиблась, и снова заснула. Блондо вошла в мою комнату. Я спросила ее, не слыхала ли она чего-нибудь утром.

Она отвечала, что слышала стук кареты г. Семерена, который уехал в четыре часа утра.

— С Урсулой? — спросила я.

— Нет, сударыня. Г. Семерен уехал один в Сен-Шаман, куда призывали его дела.

Я приказала попросить к себе Урсулу.

Через несколько мгновений она вошла.

— Муж ваш уехал без вас?! — вскричала я.

— Боже мой, как сердито говоришь ты это, милая Матильда. Что же удивительного в том, что он уехал?

Я была поражена ее дерзостью.

— Конечно, это очень просто, — продолжала она. — Вчера, когда мы пришли в нашу комнату, муж мой заговорил, по своему обыкновению, о делах. Вдруг вспомнил он, что в Сен-Шамане есть продажные земли, соседние с нашими, которые он хотел приобрести. Не желая беспокоить никого, он сегодня утром послал за лошадьми и уехал, прося извинить его перед тобою. Он скоро вернется и воспользуется своим отсутствием, для того, чтобы осмотреть одну из земель наших, находящуюся близ Сен-Шаман.

Я пришла в негодование, ибо Урсула, вероятно, с намерением пропустила этот удобный случай уехать из Марана и, стало быть, имела виды на Гонтрана. Подозрения мои всё более и более оправдывались. Я слишком давно скрывалась от кузины моей, и потому не могла долее притворствовать. Я не сочла нужным утаивать от нее долее о присутствии моем при разговоре ее с Гонтраном, и сказала ей:

— Что же удерживает вас здесь, если вы не воспользовались отъездом мужа вашего, чтобы вместе с ним удалиться отсюда?

Верная своей системе, Урсула продолжала притворствовать и сказала мне, с выражением грустного удивления:

— Но что же все это значит, Матильда? Я, право, не знаю, что мне думать. Ты называешь меня вы и говоришь об отъезде моем отсюда, как будто присутствие мое тяготит тебя!

— Это значит, что неделю тому назад, я слышала разговор ваш с мужем моим. Я сказала Гонтрану, что его угодливость с вами огорчает меня, и он предложил мне просить вас, оставить Маран. — Я не могла воздержаться, и придала последним словам моим выражение гордого торжества.

Урсула слегка нахмурила брови и грустно улыбнулась:

— Итак, — сказала она, пристально глядя на меня, — твой муж знал, что ты присутствовала при нашем разговоре?

— Знал… Понимаете ли вы теперь? Понимаете ли вы, что меня удивляет то, что вы остались здесь, не смотря на обещание ваше, данное моему мужу?

— Ну, если ты все слышала, то я чрезвычайно рада этому. Надеюсь, что ты осталась довольною.

— Я?

— Конечно, ты же видела, что я поступила с твоим мужем-изменником так, что он не будет впредь изменять тебе. Можно ли было поступить лучше? Стараясь выказать себя в самом невыгодном свете, я рисковала переменить любовь его в равнодушие и даже в ненависть.

— И вы думаете, что успокоили меня этой ложью?

— Ложью? Но ведь ты все слышала… Припомни же слова мои. Клянусь тебе, что я не ожидала, что награда за мою добродетель была так близка от меня! — прибавила она, громко смеясь.

Теперь она была откровенно насмешлива и зла.

— Выслушайте меня, — сказала я ей: — Теперь не время насмехаться и разговор наш будет важен; он будет, может быть, последним между нами.

— Я сомневаюсь в этом, — вскричала повелительно Урсула; — ведь вы и муж ваш должны еще отдать мне отчет в вашем бесчестном со мною поведении.

— Что хотите вы сказать?

— Скрывшись для того, чтобы подслушать разговор, который я почитала тайным, вы изменяли нашему доверию, вы делали меня своею игрушкою… Знаете ли, что я, может быть, захочу отмстить за себя!

— Я предпочитаю эти гордые слова вашей сладкой меланхолии, которая так долго меня обманывала. Я теперь, по крайней мере, уверена, что вы мой враг… Тем лучше…

— Я вовсе не желаю быть врагом вашим. Вы дурно поступили со мною, и я имею право жаловаться на это и даже отмстить за себя: вот и все.

— Но не стараетесь ли вы, с самого приезда вашего сюда, посеять в этом доме раздор?

— В чем можете вы упрекнуть меня? Могу ли я запретить вашему мужу любить меня? Что мне делать, как не смеяться над ним, чтобы отнять у него всякую надежду, и даже обещать уехать отсюда, потому что вы оба этого желаете?

— Отчего же не уехали вы сегодня утром? Случай был удобный. Я говорю вам, что если бы вы имели, в самом деле, намерение, отнять у моего мужа всякую надежду, то не сказали бы ему: «я никогда не полюблю вас, но страстно буду любить других». Если б вы просто сказали ему: «я хочу быть верной своим обязанностям. Жена ваша друг мне и сестра, никогда не решусь я изменить ни ей, ни моему мужу» — эта речь была бы достойна и благородна… а не вероломно рассчитана.

— Позвольте мне самой судить о приличии и смысле слов моих. Ревность — дурная советница, и, мне кажется, что она вводит вас в заблуждение.

— Нет, нет… она просвещает меня…

— Вы слишком много имеете участия в этом вопросе, чтобы беспристрастно решить его. Говоря с вашим мужем, как я говорила, я отняла у него всякую надежду. Мужчины не верят нашим правилам, но верят нашему равнодушию.

— Я не сомневаюсь в вашей опытности в этом отношении, Урсула. Но есть средство непреложное к разрыву связи, это — отсутствие.

— Это средство хорошо, но не всегда.

— Стало быть, вы остаетесь здесь из равнодушия к мужу моему?

— Конечно, я даже сказала ему, что чувствую к нему отвращение… Вы сами слышали… чего ж еще хотите вы?

— Хорошо! Предположим, что страх мой и подозрения преувеличены, но не обязаны ли вы прекратить их, уехав отсюда?

— Невозможно с большею учтивостью выгонять людей. Однако ж, я позволю себе сделать вам в свою очередь несколько замечаний: вы чувствуете, вероятно, что если я не уехала сегодня утром с моим мужем, то меня принудили к этому важные причины.

— Но разве спокойствие мое и жизнь ничего для вас не значат, что вы так зло их возмущаете!

— Я радуюсь, Матильда, что вы много о себе думаете, вам не покажется странным, что я позволяю себе думать несколько о себе самой. Два раза намекала я мужу своему об отъезде. Он был этим удивлен и я предвижу, что он объясняет себе эту внезапную перемену не иначе, как подозревая отчасти истину, а я, признаюсь вам, не менее вас люблю спокойствие.

— Берегитесь, Урсула… Представлять подобные причины, значит смеяться надо мной.

— Уверяю вас, что эти причины достаточны для меня. Я помню еще сцену с г-м Шопинелем, и не желала бы, чтобы она возобновилась.

— Не смотря на ненависть мою к вам, я не осмелилась бы напомнить вам о поведении вашем с Шопинелем. Но как вы сами навели меня на это, то я скажу вам, что уверенность моя в том, что вы были тогда виновны, заставляет меня бояться за г. де-Ланкри.

— Матильда!

— Так как я была свидетельницею всего происшедшего в Рувре, то имею предчувствие, даже уверенность, что мнимое ваше равнодушие к мужу моему скрывает какую-нибудь злую мысль.

Урсула презрительно пожала плечами.

— Боже мой, я знаю, что вы поверили глупым сплетням моей свекрови, но теперь поздно возобновлять их. Вы имели удобный случай обвинить меня, когда я требовала вашего свидетельства при муже моем и его матери…

— Можете ли вы обвинить меня за то, что я умолчала тогда об этом, по благородному чувству дружбы? Свекровь ваша справедливо сказала мне тогда: «Дай Бог, чтобы вы никогда не раскаивались в помощи, оказываемой вами этой преступнице!» Но зачем вспоминать старое! В последний раз прошу вас… Если нужно, то умоляю, не продолжайте вашего здесь пребывания. Я никогда не делала вам зла, перестаньте же терзать меня.

— Я была бы в отчаянии, если б сделала вам малейшее неудовольствие, но я не могу жертвовать собой для пустой, чужой прихоти.

— Стало быть, вы хотите дождаться вашего мужа? — сказала я, едва скрывая свое волнение.

— Конечно!

— Так я должна признаться вам, в том, что я ревную вас!

— Напрасно… Напрасно!

— Положим, но подумайте, если я далее и не сообщу мужу вашему моих подозрений, то он по волнению моему угадает их… Вы видите, что можете накликать этим себе беду еще большую, чем та, которую вы ожидаете.

— Я не могу помочь этому. Если вы меня погубите, то я покорюсь судьбе своей, но никогда не погублю я себя сама.

— Как знать… берегитесь…

— Вы грозите мне? Но чем же?

— Я не угрожаю вам, но предупреждаю вас, что дело идет о моем счастье, о моей будущности, жизни. Я буду бороться всеми силами, чтобы сохранить то, что вы хотите отнять у меня.

— Чтоб вы были способны на подлый донос! Нет, я этому не верю.

— Вы правы, что я на это не способна. Но я без подлости могу отнестись к добродушию вашего мужа. Я могу объяснить ему терзающие меня подозрения, прибавив, что они, может быть, очень неосновательны… Это не погубит вас… А только возбудит, может быть, подозрения мужа вашего… Но вы сами будете виноваты в этом…

— Но я сумею защититься или отмстить за себя.

— Слушайте, Урсула: клянусь вам прахом матери, что если вы будете упорствовать в теперешнем вашем намерении, то я не поколеблюсь прибегнуть к этой крайности. Тайное предчувствие говорит мне, что теперь решается один из важнейших вопросов моей жизни… Предупреждаю вас, что характер мой очень изменился, и потому не советую вам выводить меня из себя… Ведь я требую от вас только возможного и удобоисполнимого.

— Я одна могу судить об этом, потому что, кажется, лучше вас знаю мужа своего.

— Вы намеренно преувеличиваете трудность уговорить его. Вы никак не уверите меня, что человек, пренебрегший из любви к вам всем, даже заклятием матери, и слепо верящий вам и любящий вас, станет подозревать что-нибудь, если вы скажете ему, что вам здесь скучно, и что вы желаете уехать отсюда.

— Ему это покажется смешным преувеличением.

— Но эти преувеличения допускаются благородными сердцами, они способны понять их. Желания ваши для него закон.

— Благодарю вас за выгодное обо мне мнение, — сказала Урсула, сардонически улыбаясь: — но мне кажется, что вы несколько преувеличиваете мои преимущества. Впрочем, успокойтесь, как скоро воротится муж мой, я постараюсь уговорить его уехать отсюда, но до тех пор я, в свою очередь, прошу вас, не настаивайте и не отказывайте мне в гостеприимстве.

— Но это бесчеловечно! — вскричала я: — неужели же вашей воли достаточно для того, чтобы навек погубить меня!

— Придите в себя, отгоните прочь призраки, вами самими созданные, и вы успокоитесь. Поверьте, мне весьма неприятен спор наш, и я…

— А! Так вы предлагаете мне борьбу, — вскричала я, перебивая мою кузину: — хорошо, я принимаю ее… Все средства огорчить меня кажутся вам позволительными, стало быть, и я имею право употреблять все средства для моей защиты. Я всё открою мужу моему, я расскажу про поступок ваш в Рувре, пусть он сравнит меня, всегда жертвовавшую ему всем, с вами, и он увидит, кого он мне предпочитает!

— Матильда! Берегитесь и вы в свою очередь. Обдумайте сперва, что будете говорить вы, — сказала Урсула, и глаза ее заблистали гневом. — Во всю жизнь свою не прощу я этой клеветы!

— Я была уверена, что вы не равнодушны к мужу моему, вы боитесь, чтобы я не сообщила ему вашего приключения!

— Я дорожу мнением вашего мужа, как мнением всех честных людей… И стыдно вам стараться погубить меня, — вскричала Урсула, голосом оскорблённого достоинства.

— Вы дорожите его мнением, а стараетесь высказывать при нем самые безнравственные правила и смеетесь над всем, что есть святого и священного в мире! Нет, я все более уверяюсь, что вы, видя невозможность понравиться мужу моему добродетелями, с намерением облеклись в возмутительный цинизм, но будьте уверены, что он узнает все, и не захочет наследовать сердце ваше после г. Шопинеля.

— Матильда! Не выводите меня из терпения!

— О! Я уж более не боюсь вас. Только ослепление мое на ваш счет и могло быть пагубно, но оно уже разорилось, к счастью.

— Если так, — вскричала кузина, не стараясь более скрывать волновавшие ее чувства: — если вы думаете, что разоблачили и узнали меня, то смотрите на меня, смотрите прямо!

Я испугалась выражения дерзости и злости, отпечатлевшегося на чертах Урсулы.

— Уже давно тяготит меня маска моя, — вскричала она.

— Давно? Что хотите вы сказать этим?

— А! Это удивляет вас? О! Невиннейшая из женщин! Вы почитали меня до сих пор преданнейшим другом и сестрой! — и Урсула пожала презрительно плечами.

— Боже мой… Боже мой!

— Разве вы забыли, сколько вы заставили меня вытерпеть! — вскричала она.

— Я…я?

— Вы, Матильда! Неужели вы думаете, что я так бесчувственна и глупа, что забыла детство наше! Вы не знаете, сколько накопилось зависти и ненависти в уязвленном сердце моем, с тех пор, как мы с вами в первый раз встретились!

— А я… Я благословляла день этот, подаривший мне сестру…

— Вы должны были проклинать этот день, даривший вам жертву… обратившуюся после в злейшего врага вашего…

— Жертву! Врага! Но что же я вам сделала?

— Разве не вам, не вашему самолюбию жертвовали мною ежедневно? Разве вы забыли, что, благодаря вам, я ежеминутно была оскорбляема, унижаема, презираема? И вы думаете, что можно залечить раны, нанесенные самолюбию! И вы думаете, что имеете право упрекать меня и угрожать мне!

— Боже мой, Боже мой! — вскричала я, закрывая лицо руками: — Адская расчетливость мадемуазель де-Маран не обманула ее. Она знала, где сеяла семена зависти.

— Что мне за дело, — вскричала она с возрастающим бешенством: — что мне за дело до руки, поразившей меня, я думаю только об ударе, полученном мною! Разве не от сравнения с вами страдала я? Ребенком я донашивала ваши платья и пользовалась вашими учителями. Девицей, я должна была ежедневно исчезать перед вашим блеском и отказываться от самых выгодных женихов. Вы вышли за ловкого, прекрасного и знатного человека, я за человека странного и смешного, которого имя мне стыдно носить!

— Но ведь вы знаете, что я в этом не виновата, что я старалась нарочно не нравиться, чтобы быть наказанной вместе с вами. Что я всегда любила вас, как сестру, и что от вас одной зависело выйти замуж по склонности.

— Вы предлагали мне половину вашего состояния, скажете вы. Но приняла ли я ее? Кто же сказал вам, что я также не имею гордости? И что великодушие и сожаление ваше не были для меня постоянными гнетом?

— Стало быть, вы всегда меня ненавидели! Стало быть, клятвы ваши и уверения были не что иное, как ложь! Но неужели же, Урсула, вы не могли понять, что виновна не я, а моя тётка, которая с намерением старалась возбудить вашу зависть и ненависть.

— Э! Боже мой, не обвиняйте так старушку. Я родилась ревнивой и завистливой, как вы родились благородной и великодушной. Если б я была на вашем, а вы на моем месте, то поверьте, что вся рассчитанная злоба вашей тетушки не сделала бы вас ни ревнивой, ни завистливой.

— Но за что же ненавидите вы меня, если считаете меня благородной и великодушной? Что же я вам сделала?

— За то-то и ненавижу я вас, что вы благородны и великодушны… Я ненавижу вас и за то, что меня всегда унижали ради вас. И за то, что вы наслаждаетесь тем счастьем, которому я завидую, и наконец, за то, что я принуждена краснеть перед вами… Мы одни, и я могу говорить откровенно… Итак, признаюсь вам, ненависть моя к вам была доведена до крайности тем, что вы узнали о моей смешной связи, и что вы были свидетельницей презрительного обхождения со мною моей свекрови. Речи мои удивляют вас? Грусть и одиночество научили меня им. Эти учителя научают многому, и они-то научили меня притворяться и ненавидеть вас.