Бесплатный фрагмент - Маскотерапия: кратко о главном

Начало

Друзья!

Половину своей жизни я посвятил тому, чтобы совершенствовать и развивать метод, впервые предложенный Г. М. Назлояном. Маскотерапия — это не просто арт-терапия и не просто лепка лица. Это путь, в котором соединяются искусство, психология и исследование глубинного сознания.

Вы берёте в руки глину, смотрите в зеркало — и вдруг понимаете: перед вами не просто материал, а начало настоящего разговора с собой. С тем, кого вы когда-то потеряли, забыли или ещё не встретили.

Маскотерапия не просто снимает социальные маски — она делает их осознаваемыми. Вы начинаете видеть роли, которые играете, понимать, откуда они пришли и зачем. Маска становится не врагом, а знаком — шагом к тому, чтобы различить: где она, а где — ваше подлинное лицо.

Здесь вы не прячетесь за привычными ролями. Здесь вы возвращаете себе своё настоящее лицо — не то, которое привыкли видеть другие, а то, которое рождается из глубины вашей души.

Маскотерапия учит слышать внутренние голоса, вступать с ними в диалог, находить центр и собирать личность заново. За десятилетия практики я расширил этот метод: добавил работу с изменёнными состояниями сознания, диалог субличностей, исследование времени, архетипов и символических форм.

Это не универсальный инструмент, но редкий и точный. Метод столь же уникален, как скульптурный автопортрет в истории искусства, и столь же мощный: он возвращает человеку чувство себя, внутреннюю опору и лицо в эпоху массовой обезличенности.

Если вы хотите не просто «познакомиться с собой», а действительно встретить своё подлинное «Я» — эта книга для вас.

Предисловие

Маскотерапия — один из немногих психотерапевтических подходов, который соединяет художественное творчество, юнгианскую глубинную психологию и многолетнюю клиническую практику в целостный и преобразующий метод. Его оригинальность заключается не только в сочетании скульптуры и терапии, но и в способности использовать акт создания скульптурного автопортрета как структурированный путь к архетипическим слоям психики.

Метод, разработанный и отточенный Сергеем Антоновичем Кравченко на протяжении десятилетий, развивает пионерскую работу Г. М. Назлояна и открывает новые измерения: интеграцию изменённых состояний сознания, исследование субличностей, выявляемых через портрет, и построение внутренних диалогов, выходящих за рамки традиционной психотерапии. Опыт Кравченко включает десятки лет практики, сотни терапевтических портретов и круг учеников не только в России, но и в других странах, что свидетельствует о международном развитии маскотерапии как дисциплины.

В главе «Скульптурное портретирование как путь самопознания и изменения личности» представлены ссылки на исследования других авторов и показана связь метода с современной нейропсихологией и арт-терапией. Однако его корни уходят глубже — в традиции аналитической психологии, где К. Г. Юнг рассматривал лицо как зеркало Самости и подчёркивал необходимость взаимодействия с архетипами, а не их подавления.

Маскотерапия столь же уникальна, как и сам скульптурный автопортрет — жанр, почти отсутствующий в истории мирового искусства. Древние цивилизации оставили нам шедевры портретной скульптуры, но они всегда создавались другими людьми, а не самими моделями. Маскотерапия меняет это: человек становится и скульптором, и моделью, одновременно творцом и творением. Тем самым метод соединяет наше время с опытом древних культур, связывая поиски современной личности с вечным стремлением придать душе форму.

В век анонимности, цифровых масок и утраты личного присутствия маскотерапия — метод не для всех. Это путь для тех, кто действительно хочет иметь своё лицо — внутреннее и внешнее — в эпоху обезличенности. Он требует честности, настойчивости и готовности встретиться с тем, что скрыто за масками. Но награда за этот путь велика: обретение индивидуальности, интеграция разрозненных частей внутреннего мира и восстановление диалога между телом, психикой и духом.

О книге

Человеческое лицо представляет собой уникальную психосоматическую структуру — динамическое зеркало личности, отражающее глубинные процессы души и её бессознательные архетипы. Если у души есть форма, то она, по всей видимости, ближе всего к образу лица, скрытого под множеством психологических масок. Современная психотерапия всё чаще сталкивается с необходимостью не просто распознавать эти маски, но и выстраивать гармоничные отношения с ними — во имя целостности личности и восстановления внутреннего диалога.

Представленный труд является результатом более чем двадцатилетней практики маскотерапии — авторского варианта метода, основанного на подходе Г. М. Назлояна. За это время накоплен значительный клинический и консультативный опыт, обобщённый в данной работе. Метод опробован в различных психотерапевтических контекстах — от индивидуальной работы с пациентами до групповой терапии в клиниках зависимостей, психосоматических расстройств и нарушений самоидентификации.

Первоначальные заметки относятся к 1998 году, времени моей стажировки у основателя метода. С тех пор прошло более двух десятилетий, и хотя самого Назлояна уже нет с нами, его метод продолжает развиваться. Появляются новые последователи, вносится теоретическое уточнение ключевых понятий, методология расширяется. Всё это требует дальнейшей систематизации и научного осмысления.

Книга представляет собой переработанное и сокращённое издание первой версии, вышедшей в 2019 году под названием «Маскотерапия-1. Как портрет открывает, развивает и лечит личность». Настоящее издание ориентировано на специалистов в области психологии, психотерапии и арт-терапии, а также на педагогов и исследователей в смежных гуманитарных дисциплинах.

Маскотерапия занимает уникальное положение на стыке психологии, искусства и феноменологии личности. Её ключевая задача — восстановление целостного образа «Я» через визуализацию и внешнее отражение внутренней структуры личности.

Сентябрь 2019 г.

Сергей А. Кравченко

психотерапевт, исследователь, автор метода «Лицо личности»

Уважаемый читатель

Треть своей жизни я практикую маскотерапию. Впервые с методом Г. М. Назлояна я познакомился в начале 1990-х годов. С тех пор, кто бы ни оказался передо мной — независимо от глубины его травмы или степени душевного страдания — меня уже не посещает то чувство неуверенности, которое сопровождало меня в начале пути, когда в кабинет входила израненная или потерянная душа.

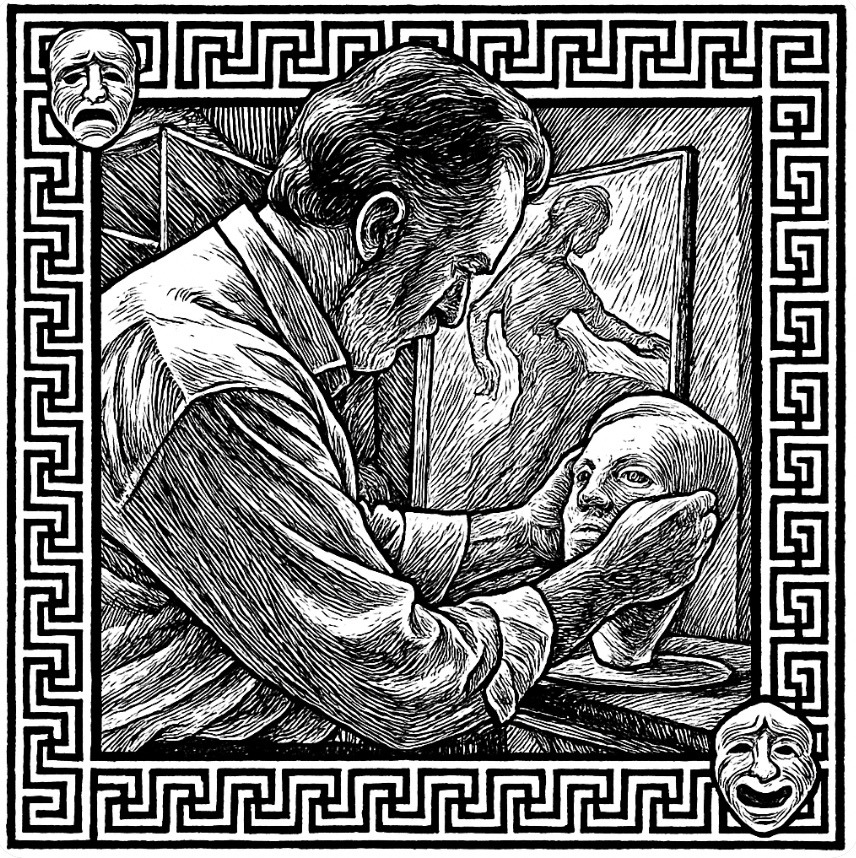

Я беру пластилин, или карандаш с бумагой, и предлагаю человеку создать его портрет или автопортрет. С этого момента начинается нечто особенное: пространство беседы словно само организуется, исчезают внутренние и внешние преграды, появляется направление.

Создавая портрет, мы ставим в центр внимания лицо — образ, за которым стоит личность со всем её многообразием внутренних масок и субличностей. В тех случаях, когда терапевтический процесс не опирается на этот образ, беседа может легко уклониться в сторону, потеряв фокус на главном — на личности как герое внутреннего диалога.

Вокруг портрета же рождается особая атмосфера — доверительная, интимная, одновременно духовная и высокая. Эту атмосферу трудно сравнить с чем-либо, кроме как с глубоким разговором о самом важном, сокровенном, вечном. Иногда — священном.

История основателя метода

Однажды доктор Назлоян рассказал мне случай из своей практики. В роли психиатра он вошёл в палату, где пациент много лет скрывался под одеялом и не вступал в контакт с терапевтами. Назлоян не стал его уговаривать выйти, а просто сел рядом и начал лепить лицо пациента — таким, каким он его себе представлял. Он размышлял вслух, комментировал каждое движение рук.

Минут через десять пациент стал наблюдать за ним из-под одеяла. А ещё через полчаса уже сидел на краю кровати, свесив ноги, и обсуждал с доктором портрет: что в нём удалось, а что нет.

Портрет в руках терапевта способен на то, чего не добиваются слова.

Портрет и бессознательное

Этот случай показывает: даже человек, утративший всякий интерес к миру, всё ещё способен проявить любопытство — если это касается его самого. Портрет становится зеркалом, в которое хочется заглянуть. Он — двойник, способный указать путь к себе настоящему.

Когда мы смотрим на лицо, изображённое много веков назад, мы как бы входим в его время. Происходит сдвиг во времени, и прошлое становится настоящим. Это подводит нас к важному выводу: портрет способен преодолеть время. Он не просто задерживает мгновение — он отменяет само время, делает его относительным. В этом сила искусства: оно выносит душу за пределы сиюминутного и тленного.

Так и созданный сегодня автопортрет — он будет жить через год, через десять, через тысячу лет. Создавая образ пациента, мы прикасаемся к вечному. Даже если мы не проговариваем этого вслух, пациент чувствует: в портрете отражается нечто бессмертное, нечто большее, чем он сам о себе знал.

Можно ли быть маскотерапевтом, не будучи художником?

Многие ученики спрашивают меня: «А можно ли заниматься маскотерапией, если не умеешь рисовать или лепить?»

Отвечаю: если вы убеждены, что не умеете — вы действительно не сможете. Но если вы позволите себе вспомнить, что умеете, — вы начнёте творить. Дети, оказавшись в моём кабинете, ни на секунду не сомневаются в своих способностях. Они просто берут пластилин — и начинают.

Как только в вас пробуждается вера, вы становитесь художником. Я помогу вам использовать искусство в терапевтических целях, даже если вы никогда ранее не держали в руках кисть или глину. Главное — не сомневайтесь. Пока вы не чувствуете себя художником, не начинайте маскотерапию. Это не техника. Это — внутренняя практика, требующая участия души.

Мой опыт показывает: даже те, кто ни разу не занимался искусством, через несколько недель начинают лепить удивительные автопортреты. Сотни людей в моей практике говорили: «Я не умею» — а потом создавали то, что не могли даже представить.

Практические рекомендации

Возьмите в руки глину или пластилин. Сядьте перед зеркалом. Наблюдайте. Молчите. Вглядывайтесь. И лепите.

Не слушайте тех, кто скажет, что вы не художник. Во время работы откроется глубинное «Я», которое подскажет, как создать двойника. С каждым днём вы будете видеть в зеркале всё больше. Ведите дневник. Фотографируйте изменения. Ни одна другая форма самопознания не даст вам такого результата.

Особое внимание уделяйте ассоциациям, возникающим во время лепки. Эти ассоциации — ключи к маскам, за которыми прячется личность. Фиксируйте чувства, мысли, образы. Даже если они кажутся далекими от портрета — они не случайны. Всё вокруг портрета — это отражение вашего «Я».

Диалог как основа терапии

Что первично — портрет или жизнь? Кто влияет на кого? Думаю, между ними существует тонкая синхронность. И ключевым понятием здесь становится диалог.

Г. М. Назлоян считал, что отсутствие внутреннего диалога — главный симптом душевного расстройства. Но когда мы формируем портрет, мы активируем диалог с собой. Этот внутренний диалог отражается и во внешнем — в отношениях, в речи, в действиях.

Тонкая работа с внутренней речью через портрет делает человека не просто более осознанным — она развивает его жизнь, придаёт ей стройность и смысл. Таким образом, портрет и диалог вокруг него становятся сердцем маскотерапии.

Вместо эпилога

Хочу предостеречь вас от механического подхода к этому методу. Не ждите чудес от одного только изображения. Хотя иногда и это происходит.

Портрет для меня — это инструмент. Но в руках мастера он способен преобразить душу и реальность.

Портрет переживает натуру. Он преодолевает время. Он увековечивает душу.

Через искусство портрета мы прикасаемся к бессмертию.

Когда-то я услышал: «Каждое действие художника отзывается в вечности».

А я бы добавил: «Каждый портрет отражается в зеркале вечной души».

Создавайте портреты. Создавайте себя. Создавайте реальность.

Возможно, именно в этом — высший смысл жизни, наших отношений с людьми и с собственной душой.

Удачи вам!

Сергей А. Кравченко

2019

ВВЕДЕНИЕ

Введение в книгу по маскотерапии раскрывает основные теоретические и философские основания метода, соединяющего арт-подход с глубинной психологией. Автор позиционирует маскотерапию не просто как разновидность арт-терапии, а как самостоятельную психотерапевтическую практику, способную выявлять и трансформировать бессознательные аспекты личности.

Особое внимание уделяется роли автопортрета как инструменту самопознания и духовного преображения. Через сравнение с библейским актом творения вводится тема автономии образа и неожиданности результата творческого акта, что подчёркивает феноменологическую глубину метода.

В тексте сочетаются личный опыт, научная рефлексия и культурные архетипы, создавая убедительное основание для последующего раскрытия метода маскотерапии как практики диалога с лицом, личностью и временем.

Маскотерапия в моей практике — это адаптированный метод Г. М. Назлояна, применяемый в диагностике, консультировании и психотерапии как с отдельной личностью, так и с группами. Хотя маскотерапию традиционно относят к арт-терапии, по сути она выходит за рамки стандартных арт-терапевтических подходов, превосходя их по глубине воздействия и эффективности.

На протяжении тысячелетий культура накапливала опыт познания и укрепления человеческой личности через портрет. Художники всегда знали, сколь велика сила портрета в выявлении, подчеркивании и даже формировании уникальных черт человека. Сегодня этот архетипический подход возвращается — но уже в контексте современной психологической практики.

Метод маскотерапии — интуитивно понятный и в то же время глубоко естественный: он опирается на культурный код, на внутренние механизмы развития личности, восходящие к самой эволюции человечества. Он соединяет искусство и науку, архетип и диагностику, образ и процесс трансформации.

Автопортрет в рамках маскотерапии — это, в сущности, научный метод, реализуемый средствами искусства. В нем спонтанно проявляются как осознанные, так и неосознаваемые установки автора: отношение к людям, гендеру, семье, этнической и родовой принадлежности, к самому себе. То, что прежде было скрыто, становится очевидным — не только для самого человека, но и для внимательного наблюдателя. Это расширяет наши представления о личности, её ценностях и внутренней структуре.

Образный язык портрета — это не только способ выражения, но и инструмент преображения. Он способен высветить глубинные слои души и запустить процессы внутреннего обновления. Создание автопортрета — это всегда эксперимент. Он направлен на выявление и осмысление, на определение и развитие, на самовыражение и самоутверждение личности. Но при этом сам процесс принципиально не поддается полному контролю: автор никогда не может до конца предсказать результат.

Портрет в процессе отливки из гипса

В этом акте творения невольно проступает древний сюжет — библейский. «И создал Бог человека из праха земного, по образу Своему и подобию». Но знал ли Он, к чему приведёт это творение? Можно лишь предполагать. Очевидно одно: уже в самом начале присутствовала открытая неопределенность. Бог творил, и — наблюдал, что получится.

А созданный образ, обретя собственную волю, вышел за пределы замысла Творца, нарушил установленный порядок, отклонился от предсказуемости.

Разве не то же происходит при создании автопортрета?

Человек формирует своё изображение, ощущая, что в какой-то момент оно может обрести независимость. В глубине души он чувствует: образ, который он лепит, не будет до конца ему подчиняться. Он проявит волю и начнёт жить собственной жизнью.

Первое открытие на этом пути — разрушение иллюзии управляемости. Автопортрет выходит из-под контроля. Он обретает автономию и начинает воздействовать на самого автора. Этот феномен можно признать универсальным законом творческого процесса: результат всегда превосходит или отклоняется от замысла, становясь самостоятельной сущностью.

Конечно, портрет — это и художественный объект. И если он создан с внутренней глубиной, то способен удерживать внимание, вызывать отклик, порождать новые смыслы. Мы будто слышим голос изнутри: он рождает целостность, вызывает ассоциации, соединяет нити личной и культурной памяти. В таких случаях лицо, однажды вылепленное, начинает жить, порождая новую жизнь — внутри нас самих.

Почему маскотерапия?

В этой главе автор размышляет над самим названием метода, вводя читателя в символику «маски» как ключевого понятия в психотерапевтическом и философском контексте. Маска предстает не только как метафора защиты или сокрытия, но как феномен, структурирующий личность, формирующий диалог субличностей, определяющий психическую динамику. Через личные наблюдения, диалоги с пациентами и культурные параллели глава исследует парадоксальную природу «истинного лица» — как редкой, подвижной и мерцающей сущности, раскрывающейся лишь в пространстве внутреннего диалога и творческого акта. Автор подводит к выводу: если мы работаем с масками, мы не можем иначе назвать этот метод, кроме как маскотерапией.

Меня нередко спрашивают: почему метод называется именно маскотерапией?

В этом вопросе скрыто множество смыслов. Один из них побудил меня в другой книге предложить альтернативное название — «Лицо личности». Это уже шаг вперёд, развитие идеи. Однако термин маскотерапия за последние десятилетия укоренился — как среди специалистов, так и среди пациентов. И это произошло не случайно.

Слово «маскотерапия» — простое, звучное, легко запоминающееся. Пусть оно и не сразу раскрывает суть метода, но живёт своей жизнью. Точно так же, как и маска, которую человек может носить всю жизнь — скрывая своё истинное лицо, а порой и вовсе не зная, каким оно является на самом деле.

Но стоит вглядеться в сам метод глубже, и становится ясно: другого названия для него попросту быть не может.

В процессе создания портрета или автопортрета — основного инструмента маскотерапии — на ранних этапах зачастую отсутствует физическое сходство. Зато проявляются образы, кажущиеся случайными, но на деле — весьма закономерные. Почему? Потому что при повторных попытках, особенно в увеличенном масштабе, эти образы вновь и вновь возвращаются. Более того, они всегда напоминают кого-то, кто в прошлом оказал сильное влияние на формирование личности портретируемого.

И что особенно поразительно: такие «влияющие» образы проявляются как при портретировании, так и при автопортретировании. Возникает мысль, что они неотделимы от лица человека, связаны с ним так же тесно, как субличности связаны с личностью. Эти образы можно смело назвать масками — спутниками Лица.

Таких масок, как правило, несколько. Их можно назвать по именам — у каждого из нас они свои. При создании портрета из глубин памяти, как из тумана, возникают лица — лица тех, кто однажды был запечатлён в душе и стал частью её структуры. Внешне эти следы проявляются как биологические маски, закрывающие подлинное лицо. Иногда маска виднее, чем сам человек. Прическа, поведение, манеры, интонации — и вот уже перед нами не он, а двойник кумира: певца, политика, идеолога.

Среди учёных мирового уровня нередко встречается мнение, что у человека вообще нет «настоящего Я». Как-то один мой пациент, человек глубоко мыслящий, сказал:

— А что, если за всеми масками — пустота? Что, если того подлинного лица, которое вы пытаетесь найти в каждом из нас, попросту не существует?

И, что удивительно, обе точки зрения — противоположные — по-своему верны.

Первая, которой придерживаюсь я: истинное лицо существует, оно может быть найдено или создано.

Вторая: истинного лица нет — есть только череда масок.

Но как это возможно одновременно?

Решение этого кажущегося противоречия пришло ко мне сравнительно недавно. Суть его в следующем: истинное лицо — сущность неопределённая, мерцающая, подобная квантовому свету. Оно может быть найдено лишь в «облаке масок», которые человек применяет в течение жизни, часто не осознавая этого. Истинное лицо может даже выходить за пределы этих масок — но только тогда, когда душа поднимается к высшему состоянию. А это состояние Творца, состояния подлинной творящей личности.

Не подражающей и не потребляющей. Подражая кумиру, человек утрачивает собственное лицо. Служа лишь потребностям — забывает о своей природе.

Маски скрывают подлинное Я, подменяют его, не дают проявиться или быть узнанным. А даже если оно вдруг проявляется, то не гарантировано, что сохранится или будет доступно для наблюдения. Чем слабее личность — тем чаще она утрачивает лицо в присутствии других, надевая маску социальной роли.

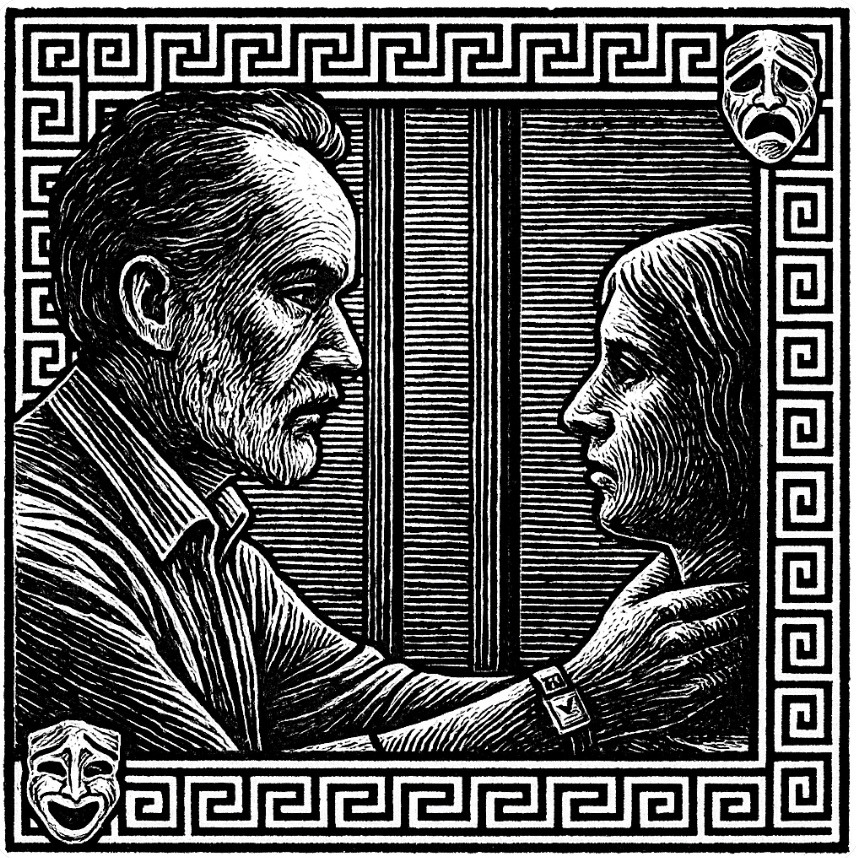

Особое значение имеет взаимодействие лиц в терапевтическом пространстве. В ходе сеанса «лицом к лицу» клиент и терапевт невольно обмениваются масками-двойниками. Пациент уносит маску терапевта — она его некоторое время поддерживает. Терапевт же получает маску пациента — и должен суметь избавиться от неё. В противном случае она начнёт влиять на его собственную жизнь.

Иное дело — маскотерапия. Здесь пациент сидит напротив зеркала, созерцает своё лицо, создаёт собственный портрет. А терапевт отходит в тень. Это тонкое различие — принципиально важно.

Итак, почему же — маскотерапия?

Потому что, в сущности, мы всегда работаем не с лицом — а с масками. Истинное лицо встречается редко. Оно подобно драгоценному камню: появляется неожиданно и требует особых условий. Маски же — повсеместны. Общество поощряет их, распространяет, адаптирует. Человек же с рождения устроен так, чтобы принимать маски и использовать их эффективно.

Маскотерапия помогает исследовать эти маски и субличности, стоящие за ними. Она позволяет выстроить внутренние диалоги, которые ведутся между масками — осознанно или нет. В идеале, человек учится говорить с ними открыто, понимать их, интегрировать их в своё «Я».

В самых тяжёлых случаях — как писал Г. М. Назлоян — внутренний диалог у пациента на начальных этапах полностью отсутствует. Это и есть основа его страдания: патологическое одиночество. Но когда возникает первый отклик, первое отражение — в портрете, в зеркале, в глазах другого — тогда пробуждается и внутренний диалог. И уже между субличностями начинает рождаться внутренняя беседа.

Понятие маски в маскотерапии — не отвлечённая метафора. Это конкретная, наблюдаемая реальность. Маски в портретах не всегда доброжелательны. Иногда они вызывают тяжёлые чувства. Но, однажды проявившись, они уже становятся объектом внешнего наблюдения. А значит — с ними можно взаимодействовать, вести диалог, изменять сюжет.

Если метод работает с масками — то как же ещё он может называться?

Суть современной маскотерапии

Эта глава — методологическое ядро книги. Автор формулирует суть маскотерапии как уникального интегративного метода, сочетающего арт-практику портрета и глубинную психологическую работу с многослойной структурой личности. Через работу с автопортретом раскрываются пласты — от инстинктивных и родовых до личностных и лидерских. Маскотерапия предстает не только как терапия, но как путь к внутреннему преображению, самопознанию и даже прикосновению к вечности. Подчёркнута важность эстетического медиатора — портрета — как инструмента трансформации и носителя бессмертного образа. Глава задаёт контуры разграничения маскотерапии с другими методами и обосновывает её уникальность.

Маскотерапия — это развивающая, диагностическая, психотерапевтическая и консультативная практика, в которой центральным элементом становится создание скульптурного или графического портрета. В качестве дополнительных форм могут использоваться театральный грим, фотопортретирование или видеосъёмка диалога клиента с психологом-психотерапевтом — и с собственным портретом.

Метод способствует раскрытию истинного видения человеком самого себя, помогая выявить, дополнить и развить представление о тех слоях личности, которые ранее были скрыты от восприятия или искажены. К таким пластам относятся:

— животная основа с её инстинктами и потребностями;

— антропный (общечеловеческий) уровень и связь с природой;

— этно-родовой пласт и коллективная память предков;

— социальный (семейный) уровень;

— индивидуальные особенности;

— личностный уровень;

— лидерский потенциал.

Сосредоточенность на каждом из этих уровней, отражённых в портретной работе, способствует разблокировке душевных сил, ранее подавленных или недоступных. Это, в свою очередь, ведёт к росту психической энергии, раскрытию скрытых способностей, улучшению адаптации, гармонизации внутренней жизни и, в ряде случаев, к преодолению душевных расстройств.

Сеансы маскотерапии различаются по характеру, продолжительности и частоте. Они могут длиться от нескольких минут до нескольких часов. Процесс развития портрета или автопортрета часто идёт параллельно с диагностическими или терапевтическими беседами, но возможны и длительные периоды молчаливой работы клиента. Портрет может развиваться в течение нескольких встреч, а может — на протяжении месяцев или даже лет.

Количество встреч варьируется от 5–10 до 20 и более, в зависимости от задачи и внутреннего ресурса клиента. В большинстве случаев именно клиент определяет готовность к встрече с портретом — и с самим собой.

Маскотерапия укоренена в традиции портретного искусства — скульптурного, живописного, графического. С древнейших времён художники знали силу портрета: он придавал образу устойчивость, переживал своего создателя и сохранял память о нём. Оттенок бессмертия всегда присутствовал в портретном искусстве, и это делает портрет естественным медиатором в работе по психологическому консультированию и исцелению.

Суть и сила метода заключаются в способности портрета вести клиента к тем состояниям души, где возникает доступ к переживанию вечности — состоянию, трансформирующему личность. Такой опыт даёт человеку возможность соприкоснуться с измерениями времени — прошлым, настоящим и будущим, преодолевая безвременье, внутреннюю пустоту, депрессию и кризис идентичности.

Подробнее об этом — в книге С. А. Кравченко «Темпоральная психология», где рассматривается связь душевных процессов с временны́ми измерениями.

Важно понимать: маскотерапия не всегда является психотерапией в узком смысле. Она может выступать как развивающая или коррекционная методика, быть центром, вокруг которого выстраиваются другие подходы в психологии, педагогике, терапии. Она может использоваться для:

— самопознания,

— диагностики,

— развития и коррекции личности,

— раскрытия способностей и талантов,

— поиска жизненного пути,

— нахождения своего уникального Лица.

Метод особенно показан в случаях, когда нарушена связь с телом, искажено восприятие своей идентичности или отсутствует контакт с реальностью. Маскотерапия позволяет дойти до глубин индивидуального уровня (пятый пласт), но может и выйти за его пределы.

Для более глубокой работы используется метод «Лицо личности», развившийся из маскотерапии. Он позволяет исследовать личностные и лидерские пласты психики — в том числе с их потенциальными патологиями. Об этом подробно будет рассказано в будущей книге «Лицо личности».

Именно в скульптурном портрете наиболее эффективно разыгрываются и «внутренние драмы» масок, выявляются конфликты, возникают диалоги между субличностями. В этом — путь к внутренней гармонии и утверждению Я.

Если просто снять с лица папье-маше-маску — этого мало. Масок у человека больше, чем ролей, и большинство из них внутренние. Подробнее — в книге «Маски, Лица, Образы», где исследуются функции и типология масок.

О выходе за пределы масок и ролей — в книге «Записки отшельника», где раскрывается путь к освобождённому состоянию чистого Я.

Умение лепить дано всем изначально

Глава раскрывает ключевую установку метода: каждый человек — творец. Даже если он считает себя «не художником», способность лепить — врождённая, как и стремление к самовыражению. Здесь маскотерапия выходит за пределы эстетики и становится способом преодоления внутренних барьеров, стыда и страха неудачи. Совместная работа с терапевтом, «обмен портретами», символизирует акт со-творения и поддержку, в которой человек может восстановить утраченные связи с собой и своими творческими истоками.

При первом знакомстве со скульптурной маскотерапией почти всегда возникает один и тот же вопрос:

«А что делать, если я не умею лепить?»

Любопытно, что подобные вопросы чаще всего задают взрослые. Дети же, наоборот, без колебаний берут в руки пластилин и тут же начинают творить. И у них — получается. Выходит, что лепить умеют все. Даже те, кто не прикасался к пластилину десятилетиями. Разница заключается не в способностях, а в отношении к процессу.

Деловые и решительные люди, не имеющие опыта в художественном труде, как правило, справляются с задачей быстрее других. Их автопортрет может быть далёк от технического совершенства, но в нём — честность, наивная сила и собственное, узнаваемое лицо. Часто именно такие портреты производят глубокое впечатление — своей искренностью, живым присутствием.

Иное дело — клиенты, которые с осторожностью приступают к новой задаче. Для них пластилин словно представляет опасность: можно испортить, сделать «неправильно», заслужить низкую оценку. Они переносят в творчество школьные страхи — вместо живого выражения души возникает тревога.

В таких случаях помогает синхронная работа. Если маскотерапевт лепит параллельно точно такой же портрет, он может в нужный момент обменяться с клиентом фигурой — предложить более точную форму, подсказать путь. Через несколько минут он берёт обратно «переданный» вариант и улучшает его. В результате оба работают с двумя фигурами, переходящими из рук в руки. Возникает со-творчество — процесс, в котором не так важно, кто сделал что. Важно, что вместе получается больше.

Чтобы избежать путаницы, лучше использовать пластилин разных цветов: например, основной портрет — из телесного, а вспомогательный — из оливкового или тёмного.

Так, шаг за шагом, клиент, сам не замечая, входит в состояние творца. Его руки вспоминают. Его душа — просыпается. И, как показывает практика, к концу сеанса у человека появляется не только первый автопортрет, но и первая победа над собственными сомнениями.

Методология в рамках клинической практики

Глава раскрывает маскотерапию как клинический метод, в центре которого не симптом, а личность — переживающая внутренний конфликт, утрату самоидентичности и душевное одиночество. В работе с портретом человек не только «воссоздаёт» своё лицо, но и заново устанавливает контакт с телом, историей рода, половой и личностной идентичностью. Описаны этапы психотерапевтического портретирования как форма глубинной инициации. Метод работает на пересечении аналитической психологии Юнга, темпоральной психологии и символического искусства.

Особенность маскотерапии как комплекса психотерапевтических и развивающих технологий заключается в том, что пациент рассматривается не как носитель симптомов, а как целостная личность, временно утратившая связь с собой и с миром. В центре внимания — внутренние конфликты, искажения самоидентификации и феномен патологического одиночества, который, по Г. М. Назлояну, является универсальным симптомом большинства психических расстройств.

Современная культура всё чаще способствует обезличиванию, потере субъектности, подмене «Я» — ролями, масками, клише. Это приводит к дефициту внутреннего диалога и к росту психоэмоциональных и экзистенциальных проблем. Феномен «потери лица» становится не просто метафорой, а ключевым элементом нарушения самовосприятия, искажения отношений с собой, другими и реальностью в целом.

Маскотерапия позволяет «восстановить лицо» — то есть вернуть согласие между телесным образом и сознанием личности. Это путь реконструкции утраченного «Я», способ возрождения диалога — сначала внутреннего, затем внешнего. Психотерапевтический эффект реализуется через символическое самотворение. Особую роль играет скульптурный портрет — в отличие от живописного или графического, он обладает объемом и телесностью, что облегчает отождествление с образом и углубляет терапевтический процесс.

Одной из уникальных особенностей метода является то, что в процессе терапии взаимодействуют три участника: пациент, психотерапевт и портрет. Эта триада создаёт особое терапевтическое пространство, где роль терапевта не в навязывании интерпретаций, а в деликатном сопровождении и направлении процесса самопознания.

С. А. Кравченко, ученик и последователь Г. М. Назлояна, адаптировал и расширил метод, интегрировав его с аналитической психологией К. Г. Юнга и теорией темпоральной психологии. Работа строится поэтапно, соответствуя «пластам психики», каждый из которых связан с определённым уровнем развития и задачами самопознания:

Этапы терапевтического портретирования:

— Животный уровень — форма яйца. Отражает перинатальный и постнатальный опыт, родовые травмы. Часто на этом этапе пациент не может даже слепить простейшую форму — «яйцо». Задача: восстановление базового доверия к миру.

— Антропный уровень — грубые черты, напоминающие архаичные скульптуры. Задача: осознание отношения к человеческому сообществу.

— Родовой уровень — лицо с признаками пола и родовой принадлежности. Часто возникают трудности в определении пола, что указывает на психосексуальные нарушения. Задача: восстановление идентичности рода, семьи, гендера.

— Семейный уровень — в чертах лица проступают признаки родственников (бабушек, дедушек и т.д.). Задача: работа с памятью предков, преодоление неосознанной идентификации с травматическими судьбами.

— Индивидуальный уровень — появление собственного, узнаваемого лица. Задача: формирование целостного «Я» и его темпоральной целостности (прошлое, настоящее, будущее, безвременье, вечность). Это уровень катарсиса, прояснения смысла жизни и преодоления темпорального невроза.

— Личностный уровень (дополнительно) — этап самоопределения и самоуглубления. Задача: формирование мировоззрения и зрелой личности.

— Лидерский уровень (дополнительно) — осознание своей уникальной миссии и ответственности перед миром. Задача: раскрытие духовного лидерства.

Процесс начинается с малого — скульптуры в форме яйца. С каждым этапом добавляются новые слои, но предыдущий не уничтожается, а остаётся внутри, как символ памяти и опыта. В идеале, итоговая форма приближается к реальному размеру лица пациента.

Во время создания портрета активизируются символические и ассоциативные процессы. Например, женщина может увидеть в портрете черты отца или любимого мужчины. В другом случае пациент осознаёт, что живёт по чужому сценарию — дед, страдавший алкоголизмом, стал бессознательной моделью для внука. Это даёт толчок к внутреннему очищению и поиску собственного пути.

При увеличении портретного сходства возникает ощущение «двойника». Устанавливается эмоциональная связь с образом, оживает внутренний диалог. Это ведёт к катарсису — эмоциональному очищению, углублению понимания себя и своих проблем.

Работа психотерапевта — создание условий, в которых пациент сможет привязаться к своему лицу. Это признак завершения терапии. Иногда, по завершении, пациенту предлагается оставить портрет в клинике как символ расставания с болезнью. Позже возникла практика отдачи портрета клиенту — с возможностью продолжения работы дома или дистанционно.

Методы маскотерапевтической работы:

— словесный портрет;

— роспись лица (грим);

— фотопортрет;

— графический и живописный портрет;

— лепка по живому лицу (скульптурный портрет).

Метод применяется в клинических учреждениях (например, Rehab Family) для лечения депрессий, неврозов, зависимостей. Уже после 3–4 сессий наблюдается значительное улучшение эмоционального состояния, снижение потребности в медикаментозной поддержке.

Групповая форма работы усиливает терапевтический эффект. Клиенты помогают друг другу в создании портретов, делятся наблюдениями, усиливая процесс объективизации и принятия. Родственники могут участвовать в процессе — сравнивать сходство, подтверждать важность происходящего. Всё это помогает пациенту «вернуть своё лицо» — не метафорически, а буквально.

Таким образом, маскотерапия становится методом не только диагностики и коррекции, но и глубокой инициации. Возвращение лица — это возвращение к себе, к своей природе, к способности жить не по чужому образцу, а как личность, способная быть собой.

Поле смыслов

Глава раскрывает философию лица как зеркала души и основного образа в маскотерапии. Зеркальный двойник, портрет и внутренний диалог формируют поле самопознания. Обсуждаются архетипы, маски, пласты психики и тема идентичности. Автор касается феномена катарсиса, вечности, образа терапевта и роли совершенства. Завершается глава размышлением о связи между внутренним и внешним обликом человека, раскрывающимся через портретирование.

Лицо и зеркало

В центре смыслового и понятийного поля маскотерапии находится лицо. Через отражение в зеркале человек вступает в контакт с образом самого себя. Личность и душа частично проявляются в состоянии лица здесь и сейчас. Наблюдая зеркального двойника, мы в известной степени наблюдаем себя.

Диалог с двойником

Диалог, возникающий между личностью и её зеркальным отражением, может оказаться ещё более точным средством отражения души. Таким образом, центральным элементом маскотерапии становится отражённое в зеркале лицо, за которым скрывается личность, и диалог с ним. Однако трудно сказать, насколько адекватно наше восприятие собственного отражения, пока мы не попробуем создать портрет.

Портрет и наблюдатели

Создавая автопортрет, наблюдая своё лицо в зеркале, человек получает возможность показать другим то, что он сам видит. Это и порождает важнейший вопрос: насколько точно мы передаём в портрете то, что видим? Взаимодействие наблюдателей вокруг портрета и составляет первоначальный диалог — критерий достоверности образа.

Маски

На первом этапе всплывают маски — устойчивые социальные роли и архетипы, окружавшие нас с детства. Они не случайны: маски — часть нашей психической и социальной природы. Бояться их не нужно, но важно осознавать их присутствие.

Истинный двойник

Зеркальный двойник — иллюзия, но она необходима. Он помогает увидеть себя со стороны, хотя меняет местами правую и левую половину лица. Через полмесяца лепки портрет, если работа развивается правильно, перестаёт быть зеркальным — мозг заменяет искажённое отражение на внутренне узнаваемую форму. Это момент перехода от внешнего взгляда к внутреннему видению.

Образ себя

Созданию истинного портрета мешает устоявшийся образ самого себя — конструкт из чужих мнений, переживаний и ролей. Именно с ним и приходится бороться в поиске подлинного лица. Маски и образ себя пересекаются, но не тождественны. Маска существует в отношениях с другими, образ себя — даже в одиночестве.

Пласты психики

Истинное лицо не раскрывается сразу: оно сокрыто под семью слоями психики. Первый — животный (яйцеобразная форма), далее — общечеловеческий (появление образа человека), родовой (пол, этнос), семейный (черты близких родственников), индивидуальный (собственные особенности), личностный (экзистенциальные смыслы) и лидерский (образ ведущего, преодолевающего время).

Клонирование лиц

Создавая портрет пациента, терапевт может непроизвольно внедрить в образ своё лицо. Это тонкий и важный момент. Чтобы избежать клонирования, важно оставить пациента наедине с образом. Только в одиночестве возможно появление подлинного лица.

Эрос и Танатос

При лепке работает архетип Эроса — созидание, но и Танатос — смерть — неотступен. Скульптура ассоциируется с памятью, преодолением времени и бессмертием. Портрет, выходящий за пределы времени, символизирует вечность души.

О вечности и безвременье

Часто пациенты воспринимают портрет как своё будущее, улучшенное «Я». Портрет охватывает не только прошлое, но и перспективу, раскрывает темпоральные измерения. В состоянии безвременья, которое испытывают многие пациенты, создание портрета становится актом творения и способом вернуться к потоку времени.

Катарсис

Во время завершения портрета происходит эмоциональный взрыв — катарсис. Появляется новое лицо — и это событие вызывает душевное очищение, по Аристотелю. Это переживание невозможно игнорировать: рождение нового «Я» не может остаться незамеченным.

Статус

Скульптурный портрет традиционно ассоциируется с высоким статусом. Из-за этого у пациентов может возникать чувство неполноценности. Но сам процесс создания портрета помогает преодолеть это убеждение и принять свою значимость.

Совершенство

Форма портрета должна быть предельно точной и совершенной. Это учит человека стремлению к совершенству — не нарциссическому, а душевному, духовному. Совершенный портрет помогает выйти за пределы масок и приблизиться к сути.

Сопутствующие образы

В процессе работы с портретом возникают образы других людей — значимых фигур, архетипов, «теней». Их важно фиксировать и осмысливать. Эти образы — активная часть психики, влияющая на результат работы и на жизнь пациента.

Внутреннее и внешнее

По мере развития портрета меняется сама жизнь. Улучшаются отношения, появляется внимательность к лицам других, углубляется самопонимание. Портрет становится метафорой пути — от внешнего к внутреннему, от хаоса к целостности, от образа — к Лицу.

Лица, лики и образы цивилизаций

Глава раскрывает архетипическую и культурно-историческую роль человеческого лица как зеркала цивилизаций. Через скульптурный автопортрет человек приближается к целостному восприятию себя, своего времени и своей глубинной природы. Маскотерапия предлагается как средство восстановления утраченного диалога между личностью и культурой.

Чем реалистичнее человек способен изобразить собственное лицо, тем совершеннее становится его восприятие мира, людей и самого себя.

Это утверждение лежит в основании философии маскотерапии — искусства восстановления утраченного Лица, как телесного, так и духовного. Оно выходит за рамки личной терапии и обращается к фундаментальному вопросу: насколько цивилизация в целом способна видеть себя?

Парадоксально, но человечество, будучи создателем бессчетных изображений — масок, идолов, богов, героев и чудовищ — долгое время избегало главного: скульптурного автопортрета. Этот жанр появился лишь с развитием маскотерапии в 1980-х годах. До этого лицо человека в искусстве всегда интерпретировалось кем-то другим: художником, скульптором, государством, идеологией, но не самим субъектом.

«Познай самого себя» — этот дельфийский призыв Пифии так и не был реализован в культуре портрета до тех пор, пока человек сам не взял в руки пластилин и не стал творить собственный лик.

Сквозь тысячелетия, от палеолита до постмодерна, маски и лица цивилизаций — от простейших глиняных голов до монументальных портретов императоров — служили зеркалами эпох. Но были ли они настоящими зеркалами, или это были искажающие линзы?

В первобытных изображениях преобладала символика: лицо — как обобщённый знак рода, духа, тотема.

Египетские образы были схематичны, застывшие в вечности.

Греческая скульптура достигла апогея — изображая не лицо конкретного человека, а идеальное тело, воспевающее гармонию и пропорцию.

Рим принёс в мир психологический портрет, лицо с признаками возраста, характера, боли.

В христианской Европе лики святых отрывались от телесного и устремлялись в небесное, постепенно теряя связь с индивидуальным.

«Человеческое лицо — это содержательнейшая из всех поверхностей» — писал Георг Зиммель. Но сколько культур осмелилось эту поверхность действительно изучать?

Современная скульптура, несмотря на технический прогресс, теряет способность видеть лицо. Она бравирует символизмом, абстракцией, постмодернистской игрой смыслов, но уклоняется от точного и искреннего изображения человеческой индивидуальности.

Невольно возникает вопрос:

а видят ли современные скульпторы — и шире, современные люди — лица свои и чужие достаточно ясно, чтобы отразить их в совершенных портретах?

Видим ли мы мир, в котором живём, и самого себя в нём — точно и честно?

В маскотерапии центральным ядром становится скульптурный автопортрет, создаваемый своими руками из живого пластилина. Он проходит путь роста — от размера сердца до размера головы.

Этот процесс отражает внутренний путь индивидуации.

Завершение портрета совпадает с актом самопознания и душевного очищения. Это — момент катарсиса, когда человек не просто узнаёт своё лицо, но начинает себя признавать, принимать и любить.

«Всякая настоящая культура начинается с уважения к лицу» — утверждал Лев Шестов.

Маскотерапия — это не просто лечение через искусство. Это культурный акт. Это создание Лица своего времени.

Сегодня, в эпоху цифровых аватаров, шаблонных селфи и масок социальных сетей, маскотерапия восстанавливает утраченный ритуал — создание подлинного, уникального образа себя.

Это лицо — не только терапевтическое, но и историческое.

Оно фиксирует человека в его внутренней истине. Оно может пережить своего создателя, как античные бюсты пережили своих владельцев, как образы в иконах пережили столетия.

Маскотерапия создает лицо человека нашего времени.

Оно преодолеет время и представит нас будущим поколениям и цивилизациям.

Приближаясь к образу Его

Глава затрагивает глубинный вопрос — возможен ли диалог с Божественным через автопортрет? Автор размышляет о связи между бессознательным и образом Бога, с опорой на Юнга, Грофа, Фрейда, собственный опыт и конкретные случаи из практики маскотерапии. Тема портретирования раскрывается как путь этического и духовного преображения.

Чтобы избежать у читателя подозрений в богословской апологетике и ухода от психологии, замечу прямо: речь пойдёт не о религии, а о психологии глубины, где архетипические образы и внутренние мифы столь же реальны, как и симптомы, с которыми приходит человек на приём.

Когда Карл Густав Юнг в одном из интервью сказал, что «Бог — это имя, которое я даю бессознательному», он имел в виду не отрицание религиозного опыта, а попытку перевода его на язык научной психологии.

Мы действительно не можем изучать Бога методами естественных наук — слишком сильна эмоциональная составляющая этого понятия, слишком индивидуально его восприятие. Но мы можем изучать бессознательное, которое, по мнению Юнга, содержит ту же силу, что и то, что человечество тысячелетиями называло Богом.

«Бессознательное и Бог обозначают одну и ту же реальность. Бог — это символ самости»

— К. Г. Юнг, «Ответ Иову»

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.