Бесплатный фрагмент - Любимые актеры без грима и желтизны

Книга-расследование

От автора

Жанр, в котором я пишу об актерах в этой книге, я называю «журналистским расследованием». Объясню почему. Дело в том, что большинства моих любимых героев, к большому сожалению, давно нет с нами. Когда-то их знала и обожала вся страна, их носили на руках. А когда их не стало, их жизнь и творчество обросли такими нелепыми, фантастическими, а частенько совершенно дикими «легендами и мифами», что от реального образа порой не осталось и следа.

Поэтому захотелось отделить зерна от плевел, то есть правду от вымысла.

Задача — не из простых, учитывая, что живых «свидетелей» осталось мало, а в некоторых случаях их просто нет. Поэтому в данном случае «расследованием» я называю скрупулезное исследование фактов, изучение мемуарной литературы, поиск людей, которые знают и помнят, как все было на самом деле. Тем более, что значительную часть своей профессиональной жизни я занимался как раз журналистскими расследованиями. А другую часть (около 20 лет) — посвятил встречам с актерами разных поколений, в память о которых остались аудиозаписи больших разговоров-интервью с ними.

И еще. Если честно, когда я начал собирать материал о своих героях, был уверен, что знаю о них многое. Но оказалось, что не знал почти ничего

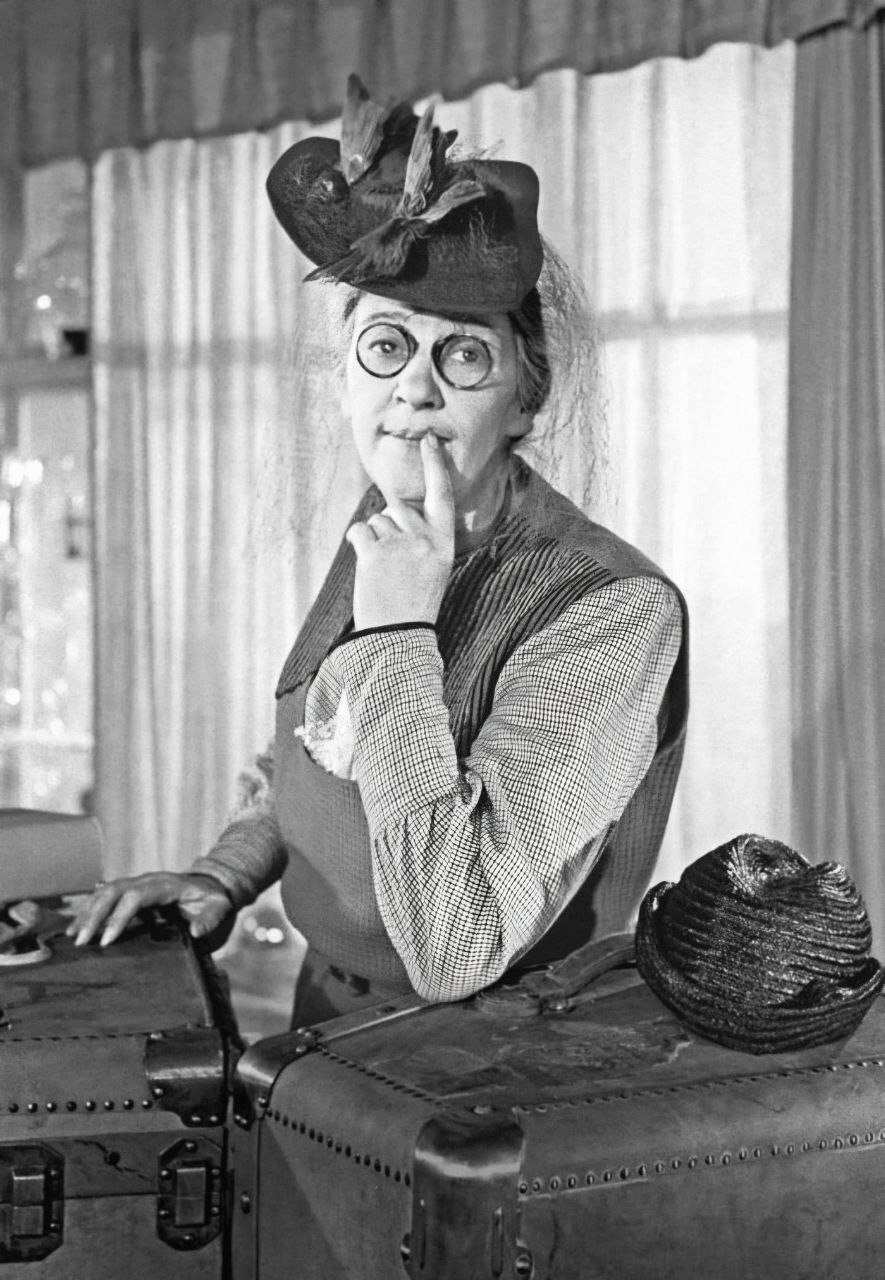

«Фанни из перефилии». Месть Эйзенштейну и другие тайны Фаины Раневской

Фаина Георгиевна Раневская скончалась 41 год назад, 19 июля 1984 года, в Кунцевской больнице в Москве после инфаркта и пневмонии, на 88 году жизни. И все эти годы люди спорят:

Что из приписываемых ей афоризмов было сказано Раневской на самом деле? Был ли у нее неплатонический роман с Анной Ахматовой и Лилей Брик? Действительно ли она послала по известному адресу режиссера Сергея Эйзенштейна? Правда ли, что Фаину Георгиевну вербовал КГБ, и она обвела вербовщиков вокруг пальца?

И таких «а правда ли?» в отношении Раневской множество. Факт один: она до сих пор остается самой цитируемой артисткой ХХ века и актрисой во многом феноменальной. Достаточно перечислить эпитеты, которые сопровождали ее еще при жизни: «великая», «несравненная», «неповторимая».

Хотя актрисой Фанни Фельдман (такова ее настоящая фамилия) стала, скорее, вопреки. Родной отец, узнав, что дочь собирается свою жизнь посвятить сцене, в ужасе воскликнул: «Посмотри на себя в зеркало!» И действительно — девушка с детства заикалась, а из-за своей неказистой внешности, нескладной фигуры, неуклюжести, не по возрасту высокого роста была объектом насмешек не только сверстников, но и сестры и братьев. В юности ее считали дурнушкой, бездарной, категорически не брали ни в одну театральную студию. Но…

«Все сбудется, стоит только расхотеть», — говорила народная артистка СССР, трижды лауреат Сталинской премии и любимица зрителей Фаина Раневская на склоне лет.

Во всем виноват Ромео

Будущая актриса появилась на свет 27 августа (по новому стилю) 1896 года в Таганроге, в очень состоятельной многодетной еврейской семье. Ее отец, Гирш Хаимович, промышленник и коммерсант, купец 1-й гильдии торговал черным металлом и удобрениями, владел фабрикой масляных и сухих красок, несколькими доходными домами, мельницей и пароходом «Святой Николай». Мама, Милка Рафаиловна, вела домашнее хозяйство и была настоящей еврейской мамой. Поклонница музыки, поэзии и театра, страстная почитательница Чехова, именно она тайком от всего семейства морально и финансово поддерживала младшую дочку, когда та ради исполнения своей мечты ушла из дома и осталась без средств существования.

Фанни с детства тяготилась своей «некрасивостью» — особенно это бросалось в глаза на фоне красавицы сестры Изабеллы, которой она втайне завидовала. Сестра была старше на четыре года, на нее заглядывались гимназисты, а Фанни получала только обидные прозвища и издевки из-за ее заикания, формы носа и фигуры. Позже Раневская признавалась: «Мой нос испортил мне всю биографию. Моя внешность лишила меня личной жизни!»

Тем не менее, она получила приличное для девочки из обеспеченной семьи домашнее воспитание, обучалась музыке, иностранным языкам, литературе, живописи. Она пела и играла на фортепиано, неплохо писала пейзажи и натюрморты, которые иронично называла «натур и морды». Но больше всего обожала читать — эту страсть она пронесла через всю жизнь.

В раннем возрасте ярко проявилась ее способность отпускать ядовитые реплики — так она защищалась от насмешек подтрунивавших над ней братьев. Со временем это стало ее фирменной фишкой, которую «великая и ужасная Раневская» довела практически до совершенства.

По воспоминаниям актрисы, жгучее желание посвятить себя сцене у нее появилось после просмотра немого американского фильма «Ромео и Джульетта».

«Мне было 12. По лестнице взбирался на балкон юноша неописуемо красивый, потом появилась девушка неописуемо красивая, они поцеловались, от восхищения я плакала. Это было потрясение!»

А окончательно это желание укрепилось, когда в 1913 году девушка увидела спектакль «Вишневый сад» на сцене Московского Художественного театра, где играли звезды тех лет.

«Профессию я не выбирала, — скажет позже Фаина Георгиевна, — она во мне таилась».

Вернувшись в Таганрог, 17-летняя Фанни экстерном сдала экзамены в гимназии и поступила на частные актерские курсы А. Ягелло (А. Н. Говберга). Именно тогда она поставила семью перед фактом относительно своего решения стать профессиональной артисткой. А когда отец заявил, что на эту затею не даст ни копейки, показала свой норов и уехала в Москву. Мама украдкой передала ей небольшую сумму на первое время.

«Решение уйти на сцену послужило поводом к полному разрыву с семьей, которая противилась тому, чтобы я стала актрисой… Господи! Мать рыдает, я рыдаю, мучительно больно, страшно, но своего решения я изменить не могла, и я тогда была страшно самолюбива и упряма, — писала в автобиографии Ф. Раневская.

Несколько лет спустя вся семья Фельдман на собственном пароходе через Румынию и Турцию эмигрирует за границу и осядет в Праге. Своих родителей «блудная дочь» больше не увидит никогда.

«Запомните эту барышню»

Но ни в студию МХАТа, ни в другие театральные студии Фанни не приняли, «как неспособную». Это был серьезный «приговор», но она и не думала сдаваться. Девушка устроилась было в частную актерскую школу, но вскоре оплачивать уроки стало нечем. Из съемной комнатушки на Большой Никитской также пришлось съехать. Фанни оказалась в столице в тяжелом положении: без денег, знакомых, жилья.

Но вскоре удача ей улыбнулась — судьба свела ее с Екатериной Гельцер — примой-балериной Большого театра, танцевавшей в антрепризе Сергея Дягилева. Будущая звезда советского балета и, как ее называли, «хозяйка Большого» первая разглядела в юной барышне искру божью. Она приютила девушку у себя, познакомила с Владимиром Маяковским, Мариной Цветаевой, Осипом Мандельштамом, Василием Качаловым.

Театральная Москва потрясла Раневскую. Она живьем слушала Шаляпина, «с ума сходила» от Художественного театра, а в Василия Качалова влюбилась «просто как ненормальная». Их платонический роман со временем перерос в трогательную дружбу. Впоследствии на вопросы о личной жизни Раневская отвечала гениально: «В жизни я любила только двоих. Первым был Качалов. Второго — не помню».

«Восхитительная Гельцер, — вспоминала она, — устроила меня на выходные роли в летний Малаховский театр. Представляя меня антрепризе театра, Екатерина Васильевна сказала: «Знакомьтесь, это моя закадычная подруга Фанни из перефилии».

На сцене этого летнего Малаховского театра в те годы блистали такие столичные знаменитости, как Александр Вертинский, Иван Москвин с женой Аллой Тарасовой, Антонина Нежданова. Раневская дебютировала в массовке — в спектакле по пьесе Леонида Андреева «Тот, кто получает пощечины». Однако даже в своей крохотной роли без слов юная актриса сумела обратить на себя внимание.

В тот же день знаменитый актер и педагог Илларион Певцов (к слову, его учениками были Рина Зеленая и Борис Бабочкин) убежденно сказал:

«Запомните эту барышню! Она станет великой актрисой!»

Вся Москва говорила о «проститутке» Раневской

Осенью 1915 года Раневская подписала на актёрской бирже контракт на работу в керченской «труппе мадам Лавровской». По этому контракту актриса приглашалась «на роли героинь-кокетт с пением и танцами за 35 рублей со своим гардеробом». Однако вскоре антрепризный театр мадам Лавровской «прогорел», для Фанни начался 16-летний период блуждания по провинциальным подмосткам, которые она легко меняла в поисках «своего» театра. Феодосия, Кисловодск, Ростов-на-Дону, Саратов, Баку, Смоленск, Ташкент, Архангельск…

Но именно в Керчи родился ее знаменитый псевдоним.

Идея позаимствовать фамилию помещицы Любови Андреевны Раневской — романтичной и непрактичной героини пьесы Чехова «Вишневый сад» появилась спонтанно. Актриса получила в банке очередной спасительный денежный перевод от мамы, вышла на улицу, а там ветер вырвал все до единой купюры из ее рук и вихрем понес по улице. «Денег жаль, но как красиво они улетают!» — наблюдая за парящими банкнотами, искренне восхитилась девушка. У сопровождавшего ее актера-трагика вырвалось:

«Да ведь вы — Раневская! Только она могла так сказать!»

«Когда мне позже пришлось выбирать псевдоним, я решила взять фамилию чеховской героини. У нас есть с ней что-то общее», — так объяснила свой выбор Фаина Георгиевна.

В Ростове-на-Дону Раневская познакомилась с «провинциальной Комиссаржевской», как ее называли, — актрисой Павлой Леонтьевной Вульф. Увидев нескладную, смешную, высокую (180 см) Фаину в одном из спектаклей, Вульф сразу разглядела в ней талант и пригласила к себе домой. Эта встреча стала для Раневской судьбоносной и «определила ее становление как актрисы». Уроки у Павлы Леонтьевны стали, по сути, ее единственной «театральной школой». Несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте, ученица и учительница дружили всю жизнь.

«Павла Леонтьевна спасла меня от улицы, — вспоминала Раневская на закате жизни. — Она меня очень любила, а я относилась к ней молитвенно. Она научила меня тому, что ей преподал ее великий учитель Давыдов и очень любившая ее Комиссаржевская. Она сделала из меня и человека, и актрису».

Сменив огромное количество театров и исколесив с гастролями всю страну, в 1931 году 35-летняя Раневская решила вернуться в Москву. Повод для этого представился великолепный: знаменитый режиссер Александр Таиров пригласил ее — неизвестную провинциальную актрису — в свой Камерный театр на роль проститутки Зинки в спектакле «Патетическая соната».

«Вся труппа сидела в зале, — вспоминала Фаина Георгиевна, — а я что-то делала на сцене — ужасно, чудовищно, по-моему, все переглядывались, пожимали плечами. Таиров молчал. Так было день, второй, третий. Потом вдруг в мертвом зале Александр Яковлевич сказал: „Молодец! Отлично! Видите, какая она молодец, как работает! Учитесь!“ У меня выросли крылья…»

Вскоре вся театральная Москва говорила о Раневской! Публика на этот спектакль буквально ломилась. Таиров, опасаясь, что актрису переманят другие театры, тут же предложил ей лакомые условия.

Впрочем, и в Камерном актриса надолго не задержалась. Врожденный перфекционизм, собственное самоедство, нежелание играть бездарные пьесы и терпеть диктат (по выражению актера Андрея Попова, — «режиссероненавистничество»), ее едкий и беспощадный сарказм, порой доводивший режиссеров и коллег до белого каления, становились поводом для громких скандалов и уходов Раневской в другие столичные труппы. Она служила в театре Красной Армии, в Театре Драмы, долгое время была актрисой Театра имени Моссовета, потом уходила на сцену Пушкинского театра и вновь возвращалась назад.

«Я переспала со многими театрами, но так и не получила удовольствия», — признавалась актриса.

«Вон из искусства, перпетуум кобеле»

Но во всех театрах неизменным оставалось одно: зритель шел на Раневскую, она делала кассу, даже появляясь в эпизодах. Самый яркий пример — послевоенный спектакль «Шторм» на сцене театра им. Моссовета, где Фаина Георгиевна блистала в роли Маньки-спекулянтки. Многие зрители приходили специально за тем, чтобы посмотреть на Маньку-Раневскую, после чего покидали театр, не досмотрев в целом довольно посредственную постановку до конца. По этой причине главный режиссер Юрий Завадский снял актрису с этой роли.

История конфликтов Раневской с режиссерами — это тема отдельной статьи. Если многие коллеги побаивались Раневскую и старались держаться подальше, опасаясь ее ядовитого язычка, то режиссеры ее просто стоически терпели — за талант. Но большие роли давали редко. Потому что актриса постоянно «редактировала» текст роли под себя (как было с той же ролью Маньки-спекулянтки), импровизировала, порой напрочь перечеркивая авторский замысел. Учила режиссеров, как надо ставить спектакли, корректировала актерский состав и никогда и ни за какие коврижки не соглашалась играть то, что не хотела.

Кто же это будет терпеть?

Самый громкий конфликт у нее случился с главным режиссером Юрием Завадским на репетиции спектакля «Модная лавка».

Подруга Раневской, актриса Театра имени Моссовета Ирина Карташева (1922—2017) рассказывала:

«Юрию Александровичу не понравилось, как Раневская работает над ролью, и он закричал ей из зрительного зала: «Своими выходками вы сожрали весь мой замысел!» Фаина Георгиевна, которая никогда за словом в карман не лезла, парировала: «То-то у меня такое чувство, будто дерьма наелась». — «Вон из театра!» — вне себя крикнул Завадский, а Раневская, подойдя к краю сцены, тихо и спокойно сказала ему: «Вон из искусства!». После этого несколько лет она скиталась по другим театрам, а затем попросилась обратно, сказав, что там, где она успела поработать, «дерьма еще больше».

Что и говорить, Завадский от нее, конечно, натерпелся. Фуфочка — так мы, любя, ее называли — могла отказаться играть в спектакле, если ей, например, не нравились декорации. А о том, как она опаздывала на репетиции, в театре ходили легенды. Если Юрий Александрович делал ей замечания, она отмахивалась: «Что толку служить мессу в бардаке?», а за повышенную симпатию к женскому полу за глаза называла его «Перпетуум кобеле». Да что там Завадский, как-то Фаина Георгиевна послала по всем известному адресу самого Сергея Эйзенштейна: он обещал дать ей роль Ефросиньи Старицкой в фильме «Иван Грозный» (на самом деле не «обещал», а утвердил, — авт.), но обманул, и Фуфочка очень на него обиделась».

Неуживчивый, непримиримый характер — это одна из главных причин, почему Фаина Георгиевна не так много играла в театре. Недаром классик эпиграммы Валентин Гафт посвятил Раневской четверостишие с такими словами:

«О, многострадальная Фаина,

Дорогой захлопнутый рояль,

Грустных нот в нем ровно половина,

Столько же несыгранных. А жаль!»

Впрочем, сама она категорически не признавала слово «играть», говорила: «Играть можно в карты, на скачках, в шашки. На сцене жить нужно». Фаина Раневская на сцене жила и от других требовала того же.

Страдала ли «многострадальная Фаина», от того, что в театре реализовалась не в полной мере? Подозреваю, что нет. Умница, тонкая и ранимая, она прекрасно все понимала. Для нее важнее было не изменять себе.

«У меня хватило ума глупо прожить жизнь. Живу только собой — какое самоограничение», — философски молвила она как-то.

«Муля, не нервируй меня!» и др.

С кино совсем другая история. Кинорежиссеры любили Фаину Георгиевну, приглашали ее охотно, были готовы терпеть любые ее капризы, закидоны и импровизации, понимая — фильм просто обречен на успех, если в нем есть Раневская. Кто бы сегодня помнил фильмы «Подкидыш», «Мечта», «Александр Пархоменко», «Девушка с гитарой», «Осторожно, бабушка!», если бы не она?

Но в отличие от театра главные роли в кино ей изначально не светили. Когда Сергей Эйзенштейн собрался снимать ее в «Иване Грозном», министр кинематографии СССР Иван Большаков написал ему письмо: «Семитские черты лица Раневской очень ярко выступают, особенно на крупных планах, и поэтому утверждать Раневскую на роль Ефросиньи не следует». В те годы это было руководством к действию, и Эйзенштейн вынужден был Раневской отказать (за что, как уже упоминалось, был послан «по известному адресу»).

К тому же Фаина Георгиевна сама понимала, что у нее выразительные, но совсем «некиношные» черты лица — крупный нос, большие темные глаза, густые брови, высокий рост… И поэтому соглашалась сниматься «только самом в крайнем случае» — если роль нравилась. В анналы вошли два ее знаменитых изречения на этот счет: «Деньги я проем, а позор останется» и «сняться в плохом фильме — все равно, что плюнуть в вечность».

Таких «крайних случаев» за ее долгую карьеру набралось всего 25. И именно они принесли актрисе невиданный успех и народную любовь.

О своей первой работе в кино («Пышка», 1934 год, режиссер Михаил Ромм), Раневская вспоминала с ужасом. Большую часть сцен снимали морозной ночью, в нетопленном павильоне — у всей съемочной группы зуб на зуб не попадал.

«С тех пор я, как сова, по ночам не сплю! — вспоминала Раневская. — Платье мне сшили — стопудовое. Я чувствовала себя штангистом, месяц не покидающим тренировочный помост! И когда закончила сниматься, мы с Ниночкой (актриса Нина Сухоцкая сыграла в „Пышке“ монахиню, — авт.) поклялись на Воробьевых горах, как Герцен и Огарев, что наши женские ноги никогда не переступят больше порога этого ада!»

Всесоюзную популярность Раневской принесла комедия «Подкидыш» (режиссер Татьяна Лукашевич, 1939 год), где она произнесла ставшую знаменитой фразу (кстати, ею же и придуманную): «Муля, не нервируй меня!». Любопытно, что сама Фаина Георгиевна эту роль на дух не переносила. Дело в том, что эта ненавистная фраза и сомнительный титул «всесоюзной Мули» потом преследовали ее всю жизнь. Даже Леонид Ильич Брежнев, вручая Раневской в 1976 году орден Ленина, не удержался и выдал: «А вот идет «Муля, не нервируй меня!» Правда, тут же признался актрисе в любви.

А разве можно забыть Раневскую в роли мамы невесты — Настасьи Тимофеевны Жигаловой в бессмертной комедии «Свадьба» (режиссер Исидор Анненский, 1944 год)? Или колоритную тапёршу в «Александре Пархоменко» (режиссер Леонид Луков, 1942 год), одновременно жующую яблоко, смолящую папиросу и поющую? Или ее Маргариту Львовну в комедии Георгия Александрова «Весна» (1947 год) и опять навсегда ушедшее в народ выражение ее героини:

«Красота — это страшная сила!»?!

Одной из самых своих любимых киноролей Фаина Георгиевна называла роль злой Мачехи в сказке «Золушка» (1948 год) Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро. Она была благодарна автору сценария Евгению Шварцу — за то, что тот разрешил ей вставлять собственные экспромты. Например, реплики «Я буду жаловаться королю! Я буду жаловаться на короля!», «Крошки мои, за мной!» И вообще на съемках этого фильма Раневская феерила — роль Мачехи стала одной из лучших комедийных ролей актрисы.

Особняком в ее фильмографии стоит лента Михаила Ромма «Мечта» (1941 год). Во-первых, актриса сыграла в ней трагедийную роль — грубую, алчную хозяйку пансиона Розу Скороход, во-вторых, — «Мечта» и Раневская получили мировое признание. После премьеры один из американских журналов написал: «В Белом доме картину видел президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт; он сказал: „Мечта“, Раневская, очень талантлива. На мой взгляд, это один из самых великих фильмов земного шара. Раневская — блестящая трагическая актриса».

Кто бы сомневался.

Неслучайно же «многострадальная Фаина» была окружена любовью публики и, несмотря на свой непростой характер, обласкана властями — три Сталинские премии, звание народной артистки СССР, Государственные премии, ордена «Знак Почета», Ленина и дважды — Трудового Красного Знамени. Все свои ордена и медали (у нее была медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне») она хранила в отдельной коробочке, которую иронично называла «Мои похоронные принадлежности».

Раневская даже получила комплимент от Сталина, который однажды сказал:

«Товарищ Жаров — хороший актер: понаклеит усики, бакенбарды или нацепит бороду. Все равно сразу видно, что это Жаров. А вот Раневская ничего не наклеивает — и все равно всегда разная».

Друг и коллега Раневской — актер Театра имени Моссовета Анатолий Адоскин (1927—2019) вспоминал:

«Она прославилась, играя идиоток. Ей не давали ролей секретарей райкомов и строительниц коммунизма, поэтому она довольствовалась тем, что, как крохи с барского стола, выпадало на ее долю, и в силу своего блестящего таланта делала эти образы незабываемыми. Ее идиотки, которых у Раневской целая галерея, — такие же яркие и трагические персонажи, как рембрандтовские старухи. Из этих образов гораздо больше можно узнать о жизни того времени, чем из самых серьезных жизнеописаний и монографий.

«Она прославилась, играя идиоток. Ей не давали ролей секретарей райкомов и строительниц коммунизма, поэтому она довольствовалась тем, что, как крохи с барского стола, выпадало на ее долю, и в силу своего блестящего таланта делала эти образы незабываемыми. Ее идиотки, которых у Раневской целая галерея, — такие же яркие и трагические персонажи, как рембрандтовские старухи. Из этих образов гораздо больше можно узнать о жизни того времени, чем из самых серьезных жизнеописаний и монографий.

Другие актрисы нашего театра, Вера Марецкая и Любовь Орлова, работавшие рядом с ней, играли главные роли в кино, но их героинь зрители давно забыли, а Мулю из «Подкидыша» и Льва Маргаритовича из «Весны» помнят до сих пор. Почему? Загадка!»

«Лешка, не верь, что мы были лесбиянками»

Как и положено великой, личная жизнь Фаины Раневской и при жизни была окутана легендами, мифами, сплетнями и слухами, а после смерти и подавно. В этом смысле дальше всех шагнула писательница и поэтесса Лидия Корнеевна Чуковская, которая в своих мемуарах прозрачно намекнула, что Раневская была нетрадиционной ориентации. Дескать, ее связывали романтические отношения с Лилей Брик и с Анной Ахматовой. Правда, фото, где она со свечкой стоит на «месте преступления», почему-то не обнародовала. И других «доказательств», кстати, — тоже. В каждой строчке ее воспоминаний (пришлось внимательно их изучить, — авт.) ярким пламенем горит ревность — она хотела быть такой же приближенной к Анне Андреевне как Раневская. Которая, как известно, бывало, завидев подругу-актрису из окна, кричала: «Дайте, дайте мне Раневскую!»

Сама Фаина Георгиевна своей единственной любовью называла своего учителя — актрису Павлу Вульф, чем, конечно, косвенно сама давала повод для домыслов. Но надо знать иронично-саркастичную Раневскую! Внук Павлы Вульф архитектор и писатель Алексей Щеглов, который не только с детства хорошо знал актрису, но и написал о ней книгу «Раневская: вся жизнь», вспоминал, как однажды она сама прокомментировала слухи о своих связях с женщинами.

Алексей Щеглов: «Она (Раневская) стояла в дверях и смотрела на меня. «Лешка, тебе будут говорить, что мы с твоей бабушкой были лесбиянками. Не верь».

Кстати, актрисе приписывали романы и с мужчинами — с Соломоном Михоэлсом, Осипом Абдуловым, Василием Меркурьевым (после «Золушки»), маршалом СССР Федором Толбухиным… то есть с теми, с кем она тесно дружила. Типичная история — именно так и рождаются мифы.

На самом деле достоверно известно только об одном серьезном романе Раневской. Главной любовью всей ее жизни был… театр! Все свои нерастраченные чувства, энергию, всю природную страсть она воплотила в своих ролях.

А были ли в ее бурной жизни плотские срасти, трагедии, потери… Так ли это сейчас важно? Мы же помним о ее любви к Качалову, о «втором» и о «носе», который испортил Раневской «всю биографию».

На одном из творческих вечеров некая юная девушка задала уже очень пожилой актрисе вопрос:

«Фаина Георгиевна, а что такое любовь?»

«Забыла… — грустно ответила Раневская. — Но помню, что это что-то очень приятное».

Ирина Карташева: «Помню, как мы с ней во время гастролей нашего театра в Польше удрали от всех, потому что Фуфочке, как она сказала, «надоело ходить толпой». Во время прогулки по Варшаве она вдруг задала мне вопрос, от которого я покраснела: «Ирочка, как вы думаете, с кем я сплю?» Я растерялась, а Фаина Георгиевна, видя мою реакцию, рассмеялась: «Детка, я имела в виду Андерсена — с ним мне спится просто замечательно».

«Бог мой, как прошмыгнула жизнь…»

В последние годы жизни Раневская часто болела. Но своим привычкам не изменяла. Когда ее забрали в больницу с инфарктом, врач, заметив, что даже там она не расстается с сигаретой, сделал ей замечание: «Вы дымите как паровоз. Чем же вы дышите?» «Я дышу Пушкиным», — слабеньким голоском ответила актриса. С томиком Пушкина и сигаретами она не расставалась никогда, даже когда «100 раз бросала курить».

Своего фирменного чувства юмора Фаина Георгиевна не теряла даже в преклонных годах. Однажды она поскользнулась на улице и упала.

«Помогите! — воскликнула она, увидев идущего навстречу мужчину. — Народные артистки СССР на дороге не валяются!»

Давала советы, достойные пера Омара Хаяма. Например:

«Милочка, если хотите похудеть — ешьте голой и перед зеркалом!». Или. «Все приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению».

Все свои и чужие умные мысли, меткие выражения Раневская аккуратно записывала. Причем в ход шли любые бумажки — квитанции, счета и выписываемые ей врачами рецепты. Некоторые из них, чтобы не потерялись, она прикалывала к обоям иглами от шприцев, которыми ей делали уколы. Когда память начала сдавать, выдала очередную нетленку: «Я стала такая старая, что начала забывать свои воспоминания».

В последний раз Раневская вышла на сцену в 1982 году в спектакле по пьесе Островского «Правда — хорошо, а счастье лучше», который поставил Сергей Юрский. Отыграв спектакль, Фаина Георгиевна известила директора театра имени Моссовета о своем решении уйти на покой. Коллеги и администрация уговаривали устроить пышные проводы, но актриса решительно отказалась. «Вы мне сейчас наговорите речей. А что же вы будете говорить на моих похоронах?»

По словам Анатолия Адоскина, который со своей женой ухаживал за Раневской в последние годы, Фаина Георгиевна жила в «вечной бедности», не владея никакими благами в виде драгоценностей, дач и машин. Единственным ее доходом была зарплата, а впоследствии — пенсия, причем часть пенсии Раневская передавала в Дом ветеранов сцены — даже будучи сама в сложном материальном положении, считала своим долгом помогать тем, кто живет еще хуже.

«В последние годы рядом с ней постоянно находилось только одно живое существо — пес по кличке Мальчик, которого Фаина Георгиевна обожала, — рассказывал Адоскин. — К тому же она очень сильно болела — у нее была сахарная болезнь, из-за которой она не могла ничего есть. Войдя после ее смерти в квартиру, я был поражен: она оказалась абсолютно пустой — Фаина Георгиевна все раздала друзьям и знакомым. Несколько раз ее обворовывали люди, которых она пускала в дом и которым доверяла, — в основном домработницы и ухаживавшие за ней няньки».

Ирина Карташова: «Особенно сильно она чувствовала свою неприкаянность в старости, когда подкрались болезни, но она умудрялась шутить даже на эту тему. Когда Фуфочку спрашивали, как она себя чувствует, отвечала: «Симулирую здоровье».

В последние годы Фаина Георгиевна часто лежала в больнице, навещая ее, я привозила ей ее любимые цикламены — она обожала эти цветы.

Когда мы с Ией Саввиной перевозили Фуфочку из маленькой квартирки, в которой она прожила много лет, в новую, она вдруг забеспокоилась. «Фаина Георгиевна, — спросила я, — вы что-то потеряли?» «Да, — ответила Фуфочка, — мои похоронные принадлежности».

Фаина Георгиевна Раневская скончалась 19 июля 1984 года в больнице. Ее похоронили на новом Донском кладбище в могиле ее сестры Изабеллы. Надгробный камень сестер украшает скульптура любимого Мальчика актрисы. Незадолго до смерти Раневская сказала:

«Бог мой, как прошмыгнула жизнь, я даже никогда не слышала, как поют соловьи».

Защитил жену от ареста и заплакал на собственных похоронах. Трудное счастье Василия Меркурьева

Непросто сходу назвать пятерку актеров, кто бы по безоговорочной народной любви сравнился бы в СССР с Василием Меркурьевым. Популярность «Вась Васича» (как его многие называли) была такова, что одно его появление на улице порой вызывало серьезный переполох. Многие хотели поглазеть на «живого» старшего лейтенанта Тучу из «Небесного тихохода», академика Нестратова из «Верных друзей» или Лесничего из «Золушки». Высоченного роста, добродушный, открытый… Внешне — человек-спокойствие, человек-праздник.

Между тем жизнь народного артиста СССР, трижды лауреата Сталинской премии Василия Меркурьева трудно назвать безмятежной. Родной брат — «враг народа», любимая жена — «дочь предателя Родины». Долгие годы ему приходилось жить с этим, понимая, что неприкасаемых нет. Будь ты трижды лауреат и народный кумир. Разумеется, это серьезно подорвало его здоровье: последние несколько лет Меркурьев с трудом передвигался.

Правда, на сцену выходил до последнего. Шутил: «Сцена, пожалуй, — это единственный допинг, который меня может оживить».

…Не знаю, байка это или нет, но, говорят, за два часа до смерти к уже находящемуся без сознания Меркурьеву в больницу пришел художественный руководитель Ленинградского театра драмы им. Пушкина Игорь Горбачев. Наклонившись над ухом Меркурьева, он громко скомандовал:

«Василий Васильевич! Третий звонок — ваш выход, Артист!»

И у Меркурьева якобы приподнялись брови…

На сцену по комсомольской путевке

Будущий актер появился на свет в уездном городке Остров Псковской губернии 24 марта (6 апреля) 1904 года. Его отец — Василий Ильич Меркурьев торговал дегтем и снетком — маленькой серебристой рыбкой величиной с булавку, которую привозили с Чудского озера. Мама — немка Анна Гроссен, волею случая оказавшаяся в России в конце 19 века, до замужества работала экономкой у местного помещика. История умалчивает, как они познакомились, но Анна Ивановна родила мужу семерых детей — шесть мальчиков и девочку.

К сожалению, судьба большинства братьев и сестры Василия Меркурьева сложилась трагически. Старший, Леонид, погиб в Первую мировую, следующий по старшинству — Александр, будучи директором хлебозавода (!), умер от голода в блокадном Ленинграде. Петр попал под каток репрессий и умер 1940 году в тюрьме, самый младший, Владимир, скоропостижно скончался в 9 лет. А о сестре вообще никаких сведений не сохранилось, даже имени — только год рождения, 1902-й, дальше — прочерк.

По воспоминаниям Василия Меркурьева, его отец «был очень музыкален, прекрасно пел, и его любовь к музыке, к пению перешла ко всем детям». Василий-младший учился в церковно-приходской школе и пел в церковном хоре. Но с ранних лет его манила не музыка, а театр, благо в Острове хоть и небольшой, но он был.

Уже в 16 лет молодой человек дебютировал на сцене этого театра в спектакле «Борис Годунов», и с тех пор ни о какой профессии, кроме актерской, не помышлял. Его талант довольно быстро заметили: в 1923 году по комсомольской путевке Василий Меркурьев направлен в Петроградский Институт сценических искусств, где его взял на свой курс выдающийся актер, режиссер и педагог Леонид Вивьен, знавший толк в молодых дарованиях. Недаром однокурсниками Меркурьева были будущие легенды питерской сцены — Николай Симонов, Юрий Толубеев, Виталий Полицеймако, Ольга Казик, Михаил Екатерининский…

По большому счету, вся театральная карьера Меркурьева связана с именем «воронежского самородка» Леонида Сергеевича Вивьена (урожденного как Вивьен де Шатобрен, — авт.). По окончании вуза Василий был приглашен в основанный учителем ТАМ — «Театр актерского мастерства», а в 1937 году — в театр им. Пушкина (ныне — «Александринский»), где Меркурьев служил до конца своих дней.

Именно в театре он сыграл свои самые лучшие, самые мощные роли. Например, Досужева — в «Доходном месте», Фамусова — в «Горе от ума», Мальволио — в шекспировской «Двенадцатой ночи», Василия Бортникова — в «Высокой волне», Павла Михайловича — в «Сонете Петрарки»… По воспоминаниям коллег и учеников, «весь театральный Ленинград носил Меркурьева на руках!» Недаром известный питерский режиссер, актер Игорь Владимиров утверждал: тот, кто знает Василия Васильевича только по его работам в кино, не знает о нем ничего.

«Погода чудесная. Целую Ирина Мейерхольд»

Однако именно кино стало для Меркурьева судьбоносным. Во-первых, оно подарило ему невиданную популярность. А во-вторых (вернее, даже «во-первых»! ), стало причиной встречи с будущей супругой — Ириной Мейерхольд, нежные чувства к которой Василий Васильевич пронесет через всю жизнь.

С дочерью великого режиссера-новатора Меркурьев встретился в санатории в 1934 году. Ирина Всеволодовна тогда работала ассистентом режиссера на студии «Белгоскино», и привезла актеру сценарий фильма «Земля впереди», где ему предложили сниматься. Как позже вспоминал Василий Васильевич, в 29-летнюю красавицу он «буквально с первого взгляда влюбился как мальчишка». Но виду не показал. Усадил на качели, принес на подносе чашку горячего чая, булочку и два кусочка сахара. Прочитал сценарий, дал согласие и затем… пропал.

Съемки были в разгаре, а Меркурьева найти не могли (как потом выяснилось, театр уехал на гастроли). Режиссер фильма Борис Шпис потребовал срочно искать ему замену. Тогда Ирина Всеволодовна отправила актеру телеграмму: «Приезжайте, мы в простое, погода чудесная. Целую. Ирина Мейерхольд». Через несколько дней — распахнулась дверь, и на пороге появился улыбающийся человек-гора — Василий Меркурьев. Ирина Всеволодовна потом призналась: «Моя судьба была решена».

Любопытно, что Меркурьев в тот момент жил гражданским браком с актрисой Антониной Павлычевой, а за спиной Ирины Мейерхольд было два неудачных брака. Но эта встреча перевернула жизнь обоих. Через месяц они расписались, через 9 месяцев у них родилась дочь Анна, затем в 1940-ом году — Екатерина, а в эвакуации в 1943 году — сын Пётр.

«Отношения моих родителей — Ирины Всеволодовны Мейерхольд и Василия Васильевича Меркурьева — были уникальны, — писал в воспоминаниях Петр Меркурьев. — Это была до последних лет юношеская влюбленность. Они были весьма привязаны друг к другу, прожили вкупе 44 года, а чувства, тем не менее, оставались свежими».

Кстати, Петр Васильевич Меркурьев (1943—2010) пошел по стопам отца, стал актером, музыковедом и хормейстером. Снялся почти в сотне фильмов (причем дважды сыграл своего деда — Всеволода Мейерхольда, в том числе в сериале 2005 года «Есенин») А еще оставил книгу мемуаров «Сначала я был маленьким. Книга о родителях».

Еще один интересный нюанс: фильм «Земля впереди» (другое название — «Инженер Гоф»), где Василий Меркурьев сыграл свою первую большую роль в кино, на большой экран так и не вышел и не сохранился. Причина в том, что режиссер Борис Шпис был в 1938 году арестован и расстрелян.

Муж дочери врага народа

В 1930-е годы Василий Меркурьев активно снимался в кино, правда, играл не очень большие роли. Но одна из них также стоит особняком.

Дело в том, что отношения Василия Васильевича с именитым тестем Мейерхольдом поначалу не задались — режиссер отнесся к зятю-актеру равнодушно-прохладно. Пока не увидел его в картине «Профессор Мамлок». Услышав однажды в трубке голос Меркурьева, Всеволод Эмильевич вдруг закричал: «Вася! Ты откуда, с вокзала? Подожди меня, я приеду за тобой на машине». Примчавшись на вокзал, Мейерхольд обнял и расцеловал зятя, а когда они проходили мимо огромного плаката фильма «Профессор Мамлок», воскликнул: «Я видел эту картину! Ты там здорово жрешь бутерброды!» Привез его домой, накрыл стол и до поздней ночи с ним разговаривал… Меркурьев понял: режиссер признал его как актера, и теперь он стал ему интересен.

Их отношения быстро переросли в теснейшую дружбу. Когда в 1938 году Мейерхольд ставил в Ленинградском театре имени Пушкина «Маскарад», он роль Казарина отдал зятю.

Петр Меркурьев: «Мама рассказывала: этот период репетиций «Маскарада» был периодом «влюбленности» Мейерхольда в актера Меркурьева. На репетициях в переполненном зале за режиссерским столом в восьмом ряду рядом с Мастером сидел Меркурьев. Очень часто Мейерхольд вбегал на сцену и устраивал актерам блистательные показы, которые всегда прерывались аплодисментами. Сбежав к Меркурьеву, он демонстративно спрашивал его: «Ну, как?» И после похвалы кричал актерам свое знаменитое «хорошо!» А потом они вчетвером — Всеволод Эмильевич с Зинаидой Райх, Василий Васильевич и Ирина Всеволодовна — шли обедать в ресторан «Астория».

Супруги Меркурьевы-Мейерхольд были на редкость успешным творческим тандемом. Они занимались театральной режиссурой, а также преподавали в Ленинградском институте сценических искусств (будущий ЛГИТМиК). Всего они выпустили восемь актерских курсов, дав путевку в жизнь, например, Игорю Владимирову, Марине Нееловой, Евгению Леонову-Гладышеву…

Ирина Всеволодовна вспоминала: «Нас с Меркурьевым связывало в жизни всё. Мы любили друг друга и были счастливы. Хотя порой счастье это было трудным».

«Трудным» — это еще мягко сказано. В июне 1939-го в Ленинграде был арестован Всеволод Мейерхольд (1874—1940). Почти через месяц в своей московской квартире была зверски убита неизвестными (17-ю ударами ножа) его жена — актриса Зинаида Райх. Несколькими месяцами ранее был репрессирован родной брат Василия Меркурьева — Петр Васильевич (1906—1940). «Шпиона и предателя Родины» Мейерхольда расстреляли в 1940-ом, тогда же в тюрьме при неизвестных обстоятельствах скончался Петр.

Конечно, Меркурьев понимал, что в любой момент могут прийти и за его женой. Расстрелять ее, возможно, и не расстреляли бы, но в какой-нибудь Воркутлаг, Печорлаг или Казахстан (как Наталью Сац) вполне могли сослать. Аналогичных примеров — масса.

И надо признать, что в этой ситуации Меркурьев совершил по тем временам почти подвиг. Одного из «доброжелателей», который посоветовал ему развестись с «дочерью врага народа», он просто спустил с лестницы. Троих детей Петра — Виталия, Женю и Наташу — взял в свою семью, окружил любовью, лаской и воспитал как родных. А родившегося в эвакуации в Томской области сына демонстративно назвал в честь репрессированного брата, которого он очень любил.

И позже, в 1947-ом, когда Ирине Всеволодовне все-таки припомнили, чья она дочь, и в один момент уволили отовсюду, Василий Васильевич целиком взвалил на себя заботу об огромной семье, численность которой — на минуточку! — доходила до 11 человек. Чтобы близкие ни в чем не нуждались, он работал без выходных и отпусков, соглашаясь на любые съемки и работу в других театрах. Играл роли, режиссировал спектакли, ездил по стране с творческими встречами, выступал со стихотворными программами, записывался на радио…

Единственная отдушина — дача, рыбалка. Да и на даче не признававший пассивного отдыха актер завел корову, свиней, разводил кур, сажал цветы, выращивал овощи, а потом они всей семьей таскали мешки с урожаем три километра до электрички.

Власти ценили актера Василия Меркурьева. Возможно, этим объясняется, что ему прощались «маленькие вольности».

Была ли у него обида на Советскую власть? Трудно сказать. С одной стороны, она дала ему все — возможность самовыразиться в любимой профессии, уважение, почет, любовь зрителей. С другой… Однажды Меркурьева спросили: «Как получилось, что вы прожили свою жизнь и никогда никому не лизали?» Он ответил: «Рад бы лизать. Укусить боюсь».

Василий Васильевич был настоящим трудоголиком. Его сын вспоминал: «Мне казалось, что папа все время работает. Он был или в театре, или на съемках, а когда дома — то, сидя в своем кресле или лежа на огромной кровати, обложенный книгами, учил роль. Роль учил всегда тихо — бормотал. А потом, бывало, сидим на кухне — и вдруг он начинает что-то говорить. И это звучало так естественно, что мы не всегда понимали, что это текст роли».

А вот еще один фрагмент воспоминаний Петра Меркурьева:

«Я думаю, что сейчас папе было бы трудно жить. Папа жил сегодняшним днем, тем, что он должен сделать сейчас, и своими планами. Вся жизнь была в труде и в радости, потому что была любовь. И это — самое главное в жизни моих родителей. Все было согрето любовью. Любовью папы к нам, людей — к папе. Были у нас дни очень тяжелые, много лиха мы пережили. Болезни наши, болезни папы, инфаркты мамы… Жизнь была соткана из труда и любви».

Меркурьев и горох

Всесоюзная слава обрушилась на Меркурьева в 1945 году — после выхода музыкальной комедии «Небесный тихоход». Эта лента о забавных похождениях трех фронтовых друзей-летчиков, давших клятву не влюбляться до конца войны, стала настоящим кинохитом того времени, а исполнители главных ролей — Николай Крючков, Василий Нещипленко и Василий Меркурьев (в роли лейтенанта Тучи) моментально сделались народными любимцами. Их песню «Первым, первым делом самолёты, ну а девушки, а девушки потом» распевала вся страна.

Следом Меркурьев снялся еще в нескольких знаковых лентах тех лет — в историко-биографическом фильме «Глинка», фильме-сказке «Золушка», военной драме «Повесть о настоящем человеке», еще одной музыкальной комедии — «Верные друзья», картине «Летят журавли».

Слава Василия Меркурьева в 1940-60-е была фантастической. Его узнавали по одному голосу, окружали на улице, норовили «потрогать», просили автограф… И он этой славой «пользовался» сполна: помогал людям получать квартиры, устанавливать телефоны, доставал путевки в санатории и на курорты, устраивал в больницы…

Один из самых забавных случаев «помощи» был такой. Узнав, что Меркурьев едет в Москву, председатель Ленинградского облисполкома попросил его позвонить министру сельского хозяйства. Дескать, ситуация критическая — область осталась без семенного гороха. Приехав в столицу, Меркурьев сразу позвонил секретарю. Оказалось, что у министра важное совещание. Но узнав, что звонит сам Меркурьев, министр выхватил трубку, а, выяснив в чем дело, рассмеялся: «Ах, мерзавцы! Знают же, что я вам не смогу отказать!» И в тот же день в Ленинград пошли два вагона с горохом.

Интересно, что сам актер относился к своей «инопланетной» популярности с иронией.

«Приятно ли быть известным? — как-то размышлял вслух Василий Васильевич, — Почему-то я принимаю знаки внимания так, будто они относятся не ко мне. Иногда соседи по электричке или по трамваю спорят даже: Меркурьев я или не Меркурьев. Одни говорят „он“, другие доказывают, что Меркурьев быть таким не может. Я глаза закрою, слушаю. Приятно, что знают Меркурьева, ну, а я здесь при чем?»

Актер Театра им. Моссовета, народный артист России Михаил Львов вспоминал о Меркурьеве так: «Не попасть под его влияние было невозможно — он притягивал окружающих какой-то магнетической силой. Вероятно, прежде всего, тем, что он был Человеком. Он жил и творил в соответствии со своим естеством. Любил, так любил, враждовал, так враждовал. За все, за что бы ни брался, делал со страстью и азартом».

По словам сына, Меркурьев никогда ничего не коллекционировал, не собирал, не копил и был очень органичным человеком. «У него был простой и ясный характер. Ему было все равно, во что одеться, что съесть. Неприхотлив он был до аскетизма».

Предсмертный монолог

Лишь когда в 1959 году Всеволода Мейерхольда и Петра Меркурьева реабилитировали, а Ирине Всеволодовне разрешили вернуться к преподавательской деятельности, их семья, наконец, зажила спокойно. Но тяжёлые годы и работа на износ не прошли даром: к 60-ти годам Василий Меркурьев имел целый букет серьёзных хронических заболеваний. У него была тяжёлая форма диабета, плохо работали почки, «барахлило» сердце.

Но на сцену он выходил даже будучи тяжело больным. Коллеги рассказывали, как Василий Васильевич приезжал на спектакль. Сам уже одеваться не мог — ему помогали надеть костюм, накладывали грим. Затем еле-еле, практически «по стенке», Вась Васич доходил до кулисы, где садился на стул, устало опустив голову и руки. «Посмотришь на него — не верится, что он сможет выйти на сцену. Но вот — выход… Легкой, пружинистой походкой, с ясным взором, в котором и следа нет болезни, под бурные аплодисменты выходил на сцену. Артист!»

Поздно вечером 2 мая 1978 года репетировали спектакль «Рембрандт» по пьесе Дмитрия Кедрина. По роковому стечению обстоятельств последней сценой в жизни Меркурьева стал предсмертный монолог Рембрандта, которого он играл.

Актриса Галина Карелина вспоминала: «Здесь, перед нами — актерами, рабочими сцены, — а, в общем-то, перед потомками, подводил итог своей жизни великий Мастер, стоящий на пороге небытия. На призыв пастора покаяться, он спокойно, с трагической простотой и мудростью отвечал: «Как будто не в чем. Я в труде ослеп. Не убивал, не предавал. Работал. Любил, страдал и честно ел свой хлеб, обильно орошенный горьким потом».

Эту сцену забыть невозможно. Пустой темный зал и освещенная сцена, тьма и свет, и большой прекрасный человек, при виде, при звуках неповторимого голоса которого сжималось сердце в предчувствии невозвратимой трагической потери. Какое богатство он выплеснул нам из своей души — щедро, безоглядно, как бы предчувствуя, что делает это в последний раз».

Василию Васильевичу стало плохо прямо во время репетиции. С острым приступом уремии его увезли в больницу. Едва придя в сознание, он первым делом спросил: «Как моя Ирочка?» Врачи делали всё, что могли, но оказались бессильны — в час дня 12 мая 1978 года сердце Василия Меркурьева остановилось.

Попрощаться с актером в Театр имени Пушкина пришли тысячи людей — в течение нескольких часов их поток не иссякал. Гроб выносили под любимый Меркурьевым романс Глинки «Сомнение» в исполнении Федора Шаляпина.

«Как только зазвучали в исполнении Шаляпина слова: „Уймитесь волнения, страсти“, — вспоминал сын актера Петр, — я вдруг увидел, что по папиной щеке катится слеза. „Анна, смотри! — сказал я сестре. — Плачет!“ „А он всегда плакал, когда Шаляпин пел это“, — прошептала она».

Ирина Меркурьева-Мейерхольд пережила любимого супруга на три года. Для неё жизненные тернии тоже не прошли бесследно, а смерть мужа окончательно подкосила её здоровье. Перед смертью 76-летнюю Ирину Всеволодовну волновал только один вопрос: встретится ли она на том свете со своим Вась Васичем, Васечкой или нет.

Василий Меркурьев, Ирина Мейерхольд и их сын Петр похоронены вместе — на Литераторских мостках Волковского кладбища.

Как водка превратила принцессу в кикимору. Печальный конец прекрасной Веры Алтайской

Вера Алтайская прославилась ролями так называемого отрицательного обаяния — она так достоверно играла ведьм, кикимор и прочую нечисть, что дети ее боялись как огня. Еще бы!

Стоило ее героине появиться на экране — жди беды. Или Настеньку в лютый мороз в лес на верную смерть отправит, или с Иваном какую-нибудь пакость сотворит. И надо признать, что играла она всевозможных сказочных злодеек — гениально.

Лиходейский дуэт Милляр-Алтайская исправно наводил страху на малолетних зрителей.

Сегодня даже не верится, что свою актерскую карьеру Вера Владимировна начинала с лирических героинь, классических красавиц, была так неотразима, что сам принц из «Золушки» Алексей Консовский перед ней не устоял.

А закончила свои дни как и положено злодейке — плохо.

Приемная дочь «террориста»

Будущая актриса родилась 21 мая 1919 года в охваченном революционными переменами Петрограде. Отчество «Владимировна» Вере досталось от отца, которого она никогда не видела и сколько ни «пытала» свою мать, так о нем ничего и не узнала. А необычную фамилию «Алтайская» она получила от отчима — советского поэта, писателя Константина Алтайского-Королёва, который удочерил девочку и воспитывал ее как родную.

Я специально перечитал биографию Константина Николаевича. Типичный советский литератор первых пятилеток советской власти, искренне и довольно талантливо прославлявший все ее достижения и ее вождей. Автор поэм «Ленин» и «Ворошилов», до сих пор считается одним из лучших переводчиков легендарного казахского акына Джамбула Джабаева. Руководил литобъединением при московском издательстве «Советский писатель».

Чем уж он не угодил властям, до конца непонятно, но в 1938-ом Алтайский-Королев был арестован, под пытками сознался, что был «членом террористической группы» (так называемое дело «Литературной группы»), получил 10 лет лагерей в Красноярском крае, потом срок еще добавили. Константин Николаевич, его жена и приемная дочь умерли в один год — в 1978-ом. Все трое похоронены на Ваганьковском кладбище. Но подтверждения, что после освобождения в 1954-ом он вернулся в семью, найти не удалось.

Но вернемся в 1920-30-е. Мама-пианистка с дворянскими корнями и отчим-писатель сумели создать для девочки идеальную творческую атмосферу, а затем направить ее в правильное русло — ведь актерские задатки Веры были с детства видны невооруженным глазом.

После десятилетки Алтайская успешно сдала экзамены в актерскую школу при киностудии «Мосфильм». Ее педагогом был знаменитый мхатовский актер, народный артист СССР Михаил Тарханов, а однокурсниками — Михаил Глузский, Григорий Шпигель и Валентина Караваева.

Вера начала сниматься в кино еще будучи студенткой. В 1939-ом она сыграла пионервожатую в фильме «Личное дело», затем легкомысленную соседку главной героини (Любови Орловой) в музыкальной комедии Григория Александрова «Светлый путь»…

В этих ранних ролях молодая Алтайская чудо как хороша. Прехорошенькое личико, осиная талия, белокурые локоны, лукавая чертовщинка во взгляде, нежный голосок. На черно-белом экране этого не видно, но в жизни у нее была еще одна «изюминка» — разноцветные глаза. Один — зеленый, другой — карий. Что, как говорили, придавало ее облику колдовского шарма (по выражению актрисы Марины Колумбовой, «ведьминской красоты»). По воспоминаниям коллег, еще Алтайскую отличал бурный темперамент и яркое остроумие. Стать объектом ее язвительных шуток, порой на грани фола желающих не было — ее острого язычка побаивались.

Именно в этот период начинающей актрисой был очарован или околдован 28-летний Алексей Консовский, будущий красавчик-принц из «Золушки». В общем, он влюбился в Веру без памяти.

В 1940-м пара сыграла свадьбу, через год на свет появилась дочка Светлана. Алтайская была принята в штат «Мосфильма» и во время Великой Отечественной много снималась, в том числе со своим мужем. Сыграла принцессу в «Свинопасе» (ее партнером стал будущий создатель театра «На Таганке» Юрий Любимов), графиню Воронцову-Дашкову — в «Лермонтове» (там Лермонтов — Консовский), но чаще всего режиссеры ее видели в образе роковых красавиц, коварных соблазнительниц. Самая известная ее роль тех лет — разлучница Вера в военной мелодраме «Машенька» (1942 год), принесшей Алтайской и ее однокурснице Валентине Караваевой необыкновенную популярность. И Сталинскую премию.

За четыре года Алтайская снялась в 10 картинах. Кроме того, все военные годы в составе актерской фронтовой бригады актриса выступала на передовой — пела, показывала сценки из любимых фильмов, как могла поддерживала боевой дух бойцов, за что была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Несостоявшаяся «сестра Золушки»

Когда именно в жизнь Веры Владимировны прочно пришел алкоголь, и что стало причиной этого, точно неизвестно. Скорее всего, как это зачастую бывает, все началось с традиционных актерских банкетов. Тост — «за успешную смену», за «красоту и гениальность», «за окончание съемок и счастливое будущее картины». А потом — постепенно — пошло-поехало. Ведь, как известно, зеленый змей «товарищ» коварный — жалит незаметно.

Во всяком случае, серьезных поводов глушить горькую у актрисы не было — у нее была семья, росла дочь. В 1940-е семейный дуэт Алтайская-Консовский был довольно востребован. Более того, в 1946 году Вера Алтайская влилась в труппу Театра-студии киноактера, где ее по-настоящему захватила сцена. Только представьте: она играла Тамару в «Старых друзьях», Людмилу в «Детях Ванюшина», Любовь Шевцову в «Молодой гвардии», то есть самые что ни на есть центральные роли. Причем Любку Шевцову она играла в очередь с Инной Макаровой, которую на эту роль благословил автор романа — Александр Фадеев, которую эта роль в одноименном фильме прославила. Значит, и Алтайская в «Молодой гвардии» выглядела достойно.

Правда, ходили слухи, что быстро набиравший популярность Алексей Консовский якобы не был равнодушен к поклонницам, стал похаживать «налево», и якобы это стало трещиной в отношениях супругов. Дескать, темпераментная Алтайская дико ревновала и порой устраивала шумные разборки с мужем прямо на съемочной площадке, а потом расслаблялась за рюмкой-другой.

Так это или нет — риторический вопрос. Но очевидно — между ними пробежала большая черная кошка. Известно, например, что Вера Алтайская должна была играть в легендарном фильме-сказке «Золушка» Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро (1947 год). Ее утвердили на роль Анны — одной из двух противных сводных сестер главной героини. Актриса идеально вписывалась в образ антипода Золушки. Но из-за сложных на тот момент отношений с Консовским, она отказалась от съемок. Анну вместо Алтайской сыграла ведущая актриса ленинградского Театра комедии Елена Юнгер.

Этот фильм стал настоящим «звездным часом» для Алексея Консовского (1912—1991), к нему сразу и навсегда приклеился ярлык «самый главный принц СССР». А в 1949 году супруги развелись, и больше актриса замуж не выходила.

«Почему они расстались, я узнала от общих знакомых: водка превратила взрывной темперамент Веры Алтайской в сварливость и злобу… Алексей терпел сколько мог, жалея дочку. Когда терпение закончилось, ушел в никуда, оставив квартиру бывшей жене», — так объясняла причины развода третья жена Консовского — актриса Марина Колумбова (1921—2019). Кстати, Колумбова, которую при желании можно было заподозрить в пристрастности, очень высоко оценивала актерский дар Алтайской, считала, что в характерных ролях она была бесподобна.

«Нет, ты не прЫнцесса!»

Пережив период малокартинья, в 1950-е актриса возвращается в большое кино. И, надо признать, возвращается триумфально. Да, от той хорошенькой стройной девушки со смеющимися глазами уже следа не осталось, но ее новая внешность и острая характерность оказались необычайно востребованы. Ее новая ниша — жены бюрократов, пьяница-шантажистка Анна Шкапидар («Евдокия»), вредная нянечка в роддоме («Человек родился»), чудаковатая невеста («Жених с того света»), секретарши и всякие асоциальные дамочки. Вера Алтайская могла появиться в кадре всего на несколько секунд, как в «Анне на шее», но неизменно обращала на себя внимание.

Людмила Хитяева, снимавшаяся с ней в «Евдокии», вспоминала: «У неё были потрясающие ямочки, когда она хохотала. Тогда от неё глаз оторвать было нельзя».

И здесь самое время вспомнить о судьбоносной встрече Веры Владимировны с нашим великим кино сказочником Александром Роу.

Впервые Алтайская снялась у него в «Марье-искуснице» (1959 год), где сыграла Тетушку-Непогодушку, и с тех пор прочно вошла в обойму любимых актеров и талисманов Александра Артуровича. Режиссер, открывший миру «всесоюзную Бабу-Ягу» Георгия Милляра, сделавший звездами многих непрофессиональных актеров (Виктора Перевалова, Наталью Седых, сестер Юкиных, Алексея Катышева), использовал талант Алтайской перевоплощаться в сказочную нечисть на полную катушку.

Она снялась у него еще в 6 лентах — «Вечера на хуторе близ Диканьки» (жена Панаса), «Королевство кривых зеркал» (Асырк), «Морозко» (Мачеха), «Огонь, вода и… медные трубы» (дочь Бабы-Яги, невеста Кощея), «Варвара-Краса, длинная коса» (Старушка-веселушка), «Золотые рога» (Кикимора).

Например, в «Морозко» Алтайская играет сварливую старуху, а актрисе всего 45 лет. Но как она органична. Ее фразы запоминались моментально:

«У нашей дуры — ни лица, ни фигуры… вся в папеньку».

Или.

«Прынцесса! Нет, не прынцесса…

— А кто же?

— Королевна!»

Вот уж где они с Роу оторвались на славу! Как и Милляр, Алтайская позволяла Роу уродовать себя без ограничений — насколько это позволяла режиссерская фантазия. Охотно клеила себе «комариные» носы, вставляла «вампирские зубы», красила в зеленый или огненно-рыжий цвет свои некогда белокурые волосы, носила на голове паклю, экспериментировала с мимикой, разными красками своего «скрипучего» пугающего голоса. Готова была часами сидеть в гримерной и сама же кайфовала от своего устрашающего вида.

Алкоголь — друг Кикиморы и Кощея Бессмертного

Известно, что Роу прощал своим любимчикам «нехорошие излишества», сквозь пальцы смотрел на чрезмерное увлечение того же Георгия Милляра тройным одеколоном. А уж следы вчерашнего застолья на лице злобной Асырк или Кикиморы только лишний раз подчеркивали ее злодейский образ… И актеры своего «Артуровича» никогда не подводили, по крайней мере, съемки не срывали.

«С годами у Алтайской стал портиться характер, она стала отчасти действительно превращаться в своих героинь. Только что те были непьющие…», — рассказывал в фильме об актрисе киновед Александр Шпагин.

Говорят, последние годы актриса особо не скрывала своей слабости. Тем более, что работе это по большому счету не мешало. Но… в 1973 году Александра Роу не стало, и все «его» актеры остались не у дел. Осталась у разбитого корыта и Вера Алтайская. Она по инерции снялась еще в нескольких фильмах, сыграв совсем уж крошечные и незапоминающиеся роли. Эти фильмы и эти роли давно уже канули в Лету.

«К сожалению, в последние годы Веру почти не снимали — какому режиссеру захочется иметь дело с пьющей артисткой?», — такой горький вердикт озвучила несколько лет назад вдова Алексея Консовского Марина Колумбова.

Вера Владимировна Алтайская скончалась 28 декабря 1978 года, за три дня до наступления Нового года, всего лишь на несколько месяцев пережив свою маму и отчима. Ей было всего 59 лет.

По свидетельству той же Марины Колумбовой, к сожалению, единственную дочь Алтайской и Консовского Светлану сгубила та же пагубная привычка, что и ее маму — алкоголь.

«Алеша постоянно заботился о дочери, — рассказывала Марина Рафаиловна еженедельнику «7 дней». — Но Света — очень хорошая, добрая — так и не смогла устроиться в жизни. После окончания иняза по ходатайству отца она была принята в индонезийскую редакцию Комитета по зарубежному вещанию, однако, прослужив несколько лет, ушла. Перебивалась случайными заработками и папиными «дотациями». С мужем у Светы тоже не сложилось. Поговаривали, что дочка Алеши «экспериментировала с наркотиками. Так это или нет, утверждать не берусь, но незадолго до смерти у нее обнаружились серьезные проблемы с психикой. Помню, мой сын Володя вернулся из клиники, где навещал сводную сестру, расстроенным и растерянным: «Взгляд бешеный, скандалит со всеми. Жуткое зрелище. Алексей Анатольевич не вынес бы…»

Светлана Консовская умерла в 1994 году в возрасте 52 лет.

А в заключение хочу процитировать несколько читательских откликов, посвященных замечательной русской советской актрисе Вере Алтайской, опубликованных на сайте «кино-театр.ру»:

«Роли актрисы Алтайской, большей частью, это милые злодейки-негодяйки. Смешные, с длинными носами и тонкими косичками. Бегающие вприпрыжку. Очень симпатичные и совсем не противные. В детстве мне их было жалко и хотелось им помочь стать хорошими. Обожаю эту актрису! В ней бушевали огромный талант и фантазия творца. Без таких высоких профессионалов не сделать фильм для детей, при создании которого есть масса подводных камней, обязательных условий, педагогических задач, психологических ограничений. В общем, огромная ответственность за детские души. Вера Алтайская была ответственной, яркой актрисой. Такие, как она, называются „профессионалами“. О них часто забывают чиновники, но благодарный Зритель — помнит».

«Уникальная, гротесковая актриса! Жаль, что мало показывают фильмы, где блещет своим мастерством эта женщина. Очень любим ее и будем помнить пока сами живы и детям и внукам рассказывать. Вечная Память!»

«Незабываемая, острохарактерная, запоминающаяся с первого взгляда актриса. Сколько прекрасных ролей ею сыграно, а могло бы и еще больше, но увы… Остается только память о ней. Очень ее не хватает, сегодня особенно. Такого уровня актрисы рождаются раз в 500 лет… А может и более. Вечная Память и Царствия Небесного!»

«Очень рад, что наши благодарные зрители не забыли прекрасную Актрису Веру Владимировну Алтайскую, вспоминают ее добрым словом. Она превосходна в любой роли, красивая, проникновенная, как она перевоплощалась в недобрых старух, ведьм, злодеек. Наши сказки многого недополучили бы не будь Веры Владимировны Алтайской. Покойся с миром, Вера Владимировна!»

Наверняка под этими строками могли бы подписаться сотни тысяч благодарных зрителей. А может быть, миллионы.

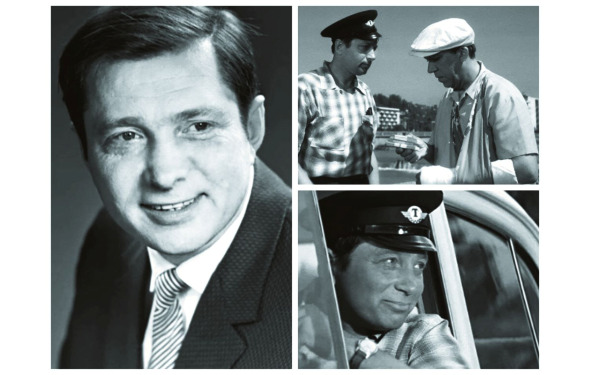

Почему «звезда» «Бриллиантовой руки» Владимир Гуляев скрывал свое прошлое?

У Владимира Гуляева более 70 ролей в кино, и ни одной главной. Но, как минимум, две его роли знают все. Это «приятель Саши Савченко» шофер Юрка из «Весны на Заречной улице» и куратор «Семен Семеныча» лейтенант милиции Володя из комедии «Бриллиантовая рука».

Правда, не все знают, что Владимир Гуляев «переиграл» все свои главные роли раньше. В Великую Отечественную он был летчиком-штурмовиком, воевал так отважно, что стал участником парада Победы.

А в актеры пошел, когда ему запретили летать — комиссовали из-за многочисленных ранений.

Перым делом — самолеты

Владимир Гуляев родился 30 октября 1924 года в Свердловске в семье военного и учительницы. Его отец, Леонид Михайлович, был тесно связан с авиацией, перед войной дослужился до заместителя начальника политотдела Молотовской авиационной школы. Мама, Мария Алексеевна, в этой же авиашколе преподавала немецкий язык. Неудивительно, что Володя с детства грезил о небе и видел себя только за штурвалом самолета.

Годы спустя, уже став известным актером, Владимир Леонидович рассказывал, что воспитывался он в творческой атмосфере — папа прекрасно играл на баяне, мама — на семиструнной гитаре, оба чудесно пели под собственный аккомпанемент и частенько устраивали домашние концерты с песнями. Сам он с детства писал стихи, в школе занимался художественной самодеятельностью, любил играть на сцене.

Но мечта была одна — летать, без вариантов.

«Я буду летчиком, достойным

Страны Советской дорогой.

Я буду соколом свободным

Летать воздушною тропой.

Увижу славные просторы

Прекрасной Родины моей.

Увижу всё: поля и горы,

И ширь степей, и синь морей.

Увижу мирный труд народа,

Не признающего оков.

Моя священная работа —

Стеречь Отчизну от врагов»,

— написал семиклассник Володя Гуляев.

Поэтому с 15 лет парень пропадал в аэроклубе, серьезно изучал самолетостроение, штудировал биографии знаменитых пилотов и даже совершил несколько прыжков с парашютной вышки.

За штурвалом «Летающего танка»

Когда началась война, юноша рвался на фронт — добровольцем. Но в военкомате получил твердый отказ — ему было всего лишь 16. Тогда, чтобы приносить пользу стране, Гуляев пошел работать слесарем в авиационную мастерскую. Через год стал курсантом Молотовской (Пермской) военной школы пилотов. С отличием ее окончив, летчик-штурмовик Владимир Гуляев 6 ноября 1943 года — прямо с Красной площади — был направлен в 3-ю воздушную армию.

И воевал младший лейтенант геройски. В июле 1944-го «за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом доблесть и мужество» он был награжден своим первым орденом Красного знамени (всего — два). О «бесстрашном сталинском соколе» Владимире Гуляеве опубликовали статью, в которой сослуживцы-летчики 335-й штурмовой авиадивизии благодарили его отца — полковника Леонида Михайловича Гуляева «за правильное воспитание сына». Там же была опубликована цитата из письма младшего лейтенанта Гуляева от 14 сентября 1944 года, адресованного ученикам и учителям школы №22, в которой он когда-то учился.

«Помню, еще в 7 классе я мечтал стать летчиком и даже сочинил по этому поводу стихотворение, — писал Гуляев. — Моя мечта сбылась. Я стал летчиком и вот уже скоро год, как нахожусь на 1-м Прибалтийском фронте. Летаю на замечательном советском штурмовике „Ильюшин-2“. Немцы называют его „черной смертью“… Желаю вам, друзья, успехов в новом учебном году».

Это письмо с фронта передавалось из рук в руки, его читали во всех классах и сегодня оно хранится в школьном музее.

Всего на самолетах «Ил-2», которые еще называли «летающей крепостью», Гуляев (с позывным «Уралец») совершил 60 боевых вылетов. Громил врага под Витебском, Полоцком, Бешенковичами, Лепелем, Даугавпилсом, Шяуляем, Кенигсбергом и Пиллау, освобождал Белоруссию и Прибалтику. Подрывал железнодорожные составы фашистов с танками и боеприпасами, уничтожал автомобили, склады и живую силу. При этом Гуляев был самым молодым летчиком-штурмовиком не только в своей 3-й воздушной армии, но и во всей советской штурмовой авиации в годы войны.

Между прочим, он мог бы стать Героем Советского Союза, ведь в 1942 году Звезду Героя давали штурмовикам за 30 успешных боевых вылетов (в 1941-ом — за 10). Но в 1943-ем планку подняли до 80 вылетов… Получить эту награду Владимиру Леонидовичу помешали раны, контузии, малярия, которой он переболел, освобождая белорусскую землю.

«А было ли мне страшно?» — подумал я. И не мог себе ответить на этот вопрос. Наверное, нет, — позже писал Владимир Гуляев в своей книге «В воздухе „Илы“. — Некогда было страшиться, надо было все время действовать, маневрировать, управлять самолетом, стрелять, бомбить и опять стрелять, маневрировать, управлять…»

Летчик был не раз на волосок от гибели. Несколько раз был сбит, горел… В июле 1944 в районе Резекне (Латвия) в «летающую крепость» младшего лейтенанта Гуляева попал зенитный снаряд. Падал горящий самолет над лесом — прямо на кроны деревьев, что, как вспоминал актер, смягчило удар. Экипаж избежал верной смерти, однако сам Гуляев был тяжело ранен.

Из книги В. Гуляева «В воздухе «Илы»:

«Провожу рукой по лицу — вся в крови. Во рту сладковато-соленый вкус как будто там леденцы. Выплевываю их на ладонь и с удивлением вижу обломки своих зубов. Шевелю руками и ногами… Целы!»

Владимира Гуляева в бессознательном состоянии доставили в Москву и потом более трёх месяцев выхаживали в Центральном авиационном госпитале.

При выписке врачи вынесли «приговор»: о штурмовой авиации придется забыть. «Летать может, но только на легкомоторных самолётах ПО-2». То есть на «кукурузниках», которые штурмовики назвали «швейными машинками». Такие были в 335-й дивизии лишь при штабе. Но Гуляев добился повторной медкомиссии, и в марте 1945-го вернулся в свою дивизию и вновь сел за штурвал «летающего танка».

Но в одном из первых же вылетов его самолет вновь был сбит, и снова летчика спасло чудо. В рапорте командира об этом написано так: «От прямого попадания зенитного снаряда самолет В. Гуляева был поврежден, но благодаря отличной технике пилотирования он привел самолет на свой аэродром и благополучно произвел посадку».

Свой последний боевой вылет 20-летний лейтенант совершил в апреле 1945-го во время осады Кенигсберга. Именно ему было поручено сбросить с самолета ультиматум коменданту города-крепости генералу Отто Ляшу… Приказом командования от 9 апреля «за мужество, отвагу и совершенные 20 успешных боевых вылетов в небе Восточной Пруссии» Владимир Гуляев был награжден орденом Отечественной войны I степени.

Своими самыми счастливыми днями в жизни Владимир Леонидович называл День Победы и 24 июня 1945 года, когда в составе сводной роты лётчиков 3-й воздушной армии, в которую отобрали самых лучших — асов из асов, он маршировал на Параде Победы.

Вот так его военная история закольцевалась: ушел воевать с Красной площади и на ней поставил победную точку.

«Володя был влюблен в свою роль»

Гуляев и дальше хотел летать, но в ноябре 1945 года не прошел медкомиссию. «Какое небо, лейтенант?! — сказали ему врачи в погонах. — Контужен, все тело в шрамах после ранений… Радуйся, что жив!»

Уволившись в запас, воин-победитель горевал недолго — ему всего 20 лет, вся жизнь впереди. Вспомнил свои успехи в полковой самодеятельности, как однополчане любили его задушевные песни под гитару. И рискнул — отнес свои документы во ВГИК.

Громадного роста, обаятельный, балагур, шебутной, поющий, неутомимо сыплющий анекдотами и историями из своей жизни абитуриент очаровал приемную комиссию.

Легендарные режиссеры и педагоги Михаил Ромм и Сергей Юткевич взяли Гуляева на свой первый послевоенный курс, не раздумывая. Однокурсники и вгиковцы тех лет вспоминали, что Гуляев и другие пришедшие учиться актерскому мастерству фронтовики смотрели на них как на детей. Хотя разница в возрасте была мизерная. А уж когда на праздники те надевали свои «иконостасы», у всех «просто челюсти отвисали».

«Как-то встретились мы в коридоре с Володей Гуляевым, — рассказывал учившийся параллельно в мастерской С. Герасимова и Т. Макаровой актер Николай Сморчков. — Стоит такая громадина — выше нас гораздо и смотрит так на нас сверху вниз: а это, мол, что за дети здесь толпятся? А вскоре Герасимов собрал нас, сказал, что сейчас пришли с войны молодые парни. И это совсем другие люди!»

После ВГИКа Владимир Гуляев был принят в труппу Театра-студии киноактера при киностудии «Мосфильм». И сниматься начал сразу же: его дебютная роль — завхоз в киноповести «Сельский врач» (1951 год). Затем были «Случай в тайге» (1953), «Испытание верности» (1954), «Чемпион мира» (1954), «В квадрате 45» (1955), «Чужая родня» (1955).

Недавно я специально пересмотрел нарезку из этих фильмов с участием Гуляева. До чего же он хорош там, даже в эпизодах. Вроде герои второстепенные, но он так убедителен, органичен (особенно в «Чемпионе мира» и «Чужой родне»), чем-то неуловимым цепляет и запоминается моментально.

Так что в «Весне на Заречной улице» (1956) актер оказался неслучайно. Предположу, что режиссеры Феликс Миронер и Марлен Хуциев «положили глаз» на Гуляева в «Чужой родне», где он тоже играет в паре с Николаем Рыбниковым и тоже, скажем так, изображает «крайне неприятного типа».

Марлен Хуциев вспоминал, что на съемках «Весны…» Владимир Гуляев был в ударе — каламбурил, веселил всю съемочную группу всякими байками. Так классно пел под гитару дворовые частушки, что они потом вошли в фильм, хотя их не было в сценарии.

Марлен Хуциев: «Сразу было понятно, что шофера Юру Журченко будет он играть и никто другой. А Володя был просто влюблен в эту роль. И он очень полюбился зрителям. Не только Рыбников, но и он».

Гуляев так ярко сыграл своего героя — циника, пошляка и неуча, что его… «возненавидела» вся страна. Или, по крайней мере, те 30 миллионов зрителей, которые посмотрели «Весну на Заречной улице» в 1956 году. Но эта роль принесла Гуляеву всесоюзную славу. В народ пошли его реплики из фильма.

«Ты знаешь, кто такой Васнецов?» — «Чё, это с автобазы что ли?». Или «Учение, конечно, свет, только на нашей улице фонари и так хорошо горят».

За кадром осталась только семейная драма: со своей первой женой, однокурсницей Риммой Шороховой, с которой они вместе снимались в «Весне на Заречной улице», вскоре после премьеры Гуляев расстался.

«Наши люди в булочную на такси не ездят!»

В 1950—1960 годы Владимир Леонидович создал целую галерею образов современников — военных, милиционеров, чекистов, простых работяг, шоферов, работников райкомов и даже летчика (в картине «Цель его жизни»). «Солдатское сердце» (1958), «Алешкина любовь» (1960), «Непридуманная история» (1964), «Председатель» (1964), «Ко мне, Мухтар!» (1965) … Да, роли у него были небольшие, но мастерство актера в том и заключается, чтобы появиться в кадре на несколько минут или даже секунд, а остаться в памяти на всю жизнь.

Именно это качество больше всего в Гуляеве ценили режиссеры.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.