Бесплатный фрагмент - Литературные теоремы и их доказательства

«Познай, где свет — Поймёшь, где тьма» (А. Блок)

В данной книге представлены произведения, в которых автор статей представляет собственные версии их прочтения с помощью христианской и мифологической символики.

Это:

1. Поэма «Двенадцать» А. Блока.

2. Картина «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина.

3. Герб династии Романовых.

Из личного опыта советую: чтобы облегчить понимание предлагаемых версий, необходимо обязательно иметь перед глазами эти произведения и, по возможности, Евангелие или Библию.

Ссылки к поэме «Двенадцать» печатаются по изданию — Александр Блок. Избранное Москва Издательство «Правда» 1978.

Началось всё с того, что как-то, много лет назад, впервые после окончания школы мне попалась на глаза поэма Блока «Двенадцать». Читаю, и вдруг начинаю понимать, что название поэмы не просто связано с числом евангельских апостолов, а что в поэме действуют эти самые «апостолы», но в каком-то странном, искажённом до неузнаваемости виде и к тому же, наверное, для полной неузнаваемости, с изуродованными именами. Евангелист Иоанн Богослов — Ванька, Апостол Андрей Первозванный — Андрюха, Первоапостол Пётр — Петька. Но более всего меня впервые поразил финал поэмы, где, как будто, ни с того, ни сего появился «Христос в белом венчике из роз».

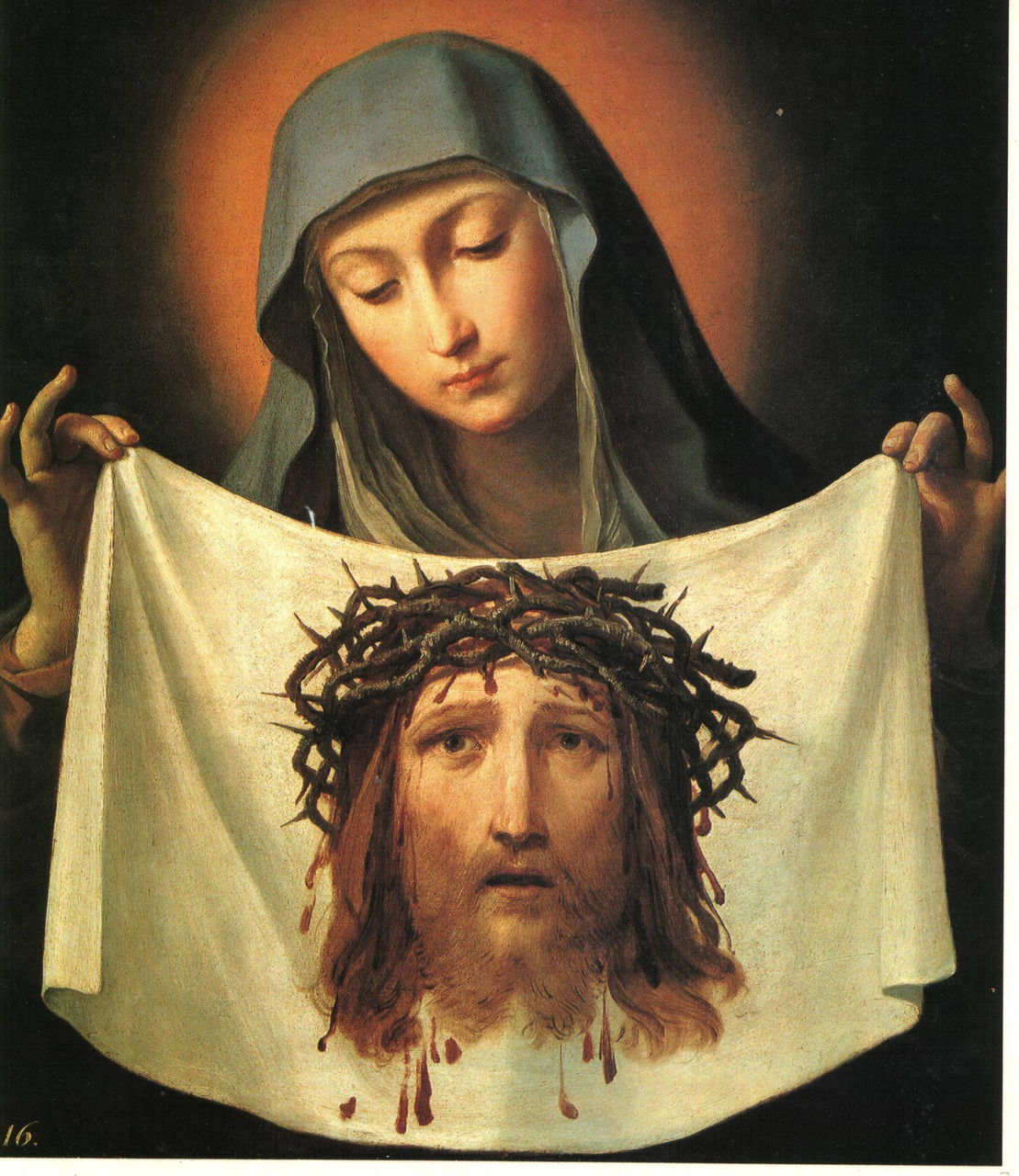

Удивление было связано с тем, что нигде и никогда — ни на библейских картинах западноевропейских художников, ни в православных иконах (иллюстрации тех и других я давно собираю) — мне не встречалось изображение Христа в белом венчике. Чуть позже на понимание блоковского образа Иисуса Христа «в белом венчике» меня натолкнуло стихотворение русского поэта А. Плещеева «Легенда».

Был у Христа-младенца сад,

И много роз взрастил Он в нём.

Он трижды в день их поливал,

Чтоб сплесть себе венок потом.

Когда же розы расцвели,

Детей еврейских созвал Он,

Они сорвали по цветку,

И сад был весь опустошён.

«Как Ты себе сплетёшь венок?

В Твоём саду нет больше роз».

«– Вы позабыли, что шипы

Остались Мне», — сказал Христос.

И из шипов они сплели

Венок колючий для Него,

И капли крови вместо роз

Чело украсили Его.

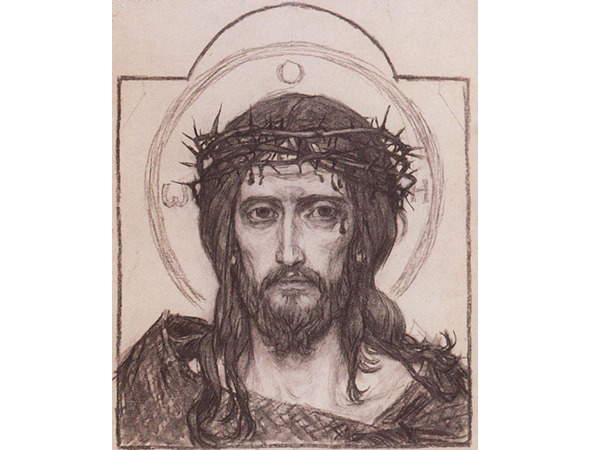

«Христос в терновом венце» — один из распространённых иконописных образов Христа, появившийся в России в XIX веке под влиянием западноевропейского искусства.

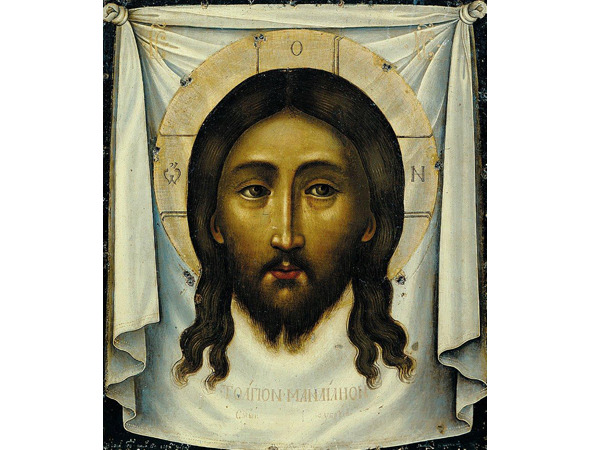

В древнерусской иконописи Христа, как правило, изображали в крестчатом нимбе.

Следовательно, терновый венец и крестчатый нимб являются атрибутами Христа в изобразительном религиозном искусстве Запада и Востока.

Почему же глубоко разбиравшийся в христианской символике поэт-символист А. Блок изобразил в своей поэме Христа в белом венчике? Мне показалось, что ответ надо искать в Библии.

И действительно, ответ нахожу в Евангелие от Матфея: «Многие придут под именем Моим, и будут говорить:

«Я Христос… Тогда если кто скажет — „вот здесь Христос или там“ — не верьте». Значит, надев на своего Христа белый венчик и говоря при этом — вот здесь «впереди Иисус Христос в белом венчике из роз» — Блок подразумевал, что это вовсе не Христос, потому что белый венчик — это совсем не Его атрибут.

И тогда, естественно, возникает вопрос: а кто же действует в поэме в облике Христа? Поставленный таким образом вопрос уже предполагает ответ, на который нужно лишь найти доказательства.

Подсказкой стали начальные строчки стихов из пролога к поэме «Возмездие»:

Жизнь — без начала и конца.

Нас всех подстерегает случай.

Над нами — сумрак неминучий,

Иль ясность Божьего Лица.

Но ты, художник, твёрдо веруй

В начала и концы. Ты знай,

Где стерегут нас ад и рай.

Тебе дано бесстрастной мерой

Измерить всё — что видишь ты.

Твой взгляд — да будет твёрд и ясен.

Сотри случайные черты —

И ты увидишь: мир прекрасен.

Познай, где свет — поймёшь, где тьма.

«Познай, где свет — поймёшь, где тьма». Эти строчки часто цитируют, но что они означают? Что значит познать свет? Ответы поэт даёт в начальных строках пролога.

Подсказка первая.

Над нами — сумрак неминучий,

Иль ясность Божьего Лица.

Подсказка вторая.

Ты знай

Где стерегут нас ад и рай.

И наконец:

Познай, где свет — поймёшь, где тьма.

Другими словами:

Познай, где Бог — поймёшь, где тьма, ад и сам Дьявол.

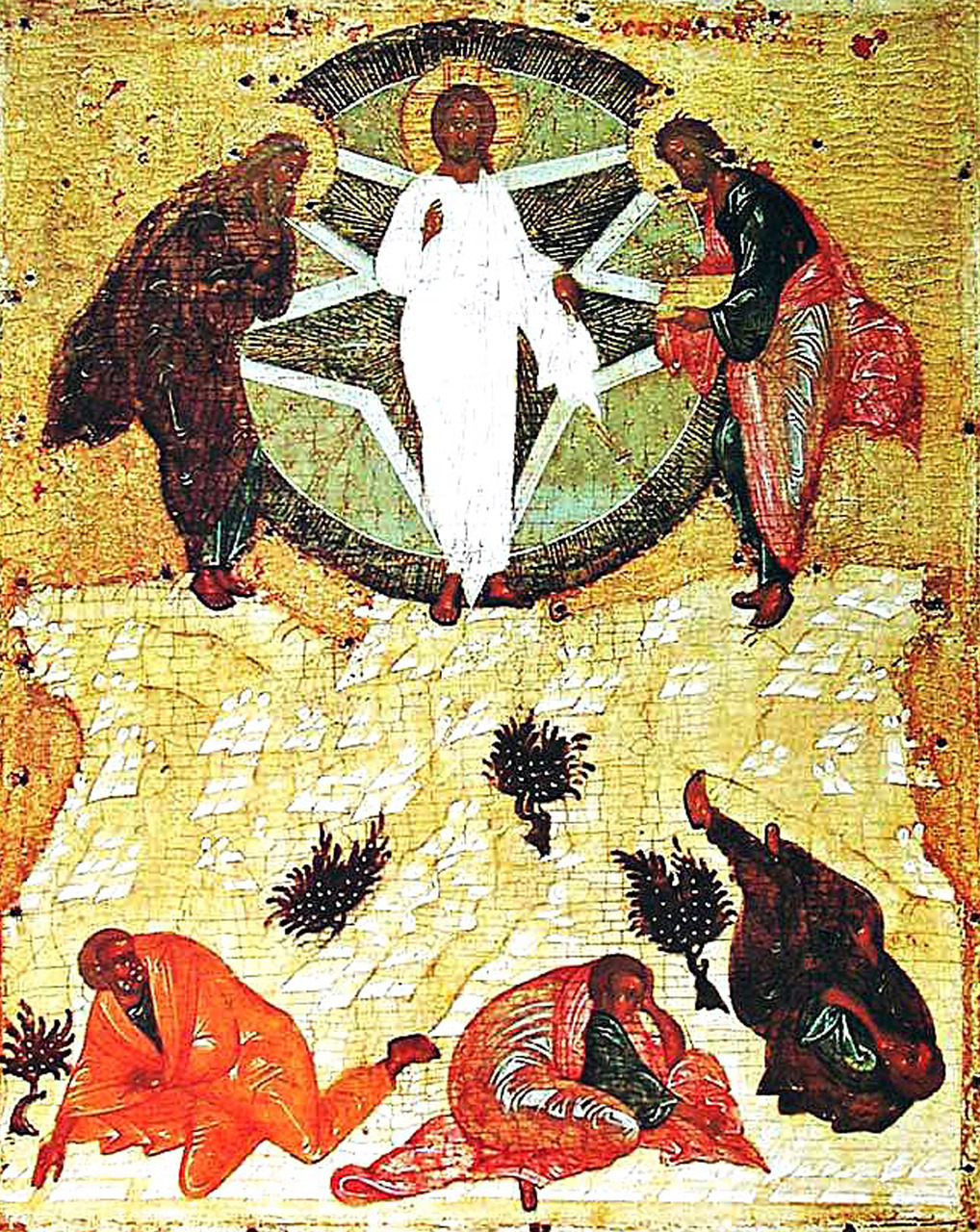

Далее мои рассуждения сводились к следующему: в православной иконописной традиции существует иерархия цвета, где главным является цвет летнего полуденного солнца, и принадлежит он Богу. Поэтому на иконах одежды Бога всегда имеют жёлтый, охристый или золотой цвет, символизируя солнечный свет. Иногда Иисус Христос и Сам изображается на иконах как источник света, например, в образах «Спаса в Силах», в которых как бы материализуются слова: «Бог — это свет всему». Этот образ представлен на первой странице в иконе «Спас в Силах» Андрея Рублёва.

Кроме того, с Богом у христиан ассоциируются и такие знакомые нам всем понятия, как «Бог — это Любовь», «Бог — это Добро». И, наконец, сама божественная природа — это цветущий райский сад, то есть вечное лето. А теперь все вышеперечисленные, связанные непосредственно с Божественной Сущностью свойства сравним с теми, что предшествовали явлению «Христа в белом венчике» в поэме «Двенадцать».

Прежде обратим внимание на сопровождающий это явление цвет (свет). Далее — на время года, время суток, на возникающие, пока непонятно у кого, чувства, какие чувства. И, наконец, — на каком фоне произойдёт явление «двенадцати красногвардейцев».

«Чёрный вечер,

Белый снег,

Ветер, ветер!

На ногах не стоит человек

Ветер, ветер —

На всём Божьем свете!

Чёрное, чёрное небо.

Злоба, грустная злоба

Кипит в груди…»

«Чёрный вечер», «чёрное небо», «злоба», ночь, снег, холод, вьюга — а ведь эта стихия диаметрально противоположна той, которую мы определили как природу Божественную. Поэтому и действовать в этой стихии может только антипод Божества, которым, как известно, является Антихрист.

«Антихрист (с греческого — противник Христа) — лжехристос, некий могущественный человек беззакония, принявший силу, который появится на земле и, завладев ею силой и коварством, поведёт людей к безбожию. Сам воссядет во всей Церкви и будет требовать к себе поклонения».

«Энциклопедия Православной святости»

Во время работы над поэмой «Двенадцать» Блок сделал в своём дневнике такую запись:

«…Христос с красногвардейцами» (эти слова взяты у него в кавычки).

Едва ли можно оспорить эту истину, простую для людей, читавших Евангелие и думавших о нём». Следовательно, необходимым и главным условием для понимания смысла поэмы «Двенадцать» является знание Евангелия или хотя бы его внимательное прочтение.

(Как можно было изучать поэму, судить о ней не читая Евангелие, зная о том, что поэма написана по мотивам Евангелия).

Однако, уже можно с уверенностью сказать, что в облике Иисуса Христа «в белом венчике» действует Антихрист, а слова «Христос с красногвардейцами», взятые Блоком тоже в кавычки, могут означать только одно — Антихрист с «красногвардейцами».

Но тогда и «красногвардейцы» (в кавычках) тоже не совсем то, что мы думаем. Но кто скрывается за словом «красногвардейцы», узнать уже не представляет особого труда.

Обратимся вновь к Евангелию от Матфея и прочтём внимательно следующие строчки:

«Восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно — избранных».

Ев. От Матфея гл.24 стих.

Другими словами, явятся лжехристы и лжепророки, чтобы обмануть многих, особенно «избранных». То есть лучших, которых, собственно, и обмануть легче.

Следующие строчки Евангелия, очень важные для понимания образа «Христа в белом венчике»:

«Святой Иоанн Богослов, созерцая в откровении события, предрекающее конец света, говорит, что Антихрист будет творить великие знамения — …огнь будет низводить с небес на землю перед людьми».

Это указанное в Писании знамение — самое главное из знамений явления Антихриста, и место его явления будет в воздухе.

Так разве не об этом главном знамении Антихриста говорит Блок в следующих строчках?

Гуляет ветер, Порхает снег, (воздух)

Идут двенадцать человек,

Винтовок чёрные ремни,

Кругом огни, огни, огни. — (нисходящий с небес огонь)

Кругом огни, огни, огни,

Оплечь ружейные ремни.

Блок не случайно повторяет слово «огни» шесть раз — это крик поэта, который, таким образом, хочет привлечь внимание читателя к слову.

Исследователь творчества А. Блока М. С. Петровский обратил внимание на один замечательный факт из истории создания поэмы «Двенадцать», почему-то выпавший из поля зрения литературоведов. Вот что он пишет: «Как-то осталось незамеченным, что в самый канун написания поэмы — 5 января 1918 года — Блок вспомнил пушкинских «Бесов».

Напомнив этот факт, который остался невостребованным литературной критикой, Петровский тоже не придаёт ему значения, или не хочет придавать, как и другие. А ведь чего проще — взять и сопоставить пушкинские строчки стихов из «Бесов» и строчки поэмы Блока.

А. Пушкин

«Мчатся тучи,

Вьются тучи

Невидимкою луна

Освещает снег летучий.

Мутно небо, ночь мутна».

«Хоть убей — следа не видно,

Сбились мы,

Что делать нам?

В поле бес нас водит. видно,

Да кружит по сторонам».

А. Блок

«Чёрный вечер,

Белый снег.

Ветер, ветер!

На ногах не стоит человек.

Ветер, ветер —

На всём Божьем свете!»

«Разыгралась чтой-то вьюга

Ой, вьюга, ой, вьюга,

Не видать совсем друг друга

За четыре за шага».

Мы видим, что и Пушкин, и Блок одинаково описывают «бесовскую стихию» — зима, снег, вьюга, тёмная ночь.

А. Пушкин

«Там верстою небывалой

Он торчал передо мной.

Там сверкнул он искрой малой

И пропал во тьме пустой».

А. Блок

«Снег вронкой завился,

Снег столбушкой поднялся.

Трах-тарарах-тах-тах-тах-тах!

Вскрутился к небу снежный прах»

И сами бесы у Пушкина и Блока одинаково проявляются — в образах завихряющихся столбов метели и сверкающих огней. Но, если у Пушкина разыгравшаяся «бесовская стихия» имеет локальный характер (где-то в степи,) то в поэме Блока она представлена гораздо масштабнее — «на всём Божьем свете». Да и в главном знамении пушкинские бесы уступают по мощности блоковским: так, у Пушкина — «искра малая», а у Блока — «огнь», усиленный шестикратным повторением этого слова, а в планах — «мировой пожар».

И тут непроизвольно приходит на память девиз некогда самой могущественной большевистской газеты «Правда» — «Из искры возгорится пламя». А девиз-то, прямо скажем, сатанинский. Выходит, с таким атрибутом газета была такой же «Правдой», как «Иисус Христос в белом венчике».

Из дневника Блока: «Марксисты — самые умные критики, и большевики правы, опасаясь «Двенадцати».

Оказывается, понимали «умные большевики», что А. Блок осуществляемую ими революцию отождествлял с «бесовщиной», потому и факт обращения к пушкинским «Бесам» был просто проигнорирован. Скорей всего, и рекомендации были по этому поводу — уж очень дружно литературная критика обошла стороной столь важный факт. А ещё Блок понял, что большевики не простят ему поэмы «Двенадцать». Отсюда постоянный страх за свою жизнь. Страх, который стал источником его не понятной болезни, не только для родных, но и для опытных врачей. Об этом писал Орлов Владимир Николаевич в своей книге «Гамаюн, посвящённой жизни и творчеству Александра Блока. Загадочной болезни и смерти поэта посвящена статья, которую я нашла в Интернете — «Загадочная гибель Александра Блока», где автор (имя не нашла), практически, дублирует факты, изложенные в книге. «В дни, когда поэту становилось лучше, «он разбирал и уничтожал архивы, блокноты, записи. Особенно тщательно он старался уничтожить все экземпляры «Двенадцати». После ночей, проведенных в кошмарах, он беспрестанно повторял жене, как в бреду: «Люба, поищи хорошенько, и сожги, все сожги». В статье есть и другие версии случившегося, в том числе и официальная, но я не буду на них останавливаться.

М. Петровский отмечает, что «поэма („Двенадцать“) вбирает в себя всю традиционную символику числа двенадцать, так совокупное имя коллективного героя поэмы перекликается с числом евангельских апостолов».

Но всем понятно, что «двенадцать красногвардейцев» из поэмы совсем не похожи на двенадцать евангельских апостолов — первых учеников Христа. Тех, что из поэмы действительно хочется назвать «апостолами новой веры». Только вот какой веры? «Двенадцать» из поэмы не только не похожи на учеников Христа — это нечто противоположное им.

Апостолы — первые ученики Христа, которые после Его крестной смерти несли миру свет Его учения и Благую весть о Нём. А что нёс народу коллективный герой из поэмы:

«Свобода, свобода

Эх, эх, без креста».

………………………

«Мы на горе всем буржуям

Мировой пожар раздуем,

Мировой пожар в крови…»

А теперь прочтём характеристику Блока на «коллективного героя»:

«… Идут двенадцать человек.

В зубах цигарка, примят картуз,

На спину б надо бубновый туз!»

«Бубновый туз», как известно, знак уголовника-убийцы. Следовательно, «двенадцать» из поэмы — это банда уголовников, представляющие собой новую революционную власть.

Сравним двенадцать «красногвардейцев» — «апостолов новой веры» — как их называют некоторые литературные критики с двенадцатью апостолами — первыми учениками Христа, представленных на византийской иконе.

Икона, как и картинка с «красногвардейцами» Германа Травникова, представляет собой групповой портрет двенадцати апостолов, она будто специально написана для сравнения с группой «красногвардейцев» из поэмы Блока. Разница такая, что сразу можно сказать — двенадцать человек из поэмы — это антиподы двенадцати евангельских апостолов, и что слова Блока из дневника «Христос с красногвардейцами» означает только одно — произошло явление Антихриста с бесами.

«Бесы» имеют то же физическое тело, однако «материя» их настолько тонкая, что они не могут быть видимыми человеку, если его «духовные двери восприятия» не открыты… и которые мгновенно материализуются в человеке бездуховном, безнравственном, какие и есть уголовники.

Иеромонах Серафим Роуз. Знаки явления бесов Журнал «Наука и религия». №2, 1991 год

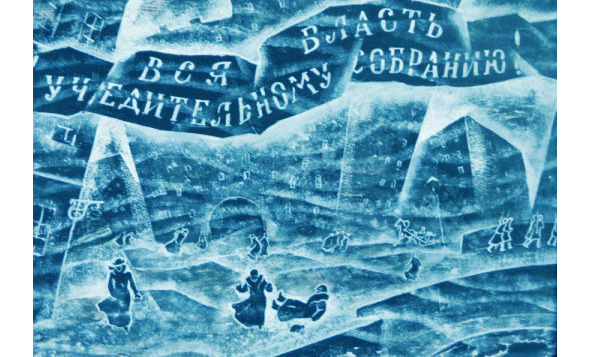

Вот почему в самом начале поэмы в снежной метели слышатся только голоса пока ещё невидимых бесов, ищущих «открытые двери духовного восприятия», и которые, вырвавшись из тьмы ада на свободу, весело резвятся над своими проделками с прохожими:

Ветер весёлый

Изол и рад,

Крутит подолы

Прохожих косит.

Рвёт, мнёт и носит

Большой плакат:

«Вся власть учредительному собранию»

И пока проказы их довольно безобидны:

«Барышня в каракуле

Поскользнулась

И — бац — растянулась.

Ай, ай!

Тяни, подымай!»

Через некоторое время проявятся в метели и сами бесы, материализовавшиеся в матёрых уголовниках. (Какие могут быть «двери духовного восприятия» у уголовников).

После появления поэмы «Двенадцать» в печати писатель Иван Бунин в своём публичном выступлении обвинял Блока в «патологическом кощунстве», издевательстве над образом Христа:

«Какой-то сладкий Иисусик, пляшущий с кровавым флагом, а вместе с тем „в белом венчике из роз“ впереди этих скотов, грабителей, убийц».

Надо сказать, что и «двенадцать» — это совсем не коллективный герой, как пишет исследователь М. Петровский, так как впереди отряда идут три человека с конкретными именами — Ванька, Петька Андрюха — антиподы любимых учеников Христа.

Но почему именно эти антисущности возглавили отряд? Какая дьявольская роль уготовлена им Антихристом? Чтобы понять замысел Сатаны, обратимся к тексту Священного Писания.

Как сказано в Евангельской легенде, Иисус Христос незадолго до своей крестной смерти призвал к себе своих любимых учеников на гору Фавор, где пред ними преобразился, показав обитающего в себе Бога — отсюда и пошло слово «фаворит», то есть — посвящённый, любимый.

Среди свидетелей преображения Господня был любимый ученик Христа, будущий евангелист и автор книги Нового Завета «Апокалипсис» Иоанн Богослов, написавший своё откровение о конце света, о явлении Антихриста на землю.

Поэтому в авангарде, ведомом Антихристом, идёт антипод Иоанна Богослова бес Ванька, цель которого — уничтожить свидетельство Иоанна Богослова об Иисусе Христе, уничтожить Его Учение.

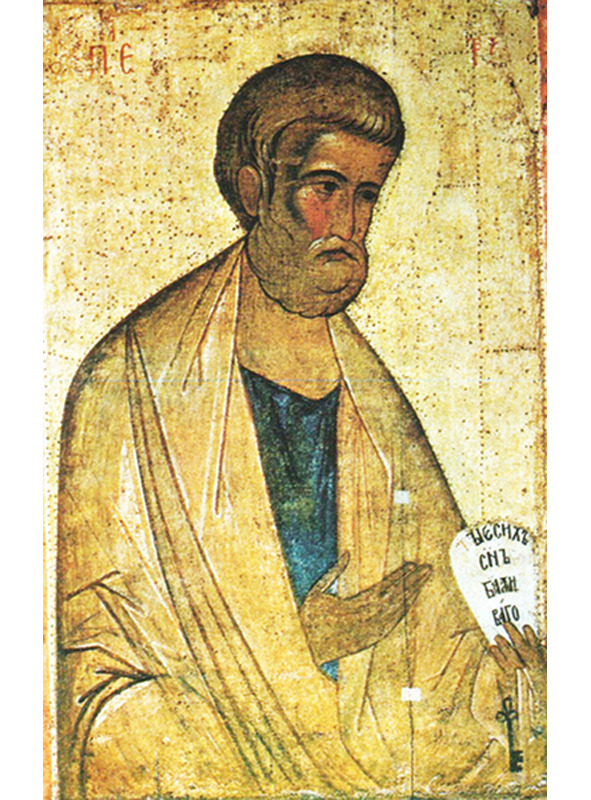

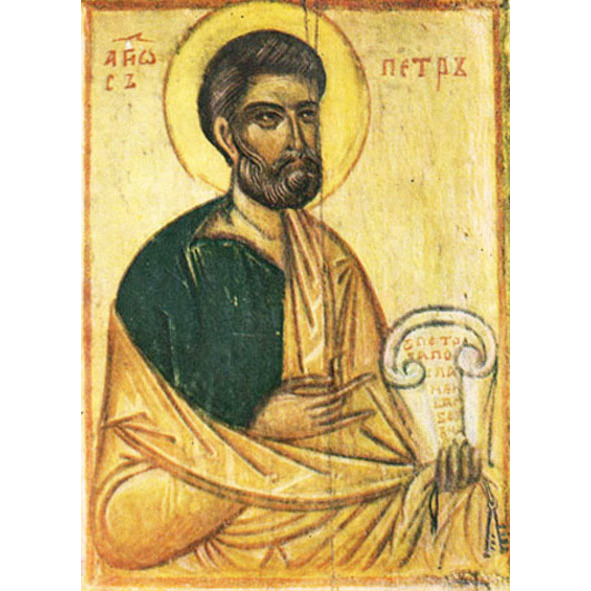

Другим свидетелем Преображения был апостол Пётр, о котором Христос скажет, что именно он станет тем камнем, на котором будет созиждется Церковь, и что ему будет доверено хранить ключ от Царствия Небесного, то есть от Рая, по другой легенде — и ключ от Ада. А ключ или два ключа станут опознавательными атрибутами в иконографии образа апостола Петра.

Именно поэтому бес Петька — антипод апостола Петра должен был лично участвовать в разрушении Церкви и христианских основ государства. Петька сотворит дьявольскую штуку: заманивая «в рай отдельно взятого государства», показывая ключ от него, он обманет поверивших в него людей — подменит ключ и откроет врата не в рай, а в ад революции, гражданской войны, голода, холода. Следовательно, Ванька и Петька не только лжепророки, но и антипреображенцы.

Александр Солженицын в книге «Черты двух революций» писал: «После революции 1917 года большевизм стал антиподом того, чем жила Россия духовно до тех пор».

Однако третьим свидетелем преображения Христа на горе Фавор был апостол Иаков. Значит, по предполагаемой логике, в авангарде антипреображенцев должен был находиться лже-Иаков, но Блок почему-то заменил его на лже-Андрея. По-моему, это можно объяснить следующим образом.

Как известно, все двенадцать учеников Христа были основателями христианских общин в разных странах, выпавших им для миссионерской деятельности по жребию. Там они проповедовали Благую весть о Христе и Его учение, поэтому основанные ими церкви стали называть апостольскими, которые считались церквями высшего ранга.

Апостол Иаков стал основателем христианской церкви на древней земле Палестины, поэтому антипод Иакова, или лже-Иаков, мог быть в авангарде «двенадцати» в том случае, если бы революция свершалась, например, в Иудее.

Но революция происходила в России, где, согласно дошедшим до нас древним легендам, основателем апостольской церкви в Древней Руси был апостол Андрей Первозванный.

«Святой апостол Андрей есть первый архиепископ Константинопольский, патриарх вселенский и апостол Русский, и на Киевских горах стояли ноги его, и очи его Россию видели и уста благословили».

Засвидетельствовал определением своим Киевский Собор 1621 года.

В дореволюционной России с именем Андрея Первозванного были связаны высшие государственные знаки доблести и славы, учреждённые Петром Великим. Это Андреевский флаг, флаг военно-морских сил России, через семьдесят лет вернувшийся на Российские военные корабли.

Андреевский флаг представляет собой белое полотнище, на котором расположен синий крест, названный Андреевским, в знак принятия апостолом Андреем мученической смерти на привязанном (для продления мучений) косом кресте.

Орден Святого Андрея Первозванного — высшая награда царской России со времён Петра I, ныне высший государственный орден, возвращённый в систему российских наград.

Значит, все эти знаки доблести и славы должен был уничтожать лже-Анрей — Андрюха. Можно сказать, что чем выше в иерархии Божественная Сущность, тем сильнее, тем беспощаднее её антисущность, тем страшнее её антипод.

Вот почему так яростно, так беспощадно уничтожалось «до основания» всё то, что составляло духовную основу государства в России.

И далее исследователь творчества А. Блока М. С. Петровский пишет, что существует мнение о том, что Блок «переосмыслил традиционную тему „Бесов“ в её толковании у Достоевского».

«Бесы» Достоевского — это тоже революционеры. В советское время этот роман рассматривали как «злостный поклёп на революционную демократию в России».

Достоевский и Блок хотя и жили в одной стране, но жили они при разных режимах, и если Достоевский не опасался ни цезуры, ни репрессий со стороны власти, то Блок уже не мог так свободно выражать своё отношение к революции, к её организаторам. Как поэт-символист, он и воспользовался такой удобной во все времена литературно-художественной формой, как аллегория.

Сегодня уже многим нужно объяснять, что такое аллегория (с греч. — иносказание).

Под аллегорией подразумевается совсем не то, что изображено, а то, что символизирует изображение. Яркий пример — басни, мифы, сказки.

«Ты сер, а я, приятель, сед» — образы Наполеона и Кутузова в басне Крылова.

В сказках, например, заяц — это олицетворение трусости, лиса — хитрости. Ну а в мифах почти все образы можно считать аллегорией.

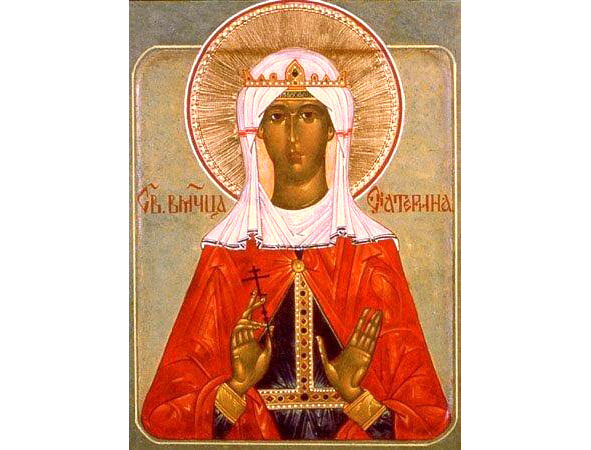

Но, наверное, самым загадочным и самым трудным для моего понимания в поэме был образ Катьки, выведенной в поэме блудницей, гулящей девкой и, можно сказать, первой жертвой новой власти.

Размышляя над этим образом, я прихожу к пониманию того, что узнаём-то мы о Катьке со слов бесов. Это ведь для них она блудница, значит, на самом деле у этого персонажа тоже должен быть антипод, но уже положительный. Антипод блудницы — девственница. И вновь обращаюсь к христианской литературе.

Само имя Екатерина в переводе с греческого означает «чистая, непорочная».

В христианском искусстве существует образ святой мученицы Екатерины, который любим и почитаем во всём христианском мире. А в России, например, среди первых российских орденов был высший дамский орден — Орден Святой Великомученицы Екатерины, ныне, как и орден Андрея Первозванного, возвращён в систему государственных российских наград.

В общей иерархии российских орденов этот орден занимал второе место вслед за орденом Св. Ап. Андрея Первозванного.

Орден Св. Екатерины был учреждён Петром I в 1713 г. в память о тяжёлом для царя Прутском походе, где армию и самого Петра от позорного плена спасла Екатерина — супруга Петра Великого, пожертвовав все свои драгоценности турецкому главнокомандующему. Орден имел девиз:

«За любовь и Отечество».

«Житие» святой Екатерины во все времена вдохновляло художников-иконописцев, художников-живописцев.

«Святая Екатерина происходила из знатного, богатого рода. Её красота и учёность привлекали многих женихов, но душа её томилась в поисках неведомой истины бытия и мира. Помог обрести ей истину святой отшельник. Он сказал, что есть «небесный жених Христос, и если она хочет обрести истину, посоветовал ей хранить чистоту и крестил её.

И тогда ей явилась сама Богоматерь с Христом-младенцем, который, благостно воззрев на неё, дал ей перстень (кольцо), назвав её невестой в знак духовного обручения».

«Энциклопедия Православной святости»

Сюжет обручения Екатерины как невесты Христа особенно был распространён в искусстве западноевропейских художников. Одной из таких картин является «Обручение Святой Екатерины» итальянского художника Паоло Веронезе. Но есть и другой, не менее известный «Образ мистической свадьбы» — это полотно другого итальянского художника XVII века Аллори Алессандро «Аллегория Христианской церкви». На картине св. Екатерина символизирует собой образ Христианской церкви, а младенец Христос надевает на голову своей мистической невесты венок из цветов.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.