Бесплатный фрагмент - Левон Чайлахян — наш дорогой современник

Портрет ученого и человека

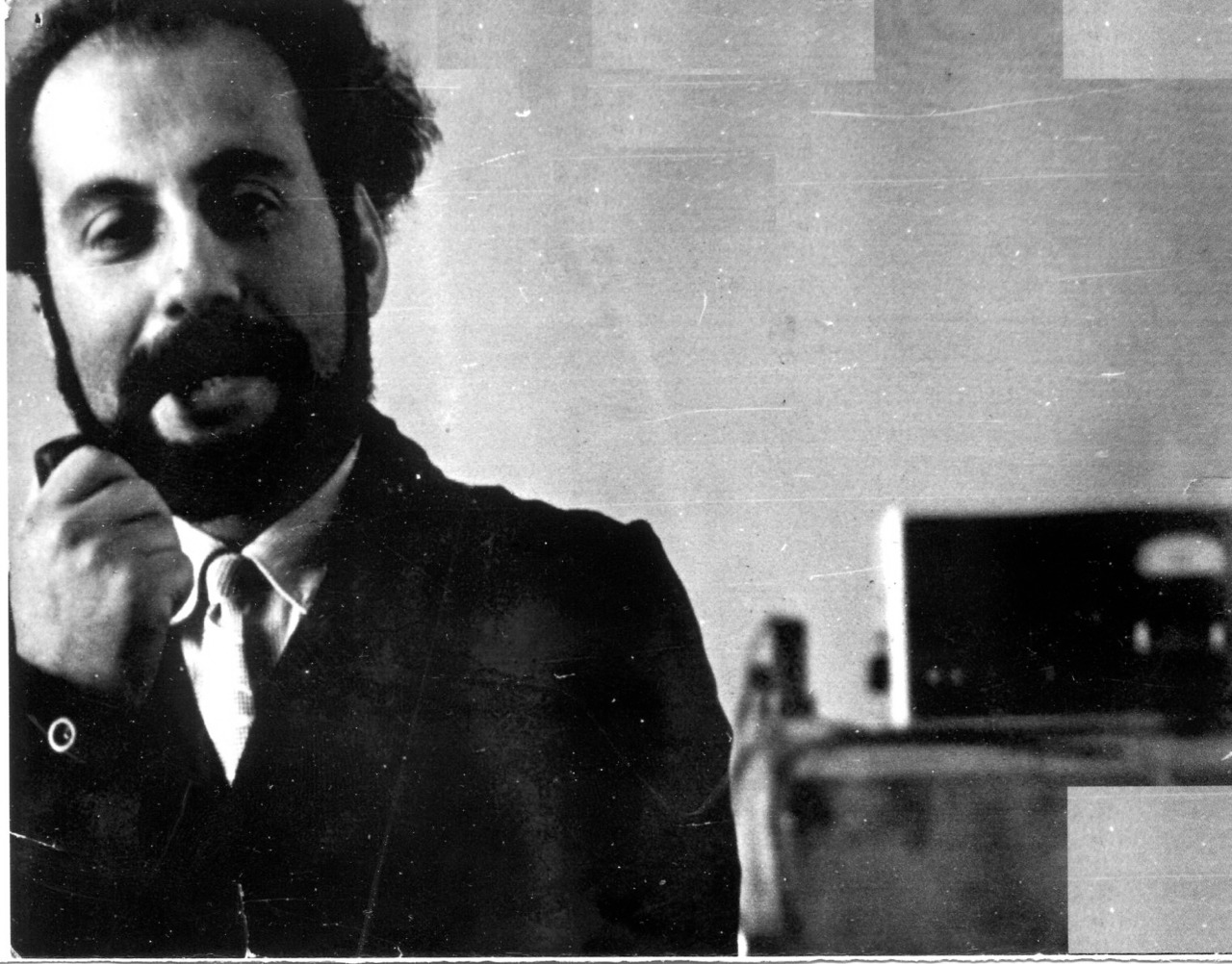

ЧАЙЛАХЯН ЛЕВОН МИХАЙЛОВИЧ (1928 г., Ереван—2009 г., Пущино), биофизик, физиолог, член-корреспондент АН СССР (1984 г.). Отец — Михаил Христофорович Чайлахян, мать — Тамара Карповна Аматуни-Чайлахян. В 1947 г. окончил среднюю школу в Москве, в 1952 г. — биолого-почвенный факультет МГУ, в 1957 г. — аспирантуру при кафедре биофизики там же. В 1957—67 гг. работал в Институте биофизики Академии Наук, в 1967—91 гг. — в Институте проблем передачи информации АН (в 1975—91 гг. — организатор и руководитель лаборатории по исследованию механизмов обработки и передачи информации в живых системах). Доктор биологических наук (1968 г.), профессор (1979 г.). Организатор (1990 г.) Института теоретической и экспериментальной биофизики АН (ИТЭБ, Пущино Московская область): первый директор института (1991—2001 гг.); заведующий лабораторией биофизики клетки и межклеточных взаимодействий (с 1991 г.), организатор и руководитель отделения фундаментальных биомедицинских проблем (с 2001 г.). Одновременно в 1970— 2009 гг. — руководитель группы межклеточных взаимодействий Межфакультетской лаборатории биоорганической химии (с 1991 г. — НИИ физикохимической биологии им. А. Н. Белозерского МГУ); в 1971—91 гг. — профессор кафедры физиологии человека и животных биолого-почвенного (с 1973 г. — биологического) факультета и кафедры биофизики физического факультета МГУ. В 1993—2003 гг. — декан Учебного центра физиологии и биофизики Пущинского Государственного Университета.

Основные научные труды посвящены исследованиям в области физиологии, нейрофизиологии, электрофизиологии возбудимых клеток, биофизики клетки и межклеточных взаимодействий, клеточной инженерии, медицинской биофизики, биофизики сложных систем, биоинформатики и др. Разработал новый, «геометрический», подход к изучению возбудимых структур (миокарда, гладких мышц, дендритов и др.), который позволяет количественно оценить и дать новое объяснение функциональным возможностям этих структур. Выявил роль межклеточных диффузионных каналов в тканевых процессах. Сформулировал новые представления о механизмах кооперативного поведения клеток, роли поверхностной мембраны при возбуждении миелиновых клеток; развил теорию переходного процесса, позволяющую оценить время работы ионного канала постсинаптической мембраны. В области клеточной инженерии разработал новые способы пересадки ядер и реконструкции эмбриональных клеток млекопитающих на основе микрохирургии и электрослияния (1984 — 1989 гг.) и неинвазивного оптико-лазерного микроманипулирования (2006 — 1909 гг.). Развил оригинальную информационно — физическую концепцию происхождения психики и сознания.

Жил на Большой Коммунистической ул., 24 (1933 — 1952 гг.); Волочаевской улице, 1 (1952 — 1963 гг.); улице Карбышева, 16 (1963—73 гг.); Ленинском проспекте, 61/1 (1973—2000 гг.); улице Академика Капицы, 26 (2000—2009 гг.).

Левон — ученый и путешественник

Мариам Чайлахян

Не бродяги, не пропойцы…

Вступление. Ереванское детство.

Родился в Ереване. В том самом Роддоме Микаеляна номер 2, что стоит на проспекте — теперь разукрашенный статуями и превращенный в медицинский центр. А тогда сконструированный на месте предполагаемого здания парламента, в одном его крыле.

«Какой хорошенький мальчик», — сказала бабушка Варя, убаюкивая его и внутренне улыбаясь. Ей было забавно вспомнить, что молодой отец — папа Михаил — которому услужливая сестра показала новорожденного, пришел домой в унынии и твердом убеждении, что у него сын — уродец.

Именно в эти годы Ереван начинал обретать черты будущего нового Еревана, волшебного города. Тогда было много еще глинобитных, маленьких домиков с плоскими крышами и большими резными балконами.

Папа и его друзья — дядя Ншан, дядя Ваган, дядя Аршо — были первыми выпускниками Ереванского Государственного Университета. И много лет спустя, уже облаченные научными степенями, они снимались со своим стареньким педагогом Гордзеляном (он был самым молодым из всего преподавательского состава). По улицам Еревана в те далекие годы ходили верблюды. Трудно представить это, наблюдая в теперешнем Ереване непрерывный движущийся поток машин разного калибра. А тогда по улицам города летали пролетки с извозчиками на облучках.

Александр Таманян уже вынашивал свои планы чудесного строительства Нового Града, повторяющего черты средневекового армянского зодчества, и по мере сил боролся с корбюзятами. Семен Аладжалов вместе с Георгием Якуловым создавал новый армянский театр, имеющий 2000-летнюю историю. Мартирос Сарьян уже вернулся из Франции и звал Аветика Исаакяна, своего друга, на Родину.

Ереван — город поэтов и художников… По улицам бегал незабвенный Карабалла — разносчик записок от поэтов и даритель цветов девушкам весенней поры. Романтический город…

Питерские годы

Но наука была сосредоточена в Питере, тогдашнем Ленинграде. И Левон, проведя четыре безмятежных года в Армении, переехал с родителями в Ленинград. «Какой крепыш растет, Вы не боитесь везти его на Север?» — спрашивали маму. Мама не испугалась и только рассказывала, как ей самой становилось грустно от моросящего за окном дождя и вспоминалось ослепительная бирюза Эриванского неба. Но они выстояли…

Папа защитил там кандидатскую диссертацию.

Мама, папа и Лева прожили там три петербургских зимы. И три лета. Думаю, что они влюбились в этот «город, знакомый до слез».

Один современный немецкий писатель, побывавший в Питере, написал книгу «33 мгновения счастья».

Наверное, и у молодых Чайлахянов-Аматуни они тоже были. Это когда удавалось достать хлеба и сделать пирожки из него, и в одной комнате под тусклой лампочкой накрыть праздничный стол для друзей. Лева в это время укладывался спать за занавеской. И тогда, когда благополучно завершилась борьба с коммунальными старушками и мама перенесла примус в комнату и на нем готовила еду. Но особенно вкусно, по Левиным словам, было обедать в Академической столовой. Именно там произошла знаменательная встреча мамы и сына с Петром Сергеевичем Беликовым (дядей Петей). Большой, широкоплечий, он неожиданно подошел к их столу и спросил басом (таким басом теперь говорит его правнук Петенька): «Это ребенок Чайлахяна»? Маленький, «кудрый» Левочка был похож на своего отца. Кудрый — это определение детсадовской подружки, производное от кудрявый. Эта встреча положила начало долгой дружбе в несколько поколений…

Все начиналось с детства. Моего милого незабвенного детства. Как много перемен произошло с тех пор в наших сердцах и во всем видимом нами окружении. Иными стали правила жизни и душевные пристрастия. Даже очертания, контуры стран на картах мира теперь не подтверждают эрудиции географа, а лишь свидетельствуют о человеческой наивности и кровожадности одновременно.

Переезд в Москву

В тот дом на Таганке, который я хорошо помню во всех подробностях бытового устройства, привычек и милых причуд, Лева попал, когда ему было семь лет.

С 35 года семья из трех человек поселилась в маленькой (распашонкой) квартире на Таганке.

Маленький Левка точно знал по какому разряду они жили. Как-то в трамвае словоохотливая женщина разговорила маленького «кудрого» мальчика. Он все рассказал: и как зовут, и сколько лет и т. д. А на последний вопрос: «А как живете?», — бойко ответил: «А живем мы по-среднему». Мама рассказывала, что весь трамвай замер в ожидании, что же именно означает «по-среднему». «А это потому, что у нас нет дачи и пианино, но живем мы не в подвале», — добавил он.

Дом наш с трех сторон окружали улицы купеческого Замоскворечья, переименованные в духе времени: Большая Коммунистическая, Товарищеский переулок и Факельный переулок. Большая Коммунистическая — ее негласно потом переименовали в Бывшую Коммунистическую (сейчас — это улица Александра Солженицына) была тихой и патриархальной, храм Святого Мартина Исповедника был превращен в хламный запасник архивов, и обезглавлен. Сейчас он сияет куполами и высится над ним высоченная колокольня, и звон ее колоколов доносится до противоположного конца улицы, выходящей на Андрониковскую площадь со знаменитым Андрониковским монастырем. По ней (по Б. Коммунистической) я ходила в свою первую школу, по ней, только в другом направлении — к Таганской площади, и дальше к Краснохолмскому мосту ходил Лева в свою последнюю. А по Товарищескому переулку в школу ходила мама, она стала преподавателем русского языка и литературы, таким образом, продолжив семейные традиции.

Возрождение дружбы

В 30-ые, да и потом в 50-ые годы не было на земле лучшего места с хорошим климатом, сосновым бором, и купальнями, чем Кратово и Малаховка. «Казанская дорога, сухой и умеренный климат, — говорили врачи, видя частые ангины и тонзиллиты, — вот что лечит горло». Мы на протяжении 25 лет с перерывом на войну и эвакуацию снимали дачи в этих благословенных местах. И папа, увидев с террасы гуляющего красивого человека кавказской наружности, загадочно улыбнулся и сказал: «Тамара, пойди, спроси фамилию у этих людей, там ходит человек, очень похожий на Гришу Башмакова».

В Ростове-на Дону в 10-ые годы старший брат папы — Фодя Чайлахов и Гриша Башмаков были большими друзьями. Фодя умер молодым от скоротечной болезни; «гениальный» Фодя называли его друзья, а братья и сестры нежно любили. С 20-х годов жизнь семьи Чайлаховых протекала в Ереване, и вот теперь привет из юности — семья, поселившаяся рядом на даче (35—36 год), оказалась действительно семьей Гриши Башмакова. И с тех пор наша дружба в поколениях длится, длится…

Мама рассказывала, что Анна Ивановна Башмакова — Аннушка, супруга Гриши Башмакова, осторожно выспрашивала у нее, первый ли раз она замужем? Выяснилось. что Лева сообщил двум дочерям Башмаковым — Танечке и Белле страшную тайну, что его отец — сапожник. Вероятно, он слышал историю о том, как ереванский мастер обещал прекрасной девушке Тамар сшить чудесные туфельки, и что глава мафии был влюблен в нее.

Глава ереванских хулиганов, как мы бы сейчас сказали «мафии», был влюблен в молодую прекрасную Тамар, но его обожание было платоническим и почти никак не проявлялось. Когда на горизонте появился молодой Микаэл Чайлахян, он установил за ним слежку. Папа рассказывает: «Я вдруг почувствовал, что где бы я ни был, за мной всегда наблюдает одна или две пары любопытных глаз, обладатели которых при моем приближении стремглав убегали, сверкая голыми пятками. Потом я был представлен „самому“ и он меня спросил: „Ты ухаживаешь за Тамар?“ „Да“. „У тебя серьезные намерения?“ Я ответил, что да, после чего был милостиво отпущен, и больше не замечал любопытствующих глаз за своей спиной».

После уточнения все развеселились, но романтическая нотка привнесла с самого начала особую теплоту в отношения двух семейств. Левка, одиннадцатилетний мальчишка, был тайно влюблен в 15-летнюю Танечку и потому нещадно таскал ее за косы и дразнил «Трань-Тань-Тань». У каждого возраста свои права и привилегии, и способы выразить расположение души.

Мама и папа были в те годы относительно бедны и очень счастливы. Как пишет одна милая поэтесса: «Ветер восточный мне правую ногу лизнул/ Сквозь дыру в башмаке/ Знаю теперь/ Путь мой на север лежит».

Да, они были бедны и счастливы. Жили на даче друзей, ездили на машине друзей. Левка — маленький король московского двора, Мама моя «королева моя», и Папа, который с молодости носил присвоенное ему друзьями почетное звание «академик».

Веселы и беззаботны? А топот ног на ночной лестнице дома на Б. Коммунистической? Годы были 36, 37, 38… «Они» приезжали ночью, и жители дома прислушивались, у какой двери остановятся. Напротив нас жила очень любимая нами семья Роде. Атанна, Анна Ивановна была, можно сказать, моей второй мамой, а Алексей Андреевич, всемирно известный ученый, согбенный и мужественный, улыбался красивыми серо-голубыми глазами и ездил, несмотря на болезни, в экспедиции. Анна Ивановна каждый вечер складывала у его кровати узелок с бельем и молилась. Бог спас, но чего это стоило им, чего стоило это моим родителям…

Лева и дядя Наири

В те же годы у нас спасался от ареста дядя Наири, мамин однокурсник по Университету, ставший известным поэтом. По армянской традиции младшие обхаживают старших и Лева часто по просьбе дяди Наири приносил ему стакан воды (совсем как в пьесе Уильяма Сарояна «В горах мое сердце» мальчик Джонни принес воды странствующему музыканту Мак-Грегору). Вероятно, это происходило часто и Левка возроптал и пожаловался маме: «Что я ему, раб, что ли!» Мама, конечно, посмеялась в душе и поделилась с другом, надеясь, что тот воспримет все как шутку. Но дядя Наири был писателем и разбирался в тонкостях мальчишеской гордой души. С тех пор он всегда произносил свою просьбу в такой форме: «Лева, не раб и не слуга, а равноправный друг мой, принеси мне, пожалуйста, воды!» И Левка ему с удовольствием приносил стакан воды, и они подружились.

Столько было добрых, хороших людей, но и зло копилось. И достигло критической массы, и разразилась война.

Военные годы

Относительно недавно, в 80-ые годы, мы, казалось, все точно понимали, что делать, чтобы «все было хорошо»: освободить Сахарова, впустить Солженицына и прекратить войну в Афганистане. Математик в Академкниге тогда сказал, что это условие необходимое, но недостаточное. И правда, Сахарова вскоре прогнали с трибуны. Когда я представляю торжество мужества, то вижу именно эту картину: Сахаров запинающимся голосом (он таким стал после изнурительной голодовки и пребывания в ссылке в Горьком) пытается сказать слово правды, а господин Г. предлагает ему «убрать свои бумажонки». На следующий день, вернее ночь, Сахарова не стало. Солженицын торжественно въехал в Россию через Сибирь, казалось бы, полное народное признание, и что ж: немножко пошумели, а потом он где-то в глубинке тихо жил, будто по-прежнему обитал в недрах Американского континента. Войска из Афганистана вывели, зато началась война в Чечне. Что оказалось гораздо взрывоопасней для страны. Так нелепо и абсурдно были выполнены все эти «необходимые условия». Может и тогда в 40-ые интуитивно люди о чем-то догадывались, спорили «как им обустроить Россию и мир», но по фотографиям сказать этого нельзя…

Ах, как они обманывают эти добрые, наивные, черно-белые снимки. Каким спокойствием веет от фотографии, запечатлевшей знаменитую встречу в Текстильщиках у дяди Вагана. Вот как пишет об этой знаменательной встрече мамин однокурсник Рафик Атаян:

«В мае 1941 года Тамар организует с помощью известного изобретателя и конструктора тепличных комбайнов Вагана Мкртчяна встречу двух Варпетов (мастера высшей пробы, арм.) на подмосковной земле. В режиссуре этого необычного несколько театрализованного утренника мы вновь узнаем веселую студентку 1924 года. Встреча происходила в поселке Текстильщики, в парке Института растениеводческого хозяйства России на берегу лазурного озера. Гости доставлялись двумя группами — первая во главе с Аветиком Исаакяном, а вторая — с Мартиросом Сарьяном. При будто бы неожиданной встрече в аллеях парка происходило торжественное и нарочито церемонное представление именитых гостей друг другу, потом обе группы объединились. Окончилось торжественное шествие у праздничного стола».

И Левка и сын дяди Вагана, Роберт, где-то там резвились, в кругу тех, великих варпетов, и молодых еще, задорных, наших родителей — и как я завидовала этому, и мне всегда казалось, что все самое главное случилось до моего рождения. А Лева всегда говорил шутливо-ироническим голосом: «Я был сыном аспиранта, а ты — дочь профессора», — отлично понимая при этом на сколько степеней свободы отличалась его жизнь от моей.

А через месяц началась война. У нас благодаря папиной аккуратности и одержимости, сберегать все, что написано на бумаге, сохранилось много справок об эвакуации. Эти документы уже обладают исторической ценностью.

Вот как вспоминает эвакуацию Лева.

«Я живу сейчас в городе Пущино, на Оке, и как-то с трудом представляется, что мы в 41-ом во время эвакуации ехали мимо этих самых мест, по Оке, потом по Волге, жили какое-то время в Нижнем Услоне (около Казани). На пароходе было очень комфортабельно, отдельные каюты с душем, еда, трехразовое питание, но как всегда, когда едешь, хочется поскорее добраться до места назначения. Правда, умные люди говорили: «Не спешите, дальше будет хуже». После были уже далеко не комфортабельные поезда, и мы опять куда-то ехали.

Был один, очень запомнившийся, эпизод во время этой эвакуации. Лева пошел за кипятком и долго не возвращался, поезд тронулся, а Левки все нет. Сразу потускневшие мама, бабушка и все вокруг притихли, поезд без остановки шел два часа. Остановка, и, о радость, к вагону подбегает Левон, а в руках у него чайник с уже остывшим кипятком. Он успел вскочить на подножку последнего вагона и так и ехал два часа. «Даже чайник не выкинул», — с гордостью рассказывает мама, спустя уже несколько десятков лет после происшествия. Счастливое окончание истории, а все могло обернуться и по-другому…

Папа, остававшийся на некоторое время в Москве, потом рассказывал, что уезжали все в такой спешке, что, бывало, забывали выключить газовые горелки, и термостаты. «А я ходил по комнатам и выключал приборы, закрывал распахнутые окна». Да, октябрь 41 г. был суров. Где-то на середине пути папа присоединился к нам. А в кармане у него была заветная бумажка от Отто Юльевича Шмидта — вице-президента АНСССР. Дело в том, что ехали все в Ташкент, туда эвакуировался Институт физиологии растений АН СССР, и там можно было жить сравнительно безбедно. Папа же рвался в Армению, к своим родным, к своей земле. И вот в Красноводске нам надо было ехать наперерез общему течению. Папа побрился, привел после пыльной дороги одежду в порядок и отправился к коменданту, чтобы предъявить бумагу. А в бумаге значилось, что проф. Чайлахян командируется в Армению, для работы над травяным покровом аэродрома, и что все это крайне важное военно-стратегическое дело. Комендант соотнес: профессор ботаники, травка, аэродром — все сложилось у него в голове в стройную цепочку, не требующую дальнейших доказательств, и он выписал пропуск. И мы с мамой и папой отправились в Баку, оттуда в Тбилиси, а потом в Ереван».

Так в конце 1941 года мама, папа и Лева вернулись в «Народину». В одной из многочисленных сохранившихся справок сказано, что мама (30-ые годы) командируется в «Народину», в Эривань. Это сразу напомнило знаменитую историю Тынянова про подпоручика Киже. Там канцелярист, соединив частицу же с окончанием в словосочетании «подпоручики же обязуются…", сотворил подпоручика Киже, который и вел потом вполне самостоятельную жизнь. Нынешний же канцелярист, соединив предлог «на» с существительным «Родина», создал новое место обитания — Народина…

Ереван — место эвакуации…

Левка вспоминает: «Шел 42-ой год. Мы жили в Ереване, и я занимался в шахматном кружке Дворца пионеров, а дома тренировался с папой, который всегда очень любил шахматы. В Ереван приехал Сало Флор. Флор близко знал чемпиона мира Алехина и рассказывал нам, как отпаивал его молоком перед турниром. После лекции состоялся сеанс одновременной игры. Участников было 40 против одного. После матча прихожу домой, а там папа играет с дядей Андреем (сыном Андрея Александровича Рихтера) в шахматы.

— Я выиграл у Флора! — выкрикнул я.

Папа с гордостью заулыбался, а Андрей, который был моим наставником по энтомологии, изрек:

— Нет, Лева, ты выиграл у 1/40-ой Флора.

А на следующий день в газете «Коммунист» было помещено маленькое объявление, в котором сообщалось, что состоялся сеанс одновременной игры, и только на одной доске Сало Флор потерпел поражение, и что выиграл пионер Левон Чайлахян. Эта газета, как память о тех счастливых временах, хранится у меня до сих пор.»

Недавно я нашла могилу Сало Флора на Ваганьковском кладбище и далекие события вдруг оказались ощутимыми и близкими. Раз есть могила, Сало Флор был и все связанное с ним обрело статус неоспоримого существования.

В Ереване 40-х военного времени была непростая жизнь. Присутствовали все реалии горестного быта с каждодневным дыханием войны. С голодом, ожиданием вестей с фронта, болезнями и изнуряющей работой. Они выдержали, выстояли. Дожили до Победы. Стойкость им понадобилась от начала и до конца.

Возвращение домой

Возвращение из эвакуации было непростым. Квартира чудом уцелела, так как ее оплату доверили одному из «чудиков», близких нашему дому. Он потратил деньги на еду, голодал, конечно, и, слава Богу, и он выжил, и квартиру отстоял папин институт. Дядя Чудик исчез на некоторое время, а потом снова невозмутимо вошел в круг семьи.

Мама и папа даже словом не обмолвились об инциденте. А библиотека была разграблена, зато на полках лежало полное собрание сочинений Сталина. Раритет по нынешним временам. Но тогда его отнесли в домоуправление. И началась мирная жизнь. Лева кончал школу и поступал в Университет. Папа проживал времена печально известной сессии Васхнил 1948-го года. А мама… мама растила меня. Теперь вместо 40 учеников, была я, с успехом заменившая этот коллектив молодых хулиганов, и сама хулиганила, плохо ела и, как все маленькие дети, доставляла своим родителям массу хлопот.

Когда семья вернулась из Еревана, Лева еще учился в школе, и, было дело, маму частенько вызвали в учительскую. У Левки уже немного росла борода, не борода, но довольно густая поросль, а мама оставалась по-прежнему молодой и красивой женщиной. И противные одноклассники завидев маму кричали: «Смотри, вон опять Левина жена пришла».

Могучий дуб созревает медленно и болезни роста сопровождают онтогенез этого могучего дерева, а бывают еще болезни эпох, «зачумленные эпохи». Армянский мальчик, вполне адаптировавшийся в московской среде, и его родители, родившиеся еще при царе. Как любил говорить папа: «У меня николаевский костяк». И впрямь и он, и мама имели крепкую закваску: прожили, пережили революцию, войны — и какими же они были жизнерадостными!

Мой друг-близнец

Мариам Ч.

Когда Лева поступал на биофак, у него не хотели брать документы, молодым регистраторшам не понравилось, что у него тройка по дарвинизму. Но папино присутствие решило дело в положительную сторону и Лева попал в группу детей профессоров. Эти детки, видимо, очень бурно проводили свою студенческую жизнь, и первую сессию все дружно провалили.

Для того, чтобы Лева получил зачет по беспозвоночным папа купил жареного рака, Лева зарисовал внутренности и таким образом сдал зачет.

Группу расформировали и тогда Лева попал в общение с теми, кто образовал впоследствии круг друзей, единомышленников и многие стали для Левы настоящими друзьями и коллегами на всю жизнь.

Я впервые увидела их всех (всю группу) на Левином дне рождении, который бурно отмечался на даче. Мы снимали тогда дачу в Кратово на Высоковольтной улице у семьи известного химика-органика А. Беркенгейма. Сейчас я припоминаю, что была жива еще его вдова, милая старая дама, бабушка Светы, с которой я дружила. И вот на эту дачу Лева привез всю свою буйную группу. Мне кажется, что я видела своими глазами, как в пылу схватки за мяч Ваня Родионов сел на папу верхом, а может, я это слышала, когда эта забавная история превратилась в легенду. Ольга Карандеева ни за что не хотела пить чай, а когда ее уговорили, положила 12 кусков сахара в чашку. А две очаровательные студентки спели на два голоса так, что соседи потом спрашивали: «Это к вам артистки приезжали?». В общем, это был один из самых экстремальных, запоминающихся и, я бы сказала, судьбоносных дней рождений. Лева тогда осторожно спросил у мамы:

— А кто тебе больше всех понравился?

И мама, не колеблясь, ответила:

— Конечно, Иночка.

Видимо, уловила тайные флюиды, которые уже пульсировали между Левкой и Инной. Это была одна из певучих студенток — вторую звали Ирочка-кошечка. Мне же понравились обе девушки и еще чаровница Шелли. «Левка, какие чудесные друзья», — сказала я. «А жениться тебе надо сразу на трех — Иночке, Ирочке и Шелли». Нет, это я сказала своим подружкам, Левке бы не решилась сказать. Говорят, что Хачатур Сергеевич Коштоянц, когда узнал о женитьбе Левы и Инны тоже спросил: «А как же Шелли?» В общем, видно, что это была уже сложившаяся дружная группа. Они в полном составе отмечали все дни рождения. Они иногда сбегали с лекций, причем алгоритм был такой — сначала надо было пригнуться, сиденья шли амфитеатром в аудитории и лектору снизу не видно было слушателей, если они клали головы на парты. И иногда в этом маневре группа не досчитывала Левона, он успевал заснуть и приходилось его с неимоверными усилиями вытаскивать из аудитории.

У группы был свой поэт — Рампан, который учил девушек игре в шахматы и предпочитал гамбиты. «Не мучь дитя — отдай ферзя», это я почему-то тоже запомнила. Но королеву все же не отдавала бы и билась бы за нее до последнего. А Иночку он воспел во множестве стихотворных опусов и создал афоризм: «Эта Прудникова Инна — всех успехов половина». И, насколько я знаю, все студенты из этой группы преуспели на научном поприще. С некоторых пор я уже не стала воспринимать друзей Левы как коллективное целое, и у меня возникли свои отношения с наиболее близкими друзьями. Но искра восхищения и обожания друзей Левы так и живет во мне с тех пор. Такая уж я романтическая натура.

А теперь самое время рассказать, как складывались дружбы у Левона. Друг-близнец — это конечно Юра Аршавский. Причем это не шутливое определение. Дочка Левы, Томочка, когда в два года увидела своего папу рядом с другом Юрой посмотрела на одного, потом на другого несколько раз, вздохнула и горестно заплакала. У обоих черные усы, черные брови и глаза, и горение науки во взоре. А когда сотрудница университетской библиотеки отчитала Юру за несданные книги, приняв его за Леву — эта похожесть утвердила свои права. Как-то Лева заполняя анкету взял за образец Юрину и так и писал: имя — Юрий, отчество — Ильич, год рождения — 1929 (вместо своего 1928) и только пятый пункт национальность — как-то привел его в чувство, написал не еврей, а армянин.

Рассеянным был Левка, или наоборот сосредоточенным на своем внутреннем, что впрочем не противоречит одно другому. Когда Лева был еще мальчишкой-подростком, папа дал ему следующее наставление: «Не дерись понапрасну, но если тебя назвали армяшкой — бей прямо в нос». Левка так и делал и его во дворе прозвали Боксером и зауважали.

Смешно, правда. Вообще в нашей семье и в окружении друзей национальный вопрос решался по принципу — все люди — братья. Почему-то запомнилась уже гораздо более поздняя сцена, когда у нас за столом сидел поляк, помню, что очень красивый и очень обиженный. Наверное, это было связано с политическими событиями, и Лева оказывал ему какую-то внутреннюю поддержку: когда он смотрел на Леву — его лицо светлело. Но это было позже.

А в студенческие годы и позже в аспирантские и, вообще, просто в молодые годы Лева и его друзья смело входили в жизнь, жадные до всего, интересные друг другу и с уже четкими нравственными приоритетами. Юра и Наташа теперь далеко, а тогда в 60-ые — 70-ые можно было достаточно часто услышать по телефону или при встрече мягкий, с внутренней улыбкой, голос Юры: «А я между прочим был в Горисе и купался в ванне Тиграна Второго».

Левка уже через год после этого сообщения побывал там. Есть фотография, когда он возлежит в этой природной ванне, а девочки — подружки кузины Танечки — заботливо машут над ним опахалами. Через год или два и я с Танечкой и ее друзьями во главе с Вазгеном, опытным геологом и другом, побывала в этих благословенных местах. Ванну уже расширили, в ней можно было проплыть метра два — но так же нависали скалы над пропастью, безжалостно и ослепительно сияло солнце на бирюзовом небе и по опасной дороге можно было доехать до вырастающего из скалы монастыря Татев. Сказочное путешествие.

И уже много позже, когда мы с Араиком и детьми: Литочкой — шести лет и Анечкой-четырех, отдыхали в Цахкадзоре в Доме творчества писателей, нам довелось участвовать в открытии Музея братьев Орбели. Волею судеб, это произошло именно в это время и в этом месте, которое было родовым гнездом братьев Орбели. Это был июль 1982 года. Мы с дедушкой Сааком — отцом Араика, известным литературоведом, подошли к воротам и стали поджидать — и тут навстречу нам стала выдвигаться колонна ученых из Москвы и других городов нашей необъятной родины. Мне показалось, что они возглавляли шествие, мы увидели дорогие, близкие нам лица. Это были Лева Чайлахян, Юра Аршавский, Миша Беркенблит. Обнялись, расцеловались, познакомили с Сааком Мирзоевичем. И первое, что спросил дед Саак у Юры: «Вы — армянин?» Это было уже не первый раз, когда Юру определяли, как армянина. Шофер, подвозивший Юру к гостинице, и заговоривший с ним по-армянски, услышав ответ, что тот еврей, изрек: «Назваться можешь кем хочешь, но родной язык знать обязан».

Эта милая «похожесть» как-то спасла жизнь отцу Юры — будущему крупному ученому Илье Аркадьевичу Аршавскому. Узнали мы об этом от родного — двоюродного брата Юры — Вити Аршавского. Знакомство с Витей произошло уже в 90-ые гг. Лева как-то пригласил его к нам. Ему удобнее было принимать Витю у нас на Губкина. Сам он жил уже в Пущино. И мы благодарим судьбу за этот момент. У нас постепенно возникла крепкая настоящая дружба с Витей и всей его семьей. Мы побывали в их с Таней уютном доме в Иманте, что под Ригой. Пили кофе по-аршавски, гуляли по Риге в Вермонтском саду. Помню, я тогда спросила: «А в Риге можно выпить настоящий кофе?» — «В Риге куда ни плюнешь — попадешь в чью-нибудь чашку с кофе», — энергично ответил Витя. Кофе в Риге подают в маленьких чашечках и рядом в такой же чашечке — бальзам, крепкий, животворящий напиток. Только над одной чашечкой струится дымок и исходит тепло, а от другой нет. Главное — не перепутать.

Не так давно Витя Аршавский написал книгу воспоминаний — о времени и о себе «Были, а возможно, и небыли». С моей точки зрения очень удачную, живую и полную интересных сюжетов. И разрешил ссылаться на нее, чем я и воспользуюсь. Так вот, возвращаясь к милой «похожести» на армян в роду Аршавских.

«Илья с 10 лет ушел из дома на «заработки». Внешне он больше походил на «лицо кавказской национальности», что однажды спасло ему жизнь. На поезд, в котором он ехал устраиваться на работу в какую-то москательную лавку, (в Ростов-на-Дону) напали какие-то бандиты (кажется, махновцы), всех евреев вывели из вагона, а Илье, притулившемуся у окна и уже поднявшемуся выходить, сказали: «А ты, армяшка, можешь сидеть!».

Витя там дальше много пишет о Левке. «С этим далеко не ординарным и талантливым человеком Юра и Наташа сдружились с 1-го курса биофака МГУ. Вообще вся их группа производила впечатление единого дружного коллектива. Иногда они собирались на Соколе в квартире у Аршавских, и это были по-настоящему студенческие посиделки с непременными веселыми рассказами, анекдотами и конечно студенческими песнями. Инна Прудникова и Ира Соколова прекрасным дуэтом пели замечательные старинные романсы и русские песни, а Лева свою любимую „Крамбамбули — отцов наследство, вино полезное для нас“… Тогда же, и я, еще мальчишкой, познакомился с Левоном, и эта дружба становилась все крепче с каждой нашей встречей, о чем расскажу дальше».

Дальше по всей книжке можно встретить упоминания о том, как в Ереване Лева водил всех в мастерскую великого варпета — художника Сарьяна, как они ездили на Севан (опять же все вместе) и ели вкуснейшую форель, о встречах на Дальнем Востоке, на острове Путятин, куда Лева и его друзья ездили много лет в экспедиции. Но об этом периоде надо будет поговорить значительно позже. Так что, пожалуй, я перейду уже к Юриным воспоминаниям.

Он не решился написать свои воспоминания, а своим таким знакомым, улыбающимся голосом рассказал нам по телефону два, с его точки зрения, ярких и характерных эпизода из того периода, когда они с Левкой были особенно близки. Кстати, нельзя не отметить, что голоса Юры и Вити удивительно схожи, действительно родные — двоюродные. И в начале наших отношений, когда мы упорно называли Витю Юрой, он терпеливо поправлял: «Я не Юра». Кажется, это была справедливая рокировка, пару раз, мы сгоряча назвали Юру Витей. Это было, когда он в начале двухтысячных приезжал и мы провели чудесный вечер с ним и с уезжающими в Израиль друзьями. «Какие милые армяне», — говорили друзья девочек, глядя на всю запечатленную на фотоснимке компанию. «Это не армяне, это — евреи», — терпеливо поясняли мы. В общем, традиция великая вещь, не ослабевает и не тускнеет от времени.

Первый эпизод

В Колтуши из Москвы на практику и семинары приехала группа студентов, а Лева и Юра приехали на два дня позже. Всех уже разместили по общежитиям и гостиницам, свободной оказалась только мемориальная комната, в которой жил в свое время Иван Петрович Павлов. Вот на его кровати и спали друзья — Лева и Юра.

Историческая справка: «В здании Старой лаборатории во втором этаже в 1933 — 1936 гг находилась квартира И. П. Павлова, где он жил с семьёй в летние месяцы. В 1949 году в 100-летний юбилей со дня рождения И. П. Павлова по указанию академика Л. А. Орбели был открыт «Музей-кабинет И. П. Павлова», который состоял из кабинета учёного и примыкающей к нему веранды.

В гостиной сохранился большой раздвижной обеденный стол и красивый полубуфет, а также диван и 2 кресла, стоявшие при Павлове.

В бывшей детской комнате сейчас выставка фотографий, посвященных Л. А. Орбели. Дверь справа — в бывшую спальню Ивана Петровича и Серафимы Васильевны.

Ещё одна дверь открывается в кабинет Павлова, где на письменном столе — его письменный прибор и другие предметы. На стене висят барометр и термометр, принадлежавшие И. П. Павлову, а в углу стоит репродуктор. Из кабинета дверь открывается на веранду — любимое место отдыха Ивана Петровича».

В этой экспозиции явно не хватает исторической фотографии с подписью: «Крупные ученые — физиологи — Аршавский Юрий Ильич и Чайлахян Левон Михайлович в музее Павлова, где они провели несколько ночей на кровати Павлова. Это, конечно, не могло не повлиять на развитие и становление их как физиологов».

Наверное поэтому, когда Лева иногда ругал старую школу, папа многозначительно и твердо говорил: «Лева, не критикуй физиологов старшего поколения».

Второй эпизод связан с Юлием Борисовичем Харитоном. Это известный физик-атомщик и даже в какой-то степени защитник Сахарова. Я же его запомнила по одному эпизоду — его встречи с моим папой у нас дома. Они оба маленького роста, волевые, непреклонные в своих принципах научных и в тоже время уже переросшие поле борьбы и в связи со своим академическим кругозором и преклонным возрастом видевшие иные горизонты. Не помню, по какому делу конкретно была встреча, но разговор зашел о вере, вероятно для них это была самая животрепещущая, нужная тема. И помню, что тогда я впервые (именно от неверующего физика) услышала о рассказе Льва Толстого — «Три старца». Если вкратце пересказать, то вот:

Жили-были на одном острове старцы и творили они молитву таким образом: поднимали три старца глаза к небу и все трое говорили: «Трое вас, трое нас, помилуй нас!» Прослышал про них архиерей и решил научить их правильно молиться. Научил, отъехал от острова — глядь, а по воде как по-суху бегут старцы, никак толком не смогли запомнить, что за чем говорить в той молитве, что архиерей их научил. «Доходна до Бога и ваша молитва, — промолвил потрясенный архиерей. — Помолитесь-ка вы за нас».

Сейчас я умозрительно представляю, что Лев Николаевич — тоже маленький, и непреклонный, тоже видевший иные горизонты жизни, очень подошел бы к этой компании, так мирно и дружественно сидевшей за столом. А я их угощала бы кофе — всех троих. Так-то…

Сноска:

«Две работы Левона Михайловича и его коллег по этой тематике — одна про электрические характеристики миокарда, а другая про электрические свойства дендритов — были опубликованы в Докладах АН СССР в 1965 году. Их представлял Юлий Борисович Харитон, которому „геометрический принцип“ представлялся очень интересным».

Юра рассказал, что они тогда (в 60-ые) с Левой очень увлеченно работали по этим темам и поехали вместе в Жуковку, чтобы там на даче Таты Харитон и Юры Семенова встретиться с Юлием Борисовичем. А к ним в гости пришла их соседка по даче Светлана Алилуева. Дошло дело до песен, и Левка — знаменитый исполнитель полу-блатных и бардовских песен, глядя на дочь Сталина, перечислял, что вот эту песню нельзя при ней исполнять и эту, и эту. Вспоминал все это вслух и, в конце концов, остановился на песне Галича — «Это гады физики на пари завертели шарик наоборот». Говорят, Харитон даже не дрогнул. Привык держать удар и обладал достаточным чувством юмора и самокритики. А деликатные Наташа Миклашевская и Юра Аршавский чуть не полезли под стол от конфуза.

Опять двойка…

Мариам Ч.

На Левиной защите кандидатской диссертации я не присутствовала. Пересдавала геометрию с 4 на 5. И Александр Аркадьевич сделал шутливый комментарий с подковыркой — ну, ты обязательно будешь генеральшей. Психология отличницы странная штука, я от нее позднее с трудом, но избавилась.

А вот на защите докторской я была.

И в первом ряду сидели наши тетушки в длинных платьях, с прическами 30-х годов и добрыми родственными сердцами. Левон докладывал очень хорошо, четко, быстро меняя таблицы, и я уже радовалась, как вдруг начались вопросы. «А вот этого мы не знали», — вдруг сказал Левка — вопрошающий упомянул какие-то недавно проведенные эксперименты. Все во мне закричало — так нельзя, я всегда помнила, что на экзамене нельзя признаваться, что ты чего-то не знаешь. А тут на защите и такое… Странно, но научное сообщество светилось доброжелательностью и Левино «незнание» как-то не омрачило их дружественных лиц. Один из оппонентов (профессор Шидловский) даже позволил себе афоризм, который мы запомнили навсегда: «Левон Михайлович из самого ленивого студента превратился во вдумчивого и серьезного исследователя.» «Лева свое получил», — сочувственно, вполголоса, проговорил один из его друзей за моей спиной.

Тут надо пояснить. По рассказам очевидцев ни школьные занятия, ни первые курсы обучения в МГУ не вдохновляли Леву. Помните картину Решетникова «Опять двойка». Кто-то из друзей старшего брата Тодика, кажется Густав Айзенберг, впоследствии Анатолий Гребнев, сценарист, вспоминал: «Как сейчас вижу — Лева пришел из школы и его ругают за двойку». Эти студенты Литинститута часто собирались у нас дома на Коммунистической. Тодик жил у нас и в те голодные времена он подкармливал своих друзей то у нас, а то у тети Гани, папиной родной сестры. Тетя Ганя была очень хлебосольная и наготавливала еды до отвала — и после сытного обеда вся молодежь ходила «гусиным шагом» вокруг стола, чтобы переварить пищу и чтобы не случился заворот их всегда голодных кишок. Левка увлекся их студенческими песнями, легендами Литинститута и сам стал писать.

Помню, что меня заинтересовал его рассказ, там описывалось возвращение домой (я уже не помню с войны или из дальней поездки). Человек идет, все ближе, ближе и видит огонек в окне родного дома. Он идет и ты ожидаешь, что же ждет его там, за окном. Что-то метерлинковское — «Там, внутри». Но там грустная история, а у Левки был просто какой-то suspense, момент ожидания, и подробный ход мысли, так как идея «потока сознания», как естественного литературного приема, можно сказать, витала в воздухе после написания Джойсом романа «Улисс».

Я так подробно пишу об этом, потому что думаю, что Левка имел литературные склонности. Правда, они ему чуть не помешали окончить школу. Но у Левы был верный друг Гриша Копылов. Я его в детстве очень любила. Он был высоченный и таскал меня на руках, и сажал на плечи. Я дала ему прозвище «Гитятя». Вместе с Левой они учили меня декламировать самую короткую поэму Брюсова «О, прикрой свои бледные ноги»… (влияние Литинститута). И я завывая и закатывая глаза читала эти строки — они приходили в восторг.

Когда много лет спустя Гриша приехал к нам в гости на Ленинский проспект, он вдруг засмеялся радостно и сказал:

— А ведь это Машка, та самая маленькая Машенька, и я ее узнаю, вполне узнаваема. Почти не изменилась.

А чего меняться за сорок-то с лишним лет?! Можно и повременить. Каприз лица, изгиб натуры, и смех, и голос — все сохраняет для настоящих друзей, которым и был дорогой Гриша Копылов, неизменное очарование и привлекательность.

Будучи настоящим Левкиным другом, он позвонил и сказал маме, что Лева не ходит в школу. Лева в этот период устраивал себе «библиотечные дни», вместо школы он ходил в библиотеку и писал рассказы в их стенгазету. Родители, конечно, сына приструнили и тот вернулся в школу. Не знаю, догадывался ли тогда брат, что мама и тетушки установили за ним негласную слежку и, стараясь быть незамеченными, сопровождали его до школьных дверей. Наверное, сидя в первом ряду на защите докторской, они вспоминали с внутренней улыбкой об этих временах…

Из хроники:

В конце 1965 года по предложению философа Ю. Н. Семёнова и его жены Т. Ю. Харитон Ковалёв и двое его коллег — М. Б. Беркинблит и Л. М. Чайлахян — были привлечены к работе над статьей, направленной против Трофима Лысенко, нанесшего непоправимый ущерб биологии в СССР. В этот период, примерно через год после «Октябрьского переворота» 1964 года, приведшего к смещению Никиты Хрущёва, позиция нового руководства по отношению к Лысенко еще не определилась. В это время ходили упорные слухи о реабилитации Сталина и об усилении роли Лысенко. В такой ситуации необходимость опубликования антилысенковской статьи для многих ученых была очевидна. Роль автора такой статьи взял на себя академик Н. Н. Семёнов. В работе над статьей должны были участвовать биологи, на которых можно было положиться. Таким образом, кандидаты биологических наук Ковалёв, Беркинблит и Чайлахян вместе с Н. Н. Семёновым более двух месяцев работали над статьей. Работу должны были опубликовать в главной официальной газете страны — «Правде» — под заголовком «Наука и лженаука». Общенаучное начало статьи, содержащее правильную формулировку задач, написал Ю. Н. Семёнов, а журналистский лоск на нее навел известный журналист-«известинец» А. А. Аграновский. Однако в последний момент по решению секретариата ЦК КПСС статья была изъята из печати. Только через несколько месяцев эту статью под названием «Наука не терпит субъективизма» удалось опубликовать в журнале «Наука и жизнь». Но даже сам факт этой публикации в известном научно-популярном журнале сыграл важную роль в окончании карьеры Лысенко. Через некоторое время, несмотря на отчаянное сопротивление сторонников «народного академика», которых было немало среди тогдашних функционеров, Лысенко был снят с поста директора Института генетики и вскоре потерял влияние. Началось медленное возрождение.

Близкий друг Левы — Сережа Ковалев.

С. Ковалев: «Диссиденты — это «Ноев зоосад», сообщество разномыслящих, отрабатывавшее в условиях несвободы модель будущего гражданского общества. Скрепляла их не идеология, а человеческая солидарность перед лицом гонений и взаимное признание права каждого быть тем, что он есть. Никто не верил в возможность перемен. Правозащитники, которых было много меньше, чем прочих диссидентов, создали единую информационную среду — вещественное воплощение этой солидарности. Правозащитная активность стимулировала давление Запада на советских лидеров, и, в конце концов, прекращение репрессий и начало перестройки. Прямым же наследником диссидентских традиций и институций стали зарождающиеся сегодня элементы гражданского общества. Что касается политики, то, увы, «в России не нашлось своего Гавела».

***

2000 год, скоро январь и мы купили елочку, она стоит у нас на балконе и стучит веточками в окно.

А елочка-то, оказывается, некая параллель, подобие Райского древа. Это как символ неувядающего, вечного дара земли Российской, северной — Господу в день Рождества. Сколько всегда было хлопот, чтобы доставить ее вовремя к новогоднему вечеру. Однажды (кажется 72 год) ее принес к нам домой наш друг и глава диссидентов, принес вместе с несколькими номерами «Хроники». Номера я спрятала в потаенное место, а елочку, поставили на самое видное.

Сережа не так давно интересовался, куда же подевались те номера… Столько воды утекло…

Сергей Ковалев — он не учился с Левкой с первого курса, был чуть моложе и знакомство, переросшее в крепкую дружбу произошло позднее.

Но я помню, помню: они еще молодые, я вообще абитуриентка и дрожу перед экзаменом по физике на биофак. Сережа задумчиво вспоминает, как он однажды вместо кого-то сдавал вступительные экзамены, и педагог удивленно отметила, глядя на фотографию в зачетной карточке: «Как же вы волнуетесь, даже в лице изменились». И поставила положительную оценку. Со мной такой вариант не проходил, даже при большом воображении Сережу за меня не приняли бы. Но я всегда помню, что он был готов мне помочь.

Сережин рассказ о Леве

На сороковом дне

Я был еще в Медицинском, а Лева в Университете, мне надо было туда еще перебраться.

Свою работу каждый делал сам, я свою часть — в Первом Медицинском (работу курировал Удельнов). Когда я впервые увидел рабочий стол моего коллеги, с которым был еще не знаком, немного смутился: на нем лежало ну просто очень много презервативов. Я тогда подумал, что я с этим рубахой парнем буду делать? А потом мне объяснили, что это тонкая резина, которая очень подходит для капсул Мареа. Это давно и справедливо забытая методика состояла в том, что ее надуваешь воздухом, крепишь к ней датчики — и она работает, как надо… Тогда это было актуально.

И Лева был в этом большим мастером. А теперь я хочу уйти в другую сторону, гораздо более серьезную. Хотя это жаль. Лева всегда казался очень простым человеком. На самом деле он и был простым, но той простотой, о которой писались замечательные строчки: «нельзя не впасть, как в ересь, в неслыханную простоту». Вообще говоря, это простота благородного человека. А если от этой высокой простоты отойти к прозе жизни, то оказывалось, что человек этот довольно непростой. В нем контрастировали довольно разные свойства. Не будем делать секрета из нескольких эпизодов школьной жизни. Лева был второгодник. Можно по всякому относиться к школьным неуспехам. Но я бы сказал, что это характеристика его замечательных свойств. Это была благородная лень, это было нежелание заниматься тем, что неинтересно.

Он до самой смерти сохранил это отвращение к неинтересным занятиям. Это, на самом деле, характеристика настоящей внутренней свободы. «Я свободный человек, я творческий человек и я буду делать то, что мне интересно». И он это пронес через всю жизнь. Я не помню ни одной его работы, наверное, то есть наверняка, были ошибки и какие-то заблуждения, но я не помню ни одной работы, которая не захватывала бы его целиком. Школьная наука, надо признаться, мало кого захватывает целиком. Но мы-то все отдавали ей дань. Где-то схалтуришь, на чем-то выедешь — и все шло благополучно. А ему было противно притворяться. И он этого не делал. Ну, на второй год — так на второй. В чем дело. По-моему это очень важная характеристика, она вполне соответствует той благородной простоте, о которой я сказал вначале. За 60 лет много чего можно вспомнить. Может, потом и вспомню. А пока мне хочется предложить выпить за это, казалось бы парадоксальное сочетание — совсем простая натура и совсем творческая (а это всегда очень сложно). Человек-вселенная…

Из цикла «Памятные записки»

Мариам Ч.

Я вспоминаю пятидесятые годы, лето, Кратово, мы идем на пруд, идут Лева и Сережа, они говорят об импедансе, они заняты самым важным делом на свете. Они еще молоды, но им подвластны мудрость и тайны мира. Идут отцы, на плечах самого высокого — дяди Жени — сидит самая маленькая у нас тогда — Томочка. Ей хорошо, удобно, и сверху все видней. Идут женщины, прекрасные матери, их каждый жест полон заботы и ласки, будто хотят они выстелить любовью и теплом весь мир вокруг себя, и бежим мы. О, мы чувствуем себя героями, недавно обнаружили, открыли пруд в котловане, и горды этим, и все наши чувства напряжены от восторга перед неизъяснимым блаженством бытия. Вот таким был наш маленький рай. Почему я это вспомнила? Да в связи с лекцией Сережи, просто поразившей и пронзившей меня тем же чувством, и возникла мысль: так вот снова рай, только уже не в детском сознании, не в сладком сне детского воспоминания, а во сне политического идеалиста. Нам не надо было всей вселенной — достаточно было кусочка, а тут иной масштаб и вместо эмоционального уровня сознания, пребывающего в Боге, как пчела дремлет в полураскрытом бутоне, тут координация, выверенная конструкция всего улья, будто бы работающего на автопилоте. Крутые виражи мысли, крутые виражи времени — и рай снова обретен, обретен в наших мечтах, в твоих словах. Пусть будет так, и да поможет нам Бог.

После него решил выступить Лева. Он первый начал говорить не «Сергей», а «Сережа», говорил о мужестве, вспомнил, как браконьерили во время Утиной Охоты на Малоге и как чуть не утонули на Рыбинском водохранилище. Левка 4-часа подряд греб, Сережа рулил кормовым веслом, а Рампан баночкой выливал воду, которая набиралась, так как волны захлестывали лодку. Накануне погибли подростки, они плыли на пароходике, дали команду прыгать с кругами и их бедных, Царствие им Небесное, побило о коряги затонувшего леса, а кого не побило, те замерзли. Когда туда плыли Сережа об этом рассказывал, а на обратном пути началась буря и они едва спаслись. (Помню маме в эту ночь что-то страшное приснилось, она чувствовала, что происходит нечто катастрофическое). Рампан, как только увидел островок длиной в 30 м, уже светало, резво ступил на него и запел: «Будет буря, мы поспорим и поборемся мы с ней». Не растерялся, так сказать… Лучше поздно, чем никогда.

«Я знал Сережу, когда он занимался серьезной наукой, (Сережа тут хмыкнул), 60 работ совместных было, хороший ученый, дисциплина ума, пришедшая от науки». Лева вспомнил еще, как С. К. писал письма после сессии (ВАСХНИЛ), в защиту истинной науки. И под конец своего выступления (это было торжественное собрание в честь 70-летия Сергея Ковалева) Лева задал вопрос насчет не столько прав, сколько обязанностей.

— Конечно, наших министров не переделаешь, но с молодежью что-то делать надо, ведь так?

P.S. Хочу уточнить: Лева никогда не был диссидентом, и судьба Сережи Ковалева не стала для него, как и для многих друзей Сергея, ни укором, ни уроком. Каждый шел своим путем, но как и его отец М. Х. Чайлахян, Лева был борцом за чистоту науки. Вообще-то он, как и все наше поколение, проделал путь от преданного пионера до мыслящего свободно интеллигента.

Истоки альтруизма

Левон Чайлахян

Журнал «Человек» — 1995 №5, 6

Если мы хотим обсуждать происхождение альтруизма, то, в сущности, должны говорить вообще о происхождении нравственных или этических норм. Но имеет ли смысл опять поднимать эту проблему? Ведь об этом столько сказано и такими великими людьми! Можно ли сказать здесь что-нибудь новое? Думаю, действительно, едва ли можно сказать что-нибудь новое, или, вернее, что-нибудь принципиально новое. И все же, мне кажется, говорить об этом надо, а сейчас особенно.

Этические проблемы всегда были самыми горячими точками в истории мышления. Несомненно, справедливо утверждение А. Швейцера, одного из великих гуманистов XX века: «Среди сил, формирующих действительность, нравственность является первой. Она — решающее знание, которое мы должны отвоевать у мышления… Поэтому каждый, кто уверен в том, что ему есть что сказать относительно этического самосознания общества и индивидов, имеет право говорить теперь, хотя время выдвигает на первый план политические и экономические проблемы. Неактуальное на первый взгляд является жгуче актуальным. Внести нечто весомое и прочное в решение проблем политической и экономической жизни мы сможем лишь в том случае, если возьмемся за них как люди, стремящиеся прийти к этическому мышлению. Те, кто хоть в чем-то двигает вперед наше мышление об этике, содействуют приближению эры благополучия и мира на земле. Они тем самым занимаются высшей политикой и высшей политической экономией. И если даже они окажутся способными лишь оживить этическое мышление, то и в этом случае они сделают большое дело. Ибо любое размышление над проблемами этики имеет своим следствием рост этического сознания».

Швейцер в своем рассуждении ставит ряд важнейших вопросов: «Почему обоснование этики всегда удавалось лишь частично и эпизодически? Почему история этического мышления человечества является историей непостижимых состояний застоя и регресса? Почему нет здесь органического прогресса, при котором одна эпоха становится преемницей и продолжательницей достижений предыдущей? Почему для нас этика — это разрушенный до основания город, в котором разные поколения — одно здесь, а другое там — пытаются кое-как обжиться?» Как это похоже на нашу сегодняшнюю ситуацию, не правда ли? И Швейцер отвечает себе словами Шопенгауэра: «Проповедовать мораль легко, обосновать ее трудно».

Действительно, это очень трудно. «Как обосновать, как убедительно доказать, что человек должен быть добрым, а не злым, честным, справедливым, альтруистом, а не эгоистом и т. д. Всегда велись поиски некоего заложенного в самом себе основного принципа нравственного, который объединил бы в себе всю совокупность нравственных требований. Никогда, однако, не удавалось действительно сформулировать такой принцип. Разрабатывались лишь его элементы, которые выдавались за целое, пока возникающие трудности не разрушали иллюзию».

В чем здесь дело? Почему с обоснованием эгоизма нет проблем, а с обоснованием альтруизма и всех других нравственных категорий возникают непреодолимые трудности?

Практически все стороны человеческой деятельности: хозяйственно-производственная, познавательная, бытовая и другие возникли в какой-то степени на уровне биологических популяций в процессе естественного отбора, в процессе борьбы за существование. Объединение людей в разные социумы увеличивало шансы в борьбе за существование — со стихийными силами природы, с другими племенами, способствовало охоте, земледелию, возникновению и развитию производства, различных хозяйственных отношений, в том числе товарно-денежных и т. д.

Возникает впечатление, что практически только один институт человеческого социума никак не вытекает из основного принципа развития живого, а именно из естественного отбора — это морально-нравственные принципы поведения людей.

Конечно, у социальных и высокоорганизованных стадных животных, например у высших обезьян, поведение членов стада или семьи, как известно, подчиняется определенным правилам и иногда удивительно напоминает человеческие отношения. Детальные этологические исследования показали, что взаимоотношения в группах животных регламентируются наследственно обусловленными программами поведения, инстинктами, которые приводят к строгой иерархической организации таких групп. Многие из наследственных программ, несомненно, можно рассматривать как некий «кодекс правил», как некую выработанную в процессе эволюции «мораль». Но очевидно, что «биологическая мораль» должна принципиально отличаться от истинных этических норм, формирующих культурное человеческое общество.

Мораль биологического происхождения лежит в рамках бессознательного, в рамках инстинктов, сформированных естественной эволюцией в процессе жестокой борьбы за существование. Этические нормы поведения в человеческом обществе преследуют совершенно другие цели, основанные на осознанном поведении с позиции свободы воли или свободы выбора. В социально развитом, достаточно культурном человеческом обществе кодексы правил, законы и моральный климат складывались не на основе поведенческих инстинктов высших животных, а формировались по существу заново на основе развитого личностного сознания и соотнесения себя, своего «я» с другими «я» или со многими другими «я».

Соотнесение себя с окружающими людьми и миром — условие для следующего этапа, для осознания того, что «я» должен руководствоваться какими-то правилами или условиями, вступая в различные отношения с другими «я». Этот момент сам по себе очень важен в зарождении правовых институтов в человеческом обществе как мощный стимул для генерации таких условий или правил. Однако если таких кодексов очень много (в пределе — у каждой личности свой), то такое общество, по сути, живет без всяких правил. Поэтому следующий важный этап — создание такого свода правил, который устраивал бы всех людей данного общества, в идеале — одного для всех его членов.

Но в реальной жизни поведение человека нельзя целиком втиснуть в рамки какого-либо кодекса. Оно определяется некими неписанными внутренними для каждого человека правилами, морально-нравственными нормами. Именно они определяют, принципиален человек или беспринципен, честен или лжив, добр или зол, альтруист или эгоист и т. д. В конечном счете, истинная культура человека, в самом высоком смысле этого слова, определяется его этическим уровнем, его морально-нравственной сущностью.

Вместе с тем, как я уже отмечал, необходимость нравственного поведения, необходимость глубокой морали совершенно не вытекает из самой человеческой природы, если иметь в виду биологическое происхождение. Не связана она и с процессом познания окружающей природы, в том числе и самого человека. И наука и искусство сами по себе, по-видимому, безразличны к морали. Однако это утверждение, несомненно, требует какой-то аргументации.

Сначала по поводу науки. Можно ли мораль вывести из законов науки? На этот вопрос, по-моему, очень убедительный и весьма остроумный ответ дал знаменитый французский математик А. Пуанкаре. Вот что он писал: «В последнюю половину XIX века очень часто мечтали о создании научной морали. … Считали, что наука неоспоримым образом выявит моральные истины, как это она сделала с теоремами математики и с законами, высказанными физиками… Ее предписания будут царить безраздельно, никто не посмеет ворчать против них, и больше не будет ни у кого мысли восстать против нравственного закона, как сейчас никто не помышляет выступать против теоремы трех перпендикуляров или против закона тяготения… Я не колеблюсь ответить… Не может быть научной морали и тем более не может быть безнравственной науки. И причина этого очень проста, эта причина, как бы сказать, чисто грамматическая.

Если посылки силлогизма обе в изъявительном наклонении, то заключение будет равным образом в изъявительном наклонении. Чтобы заключение могло быть поставлено в повелительном наклонении, необходимо, чтобы по крайней мере одна из посылок была в повелительном наклонении. Принципы же науки, постулаты геометрии высказаны только в изъявительном наклонении, в этом же наклонении выражаются и экспериментальные истины, и в основе наук нет и не может быть ничего другого. Затем, наиболее острый диалектик может сколько угодно жонглировать этими принципами, соединять их, нагромождать их друг на друга, все, что он из них получит, будет в изъявительном наклонении. Он никогда не получит предложения, которое говорило бы: делай это или не делай того, т. е. предложения, которое бы соответствовало или противоречило морали».

Мне кажется, здесь все ясно. Доказательство А. Пуанкаре, что наука в принципе не может дать ответа, что делать плохо, а что хорошо, очень убедительно.

Теперь об искусстве. Известная точка зрения — красота спасет мир. П. В. Симонов писал: «Носителем духовности — правды и добра — служит искусство».

Такие же слова произносят авторы, которые верят, что искусство хоть в какой-то мере отвечает на вопросы — что делать хорошо, а что плохо, как надо поступать и как не надо. По-видимому, эти представления восходят еще ко взглядам графа Шефтсбери, жившего в конце XVII — начале XVIII века и оказавшего сильное влияние на этическое мышление Европы. Он утверждал, что этику можно вывести из чувств.

Однако честно сознаюсь, для меня все это звучит не очень убедительно. Конечно, искусство, в отличие от науки, воздействует непосредственно на наши чувства, и оценка того или иного художественного произведения определяется эмоциональной реакцией и эстетическим восприятием. Конечно, высокое искусство своим непосредственным эмоциональным воздействием на человека способствует повышению его духовности и должно способствовать, по крайней мере у определенной части людей, повышению этичности. Но надо понимать, что само по себе искусство ответа на вопросы морали все же не дает, и из искусства также не могут быть выведены нормы поведения между людьми или те или иные этические категории и принципы.

Таким образом, высокий уровень развития познавательной деятельности человека, хозяйственно-производственных отношений и других институтов человеческого социума прямо не определяет высокий уровень моральных или этических принципов, которые составляют основу высокой культуры любого человеческого общества, основу его истинной духовности.

Что же тогда стало источником, стимулом для возникновения представлений об альтруизме, о других морально-нравственных категориях, для появления принципиально нового свойства человеческой личности, так сказать надбиологического — а именно духовности.

Как я говорил, очень важный этап — соотнесение себя, своего «я» с другим «я» или со многими другими «я». Но это только начальное условие, пусковой момент. Сложнейший процесс формирования этики идет на протяжении всех тысячелетий истории человеческого сообщества. Процесс мучительный и долгий, что вполне естественно, ибо в процессе эволюции животного мира и предков человека такие вопросы никогда не решались. По отношению к ним не было и не могло быть никогда давления естественного отбора, а значит в геноме предков человека и, соответственно, в генофонде всего человечества никаких наследственных программ по этому поводу не существовало.

Этот мучительный процесс продолжается и в наши дни. Хотя в принципе те или иные достаточно радикальные и разумные решения есть. Но это решения в основном на умозрительной или мировоззренческой основе, иногда натурфилософского, иногда религиозного, иногда абстрактно гуманистического характера.

С момента зарождения этическое мышление стремилось открыть всеобщий основной принцип нравственности, обоснованный логически и дающий человеку уверенность при взаимодействии с действительностью. И на этом пути всегда существовало два принципиально разных подхода.

Один — вывести этическое из натурфилософии, из мышления о бытии, исходя из того, что этическое уже заложено в первопричине мира. Это направление (монизм, пантеизм) берет свое начало от древних мыслителей Китая: Лао-цзы, Конфуция и других, и древних мыслителей Индии: брахманов, индуистов. Будды. В греко-римской философии — это Сократ, стоики. В новое время эта линия продолжается в этике социального утилитаризма, наиболее крайние формы которого получили свое завершение в XIX — XX веках в социально-биологической этике.

Другой подход берет свое начало от дуалистических религий — Заратустры, иудейских пророков, Иисуса Христа, Магомета. Здесь в основе учения не познание, а некий существующий сам по себе взгляд на этическое, который противопоставляется естественным событиям. Принимаются два мира — естественный и этический. Первый должен быть преодолен, второй воплощен в некоей существующей вне мира этической личности, наделенной дефинитивной властью.

В греко-римской философии идея о том, что этическое не имеет никакого отношения к естественному, развивается Платоном. В новое время, начиная с XVI — XVII веков, ярые противники утилитаризма — интеллектуалисты и интуиционисты, Кант, Шопенгауэр, Ницше и ряд других известных философов.

Наиболее ярким представителем дуалистического направления, по-видимому, является Кант. Он категорически восставал против попыток вывести этику из соображений всеобщей полезности. Утилитаристская позиция, по мнению Канта, должна капитулировать перед необходимостью непосредственного и абсолютно повелевающего долга. Возникновение этики обусловлено стремлением человека к самосовершенствованию. Этика — самоцель, а не средство достижения цели. Нравственный закон не имеет ничего общего с естественным мировым порядком и целиком вытекает из надмировых побуждений. Этика, говорит Кант, это желание, которое позволяет нам подняться над самим собою, освобождает нас от естественного порядка чувственного мира и приобщает к более высокому мировому порядку.

Представители монистического направления выводили этику из реальной жизни, из соображений о ее всеобщей полезности. Попытки так обосновать этику базировались на объяснении взаимосвязи между эгоистическим и альтруистическим началами. Их можно свести к трем основным возможностям:

А. Эгоистическое в сознании индивида при последовательном размышлении само собой переходит в альтруистическое. Предполагается, что такая трансформация осуществляется на основе тенденции к самопожертвованию. Представители этого взгляда — Гартли, Гольбах.

Б. Альтруизм возникает в мышлении общества и переходит затем в убеждения индивидов. Предполагается, что государство с согласия индивидов стимулирует и всячески поощряет альтруистическое поведение. Представители этого взгляда — Гоббс, Локк, Гельвеций.

В. Эгоизм и альтруизм извечно уживаются в человеческой натуре. Предполагается, что альтруизм генерируется симпатией и любовью. Представители — Юм, Смит.

В XIX веке утилитаризм низводит этику до уровня инстинктов. Возникает так называемая социально-биологическая этика, основателями которой можно считать Дарвина и Спенсера. Свое развитие она получила в трудах Кропоткина, ряда этологов, а в более близкое нам время — в работах Эфроимсона. По мнению Дарвина и Спенсера, неэгоистическое начало в человеке в действительности возникло из эгоистического. Но оно не формируется каждый раз заново путем размышления какого-нибудь индивида, а наследуется как результат медленного и долгого процесса, происходящего в человеческом роде. Ведь если многие члены рода трудятся для общего блага, то каждому его члену от этого только лучше. Такое поведение в процессе борьбы за существование передавалось из поколения в поколение и закрепилось как неотъемлемое качество каждого индивида. Люди получили это качество как потомки стадных животных, которые устояли и выжили.

Подобный подход, на мой взгляд, в корне противоречит тому пониманию этики, к которому на протяжении последних столетий стремились самые глубинные идеи истинного этического мышления. Достаточно убедительно и принципиально критиковал такой подход Швейцер: «Этика заключается в том, что в человеке естественный процесс вступает в противоречие с самим собой на основе сознания. Чем дальше отодвигается это противоречие в сферу инстинктивного, тем слабее становится этика.

Конечно, этика рождается там, где нечто, заложенное первоначально как инстинктивное в нашей воле к жизни, осознается разумом и развивается далее на рациональной основе. Но весь вопрос в том, чтобы выяснить, что представляет собой эта последняя и первоначальная основа инстинкта солидарности, которая затем развивается мышлением далее за пределами инстинкта, и каким путем происходит весь этот процесс. Дарвин и Спенсер, выдавая за этику психику стадного животного, показали тем самым, что они не поняли сущности проблемы отношения инстинкта и разума в этике. Когда природа намеревается создать совершенное стадо, она не апеллирует к этике, а вкладывает индивидам — скажем, муравьям или пчелам, — инстинкты, благодаря которым они успешно строят свое сообщество».

В приведенной цитате Швейцер, мне кажется, в очень четкой форме выразил суть этической проблемы. Тем не менее, существует очень много сторонников позиции Дарвина и Спенсера, которые верят в биологическое происхождение альтруизма. Они обычно приводят примеры самоотверженности из жизни различных животных (у птиц, например, гибель матери ради спасения детенышей, у дельфинов — спасение членами стада больной особи и т. д.), рассказывают об экспериментах, например, с мышами или крысами, когда животные отказывались от пищи в случае, если ее принятие причиняет физическую боль соседке. Да, факт существования альтруистического поведения у животных не вызывает сомнения. Можно говорить и о эгоистическом поведении животных. Но вправе ли мы трактовать его с этических позиций? Если это поведение жестко детерминировано на уровне инстинктов или рефлексов, не сопровождается осознанным выбором того или иного решения, соотнесением своего «я» с окружающим миром, то к такому поведению не применимы этические оценки. Правомерно ли называть нравственным поведение робота, в который конструкторами и программистами заложена альтруистическая программа поведения? Конечно, нет, поскольку у робота отсутствует осознанное поведение с позиций свободы воли или свободы выбора. Поэтому нет оснований оценивать и поведение животных с этических позиций.

Жизнь показывает, что даже к поведению людей не всегда применяются принятые в обществе правила, например, в уголовном кодексе предусматривается смягчение мер наказания, если обвиняемый совершил преступное действие, скажем, в состоянии гипноза, лунатизма или аффекта.

Из всего сказанного следует, что нельзя оценивать нравственность поступка только на основе внешнего наблюдения или описания поведения без знания мотиваций, без знания психических процессов, происходящих в самом индивидууме. А это делает весьма затруднительным, а подчас и невозможным объективную этическую оценку.

Существует еще один кардинальный с точки зрения этического мышления вопрос — о свободе воли или свободе выбора. Достаточно старый, но животрепещущий, интенсивно обсуждающийся с 1863 года, с момента выхода в свет статьи И. М. Сеченова «Рефлексы головного мозга».

В этой статье он утверждал, что признание человеческой мысли причиной поступка есть «величайшая ложь». В последние годы этот вопрос вновь привлек к себе внимание благодаря работам П. В. Симонова. В книге «Происхождение духовности» П. В. Симонов пишет: «Потребностно-информационный метод анализа психики человека дает возможность „снять“ реально существующее противоречие между детерминизмом и свободой воли… Дело в том, что согласно современным представлениям, поведение человека определяется его наследственными задатками и в решающей степени условиями окружающей среды, условиями социального воспитания. Науке не известен какой-либо третий фактор, способный повлиять на выбор совершаемого поступка. Вместе с тем вся этика, и прежде всего принцип личной ответственности, базируется на безусловном признании абсолютно свободной воли. Отказ от признания свободы выбора означал бы крушение любой этической системы и нравственности».

И далее он продолжает: «Противоречие между детерминизмом и свободой выбора может быть снято только путем привлечения принципа дополнительности. Вопрос, свободен ли человек в своем выборе или нет, не имеет однозначного ответа, потому что ответ на него зависит от позиции наблюдателя. Человек не свободен (детерминирован) с точки зрения внешнего наблюдателя, рассматривающего детерминацию поведения генетическими задатками и условиями воспитания. Вместе с тем и в то же самое время человек свободен в своем выборе с точки зрения его рефлексирующего сознания. Эволюция и последующее культурно-историческое развитие породили иллюзию свободы выбора, упрятав от сознания человека движущие им мотивы».

Таким образом, у многих исследователей существует уверенность в том, что объективно у человека нет свободы воли при совершении тех или иных поступков или что эта свобода кажущаяся, мнимая, просто психический феномен.

Однако для сторонников истинно этического мышления, понимающих этику, подобно Канту и Швейцеру, как глубоко осознанное выполнение своего высшего долга, принятие биологической этики совершенно неприемлемо. И я уверен, что правда на их стороне. Я уверен, что человек в своем поведении имеет свободу воли и свободу выбора.

Тенденция лишить человека свободы воли или свободы выбора имеет в своей основе сугубо бихевиористский подход, когда исследователя совершенно не интересуют субъективные психические процессы исследуемого им животного. В значительной мере так происходит и при исследовании высшей нервной деятельности с позиций условных рефлексов. Не случайно в свое время велась отчаянная борьба с антропоморфизмом, когда поведение объяснялось в терминах субъективных сторон человеческого сознания. К сожалению, эта на каком-то этапе развития науки вполне оправданная тенденция привела к тому, что невозможность научного изучения субъективных сторон сознания стала приравниваться к утверждению, что субъективные стороны сознания вообще не существенны для изучения поведения животных, и ими можно пренебречь.

Однако с позиций развиваемой нами информационно-энергетической концепции можно утверждать, что элементы психики, нашего сознания — это важнейшие звенья в управлении поведением у высокоорганизованных живых организмов.

Базисными элементами психики, очевидно, являются ощущения — качественно-количественные оценочные или самооценочные характеристики внешнего и внутреннего мира живых организмов, которые формируют своеобразный язык, отражающий нейродинамику рецепторно-анализаторной части нервной системы и мозга.

Действительно, то или иное наше ощущение, болевое, зрительное или какое-либо другое — это, несомненно, сложное взаимодействие большого числа нейронов (от 103 до 106), в работе которых над той или иной конкретной задачей очень трудно разобраться. Это утверждение справедливо для внешнего наблюдателя, который исследует мозг любым из доступных ему методов. А для самого субъекта сложная динамика нейронов выражается в какой-либо целостной картине — от мучительной боли до прекрасного зрительного образа.

Этот удивительный язык ощущений в процессе эволюции мог быть использован для формирования сложных психических функций, связанных с эмоциональным настроем организма в целом, с появлением желаний и определенных мотиваций. В свою очередь, психические функции вместе с памятью и центральной программой организма и определяют выработку решений для дальнейшего поведения.

В конечном счете, психические процессы стали тем основным, единственным языком, с помощью которого только и возможно быстрое и целесообразное решение сложнейших ситуационных задач. Следовательно, психические процессы являются не пассивной составляющей нашего мозга наподобие тепла, выделяющегося при работе биохимической машины, а важнейшим связующим элементом, позволяющим нашему «я», нашему сознанию, нашим мыслям запускать нейродинамические процессы и оказывать воздействие на различные физиологические механизмы.

Огромный опыт различных человеческих культур, формирующий влияние психики и сознания на физико-химические состояния и физиологические процессы в теле индивида, подтверждает это положение. Хорошо известно, что с помощью мысленного сосредоточения, с помощью сознания, направленного «внутрь», человек может существенным образом влиять на работу своих внутренних органов, на интенсивность метаболизма и т. д. И если можно влиять на работу непроизвольной мускулатуры, по роду своей деятельности призванной работать, как правило, автономно от сознания, то что говорить о свободе действий, о свободе поступка.

Итак, из самого естественного мира, из сущности бытия, из самой жизни нельзя вывести нравственный закон. Его нельзя вывести из инстинктов, как думали Дарвин и Спенсер, ибо тогда вообще полностью исчезает основная идея нравственного, а любое действие совершается в отсутствие свободы воли.

Нравственный закон нельзя также вывести из гносеологии, теории познания, из самого познания и самого человека, так как наука и искусство здесь беспомощны.

По существу, остается единственный путь, на котором нравственное или этическое совершенно не связывается с реальным естественным миром, а относится к другому — духовному миру. На этом пути этические и нравственные представления должны быть глубоко осознаны каждым человеком как необходимое условие существования, поведения, своего взаимодействия с окружающим миром. Такое осознание должно осуществляться только на основе постижения и принятия некой нравственной системы, которую каждому человеку предназначено выполнять. А это в свою очередь тесно связано со смыслом жизни.

…Я думаю, что самый естественный и самый оправданный смысл жизни в том, что каждый из нас просто живет, что природа дала нам удивительную, счастливую возможность жить, чувствовать, мыслить. И все мы за это должны быть природе, особенно живой природе, неизмеримо благодарны. И эта неизмеримая благодарность живой природе, согласно Швейцеру, Благоговение перед жизнью, и есть главная движущая сила этического поведения — обоснование основного нравственного закона.

1. Швейцер А. Культура и этика // Благоговение перед жизнью. М., 1992. С. 103.

2. Указ. соч. С. 103.

3. Указ. соч. С. 103.

4. Пуанкаре А. Последние мысли // 0 науке. М., 1983. С. 505—506.

5. Симонов П. В., Ершов П. М., Вяземский Ю. П. Происхождение духовности. М., 1989. С. 325.

6. Швейцер А. Указ. соч. С. 171— 172.

7. Сеченов И. М. Рефлексы головного мозга//Избр. произведения. Т. 1.

8. Симонов П. В., Ершов П. М., Вяземский Ю. П. Указ. соч. С. 325— 326.

9. Указ. соч. С. 332.

10. Чайлахян Л. М. Истоки происхождения психики или сознания. Пущино, 1992.

«Человек» — 1995 №5, 6

Из цикла «Памятные записки»

Мариам Ч.

Кажется, я уже писала, что с детства была знакома со старинными друзьями Левки и любила их.

Как-то мы пересеклись в Коктебеле с Юрой Аршавским. Юра был с девятилетнем сыном, а я с сестрой Танечкой и подругой Анаид. Мы были вольные пташки, ходили на Лягушачью бухту, лазили по горам, слушали песни под гитару молодых поэтов и бродяг. А Юра выгуливал сына, бережно и заботливо. Помню, как мы долго наблюдали за прыжками Вадика в воду, и много раз (не меньше ста) говорили:

— Молодец, Вадик!

А еще мы с Юрой делали заплывы и помнится, неторопливо плывя к бую, разговаривали и я заинтересованно слушала, так как Юра всегда рассказывал что-нибудь особенное. Может быть, именно тогда он посоветовал мне почитать Василия Гроссмана «Добро вам». Это написано об Армении с удивительной теплотой, глубиной и вдохновением.

И Лева, и я прочитали этот очерк. Как я понимаю, тема армянства была главенствующей в нашем с Юрой общении, и наша дружба была органическим ответвлением коренной дружбы с Левкой. И я всегда ощущала себя в его присутствии еще не совсем взрослой, хотя в действительности все было уже не так. Это было как открытая дверь в теплый рай детских воспоминаний, детского послевкусия… Забыты тревоги и обиды детства, а помнятся елки и вкусные подарки деда Мороза.

Перед глазами такая картинка из далекой-далекой зимы: мы живем еще на Ленинском проспекте, на передовой (по выражению моей няни Сони.) К праздникам мы должны были вывешивать флаг, так как балкон выходил на основную трассу; с нашего балкона кубинские студенты снимали приезд Фиделя Кастро, а я видела, как Никсон ехал в закрытой машине по пустынной улице, населенной только людьми в погонах, и махал приветственно за закрытым окном. Такие были времена.

Но я вспоминаю зиму 63, или 64 года. 31 декабря, а елки нет. Вечерело, я вышла, надеясь где-то достать елку, и, что вы думаете, прямо у нас под аркой стоял мужичок с елкой подмышкой, словно меня поджидал. Чудеса случаются… Но надо было еще успеть ее нарядить. И вот это действо мы совершали втроем: Левка устанавливал елку, я доставала игрушки из ящика, а Юра говорил, не торопясь и уверенно: «Вот эту игрушку я повесил бы на эту ветку». Я уже не волновалась, а поддалась этому размеренному спокойствию — и уже через час наша нарядная елка красовалась и была готова к приему гостей и встрече Нового года.