Бесплатный фрагмент - Кустари и Рокфеллеры

«ЛИЧНОСТНЫЙ ФАКТОР» ЭДУАРДА ОМАРОВА

Евгений Доценко

доктор психологических наук, профессор

Мне известны четыре типа предпринимательства.

Первый — это коммерческое предпринимательство, о котором пишет автор в этой книге. Считается, что такое предпринимательство призвано преобразовать капитал в еще больший капитал. В значительной мере это так, что следует и из данной книги. Эдуард Омаров подробно обсуждает то, что составляет «человеческий фактор» коммерческого процесса. Однако было бы слишком банально, если бы обсуждался человеческий фактор вообще. Автор рискнул на большее — на личностный фактор, срабатывающий в самом ядре коммерческих событий. Таким ядром является Личность Предпринимателя — того, кто инициирует, запускает, контролирует и поддерживает весь коммерческий процесс. Автору очевидно удалось заглянуть в лабораторию души человека, взявшего на себя ответственность за бизнес-процесс и вовлеченных в него людей.

Второй вид предпринимательства — политическое. Главный его «продукт» — власть. Суть процесса составляет взятие (завоевание) власти, удержание ее, использование, укрепление и т. п. Размышления Э. Омарова вполне применимы и к политическому Предпринимателю, поскольку там тоже личность, те же личностные процессы. Что и не удивительно, ведь это предпринимательство также имеет дело с неопределенностью, прогнозами, оценками, рисками, а главное — с людьми. Поэтому «хождение во власть» имеет много общего с «хождением в бизнес».

Третий вид предпринимательства — социальное. Его продуктом выступает общественное благо. Предпринимателю в данном виде деятельности, как и во всех других, требуется найти базовую идею, обеспечить ресурсами, в том числе финансовыми и человеческими, организовать процесс, получить результат и грамотно им распорядиться. Идеи автора представленной книги и здесь вполне применимы. Потому что неважно, к чему человек прикладывает свой предпринимательский порыв. Важно, что он проявляет инициативу, с полной личной ответственностью идет на разумный риск и готов иметь дело с трудностями на пути реализации своего проекта.

Четвертый вид предпринимательства — научный поиск. Здесь также требуется поймать идею, найти ей финансовое и концептуальное обоснование, организовать процесс, презентовать результат и проч. А «вертеться», чтобы обеспечить исследование, руководителю творческого коллектива приходится не меньше, чем бизнесмену.

Таким образом, чем бы вы ни занимались, если ваше занятие представляет собой индивидуальный проект с хорошей примесью неопределенности, вам будет полезна эта книга. Некоторая необычность ее жанра состоит в том, что автор рассказывает о своем собственном опыте научной деятельности. Это при том, что он «играющий тренер» — несомненно успешный предприниматель, который знает, о чем пишет. И видит эту личностную реальность предпринимательства с разных сторон. Эдуард Омаров в данной работе выступает сразу с нескольких позиций: и опытного предпринимателя, и квалифицированного исследователя, и удивленного человека. За десяток лет нашего знакомства он не переставал удивляться, сначала при получении новой для себя квалификации психолога, затем при проведении исследовательской работы, и даже при прохождении непростой процедуры защиты диссертации.

Есть один момент, в отношении которого мы с Эдуардом Закировичем расходимся во мнении. Я не согласен, что предпринимателем рождаются, но готов допустить, что моему научному оппоненту удобнее чувствовать себя исключительным в качестве предпринимателя, что согласуется с результатами, полученными им же в диссертационном исследовании. Вся книга построена как размышления человека с опытом предпринимателя над результатами своей работы как исследователя.

Далеко не все мечтают стать Рокфеллером, но многие пробуют быть Ремесленником. При чтении данной книги вы получаете возможность примерить на себя душевное состояние Предпринимателя, оценить свой предпринимательский потенциал, найти пути самосовершенствования. Короче, Рокфеллером мы можем и не стать, но Кустарем побыть полезно!

ИНСТУКЦИЯ К ПРОЧТЕНИЮ

Уважаемый читатель!

Эту книгу необходимо читать с фломастером яркого цвета.

Подчеркивать места где возникнут яркие эмоции.

В этих местах на полях описать вызванные эмоции.

Отмеченные места перечитывать много раз,

Чередуя текст и пометки

Результаты Вас приятно удивят.

ПРЕДИСЛОВИЕ

КУСТАРИ И РОКФЕЛЛЕРЫ.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ БЫТЬ УСПЕШНЫМ

Развитию предпринимательства в новейшей истории Российской федерации посвящены множество научных статей, написаны книги и даже посвящены фильмы. Каждый из материалов по-своему описывает разные этапы становления и развития предприимчивых и деловых людей. Большинство публикаций созданы грамотными специалистами изучающие теоретические аспекты развития предпринимательства. Я же постараюсь показать трансформацию обычных людей в предпринимателей исходя из собственного практического опыта предпринимателя и научного исследования феномена «Предприниматель». Новый подход и подробное погружение предлагаю начать издалека.

Дело было в начале 90-х годов двадцатого века. Все очень быстро менялось. Не стало СССР. На его месте образовались 15 независимых государств. Настало время свободной экономической деятельности. Каждый мог стать предпринимателем и выбрать себе различные виды коммерческой деятельности, чтобы стать финансово независимым и успешным. Было время хаоса, разрушений систем и новых возможностей.

Вокруг кипела жизнь, предприимчивые люди уходили из государственной службы, где уже по многу месяцев не платили зарплаты и открывали собственное дело. Одни это делали от безысходности, другие по велению души. Не стал исключением и я. С болью в душе, что не могу дальше так же эффективно продолжать свою работу, был вынужден уволиться и пробовать себя в самостоятельной жизни.

С головой окунувшись в предпринимательскую деятельность стал открывать различные предприятия в поисках высокой прибыли и бизнеса по душе. В этот период ежегодно создавал по 5—7 предприятий. Работал много и часто без выходных. Мой рабочий день начинался в семь утра и часто заканчивался за полночь. Первые пять лет не позволял себе даже отпуска. Однажды ко мне в кабинет пришел Саша. Наш водитель, хороший парень с народной, по его собственному выражению, фамилией Козлов.

— Шеф, — сказал Саша с порога, — я решил заняться бизнесом. У меня в деревне разные люди привозят и продают на дому водку и зашибают большую деньгу. Буду делать так же.

— Саш, — сказал я, — но ведь это не так просто — заниматься бизнесом. К этому нужно иметь определенные способности и характер. Ты же хороший водитель, зачем тебе неоправданный риск.

— Да ладно вам, — ответил Саша. — У всех же получается. А я что, крученый, что ли?

Это у них в деревне было такое словечко. Его этимология проста: на Сашиной родине во время кастрации быков им определенным образом выкручивали их «хозяйство». То есть «крученый» означает что-то вроде «лишенный важного», «ограниченный».

Далее дело развивалось так: Саша купил водки, привез в свою деревню и раздал родственникам, которые, по Сашиному плану, должны были ее продавать. Родственники благополучно пропили часть водки и вырученных денег, пообещав в будущем когда-нибудь отработать или вернуть. Саша долго пытался выбить у них хоть какие-то деньги: вымогал, уговаривал, просил, угрожал. Не помогло.

Через какое-то время Саша снова появился на пороге моего кабинета.

— Шеф, я снова решил заняться бизнесом. Я посмотрел: люди привозят в деревню муку и продают. Если вы мне разрешите на выходных брать грузовик компании, я продам свои «жигули», куплю муку, буду тоже возить по деревням.

— Саша я же говорил заниматься бизнесом не так просто, надо все изучать, оценивать риски и возможности. Предупреждал тебя, что предпринимательство не твой талант. Ты уже один раз не прислушался к совету и опять хочешь рисковать.

— да хочу еще раз попробовать, тем более что от Вас денег не прошу. Выигрыш мой и потери мои.

— Ну тогда твое дело, сказал я и Саша радостно побежал второй раз покорять свою деревню.

Однако деревня встретила его без энтузиазма. «Ты дурак? — спросили Сашу. — Кто у тебя будет покупать за такую цену? У нас мука дешевле в два раза!» Такая реакция объяснялась просто: Саша умудрился приобрести товар по завышенным расценкам. Чтобы получить хоть какие-то деньги, устроил распродажу В итоге выручка даже не покрыла расходов.

Однако дело было сделано. Саша после совершения первой сделки купли-продажи, не смотря на убытки, почувствовал себя Бизнесменом. Он держал в руках уже не просто деньги, а заработанные как бизнесмен. Он был как главный герой горьковской «Песни о Соколе»: видел небо и знает счастье.

Сашина осанка и походка обрели начальственность. Он стал высокомерен: в своей деревне угрожал односельчанами, в моей приемной взял привычку лежать на диване и ворчать на сотрудников. Он стал похож на актера, который заигрался настолько, что уже не может выйти из роли. К сожалению, это сказалось на работе. Пришлось пересадить горе-предпринимателя с персональной машины на грузовик, а потом и вовсе уволить. Спустя несколько лет я снова встретил Сашу Козлова. Он все так же хватался то за одно, то за другое и так и не мог ничего добиться.

Эта история всплыла в памяти спустя почти 20 лет, в ходе научной работы, когда тема успеха стала для меня особенно актуальной. Наблюдая за развитием разных подающих надежды начинающих предпринимателей, я отметил, что сильно ошибаюсь в прогнозах их развития и успешности. Те, кто, по моему мнению, должны были добиться успеха, почему-то оказывались не очень эффективны. А те, у которых, с моей точки зрения, ничего не должно было получиться, прекрасно развивались. То есть выходило, что люди, имея одинаковые стартовые условия, схожие интеллектуальные и материальные ресурсы, достигали совершенно разных результатов в бизнесе. Хотя, казалось бы, алгоритм, лежащий в основе любой предпринимательской деятельности, довольно прост: определяете рынок и его перспективы, реально оцениваете собственные ресурсы — и вперед.

Оказалось, знание определенных правил и четкое следование им не являются гарантом успеха. Также как не являются его гарантом личные связи, первоначальный капитал. Но что же тогда обеспечивает успех? И вообще, что такое успех? С этих вопросов и началось мое путешествие к изучению феномена успех и секрета успеха.

То, что каждый человек мечтает об успехе, я понял довольно давно. Открытием стало то, что далеко не каждый представляет себе, что же это такое. Если собрать вместе десять человек и попросить их дать определение понятию «успех», уверен, каждый даст свое собственное определение. Более того, говоря об успехе, мы демонстрируем классическую подборку заблуждений. Во-первых, мы не всегда можем оценить то, что имеем, и нам кажется, что успех — это что- то мифическое, спрятавшееся за горизонтом. Во-вторых, далеко не каждый знает, как развивать имеющийся потенциал чтобы стать успешным.

Довольно часто мы думаем, что успех — это обязательно быть предпринимателем. Мы часто слышим фразу «сам себе хозяин», особенно когда речь идет о собственном бизнесе. Однако, что скрывается за этой фразой, какой смысл она несет? «Что хочу, то ворочу»?

«Я сам планирую свою жизнь и в любой момент могу бросить все и поехать на далекие солнечные острова»?

«Я не работаю на дядю»? И потом, возникает резонный вопрос: все ли должны и — что немаловажно — могут быть себе хозяевами? Может, есть какие-то другие пути?

Еще одно правило успеха, как я выяснил за эти годы, звучало просто: быть на своем месте. К примру, нужно ли было отличному водителю Саше с народной фамилией Козлов, поддавшись моде «быть бизнесменом», гнаться за идеей, именуемой «свое дело», и в результате потерять действительно хорошее место? Ведь Саша Козлов был действительно успешным водителем. Он без напряжения и с удовольствием водил и чинил свою машину. В любое время дня и ночи подавал машину чистую и исправную. Не заметно для себя получал удовольствие от своей работы. Просто в его голове успешность ассоциировалась с чем-то другим — с химерой, миражом.

На примере Саши и других ребят напрашивался вывод, что на практике простую формулу «быть на своем месте» воплотить в жизнь довольно сложно. Видимо, чтобы жить, работать и развиваться, реализовывая потенциал, заложенный природой, надо уметь этот потенциал определять. В общем, наше разочарование в жизни часто возникает потому, что мы находимся не на своем месте, мечтаем о том, что нам на самом деле совсем не нужно, неверно представляем цель, не видим, куда идем, и вообще часто не очень контролируем сам процесс пути.

Эти размышления, а также наблюдения и выводы, полученные за 20 лет предпринимательской деятельности, требовали научного обоснования и подтолкнули меня к большой научной работе — написанию диссертации, посвященной теме предпринимательской успешности. В ходе работы я изучал теорию предпринимательства, использовал наблюдения из собственной практики, свой опыт предпринимателя и практикующего психолога.

Практическая часть моей работы представляла собой уникальный эксперимент (далее — Эксперимент), в котором приняли участие 250 известных предпринимателей Тюменской области, занятых в совершенно разных сферах деятельности: услуги, торговля, производство, реклама, сельское хозяйство, общественное питание, проектирование, туризм, страхование, образование. Результаты Эксперимента по-хорошему поразили: они соответствовали моим собственным наблюдениям, которые теперь обретали статус не субъективного высказывания, а гипотезы, доказанной по всем правилам науки, с помощью эмпирического исследования. А результаты были такие: дорога от начинающего предпринимателя (условного кустаря) до состоявшегося (Рокфеллера) — это путь не только профессионального успеха, но и внутреннего развития.

Интересный факт: хотя в Эксперименте участвовали предприниматели и речь в книге пойдет в основном о них, условия, обеспечивающие успешность, оказались одинаковыми как для Джона Рокфеллера, так и для кустаря-сапожника, водителя Саши Козлова, менеджера, школьного учителя, продавца в магазине и т. д. Потому что предпринимательство, в основе которого главное качество — предприимчивость, — это не только род деятельности, но и склад характера. Следовательно, предприниматель — это не только и не столько человек, занимающийся бизнесом, сколько личность с определенным типом мышления и набором качеств, способная на конкретные поступки.

Чем глубже я погружался в тему, тем больше возникало вопросов, один заковыристей другого. Ведь если существует некое сочетание качеств или обстоятельств, запускающее механизм успешности, значит, определив и изучив этот «набор», можно разглядеть его в сотрудниках, коллегах, знакомых и детях? В самом себе, в конце концов? А что, если отсутствие этого «набора» так же заметно, как его наличие? При условии, конечно, что вы знаете, на что смотреть.

В общем, ИДЕЯ обнаружить универсальную формулу успеха, которая подойдет каждому, захватила меня полностью. В результате, следом за большой научной работой и защищенной диссертацией появилась эта книга — инструкция к постижению собственного потенциала.

Очень нужный инструмент: ведь хотя бы отчасти поняв и познав самих себя, хорошие водители и отличные менеджеры максимально реализуются в собственных профессиях, вместо того чтобы пополнять ряды неудачливых бизнесменов, а следовательно, несчастных людей.

Работники служб персонала, в задачи которых входит оценка компетенций будущих сотрудников еще на стадии собеседования, смогут разглядеть настоящие способности человека и, возможно, предложат должность, на которой он максимально реализует свои дарования, от чего выиграет, и он сам, и компания, пригласившая его на работу.

Родители, стремящиеся дать своему ребенку как можно больше, как можно лучше подготовить его к будущей жизни, получат возможность увидеть в маленьком человеке определенные задатки. Узнают, есть ли в нем такая черта, как предприимчивость — основа предпринимательской успешности. Разглядеть ее довольно просто.

Узнав качества характера своего ребенка, родители смогут планировать его развитие, отталкиваясь от его способностей, а не от собственных желаний. Ведь нет ничего бесполезнее и травматичнее и для ребенка, и для родителей, чем заставлять зубрить физику того, кто любит музыку, и воспитывать будущего предпринимателя из потенциального художника. Если вы не предприниматель, не «кадровик» и не родитель — возможно, вы человек, который ищет свое место в жизни, пытается понять и осознать собственные внутренние ресурсы, узнать, насколько его представления о себе совпадают с реальностью. Это действительно сложные и важные задачи. Справиться с ними гораздо проще, когда вы знаете, куда смотреть и на что обращать внимание.

Предприниматели, в бизнесе которых «что-то пошло не так», поймут причину своих неудач, внесут коррективы в свою деятельность и станут успешнее. А успешные, осознав правильность выбранного пути, получат возможность стать еще эффективнее.

В общем для предпринимателей на страницах этой книги представлена возможность увидеть феномен предпринимательства как такового в историческом и психологическом контексте, разобраться в нюансах общеупотребимой, но редко осмысленной терминологии. Словом, получить тот фундамент, без которого невозможно понять, кто же такой предприниматель и что обуславливает его успешность или неуспешность.

По большому счету, это книга-зеркало. В котором в определенном ракурсе отражаются окружающий мир, люди — и вы сами. Как применить полученные знания — решать вам. Я могу только добавить, что смотрю в это зеркало уже много лет (подготовка диссертации и ее защита, а потом — работа над книгой), и до сих пор каждый новый взгляд приносит мне новое открытие. Чем глубже я погружаюсь в тему, тем больше вижу возможностей, и для себя, и для окружающих.

Поэтому для меня и, надеюсь, для вас эта книга — только начало, первая ступень, ведущая к более глубокому познанию самого себя и тех, кто рядом с вами. А познание себя, верный путь к успешности.

ЧАСТЬ 1

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Сегодня едва ли не каждый хочет быть хозяином своего дела. Происходит так потому, что, с одной стороны, существует некий посыл от государства, транслирующего мысль о том, что быть предпринимателем — это важно и нужно. И это действительно так. В развитых странах количество предпринимателей на душу населения в два раза больше и это способствует здоровой конкуренции. Здоровая конкуренция обеспечивает высокое качество и доступность товаров и услуг для широкого круга населения. Субъекты предпринимательства, в частности малый бизнес, дают от 50 до 80% ВВП. В России же эта цифра равна 20%, и совершенно очевидно, что развитие предпринимательства — это один из важных возможностей развития экономики в целом.

С другой стороны, кроме государственного, существует также личный посыл: бытует мнение, что, став предпринимателем, человек решит если не все свои проблемы, то большинство. Здесь ошибки сразу две: во-первых, если и решатся какие-то старые проблемы, то добавятся новые, доселе неведомые. Во-вторых, успешным предпринимателем может стать далеко не каждый. О том, какие именно качества обеспечивают предпринимательскую успешность, я расскажу в третьей части книги. В первой же хочется коснуться темы предпринимателя и предпринимательства как такового — в исторической перспективе. Ведь сама история появления этого класса и множество попыток трактовать — то есть осмысливать — термин «предприниматель» пока не дают полного понимания феномена предпринимательства вообще.

Российское предпринимательство развивалось в особых условиях, а в конце ХХ века практически формировалось заново. По сути, нашему предпринимательству чуть больше трех десятков лет, и только часть из них — время цивилизованного, «умного» бизнеса, а не рэкет-стратегии «отнять и поделить». Поэтому важно знать, откуда «ноги растут» у сегодняшнего бизнеса; какой путь прошли современные «люди дела», имеющие бизнес больше 30 лет, какие уроки вынесли из истории.

Также эта часть служит своего рода «договором о терминах», что является необходимым условием не только для деятельности научных сообществ, но и для бытовой коммуникации: ведь это то, что обеспечивает взаимопонимание. Часто мы не можем договориться друг с другом, потому что вкладываем совершенно разное значение в одни и те же слова. Мы разберемся в том, что обозначают понятия, активно используемые как по отношению к предпринимательской среде, так и внутри нее. Выясним, чем, например, отличаются друг от друга «бизнесмен», «предприниматель» и «менеджер» и что такое на самом деле «малый, средний и крупный бизнес».

Дав определение предпринимателю как таковому, мы рассмотрим, какие классификации существуют внутри этой группы; чем предприниматели отличаются не только от людей, не занятых бизнесом, но и друг от друга. Эта информация станет отличной платформой для изучения конкретных качеств характера, которые делают успешными одних и неуспешными других.

ГЛАВА 1

В МИРОВОМ КОНТЕКСТЕ

Осмысливание термина «предприниматель» в историческом контексте — тема, казалось бы, не очень важная. Особенно для тех, кто хочет получить результат здесь и сейчас. Между тем информация, содержащаяся в этой главе, — это «база», подобная знанию истории своей страны или собственной родословной. Информация, без которой невозможно эффективно планировать и строить будущее.

Понятие «предприниматель» (англ. еntrepreneur) и «предпринимательство» впервые в современном смысле употребил в XVIII веке английский экономист и банкир Ричард Кантильон, автор знаменитого «Эссе о природе торговли вообще». Именно тогда появилось понятие «рыночной экономики», основанной на товарных сделках — обменах. Важную функцию в таких сделках играли торговые посредники. Именно их, несущих бремя риска и финансовой неопределенности, Кантильон называл «предпринимателями», характеризуя как людей, устремленных в будущее, рискующих и готовых к потерям.

Интересно то, что предпринимателями Кантильон считал всех, кто не имеет стабильных доходов и сталкивается с рисками: купцов, ремесленников, фермеров и даже разбойников и нищих.

В том же XVIII веке один из основоположников современной экономической теории, шотландский экономист и философ-этик Адам Смит в своем главном труде «Богатство народов» определяющим признаком предпринимательства называл получение прибыли и обозначал предпринимателя как собственника капитала.

Однако французский экономист Жан-Батист Сэй, имевший, как и Кантильон, предпринимательский опыт (владел ткацкой фабрикой), утверждал иное: предприниматель — не капиталист. Он — организатор производства, не обязательно имеющий собственность. Сфера, в которой работает предприниматель, может быть любой: торговля, промышленность, сельское хозяйство и т. д.

Комментарий 1

Согласно этимологии, учении о происхождении и правильном толковании смысла слов, «предприимчивость» происходит от прилагательного «предприимчивый» и глагола «предпринимать». Далее — из праславянской формы jьmet, jęti, от которой в числе прочего произошли старославянскоие имети, имамь, а также възяти, възьми, то есть близкие глаголы иметь и взять (по дан ным словаря М. Фасмера). В английском языке enterprise также этимологически связано с глаголом to take («брать»). То есть предприимчивость — это некие активные действия, которые приводят к получению чего-либо. Согласно толковому словарю Ушакова предприимчивость — это находчивость, соединенная с энергией и практичностью. Синонимы: авантюристичность, активность, деловитость, инициативность, ловкость, смелость, умение находить выход в затруднительных обстоятельствах, энергичность.

Конец комментария 1

По версии Вернера Зомбарта, немецкого экономиста, социолога, историка и философа, жившего в середине XIX века, существовал некий «предпринимательский дух», чью основу составляла жажда денег, изобретательность, страсть к приключениям. К числу людей, одержимых этим духом, Зомбарт причислял феодалов, государственных деятелей, ремесленников, купцов, спекулянтов, разбойников и участников военных походов. Что касается капиталистического человека (то есть того, кого мы имеем в виду, говоря «предприниматель»), то он, согласно теории Зомбарта, сочетал в себе такие несочетаемые качества, как «предпринимательский дух» и «мещанский» авантюризм которые уживались в нем с осмотрительностью, благоразумием, хозяйственностью и благонадежностью.

В общем, теорий было великое множество. Объединяло их одно: все они рассматривали предпринимателя только с точки зрения его функций. Разве что Жан-Батист Сэй в свое время высказывал важную и нужную теорию, согласно которой предпринимательство не является неотъемлемым атрибутом капитализма. То есть роль предпринимателя определяется не внешними обстоятельствами, а некими внутренними свойствами человека, которые проявляются в любых социально-экономических условиях. Собственно, это было началом разговора о предпринимателе как об особом типе человека. И продолжил эту тему знаменитый австрийско-американский экономист и социолог Йозеф Шумпетер, живший и работавший почти сто лет назад, в конце XIX — начале ХХ века, и создавший портрет предпринимателя, по большому счету, актуальный и по сей день. Шумпетер назвал несколько отличительных свойств предпринимателя. Он отметил, что предприниматель не обязательно является капиталистом, так как не всегда обладает правом на имущество: к примеру, предпринимателю может принадлежать производство, но помещение, где производство расположено, он может арендовать.

Еще одни интересный момент — специфическая мотивация. Свою бурную деятельность предприниматель разворачивает не для быстрейшего удовлетворения своих потребностей, а совсем для других целей — для создания предприятия, победы над конкурентами, преодоления возникающих трудностей.

Также Шумпетер отметил важную черту предпринимателя — новаторство. Причем, по версии Шумпетера, новатор — не изобретатель. Он — человек, не создающий новое, но внедряющий его. Придумы вающий новые комбинации и уникальные способы организации пространства, открывающий новые рынки сбыта. Именно этим предприниматель отличается от менеджера, не реализующего нововведения, а лишь выполняющего рутинную работу. Кстати, об отличиях менеджера и предпринимателя как такового Шумпетер заговорил первым из исследователей.

Комментарий 2

Основатель первой крупной сталепромышленной компании в США Carnegie Steel Company знаменитый сталепромышленник и мультимиллионер Эндрю Карнеги сделал свое состояние в сталелитейной промышленности благодаря инновационному подходу. Мистер Карнеги, тогда еще не миллионер, однажды из газет узнал, что из отходов угольной промышленности можно производить кокс, более эффективный, чем уголь, но не используемый в Америке. То же самое с чугуном, который в то время был широко распространен в производстве рельсов и мостов: сталь была и прочнее, и дешевле. Внедряя эту идею на американский рынок, Карнеги сделал свою компанию крупнейшим производителем чугуна, стальных рельсов и кокса в мире. В 1888 году Карнеги купил своего конкурента — Гомстедский металлургический комбинат. К 1889 году производство стали в США превысило аналогичное стали в Великобритании.

Конец комментария 2

Однако при способности к новаторству предпринимателю «по Шумпетеру» свойственна и узость кругозора, которая, как считал исследователь, очень ему полезна: ведь благодаря некоторой интеллектуальной ограниченности предприниматель не тратит силы и время на сопоставление множества вариантов, а концентрируется на одной задаче и быстро принимает решение. С этим утверждением конечно можно поспорить, но увы, автора уже давно нет с нами.

Книга Йозефа Шумпетера «Теория экономического развития» была написана в 1911 году, более ста лет назад. Между тем именно в ней содержится определение предпринимателя, актуальное и на сегодняшний день. Шумпетер первым подчеркнул особую роль предпринимателя в мировой экономике. Он считал, что экономическое развитие — это не просто количественный рост производства в результате вложения финансовых и материальных ресурсов, но результат действия неких внутренних механизмов, ведущих к качественным изменениям в экономике. Ключевую роль в этих изменениях играет предприниматель: ведь именно он создает новые комбинации и методы производства, тем самым нарушая равновесное состояние в экономике и обеспечивая ее развитие.

Комментарий 3

Триумфальный путь будущего создателя знаменитой гостиничной империи Конрада Хилтона начался с маленького отеля в городке Сиско. Это было старое здание, в вестибюле которого томилась толпа жаждущих получить ночлег хотя бы в холле. Тридцатилетний Конрад разговорился с хозяином, признавшимся, что с удовольствием продал бы этот «поганый бизнес».

Купив отель, мистер Хилтон сразу принялся за модернизацию: переоборудовал столовую в еще одну спальню, превратил нелепые колонны в холле в стеклянные витрины с газетами, журналами, бритвенными лезвиями, зубными щетками и многим другим. Последнее решение в будущем станет одним из ноу-хау корпорации Hilton Hotels: все, что вам нужно, от зубной щетки до утюга, вы можете получить в гостинице. В итоге каждая колонна принесла Хилтону прибыль в 8 тысяч долларов. Постепенно обветшавшее здание превратилось в приличное и прибыльное место.

Конец комментария 3

Я бы добавил от себя, что интересы и влияния предпринимательства как класса шире экономики. Его роль выходит за рамки добычи рубля, который мы платим в бюджет в виде налогов. Предпринимательство влияет на другие социальные классы и формирует новые ценности. Причем я говорю не о глобальных корпорациях. Скорее наоборот, отношение к любой стране и государству формируется часто под влиянием модели поведения малого бизнеса. Вас невкусно и дорого накормили в ресторане или в гостинице поселили в плохом номере. Какова ваша реакция? Правильно: «Какая чудовищная страна!» А если администратор отеля, извинившись, быстро исправит ошибку? «Какие молодцы! И вообще страна у них хорошая».

Это важно не только с точки зрения конкуренции и клиентоориентированности конкретного кафе или гостиницы. Это важно в масштабах государства: ведь турист, приехавший в страну, завтра может стать инвестором или потенциальным владельцем бизнеса, который способен привнести новые знания, технологии, ресурсы. Конечно, при условии, что ему будет комфортно в наших отелях и ресторанах. Поэтому так значительна роль малого бизнеса — не только для экономики, но и для политики и даже культуры страны. Поэтому так важны те, кто может и умеет работать хорошо.

Йозеф Шумпетер первым заговорил еще на одну очень интересную тему, к которой мое исследование имеет прямое отношение. Если Жан-Батист Сэй говорил о внеисторическом характере предпринимательства, отмечая его независимость и от времени, и от экономических реалий, то Шумпетер рассматривал понятие «предпринимательство» с точки зрения не только истории и экономики, но и психологии. Шумпетер определял предпринимательство как некий дар, свойство человеческого характера, на которое не могут повлиять классовая и социальная принадлежность его обладателя. То есть предпринимательство «по Шумпетеру» — это не только новаторство, но и умение рисковать, вера в собственные силы, ощущение ответственности, сильная воля и развитая интуиция. В общем, особый характер, не зависящий от классовой принадлежности и внешних обстоятельств.

ГЛАВА 2

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА МЕСТА

Зарубежное и российское предпринимательство развивались по разным сценариям. Однако самое главное, основное различие было и остается не в принципах и специфике предпринимательства, а в отношении к нему.

Как-то на заре становления моего бизнеса я заявил своему американскому партнеру: «Западные технологии продаж у нас не работают». «Эдвард, под одеждой все мы одинаковы», — ответил мне партнер. С тех пор я повторяю эту фразу всегда, когда слышу рассуждения об особенности российского пути.

Работая в Испаниии, Турции, в странах ближнего зарубежья и с партнерами с других зарубежных стран я много раз убеждался в правильности этого выражения. Наверняка многие со мной не согласятся, но исходя из собственного опыта ответственно заявляю, принципиальной разницы между ведением бизнеса на Западе или на Востоке не существует, и законы маркетинга красноречиво это подтверждают. Все отличия — в частностях, в нюансах.

Везде, будь то Эмираты, где продавец бежит за вами, пока что-то не продаст, или Италия, где в сиесту вас выставляют из магазина, первым пунктом идет понимание спроса и его удовлетворения: не стоит продавать шелковые шарфики на Чукотке или роскошные шубы в Сахаре. И еще более важное — управление потребительскими предпочтениями, умение их формировать, удовлетворять и создавать новые рынки.

К примеру, еще 30 лет назад в России мало кто задумывался о том, что питьевую воду надо фильтровать. Когда я начинал этот бизнес, многие говорили: «Ты с ума сошел, кто будет покупать твои фильтры, мы как пили воду из-под крана, так и будем пить»… Прошло 30 лет. Сегодня сложно найти человека, который прежде, чем использовать воду, не поинтересуется, очищенная ли она. По сути, мы увидели возможности для бизнеса, сформировали потребность в чистой воде, тем самым создав рынок, на котором в России работают тысячи предприятий. Мы были создателями нового направления бизнеса и создали рынок водоочистного оборудования и водных технологий, а моя компания «Кванта+» входит в число лучших компаний России в области водных технологий.

Вся история развития моей компании говорит о единых законах и правилах ведения бизнеса во всем мире. Если владелец нарушает эти правила, то очень быстро оказывается вне бизнес-пространства.

Сегодня экономика нашей страны интегрирована в мировую, мы живем и развиваемся по одним законам. Это и радостно, и удивительно, если учесть, что зарождение предпринимательства в Европе и России происходило в совершенно разных условиях.

К примеру, в Европе экономическое развитие связывают с Реформацией, религиозным движением XVI — начала XVII века против католической церкви, породившим одно из трех главных направлений христианства — протестантизм. Появившись в Германии, он охватил Европу, а впоследствии с переселенцами был экспортирован на Новую землю — в Америку. Изменение религиозного сознания привело к формированию нового экономического мышления.

«Протестантская трудовая этика» — термин, введенный в общее употребление в начале ХХ века немецким социологом Максом Вебером, основывался на труде, который воспринимался как добродетель, и богатстве, как следствии упорного правильного труда и хорошо исполненного долга перед Богом. Протестанты возводили в культ трудолюбие, бережливость, честность, расчетливость. Труд «по-протестантски» приобретал черты своеобразного мирского аскетизма: материальное вознаграждение полагалось не употреблять лично, а экономить, вкладывать в дело. Именно протестантская этика, по предположению Вебера, закрепилась в общественном сознании как «дух капитализма».

Что же касается предпринимательства на Руси, то историки предлагают разные теории его возникновения. Одни называют IX век, то есть времена дохристианской Руси, относя к предпринимательству купечество. Другие связывают зарождение предпринимательства с появлением в XVII веке предприятий нового типа — мануфактур. Тогда из крупных купцов формировались первые династии промышленников-предпринимателей: Никитниковы, Светешниковы, Шорины, Филатьевы, Строгановы, Демидовы.

Третья группа исследователей не согласна применять слово «предприниматель» к русскому человеку вплоть до второй половины XIX века, определяя предпринимателя как человека универсального, способного действовать в любой сфере и отрасли. В дореформенной России существовали разные типы «людей дела»: заводчики, фабриканты, купцы, процентщики, подрядчики, лавочники. Но не было этакого ловкого универсала, готового заниматься любой деятельностью, от заводского производства до торговли.

Реформации в России не случилось. Но возникло явление, схожее с ней, — и называлось оно раскол (образование старообрядчества).

Старообрядчество и протестантизм при всех своих довольно существенных различиях имели одно важное сходство — доминирование мотива труда и прибыли как главного условия спасения. То есть обычной бытовой деятельности человека придавался глубоко нравственный, даже религиозный смысл.

В российском обществе конца XIX — начала XX века старообрядцы занимали лидирующие экономические позиции во многом благодаря особому отношению к труду, производству, собственности, товару, людям, создающим и потребляющим эти товары. Основой развития российской легкой промышленности стали мануфактуры знаменитых старообрядцев — купцов- промышленников Рябушинских, Морозовых, Кузнецовых.

Комментарий 4

Макс Вебер утверждал: в протестантских странах экономика развивается лучше, чем в католических и православных. Современные исследования подтверждают правоту немецкого философа. В настоящее время протестантизм является преобладающим вероисповеданием в Скандинавских странах, США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии. В Германии, Нидерландах, Канаде, Швейцарии протестантизм является одним из двух основных вероисповеданий (наряду с католицизмом).

Конец комментария 4

Между тем в Библии говорится: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Старообрядцы, существовавшие на Руси в положении социальных изгоев, достигали успеха, что называется, не благодаря, а вопреки. Ведь специфика нашей страны заключалась в противопоставлении этике труда чувства долга, распределения благ не по затраченным усилиям, а «по справедливости», боязни гордыни (плохо просить адекватную плату за свой труд). В православной традиции труд, направленный на служение эгоистическим интересам личности или человеческих сообществ, не богоугоден. К тому же на Руси всегда с недоверием относились к обогащению путем интенсивного и честного труда, считая, что такое невозможно в принципе.

Эту точку зрения отчасти поддерживают и в научных кругах. К примеру, доктор экономических наук, член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательства Валентин Катасонов утверждает, что русский человек не очень любил слово «предпринимательство», поскольку оно несло несколько негативный заряд. «Предприятие» и «предпринимательство», несмотря на многообразие значений, ассоциировались лишь с двумя моментами: получением барыша и авантюризмом и даже аферами. Привнесенному с Запада слову «предпринимательство» с его чуждыми для русского человека смыслами Катасонов противопоставляет слово «домостроительство», подводя черту обобщением: «Русский человек в своей основной массе хочет быть соработником, участвующим в общем деле, имеющем более высокий смысл, чем просто получение барыша».

Комментарий 5

Бизнес-моделям, которые выстраивали промышленники-старообрядцы в конце XIX — начале XX века, не грех поучиться и современным предпринимателям. Историк Алексей Устинов описывает, например, мощные старообрядческие инфраструктуры, суть которых заключалась в организации производства там, где жили рабочие, в отличие от западноевропейских стран, где на производство собирали разорившихся крестьян. То есть в России не деревня переселялась в город, а город рос там, где были села. Старообрядцы также по-особенному относились к человеческому капиталу: их предприятия были полностью крестьянскими. Старообрядческий купец — это просто богатый крестьянин, который выделился за счет каких-то определенных качеств: оборотистости, умения создать свое дело. В отношении к этому человеку со стороны его подчиненных соединялись как моральный авторитет, так и авторитет управленческий. Старообрядческие руководители всегда обращали внимание на то, чтобы их рабочие жили и трудились в комфортных условиях: строилось что-то навроде пансионатов, при которых открывались больницы, школы, библиотеки.

Конец комментария 5

Так что отрицательное отношение к предпринимательству, прочно засевшее в головах граждан, точно знающих, что «наши люди в булочную на такси не ездят» и что «раз богатый — значит, украл», — это, к сожалению, установка, сформированная практически веками; постулаты советского прошлого взросли на религиозных мотивах греховности обогащения.

Собственно, наше поколение воспитывалось в этом же духе. Мы слушали на уроках истории про кулаков, помещиков и капиталистов, только и мечтающих о том, как выпить максимум крови из рабочего и крестьянина. Хотя даже в непробиваемой советской идеологии возникали бреши, в которые просачивалась неожиданная, нечаянная правда. Так, в фильме «Бронзовая птица» 1974 года выпуска описывается инцидент между пионером и зажиточным крестьянином, из числа тех, кого называли деревенскими «недобитыми кулаками». Этот крестьянин не был помещиком. Он сам работал с утра до ночи и имея определенные организаторские способности привлекал на работу дополнительную рабочую силу из числа тех, кто не мог организовать свое хозяйство или остро нуждался в работе. Благодаря такой организации труда у него в доме всегда был достаток, что вызывал зависть у тех, кто не мог так жить. Пионеры нуждающиеся в продуктах питания подрядились работать в его хозяйстве в обмен на провизию. Как-то крестьянин сделал замечание, одному из пионеров который плохо работал. Тот в ответ обозвал крестьянина эксплуататором. В ответ «кулак» сунул под нос пионеру жесткую, намозоленную от многолетней работы ладонь с возгласом «На прокуси. Если прокусишь — тогда я и в правду эксплуататор».

Это было время, когда любое предпринимательство называлось спекуляцией и каралось в соответствии с Уголовным кодексом. Поэтому с наступлением перестройки мы учились предпринимательству практически с нуля, буквально наощупь воссоздавая прерванную когда-то традицию.

Сейчас вспоминать об этом времени и страшно, и смешно. Какие там правила эффективного бизнеса! Мы не могли и мечтать об этом, потому что не знали даже азов. Никакого опыта ведения собственного дела у нас не было: большинство новоиспеченных предпринимателей, и я в том числе, до 1990 года работали в госструктурах.

И тут надо отдать должное системе управления экономикой в Советском Союзе: встроенным в нее, нам не нужно было думать, изобретать новые пути. Этим занимались специально обученные люди. Мы поняли, что не умеем планировать, когда не стало советских плановых отделов. Исчезли отделы труда и зарплаты — ОТИЗы — и мы принялись осваивать науку измерения труда, выстраивать мотивации для сотрудников, разрабатывать материальные и нематериальные формы стимулирования. Все это раньше делалось за нас, мы просто не осознавали важности этих процессов, и в какой-то момент нам пришлось, собирая информацию по крохам, создавать у себя на предприятиях то, что раньше делала целая система.

Что касается нас, то почти все мы начинали свой бизнес с простейшей купли-продажи. Мы не имели понятия, что торговля — это тоже производство, в котором сам акт купли-продажи занимает не более 10%. У большинства не возникало мысли, что надо куда-то ехать и чему-то учиться. Какое там! Мы даже не могли сформулировать запрос, то есть сказать, каких именно знаний нам не хватает. Мое личное ощущение информационного провала возникло, когда моя компания вышла на определенный уровень, схема «купи-продай» перестала быть интересной и стала актуальной тема поиска новых подходов. Появились новые термины: производство, расширение сферы услуг, диверсификация, расширение географии и т. д. Для понимания: на сегодняшний день в компаниях, связанных с торговлей, из 100% сотрудников 5–10% продавцов — классический расклад для большинства предприятий.

Мы изобретали велосипед, придумывая давно известные схемы. Осознав, что рынок товаров не заканчивается местными производителями и существуют продукты иного качества, стали делать закупки за рубежом. Потом задались вопросом: почему мы возим товары издалека? А если наладить собственное производство? Попробовали — не получалось. Точнее, получалось плохо: сначала дело было в устаревшем оборудовании, а потом, когда закупили новое, — в человеческом факторе: на новых станках никто не умел работать. Возникла необходимость обучения персонала. Когда все условия были соблюдены, но производства все равно не набирали нужных скоростей, мы поняли, что чего-то не знаем, не учитываем каких-то нюансов. Мы стали искать ответ на вопрос, чего же нам не хватает, чтобы быть эффективными. Начали двигаться в сторону новых знаний, иной организации труда. Стали обучаться целенаправленно — менеджменту, построению бизнес-процессов. Посещали заграничные семинары, приглашать «импортных» ученых-тренеров.

Надо сказать, что бизнес-тренинги девяностых тоже были еще те. Я посещал все подряд: в Тюмени, Москве, Санкт-Петербурге. «Воды» на этих тренингах оказывалось больше, чем знаний, но с их помощью мы могли если не получить новую информацию, то хотя бы понять, чего нам не хватает и в какую сторону двигаться дальше.

На тот момент это были едва ли не единственные источники информации: отечественную бизнес-литературу еще не написали, а западные книги или не переводились на русский, так как спрос на них еще только формировался, или же описанный в них опыт оказывалось невозможно применить в наших «диких» реалиях.

Вообще понятие «девяностые годы» для предпринимательства стало именем нарицательным; здесь идет речь не датах, а, скорее, об исторических периодах развития, когда после развала одной модели экономики приходит другая. И в этот период становится востребованным и развивается определенный тип предпринимателей — ситуация, характерная для многих стран, не только для России.

Девяностые прочно ассоциируются с «новыми русскими» в малиновых пиджаках или парнями в кожаных куртках, решающими экономические вопросы силовыми методами. Отчасти это верно. Не все были такими, но — большинство. Это было время, когда в лидеры выбивались напористые, агрессивные, сильные физически. Иные имели мало шансов противостоять криминалу, рэкету, а иногда и милиции, которая действовала еще хуже рэкета. Однако время изменилось, и сейчас из 75 тысяч предпринимателей Тюменской области едва ли наберется 75 человек (а это меньше 1%) из числа тех, кто начинал в девяностые. «Новые русские» проиграли в более стабильный период, когда беззаконие сменилось хотя бы относительным порядком, а среди качеств, необходимых предпринимателю, стали лидировать интеллект, коммуникативные навыки, знание технологии построения бизнес-процессов.

Вообще состав участников предпринимательских игр в 1990-е годы был совершенно разношерстным и разнообразным, что во многом осложнило задачу исследователям, которые старались как-то систематизировать появившийся «бизнес-слой». Такое определение всей массе силящихся заработать в новом мире дала в своих трудах доктор экономических наук, академик РАН и разработчик методологии социологического знания в России Татьяна Заславская, одной из первых попытавшаяся осмыслить специфику нового класса. Собственно, классификация Заславской во многом отражает существовавший тогда хаос: в нее включены все популярные способы заработка, бытовавшие в то время (ошибка, которую повторили потом многие другие исследователи). В «бизнес- слой», по Заславской, вошли собственники крупных заводов, банков и бирж, директора, рядовые служащие, совмещающие работу в найме с ведением собственного бизнеса, руководители мелких и средних акционированных предприятий, работающие по найму, но располагающие значительными пакетами акций управляемых предприятий, и т. д. То есть в один класс были включены и собственники предприятий, и учителя, вынужденные «челночить», чтобы прокормить семьи, и деятели, занявшиеся бизнесом, поддавшись стадному принципу «все побежали — и я побежал». По большому счету, в предпринимательстве они оказались случайно, а некоторые из них так и вовсе не хотели себе такой доли и занимались бизнесом от безысходности. Когда экономическая обстановка более или менее нормализовалась, эти люди с облегчением вернулись в наем.

Работы Заславской я привел как пример первой попытки осмыслить новый класс. Предложенная ею классификация интересна и вполне отражает то, что происходило с бизнесом в переломный для нашей страны период. Собственно, актуальность данного исследования относится к девяностым, сегодняшнему дню оно уже не соответствует: настолько быстро происходят перемены в нашем «бизнес-слое», который, к слову, до сих пор не сформировался до конца. Я понимаю, как странно звучит это утверждение на фоне сегодняшней популяризации предпринимательства. Однако стоит присмотреться — и станет очевидно, что я прав. О том, что процесс становления предпринимательства как класса не завершен, говорят два фактора. Первый — чрезвычайно низкий уровень производительности труда. Для примера: в России валовая выручка в среднем на одного работающего — 2 млн условных единиц в год. В странах Европы — от 5 до 8 млн. Образно говоря, если европейский специалист на производство вилки тратит 1 час, то наш российский — от 3 до 5. Мы не всегда и не везде можем создать конкурентоспособный продукт по многим причинам: нет должных знаний и опыта в организации большого предприятия, нужного количества специалистов, доступных финансовых ресурсов для того, чтобы разворачивать производство. Это вполне рядовая ситуация для развивающейся экономики.

Комментарий 6

Первый бизнес у меня появился в девяностых. В глазах большинства соотечественников я был, конечно, «воротила». На самом деле в тот период все деньги, что называется, шли в дело. То есть своим сотрудникам я зарплату платил, но сам экономил буквально «на животе своем»: на обед довольствовался чаем с крекерами. Один коллега любил заходить ко мне в кабинет с литровой кружкой чая и, под разговор, бывало, съедал мой недельный запас крекеров. Я не мог ничего ему сказать, потому что скрывал от сотрудников свою крекерную диету. Только смотрел на него и думал: «Так. Вторник без обеда… Среда тоже… Четверг пошел…».

Конец комментария 6

Второй фактор — скорость ротации. У нее есть два вида: внутренняя, когда движение происходит внутри рынка, и внешняя, из бизнеса в наем и обратно. Что касается первого вида, то по этому поводу хорошо сказал кто-то из великих: «Главное для хорошего бизнесмена — терпение». Сейчас же на российском рынке ситуация такова: ожидая быстрых доходов или по какой-то другой причине предприниматели постоянно меняют сферу деятельности. Вчера он был в производстве, а сегодня ушел в обслуживание. Происходит какое-то броуновское движение; между тем, если бы эти предприниматели не спешили со сменой рода деятельности и чуть дольше задерживались на одном месте, они были бы гораздо успешней. Внешняя ротация — это когда наемный работник создает собственное дело, при первых же сложностях закрывает его, уходит в наем, а через какое-то время опять становится собственником. Есть «предприниматели», которые проходят по два-три цикла, прежде чем эмпирическим путем находят ответ на вопрос: кто я — хороший наемный работник или, наоборот, максимально эффективен, когда сам управляю всеми процессами?

В целом мы на правильном пути. Просто нам еще предстоит усвоить кое-какие базовые вещи. Необходимо научиться понимать, что есть ценности, которые нужно создавать, ценить и оберегать. Важно уметь уважать не только свои, но и чужие достижения: эта способность красноречивее всего говорит о наличии определенного уровня культуры.

Во время одной из моих поездок в Лондон мои лондонские друзья пригласили меня в ресторан, про который рассказали реальную историю. Как-то раз в это заведение не пустили одного нашего олигарха. Метрдотель отказался «подвинуть» пару-тройку обычных посетителей ради одиозного персонажа (назовем его Ивановым). Был страшный скандал, и олигарх Иванов сказал: «Давайте купим этот ресторан и всех оттуда выкинем!» Начался торг. Но хозяева заведения не соглашались даже на десятикратно завышенную цену. И на вопрос: «Но почему???» — отвечали: «Вы не понимаете: этот ресторан не может быть продан потому, что принадлежит нашей семье более 400 лет».

Так вот, уровень культуры — это когда понимаешь, что постулат «Все можно купить за деньги!» не является истиной. Потому что нельзя купить историю, Родину, отчий дом. Потому что дом, перешедший от отца к сыну, — это не только стены. В нем — жизнь предков, их чувства, эмоции, радости.

Восточная мудрость гласит: пересохшее русло реки может снова наполниться водой. Сейчас мы наблюдаем процесс возрождения, и у меня лично прогнозы самые благоприятные. В конце концов, правильное отношение к предпринимательству, своему дому и земле в нашей истории было: у промышленников, старообрядцев, «кулаков», трудившихся вместе со своими работниками до мозольных ладоней. Так что не надо создавать с нуля. Нужно только вспомнить и также усердно трудиться.

ГЛАВА 3

ОТ МАЛОГО ДО КРУПНОГО

Наверняка многие читатели часто слышат словосочетания «малый и «средний» бизнес (МСБ). Но, к сожалению, немногие представляют, в чем первостепенная разница между этими понятиями, а главное почему они такие. Между тем информация о величине бизнеса — это важный фактор для понимания психологии предпринимателя и стимулов его развития. Правительства всех стран мира понимают значимость предпринимателей для экономики страны, так-как от их эффективности зависит, экономический суверенитет государства, уровень жизни населения и пополнение бюджета. Предприниматели основные производители страны. Чем больше в стране предпринимателей, тем больше производится в стране товаров и услуг и тем выше конкуренция. Высокая конкуренция ведет к повышению качества продукции, снижению его стоимости для потребителей и обеспечивает доступность для большинства населения. Удовлетворенное своим социальным положением и заботой государства, население, поддерживает свое правительство выражая ему доверие на выборах, не думает об эмиграции, а живет и развивается в своей стране.

Одним из ключевых факторов, обеспечивающих такую идилию является «самочувствие» бизнес-сообщества. Для этого в каждой стране разрабатываются различные меры государственной поддержи и программы развития. Чтобы такие меры были эффективны необходимо выполнить большой объем работ по исследованию бизнес-сообщества, сегментации предпринимателей по отраслям, размеру и т д. Важно чтобы эта работа проводилась системно с использованием научного подхода.

Упорядочивание многообразия бизнес-среды — дело необходимое также для экономической теории и практики. Теоретикам от экономики и психологии для систематизации и поисков закономерностей причин роста и торможения по объективным и субъективным причинам в различных сегментах. Практикам для принятия конструктивных мер для обеспечения эффективности каждого предпринимателя и предприятия.

Экономисты и маркетологи, как правило, ведут поиск внешних причин, влияющих на развитие отдельного предприятия и экономики в целом. Руководители службы персонала ищут причины, проблемы и точки роста внутри предприятия опираясь на компетенции сотрудников. А государству необходимо опираясь на эти выводы принять необходимые меры, обеспечивающие поступательное развитие всей экономики страны.

Мне же, как психологу важно найти личностные факторы или качества личности предпринимателя, влияющие на развитие бизнеса или его деградации. В этом направление уже сделаны значительные открытия, но многое предстоит исследовать заново и с учетом современных тенденций переосмыслить и использовать для поступательного развития предпринимательства в целом. Но обо всем по порядку. Начнем с государственного подхода.

Одним из важных факторов при определении программ развития предпринимательства, для государства, является точное знание размеров предприятий. Такая информация помогает узнать, как развиваются отдельные сегменты и способствует более эффективной реализации программ государственной поддержки. Для этого во всем мире принято ранжировать бизнес на малые, средние и крупные, исходя из объема выручки и численности сотрудников.

В развивающихся странах особое внимание уделяется крупным предприятиям в особенности градообразующим и госкорпорациям. Малый бизнес в таких странах как правило на втором месте или вовсе остается без внимания и выживает как может. Возможно в силу этого они никак не могут догнать экономически развитые страны.

В развитых странах, важное место среди предприятий занимает малый бизнес.

Углубленные в тему предпринимательства экономисты считают, что чем выше количество вклада в экономику страны малого бизнеса, тем стабильнее развивается все государство. Объясняется это тем что малый бизнес самый мобильный сегмент и может очень быстро перестроится в эпоху турбулентности мировой экономики которая все чаще и чаще настигает разные страны. Кроме этого малый бизнес формирует костяк так называемого «среднего класса», который в свою очередь обеспечивает снижение социальной напряженности, вызываемой большой разницей в доходах межу богатыми и бедными.

По разным оценкам доля малого и среднего бизнеса в ведущих экономиках мира достигает 40—80%, тогда как в Российской Федерации много лет держится в районе 20%. Ситуация объясняется тем, что на протяжении многих лет в общем количестве предпринимателей очень высока доля даже не малого, а микробизнеса с численностью сотрудников до 15 человек. В 2023 году их доля составила 97%. Такое положение дел во многом связано с тем, что малый бизнес страны получает намного меньше внимания чем того требуется. В этом эксперты видят одну из главных причин низких темпов роста ВВП страны в последние годы.

Подробная информация о структуре бизнесов важна как для государства в целом так и для каждого региона и муниципалитета. Чем подробнее мы знаем размеры, направленность, возраст предприятий, самих предпринимателей и даже гендерные отличия владельцев бизнеса тем лучше можем влиять на их развитие.

С применением грамотных критериев возможно оценить вклад предприятия во внутренний валовой продукт и потенциал роста. Точнее определить формы и размеры поддержки субъектов предпринимательства, разных по потребностям и возможностям.

Эта информация важна для банкиров, создающих кредитные программы для малого, среднего и крупного бизнеса. Им необходимо «видеть» потенциального клиента и точно оценить свои риски.

Это важно и для ответа на мой вопрос, что же в человеке определяет успешность предпринимательской деятельности.

На протяжение многих лет зарубежные и отечественные авторы многократно пытались определить критерии, позволяющие четко структурировать бизнес-среду. К сожалению, этот вопрос так и остался открытым, так как ранжирование только по численности работников и объему выручки не предполагает глубинной аналитики и не дает серьезных возможностей для влияния на развитие предпринимательства.

Так происходит во многом по одной причине, статистические данные никак не учитывают психологические аспекты личности предпринимателя и особенности ведения предпринимательской деятельности по отраслям. Между тем именно там и скрыты огромные резервы развития каждого предпринимателя и предпринимательства в целом. Мы вернемся к этому чуть ниже.

До сих пор при «измерении» предпринимательства чаще всего используется комбинированный подход, в основе которого лежат количественные показатели, при необходимости дополняемые качественными оценками.

В числе дополнительных критериев называются отраслевые особенности предприятия (трудоемкость и капиталоемкость производства), влияние на общество и даже активность в сфере маркетинговых коммуникаций.

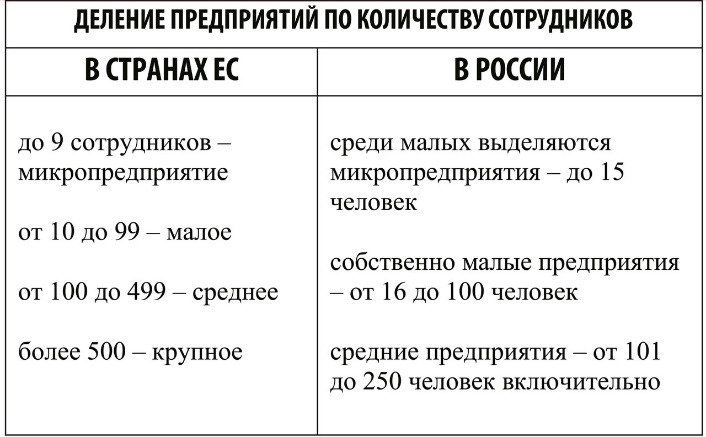

Однако основными критериями все же остаются численность сотрудников (ведущий показатель в российской и зарубежной статистике), годовой оборот и стоимость основных средств предприятия.

К моменту первого издания книги в 2014 году в России были установлены предельные значения выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг):

— для микропредприятий — 60 млн рублей;

— для малых предприятий — 400 млн рублей;

— для средних предприятий — 1000 млн рублей.

К выходу третьего издания данной книги в 2024 году цифры для измерения состава Российского предпринимательства существенно увеличились, но ситуация с развитием, за исключением одного факта, существенно не поменялась.

В Российском предпринимательстве образовался новый класс предпринимателей не имеющих наемных сотрудников. Вернее, он всегда был, но никак не был оформлен в правовом поле. Теперь они узаконены и гордо носят название — Самозанятые. Для этой категории тоже разработаны отдельные нормы, по которым их можно идентифицировать и оказывать меры государственной поддержки.

Мое же исследование психологических особенностей «людей дела» помогло выделить еще одну группу особенно отличающихся от других предпринимателей. Эту группу я назвал «нано-предприниматели» или «нано-бизнес». В правовом поле они еще не оформлены хотя и составляют большинство микробизнеса.

К слову про психологию. Как я отмечал выше, к сожалению, со стороны государства, мало кто при изучении факторов влияющих на эффективность предпринимательской деятельности рассматривает психологические особенности предпринимателя, полагая что успех предпринимателя связан лишь с государственной и иной поддержкой. Вместе с тем как я выяснил в ходе научной деятельности ведущую роль все же играют личностные качества предпринимателя и самое главное, профессиональная среда.

Возможности предпринимательских сообществ в вопросе развития потенциала предпринимателя тоже далеко не изученное направление со стороны психологии и экономики и требует отдельного внимания. К этому мы еще вернемся, а пока продолжим изучать количественные показатели отличия предпринимательских категорий.

Как мы уже говорили выше, с вовлечением в правовое поле огромного слоя населения, работающих самостоятельно без наемного труда в России сформировалось еще один слой деловых людей-самозанятые. Строго говоря их нельзя называть предпринимателями по объективным причинам, но государству удобнее их так называть для учета. И теперь у нас пять категории предпринимателей:

— Самозанятые

— Микропредприятия

— Малый бизнес

— Средний бизнес

— Крупный бизнес

Все эти группы более-менее описаны. И вот что говорит нам статистика. Если посмотреть повнимательнее на численный состав предпринимательства РФ, то увидим, что 97% из общего числа составляют микропредприятия с численностью до 25 человек. Около 3% малые предприятия c численностью до 100 человек. Менее 0.3% средние предприятия с численностью до 250. Крупные предприятия с численностью более 250 менее 0.1%.

Теперь хочу поделиться интересными наблюдениями. Для большинства людей и специалистов, отвечающих за развитие предпринимательства все 6.5 млн МСП оцениваются примерно одинаково и в их сознании ничем друг от друга не отличаются. Считают, что все они одинаково хорошо зарабатывают.

Посмотрите на цифры, 97% «микропредприятия». Среди них самая большая доля закрывающихся в первые 5 лет своего существования. Так происходит в силу того, что подавляющее большинство из них «вынужденные предприниматели» либо экспериментаторы, решившие попробовать свои силы «на вольных хлебах» без всякого на то основания. Как потом выясняется они не имели предрасположенности к самостоятельной предпринимательской деятельности и необходимых знаний для старта и развития своего дела.

В этом сегменте подавляющее большинство предпринимателей имеют в штате до 5 сотрудников и годовой доход до 10 миллионов. Доход не равно прибыль. При плановой рентабельности 20% эти предприниматели в чистом виде зарабатывают до 2 миллиона в год. В месяц до 166 000 рублей. В среднем получается всего 83 000 рублей в месяц. Во многих компаниях начальники отделов зарабатывают больше. Трудно называть таких предпринимателей успешными. И таких от общего числа микропредприятий 97%. Скорее их можно называть не предпринимателями, а Самозанятые+.

Не смотря на невысокую доходность это особая и перспективная категория предпринимателей. Вчерашние самозанятые, которые смогли организовать себя и создать несколько рабочих мест, не заслуженно не замеченная, самая масштабная по численности категория предпринимателей, у которых самый большой потенциал роста. Спросите, как я к этому пришел и откуда их взял, отвечу просто. Эта информация лежит на поверхности я лишь заметил, поизучал и описал и предлагаю их называть- Нано-предприниматели (Нано-бизнес).

Такой термин в литературе и науке вводится впервые, хотя я об этом говорю уже довольно давно.

Нано-предприниматели скоро станут очень популярными, так как к ним будет направлено внимание и государства и предпринимателей, оказывающих услуги в области масштабирования бизнеса. От такого внимания их численность будет очень быстро расти, как это происходит с «самозанятыми», для которых за короткий период разработали очень много программ развития. Благодаря этому их численность за последние три года стала более десяти миллионов и превысила общее число МСП.

При таком же внимании сегмент предпринимательской деятельности где впервые появляется наемный труд и численность сотрудников может достигать до 5 человек имеет шанс быстро масштабироваться и существенно увеличить количество микро и малого бизнеса.

Уважаемый читатель мы с вами очень подробно рассмотрели и расширили сегментацию МСП по численности не только для фиксирования подходов и статистики. Нам важно понять, как мы можем влиять на количественный и самое главное на качественный рост субъектов предпринимательской деятельности. И конечно прежде чем предлагать программы нужно точно понимать с чем и кем мы имеем дело. В нашем случае Статистика дала импульс к новому подходу в изучения секретов успешности предпринимателей и неожиданный результат. Более детальное изучение каждой категории показал, что большинство из них достигали своего потолка интенсивного развития в первые 3—5 лет, а далее развивались экстенсивно либо совсем не росли.

В чем причина?

Этот вопрос тоже стал одним из направлений моего исследования психологических особенностей предпринимательской деятельности.

Как выяснилось в ходе детальной работы, существует как минимум еще один важный критерий, не описанный исследователями предпринимательской активности по которому малый бизнес отличается от среднего, а тот, в свою очередь, от крупного. Этот фактор я назвал — «глубина менеджмента». Не надо путать с понятием качество менеджмента.

Обычно говоря о качестве управления, мы говорим о организационной структуре предприятия, которая определяет состав, взаимодействие и подчиненность элементов бизнеса, регулирует распределение задач по подразделениям и общее взаимодействие элементов структуры. По факту, это систематизированное разделение труда, когда-то ставшее причиной экономического прорыва Европы.

Это идеальная система, результат функционирования которой не зависит не только от настроения и состояния сотрудника или руководителя, но часто даже от его присутствия.

Если сценарий каждой операции определен и четко прописан, предприниматель может быстро и относительно безболезненно менять местами сотрудников на тех или иных позициях. Далее сотрудники, скооперированные по отделам в соответствии со своими профессиональными компетенциями и интеллектуальным уровнем, способны быть максимально эффективными; и это та самая ситуация, когда на модернизацию предприятия и производительность, позитивно влияет каждый участник процесса.

В результате такого подхода получается Успешное предприятие, выполняющее большие объемы работы с наименьшими затратами. Владелец получает возможность поиска новых путей развития и, при лучшем сценарии с учетом еще одного качества, умения развивать «глубину менеджмента», может перерастать из микропредприятия в малое и среднее, а затем, возможно, и в крупное.

Комментарий 7

В Испании нет четкого законодательного определения понятий малого и среднего предприятия. Региональные и местные органы имеют право самостоятельно устанавливать критерии в рамках тех или иных программ господдержки. В общем случае, к средним предприятиям относятся фирмы с числом занятых не более 250 человек, а малыми считаются предприятия с численностью сотрудников менее 50. В отдельных случаях используются стоимостные показатели, характеризующие активы, оборот. В Австралии, согласно сообщению правительства страны, вышедшему в 70-х годах, малый бизнес определен как бизнес, для занятия которым требуется одно или два лица, принимающие все основные решения в управлении финансами, бухучетом, персоналом, закупками, обслуживанием, маркетингом, продажами. Эти лица должны иметь определенные знания только в одной или двух функциональных областях и действовать без помощи внутренних специалистов.

Конец комментария 7

Понятие «Глубина менеджмента» впервые вводится в показатели эффективности предприятия и требует подробного разъяснения.

Показатель глубина менеджмента это — количество уровней перехода распоряжения от первого руководителя до последнего исполнителя. Это особое качество предпринимателя до сих пор изучено слабо.

Мои наблюдения показывают, что это качество можно отнести к врожденным способностям, наряду с умением рисовать, петь, сочинять музыку и т д. Отмечу, что врожденные качества в моем понимании это еще не гарантия высокого результата. Их можно существенно развить при соответствующих условиях и усердии. В таком случае результаты будут выдающиеся и очевидны для многих. Но если задатков нет, то результаты даже при титаническом труде будут существенно уступать тем, кого природа наградила теми или иными способностями.

Зависимость успешности предпринимательской деятельности от умения выстраивать многоуровневый менеджмент и считать такое качество врожденной способностью можно рассматривать как научные гипотезы. Мои наблюдения полностью это подтверждают, а коллеги психологи могут взять за основу диссертационных работ и еще раз доказать методом научного подхода. А я тем временем продолжу излагать свою точку зрения.

Как возникают простейшие уровни менеджмента? Давайте об этом порассуждаем в такой плоскости.

Вот, например, ремесленник, гончар. Сначала он делает все сам: добывает глину, лепит горшки, обжигает их и сам же продает. Такого труженика в современной терминологии мы называем — Самозанятый.

Если его дела идут хорошо, он нанимает подмастерьев, дает каждому конкретную задачу и лично осуществляет контроль. Так с появлением первых сотрудников создается первый уровень менеджмента, и он становится «Самозанятый+». Таким образом и начинается путь от кустаря к рокфеллеру, владельцу предприятия.

Наем подмастерьев приносит свои плоды: у нашего гончара увеличиваются объемы производства, и тогда он нанимает еще больше людей — и его подмастерья работают небольшими группами, в каждой из которых есть старший. Теперь гончар общается непосредственно с руководителями подразделений, отдает указания им, а те в свою очередь рядовым подмастерьям. Так формируется второй уровень менеджмента, которая характеризует мастерскую как «Микропредприятие».

Следующий этап, предполагающий наращивание уровней менеджмента –это расширение производства и группировка его процессов, когда формируются новые отделы: например, производство и сбыт. Следовательно, в штате появляются специалисты, отвечающие за производство и сбыт, руководители групп процессов и ответственные за направления. Таким образом, увеличивается количество уровней менеджмента.

Хочу отметить увеличение уровней менеджмента не является самоцелью. Задача сократить количество переключений и дублирований на всех уровнях и увеличить концентрацию внимания сотрудников на выполняемых процессах. Такой подход обеспечивает высокую скорость выполнения поставленных задач, а достичь это можно если строить глубоко эшелонированный менеджмент.

Этот пример иллюстрирует простую истину: чем четче разделение труда и больше уровней менеджмента, тем выше производительность труда на предприятии. К такому выводу я пришел после критичного изучения организационной структуры собственного предприятия и детального изучения структуры 250 предприятий, владельцы которых были в исследуемой группе предпринимателей в ходе работы над диссертацией.

Комментарий 8

Развернутая характеристика качественных признаков размера фирмы, предложенная Х. Велу (опубликована в вестнике Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского):

Малый бизнес

Цели: Определяются рынком, интуитивно, с импровизациями.

Менеджмент: Личный, авторитарный, прямой.

Продукт: Нет планирования, нет маркетинговых исследований.

Персонал: Личные отношения «босс- сотрудник» по принципу «большая семья», высокая степень мотивации слабое влияние профсоюзов.

Финансы: Семья, банк.

Малый-средний бизнес

Цели: Корректируются рынком и специальной стратегией, интуитивно.

Менеджмент: Личный, консультации с партнерами, специалистами.

Продукт: Краткосрочное планирование без маркетинговых исследований. Персонал: Личные отношения «наниматель — коллектив сотрудников», некоторая степень вовлеченности, небольшое влияние профсоюзов.

Финансы: Семья, банк.

Конец комментария 8

Теперь самое время перейти к систематизации уровней менеджмента. Напомню, в нашем контексте, уровни менеджмента — это количество переходов распоряжений от первого руководителя до рядового сотрудника-конечного исполнителя.

— Самозанятые — нулевой уровень.

Сам себе распорядитель и исполнитель.

— Нанобизнес — 1 уровень.

Как правило до 5 сотрудников. Руководитель дает распоряжения напрямую каждому сотруднику-конечному исполнителю

— Микропредприятие — 1—2 уровня.

Количество сотрудников 5—15. Руководитель имеет заместителя или помощника через которого дает распоряжения конечным исполнителям.

— Малый бизнес — 3—4 уровня менеджмента.

Численность сотрудников 15—100

На предприятие у руководителя есть заместитель, руководители департаментов продаж и производства, отделы, и, наконец, исполнители.

— Средний бизнес — 4—5 уровня менеджмента.

Численность сотрудников 100—250. Отделы могут быть крупные и у начальников отделов есть не формальные, а полноценные заместители.

— Крупный бизнес– 5 уровней и выше.

Численность сотрудников 250 и выше. На крупных предприятиях редко используют линейную организационную структуру управления, широко используемую в малых и средних кампаниях.

Предприятия с большой численностью сотрудников как правило применяют матричную или дивизиональную организационную структуру управления. В таких предприятиях переходов распоряжения от первого руководителя до конечного исполнителя может быть и до10.

Уважаемый читатель так получилось, что для некоторых государств в том числе в РФ, основной интерес сконцентрирован вокруг крупного и среднего бизнеса и большинство мер государственной поддержки направлены именно на эти сегменты, хотя они всегда говорят о малом и среднем бизнесе. Это вполне понятно потому, что это уже понятные и известные предприятия, которые дают львиную долю внутреннего валового продукта. Они уже состоялись, больше представляют интерес для государства и меньше нуждаются в нашем внимании. Поэтому мы их оставим в покое и сконцентрируем свое внимание на самый многочисленный слой предпринимателей имеющих большой потенциал роста — на самозанятых и нано-предпринимателях.

Самозанятые. Самый большой слой населения любой страны. К ним относятся не только те, кто организовал для себя бизнес, но и часть тех, кто в наемном труде. Спросите почему я рассматриваю их вместе? Все просто. Они очень схожи с психологической точки зрения и по объёму дохода.

Существенные отличия в том, что одному поручают выполнить определенную работу, которую он далее выполняет самостоятельно. Другой же сам себе ищет фронт работ, но также все делает сам.

От предпринимателей отличия наблюдаются в поведение, используемом тезаурусе, направленности личности и еще во многом. В быту их можно обнаружить по стремлению все делать самому и нежеланию кому-либо делегировать. Не путайте с лентяями.

Причин много, но одним из наиболее глубинных является низкая способность, а отсюда и потребность делегировать и соответственно разделять ответственность. Самозанятые в большинстве своем самодостаточны и не видят других горизонтов и потому показывают слабое стремление к развитию себя и бизнеса. В силу этого многие из них на протяжение всей жизни не меняют подходов в деятельности. Любимая фраза — лучше я сам сделаю.

Наиболее перспективными с точки зрения предпринимательской деятельности на мой взгляд являются Нано-предприниматели. Построение первого уровня менеджмента говорит о задатках и определенном опыте делегирования.

Делегирование-основа менеджмента.

При условии создания эффективной программы обучения и развития из этого класса в скором будущем могут выйти намного больше успешных быстро растущих предприятий чем мы имеем сегодня.

Новые «деловые Люди» увеличивая численность предпринимателей на душу населения могут усилить здоровую конкуренцию и дать новый очень нужный импульс к развитию предпринимательской инициативы и экономики всей страны.

Почему одни предприниматели идут этим путем, наращивая уровни менеджмента и создавая новые варианты развития бизнеса, а другие не делают этого, оставаясь ремесленниками? Компетентность? Вовсе нет. Вопрос здесь не в компетентности, а в личностных качествах.

Начало комментария 9

Средний-крупный бизнес

Цели: Корректируются рынком и стратегией, изобретательно.

Менеджмент: Личный, небольшая команда специалистов, использование внешних экспертов.

Продукт: Краткосрочное и нерегулярное долгосрочное планирование, несистематические маркетинговые исследования.

Персонал:

Отношения сотрудничества, организационная «среда», некоторая степень мотивации, усиление влияния профсоюзов.

Крупный бизнес

Цели: Доминирование на рынке, систематически и стратегически.

Менеджмент: Командный, функциональная оргструктура, консультационная структура.

Продукт: Долгосрочное планирование, регулярные маркетинговые исследования.

Персонал: Строгая иерархия отношений, сотрудничество в коллективах, отсутствие вовлеченности, трудно повысить мотивацию, сильные профсоюзы. Финансы: Банк, акции

Конец комментария 9.

Построение хотя бы нескольких уровней менеджмента требует от человека идеального сочетания интеллекта, характера и способности делегировать. Именно так. Известно много случаев, когда предприниматель, будучи умным, но, не имея необходимых личных качеств, мог создать бизнес, но не удержать. Также играет роль понимание своей задачи: чего я хочу в итоге? Делать все сам, реализовываться как профессионал или развивать предприятие и увеличивать прибыль? Не поверите, но часто первое, как правило — неосознанное, перевешивает второе.

Люди, создающие организационные структуры, обладают большой внутренней свободой. Они не боятся делегировать. Передают свои функции другим людям учитывая их профессиональные компетенции, хорошо работают в команде и не боятся ответственности. А ведь чем сложнее процесс управления, чем большее количество людей трудится в организации, чем более востребован обществом производимый продукт, тем больше ответственности возлагается на предпринимателя.