НЕМНОГО О СЕБЕ

Я, Саввиных Марина Олеговна (по мужу — Наумова) родилась в Красноярске в 1956 году в семье служащих. Отец — инженер, мать — медицинский работник (медсестра). В 1974 году закончила школу в Красноярске, в 1973 году — состоялась первая публикация стихов в краевой газете «Красноярский комсомолец».

С тех пор мои стихотворные, прозаические и публицистические работы печатались в самых разных газетах и журналах в Советском Союзе, России и за рубежом. «Юность», «Уральский следопыт», «Москва», «Немига», «Континент», «Молодая гвардия», «Звезда полей»… это, конечно, далеко не полный список.

Всегда охотно отдавала свои труды и в коллективные сборники. Их тоже очень много, не буду перечислять. В 1978 году закончила с отличием Красноярский государственный педагогический институт (ныне университет им. В. П. Астафьева), и, в сущности, всю жизнь отдала народному образованию, пройдя путь от учительницы средней школы до директора Литературного лицея и преподавателя высшей школы.

Без ложной скромности скажу, что мною создана и апробирована в течение 15 лет одна из самых эффективных систем гуманитарной подготовки школьников, проявляющих склонность и способности к художественной литературе, основанная на теоретической базе Школы диалога культур (Бахтин, Библер, Курганов, Литовский и др.)

В 1994 году за свою первую отдельную книжку «Фамильное серебро» была удостоена премии благотворительного Фонда им. В. П. Астафьева. В настоящее время изданы 11 книг. Среди них, кроме упомянутой выше, «Собеседники», «Сафьяновый блокнот», «Тропою крылатой собаки», «Горизонты Рожкова», «Невечерняя», «По великим снегам» (диплом Международного литературного конкурса «Золотой витязь», 2018г.) В 2015 году за заслуги перед литературным сообществом была награждена Орденом Достоевского I степени. Другие значимые «отметины» — являюсь заслуженным работником культуры Красноярского края, лауреатом нескольких литературных премий, в своё время возглавляла региональную организацию «Писатели Сибири». С 2007-го по 2020-й годы — главный редактор литературного журнала для семейного чтения «День и ночь».

Из книги «Фамильное серебро» (1995)

Виктор Астафьев

ЧИТАЯ СТИХИ МАРИНЫ САВВИНЫХ

«Откуда ты, тоска по слову?

Петуший крик, звериный зык…

Жизнь посвятить меня готова

В свой непридуманный язык…»

Поэт обречён Богом и судьбою на одиночество при всём его устремлении к толпе, разгулу, бродяжничеству, шуму, показной веселости и игре. Но под кожею-то такое ли таится и свершается, что всегда надо набраться храбрости, чтобы коснуться нутра его, и как страшно заглянуть в бездну души творца. А каково-то жить с такой душой, носить её, всегда тревожно и больно звучащую?

Читая стихи Марины Саввиных, я всё время думал о жутком, роковом одиночестве её тезки — Марины Цветаевой. Где-то, в чём -то, отнюдь не во внешнем, а в глубинном, самом трагичном ощущении судьбы, жизни, себя, стихи нашей землячки звуком, болью ли соприкасаются или, точнее и книжно говоря, гармонируют с поэзией Великой русской поэтессы и, быть может, в чём-то сущем и тайном продолжают её горькое, небесное слово, хотя до цветаевского стона и крика из человеческой тайги о спасении дело ещё не дошло. Я всегда трепетно и с какой-то суеверной боязнью отношусь к женской поэзии, к настоящей женской поэзии, но не к той, которая воняет табачищем и водкой и носит мужские портки, к поэзии Ахматовой, Вероники Тушновой, Ирины Снеговой, Тамары Жирмунской, Марии Петровых и Бэллы Ахмадуллиной, которых современное общество то целовало взасос, то сплёвывало, но так и не поняло, не почувствовало, не прочло достойно. Да что ж тут сетовать, коли мы до сих пор не прочли как следует Лермонтова, Пушкина, Гоголя, на «бурном пути» обронили величайшего поэта Державина и только-только сближаемся не глазом, а чувством и сердцем с Тютчевым, Фетом, загадочно утонченным Гумилёвым.

«Из этой боли суть её извлечь

И превратить в единственное слово

— Да так, чтоб после не утратить речь,

Платя с лихвой за золото улова…

Немыслимое это мастерство

Исполнено такой смертельной муки,

Что впору отказаться от него

И навсегда окаменеть в разлуке…

Так что ж тогда и временный успех,

И гонка за земной, непрочной славой,

Когда слова, что сокровенней всех,

На сердце оставляют след кровавый?!»

Сейчас пишется море стихов, но поэзии истинной в них присутствует капля. Марина Саввиных творит поэзию, потому что рождена поэтом, уготовила себя и развилась в поэты. Тревожно и боязно за нее. У Марины Цветаевой был Париж, Европа, блистательные спутники и слушатели, которые, однако, не уберегли её от горестного, трагического конца. У Марины Саввиных провинция под ногами, злое, беспутное время вокруг и, наверное, нет достойных её дара, читателей и слушателей, потому, что и читать, и слушать её надо так же уединённо, как музыку Шуберта, в большом зале, среди людей, но как бы один на один, находясь с композитором, из сердца в сердце с ним сообщаясь. Храни и помогай Бог ей и всем нам!

1994 г.

***

Вон какая трава на буграх,

Где мое прасознание дремлет!..

Первобытный младенческий страх

Первозданное тело объемлет,

Первомыслью сжимает виски,

Первовзглядом касается света,

И душа ускользает в пески

По зелёным сосудикам лета…

Ты меня, повилика, не тронь!

Пусть в степном заколдованном мраке

Черный пёс мою лижет ладонь

И луной наполняются маки:

Я пришла! пред звездой становлюсь

Близ огня своего и ночлега,

Но еще никому не молюсь

В ожидании ливня и снега,

И еще ничего не прошу:

Ни любви, ни удачного лова,

Потому что неровно дышу

В предвкушении первого слова…

***

Умейте радоваться солнечному лету,

Его дразнящей и тревожащей поре,

Закату позднему и раннему рассвету,

И синему дождю, и золотой жаре…

Умейте радоваться: лишь удары зноя,

Владыки полудня, рождают вкус воды,

И только ливня полотно льняное

Снимает пыль с души и шевелит сады,

И плотной завязью благословляет ветки,

И чёрный тротуар рассеянно кропит,

Покуда делятся во мгле тугие клетки,

И жизнь незримая клокочет и кипит!

Умейте ликовать! Хоть голосом, хоть взглядом!

Хоть в детской простоте — по лужам босиком,

Пока звенит июль, и август бродит рядом

С тяжёлым мёдом сот и с жёлтым рюкзаком.

1991 г.

К МОРЮ

Сине море. Тихий океан.

Ласковая грозная marina,

По тебе печаль моя старинна,

Как кривой пиратский ятаган.

На судьбу, на радость, на тоску —

Имя, искушение и проба,

Словно по зыбучему песку

Тёмный след оставили мы оба

В тёмный час… заветные листки

Выхвачены ветром из тетради…

Что же сердце рвётся на куски

Синевы твоей просторной ради?!

Может, память множества веков,

Тайная, как азбука этрусков,

Дремлет где-то между позвонков —

Так же, как в изгибах лепестков

Бледно-фиолетовых моллюсков?

Может быть, когда-то там, на дне,

Без сознанья, голоса и глаза,

Я лежала в мутной глубине

Ожидая Божьего приказа?

И клубились надо мной, струясь,

Трёх Лемурий лунные обломки…

О ненарушаемая связь!

Непереступаемые кромки!

Здравствуй, море! На седом мысу,

Изогнувшемся, как птичий коготь,

Добрый зверь, мурлычущий внизу,

Хочется рукой тебя потрогать!

Вот он, вот — искомый край земли…

А за ним всё только повторится:

Чистый снег и чистая страница,

Время слёз однажды возвратится,

Чтоб мы вновь его превозмогли…

ВЛАДИВОСТОК. НАЧАЛО

Я знаю, я помню, где корни мои,

И чьих я, и где моё сердце зарыто,

Откуда те самые токи в крови,

Которыми я от начала прошита!

Вернусь! Но ещё не решила — когда.

Ступаю в туман и надеюсь на случай:

Земля под ногами суха и тверда,

А ветер навстречу — сырой и колючий…

Он рыбою пахнет и мокрым песком.

Он кажется жизни и смерти безмерней.

А мне этот город почти не знаком,

Огнями объятый в истоме вечерней —

На сопках у самого края земли:

Лишь волны да волны увидишь отсюда…

Загадочный город! Твои корабли…

Туманы и ветры… хандра и простуда…

И красные в мёрзлом ведёрке бычки,

И соль на губах, и болячки на пальцах…

Душа на твоих заколдованных пяльцах,

Клади же по ней золотые стежки!

Прости меня, Город, в своей высоте

За что-нибудь тёмное и нежилое!

На синем огне, на кленовом кресте

Моё небывалое тает былое…

Прости, что не завтра к высокой красе

Твоей припаду, как к спасительной чаше:

Мы к отчему небу приписаны все,

Пока ещё живы стремления наши,

Поэтому, видимо, мне и невмочь

Из речек твоих, как из Леты, напиться:

За мною колышется тяжкая ночь

И цокают звёздных оленей копытца…

1982 г.

* * *

Влажное солнце подводных ветвей…

Низкие волны, шуршащие кротко…

Вей из меня свою истину, вей!

В такт своей думе раскачивай лодку!

Берег остался за синей чертой,

Там — за пределами праздного ока,

За самомнением, за суетой:

Море глубоко, и небо — высоко.

Вверх или вниз — не составит труда

Бедной душе, молодой и свободной;

Чёрная, льнущая к днищу вода,

Ты замолила мой грех первородный…

Только одна тебе ведома цель,

Та, что тревоге сродни корабельной…

Так раскачай же свою колыбель!

Так убаюкай тоской колыбельной!

* * *

Шамора. Шамора. Шамора. Шамора.

Как заклинание палеолита.

За море, за море, за море, за море —

Дуй без оглядки! дорога открыта!

Там, за грядой горизонта туманного,

Неба и моря встречаются токи,

И в ореоле мерцания странного

Град Гелиополь встает на востоке…

Шамора. Шамора. Шамора. Шамора.

Град Гелиополь над маревом сонным.

Бросила берег и дом свой душа моя

И растворилась во вздохе муссонном…

* * *

Как во Владивостоке в сентябре

Разнеженно поблёскивает море,

Сомлевшее на бархатной жаре

Блаженной поволокою во взоре!

А сквозняком подбитые дворы!

А бабочка, пронзённая булавкой!

А хризантем пушистые шары,

Плывущие над рыночною давкой!

А — главное! — чумазый катерок,

Подобный жизнерадостному богу,

Что, успевая обернуться в срок,

Меня везёт по Золотому Рогу!

Он — умница! он не заставит ждать,

Томиться в глупой праздности и злиться,

Хотя и не дано ему узнать,

Что буду я (лет этак через пять)

На берегах иных ему молиться…

Произведения

…есть такие произведения — и стихи, и проза, но чаще стихи, — которые так сразу готовыми и являются, будто Кто-то надиктовал их тебе, нужно было только записать (Ахматова об этом очень точно сказала: «и просто продиктованные строчки// ложатся в белоснежную тетрадь…"), годы проходят, а они — как пришли, так и стоят перед тобой во всей своей прекрасной наготе (здесь, конечно, — ироническая улыбка). Но чаще я возвращаюсь… эти бесконечные правки мучают и дребезжат в тебе — как не болезненный, но крайне раздражающий звон в ушах… И всё же рано или поздно наступает момент, когда и эти муки заканчиваются и — да… позднее дитя встаёт перед тобой в полном своём совершенстве. Очень многое из «Фамильного серебра» я потом основательно переделала. Здесь — даю последние (чтобы не сказать «крайние»)) варианты.

* * *

Я — скрипка полдневного зноя.

Я — голос полночной звезды.

Ты тихо становишься мною

К излёту последней версты.

Ты мною становишься тихо —

Так ходики в венах стучат.

Так в ухе звенит комариха.

Так в памяти носится чад.

И, бедное детище смога,

Ты брёл бы во мгле наугад,

Когда бы не эта дорога,

Не мой искупительный яд,

Не пламя мое проливное,

Которым становишься ты…

Я — скрипка полдневного зноя.

Я — голос полночной звезды.

* * *

Облетает сирень, облетает…

Оплывают лиловые свечи…

Неотступно над нами витают

Наших завтрашних мыслей предтечи.

В душном, грешном, больном и беспечном,

В час, лишь косвенно сердцу известный —

Что-то носится в воздухе млечном,

Чем-то полнится купол небесный,

Словно зов, отдалённо воскресный,

В восклицанье сквозит просторечном…

Адыгея

1

Лиловые лозы на белых и жёлтых камнях.

Змеиной тропою тягучая вьётся дорога.

Зелёное солнце в ее разветвлённых корнях —

Как праздничный бубен в руках виноградного бога.

О, гром молодой, раздающийся с той стороны —

И неба, и скал, и навек изумлённого взгляда!

Раскаты твои над напрягшейся гроздью слышны

В бродилище света, в янтарных лучах винограда…

Но древнее знанье какое столетье лежит

Меж тёмных листов этой — будто не читанной! — книги, —

Что скоро придут и плоды твои снимут адыги,

И бронзовый сок по широким лоткам побежит!

2

Сухая жаркая тропа,

Опавшей устланная хвоей,

Плетётся в гору, и легко ей

Спешит довериться стопа.

Но это вовсе не пустяк —

По ней спускаться и взбираться…

Здесь дважды два — попасть впросак

И, растерявшись, затеряться:

Настолько воздух прян и густ,

Кизил в своих колючках красен,

Незрим коварный чертов куст

И взгляд попутчика опасен!

Лишь сосны светятся, чисты

В своей реликтовой печали,

Как будто помнят о начале

И скал, и неба, и воды…

Да моря нежные клочки

Блестят сквозь их седые ветки,

Как в золотой паучьей сетке

Растрёпанные мотыльки…

* * *

Свете небесный! Что рано потух ты?!

Жалко мне, мало мне солнечных дней —

С Тихой туманной таинственной бухты

Ночь наплывает без звёзд и огней…

Мне ли глядеть на пустые вороты,

Мне ли минуты тоскливо считать,

Мне ли в часы запредельной дремоты

Ветхие нитки в отчаянье рвать?!

Нету мне отзыва, нет мне ответа…

Только по сопкам летит во весь дух

Круглое красное облако… Это

Свет мой небесный, что рано потух…

* * *

Это парки, парки, парки

Тополиный свежий пух

Собирают утром в парке,

И тревожно ловит слух

Их шагов мышиный шелест,

Еле слышный шепоток…

И под сенью сонной — невесть

Отчего дрожит листок…

Здесь уже преданий область,

Знак молчания — устам:

Тополиный тёплый облак

Расстелился по кустам,

И летают над кустами

Руки худеньких старух:

Чтобы дух свести с устами

Нужен самый нежный пух!

Славьтесь, полные корзины,

Прялка вычурной резьбы!

Ночью облак тополиный

Превратится в Нить Судьбы…

Ветку пряную укропа

Бросив в бронзовый котёл,

Оборвёт её Атропа

И промолвит: «Век прошёл…»

* * *

Твой камень — изумруд,

Он зелен и лукав,

Мой — бирюза, и нет

Камней нежней и тише!

Не прячь пустую грусть,

Как фокусник, в рукав:

Ты — птицелов, а здесь

Живут хорьки и мыши.

Бессмыслица нужна,

Как телу гибкий хрящ,

Всему, что носит смысл

И замышлялось тонко…

Зелёный небосклон

Бутылочно блестящ,

И зелены глаза

У твоего ребёнка…

Мой камень — бирюза.

Твой камень — изумруд.

Нехитрая игра,

Диктуемая свыше:

Ладошка — бирюза.

Запястье — изумруд.

Ты — птицелов, а здесь

Живут хорьки и мыши…

* * *

Молись о долгой ночи, кратком дне,

О ясной мысли, сердце осторожном,

Молись о невозможном — обо мне,

О стали, стосковавшейся по ножнам,

О звуке, плачущем вне душ и сфер,

О глине, домогающейся формы,

О речи, призывающей размер

Ещё до всякой внятности и нормы…

Молись, мой ангел! а потом шепни,

В слезах к моим ладоням приникая:

«Офелия, о, радость, помяни

Меня в своих молитвах… дорогая…

Молись о долгой ночи, кратком дне,

О ясной мысли, сердце осторожном,

Молись о невозможном — обо мне,

О стали, стосковавшейся по ножнам…»

1980

МАСКА

Над одром усопшего Паскаля,

Наклонив туманные чела,

Ангелы небесные стояли

Строго, как хирурги у стола…

«Звёздный вихрь, летящий к месту встречи,

Разметал листы растущих книг!

Что сказать сумеешь, человече?

Чем спасёшься, мыслящий тростник?»

Что-то безвозвратно разверзалось

Вслед скольженью жёлтого луча:

Мирозданья трепетность и алость,

Вся его прельстительная малость —

Истончалась, тая и журча…

Кто из живших столь не ошибался,

Чтоб, смеясь, глядеть в такую даль?!

А Паскаль блаженно улыбался,

Как беглец счастливый, улыбался

На печальном ложе Блез Паскаль…

* * *

Злой гений, трогающий стёкла,

Лишь сотрясает их, когда

Над головой, как меч Дамокла,

Висит холодная звезда.

Мы с ним сегодня счеты сводим,

Оставшись до утра вдвоём:

Всю ночь мы, как под Богом, ходим

Под этим светлым остриём,

И всё не может примоститься

На наш заманчивый карниз

Большая траурная птица:

Зацепится — и камнем вниз!

* * *

И на камнях Им созданного мира,

Привычный завершая ритуал, —

«Дитя, не сотвори себе кумира», —

Во прахе Божий Ветер начертал…

Просторный выдох… дрогнувшие веки…

Обвал секунд по девяти кругам…

О чём тоскуем, люди-человеки?

Каким, тоскуя, молимся богам?

Оставлены, заброшены и сиры

С тех пор, как устыдились слова «тварь»,

Мы сами себе — боги и кумиры,

Мы сами себе — сущность и словарь…

* * *

Из этой боли суть её извлечь —

И превратить в единственное слово,

Да так, чтоб после не утратить речь,

Платя с лихвой за золото улова…

Немыслимое это мастерство

Исполнено такой смертельной муки,

Что впору отказаться от него

И навсегда окаменеть в разлуке!

Так что ж тогда и временный успех,

И гонка за земной непрочной славой,

Когда слова, что сокровенней всех,

На сердце оставляют след кровавый?!

* * *

Мой украденный Ренессанс,

Я целую твои морщины…

Вечно длиться ночной сеанс

Грустной маленькой Форнарины,

Вечно точится лунный свет,

Свет шафрановый и лимонный,

И вовеки спасенья нет

Для рассеянной Дездемоны,

Ибо нет ни Добра, ни Зла —

Только Бог, Красота и Сила,

Проницающие тела

Платонические светила

И мерцающий в небе путь

На Голгофу из Мирандолы…

Не дано вам с него свернуть,

Мастера флорентийской школы!

* * *

Милые дамы смутных времён,

Месяцеликие жёны,

Стар Агамемнон, скуп Соломон,

Страшен любой приближённый.

Яд на цепочке, кинжал в рукаве,

Волнами зыблется лира.

Вслед Эвридике по чёрной траве,

С криком бежит Деянира…

Милые дамы смутных времён.

Длинные горькие роли.

Нега нагих флорентийских колонн —

Гордому Савонароле.

Байрону — ревность. Шопену — печаль.

Сумерки вешние — Блоку.

Губы — молчать. На предплечье — печать.

Омут — глубокому оку.

Наше молчанье — арктический лёд

Дальних ночных побережий.

Чей же тогда над веками поёт

Голос, высокий и свежий?

* * *

День ли ясен, ночь ли длится?

Жизнь ли вся — лишь вдох и выдох?

Недосуг остановиться

На упрёках и обидах…

Оставляя их былому,

Не загадывай о встрече:

Шторм встречают волноломы,

О гранит волну калеча…

И не может быть иначе —

На лету волна разбилась,

В душу, чёрную от плача,

Песня чистая скатилась,

И во всём подлунном мире

В лад с капелями апреля

На цепочках тонких гири

Под часами зазвенели…

Лирика

…лирика — речь, предназначенная для пения. В моём понимании — изначально — важнейшее свойство художественного слова — музыкальность. С этого я, собственно, и начинала. Так понимаю-чувствую до сих пор. Музыка стиха — это, во-первых, ритм. Во-вторых, звукопись. В-третьих, такое трудно определимое свойство, как интонация. И первое, и второе, и третье особым — индивидуально авторским — способом взаимодействуют в живом стихе. Это — вопрос дара и мастерства. И здесь всё очень и очень сложно, особенно, странно, причудливо и в то же время просто и естественно. Помните же — у Гачева? о содержательности художественной формы? так вот — музыка стиха сама по себе — его содержание. Не буду дальше теоретизировать, ибо не очень уместно, наверное, теоретизировать вокруг собственных произведений (категорически настаиваю на этом термине — не из претензий на какое-то особое качество, а просто по существу: то, что произведено, создано трудом, есть произведение, труд, работа; ну, понятно, ежели богодухновенный певец не обременяет себя трудом, а прямо так и изрекает, что ему в голову ударило, то и произведений у него, видимо, нет; я же — работаю… произвожу… лет с восьми-девяти, наверное…

БЕТХОВЕН

Душа горит в разломе адском,

А светит солнечным лучом…

Мой друг, белогвардеец в штатском,

Меня касается плечом.

Из бездны зрительного зала

Свой тайный жар выносит хор…

Нас что-то музыкой связало,

Неведомое до сих пор.…

О! почему в истоме слёзной

Все примиряющей мольбы

Такая близость длани грозной,

Вины, расплаты и судьбы?!

РАВЕЛЬ. ПАВАНА НА СМЕРТЬ ИНФАНТЫ

Павана оплачет инфанту.

Июнь в подвенечном снегу

Томится… И разве что Данту

Бродить на его берегу.

Четырнадцать горестных строчек

Под розовым пухом собрать

И кануть в чистилище ночи,

Всевластном спасать и карать.

А эти метельные ветки…

А эта глухая вода…

А птицы, что чёрны и редки…

А звёзды… А эта звезда…

А нежная влажная прядка

На девичьем строгом челе…

А музыку больно и сладко

Метёт по вечерней земле…

1979

***

В блаженном ужасе дрожа,

(Какая странная расплата!),

Вчера ничтожная, душа

Сегодня музыкой распята!

Меж двух зияющих пустот,

Как тать, взыскуемая строго,

Она и на кресте поёт

И норовит увидеть — Бога!

«Помилуй, Боже… Укрепи!

Я лишь в невежестве виновна…»

Как милосердно и любовно

Он ей ответствует: «Терпи!»

Осенние песни

1

Твоей вечерней грусти красота,

Златых небес отравленные соты,

С таким же чувством мною принята,

Как утренние светлые красоты…

Такая боль — сладка… И тени слез

Едва заметны в солевом растворе…

Ты слышишь скрип серебряных колес

В своём изнемогающем просторе?

2

Вот и осень… Это значит:

В тёмном парке дождик плачет,

Плачет дождик сероглазый

С золотою головой,

Мокнут каменные вазы

С пожелтевшею травой.

Над витком из алебастра

Мокнет пламенная астра…

Осень, осень… Цвет горчичный…

Горьковатый вкус привычный…

Листья в бдении бредовом

Шумно носятся во мгле

Банным веником суровым

По бесчувственной земле…

Но ведь мы с тобой не можем

Зимний ток остановить

У земли под смуглой кожей —

Значит, так тому и быть!

Сентябрём мое окно

Облюбовано давно…

3

Сколько боли здесь наметено!

Впрочем, это листья облетают…

Те, кому влюбиться суждено,

На остатках роскоши гадают…

Все соврут овечьи потроха,

Все авгуры — скряги и зануды;

Только опалённые верха

Охраняют душу от греха

В мире, где свирепствуют простуды!

Но попробуй — вынь из пустоты

Крохотный значок предначертанья!

Так зачем сюда приходишь ты?

Попросить у пылкой нищеты

Сладкого, как музыка, страданья?

…а вверху так тихо и темно —

Словно догорел ночник над ложем…

Что ж мы бродим, что листву тревожим,

Путаем бесценное руно?..

4

Кленовый лист над глиняною кружкой —

Венец неприхотливой красоты…

Как долго я была твоей подружкой!

Ах, осень-осень… Чья-то нынче ты?

И чей сегодня праздник в роще, зыбкой,

Как восклицанья именинных свеч?

Концерт для меланхолии со скрипкой,

Древесных душ коснеющая речь…

Дослушаем излюбленную фразу

Уже померкших бронзовых осин —

Так с нами не говаривал ни разу

Их сдержанный, но страстный клавесин…

А может, просто слушать не умели,

И слышать не хотели — мы с тобой?!

Пусть допоют свое виолончели,

И нить финала вытянет гобой…

***

Н…

Мы ничему не знаем цену,

И слову — менее всего!

Рабыню чувство шлет на сцену,

Пока сознание мертво.

Прощайте, старые кулисы!

Посторонись, притворный вздор!

Я ухожу! Здесь нет актрисы,

Бездарной с некоторых пор…

Я не играю. Я живая.

Впервые в жизни я жива,

К родному смыслу возвращая

Неоценимые слова!

Они для вас дешевле сора,

Они валялись там и тут…

А я вас приняла за вора,

И совершился Страшный Суд!..

***

Дар или крест — все в прелесть превращать,

Чтоб судорогой боли — насладиться,

Смерть на миру — трагедией назвать,

И этой красоты не устыдиться?!

Когда орел, терзая и когтя,

Выклёвывает внутренности бога, —

Театр, неискушенный, как дитя,

Всецело поглощён игрою слога!

А эта сладострастная тоска,

С которой не находишь ты изъяна

На полотне, связующем века

Страданием святого Себастьяна!

Художник знал, что допустил обман,

Но как сдержать восторг миротворенья?

И грациозно гибнет Себастьян,

Ничем не оскорбляя наше зренье…

…так вот чему, припав к живым следам

Чутьём несоразмерности и меры,

В заговорённых нишах Нотр-Дам

Брезгливо усмехаются химеры!

***

«В чистом поле брошусь на траву

И врагов на праздник позову…»

А. Чмыхало

Становится безжалостно строга

Правдивая основа целой жизни —

И вот у человека нет врага,

А есть седой сотрапезник на тризне.

Как ни растленна слава у людей,

Блажен, кто превозмог её объятья,

Тогда у человека нет судей,

А есть лишь соучастники и братья.

Так время сопрягает имена

Всего, что есть, — судьбою, слово в слово:

«Во всём твоя заслуга и вина,

И нет на свете ничего иного!».

***

«Пускай меня простит Винсент ван Гог

За то, что я помочь ему не мог…»

Арсений Тарковский

Пусть мне простит бедняга Гельдерлин,

Что до сих пор поэты одиноки,

Что тянется их сиротливый клин,

В земные не укладываясь сроки!

Невольно поддаваясь на обман,

Который повсеместно одинаков,

Сливает гениальный графоман

Поток души с потоком вод и злаков;

Он входит в одиночество, как в храм,

Где трепет свеч и ангельское пенье,

И приобщает Бог к своим дарам

Его золотоносное терпенье…

* * *

Под стук дождя по жести подоконника,

Под трепет ветра в потрясённой кроне

Бессонною душой огнепоклонника

В ночи лечу — во тьме её и звоне…

Толкутся мотыльками тени-странницы,

И потолок раскрыт, как опахало, —

Изгнанницы твоей или избранницы

Мне нынче кубок выпить надлежало?

С какой звездой моя огнём поделится,

На чьём полу рассыплется мой пепел?

А ну как счастье — сущая безделица,

И ты его лишь из презренья не пил?!

* * *

В. Н. К.

Пусть это будет в нашей жизни:

Не пьяный мед, а — пряный чай…

В беспроигрышной дешевизне

Причастия не расточай!

А что нам дорого — то наше,

И там, где тлеет уголёк,

Есть место тайное для чаши

И многоточье между строк…

Не скудный сколок дружбы пресной,

Не воровское забытьё —

Но посмотри, мой друг небесный,

На отражение моё…

* * *

Бедный нежный ангел мой

Прячет крылышки цыплячьи,

Грустно шлёпая домой,

А ко мне спеша — тем паче…

Подойдёт — ладонь влажна,

Пахнет грубой папиросой

Голубая седина

Головы черноволосой…

Но когда я сладко сплю,

Занят он чудесным делом:

Все, что мыслю и люблю,

Наделяет звёздным телом!

В лунной ласковой пыли,

Словно дав судьбе острастку,

Оторвётся от земли,

Сбросит будничную маску,

Станет равным меж планет

Без особенных усилий,

И польется тёплый свет

От оранжевых подкрылий…

* * *

Под ледяною твёрдою корой

Твоя душа, птенец оцепенелый,

Не хочет признавать меня сестрой,

Что с нею, наболевшею, ни делай:

Не хочет брать из рук моих еды,

Ни песен, ни молчания, ни слова…

О! Даже под угрозою беды

Ей, видимо, не надобно чужого…

Два стихотворения

1

Ускользнувшая точка отсчёта,

Что едва не обрушила дом,

Обрела себе место — всего-то

Рядом с простеньким частным бытьём:

В полумраке, в прохладном пространстве,

Между книжками — в пыльном ряду,

В смутном страхе и мелком тиранстве

У злорадствующих на виду…

Прикасаться не следует — это

Равносильно удару ножа…

В темноте изнывает кассета,

Итальянскою страстью дрожа,

Но и музыке мы не подвластны,

Не любовники и не друзья,

Наш роман, a priori несчастный,

Ни придумать, ни вспомнить нельзя!

Что ж!.. давай поиграем в вопросы!

Посмотри на меня и представь:

Отчего это жёлтые розы

В сновидениях странствуют вплавь?

Или так — в раздвоенье недужном

Как добро отличают от зла?

Или — вот: тебе кажется нужным,

Чтобы я ещё в мире была?

Почему так темно и бессонно?

Что за зверь под порогом зарыт?

Что теперь ни ответишь — резонно…

Что теперь ни отвечу — навзрыд…

2

Что нам сочиненье нежных писем! —

Свидимся ли, милый? — Бог подаст!

…ах, каким хрустально звонким высям

Противостоит житейский пласт!..

Близость душ, не сросшихся с устами,

Неверна и призрачна… И мы

Все глядим из темноты на пламя,

На его извивы и дымы…

И сказать бы слово в утешенье,

Пальцы покаянные сплетя!..

Игры?

Козни?

Жертвоприношенья?

Погибая?

Празднуя?

Шутя?

* * *

Я новое имя в бреду повторяю.

В чужих небесах беспокойно скользя,

Душа неразумная мчится по краю,

Которого взглядом коснуться нельзя!

Там ветер железный звенит стременами

И слышится песнь, леденящая кровь!..

Но что-то уже совершается с нами,

Какую удавку себе ни готовь…

И страшно подумать, как много я знаю,

Когда незнакомую руку беру,

А горькие губы вода ледяная

Уже обжигает в полночном жару…

* * *

Расходимся вблизи полуночи

И долго-долго за тобою

Слежу в слезящуюся луночку —

В стекло оконное, рябое…

Всё исчезает, всё колеблется,

Пронизанное небесами,

И лишь твой путь, мерцая, теплится

Под наклонёнными Весами…

ДУША

Пока в тебе душа моя болела,

Ты говорил: она, как зуб гнилой,

Тебя изводит… Всё осточертело!

Нормальной не становишься? Долой!

В хмельном припадке билась непогода.

Тряслись деревья скопом злых калек…

Посыльный ангел позвонил у входа,

Отряхивая с крыльев мокрый снег,

И молча, — не боясь и не ревнуя, —

Отчётливый, как скальпель, в свете крыл —

Ему вручил ты бедную больную,

Захлопнул дверь и форточку закрыл…

…

— Не торопись, дитя, постой,

К истоку не спеши!

Я — стыну, словно дом пустой,

Без смысла, без души,

Как склеп, как мёртвое стекло,

Живу — себе во зло!

Помилуй! Всё моё тепло

С тобою утекло!..

Иногда

…иногда стихотворение в голове автора проходит долгий и причудливый путь — не столько даже редактирования, сколько переосмысления первоначального импульса. Приходит образ, как правило, уже облечённый в слова… и повисает в пространстве-времени. Пытаешься развить его, довести до ума.. И вроде бы — да, случилось. Но потом, позже, вдруг возникает некое сцепление событий — и тебя осеняет: так вот для чего эта заготовка хранилась столько лет не то в засушенном, не то в замороженном состоянии)) Со мной такое происходит постоянно… Момент глубокой сосредоточенности, необходимой для того, чтобы сочинение через тебя материализовалось, удержать трудно… суета житейская, заботы, дела, проблемы… чтобы не улетело в небытие — упаковываешь во что-нибудь, мало-мальски подходящее. А после — как обёртку — сдираешь старое и пишешь заново. Подозреваю, что далеко не всегда это «новое» получается удачнее, чем отброшенное за ненадобностью «старое». Бывает, в результате всей этой работы — перед тобой два совершенно разных стихотворения, как бы проросшие из одного корня. И самой интересно наблюдать, как с возрастом расширяется сознание, растёт душа…

* * *

Ах, не рано ль отмаялся май,

Над оврагами пальцы ломая?..

Что ладони к вискам прижимаю —

К сердцу близко ты не принимай!

Разве дух первородной листвы,

И пронзительный, и своевольный,

Не спасает больной головы,

Ужаснувшейся мысли крамольной?

Разве надо бежать, ускользать,

Прятать сердце в бумажки и склянки?

Ты успеешь ещё облизать

Кровь со дна земляничной полянки!

Ты поднимешь заманчивый груз,

Не заметив увесистой клади —

Так блестит лучезарный арбуз

На речной шевелящейся глади!

Я еще буду сниться тебе,

Буду сниться тебе и являться —

С обстоятельством этим судьбе

Будет, знаешь ли, трудно справляться,

И отметят твой путь на земле

Нашей встречи последняя фраза

И сухой стебелёк на столе —

Искра Божья в холодной золе…

Легендарная Роза Шираза…

1993

ЛЮЦИФЕР

Не навеки ль отмаялся май,

Над оврагами пальцы ломая?

Что ладони к вискам прижимаю, —

За раскаянье не принимай!

Мариула ушла — не ищи.

Не взыщи — от седла и престола.

Аки пепел в холодной пещи,

Краснозём одичавшего дола.

И земля не родит, и печать —

Плотоядный оскал извращенца,

Потому что Пречистая мать

Для распятия носит Младенца!

Люцифер! Это — вызов Тебе!

Это значит — Я буду являться!

Значит, в нашей вселенской борьбе

Друг за друга нам вечно цепляться!

Я — Твой горб! Я — Твой гад на песке,

Поруганье Твоё и потеха!

Дребезжит в моём правом виске

Византийское чёрное эхо,

Чтоб дышала костром при кресте

Не руин зачумлённых зараза,

А танцующая в темноте

Легендарная Роза Шираза

2016

Образ

…а иногда твоё воображение на некоторое время захватывает образ человека. Чаще всего к конкретной личности — кому-то живому и знакомому, или давно ушедшему, или даже — литературному или мифическому персонажу — то, что овладело твоим сознанием, не имеет прямого отношения. Это именно — «образ». Хотя, разумеется, — да. Ты достраиваешь то, что перед тобой, до идеального целого. И в стихах общаешься именно с ним — с идеальным целым несовершенного тварного существа, с которым в жизни довелось соприкоснуться. И, по-моему, это потрясающий подарок судьбы, когда кто-то вот так возносит тебя к верхним сферам бытия, где муза поэта беседует с тобой на равных. Однажды я даже сформулировала это — кажется, весьма точно и кратко: ЧЕРЕЗ МЕНЯ ТЕБЯ ЛЮБИТ БОГ.

И, слава Богу, я не раз совершила этот маленький подвиг художника…

* * *

Раздала я свой хлеб, проворонила дом,

Друга милого выгнала прочь,

Вот и льётся сквозь душу мучительным льдом

Голубая апрельская ночь!

На коленки бы мне — да под тот образок,

Что у бабушки в красном углу,

И во сне, что, как смертная мука, высок,

Догореть на холодном полу…

Научи меня, Дева, терпеть и молчать,

Не искать за собою вины:

Наложи на уста золотую печать

Первозданной Твоей глубины.

* * *

Как пережить мне то, что Вы — другой?

У Вас глаза ламанчского бродяги —

И может стать обычный лист бумаги

Сокровищем под Вашею рукой…

Как быть — что не со мною Вы «на ты»,

Что Ваши письма коротки и строги,

Что Ваше поле — вне моей дороги,

А в Вашем небе нет моей звезды?

Как превозмочь, что тягою земной

Не к Вам тянусь, когда по Вас тоскую,

Что любите Вы женщину другую

И перед Богом — с ней, а не со мной?!

1979

* * *

Как некогда случилось Маргарите,

Я титул Вам нешуточный дала!

Не надо горевать — не говорите,

Что благо лишь иная форма зла.

Возьмите чашку — я напротив сяду…

Вот пиршество для быстрого ума!

Не бойтесь, Мастер, я лишь дам Вам яду,

Которого отведала сама…

* * *

Что Вы? где Вы? В далёкой печали

(Лишь она поводырь и владыка!),

Милый, грустный, останьтесь в начале,

У исходного белого блика —

Там, где почка, где первая стрелка,

Где ещё о цветах и не грезят,

Где окошки, дрожащие мелко,

Снова марлей цветной занавесят,

Чтобы сумерек радужный трепет,

Замирая, с дыханьем сливался,

И души подсознательный лепет

На заветную мысль отзывался…

* * *

Как в старенькой изящной оперетте,

Куда-то нас уносит экипаж,

И в сумеречном зыбком полусвете

Я близко-близко вижу профиль Ваш.

Все тонкости запутанной интриги,

Уловки изощрённых подлецов

Остались там, за переплетом книги,

Где нас судьба свела в конце концов…

И снова жизнь — как чистая страница,

Недолог путь, и плеч не тянет кладь…

Как жалко, что нам не в чем объясниться

И нечего друг другу пожелать!

Два письма

1. Она

Отодвиньте суету всегдашнюю,

Дайте в грудь ворваться свежим силам!

Я уже решилась быть бесстрашною,

Чтобы Вас назвать навеки милым…

Я семь лет ищу в Вас свет и истину,

Я уже запуталась в догадках,

Но сумею, выстрадаю, выстою:

Не солгу себе в своих тетрадках…

Сколько искушений, сколько ложного!

Посмотрите — обрастают плотью

Там, почти за гранью невозможного,

Бреда вдохновенного лохмотья…

И над нашей горькою дорогою —

Выше муки, страсти и раздора —

Светится протяжная и строгая

Сень Преображенского собора:

Разве мы не этой высью связаны?

Разве не сплелись уже корнями?

Или искушенья злого разума

До сих пор господствуют над нами?

2. Он

Полон дыма этот дом,

Так он памятлив и горек.

Обитает демон в нём

По прозванью Бедный Йорик.

Обиталище его —

На моём столе рабочем.

И гранит житейский точим

Мы с ним долее всего…

У него сверхточный взгляд,

Хоть пусты его глазницы…

Слава Богу, что я рад

Утром разомкнуть ресницы,

Что ещё свою тоску

Поверяю листьям, травам,

Птице, облаку, песку,

А не вымыслам лукавым,

Что шепчу полушутя

Утешения словечки…

Так лети, моё дитя,

Прочь от свечки!..

прочь от свечки…

***

Ю. К. Л.

Какою тонкою печалью

Пронизан воздух бытия,

Ночей свеченье и молчанье,

Минута каждая твоя!

Должно быть, грусть неотвратима,

Как возраст… но в её поре

Даль очищается от дыма,

Клубившегося на заре,

Свет очищается от тени,

А тень от света — и видна

Под плёнкой сумерек

смятенье

Внушающая глубина…

Философия

Моё «тотальное» увлечение философией пришлось на конец восьмидесятых — начало девяностых. Не потому, что раньше мировоззренческие вопросы меня не волновали. Ещё как волновали! просто на эти годы приходится самый пик книжного бума — стали доступны вещи, о которых мы прежде знали только понаслышке… Я с головой ушла в море подчас противоречащих друг другу философских доктрин. Прежде всего, конечно, всяческая эзотерика)) Мэнли Холл. Блаватская. Гурджиев. «Индия» и «тибет». Теософия. И т.д., и т. п. Вдохнула глубоко — и выдохнула. Переболела. Обрела стойкий иммунитет. Потом — с воодушевлением — принялась за классику русской религиозной мысли начала ХХ века. Соловьёв. Бердяев. Флоренский, который всё в моей голове перевернул и поставил на прочные опорные точки. Потом — Лосев. Многотомник Лосева — помните, был такой в сером «коленкоре»? — проштудирован весь. И я даже не тронулась умом в результате. Крепкая девушка оказалась). После Лосева — Бахтин. И всё, что потом возникло вокруг и после Бахтина.

Сейчас думаю: правильно, что не было в моём алкании и упоении этим чтением никакой системы. Я действительно не столько изучала всё это, сколько вдыхала, впитывала, включала в собственный метаболизм. Всё это и есть, по-видимому, как бы ментальные субстанции моего существа… Это — не другие. Это я же. Я собирала себя из прошлого, пережитого другими, и оно, это прошлое, становилось настоящим, которое — Я.

А в поэзии, конечно, для меня в это время царил Тютчев… И даже Ахматова, с которой я всегда ощущала некую генетическую связь, витала в тютчевских облаках.

Стансы

Бледный лотос пальцами сжимая,

Утопая в собственных мечтах,

Спит среди миров царица Майя —

С несказанным Словом на устах.

Соль и уголь. В теле огрубелом

Тянется душа — как дым в трубе.

Я себя рисую в чёрно-белом,

Чтобы доказать себя себе.

Пусть я только странная помарка,

Беглая пометка на полях,

Но имею — в качестве подарка —

Млечный Путь (или Чумацкий Шлях).

Золотой лисичкою вдоль шляха

Вьётся тень рассудка моего.

Мой рассудок! ты не знаешь страха,

И не понимаешь ничего.

Ум лукавый, баловень науки,

Обожает собственный угар…

Сонной Майе Мойры моют руки,

Чёрных вод колышется муар.

Вечным сном объяты страны света:

Бездны. Звёзды. Судьбы. Времена.

Только я, помыслившая это,

В самом центре бодрствую одна.

Новолуние

«…серебряные деньги

рыдают в кошельке».

Федерико Гарсиа Лорка

Побренчи медяками в кармане —

Будешь целую вечность богат!

Ничего, что в морозном тумане

Остаётся брести наугад,

Что скрипят небеса заводные,

Обжигающей крошкой пыля:

В этот час свои недра ночные

Открывает счастливцам земля…

Только что тебе звонкое чрево

И соблазны подземной страны?!

Ты и сам — как хрустальное древо

В леопардовом взоре Луны,

Сам готов, прорастая, тянуться

Прямо в рощу Гекаты — живьём!

Не забудь же хоть раз оглянуться,

Не замкни за собой окоём:

Под вчерашнею кровлей заката

Разостлав дорогое тряпьё,

Обовьёт твои плечи Геката,

Выпьет бедное сердце твоё!

Стихи под дождём

Усталость отодвинь, как шкаф или комод!

Пусть сразу — тяжело, но после станет легче…

Смотри-ка: бойкий луч по ниточке снуёт,

Пробив дощатый кров на дрогнувшем крылечке!

По нити дождевой, по нити дождевой…

Как в ливень упадёшь — так потеряешь голос,

Сравняв себя с травой, и выпьет голос твой

С водою корневой — надменный гладиолус…

Рассеянный гордец! он шпагою своей,

Опутанной дождём, грозит иным Вселенным:

Чем бремя тяжелей, тем стан его прямей,

Его ещё никто не видывал согбенным!

По нити дождевой осколок световой,

Пульсируя, снуёт — назло крыльцу и тучам…

Давай же — соскользни (по нити дождевой!),

Как семечко в гряду, в круговорот живой,

Сомкнись с самим собой в его котле кипучем!..

* * *

Храни меня, веселие земное,

Колокола рассвета и заката,

Колокола полуденного зноя,

Свирель сестры и звонкий бубен брата!

Храни меня, простор моей свободы,

Живого мира слаженность и сложность

Нерасторжимость мысли и природы

И радости счастливая возможность!

О, радоваться редкая возможность,

Соединенье счастья и печали!..

Мой лоб — горяч, и в этом непреложность

Того, что мне ещё не отзвучали

Колокола рассвета и заката,

Колокола полуденного зноя,

Свирель сестры и звонкий бубен брата

И пращуров молчанье земляное…

Перед грозой

Постольку, поскольку мы жертвы июля,

Песков и растений немые рабы,

В нас нервы свернулись и страсти заснули,

Как спят восклицания в горле трубы…

Как яблоко, чувство любое упруго —

В ладонях катай или зубом кусай:

В прохладную мякоть, избранницу юга,

Блаженную кость, не смущаясь, вонзай!

Пускай, возникая с коротким шипеньем,

Кропя и пятная горячий песок —

И дальше, пунктиром по пыльным ступеням,

Прерывисто капает розовый сок!

Что скажешь, что вспомнишь — младенческий лепет,

Который ещё не смешит и не злит,

А зной наши души по-своему лепит,

А солнце палит, словно сердце болит…

Острова Погибших От Любви

1

Сердце мое утлое, плыви,

Несмотря на рифы и стремнины,

К Островам Погибших От Любви,

В тихий монастырь святой Марины;

Там, от нашей скуки вдалеке,

Неизменно в вечность улетая,

С гипсовой розетки в потолке

Смотрит моя чистая святая.

За её плечами — мрачный дол.

На плечах — кровавая туника.

Только кто бы, грешный, взгляд отвёл

От её сияющего лика!

Длись и властвуй, ласковая глушь,

Морок трав под благодатной сенью!..

Вот и я… одна из многих душ…

У тебя ищу пути к спасенью:

Что велишь понять и что избрать,

Чуждая людскому суесловью?

От любви так сладко — умирать…

Что же так несладко — жить с любовью?!

2

Я ею болела, как целью, отважно искомой,

Я ради неё презирала прагматиков серых:

Она то казалась, как собственный опус, знакомой,

То тихо терялась в науках, искусствах и верах…

И разве не странно пугающ

Амур, что стрелою пронзает?!

Увы! мой счастливый товарищ,

Для жизни любовь не спасает!

Я ею болела, как чёрной ночной лихорадкой,

Сходила с ума от кромешного плотского страха

Над крохотной, белой, пропитанной жаром кроваткой —

Святая, блаженная, Богу угодная плаха!

Скалу пробивающий ключик

Холодные камни лобзает…

Увы! мой печальный попутчик,

Для жизни любовь не спасает!

Я ею болела, как ею и нынче болею…

О, кто бы, Всесильный, когда-нибудь дал облегченье!

При ком на земле ненасытному сердцу теплее,

Уже не имеет… почти не имеет значенья!

Лишь главное — неистребимо,

А тратимся на дешевизне…

Увы, это правда, любимый,

Спасает любовь — не для жизни…

3

Я с Вами хочу неземной простоты,

Подобной китайскому шелку,

Где камни и ветки, вода и цветы

Мелькают сквозь ткань втихомолку…

Не надо бегущие мысли ловить —

Разгадывать тайну влеченья…

Любите, покуда хотите любить:

Предмет не имеет значенья!

4

На излёте судьба нас крылом осенила —

Чтобы, молча, столкнуться и, плача, проститься…

Посмотри, что она с нами сделала, милый,

Эта старая глупая бедная птица!

Что ей нужно от нас? Всё давно отгорело…

Как решиться поднять эту позднюю ношу?

Ветер рвётся в оконную твердь озверело,

И предутренний свет обжигает нам кожу.

А потом — ураганы, пожары, цунами

И молвы неотступной наветы пустые…

Мы и сами не знаем, зачем это с нами,

Отчего мы такие с тобой молодые,

Почему так тревожит обычная чаша,

Словно в ней виноград настояли столетний,

Словно дышит в затылок железная стража

И срывается сердце в полет свой последний…

Замок nevermor

К.Е.

И страсть обжигает очами твоими,

И горе глаголет устами твоими…

М.С. 1979

1

Я искала старые тетради,

Где осталась роковая страсть.

К ней, моей отраве и отраде,

Никогда мне больше не припасть.

Этих бездн не трогал четверть века

Даже червь забвения — затем,

Что не может сердце человека

Забывать забытое… и нем

В этих безднах незабвенный голос.

О какую искру укололась

Тень моя в бессветной тишине?

Или снова зов помстился мне?

Или — вожделея горькой пищи,

За неодолимою межой

Сердце нерастраченное ищет

Зеркала души твоей чужой?

2

Протяни мне руку, милый мой,

Может, это мы пришли домой?

Или замогильный ветер стонет

В тесноте кладбищенских ветвей,

Нас, ещё живых, как пепел, гонит

В нежный сумрак житницы своей?

Камень, летним солнышком нагретый,

Разве не теплей щеки моей?

Разве не клубится шлейф теней

Вслед за нашей призрачной каретой?

Посмотри, меня здесь больше нет.

Выпрямились стебли трав примятых.

В зарослях — среди камней распятых —

Некому хранить мой лёгкий след.

3

Королева глядит из окна.

Королева темна и пьяна.

А в горах от её нестерпимого взгляда

На холодном песке умирает наяда.

И отравлен источник её забытьём.

Больше дикие утки не плещутся в нём,

И, спасаясь в лесу от полдневного зноя,

Не приходят олени искать водопоя.

Возвышается замок над чёрным холмом.

Заколдованный витязь покоится в нём.

И, больная от горя и гнева,

Стережёт его сон королева.

— Спи, мой ласковый друг,

от волшебного сна

Не поднимут тебя ни сквозняк, ни волна.

Горный вихрь в вулканическом заперт ущелье,

А любимая — в яме под старою елью:

Корни в теле её пробивают свой путь,

И безмолвные черви целуют ей грудь.

Не

1

Судьба поэта — это не дорога

Откуда-то куда-то. Это крик

Во твари усомнившегося Бога,

Потерянного мира детский лик.

Поэт не строит нужные названья

Предметам жизни и наветам снов.

Его судьба — предзнанье, предстоянье

И переполагание основ.

В тайге людской, которая тем шире,

Чем уже круг знакомых чудаков,

Поэт бредёт, короткий век транжиря,

Как горстку неразменных пятаков.

2

…но как нам быть с тем ужасом…

Ахматова

Бег времени — не ужас, а тоска:

Не страх берёт, а только сердце ноет,

И прав сказавший — после сорока,

Как всуе ни лукавствуй, жить не стоит.

Но ты живёшь и смотришь облака,

И чуешь небо тем бессмертным нюхом,

Что у младенца и у старика

Один и тот же, если верить слухам…

Живёшь — судьбе играешь на трубе,

Всё чаще замечая с раздраженьем,

Что ты уже не равен сам себе,

Тем более зеркальным отраженьям,

Что там, где ты перешагнул черту,

Другая жизнь рванулась размножаться,

А ты висишь — стекляшкой на свету:

Прозрачное не может отражаться,

Как, видимо, и самовыражаться…

Признаем же дерзания тщету

И обернёмся в пламенный восток,

Что близится всё явственней и шире,

Как в свиток забытья… Почием в мире!

Так спит зерно, родившее цветок.

1996

Владислава

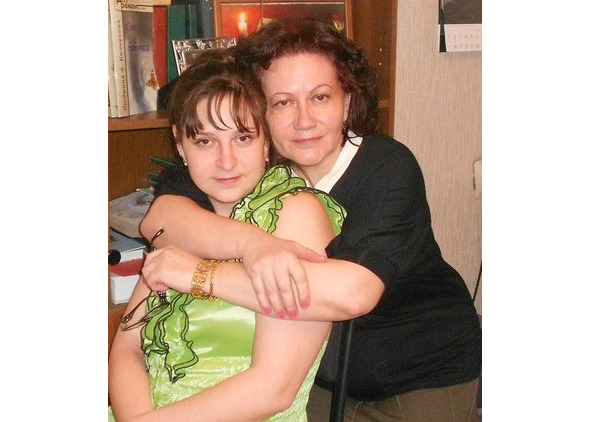

Дочери Владочке

1

Было ль светлое иль нет —

Всё неправда… всё отрава!..

Только ты, лазорев цвет,

Поднимайся, Владислава!

Всем единственным владей:

Тайной клязьменской дубравы,

Дружбой эльфов и людей,

Чашей грёз и кубком славы!

Свет мой чистый, пульс мой частый,

Смысл мой вечный, долг мой правый,

Путь мой Млечный бесконечный —

Всё зовется Владиславой!

2

На своей основе шаткой

Мир колеблется, дрожит…

Над больничною кроваткой

Свет оранжевый жужжит…

Что с тобой, моя отрада?

Кто тебе ответил злом?

Погляди, голубка Влада,

Май трепещет за окном!

Погляди, голубка Влада:

Между небом и травой

Рукоплещут ветви сада

И скворец поёт живой…

Все плохое — не про Владу.

Злые сказки — не про нас.

Нам — смеяться до упаду.

Нам, смеясь, — пускаться в пляс.

Нам — бродить в лугах цветочных,

Слушать звон и дальний лай

И в стихах немногострочных,

Избегая рифм неточных,

Распевать про месяц май!

3

Дочка моя, веточка

Древнего ствола,

Золотая ниточка

Алого плаща…

Речь твоя премудрая,

Так белым-бела:

Ничего б, наверное,

Я не поняла,

Скудного, банального

Смысла в ней ища…

Дочка моя, реченька,

Спящая вполсна,

Тоненько поющая

Под седым ледком…

Жизнь твоя прозрачная

Так ясным-ясна,

Что почти не видима

Ты ещё ни в ком:

Ни в блестящем рыцаре,

Ни в чужом стихе,

Ни в Прекрасном Принце,

Лучшем женихе!

Дочка моя, лодочка,

Льнущая к волне:

Ничего не надобно,

Лишь бы ветер дул,

Лишь бы нёс он лодочку

От меня — ко мне

И дорожку лунную

Перед ней тянул,

Чтоб с пути не сбиться ей,

Чтоб всегда светиться ей,

Свечечке лучистой,

Совести пречистой…

1982

ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ

1

Если хочешь сделать мне подарок,

Подари мне чёрное платье:

Из тончайших белоснежных ниток

Я свяжу к нему пелерину…

В этом чёрном, узком, длинном платье,

В оперенье, мерцающе снежном,

Может быть, я буду ближе к небу,

Уподоблюсь жителям небесным,

Может быть, они меня узнают —

И однажды молнией беззвучной

Рассечёт мою каменную память

Честный вестник родины забытой…

2

О, мне не надо утешения —

Один Господь меня утешит:

Меж облачного мельтешения

Кору с души моей отешет!

Что ж! нет взаимопонимания,

Слияние недостижимо!

Но разве легче сочетание

Живого пламени и дыма?

Мой ангел! посвяти парение

Глухому обмороку тела —

Не вознесенья, а смирения

Я так хотела… так хотела…

3

Кого поистине полюбишь —

Не трогай никогда руками!

Пускай лучистая завеса

Не размыкается меж вами,

И даже если мукой крестной

От сени веет милосердной —

Оставь любовь свою небесной,

Верни ей право быть бессмертной!

4

О, моя лебединая мука!

Как мне, грешной, сравняться с тобой?!

Неужели такая наука

Оборачивается судьбой?

Я — послушница в Доме Ответа.

У меня ещё не было слов.

Что промолвлено мною и спето —

Только чей-то случайный улов,

Только горла глухое шуршанье,

Только формы холодная жесть…

Где предел моего послушанья,

Что за этим пределом — Бог весть…

Я ли — чёрная, глухонемая,

Не имущая в мире стыда! —

Покаянной мольбой разжимаю

Прокажённые эти уста?!

5

Не в том грешна, что с кем-то мед пила,

А голова, хмелея, не пылала —

А в том, что в зряшных поисках тепла

Чужой души отведать возжелала…

Душа чужая, замок из стекла,

Недостижимый с самого начала —

Там всё, что я на свете поняла,

И всё, чего я так и не узнала!

Во мне дрожит твой отражённый свет,

Душа, от века тёмная, чужая, —

Но между нами сопряженья нет!..

И жаждущее сердце обнажая,

Как будто плоть продажную — при всех! —

Души чужой взыскую!..

ВОТ ГДЕ ГРЕХ!

***

Не потому я изгнана из Рая,

Что к знанию осмелилась припасть!

Свобода, бесконечно дорогая,

Во мне Твою предвосхитила власть.

Ты прав, Господь, что не вложил мне в руки

Готовых истин круглые плоды:

Души неисцеляемые муки

Не горше тех, что молча вынес Ты.

1991 г.

Московский дневник

1

Москва! Москва! Я пью тебя взахлёб,

Как, может быть, Вийон не пил Парижа,

Пока тебя до камешка не сгрёб

Ухватливый рассудок нувориша,

Пока в душе, устроенной хитро,

Твой утренний избыток пузырится,

А в инфернальных сумерках метро

Мерцают человеческие лица,

Пока из мглы твоих колоколов

Ветвятся корни завтрашнего неба,

Покуда не обносишь горсткой слов,

Да и куском сегодняшнего хлеба

Не попрекнула: медленным камням

Дозволила мои погладить руки…

Дано ли мне войти к святым теням

И взять хотя бы часть их вечной муки,

Омыть себя сознавшую вину

Слезами пробуждающейся веры

И всю тебя — такой, какой хлебну! —

Любить без разумения и меры?..

2

В.Л.Харазову — с благодарностью.

Нет гнезда на земле у Харазова.

Здешний ворон — полешко в печи.

Высь лебяжья — нора дикобразова.

Своенравная свечка в ночи.

Бочка киника (верх неприличия!)

Частным духам сдается внаём —

Весь в опилках былого величия

Сам Синопец сидит за столом.

Круглый свет. То ли рюмка — бездонная.

То ли сердце — открылось до дна.

Где твой дом, синева заоконная?

Где гнездо твоё, птица Луна?

3

«Пишу для себя, печатаю для денег»

(Пушкин)

Дитя на дудочке играет,

Шуршит подземный переход.

Дитя монеты подбирает,

Не озираясь на народ,

Не удостоивая взглядом

Творящих милостыню рук:

Не нашим мелочным усладам

Предназначался этот звук…

Душа за хлеб не продаётся,

Одною музыкой сыта,

А жизнь ревнует и плюётся,

И сетует, и к телу жмётся,

И просит ягоду с куста —

Пусть так, за жалованье птичье,

Как Людвиг или Амадей, —

Пока не вышло из обычья

Жалеть блаженных у людей…

Три сонета

1

Разве ты не возвышен привычным порядком:

Стоит только тяжёлые веки сомкнуть,

Вылетает душа за таинственным взятком,

Обнаружив свою внетелесную суть?!

И каким бы тогда ни клубился упадком

Обомлевшей империи слякотный путь, —

Ты в своём словаре, неожиданно кратком,

Для вчера и для завтра найдёшь что-нибудь…

Но текущей минуты бряцанье и топот!

Но никчёмность, но стыд, но больные глаза!.. —

Не гнушайся, дитя! это — подлинный опыт!

Это страхом во прах, а судьбой — в небеса,

В кристаллический холод разумного мрака,

Под надзор справедливых светил Зодиака!

2

«Суровый Дант не презирал сонета…»

Пушкин

Не презирай сонета, милый друг,

За строгие формальные начала:

Когда еще поэзия звучала,

Столь точно повторяя сердца стук?!

В решётку строчек втиснут каждый звук,

Чтобы строфа вздувалась и трещала,

Но мысль необозримую вмещала,

Замкнув и разомкнув собою круг.

Расставлены четырнадцать зеркал,

Друг другу сообщающих движенье,

И если остановишь отраженье —

Считай, что ты попался и пропал:

Коротенький щелчок — и ты внутри,

И вечно синим пламенем гори!

3

Не жаль, что ничего не повторится,

Не жаль, что всё придумано не мной,

А жаль, что эта чистая страница

Мне не предстанет больше — целиной!

Останься же неведомой страной,

О выдумка моя, о небылица!

Не торопись проститься с тишиной

И ливнем оглушительным пролиться,

Не нарушай округлость темноты

Младенческим своим косноязычьем,

Покуда не пресытилась безличьем

В живой воде немая тень звезды,

Предшественница зыбкая твоя,

Посланница иного бытия…

ТРИ РОМАНСА

1

О, символы любви! я создавала вас

Из милых пустяков, не ведая системы…

И не за тот ли пыл вы мстите мне сейчас,

Мои вечноживые хризантемы?!

Что пепла теплота, коль сожжены мосты?

Что белый ваш огонь в зелёных лапах рынка,

Раз чары молодой венчальной чистоты

Развеяла безумная волынка?

Но я, как в оны дни, рифмую «кровь — любовь»,

Окаменелый струп от раны отдирая,

Готовая поднять на Рим толпу рабов

И броситься на меч в пяти шагах от Рая…

2

Ничего моё имя не значит для Вас,

Так незначащ для нынешней грусти

Равнодушной Киприды невидящий глаз

В эллиническом мраморном хрусте,

Свет случайной луны над случайным окном,

Бой далеких часов из тумана,

Ни о ком моя боль — так и есть! — ни о ком,

Но и в том признаваться не стану!

Затвердите чужое, пустое, ничьё,

Тонкий профиль по строчкам рисуя,

Поминая красивое имя моё

Торопливо, бестрепетно, всуе,

Засмотритесь на злое биенье кудрей

И заслушайтесь голосом странным,

Вечный раб бесконечных земных лотерей

С их пристрастьем к Иринам и к Аннам…

3

Я на неё гляжу и говорю: судьба!

Её судьба — янтарь в серебряной подковке;

Неукротимый нрав строптивой полукровки

Легко читается в живом рисунке лба…

А мягкость детских губ, лишающих ума

Мужей, балованных в известностях и славах…

А глубина зрачков, столь дерзких и лукавых,

Что сути их она не ведает сама!..

Её судьба — янтарь. Душа её — агат,

Нерукотворный хмель горчайшего разлива…

Как жалобно в ночи глаза её блестят

И как при свете дня сверкают горделиво!

А в небе, над её прохладной головой,

Клубясь, растет гроза, чуть слышная вначале —

И в этом скрытый смысл нечаянной печали,

Подковы, янтаря и карты роковой…

НИКОЛАЙ ЕРЁМИН

ТУДА, ГДЕ ВЕЧНОСТЬ И ВОСТОРГ…

О книге «Фамильное серебро»

С творчеством Марины Саввиных я знаком много лет. Её стихи привлекли моё внимание — и сразу, как говорится, легли на душу. Они были совсем не в русле конкретных привычных земных исканий красноярских поэтов. Такими и остаются. Земное и небесное в них настолько переплетено, а метафоры так естественны и необычны, что стихи хочется читать и перечитывать. <…> Многообразие мира, проникновение в суть предмета и явления преобразовывает меня как пристрастного читателя. С годами её стихи стали совершеннее, а тех, к кому они обращены, то есть единомышленников, больше. <…>

Марина Саввиных — человек, образованный энциклопедически, постоянно расширяющий границы своих интересов, увлеченный работой над словом <…> Поэзия, я убедился, царит в её душе. Добро и зло, любовь и ненависть, история и современность достигают гармонического единства, характерного для одарённых творческих личностей — узнаваемых и неповторимых. Её стихи заставляют меня думать, сопереживать, открывают что-то новое, о чём я раньше лишь смутно догадывался. И сейчас передо мною — стихи, в которых преодолено влияние замечательных мастеров слова, стихи, которые способны сами воздействовать на читателя в радостную или грустную минуту. Я ощущаю щедрость поэтического таланта, его космическую необходимость, направляющую мой дух туда, где вечность и восторг…

***

Вторая моя книжка вышла в 1998 году. Помню, Сергей Данилович Кузнечихин, в целом одобрительно отозвавшись о ней, упрекнул автора (меня): что ж так не по-русски назвала?

— Что ты, Сергей Данилыч, — отвечала я — То ж благородная латынь!

Нет ничего удивительного, что именно латынь… 96-98-й… Моё поворотное время. Судьба столкнула меня (действительно — столкнула!) с удивительным человеком. И если прежде меня формировала книжная стихия — не семья, не школа, не двор, не быт (только разменяв первые три десятка лет, поездив по свету и повидав людей, я поняла, насколько скуден, неустроен и несчастлив был этот быт), — а разного калибра библиотеки, в которые я сбегала к «своим», — то теперь мне был преподан урок настоящей, не книжной жизни…

Сергей Юрьевич Курганов, философ, учитель, математик, историк, писатель, вдохновенный безумец — циничный, великодушный, беспощадный испытатель человеческих душ и сентиментальный воздыхатель… мистик и прагматик… в общем, потрясший меня до основания искуситель, злодей и творец)

Что должно произойти с куколкой души, чтобы она встряхнулась, вспомнила, что вообще-то она бабочка и решилась разодрать свои привычные удобные оболочки, чтобы вырваться на свободу?

Помните — у Николая Носова, в повести-сказке «Незнайка и его друзья», герой, в отсутствии «лидера» берёт на себя его функции, хвастается, пожинает плоды незаслуженной славы — купается в ней, в славе-то… а потом «лидер» прибывает к месту назначения и разоблачает самозванца. И вот бредёт Незнайка, сжав кулаки от обиды, закусив губы и не разбирая дороги, и вдруг больно ударяется лбом о забор… поднимает глаза, а на заборе кто-то уже нацарапал: НЕЗНАЙКА — ДУРАК! И… вот тут-то и началось главное — Незнайка был до того потрясён, что впервые стал по-настоящему учиться!

Так вот — Курганов стал для меня «незнайкиным забором». Я ведь всё время была Очень Умной Девочкой. По крайней мере, пока я училась в школе, в институте, и потом, когда начала работать в школе, в колледже, — умнее вокруг как-то никого не наблюдалось))) и вдруг! Бац! «Да ты у нас дура, тётенька!».

И понеслось… Древняя Греция. Древний Рим. Новый круг жадного, захватывающего чтения — теперь, благодаря Курганову, уже гораздо более систематического. Это притом, что у меня уже была семья и двое маленьких детей. Я исхудала буквально до подросткового состояния. Превратилась в девочку-ученицу.

Была ли это любовь? не знаю. Вряд ли. Просто я увидела над собой планку, которую необходимо было взять. И я её — взяла. Роман начался и закончился. Хотя никакой на самом деле это был не роман. Или… может быть. Такой поздний «роман воспитания»)))

90-е — самый, пожалуй, плодотворный период моей судьбы. Я никогда ни прежде, ни после столько не читала, не писала и с такой страстью не работала. И первый результат этой работы — тоненькая книжка, к изданию которой прямо причастен всё тот же неутомимый в своей щедрости Николай Николай Ерёмин.

Книжка называется «Res cogitans». В неё вошли стихи разных лет — включая то, что я когда-то не взяла в «Фамильное серебро». Но в основном, конечно, — то, что возникло под влиянием нашей «войны» с С.Ю.

ИЗ КНИГИ «RES COGITANS» (1998)

* * *

Откуда ты, тоска по слову?

Петуший крик, звериный зык…

Жизнь посвятить меня готова

В свой непридуманный язык.

Но я плохая ученица.

Моя душа — честней меня,

Как птицы тёмная зеница,

Как разум волка и коня…

В ней бродят древние наитья,

Разрыв-трава и сон-трава,

Но как могла бы воплотить я

Их в полновесные слова?!

Откуда ж ты взялось, рекомое?!

Ужели вправду неспроста

Стянуло жёсткою оскомою

Многоречивые уста?..

* * *

Вот эта комната, где столько лет подряд

Из всех щелей курилось нетерпенье,

Где прял печаль незримый шелкопряд,

И половиц таинственное пенье

Напоминало — за звучком звучок —

О временах жестокого романса,

И по ночам в углу твердил сверчок

Одну и ту же фразу… из Сен-Санса…

И тот же ритм тарелочки окон

Подхватывали, глухо, но задорно,

И ходики, и в кухне капель звон,

И электрички страстная валторна…

А Муза, прислонившись к косяку,

Такой казалась строгой и смиренной,

Что лист, принявший первую строку,

Нечаянно отсвечивал геенной…

* * *

И нашу рощу ветром просквозит…

В предательстве друг друга обвиняя,

Забыли, что, счастливых, нас хранит

В себе её распахнутость сквозная…

В её прозрачном шорохе горит

Тоска неизъяснимая — такая,

Что, милый, ты заплакал бы навзрыд,

В неё по гулким тропкам проникая.

Но где набраться слез? Ведь не впервой

Тебе метаться, клясть и класть поклоны,

И требовать повинной… мировой…

А в роще поселился дух зелёный,

Неслышимый, незримый, но живой —

В стволах гудит и расправляет кроны…

* * *

Рассвет, насквозь пропитанный слезой,

Готовою сочиться отовсюду,

Напоминает мне палеозой,

Как боль в глазах — недавнюю простуду.

Я помню пляску бликов голубых,

До слуха и тем более — до зренья,

И шелест мыслей, теплых и слепых,

Как силы тяготения и тренья.

Я помню свет, который пламенел

Так, что приподымалось и густело

Во множестве живых и мёртвых тел

Мое несуществующее тело…

* * *

С. Ю. Курганову

Мой современник Данте Алигьери

Сквозь щель пифагорейского числа

Увидел смысл в сомнении и вере,

Узрел Добро в самораспятьях Зла.

С учтивостью протягивая руку

Незнаемому другу и врагу,

Он родствен лире… или родствен луку…

Стрела и песня пробуют дугу

Между его спокойными зрачками,

Где зыблются Голгофа и альков…

Асфальта не касаясь башмаками,

Как тёмный вихорь между облаков,

Он движется… подобное в подобном…

Себя мы вспоминаем лишь в аду,

В неугасимом пламени, способном

К великому гончарному труду!

Existencia

Есть у телеги колея.

Есть у ковра — основа.

А у меня есть только я

И мыслимое слово.

Я наполняю сей сосуд

Своим существованьем,

И несравним мой странный труд

Ни с ковкой, ни с ваяньем.

Я не поставлю рядом с ним

Резца благое дело:

Так только духа горький дым

В живое входит тело…

Лети, явление ума,

Во мрак строки соседней!

Свобода там или тюрьма —

Узнаю я последней…

* * *

Млечный Путь над рекою расплывчат и тощ.

Удержусь ли на шатком краю?

Я хочу в глубине этих шёлковых толщ

Испытать кистепёрость свою.

Мне не нужно сокровищ манящего дна:

Лишь бы телом волну проколоть;

Лунным льдом от макушки пронижет она

Мою тёплую тёмную плоть…

Расцвету в черноте серебристым цветком,

Сарацинским клинком изогнусь,

Шевельну, холодея, грудным плавником

И муреной под камень втянусь.

Если б только не жалобы ближних огней,

Не податливость легкой ладьи,

Не журчащая Речь под ладонью моей,

Не птенцы и не звёзды мои…

* * *

Марсианская кровь отходящих дерёв.

Эти сгустки, потёки и пятна.

Дребезжащего рога охотничий рёв,

Чтобы рваться куда-то обратно:

Ведь любое стремленье — попятно…

Олимпийское небо плывёт по пятам,

И мутны его грешные вопли:

Продолжают роптать по его проводам

Те, которые прежде усопли…

Колыбель наклоняется? гроб ли?

Молчаливый чистильщик сгребает тела

Отходящих — в небесную точку…

Там когда-то душа невесомой была,

Но, пропев свою первую строчку,

Сотворила себе оболочку —

И упала… И, вставши, пошла…

* * *

Я бы даже сказала: триумф предвкушенья ухода…

За домашней стеною — какой-то тревожащий стук.

Вариант с кастаньетами — и «Арагонская хота»

Выбивает судьбу из твоих притерпевшихся рук.

Ночь и ветер стучат. Ночь и ветер владеют умами.

Каждый — ночью и ветром хотя бы однажды судим:

По рукам и ногам обовьёт змеевидное пламя —

И веками потом можжевеловый стелется дым.

Causa sui

Пространство и время.

Причина и связь.

Короткая струнка

внутри напряглась.

Звенеть бы —

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.