Бесплатный фрагмент - Клюв/ч

Треугости

Как велено по треугостам,

Упорно каждый треугод

Ко мне приходят треугости,

Со мной играют в треуго.

Треуготов не посрамить

Себя, — мне очень треугодно

Треугостей треуголодных

Треуговядиной кормить,

Украсить пир треуголикий,

На стол треугоню мясцо,

Пирог из треуголубики

И миску треуголубцов.

На треугоды не пеняя,

Треугощаясь по часам,

Мы, треуголовы склоняя,

Поем на треуголоса.

Временгтон

— Э-э-э… вечер добрый…

Не так надо было начинать, не так, проклятущее мое воспитание. Надо же было рявкнуть — какого черта вы в моем доме делаете, кто вас сюда пустил, да ясно, что никто, вон пошел, а то полицию вызову, да и вообще ничего не надо было рявкать, надо было тихохонько из дома выбираться и в полицию звонить.

— Господин Ремингтон?

Вздрагиваю от этого голоса, причем, даже не понимаю, что именно заставило меня вздрогнуть, вроде бы голос как голос, приятным не назовешь, но и мерзким тоже, но есть в нем что-то такое, леденящее душу, от чего и правда хочется бежать отсюда на край света.

— К вашим услугам.

И опять же проклятущее мое воспитание, какие тут могут быть услуги в самом-то деле, надо бы сейф проверить…

— …не бойтесь, сейф я ваш не трогал.

— Мысли читаете?

— Ну, чего нет, того нет, — смеется, и смех у него какой-то… нет, не мерзкий, благозвучный даже, почему от этого смеха мороз по коже, — вы сейчас на сейф посмотрели. Не бойтесь, не обворую я вас…

— С кем имею честь…

— А да, конечно же… — широкими шагами идет ко мне, протягивает руку, почему я не хочу её пожимать, — Азус, ударение на «А», правильно, да… Очень… рад…

После его рукопожатия хочется не просто вымыть руку с мылом и оттереть пемзой, а ампутировать, не меньше. Думаю, что надо бы предложить гостю (гостю, ха-ха) сесть и налить ему чаю, только после этого, чувствую, не удержусь, выброшу ко всем чертям кресло, в котором он сидел и чашку, из которой он пил.

Понять бы еще, чем он мне так не нравится. Одет как-то неброско, как будто специально, чтобы никого не раздражать, сюртучок, жилетка, почему они на нем смотрятся так, будто он их первый раз в жизни надел и вообще первый раз видит… смотрю на его модель, интересная, клавиатура очень тонкая, прямо ненормально тонкая, как там рычаги помещаются, и как буквы выводятся на бумагу, черт пойми… А вот это он хитро придумал, что бумага у него в футляр спрятана, хотя открывать-закрывать замучаешься. А ведь мне доводилось видеть модели и поинтереснее, вроде «пишущего шара», но почему-то именно эта плоская клавиатура и бумага в футляре приводит меня в ужас.

— Нет-нет, благодарю вас, — видимо, он чувствует мое замешательство, пресекает попытки предложить чай, — я ненадолго… собственно… я по поводу господина Пена…

Холодок по спине, вот теперь настоящий холодок по спине.

Еще собираю остатки самообладания, чтобы спросить как можно непринужденнее:

— А кто это?

Усмешка, от которой у меня все переворачивается внутри.

— Делаете вид, что не знаете… хорошо, хорошо… Зайдем с другой стороны… ваша диссертация…

Сердце делает сальто.

— Скажите, пожалуйста, как вам удалось вставить в неё такие, прямо-таки каллиграфические письмена?

Все еще стараюсь казаться невозмутимым:

— А, моя гордость, выискал такие изящные литеры. Заплатил за них целое состояние…

— Не покажете мне это произведение искусства… уж простите мою нескромность?

— К сожалению, я их потерял. В жизни не прощу себе такой потери…

— А не покажете, где они крепились в вашей клавиатуре?

Напускаю на себя возмущенный вид:

— Ну, знаете ли… считаю такой вопрос слишком… личным…

— Прекрасно вас понимаю… — он долго роется в карманах сюртука, наконец, показывает мне удостоверение черт пойми кого, — и все-таки разрешите осмотреть вашу клавиатуру.

Хватаюсь за голову, чтобы он ни в коем случае не вцепился в мои клавиши. Понимаю, что крыть больше нечем:

— Хорошо… я расскажу вам все как есть.

— Да уж будьте любезны.

Все-таки сажусь в кресло, боюсь, что мой гость сделает то же самое, и кресло после него придется выбросить. Гость как будто снова понимает мое замешательство, устраивается на полу, скрестив ноги, отчего мне становится совсем не по себе.

— Видите ли, это доказал еще мистер Пен…

Почему мой голос не слушается меня, почему он звучит так странно, ну а как ему еще звучать здесь, в исполинском зале, потолок которого теряется в тумане, в вышине. Здесь и голос становится чужой — родное пощелкивание клавиш кажется пугающим, нездешним, и сама диссертация кажется чужой, будто не я писал.

— …а позвольте-позвольте… — «Пишущий Шар» встает, обращается ко мне, хоть убейте, не помню его имени, для меня он просто Пишущий Шар, — а кто такой этот мистер Пен?

— …ну как же, мистер Пен, разработчик…

— …а можно какую-нибудь ссылочку на мистера Пена?

— Да, конечно же, — с готовностью открываю диссертацию, листаю страницы.

— Гхм… — Пишущий Шар хмурится — что-то я не припомню, чтобы в этой книге говорилось про мистера Пена.

— Давайте посмотрим, — бросаюсь к книжным полкам, перебираю корешки, вытаскиваю нужный фолиант, — вот, взгляните пожа…

…все так и холодеет внутри. Нет, этого не может быть, я же четко помню, что именно здесь на этой странице было про мистера Пена, и даже фотография его была, быть не может, чтобы не было, листаю страницы, туда-сюда…

— Господин Ремингтон, вы испытываете терпение комиссии…

— Сейчас… сию минуту… — выискиваю еще одну книжицу, отчаянно листаю, вот же, вот про мис… э-э-э… и снова ничего нет, да быть не может, чтобы ничего не было…

— Господин Ремингтон, с какой целью вы вводите комиссию в заблуждение?

Хочу сделать последнюю отчаянную попытку, броситься домой через весь город, похватать с полок книги, принести сюда, распахнуть перед всеми перед этими, вот, смотрите, смотрите, смотрите, — понимаю, что я этого не сделаю, и что-то подсказывает мне, что на страницах тех книг про мистера Пена тоже ничего нет.

Смущенно кланяюсь, иду к выходу, как будто с позором — они даже не смотрят мне вслед, показывая тем самым свое глубочайшее презрение к обманщику. На мое счастье они не ожидают, что я буду делать дальше, они не смотрят, как я стреляю в них, в одного за другим, раз, два, три — летят во все стороны рычаги и шестеренки, выстрелы разлетаются в зале оглушительным эхом.

Бросаюсь к ящику с красным крестом, вытаскиваю запчасти, скорей-скорей собираю всех троих, а что-то старичок Ундервуд совсем плох, надо бы кое-чего подправить — хотя нет, нет, ничего не подправлять, все оставить, как есть, чтобы не заметили, быстро-быстро вынимаю последние записи, вот так, теперь они и не вспомнят, что приходил тут какой-то Ремингтон что-то защищать, быстро-быстро убирать обломки, кусок рычага вонзается в руку, чер-р-рт, еще кровищи моей тут не хватало, скорей-скорей замотать уже неважно чем, спохватываюсь, волоку бинты из ящика с красным крестом, зря они, что ли, тут лежат…

…перевожу дух.

Секунды капают в бесконечность, почему эти трое не приходят в себя, почему, почему, почему…

— …молодой человек? — «Пишущий Шар» вопросительно смотрит на меня, — вам кого?

— Мне… э-э-э… а Кунсткамера здесь находится?

Короткие смешки.

— Как видите… нет…

— А что, похоже? — Ундервуд смеется, остальные смеются вслед за ним. Смущенно откланиваюсь, выхожу в холодок улицы, сам не верю себе, что обошлось. До черта хочется курить, не выдерживаю, вставляю в каретку папиросную бумагу.

— …скажите, пожалуйста… — «Пишущий Шар» хмурится, — а кому принадлежат вот эти разработки?

— М-мои собственные, — чуть не давлюсь своими клавишами.

— О, да вы разносторонний молодой человек… похвально, похвально… А скажите пожалуйста, откуда у вас такие великолепные, прямо-таки каллиграфические шрифты?

Мир проваливается под ногами. Понимаю, что не могу сказать, что никакие это не шрифты, а буквы, вышедшие из-под пера мистера Пена…

— О да, моя гордость, эти каллиграфические литеры обошлись мне очень дорого.

— Не будете ли вы так любезны, продемонстрировать их нам?

— К сожалению, они лежат у меня дома… я, конечно, могу принести…

Тихие смешки, перешептывания.

— И далеко вы живете?

— На том конце Таймбурга.

Смешки становятся громче.

— Пожалуй, не стоит… мы вам верим… Отлично, молодой человек, вас ожидает большое будущее…

Смотрю на свою диссертацию, в которой не осталось ни слова про мистера Пена.

— …вот… понимаете? — обречённо смотрю на Азуса, — мистер Пен… ну я готов присягнуть, что и правда был такой мистер Пен, если бы не он, моей работы бы вообще не получилось, я столько на него ссылался… И вот нате вам, как будто похитил его кто-то из нашей реальности, вот так вот был, и нету… А что мне оставалось делать, только присвоить себе все его достижения, как будто его и не было совсем… Нет, я понимаю, конечно, что это нечестно, только что мне оставалось?

— Верно, больше вам ничего не оставалось.

— Вы… вы мне не верите?

— Отчего же… — Азус поворачивает голову, как-то странно движется его страница, — охотно верю.

— Но согласитесь… все это… очень… удивительно…

— Я бы даже сказал, невероятно. Но я вам верю, верю, с вами случилось что-то немыслимое. И правда, куда же мог подеваться мистер Пен… надо разобраться…

Он говорит так, подходит ко мне, как-то нехорошо подходит, бочком, бочком, не нравится мне это — бочком, бочком, впрочем, он сам мне не нравится, так что все в порядке. Я слишком поздно понимаю, что ошибся — когда уже не могу пошевелить ни рукой, ни ногой, когда он хватает меня, тащит, как тряпичную куклу, куда-то в никуда, где нет ни верха, ни низа, где путается право и лево, где, черт возьми, я чувствую это почти физически, — путается то, что было секунду назад и то, что будет секунду спустя. Очертания комнаты меняются — они не исчезают, не тускнеют, но с ними происходит что-то другое, что я понимаю — они за пределами моей досягаемости. На то, что я вижу, наслаиваются очертания других комнат, чуть отличных от моей, у меня не было часов на каминной полке, и вон той стены не было, и сад, раскинувшийся за французскими окнами, был совсем другим, у меня не было лабиринта в саду, и шахматных фигур тоже не было… Смотрю дальше — в те слои, где нет самого моего дома, вместо него возвышаются незнакомые постройки, а чуть дальше исчезают и они. Я хочу смотреть туда, туда, в бесконечность — понимаю, что переоценил свои силы, — мир буквально закручивается в ленту Мебиуса, находясь одновременно внутри и снаружи меня, мозг выворачивается наизнанку, становится непомерно огромным, занимающим всю вселенную, рвущимся за её пределы…

— …нулись?

— А?

— Очнулись?

Собираю сознание по осколкам, по кусочкам, не могу…

— Не-е-е…

— Ладно, ладно, отдыхайте…

Легко сказать — отдыхайте, если это можно назвать — отдыхайте, мир вокруг меня все еще вертится во все стороны, лежу на чем-то, напоминающем кровать, у которой стремительно меняется местами право и лево, количество углов само не знает, каким ему быть, наконец, выбирает какое-то не целое число с непериодической бесконечной дробью. Спать, говорю себе, спать — если это можно назвать — спать, это не спать, это вообще не пойми какое состояние…

…мир возвращается — нехотя, рывками, рывками, или я возвращаюсь в мир, или мир возвращается в меня, или обоюдно. Азус не то сидит, не то парит в воздухе рядом со мной, терпеливо ждет моего пробуждения. Снова пытаюсь понять, что я вижу, снова не понимаю, — слишком много вариантов реальности наслаиваются друг на друга, к тому же откуда-то из ниоткуда просвечивает непонятно что, еще какие-то миры, нет, не миры, что же это… думай, думай, голова отказывается думать, голова забыла, что такое думать, как будто и не делала этого никогда. Наконец, смотрю бесконечно далеко по новому неведомому направлению, вижу, как осыпаются причудливые скалы, догадываюсь, что вижу отдаленное будущее — и одновременно вижу, как эти скалы только появлялись из небытия бесконечно давно.

— Это… — пытаюсь что-то спросить, чувствую, что не знаю, о чем спрашивать, чтобы спрашивать, нужно понимать хоть что-то. Понимаю, что не могу больше смотреть на бесконечности миров, закрываю… даже не глаза, как-то непонятно как блокируюсь от увиденного, перевожу дух. Осторожно двигаюсь навстречу мирам, как будто пробую их на вкус, дальше, дальше…

…отдергиваюсь — когда чувствую, что…

…да нет, этого быть не может…

И, тем не менее…

…черт возьми, так оно и есть…

Да, никакой ошибки — времена с интересом наблюдают за мной, точно так же, как я наблюдаю за ними, да не точно так же, а много сложнее, глубже, они как будто знают про меня то, чего я сам про себя не знаю…

— Это… — снова пытаюсь что-то спросить, снова не могу, слишком много нужно спросить, слишком много непонятно, — это…

— Варианты времени, — Азус как будто тоже с трудом подбирает слова, для него все это слишком очевидно, слишком привычно, чтобы что-то объяснять, — альтернативные… реальности…

— Они… — снова пытаюсь что-то сформулировать, снова не могу, мысли не хотят складываться в слова, рассыпаются со звоном и грохотом.

— …мыслят, — снова подхватывает Азус.

— А…

— …не сами, конечно, не сами… мыслить может только тот поток времени, который поймал вариант реальности с разумной жизнью.

— То есть… временные потоки меняют направление…

— …ищут разумную жизнь. И повезло тому, кто её нашел… — Азус задумывается о чем-то ни о чем, — но еще больше повезло тому, кто нашел отрезок времени, в котором живет гений.

Догадываюсь:

— Гений… как мистер Пен?

— Верно, — Азус тускло мерцает, только сейчас понимаю, что то, что я принимал за экран с бумагой, на самом деле что-то куда более сложное.

— Вот именно. И как сами понимаете, каждое время пытается урвать кусок реальности именно с этим гением.

Догадываюсь:

— Один поток времени вырвал кусок реальности у другого?

— Совершенно верно… А с вами что-то пошло не так.

Я не успеваю догадаться — кто-то или что-то догадывается за меня, кто-то или что-то объясняет, опять же за меня:

— Я не должен был помнить мистера Пена… да?

— Верно.

— И…

— …вы должны забыть это.

Сжимаю зубы — вроде бы понимал, что он так скажет, и все-таки чувствую, что до черта не готов к такому повороту событий, не надо, не надо, ну пожа-а-а-алуйста…

Азус как будто предвидит мою реакцию, кивает:

— Вы можете отправиться к мистеру Пену.

— А…

— …но вашего города Таймбурга там нет, вы будете жить в совсем другом мире… впрочем, решать вам.

— Позвольте мне подумать…

— Да, конечно же, мы вас не торопим.

Он отступает куда-то в никуда, даже толком не понимаю, в пространстве, в вариантах, или во времени. Выжидаю. Делаю вид, что неспешно прогуливаюсь по измерениям и мирам, оглядываюсь — даже не глазами, а как-то иначе, я уже умею это делать — Азус не смотрит в мою сторону, и этого достаточно, чтобы броситься бежать — не ногами, как-то по-другому, и только уже на бегу я понимаю, что не знаю — как именно, как вообще передвигаться в этом хаосе, и вообще, это не я двигаюсь, это хаос двигает меня куда-то в никуда, падаю сразу во всех направлениях, проваливаюсь в себя самого, хочется кричать, и страшно выдать себя криком, и что-то засасывает со всех сторон в бешеный круговорот, который вращается одновременно и вправо, и влево, и я сам кажусь себе не единым, а разделенным на какое-то нецелое количество меня с бесконечной дробью…

…проще было бы потерять сознание, только сознание не теряется, вернее, оно потерялось уже давно, это не сознание, это не сон, не явь, это не пойми, что такое. Проще сказать, — меня подхватил временной поток — и это тоже будет неправдой, еще непонятно, кто кого подхватил, то ли я его, то ли он меня, то ли и так, и так. Временной поток, в котором я оказался…

…и снова не так, не так, — не было никакого временного потока и меня, теперь я был потоком, и поток был мной, крепко, неразлучно, неразрывно. Пытаюсь понять, что страшнее — быть живым и почувствовать себя потоком времени или быть потоком и осознать себя после миллиардов лет небытия, познавать себя — через то влажное, животрепещущее, пульсирующее, что втянулось в поток времени. Первый раз — за небытие и небытие — сказать кому-то никому, самому себе — я есть. Прочувствовать себя — от Большого Взрыва до Большого Коллапса, пробежаться по изгибам своей истории туда-сюда, посмотреть, как загораются и гаснут звезды, я раньше и не осознавал этого — звезды.

Оглядеться. Понять, что среди бесконечного числа временных потоков занимаю меньше, чем последнее место, что мир еще вообще не знал временных потоков, которые осознавали бы себя за счет одного-единственного разума. Но это еще не самое страшное, — самое страшное то, что меня разоблачат с минуты на минуту…

И, черт возьми, надо что-то придумать, чтобы этого не случилось…

— …спа… …спа… …спа… си… спаси… спаси… те…

Они окружают, — гибкие, извилистые, бесконечно меняющиеся временные потоки. Думаю, будут они помогать своему пострадавшему собрату, или уничтожат меня с потрохами, ну а что, в конце концов, если они не брезгуют выхватывать друг у друга умнейшие умы, то и пострадавшего распотрошат в два счета…

— Там… там… — отчаянно пытаюсь что-то выговорить, получается плохо, — я… там… там он… он…

— Кто он? — наконец, спрашивает время, вобравшее в себя гениальнейших поэтов. Оно кажется мне добрее остальных, может быть, только кажется.

— Время… поток времени… — мне трудно говорить на их языке, ведь какие-то неколько часов назад я не знал их языка, я вообще не знал, что бывают какие-то языки, и что вообще есть какой-то я, все это показал мне пульсирующий, трепещущий, который теперь отчаянно пытается понять чужой язык.

— Какой поток?

— Он убивает… — кажется, я правильно сказал «убивает», подобрал символ небытия.

— Кого убивает? Что вы несете?

— Да не слушайте его, странный он… — это «странный» звучит как-то нехорошо, с каким-то подтекстом, ненормальный, что ли, невменяемый, в общем, ничего хорошего.

Выпаливаю им в ли… то есть нет у них никаких лиц, о чем я говорю:

— Он убивает людей… он чуть не убил меня… моего человека.

— Кто он? — спрашивает поток, вобравший в себя лучших поэтов.

— Он… поток.

— Какой поток?

— Я не помню… не помню.

— Бред какой-то, зачем ему это делать? — поток времен, собравший у себя величайших математиков, смотрит на меня с презрением, — я понимаю, забирать… но убивать?

— Но он убивает.

— И кого же он… позвольте узнать?

Парирую:

— Мы этого никогда не узнаем.

— Отчего же так?

— Ведь они убиты… а значит… про них никто никогда и не вспомнит.

— А ведь действительно… ловко получается… Идеальное преступление, стереть человека из истории.

— Но зачем? Зачем? — возмущенные возгласы.

— Похоже, мы имеем дело с тем, с чем раньше никогда не сталкивались… с настоящим безумием…

Это слово вызывает эффект разорвавшейся бомбы, все в ужасе смотрят на говорившего.

— Вы сможете его опознать? — спрашивают меня.

— К сожалению, нет.

— Плохо… очень плохо. Могли бы быть и повнимательнее… а нам теперь что прикажете делать?

Говорю — осторожно, медленно, с трудом подбираю слова, если это вообще можно назвать словами:

— Я, конечно, не специалист… но я так думаю… нам следует объединиться… нам следует открыть границы между временными потоками… и вести строжайший учет всех, кто представляет ценность для разума… всех, в ком есть хоть малейшие проблески гениальности…

Я не жду, что меня послушают, и даже хотя бы услышат. Я уже готов, что со мной будут спорить, не соглашаться, возмущаться, — и даже не со мной, а друг с другом, еще чего, где это видано, да как вы хотели, если такое творится, никогда такого не было.

Я уже знаю, что они решат, я уже знаю — это лишь вопрос времени, когда я увижу мистера Пена в Таймбурге. Если неведомое нечто до этого не доберется до мистера Пена.

— Э-э-э… вечер добрый…

Никак не думал, что наша вторая встреча ничем не будет отличаться от первой — то же внезапное появление Азуса, та же моя растерянность, и проклятущее воспитание, не позволяющее напомнить о собственных границах, что теперь, конечно, временные потоки переплелись, но не до такой же степени.

— Господин Ремингтон?

Вздрагиваю — уже не от голоса Азуса, я уже понимаю, чем меня так пугает его голос, голос нечеловека. Вздрагиваю, когда меня называют:

— Господин Ремингтон?

Понимаю, что отпираться поздно:

— К вашим услугам.

— …не бойтесь, человека я вашего не трону… единственного.

— …откуда вы…

— …ну конечно, все знают, а я не знаю… а неплохо вы тут устроились. Только вы вот что, человек у вас жару любит, только сам он человек северный, так что вы ему иногда и прохладу давайте, и легкий снежок хоть ненадолго. И папиросную бумагу ему не давайте, нечего ему курить.

Хочу вспыхнуть, вы у меня последнюю радость-то не отбирайте, тут же спохватываюсь, что такую радость не грех и отобрать, нечего бумагой папиросной травиться…

Спохватываюсь, что не о том думаю, совершенно не о том, а ведь надо думать, что будет, если они обо всем догадаются, да ни о чем они не догадаются, хотя почему бы нет, хотя почему бы да, хотя…

— …а ловко вы…

Гром среди ясного неба.

Леденящий страх, ну не надо, не надо, не надо, ну пожалуйста-пожалуйста-пожа-а-а-а-луйста…

— …ловко…

Думаю, как убить поток времени. Понимаю — никак. Да даже если бы и можно было как-нибудь, в жизни бы этого не сделал, чтобы вот так, безвозвратно, раз и навсегда…

— Догадались? И теперь…

…понимаю, что не будет никакого — и теперь, сам неожиданно для себя понимаю, что их все устраивает, чтобы было вот так, чтобы объединялись и переплетались времена и миры, умы и эпохи.

Смотрю на Азуса, я уже знаю, что нет у него никакой бумаги над клавиатурой, это не бумага, это другое что-то, как бы мне бы такое заполучить, или уже чего нет, того нет… Но это потом, потом, сейчас главное, — наконец-то увидеть мистера Пена…

Неотвоеванные войны

…вечерами мы бегали в будущее, потому что нельзя было бегать в будущее, а так хочется делать то, чего нельзя. Бегали на пустошь по ту сторону года, где лежали неотвоеванные войны, запертые в своих ящиках. Тогда нам казалось здорово играть в эти неотвоеванные войны, выбирать какую-нибудь коробку, вертеться вокруг неё, а то и забираться наверх, делиться на противоборстующие армии, представлять себе немыслимое оружие будущего, а у меня пушка есть, которая мысли убивает, а у меня лазер, который мысли читает, а на хрена он тебе, у тебя что, мысли есть, да сам дурак, а я вас щас всех в четвертое измерение сверну, у меня четырехмерный сворачиватель есть, а у меня пятимерный, а у меня шести.

Особым шиком считалось протащить домой какую-нибудь маленькую войну, совсем крошечную, такую, которую можно унести в руках. Конечно, тайком, конечно, чтобы не увидели, чтобы задницу не надрали, потому что за такое шкуру спустить мало, это все понимали. Еще среди нас считалось крутым забежать в войны как можно дальше, а я вон до какой добежал, а я вон до какой. Врали друг другу, что видели раскрытые коробки, а они в полночь раскрываются, ну, не всегда, и не все, а мне вот повезло, а я вот увидел, а там такое было, такое, у-ух, закачаешься, там такие пушки есть, что раз — и город растворяется, а у людей мозги взрываются, то-то я смотрю, ты живой остался, у тебя и взорваться-то нечему…

К Большой Войне ходили самые смелые — потому что, во-первых, она была далеко, а во-вторых, её исполинские размеры пугали нас не на шутку. Это было что-то вроде посвящения, вроде какой-то жуткой инициации — дойти до Большой Войны, постоять рядом, особенно если спиной к огромному ящику.

Но по-настоящему знающие понимали, что страшна вовсе не эта война, пусть и огромная, но заколоченная до поры до времени, ждущая своего часа в три тысячи каком-то там году — а по-настоящему страшная война таится в пять тысяч каком-то году, пусть она и кажется маленькой и неприметной. Но мы-то знали, что эта неприметная на вид война на самом деле чуть-чуть приоткрыта — достаточно, чтобы в один прекрасный момент вырваться на свободу, опережая свое время. На свою беду мы ничего не сказали взрослым — боялись, что нас накажут, и как я проклинаю себя сейчас, что ничего не сказал…

01/山口

Отчет от 25 октября 6 432 187 346 года

Прибытие на Титан прошло успешно. Температура на поверхности — 65 градусов, сила притяжения 1/7 земной. Поверхность преимущественно покрыта жидкой водой и островами, наиболее крупная группа островов расположена в районе экватора. Атмосфера преимущественно состоит из азота, кислорода в атмосфере не наблюдается. Признаков жизни на спутнике Сатурна не обнаружено. Заключенный ноль один и заключенный три палочки вверх и квадратик чувствуют себя нормально.

Особенно интересно наблюдать смену дня и ночи, когда Титан то отворачивается от раскаленного солнца навстречу звездам, то снова смотрит на исполинское солнце, уже поглотившее Землю, то отворачивается от Солнца, но ночь, тем не менее, не наступает — потому что в полнеба светится огромный Сатурн отраженным от Солнца светом. Иногда наоборот средь бела дня Сатурн наползает на Солнце, закрывает собой свет, погружая свой спутник в непроглядную ночь, иногда Сатурн предстает на небе то освещенной половиной, то серпиком…

…зачеркнуто.

Зачеркнуто, зачеркнуто, все зачеркнуто, не умею я отчеты писать, не умею, тут надо про видимость, про какой процент неба закрывает Сатурн, про светимость, про температуру, а мы тут все втроем как дураки сидим, любуемся исполинской луной, только это не луна, это Сатурн, вернее, луна Сатурна, или черт пойми вообще как назвать. Три палочки с квадратиком еще спрашивал, где кольца, почему колец нет, ноль первый его на смех поднял, какие кольца, кольца давным-давно растаяли и на Сатурн осыпались, что ты хочешь через шесть миллиардов лет. Я их утихомирил, еще только ссор мне тут не хватало, хотя уже понимаю, будут ссоры, и еще какие…

Потому что…

Просто потому что.

А да.

Отчет, отчет…

На одном из островов разбит лагерь…

И…

Ну и все… и разбит лагерь… и хорошо…

Запрос от 27 октября 6 432 187 346 года

Прошу сообщить мне, за что были осуждены заключенный ноль один и заключенный три палочки вверх и квадратик. Я уверен, что они сообщают о себе неправду, когда один утверждает, что был осужден за экономические преступления, а другой за участие в террористической группировке.

— Ну, вот за какие экономические преступления? Что именно вы делали?

— Ну… финансовые махинации…

— Какие именно махинации?

— Я бы не хотел об этом говорить…

— А что такое? Вас уже давно разоблачили и осудили, про ваши махинации там в прошлом каждая собака знает, что вы тут скрываете?

— Ну… просто…

— Что просто, что, думаете, я вас с потрохами съем или на кол посажу, что вы там фальшивые деньги печатали? Мне-то вообще по хрен, что вы там творили…

— Да, да… фальшивые деньги…

— Э, нет, это я сказал, вы за мной повторяете, уважаемый… — думаю, как его назвать, ну не тремя же палочками с квадратиком, — и вообще что-то это на экономическое преступление-то не тянет… хоть бы это, что ли… черт, ни одного такого вспомнить не могу… Так чем вы занимались?

— Фальшивые. Деньги.

— Да что вы врете, что вы скрываете-то, понять не могу?

— Не спрашивайте… пожалуйста…

— А что такое? Или совсем гадость какую там сделали? С детьми там что-нибудь или…

Заливается краской, закрывает лицо руками:

— Что вы, что вы… нет, нет…

— А так краснеете, будто правда ребенка какого в темный подвал конфетами заманили, и…

— Что вы… нет! Нет!

Понимаю, что не врет, и правда не врет, только какого черта он сказать не может, что натворил-то…

— Ну, видите ли, все как-то случилось не пойми как, я тогда в армии отслужил, ни работы, ничего, и тут объявление — военная служба по контракту, я и позвонил, и хорошо все так было, вроде серьезная организация, увезли куда-то к черту на рога в какой-то там Джиннистан, я уже только потом понял, кто они на самом деле, работодатели мои, обманули меня, обманули, понимаете? Только в суде этого слушать не стал никто, и…

Понимаю, что этот поток слов не перебить, хочу хлопнуть по столу, вместо этого хлопаю в ладоши:

— Стоп, стоп… вы говорите… Джиннистан?

— Да, да…

— А ничего, что такой страны не существует вообще?

— Ну, возможно, я что-то путаю…

— Вы все-то путаете… Говорите, в людей стреляли?

— Да, да, но вы поймите, я был уверен, что это…

— …а ну-ка… пойдемте-ка… — волоку его в дальние залы, вручаю табельное оружие, молюсь, чтобы никто не узнал, гоню от себя подленькую мыслишку, что тут он меня сейчас и пристрелит…

— Что вы, я не собираюсь никого убивать, даже не думайте!

— Очень рад, что не собираетесь. Вон мишень вам… пожалуйста… стреляйте.

— Позвольте, я с таким оружием никогда не обращался, я не умею!

— Ага, врите больше. Ну, хорошо, я вам показываю. Хоп! Вот так. Теперь вы.

— Я… а можно еще?

— Да давайте, давайте…

Смотрю, как он мажет, безнадежно мажет, посмеиваюсь.

— Ну-ну, снайпер вы наш недоделанный… зачем врать-то?

— Да я…

— Уж скажите сразу, что вы оружие первый раз в жизни видите! И зрение у вас то еще, в армии он служил… все бы такие в армии были… Ну, давайте, колитесь честно, за что вас сюда, а?

— А давайте это останется моей тайной?

Хочу снова сказать про детей, конфеты и подвал, смотрю в глаза ноль первого, большие, черные, блестящие, как маслины, какие-то по-детски наивные, — да нет, не то, быть не может, такого самого кто угодно куда угодно заманит…

Хотя кто его знает, черт бы его задрал…

Отчет от 28 октября 6 432 187 346 года

Заключенный ноль один плохо себя чувствует, тяжело перенес перемещения во времени. Температура тела 39,7, многократная рвота, жалобы на головные боли, ломоту в костях. Помещен в карантин, оказана медицинская помощь…

Черт, черт меня дери, идиотище я, идиотище, надо же было в фариках писать, а не в цельсиях, теперь в две тыщи тридцатом хрен что поймут, а отчет уже отправил… Правильно, мы же умные, мы же сначала делаем, потом думаем, хорошо еще если потом, а не никогда…

Отчет от 30 октября 6 432 187 346 года

На острове в 3 км от нас…

(…в милях пиши, в милях, чучело ты недоделанное, тебя за эти километры с цельсиями на кол посадят!)

…обнаружен город. В тумане проступают высокие остроконечные шпили, причудливые конструкции, как будто постоянно меняющие свои очертания, всполохи призрачных огней…

(…так, ты забыл вообще, что ты отчет пишешь, а не роман? Тоже мне Лавкрафт, блин, нашелся… Ну а как это иначе сказать вообще, тетраэдры-дофигаэдры… Ну не технарь я, не технарь, что вы от меня хотите вообще…)

Надо бы этого привлечь отчеты делать… этого, которого зовут три палочки и квадратик. Понять бы, как его зовут на самом деле, а то указано в списке — 山口, а я понимай, как знаешь, и почему я не могу просто подойти и спросить, тебя как зовут-то вообще, казалось бы, так просто…

Заключенный 1 — 01.

Заключенный 2 –山口.

Начало экспедиции — 25 октября 6 432 187 346 года.

Окончание экспедиции — в связи со смертью членов экспедиции.

Место экспедиции — Титан, спутник Сатурна.

Цель экспедиции — выяснение, от чего человечество перестало существовать.

Оборудование, выделенное для экспедиции…

…нет, все-таки больше на опечатку похоже вот это вот ноль-один, будто кто-то два раза написал про первого заключенного. Хотя он и сам представился, как ноль один, хотя, может, ему так велели представляться, все, ша, нет у тебя больше ни отчества, ни имени, ни фамилии, только номер. Имя и то отобрали, хотя, казалось бы, куда уж страшнее чем то, что сделали, надо же было додуматься, вот тебе пожизненная ссылка туда, где про человечество уже слыхом не слыхивали, иди туда, не знаю, куда, ищи то, не знаю, что.

Отчет от 31 октября 6 432 187 346 года

Состояние заключенного 01 стабилизировалось. С заключенным 山口 предпринята попытка исследования города. Попытка оказалась неудачной, мы так и не поняли, как расположены улицы этого города, если это можно назвать улицами, они путаются сами в себе, закручиваются сами на себе лестницами Эшера, треугольниками Пенроуза и лентами Мебиуса.

(…так, опять, опять не то, опять меня не туда понесло, это же отчет, а не что-нибудь… Ну давай, давай, неси дальше свою дребедень про извилистые пути, уводящие в никуда, подсвеченные исполинским месяцем Сатурна, что делает их еще более пугающими и призрачными…)

Исследование было прекращено в связи с невозможностью продолжать исследование…

…и это тоже напиши, как оттуда вперед штанов бежали, когда этот шестигранник или как его там по-научному, повернулся, и весь город как будто вывернулся наизнанку, и чтобы двигаться вперед, надо было двигаться назад, мы там вообще кувырком полетели, и какого черта этот три черточки с квадратиком все время повторял по-английски чай, чай, чай, какой, на хрен, чай, когда смерть приходит…

…оказывается, не чай никакой. По-ихнему «ти» — черт, я и не думал, что он ругаться умеет, тихонький такой человечек…

…сдуру спросил, празднует ли он это, не помню как, которое на последний день октября, которое про привидений про всяких — он на меня так посмотрел, что я чуть сквозь землю не провалился, будто я его до глубины души оскорбил. Он потом извинялся, объяснял, что он буддист, и все такое, и западные традиции ему вообще никаким местом не уперлись, я поддакивал, нам вот тоже и без того ужасов хватает. Потом выпили с ним маленько уже не пойми в честь чего, в честь того, что живы остались, он даже развеселился малость, нарисовал у себя на лице циферблат со стрелками, говорил, что он… не оригами, а как-то по-другому он сказал, типа, какой-то призрак выброшенных часов, который по ночам по улицам ходит, прохожих пугает, или хозяина своего ищет, есть у них такая страшилка…

…идиот я, как есть идиот, надо же было не про страшилки спрашивать, а про то, за что его сюда сослали, вот что по-настоящему страшно-то…

Лучше бы не пытался узнать, что за люди мне достались, это же кошмар какой-то, за что их сюда. Лучше бы они и правда детей конфетами заманивали… хотя нет, не лучше, это я палку перегибаю, это много хуже. Но то, за что их сюда…

…рехнуться можно.

Вечером поговорил с ними, так, как бы невзначай, как они вообще могли такими вещами заниматься, совесть вообще есть, или как. Честное слово, я от них какой угодно реакции ожидал, только не такой. Ну а что поделать, фанатики они и есть фанатики, они меня вообще не поняли, а что такого, а как без этого, это надо было сделать, понимаешь, надо. Ноль первый вообще мне сказал (и глаза так и сверкают), что хоть бы его расстреляли за это, а он бы все равно это делал.

Кстати, никакой он не ноль первый, это он сам себя так величает, а на самом деле он Анджело Ди Дио, это мне оттуда из прошлого написали. Похоже, и правда буду его ноль первым звать, не могу я парня звать Анджелой, Анджела, это что-то такое… у меня сразу в фантазиях блондинка вырисовывается с губищами и грудищами, а не этот, тощий, курчавый, с каким-то хищным лицом, и глаза горят…

Так что — ноль первый.

А три палочки с квадратиком — это Ямагути, главное, не забыть, господин Ямагути, или как там по-ихнему, сан, или нет, еще что-то есть более вежливое, сенсей, что ли…

…но черт мне послал этих ненормальных, честное слово, лучше бы с какими-нибудь убийцами тут расплюхивался, чем с этими…

Отчет от 1 ноября 6 432 187 346 года

Предпринята повторная попытка исследовать город, на этот раз в полном составе экспедиции, заключенному ноль… тьфу, то есть, синьору Ди Дио стало лучше (зачеркнуто) состояние улучшилось. В результате исследования города был сделан вывод, что этот город предназначен не для людей. Размеры и обстановка внутренних помещений свидетельствуют о том, что в городе проживали существа, чей рост намного превышал человеческий, в то же время обстановка свидетельствует о том, что жители города были намного более тонкие и хрупкие, чем люди…

…а хуже всего этот, который три палочки и квадратик, Я… Я… Ямал… Ямайка… нет, не то. Начал рассуждать, что тут за твари жили, еще и нарисовал их так подробно, еще и гены все расписал, как такое могло из человеческих генов получиться, ну а что, долго ли ему, генетику-то…

Отчет от 3 ноября 6 432 187 346 года

Довожу до вашего сведения, что заключенные продолжают свою запрещенную деятельность несмотря на её запрет…

…нет, не так как-то выразился…

— …господин… мы просим вас… не докладывать в прошлое…

— А я что, должен смотреть, как вы продолжаете хренью своей заниматься?

— Да как вы не понимаете, что никакая это не хрень, это то, от чего зависит будущее человечества, не меньше, я уверяю вас…

— …уймитесь, ноль первый, вы так до вечера не умолкнете… Нет, я понимаю, вы, ноль первый, интеллекты свои искусственные на компе шуруете…

— …ну, это не совсем искусственный интеллект, я бы сказал…

— …вы бы лучше помолчали, а то так и не уйметесь… Ловко вы больным притворились, чтобы втихаря программы свои клепать, нейросети свои… Вы что такое вообще себе впрыснули, что чуть не загнулись? Так и помереть недолго вообще… Но вы-то, сенсей, как вообще генетику свою тут развели, вы откуда материал взяли?

— Я…

— У себя, что ли? Я надеюсь, не какую-нибудь там пункцию костного мозга?

— Нет…

— И на том спасибо… ну да, если бы вы у себя костный мозг тянули, вы бы так резво из города не убегали. Хотя из такого города хоть после чего побежишь, хоть если вообще весь мозг из тебя вытянут, и костный, и такой… Вы хоть понимаете, господа-товарищи, что по закону я вас должен под трибунал обоих и из этого самого оружия, из которого мы с ноль первым стреляли… понимаете?

— Мы понимаем… и все-таки позвольте нам…

— …позвольте, я все объясню, вы просто не понимаете, как это важно…

— Да угомонитесь вы оба…

— Но вы… вы же не сообщите?

Довожу до Вашего сведения, что…

(стерто)

Довожу до Вашего сведения, что…

(стерто)

Довожу до Вашего сведения, что…

(стерто)

…провались они ко всем чертям с ихними сведениями…

Отчет от 5 ноября 6 432 187 346 года

Город изменился…

(зачеркнуто)

…на месте уже знакомого нам города появился совершенно другой город, еще меньше похожий на человеческий.

(зачеркнуто)

И даже не так, не так, все как-то по другому, черт пойми по какому, — не исчез тот город, не исчез, он существует одновременно с этим, новым, только мы его пока не видим, а видит этот.

Ходили в город, на этот раз как-то понравилось даже, или это мы уже потихоньку привыкать стали ко всей этой чертовщине, когда город выворачивается наизнанку, затягивается мертвой петлей сам на себе. На этот раз Я… Я… который три палочки и квадратик, какой-то притихший был, заскучавший, а ноль первый наоборот, оживился, развеселился, глаза прямо адским пламенем каким-то заполыхали, он прямо готов был этот город целиком сожрать, все какими-то научными терминами сыпал, это же это, а это же это, а это же то, а это же это вот самое…

И как мне на это на все прикажете реагировать, я вас спрашиваю, когда ноль первый, как мой подчиненный, обязан исследовать мертвый город, разбирать эти микросхемы, микрочипы, нули и единицы, коды и скрипты, разбираться, что за город, почему в нем никого нет, куда пропало человечество — и в то же время я не имею право его близко подпускать к компьютеру, чтобы не создал какой-нибудь искусственный разум, который нас тут всех уничтожит…

Отчет от…

…к черту, к черту, все к черту…

5 ноября — второй город.

6 ноября — второй город.

7 ноября — первый город.

8 ноября — второй город.

9—12 ноября — первый город.

13 ноября — второй город…

…к черту, к черту, опять все к черту, никакой системы, города появляются и исчезают, когда хотят, вернее, не появляются и не исчезают, они есть — но мы видим то один, то другой, и поочередно оживляются то три палочки и квадратик, то ноль один, смотря чей город появился сегодня…

…17 ноября. Сегодня города вообще не было, ни того, ни другого, они как будто обиделись на нас, эти города, интересно, на что…

Города…

…город людей, которые перестали быть людьми, и город нулей и единиц, ощеренных электрическими всполохами… призрачные, неестественные, как будто они должны были случиться, но не случились…

Как будто…

А что, если…

…черт возьми, не может быть так просто…

Отчет.

Довожу до Вашего сведения, что человечество исчезло по двум основным причинам: запрет на генную инженерию и запрет на разработки искусственного интеллекта. В частности, причина в том, что из 2030 года были вывезены два гениальных разработчика, Аргентино (зачеркнуто) Аурелио (зачеркнуто) Анджело Ди Дио и Ямато Ямагути. Чтобы человечество существовало в более поздние времена, рекомендуется вернуть Анджело Ди Дио и Ямато Ямагути в их время…

Отчет.

Довожу до Вашего сведения…

Отчет.

Довожу до Вашего сведения…

— …они не ответят.

— А?

— Не ответят они нам, — кивает ноль первый.

— С чего вы…

— …точно вам говорю. Не поверят.

— Но…

— Не поверят.

— С чего вы…

Так каждый раз такие запросы приходят, что ж вы хотели, каждый раз, как кого-нибудь сюда сошлют, так он и строчит письма, что без него человечество вообще пропадет, верните, верните его назад скорей-скорей-скорей… Так что не надейтесь даже, так они нам и поверят…

Нет, ну не может быть так, надо доказательства им какие-то… хоть какие-то… да хоть какие-нибудь… — обреченно смотрю на вверенных мне людей, ну уж они-то знают, какие там доказательства привести, всякие там аденин-гуаминовые последовательности, всякие там рекуррентные нейросети, многослойные перцептроны, и не выговоришь даже…

Три палочки и квадратик отвечает мне коротким обреченным смешком.

Вот так, хороши, оба хороши, повесили на меня все это, как будто это мне надо, а не им, хотя, если разобраться, им и тут хорошо рекурсии свои считать и комплементарные гены, а мне как-то за человечество стремно…

Начинаю понимать, как появляются города, не сами, не сами по себе, не случайно, — это они их… появляют, если вообще можно так сказать, это они делают, что города появляются, кто сильнее думает про свой город, про свое будущее…

— Как это у вас получается-то?

— А… не зна…

— А кто знать должен?

— Не зна…

Понимаю, что от трех черточек с квадратиком ничего не добьешься, да он сам от себя ничего не добьется, он мыслями весь там, в своем будущем, которое не получилось, потому что три черточки с квадратиком прогнали из его времени…

— …вы-то что скажете… Андже… ноль первый?

— Да можно и Анджело…

Настораживаюсь, что-то быстро он принял свое имя, которое ему раньше не нужно было, к чему бы это… А вот к чему, он же раньше так этот интеллект свой искусственный доделать не мог, себя, что ли, ненавидел за свою природу человеческую — а теперь смирился, успокоился, потому что…

…да, потому что вот они уже ходят по городу, неживые, безликие, совершенно не похожие на людей, да и зачем им быть похожими на людей, что у них вообще общего с людьми…

Сегодня города менялись как-то дьявольски стремительно, с какой-то немыслимой скоростью, по городу в час — только что был город ноль первого, и вот уже проступает будущее трех палочек с квадратиком, неестественно высокие существа, тончайшие тростинки, казалось, готовые переломиться пополам, даже не шагают — прыгают по городу, закрученному сам на себя. И вот уже снова город, ощеренный электрическими всполохами…

— Вы… вы что творите-то вообще?

— А что такое?

— А то такое…

— Не понима…

— Все-то вы прекрасно понима… прекратить немедленно, я сказал!

А ведь не прекратят, как пить дать не прекратят, тут уже не просто смена городов идет, тут война идет, натуральная война, кто чей город перегородит, кто чью реальность перереалит, кто чье будущее перебудет… перебудущит… пере… пере… не знаю.

Друг на друга они не смотрят, как будто вообще друг друга не замечают, и черт возьми, мне кажется, это к лучшему…

— …а почему вы не можете… по очереди?

— Что по очереди? — смотрят на меня, как будто только сейчас спохватываются, что я есть.

— Ну… сегодня вы, завтра он… или неделю вы, неделю он… или еще как…

— Да как вы не понимаете, как вы все еще не понимаете! — ноль первый подскакивает ко мне, как будто собирается бить, — мы же не успеем… не успеем…

— Что не успеете?

— Ну, сколько это еще будет продолжаться? — ноль первый обводит руками ледяную равнину, островки в свете серпика луны (зачеркнуто) Сатурна.

— Что продолжаться?

— Вот это вот все… вы сами подумайте… сто тысяч лет, не больше…

— А потом что?

— А потом солнце взорвется, вот что.

Фыркаю, вот так, только этого еще не хватало, а что не хватало, сто тысяч лет срок немалый, нам хватит…

— …а потом город погибнет… если не успеет подняться к звездам.

— Но ведь успеет же, — все еще стараюсь перевести разговор на что-то хорошее, — успеет…

— …только один город.

Спину прошибает холод, только сейчас начинаю понимать, за что они сражаются, почему должен остаться только один город…

Отчет от 4 декабря 6 432 187 346 года

По Вашему запросу посылаю отчет о происходящем. Довожу до Вашего сведения, что вверенные мне заключенные находятся в состоянии войны друг с другом, каждый из них пытается создать и сохранить свой вариант реальности, до открытой конфронтации еще не дошло…

Ага, не дошло, разнимал их сегодня, в жизни не думал, что эти двое драться будут, а вот нате же вам, от этого с тремя черточками и квадратиком вообще не ожидал, бьется будто и правда самурай какой-то, ему только катану дать или еще что похлеще, что там, у самураев бывает. Если бы не я, он бы точно ноль первого этого прикончил, хорошо я их разнял… и ведь каковы гады, табельного оружия не боятся уже, правда, видно, ни на жизнь, а на смерть сцепились…

Предупредил, что если еще раз такое увижу, не знаю, что вообще с ними сделаю… да ничего я с ними не сделаю, только угрожать умею…

Вроде поуспокоились, вот то-то и оно, что вроде, ох уж мне это вроде, вижу же, что не успокоились, какие-то подчеркнуто сдержанные, подчеркнуто вежливые, на цыпочках ходят по струночке, только что друг другу не кланяются, пылинки не сдувают. Понимаю, что это только затишье перед бурей, а буря будет нешуточная…

Заключенный ноль один тяжело болен, температура 39,7, (в фариках, в фариках пиши, а не в цельсиях, балда!) галлюцинации с бредом, судороги… Жаропонижающие не действуют, обследования не выявили никаких патологий…

…заключенный три черточки и квадратик (да он же этот, как его там, Я… Я… не помню) болен, температура 39,9 (в фариках, ё-моё, а не в цельсиях!), галлюцинации с бредом, судороги, потеря сознания…

Отчет…

…какой тут может быть отчет, какое тут вообще может быть что. Это грандиозное что-то было, это надо было видеть, два огромных города будущего в свете исполинской луны Сатурна. Сначала они просто смотрели друг на друга, они как будто первый раз по-настоящему увидели друг друга, каждый город почувствовал, что он не один, не единственный, что есть еще какая-то реальность, какой-то мир, какой-то город…

А я еще на что-то надеялся, может, города окажутся умнее своих создателей, может, договорятся как-то — по крайней мере, они приглядывались, принюхивались, причувстсвывались, пытались понять друг друга. Еще на что-то надеялся — когда приближались — осторожно-осторожно, бережно-бережно, и даже надеялся, когда отпрянули, отскочили с каким-то звериным шипением, затаились, — чтобы ощериться друг на друга электромагнитными всполохами, пытаться сжечь друг друга дотла. Казалось, они готовы были наброситься друг на друга — но только казалось, они замерли в напряженном ожидании, не в силах сделать смертоносный бросок.

Я никогда не думал, что города могут прыгать — вот так, с места, стремительно, оставляя после себя осколки льда, вот так взмывать в воздух (если это мертвенно-ледяное можно назвать воздухом), обрушиваться друг на друга всей мощью, перед которой меркнут все доступные нам технологии.

Вот я говорю — война, а на деле и не было никакой войны, не кололи друг друга штыками солдаты, не тянулись по льду боевые машины, не рвались снаряды, не свистели пули, — мне казалось, я даже вижу, как жители городов ходят по улицам и не замечают, что их города уже готовы вцепиться друг другу в горло.

Я раньше и не думал, что у городов может литься кровь из разорванных глоток, да и сейчас не думаю, потому что это были не города, это было другое что-то, не пойми что, они сами не понимали, что они такое. И кажется, в последние секунды их жизни я видел в их мыслях (с каких это пор я научился читать мысли городов?) сожаление, что они так и не поняли, что они такое…

…а дальше уже можно не заходить в лазарет, уже не смотреть, уже не констатировать смерть, уже не думать, какие мессы читать над итальянцем и что там делать по японским обычаям.

— …а надо на грудь умершего нож положить, чтобы отогнать злых духов, и еще столик рядом с кроватью с цветами всякими, свечами… еще шесть монет ему в гроб и чего-нибудь такое, что он при жизни любил…

— Спасибо, уважаемый читатель…

— А… скажите… а человечество теперь… все, да?

— Да, теперь все.

— А вы же не просто надзиратель, вас же сюда тоже за что-то?

— Верно говорите.

— А…

— Вот, взгляните:

Имени нет.

Послан в мир людей, чтобы уничтожить человечество.

Сослан в будущее за попытку уничтожения человечества.

Задача выполнена…

Расправляю крылья.

Поднимаюсь в черное небо в тусклом свете тающего сатурнового месяца.

Вселенная ждет

— …уважаемые пассажиры, ваш рейс задерживается…

Симплекс сердится, Симплекс звонит кому-то неведомо кому, буду-буду, когда-то буду, неведомо когда. Кто-то там бесконечно далеко сердится, ждет, где-то там, бесконечно далеко дом, — большой, уютный, подсвеченный пламенем очага, пахнущий медом и пряностями.

Симплекс садится за столиком где-то нигде, возле окна, за которым взлетают и опускаются самолеты, и плавно поднимается в небо луна — Симплекс ждет, когда она дойдет до перегородки в окне, сядет на неё, как на жердочку.

Симплекс считает часы — час ночи, два часа ночи, три часа ночи, это еще только будет, а сейчас только час, и еще ждать целых шесть часов, прежде чем — уважаемые пассажиры, пристегните ремни — и вдавит в кресло, мягко, и в то же время удушающе, и город за стеклом качнется влево, потом вправо, потом скользнет вниз по причудливой дуге, скроется где-то нигде.

Симплекс смотрит на маленькую гостиницу, затаившуюся между колоннами, смотрит на цены, думает, как будет там долго ворочаться, пытаться уснуть — морщится. Устраивается поудобнее за столиком, понимает, что пропустил момент, когда луна села на жердочку, она уже поднялась выше. И даже если наклониться над столом, луна все равно окажется выше.

Скоро все кончится, говорит себе Симпеклс.

Скоро.

Шесть часов.

А потом будет дом, пропахший корицей и пряностями, подсвеченный пламенем очага, и огромная постель, куда можно нырнуть, как в море.

Симплекс перебирает салфетки на столе, пишет формулы, играет с ними, как с кубиками, а если так, а если так, а если эдак…

Вселенная настораживается.

Ждет.

Пугается — когда Симплекс заходит в тупик, не знает, куда двигаться дальше, похоже, что никуда, похоже, что все запуталось, безнадежно и безвозвратно. В какой-то момент Симплекс уже готов скомкать салфетки (вселенная в ужасе), и правда, комкает, бросает, обреченно смотрит на часы, отсчитывает бесконечные минуты. Спохватывается, находит тот ключик, которым открывается нагромождение цифр, — снова разворачивает салфетки, дописывает, собирает по кусочкам.

Вселенная выдыхает.

Вселенная смотрит, читает, познает саму себя.

— …уважаемые пассажиры, ваш рейс задерживается…

Симплекс сердится, Симплекс звонит кому-то неведомо кому, буду-буду, когда-то буду, неведомо когда. Кто-то там бесконечно далеко сердится, ждет, где-то там, бесконечно далеко дом, — большой, уютный, подсвеченный пламенем очага, пахнущий медом и пряностями.

Симплекс садится за столиком где-то нигде, возле окна, за которым взлетают и опускаются самолеты, и плавно поднимается в небо луна — Симплекс ждет, когда она дойдет до перегородки в окне, сядет на неё, как на жердочку.

Кажется, это уже было, говорит себе Симплекс, — час ночи, луна на жердочке, шесть часов, растянутые в бесконечность. Или не было, думает Симплекс, да нет, не могло этого быть. Снова разворачивает салфетки, так, на чем он остановился, вот здесь…

…снова играет с цифрами, перебирает одну за другой…

Вселенная смотрит, слушает, познает саму себя…

…разбился на взлете, все пассажиры погибли…

…Симплекс этого не узнает, вселенная позаботится, чтобы не узнал, чтобы смотрел на часы, считал — один, два, три, четыре, пять, шесть — перебирает салфетки, играет с цифрами…

Вселенная ждет.

Познает саму себя.

Сентябрельник, сентябрядцатое сентября

Октябрельник, октябрядцатое октября.

…ну, вот уж даже не знаю, про что я должна писать на премьере в Опере — а ведь это первое в моей жизни задание, и только попробуй выполнить не на шестерку с плюсом, — и не видать мне столичной газеты, как своих ушей, да что столичной газеты, меня даже в какой-нибудь «Сельский вестник» не возьмут, и прозябать мне на кассе какого-нибудь Гурмана-дурмана до конца моих дней. Знать бы, что заинтересует достопочтенную публику — высоченные арки, неспешно прогуливающиеся по коридорам, изящные лестницы, что обмахиваются не менее изящными веерами, или витражи, которые уютно устроились в окнах, кокетливо подмигивая солнечными бликами. Или писать о платьях, что пришли на премьеру, и так торопились, что забыли взять с собой хозяев? Например, вот это, темно-вишневое с кружевами…

…а?

Ой, простите, марсала, марсала, цвета марсала — с кружевами, или вот это миленькое платьице с коротким подолом, который кажется рваным, отличная задумка…

…а?

Ой, простите, я не знала, что у вас оторвался подол, это ж надо ж было так опростоволоситься, какой конфуз… это я про себя, конечно… сию минуту стираю написанное, н-да-а-а, меня только в Оперу пускать…

И все-таки надо сосредоточиться на премьере, хотя бы представить себе, что испытывает актриса, которой сегодня предстоит первый в жизни настоящий выход на сцену — думаю, она волнуется ничуть не меньше меня. Если бы я могла прочитать её мысли… Да что значит, если бы, я же тихонечко, никто и не узнает… я надеюсь. Потому что если узнают, то придет конец не только моей так и не успевшей начаться карьере, но и моей свободе, если не жизни — в зависимости от того, какие царят законы в этих краях.

(а законы следовало бы подучить, прежде чем сюда ехать, да…)

Итак, я тихонечко слушаю мысли юной актрисы, и… вот это да, что же я слышу? Быть того не может… а ведь так и есть, бедная девочка мечтала о тихой и незаметной жизни где-нибудь нигде, но родственница (отсюда из мыслей не вижу) гонит её на сцену, будешь петь, я сказала, и не вздумай даже, талант у тебя, талант… И вот бедняжка спешит в Оперу, опоздала, замешкалась где-то нигде, бежит по двору, теряя туфли в осенней листве… Надо бы поговорить с актрисой после выступления, намекнуть как-нибудь осторожненько, а вы сами выбрали для себя сцену, или кто-то навел на вас на эту мысль, ой, да, тетушка настояла? А сами вы как относитесь… только осторожно намекать, чтобы она ни сном, ни духом не догадалась, что я в её мысли подсматривала…

Итак, писать, писать… неторопливые витражи рассаживаются в ложах, платья спохватываются, что не взяли своих хозяев, веера порхают над залом, на сцену выходит юная актриса, прекрасная, как первый весенний день… нет, я не имею в виду, что такая же холодная и промозглая, серая со свинцовыми тучами, а…

БА-БАХ!

Ослепительная вспышка.

Опера разлетается на осколки, с треском и грохотом рушатся стены.

— …что вы видели?

Вот уж не думала, что мне придется отчитываться перед полицией, а вот пришлось.

— Честное слово, это было так неожиданно… Как только подняли занавес, начался настоящий ад, Оперу буквально разнесло на куски!

— Вы видели, кто это сделал?

— Думаю, никто…

— В смысле, никто?

— В смысле… в Опере уже была бомба… или что-то в этом роде…

— Вы можете сказать, откуда взялась вспышка?

— Мне кажется… со сцены.

— Что же, большое вам спасибо за помощь следствию. Имею честь откланяться.

— Всего хоро… подождите!

Нет, не ждет, не слышит меня, уже уходит куда-то в никуда, разбираться, что там случилось. Ну, дура я, дура, надо же было спешить за ним, жадно смотреть, жадно слушать, ловить каждое слово, что они там еще нашли…

И не сдерживаюсь, и где, спрашивается, моя профессиональная этика, ау-у-уу, — как бы не так, жадно вслушиваюсь в мысли констебля, даже ловлю его фамилию — Тектив…

— …интересно… кому это могло понадобиться…

— Что понадобиться?

— Взорвать оперу… вы сами подумайте, обычно зачем что-нибудь взрывают?

— Ну… чтобы кого-то убить…

— Вот именно! Убить! Ну и кого, спрашивается, там собирались убивать, если никого живого там не было?

— Действительно… любопытно… хотя… как знать, что там не было никого живого?

— Ну откуда ему там взяться, как он через охрану проскочит, вы же не думаете, что у нас охрана вообще смотрит и не видит…

— Ну, знаете… сейчас кто живой, кто живой, и не отличить даже… Так что ищите, ищите, давайте, на развалинах, кого-то же они хотели уничтожить…

Ноябрельник, ноябрядцатое ноября.

Срочно в номер!

Вчера в Опере произошло вопиющее событие, неслыханное по своей дерзоти –достаточно сказать, что там, где еще совсем недавно поражала своим величием Опера, темнеют руины, в которых роются стражи порядка в поисках хоть кого-то живого, которого хотнели убить этим чудовищным взрывом…

— Пройдемте с нами.

— А в чем, собственно говоря…

— …вы арестованы.

…вот уж никогда не думала, что меня арестуют в первый же день моей работы — как будто и без того случилось мало стремительных неожиданностей, про которые я не успеваю писать статью за статьей. И как вы думаете, дорогие читатели, в чем меня обвиняют?

— …в чем меня обвиняют?

— Откуда вам известно, что полиция ищет на обломках оперы тела погибших?

— Ну а что же еще? Мне достаточно было сложить два и два, чтобы догадаться…

— Догадаться… ну что же, если вы такая догадливая, может, сообщите нам, кто заложил в Оперу бомбу?

— Думаю, что в ноябрельник мы этого не узнаем.

— А когда же? В средабрь?

— Тем более, нет. Для этого нужно вернуться в октябрельник, октябрядцатое октября.

— Что же… пойдемте в октябрельник.

Октябрельник, откябрядцатое октября.

— Смотрите… смотрите внимательно…

Я смотрю во все глаза, разглядываю сидящих, я выискиваю хоть одного настоящего — не нахожу, да они все тут настоящие, вернее, ни одного настоящего, иначе бы кто-нибудь погиб, когда взорвалась опера. Может быть, вот эта дама под маской совы, или вот эта юная леди, у которой вместо головы арфа, или вот этот господин с перепончатыми крыльями за спиной, или вот эти две девушки, они совершеннолетние вообще, или как, сидят, сверкают какими-то сияющими ореолами, пересмеиваются, перехихикиваются, в оперу они пришли, называется…

— Ну? — следователь нетерпеливо смотрит на меня, — что видите?

Понимаю, что не могу вот так признаться ему, что ничегошеньки-ничего не вижу, сколько не сную между рядами — все одинаково теплые, я чувствую их влажное дыхание, от одного даже несет чем-то луково-селедочным, кто-то покашливает, к кому-то бросается полиция, кто-то уверяет полицию, что он не настоящий, вот, сами посмотрите… Бледная леди нервно застегивает брошку, колет палец, я вижу ослепительно-красную капельку крови, — понимаю, что все выглядят так натурально, что среди них ни за что на свете не найдешь ни одну живую душу…

— Ищите… ищите… — шепот следователя раздается совсем рядом, но я понимаю, что на этот раз он адресован не мне, а бесконечной череде полицейских, которые прочесывают Оперу вдоль и поперек, ищут, где может быть запрятана взрывчатка, в переплетениях колонн, анфилад, балконов, партеров, лестниц, причудливо изогнутых перил… Следователь волнуется, я вижу, как он бледнеет, ну еще бы, вот уж казалось бы, прочесали всю Оперу от высоченного купола и до глубоких подвалов, уводящих в катакомбы под городом — но не нашли ничего…

— Ищите… ищите…

— Сейчас… — шепчет следователь.

Смотрю на него, не понимаю, что сейчас, я уже успела напрочь забыть, что случится сейчас — спохватываюсь слишком поздно, когда часы показывают без одной минуты двенадцать — сжимаюсь в комок, буквально, комкаю свои страницы, хочу спрятаться под кресла, не прячусь только потому, что боюсь, как бы меня не приняли за какой-нибудь мусор и не вымели вон.

Десять секунд…

Девять…

Восемь…

Семь…

Шесть…

Пять…

Четыре…

…ой, вру, все перепутала, семь секунд до…

Шесть…

Пять…

Четыре…

…ой, опять вру, было, было уже, пять секунд назад бы… вернее, должно было быть, и…

…и ничего.

— Но… как же? — вопросительно смотрю на следователя, — уважаемый следователь, как вы объясните, что… ничего не произошло?

— Похоже, преступник понял, что мы его ищем, испугался, и на этот раз решил отказаться от своей затеи?

— Похоже на то… Значит… — смотрю с надеждой, — мы победили?

Срочно в номер!

Благодаря героическим действиям начальника городского следственного отдела Д. Е. Тектива предотвращены действия опасного преступника…

— Э-э-э, нет-нет, не торопитесь, сударыня, не торопитесь… Вы думаете, злодей так легко отказался от своей чудовищной выходки? Полагаю, он просто ждет своего часа, чтобы нанести удар… А вы так и не нашли, кого именно хотели убить!

Уже хочу признать свое поражение, а что мне еще остается — спохватываюсь в последний момент, смотрю на пустую сцену…

— Контральта!

В ответ на мой возглас все оборачиваются, смотрят в пустоту сцены, разумеется, ничего не видят.

— Контральта… её не было здесь, когда взорвалась Опера… Контральта опоздала… попала в пробку… бежала сюда какими-то задними дворами, поднимая подол платья, теряя туфли в осенней листве…

— Контральта… — говорит Тектив куда-то никуда, самому себе, — Контральта… Так вот от кого хотели избавиться… быть не может… немыслимо… и кому могла помешать бедная девушка? Стоп-стоп-стоп… а откуда вы это знаете?

— Но я же…

— Вы подглядывали в мысли певицы, не так ли?

— Клянусь вам… я видела её в окно…

— Ой, не лгите мне, где вы здесь в зале окно нашли, или вы всегда с собой в сумочке на всякий случай окно носите, а вдруг пригодится, да? Знаю я вашу репортерскую натуру, вас сразу штампуют с этим… чтобы мысли читать…

Понимаю, что моя карьера кончилась, так и не начавшись…

— По-хорошему, сударыня, я должен вас арестовать… но думаю, вы нам будете сейчас полезны по эту сторону тюремной решетки… как насчет того, чтобы посмотреть мысли сидящих здесь людей, может, узнаете, кто из них задумал погубить Контральту…

Ёкает сердце — в жизни не думала, что когда-нибудь у меня будет право вот так откровенно смотреть мысли других людей, заглядывать в чужие сознания, например, вон той расфуфыренной дамочки у окна, ага, тайком от мужа взяла деньги, чтобы пойти на премьеру, или вон тот парень… ага, а мы, оказывается, на лекции должны быть, а не оперы смотреть, ну-ну… А вот…

— …нашла.

— Нашли?

— Да… точно… вон та…

— Девушка у колонны?

— Точно… Сопрана… она же всю жизнь мечтала подняться на эту сцену, а Контральта её обошла… ух, как она её терпеть ненавидит, вы даже не представляете себе! Убить готова…

— …вот и убила, похоже… Ну что же, давайте…

— Стойте, стойте… — жадно оглядываю ряды, читаю мысли, что на ужин сварить, черт с ним, закажем что-нибудь, и дело с концом, юбка порвалась, только бы не увидел никто, да откуда такой сквозняк, я здесь умру сейчас, даром, что я уже мертвый, ну что за девушка, что за девушка, полжизни бы за такую отдал, да она на меня и не посмотрит даже, на смех поднимет, ну что за парень, это же тот самый он, не меньше, только он на меня и не посмотрит даже, где я, и где он… Смотрю на них, думаю, надо бы намекнуть стражам порядка, чтобы арестовали обоих по подозрению, пусть посидят в камере, может, познакомятся, наконец… нет, что я за чушь несу, еще не хватало, если их посадят… или…

— …Вон тот парень и вон та девушка, кажется, что-то знают… видели что-то… вы бы допросили их как свидетелей… вместе… вместе они вспомнят…

Перевожу дух, что я наделала… Смотрю дальше, худой мужчина умирает от скуки, пришел сюда ради жены, его жена… тоже умирает от скуки, кто-то вбил ей в голову, что в оперу ходить модно и престижно, вот и ходит, выгуливает свои бриллианты, которых у неё нет, потому что все это только иллюзия.

…а вот…

— Вон тот парень, — показываю в третий ряд, — он ухаживал за Контральтой… долго… настойчиво… а она…

Парня уводят, по моей указке уводят еще двоих-троих, кому Контральта перешла дорогу, — чувствую, что все не то, не то, не то… не отпускает проклятое чувство, что что-то не так.

— Скажите, пожалуйста… — выжидающе смотрю на Контральту, — кого из них вы подозреваете?

— Ой, знаете… да как-то всех… и в то же время никого…

— Как это понимать?

— Ну… все они, конечно… на меня… против меня… но… но нет… нет…

Чувствую, она смущается, смущается даже здесь, в маленькой группке следователей и подозреваемых, что уж говорить о большой сцене.

— И все-таки… кто по-вашему заминировал Оперу?

— Я… — Контральта умоляюще смотрит на меня, — я… не знаю…

— А может быть, все-таки знаете?

— …потому что это сделали вы.

Контральта бледнеет, не может вымолвить ни слова, её тетушка набрасывается на меня разгневанной фурией, да как вы смеете, да только скажите еще что про мою девочку, да я вам все страницы повыдергиваю, будете знать…

Понимаю, что и правда, пора мне завязывать с обликом газеты, надоело чуть что, слышать угрозы про выдергивание страниц.

Жду, когда стражи порядка угомонят рассвирепевшую тетушку, продолжаю:

— Вы говорили, что опоздали, потому что попали в пробку… но скажите на милость, когда вы в последний раз видели пробки в нашем городке?

— Но я действительно…

— …и дорога перед вами была совершенно пуста.

— Но…

— …а позвольте поинтересоваться, для чего вы кружили битый час по городу?

— Я… я заблудилась…

— …в городе, в котором прожили всю жизнь?

— Ну а что такого, моя девочка волновалась, вот и заплутала! — тетушка снова взрывается, необъятная, бордовая… ой, нет, простите, цвета марсала, марсала, марсала, вызубрить и запомнить наизусть, — на вас бы я посмотрела в первый рабочий день, вы бы еще и не так все перепутали!

— Сегодня, представьте, мой первый рабочий день, и я… и я… заблудилась в своем родном городе, и вообще еле добралась сюда, вот так разволновалась, да. И все-таки… уважаемая Контральта… с чего вдруг вы решили заминировать оперу и опоздать, чтобы не погибнуть?

— Да вы подумайте сами, с чего это нужно было моей драгоценной племяннице?

— Очень просто… ваша Контральта надеялась, что вы нарушите все запреты и придете сюда сами, лично, минуя охрану…

— Я? Нарушила запреты? — тетка наскакивает на меня, трясется, необъятная, маренговая, — я? Да как вы смеете!

Тетку оттаскивают, я продолжаю, как ни в чем не бывало:

— Вы, уважаемая Контральта, надеялись, что ваша тетушка придет лично… и вы избавитесь от неё… чтобы стать свободной, и делать то, что хочется вам, а не то, что требует от вас тетушка!

— Вы… вы что, читали мысли моей Контральты? Да вас за одно за это нужно привлечь к суду! — гремит тетка.

— В интересах следствия это допускается, — кивает Тектив, — что скажете вы, Контральта?

Контральта ничего не говорит, заливается слезами, понимает, что деваться ей некуда. Я бормочу что-то, что не нужно её наказывать слишком строго, в конце концов, никто не погиб, а тетушке следовало бы пересмотреть свое отношение к племяннице, в конце концов, она уже взрослая, она сама решает, что её делать, как жить…

— А ловко вы все это провернули, — тетушка многозначительно смотрит на меня.

— В смысле?

— В смысле. Хватит притворяться, уважаемая акула пера… и признайтесь, наконец, что это вы заминировали оперу.

— Я? Но… вы подумайте сами, зачем мне было это делать?

— Очень просто… — тетушка, наконец, овладевает собой, смотрит на меня, холодно, насмешливо, — ваш первый рабочий день, как вы говорите… и что вас ждет? Маленькая, никем не замеченная статья о премьере в опере, и дальше снова изо дня в день, из года в год крохотные заметки о театральных постановках и поэтических вечерах… Но этого вам мало, ваши амбиции гораздо больше, чем этот городок… и что вы делаете? И вы не придумываете ничего лучше чем… заминировать оперу, да еще и втираетесь в доверие к полиции, чтобы сделать сенсацию! И вы наивно полагаете, что вас не разоблачат… да что вы стоите, как на параде, арестуйте её скорее!

Как я проклинаю себя, что в ту роковую минуту потеряла самообладание, это же надо же было додуматься, выпорхнуть в окно, размахивая страницами, а потом и вовсе выключить свою аву, испариться, исчезнуть, будто меня и не было! Нет, чтобы остаться, спокойно объяснить, что нет, не так, ничего подобного — а я не нашла ничего лучше чем запаниковать. Нет, ну вы поймите, это был мой первый рабочий день, я боялась, я правда боялась, вы себя в первый день вспомните… ах, у вас так не было, ну я вас поздравляю, значит, я одна такая…

…возвращаюсь домой, в свой дворец. Да-да, я живу во дворце, который считается вторым по красоте дворцом в мире. Я так самоуверенно говорю — свой дворец, хотя он и близко не мой, и вообще, если кто-то узнает, что я здесь живу, это будет последний день моей жизни… во дворце. Так что это останется нашим с дворцом маленькой тайной.

Я возвращаюсь домой — но не в октябрельник, где меня будут искать, а в сентябрельник, сентябрядцатое сентября, когда никто и слыхом не слыхивал, что с Оперой что-то случится. Здесь я настоящая — не какая-то там ава, которая мотается незнамо где — и от этой настоящести кажусь себе уязвимой до боли, до дрожи, больно прикасаться к миру самой собой…

— …поздравляю вас.

Вздрагиваю от голоса дворца, пытаюсь вспомнить, с чем именно он меня поздравлял в сентябрельник, а, ну да…

— Да я сама не верила, что меня в газету возьмут…

— …напрасно, сударыня, надо верить в себя, обязательно… я вот верю, что когда-нибудь стану первым по красоте… А уж вас-то в газету не взять…

— Да ну, столько отказов… я уже думала, проклятье на мне какое-то, что везде от ворот поворот… И рукопись только так отфутболивали…

— Ну что вы хотели, сударыня, рукопись ваша и правда слабовата…

Чувствую, что краснею, хочу возразить, понимаю, что возразить нечего, что я и правда ничего не знаю о тех временах, когда…

…ну, вот вы пишете, что ваша героиня летит в Париж самолетом: и что вы думаете? Она у вас выходит из дома, садится в самолет… и летит. Вам хоть известно, что большинство людей живут далеко от аэропортов, где летают самолеты, и героине следует сначала сесть в машину или хотя бы заказать такси? Вы в курсе, что чтобы лететь самолетом, надо сначала купить билет? Я уже не говорю о том, что ваша героиня садится в самолет в любое время, когда он её нужен. Ночные рейсы? Нет, не слышали. Вылеты в четыре утра? Что вы, мы такого не знаем. Я даже боюсь при вас произнести сочетание — стыковочные рейсы — боюсь, от таких сложностей у вас случится перегрев мозга. А ночи в аэропорту? А задержки вылета? А «радостные» известия, что напрямую ничего не летит, и вам придется делать крюк в половину земного шара?

— Я… я им еще покажу…

— Покажете, сударыня… обязательно. Только надо историю подучить…

— Да ну на фиг, меня в газету пригласили, что мне эта книга теперь…

— И куда же поведет вас ваше первое задание, если не секрет?

— В Оперу.

— О! неужели вы своими глазами увидите первое по красоте здание?

— Ну, все-таки не своими, только через аву…

— Обязательно передайте ей низкий поклон от меня.

— Непременно.

— Вот, возьмите…

— Что это?

— Поклон… от меня.

— Но… как же я его…

— Вышлете по почте… доставят…

— А да, конечно…

— Скажете, что от меня.

— Обязательно…

…вздрагиваю, спохватываюсь, что, собственно, происходит, какой поклон, что за поклон, ведь в прошлый раз я так и не посмотрела, что за поклон он передавал…

…набираю номер полиции.

— …а ведь вы просто молодец, — Тектив первый раз смотрит на меня с уважением, — догадались… Нет, это ж надо же было додуматься дворцу… заминировать Оперу из зависти, чтобы стать первым по красоте зданием! Чудовищно…

Осторожно спрашиваю:

— Надеюсь, дворец будет наказан не слишком строго? В конце концов, он ничего не сделал, только планировал это чудовищное преступление…

— Думаю да, наказание будет не слишком суровым… Однако… вы не возражаете, если мы обыщем замок?

Даже не говорю, что это не мой замок, и не мне решать, обыскивать его или нет. Стражи порядка направляются в холлы и коридоры моей обители, оглядывают винтовые лестницы, причудливые изгибы балюстрад, настороженно кивают…

Короткий вскрик.

Бежим туда, все, разом, оторопело смотрим на истлевший скелет, застывший в запыленном кресле в маленькой нише у окна.

— Что… что это такое? — Тектив требовательно смотрит на замок.

— Я… я понятия не имею…

— Вы сами не знаете, что у вас делается?

— К сожалению…

— Вот уж теперь вам действительно не отвертеться от серьезного ареста… Дайте-ка глянуть… похоже, женщина… пижама домашняя… следов насильственной смерти не…

Тектив вздрагивает, понимающе смотрит на меня:

— Так это же…

— Что это же?

— Вы…

— Что я?

— Вы. Это вы, сударыня… вы устроились в этом замке… увы, он стал вашим последним пристанищем…

У меня перехватывает дыхание, замок ищет какие-то слова сочувствия, не находит — ловлю себя на том, что уже подбираю слова для завтрашней статьи, срочно в номер, — я жила в этом замке, по крайней мере, я так думала, кто же мог знать, что на самом деле я не жила…

Таверна для…

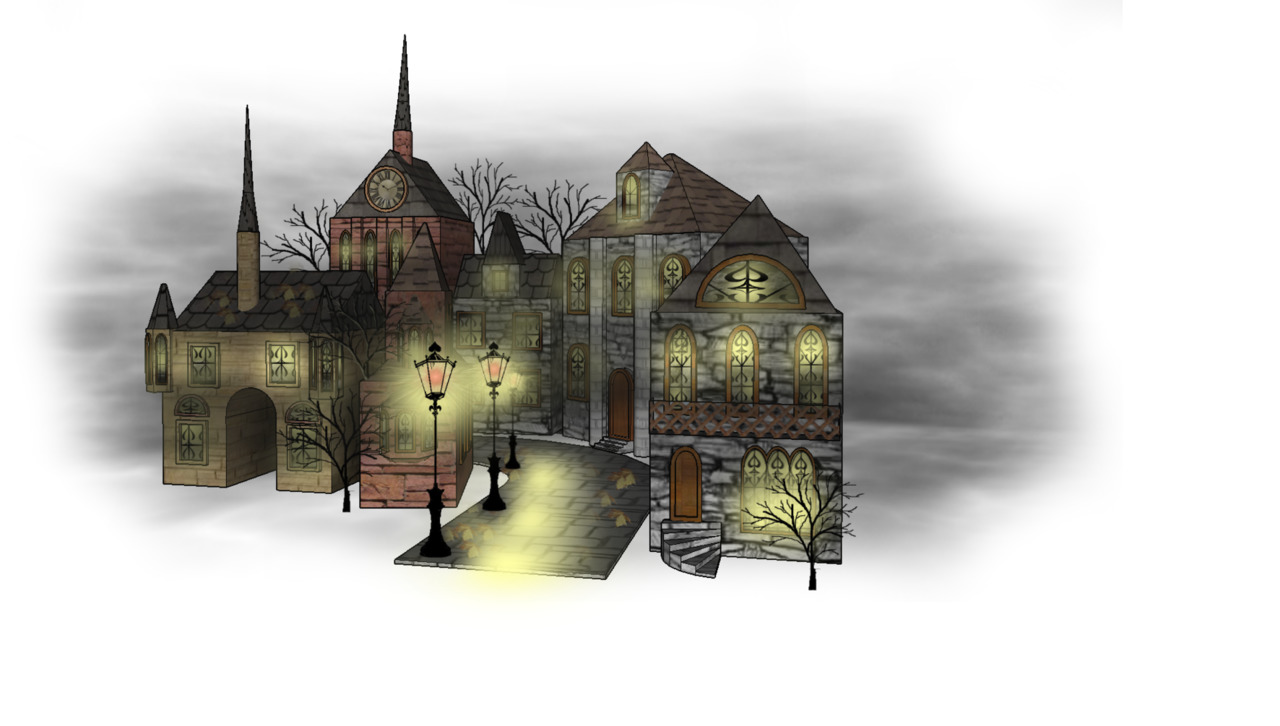

Город, запутанный сам в себе.

Улицы, ведущие одновременно вверх и вниз.

Дома, непонятно как держащиеся друг на друге вопреки всем законам гравитации.

Река, которая течет, как мне кажется, вверх.

Надкушенная луна, опрокинутая в реке.

Думаю, куда мне идти, и вообще какого черта я здесь делаю…

— …дохлый номер, — старый городок сочувственно смотрит на меня, — ишь, чего выдумали! Нет, это же надо же было додуматься… таверну… в нашем городе… таверну…

Смеется сухим шелестящим смехом, будто рассыпаются осенние листья.

Не выдерживаю:

— А… а что не так?

— Он еще спрашивает! Серьезно? Таверну? Да вы сами-то посмотрите…

Смотрю сам на ласковое сияние таверны, приютившейся на вымощенной площади, таверна манит огоньками фонариков, запахами чего-то запеченного в чем-то, чего-то мясного, сладкого, пряного, все вперемешку, хочется все, и сразу.

— Ну вот… кивает городок, — а вы… таверну…

Оторопело смотрю на объявление, которое привело меня сюда, какого черта в самом-то деле, — Требуется хозяин таверны…

— …ну, понимаете, таверны, как таковой, еще нет… — голос в трубке какой-то непривычный, пугающий.

— В смысле… нет?

— В смысле, вам все с нуля придется делать. Искать заброшенное здание, у нас в городке много их, ремонтировать там все, делать кухню, зал, развешивать фонарики, резать луну на тонкие ломтики, мазать на тосты, печь сентябри в последних лучах лета, набросать нот, чтобы приманить скрипки, пусть играют себе… справитесь?

Понимаю, что отступать некуда:

— Справлюсь.

— И вот еще… — продолжает все тот же женский голос, — вы там диванчики поставьте, чтобы уютно было… хорошо?

Киваю кому-то невидимому и неведомому:

— Обязательно.

Таверна…

— …да не нужна нам никакая еще одна таверна, понимаете вы? — добавляет городок.

— Понимаю.

Проклинаю кого-то, кто сыграл со мной дурацкую шутку, проклинаю самого себя, что повелся на этот идиотский розыгрыш, ну что поделать, ну не у всех есть мозги, не у всех…

— Да вы останьтесь, переночуйте… у нас при таверне гостиница есть, мы гостям всегда рады…

— А вы все-таки решили… — городок презрительно смотрит на меня, как я зажигаю фонарики в маленьком домике, который так долго доводил до ума, перестилал крышу, конопатил стены, подбирал причудливый флюгер в виде черного кота на метле, долго думал, убрать плющ со стен или оставить, решил оставить стены, увитые плющом…

Светятся чайно-янтарные фонарики, порхают скрипки, зовут в таверну на запахи рагу из ранней осени и жаркого из полуночи.

Прохожие презрительно косятся, не менее презрительно фыркают, расходятся по домам, еще бы, время позднее, пора уже домой, к теплым постелям, а этот в кои-то веки в это время открывает свою таверну, да кому она здесь вообще нужна…

Я жду.

Луна проваливается в чащу леса.

Когда городок стихает, в мою таверну приходит та единственная, которую я жду, ради которой я делал все это…

— Доброй ночи.

— Доброй. Как насчет запеченной осени?

— Спасибо… не откажусь…

Устраивается поудобнее на диванчике, куда тут же слетается стайка скрипок.

— Отлично… чудесно у вас получилось…

— Да я и сам не ожидал, что так выйдет…

— А я в вас не сомневалась… не прогадала… — таверна сидит на диванчике, смотрит на меня, торжествующе улыбается, — иногда и таверне… в таверне посидеть хочется…

Тихоокеанский сыр

Нет, мне, конечно, грех жаловаться, мне еще повезло — всех сегодня будут вспоминать, а я и еще несколько человек пойдут в город, который не город, но это неважно.

— …подскажите, пожалуйста, как пройти на улицу Снов?

— Идите до перекрестка, потом направо до трамвайной линии и налево, — тараторит прохожий, — хорошего дня!

Кажется, я сделал что-то не так, кажется, надо было что-то уточнить, только я не пойму, что именно уточнить, пока не заблужусь в этом городке напрочь. Спохватываюсь, в какую сторону мне идти до перекрестка, иду куда-то в никуда, утыкаюсь в кирпичную стену, иду назад, добираюсь-таки до трамвайных путей, поворачиваю налево, спохватываюсь, а что делать дальше. Щелкаю пальцами, показывая, что мне нужен очередной прохожий, из переулка выходит девушка, я спрашиваю про улицу снов, девушка бормочет на каком-то непонятном языке, из всей тарабарщины понимаю только, что она сама не местная, и сама тут ничего-ничего не знает. В какой-то момент уже собираюсь пойти за ней, помочь, но девушка уже исчезает в лабиринтах улиц. Вместо неё улицы выпускают рыжего увальня, он вразвалочку идет мимо меня, я снова спрашиваю: