Бесплатный фрагмент - Художественный транс: природа, культура, техника

От автора

Художественный транс — это что еще такое? «Техника художественного транса» — это о чем? Что-то еще новенькое об измененных состояниях сознания (ИСС)? Или все же об искусстве?

В первую очередь и главным образом, об искусстве.

Тема измененных состояний сознания в последние три десятилетия набирала популярность и стала модной. Было выпущено множество книг, где этот предмет рассматривался с разных позиций, под разными углами зрения и в разных контекстах. Многие разновидности ИСС и разнообразные способы их достижения стали достоянием широкой публики. На фоне этого впечатляющего многообразия феномен художественного транса выглядит более чем скромно. Как Золушка до ее встречи с феей. Правда, во многих текстах, посвященных данной проблеме, в числе факторов, способствующих достижению ИСС, упоминается также и искусство, в первую очередь, музыка. Но по непосредственной силе воздействия, по яркости производимого эффекта «художественный фактор» уступает и гипнотическому внушению, и различного рода медитативным техникам, и холотропному дыханию и психоделическим препаратам… Так, во всяком случае, представляется на первый взгляд.

Впрочем, вопрос об отношении художественного транса к иным ИСС является на страницах данной работы далеко не главным. Художественный транс рассматривается здесь не столько в системе измененных состояний, сколько в системе художественной культуры, как необходимый ее элемент. Художественный транс предстает как особое, специфическое состояние, необходимое для полноценного (глубокого, интенсивного) взаимодействия человека с искусством. Без этого условия, подлинный контакт с произведением оказывается невозможным, искусство остается закрытым для человека. Хотя, он может рассуждать о нем как знаток и разбирать «до винтика» как тонкий аналитик.

Мы будем вести разговор о художественном трансе в том числе и с эстетических, а также культурологических позиций, что, в какой-то мере, уводит нас из сферы популярного. Эстетика и культурология не завоевали пока массового интереса. Предмет сложный и запутанный, популярных работ в этой области значительно меньше чем по психологии. Да и общественный статус искусства меняется, как кажется, не в лучшую сторону.

Когда-то, хотя и не слишком давно, художественная культура претендовала на значительную роль в жизни общества. Теперь искусство в значительной мере смирилось с тем, что его основное место — сфера обслуживания, а еще конкретнее — развлечение. Плоды осознания этой «новой правды» можно наблюдать и в филармоническом концерте, и в театральной постановке, и в музейной экспозиции, и в кинематографе… Во всех сферах прекрасного.

Нечто похожее произошло с образованием. Отношение к нему в последние десятилетия заметно изменилось, стало значительно более прагматичным; фигура учителя поблекла и потускнела: никакого ореола, никакого Учителя с большой буквы. Теперь это просто человек, оказывающий образовательные услуги. Такова общая тенденция. За ней — более широкая система представлений и ценностей, получившая в обществе широкое распространение. Весьма условно её можно было бы назвать «потребительским прагматизмом». Сегодня это — господствующая идея.

Господствующая, но все же не единственная. Есть другие. Что-то сохраняется от прошлого. Что-то возникает в ответ, в противовес доминирующей позиции.

К этому «другому» я бы хотел отнести и свою книгу о художественной психотехнике.

Для начала скажу о нескольких вещах, вызывавших мое постоянное удивление и, как следствие, желание разобраться.

Удивление первое: Автор художественного произведения (писатель, поэт, актер, живописец…) обнаруживает такую осведомленность о законах жизни общества и человеческой души, о мироустройстве вообще, которую невозможно объяснить ни блестящей образованностью, ни богатым жизненным опытом. Порой складывается впечатление, что художник просто «видит насквозь» или обладает неким «изначальным знанием». Этот феномен «художественного ясновидения» поражал многих, и этому пытались найти самые разные объяснения. Одно из них таково: рукой гения водят высшие силы. Другое объяснение апеллирует к могуществу подсознания. Вспоминают и о коллективном бессознательном, и о ноосфере…

Сказанное касается не только содержания, но и формы. До сих пор наука не открыла алгоритмов, в соответствии с которыми интуиция художника находит самые совершенные решения. Когда занимаешься анализом музыкальных произведений, это просто ошеломляет: открываются такие закономерности и связи, что остается лишь удивляться, как автор мог все это заранее «просчитать». Хотя известно, что сознательно «просчитывается» лишь незначительная часть связей и закономерностей, организующих художественный текст. Остальное достигается каким-то иным путем. Каким?

Удивление второе. Оно относится к нам — читателям, слушателям, зрителям. Какими оказываемся мы понятливыми, наблюдательными, проницательными, когда смотрим фильм или спектакль, читаем книгу! Как будто клапан какой-то в мозгу открывается. Мы становимся более чувствительными (сенситивными), редкостная интуиция пробуждается в нас. Мы подмечаем каждую деталь и во всем умеем увидеть глубинный смысл. Мы реагируем на всякое несовершенство формы, а значит, каким-то образом знаем, какой она должна быть. Мы чувствуем всякую неправду, а значит, в душе догадываемся, в чем состоит правда! Иными словами, читатель, зритель, слушатель, соприкасаясь с искусством, тоже обретает, хотя и временно, способность «художественного ясновидения». Чему больше удивляться: тому ли, что все это к нам откуда-то приходит, когда мы контактируем с искусством, или тому, что это куда-то исчезает, когда мы возвращаемся к «нормальной» жизни? А ведь неплохо было бы пользоваться этими дарами всегда!

Удивление третье: Много всего сказано и написано о могуществе искусства! Оно и воспитывает, и лечит, и пробуждает в людях совесть, сострадание, чувство человеческого достоинства, оно очищает душу, дарит вдохновение, включает творческую интуицию… Искусство сообщает каждому отдельному человеку мудрость человечества, накопленную веками. Искусство развивает способности, которые затем можно с успехом применять в любой деятельности. И все это — правда! Удивительное же состоит в том, что все сказанное в девяноста девяти процентах из ста на практике не работает! Благодаря СМК искусство стало предельно доступным. Но где толпы исцеленных, пробужденных и очищенных? Где мудрецы и гении? Они, возможно, есть, но не так много, как можно было бы ожидать.

Есть здесь какое-то таинственное противоречие. Соприкасаясь с искусством, мы как будто попадаем в волшебный мир, где обретаем дары. Но вынести их оттуда мы почему-то не можем, а если и можем, то в очень незначительной степени.

Вот тут-то и возникают вопросы: Что это за мир? Как о устроен? Как туда попадают и как оттуда возвращаются? И почему его сокровища «не подлежат выносу»? Есть ли возможность построить мост, надежно соединяющий этот мир с пространством нашей обычной жизни? Собственно, об этом и пойдет речь в дальнейшем.

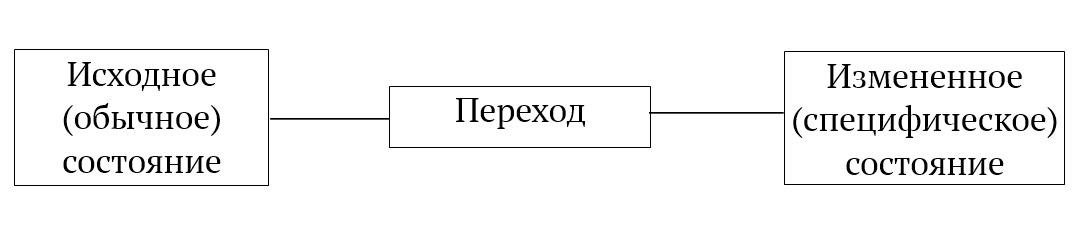

А пока, предельно кратко, попытаюсь обозначить свой взгляд на эту проблему, который и развивается в данной книге. Состоит он в следующем. То, что мы назвали метафорически «попаданием в особый мир», означает, что мы, соприкасаясь с искусством, входим в иное, специфическое состояние сознания. В этом состоянии наша психика работает несколько иначе, не так как обычно. В частности, как-то изменяется характер взаимодействия сознания со сферой бессознательного. Это (хотя и не только это) объясняет обретение новых, более широких духовных возможностей. Когда мы «возвращаемся назад», мы приходим в обычное (обыденное) состояние сознания, душа «складывает крылья» и летать уже не может. Обретаемые дары мы вновь утрачиваем, хотя ценный опыт остается с нами.

Это специфическое состояние, связанное с искусством, мы условимся называть «художественный транс». Художественный транс обладает сложной природой. Он опирается на закономерности высшей нервной деятельни человека и имеет определенное биологическое основание. Будучи неразрывно смязян с искусством, он все же имеет не столько биологическую, сколько культурную природу. Он — такая же часть художественной культуры, как и художественные произведения. С той разницей, что художественные произведения (тексты) могут храниться отдельно от человека, а художественный транс, являясь важнейшим элементом культуросообразного способа взаимодействия человека с искусством, существует лишь в контексте человеческого бытия (реализуется в человеке).

Художественное сознание имеет культурную природу, хотя и опирается на естественное устроение психического аппарата человека. Механизмы взаимодействия человека с искусством включаются спонтанно, помимо нашей воли и сознательного контроля. Мы входим в художественный транс, даже не подозревая об этом, и так же выходим.

Возникает новый вопрос: нельзя ли овладеть этим культурным механизмом, подчинив его сознательному контролю, превратив его тем самым в технику?

Речь не идет о том, чтобы привносить в художественную культуру извне какие-то психологические приемы и техники. Напротив, мы говорим о возможности извлечь эту технику из контекста самой художественной культуры. Мы, таким образом, исходим из того, что она уже в ней заложена. Иными словами, вопрос ставится так: можно ли превратить то, что происходит с человеком, в то, что он сам делает? Возможно это, или нет?

С ним связан другой вопрос: кому и для чего это нужно? К нему мы еще вернемся. Пока же замечу следующее. Все люди, вниманию которых я предлагал нечто на эту тему (в форме лекций, семинаров, практических занятий или даже в частной беседе), резко делились на две категории. Одни, также как и я, интуитивно считали это ценным, а также интересным и увлекательным, помимо всякой пользы. Другие же ставили под сомнение саму необходимость заниматься подобными вещами (действительно, многие без этого прекрасно обходятся, достигая значительных высот и в искусстве и в иных видах деятельности). Что же касается интереса, то ни интересным, ни увлекательным это им не казалось. Более того, какую-то опасность, какое-то нарушение табу они чувствовали в этом, стараясь держаться подальше от подобных материй.

Что же, каждый выбирает свою позицию сам, следуя своему характеру и убеждениям. И в каждой из двух позиций есть своя правда. В чем-то правы и противники. В частности, в вопросе об опасности. Всякая техника может быть опасной, если ей пользоваться неразумно и без необходимой предосторожности. Все эффективное опасно. Об этом мы будем помнить и стараться соблюдать то, что называется «техникой безопасности».

Многое из того, что здесь написано, является результатом долгого личного интереса к данной теме, разнообразного личного опыта и поиска путей его осмысления. За этим последовали попытки делиться результатами этих поисков. В разных формах — лекции, семинары, беседы, практические занятия. … На эту тему была написана и издана в 2001 году книга «Психотехника художественной деятельности: арт-тренинг». Сегодня многое в ней меня уже не удовлетворяет. От термина «арт-тренинг» я отказался, так как он активно используется другими людьми, вкладывающими в него совершенно иной смысл. Это создавало бы неизбежную путаницу. Кроме того, многие содержательные моменты сейчас видятся мне иначе, и акценты во многих случаях хочется расставить по-другому, и способы объяснения изменить… В определенный момент я почувствовал потребность написать новую книгу.

Она была написана издана в 2011 г. под грифом Государственного института искусствознания, где я в то время работал. Однако прошло время, и теперь, увидев ряд недостатков этой, уже второй книги, я почувствовал потребность что-то в ней исправить, а что-то и добавить. Так появился данный ее вариант.

Введение

— Вот где водится Снарк! — закричал Благозвон,

Выгружая с любовью людей:

Чтоб не сбило волной, их придерживал он

За власы пятернею своей.

— Вот где водится Снарк! Объясню я потом,

Что слова нас такие бодрят.

Вот где водится Снарк! Знайте — истина в том,

Что повторено трижды подряд!

(Л. Кэрролл «Охота на Снарка»)

Действительно, бывает так, что ложь, повторенная множество раз, начинает вызывать все большее доверие, к ней привыкают. Бывает, к сожалению, и наоборот: мысль истинная от слишком частого ее проговаривания как бы теряет силу, «занашивается», и ее очередное произнесение воспринимается как чисто формальное ритуальное действие. К ней тоже привыкают. Похоже, нечто подобное произошло с представлением о магической силе искусства. Оно стало привычным, а привычка — почти забвение.

Признание существования этой силы — фундаментальный факт культуры, имеющий древнейшую природу. В любой мифологии мы находим соответствующие образы. Находим их мы и в фольклоре, в сказках, в художественной литературе. В медицинской практике, в медицинской науке, в психиатрии, в практической психологии этому также уделяется достаточное внимание. Устойчивым мотивом является здесь поиск возможностей практического использования этой силы. Практический аспект проблемы интересует и нас. Именно это обстоятельство объясняет присутствие слова «техника» в названии книги.

Под словом «техника» мы будем подразумевать систему приемов, обеспечивающих высокую эффективность и качество той или иной деятельности. Не овладев в совершенстве техникой, не доведя выполнение соответствующих приемов до автоматизма, невозможно достичь мастерства.

Именно в таком смысле это слово часто употребляется, скажем, в спорте. Когда говорят, что боксер (футболист, пловец, прыгун и т. д.) техничен (обладает хорошей техникой), как раз и имеют в виду, что все его движения, все его действия обеспечивают системную реализацию приемов, ведущих к успеху (к желаемому результату). Техника в таком понимании — средство, но такое средство, которое неотделимо от меня самого. Автомобиль — тоже техника, и тоже средство. Но он не является органической частью меня самого, он — внешний по отношению ко мне предмет. Другое дело — техника вождения автомобиля.

В этом же смысле мы говорим о технике разных видов художественной деятельности: о технике в живописи, о технике танца, о технике фортепианной игры, о вокальной технике. Точно также мы можем говорить о технике владения словом — о поэтической или писательской технике. Сюда же относится и композиторская техника. Заметим, что композиторская техника не есть что-то единое и неделимое, раз и навсегда данное. Есть мелодическая техника, техника контрапункта (полифоническая техника), гармоническая техника, техника владения формой, включающая технику музыкального (тематического) развития и т. д. Причем, разные эпохи рождают разные композиторские техники, пример — техника додекафонного письма. То же самое справедливо и для всех остальных видов искусства. Богатство художественных техник — такая же важная составляющая богатства художественной культуры, как и богатство самих художественных произведений (текстов).

Техника в таком ее понимании, тесно связана с культурой. Едва ли не важнейшая функция культуры состоит в том, чтобы обеспечивать накопление и передачу образцов деятельности. В том числе (и в первую очередь) образцов совершенной деятельности, эталонных образцов культуры. Таким образом, культура вырабатывает, фиксирует и передает образцы совершенной деятельности, а техника деятельности фиксируется и хранится в культуре, является частью культуры этой деятельности. Когда человек осваивает культуру той или иной деятельности, он присваивает и эти образцы, доводит до совершенства, а в какой-то мере и до автоматизма. Тогда о нем могут сказать, что он в совершенстве владеет техникой данной деятельности.

Говоря о технике деятельности, зафиксированной в культуре, мы эту самую технику рассматриваем двояко: а) в отношении к деятельности и б) в отношении к культуре. В отношении к деятельности техника — всего лишь средство, хотя и очень важное, средство, обеспечивающее эффективность, результативность, качество, экономию сил и времени и т. п. В отношении к культуре техника — часть культурного достояния, она несет в себе собственное культурное содержание, смыслы и обладает самостоятельной культурной ценностью.

Возьмем простой пример — исполнение народной песни. Здесь, как и во всяком деле, нужна какая-то техника (умение, сноровка). Если брать эту технику только в первом ее значении, то мы обратим внимание на такие вещи, как правильная осанка, правильное дыхание, хорошая постановка голоса, позволяющая без лишнего напряжения, красивым и достаточно громким звуком исполнить песню (вокальное произведение). Примеров такого абстрактного понимания техники исполнения народных песен мы видели немало. Взгляд на эту же проблему этнографа или фольклориста будет существенно иным. Для них техника исполнения — прежде всего органическая составляющая конкретной культуры, конкретного стиля, жанра и местной традиции. Приемы звукоизвлечения, дыхания, фразировки и прочее не мыслятся вне культурного контекста, ибо сами являются важнейшими смыслонесущими элементами. Все эти вопросы настолько значимы, что вокруг них велись и ведутся горячие споры. И тем современным городским жителям, которые осваивают песенный фольклор как традиционную народную культуру, свойственно именно такое отношение к технике пения, в котором значимой становится ее связь с культурой.

Художественная деятельность обладает очень сложной организацией. И есть у этой деятельности две взаимосвязанные стороны — внешняя и внутренняя. Обе стороны одинаково важны, отсутствие одной из них в конечном итоге ведет к невозможности осуществлять эту деятельность. Соответственно, и культура и техника художественной деятельности имеет отношение к обеим сторонам процесса, организует, направляет, оптимизирует эту деятельность, как на внешнем, так и на внутреннем плане.

Еще раз вспомним о спорте. Здесь уже давно развивается и практикуется специальная «спортивная психотехника». Для того чтобы действия спортсмена были безупречными на внешнем (телесном, физическом) плане, они должны быть безупречно организованы на плане внутреннем. Это подтвердит любой борец, стрелок… Вспомним также о традиционных боевых искусствах. Вспомним и воздержимся от комментариев — они излишни.

Теперь возьмем любой пример из области искусства. Пусть это будет музыкант-исполнитель, например, пианист. Здесь привычным является употребление слова «техника» применительно к внешнему плану его исполнительского мастерства. Говорят: «у него блестящая октавная техника» или «мелкая техника у этого пианиста слабовата» и т. п. Во всех таких случаях имеется в виду некий способ движения рук и пальцев.

Не смотря на такую традицию словоупотребления, никто ведь не будет отрицать важности внутренней стороны процесса — внимания, воли, эмоциональной организации исполнительского процесса, формирования и осуществления исполнительского замысла, образного мышления… Это — внутренняя сторона исполнительского процесса. Здесь также проявляется мастерство, и этому также необходимо учиться. Правда, у музыкантов-исполнителей по этому поводу, как правило, слово «техника» не используется. Тем не менее, важность внутренней, психической составляющей в исполнительской технике музыкантами осознается. «Различные авторитеты наших дней… взяли на себя задачу научно обосновать последние достижения скрипичного искусства. Углубив теорию скрипичной игры, они включили в нее тщательный анализ физических элементов искусства, подходя к вопросу с естественнонаучной точки зрения и подтверждая свои выводы анатомическими таблицами, показывающими строение руки вплоть до ее мельчайших деталей. Тем не менее, до сих пор, — принимая во внимание, что целью этих старательно сформулированных принципов является их практический результат, — упускался из виду наиболее важный фактор, а именно фактор психический. Еще никогда не придавали достаточного значения психической работе, мозговой активности, контролирующей работу пальцев. Между тем, если данное лицо не способно к тяжелому умственному труду и длительной сосредоточенности, сложный путь к овладению столь трудным инструментом, как скрипка, является простой потерей времени». Эти слова великого музыканта-педагога сохраняют свою актуальность и в наши дня.

А вот у актеров есть своя актерская психотехника. Все, по-видимому, зависит от специфики художественной специальности и от сложившихся в ее недрах традиций.

Техника художественного транса (составляющая главный предмет этой книги) — всего лишь элемент художественной психотехники в ее широком понимании, но элемент, обладающий ключевым значением. «Художественная психотехника» — понятие более широкое. Любой поиск путей, методов, приемов управления психическими процессами, направленный на совершенствование художественной деятельности, можно по праву считать исследованием в области художественной психотехники. Например, тренировка внимания или творческого воображения, управление сценическим самочувствием или развитие контактности у актеров, борьба со сценическим волнением у музыкантов-исполнителей… Для решения подобных задач могут использоваться самые разные методы: различного рода медитативные техники, гипноз, аутогенная тренировка, йога, НЛП и т. д. Предмет наших интересов конкретнее. Нас интересуют не вообще разные психические процессы и управление ими в интересах художественной деятельности, а тот особый способ организации сознания, который связан с формированием художественной реальности. Или, другими словами, способ осознания реальности, который и превращает ее в художественную реальность.

Это «волшебство» превращения и есть, по сути, художественный транс.

Предмет нашего исследования соединяет в себе множество разнонаправленных моментов, своего рода полюсов. И мы должны будем выработать такой подход к предмету, который бы схватывал и удерживал это многообразие. Этот подход не может быть традиционно искусствоведческим, так как последний делает явный акцент на объективной, предметной стороне художественной деятельности, а если сказать точнее, на предметном ее результате — на художественном произведении (тексте). Нас же интересует художественная деятельность, процесс, причем, прежде всего, внутренний аспект этой деятельности. Но это не может быть собственно и психологическое исследование. Его предмет выходит за рамки психологии, ибо последняя не обязана интересоваться собственно культурной спецификой художественной деятельности и художественного сознания.

Нам еще предстоит попытка найти адекватный подход, отвечающий особенностям предмета. Некоторые такие особенности мы можем назвать уже сейчас.

• Субъектно-объектное единство художественного действия. Это значит, что художественное действие не разворачивается лишь на внешнем плане, или только на внутреннем. Оба плана находятся в теснейшей взаимосвязи и взаимопревращении. Оно само есть соединение этих «полюсов». Тот факт, что мы делаем акцент на художественном сознании, на психотехнике, ничего в этом смысле не меняет. Художественное сознание, а, следовательно, и художественная психотехника не существуют вне отношения к своему объекту, вне направленности как на объект, так и на субъект. Внешнее и внутреннее, объективное и субъективное, материальное и духовное соединены в предмете нашего исследования. Точно также они должны соединяться в методе, в подходе.

• Единство культуры и техники художественного действия (художественной деятельности). Культура действия и техника действия имеют непосредственное отношение к способу действия. С технической точки зрения способ действия раскрывается в таких своих характеристиках, как эргономичность, эффективность, сложность или простота, оптимальность, легкость или трудность освоения (обучения) и т. д. С культурологической точки зрения, способ действия (деятельности) есть важнейшая составляющая содержания культуры. Он несет смыслы и ценности, за ним стоит определенная картина мира. Способ действия включен в культурный контекст, в традицию. В одной традиции некий конкретный способ действия может быть приемлемым, в другом — неприемлемым и т. п. Сказанное справедливо для любого способа действия. Тем большее значение подобные моменты имеют для искусства, для художественной деятельности.

• Единство художественного сознания и художественной реальности. Если рассматривать художественное сознание именно как способ, то оно, прежде всего, есть способ формирования особой художественной реальности. Об этом мы уже сказали вкратце. Теперь же существенно подчеркнуть, что единство сознания и реальности — не просто принцип, который желательно учитывать, а существенная характеристика самого предмета исследования. А с точки зрения метода он может иметь ключевое значение.

• Единство спонтанности и произвольности технического (психотехнического) действия (единство «я делаю» и «со мной происходит»), возможность переходить от первого ко второму и обратно. Это существенно для любого освоения и совершенствования деятельности. С одной стороны, важно понять «естественные» алгоритмы действия, как это происходит по природе. С другой стороны, отрабатывая отдельные приемы, мы превращаем произвольное, сознательно управляемое действие в автоматическую привычку. Единство спонтанности и произвольности имеет отношение к любой технике (борьбы, вождения автомобиля, фортепианной игры и пр.). Соответственно, эта проблема очень важна и для психотехники. И это тоже особенность нашего предмета.

Культура и техника — эта пара имеет смысл лишь по отношению к некоторому действию. Именно действие и есть то, что осуществляет связь упомянутых полюсов. Говоря о художественном сознании в плане техники, мы, тем самым, акцентируем момент действия. Действие сознания, действие по отношению к сознанию, действие с помощью сознания.

Помимо этого, нам придется иметь дело с неким специфическим действием, которое можно обозначить как психотехническое действие. Психотехническое действие есть особое действие, направленное на овладение процессами сознания, его ресурсами и возможностями. Психотехническое действие в нашем смысловом контексте, с одной стороны, генетически связано с художественным действием, с другой стороны, отличается от него. Оно является преобразованным (превращенным в упражнение или в осознанный технический прием) художественным действием. Так элементы любой деятельности могут быть превращены в специальные упражнения, помогающие развивать способности, которые нужны для успешной реализации этой деятельности. Так во всем. Наш случай — не исключение.

Непосредственным же предметом, в исследовании которого должны быть реализованы все вышеперечисленные принципы, выступает художественный транс.

Можно сказать, что перед нами одна цель, но цель эта имеет две стороны.

А. Построение теоретической модели, описывающей художественный транс, его механизмы и закономерности в единстве его внешней и внутренней сторон, то есть, как переход в иную реальность = переход в иное состояние сознания. Теоретическая модель рассматривает этот процесс в аспекте того, как он происходит.

Б. Формирование практического метода освоения художественного транса и связанных с ним возможностей. Это значит, что мы должны будем построить систему приемов, техник, упражнений, методик, направленных на то, чтобы обеспечить возможность контролируемого (сознательного, произвольного) вхождения в иную реальность (измененное сознание) и выхода из него, а также (и это главное) возможность целенаправленного и осознанного действия в этой реальности. Можно сказать иначе: нам нужно превратить художественный транс и все его эффекты из того, что происходит в то, что мы делаем. И для этого нам необходимо построить особую систему психотехнической практики — психотехнический практикум.

Таким образом, мы хотим получить в свои руки инструмент теоретического и практического освоения культуры и техники художественного транса, а через него — художественного сознания.

В чем смысл подобных попыток? Какова гипотетическая ценность предполагаемых результатов, и какова возможная практическая польза? Кому, зачем и почему это может быть нужным (ценным) в принципе?

Отвечая на этот вопрос, выделим два основных момента. Во-первых, потребность исследовать проблемы художественной психотехники (в самом широком смысле слова), а также потребность формировать и совершенствовать практические методы психотехнической работы существует внутри художественной культуры. Движение в этом направлении отвечает нуждам художественной практики, как в плане в плане творческой деятельности, так и в плане художественного образования (профессионального, прежде всего). Логика здесь предельно простая: совершенное владение деятельностью предполагает освоение техники этой деятельности.

Во-вторых, развитие художественной психотехники может оказаться ценным и за пределами собственно искусства. Психотехнический потенциал искусства огромен. Он может быть с успехом использован для решения гуманитарных задач достаточно широкого круга. Сюда относится развитие творческих способностей человека и применение их в сферах, не имеющих прямого отношения к искусству. Сюда относится и возможность использования приемов и практик художественной психотехники для решения тех или иных психологических проблем (например, в психотерапии), или в сфере педагогики, или в качестве инструмента личностного роста, гармонизации сознания и т. п.

Теперь об этих двух моментах чуть более подробно.

Начнем с первого момента, с того, что мы обозначили с помощь слова «внутри» — внутри искусства, художественной культуры, художественной деятельности, художественного образования. В этом смысловом поле наше теоретическое исследование выглядит как работа в области теории искусства, как попытка узнать что-то еще о механизмах художественного восприятия, художественного мышления, а главное, о законах художественной реальности, существование которой мы, фактически, постулируем. В любом случае, знание, которое мы можем получить, двигаясь в этом направлении, будет знанием об искусстве. Что же касается практической стороны вопроса, то здесь, соответственно, речь может идти о технологии формирования духовных качеств, необходимых, в первую очередь, для людей, так или иначе, связавших себя с искусством.

А что, разве в этой области возникла проблемная ситуация? Разве художественная деятельность и без того не умеет воспроизводить сама себя? Разве уровень современных профессионалов в искусстве (композиторов, музыкантов-исполнителей, художников, актеров…) не говорит о том, что художественная культура ни в чем подобном не нуждается, что она вполне самодостаточна? Зачем привносить что-то иное туда, где и так все хорошо? Эти и подобные вопросы вполне справедливы и могут даже, поначалу, поставить в тупик. Однако ответ на них существует.

Дело в том, что эти вопросы сами по себе справедливы, но за исключением некоторых предпосылок, которые в них неявно содержатся. Вопросы эти как бы возражают против произвольных попыток привнести в художественную практику (и художественную педагогику) нечто извне, нечто такое, что не вырастает органическим образом из самой художественной культуры, а, следовательно, чужеродное. А чужеродное, вообще говоря, может оказаться вредным или, как минимум, опасным. Тут вступают в силу соображения из области «экологии культуры», пафос которых можно свести к двум словам: «не навреди». И это действительно очень серьезно.

А что, мы действительно намерены «привносить» в художественную практику (культуру) нечто «извне», нечто «чужеродное»? На этот вопрос мы должны дать отрицательный ответ. Нет нужды что-либо привносить извне. Художественная культура всегда включала в себя соответствующую художественную психотехнику, а художественная психотехника была и остается важнейшим элементом художественной культуры. Этот элемент нередко содержится в культуре, так сказать, латентно, в неявной, скрытой форме. И передается соответствующий аспект художественного мастерства от Учителя к Ученику, не будучи выделенным в самостоятельную дисциплину. Такая передача, собственно, входит в традиционное понятие «Школы». Психотехнический опыт как бы вплетен (или растворен) в том художественном опыте, который приобретает ученик, общаясь с учителем. Например, у пианиста нет такого учебного предмета «психотехника музыкального исполнительства», но психотехническую культуру, так или иначе он приобретает на уроках по специальности.

Итак, психотехническая культура существует внутри художественной культуры латентно и диффузно, она в ней скрыта и растворена, не выделена в самостоятельную часть передаваемого от поколения к поколению художественного опыта. Такова картина в целом. Хотя в деталях, это не вполне так и не всегда так. Искусству присуща тенденция рефлектировать себя, быть самому себе зеркалом. В этом зеркале нередко отражаются глубинные сущностные моменты, которые не даны непосредственному наблюдению. Из самого искусства, из художественных произведений (из художественной литературы, прежде всего) мы можем почерпнуть знание о художественной реальности и художественном трансе. Другое дело, что знание это содержится в зашифрованном виде, его понимание — специальная задача. Помимо художественных произведений есть иные культурные тексты, где соответствующие вопросы ставятся и обсуждаются в явном виде. К этому всему мы еще вернемся в свое время.

Теперь же заметим, что тезис о латентном и диффузном характере психотехнического знания в искусстве, не имеет столь универсального значения. Из этого правила есть исключения. И весьма значимые. Самый убедительный и яркий пример — профессия актера, а именно, то, что называется школа актерского мастерства. Актерская психотехника — специальный предмет и теоретического изучения, и практического освоения. Теория и практика профессиональной художественной (актерской) психотехники давно имеет постоянную прописку, как в теории театра, так и в системе актерского образования, то есть, в практике. И этим, пожалуй, система профессиональной подготовки актера существенно отличается от всех остальных профессиональных художественных школ.

У музыкантов, например, такого отдельного предмета не существует. Зато стремление тем или иным образом скомпенсировать его отсутствие проявляется с достаточной отчетливостью. В свое время возникло устойчивое словосочетание — «психотехническая школа». Под этим подразумевалась неформальная общность учеников и последователей Г. Г. Нейгауза, придававших особое значение именно внутренней стороне исполнительского искусства (и, соответственно, музыкальной педагогики). Автор известной среди музыкантов книги «У врат мастерства» Г. Коган, идейно примыкавший к психотехнической школе, писал (в предисловии к этой книге): «Из числа деятелей искусств в настоящей книге особенно часто вспоминается Станиславский. В этом нет ничего удивительного. Общеизвестна роль, какую сыграл Станиславский в разработке вопросов психологии исполнительского творчества». В этом смысле Г. Коган далеко не одинок. Многие музыканты отдают должное системе Станиславского, и даже испытывают нередко к актерам своего рода зависть по поводу того, что именно актерская специальность имеет развитую профессиональную психотехнику. При этом иногда делаются попытки как-то приспособить ее отдельные элементы к своим нуждам.

Интересно, что Станиславский в свою очередь испытывал к музыкальной профессии встречное чувство «белой зависти». Вот что он по этому поводу пишет в книге «Моя жизнь в искусстве»: «Какое счастье иметь в своем распоряжении такты, паузы, метроном, камертон, гармонизацию, контрапункт, выработанные упражнения для развития техники, терминологию, обозначающую те или иные артистические представления о творческих ощущениях и переживаниях. Значение и необходимость этой терминологии давно уже признаны в музыке. Там есть узаконенные основы, на которые можно опираться, чтобы творить не на авось, как у нас».

Парадокс? Только кажущийся. Приглядимся внимательнее и постараемся понять, кто чему завидует. Станиславский, говоря о преимуществах музыкантов, обращает внимание на более детализированную проработку именно объективной стороны музыкальной деятельности, того, что составляет ее, так сказать, внешний план. «Такты, паузы, метроном, камертон, гармонизация, контрапункт» — все это суть объективации музыки, то, что можно «положить на стол». Когда же музыканты обращаются к работам Станиславского, они стремятся получить в свои руки инструмент, позволяющий обрести больший контроль над субъективной стороной творческой деятельности, над тем, что составляет ее внутренний план. Если, таким образом, попытаться выявить то общее, что объединяет эти противоположные (встречные) устремления, то этим общим окажется пересечение, соединение, синергизм действия субъективной и объективной сторон художественной деятельности, ее внутреннего и внешнего планов. Таким образом, мы видим две встречные тенденции, за которыми стоит один смысл — стремление к гармоническому равновесию внешней и внутренней (объектной и субъектной) сторон творческой деятельности в своем виде искусства и формирование такой технологии, которая обеспечивала бы это равновесие. Строго говоря, это одна тенденция, но развивается она в разных условиях и из разных исходных предпосылок, имея единую целевую направленность.

За этой тенденцией, как правило, обнаруживается и другая — стремление к достижению гибкого взаимодействия и гармонического равновесия сознательного и бессознательного, произвольного и непроизвольного, преднамеренного и спонтанного, «я делаю» и «со мной происходит». «Одна из главных задач, преследуемых „системой“, заключается в естественном возбуждении творчества органической природы с ее подсознанием», — так сформулировал эту идею К. С. Станиславский. Для музыкантов эта мысль также близка и естественна, как и для актеров. Здесь ничего и никому не нужно объяснять и доказывать. Вмешательство и поддержка бессознательного в деятельности музыканта — очевидный и постоянный элемент ежедневной практики музыканта.

Таким образом, и музыка, и театральное искусство — и есть все основания считать, что в этом с ними окажутся солидарными и другие искусства — обнаруживают потребность в постоянном развитии и совершенствовании такой творческой технологии, которая отвечала бы, как минимум, двум взаимосвязанным задачам: а) установление гармонического единства и взаимодействия внешней и внутренней сторон художественной деятельности, б) установление гармонического единства и взаимодействия сознательного и бессознательного аспектов художественной деятельности.

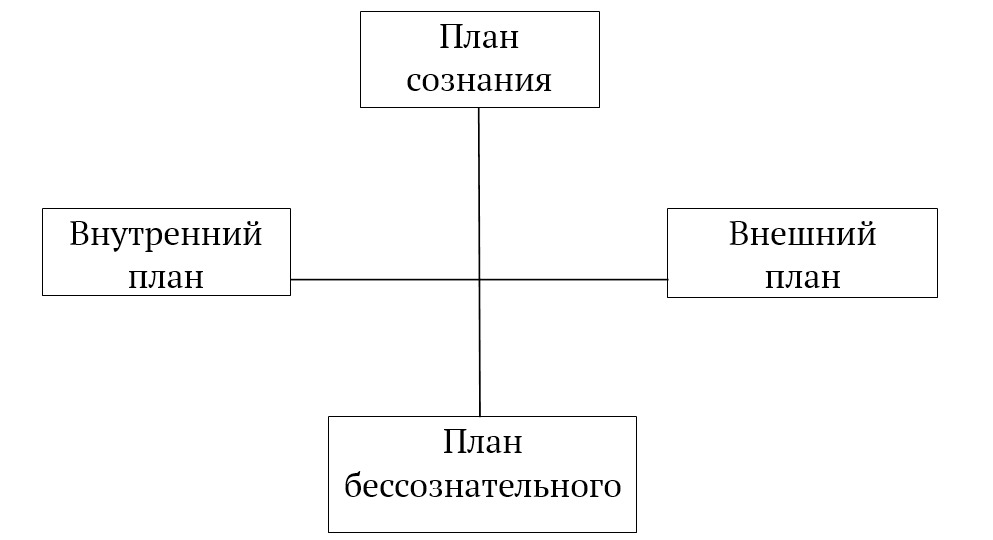

Это — идеал, недостижимая цель, но она диктует общее направление движения. Ее легко выразить в следующей схеме:

Поиски в области художественной психотехники не есть некий странный изыск или прихоть, не есть нечто искусственно привносимое в художественную культуру извне, тем более, не есть нечто ей чуждое. Это — движение, имманентное самой художественной культуре, выходящее из нее самой. Наши намерения никак не выходят за пределы того, чтобы осознано по мере двигаться в этом потоке. В перекрестье двух смыслов — культура и техника — находится предмет нашего интереса. Нас здесь интересует та сторона художественной культуры, которая несет в себе нормы художественного сознания, и нас интересует только такая психотехника, которая соответствует этим культурным нормы.

Теперь вернемся к проблемной ситуации. Мне представляется, что она все же есть, причем, весьма драматическая. И возникла она не сегодня, а созревала постепенно. Эта проблема досталась нам в наследство от ХХ века, когда все более и более накапливалось противоречие между внутренним и внешним, сознательным и бессознательным аспектами художественной деятельности. Трещина между ними постепенно разрасталась, достигая, порой, катастрофических масштабов.

С одной стороны, прошедшее столетие дает нам немало ярких примеров того, как рациональное, рассудочное, умозрительное отрывается от живой органики художественного процесса, от непосредственной душевной жизни художника, его интуиции, чувств и пр. Произведение при этом как бы полностью объективируется, превращается в вещь, существующую отдельно от человека. В частности, сочинение музыки могло становиться полностью алгоритмизированным процессом. Эта тенденция в пределе стремилась к тому, чтобы полностью «эмансипировать» музыку и музыкальное произведение от человека и всего человеческого.

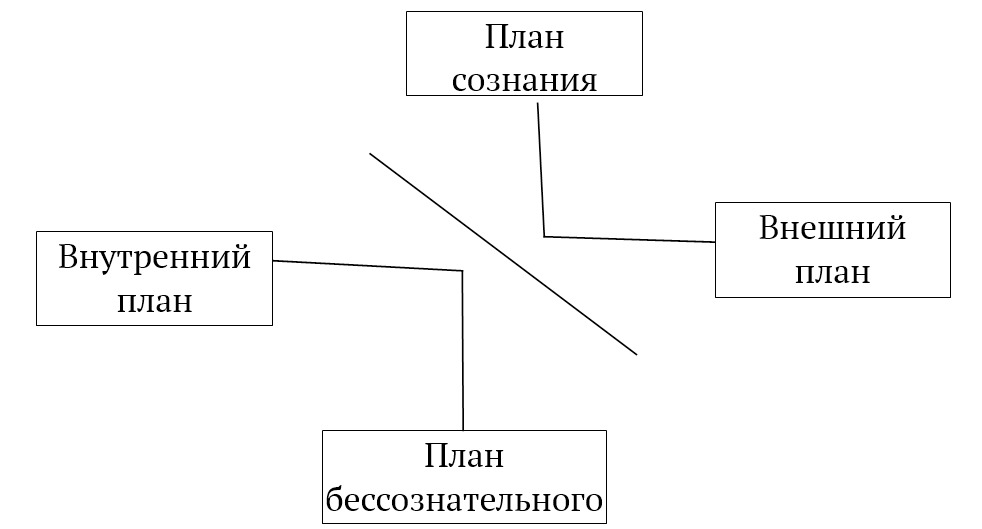

С другой стороны, не меньше примеров и прямо противоположного характера, когда именно иррациональное, алогичное, спонтанное оказывается наиболее значимым и ценным, когда именно бессознательное (глубинно внутреннее) возводится на пьедестал и объявляется главным источником художественного. Все эти примеры хорошо известны, и здесь мы их рассматривать не будем. Мы просто воспользуемся вышеприведенной схемой, чтобы эту тенденцию проиллюстрировать:

С одной стороны — объективация и рационализация, акцент на сознательность. С другой — уход в субъективное и иррациональное, акцент на бессознательном.

Эти кризисные явления неоднократно подвергались подробному критическому анализу. Название одной из книг Ханса Зедльмайра звучит как прямой диагноз ситуации — «Утрата середины». Мне кажется, что именно ощущение утраты середины (гармонии, равновесия и целостности) и стремление к ее новому обретению рождает тенденции противоположной направленности, возникающие как реакция на кризис и попытки поиска выхода.

Сказанное можно понимать в качестве одного из ответов на вопрос «Зачем?». Все, что так или иначе может работать в направлении обретения середины, оправдывает затраченные усилия.

Есть и иные соображения, быть может, не столь фундаментальные. Приведу лишь одно из них. Сравним две ситуации (два сценария):

Ситуация первая. Художественная культура развивается сравнительно медленно. При этом существует некоторый известный и относительно устойчивый набор стилей, форм, жанров, творческих амплуа и т. п. Человек может выбрать себе что-то определенное в соответствии со своими склонностями и развиваться в выбранном направлении, практически, всю жизнь. В этой «нише» нет проблемы взаимопонимания, ибо все ее «обитатели» говорят примерно на одном и том же языке.

Ситуация вторая. Художественная культура развивается стремительно. За период времени приблизительно равный человеческой жизни она успевает проделать огромный путь. Горизонты художественной культуры распахнуты. Коммуникативное пространство перенасыщено, языки перемешаны. Возможность существовать «в нише» призрачна. Проблема понимания встает во весь рост.

Ситуация первая вполне позволяет обойтись без того, чтобы ставить проблему художественной психотехники в явном виде. Целостность освоения культуры обеспечивается целостным характером существования внутри собственного, достаточно стабильного культурного пространства. Психотехническая культура осваивается как бы в теневом режиме, будучи интегрированной в поток опыта, транслируемый от учителей к ученикам.

Ситуация вторая лишает нас подобной счастливой возможности. Она ставит перед необходимостью постоянно «учить языки», осваивать новые горизонты смыслов, непрерывно учиться понимать и чувствовать. И вот здесь-то специальная система профессиональной художественной психотехники оказывается как нельзя более кстати.

Нужно ли доказывать, что наша культурная ситуация значительно ближе к этому второму варианту?

Теперь несколько слов о ценности (возможной полезности) художественной психотехники за пределами искусства. Здесь мы попадаем в существенно иное смысловое пространство. Если до этого места мы понимали теоретическое исследование проблем художественного сознания и художественной реальности как работу в области знания об искусстве, то тут мы сталкиваемся с необходимостью понимать это как работу в области знания о человеке. При этом вовсе не обязательно сразу же ассоциировать это именно с психологией, хотя последнее как бы напрашивается. Ведь это именно человек обладает способностью организовывать свое сознание разными способами и помещать себя, таким образом, в разные системы реальности. И если он получает в свои руки инструмент контролируемого изменения сознания и перехода в соответствующую реальность, то, тем самым, он расширяет сферу своей свободы. Как ему этой свободой воспользоваться — открытый вопрос, и ему его решать. Мы же пока ограничимся следующей констатацией: в иной реальности и связи явлений могут быть иными, а значит, могут открываются иные, не доступные ранее возможности познания и действия. Какие именно? Ответу на этот вопрос мы еще посвятим достаточное количество страниц.

Иным становится и смысл практических методик. Они здесь выступают уже в качестве технологии личностного развития (роста), решения личностных проблем, а также развития профессиональных качеств. Таких как развитие творческого потенциала, интуиции, способности ориентироваться в социальном пространстве, саморегуляции, воздействия на других людей и т. п. Для художественной психотехники эти задачи не являются специфическими, но потенциалом для их решения она обладает. И потенциалом весьма серьезным.

* * * * *

Теперь несколько слов о внутренней содержательной логике книги. Как и в большинстве исследовательских работ, в ней есть некая центральная идея, составляющая ее смысловое ядро и иные, более широкие смысловые контексты, в которых эта главная идея рассматривается, анализируется, развивается. Некоторое представление о смысловом контексте мы постарались дать. Теперь очередь дошла до смыслового ядра.

Смысловым ядром данной работы является идея художественного транса — особого состояния сознания, связанного с искусством. Здесь я должен сразу расставить точки над «и». Я безоговорочно отношу себя к числу тех, кто считает, что такое состояние существует, что оно является необходимым условием полноценного контакта человека с художественным произведением, независимо от позиции (автор, исполнитель, реципиент), занимаемой человеком по отношению к произведению. Эту идею я, с одной стороны, просто принимаю, ибо она представляется мне убедительной и многое объясняющей. С другой стороны, практические опыты постоянно давали мне многочисленные подтверждения ее верности, о чем я и постараюсь сказать подробнее в дальнейшем изложении.

Художественный транс предстает перед нами в двух основных качествах.

А. Как атрибут художественной культуры, как один из важнейших внутренних механизмов искусства, необходимое условие художественной деятельности и, одновременно, естественное следствие полноценного контакта человека с художественным произведением. Взятый в таком его качестве, художественный транс правомерно назвать спонтанным художественным трансом. Он — то, что с нами происходит. Даже в том случае, если мы об этом и не подозреваем. А ведь в большинстве случаев мы действительно об этом не подозреваем. Во всяком случае, не задумываемся.

Б. Как предмет сознательного и целенаправленного освоения. Здесь он — то, что мы делаем. И наша задача — найти приемы и способы произвольного вхождения в данное состояние, произвольного выхода из него, а также управляемого пребывания в этом состоянии и использования его специфических возможностей для решения тех или иных (творческих) задач. Последнее означает, что мы можем не только находиться в этом состоянии, произвольно регулируя его глубину, но и что-то делать в этом состоянии. В этом качестве художественный транс интересен не столько своей спонтанностью, сколько своей контролируемостью. И его уместно назвать контролируемым художественным трансом.

Можем ли мы ответить на вопрос, какой художественный транс — спонтанный или контролируемый — интересует нас в большей степени? Думаю, что такой вопрос не имеет смыла даже ставить. Ведь для того, чтобы его освоить, для того, чтобы его контролировать, мы должны понимать, как он происходит. С другой стороны, приобретая опыт произвольного вхождения в транс, опыт сознательного «путешествия» по его пространствам, мы больше узнаем о нем самом. Так аквалангист, совершая произвольные погружения в морские глубины, узнает все больше и больше о том, что в них таится.

Это — две стороны одной медали и разорвать их мы не можем. Да и намерений таких у нас нет. Мы можем сделать другое. Мы можем в своем изложении делать акцент в одном случае на спонтанном художественном трансе, изучая его как некий естественный механизм, трактуя его как предмет теоретического исследования, в другом случае — на контролируемом художественном трансе, трактуя его как предмет нашей целенаправленной практической деятельности. Эту практическую сторону мы будем специально рассматривать в практических приложениях («практикумах») к некоторым теоретическим главам.

Здесь мы подведем черту под нашей и без того затянувшейся вводной частью.

Часть первая.

Художественный транс

Глава первая.

К истории вопроса

Комплекс идей, в русле которых движется предлагаемая вашему вниманию работа, имеет длинную историю. Многие из них стали предметом теоретического осмысления не просто давно, а очень давно. Разные проблемы встречаются здесь, и каждая из них имеет свою историю. Эта многогранность ставит перед нами задачу объединения разных смысловых линий в единую картину. Поэтому поступим следующим образом. Поставим во главу угла задачу воссоздания панорамы идей и проблем, с которыми связано содержание данной работы. Что же касается исторической последовательности их появления во времени, то эту сторону вопроса будем считать подчиненной и второстепенной. Иными словами, структура идейно-смыслового контекста, в рамках которого определяется содержание данной работы, для нас гораздо важней, чем процесс развития этого контекста.

Начнем с того, что в работе есть ряд ключевых тем, проходящих от начала до конца, постоянно обсуждаемых, так или иначе взаимодействующих между собой и составляющих в своей совокупности нечто вроде идейного каркаса всей конструкции. Темы эти не открыты автором, не им изобретены и не им введены в оборот. Они существовали, они изучались, они обсуждались и раньше. Перечислим некоторые из них, а затем дадим чуть более подробную их характеристику.

К таким темам мы отнесем следующие:

1. искусство и особые состояния сознания,

2. художественная реальность,

3. художественная психотехника.

Для нас существенным является единство, связь перечисленных моментов, у нас они выступают в качестве разных граней одной темы. Вопрос об особых состояниях сознания можно использовать в качестве отправного пункта нашего обзора. С него и начнем

Искусство и особые состояния сознания. Этой темы касались многие. Она стала «общим местом», а это, между прочим, хороший повод, чтобы отодвинуть ее в сторону, сделать фоновой и, в конце концов, вообще перестать обращать не нее внимание. Такая тенденция действительно существует. Но вопреки этому, проблема измененного сознания, связанного с искусством, возвращается, настойчиво напоминает о себе, заявляет о своей исключительной важности. Это тем более дает нам право, не концентрируя внимания на логике последовательного развития данной проблемы, попытаться найти ряд выразительных и, главное, разных примеров подхода к ней с тем, чтобы увидеть ее внутреннее разнообразие и многогранность. Представим это как некий набор разных взглядов на один предмет. Быть может, эти разные взгляды помогут нам сформировать некую цельную картину?

Известный диалог Платона «Ион» имеет прямое отношение к обсуждаемой теме. В нем, во-первых, утверждается и обосновывается исключительно высокая роль особых состояний в творческой работе художника и, во-вторых, выстраивается, говоря современным языком, такая модель художественного творчества и художественной коммуникации (здесь оба процесса оказываются абсолютно нерасчленимыми), где этому измененному состоянию принадлежит ключевая роль. Характеризуя состояние творческого вдохновения художника, актера и тот эффект, который производит их искусство на людей, Платон предлагает метафору магнита. Все знают, что магнит «не только притягивает железные кольца, но и сообщает им такую силу, что и они способны делать то же самое… то есть притягивать другие кольца, так что иногда получается очень длинная цепь из кусочков железа и колец, висящих одно за другим, и вся их сила зависит от того камня. Так и Муза — сама делает вдохновенными одних, а от них тянется цепь других, одержимых божественным вдохновением».

Обратим внимание на три существенных момента. Во-первых, Платон, безусловно, считает и состояние творчества, и состояние, возникающее в процессе художественного восприятия измененным, необычным состоянием, то есть трансом. Во-вторых, состояния художника, исполнителя и зрителя, будучи состояниями одной и той же природы, способны передаваться от одного к другому, создавая единую цепь. В-третьих, Платон характеризует это состояние как одержимость в точном и прямом, а не в переносном смысле этого слова, специально акцентируя внимание на этом: «Все хорошие эпические поэты слагают свои прекрасные поэмы не благодаря искусству, а лишь в состоянии вдохновения и одержимости; точно так и хорошие мелические поэты: подобно тому как корибанты пляшут в исступлении, так и они в исступлении творят эти свои прекрасные песнопения; ими овладевают гармония и ритм, и они становятся вакханками и одержимыми. Вакханки, когда они одержимы, черпают из рек мед и молоко, а в здравом уме не черпают: так бывает и с душою мелических поэтов, — как они сами о том свидетельствуют». Возможно, что эта идея идет от его учителя — Сократа. Последний неоднократно говорил, что у него в душе постоянно звучал некий вещий голос: «Раньше все время обычный для меня вещий голос моего гения слышался мне постоянно и удерживал меня даже в маловажных случаях, если я намеревался сделать что-нибудь неправильное».

Сказанное можно интерпретировать как некий психический феномен присутствия во внутреннем мире человека иного сознания, своеобразное непатологическое расщепление сознания. Такое расщепление можно считать одним из важных компонентов художественного транса. Это, как правило, остается не замеченным при обычном художественном восприятии, а вот в актерской деятельности целенаправленное освоение данного феномена является профессионально необходимым. Вот как пишет об этом Ф. И. Шаляпин: «Актер стоит перед очень трудной задачей — задачей раздвоения на сцене. Когда я пою, воплощаемый образ передо мною всегда на смотру. Он перед моими глазами каждый миг. Я пою и слушаю, действую и наблюдаю. Я никогда не бываю на сцене один…. На сцене два Шаляпина. Один играет, другой контролирует».

У нас еще неоднократно будет возможность убедиться в том, что аналогичное частичное расщепление сознания характерно не только для актерского труда, но и для состояния художественного восприятия. А сейчас обратим внимание на то, что Шаляпин, во многом развивая, по сути, платоновский взгляд на художественное вдохновение, добавляет к нему некий новый момент. Это — сознательный контроль. Такое уточнение платоновской позиции вполне объяснимо. Шаляпин пишет об этом с позиции профессионального творца. Его не может удовлетворить роль пассивного проводника творческих эманаций, проистекающих от высших сил (или из сферы бессознательного), пассивно ожидающего прихода вдохновения. У Платона художник выступает в модусе «со мной происходит», активная роль принадлежит не ему, а той силе, которая действует через него. Заметим, что Шаляпин не разрушает этой картины, не отрицает этого механизма, а существенно его дополняет. Помимо художника, находящегося целиком внутри процесса и транслирующего творческую энергию, идущую «откуда-то», существует еще один художник-двойник, контролирующей весь этот процесс извне, и не просто контролирующий, но и направляющий его в то или иное русло, и не просто направляющий, но способный вызвать, запустить весь этот механизм или же остановить его. Это и есть «раздвоение», о котором писал Шаляпин.

Вот отрывок из цитированной уже книги Ф. И. Шаляпина «Маска и душа», где со всей отчетливостью выражена его позиция по поводу взаимодействия спонтанного и произвольного, бессознательного и сознательного, «со мной происходит» и «я делаю»: «Есть в искусстве такие вещи, о которых словами сказать нельзя. Я думаю, что есть такие же вещи и в религии. Вот почему и об искусстве, и о религии можно говорить много, но договорить до конца невозможно. Доходишь до какой-то черты — я предпочитаю говорить, до какого-то забора, и хотя знаешь, что за этим забором лежат необъятные пространства, что есть не этих пространствах, объяснить нет возможности. Не хватает человеческих слов. Это переходит в область невыразимого чувства. Есть буквы в алфавите, и есть знаки в музыке. Все вы можете написать этими буквами, начертить этими знаками. Все слова, все ноты. Но…. Есть интонация вздоха — как написать или начертать эту интонацию? Таких букв нет.

Как у актера возникает и формируется сценический образ, можно сказать только приблизительно. Это будет, вероятно, какая-нибудь половина сложного процесса — то, что лежит по ту стороны забора. Скажу, однако, что сознательная часть работы актера имеет чрезвычайно большое, может быть даже решающее значение — она возбуждает и питает интуицию, оплодотворяет ее.

Для того чтобы полететь на аэроплане в неведомые высоты стратосферы, необходимо оттолкнуться от куска плотной земли, разумно для этой цели выбранного и известным образом приспособленного. Какие там осенят актера вдохновения при дальнейшей разработке роли — это дело позднейшее. Этого он и знать не может и думать об этом не должен — придет это как-то помимо его сознания; никаким усердием, никакой волей он этого предопределить не может. Но вот от чего ему оттолкнуться в его творческом порыве, это он должен знать твердо. Именно знать».

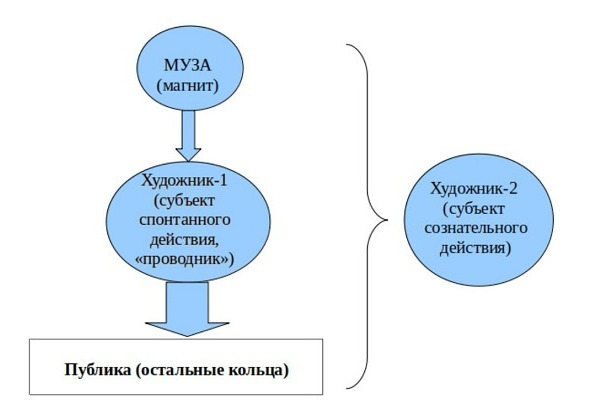

Концепцию Платона очень легко изобразить на схеме, настолько она проста наглядна:

А это — та же схема, но с Шаляпинскими добавлениями:

Как мы видим, она отличается тем, что в ней появился новый элемент — активное и сознательное «я» художника, который, с одной стороны, остается включенным в платоновскую схему и испытывает воздействие «Музы», с другой стороны, помещает себя вне этого механизма и оказывает на его работу свое управляющее воздействие («раздвоенность»). Это, собственно, и есть контролируемый художественный транс. В этой схеме один человек выступает в двух функциональных ролях: а) как субъект спонтанного действия, б) как субъект сознательного действия.

Признаемся, рисуя вторую схему, мы не были до конца последовательными. У Платона она имела однонаправленный характер. С введением «дополнительного элемента» картина меняется, вообще говоря, более радикальным образом. Прежде всего, это должно было бы коснуться стрелок, изображающих направленность действия. Здесь действие становится взаимодействием и все значительно усложняется. Но мы пока оставляем эти моменты в стороне.

Было бы неверным называть эту схему «Шаляпинской» без всяких оговорок. Во-первых, сам автор книги «Маска и душа» подобных схем не рисовал. Во-вторых, творческий метод Шаляпина никоим образом не сводится к данной (и какой бы то ни было) схеме. В-третьих, значение сознательного контроля над процессами взаимодействия с бессознательным, хорошо понимал и отстаивал не только Шаляпин. На этой же позиции, фактически, стояли многие другие великие творцы, среди которых мы найдем имена К. С. Станиславского, М. А. Чехова, Г. Г. Нейгауза и других художников и педагогов, понимавших роль бессознательного и значение сознательного, волевого творческого действия. Кроме того (и это для нас особенно важно), эта схема носит достаточно обобщенный характер, она допускает различные толкования и различные расстановки акцентов. Эта гибкость схемы позволит использовать ее для лучшего понимания различий между разными позициями по отношению к проблеме измененного (особого) состояния сознания (творческого состояния), в искусстве.

Мы выделим три группы таких различий.

Первая группа касается трактовки смысла самого верхнего элемента схемы, обозначенного словами «муза» или «магнит». Речь, собственно, идет об источнике изменений. Здесь существенно выделить два момента: а) природа источника, б) роль (или функция) источника.

Вторая группа относится к различиям в понимании среднего элемента (или средних элементов) схемы. У нас этот элемент (уровень) обозначен словом «художник». И здесь, в первую очередь, стоит вопрос о его роли в процессе, насколько эта роль активна или пассивна.

Третья группа связана с возможностью по-разному относиться к роли публики или, если речь идет об отдельном человеке (зрителе, слушателе, читателе), к роли реципиента. Сюда же относится вопрос взаимосвязи между художественным трансом и художественной коммуникацией.

Наибольший интерес для нас представляет первая группа, так как именно с ней связана, в первую очередь, сама динамика трансовых состояний. И ей мы уделим, поэтому, больше внимания, чем двум другим.

Вернемся в этой связи к платоновской модели. Как раскрывалась в ее контексте природа верхнего элемента? Если не понимать платоновский текст иносказательно, на что он сам не дает никаких оснований, то источник вдохновения имеет здесь божественную (в буквальном, а не переносном смысле) природу. Он трансцендентен относительно художника и его деятельности. При этом активная роль принадлежит именно источнику. Талант художника состоит, следовательно, в его пригодности для выполнения функции пассивного транслятора творческих эманаций некой высшей силы: «Муза — сама (выделено мной, Ю.Д.) делает вдохновенными одних, а от них тянется цепь других, одержимых божественным вдохновением». Обратим внимание на то, что в этой схеме, специфика собственно художественно-творческого состояния не подчеркивается никоим образом. Напротив, проводится недвусмысленная параллель (можно сказать, ставится знак равенства) между художественным вдохновением и экстатическим состоянием вакханок и корибантов. Чем отличается художник от вакханки, шамана или спирита из этой схемы мы узнать не можем.

Платоновский ответ, очевидно, не является точкой зрения исключительно данного философа. Он представляет собой распространенную точку зрения, хотя в разных культурах, в разные эпохи проявлявшую себя по-разному. Само собой разумеется, что представление о музах и их функциях есть не что иное, как мифологическая форма утверждения именно этой мысли. Однако вплоть до настоящего времени мы можем и услышать, и прочитать нечто о музах или о внезапно посетившем художника вдохновении, что, пусть метафорически, но выражает нередко эту же идею: художник — транслятор, а истинный источник находится в высших сферах. Эта идея очень часто артикулируется и утверждается самим искусством. Когда-то в переносном, а когда-то и в прямом смысле. Вспомним пушкинского «Пророка». Его же «Египетские ночи». Его же «Моцарта и Сальери»…

Иное, тоже весьма влиятельное понимание природы верхнего элемента модели заключается в отождествлении его с личным бессознательным (или подсознанием) человека. Это, собственно, та сила, которая находится в самом человеке, так сказать, внутри него, но, тем не менее, не принадлежит ему в том смысле, что он не способен её контролировать, ею управлять. Он даже не способен ее видеть. Зато она его видит, им управляет, организует его жизнь, режиссирует его судьбу. Она координирует работу всех его органов, всего его организма… И даже содержание его сознания, его мысли и чувства во многом определяются ею. Как тут не заметить аналогию между этим, вполне естественным явлением и рядом мифологических сущностей, наделенных властью над человеком и его жизнью. Понятно, что отношение к этому источнику могущества может быть различным — от предельно почтительного, близкого к религиозному, сочетающему безграничную веру, благоговейные трепет и молитвенную просьбу, до цинично-утилитарного, «хакерского». В последнем случае подсознание рассматривается просто как некий «ресурс», которым необходимо поскорее овладеть и воспользоваться, неважно каким способом. В одном случае к подсознанию относятся уважительно, как к субъекту, быть может даже как к существу высшего порядка. В другом — как к объекту, как к своего рода машине, пусть и очень сложной. Между этими крайностями лежит отношение к нему как к части меня, части важной и сокровенной.

Однако нас интересуют не столько различные подходы к бессознательному, сколько различные подходы к проблеме художественных творческих состояний. Их много, но у нас нет задачи, разбирать их по отдельности. Мы позволим себе сильное огрубление реальной картины и сведем все многообразие оттенков к трем позициям — двум крайним и одной средней. Условно говоря, если представить себе отношение сознательной и бессознательной компоненты художественно-творческого процесса в виде весов, то в одном случае явно перевешивает чаша, соответствующая роли сознательных процессов, в другом — чаша, соответствующая роли подсознания. Но есть еще и вариант относительного динамического равновесия.

Начнем с варианта, где явно доминируют сознательные процессы. Заметим, что соответствующая позиция проявляется себя не только и не столько в текстах и высказываниях, сколько в практике, в учебной, прежде всего. Забавно то, что эта установка, утверждающая приоритет сознания, сама чаще всего не осознается. Не осознается, прежде всего, сама проблема и, следовательно, способ ее решения. Все как бы, само собой разумеется. Само собой разумеется, что искусство, как и все на свете подчиняется неким законам. Эти законы постигаются разумом, ибо разум на то и существует, чтобы постигать законы. Художник не первым пришел в этот мир и не первым начал постигать законы мира и, в частности, законы красоты (законы художественного совершенства). До него это делали другие, чей опыт зафиксирован в культуре. Учись, постигай мир, постигай законы твоего вида искусства, осваивай опыт великих, осваивай культуру. Развивай способности, прежде всего процессы сознательного характера — внимание, волю, наблюдательность, сообразительность, эмоциональную устойчивость и т. д. — вот императивы этого «солнечного», «аполлонийского» пути. Без всяких специальных на то деклараций именно так построено обучение большинству художественных специальностей. Описание подобного пути к вершинам мастерства в несколько иронической форме Пушкин вложил в уста своего Сальери.

Понятно, что делая сознательный акцент на сознательных же способностях, человек, независимо от своих намерений, развивает также и подсознательные механизмы, на которые опираются функции сознания. Но акцент, безоговорочно сделанный на сознательном, может в иных случаях, стать камнем преткновения на пути развития иной стороны целого, а, следовательно и на самом целом.

Акцент на «солнечной стороне», на сознательности не обязательно связан именно с рационализмом, как это может показаться. Речь может идти также и о сознательной воле. Не о шопенгауэровской воле, которая скорее ассоциируется с бессознательным, а именно о человеческом сознательно-волевом действии. Такая установка имеет определенный психотехнический аспект, ибо от нее, в частности, зависит способ организации своего внимания и иных сознательных процессов в процессе творческой работы. В частности, особое значение приобретает вопрос о возможностях и путях произвольного приведения в состояние мобилизации своего психического аппарата, об управлении вниманием, воображением, мышлением, о синтезе чувства, разума и воли и т. п. И этот путь вовсе не является тупиковым, хотя, как может показаться, здесь игнорируются бессознательные процессы. Они, фактически, не игнорируются, просто не на них здесь заостряется внимание. В качестве примера укажем работу К. А. Мартинсена «Методика индивидуального преподавания игры на фортепиано». Вторая глава этой книги имеет выразительное название — «Звукотворческая воля». «Творческое начало, — пишет он, — зарождаясь в душе, как своем первоисточнике, превращается в чувство, становится переживанием и перевоплощается в действие, только возбудив мысль (в музыке — через слух), и уж таким путем включает в указанный процесс и тело. И действительно, существуют некие физические предощущения (исходящие от тела) подлинного творческого акта, которые к тому же непосредственно связаны с действенным переживанием звукотворческой воли. Я хочу объединить их формулой: приведение в состояние готовности нервов и мышечной системы». В этой формуле замечательным образом связаны, как минимум, две важные идеи. Во-первых, идея художественно-творческого состояния как особой мобилизации душевных сил, состояния активного, состояния повышенной осознанности. Во-вторых, идея синтеза многих процессов и функций в едином творческом акте. Обращает также внимание неоднократное подчеркивание автором значения телесных ощущений и даже «предощущений». Таким образом особое творческое состояние в искусстве предстает здесь как а) состояние повышенной активности душевных сил, состояние их мобилизации, б) состояние повышенной осознанности, в) состояние синтеза душевных сил (функционального синтеза), г) состояние с особой ролью телесных ощущений, которые органически включаются в развитие творческого процесса, то есть приобретают далеко не только телесный смысл.

Противоположным вариантом подхода к пониманию творческого (измененного) состояния в искусстве является, как мы уже сказали выше, подчеркивание особой роли бессознательной компоненты. Заметим, что утверждение значимости бессознательного начала в искусстве может быть никоим образом не связано ни с проблемами художественной психотехники, ни с разговором об измененных состояниях сознания. Нас же сейчас интересует именно эта последняя тема. Поэтому оставим в стороне известные идеи романтиков о бессознательной народной душе и волю Шопенгауэра. Поищем примеров, где роль бессознательного начала связывается с проблемой измененных состояний в искусстве. Таких примеров, вообще, немало, особенно если не ограничивать их поиски книгами, а посмотреть на практику обыденного словоупотребления, отражающую, так или иначе, представления, бытующие на уровне массового сознания.

Искусство как гипноз, как магия, как шаманство — все это довольно привычные слова. Правда, воспринимаются они чаще всего не буквально. Иногда в этих сравнениях присутствует негативный оттенок. В свое время в печати регулярно публиковались статьи, в которых уничтожительной критике подвергалась рок-музыка как таковая. И в качестве одного из аргументов с достаточным постоянством всплывал мотив «рок-шаманства», то есть достижения измененных (трансовых) состояний сознания с помощью рок-музыки. Иногда ее воздействие даже сравнивалось с наркотическим. Аналогичным образом когда-то критиковали джаз; не избежала этой участи дискотека и даже фольклор.

Когда в начале 80-х годов стал приобретать известность фольклорный ансамбль Дмитрия Покровского, те же самые обвинения посыпались и в его адрес. Правда, к обвинениям типа «массовый гипноз», «шаманство», «музыкальный наркотик» прибавилось новое: «не фольклор, а какой-то рок (джаз)». Интересно, что наличие трансового эффекта не ставилось под сомнение ни противниками, ни сторонниками. Но поклонники ансамбля (так теперь говорят, фанаты) видели в этом особую ценность, и, по-видимому, были по-своему правы.

В XX веке проблема художественного транса вообще обсуждалась достаточно активно. И не только в связи с джазом, роком и подобными феноменами массовой (и молодежной) культуры. Для сюрреализма, идейно опиравшегося на концепцию Фрейда, сон, сновидение, «сноподобные» состояния сознания имели значение важнейшего источника творческого вдохновения. Умение произвольно входить в транс ценилось как необходимая творческая способность. Сон воспринимался как транс недостаточно полный, ибо в нем присутствуют остатки сознательного контроля. Акцент постепенно перемещался в сторону психических расстройств, в которых происходит более полное раскрепощение бессознательного.

Связь искусства, особенно музыки с измененными состояниями сознания легла в основу не только особых «элитарных» художественных течений, но и была активно воспринята массовой культурой, молодежными субкультурами, прежде всего. Впрочем, такие явления, как психоделическая музыка не вполне отвечают теме нашего исследования. Нас-то ведь интересует транс, вызываемый самим искусством, транс художественный по своей природе. Что касается психоделической музыки, то здесь в создании трансового эффекта активная роль принадлежит различного рода химическим веществам. Обратим лишь внимание на одно очень важное обстоятельство: субъектом трансовых переживание здесь становится не только художник (автор, исполнитель), но и реципиент (слушатель, зритель). Эта сторона процесса художественной коммуникации в данной субкультуре почему-то становится очень важной, она осознается и сознательно культивируется.

Обе позиции, и ту, что делает акцент на активизации сознательных аспектов творческого состояния, и ту, что отдает пальму первенства бессознательному, мы, конечно, охарактеризовали крайне поверхностно. Но и этого достаточно, чтобы увидеть явное противоречие, как минимум, в одном пункте. Если в первом случае переход в творческое состояние связан с повышением осознанности и волевого контроля над деятельностью, то во втором случае, сознание и сознательная воля как бы выпускают из рук бразды правления. Это что — два совершенно разных состояния? А может быть это два взгляда на нечто более сложное, каким-то странным образом сочетающее в себе эти, казалось бы, взаимоисключающие моменты? Как на эти вопросы отвечают представители «средней позиции»?

Как уже было сказано, представители этой позиции признают важную роль, как за сознательной, так и бессознательной стороной процесса. Фактически, мы уже привели вполне достойный пример подобной позиции, упомянув имена К. С. Станиславского, Ф. М. Шаляпина, М. А. Чехова. Позиция Станиславского детально прописана в его знаменитой «Работе актера над собой». Вот одно из кратких афористичных высказываний по обсуждаемой проблеме: «Одна из главных задач, преследуемых „системой“ заключается в естественном возбуждении творчества органической природы с ее подсознанием»

Отношение Шаляпина к этому вопросу хорошо иллюстрируют приведенные уже высказывания. Подробно она проанализирована в книге Ирины Силантьевой «Шаляпин, каким его знали книги» Его идея «раздвоения» или «расщепления» актерского «я» на активное сознательно-волевое, контролирующее, с одной стороны, и «пассивное», спонтанно действующее, с другой стороны, очень важна для нас. Им, фактически, предложен способ взаимодействия, если хотите, своеобразной творческой игры сознания и подсознания. Собственно, спонтанное «я» и есть канал выхода бессознательного, а органика актера, его тело — тот пункт, где встречаются, пересекаются сила сознания с силой бессознательного. Возможно, здесь мы находим ответ (или вариант ответа) на вопросы, сформулированные выше. Одна сторона натуры художника, его, так сказать, «часть», изменяет свое состояние в сторону повышения уровня осознанности и волевого контроля, другая движется в противоположном направлении. Возникает своеобразный симбиоз, «союз луны и солнца». М. А. Чехов подходит к этой проблеме по-своему, делая особый акцент на работе с образами. Теоретически, конкретных методик может быть достаточно много. Однако, общей особенностью «средней позиции» является то, что вопрос о доминировании одного из начал здесь заменяется вопросом о способе их творческого взаимодействия.

Итак, обсуждая природу верхнего элемента модели, условно названной «муза» или «магнит», мы выделили два ответа: а) источник транса — высшая сила, б) источник транса — сам человек, точнее, его подсознание. Собственно, есть возможность и для своеобразного «смешанного ответа», при котором источник, хотя и не связан с высшими силами, тем не менее, не теряет своего трансцендентного характера. Это может быть «бессознательная душа народа», юнговское «коллективное бессознательное», или нечто в духе трансперсональной психологии. Мы позволим себе сейчас не рассматривать подобных вариантов, хотя будем иметь в виду сам факт их существования.

Теперь же скажем, что существует и третий ответ на вопрос об источнике транса (творческого состояния, вдохновения и т.п.). Он звучит так: источником транса является само искусство. Художественное произведение, в частности. Это не стоит трактовать в «магическом» или «экстрасенсорном» духе, как если бы художественное произведение обладало какими-то волшебными силами, способными очаровывать человека подобно пению сирен. Речь идет скорее о том, что художественное произведение — атрибут художественной деятельности, которая, с одной стороны, закреплена в культуре, а с другой, опирается не естественные законы человеческой психики. Элементом этой деятельности, столь же атрибутивным, как и художественный текст, является особое состояние, адекватное природе, задачам и условиям этой деятельности. И без этого состояния невозможно полноценное включение ни в процесс художественного творчества, ни в процесс художественной коммуникации.

Ярким примером такого подхода является концепция М. Е. Маркова. Несколько слов о ее авторе, чрезвычайно талантливом и незаслуженно забытом человеке. Марк Ефимович Марков. Психолог, гипнолог, он обладал ярко выраженными способностями, которые теперь принято называть словом «экстрасенсорные». Но главным предметом его интересов были научные исследования в области, которую он сам обозначил как «функциональная теория искусства». Основные ее положения он изложил в немногочисленных статьях и книге «Искусство как процесс». Перескажу для краткости своими словами некоторые положения его теории, имеющие прямое отношение к нашей теме.

1. Искусство доставляет человеку наслаждение. Это указывает на то, что с его помощью человек удовлетворяет какие-то очень существенные свои потребности. Главная из них состоит в обогащении жизненного опыта. Достигается это путем присвоения, «впитывания» огромных информационных ресурсов, содержащихся в художественном произведении. Опыт передается не отвлеченно, а личностно, как пережитый.

2. Главным (реализационным) звеном всего процесса функционирования искусства является художественное восприятие. Именно в этом акте осуществляется передача жизненных программ. Присвоение этих программ отвечает собственным потребностям индивида и интересам всего общества. Таким образом, вся система художественной культуры как бы «нацелена» на художественное восприятие

3. Личностное переживание художественного содержания обеспечивает силу воздействия искусства на людей. Оно достигается за счет того, что искусство способно изменять общее психофизиологическое состояние человека. В этом состоянии человек становится значительно более восприимчивым к воздействию художественной информации. Получается, что искусство, с одной стороны, приспособлено к восприятию именно в этом особом состоянии сознания, с другой — обладает способностью приспосабливать человека к себе, приводя его в соответствующее состояние.

Суть производимых изменений можно свести к следующим четырем позициям.

Изменение порогов. На восприятие художественной информации, идущей от произведения, пороги значительно снижаются, что делает человека более восприимчивым. На восприятие всей прочей (конкурирующей) информации пороги, напротив, повышаются, как бы защищая внимание человека от отвлекающих его факторов. Все это создает временную монополию произведения искусства на владение сознанием человека.