Бесплатный фрагмент - Кенозерские рассказы

Приключения на каждый день

Забытые Богом российские вёрсты

После одиночного плавания в неистовых пятидесятых и в ревущих сороковых широтах Южного океана, о чём, естественно есть другая книга, отяжелённая философией жизненного пути, потянуло меня в Кенозерье, к людям. Это, как верно поминал профессор-исследователь этой земли Александр Федорович Гильфердинг, — свободный и глухой край в Архангельской волости нашего русского севера. Нынче там Кенозерский национальный парк, Наследие мировое, пространство в 140 тысяч гектаров, с Кенозером, Лекшмозером и прочими озёрами мелкими. А в деревне Ведягино, что заброшена, базу устроили для морских практик на поморских карбасах, лодках открытых, с веслом и парусом, что поморы веками здесь ладили.

Готовился к суровому краю, как водится: зашёл в брендовый магазин «Смело», изображая из себя бывалого яхтсмена, взял себе кепку, ремень, герморюкзак и гермомешок, купил билеты на поезда с пересадкой в Москве, распрощался с любимой и тронулся в путь. Женщина осталась на хозяйстве тихо завидовать моей жизни путешественника, которого его любимое дело таскает по разным уголкам нашей огромной Земли. А первая моя заметка родилась в полночь, при посадке на железнодорожный состав Смоленск — Мурманск. Глаза слипались, но рука требовала пера. Эти поезда совсем не наши южные, к Москве идущие. Здесь даже у проводников другая форма, вроде царского военного кителя со множеством нашивок и значков. Что на них написано, со своим зрением уже не разберу: ударник вагонного дела? За взятие купе с рязанскими десантниками под шафе? Судя по крупному и грузному телу кондуктора — запросто. Кстати, привычных сердцу проводниц нет даже на южных направлениях — нынче вагоновожатые сплошь вежливые мужики.

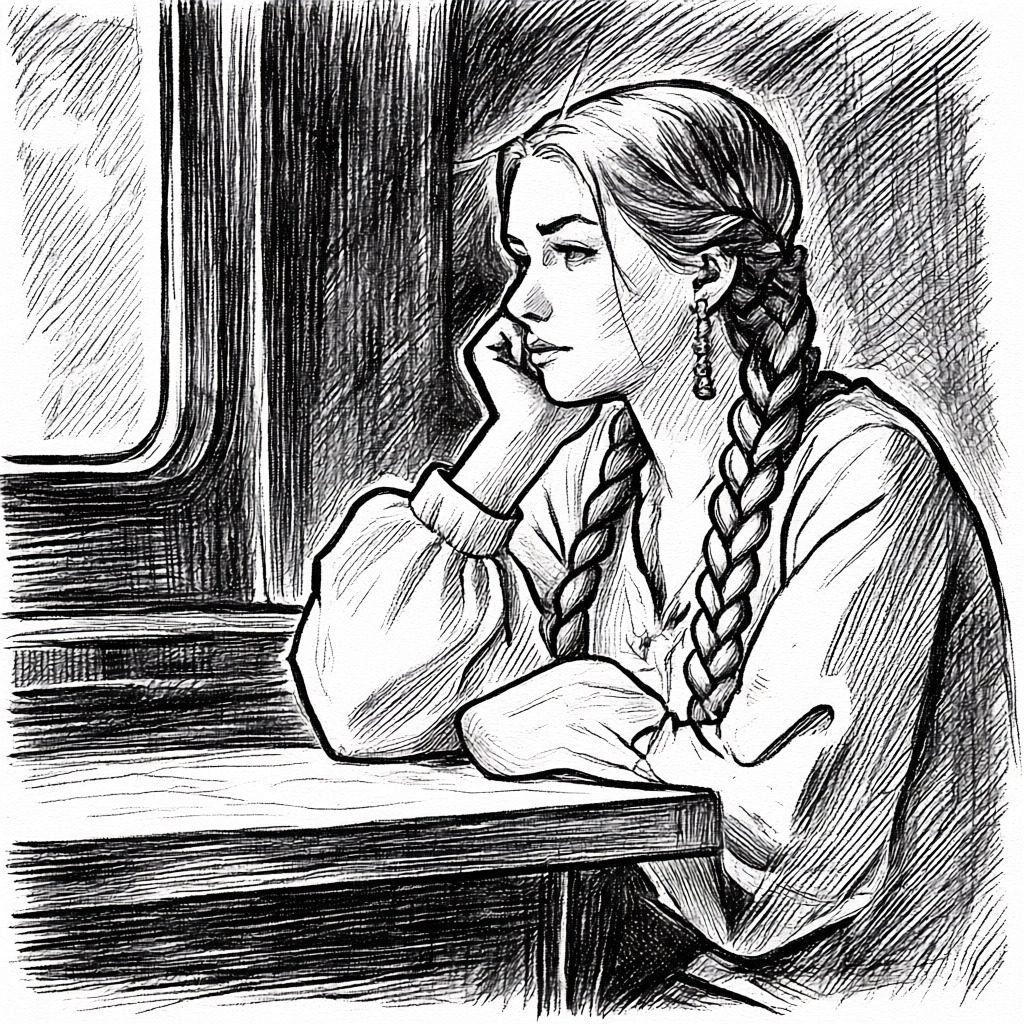

Пассажиры тоже совсем другие, как будто выпали в этот мир из Советского союза с рюкзаками громадными и с мешками, где байдарки упакованы. Как они с такими баулами разместятся-то в купе? Видать, добро это в тамбур оттащили. А в моём купе сплошь женский пол. Здесь и русские бабы, и стройные женщины с широкой костью под стать кисти русских художников позапрошлого века. Также и сидят миловидные в своих длинных платьях и с косой до пояса, как на картинах. Сидят у оконца, вы не поверите, поставив локти на стол и подперев щеку ладонью. Оживший образ такой далёкой старины и настоящей русской красоты. На свою соседку, я уверен, что она из деревни, хоть и постеснялся этого спрашивать, можно вечно смотреть, но не прилично занимать рядом с ней место, не позволяя ей растлиться и лечь спать, и я забираюсь на вторую полку. По силе энергетики, как сказала бы сейчас моя любимая, никакая маточка с ней не сравнится. Маточка — это устаревшее слово, ранее ласково-уважительное обращение к женщинам, в первую очередь к мамонькам. И ведь не поспоришь, начало материнства берётся из матки, но в стране, где не было секса, видимо, это слово стало не привычным и было вытеснено из обращения. И моя женщина сейчас так называет молоденьких девиц, что мягкостью повадок обладают, женскими ремёслами занимаются, живут «в потоке» и «дышат маткой». И хотя она к этим дамам страшно ревнует, и так их называет — дразнится, но мне лично это слово нравится — звучит красиво. И что ещё интересно, маточка — это компас по-поморски, так говорят в том краю, куда я и держу свой курс.

Удивительно, как среди этих дам затесалась женщина с маской противоэпидемической, которая, правда, во время посадки и тесного общения друг с другом пассажиров, была на подбородке, и только когда все улеглись, она её вернула на место, достав из закрома ещё и маску для сна на глаза! Из-за того, что с моего места взгляд всё время падает на неё, ощущаю себя в передвижной больничке.

Среди этого буйства красок затерялась краля, которая, видимо, напутала Белое море с Чёрным, и случайно со своим чемоданом взяла билет не на тот поезд. Для полноты картины в соседнем купе повизгивает собачонка. Но вот и она угомонилась. Время спать, глаза слипаются, и кажется, третий брак — не предел.

Я так хочу вернуться в май-май, но только наступила осень

О том, что ты попадаешь в суровый край, ясно с первых минут схода с трапа поезда. Вагон-то, оказывается был тёплым, хоть там и работал кондиционер, и ты начинаешь быстро подмерзать на лёгком, но колючем ветру. Стою, озираясь, — даже скамьи, чтобы присесть, лишь бетонные поребрики у пыльной дороги. Да и кому они тут, поди, сдались — кажется, я единственный, кто сошёл на этой станции. Разгар лета, а по-над землей низкое серое небо, которое окропляет меня редкими каплями холодного дождя. Может я попал во временную дыру — вдруг резко прозевал лето и оказался в ранней осени? Я прибыл в седьмом часу, и никого не наблюдая, отбил начальству лаконичное смс: «Прибыл». Прежде чем понять, что происходит, и почему меня здесь не встречают с фанфарами, я уже оказываюсь в магазинчике-кафешке «Алиса», согреваясь чаем с сахаром. Так-то я не пью чай с сахаром, но свой устав пролоббировать не удалось. Когда я заказал вторую кружку чая и попросил без сахара, мне просто его не размешали в кружке.

Эх, не ходи, браток, за белым кроликом, а то не известно куда он тебя приведёт. А привёл он меня на родину нашего ракетостроения, посёлочек Плесецкая, ибо городком назвать эту железнодорожную станцию, облепленную лавками с небольшим рынком, у меня язык не поворачивается. Главный памятник — невысокая строгая ракета — стоит на часах у ворот ж/д вокзала, более здесь ничего примечательного и не сыщешь. Разве что расписание на автовокзале впечатляет — автобусы в деревни раз в неделю ходят, а в райцентры — дважды.

А ведь именно тут, в этой глухомани, и зарождалась стальная мощь нашей Родины. Космодром Плесецк — это самый северный космический рубеж нашей Державы, часть Войск воздушно-космической обороны России, и по сей день — место закрытое, засекреченное. Строительство космодрома началось в 1957 году. Изначально он проектировался как объект для испытаний межконтинентальных баллистических ракет и только в 1966 году был преобразован в космодром. Здесь проводится около 40% всех российских космических пусков. Место серьёзное для людей стальной закалки, посмотрим как сложатся мои две недели в местных краях, и как примут здешние южанина, для коих работа пуще неволи.

Чай допит, и мои думы прерывает сообщение на телефоне. Наконец-то проясняется, почему я никого не наблюдаю, и на мой доклад, что я на месте, пришёл лаконичный ответ: «Хм, погодите» и в приложении билет, согласно которому начальник экспедиции прибывает поездом из Архангельска в 22:40… И указание, что мне надо совершить закупку продуктов на неделю для группы из 12 человек, пока единственный открытый магазин не закрылся. Ну не то, чтобы прям все продукты — крупы и конфеты уже куплены.

Тут я мысленно зауважал наших, как это было принято говорить в лихие 90е, лиц кавказской национальности. У них как-то такие вещи слаще проходят:

— Брат, джан, тут нэбольшой список, ты пробэжись по магазинам, по-братски тэбе прошу. На продуктах нэ экономь, клиент прежде всего. Дэнги? Ээ, чего ты говоришь, какие дэнги? Ты не волнуйся, всё потом отдам, мамой клянусь!

Но северные люди без сантиментов — просто ставят задачу постфактум, без сладкого мёда в уши. Я не спеша прошёлся я окрест, обдумывая как справиться с сеой задачей. Зашёл на станцию, где не сразу, но всё же нашёл камеры хранения. Это всё упростило — есть куда приткнуть свои баулы. Освобождённый от тяжкой ноши, отправился в магазин, где как стрелянный воробей закупался, фактически не отходя от списка, и без возможности что-то уточнить — связь с начальником пропала. И всё же я попал впросак — как потом оказалось, купил сыра много, а фиников мало. Успел под самое закрытие магазина, и на двух телегах докатил продукты до станции, благо здесь всё близко, вернув телеги к уже закрытым дверям магазина.

Фисташковое такси нас не подвело, и не успев толком познакомиться с прибывшим точно по минутам начальником (здесь надо отдать должное РЖД), мы быстренько загрузились и тронулись в путь до деревни Вершинино. О том, что здесь прямые дороги, и нет привычного серпантина, я знаю, таки бывал не только на Кавказском побережье, но вот то, что солнце в ночи не ложиться — не привычно до чёртиков. Как же с этим фактом плоскоземельщики живут?… Или они никуда не выезжают? Полагаю, что они спят. И когда меняют широту своего местоположения, то на высоту солнца не обращают внимания и не задают себе глупых вопросов.

Вскоре асфальт кончился, пошли по грунтовке. Когда мы преодолевали наплавную переправу, видимо, украденную у танковой бригады, я начал сомневаться, что наш щуплый «Логан» доберётся до точки назначения. И представил я, что устав от поездов и ради приключений, решил отправился сюда своим ходом. Я б на полпути уже засомневался, есть ли жизнь прямо по курсу, и не пора бы сворачивать домой? А сбыться моей мечте: купи я мотоцикл, тогда бы я точно на всё забил и рванул бы сюда на двух колёсах. Этой светлой ночью со шквалистым ветром и редким промозглым дождём, чтобы я делал, если бы в пути что-то сломалось и мне пришлось бы в этих краях сделать остановку? Сказывают, что самый страшный зверь в лесу это не медведь, а стадо мышей. Пришлось бы ночевать вместе с ними в спальнике, отойдя на обочину дороги. Впрочем, растратив время в пустых ассоциациях, к часу ночи мы благополучно добрались до главной деревни Кенозерья.

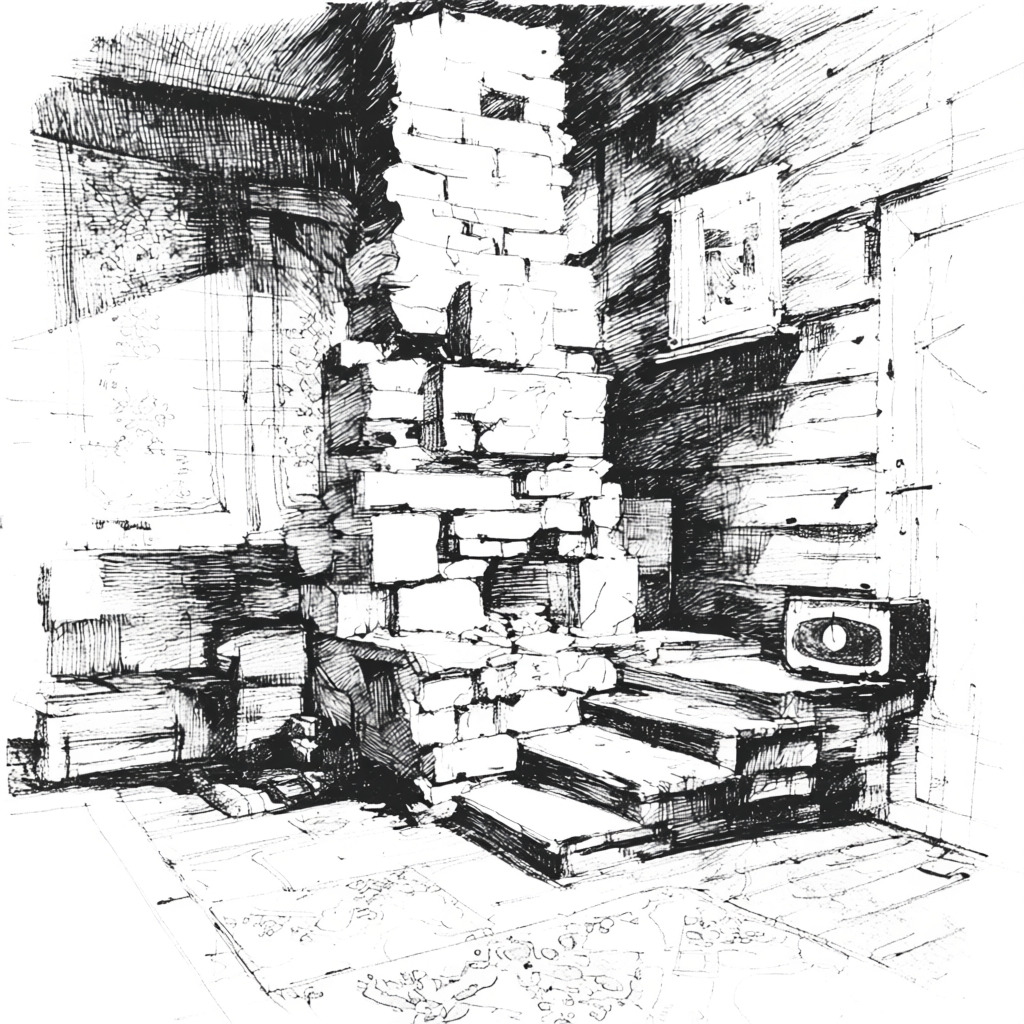

Видал я и прежде русские покосившиеся срубы полузаброшеных деревень. Но зайти внутрь довелось впервые. Гостевая пристройка с откровенными щелями, и здесь теплее, чем на улице, лишь потому, что тебя не продувает злой ветер напрямую. В оконных проёмах стоят металлопластиковые пакетные окна, кричащие у чужеродности своей на фоне старого некрашеного дерева, потемневшего от многолетних осадков. Я как будто оказался в детстве в гостях у бабушки. Расписной деревянный шкаф стоит в лад с ковром на стене, по узорам которого вожали пальцами многие в своём советском ребячестве. На полу огромный ламповый транзистор прошлого века, интересно, он ещё работает? Дверь в основную хату обита ковром, и сразу же за ней русская печь немного странной для меня формы. В стиле современного кубизма, как будто дитё малое собрало домик, особо не заботясь, куда и как поставить следующий кубик. Но это не кубики, а как оказалось, «вершки», и каждый горшок знает свой вершок, каждый кубик сформирован под свою посуду и подогревает обед после того, как хозяйка вытащит его из недр печи. Вот так-то. Вот откуда эта присказка-то со сверчком к нам пришла.

Встретили нас оладинами — так здесь кличет оладьи наша большуха, проявляя деревенскую заботу о запоздалых путниках.

Слава Богам, в этом гостевом доме нашлась комнатка в основной части, и я не полез за термобельем в мой герморюкзак. Лёг у печки, и хотя она и была холодная, но одна мысль о том, что когда-то в ней зажигается огонь, согревала мою душу перед мои первым северным сном.

Бобровид

Наш начальник в первых светлых сумерках как-то затерялся. Закинули мы вещи в багажник видавшей виды машины, разгрузились у нового пристанища, представились хлебосольной хозяйке Наталье Тихоновне, да и завалились спать с дорожной устали. Начальник хоть и молодой парень, но удалой, с северной закваской, и духом своим бодрым мне приглянулся. Родом он из Архангельска, да большую часть жизни, как он сам мне после сказывал, провёл на Новой Земле вместе со своими родителями-учёными. Подростком, по его словам, был тяжеловесом, за сотню килограммов, но сейчас это сложно представить, хотя и видно, что тело у парня под стать краю — равномерная надёжная жировая прослойка, но тело подтянутое, крепкое, хоть и не под два метра, но надо мною возвышается.

Первое утро у нас началось… нет, не с завтрака. С ликбеза. Начальник экспедиции важно поинтересовался, знаю ли я, что-то о парусах?

Хм. По моему самолюбию был нанесён сокрушительный удар. Ладно, не ведает он, кто такой Виталий Елагин, ну не парусник, и не особо-то интересуется, с кем иметь дело — справок на мой счёт не наводил. Хотя и я, грешным делом, не рылся в его прошлом, но лишь потому, что до последнего не знал, с кем мне работать. Но ведь я из этого своего чувства собственной важности накатал целое приветственное автоматическое сообщение в телеграмме, которое каждому в ответ прилетает, кто мне пишет первым. И начальник мой мне первый написал, и сразу же получил его в ответ, неужели не читал? Впрочем, учитывая сколько раз он мне подтверждал, что встретит в Плесецке, когда я отправлял ему билет, чему тут удивляться? Я подобрался и с такой же важностью ему ответил, что, кое-что в парусах смыслию.

— Но ходили ли Вы на карбасах?

— На карбасах нет, — ответил я честно, — Но не вижу никаких трудностей.

— Как!? То есть совсем не знаете!?

Я ответил, что был на выставке у Евгения Шкарубы.

— Это может всё быть, но есть нюансы… — начинал уже серьёзно переживать начальник.

— Какие нюансы? — мне и в прямь стало по-настоящему любопытно.

Тут начальник напрягся. Видимо, стал вспоминать про нюансы. Достал потрёпанный блокнот, и стал рисовать карбас. Потом вдруг решил, что Бог с ними, нюансами, зашёл с козырей:

— А вот хотя бы курсы яхт знаете?

Но не успел я кивнуть, как он рубанул:

— Бобровид, к примеру?

«Вечор перестал быть томным» (с). Возможно, начальник имел ввиду курс бейдевинд, когда яхта идёт навстречу ветру, но я удержаться не смог:

— Бобровид говорите? Хм, не знаю такого курса.

Начальник аж ручку обронил. Во взгляде его появилась смесь обречённости, растерянности и жгучее желание сию проблему как-то быстро решить. А Вы должны понимать, мой дорогой читатель, что не всё я успел о нём рассказать. И хотя колено у начальника выбито, но бегает он бодро, и жмёт 120 килограммов от груди, а ещё историческим фехтованием балуется и стреляет из лука.

Ну всё, думаю, пришёл мой конец. Не поминайте лихом!

Но на моё счастье внезапно скрипнула дверь и на пороге возник статный высокий мужчина, лет уже приличных, но ещё в полном, так сказать, соку. Это пришёл второй член нашего оргсостава экспедиций по Кенозеру — Эдуард Анатольевич — и стал с таким искренним почтением жать мне руку, что я понял, шансы выжить у меня появились. Сам Эдуард Анатольевич оказался совсем из не простых ребят. Капитан первого ранга, хлебнул лиха на надводных и подводных атомоходах, похоже, работал в разведке, и отлично считывал людей. Начальник предупреждал, что он прибудет к обеду, но его раннее явление спасло меня от моего дурного характера, когда я помимо своей воли вдруг начинаю провокационно будить людей ото сна.

Втроём мы обошли деревню, обсудили планы ближайщие, сели на карбас под названием «Торок», единственный здесь с мотором, и пошли в деревню Ведягино, где предстояло готовить туристское снаряжение для наших грядущих странствий по водам суровым и древним.

Карбасы

В среде нашей моряцкой есть такое устойчивое выражение — хорошая морская практика, характеризующая опыт бывалого моряка, способного принимать правильные решения под свист ветра в вантах и под напором крутой волны. Практика сия и на озере будет впрок, поэтому Евгений Шкаруба именно так и назвал свой проект: «Морские практики». Проходят сие учения на карбасах, хоть и осовремененных, но душою прежнюю — поморскую. Шили карбасы испокон веков аж до середины прошлого века, покуда массовое маломерное судостроение Советского Союза не добралось до самых глухих углов, и алюминий блестящий холодный не победил добротное тёплое дерево.

Но любовь к классике, к лодьям проверенным возродило к жизни деревянное судостроение. По канонам предков остов карбаса, его скелет могучий, формируется из гнутых упругих веток — идут на шпангоуты — да из части ствола с корнем, что зовётся кокорой — из неё киль выходит цельный вместе со штевнем будущего судна. Набои — доски обшивки лодки пришиваются с помощью еловых тонких веток, заранее прокипяченных. Потому карбасы не строят, а шьют, словно добрую надёжную одежду для холодных северных вод.

В краю моём южном родном сосна цепляется за щепотку земли меж скал, вынужденная расти сначала в бок, а после вытягивается к солнцу, изгибаясь под злым норд-остом, рождая причудливые формы природного бонсая. Здесь же сплошь строевой могучий лес, но часто на обрывистых берегах песок оголяет корень, что мягкой плавной линией выгибается в сторону от идеально прямого ствола дерева. В нынешние временя кокору добывать недозволительно, смолить по-старинке — не практично, и варить еловые ветки для шитья обшивки корпуса — муторно. Поэтому карбасы построены с использованием древообрабатывающих станков и эпоксидного клея, что позволило не сильно отступая от поморских традиций фактически создать монокласс — лодки схожие, на коих и проходит на Кенозере практика озёрная.

Сам я как избранный моторю на карбасе, сшитом по классической технологии. Правда, кое-где при починке современной гвозди вбивали, и просмолили не сосновой янтарной смолой, а смесью гудрона с бензином. Но по праву он возглавляет флотилию нашу, ибо транец имеет — корму прямую, куда и навешан мотор японский, подвесной. Как оказалось, «Торок» рождён не на архангельской верфи Шкарубы, а был приобретен здесь, на озере, у рыбаков местных, что возили на нём коров на пастбища новые. Стоял на нём стационарный какой-то советский двигатель, с валовой линией, как положено, но приказавший долго жить.

И хотя на его борту я убью свою голубую модняцкую яхтенную куртку, но я долго думать буду, чем же сия простая лодчонка меня покорила? Топорная работа ж, в прямом смысле этого слова! И хотя я считаю дерево одним из лучших судостроительных материалов, но сам предпочитаю современные технологии. Например, в основе знаменитой яхты «Дочь Ветра» хоть и дерево: каштан да бальса, но это композитная яхта, построенная с применением в том числе карбона.

Карбасы похожи на ялы, что широко по стране нашей распространены, и с коими мне приходилось иметь дело. Но вытащить их на берег — проблема со звездочкой. У нас, на Чёрном море даже летом регулярно раздувает полуденка — дневной бриз, который может разогнать волну приличную. И чтобы вытащить несчастный «Ял-6» на берег, собирался весь пионерский отряд — сил экипажа было не достаточно. А коли младший отряд — звали старших ребят… которые запросто в сей момент на экскурсии могли быть. Лодка тяжёлая, устаревшая, с вёслами вальковыми, научиться грести коими — задача не из лёгких, особенно для детей малых. Вот бы придумать и распространить по России новый класс фанерных современных парусно-гребных лодок в духе «Драскомб», но в русской традиции, на которых и проводить морское многоборье и парусные походы с детьми! Обслуживать и готовить к сезону такую лодку будет гораздо проще, чем «Ял»!

И вот я на русском севере вдруг начинаю менять своё мнение. Отчего же? Озеро — не море, здесь нет зыби, и ветра не гонят такие валы, как на побережье Черноморском, где и бухт почти что нет — всё открыто простору. Помню, во Всероссийском детском центре «Орлёнок» мы эти «Ялы» на берег тягали даже на обеденный перерыв. А тут немного подвытащил лодочку по песочечку мягкому, кинул для острастки якорь на берег — и можно со спокойной душой отдыхать идти — ничего страшного не случится. Но главное в «Тороке» — это его природная красота. Ничего лишнего. Подсмотрел мастер дерево нужное, взял оттуда кокору и ветви, распустил ствол на доски, и потом всё это сшил и просмолил. Всё до крайности просто и оттого гармонично. И что важно — у лодочки отличные мореходные качества для её размера. Да, лодка открытая, и боком к волне лучше не ходить, хоть и перевернуть её, ох как непросто, а в режиме водоизмещающем прёт она резвее новомодных надувнушек!

Так что вскоре сей неприхотливый «Торок» украдёт моё сердце, а я это далеко не сразу замечу.

Над небом голубым есть город золотой

Итак, походное снаряжение проверено, увязано в тюки и загружено на верного «Торока». Мы с Александром Фёдоровичем, начальником экспедиции, берём на буксир один карбас плюсом к тем двум, что уже ждут в Вершинино, и отчаливаем, разрезая носом зеркальную гладь Кенозерских вод.

Во второй половине дня в местной гостинице соберётся вся наша разномастная ватага. На морские практики прибудут две семьи, две сестры, три белорусских товарища и башкир-путешественник. Александр Фёдорович как радушный хозяин всех накормит вкусным наваристым супом, заранее приготовленным на живом огне в Ведягино, и здесь лишь подогретым, и сытыми мы отправимся за культурной программой в Рухлядский амбар. Так здесь зовётся музей, в котором хранят всякую рухлядь и… Небеса. Красивые расписные своды, к которым мы привыкли в церквах, характерны для каменного строения. А вот деревянный храм — это четырёхскатная, а чаще всего обычная двухскатная крыша, особенно, если это часовня. «Свод» внутри формируется вот этими Небесами, которые представляют собой многогранную пирамиду, в центре которой солнцем сияет деревянный круг, от которого в разные стороны расходятся лучи в виде досок, формируя обычно 6 или 8 граней. Технически это реализовано так, что вся конструкция держится на пазах под собственным весом, и сверху на эти грани кладут треугольные расписные «полотна», сформированные из деревянных досок с расписными ликами святых и библейских сюжетов.

На тот момент Небеса, собранные с обветшалых храмов Архангельской области, стояли в ряд друг за другом на полу. Амбар-музей оставался складом, не в силах преодолеть своё изначальное предназначение. Но в планах Кенозерского парка строительство ассамблеи, где эти Небеса, как им положено, займут своё место высоко под кровлей и откроются взору посетителей во всей своей небесной красоте.

Помимо Небес, старинных санок и швейной машинки «Husqvarna», ассоциация с брендом у меня связана лишь с кроссовыми мотоциклами, мне очень понравился утюг им. Льва Николаевича Толстого. Для позапрошлого века идеи Льва Николаевича были очень прогрессивны. А страна тогда немного застыла в прошлом, что, наверное, и было основной причиной последующей революции. Но власть защищалась как умела. В том числе и от писателей. Однако же от практики вырывания языка к тому моменту уже отказалась, и после предания человека анафеме, физически еретиков не преследовали.

Поэтому церковь поступила очень мудро. Они выпустили серию специальных утюгов с иконой мятежного графа, дабы каждый благочестивый человек мог было поставить сие орудие в печь огненную, плюнуть на раскалённый лик отступника с подобающей молитвенной проклятию, и заодно проверить температуру утюга. Так что молодёжь, проявляя нигилизм по отношению к родителям, после появления такого утюга в семье, начинала читать Льва Николаевича.

«Почтовая годьба»

Утро началось не с побудки под свист пролетающих сапог, а с доброго завтрака. Александр Федорович, хлопоча, принёс нам домашнего творогу, молочка парного да сливок густых жёлтого цвета, таких, что ложка в них стоит. Утро добрым бывает. После чего мы собрали пожитки и приступили к морской практике. Начали с изучения общего устройства карбаса и приступили к вооружению и разоружению его на берегу. Таким военным термином моряки обозначают процесс сборки и разборки парусных судов. Так исторически сложилось, что парусную оснастку называют парусным вооружением. Карбасы вооружены двумя мачтами с четырехугольным парусом на каждой, и двумя парами вёсел на случай, коли ветер изменит своенравную душу.

Познав теорию, мы вышли на вёслах, чтобы руку набить и почувствовать упругость воды. После короткой практики, мы причалили к берегу и отправились на обед в трактир с диковинным названием «Почтовая годьба». Входя во внешне обычную для Кенозерья избу, ничем не примечательную, ты быстро зачаровываешься её внутренним обустройством. При входе тебя встречает железная печь-маяк — огромная, тёмная, а из стены напротив на тебя заглядывает резная, тонкой детальной работы деревянная голова лошади, будто трофей в охотничьем домике. По стенам органично встроены полки, по которым в красивом беспорядке разбросана рухлядь. Здесь ожидаешь пару звёзд Мишлена, но меню как в самолёте эконом-класса, где стюардесса будит случайно заснувшего пассажира и спрашивает:

— Изволите откушать?

А пассажир спросонья:

— А что сегодня на выбор?

— Да, или нет.

Вот также и здесь: на столах уже расставлены вазочки с чуть подвяленным на воздухе салатом с курицей, и официанты разносят и ставят перед каждым рыбный жидкий суп на первое да макароны с курицей на второе. В корзиночке хлеб-кирпич. Вначале я подумал, что это у нас такой заказ, для нашей группы, но заходят посторонние люди, садятся, и всем без спроса несут тот же суп.

Я мясо не ем. Пришлось ковыряться в макаронах, отделять, так сказать, зерна от плевел. Выходил я из-за стола с лёгким чувством голода, с грустью наблюдая за аппетитно жующими мясоедами. И вишенкой на торте — самому отнести и сдать после себя посуду, Карл, в тоже окно, откуда разносят готовые блюда! Когда я принёс туда тарелку супа, к которой не прикасался, мне стало любопытно, куда они её — сразу же на соседний стол или обратно в общий котёл и помешать да разлить снова? С любовью вспоминаю вчерашний ужин из местного творога со сливками.

Мы налегли на вёсла и лодка пошла под самым берегом

После обеда мы, наконец, вышли на наш первый переход к 11-ой стоянке под парусом. Небольшой участок до первой протоки был против ветра, и дался двум экипажам, неискушённым в парусном деле, тяжко, с потом и натугой. Лишь один карбас, где встал к рулю сам начальник экспедиции, легко вырвался вперёд, и всё спрашивал нас в рацию, чего это мы там канителимся? Но вот наконец мы оказываемся в Долгом озере, где меняем свой курс и с попутным ветром нагоняем начальника.

Берега озера обрамляют деревья, среди которых виднеются деревеньки, порою всего лишь в три дома. Меж сосен порою угадываются песочные пляжики — у деревень или на подготовленных стоянках. Вода торфяная — жёлто-бурого отлива, но если налить в кружку, то очень даже похожа на обычный чай.

В Долгом озере как будто идёшь по руслу реки, которое, кажется, заканчивается тупиком. Но вот слева неожиданно открывается новая узкая протока, и мы оказываемся в следующем озере — Свином, пересекая которое мы и высаживаемся на пляже 11-ой стоянки. Здесь подготовленное костровое место, заготовлены дрова, и установлен стол под навесом. В стороне отхожее место в виде двухскатного домика.

Ужин на костре, и всё — энергия кончилась, а спать совсем не охота. 21:40, но солнце отказывается заходить. У костра на растерзание комарам остаётся небольшая мужская компания, в которой Назим из Башкирии рассказывает, как он после очередного развода задумал пройтись туристским двухнедельным маршрутом. На начало истории я опоздал, поэтому не скажу, откуда и куда он добирался, но приключений ему хватило — силы не рассчитал. Но это ладно. В пути он встретил семейную пару, которая вызвала вертолет для эвакуации, но из-за нелётной погоды ждать им надо было три дня, а продукты закончились. И подняться надо было на площадку, куда сможет приземлиться вертушка. Назим поднял им туда рюкзак, помог мужику и женщине, оставил им пайку на один день, обделяя себя, и пошёл дальше. Вертолет они в итоге ждали неделю. Дождались.

А ещё позже он встретил девушку. Она шла в группе и подвернула ногу. Её оставили. Через сутки он вышел к лесникам, но даже говорить не мог, пока его не отпоили крепкими напитками, потом он рассказал про несчастную. Вот так энергия любви и не понимания женской натуры толкает мужчину на странствия, и на маршруте он спасает девушку, которая, похоже, так достала своих компаньонов, что её предпочли забыть, и никому не сообщили о ней. Бессовестные люди испытывают ложный стыд, который вынуждает их умалчивать о своих подобных поступках, чтобы не выглядеть дурно в чужих глазах, сжигая последние остатки собственной души.

Яхта — парус ветра полный и толковый капитан

Утро началось… с неторопливого и основательного завтрака. На стол поставили дымящуюся овсяную кашу, подогретую вчерашнюю гречу с тушёнкой… И вдруг кто-то, будто волшебник в голубом вертолёте, неведомо откуда достал творог да сливки жёлтые, будто в них само солнце растворилось, и оттого на небе и не показывается… Я позарившись на оба яства за раз, решил начать с творога. Попросил положить поменьше… Но для каши места всё равно не осталось. А к вчерашней грече так никто и не притронулся, стояла она осиротелая, на краю стола.

Нынче нам предстоял небольшой переход в соседний поселок Усть-Почу на обед, баню и экскурсию. Я стартовал под мотором первым, и, разведав ситуацию, вернулся и затормозил ребят на половине маршрута, чтобы устроить парусную гонку. Дул шикарный рабочий ветер, я собрал все карбасы подле себя и дал старт против ветра с целью обогнуть одинокий остров и вернуться к посёлку. Это была первая гонка, и она оказалось лучшей в этом походе. Никто сильно не опоздал на старт, и у всех получалось набирать высоту — так говорят яхтсмены, когда яхты идут против ветра. Я даже не стал сниматься с якоря, чтобы подсказывать отстающим. Тем паче, что на замыкающем карбасе был сам начальник экспедиции, — куда уж мне в Свином озере лезть в карбасный ряд?! Для начала хотя бы курс бобровид надо выучить.

Эх, как красиво идут, разрезая носом тёмную воду! Но и часики тикают — так мы на обед не успеем, пришлось мне сниматься с якоря, заводиться и давать сокращение дистанции. Я встал почти перед островом, но с учётом его размеров — это было существенное уменьшение дистанции. Первым меня обогнул экипаж «Пошто» с двумя нимфами на борту и с Назимом на руле. Вторым был «Упряк», где командовал Владимир — беби-шкипер канадской десятидневной системы яхтенных капитанов IYT. Там ис чё на английском слово «беби» со множеством ошибок написано: «bareboat-skipper».

А вот «Сейгод» под управлением начальника начал частить с поворотами в непосредственной близости от меня. Вот здесь как раз и проявился один из нюансов в управлении карбасами и подобными парусными лодками, о котором, видимо, и переживал начальник на утро после нашего знакомства. Яхты не ходят против ветра — только галсами, под определенным углом. Тебе надо пройти мимо твоей цели, потом скрутить поворот на другой галс, и после этого ты сможешь идти куда надо. А карбасы, в особенности если поворот сделан некачественно, теряют набранную высоту, их сдувает назад, и оказавшись на новом галсе, они опять не могут выйти к своей цели, вынуждены вновь крутить поворот, опять не удачно, итак раз за разом, пока терпилки хватает за вёсла не хвататься. Поэтому я снялся с якоря, чтобы меня также ветром сдувало вниз, и «Сейгод» бы смог меня обогнуть. Но и этого оказалось не достаточно. Я завел двигатель и сдал немного назад, чтобы, наконец, прекратить мучения экипажа «Сейгода».

Имена, кстати, у карбасов, как вы заметили, необычные, но им подстать — каждое слово было рождено этой суровой и прекрасной землёй.

Вот она деревня, песни на завалинке, и грустит заброшенный чей-то домик старенький

Ошвартовались мы у бабы Светы и деда Сергея. Почти сразу же на свежем воздухе и под низким северным солнцем, которое решило заглянуть к нам ненадолго, был накрыт стол: подана уха, печёный в русской печи лещ, перепечи с картохой и с терпкой брусникой. Лещ, как и положено речной рыбе, был костистым. Говорят, коли сделать частые надрезы попрёк тушки, то мелкие кости распарятся. Так по крайней мере делал мой батя. Но не суровые жители Усть-Почи — им такие тонкости не указ. Но мне всё равно пришлось по нраву — на диво вкусно. Так-то я с детства рыбу речную не жалую — тиной воняет, да и морскую уже ем редко и исключительно в сыром виде. Однако надо было проверить, чтобы изменить к ней своё отношение.

После шикарного обеда подошёл ко мне начальник, отвёл в сторонку и заговорщически сказал: «Назад к стоянке придётся всех на буксире тащить. Глянь, как народ развезло, а после бани и вовсе разомлеют, будут ни на что не годны.»

Я лишь в ответ усмехнулся: «Посмотрим…»

Непродолжительный отдых сменился экскурсией по местному посёлку. Экскурсовод — женщина бойкая, подкатила на велосипеде к Домику культуры и повела нас в деревенскую часовню Святителя Николая, что стоит тут аж с XVII века. Безалтарный храм ладный, приветливый, с добрым лицом. Рассказ чичероне лился звонко и с гордостью за свой край, и опять речь зашла о местном знаменитом мастере Небес — Фёдоре Йоке, о коем нам начали сказывать ещё в Рухлядском амбаре, а здесь продолжили. В советскую пору хотя и сдали религию на склад, но в этом храме Небеса даже не демонтировали. Так и смотрели они на мешки с картошкой и другим провиантом. Местные жители тщательно следили за порядком «на складе», мыли, чистили и тайком молились, сохраняя искру божественности внутри.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.