Бесплатный фрагмент - Катана для оргáна

««Tobi Rinksi. Catana per Organo

Перевод с итальянского

Text: ©2023 Copyright by Itkin Boris

Cover: ©2023 Copyright by Itkin Boris

Жизнь — это поиск ответов на вопросы, а вопросы у каждого человека свои, поэтому и жизнь одного не похожа на жизнь другого.

Взять хотя бы Роберто Кармини — молодого дирижера симфонического оркестра в Неаполе бурных 1970-х. Его предназначение — это Музыка, в которой он с упорством средневекового алхимика ищет формулу небесной последовательности звуков, для чего добавляет в звучание такие ингредиенты, как надежда, любовь, вера и… немного славы. Но в его возрасте ответы на одни вопросы лишь рождают новые. Слава Богу, в Неаполе есть к кому обратиться за советом и по музыкальным, и по личным вопросам.

И совсем другое дело — безликий и наивный чужестранец Иш’ар, очутившийся в стране «развитого социализма» застойных 1980-х. Если он будет задавать свои непонятные вопросы всем подряд, куда это его приведёт? Скорее всего, прямиком к неприятностям. А если эти неприятности имеют сколь заметные, столь и необычные последствия?

Тогда ответы (уже на свои вопросы) начнут искать «специально обученные товарищи», а также их неизвестные коллеги из разных стран. Поэтому ничем хорошим для Иш’ара это кончиться не может, если только… Если только ему на помощь не придёт тот, о чьём существовании не знает никто. Или почти никто.

Но настолько ли наивен наш чужестранец, повторяющий как попугай фразу: «Так устроена наша цивилизация»? И не скрывается ли за его поисками хитросплетение нитей судьбы участников более глобального шоу, в котором перепутаны вопросы и ответы всех, кто выходит на сцену?

Яркие персонажи, остроумные диалоги, сюжетные виражи и всё это на фоне музыки — итальянский писатель и его переводчик постарались сделать всё, чтобы любознательный читатель получил пищу для ума и удовольствие от погружения в эту историю.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

По поводу всего написанного ниже Автор ответственно заявляет следующее:

— Имена и должности всех персонажей в данном произведении полностью вымышленные, а любые совпадения случайны. Общеизвестные исторические личности и авторы музыкальных или литературных трудов не являются персонажами и упоминаются исключительно для обозначения временного и сюжетного контекста.

— Также абсолютным вымыслом являются приведенные в тексте подлинные документы, включая секретные, в т.ч. с подписями.

— Даты, места и содержание реальных исторических, предполагаемых и вымышленных событий перемешаны в произведении произвольным образом с использованием алгоритмов генератора случайных чисел, найденного на неизвестном полигоне промышленных отходов и утерянного сразу же после применения неустановленными лицами.

— Автор предполагает, что некоторые упоминаемые в произведении географические объекты (например, город Неаполь) действительно существуют, а некоторые исторические личности (например, Мацуо Басё) когда-то жили. Однако полной уверенности в этом у Автора нет по причинам, изложенным в одной из последних глав.

— Что касается самих описанных событий, то они совершенно точно произошли на самом деле. Во-первых, потому что их непосредственные участники самолично поклялись в этом Автору (а некоторые даже по несколько раз), а во-вторых, потому что некоторые из этих событий происходили буквально у него на глазах.

ПРОЛОГ

Шёл теплый мартовский дождь, умывая заспанное лицо предрассветного Неаполя. Капли весело выбивали стаккато по красным крышам и мостовым, водосточные трубы фаготами и кларнетами изливали партии бурлящих ручейков, а ритм этому мокрому весеннему оркестру, возможно, задавали беззвучные в общем шуме шаги единственного прохожего, спокойно и размеренно идущего под большим чёрным зонтом по узким пустынным улицам от набережной в сторону кафедрального собора Сан Дженнаро.

Звучание симфонии весеннего дождя не могло проникнуть под величественные своды собора, там всё ещё царила во мраке прозрачная тишина. Но глубокая ферматная пауза ночного покоя подошла к концу, когда в восточном углу едва слышно затворилась внутренняя дверь, и застывшее пространство лёгкой рябью пропустило сквозь себя звук всё тех же размеренных шагов, каждый из которых сопровождался эхом отголосков, испуганным шёпотом разлетающихся по нефам. Шаги вошедшего простучали сначала справа от мраморных ступеней, ведущих в основной зал, потом налево к центру и замерли возле органной консоли. Сонные колонны основного зала снова укутала тишина. Теперь, однако, она властвовала недолго.

Высокий сочный звук Grande Organo Ruffatti солнечной стрелой пронзил холодную полутьму и, рассыпавшись между колоннами, стряхнул невидимую паутину сна со статуй и фресок, словно оживляя лики святых. А вслед за ним торжественный аккорд тяжело и уверенно раздвинул эфир, чтобы впустить мощные волны божественной мелодии. Музыка органа взорвала пространство и время словно сверхновая звезда. Ее потоки, льющиеся со всех сторон, мерцали и пульсировали, наполняя воздух таким светом, таким восторгом, который мог бы ощутить всем телом даже глухой, если бы он оказался здесь в этот момент.

Но никого другого из смертных в этот час в соборе не было. Органист был единственным исполнителем и единственным внимающим, да и был ли он смертным в эти мгновенья? Кто знает? Он играл и слушал, закрыв глаза. Его сильные пальцы уверенно касались клавиш, заставляя орган дышать и окутывать всё вокруг плотными струями поющих регистров.

Только Бог. Только Бах. В этот миг великого откровения больше ничего не существовало в целой Вселенной. Даже время приостановило свой бег, чтобы послушать.

Наконец, заключительная трель, словно нехотя, увенчалась торжественным мажорным аккордом, завершающим этот утренний гимн, и его затухающие волны унеслись в разверзнутые небеса словно стая белых птиц. Наступила тишина. Но странно, эта тишина была уже другой. Она была живой, светлой и солнечной, несмотря на темноту и продолжавшийся за окнами дождь.

Органист открыл глаза и взглянул вверх. Там светло-золотистым хороводом кружились и беззвучно смеялись шесть ангелов. Глаза его улыбнулись, как улыбаются, когда встречают старых знакомых.

— Господи, спасибо тебе за новый день, — сказал он тихо, затем осенил себя крестным знамением и медленно встал. Его высокая фигура двинулась к выходу. Через минуту где-то справа внизу еле слышно захлопнулась дверь, и всё стихло.

До восхода солнца оставалось ещё полчаса.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I. Einzug der Gladiatoren

Давно, ещё на службе в армии, Глеб Борисович Пуляев, теперь полковник милиции, перенял у своего старшины привычку чётко, по-военному, проговаривать самому себе всё, что он делает — словно зачитывал инструкцию перед строем. Делал он это, правда, не вслух, как товарищ старшина, а про себя, но тем не менее с подобающим выражением — раскатывая дробью букву «р» и выделяя ударением последний слог, словно щелкая каблуком. Это, считал он, помогает ему быть сосредоточенным и держаться в командном тонусе, поскольку был он не какой-нибудь там хрен-с-горы, или отставной козы барабанщик, а служил в должности начальника РУВД Центрального района в областном центре.

Понедельник для полковника начинался, как и должен был начинаться типичный понедельник — чётко, строго, как положено. Согласно рраспорядкА, рабочий день начинался в 8—00 рровнА. В данный момент малая стрелка часов была рровнА между цифрами семь и восемь, а большая — внизу — на шести рровнА. Корроче, часы показывали 7—30 рровнА!

Полковник Пуляев находился в своём кресле, за своим рабочим столом, в своём кабинете, в своём РУВД своего города и в своей любимой стране. Это чрезвычайно удачное сочетание условий придавало его самоощущению такую степень удовлетворённости, что начало новой рабочей недели воспринималось не как будни, а как праздник. Был май, светало рано, и он взял за правило не спеша идти на работу пешком, чтобы приходить в 7—30 рровнА. Во-первых, чтобы спокойно выпить чай (с лимоном, три ложки сахару); во-вторых, из стакана в начищенном до блеска серебряном подстаканнике с гербом СССР (подарили на 50-летие); в третьих, чтобы успеть до оперативки просмотреть бумаги, которые ложены были на его стол секретарем в 7 утра (рровнА).

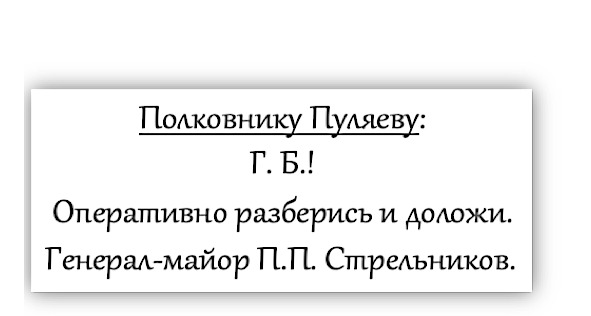

В этот раз поверх аккуратной стопки бумаг находилась тонкая серая папка с двумя белыми завязками. Полковник развязал завязки — ать-два! — открыл папку, сказал «Так!», потом сделал глоток чая, поставил стакан в подстаканнике на стол и вынул из папки документ в виде нескольких рыхлых страниц, сколотых стальной скрепкой. В верхнем углу был приклеен плотный листок–«бегунок», на котором размашистым почерком генерала, толстыми голубыми линиями чернильной авторучки было написано:

Есть оперативно разобраться и доложить! (Оперативно означало в десятидневный срок). РразберемсЯ! Однако ж… Что за народ, а? На один божий день нельзя оставить!

В прошлую пятницу полковнику пришлось смотаться в область. На обратном пути на его УАЗике пробило колесо, из-за чего в город он вернулся поздно, на работу уже не поехал, но позвонил дежурному — узнать обстановку. И дежурный, сукин сын, доложил ведь, что «особняков» не было, всё, сказал, «боле-мене тихо».

С чего же это вдруг «оперативно разобраться и доложить»? Не, ну что за народ, а?

Полковник открепил скрепку, положил ее в магнитное блюдечко и взял первую страницу. Необычного вида, надо сказать, страницу. Это был ранее смятый, но затем, кое-как разглаженный, тетрадный листок. В линейку. На листке: стррочки хорошо рразличимы, написаны шариковой рручкой, стало быть, от рруки. Снизу имеется бурое пятно. Чем-то, значит, капнули. Полковник понюхал лист. Хм… Чаем. Похоже, что лист достали из мусорной корзины. Так. И что? Полковник начал читать.

Начальнику ОВД №6

Центрального района г. Т-ска

Подполковнику Рукастому В. И.

Объяснительная

Я, капитан милиции Войнов, 18 мая находился на дежурстве, в 19:20 стал свидетелем хулиганского нападения неизвестных на личный состав отделения. Я какраз устанавливал личность одного из задержанных нарядом ППС, когда кто–то чтоли видать неустановленные лица незаметно проникнув в отделение через задний проход, заднюю дверь, бросили моим же стулом в сержанта Казлаева, попав ему по е по мозгам незначительную травму головы, чем и воспользовался задержанный чтобы скрыться, т.к. я не имел права оставить пост, а помощник дежурного, лейтенант Круглых, отошел посс какраз находился конкретно в туалете. После чего наряд ППС, посланный на направленный на поиски по горячим следам, обошел здание по кругу, но ниху таковых нигде не обнаружил.

Приметы задержанного подозреваемого убежавшего: мужчина, среднего роста, молодой, лет 23–25. Одет невзрачно. Назвался Ишаком. Особых примет нет. Внешность неприметная. Полученным ранее ориентировкам на разыскиваемых лиц не соответствует.

Так. Даты нет. Подписи нет. Похоже на черновик. Капитана Войнова полковник Пуляев помнил. Перевели из Казахстана, три года назад. Нормальный офицер. Не оставил пост. Молодец. Однако ж… Это что ещё за нападение? Генерал уже в курсе, а я ещё нет, мать вашу! Так. А где рапорт Рукастого? Ага, вот он. Полковник взял следующий лист. Это был машинописный текст на тонкой желтоватой бумаге, второй сорт. Такую бумагу централизованно получали все отделения.

Начальнику РУВД

Центрального района г. Т-ска

Полковнику Пуляеву Г. Б.

Рапорт

Докладываю, что за прошедшие сутки на вверенной мне для охраны правопорядка территории района ни одного правонарушения не зарегистрировано, за исключением трёх мелких, о которых дежурный докладал ещё в пятницу. По факту поломатой в отделении мебели мною, начальником о/м №6 подполковником Рукастым В. И., проведено внутреннее расследование.

Установлено, шо 18 мая в 18—00 в районе пивного ресторана на ул. Ново-Садовой д.14, нашим нарядом ППС был задержан и доставлен в отделение для установления личности гражданин, который выглядел подозрительно (был трезвым). Со слов задержанного, его имя Икар, фамилию назвать не смог, документов при себе не имел. Под имеющиеся в наличии ориентировки задержанный не подходил. Во время регистрации факта привода в книге учета задержанный внезапно повел себя агрессивно, оттолкнул сержанта ППС стулом и выбежал на улицу. Поиски по горячим следам, немедленно организованные капитаном Войновым за отсутствием у гражданина особых примет результатов не дали.

Последующих происшествий или противоправных действий в связи с этим на территории района не отмечено, жалоб со стороны населения не поступало.

Помощнику дежурного, лейтенанту Круглых, объявлен выговор.

Дата. Подпись.

Ну вот, совсем другое дело, Василий Игнатыч. Чётко и ясно. А то нападение! Икар, Икар… Это что-то с авиацией связано. Как пить дать, из Средней Азии парень, это там такие имена любят детям давать. Помню, был один такой под Уральском — Трактор Моторович… А Круглых, Круглых — это который недавно к нам из училища? Так точно. Ну и в чём сыр-бор?

Последний лист также был напечатан на машинке, но явно не на раздолбанной служебной — это сразу бросалось в глаза. Мелкие аккуратные буквы в строке шли слишком уж ровно, как строй гвардейцев на параде. Похоже на импортную — гэдээровскую или даже югославскую.

Начальнику ГУВД г.Т-ска

Генерал-майору Стрельникову П. П.

копия: начальнику РУВД Центрального района

полковнику Пуляеву Г. Б.

Рапорт

Товарищ генерал-майор!

Довожу до Вашего сведения, что начальник о/м №6 Центрального района подполковник Рукастый В. И. объявил мне выговор получается только за то, что я пошёл в туалет, на что я по Уставу имею полное право.

А там, где у нас запасный выход, все двери были заперты — я сам проверял перед заступлением. Поэтому я так считаю, что стулом швырнули на самом деле никакие не хулиганы, а самый настоящий полтергейст! О чём я сразу доложил подполковнику Рукастому, потому что я был недавно на лекции об этом редком явлении в обществе «Знание», и всё совпадает.

В подтверждение, моих слов, что я не виноват, вот черновик рапорта капитана Войнова, который он в нарушение инструкции не уничтожил как положено.

Кроме того, это именно мной было найдено на полу в отделении оторванное ухо этого задержанного, а это — вещдок.

А мне вместо благодарности — выговор! Прошу поручить объективно разобраться.

Лейтенант о/м №6 Центрального района,

член ВЛКСМ Круглых Д. Р. Дата. Подпись.

— Сукины дети! — сказал вслух полковник Пуляев, — это что же они, ухо ему оторвали? Это же сто четырнадцатая! ЁКЛМН, и главное, генерал Пиф-Паф уже в курсе! Ну, Крруглых! Ну, Ррукастый! Услужили, мать вашу!

Полковник встал и зашагал по кабинету. Общество «Знание»! Умник! И откуда у тебя, советского, понимаешь, милиционера импортная пишущая машинка? Руками писать вас не научили в училище? Или это в училище вас теперь учат в мусорных корзинах копаться и доносы через головы строчить? А Рукастый? Тоже! Ладно, я ему… — Пуляев посмотрел на часы — было без двух восемь.

Он подошёл к столу, сложил бумаги назад в серую папку и уже собрался закрыть её и завязать, но тут увидел на внутренней стороне обложки надпись, которую не заметил сразу. Начертанная красным цветом генеральского карандаша, она состояла из трёх слов и одного вопросительного знака: «Дело Ван Гога?»

Полковник взял было стакан, потом поставил его и задумался. Все знали, что генерал Стрельников увлекался разгадыванием кроссвордов и обожал придумывать для новых дел заковыристые рабочие названия, которые потом в разговорах использовались вместо длинных порядковых номеров. Красно-карандашная заметка генерала неофициально как бы намекала, что, может, и новое дело придётся открывать, раз события выглядят как-то странновато, и что ежели открывать, то вот я вам и рабочее название уже придумал.

Полковник стал перебирать в памяти всех криминальных элементов по кличке Гога. Таковых вспомнилось несколько, но среди них не было ни одного Вана или Вано. Гога Седой был. Гога Чёрный был. А Вана Гоги… нет, не было.

Он снова сел, оторвал от перекидного календаря листок и написал на нём «ванна-гога». Затем сложил листок вдвое, положил его в нагрудный карман рубашки, застегнул на пуговку и слегка прихлопнул — ать-два!

— Разрешите? — дверь открылась, и в кабинет стали заходить начальники отделений Центрального района.

Оперативка заняла 27 минут. Из них промывание мозгов начальнику ОВД подполковнику Рукастому (без свидетелей, конечно) — 7 минут рровнА. После чего полковник снова остался наедине с собой и своей ответственностью. Он допил остывший чай, сделал несколько телефонных звонков и подписал несколько документов. До обеда оставалось ещё о-го-го, и полковник решил осуществить уже высказанное Рукастому намерение, а именно — лично приехать и проверить шестое отделение. А то распустились, понимаешь…

Пронзительный звонок прервал боевой ход мыслей полковника и заставил его посмотреть на столик, на котором стояло несколько телефонов. Звонил белый, с золотистым гербом на диске. АТС-2. Пуляев встал, дождался второго звонка и снял трубку.

— Полковник Пуляев!

— Из Комитета беспокоят, — раздался в трубке вкрадчивый голос.

— Узнал, Сергей Сергеевич, — полковник снова сел за стол и взял в руку карандаш, приготовившись записывать.

— Нет, записывать не надо, — сказал голос из трубки. — Постарайся просто запомнить, Глеб Борисович… В общем, у нас к тебе просьба. На заводе, на Пятом, у главного инженера кресло сπ… ли. Ты не поверишь — прямо из кабинета. Нужно поискать, может, где в городе всплывёт. Но неофициально так, по-тихому.

— Понял… Поищем.

— Да-да, именно по-тихому. Поручи кому-нибудь, лично. Чтобы слухов не было никаких. Ты ведь знаешь, что такое Пятый завод.

— Никак нет, — на всякий случай ответил полковник, хотя, разумеется, прекрасно знал.

— Вот именно. Ориентировку даю: кресло югославское, фабрики «Стол Камник», крутится вокруг оси, светло–коричневая обивка под кожу, ножки крестом, металлические, снизу колёсики. Сзади на спинке значится инвентарный номер: триста двадцать один, дефис, пэ, как «пуля». Повторить, Глеб Борисович?

— Да, если можно.

— Три, два, один, потом чёрточка и буква «п», как пуля.

— Запомнил, Сергей Сергеевич, три-два-один… три-два-один-пуск! Так-так.

— Если будут зацепки — сразу же позвони, — и в трубке вдруг стало тихо-тихо, как в зимнем лесу ночью.

Полковник медленно положил трубку на место. Потом подышал на золотистый герб на номеронабирателе и слегка полакировал манжетой мундира. Он думал. Кресло? На кой ляд оно кому сдалось? И вообще, как это с номерного завода можно что-то вынести?! Там же охраны, как в тюрьме! Машины досматривают, сумки запрещены… Нет, вынести не могли. Значит, оно осталось там… Просто кто-то решил подшутить? Над главным инженером, ага. Кто может посметь подшутить над вторым лицом предприятия? Правильно, только первое лицо. Директор завода. Зачем? Бред какой-то…

Глеб Борисович подошёл к окну. Потом назад к столу и снова к окну.

А рапортовали, стало быть, сразу в Комитет, а не в милицию. Значит, внутри завода коллеги из КГБ уже ищут сами. А нас попросили, так сказать, снаружи посмотреть, на всякий случай… Так-так-так-так-та-ак. Раз-два-три, огонь пали…

Полковник подошёл к двери, приоткрыл её и коротко бросил:

— ТТ ко мне!

Через две минуты на пороге бесшумно возник ТТ — так в управлении называли майора Крюкова, следователя по особо важным делам. Откуда и когда взялось это прозвище — никто не помнил. Но все называли его именно так. То ли из-за его любимого личного оружия, то ли из-за его имени — Тимур Тенгизович, то ли ещё почему. На майора милиции ТТ внешне не походил ну никак, скорее на фарцовщика. Невысокий, плечистый, по–кошачьи гибкий в движениях, с симпатичным лицом, но с нескромным взглядом карих глаз, он был одет в обтягивающие его мускулистые бедра дефицитные импортные джинсы и в отечественную (но сделанную под зарубежную) тёмно-синюю футболку с белыми иностранными буквами «Sovintorg» на груди. Ноги же были вызывающе украшены ещё более дефицитными кроссовками «Адидас» с тремя полосками.

Майор не спеша приблизился к столу, плавным движением не столько сел, сколько переместился на стул напротив полковника, потом замер и пристально посмотрел ему в глаза.

— В-общем так, — негромко, но строго начал Пуляев. — Надо кресло одно поискать, импортное. Неофициальный запрос оттуда (он показал глазами наверх). Краденое. Коричневая кожа. На ножках колесики, и к тому же крутится, так вот, — полковник нарисовал пальцем в воздухе над столом два круга — по часовой и против часовой стрелки. — В комиссионках посмотри, в ремонте мебели. Объявления «куплю-продам» и все такое. Выяснить местоположение, короче. Только надо, чтобы все было по-тихому, никого не трогать, никого чтобы не спугнуть. Да, чуть не забыл! Ещё там сзади на спинке кресла номерок может быть, простой такой… щас… как бишь его… чёрт. А! Раз-два-три-огонь-пали, вот! Да, точно. Один два три. Потому что сπ… ли его аккурат на нашем ракетном заводе. Вопросы есть? Тогда свободен.

ТТ медленно помотал головой, не мигая глядя в глаза полковнику, потом, всё так же молча и грациозно, перетёк из сидячего положения в вертикальное и бесшумно вышел.

«Кошак хренов! — подумал полковник, провожая его глазами, — хоть бы мяукнул что ли в ответ!» Потом он встал, взял фуражку с вешалки возле двери и вышел из кабинета.

— Я в шестое, — сказал он дежурному офицеру.

Подполковник Рукастый времени зря не терял: пол в отделении был свежепомыт, корзины для мусора — пустые, пахло гуталином. Никакого наличия последствий нападения неустановленных хулиганов, а тем более полтергейста, не наблюдалось.

Рукастый провёл начальство в свой кабинет и предложил ему коньяку (армянского, пять звёзд). Начальство не отказалось.

— Личный состав собрать? — спросил он доверительным тоном после первой.

— Пока не надо, — полковник был сух и строг. — Ты вот что… Давай ухо показывай, где оно у тебя?

— Здесь, в сейфе.

— Открывай!

Под суровым взглядом начальника Рукастый вынул из нижнего ящика стола ключ, открыл им верхний ящик стола, оттуда достал другой ключ, которым отпер замок сейфа. Открыв дверку сейфа, он достал из него полиэтиленовый пакет, а из него — небольшой бумажный сверток. Поместив его на стол перед начальником, он очень аккуратно его развернул.

Уха внутри свертка не оказалось. Внутри оказался порошок. С полпригоршни. Беловато-розоватый. Похожий на стиральный, но без запаха.

Полковник и подполковник подняли головы, посмотрели друг на друга и одновременно произнесли: — Что за х… ня?!

Тридцать минут спустя, дверь кабинета открылась, и в коридор высунулась голова Василия Игнатьевича с изрядно раскрасневшимся лицом.

— Лейтенанта Круглых ко мне! — мощно гаркнула голова и снова исчезла за дверью.

Когда лейтенант вошёл в кабинет и вытянулся — повашприказприбыл! — сквозь табачный дым с примесью запаха спиртного он разглядел над столом два красных лица, направленных на него словно две пушки главного калибра.

— Ухо было левое или правое? — спросило одно красное лицо.

Лейтенант задумался, сделал несколько движений руками, словно примеряя воображаемое ухо к своей голове, и неуверенно ответил: — Кажись, левое.

— Ага. Ну и где оно? — спросило другое красное лицо.

— Так товарищ подполковник, вы же ж сами… Я же ж сам вам… Не могу знать!

— Не можешь знать, а шо тогда генералу кляузы строчишь?!

— Это не кляузы, тов…

— А импортную машинку ты, случайно, где достал, писарь? — перебил его полковник Пуляев вкрадчиво.

— У маминого дяди одолжил, тащполковник. Он на ней мемуары пишет, а ему подарили на юбилей.

— Ишь ты! — ехидно произнес Пуляев, обращаясь к Рукастому. — Значит, у него там вся семья такая… писательская!

— Никак нет! Деда, то есть Прохор Пафнутьевич, он не писатель, он тоже из органов.

Начальники переглянулись.

— Погоди-ка, а фамилия его, случайно не…

— Так точно, Стрельников… Генерал-майор! — лейтенант Круглых явно был доволен, сообщая эту информацию начальству, хотя и пытался придать лицу невинно-глуповатое выражение.

Возникла неловкая пауза, в ходе которой полковник продолжал пристально смотреть на подполковника, а тот, не менее пристально — в окно. В окне сквозь молодую листву сияло чистое весеннее небо. В клеточку.

— Ну вот, что, лейтенант, — наконец сказал полковник Пуляев, встав и подойдя вплотную к Круглых. — Выговор я с тебя снимаю. Объявляю благодарность за… мм.. наблюдательность и рвение. Но приказываю. Нет, прошу. Больше никакого сора из избы не выносить. Понял меня, сынок? Если для тебя честь мундира что-то значит.

— Так точно, товарищ полковник!

— Так. И что, по-твоему, я должен доложить товарищу генерал-майору?

— Не могу знать!

— Ну иди, орёл.

Лейтенант вышел и закрыл дверь. Полковник, всё ещё стоя возле двери, повернулся и задумчиво посмотрел на Василия Игнатьевича, старательно делавшего вид, что всё это его не очень касается. Потом похлопал себя по нагрудному карману и спросил:

— Василий, а ты… про ванну Гоги слышал когда-нибудь?

— Шо? Ванну Гоги? Нет… Ремонт квартиры, что ли, затеял?

Полковник не успел ответить. Дверь вдруг приоткрылась, и в неё просунулась голова лейтенанта Круглых, который, совершенно очевидно, подслушивал за дверью.

— Я, я слышал, товарищ полковник! На лекции рассказывали! Они, короче, в этой ванне его водой лечили. В психушке.

— Кого?!

— Ну, Ван Гога! Ну, это был голландский художник такой, но жил во Франции — псих! И он уже давно умер. Застрелился случайно! А перед этим взял бритву и — хрясь! — ухо себе! Отхватил! Псих был в общем, но его картины…

— Круглых!!! — вдруг заорал Рукастый.

— Я!

— Головка от х**! Шагом марш отсюда, умник!

Ещё через полчаса «внезапная» проверка шестого отделения благополучно завершилась: коньяк был весь выпит, странный порошок из сейфа утилизирован в виде водного раствора в кадку с фикусом, все распоряжения были даны, а соответствующие обязательства взяты.

Вернувшись к себе, остаток рабочего дня и ещё пару часов после его окончания полковник Пуляев потратил на написание рапорта генералу Стрельникову.

Невозможно передать, как он ненавидел писать вообще, а рапорты в особенности. После того, как он израсходовал на черновики все двенадцать листов школьной тетрадки и плюс к тому две обоймы патронов (спускался в подвальный тир, чтобы отвести душу), ему, наконец, удалось выдавить из себя полстраницы текста, глядя на который он сказал самому себе: «Стой! Раз-два!», что означало «хватит, лучше всё равно уже не получится».

Затем рапорт был напечатан двумя указательными пальцами собственноручно на печатной машинке «Башкирия» (секретарша, Зоя Филипповна, была отпущена домой в восемнадцать часов рровнА). Наконец, вынув сэндвич из двух листов с копиркой между ними из машинки, полковник перечитал свой труд и, вздохнув, поставил под ним свою подпись.

Начальнику ГУВД г. Т-ска,

генералу-майору П. П. Стрельникову

от начальника РУВД Центрального р-на

полковника Пуляева Г. Б.

Рапорт

Уважаемый Прохор Пафнутьевич!

Согласно Вашего поручения от 20.05. мною собственноручно проведена беседа с руководством и личным составом о/м №6 и проверены факты, изложенные в рапортах подполковника Рукастого и лейтенанта Круглых.

Установлено, что в пятницу, 18.05. наряд ППС осуществил привод в указанное о/м гражданина для установления его личности. Личность была установлена капитаном отделения Войновым, при этом занесена в журнал привода под неразборчивой фамилией Икаш или Имар.

Гражданин был трезв, но не подходил под описание разыскиваемых лиц, а поскольку претензий к сотрудникам ППС не заявлял, в силу чего был отпущен по месту жительства.

Сведения относительно действий хулигана по кличке «Полтергейст» и прочих нештатных ситуаций фактами не подтвердились. Капитан Войнов официального рапорта начальнику отделения не подавал. Вся казённая мебель в отделении согласно инвентарной книге налицо в удовлетворительном состоянии.

Также установлено, что кусок лейкопластыря с пола (впоследствии утилизирован), который по ошибке был принят лейтенантом Круглых за анатомическую часть тела (ухо), как таковой частью тела предполагаемого иностранного гражданина Вана Гога являться никак не мог, ввиду того, что указанный гражданин давно умер, причем вообще даже не у нас, а за рубежом, предположительно в капиталистической Франции, да ещё и практически до Великой Октябрьской Революции.

Исходя из результатов проверки, мною отданы распоряжения и приняты следующие меры:

1. Л-ту Круглых объявлена благодарность за проявленную бдительность.

2. К-ну Войнову сделано замечание за неразборчивый почерк при занесении записей в журнал привода.

3. Подполковнику Рукастому поставлено на вид, чтобы он тщательнее соблюдал инструкции по управлению молодыми кадрами при работе с личным составом отделения.

Дата. Подпись.

Шёл десятый час вечера. День выдался каким-то нескладным, впрочем, как всегда. «Такая у нас служба», — сказал сам себе Глеб Борисович устало, покидая кабинет и не чувствуя удовлетворения от проделанной за день работы. Что-то тревожило его, то ли какая-то ускользнувшая мысль, то ли что-то недосказанное. Он пару секунд постоял возле двери, пытаясь понять, что же это именно, но озарения не случилось. «Ладно, завтра», — махнул он рукой.

Глава II. Mona Lisa. Overture

— Смелее, маэстро, смелее! — ободряюще произнес синьор Мокинелли, распахивая перед молодым человеком дверь и привычным взмахом головы встряхивая свою пышную седую шевелюру. — Признаться, я тоже, впервые представ перед оркестром, скорчил от страха такую гримасу, что меня приняли за налогового инспектора.

Молодой человек, в адрес которого были произнесены эти слова, решительно шагнул в репетиционный зал, испытывая те же ощущения, что и купальщик, впервые входящий в море и преодолевающий натиск волн.

Прошла всего одна неделя, как он приехал в Неаполь из Бари, где недавно закончил учебу в консерватории, и всего три недели с того дня, как он получил от синьора Мокинелли письмо с приглашением. И всё это произошло потому, что пару месяцев назад он разослал в разные известные оркестры письма с просьбой о стажировке в качестве начинающего дирижёра. Конечно же, он надеялся получить положительный ответ от нескольких адресатов, чтобы потом можно было выбирать. Ну, хотя бы, между Триестом и Венецией, или между Неаполем и Миланом (в Ла Скала, ему хотелось попасть больше всего). К счастью или к несчастью, но трудности мучительного выбора его миновали совершенно, ибо ответ на веер его писем пришёл всего один. Один!!! Хорошо, один. Но зато из Неаполя! Из Неаполя, да. Но отнюдь не из театра Сан-Карло. А вовсе даже от какого-то совершенно не известного ему Католического симфонического оркестра. Точнее, от руководящего этим оркестром маэстро Сержио Мокинелли (о котором ни он, ни кто-либо из его знакомых в консерватории ранее не слышал).

В письме синьор Мокинелли сообщал некоторые детали. Что в его оркестре двадцать шесть музыкантов, и он частично спонсируется Архиепархией Неаполя. Что, так как объявлено о создании Симфонического оркестра Итальянского радио в Неаполе (звучит неплохо!), перед его коллективом поставлена амбициозная цель — войти в основной состав этого формирующегося оркестра. Что для этого нужно победить на конкурсе своих конкурентов в лице другого муниципального оркестра (столь же неизвестного здесь, в Бари). И что им нужен молодой и энергичный концертмейстер/дирижёр для репетиций, пока сам Мокинелли «по уши занят организационными делами», связанными с подготовкой к конкурсу. Наконец, что работа эта неоплачиваемая, но он даёт честное слово, что что-нибудь придумает (чтобы концертмейстер-дирижёр не умер с голоду до конкурса).

Выбор у свежеиспечённого выпускника Conservatorio di Musica Niccolo Piccinni Bari, разумеется, был. Он мог, например, поискать место дирижёра церковного хора в какой-нибудь Казории или в Кремоне. Или начать преподавать в сельской музыкальной школе, как ему советовала мама. Лучше держаться подальше от больших городов, где теперь творится сущий ад, говорила она, имея в виду вооруженные столкновения ультралевых, ультраправых, анархистов, мафиози и прочих террористов, о которых каждый день писали газеты.

Мама, конечно, была права. Менять la camorra barese на la camorra napoletana смысла не имело никакого, а в маленьких городках и нравы поспокойнее. Но… Молодая и бурлящая эмоциями душа просила большего. Хотелось яркого света, громких звуков и вулканической энергии большого города. И он направился в сторону Везувия.

На первой встрече двух маэстро три дня назад они понравились друг другу. Мокинелли расспросил молодого человека о музыкальных пристрастиях, рассказал о конкурсной программе и передал ему копии партитур трёх произведений, которые он отобрал для конкурса (из них только одно было знакомо молодому маэстро). Затем Мокинелли сообщил адрес театра Политеама, который безвозмездно предоставлял оркестру помещение для репетиций, и дату встречи. Роберто понимал, что изучить партитуры за оставшееся до репетиции время было практически невозможно, но такая героическая попытка всё же была им предпринята.

Итак, молодой человек решительно вошёл в репетиционный зал. Отсчитав про себя четыре шага, он мужественно посмотрел в сторону оркестрантов, думая, что все их взгляды нацелены на него. Увы! Его дерзкое вторжение осталось практически незамеченным — духовики резались в карты, струнники громко и оживленно обсуждали вчерашний матч Napoli и Roma, а представительницы прекрасной половины оркестра, отгородившись от остальных музыкантов поднятой крышкой рояля, кажется, что-то примеряли. Один лишь ударник, с большим аппетитом уплетавший завтрак, составные части которого удобно располагались на салфетках, постеленных на литаврах, заметил вошедших и, указав на них половинкой огурца (вторая половинка была только что помещена за щеку), громко пробухтел: «Метроном привёл ассистента».

Последовавшей за этим объявлением восьмитактовой паузы хватило на то, чтобы музыканты поспешили на свои места, а их дирижёр — синьор Мокинелли — мог начать свою несколько напыщенную речь.

— Друзья! — торжественно начал он красивым бархатным баритоном, — представляю вам этого молодого дирижёра, синьора Роберто Кармини. Он будет проходить у нас стажировку, помогая нам готовиться к конкурсу, а мы, что совершенно естественно, будем во всем помогать ему, не правда ли, синьор Дженти? — последнее относилось к первой скрипке — небольшого роста лысеющему мужчине, лет за сорок. — Я уверен, что вы легко найдете с синьором Кармини общий язык, ибо наш общий язык — это Музыка. Итак, с вашего позволения, сегодня репетицию проведёт мой коллега, маэстро Кармини! — после сказанных таким тоном слов сами собой напрашивались бурные аплодисменты. Однако оваций не последовало, и Мокинелли подвел молодого человека к дирижёрскому пульту в тишине.

— Погоняйте с ними увертюру, — вполголоса сказал Мокинелли молодому человеку и удалился, попрощавшись со всеми царственным жестом.

Роберто выдохнул — именно с этим произведением он успел познакомиться лучше всего. Взгляд Роберто скользил по лицам и фигурам музыкантов, а мозг производил несложный подсчёт. Двенадцать струнников (маловато), шесть деревянных духовых, семь медников (ничего себе!), литавры — всего двадцать шесть. И это называется симфонический оркестр?

Музыканты, не спеша готовясь играть, тоже поглядывали на молодого человека и негромко обсуждали его внешний вид. Вид этот был не слишком импозантным: молодой человек выглядел довольно высоким, отчасти потому, что держался очень прямо, и был скорее худым, чем стройным. Темно-русые слегка вьющиеся волосы обрамляли его бледное лицо, на котором выделялись большие темно-серые глаза. В глазах читалось смущение и любопытство.

— Похож на испанский восклицательный знак, — низким, прокуренным голосом подытожила дама не определяемого вслух возраста. Это была синьора Гуччо — вторая виолончель.

— Добрый день, синьорины и синьоры, — начал синьор Кармини негромко. — Очень рад с вами познакомиться, если вы готовы, давайте начнём с увертюры. Прошу вас, — он взял палочку и поднял руки.

Музыканты приготовились. Наступила тишина.

Взмах палочки, и комната вдруг наполнилась тревожными бегущими по небу облаками, подсвеченными драматическим светом кровавого заката, рождённого музыкой увертюры к опере Винченцо Перуджа «Мона Лиза».

Роберто обожал самый первый момент рождения звука из ничего, из тишины. Это, по его мнению, было сродни Большому Взрыву. Вот только что во Вселенной не было ничего, ни пространства, ни времени, да и самой Вселенной ещё не было. И вдруг она зарождалась вместе со звуком и из звука! Конечно, если звук этот был правильным.

Однако в этот раз звук был не совсем правильным, и молодой дирижёр, видимо, обладающий абсолютным слухом, быстро понял, почему.

— Я прошу прощения, один момент, синьоры, — он остановил оркестр. — Это же не ре мажор!

— Ну вот, начинается, — проворчала синьора Гуччо.

— Синьор Кармини, позвольте, я объясню, — сказал синьор Дженти, вставая и кладя скрипку и смычок на стул, чтобы освободить для разговора обе руки. — Мы начинали репетиции именно в ре мажоре, как в оригинале у автора, однако у синьоры Гуччо с этой тональностью связаны настолько неприятные личные воспоминания, что начинается мигрень, в общем, она попросила синьора Мокинелли сменить тональность на любую другую, и он был так великодушен, что не смог ей отказать. Поэтому да, мы играем в ми бемоль. Все мы согласились, ведь не очень гуманно ради всего лишь полутона доставлять головную боль уважаемой даме, — голос и жестикуляция одновременно закончилась, и Дженти, легонько поклонившись, взял свой инструмент и снова сел.

Кармини посмотрел на синьору Гуччо. Весь её облик говорил: «Да, это правда, я ужасно страдала. Ужасно. И только посмей мне возразить, щенок!»

— Ну, хорошо, — растерялся Кармини, — продолжим. От цифры четыре, — он снова взмахнул палочкой.

На этот раз музыка продолжалась на несколько тактов дольше. Когда Кармини взглянул на ударника, который должен был вступить в следующее мгновение, тот одной рукой вытирал салфеткой поверхность литавры, а у другой облизывал пальцы.

— Buon appetito, — сказал дирижёр вежливо, останавливая оркестр. — Нам подождать, пока вы закончите трапезу, или можно продолжать? — в интонации Кармини не было и намёка на иронию, но его выдавало выражение лица.

— О! Спасибо. Продолжайте, я вас догоню, — ничуть не смутившись, ответил ударник, хватая палочки. — Нет проблем.

— – Простите, как вас зовут? — обратился он к ударнику.

— Можете называть меня Бартоломео, — важно ответил тот.

— Теперь вы готовы, синьор Бартоломео? Давайте-ка, — Кармини заглянул в партитуру, — сразу с 25-го такта.

Взмах палочки, и гром литавр прокатился по залу словно пушечное ядро. Громовое соло продолжалось четыре такта несмотря на то, что уже на втором Кармини опустил руки и с нескрываемым ужасом уставился на ударника. Тот, не обращая внимания на дирижёра, поскольку его глаза были закрыты, продолжал самозабвенно лупить по литаврам, словно пытался проверить на прочность натянутую на них кожу, пока не завершил своё соло картинным взмахом обеих рук, и не открыл глаза. Оркестранты перестали зажимать уши и как ни в чём не бывало снова взяли инструменты.

Возникла пауза, которую нарушил Кармини.

— А вы не обратили внимание, синьор Бартоломео, что там стоит знак «piano»?

— А что, по-вашему, я играл? — снисходительно вопросил ударник.

— Аха, это и было piano!? — уточнил Кармини. — Если бы вы соизволили вдруг узнать моё мнение, то это больше похоже на sforzando. А вы как считаете? — обратился он ко всем музыкантам.

— Синьор Кармини, ну что вы сразу придираетесь? — подняла смычок синьора Гуччо. — Это ведь единственное место во всей увертюре, где Бартоломео может показать себя. Когда мы будем выступать перед публикой, придёт его мама, ей 87 лет, и она почти не слышит, и знаете, что она скажет, когда её сын будет играть piano? Она скажет, что её слуховой аппарат ни на что не годится, и она не может услышать игру собственного сына! А вы знаете сколько стоит новый слуховой аппарат?

Этого Кармини не знал. Однако, имея некоторое представление (впрочем, вполне возможно, ошибочное) о том, что такое игра оркестра, он знал, как он должен звучать вообще и в этом произведении, в частности.

— Синьоры, — начал он немного взволнованно. — Я допускаю, что у нас с вами несколько разный… Оркестр — это единое целое. Это не совокупность отдельных инструментов и музыкантов. То есть… если мы собрались, чтобы исполнить Произведение… целое должно превалировать над частью. Иначе не получится… Не будет правильного звука… не будет магии… ничего…

— Я вас умоляю, синьор Кармини, — взмахнула смычком синьора Гуччо. — Бросьте вы эти теоретические условности! Кто тут из нас целое, а кто часть — это тот ещё вопрос.

— Простите, синьор Кармини, — синьор Дженти снова встал. — Можно вас попросить двигаться дальше, не останавливаясь пока на мелочах? Иначе у вас может так и не сложиться общей картины. Того целого, которое, как вы справедливо заметили, мы должны вместе создать.

Это звучало вполне резонно, и Кармини решил, не обращая внимания на возможные ошибки, пройти всю увертюру целиком.

— Хорошо, синьоры, давайте сыграем с начала и до конца, — и он взмахнул руками.

Музыка вновь наполнила воздух. Местами она звучала сносно, местами ухо маэстро коробили неточности, однако он не останавливал музыкантов, стараясь запомнить как можно больше их ошибок, чтобы потом разобрать каждую из них. Музыканты, как ему казалось, играли формально, если не сказать равнодушно. Так ученики обычно играют скучные гаммы. Они вполне уверенно держали темп, но слаженности в оттенках не было, как не было и однородного полотна звука. Звуковая картинка была похожа больше на заросший сорняками пустырь, чем на мягкие изгибы постриженного на склоне газона, каким, по ощущению маэстро, могло бы выглядеть изображение исполняемой мелодии, сумей он её нарисовать.

И всё же, когда отзвучал финальный аккорд, Роберто передумал говорить об ошибках. Ему пришла в голову мысль, что это будет бесполезно, может быть, не вообще, но именно сейчас, в первый день знакомства с оркестром. Он осознавал, что ему не достаёт опыта руководства реальным коллективом оркестра, и партитура вряд ли могла тут помочь. Нужно было импровизировать и оставаться дипломатичным, что предполагало, в том числе, и неискренность, которая была неизбежной обратной стороной тактичности. От этого ему было не по себе — он не умел и не любил кривить душой.

— Ну что же, синьоры музыканты…. Это было… Вполне… Я должен сказать… Нет… Могу я вас спросить? Вам самим, насколько это понравилось? Ваше исполнение? Что вы чувствуете? Какие эмоции вызывает у вас это звучание?

Оркестранты переглянулись, что-то бормоча, -казалось, каждый что-то произнёс, но даже по тону невозможно было понять, есть ли общее мнение и какое оно. Единственное, что он разобрал, была чья-то отчетливая фраза: «ну мы же не Берлинский филармонический оркестр, да и вы не фон Караян». И ещё Бартоломео поделился мнением, что пора бы уже прерваться на обед.

— Синьор Кармини! — это опять была синьора Гуччо, — если вам не понравилось, вы так и скажите, и нас это опять-таки не удивит.

— Отчего же? — тут Роберто задумался — что бы он сейчас ни сказал, это могло прозвучать фальшивыми штампами из американских фильмов про «единую команду», «совместные усилия», «общие цели», вперёд и ура.

— Давайте не будем тратить время на разговоры, мы же не политики, — сказал он совершенно другим тоном, удивляясь самому себе. — Сейчас я попрошу сыграть то же самое, но в два раза медленнее и в три раза тише, включая вас, синьор Бартоломео. Только один раз. Покажите мне пиано. Представьте, что вы… мм… решили ограбить банк и крадётесь ночью вдоль высокого забора.

Музыканты заиграли вновь. На последних тактах дверь в зал открылась, и вошёл синьор Мокинелли. Его лицо изображало наигранное недоумение.

— Прошу прощения, синьор Кармини, — сказал он громким шепотом, когда музыка стихла. — Синьоры? Что это было? Создаёте саундтрек для детектива? Или мне это только показалось, будто вы крадётесь по ночной улице? — он встал на цыпочки, вжал голову в плечи и изобразил крадущуюся походку.

Все рассмеялись. Кармини облегченно вздохнул. Мозаика звуковой картинки, пусть и в виде упражнения, но сложилась, хотя с первоначальным замыслом автора её, пожалуй, роднили, разве что те же ноты.

— Если бы Перуджа услышал это, — тихо сказал Мокинелли своему молодому коллеге, слегка притянув его за лацкан пиджака, — он перевернулся бы в гробу.

Кармини не смог определить, шутит маэстро или нет.

После небольшого перерыва репетиция возобновилась. Напряжение, державшее молодого человека с самого начала, несколько спало. Это дало ему возможность расширить фокус своего внимания. Успокоившись, он смог наблюдать не только за игрой, но и за двадцатью шестью оркестрантами, постепенно улавливая некоторые странности в их поведении.

Так, например, он заметил, что синьор Дженти время от времени закрывает один глаз — правый, будто прицеливался своей скрипкой как ружьём. А синьора Гуччо умудрялась помимо игры делать множество «вспомогательных» операций — поправлять прическу, подправлять бретельку, сморкаться в платочек, трогать виски с гримасой, должно быть означающей головную боль, и поглядывать на часы, висящие позади Кармини на стене. На молодого дирижёра она при этом почти не смотрела, что, впрочем, не так волновало молодого человека, как взгляд тубиста — короткостриженого крепыша, сидящего в заднем ряду справа. Казалось, он внимательно следил за дирижёром, однако по презрительному выражению его лица было ясно, что следит он отнюдь не для того, чтобы наиболее точно следовать указаниям маэстро. Скорее он смотрел на дирижёра как на мошенника, случайно занявшего несвойственное ему место. По крайней мере, мнительному Кармини так казалось. Этот откровенно недружелюбный взгляд заставлял молодого человека нервничать. И чтобы не отвлекаться на переживания по этому поводу, он расфокусировал свой взгляд, стараясь смотреть сразу на всех оркестрантов, но ни на кого конкретно. Это было нетрудно хотя бы потому, что ни одного симпатичного лица среди них он пока не обнаружил.

Когда время репетиции вышло, Роберто чувствовал себя как выжатый лимон. Он простился с музыкантами, делая вид, что продолжает изучать партитуры, а после того, как последний из них вышел, опустился на стул и закрыл глаза. Мгновенно заснув, он очевидно потерял равновесие и завалился набок. Удар неприветливого дощатого пола пришёлся на правое ухо и щёку, разбудив маэстро. Первое мгновение он не понимал, где находится, растирая ладонью щёку и слушая зуммер си третьей октавы, которым звенело ухо. Вот именно в этом состоянии сидящий на полу и потирающий ухо стажёр предстал перед маэстро Мокинелли, который в этот момент зашёл в зал.

— Я всегда говорил, синьор Кармини, что хорошая увертюра способна буквально сбить с ног, — пошутил он своим театральным баритоном. — Если вам там не очень комфортно сидеть, то предлагаю переместиться в более мягкую обстановку — отметим ваш первый день в оркестре. Разумеется, я угощаю.

— Спасибо, — Роберто поднялся с пола и отряхнул брюки и рукав пиджака. — Сочту за честь.

«Da Clementina» на Виа Санта Лючия действительно оказался очень уютным ресторанчиком, в котором синьор Мокинелли, похоже, был завсегдатаем — столик на двоих быстро «нашёлся», несмотря на полную загруженность.

— Синьор Мокинелли, — обратился к собеседнику Роберто, когда они сделали заказ, — можно вас попросить поделиться впечатлением от сегодняшней репетиции?

— Друг мой, это же первая репетиция, так сказать, пристрелка. Ещё рано делать какие-либо выводы.

— И всё же. Мне важно ваше мнение. Понимаете, я не почувствовал такого контакта с музыкантами, на который внутренне рассчитывал. Хотя от первой встречи трудно ожидать…

— Ну, разумеется, разумеется. Вы же не ожидаете от первой встречи с девушкой интимной близости? Впрочем, это неудачный пример. Если говорить о впечатлении… То, что музыканты, которые впервые видят вас, вам не доверяют — совершенно естественно, да? Но вот почему вы не доверяете им? Это было заметно.

— У меня не было недоверия априори. Лишь когда я услышал небрежность в игре и попытался её себе объяснить…

— Небрежность? Это не то, что вы могли услышать. Это уже ярлык — ваша оценка. Услышать вы могли неточность — гармонические гуляния, кашицу, тембровый расползон — все, что угодно. Но с чего вы взяли, что причиной этих неточностей является именно небрежность? Даже очень старательный и прилежный ученик может допустить ошибку, не так ли? Небрежностью её можно объяснить только в том случае, если вы точно знаете, что он, умея делать безошибочно, витает мыслями где-то вовне или не старается, или ему что-то не нравится, например.

Роберто задумался над словами маэстро. Потом сказал:

— Не могу не согласиться, вы безусловно правы. В целом. Но вот если в частности… Когда музыкант вовремя не вступает, потому что в этот момент, извините, жр… принимает пищу, это, по-вашему, неточность, небрежность или… вызов?

— Вы конечно же о Бартоломео Стоцци, — улыбнулся Мокинелли. — Взгляните на это под другим углом, для дирижёра это бывает полезно.

Роберто хотел в ответ сказать что-то едкое, но сдержался.

— У него в партитуре всего несколько тактов. Естественно, свою партию он знает наизусть, и лично ему нет нужды репетировать. Так что он приходит на репетиции исключительно ради всех остальных, чтобы оркестр звучал так, как он должен звучать — с литаврами. Большую часть репетиционного времени он просто ничего не делает, слушает повторы игры других. А разве вы по себе не замечали, что когда делать особенно нечего, то всё время хочется перекусить, пожевать, полакомиться чем-то?

— Нет, не замечал. Наверное, потому что у меня никогда под рукой не было такого количества съестных припасов.

В этот момент официант принёс блюда.

— Ну вот теперь они у вас появились! — рассмеялся Мокинелли. — Buon appetito. Хороший аппетит — это всегда признак хорошего здоровья, — Мокинелли приподнял бокал, — Alla vostra! В прошлом году мы разучивали Первую симфонию Брамса — наверное, помните — там на литаврах не заскучаешь. Так Бартоломео успевал за репетицию так проголодаться, что становился злым как собака. Впрочем, это неудачное сравнение. После этого я стал искать произведения, где у него было бы время подкрепиться.

— Между прочим, знаете, как они меня называют за глаза? — спросил Мокинелли.

— Нет, — соврал Роберто, краснея и выдавая себя.

— Бросьте, вы же слышали сегодня. Метрономом. Как вы думаете, это комплимент или оскорбление для дирижёра?

— Не берусь судить, — уклонился от ответа Роберто, — по крайней мере, это относится к музыке, а не к письму.

— К письму?

— Да, дама-виолончель сравнила меня с восклицательным знаком наоборот. Вслух. Не стал выяснять, что она имела в виду.

— Антуанетта Гуччо, — кивнул Мокинелли, — дама с тяжелым прошлым. Не обращайте внимания.

— А что у неё за странная аллергия на ре мажор, которой вы, по её словам, благоволите?

— Иногда приходится уступать в мелочах, чтобы настоять на своём в чём-то существенном. Она может прекрасно играть, несмотря на своеобразный характер.

— Тональность — это разве мелочи?

— Когда я был в вашем возрасте, Роберто, я понимал принцип как абсолют. Но с годами и принципы становятся относительной величиной. Да и кто имеет право на единственно верный ответ? Если мы транспонируем арию под конкретного вокалиста, почему нельзя сделать это и в других случаях? Играй мы, скажем, симфонию Моцарта соль минор, разумеется, никто бы не покусился. А увертюра к опере, о которой мало кто знает…

— Да, — снова вынужден был согласиться Роберто, — я чувствую, что мне ещё учиться и учиться.

— Боже мой, какие ваши годы! Вы позволите мне обратить ваше внимание ещё на один аспект? Скажите, что сегодня было для вас наиболее сложным? Притирка? Психология, так? Не музыка и не её исполнение, я имею в виду.

Роберто задумался. Сложным ему казалось буквально всё.

— Сначала я не мог понять, почему в таком небольшом оркестре такая большая группа медных духовых. Они диссонируют…

— Это не имеет отношения к музыке, — отмахнулся Мокинелли.

— Как это?

— Вопрос финансов. Камерный струнный ансамбль и городской духовой оркестр власти решили объединить, просто чтобы сократить расходы на аренду помещения. А когда театр предложил нам одну из своих комнат для репетиций за спасибо, экономия бюджета получилась и вовсе заметной. Кстати, о медной группе. Вы уже успели заметить во второй партитуре моё маленькое преступление против великих композиторов?

— Нет. К сожалению, у меня было мало времени.

Напустив на себя вид заговорщика, за которым следят, Мокинелли осторожно посмотрел налево и направо, потом наклонился над столом и сказал:

— Благодаря мне, Чайковский вступил в интимную связь с Брамсом, которого он ненавидел.

— Я понимаю, что вы шутите, синьор Мокинелли, но не понимаю о чём.

— Какие могут быть шутки, — произнёс маэстро понизив голос, — я не мог допустить, чтобы мой духовой оркестр скучал, иначе бы они стали резаться в карты прямо во время игры. Поэтому я взял интермедию из Четвертой симфонии Чайковского, где сплошные фанфары, и совокупил её с адажио до мажор Брамса в четвертой части.

— Но… простите, насколько я помню, у Чайковского же фа минор!

— Именно! Получается совершенно умопомрачительная каденция. И главное, все вовлечены в процесс соития… Впрочем, это, наверное, не очень подходящая аллегория, — добавил он лукаво. — А вы чью-нибудь игру отметили?

— Не могу выделить кого-то одного, — осторожно высказался Роберто. — Впрочем, нет. Наверное, синьор Дженти. Я услышал в нём большого профессионала.

— Да, это так, — подтвердил Мокинелли. — Но я бы хотел обратить ваше внимание на основной язык, на котором вам придётся говорить с музыкантами во время исполнения — о движениях.

— О! Можете не продолжать! Я прекрасно понимаю и чувствую свою деревянную ограниченность в этом.

— Ну-ка поподробнее. Ничего, если я буду в это время жевать?

Роберто бы и сам насладился вкусом еды, тем более что за целый день он изрядно проголодался, но рассуждать о высоких материях с набитым ртом он не мог себе позволить. Поэтому он лишь отпил немного воды из стакана.

— Нас учили, что язык движений дирижёра — это не такие естественные для человека движения, как походка, работа рук или ног при занятии спортом или даже в танцах. Поэтому и не сложилось единого языка. Это раз. Но если каждый будет выражать музыкальную мысль своим собственным невербальным набором, то как же его поймут оркестранты, особенно в случае с приглашённым дирижёром?

— Вы не упомянули, что у каждого оркестранта тоже имеется свой собственный опыт восприятия дирижёров и выражения эмоций. И соответственно свои ожидания.

— Значит, музыканты и дирижёр уже до первой встречи должны иметь какое-то базовое общее понимание произведения, на основе которого можно уже далее спорить и договариваться о вариантах в интерпретации, если таковая вообще возможна — ведь композитор мог быть настолько однозначным, что исполнять его произведение по-другому — значит оскорбить его… или его память… Это два. Что остаётся? Остаётся лишь эмоция, которую я должен передать языком тела. А если у нас разный темперамент? Для исполнителя-холерика поднятая бровь всё равно, что окрик. А для флегматика хоть ты подпрыгни с поднятыми руками и сломай в воздухе палочку — он лишь чуть добавит громкости. Разве не так?

— Вы действительно пробовали так прыгать? — сыронизировал Мокинелли.

— Нет, это… метафора.

— Я уверен, что от меня они точно не ожидают пируэта в воздухе. Поэтому если я себе такое позволю, их реакция будет самой непредсказуемой. Я, правда, не собираюсь… На самом деле, магия, если и существует, то вовсе не в движениях дирижёра, а в его авторитете на репетиции, потому что для хорошего звучания оркестра нужно всего лишь репетировать, репетировать и репетировать. А всё, что вы хотите получить от музыкантов, нужно говорить словами. В конце концов, даже собаки понимают язык людей, чего уж говорить об оркестрантах. Впрочем, это неудачный пример.

У Роберто оставалось ещё много вопросов к синьору Мокинелли, но понимая, что ужин заканчивается, он в ускоренном темпе работал челюстями, иногда кивая головой, в знак согласия. «Пусть я представляю сейчас жалкое зрелище, — думал он, — но хотя бы не лягу спать голодным».

Глава III. Pink panther theme

Майор Крюков (в миру — ТТ) шёл по широкому тротуару прогулочным шагом сытого леопарда, старательно разглядывая каждую встречную кошечку. Этот процесс был инстинктивным и практически не затрагивал его сознания. Сначала его зрительные детекторы дальнего привода выявляли из толпы прохожих женскую фигуру, фильтруя основные параметры — рост, объем, наличие талии, стиль одежды. Затем, если объект проходил первую степень фильтрации, взгляд сканировал приближающуюся особу снизу-вверх на предмет наиболее привлекательных женских черт — бедра, бюст и общая грациозность движений. Попутно, в фоновом режиме, периферическое зрение оценивало помехи — например, наличие рядом с прохожей сопровождающего мужского пола и степень его маскулинности — так, на всякий случай, тут ТТ не особо волновался — его спортивное тело в сочетании с удостоверением майора милиции могло быстро поставить (или уложить!) на место любого ревнивца.

Наконец, когда женская особь подходила ещё ближе, включались детекторы ближнего привода, которые быстро оценивали возраст, черты лица, выражение глаз и запах, интегрируя всю полученную информацию в цельный образ. Заодно происходило дешифрирование того, был ли он сам аналогичным образом замечен и проанализирован и произвёл ли какой-либо эффект. А точнее удостовериться, что эффект этот по-прежнему ожидаемый и соответствующий.

Нет, конечно же, никто из дам не поворачивал головы и тем более не оглядывался. Но за жалюзи напускного равнодушия, обычно прикрывающими женские молниеносные взгляды, ТТ умел безошибочно считывать нечто большее. В автоматическом режиме распознавая нюансы мимики, его мозг со скоростью ЭВМ выдавал результат, причём — как и ЭВМ — в двоичной системе. Только вместо единицы и нуля анализатор ТТ использовал пару «даст» или «не даст». Женщины из второй категории ТТ практически не попадались. Возможно, они выпадали из его поля зрения ещё на дальних подступах. Или же незамысловатая программа, управляющая поведением ТТ, выдавала желаемое за действительное. Впрочем, внушительная коллекция трофеев позволяла ТТ полагать, что он был просто неотразимым.

Задание полковника его совершенно не вдохновило. Какое ещё кресло? Что за хрень!? Что он, ОБХССник что ли, ворованную мебель искать? Совсем, старый пень, уже свихнулся. Нашёл старьёвщика по комкам ходить. Хотя… Хотя в комиссионку можно было бы и заглянуть. Туда изредка морячки японские двухкассетные «Шарпы» сдают на продажу — такие монстры! ТТ мечтал купить такой многоцелевой комбайн. Во-первых, это — вещь! Признак особого статуса владельца. (Конечно, японский цветной телевизор в этом плане ещё лучше, но и цена…). Во-вторых, на двухкассетнике можно быстро модную песню у кого-нибудь переписать. А самое главное! На него можно тайно записывать сладостные стоны своих одноразовых или многоразовых подружек. Поставил на подоконник за занавеской, кнопку нажал и вперёд. Зачем? А затем, что потом эту коллекцию вздохов и повизгиваний можно на музыку наложить. Должно получиться не хуже, чем у того парняги, который записал звуки китов, как они под водой гудят. (ТТ прочёл об этом в журнале «Ровесник»). Тот добавил к китам музыкальный фон и стал продавать пластинки. Диск, помнится, так и назывался «Песни китов». А у него будет называться ещё лучше — «Песни сирен» (даром что ли мент?!).

ТТ улыбнулся своей остроумной находке, глядя на очередную прохожую. Та, решив, что улыбка адресована ей, неожиданно улыбнулась в ответ, но шага не замедлила. ТТ коротко оглянулся, оценив размеры, формы и амплитуду колебания «кормы», и тут вдруг вспомнил о чёртовом кресле и о задании. Тьфу ты! Музыка, что называется, навеяла.

Майское солнце всё это время пригревало на совесть. Поэтому, когда после пересечения с Ново-Садовой слева показалось приземистое здание популярного пивного ресторана «Золотой колос», ТТ решил, что, пожалуй, можно совместить приятное с полезным, а именно хлебнуть пивка и заодно послушать, о чём судачит городское народонаселение.

Рабочий день ещё не кончился, поэтому очередь на улице была небольшая — всего человек в тридцать, но в пивной все столики были уже заняты трудящимися, словно это и были их рабочие места. Войдя без очереди по служебному удостоверению, майор приблизился к стойке, над которой висел огромный плакат: «ВЫШЕ культуру обслуживания!», а под ним господствовала мощная фигура тёти Клавы. Любой промышленный робот будущего сгорел бы от зависти, если бы увидел, как в проворных руках тети Клавы одновременно передвигалось, ополаскивалось и вновь наполнялось пенным напитком пять-шесть пивных кружек.

В отличие от других пивных, «Золотой колос» носил гордый статус ресторана, поэтому пивных кружек в нём всегда хватало, вода для их ополаскивания не иссякала, а со своими банками и бидонами посетители внутрь не допускались — пиво можно было пить только внутри.

ТТ расположился с кружкой «Ячменного колоса» в гуще любителей культурного отдыха и стал слушать, напустив на себя самый равнодушный вид. В общем шумном фоне слух его различал отдельные обрывки реплик, то и дело выскакивающих с разных сторон, словно шарики пинг-понга.

— …ну какой он нападающий, он же пешком ходит, а не бегает! Ты мне лучше скажи, сколько…

— … ей, я считаю, довольно вежливо! А она мне такая: «Знаешь как пошёл на хер по-итальянски?» Я грю: «Не знаю!». А она мне такая: «Пошёл на хер Антонио!»

— … да ездил я на ней уже! Она тоже с передним приводом, шустрая такая.

— Андрюха, иди сюда!

— …а он вдруг раз и сел…

— Раз и сел — это у нас с каждым может случиться!

— …так ей, гниде, и сказал…

Подождав ещё немного и не услышав ничего интересного, ТТ снова подошёл к стойке.

— Аскольдыч у себя? — спросил он, возвращая кружку.

Тётя Клава, не прерывая жонглирование кружками, кивнула, и ТТ прошёл вглубь заведения, где располагался кабинет директора — Семёна Аскольдовича Зауербаума, бывшего одноклассника ТТ.

Семён Аскольдович стоял в своём кабинете возле огромного аквариума, кормил рыб и задумчиво улыбался. В белом халате и в очках в тонкой золотистой оправе, Семён Аскольдович был больше похож на врача, а не на директора пивного ресторана. А всё потому, что изначально он являлся дипломированным биологом-ихтиологом и работал несколько лет старшим научным сотрудником в рыбохозяйственном НИИ. А к пивному делу был приставлен только после того, как удачно женился на дочке директора Облторга.

Освоив секреты управления пивными услугами (секреты эти сводились к правильному регулированию плотности напитка), любимого рыбного дела он не забросил и успешно выращивал для себя и для особо приближённых закуску к пиву прямо в возглавляемом им питейном заведении. Для этого на заказ и по его чертежам на одном из местных заводов было изготовлено два аквариума на 1000 литров каждый, которые затем были укомплектованы компрессорами, фильтрами, лампами и прочими атрибутами, необходимыми для того, чтобы каспийская вобла чувствовала себя как дома. Вобла, видимо, так себя и чувствовала — жирные рыбины лениво перемещались в толще воды, лишь иногда всплывая ближе к кормушке, куда Семён Аскольдович бросал щепотки корма.

С некоторых пор процесс кормления рыбы вызывал у него улыбку из-за ассоциаций, связанных с одним весьма забавным случаем. Дело в том, что его супруга работала врачом-физиотерапевтом в новой областной клинике, физиотерапевтическое отделение которой было хорошо оборудованным. В частности, там был установлен специальный бассейн для различных водных процедур, о котором мало кто знал, ибо доступ к нему был только у очень узкого круга избранных советских граждан. Естественно, сами медработники в этот круг входили. А иногда (после закрытия) входили и члены их семей. Причём с друзьями. Например, чтобы отпраздновать какое-нибудь событие. И вот во время одной из таких тусовок, когда все уже неплохо выпили, кому-то из друзей Семёна Аскольдовича пришла в голову идея использовать этот сугубо терапевтический бассейн для такой не предусмотренной правилами лечебной процедуры, как игра в дельфинов.

Идея была встречена с восторгом. Все разделись и плюхнулись в тёплую воду бассейна, чтобы изображать дельфинов, выпрыгивающих из воды, а Семёна Аскольдовича, как единственного в компании ихтиолога, назначили их дрессировщиком, который должен был поощрять удачные прыжки рыбой. В качестве корма не нашлось ничего, кроме шпрот из консервной банки. Цирковой номер нового дельфинария выглядел так. Опустившись на колени и схватившись одной рукой за поручни, Семён Аскольдович другой рукой брал из банки шпротинку и помахивал ею вверх-вниз над поверхностью воды, а задача пьяных друзей-«дельфинов» была подпрыгнуть в воде как можно выше и схватить её ртом.

Номер получился невероятно зрелищным и чудовищно смешным. От смеха некоторые «дельфины» чуть не захлебнулись, но к счастью, всё обошлось. Вот только ловкости и грации морских млекопитающих достигнуть никому из участников шоу не удалось, несмотря на все их старания. Так что всё вполне ожидаемо закончилось тем, что шпроты из банки, можно сказать, вернулись в родную водную среду. Вместе с маслом, которое пятнами расползлось по поверхности уникального терапевтического бассейна. А чужеродный медицинскому учреждению аромат консервированных шпрот не удалось устранить даже и после того, как последняя из них была с большим трудом отловлена самодельным неводом из марли, а воду в бассейне сменили…

Вот эти-то воспоминания и вызывали у Семёна Аскольдовича улыбку каждый раз, когда он кормил свою воблу. Так было и теперь, когда ТТ бесшумно возник на пороге кабинета и увидел знакомую фигуру директора в белом халате, стоящего к двери спиной.

— А, Тимур Тенгизович, заходи дорогой! — поприветствовал майора Семён Аскольдович, не оборачиваясь, словно он, как камбала, видел вокруг на 360 градусов. Бросив последнюю порцию корма в воду, он вытер руки об халат, повернулся и радушно потряс руку майора обеими руками сразу.

— Как тебе моя Rutilus caspicus? Видал как вымахала? — кивнул он на аквариум. — Скоро буду сушить. Первоклассная вобла будет. Пива, кстати, не хочешь, нормального?

— А там что, ненормальное было? — ТТ кивнул в направлении зала, откуда доносился гул посетителей.

— Там было сделанное по ГОСТу и разлитое согласно инструкции, — назидательно сказал Семён Аскольдович. — А нормальное — это сваренное по совести, а разлитое как положено. Ну ладно, я тебе с собой дам. В грелке, чтобы никто ничего. С чем пожаловал, Тимур? Просто шёл мимо и решил поздороваться, отгадал? — Семён Аскольдович смеялся, но взгляд его стал серьёзным.

— Да, в общем, так и есть, — немного лениво ответил ТТ.

— Ну, давай тогда присядем, — предложил Семён Аскольдович, усаживаясь за свой стол, на котором лежали стопкой журналы «Рыбоводство и рыболовство».

— Как оно вообще, всё нормально? — спросил ТТ, мельком оглядев обстановку в кабинете. — Ничего нового?

— Да всё по-старому. Та же щука, да под хреном. Пьют, ругаются, ругают, иногда подерутся слегка — не без этого — но в общем, всё культурно.

— Понятно, — в тоне и взгляде ТТ почувствовалось лёгкое сомнение.

— Если бы что-то было серьёзное, я бы знал, — не без гордости сказал Семён Аскольдович. — У нашей тёти Клавы глаз-алмаз, муха не пролетит незамеченной. Всё, что в этих стенах творится я тут же…

— А за стенами? — ТТ сделал вид, что подавил зевок.

— За стенами извиняйте, уже не моя епархия. Я же не райисполком. Там как раз твои коллеги на боевом дежурстве. Так сказать, бдят, я извиняюсь.

— И хорошо они это… бдят?

— Бдительно бдят. Не жалуемся. Могу пример привести. Не далее, как в пятницу. Стоит очередь. Большая. И, как всегда, кому-то больше всех надо — нагло лезет без очереди, мол, инвалид, но документ не показывает. Ну, его кто-то возьми, да и толкни, типа, куда прёшь, а тот в ответ коляской своей ему по спине! Так патруль ваш сразу же вмешался — свинтил инвалида этого и увёз, только кресло оставил — не влезло в машину.

— Какое кресло? — насторожился ТТ.

— Ну, коляска его, инвалида этого.

— И куда оно делось?

— Да никуда, я его в подсобку сам потом отнес, не бросать же на улице.

— – А ну-ка, пойдём взглянем! — оживился Тимур. Меня дед мой как раз просил инвалидное кресло достать.

— Он разве у тебя тоже инвалид?

— Что ты! Здоров как бык! Нет, он задумал его в аренду сдавать, попрошайкам. А достать не может — там за ними очередь по записи года на два.

Они вместе вышли из кабинета, прошли по коридору и подошли к обитой железным листом двери подсобного помещения. Семён Аскольдович достал из кармана халата ключ, отпер замок, щёлкнул выключателем на стене и распахнул дверь. ТТ с порога быстро заглянул внутрь, пробежался глазами по стеллажам с бутылками, коробками и пакетами и вопросительно посмотрел на Семёна Аскольдовича. Тот выглядел озадаченным.

— Странно… Сам лично ставил его вот буквально сюда, в пятницу.

— А ключ…

— Ключ только у меня.

ТТ внимательно посмотрел на замок и пощупал ответную планку.

— Не взламывали, — уверенно сказал он.

— Ещё не хватало!

— Аскольдыч, а ты это… рисовать умеешь?

— Только рыб разве что. Ты серьёзно?

Они заперли подсобку и вернулись в кабинет. Там майор попросил своего бывшего одноклассника нарисовать пропавшее кресло-коляску. Под заинтересованным взглядом майора тот промучился минут пять, и наконец изобразил нечто. Оно было похоже на матрёшку без головы, нанизанную на вал с гребным винтом.

— А это что? — показал ТТ на вал.

— Ножка.

— Одна?

— Ну да, а снизу колесики — показал на гребной винт Семён Аскольдович. — Я же говорю, я только рыб могу рисовать.

— Как-то не очень похож на инвалидную коляску. У инвалидных сбоку большие колеса, как у велосипеда.

— Да? Нет, у этого точно больших не было.

— А цвета какого оно было, белого?

— Цвет был темный… Или чёрный, или коричневый.

— Особые приметы?

— Тимур, да не разглядывал я, оно мне нужно, как рыбе велосипед! Вот если ты меня про воблу спросишь, я тебе все анатомические детали опишу.

— Ну ладно. Заявление будешь подавать о пропаже?

— А что, надо? — испугался Семён Аскольдович.

— Да нет, я пошутил. Ребята откуда были, местные?

— Наряд-то? Да наши, из шестого отделения.

— Ага… Знаешь что…

— Мм?

— Слушай, ты как это спиной узнаешь, кто к тебе вошёл? Тётя Клава что ли телепатические сигналы подает?

Семён Аскольдович неожиданно расхохотался.

— Нет, это не я тебя узнаю. Это они.

— Кто они?

— Рыбы! Вот подойди сюда. — Он встал и подошёл к аквариумам. — Подходи медленно и смотри на рыб.

Сознавая, что над ним насмехаются, ТТ всё же приблизился к первому аквариуму, подозрительно глядя на скользящих в толще воды жирных рыбин. Неожиданно четыре из них развернулись головами к стеклу и, казалось, стали поглядывать на ТТ, открыв рты.

— Видишь? Вот эти четыре самки, похоже, тебя знают. Ты — единственный, на кого они так реагируют. Больше ни на кого. Наблюдал много раз. Кстати, ты веришь в переселение душ?

— Смеёшься? А это точно самки?

— Абсолютно. Уж в рыбах-то я разбираюсь. Ты, кстати, зря думаешь, что рыбы глупые. Они не только могут лица распознавать и запоминать, а ещё и выход из лабиринта находят быстрее, чем крысы. Доказано в экспериментах.

— Да брехня это всё. Как это рыб вместе с крысами можно в один лабиринт поместить?

Семён Аскольдович с сожалением посмотрел на приятеля, но все же ответил:

— Вместе вовсе не обязательно. По отдельности, конечно. Хочешь подробно расскажу, как ставили этот эксперимент? Это ужасно интересно!

— Не, не надо. В следующий раз. Ладно. Я, может, на днях зайду ещё. За грелками твоими, — и, погрозив рыбам кулаком, ТТ скрылся за дверью.

А Семён Аскольдович, проводив друга, сел за свой стол и задумался ни о чём, глядя на свой рисунок. Он уже не улыбался. Хорошее настроение уступило место невнятной тревоге. Она пришла откуда-то изнутри, холодным дуновением, неявным намёком, словно косой взгляд прохожего, на который вроде и не обратил внимания, но потом он будто догоняет тебя в воспоминании или в воображении. Продолжая находиться в задумчивости, Семён Аскольдович зачем-то медленно порвал свой рисунок на четыре части, положил в бронзовую пепельницу и поджёг. Подождав, когда бумага догорит, плеснул туда немного воды, хорошенько перемешал карандашом, подошёл к окну и вылил содержимое пепельницы в горшок с кактусом, стоящий на подоконнике. Так, на всякий случай.

За окном по-прежнему был солнечный майский день. Реальный, вполне физически осязаемый и научно объяснимый. Для человека, который, если бы не удачная женитьба, мог бы стать кандидатом биологических наук, непонятные вещи подлежали обязательному объяснению. Семён Аскольдович прекрасно помнил, как в пятницу после инцидента в очереди самолично отнёс кресло в подсобку и запер её, и тем не менее…

Он решил проверить ещё раз. Дошёл до кладовки, отпер дверь, включил свет. Внимательнейшим образом рассмотрел все полки и уголки. Всё привычное содержимое подсобки находилось на своих привычных местах. Даже дефицитный товар — мешок с гречневой крупой и банки с прибалтийской тушенкой. Даже коробка с сушеной астраханской воблой! Даже блок сигарет «Marlboro»! Какой нормальный человек — с ключом! — имеющий возможность незаметно проникнуть в sancta sanctorum — подсобку пивного заведения — заберёт оттуда ТОЛЬКО никому не нужное кресло?

Одно из двух. Или это у меня спонтанная амнезия (верить в это человеку, которому ещё не было и тридцати пяти, как-то не хотелось) или… что? Но на то и щука в море, чтобы карась не дремал — Тимур-то, видать, не просто так заглянул. Смотри как оживился — в кладовку полез, никогда до этого не проявлял интереса, а тут пожалуйста… Те, значит, оставили, этот ищет… А кто-то ещё водит их всех за нос. Но причём тут я? И кто же этот третий, который шастает в моей пивной?

Семён Аскольдович хотя и не так давно перешёл из сферы уважаемой советской науки в сферу ещё более уважаемой советской торговли, но основные принципы её беспосадочного развития схватывал налету, тем более что наставником ему в этом процессе служил многоопытный тесть.

«Один карась сорвётся, а другой попадётся», — сказал он вслух самому себе. Затем, заперев кабинет и выйдя через заднюю дверь на улицу, он сел в свой ушастый «Запорожец» и поехал в Облторг к тестю — посоветоваться.

Через 24 часа, отправив себя своим же приказом в отпуск (и не забыв поручить тёте Клаве кормить рыб и отпустить известному товарищу пару грелок «нормального», если он вдруг заглянет), Семён Аскольдович уже ехал с супругой — на её «Жигулях» — в сторону Анапы.

Так, на всякий случай.

Глава IV. Mani, viso e confessione

Маленькая комнатушка, которую Роберто снимал на пятом этаже дома на углу Виа Бари и Виа Павия, имела одно окно, выходившее во двор-колодец. Вид из окна при всем воображении нельзя было назвать вдохновляющим, поскольку кроме унылой стены грязно-жёлтого цвета в четырёх метрах от окна ничего не было видно. Но если подойти вплотную к окну и задрать голову вверх, то можно было обнаружить квадратный клочок белесого неба, в котором иногда угадывалась синева, а поздно ночью можно даже было разглядеть пару звёздочек.

Роберто всегда самым серьёзным образом готовился к репетициям. Утром, после обязательной молитвы и завтрака наспех, он погружался в музыку, пытаясь найти свою собственную трактовку звучания произведений. Однако какие варианты прочтения он ни пробовал, что-то его всё время не устраивало. На своём дешёвом проигрывателе он часами прослушивал пластинки с записями разных оркестров и дирижёров. Он читал партитуру, проигрывая внутренним слухом основные темы, партии отдельных инструментов и всё вместе. Он пытался сфокусироваться на тех эмоциях, которые у него вызывала эта музыка, усилить их, увеличить их амплитуду, почувствовать внутреннюю энергию, подчеркнуть скрытую силу, чтобы она выплеснулась из его сердца волной, которая добежала бы до кончиков его пальцев или до палочки и передалась бы сначала оркестру, а потом и слушателям.

Что в этих упражнениях ему мешало больше всего, так это то, что он никак не мог отделаться от образа полного зала и восторженных лиц, которые взирали на него с трепетом. Хотя он прекрасно понимал, что пока не может вызвать этот восторг, но ему так этого хотелось, что эта назойливая картинка появлялась перед мысленным взором всякий раз где-то на первой трети любого произведения, а потом расплывалась.

Временами ему казалось, что он нашёл верную эмоцию, и тогда мурашки бежали по телу, и он чувствовал себя словно внутри фонтанов звука. Но тут же его выбрасывало из этого ощущения, и тогда он оказывался уже не внутри музыки, а где-то сбоку. Всё это охватывающее его лихорадочное возбуждение, сменяемое спадами, было похоже на приступы музыкальной малярии — широко распространённому несуществующему заболеванию.

Вторая встреча с оркестром обещала стать для Кармини уже не такой драматичной, как первая. «Мы уже познакомились, — успокаивал он себя, — хотя ещё и не подружились. У нас даже кое-что получилось в плане звучания. И, может быть, коленки не будут дрожать как в прошлый раз».

Стоя у стены перед узким длинным зеркалом, он отрабатывал движения рук, стараясь найти тот единственно верный баланс между простотой и выразительностью, который позволил бы и ему и музыкантам объединиться в понимании и воплощении произведения. Сосредоточившись на движениях рук, он сначала не обращал внимания на выражение своего лица, пока не заметил его в отражении. Руки его тотчас опустились.

— С такой физиономией ты ничего не добьёшься, — сказал он вслух зеркальному себе. — С таким выражением можно заниматься в спортзале. Менять пробитое колесо. Стирать бельё. Но никак не дирижировать оркестром. Надо расслабить мышцы лица. Или нет. Надо мысленно сосредоточиться не на движении рук, а на самой музыке.

Она заполняет тебя,

ты её перевариваешь… нет,

пропускаешь через себя… нет,

ты окрашиваешь её своими вибрациями,

добавляешь в неё свою индивидуальность,

дополняешь её звучанием струн твоей души…

и только затем передаёшь её музыкантам посредством глаз, мимики, наклона тела…

и, конечно же, движения рук.