Бесплатный фрагмент - Капитан Женька. Нелогичные рассказы

Написать историю по мотивам своей собственной биографии — это ещё та затея. С одной стороны, ты как бы становишься художником, который пишет автопортрет, и не спеша, не думая, кому и что приглянется, накладываешь мазок за мазком, стираешь их и наносишь другие, подгоняя изображение под то, что лично тебе кажется истинным «я». Вопрос — рефлексия — ответ. Красивый процесс! Но, с другой стороны, каждая буковка, ложащаяся на бумагу, становится самостоятельной, уже не подчинённой тебе субстанцией, зачастую похожей на психоаналитика, к которому ты сам же и напросился. Причём, этого «психоаналитика» через раз хочется заключить в кавычки. Настолько «красивый процесс» задевает болевые точки души, неподготовленной к подобного рода опытам.

С этой историей я прожил свою жизнь заново. Точнее, часть её. Потому что на всю целиком не хватило бы не только времени, но и сил.

Нил Кедров

Светлой памяти моей бабушки

Нины Алексеевны

посвящается

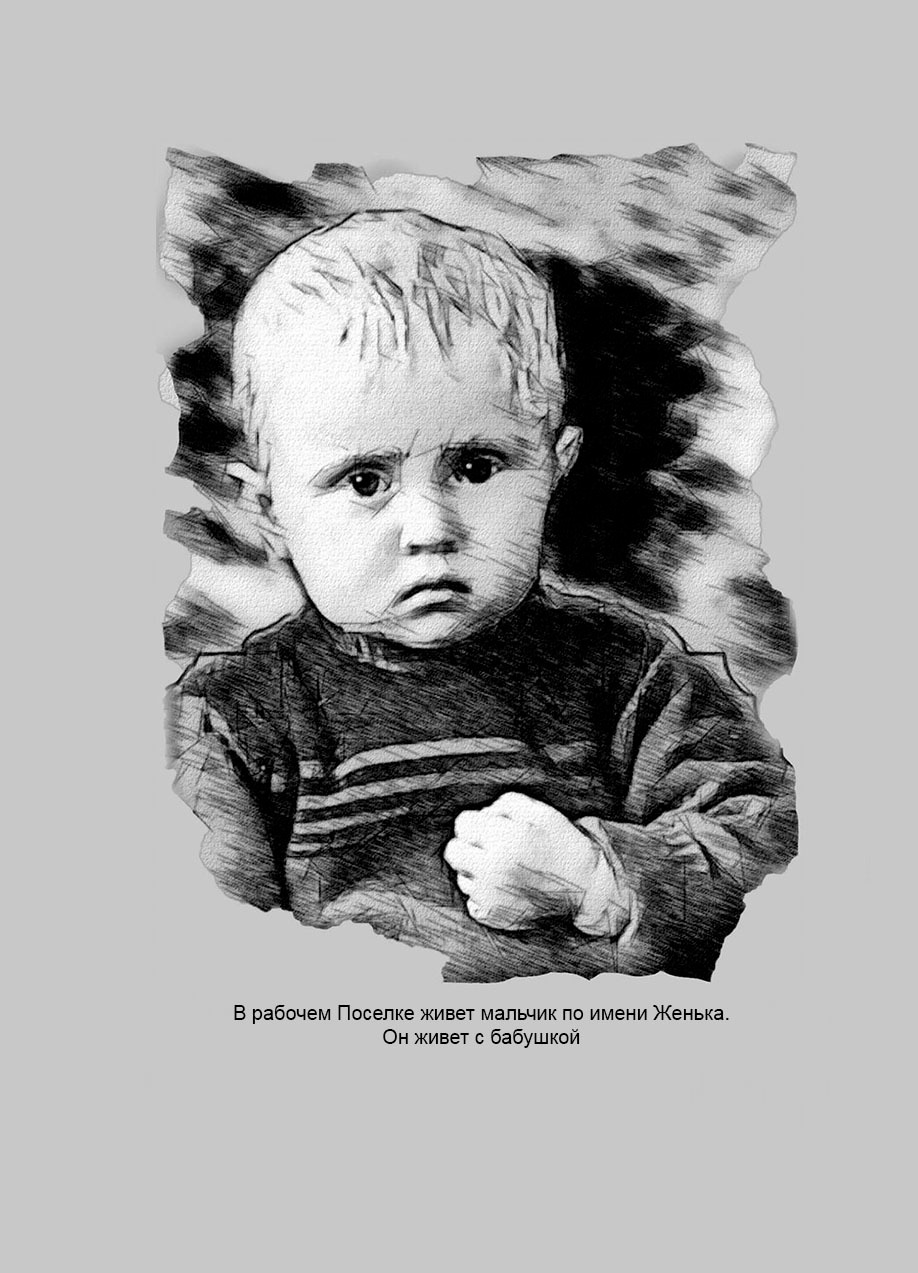

Место, где родился Женька, вряд ли бы отличалось от других, таких же неприметных точек на карте, если бы не война и эвакуация. Ведь именно из-за них Женькина малая родина — бывшая оторвановка на окраине большого города — стала аналогом новосибирского академгородка. Правда, по справедливости, скорей наоборот — это новосибирский академгородок стал аналогом. Поскольку возник позже.

С июля 1941 года, после эвакуации из Ленинграда одного из старейших в стране заводов, число жителей Поселка увеличилось вдвое — 7 эшелонов разгрузились на тихом полустанке (8-й прорвался через блокаду лишь в 42-м). А в незаконченных корпусах «Вагонстроя», что возводили тут со времен первой пятилетки, стремительно развернулся брат-близнец именитого предприятия. Уже через два месяца Поселок отправил на фронт свою первую военную продукцию.

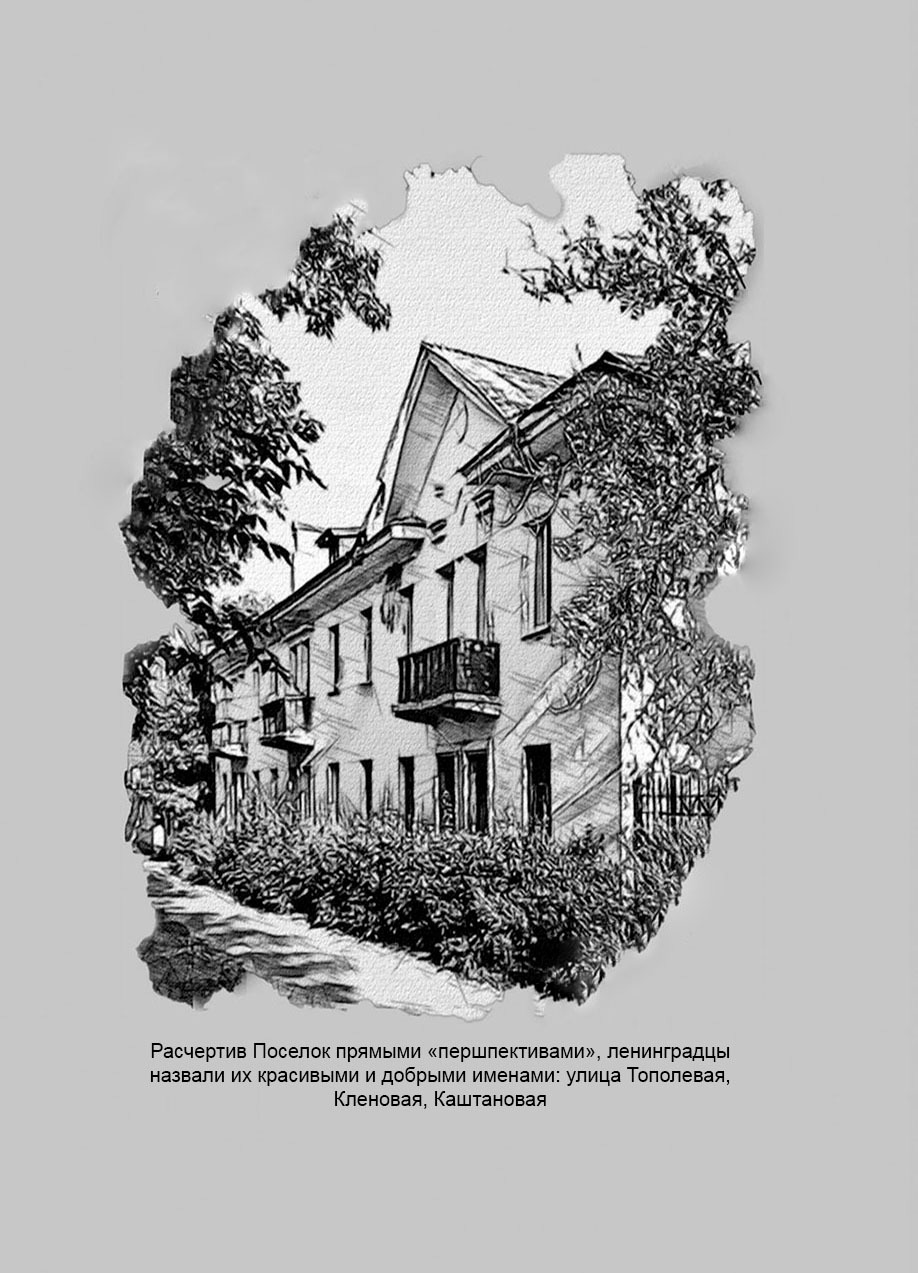

После войны новый Завод обратно не вернулся. Вместе с ним в новых краях осталась и часть приезжих. С энтузиазмом, с каким они только что ковали оборону, ленинградцы взялись отстраивать Поселок и в мирное время. При этом, судя по результату, который сложился к моменту Женькиного рождения, к началу 50-х, делали они это по собственным — «ученым», как рассудили в Поселке, — вкусам.

Расчертив Поселок прямыми «першпективами», ленинградцы назвали их красивыми и добрыми именами: улица Тополевая, Кленовая, Каштановая, Правды (не имени сановной большой газеты, а просто — правды). На улицах появились 2-этажные дома на восемь отдельных квартир с паркетом, газом и ваннами. Квартиры были небольшими, поэтому ванны устанавливали прямо в кухнях. Под окнами, словно привет из Летнего сада, добротно обосновались семейные палисадники. Уже не прежние укропно-морковные грядки (блокадные и спасительные), но целые цветники, которые охорашивали старую поселковую палитру крупными мазками гладиолусов, каплями георгинов и многоточием турецкой гвоздики.

Много лет спустя, — где бы ни жил, — слушая песни своего любимого Антонова, Женька представлял, что это тоже о нем, о Поселке далекого детства, куда, чем старше, тем пронзительнее хотелось бы заглянуть снова:

Пройдусь по Абрикосовой,

Сверну на Виноградную

И на Тенистой улице я постою в тени…

Рассказ 1-й. «Учительский ребенок»

Маленький Женька, мальчик-неулыба лет пяти, стоял на трибуне. Возвышаясь над небольшим квадратом школьного двора, он грозно посматривал вниз. Прямо перед ним, линуя асфальт шеренгами туфель, застыли ученики и учителя. Сбоку, неловко придерживая тощий, потертый от времени портфель, прижался директор школы.

В воздухе висела почтительная тишина.

— Вы это зачем?! — выкрикнул Женька.

Ему хотелось выкрикнуть пострашней, но голос его предательски пискнул. Тогда он набрал в рот больше воздуха и выкрикнул снова:

— Вам мама и бабушка — это кто?!

Второй заход получился лучше. Шеренги беззвучно затряслись, а директор шмыгнул носом.

— Мы больше не будем, — сказал он за всех.

Потом посмотрел на Женьку так, как обыкновенно смотрел на него дворовый пес Трезвон, еще теснее прижал к себе свой тощий портфель и виновато улыбнулся.

Женька шевельнул белобрысыми бровями, встряхнул маленьким кулачком вверх, а потом треснул им по трибуне.

— Ну, глядите!

... И проснулся.

1

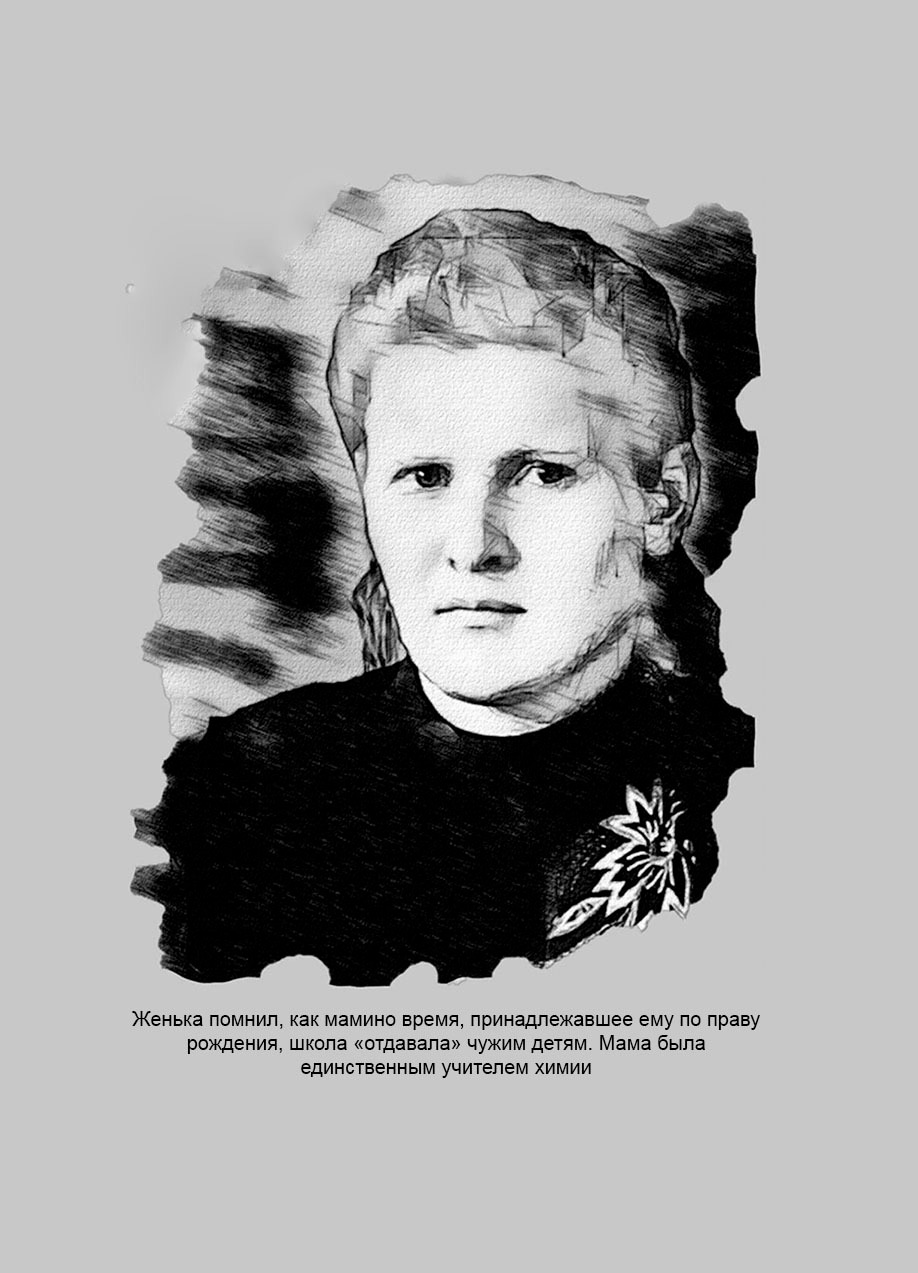

С раннего детства Женька варился в учительской среде. Его мама и бабушка много лет отдали школе. Римма Ивановна и Нина Алексеевна преподавали естественные науки: химию и биологию.

Как только фактор военных потерь прекратил влиять на рождаемость, в поселковую демографию вдохнулась новая жизнь. В одном лишь дворе, где жил Женька, появилась целая ватага ребятишек, а в школах открылись классы с литерой «К». По этой причине учительской работы было так много, что мама с бабушкой не только до ночи пропадали в школе, но еще и домой приносили увесистые пачки перевязанных тесьмой тетрадок. Тесьма резала пальцы, а тетрадки вытягивали и без того натруженные руки. Женька был уверен, что мама с бабушкой натрудили их на фронте. Он самолично видел, как, собираясь на праздник, они прицепляли медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». Словно брошки, награды блестели розовой медью и приводили Женьку в абсолютно гоголистый восторг.

Вечерами, включив лампу-грибок, мама и бабушка сидели за круглым обеденным столом и проверяли тетрадки. Из-за этого Женька долго не засыпал. Хлопая ресницами, он наблюдал сквозь стулья, заменявшие ширму, как они склоняли свои головы в белом венце электричества, отражавшемся в бабушкиных очках двумя яркими точками, и попеременке макали железные перья в чернильницу-непроливайку. Чернила были красными как кровь, что привносило в пылкое воображение Женьки жуть и тоже не располагало ко сну.

Когда дрема все-таки побеждала, то Женька, проваливаясь в мягкие перины Морфея, начинал видеть трибуну, трясущихся учеников и директора с тощим портфелем. Такое странное кино не давало покоя все его детсадовское детство. Оно было, не пойми чем, но приходило всякий раз, когда мама и бабушка садились за уроки.

По недолетию Женька не мог понять особинку учительской профессии — ненормированный рабочий день, но искренне жалел маму и бабушку, с горячностью будущего мальчишки бросаясь на их защиту. «И сказать… И чтоб они…» — что конкретно, Женька не знал, а во сне все получалось как нельзя лучше.

За завтраком Женька пристально смотрел на маму с бабушкой. «Ты чего?» — выспрашивали они. «Чего-чего?» — хитро улыбался он. Зачем объяснять то, что объяснять не надо? Не понимают, ну и ладно.

2

В детском саду, куда Женьку водили по рабочим дням, временами приключались болезни. По этим поводам Римма Ивановна, как педагог начинающий, темпераментно возмущалась, а Нина Алексеевна, как педагог опытный, демонстрировала невозмутимую сдержанность профессионала. «На то они и дети», — спокойно заявляла она. Лишь в одном случае мама и бабушка моментально объединялись — если заболевал их Женька. Тогда они садились верхом на Минну Лазаревну — добрейшей души педиатра, — и не давали спуску ни ей, ни всей детской поликлинике, имевшейся в Поселке. «Пока ребенок не поправится!» — в один голос требовали они.

Имя Минна было непривычным. Как бы Женька не старался, оно никак не укладывалось в его сознание правильно, больше тяготея к тому, что было знакомо по играм в войнушку, — мина! «Чтобы подзорвать», — пояснял Женька. Он частенько не мог воспроизвести, как на самом деле зовут его доктора. Однажды, налетев на нее возле школы, Женька вообще ляпнул: «Здрасьте, тетя Бомба!» При этом в муках припоминания Женька выглядел искренним до такой степени, что никто не мог определить, прикидывается он или все это происходит без обмана.

Сам Женька воспринимал недомогания чем-то вроде развлечения. Болячки, которые цеплялись, оказывались пустяками — насморки да кашли. Единственный раз заболел нормальной болезнью — свинкой, но, рассмотрев в зеркале лицо, раздутое и подвязанное платком, сам же и развеселился:

— Смотри-ка, ты? Свинка!

А уж главная забава начиналась тогда, когда детский сад закрывался на карантин. Мудреное слово «карантин» Женьке нравилось очень. Оно звучало как «карабас» из сказки о золотом ключике. Женька зримо представлял себе косматую бороду, змеившуюся по полу, и длинный хлыст, которым Карабас-Барабас порол несчастных кукол. И Мальвину, и Пьеро, и даже деревянного Буратино! После того как Женьке прочитали сказку писателя Алексея Толстого — так бабушка называла авторов книжек: «писатель такой-то», — этих кукол Женька полюбил всем сердцем. Можно сказать, они стали его друзьями. Если возникала нужда, он открывал книжку и запросто мог поговорить с каждым. Вернее, говорили они, он только слушал и рассматривал картинки. А может, все было наоборот. Женька не отличал этого наверняка. Но что было до капельки достоверно — история о золотом ключике и деревянном Буратино занимала большую часть его нарождавшейся жизни.

3

А вот карантин он любить не мог. Женьку это досадовало, потому что карантин любить ему хотелось. Ведь если он случался, Женьку девать было некуда, и мама брала его в школу. А там ждал Долговязый. Второгодник, изводивший учителей «до самой до крайности». Но зато первый Женькин взрослый друг.

На самом деле, Долговязым его назвала Нина Алексеевна — Женька показывал своего друга издалека, ближе подводить бабушку застеснялся. Он был действительно долговязым, с оттопыренной нижней губой и оттопыренными большими ушами. Женьке это нисколько не мешало. Долговязый казался ему симпатичным и запомнился на долгие годы таким, как есть. Когда Женька учился в 5-м классе, он посмотрел кинофильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» режиссера Климова. И вдруг обомлел. Артист, который ходил с сачком для ловли бабочек и все время спрашивал: «А чей-то вы тут делаете?», был точной копией Долговязого.

— И нечего удивляться, — сказала бабушка. — У Жени с детства фотографическая память.

Сам Женька в это верил не очень, но поскольку все и всегда выходило по-бабушкиному, соглашался. Ведь из ранних лет он действительно помнил многое. Да и во взрослой жизни, увидев случайного прохожего, легко мог объяснить, где и когда встречал его прежде.

Долговязый сидел на последней парте, занимая лишь ту половину, которая ближе к окну, однако всю ее считал своей полностью. Вот почему, когда Римма Ивановна в первый раз подсадила на свободное место незнакомого малыша, он остолбенел, а потом напряг ноги, намереваясь выйти. Это был его коронный номер: демонстративно выйти в коридор. Но поскольку ноги свои, похожие на ходули, он выставлял далеко под парту, стоявшую впереди, выбраться ему было непросто. К тому же малыш его опередил.

— Женька, — неожиданно сказал малыш, и протянул пухлую, с перетяжками, ладошку.

Долговязый замер. Малыш поднял на него большие внимательные глаза, похожие на голубые тарелочки, хлопнул ресницами и снова повторил:

— Женька.

В застывшем лице Долговязого что-то поменялось.

— Николай, — не очень уверенно произнес он, потом мотнул головой, и тоже протянул Женьке руку.

Больше с уроков Риммы Ивановны Долговязый уходить не пытался. Даже если никакого карантина не было, и Женькин детский сад работал как положено.

Усаживая сына за парту, мама давала ему листок с коробкой отточенных карандашей и повелительно говорила: «Рисуй и не мешай!» Карандаши были отточены не от нечего делать. По выражению бабушки, Женькина мама была перфекционистом. Женьке и это слово нравилось, хотя, как с карантином, он не совсем брал в толк, что оно означало по жизни.

Долговязый с трудом получил свидетельство о 8-летнем образовании, и сразу загремел в армию. Пока он отсиживал по два раза все классы, подошел его срок. Женька подарил Долговязому рисунок. Сквозь черные разрывы мчался танк со звездой, а из башни выглядывал командир. Танк был красного цвета, а командир — зеленого, он радостно махал Долговязому рукой.

Вероятно, по привычке из детства свои собственные школьные годы Женька провел тоже на «камчатке». Может быть, это он делал в память о Долговязом. Лишь на маминых уроках он сидел впереди.

— А чтоб на глазах! — не влезая в педагогические кущи, объясняла свое решение мама.

4

Мамина школа стояла за забором Женькиного дома — туда и обратно он запросто лазил через дырку. Двухэтажное, бежевой окраски невыразительное п-образное здание без архитектурных изысков, оно было довоенной постройки, и вообще первой школой, открытой в Поселке.

В 60-е годы, во времена, когда учился Женька, кабинетную систему еще не придумали. Поэтому во всех школах учебные аудитории были закреплены за конкретными классами. Считалось, что таким образом школа не превращалась в цыганский табор, кочующий из помещения в помещение. Вместо этого она становилась как бы продолжением семьи. Только кабинет Риммы Ивановны — по Женькиному мнению, назывался он очень даже красиво: «Кабинет химии» — считался на особом положении, не Римма Ивановна ходила к ученикам как все другие учителя, а ученики ходили к ней по расписанию, которое висело на первом этаже возле крохотного кабинета Льва Яковлевича, директора маминой — или теперь уже Женькиной, здесь он пока путался — школы.

Мамино рабочее место, учительский стол, тоже было особым. Оно было массивным и широким, издали напоминавшим большой кирпич. А главное, — высилось на подиуме. Этими двумя фактами Женька гордился очень. Понятно, что, с учетом деликатности момента, он гордился молча, про себя. Но если кто-либо из одноклассников пытался оспаривать особость положения его мамы вслух — мол, ничего такого тут нет, на столах стоят стеклянные химические приборы, которые выносить нельзя, — Женька уже не мог терпеть и тоже открывал рот: «Чтобы чудеса были хорошо видны!» С высоты своего стола Римма Ивановна действительно демонстрировала редкостные чудеса. Как опытный химик, их она знала массу. К тому же дома хранились аккуратные подшивки журнала «Химия и жизнь», а в нем печатались такие фокусы, о которых не только Женькины одноклассники, но и весь Поселок вовсе не слышали. На уроках Риммы Ивановны то свечки загорались сами по себе, то из стакана вылетал китайский фейерверк. Эффект был настолько велик, что Женька, и без того пребывавший в перманентной фанаберии, даже не знал, как к нему относиться. В этот момент он только и мог, что быстро обернуться на одноклассников и беззвучно проартикулировать им губами: «Съели?!» Сказать это вслух Женька не решался — до мамы было рукой подать.

К кабинету примыкала узкая, как пенал, комната с названием «Лаборантская» и резкими запахами внутри. «Тоже химическими», — объяснял Женька. Насколько Женьке не нравилось находиться в самом кабинете — сидеть на первой парте, — настолько же ему было интересно бывать в этой лаборантской. В ней он был почти хозяин. Можно сказать, вырос там.

Из-за маминой особости Женька полюбил все и всем объяснять. Получалось, что только он — ну и, конечно, его мама, с этим Женька не спорил, — разбирается, что и как. Одноклассники помалкивали. Может быть, они не хотели спорить, а, может быть, втихаря посмеивались. Женька об этом не задумывался и даже не замечал. Зато заметила его мама. Педагогическим глазом она легко распознала зачатки болезни, поразившей сына. Теперь, благодаря телевидению и соцсетям, эту болезнь знают все. И даже название ей придумали подходящее — звездная. А тогда мама сформулировала такое явление проще: ребенок зазнался. Она рассказала об этом бабушке, и они вместе пропесочили Женьку. Даже удивились, как быстро он выздоровел.

Общую картину кабинета дополнял большой портрет. Он был закован в золоченую раму и задумчиво посверкивал из-под толстого стекла. Первый раз Женька увидел его издали, с парты Долговязого. А увидев, сразу узнал, кто это. Сильно косматый дядька, смотревший на Женьку, не мог быть никем, кроме Карабаса-Барабаса. Это уж когда Женька пошел в 7-й класс, с которого начинали изучать химию, он избавился от наваждения, рожденного детской фантазией. И твердо усвоил: на портрете знаменитый русский химик Дмитрий Иванович Менделеев. Он висел прямо перед Женькой, а его таблица чуть правее классной доски, у окна. Глядя то на портрет, то на таблицу, Женька часто забывал внимательно слушать маму. Он задумывался не о том, Барабас это или Менделеев, и даже не о химических элементах, рассованных по разным клеткам — персонально Женька никакой системы в том не усматривал. Его волновало другое. Неужели всю эту громадную таблицу, исписанную загадочными значками, смог придумать один человек? В такие минуты он очень уважал Дмитрия Ивановича. Может быть даже больше, чем уважала его мама.

Была в мамином кабинете еще одна деталь, которая отвлекала Женьку от уроков. Из окна был виден яблоневый сад. Когда он пышно расцветал по весне, учиться не было никакой возможности. В начале карьеры Римма Ивановна преподавала биологию, и сад был детищем лично ее. Это она предложила разбить учебную плантацию. Тогда ее идея показалась излишней. «Работаешь в классе, ну и работай!» — указывали старшие товарищи. Но вчерашняя студентка не раздумывала. Вместе с учениками — это был ее самый первый класс — она вскопала землю и высадила саженцы, купленные на заводские, шефские, как их называли в то время, деньги. Теперь продукция сада радовала всех. Фрукты, овощи и зелень, выращенные школьниками, — каждый конкретный класс отвечал за свои конкретные деревья, кусты или грядку, — прямиком отправлялись на кухню. Во всех школах имелись штатные повара и собственные столовые.

Мама частенько кормила маленького Женьку в школе, времени готовить дома у нее не хватало катастрофически. Это с тех пор Женька полюбил столовские котлеты с картофельным пюре, густо политым луковым соусом. Дух котлет, сбитых лодочкой и посыпанных хлебной крошкой, пахучим облаком поднимался над тарелкой и пробуждал в нем почти зверский — не по возрасту — аппетит, заставляя в который раз вставать в очередь за добавкой.

5

Всеми способами в школе старались навести уют. Стены украшались стенгазетами, графиками дежурств, таблицами шашечных турниров, уголками пионера или комсомольца. А подоконники — геранью в горшках, принесенных из дома. Герань было положено поливать, но Женька свою очередь отлынивал. Хоть мама и бабушка были естественниками, к ботанике его не тянуло.

Помимо этого, каждый класс был отмечен каким-либо изречением. В мамином кабинете висели слова Михаила Васильевича Ломоносова: «Широко простирает химия руки свои в дела человеческие». А в Женькином классе, где работала литератор Эра Константиновна, было написано: «СССР — самая читающая страна в мире!»

Насчет химии Женька сомневался, а вот насчет чтения был согласен. В детской памяти сохранилось, как за завтраком дедушка читал газету. Она называлась «Красная Звезда». «Потому что, как дедушкин орден», — говорил Женька. У соседей утро начиналось тоже с газет. Уже к семи часам из почтовых ящиков, висевших под лестницей, торчали пучки свежей прессы. За это отвечала тетя Маруся — маленькая, округлых очертаний женщина в черном бушлате и с кожаной сумкой на плече. В Поселке ее называли «Колобок». Ласково называли. Ведь она разносила не только газеты, письма и телеграммы. Она разносила пенсии. Женька видел, как, расписавшись в карточке огрызком химического карандаша, бабушка оставляла ей мелочь — медные колесики с серпом и молотом. Так поступали многие, зарплата у «Колобка» была незавидной.

По своим предпочтениям, Нина Алексеевна отличалась от других соседей. Она выписывала журналы. При этом никогда не сдавала прочитанное в макулатуру — хотя за это в пунктах вторсырья давали дефицитные книги. Бабушка хранила подшивки годами. Если мама пыталась убедить ее высвободить полки, она упрямо заявляла: «Это для Жени. Когда-нибудь прочтет».

Бабушка научила внука читать в 4 года. Тогда в нем и народилось любопытство к словам. Чтобы разобраться в их потаенной сути — а это почему? а это откуда? — Женька расспрашивал всех, кого ни попадя.

6

От профессии мамы и бабушки имелся и другой прок. В школах Поселка проводились новогодние елки. Они были для всех, но для учительских детей устраивались дополнительно. Благодаря этому каждый новый январь маленький Женька водил праздничные хороводы лишних три раза. У мамы, у бабушки и в городском Доме учителя.

Женьку к этому готовили заранее. Сначала его отводили к Давиду Моисеевичу — единственному в Поселке профессиональному мужскому парикмахеру. Парикмахерская тоже была единственной, на первом этаже общественной бани она занимала тесную комнатку в одно окно со складными зеркалами-трюмо, утыканными по бокам лампочками. Баня в Поселке тоже была одна.

Может быть, потому что к Давиду Моисеевичу было не попасть, а, может быть оттого, что стрижка стоила денег, но большинство жителей стриглись дома. Вернувшиеся с войны солдаты умели не только воевать. Они и в быту умели все. В ход шел фронтовой опыт, а также обыкновенные ножницы, длинные алюминиевые расчески и невиданное трофейное чудо: немецкие ручные машинки Solingen. На весь Поселок их можно было пересчитать по пальцам. К 50-м годам в СССР наладили собственное производство — прототипом стали все те же немецкие образцы. Потом их выпускали десятилетия подряд. А если кто ими не обзавелся — это был также вопрос денег, — соседи стригли друг друга взаимопомощно. За спасибо.

Женьку тоже стригли дома. Но под Новый Год все-таки водили в парикмахерскую. Чтобы «молодой человек» не утонул в кресле, Давид Моисеевич клал на подлокотники доску — она была скользкой, потому что до Женьки ее «полировали» все его предшественники. А чтобы расслабить, обволакивал его не только белой простыней, распространявшей острый запах одеколона «Сирень», но и всякими новыми, а главное — красивыми словами:

— Челка, бокс, полубокс. Как будем стричь?

В этот момент гордость Женьки возрастала, будто по волшебству. Он рдел, что к нему обращаются, как к взрослому, и порывался сказать Давиду Моисеевичу тоже что-нибудь приятное.

На самом деле ни Женькин ответ, ни ответы бабушки или мамы, Давида Моисеевича не интересовали. Ведь он считал себя не просто парикмахером, а непререкаемым авторитетом. Стилистом, как бы выразились сейчас. Его эстетические воззрения определяли облик всех поселковых мальчишек. Женькин возраст поголовно ходил под «челку», подростков украшал «бокс», а юношей «полубокс». Чтобы убедиться в этом, достаточно было полистать пухлый бабушкин фотоальбом. Там Женька был во всех 3-х ипостасях. Полубокс вообще был шиком времени, он олицетворял бойцов Красной Армии, недавно разгромивших Германию. Не было мальчишки, кто не горел желанием быть на них похожим хотя бы в прическе. «Канадка» появилась в Поселке лишь в 70-е годы, после известной хоккейной серии СССР–Канада.

Довольно никлый от времени, желтый агитплакат Наркомпищепрома СССР висел прямо на двери парикмахерской. На нем советского вида женщина с горящими глазами держала в руках флакон и объявляла всем входящим: «Сирень — одеколон и духи сильного запаха». Одеколон «Сирень» московской фабрики «Новая Заря» полагался Женьке в качестве бонуса.

— Дотерпел — получи! — приговаривал Давид Моисеевич, прыская на него из флакончика с резиновой грушей.

Женьке «Сирень» нравилась, но его смущало, что ее предлагала женщина. Он давно присматривался к одеколону с замечательным названием «Шипр» — бутылочка, круглая как эскимо на палочке, стояла на столике рядом с «Сиренью» и соблазнительно отсвечивала в Женьку темно-зеленой жидкостью.

— Вот бы Давид Моисеевич перепутал, — всякий раз шептал Женька, а бабушка неловко отворачивалась.

Но одеколон «Шипр» был исключительно для взрослых клиентов. Так считал Давид Моисеевич. И по цене он был намного дороже одеколона «Сирень». Так считала Нина Алексеевна. Лишь когда Женька попробовал бриться — в 10-м классе пробовали бриться почти все Женькины приятели, — «мечта» осуществилась. Теперь Женька поливал щеки тем, чем хотел поливать их с детства — долгожданным одеколоном «Шипр».

После парикмахерской Женьку наряжали в черные чешки, надетые прямо на белые чулки, сверху натягивали костюм Петрушки, пошитый Ниной Алексеевной из старого цветного матраса, вокруг шеи затягивали французскую «фрезу», вырезанную из бумаги, а голову накрывали клоунским колпаком. В таком виде он ежегодно декламировал новогодние стихи.

Когда объявляли его номер, чинно ступая чешками по крашеному полу спортзала, где по обыкновению проводили праздник, Женька выходил под елку и громко, почти криком, читал:

Что растет на елке?

Шишки да иголки.

Разноцветные шары

Не растут на елке.

Не растут на елке

Пряники и флаги,

Не растут орехи

В золотой бумаге.

Эти флаги и шары

Выросли сегодня

Для советской детворы

В праздник новогодний.

В городах страны моей,

В селах и поселках

Столько выросло огней

На веселых елках!

С 3-х елок и подарков было столько же!

На каждой елке Женька читал именно эти стихи. При этом на второй строфе каждый раз спотыкался. Видимо, от волнения, но, скорее всего, от большого усердия — Женьке уже тогда хотелось выступать лучше других — вместо нормального «шишки» у него получались какие-то «сышки». На первых порах Женька тушевался, а потом перестал. Дойдя до «сышек», он делал вид, что так и надо. И скорее шел дальше.

Стихи были напечатаны на новогодней серебряной открытке, подаренной бабушкой. Во дворе любая открытка считалась хорошим подарком. Женька тоже дарил их всем, к кому ходил на дни рождения. Правда, некоторые открытки, подаренные Женькой, возвращались. Ведь к Женьке тоже приходили гости.

Через много лет Женька обнаружил в этих стихах еще одну особенность. Он попробовал разучить «Что растет на елке?» со своей маленькой дочкой Диной. Ежегодные январские елки по-прежнему были в стране хорошей детской традицией. Дина тоже с удовольствием учила старые Женькины стихи и также как он когда-то с удовольствием выступала. Дочь пошла в отца.

Вот только вместо слов «советской детворы», как было написано автором еще в далеком 1939 году, к которым привык и Женька, и многие миллионы других детей, читавших эти стихи до него и после, в новых книжках было записано «российской детворы». Неужели кому-то было настолько невтерпеж расквитаться с советским прошлым, что даже Самуила Яковлевича Маршака понадобилось поправлять?

7

Прошло не так много времени, Женька окончил десятилетку и неожиданно для всех поступил в педагогический институт. В тот самый, в котором училась мама.

Заметно волнуясь, Женька расписался за синюю картонную книжицу — авторучка мелко подрагивала — и вышел из деканата.

— Покажи, — Римма Ивановна протянула руку.

Она стояла возле двери и тоже волновалась. Как-никак — династия.

— Да все, мам, все! Иняз, группа сто три, английский и немецкий языки. Точно.

Рядом галдела стайка будущих однокашников, и Женьке не терпелось примкнуть к ним. Однако примкнуть никак не удавалось, потому что Римма Ивановна раскрыла студенческий билет и стала читать все, что в нем было записано.

Закончив, она сказала:

— Пойдем.

Они преодолели несколько пролетов, большой внутренний двор, длинный коридор, из-за арочного потолка скорее похожий на тоннель, и, наконец, вошли в старое помещение. Это была Главная Аудитория пединститута, — впоследствии Женька прослушал здесь не один десяток лекций. Университетского вида зал — до революции в здании располагалось Реальное училище — полукругом поднимался вверх. Высоко, под самый потолок, к ажурным окнам.

Мама тоже поднялась. Потом опустилась на одно из мест.

— Здесь я сидела, — сказала она.

Потом улыбнулась и добавила:

— И ты тоже!

— Как?! — опешил Женька.

— Да просто! Когда ты родился, декан предложил академку. Это отпуск такой. Но я решила учиться дальше. Вот и приносила тебя сюда. Потихоньку. Даже грудью кормила.

— Здесь что ли?! — вытаращив глаза, Женька смотрел на маму.

— А чем тебе тут плохо?

В Поселке, привязанном к Заводу тысячами живых пуповин, каждый бывший школьник двигался в направлении высшего образования — если хотел, а мог любой, когда не лодырь, — по давно установившимся «линиям жизни». Девочки шли в учителя или врачи, мальчики — в инженеры, строители или военные. Кого-то изредка «заносило» в артисты или ученые. Но чтобы пойти на факультет иностранных языков? К тому же, мальчику?! На всю округу Женька был такой один.

Соседям это казалось экзотикой. Одни утверждали, что дело в семейной традиции. Римма Ивановна и Нина Алексеевна хоть и не с иняза — экое слово странное! — но ведь учителя, несколько поколений выучили, по улице не пройти — все здороваются. Другие считали, что «пацан чудит», и скоро все наладится. Бросит «не мужское это занятие» и уйдет служить — дважды в год Поселок сотрясали гармо́нистые проводы в армию.

И никто не догадывался об истинных целях Женьки. Уже в девятом классе у него появился Мотив. Именно он взял Женьку в оборот, отсек предыдущие думки: военный летчик, капитан дальнего плавания и даже космонавт. А потом повел по своей, приворожившей на целую жизнь, тропке.

Рассказ 2-й. «Люди много чего значат»

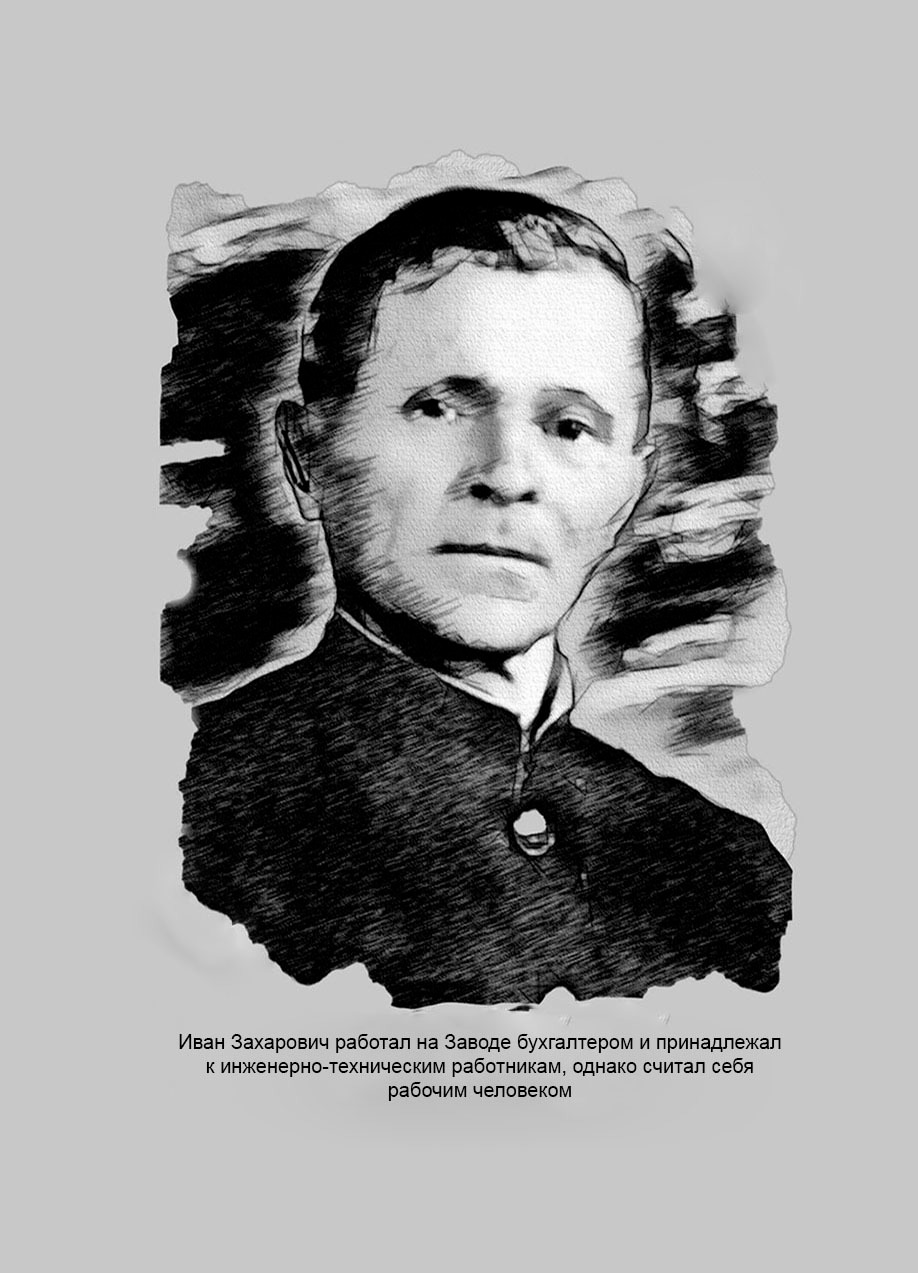

Только один представитель Женькиного ближнего круга не имел отношения к учительству. Это был его дедушка Иван Захарович.

— Египетский труд! — сокрушался он всякий раз, когда мама с бабушкой собирались в школу.

1

Иван Захарович работал на Заводе бухгалтером и принадлежал к инженерно-техническим работникам. Данный факт — фамильное «и-тэ-эр» — выгодно выделяло Женьку среди сверстников. Оно звучало как приставка «де» у капитана королевских мушкетеров де Тревиля. Однако дедушка считал себя рабочим человеком. Если Женька начинал приставать, дедушка только улыбался. У него был надежный союзник: товарищ по посиделкам — заводской слесарь, живший в квартире напротив. Тоже Иван, только Фроло́вич. На детском дворовом наречии — «Проло́вич».

Женька еще не знал, что придет время, и он начнет понимать Ивана Захаровича. После школы он не попадет в институт, целый год будет трудиться на Заводе и ощутит собственное чувство принадлежности к большому рабочему коллективу. Завод тоже сильно изменится. Его продукция выйдет в космическое пространство (в буквальном смысле), труд Женькиных земляков встанет в один ряд с великими свершениями человеческого разума. А в застенчивый Поселок начнут приезжать известные на весь мир космонавты. Тайно прошмыгнув дальней окраиной, их черные «Волги» будут исчезать за железными воротами рядом с заводской проходной.

По утрам дедушка надевал свой любимый пиджак — на самом деле это был флотский китель, перешитый под гражданский вид, — и пропадал в лесу, где Завод располагался по-тихому. В этом лесу пропадали многие. Поначалу ручейками, а потом сплошным потоком люди шли по улицам Поселка и за переездом растворялись в заводских цехах. В этом крылся секрет. Оказывается, это они, окутанные тайной цеха, давали жизнь всему в округе: работу, жилье, детсады, школы, магазины, стадион и очень красивый Дворец культуры.

Позднее — уже учась в маминой школе — Женька расслышал в словах Ивана Захаровича и все остальное, что в раннем детстве не показалось ему главным. Люди тоже много чего значат!

2

Пал Саныч жил в соседнем доме, возле которого, как и возле маминой школы, рос яблоневый сад. Их вообще было много в Поселке. Деревья были настолько взрослыми, что дымными кронами заслоняли окна второго этажа. Стоя у забора, отделявшего их двор от сада, Женька и другие мальчишки иногда наблюдали, как Пал Саныч подрезал ветки.

По большому счету 6-летний Женька не хотел лезть за чужим. Однако слазить за яблоками проступком не считалось. Тем более, что это было поглавней дедушкиного «и-тэ-эр».

В ту ночь все ползали под деревьями и «убирали урожай», пока не начали трясти ветки. В окнах зажегся свет, и чей-то голос просипел рядом:

— Вы где?

Вся компания рухнула. Только Женьке не повезло, он попал в репейник и тихонько замычал:

— М-м-м…

— Ты здесь?

— Здесь! — не зная, зачем, громко крикнул Женька.

— Как звать?

— Женька! — еще громче крикнул Женька, опять не зная зачем.

Ужас вора, пойманного на месте, усугубился тем, что Женька разглядел, кто перед ним. Перед ним был Пал Саныч! В солдатской майке и сатиновых трусах. А главное, — в руках он держал ружье! Точнее, не ружье, а швабру. Но кто же будет разбираться в темноте? Наверное, то же самое подумали остальные. Поднимаясь один за другим с земли, ребята даже не пытались выбросить яблоки, туго набитые за пазуху.

Пал Саныч вздохнул и сказал:

— Пошли.

В квартире он усадил всех за стол, на котором высилась ваза с яблоками, выложил печенье и конфеты. Потом налил чаю и сел сам.

— Вот, что я скажу вам, ребята, — Пал Саныч прошелся взглядом по каждому. — Брать чужое — это плохо. Даже если очень хочется кушать.

Все сидели смирно.

— Вот ты, Женька.

Получалось, что из пацанов, сидевших вокруг, только Женька был знакомым Пал Саныча.

— Тебе ведь не очень хочется?

Теперь, в комнате, Женька смог разглядеть, как на самом деле выглядел Пал Саныч. Он был коренаст, под бровями горели умные глаза, а высокий лоб отблескивал при ярком свете. И еще он был совсем седой. Женьке стало стыдно. «И совсем он не страшный», — подумал Женька и утвердительно тряхнул головой.

— Ну, так что ж ты? — сказал Пал Саныч.

Постепенно беседа наладилась. Шумно прихлебывая, ребята стали пить чай и крошить печеньем. А Женька отважился взять конфету, что лежала с краю. Пал Саныч смотрел на них и слушал, как кошка родила котят, как родители ходят на Завод, как вообще им живется в Поселке. Через час всех отпустил. Выдал по пакету с яблоками, отсыпал конфет и отпустил.

— Знаешь, кто это был? — спросили Женьку, как только вышли из квартиры.

— Кто? — Женька округлил глаза.

— Узнаешь, — поздно будет! Вот кто…

Женьке страшно захотелось узнать. Придя домой, он все выложил бабушке. Особо выпятил факт, что лично знаком с Пал Санычем.

— Ты хулиган?! — нервно спросила бабушка.

Она понимала, что реагировать надо строго, но растерялась. Сама мысль, что внук растет воришкой, сбивала с толку. Потом взяла себя в руки и решила объявить Женьке бойкот. Потом не выдержала и рассказала, кто такой Павел Александрович. К большому изумлению Женьки, он оказался Директором Завода!

Согласно бабушке, все, что имелось в Поселке, на самом деле исходило не от дедушкиных цехов, а от Павла Александровича — старого ленинградца, Героя Социалистического Труда, делегата 2-х партийных съездов и руководителя с 20-летним стажем. Это он отвечал за все. Особенно — за Дворец культуры.

По тем временам заводской Дворец культуры был как есть Дворцом. Можно сказать, что людям, уставшим от военной жизни, его колонны, люстры и мрамор отогревали душу. По части свободного времени в Поселке до Дворца тоже ничего не было. А с ним появились разные кружки — танцы, хор, духовой и струнный оркестры, народный театр, моделирование, рисование. Они быстро заполнились не только детьми, но и взрослыми.

Все были довольны! Лишь наверху нашлись завистники. «Излишества, допущенные в отделке здания», пробудили ревность. У Павла Александровича даже попытались отобрать партийный билет. Бабушка говорила, так бывает, когда сами ничего не умеют.

— Еще та история! — возмущалась она.

Чем все закончилось, 5-классник Женька увидел собственными глазами. Точнее, услышал. Он сидел с кларнетом в оркестровой яме Дворца культуры и глазами видеть ничего не мог. Заводу вручали Красное Знамя. Об этом объявил партийный секретарь. Он возвышался над столом, покрытым красным сукном, и докладывал об успехах. Доложив об одном, отпивал воды и приступал к следующему. Так было заведено. Сначала доклад, потом Знамя, потом буфет, а в самом конце — концерт или танцы. Женька тоже знал этот порядок. Не в первый раз он сидел, дожидаясь, когда настанет время играть туш. Но сегодня сидеть было особенно скучно. Успехи не кончались.

Поначалу Женька прислушивался к ним, а потом радостным шепотом сообщил соседу:

— Столбиком!

Сосед с трубой, закрученной кольцами, выразительно повращал пальцем у виска. Успехи столбиком, надо же такое придумать?! Но ответить Женьке не успел. Тишина, сморившая зал, треснула. Прямо из середины рядов, куда целилась люстра, вырвался звонкий лозунг:

— Да здравствует коммунизм и Пал Саныч!

Люди всегда понимали, кто по-настоящему заботился об их благе.

3

Пройдя две войны — финскую и Великую Отечественную, — Иван Захарович и Иван Фроло́вич часто болели. В 1942 году Иван Захарович получил контузию. Женька не знал, что это такое, но ярко представлял, как именно контузия стала причиной всех его хворей. Можно было лечиться и в заводской больнице, она тоже располагалась в лесу и считалась, что надо, к тому же из ее окон виднелось сельское кладбище. «Кладбище рядом — это удобно», — серьезно утверждал дедушка. Но большинство фронтовиков клали в клинику при медицинском институте. В самом центре города.

Вместе с бабушкой внук часто навещал деда. Входя в здание, больше всего он поражался больничным коридорам. Высокие и длинные улицы, какими коридоры виделись с нижины́ его роста, были заставлены стеклянными шкафами, упиравшимися в потолок. «Как в лаборантской», — приятно удивлялся Женька. Однако, проходя мимо, пропускал вперед бабушку. Потому что в шкафах тускло мерцали банки из толстого коричневого стекла, а в них плавали длинные как ремни змеи, лягушки с растопыренными лапками и целые человеческие головы, только совсем маленькие. Повсюду сновал медицинский персонал в белых одеждах, больные в застиранных халатах, посетители с авоськами, набитыми едой. Однако Женьке казалось, что все, что находилось в банках, таращилось именно на него. Поэтому он никогда — даже во сне — не хотел стать доктором.

Однажды дедушка вынес внуку подарок. В мастерских больницы, приспособленных под трудотерапию, он вырезал деревянный пистолет и красивые, с завитком на носу снегурки — тоже деревянные, они крепились веревками к валенкам. Коньки тогда были не у каждого и являли для Женьки большую радость. Но пистолет — другое дело, он был как настоящий! Сержант, бравший Берлин, знал толк в оружии.

4

Длинный барак, сколоченный из посеревших от дождей досок, делил Женькин двор ровно посередине. Словно мягкий батон, он был нарезан на закутки. В них соседи хранили дрова, ненужный скарб, содержали мелкую живность — кур, гусей и кроликов. «Травы на них не напасешься», — жаловался Женька бабушке. Каждое утро Иван Захарович посылал внука в парк, что начинался за забором — березы и сосны загадочно шумели в нем днем и ночью. Там, на залитых ярким солнцем полянках, Женька рвал молодую траву, складывал в мешок и приносил кроликам.

В своем отсеке дедушка соорудил дачу. Смастерил столик, табуретки, топчан и душными ночами уходил туда спать. Бабушка не возражала, чтобы и маленький Женька спал там же. Дедушка и внук любили это занятие. Оно сближало их. И хотя света, что отбрасывал огарок, едва хватало — воздух подталкивал фитилек, а тот колыхался, боясь погаснуть, — он создавал ощущение уюта. Нисколько не хуже, чем в доме.

— Зачем ты повесил на дверь бабушкину тюль? — спросил Женька

— От комаров, — ответил дедушка.

— Давай закроем дверь. Я боюсь.

— У тебя же пистолет!

— Так он деревянный.

— Это неважно.

Иван Захарович накрыл Женькину голову ладонью. Она была большой и шершавой.

— С любым оружием не страшно.

Во все глаза Женька смотрел на деда, а в его детском воображении — как в калейдоскопе, подаренном на день рождения, — закрутились картинки с пистолетами, пулеметами и пушками. Со всем этим арсеналом Иван Захарович управлялся легко и косил немцев пачками. «Да-а, — прикидывал в голове Женька. — Такого дедушки ни у кого нет». Его опять, как в случае с новым знакомцем Пал Санычем, неумолимо потянуло поделиться. Все равно хоть бы и с кем.

Когда Женька «повзрослел» — классу к седьмому-восьмому, — он постепенно начал соображать, что оружие, о котором говорил Иван Захарович, — это то, что ты знаешь и умеешь лично. Обладание именно этим «оружием» делает людей бесстрашными и приносит удачу.

5

Как у мамы с бабушкой, у Ивана Захаровича тоже имелись награды. Орден Красной Звезды и три медали: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Дедушка не показывал их. Зато бабушка часто доставала его награды из резной шкатулки. Делала это специально для Женьки и даже разрешала играть с ними.

Обычно Женька сидел в одиночестве за круглым столом, на котором были разложены свидетели дедушкиных подвигов, и молча перебирал их. Трогая пальцами холодный металл, он «думал о войне». Награды были такими увесистыми, что Женьке не удавалось взять их в одну руку. «Это вам не просто так!» — рассуждал Женька. На одном луче Красной Звезды рубиновая эмаль была сколота. Женька был уверен, что это от вражеской пули. «Это орден спас дедушку!» — считал он.

Но больше всего Женьке нравилась медаль «За отвагу». Красивое слово «отвага» представлялось ему главным настолько, что он не сомневался — именно его дедушка Иван Захарович и победил всех фашистов.

В 2010 году Минобороны России разместило в интернете банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». Лишь тогда Женька узнал, за что его дед получил медаль, так полюбившуюся в детстве. Узнал не по рассказам бабушки, а как будто с экрана компьютера пахнýло пόтом. Солдатским и, значит, всамделишным. В приказе дедушкин командир четким почерком записал, что награждает: «… разведчика-наблюдателя, красноармейца Иванова Ивана Захаровича за то, что он при боях 26–30.6.44. при форсировании р. Днепр в р-не дер. Стайки Чауского р-на Могилевской области, умело, точно, быстро выявлял и доносил командованию о местах расположения огневых средств и живой силы пр-ка. В боях проявил мужество и устойчивость. <…> кандидат в члены ВКП (б) с 1943 года, русский, в Красной Армии с 1941 года…»

Приказ был отдан 10 июля 1944 года 945-му артиллерийскому полку 380-ой Краснознаменной Орловской стрелковой дивизии.

Теперь в дедушкином образе к слову «отвага» добавилось слово «устойчивость». Это означало, что Иван Захарович выполнял свою боевую задачу устойчиво и отважно, невзирая на немецкие пули, которые целили ему в грудь, но попадали прямо в орден.

Нина Алексеевна разрешала внуку играть наградами Ивана Захаровича, но никогда не разрешала надевать их. «Заработай свои!» — заявляла она.

6

Память сохранила еще три вещи, связанные с дедушкой. Красивая скатерть-сетка покрывала обеденный стол во время каждого домашнего торжества. Нарядное платье, вышитое на груди цветами, мама надевала тоже по праздничным случаям. А пишущая машинка с переделанным под кириллицу шрифтом, что стояла на фанерной этажерке, тревожила Женькино воображение блеском серебристого никеля. Бабушка говорила, что все это дедушка привез из Германии.

Во время посиделок Пролóвич подкалывал:

— Плохо, Захарыч, что у тебя только две руки.

На что дедушка отвечал:

— Два маршальских погона, конечно, бы лучше!

При этом оба начинали хохотать, широко, чисто по-мужски отваливаясь от стола назад.

Только в горбачевскую перестройку, когда советское общество захлебнулось торопливыми рассказами «как все было на самом деле», Женька узнал о вагонах, везущих трофейное добро большого военного начальства. Сам он этого, разумеется, не видел. Но, помня, кем были оба Ивана, воевавшие на передовой, относился к таким сообщениям с учетом прямоты фронтового реализма.

7

Пролόвич был одноногим и поначалу Женька не придавал этому значения. Ему было хорошо известно, что на переезде, за которым начинался Завод, людям отрезало ноги — время от времени по Поселку ходили леденящие душу рассказы. Чуть зазевался, и все! Поезд не остановишь. Лишь когда смог понимать, что к чему, бабушка поведала внуку истинную историю соседа.

Едва Пролόвичу исполнилось восемнадцать лет, он без проволочек попал на передовую. Первая атака. Не успела остыть ракета, гигантским вопросом повисшая в небе, как вместе со всеми Пролόвич выскочил из окопа наверх и, тыча перед собой винтовкой, побежал туда, куда звал младший лейтенант. Такой же мальчишка, только окончивший 3-месячные офицерские курсы. Перепрыгивая через упавших бойцов, он несся рядом и грозил кому-то пистолетом.

— Ура-а! — громко кричал младший лейтенант.

— Ура-а! — ревели бойцы.

Рядовой Пролóвич пробежал метров десять, и вдруг увидел, что «бежит» с одной ногой. На этом его война закончилась.

8

При всем том, что Женьке было известно о дедушкиной войне, и что бабушка велела прочесть в «Повести о настоящем человеке» писателя Полевого, история Пролóвича стала прямым соприкосновением с войной. Как с оголенными проводами! Точнее, с ее понятием, простым и сложным синхронически. Именно с этого момента она стала казаться Женьке звероподобным занятием, способным не только отнять у человека жизнь, но и превратить ее в многолетнюю тяжбу с самим собой. И жить невмочь, и, вроде бы, — надо.

Но была еще одна история.

После восьмого класса Женька поехал с одноклассниками в Тарусу. Тихий русский городок на тихой русской реке Оке будил возвышенные чувства. Пребывая в них, Женька бродил по купеческим улочкам и вдыхал воздух Отечества. Пока не попал в одно место.

Десять ступенек из отполированных временем камней вели вниз, в полуподвал. Женька спустился, потянул на себя низкую дверцу. И резко остановился, будто ударился обо что-то невидимое. Со всех сторон на него смотрели глаза. Безумные, голодные, с мольбой и болью. Это был местный музей узников Бухенвальда. На витринах лежали копии документов, а на стенах висели черно-белые фотографии. Их делали сами немцы. Вот комендант Кох с витым эсэсовским погоном на плече. Вот его жена Ильза — под ее фото написано «Бухенвальдская ведьма». Вот их огромная, ростом с теленка, овчарка — злым взглядом она уставилась на заключенного. Вот вывеска Jedem das seine. «Каждому — свое», — прочел перевод Женька. А вот узники. Словно прозрачные тени, они стоят на лагерном плацу, продуваемом со всех сторон ветром.

Внезапно включилась аудиозапись. Ее тоже сделали аккуратные немцы.

— Achtung! Allen zuhören!

«Внимание! Слушать всем!» — без перевода сообразил Женька, и вдруг почувствовал холод, словно овчарка коменданта лагеря, он вцепился в спину. Это воображение перенесло Женьку в Бухенвальд, где он тоже стоял на плацу и вместе со всеми ждал своей участи. Совсем рядом доносился лай караульных собак. Воздух звенел от гнетущего напряжения.

— Утренний развод на работы, — сказала экскурсовод. — Узников Бухенвальда использовали на подземном заводе Дора. Там делали баллистические ракеты Фау-2 немецкого конструктора Вернера фон Брауна, которыми нацисты обстреливали столицу Великобритании город Лондон.

Зазвучал военный марш. Но сквозь бравурные звуки, заполнившие музей под самый потолок, Женька услышал странный стук.

— Стук-стук. Стук-стук. Стук-стук.

Все заключенные носили башмаки, выдолбленные из дерева. Фактически колодки. Когда колонны начали движение, они застучали по плацу.

9

Воевали еще двое Женькиных дедов.

Дед Володя всю войну прошел без единой царапины. Везло! Но однажды он высунулся из танковой башни, чтобы оглядеться, и получил в голову шальную пулю. Бабушка показывала внуку мутную, с надорванными краями любительскую фотографию. На ней — четверо молодых, напряженных военных в танковых шлемах и с планшетками на ремнях. Они расположились возле Т-34, наипервейшего танка Красной Армии (уж в этом-то Женька разбирался!). Двое — сзади, а двое, опустившись на одно колено, — спереди. Поначалу они представлялись Женьке физкультурниками из гимнастической пирамиды, какую он видел в маминой школе. Потом понял смысл фотографии. Это привет лично ему. С фронта!

Фото второго деда — Алексея, — датированное 1929 годом, бабушка тоже показывала внуку. С карточки на Женьку строго глядел статный командир. Властно опираясь на высокую тумбу, он стоял в буденовке с суконной звездой и в длинной, прямой как труба, шинели. Из общей тени комнаты, где делалось фото, косой свет мягко выделял чисто выбритое, красивое лицо.

Алексей был кадровым военным, и с первых выстрелов оказался на фронте. На Кубани был тяжело ранен, попал в плен. Его заперли в сарае. Под утро дед выставил оконце и вылез. Пересек дорогу и уполз в подсолнечник. Ходить он не мог, обе ноги были перебиты. Мимо проходила местная бабка. «Кого охраняете?!» — закричала она на немцев. Караульные были недовольны, что их разбудили. Размахивая прикладами, они пытались отогнать старуху. Но та не унималась: «У вас комиссар убег!» Чтобы не затеваться с погоней — надо будет, еще русских Иванов наловим, — практичные немцы просто подожгли поле. Намотали на палки тряпки, обмакнули их в канистру с бензином и подожгли.

Женька слушал с вытаращенными глазами. Но когда Нина Алексеевна заканчивала, просил ее повторить снова. Он как будто сам видел, как в желтом подсолнечнике заживо горел дед Алексей. При этом бабка казалась ему Бабой-Ягой. Хоть пока и недоросток, Женька был способен задаться простым вопросом: как русская старуха смогла объясниться с немцами? А повзрослев, отказывался понимать, зачем она вообще это сделала. Неужто так ненавидела?

10

Иван Захарович умер, когда Женьке исполнилось шесть с половиной лет. Ровно за месяц до Ивана Захаровича умер Иван Фролович. День в день. Во дворе это отозвалось горькой — видимо, посиделки всем крепко надоели, — но, если вслушаться, уважительной к двум фронтовикам прощальной эпитафией: «Вместе воевали, вместе выпивали, вместе и ушли».

Многие добавляли:

— В лучший мир!

По дороге на кладбище Женька ехал в кабине грузовика, оглядываясь на тех, кого посадили в кузове. Вряд ли он понимал, что происходит, но как только гроб опустили в могилу, прыгнул туда с ревом:

— Отдайте дедушку!

В последний миг Женьку, бившегося в истерике, первой, а потому беззащитной, поймали за штаны, и он, сразу вдруг обессилев, повис над желтой ямой маленьким обмякшим кулем.

— Хорошее место досталась Ивану, — говорили соседи. — Песчаное.

Рассказ 3-й. «Телеграмма Хрущева»

Всех их — маму, бабушку и дедушку — Женька помнил хорошо. А вот своего отца он не помнил вовсе. Родители разошлись рано.

Отец служил срочную службу артиллеристом на Камчатке. Не школьной, на которой обитал Женька, а настоящей: с гейзерами, медведями, большим и холодным в тех местах Тихим океаном. Демобилизовавшись, он приехал в Поселок в шинели с погонами младшего сержанта и в сапогах с подковками. А в руках — фанерный чемодан, в котором вместо вещей лежали сотни маминых писем.

Потом родился Женька.

Потом пожили вместе.

Потом — что-то сломалось.

1

В семье присутствовала одна вялая версия. Якобы — это Женькин отец, простой заводской фрезеровщик, потребовал, чтобы Женькина мама — без пяти минут с высшим образованием — бросила учебу в педагогическом институте. Потому-де и возник разлад: кто кому ровня?

В раннем детстве никто этот казус объяснить Женьке не мог. «А почему?» — спрашивал он маму. «А потому что не судьба», — дурашливо отговаривалась она. При этом Нина Алексеевна добавляла: «Я давно это знала». Лишь подростком Женька попытался разобраться самостоятельно. Вернее, не разобраться — воспитанный в несимпатии к отцу, он не сильно к тому стремился. Просто хотел сопоставить факты, которые мозолили ему глаза.

Женькин отец и вся его родня вышли с Кубани — отец родился в Новороссийске. По этой причине его мать — и, стало быть, «вторая» Женькина бабушка — была натурой властной. Это было как черным по белому. Ведь в Женькином воображении образ станичников — уверенных в себе, крепких и жестких людей — зиждился на кинофильме «Тихий Дон» режиссера Герасимова. Читать книгу писателя Шолохова он начал, но пока не осилил. Нина Алексеевна — его «первая» бабушка — тоже не отличалась уступчивостью. С этим тоже было все ясно. Поэтому картина конфликта между отцом и мамой рисовалась вполне. После первой же спички все это, сбившись в кучу словесного хвороста, запросто могло привести к пожару, спалившему молодую семью.

В любом случае Женькина память сохранила не отца, а смутный образ незнакомого человека, кто покупал ему на развес шоколадные конфеты. Струясь из-под плотной бумаги, свернутой в кулек продавщицей, соседкой по дому Антониной, бархатный запах какао запомнился Женьке даже больше, чем сам «образ». При этом из закутка памяти всплывал странный диалог.

— Попроси, чтобы и мне купили конфету, — говорил кто-то сверху. — Я тоже хочу.

— Какую?

— Вон ту. С пробкой!

Сколько ни пытался, Женька не мог ответить, кто это говорил? Возможно, это был отец. Не мог он утверждать и то, был ли разговор вообще? Но диалог всплывал, и это заставляло думать. Лишь сорт конфеты, о которой просили, с годами становился яснее.

2

Может быть, потому что конфеты, которые покупал неизвестный, назывались не «Мишка на Севере», как привык Женька — с пенсии их ему покупала бабушка, — а каким-то закомуристым именем «Кавказские». Может быть, оттого что не мог вспомнить отца — мучился, силился и не мог. Но с тех пор шоколад Женьке не нравился. Даже пенка в стакане какао — дежурном меню детского сада — могла испортить ему настроение. В отместку Женька опускал в горячий напиток плавленый сырок «Дружба» — этот продукт включали в рацион, чтобы повысить «выход», — и медленно, морщась от боли в обжигаемых пальцах, тянул его обратно. При этом «Дружба» превращалась в толстую липучку, похожую на ливерную колбасу. «Сорок шесть копеек за кило!» — радостно сообщал всем Женька.

Дети смеялись. А воспитательница Анна Арсентьевна, довольно полная женщина, кричала на него разными словами. Правда, кричала больше для острастки. На самом деле она благоволила Женьке. «Не то, что другие», — докладывала она, когда Женьку забирали домой. И еще благоволила за самостоятельность. Если группа собиралась гулять, Анна Арсентьевна пыталась помочь Женьке. Но Женька наотрез отказывался. «Я сам!» — объявлял он громко. И продолжал застегивать пуговицы на цигейковой шубе, натягивать шерстяные носки и вставлять ноги в чесанки, купленные на вырост. А когда выходил с санками на крыльцо, дети уже тянулись с площадки обратно.

На самом деле и мама, и бабушка прекрасно знали, откуда взялось это — «Я сам». Они хорошо помнили, как Женька с младенчества мог настоять на своем. По ночам он орал. Бабушка порывалась подойти — в отношении Женьки ее опыт работал с перебоями. Но мама, воспитатель новой формации, заявляла: «Прокричится и успокоится». На этой почве они даже ссорились. Крик прекращался лишь в одном случае. Если оба наставника — именно оба, это «условие» было железным — появлялись над Женькиной кроваткой. В поле его зрения. Мама и бабушка склонялись к Женьке и каждый раз видели одно и то же. Ребенок был абсолютно спокойным. Закрыв глаза, он держал голову на теплой подушке и монотонно орал. Таким способом он требовал к себе внимания. А где в кроватке возьмешь другой?

Мама считала, что характер у сына от бабушек.

— Да ты сама такая же, — подшучивал Женька над нею, когда немного подрос. — Все мы одинаковые.

3

Самым неприятным воспоминанием было то, что Женьку могли обозвать безотцовщиной. Наверное, поэтому он выглядел неулыбой с внимательными глазами, которые как бы уже заранее, не дожидаясь, что кто-то попытается обидеть, ставили по периметру его существования заслон. Этим Женька ни с кем не делился. Даже с бабушкой. Но обиды воспринимал как большую несправедливость. Он же не виноват, что у него нет отца? Это вообще было первое настоящее чувство, которое он начал ощущать в себе. Бабушка объясняла, что чувства положены каждому, но появляются они «по возрасту». Теперь вот появились у него. Пусть неприятные, но свои.

Если бы безотцовщиной его назвал кто-то из сверстников, Женька полез бы в драку. Однако так поступали взрослые, так что приходилось терпеть. От невозможности выхода переживания выливались в слезы. Ночами Женька плакал в подушку. Утром ему было стыдно. «Мужчины не плачут, — повторял он слова бабушки, — они огорчаются». Но уже следующей ночью все повторялось. Огорчаться, как мужчина, Женька пока не умел, поэтому оставалось одно — реветь. Или бороться!

Когда эта мысль приходила в голову, Женька хватался за нее с радостью. Конечно, бороться! Как герои любимых книжек: Капитан Блад, Овод, граф де Ла Фер. Однако тут же скисал. Ведь Женькино толкование слова «бороться» дальше борьбы самбо не простиралось. Вот Коля Бульон со второго этажа такой борьбой занимался. И Женька смотрел на него вежливо. Каждое утро Коля Бульон подтягивался на турнике и прыгал через скакалку. «Скакалка — занятие для девочек», — рассуждал Женька. Однако соседу, когда бугры на его спине принимались блестеть, такое извинял.

4

Как это бывает, Женьке помогла случайность. Перелистывая бабушкин календарь, пухлым томиком висевший над кроватью, он обнаружил диковину. Сегодня день его рождения и сегодня же родился самый главный человек в стране — Никита Сергеевич Хрущев!

Никиту — так Хрущева называли взрослые — знал в Поселке каждый. Он работал первым секретарем ЦК КПСС и одновременно председателем Совета Министров СССР. Взрослым было все равно. Они привыкли, что наверху знают, как надо. А вот пацанам было не все равно. Их родители мозолили руки на Заводе, единственном — считай, пожизненном — рабочем месте, и две должности у одного человека казались им делом чудны́м. Поэтому пацаны спорили: положены Никите две получки или нет? Женька тоже спорил. Он считал, что положены. И в пример приводил Римму Ивановну.

— Мама приносит деньги два раза в месяц.

— Это почему это? — удивлялись приятели.

Ни Женька, ни его приятели понятия не имели, что зарплата — или получка, как говорили во дворе — бывает «авансом» и «под расчет». Но Женька добавлял: «Биологию и химию преподает». И все замолкали. Выходило, что Женька прав. Две работы, значит, и две получки.

А вот напористые речи Хрущева забирали поголовно всех — и детей и взрослых. Особенно про американскую невидаль — кукурузу, которую стали высаживать по стране. «Да вон же она, царица полей!» — кивая в сторону стадиона, подмигивали соседи. Стадион был рядом с домом. И прямо за ним на самом деле росла кукуруза. Шуршала невысоким зеленым заборчиком. Женька с ребятами ходили туда рвать початки, варили их в ведре, подвешенном над костром, терли солью и ели. По осени, когда кукурузные початки начинали дыбиться в небо маленькими желтыми ракетами, во дворе — уже с каким-то потаенным для Женьки смыслом — заявляли:

— Чтоб Америка знала!

Про ракеты, которые Америке было положено знать, в Поселке стало известно тоже через Никиту Сергеевича. Ведь в тот год случился Карибский кризис. Он случился далеко, там, где росли пальмы и море было синим как небо. Но Женька, слышавший пересуды, которые выплескивались из соседских кухонь во двор, тоже начинал приходить к мысли: Америка — не подарок!

Набравшись новых слов, он прибегал к бабушке и спрашивал:

— А что такое «воинственно настроенные реакционные силы»?

На что бабушка отвечала:

— Да как тебе сказать…

Она хотела уберечь внука от реальности, не дать ему соприкоснуться с ней раньше срока. Но в одиночку это было не под силу даже ей.

Когда через 13 месяцев был застрелен 35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди, и об этом сообщило Всесоюзное радио, Женька с одноклассником Сашкой так радовались, что начали баламутить один другого петушиными задиристыми возгласами.

— Так им и надо! — кричал Сашка.

— В Америке президентов, сколько хочешь! — кричал Женька.

5

Обнаружив совпадение с днями рождений, Женька не знал, как поступить в такой ситуации. Оторвав страничку календаря, он задумчиво вертел ее в руках.

Наконец спросил бабушку:

— У тебя есть открытка?

— Тебе зачем?

Бабушка лучше других знала, что внук мог придумать каверзу. К тому же в его глазах замелькали огоньки.

— Зачем-зачем?

Этот своеобычный повтор был Женькиной манерой разговаривать. Кого-то она раздражала, кому-то наоборот — нравилась. По мнению Нины Алексеевны, она была просто некультурной и никак не соответствовала привычкам семьи.

— Вон их сколько, — сказала бабушка.

И показала на верхний ящик комода, где хранились открытки и письма от родственников.

— А новая?

Нина Алексеевна немного помедлила. «Ну, точно! Придумал!» — решила она. Но открытку внуку все же дала. Внук уселся за стол и принялся писать. Высунув кончик языка — это была еще одна «манера», — Женька свалил голову вбок, скрипел железным пером, а ладонью старательно прикрывал свой текст.

— И что мы там прячем?

— Что-что? — снова «некультурно» отреагировал Женька, потом тщательно промокнул открытку и вручил ее бабушке.

«Дорогой Женька! Поздравляю тебя с днем рождения», — читала Нина Алексеевна. А когда добралась до конца, — обомлела. Внизу красовалась подпись: «ХрущОв».

Пинком распахнув дверь, Женька выскочил из подъезда во двор, налетел на приятелей и сунул им открытку прямо в нос.

— Нате!

Самые «догадливые» тут же встали вплотную к Женьке:

— Мы, это самое… мы тоже.

А те, кто были попроще, побежали рассказывать. Вскорости из окон повываливались взрослые. Наиболее любопытные спустились вниз.

— Покажи-ка? — спрашивали они, но разглядев подпись, с опаской отодвигались в сторону.

В тот вечер Женька долго не возвращался домой, сколько бы бабушка его не окликала. Даже день рождения не помог.

В конечном итоге Женьке не поверили! Почерк не тот и фамилия через «о». Но мало кто догадывался, что это была не какая-нибудь шутка, не розыгрыш, а бой за безотцовщину. Последний, как у Пролόвича!

Потом Женька придумал вообще железную вещь, которая защищала его от подколок. Он придумал отговорку! Теперь, если кто спрашивал: «Где твой отец?», Женька четко, по-военному, отвечал:

— Погиб на фронте! Он был танкистом!

Потом подоспела песня. Как и отговорка, она тоже попала в яблочко. По радио ее исполнял певец Гуляев. Под проникновенные слова «Должен и сын героем стать, если отец герой…» Женькина душа перелетала на поля сражений, где отец, весь в дыму и огне, мчался на танке, подбитом немцами, и весело махал сыну рукой. «Где-то я видел эту картину», — беспокоился каждый раз Женька. Вот только никак не мог вспомнить, — где?

6

На самом деле, большинство соседей относились к Женьке приветливо. Не то чтобы его любили, своих детей они любили больше, но так или иначе старались выказать ему расположение. А пришла к Женьке эта приятная во всех отношениях мысль посредством обыкновенного томатного сока.

Как и шоколадными конфетами, соками владела Антонина. На самом деле она торговала пивом, но Женьке не были доступны такие подробности. Поэтому он был абсолютно убежден, что Антонина была главной в Поселке именно по томатному соку.

Приходя за продуктами, Женька каждый раз тянул бабушку к прилавку соседки. Он хоть и находился в дальнем углу магазина, там всегда толпились люди, и их было гораздо больше, чем в других местах торгового зала. Это лишний раз доказывало Женькину правоту. Главная тут она!

Тем более что Антонина возвышалась над всеми словно сказочная фея. Только вместо короны на ее голове был кокошник, а с ушей свисали два красных камня. Женька полагал, что камни у Антонины сделаны из стекла — он пока не знал, что камни бывают драгоценными, у мамы с бабушкой их никогда не было, — а кокошник из чистого сахара. Однако бабушка утверждала, что Антонина просто не жалеет крахмала. Глядя на огромный живот продавщицы, туго обтянутый несвежим от редкой стирки фартуком, Женька рассуждал про себя: «Может, бабушка и права. Уж фартук у Антонины точно не сахарный».

Издали завидев Женьку, Антонина громко, чтобы слышал весь большой магазин, восклицала:

— Ну-ка, подвиньсь!

И очередь послушно сдавала назад.

Потом Антонина наклонялась через прилавок и ласково трепала Женьку по стриженому загривку. Она заранее знала, зачем он здесь, но всегда церемонно спрашивала:

— Чего желаете, молодой человек?

— Томатный сок! — радостно отвечал Женька.

Не жалея воды, Антонина полоскала стакан. Он был граненый как дедушкина стопка. Только гораздо больше. А капли на стенках сверкали огнями, как камни Антонины.

Затем Антонина открывала маленький краник, и красная масса, пузырясь воздушными горошинами, тягуче устремлялась вниз. Бабушка поднимала внука на руки и вручала ему алюминиевую ложку, скрученную и выпрямленную по нескольку раз. Ложку требовалось макать в пол-литровую банку с крупной солью и потом сильно бултыхать ею в стакане.

Ворочая по залу глазами, Женька долго и с наслаждением пил томатный сок. А длинная очередь с умилением смотрела.

— Мужик растет…

7

Вторым фактом проявления к Женьке доброго расположения стал телевизор. На весь дом он был единственный. И владела им опять Антонина.

Телевизор назывался «Рекорд». Тогда вообще была мода на рекорды. Но маленький Женька — как и все пацаны во дворе — в этом не разбирался. Для него рекорд — это был большой и тяжелый ящик с толстыми стенками из светлого дерева, покрытого блестящим лаком. Он стоял на высокой тумбочке в углу и занавешивался белой салфеткой, вязанной крючком. Экран у ящика был маленький. Чтобы разглядеть в нем хоть что-то, надо было садиться ближе. Однако именно оттуда показывали кино, что снимало все претензии. Поэтому, если Валька, сын Антонины, звал «смотреть телевизор», никто и не думал отказываться.

В тот день опять собрались у Вальки. Ребята сидели на подоконнике, на стульях, на диване, либо прямо на деревянном полу. Громко перебивая друг друга, они размахивали руками и обсуждали фильм «Дети капитана Гранта» режиссера Вайнштока. «Самое мировое кино в мире!» — говорил Женька бабушке.

Все были настолько увлечены происходящим, что не услышали, как хлопнула входная дверь. Обернулся лишь Женька. Он по природе был любопытным. Но в тот раз повернулся потому, что сидел дальше всех. Не у телевизора, а в углу, самом ближнем к входу в комнату. Повернул голову, и тут же сильно пожалел, что вообще пришел к Вальке. В проеме стоял муж Антонины — то есть Валькин отец.

Валькин отец был крупный, плотного вида мужчина с заграбастыми и сильными руками — тощий Валька вышел не в породу. Если была нужда перетащить тяжелую мебель, соседи обращались к нему. Однако в подпитии, что не было редкостью, Валькин отец становился буяном. Из-за этого он считался во дворе «шухером» и его было положено бояться. Даже те, кто за глаза живо интересовались, в кого вышел Валька, вслух этого делать не решались.

Когда сговаривались смотреть телевизор, ребята тоже опасались нарваться. Пацаны давно приметили, что как только у Вальки появился телевизор, Валька приобрел скверную привычку превращать всех остальных ребят в обязанных себе лично. «В смысле, раз ходишь, так и дружи, как следует», — догадался Женька. Правда, никто не объяснял, как это — «как следует». И он снова догадался самостоятельно: «Конфету, там, или еще чего…»

Чтобы Валька не вильнул, его спросили конкретно: «Где папаша?» И Валька соврал: «На работе».

Теперь «шухер» появился не вовремя. К тому же сильно не в духе.

— Выметайтесь! — сразу заорал он на пацанов, при этом прибавлял такие слова, которые во дворе знал лишь Коля Бульон.

Пока выметали других, Женька зачем-то вспомнил, как Валькин отец играл в футбол. «Футболист он хороший, если даст, так уж улетишь!» — эта мысль родилась в Женькиной голове быстро. Однако, дойдя до Женьки, «шухер» вдруг замолчал. Немного постоял, потом свел глаза, потом узнал Женьку. А потом отчеканил, будто награждал почетной грамотой. У Коли Бульона таких грамот было видимо-невидимо. Пришпиленные кнопками, они корявым рядком висели на стенке.

— Ты останься…

Вскоре у Женьки тоже появился телевизор.

Женька слышал, как после дорогой покупки, доставленной на санках — дело было зимой, — мама с бабушкой шептались, укрывшись за плотной занавеской.

— Разорила сберкнижку! — как всегда, горячилась Римма Ивановна.

— Хватит ему по людям бегать, — спокойно отвечала ей Нина Алексеевна.

Конечно, Женькин телевизор был не «Рекорд», но тоже хороший — «Енисей». К нему прилагалась 3-цветная пленка. Ее клеили на экран. Такого даже у Антонины не было.

Теперь и к Женьке ходили зрители — Валькина монополия рухнула, — и Нину Алексеевну стали чаще навещать подружки. Бабушкины подружки смотрели фигурное катание — в те годы чемпионатам по фигурному катанию не было конца. Когда его показывали, улицы Поселка пустели точно так же, как они пустели потом, в середине 70-х, во времена «Семнадцати мгновений весны» режиссера Лиозновой. Возгласы болельщиц оставили в Женькиной памяти список странных имен: Ондрей Непела, Пегги Флеминг, Диана Таулер, Бернард Форд, Габриэль Зайферт, Белоусова и Протопопов.

Это были легенды времени.

8

Отголосок безотцовщины нежданно явился к Женьке спустя три десятилетия. Случилось это в небольшом поселке на Севере. Заваленный сугробами, по которым вместо улиц петляли узкие тропки, утыканный белыми дымами, стоявшими на крышах, он был олицетворением зачарованного края, звенящего от холода, и совсем не похожим на Поселок Женькиного детства. Взрослый Женька никогда бы сюда не попал, если бы не служебная потребность. Ему надо было в местный Дом малютки.

Узкая деревянная лестница, рассохшаяся от долгой невеселой жизни, — как и весь этот поселок, она была построена еще пленными немцами, — всякий раз подозрительно покряхтывала, когда по ней взбирались на второй этаж или наоборот — спускались вниз. По этой причине завхоз — мужчина с пустым рукавом, заправленным в карман, — давно приставал с ремонтом. Но ремонт с завидным постоянством откладывался.

Женьке об этом рассказывала заведующая, внешне напоминавшая Надежду Константиновну Крупскую с фотографий в пединститутских учебниках. Они остановились, пропуская детей, возвращавшихся с прогулки.

В воздухе висел кислый запах кухни.

Крепко держась за руки, в одинаковых пальто и шапках, стянутых через голову резинкой, дети парами карабкались вверх.

— Так что, маеты у нас хватает, — монотонно продолжила заведующая. — Вы там подскажите, кому следует.

Женька кивнул, обещая подсказать.

Но взгляд его был прикован к малышам.

Один из них задержался и, задрав голову, громко спросил Женьку:

— Дядя, а вы меня любите?

Шедшие сзади, налетели на малыша и тоже задрали головы. Теперь на Женьку смотрели сразу несколько пар вопрошающих глаз.

Под напором задних, малыш пошел дальше. Но продолжал оглядываться. В этот момент Женьке стало жарко, и он рванул галстук.

— И еще бы раскрасок.

Голос заведующей стал звучать как бы не отсюда. Словно сквозь ватные беруши, он с трудом пробивался к Женьке.

— Дети рисуют.

Уже возле подъезда заведующая произнесла:

— Надо было ответить. Я всех вас люблю. Как-нибудь так…

Женька неловко пожал протянутую ему руку, опустил голову и нырнул в служебную машину, ждавшую возле дома. Машина откинула Женьку на спинку сиденья и нервно завихляла между грязных куч снега, сдвинутых трактором на край дороги. Женька смотрел в боковое стекло, но ничего там не видел. Покрытое белым разлапистым узором, оно отделило его от внешнего мира, оставив наедине с мыслями. «Почему я растерялся? — спрашивал себя Женька. — Ведь знал: брошенных детей нельзя выделять. Сперва это обнадеживает, но потом заставляет страдать». Должно быть, безотцовщина, хоть и не была такой уж болезненной, — в отличие от малыша у Женьки были мама, дедушка, бабушка, благодаря которым ему удалось не остаться в обиде на окружающий мир, — все-таки зудила.

Много позднее жизнь опять привела Женьку в изначальную точку. Дочь Дина окончила медицинский институт и стала работать педиатром. Причем судьба распорядилась так, что лечить ей выпало именно детей-сирот. Лечить сутками и, подчас, без выходных. И все с тем же вопросом: «А вы меня любите?» Забираясь глубоко в Женькину голову, рассказы Дины наполняли его историю новым содержанием. Теперь уже не индивидуальным — каждому по отдельности, но как бы солидарным — всем поровну.

Рассказ 4-й. «Наследник рода»

Семья, в которой выросла Нина Алексеевна, была завидной, поскольку одиннадцать детей — десять братьев и одна сестра — в Женькиной голове не умещались. Женька часто размышлял на эту тему и всегда приходил к мысли, что не так уж он и одинок на белом свете. Мальчик вообще представлял себя наследником крупного рода.

1

Абсолютным источником для такой истории была его прабабушка. В этой сухонькой, небольшого росточка старушке, носившей длинный платок, пришпиленный булавкой невероятных размеров, правнука впечатляло не количество детей — он реально не понимал, что это прабабушка и родила их всех, — а два других обстоятельства. Ведь будучи довольно разными по смыслу, оба укрепляли Женьку основательно, плодя ему все новые резоны умиляться корням. Во-первых, прабабушку звали не «Марь Петровна», что Женьке доводилось слышать в детсаду, во дворе или на улице. У нее было особенное и красивое имя — Александра Александровна. К тому же мальчик не сводил все к заурядному выводу — дескать, это просто «два раза Саша». В его сознании имя прабабушки ассоциировалось с набором звуков, составленных приятным образом. В нем Женька различал музыку.

Вслед за внуком Нина Алексеевна тоже произносила наречение матери, слышанное с детства. Причем делала это по звучно, навостряя гармонию своего взрослого, и посему более разлаженного, чем у ребенка, слуха.

А потом трепала Женьку по загривку:

— И вправду музыка!

От бабушкиной похвалы Женьке тоже становилось радостно. Снизу вверх глядя на Нину Алексеевну, так без оглядки разделившую смелую гипотезу о мелодичности прабабушкиного имени, Женька шел дальше. Он начинал перечислять всех бабушкиных братьев: «Алексей, Владимир, Георгий, Константин, Михаил, Сергей…» В них ему тоже слышалась музыка. И это тоже доказывало — семья действительно была что надо. Не в каждом крестьянском дворе выбирали такие, совсем не деревенские имена.

Вторым «обстоятельством» был род занятий прабабушки. Александра Александровна служила экономкой у известного в городе профессора математики. На самом деле она числилась домработницей, но «экономка», как и «род», Женьке нравилось больше. Ведь, бывая в гостях, он не раз видел прабабушку в накрахмаленном до синевы переднике. Какая же она домработница?

— Профессору без нее никак! — заявлял Женька приятелям, хотя ни он, ни они даже не представляли, чем этот профессор занимался. Зачем ему экономка?

Впрочем, Женька догадывался «зачем». Из всей компании он один видел профессора, часами сидевшего за большим письменным столом. На столе лежали бумаги, книги с потрепанными корешками и пропасть деревянных карандашей — наполовину целых, наполовину сточенных. Все это высокий старик в шапочке-тюбетейке и круглых очках — профессор был похож на Айболита — беспрестанно перекладывал с места на место. Но самая главная его обязанность заключалась в том, что время от времени он брал бронзовый колокольчик и звонил прабабушке.

Через год профессор умер. Прабабушка переехала к Нине Алексеевне. «Доживать», — извинялась она. «О чем вы, мама?» — отвечала ей Нина Алексеевна. Она хорошо понимала, что скрывалось за извинительной интонацией матери. В манере, с какой Александра Александровна произносила свое «доживать», легко прочитывалась тяга к существованию, независимому ни от кого. Имея детей, которые могли содержать ее, прабабушка и в 80 лет продолжала работать. Даже переехав к дочери, она помогала, как могла. Вела хозяйство, смотрела за Женькой.

2

Повзрослев, Женька стал глубже интересоваться не только прабабушкой, но и профессором. До революции, когда профессор был таким же как Женька, вся квартира принадлежала его семье. Дом стоял на главной площади, и из него была видна городская Дума — белое здание с высокими полуциркульными окнами. Потом профессора уплотнили. На площади водрузили памятник, а Думу переделали в Дом офицеров. Сидя на широком подоконнике, тоже заваленном книгами, Женька подолгу рассматривал и одинокий памятник, указующий вдаль, и военных, которые курили на крыльце под колоннами. Поскольку профессор работал спиной к окну, ни он, ни Женька друг другу не мешали. «Все пишет и пишет», — шептал Женька. Он очень гордился таким знакомством.

В других комнатах жили другие люди. Бабушка с Женькой вежливо здоровались с теми, кто выглядывал в коридор, провожая пришедших взглядами. А Женька замедлял шаг возле главной притягательности этой квартиры. На стене, между тазами и санками, висел мотоцикл. Он сверкал никелированными дугами.

3

Женька уже перерос пору, когда на него нагоняли дрему колыбельные, поэтому бабушка придумала рассказывать внуку семейные истории. Они тоже помогали — Женька засыпал. Хотя времени на это уходило больше. Присев на краешек постели и подоткнув одеяло, бабушка вела речь неторопливую и обстоятельную.

— В деревне мы жили хорошо, в пятистенке.

Женька высовывал голову из-под одеяла, и задавал вопрос:

— А что это — пятистенок?

— Изба такая, — отвечала бабушка. — Четыре стенки снаружи и одна внутри.

— Поня-я-ятно, — говорил Женька, хотя ребенку 50-х годов не дано было понять, что «пятистенок» 20-х — это признак зажиточности. Он даже название деревни не запомнил, схватил лишь, что на много дворов.

— Богатой?

— Ты о чем?

— Семьей?

— Что ты?! Богатые совсем другие. Мы были обыкновенной семьей. Крепкой. Работали, не ленились. Потом разбежались.

— Зачем?

Сколько бы бабушка не упоминала пятистенок и семью, в которой выросла, именно этот вопрос оставался без ответа. Лишь когда подрос, Женька своими силами «разложил» все по полочкам.

— Чтобы не уплотнили, — заявил он.

На самом деле ни бабушкиных родителей, ни ее братьев уплотнять нужды не было, они не числились кулаками, — иначе Алексею никогда бы не стать красным командиром. Просто в 30-х годах из деревни «побежали» многие — в городе началась сталинская индустриализация.

Но Женьке хотелось интриги. «Наверное от греха подальше», — упрямо гнул он свое. Бабушка не спорила, а наоборот, поощряла внука: «Старайся во всем разбираться сам». И чисто по-учительски добавляла странную, как тогда казалось Женьке, фразу: «Общество состоит из отдельных нас. Какими будем мы, таким будет и оно».

Со временем этим словам нашлось объяснение. Женька увлекся философскими книжками.

Теперь он утверждал:

— При очевидной замечательности французских идей, они не могли прижиться на российской почве.

И даже подводил под этот тезис собственную «историческую базу»:

— Потому что их Liberte, Egalite и Fraternite в нашу жизнь воплощали «Шариковы».

Отныне Женька был убежден, что семья Нины Алексеевны с пятистенком, лошадьми, коровой и прочей живностью — так же, как семья профессора с 7-комнатной квартирой в центре города — стояла в том ряду ячеек общества, которые были способны самостоятельно позаботиться о себе, без помощи всесущего коллектива. «Кому такое понравится?» — сам себя подытоживал Женька.

Вопрос не был ему чужим. В Женьке с детства присутствовала нелюбовь ко всему коллективному. И бабушка относилась к этому терпимо.

— А чем плоха индивидуальность? — спорила она с мамой, которая впитала идеи Макаренко, в пединститутах готовили крепко. Мама знала, что именно коллектив является воспитателем личности.

— Тоже мне, Базаров! — сердилась она. — Твой Лермонтов разве об этом писал?