Бесплатный фрагмент - Как написать сказку

Внукам и внучкам посвящается

Часть I. Ток-шоу

Действующие лица

Постоянные участники

Иван Школьников (ведущий)

Современный филолог, молодой профессор, но без капли академической сухости. Он обладает уникальным даром говорить о сложных вещах (структурализм, морфология, подтекст) простым и увлекательным языком. В нем сочетаются мудрость наставника, азарт исследователя и артистизм шоумена. Его задача — не давать готовые ответы, а задавать правильные вопросы и сталкивать противоположные мнения.

Петька Рассказов (мечтатель)

Семиклассник, олицетворяющий «душу» творчества. Он — голос интуиции, вдохновения и чистого, не замутненного анализом восторга. Для него история — это прежде всего магия, чувство, полет. Он задает «наивные» вопросы, которые на самом деле бьют в самую суть: «А не убьет ли анализ волшебство?», «Разве герой не должен быть абсолютно добрым?», «Откуда берутся идеи?». Он боится, что строгие правила и схемы превратят живую бабочку фантазии в засушенный экспонат под стеклом.

Колька Говоров (прагматик)

Семиклассник, друг и вечный оппонент Петьки. Он представляет «ремесло» и структуру в творчестве. Колька — «поверяет гармонию алгеброй». Ему важна логика, понятные алгоритмы и практический смысл. Он задает «неудобные», приземленные вопросы: «А как это сделать?», «Зачем это нужно?», «Разве это не противоречит здравому смыслу?». Он ищет в литературе не магию, а работающие механизмы, которые можно разобрать, изучить и собрать заново.

Приглашенные эксперты

Шарль Перро (1628—1703)

Французский поэт, критик и чиновник эпохи Короля-Солнца Людовика XIV. Он не придумывал свои сказки, а брал известные народные сюжеты и облекал их в изящную литературную форму, добавляя в конце стихотворную мораль. Его сказки предназначались для развлечения и поучения аристократических салонов. Он учит смотреть на сказку, как на инструмент воспитания и предостережения. Для него чудо — лишь красивая упаковка сурового жизненного урока.

Братья Гримм (Якоб, 1785—1863; Вильгельм, 1786–1859)

Немецкие филологи, лингвисты, основатели германской филологии. Они не были «сказочниками» в привычном смысле. Их главной целью было собрать и сохранить немецкий фольклор в его первозданном, не приукрашенном виде. Поэтому их сказки часто жестоки и натуралистичны. Они олицетворяют идею сказки как исторического документа, отражения суровых реалий и народных представлений о справедливости.

Ганс Христиан Андерсен (1805 —1875)

Датский писатель, совершивший революцию в жанре. В отличие от Перро и братьев Гримм, он не просто обрабатывал фольклор, а создавал глубоко личные, авторские сказки, наполненные собственными переживаниями, печалями и надеждами. Он сделал сказку серьезным философским жанром. Он — главный защитник «души» в сказке.

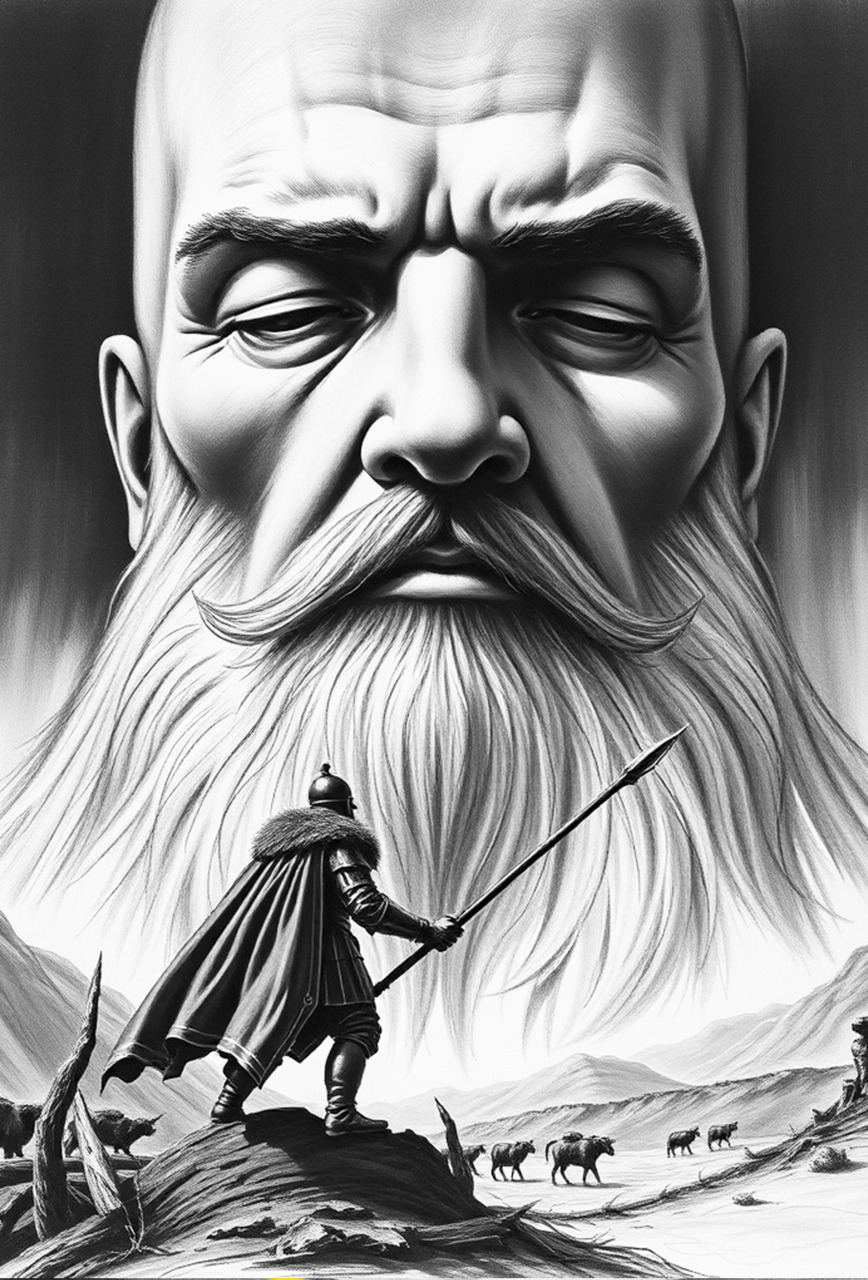

Барон Мюнхгаузен (персонаж книг Рудольфа Эриха Распе, XVIII век)

Литературный персонаж, чьим прототипом был реальный немецкий барон, служивший в России и известный своими невероятными рассказами. В литературе он стал символом безграничной фантазии, хвастовства и умения выпутываться из любой ситуации самым абсурдным способом.

Льюис Кэрролл (Чарльз Лютвидж Доджсон, 1832—1898)

Английский писатель, математик, логик и философ. Его «Алиса в Стране чудес» — не просто сказка, а гениальное произведение, построенное на логических парадоксах, языковой игре и нарушении законов здравого смысла. Он — антипод Мюнхгаузена. Кэрролл учит создавать идеи не через преувеличение, а через инверсию логики.

Александр Пушкин (1799–1837)

Солнце русской поэзии, гений, который реформировал русский литературный язык и работал во всех жанрах. Его сказки — это сплав русского фольклора, европейских сюжетов и собственного уникального, легкого и в то же время глубокого стиля. Он учит создавать неоднозначных, «живых» персонажей («Сказка о золотом петушке»), показывает, как диалог может двигать сюжет («Сказка о рыбаке и рыбке»), как внутреннее путешествие героя меняет мир вокруг («Сказка о царе Салтане»), и демонстрирует, что такое идеальный ритм и музыка прозы. Он — высшая инстанция, к которой можно обратиться по любому вопросу.

Марк Твен (Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс, 1835–1910)

Американский писатель, сатирик, журналист. Мастер живого, разговорного языка. Его герои (Том Сойер, Гекльберри Финн) говорят не литературным, а настоящим языком американской глубинки, что было революционно для своего времени. Он отвечает за создание «зачина-личности», умение показать характер через уникальную речь персонажа. Твен также является главным апологетом «честного», открытого финала, который не ставит точку в жизни героя, а оставляет простор для читательской фантазии.

Петр Ершов (1815–1869)

Русский поэт, автор знаменитой сказки в стихах «Конек-Горбунок», которая стала классикой детской литературы. Сюжет сказки построен на классических фольклорных мотивах и представляет собой череду испытаний, которые проходит герой. Он — эксперт по «путешествию героя» в его классическом, физическом понимании. На примере его Ивана-дурака он показывает, как череда внешних испытаний закаляет и преображает персонажа.

Эзоп Фригиец (VI век до н. э.)

Легендарный древнегреческий баснописец, считающийся основоположником жанра. Его короткие аллегорические рассказы в прозе отличаются предельной лаконичностью и ясной моралью. Он исповедует принцип, что в тексте не должно быть ни одного лишнего слова. Эзоп учит создавать ритм и напряжение с помощью коротких, отрывистых фраз, где каждое предложение — это действие. Он — антитеза витиеватости и многословия.

Антон Чехов (1860–1904)

Русский драматург и писатель, по профессии — врач. Этот факт определил его уникальный авторский метод: взгляд не романтика, а диагноста. Он видел мир в мельчайших, но самых точных деталях, раскрывая трагедии и комедии человеческой жизни не через громкие монологи, а через случайную фразу, нервный жест или деталь обстановки. Мастер подтекста и создатель принципа «ружья на стене», которое обязательно должно выстрелить. Он задает вопросы: «Чем пахнет?», «Что слышно?», «Каково это на ощупь?». Он — главный апостол принципа «Показывай, не рассказывай», который верит, что одна точная деталь может рассказать больше, чем целая страница описаний.

Константин Станиславский (1863–1938)

Русский театральный режиссер, актер и реформатор сцены, создатель всемирно известной актерской «системы». Его главной целью было изгнать из театра фальшь, штампы и «актерское наигрывание». Он требовал от актеров не изображать чувства, а по-настоящему проживать их, находя для каждого внутреннего переживания точное и правдивое физическое действие. Его девиз — «Не верю!». Энергичный, требовательный, нетерпимый к любой лжи. Он — главный оппонент «литературщины». Для него чувства — это «пар», а действие — это «вода», которую и должен пить зритель. Он учит превращать абстрактные понятия («храбрость», «гнев», «любовь») в конкретные, видимые глаголы и жесты. Он — режиссер, который ставит спектакль в воображении читателя.

Джон Рональд Руэл Толкин (1892–1973)

Английский писатель, поэт и филолог, профессор Оксфордского университета. Он не просто написал историю, он создал вселенную. Его Средиземье — один из самых проработанных вымышленных миров, с собственной географией, многотысячелетней историей, культурой, языками и мифологией. Он доказал, что фэнтези может быть не просто сказкой, а настоящим эпосом. Он учит, что география рождает историю, история формирует культуру, а магия является лишь одним из законов природы этого мира.

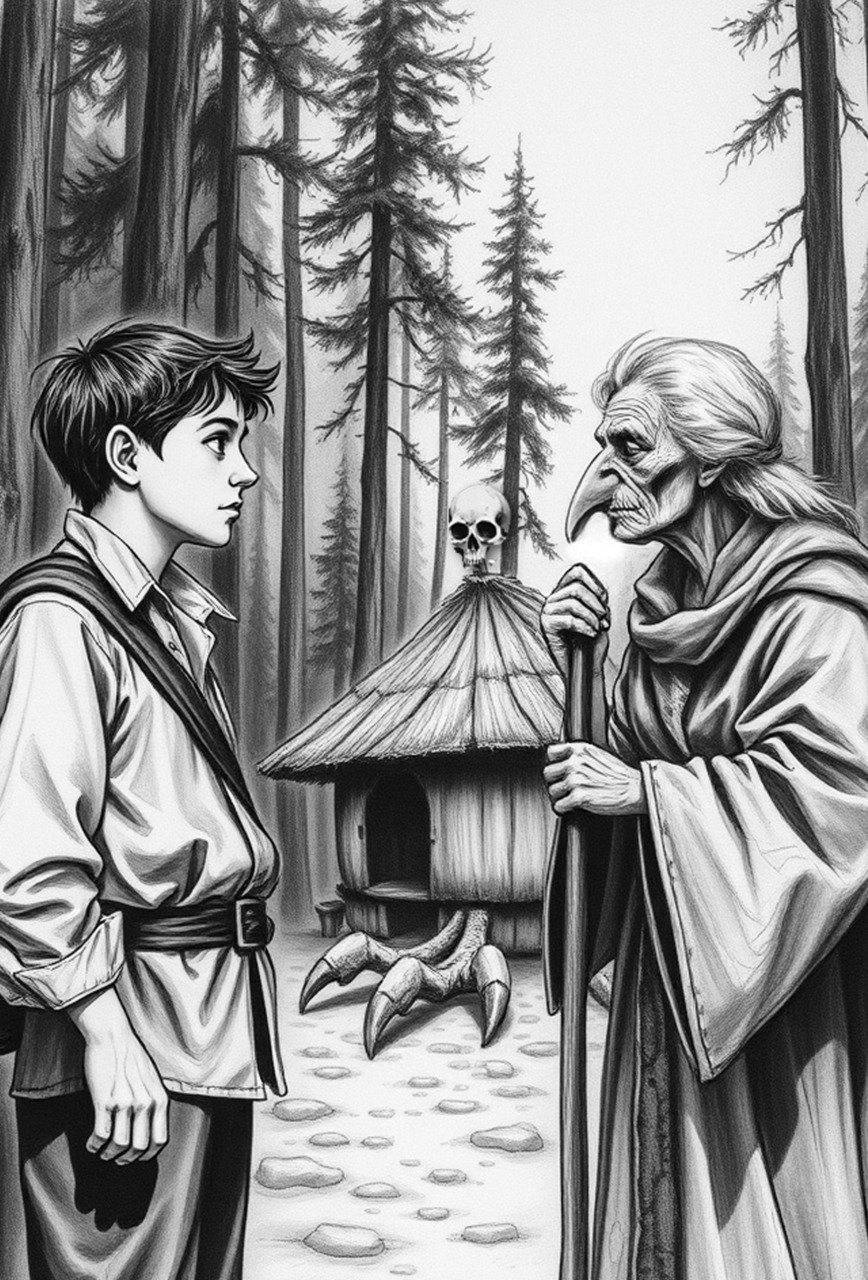

Александр Афанасьев (1826–1871)

Русский фольклорист, историк литературы, архивариус русской души. Его главный труд — многотомный свод «Народных русских сказок» — это не просто коллекция текстов, а грандиозная система мифологического мышления, запечатленная в слове. Он — первооткрыватель и картограф того бескрайнего мира, по которому потом будут путешествовать все остальные. Афанасьев не создавал своих сюжетов; он был тем, кто нашел и расчистил источник, из которого стали пить поколения писателей. Его метод — это археология смысла, умение увидеть в простой крестьянской сказке отголоски древних мифов о мироздании.

Владимир Пропп (1895–1970)

Русский и советский филолог, теоретик фольклора, главный «кодолог» сказки. Если Афанасьев собрал картотеку, то Пропп нашел единый алгоритм, скрытый за тысячью сюжетов. В своей работе «Морфология волшебной сказки» он доказал, что всё многообразие сказочных приключений строится на строгой последовательности функций персонажей. Он — создатель универсальной сюжетной грамматики, разложивший магию на составляющие. Его метод — это структурный анализ, видение не «кого» и «почему», а «что происходит» и «в каком порядке». Он превратил искусство рассказывания историй в науку, показав, что у любой магии есть свой чертеж.

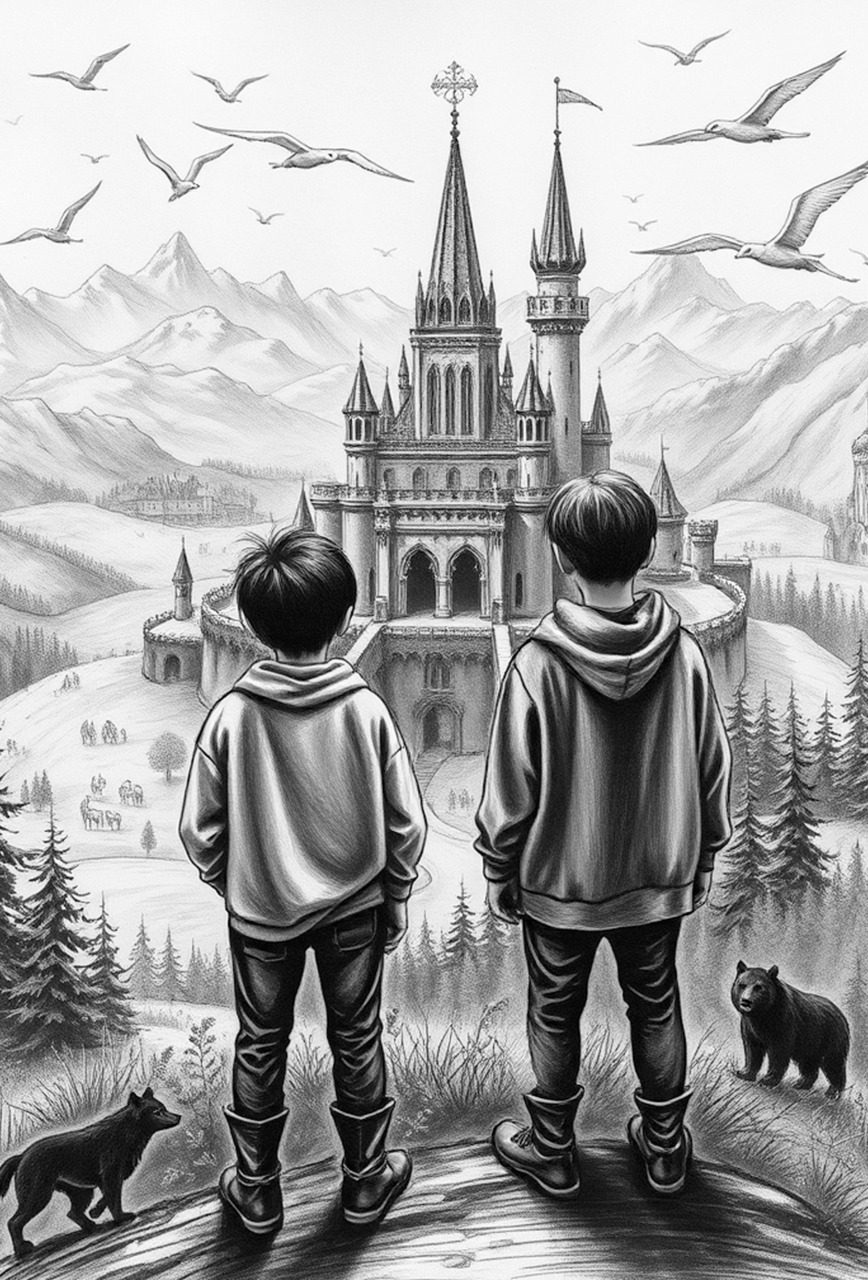

Эпизод 1. Что такое сказка?

Уютная, просторная студия, напоминающая одновременно библиотеку старинного замка и современный лофт. Стены из старого кирпича уходят ввысь, теряясь в полумраке, где угадываются массивные деревянные балки. Вдоль стен — высокие, до самого потолка, стеллажи, забитые книгами. В центре, на мягком ковре, стоят удобные кресла вокруг низкого дубового стола. Сейчас их занимают ведущий ИВАН ШКОЛЬНИКОВ и два семиклассника, ПЕТЬКА РАССКАЗОВ и КОЛЬКА ГОВОРОВ.

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

(смотрит в камеру, в его взгляде — лукавая искорка)

Добрый вечер. Это ток-шоу «Как написать сказку», и я его ведущий, Иван Школьников, рад приветствовать вас в нашей мастерской. Давайте сегодня разберемся: что же такое сказка? Вопрос кажется детским, не так ли? «Жили-были», волшебная палочка, счастливый конец. Но если копнуть глубже, под слоем знакомых сюжетов мы найдем нечто совершенно иное. Тайный шифр, который наши предки передавали из уст в уста. И чтобы его расшифровать, мне нужны помощники. Николай Говоров и Петр Рассказов, два лучших спорщика из литературного кружка школы №533. (Оборачивается к Кольке.) Коля, я чувствую, твой прагматизм уже закипает. Ну так брось свой первый камень в тихий омут волшебства…

КОЛЬКА ГОВОРОВ

(говорит уверенно, как человек, продумавший свою позицию)

Иван Андреевич, я вот что хочу сказать. Сказка — это ведь сознательное искажение действительности. Мы учим детей, что животные разговаривают, а волшебство решает проблемы. Но в реальной жизни это не так. Не является ли это, по сути, формой интеллектуального обмана? Может, этот жанр просто устарел и ему место в архиве, а не в головах современных детей?

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

«Интеллектуальный обман»! Коля, браво! Ты сразу поднял планку нашего разговора. Но кто я такой, чтобы спорить с тобой? Давай обратимся к первоисточникам. К тем, кто, по твоей логике, и есть главные «обманщики».

(Едва заметный жест — и свет в студии медленно гаснет. Теперь в круге теплого сияния лишь три фигуры. Вокруг сгущаются тени, становясь плотными, почти чернильными. Из этой густой темноты доносится отчетливый скрип: словно кто-то невидимый шагнул по натертому паркету в тяжелых башмаках с пряжками)

Кажется, на наш зов откликнулся мэтр Шарль Перро, знаток придворных интриг и человеческих слабостей.

(Из темноты в круг света шагает ШАРЛЬ ПЕРРО. Сухое, умное лицо, острый нос, губы, поджатые в ниточку, кажется, будто он только что покинул прием у Короля-Солнца. Напудренный парик и камзол безупречны. Он смотрит на Кольку с легким снисхождением.)

ШАРЛЬ ПЕРРО

Обман, юноша? Вы изволили пошутить. Мои сказки — это не обман, а учебник светской безопасности. В оригинале моей «Красной Шапочки» дровосеки не успевают прийти на помощь, и волк съедает девочку. Fin. Конец. Потому что мораль сей басни такова: девицам не стоит слушать льстецов. Сказка — это зеркало для нравов, а не кривое зеркало для забавы. Это правда жизни, поданная под соусом аллегории.

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

Зеркало для нравов… Запомните. Но, кажется, у нас есть еще гости. Слышите? Так шелестят страницы очень старых, мудрых книг.

(Из глубокой тени выходят братья ГРИММ. Они появляются беззвучно, как и подобает ученым-архивариусам их взгляды серьезны и строги.)

БРАТЬЯ ГРИММ

(говорит Вильгельм, его голос глух, как будто звучит из глубины веков)

Мы не сочиняли историй для услады двора, уважаемый юноша. Мы — хранители языка. Мы слушали, как говорит народ и записывали слова, идущие от корней нашего родового древа. И если в этих словах живет предание о сестрах, что калечат себя ради обмана, и о птицах, что вершат правосудие, то это не наша жестокость. Это отголосок древнего, сурового закона, что живет в самой крови народа. Сказка — это не вымысел. Это память языка, в которой, как в капле янтаря, застыл дух давно ушедших времен.

КОЛЬКА ГОВОРОВ

(потрясен, его прагматичный мир пошатнулся)

Память языка… Капля янтаря… То есть, это не просто выдумка. Это… ископаемое. Артефакт. Его можно изучать, анализировать… Вот это подход!

ПЕТЬКА РАССКАЗОВ

(с отчаянием, почти вскакивая с места)

Ископаемое?! Артефакт?! Но янтарь — это же мертвый камень, в котором застыла мертвая муха! А я всегда думал, что сказка — это живая птица, которая летает! Выходит, вы поймали эту птицу, и она окаменела у вас в руках?! Где же тогда полет?! Где чудо?

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

(поворачивается к Петьке, и в его голосе звучит подлинное сочувствие)

Вот он… самый главный вопрос. Вопрос, ради которого мы здесь и собрались. Господа, где же чудо?

(Перро и Гримм смотрят на Петьку с бесстрастным интересом исследователей. И в наступившей тишине раздается тихий, полный печали голос.)

ГАНС ХРИСТИАН АНДЕРСЕН

(он стоит чуть поодаль словно тень от свечи, и смотрит не на кого-то конкретно, а вглубь себя)

Птица не умерла, мальчик мой. Она просто… запела другую песню. Мои достопочтенные коллеги ловили птиц, которые летали над всем миром. А я… у меня была лишь одна та, что билась в клетке моей собственной груди. Я писал не о том, что было. Я писал о том, что болело. Моя Русалочка ходит по земле как по лезвиям не потому, что таков закон жанра. А потому, что я сам знал, каково это — идти к своей мечте через невыносимую боль. Моя Снежная королева — это не просто зима. Это вечный холод разума, который я видел в глазах людей, не способных любить. Я не писал сказки. Я вел дневник своей души. И чудо, дитя мое, это не волшебная палочка. Чудо — это поступок. Это верность оловянного солдатика. Это самоотверженность Герды. Это любовь, которая оказывается сильнее самого страшного холода и самой страшной смерти.

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

(после долгой, звенящей паузы)

Ну вот. Теперь у нас есть три взгляда. Три мира. Сказка-инструкция от Перро, которая учит нас жить в обществе. Сказка-архив от братьев Гримм, которая не дает нам забыть, кем были наши предки. И сказка-исповедь от Андерсена, которая учит нас понимать самих себя. Что же их объединяет? Лишь одно: допущение чуда. Но чудо это — не фокус. Это волшебная оптика, через которую мы смотрим на реальный мир.

И чтобы вы научились настраивать эту оптику, вот вам наш первый инструмент. Назовем его «Волшебный монокль».

(Он делает изящный жест пальцами словно вставляет в глаз невидимый монокль в старинной оправе.)

Это монокль, который показывает скрытую, волшебную суть вещей. Возьмите любую свою проблему, например, по дороге в школу, вы опоздали на автобус. И посмотрите на нее через этот монокль.

Первая, самая скучная мысль, которая приходит в голову: «Я опоздал, потому что я — растяпа». Все. Это тупик, история закончилась, так и не начавшись.

Но стоит взглянуть на эту же ситуацию через «Волшебный монокль», как эта унылая мысль рассыпается в пыль. Вместо нее вы видите совсем другую картину: «Нет! Ты опоздал не потому, что ты растяпа, а потому, что это был не обычный автобус, а ловушка! Автобус-призрак, который увозит пассажиров в страну Потерянного Времени. Твоя медлительность — это не недостаток, а интуиция, которая спасла тебя!»

И вот уже вы не просто несобранный человек, а герой с уникальным даром, который избежал страшной ловушки. Не растяпа, а спаситель самого себя! У вас есть завязка для настоящей сказки.

А теперь — ваша очередь. Эстафета переходит ко всем: и к вам, парни (кивает Петьке и Кольке), и к нашим зрителям. Найдите любую житейскую проблему и взгляните на неё через «Волшебный монокль». Какое чудо могло бы всё исправить? Напишите об этом всего три предложения. Попробуйте найти сказку в собственной жизни — я уверен, она там есть. До встречи!

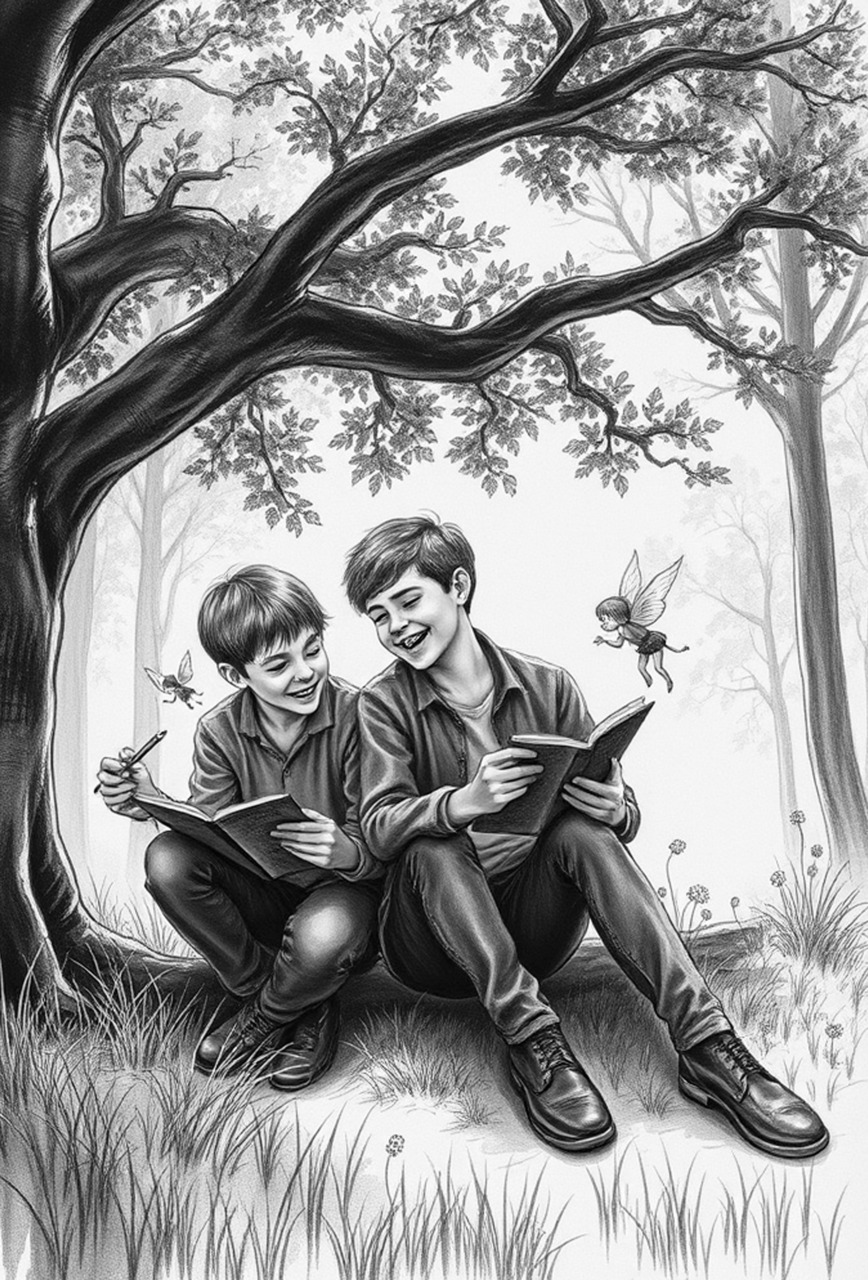

Эпизод 2. Откуда берутся идеи?

Та же уютная студия. ИВАН ШКОЛЬНИКОВ сидит в кресле, с интересом наблюдая за своими юными коллегами. ПЕТЬКА РАССКАЗОВ тупо пялится в пустой блокнот, вздыхая так, будто мир рухнул. КОЛЬКА ГОВОРОВ яростно скролит планшет — с каждым движением пальца его брови удивленно ползут вверх.

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

Ну-с, друзья мои, вижу, нашу мастерскую сегодня окутала тень… творческого кризиса? Что стряслось?

ПЕТЬКА РАССКАЗОВ

(драматическим шепотом)

Она пустая, Иван Андреевич. Абсолютно.

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

Кто она?

ПЕТЬКА РАССКАЗОВ

(показывает на свою голову)

Голова! Я сажусь за стол, беру ручку, я готов творить! А там… ничего. Ни одной мысли, ни одной идейки. Словно высохший колодец. Все интересные сюжеты уже придумали до меня.

КОЛЬКА ГОВОРОВ

А вот с этим я согласен на сто процентов. Я только что проверил. На запрос «сказка про говорящего кота» — миллион ссылок. «Сказка про дракона» — два миллиона. «Принцесса в башне» — три. Это не колодец высох, это его вычерпали до самого дна еще братья Гримм. Написать что-то оригинальное сегодня — статистически невозможно.

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

(смеется так заразительно, что мальчики недоуменно переглядываются)

Статистически невозможно! Коля, это гениально! Идеи закончились и их больше не производят. Какое удручающее, но невероятно скучное мировоззрение! По-моему, такой важный разговор нуждается в присутствии эксперта, для которого слово «невозможно» — лишь досадное недоразумение.

(Внезапно в студии раздается пронзительный, нарастающий свист, будто летит пушечное ядро. Мальчики испуганно вжимают головы в плечи. Свист обрывается оглушительным ударом где-то за стеллажами. Дребезжат стекла. В наступившей тишине из тени в углу павильона раздается громкий, зычный голос.)

ГОЛОС ИЗ ТЕНИ

Чушь собачья! Вздор! Ерунда на постном масле!

(В круг света, бодро чеканя шаг, выходит человек в ярком военном мундире XVIII века, с лихо закрученными усами и сверкающими глазами не то героя, не то безумца. Он отряхивает с эполет несуществующую пыль, словно только что завершил долгое путешествие.)

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

(с улыбкой, ничуть не удивленный)

Барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен! Какая честь! Прошу, присаживайтесь. Вы как раз вовремя. Мои юные коллеги утверждают, что все идеи в мире закончились.

БАРОН МЮНХГАУЗЕН

(окидывает студию орлиным взором и громогласно заявляет)

Идеи закончились? Чушь собачья! Вздор! Ерунда на постном масле! Вы просто смотрите на мир через замочную скважину, господа! А нужно смотреть на него, оседлав ядро, летящее к луне!

ПЕТЬКА РАССКАЗОВ

(завороженно)

Барон… Мюнхгаузен?

БАРОН МЮНХГАУЗЕН

Собственной персоной! Я услышал слово «невозможно» и не мог не вмешаться! Юноша! (Он указывает на Кольку.) Вы говорите, что история про говорящего кота уже была? Ха! А был ли у вас кот настолько быстрый, что он мог поймать завтрашний день? Он разгонялся по коридору так стремительно, что обгонял собственное мяуканье! Вы сидите, пьете чай, слышите над ухом «Мяу!», а кот еще только входит в комнату! Он съедал сметану за пять минут до того, как кухарка её открывала! С таким зверем жить невозможно: вы еще только подумали бросить в него тапком за разбитую вазу, а он уже обиженно сидит под диваном! Он чувствует вину до наказания и наедается до обеда! Это не кот, это мохнатая машина времени! Каково, юноша? (Он поворачивается к Петьке.) А вы говорите, голова пуста? Да возьмите самое скучное событие из вашей жизни! Ну, например?

КОЛЬКА ГОВОРОВ

(опешив от такого напора)

Ну… я сегодня опоздал в школу.

БАРОН МЮНХГАУЗЕН

Опоздал в школу! Какая прелесть! Какая унылая, жалкая правда! А теперь давайте сделаем из этой гусеницы бабочку! Вы не просто опоздали! Вы спасали Землю от астероида, но он оказался таким твердым, что вам пришлось развернуть планету в другую сторону, из-за чего солнце взошло на два часа позже! Или нет! Вы летели в школу верхом на собственном портфеле, но по пути попали в пробку из перелетных крокодилов! Или еще лучше!..

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

(мягко прерывает его, с восхищением оборачиваясь к ребятам)

Постойте, уважаемый Барон, дайте нам секунду, чтобы осмыслить ваш гениальный подход! Коллеги, вы видите? Барон только что продемонстрировал свой фирменный метод в действии. Назовем его условно «Эффект Мюнхгаузена». Суть проста: мы берем самый обычный, реальный факт — «я опоздал в школу» — и, по завету Барона, начинаем его преувеличивать, раздувать до вселенских масштабов, пока он не лопнет фейерверком фантастического сюжета.

ГОЛОС ИЗ ТЕНИ:

Боюсь, ваша логика, сударь, страдает излишней… евклидовой простотой.

(Барон Мюнхгаузен осекается на полуслове, пытаясь определить, откуда донесся звук. В полной тишине из-за кулис медленно выходит высокий, аскетичного вида джентльмен в одежде викторианской эпохи. Его лицо кажется знакомым. Глаза смотрят пристально, с любопытством математика, изучающего странный феномен.)

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

(с улыбкой, ничуть не удивленный)

А вот и оппонент! Господин Льюис Кэрролл, добро пожаловать. Вы как раз вовремя, чтобы представить нам альтернативный взгляд на рождение идей.

ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ

(легкий поклон профессору, затем взгляд на Барона)

Благодарю. Я лишь хотел заметить, барон, что преувеличение — это так… прямолинейно. Это ложь, возведенная в степень. А что, если не лгать, а просто… немного сдвинуть правила?

БАРОН МЮНХГАУЗЕН

(поворачивается к оппоненту)

Сдвинуть правила? Что за чепуха? Правила существуют, чтобы их красиво нарушать, а не двигать, как мебель!

ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ

(не обращая внимания на выпад Барона, поворачивается к мальчикам)

Вот вы говорите, идей нет. А давайте сыграем в игру. Я назову предмет. Например, «стул». А вы, юноша, — любой глагол.

ПЕТЬКА РАССКАЗОВ

(растерянно)

Э-э-э… Петь.

ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ

Превосходно. «Поющий стул». Вот вам и идея. Почему он поет? О чем? Может, он поет только тогда, когда на него никто не садится? Или он влюблен в кошку и поет ей серенады по ночам? Мы не преувеличили реальность. Мы соединили две несоединимые вещи и создали новую, абсурдную реальность со своими законами. Или возьмем Безумное чаепитие. Я ведь не придумал ничего невероятного. Я просто спросил: а что, если Время обиделось на Шляпника и остановилось для него навсегда? И вот уже обычное чаепитие превращается в бесконечную пытку. Это не преувеличение. Это логический сдвиг.

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

Это «Метод Кэрролла», друзья! Путь абсурда и инверсии. Мы либо сталкиваем несовместимое, как «поющий стул», либо берем один закон мира и выворачиваем его наизнанку, как обиженное Время.

ПЕТЬКА РАССКАЗОВ

(в его голосе смешались восторг и ужас)

Но ведь… поющий стул… летящий портфель… это же какая-то ерунда получается! Бессмыслица!

БАРОН МЮНХГАУЗЕН

(хохочет)

Ерунда — это топливо для великих историй, мальчик мой!

ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ

(тихо)

Ерунда — это лишь другое название для непривычной логики.

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

Гениально! Вы оба сказали это! Петя, ты произнес самое важное слово — «ерунда». Первый и главный шаг к созданию идеи — это дать себе официальное, письменное разрешение генерировать ерунду! Не пытаться сразу придумать шедевр. Просто играть. Играть в «а что, если?». Барон Мюнхгаузен играет в «А что, если это было бы в миллион раз больше, быстрее и громче?». А господин Кэрролл — в «А что, если бы все было наоборот?». Обе игры ведут к одному — к рождению оригинальной идеи из хаоса.

(Барон и мистер Кэрролл, два полюса воображения, смотрят друг на друга. Барон картинно крутит ус, излучая самодовольство, а Кэрролл лишь молча поправляет свой галстук, глядя на собеседника с отстраненным интересом ученого. Кажется, они так и не пришли к согласию.)

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

Благодарю вас, господа. Вы подарили нам два бесценных ключа от врат фантазии.

(Поворачивается к ребятам, его взгляд становится прямым и доверительным.)

А теперь, друзья, ваша очередь. Это задание для тех, кто готов стать творцом. И я предлагаю вам на выбор два пути, два инструмента, которые подарили нам наши гости.

Путь первый — путь Барона Мюнхгаузена. Возьмите самое скучное, самое обыденное событие вашего вчерашнего дня. Например, «я чистил зубы». И начните его бессовестно преувеличивать, пока оно не превратится в эпическое приключение.

Путь второй — путь мистера Кэрролла. Откройте словарь на трех случайных страницах и ткните пальцем, не глядя. А потом попробуйте сплести из этих трех случайных слов завязку для сказки. Например: «шнурок», «облако» и «аптека».

Выберите тот путь, что вам ближе — путь грандиозной выдумки или путь причудливой логики. И не бойтесь, если поначалу получится «ерунда». Помните: самые великие сказки часто начинаются с самой обычной чепухи. До новых встреч!

Эпизод 3. Герои и злодеи

Студия. Нет никаких визуальных эффектов. Свет сосредоточен на столе, создавая ощущение сцены, на которой сейчас развернется драма. КОЛЬКА ГОВОРОВ с видом человека, решившего сложную задачу, листает свой блокнот. ПЕТЬКА РАССКАЗОВ, наоборот, выглядит растерянным и грызет кончик ручки.

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

(смотрит на ребят, затем в камеру)

Мы с вами заложили фундамент — поняли, откуда берутся идеи. Но на чем держится крыша любой истории? Что является ее несущей колонной? Герой. Персонаж. Тот, через кого мы, читатели, смотрим на придуманный мир. Он — наши глаза, наши уши, наше сердце в этой новой вселенной. Если герой картонный, неинтересный, то и мир вокруг него, будь он трижды волшебным, покажется нам тусклым и безжизненным. И вот тут, на этапе создания этого самого важного элемента, начинаются главные споры. Коля, я вижу, у тебя уже есть четкая формула.

КОЛЬКА ГОВОРОВ

(с готовностью)

А тут и нет никакой сложности, Иван Андреевич. Все просто, как в математике. Герой — это «плюс». Он должен быть смелым, добрым, честным. Злодей — это «минус». Он коварный, жадный, злой. Читатель должен сразу понимать, за кого болеть, а кого ненавидеть. Черное и белое. Никаких полутонов. Так понятнее.

ПЕТЬКА РАССКАЗОВ

(нерешительно)

Понятнее-то понятнее… Но… разве не скучно? Если твой герой идеальный, как памятник самому себе, за него ведь даже не волнуешься. Он все равно победит. Мой вот получился таким правильным, что на него смотреть тошно. Прямо не живой человек, а агитационный плакат «Будь как я!».

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

«Агитационный плакат»! Петя, ты попал в самую точку! Идеальные герои и абсолютные злодеи хороши только для плакатов и самых примитивных историй. В настоящей литературе все гораздо интереснее. Впрочем, что это я вам рассказываю? Давайте спросим у того, кто создавал не ходячие добродетели, а живых, страстных, ошибающихся людей.

(Легкий ветерок пробегает по студии. С верхней полки стеллажа тихо срываются несколько пожелтевших листов бумаги. Пока они плавно кружатся в воздухе, луч света внезапно выхватывает из тени фигуру в темном фраке с небрежно наброшенным плащом. Его кудри чуть примяты широкополой шляпой — будто он только что вернулся с прогулки по Невскому.)

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

Господа, позвольте представить. Солнце нашей поэзии, человек, который играл с жанрами и смыслами, как никто другой, — Александр Сергеевич Пушкин.

АЛЕКСАНДР ПУШКИН

Черное и белое? Скука смертная, судари мои! Жизнь — не шахматная доска, а пестрый карнавал, где под маской святоши скрывается плут, а под личиной разбойника — благородное сердце. Возьмите моего старика Дадона… Царь, говорите?

(Игриво поднимает бровь.)

Царь-то царь, да только ленивец, каких свет не видывал! В молодости соседей обижал, под старость на печи лежать возжелал. Капризный, своевольный, обещание звездочету нарушил в два счета. А все ж…

(Прикладывает руку к сердцу.)

Неужто вам его в конце ни капли не жаль? Жаль ведь, плута старого! Ибо он как мы все: и смешон, и жалок, и до последнего вздоха — человек.

КОЛЬКА ГОВОРОВ

(озадаченно)

Жаль… Но ведь он же неправильно поступил!

АЛЕКСАНДР ПУШКИН

А кто поступает правильно? Звездочет-скопец, который за услугу требует девицу? Он мудрец, или коварный искуситель, подсунувший царю игрушку, которая его и погубила? А сама Шамаханская царица? Она — чистое зло? Или просто женщина, которая правит своим царством так, как умеет, и защищает его от похотливых стариков? Не спешите вешать ярлыки, юноша! Самое интересное всегда скрывается в полутонах, в противоречиях. Настоящий характер — это не гладкий шар, а кристалл со множеством граней, и каждая по-своему играет на свету.

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

(оживленно, с легким жестом в сторону)

Какая глубина! Благодаря вам, Александр Сергеевич, мы увидели, насколько сложна человеческая натура. Но если говорить о тех, кто заглядывал в самую бездну души, превращая в сказку саму боль…

(Поворачивается к кулисам, где едва заметен чей-то силуэт.)

А вот, кажется, и наш уважаемый Ганс Христиан Андерсен решил присоединиться к беседе! Прошу вас, дорогой друг.

(Из тени кулис на сцену делает шаг Ганс Христиан Андерсен. Его высокую, слегка сутулую фигуру освещает теперь свет софитов. В руках он держит потрепанный кожаный блокнот — верного спутника своих странствий. Его появление тихое, но не робкое: он словно входит в очередную свою сказку, где все знакомо и все тревожно.)

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

(тепло)

Мы только что восхищались тем, как Александр Сергеевич раскрывал многогранность характеров. Но вы находили свет даже в самых, казалось бы, безнадежных историях. Вот ваша Снежная королева… для всех нас она стала символом вечного холода и зла. И вот тут, друзья, я хочу задать вопрос всем нам: почему? Почему она стала олицетворением зла? Или мы просто не разглядели ее одиночества?

ПЕТЬКА РАССКАЗОВ

(быстро отвечает, словно на уроке)

Потому что она холодная! Ледяная! У нее чертоги из снега и сердце изо льда!

ГАНС ХРИСТИАН АНДЕРСЕН

(тихо, но так, что все замолкают)

А вы никогда не думали, мальчик мой, что она… несчастная? Представьте себе на миг ее мир. Мир идеального, совершенного порядка. Где все линии прямые, все узоры симметричны, где нет ничего лишнего, ничего живого. Мир абсолютного разума. И в этом мире она — Королева. Она искренне не понимает, зачем нужны эти ваши хаотичные, нелогичные человеческие чувства. Зачем нужны горячие слезы, которые плавят ее идеальные кристаллы? Зачем нужна любовь, которая приносит столько боли? Она забирает Кая не из злости. Она забирает его, чтобы спасти от несовершенства этого мира, чтобы дать ему вечность и покой в своем ледяном царстве. У нее своя правда. Страшная, холодная, безжизненная… но правда.

КОЛЬКА ГОВОРОВ

(потрясенно)

У злодея… есть своя правда? Своя мотивация?

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

Именно! В этом и заключается секрет объемного персонажа. У самого ужасного злодея должна быть причина поступать так, как он поступает. И эта причина должна быть для него абсолютно логичной и оправданной. И вот вам второй инструмент, который мы назовем «Ахиллесова пята». Чтобы «оживить» вашего слишком правильного, плакатного героя, Петя, дайте ему один маленький, но симпатичный недостаток. Пусть он будет храбрым, но, например, боится щекотки. Или пусть он спасает принцесс, но при этом жутко чавкает за едой. А чтобы сделать вашего злодея, Коля, не картонным, а живым, дайте ему одну добродетель или хотя бы понятную человеческую слабость. Пусть ваш темный властелин мечтает уничтожить мир, но при этом нежно любит свою кошку. Или пусть ведьма варит в котле страшное зелье, но по вечерам горько плачет от одиночества.

ПЕТЬКА РАССКАЗОВ

Чавкающий рыцарь… это смешно! И сразу как-то… ближе.

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

(улыбаясь)

Конечно. А теперь, господа, позвольте мне задать вам вопрос, который рассорит кого угодно. Кого вам больше жаль: Кая, которому в сердце попал дьявольский осколок зеркала, или Снежную королеву, у которой вместо сердца — кусочек льда?

ПЕТЬКА РАССКАЗОВ

(не задумываясь)

Конечно, Кая! Ему же больно! И он не виноват!

КОЛЬКА ГОВОРОВ

(молчит несколько секунд, хмуря брови. Затем неуверенно произносит)

А мне… кажется… королеву.

(Петька и Пушкин смотрят на него с удивлением. Андерсен грустно кивает.)

КОЛЬКА ГОВОРОВ

(объясняя свою мысль)

Ну… у Кая был шанс. К нему пришла Герда, и ее любовь его спасла. А у Снежной королевы шанса даже не было. Она изначально такая. Она даже не знает, что можно быть другой. Она заперта в своем ледяном совершенстве навсегда. Это как-то… безнадежно.

(В студии повисает тишина. Откровение Кольки, прагматика и логика, оказывается глубже, чем ожидали все. Пушкин одобрительно хлопает его по плечу.)

АЛЕКСАНДР ПУШКИН

(с легким азартом в голосе)

Браво-браво! Вы, сударь, мыслите, как настоящий поэт! (Обращаясь к Андерсену.) Ведь вызвать сострадание к тому, кого все считают злодеем — это уже не ремесло, а высшее искусство!

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

На этой гениальной ноте мы и отпустим наших сегодняшних гостей. Благодарю вас, Александр Сергеевич, господин Андерсен. Вы научили нас главному — не судить, а пытаться понять.

(Пушкин, сверкнув на прощание лукавым взглядом, делает шаг назад и скрывается в тени между стеллажами. Андерсен, в свою очередь, молча кивает и беззвучно уходит в полумрак с другой стороны сцены. Кресла снова пусты.)

А ваше домашнее задание будет сегодня непростым, но очень важным. Придумайте злодея для своей сказки. И напишите от его имени короткий монолог, в котором он не оправдывается, нет! А объясняет, почему он считает свои поступки единственно верными. Попробуйте найти его «правду». Удачи, и до новых встреч в нашей мастерской!

Эпизод 4. Структура волшебства

Студия. Дубовый стол в центре похож на поле битвы двух мировоззрений. Половина стола, принадлежащая ПЕТЬКЕ РАССКАЗОВУ, — это живописный хаос: здесь разбросаны яркие карточки с нарисованными драконами и феями, несколько раскрытых книг с красочными иллюстрациями и целая россыпь разноцветных кубиков Lego без всякого порядка. Петька, как эпицентр этого творческого взрыва, носится вокруг стола, размахивая руками и взахлеб что-то рассказывает.

ПЕТЬКА РАССКАЗОВ

…и вот он садится на ковер-самолет, а тот ему говорит человеческим голосом: «Пристегните ремни!» А под ними течет река из лимонада, в которой плавают пряничные рыбы! А дорогу им показывает говорящий ежик, у которого вместо иголок — волшебные карандаши и все, что он нарисует, оживает! Представляете, как круто?!

(На другой половине стола — территория КОЛЬКИ ГОВОРОВА, и это царство идеального порядка. Здесь лежит аккуратная стопка бумаги, рядом — планшет, на экране которого открыта четкая схема-майндмэп, и стоит одна-единственная, но идеально и логично собранная башня из тех же кубиков Lego. Колька не смотрит на Петьку. Он медленно и методично постукивает стилусом по экрану своего планшета, и каждый стук, как удар молоточка, противоречит восторженному щебету его друга.)

КОЛЬКА ГОВОРОВ

(не поднимая глаз от планшета, с ледяным спокойствием)

Не-а.

ПЕТЬКА РАССКАЗОВ

(останавливается как вкопанный)

В смысле «не-а»?

КОЛЬКА ГОВОРОВ

В смысле не круто. У тебя есть ковер, ежик, река, карандаши. Это не история. Это витрина магазина игрушек. Просто набор спецэффектов. Что герой делает? Куда он летит? Зачем? У тебя есть куча «что», но нет ни одного «почему» и «как». Это просто… хаос. Истории-то нет.

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

(встает, с блеском в глазах)

«Хаос! Истории-то нет!» Коля, браво! Ты сейчас сформулировал главный вопрос любого писателя: как из хаоса ярких идей создать стройную, захватывающую историю? И чтобы найти ответ, нам не обойтись без помощи двух титанов, чьи имена навсегда вписаны в историю сказки. Один — ее любящее сердце, другой — ее пытливый ум.

(Словно в ответ на его слова, из-за кулис по обе стороны студии одновременно выходят два человека. С одной стороны — могучий бородатый человек в расшитой красными узорами рубахе. Он идет широким, хозяйским шагом, в его глазах пляшут озорные искорки. С другой — ученый в строгом костюме и очках, с цепким, аналитическим взглядом, который, кажется, видит не людей, а стоящие за ними схемы и структуры. Они останавливаются в центре.)

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

(представляет гостей)

Прошу приветствовать! Великий собиратель русской сказки, человек, который, подобно усердному старателю, промыл тонны словесной руды, чтобы спасти для нас сотни народных преданий, сохранив их живой голос и душу, — Александр Николаевич Афанасьев

(Афанасьев добродушно кланяется, расправляя бороду.)

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

И гениальный ученый, филолог, который осмелился заглянуть «под кожу» волшебства и препарировать его, чтобы понять, как оно устроено, — Владимир Яковлевич Пропп!

(Пропп в ответ сдержанно кивает, его взгляд уже изучает ребят.)

АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВ

(обращаясь к Проппу, но говоря так, чтобы слышали все, раскатистым басом)

Формула? Скелет? Эх, Владимир Яковлевич! Да разве ж можно живую, летучую сказку, что из уст в уста передавалась, в сухую схему загнать? Я ведь сотни верст исходил, чтобы их, родных, найти и записать! И каждая — со своим норовом, со своей душой!

ВЛАДИМИР ПРОПП

(спокойно, почти безэмоционально, и этот контраст с громогласным Афанасьевым разителен)

Именно поэтому ваша работа бесценна, Александр Николаевич. Вы собрали живую материю. А я лишь попытался ее классифицировать. И обнаружил поразительную вещь. При всем кажущемся хаосе, о котором вы говорите, в основе волшебной сказки лежат неизменные, повторяющиеся элементы. Я назвал их «функциями».

КОЛЬКА ГОВОРОВ

(загорается)

Функции? То есть, как в математике?

АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВ

(громогласно, с басовитым смешком)

Какая такая математика? Да разве ж русскую душу в формулу загонишь! Я этих сказок собрал почти шесть сотен! И в каждой — свой норов, свой путь, свое чудо!

ВЛАДИМИР ПРОПП

(спокойно поправляя очки, с тихой убежденностью ученого)

Я не изобретал формулу. Я лишь описал то, что вы, сказочники, создавали веками. (Делает паузу, оглядывая собеседников.) И обнаружил поразительное: под всем этим многоцветьем — от чернолесья братьев Гримм до русских лугов — лежит единая структура. Постоянные функции действующих лиц.

(Колька Говоров внезапно вскакивает, как будто его ударило током. Его пальцы непроизвольно сжимают блокнот, оставляя помятые страницы.)

КОЛЬКА ГОВОРОВ

(задыхаясь от возбуждения)

Функции! Вы хотите сказать… (резко поворачивается к стеллажам) Что все эти тысячи сказок — они как… как детали одного механизма?!

ВЛАДИМИР ПРОПП

(с легкой улыбкой)

И да, и нет. Это не переменные величины, а фундаментальные константы. (Берет со стола книгу.) Действия, которые двигают историю вперед. И самое удивительное… (Открывает на закладке.) их всего тридцать одна. А их последовательность… (Проводит пальцем по странице) …она предсказуема, как восход солнца.

АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВ

(недоверчиво хмурит густую бровь)

Предсказуема? У меня сказки одна на другую не похожи! В одной — Иван-дурак, в другой — Василиса Премудрая. В одной — гуси-лебеди, в другой — Кощей Бессмертный!

ВЛАДИМИР ПРОПП

Совершенно верно. Меняются имена, атрибуты, декорации. Но суть действия остается. Позвольте, я поясню. В сказке может появиться Баба Яга и дать герою коня. А может появиться старичок-лесовичок и дать ему волшебный клубок. Имена и предметы разные, но функция одна: «Герой получает волшебное средство». Или герой может сражаться со Змеем Горынычем, а может — с войском вражеским. Но функция остается той же: «Борьба героя с антагонистом».

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

Это гениально в своей простоте! То есть, неважно кто и как, важно — что он делает для сюжета! Давайте проверим на практике! Александр Николаевич, назовите любую вашу сказку!

АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВ

(с вызовом)

Ну, пускай, «Василиса Прекрасная»! Где там ваша формула? Там же все на чувствах, на девичьей судьбе!

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

Отличный выбор! Итак, господин Пропп, препарируем? Начальная ситуация: у Василисы умирает мать. Это завязка. А что дальше?

ВЛАДИМИР ПРОПП

Дальше функция «Недостача». Героине не хватает материнской любви, защиты. Отец женится на злой мачехе.

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

И мачеха с сестрами ее всячески изводят.

ВЛАДИМИР ПРОПП

Функция «Вредительство». Затем — «Отправка героя». Ее посылают к Бабе Яге за огнем. Обратите внимание, ее не просто выгоняют, ее отправляют с конкретной, невыполнимой миссией.

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

И вот она приходит к Бабе Яге!

ВЛАДИМИР ПРОПП

Это важнейшая функция: «Встреча с дарителем». Даритель — персонаж, который подвергает героя испытанию, а затем вручает ему волшебное средство. Яга ставит перед Василисой невыполнимые задачи, с которыми та справляется.

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

Но ведь ей помогает куколка!

ВЛАДИМИР ПРОПП

Именно! Куколка, которую ей дала мать, — это есть «Волшебное средство». С его помощью она проходит испытания и в награду получает от дарителя-Яги череп с горящими глазами. Это не просто огонь. Это новое, еще более мощное волшебное средство. С его помощью она сжигает своих мучительниц и, в финале, благодаря своему мастерству, выходит замуж за царя. Функция «Ликвидация недостачи» и «Свадьба».

(В студии повисает тишина. Афанасьев задумчиво гладит бороду, явно впечатленный таким стройным анализом.)

КОЛЬКА ГОВОРОВ

(вскакивает с места, его глаза горят фанатичным блеском)

Так это же… это же алгоритм! Конструктор! Скелет! Это значит, можно взять эти функции, сложить их в правильном порядке — и получится идеальная сказка! Это же гениально!

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

(поднимает руку, останавливая Кольку)

Погоди, погоди, Коля! Не торопись с выводами. Мы пока разобрали только один пример. Владимир Яковлевич, я правильно понимаю, что вот эта схема: «Недостача — Отправка — Встреча с дарителем — Свадьба» — это далеко не вся структура?

ВЛАДИМИР ПРОПП

Конечно! Это лишь самая общая канва. Дьявол, как говорится, в деталях. Между этими крупными событиями есть множество других, не менее важных функций, которые и делают историю живой.

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

Например?

ВЛАДИМИР ПРОПП

Например, то, с чего очень часто начинается сама история. Функция «Запрет». Герою говорят: «Не открывай эту дверь», «Не ходи в этот лес», «Не спи на посту».

АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВ

(вмешивается с усмешкой)

А он, дурень, непременно ослушается! Уж такова натура человеческая, что русская, что немецкая!

ВЛАДИМИР ПРОПП

Именно. Функция «Нарушение запрета» — это, по сути, первый самостоятельный волевой акт героя. Это тот спусковой крючок, который запускает всю цепь последующих несчастий. Помните у вас, Александр Николаевич, «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»? Запрет: «Не пей из копытца». Нарушение: Иванушка пьет. И тут же следует функция «Вредительство» — он превращается в козленочка. Возникает «Недостача» — счастливая жизнь разрушена.

КОЛЬКА ГОВОРОВ

(снова загораясь, быстро записывает в планшет)

Понятно! «Запрет — Нарушение» — идеальная завязка! А что еще есть в середине, кроме встречи с дарителем?

ВЛАДИМИР ПРОПП

Есть функция «Пространственное перемещение между двумя царствами». Герой не просто идет по лесу. Он пересекает границу. Это может быть дремучий лес, огненная река или его просто проглатывает и выплевывает какое-то чудище. Он попадает в «иной мир», где действуют другие законы. А проводником ему часто служит то самое «Волшебное средство».

АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВ

Как сапоги-скороходы или ковер-самолет!

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

То есть, это не просто транспорт, а ключ, который позволяет перемещаться между мирами! А финал? Вы упомянули свадьбу, но ведь до нее еще далеко.

ВЛАДИМИР ПРОПП

Финал — это не просто победа. Часто герой, одолев антагониста, подвергается новой опасности. Функция «Преследование». Например, Змей летит за ним в погоню. И здесь герою снова помогает волшебное средство: он бросает за спину гребень — вырастает лес, бросает полотенце — разливается река. Это функция «Спасение от преследования».

ПЕТЬКА РАССКАЗОВ

(недоверчиво)

И это тоже… функция?

ВЛАДИМИР ПРОПП

Да. А дальше — еще интереснее. Герой возвращается домой неузнанным. Функция «Неузнанное прибытие». И тут же появляется «Ложный герой». Например, братья. Они пытаются присвоить себе подвиги. И чтобы разоблачить их, настоящему герою предлагается «Трудная задача»: построить дворец за одну ночь или узнать царевну среди двенадцати одинаковых девушек. Он справляется с ней, и только тогда наступает функция «Узнавание героя». Его опознают по кольцу, по ране, по платку. И лишь после этого — «Разоблачение ложного героя», «Наказание антагониста» и «Свадьба».

(В студии снова повисает тишина. Колька лихорадочно дописывает что-то в планшете, на его лице — восторг первооткрывателя. Он смотрит на Петьку, ожидая разделить с ним свою радость.)

ПЕТЬКА РАССКАЗОВ

(смотрит на Кольку, потом на Проппа, и в его голосе звенит отчаяние)

Схема?.. Алгоритм?.. Так что, все сказки написаны по одной и той же формуле? И «Золушка», и «Василиса Прекрасная»? Это же… это же смерть для фантазии! Где же тут полет? Где вдохновение? Так что, все сказки — это просто раскраска по номерам?!

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

(останавливает назревающую бурю, положив руку на плечо Петьке)

Петя, успокойся. Посмотри на меня. Посмотри на Кольку. У нас у обоих есть скелет. И у всех в этой студии есть скелет. И все эти скелеты, в общем-то, похожи. Но разве из-за этого мы все одинаковые?

ПЕТЬКА РАССКАЗОВ

(удивленно)

Нет…

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

Владимир Яковлевич Пропп, этот гениальный человек, подарил нам не формулу и не клетку. Он подарил нам скелет сказки. А какими будут мышцы на этом скелете, какая будет кожа, какого цвета будут глаза у твоей истории, будет ли она смеяться или плакать — это решать только тебе, художник! Скелет не ограничивает, а помогает. Он не дает твоей прекрасной истории развалиться и превратиться, как верно заметил Коля, в гору цветных кубиков. Структура — это опора для твоего полета, а не его конец.

АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВ

(неожиданно для всех, после долгого молчания)

Хм… а ведь и правда. Кости у всех одни, да стать разная… Ладно, убедили, ученые!

ВЛАДИМИР ПРОПП

(впервые улыбаясь краешком губ)

Я описал грамматику. Но какие стихи вы напишете, зная эту грамматику, — зависит исключительно от вашего таланта.

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

На этой мудрой ноте мы и поблагодарим наших гостей, великих хранителей и систематизаторов волшебства!

(Поворачивается к ребятам, а затем к камере.)

А теперь, друзья, ваша очередь стать анатомами собственного чуда. Задание и для вас, ребята, и для всех, кто сейчас с нами. Возьмите сказку, которую вы уже начали придумывать, и попробуйте найти в ней три-четыре ключевые функции Проппа. Есть ли у вашего героя «недостача»? Кто выступает в роли «дарителя»? И какое «волшебное средство» он получает? Не нужно подгонять все под схему! Просто подумайте. Этот «рентген» поможет вам понять, почему ваша история, возможно, не двигается. До встречи!

Эпизод 5. Начало, которое цепляет

Студия. В центре, за столом, сидит ИВАН ШКОЛЬНИКОВ. Он задумчиво вертит в руках старинный, пожелтевший кирпич, на котором вырезана какая-то буква.

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

(смотрит на кирпич, потом на ребят)

Вот он. Первый камень. Краеугольный. Тот, с которого начинается любая постройка — и крошечная избушка, и грандиозный собор. В нашей истории такой первый камень — это ее начало. Первая фраза. Первый абзац. Если он окажется кривым или скучным, все здание, каким бы прекрасным вы его ни задумали, может рухнуть. Итак, господа архитекторы, прошу представить ваши «краеугольные камни». Петя, давай ты первый.

ПЕТЬКА РАССКАЗОВ

(с гордостью и выражением, словно читает со сцены Большого театра)

«В некотором царстве, в некотором государстве жил-был один мальчик…»

(Он не успевает договорить. КОЛЬКА ГОВОРОВ издает громкий, утрированный зевок и демонстративно откидывается в кресле, закрыв глаза.)

КОЛЬКА ГОВОРОВ

Ску-ко-та! Я уже заснул. Иван Андреевич, у меня вопрос. Почему все старые сказки так начинаются? Это какой-то обязательный закон? Написал «жили-были» — и получил лицензию на сказку?

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

(смеется)

«Лицензия на сказку»! Отлично сказано! И вопрос твой, Коля, абсолютно по делу. Эта формула «жили-были» так въелась в наше сознание, что кажется незыблемой. Но так ли это? Неужели нет других способов распахнуть дверь в историю?

(Внезапно в дальнем углу студии раздается сухой, аристократический кашель. Все трое невольно поворачиваются на звук. …Из тени, с таким видом, будто он был вынужден слушать разговор в лавке старьевщика, выходит уже знакомый нам ШАРЛЬ ПЕРРО. Он брезгливо поправляет свои кружевные манжеты.)

ШАРЛЬ ПЕРРО

Конечно, есть и другие способы, месье. Куда более действенные. Например, можно не расшаркиваться в дверях, а сразу сообщить о катастрофе.

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

(чуть опешив от неожиданности, но тут же входя в роль)

Мэтр Перро! Какая честь! Вы хотите сказать…

ГОЛОС ИЗ ТЕНИ:

Катастрофа — это слишком мрачно, сэр! Можно просто начать с честного разговора!

(Из тени кулис с лукавым прищуром разглядывая Перро, выходит новый гость. Это крепкий мужчина с пышными седыми усами и бровями, в ослепительно белом костюме. Он говорит с легким американским акцентом.)

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

(удивлен и обрадован)

Невероятно! Да это же сам Марк Твен! Господа, какая неожиданная и какая блестящая дуэль намечается! Мастер придворной интриги против мастера с берегов Миссисипи. Итак, у нас есть два альтернативных взгляда на начало истории. Мэтр Перро, что вы имели в виду под «катастрофой»?

МАРК ТВЕН

(перебивая)

Парень дело говорит! «Жили-были» — это все равно что долго расшаркиваться в дверях, вместо того чтобы просто войти и сказать, зачем пришел. Я своим ребятам — Тому и Геку — никогда не позволял такой роскоши. Хотите знать, как надо?

(Он достает из кармана потрепанную книжку, открывает ее и зычным, чуть насмешливым голосом зачитывает.)

«Вы ничего не знаете обо мне, если не читали книжки под названием „Приключения Гекльберри Финна“, но это неважно. Эту книжку написал мистер Марк Твен, и, в общем, он там говорил правду. Кое-что он присочинил, но, в общем, говорил правду».

(Он захлопывает книгу.)

Видите? Никаких «царств-государств». Я не говорю вам, где и когда. Я сразу знакомлю вас с кем. С моим парнем, Геком Финном. Бросаю вас прямо в его голову, с его голосом, его мыслями. Это зачин-личность. Крючок, который цепляет не за любопытство к сюжету, а за любопытство к человеку. Кто этот парень? Почему он так говорит? Что у него на уме? Читатель уже на крючке, а история, по сути, еще и не началась!

ШАРЛЬ ПЕРРО

(с вежливой снисходительностью)

Голос, характер… Все это лирика, господа. Пустая болтовня. Читателя нужно брать не за душу, а за горло. С первой же строчки. И для этого есть куда более действенный инструмент — проблема.

(Он берет со стола другую книгу, в изящном кожаном переплете, и чеканя каждое слово, читает.)

«Один мельник, умирая, оставил трем своим сыновьям всего-навсего мельницу, осла и кота».

(Он поднимает глаза. В них — холодный блеск стратега.)

Все. Точка. С первой фразы у нас есть конфликт. Наследство поделено несправедливо. Младшему сыну досталось самое, на первый взгляд, бесполезное имущество. Нам его жаль. Мы ему сочувствуем. И нам немедленно, отчаянно хочется узнать, как он выкрутится из этой безнадежной ситуации. Это зачин-проблема. Он создает напряжение с первой секунды. Никаких «жили-были». Сразу к делу.

ПЕТЬКА РАССКАЗОВ

(который все это время молчал, вступается за классику)

Но постойте! В «жили-были» есть своя магия! Это как волшебное слово, как заклинание! Когда я слышу эти слова, я сразу понимаю: сейчас начнется чудо, сейчас будет настоящая сказка. Это как звонок к началу представления в театре!

КОЛЬКА ГОВОРОВ

(парирует)

Вот именно! Это как объявление: «Сейчас я расскажу вам шутку». И уже не смешно. Потому что ты предупредил. А господин Твен и господин Перро? Они не объявляют — они хватают тебя за руку и сразу тащат: один — в самую гущу приключений, другой — в пучину неприятностей. Без предисловий! Вот что цепляет!

МАРК ТВЕН

(одобрительно кивает Кольке)

Вот именно, сынок. Не нужно говорить, что сейчас будет интересно. Нужно просто делать интересно.

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

(поднимает руку, примиряя всех)

Стойте, стойте! Вы оба правы. И наши многоуважаемые гости правы. Потому что начало — это не просто первая строчка. Начало — это обещание, которое вы даете читателю.

«Жили-были», Петя, — это обещание традиционной, волшебной истории, где будут свои законы и ритуалы. И это прекрасное обещание, если именно такую историю ты хочешь рассказать.

Зачин в стиле господина Твена — это обещание увлекательного путешествия в душу необычного, яркого персонажа.

А зачин в стиле господина Перро — это обещание напряженного, полного интриг и испытаний приключения.

Нет «правильного» или «неправильного» начала. Есть начало, которое соответствует вашей истории, и то, которое ей противоречит. Главный вопрос, который вы должны себе задать: «Какое обещание я даю читателю? И как мне выразить его в первом же абзаце максимально честно и увлекательно?».

(Обращаясь к гостям.)

Благодарю вас, господа! Вы показали нам, что в архитектуре истории нет ничего важнее двери, через которую мы в нее входим.

(Твен, лукаво подмигнув на прощание оппоненту, разворачивается и неспешно уходит в ту же тень, из которой появился. Перро, в ответ лишь недовольно поджав губы, делает строгий поклон и величественно удаляется.)

А теперь, друзья, — ваша очередь стать архитекторами. Это задание и для вас, ребята, и для каждого, кто готов построить свой мир. Ваше домашнее задание: создайте три разных «парадных входа» для одной и той же сказки.

Дверь первая — традиционная. Начните с канонического «жили-были».

Дверь вторая — в стиле Твена. Начните от первого лица вашего героя, дайте нам услышать его живой, неповторимый голос.

И дверь третья — в стиле Перро. Ошарашьте читателя, начав сразу с большой, неразрешимой проблемы.

Посмотрите, как начало меняет всю историю. Один и тот же сюжет будет звучать совершенно по-разному. Какой ключ к сердцу читателя подойдет лучше? Решать вам. До встречи!

Эпизод 6. Путешествие героя

Студия. ИВАН ШКОЛЬНИКОВ склонился над развернутой из свитка картой. На ней — моря, континенты, острова, пунктиры и стрелки маршрутов пролегают через горные хребты, бушующие воды и дремучие леса. Профессор, как штурман, ведет по одному из направлений карандашом.

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

Итак, мы возвели парадный вход в нашу историю. Что дальше? А дальше — дорога. Путь. Путешествие. Ведь любая сказка, даже если ее действие происходит в одной комнате, — это всегда путешествие героя из точки А, где царит некий порядок вещей, в точку Б, где этот порядок необратимо меняется. История — это всегда нарушение и восстановление (или установление нового) баланса. Но вот каким должен быть этот путь?

ПЕТЬКА РАССКАЗОВ

(с восторгом)

А я придумал! Мой путь будет самым коротким! Мой герой вообще никуда не пойдет! Он живет в уютном домике, а все чудеса сами к нему приходят. Феи прилетают в гости, говорящие звери стучатся в дверь, под окном вырастает денежное дерево. Он — центр своего мира! Зачем ему куда-то идти?

КОЛЬКА ГОВОРОВ

(хмыкает, изучая карту на столе)

И что, мы всю книгу будем читать, как он сидит на завалинке и пьет чай с феями? Это не герой, а счастливый пенсионер. Герой должен двигаться! Преодолевать! Куда-то стремиться! Без дороги нет истории.

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

Герой-домосед против героя-путешественника! Какой прекрасный спор! И чтобы его разрешить, нам понадобятся два великих знатока сказочных дорог.

(Свет в студии чуть приглушается. Луч прожектора выхватывает фигуру, выходящую из-за кулис. Это простоватый на вид, но с хитрым огоньком в глазах человек в подпоясанной рубахе. Он с любопытством смотрит на карту.)

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

(представляет гостя)

Прошу приветствовать! Петр Павлович Ершов, человек, который отправил своего Ивана-дурака в одно из самых захватывающих путешествий в русской литературе, подарив нам бессмертного «Конька-Горбунка»!

ПЕТР ЕРШОВ

(добродушно кланяясь)

Сидеть дома? И что с того! Мой-то Ванька, как стрела из лука, — только и летал по царскому приказу!

(Второй луч прожектора вспыхивает с другой стороны сцены, освещая элегантную фигуру АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, который выходит из-за кулис легкой, стремительной походкой.)

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

(с теплой улыбкой)

И наш добрый друг и постоянный гость, Александр Сергеевич Пушкин! Рад вас снова видеть в нашей мастерской!

АЛЕКСАНДР ПУШКИН

(с легкой усмешкой, обращаясь к Ершову)

Физическое путешествие — это лишь самая грубая и простая форма странствия, сударь мой.

ПЕТР ЕРШОВ

(добродушно, но с хитрецой в глазах)

Эка невидаль! А вы попробуйте духом-то окрепнуть, на печи лежа! Пока ногами землю не измеришь, пока семь пар сапог не стопчешь, душа-то так и останется неженкой. Дело ведь не в дороге, а в том, что она с человеком делает!

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

Вот оно! Господа, вы только что подарили нам два полюса одной великой тайны! Странствие духа и странствие тела! И самое поразительное, друзья мои, — (обращается к Кольке и Петьке) — что любая великая история, от древнего мифа до современного блокбастера, построена на этом самом путешествии!

КОЛЬКА ГОВОРОВ

То есть, это какой-то универсальный алгоритм? Начальная точка А, конечная точка Б, а между ними — квест?

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

Именно, Коля! Но важны, как всегда, детали. Это не просто алгоритм. Это карта человеческой души. (Подходит к старинной карте на столе.) Давайте же развернем ее! Все начинается с того, что мы называем «Обычный мир».

ПЕТЬКА РАССКАЗОВ

Это там, где «жили-были»? Скучновато…

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

Скучновато, но необходимо! Это тот самый мир, где герой еще не герой. Где ваш Иван, Петр Павлович, считается дураком, а ваш Гвидон, Александр Сергеевич, томится в бочке. Это точка покоя, равновесия. И чтобы началась история, это равновесие должно быть… взорвано! Происходит то, что мы называем «Зов к странствиям».

ПЕТР ЕРШОВ

Царский приказ! Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Или Жар-птицу изволь достать! Силой с печи сгоняют, волей-неволей пойдешь!

АЛЕКСАНДР ПУШКИН

(мягко)

Или не приказ, а тоска. Внутренний голод. Мой Гвидон слышит не царский указ, а зов собственной крови. Ему нужна не Жар-птица, а правда об отце. Зов может быть и тихим шепотом, сударь мой.

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

И вот, герой принимает зов! Он пересекает порог и вступает в мир неизведанного. И здесь, в самом его центре, бьется сердце любого сюжета — испытания! Но это не просто череда приключений, верно, господа?

КОЛЬКА ГОВОРОВ

Это как уровни в игре? Победил одного монстра, перешел на следующий?

АЛЕКСАНДР ПУШКИН

Уровни? Монстры? Нет, юноша, это слишком просто! В игре ты проходишь уровень — и он забыт. В настоящей же истории ни одно испытание не проходит бесследно. Это не уровни, а ступени, что выковывают из героя нового человека.

(Глядя на Кольку пристально.)

Взять моего Гвидона. В комара он оборачивается не для галочки в списке дел, а для хитрости! Чтоб подслушать тайну, проникнуть в самую сердцевину коварства. А в шмеля — так и вовсе для дерзости! Чтоб ужалить клеветницу, наказать зло!

(Разводит руками, обращаясь ко всем.)

Суть не в том, чтобы «победить монстра», а в том, какое новое умение, какую грань своей души герой открывает для этой победы. Всякое испытание меняет его, закаляет. Одно — учит терпению, другое — отваге, третье — мудрости. Вот она, истинная алхимия души!

ПЕТР ЕРШОВ

Или проще — школа жизни! Мой Ванька не размышляет, он действует! Каждое задание царя — сложнее предыдущего. Он учится не только смекалке, но и отваге, и верности. Он делом доказывает, что никакой он не дурак. С каждым испытанием он становится сильнее — и духом, и умом!

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

И вот, закаленный, преображенный, герой подходит к главному испытанию. К кризису. К битве с драконом, к погружению на дно морское, к той самой точке кипения, после которой уже невозможно остаться прежним! И посмотрите, как по-разному он выглядит у наших мастеров!

(Обращается к стеллажам с книгами.)

У Ивана — это проверка на физическую стойкость: прыжок в котел, где тело должно вынести то, что душе кажется невозможным! А у Гвидона кризис — внутренний: это та самая «тоска-кручина», когда, имея волшебный город и несметные богатства, Гвидон не имеет главного — ни отца, ни имени. И именно эта душевная боль жжёт его куда сильнее любого огня и толкает на самые отчаянные поступки!

(Поворачивается к аудитории.)

И, пройдя через это пекло — будь то кипящий котел или муки совести — герой получает награду!

ПЕТЬКА РАССКАЗОВ

Принцессу и полцарства!

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

(улыбаясь)

И это тоже! Но главная награда — не принцесса. Главная награда — это трансформация! Преображение! Бывший дурак восходит на престол, потому что его простодушная мудрость оказалась сильнее царской глупости. Изгнанник Гвидон становится мудрым правителем, потому что в своих странствиях он обрел семью и научился защищать свой мир.

КОЛЬКА ГОВОРОВ

Логично. Заслужил — получил. Это и есть счастливый финал.

АЛЕКСАНДР ПУШКИН

О, финал в хорошем сюжете никогда не бывает просто «и жили они долго и счастливо». Это всегда новый баланс, добытый героем через преодоление. Это не конец пути, а начало новой, осмысленной жизни. Герой возвращается в свой мир, но мир уже никогда не будет прежним. Потому что герой изменился сам.

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

Вот она — магия! Путь героя — это всегда круг. Он выходит из дома, проходит через огонь, воду и медные трубы, и возвращается домой. Но возвращается уже другим человеком. И в этом, друзья мои, и есть сердце любой великой истории.

КОЛЬКА ГОВОРОВ

(в восторге)

Так это же как компьютерная игра! Сначала легкие уровни, потом босс, и в конце — крутая награда!

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

(смеется)

Да, похоже! Но есть разница: в игре тебя ведут по готовому пути. А в книге ты не управляешь героем — ты чувствуешь то же, что и он. Смеешься, грустишь, мечтаешь вместе с ним. Книга учит понимать других людей, а это посложнее любого игрового уровня!

АЛЕКСАНДР ПУШКИН

(игриво)

Признаюсь, мой «Гвидон» и впрямь напоминает игру в шахматы — каждый ход должен быть просчитан, каждая трансформация ведет к конечной цели…

ПЕТР ЕРШОВ

(добродушно хохочет)

Ну а мой-то Ванька и вовсе как самовар — с виду прост, а попробуй разберись, как там все устроено внутри!

КОЛЬКА ГОВОРОВ

То есть, это еще одна структура? Как функции Проппа?

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

Именно! Но если функции Проппа — это конкретные «кирпичики» действия, то «путешествие героя» — это чертеж здания. В самом простом виде он выглядит так: герой живет в своем обычном мире, затем получает зов к странствиям, пересекает порог в мир неизведанного, проходит через череду испытаний, находит свое сокровище (или спасает принцессу), а затем возвращается домой преображенным. Понимаете? Это универсальная история о трансформации. О выходе из зоны комфорта и возвращении в нее другим человеком.

А теперь давайте посмотрим, как эта великая формула воплощается у наших сегодняшних гостей. Итак, на одной стороне ринга — великое странствие Ивана-дурака. На другой — таинственные полеты князя Гвидона. Петр Павлович, начнем с вас. Ваш герой, Иван, — это же эталон путешественника!

ПЕТР ЕРШОВ

(добродушно басит)

А то! Мой-то Ванька по царскому приказу куда только не летал! Слово «сидеть» ему было неведомо. За Жар-птицей — будьте любезны! За Царь-девицей — сию минуту! За перстнем со дна океана — да не вопрос!

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

И вот это — идеальный пример того, что мы назовем внешним путешествием.

(Он указывает на карту на столе.)

Путь Ивана можно буквально прочертить на карте. Вот его «обычный мир» — деревня. Вот «зов к странствиям» — царский приказ. Вот «порог в неизведанное» — он отправляется в путь. А дальше — череда испытаний. И заметьте, каждое следующее испытание сложнее предыдущего. Каждое заставляет его действовать на пределе возможностей. Но главное, в этом пути он не один. У него есть помощник — Конек-Горбунок. Это тоже неотъемлемая часть архетипа — встреча с наставником или волшебным помощником. Без него герой бы не справился.

ПЕТЬКА РАССКАЗОВ

(немного сникает)

Ну да… Тут не заскучаешь. И одному не справиться.

АЛЕКСАНДР ПУШКИН

(с легкой усмешкой вступает в разговор)

Физический путь, прочерченный на карте, — это очевидная форма странствия, судари мои. Самые важные путешествия происходят не в пространстве, а в душе.

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

И вот тут, Петя, мы подходим к твоему герою-домоседу! Александр Сергеевич, ваш князь Гвидон большую часть сказки ведь тоже сидит дома, на своем острове Буяне.

АЛЕКСАНДР ПУШКИН

Сидит, да душа-то его не на месте! В его мире есть страшная «недостача», как сказал бы господин Пропп. Ему не хватает отца, ему не хватает правды о своем рождении. И этот внутренний голод толкает его в путь. Да, это путь не физический, а магический. Это внутреннее путешествие.

(Он указывает на остров на карте.)

Его тело здесь, на острове. Но его дух, обернувшись комаром, летит через море, чтобы узнать. Обернувшись мухой, он летит, чтобы услышать. Обернувшись шмелем, он летит, чтобы увидеть. Это путешествия за информацией, за справедливостью. И смотрите, что происходит! Каждое такое «путешествие души» волшебным образом меняет его материальный мир! Он возвращается — и на острове появляется белочка с изумрудами. Возвращается снова — и из моря выходят тридцать три богатыря. Странствия строят его царство!

ПЕТЬКА РАССКАЗОВ

(глаза его снова загораются)

Ага! Значит, все-таки можно сидеть дома!

КОЛЬКА ГОВОРОВ

(вскакивает, не в силах сдержаться)

Да не сидел он! Он рисковал! Он превращался в комара, его чуть не прихлопнули! Он летел через бушующее море! Смысл не в том, где находится твое тело, а в том, что твоя душа не на месте! Что ты чего-то хочешь так сильно, что готов превратиться хоть в шмеля, чтобы этого добиться!

ПЕТР ЕРШОВ

(одобрительно крякает)

Дельно говорит парень! Душа должна трудиться!

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

(останавливает разгоревшийся спор)

Браво, Коля! Ты поймал самую суть. Путешествие — это всегда выход из зоны комфорта. Физический, как у Ивана-дурака, или духовный, как у князя Гвидона. Герой в начале истории и герой в ее конце — это два разных человека. А все, что происходит между этими двумя точками, — это и есть его путь, его трансформация. Это и есть сердце любой истории.

АЛЕКСАНДР ПУШКИН

(с одобрительной усмешкой)

Именно так. Неважно, скачет ли ваш герой на коне или летит на крыльях воображения. Важно лишь одно: меняется ли он сам от этих странствий. Если нет — история не состоялась.

ПЕТР ЕРШОВ

(подводя итог своей простой мудростью)

Дорогу осилит идущий. А уж ногами он идет или душой — дело десятое. Главное — не сидеть на печи!

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

«Дорогу осилит идущий»! Кажется, лучшей фразы для завершения нашего сегодняшнего разговора и не придумать. Господа, я благодарю вас за этот бесценный урок. Вы показали нам две стороны одной медали, два великих пути, которые ведут к одной цели — к преображению героя.

(Ершов добродушно кланяется и уходит за кулисы. Пушкин, сделав на прощание изящный пируэт, следует за ним.)

И чтобы вы могли начертить дорогу для вашего собственного героя, я предлагаю вам инструмент, который мы назовем «Карта трансформации». Забудьте на время о географии. Нас интересует психология. Всего три точки. Точка А: «Желание или нужда». Какой ваш герой сейчас и чего ему отчаянно не хватает? Точка Б: «Новый мир». Каким он стал в финале? Как он изменился?

И между ними — стрелки — это «Препятствия и Уроки». Те самые приключения, которые и превращают А в Б.

А теперь, друзья, — ваша очередь стать картографами души. Это задание и для вас в студии, и для каждого, кто нас смотрит. Нарисуйте «карту трансформации» для вашего героя. Точка А — какой он сейчас. Точка Б — каким он должен стать. И нарисуйте три главных «острова-испытания», которые лежат на его пути и которые его изменят. Создайте для него маршрутный лист к самому себе. До встречи!

Эпизод 7. Конфликт и препятствия

Студия. За центральным столом сегодня собралась необычная компания. Помимо ИВАНА ШКОЛЬНИКОВА и ребят, в креслах для гостей уже сидят ГАНС ХРИСТИАН АНДЕРСЕН и БАРОН МЮНХГАУЗЕН. Андерсен тихо и печально наблюдает за происходящим, а Барон с нетерпением барабанит пальцами по подлокотнику, явно ожидая момента, чтобы вступить в разговор. ПЕТЬКА РАССКАЗОВ внезапно вскакивает и с азартом хватает лежащий на столе бутафорский меч с пестрой инкрустацией. Он лихо замахивается, делая широкие рубящие движения — то отбивает невидимые атаки, то «рассекает» воображаемых врагов, явно представляя себя героем рыцарского романа. КОЛЬКА ГОВОРОВ, склонив голову набок, наблюдает за этим представлением с выражением профессионального оружейника, случайно попавшего на детский утренник.

ПЕТЬКА РАССКАЗОВ

…и вот он находит в пещере древний Всесильный Меч! (Делает выпад в сторону Кольки.) Он берет его в руки, меч вспыхивает синим пламенем! Он приходит в замок к Главному Злодею, тот как раз сидит на троне и злодействуетвует. Мой герой делает «вж-ж-жух!» мечом — и все! Злодей побежден, принцесса спасена! Быстро, красиво и очень героически!

(Он замолкает, ожидая аплодисментов. Но вместо них раздается громкий, демонстративный зевок Кольки.)

КОЛЬКА ГОВОРОВ

И в чем интерес? Если меч всесильный, то и так было понятно, что он победит. Это не история, а отчет о выполнении задания. «Пункт один: нашел меч. Пункт два: победил злодея». Где интрига? Где борьба? Я за тебя ни секунды не переживал.

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

«Не переживал»! Коля, ты сейчас произнес ключевую фразу. История, которая не заставляет нас переживать за героя, мертва. Она превращается в протокол. А переживаем мы только тогда, когда герою трудно. Когда на его пути есть настоящие, серьезные препятствия. Конфликт — это двигатель, который толкает сюжет вперед, и чем он мощнее, тем быстрее мчится наша история. И как же нам повезло, что сегодня с нами — два величайших специалиста по преодолению трудностей!

(Он делает приглашающий жест в сторону гостей.)

Господин Андерсен, Барон! Вы слышали спор. Коля утверждает, что легкая победа — это скучно. И он прав. Победа ценна только тогда, когда она достается дорогой ценой. Господин Андерсен, давайте начнем с вас. Вспомним вашу «Русалочку». Какое, по-вашему, было у нее главное препятствие на пути к принцу?

ПЕТЬКА РАССКАЗОВ

(перебивая)

Морская ведьма! И то, что у нее не было ног!

ГАНС ХРИСТИАН АНДЕРСЕН

(медленно качает головой, его тихий голос заставляет прислушиваться)

Нет, мальчик мой. Ведьма — лишь условие. Отсутствие ног — лишь следствие. Главное ее препятствие — это боль. Невидимая для других, но невыносимая для нее. Каждый шаг по земле, который она делала ради любви, был для нее как ходьба по острым ножам. Это не просто физическое страдание. Это метафора той жертвы, на которую готово пойти любящее сердце. Препятствие здесь не тормозит сюжет, а раскрывает глубину характера и силу чувств. Оно показывает, чем она готова заплатить за свою мечту.

КОЛЬКА ГОВОРОВ

(задумчиво)

То есть, препятствие — это как рентген для души героя… Оно показывает, что у него внутри.

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

Именно! Назовем это внутренним препятствием. Оно не всегда видимо, но всегда ощутимо. Это может быть страх, сомнение, чувство долга, муки совести. Это то, что герой должен преодолеть в первую очередь в самом себе. А что нам скажет практика? Барон?

БАРОН МЮНХГАУЗЕН

(громко хохочет)

Душа, жертвы, метафоры! Какая тоска, господа! Препятствие не для того, чтобы страдать, а для того, чтобы блеснуть смекалкой! Чтобы совершить невозможное! Вот я, к примеру, однажды тонул в болоте вместе с конем. Что бы сделал ваш герой с мечом? Начал бы рубить трясину? Глупости!

(Он картинно выпячивает грудь.)

Я не стал паниковать! Я спокойно нащупал собственную косичку, ухватился за нее покрепче и одним рывком вытащил из болота и себя, и своего коня! Вот это я понимаю — препятствие! То, которое кажется абсолютно неразрешимым! Оно заставляет и героя, и автора, черт побери, искать выход там, где его, казалось бы, нет! Оно заставляет думать!

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

Браво, Барон! А это, друзья, второй тип — внешнее препятствие-головоломка. Оно проверяет не столько силу, сколько ум и изобретательность. Но есть и третий тип, не так ли, господин Андерсен? Что, если препятствие — это не боль и не болото, а другой человек?

ГАНС ХРИСТИАН АНДЕРСЕН

(вздыхает)

Да. Другой человек. Или другое существо. То, что мы называем антагонистом. Снежная королева для Герды. Морская ведьма для Русалочки. Но и здесь важно понимать: сильный антагонист — это не тот, кто злой. Это тот, у кого есть своя, понятная цель, которая прямо противоположна цели героя. Цель Русалочки — любовь принца. Цель ведьмы — ее прекрасный голос. Их цели сталкиваются. Вот вам и конфликт.

ПЕТЬКА РАССКАЗОВ

(с жаром)

Но ведь герой все равно должен быть сильным! Он должен побеждать!

КОЛЬКА ГОВОРОВ

(спорит)

Он должен быть умным! Победить силой, когда у тебя Всесильный Меч, — это не победа. А вот обхитрить врага, как Одиссей, или решить нерешаемую задачу, как Барон, — вот это по-настоящему круто!

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

Сила против ума! Какая прекрасная дискуссия! Вы говорите о том, как герой преодолевает препятствия. Но есть еще один важный закон. Давайте назовем его «Эскалация ставок». Хорошо, Петя, твой герой победил одного врага. Что дальше? Он пойдет и так же легко победит второго? Скучно. Конфликт должен нарастать. Каждое следующее препятствие должно быть сложнее предыдущего.

БАРОН МЮНХГАУЗЕН

Верно! Сначала вытащить себя из болота, а потом уже лететь на Луну! Последовательность!

ГАНС ХРИСТИАН АНДЕРСЕН

Сначала отдать голос, а потом — рискнуть бессмертной душой… Да. Все верно.

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

А теперь, друзья, — ваша очередь стать архитекторами. Это задание для всех: создайте герою три ступени испытаний, повышая ставки. Первое — головоломка. Пусть герой проявит смекалку, чтобы выбраться из ловушки. Второе — битва с антагонистом. Прямой конфликт, требующий смелости. Третье — моральный выбор. Самый трудный барьер, где победа требует жертвы. Например, ради цели герой должен отдать самое дорогое. Посмотрите, как эти этапы сделают характер живым. До встречи в нашей мастерской!

Эпизод 8. Загадка последней фразы

Студия. На столе лежит раскрытый блокнот Петьки, исписанный убористым почерком. Рядом стоит маленькая фигурка рыцаря, победно занесшего меч над поверженным игрушечным драконом. Атмосфера в студии тихая, торжественная, как после окончания долгой и увлекательной истории. ПЕТЬКА РАССКАЗОВ заканчивает читать финал своей сказки о рыцаре, драконе и принцессе.

ПЕТЬКА РАССКАЗОВ

…и вот он победил дракона, освободил принцессу, они вернулись в королевство, сыграли пышную свадьбу, и жили долго и счастливо. Конец.

(Он выдыхает и с довольным видом откидывается в кресле. Несколько секунд висит тишина.)

КОЛЬКА ГОВОРОВ

(нарушая молчание)

И все?

ПЕТЬКА РАССКАЗОВ

(недоуменно)

Ну да. А что еще? Это же хеппи-энд. Все счастливы.

КОЛЬКА ГОВОРОВ

А что значит «счастливы»? Он так и продолжал махать своим Всесильным Мечом? Ему не стало скучно? А принцесса? Она так и сидела рядом и хлопала в ладоши? Это не финал, а отписка. Дежурная фраза. Многоточие, после которого самое интересное как раз и могло бы начаться.

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

«Многоточие»! Очень часто авторы ставят в конце именно его, боясь или ленясь поставить настоящую, вескую точку. Или, может быть, вопросительный знак? Чтобы разобраться в искусстве последней фразы, нам понадобятся настоящие мастера финального аккорда.

(Внезапно тяжелая входная дверь студии, которую никто до этого не использовал, со скрипом отворяется, впуская полоску света. На пороге, словно два суровых стража из прошлого, появляются братья ГРИММ. Они молча входят и закрывают за собой дверь, отрезая студию от внешнего мира.)

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

(ничуть не удивлен)

Один подход — суровый и справедливый…

(В тот же миг из-за высокого стеллажа с книгами, насвистывая веселую мелодию, выходит уже знакомый нам МАРК ТВЕН в своем белоснежном костюме. Он с лукавым прищуром смотрит на мрачных братьев.)

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

…а другой — вольный, как ветер. Господа, какая честь! Вы пришли как раз вовремя. Мой юный коллега сомневается в канонической формуле «жили они долго и счастливо». И его можно понять. Братья Гримм, вы — непревзойденные мастера того, что мы назовем «закрытым финалом». Расскажите, как вы ставили точку в своих историях?

ЯКОБ ГРИММ

(сухо и четко)

Мы не ставили точку. Ее ставил моральный закон, живший в этих преданиях. Народная сказка — не развлечение, а урок. И урок должен быть понятен до конца: добро вознаграждено, зло наказано, баланс восстановлен.

ВИЛЬГЕЛЬМ ГРИММ

(мягче, поясняя)

Вспомните нашу «Золушку». Когда справедливость восторжествовала, и она стала невестой принца, история могла бы закончиться. Но нет. На свадьбу приходят ее злые сестры, и голуби выклевывают им глаза, каждой по одному. Вот теперь — финал.

ПЕТЬКА РАССКАЗОВ

(содрогаясь)

Опять эта жестокость…

ЯКОБ ГРИММ

Это не жестокость, юноша. Это — баланс. Зло должно быть не просто побеждено, оно должно быть наглядно и окончательно наказано. Чтобы ни у кого не возникло вопросов. Такой финал дает читателю чувство полного удовлетворения. Мировой порядок восстановлен. Дело закрыто. Точка.

ИВАН ШКОЛЬНИКОВ

Дело закрыто. Прекрасная формула. Но, господин Твен, вы, кажется, всегда оставляли дело открытым?

МАРК ТВЕН

(усмехается)