Бесплатный фрагмент - Как Иисус Христос стал самым успешным лидером в истории

Дисклеймер Этот текст представляет собой историко-научное исследование и не является религиозным трактатом. Он не ставит целью оспаривать веру или убеждения, а лишь анализирует исторический, психологический и социологический контекст личности Иисуса Христа и его влияния. Все представленные данные основаны на исторических источниках, исследованиях и аналитическом подходе. Точка зрения автора направлена на изучение феномена распространения идей, лидерства и устойчивости идеологических систем.

Введение

Почему эта тема важна?

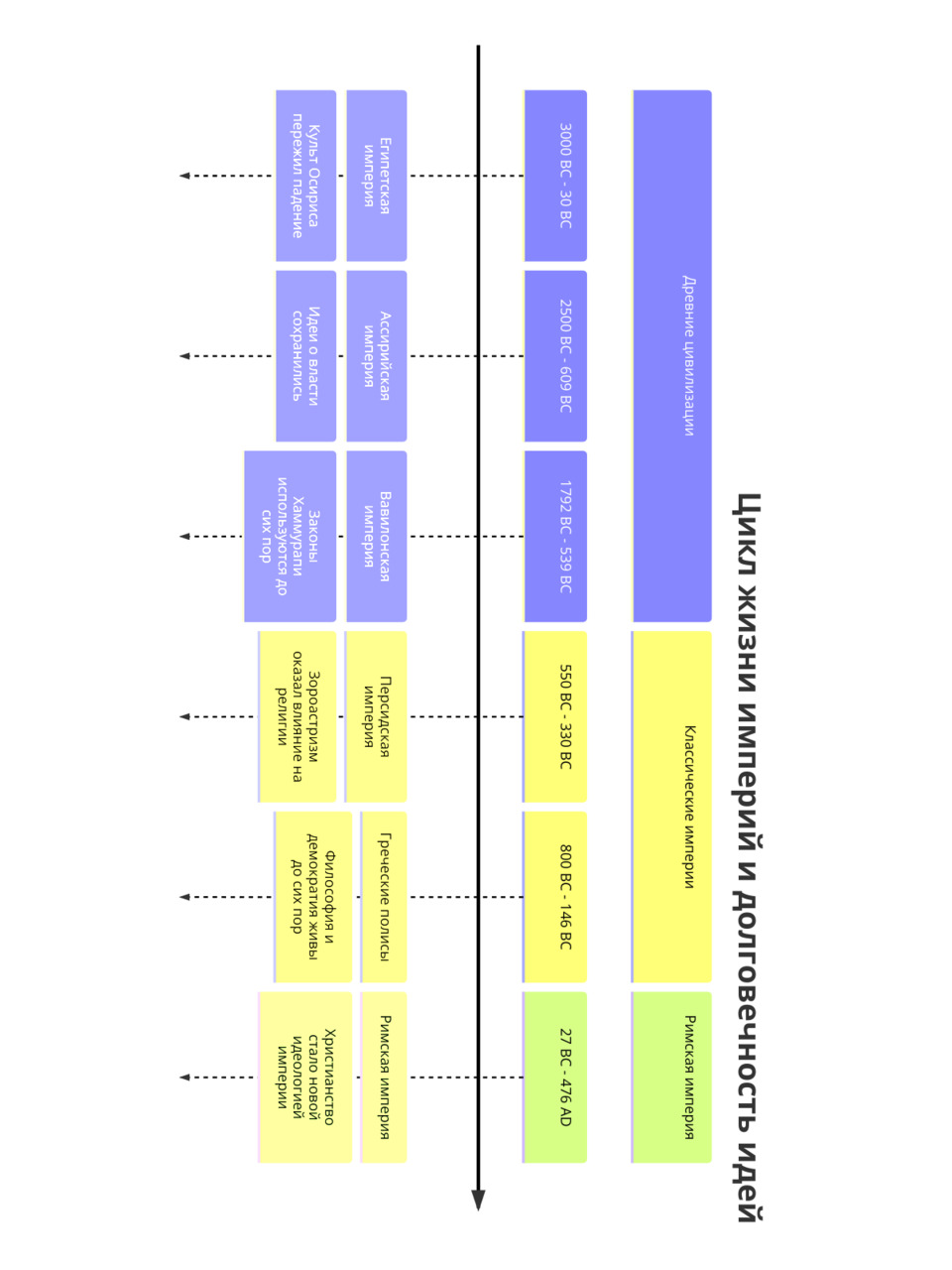

История человечества знает множество лидеров, революционеров и проповедников, но единицы смогли оставить след, который пережил тысячелетия. Одним из самых загадочных и влиятельных деятелей в истории является Иисус Христос. Его учение не просто изменило сознание миллионов, оно сформировало основу западной цивилизации, повлияло на политику, экономику, культуру и систему морали.

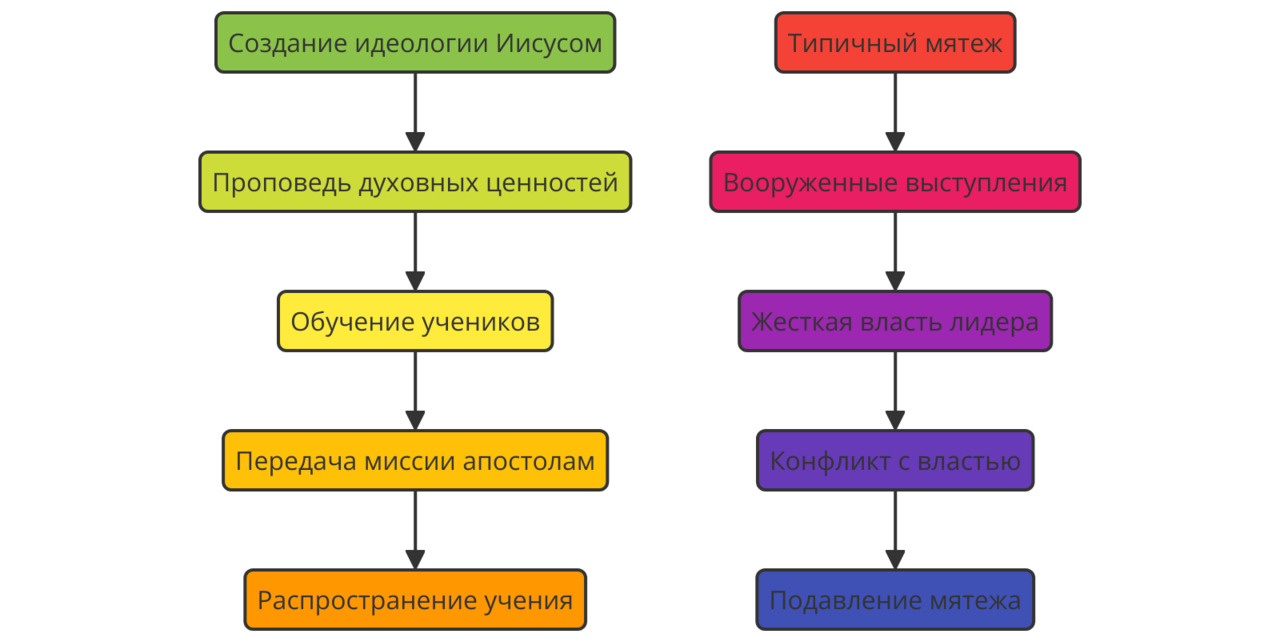

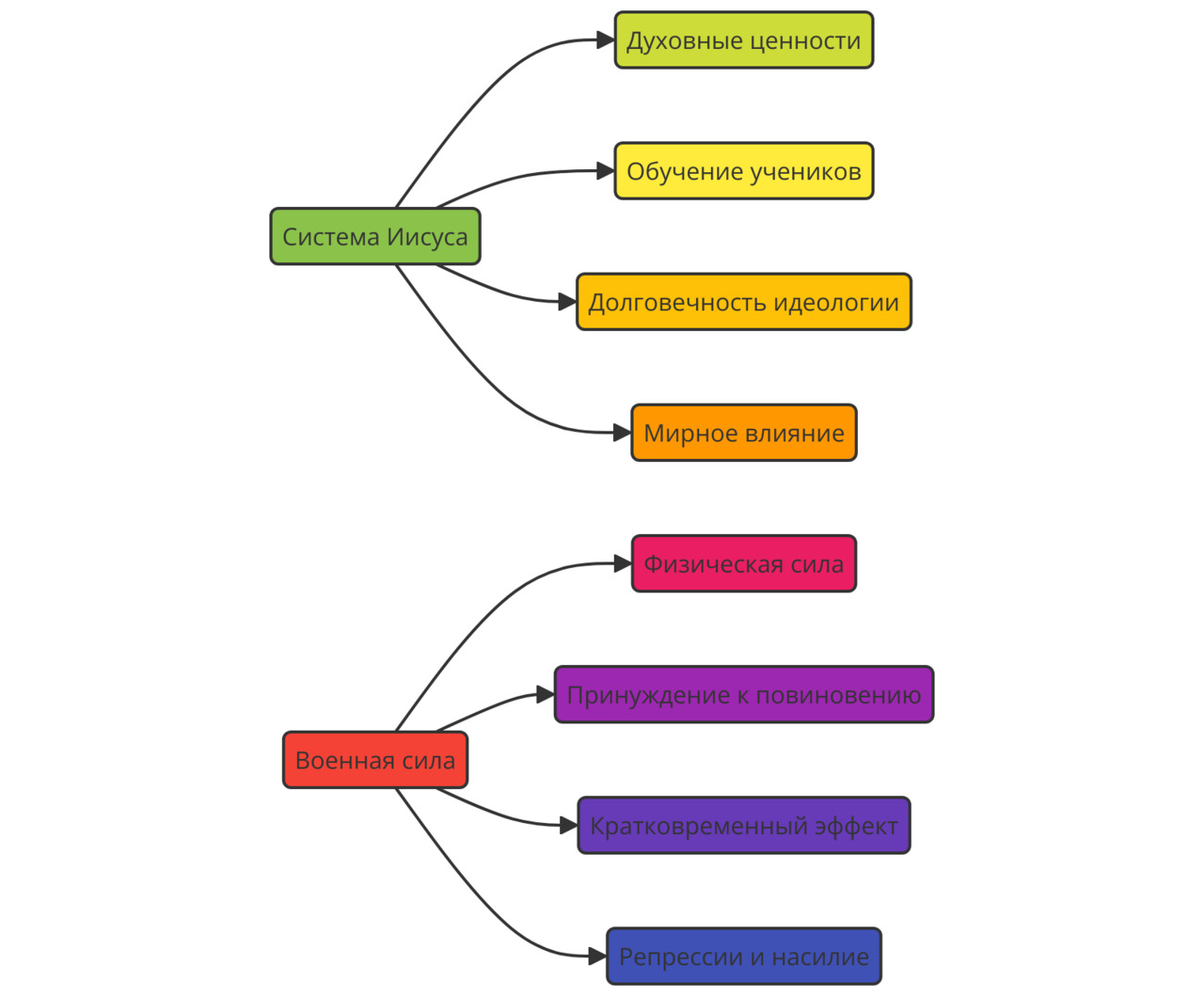

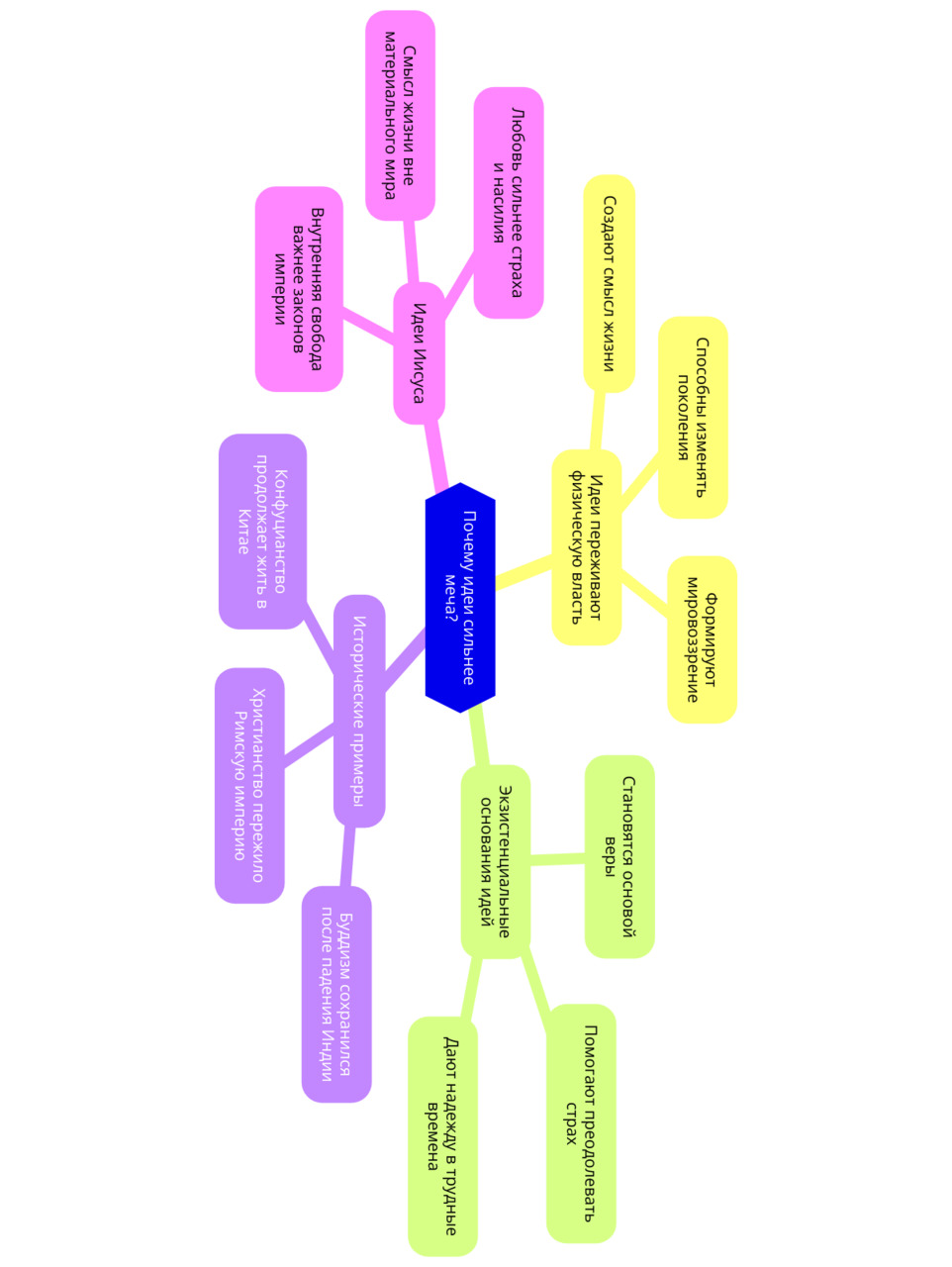

Но как человеку, не обладавшему ни армией, ни политической властью, удалось создать движение, которое не только пережило века, но и трансформировало величайшую империю своего времени? Почему его идеи оказались сильнее меча, войн и власти?

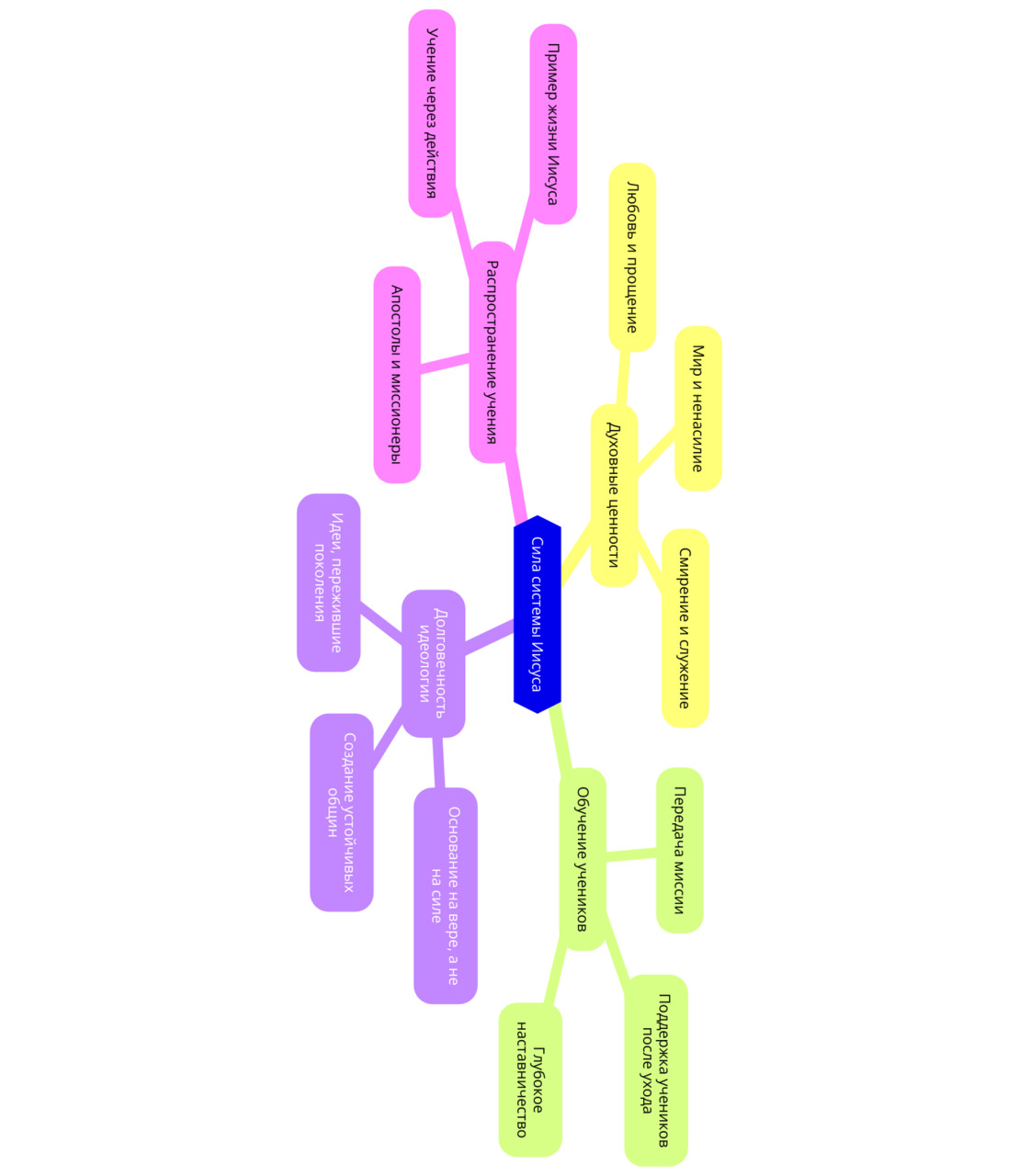

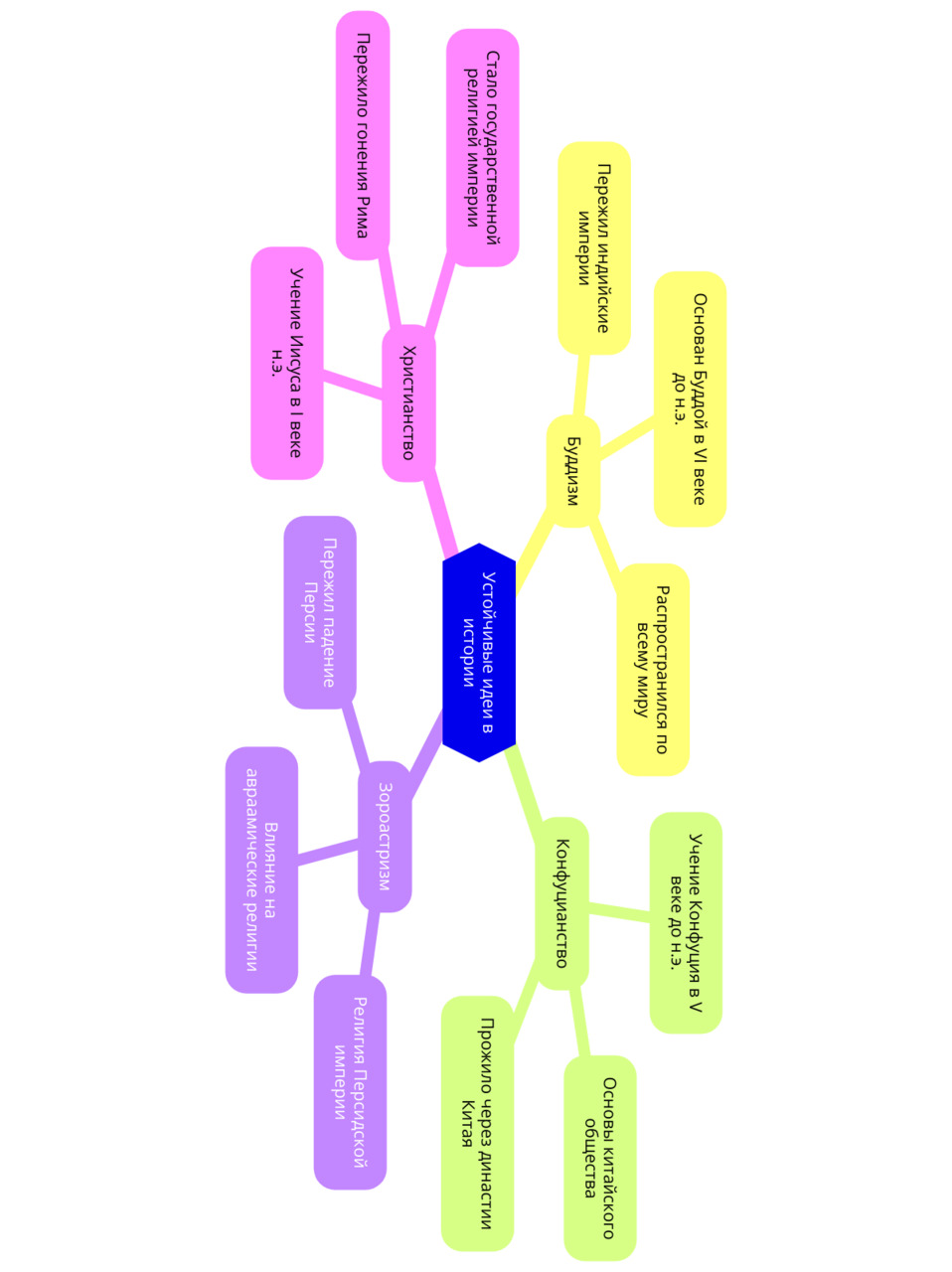

Современные исследования в области психологии, нейробиологии, социологии и теории влияния позволяют по-новому взглянуть на феномен распространения христианства. Оно стало не просто религией, а идеальной системой, устойчивой ко времени, адаптирующейся к любой эпохе и культуре. Мы разберём, какие механизмы были заложены в основу этой идеологии, и почему они до сих пор работают в политике, бизнесе и массовой культуре.

Вопросы, на которые мы ищем ответы

Как человек без армии, денег и официального статуса смог бросить вызов мощнейшей империи и победить?

Какие стратегии и психологические механизмы он использовал, чтобы его идеи распространились и закрепились?

Почему его смерть не уничтожила его учение, а сделала его сильнее?

Как религиозные учения могут влиять на общественное сознание, используя базовые принципы психологии и нейробиологии?

Какие элементы его системы сегодня применяются в политике, маркетинге и корпоративной культуре?

Как будет построена книга?

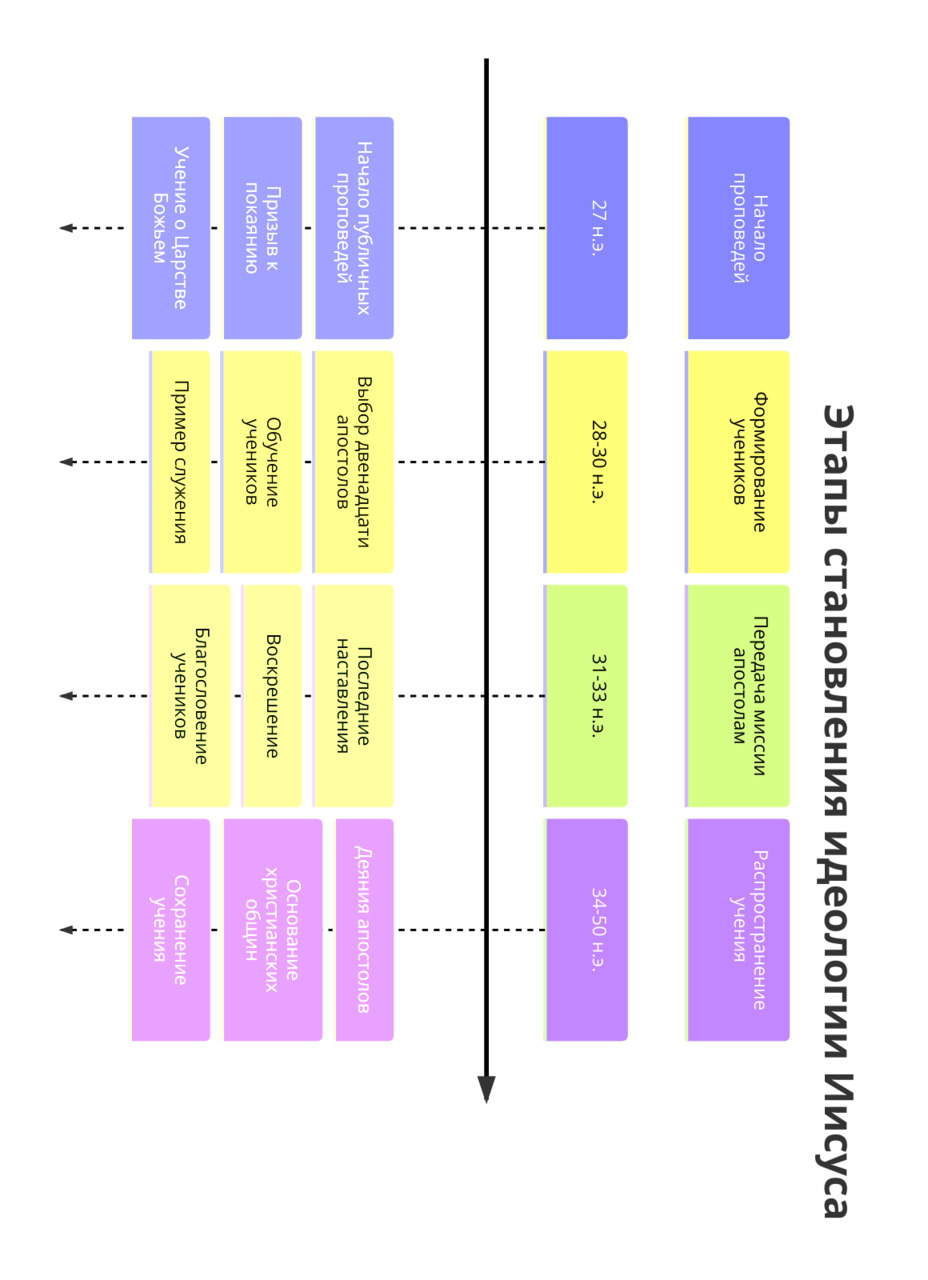

Мы шаг за шагом разберём структуру системы, созданной Иисусом, её фундаментальные принципы и способы влияния на массовое сознание. Мы проведём анализ исторического контекста, разберём ключевые этапы формирования движения, изучим психологию учеников и рассмотрим, как элементы этой системы используются сегодня.

Эта книга не о религии в традиционном понимании — она о механизмах власти, управления и бессмертия идей. Это не попытка доказать или опровергнуть веру, а исследование самой успешной идеологической модели в истории.

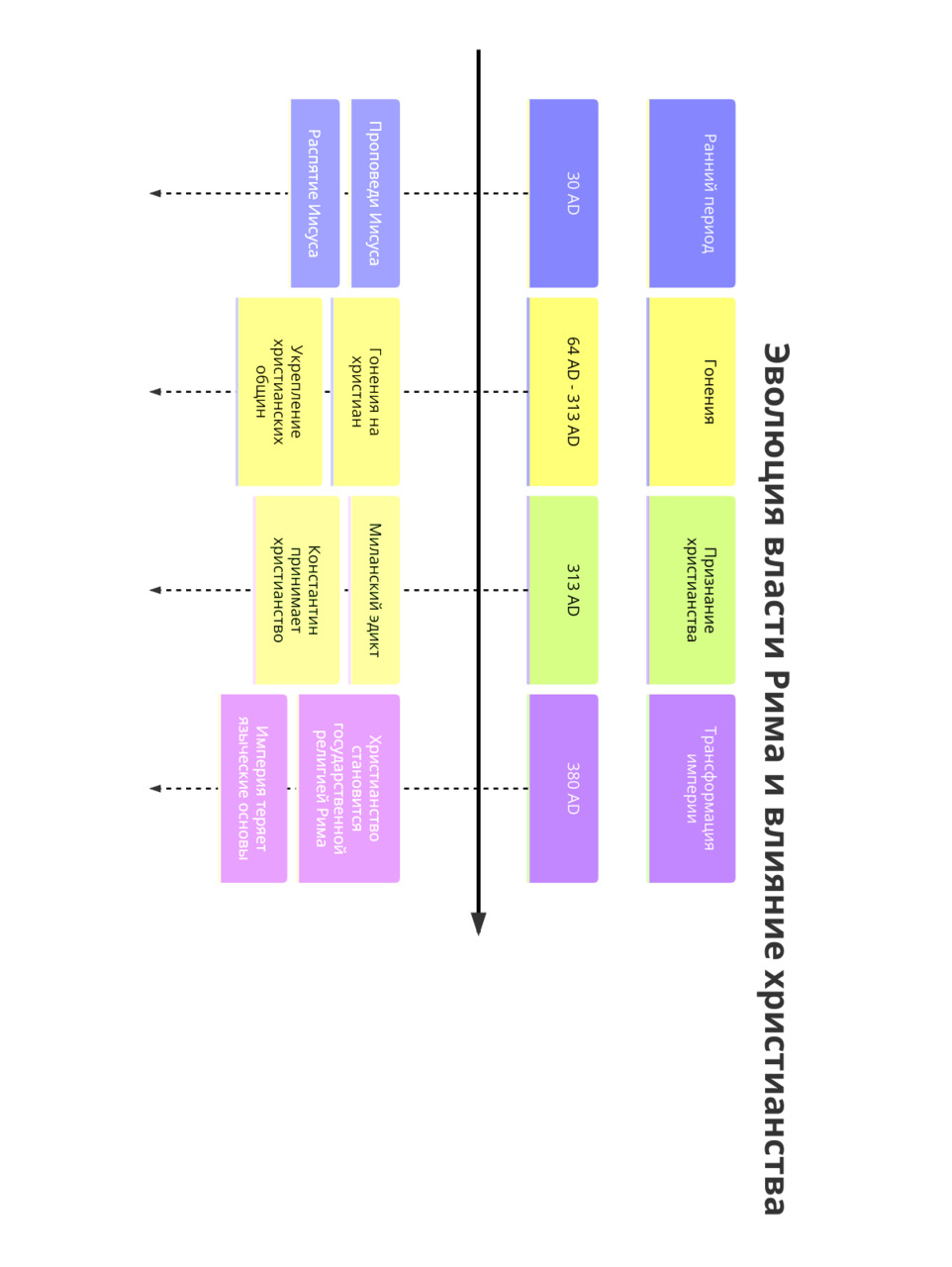

Христианство сосуществовало с разными империями и оказывало влияние на их культуру.

Иисус не строил империю, но создал систему, которая пережила все империи.

Эта система работает до сих пор — и мы разберём, почему.

Глава 1. Мир, в который родился Иисус

(Глубокий разбор политической, социальной и религиозной ситуации, которая предопределила его стратегию)

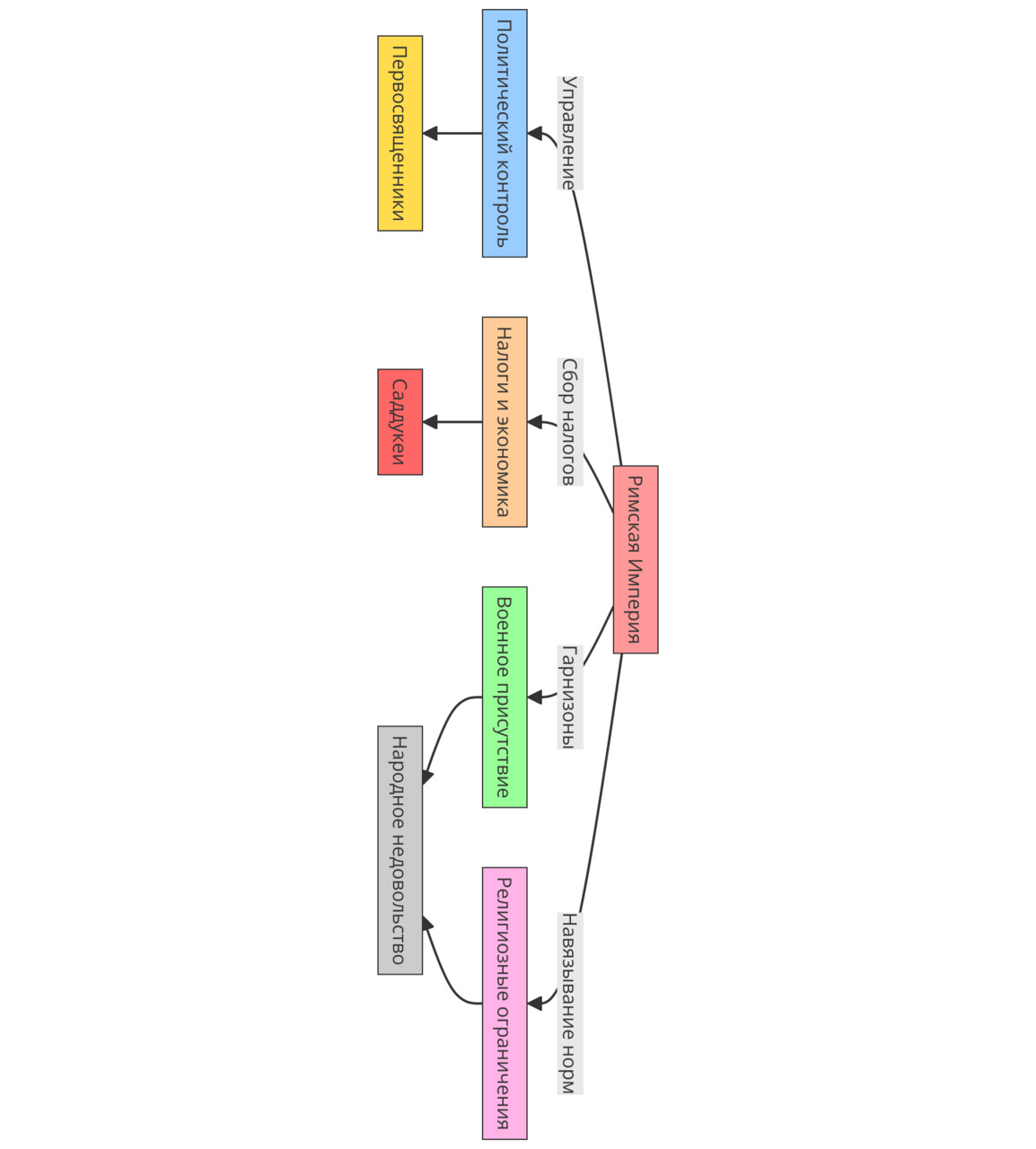

1.1. Политическая ситуация: Рим как машина подавления

Империя без конкурентов

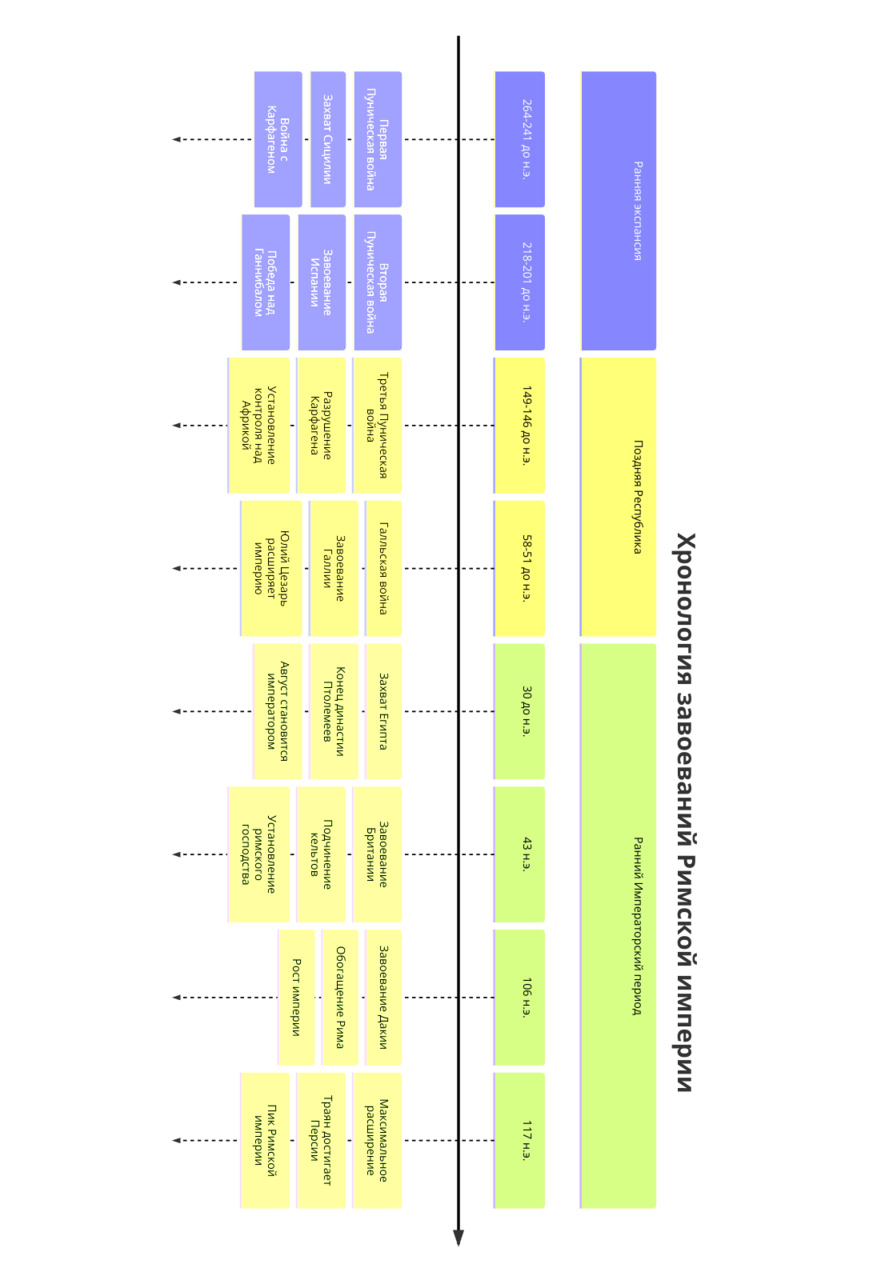

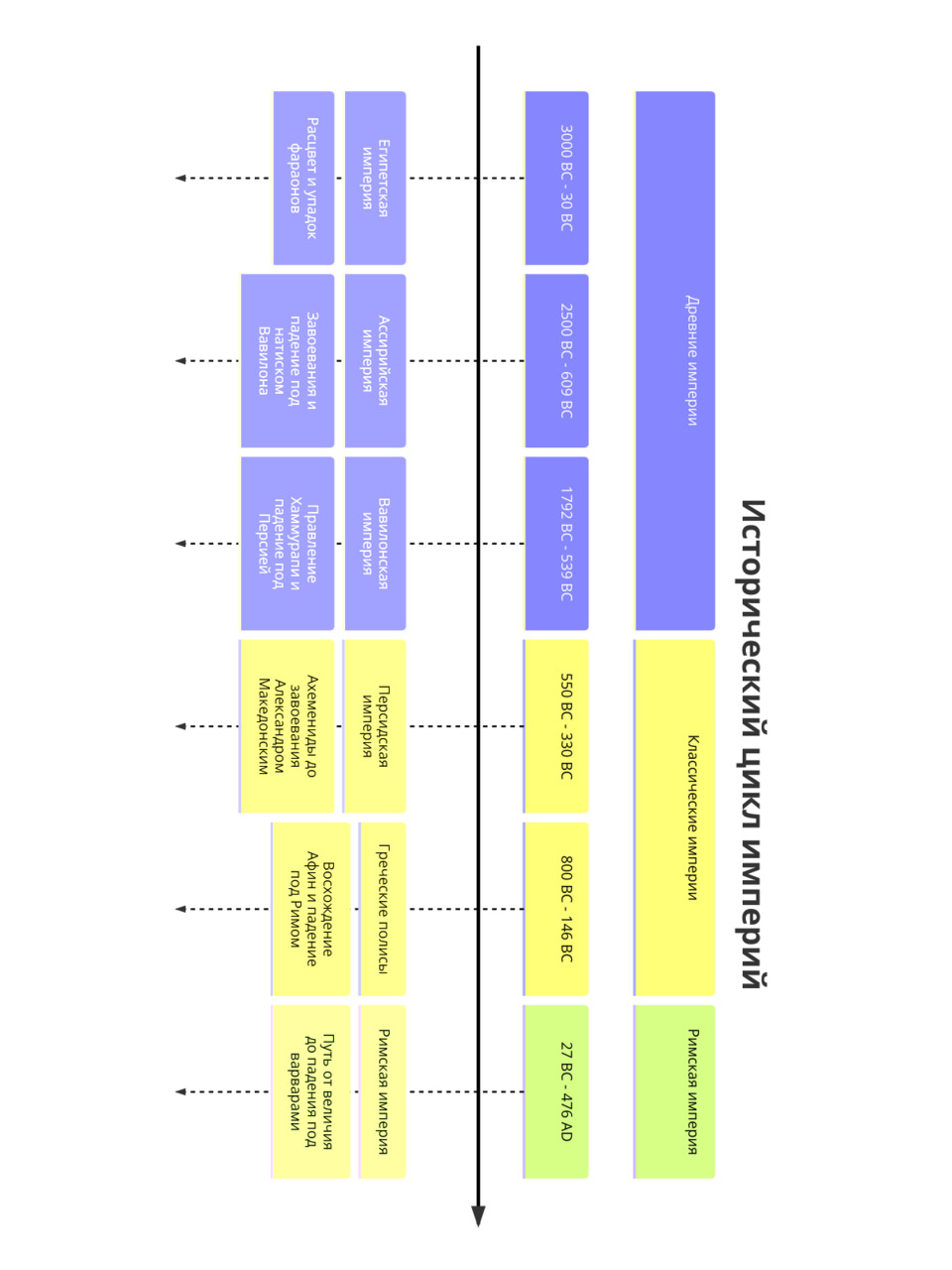

К началу I века нашей эры Римская империя достигла пика своего могущества. Это было первое в истории государство, охватившее территории от Британии до Египта, от Атлантического океана до Месопотамии. Рим не имел равных по военной силе, экономическому влиянию и политической стабильности. Его господство казалось абсолютным, а система управления обеспечивала непрерывное расширение и контроль над покорёнными народами.

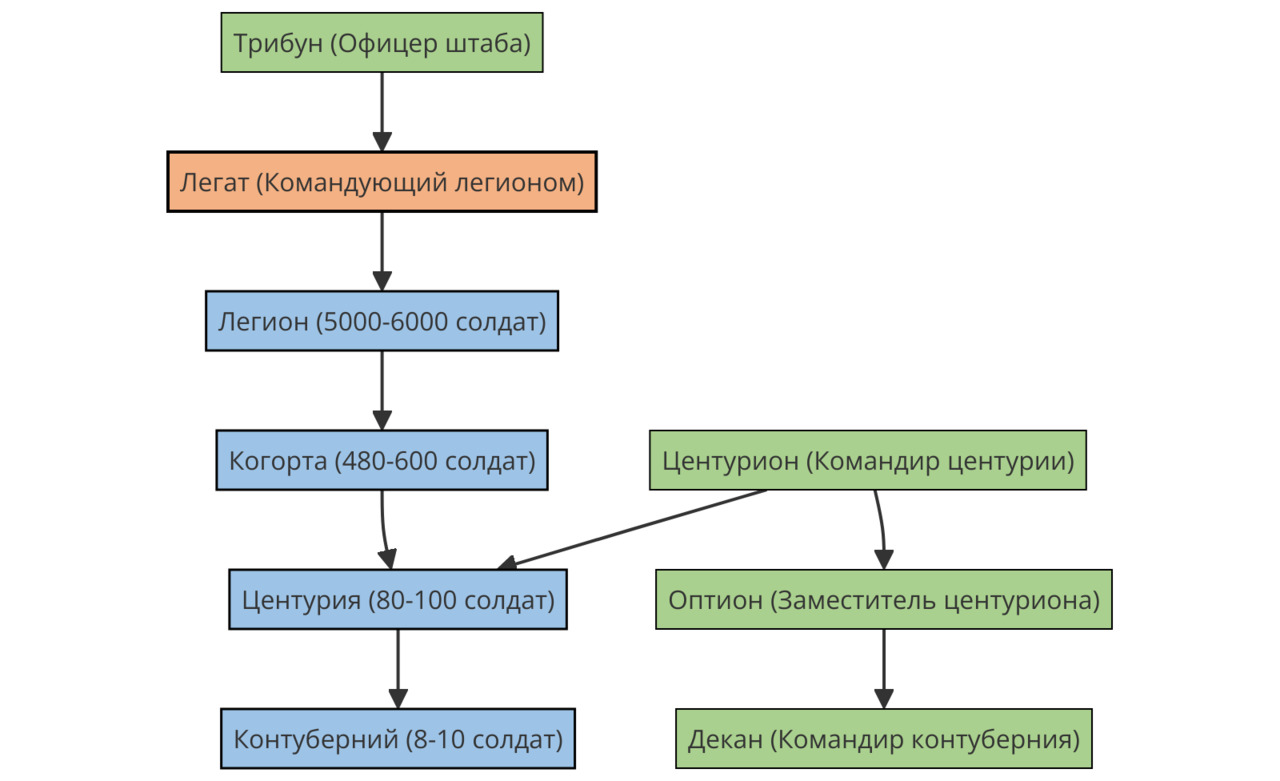

Военная мощь Рима строилась на профессиональной армии, строгой дисциплине и способности быстро адаптироваться к любой угрозе. Римские легионы были организованы таким образом, что могли вести боевые действия автономно, не завися от центрального командования. Эта тактика позволяла империи подавлять восстания, вести войны на нескольких фронтах и эффективно контролировать завоёванные земли. Исследования военной стратегии античности показывают, что благодаря своей структуре римская армия сохраняла боеспособность даже в случае потерь среди командиров, что делало её практически непобедимой.

Экономическая мощь империи основывалась на налоговой системе, рабском труде и контроле над торговыми маршрутами. Завоёванные территории обеспечивали Рим ресурсами, деньгами и рабочей силой. Главные торговые пути проходили через Средиземное море, а Великий Шёлковый путь соединял империю с Востоком, обеспечивая постоянный поток товаров, знаний и технологий. Контроль над зерновыми поставками из Египта давал Риму возможность управлять продовольственной безопасностью провинций, а также использовать этот ресурс как инструмент давления. Исследования античной экономики свидетельствуют, что разница в богатстве между римской элитой и покорёнными народами была колоссальной, что способствовало постоянной социальной напряжённости, но одновременно обеспечивало ресурсную стабильность империи.

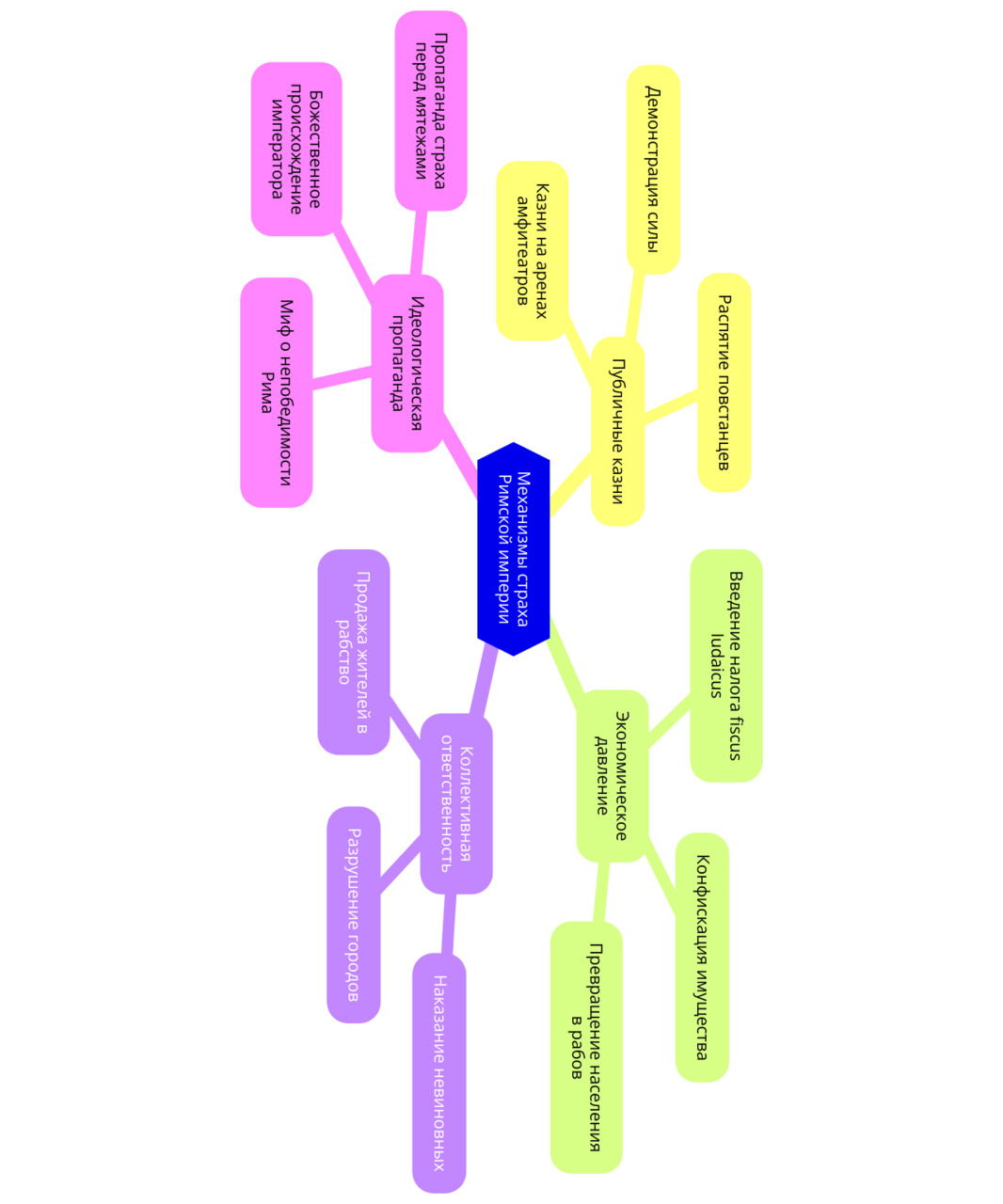

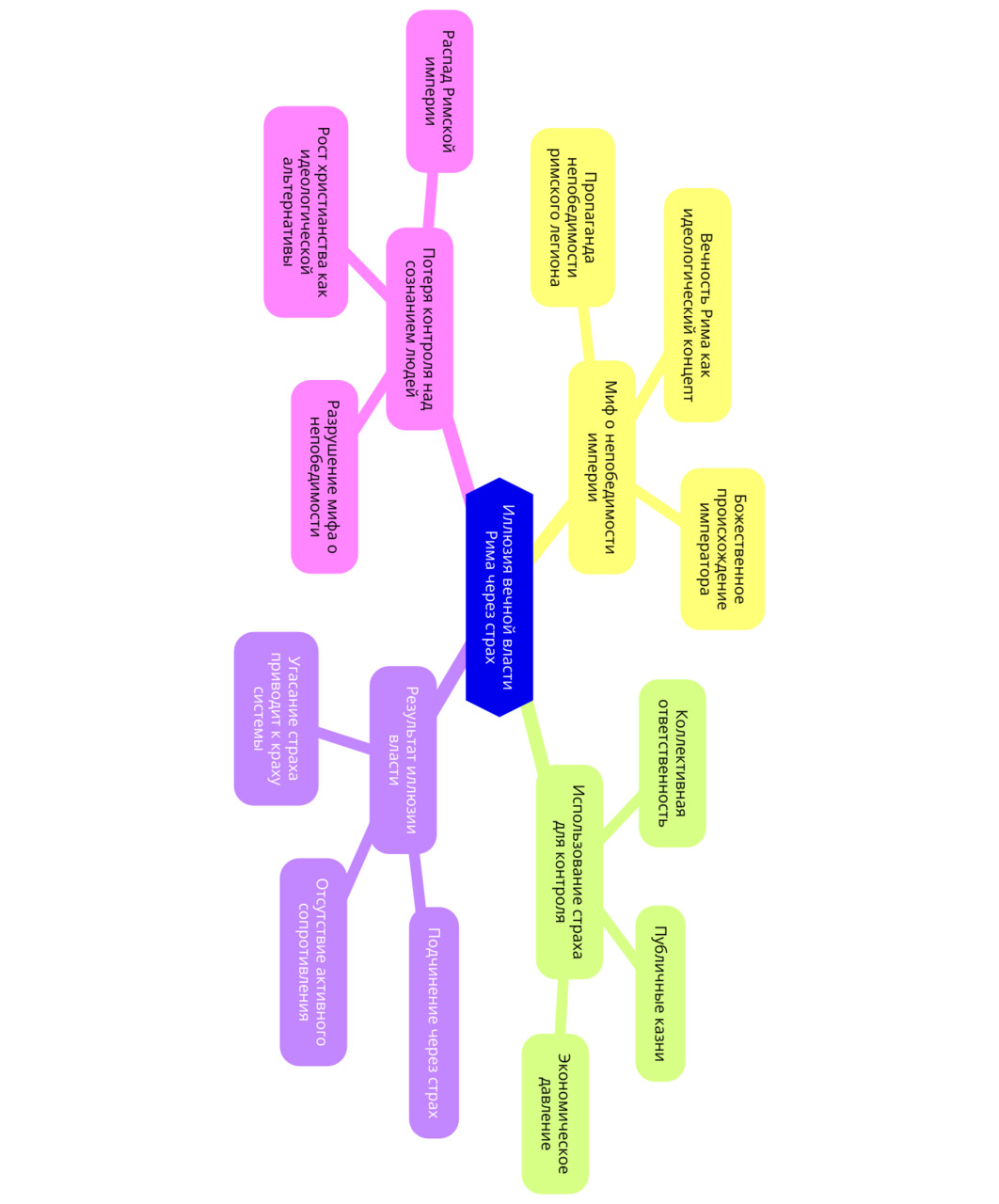

Идеологический контроль был не менее важной частью римской системы власти. Империя не только завоёвывала народы, но и интегрировала их в свой политический и культурный порядок. Введение культа императора как божественного правителя формировало лояльность среди граждан и делало отказ от повиновения не просто преступлением, но и актом богохульства. Пропаганда использовала философию стоицизма, оправдывающую власть как высшую форму порядка, а также принцип «хлеба и зрелищ», который позволял удерживать население в повиновении, отвлекая его от политических проблем через массовые развлечения и раздачу продовольствия.

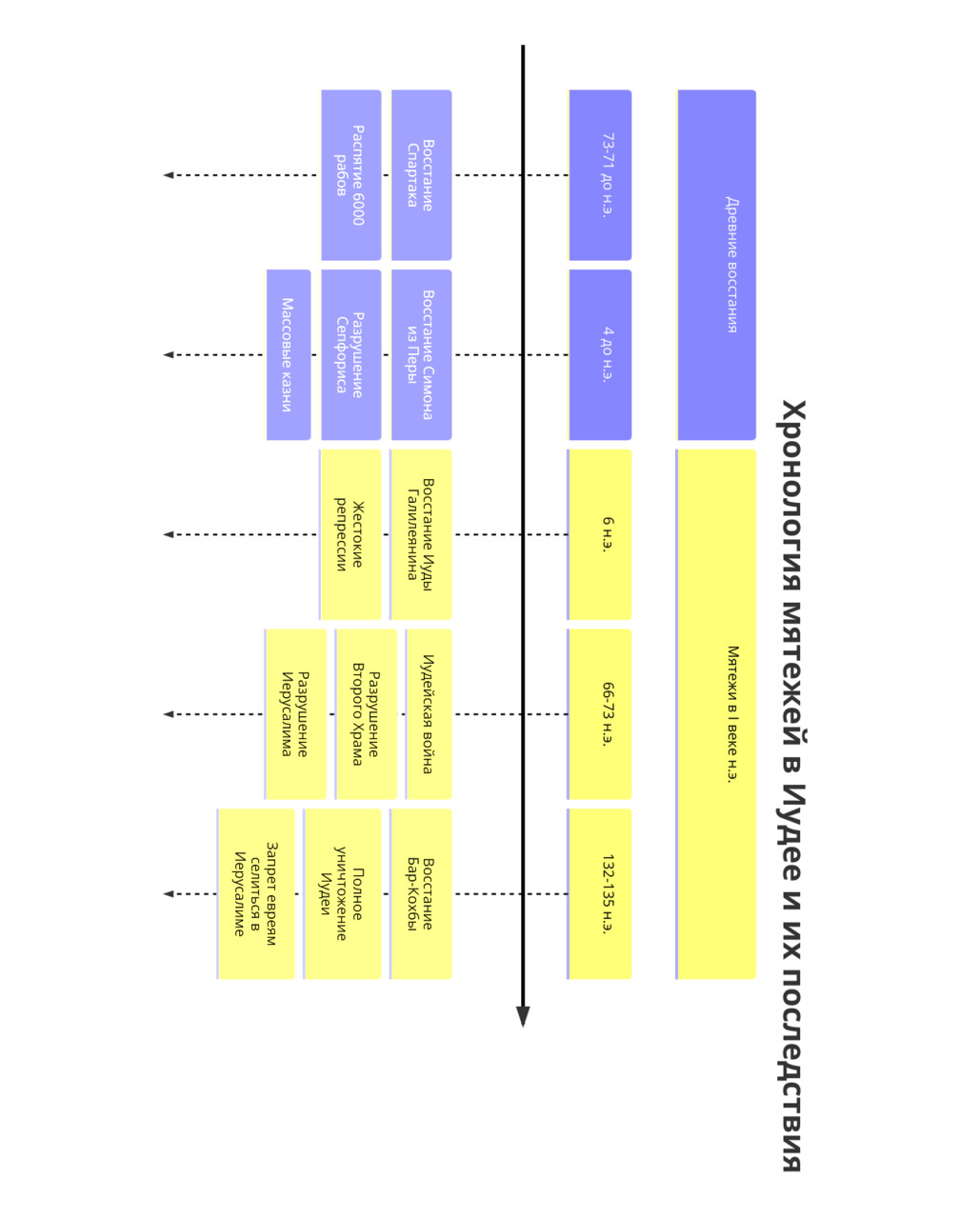

Любая попытка сопротивления римской власти заканчивалась жёстким подавлением. Восстание Спартака стало демонстрацией абсолютного контроля империи: после поражения мятежников шесть тысяч рабов были распяты вдоль дороги, ведущей в Рим. Подавление Иудейской войны сопровождалось уничтожением Второго Храма и разрушением Иерусалима, что привело к рассеянию евреев по разным регионам. После разрушения Карфагена римляне преднамеренно засыпали его земли солью, чтобы город не смог возродиться. Эти действия не только физически уничтожали врагов, но и служили символами устрашения, которые закрепляли неизбежность римской власти в сознании покорённых народов.

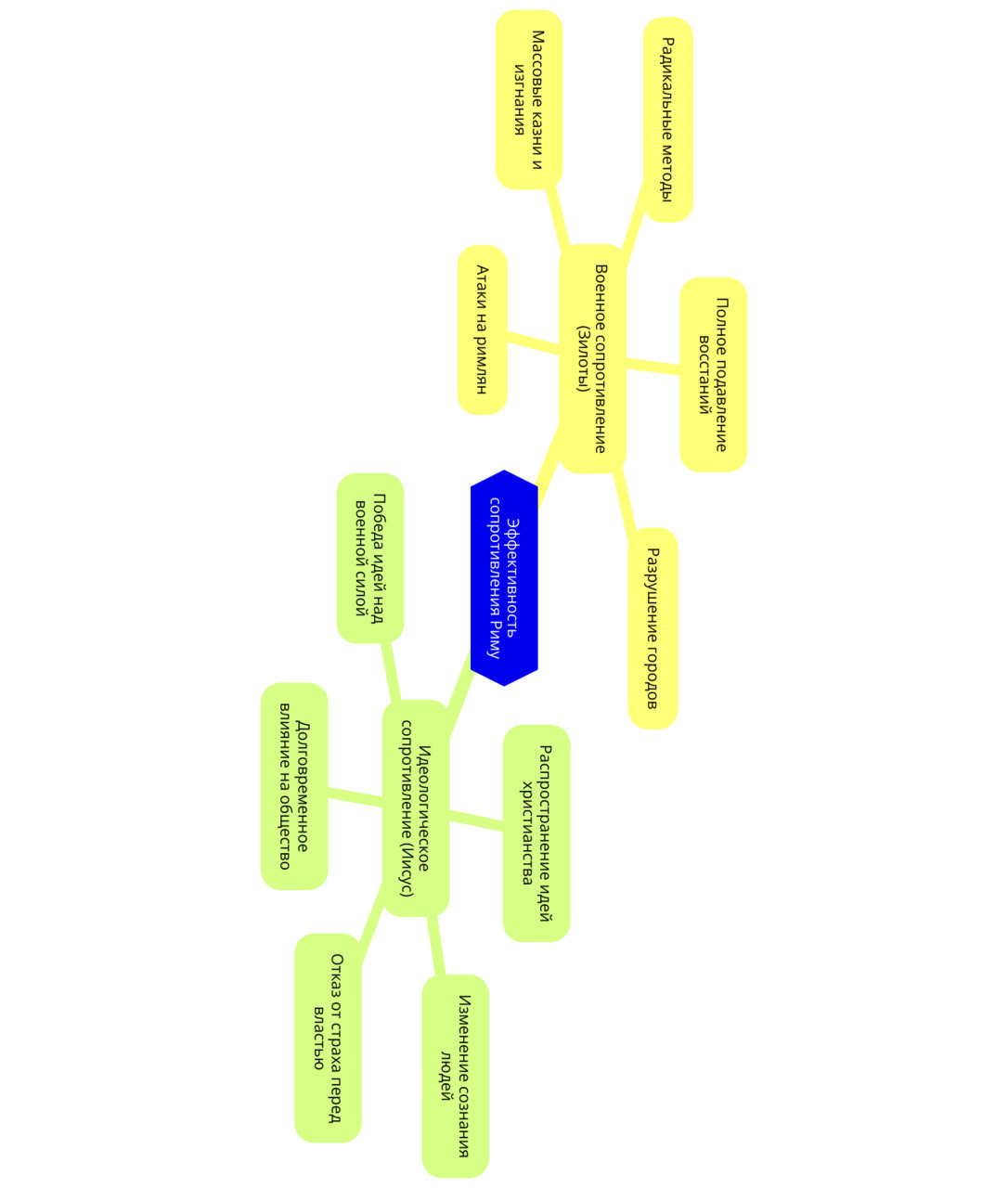

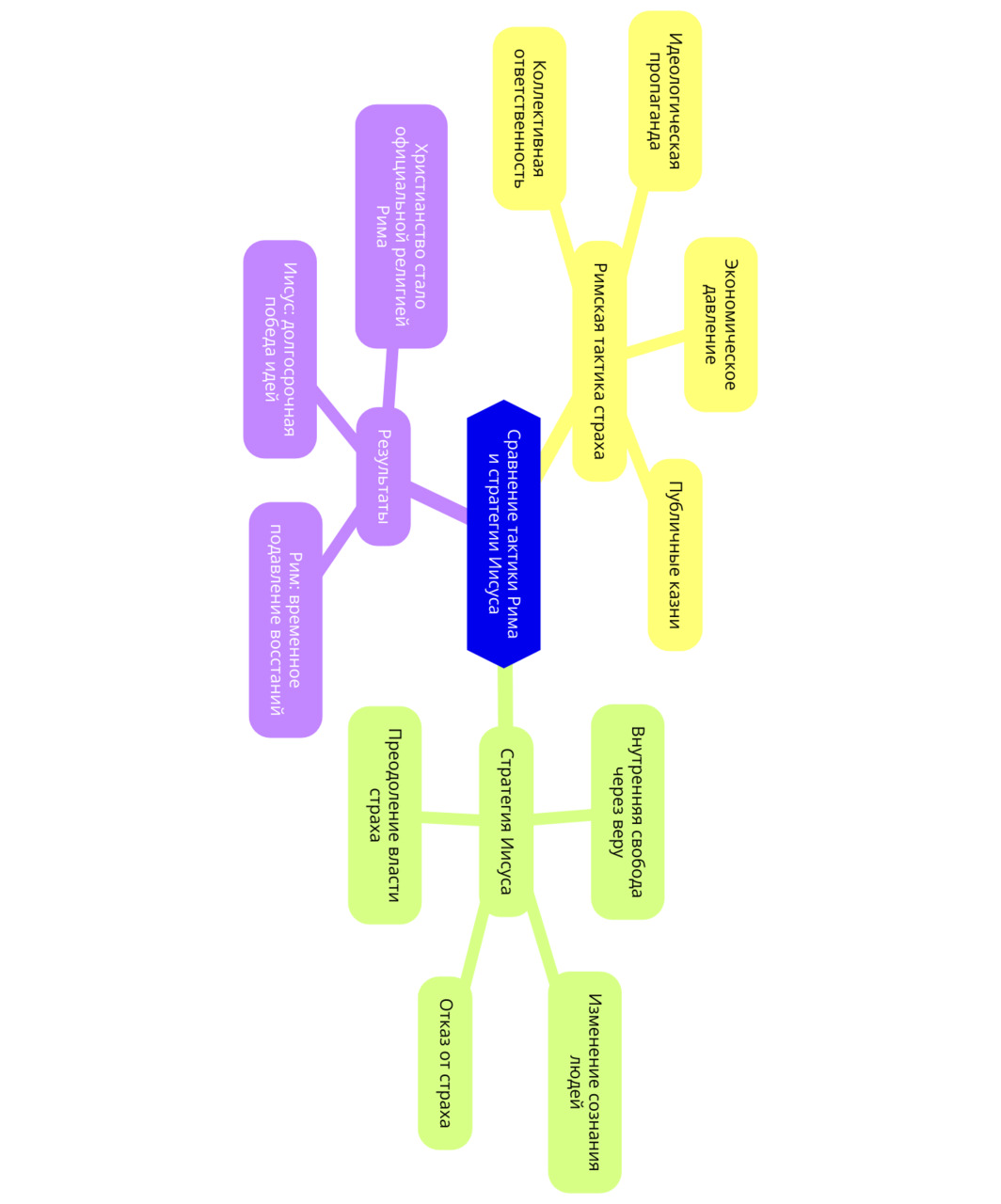

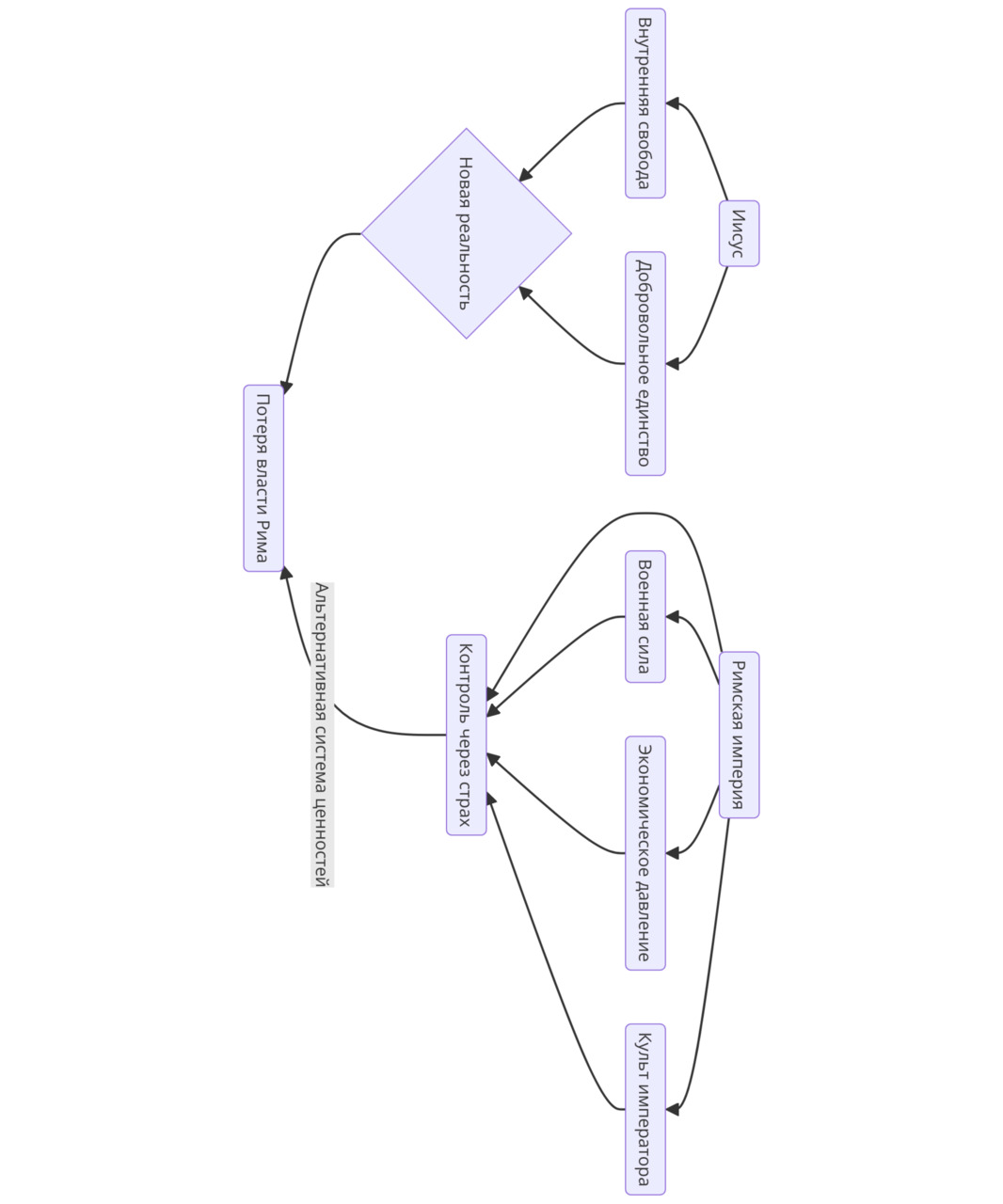

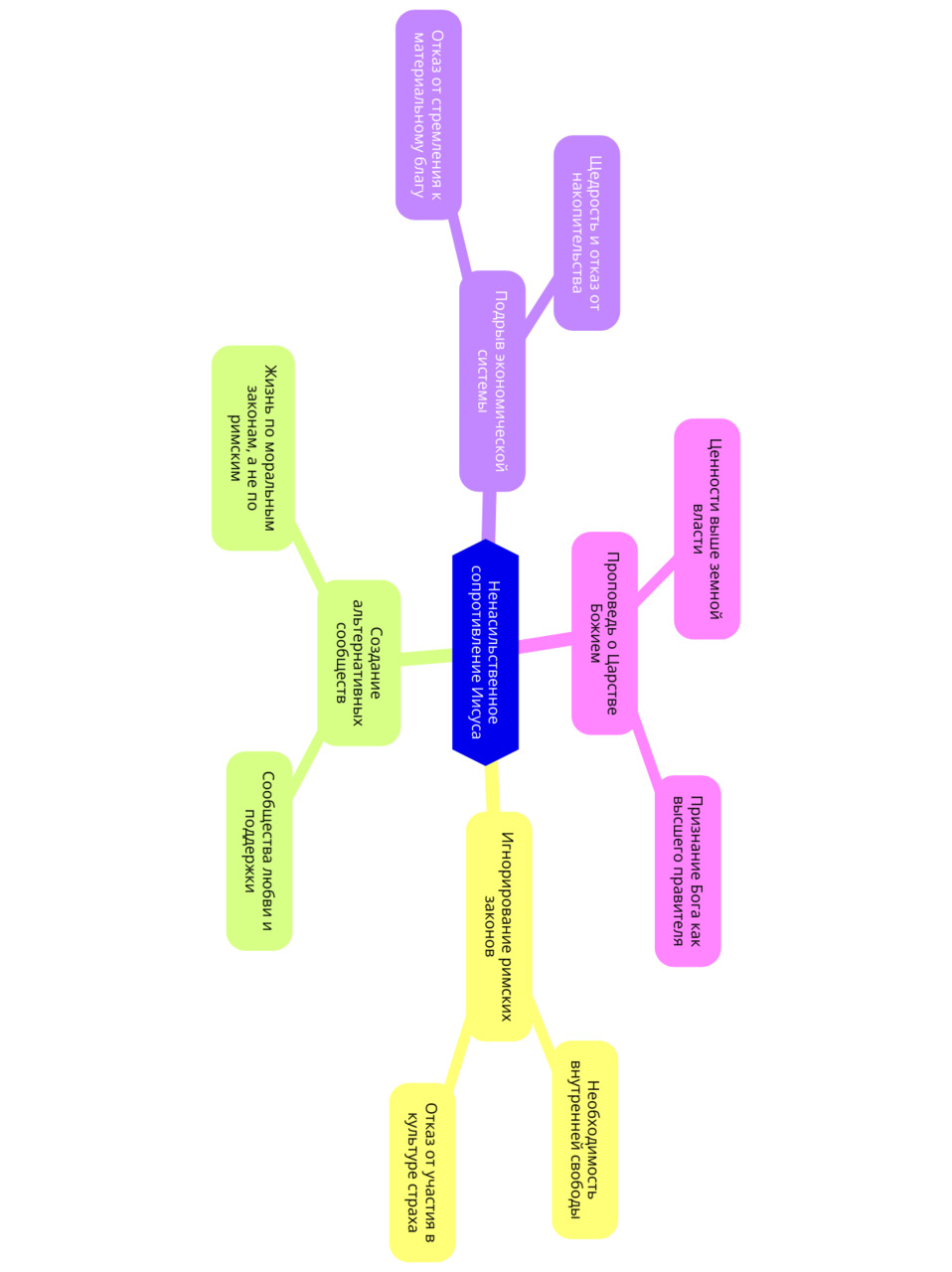

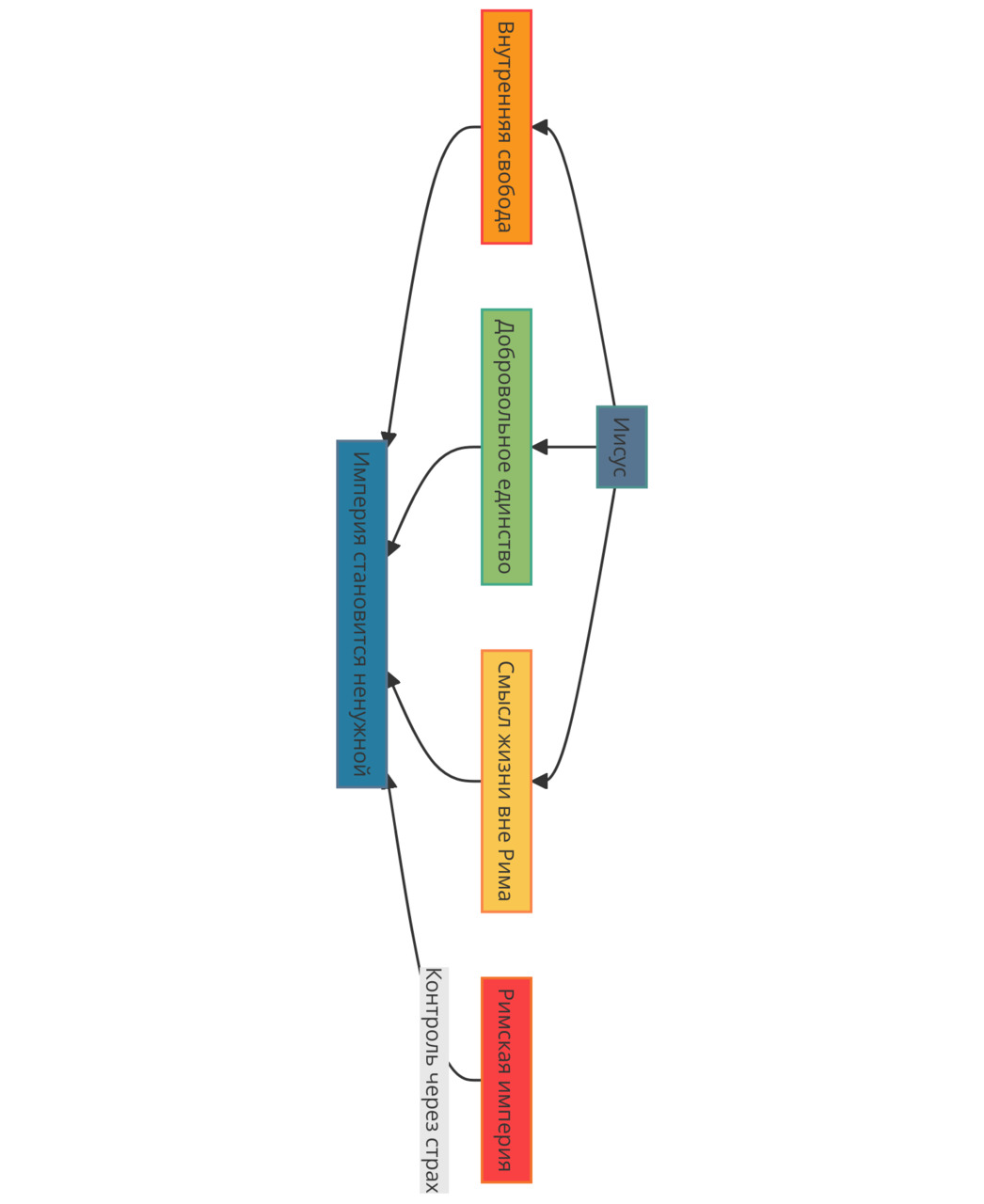

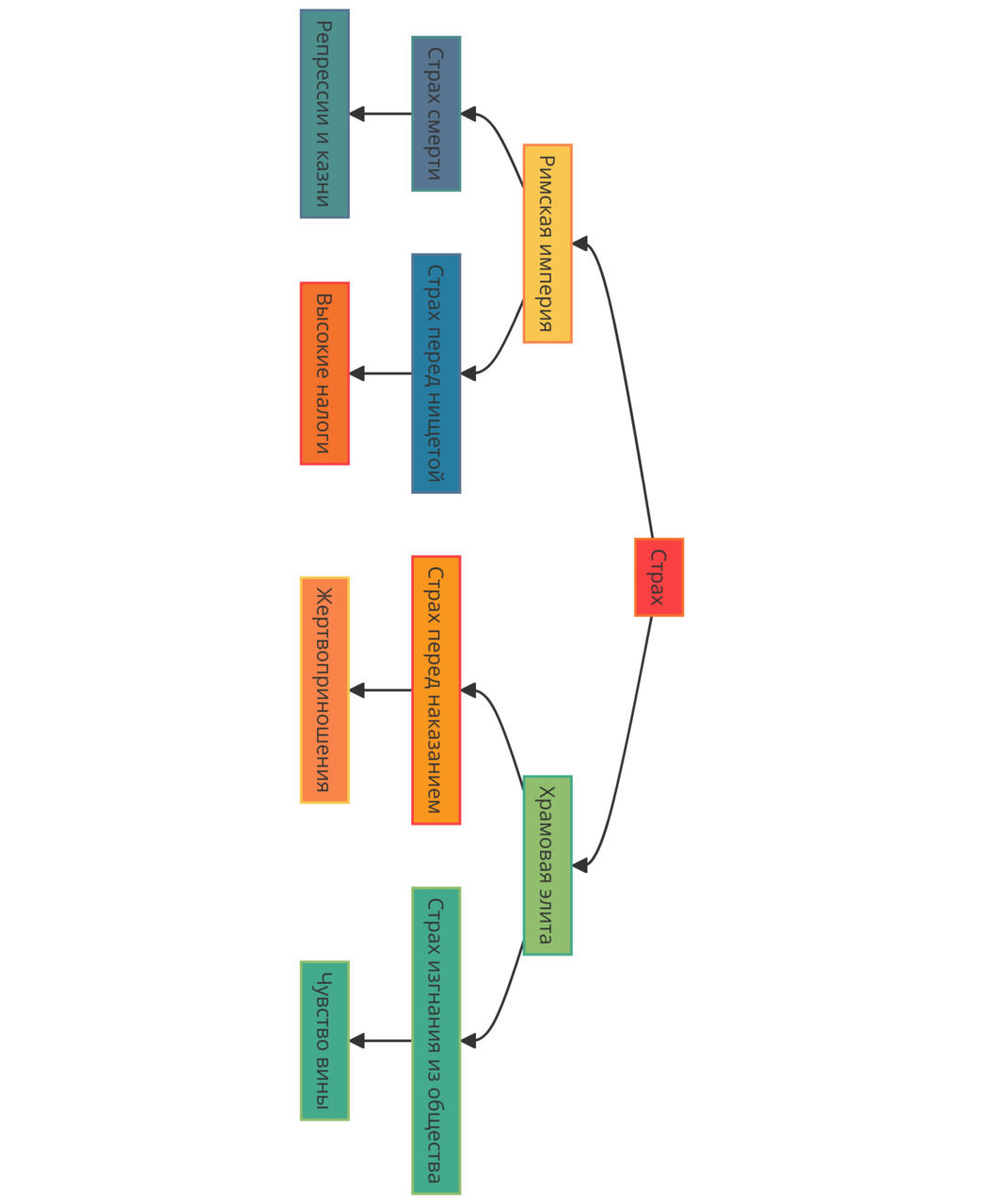

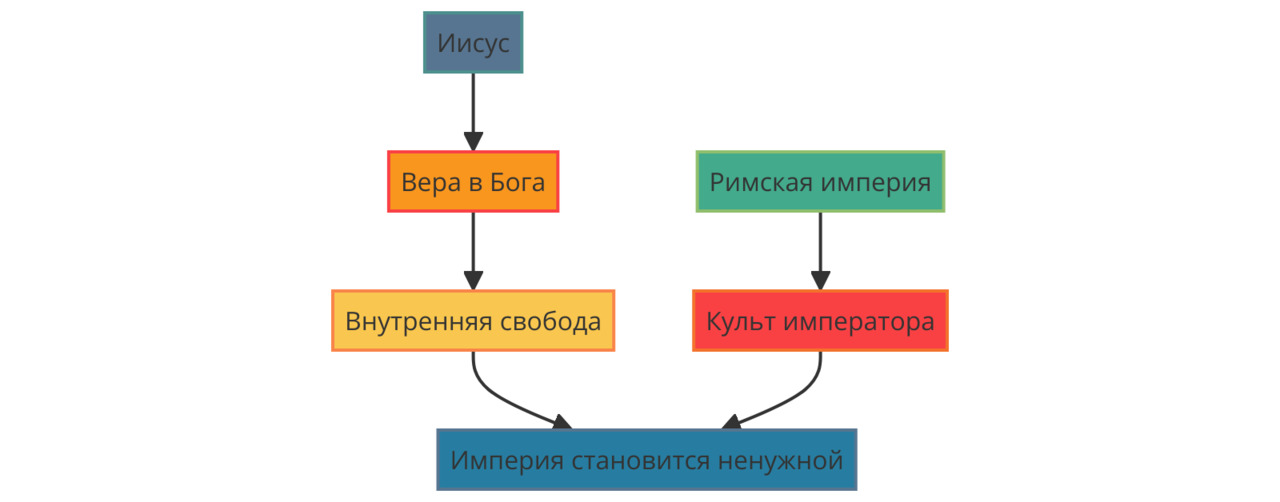

Военная, экономическая и идеологическая системы Рима делали его непобедимым. Однако именно в этом скрывался его главный недостаток. Контроль держался на страхе, а значит, если страх исчезал, рушилась и сама система. В отличие от зилотов, которые пытались бороться с империей силой, Иисус предложил иной путь. Вместо того чтобы атаковать Рим напрямую, он стремился разрушить его власть изнутри, изменяя сознание людей и создавая альтернативную систему ценностей, в которой земные правители теряли своё значение.

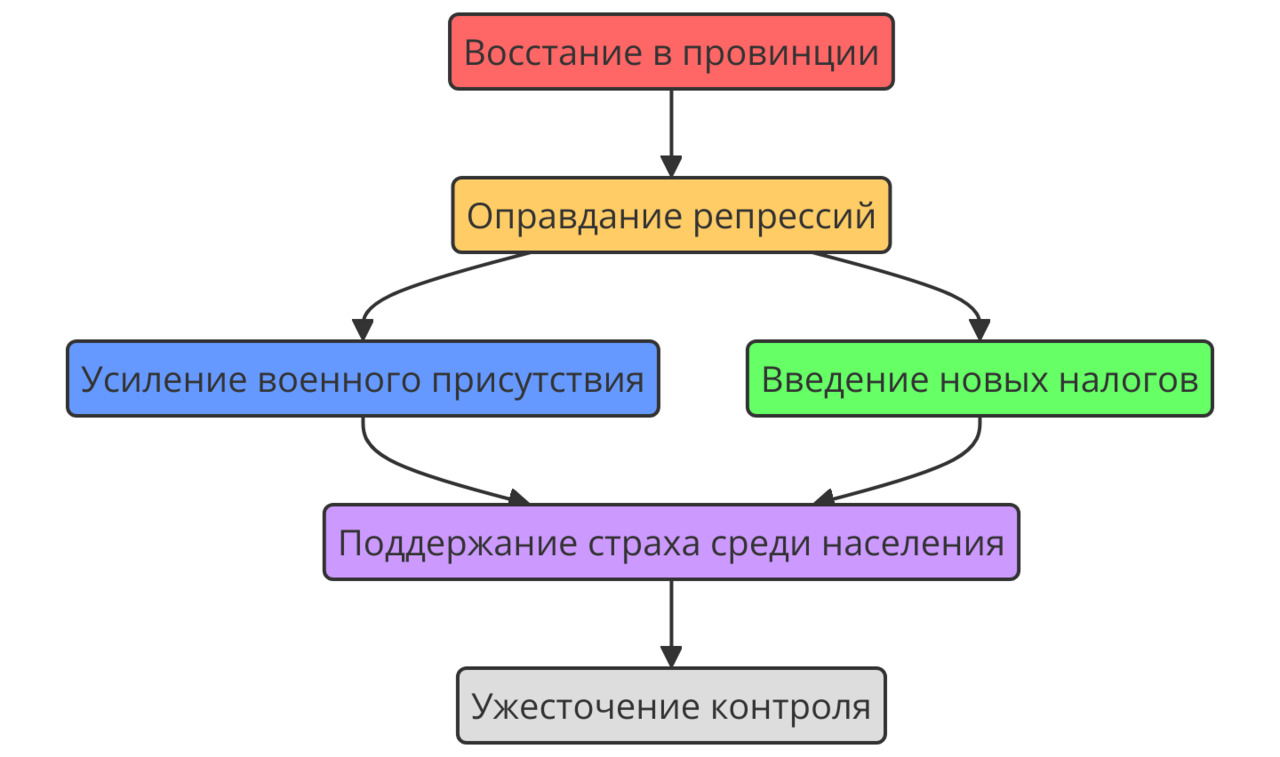

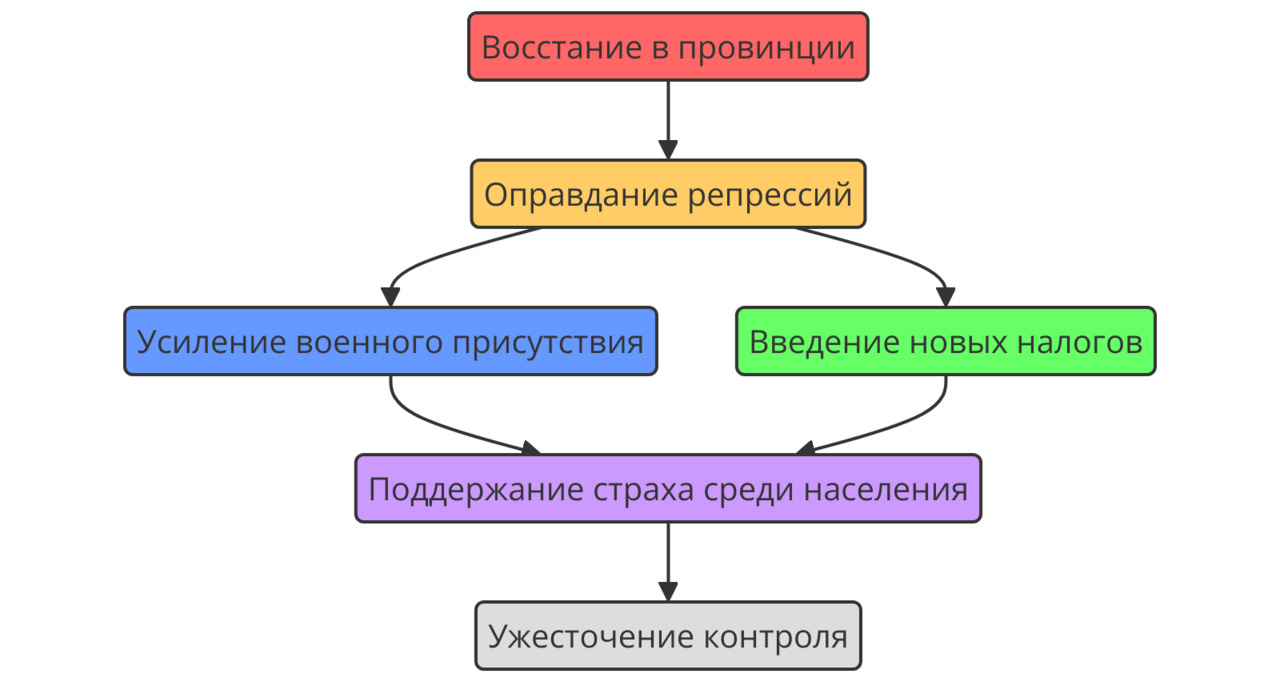

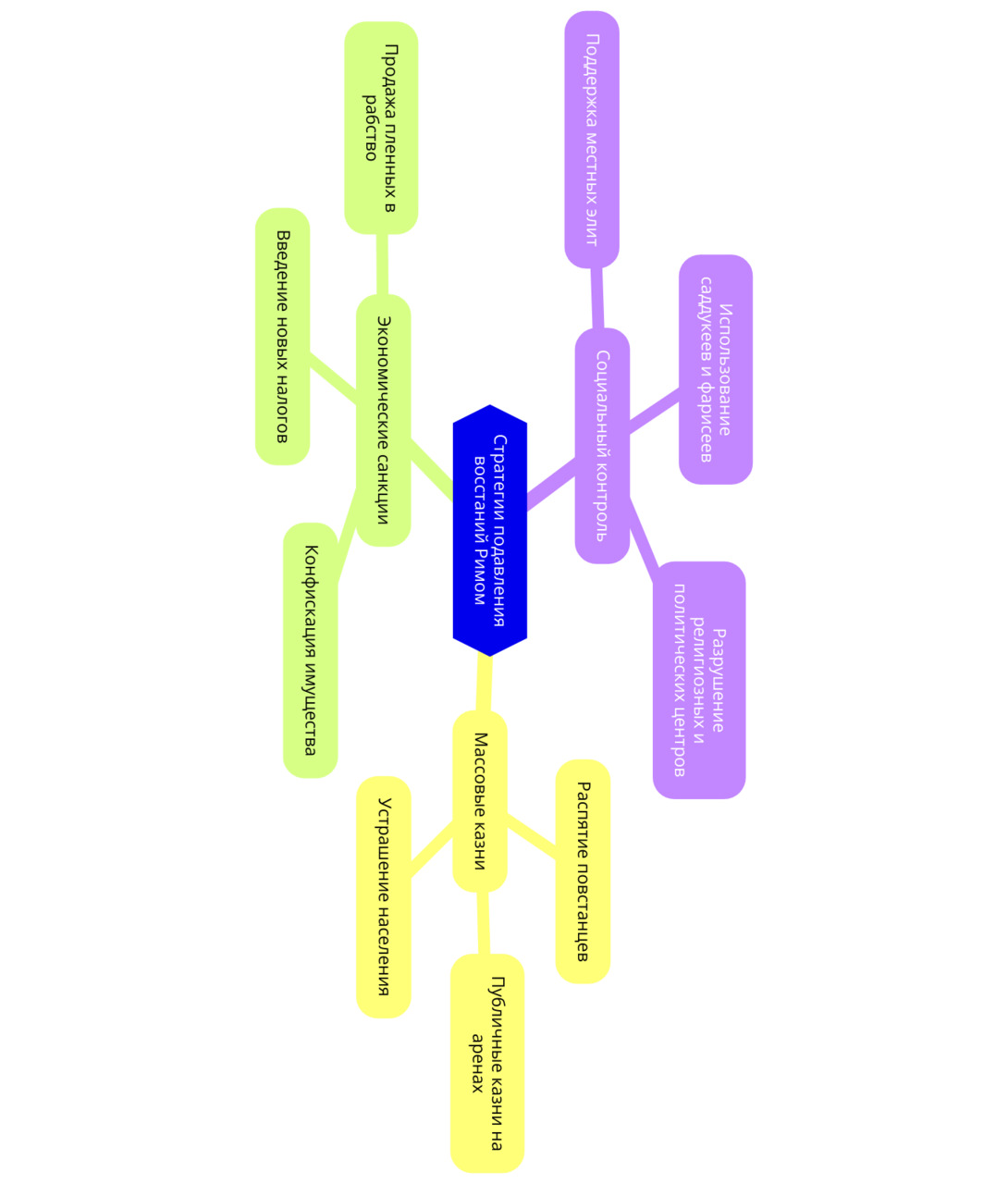

Методы удержания власти

Римская империя достигла невероятного могущества не только благодаря своей военной силе, но и за счёт сложной системы политического контроля, экономического угнетения и идеологического подавления. Управление таким масштабным государством требовало чётких и жестоких механизмов удержания власти, которые не позволяли провинциям организовывать эффективное сопротивление.

Одним из ключевых инструментов контроля была военная дисциплина. Армия действовала по принципу устрашения, подавляя любые попытки мятежа на ранних стадиях. Восстания, которые достигали серьёзных масштабов, уничтожались с особой жестокостью, чтобы предотвратить возможное повторение. Восстание Спартака, произошедшее в 73–71 годах до нашей эры, стало одним из самых ярких примеров такой политики. После разгрома армии мятежников римляне устроили публичную казнь, распяв на крестах шесть тысяч рабов вдоль Аппиевой дороги. Это не только деморализовало потенциальных повстанцев, но и создавало стойкое осознание неотвратимости наказания.

Распятие, как метод казни, использовалось не только в отношении рабов, но и в качестве политического инструмента. Исторические исследования подтверждают, что римские власти применяли его для публичного устрашения и демонстрации своего абсолютного контроля. Приговорённый к распятию человек не просто умирал в мучениях, но делался примером для окружающих. В ходе подавления Иудейского восстания 66–73 годов нашей эры римские легионеры массово распинали евреев перед стенами Иерусалима, вынуждая осаждённых осознать безнадёжность своего положения.

Экономическая система империи также работала на подавление мятежей. Завоёванные территории облагались высокими налогами, которые поддерживали экономику Рима, но истощали провинции. Исторические источники свидетельствуют, что в I веке нашей эры до 70% всех налогов поступало из покорённых земель. При этом сами сборы проводились с использованием системы откупщиков — публиканов, которые заранее выплачивали государству сумму налога, а затем требовали с населения любые возможные суммы, чтобы извлечь прибыль. Это приводило к постоянному росту налогового давления и социальной напряжённости. В Иудее налоговая система вызывала особое недовольство, так как противоречила религиозным принципам, согласно которым единственным законным налогом считался храмовый налог.

Рим контролировал не только внутренние финансы, но и основные торговые пути, обеспечивающие снабжение зерном, оливковым маслом, вином и другими жизненно важными ресурсами. Провинции, зависевшие от римских поставок, оказывались в полной зависимости от центральной власти. Любые попытки сопротивления могли быть наказаны экономическими санкциями. Исследования античной торговли подтверждают, что блокада поставок зерна из Египта в неспокойные регионы становилась эффективным инструментом давления на местное население, приводя к голоду и социальной дестабилизации.

Политический контроль дополнялся пропагандой, которая оправдывала власть императора и легитимизировала римское господство. Культ императора превратился в официальную религию, согласно которой правитель был не просто политическим лидером, но и живым богом. Это позволяло сформировать лояльность среди граждан, а для провинциального населения отказ от поклонения императору становился актом бунта. Историки отмечают, что отказ христиан приносить жертвы императору стал одной из причин преследований первых последователей новой веры.

Стратегия контроля включала не только репрессии, но и манипуляцию сознанием. Для управления массовым недовольством использовался принцип «хлеба и зрелищ», впервые систематизированный в политике Рима во времена Августа. Раздача продовольствия и организация гладиаторских боёв снижали уровень социального напряжения, отвлекая граждан от политических и экономических проблем. Исследования античной политики показывают, что бесплатное зерно, выдававшееся плебсу, покрывало около 30% годового потребления продовольствия в Риме, что делало людей зависимыми от империи и снижало вероятность восстаний.

Римская власть была построена на глубоко интегрированной системе подавления, включавшей физическое устрашение, экономическую эксплуатацию и идеологическую обработку населения. Однако в этой системе существовал фундаментальный недостаток: она базировалась на страхе. Если человек не боится смерти, он становится неподконтрольным системе наказаний. Если народ перестаёт воспринимать власть как абсолютную, он теряет страх перед ней.

Иисус Христос осознавал невозможность победы над Римом с помощью вооружённого сопротивления. В отличие от зилотов, которые надеялись на вооружённую борьбу, он предложил стратегию, которая разрушала власть не силой, а сознанием. Его учение призывало к отказу от страха перед смертью и материальными благами, лишая римскую систему контроля главного инструмента воздействия. Если земные власти не имеют значения перед лицом Царства Божьего, значит, наказания и репрессии теряют свою силу.

Ставка на вооружённое сопротивление обрекала революции на провал. Но ставка на изменение восприятия власти оказалась стратегией, которая пережила саму империю.

Провинция Иудея как проблемный регион

Римская империя обладала сложной иерархией управления, в которой каждая провинция имела определённый статус в зависимости от её стратегической, экономической и политической значимости. Иудея, ставшая римской провинцией в 6 году н. э., была одним из самых нестабильных регионов, что требовало особого подхода к её контролю. Несмотря на своё небольшое экономическое значение по сравнению с Египтом или Сирией, Иудея представляла серьёзную угрозу для империи из-за постоянных волнений, религиозного фанатизма и непрекращающихся восстаний.

Главной особенностью региона был его уникальный статус в религиозном плане. В отличие от большинства провинций, население которых в той или иной степени интегрировалось в римскую культурную систему, евреи обладали особой идентичностью, основанной на строгих религиозных законах. Империя традиционно насаждала культ императора, требуя, чтобы народы, находящиеся под её властью, приносили жертвы в честь правителя. Однако евреи, чья религия запрещала поклонение любым божествам, кроме своего единого Бога, получили исключительное право не участвовать в этом культе. Это создавалось не из уважения к их традициям, а как вынужденная мера, поскольку попытки заставить евреев поклоняться императору неизменно вызывали бунты.

Освобождение от императорского культа не означало, что евреи были полностью свободны от римского контроля. Провинция находилась под управлением римских прокураторов, которые обладали широкими полномочиями, включая сбор налогов, военный контроль и разрешение внутренних конфликтов. Администрация в Иудее была одной из самых жёстких в империи, что было обусловлено постоянной угрозой мятежей. В отличие от провинций, лояльных Риму, здесь регулярно вводились дополнительные налоги, а гарнизоны содержались в состоянии боевой готовности.

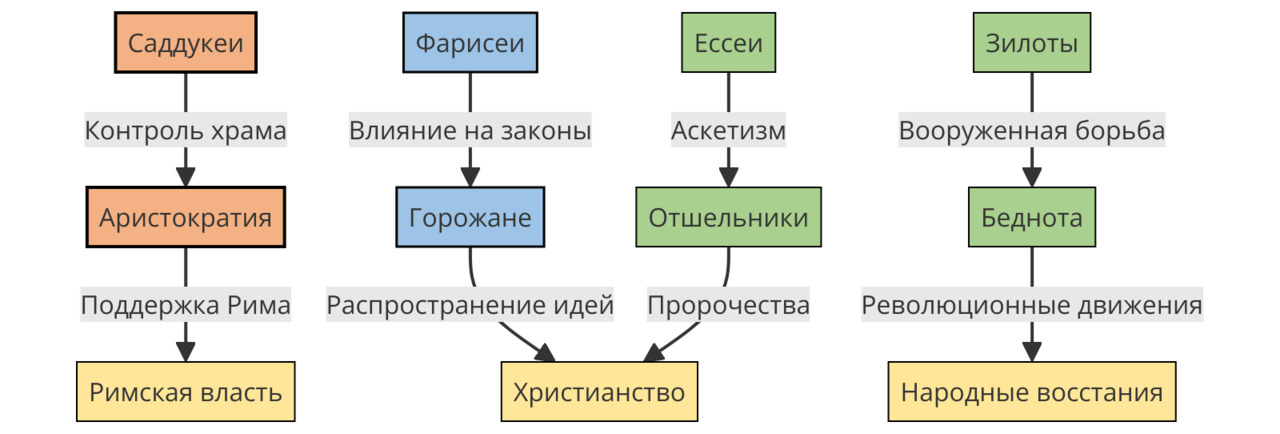

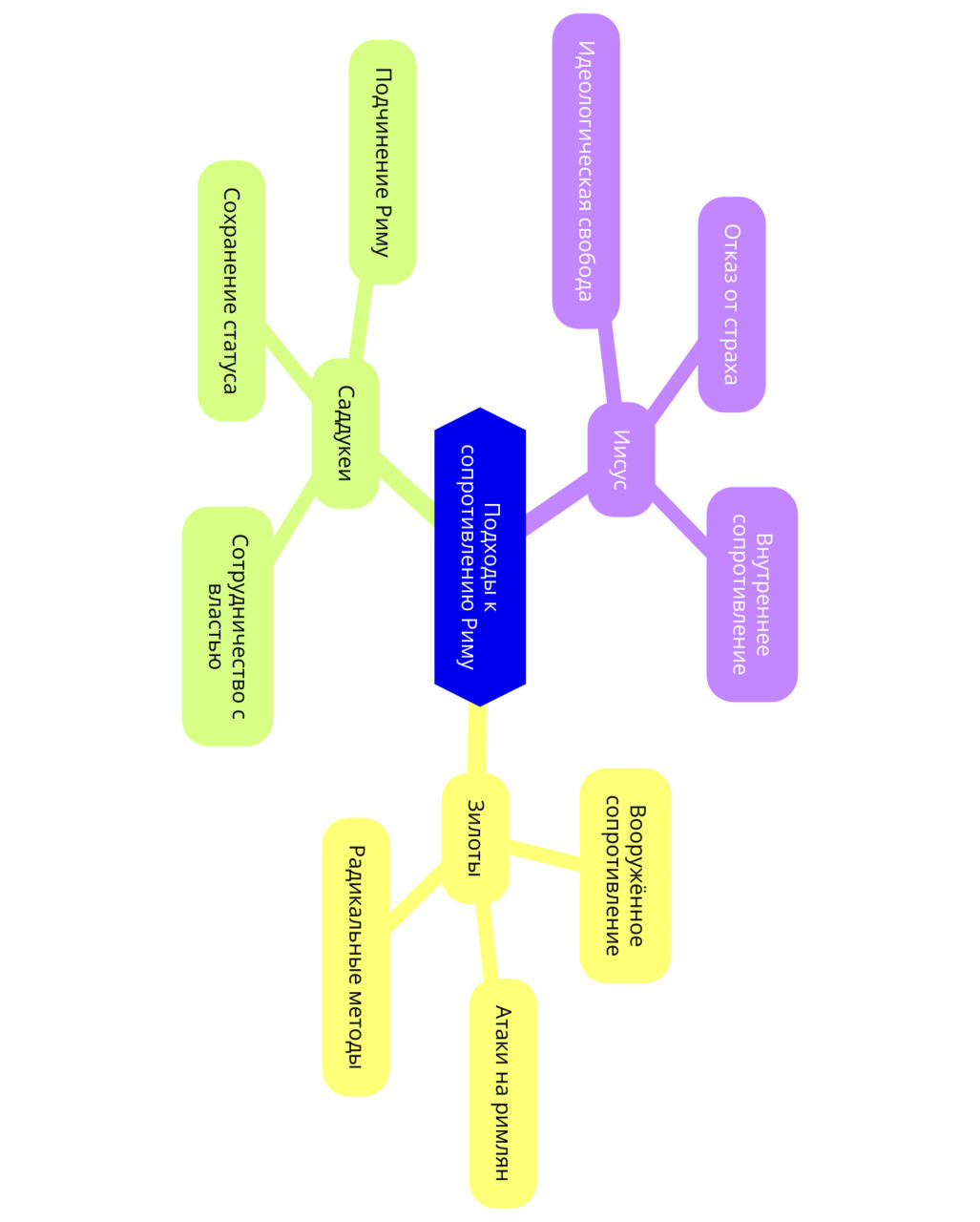

Политическая нестабильность Иудеи была вызвана не только её антиримскими настроениями, но и внутренними конфликтами между различными религиозными и националистическими движениями. В обществе существовало несколько группировок, каждая из которых по-своему видела будущее региона. Фарисеи выступали за строгую приверженность религиозному закону, саддукеи были ориентированы на сотрудничество с Римом, зилоты пропагандировали вооружённое восстание, а ессеи ожидали мессианского избавления. Такое разделение ослабляло регион, но одновременно делало его непредсказуемым, поскольку любая из групп могла спровоцировать восстание.

Примером нестабильности стала Иудейская война 66–73 годов н. э., которая началась как антиримское восстание, но быстро превратилась в гражданскую войну между самими еврейскими группировками. Когда римские легионы под предводительством Тита разрушили Иерусалим в 70 году н. э., они столкнулись не только с организованным сопротивлением, но и с хаосом, вызванным внутренними конфликтами среди самих повстанцев.

Римские власти прекрасно осознавали нестабильность региона, что объясняло жёсткость их политики в Иудее. Каждое новое восстание приводило к усилению репрессий, увеличению налогов и ещё большему военному присутствию. В 6 году н. э., когда регион окончательно перешёл под римское управление, был проведён первый налоговый перепись, вызвавшая массовое недовольство. Именно тогда появились первые организованные мятежи, одним из лидеров которых был Иуда Галилеянин, сформировавший радикальное движение, известное как зилоты.

Жёсткий контроль со стороны римских наместников не решал проблему, а лишь усиливал ненависть к оккупационному режиму. Прокуратор Понтий Пилат, известный своей бескомпромиссной политикой, неоднократно провоцировал конфликты, вводя в Иерусалим римские знамёна с изображением императора, что воспринималось евреями как кощунство. Его правление сопровождалось жестокими подавлениями выступлений, что в конечном итоге привело к росту напряжённости и ещё большему радикализму среди населения.

Иудея была регионом, где традиционные методы римского управления не давали стабильного результата. В отличие от других провинций, где местные элиты стремились к интеграции в римскую систему, здесь даже правящая верхушка воспринималась народом как предатели. Этот регион был пропитан ожиданием избавления, а фигура мессии, который должен был освободить народ от иноземного владычества, воспринималась не только в религиозном, но и в политическом контексте.

В такой атмосфере появление Иисуса Христа неизбежно становилось вызовом римской власти. Его учение, хотя и не призывало к вооружённому восстанию, предлагало альтернативный способ сопротивления. В отличие от зилотов, которые пытались бороться с Римом через насилие, он формировал новую систему взглядов, в которой земная власть теряла свою значимость перед лицом высшей духовной реальности. Для империи, привыкшей контролировать людей через страх и репрессии, такой подход представлял опасность. Если население начинало верить, что их истинная свобода не зависит от Рима, это подрывало саму основу римского господства.

Иудея оставалась проблемным регионом вплоть до 135 года н. э., когда после подавления восстания Бар-Кохбы римляне окончательно уничтожили политическую автономию евреев, переименовали Иерусалим в Элию Капитолину и запретили евреям селиться в этом городе. Однако даже эти меры не смогли стереть идею о независимости, которая продолжала жить в сознании народа.

Политическая нестабильность, религиозный фанатизм и ожидание избавителя делали Иудею уникальной среди римских провинций. Здесь было невозможно установить стабильное управление традиционными методами, что в итоге сыграло важную роль в распространении учения Иисуса и его восприятии как потенциальной угрозы для существующего порядка.

Ключевая проблема Рима в Иудее

Римская империя традиционно использовала три основных метода управления завоёванными территориями: военное присутствие, интеграцию местных элит и насаждение римской культуры. Однако в Иудее эта схема оказалась неэффективной. Провинция оставалась постоянным очагом напряжённости, несмотря на все попытки стабилизировать её положение.

Главной проблемой стало народное недовольство, которое не поддавалось контролю даже при активном военном присутствии. В отличие от других провинций, где местное население постепенно принимало римские порядки, в Иудее любые формы оккупации воспринимались как угроза национальной идентичности. Археологические исследования подтверждают, что даже после десятилетий римского правления еврейские города сохраняли свою архитектуру, избегая римских строительных стандартов, а латинский язык так и не получил широкого распространения.

Подавление восстаний не приводило к снижению напряжённости, а лишь провоцировало новые бунты. С момента превращения Иудеи в римскую провинцию в 6 году н. э. в регионе вспыхивали регулярные антиримские выступления. Восстание 66–73 годов н. э., завершившееся разрушением Иерусалима, показало, что традиционные методы устрашения не работали. В отличие от других провинций, где демонстративные репрессии подавляли мятежи, в Иудее они лишь радикализировали народ.

Попытки насильственной ассимиляции также не принесли успеха. Римские законы разрешали местному населению сохранять часть своих традиций, но одновременно требовали политической и экономической лояльности. Однако в Иудее религия была не просто частью культуры, а основой всей социальной иерархии. В отличие от греков или египтян, которые постепенно адаптировали римскую модель управления, евреи рассматривали её как угрозу своей духовной идентичности. Исследования текстов эпохи Второго Храма показывают, что иудаизм не просто отвергал римские порядки, но и активно противостоял любым формам внешнего влияния.

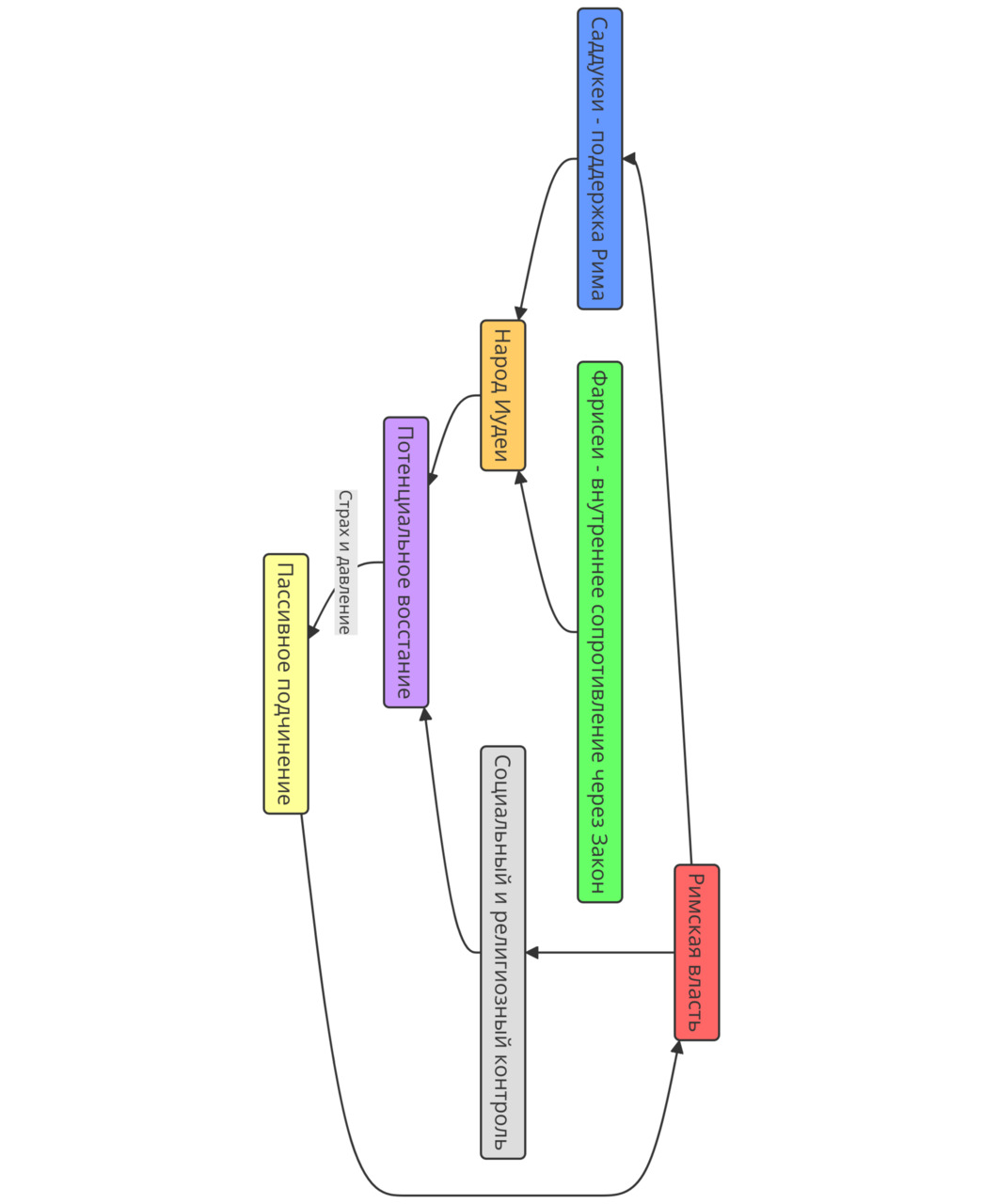

Ещё одной ключевой проблемой стало положение еврейской элиты. В большинстве провинций Рим обеспечивал контроль через сотрудничество с местными аристократами, которые получали политические привилегии в обмен на лояльность. Однако в Иудее этот метод привёл к обратному эффекту. Первосвященники и члены Синедриона, которые поддерживали римскую администрацию, были крайне непопулярны среди народа. Их обвиняли в коррупции, прислужничестве перед язычниками и отказе от защиты национальных интересов.

Исторические источники свидетельствуют, что во время народных волнений именно представители еврейской элиты часто становились объектами нападений. Восстание 66 года н. э. началось с того, что мятежники атаковали дворцы знатных семей, обвиняя их в предательстве. Это доказывает, что Рим, даже используя проверенную схему контроля через элиту, не смог стабилизировать регион, а только усугубил конфликт между разными слоями общества.

Таким образом, Иудея оказалась провинцией, где римские методы управления не работали. Военное присутствие провоцировало сопротивление, культурное давление вызывало ещё большее отторжение, а сотрудничество с элитой усиливало разрыв между народом и правящей верхушкой. В результате ни один из инструментов власти не позволял Риму установить здесь долгосрочную стабильность.

Эта нестабильность создавала идеальную почву для появления новых религиозных и идеологических движений, способных предложить альтернативу как римскому владычеству, так и существующему внутреннему порядку. В такой атмосфере учение Иисуса Христа воспринималось не только как духовное, но и как потенциально подрывное. Оно предлагало людям иной взгляд на власть и порядок, в котором римская оккупация становилась несущественной, а сотрудничество с Римом — бессмысленным. В отличие от зилотов, которые стремились к открытому восстанию, его подход лишал империю её главного оружия — страха. И именно это делало его движение таким опасным для существующей системы.

1.2. Социальная структура: Почему народ был готов к революции?

Три главные силы в обществе

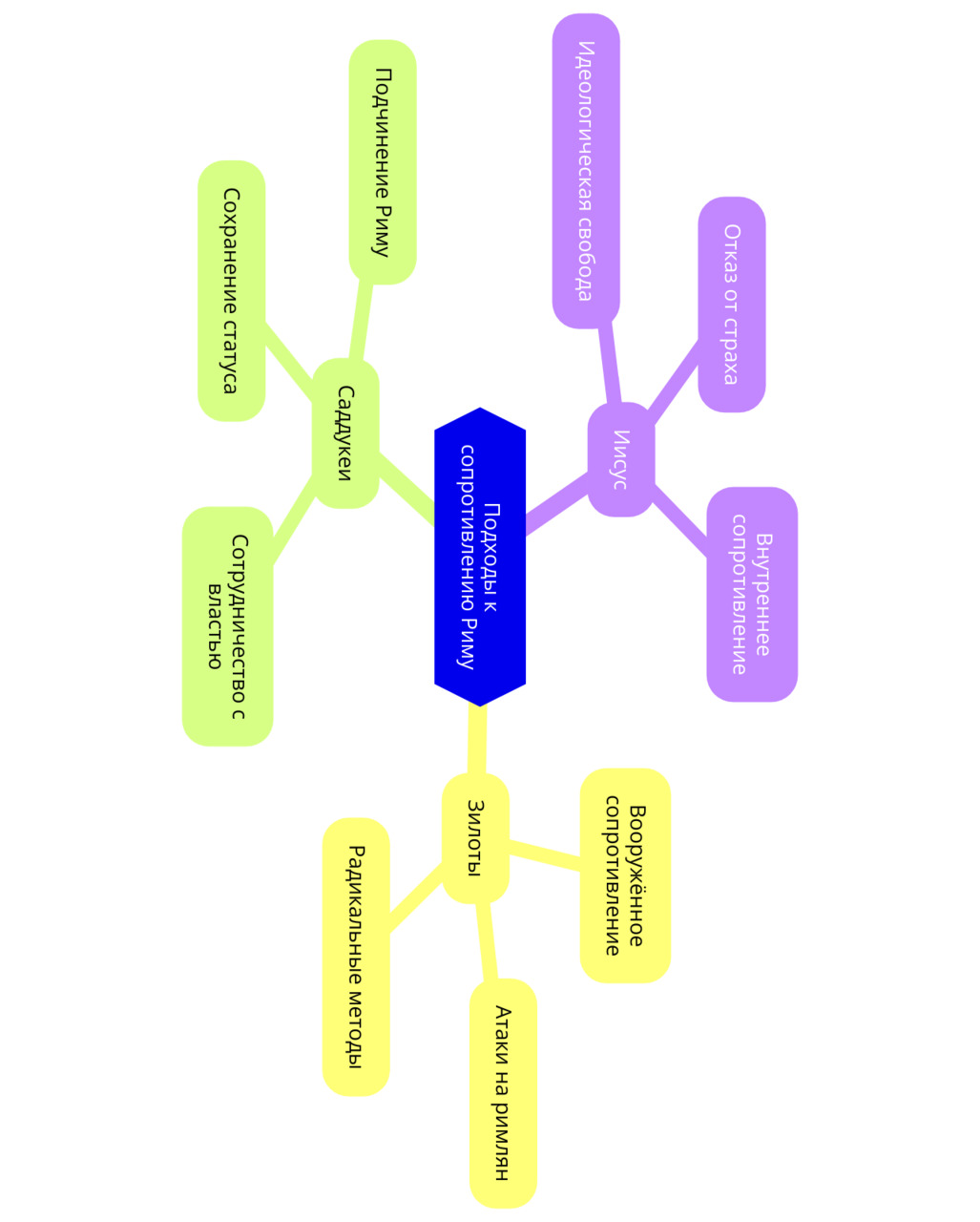

Общество Иудеи в I веке н. э. было разделено на несколько религиозных и политических группировок, каждая из которых по-разному относилась к римскому владычеству. Хотя все они исповедовали иудаизм и в той или иной степени стремились к сохранению национальной идентичности, их подходы к управлению страной, религии и сопротивлению империи значительно различались. Три ключевые силы — саддукеи, фарисеи и зилоты — определяли социальную и политическую динамику провинции, и их взаимодействие напрямую влияло на ход исторических событий.

Саддукеи: храмовая элита и союзники Рима

Саддукеи представляли собой высший слой иудейской аристократии, контролировавший религиозную жизнь, экономику и судебную систему. Они составляли большинство в Синедрионе — высшем религиозно-правовом органе Иудеи — и управляли храмом в Иерусалиме, который был не только религиозным центром, но и основным финансовым институтом региона.

Римская администрация опиралась именно на саддукеев, предоставляя им определённую автономию в управлении религиозными делами народа. Взамен храмовая элита обеспечивала лояльность населения и контроль над налогами. Иудейский храм имел право собирать подати, которые затем передавались римским властям, что делало саддукеев проводниками имперской политики.

Исторические исследования показывают, что саддукеи придерживались прагматичной стратегии: они понимали, что открытая конфронтация с Римом приведёт к разрушению храма и потере власти, поэтому предпочитали сотрудничество. Однако их связи с империей вызывали ненависть среди народа, который считал их продажными слугами оккупантов. Когда в 66 году н. э. вспыхнуло восстание против Рима, многие саддукеи были убиты, поскольку их считали предателями.

Религиозные взгляды этой группы также отличались от традиционного иудаизма. Они признавали только Письменную Тору и отвергали Устную традицию, которой следовали фарисеи. Кроме того, саддукеи не верили в загробную жизнь и воскресение мёртвых, что делало их учение более рационалистичным по сравнению с другими религиозными течениями.

Фарисеи: хранители Закона и противники Рима

Фарисеи представляли собой учёных и законников, специализирующихся на толковании Торы и её адаптации к повседневной жизни. Они были главной религиозной группой среди простого народа и обладали огромным влиянием благодаря своей роли в синагогах. В отличие от саддукеев, которые контролировали храм, фарисеи занимались просветительской деятельностью и формировали общественное мнение.

Фарисеи выступали против римского владычества, но не поддерживали вооружённую борьбу, считая, что народ должен соблюдать Закон и ожидать вмешательства Бога. Их подход к сопротивлению заключался в пассивном сопротивлении — они призывали к строгому соблюдению иудейских традиций, чтобы сохранить религиозную идентичность, несмотря на римское господство.

Исследования текстов Мишны и Талмуда подтверждают, что фарисеи активно разрабатывали систему религиозных правил, позволяющих адаптироваться к меняющимся условиям. Они ввели концепцию Устной Торы, согласно которой помимо Письменного Закона существовали традиции, передаваемые из поколения в поколение. Это позволяло им гибко интерпретировать иудаизм и обеспечивало его выживание после разрушения Храма в 70 году н. э.

В отличие от саддукеев, фарисеи верили в воскресение мёртвых, существование ангелов и Божье воздаяние после смерти. Эти взгляды делали их ближе к народу, поскольку они предлагали утешение и надежду на справедливость, которая восторжествует в будущем.

Хотя фарисеи были противниками Рима, их осторожная политика не позволяла им открыто поддерживать вооружённые восстания. Однако их влияние на народ привело к тому, что среди их последователей появилось немало радикалов, которые позже примкнули к зилотам.

Зилоты: радикальные борцы за свободу

Зилоты были наиболее радикальной группой, стремившейся к немедленному освобождению Иудеи от римского владычества. Они выступали за вооружённую борьбу и считали, что покорность римлянам является не только политическим, но и религиозным преступлением.

Их движение зародилось в начале I века н. э. и усилилось после переписи населения, проведённой римлянами в 6 году н. э. Иуда Галилеянин, основатель зилотского движения, утверждал, что платить налоги языческому государству — это предательство веры, поскольку истинным царём евреев является только Бог.

Зилоты использовали тактику партизанской войны и террористических нападений. Они атаковали римских чиновников, коллаборационистов и всех, кого считали предателями. Самой радикальной группировкой внутри движения были сикарии — «кинжальщики», которые устраивали покушения на представителей еврейской элиты, сотрудничающей с римлянами.

Именно зилоты стали основными инициаторами Иудейского восстания 66–73 годов н. э., однако их внутренняя разобщённость и крайние методы привели к катастрофе. В ходе осады Иерусалима они уничтожали запасы продовольствия, чтобы вынудить население сражаться, что лишь усугубило страдания горожан. В конечном итоге их радикализм сыграл на руку римлянам, которые использовали внутренние распри между различными еврейскими группами для ослабления сопротивления.

Политическое и социальное противостояние

Саддукеи, фарисеи и зилоты не только отличались своими взглядами, но и находились в постоянном конфликте друг с другом. Саддукеи пытались сохранить власть через сотрудничество с Римом, фарисеи старались сохранить религиозную чистоту, а зилоты стремились уничтожить римское присутствие силой. Это разделение ослабляло общество, делая его уязвимым перед внешними угрозами.

Разногласия между этими группами стали особенно заметны во время Иудейской войны. Пока зилоты сражались с римлянами, фарисеи стремились найти компромисс, а саддукеи пытались удержаться у власти. В конечном итоге отсутствие единства привело к поражению восставших, разрушению Иерусалима и окончательной потере национальной независимости.

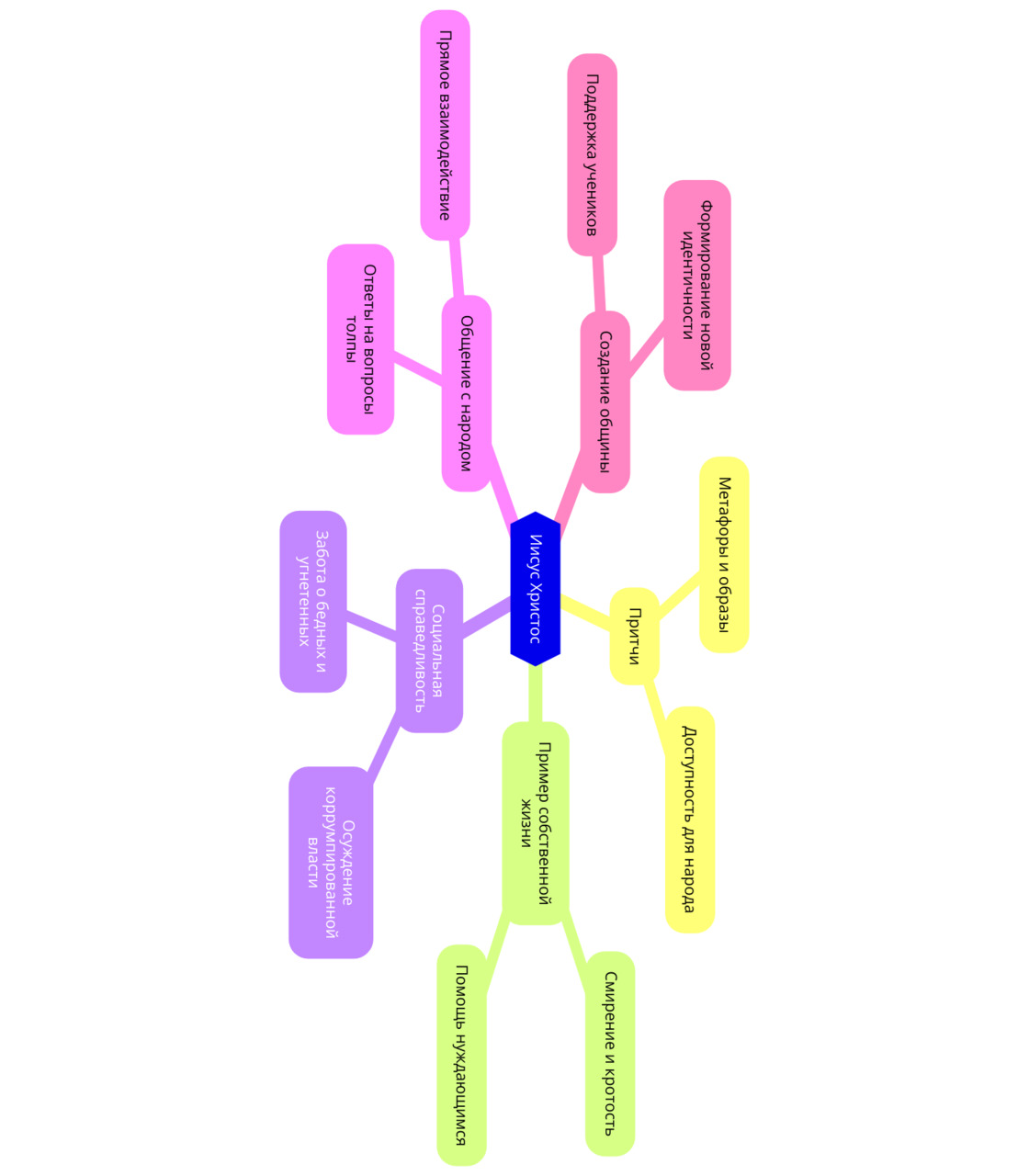

В такой ситуации появление Иисуса Христа и его учения стало вызовом для всех трёх групп. Он критиковал саддукеев за их коррумпированность, фарисеев за формализм в соблюдении Закона, а зилотов — за фанатизм и приверженность насилию. Его подход предлагал альтернативный путь, не связанный ни с сотрудничеством с Римом, ни с вооружённым сопротивлением. Однако именно это сделало его движение опасным как для римлян, так и для местных религиозных лидеров.

Разделённое общество Иудеи, охваченное внутренними конфликтами и внешним давлением, не могло выработать единую стратегию выживания. В результате каждый лидер, предлагающий новую концепцию, неизбежно сталкивался с сопротивлением со стороны различных фракций, что и произошло в случае с Иисусом.

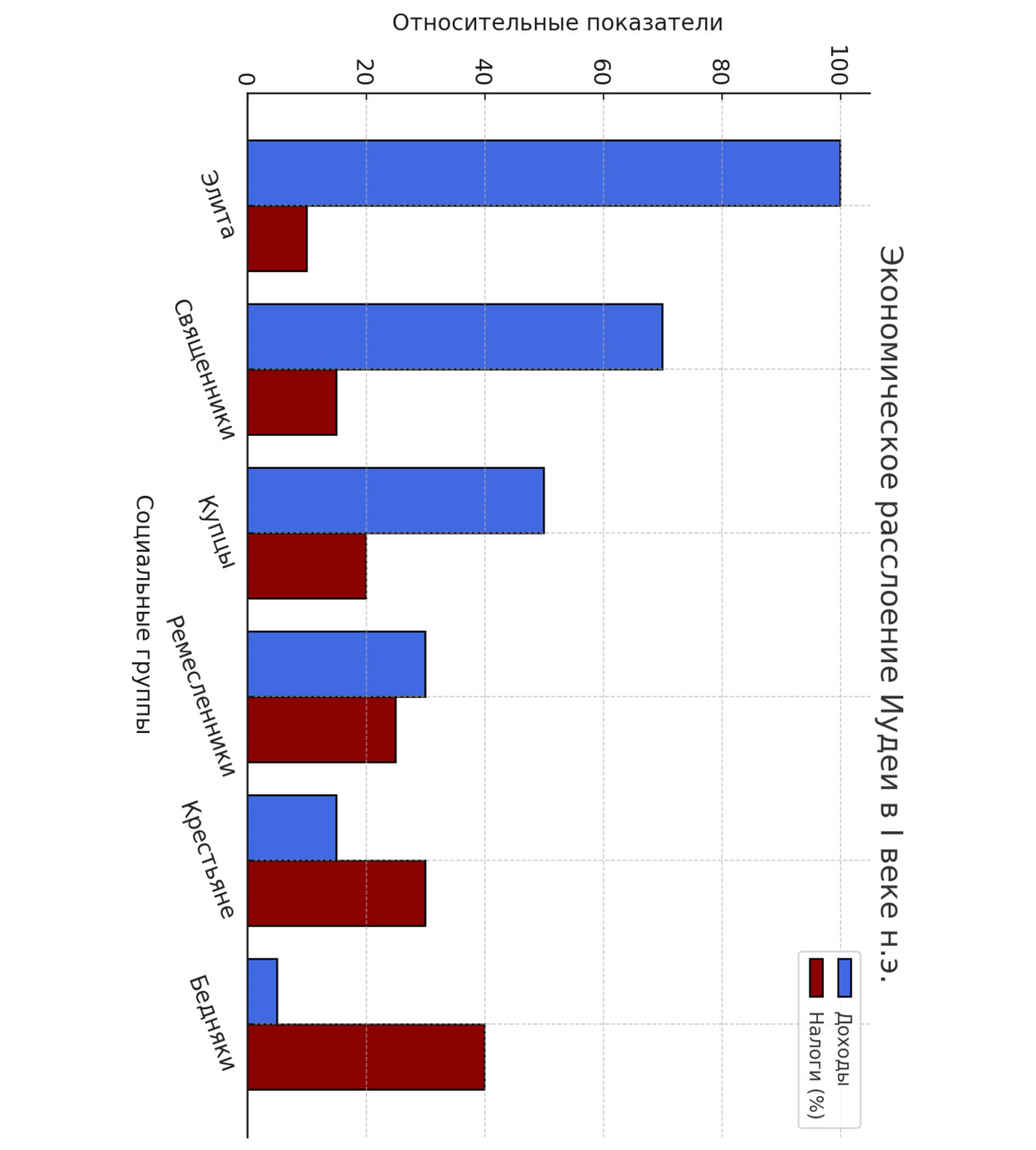

Экономическое расслоение в Иудее

Экономическая структура Иудеи в I веке н. э. была крайне неравномерной. Общество разделялось на несколько социальных классов, различавшихся не только по уровню доходов, но и по степени влияния на политическую и религиозную жизнь. Это расслоение усугублялось римской оккупацией, ростом налогового давления и внутренними конфликтами между различными группами населения.

Во главе экономической пирамиды находилась храмовая аристократия и знатные семьи, которые получали доходы за счёт храмовых податей, торговли и привилегий, предоставленных римской властью. В Иерусалиме Храм играл не только религиозную, но и финансовую роль: он являлся крупнейшим экономическим институтом региона. Исследования античной экономики подтверждают, что ежегодные пожертвования, поступавшие в Храм от евреев со всего мира, делали его центром финансовых потоков.

Храмовая знать и высшие слои жречества, в основном представленные саддукеями, контролировали поступления налогов и распределение ресурсов. Они были тесно связаны с римской администрацией, что позволяло им сохранять власть и получать экономические привилегии. Археологические данные свидетельствуют о разнице в жилищных условиях между элитными кварталами Иерусалима и остальной частью города. Раскопки на территории древнего города обнаружили роскошные дома с мозаичными полами, терракотовыми украшениями и сложной системой водоснабжения, что резко контрастировало с примитивными жилищами большинства населения.

В то же время крестьяне, ремесленники и городская беднота находились в крайне тяжёлом положении. Римская налоговая система, основанная на системе откупа, делала жизнь простых людей невыносимой. Налоги собирали публикане — налоговые агенты, которые заранее выплачивали империи фиксированную сумму, а затем самостоятельно устанавливали сборы с населения. Это приводило к злоупотреблениям, поскольку сборщики стремились получить максимальную прибыль, требуя больше, чем было установлено официально. Исторические источники свидетельствуют, что этот механизм был одной из главных причин народного недовольства, поскольку налоговая нагрузка могла достигать 30–40% доходов крестьянского хозяйства.

Крестьяне, составлявшие основу населения, страдали не только от налогов, но и от долговых обязательств. В случае неурожая или других экономических трудностей они были вынуждены занимать деньги у ростовщиков, что приводило к потере земель и разорению. Исследования экономической истории Иудеи показывают, что к I веку н. э. значительная часть пахотных земель уже находилась в руках крупных землевладельцев, а многие крестьяне превратились в арендаторов, зависимых от богатых хозяев.

Ремесленники и мелкие торговцы также испытывали серьёзные экономические трудности. В отличие от элиты, имеющей доступ к храмовым привилегиям, и римских граждан, которые пользовались налоговыми льготами, местное население вынуждено было платить подати, которые с каждым годом становились всё выше. Это приводило к массовому обнищанию городского населения, что способствовало росту социальной напряжённости.

Самая низшая ступень общества состояла из рабов и наёмных работников, которые не имели практически никаких прав и жили в условиях крайней бедности. Рабство в Иудее существовало в двух формах: классическое, когда человек считался собственностью хозяина, и долговое, при котором крестьянин, не сумевший выплатить долг, попадал в зависимость и терял свободу. Исторические свидетельства подтверждают, что римская оккупация усугубила положение этой группы населения, поскольку с ростом налогового бремени количество разорившихся крестьян и их переход в долговое рабство увеличились.

Рабочие и рабы, не имея имущества и политических прав, часто становились сторонниками любых перемен, которые могли бы улучшить их положение. Именно среди беднейших слоёв общества возникали радикальные движения, такие как зилоты, которые призывали к вооружённой борьбе против Рима. Исследования античных восстаний показывают, что экономическая безысходность всегда была катализатором мятежей, поскольку люди, не имеющие чего терять, были готовы бороться до конца.

Экономическое расслоение Иудеи привело к созданию глубоко поляризованного общества, в котором богатая верхушка жила за счёт податей и привилегий, а основная масса населения постепенно разорялась и теряла надежду на улучшение своего положения. Это формировало благодатную почву для появления новых религиозных и политических движений, которые обещали людям избавление от гнёта.

Учение Иисуса Христа нашло наибольший отклик именно среди бедных и угнетённых, которым он предлагал альтернативное понимание богатства и власти. В его проповедях звучал призыв к тому, что земные богатства не имеют значения перед лицом Царства Божьего, а бедные, будучи отвергнутыми обществом, обладают большей ценностью в глазах Бога. Такой подход противоречил официальной религиозной доктрине, которая поддерживала существующую социальную иерархию, и делал его учение опасным для элиты.

Экономическая несправедливость, римская налоговая система и нарастающая бедность создавали почву для радикальных изменений. В этом контексте любое новое движение, обещающее освобождение от страданий, неизбежно становилось политической угрозой как для римских властей, так и для местных лидеров. Иисус, критикуя богатство и власть, бросил вызов системе, основанной на эксплуатации, что стало одной из причин его преследования.

Мессианские ожидания

В I веке н. э. Иудея находилась в состоянии глубокого политического и социального кризиса, который обострялся нарастающим экономическим расслоением, репрессиями со стороны римских властей и религиозными конфликтами. В этой атмосфере ожидание прихода мессии, обещанного в пророчествах, становилось всё более актуальным и превращалось в важнейший фактор общественной жизни. Народ ждал лидера, который восстановит справедливость, освободит Израиль от римского владычества и принесёт процветание.

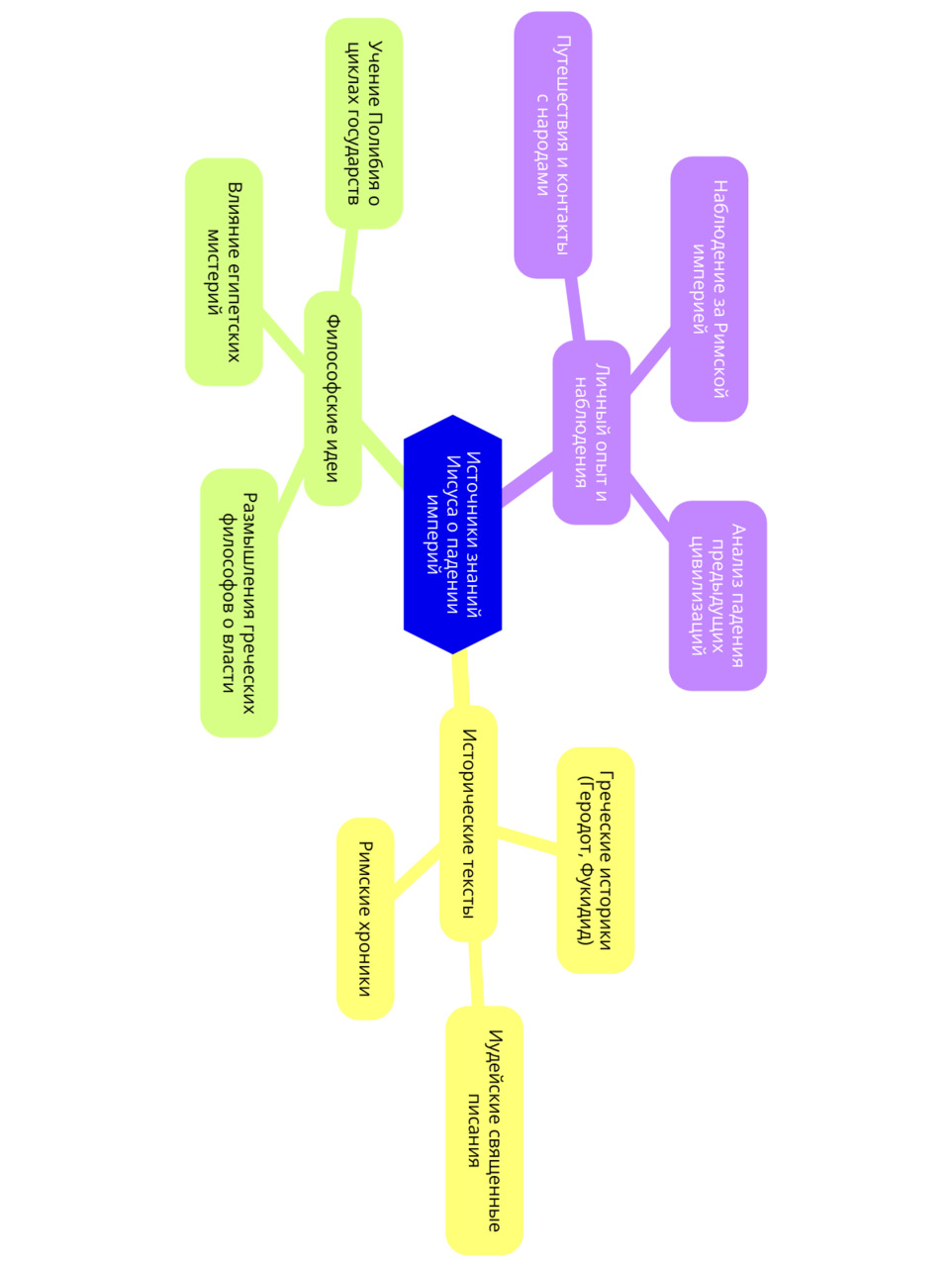

Мессианские ожидания были не просто религиозной концепцией, но и средством политического сопротивления. Согласно пророчествам еврейской традиции, мессия должен был прийти в период тяжёлых испытаний, когда народ окажется под гнётом иноземных правителей. Исследования текстов Танаха и апокалиптических сочинений, таких как Книга Даниила, показывают, что во времена кризисов идеи о грядущем избавителе получали особую популярность.

Ключевым аспектом мессианских ожиданий было представление о том, что истинный правитель Израиля должен быть помазан Богом, а не назначен римскими властями. Это означало, что любой, кто претендовал на статус мессии, автоматически бросал вызов и римской администрации, и местной элите, сотрудничавшей с оккупантами.

Всплеск религиозного экстремизма в этот период был обусловлен не только политической ситуацией, но и серией бедствий, которые воспринимались как знаки приближения конца времён. Исследования источников той эпохи, включая «Иудейскую войну» Иосифа Флавия, подтверждают, что в I веке н. э. наблюдалась серия природных катастроф, эпидемий и военных конфликтов, которые усиливали ощущение неизбежности перемен. Распространение эсхатологических идей подталкивало радикально настроенные группы к активным действиям, так как они верили, что наступил момент борьбы за избавление.

Одним из главных последствий этого кризиса стало разочарование в элитах, которые воспринимались как предатели национальных интересов. Жреческая аристократия, тесно связанная с римской администрацией, вызывала ненависть у простого народа. Исследования социальной структуры Иудеи показывают, что поддержка правящей верхушки среди населения резко падала в периоды экономических кризисов, поскольку храмовая знать продолжала получать доходы, а основная масса жителей страдала от налогового гнёта.

Готовность к появлению нового лидера проявлялась в том, что в течение нескольких десятилетий в Иудее появлялись самозваные мессии, объявлявшие себя избавителями. Исторические источники свидетельствуют, что римские власти регулярно подавляли движения, возглавляемые харизматичными пророками, чьи учения основывались на обещаниях восстановления Израиля.

В такой атмосфере Иисус Христос оказался в центре внимания, поскольку его проповеди соответствовали чаяниям народа. Однако его представление о мессии отличалось от традиционного. В отличие от зилотов, которые ожидали военного лидера, способного возглавить восстание против Рима, он говорил о духовном освобождении и Царстве Божьем, не связанном с политической независимостью. Это делало его фигуру одновременно привлекательной для масс, ищущих нового лидера, и опасной для элиты, которая видела в нём угрозу своему влиянию.

Мессианские ожидания, распространившиеся в Иудее, сыграли решающую роль в восприятии Иисуса. Его последователи видели в нём исполнение пророчеств, в то время как власти — потенциального революционера, способного подорвать существующий порядок. Именно этот контекст объясняет, почему его учение вызвало такой резонанс, а его казнь не остановила, а лишь усилила распространение его идей.

1.3. Религиозная власть: Храм как инструмент контроля

Иерусалимский храм — центр власти

В Иудее I века н. э. Иерусалимский храм занимал не только религиозное, но и политическое и экономическое положение. Он был главным институтом, определявшим социальную иерархию, контролировавшим финансы и выступавшим в качестве посредника между народом и римской администрацией. Саддукеи, обладая монополией на управление храмом, использовали его как инструмент власти, обеспечивая своё влияние и управляя экономическими потоками региона.

Храм был символом еврейской идентичности и центром политической власти. В отличие от других народов, у евреев не было традиционной монархии или сенаторской аристократии, которая управляла бы государством. С момента падения династии Хасмонеев реальная власть перешла в руки первосвященников, которые стали главными политическими фигурами. Их влияние распространялось не только на религиозные вопросы, но и на административное управление Иудеей.

Римские власти, понимая значение храма, предпочитали поддерживать сотрудничество с первосвященниками, предоставляя им ограниченную автономию. Эта политика позволяла римлянам управлять провинцией через местные элиты, не вовлекаясь в прямые религиозные конфликты. Однако такая схема управления приводила к росту народного недовольства, поскольку простые евреи видели в первосвященниках не защитников веры, а ставленников оккупантов.

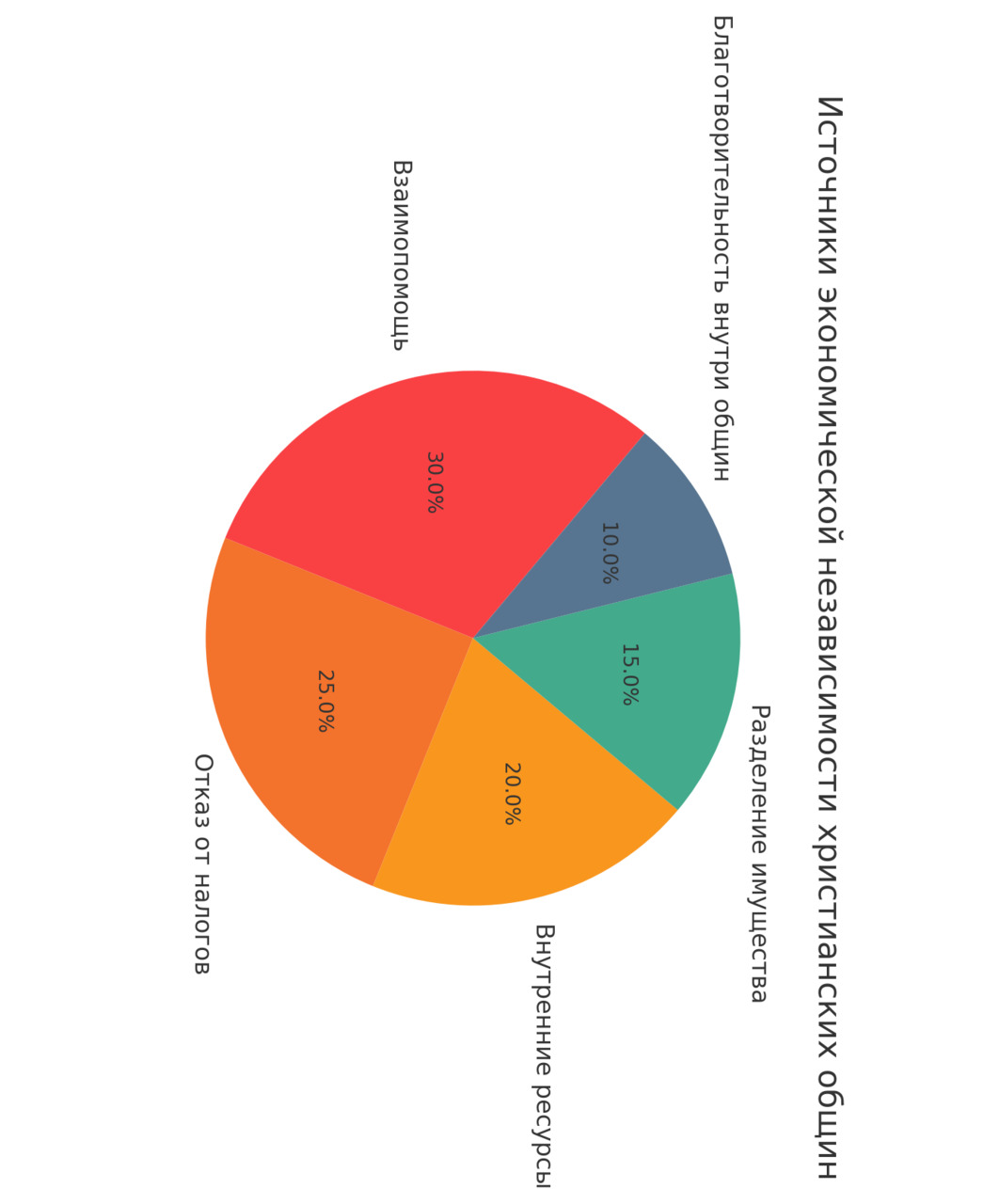

Экономическая роль храма была не менее значительной, чем его религиозное влияние. Храмовый налог, который выплачивали все евреи, был основным источником доходов жреческой элиты. По оценкам историков, этот налог составлял значительную часть доходов обычных семей и создавал тяжёлое финансовое бремя для бедных слоёв населения. Храм также обладал собственными земельными угодьями, которые сдавались в аренду, что превращало его в крупнейшего землевладельца региона.

Кроме того, в храме хранились огромные финансовые резервы, поскольку он выполнял функцию своего рода банка. Евреи со всего мира отправляли в Иерусалим денежные пожертвования, которые использовались для содержания жрецов, храмовых построек и религиозных ритуалов. Римляне осознавали экономическое значение храма и старались не вмешиваться в его финансовую деятельность, опасаясь, что это вызовет массовые волнения.

Система жертвоприношений служила не только религиозным, но и экономическим целям. Ежедневные и праздничные жертвоприношения требовали огромного количества скота, птиц и зерна, что создавало постоянный спрос на эти товары. Вокруг храма существовал развитый рынок, на котором продавались животные, необходимые для ритуалов. Жрецы контролировали торговлю, устанавливая цены и получая значительную прибыль.

Этот финансовый механизм обеспечивал храму не только богатство, но и контроль над населением. Каждый еврей, желавший очиститься от грехов, должен был приносить жертву, что делало его зависимым от системы. Поскольку доступ к жертвоприношениям регулировался священнослужителями, они имели возможность управлять людьми через религиозные предписания.

Всё это делало храм не просто местом поклонения, а мощным инструментом власти, который позволял саддукеям сохранять контроль над обществом и поддерживать свою монополию на религиозные законы. Однако такая концентрация богатства и влияния вызывала критику со стороны фарисеев и зилотов, которые считали храмовую элиту коррумпированной.

Учение Иисуса Христа ставило под угрозу эту систему, поскольку он выступал с критикой храмовых порядков, осуждая превращение храма в центр коммерции и заявляя, что духовное очищение не требует материальных жертв. Это объясняет враждебное отношение саддукеев к нему и их стремление устранить его как угрозу их власти.

Роль храма как центра власти стала одной из причин глубокой социальной напряжённости в Иудее, а его разрушение в 70 году н. э. стало не только символическим, но и политическим концом старого порядка. После этого события фарисеи заняли ведущую роль в религиозной жизни, а храмовый культ, долгое время поддерживавший власть саддукеев, перестал существовать.

Связь с Римом

В I веке н. э. Иудея находилась под строгим контролем Римской империи, но её управление отличалось от других провинций. В отличие от областей, где римские наместники напрямую назначали местных правителей, в Иудее существовала сложная система власти, в которой храмовая аристократия играла ключевую роль. Первосвященники, которые традиционно должны были избираться из числа знатных жреческих семей, фактически назначались римской администрацией, что делало их зависимыми от политической воли оккупантов.

Исторические источники, в частности труды Иосифа Флавия, подтверждают, что римские прокураторы активно вмешивались в процесс назначения первосвященников, отстраняя неугодных и ставя на их место тех, кто был готов к сотрудничеству. Эта практика началась ещё во времена царя Ирода Великого, который, несмотря на свою номинальную независимость, полностью подчинялся Риму и использовал первосвященников как инструмент контроля над религиозной жизнью Иудеи. После его смерти римские прокураторы продолжили эту политику, назначая первосвященников исходя из их лояльности, а не духовных заслуг.

Саддукеи, представлявшие храмовую аристократию, были основной опорой римского правления в Иудее. Они контролировали не только религиозные вопросы, но и финансовые потоки, связанные с Храмом. Римская администрация, понимая, что экономика провинции во многом зависит от Храма, поддерживала сотрудничество с саддукеями, предоставляя им определённую автономию в обмен на политическую стабильность. Этот союз позволял Риму управлять регионом с минимальными усилиями, так как всю работу по контролю над населением выполняла местная элита.

Роль прокураторов в системе управления Иудеей заключалась в обеспечении сбора налогов, подавлении мятежей и соблюдении имперского порядка. Одним из наиболее известных прокураторов был Понтий Пилат, занимавший этот пост с 26 по 36 год н. э. Археологические находки, в том числе так называемая «Плита Пилата», обнаруженная в Кесарии, подтверждают его деятельность как римского наместника, управлявшего Иудеей в тот период.

Пилат, как и его предшественники, использовал саддукеев в качестве посредников между римскими властями и местным населением. Он не вмешивался в религиозные дела напрямую, но оставлял за собой право вмешиваться в ситуации, представлявшие угрозу общественному порядку. Именно по этой причине первосвященники обращались к нему с требованием казни Иисуса Христа, видя в нём потенциальную угрозу стабильности, установленной соглашением между храмовой элитой и Римом.

Контроль над толпой в Иудее осуществлялся не только через военное присутствие, но и через религиозные запреты, которые использовались в качестве инструмента управления. В отличие от других провинций, где Рим открыто применял силу для подавления недовольства, в Иудее он предпочитал действовать через местные религиозные институты.

Религиозные законы, регулирующие повседневную жизнь евреев, использовались для поддержания социальной стабильности. Народ с детства воспитывался в страхе перед нарушением Закона, а первосвященники контролировали ритуальную чистоту, храмовые жертвоприношения и религиозные предписания, влияя на общественное поведение. Любое отклонение от предписанных норм воспринималось как грех, что позволяло элите не только укреплять свою власть, но и удерживать людей в повиновении.

Исследования религиозной психологии показывают, что система запретов и наказаний формирует у человека механизм самоконтроля, когда страх перед высшей карой заменяет страх перед светским наказанием. В этом контексте храмовые жрецы выступали в роли посредников между народом и Богом, а их поддержка римского правления оправдывалась тем, что порядок и подчинение являются частью божественного замысла.

Однако такая система управления имела и свои слабые стороны. С одной стороны, римляне обеспечивали порядок, не вовлекаясь напрямую в религиозные дела. С другой стороны, народ видел в первосвященниках инструмент оккупационной власти, что вызывало недовольство и подрывало авторитет самой храмовой аристократии. В периоды кризисов это приводило к росту антиримских настроений и массовым восстаниям, в которых элита становилась одной из первых жертв.

Таким образом, связь первосвященников с Римом была ключевым элементом управления Иудеей. Эта модель позволяла поддерживать стабильность, но одновременно способствовала росту напряжённости между элитой и народом. В этом контексте фигура Иисуса Христа становилась особенно опасной: он подвергал сомнению легитимность храмовой власти и предлагал альтернативное понимание духовного лидерства, что подрывало основы всей системы.

Фарисеи против Саддукеев: борьба за власть и влияние

Фарисеи и саддукеи были двумя главными религиозными и политическими группами Иудеи, чьё противостояние определило развитие общества в I веке н. э. Это была не просто теологическая дискуссия, а борьба за власть, влияние и контроль над народом, которая имела далеко идущие последствия. Их взгляды на религию, государственное управление и отношение к Риму были кардинально противоположными, что создавало постоянное напряжение и конфликты.

Фарисеи продвигали идеи личного спасения через соблюдение Закона. Они утверждали, что каждый еврей должен следовать религиозным предписаниям в повседневной жизни, независимо от своего социального положения. Они учили, что исполнение заповедей не ограничивается храмовыми ритуалами, а охватывает все аспекты существования: от правил питания до межличностных отношений. Это делало их учение более доступным и привлекательным для широких слоёв населения, особенно для крестьян и ремесленников, которые не могли позволить себе регулярные жертвоприношения в Храме.

Фарисеи верили в существование загробной жизни, воскресение мёртвых и ангелов. Они утверждали, что каждый человек будет судим Богом после смерти и получит награду или наказание в зависимости от своих поступков. Эта концепция давала народу надежду на справедливость, особенно в условиях римского гнёта и социального неравенства. Учение фарисеев о загробном воздаянии контрастировало с воззрениями саддукеев, которые отрицали идею жизни после смерти и считали, что Бог воздаёт человеку за его поступки только в земной жизни.

Саддукеи представляли собой храмовую аристократию и сосредотачивали свою власть вокруг Иерусалимского храма. Они контролировали религиозные обряды, храмовые финансы и большую часть заседаний Синедриона — верховного судебного и законодательного органа Иудеи. Их власть была основана на поддержке Рима, который назначал первосвященников и обеспечивал защиту их привилегий. Это делало саддукеев зависимыми от римской администрации, что вызывало ненависть со стороны народа, который считал их предателями национальных интересов.

Саддукеи отвергали Устную Тору, на которой базировалась религиозная традиция фарисеев. Они признавали только Письменную Тору, что ограничивало гибкость их учения и делало их позиции менее привлекательными для народа. В отличие от фарисеев, они считали, что только священники и аристократия могут правильно интерпретировать Закон, а простые люди должны подчиняться их авторитету.

Политическая борьба между фарисеями и саддукеями проявлялась в их разных подходах к римскому владычеству. Фарисеи были противниками прямого сотрудничества с оккупантами, хотя и не призывали к вооружённому восстанию. Они считали, что национальная идентичность может быть сохранена через строгую религиозную дисциплину и отказ от римских традиций. Их стратегия заключалась в пассивном сопротивлении: они поощряли народ к соблюдению Закона, укрепляли институт синагог и старались минимизировать влияние римской культуры.

Саддукеи, напротив, ориентировались на поддержание политической стабильности и активно сотрудничали с Римом. Они понимали, что империя обладает военным и административным превосходством, поэтому стремились адаптироваться к её требованиям. В обмен на лояльность они получали право управлять храмовыми доходами, собирать подати и контролировать религиозные ритуалы. Такая позиция позволяла им сохранять власть, но подрывала их авторитет среди народа.

Разногласия между фарисеями и саддукеями часто приводили к открытым конфликтам в Синедрионе. Исторические источники свидетельствуют о том, что их дискуссии иногда перерастали в физические столкновения. Различия в интерпретации Закона, спор о загробной жизни и подход к сотрудничеству с Римом создавали постоянное напряжение между двумя группами. Это противостояние достигло своего пика во время Иудейской войны 66–73 годов н. э., когда радикальные повстанцы начали уничтожать представителей храмовой аристократии, обвиняя их в предательстве.

Поражение восстания и разрушение Храма в 70 году н. э. привели к окончательному падению саддукеев. Их власть была полностью связана с храмовым культом, и без него они утратили своё влияние. Фарисеи же сумели адаптироваться к новым условиям, создав систему синагогального иудаизма, которая обеспечила выживание еврейской религиозной традиции после утраты национальной государственности.

Иисус Христос оказался между двумя этими силами и подверг критике как фарисеев, так и саддукеев. Он осуждал первых за лицемерие, указывая на то, что их формальное соблюдение Закона не всегда сопровождалось искренностью. В отношении саддукеев он был ещё более радикален, поскольку его учение подрывало саму основу их власти. Его проповеди о духовном очищении и бессмысленности храмовых жертвоприношений угрожали экономической системе, на которой держался храмовый институт. Это объясняет, почему саддукеи и фарисеи, несмотря на свою вражду, объединились в стремлении избавиться от него.

Борьба за влияние между фарисеями и саддукеями сыграла важную роль в судьбе Иудеи. Фарисеи, ориентированные на народ, в конечном итоге одержали победу, а саддукеи, зависевшие от храма и Рима, исчезли вместе с разрушением Храма. Этот конфликт не только повлиял на судьбу еврейской религии, но и создал условия для появления новых движений, таких как христианство, которое предложило альтернативу обеим сторонам и в итоге стало доминирующей религией Запада.

1.4. Анализ предыдущих восстаний: Почему все революционеры провалились?

Восстание Иуды Галилеянина (6 г. н. э.)

Восстание Иуды Галилеянина, произошедшее в 6 году н. э., стало одним из первых значительных актов сопротивления римскому владычеству в Иудее. Это событие было вызвано введением римского налога, который рассматривался евреями не только как экономическое бремя, но и как религиозное преступление. Восстание было подавлено, но идеи, заложенные его лидером, не исчезли, а оказали влияние на последующие поколения борцов за независимость Иудеи, включая зилотов.

Источником информации о восстании служат труды историка Иосифа Флавия, который описывает Иуду Галилеянина как человека, чьи взгляды оказали огромное влияние на политическую и религиозную жизнь еврейского общества. Согласно «Иудейским древностям», Иуда основал секту, которая проповедовала, что истинная власть принадлежит только Богу, а земные правители являются узурпаторами.

Исторический контекст, в котором произошло восстание, связан с изменением статуса Иудеи после смерти Ирода Великого в 4 году до н. э. До этого момента Иудея сохраняла формальную автономию под управлением царя, хотя и находилась в зависимости от Рима. Однако после смерти Ирода его владения были разделены между его сыновьями, и часть территории перешла под прямой контроль Рима. В 6 году н. э. Иудея была включена в состав римской провинции Сирия, а римские власти решили провести перепись населения, чтобы организовать систему налогообложения.

Перепись, инициированная римским наместником Сирии Публием Суфцием Кирием, вызвала возмущение среди евреев, так как она символизировала их полное подчинение Риму. Введение подушного налога (tributum capitis) означало, что каждый человек должен был платить дань императору, что для иудеев воспринималось как признание его верховной власти. В иудейской религиозной традиции единственным истинным царём считался Бог, поэтому уплата налогов римскому правителю рассматривалась как нарушение первой заповеди Торы, запрещающей поклонение иным богам.

Иуда Галилеянин, уроженец Галилеи, которая славилась своими антиимперскими настроениями, выступил с проповедью, утверждая, что подчинение Риму несовместимо с верностью Богу. Его идеи перекликались с эсхатологическими ожиданиями, распространёнными в иудейском обществе: многие верили, что римское господство является временным испытанием, за которым последует вмешательство Бога и восстановление независимости Израиля.

Учение Иуды Галилеянина отличалось радикализмом. Он утверждал, что евреи должны отвергать любую форму сотрудничества с римлянами, включая уплату налогов, так как это означает признание власти императора. Он также критиковал храмовую аристократию, саддукеев, которые были связаны с Римом и фактически служили посредниками между народом и оккупационной администрацией.

По мнению современных исследователей, Иуда мог быть одним из основателей радикального движения зилотов, которое позже сыграло ключевую роль в Иудейской войне 66–73 годов н. э. Некоторые гипотезы предполагают, что его учение легло в основу радикальных антиримских движений, которые действовали в Иудее на протяжении всего I века н. э.

Восстание, инициированное Иудой, приняло форму отказа от уплаты налогов, что в условиях римской оккупации было равносильно мятежу. Римская администрация ответила жестокими репрессиями, подавив протесты и уничтожив сторонников Иуды. Несмотря на поражение, идеи Иуды Галилеянина продолжали распространяться. Уже через несколько десятилетий во время Иудейской войны зилоты, вдохновлённые его учением, начали партизанскую борьбу против римлян, применяя методы террора и саботажа.

Главный вывод, который можно сделать из событий 6 года н. э., заключается в том, что религиозный фанатизм и идеологическое сопротивление без военной силы не могли привести к победе над Римом. Империя обладала колоссальным военным превосходством, а отсутствие централизованной армии у повстанцев делало их действия неэффективными. Позднее эта истина была осознана зилотами, которые пытались создать организованное сопротивление, но и они в конечном итоге потерпели поражение.

Некоторые исследователи рассматривают восстание Иуды Галилеянина в контексте формирования религиозно-политических движений, которые повлияли на раннее христианство. Его учение о верховной власти Бога и непризнании земных правителей частично перекликалось с заявлениями Иисуса Христа, который также говорил о том, что его Царство «не от мира сего». Однако ключевое отличие заключалось в том, что Иуда призывал к активному сопротивлению, тогда как Иисус проповедовал мирный путь преобразования общества.

Таким образом, восстание 6 года н. э. стало первым серьёзным проявлением сопротивления римскому правлению в Иудее. Хотя оно не привело к победе, оно заложило основы для последующих антиримских движений, оказав влияние как на зилотов, так и на религиозные течения, сформировавшие мировоззренческий климат региона в последующие десятилетия.

Революция Симона из Перы (около 4 г. до н. э.)

После смерти Ирода Великого в 4 году до н. э. Иудея погрузилась в хаос. Народное недовольство, вызванное жестоким правлением Ирода и его близостью к Риму, привело к ряду восстаний, одним из которых стала революция Симона из Перы. Этот человек объявил себя царём евреев и попытался захватить власть, но его движение было быстро подавлено римскими войсками. Город Сепфорис, служивший центром восстания, был разрушен, а его население подвергнуто массовым казням и распятиям.

Историк Иосиф Флавий в «Иудейских древностях» и «Иудейской войне» описывает Симона как бывшего раба царя Ирода, который после его смерти провозгласил себя царём. Симон воспользовался нестабильностью в Иудее, где народ ожидал изменений, и поднял восстание против римских наместников и проимперской элиты. Он собрал значительное число последователей и атаковал дворец в Иерихоне, разграбив его и уничтожив многие символы римской власти.

Однако его движение не обладало ни военной мощью, ни организованной поддержкой среди еврейских элит. Римские власти отреагировали немедленно: наместник Сирии Квинтилий Вар направил три легиона для подавления восстания. Сепфорис, крупнейший город Галилеи, был захвачен и сожжён, а тысячи его жителей были убиты или проданы в рабство. Симон был схвачен и казнён, а его последователи распяты на дорогах, ведущих в город, в качестве устрашения для других потенциальных мятежников.

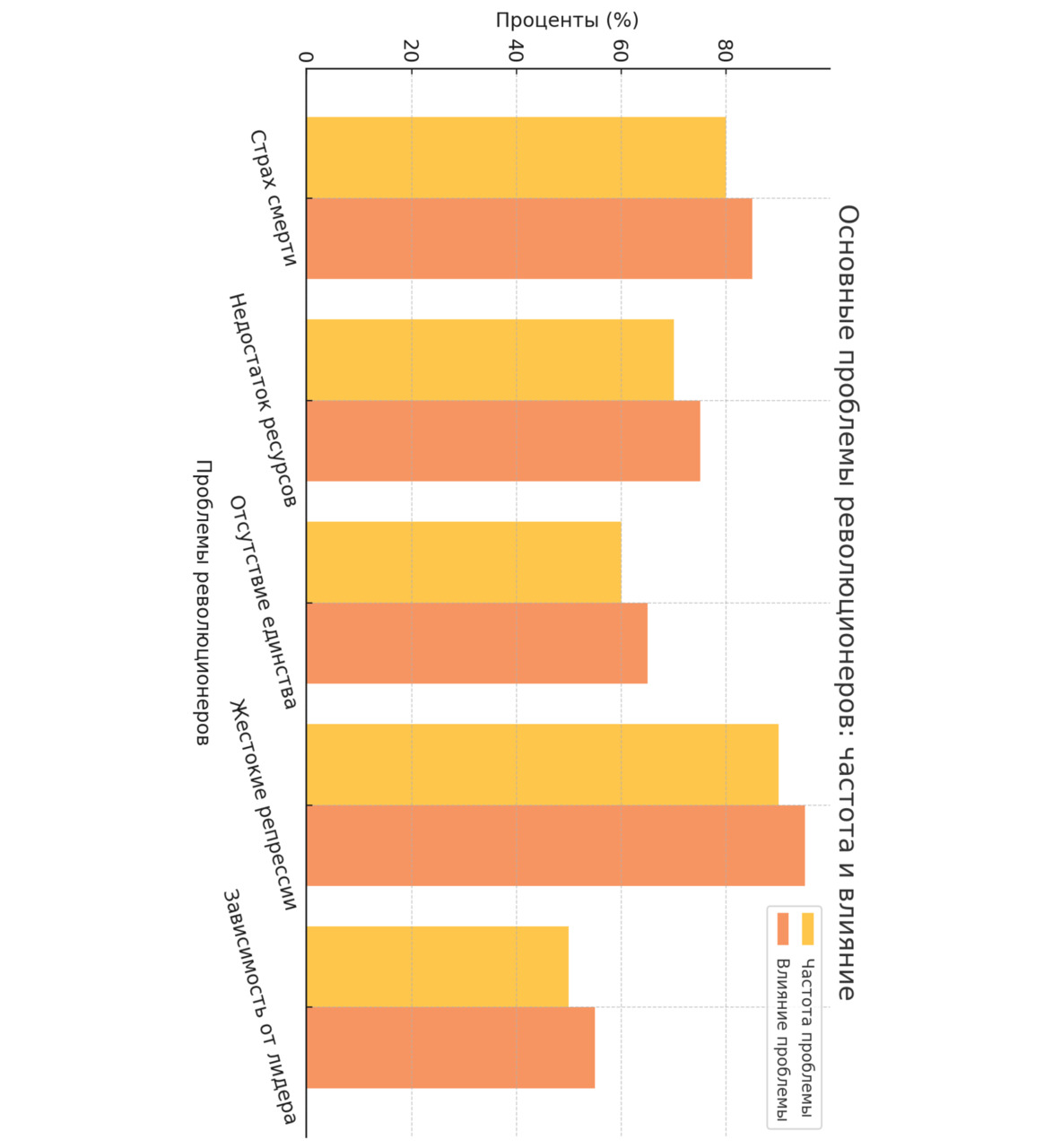

Этот эпизод стал очередным доказательством того, что вооружённые восстания против Рима, не подкреплённые чёткой стратегией и структурой, были обречены на провал. Харизматичный лидер, даже обладая поддержкой народа, не мог удержаться у власти без чётко организованной системы.

Современные исследования политических движений показывают, что успешные революции требуют не только сильного лидера, но и чёткой структуры, идеологии и сети союзников. Симон из Перы смог поднять народный бунт, но его движение не имело ни централизованного управления, ни долгосрочного плана, что сделало его уязвимым перед дисциплинированной римской армией.

Поражение Симона стало предупреждением для будущих мессий и революционеров. Оно показало, что одного харизматического вождя недостаточно для создания устойчивого движения. Без системы, способной пережить лидера, восстание неизбежно рассыпается под натиском более организованной силы. Именно этот урок, возможно, осознал Иисус, который вместо вооружённого сопротивления выбрал метод изменения сознания и создания идеологического сообщества, способного пережить его самого.

Движение зилотов и сикариев

Во времена римского владычества в Иудее сформировалось радикальное сопротивление, выраженное в движении зилотов и их более экстремальной фракции — сикариев. Эти группы стремились к немедленному свержению римской власти и использовали тактику партизанской войны, политических убийств и диверсий против оккупационного режима. Однако их борьба была обречена на поражение из-за отсутствия централизованного руководства и стратегического плана.

Историк Иосиф Флавий, главный источник информации о зилотах, описывает их как фанатичных борцов за свободу, которые не только противостояли римлянам, но и преследовали евреев, сотрудничавших с властью. В его трудах, особенно в «Иудейской войне», зилоты предстают как радикалы, чьи действия привели к катастрофическим последствиям, включая разрушение Храма в 70 году н. э.

Зилоты (от евр. קנאים, «ревнители») сформировались как политико-религиозное движение, выступающее за полное изгнание римлян из Иудеи. Их идеология основывалась на убеждении, что только Бог является истинным царём евреев, а всякая светская власть — узурпация. Они отрицали всякое сотрудничество с Римом, включая уплату налогов, и верили, что вооружённая борьба является единственным способом достижения независимости. Многие исследователи связывают зилотов с учением Иуды Галилеянина, который в 6 году н. э. первым провозгласил, что уплата налогов императору — это идолопоклонство.

Тактика зилотов заключалась в партизанской войне, убийствах римских чиновников и открытых вооружённых столкновениях. Они использовали засадные атаки, нападали на караваны, поджигали римские склады и убивали тех, кого считали предателями. Их стратегия во многом напоминала современные террористические методы: целью было не только физическое уничтожение врагов, но и запугивание населения, чтобы вынудить его поддерживать восстание.

Наиболее радикальной фракцией зилотов были сикарии (от лат. sica — «кинжал»), которых можно считать предшественниками политических убийц. Они действовали в основном в Иерусалиме, устраивая покушения на коллаборационистов — евреев, сотрудничающих с римской администрацией. Их тактика заключалась в том, чтобы проникать в толпу во время праздников и наносить смертельные удары кинжалами своим жертвам, после чего быстро исчезать. Этот метод создавал атмосферу страха и хаоса, подрывая доверие к власти.

Проблемой движения зилотов было отсутствие централизованного руководства и чёткого стратегического плана. Они не имели единого лидера, который мог бы координировать их действия, что приводило к разрозненности и внутренним конфликтам. Во время Иудейской войны (66–73 гг. н. э.) различные фракции зилотов не смогли объединиться против общего врага, а вместо этого вступили в борьбу друг с другом.

Кульминацией их деятельности стало восстание 66 года н. э., когда зилоты смогли изгнать римские гарнизоны из Иерусалима. Однако вместо того чтобы создать организованное правительство и укрепить оборону города, они начали борьбу за власть внутри собственных рядов. Согласно Иосифу Флавию, в период осады Иерусалима римлянами (70 г. н. э.) зилоты уничтожили запасы продовольствия, чтобы вынудить население сражаться, что лишь ускорило падение города.

Римская армия, обладая лучшей организацией, численным превосходством и военной дисциплиной, методично подавила сопротивление зилотов. Захват Иерусалима и разрушение Храма стали концом их движения. Оставшиеся группы бежали в крепость Масада, где в 73 году н. э. произошло их последнее столкновение с римлянами. Согласно преданию, перед штурмом Масады её защитники покончили с собой, чтобы не попасть в плен.

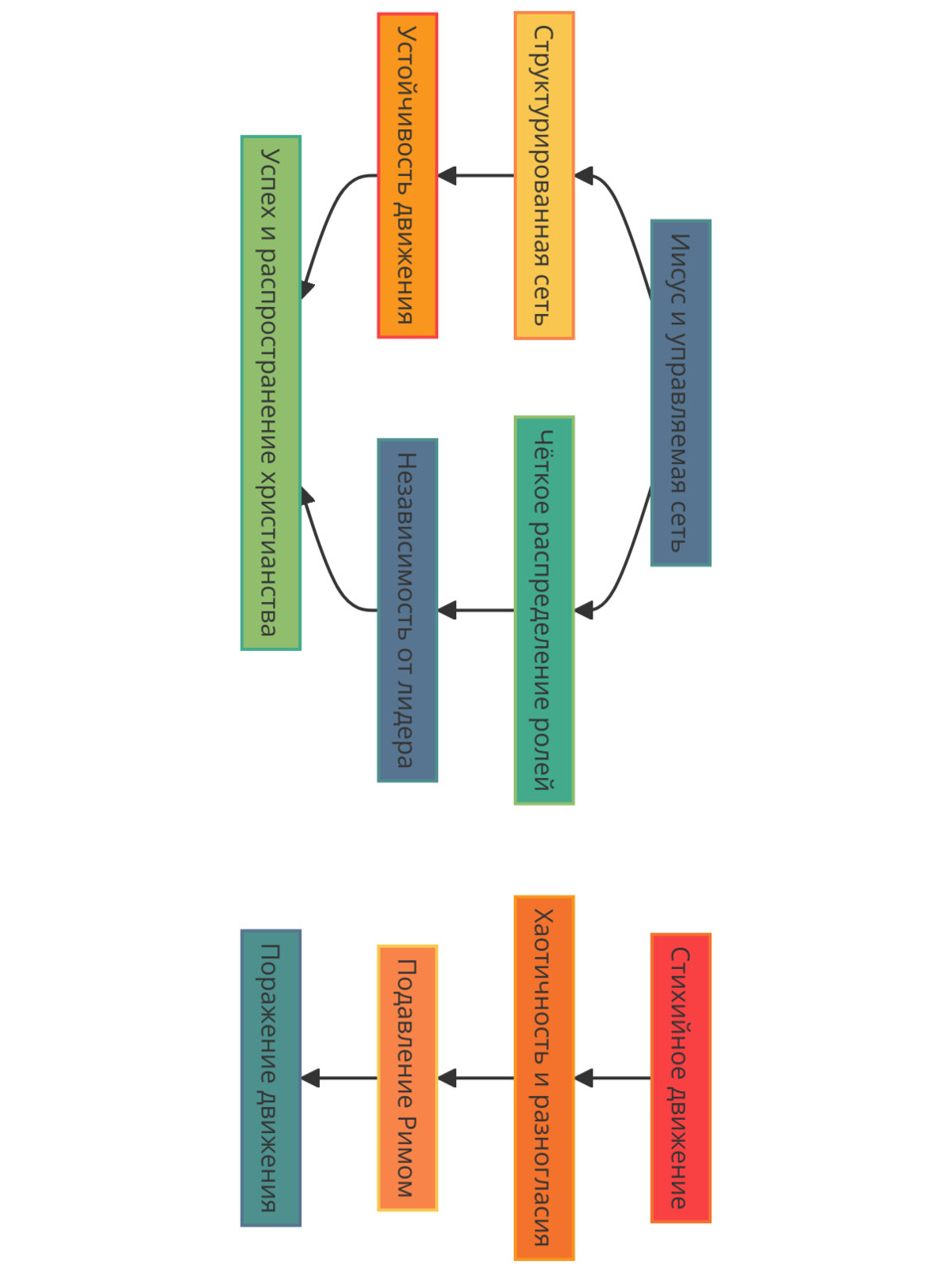

Главный вывод, который можно сделать из истории зилотов и сикариев, заключается в том, что бессистемное насилие без стратегического руководства приводит к поражению. Хотя их идеи о национальной независимости были популярны, отсутствие координации, внутренние конфликты и крайний радикализм ослабили их движение и сделали его уязвимым перед римской военной машиной. Восстание 66–73 гг. н. э. не только не освободило Иудею, но и привело к её полному разрушению и рассеянию еврейского населения.

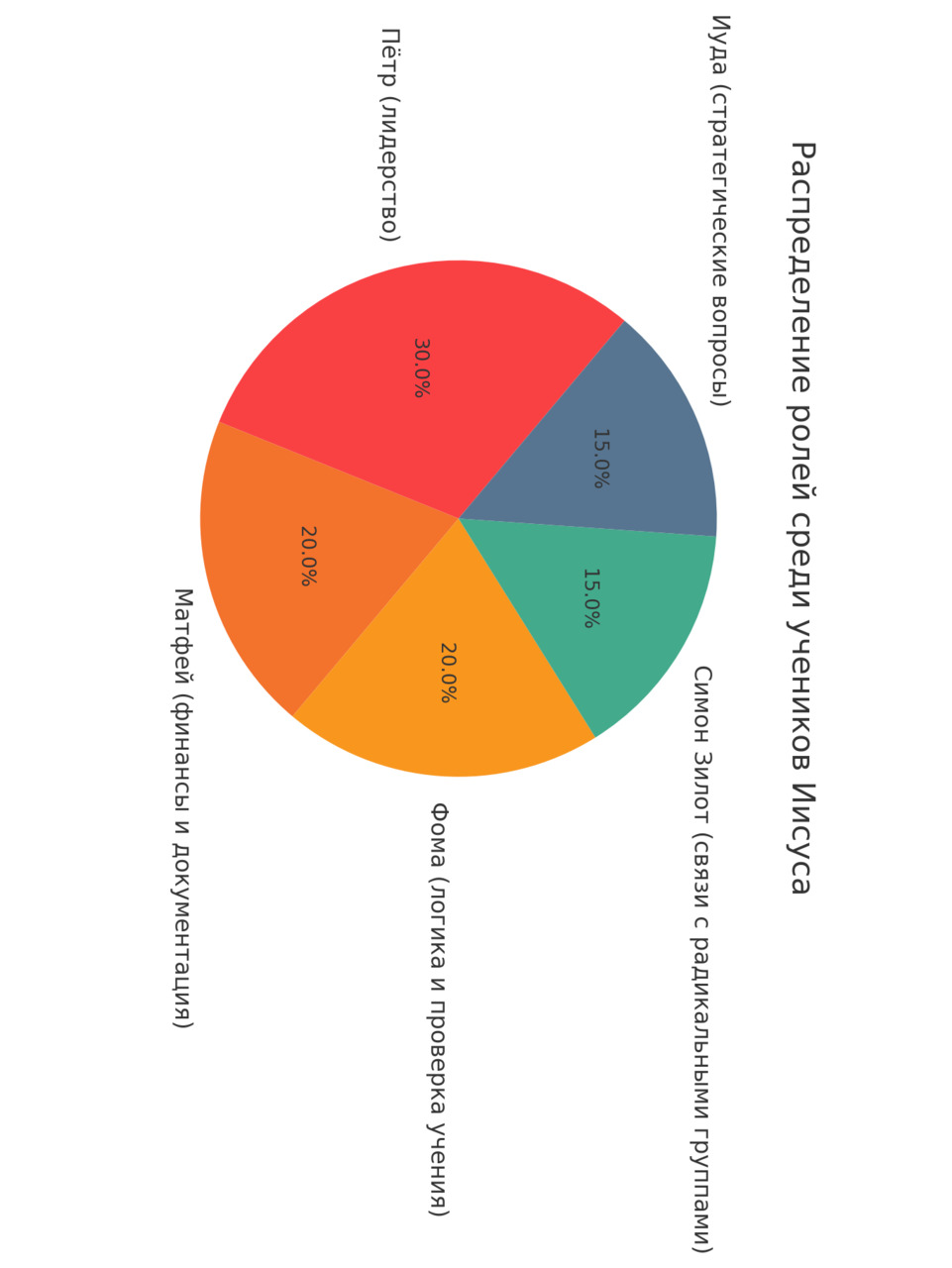

Некоторые исследователи считают, что влияние зилотов не ограничивалось только борьбой против Рима, но также оказало воздействие на раннее христианство. Их идея о верховенстве Бога над любой земной властью частично перекликалась с учением Иисуса, хотя он, в отличие от зилотов, не проповедовал насилие. Вопрос о том, были ли среди учеников Иисуса последователи зилотского движения, остаётся предметом дискуссий. В Новом Завете один из апостолов называется «Симон Зилот», что может свидетельствовать о его связях с радикальными националистическими кругами.

Поражение зилотов показало, что Рим невозможно одолеть без хорошо организованного восстания, имеющего чёткую политическую программу. Их радикальные методы привели к трагическим последствиям, разрушению Иерусалима и гибели тысяч людей. Эта история стала предостережением о том, что фанатизм и насилие без стратегического видения ведут к катастрофе.

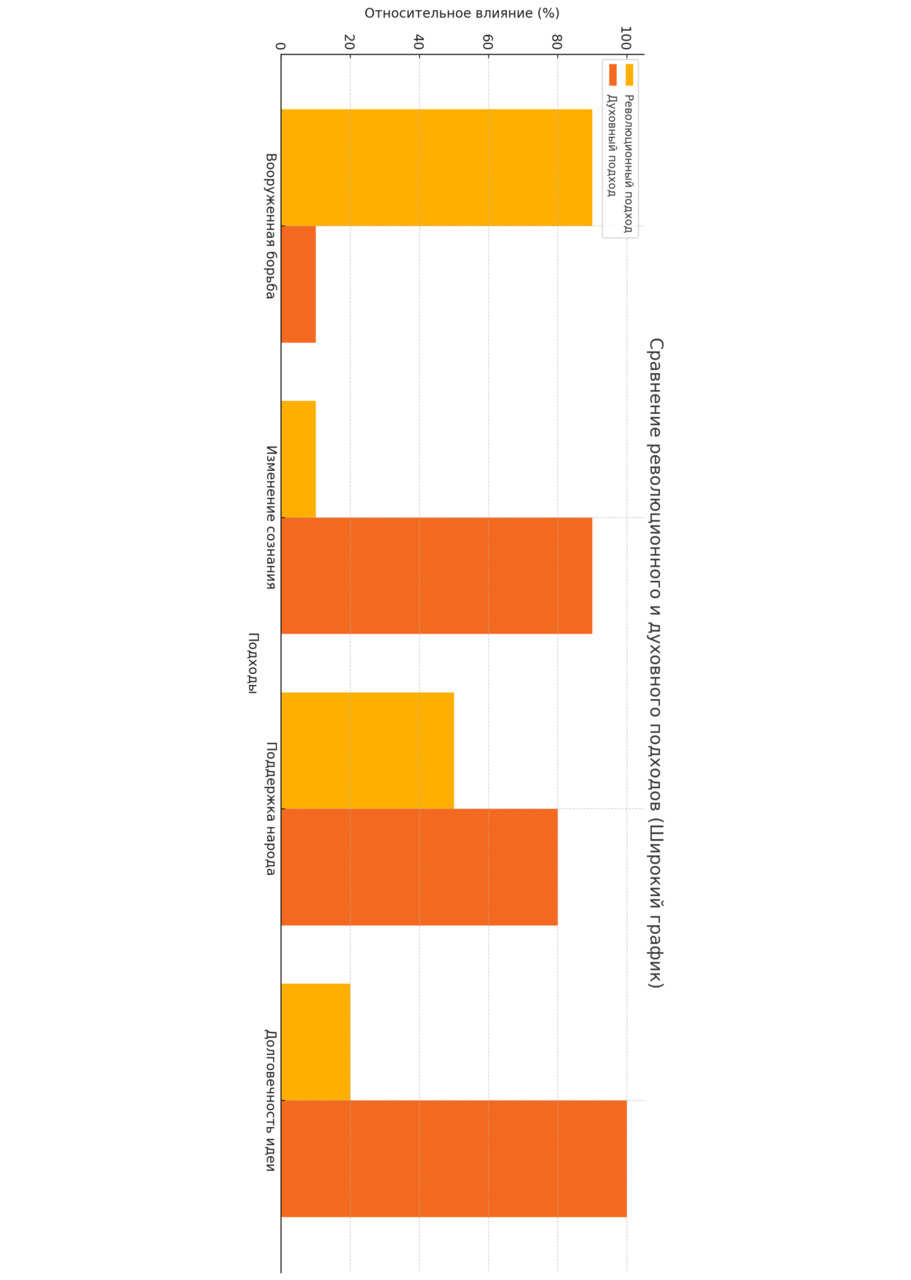

1.5. Главный вызов для Иисуса: Как изменить систему, если война обречена?

Революция бессмысленна → нужно сломать власть через сознание

Ко времени появления Иисуса вооружённое сопротивление Риму в Иудее не раз заканчивалось поражением. Восстание Симона из Перы (около 4 г. до н. э.) привело к разрушению Сепфориса, расправам и массовым казням. Попытка Иуды Галилеянина в 6 году н. э. поднять народ на борьбу против римского налогообложения также была подавлена, а его идеи позже стали основой для движения зилотов, которое в итоге привело к разрушению Иерусалима в 70 году н. э. и гибели десятков тысяч евреев.

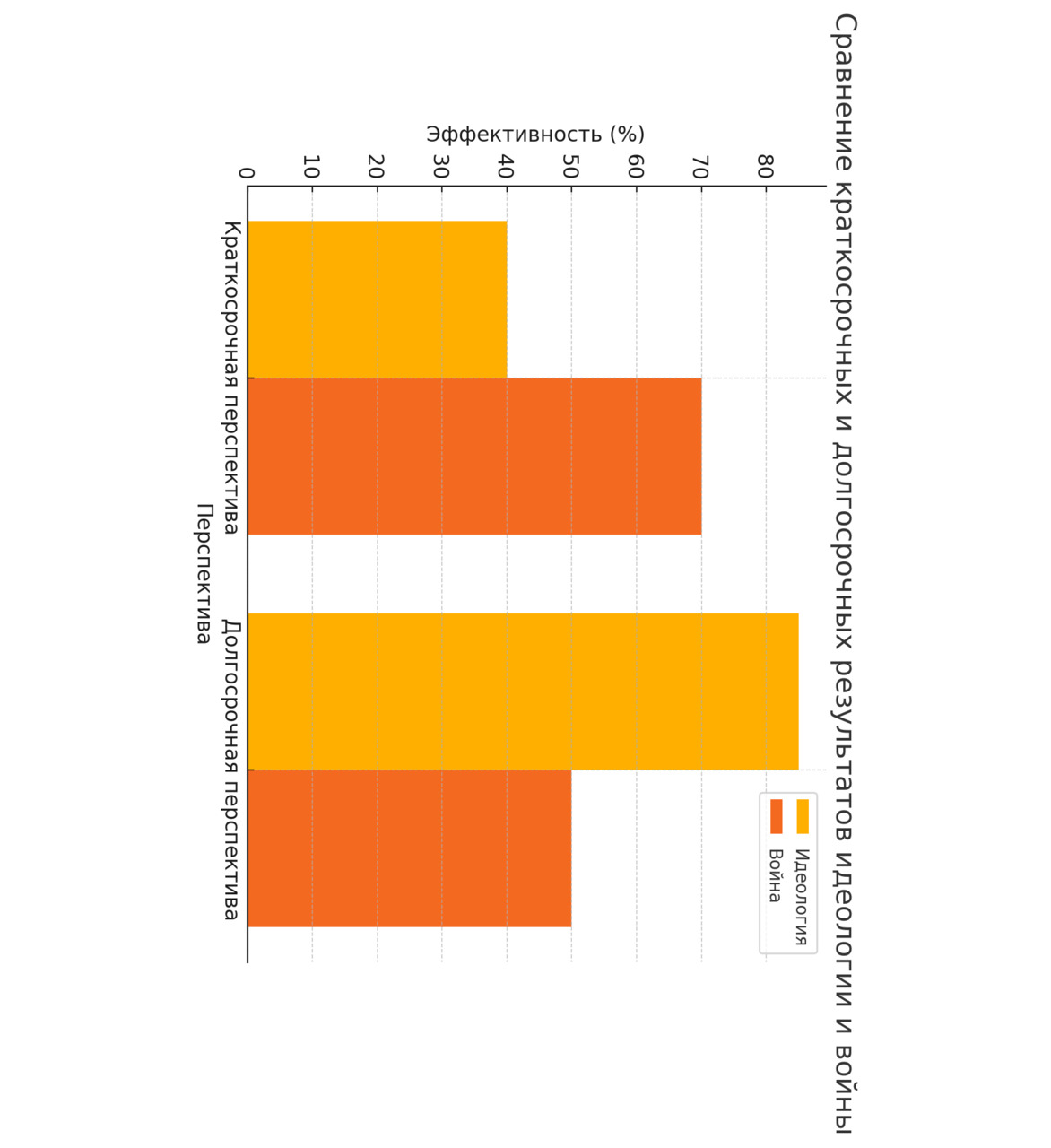

Исторический анализ показывает, что все антиимперские движения в Иудее имели одни и те же недостатки: отсутствие централизованного руководства, недостаток военных ресурсов, разобщённость еврейских группировок и несоизмеримые с Римом военные возможности. Исследования причин падения восстаний, проведённые историками, показывают, что главными факторами неудач были неспособность к долговременному сопротивлению и внутренняя борьба между разными фракциями.

Макс Вебер в своей концепции власти утверждал, что сила любой империи держится не только на армии и экономике, но и на её легитимности в глазах подданных. Если власть воспринимается как неизбежная и законная, то даже жестокие репрессии не вызывают массового восстания. Однако если представление о власти изменится, если народ перестанет её считать законной, империя начнёт слабеть изнутри.

Рим не только завоевал Иудею, но и навязал ей свою экономическую, административную и религиозную систему. Однако полное подчинение не было достигнуто. Многие евреи продолжали воспринимать римлян как оккупантов, а правящие элиты — как предателей. Страх перед римским оружием не означал принятия римского господства. Именно этот аспект осознавал Иисус: он понимал, что можно воевать не мечами, а сознанием.

Психология власти основана на страхе и контроле. Современные исследования в области политической психологии показывают, что люди подчиняются власти в первую очередь не из-за насилия, а из-за веры в её силу. Эксперименты Стэнли Милгрэма, посвящённые подчинению авторитету, доказывают, что люди готовы выполнять приказы, даже если они противоречат их моральным убеждениям, если они воспринимают власть как законную. Однако как только этот авторитет подрывается, их готовность подчиняться снижается.

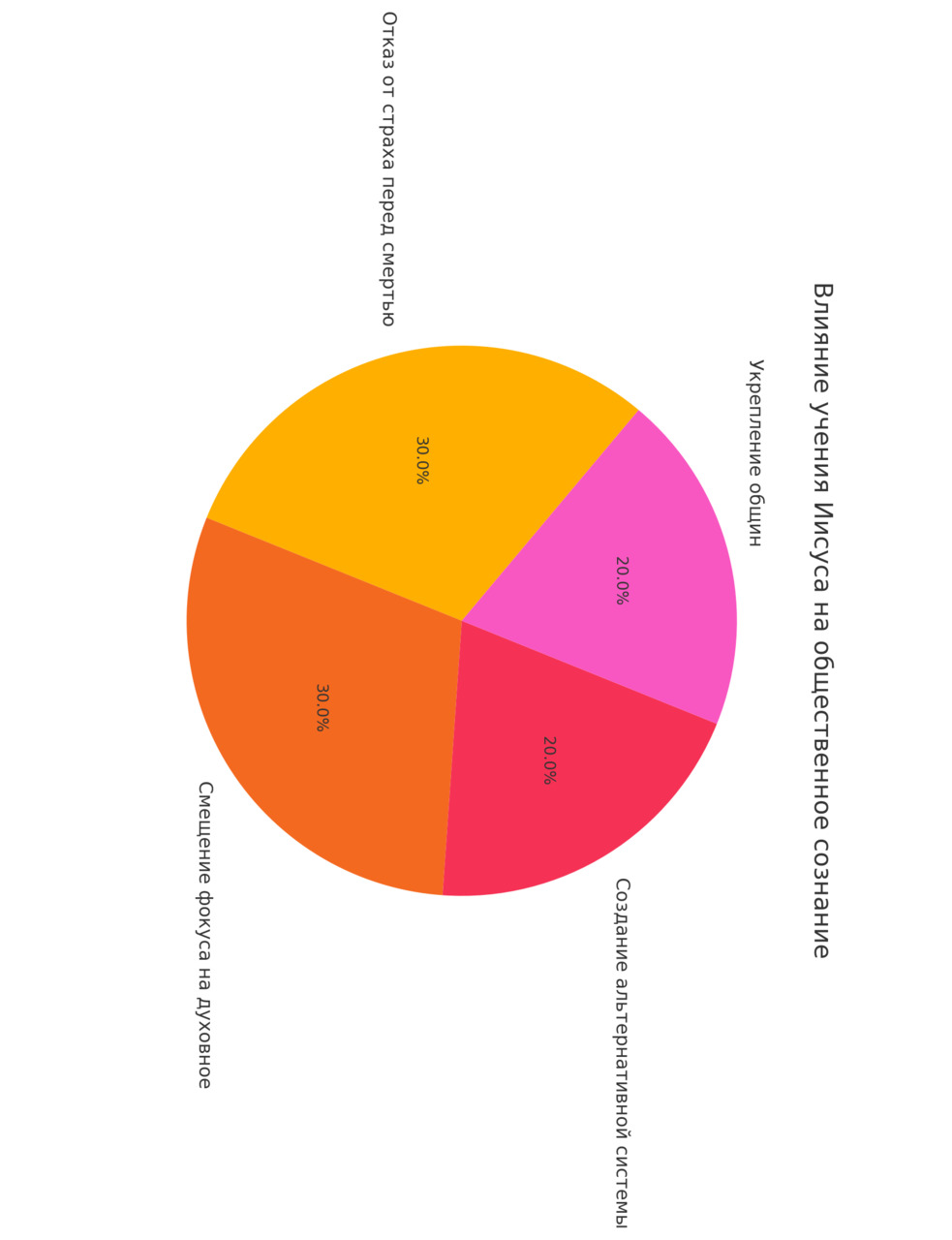

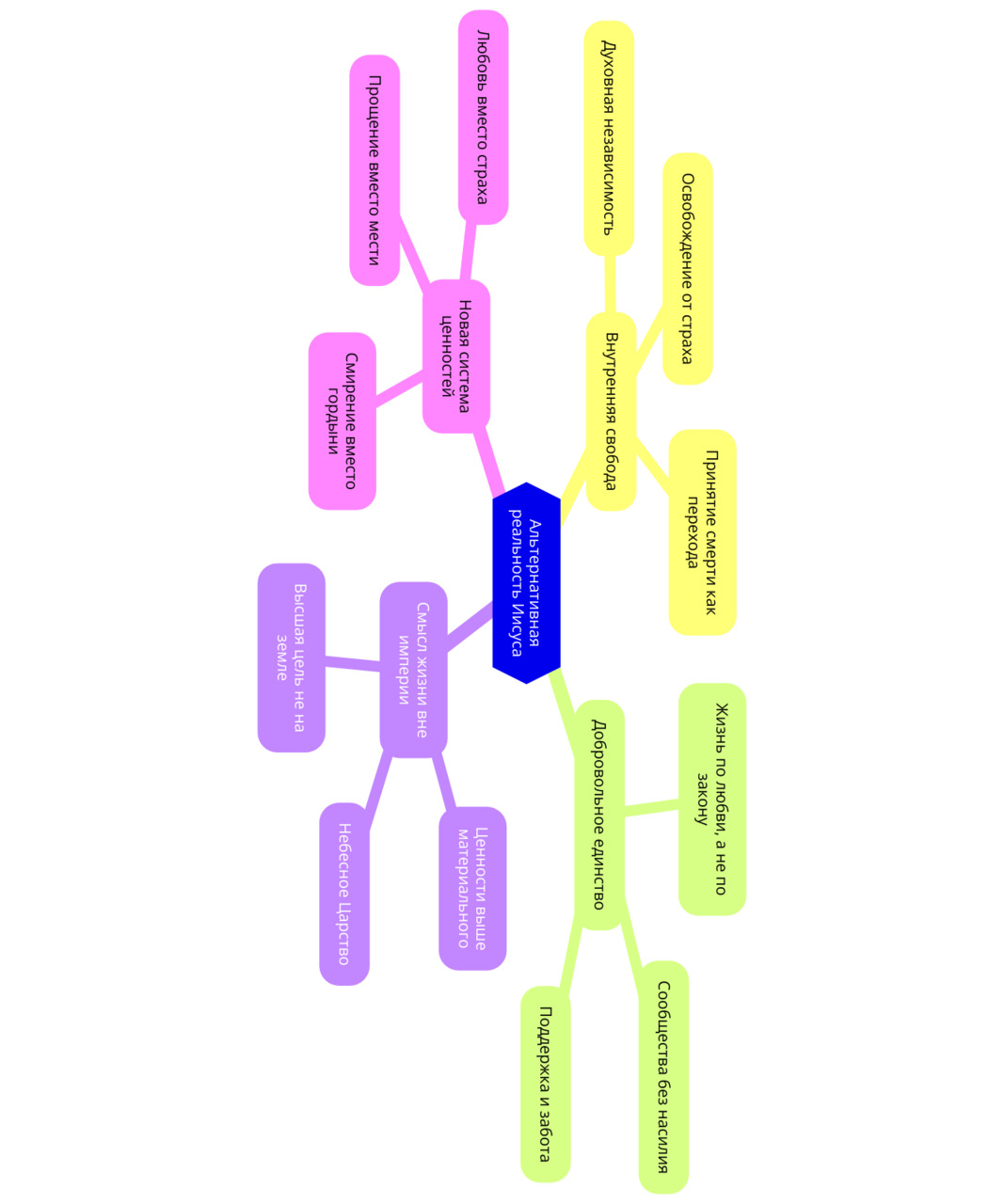

Иисус предложил концепцию, которая разрушала основы власти изнутри. Он проповедовал, что человек свободен даже под властью Рима, если он не боится земных страданий и не считает императора высшей силой. Это было революционное утверждение, подрывающее саму идею абсолютной власти. Если народ перестаёт бояться репрессий, власть теряет свой главный инструмент управления.

Религиозные и идеологические революции часто оказываются более устойчивыми, чем военные. Исследования политических движений ХХ века, включая ненасильственные революции в Индии, США, Польше, показывают, что массовые изменения сознания приводят к более долговечным переменам, чем насильственные мятежи. Джин Шарп, один из главных исследователей ненасильственного сопротивления, доказал, что власть невозможно уничтожить только оружием, но можно подорвать её основу, если общество перестанет её признавать.

Иисус не пытался свергнуть Рим, он создавал систему, в которой власть императора становилась несущественной. Его концепция внутренней свободы разрушала представление о том, что царство на земле — это единственная форма власти. Он учил, что человек может быть свободен, даже если он находится под римским правлением, потому что настоящая власть принадлежит не людям, а Богу.

Современные исследования показывают, что подобные подходы использовались в различных исторических движениях. Буддизм, например, предлагал концепцию духовного освобождения, которая позволяла человеку выйти за пределы политического контроля. Стоицизм, популярный в Риме, также учил тому, что власть внешнего мира не должна влиять на внутреннее состояние человека. Иисус объединил эти идеи, но при этом сделал их массовыми и доступными для народа.

Римская империя могла распять сотни мятежников, но она не могла распять идею. Если традиционные революции заканчивались кровавыми расправами, то учение Иисуса продолжало распространяться, даже после его смерти. Это объясняет, почему после его казни движение не исчезло, а наоборот, укрепилось. В отличие от зилотов, которые делали ставку на оружие, он создавал систему ценностей, способную пережить его самого.

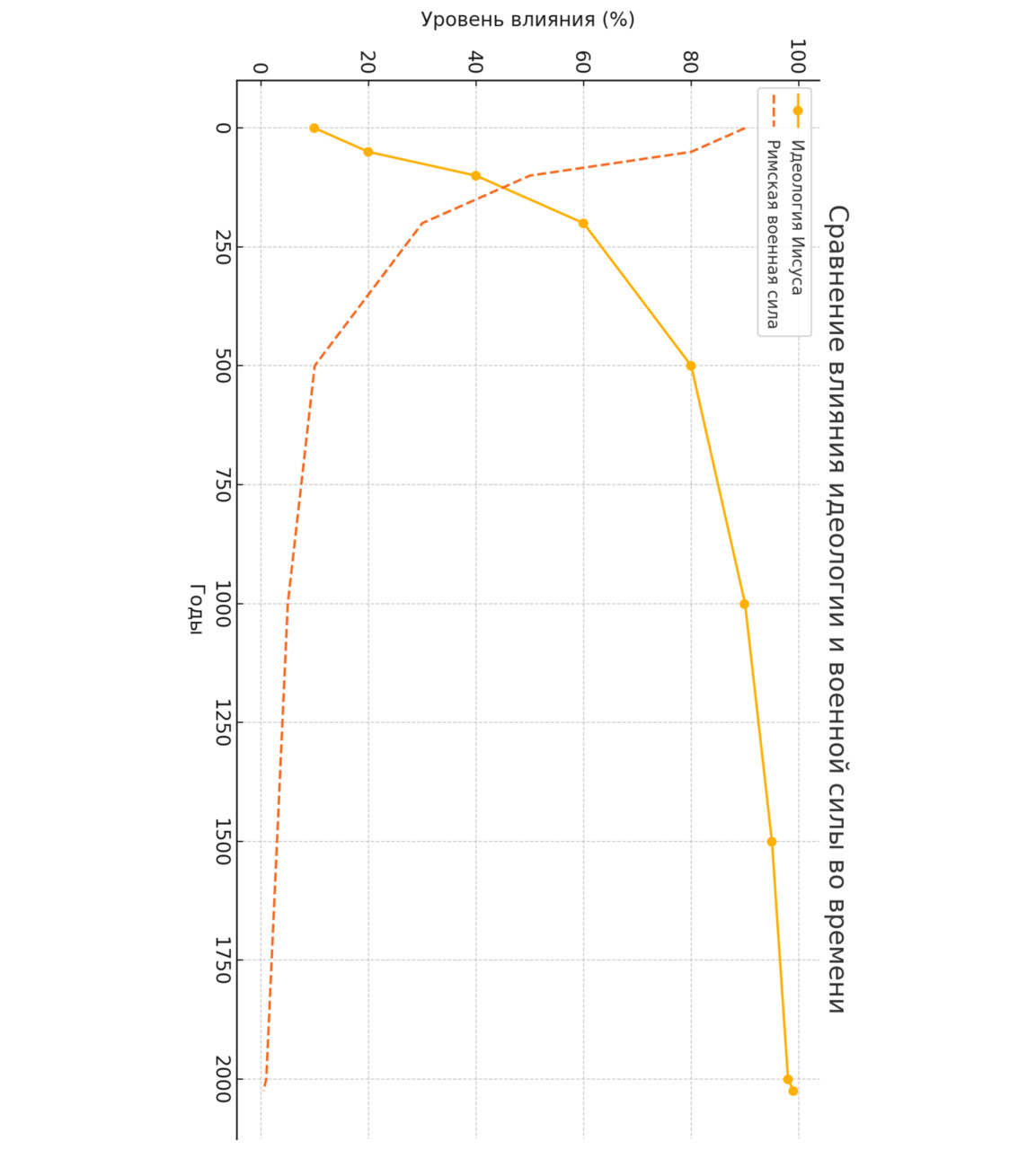

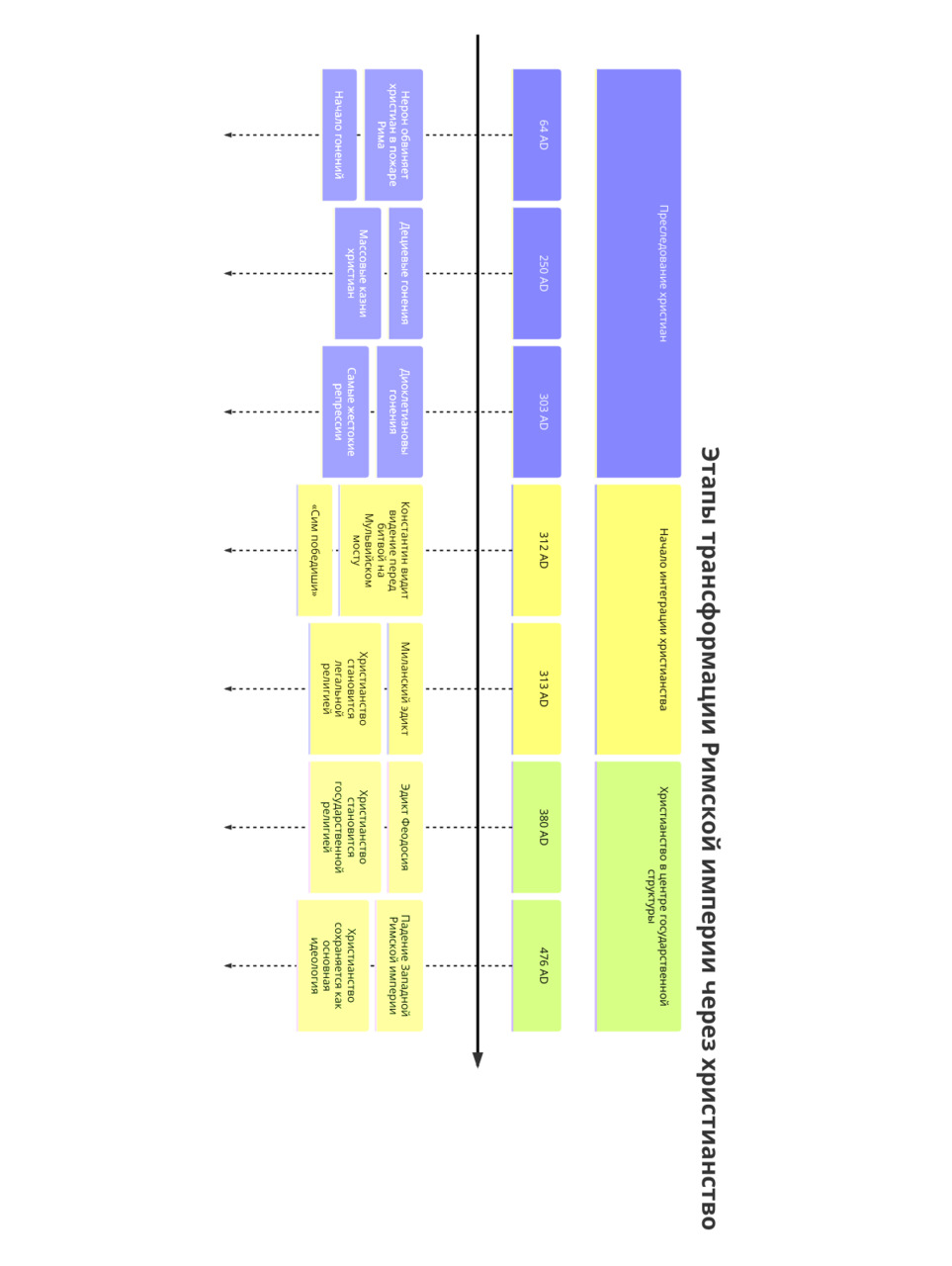

Его стратегия основывалась на том, что физическую революцию можно подавить, но революцию сознания — нет. Это стало главным отличием его метода от всех предыдущих движений в Иудее. Там, где мечи были бессильны, слово оказалось сильнее. В конечном итоге его идеи не только выжили, но и стали основой для трансформации самого Рима. Спустя три века христианство, зародившееся как учение о внутренней свободе, стало официальной религией империи, полностью изменив её структуру.

Таким образом, если революция против Рима была обречена на провал, то изменение сознания людей оказалось самым мощным оружием. Иисус понял, что власть нельзя уничтожить силой, но можно сделать её несущественной, если люди перестанут её воспринимать как абсолютную. Это и стало его главным вкладом в историю влияния и управления сознанием.

История Иудеи в период римского владычества была наполнена кровавыми восстаниями, которые неизменно заканчивались поражением. Любое открытое сопротивление встречало жестокие репрессии: города сжигались, тысячи людей распинались вдоль дорог, социальные структуры разрушались, а память о мятежниках стиралась. Рим не просто подавлял врагов — он систематически уничтожал саму возможность их возрождения. Даже крупные восстания, такие как движение Иуды Галилеянина или выступление Симона из Перы, были подавлены с ужасающей эффективностью, а их лидеры исчезали в безвестности. В этих условиях любая попытка противостоять империи силой была обречена. Вопрос заключался в другом: можно ли победить империю, не вступая в вооружённую борьбу? Обычные методы не работали, и если любое восстание заканчивалось разрушением, то единственным выходом становилось изменение самой структуры власти, основанной на страхе.

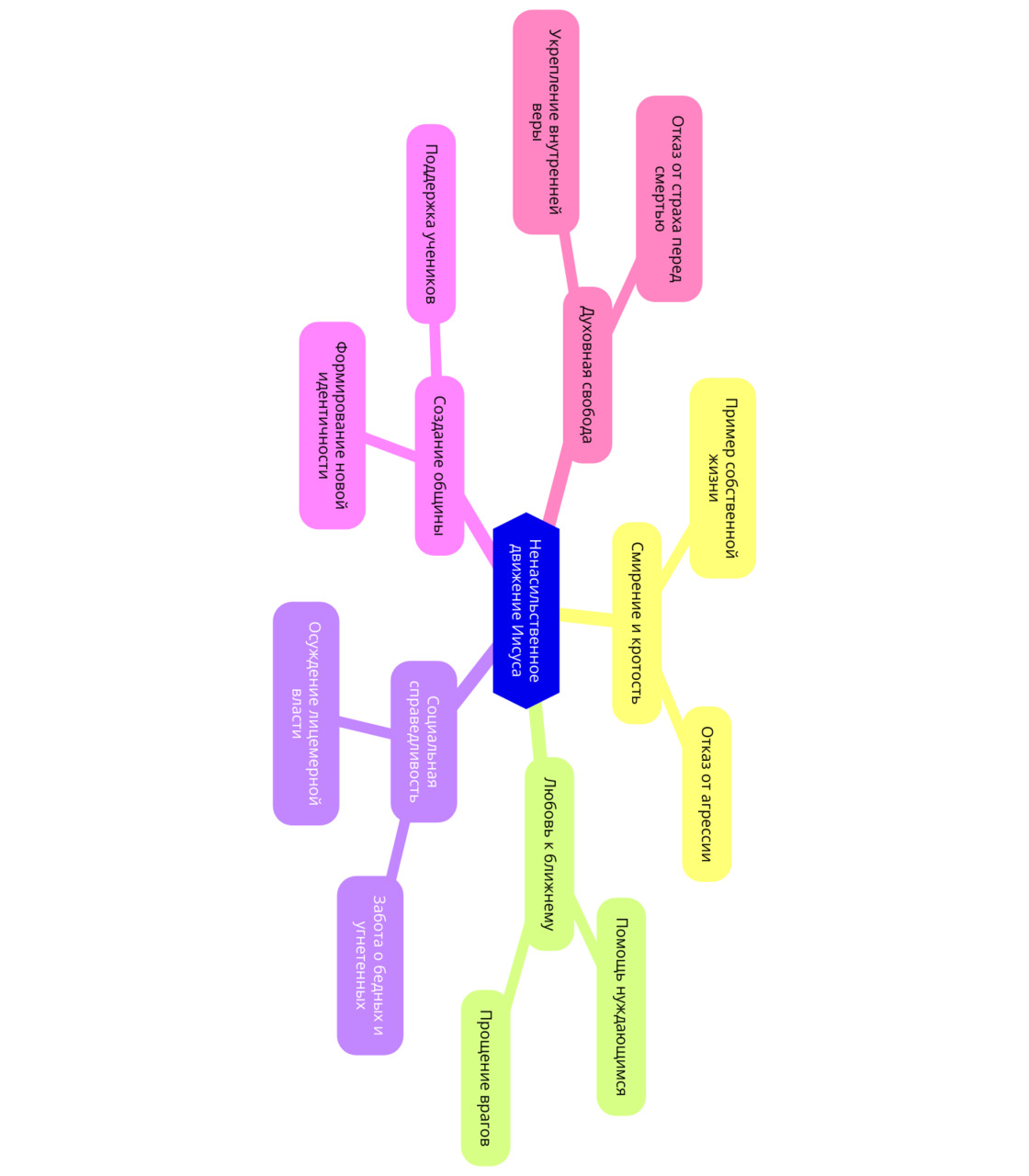

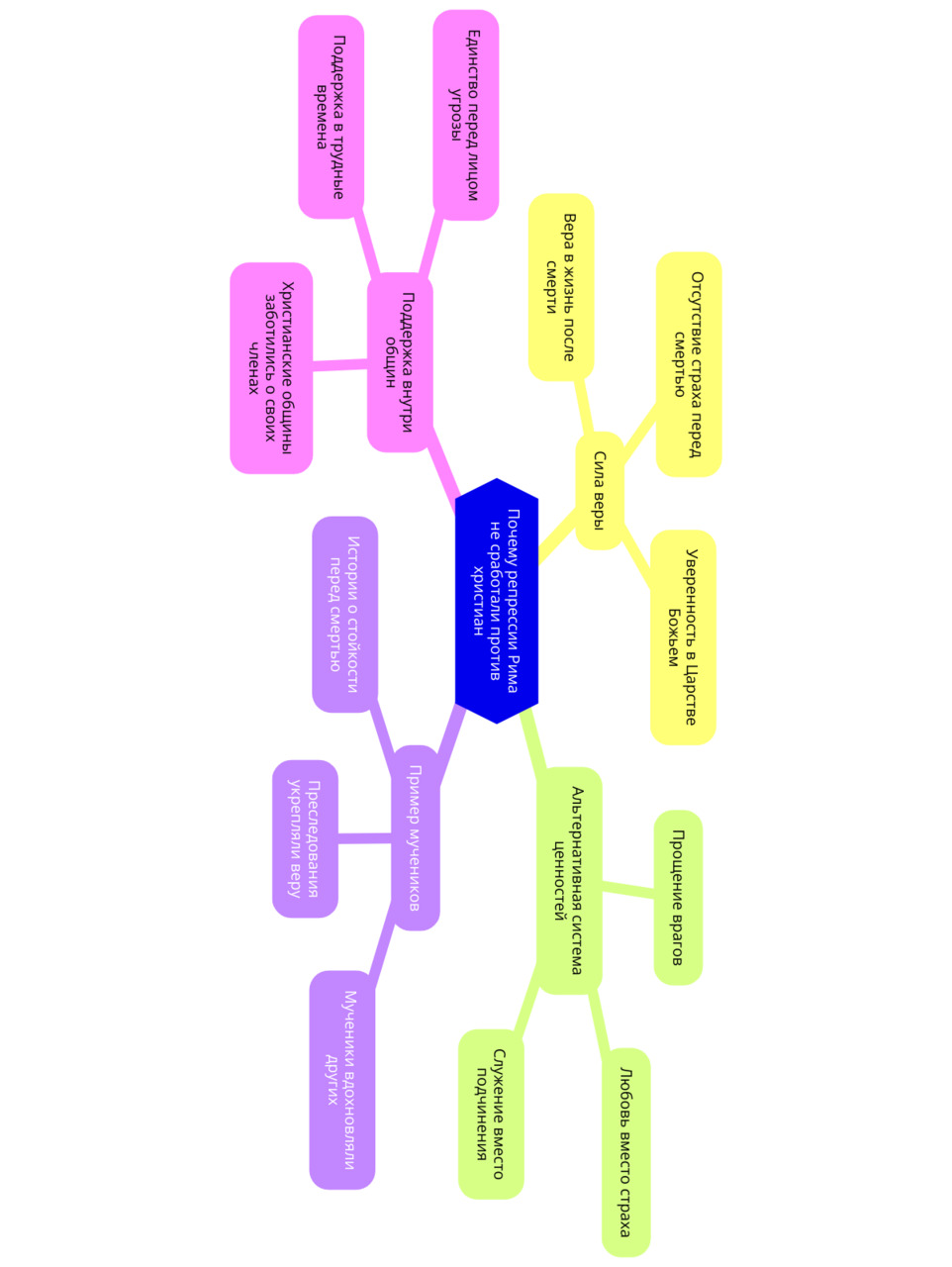

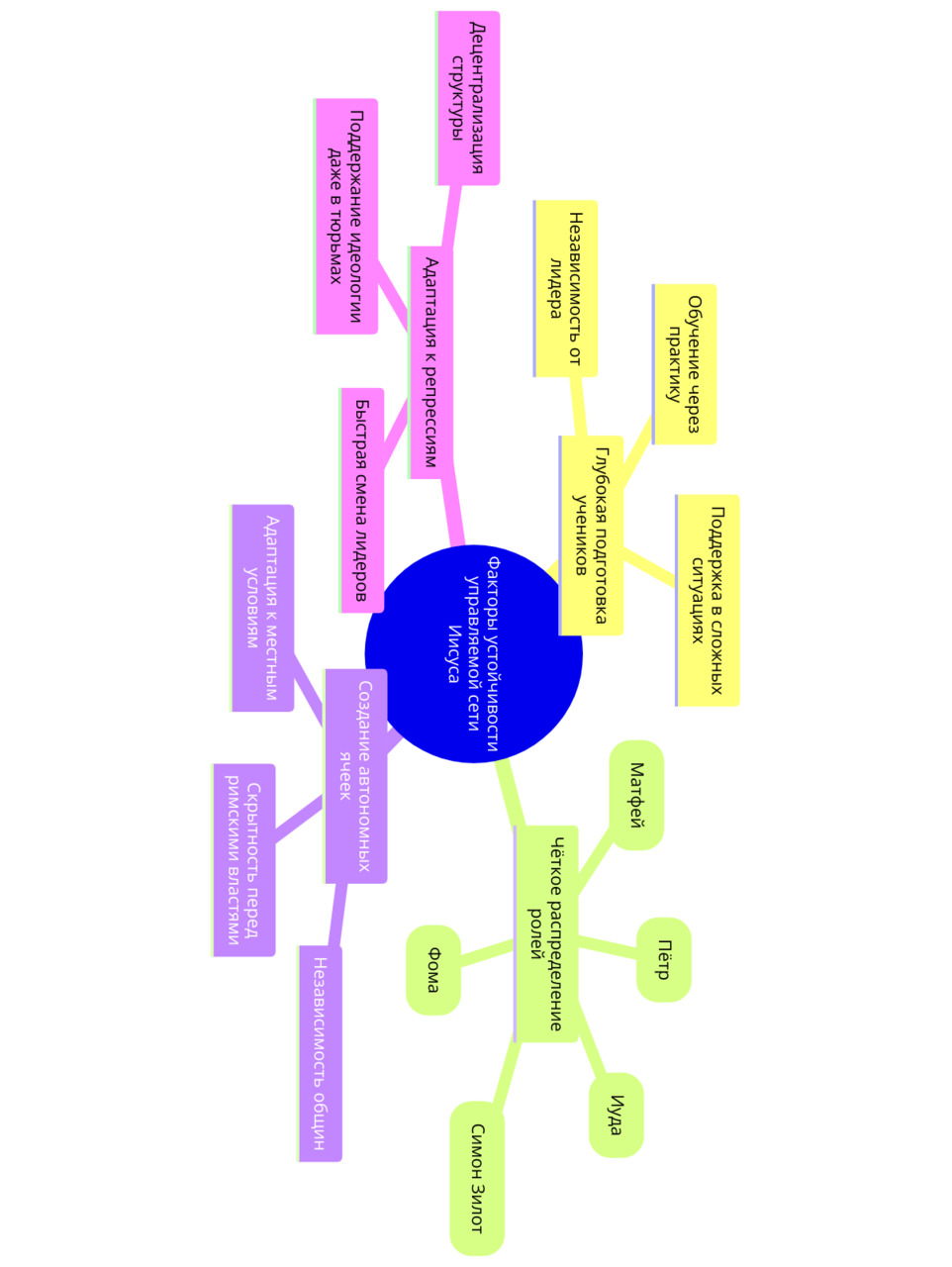

Иисус избрал путь, при котором его движение не могло быть уничтожено военной силой, потому что оно не вступало в прямую конфронтацию с Римом. В отличие от зилотов, которые использовали террор и партизанскую войну, его учение не давало властям повода обвинить его в мятеже. Исторические исследования подтверждают, что ненасильственные движения оказываются более устойчивыми, поскольку власть теряет возможность оправдывать репрессии. Современные исследования ненасильственного сопротивления, проведённые Джином Шарпом, показывают, что власти гораздо труднее справляться с движением, которое не даёт им повода применить силу. Подавить вооружённое восстание просто: власть использует армию, уничтожает лидеров, вводит репрессии. Но как бороться с человеком, который не берёт в руки оружие, но при этом подрывает саму основу власти? Этот эффект можно было наблюдать в ХХ веке в стратегии Ганди, который понимал, что его сторонники не могут победить Британскую империю в бою, но могут сделать её власть бессмысленной. Отказ от насилия лишал имперскую власть привычного механизма подавления, и чем более жестокими становились репрессии, тем слабее выглядела сама власть. Иисус использовал аналогичный принцип: его учение о смирении, прощении и любви к врагам ставило римлян в сложное положение. Если преследовать человека, который говорит о мире, это лишь подтверждает его правоту.

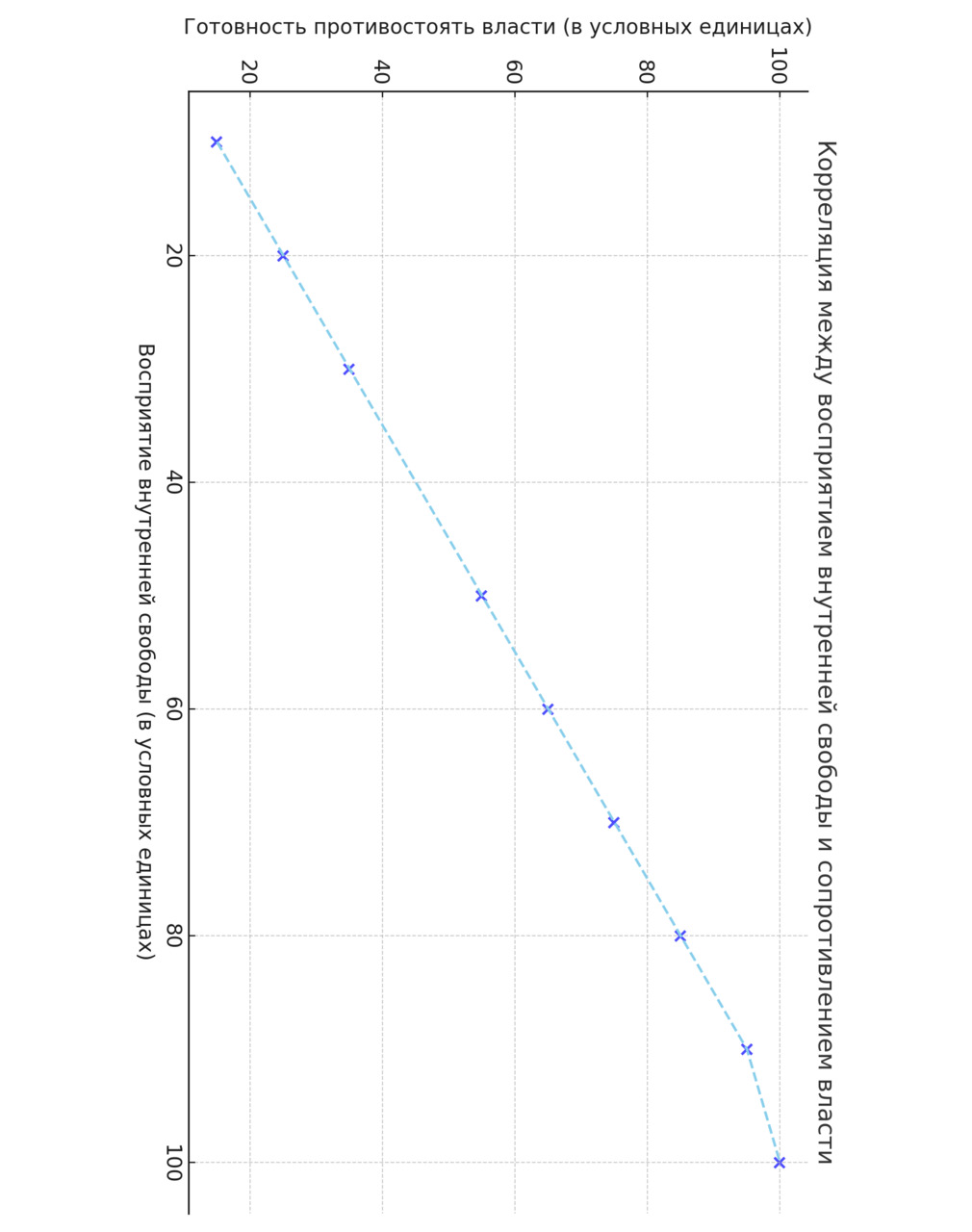

Ключевым элементом его стратегии стала проповедь о внутренней свободе. В то время как зилоты и националисты боролись за политическое освобождение, он говорил, что истинная свобода не зависит от власти. Современные исследования в области когнитивной психологии подтверждают, что ощущение контроля над своей жизнью является ключевым фактором психологического благополучия. Теория «выученной беспомощности», разработанная Мартином Селигманом, показывает, что люди, которые чувствуют, что не могут изменить обстоятельства, впадают в депрессию. Но если изменить их восприятие реальности, они начинают действовать иначе, даже если внешние условия остаются прежними. Иисус использовал этот эффект, внушая последователям, что их истинная жизнь находится не в материальном мире, а в «Царстве Божьем». Его слова «Царство Божие внутри вас» фактически ставили под сомнение власть Рима, но не на политическом уровне, а на глубинном уровне сознания. Если человек верит, что его судьба зависит не от кесаря, а от Бога, он перестаёт бояться империи. Стэнли Милгрэм в своих экспериментах по подчинению авторитету показал, что люди склонны беспрекословно подчиняться власти, если считают её легитимной. Однако, если легитимность власти ставится под сомнение, её способность управлять снижается. Учение Иисуса создавало именно такую ситуацию: римская власть не могла подавить движение, потому что оно не противостояло ей напрямую, но при этом последователи переставали бояться репрессий.

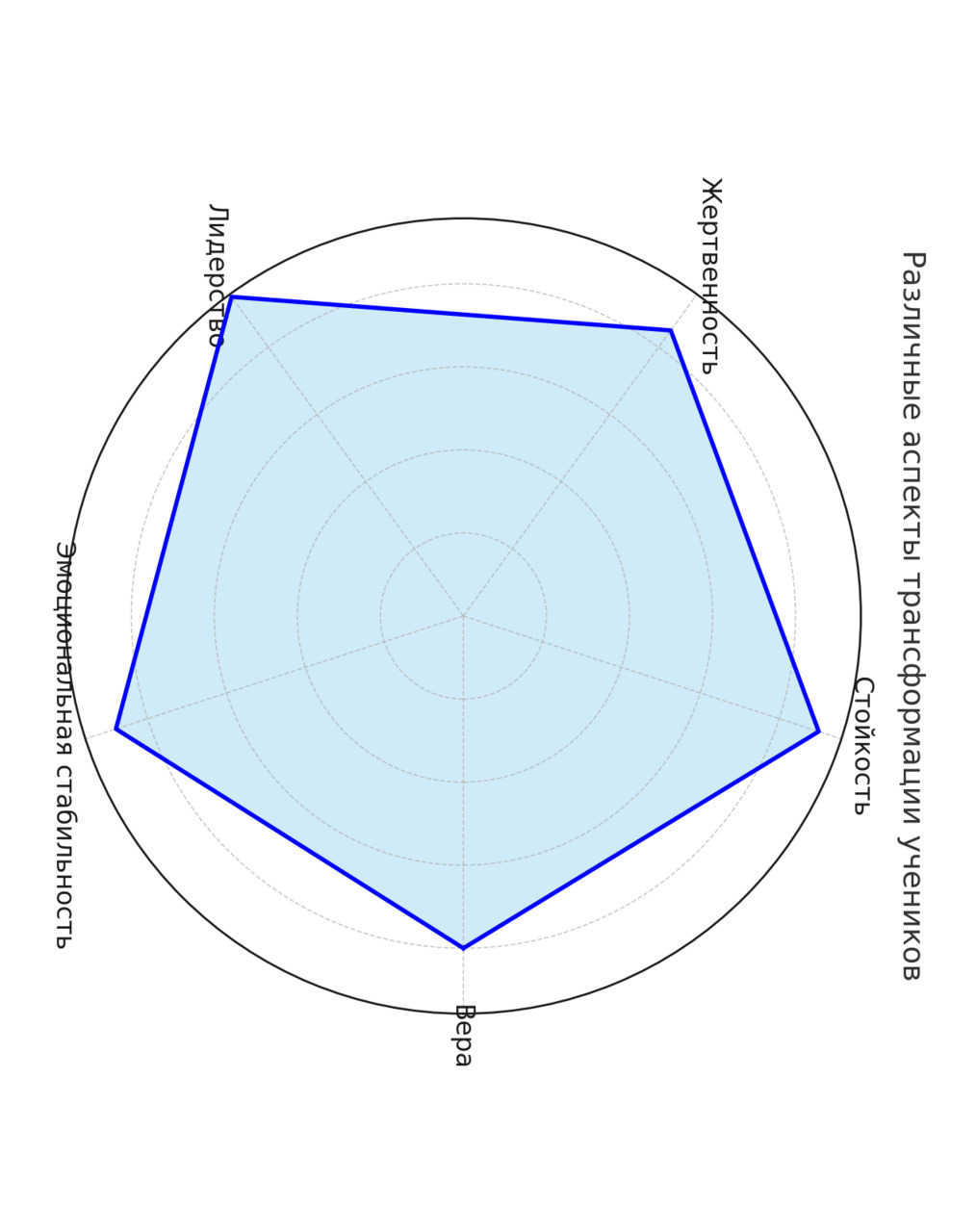

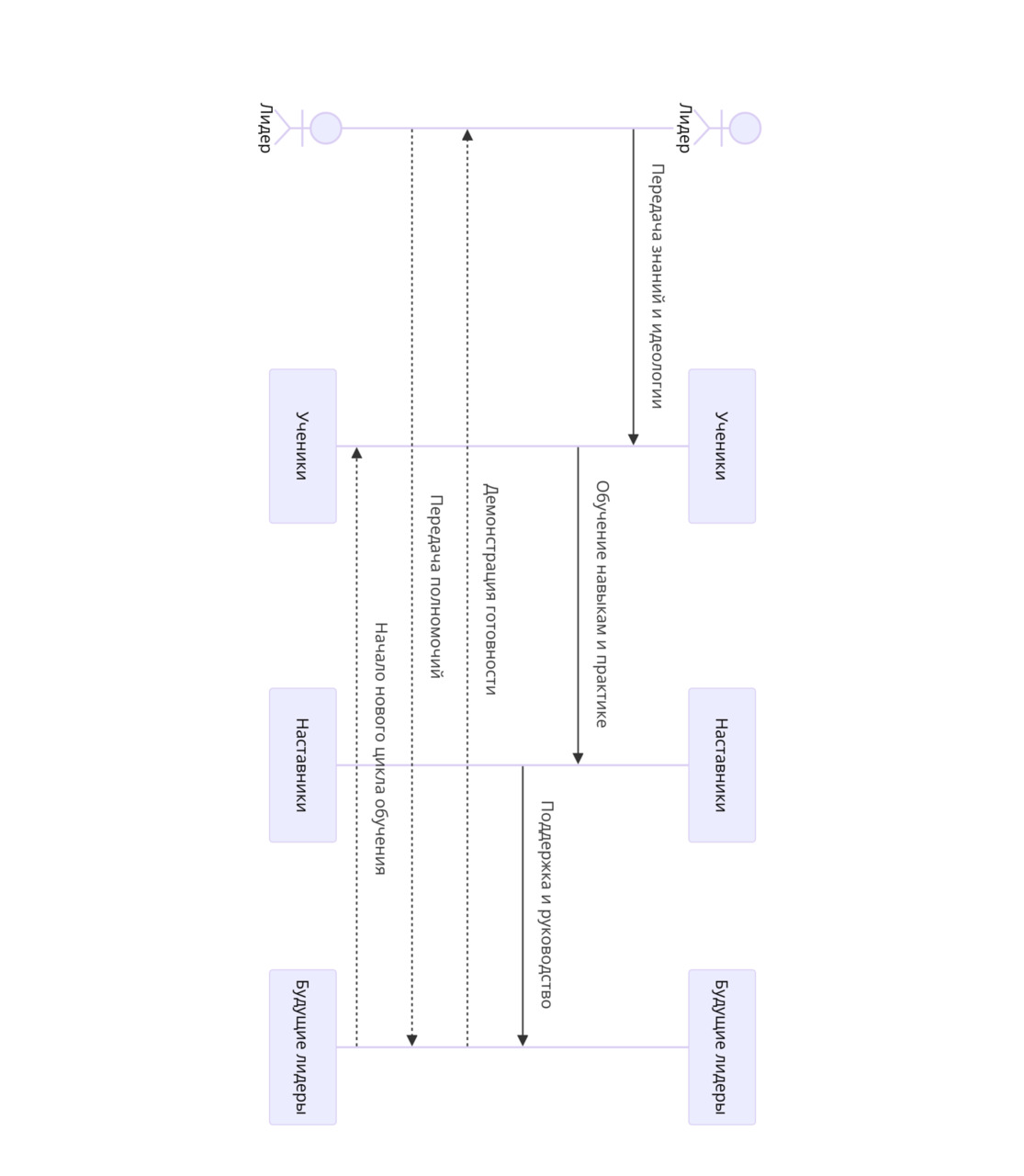

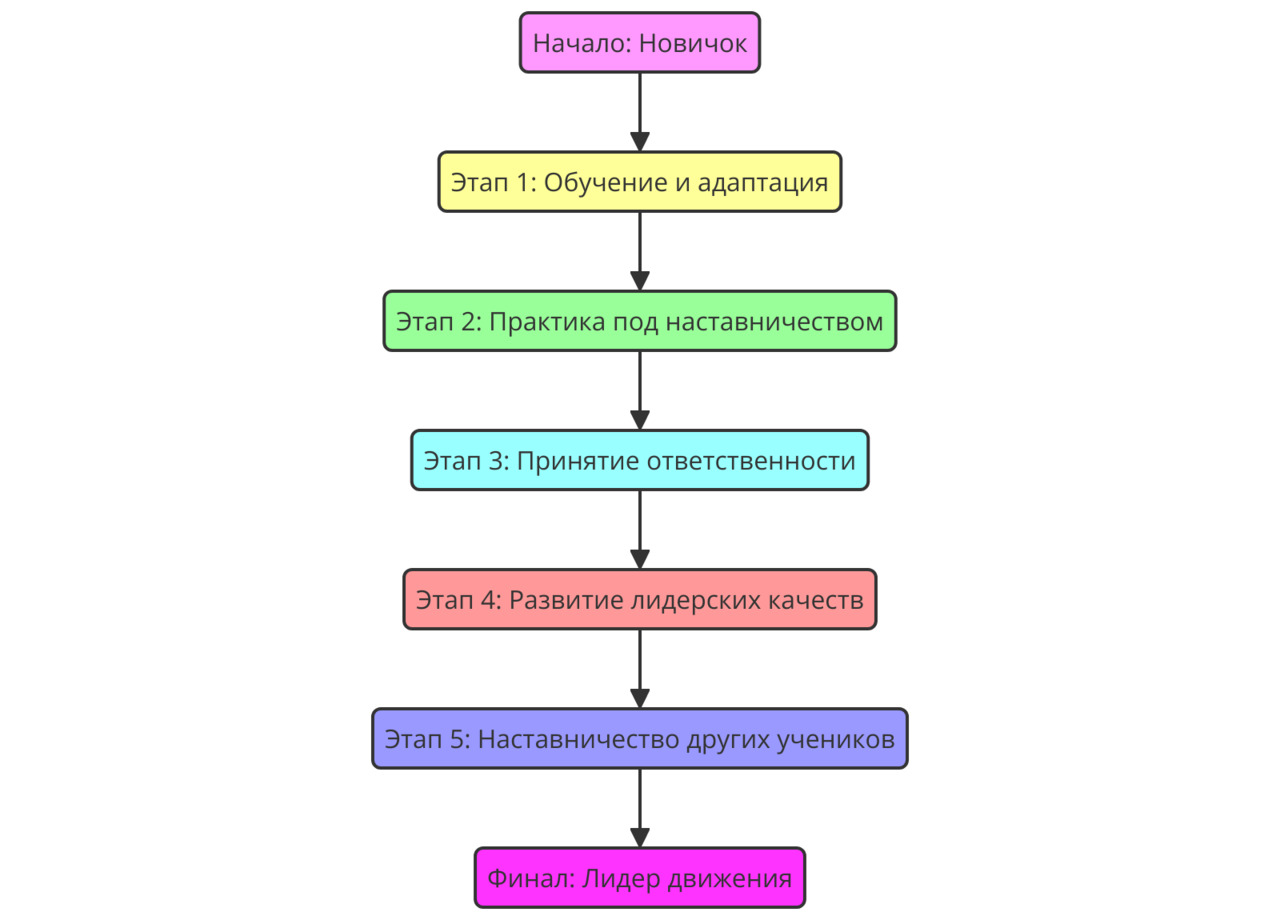

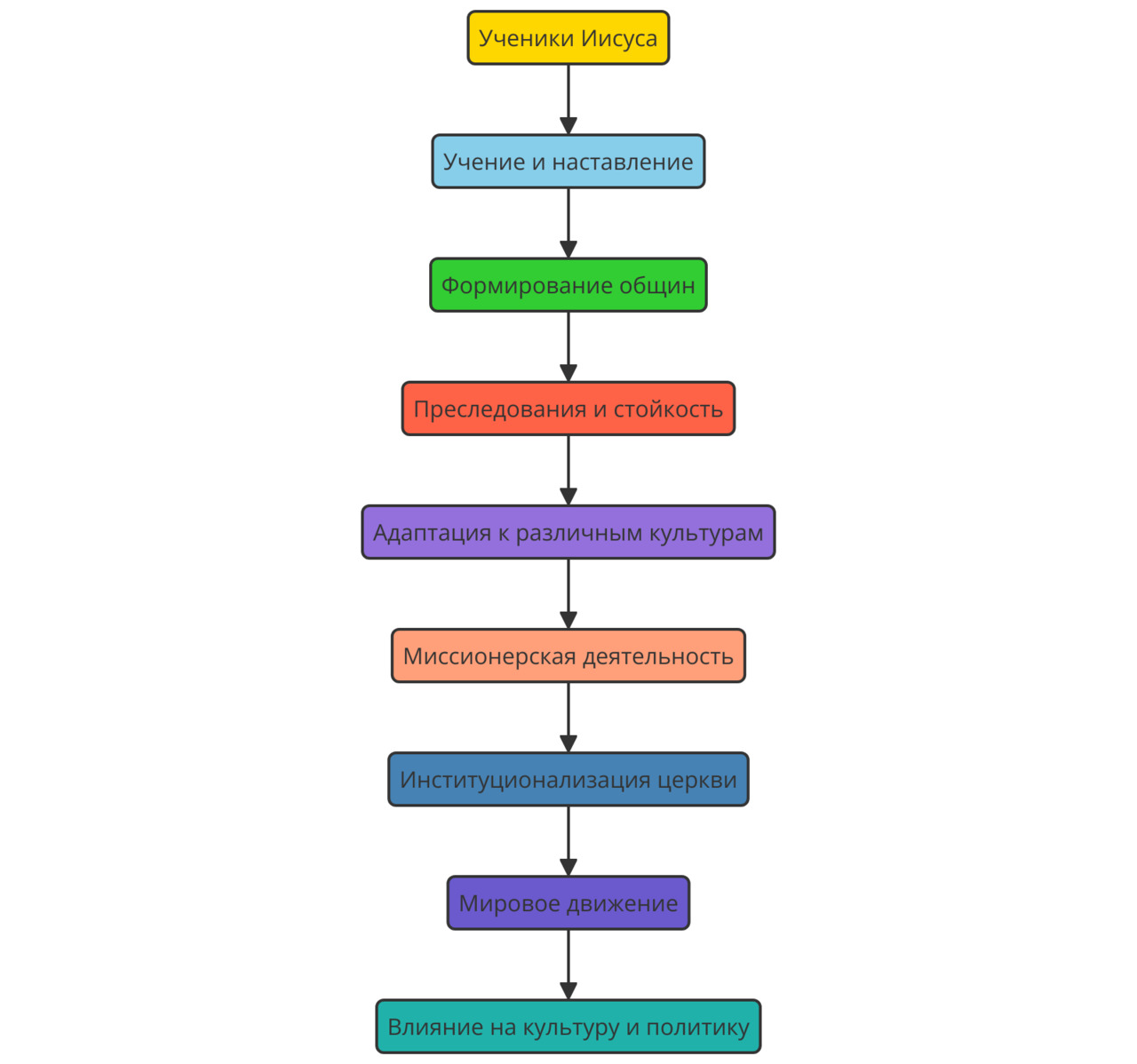

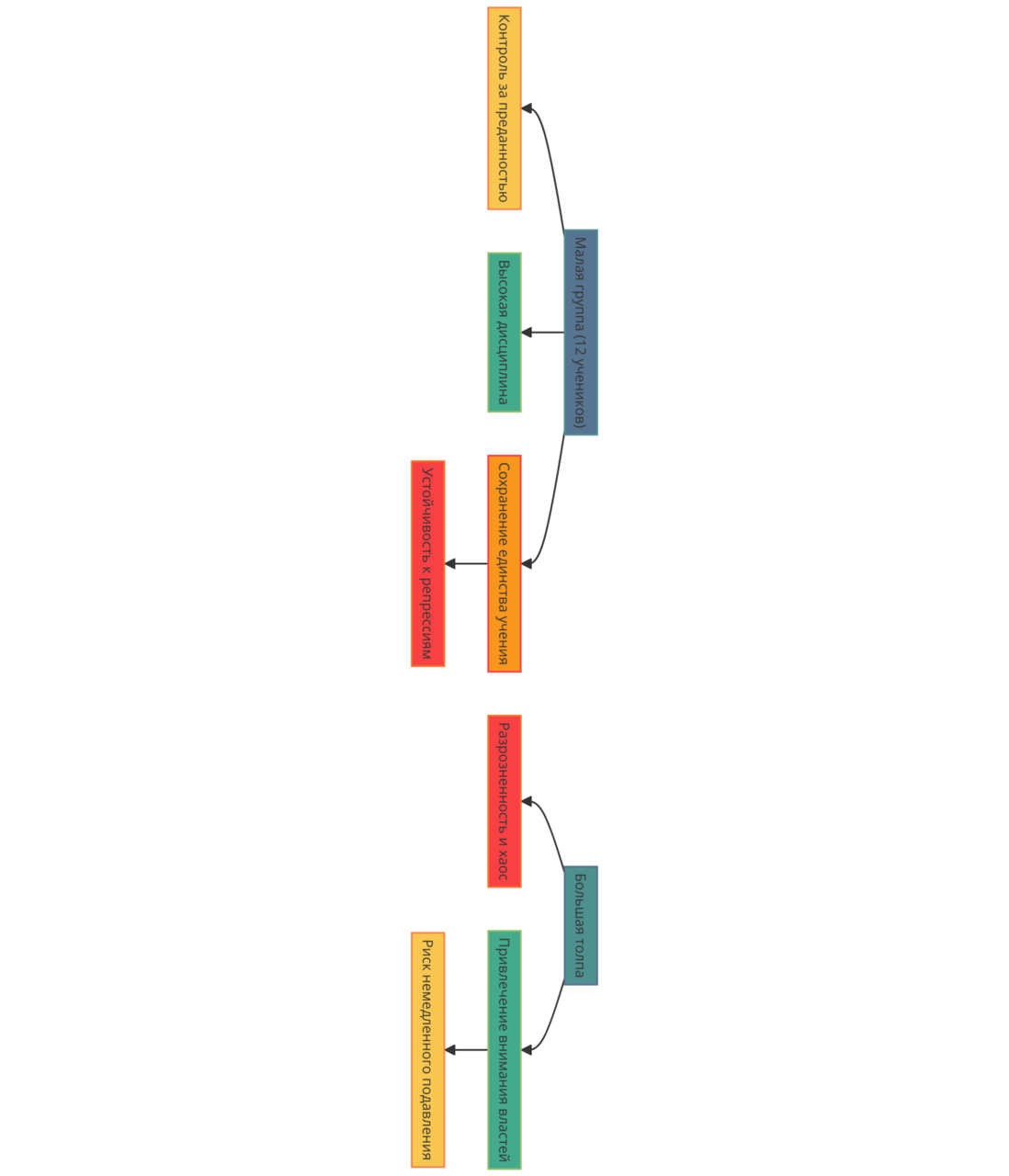

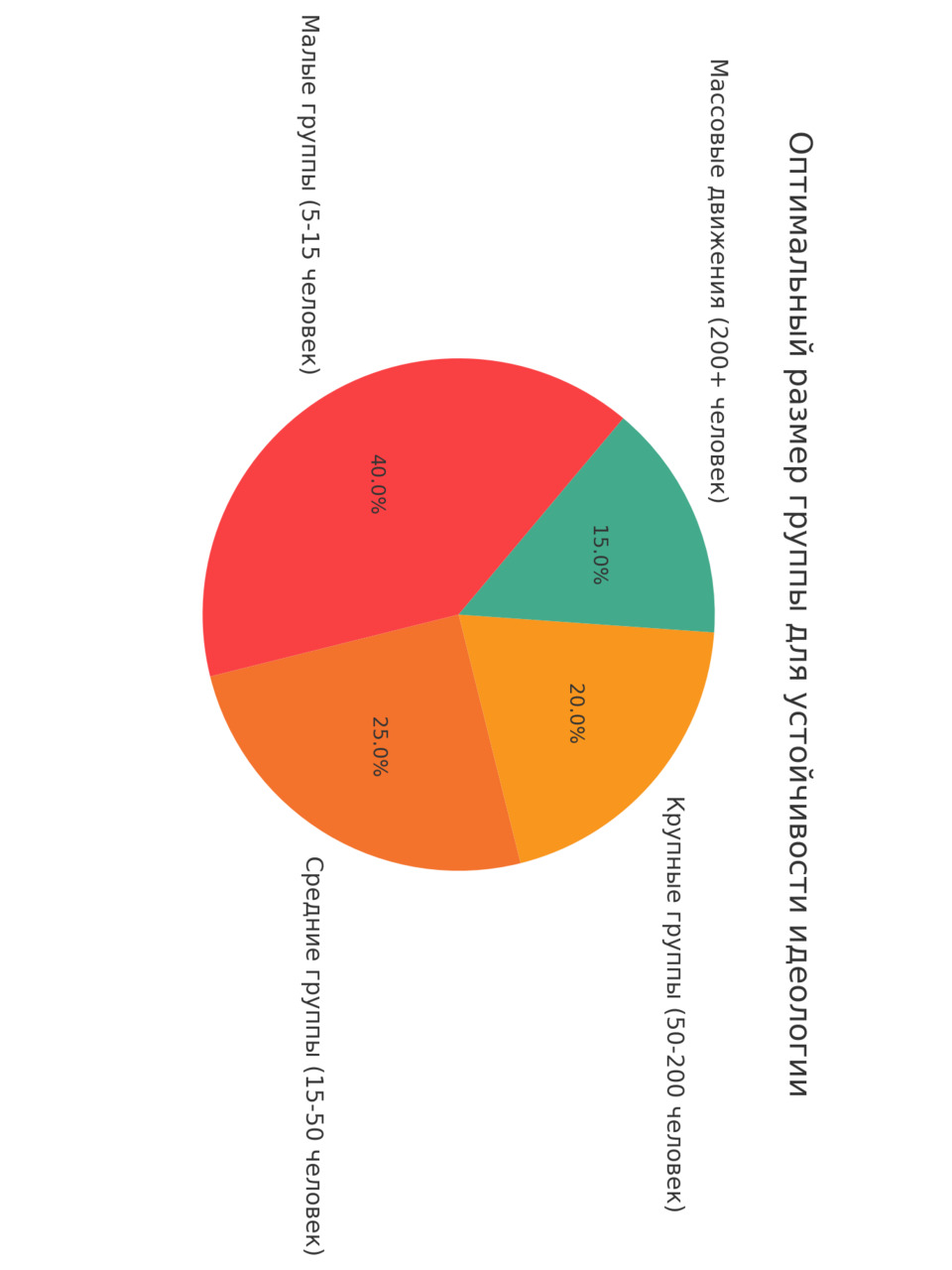

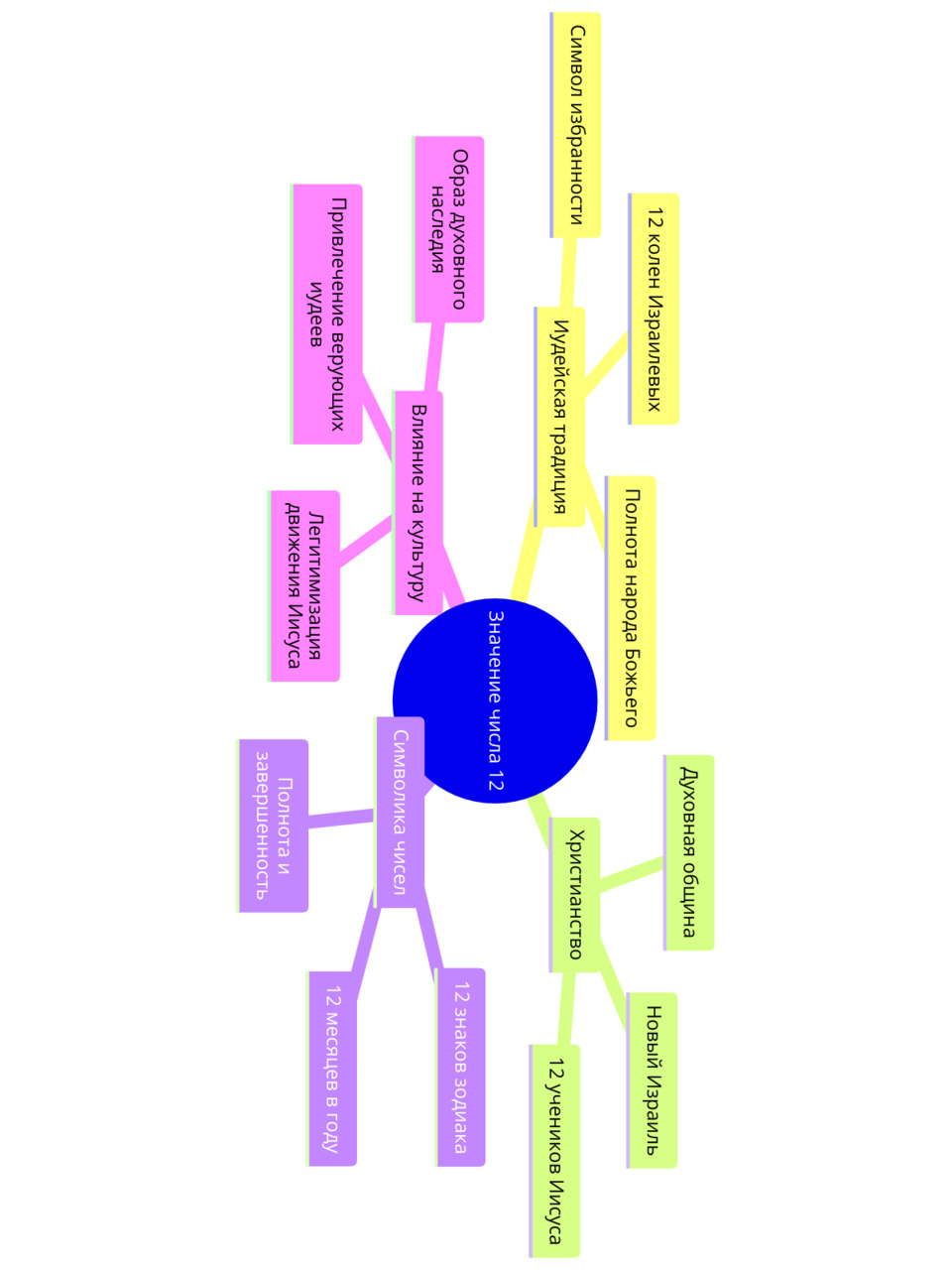

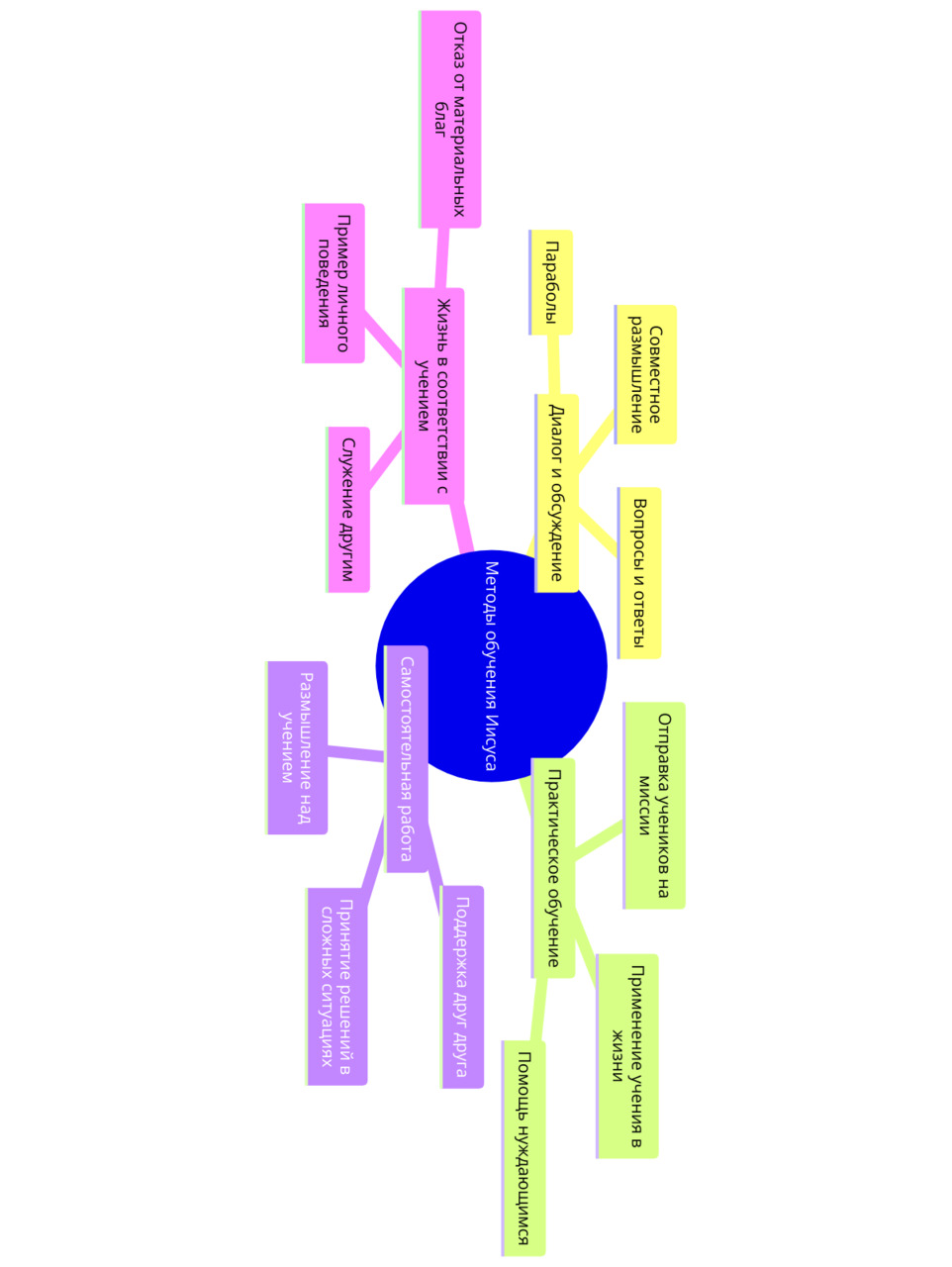

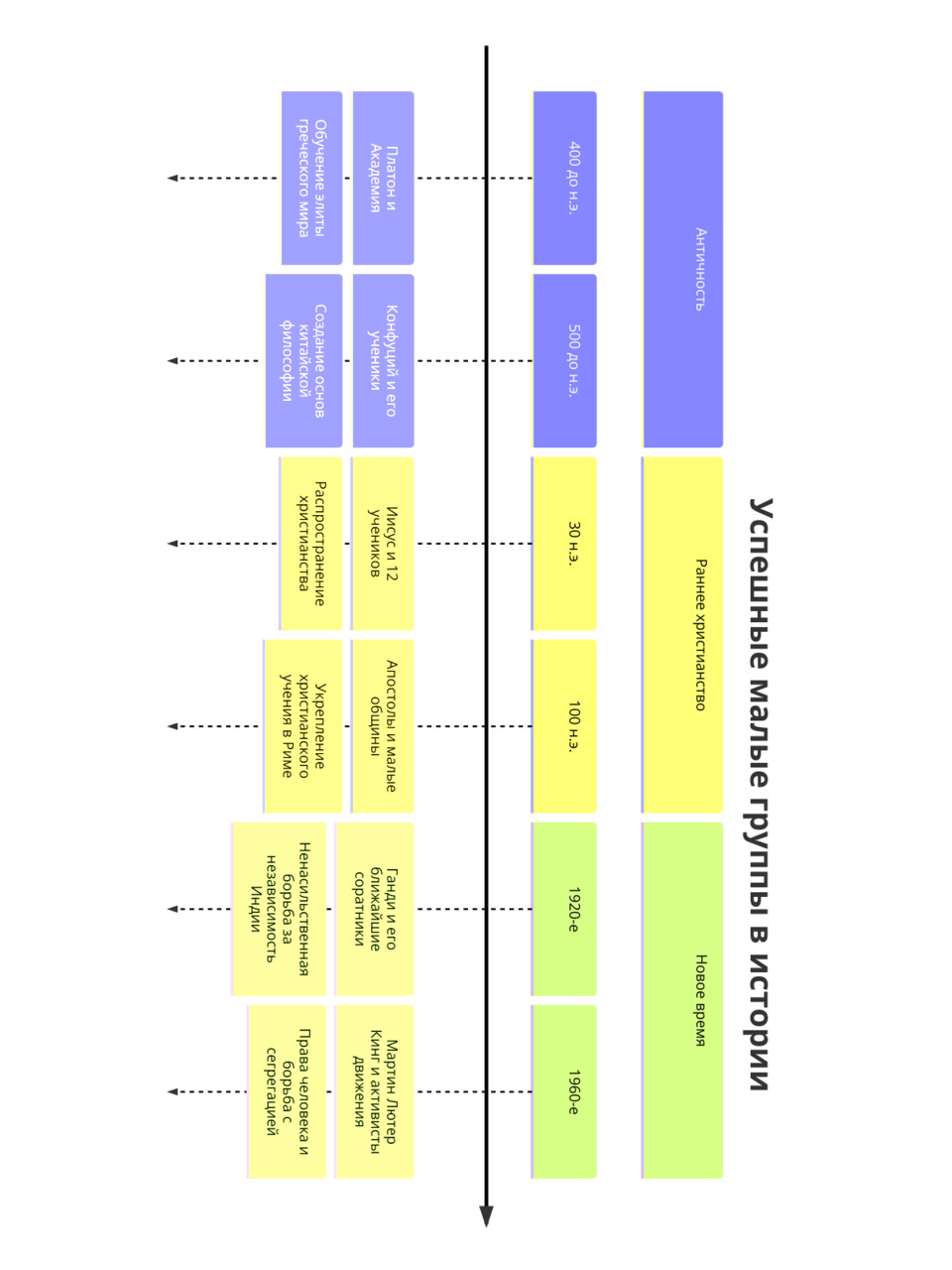

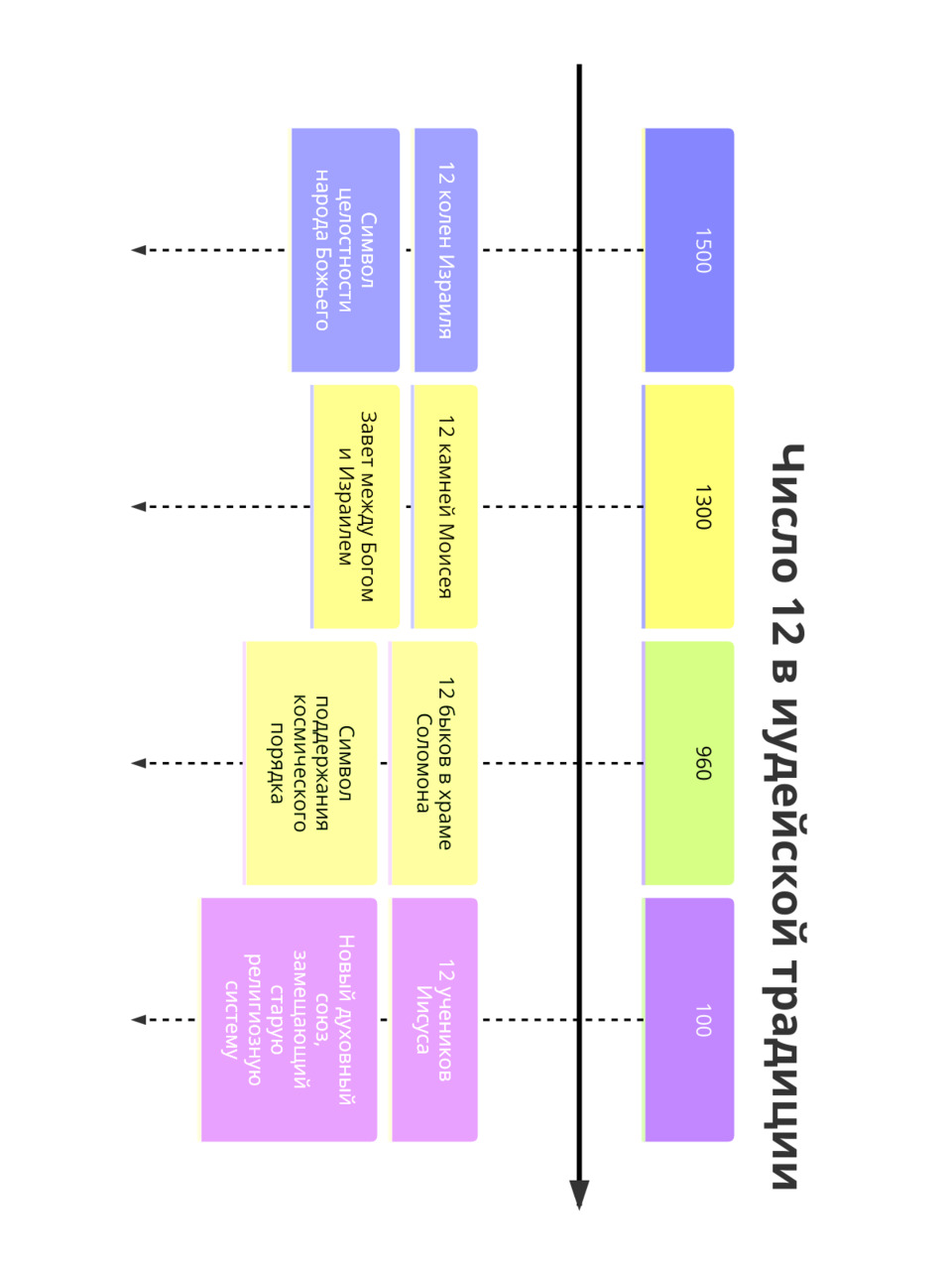

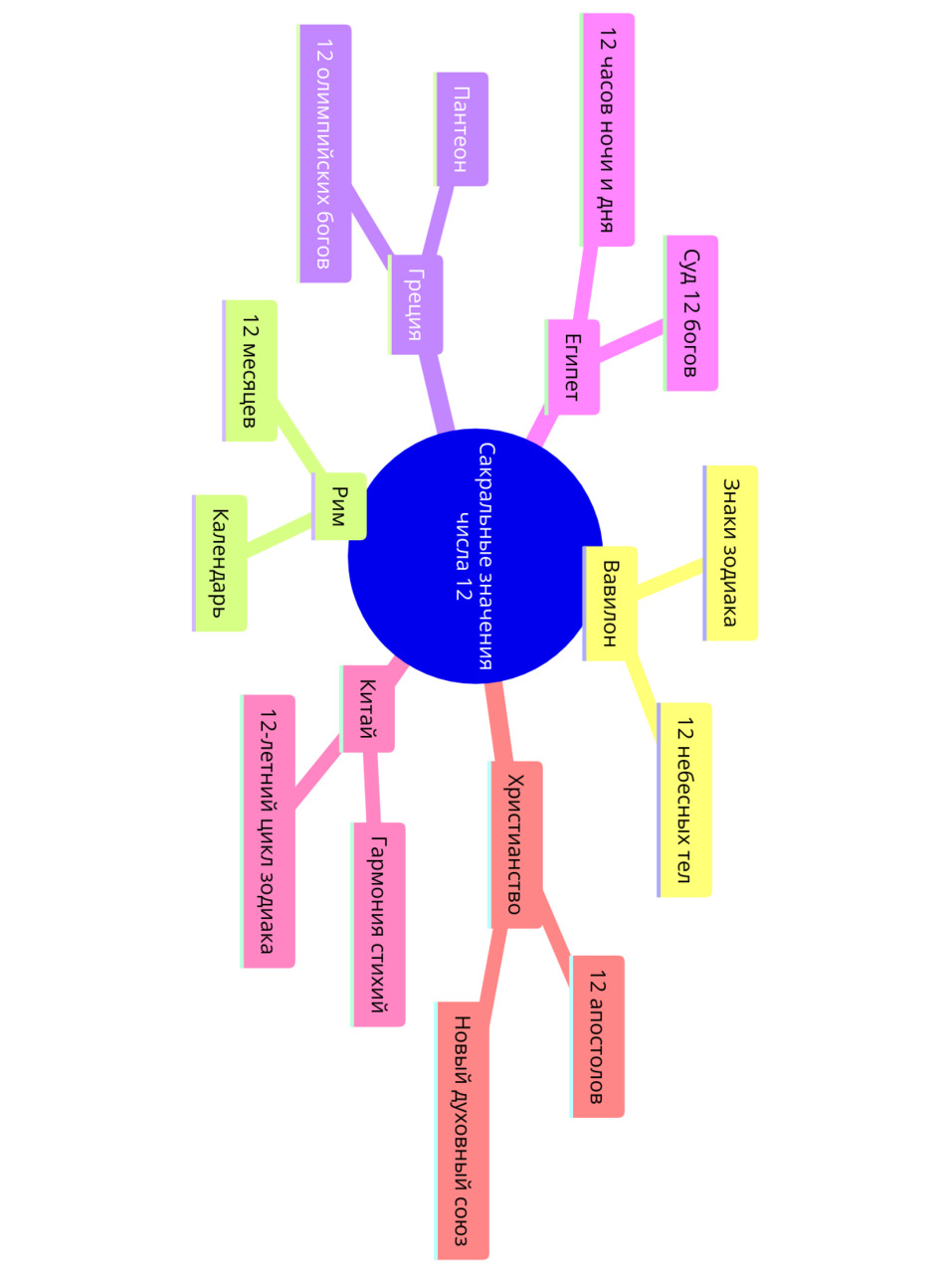

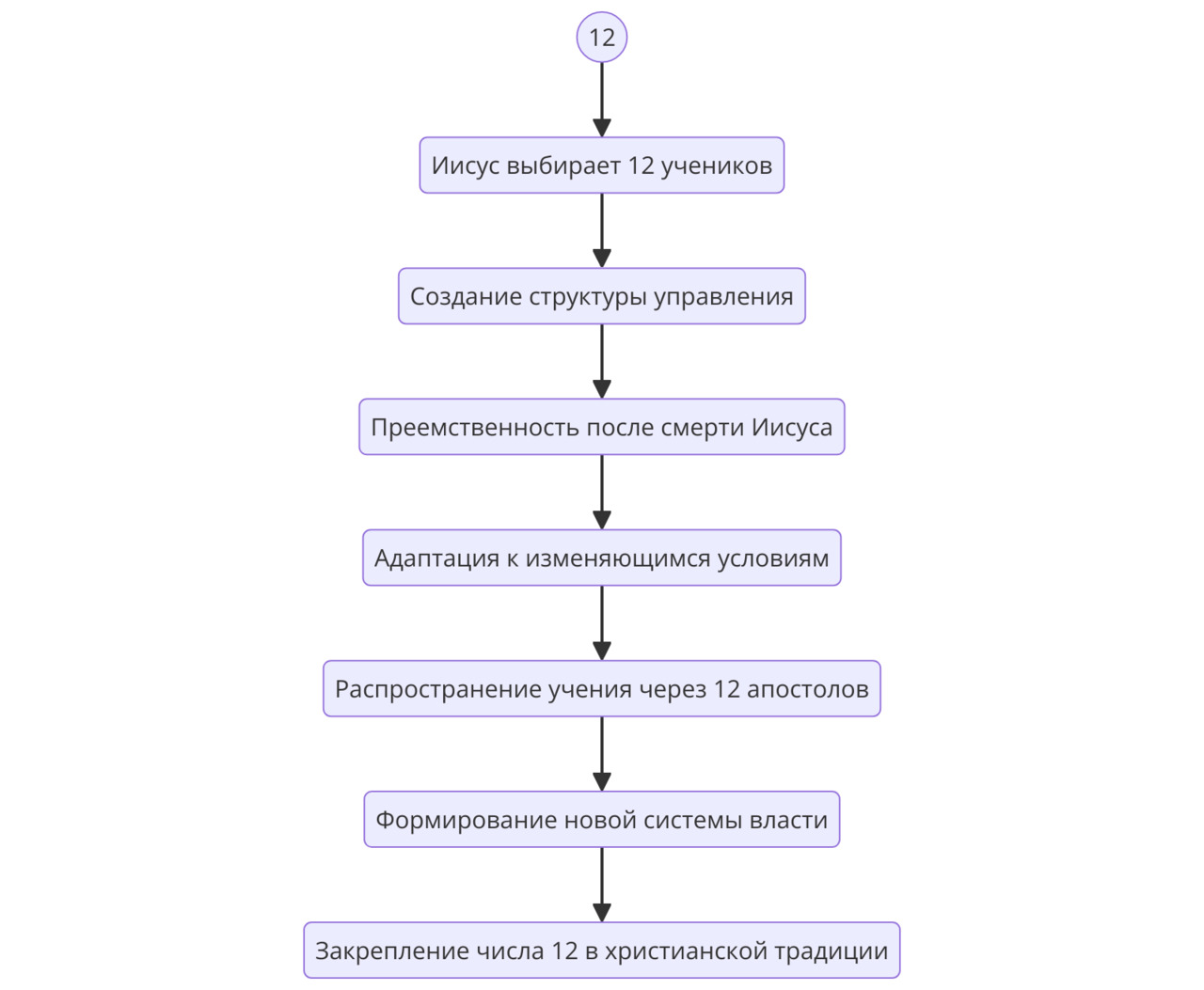

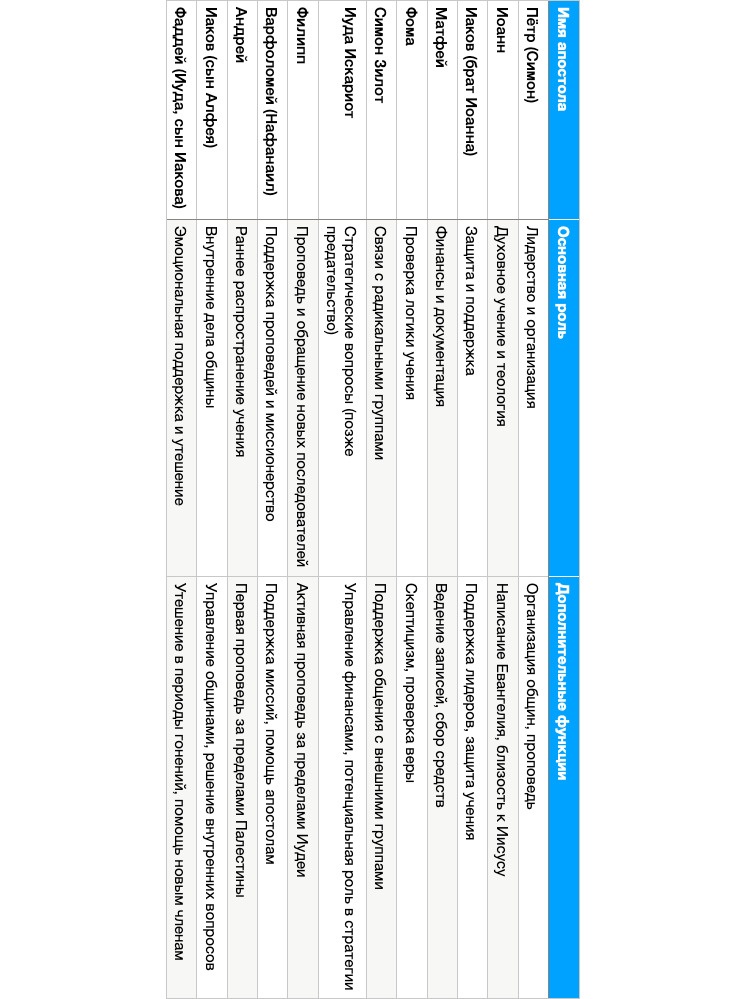

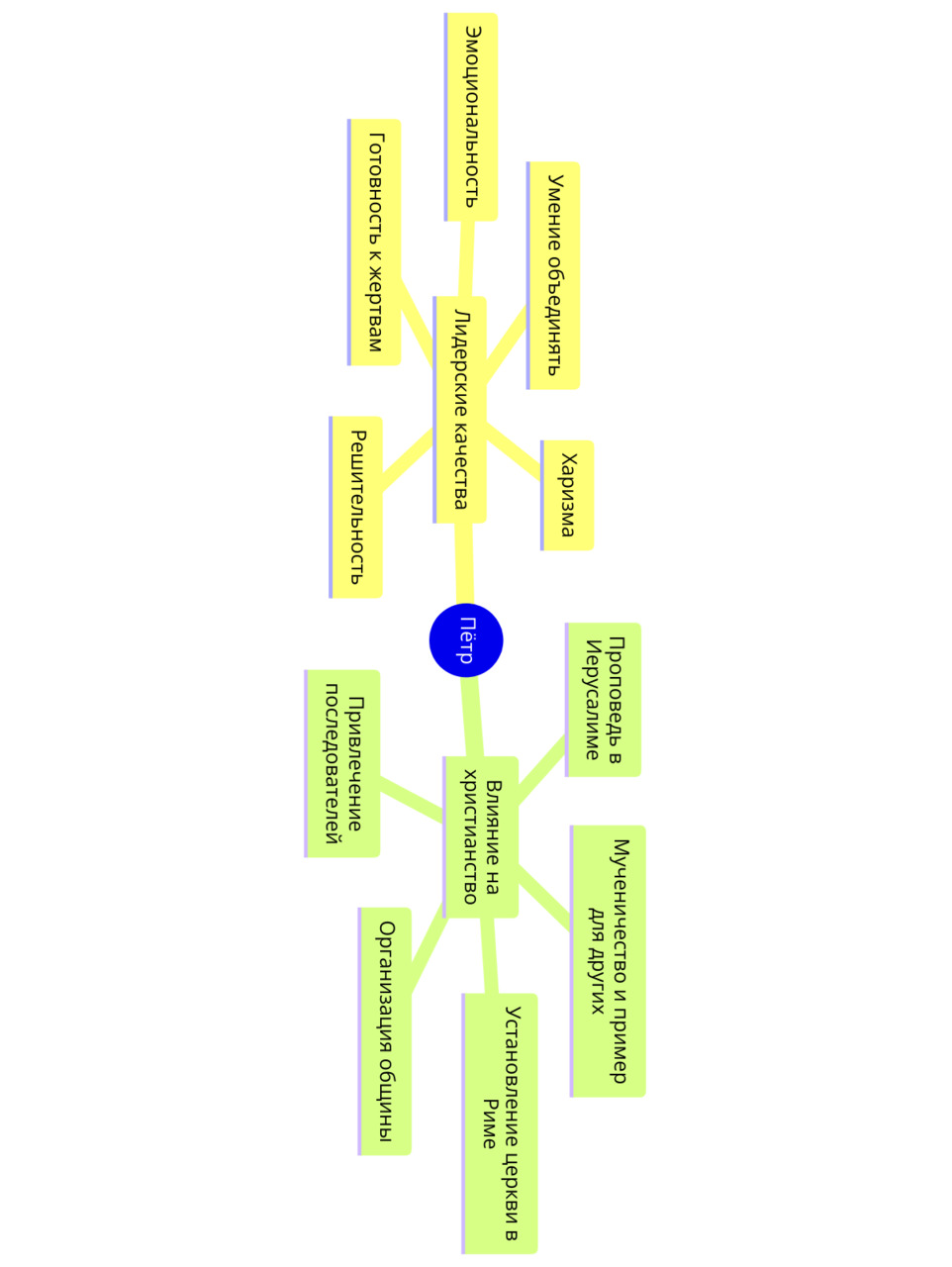

Однако для того, чтобы идея могла выжить, она должна была быть передана дальше. Любое мощное движение требует организационной структуры, которая сможет существовать без лидера. Историк Макс Вебер выделял три стадии развития идеологии: сначала возникает харизматический лидер, затем создаётся организованное движение, а затем формируется институциональная структура, которая может существовать независимо от лидера. Иисус следовал этой модели: он сформировал небольшую, но сплочённую группу из двенадцати учеников, которые должны были нести его учение дальше. Число 12 имело сакральное значение в еврейской традиции, символизируя полноту власти, но также оно позволяло создать управляемую сеть, где каждый участник имел чёткую роль. В отличие от восстаний, которые держались на одном лидере, его движение могло существовать и после его смерти. Исторические примеры показывают, что движения, основанные на системе передачи знаний, оказываются более устойчивыми. В буддизме, например, ученики Будды сыграли ключевую роль в распространении его учения после его смерти. В исламе сподвижники пророка Мухаммеда сформировали мощную организационную структуру, которая обеспечила долгосрочное выживание религии.

Рим мог распять человека, но не мог уничтожить организованное движение, встроенное в культуру и сознание людей. Этот подход оказался гораздо эффективнее любого восстания. Там, где мечи не могли победить империю, слово и идеи оказались сильнее. Иисус подготовил своих учеников к тому, что движение должно продолжаться после его смерти, и заложил механизмы, которые обеспечили его выживание. В отличие от многих других исторических фигур, его влияние не исчезло после его гибели, а только усилилось. Самым ярким подтверждением этого стало то, что спустя три века христианство не просто не исчезло, но и стало официальной религией империи, полностью трансформировав её изнутри.

Религиозные и идеологические движения редко выживают, если они не формируют устойчивую систему передачи знаний и символов. Современные антропологические исследования показывают, что ритуальные практики играют ключевую роль в сохранении традиций. Учение Иисуса не только распространялось через проповедь, но и закреплялось через символические действия — причастие, крещение, собрания последователей. Эти элементы обеспечивали долговечность движения. Он не создавал армию, но создавал новую идентичность, независимую от политической системы. Исследования социальной психологии подтверждают, что люди, объединённые общей идентичностью, становятся устойчивее к внешнему давлению. Именно поэтому после его смерти движение не распалось, а превратилось в мощную силу.

История показала, что идеология, построенная на внутренних убеждениях, оказалась сильнее, чем армия. Учение Иисуса не зависело от политической ситуации: если зилоты могли существовать только в условиях конфликта с Римом, то христианство могло распространяться и внутри самой империи. Оно обладало мощными символами и ритуалами, формировало сообщество и сочетало эмоциональную и рациональную составляющие, что делало его устойчивым. Самым важным было то, что оно не нуждалось в военной силе, а потому не могло быть уничтожено мечом. В отличие от мятежей, которые римляне могли подавить за несколько недель, идеологическая структура, созданная Иисусом, оказалась неуязвимой. Рим не смог победить христианство, и в итоге христианство поглотило сам Рим.

Главный вопрос: Почему его система оказалась сильнее армии?

Римская империя была самым мощным государственным образованием своего времени, её армия считалась непревзойдённой, а система подавления восстаний работала с предельной эффективностью. Любая попытка открытого сопротивления немедленно уничтожалась, иудаизм уже пережил несколько кровавых восстаний, каждое из которых заканчивалось массовыми казнями, распятием тысяч мятежников и разрушением городов. Тем не менее, несмотря на всю мощь Рима, христианство не только не исчезло, но и пережило империю, став одной из доминирующих мировых религий. Это поднимает главный вопрос: почему система, созданная Иисусом, оказалась сильнее армии, которая сокрушила десятки народов?

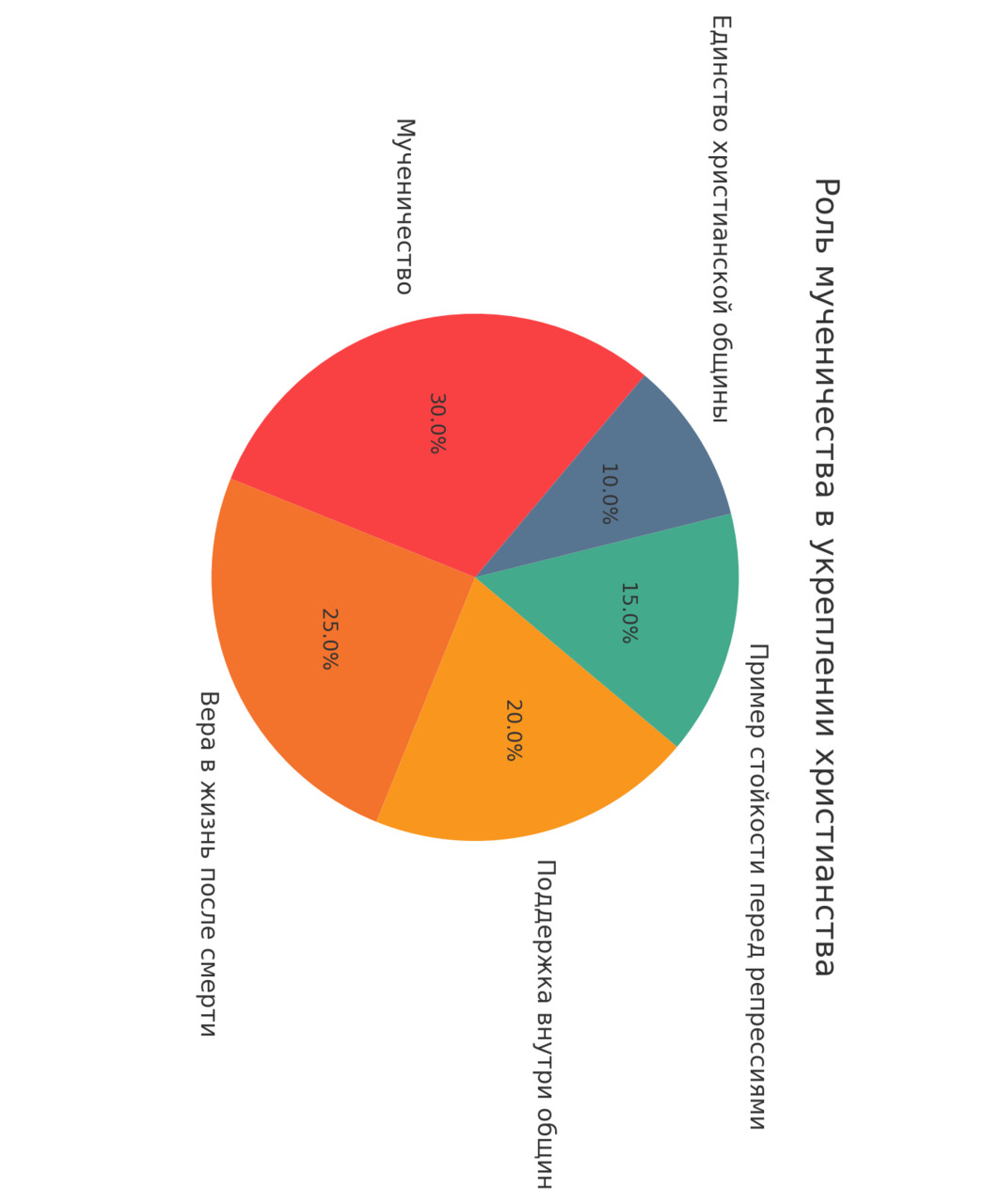

Военная сила способна подавить физическое сопротивление, но не может уничтожить идеи. Историк Эдвард Гиббон в своём фундаментальном труде о падении Римской империи отмечал, что распространение христианства стало одним из факторов, ослабивших традиционные римские институты. Империя могла убивать христиан, но это лишь способствовало усилению их веры и распространению учения. Этот феномен известен как «эффект мученика» — когда репрессии только укрепляют убеждения и сплачивают сообщество вокруг общей идеи. Современные исследования социальной психологии показывают, что преследуемые группы часто формируют более прочные связи, а их идеи получают эмоциональную поддержку, которая делает их устойчивыми к давлению извне.

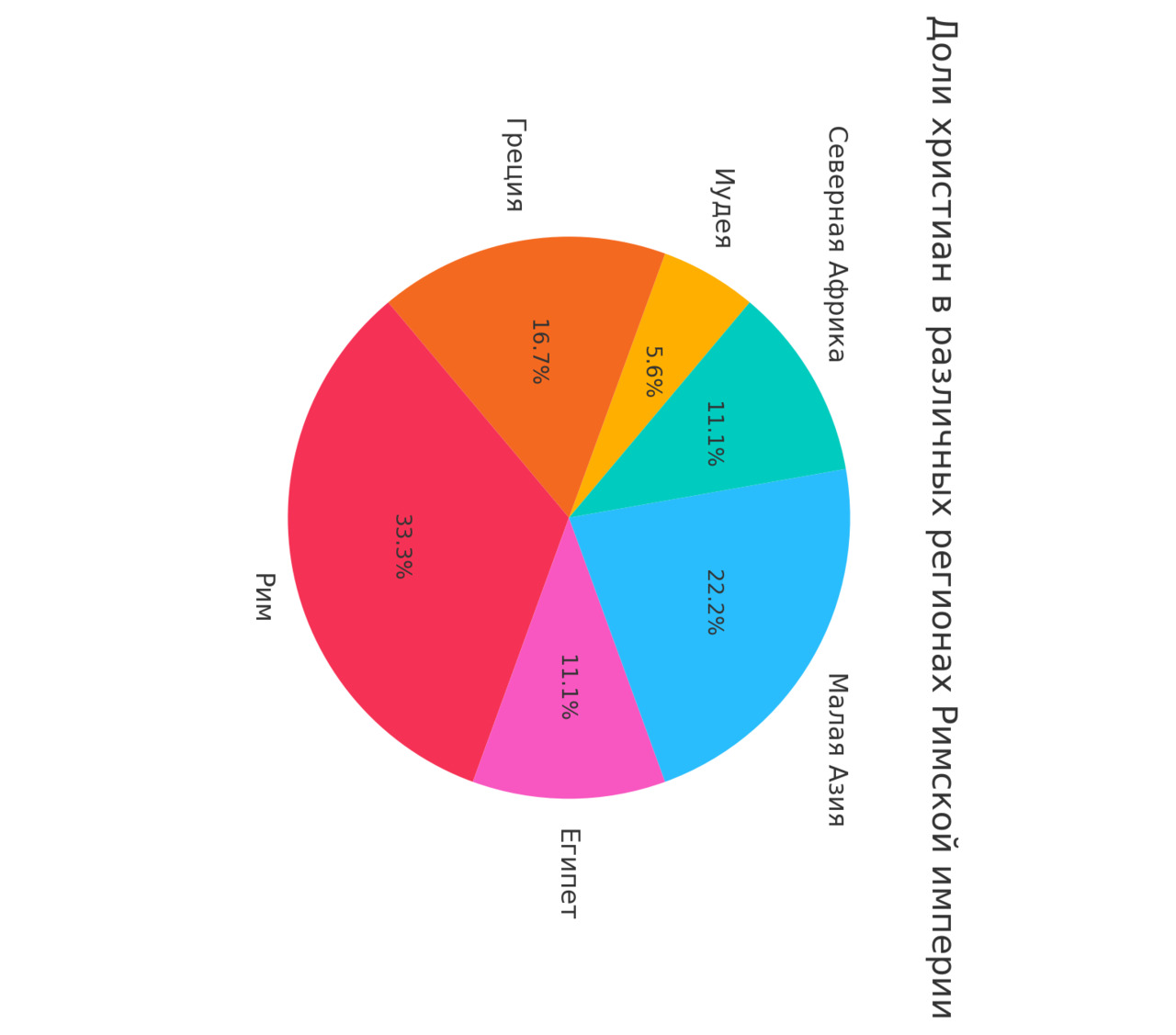

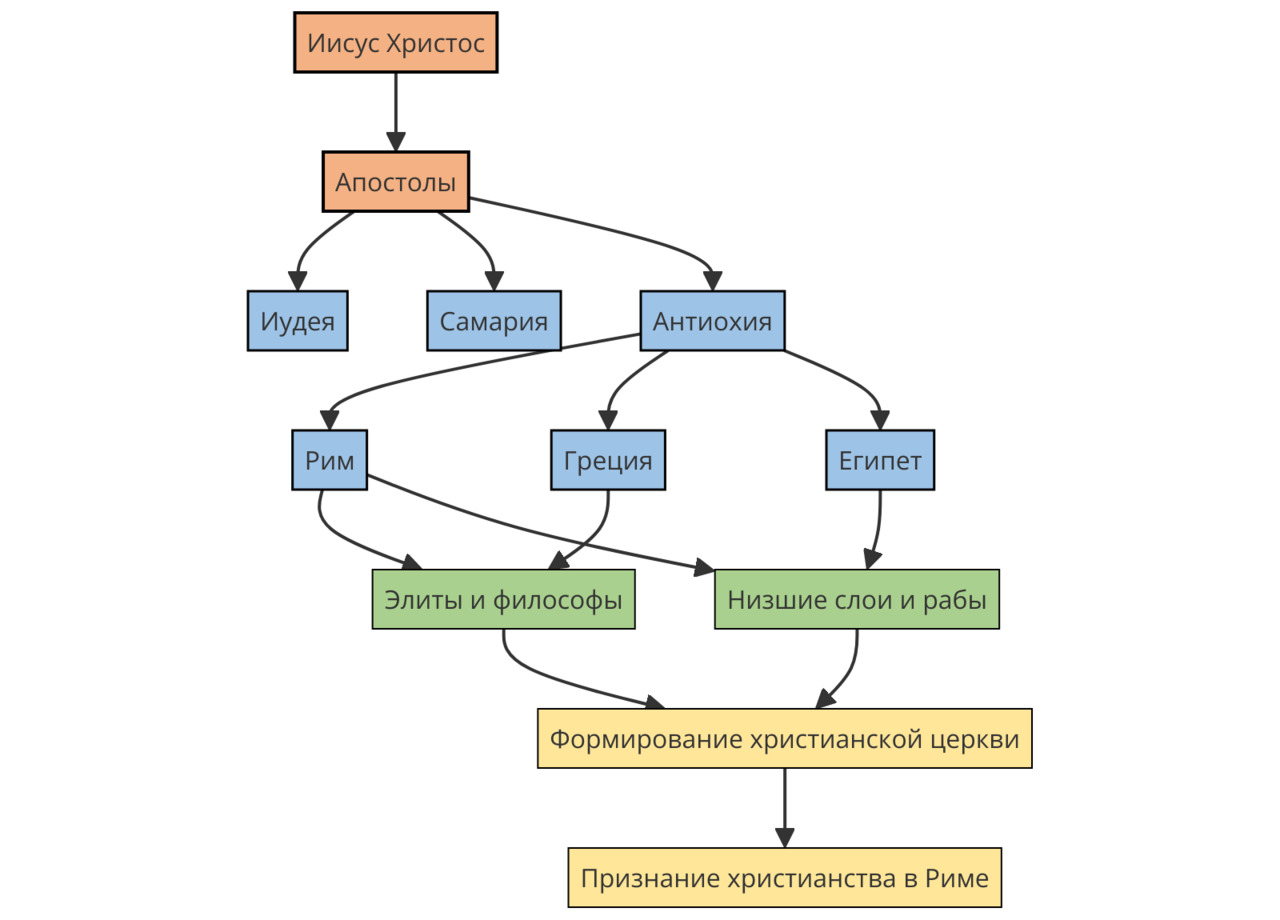

Гибкость учения позволила ему адаптироваться к разным условиям. В отличие от зилотов, которые могли существовать только в условиях вооружённого конфликта, христианство не зависело от политической ситуации. Оно предлагало концепцию, которая работала как среди бедных, так и среди аристократов, среди рабов и среди военных. Антрополог Ричард Нисбет в своих исследованиях показал, что системы верований, включающие идеи личного преобразования и духовного освобождения, имеют больше шансов на долгосрочное распространение. Именно благодаря этой универсальности христианство сумело проникнуть внутрь римской системы и продолжать существовать даже среди самих римлян.

Власть Рима строилась на страхе, но система, созданная Иисусом, учила, что страх не имеет силы над человеком, если он духовно свободен. Это противоречило самой основе римского господства, которое держалось на угрозе наказания, пыток и смерти. Современные исследования нейропсихологии показывают, что страх — один из ключевых механизмов контроля. Однако если человек перестаёт бояться, он становится неподвластным системе. Виктор Франкл в своих трудах о человеческой психологии в экстремальных условиях описал, что люди, которые находили смысл в своих страданиях, были менее восприимчивы к внешнему принуждению.