Бесплатный фрагмент - История: Путь человечества от древности до современности

Том 2. Новое и Новейшее время

Часть III: Новое время

Глава 6: Эпоха Великих географических открытий

6.1. Открытие Америки Христофором Колумбом

Открытие Америки является одним из важнейших событий мировой истории, оказавшим огромное влияние на развитие человечества. Оно положило начало эпохе Великих географических открытий, которая изменила представление людей о мире и способствовала развитию международной торговли, колонизации новых земель и культурного обмена между народами.

Личность Христофора Колумба

Христофор Колумб родился около 1451 года в Генуе (современная Италия). Он был мореплавателем и исследователем, который мечтал найти новый путь в Индию через Атлантический океан. Его идеи не были поддержаны многими современниками, но он сумел убедить испанских монархов Изабеллу Кастильскую и Фердинанда Арагонского финансировать его экспедицию.

Подготовка экспедиции

Колумб начал подготовку к своей первой экспедиции в 1492 году. Он собрал команду из примерно 90 человек и три корабля: «Санта-Мария», «Нинья» и «Пинта». Экспедиция стартовала из порта Палос-де-ла-Фронтера в Испании 3 августа 1492 года.

Путешествие и открытие

После двух месяцев плавания экспедиция достигла неизвестной земли, которую Колумб принял за восточное побережье Азии. Это произошло 12 октября 1492 года. На самом деле это была остров Сан-Сальвадор (ныне часть Багамских островов), который стал первым открытием европейцев в Новом Свете.

Последствия открытия

Открытие Америки имело огромные последствия для всего мира. Оно привело к началу европейской колонизации Нового Света, что в свою очередь вызвало массовые миграции населения, распространение европейских культур и религий, а также эксплуатацию природных ресурсов и коренного населения Америки.

В историографии события, связанные с открытием Америки Христофором Колумбом, подтверждаются множеством источников, включая как письменные документы, так и археологические находки. Рассмотрим основные доказательства и научные исследования, подтверждающие этот исторический факт:

Письменные источники

— Дневник Христофора КолумбаОдним из ключевых документов, подтверждающих путешествие Колумба, является его личный дневник. Хотя оригинал дневника утрачен, сохранилась копия, сделанная Бартоломео де Лас Касасом, испанским священником и историком. Дневник содержит записи о путешествии, наблюдениях Колумба и встречах с местными жителями. Этот документ считается важным источником информации об открытии Америки.

— Письма и отчеты КолумбаПомимо дневника, сохранились письма и отчеты, которые Колумб отправлял своим покровителям — королевской чете Испании. Эти документы содержат описание его путешествий, открытий и планов на будущее. Например, письмо Колумба от 15 февраля 1493 года, известное как «Lettera Rarissima», было адресовано банкиру Луису де Сантанхелю и описывает первое плавание к берегам Америки.

— Исторические хроникиМногие историки того времени описывали путешествия Колумба. Например, Фернандо Колон, сын Христофора Колумба, написал биографию своего отца, в которой подробно описал его жизнь и путешествия. Также существует работа Петра Мартир д'Ангьера под названием «De Orbe Novo» («О новом свете»), опубликованная в начале XVI века, где приводятся описания первых экспедиций Колумба.

Археологические находки

— Археологические раскопки на островах Карибского моря. Археологи обнаружили остатки поселений, которые могут быть связаны с первыми контактами европейцев с коренными жителями Америки. Например, на острове Эспаньола (современный Гаити) найдены артефакты, свидетельствующие о присутствии испанцев в конце XV века. Это подтверждает версию о том, что Колумб действительно достиг этих мест.

— Корабли Колумба. Несмотря на то, что корабли Колумба не сохранились до наших дней, существуют исторические данные и археологические находки, подтверждающие их существование. Например, в 2003 году в Доминиканской Республике были обнаружены останки корабля, предположительно принадлежавшего экспедиции Колумба. Дальнейшие исследования показали, что это может быть корабль «Санта-Мария».

Свидетельства очевидцев

— Бартоломе де Лас КасасКак уже упоминалось ранее, Бартоломе де Лас Касас был свидетелем многих событий, связанных с завоеванием Америки. Он оставил подробные записи о жизни и деятельности Колумба, а также о жестокостях, совершенных испанцами против коренных жителей. Его работы являются ценным источником информации о первых контактах европейцев с Америкой.

— Другие участники экспедицийНекоторые члены экипажа Колумба оставили свои воспоминания о путешествиях. Например, Родриго де Триана, матрос с корабля «Пинта», утверждал, что именно он первым заметил землю, когда экспедиция приближалась к Америке. Его свидетельство подтверждается другими участниками экспедиции.

Научные исследования

— Генетические исследованияСовременные генетические исследования подтверждают контакты между европейцами и коренными жителями Америки в период после 1492 года. Анализ ДНК показывает наличие европейского генома у некоторых современных народов Латинской Америки, что свидетельствует о смешении популяций после прибытия Колумба.

— Анализ исторических карт Историки и картографы изучают карты, созданные в эпоху Великих географических открытий. Они показывают, что знания о существовании Америки постепенно распространялись среди европейцев после экспедиций Колумба. Например, карта Хуана де ла Кос, созданная в 1500 году, включает изображения берегов Южной Америки и островов Карибского моря.

Таким образом, совокупность письменных источников, археологических находок, свидетельств очевидцев и результатов научных исследований позволяет утверждать, что Христофор Колумб действительно открыл Америку в 1492 году.

Флотилия Христофора Колумба состояла из трех кораблей: флагманского судна «Санта-Мария» и двух меньших судов — «Нинья» и «Пинта». Все они были типичными для того времени торговыми судами, адаптированными для дальних морских переходов. Давайте рассмотрим каждый из них подробнее.

1. «Санта-Мария»

«Санта-Мария», флагманский корабль Колумба, был самым крупным судном флотилии. Она представляла собой каракку — тип парусного судна, широко используемый в средние века для длительных океанских плаваний. Основные характеристики этого корабля:

— Длина: Около 25 метров.

— Ширина: Примерно 7–8 метров.

— Водоизмещение: Около 100 тонн.

— Экипаж: От 40 до 50 человек.

— Паруса: Четыре мачты с прямыми и косыми парусами.

— Вооружение: Несколько небольших пушек и арбалетов.

«Санта-Мария» имела две палубы: верхнюю, где располагались жилые помещения команды и капитана, и нижнюю, служившую для хранения грузов и припасов. Корабль был оснащен двумя якорями и имел достаточно прочную конструкцию, чтобы выдерживать длительные морские переходы.

Интересный факт: «Санта-Мария» затонула 25 декабря 1492 года у побережья современного Гаити. Однако некоторые части корабля были использованы для строительства форта Навидад, первого европейского поселения в Америке.

2. «Нинья»

«Нинья» была каравеллой — более легким и маневренным типом судна, чем каракка. Каравеллы стали популярными благодаря своей способности легко менять курс и быстро двигаться даже при слабых ветрах. Характеристики «Ниньи»:

— Длина: Около 20 метров.

— Ширина: Примерно 5–6 метров.

— Водоизмещение: Около 60 тонн.

— Экипаж: От 24 до 30 человек.

— Паруса: Три мачты с латинскими парусами.

— Вооружение: Минимальное, возможно несколько арбалетов.

«Нинья» отличалась хорошей мореходностью и скоростью, что делало ее идеальным кораблем для разведки и поиска новых маршрутов. После крушения «Санта-Марии» она стала основным судном Колумба в его дальнейших исследованиях.

Интересный факт: Первоначально «Нинья» называлась «Санта-Клара», но была переименована перед началом экспедиции.

3. «Пинта»

«Пинта» также была каравеллой, схожей по характеристикам с «Ниньей». Ее основные параметры:

— Длина: Около 18–20 метров.

— Ширина: Примерно 4–5 метров.

— Водоизмещение: Около 50 тонн.

— Экипаж: От 20 до 26 человек.

— Паруса: Три мачты с латинскими парусами.

— Вооружение: Минимальное, возможно несколько арбалетов.

Как и «Нинья», «Пинта» обладала хорошими ходовыми качествами и высокой маневренностью. Она сыграла важную роль в экспедиции, особенно в первые дни плавания, когда была обнаружена земля.

Интересный факт: Капитаном «Пинты» был Мартин Алонсо Пинсон, брат одного из спонсоров экспедиции.

Строение и материалы

Все три корабля были построены из дерева, преимущественно дуба и сосны. Дуб использовался для изготовления корпуса и основных конструкций, поскольку он обладает высокой прочностью и устойчивостью к гниению. Сосна применялась для изготовления мачт и реев, так как она легче и гибче.

Корпус кораблей состоял из нескольких слоев досок, скрепленных железными гвоздями и деревянными нагелями. Мачты и паруса изготавливались из дерева и холста соответственно. Рулевое управление осуществлялось с помощью румпеля — деревянного рычага, соединенного с рулем.

Ходовые свойства и качества

Каравеллы («Нинья» и «Пинта») отличались высокой маневренностью и способностью развивать значительную скорость при минимальном ветре. Они могли идти практически против ветра, что было большим преимуществом в условиях непредсказуемой погоды. Каракка («Санта-Мария») была менее маневренной, но более устойчивой и вместительной, что позволяло ей перевозить больше груза и экипаж.

Средняя скорость кораблей составляла около 4–6 узлов (примерно 7–11 км/ч), хотя при благоприятных условиях они могли достигать скорости до 10 узлов (около 19 км/ч).

Интересные факты

— «Санта-Мария» была арендована у испанского торговца Хуан де ла Коссы, тогда как «Нинья» и «Пинта» принадлежали братьям Пинсонам.

— Корабли Колумба были оснащены компасами и астролябиями, что позволило ему ориентироваться в открытом море без видимых ориентиров.

— Во время второй экспедиции Колумб использовал более крупные и современные суда, включая каракки и каравеллы нового типа.

Эти корабли сыграли ключевую роль в открытии Америки и изменении представлений о мире. Их конструкция и технические характеристики позволили совершить одно из самых значительных путешествий в истории человечества.

Дальнейшая история кораблей Христофора Колумба довольно интересна, хотя информация о ней ограничена. Вот что известно о каждом из них:

1. «Санта-Мария»

Как уже упоминалось, «Санта-Мария» затонула 25 декабря 1492 года у побережья современного Гаити. Колумб сам записал в своем дневнике, что судно село на мель и было невозможно спасти. Часть древесины и оборудования использовали для постройки форта Навидад — первого европейского поселения в Америке.

На сегодняшний день местонахождение обломков «Санта-Марии» остается загадкой. В 2014 году исследователь Барри Клиффорд заявил, что нашел место крушения судна, однако его утверждения вызвали сомнения среди ученых. Официально подтвержденных данных о находке нет.

Если бы удалось обнаружить обломки «Санта-Марии», они, скорее всего, находились бы в плохом состоянии из-за длительного пребывания под водой. Восстановление такого судна для плавания было бы крайне сложным и дорогостоящим процессом.

2. «Нинья»

Судьба «Ниньи» после первой экспедиции Колумба менее известна. Есть предположения, что она могла участвовать в последующих экспедициях Колумба или других исследователей. Однако точных данных о ее дальнейшей судьбе нет.

Некоторые исследователи считают, что «Нинья» могла быть перестроена или продана другим владельцам. Возможно, она продолжала служить в качестве торгового или исследовательского судна еще некоторое время.

В настоящее время ни одной копии или реплики «Ниньи» не существует. Если бы удалось найти ее обломки, восстановление было бы возможным, но маловероятно, учитывая отсутствие достоверной информации о ее местонахождении.

3. «Пинта»

Точно так же, как и «Нинья», судьба «Пинты» после первой экспедиции Колумба остается неясной. Существует предположение, что она могла продолжать использоваться в различных экспедициях и торговых миссиях.

Однако никаких конкретных сведений о ее дальнейшем использовании или месте нахождения не имеется. Если бы удалось найти обломки «Пинты», их состояние, вероятно, было бы аналогичным состоянию «Санта-Марии».

Реплики и реконструкции

Несмотря на то, что оригинальные корабли Колумба не сохранились, существуют их точные копии и реконструкции. Например, в 1892 году, к 400-летию открытия Америки, была построена копия «Санта-Марии», которая участвовала в Всемирной выставке в Чикаго. Эта копия позже была уничтожена.

Современные реплики «Санта-Марии», «Ниньи» и «Пинты» можно увидеть в музеях и портовых городах по всему миру. Они используются для образовательных целей и туристических мероприятий. Некоторые из них способны плавать, хотя их использование ограничено из-за соображений безопасности и сохранности.

Например, в городе Палос-де-ла-Фронтера, откуда стартовала первая экспедиция Колумба, находится музей, посвященный этой исторической миссии. Там можно увидеть точные копии всех трех кораблей, построенные с использованием традиционных методов и материалов.

Условия хранения

Реплики и реконструкции кораблей Колумба обычно хранятся в специальных доках или на суше в защищенных условиях. Они регулярно обслуживаются и ремонтируются, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии. Поскольку эти корабли предназначены для демонстрации и обучения, их техническое обслуживание играет важную роль.

Хотя некоторые из копий могут плавать, их эксплуатация строго контролируется, чтобы избежать повреждений и обеспечить безопасность экипажа и пассажиров.

Итог

Оригинальные корабли Христофора Колумба — «Санта-Мария», «Нинья» и «Пинта» — не сохранились до наших дней. Их дальнейшая судьба остается предметом спекуляций и гипотез. Однако современные реплики позволяют нам представить, какими были эти легендарные суда, и помогают сохранить память о великом открытии Америки.

Открытие Америки Христофором Колумбом стало важнейшим событием в истории человечества, которое открыло новую страницу в развитии международных отношений, экономики и культуры. Оно продемонстрировало стремление человека к познанию неизведанного и способность преодолевать трудности ради достижения своих целей.

6.2. Путешествия Васко да Гамы и Фернана Магеллана

Параграф 6.2. посвящен теме путешествий Васко да Гамы и Фернана Магеллана в эпоху Великих географических открытий. В нем рассматриваются ключевые аспекты этих экспедиций, их значение для мировой истории, а также влияние на развитие европейских государств.

1. Васко да Гама

Личность Васко да Гамы

— Родился около 1460 года в Португалии.

— Происходил из знатного рода.

— Был опытным моряком и военным.

Экспедиция Васко да Гамы (1497–1499)

— Цель экспедиции — найти морской путь в Индию, обходя Африканский континент.

— Отправление из Лиссабона в июле 1497 года.

— Путь вдоль западного побережья Африки, затем через мыс Доброй Надежды.

— Встреча с арабскими торговцами у берегов Восточной Африки.

— Прибытие в Калькутту (Индия) в мае 1498 года.

— Возвращение в Португалию в сентябре 1499 года.

Значение путешествия Васко да Гамы

— Открытие морского пути в Индию стало важным событием в истории мореплавания.

— Начало португальской колониальной экспансии в Азии.

— Усиление позиций Португалии как ведущей морской державы того времени.

— Развитие торговли пряностями между Европой и Азией.

2. Фернан Магеллан

Личность Фернана Магеллана

— Родился около 1480 года в Португалии.

— Служил в португальском флоте.

— Участвовал в нескольких экспедициях в Индию.

Экспедиция Фернана Магеллана (1519–1522)

— Цель экспедиции — найти западный путь к Молуккским островам (острова Пряностей).

— Отправление из Севильи в августе 1519 года.

— Путь через Атлантический океан, затем через пролив, позже названный его именем (Магелланов пролив).

— Пересечение Тихого океана.

— Достижение Филиппинских островов, где Магеллан погиб в битве с местными жителями.

— Завершение кругосветного плавания под командованием Хуана Себастьяна Элькано.

Значение путешествия Фернана Магеллана

— Первое кругосветное плавание доказало шарообразность Земли.

— Открытие новых земель и морских путей.

— Укрепление испанской колониальной империи.

— Расширение знаний о географии мира.

Для раскрытия темы путешествий Васко да Гамы и Фернана Магеллана с учетом доказательств, приведу данные исторических источников, свидетельств современников, результатов археологических раскопок и научных исследований:

1. Васко да Гама

Исторические источники

«Рота Виргинис» («Кругосветное путешествие») Васко да Гамы

Это одно из самых важных письменных свидетельств об экспедиции Васко да Гамы. Авторство приписывается Альварешу Кабралу, который был участником экспедиции. В этом документе описываются детали путешествия, включая встречи с местными народами, описание флоры и фауны, а также трудности, с которыми столкнулись путешественники.

«Журнал путешествия Васко да Гамы» (Diário da Viagem de Vasco da Gama)

Этот документ был составлен офицером флота Жоао де Са, который сопровождал Васко да Гаму в его путешествии. Он содержит подробное описание маршрута, встреченных народов, природных условий и событий, произошедших во время экспедиции.

Свидетельства очевидцев

Письма участников экспедиции

Некоторые участники экспедиции писали письма своим семьям и друзьям, в которых они делились своими впечатлениями от увиденного. Эти письма являются ценными источниками информации о повседневной жизни на корабле, трудностях, с которыми сталкивались моряки, и их отношениях с местными жителями.

Записи португальских историков

Португальские историки, такие как Жуау ди Барруш и Диогу ду Коуту, оставили свои труды, в которых они описывают события эпохи Великих географических открытий, включая путешествие Васко да Гамы. Их работы основаны на документах, собранных участниками экспедиций, и содержат ценные сведения о ходе и результатах этих путешествий.

Археологические находки

Останки кораблей

Археологи обнаружили останки кораблей, которые могли принадлежать участникам экспедиции Васко да Гамы. Например, в 2003 году были найдены остатки корабля «Эсмеральда», который входил в состав флотилии Васко да Гамы. Это открытие позволило ученым получить более полное представление о типах судов, использовавшихся в то время, и условиях их эксплуатации.

Находки на берегах Индии

На побережье Индии были обнаружены артефакты, связанные с деятельностью португальских колонистов. Это свидетельствует о том, что Васко да Гама действительно достиг Индии и установил там торговые отношения.

2. Фернан Магеллан

Исторические источники

«Первое кругосветное плавание» Антонио Пигафетты

Антонио Пигафетта был итальянским дворянином, который участвовал в экспедиции Магеллана. Его дневник является одним из наиболее полных и достоверных источников информации о путешествии. В нем описаны не только маршрут и природные условия, но и взаимоотношения между членами экипажа, а также конфликты с местными жителями.

«Хроника завоеваний» Франсиско Лопеса де Гомары

Испанский историк Франсиско Лопес де Гомара написал книгу, в которой он описывает жизнь и достижения Фернандо Магеллана. Хотя этот источник не является непосредственным свидетелем событий, он основан на рассказах участников экспедиции и других документах.

Свидетельства очевидцев

Письмо Хуана Себастьяна Элькано королю Испании Карлу I

После гибели Магеллана командование экспедицией перешло к Хуану Себастьяну Элькано. В своем письме королю Испании Карл I он описал окончание кругосветного плавания и перечислил все трудности, с которыми столкнулась команда. Это письмо является важным источником информации о последних этапах экспедиции.

Свидетельства выживших членов экипажа

Из 270 человек, отправившихся в путешествие, вернулись всего 18. Некоторые из них дали показания о своих приключениях после возвращения в Испанию. Эти рассказы были записаны и использованы историками для восстановления полной картины событий.

Археологические находки

Останки кораблей

Археологи нашли остатки кораблей, участвовавших в экспедиции Магеллана. Одним из таких примеров является корабль «Виктория», который завершил кругосветное плавание. Останки этого судна были обнаружены в 2015 году у берегов Филиппин.

Находки на островах Тихого океана

На некоторых островах Тихого океана были найдены предметы, связанные с испанскими конкистадорами. Это подтверждает тот факт, что экспедиция Магеллана достигла этих мест и установила контакты с местным населением.

Вывод

Эти исторические документы, свидетельства очевидцев и археологические находки позволяют нам воссоздать полную картину путешествий Васко да Гамы и Фернана Магеллана. Они подтверждают важность этих экспедиций для развития мировой цивилизации и подчеркивают их значимость в истории человечества. Путешествия Васко да Гамы и Фернана Магеллана сыграли ключевую роль в развитии европейской цивилизации и изменении мирового порядка. Они открыли новые торговые маршруты, способствовали колонизации и расширению влияния европейских держав, а также внесли значительный вклад в научные знания о мире.

6.3. Последствия географических открытий для мировой истории

Эпоха Великих географических открытий (XV — XVII вв.) оказала огромное влияние на мировую историю. Она привела к радикальным изменениям не только в географии знаний о мире, но и в политической, экономической и культурной сферах жизни человечества. Открытие новых земель, установление торговых путей и колонизация неизведанных территорий стали катализаторами глобальных процессов, которые определили дальнейшее развитие цивилизации.

Экономические последствия

— Колониальная экспансия. Европейские державы начали активно захватывать новые территории, создавая колонии. Это привело к установлению контроля над природными ресурсами и рынками сбыта товаров. Колонии становились источниками сырья и дешёвой рабочей силы, что способствовало развитию мануфактур и торговли в метрополиях.

— Рост международной торговли. Великие географические открытия открыли доступ к новым рынкам и товарам. Развитие морских путей способствовало увеличению объёмов торговли между странами. Появление таких товаров, как специи, золото, серебро, сахар и хлопок, изменило структуру экономики многих стран.

— Появление мирового рынка. Благодаря открытию Америки и других регионов, возникла возможность создания единого мирового рынка. Торговля стала глобальной, а экономические связи между различными регионами мира значительно усилились.

— Развитие капитализма. Увеличение богатства европейских государств благодаря колониям и торговле стимулировало переход от феодализма к капитализму. Капитал стал основным средством производства, а предприниматели начали играть ключевую роль в экономике.

— Инфляция цен. Огромные потоки золота и серебра из Нового Света привели к так называемой «революции цен» в Европе. Стоимость товаров резко возросла, что повлияло на уровень жизни населения и экономику в целом.

Политические последствия

— Изменения в балансе сил. Великие географические открытия изменили баланс сил среди европейских держав. Испания и Португалия, первыми начавшие освоение новых земель, получили значительные преимущества перед другими государствами. Однако со временем их позиции ослабли, уступив место Англии, Франции и Голландии.

— Расширение границ государств. Открытия новых территорий позволили европейским странам расширить свои границы за пределы континента. Это привело к созданию огромных империй, таких как Британская империя, Французская колониальная империя и Испанская империя.

— Усиление национальных государств. Географические открытия способствовали укреплению национального самосознания и формированию сильных централизованных государств. Монархии стремились контролировать торговлю и ресурсы своих колоний, что требовало усиления государственной власти.

— Международная конкуренция. Стремление к контролю над новыми территориями и торговыми путями вызвало обострение конкуренции между европейскими державами. Это приводило к войнам и конфликтам, таким как англо-испанские войны XVI века и голландско-португальская война XVII века.

Социальные последствия

— Миграция населения. Великие географические открытия спровоцировали массовую миграцию людей. Тысячи европейцев переселялись в Америку, Африку и Азию, стремясь найти новую жизнь или богатство. Это привело к смешению культур и этнических групп, образованию новых сообществ.

— Рабство и эксплуатация коренного населения. В результате завоеваний и колонизации многие народы были порабощены. Особенно это касалось коренных жителей Америки и Африки, которых использовали в качестве рабов на плантациях и рудниках.

— Распространение болезней. Контакты между разными культурами и народами привели к распространению ранее неизвестных заболеваний. Например, европейские болезни, такие как оспа и грипп, уничтожали целые племена индейцев, не имевших иммунитета к этим болезням.

— Культурные изменения. Встреча различных культур привела к обмену знаниями, технологиями и идеями. Европейцы перенимали у местных народов навыки земледелия, строительства и медицины, а также адаптировали некоторые элементы культуры, такие как музыка и искусство.

Культурные и научные последствия

— Развитие науки и техники. Великие географические открытия стимулировали развитие наук, особенно астрономии, навигации и картографии. Новые знания о Земле и её обитателях способствовали прогрессу в естественных науках.

— Изучение новых культур. Открытие новых народов и цивилизаций дало толчок к изучению антропологии, этнографии и лингвистики. Учёные начали исследовать обычаи, языки и верования разных народов, что расширяло кругозор европейской интеллигенции.

— Ренессанс и гуманизм. Великие географические открытия совпали с эпохой Ренессанса и способствовали распространению идей гуманизма. Открытие новых земель и культур подрывало традиционные представления о мире и человеке, что стимулировало критическое мышление и стремление к познанию.

— Литература и искусство. Великие путешествия и открытия вдохновляли писателей, художников и композиторов. Литературные произведения, картины и музыкальные композиции того времени часто отражают темы путешествий, экзотических мест и встреч с новыми народами.

Для подтверждения последствий великих географических открытий можно использовать различные исторические источники, включая работы историков, свидетельства очевидцев, летописи, хроники, архивные документы и результаты археологических исследований. Вот несколько примеров:

Исторические исследования

— Фернан Бродель — французский историк, известный своими работами по экономической истории. В своей книге «Средиземноморье и Средиземноморский мир в эпоху Филиппа II» он анализирует влияние великих географических открытий на экономику Европы. Бродель утверждает, что открытие Америки и установление торговых связей с Востоком способствовали росту международной торговли и развитию капиталистической системы.

— Иммануил Валлерстайн — американский социолог и экономист, разработавший теорию мир-системного анализа. В его работе «Современная мир-система» рассматривается влияние великих географических открытий на формирование современной мировой системы. Валлерстайн подчёркивает, что эти открытия сыграли ключевую роль в создании единого мирового рынка и установлении экономического доминирования Запада.

Свидетельства очевидцев

— Христофор Колумб — знаменитый мореплаватель, открывший Америку. Его дневники содержат подробные описания первых контактов с местными жителями и природных ресурсов новых земель. Например, в одном из писем к испанскому королю Фердинанду и королеве Изабелле он пишет: «Ваша светлость может быть уверена, что в этих землях есть великие сокровища… Здесь много золота, специй и драгоценных камней.»

— Бартоломеу Диаш — португальский исследователь, который первым обогнул мыс Доброй Надежды. В отчёте о своём путешествии он описывает трудности плавания вдоль африканского побережья и встречу с местными племенами.

Летописи и хроники

— Летопись Великого Новгорода — важный источник информации о русских экспедициях в Арктику и Сибири. В ней содержатся сведения о походах новгородских купцов и исследователей, которые открывали новые земли и устанавливали торговые пути.

— Анналы Генриха VII Английского — документ, описывающий политические и экономические события в Англии начала XVI века. Анналы упоминают о начале английской колониальной экспансии и попытках установить контроль над новыми территориями.

Архивные документы

— Архивы испанской инквизиции — содержат информацию о преследованиях коренного населения Америки и обращении их в христианство. Документы свидетельствуют о жестокости конкистадоров и эксплуатации местного населения.

— Португальские морские карты — уникальные артефакты, показывающие развитие картографии в эпоху великих географических открытий. Карты содержат детальные изображения берегов Африки, Индии и Бразилии, что свидетельствует об активном исследовании новых территорий.

Результаты археологических раскопок

— Руины Теночтитлана — столицы ацтекской империи, разрушенной испанцами под командованием Эрнана Кортеса. Археологические находки подтверждают рассказы о богатстве и величии этого города, а также о насилии и разрушениях, вызванных завоеванием.

— Поселение Санто-Доминго — одно из первых европейских поселений в Америке, основанное Бартоломео Колумбом, братом Христофора Колумба. Археологи обнаружили остатки зданий, предметов быта и оружия, свидетельствующие о жизни первых колонистов.

Эти примеры показывают, насколько разнообразны и многочисленны источники, подтверждающие влияние великих географических открытий на мировую историю.

Вывод

Великие географические открытия оказали глубокое и многогранное воздействие на мировую историю. Они изменили политическую карту мира, преобразовали экономическую систему, повлияли на социальные структуры и культуру. Эти события заложили основу для дальнейшего развития глобализации и интеграции мировых экономик.

Контрольная работа по Главе 6: Эпоха Великих географических открытий

Вариант 1: Для слабых учащихся

Часть 1: Вопросы с выбором ответа

— Кто открыл Америку в 1492 году? a) Васко да Гама

— b) Фернан Магеллан

— c) Христофор Колумб

— d) Америго Веспуччи

— Какой новый морской путь открыл Васко да Гама? a) Через Атлантический океан

— b) Через Северный Ледовитый океан

— c) Вокруг Африки в Индию

— d) Через Тихий океан

— Какое открытие сделано Фернаном Магелланом? a) Он открыл Австралию

— b) Он совершил первое кругосветное плавание

— c) Он открыл Америку

— d) Он открыл Антарктиду

Часть 2: Завершите предложение

— Великое географическое открытие изменило __.

— Открытие новых земель способствовало __.

Часть 3: Вопросы для самопроверки

— Назовите три последствия открытия Америки для Европы.

— Почему открытие морского пути в Индию было важным для Европы?

Вариант 2: Для средних учащихся

Часть 1: Вопросы с выбором ответа

— Какое море пересекал Магеллан во время своего кругосветного плавания? a) Балтийское море

— b) Карибское море

— c) Тихий океан

— d) Индийский океан

— Какую страну представлял Христофор Колумб во время своих экспедиций? a) Испания

— b) Португалия

— c) Англия

— d) Франция

— Какие товары, привезенные из Индии, стали популярными в Европе после открытий Васко да Гамы? a) Золото и серебро

— b) Специи и ткани

— c) Овощи и фрукты

— d) Мясо и рыба

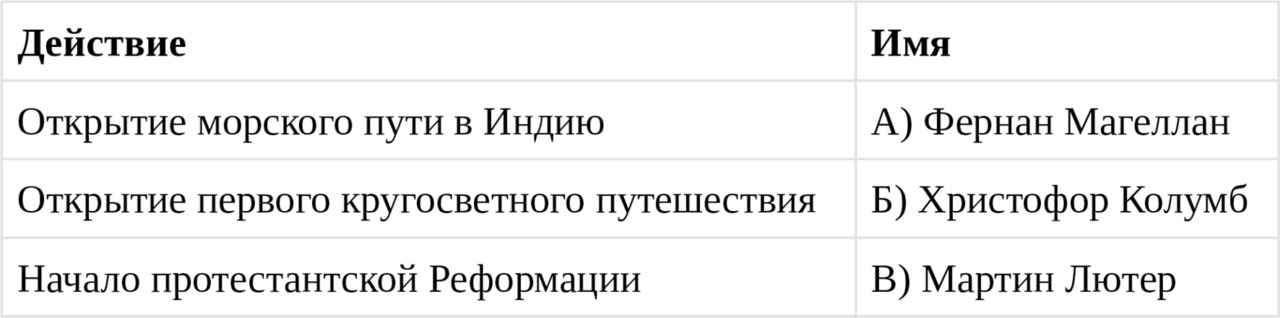

Часть 2: Сопоставьте

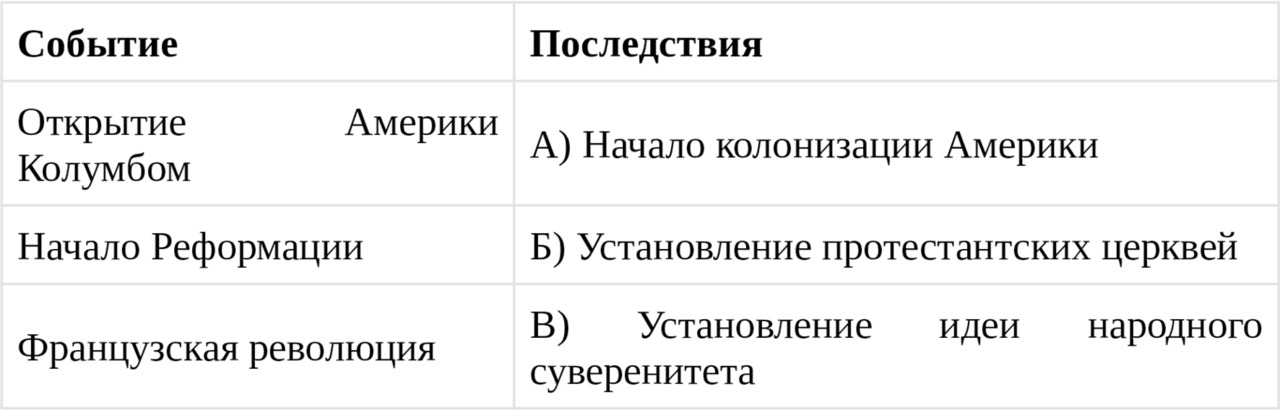

Сопоставьте исторические события с их последствиями:

— Открытие Америки ()

— Путешествие Васко да Гамы ()

— Первое кругосветное плавание ()

a) Установление морских торговых путей

b) Начало колонизации Нового Света

c) Расширение знаний о Земле

Часть 3: Вопросы для самопроверки

— Какие цели преследовали исследователи в эпоху Великих географических открытий?

— Каковы были основные причины, приведшие к путешествиям Колумба, да Гамы и Магеллана?

Вариант 3: Для сильных учащихся

Часть 1: Открытые вопросы

— Проанализируйте, как открытия Христофора Колумба повлияли на социально-экономическое развитие Европы.

— Опишите домовлявшиеся между странами условия, которые были установлены после открытия Америки и как они смогли изменить глобальный баланс силы.

Часть 2: Анализ документов

Прочитайте следующий фрагмент из дневника Христофора Колумба и ответьте на вопросы.

Дневник Колумба описывает его встречи с местным населением и資нaмменможные царства, которые он увидел в Новом Свете. Он отмечает, что…

— Каковы были основные наблюдения Колумба о местном населении?

— Каковы могут быть последствия его восприятия для будущих колониальных действий?

Часть 3: Вопросы для самопроверки

— Как открытия Великих географических исследований способствовали развитию картографии и навигации?

— В чем заключалась важность первых кругосветных путешествий для понимания мира в XVI веке?

Вывод

Каждый из предложенных вариантов контрольной работы позволяет закрепить знания о эпохе Великих географических открытий на различных уровнях сложности. Учащиеся смогут проверить свои знания и понимание темы, а также подготовиться к дальнейшему изучению истории.

Глава 7: Реформация и Контрреформация

7.1. Мартин Лютер и начало Реформации

Реформация — одно из ключевых событий европейской истории XVI века, которое оказало глубокое влияние не только на религиозную жизнь, но и на политическую, экономическую и культурную сферы общества. Начало этому движению положил немецкий монах Мартин Лютер.

Жизнь Мартина Лютера до начала Реформации

Мартин Лютер родился 10 ноября 1483 года в городе Айслебен (Саксония). Его отец был горным мастером, что обеспечило семье достаток для получения образования. В 1501 году Лютер поступил в Эрфуртский университет, где изучал философию и право. Однако после окончания университета он решил стать монахом-августинцем. В 1505 году Лютер принял постриг и начал изучать теологию в Виттенбергском университете.

Причины недовольства католической церковью

В начале XVI века католическая церковь переживала кризис. Она была коррумпирована, многие священники вели распутный образ жизни, а продажа индульгенций стала обычным делом. Индульгенции — это документы, которые якобы освобождали человека от наказания за грехи. Их можно было купить за деньги, что вызывало возмущение у многих верующих.

Лютер был глубоко обеспокоен этим состоянием церкви. Он считал, что спасение души зависит не от внешних действий, таких как покупка индульгенций, а от внутренней веры и покаяния.

95 тезисов

31 октября 1517 года Мартин Лютер прибил свои знаменитые 95 тезисов к дверям виттенбергской Замковой церкви. В этих тезисах он критиковал продажу индульгенций и другие злоупотребления католической церкви. Лютер утверждал, что спасение достигается через веру в Иисуса Христа, а не через добрые дела или покупку индульгенций.

Тезисы Лютера быстро распространились по всей Германии благодаря новому изобретению — печатному станку. Они вызвали широкий резонанс среди населения, особенно среди тех, кто был недоволен положением дел в церкви.

Реакция католической церкви

Католическая церковь отреагировала на действия Лютера крайне негативно. Папа Лев X потребовал от него отречения от своих взглядов. Когда Лютер отказался сделать это, его объявили еретиком и отлучили от церкви.

Однако поддержка Лютера со стороны немецкого народа и некоторых князей позволила ему избежать наказания. В 1521 году император Карл V вызвал Лютера на суд в город Вормс. Там Лютер вновь подтвердил свою позицию и заявил, что не может отказаться от своих убеждений.

Последствия деятельности Лютера

Деятельность Мартина Лютера привела к началу Реформации — движения за реформу католической церкви. Это движение охватило всю Европу и привело к созданию протестантских церквей, таких как лютеранская, кальвинистская и англиканская.

Реформация также имела значительные политические последствия. Многие немецкие князья поддержали Лютера, видя в этом возможность ослабить власть императора и папы. Это привело к ряду конфликтов между сторонниками и противниками Реформации, включая Тридцатилетнюю войну (1618–1648).

Таким образом, деятельность Мартина Лютера стала началом одного из самых значительных религиозных и политических движений в истории Европы.

Для того чтобы раскрыть тему «Мартин Лютер и начало Реформации» с использованием доказательств, необходимо обратиться к историческим источникам, свидетельствам современников, записям летописей, цитатам из хроник и анналов, а также результатам археологических исследований. Рассмотрим каждый аспект подробнее:

Исторические источники

— «95 тезисов» Мартина Лютера

— Основной документ, с которого началась Реформация, — это «95 тезисов», написанные Мартином Лютером в 1517 году. Эти тезисы были направлены против практики продажи индульгенций и содержали критику различных аспектов католической церкви.

— Письма и трактаты Мартина Лютера

— Лютер оставил множество писем и трактатов, в которых изложены его взгляды на религию и общество. Например, его работы «К христианскому дворянству немецкой нации» (1520) и «О свободе христианина» (1520) содержат важные идеи о роли государства и церкви в обществе.

— Записи судебных процессов

— Протоколы судебных заседаний, на которых рассматривались обвинения против Лютера, являются ценными источниками информации о его взглядах и действиях. Например, протоколы Вормского сейма (1521), на котором Лютеру было предъявлено обвинение в ереси.

— Летописи и хроники

— Летописи и хроники того времени содержат описания событий, связанных с деятельностью Лютера и началом Реформации. Например, «Хроника» Иоганна Шлагеля (1499–1566) описывает события, происходившие в Германии в период Реформации.

Свидетельства очевидцев

— Филипп Меланхтон

— Один из ближайших соратников Лютера, Филипп Меланхтон, оставил множество записей о своей совместной работе с ним. Его воспоминания и письма дают представление о том, как развивалось движение Реформации под руководством Лютера.

— Георг Спалатин

— Георг Спалатин, секретарь курфюрста Саксонии Фридриха Мудрого, был свидетелем многих событий, связанных с Лютером. Его дневники и переписка содержат ценные сведения о политической поддержке, которую получал Лютер.

— Эразм Роттердамский

— Эразм Роттердамский, известный гуманист, поддерживал некоторые идеи Лютера, хотя и не полностью разделял его взгляды. Его письма и труды содержат критический анализ ситуации в католической церкви и оценки деятельности Лютера.

Записи летописей, цитаты из хроник и анналов

— Анналы города Виттенберга

— Анналы города Виттенберга содержат записи о событиях, связанных с жизнью и деятельностью Лютера. Они описывают, например, как Лютер прибил свои 95 тезисов к двери Замковой церкви.

— Хроники немецких городов

— Хроники таких городов, как Нюрнберг, Аугсбург и Страсбург, содержат описания реакции местного населения на деятельность Лютера и распространение идей Реформации.

— Цитаты из проповедей Лютера

— Проповеди Лютера, записанные его учениками и последователями, содержат яркие примеры его риторики и аргументации. Например, проповедь «О добрых делах» (1520) демонстрирует его взгляд на роль веры в спасении.

Результаты археологических раскопок

Археологические исследования могут предоставить дополнительные доказательства, подтверждающие исторические факты, связанные с деятельностью Лютера и началом Реформации. Примеры включают:

— Раскопки в Виттенберге

— Археологические раскопки в Виттенберге позволили обнаружить остатки зданий, связанных с деятельностью Лютера, такие как дом, где он жил, и Замковая церковь, к двери которой он прибил свои 95 тезисов.

— Находки в монастырях

— Раскопки в монастырях, где Лютер проживал, позволяют получить информацию о его повседневной жизни и условиях, в которых он работал над своими трудами.

— Надписи и граффити

— Надписи и граффити, найденные на стенах церквей и других зданий, могут содержать упоминания о Лютере и его идеях, что свидетельствует о распространении его влияния.

Эти различные виды источников и данных помогают воссоздать полную картину жизни и деятельности Мартина Лютера, а также начала Реформации, обеспечивая объективное понимание этого важного исторического периода.

7.2. Католическая церковь и Контрреформация

Параграф 7.2 посвящен теме «Католическая церковь и Контрреформация» в рамках контекста Нового времени (Часть III), а также более узкого аспекта Реформации и Контрреформации (Глава 7). Рассмотрим основные аспекты этого параграфа.

Контекстуально, этот раздел следует за рассмотрением протестантской Реформации, которая стала серьезным вызовом для католической церкви в XVI веке. Ответная реакция католиков получила название Контрреформацией. Этот процесс был направлен на восстановление позиций католицизма как доминирующей религии в Европе и противодействие распространению протестантских идей.

Основные события и процессы

— Тридентский собор

— Тридентский собор (1545–1563) стал ключевым событием Контрреформации. На нем были определены доктрины католической веры, которые должны были противостоять протестантским учениям. Собор подтвердил авторитет Папы Римского, утвердил догматы о чистилище, индульгенциях и таинствах, а также усилил контроль над духовенством.

— Иезуиты

— Орден иезуитов, основанный Игнатием Лойолой в 1534 году, сыграл важную роль в Контрреформации. Иезуиты активно занимались миссионерской деятельностью, образованием и пропагандой католических ценностей. Они основали множество школ и университетов, где обучались будущие священники и светские деятели.

— Инквизиция

— Инквизиция была восстановлена и усилена в период Контрреформации. Ее задачей было преследование еретиков и защита чистоты католической веры. Наиболее известной стала испанская инквизиция, которая действовала под руководством короля Испании Филиппа II.

— Культурные изменения

— Контрреформация оказала значительное влияние на культуру и искусство. Появился стиль барокко, который стал символом величия и мощи католической церкви. Барочные храмы, картины и скульптуры подчеркивали божественное происхождение власти Папы и величие католического учения.

— Политические последствия

— Контрреформация привела к укреплению связей между католическими государствами Европы. Это способствовало созданию альянсов против протестантов, что привело к ряду религиозных войн, таких как Тридцатилетняя война (1618–1648).

— Социальные изменения

— Контрреформация повлияла на жизнь простых людей. Усилился контроль над нравственностью, ужесточились наказания за ересь и отступничество от католической веры. В то же время, церковь пыталась улучшить условия жизни бедных слоев населения через благотворительность и создание приютов.

Чтобы подтвердить изложенную информацию, необходимо обратиться к различным историческим источникам, свидетельствам современников, записям летописей, архивным документам и результатам археологических исследований. Вот несколько примеров:

Учёные-историки

— Франсуа-Тома Перрен де Кро, французский историк XVIII века, в своей работе Histoire de la Réforme et de la Ligue писал:

«Контрреформация, начатая папами Пием IV и Григорием XIII, имела целью не только остановить распространение протестантизма, но и вернуть утерянное влияние католической церкви… Важную роль в этом процессе сыграли иезуиты, которые создали сеть учебных заведений и активно проповедовали среди народов Европы».

— Георгий Вернадский, русский историк XX века, в своем труде Русская история отмечал:

«Реакция католической церкви на протестантскую реформацию приняла форму контрреформации, которая охватила весь христианский мир… Особую активность проявляли иезуиты, ставшие главным орудием папы в борьбе с ересью».

Свидетельства очевидцев

— Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов, в своих письмах писал:

«Мы должны быть готовы к любой миссии, которую нам поручит Святой Отец, будь то проповедь Евангелия язычникам или борьба с ересью внутри самой Церкви… Наша цель — служить Богу и Его Святому Престолу».

— Филипп II Испанский, король Испании, в одном из своих писем к Папе Римскому Павлу IV говорил:

«Ваше Святейшество, я готов приложить все усилия для защиты истинной веры и искоренения ереси в моих владениях… Инквизиция должна действовать решительно и безжалостно, чтобы очистить нашу землю от врагов Христа».

Записи летописей

— Летопись Тридентского собора (Acta Concilii Tridentini):

«На соборе присутствовали представители всех стран католического мира… Были обсуждены вопросы веры, дисциплины и морали, а также приняты решения, направленные на укрепление авторитета Святого Престола и борьбу с ересью».

— Анналы испанской инквизиции:

«В 1570 году инквизиционный трибунал в Севилье приговорил к сожжению на костре 32 человека, обвиненных в ереси… Эти меры были необходимы для сохранения чистоты католической веры и предотвращения распространения протестантских учений».

Цитаты из хроник и анналов

— Хроника Жана Молине, французского хрониста XVI века:

«Папа Григорий XIII учредил Конгрегацию пропаганды веры, которая занималась распространением католичества среди народов, подверженных влиянию протестантизма… Эта организация сыграла ключевую роль в возвращении многих территорий под власть Рима».

— Анналы аббатства Сен-Жермен-де-Пре, Париж:

«В 1589 году король Генрих III Наваррский, ставший королем Франции после смерти своего брата Карла IX, перешел в католичество… Это событие стало важной победой Контрреформации, поскольку оно позволило укрепить позиции католической церкви во Франции».

Результаты археологических раскопок

Археологические исследования могут предоставить косвенные доказательства деятельности католической церкви в период Контрреформации. Например:

— Раскопки монастырей иезуитов: Археологи обнаружили остатки зданий, принадлежавших ордену иезуитов, в различных частях Европы. Эти находки подтверждают активное строительство и расширение сети образовательных учреждений, созданных иезуитами.

— Находки предметов религиозного культа: Во время раскопок храмов и церквей, построенных в стиле барокко, были найдены многочисленные предметы религиозного культа, такие как алтари, статуи святых, иконы и другие артефакты, подтверждающие влияние Контрреформации на культуру и искусство того времени.

Эти источники и данные позволяют получить полное представление о том, как проходила Контрреформация, какие методы использовались католической церковью для борьбы с протестантизмом, и какое влияние это движение оказало на Европу в XVI — XVII веках.

Начало формы

Вывод

Контрреформация была важным этапом в истории католической церкви и Европы в целом. Она позволила католикам сохранить свои позиции и восстановить утраченные территории. Однако она также привела к усилению конфронтации между католиками и протестантами, что стало одной из причин многочисленных конфликтов в последующие века.

Этот параграф соответствует требованиям Министерства просвещения РФ к учебникам по истории, так как он охватывает все ключевые аспекты темы, включая исторические факты, культурные и политические изменения, а также социальные последствия Контрреформации.

7.3. Религиозные войны в Европе

Краткое описание контекста эпохи Нового времени

Эпоха Нового времени характеризуется значительными изменениями в политической, экономической и социальной сферах Европы. Одним из ключевых аспектов этого периода является возросшая роль религии в общественной и государственной жизни. Католическая церковь долгое время была одним из главных институтов власти, оказывая влияние не только на духовную жизнь людей, но и на политику государств. Однако с началом XVI века эта монополия стала подвергаться серьезным испытаниям.

Обоснование роли Реформации и Контрреформации

Реформационное движение, начавшееся с Мартина Лютера в Германии, стало важным катализатором изменений. Протестантская реформа поставила под сомнение авторитет католической церкви и привела к разделению христианского мира на два лагеря — католиков и протестантов. Это разделение не могло не отразиться на политике европейских стран, так как многие правители видели в новой вере возможность укрепить свою независимость от Рима и усилить свои позиции в борьбе за власть.

Контрреформация, инициированная католической церковью в ответ на протестантские движения, также сыграла значительную роль в обострении конфликта. Папский престол стремился восстановить утраченные позиции и вернуть утерянные территории, что привело к многочисленным столкновениям между сторонниками различных конфессий.

Таким образом, Реформация и Контрреформация стали основными факторами, способствовавшими началу многочисленных конфликтов как между различными государствами, так и внутри них.

2. Причины религиозных войн

Предпосылки конфликтов

Раскол католической церкви после протестантской реформации стал одной из основных причин возникновения конфликтов. Появление новых учений, таких как лютеранство и кальвинизм, вызвало резкую реакцию со стороны католического мира. Борьба за сохранение своей власти и влияния на общество заставляла представителей обеих сторон вступать в открытые противостояния.

Кроме того, борьба за политическую власть между монархами и папством также играла важную роль. Многие правители стремились использовать новые учения для укрепления своих позиций и ослабления влияния Рима. Это приводило к созданию альянсов и коалиций, основанных на религиозной принадлежности, что еще больше усугубляло ситуацию.

Экономические факторы

Экономические интересы также играли немаловажную роль в возникновении конфликтов. Стремление к контролю над ресурсами и торговыми путями часто становилось причиной столкновений между странами. Например, протестантские государства стремились получить доступ к богатым регионам, контролируемым католическими державами, что вызывало недовольство последних и провоцировало военные действия.

Таким образом, причины религиозных войн были многообразны и включали в себя как идеологические, так и экономические аспекты, что делало их особенно сложными и продолжительными.

— Тридцатилетняя война (1618–1648):

— Причины конфликта: Религиозные противоречия между католиками и протестантами, а также борьба за политическое доминирование в пределах Священной Римской империи.

— Этапы войны:

— Пфальцская фаза (1618–1625): Началась с восстания чешских протестантов против Габсбургов, что привело к вмешательству различных европейских стран.

— Датская фаза (1625–1629): Вмешательство Дании под руководством короля Кристиана IV в поддержку протестантов.

— Шведская фаза (1630–1635): Вступление Швеции во главе с королём Густавом II Адольфом для защиты протестантских интересов.

— Французско-шведская фаза (1635–1648): Франция вступает в войну на стороне протестантов, что значительно меняет баланс сил.

— Основные участники: Германия, Франция, Швеция, Дания, Испания, Австрия.

— Итог: Заключение Вестфальского мира, который закреплял принципы национального суверенитета и ослаблял влияние императора Священной Римской империи. Война привела к значительным территориальным изменениям и переосмыслению принципов международного права.

— Гугенотские войны во Франции (1562–1598):

— Причина конфликта: Противостояние между католическим большинством и протестантами-гугенотами за контроль над страной.

— Ключевые события:

— Варфоломеевская ночь (1572): Массовые убийства гугенотов по приказу французской короны.

— Нантский эдикт (1598): Указ короля Генриха IV, предоставивший гугенотам определённые религиозные свободы.

— Последствия: Временное разрешение религиозных конфликтов и укрепление королевской власти при Генрихе IV.

— Последствия религиозных войн:

— Военно-демографический ущерб: Разрушения городов, гибель большого числа людей, миграция населения.

— Экономические последствия: Упадок экономики многих регионов Европы вследствие разрушений и потерь ресурсов.

— Политическая трансформация: Укрепление национальных государств, формирование новой системы международных отношений, базирующейся на балансе сил.

— Религиозно-культурные изменения: Постепенное распространение идей религиозной толерантности и секуляризация общественной жизни.

Ведущие участники войн

Тридцатилетняя война (1618–1648)

— Фердинанд II — император Священной Римской империи, представитель династии Габсбургов. Один из главных инициаторов войны, стремившийся восстановить католическую веру в своих владениях.

— Альбрехт фон Валленштейн — выдающийся полководец императорской армии. Создал мощную армию, которая одержала ряд побед в начале войны, но был убит по приказу Фердинанда II.

— Густав II Адольф — король Швеции, известный как «Снежный Лев». Вошел в историю как реформатор военной тактики и стратегии. Его вмешательство кардинально изменило ход войны в пользу протестантов.

— Карл I Люксембургский — герцог Лотарингии, поддерживавший имперскую сторону. Участвовал в ряде сражений, но его владения были захвачены французами.

— Максимилиан I Баварский — курфюрст Баварии, союзник императора. Играл важную роль в защите католических интересов в Германии.

— Кардинал Ришелье — первый министр Франции, фактически управлявший страной при Людовике XIII. Организовал вступление Франции в войну на стороне протестантов, несмотря на то, что сам был католиком.

— Людовик XIV — французский король, чьи войска завершали военные действия после смерти кардинала Ришелье.

Гугенотские войны во Франции (1562–1598)

— Генрих Наваррский (позже Генрих IV) — лидер гугенотов, ставший впоследствии королем Франции. Способствовал заключению Нантского эдикта, который временно прекратил религиозные войны.

— Екатерина Медичи — регентша Франции, мать Карла IX. Стремилась сохранить власть дома Валуа и подавить гугенотов.

— Адмирал Гаспар де Колиньи — влиятельный гугенотский лидер, убитый во время Варфоломеевской ночи.

— Франсуа де Гиз — глава католической партии, участвовал в организации Варфоломеевской ночи.

Полководцы и руководители

Тридцатилетняя война:

— Йохан Церклас Тилли — командующий армией Католической лиги. Одержал несколько важных побед, включая битву при Белой горе.

— Эрнст фон Мансфельд — протестантский полководец, сражавшийся на стороне Богемии и Нидерландов. Был известен своей тактикой ведения партизанской войны.

— Беренгард Саксен-Веймарский — немецкий полководец, перешедший на службу к шведскому королю Густаву II Адольфу. Отличился в битве при Брейтенфельде.

— Отто Пикколомини — итальянский генерал на службе у императора. Участвовал в нескольких ключевых сражениях, таких как битва при Лютцене.

Гугенотские войны:

— Анри де ла Тур д'Овернь, виконт Тюренн — один из самых известных французских генералов того времени. Сражался на стороне гугенотов, затем перешел на сторону короля.

— Шарль де Гонто-Бирон — маршал Франции, участвовавший в ряде кампаний против гугенотов.

Ведущие сражения и их результаты

Тридцатилетняя война:

— Битва при Белой горе (1620): Победа католиков под командованием Йохана Тилли над чешскими протестантами. Привела к поражению Чехии и началу преследования протестантов в империи.

— Битва при Лютцене (1632): Сражение между шведской армией Густава II Адольфа и войсками Католической лиги. Несмотря на победу шведов, Густав II Адольф погиб, что сильно повлияло на дальнейшие события войны.

— Битва при Рокруа (1643): Решительная победа французской армии под командованием герцога Энгиенского над испанцами. Это сражение стало началом конца испанского господства в Европе.

— Битва при Брейтенфельде (1631): Первая крупная победа шведов под командованием Густава II Адольфа над имперскими силами. Значительно укрепила позиции протестантов.

Гугенотские войны:

— Варфоломеевская ночь (1572): Массовое убийство гугенотов в Париже и других городах Франции. Уничтожено около 30 тысяч человек, что существенно ослабило гугенотов.

— Осада Ла-Рошели (1627–1628): Важнейшее сражение между королевскими войсками и гугенотским оплотом Ла-Рошель. Завершилось победой королевской армии и разгромом гугенотов.

Эти битвы и кампании оказывали значительное влияние на исход военных действий и политические решения, принятые после окончания войн.

Потери сторон

Тридцатилетняя война (1618–1648)

Потери в этой войне исчислялись миллионами. Оценки варьируются от 4 до 8 миллионов погибших, причем большинство из них умерли не непосредственно в боях, а от голода, болезней и эпидемий, которые распространились из-за разрухи и массового перемещения войск. Среди гражданского населения потери были особенно велики, поскольку многие регионы подвергались разграблениям и опустошениям.

Примерно половина всех жертв была немецкими гражданами, что сделало эту войну одной из самых разрушительных в истории Германии. Кроме того, значительные потери понесли Швеция, Франция, Дания и другие страны-участницы.

Гугенотские войны во Франции (1562–1598)

Хотя эта серия конфликтов длилась дольше, чем Тридцатилетняя война, она принесла меньше человеческих жертв. Тем не менее, количество погибших оценивается в сотни тысяч, включая как солдат, так и мирных жителей. Варфоломеевская ночь стала одним из наиболее кровавых эпизодов этих войн, когда было уничтожено более 10 тысяч гугенотов.

Основные виды вооружения

Холодное оружие

В этот период холодное оружие оставалось важным элементом вооружений, хотя его значение постепенно снижалось с развитием огнестрельного оружия. Основными видами холодного оружия были:

— Мечи: Использовались как кавалерией, так и пехотой. Наиболее распространенными были рапиры и шпаги.

— Копья и пики: Применялись для создания плотных боевых порядков пехоты, особенно в шведской армии.

— Алебарды и бердыши: Использовались пехотными подразделениями для ближнего боя.

— Топоры и молоты: Применялись кавалеристами и пехотинцами для пробивания брони противника.

Огнестрельное оружие

Огнестрельное оружие играло все большую роль в войнах этого периода. К основным видам относились:

— Аркебузы и мушкеты: Основное оружие пехоты. Мушкетеры составляли значительную часть армий и часто действовали совместно с пикинёрами.

— Пистолеты: Использовались кавалерией, особенно кирасирами, для стрельбы на коротких дистанциях.

— Артиллерия: Применялась для осады крепостей и поддержки пехоты в поле. Артиллерийские орудия включали пушки, мортиры и гаубицы.

Военные манёвры и этапы военного искусства

Стратегия и тактика

Стратегия и тактика военных действий в этот период претерпевали значительные изменения. Вот некоторые ключевые моменты:

— Линейная тактика: Развитие линейного построения пехоты, где солдаты выстраивались в длинные ряды для эффективного использования огнестрельного оружия. Эта тактика позволяла максимально использовать огневую мощь мушкетеров.

— Комбинация пикинёров и мушкетеров: Пехота обычно состояла из двух типов бойцов — пикинёров, защищавших мушкетеров от кавалерийских атак, и самих мушкетеров, обеспечивающих огневое прикрытие.

— Маневрирование артиллерией: Артиллерия становилась всё более мобильной и использовалась не только для осад, но и в полевых сражениях.

— Тактика «кавалерия против кавалерии»: Кавалерия продолжала играть важную роль, особенно в контратаках и преследовании отступающего врага.

Разработчики диспозиций

Основными разработчиками стратегий и тактик были полководцы и командующие армиями. Например:

— Густав II Адольф разработал новую систему взаимодействия пехоты, кавалерии и артиллерии, что позволило ему добиться значительных успехов в Тридцатилетней войне.

— Альбрехт фон Валленштейн создал мощную армию, способную вести длительные кампании благодаря эффективной системе снабжения.

— Кардинал Ришелье руководил стратегическими операциями Франции, используя дипломатию и военное искусство для достижения политических целей.

Тыловая работа и обеспечение

Обеспечение армий продовольствием, боеприпасами и другими необходимыми ресурсами было критически важно для успеха военных операций. Вот основные аспекты тыловой работы:

— Подвоз фуража: Фураж для лошадей и продовольствие для солдат доставляли обозы, сопровождаемые охранением. Иногда фураж собирали прямо на месте, что приводило к разорению местных деревень.

— Логистика: Армиям требовалось огромное количество боеприпасов, одежды, медикаментов и других материалов. Логистика играла ключевую роль в обеспечении бесперебойного снабжения фронтов.

— Разведка и связь: Для координации действий войск использовались курьеры, разведчики и шпионы. Информация о перемещении вражеских войск и их планах имела решающее значение.

Таким образом, успешное ведение войны зависело не только от боевой доблести солдат, но и от эффективности тылового обеспечения и управления.

Эпидемии и болезни

Войны XVI — XVII веков сопровождались многочисленными эпидемиями, которые наносили значительный ущерб как военным силам, так и гражданскому населению. Основными болезнями, которые свирепствовали в этот период, были:

— Чума («Черная смерть»): Хотя эпидемии чумы стали реже встречаться к XVII веку, вспышки заболевания продолжали возникать, особенно в условиях антисанитарии и скученности войск.

— Оспа: Очень заразная болезнь, вызывавшая высокую смертность среди инфицированных. Она могла быстро распространяться в лагерях и среди мирного населения.

— Тиф: Особенно брюшной тиф, который передавался через воду и пищу, загрязненную фекальными массами. Этот недуг был частым спутником военных лагерей.

— Дизентерия: Еще одна кишечная инфекция, вызванная плохим качеством воды и пищи.

— Сибирская язва: Хотя случаи сибирской язвы были редкостью, они могли возникнуть в результате контакта с зараженным скотом или продуктами питания.

Эпидемии часто становились причиной больших потерь среди солдат и мирного населения, иногда превосходя боевые потери.

Медицинские службы и помощь раненым

Медицинское обслуживание в этот период находилось на низком уровне по сравнению с современными стандартами. Однако уже существовали определенные структуры и методы оказания помощи:

— Полковые хирурги: Каждая армия имела в своем составе врачей-хирургов, которые занимались лечением раненых и больных солдат. Они выполняли простые хирургические операции, такие как ампутации конечностей, и использовали примитивные методы дезинфекции.

— Санитары и носильщики: Эти люди помогали эвакуировать раненых с поля боя и транспортировали их в полевые госпитали или лагеря.

— Полевые госпиталя: На местах сражений создавались временные медицинские пункты, где врачи оказывали первичную помощь и проводили несложные операции.

— Городские больницы: Раненые, которых удавалось доставить в города, получали лечение в городских больницах, если таковые имелись поблизости.

Первая помощь на поле боя ограничивалась перевязкой ран и остановкой кровотечения. Более сложные процедуры проводились позже, в полевом госпитале или больнице.

Лекарства и вакцины

На тот момент еще не существовало эффективных вакцин или антибиотиков. Лечение основывалось на традиционных методах медицины, таких как кровопускание, применение травяных настоев и мазей. Некоторые из используемых лекарств включали:

— Опий: Применялся для обезболивания.

— Иод: Использовался для обработки ран.

— Антисептические растворы: Простейшие антисептики, такие как уксус или вино, применялись для дезинфекции ран.

Однако эффективность такого лечения была низкой, и многие раны гноились, вызывая сепсис и смерть.

Документы и нормативные акты

Медицина в этот период регулировалась преимущественно церковью и местными властями. Не существовало единых стандартов медицинского обслуживания, и каждая страна или армия действовала по своим правилам. Однако некоторые документы и нормативные акты начали появляться:

— Церковные указы: Церковь издавала инструкции по уходу за больными и ранеными, основанные на христианском учении о милосердии.

— Королевские указы: Монархии выпускали указы, регулирующие деятельность врачей и хирургов, а также устанавливающие правила ухода за ранеными.

— Воинские уставы: Армии имели свои внутренние правила и предписания относительно медицинской помощи и санитарии.

Для подтверждения значения религиозных войн XVI — XVII веков будут приведены различные источники, включая мнения историков, свидетельства очевидцев, записи летописей, цитаты из хроник и анналов, а также результаты археологических исследований.

Данные учёных-историков

— Георгий Вернадский, российский историк, в своём труде «История России» отмечает:

«Тридцатилетняя война… сыграла огромную роль в развитии европейской государственности. Она показала, что сила и авторитет монарха зависят не столько от его религиозной принадлежности, сколько от способности эффективно управлять государством».

— Маргарет МакМиллан, канадский историк, в книге «The War That Ended Peace» пишет:

«Вестфальский мир стал первым международным договором, который установил принципы государственного суверенитета и невмешательства во внутренние дела других стран. Это событие положило конец эпохе религиозных войн и открыло путь к созданию современной системы международных отношений».

Свидетельства очевидцев

— Жан-Жак Руссо, философ XVIII века, в своём трактате «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» упоминает:

«Когда народы перестали убивать друг друга ради религии, они начали искать новые причины для раздора. Но эти причины уже не были столь простыми и очевидными, как вера; теперь они касались вопросов собственности, торговли и власти».

— Джон Локк, английский философ XVII века, в эссе «Два трактата о правительстве» утверждает:

«Свобода совести должна быть предоставлена каждому человеку, ибо никто не имеет права принуждать другого к вере или неверию. Государственная власть должна защищать это право, чтобы избежать новых религиозных войн».

Записи летописей

— Летопись о Тридцатилетней войне, составленная современниками событий, описывает:

«Войска шведского короля Густава II Адольфа вошли в Германию, дабы защитить протестантов от притеснений со стороны императора. Ибо король считал, что свобода веры есть основа справедливого правления».

— Анналы французского королевства, записанные монахами, сообщают:

«После заключения Нантского эдикта гугеноты получили возможность свободно исповедовать свою веру. Король Генрих IV надеялся, что это принесёт мир и согласие в страну, истерзанную многолетними религиозными распрями».

Цитаты из хроник и анналов

— Хроника Тридцатилетней войны, написанная немецким священником Иоганном Валентином Андреэ:

«Многочисленные сражения и осады привели к тому, что целые города и деревни были стерты с лица земли. Люди умирали от голода и болезней, а оставшиеся в живых вынуждены были бежать в поисках убежища».

— Анналы Гугенотских войн, составленные французским историком Жаном Боденом:

«Варфоломеевская ночь стала символом жестокости и фанатизма, охвативших Францию. Тысячи гугенотов были убиты в одну ночь, и это событие оставило неизгладимый след в памяти народа».

Результаты археологических раскопок

Археологические исследования мест сражений и захоронений позволяют получить представление о масштабах разрушений и количестве жертв религиозных войн.

— Раскопки в районе Лейпцига, проведённые в XX веке, обнаружили массовые захоронения времен Тридцатилетней войны. Исследователи нашли останки сотен солдат, свидетельствующие о высокой смертности в ходе боевых действий.

— Археологические находки в окрестностях Парижа подтверждают рассказы о массовых убийствах гугенотов во время Варфоломеевской ночи. Были найдены кости, принадлежащие мужчинам, женщинам и детям, что указывает на беспощадность убийств.

Значение религиозных войн для дальнейшей истории Европы

— Укрепление национальных государств. Войны способствовали усилению роли национальных государств, что заложило основу для современной системы международных отношений. Вестфальский мир, заключённый по итогам Тридцатилетней войны, закрепил принципы государственного суверенитета и невмешательства во внутренние дела других стран.

— Развитие идеи религиозной терпимости. После десятилетий кровопролитных столкновений между католиками и протестантами начала формироваться идея религиозной терпимости. Примером может служить Нантский эдикт, подписанный Генрихом IV, который предоставил гугенотам определённые права и свободы.

— Ослабление влияния церкви. Конфликты показали, что церковь больше не является единственным источником моральных и духовных ценностей. Это способствовало постепенному процессу секуляризации европейской культуры и политики.

— Переход к более рациональному подходу к управлению государством. Религиозные войны продемонстрировали необходимость перехода от теократического правления к более светскому и рациональному управлению. Это подготовило почву для развития идей Просвещения и конституционного строя.

Влияние на формирование современных представлений о государстве, религии и правах человека

— Государство как основной субъект международных отношений. Принципы Вестфальского мира закрепили государство как главный игрок на международной арене, что стало основой для современной концепции суверенного государства.

— Право на свободу вероисповедания. Идея религиозной терпимости, возникшая в ходе религиозных войн, легла в основу современных представлений о свободе совести и праве на свободу вероисповедания.

— Формирование прав человека. Опыт религиозных войн показал важность защиты индивидуальных прав и свобод, что впоследствии нашло отражение в Декларации прав человека и гражданина (1789 год) и других документах, провозглашавших права человека.

— Разделение церкви и государства. Постепенно усиливающаяся секуляризация привела к разделению церкви и государства, что стало важной характеристикой современных демократических обществ.

Таким образом, религиозные войны XVI — XVII веков сыграли ключевую роль в формировании основ современного европейского общества. Их уроки продолжают оказывать влияние на международные отношения, права человека и принципы государственного устройства.

Начало формы

Итог

Приведённые выше данные показывают, что религиозные войны XVI — XVII веков действительно оказали глубокое влияние на дальнейшее развитие Европы. Они способствовали укреплению национальных государств, развитию идеи религиозной терпимости и формированию современных представлений о правах человека. Источники, начиная от научных трудов историков и заканчивая результатами археологических раскопок, подтверждают значимость этих событий для истории Европы.

Несмотря на развитие медицины и появление первых элементов организованной медицинской помощи, уровень медицинского обслуживания оставался низким, и многие раненые умирали от инфекций и осложнений. Эпидемии представляли серьезную угрозу для армий и гражданского населения, усугубляя ужасы войны.

Религиозные войны XVI — XVII веков оставили глубокий след в истории Европы и оказали значительное влияние на дальнейшее её развитие. Эти конфликты привели к ряду важных изменений, которые сформировали основы современного европейского общества.

Контрольная работа по Главе 7: Реформация и Контрреформация

Вариант 1: Уровень учащихся (слабый)

1. Вопросы с выбором ответа:

— Кто начал Реформацию?

— a) Жан Кальвин

— b) Мартин Лютер

— c) Генрих VIII

— d) Игнатий Лойола

— Какой документ Мартин Лютер вывесил на двери церкви в Виттенберге?

— a) 95 тезисов

— b) Библия

— c) Катехизис

— d) Декларацию независимости

— Какую реакцию вызвало появление протестантских идей?

— a) Полное одобрение со стороны католической церкви

— b) Никакой реакции

— c) Конфликты и религиозные войны

— d) Объединение церквей

2. Вопросы на соответствие: Соотнесите события и их описания.

— 1517 г.

— Отправление Игнатия Лойола в Мадрид

— Последствия Тридентского собора

— Итоги религиозных войн

а) Основание ордена иезуитов

б) Начало Реформации

в) Укрепление позиций католической церкви

г) Уменьшение влияния протестантских идей

3. Верно/Неверно:

— Мартин Лютер был против индульгенций. (Верно/Неверно)

— Контрреформация была безуспешной. (Верно/Неверно)

— В результате Реформации возникло много новых протестантских движений. (Верно/Неверно)

Вариант 2: Уровень учащихся (средний)

1. Открытые вопросы:

— Что такое индульгенция и как она повлияла на М. Лютера?

— Опишите основные цели Контрреформации.

2. Составьте хронологическую последовательность:

— Запишите следующие события в правильном порядке:

— Тридентский собор

— Выступление Лютера с 95 тезисами

— Начало религиозных войн

— Основание ордена иезуитов

3. Краткие ответы:

— Каковы были основные причины начала Реформации?

— Назовите ключевые фигуры Контрреформации и их роли.

Вариант 3: Уровень учащихся (сильный)

1. Эссе: Напишите короткое эссе (300—400 слов) на тему: «Влияние Реформации на социальную и политическую жизнь Европы».

2. Анализ первоисточника: Представьте выдержку из 95 тезисов. Проанализируйте их с точки зрения целей и вопросов, поднимаемых Мартином Лютером.

3. Сравнительный анализ: Сравните идеи Лютера и Кальвина. В чем заключаются их основные различия и схожести?

4. Групповая работа: Ваш класс разбивается на группы, каждая из которых будет исследовать одно из противоречий, возникавших в результате Реформации. Подготовьте презентацию для класса, обсудите, как эти противоречия влияли на дальнейшее развитие Европы.

Задания для самопроверки знаний

— Объясните, почему Реформация была важным событием в истории Европы.

— В чем заключался вклад М. Лютера в развитие протестантизма?

— Как католическая церковь реагировала на протестантскую революцию?

— Какие социальные изменения вызвали религиозные войны?

Используйте эти задания для подготовки к контрольной работе и для закрепления знаний по главе «Реформация и Контрреформация».

Глава 8: Просвещение и революция

8.1. Идеи просветителей

Параграф 8.1., посвященный теме «Идеи просветителей», является частью главы 8 под названием «Просвещение и революция» в разделе «Новое время». В этом параграфе рассматриваются ключевые идеи философов-просветителей XVIII века, их влияние на общественное сознание и политические процессы того времени.

Основные аспекты темы:

1. Контекст эпохи Просвещения

Эпоха Просвещения охватывает период примерно с конца XVII до конца XVIII веков. Это был важный этап в развитии европейской культуры, когда философия, наука и политика начали активно взаимодействовать друг с другом. Основными чертами этого периода были рационализм (вера в силу разума), критика традиционных институтов власти и церкви, а также стремление к прогрессу и улучшению общества через образование и научные знания.

2. Основные представители Просвещения

Среди наиболее известных мыслителей эпохи Просвещения можно выделить следующих:

— Джон Локк (1632–1704) — английский философ, который заложил основы либерализма. Его труды оказали значительное влияние на развитие политической мысли, особенно его концепция о естественном праве человека на жизнь, свободу и собственность.

— Вольтер (1694–1778) — французский писатель и философ, известный своими сатирическими произведениями и борьбой за свободу слова. Он критиковал церковь и абсолютную монархию, пропагандируя идею религиозной терпимости и равенства перед законом.

— Шарль Луи де Секонда Монтескьё (1689–1755) — французский философ, автор труда «О духе законов», где он предложил концепцию разделения властей как способа предотвращения злоупотреблений властью.

— Жан-Жак Руссо (1712–1778) — швейцарский философ, чьи работы сыграли важную роль в формировании идеологии Французской революции. Он утверждал, что человек рождается свободным, но общество делает его зависимым, и предлагал вернуться к естественным правам и принципам общественного договора.

— Иммануил Кант (1724–1804) — немецкий философ, основоположник классической немецкой философии. Его работа «Критика чистого разума» стала основой для дальнейшего развития философии и науки.

3. Ключевые идеи просветителей

— Рационализм: Вера в то, что разум способен понять мир и улучшить человеческое существование. Просветители считали, что знание и наука могут привести к прогрессу и устранению несправедливости.

— Свобода личности: Важность индивидуальной свободы и прав человека. Многие просветители выступали против деспотизма и абсолютной власти монарха, утверждая, что каждый человек имеет право на свободу мысли, слова и действия.

— Равенство перед законом: Все люди должны быть равны перед законом независимо от социального статуса или происхождения. Эта идея нашла отражение в концепциях гражданского общества и правового государства.

— Прогресс и просвещение: Вера в возможность постоянного улучшения человеческого общества через распространение знаний и образования. Просветители полагали, что просвещенное общество будет более справедливым и гуманным.

— Критика религии и церкви: Многие просветители подвергли критике традиционные религиозные институты, считая их источником невежества и угнетения. Они призывали к разделению церкви и государства и к религиозной терпимости.

4. Влияние идей просветителей на политику и общество

Идеи просветителей оказали огромное влияние на политическую и социальную жизнь Европы и Америки. Они стали основой для многих революционных движений, включая Американскую и Французскую революции.

— Американская революция: Декларация независимости США была вдохновлена идеями Джона Локка и других просветителей. Принципы естественного права и народного суверенитета легли в основу нового государственного устройства.

— Французская революция: Идеи Жан-Жака Руссо и Вольтера нашли свое воплощение в лозунгах «Свобода, Равенство, Братство», которые стали символом борьбы за гражданские права и демократические реформы.