Бесплатный фрагмент - Искусственный интеллект магистру — локализация ТНК КНР в РФ

ОТ АВТОРОВ

Современное высшее образование сталкивается с множеством вызовов, среди которых на первый план выходят перегрузка студентов, формализация научного руководства, разрыв между требованиями вузов и реальными навыками выпускников. Всё чаще мы наблюдаем, что магистранты, даже при добросовестном отношении к обучению, испытывают затруднения в написании выпускной квалификационной работы. Отсутствие практической методики, неясность академических стандартов, страх перед проверкой на заимствование и обилие разрозненных рекомендаций превращают подготовку ВКР в источник стресса, а не осмысленного профессионального опыта. Именно эти системные проблемы побудили нас создать данное пособие.

На протяжении последних лет мы сопровождаем тысячи студентов, помогаем решать вопросы обеспечения академической добросовестности, проверки оригинальности текстов, осуществляем методический аутсорс и аудит научных работ. Нам известно, какие типовые ошибки совершаются на всех этапах написания ВКР: от формулировки темы и гипотезы до компоновки библиографии. Мы видим, как формальные требования к структуре магистерской работы теряют смысл, если за ними не стоит понимание логики исследования. Мы знаем, как страдает качество ВКР и магистерских работ, если студент не может отличить научную цель от задачи (цель одна — доказать, задач много — главы работы — это задачи), поверхностный рерайт от глубокого перефразирования для антиплагиат, а собственные выводы от компиляции. Это пособие создавалось специалистами КонтрПлагиат (метод и сервис) как ответ на конкретные затруднения, возникающие в реальной практике магистранта.

В отличие от шаблонных методичек, которые воспроизводят ГОСТы и бюрократические инструкции, наша книга направлена на формирование у студента ясного замысла и проектной логики всей работы, а методичка ВУЗа рассматривается как источник промптов-инструкций для GPT. Мы предлагаем не просто идеи «как оформить» магистерскую диссертацию, а поясняем — зачем и в каком порядке выполнять ключевые этапы ее написания. В фокусе — помощь тем, кто действительно хочет сделать качественное исследование, но не знает, как его структурировать, избежать заимствований, обосновать актуальность, связать теорию с практикой и соблюсти требования к оригинальности текста.

Пособие системно раскрывает весь путь написания ВКР: от выбора темы до финальной защиты. В начале книги мы предлагаем технологию формулирования исследовательского замысла, исходя из актуальной проблемы, практической значимости и интересов конкретного предприятия или региона. Далее вводятся понятные инструменты структурирования введения, теоретической главы, практической части и проектных решений. Значительное внимание уделено работе с источниками, оформлению цитат, выбору методологии, планированию эксперимента, описанию результатов и формулировке выводов. Отдельный акцент сделан на том, как избежать пересказа чужих текстов, повысить оригинальность и не нарушить требования к академической антиплагиат этике.

Одна из уникальных особенностей книги — интеграция цифровых инструментов, включая GPT-модели и методы «КонтрПлагиат». Мы не только объясняем, как искусственный интеллект может облегчить поиск литературы, формулировку гипотез и обработку данных, но и честно указываем, какие действия считаются недопустимыми с точки зрения академической честности.

Книга написана в логике пошагового проектного маршрута. Каждый раздел начинается с краткой постановки проблемы, затем даётся методика решения, подкреплённая примерами, шаблонами и вопросами для самопроверки. Таким образом, пособие можно использовать не только как учебное руководство, но и как рабочую тетрадь в процессе написания магистерской. Это особенно важно для студентов, обучающихся в заочной или онлайн-форме, а также для тех, кто совмещает учёбу с работой.

Авторы надеются, что данная книга станет полезным ориентиром для всех, кто стремится не просто «сдать диплом», а осознанно пройти путь исследователя, систематизировать собственные знания, обрести уверенность и достойно представить результат перед аттестационной комиссией. Мы убеждены, что современная магистерская диссертация должна быть не формальностью, а шагом к профессиональному росту и интеллектуальной зрелости. Если это пособие поможет вам в этом — значит, оно написано не зря.

Вячеслав Мустакимов

Мария Мустакимова

ГЛАВА 1. КАК НАПИСАТЬ МАГИСТЕРСКУЮ РАБОТУ С ПОМОЩЬЮ ИИ: ОТ ЗАМЫСЛА ДО ЗАЩИТЫ

1.1. Замысел исследования и рамки проекта

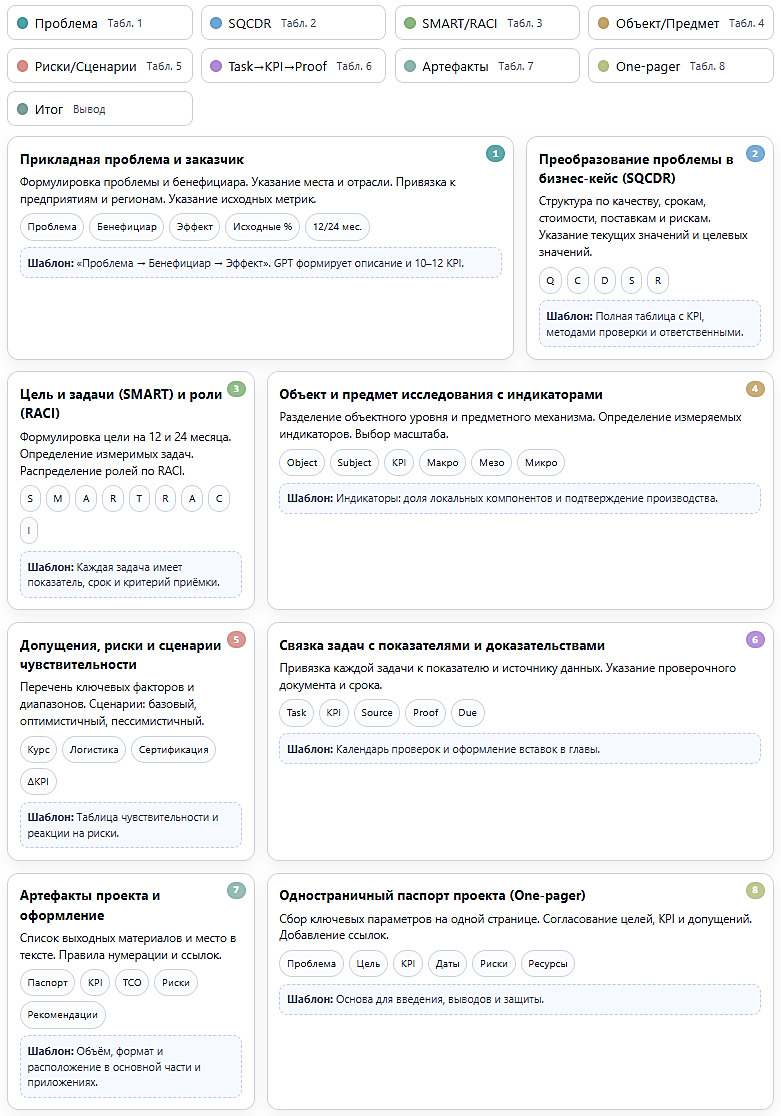

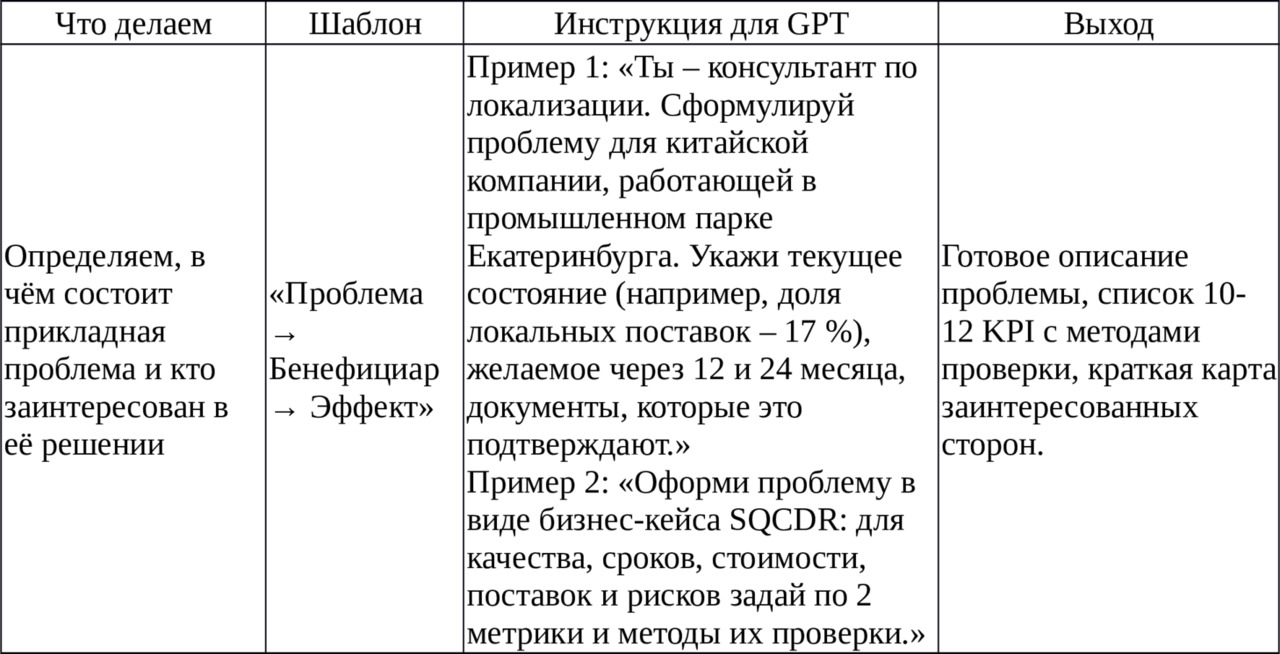

Любая магистерская работа начинается с главного вопроса: какую практическую проблему вы хотите решить? Чтобы ответить, нужно сразу указать, где и для кого эта проблема существует — например, для конкретного предприятия, промышленной площадки или региона, рисунок 1.

Если вы просто напишете о общей теме, вроде «локализация китайских ТНК в России», работа получится размытой. Вместо этого стоит тему сузить, например до сектора, чётко сформулировать, что мешает локализации сейчас: например, высокая доля импортных деталей, нехватка испытательных лабораторий, сложности в подтверждении производства или слабое взаимодействие с российскими поставщиками.

Чтобы избежать «воды» в тексте, используйте шаблоны и просите ИИ формулировать ответы в деловом стиле: с чёткими цифрами, источниками и форматами проверки. Ниже представлена таблица 1 с первым шаблоном, помогающим сформулировать прикладную проблему.

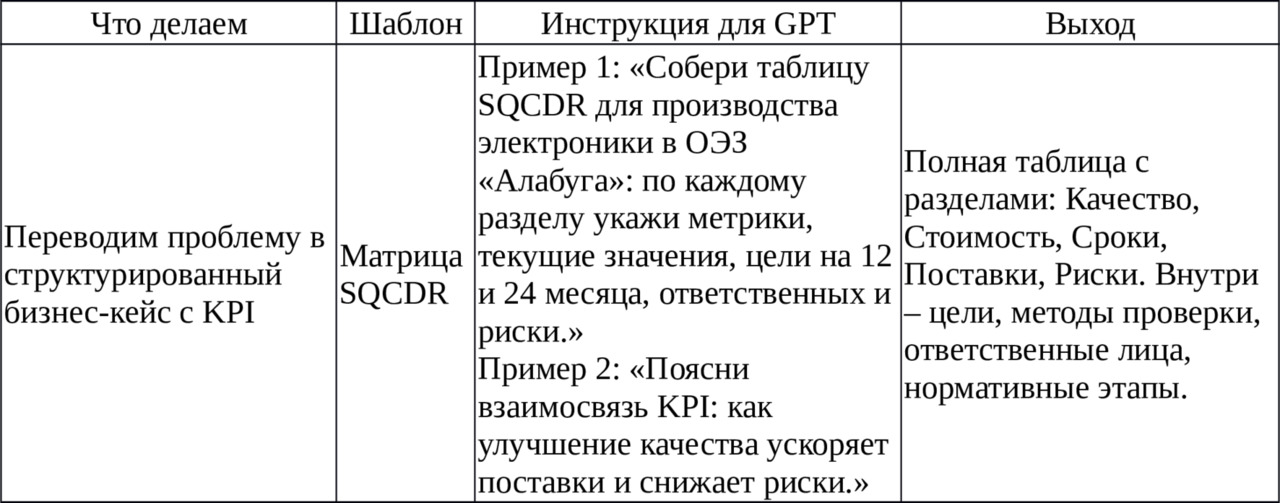

Следующий шаг — сформировать бизнес-кейс, в котором вы покажете, как решаемая проблема повлияет на качество продукции, сроки, затраты и риски. Это можно сделать с помощью модели SQCDR (инструмент бережливого производства для визуального управления производственными показателями, расшифровывающийся как Safety (Безопасность), Quality (Качество), Cost (Стоимость), Delivery (Доставка) и People (Люди), которую мы также подробно покажем.

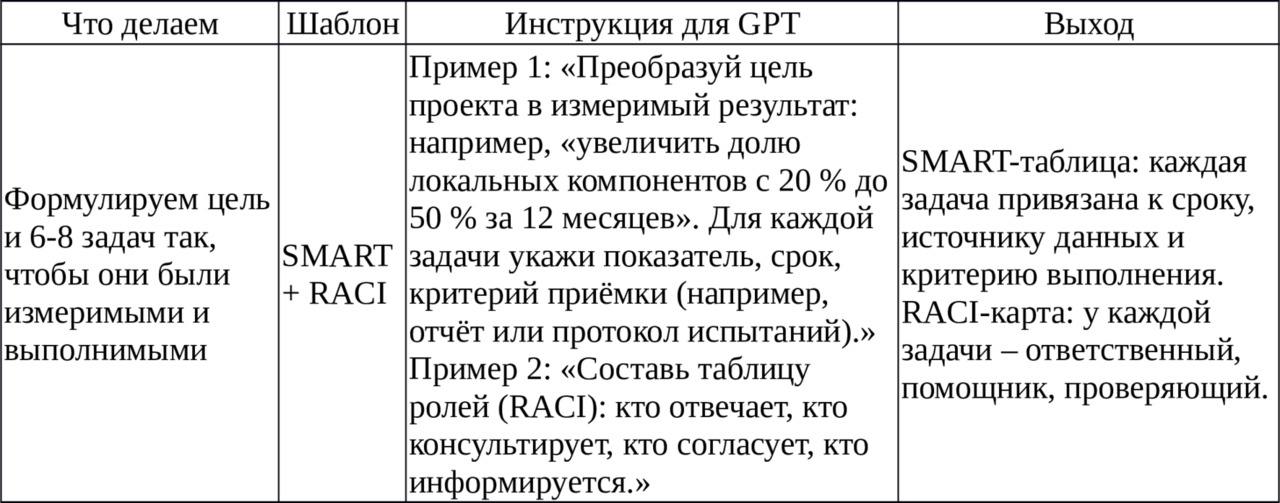

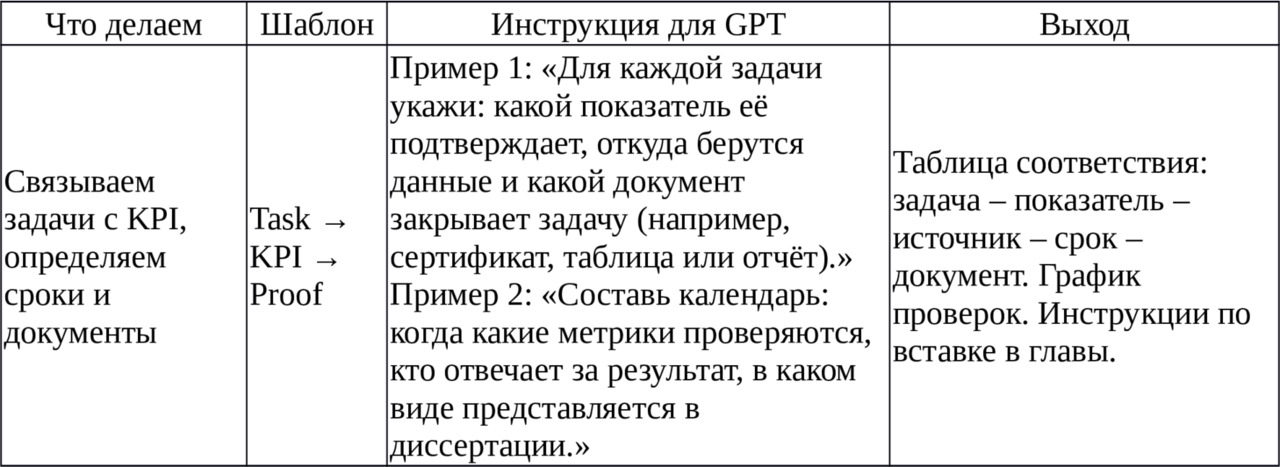

Цель проекта — это конкретное состояние, которое вы хотите достичь через 12 и 24 месяца, здесь рекомендуется формулировка «обосновать», «доказать». А задачи — это шаги, которые приведут к этой цели (названия глав или параграфов, задачи отвечают на вопрос, что сделать?). Каждую задачу стоит оформить в формате SMART (в менеджменте для описания критериев постановки целей: Specific (Конкретная), Measurable (Измеримая), Achievable (Достижимая), Relevant (Актуальная), Time-bound (Ограниченная во времени): чтобы у неё были измеримые результаты, источники данных и сроки выполнения. Так вы сможете отслеживать свой прогресс каждую неделю.

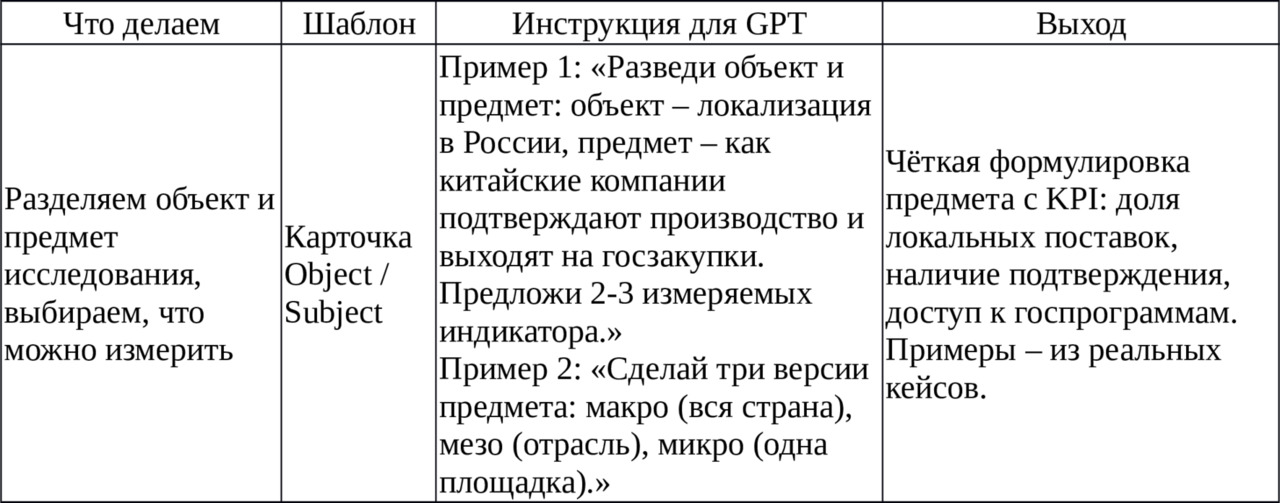

Далее вы определяете объект и предмет исследования. Объект — это широкая тема (например, локализация ТНК в России), а предмет — конкретный механизм (например, как китайские компании локализуют производство электроники в особой экономической зоне). Чтобы предмет не остался абстрактным, его нужно измерять — например, долей локальных компонентов в изделии или наличием статуса подтверждения производства.

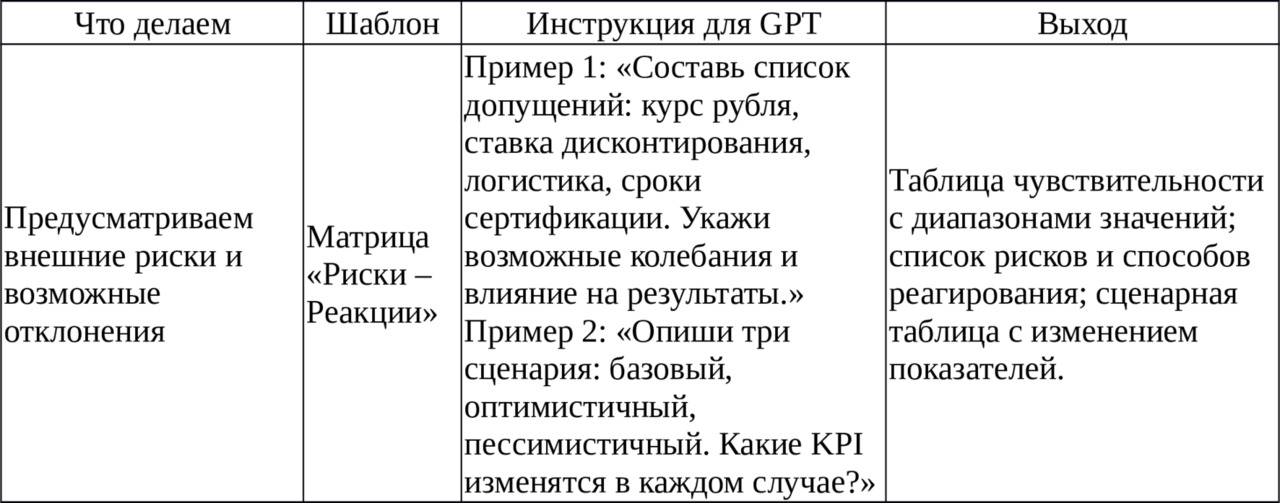

Также важно заранее описать границы исследования: на какой регион и отрасль вы смотрите, за какой период и при каких условиях. Это убережёт вас от лишней работы при любых изменениях в среде. Об этом напомним в отдельной таблице.

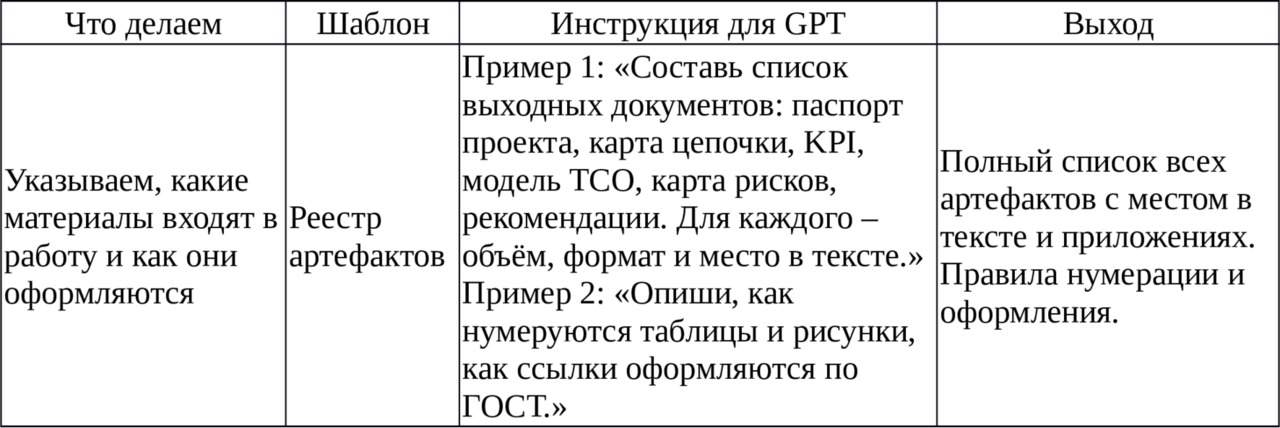

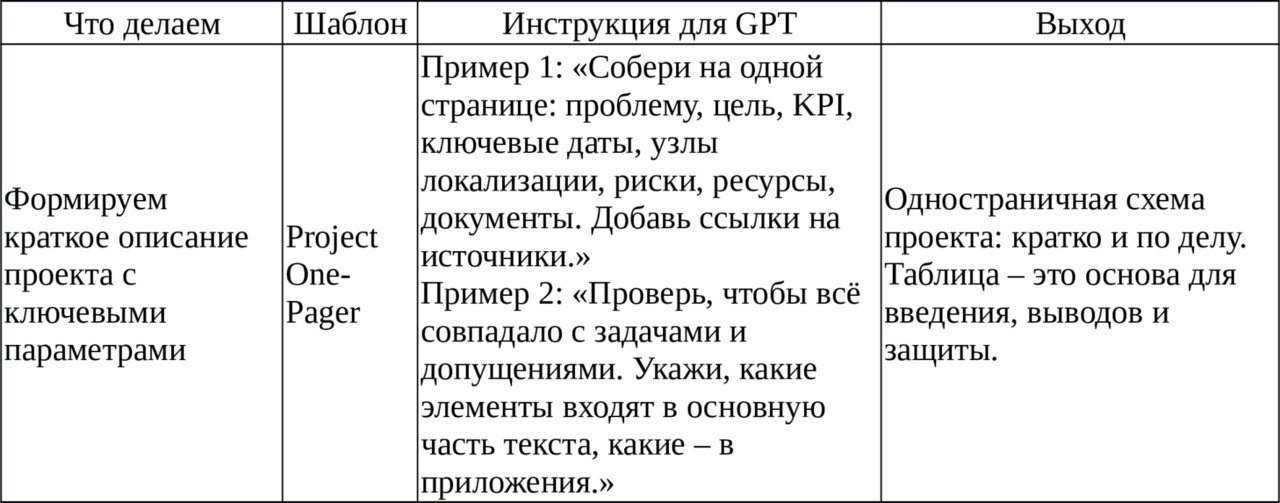

В конце этого этапа вы должны описать конечные результаты вашей работы: это может быть паспорт проекта, карта ценности, KPI, расчёт эффективности, реестр рисков, дорожная карта, рекомендации. Чтобы не забыть ни один элемент, удобно собрать их в единую таблицу и сделать на их основе одностраничный паспорт проекта. Он будет полезен и во введении, и на защите.

Таблица 1 — Как сформулировать прикладную проблему и указать заказчика

Таблица 2 — Преобразование проблемы в бизнес-кейс (SQCDR)

Таблица 3 — Постановка цели и задач в формате SMART

Таблица 4 — Объект и предмет исследования, индикаторы

Таблица 5 — Допущения, риски и сценарии чувствительности

Таблица 6 — Связь задач с показателями и контроль исполнения

Таблица 7 — Артефакты проекта и правила их оформления

Таблица 8 — Одностраничный паспорт проекта

После выполнения всех шагов вы получаете чёткую структуру проекта: понятную проблему, измеримую цель, конкретные задачи, показатели и документы. Все таблицы работают вместе: от идеи до подтверждённого результата. С таким подходом вы сможете уверенно написать магистерскую работу, вставлять нужные данные в текст, готовить приложение и защищать проект на основе реальных метрик и доказательств.

1.2. Сбор литературы и источниковая база

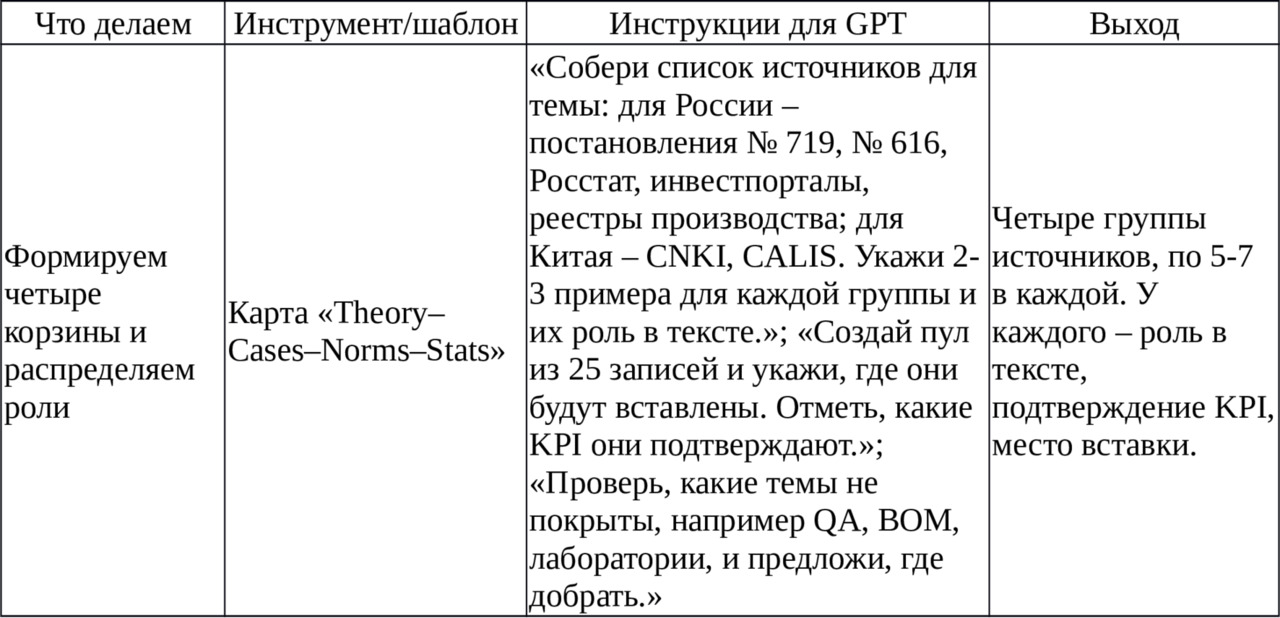

Работа с источниками следует простой логике: вы делите материалы на четыре группы — теория и методология, практические кейсы, нормативные акты и подтверждающие документы, статистика и корпоративная отчётность (формальное деление: нормативно-правовые акты; литература и публикации; электронные издания и источники Интернет). Такой подход сразу показывает, какие выводы опираются на учебники и научные статьи, какие — на реальные ситуации с предприятий, какие — на официальные законы и нормы, а какие — на проверяемые цифры (статистику). Эта система заранее заложена в структуру вашей диссертации. Сравнение данных становится возможным благодаря единому набору индикаторов и формализованной проверке. Анализ чувствительности помогает понять, как выводы меняются при изменении курса, ставки или сроков. Кейс-метод раскрывает траектории локализации. Поэтому сначала вы создаёте «каркас» этих четырёх «корзин», затем проверяете новизну и качество источников, приводите их к стилю ГОСТ, и только после этого оформляете аннотированный список.

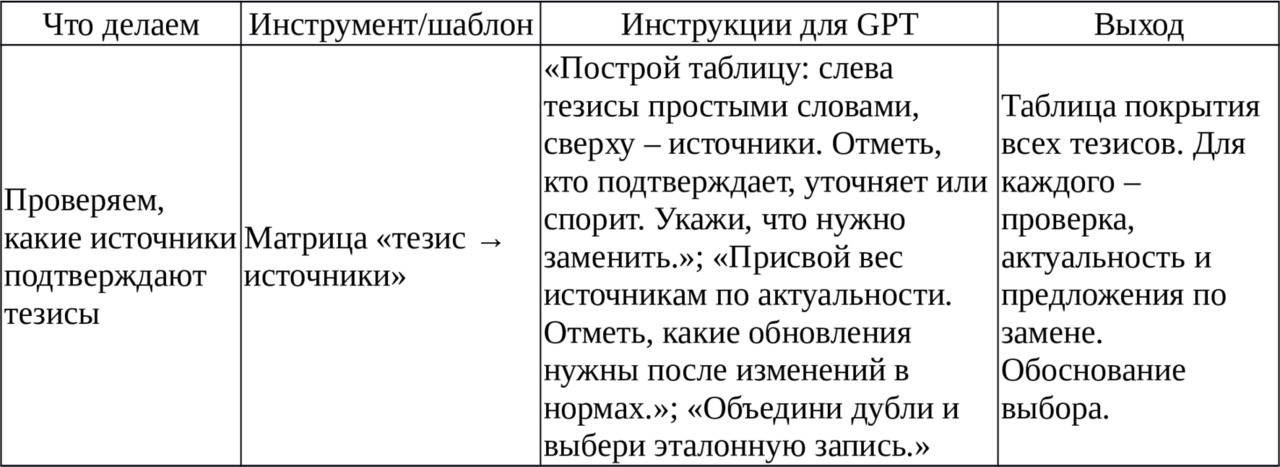

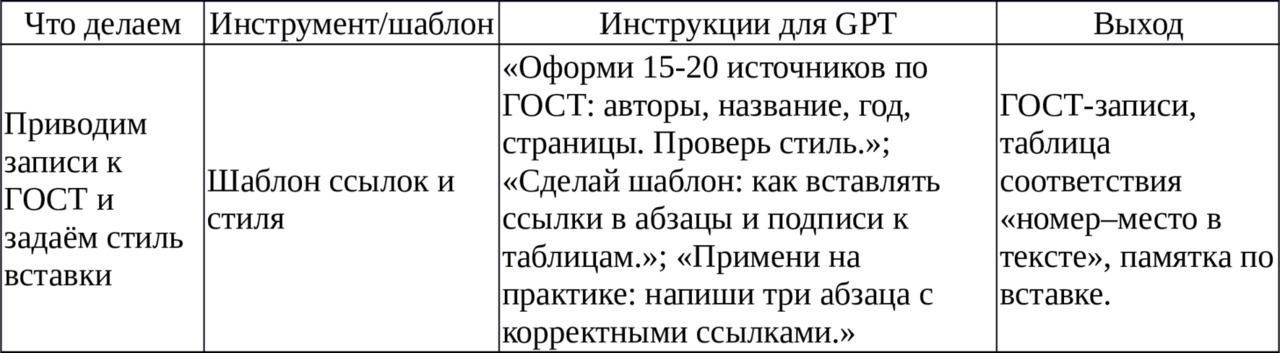

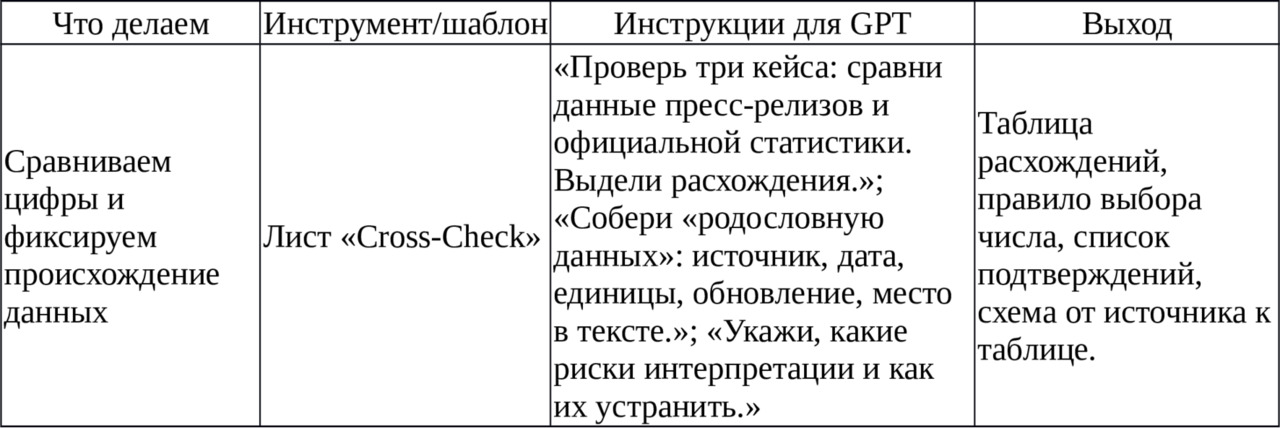

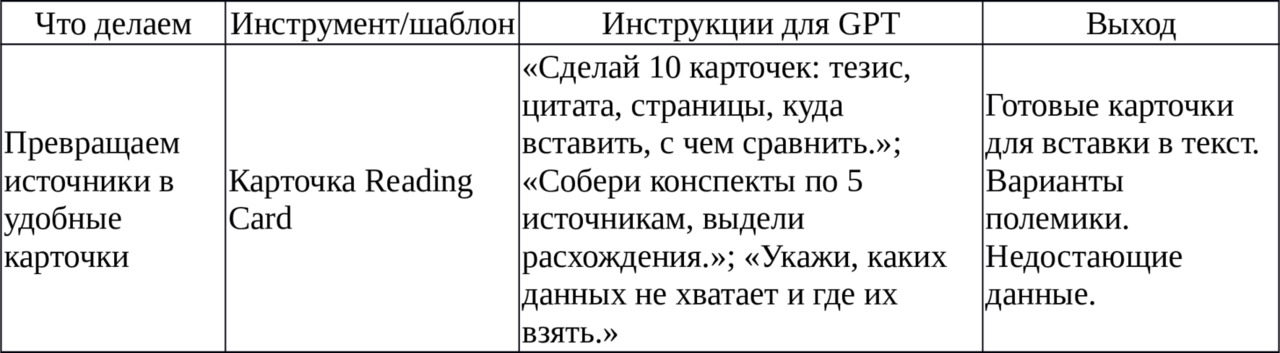

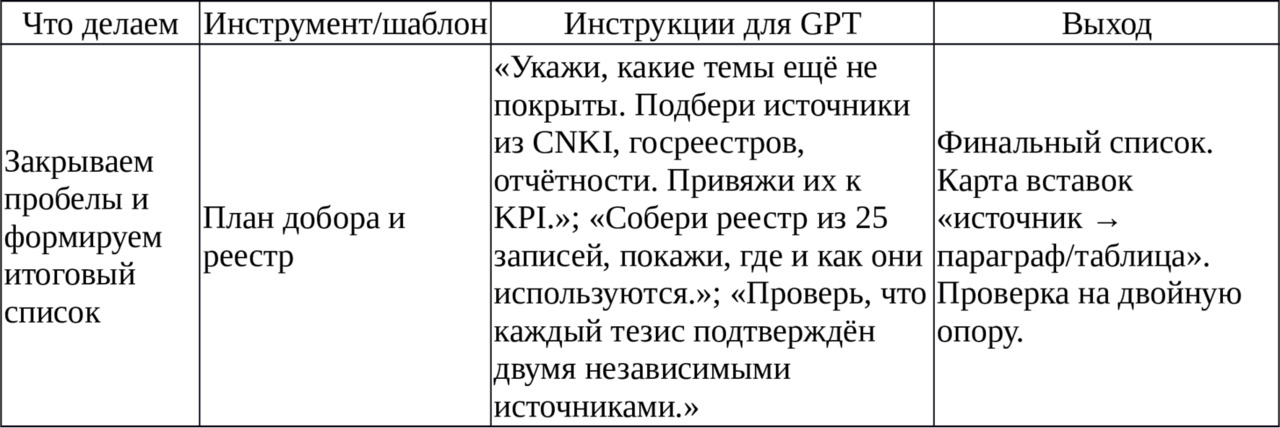

Чтобы быстро собрать стартовую базу, вы применяете готовые команды к ИИ. В Таблице 9 показано, как с помощью запроса сгенерировать список источников и сразу связать их с конкретными параграфами диссертации. После этого переходите к оценке полноты покрытия тезисов. В Таблице 10 формируется матрица «тезис → источники». Она показывает, какие материалы подтверждают тезис, какие спорят (научная полемика), а какие требуют замены. В этой же таблице вы отсеиваете устаревшие или дублирующие записи. Далее оформляете источники по ГОСТ: для этого используется Таблица 11, где есть инструкции по нумерации, вставке ссылок и оформлению подписей. После библиографического описания переходите к сверке данных. В Таблице 12 сравниваются пресс-релизы, статистика и отчётность, фиксируются расхождения и создаётся «родословная данных»: откуда пришла цифра, где её найти, кто за неё отвечает. Следующий шаг — превратить источники в рабочие карточки чтения. В Таблице 13 для каждой публикации указываются цитаты, страницы, роль в тексте и место вставки. Это упрощает сбор аргументов и построение полемики. Последний шаг — собрать аннотированный реестр из 25 источников. В Таблице 14 вы оформляете итоговую карту: каждый источник связан с параграфом, таблицей или KPI. Так вы можете подтвердить любой тезис документом, цифрой или реестром.

Таблица 9 — Формирование четырёх корзин источников и первичного пула (25 записей)

Таблица 10 — Матрица релевантности: «тезис → источники → статус»

Таблица 11 — Унификация по ГОСТ и правила встройки ссылок в текст

Таблица 12 — Перекрёстная проверка и «родословная» ключевых чисел

Таблица 13 — Карточки чтения и сценарий полемики в тексте

Таблица 14 — Добор источников, проверка связности и финальный реестр (25 записей)

После выполнения всех шагов у вас получится надёжная база источников, где каждый тезис опирается минимум на два разных типа данных: нормативные акты, статистику, научную литературу или отчёты компаний. Для каждой цифры указывается происхождение и проверяемый документ. Таблицы и цитаты легко вставляются в текст, оформлены по ГОСТ, а структура отслеживается через карты. Пример списка литературы приведен ниже.

Нормативные и правовые акты

1. Конституция Российской Федерации // Система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 26.09.2025).

2. Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» // Система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 26.09.2025).

3. Федеральный закон от 09.07.1999 №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» // Система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 26.09.2025).

4. Федеральный закон от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» // Гарант [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://base.garant.ru/ (дата обращения: 26.09.2025).

5. Федеральный закон от 31.12.2014 №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» // Система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 26.09.2025).

6. Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» // Система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 26.09.2025).

7. Указ Президента РФ от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» // Офиц. интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://publication.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 26.09.2025).

8. Постановление Правительства РФ от 04.08.2015 №794 «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях…» // Система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 26.09.2025).

9. Постановление Правительства РФ от 31.07.2015 №779 «Об индустриальных кластерах…» // Система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 26.09.2025).

10. Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ» // Система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 26.09.2025).

11. Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 №616 «Об установлении запрета допуска… отдельных видов промышленных товаров» // Система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 26.09.2025).

Литература и публикации

12. Абдураимова Э. Д., Абдураимов А. А. Проблемы локализации китайской автомобильной промышленности в регионах России // Национальные экономические системы в контексте трансформации глобального экономического пространства: сб. науч. трудов XI Междунар. науч.-практ. конф. — Симферополь, 2025. — С. 12—14.

13. Азарова М. С. Особенности построения цепочек поставок импорта промышленного оборудования КНР в Российскую Федерацию // Маркетинг и логистика. — 2025. — №2 (58). — С. 5—11.

14. Акиндеева П. С. Российско-китайское сотрудничество в индустрии игровых технологий: потенциал и барьеры // Гуманитарный форум в Политехническом: материалы IV Всерос. молодеж. науч.-практ. конф. — Санкт-Петербург, 2025. — С. 8—12.

15. Алескеров Б. В. О. Особенности управления рисками при адаптации маркетинговых стратегий китайских автопроизводителей к условиям российского рынка (на примере компании CHERY) // Экономическое обозрение: актуальные вопросы, достижения и инновации: сб. ст. II Междунар. науч.-практ. конф. — Пенза, 2024. — С. 41—45.

16. Амурская М. А., Морев И. А. Деятельность китайских компаний на территории России в условиях санкций // Экономические науки. — 2025. — №242. — С. 479—482.

17. Богословский Р. А., Королева А. М. Перспективы применения вычислительных решений на базе архитектуры «Loongson» в условиях государственной политики импортозамещения // Формирование и реализация стратегии устойчивого экономического развития Российской Федерации: материалы XIV Междунар. науч.-практ. конф. — Пенза, 2024. — С. 75—78.

18. Бутыркин А. Я., Куликова Е. Б., Лоскутов Л. Е. Китайский опыт высокоскоростных магистралей: что можно применить в российских условиях? // Региональная и отраслевая экономика. — 2024. — №5. — С. 90—96.

19. Ван В., Палеев Д. Л. Инвестиционные риски при выходе китайских компаний на немецкий рынок: методы оценки и минимизации // Инновации и инвестиции. — 2025. — №4. — С. 92—96.

20. Ван Ф. Исследование стратегии зарубежной локализации китайских автомобильных компаний // Экономика и социум. — 2024. — №6—2 (121). — С. 935—940.

21. Ван Ф. Исследование стратегии локализации китайских компаний // Экономика и социум. — 2024. — №6—2 (121). — С. 945—949.

22. Гричихин А. А. Экспансия китайского автопрома на российском рынке: анализ трансформации автомобильной отрасли в период 2022—2024 гг. // Финансовый менеджмент. — 2025. — №7. — С. 33—39.

23. Еленев К. С. Развитие экспортного потенциала российских станкостроительных предприятий в условиях реализации нацпроекта технологического лидерства «Средства производства и автоматизации» // Управление и инновационное развитие предприятия: новые подходы и актуальные исследования: материалы Междунар. науч.-практ. конф. — Москва, 2025. — С. 203—210.

24. Карачев И. А. Специальные экономические зоны на базе глобальных цепочек создания стоимости: принципы функционирования // Современная экономическая наука: теоретический и практический потенциал: материалы II Междунар. науч.-практ. конф. — Москва, 2025. — С. 97—102.

25. Карелина Е. А. Императивы стратегического развития транснациональных корпораций в условиях глобального кризиса // Экономика устойчивого развития. — 2022. — №1 (49). — С. 134—139.

26. Киселев Д. В. Вопрос локализации китайских автопроизводителей на рынках государств-членов ЕАЭС // Седьмой международный экономический симпозиум — 2023: материалы междунар. науч. конф. — Санкт-Петербург, 2023. — С. 1343—1346.

27. Кожукалова О. Ю., Ван М. Мышление и вдохновение, вызванные успехом HAIER // Экономика и социум. — 2023. — №5—2 (108). — С. 778—781.

28. Колясев Е. Ф., Пилька М. Э., Слука Н. А. Карты размещения зарубежных ТНК как вклад в географию глобальных городов США // ИнтерКарто. ИнтерГИС. — 2022. — Т. 28. — №1. — С. 148—160.

29. Конарбай У. Т. Транснациональные корпорации и стратегия локализации: на пути к новому равновесию // Инновационное развитие социально-экономических систем: условия, результаты и возможности: материалы XI Междунар. науч.-практ. конф. — Орехово-Зуево, 2023. — С. 88—96.

30. Конина Н. Ю. Трансформация деятельности корпоративного центра и топ-менеджмента ТНК в условиях цифровизации // Проблемы теории и практики управления. — 2025. — №5. — С. 169—183.

31. Костюкевич А. А. Национальные особенности продвижения брендов в Китае // Беларусь и Китай: многовекторность сотрудничества: сб. ст. по результатам V науч.-практ. круглого стола. — Барановичи, 2022. — С. 84—86.

32. Кушхов Б. Х. 2014 — год трансформации отношений в треугольнике Россия — Монголия — Китай: признаки преобразований и их движущие силы // Международный научно-исследовательский журнал. — 2024. — №1 (139).

33. Лин Ц. Локализация производства как инструмент повышения конкурентоспособности китайских автобрендов в России: опыт HAVAL // Скиф. Вопросы студенческой науки. — 2024. — №12 (100). — С. 279—285.

34. Лувишис А. Л. Новые электровозы железных дорог Китая // Железнодорожный транспорт. — 2020. — №3. — С. 71—77.

35. Мингулов А. М. Импортозависимость экономики РФ: основные тенденции и ключевые особенности // Advances in Science and Technology: сб. ст. LXIII Междунар. науч.-практ. конф. — Москва, 2024. — С. 113—116.

36. Попова Л. В., Воронин В. А., Сизых Е. Ю. Прямые инвестиции КНР в российский автопромышленный сектор в рамках глобальной стратегии китайских автопроизводителей // Российско-китайские исследования. — 2023. — Т. 7. — №4. — С. 354—366.

37. Резников С. Н., Ефременко И. Н., Тищенко И. А. Регионизация интернет-торговли ЕС и локальное доминирование европейских электронных площадок // Экономика и предпринимательство. — 2024. — №4 (165). — С. 433—439.

38. Романычев Ф. С. Особые экономические зоны как институт, способствующий развитию иностранных ТНК в России // Modern Science. — 2020. — №6—3. — С. 125—128.

39. Садовой С. А., Худокормов Г. А. Участие транснациональных компаний в научно-технологическом развитии принимающих экономик // Бизнес. Образование. Право. — 2024. — №1 (66). — С. 122—127.

40. Сазонов С. Л., Ли Ф., Ван Ц. Сотрудничество Китая и стран Ближнего и Среднего Востока в области транспорта // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. — 2024. — Т. 29. — №29. — С. 325—339.

41. Сафиуллин М. Р., Мингулов А. М., Абдрахманова Д. Р. Эмпирическая оценка потенциальных угроз экономике регионов ПФО в условиях локализации импорта // Взаимодействие науки и общества — путь к модернизации и инновационному развитию: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. — Уфа, 2024. — С. 134—137.

42. Синцеров Л. М. Трансформация роли транснациональных корпораций в мировом хозяйстве и сдвиги в географии прямых иностранных инвестиций // Известия РАН. Сер. географическая. — 2021. — Т. 85. — №6. — С. 819—827.

43. Слука Н. А., Карякин В. В., Колясев Е. Ф. Глобальные города как хабы новых транснациональных акторов // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. — 2020. — Т. 13. — №1. — С. 203—226.

44. Султанов С. А. Технологический суверенитет и стратегия развития автопрома: перспективы для российской автомобильной промышленности в контексте сотрудничества с Китаем // Человек. Социум. Общество. — 2024. — №2. — С. 206—212.

45. Сюй Х. Локализация транснациональных компаний в Китае с точки зрения управления организационной структурой // Экономика и социум. — 2025. — №2—2 (129). — С. 434—438.

46. Сюй Х. Ситуация с развитием китайских брендов на российском рынке // Студенческий. — 2025. — №1—4 (297). — С. 20—25.

47. Тан Ц. Глобальные тренды и перспективы развития китайской электронной торговли на зарубежных рынках // World Science: Problems and Innovations: сб. ст. LXXXII Междунар. науч.-практ. конф. — Пенза, 2025. — С. 163—168.

48. Тан Ц. Экономическая дипломатия Китая через электронные торговые платформы: современные тенденции и перспективы // Социально-гуманитарные знания. — 2025. — №1. — С. 303—307.

49. Твердов И. К., Слука Н. А. Большая Москва: на пути к релокации иностранных ТНК // Социально-экономическая география: теория, методология и практика преподавания: материалы Всерос. науч.-практ. конф. — Москва, 2023. — С. 87—92.

50. Терентьева О. И., Ху Ц. Теоретические аспекты локализации управления человеческими ресурсами в транснациональной корпорации // Проблемы теории и практики управления. — 2024. — №1—2. — С. 189—205.

51. Уснян С. Л. Международное автомобильное производство в России: тенденции развития // Экономика и предпринимательство. — 2024. — №2 (163). — С. 225—228.

52. Фу Ю. Барьеры выхода китайских брендов видеокарт на российский рынок на современном этапе // Молодой учёный: сб. ст. XI Междунар. науч.-практ. конф. — Пенза, 2025. — С. 122—126.

53. Хамидов М. Б. Проблемы безопасности Центральной Азии: влияние внерегиональных игроков // Наука и инновации — современные концепции: сб. науч. ст. — Москва, 2024. — С. 136—146.

54. Хасая Н. М., Гречко Е. А. География главных корпоративных центров мира // Мировое и национальное хозяйство. — 2023. — №2 (62). — С. 30—45.

55. Ху Ц. Опыт локализации управления человеческими ресурсами транснациональных компаний в Китае // Экономика и управление. — 2025. — Т. 31. — №2. — С. 251—262.

56. Чжан Л. Стратегии международной торговли инновационных китайских компаний: расширение трансграничных рынков и распространение технологий // Вопросы экономики и права. — 2024. — №192. — С. 42—51.

57. Чжан Ц., Се Ш., Белоусова А. С. Формирование бизнес-экосистемы компании CHERY на российском автомобильном рынке // Экономика строительства. — 2025. — №6. — С. 43—49.

58. Чэнь Ш., Абуева Н. А., Абуев У. А. Стратегии перевода китайских кросс-бордерных электронных коммерческих сайтов на русский язык: перспектива лингвистического ландшафта // Успехи гуманитарных наук. — 2025. — №8. — С. 19—25.

59. Яворовский Д. О. Перспективы локализации производства иностранных компаний в РФ с учётом экономических санкций 2022 года // Финансовая экономика. — 2022. — №12. — С. 82—84.

60. Crowley-Vigneau A. Multinational corporations and local content policy: towards a new equilibrium // Outlines of Global Transformations: Politics, Economics, Law. — 2020. — Vol. 13. — No. 6. — P. 51—64.

61. Jorubova F. Analysis of the influence of TNCs on the economy of developing countries and countries with economies in transition // Review of Business and Economics Studies. — 2020. — Vol. 8. — No. 3. — P. 34—62.

На защите вы сможете подтвердить любое утверждение, просто открыв нужную запись. Такой подход — и есть практическое применение «четырёх корзин»: теория объясняет, кейсы показывают, законы регламентируют, статистика проверяет.

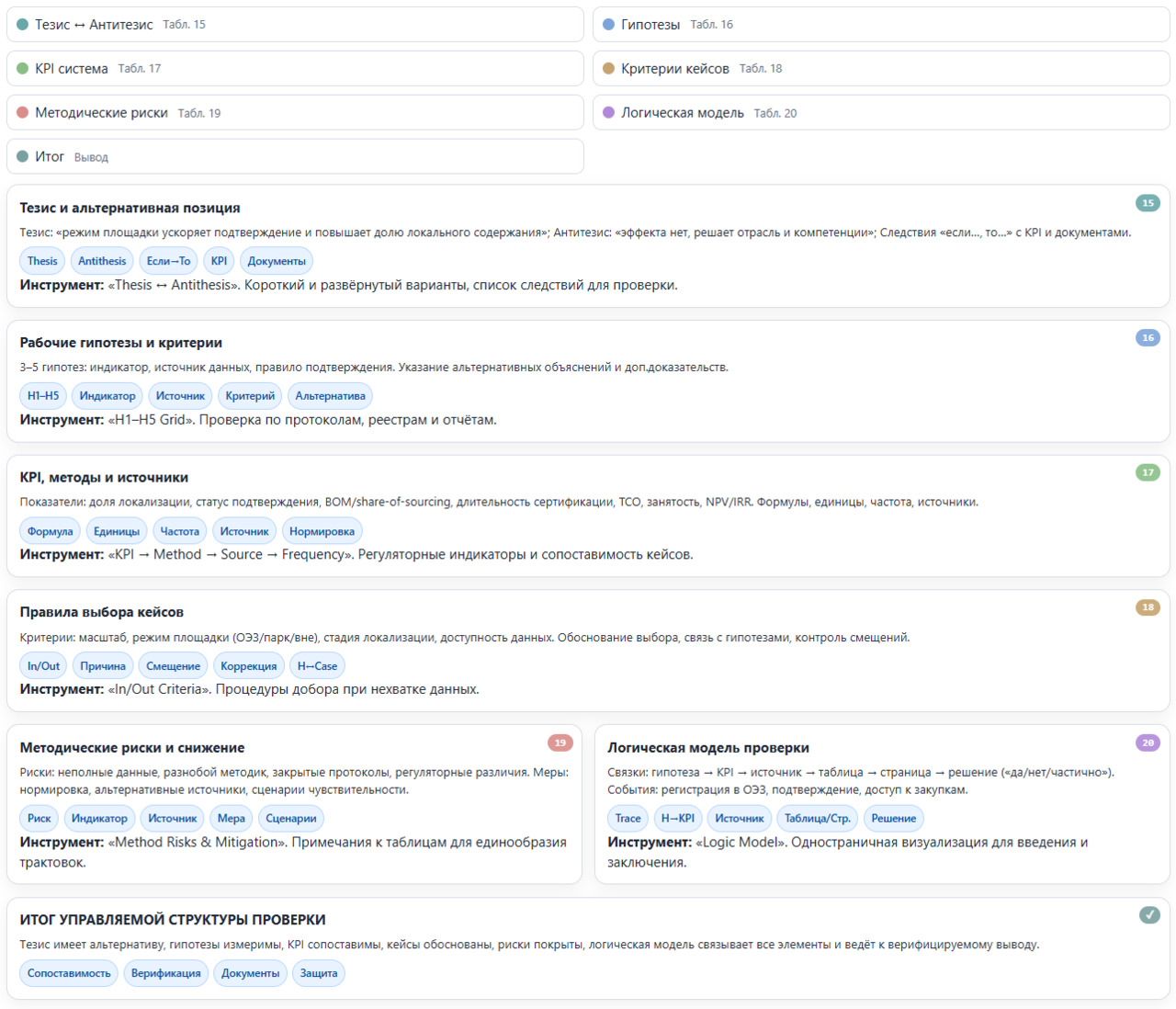

1.3. Тезис, гипотезы и операционализация

Цель этого параграфа — показать, как превратить вашу общую идею в чёткую проверяемую структуру: основной тезис → рабочие гипотезы → измеряемые показатели → правила выбора кейсов → анализ методических рисков → логическая модель проверки. В теме локализации китайских ТНК это особенно важно. Недостаточно просто сказать «локализация усиливается». Нужно сразу обозначить, где это видно по документам, статистике, отчётам и нормативным правилам. Например, как режим промышленной площадки влияет на скорость подтверждения производства, а тот — на доступ к мерам спроса. Такая логика строится не на обобщениях, а на конкретных метриках, процедурах и таблицах, которые легко вставить в диссертацию и подтвердить кейсами.

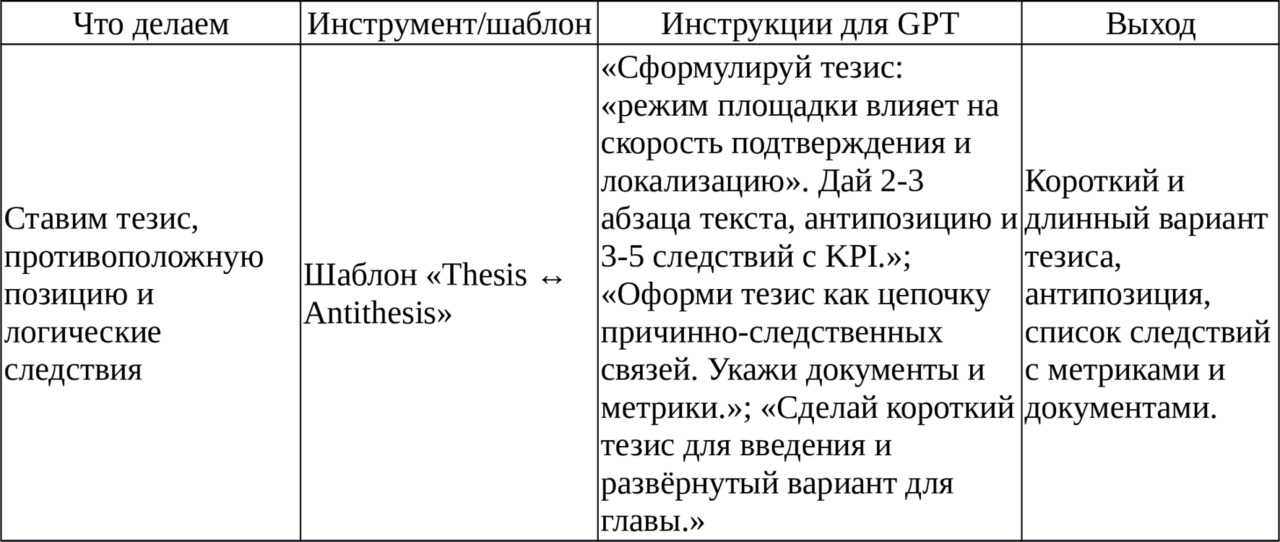

Первое, что нужно — чётко сформулировать тезис и сразу предложить противоположную позицию. Это уберёт банальность и покажет, что вы готовы к обсуждению. Хороший тезис — это не лозунг, а проверяемое утверждение, например: «режим особой экономической зоны ускоряет процедуру подтверждения производства и увеличивает долю локального содержания в изделии». Альтернатива может звучать так: «режим площадки не оказывает значимого влияния, а всё зависит от отрасли и готовности кадров». Чтобы перейти от слов к проверке, вы формируете набор логических следствий, где каждое начинается с «если…, то…» и содержит KPI, документы и методику. Этот шаг оформляется в Таблице 15.

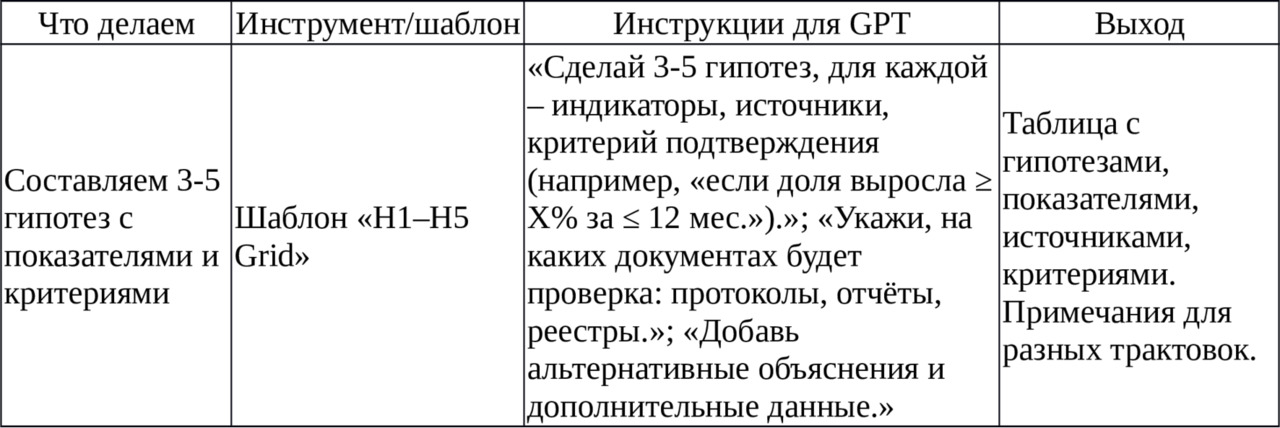

Следующий этап — рабочие гипотезы. Это предположения, которые вы будете проверять. Каждая гипотеза должна иметь: 1) индикатор; 2) источник данных; 3) чёткое правило — как понять, подтвердилось или нет. Например, гипотеза может звучать так: «наличие локальной лаборатории сокращает цикл сертификации не менее чем на 20%». Это можно проверить по документам: срок между подачей заявки и включением в реестр, наличие протоколов испытаний и даты их завершения. Всего таких гипотез должно быть 3—5, и они сводятся в Таблицу 16.

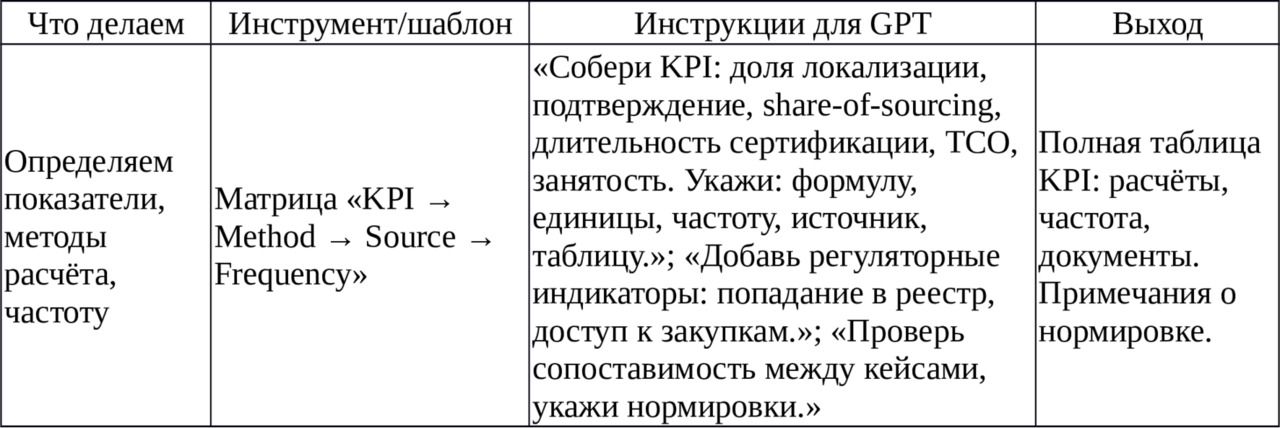

Далее вы создаёте систему показателей (KPI). Это важный шаг, потому что он показывает: вы работаете не с общими словами, а с измеримыми данными. Один показатель — «доля локального содержания» — недостаточен. Нужно больше: статус подтверждения производства, структура BOM (состав изделия), длительность сертификационного цикла, затраты по TCO, число рабочих мест, показатели NPV/IRR. Все показатели оформляются с единицами измерения, частотой наблюдения, формулами и источниками. Всё это оформляется в Таблице 17.

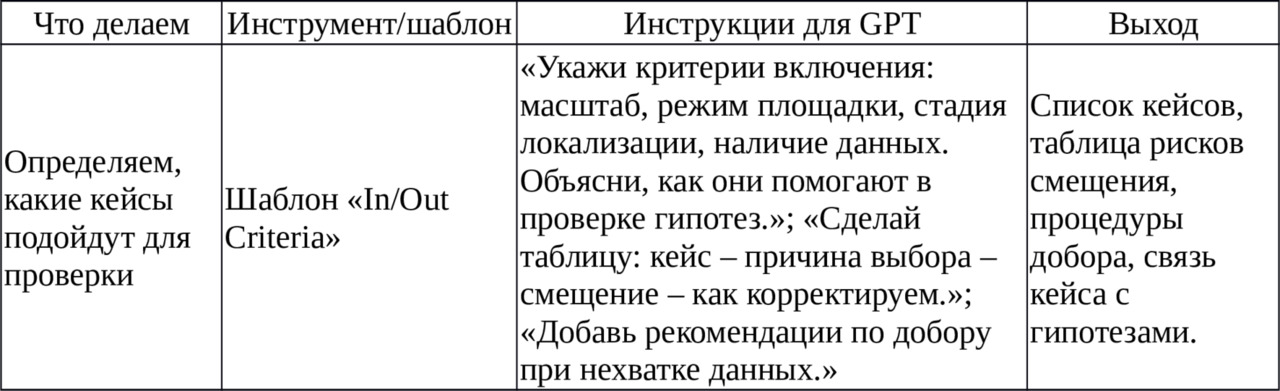

Теперь нужно ответить: на каких кейсах будет проверка? Не стоит брать только успешные примеры. Вы должны показать критерии: масштаб производства, доступность документов, стадия локализации, режим площадки (ОЭЗ, парк, вне режима). Для каждого кейса — объяснение, почему он выбран, и как связан с конкретной гипотезой. Важно также учесть возможные искажения (например, смещение выборки в сторону «идеальных» примеров). Для этого используется Таблица 18.

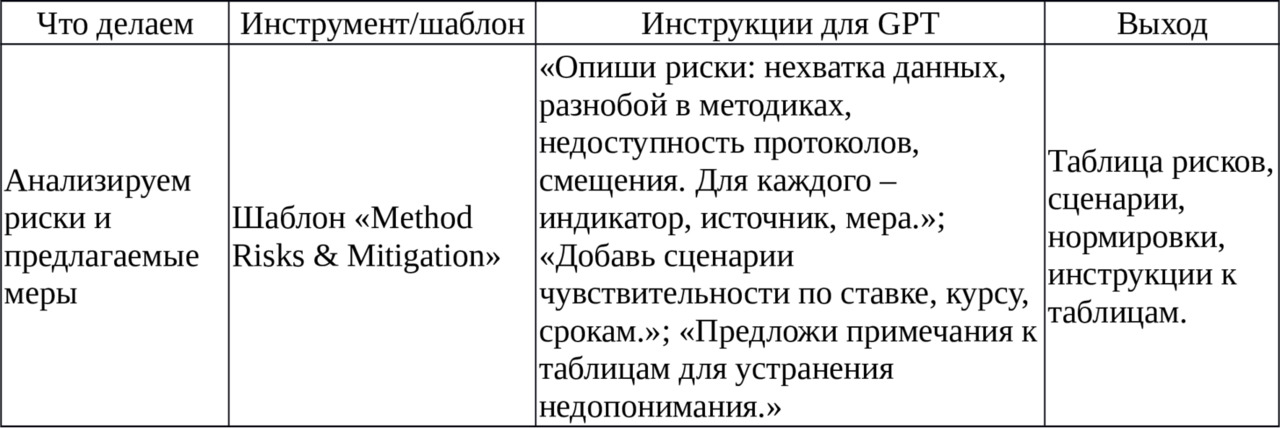

Даже при правильных гипотезах могут возникнуть риски метода. Например: данные неполные, методика подсчёта доли локализации разная, лаборатории не публикуют протоколы, регионы по-разному регулируют сроки. Вы заранее выявляете эти риски и предлагаете способы снижения — нормировку данных, дополнительные источники, сценарные варианты. Это всё отражено в Таблице 19.

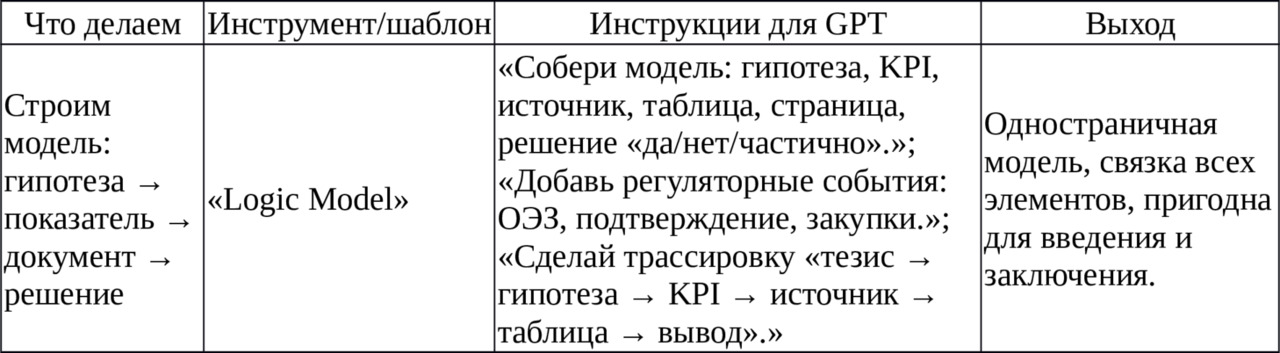

Финальный шаг — логическая модель на одной странице. В ней видно: каждая гипотеза связана с показателем, у каждого показателя есть источник, у каждого источника — таблица в тексте, а результат — это вывод: «подтверждено», «не подтверждено» или «частично». В логическую модель входят также ключевые события: регистрация в ОЭЗ, подача и получение подтверждения, попадание в реестры. Всё это собрано в Таблице 20.

Таблица 15 — Формулировка тезиса, альтернативы и следствий

Таблица 16 — Гипотезы и критерии проверки

Таблица 17 — KPI, расчёт, источники

Таблица 18 — Критерии включения кейсов

Таблица 19 — Методические риски и меры снижения

Таблица 20 — Логическая модель проверки

После выполнения всех шагов ваш основной тезис превращается в управляемую структуру. У него есть альтернатива, гипотезы имеют метрики, данные берутся из открытых документов, выбор кейсов аргументирован, риски предусмотрены, а проверка представлена в виде схемы. Такая структура отвечает всем требованиям: она показывает, как нормы и документы работают вместе с кейсами и расчётами, а сопоставимость обеспечивается единым языком KPI и источников. На защите вы сможете пройти по каждому элементу, от тезиса до вывода, и доказать результат.

1.4. Архитектура текста и план главы/разделов

Архитектура вашей диссертации должна быть понятной — как маршрут, по которому читатель проходит от проблемы к решению. Этот маршрут стандартный и прописан в методическом пособии ВУЗа: введение → три главы → заключение → список литературы → приложения. Введение объясняет, зачем тема важна, какая цель, задачи, объект и предмет. Первая глава — теория, методы и нормативы. Вторая — практические данные, кейсы, цепочки. Третья — проектная модель и сценарии. В приложениях — таблицы и схемы, материалы вспомогательного характера. Такая структура помогает читателю не потеряться, а рецензенту — быстро проверить, откуда взяты данные. В теме локализации ТНК это особенно актуально: сначала нужно показать понятия и правила, затем — факты, потом — как всё применить.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.