Бесплатный фрагмент - Ищи себя пока не встретишь

Владимир Михайлович Ярышев

Ищи себя пока не встретишь

Малая родина

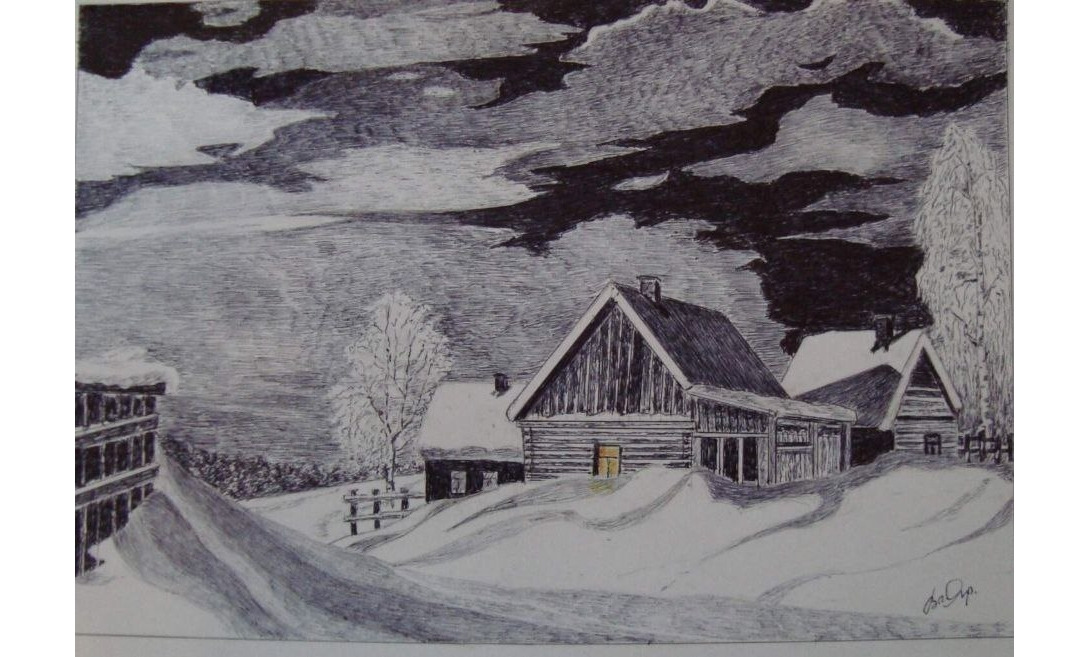

Думаю, у каждого из нас есть малая родина — место, где ты родился, провёл детство и юность. Для меня это станция Ярмы.

Я вырос в большой семье. После долгих скитаний по Кустанайской области наши родители решили переехать на постоянное место жительства в железнодорожный посёлок Ярмы, где жили родственники нашей матери: её родители и сестра.

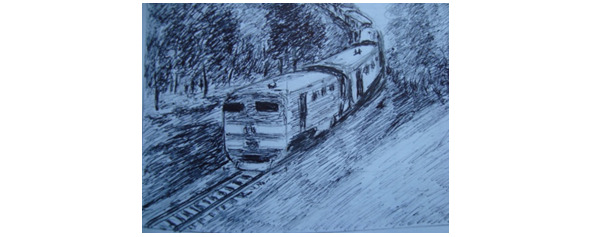

В те времена посёлок был всего лишь разъездом: кроме пригородных поездов здесь никогда не останавливались пассажирские составы. Мы были ещё совсем детьми и никогда не видели поездов — всё это казалось нам в диковинку.

Наш дом стоял рядом с железнодорожным полотном, и всё происходившее на станции было у меня перед глазами. Грохот товарняка, мягкий шорох пассажирского поезда я научился узнавать на слух. Сначала составы тянули паровозы, изрыгая дым и сажу. Потом появились тепловозы, а позднее, с электрификацией железной дороги, — электровозы и электрички.

Проложили ещё два запасных пути, построили новое здание вокзала, и статус Ярмов изменился: разъезд стал станцией Ярмы. Это было самое интересное время: стали останавливаться пассажирские поезда, бегала электричка, а на перроне всегда было людно — кто-то уезжал, кого-то встречали. К нашим домам провели электричество, и керосиновая лампа ушла в прошлое.

Вокруг села тянулись берёзовые рощи, колки, а дальше — леса и озёра. Места удивительные. Жили мы тогда небогато, но не голодали. А для нас, молодых и юных, всё казалось прекрасным. Никто и подумать не мог, даже в страшном сне, что всё изменится в одночасье.

Нашей большой Родиной был Советский Союз братских республик. И хотя мы родились и выросли в Казахстане, мы были русскими и считали себя россиянами.

Но пришли тревожные времена. Политики твердили о свободе и демократии и, не считаясь с мнением народа, добились своего — Союз распался на отдельные самостоятельные государства. Появились границы, таможни и прочие атрибуты независимости. Те, кто жил в России, стали россиянами, а мы — гражданами Казахстана.

Теперь у меня три родины: Россия — где живут два моих брата, сын и многие родственники; Казахстан — где мы родились и где похоронены родители и близкие; и Малая Родина — Ярмы.

Боже мой, как изменилась моя малая родина — глазам не верю. В какое захолустье она превращается! С каждым приездом я всё больше и больше разочаровываюсь. Наш родительский дом осиротел: нет уже родителей, они покинули этот непредсказуемый мир.

Станция Ярмы больше не станция — её разжаловали в обычную остановку. За что, спрашивается? Здание вокзала закрыто, окна наглухо забиты железом. Во всём сквозит запустение: заросшие бурьяном полуразвалившиеся, покинутые хозяевами избы; исчез элеватор, где работали мои родители; закрылась и хлебопекарня, директором которой был наш отец. От этого грустно и печально.

Ах, как легко всё разрушить… А что потом?

Но как бы там ни было, эта малая родина подарила мне самую яркую, незабываемую часть жизни. И как бы мы ни жаждали прикоснуться к тем утраченным моментам, напоминающим беззаботное и безмятежное детство, — это уже невозможно.

Однажды я достал мольберт, кисти, краски и по памяти написал картину нашего родительского дома таким, каким он был в те далёкие времена.

Вот и прикоснулся!

2012г

Хандра

С утра я немного захандрил — без всякой причины. В голове не рождались идеи, не возникала никакая стоящая мысль. Хожу по комнате безучастный ко всему. Подошёл к окну. Боже! Там тоже хандра. Мелко моросил осенний дождь. Солнца нет, небо хмурое, здания мокрые и такие же мрачные. С голых ветвей деревьев стекали слёзы моросящего дождя. Мок асфальт, мокла опавшая листва, мокли спешившие горожане. Я открыл створку окна — с улицы пахнуло резким запахом половых тряпок. Я закрыл окно. Природа готовилась к долгой зимней спячке.

В квартире тишина: внуки ушли в «универ» (так они называют университет), дочь — на работу. Нам спешить некуда — мы пенсионеры. Жена закрылась на кухне и разговаривает по телефону, но её не слышно: значит, только слушает. Это бывает лишь в одном случае — когда она беседует с соседкой Галкой. Перебить её невозможно, а слушать — пожалуйста, хоть до вечера. Все при деле, только я хандрю: мыслей нет, руки ни к чему не лежат. Мольберт стоит с недописанной картиной, гитара уныло висит — давненько я её не брал в руки, книги не читаются.

Вдруг тишину нарушил звонок. Я поспешил открыть дверь. В прихожую ввалились внуки.

— Что, не ждали! — воскликнул Максим.

— А мы припёрлись! — добавил Никита.

— Ладно уж, входите, раз припёрлись! Что так рано?

— Преподаватель заболел, — сказал Никита.

Жена закончила разговор с Галкой, и тишина исчезла. С ней пропала и моя хандра. Я вернулся к мольберту и открыл недописанную картину. На ней тоже осень, но другая: красочная, солнечная, цветастая — начало осени. Люблю я такую светлую осень. Подошёл к окну и снова взглянул на улицу. Теперь смотрел на всё другими глазами, и вдруг мне захотелось изобразить именно такую осень.

Хандра без всякой причины — это глупость. Жизнь продолжается. Прочь хандру! Кисть в руки — и за работу.

2012г.

Редиска с кефиром

Однажды, будучи в командировке в городе Феодосия, я зашел в ресторан в предвкушении плотно пообедать. В командировках я зачастую чувствую себя голодным. Этот ресторан днем работает, как столовая, а вечером это уже ресторан. Ожидая заказ, я разглядывал зал, в котором в основном обедали офицеры. Наверняка это командировочные. Местные, как я знаю, ходят на обед домой. Было лето, на улице светило южное солнце и ветерок доносившийся с моря не приносил прохлады. Впереди за столиком сидел пожилой офицер в звании капитана первого ранга. Это я определил по количеству звёздочек на его погонах. На столе перед ним стояло блюдо с редиской, блюдо с кусочком масла, хлеб и стакан с кефиром. По-видимому, первое и второе он уже съел, этого я не видел, а может это было, его обедом. Но меня заинтересовало ни это, съел он или не съел, меня заинтересовал сам процесс поедания редиски и питьё кефира. А происходило вот, что: он брал нож, подрезал редиску, подсаливал её из солонки, намазывал маслом и с кусочком хлеба отправлял к себе в рот. Все эти операции он проделывал не спеша и с каким, то аппетитным удовольствием. Мне показалось, что это так вкусно, что слюнки потекли. Когда редиска вся исчезла, он берет стакан с кефиром, посолил и поперчил и не спеша, испытывая при этом удовольствие, а это было видно по выражению его лица, выпил.

Салфеткой промокнул губы, расплатился и вышел. Это для меня было что то новое. Я тут же взял это на вооружение. Но обед я уже заказал и оставил и оставил эти действия на потом.

Вскоре я вернулся домой из командировки, окунулся в повседневную жизнь и о редиске и кефире совсем забыл. Однажды, в один из выходных дней мы с женой сели обедать, жена вдруг сказала:

— А не сделать ли нам окрошку.

— Но у нас нет кваса.

— А мы сделаем на кефире, — произнесла она.

Я изобразил на своем лице удивление.

— Да, да, — мне подсказала соседка. Очень даже вкусно.

Когда она это произнесла, особенно слово «вкусно», я тут же вспомнил Феодосию, ресторан и капитана первого ранга, и редиску, и кефир.

— Давай-ка сюда редиску и кефир, — воскликнул я, потирая руки, — масло тоже.

Жена достала из холодильника всё, что я просил, и поставила на стол. Я разрезал редиску, посолил, добавил кусочек масла, отломил хлеба и отправил редиску в рот. С хрустом пережёвывал её, стараясь изобразить на лице истинное удовольствие. Жена с интересом наблюдала.

Потом я налил в стакан кефир, посолил, поперчил и начал пить маленькими глотками, демонстрируя наслаждение. Вдруг я заметил, как у жены округлились глаза от удивления.

— Чёрт-те что! Какое-то извращение! — воскликнула она и стала убирать посуду.

— Да это же вкусно, ты попробуй! — убеждал я её.

— Разве?..Наверное, мне так и не удалось изобразить истинное удовольствие, а жаль — я ведь не артист.

2012г.

Обознался

Лето, солнце, тепло и главное — выходной день. Иду по центральной улице города, никуда не спешу, просто шагаю, ни о чём не думая. Бывает же так: в голове пустота, и, наверное, мозг в это время отдыхает. Иногда разглядываю прохожих, иногда взгляд упирается в здание, а иногда просто смотрю вперёд.

И вдруг мой взгляд остановился на спине парня, шедшего впереди. Чем-то он напоминал мне знакомого.

— Ба! Да это же Колька, — подумал я.

Колька был моим соседом по комнате в заводском общежитии. Хотел его окликнуть, но передумал: он ещё далеко, кричать пришлось бы громко, а кругом прохожие — неудобно. Я прибавил шагу, решив догнать. Наконец настиг, хлопнул по плечу:

— Привет, Николай! — воскликнул я.

Парень резко обернулся. Я осёкся:

— Извини! Подумал, что это мой друг, слишком уж походка похожа. — Я замялся, извиняясь.

Он поморщился, погладил плечо:

— Ладно уж, бывает, — и пошёл дальше.

«Надо же так оплошать… ведь мог и врезать, — сказал я себе. — Повезло, Владимир. Впредь будь осторожнее, если не хочешь заработать синяк под глазом».

2012г

Афганец

Я приехал на вокзал во второй половине дня. Сошёл с троллейбуса и направился к зданию, пересекая площадь. Стояло лето, люди спешили кто куда: одни на вокзал, другие с вокзала; сновали машины, подходили автобусы; раздавались гудки электровозов. Кого-то провожали, кого-то встречали — словом, типичный вокзал.

И вдруг я заметил: ко мне с широкой улыбкой и военной выправкой идёт стройный высокий мужчина средних лет. Ничего знакомого во внешности, но он шагал прямо ко мне и протянул руку. Я невольно пожал её, и он тут же сжал мою ладонь, как в клещах.

— Привет, дружище! — воскликнул он, хлопнув меня по плечу. — Я афганец, состою в совете ветеранов и собираю пожертвования для инвалидов-афганцев. Одолжи, сколько можешь.

Я попробовал высвободить руку, но не тут-то было.

— Думаешь, я левой рукой смогу шарить по карманам? Правая у меня пока рабочая, — сказал я с усмешкой.

— О, извини! — он освободил мою руку.

Я засунул онемевшую ладонь в карман и высыпал в его руку оставшуюся мелочь.

— Благодарю, дружище! Ты совершил благородное дело! — воскликнул он, воздев руку к безоблачному небу, и быстрым шагом удалился.

— Ну что ж, на благое дело не жалко, если это так, — пробормотал я, продолжая путь к вокзалу.

Узнав расписание поездов, я вышел и направился обратно к остановке троллейбусов. И тут — моё удивление: прямо ко мне бодро, хотя уже чуть покачиваясь, направлялся тот же «афганец». Он улыбался и заранее протягивал руку. «Нет уж, теперь это не пройдёт», — подумал я и спрятал ладонь за спину.

— Мы уже давеча здоровались, приятель, — сказал я. От него ощутимо пахнуло перегаром.

— Да… ой, извини! — пробормотал он и зашагал дальше, выискивая, по-видимому, новую жертву.

2012 Год.

КУПЕЙНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (путевые заметки)

Я открыл дверь в купе, которое было указано в моём билете, и вошёл. В купе уже сидел пожилой мужчина и причесывал чуть посидевшие волосы на голове. Я сказал:

— Здравствуйте.

Он молча кивнул головой, что, вероятно означало его ответное приветст-вие. Забросив свой портфель на верхнюю полку, я уселся напротив мужчины. Мне подумалось, что как-то неудобно молчать, что то наверное надо было спросить и я решился:

— У вас место на верхней полке, или на нижней? — спросил я у него.

Он показал рукой на верхнюю полку.

— О, и у меня тоже.

— Значить, соседи, — наконец произнёс он, открывая какой-то журнальчик, тем са-мым показывая, что разговор окончен. Есть такая категория людей, которые больше слушают, чем говорят. Значит мы оба молчуны.

— Ну и ладно, можно и помолчать, — подумал я глядя в окно, мимо которого уже проплывало здание Свердловского вокзала, одиноко стоявшие вагончики и столбы светофоров. Поезд, оказывается, уже тронулся и набирает скорость. Молчун углубился в чтение журнальчика, я же глядел в окно. Мне всегда нравилось, в таких дорожных случаях, смотреть в окно и наблюдать за проплывающими незнакомыми местами. Вскоре нам занесли постельное бельё. Разобрав постель, я с удовольствием улёгся, продолжая смотреть в окно. Молчун то же, молча, прилёг. Завечерело. Не знаю, сколько прошло времени, как вдруг поезд стал замедлять ход. За окном замелькали огни пристанционных фонарей. Загремели колёса по стрелкам, заскрежетали тормоза, поезд остановился. Стоял он не долго, вагоны дёрнулись, и наш состав покатил дальше. Смотреть уже стало не на что. За окном сплошная темень. Некоторое время спустя в наше купе вошли двое, нет, пожалуй, трое: молодой высокий мужчина с женой и ребёнком на руках. Малыша держала женщина — тоже высокая, статная. При таком росте им бы играть в волейбол или баскетбол. Муж, глядя на меня, извинился за беспокойство. Я ответил, что всё в порядке, мол, устраивайтесь.

Но мысль всё же мелькнула: если ребёнок беспокойный, то и ночь будет беспокойной. И не зря я так подумал.

Когда они разобрались с вещами и улеглись, в купе воцарилась тишина. «Наверное, едут недалеко, раз не стали брать постельное бельё, — решил я. — Хороший знак». Но через некоторое время ребёнок сначала заскулил, потом запищал. Родители заволновались. Высокая мама взяла его на руки, стала убаюкивать. Но тот только громче запищал. Тогда вскочил её муж, подхватил малыша и на свой лад попытался укачать. Но не тут-то было — ребёнок уже плакал во весь голос. Они передавали его друг другу, стараясь унять крик.

Мой сосед-молчун, надвинув подушку на голову, молчал. Я же не выдержал:

— Слушайте, перепеленайте его, он, видимо, мокрый и это ему не нравится!

Муж вопросительно посмотрел на жену. Она молча положила ребёнка и стала разворачивать. Да, как я и предполагал, он был мокрый. Суетливо, мешая друг другу, они достали сухие пелёнки и перепеленали малыша. Тот постепенно затих, всхлипнул напоследок и заснул. Родители переглянулись, тяжело вздохнули и тоже улеглись.

— А как вы думали? — подумал я про себя. — Это вам не только поцелуи при луне — это уже семья.

Наконец все успокоились. Сосед-молчун затих, засопел — значит, уснул. На какое-то время воцарилась тишина: слышен был лишь монотонный перестук вагонных колёс.

Но вдруг сосед забеспокоился, застонал, потом начал выть и, наконец, закричал испуганным, полным ужаса голосом. В купе поднялся новый переполох. Муж с женой, в ужасе вскочив, выскочили в коридор, оставив ребёнка. Я принялся трясти соседа, пытаясь его разбудить. Он открыл глаза.

— Перестаньте кричать, вы всех перепугаете, — сказал я спокойно.

— Простите… О господи, какой ужас приснился, — выдохнул он.

— Бывает, — ответил я.

В купе осторожно заглянул высокий мужчина, за ним вошла его жена.

— Извините, ужасный сон приснился, — пробормотал молчун.

— Простите, вы могли ребёнка напугать, — проворчали супруги.

«Ага… ребёнка напугать! Сами-то вы перепугались, а малыш спит себе и не подозревает, что родители его бросили», — подумал я. Вспомнив, как они стремглав выскочили, я не удержался и рассмеялся.

— Я не вижу тут ничего смешного, — ворчливо сказала молодая мама, глядя на меня.

— Простите! Я смеялся над собой — ведь тоже испугался, — соврал я.

— Испугаешься тут, — пробурчала она.

Наконец все успокоились, и в купе воцарилась тишина. Я закрыл глаза и задремал. Сквозь дремоту слышал, как на одной из остановок вышла молодая семья, а следом и молчун.

За окном посветлело — наступало утро. Пора было собираться. В ожидании прибытия я вспомнил события ночи и снова, уже не таясь, рассмеялся. Упрекнуть меня было некому.

Приоткрылась дверь купе, вошла проводница. Она удивлённо взглянула на меня и сказала:

— Город Петропавловск. — И вышла.

— Слава Богу! Наконец-то, после длительной командировки, я вернулся домой, — подумал я.

В окно я увидел, как поезд пересекал железнодорожный мост через речку Ишим. Замелькали пригородные дачи, а за ними уже должен был показаться вокзал. Вот мы и дома.

2012г

День не заладился

День не задался ещё с утра. Проснулся я с тревожным чувством, что проспал. Так и оказалось: часы показывали около семи, а рабочий день начинался в восемь. Опоздать я не опоздаю, но привычный утренний ритм уже был сбит. Надо было спешить.

Соскочив с постели, я наскоро умылся, оделся, побрился, на ходу выпил стакан чая с бутербродом, сложил в пакет обед — пол-литровую банку супа, кусок свежего хлеба и куриную ножку — и выскочил из подъезда.

На улице уже сверкало летнее солнце, заливая землю благодатным светом. Город проснулся: мчались машины, гремели автобусы и троллейбусы, люди спешили на работу. На остановке стояла толпа. Я скользнул взглядом по ней и прошёл мимо — транспорт мне был не нужен.

Вот моё преимущество: стоит лишь перейти улицу, свернуть направо по тротуару, пройти мимо здания ДЮСШ, затем налево — и по прямой через Копай к заводу. Это самый короткий путь. «Копай-город» — небольшой райончик, окружённый многоэтажками, но почти не тронутый цивилизацией.

Дорога там обычная поселковая, не асфальтированная. Осенью, особенно в дождливые дни, пройти здесь проблематично. Конечно, можно обойти этот участок по асфальту через стадион, но тогда путь удлиняется. Поэтому, когда время поджимает, приходится идти этой дорогой, чавкая по грязи.

Сейчас же было лето, сухо и сам бог велел идти по ней, не задумываясь.

Вот и заводская проходная. Захожу в фойе, нажимаю кнопку с номером моего пропуска, здороваюсь с вахтером и беру пропуск. Прохожу через вертушку и, выйдя на территорию завода, иду уже спокойно не торопясь. До обеда самое плодотворное конструкторское время. Оно проходит не заметно, можно сказать моментально. Обед у нас начинается, почему то, в двенадцать тридцать, а в двенадцать я уже начинаю подготовку своего обеда. Ставлю разогревать свой супчик.

Вот и сейчас я достаю из пакета баночку с супом и вдруг вижу, что там супом и не пахло, а налито что-то белое. Когда я открыл крышку, то из баночки пахнуло прокисшим молоком.

— Вот те раз! — воскликнул я про себя. По видимому я второпях прихватил не ту банку.

— Называется, пообедал — подумал я. Но у меня есть ещё сверток с хлебом и ножкой курицы. Так что не всё ещё потеряно. Но когда я развернул сверток с ожидаемыми вкусностями, там красовался огрызок морковки и пол головки лука. С досады я хмыкнул. Значит и сверток я взял не тот. Конечно можно было пообедать и в столовой, но я уже давно в столовую не хожу, по причине сильной изжоги от столовской пищи, от которой частенько спасался раствором соды.

— Владимир Михайлович, — вдруг услышал я голос Надежды К. — вам пора уже обед готовить! Ох уж эти женщины, всё приметят.

— Да я сегодня объявил голодовку, у меня разгрузочный день, разве только попью чай, — промолвил я.

— А что так? — спросила другая Надежда Г. (у меня в группе было две Надежды).

— Да это же, Надежда Николаевна, полезно для организма, — ответил я.

Надежда вздохнула и промолчала. Она была полноватой женщиной, которой, как я думал, иногда стоило бы и поголодать.

Наконец настало время обеда. Все ушли домой, ведь жили недалеко от завода. Я остался один. Соорудил себе чай — благо в столе нашлись плитки печенья. Сел за компьютер и увлёкся.

После обеда время обычно тянется медленно, а в тот день — особенно. Ни одной стоящей идеи для разработки конструкции в голову не приходило. Хотелось всё бросить и заняться чем-то другим. Так я и сделал.

Вскоре зашевелились сотрудники, складывая инструменты — явный признак окончания рабочего дня. Немного выждав, я тоже стал собираться. Коллеги, попрощавшись, разошлись, и, спустя время, я вышел, заперев дверь.

На улице по-прежнему светило солнце, но уже вечернее. Люди торопились к проходной. Подойдя к ней, я сунул руку в карман за пропуском — пусто. Проверил боковые карманы — тоже ничего.

— Чёрт-те что, — подумал я. — Этого ещё не хватало. Неужели оставил пропуск в столе? Что-то не припоминается.

Круто развернувшись, почти бегом поспешил обратно. «Если дежурный ещё не закрыл отдел — успею», — мелькнуло в голове. Запыхавшись, я влетел на третий этаж: дверь оказалась открыта. Но, перерыв всё на столе и в столе, пропуска я не нашёл.

— Что делать? — спросил я себя.

«Пойду сдаваться», — решил я. Это, конечно, грозило неприятностями: объяснительная, лишение премии, потом временный пропуск, а уж затем настоящий.

Подходя к проходной, я на всякий случай снова ощупал все карманы — и вдруг рука потянулась к заднему карману брюк. Пальцы нащупали там мой злополучный пропуск.

Плюнув в сердцах, но уже с облегчением, я сунул его в щель турникета и вышел за территорию завода.

«Что за наваждение, — подумал я, — весь день как-то не задался».

2012г.

Дачный дуб

На нашем дачном участке растёт дуб. Для нашего северного региона это редкость, поэтому дачники, проходя мимо, всегда поворачивают головы.

— Вот это дуб! — восхищённо скажет кто-нибудь.

Дуб как дуб, но в последние годы он заметно вытянулся вверх и раскинул свои широкие ветви, создавая густую тень. Под ней приятно отдохнуть в жаркий день. Но главное — этот дуб хранит историю своего происхождения.

В те далёкие времена мне посчастливилось работать в престижном отделе СКБ при заводе конструктором-разработчиком. Заместителем начальника отдела был Георгий Прокопьевич, которого мы между собой звали просто ГП.

Относились к нему доброжелательно. Все конструкторские разработки проходили через него. В работе он был строг и взыскателен, но у меня с ним отношения были ровные. У него была дача.

Однажды он спросил:

— Владимир, у тебя дуб растёт на даче?

— Нет, не растёт.

— А хочешь, подарю?

— Это было бы неплохо, — ответил я с удивлением.

Поговорили — и я забыл. Но он — нет. В конце рабочего дня Георгий Прокопьевич подошёл ко мне и сказал:

— Поедешь со мной.

— Куда? — удивился я.

— На дачу. За дубком. Я же тебе обещал.

Мы поехали. Дача мне понравилась: дорожки аккуратно выложены цементными плитками, грядки ровненькие, словно по линейке, а в конце участка — симпатичный домик.

— Георгий Прокопьевич, где вы такие плитки взяли? — спросил я, указывая на дорожки.

— Сам делал, — с гордостью ответил он.

Моё внимание привлёк дуб, возвышавшийся в конце участка. Высокий, развесистый, настоящий красавец.

— Вот это дуб! — восхитился я.

Георгий Прокопьевич тем временем вручил мне лопату и показал на маленький росток у самой земли.

— Вот твой дубочек.

— Так он же крошечный! Когда вырастет? — изумился я.

— А ты куда торопишься? Успеет вырасти ещё при твоей жизни, Владимир.

Так дубок переселился на наш участок. Года через два он подрос, но мы решили сменить землю из-за постоянных весенних разливов. Новый участок нас устроил: он находился на берегу старицы нашей речки. Старожилы уверяли, что разливы сюда доходят редко.

Место оказалось прекрасным.

«А что же делать с дубком? Не оставлять же его там в одиночестве — это ведь подарок!» — размышлял я. Не захотел его бросать. Поехал, поздоровался с ним и попросил потерпеть.

Растения — живые существа, мы знаем это ещё со школьных уроков биологии. Сегодняшние открытия только подтверждают: у людей и растений куда больше общего, чем мы привыкли думать. Они чувствуют боль, слышат и даже видят! Поэтому, выкапывая дубок, я очень старался не повредить его корень. И всё же тревожился: перенесёт ли он вторую пересадку?

Посадил я его снова в конце дачного участка. Была глубокая осень. Оставалось лишь надеяться, что дубочек выдержит наши суровые зимы.

Зима прошла, пришла весна — и дубочек зазеленел. Годы спустя он вырос и стал настоящим дубом, как и предсказал Георгий Прокопьевич — ещё при моей жизни.

Когда мы приезжаем на дачу, у калитки нас встречают берёзки, с которыми я здороваюсь. А в глубине участка ждёт меня красавец-дуб. Я подхожу к нему, поглаживаю ствол и вспоминаю Георгия Прокопьевича, давно покинувшего этот неспокойный мир.

Нет уже уникального СКБ. Осталась лишь память — одна история.

Быстро проходит в жизни человека весна, быстро летят щедрые дни лета, а затем осень и зима, сливаясь в годы.

Любимые места

Удивительно изменчива нынче погода — почти так же, как и настроение человека. Серый промозглый туман окутал город. Сыро и зябко. Туман не стлался по земле, а просто висел неподвижно. Было тихо, не чувствовалось дыхания ветра.

День выдался субботний, и мы собирались выбраться на природу. Увы, погода не позволила. Зато на следующий день солнце разгулялось вовсю. К обеду асфальт высох, и если бы не опавшая листва да голые деревья, можно было подумать, что наступила весна.

— Ну что, едем за город? — спросил я жену.

— Да, конечно, с удовольствием! — воскликнула она.

Через несколько минут наша машина мчалась по загородному асфальту. На сердце было легко и спокойно. Я не люблю высокую скорость — жизнь и так слишком скоротечна. Я выбираю такую, чтобы удобно было наблюдать и запоминать проплывающую мимо природу.

Вот и сворот в лес — Мещанский. Это название дошло до нас из глубокой старины. Лес этот совсем рядом с городом. Увы, граница города всё ближе подбирается к его краю.

Из соснового бора мы въехали в берёзовую рощу. Здесь было светло: солнце свободно просвечивало сквозь голые ветви. Тепло и уютно. Деревья стояли спокойные, торжественные, словно мудрецы. Земля была усыпана золотистыми листьями.

Жена радостно что-то воскликнула, села на пенёк и глубоко вдохнула, будто стараясь насытиться свежим лесным воздухом. А я бродил между берёз, надеясь найти корягу, пригодную для поделок. И нашёл — похожую на какого-то чёрта.

Но жена попросила меня оставить этого «чёрта» в покое, заметив, что дома у меня уже хватает заготовок, до которых руки так и не доходят. В какой-то мере она была права: времени, как обычно, нет. И всё же я подумал — впереди длинная зима, может быть, займусь своими поделками.

Мне нравятся здешние берёзовые леса: будь то осенью, зимой, весной или летом — они чудесны в любое время года.

Мы возвращались в город. Впереди была зима и лыжные прогулки по Мещанскому лесу. Но всё это осталось в прошлом. Сейчас настали совсем другие времена, и наступление города на Мещанский лес продолжает набирать силу. Очень жаль.

2021г.

Реальность во сне

Толпа прижала меня к стене огромного помещения, сплошь заполненного людьми. Стояла напряжённая тишина. Толпа застыла в ожидании. В голове у меня билась одна мысль: как выбраться отсюда?

Поднявшись на цыпочки, я заметил в противоположной стороне просвет — выход. Сквозь проём пробивались солнечные лучи. Но пробиться через плотную толпу было невозможно. Я топтался на месте, не зная, что предпринять. Беспокойство всё нарастало.

«Вот если бы взлететь! А что, если попробовать?»

И вдруг, неожиданно для самого себя, я подпрыгнул. Руки и ноги вытянулись в струну. Какая-то энергия пронзила тело от пяток до макушки и потянула вверх. Я плавно поднялся и уже парил над толпой. Вертикальное положение сменилось горизонтальным; взмахнув руками, я направил полёт к выходу.

Всё было настолько просто и естественно, что не требовало усилий. Моими рулём и мотором были руки и мысли.

Вскоре я оказался у выхода. Вылетев из ангара и набрав высоту, я парил над землёй. Солнце сияло, небо было чистое, необыкновенно голубое.

Окинув взглядом землю, я поразился яркой зелени, раскинувшейся перед глазами. Это было так чудесно, что сердце замирало от восторга. Тело слушалось каждой мысли, каждого движения.

«Может же человек летать! Может! Может!» — торжествовала моя душа.

Но вот стало темнеть, и я медленно планировал вниз.

Очнувшись в постели, я всё ещё чувствовал радостное ощущение: человек может летать — если сильно этого захочет.

2012г

ИЩИ СЕБЯ ПОКА НЕ ВСТРЕТИШЬ

Размышления о прошлом

Чем дальше я углубляюсь в прошлое, доходя до событий детства, юности и взросления, тем отчётливее вижу перед собой обрывки воспоминаний. Одни из них сбивчивы и туманны, другие — яркие, до мельчайших подробностей. Иногда всплывают картины, о которых я давно забыл, но вдруг они напоминают о себе неожиданно и ясно.

В моём возрасте невольно задумываешься о сущности человека. Что такое каждый из нас? Нечто, существующее на грани материального и идеального мира. Некоторые светила науки утверждают, что первооснова всей жизни — это единое энергоинформационное поле Вселенной. Сознание каждого человека — лишь частичка этого единого поля. Земля — тоже живое существо.

Говорят, человек живёт не одной жизнью. Когда он покидает этот мир, умирает лишь материальное тело, а душа продолжает существовать в пространстве Вселенной и однажды возвращается на Землю — в облике другого новорождённого. К сожалению, память о прошлых жизнях исчезает. Но, как утверждают, есть примеры, будто подтверждающие это.

Верить этому или не верить? Извечный вопрос.

Сделаем допущение: допустим, я поверил. Что же из этого следует? А то, что мы живём не в одном, а во множестве миров — или, точнее, в бесконечном их разнообразии. И все эти миры заключены в человеке. Недаром говорят: человек — это вселенная в миниатюре.

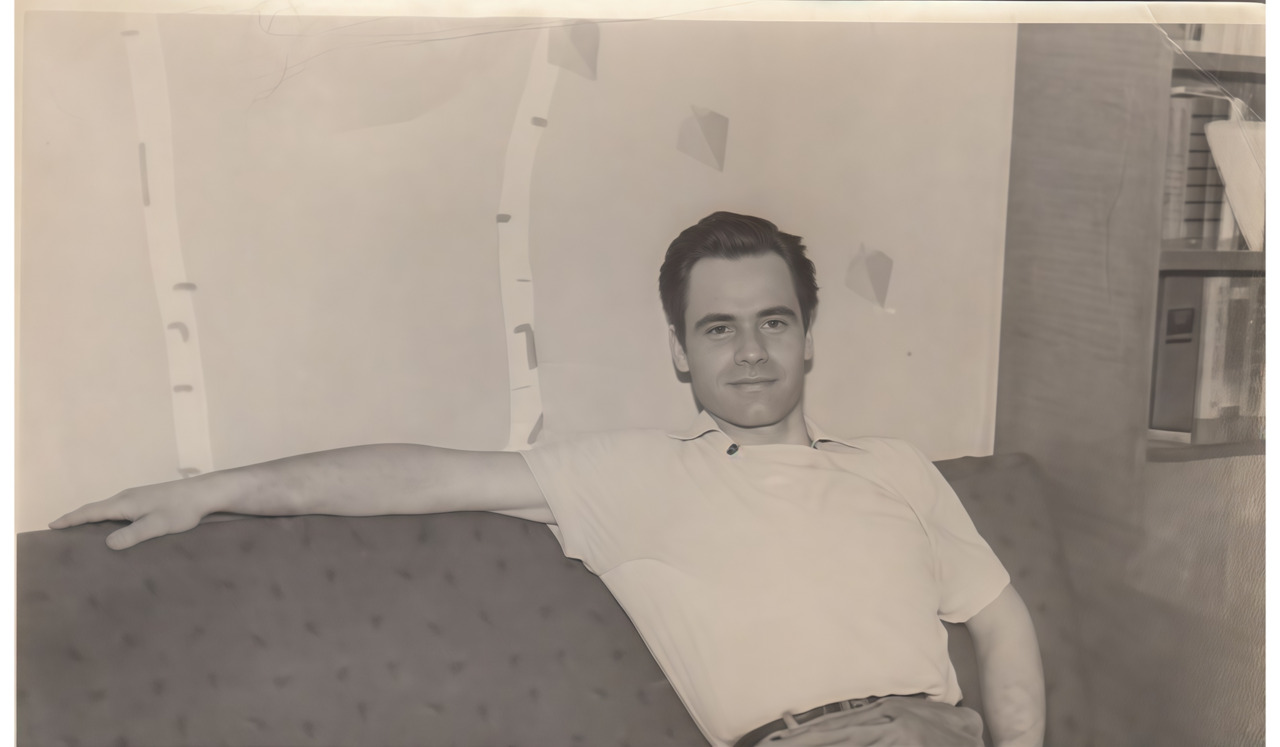

Сколько же жизней я прожил? Загадка! Кем был в прошлой жизни, чем занимался, в каком качестве существовал? Я могу лишь предполагать и фантазировать. Может быть, я был художником — что-то от этого есть во мне и сейчас.

С детства я любил рисовать. Возможно, потому что мать поощряла это: снабдила меня карандашами и бумагой. Мы сидели, затихнув, и с усердием выводили каракули.

Так или иначе, интерес к рисованию укоренился во мне. Я часами мог сидеть за бумагой, рисуя дома, деревья, реки, озёра. Позднее меня особенно увлекли пейзажи — наверное, потому, что я жил среди этой удивительной природы.

Настоящая же любовь к живописи пришла после встречи с удивительными людьми — художниками с большой буквы, писавшими картины маслом. Для меня это стало настоящим откровением.

В то время мы жили на станции Ярмы — небольшом железнодорожном посёлке, где прошли мои детские и школьные годы. Именно там я познакомился с человеком необычным: любителем-художником, который работал кассиром на станции и одновременно был художником-оформителем.

Он писал картины маслом и выставлялся в Петропавловске. Принимал заказы от сельчан. В то время было модно вешать над кроватью ковры с нарисованным на них пейзажем. Для сельчан он писал один и тот же сюжет: пруд, по воде плывут лебеди, а на противоположном берегу в беседке сидит девушка с книгой. Голубое небо, голубая вода, зелень, беседка, девушка, белые лебеди — всё это очень нравилось людям.

Как-то мать сказала:

— Как я хочу такой коврик!

— Я тебе лучше сам нарисую, — уверенно ответил я.

И действительно, позже я написал обещанную «картину-ковёр»: по полотну бежала бурная речушка, к которой из леса вышли лоси на водопой. Мать повесила его с гордостью и показывала всем соседям, заглянувшим на огонёк.

Просуществовал он недолго: краска облупилась и осыпалась. Я ведь написал его на старой клеёнке, да ещё и гладкой стороной наружу — вместо грунтовки.

Это была моя первая картина маслом. Картина удалась, мать была в восторге, и я сам остался доволен. В то время у меня не было настоящих красок, и как же сильно хотелось их иметь!

Тут-то и случились неприятности с отцом. Мой знакомый предложил мне купить у него масляные краски, которые, по его словам, ему были без надобности. Он показал тюбики — помятые, подсохшие, местами наполовину пустые, а может и больше. Но я, заворожённый самой возможностью, этого будто и не заметил. Страстно захотелось их приобрести. Я принёс коробку домой, показал отцу и попросил денег.

Отец хмыкнул и сказал:

— За это барахло я тебе денег не дам, — отрезал отец.

В порыве отчаяния я наговорил ему массу несусветной глупости, местами доходившей до дерзости. Мои слова взбесили его: он схватил меня и отшлёпал по мягкому месту. Боль была терпимой, но обида — жгучей. Краски пришлось отнести обратно. Долго я ещё злился на отца, хотя в глубине души понимал и признавал его правоту.

После окончания четырёх классов начальной школы при станции я пошёл в пятый класс Полудинской десятилетки. Там мне довелось встретить ещё одного художника — учителя рисования, организовавшего при школе изостудию. Заметив мои способности, он пригласил меня в кружок.

Вообще, мне везло на хороших людей. У него я многому научился, многое подчерпнул для себя. Эта тяга к краскам, кистям, акварели сохранилась у меня до сегодняшнего дня. Но художником с большой буквы я так и не стал. Пишу картины для себя, для удовольствия. Раздаю их родственникам и близким. Иногда даже покупают.

А всё же, может, в прошлой жизни я был музыкантом. С детства я с замиранием сердца слушал песни и музыку под гитару, балалайку, гармошку и даже скрипку. В нашей семье, насколько помню, не было инструментов. Но когда появилась гитара, мать научила меня играть песню «Все васильки, васильки…», а отец умел брать гармошку. Я слушал, учился и воспринимал их умение как нечто само собой разумеющееся.

В долгие зимние вечера, когда за окном выл ветер и бушевала вьюга, к нам иногда заходила тётя Дуся, мамина сестра.

В печурке потрескивали дрова, и в комнате было тепло и уютно. Все садились вокруг стола, пили чай, разговаривали. Мать, вздыхая, вспоминала молодость.

— А ты помнишь…? — спрашивала она.

— Нет, а как мы пели! — восклицала тётя Дуся.

— Да мы и сейчас можем, — улыбалась мать и вдруг, сложив руки на колени, запевала: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя…» Следующие строчки подхватывала тётя Дуся, и песня лилась дуэтом.

За окном бесновалась пурга, ветер горстями швырял в стёкла снежную крупу, а в комнате тихим ручейком звучала песня: «То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя…»

А мы, ребятишки, забравшись на печку, затаив дыхание, слушали. Пели они слаженно, в два голоса.

По соседству жила семья Бондаревых. Обычная семья, ничем особенно не примечательная. Их сыновья и дочь были старше нас, и мы особо не водились. Мать — немка, говорила по-русски плохо, с сильным акцентом. Отец был инвалидом — то ли войны, то ли болезни, повредившей ноги. Он ходил, переставляя их неестественно, заметно прихрамывая. Но это не мешало ему управляться по хозяйству, работать и оставаться заядлым охотником.

Этот сосед прилично играл на скрипке. И вспоминаются мне летние вечера: солнце уже касается верхушек дальнего леса, хозяйственные дела завершены, родители выходят за калитку, садятся на скамейку вдоль палисадника, лузгают семечки и беседуют с соседями.

В такие благодатные вечера к ним иногда подходил и наш сосед Бондарев со своей скрипкой.

— Ну что, Осипович, сыграем?

— Давай, давай попробуем! — откликался отец.

Откуда-то тут же появлялась гармошка или гитара, и начинался настоящий импровизированный концерт.

А мы, ребятишки, тоже вертелись рядом. Всё это глубоко западало в мою детскую душу. Мне самому захотелось иметь гитару, но своих денег у меня не было, а просить у родителей я не решался.

Как-то летом, на каникулах, мать пришла из магазина и сказала:

— Там вагоны с песком пришли, может, пойдёте наймётесь выгружать? Глядишь, и на гитару заработаете.

Идея мне понравилась, и мы с братом отправились, напросились в работу. Потом стали выгружать и уголь, и гравий — так началась наша трудовая деятельность. Уставали страшно: непривычные руки и ноги ныли, всё тело ломило и гудело. Но со временем привыкли.

И вот однажды отец уехал в город и вернулся с подарком — совершенно новой гитарой.

— Вот молодцы, заработали! — сказал отец и вручил мне гитару. Все радовались. Я думаю, что отец и мать тоже были довольны. Гитара была семиструнная. Играть хотелось всем, поочерёдно каждый брал гитару и что-то пытался бренчать. Но это ведь не в бирюльки играть, как говаривал мой отец. Постепенно гитара перешла в моё полное владение. Оказывается, мать и отец понемногу играли и раньше на гитаре. Кое-что они передали и мне. Гитара была моим спутником. Впоследствии, я освоил и шестиструнную, как эстрадную гитару. Участвовал в самодеятельности. Организовал струнный ансамбль по названием «Яфы». Но музыкантом с большой буквы я не стал.

Может быть, в прошлой жизни я был поэтом, либо писателем — как знать. Пушкина, Лермонтова мы изучали в школе. Уже в эти школьные годы я пытался писать стихи, записывал их в блокнот, который, к сожалению, впоследствии был утерян.

Уже будучи студентом, я продолжал сочинять стихи и даже песни. В те годы я открыл для себя поэзию Есенина и проникся к ней глубоким уважением. Это ещё сильнее подтолкнуло меня к собственному творчеству. До сих пор четыре томика его стихов занимают место на моей книжной полке.

Прошли годы. Однажды мне пришла мысль собрать воедино все свои стихи, разбросанные по тетрадям и блокнотам, и издать собственный томик. Я купил хорошую белую бумагу и начал переписывать стихи своим аккуратным чертёжным почерком, распределяя их по годам. Несколько месяцев я трудился над этим, и, наконец, всё было готово — оставалось лишь переплести. Опыт в этом деле у меня уже имелся.

В тот же год, когда я собрался переплести рукопись, в отпуск приехал наш сын.

— Папа, давай я возьму стихи с собой. У меня есть знакомые в издательстве. Может, у тебя получится издать настоящий томик.

Так и вышло. Благодаря ему этот сборник стихов теперь стоит в моей библиотеке и радует душу. Было издано четыре томика. Два из них находятся в Тюмени у моих братьев — Геннадия и Василия.

Один томик я отправил с дарственной надписью в Ленинград, ныне Санкт-Петербург, своему лучшему другу Анатолию Р., с которым судьба свела меня ещё в далёкие студенческие годы. В ответ он прислал письмо, где писал: «Я предполагал, что ты пишешь стихи, но не думал, что так много».

В прессе я почти не печатался. Лишь однажды решился отправить в местную газету стихотворение о нашем городе — в патриотическом духе. Через месяц пришёл ответ: поэзия — это тоже труд, и вам ещё нужно много работать. Я не обиделся: понимал, что это не шедевр. По натуре я лирик, а патриотические стихи мне давались плохо.

Будучи студентом Уральского политехнического института (учился я заочно), я однажды отправил стихи в студенческую газету. И в одном из номеров неожиданно увидел их опубликованными. Я жадно прочитал знакомые строки и с досадой заметил: некоторые строчки изменены. Конечно, это меня огорчило. На том и завершились мои попытки печататься.

Подводя итог своим размышлениям о трёх жизнях, прожитых будто бы в прошлом, я сделал вывод: способности из каждой из них отразились во мне сегодняшнем. Но известным художником, музыкантом или поэтом я так и не стал. О моих склонностях и дарованиях знают лишь близкие — семья, родственники, друзья, знакомые. Совсем узкий круг.

Для меня мои способности — это прежде всего хобби, и я этим вполне доволен. Но всё же хочется отметить: одна моя детская мечта сбылась, а может быть, даже сбылось сразу две.

В детстве мы посмотрели фильм «Мы из Кронштадта» — военную картину о моряках. Мы были восхищены этим фильмом и все до одного мечтали стать моряками. Мать сшила нам бескозырки, и мы с гордостью выходили на улицу играть в войнушку.

Спустя многие годы судьба связала меня с работой, имевшей отношение к морю. И, как в детстве, так и теперь, оно для меня остаётся далёким — за тысячи километров. Моя работа конструктора-разработчика часто напоминает мне труд художника: стоишь за кульманом, словно за мольбертом, с карандашом в руках.

Моё рождение

Я родился в 1938 году в селе Бурли, Карабалыкского района Кустанайской области, Казахской ССР. Эти сведения занесены в метрику о рождении и затем перекочевали в паспорт, выданный мне по достижении совершеннолетия. Все эти данные я многократно переписывал в анкеты при приёме на работу, при оформлении документов и заявлений, которых в жизни оказалось немало.

Само село Бурли я не знаю и не помню — только странное его название сохранилось в памяти. В этом же селе родился и мой брат Анатолий. Жили мы там недолго: уже в июле семья перебралась в другое место. Вообще детство моё прошло в постоянных переездах: отец был партийным работником. В те времена члену партии поручали ответственные задания, отказаться от которых значило совершить измену идеологии. Поэтому мы кочевали в основном по Кустанайской области. Я смутно помню названия сёл — Владимировка, Пресногорьковка, Воробьёвка, Нечаевка.

В суровые годы сталинских репрессий особенно тяжело приходилось партийным работникам. Одно неловкое слово, донос, несогласие с линией партии — и следовали аресты, тюрьмы, расстрелы, ссылки. Так и наш отец попал под удар ложных доносов и был сослан в безымянный посёлок, который местные называли конефермой в глухой степи. После реабилитации, что тогда случалось нечасто, его назначили директором промкомбината в селе Нечаевка.

С этого момента наша кочевая жизнь изменилась. Мы переехали в Северо-Казахстанскую область, на станцию Ярмы. Тогда это был ещё разъезд, где жили родители моей матери и её сестра. Именно здесь и завершились бесконечные переезды. Мне исполнилось около семи лет, и на этой станции началось моё настоящее детство. Для меня и моих братьев Ярмы стали подлинной малой родиной. Здесь же потом были похоронены родители и родственники матери.

Но если вернуться к самому дню моего рождения, то, хотя в метрике указано, что я появился на свет в селе Бурли, это не совсем так. В селе не было роддома. Когда пришло время, отец отвёз мать в Кустанай, и именно там, в городском роддоме, я родился.

В последствии село Бурли исчезло. Сейчас и в помине нет такого села, и когда мне приходилось заполнять очередную анкету в графе «место рождения» писал просто — Кустанайская область. Говорят, что, когда ребёнок только вдохнул свежим воздухом, он начинает орать. А вот я только пискнул, так сказала медсестра моей матери.

— Молчуном будет!

В прямом смысле я не был молчуном, но и особо разговорчивым меня не назовёшь. Я скорее внимательный слушатель, но болтунов всё же не люблю.

Задашь, бывало, такому незначительный вопрос — и не рад будешь. Начинает отвечать издалека, вокруг да около, залезет в какие-то дебри, которые мне совершенно не интересны; в конце концов сам запутается и неожиданно замолкнет, глядя на меня вопросительными глазами: «А что ты у меня спрашивал? Ах, об этом!» — и вновь польётся речь. Нет, не приведи Господь такого слушать, устанешь. Мне по душе толковые и краткие ответы, импонирует точность в изложении мыслей.

Но вернёмся к тому дню, когда я появился на этот свет. Утром моя мама взяла меня на руки и поднесла к окну.

— Посмотри, сыночек, на улицу: как чисто, светло и бело, — ласково обратилась она ко мне.

По-видимому, я широко раскрыл свои глазёнки и с удивлением смотрел на падающий первый предзимний снег. Было тихо-тихо, и мне чудилось, что я слышу лёгкое шуршание крупных снежных хлопьев, падавших отвесно откуда-то с высоты. Всё вокруг было белым-бело. Передо мной раскинулась обширная площадь; на её противоположной стороне, сквозь снежную пелену, бледно проглядывали домишки. Под окном нашего дома пролегала дорога, а справа, за дорогой, возвышался высокий деревянный забор, за которым ничего не было видно.

Мир этот мне понравился. Конечно, я ещё не мог знать, что он бывает разным: зелёным и солнечным, дождливым и грязным, голубым и мрачным, грозным и ласковым, счастливым и несчастным. Всё это предстояло мне испытать.

То первое впечатление отложилось где-то глубоко — то ли в извилинах мозга, то ли в потаённых уголках души. Проявится оно лишь много лет спустя. И всё же это невероятно, но факт: я видел, я сопереживал, мне нравился этот мир. Но стоило унести меня от окна — и всё тут же забылось. Я вновь погрузился в обычную младенческую жизнь со всеми её заботами.

Прошло немало лет, и вот я впервые отмечал свой день рождения самостоятельно. Поднявшись утром и подойдя к окну, я увидел побелевший мир: за стеклом падал первый осенне-зимний снег. И вдруг меня охватило странное чувство — будто всё это я уже видел. Картина моего появления на свет всплыла в памяти с удивительной ясностью.

— Ну и фантазёр ты, Владимир Михайлович! — усмехнулся я сам себе.

Это наваждение не давало покоя. При встрече с родителями я спросил у матери:

— Мам, а в тот день, когда я родился, шёл снег?

Она удивлённо посмотрела на меня:

— Кажется, шёл. Столько лет прошло… разве всё упомнишь?

Я пытался её расспросить ещё, но тщетно: нас у неё семеро, попробуй всё удержи в памяти. Было ли это на самом деле или нет — теперь уже не проверить. Всё изменилось.

Так я и появился на свет. Новый человек пришёл в этот мир, и, наверное, где-то на небе зажглась новая звезда. В этой связи я написал:

Храни меня моя звезда,

Что, ярко светит в поднебесье,

Когда мне грустно и не весело,

И в дни печали и всегда.

Первые три-четыре года моей жизни канули в пустоту, словно тёмное пятно: в памяти не всплыло ничего. Но по прошествии этих лет стали возникать отдельные картины, о которых я и буду писать.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.