Бесплатный фрагмент - Исцеление мира. Журнал Рыси и Нэта

София Агачер

ИСЦЕЛЕНИЕ МИРА

Журнал Рыси и Нэта

Роман

Предисловие

ИСЦЕЛЕНИЕ МИРА

Роман Софии Агачер «Исцеление мира. Журнал Рыси и Нэта» — результат почти десятилетней работы автора. Начавшись как публикации в «Живом журнале», он превратился в глубокое, наполненное множеством смыслов и структурно сложное художественное произведение о взаимоотношениях природы и человека, о науке будущего, о Чернобыльской катастрофе и о любви.

В центре сюжета — экспедиция в Полесский радиационно-экологический заповедник в рамках уникального, небывалого научного эксперимента по перемещению ментально-эмоционального тела человека в тело животного. Так французский врач Андрэ Бертье пытается помочь своей любимой жене Веронике, чьё тело разрушено боковым амиотрофическим склерозом. Сама эта тема невероятно пронзительна: в образе врача, который не может вылечить любимого человека, — и непокорность, и бессилие перед лицом смерти, и причудливая ирония, свойственная Судьбе… Но одновременно красной нитью через весь роман проходит тема не личной, но общечеловеческой катастрофы — аварии на Чернобыльской АЭС.

Она и сегодня, 38 лет спустя, остаётся сложной и болезненной для нашего общества. Но Софии Агачер удалось

найти неожиданный и деликатный подход к ней. «Ужас и Страх умаляют жизнь. В этой книге вы их не найдёте, не найдёте того, что так любит теперь смаковать кинематограф!» — написала Агачер в авторском предисловии. И это — правда. Её взгляд на Чернобыльскую катастрофу сильно отличается от общепринятого. Для Агачер случившееся в апреле 1986-го — в первую очередь не техногенная катастрофа и не человеческая трагедия, а рана, нанесённая людьми Земле, которую природа бережно и любовно врачует. Зона отчуждения становится местом, где растения и животные возвращают себе принадлежащее им по праву, где разливается полноводная Река Времени, где восстанавливаются утраченные связи… От описаний природы заповедника захватывает дух: читаешь и испытываешь мучительную зависть к участникам экспедиции, которым довелось увидеть всё это вживую. И — к автору, у которого получилось так точно и тонко прочувствовать и передать не тронутую людьми красоту.

Человеческую беду София Агачер, конечно, тоже не обходит стороной. Без «чернухи», без шокирующих физиологичных описаний лучевой болезни она показывает случившееся через небольшие, совсем простые эпизоды, от которых тем не менее кровь стынет в жилах: вот в начале мая жители ближайших деревень сажают картошку на огородах, ещё не зная, что через считанные дни им придётся навсегда покинуть малую родину; вот деревенские мальчишки помогают пожарным грузить в фонящие радиацией вертолёты мешки с песком… В этом — бесспорное мастерство писателя.

Важно, что Агачер не пытается делить мир на чёрное и белое, не делает из ликвидаторов святых, не демонизирует правительство: «Думаете, коммуняки ограбили, обманули людей? Да никто ничего тогда ещё не понял! Ведь никогда такой аварии не было! И никто не знал, что делать! Что правильно, а что неправильно?» Простая, но очень ценная мысль, которую упускают из поля зрения многие «творцы», берущиеся сегодня за тему Чернобыля. А автор, к слову, знакома с ней не понаслышке. Катастрофа на АЭС затронула её, уроженку Гомельской области, напрямую. Так что «чернобыльская линия» в романе — не фантазии на тему, а личный опыт, переплавленный в художественно выверенное произведение, в высокое искусство.

И тут нельзя не отметить мироощущение Софии Агачер, под обаяние которого незамедлительно попадает читатель романа: мудрый и светлый взгляд на мир, жизнелюбие и мужество — вот те качества, которыми автор сполна наделила своих героев. Агачер близка философия пантеизма, идея всеобщей связи вещей, далёкая от антропоцентричных взглядов современного общества. Нет, человек здесь — не пуп земли, не царь вселенной, но лишь звено единой цепи, соединяющей всё мироздание. Причём звено — слабое, утратившее бесценные навыки гармоничного существования: «Животный мир намного древнее человеческого, и когда-то он делился своими знаниями с людьми и был очень тесно связан с ними. У кого-то общаться со зверьём получалось лучше, чем у других, — так в роду возникли ведуньи, передававшие свои знания через века из поколения в поколение. В современном мире человек окончательно утратил связь не только с животным миром, но и со своей родной землёй. Всё перемешалось, усреднилось, цивилизация выкорчёвывает последние корни индивидуальности».

Тема отчуждения человека от природы, от корней, от малой родины также очень важна для глубокого проникновения в текст. А эксперимент доктора Бертье, если смотреть на него шире, способен не только вернуть радость жизни безнадёжно больной Веронике, но и стать началом исцеления всего человечества. И, как ни парадоксально, помогает доктору в этом… искусственный интеллект! Образ нейрокомпьютера по имени Нэт, взаимодействующего напрямую с человеческим мозгом и способного, ко всему прочему, испытывать эмоции — центр научно-фантастического пласта романа. И надо сказать, что в сегодняшних реалиях он уже не кажется плодом авторского воображения, а представляет собой скорее предположение дальнейшего хода развития технологий. Вполне вероятно, что через несколько лет Нэт станет реальностью, а София Агачер — одной из тех, кто предсказал его появление.

Особое место в романе занимает мистика: здесь нашлось место и легендам зоны отчуждения, и ведовству, и телепатии, и пространственно-временным аномалиям… Завораживает один из центральных мистических образов, отсылающих нас к фольклору, — образ Белой Лунной Волчицы, связанный с родом Вероники. Образ этот сложный, многоплановый. А ещё — символичный. Довериться волку, пойти за ним — значит преодолеть страх и научиться доверять миру, значит стать по-настоящему сильным, мужественным и свободным человеком. Таким, как герои этого романа: безнадёжно больная, но не утратившая надежду Вероника; смелая, готовая на рискованный эксперимент Надежда; сотрудник радиационного заповедника дед Матвей, вернувшийся в родные места, ставшие опасными для здоровья и жизни, чтобы помочь миру залатать проделанную катастрофой брешь…

Широта охвата тем, смысловая и событийная многоплановость потребовали от Софии Агачер создания сложной, нелинейной композиции, — и автор справился с этой задачей блестяще. Роман состоит из девяти частей-постов, написанных от лица разных участников эксперимента и снабжённых комментариями, благодаря чему читатель может погрузиться в тему максимально глубоко, увидеть и прочувствовать все грани происходящего.

А ещё, помимо всего прочего, «Журнал Рыси и Нэта» — удачная литературная мистификация, что, на самом деле, большая редкость в современной литературе. Дочитав книгу до конца, испытываешь иррациональное желание поискать этот блог на просторах «Живого журнала» — так хочется поверить в реальность этой истории.

Она нужна нам сегодня как никогда.

«Журнал Рыси и Нэта» — роман о боли и исцелении, о доверии и надежде. И о великой тайне, которую представляет собой наш мир: живой, неизведанный и до краёв наполненный любовью.

Николай Иванов, председатель СП России

Здравствуй, дорогой Читатель!

«Писать просто и ясно так же трудно, как быть искренним и добрым», — считал Моэм. Всю свою жизнь я стараюсь быть искренней и доброй, но просто о сложном, о трудном, о больном писать так и не научилась. Трагедия сама определяет язык повествования.

Не мы выбираем место рождения.

Случилось так, что я родилась в Гомельской области и про Чернобыльскую катастрофу знаю не понаслышке. Авария прошла через отчий дом и моё сердце, унеся жизни близких людей, и во многом повлияла на мою судьбу.

Роман «Журнал Рыси и Нэта» я начала писать в 2014 году, выкладывая главы в своём блоге «Живого журнала». Отсюда название романа и его композиция. После первых робких публикаций и зарисовок в Сети стали появляться комментарии читателей. И теперь каждая глава в книге снабжена небольшими комментариями.

Так я познакомилась со Змееловом. Вы, конечно, догадались, что это ник?

Со Змееловом я освоила огромный пласт знаний о животном и растительном мире.

Нам кажется, что это мы приручаем зверей и животных. Между тем это они приручают нас. Змеелов писал о рыси, волке, кабане, зубре, чёрном аисте, выдре, как будто и сам был этими зверями. Он рассказывал не просто о дикой природе, а о животном царстве — том мире, из которого были изгнаны люди, словно падшие ангелы из рая.

Когда умирают срубленное дерево, убитая охотником птица или зверь, земля лишается частички души.

И вот наконец наша кормилица устала от издевательства — осушения болот, вырубки лесов, уничтожения зверья и птиц — и выдохнула, изгнав тупых и обнаглевших паразитов-людей.

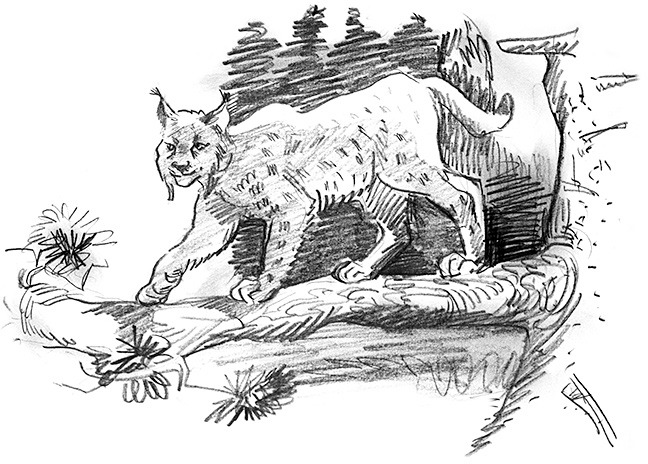

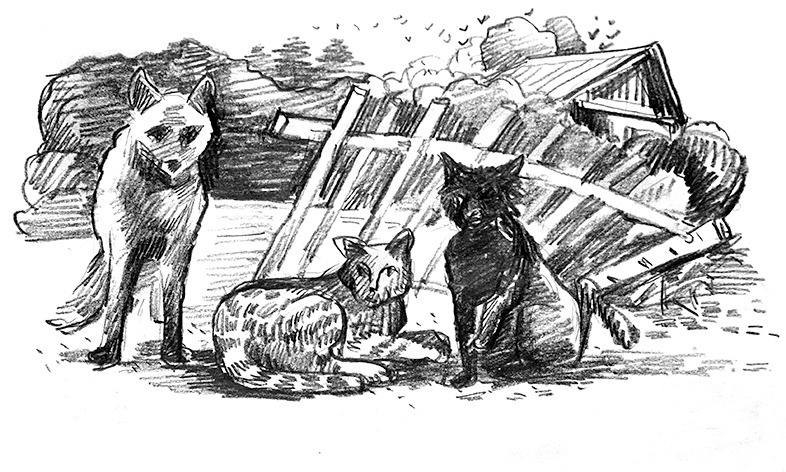

Границы свободного в своей первозданности мира от непрошеных гостей охраняли изящные и хитрые рыси. Патрулировали территорию и следили за порядком сильные и мудрые волки.

Зверьё здесь было непуганое — охотилось и днём, и ночью. Зубры, кабаны, лошади Пржевальского, медведи жили по своим законам, никому не принадлежа и не желая подчиняться законам дичи под прицелом.

Берёзы, осины да ёлки прошили насквозь брошенное человеческое жильё. И оно стало трухой. Змеелов описывал мир дикой природы без человека. Мир дикой природы обрёл рай! В общем, как говаривал Пришвин, «с природой одною он жизнью дышал»…

Я знала только одно такое место в Европе — Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, или «Чернобыльский рай», как шутил Змеелов.

Так о чём мой роман?

О любви и о спасении любимых! Он о творце и его творениях, ибо, по словам Ницше, творчество — вот великое спасение от страданий, великое облегчение жизни!

Ужас и Страх умаляют жизнь. В этой книге вы их не найдёте, не найдёте того, что так любит теперь смаковать кинематограф!

Страх появится позднее… причём у тех, кого и близко там не было. А тогда, помню, не было ни страха, ни ужаса при эвакуации населения — никто ничего ещё не понял тогда!

И героизма, и жертвенности не было — люди делали свою обычную работу, как выполняли её каждый день до этого, и радовались, что им заплатят два, а то и три оклада… Если ещё проще и яснее… мой роман о враче, пытающемся спасти свою любимую от жуткой болезни. Диагноз понятен, причины возникновения заболевания не изучены, лечения не существует.

Врач решается на научный эксперимент, который можно провести только в условиях закрытой природной экосистемы, где водятся рыси. В мире существует лишь одна такая «природная лаборатория» — заповедник в Чернобыльской зоне отчуждения, где и раскручивается маховик сюжета.

Надо ли добавлять, что все события и имена в романе являются вымышленными?

Если нет, то приятного погружения!

Ваша София Агачер

ПРОЛОГ

Забитый колодец, безлюдной деревни хранитель, Некошеный, серый, под солнцем стареющий луг. И купол вдали золотится, святая обитель,

И город пустой перед ним возникающий вдруг. И странные люди, одетые не по сезону.

И всё, что ты видишь вокруг, называется зоной.

Сергей Урывин. Из песни «Зона»

Чёрное небо провисло, как клеёнка с водой. Туча напоминала поливальную машину. Фиолетовые вспышки молний исполосовали небо.

Если бы не близкое знакомство доктора Андрэ Бертье с президентом Французской республики и не поздний звонок господина Жака Ширака своему коллеге президенту Беларуси Александру Лукашенко, частный самолёт французского телевизионного канала TFС никогда не смог бы приземлиться в Национальном аэропорту Минска.

Но шасси выпущены, словно когти у кошки, колёса мягко коснулись бетона, и двенадцатиместный комфортный джет побежал по почти пустынному взлётному полю, где врассыпную стояли самолёты с тёмно-серыми крестами на фюзеляжах

Похоже, люфтваффе опять базируются в Минском аэропорту?! — пошутил брюнет с типичным для француза крючковатым носом.

Стюарт Шарль, опоясанный ремнём безопасности, нервно поправил свой красный галстук-бабочку и пояснил:

— Господин Бертье, это самолёты «Белавиа» с цветком василёк — эмблемой белорусской авиакомпании.

— А почему тёмно-серого цвета?

— Кризис: не хватает синей краски, дорогой Андрэ, — рассмеялся сидящий напротив доктора Бертье высокий мужчина, после чего с ленцой потянулся, встал и… стукнулся головой о верхнюю багажную полку. — У-у-у-у… Поделом мне… или, как говорится, «il ne faut pas réveiller le chat qui dort»! 1

Мелкий дождь не прекращался.

Пассажиры джета явно нервничали и хохмили, подбадривая друг друга перед поездкой в Полесский радиационно-экологический заповедник. Группа французского телевидения получила разрешение не только на посещение, но и на съёмку фильма о животном мире закрытой и таинственной Чернобыльской зоны. И предвкушение опасного путешествия пьянило, как шипучка из подвалов мадам Клико.

Белоруссия встречала французских телевизионщиков с уважением и вниманием, как будто членов правительственной делегации. Улыбчивый пограничник поднялся в салон джета, проверил и проштамповал паспорта.

У самолёта застыли микроавтобус «Мерседес» и вытянувшийся в струнку, как солдат почётного караула, доктор биологических наук, зоопсихолог Фёдор Юркевич.

1 «Il ne faut pas réveiller le chat qui dort!» — французская пословица, эквивалентная по значению русской: «Не буди лихо, пока оно тихо!»

Доктор Бертье первым сбежал с трапа, обнялся с белорусским учёным и возбуждённо заговорил по-русски, слегка картавя:

— Фёдор, как я рад тебя видеть! Мы ждали этого дня десять лет! Свершилось!

Руководитель группы и переводчик доктор Андрэ Бертье, его помощница доктор Надежда Сушкевич, компьютерный гений доктор Ву и операторская группа, состоящая из настоящих, прожжённых телевизионщиков, одетых в видавшую виды летнюю форму солдат Французского легиона: Мишеля Дризэ, Александра Капниста и Поля Ваньковича, — расселись по местам.

Прибывший багаж молниеносно перегрузили в микроавтобус, и уже через десять минут прилетевшие покинули территорию взлётного поля, так и не побывав внутри здания Минского аэропорта.

У шлагбаума офицер пограничной службы, молоденький летёха, отдал французам честь и даже попытался натужно улыбнуться.

Белорусская земля радовала гостей жёлтыми и фиолетовыми полями цветущего люпина, поздними трелями июньского соловья и нежно-зелёными берёзовыми рощами вдоль дороги по маршруту Минск — Хойники.

Французы ещё не пришли в себя, и Фёдор Юркевич решил взять их в оборот.

— Как устроились, ребята, всем удобно? Едем прямо в Хойники. Расстояние — 330 километров, время в пути — пять часов. Сейчас 13:00 по местному времени; через пару часов сделаем привал в лесочке недалеко от Бобруйска. Поснедаем, как говорят белорусы, ушицы из щучек утреннего улова, а кто рыбку не уважает — тому мачанку с рёбрышками и драниками предложат. Так что ещё засветло прибудем на место. Там для вас забронирован целый этаж в гостинице «Журавинка». Хорошая гостиница… не хуже ваших клоповников на Монмартре, — переводил на французский язык почти дословно вводную речь Фёдора доктор Бертье, опустив, правда, его замечание насчёт кровососущих в парижских отелях.

Гости воспряли духом.

— Фёдор, — обратилась Надежда к доктору Юркевичу (хочу заметить, что на Западе «доктор» — это вежливая форма обращения к любому учёному, а не только к врачу), — лёту от Парижа до Минска всего ничего, да и условия у нас были шикарные, так что все сэкономленные силы, помноженные на любопытство, мы намереваемся обрушить на вас. Расскажите нам о Полесском заповеднике, Чернобыльской зоне, обо всём том, что мы должны знать прежде, чем попадём в эту радиационную паутину человеческой боли.

Фёдор Юркевич, автор уникальной книги по зоопсихологии волков, и доктор Андрэ Бертье, известный невролог, познакомились на всемирной научной конференции в Париже в середине девяностых. В то время одно упоминание Чернобыльской зоны вызывало у европейцев первобытный ужас. Но когда небольшого роста и совсем негероической наружности, с давно не бритой щетиной на лице, рано облысевший человек лет пятидесяти выступил с докладом об опыте сохранении экосистемы на примере Полесского радиационно-экологического заповедника, весь зал аплодировал белорусскому учёному стоя!

Андрэ Бертье пригласил Фёдора Юркевича к себе в Ниццу. Именно там, на Лазурном берегу, на вилле «Вера», где находилась неврологическая клиника для безнадёжных больных, и возник этот безумный план совместного эксперимента и поездки в заповедник…

Фёдор снял бейсболку, взлохматил остатки растительности на черепе, достал из своей сумки три альбома и протянул французам.

Родные мои! В этих альбомах фотографии обитателей и истинных хозяев нашего Чернобыльского рая! Полюбуйтесь на этих красавцев — оленей, зубров, медведей, рысей, чёрных аистов, орланов, диких лошадей Пржевальского. Разве они не прекрасны?

Телевизионщики оживились.

— Все эти животные наконец-то обрели свой дом, откуда ужас перед радиационным облучением и смертью выгнал самых страшных, всё и вся пожирающих и разрушающих существ на Земле — нас с вами.

«Мерседес» плавно скользил по асфальту. Тихо и бесшумно. За окном — вангоговские поля. Киношники с альбомами в руках, где каждой твари по паре. Ноев Ковчег!

А Фёдор тем временем продолжал:

— Итак, немного истории. 26 апреля 1986 года, в 1 час 23 минуты, произошёл аварийный взрыв четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной станции. Взрыв был такой чудовищной силы, что разрушил толстые стены из бетона и в атмосферу было выброшено колоссальное количество радиоактивных веществ. В блоке начался пожар — первыми в этот ад спустились пожарные расчёты.

Они не знали, что погибнут. Вечная слава и память этим ребятам-пожарным, спасшим всех нас!

Пламя было потушено, но начались мощнейшие выбросы радиоактивных веществ. Шквальные порывы ветра рвали, гнали и разбрасывали радиоактивные облака по всей Европе, где смерть выпадала пылью и проливным дождём на цветущие сады, сохнущее бельё, играющих детей, участников велогонки мира, людей на первомайских демонстрациях, крестьян, работающих в поле, и коров, жующих отравленную траву.

Для нейтрализации четвёртого энергоблока был сооружён «саркофаг», на строительство которого затратили более трёхсот тысяч тонн бетона и большое количество свинца.

За два года свыше полумиллиона человек приняли участие в ликвидации аварии и её последствий. Сейчас их называют ликвидаторами. Большинство из них болеют, многие умерли, но никто не считал и не считает себя героем, потому что нас в Советском Союзе с детства учили Родину защищать. Сотни тысяч людей вынуждены были навсегда покинуть свои жилища, простившись с землёй и могилами предков.

Больше всего досталось моей родной Беларуси: на территории Гомельской области выпало около 70 процентов радиоактивных осадков. В радиусе тридцати километров от Чернобыльской станции непригодная для жизни людей территория с заражённой на тысячу лет почвой, с сотнями оставшихся без хозяев, брошенных деревень, куда тут же потоком хлынули тысячи мародёров со всей страны, была огорожена колючей проволокой и стала строго охраняемой зоной.

Отныне и до веку, как бессменные постовые, застыли на границе с этой землёй столбы с табличками, на которых красным по белому, словно кровью по снегу, начертано: «ВНИМАНИЕ! РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ!

ВХОД И ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЁН!» А ядовито-жёлтый треугольник с изображением «вентилятора», или знак радиационной опасности, знает сейчас в Белоруссии любой малый ребёнок.

Звезда Полынь — символ Апокалипсиса.

В альбомах есть и знаменитые фото: развороченный взрывом четвёртый энергоблок; автобусы с эвакуирующимися жителями Припяти; колесо обозрения в парке культуры и отдыха, который должен был открыться в городе энергетиков на майские праздники 1986 года; обнявшиеся молодые ребята и девушки на берегу реки Припять, любующиеся на фантастически красивое зарево пожара на атомной станции; пионерская вожатая, что привела пионеров на мост посмотреть, как работают их отцы после пожара на станции.

Смотрите, смотрите!

Подавленные французы молча листали страницы истории.

Сколько боли сочилось с этих фотографий… У любого человека сердце сжималось тисками.

По лицу Надежды беззвучно катились слёзы, а операторы сразу стали заниматься своей работой: снимать дорогу, реакцию соседей по микроавтобусу на чернобыльскую быль; Фёдора с его словно уставившимися в одну точку глазами и сами фотографии. Профессионалы!

Спасительная рутинная работа, что может вытащить из любого стресса и горя, хвала тебе! Главное — не выть, а что-то постоянно делать.

Фёдор замолчал, достал из своей винтажной, потёртой на сгибах и швах сумки термос и повернулся к остальным пассажирам:

— Предлагаю на этой пафосной ноте сделать короткий антракт и испить сбитня, приготовленного моей матушкой специально для вас.

По салону автобуса потёк травянисто-медовый пряный аромат. Путники, держа в ладонях пластиковые кружки, жадно вдыхали запах, отхлёбывая маленькими глотками горячее янтарного цвета варево.

— Федья! Объясни, что это за чудодейственный напиток? — поинтересовался доктор Бертье, прикрывая глаза и урча от блаженства, как мартовский кот на солнце.

С каждым глотком волшебного нектара шестерёнки в черепушке крутились всё быстрее, а краски мира становились ярче и теплее.

Французы были взяты в полон!

— Андрей! — обратился к другу на русский манер Фёдор. — Объясни своим коллегам, что ещё одна кружечка сбитня — и мы не только начнём целовать и любить друг друга, но и, подобно ракете, взлетим на Луну. Матушка моя готовит этот напиток из шипучего мёда и трав, что ей передаёт Матвей Остапыч аккурат из тех мест, куда мы едем.

— Ты хочешь сказать, что этот напиток сварен из растений и мёда Чернобыльской зоны? — прошептал Андрэ, с ужасом обозрев пустое дно своей кружки.

Доктор Бертье приуныл.

— Именно это я и сказал. Недалеко от контрольно-пропускного пункта «Бабчин» есть потрясная экспериментальная пасека, мёд откуда в небольших дозах обладает сильнейшими целебными свойствами. Как в гомеопатии, где вещества в микродозах являются лекарствами, а в макро — ядами.

Французы, не обращая внимания на шепчущихся, радостно галдели и протягивали чашки за добавкой.

Надежда закрыла рот ладошкой, чтобы не прыснуть от смеха, глядя на вытянувшуюся физиономию и выпученные глаза доктора Бертье, который, сделав несколько глубоких вдохов и успокоившись, объяснил кинооператорам, что больше одного стакана сбитня с непривычки пить не рекомендуется — это хоть и не абсент, но всем предстоит завтра трудный поход.

Фёдор, пошалив, невозмутимо продолжил свою привычную лекцию о Полесском заповеднике:

— Хорошо, надеюсь, все восстановили силы, получили удовольствие и готовы слушать меня дальше, — как с привычной профессорской кафедры вещал доктор Юркевич, пряча свой огромный термос от греха подальше в сумку. — Тридцатикилометровая Чернобыльская зона отчуждения находилась на территории двух советских республик — Украинской и Белорусской ССР.

В июле 1988 года Беларусь в своей части организовала Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Вот так через пять лет после аварии уже существовали две совершенно разные структуры, подчинённые правительствам независимых государств: украинская Зона отчуждения и белорусский Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. И что интересно, в зоне отчуждения природа и животные «отчуждены», восстанавливаются не шибко, хиреют, а в заповеднике флора и фауна заповедные, пышные.

Всё в этом мире буквально как назовёшь, так и будет. Радиационный заповедник обосновался в трёх районах Гомельской области: Брагинском, Наровлянском и Хойникском1. Жители 97 вёсак были выселены за пределы этой территории.

Ежедневно заботятся о заповедной зоне около 700 человек: охранники, егеря, лесники, научные работники, сотрудники МЧС. Приезжают на практику студенты-биологи, учёные, журналисты, фотографы из различных стран. Двадцать лет флора и фауна жизнедействуют здесь без вмешательства человека. В заповеднике больше 1250 видов растений, из них одни только заросли исчезнувшего повсеместно водяного ореха чего стоят.

Остапыч обязательно вас туда поведёт снимать диких кабанов — уж очень они любят там пастись2. Радиация и страх перед ней лучше любой охраны защищают заповедник от браконьеров. Попасть туда можно только по специальному пропуску, который, ой, как трудно получить.

Надежда отвернулась к окну и, как будто вынырнув на поверхность из своих мыслей, проговорила:

— Фёдор Стратонович, я ведь родом из этих мест и прекрасно знаю, что и самосёлы есть в заповеднике, и мальчишки-сталкеры захаживают за «хабаром»!

1 Здесь сконцентрировано около одной трети выпавшего на территорию Беларуси радиоактивного цезия, 70% стронция, 97% плутония. Площадь заповедника — более 215 тыс. гектаров.

2 Фауна заповедника насчитывает 280 видов птиц, 25 видов рыб, 54 вида млекопитающих. Сорок три представителя животного мира занесены в Красную книгу: зубр, бурый медведь, рысь, барсук, чёрный аист, орлан-белохвост, лошадь Пржевальского и др.

Белорусский учёный лукаво улыбнулся и неожиданно хлопнул в ладоши.

— Давайте все вопросы, дорогие мои, вы зададите своему проводнику Матвею Остаповичу. Завтра он вас будет ждать на КПП «Бабчин». А моё дело — рассказать вам общеизвестные вещи и доставить в администрацию заповедника, что находится по улице Валентины Терешковой в городе Хойники… Да разместить вас в гостинице «Журавинка». Фёдор замолк, посмотрел внимательно в окно и, повернувшись к водителю, неожиданно пробасил:

— Василий, у той нарядной хатынки сворачивай налево и по просёлку пыли до берега Березины. Пора снедать!

— Березина! Березина! — радостно зашумели французы, похлопывая друг друга.

Широко и вольно среди лугов и синего неба раскинулась река, полноводная голубая коханочка.

Спустя десять минут микроавтобус остановился на пологом берегу. Деревянный стол, лавки, костерок с котелком… Гости попрыгали на траву и начали шумно и жадно вдыхать воздух, напоённый свежестью реки, ароматами скошенных трав, горьковатым дымом костра и сногсшибающим запахом царской ухи.

Tres bien!11 Великолепно! (фр.)

Александр Капнист — щуплый, сероглазый, похожий больше на озорного мальчишку, чем на одного из известнейших военных тележурналистов, в бейсболке козырьком назад — по-дружески начал тузить Мишеля Дризэ и тащить того к реке с нескрываемым намерением столкнуть в воду.

— Ну что!.. Французишка!.. Это историческое место — Березина!.. Здесь мой пра-праи так далее дедушка Василий Капнист, русский офицер, полковник Миргородского полка, герой войны 1812 года, чей портрет висит в Эрмитаже, потопил несметное число французских солдат и, как гласит семейное предание, чуть не взял в плен самого Наполеона Буонапарте! Тут русские всегда мочат французов! — кричал месье Капнист на прекрасном русском языке. Мишель Дризэ — среднего роста, коренастый, лет сорок, явно не робкого десятка, коллега Александра по военным походам — растерялся, начал пятиться назад, споткнулся о корягу и со всей дури плюхнулся в воду.

Правнук продолжил дело своего прадеда!

Водитель микроавтобуса Василий среагировал молниеносно: бросился в воду и помог гостю выбраться.

Пока Мишель переодевался, путники растянулись на лавках у стола, покрытого настоящим льняным белоснежным рушником с вышитыми красными нитками ромбами, берегинями, голубями и медведями.

— Вить-вить-фьють-фьють! — раздалось совсем рядом.

— Да замолчите же вы! Это соловьи поют! — тихо сказал Андрэ. (Шёпот порой громче любого окрика людей заставляет замолкнуть.) — Не слышал их с археологического похода в восемьдесят четвёртом! Поздний соловей, старый! Поёт с хрипотцой, с горечью! Мастер! Моя бабушка говаривала, что соловьи поют только до Троицы, пока берёза косы не закрутит.

— Ку-ку! Ку-ку! — начала аккомпанировать соловью кукушка.

Надежда с ужасом прижала руки к груди, считая:

— Раз, два, три… — и с каждым счётом морщинок на её лице становилось меньше, а весёлых рыжих искорок в янтарных глазах — больше.

Вечерело, дым от костра туманом стлался вдоль реки. Облака, как декорации из буколической идиллии, паслись на небе.

Повар в уху вылил стакан водки, снял котёл с костра и поставил его на пень рядом с общим столом, где уже красовались лук-порей, гора петрушки и укропа, огурчики зелёные пупырчатые да красавец каравай, разодранный на крупные ломти — по-другому горячий хлеб порезать нельзя, разве что ломать.

Если бы не французы, то хозяева так и сделали бы, потому что ломать оно всегда вкуснее!

Помечтаем: рука смачно отламывает хрустящую корочку, чувствует тепло и радость земли; аромат хлеба дурманит… Увертюра к симфонической поэме «Царская уха»… Но стоп, гости-то из Европы, вот хозяева и постеснялись!

Повар — румяный дядька, лет пятьдесят, в колпаке и фартуке — большой деревянной ложкой неспешно помешал уху в котле и медленно начал разливать это божественное варево по деревянным мискам, добавив для вкуса, как это делают все настоящие рыбаки, уголёк из костра. Недаром Иван Тургенев на знаменитых обедах «пяти освистанных» угощал своих французских товарищей именно «царской» ухой!

— Родной, не томи, — застонал Фёдор Юркевич, первым заграбастав миску с ухой (это был очень некорректный жест в первую очередь по отношению к гостям, а если среди них дамы — тем более!). — Сейчас захлебнусь собственной слюной. Ребята, извините, я первый, смотрите на меня. Вы ведь не умеете есть деревянными ложками, да ещё варево только с костра. Вначале вдыхаете аромат ухи, потом зачерпываете её ложкой и по чуть-чуть насыпаете в рот, смакуя каждый кусочек. Кому несподручно, скажите — дадут металлические ложки, но я не рекомендую: вкус еды станет совсем другой. Что тут началось за столом! Смех, чавканье, крики, глаза горят, пот со лба течёт… Одним словом — пир!

— Уф! А почему повар водку в уху вылил? Кто знает? Нереально вкусная пьяная уха! — закончив есть и облизав ложку, спросил доктор Ву. Да потому что это «царская» уха. Рыба-то речная — вот водку и подливают, чтобы отбить запах тины, — неожиданно ответил Поль Ванькович. — Моя бабушка именно так и стряпала уху, — и он протянул повару свою миску за добавкой. — Хоть мисочка и похожа размером на деревянное корытце, но я бы съел ещё, уважаемый! В парижском ресторане ни за какие деньги такое блюдо не попробуешь. Разве что марсельская уха — буйабес, но это совсем не то!

Когда ещё придётся в следующий раз попасть в давно утраченный гастрономический рай!

— Что самое главное и трудное в приготовлении «царской» ушицы? — положив ложку и переведя дух, выпытывала Надежда у повара.

— Самое сложное — это найти старого петуха, из которого варится бульон для ухи! — смеясь, ответил кок.

Французы острили, рассыпались в комплиментах в адрес повара, красоты природы и белорусских женщин. Все наелись, расслабились, успокоились, на столе появился самовар с липовым чаем для неспешного разговора.

— Пока мы не вошли в зону эксперимента и не достигли Полесского радиационного заповедника, основные характеристики нашего сознания не искажены, — обратился к сидящим за столом доктор Бертье, — поэтому я хочу попросить доктора Ву и его любимое детище — нейрогенный компьютер, известный нам под именем Нэт, — создать на базе цифровой платформы нашего эксперимента отдельный журнал, куда участники экспедиции будут записывать, что они видели, чувствовали, слышали, о чём думали. Что им снилось, какую информацию считывали в общедоступном Интернете и многие другие мелочи, что окружают нас и которым мы не придаём ни малейшего значения. Но, работая в столь опасной зоне, где авария исказила время и пространство, такая мелочь, замеченная одним из нас, может спасти жизнь другому.

Доступ к журналу будут иметь все участники эксперимента и смогут, что крайне важно, обмениваться мнениями в комментариях к постам. Кроме того, оставшиеся во французской клинике другие участники эксперимента, я имею в виду свою жену Веронику, также будут с нами. Таким образом мы получим наиболее полную картину происходящего.

— Отличная идея, Андрэ! Ты просто читаешь мои мысли, — сказал доктор Юркевич, внимательно слушая перевод Надежды.

Доктор Ву задрал голову и, казалось, никого не слышал, пытаясь разыскать в кроне дерева серенькую птичку, с дотошностью бухгалтера отсчитывающую мелочь.

— Ку-ку! Ку-ку! Я насчитал сто восемьдесят, так что на каждого участника нашей безумной экспедиции, включая доктора Юркевича, Веронику и Нэта, приходится по двадцать лет предстоящей жизни. Отличная перспектива! — включился в разговор Николас Ву. — М-м-м… Я бы поставил ещё такой небольшой фильтрик, позволяющий любому во Вселенной существу с вибрациями ментальноэмоционального поля, сходными с нашими, участвовать в обсуждении постов. Не надо аплодисментов: идея принадлежит не мне, а Нэту, который считает, что это безопасный способ расширить границы эксперимента, — пошутил доктор Ву, внимательно всматриваясь в удлинившиеся, как на полотнах Модильяни, лица своих удивлённых товарищей.

— Не понимаю, зачем заниматься лишней писаниной: операторы и так снимут всё происходящее с трёх точек, — воскликнула слегка раздражённо доктор Сушкевич.

Поль Ванькович вытер полотенцем лоб и шею, налил себе ещё чашку липового отвара и перебил Надежду:

— Извините, мадмуазель Надин, я хочу рассказать забавный случай. Гулял я как-то со своей супругой по одному из жилых кварталов Парижа. И вдруг вижу, как по карнизу четвёртого этажа идёт огромный бело-серый мейн-кун.

Точь-в-точь как мой оставшийся дома котяра Фипс. Степенно так ступает лапами и шевелит кисточками ушей. Я обомлел! Покрылся холодным потом, с тревогой следя за каждым шагом кота, пока тот благополучно не добрался до открытого окна и не скрылся за шторой.

В это время моя жена, устав дёргать меня за рукав куртки, начала истерично хохотать: «Никогда не думала, что вид голой женщины в окне приведёт моего мужа, военного оператора, в такой экстаз!»

Оказывается, двумя этажами ниже в огромном французском окне стояла абсолютно обнажённая женщина и пила вино из бокала. И если бы не хохот и слова моей благоверной, я бы никогда не увидел эту голую тётку! Так что каждый человек видит мир по-своему. А оператор тоже человек! «Ведь снимает не камера, а глаза, сердце и ум оператора», — говаривал мой большой друг — советский фотожурналист Николай Рахманов. Барон, между прочим. Мы видим только то, что в фокусе камеры или нашего интереса, и ничего больше, подобно лошадям с шорами на глазах.

Колдовская тишина окутала своим покровом пикник. Вата облаков отражалась в воде, река жизни бесшумно катила свои воды в вечность…

После этих слов все присутствующие за столом задумались и замолчали, и лишь неутомимая кукушка продолжала предсказывать будущее.

— Предлагаю назвать этот «полевой дневник» «Журнал Рыси и Нэта», — неожиданно для всех прошептала Надежда.

Ответа не последовало; молчание — знак согласия.

— Вот и ладушки!.. По коням, ребята, нам ещё ехать до места часа три, — хлопнул по столу Фёдор Юркевич, встал и посмотрел на часы. — Опаньки! Почти четыре часа. Покатила ушица наше солнышко к закату!

Как бы в ответ на слова Фёдора солнце, пойманное в сети могучим облаком, заалело.

После гостеприимного и щедрого «перекуса» на берегу Березины микроавтобус без каких-либо остановок и разговоров домчал наших развалившихся на сиденьях и мирно похрапывающих героев до небольшого белорусского городка. Справа, составленное из огромных бело-зелёных каменных букв, промелькнуло слово «ХОЙНИКИ». По обеим сторонам дороги потянулись аккуратные, крепкие деревянные домишки, нарядно выкрашенные в жёлтый и зелёный цвета, с резными наличниками и фигурными коньками. Потом автобус свернул, и дорога стала широкой, а дома — уже каменными и двухэтажными.

— Друзья! Просыпаемся! Милости прошу в старинный белорусский городок Хойники — былую вотчину воинственных и гонорливых шляхетских родов Вишневецких, Ястрембжевских, Ваньковичей…

Доктор Бертье, разбуженный зычным голосом Фёдора, начал переводить, но, споткнувшись о фамилию Ванькович, воскликнул:

— Ба, да ты, Поль, вернулся на родину предков? Ты же Ванькович?.. Похоже, многие из нас имеет свою тайну, связывающую его с этим местом.

Поль перевернул на безымянном пальце массивный золотой перстень и показал всем эмалевую пластину с красным рыцарским щитом, короной и лисом.

— Это перстень с гербом «Лис» рода Ваньковичей, к которому я действительно принадлежу. Не верил до последнего, что увижу свой родовой замок с огромным, на несколько гектаров, парком, вымощенными дорожками, репликами античных скульптур. В начале прошлого века мой прадед Станислав построил вблизи замка, в местечке Рудаков, мелиоративные каналы, кирпичный, маслосыродельный и спиртовой заводы.

— Прости, брат! — с пониманием продолжил разговор Фёдор Юркевич. — Там одни руины. Рудаков попал в зону отчуждения. Сельскохозяйственный техникум, который размещался в барском поместье, был эвакуирован в Хойники. Но я попрошу Матвея Остаповича, нашего проводника, показать тебе замок и заброшенный парк…

Лучи заходящего солнца преломились в рыжей шевелюре пана Ваньковича, увенчав её золотистой короной прямо, как на гербовой пластине перстня, а длинный нос, заострённой формы ушные раковины и небольшие карие, близко посаженные глаза и многочисленные веснушки придавали ему сходство с лисом.

Автобус плавно остановился перед двухэтажным белорозовым зданием с надписью под коньком крыши «Гостиница „Журавинка“».

— Господа французы, приехали! В вашем распоряжении будет весь верхний этаж гостиницы. Кому какой номер достанется — разберёмся. Я буду жить вместе с вами… Выгружаемся! Вещи переносим в холл здания, паспорта отдаём дежурной для регистрации. Ужин в кафе на первом этаже, если кто голоден! Завтрак в 7:30 утра. Потом загружаемся в вездеход МЧС и отчаливаем к контрольно-пропускному пункту Бабчин… Надюша, переведи! Извини, устал… весь французский вылетел из головы, — бодрым командным голосом завершил день Юркевич.

Солнце садилось медленно, небо алело, появился белесый контур молодого месяца, вдали запели петухи, залаяли собаки. На улицах городка ни души. Местное население засыпало рано, с курами и солнышком. После аварии на Чернобыльской станции здесь остались доживать свой век тринадцать тысяч человек. Кормил Хойники заповедник — основное место работы горожан.

ЖУРНАЛ РЫСИ И НЭТА

Профиль: журнал_рыси_и_нэта Журнал был открыт 6 июня 2006 года, заморожен 12 июня 2006 и передан Надеждой Сушкевич с разрешения Смотрителей, включая авторские права на публикацию материалов в открытом доступе, Софии Агачер в июне 2014 года.

Имя:

Журнал Рыси и Нэта

Смотрители Журнала:

доктор Андрэ Бертье

доктор Николас Ву

Участники Журнала:

Надежда Сушкевич (Рысь)

Нэт

Мишель Дризэ

Поль Ванькович (Лис)

Александр Капнист

доктор Фёдор Юркевич

Матвей Остапыч

Профессор Эйн

Вероника Бертье

Местонахождение: Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, Республика Беларусь — г. Ницца, Франция.

Способы связи: доступ к Журналу через всемирную паутину для комментариев имеет любое разумное существо Вселенной с вибрациями ментально-эмоционального поля, сходными с аналогичными характеристиками Участников.

Описание: Журнал базируется на цифровой платформе эксперимента, проводимого французской экспедицией под руководством доктора Андрэ Бертье в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике, и является полевым журналом участников этого эксперимента. Журнал ведётся на французском и русском языках. Автор переводов — доктор Андрэ Бертье.

ЛИС

Пост 1

6 июня 2006 г.

Поль Ванькович

Задействовав все свои мыслимые и немыслимые связи, съёмочной группе французского телевидения удалось-таки получить разрешение на посещение Полесского радиационно-экологического заповедника.

Странная это была группа. Впервые за двадцать лет операторской работы в экстремальных условиях военных конфликтов меня пригласили в киноэкспедицию, исходя из результатов исключительно медицинского обследования. Три года тому назад я провёл феерическую неделю на Лазурном берегу в неврологической клинике доктора Андрэ Бертье, где получил приличный аванс и подписал контракт на участие по первому требованию в экспедиции в Чернобыльский радиационный заповедник. И при этом, похоже, моё профессиональное портфолио никого не интересовало.

Шикарный джет бизнес-класса доставил меня, двух моих старинных друзей и коллег — Александра Капниста и Мишеля Дризэ, нашего босса доктора Андрэ Бертье и доктора Ву в аэропорт белорусской столицы. А вот рыжеволосую красавицу с зелёными глазами я видел впервые.

— Меня зовут Надин, — представилась она. — Я ассистентка доктора Андрэ Бертье.

Это были её единственные слова за три с половиной часа полёта. Вылитая Жанна д'Арк в тридцать лет!

Молодая женщина закуталась в несколько пледов, пытаясь унять судороги, которые периодически сотрясали её тело. Видно, сильно нервничала перед опасным путешествием и пыталась согреться. Хотя что там опасного?! Авария на Чернобыльской станции была двадцать лет тому назад, сотни тысяч людей прошли через зону отчуждения. Да и не пустит нас никто снимать разное зверьё там, где здорово фонит. Индивидуальный дозиметр есть у каждого.

После приземления немного размялся: поснимал придорожные сиренево-жёлтые миражи с полями цветущего рапса и люпина, а заодно и лекцию белорусского учёного доктора Юркевича послушал. Классная профессия у мужика — изучает психологию волков и, похоже, живёт в этом заповеднике безвылазно. Я бы совсем не удивился, если б он не только умел выть по-волчьи, но ещё и при полной луне оборачивался бы в серого!

Недалеко от Бобруйска свернули к Березине. Во Франции название этой реки используется как синоним катастрофы. Вышел я из автобуса — думал: поснимаю… Но какое там! Духмяный аромат трав, костра, реки одурманил, и я на тонкой ниточке, как канатоходец над пропастью, под песню соловья забрался куда-то в давно забытые райские кущи!

Вроде сижу я в камуфляже рядом с остальными у деревянного стола в ожидании буйабеса, ноздри раздуваю, аки жеребец… Но внимание расфокусировано, картинка расплывается… — и в моём галлюцинирующем мозгу проявляются зов охотничьего рога, ржание лошадей, лай собак, вой волка и скулёж огромной раненой кошки, причём я абсолютно уверен, что кошки, — так плачет мой мейн-кун… Охота. Где-то идёт охота, которой я никогда не видел, но о которой мне как-то рассказывал… дед. Да, точно, дед! У отца в гостиной даже висела старинная картина «Шляхетская охота на рысь у берегов Припяти»… Это Березина, а не Припять — вспоминаю я и осознаю, что сижу рядом с Александром Капнистом за столом и тупо смотрю на деревянную ложку.

Уха была божественная — так умела готовить только моя бабушка. Медленно смакуя, я съел три огромные миски. И всё это время чувствовал тёплые бабушкины руки и её ласковый шёпот:

— Jedz, jedz! wnuczek!1

После обеда доктор Бертье предложил каждому из нас делать заметки в полевой журнал обо всём, что не только случится, но и почудится на этой земле. Да, похоже, местечко ещё то!

Разместили нас в ближайшем к заповеднику городке, в Хойниках, в гостинице с непереводимым фольклорным названием «Журавинка».

Я затащил свои фотокамеры и сумку в небольшой номер. Кровать была застелена чистым, хрустящим бельём. Ура! Главное — вымыться с дороги. В ванной комнате на стене, между раковиной и душевой кабиной, висела табличка: «Мойся вначале холодной водой!» и стоял пластиковый бак с нарисованным знаком радиационной опасности.

Нужно будет спросить у Фёдора, что это означает, а пока пришлось закаляться!

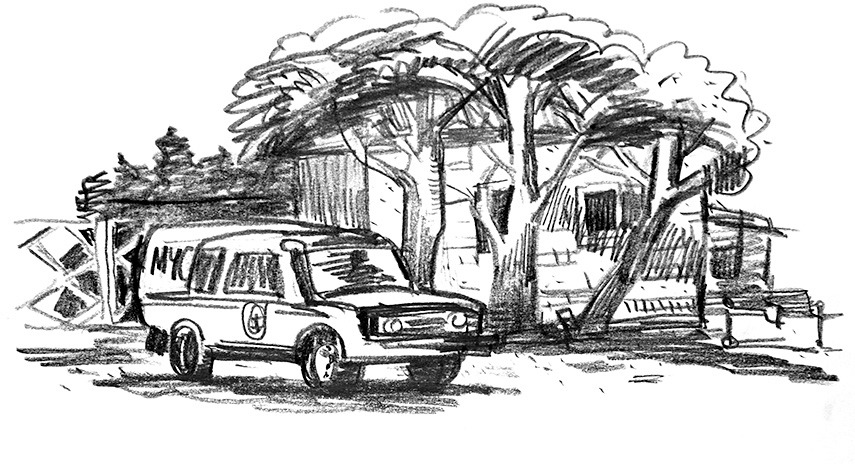

Плотно позавтракав картофельными оладьями, которые тут называются драниками, мы погрузились в машину

1 — Ешь, ешь, внучек! (польск.)

МЧС, напоминающую луноход. Я пристроился в кабине рядом с водителем — самая удобная точка для дорожной съёмки.

Через пять минут двухэтажные городские домики закончились, и мы свернули на шоссе с указателем «Стрели´чево».

По обе стороны дороги зеленели поля озимых, потом замелькали добротные кирпичные и бревенчатые деревенские дома. Стрели´чево было полно жизни: в придорожном пруду с камышами плескались утки; привязанная к забору коза мирно уплетала траву; в огородах — не только без единой сорной травинки шнурки грядок, но и внушительных размеров теплицы.

Созерцание этой спокойной и полной жизни деревни умиротворяло. Похоже, что люди здесь и думать забыли о радиации!

Поля рапса перешли в лес. Впереди замаячило красное пятно, вскоре оказавшееся крышей дома. Дорогу вездеходу перегородили ворота со щитом, на котором огромными красными буквами была выведена надпись: «СТОП! ПРЕДЪЯВИ ПРОПУСК!»

Дверцу кабины, где я находился, открыл месье Юркевич и попросил отдать ему паспорт:

— Привет! А вот и контрольно-пропускной пункт «Бабчин». Добро пожаловать в заповедник! Пропуска и разрешения от администрации заповедника у нас в порядке, но границу между двумя независимыми государствами — Украиной и Беларусью — никто не отменял! Так что давай документ для погранцов!

Ворота открылись, и мы подрулили к обычному сельскому деревянному домику, выкрашенному зелёной и жёлтой краской. Белые ажурные наличники окон и красная крыша дополняли легкомысленный вид здания, и только электронное табло с прыгающими цифрами «КПП «Бабчин». МД 0,54 мкЗв/ч»1 да придорожная кирпичная тумба с чёрным камнем и надписью «д. Бабчин, проживало 728 человек, эвакуирована в 1986 г.» нарушали радужную картину.

Подленькое беспокойство опять начало сосать под ложечкой.

Дверь из зелёно-жёлтого дома, оказавшегося «дежуркой» контрольно-пропускного пункта, открылась, и первой показалась голова, потом плечи, а затем вылез и весь высоченный дядька, одетый в камуфляж и солдатские ботинки. На груди у него висел армейский бинокль, в нагрудном кармане торчала рация, за плечами был рюкзак. Наш Фёдор, бросившийся к нему, казался хрупким пацаном в его лапищах:

— Матвей Остапович! Как я рад тебя видеть! Спасибо, что уважил просьбу и согласился показать моим французам зверьё заповедника!.. Да тише ты, медведь, раздавишь ведь!

Каким-то чудом оставшийся в живых после дружеских объятий «специалист по волкам» повернулся к нам и, замахав рукой, закричал:

— Ребята, идите сюда — знакомиться со своим проводником и «ангелом хранителем»!

Матвей Остапыч, напоминающий… нет, не медведя, а эдакого сохатого с мощными ногами, пожал каждому из нас руку, пристально посмотрел в глаза и бесцеремонно оглядел с ног до головы.

— Здравствуйте, люди добрые! Добро пожаловать в Полесский государственный радиационный заповедник! Зовут меня Матвей Остапыч, но можно и дед Матвей. Одеты вы правильно: в защитную одежду нетёмного цвета и крепкую обувь на толстой подошве. И дело не только в повышенном радиационном фоне, но и в опасностях, которых полон лес для городского, пусть даже и в хорошей физической форме человека. Из кузова машины вы мало что увидите, поэтому придётся идти вглубь, а это вам не прогулка по городскому парку. Кто у вас главный? Шаг вперёд!

1 Зиверт — единица измерения эффективной и эквивалентной доз ионизирующего излучения. Величина естественного фона Земли — 0,01 мкЗв/ч. Средняя величина естественного фона земли на территории Белоруссии после аварии на ЧАЭС — 0,1 мкЗв/ч.

Доктор Бертье, одетый сегодня, как и все, в летнюю полевую форму, поправил козырёк кепки-немки и вышел вперёд:

— Доктор Андрэ Бертье — руководитель экспедиции. Все члены группы в той или иной степени говорят и понимают по-русски и по-французски, но я и мой ассистент доктор Надежда Сушкевич будем переводить по необходимости.

Остапыч критично осмотрел вверенное ему войско и обратился ко всем:

— Слушайте внимательно! А ты, дочка, переводи! Это важно! — кивнул он Надежде. — Командир здесь я, и слушаться меня во всём. Громко не разговаривать и не курить. Если скажу «ложись» — ложитесь, если скажу «замри» — замрите. Воды питьевой возьмём литров десять, пьём и умываемся только ею. Огонь не разводим ни при каких обстоятельствах, мусор собираем в пакет, пищу греем на спиртовке. Места здесь непростые, с норовом. Зверьё человека не знает, непуганое. Люди здесь нагадили и ушли почти двадцать лет назад. Точнее, земля не выдержала пришельцев — людей — и выгнала нас отсюда. Для человека здесь зона отчуждения, боль, страх, а для природы и зверья всякого — Чернобыльский рай, поэтому тихо здесь и благостно по-особенному. И мы здесь с вами гости, вежливые и предупредительные, а не хозяева. Пофранцузски не размауляю, а вот по-русски, по-белорусски и по-польски, кали ласка.

Побудем немного здесь, на территории контрольно-пропускного пункта «Бабчин» — на границе миров, приспособимся, познакомимся поближе. Запомните: с этого момента вы никогда не будете прежними. Изменится не только ваше мироощущение, но и миропонимание. Спросите себя, готовы ли вы к таким переменам. Пока не поздно — можно вернуться в гостиницу. Какие есть ко мне вопросы?

Наступила такая тишина, что слышно было, как мошки зудят.

Как вернуться? Зачем? Моих предков смела с этой земли сто лет назад Русская революция, но они хранили язык, обычаи, воспоминания, воспитывали каждое последующее поколение с верой в то, что мы обязательно вернёмся. И я никуда не уйду, я пришёл, чтобы измениться!

Надежда наклонилась ко мне и шепнула:

— Фокус камеры на проводника!.. Готов?

— Да, у меня есть вопросы, Матвей Остапыч! Хотелось бы снять ваше небольшое интервью перед началом экспедиции!

— Раз уж согласился вас сопровождать — валяйте: у вас своя работа, у меня своя, — ответил проводник, пристально глядя на Надежду, как будто пытаясь вспомнить что-то давно забытое.

— Вы местный, дед Матвей, или приехали откуда?

— Я местный, полешук — где родился, там и сгодился. Полесье — болотистый край. Зимой живу в Хойниках, а летом — на заросших каналах, в деревне Погонное, в самом центре зоны отчуждения, километров пятнадцать отсюда. Её ещё Полесской Венецией раньше называли. Дома там на сваях строили, на лодке по каналам выходили в Припять. Теперь вода ушла, реки ведь тоже меняются, каналы никто не роет и не чистит. В этом селе я один — выселили всех ещё в мае восемьдесят шестого. Вокруг обитают болотные черепахи, змеи, на крепкой чердачной балке соседского полуразрушенного дома филин устроился, никакая рысь его там не достанет!

Хитрец! Глаза ярко-оранжевые, уши торчком, как начнёт хохотать — так сам насмеёшься до слёз. Цирковой клоун так смешить не умеет. А в конце улицы, в сарае, разместились дальние родственники филина — совушки. Все собрались вокруг нашей группы, рты разинули, слушали Остапыча не дыша, и только месье Юркевич куда-то запропастился.

— Обалдеть, а я вот всю свою жизнь считал, что филин — это самец, а сова — это самка одного и того же вида птиц! — удивился услышанному мой коллега Мишель Дризэ.

— Как дети малые! — рассмеялся наш проводник. — Филин — это огромная птица с размахом крыльев в полтора метра. Яркая и красивая. Сама рыжая, а глаза огненные и горят в темноте, как два шара. Сова же птичка средненькая и серенькая.

— Ca va! Ca va! — повторил по-французски Мишель Дризэ и помахал поднятой рукой в знак приветствия.

— Очень приятно, тебя зовут Сова, а меня — Матвей Остапыч! Хорошое имя, у меня был напарник с позывным

«Сова», — с теплотой в голосе ответил наш проводник.

— Я не ибу! — воскликнул Мишель, да так громко, что доктор Бертье поперхнулся водой, которую пил из бутылки, и закашлялся.

Остапыч удивлённо поднял брови, хмыкнул в кулак и тихо, обращаясь исключительно к Мишелю, сказал:

— Ничего, после похода в зону всё нормализуется. Мне уж сколько за семьдесят, а и то к зазнобе в Тульговичи заезжаю.

После этих слов все члены нашей группы сложились пополам от хохота. У меня даже потекли слёзы из глаз. Давно я не слышал таких комичных каламбуров!

— Хлопцы, чего ржёте, как наши лошадки Пржевальского? — ничего не понимал Остапыч.

— «Ca va» — очень часто встречающее… ик… во Франции выражение, которое переводится на русский язык как «всё нормально». Оно может использоваться… ик… как вопрос и как утверждение, — видя растерянность нашего проводника, икая от смеха, начал объяснять сложившуюся комичную ситуацию доктор Бертье. — А название птицы «сова» по-французски звучит как «hiboy» или «ибу». Поэтому, уважаемый Матвей Остапович, когда вы решили, что Мишеля зовут «Сова», он смешал два языка и ответил вам, что он не сова, и получилось «я не ибу». Такая вот выскочила оговорочка по Фрейду!!!

Остапыч заулыбался, похлопал по плечу покрасневшего, как варёный рак, Мишеля и сказал:

— Всё будет хорошо, парень! А к совам ты присмотрись, присмотрись!

Далее Матвей Остапыч стал серьёзным и поведал нам, что электричества в отселённых деревнях нет, когда-то они от Чернобыльской станции питались. От Погонного станция — рукой подать, километров двадцать по прямой. Ночью, как зажгут энергетики огни, «торт» саркофага так и светится среди мрака тридцатикилометровой ночи, как будто корабль инопланетный приземлился на болота. Зато теперь на уже неэлектрических столбах высятся гнёзда орлов-белохвостов. Красивая пара — орёл и орлица, взлетят и парят в небе: здоровущие такие, гордые плывут на ветру. И птенцов у них в заповеднике по четверо, что в двое превышает норму. Вот только буслов нет, белых аистов. Не могут жить аисты без людей — видно, счастье некому приносить. Зато в глухих местах заповедника, внутри самых мощных и ветвистых деревьев, появились гнёзда чёрных аистов — большой такой птицы в тёмном фраке, с огромным красным клювом.

Природу не обманешь: на месте горькой полыни и аист должен быть чёрным.

Остапыч, как кот Баюн из сказки, плёл кружева, а мы внимательно слушали про давно забытый и потерянный за городской суетой огромный и такой неведомый для нас мир природы. Или, как сейчас модно стало говорить, мир дикой природы, или той части флоры и фауны, которую человеки ещё не «облагородили и не окультурили».

— Так что, ребята, где-то пойдём тихо, а где-то шуметь будем. Зверья много, по их тропам и двинемся. По лесу идти трудно, подлесок везде молодой: папоротник, орешник, черничник, вереск. Надо руки вверх будет держать, а у вас аппаратура съёмочная, да и обзора в зарослях никакого. Ничего, кроме листьев и сорок с малиновками, не снимете. Двинемся кабаньими и лошадиными дорогами. Но помнить надо, что звери и птицы здесь днём охотятся, а я-то всю жизнь, старый, думал, что филины, совы, волки, кабаны — ночные хищники, лишь теперь понял, что ночью они охотились, потому что мы, люди, день у них забрали. Как начнёт филин ухать низким хриплым голосом да разбросит свои крылья метра на два, летит низко, невольно на землю падаешь, замираешь. Схватит черепаху или змею — и обратно, в гнездо. А если коршун или сокол увидит блеск от очков или объектива, то и поранить человека может сильно. Соколиная охота — штука серьёзная, иногда и человек становится добычей. Настоятельно рекомендую: все блестящие предметы с себя снимите и осторожней с нагрудными персональными камерами и дозиметрами.

Мне стало немного не по себе, да и остальные нервно начали сглатывать слюну, а Александр Капнист быстро снял свои зеркальные очки от солнца, спрятал их в нагрудный карман и прошептал мне на ухо: «Теперь понятно, почему этот длинный очкастый профессор со странным именем Ву остался в номере, сославшись на срочную работу».

— Шучу-шучу, не падайте духом, — сменив гнев на милость, заулыбался Матвей Остапыч. — Был здесь у нас случай: утащил сокол у орнитолога бинокль, поранил ему прилично лицо и руки. Пришлось санитарный вертолёт вызывать. Так что, если серьёзная птица какая-то будет у вас что-то вырывать, отдайте сразу — здоровее будете. Обжило зверьё человеческое жильё в зоне, тепло ему, уютно. Правда, в последнее время уходить начали из заброшенных строений. Ветшает всё, становится опасно, проваливаются звери. Здесь почти сто сёл пустых. Теперь мы так и зовём их: деревня медведей, деревня волков, деревня рыси, деревня лошадей, деревня зубров. Да вы сами, если повезёт, увидите.

Егерь замолк и явно намеревался двинуться к вездеходу. Надин поняла это, прижала руки к груди и взмолилась:

— Матвей Остапыч, ну какое это интервью — о себе вы практически ничего и не рассказали!..

А я подумал, что Надежда чего-то очень сильно боится и оттягивает начало нашей поездки. Остапыч нахмурился, но потом сквозь морщины прыснуло радостное солнце улыбки.

— Хорошо. Разве можно отказать единственной здесь даме? О себе так о себе… — с неожиданной для егеря галантностью произнёс он, но глаза его при этом потускнели, как будто подёрнулись пеплом. — Человек я удачливый! За три дня до аварии на Чернобыльской станции на пенсию вышел, уволился. Проработал я там десять лет в пожарной охране. Служба была отличная: сутки дежурство — трое дома. Охота, рыбалка, хозяйство своё, огород. Красотища — живи и радуйся. Город Припять снабжался получше Москвы и Киева, всё там было.

Мы, местные жители, счастливы были, что у нас такая замечательная станция рядом. До Хойников по разбитым дорогам часа два надо было ехать на автобусе, а на моторной лодке переплыл старое русло Припяти — и ты в городе. Когда-то здесь даже мост был, но партизаны батьки Ковпака во время одного из своих рейдов то ли в сорок втором году, то ли в сорок третьем взорвали мост, а советская власть так и не восстановила. Немцам мост не достался, а нам, полешукам, и вовсе он ни к чему!..

Неожиданно Матвей Остапыч озорно улыбнулся и, как десятилетний мальчишка, стал рассказывать о том, что на речном вокзале в городе энергетиков Припяти продавали самое вкусное в мире мороженое и что отсюда судно на подводных крыльях «Ракета» или «Метеор» могло домчаться до Киева за два часа. Так что в столице Украины местные жители бывали намного чаще, чем в Хойниках и Гомеле.

Повествование егеря напоминало бусы: чёрная бусина — тягостный рассказ, белая — светлый и радостный.

— Итак, проводили меня ребята-пожарные, как пишут в газетах, на заслуженный отдых и на память часы подарили марки «Слава». Больше я друзей своих в живых не видел. В ночь, когда авария произошла, было их дежурство. Огонь на крыше четвёртого энергоблока тушили мои пацаны. Погибли потом все — кто в московской больничке, кто в киевской, а кого и не довезли вовсе. А я — живой!.. — Матвей Остапыч запнулся, помолчал. — Вот и остался я этой земле служить, грехи замаливать.

— Всё! Остальные разговоры позже, а то весь день проболтаемся на КПП. Фёдор! — обратился Остапыч к появившемуся наконец-то с чемоданчиком в руках доктору Юрьевичу. — Надеюсь, всё необходимое взяли? Воду, аптечку, а главное — рации, нагрудные камеры и ракетницу, чтобы сигнал о помощи подать, если что. Едем к старому контрольно-пропускному пункту «Майдан», за которым и начинается непосредственно тридцатикилометровая зона…

Я снял камеру с плеча и хотел задать вопрос, который звучал в моей голове сотни раз с тех пор, как появилась надежда, что попаду в заповедник, но егерь меня опередил.

— Вначале двинемся к отселённому селу Рудаков, где свернём чутка в сторону и остановимся у замка Ваньковичей. Здесь рукой подать — пара километров. Зверья там много: белки, зайцы, птицы, лисы. Фон для съёмки отличный — развалины, проросшие молодняком. Обзор хороший. Но причина для остановки не только в этом. Dzień dobry, pan Wańkowicz!1 Добро пожаловать на родину предков!

Сердце моё бешено застучало, ладошки вспотели. Matka Boska, Александр Капнист успел перехватить камеру, а то была бы груда дорогих осколков.

Девять человек, включая водителя и проводника, разместились в машине МЧС.

Справа потянулась крепкая деревянная изгородь, за которой расстелился ковром луг с сочной травой и разбросанными разноцветными капельками цветов. Слева замелькал звонкий молодой лес.

— Это луг конефермы. Слева — корпуса, где работают биологи, изучающие влияние радиации на живую природу. Конеферма и пасека — это их хозяйство.

Я невольно залюбовался пегими в яблоках и гнедыми красавцами на сильных стреноженных ногах.

В начале прошлого века у прадеда в этих местах был конный завод на двести лошадей. И выводил он свою породу — полесскую упряжную. На болотах без лошадки никак, а эти упряжные с грузом могли пробежать пятьдесят километров без проблем.

Сколько раз, листая альбомы, я любовался силой, мощью и красотой полесской лошади. Работоспособные, с добрым и покладистым нравом, долгоживущие — они были гордостью моего прадеда Станислава Ваньковича.

1 Добрый день, пан Ванькович! (польск.)

Как же я обрадовался, увидев породу лошадей моего прадеда на выставке в Клернон-Феранс. Во Франции упряжные лошади пользуются огромным спросом, поскольку являются незаменимыми на небольших фермерских хозяйствах, особенно на виноградниках.

Выхлопные газы убивают вкус вина!

Сейчас полесская упряжная называется белорусской упряжной! Порода жива, несмотря на все войны и беды, выпавшие на долю этой земли, вот она — справа от меня на лугу, там же, где и сто лет тому назад! Животные мудрее нас: они не бегут с родной земли, чтобы выжить, хотя мучают их и истребляют люди даже поболее, чем друг друга.

Вездеход свернул с асфальтированной дороги, проехал метров пятьсот и остановился на открытой площадке среди живописных развалин из красного кирпича, через который проросли берёзки, орешник, ёлочки.

Посреди этой поляны царствовал высоченный ясень, кряжистый, как полесская упряжная; ветки его росли низко, разлаписто. Не то что в парках и европейских лесах, где деревья стройные, крона высокая — бегут от земли и людей, которым всё мешает.

Чувствовалось, что ясень здесь — хозяин и центр своей маленькой вселенной! От него радиусами расходились подлесок, мох, молодые деревца. Столбы необычайно яркого и какого-то молочно-белоснежного густого света падали сквозь пышную крону дерева, создавая полную иллюзию величественного лесного храма.

Если это храм, то какую молитву мне вознести богу природы?

Я просил прощения у дерева за то, что так долго шёл, стал рассказывать ясеню о своих предках, которых он, несомненно, видел и помнил. Тишина, наполненная гомоном птиц, встревоженных нашим появлением, взорвалась и проникла в каждую клеточку моего тела.

Как гром с ясного неба раздался голос Остапыча:

— Панове, прошу быть внимательными, идём за мной к замку. Пан Ванькович, вы идёте рядом со мной. К автомобилю без меня не возвращайтесь! Заповедник наш понастоящему охраняют не колючая проволока и патрули, а рыси. Сейчас их четыре, так что одна из них вполне может прийти познакомиться и посмотреть, кто это пожаловал. А уж пустит рысь нас в тридцатикилометровую зону или нет, станет понятно после контрольно-пропускного пункта «Майдан».

Надин после рассказа Остапыча про рысь вдруг сильно побледнела, вскрикнула, и если бы доктор Андрэ Бертье её не поддержал, то, скорее всего, упала бы в обморок. Она глубоко и шумно дышала.

— Что, дочка, рыси боишься? Не бойся, я с этим зверем умею разговаривать, так что не тронет она тебя. А потом… свой своего не трогает…

Впереди виднелось двухэтажное здание с огромными окнами на первом этаже и небольшими на втором, как будто на нарядный первый этаж барочного дворца позднее навалили второй, не заботясь уже о красоте и стиле. Справа высилось ещё одно царственное дерево, за ним второе, третье, и я понял, что это остатки знаменитого парка и эти деревья высаживали ещё мой дед и прадед. Я читал письма тёти Кристины. Она была здесь последней из Ваньковичей в сорок третьем году с одним из отрядов Армии Крайова, которая, как и советские партизаны, сражалась против фашистов в этих местах. Кристина Ванькович погибла во время Варшавского восстания… Да, почти всех моих родственников не стало во время Второй мировой войны…

Коллеги что-то говорили мне, тормошили, но я ничего не слышал. В висок стучала только одна мысль: «Сколько времени я смогу пробыть здесь? Успею ли посмотреть всё?»

И тут Матвей Остапыч взял меня за плечи, встряхнул и негромко, но чётко произнёс:

— Господа! Предлагаю оставить пана Ваньковича в маёнтке. Я думаю, ему есть чем здесь заняться, а обеспечивать его безопасность попросим доктора Юркевича. Мы же с вами отправимся дальше по направлению к Погонному, откуда прогуляемся вглубь заповедника. Пан Ванькович, вам четыре часа хватит?

Как же я был счастлив и благодарен этому мудрому человеку!

Вся команда уехала, а я, зажмурив глаза, так и стоял в храме ясеня, слушая шелест его листвы, пение соловья, вдыхая пряный аромат прошлого.

Фёдор Стратонович отошёл в сторону, стараясь мне не мешать. Через какое-то время, собравшись с духом, я подошёл к замку и прикоснулся к нему, как к близкому родичу. На подоконнике в проёме окна лежал клинкерный кораллового цвета кирпич с клеймом завода Ваньковичей — большой латинской буквой «W». Я погладил его, как старого друга: «Прости, дружище, но тебя взять с собой, скорее всего, из-за радиации нельзя».

Руины с окнами, украшенными пилястрами, — вот всё, что осталось от времени нарядных дам в кринолинах и мужчин в мундирах с эполетами и фраках.

В поместье гостило много известных людей того времени: писатели, просветители, политические деятели, меценаты, инженеры.

Прадед — Станислав Александрович — был русским офицером, депутатом Государственной Думы. Дед — Станислав Станиславович — позднее стал сенатором II и III созывов Польской республики.

Сейчас это богом забытое место, в прямом смысле медвежий угол, куда можно попасть только по спецпропуску, а сто лет назад полесские упряжные за два часа довозили бричку до пристани на реке Припять, где стоял прогулочный и охотничий пароход Ваньковичей. На пароходе до Киева было ходу часа три, а там на поезде хоть в Санкт-Петербург, хоть в Варшаву, хоть в Париж.

Дед был талантливейший инженер — построил в Рудакове дороги, кирпичный, спиртовой, маслосырный заводы, лесопилку, ремесленное училище, школу.

Время как костяшки на счётах. Век вычитаем — и вокруг руины родного дома. Разрушен родовой замок, да и слава рода Ваньковичей померкла, впрочем, и самого рода почти нет… В бальный зал с высоченными потолками сверху струился невозможно яркий свет. Обрушенные балки словно шлагбаум. Обратной дороги нет!

Как же я, профессиональный кинооператор, не заметил этого раньше?

Балки и стены внутри замка не отбрасывали теней! Разрушенные залы не вызывали чувства досады и отвращения, как это обычно бывает при посещении брошенного или разорённого человеческого жилья, корпусов фабрик, ферм, складов!

Кого сегодня удивишь раскуроченным, с ржавеющим оборудованием заводским корпусом? Никого! Сыро, вонь, смрад…

Стоп! Я понял, понял! Здесь было необычно чисто! Как будто кто-то выбелил и отмыл каждую балку, каждый кирпич, каждую обрушенную стену! Даже горы цемента были похожи на нежнейшую муку, хоть хлеба замешивай! Пахло свежестью и цветами, которые не просто придавали этому хаосу очарование, а посылали некий сигнал о том, что эта земля излечивается, восстанавливается и делать здесь человеку нечего!

Я опустился на порог и стал просто смотреть на игру света. И в этой фантасмагории я видел лица и фигуры своих предков, слышал их голоса, шуршание платьев, смех, вдыхал тончайший запах духов…

Ощущение блаженства и невесомости… Я как будто смотрел стереоскопический фильм… Молодой человек в костюме для верховой езды вверх по лестнице увлекал почему-то упирающуюся и феерически красивую даму в голубой амазонке, а та, смеясь, пыталась кокетливо от него отбиться тонким хлыстом.

Ба, да это мои предки! Вдруг из этой живой плазмы появился огромный рыжий пёс с вытянутой мордой и длинным пушистым хвостом и положил голову ко мне на колени.

Я перебирал руками огненную шерсть этой собаки, нет не собаки — это был огромный лис… И мы мчались среди звёзд… к центру мироздания.

Холодная вода хлестала мне в лицо, кто-то бил по щекам и тряс за плечи. Я открыл глаза — надо мной стоял месье Юркевич и орал:

— Пан Ванькович! Месье Поль! Очнитесь! Что случилось? Я засмотрелся на новое логово волчицы. Взглянул на часы и ужаснулся! Время в зоне не мчится — его здесь просто совсем не ощущаешь!

Я хлопал глазами, не понимая, о чём говорит Юркевич.

Страшно хотелось пить.

— Почему вы не сообщили по рации, что вам нужна помощь? Пейте, пейте! Вы можете встать? Обопритесь на меня. Фёдор помог мне подняться; голова здорово кружилась, руки-ноги дрожали, от холода бил озноб. Ощущение было как в детстве, когда меня, тонущего, вытащили из реки. До сознания, как после контузии в Ираке, еле пробивались слова волковеда:

«Бабчин», вызывает Фёдор Юркевич! Нам срочно нужна машина к усадьбе Ваньковичей для эвакуации пострадавшего француза. Вызывайте на КПП «скорую помощь» из Хойников!

В рации раздался треск и мужской голос ответил:

— Фёдор, это Макарыч! Машина для эвакуации будет через двадцать минут. Что случилось?

— Пан Ванькович надышался воздуха зоны!

Поддерживаемый зоопсихологом, с горем пополам я доковылял до громадного ясеня.

Обними дерево, Поль! Обними, обними! Тебе станет легче! Много энергии потерял — восполнить надо! Замок твоих родственничков — место коварное. Вампирище ещё тот! Кора ясеня была тёплой, я согрелся, дышать стало легче, сердце перестало замирать и ухать в яму, уши начали воспринимать пение птиц и шелест листьев. Заметно посвежело, ветер трепал мои волосы, и я опять ощутил твердь под ногами…

Подрулил внедорожник, местные его называли «Нива», я плюхнулся на переднее сиденье, ощущая себя уже практически здоровым.

На КПП нас ждала белая машинка с красным крестом, и, несмотря на все мои протесты, местный эскулап уложил меня на носилки, сделал электрокардиограмму и поставил капельницу. Врач скорой помощи хотел отвезти в госпиталь, но я взмолился и, благодаря заступничеству Фёдора, был доставлен в свой номер в гостинице «Журавинка», дав честное слово отлежаться пару дней и не ездить в заповедник.

Проспав почти сутки, я написал этот опус.

Комментарии

Доктор Николас Ву:

Похоже, заповедничек имеет аномальные пространственно-временные зоны. Как они влияют на человека? Интересно, есть ли у местных егерей карта таких мест?

Доктор Андрэ Бертье:

То, что в заповеднике есть аномальные пространственновременные зоны, мы знали из рассказов доктора Юркевича. Думаю, карту он поможет нам составить. Важнее другое! Оказалось, что такая аномалия смогла возбудить глубинную родовую память Поля и его «ментально-эмоциональное» тело!

Доктор Николас Ву:

Если честно, я даже предположить не мог, что Поль сможет вступить в контакт с тотемным животным своего рода — лисом. Родовой герб и легенды — это одно, а видения Поля, запись параметров его мозговой, энергетической и мышечной активности — совсем другое! Я считаю, что его необходимо исключить из контрольной группы и запретить ему дальнейшие походы в зону.

Доктор Андрэ Бертье:

Да, слишком много сил потерял парень при контакте, надеюсь, он восстановит их быстро. Главное сейчас — провести детальное исследование его генома на предмет наличия дефектных генов.

Надежда Сушкевич:

Вот именно, срочно надо провести исследование на наличие у Поля генов, способных при определённых обстоятельствах вызывать заболевания нейронов человека. Ведь насколько я понимаю, по вашей гипотезе, именно заболевание мотонейронов спинного мозга человека является одним из условий для выброса его «эмоционально-ментального» тела в физическое тело животного.

Доктор Андрэ Бертье:

Геном каждого участника эксперимента тщательно исследовался и не один раз, но повторное исследование месье Ваньковича обязательно. Хотя я абсолютно уверен, что Поль здоров и никаких дефектных генов моя лаборатория пропустить не могла. Но из дальнейшего эксперимента его необходимо исключить, поскольку мы мало понимаем, с чем столкнулись в данном конкретном случае. Здоровье и жизнь человека дороже научных открытий несмотря на их ценность для человечества.

Поль Ванькович:

Месье и мадам! Я проснулся, написал опус, после прочтения которого вы так возбудились. Чувствую себя обновлённым Гераклом! Внимательно изучил ваши комментарии. Поразмышлял и готов встретиться снова с рыжей бестией лисом! Можете на меня рассчитывать. Мир без теней — это мечта каждого кинооператора! Такому сюру, какой я видел в бальном зале Ваньковичей, даже Сальвадор Дали позавидует!

Надежда Сушкевич:

Поль, ты смелый и отличный парень, но для тебя поход в зону перестал быть приключением. Отдыхай пока. А там видно будет.

РЫСЬ

Пост 2

6 июня 2006 г.

Надежда Сушкевич

Убаюканное в коконе заботы и любви Нэта в тюльпаново-сиреневом мае, моё счастье, оставив за спиной море Ниццы и пьянящих пионов было разбито рёвом самолёта, вылетевшего из аэропорта Шарля де Голля.

Нахлынувший от осознания того, что завтра я ступлю на землю Чернобыльского заповедника, страх запустил механизм сокращения моих мышц от макушки до пят. Приняв успокоительное и закутавшись в мягкие шерстяные пледы, я вжалась в кресло самолёта и попыталась если не уснуть, то хотя бы притупить ощущение леденящего ужаса. Окно иллюминатора словно фильм о глобальной катастрофе: мёрзлые комья облаков, подсвеченные синим мертвенным пламенем восходящего солнца.

Данте грешников замораживал в Коците. Меня сковал северно-ледовитый страх!

Одно дело теория — подготовка к эксперименту в клинике доктора Бертье, и совсем другое — чернобыльский лес с его аномалиями и дикими обитателями.

Ты же женщина — настраивала я себя — и понимаешь, что беда как ребёнок; если она выросла у тебя внутри, есть только два пути: избавиться от неё, несмотря на чудовищную, всё разрывающую на куски боль, или умереть, но опять же в чудовищных муках.

Выбор небогатый, но он существует, как в детской сказке: казнить нельзя помиловать. Судьба сама расставит запятые!

Но приземлились мы, вопреки моим ощущениям, не в Коците.

Наш джет посадили поодаль от других самолётов, в самом углу аэропорта Минска.

Сверкающие молнии в сливовом родном белорусском небе и запах скошенной травы принесли облегчение и успокоили меня.

К вечеру микроавтобус домчал нашу группу, официальной целью которой были съёмки документального фильма о Полесском радиационном заповеднике, до очень симпатичного, чистенького, почти игрушечного городка Хойники с домиками из моего детства.

Страх и усталость — хорошее снотворное, и я быстро уснула в гостиничном номере.

Розовый свет и трели соловья проникли в открытое окно и разбудили меня. До общего сбора ещё оставалось часов пять; я села на подоконник, укутавшись в одеяло, и стала смотреть поверх крыш домов на туманный мираж фата-морганы…

На фоне гигантского кряжистого дерева плавали в молочной дали некогда величественные развалины замка, окружённые рваными елями, а по дороге к ним мчала охота: дамы и кавалеры, собаки, олени, волки, рысь… Замок из белого становился голубым, потом розовым, персиковым и, наконец, превращался в рыжего лиса с пушистым хвостом… Мне кажется, я впала в некое подобие транса и очнулась от нежного звука:

— Курлы-курлы, — проснулся мой ноутбук. И родной голос Нэта произнёс:

— Доброе утро, принцесса Рысь! Как тебе спалось в сказочном замке? Лови букетик лесных ландышей! Я сам собрал их на опушке, куда ты сегодня забредёшь!

На экране компьютера появилось изображение белых цветков с капельками росы.

— Пора идти завтракать. Всё будет хорошо. Я слежу за каждым твоим шагом. Моя любовь защитит и поддержит тебя.

На душе стало светло и спокойно. Одевшись в защитный костюм, я подхватила рюкзак и спустилась хлебнуть кофейку.

Вшестером погрузившись в пассажирский ЗИЛок, который французы уважительно величали вездеходом МЧС, мы быстро покинули Хойники.

За окном замелькали крестьянские домики — с наличниками и коньками — последней перед заповедником жилой деревни Стрели´чево; поля жёлтого люпина, лесок и наконец-то дорогу перегородили ворота контрольно-пропускного пункта «Бабчин».

На карте «Бабчин» значился как урочище, значит, бо´льшая часть деревни захоронена под толстым слоем земли.

Мы вышли из машины. И все дружно, как по команде, посмотрели на свои дозиметры.

— Ребята, не волнуйтесь, — подначивал нас Фёдор Юркевич, — радиация в малых дозах только стимулирует жизненные силы организма. Считайте, что вы проглотили таблетку экстази. Ваши дозиметры настроены так, что при небезопасном уровне внешнего радиационного фона начнут издавать резкие и противные звуки. Чем выше уровень радиации, тем настойчивей и громче сигнал дозиметра.

В такой ситуации всегда выручает чёрный юмор.

Фёдор понизил голос и спросил у мужской половины нашей группы:

— Надеюсь, месье, вы свинцовые пластинки прихватили?

— Зачем? — хором удивились операторы.

— Если хочешь стать отцом — яйца обвяжи свинцом! Ха-ха-ха! — процитировал строку из частушек ликвидаторов наш юморист-зоопсихолог.

— Зубоскалишь всё, Фёдор! Прекрати пугать народ! — мягко, но настойчиво оборвал доктора Юркевича высоченный кряжистый старик в камуфляже, с трудом вылезший из двери жёлто-зелёного домика «дежурки» КПП. Правда, я бы ни за что его стариком не назвала — так бесшумно и плавно он двигался, напоминая медведя.

Медведь оказался говорящим:

— Здравствуйте, люди добрые! Милости прошу в Полесский государственный радиационный заповедник! Зовут меня Матвей Остапыч, но можно и дед Матвей.

Я бы добавила: Потапыч или Сохатыч.

Матвей Потапыч рассказывал нам о заповеднике с любовью и заботой, чувствовалось, что эти места он не просто знает — здесь его родной дом, и он в этом доме хозяин.

Чтобы унять опять начавшее нарастать возбуждение, я пристала к Остапычу с интервью.

Какой фильм без знакомства с главным героем? Вчера по дороге в Хойники, на берегу Припяти, неожиданно выяснилось, что Поль Ванькович не просто кинооператор телеканала TFС, а пан Ванькович — прямой наследник рода Ваньковичей с замком в Рудакове.

Прошлое не такое уж и далёкое, как нам иногда кажется в стенах нашего дома. Иной раз оно ближе, чем супермаркет с продуктами.

Наш вездеход направился в Рудаков; справа от шоссе, за деревянной изгородью, паслось с дюжину кряжистых полесских лошадок местной конефермы.

Мы свернули с дороги на поляну с гигантским ясенем в центре. И я опять окунулась в свой утренний сон.

Руины замка, проросшие ёлочками и берёзками… Неужели будет и вторая половина дрима с охотой и лисом? Или это был не просто сон? Мою растерянность прервал проводник:

— Панове, прошу быть внимательными, идём за мной к замку. Пан Ванькович, вы шагаете со мной. К автомобилю без меня не возвращайтесь! Заповедник наш понастоящему охраняют не колючая проволока и патрули, а рыси. Сейчас их четыре, так что одна из них вполне может прийти познакомиться и посмотреть, кто это пожаловал…

Рысь так сразу! Гуляет везде, где хочет? Да ещё и заповедник охраняет? Нет, я не готова к встрече с дикими животными. Нужно их поискать, по лесу походить, птичек послушать, белочек покормить… А тут сразу опасная хищница? И зачем этот старик всех пугает?

— А уж пустит рысь нас в тридцатикилометровую зону или нет, станет понятно после контрольно-пропускного пункта «Майдан», — ещё больше озадачил меня егерь.

В кронах деревьев среди изумрудной листвы я увидела беспощадные зеленовато-жёлтые в крапинку глаза с вертикальными зрачками.