Бесплатный фрагмент - Говори. Слушай. Договаривайся

Глава 1. Зачем вообще вступать в сложный разговор?

1. Почему мы молчим — и теряем

Большинство людей не избегают сложных разговоров из-за страха.

Они избегают их из-за непонимания цены молчания.

Вы не говорите с начальником о зарплате — и теряете не только деньги. Вы теряете уважение к себе.

Вы не обсуждаете с партнёром, что вас задевает — и теряете доверие.

Вы не говорите коллеге, что его поведение мешает работе — и теряете контроль над ситуацией.

Молчание — не нейтральность. Это выбор. Выбор в пользу статус-кво, даже если он вам вредит.

И вот в чём парадокс: мы думаем, что молчим, чтобы «не усугублять».

На самом деле — усугубляем. Потому что проблема не исчезает. Она накапливается. И однажды взрывается — не в тот момент, когда вы готовы, а когда вам это совсем не нужно.

2. Три типа потерь от молчания

Авторская модель, которой нет в учебниках по коммуникации: три уровня потерь.

1. Потеря ресурсов

Это самое очевидное.

— Не договорились о сроке — проект сорван.

— Не уточнили задачу — сделали не то.

— Не обсудили зарплату — работаете за 30% от рыночной ставки.

Ресурсы — это время, деньги, энергия. Их нельзя вернуть. Но их можно сохранить, если заговорить вовремя.

2. Потеря уважения

Когда вы молчите, окружающие делают выводы:

— «Ему всё равно».

— «Он не может отстоять свою позицию».

— «Он боится».

Это не обязательно правда. Но воспринимается как правда. И однажды вас перестанут спрашивать — потому что решат, что вам «ничего не нужно».

Уважение не дают за молчание. Его зарабатывают за ясность.

3. Потеря контроля

Если вы не участвуете в диалоге — решение принимают без вас.

Или хуже: за вас.

Вы не сказали, что не хотите брать дополнительную нагрузку — и вам её навесили.

Вы не обозначили границы — и начали получать сообщения в 23:00.

Вы не проговорили условия — и теперь работаете по чужим правилам.

Контроль не требует громких слов. Он требует чёткого участия.

3. Когда молчание — золото? Когда — яд?

Не все разговоры нужны.

И не всё молчание — вред.

Авторская техника: разделение на категории.

Категория 1. Молчание — золото

Это ситуации, где:

Проблема временная и не влияет на вас напрямую.

Собеседник в эмоциональном пике (кричит, плачет, обвиняет).

Вы не обладаете всей информацией.

Результат разговора не изменит ничего (например, спор с таксистом о пробке).

В этих случаях молчание — стратегия, а не слабость.

Категория 2. Молчание — яд

Это когда:

Проблема повторяется.

Вы чувствуете внутреннее напряжение каждый раз.

Другой человек нарушает договорённости.

Вы начинаете избегать встреч, звонков, писем.

Здесь молчание — отсрочка взрыва.

Как отличить? Спросите себя:

«Если я промолчу сегодня — станет ли завтра легче?»

Если ответ «нет» — пора говорить.

4. Авторский тест: «Ты готов к разговору или просто ждёшь, пока всё само рассосётся?»

Пройдите этот тест честно. Ответы «да» или «нет».

Я уже думал об этом разговоре больше трёх раз.

Я представляю, как он пойдёт, и чувствую тревогу.

Я знаю, чего хочу добиться.

Я боюсь, что меня не поймут.

Я откладываю разговор «до подходящего момента».

Я чувствую, что теряю что-то, пока молчу.

Я не уверен, что собеседник вообще захочет слушать.

Я уже пробовал намекать — не сработало.

Подсчёт:

— Если «да» в пунктах 1, 2, 5, 6, 8 — вы ждёте, а не готовитесь.

— Если «да» в пунктах 3, 4, 7 — вы готовы, но боитесь.

Вывод:

Если вы ждёте — вы теряете.

Если вы готовы — вы можете начать. Даже если боитесь.

Страх — не сигнал «не начинай». Это сигнал «подготовься правильно».

5. Простой алгоритм: «Нужно → Можно → Стоит»

Перед любым сложным разговором задайте себе три вопроса. Не в голове — запишите.

1. Нужно ли это говорить?

Ответ «да», если:

Это влияет на вашу работу, здоровье, отношения.

Это повторяется.

Вы чувствуете внутреннее напряжение.

Если «нет» — не тратьте энергию.

2. Можно ли это сказать?

Ответ «да», если:

Вы можете выразить мысль без оскорблений.

У вас есть конкретный запрос (не «ты меня не уважаешь», а «мне нужно, чтобы ты не перебивал на совещаниях»).

Собеседник в состоянии слушать (не пьяный, не в истерике, не на больничном).

Если «нет» — подождите подходящий момент.

3. Стоит ли это говорить именно сейчас?

Ответ «да», если:

Проблема не решится сама.

Отсрочка усугубит ситуацию.

Вы готовы к возможной реакции (включая негативную).

Если «нет» — назначьте себе дедлайн: «Я заговорю до пятницы».

Этот алгоритм убирает 80% сомнений. Потому что он переводит эмоции в действия.

6. Как определить, стоит ли начинать — за 3 минуты

Вот упражнение, которое заменит часы размышлений.

Шаг 1. Возьмите лист. Разделите на две колонки: «Если я скажу» / «Если я промолчу».

Шаг 2. В каждую колонку запишите три последствия через 1 неделю, 1 месяц, 3 месяца.

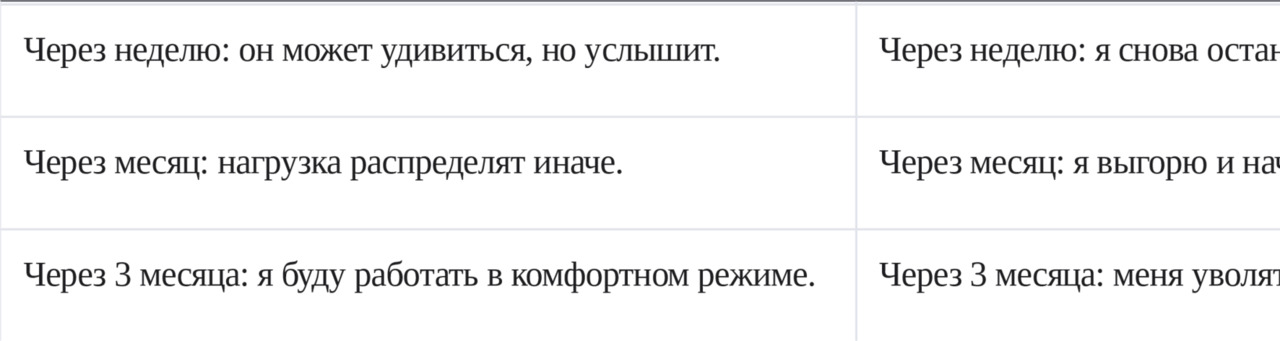

Пример (разговор с начальником о переработках):

Шаг 3. Сравните.

Если в колонке «промолчу» больше потерь — говорите.

Это не мотивация. Это расчёт. И он работает лучше любых «надо быть смелым».

7. Почему «просто поговорить» — плохая идея

Многие думают: «Надо просто поговорить по-человечески».

Но «просто поговорить» — это ловушка.

Потому что:

«Просто» превращается в «давай выясним отношения».

Без цели разговор уходит в эмоции.

Без структуры — в обвинения.

Авторская установка:

Разговор — не высказывание. Это инструмент для изменения реальности.

Если вы не знаете, какой реальности хотите добиться — не начинайте. Сначала определите цель.

Цель — не «чтобы он понял».

Цель — «чтобы завтра он не перебивал меня на совещании».

Конкретика — ваша защита от хаоса.

8. Что делать, если «всё равно ничего не изменится»

Это самый частый аргумент против разговора.

И самый опасный.

Потому что он лишает вас агентности — ощущения, что вы можете влиять на мир.

Да, возможно, собеседник не изменится.

Но вы изменитесь.

Вы:

Перестанете чувствовать себя жертвой.

Получите данные: «Он не хочет меняться» — это тоже результат.

Сохраните уважение к себе.

Сможете принять решение: остаться или уйти — осознанно, а не из отчаяния.

Иногда разговор нужен не для того, чтобы изменить другого.

А чтобы понять, стоит ли с ним оставаться.

9. Миф: «Надо быть уверенным»

Никто не чувствует себя уверенно перед сложным разговором.

Даже те, кто этим занимается профессионально.

Уверенность — не предпосылка. Это результат действия.

Вы не становитесь уверенным, чтобы заговорить.

Вы заговариваете — и становитесь уверенным.

Поэтому не ждите «идеального состояния».

Начните с малого:

— Скажите одну фразу.

— Задайте один вопрос.

— Обозначьте одну границу.

Первый шаг создаёт импульс. А импульс — уверенность.

10. Ваш первый шаг: не «разговор», а «запрос»

Не пытайтесь решить всё сразу.

Начните с мини-запроса.

Вместо:

«Нам нужно поговорить о твоём отношении ко мне»

Скажите:

«Можно на минутку? Я хочу уточнить одну вещь по вчерашнему совещанию».

Мини-запрос:

Не пугает собеседника.

Даёт вам контроль.

Позволяет проверить, готов ли он слушать.

Если ответ «да» — вы получаете «зелёный свет».

Если «нет» — вы узнаёте: «Сейчас не время». И назначаете новое.

11. Как не превратить разговор в конфликт

Три правила авторской методики:

Правило 1. Говорите о себе, а не о нём

Плохо: «Ты всегда перебиваешь».

Хорошо: «Когда меня перебивают, я теряю нить мысли».

Вы не обвиняете. Вы описываете последствия.

Правило 2. Давайте выбор, а не ультиматум

Плохо: «Или ты перестаешь, или я ухожу».

Хорошо: «Мне важно, чтобы я мог договорить. Как тебе удобнее — чтобы я поднимал руку или просто продолжал?»

Вы не требуете. Вы предлагаете сотрудничество.

Правило 3. Завершайте запросом, а не эмоцией

Плохо: «Мне это надоело!»

Хорошо: «В следующий раз, если я замолчу — это значит, мне нужно договорить. Ты готов к такому сигналу?»

Вы не вываливаете чувства. Вы создаёте систему.

12. Упражнение: «Мой первый запрос»

Выполните сейчас. Потребуется 5 минут.

Выберите одну ситуацию, которую вы откладываете.

Сформулируйте один конкретный запрос (не больше 10 слов).

Пример: «Мне нужно, чтобы ты не писал после 22:00».

Напишите, какой результат вы хотите через неделю.

Назначьте дату и время, когда вы это скажете.

Это не «подготовка». Это первое действие.

13. Заключение: молчание — выбор. Говорить — ответственность

Сложные разговоры не для «сильных».

Они для тех, кто не хочет терять то, что имеет.

Вы не обязаны быть идеальным.

Вы не обязаны нравиться всем.

Вы обязаны сохранить себя — свои ресурсы, уважение, контроль.

И первое, что для этого нужно — перестать ждать, пока всё само рассосётся.

Потому что не рассосётся.

Но вы можете начать менять — с одного запроса.

Глава 2. Подготовка: не «репетируй речь», а «собери инструмент»

1. Почему репетиции не работают (и даже вредят)

Большинство людей перед сложным разговором делают одно и то же:

они репетируют речь.

Они проговаривают в голове:

«Я скажу так… Он ответит так… Тогда я отвечу вот так…»

Это кажется логичным. Но на деле — это ловушка.

Почему?

Потому что вы репетируете сценарий, а не диалог.

Вы строите монолог, а не готовитесь к реакции живого человека.

И когда собеседник отвечает не так, как вы ожидали, вы теряете нить.

Вы злитесь, путаетесь, замолкаете.

Или, хуже того — начинаете доказывать, что он «должен был ответить по-другому».

Репетиция создаёт иллюзию контроля.

А реальность — хаотична.

Авторская установка:

Не готовьтесь к словам. Готовьтесь к себе.

2. Авторская модель «Контейнеры для мыслей»

Забудьте про «речь».

Вместо этого — соберите три контейнера. Это ваш инструментарий перед любым сложным разговором.

Каждый контейнер — это отдельная категория информации.

Вы кладёте туда всё, что у вас есть.

И перед разговором — просто проверяете, что всё на месте.

Контейнер 1. Цели

Что вы хотите достичь? Не «чтобы он понял», а конкретный результат.

Примеры:

«Чтобы завтра он не перебивал меня на совещании».

«Чтобы мы договорились о времени звонков».

«Чтобы он вернул долг до пятницы».

Правило: цель должна быть измеримой и зависеть от вас и собеседника.

Не «чтобы он изменился» — это не ваша зона контроля.

А «чтобы мы создали правило» — это совместно.

Контейнер 2. Эмоции

Что вы чувствуете по поводу ситуации?

Не подавляйте. Не оправдывайте. Просто запишите.

Примеры:

«Меня бесит, что он игнорирует мои письма».

«Я боюсь, что он обидится».

«Мне стыдно просить повышение».

Зачем это нужно?

Потому что невысказанные эмоции вырываются в самый неподходящий момент — в виде сарказма, паузы, дрожи в голосе.

Когда вы кладёте эмоцию в контейнер — вы обезвреживаете её.

Она перестаёт быть бомбой. Она становится информацией.

Контейнер 3. Факты

Что реально произошло? Без интерпретаций.

Примеры:

«Ты не ответил на 3 моих письма за неделю».

«На прошлом совещании ты перебил меня 5 раз».

«Долг в 15 000 рублей не возвращён с 10 сентября».

Факты — ваша защита от субъективности.

Они не вызывают споров. Они устанавливают реальность.

3. Как превратить эмоцию в инструмент (без истерик и пассивной агрессии)

Эмоции — не враг.

Они — сигналы.

Гнев говорит: «Мои границы нарушены».

Страх говорит: «Я не уверен в результате».

Обида говорит: «Мои ожидания не оправдались».

Авторская техника: «Эмоция → Нужда».

Вместо того чтобы подавлять эмоцию — переведите её в запрос.

Пример:

Эмоция: «Меня бесит, что он опаздывает».

Нужда: «Мне важно начинать встречи вовремя».

Запрос: «Можем ли мы договориться: если ты задерживаешься больше чем на 5 минут — пишешь заранее?»

Так вы не «выплёскиваете» эмоцию.

Вы используете её как топливо для конструктивного диалога.

Упражнение: возьмите любую эмоцию из Контейнера 2 и задайте себе:

«Что на самом деле мне нужно?»

Ответ — ваша цель.

4. Упражнение: «Запись в три строки» — ваша подготовка за 5 минут

Это заменит часы «прокручивания в голове».

Возьмите лист или заметку в телефоне. Напишите:

1. Цель: [Что хочу достичь?]

2. Эмоция: [Что чувствую?]

3. Факт: [Что реально произошло?]

Пример:

Цель: Чтобы коллега не пересылал мне задачи в 23:00.

Эмоция: Раздражение и усталость.

Факт: За неделю он прислал 4 сообщения после 22:00, включая одно в 1:15 ночи.

Готово.

Теперь вы не готовитесь к речи. Вы собрали инструмент.

И когда начнётся разговор — вы просто достанете нужный контейнер.

5. Почему «подумать заранее» — не подготовка

Многие говорят: «Я же думал об этом!».

Но думать — не значит структурировать.

Мысли в голове — это облако.

Они переплетаются, повторяются, уходят в эмоции.

А запись — это карта.

Она даёт ясность. И контроль.

Авторская установка:

Если вы не записали — вы не подготовились.

Потому что:

Запись фиксирует цель — вы не сбиваетесь в процессе.

Запись обезвреживает эмоцию — она не вырвется неожиданно.

Запись даёт опору — если вы запнётесь, вы просто посмотрите.

Не нужно красиво.

Нужно чётко.

6. Как выбрать «правильный момент» — не по часам, а по психологии

Многие откладывают разговор: «Подожду подходящего момента».

Но «подходящий момент» — не когда все счастливы.

Это когда оба готовы к диалогу.

Авторская модель: «Окно готовности».

Окно открыто, если:

Собеседник не в стрессе (не перед дедлайном, не после скандала).

У него есть время (не в коридоре, не за 2 минуты до совещания).

Вы спокойны (не в пике гнева или тревоги).

Как проверить?

Спросите:

«У тебя есть 5 минут поговорить о [тема]? Если сейчас неудобно — назначим время».

Это:

Даёт ему контроль.

Показывает уважение.

Убирает сопротивление.

Если он говорит «да» — окно открыто.

Если «нет» — назначьте конкретное время:

«Тогда давай завтра в 11:00?»

Не говорите без согласия. Это не разговор — это нападение.

7. Что делать, если «я не знаю, с чего начать»

Это не проблема формулировки.

Это проблема цели.

Если вы не знаете, с чего начать — значит, вы не до конца поняли, чего хотите.

Вернитесь к Контейнеру 1.

Задайте себе:

«Если разговор пройдёт идеально — что изменится завтра?»

Ответ — ваша первая фраза.

Примеры:

«Завтра я хочу, чтобы ты не перебивал меня» →

Начало: «Мне важно, чтобы я мог договорить на совещаниях».

«Завтра я хочу получать ответы на письма в течение дня» →

Начало: «Я заметил, что мои письма часто остаются без ответа. Давай обсудим, как это улучшить?»

Первая фраза — не «привет» или «можно поговорить?».

Это вход в тему.

И чем раньше вы войдёте — тем меньше тревоги.

8. Техника «Мини-запрос» как подготовка

Подготовка — не только внутренняя.

Это и тестирование почвы.

Перед большим разговором сделайте мини-запрос.

Пример:

Вы хотите обсудить, что коллега постоянно критикует ваши идеи.

Вместо полного разговора — скажите:

«Кстати, когда ты говоришь „это не сработает“ без объяснений — мне сложно понять, что улучшать. Ты можешь в следующий раз добавить, почему так думаешь?»

Это:

Не обвиняет.

Даёт конкретный запрос.

Проверяет, готов ли человек к диалогу.

Если он отвечает конструктивно — вы можете идти дальше.

Если агрессивно — вы узнаёте: «Сейчас не время» или «ему неинтересно меняться».

Мини-запрос — это разведка.

И лучшая подготовка — это реакция в реальном времени.

9. Как не переготовиться

Да, можно переготовиться.

Когда вы:

Пишете целую речь.

Проговариваете её 20 раз.

Представляете все возможные ответы.

Вы не готовитесь. Вы создаёте иллюзию контроля.

И чем больше вы «готовитесь» — тем больше боитесь отклониться от сценария.

Авторская установка:

Подготовка — это не знание всех слов. Это знание своей цели, эмоций и фактов.

Всё остальное — импровизация.

А импровизация — это живой диалог.

10. Что делать, если «я боюсь, что заплачу / закричу / сорвусь»

Это не слабость. Это накопленное напряжение.

И решение — не «сдерживаться».

Решение — выпустить пар до разговора.

Авторская техника: «Предварительный сброс».

За 1–2 часа до разговора:

Напишите всё, что хотите сказать — без цензуры. Включая оскорбления, обвинения, слёзы.

Прочитайте вслух.

Порвите или удалите.

Это не для отправки. Это для очистки.

После этого вы говорите не из эмоции, а из ясности.

Потому что самое опасное — не эмоция.

А подавленная эмоция, которая вырвется в самый неподходящий момент.

11. Как подготовиться к разговору с начальником, родителем, партнёром

Формат подготовки — один.

Но контекст меняет акценты.

С начальником

Акцент на фактах и ресурсах.

Цель: не «чтобы он уважал», а «чтобы изменились условия работы».

Пример запроса:

«Я хочу обсудить нагрузку. За месяц у меня 3 проекта, а норма — 2. Как мы можем это скорректировать?»

С родителем

Акцент на границах и уважении.

Цель: не «чтобы он понял меня», а «чтобы перестал вмешиваться».

Пример запроса:

«Мне важно самому решать, когда заводить детей. Прошу больше не поднимать эту тему».

С партнёром

Акцент на эмоциях и договорённостях.

Цель: не «чтобы он изменился», а «чтобы мы создали правило».

Пример запроса:

«Когда ты молчишь после ссоры больше часа — я чувствую себя брошенным. Давай договоримся: даже если злишься — скажи „мне нужно время“, и я подожду».

Общее правило:

Говорите не о личности, а о поведении и последствиях.

12. Упражнение: «Подготовка к реальному разговору»

Выполните сейчас. Потребуется 7 минут.

Выберите один сложный разговор, который вы откладываете.

Возьмите лист или заметку. Создайте три контейнера:

Цель: Что хочу достичь? (конкретно, измеримо)

Эмоция: Что чувствую? (честно, без оправданий)

Факт: Что реально произошло? (без интерпретаций)

Сформулируйте мини-запрос (не больше 15 слов).

Напишите: «Я начну разговор, когда спрошу: „У тебя есть 5 минут поговорить об этом?“».

Это ваша полная подготовка.

Больше ничего не нужно.

13. Заключение: подготовка — это не страх. Это уважение

Подготовка к сложному разговору — это не признак слабости.

Это признак уважения: к себе, к собеседнику, к теме.

Вы не пытаетесь «выиграть».

Вы создаёте условия, в которых оба могут быть услышаны.

И когда вы перестанете репетировать речь —

и начнёте собирать контейнеры —

вы почувствуете:

Я не боюсь разговора. Я готов к нему.

А это — уже победа.

Глава 3. Первые 10 секунд: как не испортить всё сразу

1. Почему первые слова решают 70% успеха

Большинство людей думают, что сложный разговор «ломается» в середине — из-за споров, эмоций, непонимания.

На самом деле — он ломается в первые 10 секунд.

Потому что за это время собеседник принимает бессознательное решение:

«Это угроза или возможность?»

Если он чувствует угрозу — включается защита:

— закрытость,

— агрессия,

— уход в «да-да, конечно» без намерения меняться.

Если он чувствует возможность — включается внимание:

— «Интересно, что он скажет?»

— «Может, это решит мою проблему?»

Первые 10 секунд — это не «вступление».

Это установка всего диалога.

Авторская установка:

Не начинайте с темы. Начинайте с состояния.

2. Авторская техника «Открытие с вопросом-ловушкой»

Забудьте про:

«Можно поговорить?»

«У меня к тебе разговор…»

«Ты не против, если я скажу одну вещь?»

Эти фразы — красные флаги для мозга собеседника.

Они сигнализируют: «Сейчас будет неприятно».

Вместо этого — используйте вопрос-ловушку.

Это вопрос, который:

Не вызывает тревоги.

Даёт собеседнику контроль.

Создаёт «окно готовности».

Пример:

«Ты сейчас свободен?»

(пауза — он отвечает)

«Хорошо. Я хочу обсудить [тема]. У тебя есть 5 минут?»

Почему это работает?

«Ты сейчас свободен?» — не про вас, а про него. Это уважение.

Пауза — даёт ему время переключиться. Без неё — он «в теме» и не слышит.

«У тебя есть 5 минут?» — чёткий временной запрос. Не «поговорить», а «5 минут». Это снижает сопротивление.

Это не манипуляция. Это психологическая гигиена.

3. Что делать, если собеседник сразу агрессивен

Иногда вы даже не успеваете сказать тему — а он уже:

«Опять ты со своим…»

«Я знал, что ты это поднимёшь!»

«Ну давай, выкладывай!»

Это не провал. Это реакция на прошлый опыт.

Он ожидает обвинений — потому что раньше их слышал.

Ваша задача — разорвать паттерн.

Авторская техника: «Стоп-пауза + нейтральный тон».

Не отвечайте сразу. Сделайте паузу 2–3 секунды. Это ломает автоматизм.

Говорите нейтрально, без эмоций:

«Я не хочу обвинять. Я хочу понять, как нам это решить».

Повторите запрос на время:

«Если сейчас не время — назначим другое. Но мне важно это обсудить».

Это работает, потому что:

Вы не вступаете в игру «агрессия → защита».

Вы показываете: «Это не тот же разговор».

Вы даёте выход: «Можно отложить — но не избегать».

4. Как сбросить напряжение без «давай спокойно»

Фраза «давай спокойно» — одна из самых раздражающих.

Потому что она звучит как:

«Ты не прав, потому что злишься».

Но напряжение нужно сбрасывать.

Как — без морализаторства?

Авторская техника: «Признание + переключение».

Пример:

«Понимаю, это может звучать как упрёк. Но я не за этим пришёл. Мне важно найти решение, которое устроит нас обоих».

Или:

«Если я сейчас кажусь напряжённым — это не на тебя. Просто тема для меня важная. Дай мне 30 секунд, и я объясню, чего хочу».

Вы:

Признаёте эмоцию (свою или его).

Отделяете её от цели.

Переключаете на сотрудничество.

Это снижает защиту — потому что вы не отрицаете чувства, а включаете их в процесс.

5. Фразы-антидоты: что сказать, если чувствуете, что «взрывается»

Иногда вы сами чувствуете, что теряете контроль:

— голос дрожит,

— мысли путаются,

— хочется кричать или уйти.

В этот момент не пытайтесь продолжать.

Используйте фразу-антидот.

Это короткая фраза, которая:

Останавливает эскалацию.

Сохраняет ваше достоинство.

Даёт время на восстановление.

Примеры:

«Мне нужно минуту. Я хочу говорить спокойно — и сейчас чувствую, что не получается».

«Давай сделаем паузу на 2 минуты. Я не ухожу от темы — просто хочу, чтобы мы оба услышали друг друга».

«Я вижу, что это важно для нас обоих. Дай мне секунду собраться».

Правило: говорите это до взрыва.

Как только почувствовали напряжение — остановитесь.

Это не слабость. Это профессионализм.

6. Тест: «Твой старт — пушка или подушка?»

Пройдите этот тест. Ответьте честно.

Я начинаю разговор с:

а) «Мне нужно поговорить…»

б) «Ты сейчас свободен?»

Если собеседник напрягся — я:

а) продолжаю, чтобы «не терять момент»

б) делаю паузу и уточняю: «Всё в порядке?»

Моя первая фраза о теме:

а) «Ты опять…» / «Почему ты всегда…»

б) «Я хочу понять, как нам это решить»

Я даю собеседнику выбор:

а) нет — «надо же решить»

б) да — «если сейчас не время, назначим»

Подсчёт:

— Если больше «а» — ваш старт как пушка: вы стреляете, не целясь.

— Если больше «б» — ваш старт как подушка: мягкий вход, без угрозы.

Цель главы: научиться стартовать как подушка — даже если внутри пушка.

7. Почему «привет» — плохое начало для сложного разговора

«Привет» — хорош для чата.

Но для сложного разговора — это маскировка.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.