Бесплатный фрагмент - Господа офицеры

Часть вторая

Настоящая книга является продолжением ранее опубликованного повествования автора Владимира Циканова, вышедшего под названием «Господа офицеры», рассказывающее о лётчиках-вертолётчиках Пограничной Авиации КГБ СССР.

Возвращение в строй

По возвращению из Гульханы, в конце октября ― начале ноября лично сам Захаров быстро ввёл меня в строй. Я снова начал летать! В декабре 1985 года, после длительного перерыва в лётной работе, был снова полностью подготовлен к полётам во всех условиях и включён в план-график по несению службы и выполнению спецзаданий в ДРА на 1986 год.

Новый 1986 год я встречал в Уч-Арале. Что было очень редко! Сейчас даже не могу и припомнить, было ли такое вообще, чтобы этот чудный и любимый с самого детства праздник я встречал вместе со всеми. Не в командировке, не в наряде, а вместе со всеми офицерами, лётным составом части и их семьями. Встреча именно этого Нового 1986 года почему-то запомнилась, а остальные как-то в памяти стёрлись.

В канун 1986 года в новом клубе части, в его уютно и нарядно убранном по случаю актовом зале, состоялось торжественное собрание. Мы были приглашены с жёнами. Офицеры щеголяли в парадной форме с орденами и медалями, а их жёны — в красивых праздничных вечерних платьях. Собрание проводил сам командир Виктор Григорьевич Захаров. Он говорил обо всех заслугах офицеров, прапорщиков и солдат за всё время уже уходящего в историю года. Говорил об особо отличившихся военнослужащих части.

Героями уходящего года были капитаны Александр Правдин, Вячеслав Давыдов и Михаил Пятибратов. Правдин и Пятибратов, вместе пришедшие в Уч-Арал после окончания лётного училища в 1978 году, они вместе и стали известными. Своими смелыми грамотными действиям особо отличились в республике Афганистан в том самом Зардевском ущелье, про котором упоминалось в этом рассказе неоднократно. Сане Правдину однажды при взлёте с площадки выстрелом вдребезги разнесло приборную доску левого лётчика. Сам он, изрядно посечённый мелкими осколками по лицу от частей, разбившихся вдребезги и разлетевшихся по всей кабине авиационных приборов, весь в крови, взлетел с того кошмарного ада.

Много хороших и добрых слов сказал тогда командир о Славе Давыдове и его экипаже, как они вывезли и эвакуировали из Зардевского ущелья с высоты 3600 метров сбитый в бою экипаж Сергея Прибыткова. Многие женщины, наши жёны, при этом плакали. Они в первый раз слышали из уст командования о том, чем на самом деле занимаются их мужья: что делают, как несут службу, в каких условиях работают и как рискуют…

Захаров не говорил только о себе. Ни слова, ни полслова. Ни намёком. Никак. Но всё равно все знали, что он ― главный Герой этого, уходящего в историю, года. После выступления Захарова начальник штаба довёл до всех некоторые Приказы и постановления Президиума Верховного Совета СССР, успевшие подойти к тому времени в часть ― о награждении за мужество и героизм наших военнослужащих.

Затем начался великолепный праздничный концерт, посвящённый встрече Нового года. Выступления были подготовлены солдатами и женсоветом нашей воинской части. Всё прекрасно прошло по придуманному и отрепетированному сценарию, который был целиком составлен самостоятельно нашими же сослуживцами. Оказывается, в части были свои таланты, которые при заинтересованности окружающих смогли раскрыться. Но во всём этом, конечно же, виделось непосредственное и активное участие нашего нового командира. Зрители были в восторге. Концерт прошёл «на ура». Все долго аплодировали и даже кричали «Браво!»

После концерта всех пригласили на общий праздничный ужин, первый раз организованный за время моей службы в лётной офицерской столовой части. Все веселились, поздравляли друг друга, танцевали. Играл, что называется «вживую», вокально-инструментальный ансамбль нашей эскадрильи, которым руководил начальник клуба. Я тоже веселился и танцевал со всеми. Со своей женой, конечно, больше всего. Но она была заметно грустна, это было «написано» на лице… Она уже знала, что я буквально через два-три дня улечу обратно, как она выражалась, «в свой родной Афганистан». А она опять, в очередной раз, останется одна…

Перед самым наступлением Нового 1986 года, за пять-семь минут до боя московских курантов, командир с наполненным до краёв бокалом шампанского, в полной тишине и при пристальном внимании смотрящих на него сотен глаз, сказал следующие слова: «Дорогие друзья! Поздравляю вас всех с наступающим 1986 годом! Желаю всем крепкого здоровья и счастья в каждый дом! Думаю, что при работе вместе в одной и дружной команде, в единой семье у нас с вами всё получится! Я со своей стороны приложу все усилия и буду делать для вас всё возможное и невозможное, всё, что в моих силах и моей компетенции! С Новым 1986 годом!»

На такой позитивной ноте закончился для меня и для нас всех тяжёлый во всех отношениях 1985 год…

Уже 5 января 1986 года я снова полетел в командировку в Гульхану. Перед командировкой в ДРА всегда и для всех экипажей командованием части проводился инструктаж. Это было заведено ещё с самых первых наших командировок в Афган. Все заместители командира, поочерёдно каждый: заместитель по лётной подготовке, замполит, начальник штаба ― говорили слова напутствия. О важности соблюдать все Уставы и наставления воинской службы, уставной партийной дисциплины, морального Кодекса строителя коммунизма и пр. Особенно предупреждали о недопущении пьянок. При перелётах туда и обратно, если задерживаемся по условиям погоды, чтобы не ходили к чужим женщинам, ну и т. д. и т. п. Очень долго, как правило, говорили замполит и начальник штаба. Один начинал со всякого рода Постановлений Партии и Правительства, Директив Политотдела округа и заканчивал различными примерами из повседневной бытовухи. Другой начинал с зачитывания и напоминания различных приказов, потом переходил на гипотетические примеры того, что будет или может быть, если эти все приказы не соблюдать и не выполнять. В заключение всего говорил командир или лицо, его замещающее

Иногда эти, так называемые инструктажи, превращались в многочасовые назидательные беседы обо всём и ни о чём. Фраза ― «И потом не говорите, что вам этого никто не говорил» била все рекорды. Однажды на таком инструктаже я, наверное, как и все другие, сидел, скучал и слушал наставления своих начальников, стараясь при этом изобразить заинтересованность и внимание. Как у нас в шутку, при этом, говорили все лётчики между собой: «Делал и изображал на лице умный вид». Карандашом на листе бумаги я ставил палочки после каждой произнесённой фразы «И потом не говорите, что вам этого не говорили». В итоге получилось 150 палочек!

Особенно смешно и парадоксально такие инструктажи выглядели в первое время, в начале 80-х, когда улетающие экипажи или члены этих экипажей уже неоднократно бывали в таких командировках, а всё командование части, проводившее инструктаж, все без исключения, в таких командировках ещё ни разу не были. В самые первые наши командировки командир Р. Ш. Шакирзянов, умудрённый житейским опытом, наверное, чувствуя всю парадоксальность ситуации, никогда не проводил такие инструктажи самостоятельно. Всегда перепоручал это обязательное и предписанное сверху мероприятие проводить за себя другому, кому-то из своих замов. Те и проводили его очень добросовестно и скрупулёзно, чтобы не утратить доверие командира.

После того, как все по должности наговорятся на таком, считавшемся тогда обязательным, мероприятии, начиналась целая церемония росписей в книге, которая называлась «Инструктаж экипажей, убывающих в долгосрочную командировку». Напротив фамилии командированного должен был расписаться сам командир части или лицо, его замещающее, а также каждый из его заместителей. А напротив каждой из этих росписей расписывался в обязательном порядке сам «виновник» события, в честь и на благо которого было задумано, запланировано и устроено настоящее мероприятие.

Вот и сейчас, направляясь к назначенному часу на эту экзекуцию, я приготовился мучительно долго и мужественно терпеть все тяготы и лишения воинской службы. Думал с досадой и сожалением о том, почему бы не отменить или хотя бы изменить и ускорить по времени эту обязательную процедуру, проводившуюся согласно каким-то там Приказам и Директивам сверху.

Мы все, и заместители командира вместе с нами, к назначенному времени собрались в штабе. Стояли в коридоре штаба возле двери парткабинета и ждали, когда выйдет из своего кабинета командир, а секретарь парторганизации, тоже ожидавший вместе с нами командира, откроет нам дверь. Ключи от парткабинета были с приходом Захарова только у секретаря.

Секретарь парторганизации — это была отдельная штатная должность у нас в части со своими обязанностями. Её не занимал кто-то по совместительству. На эту должность всегда назначался политотделом округа специальный офицер из числа политработников со специальным политическим образованием. Как правило, закончивший какое-нибудь из военных политических училищ, коих в нашей стране тогда было великое множество. В том числе и авиационное политическое, которое было единственным в СССР, в городе Кургане.

Как только В. Г. Захаров пришёл в часть, сразу же вменил в обязанности секретаря парторганизации ответственность за сохранность и содержание парткабинета, а затем это вписали и в должностную инструкцию. Так что секретарь парторганизации отвечал теперь за весь кабинет в целом, за всё, что там находилось, за чистоту и порядок. После нововведений попасть просто так в парткабинет без ведома секретаря стало невозможно.

Ровно за пять секунд до назначенного времени нашего инструктажа открылась дверь командира, он вышел в коридор штаба и громко, обращаясь ко всем нам, собравшимся в другом конце штабного коридора, сказал: «Начинайте пока без меня. Я через три-четыре минуты подойду». Мы все ― и те, кто улетал в командировку, и те, кто должен был проводить инструктаж ― зашли в кабинет. К моему удивлению, с приходом Захарова к стану инструктирующих добавился ещё один заместитель командира. Это был зам. по тылу.

Командование части заняло свои места, мы — свои.

Первым по рангу всегда должен был говорить заместитель по лётной подготовке. Он встал из-за стола и сказал: «У меня ничего нет». Вторым должен был говорить замполит. «Ну, сейчас начнётся, ― подумал я. ― Сейчас будет говорить и за себя, и за «замполётной». К огромному удивлению нас всех, замполит произнёс только одно предложение: «Товарищи лётчики! Не забывайте, пожалуйста, никогда и нигде, что вы — советские офицеры». И сел! Начальник штаба сказал, встав со своего места: «Напоминаю всем о порядке и правилах хранения, использования и применения личного оружия. Также об обязательной необходимости всегда содержать это оружие в надлежащей чистоте». Сказал и тоже сел на своё место. Зам. по тылу вообще ничего не говорил.

Я даже не успел ничего сообразить, прежде чем открылась дверь в парткабинет и зашёл командир, а начальник штаба подал команду: «Товарищи офицеры!»

Прошло ровно три минуты с момента, как Захаров сказал: «Начинайте без меня…»! У меня чуть было не вырвалась наружу фраза: «Ни хрена себе! Как он их всех выдрессировал! Научил всех говорить кратко и по существу. Не прошло и полгода» … Захаров зашёл в кабинет и сел. Повернувшись к своим замам, спросил: «Ну, что? Всё?» «Так точно, командир!» ― ответил за всех начальник штаба.

Захаров обратился к зам. по тылу: «Вы чего скажите?» Тот отчеканил: «Товарищ, командир! Всё сделано! Комплекты чистого сменного постельного белья экипажами получены под роспись. Бортпайки на борту укомплектованы. Проверены. Дополнительный паёк каждому экипажу также выдан».

С открытием у нас в части своего подсобного хозяйства ― свинокомплекса, всем улетающим в командировку в ДРА экипажам, лично приказом командира части был определён дополнительный паёк в виде увесистого шмата солёного или копчёного сала. Этим доппайком члены экипажа могли распоряжаться по своему усмотрению и съесть его в любое время, когда захотят, хоть сразу и весь целиком за один раз. И никакой документальной отчётности за это не предусматривалось.

Командир, теперь уже обращаясь к нам всем, улетающим в тот раз, сказал: «Так! Не забывайте, пожалуйста, что мы все вместе с вашими семьями вас всех ждём живыми, здоровыми и невредимыми! Такими, какими видим и провожаем вас сейчас». Встал со своего места. «Да! ― продолжал он уже стоя, ― «Все вы знаете, что сейчас в свете последних решений и постановлений нашего Правительства, Приказов вышестоящего командования по борьбе с пьянством и алкоголизмом, как все военнослужащие, вне зависимости от званий и правительственных наград, наказываются за это самое дело, употребление спиртных напитков. Чтобы там никаких мне «боевых» 100 граммов! Потом ни я и никто вам уже не сможет ничем помочь».

Весь инструктаж на этом закончился. После росписи всех в том же журнале, про который я рассказывал, командир, а потом каждый из его замов пожали нам всем по очереди руки. Всё это тоже было новшеством с приходом к нам нового командира В. Г. Захарова. Не заметить всего этого было невозможно.

В 1986 году я слетал в такие командировки шесть раз по 40—45 суток каждая. Одна из таких командировок в этом году была 79 суток. За год налетал 729 часов. Много это или мало? Пусть лётчики скажут. Они знают! По мне, так это приличный налёт целых двух лет в мирных условиях. В общем, я налетал положенное и даже за прошлый, ушедший уже в историю 1985 год. За пропущенный мною год в боевых полётах! Всё искупал, как говорится, своей кровью. За все свои нарушения и залёты.

Дважды или даже трижды в 1986 году за время моего нахождения в Гульхане прилетал для общего руководства авиагруппировкой наш командир Захаров. В первый раз, когда он прилетел, на общем построении объявил, что за проявленные мужество и героизм при выполнении спецзаданий в ДРА на меня отправлены документы вышестоящему командованию о снятия с меня взыскания ― предупреждение о неполном служебном соответствии должности. Второй раз, когда он прилетел, зачитал Приказ Начальника войск Восточного пограничного округа КГБ СССР о снятии с меня этого взыскания.

Захаров прилетал, когда надо было руководить на Гульхане во время серьёзных боевых действий. Надо было наносить РБУ, то есть стрелять, бомбить и пр. Иногда, правда, были какие-то незначительные операции, и Захаров не прилетал. Тогда руководящую роль выполняли заместители командира бурундайского авиаполка. Когда боевые действия не велись, авиагруппировка сокращалась до шести, а иногда, что было очень редко и на короткий промежуток времени, и до пяти вертолётов. Меньше пяти (четырёх транспортных Ми-8 и одного боевого вертолёта огневой поддержки Ми-24) при мне не было на Гульхане в 1986 году никогда. В такой период авиагруппой командовали лётчики из числа наиболее подготовленного лётного состава. Это были командиры эскадрилий бурундайского авиаполка, их заместители по лётной подготовке. Иногда на уж совсем короткий промежуток времени (несколько дней) — командиры звеньев. Как бурундайского полка, так и нашей учаральской авиаэскадрильи ― из числа старших офицеров, прослуживших достаточно большой, по сравнению с нами, молодыми офицерами, срок. Считающимися «дедами».

Ротация командиров авиагруппы в Гульхане с 1986 года стала постоянной. Она была необходима, как считал и сам Захаров, и для того, чтобы дать передышку, отдохнуть командиру, осуществлявшему руководство авиацией на Гульхане, а также, чтобы стажировались другие лётчики в качестве командиров. Набирались самостоятельного опыта в решении вопросов организации службы и всех других проблем, возникающих в отрыве от основных лётных баз бурундайского авиаполка и учаральской авиаэскадрильи. Учились работать и взаимодействовать с командирами наземных подразделений и с командованием всей общевойсковой группировки.

Когда не велись боевые действия, казалось, мы все выполняли сугубо мирную работу: возили пассажиров и доставляли различные грузы, летали на воздушную разведку местности. Вывозили с площадок больных и раненых. Больные и раненые были постоянно. Заболевали разными болезнями и по самым разным причинам. А раненые? То же самое, случались разные случаи. Бывало, что кто-то подорвался случайно на своей же мине, кто-то неправильно обращался со своим оружием, или засунул свою голову «нечаянно» туда, откуда без проблем и без увечья высунуть её обратно порою было просто невозможно. Вспомнился случай, когда мы везли в Союз труп одного солдата, груз «200». У него не было головы. Оказывается, этот солдат, заряжая миномёт миной, заглянул в ствол миномёта. «Что там и как?»

Всякие были случаи — и такие, к сожалению, тоже были. Так называемые небоевые потери… Конечно, они случались в первую очередь из-за недоученности солдат и их командиров, как в специальной, так и в психологической подготовке. В боевой обстановке боец всегда должен быть собранным и готовым ко всякого рода случайностям и неожиданностям. Инстинкт самосохранения никогда и ничем у него не должен быть подавлен. Для этого должны постоянно проводиться всевозможные учебные занятия, тренажи, инструктажи, работа по непредусмотренным основному заданию, вводным командам и т. д. и т. п. Но это так должно быть. А было так, как диктовали возникающие и иногда непредвиденные на войне обстоятельства…

Грузы мы возили на площадки, которые к тому времени были уже освобождены от каменных глыб и обозначены: границы любой площадки с двух сторон, с которых не производился взлёт из-за невозможности совершить его в этих направлениях, были выложены округлыми валунами, достаточно заметными с близкого расстояния с воздуха. А в стороне от площадки на какой-нибудь длинной палке или шесте висела тоже какая-нибудь белая тряпка. Если дул ветер, то тряпка развивалась, указывая лётчику его направление. Всё это, вместе взятое, облегчало для экипажа пилотирование вертолёта, выполнение им взлёта и посадки. Поэтому такие площадки назывались обозначенными. Летать ― садиться, взлетать ― стало уже намного проще. Полное отсутствие обозначенных площадок характерно было для самого начала освоения Зардева, когда Захаров и другие лётчики вместе с ним начинали летать в тех краях и высаживали первый десант.

Грузами у нас в то время были: различные продукты питания, солярка в 200-х литровых бочках («соляра»), различные боеприпасы и патроны, какое-то стрелковое и другое вооружение, строительные материалы (в основном, гвозди различной величины, цемент, стекло), обмундирование, медикаменты, иногда даже просто питьевая вода, какие-то доски и дрова. Уголь… Ох! Сколько угля, который доставлялся на Гульхану машинами в грузовых колоннах по автодороге, мы перевозили, улетая дальше и выше в горы! Возили и в мешках на различные площадки, и просто ― россыпью на кусках брезента. Помнится, как-то после очередных таких грузовых полётов, выметая пыль и рассыпавшуюся угольную крошку из грузовой кабины, кто-то из наземных офицеров вполне серьёзно сказал: «Такое впечатление, что ваш „паровоз“ на угле летает?!»

Пассажирами были и офицеры, и солдаты ― как одиночные, так и в составе малочисленных групп, перелетавшие на эти площадки либо для замены (ротации) сидящего (находившегося) в тех местах личного состава, либо — на усиление расположенных там гарнизонов, либо в качестве резервных групп. Гарнизоны, высаженные и десантированные в 1985 году, активно обживались своими силами: укрепляли позиции и места своей дислокации, налаживали свой быт в тех условиях, организовывали службу и деятельность таким образом, чтобы предотвратить проход каких-либо банд-групп в своей зоне ответственности.

О десантниках-сослуживцах

Когда прилетал на Гульхану Захаров, вместе с ним (чуть раньше или чуть позже — не принципиально) прилетали теперь не только разного рода авиационные специалисты, но и много людей абсолютно разных военных и гражданских специальностей, или даже совсем не имеющих таковых. Все ― из учаральской эскадрильи. Это были и солдаты срочной службы, и сверхсрочники, решившие добровольно связать свою жизнь и судьбу с Армией. И офицеры из числа тех, кто закончил военные училища, не обязательно лётные. И офицеры, ставшие таковыми после окончания гражданских ВУЗов и пришедшие к нам в воинскую часть проходить срочную службу на два положенных по существовавшему тогда законодательству года.

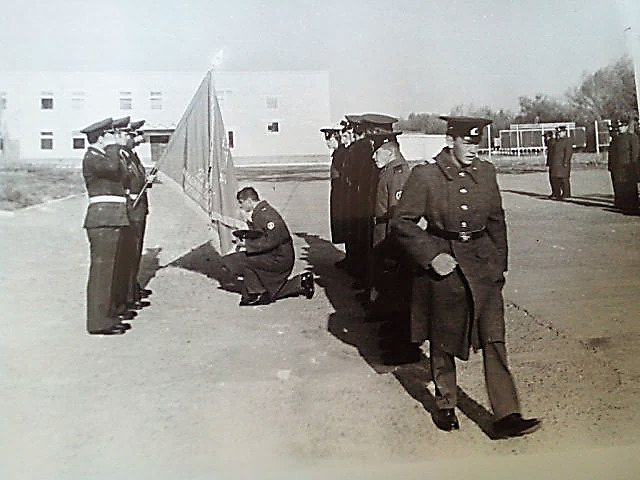

Через горнило Афганистана командир 22-ой отдельной авиационной эскадрильи КГБ СССР В. Г. Захаров за время своего командования «протащил» практически каждого, кто мог держать в руках оружие. Сама эскадрилья по праву стала именоваться боевой, а Знамя войсковой части 9807, окроплённое кровью в прямом смысле слова, тоже, самым заслуженным образом, с гордостью стало называться Боевым Знаменем части.

В Гульхане побывали практически все военнослужащие нашей части от солдата до офицера, служившие в период с 1985 по 1987 годы. Не было ни одного человека, который под надуманным предлогом смог бы ухитриться не побывать в ДРА.

В 1986 году в Гульхане мне частенько приходилось встречать своих сослуживцев из всех подразделений и служб нашей части: из парашютно-десантного взвода, из взвода связи, тылового снабжения и обеспечения, из разных служб политорганов, из роты аэродромно-технического обслуживания. Сам командир этой роты капитан Александр Кузнецов с вверенным ему подразделением были задействованы в качестве одной из резервных групп десанта. Несмотря на то, что они ― «резерв», им не пришлось в то время где-то отсиживаться и, как говорится, «есть хлеб десантника задаром». Пришлось, именно тогда, полазить и побегать по горам, сполна хлебнуть и разделить нелёгкую участь нашей «десантуры». Мне хорошо запомнились рассказы одного из наших сослуживцев Сергея Зуйкова, бывшего в ту пору командиром одного из подразделений роты А. Кузнецова. Рассказы про то, как «трудно быть десантником».

Начиная ещё солдатом срочной службы, Сергей летал какое-то время в составе многих наших экипажей. А потом остался на «сверхсрочку». Окончив школу прапорщиков, сразу в составе роты АТО (аэродромно-технического обслуживания) был отправлен на Гульхану. Но так как раньше он проходил службу в эскадрилье на должности бортового механика, его, в силу присущей влюблённости в авиацию, всегда тянуло к нам, в наш лётный «Хилтон».

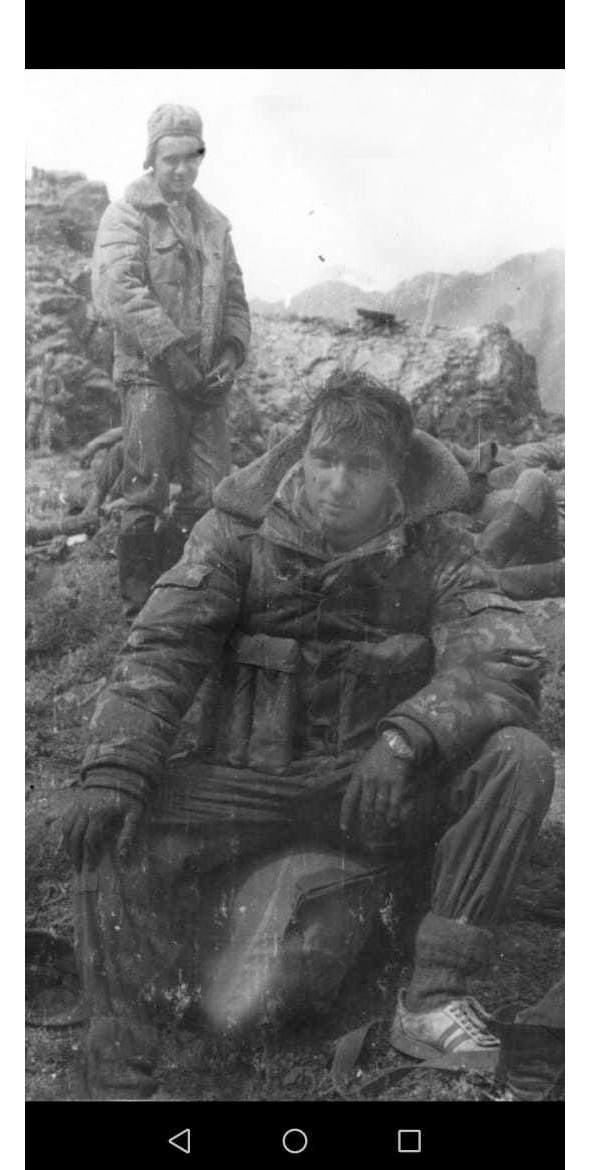

В Гульхане воинские подразделения размещались в разных местах, каждое отдельное подразделение — в строго своём, отведённом ему месте. Несмотря на усталость, если выдавалась свободная минутка в периоды, когда их десантное подразделение по ротации снималось с мест боевых заданий для передышки, помывки в бане и т. д., и их привозили на Гульхану, Зуйков непременно забегал на несколько минут к нам, чтобы увидеться и пообщаться. Он рассказывал, как это «трудно быть десантником». Как с полной выкладкой и стандартной экипировкой рядового десантника, с сорока килограммовым рюкзаком за плечами, с полным штатным боекомплектом ― двумя ручными гранатами РГД-5 и двумя Ф-1, с автоматом в руках всего лишь через несколько километров пройдённого пути, никуда не бегая, а идя медленным шагом, «хочется сесть, а лучше лечь и больше никогда-никогда не вставать!» Через четыре-пять часов такой «простой» ходьбы пешком, не пройдя по установленному маршруту и половины пути, согласно поставленной командиром задачи, не вступая ещё пока ни в какие стычки и перестрелки с противником, «хочется просто умереть в полном смысле этого слова».

Когда он это рассказывал, я почему-то всегда представлял себя в роли десантника. Как я, к примеру, взял бы рюкзак, положил бы в него гирю весом 32 кг, добавил туда ещё две четырёхкилограммовые гантели, потом взял бы в руки автомат (АКМ) и просто, никуда не спеша, пошёл бы по какой-нибудь ровной дороге. Почему-то мне ― наверное, потому что я знаю это не понаслышке и не раз испытывал на себе всю тяжесть силовых спортивных тренировок ― всегда во время рассказов Сергея, сопровождавшихся дружным и весёлым хохотом лётчиков, становилось не по себе. Мне же думалось, что попади я на его место, и мне бы тоже, действительно, в прямом смысле, захотелось бы умереть если не в середине первого дня пути, то в конце дневного маршрута уж точно! А где взять силы, энергии и воли что-либо делать на следующий день и все последующие за ним? На этот вопрос я про себя отвечал: «Лучше уж точно умереть!»

Забегая немного вперёд и нарушая хронологию, скажу, что Сергей Зуйков прошагает от начала до конца общую для всех нас войну, будет летать бортовым техником на всех типах вертолётов и закончит свою службу и лётную практику на больших военных транспортных самолётах.

Таможня

Переносясь в своей памяти в далёкий 1986 год, перед глазами встаёт организованная впервые в то время таможенная служба в кишлаке Ишкашим на нашей территории. В Афганистане, как раз напротив нашего населённого пункта Ишкашим, через речку Пяндж, есть одноимённый кишлак с точно таким же названием. Но в нём не было никогда никакой таможни. А вот у нас такая служба была организована, и при этом она начала работать очень и очень рьяно, требовательно. Наверное, рассматривая с каких-то своих позиций свою же деятельность, достаточно продуктивно.

Как-то раз, летя в 1986 году в очередную командировку в Гульхану и перевозя пассажиров, мы сели в нашем советском Ишкашиме. До этого ещё в Уч-Арале на инструктаже нас предупредили, что посадка при пересечении границы («линейки») сейчас в Ишкашиме обязательна. Что там работает таможня и что без её прохождения и специальных отметок, сделанных представителями этой службы в полётном листе, пересечение границы будет расцениваться как преступление перед советским законом.

При посадке в Ишкашиме, действительно, к нашему борту подошёл солдат, который заявил, что он — представитель таможенной службы, и констатировал при этом, что всем пассажирам надо выйти с вещами из вертолёта, так как их будет осматривать и проверять сам начальник таможенной службы лейтенант… такой-то ― назвал при этом фамилию. А всех членов экипажа и все наши личные вещи он (этот солдат) будет осматривать сам лично, и что нам надо приготовить все без исключения вещи, находящиеся на борту, к досмотру. Говорил он с подчёркнутой гордостью. «Ну что ж, ― подумал я, ― конечно, есть чем гордиться: солдат проверяет офицеров — это же прекрасно! Где и кто ещё в мире додумается до такого?! Перестройка, мать её!..»

Солдат этот копался во всех наших личных вещах с такой скрупулёзной страстью, разворачивая и перетряхивая демонстративно у каждого всё, что у нас было. Даже нижнее нательное бельё. Казалось, что мы там действительно могли спрятать что-то страшное. И что этому официальному и законному представителю таможенной службы дадут за такой «подвиг» как минимум медаль, а как максимум — боевой орден.

Ещё парадоксальнее и смешнее было наблюдать за тем, как происходил досмотр наших пассажиров, вышедших из вертолёта. Все они были офицерами от капитана до подполковника. Лейтенант, начальник таможенной службы, построил всех в одну шеренгу прямо на лётном поле. Перед каждым, стоящим в строю, лежали прямо на земле какие-то нехитрые личные баулы: у кого рюкзак, у кого какой-то старый потёртый чемодан. В каждом чемодане лейтенант внимательно и старательно копошился и что-то искал. В итоге нам лётчикам, наблюдающим за всем со стороны, было видно, что он изъял из содержимого всех личных вещей, принадлежащих нашим пассажирам, пару-тройку бутылок водки…

Я сидел на своём рабочем месте. Наверное, в это время на моём лице была какая-то злорадная и ехидная улыбочка. Мне вообще казалось, что всё это происходит не со мной и не со всеми нами, не наяву по-настоящему, а где-то на сцене театра в какой-то общей постановке-пьесе или спектакле, где мы все — действующие лица. Все мы — актёры, и я — такой же артист, как и все мои товарищи-офицеры. Я думал что-то такое, быть может, совсем непристойное, что никак не вписывалось в теорию и практику той идеологии, которая упорно насаждалась и пропагандировалась в нашем обществе, в Армии и, в частности, в наших войсках (ПВ КГБ СССР), начиная с середины 1985 года. Мысли в моём мозгу носились, смешиваясь все в одну кучу: «Перестройка! Борьба с алкоголизмом! Плюрализм! Открытость! Честность! Всё правильно! Всё так и надо делать! Всё надо перестроить! Значит перед этим всё надо сломать! Хорошо, что мы водку из своих чемоданов достали и перепрятали… Успели! Нас не спрашивают! Нас душат! Козыри — буби, господа офицеры!»

Мой взгляд и моё, кажущееся необычным, выражение лица, наверное, как-то заприметил чуткий блюститель закона, солдат-таможенник. Видать, что-то заподозрив, он подошёл ко мне и попросил встать с кресла. Я беспрекословно встал и отошёл в сторону, думая про себя: «Надо же быть просто конченным и совсем круглым идиотом, чтобы спрятать водку в бронированное сиденье-кресло, придавить её парашютом, а потом ещё сесть на всё это и улыбаться!»

Всё пристально осмотрев, проверив и ощупав, и ничего не найдя, таможенник ещё долго стоял над тем местом, где я только что сидел, почему-то удивлённо и внимательно вглядываясь во все предметы, находившиеся рядом… Какое-то время таможенники ещё немного покопошились у нас в вертолёте и возле него, поработали с нашими пассажирами, потом, проштамповав нам полётную документацию и заграничные служебные паспорта, пошли в своё расположение.

Пришли наши пассажиры. Я спросил у них, что будет с водкой, которую отобрали, и главное, что будет с теми, кто её вёз. Они все засмеялись и сказали: «Что будет с водкой, мы не знаем. А на тех, кто её провозил, напишут какую-нибудь „депешу“ командованию части, где они служат. Пока те „проштрафившиеся“ офицеры, кто её вёз, будут здесь в ДРА, про эту кляузную бумагу все позабудут!»

Тогда не существовало никаких норм провоза личного багажа, не было регламентации того, сколько и чего можно было с собой везти. Только постоянно инструктировали: этого нельзя, того нельзя, ничего нельзя…

Одна бутылка водки — уже контрабанда! К тому же в период ПЕРЕСТРОЙКИ и поголовной, ставшей модной борьбы с пьянством и алкоголизмом попытка провоза водки — это вообще противоправное действие, граничащее с преступлением. На всём этом, пресекая все эти «противоправные» действия, показывая свою принципиальность, поддерживая «горбачёвскую» политику партии и правительства, шагая в ногу со временем, можно было хорошо «подняться» в то время по служебной и карьерной лестнице.

Мы взлетели. Я подумал: «Да… Водку стало провозить всё сложнее и сложнее».

Кстати, забегая опять немного наперёд, скажу, что на обратном пути, когда мы улетали обратно в Союз, нас в Ишкашиме так изнурительно долго, мучительно и унизительно не «шмонали». «Ну что?» ― думал я, ― «Водки же там за чертой нет: что искать-то у нас?»

Впрочем, надо отметить, что с последующими командировками в Гульхану на наших инструктажах почти всегда стали присутствовать офицеры особого отдела. Командир давал им слово, и они рассказывали нам, что участились случаи провоза из ДРА наркотиков. Приводились примеры, назывались какие-то фамилии солдат, прапорщиков и офицеров, которые были виновными в эпизодах с нелегальным провозом наркотиков и оружия. Но это было на участках КСАПО и происходило не с лётным составом, а с наземным. Слушая всё это, казалось, что это не про нас, с нами такого быть не может никогда. Но восприятие, исходя из моего понимания уклада всей жизни, было таким, что всё это было уже очень серьёзно. То есть, я действительно считал, что ввоз на нашу территорию «наркоты», не говоря уже про оружие, есть не просто нарушение, а уголовно наказуемое деяние, что это есть подрыв нашего существующего государственного строя и всей социалистической идеологии. Всё это я отчётливо понимал без всяких там инструктажей и предупреждений особистами.

Но почему-то именно при Захарове и в то время, когда нас стал, так сказать, курировать офицер особого отдела Михаил Пронякин, на таких инструктажах до меня стало доходить, для чего на самом деле нужны особые отделы и контрразведка в армии. Я думал: «А! Оказывается, вон они для чего нужны! И совсем не для того, чтобы кого-то с парой бутылок водки или солнцезащитными очками и китайской авторучкой с позолоченным пером „застукать“ и „зашухарить“ … Они должны стоять, и стоят на самом деле на страже нашего строя, чтобы его никто не мог подорвать изнутри».

Другие мысли, которые тоже, наряду с этими, летали у меня в голове, всё равно рисовали мне другую картину. И от этого я в то время, если честно, не мог ни в чём разобраться: «Почему таможня досматривает трусы, как раз то место, где можно, вероятно, спрятать наркотики, когда мы летим „туда“, а не „оттуда“? Может быть, „их не те и не так“ инструктируют? Зачем „туда“ наркотики везти? Их там и так полным-полно. У нас их нет! Почему осмотр и досмотр наоборот?» Далее в мою голову провокаторски вливался коктейль из мыслей, мелькавших на страницах всех центральных известных, а также не центральных и не очень известных газет, которые все поголовно в то время цитировали нашего Генсека: «Плюрализм! Умение договариваться со всеми и на всех уровнях! Множество равнозначных мнений! Компромисс! Перестройка! Открытость! Гласность!» Ну, и т. д. Я думал: «Вот вам, пожалуйста! Всё, что вы здесь говорите — всё на блюдечке с голубой каёмочкой: и умение договариваться, и плюрализм, и компромисс, и ваша гласность! А что? Кому надо, тот договорился. Один договорился и сумел найти наркотики, либо оружие. Другой тоже договорился и сумел взять и провезти. Каждый из них думает, что так надо, что они ― правы. У каждого есть своё мнение. Надо уважать мнение каждого! Может существовать множество мнений! О чём говорит Генсек и наша партия? Зачем же закон? Плюрализм — всё это! Чем не плюрализм?» Вся мешанина из экзотического коктейля моих мыслей заканчивалась подведением под всем этим черты знаменателя из захаровского: «Нас не спрашивают! Нас душат! Козыри — буби, господа офицеры!»

Про себя я делал вывод, что при таком подходе когда-то всё должно лопнуть и рухнуть. Каком подходе? И что лопнуть и рухнуть? Я думал про всё это по-ленински: «назревает ситуация, когда „верхи“ не могут управлять ни по-старому, ни по-новому, а „низы“ не хотят и уже не могут жить по-старому».

Помимо всего, именно тогда, в 1986 году, заговорили о том, что Афганистан — это ошибка, большая непростительная ошибка всего нашего государства, нашего строя, всего нашего советского народа, всей советской Армии. Всех нас, кто там участвовал и продолжает там находиться, был когда-то или как-либо и в чём-либо замешан. Заговорили с подачи самого первого лица государства, самого Генсека, сначала робко, как бы прощупывая реакцию всего окружающего мира. Потом, когда подхватили эту мысль все «трепыхатели» и пособники-карьеристы лжекоммунистических идей, заговорили с гордостью и открыто, втаптывая в грязь истинные чувства патриотизма и интернационализма всех воинов. И павших, и живых!

Обо всём этом и об «ошибках» всех наших предыдущих руководителей социалистического строя с приходом на должность Генсека Горбачёва сразу же стали говорить и кричать на каждом углу везде и всюду. Все, кому не лень, соревнуясь между собой в словесном поносе, как будто бы бежали на марафонской дистанции до финиша, где лежит приз ― заветное «Депутатское кресло». Тот вожделенный мандат, дающий и сулящий множество льгот, привилегий и зарплату, позволяющую не просто безбедно жить и существовать, а жить во сто крат лучше тех, кто воевал и сложил свою голову, тех, кто постоянно рисковал и рискует своей жизнью, и, конечно же, тех, кто честно работает, чтобы просто заработать себе на хлеб и на жизнь… Им некогда отвлекаться на что-то ещё… Обливать помоями всё вокруг в угоду лично себе…

Как известно, человек жив, пока жива его мечта и его надежда. Меня всё-таки окружали в то время в большинстве своём люди прекрасные душой, смелые, по-своему талантливые, честные, не способные сдать и заложить. Я видел и чувствовал насквозь всех своих друзей той поры. Знал, что каждый из них способен на любой подвиг во имя нашей общей Родины и что для этого, если нужно, не пожалеет собственной жизни.

У нас был прекрасный и уважаемый всеми командир Захаров. Я знал и был уверен, что он думал, как я, как все мы. И поэтому не смотря на все передряги и сдвиги в умах в высших эшелонах власти, я верил и, конечно же, надеялся, что всё в итоге и со временем будет хорошо. Должно быть хорошо! Поэтому с особым желанием и рвением продолжал летать, совершенствовать своё лётное мастерство и профессионализм. Летать и работать в Афганистане мне, как и многим моим сослуживцам и всем однокашникам по училищу, казалось важным и нужным.

Отказ двигателя и вынужденная посадка

Это случилось в одной из моих командировок в ДРА в 1986 году. В тот период временной и не такой уж частой передышки, когда на всех фронтах нашего направления и всех местах дислокации там наших войск активных боевых действий не велось. Все лётчики, как я уже отмечал, вели сугубо мирную жизнь и занимались транспортными перевозками различного типа.

Мы экипажем в составе: я — Циканов Владимир, командир экипажа, Татаринцев Игорь — лётчик-штурман, Глотов Валерий — бортовой техник, выполняли транспортный полёт в составе группы вертолётов по маршруту: Гульхана — кишлак Изван. И должны были после выполнения своего задания вернуться в составе этой же группы обратно на Гульхану.

Изван — это как раз в том Зардевском ущелье, где происходили все основные события и все боевые действия всего нашего Восточного Пограничного Округа КГБ СССР, начиная с 1985 года и вплоть до самого конца вывода всех наших войск из Республики Афганистан.

В непосредственной близости этого кишлака Изван расположился один из вновь образованных наших гарнизонов, куда пролегал наш маршрут полёта. Мы выполняли полёт в составе пятёрки вертолётов. Шли не плотным строем, а просто один за другим на расстоянии визуальной видимости друг от друга. У каждого экипажа в этой группе вертолётов было своё отдельное задание с посадками на различные площадки в этом ущелье. Кто-то вёз личный состав для замены (ротации) офицеров и солдат на этих площадках, кто-то ― продовольствие и топливо, кто-то боеприпасы и т. д. Мы везли мины к миномётам 82 мм и 120 мм калибра. Причём загрузка была самая предельная, что называется, под завязку. Ведущим и одновременно командиром всей группы был командир звена майор Валерий Петрович Козлов. Он, соответственно, летел самым первым. Мы летели в группе четвёртыми по счёту, т. е. предпоследними.

С самого утра, когда мы все взлетели с Гульханы, ничто и ничего не предвещало и не настораживало в наших сегодняшних полётах, никак и никоим образом не предупреждало о каких-то неординарных ситуациях или, тем более, о возникновении каких-то особых случаев. Все в группе, и я в том числе, не раз выполняли точно такие же задания, садились и взлетали со всех существующих на то время в зардевском ущелье вертолётных площадок, расположенных в непосредственной близости от мест дислокации базирующихся там наших наземных войск. Погода была хорошая, видимость прекрасная. Не было при взлёте ни болтанки, ни тряски. Параметры работы вертолёта и его двигателей были все в норме.

Только-только наш вертолёт успел перевалить через тот перевал с северо-восточной стороны Зардевского ущелья, через который мы залетали сюда практически всегда, потому что, хоть это был не самый короткий, но зато самый безопасный путь, как указатель оборотов двигателей (тахометр) начал показывать «вилку» (разницу в оборотах) двигателей. Сразу появилось снижение. Вертикальная скорость на вариометре была 1.5—2 метра в секунду. В принципе, после прохода этого перевала и так сразу же надо было начинать снижение, чтобы при подлёте к месту запланированной посадки иметь ту высоту, с которой начинается манёвр для захода на посадку. Высота нашего полёта и этого перевала, через который мы летели, была значительно выше той, с которой надо было строить этот самый манёвр для захода. Но дело в том, что я сам не переводил вертолёт на снижение. Он начал снижение без моего вмешательства самостоятельно! Один двигатель работал на взлётном режиме, а второй работал на режиме значительно ниже «номинала». «Вилка» в оборотах обоих двигателей была 25—30%.

Не успел я пока ещё ничего сообразить, но, нажав кнопку «радио», выдал в эфир: «Я ― „46“! Вилка 25—30. Снижение 1,5 -2». Тут же, практически за сказанной только что мной фразой в эфир, вертикальное снижение стало увеличиваться: 4-5-6-7-8-9 метров ― в секунду! «Вилка» в оборотах тоже значительно увеличилась. Я ничего не делал, в смысле не опускал «шаг-газ», чтобы убрать обороты двигателей и соответственно уменьшить тем самым их мощность, чтобы перевести вертолёт на снижение. Он непроизвольно стал снижаться сам из-за падения мощности одного из двигателей. Мощи другого двигателя хватало только на то, чтобы вертолёт летел, но со снижением. Обороты правого двигателя упали почти до оборотов «малого газа»! А левый двигатель продолжал работать на «взлётном». «Убирать» обороты, то есть опускать «шаг-газ» вниз было нельзя, так как вертолёт и так интенсивно снижался. Опускание его вниз привело бы ещё к большему увеличению вертикальной скорости.

Я снова доложил по радио: «46! Вертикальная ― 9. Стрелки на тахометре — в разные стороны». Сразу после этой моей фразы в эфире прозвучал доклад командира экипажа вертолёта, замыкающего нашей колоны: «46 не вижу». Здесь в эфире наступила на какое-то время полная тишина. Все ― в других бортах, а мы — здесь, в своём вертолёте, понимали, что мы падаем. Мы, конечно, не падали строго камнем вниз, но мы летели по ущелью со стремительным снижением. По сути, это был отказ одного из двигателей. Действовать экипажу надо было так, как действуют в случае при отказе одного из двигателей. Я пробовал тащить правый РУД (рычаг раздельного управления двигателем) вверх, в надежде на то, что эти действия приведут к увеличению его оборотов. Но мои надежды не оправдывались… К тому же при этом, как мне показалось, начала вздрагивать стрелка оборотов несущего винта, а это было очень опасно. Потерять обороты винта — это верная гибель!

В эфире послышался голос ведущего Валеры Козлова: «46! Ваше решение?» У меня на тот момент не было никакого решения. Я так и сказал: «Да нет ни ху* никакого решения! Снижаемся покуда…» Я отчётливо тогда, именно в тот миг, когда Валера спросил, а я ему отвечал, осознавал только одно, что при такой вертикальной скорости снижения и работе одного двигателя на взлётном режиме, а другого ― вообще не понять на каком, подбирать какую-то площадку для посадки здесь и прямо сейчас нет ни малейшей возможности. Даже и не думал об этом! Потому что знал, что нас при любой попытке даже попытаться сделать это просто размажет о скалы. И в любом случае при таком нашем грузе от нас и нашего вертолёта останется только одно облако. Даже домой нечего будет везти…

Все эти мгновенно носящиеся мысли в моей голове вперемешку с уже привычными по жизни: «Нас не спрашивают! Нас душат! Козыри — буби, господа офицеры!» никакого оптимизма мне не придавали и не прибавляли. Вдруг в эфире послышался голос Василия Лебедь: «Володя! Держись!»

Здесь я должен сделать обязательное отступление от своего рассказа и немного всё пояснить. Я только немного расскажу о двух замечательных, заслуженных и лучших лётчиках нашей части, учаральской авиаэскадрильи. Потому как для того, чтобы рассказывать полностью о судьбе каждого из этих людей, не говоря уже о том, чтобы говорить подробно о них вместе взятых, потребуется очень много времени, и не хватит, мне кажется, страниц одного тома книги. Судьба их, этих лётчиков, очень интересна, а жизнь, прожитая ими к тому времени, была многогранна и насыщена разного рода оптимистическими и драматическими событиями. Такие жизни у каждого из них разные, но каждой из них, в моём представлении и понимании, хватило бы на несколько человеческих жизней…

Валера Козлов в тех давно прошедших, 1979 и 1980 годах, когда мы только что пришли молодыми лейтенантами в часть, летал лётчиком-штурманом и перевёлся в Уч-Арал с Камчатки. Как и почему его перевели в Уч-Арал? Никто не знал. Уч-Арал, по сравнению с Петропавловск-Камчатским, где служил до этого старший лейтенант Козлов, был настоящей ссылкой. Там, на Камчатке, была цивилизация: кинотеатры, стадионы, рестораны, плавательные бассейны, приличные общеобразовательные, спортивные и музыкальные школы для детишек. Там была рыба и икра. Там была вдвое или даже ещё больше заработная плата. Всего этого в Уч-Арале, конечно, не было. Поэтому офицеры, как правило, не соглашались никогда на такие неравнозначные переводы. Валера Козлов вместе с семьёй почему-то, к удивлению многих из нас, был переведён…

Вспоминается, что где-то в те же годы, конец 70-х — начало 80-х годов, у нас в стране на наши советские экраны вышел художественный фильм, рассказывающий о лётчиках-пограничниках. Про их трудную повседневную жизнь в отдалённом камчатском лётном гарнизоне, служебную деятельность, про полёты… Название этого фильма я не помню! Скажу только, что снимался этот фильм на самой Камчатке при содействии лётных частей наших пограничных войск. И сюжет, сценарий к этому фильму, образ главного героя и ключевой фигуры в нём были действительно существующим в истории фактом. И писались они с реального прототипа — лётчика одного из подразделений авиации ПВ. Прототипом этим был как раз Валера Козлов. А главного героя тогда в этом фильме сыграл известный и знаменитый теперь артист и телеведущий Александр Галибин. Он сейчас ведёт известную на весь мир передачу на Российском телевидении на Первом канале «Жди меня».

Сейчас, когда я пишу эти строки, у меня возникла мысль: «Вот было бы хорошо и интересно, если бы уже в наше время сделали продолжение этого фильма. А сценарий, правда, уже с другими действующими лицами, другими жизненными ситуациями, другим командиром, но с тем же главным героем уже есть. Его написала сама Жизнь!»

Так вот, летал он (Валерий Козлов) тогда в те времена у нас в УчАрале, когда мы только что молодыми лейтенантами пришли в часть, правым лётчиком и был впоследствии штурманом звена у Василия Лебедь, который был в то время командиром звена. Судьба как-то так распорядилась, что именно во время этого нашего совместного выполнения боевого задания тогда они поменялись ролями. Так разложились звёзды на небе. Валерий Козлов был и летал теперь командиром звена. Был к тому времени заслуженным и уважаемым лётчиком. Орденоносцем! Имел орден Красной Звезды и ряд других боевых наград.

Кто такой Василий Андреевич Лебедь? Классный лётчик, имеющий тоже ряд боевых наград. Да! Но именно сейчас и в эту самую минуту, когда мы падали в ущелье, Василий Андреевич был штурманом звена и летал правым лётчиком в экипаже Валерия Козлова. Вообще, правые лётчики не имели право вмешиваться в радиообмен и никогда не вмешивались. Но Василий Лебедь! Василий Андреевич — это отдельный случай! Он имел полное право! Он был когда-то по самой первой поре, когда я пришёл только что из училища, и моим командиром звена тоже. Я и сейчас не забыл его всегда эмоциональные, но принципиальные и справедливые требования ко всем своим подчинённым, в том числе и ко мне. Но также помню, сколько раз он спасал меня, отмазывая (на армейском жаргоне «отмазывать» — означает скрывать, защищать) от всего командования, а потом и лично от только что вновь назначенного на место начальника штаба у нас в части капитана Корнева Петра Адамовича! Сколько раз он прикрывал меня! («прикрывать» в данном случае имеет и несёт смыл — нести и плести вслух всякую чепуху и ересь начальству, но так, чтобы это выглядело правдоподобно).

Но это только мы с ним знаем… Сам он, отчитывая и ругая затем меня за все мои выкрутасы: за неприбытие вовремя на построение по ночной тревоге, опоздание в строй и т. д., и т. п., списывал всё в своём сознании на мою несознательную, холостяцкую жизнь и молодость. Говорил: «Женить вас всех скорее надо, чтобы не бегали никуда». Нам всем тогда молодым лейтенантам было по двадцать (чуть с хвостиком) лет. И мы были чуть-чуть постарше, а иногда просто ровесниками многих солдат второго года службы.

В общем, никто из начальства и командования в то время, кроме Василия Андреевича, лучше не знал ни всю мою подноготную, ни состояние моей души. Поэтому я говорю, что Василий Андреевич Лебедь имел полное право вмешаться в радиообмен и дать какие-то мне указания…

Далее, если в двух словах: Василий Андреевич Лебедь и Козлов Валерий Петрович были прекрасными порядочными людьми, смелыми и надёжными боевыми товарищами, отличными профессиональными лётчиками. Сама жизнь и судьба успели к тому времени незаслуженно побить их обоих. К тому времени они оба, как никто другой, знали, что такое Жизнь и что такое Смерть! А в исправлении кривой судьбы обоих этих людей, лётчиков-пограничников, принимал самое прямое и непосредственное участие Виктор Григорьевич Захаров, ставший впоследствии общим нашим командиром.

Я, конечно же, не мог знать и даже предполагать, что имел в виду Василий Андреевич сказанной в эфир фразой «Держись, Володя!» Но у меня в сознании вдруг сразу появились фантастические ассоциации и аллегории. Как будто бы рядом со мной на правом сидении в качестве лётчика-инструктора в нашем экипаже сидит полковник Тимофеев и орёт так, что ему не надо даже и на кнопку СПУ нажимать ― и так всё слышно! Не слышно ни как работают двигатели, ни как шумят винты, а слышен только его крик: «Ты что?.. Такую-то мать!.. За ручку как за ху* держишься! Вцепился за неё как баба за …!» Ручка — это имеется в виду РУ ― ручка управления. Она является одним из основных органов управления в вертолёте. Когда мы учились в училище и проходили высшую математику, то бывалые лётчики-инструкторы нам в шутку говорили: «К концу вашей службы всё, что вы будете помнить из курса высшей математики, так это то, что интеграл похож на ручку управления». Действительно, ручка управления по своей форме похожа на эту «закорючку» в высшей математике, только в увеличенном виде. А вот то, что она была похожа ещё и на предметы, с которыми её сравнивал Александр Иванович Тимофеев, мы услышали в первый раз только от него самого. Ну, окончание этой ручки управления, собственно, за что держится лётчик, представляет собой шершавую резную округлённую поверхность, сделанную специально так, чтобы рука не скользила по ней, даже если она потеет. На самой макушке шершавой округлой рукояти расположены различные кнопочки, в том числе и кнопка пуска неуправляемых ракет. Эта кнопка закрыта массивным красным предохранительным колпачком, чтобы случайно не нажать на неё, тем самым произведя непреднамеренный пуск ракет.

В общем, при достаточно буйной фантазии, наверное, в далёком приближении можно было себе представить чисто мужской предмет, с которым ручку управления сравнивал Александр Иванович.

Полковник Тимофеев продолжал орать в моём сознании: «Ручка — это же она! Женский род! Надо представлять себе совсем не то, что ты думаешь! Надо держаться за неё плавно, мягко и любя! Как за п.…! Ты меня слышишь?!»

Подобные слова из уст Александра Ивановича были не фантазией в моём больном воображении! Где-то так или даже точно так, иногда почти слово в слово, объяснял полковник Тимофеев тонкости управления вертолётом всем молодым лётчикам, летавшим с ним. Фантазией в тот момент было только моё видение, что Александр Иванович вдруг, откуда ни возьмись, появился на правом сидении… Остальное всё было чистой правдой, которая на самом деле существовала в реальной действительности…

Если конец ручки управления и можно было в моём сознании как-то сопоставить с мужским половым органом, на который доходчиво ссылался Александр Иванович, то с женским у меня почему-то никаких ассоциаций не возникало. И от этого мне всегда, когда мы летали вместе с Тимофеевым, становилось смешно! А тут после услышанного от Лебедя «Держись, Володя!» от всех плывущих в моём мозгу фантастических аллегорий меня разобрал просто невероятный смех. Я никак не мог удержать его, накатывающий приступами и неудержимыми волнами, он рвался из меня… Этот смех, кажется, всё-таки вырывался из меня наружу, выплёскиваясь, как из переполненной водой чаши при сильном землетрясении… Сдержаться было невозможно!

Я с иронией думал: «Хоть в мыслях в последний миг своей жизни подержаться за это дело…» От этого смех только усиливался… Как ни странно, именно в этот момент ко мне в сознание пришло и решение, и невероятная уверенность во всех моих последующих действиях. Я нажал кнопку «радио» и доложил в эфир: «Наше решение — тянем до Бахарака! Там — … пробовать садиться!» Мы все знали, что именно в Бахараке, где базировался мотострелковый батальон нашей Советской Армии, есть единственная на всю округу более или менее подходящая площадка для аварийной посадки вертолёта с одним работающим двигателем. Она имела искусственное покрытие из специальных металлических плит. Именно она в нашем случае, когда мы были загружены смертоносным грузом, была единственной надеждой на спасение. Вертолёт надо было сажать так, чтобы, не дай Бог, ни одна из мин не сдвинулась с места…

Посадка по-вертолётному, то есть садиться, зависнув над площадкой с последующим плавным касанием земли, при работе только одного двигателя, стопроцентно исключена. Этого было невозможно сделать из-за загруженности вертолёта и высоты площадки 1500 метров над уровнем моря. Высота хоть и была совсем незначительной в сравнении с теми площадками, на которые садились и с которых взлетали мы в тех краях, но работающий правильно только один из двух наших двигателей плюс общая загруженность вертолёта перечёркивали даже гипотетически посадку по-вертолётному.

Посадка по-самолётному была возможна, но она осложнялась спецификой нашего груза. Надо было ухитриться посадить на маленькую площадку вертолёт так, чтобы не было никакого, даже пусть мало-мальски ощутимого удара при касании земли, ни резкого торможения, ни скаканья по кочкам. Ничего этого не должно было быть. Всё это мы все хорошо понимали. Для опытного и классного лётчика при условии полёта на исправном вертолёте, это не составит очень большого труда. Но… Вертолёт наш был не исправен…

В эфире прозвучала команда Козлова: «…Кто первый разгружается, сразу же взлетает и — за 46! И так — поочерёдно, друг за другом на расстоянии видимости! Над Бахараком, кто первым увидит „46“-го, сразу доложить, что там и как». Далее последнее, что я слышал: «До Бахарака, кто доходит, все занимают высоту 4500. Если загораются лампочки, прямо — домой. Парами. На расстоянии видимости друг друга. Возвращаемся в Гульхану все левым кругом на 4500. Я ― замыкающий».

Запас топлива всегда рассчитывался нами таким образом, чтобы его хватало впритык ― из-за необходимости взять на борт и перевезти как можно больше груза на этих высотах за счёт уменьшения этого самого запаса. То есть всегда можно взять груза больше пропорционально настолько ― насколько меньше будет топлива. В принципе, это было совсем не страшно и не опасно лететь на аварийном остатке топлива. Только надо было побыстрее ― ноги в руки, и домой. Мы все всегда прилетали в то время «на лампочках». А вообще-то такой полёт считается по документам особым, аварийным случаем. Подобным образом летать нельзя!

В полёте до Бахарака я был сосредоточен исключительно на предстоящей посадке, всё остальное для меня перестало существовать. Я уже никого и ничего не слышал ― мы на своём вертолёте уже строили заход на посадку, были на «прямой». Заход осуществлялся сразу по выходу из зардевского ущелья, и посадка мною планировалась на площадку без всяких доворотов и разворотов на посадочный курс. Сразу. Сходу.

Коснуться земли надо было очень-очень плавно и мягко на скорости 50—40 км/ч сначала задними колёсами, затем передними в самом начале самой первой металлической плиты покрытия на площадке. Скорость ― ни больше, ни меньше! Место приземления (касание земли задними колёсами) — точно в первую 30 сантиметровую по своей ширине плиту специального покрытия. Условия обязательной чрезвычайной плавности и мягкости при посадке диктовались наличием специфического груза у нас на борту и его весом. Именно такая скорость при касании земли, вернее, скрупулёзная необходимость её выдерживания и точное приземление объясняются тем, что нельзя было позволить вертолёту выкатиться за пределы искусственного покрытия площадки, требовалось успеть затормозить на самом её краю. Выкатывание за пределы искусственного покрытия площадки могло произойти при неточном приземлении (промахе), или если скорость полёта при приземлении была бы больше. Выкатываться за пределы искусственного покрытия ни в коем случае было нельзя, потому как за краем площадки, покрытой специальными плитами, хоть и была ровная и твёрдая поверхность земли, по которой можно было бы катиться по инерции немного дальше, но все подступы к вертолётной площадке были заминированы. Это была явная смерть! Если же скорость полёта при приземлении держать меньше, то вертикальная составляющая скорости снижения окажется значительно выше и будет недостаточно тяги на винте для плавного касания земли. В общем, точность приземления исходила из того же — не приземлиться на минное поле…

Выполнить всё это, то есть приземлить вертолёт, надо было именно так, и никак по-другому. И всё это в условиях, когда на борту возникла нештатная ситуация. Выдаваемая мощность разбалансированных движков в сочетании с предельной загрузкой высоко в горах не позволяет управлять вертолётом по стандартным шаблонам, принятым в наставлениях и инструкциях. Мощности не хватает, её всегда недостаточно. Такая посадка, таким образом (описанным здесь) — это один единственный шанс на спасение…

В голове постоянно отстукивало: «Нас не спрашивают! Нас душат! Козыри — буби, господа офицеры!»

Сели мы очень-очень мягко. Выражаясь словами известного в прошлом лётчика и французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «…Так, как будто бы везли куриные яйца в кабине». Это был самый главный критерий оценки на «отлично» нашей посадки по «шкале Экзюпери». Сейчас дословно не помню, но смысл её заключается в том, что гражданским самолётом лётчик должен управлять так, чтобы ни один пассажир не почувствовал, что он находится в самолёте (в полёте). А постоянно ощущал себя так, как будто бы он сидит у себя дома в кресле или на диване. Ни при взлёте, ни в полёте, ни при посадке пассажир не должен испытывать никакого дискомфорта: ни кренов самолёта, ни разворотов, ни болтанки, ни тряски, ни вибрации, никакого закладывания в ушах, воздушных ям, нисходящих или восходящих потоков. Лётчик должен управлять своим летательным аппаратом так, как будто бы он «везёт куриные яйца в кабине без упаковки». Только при таком чувстве, вернее, когда вообще отсутствуют какие-либо субъективные ощущения у пассажира, что он летит, пилоту ставится оценка «отлично».

Об этих «яйцах» постоянно напоминали и Захаров, и Тимофеев. Особенно, они говорили, должен быть подобный самоконтроль по «шкале Экзюпери» во время посадки вертолёта по-самолётному.

Честно признаться, я много раз, летая на гражданских бортах пассажиром и вспоминая эти критерии оценки полёта, мало встречал экипажей, делающих всё на «отлично». Сам же всегда, в особенности при посадках по-самолётному, оценивал себя по этой шкале. Я старался всегда выполнить посадку именно на «отлично». Как будто действительно везу яйца внутри грузовой (пассажирской) кабины россыпью, и ни одно из них не должно при посадке и взлёте укатиться, не говоря о том, чтобы упало и разбилось. У меня, конечно, не всегда это получалось, вернее сказать, редко когда получалось. На «отлично». Но сейчас вот получилось! Значит, не зря всегда критически относился к себе, ставя себе эти оценки по «шкале Экзюпери»…

Мы сели в Бахараке с небольшой пробежкой по-самолётному. А там и бежать-то (катиться) было некуда. Площадка с покрытием из металлических плит была всего-то от силы метров сорок длиной и метров тридцать шириной. Я тут же доложил по радио и сообщил: «46» ― сижу! Всё нормально». Сразу же по радио, не помню кто, сообщили: «46» -го наблюдаем сверху. Всё хорошо у них, вроде». Далее шли распоряжения Козлова: «… такой-то! Ждёшь меня. Я подлетаю. Прикроешь. Я подсяду к «46». Остальные — домой».

Не успели мы очухаться, осмыслить то, что происходило, а происходило всё очень быстро и практически одновременно, как наш вертолёт окружили два БТР и один БМП. Один из них (БМП-2) по близлежащим горам дал залп из своей пушки. Мы все видели, как в горах на скалах, куда стреляла БМП, разрываются снаряды. «Классное орудие», ― сказал я. В это время борттехник выключил двигатели нашего вертолёта. Пока винты ещё вращались, оба, и Игорь Татаринцев, и Валерий Глотов вместе, пристально глядя на меня, почти сразу в один голос спросили: «А ты что хохотал-то как сумасшедший в полёте?» У меня тогда ещё не прошли, накатываясь периодически, эти приступы хохота. Я им опять же сквозь смех и слёзы начал объяснять, за что мысленно держался в полёте, после того, что сказал в эфир Лебедь. Здесь от смеха, конечно же, началась содрогаться вся кабина экипажа.

Винты перестали вращаться, и мы вышли из вертолёта. К нам навстречу из близстоящего БТРа шли два человека в бронежилетах и с автоматами в руках. Здесь, как уже упоминал в своём повествовании, метрах в 200—250 от вертолётной площадки стояла старинная каменная крепость. В ней был расквартирован мотострелковый батальон Советской армии.

Всем членам нашего экипажа приходилось и раньше бывать в Бахараке, именно на этой площадке. Мы летали сюда всегда только в интересах наших разведчиков. Пограничных подразделений в Бахараке не было. Поэтому каких-либо грузов или пассажиров, кроме разведчиков, туда мы никогда не возили. И летали туда только с разведчиками на борту. Их встречали всегда какие-то люди в штатском.

Мы высаживали своих пассажиров. Они куда-то уходили, а мы выключались и ждали их, иногда по времени несколько минут, иногда до часу — двух. Бывало и так, что мы их просто высаживали и улетали дальше работать по своим планам, согласно поставленной накануне задачи, а в конце дня кто-нибудь по пути подсаживался в Бахараке и забирал представителей разведки обратно в Гульхану. Куда ходили разведчики, что делали, с кем встречались ― мы не знали и не спрашивали.

Когда мы прилетали сюда прежде, нас тоже всегда выезжали встречать и охранять БТРы, но их было два, или, чаще ― один. Солдаты выбегали из БТР, занимали подготовленные вблизи земляные укрытия, специально сделанные для охраны и обороны подступов к вертолётной площадке извне крепости. Располагались все бойцы в этих укрытиях, а также внутри БТРов и на них в течение всего нашего пребывания на площадке. После нашего взлёта, когда на вертолётной площадке никого не оставалось, на этих же самых БТР возвращались обратно к себе в крепость.

Иногда, когда наших разведчиков приходилось ждать сравнительно долго, мы или с лётчиком-штурманом, или с бортовым техником (у вертолёта всегда оставался кто-то из членов экипажа) проходили в крепость и слонялись какое-то время по её территории. Долго там бывать не приходилось, минут пять-десять максимум. Пройти в крепость можно было только через одни ворота. Через них выезжала и въезжала техника и ходили все военнослужащие. Во всех остальных местах, по крайней мере со стороны вертолётной площадки это выглядело именно так, стояли колышки в ряд, наверное, метрах в 8—10 друг от друга, с красными флажками и табличками, где по-русски было написано: «ОСТОРОЖНО, МИНЫ!» Я ещё говорил своим, указывая на эти надписи: «Это, наверное, для бестолковых лётчиков, кто здесь садится, написали». В крепость в целях безопасности надо было идти только по определённому маршруту: сначала до БТР строго по линии, по которой подходили к нам встречавшие, а далее — только по следам БТР. Получалось, что идти надо было буквой «Г». Срезать было нельзя ― опасно.

С обеих сторон ворот были оборудованы огневые точки в виде ДОТов или ДЗОТов, обложенные ещё и мешками с песком по периметру. Солдаты, находящиеся там, видели издалека, что мы — лётчики, и пропускали нас. Но когда бы мы ни оказывались в крепости, мы никогда не заходили дальше так называемой «Аллеи Памяти». Это была узкая тропинка на территории крепости, вдоль которой росли высокие деревья. Между деревьями лежали каменные валуны, на каждом из которых виднелась табличка с фамилией, именем и отчеством военнослужащего ― солдата, сержанта, прапорщика, офицера ― погибшего за то время, пока батальон находился в ДРА. Так вот, эта аллея была очень длинной. Мы не считали никогда, сколько там этих памятных монументов, но помнится, что их был не один, не два и даже не три десятка, а значительно больше…

В этот раз, как никогда прежде, нас встречали целых три единицы бронетехники ― два БТР и БМП, а из-за ворот крепости, судя по шуму и видневшемуся выхлопному дыму от заводившихся и уже работавших двигателей, готовились выехать ещё БТРы и какие-то другие машины. Когда к нам подошли двое с оружием, один из них представился: «ВРИО командира батальона, замполит батальона, капитан…» Фамилия, имя и отчество этого офицера, к сожалению, у меня стёрлись в памяти. Я тоже представился: «Капитан Циканов Владимир, командир экипажа». Глядя на наши весёлые физиономии от ещё не успевшего схлынуть очередного приступа смеха, наш новый знакомый сказал:

― Ну, по выражению ваших лиц, я вижу, что у вас всё хорошо! А мы уж воевать собрались! Я тревогу объявил в батальоне, узнав о вашей неожиданной для нас посадке. Без предупреждения ведь.

― Да вот что-то с движком случилось! Правда, не знаем пока, что. А смеёмся мы, потому что есть одна причина посмеяться, ― ответил я.

Валера Глотов засобирался:

― Ну, я наверх полез. Смотреть, что там и как.

― Да, давай! Открывай! Мы сейчас тоже к тебе залезем, ― произнёс я, вглядываясь в застрекотавший над нами вертолёт. Это заходили на посадку Валерий Козлов с Василием Лебедем.

Члены моего экипажа бортовой техник Глотов и лётчик-штурман Татаринцев сидели уже наверху, на вертолёте, на открытых капотах двигательных отсеков, осматривая двигатели. Мне тоже очень хотелось узнать, что там наверху и как. Я быстренько залез через верхний люк кабины экипажа к ним. Валера Глотов меня встретил словами:

― Что-то ничего не вижу. Вроде всё нормально и никаких повреждений…

― Наверное, Тимоха и здесь уже нас опередил! Всё исправил уже, ― предположил Игорь Татаринцев. Мы опять покатились со смеху.

Я осматривал внешне оба двигателя и тоже ничего не видел: ни повреждений, ни лишних предметов, ничего подозрительного, за что можно было бы зацепиться взглядом, предполагая неисправность. Никаких видимых глазом причин для отказа.

Из только что севшего неподалёку и примостившегося на крошечном пяточке вертолёта к нам бежал Валерий Козлов, а Василий Андреевич остался выключать движки вместе с борттехником. Пока Козлов добежал до нас, двигатели их вертолёта изменили звук, значит их выключили. А к моменту, когда Валерий Петрович забрался к нам наверх, винты их вертолёта совсем прекратили вращаться. Движки стоящих чуть поодаль БТР тоже молчали ― ничто не нарушало тишину, можно было говорить спокойно. У Валеры Козлова, когда он забрался к нам, первыми словами были:

― Что это вы тут расселись и хохочете, как придурки?

Происходившее было отчётливо слышно даже у другого вертолёта, где находился весь козловский экипаж, какие-то офицеры, которых, наверное, Козлов забрал с площадок в Зардеве, ну и двое встречавших нас с автоматами и в бронежилетах. Они тоже к этому времени подошли туда.

Мы все наперебой начали рассказывать, что и как было на самом деле…

Здесь, по-моему, начал хохотать весь Бахарак и вся крепость изнутри… Смеялись все! И Василий Андреевич у своего вертолёта тоже. Потом Козлов резко прекратил смеяться:

― Ну, я вижу, что у вас здесь ― цирк! Хорошо и весело! Вон вас какая махина понаехала охранять, а нам здесь с вами некогда в театр играть. Снимайте кассету САРПП («чёрный ящик» ― система автоматической регистрации параметров полёта), и ― мне, я её сегодня с улетающим экипажем в Бурундай передам, пусть там разбираются, что вы здесь наделали и что у вас случилось. Вы сидите пока здесь, загорайте и дальше смейтесь, покуда живые и жизнерадостные. А я полечу, мне надо будет и с Тимохой, и с Захаровым, и с Проничевым сейчас объясняться. Докладывать всё. Правда, я не знаю что и докладывать-то, что им говорить буду? Ведь не могу же я рассказывать им бред сумасшедшего, бред сивой кобылы, который вы мне здесь несёте. Всё! Сейчас со второй ходкой привезу вам инженера. Разбирайтесь здесь. А мы полетели…

На этом он закончил свой монолог и показал рукой Лебедю жест, означающий в авиации ― «Запускай!»

Уже слезая с вертолёта, он добавил:

― И без дополнительной команды чтобы не трогали ничего и не ковырялись самостоятельно нигде. Приедут спецы, всё сами будут решать. Никаких экспериментов и испытаний здесь.

Понятно?

― Понятно! Что уж? Я уже наэкспериментировался за сегодня, ― ответил я.

Игорь Татаринцев, уже успевший снять бронекассету САРПП, передал её Валерию Козлову.

Часа через два кто-то, не помню кто, прилетел и привёз инженера авиагруппы, высадил его и улетел. Тот, кого к нам привезли, по-моему, как раз и был майор В. Б. Коваленко, который был в экипаже вместе с Захаровым при взлёте на подбитом прибытковском вертолёте. Сейчас не буду утверждать, но кажется, что это он и был… Инженер привёз нам другую, новую кассету САРПП ― сказал, чтобы мы её установили.

Прилетевший спец и наш бортовой техник, покопавшись совместно часок наверху, пришли к выводу, что если визуально всё нормально, то это может барахлить только СО-40 (синхронизатор оборотов двигателей). Есть такой агрегат в вертолёте. Ещё часа через два-три подсел опять вертолёт и инженера увёз. А мы, весь экипаж в полном составе, сдав вертолёт под охрану караулу, под руководством ВРИО командира батальона (он же и замполит) пошли в крепость.

На ночь на усиление караулу и тем трём бронемашинам (два — БТР, одна ― БМП), которые приехали нас встречать при посадке, выдвинулись ещё два БТР с личным составом солдат на броне.

Уже близился вечер. Солнце садилось, стало заметно прохладнее. Мы шли пешком, двигаясь за «хозяином» крепости, друг за другом в колонне по одному. Командир-пехотинец шёл впереди довольно быстро, мы еле-еле за ним поспевали. Переходили иногда то ли на лёгкий бег, то ли ускоренный шаг. В крепости бросалось в глаза военное устройство быта: всё было по линеечке, побелено, покрашено, подметено, чистенько, без всяких разбросанных, неприбранных вещей и т. д. Ближе к северной стороне крепости, куда мы направлялись, стали встречаться постройки, явно возведённые уже в наше время. Когда мы почти упёрлись в северную стену, и идти дальше было некуда, то взору открылись помещения ― то ли каменные, то ли глинобитные, расположенные в три этажа и с небольшими окнами, обращёнными внутрь крепости. Все эти помещения примыкали к крепостной стене, являясь её продолжением. На самый верх крепости, к последнему третьему этажу, вела крутая, почти вертикальная, деревянная лестница с небольшими горизонтальными площадками на каждом из этажей. Каждая площадка служила входом на этаж и переходила в подобие балкона, идущего вдоль всей стены на уровне всего этажа. Балкончик был снабжён невысокой глинобитной стеной, предохраняющей от случайного падения. Но самое примечательное из увиденного мною было то, что здесь же, метрах в трёх-четырёх от входа на лестницу, была очень глубокая яма в три или даже более человеческих роста. Я это определил, вступив на ступени за нашим ведущим. Я шёл за ним вторым. В яме сидели и, как мне показалось, жалобно смотрели именно на меня два афганца. Они были небритыми и очень грязными. Зловонный запах из ямы доносился до нас, несмотря на значительное расстояние от её дна. Сверху ямы была даже не решётка, а закреплённые параллельно друг другу металлические прутья толщиною с лом. Это явно были не трубы или иные изделия промышленного проката, а наследие из далёкого прошлого ― кованные и неровные, с изменяющимся сечением в диаметре по всей своей длине. Стены ямы и её дно были из камня. Залезть до верха по строго вертикальным и совершенно гладким каменным стенам, либо запрыгнуть, чтобы как-то зацепиться за металлические прутья было невозможно даже двух метровому человеку, находившемуся на дне ямы.

Поднимаясь вверх по лестнице, я спросил:

― А это кто?

― Которые там сидят что ли? ― переспросил ВРИО командира, ― это духи. Вчера поймали наши их. С оружием ходили с тыльной стороны. Кто такие, зачем? Молчат пока. Ну ничего! Посидят ― заговорят!

― А как и где они в туалет ходят? Как едят, пьют? ― вопросительно и удивлённо продолжил я.

― А прямо там всё и делают! Стены лижут и грызут. Да не пугайтесь так! Мы же не живодёры и не палачи, как они! Посидят два дня и передадим их куда следует. Последовала пауза. Потом продолжил:

― А они их отпустят! И так всё без конца и начала. Недаром говорят, что в жизни нет ни конца, ни начала.

Я, поднимаясь, думал: «Какой здесь командир-замполит — философ». Ступеньки лестницы были достаточно широкими, деревянными, а вся лестница выглядела очень крепкой конструкцией. Это ощущение создавалось благодаря толстым и прочным доскам. Поднявшись на третий этаж и выйдя на горизонтальную и тоже деревянную площадку, мы вошли внутрь небольшого коридорчика. Справа от нас стоял рукомойник, представляющий собой бачок для воды с тремя клапанами-сосками. Прямо перед нами были две деревянные двери, слева — ещё одна. Причём последняя дверь отличалась от двух соседних массивностью и большими размерами по высоте и ширине.

Наш командир открыл ближайшую к себе дверь:

― Это мой кабинет и жилище одновременно. Здесь вы будете ночевать, это ваша гостиница с «приезжкой» на сегодня. А я пойду в командирский, ― при этом он открыл соседнюю дверь. И продолжал:

― Пока командира нет, он ― в отпуске. Вы у меня поживёте, а я — у него.

Комнаты оказались одинаковыми: в обоих стояло только по две кровати, стены аккуратно обиты досками из-под ящиков для боеприпасов; полы ― тоже деревянные, с большими щелями между досками. На стенах обоих комнат кое-где висели личные семейные фотографии. Тумбочками у кроватей служили опять же ящики из-под использованных боеприпасов. Лишь стол в командирском «жилище» был намного больше.

Ну, сразу видно ― командирский кабинет. Стол для совещаний, карту расстелить удобно, ― заметил я вслух.

― Нет. Мы просто в командирском кабинете пьём больше. На этот стол больше водки и закуски входит, ― улыбнулся Замполит.

По всему было видно, что штатный замполит здесь — шутник и компанейский, располагающий к себе человек.

― Кровать вам сейчас ещё одну принесут в мою комнату и ужин нам — тоже туда. Ужинать будем. Я уже распорядился. Сейчас ещё мои замы некоторые подойдут, которым по должности можно балду пинать, как и мне. И начнём этим заниматься. Балду пинать!

Мне хотелось спросить: «А что же не в командирском кабинете? Туда же больше водки входит?» Но постеснялся.

Указывая на ещё одну дверь в коридорчике, я полюбопытствовал:

― А третья-то дверь здесь зачем? Это что и куда?

― Эта? У нас там ― разведка! ГРУ. К нам не относятся никак ни они, ни что там. У них ― своя свадьба, у нас своя! Я и сам не знаю, что там и как.

― А..! ― продолжал рассуждать я вслух, ― вот к кому летают наши разведчики…

― Угу, ― ответил и замолчал на этом наш новый друг.

Необыкновенный тренаж и Пир в Бахараке

Вечером состоялся праздничный ужин. Праздник был известно какой. Мы остались живы! У кого сегодня был второй, а у кого уже и не второй, и даже не третий и не четвёртый День рождения… Повод выпить и даже напиться. Мы захватили из вертолёта три бутылки водки, когда шли на ночлег. Это всё, что осталось у нас к этому моменту. Остальные шесть, которые мы брали с собой в командировку, уже были выпиты.

Несмотря на инструктаж и напутственное предупреждение нашего командира части Захарова, водку мы провезли с собой в вертолёте через границу. Когда проводился инструктаж, наши вещи, где у каждого был припасён этот, считавшийся тогда чудодейственным напиток, уже были упакованы и находились в вертолёте. Распаковывать вещи у всех на виду? Народу в момент, когда вертолёт готовился к предстоящему вылету, собиралась тьма: и спецы разного рода, и оперативный дежурный… Да и так, все друзья и знакомые ― офицеры и прапорщики, сослуживцы, которые приходили в таких случаях провожать экипажи в боевую командировку. Идти сдавать водку командиру было бессмысленно и глупо.

Мы, по предварительной договорённости, должны были взять с собой по паре бутылок. Но я думал: «Я же ― командир! Мне надо взять больше. Пригодятся…» Взял три. Потом оказалось, что остальные взяли тоже по три. Уж и не знаю, что думали другие…

Мы собрались в «нашей», только что выделенной в наше распоряжение комнате. Дополнительную кровать, которую оперативно принесли солдаты, мы поставили к стене. Получилось две кровати, стоящие на одной линии, голова ― к голове. К ним приставили стол, стоявший посередине комнаты. С другой стороны стола поставили несколько табуретов, принесённых кем-то из присутствующих офицеров.

Наше внеплановое и спонтанное мероприятие начиналось. Конечно же, фамилии тогда мы друг у друга не спрашивали, а имена тех офицеров-побратимов ставшего нам родным Бахарака в памяти стёрлись… Может быть фамилии собравшихся тогда офицеров и звучали, или они мимоходом проскальзывали в наших разговорах, но припомнить их сейчас нет никакой возможности…

Закуска на столе состояла из сковородки жареной картошки, хлеба, множества луковиц, порезанных на четыре части прямо в кожуре, нарезанного тонкими аккуратными ломтиками сала, для таких случаев специально припасённого кем-то из хозяев и доставленного, скорее всего контрабандным путём, из Союза. Любое продовольствие возить через границу запрещалось. Как в ту, так и в другую сторону. Ну, наверное, сало было привезено кем-то из присутствующих здесь офицеров, потому что в вертолёт с собою в полёт, вылетая с Гульханы, мы, конечно, такое добро не брали, хотя иногда и привозили с собой. С какого-то времени сало, выделяемое нам по приказу командира в качестве дополнительного пайка, даже стало скапливаться в излишках. И мы его стали отдавать солдатам ― или своим, или в пехоту. Не везти же обратно в Уч-Арал. Всё оставляли в таких случаях в Гульхане на своей базе.

Вместе с нами и ВРИО командира батальона в Бахараке на званом ужине присутствовали: замбой ― заместитель по боевой подготовке батальона, зампотех ― заместитель командира по технической части, комминбат ― командир миномётной батареи, которая придавалась по штату в этот отдельный батальон, и зампотылу (он же ― начпрод). Все офицеры были молоды, как и мы, члены лётного экипажа, и в таких же, как и мы, званиях ― старлеи и капитаны. В общем, такая сугубо мужская компания из восьми мужиков.

Мы произносили тосты и пили в этот вечер за всё: «За то, что остались живы!», «За Бахарак, ставший ещё одним местом рождения для каждого из нас!», «За встречу разных родов войск!», «За встречу войск разных ведомств!», «За технику, которая не подводит!», «За лётчиков!», «За пехоту!», «За десантников!», «За воинов-героев времён Великой Отечественной Войны!», «За воинов-героев времён гражданской войны!», «За воинов-интернационалистов!», «За женщин, которых нет с нами, но которые ждут!» и ещё много-много за что. Но каждый раз третий тост поднимали мы свои чеплашки (у кого — солдатская кружка, у кого — гранёный, невесть откуда взявшийся здесь стакан, у кого ― крышка от термоса) ― «За тех, кого с нами уже нет! За погибших в этой войне, на чужбине, наших солдат и офицеров!» Пили стоя! Пили молча, занюхав выпитое взятой со стола цибулей и куском хлеба, вытирая при этом рот рукавом гимнастёрки…