Бесплатный фрагмент - Физиономизм

Предисловие

Принято начинать такого рода книги с упоминаний выдающихся людей, приложивших свое перо к проблеме. Вынужден Вас разочаровать: мне достоверно не известны знаменитости, удостоившие вниманием физиогномику или физиономику. Однако ряд источников утверждает, что к сей тематике был неравнодушен Аристотель, а безусловным столпом признается Лафатер. Кроме того, один известный беллетрист — знаток японской культуры, описал в своей книге древне-японское искусство нинсо, «позволяющее читать человеческие лица, как открытую книгу». Также мне попадалось утверждение того, что основоположниками физиогномики являются китайцы. Возможно, и так. Как человек, мало знающий историю фолк-наук, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эти утверждения. К тому же заслуги предшественников вероятно и велики, но к данной книге впрямую не имеют отношения.

Ключевые положения, легшие в основу предлагаемой Вашему вниманию теории, разработаны мной единолично более двух десятков лет тому назад, и корректируются практикой по сей день. Был даже короткий период в моей жизни, когда эти знания пришлось использовать для заработка. Но то время давно позади. Написание этой книги — не способ обогатиться, а попытка самой серьезной проверки теории — судом читателей, среди которых наверняка найдутся и последователи, и оппоненты.

Беря в руки новый инструмент, полезно узнать не только принцип его действия и предел возможностей, но и зачем он создан. Толчком к моим физиономическим изысканиям послужило желание избегать проблем во взаимоотношениях с людьми, а для этого их поведение нужно предвидеть. Есть личности обладающие даром ясновидения, им такое предвидение дается легко. У меня подобных способностей нет и не было. Однако была уверенность в том, что существует решение данной проблемы, не требующее привлечения потусторонних сил. Логика рассуждений при этом была следующей.

Природа всегда предельно честна со своими детьми: животные строят свои отношения основываясь на абсолютно достоверной информации о визави. Для этих целей используется масса средств: от желез и ферментов до движений хвоста и положения ушей. Человек по природе своей тоже животное. Его организм сформировался достаточно давно, и с тех пор не был подвержен существенным изменениям. Речь и письменность сравнительно недавние завоевания, скорее призванные вводить в заблуждение, нежели открывать человеческую суть. Так что же служит ключом к пониманию стоящего перед Вами человека, будь он в набедренной повязке или в смокинге? Запах? Скорее нет, чем да. Нюх у животного под названием человек совсем никуда, если сравнить хотя бы с кошкой или собакой. Жестикуляция? Опять не то. Человек трудолюбивое животное — руки у него часто заняты… Можно и дальше перебирать возможные источники информации, но может лучше спросить у природы?

Обратимся к нашим инстинктивным поступкам. Чему мы уделяем наибольшее внимание при знакомстве с людьми? На что мы обращаем наибольшее внимание, когда пытаемся определить: лжет наш собеседник или говорит правду?.. Ну вот и ответ — глаза! Помните у Булгакова в 15-й главе «Мастера и Маргариты»:

«Ведь сколько же раз я говорил вам, что основная ваша ошибка заключается в том, что вы недооцениваете значение человеческих глаз. Поймите, что язык может скрыть истину, а глаза — никогда! Вам задают внезапный вопрос, вы даже не вздрагиваете, в одну секунду вы овладеваете собой и знаете, что нужно сказать, чтобы укрыть истину, и весьма убедительно говорите, и ни одна складка на вашем лице не шевельнется, но, увы, встревоженная вопросом истина со дна души на мгновение прыгает в глаза, все кончено. Она замечена, а вы пойманы!»

Так что отложим в сторону предположения типа: «Густые брови — признак страстности», «Крючковатый нос говорит о жадности его владельца», приписываемые Лафатеру, я к этому не имею отношения. Если для любой теории нужен предтеча, то позвольте для моей в этом качестве выбрать Михаила Булгакова. А для того, чтобы окончательно размежеваться с созданными ранее теориями, для своей я выбрал отличное от них название — физиономизм.

Сейчас, по прошествии десятков лет, когда все элементы теории на своих местах, мне понятно как важен был именно первый шаг — выбор лица (и прежде всего глаз), а не руки, например, в качестве основного источника информации при определении социально-психологических характеристик людей. Это позволило избежать многих ошибок.

К слову сказать, хиромантия решает совершенно другие задачи. Не могу утверждать, что мое знание хиромантии велико, но уверен — она является мощнейшим средством выявления глобальных тенденций развития личности, позволяющим даже заглянуть в будущее (однако следует понимать, что речь идет только о прогнозах). При этом хиромантия не дает возможностей в изучении свойств личности, подверженных сравнительно быстрому изменению (социально-психологических характеристик). Хиромантия позволяет анализировать только стабильные проявления характера и судьбы.

Тем не менее, изучение хиромантии дало мне решение важнейшей философской проблемы (затрагивающей и физиономизм) — предопределенности будущего. Сильная личность в состоянии переломить судьбу, слабая, как правило, такой возможности не имеет. Сильная и слабая личности — где грань, разделяющая их?

Наш мир подобен ткани, растянутой за четыре угла: «длинна», «ширина», «высота» и «время». Поверхность пространственно-временной ткани усеяна, словно камнями, обстоятельствами. Их вес и величина различны, по-разному они и оттягивают ткань. Мы же похожи на шарики, катящиеся по этой ткани. Сильная личность подобна тяжелому шару, который и сам по подобию обстоятельств оттягивает ткань. На нее мало влияют обстоятельства, она не попадает в их орбиту. Слабая (легковесная) личность, напротив двигается по траектории, задаваемой обстоятельствами.

Сообщая человеку его судьбу или свойства характера мы обязаны стремиться не навредить. Но можем, если говорим о негативной тенденции как о безусловной истине, а не о прогнозе, тем самым не даем человеку шанс на ее коррекцию. Даже слабые люди подчас находят в себе силы для преодоления обстоятельств. Но они нуждаются в поддержке, в них нужно вселить веру в успех.

Гипотеза

Животные и люди неповторимы и подобно числу Пи, неисчерпаемы в познании. Можно многое узнать о человеке по руке, и ничуть не меньше всего лишь по ногтю. О многом физиологу скажет размер и форма головы, но иглотерапевту хватит и уха, с его 700 точками. В излагаемой мной теории исследуется только лицо (причем примерно 90% информации дает изучение около глазного пространства). А иридодиагност удовлетворится радужной оболочкой глаза. Очевидно, человеческая сущность создана природой (или Богом, кому, как угодно) по классическому клише «а-ля бесконечная матрешка». Полвека тому назад в этом месте уместна была бы цитата из Ленина о неисчерпаемости электрона, как и атома. Впрочем, на эту тему можно процитировать и библию.

Однако оставим в покое основоположников и запомним главное: желание достовернее познать явление заставляет исследователя глубже проникать в его структуру, т.е. изучать его фрагменты и части фрагментов. Любое природное явление подобно голограмме — его часть рассказывает о целом, и чем больше мы узнаем о его частях, тем лучше понимаем целое.

В этой книге изложена точка зрения на взаимосвязь социально-психологических характеристик личности и элементов лица. Очевидно, что можно определить характер человека и по другим признакам (например, по его поведению даже логичнее). Тем не менее, предлагаемый метод, благодаря своей оперативности, так же имеет право на жизнь. А, кроме того, можно изменить поведение и манеры, даже говорить и писать можно по-иному, но изменить лицо значительно сложнее. Гипотеза о зависимости формы отдельных частей лица от характера его обладателя у ряда читателей не вызовет возражения, тем не менее большинство из Вас вероятно желало бы ознакомиться с доказательствами. …Но их нет. Точнее нет медицинских исследований, подтверждающих ее. Но есть предположение о причинах такой зависимости и большой личный опыт, подтверждающий работоспособность данной гипотезы. Попробую коротко изложить свое видение взаимосвязи характера и формы лица.

Нервная система человека (как и у других животных) обеспечивает согласованное функционирование всех органов и адаптацию всего организма к условиям существования. Благодаря ей мы не только думаем, но и двигаемся, у нас бьется сердце и работает желудок. Все задачи, обслуживаемые нервной системой, можно разделить на две группы; дадим им условные (не принятые в медицине) названия: статические и динамические. Статические задачи сводятся к поддержанию соответствия состояния органов окружающей среде. Они решаются посредством врожденных (безусловных) рефлексов. Динамические задачи, это, прежде всего мышление, отработка реакций на внешние раздражители, управление двигательными процессами. Для их решения задействуются не только врожденные, но и приобретенные (условные) рефлексы.

Часть нервной системы, подчиненная решению статических задач, принимающая участие в регуляции органов называется вегетативной. Она, за редким исключением, действует в отрыве от нашего сознания, как бы автономно (отсюда ее другое, устаревшее название — автономная). В периферической части вегетативной нервной системы выделяют симпатическую и парасимпатическую системы, решающие противоположные задачи (возбуждение — торможение) и осуществляющие подавление местного автоматизма. Если попытаться найти некий образ, символизирующий деятельность вегетативной нервной системы, то, на мой взгляд, им мог бы служить автопилот. Удержание баланса в организме (подобно тому, как автопилот удерживает заданные курс, высоту и скорость) — основная функция вегетативной нервной системы.

Динамические задачи находятся в ведении соматической нервной системы. Эта часть нервной системы более высокого уровня, включающая в себя центральную нервную систему. Она обеспечивает передачу сигналов на эффекторы (в том числе двигательные механизмы) и от рецепторов (тактильного анализатора (осязание), органов чувств, развивающихся как части центральной нервной системы (зрение, обоняние, равновесие, слух), а также вкусового анализатора). Кроме того, соматическая нервная система обслуживает условно-рефлекторную деятельность, а также высшую нервную деятельность — мышление (по И. Павлову 1-ю и 2-ю сигнальные системы соответственно).

Анатомически вегетативная нервная система в большей мере замкнута на спинной мозг, а соматическая тяготеет к коре больших полушарий головного мозга. Тем не менее, часть регуляций вегетативных функций осуществляется корой головного мозга, либо посредством, либо при участии других отделов головного и спинного мозга. Отличительные черты вегетативной и соматической составляющих нервной системы наиболее выражены на периферических компонентах реакции. Двигаясь от периферии к центральной нервной системе, можно видеть, что «вегетативность» становится, все менее отличима от «соматичности» реакции. В конце концов, приходится иметь дело с интегративными процессами коры больших полушарий. Это имеет отношение как к афферентной, так эфферентной части рефлекса (возбуждению и торможению). Учитывая выше сказанное, а также то, что все реакции организма протекают при участии как соматических, так и вегетативных аппаратов, есть основания считать, что вся кора головного мозга является сомато-висцеральной, управляющей решением как динамических, так и статических задач.

Возвращаясь к социально-психологическим характеристикам человека, можно предположить:

— мимические проявления (соматические реакции) наиболее выраженных личностных свойств, могут закрепляться в виде изменений лицевого рельефа (вегетативных реакций);

— существуют устойчивые непересекающиеся вегетативные связи отделов коры больших полушарий головного мозга с покровными тканями, прежде всего мимической части лица.

Однако, сказанное выше нуждается в экспериментальном подтверждении (или опровержении). Надеюсь, кому-либо из психофизиологов будет не лень этим заняться. Пока же предлагаю принимать дальнейшее изложение на веру.

Базовые положения

В детективных фильмах часто показывают, как свидетели помогают составить фоторобот преступника. В этих мероприятиях используется каталог с различными фрагментами лица (лицевыми примитивами). У меня нет знакомых в органах, и по счастью мне не довелось участвовать в опознании, однако полагаю, что в том каталоге не больше полусотни вариантов каждого наименования. Читатель может предположить, что автор расставит эквивалентные связи между лицевыми примитивами и личностными характеристиками, на чем и остановимся. А как же многообразие характеров и индивидуальность каждого человека?

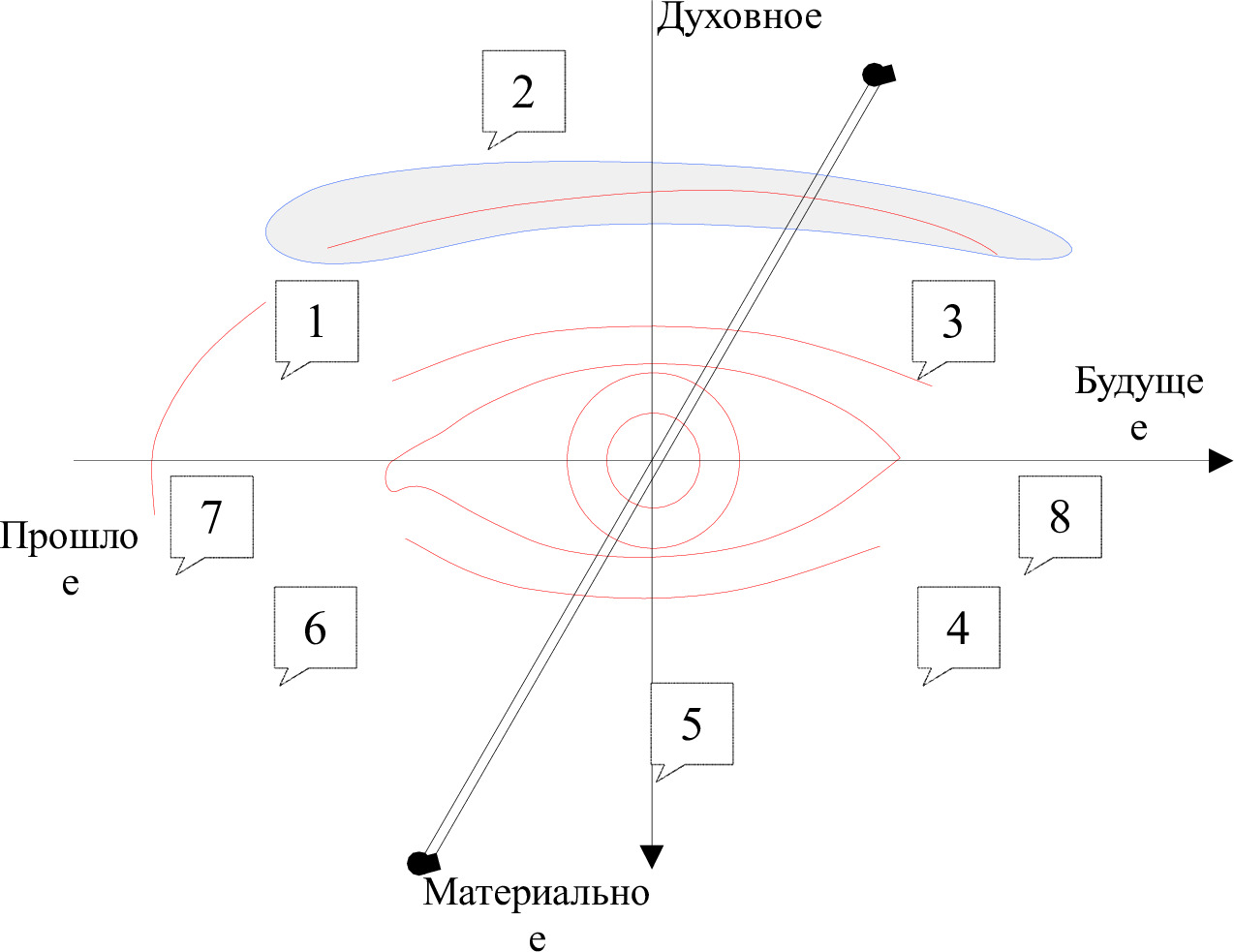

Оказывается, нет необходимости сводить все к лицевым примитивам. В основе метода лежат не они, а схема зонирования лица, первый уровень которой показан на. Психологи говорят, что запоминать лучше образы. Дабы облегчить Вам запоминание, описание схемы сопровождается в меру надуманными, но как будто не противоречивыми образами.

Рис. 1 Зонирование лица

Для начала разделим лицо на две половины — правую и левую. Следует напомнить о функциональной асимметрии полушарий головного мозга. Правое полушарие отвечает за творческое мышление, чувственно-конкретное, образное и целостное (синтетическое), а также пространственное восприятие внешней среды, т.е. настроение, эмоции, а также ориентацию в пространстве. Левое полушарие, в свою очередь связано с вербальным мышлением, центрами речи, а также оценкой временных характеристик окружающего мира. Оно наделено способностью к последовательной (аналитической) обработке информации, т.е. реализует формально-логическое (логико-знаковое, логико-понятийное) мышление. Нейропсихологические исследования показали, например, что музыкальная мелодия воспринимается правым полушарием, а ритм — левым.

Зарегистрированы исключения из указанных правил, связанные с травмами или врожденными отклонениями. Но мы пока не будем учитывать этот факт. Известно также, что организм теплокровных (а может быть и других тварей, не знаю) имеет систему защиты от внешних механических воздействий, позволяющую повысить его живучесть. Ее суть: правое полушарие «управляет» левой частью тела и наоборот.

Таким образом, правополушарное мышление обеспечивает многогранное восприятие мира со всеми его взаимосвязями в целом, но не дает понимание причинно-следственных связей. Вследствие этого на левой половине лица (субъектной) в большей мере находят отражение творческие и эмоциональные особенности человека. Левополушарное мышление напротив вносит в восприятие мира некоторую упорядоченность и определенность, но при этом из всех взаимосвязей между предметами и явлениями, оно воспринимает только значимые для решаемой задачи. Поэтому на правой половине лица (объектной) находят место проявления созидательных способностей и практического опыта.

На время оставим левую половину и сосредоточимся на правой (см.). Проведем через центр зрачка две оси: от щеки ко лбу — вертикальную и от носа к виску — горизонтальную. Для обозначения этих осей используем образы. Будем считать, что вертикальная ось направлена от материального к духовному, а горизонтальная — от прошлого к будущему. Теперь в каждом из четырех образовавшихся углов проведем линии, которые начинаясь в центре зрачка рассекают верхний и нижний края век, деля каждый на три равных сектора (всего шесть). Уходящие вверх линии аналогично делят на три сектора бровь. Для обозначения секторов краев век используем цифры. первым сектором назначим верхний внутренний, вторым — верхний центральный и т. д.

Рис. 2 Зонирование окологлазного пространства лица

Каждый сектор несет информацию о свойствах человека в определенной сфере. Для лучшего запоминания присвоим им символические названия:

— Проницательность

— Духовность

— Настойчивость

— Обучаемость

— Практичность

— Адекватность

Кроме указанных секторов следует выделить в качестве отдельного компонента место сопряжения 1-го и 6-го секторов — внутренний (медиальный) угол глаза (слезный бугорок). Будем считать эту зону 7-ым сектором, характеризующим Задатки. Также выделим сопряжение 3-го и 4-го секторов — внешний угол глаза, которое будем считать 8-ым сектором, характеризующим Перспективность.

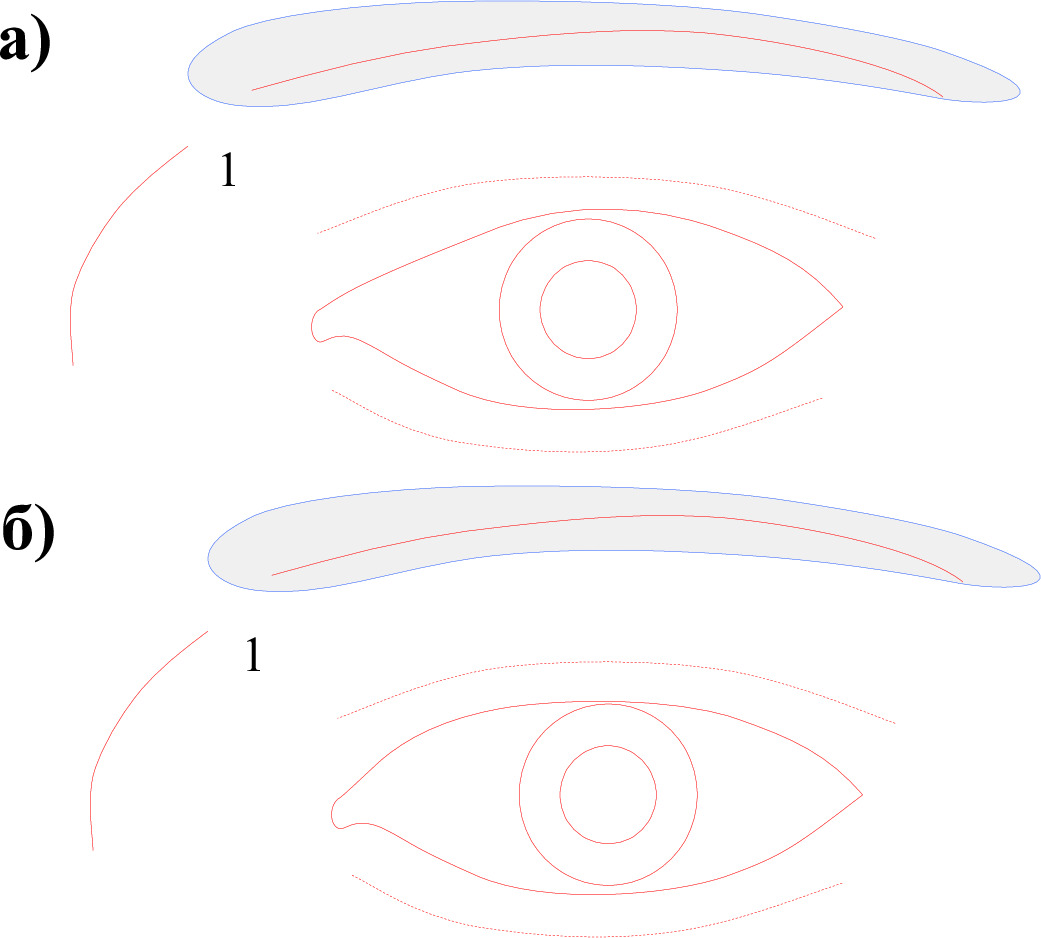

Анализ округлости края века в каждом секторе (кроме 7-го и 8-го) позволяет оценить социально-психологические характеристики в сфере, закрепленной за этим сектором. При этом под округлостью будем понимать отклонение от прямой линии во вне от зрачка. На показаны два вида первого сектора. В первом случае (а) округлость отсутствует, что говорит о низкой проницательности. Во втором (б) — напротив, проницательность высокая. Осталось выяснить, что же такое «проницательность» и иже с ней.

Рис. 3 Округлость 1-го сектора

Проницательность

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.