Бесплатный фрагмент - Энергия и работа

От автора

Генеральной задачей физики в системе общего образования является формирование, в соответствии со Стандартом этого образования, компетенций, инструментально обеспечивающих становление у обучающихся научного продуктивного мышления. А это — овладение технологиями введения определений понятий, установления законов и решения любых задач. К технике и технологии физика, как отрасль науки, отношения не имеет. Техника и технология — принципиально другие сферы человеческой деятельности. Наука же имеет лишь одну функцию — описательную. Так что физика несёт в школу компетенцию научного описания мира — и всё. Чтобы на простейших конкретных примерах учиться методам и способам такого описания.

Сложившееся в обществе заблуждение о родстве физики с техническим творчеством привело к деградации обучающего изложения определений понятий (включая определения физических величин), детализированных прецедентов установления физических законов и единого универсального подхода к решению физических задач как простейшего примера задач вообще. Пожалуй, наиболее ярко эта деградация проявилась в связи с представлениями об энергии. Школьные учебники физики написаны в так называемом «энергетическом подходе», при котором энергия часто упоминается как базовая величина и по любому поводу описывается математическими выражениями. Однако ни в одном из школьных учебников не удалось обнаружить введения определения этой физической величины, как и определения понятия «состояние», являющегося, пожалуй, ключевым понятием науки вообще. Более того, соавтор одного из школьных учебников в частной беседе заявил мне, что энергия как таковая вообще не имеет определения — определены (непонятно как) только её специальные виды. Эта бредовая ситуация в сумме привела к тяжёлым интеллектуальным последствиям как в образовании, так и в его результатах на уровне общества в целом.

Давно, в советское время, выйдя утром на лестничную площадку московской квартиры, я увидел соседку, которую ранее полагал вполне вменяемой. Она странно помавала поднятыми руками, отрешённо глядя в потолок. На мой обеспокоенный вопрос о необходимости оказания помощи она сказала, что «собирает энергию из космоса». Да и вообще — мы отбираем эту энергию друг у друга, передаём её по проводам, съедаем в пищевых продуктах… Поистине дикие подобные представления в порядке обратной связи разрушают на уровне общего образования смысл целых разделов образовательных предметов, а то и самих предметов. В первую очередь — предмета «Физика».

Во всём мире школьные учебники пишут дилетанты — по двум причинам. Первая: профессионалы чаще всего узки и имеют дело с угодными им частностями, не видя всего поля, природы и назначения отрасли науки в целом. Второе: профессионалы заняты своими профессиональными делами, и им не до учебников. На фоне этого махровым цветом расцвело принципиально ненаучное, скорее, антинаучное представление о необходимости всё «объяснять» — непонятно чем и как. У науки нет объяснительной функции — она, занимаясь описанием мира, с самого начала делает это описание ясным в результате уже упомянутого здесь подхода. В нашей стране, в соответствии с «Законом об образовании в РФ», общее образование является в принципе научным. Так что, следуя закону и Стандарту общего образования как подзаконному акту, надо всё научно описывать — вводить, устанавливать и решать. Сразу в процессе предметного образования. И не подменять этого высмеиваемыми, но тем не менее живучими попытками «объяснения» в танцах, ужимках, безответственных словах и кажущихся аналогиях.

На учителя физики при этом ложится огромная ответственность — среди каши из не вполне грамотных, а иногда просто нелепых дидактических материалов построить у обучающихся грамотное научное представление об узловых, опорных разделах курса предмета. Самое трудное здесь, наверное, увязать разумность таких представлений с текстами учебников и пособий, содержащих, как правило, одну грубую физическую, математическую или психологическую ошибку, приходящуюся в среднем на одну страницу. Методически этому возможно противостоять, организовав часть предметного образовательного процесса как «работу с обучающимися над ошибками учебника». Многолетняя апробация такого подхода показала его действенность.

В любой области деятельности трудно в одиночку, исключительно своими силами, противостоять глупости в её различных проявлениях. Поэтому очень хочется надеяться на то, что хотя бы контур профессионального научного подхода к изложению и освоению одного из ключевых разделов курса физики в школе будет полезен как самому учителю, так и обучающимся, для которых предусмотрена возможность понимания предлагаемой книги.

Данной книгой предполагается открыть серию книг в помощь школьному учителю физики. Да и нормально мотивированным обучающимся. Эта серия тесно связана с другими моими книгами, в том числе — с книгами научно-популярной серии, что является технической причиной специфического содержания перечня работ, приведенного в конце книги.

Александр Фролов

Глава 1. Энергия

Лейтмотив — главная тема, основная мысль, через речь или образ повторяемая в произведении для подчёркивания постоянства внимания к определённой ситуации. Лейтмотивом данной книги является принципиальная общность представлений об энергии во всех сферах осознаваемой деятельности. И во всех отраслях науки, описывающих эти сферы. А то, что начинать знакомиться с энергией разумнее всего следует в физике — так это потому, что физика является самым простым способом описания мира. Детально это рассмотрено в книге «Физика? Нет ничего проще!» [14]. А что такое простота — в научно-популярной книге «Трудность, лёгкость, сложность и простота» [13]. Там выяснено, что простотой называется свойство системы допускать возможность её описания единственной, с точки зрения интереса именно к данной ситуации, предельно грубой моделью. Ну, а где, как не в физике, наш разум учится порождать такие модели. Давайте согласимся, что моделирование бегущего человека материальной точкой грубее и потому проще, чем представление причин и техники его бега психологическими и психофизиологическими моделями. Вот потому и начнём с физики как простого начала, рассматриваемого в школьном общеобразовательном курсе. Ну, а уж там, где это будет интересно и возможно, будем выбираться за пределы физики, что может являться иллюстрацией общности подхода, впечатление о которой должно начинать складываться у обучающихся как раз в прикосновении к физике.

А сущность общности подхода заключается в том, что просто или легко, сложно или трудно — но мы мыслим, мы не можем без этого. А иногда ещё и думаем. Вот с этого давайте и начнём.

1.1. Как и зачем мы мыслим и думаем

Под мышлением мы понимаем процесс формирования мозгом моделей действительности, допускающих адекватное внесение в действительность контролируемых изменений. Акт мышления представляет собой мысль — системно организованную совокупность сигналов, последовательно обрабатываемых мозгом в его нейронных сетях, посредством обратной связи поставленную в соответствие с действительностью. Слово «модель» происходит от французского modèle, латинского modulus — «мера, аналог, образец». Мы всегда что-нибудь да рассматриваем — то, что нам является в окружающем и нашем внутреннем мире, рассматриваем явления. Моделью мы называем огрублённое представление о наиболее существенных для нас в данном рассмотрении сторонах явления. Представление всегда огрублённо, хотя и в разной степени. Если модель многофакторна — а мы жизненно воспринимаем мир именно в таких, «обыденных» [14], моделях, то понять, что от чего зависит и, тем более, принять адекватное ситуации решение, просто невозможно. Мы мыслим такими моделями, нагромождёнными нейронными сетями нашего мозга. Общаемся мы с миром через причинно-следственные связи. Когда в «каше» обыденной модели явления мозг нащупывает предположительно важную для нас такую связь, то для её выявления и обработки с целью последующего влияния на действительность необходимо отсечь все второстепенные и далее малозначимые мыслительные завихрения. И мозг это делает, предельно огрубляя модель. А это — уже научная модель явления. И она запускает процесс думанья — осознанного сопоставления информации, получения осознанного решения и проведения этого решения в жизнь. Итак — мыслим мы моделями. Как же рождаются эти модели?

С точки зрения кибернетики сигнал можно определить как физический процесс, несущий сообщение о каком-либо событии, состоянии объекта наблюдения, либо передающий команды управления, указания, оповещения и т. д. Сигналы, получаемые мозгом при взаимодействии с действительностью, поступают в соответствующие рецепторные поля коры головного мозга. Поскольку сигналов, обусловленных взаимодействием с явлением, обычно достаточно много, они, отображая явление, налагаются друг на друга, порождая сложные системные суперпозиции, этакие «суперсигналы», связанные с рассматриваемым явлением. Одиночные ли сигналы, сложные ли — какая разница, они всё равно подлежат сравнению в процессе их обработки мозгом. Простые или сложные, они, в сущности своей, больше или меньше, «мáлы» или «велѝки», как говорили наши предки. То есть, характеризуются «большиной», а по-русски — величиной. Таким образом, величиной называется мера сигнала в рецепторном поле коры головного мозга либо мера системной суперпозиции сигналов разных рецепторных полей.

Любое явление характеризуется набором величин. Мозг, вынужденный действовать, вводит необходимые величины, не извещая порой нас. Значения этих величин проверяются сопоставлением с действительностью посредством обратной связи. Проверенные значения проверенных сигналов в соответствии с опытом и приводят к формированию обыденных моделей без осмысления сущности этих величин и способа их введения. Многофакторная обыденная модель явления не позволяет анализировать и, тем более, управлять. Вот и приходится от «просто мышления» переходить к «думанью», то есть — к научному продуктивному мышлению [7].

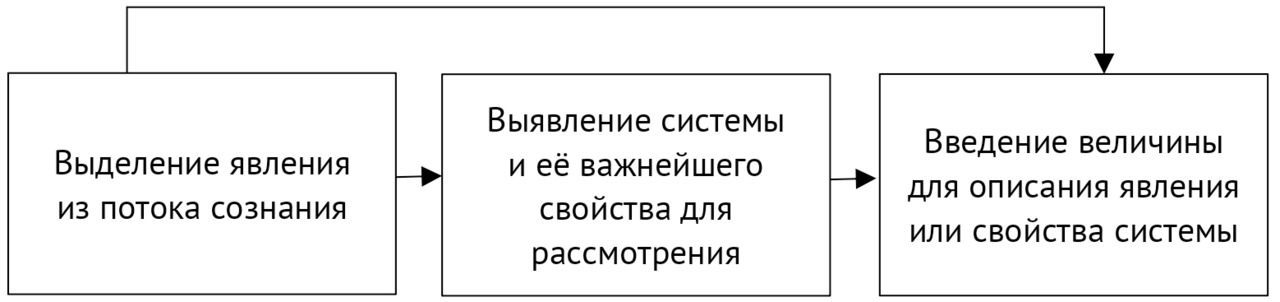

Сложившаяся в результате филетической эволюции процессуальная структура продуктивного мышления достаточно хорошо известна. Её алгоритмическое представление описано, в частности, в работах [3, 11]. И начинается этот процесс с того, что мозг, в соответствии с потребностным интересом [2], выделяет из потока сознание явление, заведённое туда либо непосредственно из действительности включением в поток сознания, либо из памяти. Рассмотрение явления возможно только в какой-либо системе, определяющей его связи с другими явлениями. Системой называется совокупность взаимодействующих между собой элементов, отличающаяся свойствами или функциями, которых нет ни у одного из этих элементов. Свойством называется качество, внутренне присущее системе и определяющее характер взаимодействий, в которых система участвует. Таким образом, выделив явление, мозг выделяет систему, в которой это явление рассматривается в соответствии с нашим интересом. А этот самый интерес в грубой модели определяется свойством системы, в которой мы воспринимаем явление. А раз модель — это значит, что и явление, и свойство как характеристика системы измерены и сопоставлены обратной связью с действительностью. А раз измерены — значит, мозг ввёл необходимую меру для явления или для свойства, величину. Он уже ввёл, рассматривая; нам остаётся только оформить её таким образом, чтобы было возможно обмениваться её смыслом и значениями с другими людьми для совместного воздействия на действительность. Итак, первые думательные шаги такие:

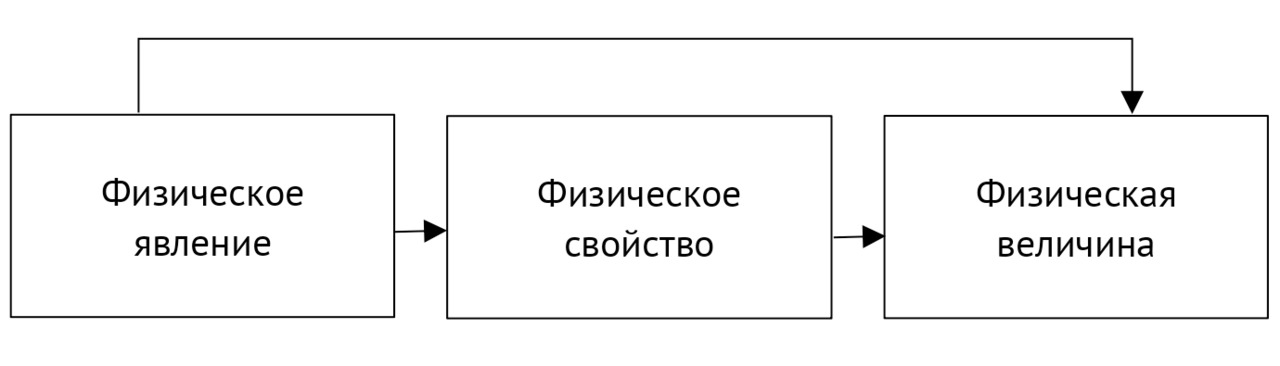

Если явление дипломатическое, то система дипломатическая, у неё дипломатические свойства и характеризуется она дипломатическими величинами. Если явление психическое, то система выбирается психологически и величины психологические. Если… Мы же договорились рассматривать простейшие — физические — явления. В этом случае данный участок алгоритма научного продуктивного мышления выглядит так:

Главной чертой любого продуктивного мышления, тем более — научного, является его понятийный характер. А это значит, что всё-всё-всё — и сущность явления, и свойство, и вводимая величина должны вербально определяться на уровне определений понятий. Детальное рассмотрение того, как это делается, вплоть до применения в образовательной практике, проведено в работах [8, 11, 12] на основе современных представлений о содержательной деятельности мозга применительно к процессу научного продуктивного мышления [3]. Здесь особенно важно обратить внимание на детали технологии введения физических величин, изложенные в книге [8]. В дальнейшем имеет смысл исходить из предположения о знакомстве читателя с этой технологией, поскольку она является образовательно-базовой.

Главное — помнить, что в природе нет величин. Нет сил, координат, колебаний, волн… Это всё лишь способы описания мозгом событий, то есть того, что «событует», сосуществует в действительности с нами в моменты нашего рассмотрения этой действительности. Неважно, когда и где — сейчас, миллиард лет назад, послезавтра, в ванной комнате или на Тау Кита. Для того, чтобы выжить — всем и каждому — надо эти события и их последовательности во времени описать. Вот мозг и научился этому в процессе эволюции, создав даже особый вид деятельности — науку, у которой нет никакой другой задачи, кроме описания действительности. Там, внутри себя, он ещё в самом начале своей эволюционной карьеры научился вводить величины, смысл которых мы уже определили выше. А вот для того, чтобы обмениваться представлениями об этих величинах и их значениях, была сформирована такая символическая система как речь — высшая форма движения, доступная человеческому организму [1].

1.2. Введение определения понятия «состояние»

В русском языке слово «стоять» исходно имело смысл «существовать». «На том стояла, стоит и стоять будет Земля Русская…». Не дыбом стоять будет, а именно — существовать. Рассматривая какое-либо явление — в прошлом, настоящем или будущем, мы помещаем себя в условия сосуществования с ним. Поэтому рассматриваемое явление, в силу этого представляемое как событующее с нами, называется событием. Мы осмысляем и изучаем события. При этом для нас события происходят в системах, выбранных нами для рассмотрения этих событий. Это значит, что при изучении событий мы находимся в сосуществовании с системой, в которой происходит событие. Естественно, и система с нами со-существует, со-стоит. Поэтому, когда мы очерчиваем ту или иную систему, мы описываем её существование состоянием с нами, или просто состоянием этой системы.

Таким образом, используя технологию введения определений понятий [8, 11], мы можем теперь определить состояние как способ описания существования системы. Понятие состояния системы является базовым, ключевым для всей науки, для любых её отраслей. И, как следствие, для любых сфер деятельности человека, которые должны базироваться на научных представлениях — от техники до дипломатии и от управления до педагогики.

Из всего сказанного выше в этом разделе следует, что понятие «состояние системы» должно быть введено в курсе физики в самом его начале, непосредственно за введением понятия «система». А «систему» необходимо определять уже при введении системы координат как совокупности чисел, однозначно определяющей положение точки в пространстве. Если понятие «состояние системы» с самого начала курса физики осмысленно и контролируемо используется регулярно, то при вхождении в темы «Импульс» и «Энергия», а также «Работа», это понятие не вызовет затруднений. Желательно постоянно подчёркивать широту этого понятия, выводящую его далеко за пределы физики. Это один из важнейших вкладов предмета «Физика» в преподавание и усвоение других предметов общеобразовательной программы.

1.3. Энергия как универсальная мера состояния

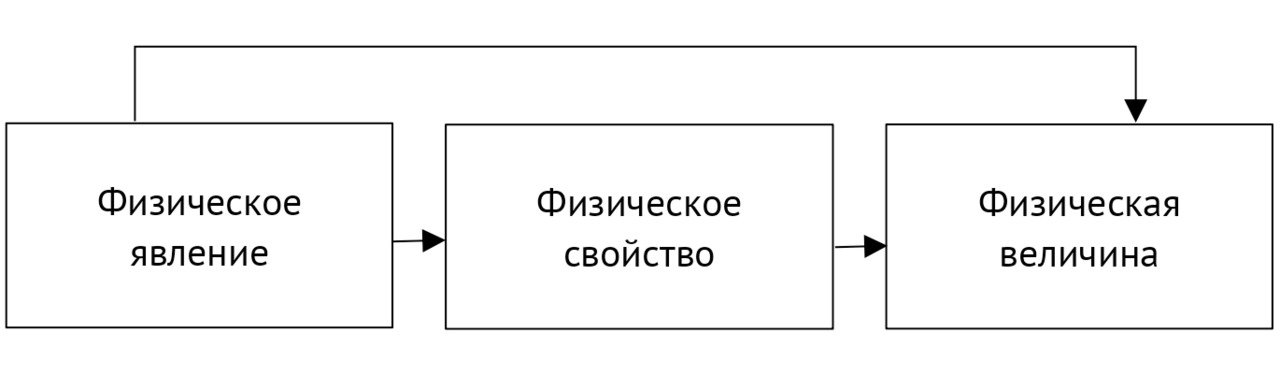

Итак, мы столкнулись в потоке нашего сознания с ключевым явлением «состояние рассматриваемой системы». Понятно, что обсуждать это явление можно только при условии введения соответствующей величины. Давайте останемся при этом в пределах физики. Наши действия будут определяться рассмотренным выше алгоритмом:

И реализуем его следующим образом. При этом рекомендуется воспользоваться словарём [8], статьи которого в разделе «Физика» представлены в режиме введения определений величин.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.