Бесплатный фрагмент - Экспертиза живописных произведений. Теория и практика

В. И. ПЕРЕЯТЕНЕЦ

ЭКСПЕРТИЗА ЖИВОПИСНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.

В. И. Переятенец. Экспертиза живописных произведений. Теория и практика.

Книга «Экспертиза живописных произведений. Теория и практика» посвящена различным аспектам экспертизы живописных произведений, тем проблемам, с которыми приходится сталкиваться экспертам. Работа основана на богатом практическом материале, который иллюстрирует различные подходы к атрибуции картин.

©В.И.Переятенец.2025

Профессия искусствовед достаточно емкое понятие. Люди с подобной квалификацией способны выполнять достаточно широкий спектр деятельности: экскурсовод в художественном музее, арт-критик, галерист, хранитель музейной коллекции, музейный педагог. В этом перечне, пожалуй, одна из самых важных и сложных позиций — это эксперт, то есть человек занимающийся атрибуцией предметов искусства. Можно писать книги об истории искусства, разрабатывать культурологические конструкции мировоззрений художников, их сложности взаимодействия с окружающим миром, объясняющие особенности его творчества. Но чем бы вы не занимались, в основе всего будет стоять вопрос являются ли произведения, о которых вы пишите и к которым вы апеллируете подлинными. И удостоверение этого- отдельная профессия, которая предполагает и знание истории искусства и особенностей технологии их создания.

Еще совсем недавно на глаза попался старый журнал с публикацией статьи заместителя директора по научной работе одного из крупнейших музеев страны. Ее название достаточно категорично: «Экспертиза — дело крупных музеев». «Музейная атрибуция — это прежде всего научная работа, когда в процессе исследования определяется автор произведения, время его создания и кто или что изображено на картине. …Такая экспертиза возможна только тогда, когда есть сопоставительный материал: каждое произведение рассматривается в контексте творческого наследия художника, и чем больше коллекция работ этого художника, тем точнее можно судить об авторстве… Я убеждена, что экспертизу могут делать только те специалисты, у которых большой опыт, и те, кто, помимо серьезной научной и искусствоведческой подготовки, непосредственно имеет возможность работать с оригиналами. А такие специалисты есть только в музеях». Немного обидно, что вот так, не зная человека, отказывают тебе в праве судить о чем-либо. Будто ты не читаешь книг, не ходишь в музеи и не видишь те же самые полотна, тем более что есть возможность и попасть в фонды, и заказать технологические исследование. Но в этом взгляде еще много советского взгляда на то, что есть музей. Где каждый сотрудник — пророк, а не исполнитель определенной функции. Время расставило все по местам. За годы, прошедшие со времени публикации статьи, появились частные экспертные бюро, расширились возможности для работы и применения своих знаний.

Профессия эксперта одна из самых востребованных в искусствоведении. Между тем эта часть ее оформилась сравнительно недавно. И если такие ее проявления как историк искусства, теоретик искусства, художественный критик являются органичной и более понятной частью профессии, то эксперт увы. Она формировалась, постепенно обрастая знаниями от знаточества к экспертизе. Существуют четкие разделения на экспертов по сегментам: от современного искусства до специалистов в области декоративно прикладного искусства, живописи, графики и пр. Можно вспомнить фамилии единичных дореволюционных специалистов, которые разбирались в той или иной области. Так в Санкт-Петербурге до революции работал замечательный антиквар Фельтен, к которому приезжали консультироваться со всей Европы по поводу произведений Рембрандта, атрибуции ряда работ выдающихся портретистов XVIII века мы обязаны энтузиазму Дягилева.

Еще в 1914 году в Париже совместно с французским партнером был открыт антикварный магазин, специализировавшийся на торговле фарфором. Один из его совладельцев Попов, даже будучи почти слепым на ощупь мог определить марку и подлинность предмета. Формирование этой области профессии в советский период совпало с началом активной выставочной деятельности музеев в 60- е годы появилась необходимость и проведения экспертизы в том числе и в реставрационных целях. Важное значении начинает играть и знания о технологии живописи, искусствоведы, реставраторы и художники начинают учится по одним учебникам. В музеях, которая вырабатываются стандарты экспертизы. Началось привлечение специалистов других специальностей- химиков, рентгенологов, по мере появления новой аппаратуры появились новые возможности- сьемка в инфракрасных, ультрафиолетовых лучах. Одна из лучших музейных лабораторий была создана в Государственном русском музее.

Обобщением этой деятельности стал сборник «Технологические исследования в Русском музее за 20 лет. Сборник статей», где был впервые был обобщен практический опыт деятельности лаборатории и стал понятен ряд позиций, с которыми оперировали автор и стали понятны почему важно проводить рентгенограмму, какую роль играет наличие рисунка и как внимательно нужно к нему относиться, разделяя авторский набросок и прорисовку копииста.

И, конечно же, анализ картины остается основополагающим в процессе изучения живописи. И здесь соединяются все знания, которые должны быть применены исследователем. С этим часть профессии также связано ряд важных исследований. До настоящего времени эта небольшие публикации являются актуальными, поскольку основаны на богатом практическим опыте. Наконец, государство своим постановлением Правительства Российской Федерации №1425 от 20.09.2020 г. «Об утверждении Правил проведения экспертизы культурных ценностей, а также критериев отнесения движимых предметов к культурным ценностям и отнесения культурных ценностей к культурным ценностям, имеющим особое историческое, художественное, научное или культурное значение» утвердило стандарты экспертизы и тот факт, что в ее основе лежат методы сравнительного анализа, стилистического анализа и технико- технологический.

Поработав в области экспертизы, автор в своей работе сталкивался с ситуациями, когда применение того или иного метода становилось решающим в процессе атрибуции. Обобщив собственный опыт решено, было рассказать о том, как это работает на конкретных примерах. Этому и посвящена книга «Экспертиза живописных произведений. Теория и практика».

Глава первая: Музейные экспонаты и архивные материалы как главный аргумент в процессе атрибуции произведений.

Очень длительное время эта деятельность экспертов была связана с традиционными формами исследования, основанными на изучении литературы, поиска и сбора информации в архивах сопоставлению произведения с известными работами автора, то есть реализации двух основных методов исследования, которые указана в постановлении Правительства Российской Федерации №1425 в качестве основных: стилистического и сравнительного анализа. Однако за последнее время кажущаяся доступность информации, оцифровка коллекций отодвинули на задний план работу глаза профессионала и кропотливое изучение материалов. Развитие и производство специальной аппаратуры, оборудование в сформированных при музеях и реставрационных центрах исследовательских лабораторий привело к тому, что еще один метод, указанный в Постановлении правительства, технико-технологический метод, стал приоритетным, и главным становится соответствие пигментов эталонным образцам, рентгенограммы, а изменение в липидограмме связующего масла позволяет датировать произведение с точностью до четверти века. При этом создается иллюзия, что важностью работы с музейными и архивными материалами, осмотр и сбор информации, то есть та простая рутина, должны была исчезнуть еще в конце ХХ столетия. Автору этой статьи в своей исследовательской практике приходилось неоднократно сталкиваться в актуальность такой деятельности. И тому есть немало примеров.

Впервые в моей практике это произошло еще в самом начале освоения научной деятельности в период работы над диссертацией, посвященной творчеству Михаила Васильевича Нестерова в ходе обучения в аспирантуре в конце 1980-х- начале 1990 гг. Важную часть этой исследовательской работы была связана с церковным творчеством художника периода 1910-х гг., которая на тот момент была не изучена в силу определенных исторических причин. Это не только его уникальный проект, связанный с Марфо-Мариинской обителью, но и работа над иконостасом Троицкого собора в городе Сумы, которую художник выполнил также с архитектором А. В. Щусевым.

С изучением последней работы, выполненной для церкви, существовали и существуют в настоящее время определенные трудности. Прежде чем говорить о нем следует обратиться к истории создания и последующей судьбе памятника. В конце 1912 года, вскоре после окончания работ в Марфо-Мариинской обители, Нестеров получает заказ на исполнение образов для центрального иконостаса Троицкого собора в г. Сумы. Заказчиком был Павел Иванович Харитоненко- владелец крупнейших сахарных заводов, коллекционер, меценат, много средства жертвовавший на благотворительность. На его родине на средства семьи строились приюты, школы и богадельни. Украшение собора было также его своеобразным подарком городу. В качестве исполнителя Харитоненко выбирает Михаила Нестерова. Заказчик видимо дорожил знакомством с ним, оказывая ему личные знаки внимания и приобретая его работы.

Над этим заказом Нестеров работал почти полтора года, начиная с января 1913. Первоначально он изготовил эскизы, которые сразу же одобрил Харитоненко. Работа доставляла художнику удовольствие. В Письме от 6 февраля 1913 года к А. Турыгину он пишет: «…Кажется будет ладно, едва ли не интересней „великокняжеского“, что на Ордынке». Весной 1914 года образа были готовы и вставлены в рамы, изготовленные по эскизам А. В. Щусева.

Дальнейшая судьба этого одного из лучших произведений церковной живописи М. В. Нестерова не столь благополучна. Сам собор, освященный в 1914 году, не привлек к себе внимание в силу определённых исторических условий: здесь сложились два фактора: отдаленность и начало Первой мировой войны. Эскизы к этим работам на дореволюционным выставках не выставлялись. В настоящее время они находятся в Государственной Третьяковской галерее.

В трудах многих исследователей творчества М. В. Нестерова есть упоминание об этих работах, однако никто не уделает им более пристального внимания. Они внесены в список основных работ М. В. Нестерова, составленный А. Михайловым в качестве приложения к монографии. Пожалуй, более всего останавливается на них С. Н. Дурылин. Но и он дает лишь общую характеристику, описывая иконы Христа и Николая Чудотворца. В альбоме, посвященном Нестерову А. А. Русакова характеризует их как «мужественные и лаконичные» по решению.

В летописи жизни и творчества художника упоминается его работа над образами для Сум, однако они не внесены в каталог основных произведений художника. Правда есть оговорка, что в него не включены те произведения, местонахождение которых неизвестно. Так почему же в 1958 (издание книги Михайлова) и в 1965 (первое издание книги Дурылина) об этих работах написано достаточно уверенно, а к 1990 (время издания альбома с вступительной статьей А. Русаковой о нем) они исчезли из поля зрения исследователей? Почему этот уникальный памятник, который сам художник считал наиболее значимым в его церковном творчестве не упоминается среди наиболее значимых?

Троицкая соборная церковь в г. Сумы — духовная жемчужина и удивительное творение храмового зодчества — хранит в своей памяти богатую, но в то же время непростую, историю. Инициатором постройки стал известный сумской меценат П. И. Харитоненко, на средства которого собор и был построен. Закладка первого камня состоялась в мае 1901 г. Первоначально строительством должен был заниматься московский архитектор А. В. Щусев, однако церковь была возведена по проекту зодчего К. Г. Шольца, проживавшего тогда в г. Сумы. С небольшими перерывами возведение собора продолжалось до 1915 г. 26 сентября 1914 г. планировалось совершить освящение храма, но было отложено из-за смерти П. И. Харитоненко, а последовавшие почти сразу резкие перемены в жизни государства и общества еще надолго лишили возможности совершить необходимое освящение.

Построенный в стиле неоклассицизма, Троицкий собор вобрал в себя явные черты Исаакиевского и Троицкого Измайловского соборов г. Санкт-Петербурга. Архитектура храма позволила разместить в нем три алтаря. Центральный был посвящен сошествию Святого Духа на апостолов (по-иному это торжество именуют праздником Пресвятой Троицы, отсюда и название храма), в боковых пределах были установлены престолы в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова и мучеников Адриана и Наталии. По замыслу творцов, величественный храм должен был иметь достойное внутреннее убранство. Поэтому П. И. Харитоненко был заказан в Италии мраморный иконостас, который, к сожалению, погиб из-за боевых действий Первой мировой войны во время транспортировки. Желая повторить чудо Владимирского собора в Киеве, к написанию икон был приглашен М. В. Нестеров. Витраж «Троица» делался при участии К. С. Петрова-Водкина, а храмовую роспись на холстах выполнил И. И. Нивинский. К великому сожалению, почти ничего из первоначального убранства храма не сохранилось до наших дней.

Троицкий собор в Сумах разделил участь многих храмов, которая постигла их судьбу в советское время. В 1950-е годы он был закрыт и передан под склад. В начале 1990-х гг. в нем была размещена экспозиция современной скульптуры Сумского художественного музея. С 1976 по 1988 гг. производилась частичная реставрация, во время которой в главном алтаре храма был установлен орган. Но с 1992 г. в храме вновь появилась община и под соборными сводами снова зазвучала молитва, хотя еще много лет помещение церкви использовалось для концертов органной музыки. Это продолжалось до 2007 г., когда инструмент был перевезен в здание Сумской филармонии. С того момента храм опять принадлежит православным верующим, и он полнится церковной жизнью во всем ее многообразии. Событие, которое должно было совершиться в 1914 г., совершилось ровно через век. 18 мая 2014 г. в Троицком соборе совершен чин Великого освящения храма.

Что же касается церковного искусства, которым был некогда наполнен собор, то следует помнить, что церковную живопись начала ХХ века в провинциальном городе ждало не самое лучшее существование. На него смотрели прежде всего как на предмет культа не более. И вряд ли люди, разбиравшие иконостас, созданный по проекту автора мавзолея Ленина А. В. Щусева, думали о том, что вынимают из рам Михаила Васильевича Нестерова, к тому же которые он сам считал лучшими из того, что он сделал для церкви. К сожалению, сейчас невозможно точно установить, когда и куда исчезли иконы. Сумы пережили оккупацию и возможно многое было вывезено за пределы страны.

Кое-что сохранилось в фондах Сумского художественного музея. В 1991 году, когда автор занимался исследованием в рамках написания своей диссертационной работы, там находились три иконы, связанные с творчеством Михаила Васильевича Нестерова: «Св. Ольга», Неизвестный святой и «Благовещение». Согласно устоявшимся сведениям Нестеров выполнил для Харитоненко шесть образов местного ряда. Это: Христос, Богоматерь, Троица, Николай Чудотворец, Архангелы Михаил и Гавриил. Эти данные приводит С. Н. Дурылин. Именно эскизы к этим образам есть в Третьяковской галерее. «Благовещение» есть в списке Михайлова, но он ничего не пишет о нем, остальные образа не упоминаются нигде.

Даже при поверхностной визуальной экспертизе, которая на тот момент была доступна можно было установить, что связь двух первых образов с именем Нестерова весьма условна. Вне всякого сомнения «Святая Ольга» является повторением одноименной работы художника из Владимирского собора, только вдвое меньше размером. Но можно ли предположить, что это авторское повторение? Икона из Сумского музея выполнена на липовой доске, живопись занимает лишь средник, поля украшены сусальным золотом с тиснением по левкасу. Подобное византизированное решение не было свойственно Нестерову и не встречается в его творчестве. Но главное отличие- живописная манера. Заглаженное письмо жидкими красками не соответствует живописному языку Михаила Нестерова в период работы над заказами Харитоненко. Скорее всего икона была выполнена одним из многочисленных отечественных иконописцев. После успеха Владимирского собора во многих церквах появляются многочисленные образа, более или менее удачно повторяющие оригиналы В. Васнецова и М. Нестерова. Самыми популярными стали «Богоматерь» Васнецова, «Св. Варвара» и «Св. Ольга» М. Нестерова. Возможно, Харитоненко заказав художнику главный иконостас, решил украсить собор и копиями его работ. Хотя не исключен и чисто случайный момент.

Если это и так, то неразгаданным остается второй образ — «Неизвестный святой в монашеском одеянии». Ясно лишь одно-композиционно он идентичен образу «Святой Ольги» и это позволяет соотносить его с нестеровским искусством. Однако схожесть живописной манеры этих двух икон из Сумского музея не позволяет говорить о возможном авторском повторении. Следовательно, можно предположить: образ из сумского музея кем-то копировался с нестеровского, и мы имеем представление о еще одном произведении нестеровского искусства.

Третий образ «Благовещение» также числится в каталоге сумского музея как принадлежащий кисти Нестерова. Он включен в список Михайлова, хотя это, к сожалению, единственное упоминание о нем и автор не приводит никаких дополнительных сведений о нем.

Икона в документах музея датирована 1914 годом, что соответствует времени создания иконостаса Троицкого собора. Основой служит медная доска сравнительно небольшой величины: 75,2х47,7 см. (овал).

Большую часть пространства занимает фигура Архангела Гавриила. Его правое крыло опущено, левым он осеняет хрупкую фигур Марии. Лицо архангела обращено в его сторону. Его глаза прикрыты, античный профиль обрамлен шапкой рыжих волос. Художник придал образу Гавриила почти статуарную монументальность, что усиливается благодаря четким, широко расположенным складкам хитона. Мария на иконе царственно прекрасна, даже нимб вокруг ее головы совмещен с короной.

Автором этого образа мог бы стать только художник большого дарования, каким был М. В. Нестеров. И хотя икона не подписана, и сам Нестеров не упоминает о работе над нею, все же её художественные качества говорят о принадлежности именно этому автору. В колористическом решении иконы « Благовещения» Нестеров как бы продолжает с одной стороны линию находок, сделанный в Марфо-Мариинской обители, а с другой стороны здесь есть то, что позволило С. Н. Дурылину писать об отсутствии в образах Троицкого храма « той нежной манеры, в которой написаны лучшие работы в Киеве и которая делает похожей его масляную живопись на акварель». Она подтверждает дальнейшую эволюцию живописной манеры художника в сторону большей выразительности цвета и обобщения пластической формы. Все это воплотилось в Покровском храме на Ордынке и работах для Сум. Цвет в иконе лежит большими плоскостями, однако он не настолько локален, внутри каждого пятна есть движение, плавные тоновые переходы. Икона, несмотря на свой небольшой формат, выглядит очень декоративно и выглядит произведением монументального искусства. Она написана сочно, видны следы работы кистью и мастихином, подобно тому, как писались образа из иконостаса Покровского храма Марфо-Мариинской обители.

Учитывая все сведения об исполненных Нестеровым иконостасах, можно прийти к выводу, что работу над «Царскими вратами» Сумского иконостаса художник считал чем-то второстепенным по сравнению с основными образами и возможно именно поэтому он не упоминает о ней.

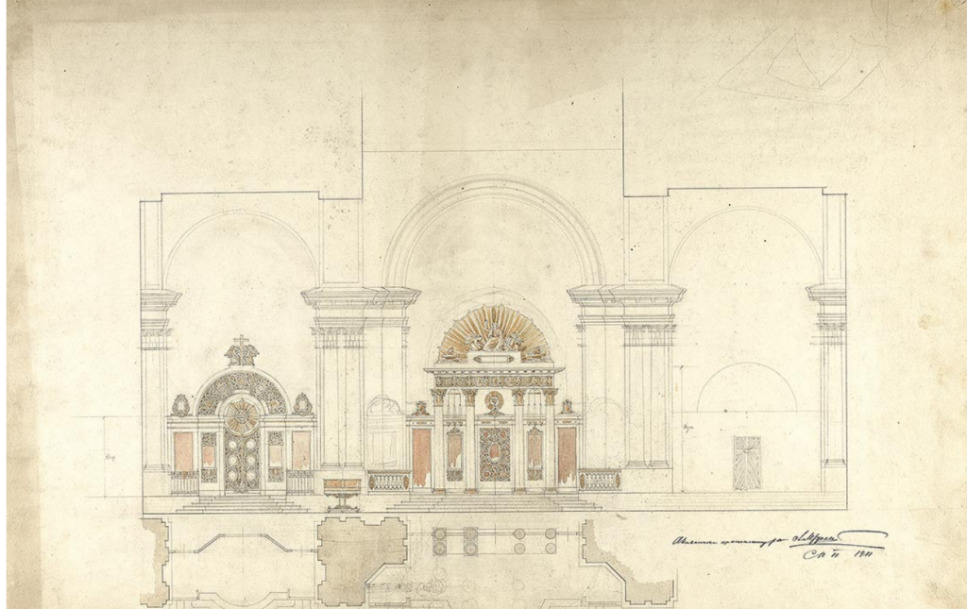

Нестеровское авторство подтверждает один из экспонатов Музея истории архитектуры- работы А. В. Щусева, являющиеся эскизом оформления интерьера Троицкого собора в Сумах. Тогда в далеком 1991 году фонды этого музея хранились в Донском монастыре и увидеть их было большой проблемой, решить которую было достаточно сложно, поскольку постройки переживали стадию возвращения церкви, а музейные экспонаты готовились к переезду. Но для начинающего исследователя все сложилось достаточно благополучно. Сейчас этот эскиз оцифрован и доступен для широкого просмотра в интернете, как и еще один эскиз из собрания наследников архитектора.

На листе бумаги изображена рама для иконостаса с пустыми местами для живописи. Пи сопоставлении этих рисунков с эскизами Нестерова из Третьяковской галереи, убеждаешься в том, что предназначались они для шести образов (как и предполагал Нестеров), по три с каждой стороны от Царских врат. Северные и южные врата имеют несколько иной размер, что соответствует формату образов Архангелов Михаила и Гавриила. Царские образа должны были украшать пять изображений: по углам изображения четырёх Евангелистов, которые должны быть выполнены на круглых основах, а в центре- овал.

А. В. Щусев. Эскизы оформления интерьера Троицкого собора в Сумах. Музей истории архитектуры им. А. В. Щусева, частное собрание. Москва. (из открытых источников)

Вот откуда необычная форма «Благовещения» из Сумского музея. Этот факт служит еще одном подтверждением того, что эта работа принадлежит кисти Нестерова. И хотя на эскизе из Государственной третьяковской галерее этот образ имеет заостренные верхнюю и нижнюю часть, видимо в процессе работы художник остановился на классической овальной форме.

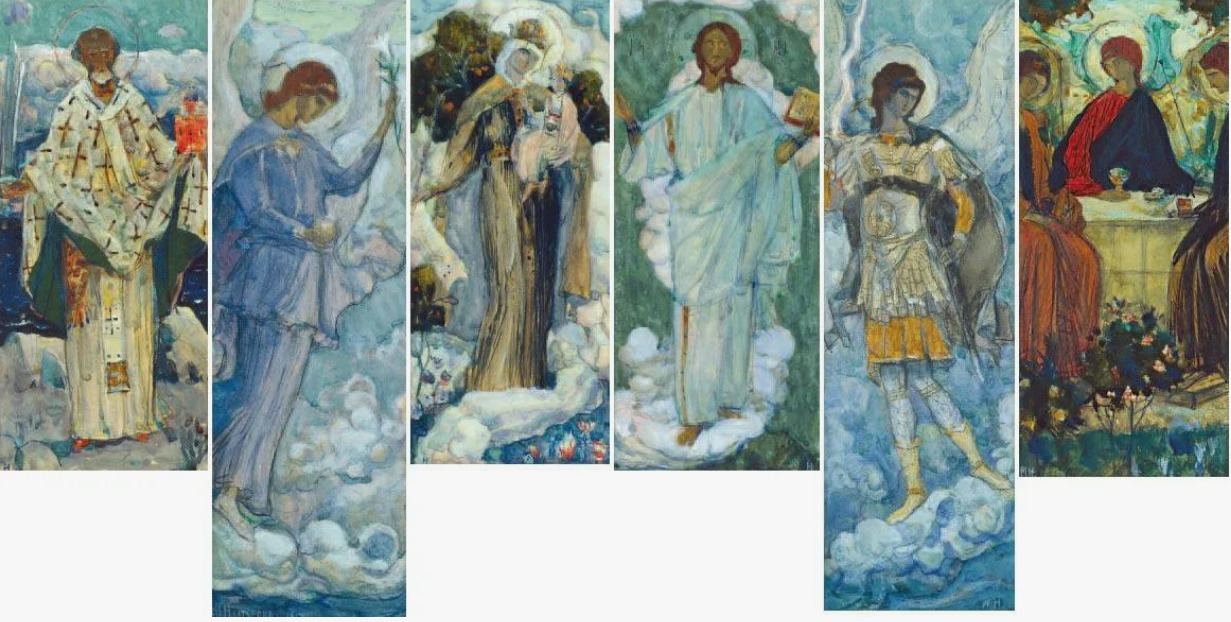

М. В. Нестеров. Эскизы к иконостасу Троицкого собора в г. Сумы.1913—1914 гг. Государственная третьяковская галерея.

С. Н. Дурылин в своей книге писал, о том, что «столь органичное присутствие Нестерова в соборе было, однако, так ярко, внушительно, что не поднималась даже мысль о приглашении кого-либо из других художников для росписи стен: стены были украшены орнаментами Щусева». Однако это утверждение требует уточнения. Дело в том, что по ставшим в 90-е гг. данным, стало известно, что К. С. Петров-Водкин делает в 1914—1915 гг. эскизы росписей и витражей для этого храма. Им же были написаны и четыре иконы: «Рождество», «Крещение»,» Преображение» и «Вход в Иерусалим» [Петров -Водкин К. С. 1991, с.176.]. «Благовещение» в этом списке также отсутствует.

Местонахождение икон, выполненных Петровым -Водкиным в настоящее время неизвестно, и мы не можем представить себе как выглядели эти иконы. При сопоставлении же станковых картин Петрова-Водкина с иконой из Сумского музея, еще раз убеждаешься, что автором этого произведения мог быть именно Михаил Васильевич Нестеров.

В 1991 году в Сумах функционировал Спаса–Преображенский собор. На одной из его колонн была расположена довольно большая икона (примерно 150х65 см.) В нижнем правом углу видна подпись автора НМ. Подобная монограмма довольно часто встречается в работах Нестерова этого периода. При первом взгляде узнается знакомый по эскизам иконостаса из ГТГ образ Христа. Именно таким описывает его и С. Н. Дурылин.

Спаситель изображен в полный рост в голубом хитоне, стоящим на облаках. Правой рукой он благословляет молящихся, левой держит раскрытую книгу. Лицо его очень близко тому, что написал Нестеров в Марфо-Мариинской обители: тонкий нос, задумчивый взгляд широко раскрытых глаз, прямые волосы. НО здесь черты лица более обобщены, очевидно, что в сумском образе у Христа не было реального прототипа, как облик Сергея Александровича в Марфо–Мариинской обители. И надо сказать, образ более удался художнику. По сравнению с обительским, он более целен, здесь нет той расслабленностью, что так не гармонировала с торжественностью выбранного иконографического образца.

О колорите произведения можно говорить с осторожностью, учитывая общую загрязненность образа. Он посторожён на сочетании холодных, среди которых преобладающими являются ультрамарин и розовый (кадмий с белилами). Но по своим техническим качествам работа ясна, она написана на одном дыхании. И по манере письма близка к обительским Архангелам. Фигура Христа словно вырастает из перламутровой пены. Художник перекрывает один цвет другим лессированным примером так, что создается эффект свечения изнутри. При достаточно близком рассмотрении видны пастозные мазки.

Очень верную оценку Христа из Сум, да и всему циклу дает С. Н. Дурылин: «Его Христос родственен „Христу“ из Марфо–Мариинской обители и завершает отход художника от тех заново канонизированных образов Христа, которые пошли от Васнецова, пытавшегося сочетать обычную византийско- иконографическую схему с поверхностной красивостью и внешней парадностью позднего академизма. Новый Христос Нестерова несравненно ближе к древнерусской иконе, но именно тем, что художник здесь зорче проник в силу цвета, могучего и полного, глубже вник в тайну ритма иконы, зависящего не от сюжета, а от внутреннего построения образа… В сумских образах нельзя искать того открытого мира простых чувствований, какими радовал и умилял Нестеров в Киеве. В Сумах нестеровские небожители живут дугой жизнью: жизнью сокровенной думы».

Опрашивая сотрудников музея и служителей Спаса–Преображенского собора, не удалось получить каких-либо дополнительных сведений. По словам музейных сотрудников, нет их и в архиве города. Отрадно, что хотя бы то малое, что осталось от некогда роскошного убранства Троицкого собора- иконы «Благовещение» и «Спаситель» дошли до наших дней и лучшая работа в области церковного искусства М.В, Нестеров не исчезла бесследно. К сожалению, сейчас невозможно точно сказать, где находятся остальные пять образов из местного ряда Троицкого иконостаса.

Какое-то представление об утраченных работах дают представление эскизы из Государственной Третьяковской галереи. Их небольшой формат, к сожалению, не позволяет уточнить детали каждой иконы. Но судить о том, как выглядела та или иная композиция, каково было ее колористическое решение, мы можем. Как и в предыдущей работе в Марфо- Мариинской обители, Нестеров использует древнерусские прототипы. Это наиболее ощутимо в композиционном решении икон «Троица» и «Святой Николай». Образы Архангелов, прежде всего живописны, близки к обительским. Художник подчёркивает их принадлежность к небесным силам. В эскизах к иконостасу для Троицкого собора художник подчёркивает разницу в трактовки образов архангелов: Гавриил в длинном хитоне с традиционным цветком лилии, Михаил изображен в воинских доспехах. «Богоматерь», как и «Спаситель» представлена в полный рост. Написана она в традиционном типе «Одигитрия», она окружена клубящимися облаками, в нижней части работы, он предполагал изобразить цветы.

Большое значение при создании каждого образа художник отводит цветовому решению. В отличии от иконостаса из Марфо–Мариинской обители, это произведение должно быть более цельным, здесь не должно было быть таких ярких декоративных работ как «Марфа и Мария».

Значение этих двух иконостасов- из Покровского храма Марфо-Мариинской обители и Троицкого собора в г. Сумы, выходит далеко только за рамки нестеровского творчества. Современники часто упрекали художника в отсутствии высоких художественных качеств его иконописи. Пожалуй, отчётливее это сконцентрировал С. Маковский, который писал «Мне не нравятся иконы Нестерова. В этой области он унаследовал недостатки Васнецова: неприятную манерность композиции, рисунка, дешевый сентиментализм символических намерений и ту литературность изображения, которая так плохо вяжется с декоративными задачами храмовой живописи».

Однако Маковский написал эти слова, не видя последних работ художника, в которых он, подобно его современникам обратился к наследию древнерусского искусства, что было отмечено в публикации Сергея Глаголя, который считал, что « художник ищет в этих изображениях большей серьёзности и глубины, стремясь в тоже время приблизиться в своих созданиях к красочной красоте, которая так пленяет в русской старинной иконописи».

Эту связь с древнерусским искусством подчеркивал и сам художник, точно указывая на те памятники, которые он изучал и которых держался. Но его заботила и оригинальность творений. «Я полагал нести свой собственный стиль, — писал Нестеров, — в котором как бы воплотилась как-то вся моя вера, творческая сила, лицо, душа, живая и действенная душа художника». И в своих последних произведениях он создал не только лучшие произведения в этой области и лучшие образцы церковного искусства начала ХХ века.

Почти тридцать лет назад эти материалы были опубликованы в Сборнике материалов конференции «Суриковские чтения», проходившей в Художественном музее имени В. И. Сурикова в г. Красноярске в 1993 году, на них ссылался в своей диссертации ведущий научный сотрудник Русского музея П. Ю. Климов [Климов П. Ю. 1994] и подобное введение в научный оборот было бы невозможно без командировок, реального поиска экспонатов в музейных запасников, что на тот момент было самым доступным способом получения информации.

Последующие достижения в области цифровых технологий намного облегчили исследовательский процесс, но это вовсе не означает, что он стал не актуальным. Музейные и архивные фонды хранят еще много интересного для исследователя. Наглядным примером тому служит история, связана с выполнением заказа санкт-петербургского коллекционера в 2018 году, когда автор статьи был уже аттестованным экспертом Министерства культуры Российской Федерации и владельцем собственного художественного бюро. В рамках полученного задания ему предстояло выполнить атрибутировать работу, выполненную маслом на холсте.

Исследование произведения проводилось на основании визуального осмотра, изучения специальной литературы, связанной с истории отечественного искусства XIX века, знакомства с материалами, хранящимися в РГИА, а также сравнительным анализом с произведениями, хранящимися в фондах научно- исследовательского музея при Российской Академии художеств.

Картина в раме. Пейзаж. (Уборка льна). Внизу справа подпись: В. Шрейберъ. Материал: холст, масло.

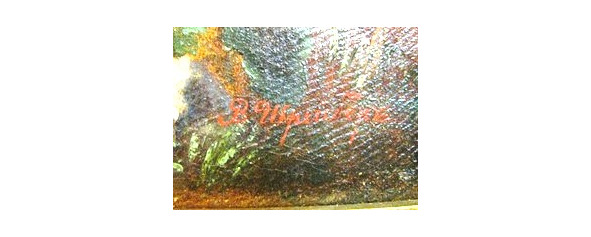

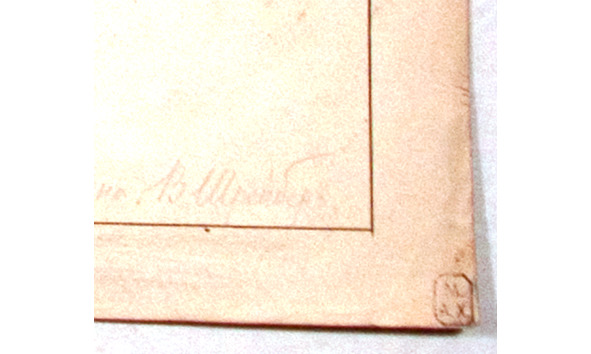

Авторская подпись на исследуемой картине.

Сам объект исследования представлял собой картину, написанную маслом на холсте. Состояние работы было вполне удовлетворительное. Она была написана на фабричном мелкозернистом холсте саржевого переплетения. На оборотной стороне работы присутствовало естественное загрязнение, накопленное естественным путем и расположенное равномерно по всей поверхности холста. Были видны следы профессиональной реставрации: по всему периметру картины подведены дублирующие кромки и в средней правой части имеется наклейка из холста полотняного переплетения. Данные вставки имели загрязнения, позволяющие судить о более раннем происхождении, чем время исследования.

На обороте подрамника имелись следы маркировки деталей и в нижней части — штамп овальной формы, выполненный фиолетовыми чернилами со следующими надписями: «A la Palette de Raphael» Sankt-Petersburg.

Данный штамп свидетельствует о том, что подрамник был куплен в магазине Альберто Аванцо, купца 1-й гильдии, содержателя магазина живописи под фирмой «A la Palette de Raphael», торговавшей художественными красками, лаками, холстом и другими рисовальными принадлежностями. При фирме Аванцо устроил фабрику «золоченых и ореховых рам». Фирма владела несколькими магазинами в Санкт-Петербурге и одним в Москве — на Кузнецком мосту, на углу Петровки, в доме Шорина. Владельцем фирмы был Альберта Аванцо, приехавший в Петербург из Италии, вроде в 1857 году. Его фирма торговала художественными красками, кисточками, лаками, холстом и т. д. При фирме существовала фабрика, по изготовлению «золочёных и ореховых рам». Аванцо владел магазинами в Санкт-Петербурге и в Москве, через которые осуществлялась продажа. У него делались покупки Императорским фарфоровым заводом, а также по заказу 2 отделения Императорского Эрмитаж (во II отделение входили картины, кабинет редкостей, бронза, изделия из мрамора). Фирма просуществовала до 1917 года.

На основании первичного внешнего осмотра экспертом был сделан вывод о том, что представленное на исследование произведение выполнено в период до 1917 года в России.

Подпись, присутствующая на картине, свидетельствовала о том, что автором данного произведения является В. Шрейбер.

Под этой фамилией в истории отечественного искусства известны несколько мастеров, а основателем династии стал бронзовщик Андрей (Иоганн) Шрейбер, уроженец города Дерпта. Его наследники: Павел Андреевич — бронзовщик, Владимир Андреевич — архитектор, Андрей Андреевич — архитектор, Петр Павлович — архитектор, Василий Павлович — художник, Густав Васильевич — художник. В конце 1850-х гг. фабрика Иоганна Шрейбера переходит к его старшему сыну Павлу Вильгельму, который с успехом продолжает дело отца. Работы Павла Андреевича до сих пор украшают интерьеры Исаакиевского собора, Кремлевского дворца в Москве и ряда пригородных дворцов Петербурга. В полувековом господстве шрейберовской бронзы немалая роль принадлежит второму сыну — Владимиру, так как большинство изделий изготавливалось по его рисункам.

В рамках данной экспертизы экспертом было установлено, что наиболее актуальными являются два представителя этой династии — Василий Павлович и Владимир Андреевич.

Первый из них Василий Павлович Шрейбер — родился в 1850 году в Петербурге, окончил Ревельскую классическую гимназию. Затем в 1879—1883 годы учился в Петербургской академии художеств, по окончании которой выполнил много работ по декоративной росписи интерьеров храмов и дворцов. В последствии три года Шрейбер прожил в Италии (1886- 1888), где по академической традиции изучал искусство старых мастеров и совершенствовал свое мастерство. Он много работал в области пейзажа и натюрморта, развивая то, что было заложено в академических классах. Архитектура Италии вдохновила Шрейбера на создание картин и изображением знаменитых памятников или исторических руин; он любил писать морские дали и набережные, горные пейзажи и городские улочки. Его живопись уже тогда отличалась мастерством кисти и богатством палитры, что отмечали его современники, при этом постоянно изучая натуру он достигал совершенства в своих работах. Последующее творчество В. П. Шрейбера было неразрывно связано с Россией. По возвращению из Италии он создает немало произведений, в которых появляются живописные пейзажи родным местам, роскошные виды Италии сменяются не менее эффектными крымскими пейзажами, в его искусстве появляется городские мотивы. Художник находит себя и в преподавательской деятельности: в школе Общества поощрения художеств Василий Павлович в течении многих лет преподавал живопись по фарфору, что является весьма сложной дисциплиной, поскольку это занятие предполагает наличие «двойного зрения» от исполнителя, чтобы учитывать те изменения, что происходят с красками в процессе обжига. Сам художник вел достаточно активную творческую деятельность. Он не только писал многочисленные произведения на заказ, но и принимал участие в многочисленных столичных выставках, проходивших в залах Академии художеств. Он также являлся членом Санкт-Петербургского общества художников и Общества русских акварелистов. Работы этого мастера есть в собраниях многих российских музеев, в том

Другой художник с такой же фамилией Шрейбер Владимир Андреевич- (1817 — 27.01.1900) был связан родственными узами со своим более знаменитым однофамильцем. О нем известно не очень много сведений: достоверными являются такие факты, что, с 1833 года он был вольноприходящим учеником Академии художеств. Его обучение проходило достаточно успешно. В его процессе художник получил несколько медалей: в 1838 г. — 2 серебряную; в 1839 г. — 2 золотую — за «проект театрального училища». В том же году дано звание классного художника XIV класса и награжден шпагой; в 1842 г. признан «назначенным», а позднее академиком (1846), профессор (1864) архитектуры. Помимо занятий своей непосредственной специальностью в области архитектуры, он был известен как художник-прикладник, акварелист. В его творческой деятельности достаточно большой послужной список: почетный вольный общник (1860), почетный член (1900) Академии художеств, где он служил в качестве преподавателя начиная с 1869 года, впоследствии в 1872 году став членом ее Совета и получив звание профессора в 1883 году и став почетные членом Академии. Как архитектор он служил с 1848 по 1863 год в Департаменте горных и соляных дел и с 1857 в Департаменте проектов и смет. Владимир Андреевич принимал участие в создании отделки интерьеров Зимнего и Мариинского дворцов, строительстве и декоративном убранстве Исаакиевского собора. При этом он с 1864 года являлся инспектором строительства Исаакиевского собора. Среди построек, созданных им: почтовая станция Преображенская близ Луги, здание фабрики В. Бема в Санкт-Петербурге. Помимо этого, он являлся создателем уникальных интерьеров в особняке О. Монферрана, к сожалению, не дошедших до наших дней. Шрейбер занимался перестройкой доходного дома №30 на Серпуховской улице и создал совместно со скульптором М. Чижовым надгробный памятник Н. А. Некрасова на Новодевичьем кладбище.

Используя информацию, автор для идентификации представленного на экспертизу произведения был произведен анализ композиционного, живописно — пластического решения картины и сравнение ее достоверными эталонными образцами обеих художников.

Работы В. П. Шрейбера присутствуют как в музейных собраниях, так и на антикварном рынке.

Но манера письма этого художника, пристрастие к определенной цветовой гамме, тематика его произведений, в которых помимо темы крымского и городского пейзажей достаточно много внимания уделяется итальянским видам, а также весьма характерная подпись художника позволила исключить его авторство представленной на экспертизу работы.

Пример:

Образцы подписи В.В.Шрейбера.

Для удостоверения авторства картины был проведен дополнительный искусствоведческий анализ картины. Сюжетом для представленной к экспертизе картины послужила уборка льна в северо-западном регионе, о чем свидетельствуют характерные формы стожков, костюмы жниц в виде специальных рубах-покосниц, сарафанов синего цвета, передников с полосатым декором и головных уборов-платков. Важным аргументом является изображение на заднем плане картины белокаменного крестово-купольного храма и деревянной ветряной мельницы, распространенных в данном регионе. К подобному сюжету неоднократно обращались как отечественные живописцы, так и фотографы.

Например, сохранился снимок С. Прокудина-Горского 1909 г., изображающий крестьян на уборке льна, где можно встретить и близкие одежды, и характерные формы стожков. Композиция данного произведения построена по законам классической академической картины, с четким делением на планы и использованием принципа равновесия. На переднем плане прочитывается волнообразная линия, задающая основной ритм произведению. Она идет вдоль фигур крестьянок, стогов и уравновешивается изображением на заднем плане храма и мельнице, а также большой массой кучевых облаков на небесном пространстве. Подобное композиционное построение свидетельствует об академической выучке автора работы и его профессионализме.

В колористическом построении работы преобладает принцип сопоставления холодных и теплых тонов. Это довольно большая плоскость поля и неба. Его синева поддержана синими пятнами одежд, чередующихся с красными и белыми. Данный колорит, построенный на сочетании четырех основных цветов: синего, красного, желтого и белого — также свидетельствует о близости автора к академической традиции.

Анализ живописно — пластического решения картины свидетельствует о том, что работа была написана достаточно свободно, видны четкие мазки, призванные имитировать фактуру льна, кучевых облаков. Фигуры людей написаны с соблюдением всех анатомических подробностей, но без излишней детализации.

Подобный способ исполнения свидетельствует о том, что произведение было выполнено на рубеже XIX- XX вв., когда многие мастера переходят в своем творчестве к более свободной манере письма, отказа от условностей живописного языка. Очевидно, что элементы пейзажа прописаны более тщательно, чем фигуры людей. Данный факт свидетельствует, с одной стороны, о большем даровании автора как пейзажиста и о возможной «незавершенности» произведения, над которым работали с натуры. Очевидно, что данная живописная манера с характерным прописыванием мелких деталей (а именно стеблей растений) дополнительным объемом краски присуща, как правило, авторам, больше работающих в техники рисунка и живописи акварелью по-сухому, что свойственно было как раз В. А. Шрейберу.

Известно, что Владимир Андреевич Шрейбер был тесно связан с отраженным на произведении регионом. Так, известен тот факт, что еще в 1847 г. он был откомандирован в Финляндию и Олонецкую губернию, на месторождения мрамора, используемого для отделки наружных стен. Он помогал своему племяннику Петру Шрейберу, уроженцу Ревеля (Таллинн), обучая его живописи и готовя к поступлению в Академию художеств. Художник неоднократно навещал его и своих родственников в этом городе, так что появление подобного сюжета в его творчестве выглядит закономерно.

К сожалению, в фондах большинства музеях Санкт- Петербурга не удалось обнаружить живописные произведения этого мастера, выполненные в технике масляной живописи. Однако, знакомство с материалами РГИА (Российского государственного исторического архива), где находиться его личное дело, позволило ознакомиться с образцами его почерка. Ф. 789 Оп. 14 Литера «Ш». Д. 41.

В фондах же Научно- исследовательского музея при Российской Академии художеств находится три достоверных произведения художника, подписанные автором.

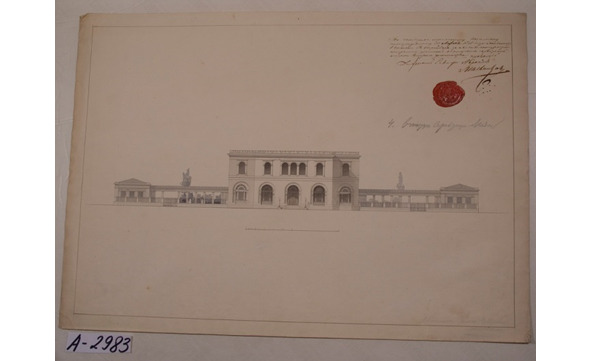

Собранные в архиве и музее факты позволили эксперту прийти к выводу, что на протяжении своей жизни В. А. Шрейбер менял подпись. Так на одном из рисунков в музейных фондах Научно- исследовательского музея при Российской Академии художеств присутствует лишь буква W с росчерком, но основная подпись выполнена кириллицей, прописными округлыми буквами с характерным завершением буквы Б в виде «флажка». Наиболее близкой и показательной для данного исследования является подпись на рисунке на архитектурную тему с инвентарным номером №А-2983.

В. А. Шрейбер. Архитектурный эскиз. Научно- исследовательский музей Академии художеств.

Сопоставление всех имеющихся фактов позволило идентифицировать представленное на исследование произведение как работу Владимира Андреевича Шрейбера. архитектора, живописца, автора многочисленных проектов для предметов декоративно — прикладного искусства, и ввести в исследовательский оборот еще одно значимое произведение пейзажной живописи. Без поиска и сбора материалов архивах и музейных фондах подобное было бы невозможно.

Еще одно подтверждение важного значения тщательной работы в архивах было получено автором в процессе работы с копией знаменитой картины Тимофея Неффа «Купальщица».

Йохан Кёллер (И. П. Кёллер-Вильянди) «Купальщица» (копия с работы Т. А. Неффа), холст, масло, 1884, 198х128,5 см.

Задача, которая была поставлена заказчиком исследования была не совсем обычной, но именно выполнение этой работы сделало картину столь привлекательной для коллекционеров и помогло значительно повысить ее оценку. Написанная в середине XIX века знаменитая картина Тимофея Неффа неоднократно копировалась. Воспроизведения этой работы часто заказывались для украшения дворцов Санкт-Петербурга и провинциальных усадеб. Поэтому сама подлинности представленного на исследование произведения не вызывала сомнения. Более того, дважды проводилось ее исследование картины: в Государственном Русском музее (эксперты Климов П. Ю., Круглов В. Ф. и С. В. Римская -Корсакова) и экспертами Научно-исследовательской независимой экспертизы им. П. М. Третьякова (эксперты А. А. Махотина и М. А. Мерзлякова). Данные документы, а также сравнительный анализ живописно- пластического исполнения картины и орфографии подписи художника не вызывают сомнения в принадлежности исследуемой работы кисти И. Кёллера.

Данный художник неоднократно обращался к копированию произведений других мастеров. В монографии, посвященной творчеству художника А. Т. Неффа картина «Жницы» опубликована как копия работы Й. Келлера.

Картина «Купальщицы» А. Т. Неффа была одной из самой востребованной для копирования в XIX веке. Копии с нее заказывали многим мастерам. Неоднократно это делали и представители правящей династии Романовых, выбирая для создания копий известных художников. Так, она есть во дворце Великого князя Владимира, еще один вариант его «Купальщиц» есть в Ново-Михайловском дворце. Учитывая тот факт, что Й Келлер был учителем живописи дочери императора Александра II Марии Александровны и много писал по заказам императорской и других аристократических фамилий, эксперт счел логичным предположить, что данное произведение было выполнено для одного из санкт-петербургских дворцов, тем более. Важным аргументом в данном случает является значительный размер произведения, которое могло быть размещено в помещении большого объема. Вот историю создания этой картины и предстояло выяснить эксперту. А для этого пришлось изучить не только все доступные опубликованные источники, связанные с творчеством как Неффа так и Келлера, но и погрузиться в архивные материалы, поскольку количество документов, сосредоточенных здесь еще далеко от той легковесной доступности, что предоставляю нам современные интернет- технологии. Поскольку оба художника и Нефф и Келлер были связаны с Императорским двором, то главная область, на которую стоило обратить внимание–это описи многочисленных резиденций Романовых.

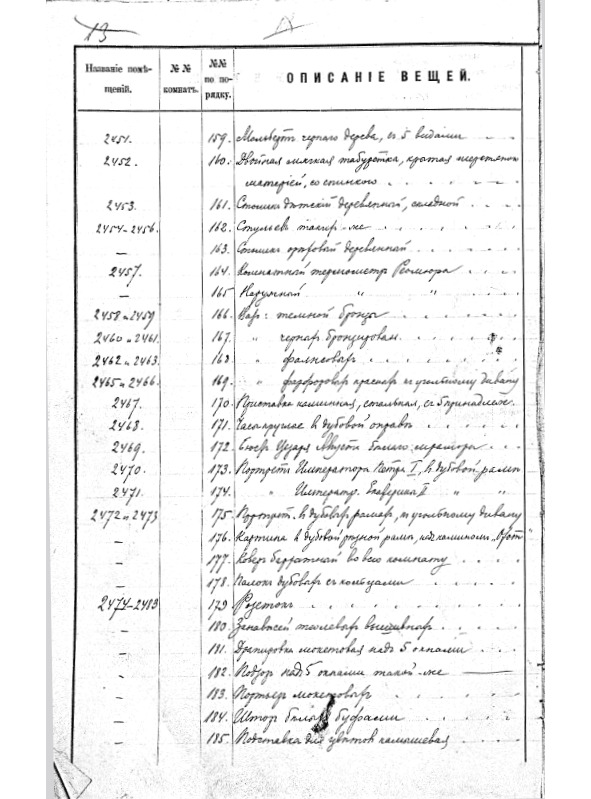

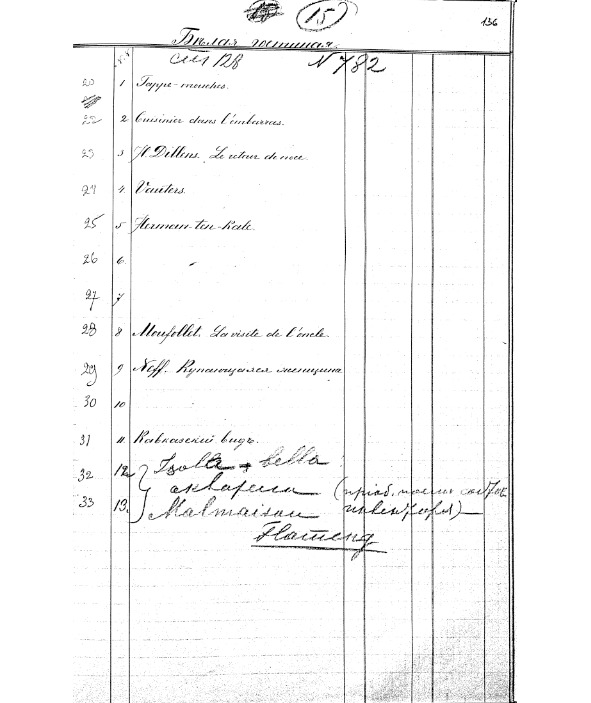

Изучив сохранившиеся описи дворцов Санкт-Петербурга, принадлежавших правящей династии, эксперт обратил внимание, что номер на наклейке подрамника картины совпадает с системой нумерации помещений Большого дворца Великого князя Михаила Николаевича (1832—1909). Именно там существовала подобное шифрование помещений. К сожалению, в подробной описи всех вещей все живописные произведения упоминаются только как «картины в раме». Однако при описании предметов, находящихся в кабинете Великой княгини Ольги Федоровны, особо упоминается картина в дубовой раме над камином. И дано небольшое описание «Грот». Учитывая, что на исследуемой работе изображена купальщица в гроте, то ее можно идентифицировать с ней. Архивные данные дела: ГРИА ф.547, оп.4, д,76.

Опись имущества Большого дворца. с.10 (оборот).

Данное дело размещено в описи 547 фонда среди других дел второй половины 1880-х гг., т. Есть его следует датировать именно этим временем. В более поздней описи предметов, находящихся во дворцах Великого Князя Михаила Николаевича, датированной 1892 годом, т.е. спустя год после смерти Ольги Федоровны отсутствует описание ее кабинета, но зато есть опись картин, находящихся в различных помещениях. Она выполнена довольно некорректно: где-то указана лишь фамилия художника, где-то только сюжет. В белой гостиной в п.10 указана картина Neff. Купальщица. — 1. Далее идет п.11.название и автор пропущены и указана — картина 1. Поскольку оригинал картины Неффа в тот момент находился в собрании Эрмитажа, то можно предположить, что у Михаила Николаевича была копия, причем возможно их было две.

Ф.547, оп.3, д.4358, с.136.

Затем, беря во внимание подобные данные, исследователем было дополнительны проанализировано произведение, при этом было установлено, что представленная на экспертизу картина кисти Й. Келлера отличается от других известных копий с картины Т. Неффа большей индивидуальностью образа, в то время как у самого Неффа и других авторов черты лица изображенной девушки более идеализированы.

Проанализировав изображения Великой Княгини Ольги Федоровны, супруги Великого Князя Михаила Николаевича (урожденной принцессы Баденской), эксперт пришел к выводу, что существует очевидное сходство между ней и изображением Кёллера. Сходство стало более наглядным после реставрационной расчистки, когда были удалены послереволюционные записи.

Данные факты дают возможность предположить, что копия с картины Неффа «Купальщица» была заказана художнику в качестве подарка к 45-ти летнему юбилею Ольги Федоровны и н это сходство было подчеркнуто намеренно.

После революции большинство предметов искусства из этого дворца были проданы черед контору «Антиквариат».

Так поиск в архивных фондах способствовал тому, что было не просто восстановлена история создания копии с картины Неффа, была обретена еще одна историческая реликвия, связанная с романовской семьей.

Глава вторая: роль искусствоведческого анализа живописного решения в процессе атрибуции картин.

К сожалению, в процессе исследования того или иного произведения не всегда удачно находятся документа в музейных фондах или архивах. Иногда на пути эксперта встречаются работы, не подписанные автором, и тогда в ход идет детальный разбор живописно- пластического языка, сравнение с эталонными образцами художника, чьи произведения близки к атрибутируемому произведению, и основываться эта работа обязательно должна на химико- технологической экспертизе. Естественно, проводить самостоятельно подобное исследование эксперт не может, его целесообразно делать в специализированных лабораториях, которые в последнее время выполняют работу по заказам частных лиц.

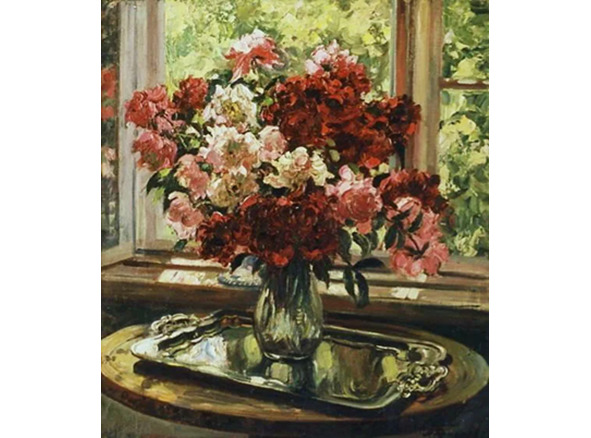

Примеров подобных исследований в практической деятельности автора книги было не мало. Каждый раз исследование шло своим индивидуальных ходом. Где-то было больше информации об авторе, где-то меньше, где-то вообще удавалось с трудом найти эталонные произведения, но всегда анализ живописного языка стоит во главе угла. И это требует от эксперта применения всех знаний, основываясь на изучении технологии живописи, истории искусства и творческого наследия художников исследуемого периода, чтобы идентифицировать и найти доказательства подлинности того или иного произведения. Как это происходит лучше рассматривать на конкретных практических примерах. Впервые это довелось делать эксперту применительно к полотну выдающегося отечественного художника Александра Михайловича Герасимова, изображающую букет роз на столике у окна. При первом осмотре было понятно, что это произведение мастера, обладающего высоким уровнем живописного мастерства, а состояние оборотной стороны картины, холста, наличие естественных загрязнений давало возможность предположить, что создано данное проведение не менее, а может и более пятидесяти лет назад.

Заказчик исследования предоставил в распоряжение эксперта результаты технологической консультации произведения, выполненное в научно-исследовательской лаборатории ГБУК г. МОСКВЫ «Музей современного искусства» от 26.11.2024 г. №2024086, подтверждающее, что совокупность технологических приемов живописи и комбинации использованных живописных материалов соответствуют 1930-1940-м гг. ХХ века. Результаты данного исследования стало основанием датирования экспертом картины.

Состояние произведения также соответствовало предположительному времени создания произведения и возникло в результате естественного хранения.

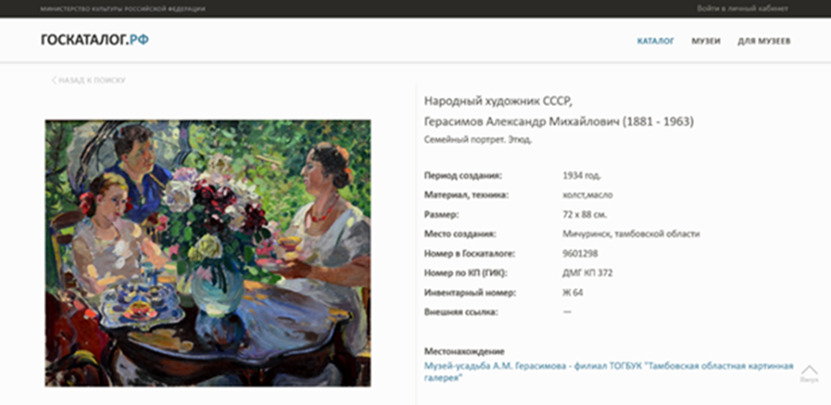

Центром композиции является букет роз различного цвета от насыщенного красного, розового до кремового в вазе из прозрачного стекла. Ваза стоит на подносе с фигурными ручками из металла светлого серого цвета на столе, у окна, одна из створок которого раскрыта и сквозь которое видна зелень сада. Композиционное решение натюрморта, характер живописной манеры, отдельные детали композиции дают возможность предположить, что представленная на экспертизу картина принадлежит кисти Александра Михайловича Герасимова (1881- 1963). Это выдающийся русский и советский живописец, художественный теоретик и педагог; мастер исторической и жанровой картины на тематику революции 1917 года и первых советских десятилетий, портретист и пейзажист, также работал в области архитектурной графики и монументальной скульптуры. Действительный член (с 1947) и первый президент (в 1947–1957) Академии художеств СССР. Народный художник СССР (1943), лауреат четырёх Сталинских премий (1941, 1943, 1946, 1949).

Изучив научную литературу о творчестве художника, эксперт установил, что наиболее близкой по композиционному решению к исследуемому произведению является работа этого художника «Пионы», датированная 1928 годом из Музея Русского искусства в Киеве.

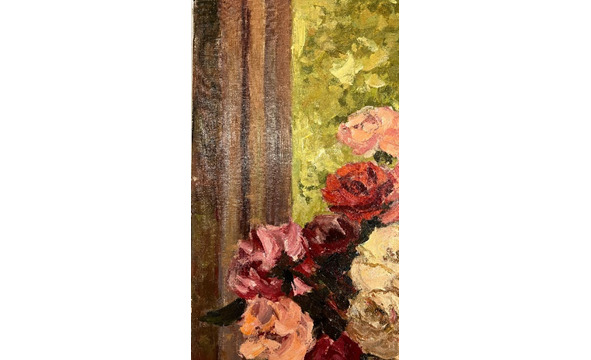

Исследуемая работа при очевидной близости композиционного решения отличается большей этюдностью письма, что характерно для многих произведений А. Герасимова, созданных в жанре натюрморта и хранящихся в музейных собраниях. Здесь присутствует аналогичная манера письма, использован идентичный принцип формирования объемов предметов. Экспертом было проведено сопоставление фрагментом живописного исполнения исследуемой картины и музейных образцов:

РОЗЫ НА ФОНЕ ОКНА:

Исследуемая картина. Образец№1 Образец №2.

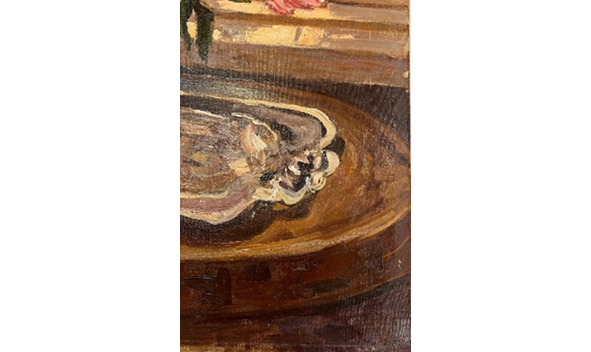

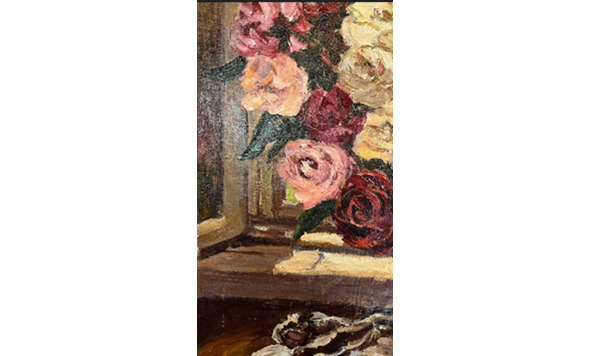

Данный натюрморт составлен из характерных для других работ художника предметов: ваза в форме крынки из прозрачного стекла, овальный стол из темной породы дерева, поднос на столе, который встречается еще в ряде произведений Герасимова, в частности в его «Семейном портрете» 1934 года.

В этюде к «Семейному портрету» из собрания Музея -усадьбы художника можно очевидным является и близость написания фона в виде деревьев, покрытых листвой, цветков роз и моделирование формы подноса при помощи широких мазков светлого тона пигментов.

«Семейный портрет. Этюд» 1934. Музей-усадьба А. М. Герасимова.

Фрагменты исследуемой картины.

Включил художник изображение подобного подноса и в натюрморт с розами 1934 года из Тамбовской областной картинной галереи.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.