- Все

- Экономика и бизнес

- Промышленность

- СМИ и индустрия развлечений

- Издательская деятельность и журналистика

Бесплатный фрагмент - Душа хотела быть звездой

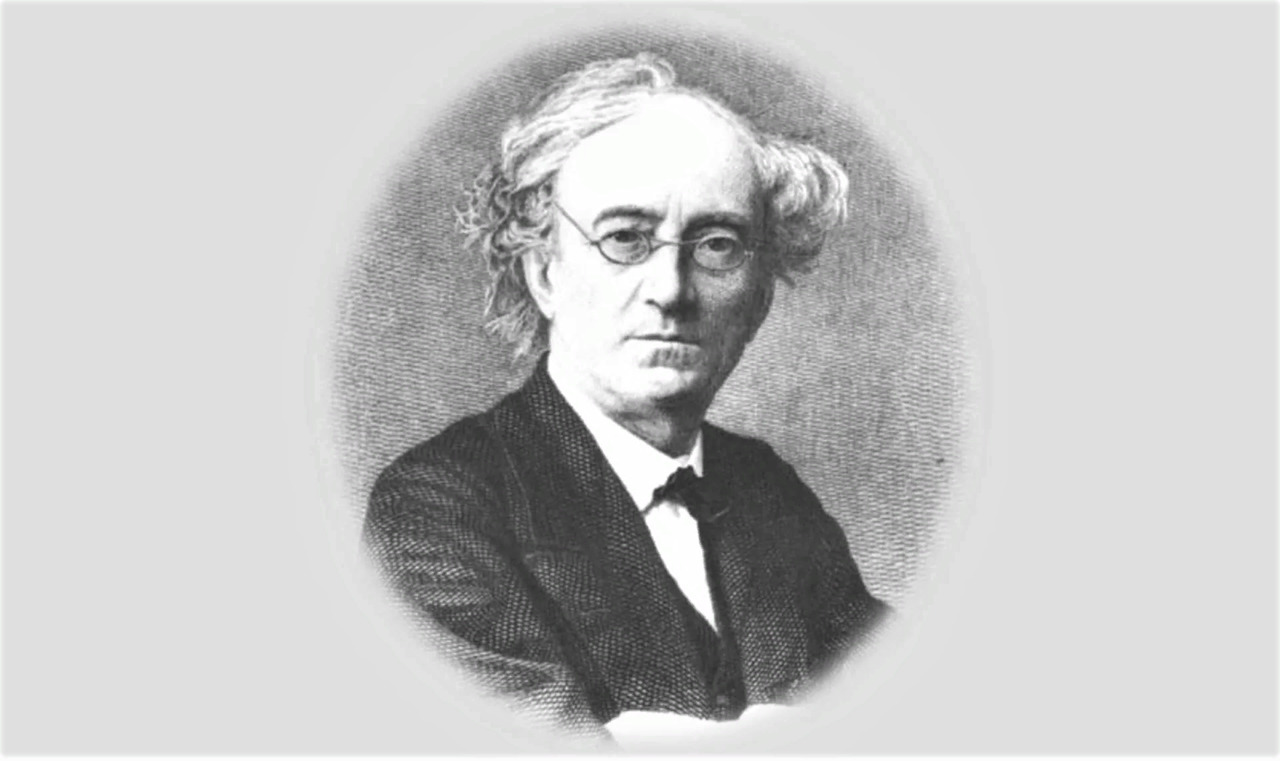

К 220-летию великого поэта Ф. И. Тютчева

Эльвира САПФИРОВА

Душа хотела быть звездой

Душа хотела б быть звездой…

…………………………………

…Но днём, когда, сокрытые как дымом

Палящих солнечных лучей,

Они, как божества, горят светлей

В эфире чистом и незримом.

Ф. И. Тютчев

Тютчев — наш современник

Вчерашний вечер провела в обнимку с томиком стихов Фёдора Ивановича Тютчева. Небольшая книжечка, всего-то двести стихов, но какая же мощь, какая музыка стиха! «Тютчев — могучий поэт, — скажет о нём А. А. Фет. — Я… переписал бы все его стихотворения. Каждое из них — солнце, то есть самобытный, светящий мир…» Каждое достигло той утончённости, той «эфирной высоты», которая ранее была в мире неизвестна. Как точно сказано!

Вернувшись из Овстуга, имения, где родился поэт, надышавшись упоительным воздухом придеснейских рощ и лугов, посидев под тополем, ровесиком гения, я поехала в Петербург, в город, где воплощались в жизнь мечты Фёдора Ивановича. Весь день под впечатлением дивной музыки стихов.

В Питере хочется увидеть всё и сразу. Стою, слушаю лекцию под хвостом лошади памятника Фальконе — так лучше виден Зимний дворец. Любуюсь Исаакиевским собором. Наконец, иду по Невскому проспекту.

И угораздило же меня приехать в город Петра в такую погоду! Порывы ледяного ветра с Невы пронзают стрелами, стылые деревья безжизненны. А ведь уже конец апреля, и весна должна быть рядом, должна пробиваться сквозь сильнейший городской шум, сквозь непогоду. Должна, но… Плотнее завязываю шарф — продувает.

Какое там пение птиц?! Одни вороны, нет, грачи сидят на гривах львов, возвещают всему Невскому проспекту о своём присутствии. Вглядываюсь в кричащую птицу. Чёрная, некрасивая. Ну никакой радости. Неуютно. А грач подскочил, глядя на меня, захлопал крыльями, вытянулся вперёд и ещё раз громко, осуждающе гаркнул, будто обозвал или что-то сказал.

И вдруг меня осенило: это же гонцы Весны, это же мне кричат! А я не слышу. Как я могла забыть знаменитые Тютчевские строки, в которых гонцы весны кричат во все концы: «Весна идёт!» Только он, Фёдор Иванович, в такой непогоде мог услышать божественные шаги Весны.

Остановилась, прислушалась, затаила дыхание… Конечно, идёт! Несмотря ни на что, идёт, потрескивает, пощёлкивает, мощной поступью взламывает лёд на реке. Где-то на юге уж точно слышно, как «воды уж весной шумят», «бегут, и блещут, и гласят» о том, что «весна идёт!» Прочь хандру, прочь тоску!

Скоро всё оживёт, скоро будет тепло, раз грачи в городе раскричались. И бурлят, звенят, льются из души восторженные строки поэта, соединяясь с бушующей мелодией романса Рахманинова. И радостно дышится даже среди серых каменных сооружений Петербурга. Хочу ощутить «переизбыток» весенней жизни, услышать «мощную поступь весны». Хочу увидеть места, где когда-то жил великий поэт, философ и дипломат.

Иду, разглядываю фасады зданий, витрины магазинов. Шум, гул машин, людской поток… Все торопятся. Люди так заняты собой и делами, что забывают жить. Остановитесь, оглянитесь! Когда-то, почти 200 лет назад, по этой улице спешил на службу Достоевский, прогуливался Пушкин с Чаадаевым, шествовал, играя тростью, Карамзин. А там вдали видна группа офицеров. Неужели это члены тайного «Северного общества»?! Смелые, отважные рыцари свободы! Здесь гулял и Ф. И. Тютчев.

Подхожу к фасаду здания дома Лопатина. На стене — мемориальная доска поэту. Здесь он жил с семьёй. Недолго. Снимал комнаты. Своего дома у статского советника не было, а свой красивый генеральский мундир он надевал по праздникам. Знаю: ему за шестьдесят, он часто болеет, прогулки обязательны, каждый день и в любую погоду. Так предписано врачом.

Вдруг вижу: открывается тяжёлая входная дверь, и — вот он, сам поэт, худощавый, невысокого роста, с редкими, рано поседевшими волосами, небрежно падающими на высокий красивый лоб. «На всём его облике… печать изящного вкуса, многосторонней образованности, ума… игривой иронии… и при всём том что-то скромное, нежное, смиренно-человеческое, без малейшего отзвука тщеславия, гордости, жестокости, суетливости, щегольства: ничего напоказ, ничего для виду…»

Дыхание перехватило. Стою, двинуться не могу. Неужели сам Фёдор Иванович?!

Идёт, опираясь на трость, в накинутом на спину пледе. Отчего же этот несуразный вид, эти опущенные плечи?

Он мёрзнет в стылом Петербурге, страдает от одиночества, бессонницы — или от того, что не может «восстановить цепь времён»?

Кажется, он несчастен. Сейчас вот обернётся и скажет мне:

— Было бы глупым притворством… скрывать моё глубокое, полное уныние. Может быть, и не всё потеряно, но всё изгажено, перепорчено, подорвано в своей силе надолго.

Отведёт печальный взгляд и добавит как бы про себя:

— Разум подавленный, как ты мстишь за себя!

Смотрю во все глаза и ничего не пойму! Почему подавленный? Кем? Трудно представить, что разум Тютчева кто-то в состоянии подавить. Это же оракул своего времени! Один из образованнейших людей не только в России, но и в Европе! У него гениальные задатки поэта, мыслителя, философа, умение предвидеть и предсказать событие. Он сам влиял на умы и мнения высшего света и царя, на политику своего государства. Один хотел уберечь целую страну от бед!

Не получилось. Может, мешали эти «постоянные развлечения праздного человека, в которого Господь случайно закинул поэтическую искру», но без утоления жажды общения, без шороха бальных платьев жизнь теряла смысл. В одном из писем он признаётся: «И один быть тоже не могу! Это невыносимо — не слышать около себя шумной жизни, не общаться с образованным кругом людей». Истинный представитель золотой дворянской молодёжи десятых-двадцатых годов девятнадцатого века. Он весь соткан из противоречий.

Эгоист до мозга костей, которому дороже всего его спокойствие, его удобства и привычки, но нет верней и преданней сына и защитника Родины, России, чем Тютчев. Он барин, не приученный к физическому труду, ленив, когда надо что-либо менять или натягивать узкие чулки, а между тем, как скажет его дочь Анна, «с большой лёгкостью и изяществом выражается на нескольких языках», великолепно знает европейскую культуру и историю мира. Поцелованный Богом поэт, и не дорожит этим талантом, считает, что на дипломатической службе принесёт большую пользу. Равнодушен к поэтической славе, и вместе с тем Тютчев — «отец» символизма, родоначальник целого литературного направления в поэзии, один из величайших мастеров русского стиха, «учитель поэзии для поэтов».

В его стихах — ноющая тоска, скорбная ирония, но она не похожа на хандру пресыщенного удовольствиями ловеласа Евгения Онегина, он не отрицает идеалы, как Байрон, он не похож на человека, обманутого жизнью, как Баратынский, далёк от трагического разочарования Лермонтова. Тоска души у Тютчева от разлада его идеалов с окружающей его действительностью. Он иронизирует над осознанием собственного и общечеловеческого бессилия, несостоятельности горделивых попыток разума, но дорожит цельным строем верующей души, побеждающей внутреннее раздвоение.

Понимая всё несовершенство человека вообще и своё в частности, он впадал в тоску и уныние. Самоанализ, самобичевание, суд над собой, постоянное покаяние преследовали поэта так же, как и «жажда» любви. Он страдал от этой неуёмной «жажды» и ничего не мог изменить. Любовь — источник жизни и вдохновения. Но если Печорин быстро охладевал к возлюбленной, то Тютчев влюблялся и любил всю жизнь. Он просто не мог разлюбить даже ушедшую от него женщину. Любил и влюблялся в другую, мучился, понимая, что причиняет боль той, другой, страдал, казня себя. «О Господи, дай жгучего страдания!» — кричало всё его существо, но «внутренняя жизнь не напоказ, — как сказал Л. Н. Толстой, — суд собственной совести может происходить лишь в молчании». Тютчев был человеком скрытным.

Он эгоист, но окружающие его любят, а жёны боготворят. Иначе как «любимчик» и «мой боженька» его не называли. У него десять великолепно образованных и воспитанных детей, четверо из которых приёмные! Две старшие дочери, Анна и Дарья, — фрейлины в царской семье, Анна — воспитательница царевича.

Его рассуждения о вере были слишком научны, и в отношении веры он ходил по грани безверия, но страшно страдал от своего колебания.

Он не считал себя поэтом! А внутренний творческий процесс не прекращается ни на секунду. Ходит ли он по Невскому проспекту, беседует ли со встреченным знакомым — неважно.

У Тютчева нет черновиков, он их не пишет. Он вообще не любит писать. Мысли оттачиваются внутри и рождаются готовыми афоризмами, стихами. Удивительными, гениальными. Он рассыпает их экспромтом в беседе и забывает, поражая слушателей точностью и лёгкостью выражений.

Когда заходит речь о его стихах в кругу друзей, недовольно передёргивает плечами, меняет тему разговора. Он считал себя политиком, дипломатом, разведчиком, наконец.

Я сочувственно и растерянно смотрю на мэтра, на человека-легенду, и не знаю, что сказать. Ведь он счастливчик, «баловень судьбы», «лев» светского общества, которое «находилось под очарованием этого диковинного ума». «Его присутствием оживлялась любая беседа; неистощимо сыпались блёстки его чарующего остроумия; жадно подхватывались окружающими его меткие изречения». Его слова, фразы летели, как камешки в воду: бросал — а круги долго ещё расходились по Петербургу. Светское общество Петербурга гудит:

— Вы слышали, что вчера сказал господин Тютчев? Нет? Ну что вы! Обязательно приходите на вечер к госпоже Зыбиной. Будет интересно. Приглашён сам господин Тютчев.

— Знаете, господа, говорят, что Тютчев во французском языке хозяин, как никто в России! — с гордостью за своего соотечественника говорит полный господин.

Стоявший напротив элегантно одетый мужчина кивнул в знак согласия:

— Да что там в России, редкий француз так же владеет своим языком, как он чужим.

Пожилая дама, обмахиваясь веером, затараторила, боясь, что её перебьют:

— А вчера на вечере у Вяземских шёл разговор о двойной политике Австрии. Вы же знаете, ею овладела слепая, роковая злоба к нам! Представляете! Ненависть в ней сильнее чувства самосохранения. Князь Голицын заметил, что злоба — её ахиллесова пята. А Тютчев с улыбкой так и выдал: «Австрия сама — Ахиллес, у которого всюду пятка».

Все засмеялись, дамы от восторга захлопали в ладоши, а молодая дама с яркими пухлыми губами бросила:

— А вы слышали, как он сказал о Горчакове? О министре просвещения?

— Ну да! Сказал, что князь — человек, у которого сверху молоко, а внизу сливки.

— Да, Фёдору Ивановичу на язык лучше не попадаться! — подытожил полный господин.

Тютчеву за шестьдесят. Теперь он не верит в силу своего слова, не верит, что может «восстановить цепь времён», а именно в этом, как он утверждал, «самая настоятельная потребность моего существа». Те пламенные упования, надежды на высокое призвание России быть центром славянских государств остались химерой, мечтой. Олегов щит так и не вернулся к вратам Царьграда. Цепь времён не восстанавливалась. Он не смог «поднять на своих плечах весь мир», чтобы спасти Россию, свой народ. Знания будущего — тяжкий груз. Трудно не согнуться.

Печальный, одинокий, как и положено поэту, бродит он долгие часы, окидывая прохожих рассеянным взглядом. Кажется, он влачит тяжкое бремя собственных дарований, «страдает от нестерпимого блеска собственной неугомонной мысли».

Вот вы, читатель, когда-нибудь зримо ощущали себя частицей своего народа, чувствовали связь его прошлого и своего будущего?! Знаете своё место в жизни страны?

А Тютчев знал. Знал: только вера может спасти и объединить народ перед нависшей угрозой войн и революций. Он чувствовал нерасторжимую связь со своим знаменитым предком, Захарием Тютьшовым, героем Куликовской битвы, подвиг которого записан Карамзиным в «Истории государства Российского».

Дмитрий Донской посылает его к Мамаю с посольской миссией и наказывает вести себя так, чтобы хан понял: русские уверены в победе. Не страшась ханского гнева, Захарий разрывает данную ханом грамоту с требованием покориться и уезжает. Тонкий дипломат и смелый разведчик, Захарий прознал о готовящемся союзе Мамая с Литвой и Рязанским княжеством и поспешил с этой важной новостью в Москву. Благодаря его разумным действиям живым остался не только он сам, но и его воины.

На примере жизни прапрадеда и был воспитан Фёдор Иванович, поэтому окончил университет — и на службу, как предок-толмач, служить России в дипломатическом корпусе. А стихи? Это не служба, это для души.

Двадцать два года жизни за границей. За это время глубочайшее погружение в европейскую культуру, историю и философию, овладение в совершенстве европейскими языками. Он с головой погружён в лекции, в книги. Учится.

Годы жизни за границей

Беседы с Шеллингом

В течение пятнадцати лет Тютчев периодически общается с властителем дум того времени, немецким философом Шеллингом. «Диалоги представителей двух великих культур подчас превращались в достаточно острые споры». Именно Тютчев уверил его и западных философов, что в России тоже есть свои философы, которых называют любомудрами.

Постоянные беседы с Шеллингом не только оттачивали философский взгляд на природу вещей, на развитие мировой истории, но и учили отстаивать достоинство русского человека в чужой стране. Первая же фраза, которой встретил его пожилой философ, отрезвила пылкие чувства дипломата.

— Мне представили вас как философа, герр Тютчев. Очень рад познакомиться и, признаться, удивлён, — радушно улыбаясь и протягивая широкую ладонь с сильными короткими пальцами, громко произнёс хозяин. — Русский — и вдруг философ!

Рукопожатие было крепким. Ни один мускул не дрогнул на лице дипломата. Он был спокоен, и поклон хозяину дома скрыл сверкнувший в глазах огонь возмущения. И такой же дерзкий вопрос с такою же радушной улыбкой полетел в ответ:

— А что, у вас, у немцев, философа не могут представить иначе, как французским говоруном восемнадцатого века?

Едкая фраза гостя заставила Шеллинга если не покраснеть, то нервно вздёрнуть мохнатыми бровями и разразиться потоками извинений:

— Ну-ну, мои извинения, герр Тютчев. Я нисколько не хотел вас обидеть. Я мало знаком с Россией и русскими, но теперь, с вашей помощью, надеюсь наверстать упущенное. Значит, у вас, в России, есть свои философы? Кто же они? Каковы их взгляды?

За обилием вопросов Шеллинг пытался скрыть свою бестактность. Говоря, он жестом пригласил гостя пройти, указал на кресло, суетливо вынимая и пряча руку за спину и приглаживая курчавые с проседью короткие волосы.

Тютчев выглядел очень молодо, и пожилой профессор откровенно им любовался. Постепенно улеглось и недовольство гостя, и чувство вины хозяина: ведь встретились два очень умных человека, умеющих и любящих беседовать, спорить.

Иногда они засиживались за чашкой чая, а чаще прогуливались по Королевскому саду, и Тютчев рассказывал о русских поэтах и писателях, о любомудрах, которые ставили цели русскому народу, давали ему идею развития, тем самым служа ему.

Шеллинг морщил недовольно высокий лоб:

— Зачем? Это ведь наука для избранных. При чём здесь народ?! Что такое народ? Надо думать об отдельном человеке. Он творение природы.

— Вы правы, человек — творение природы, и «наше достоинство — в способности мыслить. Только мысль возносит нас, а не пространство и время, в которых мы — ничто».

— О, молодой человек! Великолепно! Вы Паскаля цитируете наизусть! Это похвально, — воскликнул Шеллинг и от избытка чувств стукнул по подлокотникам кресла, в волнении встал, взъерошил волосы, пальцы застряли в кудрях, и на круглом широкоскулом лице мелькнула гримаса боли, но тотчас же сменилась довольной улыбкой. Теперь у него есть достойный собеседник! Это многого стоит. Есть с кем поговорить! И Шеллинг тут же с иронией возразил:

— Но в единстве нет движения. Оно может быть только в борьбе этих единств. И ещё… Вы должны понимать другое: обожествляя природу, вы становитесь на скользкий путь отрицания самого Бога. Это опасно.

Мысль Шеллинга о взаимодействии противоположных единств уже давно запала в душу Фёдору Ивановичу и вызывала сомнение, которое он сразу высказал:

— Но ведь возвращается же Фауст к природе после всех сомнений, после рассудочной ереси, а через неё, через природу, к самому себе, то есть познаёт самого себя.

Шеллинг задумался. Гёте только что издал вторую часть своего «Фауста», и профессор был приятно удивлён такими глубокими литературными познаниями русского дипломата, но сдаваться не собирался.

— «Человек — лишь тростинка, слабейшая из творений природы, но он — тростник мыслящий!» — уже Шеллинг процитировал Паскаля.

— Вот именно! — тут же с воодушевлением подхватил Тютчев. — Мыслящий тростник! Чтобы его уничтожить, вовсе не надо всей Вселенной: достаточно дуновения ветра, капли воды. Но пусть даже его уничтожит Вселенная, человек всё равно возвышеннее, чем она, ибо сознаёт, что расстаётся с жизнью, что слабее Вселенной, которая ничего не сознаёт.

Тютчев остановился, как бы проверяя ещё раз правильность своего довода, и твёрдо, уверенно произнёс:

— Растение, дерево, цветок — всё, что нас окружает, дышит, растёт, у всего есть душа.

— Как? Душа у природы и у человека? Невероятно!

Взбудораженный Шеллинг вскакивал с кресла, прятал руки в карманы, наклонял голову, шагая из угла в угол, становился вроде бы меньше ростом, будто весь уходил в себя, закрывался и бурчал:

— Над этим надо подумать, надо подумать…

Этой последней фразой довольно часто заканчивались беседы Тютчева с немецким философом. Молодой дипломат, тактично отстаивавший свою точку зрения, всё чаще и чаще заставлял колебаться маститого немецкого философа.

Фёдор Иванович любил спор и спорил так, как мало кто умел в его время, а уж о нашем-то двадцать первом веке и говорить нечего. Он спорил «со смирением к своему мнению и с уважением к чужому…» Через несколько лет Шеллинг напишет о русском дипломате: «Это превосходный человек, очень образованный человек, с которым всегда охотно беседуешь».

— Чудное дело — ваша Россия: нельзя определить, на что она назначена и куда идёт, но к чему-то важному назначена! — не раз говорил в беседах Шеллинг.

Тютчев кланялся в знак признательности: ведь германская мысль, действительно, достигла высочайшего уровня и могла бы предположить самоуверенное решение, но Шеллинг как бы предоставлял решить вопрос о назначении России её собственным мыслителям. Это было благородно.

— Но, господин Тютчев, вы поэт? Мне говорили, что вы переводите на русский язык произведения Гёте?

Тютчев поморщился, как от зубной боли. Он не любил, когда о нём говорили, как о поэте. Помолчал и сухо ответил:

— Гёте — мыслитель. Его вторая часть «Фауста» притягивает, хочется прикоснуться к возвышенному и преподнести соотечественникам.

— Вот-вот, прикоснуться, — рассмеялся довольный Шеллинг, — сейчас вторую часть уже перевели в Европе. Говорят, Гёте все переводы прочёл и напечатал в журнале «Искусство и древность» статью. Не читали?

Тютчев не ответил и покраснел. Он знал эту шутку, которая ходила по Мюнхену про русских, и явно не хотел слышать её ещё раз.

Шеллинг рассмеялся, снисходительно похлопал юного друга по плечу, мол, не тушуйся, у каждого народа свои пристрастия, и продолжил:

— Наверное, Гёте знал русских, раз написал в отзыве на критику «Елены» так: «Шотландец стремился проникнуть в произведение, француз — понять его, а русский — себе присвоить».

— Не присвоить, — твёрдо и с достоинством заметил дипломат, — а по-своему объяснить произведение Гёте, возвысить духовное, красоту и опустить телесное на землю. А Гёте этого не понял.

Тютчев и любомудры — братья Киреевские

Тютчев жил в Мюнхене, в столице королевств Германского союза Баварии. Королевство процветало и тратило огромные деньги на содержание учёных, музыкантов, художников, поэтов, писателей. За короткое время здесь открылась Баварская академия наук, университет, академия художеств. Над городом витали идеи Гегеля и Шеллинга, в гостиных звучала музыка Бетховена и Шуберта, исполняемая авторами. Сюда приезжали поговорить с философами и учёными Францем Баадером, Лоренцом Океи, Фридрихом Якоби не только со всей Европы, но и из далёкой России. Это было царство мысли, кисти и звука. Мюнхен называли «германскими Афинами». Бурная творческая жизнь столицы привлекала многих людей со всего мира. Тютчева, жившего в центре города, посещали многие знакомые и друзья из России.

Жара спадала. Июльское солнце пряталось за крыши многоэтажных мюнхенских домов, обливая золотом готические шпили городских башен. Люди по делу и без дела выходили на улицу, прогуливались по набережной, сидели около фонтанов.

Из дверей недавно открывшегося университета вышли трое молодых людей, сверстников: один с пышными бакенбардами, другой — с не менее пышными усами, а третий, из-за отсутствия растительности на лице и худощавости фигуры, казался рядом с ними подростком. Во всём его облике, в походке, в движениях было что-то европейское, изысканное, что выгодно отличало от двух других.

— Ну, брат Фёдор Иванович, вот удивил так удивил. Самого Шеллинга, светилу философской мысли Европы, загнал в угол, а! — закручивая ус, с изумлением говорил любомудр Пётр Васильевич Киреевский, восхищённо глядя на розовощёкого дипломата Тютчева.

Братья Киреевские, Иван и Пётр, давние московские знакомые семьи и друзья Тютчева, приехали в Мюнхенский университет слушать курс лекций немецких философов и очень сблизились.

— Да, растерялся немецкий философ, — подтвердил старший брат Иван, покровительственно хлопая по плечу Тютчева, который покачнулся от такого дружеского проявления поддержки. Пётр, схватив его за рукав, поддержал, смеясь.

— Держись, держись! Такая жара кого угодно достанет!

Тютчев вынул батистовый платок, вытер пот со лба. В голове шумело. Он проглотил слюну и решил не обращать внимания на слабость. Сейчас он идёт с друзьями детства, такими же наивно влюблёнными в Запад, каким был когда-то и он. Он так же с азартом впитывал в себя необычную для русского человека красоту природы и писал домой: «…Три дня спустя, в Цюрихе… устроился в своего рода фонаре на четвёртом этаже… В настоящем волшебном фонаре, где со всех сторон открывается вид на озеро, горы, великолепное, роскошное зрелище, которым я вновь любовался с истинным умилением. Ах… моя западная жилка была сильно задета все эти дни…» Неутомимое желание всё увидеть и вобрать в себя окружающую жизнь всегда владело Тютчевым, поэтому сейчас, глядя на друзей, дипломат понимал их и был снисходителен.

Хотелось пить. Воспоминания о первых встречах с городом, с Шеллингом отвлекли от прострации, что охватила тело, но духота давила. Тютчев расстегнул ещё одну пуговицу на рубашке. Хоть бы одно раскидистое дерево, как наша липа, например. Спрятался бы в тени листвы, и отдыхай, дыши. Так нет же, всё вокруг так подстрижено, что никакой тени, никакой прохлады. Ощущение давящего каменного мешка не покидало. Кирпичные дома, кирпичные башни, каменные улицы — всё раскалённое, огненное и дышит пыльным зноем в лицо.

Он посмотрел на братьев. Счастливые, довольные лица. Идут по бульвару, самозабвенно крутят головами во все стороны, ко всему приглядываются. А вокруг всё кипит, бьёт ключом. Они молоды, сильны, здоровы и, конечно, влюблены в Мюнхен, восхищены образом жизни на Западе. Каждый из них по-своему переживает момент торжества.

Совсем недавно Иван вернулся из Берлина, где слушал лекции Гегеля, говорил с ним, даже возражал. А на следующий день посланный от философа человек разбудил Ивана, русского любомудра, и отдал приглашение от Гегеля. На вечер, на завтра. Знать, понравились возражения. Это были удивительные беседы.

А сегодня он познакомился и с Шеллингом. Никогда ещё Иван не испытывал такого чародейства, такого расположения духа от одной только мысли, что окружён первоклассными умами Европы. Эмоции переполняли сознание, будоражили. Но как старший среди приятелей, он сдерживался, а вот брат смотрелся именинником. Кажется, даже шёл, приплясывая.

— А вы читали статью Гейне «Романтическая школа»? — сияя, как алтын, обратился Пётр к молчавшему Тютчеву, продолжая разговор.

Тот остановился, вытер пот с бледного широкого лба, виновато улыбнулся, кивнул. Румянец, что всегда украшал его гладкие щёки, исчез.

— Это лишний раз доказывает вашу ошибку, господа, — слабым голосом ответил Тютчев и остановился перевести дух, — нельзя творить национальную литературу, утопая в мелочах быта.

Братья не поняли, при чём здесь мелочи быта, но выяснять не стали: шум воды отвлёк внимание и заставил ускорить шаг. Вышли на площадь, которую украшал городской фонтан. Прохлада!

Мюнхенские площади — и не площади вовсе, а так, площадки: небольшой кружок, от которого в разные стороны уходят улочки, узкие, кривые. Увидев скамейку около лавки, Пётр предложил сесть, устроился так, чтобы наблюдать за проходившими мимо горожанами.

Люди прохаживались, торопились, останавливались, разговаривали. Но вот странно: кругом чистота. Ни соринки, ни бумажки. И люди чистые, аккуратные, весёлые. Под каждым окошком растут цветы в подвешенных горшках, мощёные улицы такие, что кажется, их мыли с мылом. Чудеса! Иван не мог скрыть своего восхищения. В рай попал! Внутри всё пело и, не дождавшись ответа от почему-то притихшего друга, с воодушевлением продолжил, провожая взглядом хорошенькую служанку с корзиной:

— Как он там о Шеллинге зло пишет! Я при нём-то не стал говорить, но ведь это надо же так написать, что в области философии природы Шеллинг должен пышно расцвести и воссиять.

— А как над Гофманом поиздевался, а! — улыбаясь, поддержал разговор Иван Васильевич, вальяжно раскинув руки на спинке скамейки. — Назвал его поэзию болезнью, поэтому обсуждать его произведения — дело не критика, а врача.

Злое, конечно, и не совсем справедливое, вернее, даже возмутительное утверждение поэта Генриха Гейне о творчестве собрата по перу расплылось в сознании, подобно стаявшему льду на солнце, и испарилось, не оставив никаких сожалений по этому поводу у братьев.

— Свои — сами разберутся! — лениво протянул Пётр.

Иван был чрезвычайно доволен прошедшим днём и собой. Его взгляд скользил по плескавшимся возле фонтана детям, по аккуратно подстриженным диковинным деревьям, по необычным вывескам над лавками, по великолепным фасадам зданий.

За несколько часов разговора с немецким философом все устали, но то внутреннее восхищение, та гордость за себя, общавшегося на равных с великим учёным мира, переполняла. Пётр засмеялся:

— А учеников Шеллинга он вообще назвал выпущенными на свободу школьниками.

Иван Васильевич перестал улыбаться, всплеснул руками и, протяжно промычав, резко опустил их на свои колени и пробасил:

— А вот это непорядочно. То восхвалял Шеллинга, а когда ни брауншвейгского ордена, ни звания профессора не получил, все немцы плохи стали, французы теперь роднее. Сбежал во Францию? Так, что ли? Молчишь, Фёдор Иванович, а?

Иван повернулся к Тютчеву, сидевшему между братьями, и вскочил испуганно. Друг полулежал на скамейке, голова безвольно свесилась на грудь. Всегда розовощёкий, сейчас он был белым, как накрахмаленная в рюшках рубашка.

— Перегрелся, что ли? — растерянно спросил Пётр брата, невольно отстраняясь от неподвижного тела.

— Не говори много, намочи вот платок, да побыстрее, потом выясним. Человека надо в чувство привести.

Он поднял голову Фёдора Ивановича, положил на спинку, легонько похлопал по пухлым бледным щекам, подул в лицо и положил подоспевший мокрый батистовый платок на широкий лоб друга.

Тютчев открыл глаза и попытался виновато улыбнуться.

— Нет-нет, ничего не говори! Сейчас же домой, сейчас же, — скомандовал Иван.

Братья подхватили под руки обмякшего и довольно-таки тяжёлого дипломата. Голову держать прямо сил ещё хватало, а вот ногами перебирать, даже не касаясь земли, сил не было.

Когда его уложили на кровать, напоили водой, и румянец понемногу оживил щёки, приступили к расспросам, что же случилось и не нужно ли вызвать врача.

Тютчев слабо махнул рукой:

— Экие вы! Ничего опасного. Нелли, жена, с детьми уехала на неделю к сестре. Три дня назад меня пригласил на обед русский посланник. Я думал, что идти нужно к шести часам, и явился в ту самую минуту, когда гости вставали из-за стола. Поэтому не обедал. На другой день обед заказать было некому, так как жена уехала. Я обошёлся без обеда.

— Ну, а на третий день, сегодня? — пряча улыбку, строго спросил Иван.

— А на третий день я потерял привычку обедать.

Дружбы не получилось

Жизнь за границей многому его научила. Друзей было много, а вот стихов о дружбе не было. Ни одного.

Летом 1833 года в Мюнхен на должность атташе прибыл в русское посольство молодой князь Иван Гагарин, дальний-дальний родственник Тютчева. Они сразу подружились. Что их сближало? Родина, Московский университет, общество любомудров, разговоры и думы о будущем России.

Был вечер. Друзья сидели «на брёвнах, у самой воды; напротив… на другом берегу, над скоплением остроконечных крыш и готических домишек, прилепившихся к набережной, высился базельский собор, — и всё было прикрыто пеленою листвы… Это тоже было очень красиво, а особенно Рейн, который струился… и плескал волной в темноте».

— Знаешь, с тех пор, как я приехал в Мюнхен, — делился князь Иван Гагарин с другом, — я наблюдаю за жизнью здешнего общества. При всём их различии у них есть общность, словом, европейская нация. В чём-то они похожи друг на друга, как и их страны. То, что их разделяет, так призрачно и незначительно. Вот этой общей черты не нахожу у нас, в России. Только вижу, что Россия в сравнении с этими европейскими странами отделена гораздо более глубокой разграничительной линией, чем та, которую можно заметить между Германией и Италией, Англией и Францией. Будто между ними, европейцами, ручейки протекают, а между нами — Волга в половодье, берегов не видать. В чём состоит та общность между европейскими нациями? Почему они чужды России?

В ответ тишина. Взгляд Фёдора Ивановича устремлён вдаль на закат, на воду. Думает. Не всё и не всегда можно объяснить словами. Иван многого не знал и к тому же был на одиннадцать лет моложе, но чувство любви к Родине не зависит от возраста. А князь Иван Гагарин, оказавшись в Мюнхене, постоянно «сравнивал Россию с Европой», видел лишь золотую обёртку жизни европейцев, которая манила, восхищала. Иван не видел сути этих наций, главного, что так неотвратимо открывалось вдумчивому, мыслящему Фёдору Ивановичу. Он молчал, потому что не знал, как можно научить уважать своё Отечество, а не превозносить чужое. Зачерпнул горсть камешков, с силой бросил в волну.

— Понимаешь, — не дождавшись ответа, продолжил Гагарин, — я не перестаю искать решение этого вопроса с тех пор, как приехал в Мюнхен. Посмотри, какая аккуратность и точность во всём: что дороги с дорожками отшлифованы, только что не вымыты полотёром, что в казённых местах порядок. Если сказано сделать работу за два дня, то непременно через это время и спросят с тебя.

Тютчев рывком встал с бревна. Долго отряхивал брюки, чувствуя настойчивый, выжидательно-наблюдательный взгляд друга. Наконец ответил:

— Иван, а тебе не кажется, что эти два качества, доведённые до совершенства, лишают людей души? И ещё ты видишь лишь внешнее проявление превосходства, — неторопливо возразил Фёдор Иванович. — Конечно, великолепно шагать по гладкой каменной дорожке в туфлях, а не вытаскивать из чавкающей грязи сапоги. Но заметь, пока ты доберёшься до места, весь вымазанный и забрызганный, узнаешь все новости дня и заодно повидаешь всех родственников и знакомых.

— Это смешно, но очень грустно, — улыбнулся, вздохнув, Иван.

— А меня это приводит в бешенство! — воскликнул Тютчев. — Понимаешь, в бешенство! Россия сейчас очень даже может себе позволить не только дорожки, но и железные дороги! Казна полна, а барон Клеймихель только и раскошелился, что на одну железнодорожную ветку от Петербурга до Москвы. Вся Европа понимает преимущество цивилизованного передвижения, а наши правители будто нарочно сдерживают дорожное развитие. Почему?

Иван удивлённо посмотрел на друга, не понимая связи бездорожья с действиями иностранцев.

— Друг мой, так можно во всей грязи и нищете обвинить иностранцев? Не сдерживали они никогда Россию, а наоборот, цивилизацию несли и несут! — недоумённо развёл руками Иван, не ожидавший такого поворота.

Он был твёрдо убеждён, что все достижения в науке — изобретение европейцев, которые учат русских основам цивилизации. В негодовании решительно встал, отряхнулся и, не допуская иных возражений, привёл, на его взгляд, неоспоримый аргумент:

— Ты больше десяти лет живёшь за границей в чистоте и порядке, и, поди, забыл, какова она, жизнь в Российской глубинке.

И вообще, он лучше знает, как обстоят дела на самом деле. Он начальник. Вот стихи у Фёдора Ивановича хороши, даже очень, а политик он никакой! Иван снисходительно улыбнулся. Каждый раз, когда речь заходила об иностранцах, об их роли в развитии России, о будущем Родины, оба становились чужими, непримиримыми, и каждый оставался при своём мнении. И не затрагивать этой темы им было невозможно: каждый искал своё место в жизни.

Фёдор Иванович умел их споры вовремя останавливать, и князь был частым гостем в доме Тютчева.

В уютную, небогато обставленную комнату ворвался тёплый ветер, и ветки сирени, стоявшие в фарфоровой белой вазе, будто ожили. Слабый, еле уловимый аромат нежности дохнул на Тютчева и увлёк туда, на родину, где под окном цвёл до самых заморозков чудоцвет или ночная красавица. Всё лето аромат цветов не давал уснуть, пеленою висел над домом, над садом, над лесом. А рано-рано утром высоко в небе над полем, которое засевали крестьяне, утопая в рыхлой земле, звенел на все лады жаворонок. Разве это можно почувствовать в ограниченной точностью и аккуратностью Европе?!

— Может, чаю? — дипломатично предложил Фёдор Иванович другу. Встал, позвал Нелли и подошёл к окну. Ему не хотелось продолжать разговор. Иван молод, падок на внешний блеск и не видит всей глубины проблемы, но он добр и умён. А здесь, в Мюнхене, не так много русских, с которыми можно расслабиться в беседе.

Жена молча принесла чайник, поставила на стол и, приветливо улыбнувшись гостю, наполнила пустые чашки.

Иван кивнул, но желание продолжить дискуссию, видимо, разгорелось ещё сильнее: тема задела за живое, и он пытался доказать преимущество Запада не столько другу, сколько себе.

— Нет, у России нет иного будущего, как подчиниться полностью Западу и постепенно достичь того уровня развития, который имеют европейские страны. Как им это удалось? Много причин. И в частности, надо перейти всем русским в католическое вероисповедание.

Тютчева неприятно поразило это утверждение. Знает ли Гагарин историю России, её традиции, народ?! Под пристальным взглядом друга Фёдор Иванович, не торопясь, поднял фарфоровую чашечку с ароматным индийским чаем. Страшно дорогой! Но какой же вкусный! Сделал несколько глотков, явно наслаждаясь. На лице появилась мягкая, добродушная улыбка.

— В одной из статей А. С. Пушкина я прочёл, что у греков мы взяли Евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Очень верно сказано. Наше духовенство до Феофана было достойно уважения, оно никогда не пятнало себя низостями папизма, — возразил Тютчев.

— В Западной Европе общий уровень развития жизни значительно выше, чем в России! И в этом всё дело. Неужели ты не видишь: единственное спасение для России в том, чтобы заменить всё «русское» европейским, начиная с церкви и религии!

— Это распространённая ошибка высшего общества. Там сплошь и рядом подменяется понятие «цивилизация» понятием «Европа». Я глубоко убеждён «в высшем мировом призвании русского народа».

— Ты «усваиваешь европейское просвещение», поэтому тебе трудно понять широкое призвание России, и наоборот, «углубляясь в русское, в духовные стихии», невозможно разглядеть всемирность европейской мысли. И в результате приходится отвергнуть либо Европу, либо Россию.

— Нет, это не так, — возразил Тютчев. — Чтобы увидеть «мировое призвание русского народа», не надо отрицать Запад. Ведь Шеллинг, Гёте, Гегель, утверждая западные ценности, не отрицали России, а предрекали ей великую самобытную будущность. «Европейский Запад — только половина великого органического целого, и претерпеваемые Западом трудности обретут разрешение, только в другой половине».

Через два года Иван Гагарин уедет домой, и вслед будут лететь удивительные письма. В одном из них тоскующий Тютчев восклицал: «Взгляните, вот подле меня свободный стул, вот сигареты, вот чай… Приходите, садитесь, и станем беседовать; да, станем беседовать, как бывало, и как я больше не беседую…» А письма… Разве в них передашь все чувства, все мысли?! Остались одни воспоминания, переживания и осознание недостаточности, бесполезности, нелепости писем.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.