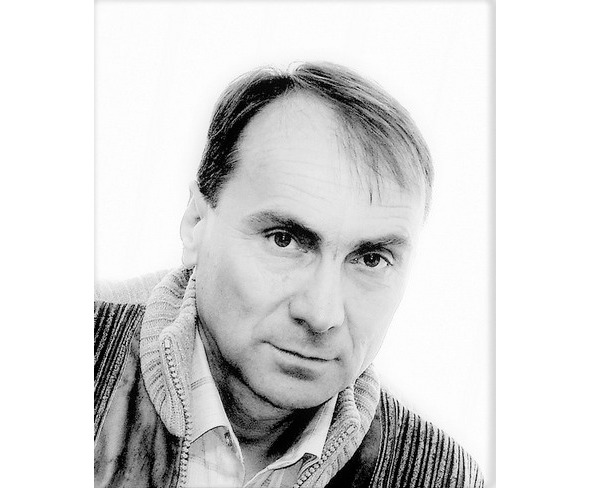

Сыров Юрий Александрович.

Родился в 1955 году в МАССР село Береговые Сыреси, где прошли детство и юность. С двадцати лет живет в Сибири (г. Зеленогорск Красноярского края).

Вдохновением для написания рассказов служат вроде бы обычные, но так редко встречающиеся каждому из нас удивительные люди. Их удивительность — в прорывающейся сквозь привычные человеческие слабости и недостатки душевной красоте и доброте.

Член РСП. Дипломант литературных конкурсов.

Бабушка

Я просыпаюсь и сквозь ещё не открытые веки вижу яркие язычки, пляшущие в печке. По лицу растекается нежная теплота, в носу и глазах легонько пощипывает дымок. Заворожённо смотрю на пляшущий огонь, который то и дело прикрывает своим широким телом мелькающая перед печкой бабушка. Она, улыбаясь, поворачивает ко мне голову, говорит вполголоса, сильно налегая на звук «о»:

— Встал? Ну, айда блинчиков-то. Пока горяченьки.

Сладко потянувшись и зевнув хлопаю ладошкой по кровати. Бабушка понимающе усмехается и ставит мне на кровать тарелку. Кладёт на неё горячие, ароматные, пышные блины, куриным пёрышком густо размазывая по ним растопленное масло. А я с надеждой смотрю на низ входной двери: если там иней — то мороз сильный, а мороз сильный — в школу не идти. Сердце переполняет счастье — там лёд! Дверь, взвизгнув, открывается. Впустив перед собой белое морозное облако и запах табака входит отец. Он смотрел корову, которая вот-вот должна отелиться.

— Ну? — строго спрашивает бабушка, скрестив руки сверху на своём высоком, прикрытым цветастым запоном (фартуком) животе.

— Ну, чё ну? — ворчит отец, стаскивая с ног валенки, — лежит, серку жуёт. И не собиратся вовсе.

Бабушка, сокрушённо вздохнув, вытирает руки краем запона и подаёт мне очередной блин.

— Мам! Опять в кровати кормишь! — укоряет отец.

— Нетрог (пускай) понежится маненько, — машет на него рукой бабушка, — не увидишь, как вымахат, улетит из домУ-то… — и смахивает кончиком полушалка набежавшую слезу.

— Пап! Чё, морозно? — спрашиваю, с надеждой, смачно причмокивая.

— Да не шибко, — огорчает отец, уходя в переднюю.

Смотрю на ласково тикающие бабушкины ходики — семь часов.

— Мам-стара, радиву включай! — кричу бабушке в надежде услышать хрипловатый, с мордовским акцентом, мужской голос: «Внимание, внимание! Говорит радиВВоузел. Сегодня, в связи с низкой температуРРой, отменяются занятия с первого по восьмой. КлассоВВ. ПоВВторяю…»

— Дак радиво-то уж сколь дён не работат? Чай, изломалось.

Вскакиваю, как ошпаренный, с кровати. Натягиваю штаны, прыгаю босыми ногами в валенки, лезу на печку за телогрейкой.

— А батюшки! Куды ты? — вскидывает руки бабушка.

— На двор!

— Дак иди в ведёрко, застудисся!

— Не! Я быстренько!

Вылетаю на улицу, запрокидываю голову на огромное жёлтое пятно посреди бездонной черноты. С удовольствием отмечаю: седое кольцо вокруг луны — значит крепкий мороз. От заснеженных крыш поднимаются серые столбы дыма, разносят вокруг чУдный аромат пекущегося хлеба и, упираясь в чёрную высь, растворяются там.

Бегу что есть мочи к другу. Под ногами, отражая жёлтые лунные искорки, громко хрустит снег. Влетев в сени и распахнув дверь в избу ору что есть мочи:

— Тёть Надь! Нынче учат!?

Та, испуганно вздрагивая, поворачивается от печки:

— Господи! Оглашенный! Что ж ты орёшь-то так? Не учат, не учат. Щас пЕредали. Иди к печке скорее. Озяб вон весь.

— Не-е! — выкрикиваю радостно и, вытирая под носом, поворачиваюсь к сладко сопящему из-под одеяла другу, — через час зайду! Выйдешь!?

— Да выйдет, выйдет, куды он денется, — смеётся его мать, — в школу нельзя — мороз, а на улице цельный день носИться можно? Это как? И мороз ведь им — хоть бы что, нипочём…

Нипочём… Нипочём оттого, что детство! Оттого, что счастье! Оттого, что бабушка еще жива…

Тюмка

Загребая дорожную пыль босыми ногами, будто по рассыпанной чёрной, горячей муке, задумчиво брели два закадычных другана: белобрысый, кругленький Митька и сутуловатый, худощавый, в неизменном чёрном картузе, Костька. Сзади телепался маленький — моложе друзей на целых два года! — семилетний Серёжка. Вдруг Костька резко остановился. Ужас отразился на его лице, будто он увидел саму бабу-Ягу в ступе.

— А-а-а… Ху-у! Робя-а-а! — прошипел он леденящим голосом. Мурашки побежали по спинам мальчишек. Они замерли и, открыв в ужасе рты, уставились на Костьку. Серёжка вцепился ему в руку, уставился на него немигающими, широко раскрытыми глазами и прошептал, прерывисто дыша:

— Костинька… Чё-ё?

Костька, будто очнувшись от оцепенения, обвёл мальчишек удивлённым — дескать: вы чё это так испужались? — взглядом, и спокойно протянул:

— У Варёночки яблоки — во-о! — и он развёл руки в стороны, показывая, какие огромные яблоки в саду его соседки — старой, сгорбленной старушки, которую все, и старые и малые, звали — Варёночка. Серёжка облегчённо вздохнул. Митька свирепо посмотрел на Костьку, открыл рот, но не найдя в своем лексиконе таких грозных слов, которых заслуживал бы Костька, зло сплюнул, мотнув головой. Но злость всё-таки просилась наружу, и он её выпустил, отвесив лёгонького подзатыльника… Серёжке.

— Ты чё….? — возмутился от неожиданности Серёжка. Митька немного замешкался с ответом, но природная сообразительность выручила его:

— А то! Ты вчерась Стёпку дразнил?!

— Дык все дразнили! А мне чё, нельзя?! — с негодованием выпалил Серёжка.

Степан Иванович — деревенский дурачок. Ума ему Бог не дал совершенно, но дал способность виртуозно играть на балалайке. Целыми днями Степан в любимой им солдатской форме, подаренной очередным демобилизованным земляком, шлялся по деревне и распевал под балалайку сочинённые им тут же частушки. Мальчишки любили подразнить его, но Стёпа сильно не обижался, только улыбался беззлобно, да ещё громче играл и пел.

Митька с Костькой Степана Ивановича не дразнили никогда, наоборот, часто сами заступались за него, отвешивая подзатыльники направо и налево (правда, только тем, кого сами не боялись).

— А вот Костинька, прохерссор твой, не дразнил! А знашь, чё не дразнил? А то, что сам знат, что ишшо дурней Степки во сто раз!

Серёжка предусмотрительно, зная по опыту, что сейчас с друзьями — начнётся, отошел в сторонку!

После недолгой перебранки и упоминания про недостатки всех их родственников, друзья, сжав кулаки, перешли к активной фазе скандала…

Всё это обычно быстро заканчивалось. И вот уже приятели молча, делая вид, что вообще незнакомы друг с другом, брели дальше. Расстроенный Серёжка то плелся сзади, то забегал вперёд. Пытался что-то спросить у друзей, как-то растормошить их: нужен был повод, толчок к примирению. И таким «поводом» мог оказаться он — Серёжка. Он знал, что иногда примирение у друзей наступало, когда они, отвешивая друг другу тумаки, вдруг сообща переключали злость на того, кто был рядом — ведь общий враг сближает больше, чем страстная любовь!

По дороге, поднимая вихрь пыли, нёсся мотоцикл. За рулём — участковый милиционер Тимофей Фролович, в народе попросту — Тюмка. Ну, вот он и «толчок»! Мальчишки прыгнули на обочину, пропуская мотоциклиста и, задыхаясь и отплёвываясь от пыли, начали поливать его всякими нехорошими словами. В этом соревновании — кто крепче и изощрённее выматерится в Тюмкин адрес — и наступило примирение. Больше всех радовался Серёжка. Он готов был целовать друганов от счастья!

— Робя! А меня на той неделе папка в Саранск с собой брал! — крикнул Серёжка, вспомнив, что так и не похвастался перед друзьями.

— Да ну! — восхитился Костька, — Митьк, видал? А мы с тобой сроду в городу Саранском не бывали…

— Ну и чё? Зато я с мамкой в Куйбышеве был, — пробубнил Митька, ещё не совсем примиряясь в душе с Костькой.

— Да, — продолжил задумчиво Костька, — Саранск — это те не деревня.

Серёжка гордо задрал голову, почувствовав свое превосходство перед старшими товарищами, и важно произнёс:

— Да-а, в общем, так себе… — потом встрепенулся, вспомнив самое важное:

— Вот! Тюмок та-ам… На кажном углу стоят!

Костька остановился, вопросительно уставился на Серёжку:

— А углов?

— Чё, углов? — не понял Серёжка.

— Ну, углов-то скока?! — кричал, закатившись от смеха, Митька.

Наступил окончательный мир, особенно радостный после скандала и потасовки!

— Да ну её, Варёночку! Давайте нони к нам в сад залезем! У нас яблоки — во! — и Митька развел в стороны руки — еще шире, чем недавно Костька.

Переполняемые счастьем друзья припустили по дороге, поднимая пыль выше, чем Тюмкин мотоцикл.

Озорники

— Робя-а… — Костька застыл на месте, выпучил глаза, и снова, загробным голосом, чуть слышно прохрипел, — Робя-а…

Серёжка побледнел и вцепился в полу Костькиного пиджачка. Вовка, открыв от неожиданности рот, уставился на Костьку. Митька, знавший друга как самого себя, всплеснул руками, сплюнул и выкрикнул:

— Ну, чё?! Опять!? У Варёночки яблоки — во-о!?

Костька невозмутимо обвёл мальчишек взглядом, положил ладонь на Серёжкины вихры и, ткнув другой рукой его в лоб, торжественно изрёк:

— У Васяньки вишня — во-о!

— Ага! С Серёжкину башку! — снова, зло сплюнув, выкрикнул Митька.

Мальчишки почувствовали, что с друганами вот-вот начнётся. Начнётся активная часть скандала — отвешивание друг другу тумаков. Ситуацию спас Серёжка, больше всех не любивший эту активную часть. Он дёрнул Костьку за рукав и закричал:

— А я вчарась видал, как баушка Варя, ёвонна жона, огурцы поливала! Во-о какие! — показал пальцем на Костькину голову… но тут же, испугавшись своего смелого жеста, быстренько показал на свою, — Как… моя башка!

Посмеявшись над Серёжкиным миролюбием, мальчишки приступили к разработке плана грабежа Васянькиного сада. Набег отложили до наступления сумерек. Серёжку было решено поставить на стрёме около крыльца. Если вдруг зажжётся в сенях свет, или на крыльцо кто выйдет, то он должен громко замяукать. Не обращая внимания на начавшего тут же тренироваться Серёжку, мальчишки стали горячо спорить: кто будет рыдваном. Миссия эта была почётна и опасна! Рыдван ложился на спину, и двое помощников, встав по обе стороны грядки, тащили его за ноги по лункам с огурцами. Почётна миссия потому, что только опытный рыдван мог отличить в темноте маленькие вкусные огурцы от больших, переспелых. И, положившись только на опытность мягкого места, вовремя скомандовать: «Ну-ко стоп!», вытащить из-под зада нужный огурец и поместить его за пазуху. А опасна тем, что зад рыдвана мог наехать не только на огурец…

— У меня задница не казённа! — кричал Вовка, — вон Сашку Седельникова в прошлом годе тащили по Оганькиным лункам! Так она бутылок битых там натыкала. Всюю задницу изранил! По сю пор сидеть не могёт! Вон, Серёжку давайте потащим. Он и полегче меня.

— Я те, барану, ищо раз грю: Серёжка на стрёме. Да и маненький он ишшо. А у тя и опыту поболе, — убеждал его Костька.

Вовка, поначалу никак не соглашавшийся с доводами авторитетного Костьки, увидев свирепое лицо и сжатые кулаки Митьки, обречённо пробубнил:

— Ладно…

А Костька продолжал:

— Как пазуху заполнишь, лезешь через забор и бежишь к нашему дому.

— К нашему! — рявкнул всё ещё свирепый Митька.

— Ладно, к ихнему — согласился Костька, — а мы ещё вишню оберём. Потом забирам Серёжку и к тебе.

В сумерках мальчишки подкрались к намеченному объекту — к Васянькиному забору из двухметровых горбылей. Митька первый перескочил через него, так как был частым гостем у хлебосольных Зининых и знал все закоулки их сада.

Шарик — Васянькин пёс — с громким лаем бросился к забору. Но тут же, узнав своего друга, стал тереться широким лбом о его ноги. Митька потрепал пса за уши, скомандовал друзьям: «За мной!»

Поездка Вовкиного зада по огурцам прошла более чем успешно!

Похлопав по раздутой рубашке на его животе, Митька скомандовал:

— Ну, всё. Давай к нашему дому. Токо без нас не жрать!

И они с Костькой, сопровождаемые радостным Шариком, направились в другой конец сада воровать вишню…

Вовка подошёл к забору, достал из-за пазухи огурец, откусил, задумался… С грузом преодолеть такую высокую преграду не представлялось возможным. Хрумкая огурцом, он смело направился по тропинке мимо крыльца к садовой калитке.

Увидев в темноте напротив крыльца Вовкин, раздутый от огурцов за пазухой, силуэт, Серёжка принял его за кругленькую бабу Варю и громко замяукал. Шарик первым услышал этот ненавистный звук и, заливаясь громким лаем, бросился к калитке. В сенях зажегся тусклый свет, на крыльцо выскочила жена Васяньки:

— Шарик! Чё такое? Чё тама? Вася, ты?

А Васянька в это время брёл вдоль своего забора к дому: под хмельком из гостей шёл, от Миткиных родителей.

Вдруг стремительно, как вихри, пронеслись мимо две чёрные тени — Вовка с Серёжкой. А сверху, с высокого забора рухнул Костька, сбив с ног сразу протрезвевшего деда. Ошарашенный Васянька плюхнулся задом в заросли крапивы и застыл, уставившись на забор. Волосы зашевелились у него на голове: на фоне светловатого от луны неба на заборе чётко вырисовывалось страшное существо, похожее на огромного паука…

А это Митька повис на одном из горбылей и, растопырив руки и ноги, махал ими что есть мочи, пытаясь слететь вниз. Горбыль прошёл между его спиной и курткой, упёршись в воротник. Куртка была вельветовая, новая, любимая!

Пленник из последних сил, что есть мочи, замахал руками, ногами. Куртка, не выдержав, со страшным треском лопнула от пояса до воротника, и Митька шлёпнулся к ногам сидящего в крапиве Васяньки. Встал на четвереньки и, почти уткнувшись деду в нос своим носом, прохрипел:

— Здрасси, деда Вась…

— Митя! Никак ты, что ли? Кудыж-ты? Митя. Обожди!

Но Митька уже летел к своему дому. Прибежав, он плюхнулся на бревна рядом со ждавшими его соратниками и… прилип!

Старые почерневшие брёвна, оставшиеся ещё от постройки нового дома, лежали прямо под бабушкиными окнами. На дрова их было жалко пускать. Так и чахли они много лет, привлекая присесть, отдохнуть гулявшую ночами молодёжь. Бабушка, в отличие от этих гулявших, вставала по утрам очень рано. И до того надоело ей это соседство бессонными ночами, что взяла она да и измазала в одном месте брёвна солидолом…

Утром у колодца Васянька поведал Митькиной матери о проделках её чада. Только просил не наказывать сильно:

— Верынька, он же хороший мальчишка у вас, воспитанный. Здрасси, говорит, деда Вася.

«Воспитанный» Митька понуро сидел за бабушкиной спиной, спрятавшись там от гнева матери. Хлюпал распухшим от горя-печали мокрым носом, промокая его в бабушкину кофту. А та зашивала любимую Митькину раненую вельветку и, поправляя сползавшие с носа очки, то вздыхала, то посмеивалась:

— А-ба-а… Штаны-то нешто карасином топерь оттирать? Дак а чем-же? Боли ничем и не оттерёшь. А огурцы-то? Своих дёвать некуды… А вишни-ти нони вон скока! Дак чай весь сад заполонила. Саня-то кажну осень вырубат её, вырубат, а она вон прёт и прёт, как сорняк! Они к Васяньке за вишней… Никак у нёго слаще вишня-то? А? Озорники-и. …А солидол-то соскоблить с брёвнов надыть…

У омута

На берегу реки, заросшем ивняком, было страшно. И Митька с Костькой никак не могли спуститься к воде, где росли самые гибкие и ровные прутья: как раз то, что им было нужно.

У друганов было новое увлечение — рыбалка. Пришли они на реку за прутьями, чтобы из них наплести мерёт для ловли рыбы. Но пока шли, постоянно отвлекаясь: то на уток в озёрах, то на ящериц, оставлявших им свои хвосты, а то и поругаться, да и подраться немного, день склонился к закату. Друзья спустились с крутого берега, но подходить к потемневшей реке было ой как страшно. Тишина стояла такая, что звенело в ушах. Только иногда раздавался всплеск воды от какой-нибудь рыбы… или ещё кого неведомого? В реке отразились последние блики заката и исчезли, словно потонув в чёрной, тяжёлой глубине омута.

— Вот здесь ведь Бобыль-то утонул… — прошептал сухими губами Костька.

— И чё черти-то его сюды занесли, — еле слышно вторил ему Митька.

— Замолч, Трясной Митя! Чёрта не поминай! — процедил сквозь зубы Костька.

— Чё ты вякнул, Ширабан? — дрожащим от негодования, а еще больше от страха, голосом прохрипел Митька.

Назревала драка. Но пыл двух воинов охладил внезапный всплеск такой силы, что брызги долетели до их лиц. Присев от страха на корточки мальчишки на мгновение потеряли дар речи. Как током шарахнуло по всему телу, стало жарко, а в ногах такая слабость, что не то, что бежать, с корточек не встать.

— Русалка, — почти беззвучно шевельнул губами Митька.

— Накликал, придурок, — процедил сквозь стучащие зубы Костька.

— Костинька, айда отсю-ю-ю-дова, — заблеял Митька и стал старательно пятиться задом вверх по обрыву, опираясь руками о землю.

— Ха! Это ж сом, дура! — Костька был чуть старше друга, чуть храбрее, и в критических ситуациях принимал командование на себя. Он даже смог встать на ноги и гордо выпрямил спину.

— Со-о-о-м? А чё те сом-то, как хватит хвостом и «мама» не пикнешь…, а то ваще слопат… на фиг. Вон, Бобыля-то вытащили, а у него все ноги обглоданы. Сом и утопил…

— Ну, сом не нечиста сила! Чхал я на него! Пускай се булькат под корягой, — Костька, достав нож, деловито осмотрел лезвие и, подойдя к воде, стал срезать прутья. Митька, видя такую его лихость, подполз на четвереньках и встал сзади. На душе стало немного спокойнее за спиной у смелого друга.

— Костинька, а правда, что Кольки клыкастого отец русалку встречал, когда припозднился с охоты?

— Правда. Они с отцом у нас выпивали, дык я сам слыхал, как он баил. Вот. Иду, грит, я, Миколай, с охоты. Припозднился. Стал через мост переходить, гляжу, а под мостом девка в одном исподнем стоит, белье колотит. Ну, думаю, щас я тя шугну. Как пальну с ружья, думаю, так она и обомрёт. Пригнулся, дошёл до того берега, ружьё с плеча сымаю, а оно и не ружьё вовсе, а палка еловая. Вот. А девка как засмеётся, да звонко так, прям будто в башке у меня смех-то этот раздаётся! Да и раз! В воду! Тока хвост показала и нет её. Тут я, Миколай, веришь-нет, и обгадился. Вот, — рассказывая всё это, Константин деловито выбирал и срезал прутья. А Митька, затаив дыхание, смотрел на уже совсем почерневшую воду и испытывал такой жуткий страх, что не заметил, как упёрся в спину друга носом и почти перестал дышать.

— А може уж и хватит их, прутьев-то? А? Кость? — прошептал он задумчиво.

— Ты чё пришел, а?! Я те шас хватну! Режь, давай! — Костька намеренно повышал голос, чтобы испугать свой страх, изо всех сил старался показать другу и себе самому, что совсем ему и не страшно:

— Чё слюни распустил? У тя чё в руке-то, а?

— Но-о-ожик.

— Н-о-о-жик, — передразнил его Костька. — А ты знашь, что нечиста сила токо ножа и боится! — И он лихо протянул руку с ножом в сторону воды. Но Митька уже совсем плохо соображал. Он резко оглянулся и устремил свои, от страха размером с блюдце, глаза вверх на край обрывистого берега. Небольшие островки шиповника, росшие на берегу, казались снизу огромными мохнатыми чёрными кочками, упиравшимися в ещё светлое небо. А за ними была кромешная, зловещая тьма, из которой еле слышно доносился странный шорох: то ли ящерка по траве пробежала, то ли слабенький ветерок по кустикам пролетел, то ли сущности ужасные подкрадываются. Смотреть на берег Митьке стало ещё страшнее, чем на воду, а ещё страшнее, чем оставаться здесь, было идти обратно. Да и идти-то пришлось бы через тот самый мост… Он присел снова на корточки, обхватил колени руками, и мелкая дрожь побежала по всему телу. Теперь ему уже стало не жарко, а холодно. Костька всё это время оставался в той же позе лихого мушкетёра, затем как саблей взмахнул ножом:

— А помнишь, Митьк, рассказывали, что жила у нас в деревне старуха-ведьма? В кошку чёрную превращалась и бегала по ночам. Мужик какой-то будто шёл ночью, а она на него кинулась. Он её раз — ножом, лапу и отрубил. Вот. А наутро слышат, у старухи в избе стоны да охи там всякие, зашли, а она на печке, да без руки. Вот, — Митька покрепче сжал рукоять ножа.

— Они, говорят, на трёх ножах колдуют. Да, Кость?

— Ну да. У неё на подловке (на чердаке) три ножа нашли, когда она умирала, лохань с тухлой водой и кости летучей мыши. Вот. Мужики туда залезли матку (балка под потолком) поднять и увидели. Она умереть никак не могла, мучилась. Пока мужики матку не подняли. Сама попросила. Подними-и-ите, грит, матку, поми-и-илуйте — умереть да-а-айте. Как подняли матку, она тут и померла сразу. Вот. Но я те ищё раз грю: главное — ножик! Если сучок какой ковырять будешь ножом рядом с ведьмой — ей больно будет. Будто её ножом тычешь.

Митька, дрожа, придвинулся к выброшенной на берег коряге и стал лихорадочно ощупывать её, ища сучки. Его страх подошёл к самому пику. Если хрустнула бы вдруг ветка или поднялся снова сом со дна омута и хлестанул своим хвостищем по воде, то никакая сила не удержала его бы здесь. Да и Костькино старание быть храбрым было на пределе. Он уже несколько раз чиркал ножом по тоненькому, гибкому пруту и никак не мог сообразить, что чиркает его другой стороной ножа.

— А бабка моя вот рассказывала, — зашептал Костька, — что пошли мужики затемно на сенокос, глядят, колесо от телеги катится. Они его взяли да на сучок и повесили. Вот. Вечером домой идут, глядят, а на дереве старуха мёртвая висит. Страшная, спасу нет. Глазищи вытаращила, зубы оскалила.

— Эт баушка тя пугала, чтоб ты шлялся меньше… — с надеждой в голосе прошептал Митька.

— Ну уж не как твоя мать — чуть чё, так поленом. Да и мало тебе, дрыном бы…

— А чё дальше-то, Кость?

— Чё-чё, мужики её снять захотели, вот, подошли, а она как заорёт! — Костька перевёл дыхание, он уже давно перестал резать прутья, а теперь вдруг замер, как будто окаменел, потом стал озираться по сторонам, словно загнанный волчонок, мечущийся за флажками. А Митька, ухватив Костькину полу пиджачка и, перестав вообще дышать, судорожно пытался подняться с корточек. На небе, ещё сохранившем светловатые отблески ушедшего дня, появились кое-где первые звёзды. И будто всем этим небесным куполом обрушился на мальчишек пронзительный, душераздирающий крик:

— Ах вы, паразиты такие! Вас куда черти унесли! Окаянные! — вдоль берега бежала Костькина мать, размахивая поленом. Её вид и крики сразу разогнали все страхи. Стало вдруг так спокойно, радостно. Ругань и тумаки были для друзей таким счастьем, что они тихонько захихикали и, обнявшись уже смело потрусили домой, забыв на берегу все срезанные прутья.

ОмЕль

Костька с маленьким Серёжкой плелись с рыбалки. В очередной раз расскандалившись с другом Митькой, Костька пошёл было на речку один, но вынужден был взять с собой бесцельно болтавшегося Серёжку. Мелкий, где бы ни встретил самого умного и авторитетного для него Костьку, прилипал к нему, как рыбка-лоцман к акуле, и отлепить его не удавалось даже подзатыльниками.

День был жарким, рыба совсем не ловилась, да и Костька пребывал в печали после очередного скандала с Митькой. А тут ещё и Серёжка заныл:

— Костинька, айда домой, гОлодно чей-то…

Дом Костьки был гораздо ближе от речки, чем Серёжкин — туда они и потелепались, утомлённые жарой и голодом. И только зайдя в дом Костька вспомнил, как его рано утром расталкивала мать:

— Костя, сыночка, просыпайся, мы все уезжаем в район, к тёть Гале в больницу. Я и печку не топила, тебе даже поесть нечего. Ты уж сбегай к Митьке, поешьте там, а мы вам вечером гостинцев привезём. — Костька так и сделал. Натрескавшись пирогов, друганы лениво развалились на мягкой лужайке, обсудить предстоящую рыбалку, а за обсуждением, как всегда, поругались…

Отгоняя неприятные воспоминания, Костька тяжко вздохнул и подтолкнул Серёжку к столу:

— Садись. Шас чо-нить поедим.

В надежде на чудо он заглянул в холодную печь — пусто. Открыл бабушкину студёнку — широкую тумбочку для хранения продуктов — пошарил и, почувствовав какой-то запах, стал вышвыривать из неё всё, что было. Из съестного оказалась только, видимо нечаянно забытая и пролежавшая там много дней, засохшая селёдка. Костька поставил тарелку на стол, понюхал — запах был… не очень, а рядом с селедкой лениво шевелились подозрительные белые червячки… Серёжка брезгливо скривился:

— Я не бу-у-ду…

— Ешь, дурак. Это — деликатес! В Сибири, на море Байкал, тамошние жители тока протухшу рыбу и жрут. Они её омЕль зовут. Вот.

— Чай не правда!? — Серёжка выпучил глазёнки, открыл рот, но тут же быстренько захлопнул его. Мелькнула мысль: «Кабы Костька в открытый рот рыбу-то не сунул».

— Дак она чай, поди, и рождатся така? Тухла?

— Ага-а! И всюЮ жизню така тухла и плават, пока не спомают да не слопают… Дурак! Хто же енто живой протухат! Они её нарочно на солнышке, или в студёнках таких вот держат, пока не протухнет. А потом — жрут. Эт баушка наша положила спицально маненько на пробу. Вот она шас и доспела. Мы с тобой пробу-то и сымем. Вот. Жри давай!

— Дак, а ловят-то как, Кость? — спросил Серёжка, пытаясь оттянуть время перед великим таинством — пробой тухлой рыбы. — Говоришь, зовут омЕль. Зовут — это что ли с берега кричат: «омЕ-ель, омЕ-ель…», она и приплыват?

— Ой, дура-ак, — Костька обхватил голову, раскачивающуюся из стороны в сторону от возмущения, и тяжко выдохнул…

С улицы раздался условный сигнал друганов — протяжный свист. Костька выглянул за оконную занавеску, отпихнул рукой бесцеремонно лезущую туда Серёжкину мордашку, и выругался:

— Ну,… Митька, блин, вечно спортит шутку.

Бросив взгляд на копошащихся в тарелке белых червячков, сглотнул голодную слюну, отвесил Серёжке лёгонького подзатыльника и, скомандовав: «За мной, шкет!» выбежал из дома.

— Митька-а! Серёжка голодный, спасу нет. А мои тока вечером вернутся. У тя дома пожрать чё есть?

У жалостливого Митьки защемило сердце. Он взял Серёжку за руку, погладил его взъерошенные волосёнки, сердито глянул на Костьку и процедил сквозь зубы:

— Цельный день мальца таскаш за собой не жрамши, а сам-то пирогов… — и осёкся.

— Да ладно, — буркнул примирительно Костька.

— Айдате к нам. Папка дома с дядь Саней. Выпивают. Не ной, Серёга, щас от пуза накормлю, — и Митька быстро зашагал к своему дому, таща за руку еле поспевающего за ним Серёжку. А тот, семеня, то и дело оглядывался с опаской на плетущегося сзади понурого Костьку. Страшно ему было: друзья вот-вот расскандалятся! Но урчащий от голода Костькин живот напоминал, что ради «пожрать» — можно и потерпеть. И Костька стойко терпел: не отвечал на гневные выпады друга.

Мальчишки вошли в дом… и замерли у порога. Митькин отец, приветливо улыбаясь, поманил их рукой:

— А ну, орлы, к столу! Сейчас деликатес есть будем. Дядя Саня вернулся, гостинец из Сибири привёз. Митька, чайник быстренько поставь.

Дядя Саня сконфуженно сдвинул начатую бутылку «Столичной» за горку нарезанного хлеба, показал кивком головы на огромную рыбину, лежащую на столе, и гордо отрекомендовал:

— Омуль! С душком!

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.