Бесплатный фрагмент - Детали и дали

Предисловие

Всякого потенциального читателя интересуют два ключевых вопроса. Первый: зачем мне это читать (а я, кстати, человек занятой)? Второй: чего мне ждать от этой книги (а я, между прочим, перевидал и перечитал немало)? Попробую своим предисловием ответить на оба эти вопроса. Зачем читать книгу Александра Ерофеева «Детали и дали», и что найдёт в ней читатель?

Мне кажется, сегодня многие авторы, будь то писатели или учёные-гуманитарии, страдают недопониманием уникальности нашей советско-постсоветской жизни. Это не «они» (всё остальное человечество) «другие», а мы, вылупившиеся в специально и несовершенно построенном инкубаторе, имеем уникальный опыт прорастания естественного сквозь искусственное. И это настоящее богатство для вдумчивого наблюдателя. Досадно, что, имея дело с подлинно новым материалом, наши гуманитарии следуют литературной или научной моде, в которой тонет то, чем они могли бы обогатить культуру. Знаю это не понаслышке. Изучая советский язык, я постоянно наталкиваюсь на работы, авторы которых спешат применить к его анализу модные теории и проходят мимо очевидного, того, что требует уточнения этих теорий, а может быть, и создания новых. Этим же грехом страдают и профессиональные литераторы: стараясь показать, что находятся на переднем краю художественного «откутюра», не видят того, что дарит им сама судьба и обрекают себя на вторичность. В этом смысле к каждому свежему, непредвзятому, «непрофессиональному», если угодно, взгляду следует отнестись внимательно. Я как читатель гораздо больше доверяю периферии отечественной словесности, чем её самопровозглашённому центру. Ума холодных наблюдений и сердца горестных замет — вот чего я жду от современного автора. И именно это я нашел в книге Александра Ерофеева. Эта книга написана вдумчивым и наблюдательным человеком. Вот поэтому я беру на себя смелость рекомендовать её и тебе, страдающий дефицитом времени современный читатель.

Мне, читателю, интересно наблюдать, как поднимается то, что Аверченко назвал когда-то «сапогом примятой травой», наблюдать, как в записках Ерофеева, освобожденных от внешних напластований постмодернизма, журнализма и квасного патриотизма, прорастают знакомые по русской литературе темы — гуманность, маленький человек, поэтика сожалений, отвращение к фальши. Не знаю, как вы, а я обратил внимание на то, что современные английские, немецкие, французские вещи, будь то фильмы или детские книги, буквально напитаны соками своих национальных литератур. И это понятно, ведь они не родились в инкубаторе. У нас же разглядеть русскую литературу, русский способ рассуждать о жизни не так-то просто, особенно у «патриотов». А вот у Александра Ерофеева, где русская тема никак, никаким образом не педалируется, это получается естественно.

Что же, однако, читатель найдет в этой книге? Да, просмотрев оглавление, он может воскликнуть: «Это что — присказка Моржа из „Алисы“, рассказ о башмаках, о кораблях, о сургучных печатях, о королях и капусте?» Ведь здесь и сельское кладбище, и пионерлагерь «Артек», и Эсфигменский монастырь, и Лаос, и Китай, и Стамбул, и нечто из карьеры дипломата, и охота с рыболовством, и размышления об авторской песне, и перевод сонета Шекспира с рассуждением о его поэтике, и оригинальные стихи, и коты, и чайки, и мысли о России, если только не всё это вообще и есть мысли о России.

При всей пестроте материала книга читается легко, видимо, потому что и писалась она легко, ненатужно. Весь текст за двумя-тремя исключениями состоит из очень небольших пассажей со своими отдельными темами. Иные пассажи не превышают и одной страницы. Да и как могло быть иначе, ведь автор делится с нами своими мыслями и впечатлениями. Но постепенно, по ходу чтения раскрывается личность самого повествователя: штрихи складываются в портрет. И постепенно, по ходу чтения складывается другой портрет — страны и эпохи.

Помимо «всюду родимую Русь узнаю», в этих записках мы найдём много ярких страниц о зарубежных поездках и жизни за рубежом. Особенно много стамбульских впечатлений, в которых этот город раскрывается с неожиданной, для меня по крайней мере, стороны как «растворённая Византия», как подземный город или даже целые подземные города. И своё, и чужое описано на редкость доброжелательно. Всюду чувствуется презумпция жизни, нет ничего предвзятого, нет ни филиппик, ни панегириков, но есть желание понять.

«Детали и дали» назвал свою книгу автор. И это действительно детали, а не навязанные нам выводы. Детально передаются не только впечатления о детстве. Детально анализируется девяностый сонет Шекспира и его перевод. Автор, кстати, предлагает свою версию перевода, которая, на мой взгляд, выглядит не менее убедительной, чем классическая, маршаковская. В деталях узнаём мы о взаимоотношениях ворон и чаек на стамбульских крышах. В деталях раскрывается и сразу же становится узнаваемой жизнь Армении, где автор пробыл всего два дня. Да, автор был и там. Поэтому, собственно, «дали». География этой маленькой книги обширна: Лондон и Лаос, Москва и Босфор. Обширна география и физическая, и политическая, и, если можно так выразиться, психологическая. Да и временной отрезок, охваченный книгой, под стать пространственному.

Нелегко, да и незачем определять жанр этой книги. Зато найти в ней можно многое. Этим я и предлагаю заняться её читателю.

Георгий Хазагеров,

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка Южного федерального университета

Пролог

Маме с папой, успевшим прочитать некоторые из этих записок

Я вообще сначала хотел поступить, как все нормальные писатели. То есть растащить себя на несколько персонажей, вложить в уста или голову каждому то, что ему больше подходит, ну и сдобрить всё это сюжетом позакрученней. А потом решил: зачем? Да и монологи получатся длинноватые. Пусть уж в роли лирического героя выступаю я сам, чего притворяться-то.

Тут ведь как получилось. Всю жизнь я занимался весьма далёкими от писательства делами, заносившими меня то в Лаос, то в Лондон, то ещё бог знает куда (теперь вот — в Стамбул). Но к слову всегда испытывал пиетет и старался обращаться с ним уважительно. Дневников, впрочем, по причине неорганизованности своей никогда не вёл и только несколько лет назад начал записывать мысли, наблюдения и ощущения, которые в какой-то момент показались мне интересными. Делал я это, главным образом, потому, что обнаружил: положить на бумагу — это единственный способ зафиксировать какую-то идею и идти дальше, а не катать её бесконечно в себе.

У любимого писателя и земляка (по Владимирской области) моего папы Владимира Солоухина была книга коротких записок «Камешки на ладони». У меня, в общем, получился тот же жанр, только тут всё же не камешки, а средних размеров булыжники. Я действительно люблю собирать крупные куски породы — они мне кажутся более интересными, чем мелкая галька. Иногда могу протащить какой-нибудь приглянувшийся минерал несколько километров, чтобы потом он занял почётное место в коллекции. Кстати, среди моих опусов вы найдете один под названием «Камни». Надеюсь всё же, что вам они не покажутся слишком уж тяжёлыми.

Некоторые из заметок, как вы увидите, были сначала размещены во всем известной социальной сети — и тут же безжалостно поименованы «лонгридом», который, как известно, там никто не читает. А темы их были самыми разными — от совершенно локальных до почти «космического масштаба» (здесь по нынешним временам принято ставить «смайлик»).

Да, о смайликах и прочих значках: рассортировав свои опусы на несколько условных разделов, автор поначалу хотел также снабдить их условными знаками в оглавлении, чтобы, например, читателю, интересующемуся путевыми зарисовками, не вляпаться в мемуары мужчины среднего возраста, а иронической прозой — в размышления о судьбах человечества. Но потом подумал: значки эти будут именно что слишком условными. Ведь желание порефлексировать, осмыслить да похихикать, как ни крути, вылезает на свет божий в любой из записочек, а главное — в жизни одно от другого не отделить. В общем, разбирайтесь сами, где смеяться, где плакать, а где, как говорится, «рыбу заворачивали»…

Со временем начал также заниматься стихосложением и переводами стихов, но в этот сборник для чистоты, так сказать, жанра, решил поместить только несколько экземпляров, которые многое, по-моему, объясняют… Остальное, может быть, ещё как-нибудь выпущу. Кстати, в использованной в качестве эпилога рэп-поэме «Вопросы соотношений» (которую мама называла, как всегда в точку, «Соотношение отношений») фигурирует некий Арсений Загаевский. Не пугайтесь, это мой стихотворный брат-близнец.

А если вдуматься, то единственная цель моего сочинительства — оставить что-то после себя. Не в смысле сколь-нибудь великое, а просто материал о том, что меня волновало, забавляло, о чём думал, что считал важным и как решил это поведать. Надеюсь, получился эдакий срез нашей общей жизни (все заметки в этой книжке были написаны с 2013 по начало 2020 г.) глазами человека, которому, как сказал БГ, «выпала великая честь — жить в перемену времен». Может, кому-то потом понадобится, мало ли. Кстати, когда готовил текст к печати, у меня так и чесались руки переписать некоторые из более ранних текстов, но заставил себя этого не делать. Срез — так срез.

Сразу скажу, что большую всемирную беду — пандемию — и большую российскую беду — окончательное установление клептократической диктатуры — я здесь напрямую не затрагиваю. Как говорится, видится на расстоянии. Но, перечитав собственные тексты, с некоторым даже изумлением понял, что некие предчувствия и рефлексии на эти темы в них увидеть можно.

Вообще, надеюсь, вам будет нескучно — на большее не рассчитываю.

И последнее — технический момент. В тексте много выражений на английском, которые я перевожу в сносках. Не все же обязаны знать английский. Но есть также много прямых и перековерканных цитат и аллюзий. Их я не всегда поясняю — предлагаю читателю самому разобраться и надеюсь, что меня не привлекут за нарушение авторских прав…

Действие первое, в котором герой предается воспоминаниям и путешествиям

Акт первый, ностальгический

Обитатели станковского кладбища

Раз в год я вожу отца на его родину — в село Станки Вязниковского района Владимирской области — поправить могилы его родителей. Соответственно, моих бабушки и дедушки, Елизаветы Алексеевны и Николая Петровича.

Название «Станки» — не мануфактурного свойства, а гораздо более древнее. Якобы здесь был стан монголо-татар на пути к Владимиру.

Папе скоро 78 лет, два месяца назад был второй инсульт. Тем не менее, попросил снова свозить его: надо покрасить ограду, посадить цветы, вообще посмотреть что как. Ведь в деревне никого из родственников не осталось.

Должен признаться, я вообще люблю бывать на кладбищах. Как-то мне там спокойно. Но это — особенное. В одном из многочисленных берёзовых перелесков поодаль от деревни. От берёз и светло, и тенисто, и сорняки не растут. Даже неухоженные могилы выглядят пристойно — листья да редкая трава. Земляника. Как раз ягоды покраснели.

Хорошо спится, наверно.

Хотя неухоженных могил очень мало: за большинством присматривают, это видно. Гигантских обелисков, высящихся надо всем и вся, нет. Как и в деревне, все здесь более-менее равны — могилки небогатые, но ухоженные.

С моего детства в Станках изменилось многое. Раньше пило большинство мужчин — теперь, похоже, и многие женщины, и чуть ли не дети. Появились наркотики, о которых раньше и слыхом не слыхивали. Молоко можно добыть только у опять же неслыханных прежде пришельцев из Средней Азии. Совхоз здешний никогда передовым не был, но худо-бедно функционировал. Теперь же ни одно поле не засеяно, развалившиеся постройки щерятся ржавыми останками каких-то механизмов. Сталкер.

Но за могилами неведомо чем живущие станковцы ухаживают, как прежде. Может, как принято в таких случаях говорить, не всё ещё потеряно.

А главное здесь для меня — то, что это маленькое, с гектар, кладбище населено персонажами летних месяцев моего детства, которые я проводил у дедушки с бабушкой. Самые разные деревенские люди самого разного возраста, которые

играли у нас в карты — в неведомых «козла» и «рамса»,

выпивали с дедушкой,

сплетничали с бабушкой,

обсуждали предстоящую охоту,

и просто заходили поговорить о текущих станковских делах —

почти все они теперь здесь.

И, бродя по дорожкам между оград, с ними как будто можно беседовать. Очень странное, скажу вам, ощущение!

Вот экстравагантный Федя Шачков (отчеств многих не помню — помню, как называли дома), который до смерти пугал меня, пятилетнего, истошными песнями у нас под окнами, а также нарочито громко орал на Клязьме к возмущению прочих рыбаков, развивая свою теорию, что рыба человеческие звуки не слышит.

Вот наш сосед Серёга Елизаров — отличный плотник, а по совместительству — учитель труда, знаменитый также тем, что не раз видел НЛО над лесом (и даже, кажется, докладывал об этом корреспонденту районной газеты «Маяк». Сомнение в рассказанном вызывало только его обычное состояние). Интересно, кстати, почему пришельцы перестали наведываться к нам с концом развитого социализма? Раньше их видели очень многие.

Вот Ольга Степановна Изволенская, дочь последнего дьячка заречной Серапионовой пустыни. Даже старухой она была красивая, сильная, статная — и очень доброжелательная. Всегда приносила мне что-то вкусное собственного изготовления — то «пресняки» с чёрной смородиной, то желе из красной. Мужа убили в 41-м, и замуж она больше не вышла. Уехала в Истру и воспитывала сына одна. Под пенсию вернулась, а теперь и сын, дядя Федя, восхищавший меня на открытие охоты шляпой с пером, щеголеватым патронташем и ножом с наборной ручкой из оргстекла, доживает здесь свой век.

Вот одноклассник моего отца Женька Григорьев — чем-то похожий на хулигана Федю из «Операции Ы» богатырь. Он разъезжал по Клязьме на ботнике (это такая шустрая лодка, выдолбленная из целой осины), громогласно исполняя произведение земляка — поэта Фатьянова «Хвастать, милая, не стану…». Помню, был свидетелем, как он, перевезя через реку каких-то туристов за поллитру, виртуозно устроил у берега небольшую катастрофу с намоканием и получил на этом основании вторую. А папа рассказывал, что в молодости Женька был главный в Станках боец и как его однажды после очередной схватки станковских с яндовскими везли побитого на подводе…

Вот Николай Иванович Алексеев, коллега моих бабки и деда по станковской школе, учитель биологии и физкультуры. Папин брат, которого тоже уже нет, рассказывал, как он объяснял им на уроке закон борьбы за существование: «Был я в стране Швейцарии. Пчёлы там — размером с кулак, а летки у ульев почему-то как у нас! И вот она, бедная, извивается, жужжит, но лезет в улей…»

И многие другие — с каждым здороваюсь, о каждом вспоминаю.

А вот и сами бабушка с дедушкой. Учительница физики и математики и директор станковской школы соответственно. Бабушка Лиза — волевая, жёсткая. Подняла в войну двух сыновей — рассказывала, как благодарна картошке за это… И картошка, и всё прочее на её большом участке были в идеальном порядке до последнего, 88-го, года её жизни. Откуда брала силы — загадка для меня. Всё-таки, наверно, те люди были другой породы… А когда её забрали-таки по старости в Москву — не перенесла и первой зимы.

Ещё помню, что бабушка совершенно преображалась, читая монологи на сцене сельского клуба. Это была для неё настоящая отдушина. Монологи и пьесы она черпала из выписываемого журнала для актёров-любителей (название забыл), а тренировала их на мне.

Дедушка Коля, или, как называла его бабушка, Пётрович (с безударным «ё»), лежит теперь под довольно неуклюжим памятником в виде руки с факелом, торчащей из какого-то утёса. Дед был гораздо мягче и веселее бабы Лизы. Помню, как он, уже с трудом ходивший, «выписал» стройматериалов в сельсовете (была такая концепция) и построил мне в ивняке на берегу речки шалаш, где я мог уединяться и хранить свои сокровища.

Он прошёл всю войну в артиллерии и не был, кажется, даже сколько-нибудь серьёзно ранен. Но на войне начал пить — до неё, говорят, в рот не брал. От этого (и от простуд в ледяной воде) в конце жизни сильно болел.

Я любил рассматривать его медали и военные трофеи, особенно эсэсовский обоюдоострый кинжал, которым дед, по его рассказам, лично заколол восемь немцев. Так это или нет — боюсь, уже не узнать. Вообще, ужасно жалею, что так мало расспрашивал его о войне и ничего не записывал.

В последние годы дедушка уже не вставал с кресла и учил меня плетению изощрённых местных сетей — крылён и вентирей. Вот это он как раз заставлял меня записывать — здесь две ячейки убавить, тут три прибавить… А то, говорит, мастерство будет утрачено: никто уже не плетёт такие, ленивые все стали.

Бумажку эту я, конечно, потом потерял.

А ещё дедушка, будучи бессменным председателем местного общества охотников, каждый год привлекал меня к написанию статьи к открытию охотничьего сезона в уже упомянутую газету «Маяк». Писал он так: поднимал свои статьи за предыдущие годы, выбирал наиболее понравившиеся пассажи, заставлял меня их пересказать другими словами и скрепить переходами, после чего добавлял эффектный финал. Потом я получал от него по почте рубль семьдесят — честную половину гонорара.

Умирал он тяжело и, говорили, звал меня. Я был на третьем курсе на «картошке».

В общем, мои знакомцы здесь — обычные люди, каких было миллионы, ничем особо не примечательные. Но почему-то чем дальше, тем чаще они мне вспоминаются. И, когда я здесь, как будто говорят со мной.

— Ой, Саша, бааатюшки, какой бОльшой-тО стааал! Да с бОрОдой, что главнО-тО! — с таким красивым, напевным окающим выговором. Его, кстати, чудовищно пошло и неправильно изображают артисты, пытающиеся говорить по-деревенски. Надо не лепить «О» где ни попадя, а правильно произносить безударные гласные и интонацию ловить…

— Ну, как киевскО «ДинамО» -тО сыгралО? — спросит Елизаров. Как там БлОхин, КолОтОв, ВЕрЕмеев?

Я в детстве, к осуждению всех моих дворовых и школьных друзей, преимущественно щеголявших в красно-белых шарфиках, болел за «Динамо» (Киев). Ну, нравилось мне оно!

— Да пёс его знает, как оно сыграло, дядя Серёж. Другая страна-то уже…

— А учишься-тО, пОди, всё на Одни пЯтерки… — обязательно проворкует кто-нибудь из бабушкиных товарок. Да вон хоть Милица Ивановна — вот ведь она здесь. Общаясь с ней всю жизнь, бабушка, помнится, искренне удивилась, узнав, что зовут её не «Милиция».

То, что московский внук — почти круглый отличник, всегда было предметом гордости.

— Да нет, Милица Иванна, что-то плоховато я стал учиться…

Ладно, дорогие мои, пора мне. Путь до Москвы по Горьковскому шоссе или, как его называл деда Коля, «пЕкинке» (неслучившаяся трасса Москва-Пекин!) неблизкий. Бог даст — как и в детстве — до следующего лета!

(июнь 2014 г.)

Отравленная газировка

Нечто вроде баллады о детстве

Эту давнюю историю из своего детства я вспомнил благодаря совсем, наоборот, недавнему известию в ленте Фейсбука. Там одна бдительная дама узнала в помощнице Госсекретаря США Виктории Нуланд американскую девушку Вики, швырявшую в 1982 г. в пионерском лагере «Молодая гвардия», что под Одессой, купленные в соседнем ларьке семечки в грязь и хохотавшую над тем, как советские пионеры их подбирают. Так и рисуется злобная ухмылка на физиономии Вики (и без неё, надо признать, не слишком привлекательной) — наподобие тех, с которыми Кукрыниксы изображали морды жирных капиталистов.

Авторша этой интернет-истории, несмотря на вроде как аристократическую фамилию Метельская-Шереметьева, далее пишет, что Вики она за это жестко отметелила, вследствие чего и приняла мученическое изгнание из пионерлагеря. Отметелила, однако, явно недостаточно: Вики не унялась, и все закончилось раздачей печенек Госдепа на Майдане. В общем, стало ясно, как она дошла до жизни такой.

И вот, как это бывает, вспомнилась совсем непохожая на эту история — но тоже в чём-то о взаимоотношениях с Западом в годы социализма. В конце семидесятых годов прошлого века мы с моим лучшим школьным другом Димой любили проводить летние деньки на Третьем пляже Серебряного бора. Тогда там ещё не было таких толп и всяческих удобств и развлечений, но были в изобилии солнце, река, мокрый песок с его неповторимым запахом и ещё много чего, например, «чёртовы пальцы» — окаменевшие ископаемые моллюски в виде палочек, круглых в сечении и с продольным желобком. Кстати, в последние годы, прогуливаясь по берегу Москвы-реки, не могу найти ни одного такого чёртова пальца — а ведь их было пруд пруди. То ли все поперетаскали, то ли так и остались они в детстве.

А ещё на Третьем пляже в относительном изобилии встречались иностранцы, в том числе и из «капстран». Оно и понятно: в Серебряном бору были посольские дачи. И, конечно, для нас, десятилетних, наблюдение за этими диковинными существами было особым развлечением.

Однажды такая иноземная компания, располагавшаяся рядом с нами, свернулась и побрела через лес к своему отдельно взятому уголку капитализма за высоким забором. И тут мы увидели, что после неё осталась зарытая для охлаждения в песочек на краю воды и благополучно забытая бутылка неведомой газировки. Естественно, метнувшись аки коршуны, мы вмиг ей овладели. Мы сидели у воды, загорелые и мокрые, все в песке и в плавках с якорьками — и разглядывали, и гладили эту тонкую бутылочку с плавными изгибами линий, разноцветными этикеткой и пробкой и прозрачной жидкостью внутри.

Здесь надо пояснить. Если бы прилетели инопланетяне и забыли какой-нибудь прибор со своей летающей тарелки, я не думаю, что это произвело бы на нас существенно более сильное впечатление. Тем более, что тарелки эти навещали нас об ту пору с удивительной частотой и их видели многие — даже наша учительница биологии над тем же самым Серебряным бором. А вот заграничной газировки не было вовсе — только родные «Буратино», «Дюшес» и тому подобное. Первые «Кока-колу» с «Фантой» попробовали во время Олимпиады-80 (как шутил народ, «коммунизм к восьмидесятому году заменяется на Олимпийские Игры»…). «Пепси» же производства новороссийского завода, воспетая Пелевиным в «Generation P», появилась и того позже.

Вообще в те годы в наших головах удивительным образом уживались две аксиомы: что нам выпал счастливый билет родиться в самой лучшей стране, а не в этом капиталистическом аду, но что, с другой стороны, всё самое прекрасное, что может быть на свете (джинсы, пластмассовые индейцы, жвачка, музыка и так далее) производится именно в этом аду. Кстати, Димкины родители по роду деятельности иногда туда выезжали и привозили всякие диковины — например, чайные пакетики, которые, как уверял меня Дима, можно было заваривать по одиннадцать раз (почему именно по одиннадцать — не знаю).

Итак, овладев удивительной бутылочкой, мы поскорее смотались (пока басурмане за ней не вернулись), вскочили в троллейбус и поехали к Димке во двор для распития нашего сокровища в спокойной обстановке.

Надо сказать, что в этом его старом, зелёном дворе, находившемся в зоне тяготения хулиганской 343-й школы, мы вообще проводили много времени. Зимой, например, сражались в хоккей (ящики из-под марокканских апельсинов вместо ворот; кто помнит — welcome to the club), а летом… Летом вообще была масса занятий. Играли в индейцев: щиты и тотемы сооружались из крышек от расставленных в то время в подъездах баков для пищевых отходов (кстати, пример ещё одной провалившейся попытки обустроить Россию: отходы эти, которые планировалось собирать на корм скоту, вовремя не вывозили, и подъезды наполнились невыносимым запахом гниения, в связи с чем инициативу вскоре свернули). Ещё разбивали градусники и натирали трехкопеечные монеты ртутью, после чего они выглядели точь-в-точь как двадцатикопеечные и их можно было подсунуть, например, при покупке мороженого в киоске (о вреде здоровью, конечно, никто не думал). Собирали шампиньоны. А однажды — клянусь — я нашел в этом дворе вопреки всему, что сказано в учёных книжках о грибах, самые настоящие трюфели.

Да мало ли ещё чего мы делали в этом волшебном дворе.

Но я отвлёкся. Вожделенная бутылка стояла перед нами на лавочке, обещая неземное наслаждение. Но моменты счастья кратки. Нас посетило ужасное прозрение. То есть посетило оно, наверно, сначала белобрысую голову кого-то одного из нас (уж не помню кого), но, как это бывает, идея, видимо, витала в воздухе, так что горькая правда стала тут же ясна нам обоим. Напиток был отравлен.

Тут надо дать ещё одно пояснение. В то время в наших кругах из уст в уста передавались рассказы о том, как злокозненные иностранцы калечат советских детей. Например, засовывают в пластинки жвачки лезвия бритвы, заражают импортные трусы сифилисом и делают другие пакости, которые уже по прошествии лет не помню. Сейчас, когда я об этом рассказываю, более молодые собеседники начинают дико ржать. Но тогда мы в это реально верили.

В годы перестройки я где-то прочитал, что в недрах КГБ якобы был специальный отдел, занимавшийся сочинением и распространением таких историй (вот работёнка!). Так это или нет — не знаю (хотя безумно любопытно было бы выяснить!). А в нашем детстве, наоборот, ходили слухи, что знаменитые «садисткие стишки» («Дети в подвале играли в гестапо…» и всё такое) придумывало ЦРУ, чтобы не только вредить советским пионерам физически, но и разлагать их духовно.

Так вот, нам стало ясно как день, что эти пристойные с виду иностранцы, конечно же, не так просто забыли свою бутылочку. В ней наверняка был яд. И скрывшись в лесу, они подглядывали из-за сосен и потирали ручонки, увидев, что мы клюнули на эту нехитрую приманку.

Нам безумно хотелось выпить божественный напиток, тем более, что день был жаркий. Но почти наверняка нас ждала после этого смерть в страшных муках. В конце концов, у бутылки была красивая металлическая крышечка — а мы их тогда собирали. Иностранные пробочки — не ровня нашим. Они были не только расписными снаружи, но часто содержали какую-нибудь картинку с внутренней стороны. Пусть нам достанется хотя бы эта пробка.

И бутылка была со взрывом разбита о камень. Не удался ваш план, враги. Не лыком шиты советские пионеры. Прошло почти сорок лет, но перед глазами — шипящая лужица (то здесь, то там из неё выпрыгивают фонтанчики), медленно впитывающаяся в землю вместе с мечтой о прекрасном заграничном напитке. Мы выковыряли стекляшки из пробочки (не забыть помыть руки) и молча разбрелись по своим хрущёвским квартирам.

Сколько с тех пор было выпито и газировки, и всяких прочих напитков (прохладительных и не очень) — подумать страшно. Но до сих пор кажется, что именно в той бутылочке шипучка обладала совершенно особым, нездешним вкусом. Точно так же, съедаешь теперь, не задумываясь, какой-нибудь, скажем, банан. А тогда стояли за этими бананами по три часа в очереди, и зрели они в газетке под потолком неделю, а потом возьмешь один, убедившись, что он уже желтый, а лучше — с едва проявляющимися чёрными пятнышками, и почистишь его, и аккуратно сгрызёшь с внутренней стороны кожуры такой мягкий слой — он тоже вкусный, если, конечно, сначала есть его, а не сам банан, а потом по чуть-чуть начинаешь откусывать… И тут явится старшая сестра, которая свой уже стрескала и требует поделиться… Надо ли говорить, что вкус тогда был совсем другой. Эх.

Вот, собственно, и вся история. Я много раз рассказывал её друзьям и знакомым. Обычно все смеются — вот же как можно запудрить детишкам мозги. Некоторые слушатели (либерального толку) вздыхают, что скоро, мол, это всё снова станет возможным, благодаря всяким киселёвым-соловьевым. Я же просто вспоминаю детство, солнечный день и навсегда утраченную способность испытывать жгучие желания и переживания по поводу простых вещей.

(июнь 2015 г.)

#меняневзяли

на заданную Фейсбуком тему

#меняневзяли в Управление международных экономических отношений МИД СССР, в котором я проходил практику в 1989 г. Это было очень передовое управление, созданное товарищем Шеварднадзе. За стенкой сидел замначальника управления С.В.Лавров. Ему тогда было меньше сорока, ходил он в модном плаще и красном шарфе. А одним из атташе был внук Брежнева Андрей.

Там занимались разными увлекательными делами. Например, один советник достиг каких-то совершенно запредельных результатов в игре в диггера, где такие ротастые твари пожирали изумруды и золото. В шахматы тоже сражались активно. Говорили, что шпионские радары из американского посольства напротив ломаются, проникнув в содержимое наших компьютеров (их было один на комнату). Из дел по работе помню, что начальник отдела постоянно посылал меня к некоему Поплавскому, который руководил строительством его дачи. Ещё над нами издевались сотрудницы канцелярии, к которым мы носили рукописи для перепечатывания на машинке. Они соревновались либо в особо изощрённом посылании молодых сотрудников, либо в их полном игнорировании посредством смотрения сквозь. Когда я пожаловался своему начальнику, тот приобнял меня по-отечески и вздохнул: «Ну что тут сделаешь… Хронический недо..б».

Кстати, 90% разговоров старшего дипломатического состава было как раз про, выражаясь словами Юлия Кима, «обладанье женских тельц», и возникало впечатление, что все они просто какие-то казановы. Ну я-то с работавшим в Управлении приятелем Сашей Фёдоровым (давно покойным, к сожалению) беседовал в основном о Бердяеве да Гребенщикове. Саша ещё в то время писал кандидатскую диссертацию на тему «Перспективы развития сотрудничества Советского Союза со странами СЭВ». Он почти её закончил, но потом не стало СЭВ, за ним — Советского Союза, а соответственно, и перспектив… Ещё иногда заходил мой одногруппник из Туркмении Аллан, проходивший практику в монгольском отделе — в том же здании, т. н. Гастромиде (потому что помещения МИД находились над гастрономом «Смоленский»). Он посещал меня обычно после пяти, уже выпив сто грамм коньячку в буфете (вот времена!). Помню, как пуская дым на лестничной площадке Алашка раздумчиво говорил: «А вот если, к примеру, зайдут сюда американцы, что они скажут? Вот тут вы и пишете свои судьбоносные мирные инициативы — среди бычков, плевков и облезшей краски??»

А в целом делать было настолько нечего, что я (недавно приехавший с другой практики — в Лаосе) стал писать длинное опровержение в «Литературную Газету» на статью маститого журналиста Ильи Фонякова о Лаосе, в которой я, уже считавший себя видным лаосоведом, отмечал всякие несообразности. Файл в редакторе Лексикон назывался, конечно, fonyak, и корпел я над ним около месяца. Однажды, придя откуда-то, я застал за компьютером (как я сказал, он был один) моего со-практиканта и однокурсника Игоря. На вопрос, что он делает, Игорь, не оборачиваясь, флегматично ответил: «Как что? Фоняка твоего стираю».

Он так пошутил, конечно. Опровержение получилось примерно на полразворота. Мне потом пришёл ответ из редакции: «Мы учтём Вашу точку зрения в своих последующих публикациях». В общем, ничего не изменилось в моих писательских буднях.

Наверняка, если бы меня взяли, вся жизнь сложилась бы иначе. Я поехал бы не в Лаос, а куда получше, привозил бы двухкассетники на продажу из краткосрочных командировок и, возможно, до сих пор защищал бы нашу суверенную демократию на передовых рубежах.

И только потом я понял, что шансов на то, чтоб #менявзяли, не было в принципе. Дело в том, что попал я на практику в УМЭО случайно, а чтобы закрепиться, нужны были сильные «протяжИ». Это когда мы после поступления в МГИМО работали летом на стройке институтского стадиона, во время перекура прораб затеял с нами разговор по душам. «В ваше МИМО-то чтобы поступить, — говорит, — протяжИ сильные нужны». Все молчали, потупив глаза, потому что тема сия была неприличной и запретной. А прораб продолжал, потягивая беломорину: «Вот и я когда поступал, без протяжЕй невозможно было…» Тут наше любопытство взяло верх, и кто-то спросил, куда он поступал. «В саратовский авторемонтный техникум…»

Но это уже история с совсем другим хеш-, простите, тегом.

(март 2017 г.)

Факторинг, чековые жопки и девять нигерийских любовниц

ещё мемуар — с детективными построениями, ассоциативными отступлениями и креативными вкраплениями

Помимо стремления сразу заинтриговать гипотетического читателя, заголовок, конечно же, содержит намеки одновременно и на «Lock, stock and two smoking barrels», и на «Десять негритят» (простите, юных афроангличан). Был, не скрою, соблазн сказать: десять любовниц. Но я в настоящем произведении решил ничего не выдумывать — а их, насколько мне известно, было девять.

Итак, обо всем по порядку.

На рубеже тысячелетий я работал в лондонском офисе фирмы «ПрайсвотерхаусКуперс». Кстати, не слишком уклюжая русская транслитерация «вотерхаус» появилась после глобального слияния «Прайс Уотерхауса» с «Куперс энд Лайбранд», когда высокие договаривающиеся стороны вдруг обнаружили, что, в отличие от нейтрального Пи-ДаблЮ-Си, «международная аудиторская фирма ПуК» звучит по-русски слишком радикально, и решили остановиться на ПвК. Опять же на окна ПВХ похоже, а это в середине девяностых было круто.

За несколько дней до миллениума группа банков-кредиторов приняла решение привлечь нас для проверки факторинговой компании Louvre Finance (имена и названия я всё же слегка подкорректировал). Факторинг, если кто не знает, это типа такое кредитование компаний под залог (или выкуп) счетов их клиентов. Соответственно, когда клиент платит, кредит возвращается с процентами. Но в нашем случае банки были озабочены тем, что Лувр хоть и рос сумасшедшими темпами, свои кредитные запросы наращивал ещё быстрее, а отдачу, выраженную в, как у нас любят говорить, кэшфлО, приносить не торопился.

Решение прислать ревизию, тем более, накануне Кристмаса, далось банкам непросто. Во-первых, Лувр на тот момент был горячо любим, как кое-кто у нас порой их называет, «инвеститорами» и уверенно входил в FTSE100 (сто крупнейших по капитализации британских компаний), постоянно эту самую капитализацию наращивая. Основной акционер компании — господин К. (выходец с Ямайки) стал самым богатым чернокожим человеком в Британии. А во-вторых (и главных), незадолго до описываемых событий сам премьер Тони Блэр назвал К. «образцовым чёрным бизнесменом» и регулярно появлялся на публике в его сопровождении. По совпадению, как раз перед этим К. пожертвовал круглую сумму на нужды лейбористской партии. В общем, такой как бы ротенберг, но только ещё черный, а это, знаете ли… Примерно в то же время в прессе прогремела история о том, как полисмен, прослуживший верой и правдой почти до пенсии, поймал на месте преступления несовершеннолетнего чернокожего воришку и назвал его «black bastard», за что был уволен без содержания.

Тем не менее, нас позвали, и мы начали копать, хотя поначалу не очень представляя, куда. К. и его главный сподвижник финансовый директор Ф. регулярно появлялись в офисе и рассказывали, что все деньги вкладываются в новых клиентов, поэтому поводов для беспокойства нет. И это, надо сказать, полностью подтверждалось управленческой отчетностью. Но однажды вечером…

Я засиживался в офисе Лувра допоздна. Дело в том, что на работе в Лондоне я чувствовал постоянный дискомфорт от незнания местных реалий и методологий и старался компенсировать его (в смысле незнание, а не дискомфорт) усердием. А к тому же промозглым зимним вечером можно было сесть на автобус, забиться в уголок на втором этаже и замечательно без пробок доехать от Хаммерсмита, где располагался луврский офис, через Оксфорд-стрит (уже свободную от толп алчущих рождественских скидок покупателей) прямо до дома в Хайгейте.

Иногда, впрочем, эти поездки были, как говорят местные, eventful. Однажды рядом со мной уселась негритянская семейка, и сынок лет десяти начал громко петь:

I love Jesus, Jesus loves me.

I love Jesus, Jesus loves me.

I love Jesus, Jesus loves me.

Iiiiii looooove Jesus!

«Какой хороший мальчик, — умилился я, — Как они всё-таки правильно воспитывают детей…» Мальчик тем временем продолжал. По громкости и атональности исполнения номер вполне годился бы для рассказа Драгунского «Слава Ивана Козловского», а по тембру — соответствовал восприятию голоса того же Иван Семёныча (дался он им!) с похмелья Венедиктом Ерофеевым: «Гадее его нет».

I love Jesus, Jesus loves me.

I love Jesus, Jesus loves me.

I love Jesus, Jesus loves me.

Iiiiii looooove Jesus!

I love Jesus, Jesus loves me.

I love Jesus, Jesus loves me…

Так продолжалось без преувеличения минут двадцать. Других слов в песне не было. Зато во время её исполнения мальчик выделывал акробатические этюды. А я никак не мог решиться попросить родителей. Потому что ведь могли подумать, что я не love Jesus. А за это можно и… как за родную катманду, в общем.

…Iiiiii loooove Jesus… И тут (о счастье!) крепкий в вере юноша, выполнив очередной переворот на поручнях, зевнул и, повернувшись к родителям, молвил:

— It’s a boring song, anyway. It’s decent, but very boring.

И семья торжественно покинула автобус.

(N.B. К дальнейшему действию этот эпизод не имеет ровным счётом никакого отношения и носит исключительно креативно-ассоциативный характер, как и было обещано в заглавии.)

А я вот почему про «засиживался допоздна» начал. Однажды поздним вечером что-то заставило меня залезть в шкаф в углу коридора. Ну, может, канцтовары Сашке для школы искал — не помню уже. И на нижней полке шкафа кучкой лежали cheque stubs, или, как их ещё называют, cheque butts (дословно — чековые жопки, а по-нашему — корешки). Если кому-то вдруг в жизни не приходилось выписывать чека (а вдруг!), это такие краешки чековых книжек у переплёта, которые остаются, когда все чеки из книжки вырваны. На них пишут адресата и сумму чека, чтобы не забыть, кому и за что было уплочено.

Я из природного любопытства стал листать одну такую жопку и, в точности как это описывают в плохих детективах, «что-то вдруг показалось ему странным. И только через несколько секунд он понял, что именно».

А странным было вот что. Я только закончил просматривать лувровский cashbook, то есть журнал, куда заносятся все операции по денежным поступлениям и платежам. На чековой книжке было ясно написано, что она принадлежала Лувру. Но ни одно имя получателей платежей на чековых жопках и в кэшбуке не пересекалось. И в кэшбуке этих имен было гораздо больше. Прошло аж шестнадцать с лишним лет, а я очень отчетливо помню это ощущение, что я нашел что-то важное. Во мне проснулся такой внутренний, как, по словам моего папы, выражались у них в детстве в деревне, Шерлохомец.

На следующее утро я решил поговорить с личной ассистенткой К. и Ф. Она, хоть была тоже с Карибов, имела странное имя Lorraine (Лотарингия). Она ли послужила музой при выборе названия компании и от неё ли у ямайского хлопца появилась французская грусть — гадать не буду (забегая вперед, скажу, что у К. была ещё роскошная вилла на Кот д'Азуре, которую кредиторы потом долго пытались отсудить). Зато могу сказать, что подобно тому, как «поэт в России — больше, чем поэт», Лотарингия была в Лувре гораздо больше, чем ассистент. Она фактически вела все текущие дела компании. Она же выписывала и чеки. Поэтому к ней я и пришел с естественным вопросом о причинах столь разительных отличий.

На этот вопрос Лотарингия мне ответить не смогла, но в ответ устроила безобразную травлю меня. Она орала, что я тупой и не понимаю их бизнеса (ну, это, в общем, не привыкать). Она, кривляясь, прилюдно издевалась над моим акцентом. Она прозрачно намекала на то, что от русского вообще ничего хорошего ожидать не приходится.

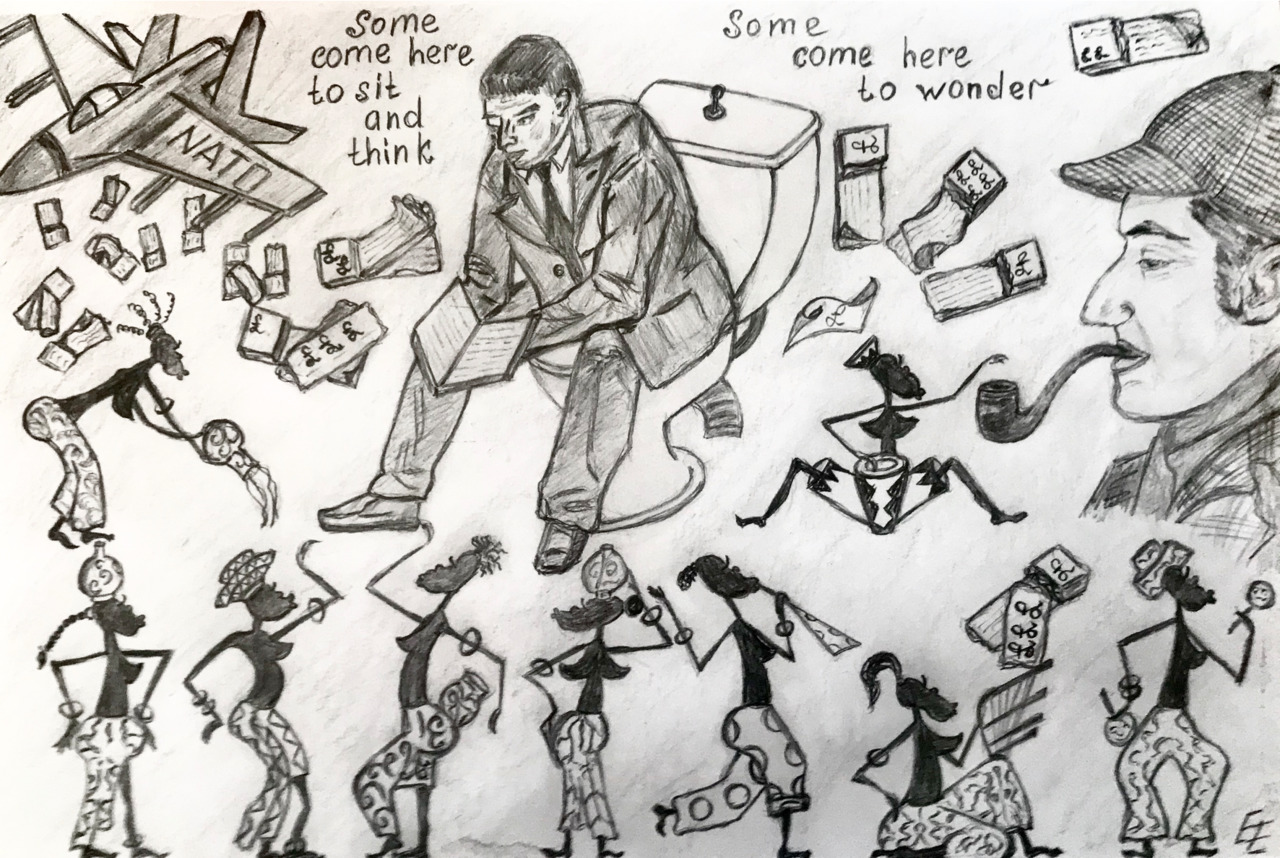

Я терпел и, между прочим, даже не позволил себе в ответ ни одного расистского не то что высказывания, но даже намека. Давалось это нелегко, и мне приходилось периодически отступать в туалет и там успокаивать себя медитацией. Благо, этому способствовало стихотворение, выгравированное на двери с внутренней стороны неизвестным автором:

Some come here to sit and think,

Some come here to wonder.

But some come here to shit and stink

And fart like fucking thunder.

То ли благодаря длительному созерцанию этих строк неизвестного автора, мастерских по форме и глубоких по содержанию, то ли просто от наступавшей, наконец, тишины именно здесь мне приходили в голову самые лучшие мысли. Так, я решил для начала сравнить, совпадали ли суммы каждого платежа и поступления в чеках и кэшбуке. Да, совпадали. А потом установил на примере одного месяца, что Лувр в основном гонял деньги между дюжиной одних и тех же компаний (в российском деловом обороте именуемых живопырками), а в отчётности при этом возникали всё новые дебиторы на всё большие суммы.

Что и говорить: пирамидальная схема стара и непритязательна. Однако всё ж-таки забавляют в ней несколько моментов, относящихся исключительно к психологии. Во-первых, как уже было сказано, всё это разворачивалось не у нас с нашим тогдашним бандитским капитализмом, а, наоборот, у них с биржей, прозрачностью, стандартами учёта и прочими, как сказал бы украинский классик, вытребеньками. Во-вторых, люди, начиная с панамы (в смысле, с той ещё, не нынешней) и кончая Сергеем Христофорычем, концерном «Тибет» и иже с ними, несмотря на весь предшествующий опыт, всякий раз уверены, что в их-то случае всё это может продолжаться бесконечно. И очень удивляются, когда очередная гениальная схема рушится из-за какой-то случайности. А в третьих… Должно же быть какое-то в третьих для складности? А, вот: чековые жопки-то могли бы и прибрать. Или хотя бы не писать на них всю правду-матку. Самоуверенность, а вовсе не несвоевременность — вот вечная драма…

Дальнейшее было делом техники и одновременно моим маленьким бенефисом. Карьерное житие мое, надо сказать, всегда развивалось посредством взлетов и падений или, как говорят англичане, peaks and troughs. Последнее по времени падение окончилось почему-то славным городом Царьградом. Но в данном случае я переживал явный пик. Лувр объявили банкротом. Под моё начало отрядили сорок тыщ одних курьеров — ведь надо было перелопатить информацию за все годы его функционирования, чтобы определить, как говорится, масштаб хищений. Недостающие мазки картины (то есть периоды, за которые корешки отсутствовали) мы, как опытные реставраторы, дописывали, выспрашивая необходимую информацию по судебному постановлению в банках. Курьеры, в смысле сотрудники, набирались в основном из таких же, как я, командированных в Лондон со всей международной сети ПвК. Что логично: коренные жители лондонских офисов в глубине души убеждены в некоторой интеллектуальной неполноценности всех понаехавших, поэтому такое техническое упражнение было идеальной возможностью их занять.

Из понаехавших запомнилась, например, ортодоксальная еврейская девушка Яэль, которая не могла работать после захода солнца в пятницу. Работы было много, а дело, как отмечено в начале, было в январе, и солнце, сволочь, садилось очень рано, поэтому я был не шибко доволен. Но опять же сдерживался, поскольку в офисе, в том числе среди партнёрского контингента, имелось сильное лобби из Голдерз-Грин и прилегавших районов, своих в обиду не дававшее, а оно мне надо? К тому же девушка была умненькая и шустрая и до заката успевала проанализировать больше чековых жопок, чем некоторые другие — до восхода.

Особенно же радовало то, что из офиса исчезла Лотарингия — равно как и К., и Ф. Юристы сказали им, что вечер перестал быть томным, что им надо быть аккуратными, чтобы не свидетельствовать против себя, что все вопросы — через адвоката и всё такое.

Делу эта пропажа не помешала, потому что сотрудничать со следствием в нашем лице решили айтишники и сотрудники клиентского блока — а нам было на руку верить в то, что они ничего не знали о мошенничестве. Мы же не полиция (которая, впрочем, в офисе тоже вскоре появилась), нам бы деньги обнаружить и, желательно, вернуть кредиторам.

Да, кстати. Я не ошибся: клиентский блок у Лувра и вправду был. На настоящий бизнес приходилось примерно десять процентов оборота — а это миллионы фунтов. Что интересно, у компании были аудиторы — не Большая тогда ещё Пятёрка, а небольшая (пардон за тавтологию) фирма из города Лутон (это типа как лондонские Химки), состоявшая всего из нескольких пожилых партнёров. Опять же, хочется, чтобы для красного словца их было пять, но ведь обещал не сочинять. Не помню я, сколько их было, но интересно вот что. Всякий раз, делая случайную выборку операций Лувра для проверки, они брали их именно из этих десяти процентов. И так год за годом. Банки хотели было судиться с лутонскими старичками, но в итоге рассудили, что взять с них можно мало чего, а на доказывание маловероятности такого совпадения уйдут немалые время и деньги. И на тот момент местечковые аудиторы, что называется, соскочили. Что с ними стало дальше, мне неизвестно, но подозреваю, что, как минимум, им пришлось прекратить заниматься любимым делом. (N.B. Это, если что — шутка, содержащая тонкий намек на скучность профессии аудитора).

Однако пытливый читатель здесь спросит: всё это хорошо, но где же обещанные любовницы? На что отвечу, вторя М. А. Булгакову: «За мной! — скажу, — Я покажу тебе настоящую любовь!» Правда, на мой вкус, у Булгакова дьявольщина получилась куда как лучше. Ну, да не об этом речь.

На первый план сейчас выйдет финансовый директор Ф., доселе пребывавший в тени. При распутывании луврского клубка быстро выяснилось, что не все денюжки гонялись туда-сюда, а часть их группу покидала (что логично). Среди адресатов как раз-таки и обнаружились компании, принадлежащим упомянутым девяти одиноким нигерийским женщинам — знакомым Ф. Я, на самом деле, погорячился, вот так с ходу назвав их любовницами, поскольку того, как они, выражаясь словами Гумилёва, «пляшут и любовь продают за деньги», лично не видел и свечку не держал. Факт, однако, состоит в том, что компании, зарегистрированные на них, ничем не занимались, кроме обеспечения своим дородным владелицам возможности годами припеваючи жить в Великобритании.

Ведали ли жаркие африканки о существовании друг друга, я не помню, а возможно, никогда и не знал, поскольку к науке, которую я в тот момент представлял, это отношения не имело. А ведь интересно, кстати, равно как и то, зачем Ф. они потребовалось в таком количестве, явно превосходившем его как физиологические, так и временнЫе возможности.

Дело в том, что Ф. был совершенно белым английским джентльменом годам к шестидесяти. Как и полагается финансовым мошенникам (согласно всяческим методикам по их изобличению), он сидел на работе вечерами и в выходные, никогда не брал отпусков и никому не делегировал полномочий, кроме упомянутой Лотарингии. В остальном он был совсем непримечательный (эдакий Корейко), однако, как выяснилось, некоторой экстравагантностью всё же отличался, о чём свидетельствуют не только его сердечные пристрастия.

Среди прочих получателей средств было несколько странных бизнесов, один из которых мне запомнился. Группа энтузиастов производила такие, знаете, стеклянные призмы и пирамидки с объёмными изображениями внутри из пузырьков воздуха. Ну, вы наверняка их видели в каких-нибудь сувенирных лавках. Энтузиасты, когда мы нанесли визит в их офис в пригороде, куда надо было ехать на электричке, взахлёб рассказывали, что это российская прорывная технология (задолго до Сколкова и слова «нано-», между прочим) и что совсем скоро они выйдут на точку безубыточности. Надо просто наделать ещё побольше стекляшек с рыбками, цветочками и соборами Василия Блаженного внутри. Они слышали, что с Лувром происходит что-то не то, и заглядывая в глаза, интересовались, сможет ли щедрый Ф. продолжить их финансировать. Мне было их искренне жаль.

Зачем Ф. понадобилось вкладывать деньги именно в такой бизнес, так, по-моему, и осталось невыясненным. Больших хищений в нём обнаружить не удалось. Может быть, на стекляшки были падки нигерийские дамы?

Рассказываемая мною история в своё время по понятной совокупности причин прогремела в британской прессе. Но лично я славы, которой, по собственному глубокому убеждению, был достоин, опять не снискал. Нет, в офисе фирмы ПвК меня какое-то время хвалили и хлопали по плечам. Но был я тогда только приехавший на обучение уму-разуму менеджер. А есть ещё, если кто не в курсе, старшие менеджеры, директора, не говоря уже о партнёрах, которые в лондонских профессиональных фирмах напоминают греческих богов, спустившихся с Олимпа и случайно подзадержавшихся. Вот они и раздавали интервью на своем оксбриджском о том, как фирма ПвК восстановила законность и порядок.

А кроме того, тогда как раз шли бомбардировки Сербии, и кто же в такой международной обстановке признается, что видного бизнесмена-лейбориста вывел на чистую воду русский secondee? Вы что. Русские на тот момент должны были быть преодолевшими коммунизм, но всё равно простоватыми и довольно подозрительными чудаками или же нуворишами, наворовавшими денег и сорящими ими в Лондонграде…

Кстати, про Сербию (которая, впрочем, к делу тоже не имеет никакого отношения). В то время британские коллеги в офисе на полном серьёзе вопрошали меня, почему Россия не вступает в войну. Я же, тоже совершенно искренне не понимая вопроса, переспрашивал: на чьей стороне? Чем вызывал ещё большую настороженность. Вот такой, простите за выражение, когнитивный диссонанс.

…Следствие длилось довольно долго. Уже когда я вернулся на родину и трудился в другой славной фирме — КПМГ (по преданию, один клиент, не расслышав по телефону, переспросил: «Простите, что вы копаете?»), мне позвонили. Барышня-телефонистка сообщила, что со мной будут говорить из Скотланд-Ярда. И знаете, что пронеслось у меня в голове? Ну да, конечно: чего я такого в Англии успел натворить. Но это потом. А сначала возник образ артиста Брондукова в роли инспектора Лестрейда — в клетчатой кепке, с придурковатым лицом и фокстерьером. Как же сильны в нас ассоциации!

(N.B. Второй раз за историю возникают в ней образы товарища Конан Дойля — ну и неспроста, конечно.)

Лестрейда почему-то интересовал именно эпизод посещения незадачливых производителей стекляшек с голограммами. Но я уже успел подзабыть подробности этого неключевого для всей истории события и, чтобы не дай бог не лжесвидетельстнуть, отослал копа к юристу из работавшей с нами известной в те времена фирмы Wilde Sapte, который со мной туда ездил и вёл подробную запись. Кстати, фирмы этой давно нет: после двух слияний не осталось и следов от её странноватого названия.

Надо сказать, что я вообще с большим уважением отношусь к породистым лондонским юристам. И в этот раз я с восхищением следил за тем, как коллега (имя которого я запамятовал за давностью лет) задавал вопросы и подводил перепуганных собеседников к нужным ответам. Ещё большим благоговением к нему я проникся, когда он сообщил, что перед выполнением каждого вида работы — да вот хоть проведением той же беседы — у них полагается включать в компьютере (смартфонов ещё в помине не было) таймер системы учёта времени, а после окончания — выключать, чтобы корректно выставлять затраченные часы и минуты клиентам. Я совершенно точно понимал, что для меня такая пунктуальность недостижима, потому что, во-первых, я буду забывать включать часики, а если даже и не забуду — стану впадать в ступор оттого, что время идет, рефлексировать, что я трачу его неэффективно — короче, работать точно не смогу…

От любования работой коллеги-юриста отвлекало только одно обстоятельство. Дело в том, что он имел довольно выраженный, так скажем, метросексуальный вид, а в электричке по дороге к голограммщикам успел сообщить, что живет в Брикстоне (типично негритянском районе). Это сочетание причудливым образом напомнило мне известную сцену из книжки «Это я, Эдичка», от которой я никак не мог отделаться, наблюдая за коллегой во время встречи.

(N.B. Ну вот, опять неизвестно откуда выплыла тема афроамериканцев и -англичан. Впору было назвать этот опус «Шерлохомец и негры»).

Вообще на протяжении моей, с позволения сказать, профессиональной карьеры мне пришлось несколько раз встречаться со следователями — в остальных случаях, конечно, российскими. Встречи эти попеременно носили трагический либо комический характер. Однажды довелось объяснять следователю СКР суть мезонинного финансирования, которое мы привлекали для мини-олигарха М. Тот, однако, больше запомнился мне тем, что был поборником какой-то особой теории оздоровления и заставлял весь свой топ-менеджмент по сорок дней голодать и пить мочу. К концу сорока дней на топ-менеджмент было страшно смотреть. В принципе, примерно такая ситуация наблюдалась у всех олигархов, поэтому мне к ним никогда не хотелось ни за какие коврижки. Хотя у нынешних, с горячим сердцем и холодной головой, говорят, ещё куда хуже.

А в другой раз позвонил следователь и спросил, знал ли я бывшего руководителя одного из федеральных ведомств Т. У меня в ответ было два вопроса: в чём, собственно, дело и почему в прошедшем времени. На что невидимый собеседник совершенно невозмутимо пояснил, что Т. пытался защищаться от пуль портфелем, в котором лежала моя карточка. Стало нехорошо.

Но вернёмся к нашей истории, которая стремительно движется к своему завершению. Как и полагается в детективных произведениях, зло было наказано. К. пытался доказать, что ни о чём таком не догадывался, что всё это злокозненный Ф., а он, лейборист и бывший лучший, но опальный бизнесмен К., если в чём и виноват, так только в недосмотре. Однако граждане английские судьи этому не поверили, и сели «усе» — и Ф., и К., и даже (к моему, не скрою, злорадству) Лотарингия. Отсидели они по пять или шесть лет, а что с ними сталось потом — то мне неведомо. Не знаю я и того, как сложилась дальнейшая жизнь девяти нигерийских женщин, лишенных финансирования. Знаю только, что банки денег смогли вернуть негусто.

Рассказал я эту историю исключительно оттого, что, на мой вкус, она довольно забавна. До сих пор по пути из Хитроу в центр я с ностальгией смотрю на место, где был офис Лувра (он давно снесён). Примерно как Козаков в начальных кадрах «Покровских ворот».

А выводить ли из рассказанного выводы и какие, например:

— вот и у них, оказывается, что бывает, и эти люди будут учить нас не ковырять в носу…

— это всё ерунда и примитив, вот у нас в ТОО была история…

— в россиюшке тебе бы просто башку проломили. И это в лучшем случае…

— или наоборот: вот все-таки английское правосудие! Чтобы у нас такого кто-то тронул??? И за такую мелочь???…

…и так далее, и так далее, и так далее…

…то это уж вы решайте сами. Ибо сказано:

Some come here to sit and think,

Some come here to wonder.

(апрель 2016 г.)

Лондонский подход и культурные отличия

Вот наблюдаю я за всем, что происходит у нас под аккомпанемент свинцовых ноябрьских дней — затяжным пике рубля, разгоном инфляции, начавшейся (пока только начавшейся!) новой волной банкротств, которые опять, как всегда, конечно, никого ничему не научат. И вспомнился мне забавный эпизод времён прошлого «кризиса». В кавычках потому, что какие у нас кризисы? Скорее напоминания, что цены на сырье иногда, как это ни удивительно, падают, а экономика сильно-таки зависит от выкрутасов властей.

А история была вот какая. Решил я в своей предыдущей консалтинговой конторе в конце 2008 года начать пропагандировать среди российских банков так называемый London Approach применительно к реструктуризациям долга. Это такие добровольные правила поведения банков и их несчастных должников, когда этих самых банков много и денег на всех не хватает. Если кратко — не тяните одеяло на себя, уважайте друг друга, будьте честны и открыты. Как в той задачке про двух заключенных — только с бОльшим числом участников.

В то время я ещё не понимал всей абсурдности пропаганды этого идеализма средь наших банков — что государственных, что частных. Знание, которое, как известно, умножает печаль, пришло позже. А тогда с изумлением смотрел на зампреда родного ЦБ, который, когда мы с коллегами ему эти светлые идеи излагали, в свою очередь, с непониманием смотрел на нас — мол, а мне-то почему до этого всего должно быть дело!

Но я не сдавался. Устраивал всякие мероприятия с участием важных особ типа лорда-мэра лондонского Сити. И даже сходил к депутату, возглавлявшему в Думе один из профильных комитетов. Назовем депутата, к примеру, Б.

Я рассказал Б., как было бы здорово, если бы государство поддержало Лондонский подход. Усадило бы банки за круглый стол и стукнуло по нему кулаком — договаривайтесь, мол, конструктивно! И какие бы политические очки набрал лично Б., продвинув столь своевременную идею.

Это было моей ошибкой, чуть, как говорят в таких случаях, не ставшей роковой.

Через пару недель я сидел в своем замечательном кабинете на 34-м этаже одной из башен Москва-Сити. (Кабинет был замечателен тем, что находился в углу, имел треугольную форму, а поскольку башни Сити сделаны из стекла, то и все стены кабинета были, соответственно, стеклянными, и, поработав, можно было просто развернуться на кресле и отдохнуть, любуясь панорамой Москвы… Но, впрочем, песня не о нем.) Поскольку «последствия мирового экономического кризиса», как это было принято официально именовать, уже вовсю набирали обороты, засиживался я допоздна.

Часов в девять позвонила наша PR-менеджер и сказала, что только что ей звонили из Reuters с просьбой о комментарии. Мол, сегодня довольно сильно упали котировки российских еврооблигаций и курс рубля. (Прискорбно, ну и что?) А то, что было это вызвано некими заявлениями, которые сделал депутат Б. во время своей поездки… ну, скажем, в Южную Корею. (А что он сказал?) Он заявил в интервью, что Центральному банку надо ввести мораторий на все выплаты российскими компаниями по внешним долгам. (Что это он? Собачатины объелся? И всё равно: почему наша уважаемая международная консалтинговая фирма должна этот бред комментировать?)

Так ведь Б. дальше сказал, что именно наша уважаемая международная консалтинговая фирма ему это насоветовала.

Дальнейшее проплыло в голове, наверно, за доли секунды. Сначала ощущение безраздельного абсурда. Потом из темноты начало выплывать понимание того, что произошло. Это он так интерпретировал наши рассуждения о том, что ЦБ и правительство должны помочь банкам выработать общие принципы, схожие с London Approach, один из которых — объявление добровольного моратория на взыскания по кредитам, чтобы дать должнику передышку и возможность согласовать план реструктуризации долгов. Как можно это извратить таким вот образом???

А PR-девушка на том конце трубки продолжала бодро рапортовать. ЦБ, мол, уже выпустил официальное заявление, в котором дезавуировал слова Б. и сказал, что никакого моратория он объявлять не собирается. Но коллеги из Reuters сомневаются. Ведь и в девяносто восьмом за пару дней до 17 августа наш всенародный рубил воздух ребром ладони: «Дефолта, панимаеш, не будет!!» И коллеги вот спрашивают, что же вы такого депутату Б. посоветовали и главное — зачем?

В отдельных частях организма возникло чувство незащищённости — ровно обратное тому, которое сулит реклама женских прокладок. А мозг стал рисовать всякие картинки в стиле Босха. Как завтра утром Б. вызывают для объяснений к… Нет, лучше даже не думать, к кому его вызывают.

— Кто Вас надоумил такое сказать, нанеся тем самым многомиллиардный урон многим уважаемым, дружественным нам предпринимателям и экономике России в целом?

— Так ведь уважаемая фирма К…

— Кто конкретно из фирмы К.? В глаза смотреть!

— Ну этот, как его… Е.

— А ну разобраться с этим Е.и доложить по результатам!

— Есть!

И тяп по Ляпкину, ляп по Тяпкину.

Пробормотав что-то вроде «пока никаких комментариев», я дрожащим пальцем набрал своего непосредственного начальника — иностранца, понятное дело — назовем его Т. Изложил ему кратко, что произошло, и завершил своё сбивчивое (по причине крайне возбужденного состояния) выступление тем, что у нас, кажется, проблемы. На что Т., вторя герою Вицина из «Операции Ы», заметил, что «не у нас, а у Вас», что он мне давно говорил, что надо тихо делать свою работу, а не выпендриваться и не корчить из себя властителя умов. Короче, чтоб я сам теперь из всего этого выпутывался.

Прав был старина Т., как всегда, прав.

Надо ли говорить, что спал я той ночью не лучшим образом. Босх в голове продолжал рисовать свои апокалиптические картинки. Под утро я схватил загранпаспорт и стал лихорадочно перебирать страницы, чтобы понять, есть ли у меня открытая британская виза. Вполне возможно, думал я, мне самому придётся применить «лондонский подход». А вернее, отход. Хотя границы для меня наверняка уже закрыли…

Всё-таки склонны мы преувеличивать свою значимость в этой жизни!

Конец у этой истории оказался малоинтересным. На следующее утро Б. опубликовал по всем каналам опровержение. Мол, корейские журналисты грубо извратили его слова — может, переводчик чего не так перевёл, а может, сами журналисты не поняли, что с них взять. А как там было на самом деле — никто уже, наверно, не узнает.

Мы тоже, скоординировавшись с Б., разъяснили, где только могли, «что конкретно мы имели в виду». И для меня всё обошлось практически без последствий. Ну, разве что на какое-то время стал снарядом для соревнований в остроумии коллег и всех, кто был в курсе, как я «обрушил финансовые рынки».

Б., правда, через какое-то время потерял пост председателя своего думского комитета и стал простым депутатом. А уж было ли это как-то связано с описанной историей или просто стало следствием политической борьбы — сказать не могу.

У меня, как и у всех нас, конечно, было множество и других забавных ляпов в работе. Куда ж без них. Например, много лет назад мы отправляли важное письмо тогдашнему министру финансов Кудрину, и в исходящем номере, состоявшем, по нашим правилам, из инициалов партнёра (которого звали David John Crawshaw) и фамилии получателя, из-за какого-то технического сбоя исчезли одна буква и косая черта, и в шапке письма первой строчкой гордо значилось: DJKudrin. Заметили поздновато. Еле успели вытащить из канцелярии Минфина, а то нам бы устроили дискотеку.

Но такие случаи, как правило, подразумевают только один вывод: как говаривал Жванецкий, «тщательнЕе надо». А в истории с «лондонским подходом» мораль (если она вообще в ней есть, в чём я сильно сомневаюсь), наверно, другая: всё, что мы делаем даже с самыми благими намерениями, может иметь совершенно непредсказуемые последствия. Поэтому либо сиди и не отсвечивай, либо уж изволь — будь готов.

У меня вот после того случая довольно-таки надолго отпало желание заниматься, как говорят в инофирмах, thought leadership. Кстати, причины любви корпораций к высокопарно-демагогической терминологии, приводящей к полной подмене смысла слов, заслуживают отдельного анализа. Ну ладно, выпуск всякого рода исследований, докладов и презентаций, как правило, на некоммерческой основе (что и означает термин thought leadership), можно ещё иногда (хотя и крайне редко) назвать «умственным лидерством». Но автоматически называть так каждую выпущенную брошюру?? «We issued a thought leadership on…» Да откуда вы знаете, поведете вы за собой умы или нет? Меня как-то спросили сотрудники европейского маркетинга, когда я говорил о важности thought leadership: «Which specific piece of our thought leadership do you mean»? Кусочек умственного лидерства. Бедные взросшие в неволе ребята, не знающие изначального смысла слов…

Или вот ещё слово talent, которым вдруг стало принято именовать сотрудников (кадры, по-нашенски). Вообще любых. Когда я впервые пришел в мир иностранных фирм, это называлось «human resources», и мне было немного обидно, что я ресурс. Но talent — по-моему, явный перебор. Ау, где вы, таланты…

Это я так, отвлёкся, но если надо привязать к вышеизложенному случаю, то вот, извольте, вторая мораль: западные концепции и термины, перенесенные на нашу почву без должной адаптации, могут и звучать нелепо (все эти «дорожные карты», «вызовы» и т.д.), и восприниматься совсем по-другому. В причинах этого стОило бы как-нибудь покопаться. А пока — последняя иллюстрация.

На заре своей карьеры переводил я одному лондонскому партнеру — большому светилу в области несостоятельности, приехавшему просвещать наших чиновников в рамках не оскудевшего тогда ещё международного содействия российским рыночным реформам.

— I am an accountant, — начал он.

— Я — бухгалтер, — честно перевел я.

— Ну что же Вы сразу неправильно переводите! — возмутился один из наших, — Посмотрите на него. Ну какой он бухгалтер?! (А начальник мой — и правда, настоящий английский джентльмен. Высокий, статный, в хорошем костюме).

— Мы прекрасно знаем, как выглядят бухгалтерА! (см. незабвенную одноименную песню группы «Комбинация»)

После недолгих дебатов на полном серьёзе договорились, что слово accountant следует переводить как «их бухгалтер» — в противовес нашему, в нарукавниках. Запад есть Запад, Восток есть Восток…

(ноябрь 2014 г.)

Встречи на Лохином острове

Лохин остров — примечательное место. В каких-то пяти километрах от Москвы — окруженный рекой рай с сосновым лесом посредине и душистыми лугами вокруг. Почти нет людей и мусора. Выходят лоси (об этом ниже), грызут прибрежные деревья бобры, парят на лугом ястребы. Как и насколько всё это сохранилось?

Но самое главное — переходя ведущий на остров маленький железный мостик, каждый раз чувствую изменение своего состояния. Становится легко и радостно. Дышится полной грудью, а воздух делается таким прозрачным, что даже на большом расстоянии различимы все травинки. Может, дело просто во внезапно открывающихся далях и запахах разнотравья — не знаю.

Сравнительно маленький этот остров отличается удивительным разнообразием пейзажей. То сосновый бор, то ивняк вдоль реки. То вид на водное зеркало с кучевыми или перистыми, но всегда красивыми облаками над ним, а то на заросшее озеро (якобы 150 метров глубиной. Мы померили эхолотом — показывает восемь максимум. Утешаюсь, что слой водорослей мешает…). А выйдешь из леса — на той стороне старицы покажется дворец Архангельского.

В общем, если не обошёл ещё весь остров, никогда не знаешь, что ждёт за поворотом. Это добавляет какой-то таинственности.

А ещё на острове время от времени происходят интересные вещи. Гуляли тут с Кузей (наш ньюфаундленд) по краю леса, оборачиваемся — а к нам через луг со стороны реки медленно идет лось. Небольшой, без рогов — наверно, лосёнок-подросток, хоть я в лосях не очень разбираюсь. Спокойно подошёл метров на десять, смотрит. Я, преодолевая некоторую опаску (откуда-то из детства всплыло: «лоси бывают агрессивными»), достал из пакета яблоко, кинул ему под ноги (лошади любят яблоки, наверно, лоси тоже)?

Ноль внимания. Может, редкие посетители острова предлагают ему что-нибудь повкуснее?

Поскольку Кузя начал заметно нервничать, а потом и вовсе залился грозным лаем, порываясь расправиться с непонятным чудовищем, мы пошли дальше по лугу по направлению к выходу. Лосёнок дал нам чуть-чуть оторваться и поплелся за нами, метрах в пятидесяти. Мы остановимся — и он тоже. Идём дальше — и он за нами, иногда, правда, делая вылазки к стоящим в стороне кустам и пригоркам. Стало смеркаться (был на удивление пригожий сентябрьский вечер), и в опустившейся прохладе луговые запахи стали ещё более острыми. А наш попутчик стал то и дело пропадать из поля зрения, сливаясь с кустами, но всякий раз появлялся позади нас снова.

Он так и вёл нас до выхода с острова (того самого армейского железного мостика через затянутый ряской канал). Но дальше за нами не пошёл: мы направились по тропинке через вспаханное поле к Глухову, а он растворился в зарослях. Показалось, что Кузя, который всю дорогу то и дело неодобрительно озирался на нашего попутчика, испытал изрядное облегчение.

Кстати, именно с Кузей связана ещё одна странность, замеченная мной на Лохином острове. Несколько раз, когда мы проходили по берегу Москвы-реки, пёс вдруг начинал носиться в разные стороны как сумасшедший, кататься по земле, скалить зубы и вообще вести себя не вполне адекватно. Каждый раз приходилось приложить определённые усилия, чтобы привести его обратно в чувство. И только через некоторое время я понял, что это происходило всё время на одном месте…

Через неделю после встречи с лосёнком, тоже воскресным вечером, мы сидели с Сашкой и опять же Кузей на Лохином на берегу реки — под обрывчиком, которым заканчивался луг, среди погрызенных и сваленных бобрами стволов. Я безуспешно забрасывал спиннинг, пытаясь повторить свой недавний успех — поимку щурёнка грамм на четыреста.

Поскольку не клевало, я время от времени отвлекался на фотографирование: Саша и Кузя на обрыве на фоне вечернего неба, коряга в воде и радуга на заднем плане (прошёл мимолётный дождик) и прочие радости. Кстати, остров очень фотогеничен — можете залезть в интернет и проверить.

Вдруг на обрыве появилась третья фигура — и достаточно любопытная. Молодой человек в чёрном костюме, белой рубашке (вечером в воскресенье!). Светлые волосы убраны сзади в хвостик. Незнакомец вежливо поздоровался и стал спросил, как рыбалка. Завязался обычный рыбацкий разговор: что, где и когда клевало. При этом мой собеседник проявлял недюжинную осведомлённость в повадках лохинской рыбы.

— Здесь много щуки, но некрупной. А вот там, на мысу, уклейка. Такая жирная!

— А что за рыба там бьёт на середине?

— Жерех. Но поймать даже и не думайте. Наипаче Вы бросаете не очень хорошо. А Вы часто здесь бываете?

— Да раз в неделю в последнее время — по выходным…

Наипаче.

Я решил сходить на мыс, незнакомец пошагал рядом. Саша с Кузьмой пошли следом. Здесь нужно заметить, что Кузя, обладая крайне дружелюбным нравом, обычно бросается облизывать всех встречных. Не любит и облаивает он только две категории: дворников и рабочих из Средней Азии (по невыясненным до конца причинам), а также тех, в ком чувствует напряжённость или враждебность. Моего же спутника Кузя как будто не заметил вовсе, предпочтя заниматься своими делами, в данном случае — поиском удобного места, чтобы залезть в воду.

— Там впереди есть хороший вход. Бобры протоптали…

Я повернулся к своему неожиданно образовавшемуся собеседнику, и понял, что никакой он не молодой. Лицо с крупным кавказским или семитским носом (несколько странно смотревшимся со светлыми, даже выцветшими (но не седыми) волосами) пересекали глубокие морщины. Я понял, что спутнику моему как минимум крепко за пятьдесят.

Понаблюдав ещё несколько минут за моими бросками, он пожелал удачи и ушёл. Я понял, что пора заканчивать и мне. Солнце уже село, и с воды заметно потянуло холодом (сентябрь медленно брал свое) — а до машины идти, даже быстрым шагом, не меньше получаса. Я смотал спиннинг (ни одной поклевки за вечер…), мы выбрались на луг и тронулись в путь.

Луг, как всегда, а точнее — как всегда по-разному, был красив и душист. Но на этот раз что-то беспокоило и отвлекало от красот природы, и что это, я понял только через несколько секунд.

Нашего нового знакомого нигде не было. Мы вышли от силы через две-три минуты после него, а луг с этого места просматривается в каждом направлении минимум на километр. На машине на остров, как я уже, кажется, говорил, не заедешь, а велосипеда мы у незнакомца не заметили.

Конечно, возможны несколько версий, объясняющих его пропажу. Во-первых, он мог пойти в противоположном от выхода направлении и снова спуститься на берег. Именно в противоположном, поскольку мы прошли вдоль берега, и нигде его не заметили (если, конечно, он в своем чёрном костюме не забрался в густо заросшее ивняком болото на берегу, где, кстати, я в первый раз видел на острове лося, который как раз туда направился, переплыв Москву-реку). Но это уж совсем маловероятно.

Во-вторых, возможно, незнакомец, распрощавшись с нами, бегом бросился в сторону леса в центре острова (расстояние до него все же было поменьше, чем просматривающееся в прочих направлениях), в коем и растворился. Также возможно, что он приплыл на остров на лодке, например, со стороны Архангельского и на ней же отправился обратно.

Наверно, можно было придумать ещё какие-нибудь версии, но ни одна из них в силу совокупности описанных выше обстоятельств не выглядела бы правдоподобнее. И от этого, а также, наверно, из-за быстро спустившихся на остров темноты и осеннего холодка, вдруг стало чуть-чуть страшновато.

Вот и вся история. Мы без происшествий дошли до машины Если бы моей целью было наддать «саспенса», стоило бы что-то додумать. Но я просто описал всё, как было. У этих странностей наверняка есть простые и логичные объяснения — и, кстати, в мистику я не особенно верю, а уж во всяких там призраков и проч. — тем более.

Но если снова встречу незнакомца — пожалуй, спрошу: «А это не Вы тут недавно были лосёнком?»

(декабрь 2013 г.)

Эссе о С.

С. был одним из самых удивительных людей, которых я когда-либо встречал. Теперь я уже могу об этом говорить. Сейчас ему было бы пятьдесят четыре; он умер в тридцать семь. Никаких круглых дат, но почему-то чем дальше, тем чаще я о нём вспоминаю. Впрочем, нет, одна дата всё же имеется: мы познакомились с С. ровно тридцать лет назад в «Артеке».

Могли бы познакомиться и до этого — в том же «Артеке» на год раньше, в международную смену восемьдесят седьмого, когда произошло моё переводческое крещение, или в нашем институте, где он был аспирантом на кафедре политэкономии. Но всё, наверно, происходит в своё время, и тогда мы часами бродили по горным дорожкам над морем, рассуждая обо всём, начиная от философов-экзистенциалистов и кончая актуальными проблемами перестройки и ускорения.

А беседовать с ним действительно можно было на любые темы. Кажется, он перечитал абсолютно всю классику — русскую и иностранную, причём последнюю в основном в оригинале (он хорошо знал четыре языка). То же и в философии, а об экономических учениях вообще не говорю.

Ещё он блестяще играл на пианино и слушать в его исполнении Шуберта, Шопена, Чайковского было величайшим удовольствием (ещё он знался со многими большими музыкантами, например, Антоном Батаговым). Но, чтобы послушать, как играет С. надо было подкрасться, потому что играл он, главным образом, для себя. Делание чего бы то ни было для саморазвития, а не напоказ, вообще было его чертой.

Так он и стоит, вернее, сидит перед глазами, вернее, перед инструментом — словно из сцены в фильме «Красотка», даже чем-то похож на Ричарда Гира, только в очках в толстой роговой оправе и вместо белой рубашки — цвета хаки, не знаю, где он брал их, может, остались от давно ушедшего отца, который вроде был военный.

Об отце, кстати, он не упомянул в наших разговорах ни разу.

Будучи интеллигентом образца, пожалуй, даже не прошлого, а позапрошлого века (в смысле многогранности), С. был при этом физически сильным и мужественным, но опять же без показного, как его теперь называют, мачизма. Он и постоять мог за себя и тех, кто рядом с ним, и прийти на помощь в тяжелых физических работах типа разгрузки каких-нибудь там бетонных блоков. Занимался единоборством (уж не помню, каким), был прекрасным пловцом. Помню, как он учил меня в кроле дышать на нечётный гребок, поворачивая голову в обе стороны (если вы понимаете, о чём я).

Он был во всём настолько совершеннее меня (кроме, пожалуй, только шахмат), что это меня даже злило.

Как он дошёл до жизни такой, я не знаю. С мамой его я толком познакомился уже после его смерти — была она, не помню, бывшая то ли учительница, то рядовой какой-то научный сотрудник и воспитала С. без отца, но вместе с бабушкой. И, конечно, безумно любила его и, наверняка, много ему дала. Я всё же думаю, что С. был настоящий self-made man и достиг многого не благодаря, а вопреки. Но его «мягкий, но твёрдый» характер, похоже, был как раз мамин.

А когда пришла рыночная экономика, С. сначала отработал какое-то время в одном из экономически ориентированных управлений МИДа. И был там, несмотря на отсутствие блата, на прекрасном счету, но видимо, чувствовал, что настоящая жизнь нового времени — другая. И он году, кажется, в девяносто втором или третьем пошёл работать в одну из аудиторских фирм «Большой (тогда еще) Шестёрки» (ныне — «Четвёрки»), начавшей обосновываться тогда в России. Быстро стал делать хорошую карьеру и там — благо, голова-то была ого-го и трудолюбие — редкое. Жаловался только, что не о чем ему говорить с более молодыми коллегами во время ежедневных совместных выходов на ланчи — те-то всё о шмотках, ночных клубах и прочих атрибутах красивой жизни. Я тоже всё это (в смысле не красивую жизнь, а скуку от разговоров о ней) познал, попав в мир зарождавшихся инофирм через пару лет после С.

В аудиторах он, однако не задержался, совсем скоро перейдя во вновь открытое представительство одного из крупнейших американских банков на казавшуюся запредельной должность главного бухгалтера.

И всё у него было замечательно — только одно «но», которое я излагаю тут больше по рассказам людей, вхожих в его семью.

С. был популярен у девушек. Да и как иначе с учетом всего вышеперечисленного, пусть даже одевался он всегда неважно, хоть и опрятно и чисто — равнодушен был к этому. Вот только у мамы девушки его популярны не были, и многим дала она от ворот поворот. Тема не нова, а причины такой реакции волевой матери понятны. Для этих ли вертихвосток (ещё и корыстных, скорее всего) растила я в одиночку своё сокровище. А С. перечить ей, видимо, напрямую не мог.

Только и С., как уже отмечалось, был с характером. Протест выплеснулся другим образом: у С. образовался некий новый мужской круг общения, какие-то люди, которых он постоянно спонсировал из своей немаленький зарплаты — учёбу, заграничные поездки, ещё какой-то отсутствовавший ранее «брат», с которым он стал проживать… Своих старых друзей, в том числе и меня, он с ними не знакомил; только пару из них я видел на поминках.

Только потом я вспомнил, как ещё во время упомянутых прогулок по-над морем он спрашивал меня, не кажется ли мне, что девушки все какие-то скучные. Разговор этот я поддержать не мог: мне и сейчас так не кажется, а уж в девятнадцать-то лет… Больше ничего сказать не могу; ко мне он не приставал. Может, не в его вкусе был.

В следующий и, кажется, последний раз мы встретились, уже когда я вернулся из Лондона летом 2001 г. До этого переписывались, поэтому я знал, что он тяжело заболел и много времени проводил в больницах. Из-за этого пришлось оставить работу в банке. Зато он вместе с какими-то партнёрами купил свой собственный небольшой банк то ли в Мордовии, то ли в Удмуртии, куда постоянно мотался. Как он это делал, я не представляю, потому что выглядел он тенью прежнего С.: осунулся, двигался с видимым трудом, дышал, как бы прислушиваясь. Может быть, именно поэтому и проект с банком не удался. Я уверен, что в другое время он преуспел бы и в этом.

Я тогда пытался создавать в Москве в своей конторе отдел реструктуризации и предложил ему поработать со мной — хоть на полставки, хоть как. Он сказал с видимым стеснением: «Боюсь, что у меня нет приличного пиджака для интервью»… Вот так. А дома в маленькой комнатке бывшего члена правления крупного иностранного банка оставались только пианино, ноты и книги. Всё остальное, видимо, ушло «братьям».

Поработать вместе не пришлось, потому что здоровье его резко ухудшилось. Впрочем, потом он позвонил, кажется, в ноябре — звучал бодро, говорил, что надо бы увидеться, но лучше когда он выйдет из больницы: сейчас он как раз ложится на пару недель на обследование, которое должно подтвердить, что всё уже хорошо.