Бесплатный фрагмент - Дело в отеле Семирамида. Бегущая вода

Серия «Мир детектива»

Серия «Мир детектива»

Вышли

Хьюм Ф. Человек в рыжем парике

Смолл О. Дж. Образцовая загадка

Фримен Р. Остин. Тайна Анджелины Фруд

Хрущов-Сокольников Г. Джек — таинственный убийца: большой роман из англо-русской жизни

Мейсон А. Э. В. Дело в отеле «Семирамида». Бегущая вода

Александров В. Медуза

Панов С. Убийство в деревне Медведице. Полное собрание сочинений С. Панова

Мейсон А. Э. В. Страшнее тигра

Детектив на сцене. Пьесы о Шерлоке Холмсе

Готовятся

Декурсель П. Сын тайны или два ребенка

Феваль П. Жан-дьявол

Темме Й. Мельница на Черном болоте и другие новеллы

Мало Г. Разбитая жизнь

Мари Ж. Ошибка доктора Маделора

Хрущов-Сокольников Г. Петербургские крокодилы

Цеханович А. Петербургская Нана. Убийственная любовь

Цеханович А. Темный Петербург

Хоуп Э. Бриллиантовое ожерелье или история о двух дамах, джентльмене и нескромности герцогини

Фере О. Запутанное дело

Хьюм Ф. Таинственная тень

Габорио Э. Адская жизнь

Серия «Семнадцатый отдел: цикл о Диксоне МакКанне»

Бьюкен Д. Охотничья башня

Бьюкен Д. Замок Гай

Бьюкен Д. Дом четырех ветров

Бегущая вода

Миссис Тезигер у себя дома

Женевский экспресс рванулся из Лондонского вокзала. Несколько минут огни парижских окраин мелькали за его окнами, и потом он вдруг, словно пружина, вырвался в темную ночь. Толчки перешли в ровное ритмическое движение, шум колес и стук буферов слились в непрерывный гул. Миссис Тезигер уже заснула на верхней полке своего купе. Шум поезда ее не беспокоил.

Отделение спального вагона было самым постоянным домом миссис Тезигер — за много лет, чем она хотела бы признаться. Она проводила жизнь в гостиницах, с дочерью, в качестве спутницы. Зимою — в Вене или в Риме, весною — в Венеции или в Константинополе, в июне — в Париже, в июле и августе — на морских курортах, в сентябре — в Эксе, осенью — снова в Париже, но всегда она возвращалась в спальный вагон. Это была единственная комната, давно знакомая и всегда готовая для нее. И хотя вид за окнами менялся, это было единственное помещение, всегда имевшее тот же вид, то же ограниченное пространство, ту же меблировку — единственная комната, в которой она чувствовала себя, как дома, как только в нее входила.

Но на этот раз она проснулась еще до рассвета. Шум, более легкий по сравнению с грохотом поезда, но отличный от него по характеру, дал ей сразу понять, что ее разбудило. Кто-то, крадучись, двигался по купе — ее дочь. И миссис Тезигер лежала совсем неподвижно, тогда как внезапный ужас сковал ее сердце. Она слышала, как ее дочь потихоньку одевается под ней, заглушая шорох платья, даже сдерживая дыхание.

— Что она знает? — спросила себя миссис Тезигер, сердце ее упало, и она не решилась ответить.

Шорох прекратился. Что-то щелкнуло, и в то же мгновение через широкое оконное стекло в вагон проник слабый предутренний свет. Занавеска на одном из окон была поднята. Было два часа июльского утра, заря едва занималась. Но дневной свет быстро стал ярче, и на фоне окна показался профиль девушки. Со стороны миссис Тезигер на слабо освещенном фоне силуэт был черным, как на старых дагерротипах. Он был таким же неподвижным и таким же серьезным.

«Что она знает?».

Вопрос этот не выходил из головы матери. Она внимательно наблюдала за дочерью из темного угла, где лежала ее голова, думая, что с рассветом она сможет прочесть ответ на этом неподвижном лице. Но она не прочла ничего, даже когда каждая черточка на этом лице стала хорошо видна, в ясном, мертвенном свете. Лицо, которое она увидела, было лицом замкнутого на себе человека, на котором не отражались преходящие сны, как ребенок строит на песке и не обращает внимания на тех, кто проходит мимо. А к этим снам миссис Тезигер не имела ключа. Дочь ее сознательно замкнулась в своих мечтах, и они сберегли ее свежей и милой в таком кругу, где свежесть утрачивалась быстро и нежность отбрасывалась в сторону.

Сильвии Тезигер было в то время семнадцать лет, хотя мать ее одевала так, чтобы она выглядела моложе, и украшала ее, как куклу. Характер у девочки соответствовал, и в этом, как и во всем остальном, она не протестовала. Она предвидела ту сцену, ту бесполезную сцену, которая последовала бы за протестом, возгласы об ее неблагодарности, выговоры за дерзость и для окончания — ливень дешевых слез. Она позволяла матери одевать ее, как та желает, и только глубже уходила в свои потаенные мечтания. Она сидела и смотрела, не отрываясь от окна, а ее мать охватила острая ревность к красоте девушки. Сильвия Тезигер обладала необычайной красотой: от висков до закругленного подбородка контур ее лица был идеальным овалом. Ее лоб был широкий и низкий, а волосы — темно-каштанового цвета с пробором посередине — падали двумя темными волнами на уши и были собраны в косу, низко спадавшую к шее. У нее были большие глаза, темно-серые и очень спокойные. Рот был маленький и вызывающий. У нее была очень привлекательная улыбка, которая, однако, не часто появлялась на ее губах. Улыбка возникала не сразу, как будто Сильвия колебалась — улыбнуться ей или нет, и когда она решалась, на щеках ее появлялись ямочки, и все лицо ее выражало одновременно и нежность, и чувство юмора. В ее глазах больше всего привлекала даже не красота, а чистота, свидетельствующая о том, что даже в том кругу, где она жила, она сберегла себя незапятнанной от мира.

Она глядела в окно. Когда поезд остановился около Амберье, солнечный свет коснулся ее бледных щек, придавая им розовую теплоту, блеск ее волосам, вызывая у нее улыбку. Сильвия повернулась внутри вагона и увидела, что глаза матери внимательно за ней следят.

— Ты проснулась? — спросила она удивленно.

— Да, детка. Ты меня разбудила.

— Мне очень жаль. Я старалась одеваться как можно тише. Я не могла заснуть.

— Почему? — настойчиво спрашивала миссис Тезигер. — Почему ты не могла спать?

— Мы едем в Шамони, — ответила Сильвия. — Я думала об этом всю ночь.

Но, хотя она искренне улыбнулась, миссис Тезигер не оставляли сомнения. Некоторое время она лежала молча, а потом сказала с намеренной небрежностью:

— Мы оставили Трувилль весьма поспешно, правда?

— Да, — ответила Сильвия. — Кажется, так.

Казалось, будто она в первый раз подумала об этом.

— В Трувилле было слишком жарко, — сказала миссис Тезигер.

Дочь молчала.

«Что она знает?» — соображала миссис Тезигер и не могла найти ответа.

— Сильвия, — сказала она. — В последнее утро, когда мы были в Трувилле, ты читала книгу, которая тебя очень интересовала.

— Да, — Сильвия больше ничего не сказала о книге.

— Ты принесла ее с собой на пляж. Я думаю, ты не заметила той странной парочки, которая прошла по мосткам перед нами, — миссис Тезигер засмеялась. Глаза ее не отрывались от лица дочери. — Это был человек средних лет, с жёсткими седыми волосами, чопорным лицом и фигурой, как палка. С ним была старая женщина, такая же аккуратная и старомодная, как он. Ты их не видела? Ничего не было смешнее этой провинциальной парочки, шедшей по мосткам среди элегантной публики. Они, наверное, прибыли из провинции. Они, наверное, живут где-нибудь в замке на холме, над какой-нибудь маленькой деревней, где-нибудь, — она запнулась на мгновение и потом смело выговорила, — в Провансе.

Слово эти, очевидно, ничего не говорило Сильвии, и миссис Тезигер успокоилась.

— Ты их не видела? — повторила она.

— Нет, видела, — сказала Сильвия, и мать ее снова приподнялась на локте. — Этот господин поклонился тебе и…

Мать перебила ее.

— А дама не поклонилась и только посмотрела, как важная особа! Да, я встречала этого человека — однажды, в Париже, — и она снова откинулась на подушки, наблюдая за дочерью.

Но Сильвия не проявила ни любопытства, ни огорчения. Не в первый раз случалось, что господин кланялся ее матери, а дама ее игнорировала. Она привыкла к этому. Она взяла книжку и раскрыла ее.

Миссис Тезигер была удовлетворена. Сильвия, очевидно, не подозревала, что появление этой старомодной пары прогнало ее из Трувилля на месяц раньше положенного времени. Она удивлялась, что могло привести господина де Камура и его мать на этот курорт в толпу блестящих и накрашенных женщин. Мысли ее вернулись на двадцать лет назад, к тому времени, когда она была женой господина де Камура, в замке, глядевшем на провансальскую деревню, а мать господина де Камура ревниво за ней следила. Многое произошло с тех пор. Слежка мадам де Камур оказалась небесплодной, брак был аннулирован указом папы. Многое произошло с тех пор, даже и через двадцать лет она живо могла вспомнить скуку жизни в этом провансальском замке, и миссис Тезигер зевнула, потом засмеялась.

— Ты так рада, что мы едем в Шамони, Сильвия? Так рада, что не могла спать?

— Да, мама.

Это было не совсем понятно для миссис Тезигер, но Сильвия всегда была непонятным ребенком. Она повернулась лицом к стене и заснула.

Но объяснение Сильвии было правдиво. Шамони означало большую цепь Монблана, а у Сильвии Тезигер была в крови страсть к горам. Первое появление среди далеких снежных вершин вызвало в ней небывалое волнение. Она исчисляла свою жизнь этими встречами с горами, а не обычным календарем месяцев и дней. То утро, когда из окон отеля в Глионе она увидела впервые Дан дю Миди, поднимавшую свою раздвоенную серебряную вершину над голубым уголком Женевского озера, было памятной датой в ее жизни. Или однажды зимой, когда римский экспресс остановился в три часа утра на итальянской границе у выхода из туннеля Монсени, она осторожно подняла занавеску своего купе и увидела высокую стену гор, нависавшую над ней при холодном лунном свете: черные громады скал, причудливые башни скал и справа над ними безоблачное бесконечное синее небо. Она была близка к слезам в ту ночь, когда глядела из окна. Она почувствовала, что неясные непонятные мысли пробуждаются в глубинах ее души, что это сверкающее острие притягивает ее. Как волшебный магнит. Всегда после Сильвия мечтала об этих мгновениях в ежегодном маршруте своей матери и всем сердцем молилась, чтобы ночь была ясная.

Она раскрыла книгу, лежавшую у нее на коленях, — ту книгу, которой она так увлеклась, когда мимо нее проходили де Камур с матерью. Это был номер «Альпийского журнала», изданный лет двадцать тому назад; она читала в нем рассказы о первых восхождениях на неприступные вершины. Она так увлеклась ими, и все-таки по временам лоб ее слегка хмурился. Она восклицала в полголоса: «О, если бы он не был таким смешным!». Автор, действительно, писал очень смешно, и ей казались более смешными те места, где рассказ должен был быть наиболее драматичным. Это было первое восхождение на один из пиков около Шамони, считавшуюся недостижимой. Несмотря на юмор рассказа, Сильвия была им увлечена. Она завидовала их мужеству, их товарищескому духу, их бивуакам на открытом воздухе у горящего костра. Но ее воображение было больше всего увлечено руководителем экспедиции, тем человеком, который иногда один, иногда с другими сделал шестнадцать попыток взойти на этот пик. Он — Габриэль Струд — выделялся из страниц книги. Она представляла себе его энергию, его выносливость; кроме того у него был один недостаток, придававший ему особый интерес в ее глазах. У Габриэля Струда были слабые мускулы на одной ноге. Сильвия стала себе представлять его, стала разговаривать с ним по своему обыкновению.

Она думала о том, был ли он рад, когда достиг вершины, или ему было немножко жаль, что он утратил такой большой, не ослабевавший интерес. Она стала искать, нет ли чего-нибудь о нем в дальнейших статьях, но ничего не нашла. Она стала думать: может быть, он перестал лазить по горам после своей победы? А может быть, он с этим самым поездом едет в Шамони? Потом, когда поезд уже подходил к Аннемасу, она вспомнила, что подвиг, о котором она читала, имел место более двадцати лет тому назад.

Один из преемников Струда

Но хотя Габриэля Струда и не было в поезде, с ними ехал в Шамони один из его преемников, после четырехлетнего отсутствия. Из этих четырех лет капитан Чейн провел последние два года в Адене, среди угольных складов, каждый день мечтая об этом утре. Он вышел из поезда в Аннемасе и, пройдя в буфет, сел за стол рядом со столиком миссис Тезигер и ее дочери.

Он поглядел на них, определил их категорию и отвернулся, нисколько не заинтересованный ими. Они принадлежали к той породе континентальных путешественниц, которые переезжают из отеля в отель, собирают вокруг себя во время сезона знающих пожилых людей и непосвященных юношей, причем изредка в их компанию попадает какая-нибудь дама, привлеченная элегантностью их нарядов. Матери он дал скорее сорок, чем тридцать лет; лица дочери он не видел, так как та была углублена в книжку, но она ему показалась большой куклой из игрушечной лавки. Эти платьице с кружевами и ленточками подходило к мосткам в Трувилле, здесь, в Аннемасе, оно обличало ее.

Чейн не стал бы о ней больше думать, если бы, выходя из буфета, не заметил, какой книжкой она увлечена. На раскрытой странице он увидел знакомый ему чертеж. Она читала старый том «Альпийского журнала». Чейн был удивлен. Между ее внешностью и ее увлечением похождениями в Альпах было явное противоречие.

Он остановился у двери и оглянулся. Сильвия Тезигер подняла голову и смотрела на него. Глаза их встретились.

Чейн был поражен той нежностью и немного грустной красотой лица, которое он увидел. Он ожидал, в лучшем случае, более свежего издания томной миловидности ее матери. Он увидел нечто совсем другое. Ему казалось, что в ее темных, спокойных глазах настоящая симпатия и приветливость, как будто она инстинктивно понимала, с каким увлечением он отправляется в свой поход. Сильвия действительно была склонна обоготворять героев, и Чейн принадлежал к их типу. Высокий, с ясными глазами и отчетливыми чертами, широкоплечий, с легкой походкой, он привлек ее внимание с того мгновения, как вошел в буфет. Она тайно наблюдала за ним и сочувствовала той радости, которая выражалась на его загорелом лице. Когда их взгляды встретились, на губах ее начала слагаться улыбка, но потом она вспомнила свою внешность, вспомнила, что они в буфете вокзала и что она не знает этого человека. Она покраснела и опустила глаза над своей книгой.

Чейн, однако, скоро забыл Сильвию Тезигер. Он погрузился в мысли о предстоящих восхождениях, о своем друге Джоне Латтери и о проводнике, Мишеле Ревалью, которые должны его ждать на платформе в Шамони. Показались снежные цепи и вершины. Ледник Боссон протянул почти до железной дороги свой язык голубого льда, и через несколько минут поезд остановился на платформе Шамони.

Чейн выскочил из вагона и сразу испытал первое разочарование. Мишель Ревалью был на платформе, но он его едва узнал. Мишель Ревалью состарился. Ему было только пятьдесят два года, но за время отсутствия Чейна тяготы жизни подточили его силы. Вместо той прямой энергичной фигуры, которую помнил Чейн, был маленький, сутулый человек с красными глазами и обветренным морщинистым лицом.

Однако радость Мишеля при виде его старого клиента пробудила в нем остатки старой энергии.

— Мосье! Как я рад вас видеть! — воскликнул он. — Вы давно не были в Шамони. Но вы не переменились. Нет, вы не переменились, — в голосе его звучала скорбная нотка: «Хотел бы я сказать то же самое про себя!».

Но Чейн не стал в это вслушиваться. Он сразу стал говорить о своих планах.

— Я думаю, мы попытаем новую дорогу на Безымянный пик, — предложил он, и Мишель согласился, но медленно, без старой бодрости, без прежнего огня в глазах.

— Я не со всякими теперь поднимаюсь, мосье, — сказал Мишель. — Я надеялся, что еще пригожусь одному из своих старых клиентов.

Чейн огляделся на платформе.

— А мосье Латтери? — спросил он.

— Мосье Латтери? — сказал проводник, оживляясь. — И он приезжает. Будет совсем, как в старые времена.

— Приезжает? Да он тут! Он писал мне из Церматта, что он будет тут.

Ревалью покачал головой.

— Его нет в Шамони, мосье.

Чейн испытал свое второе разочарование в этот день, и оно совершенно охладило его. Он хотел ходить по вершинам, как Бог, наслаждаясь бытием. Но проводник его состарился, а друг, товарищ по стольким восхождениям не прибыл на свидание.

— Может быть, есть от него письмо у Куттэ, — сказал Чейн. И они вдвоем пошли к гостинице.

Письма не было, но оказалась телеграмма. Чейн вскрыл ее.

— Да, это от Латтери, — сказал он, взглянув на подпись. Потом он прочел телеграмму, и лицо его приняло озабоченное выражение. Латтери телеграфировал из Курмайера, итальянской деревни по ту сторону Монблана:

«Выхожу через перевал Великана и перевал Нантильон».

Перевал Великана был самым обычным и самым легким из переходов. Миновав его, было не трудно спуститься по леднику к отелю «Монтанвер» к Шамони. Но перевал Нантильон — совсем другое дело. Это значило, что после перевала Великана, в двух часах от «Монтанвера», Латтери повернул налево и направился к большой стене отвесных скал, составляющей западный склон долины, через которую ледник Великана стекает вниз; той стене, над которой поднимаются Зуб Акулы, пик Плана, пик Блетьер и другие вершины. Углубление между пиком Блетьер и пиком Грепона называется перевалом Нантильон. Латтери, очевидно, собирался пройти через этот перевал и спуститься на другую сторону большой скалистой стены, в тот ледяной залив против Шамони, который называется ледником Нантильона.

— Когда пришла телеграмма? — спросил Чейн у швейцара.

— Три дня назад.

Озабоченность на лице Чейна сменилась глубокой тревогой. Конечно, Латтери одну ночь провел бы в горах. Весьма возможно, что они застигнуты были ночью на этой скалистой стене на второй день. Никто еще не поднимался на эту скалистую стену, а те немногие, которые спускались с нее, рассказывали об ее трудностях. Но третья ночь — нет! Латтери должен был уже вчера быть в Шамони.

Чейн перевел телеграмму Мишелю Ревалью.

— Перевал Нантильон, — сказал Мишель, покачивая головой, и Чейн увидел в глазах проводника выражение страха. — Возможно, — добавил проводник, — что мосье Латтери все-таки не вышел.

— Он бы тогда телеграфировал.

— Да, согласился Мишель. — И погода была хорошая, туманов не было. Мосье Латтери не мог заблудиться. Конечно, какая-нибудь маленькая неприятность — вытянутая жила — могла задержать его в хижине на перевале Великана. Такие вещи случаются. Следует, пожалуй, телеграфировать в Курмайер.

— Это верно, — сказал Чейн и направился к почтовому отделению, стараясь поверить тому, что говорил Ревалью. Но когда он отправил телеграмму и вышел из почтамта, страх заговорил в нем снова.

— Перевал Нантильон — скверное место, Мишель. Если бы Латтери задержался в хижине, он бы нашел способ нам сообщить. В такую погоду хижины переполнены каждую ночь. Нет, я боюсь этих обрывов на скалистой стене.

Мишель Ревалью медленно проговорил:

— Я тоже, мосье. Скверное место — перевал Нантильон. Очень опасное. Но мосье Латтери всегда чувствовал себя уверенным на скалах. На льду — другое дело, но там — скалы.

— Знаете, Мишель, пойдите, соберите полегоньку партию проводников, — сказал Чейн. — За это время должен прийти ответ из Курмайера.

Чейн медленно прошел обратно в отель. Все радостные ожидания, которые скрашивали ему жизнь в течение двух лет в удушающей жаре Красного моря, обрушились и заменились предчувствием беды. Сначала он ждал в саду отеля. Телеграфист не приходил. Было двенадцать часов. Он пошел позавтракать и даже не заметил, что Сильвия Тезигер сидела рядом с ним. Он слышал ее робкую просьбу о соли и передал ей соль, но он не говорил и не оборачивался. И когда он вышел из комнаты, у него не было даже представления, кто сидел рядом с ним; он не заметил тени разочарования на ее лице. Через несколько часов ему принесли голубой конверт. Владелец гостиницы в Курмайере отвечал:

«Латтери вышел четыре дня назад с одним проводником на перевал Великана».

Чейн стоял в дверях отеля и увидел, что Мишель Ревалью и группа проводников с кирками для льда, рюкзаками и веревками идут навстречу ему.

— Его видели, мосье, — взволнованно заговорил Ревалью. — Это был мосье Латтери со своим проводником. Их было двое.

— Да, их было двое, — ответил Чейн, глядя на телеграмму. — Где их видели?

— Высоко на скалах Блетьер, мосье.

По знаку Мишеля молодой бородатый проводник, сняв шляпу, вышел вперед и стал рассказывать:

— Я был на Море Льда, мосье, третьего дня. Около Мельницы я увидел двух людей высоко на скалах Блетьер и был поражен, так как никогда раньше не видел там людей. Они были в двухстах футах ниже перевала между Блетьер и Грепоном.

— Когда это было?

— В четыре часа дня.

— Это соответствовало данным телеграммы. В этот момент после двух дней пути они находились, по-видимому, в двухстах футах от перевала — двухстах футах от безопасности…

— Вы долго их видели?

— Только несколько минут. Но они оказались в затруднительном положении.

— Я думаю, будет самое лучшее, — сказал Чейн, — пойти на Море Льда и поискать их у подножия скал.

— У меня здесь восемь проводников, и двое прибудут еще вечером. Мы из предосторожности выведем их на Море Льда, но я не думаю, что там они найдут мосье Латтери. Я думаю, что он сделал первый переход через перевал Нантильон с востока. Следует искать его на западной стороне перевала, в трещинах ледника Нантильон.

— Быть не может! — воскликнул Чейн. Правда, ледник Нантильон был местами очень крут. Но они так часто поднимались и спускались по нему, что ему не верилось, чтобы его друг мог попасть в беду именно там.

Мишель, однако, настаивал на своем мнении.

— Мосье Латтери чувствовал себя очень уверено на скалах, — сказал он, — и я думаю, он, забравшись так высоко, захотел бы влезть на самые вершины.

— Тогда может случиться, что он застрял на каком-нибудь выступе. Он едва бы поскользнулся на леднике Нантильон.

— И потащил с собой проводника, — воскликнул Чейн.

Скорее сердце, нежели ум, протестовали против такого предположения. Ему не верилось, что его друг, опытный альпинист, мог поскользнуться на леднике Нантильон.

— Отлично, — сказал Чейн. — Пошлите трех проводников на Море Льда, а мы пройдем на ледник Нантильон.

Он поднялся к себе, достал кирку для льда и новую веревку. Слух о несчастном случае быстро распространился. Группа туристов собралась у дверей.

Чейн, не отвечая на их опросы, сказал:

— Форвертс, Мишель!

И это слово было как бы «Сезам, откройся!» для комнаты, которую он охотно бы оставил закрытой… Воспоминания нахлынули на него со всех сторон. Он вспомнил, как вместе с Латтери каждый год проводил здесь по шесть недель, на вершинах гор, ночуя в хижине или под открытым небом, спускаясь в долину только на недолгие часы.

«Форвертс!». Годы их дружбы были заключены в этом слове. Ночи на высоких уступах, под прикрытием скал, в бледном сиянии снежных полей, у костра из хвороста, освещавшего лица товарищей; минуты, проведенные в скалистых каминах и в снежных галереях, когда один человек проходил вперед на разведку и потом кричал остальным:

— Можно! Форвертс!..

Все эти картины встали перед его глазами. Чейн стоял мгновение ошеломленный, недоумевающий. В уме его встал беспомощный вопрос: зачем? И пока он так стоял, он вдруг услышал простые слова сочувствия, сказанные отчетливым шепотом:

— Мне так жаль.

Чейн поднял глаза. Это была разряженная девушка из буфета Аннемасе, которая, казалось, поняла его тогда, понимала и теперь. Он поклонился ей с благодарностью. Потом, следом за проводниками, он направился по лесу, к леднику Нантильон.

Джон Латтери найден

Спасательная партия поднималась вверх ровным шагом. Надо было беречь силы для снежных высот, но в то же время они не останавливались. Вереница людей неустанно сворачивала, то налево, то направо, зигзагом, лесистыми тропинками. Зигзаги стали удлиняться, деревья редели, они выходили на большое плоскогорье, у подножия вершин, и остановились у горной гостинцы, стоявшей прямо над Шамони. Настал вечер, туманы ползли под ними вдоль горных склонов и закрывали всю долину.

— Тут мы остановимся, — сказал Мишель Ревалью. — Если мы выйдем в полночь, будем на леднике к рассвету. В темноте мы не можем обыскивать ледник Нантильон.

Чейн неохотно согласился. Он предпочел бы двинуться дальше, так как мысли заглушало только однообразие маршировки. Он все еще не мог поверить, что его друг, Джон Латтери, с его умением и его опытом, мог поскользнуться на ледяных ступеньках, как первый попавшийся турист. Мишель, с другой стороны, не хотел верить, что он упал с верхних скал Блетьер. Из этих двух нежеланий верить возникла надежда: а вдруг Латтери и его проводник живы и только находятся на каком-нибудь опасном уступе? Правда, они там уже были две ночи. Но Латтери был сильный, выносливый человек.

Прислуга из шале позвала его обедать. Чейн заставил себя поесть и снова вышел на площадку. Мишель Ревалью, выйдя из дома проводников, встал рядом с ним в темноте, не говоря ничего, так как сочувствие научило его быть молчаливым.

— Я так рад, Мишель, что мы ждем здесь, раз уж приходиться ждать, — сказал Чейн.

— Это новое шале, мосье. Оно было построено без вас.

— Да, и поэтому с ним не связано никаких воспоминаний! Его голые белые стены не напоминают мне никаких веселых ночей накануне нового восхождения, когда он и я сидели и разговаривали о планах на завтрашний день…

Слова умолкли. Чейн облокотился на деревянные перила. Туман в долине рассеялся, звезды сияли на черном небе та ярко, как я ясную зимнюю ночь, и от всего горного амфитеатра, полукругом раскинувшегося за ними, не было видно ничего. Холодный ветер дул с востока, и Чейн вздрогнул.

— Вам холодно, мосье? — спросил Мишель. — Это ваша первая ночь в горах?

— Нет, мне не холодно, — ответил Чейн тихим, спокойным голосом. — Но я думаю о том, какой смертельный холод сейчас в темноте, на скалах Блетьер.

Мишель ответил ему таким же голосом; на этом открытом, широком плоскогорье они оба говорили, ка в комнате больного.

— За ваше отсутствие, мосье, три человека провели ночь без пищи на ледяном склоне позади нас, около пика Плана, не ниже скал Блетьер. Никто из них не пострадал.

— Я знаю, я об этом читал, — сказал Чейн. Но это мало его утешило.

Мишель вынул трубку из кармана. На мгновение лицо его осветилось красным блеском. Его возраст сказался при этом и больше поразил Чейна, чем на платформе Шамони. Морщины углубились, старый юмор и живость исчезли, лицо стало неодухотворенной застывшей маской. Спичка погасла.

Чейн стал смотреть вниз. Огни Шамони ярко светили глубоко внизу. Он стал разглядывать их, и они приняли определённую форму. Он приподнялся и, показывая на них одной рукой, сказал испуганным шепотом:

— Мишель, вы это видите? Видите?

Главная улица проходила прямой линией через городок; под прямым углом ее пересекала другая улица, шедшая от церкви за рекой. До этих двух главных улиц огни горели всего ярче, и перед глазами Чейна в глубине долины светился большой золотой крест. Он выделялся все отчетливее, пока Чейн всматривался.

— Вы видите это, Мишель?

— Да. Но это бывает каждый вечер. Те три человека на пике Плана видели этот крест всю ночь. Это не плохая примета. Если вы ищете приметы, есть и лучшая.

Чейн быстро повернулся к Мишелю.

— Когда мы выходили из отеля, — продолжал проводник, — с вами заговорила молодая девушка с очень милым и нежным лицом. Наверное, она сказала что вам будут сопутствовать ее молитвы.

— Нет, Мишель, — ответил Чейн, и хотя было темно, Мишель знал, что он улыбается. — Она не обещала мне своих молитв. Она просто сказала: «Мне так жаль».

Мишель Ревалью помолчал некоторое время, потом заговорил, и в его голосе как будто звучала нотка зависти.

— Что же, и это нечто, мосье. Вы были так одиноки сегодня вечером. Вы вернулись после многих лет, полный надежд и планов, а застали разочарование. Надежды не оправдались, не так ли? Так вот, мосье, я тоже одинокий и при этом старый человек, который уже никак не может избавиться от одиночества. Я скажу вам: хорошо, что есть там внизу эта девушка с нежным и милым лицом, которой жаль вас, которая, может быть, сейчас смотрит наверх из этих огней в ту темноту, где мы стоим.

Но Чейн как будто его не слышал. Мишель, вытряхнув трубку, сказал:

— Лучше ложитесь. Нам предстоит долгий день, — и направился к дому проводников.

Но Чейн не мог заснуть. Надежды и сомнения боролись в нем слишком сильно. В полночь Мишель постучал в его дверь. Чейн встал, надел сапоги и позавтракал. В половине первого спасательная партия вышла в путь, по крутой тропе среди каменного моря, при свете одного фонаря. Было еще темно, когда они подошли к краю ледника. Они сели и стали ждать. На востоке скоро занялась заря, в слабом свете стали видны горы. Мишель задул фонарь, туманные фигуры проводников стали ярче обрисовываться, утро молчаливо встало над миром. Проводники двинулись на ледник и рассеялись по нему в розысках.

— Видите, мосье, сейчас очень мало снега, — сказал Мишель, вырубая ступени во льду.

— Да, но из этого не следует, что он поскользнулся, — горячо возразил Чейн, которому такое предположение казалось обидным для его друга.

Они медленно передвигались по белому ледяному склону, разыскивая ступеньки, которые обрывались бы над трещиной. Они поравнялись с нижним краем большого скалистого выступа, поднимавшегося надо льдом и разделявшего ледник на две части. Этот выступ был естественной тропой, и проводники быстро пошли по нему. Достигнув верхней части выступа, они снова рассеялись по нему, связавшись верёвками по двое. Слева от них был утес Шармоза, справа — скалы Блетьер. Они подвигались вперед около часа, вырубая ступени в крутых местах, как вдруг из середины ледника раздался крик: кто-то из проводников завидел что-то темное на льду.

Чейн окликнул Мишеля Ревалью, и они поспешно стали вырубать ступени по направлению к этому предмету.

— Осторожней, мосье, — крикнул Мишель.

Чейн не обращал внимания. Он обогнал проводника и двинулся вперед. Он теперь уже видел, что это был темный предмет, перекатываемый по льду дуновениями ветра. Это была шляпа. Он наклонился, чтобы прорубить ступень, когда порыв ветра, сильнее, чем другие, сбросил ему шляпу под ноги. Он наклонился и поднял ее. Это была широкополая фетровая шляпа, с клеймом английского магазина. На ней стояли две буквы: «Дж. Л.».

Чейн повернулся к Мишелю.

— Вы были правы, Мишель. Мой друг первым совершил переход с востока через перевал Нантильон.

Спасательная партия двинулась дальше с удвоенным вниманием, разыскивая какое-нибудь место на леднике, к которому бы вели ступеньки во льду, и от которого они не вели бы вниз…

Скоро раздался второй возглас. Проводник, стоявший на нижнем краю большой трещины, поднял руку над головой. Все искавшие направились к нему. Чейн спешил, работая киркой как никогда в жизни. «Нашел ли проводник то место, где произошло несчастье?» — спрашивал он себя. Но раньше, чем он достиг этого места, шаги его замедлились, и он остановился. У него больше не было сомнений: его друг и проводник последнего не лежали где-нибудь на выступе скал пика Блетьер; они не ждали больше помощи.

По леднику поднималась вверх прямой линией широкая дорога, усеянная обломками льда. Она вела от верхнего края трещины к большому ледяному обрыву, где огромные глыбы из сталактита льда самых чудовищных форм и очертаний, подобно внезапно замерзшему бурному морю, выстроились сомкнутыми рядами. Одна из глыб, подтаявшая у основания, рухнула вниз по склону, раздробившись на крупные осколки и проведя борозду по твердой поверхности льда.

Чейн прошел вперед и остановился рядом с проводником у нижнего края трещины. По ту сторону пропасти лед поднимался гладкой синей стеной фута на три. Верхний край его был в трещинах и зазубринах. На этом кончался путь упавшей ледяной глыбы. Она рухнула в трещину.

Проводник показал влево от следа льдины.

— Видите, мосье, эти ступеньки, которые спускаются через ледник и прерываются как раз у этого следа? По другую его сторону, мосье, их не видно.

Чейн ясно представил себе то, что произошло. Два человека спускались днем по леднику, рухнувшая льдина повлекла их вниз за собою. Он опустился на колени и заглянул в трещину. Стены ее были гладкие и отвесные и постепенно переходили от прозрачно-зеленого к темно-синему цвету, пока всякая окраска не терялась в темноте. Он наклонил голову и закричал:

— Латтери, Латтери!

Он закричал еще раз, и тогда Мишель Ревалью сказал несколько торжественно:

— Да, они тут.

Чейн вдруг обернулся, охваченный гневом:

— Видите, это была неправда, — воскликнул он. — Он не поскользнулся на ступенях и не увлек проводника за собою. Вы ошиблись, Мишель.

— Да, мосье. Я совсем ошибся, — сказал он и обратился к рослому и сильному человеку рядом с ним: — Франсуа, наденьте веревку и спускайтесь.

Они крепко обвязали веревку вокруг Франсуа, и он, взяв в руки кирку, сел на край трещины, спустив ноги, обернулся к ним и сказал:

— Когда я потяну за веревку, осторожно поднимайте.

Они осторожно спустили его на шестьдесят футов. Потом напряжение веревки ослабело. Франсуа достиг дня трещины. Через несколько мгновений за веревку дернули снизу.

— Он нашел их, — сказал Мишель.

Проводники выстроились, держа веревку в руках. Чейн стоял впереди, ближе всех к трещине. Но веревку снова потянули, и тогда они медленно стали вытаскивать ее. Чейну не показалось, что тяжесть на веревке велика. У него была только одна мысль: нашел ли Франсуа его друга? Какие вести он принесет с собой?

Голос Франсуа слабо слышался из глубины, но нельзя было разобрать, что он говорил. Проводники тянули за веревку быстрее и быстрее. Потом они вдруг остановились и начали тянуть очень осторожно, так как они расслышали, что кричал Франсуа. Он только повторял одно слово: «Осторожнее, осторожнее». И они осторожно подняли его до края трещины.

Чейн стоял слишком далеко от края, чтобы заглянуть вниз, но он слышал стук кирки Франсуа о ледяную стену и царапанье его сапог.

Мишель, стоявший отдельно от цепи, на коленях, у самого края пропасти, поднял руку, и проводники перестали тянуть веревку. Через мгновение он снова опустил ее. «Осторожно, — повторил он, — осторожно». Глядя вниз с напряженным вниманием, Чейн услышал тяжелое дыхание Франсуа, и вдруг над краем трещины показались волосы на человеческой голове.

— Выше! — крикнул проводник.

За веревку рванули, и из пропасти, над белым краем глетчера, появилось лицо. Не лицо Франсуа, а лицо мертвеца. Оно поднялось внезапно: в бледном свете бескровное, восковое, с открытыми невидящими глазами и опущенной челюстью, со страшным темно-красным пятном на левой части лба, где замерзла кровь.

Это было лицо Джона Латтери — друга Чейна, и было ужасно видеть, как оно склонялось и будто кивало ему, точно он был еще жив, хотя шея была сломана.

Чейн вскрикнул. Потом ему вдруг стало нехорошо. Он уронил веревку, сделал, шатаясь, несколько шагов, как пьяный, и сел на лед, охватив голову руками.

Через некоторое время к нему подошел один из проводников и сказал:

— Мы готовы, мосье.

Чейн вернулся к трещине. Проводник Латтери был также поднят с ее дна. Оба тела были положены в мешки, и к их ногам были привязаны веревки. Спасательная партия протащила тела вниз по леднику до тропинки и потом, положив их на двери, взятые в шале, отнесла их вниз в Шамони. По пути вниз Франсуа говорил с Мишелем Ревалью, который, в свою очередь, подошел к Чейну, шедшему в конце печальной процессии.

— Мосье, — сказал он, и Чейн поглядел на него отупевшим взглядом. — Франсуа заметил одну вещь, которую он хотел передать вам. Франсуа хочет, чтобы вы знали, что ваш друг умер сразу. Не было никаких следов движения. Он лежал на дне трещины, где был мягкий снег. Проводник — он еще шевелил ногами в снегу, но друг ваш умер сразу.

— Благодарю вас, — сказал Чейн ровным голосом. Но он шел нетвердыми шагами. Он спотыкался, точно от крайней усталости. И раз или два он повторял, как будто защищая репутацию своего друга:

— Вы видите, он не поскользнулся на льду, Мишель. Это был обвал. Это была не его вина.

— Я был не прав, — сказал Мишель, и он взял Чейна под руку, чтобы тот не упал. Оба они пришли в Шамони много позже других.

Мистер Джарвис

Вести о смерти Латтери были переданы по телеграфу в Англию в тот же вечер. На следующее утро они появились в газетах под большим заголовком, и мистер Сидней Джарвис прочел их в пульмановском вагоне, в котором он ехал из Брайтона в свою лондонскую контору. Он вынул большую сигару из своих жирных красных губ и погрузился в размышления. Сигара, золотая бандероль на которой свидетельствовала об ее ценности, давно догорела, когда поезд остановился у платформы Баттерси Бридж. Мистер Джарвис был человеком цветущего вида. Он был среднего роста, с густыми черными волосами, красным широким лицом, маленькими живыми черными глазами, черными усами и крупными зубами. Он был плотный и коренастый и привлекал внимание своей фигурой, своими полосатыми штанами необычного цвета. В его бюро на Джермин-Стрит его уже ждал молодой секретарь.

— Я никого не буду принимать сегодня, Маундерс, — сказал Джарвис, проходя к себе.

— Слушаю, сэр. Есть немало писем.

— Они подождут, — сказал мистер Джарвис и прошел в свой кабинет. Он не тронул писем на столе, а прошел прямо к конторке и достал из ящика экземпляр кодекса Наполеона.

Внимательно изучив его, он взглянул на часы и позвонил.

— Маундерс, — сказал он, — я однажды просил вас навести справки о молодом человеке по имени Вальтер Хайн.

— Да, сэр.

— Вы помните, какие у него привычки? Где он завтракает?

Маундерс задумался.

— Это было уже довольно давно, сэр. Насколько я помню, он нигде обычно не завтракал. Но он приходил в американский бар ресторана «Критерион» для утренней выпивки около часу дня.

— А, вот как! Вы с ним познакомились?

— Да, сэр.

— Так вот, разыщите его сегодня. Накормите его завтраком и приведите его ко мне к трем. Позаботьтесь о том, чтобы он был трезв.

В три часа дня Вальтер Хайн был введен в личный кабинет мистера Джарвиса, который внимательно посмотрел на своего посетителя. Это был молодой человек с очень светлыми волосами, узким лбом, водянистыми голубыми глазами и слабым измятым лицом. Вальтер Хайн был одет в дешевый костюм, сильно поношенный, он вошел в комнату с заметной робостью. Кроме того он не твердо держался на ногах, как будто еще не оправился от пьянства прошлой ночью.

— Угодно вам сесть? — сказал мистер Джарвис, вкрадчиво указывая на стул. — Маундерс, можете идти.

Вальтер Хайн быстро обернулся, как будто он предпочел бы, чтобы Маундерс остался. Но он ничего не сказал.

Мистер Джарвис тщательно закрыл дверь и, пройдя через комнату, остановился перед своим посетителем, заложив руку в карман, стал разглядывать его.

Вальтеру Хайну стало не по себе, и он заговорил с вульгарным акцентом.

— Маундерс сказал мне, если я зайду к вам. Это может быть мне полезным.

— Полагаю, что так, — ответил мистер Джарвис. — Читали ли вы сегодняшние газеты?

— Только «Спортсмен».

— Тогда вы, вероятно, не заметили, что ваш кузен, Джон Латтери, убился в Альпах.

Он передал газету Хайну, который поглядел на него с полным равнодушием.

— Ну, и какое же это имеет ко мне отношение? — спросил он.

— Это оставляет вас единственным наследником вашего дяди, мистера Джозефа Хайна, владельца виноградников в Маконе, который, насколько мне известно, миллионер. Джозеф Хайн живет во Франции и по французскому закону должен оставить часть своего имущества своим родственникам, иначе говоря — вам. Я дал себе труд разузнать об этом, мистер Хайн, и установил, что ваша доля, по меньшей мере, достигает двухсот тысяч фунтов.

— Я это знаю, — сказал Хайн. — Но так как старый скот меня не признает и может прожить еще лет двадцать, мне от этого весьма мало проку!

— Видите, — сказал мистер Джарвис, вкрадчиво улыбаясь. — Мой молодой друг, тут-то я и могу вам пригодиться.

Вальтер Хайн посмотрел на него с удивлением, которое быстро сменилось подозрительностью.

— О, на чисто деловом основании, — сказал Джарвис. — Вы знаете, в чем моя профессия. Я даю взаймы деньги. К счастью для многих людей, у меня есть деньги, и я даю их взаймы. На самых выгодных условиях. Я не скрываю своей профессии. Наоборот, я горжусь ею. Она позволяет мне делать много добра. Если бы я показал вам мою книгу, вы бы увидели, как много знаменитых имений было спасено только благодаря моему содействию. Немало тружеников обязано мне своим заработком и даже этого не знают.

Мистер Джарвис повернулся к своему посетителю, разводя руками. Потом он понизил голос:

— Только одно я скрываю, и это, мистер Хайн, — выгодность условий, на которых я даю деньги взаймы. Я вынужден это делать, иначе на меня ополчились бы все мои коллеги по профессии. Но вы это узнаете, мистер Хайн, — он похлопал по коленям своего друга с благожелательным видом. — Итак, перейдем к делу. Ваши обстоятельства не особенно цветущие?

— Полагаю, что так, — мрачно сказал Вальтер Хайн. — Я имею 150 фунтов в год, выплачиваемых по неделям. Три фунта в неделю. На это не разживешься.

— Три фунта в неделю. Это просто смешно! — воскликнул мистер Джарвис. — Я искренне поражен. Мы все это переменим, — он встал. Вынул из конторки листок бумаги и сел за стол. — Можете вы мне сообщить, мистер Хайн, все ли эти подробности точны? — и он начал читать: — Ваш отец унаследовал то же состояние, что и ваш дядя, Джозеф Хайн, но потерял его почти целиком в спекуляциях. Уже средних лет он женился на вашей матери, которая — простите, если я задену ваши чувства, мистер Хайн, — не вполне была ему равна по социальному положению. Счастливая пара поселилась на Аркад Стрит, в Кройдоне, где вы родились 6 марта, 23 года назад.

— Да, — сказал Вальтер Хайн.

— В Кройдоне вы провели детство. Вас там посылали в школу. Но суровая дисциплина школьной жизни не соответствовала вашему независимому характеру. — Так Джарвис вежливо пересказал стоявшее на бумаге слово «исключен». — О, мистер Хайн, — сказал он, улыбаясь. — Вы и Шелли. Мятежники, сэр. Он и вы. Ну, что же. Покинув школу лет шестнадцати, вы продолжали учиться дома. Ваш отец умер в следующем году. Ваша мать — на два года позже. С тех пор вы жили на Рассель Стрит, в Блюмсбери, на доход, оставшийся от вашего отца. Три фунта в неделю — совершенно верно — выплачиваются вам душеприказчиками вашей матери. И вы не занимаетесь какой-либо из свободных профессий. Кажется, это все.

— Вы порядочно потрудились, чтобы разузнать мою историю, — подозрительно сказал Вальтер Хайн.

— Это мое дело, сэр, — сказал мистер Джарвис. — Теперь взглянем на будущее, которое открывает более приятные перспективы. Совершенно нелепо, мистер Хайн, чтобы молодой человек, который должен наследовать четверть миллиона, прозябал бы на три фунта в неделю. Это плохо и для государства, мистер Хайн. А его интересы для нас должны быть дороги. Когда это состояние попадет вам в руки, вы должны уметь им распоряжаться.

— О, я сумел бы им распорядиться! — перебил его, хихикая, мистер Хайн.

Мистер Джарвис весело засмеялся при этой шутке. Вальтер Хайн решил, что он проявил большое остроумие. Это придало ему уверенность.

— Шутник вы, мистер Хайн. Сумели бы распорядиться. Недурно. Я должен рассказать это своей жене. Но к делу, — он понизил голос до доверительного шепота. — Я предлагаю выдавать вам две тысячи фунтов в год, уплачиваемых вперед по четвертям. Пятьсот фунтов каждые четверть года. Сорок фунтов в неделю. С вашими тремя, мистер Хайн, это кое-что составит. Ха-ха.

— Две тысячи в год! — воскликнул мистер Хайн, откидываясь на стуле. — Быть не может. Две тысячи. Что же я должен сделать для этого?

— Ничего, только тратить их, как подобает джентльмену, — сказал мистер Джарвис. Ни тому, ни другому не пришло в голову, что это было для Вальтера Хайна как раз невыполнимое условие.

— Но вы тут не при чем, — сказал Вальтер Хайн. — Пусть меня повесят, если я тут что-нибудь понимаю.

— Конечно, я тут при чем, — откровенно сказал Джарвис, — я или мои душеприказчики. Нам, может быть, придется долго ждать. Дяде вашему семьдесят три года, но он крепкий человек, живущий в здоровом климате. Скажем, четыре тысячи фунтов за каждые две тысячи, которые вам даю. Эти выгодные условия, мистер Хайн. Две тысячи в год, пятьсот в триместр. Сорок фунтов в неделю. Сорок три вместе с вашим маленьким доходом. Что скажете?

Мистер Хайн был совершенно оглушен перспективой богатства — возможностью немедленного обогащения. Но он жил среди людей, которые никогда ничего не делают без выгоды для себя, и в нем проснулась подозрительность. Он начал рассуждать.

— Но предположим, что я умру раньше моего дяди. Тогда вы ничего не получите, — сказал он.

— Ну, нет, я этого не забыл, — сказал мистер Джарвис. — Это, конечно, маловероятное предположение, но мы должны его рассмотреть.

Он откинулся на стуле и снова устремил взгляд на своего посетителя. Потом он заговорил гораздо более спокойным голосом:

— Есть способ предохранить меня от потери. Вы можете застраховать свою жизнь на случай, если вы умрете раньше вашего дяди, скажем, на сто тысяч фунтов. Вы можете выписать полис на мое имя. Я буду платить взносы, а если с вами что-нибудь случится, то я буду застрахован.

Он не отрывал глаз от лица Хайна. Тот сидел, положив локти на ручки кресла, сложив руки у подбородка.

— Да, я понимаю, — сказал мистер Хайн, соображая.

— Вы согласны? — спросил Джарвис.

— Да, — сказал Вальтер Хайн.

— Отлично, — сказал Джарвис. — Чем скорее сделка будет совершена, тем лучше. Вы тогда сразу получите монету. Что касается страхования, вы должны получить медицинское свидетельство от врача страхового общества, и поэтому лучше вам дня на два остепениться. Советую вам сегодня же поговорить с вашим поверенным. Как только ваше долговое обязательство и страховой полис будут в моем бюро, мистер Хайн, вы получите ваши первые пятьсот фунтов. Надеюсь, у вас хороший поверенный?

— У меня вообще поверенного нет, — сказал Вальтер Хайн, вставая.

— Нет? — с видимым удивлением спросил мистер Джарвис. — Так хотите, я вам порекомендую. — Он сел и написал записку, положил ее в конверт, надписав адрес, и передал конверт не заклеенным своему клиенту. — Фирма «Джонс и Стайльс Линдольнс Инн», — сказал он. — Спросите мистера Драйвера. Откровенно расскажите ему все предложение и спросите его совета.

— Драйвера? — спросил Хайн. — Не следует ли мне поговорить с одним из участников фирмы?

— У вас деловая голова, мистер Хайн. Он вошел в контры с этим капризным учреждением — законом об акционерных компаниях. И поэтому имя его не публикуется. Но «Джонс и Стайльс» — это он. Расскажите ему все. Если он посоветует вам отклонить мое предложение — послушайтесь его и в таком случае. Добрый день.

Мистер Джарвис прошел к двери и отворил ее.

— Ну, видите, вот она — паутина, — сказал он с добродушным смехом. — Не такое плохое место. Что? — и он выпустил мистера Муху из своего бюро.

Потом он подошел к телефону.

— «Джонс и Стайльс», — спросил он. — Попросите мистера Драйвера к телефону, — и он в течение пяти минут беседовал с мистером Драйвером, а потом с удовлетворённой улыбкой мистер Джарвис вернулся к невскрытым письмам, ожидавшим его с утра.

Мишель Ревалью излагает свою философию

Это лето надолго запомнилось Шамони. Июль был сплошь безоблачным. Долины и горы купались в солнечном свете. Настал август, и в жаркую звездную ночь, в первую неделю этого месяца Чейн сидел напротив Мишеля Ревалью, на террасе кафе, нависавшей над Арвой. Под ними река пенилась среди камней. Шамони был ярко освещен, улицы были полны народа, женщины в светлых вечерних платьях с кружевными шалями на плечах, сопровождавшие их мужчины, деловые люди из Парижа и Женевы, проводившие здесь праздники, а от времени до времени какой-нибудь альпинист со своим проводником быстро проходили через мост, направляясь к своему отелю.

Мишель Ревалью осушил свою кружку пиво и печально сказал:

— Итак, это последний вечер, мосье. Всегда грустно — последний вечер.

— Вышло не так, как мы предполагали, — ответил Чейн. — Не знаю, вернусь ли я когда-нибудь в Шамони, — и взгляд его невольно устремился в сторону кладбища, где его друг лежал среди других англичан, погибших в Альпах.

Мишель задумчиво кивнул.

— Никакая дружба не сравнится с той, что началась среди снегов. Но знаете, мосье, что я скажу вам? Друга вашего нечего жалеть: он был молод. Он не знал ни страданий, ни болезни, и он умер сразу. Он даже не пошевелился в снегу.

— Это, конечно, верно… — сказал Чейн. Он окликнул лакея. — Раз это последний вечер, Мишель, — сказал он с улыбкой, — выпьем еще бутылку пива.

Он откинулся на стуле и снова замолчал, наблюдая за людной улицей и мерцающими огнями. В маленьком сквере какой-то певец отчетливо, приятным голосом пел жалобную мелодию. Мишель перегнулся через стол и заговорил с видом человека, много знающего, — тоном предостережения:

— Мосье! Самые счастливые воспоминания могут быть очень горькими, если не с кем разделить их. В этом все, мосье! Если не с кем разделить их!

Потом его захватила техническая сторона планов Чейна.

— Перевал Долан? Вам придется выйти очень рано из Лоньянского шале. Вы, конечно, должны там завтра ночевать. Выходить надо в полночь, а то и раньше. В этом году мало снега. Ледяной склон перед самым перевалом также потребует много времени.

Пока Мишель говорил, как бы предчувствуя затруднения и обдумывая, как их преодолеть, глаза его загорелись, и лицо его помолодело.

— Хотел бы я, чтобы и вы шли со мной, Мишель, — сказал Чейн, улыбаясь. Оживление на лице Мишеля вдруг исчезло. Он снова стал грустным, усталым человеком.

— Увы, мосье, — сказал он. — Я перешел через свой последний перевал. Я поднялся на свою последнюю гору.

— Вы, Мишель?! — воскликнул Чейн.

— Да, мосье. Я! — ответил спокойно Мишель. — Я состарился. Глаза у меня болят в горах, ноги — горят, я годен только на то, чтобы водить мулов на Монтанвер и провожать туристов на Ледяное море.

Чейн поглядел на Мишеля Ревалью. Он подумал о жизни проводника, об его интересах, энергии, достижениях. Мишелем Ревалью был покорен не один из этик пиков, поднимающихся там, слева, к небу. И как он любил их. Сколько он проявил находчивости и бодрости. Чейну стало грустно. Он молча глядел на проводника.

— Да, немножко грустно, — сказал Ревалью. — Но я думаю, что к концу жизнь всегда немного грустна, если только не имеешь любимого спутника, с которым можно делить воспоминания.

Чейн задумался. Грустная мелодия все еще звучала, то опускаясь, то поднимаясь поверх говора прохожих. Чейн думал о том, каким языком эта мелодия говорит его старому проводнику. Он поглядел на усталое печальное лицо, и сердце его заболело. В конце концов, Латтери нечего было жалеть, это правда. И он сам был молод. Придут другие лета, другие друзья, действительно непоправимо только то, что испытывал человек, сидевший по ту сторону стола: тревога одинокой старости.

— Вы не были женаты, Мишель? — спросил он.

— Нет. Было время, когда я хотел жениться, — ответил проводник. — Но, может быть, и лучше, что я этого не достиг. Она была очень требовательна, ей нужно было бы много денег, а проводники — бедный народ, мосье, не то, что ваши профессиональные игроки в крикет! — прибавил он со смехом.

Потом он повернулся к массивной стене гор. Здесь и там стройная скалистая вершина поднимала к звездам свой перст; местами ледники мерцали, как белый туман в складках гор, но для Мишеля Ревалью вся горная цепь расстилалась, как выпуклая карта со всеми своими обрывами, пиками и снежными куполами, от пика Аржантьер на востоке до вершин Монблана на западе. Мысленно он переходил от горы к горе, и каждая из них, величественная и прекрасная, была для него живым другом. Он припоминал дни, когда они его призывали — дни слепящих снежных бурь и едких ветров, застигавших его на заледеневшей поверхности скал. Он вспоминал ту острую радость, которую испытывал, поднявшись первым из всех людей на узкую площадку какой-нибудь новой вершины… Мишель поднял свой стакан.

— «Прощайте, горы, надолго прощайте», — сказал он, и голос его сорвался. Потом он вдруг повернулся к Чейну, глаза его были полны слез, он начал говорить быстрым страстным шепотом, в то время как жилы вздувались у него на лбу.

— Мосье, я говорил вам, что вашего друга нечего особенно жалеть. Я скажу вам больше. Все эти недели я завидую тому проводнику, которого мы принесли вместе с ним с ледника Нантильон. Хотя он и бился ногами в снегу перед смертью. Все-таки это лучше, чем водить мулов на Монтанвер.

— Мне очень жаль, — сказал Чейн.

Когда эти слова прозвучали, Мишель вдруг замолчал, поглядел со странным выражением в глазах на своего спутника, и легкая улыбка появилась у него на губах.

— «Мне очень жаль»? — повторил он. — Это те самые слова, которые сказала вам на лестнице отеля молодая девушка. Говорили вы с ней, мосье? Благодарили вы ее?

— Нет, — сказал Чейн, голос его звучал равнодушно. Женщины до сих пор не играли большой роли в его жизни. Они ему легко нравились, но не волновали его. Он разговаривал с ними мимоходом и, расставшись, забывал их.

Его равнодушие заставило Мишеля отчетливо повторить то предостереженье, которое он высказывал дважды. Он перегнулся через стол, серьезно вглядываясь в лицо своего спутника.

— Остерегайтесь, мосье, — сказал он. — Вы сегодня вечером одиноки, очень одиноки. Берегитесь, чтобы ваша старость не была таким же одиноким вечером, затянувшимся на много лет. Берегитесь, чтобы, когда настанет ваш черед, и вам тоже придется сказать «прости» — он показал рукой на горы, — чтобы у вас было с кем делить воспоминания. Видите, мосье, я вернусь вечером домой, я выйду из Шамони, пройду через поле, дойду до Ле Пра Кондюи и до своего домика. Я открою дверь. Внутри — все темно. Я зажгу свою лампу и сяду один за стол. Поверьте мудрости старика, мосье! Когда все кончено, и вы возвращаетесь домой, позаботьтесь о том, чтобы в комнате была зажженная лампа и чтобы комната не была пуста. Имейте, с кем делить воспоминания, когда жизнь будет в одних воспоминаниях.

Он встал и протянул ему руку. Когда Чейн пожал ее, проводник заговорил снова, и голос его дрогнул.

— Мосье, вы были мне хорошим патроном, — сказал он с достоинством. — И я отплачиваю вам, как могу. Я говорил с вами от всего сердца. Вы больше не вернетесь в Шамони, и мы больше не встретимся.

— Благодарю вас, — сказал Чейн, — мы много хороших дней провели вместе, Мишель. Я поднимался с вами на свою первую гору.

— Да, на Южный пик. Я хорошо это помню!

Мишель Ревалью встал и медленно вышел. Чейн остался сидеть, между тем как улица пустела, и музыканты в сквере отдыхали после своего выступления.

Мишель Ревалью между тем прошел к гостинице, в которой остановился Чейн, и увидел у двери проводника, который разговаривал с молодой девушкой. Это была та самая, которая сказала: «Мне так жаль». Когда Мишель подошел, она узнала его. Она что-то сказала проводнику, и тот представил его Сильвии Тезигер.

— Он совершил немало первых восхождений в цепи Монблана.

— Я знаю. Я читала об этом, — сказала она с улыбкой восхищения и протянула ему руку.

— Читали? — воскликнул Мишель. В тоне его звучало столько же радости, сколько удивления. Жизнь даже и в старости давала ему некоторые сенсации.

— Да, конечно. Я очень рада вас встретить, Мишель. Я завидовала, что вы жили в те времена, когда эти горы были неизведанными.

Ревалью забыл про мулов на Монтанвере и туристов на Ледяном Море. Он оживился. Девушка смотрела на него с откровенной завистью.

— Да, это были большие дни, мадмуазель, — сказал он с гордостью в голосе. — Но когда любишь горы, то при первом и при сотовом восхождении чувствуешь ту же радость, ощущая шероховатую скалу под пальцами или слыша, как снег скрипит под ногами. Может быть, и сама мадмуазель со временем…

— Да, завтра! — радостно перебила его Сильвия.

— О! Это ваше первое восхождение, мадмуазель?

— Да.

— И Жан — ваш проводник? Жан с братом, я полагаю, — Мишель ласково положил руку на плечо проводника. — Вы не могли сделать лучшего выбора. А что это будет за гора, мадмуазель?

Девушка сделала шаг от двери и поглядела на дверь. На юге, совсем близко, длинный тонкий хребет пика Шармоза круто поднимал свои черные зубцы к звездному небу. На ее вершине поднималась каменная глыба, точно верх круглого стола. На нее и смотрела Сильвия.

— Пик Шармоза? — с сомнением сказал Мишель. Сильвия быстро повернулась к нему.

— Но я натренировалась, — возразила она. — Я была на Бреване и на Флежере.

Мишель Ревалью улыбнулся.

— Мадмуазель, я не сомневаюсь в вас. Молодая дама, полная энтузиазма, не легко устает. Но все-таки я предложил бы вам пик Аржантьер.

Сильвия с некоторым колебанием посмотрела на другого проводника.

— Вы тоже говорили об этой горе, — сказала она.

— И правильно, мадмуазель! — настаивал Мишель. — Позвольте дать вам совет. Переночуйте в павильоне Лоньяна и на следующий день поднимайтесь на пик Аржантьер.

Сильвия с сожалением поглядела на хребет Шармоза, привлекавший ее эти две недели.

— А почему же вы мне советуете выбрать пик Аржантьер? — спросила она.

Мишель глядел на ее глаза, сиявшие из темноты, и все больше настаивал. Он не мог объяснить девушке истинные причины своего совета. Он выбрал другие, более для нее убедительные доводы.

— Я вот что вам скажу, мадмуазель. Это ваша первая гора. Это день в вашей жизни, который вы никогда не забудете. Лучше, чтобы он был как можно более совершенен. Более полный! Пик Шармоза — это интересное восхождение по скалам. Но Аржантьер — полнее. Как и ледник, и переход через скалы, и сквозь утесы, и на вершине крутой ледяной скат. И это еще не все. С вершины вам должен открыться новый мир. С Шармозы вы увидите мало нового. С Аржантьер — совсем иначе. В конце вы поднимаетесь некоторое время с задней стороны горы лицом к ледяному полю. И потом вы выходите на вершину, и вся цепь Монблана вдруг поражает ваши глаза и сердце. Видите, мадмуазель, я так люблю эти горы, что хотел бы сделать ваше первое восхождение небывалым белым откровением.

Он сразу почувствовал, что добился своего. У девушки захватило дух. Она уже представляла себе этот последний шаг с ледяного поля на вершину.

— Отлично, — сказала она. — Пойду на пик Аржантьер.

Мишель направился из Шамони через поля к своему одинокому дому. Эти двое завтра, наверное, разговорятся в павильоне Лоньян. Если бы только там не было других туристов! Надежды Мишеля высоко вознеслись за пределы Лоньянского павильона. Первое восхождение — хорошая вещь. Но если проделаешь его со спутником, с которым можно потом много раз переживать восторги этого дня — насколько это больше… Мишель вошел в свой дом и опустился на стул. На лице его была улыбка, и он тихо смеялся, вспоминая о своей высокой дипломатии. Он не помнил, что завтра ему предстоит водить мулов на Монтаньяре и показывать туристам Ледяное Море.

Лоньянский павильон

Лоньянский павильон построен высоко на южном склоне долины Шамони, над гигантскими бастионами Зеленой Долины. С окруженной перилами площадки перед его дверью открывается вид на луга с альпийскими цветами, сосновые леса и деревня Ле Тин в глубине долины. К востоку виден обрыв, над которым ледник Аржантьер, и днём и ночью глубоко внизу ревут ледяные потоки.

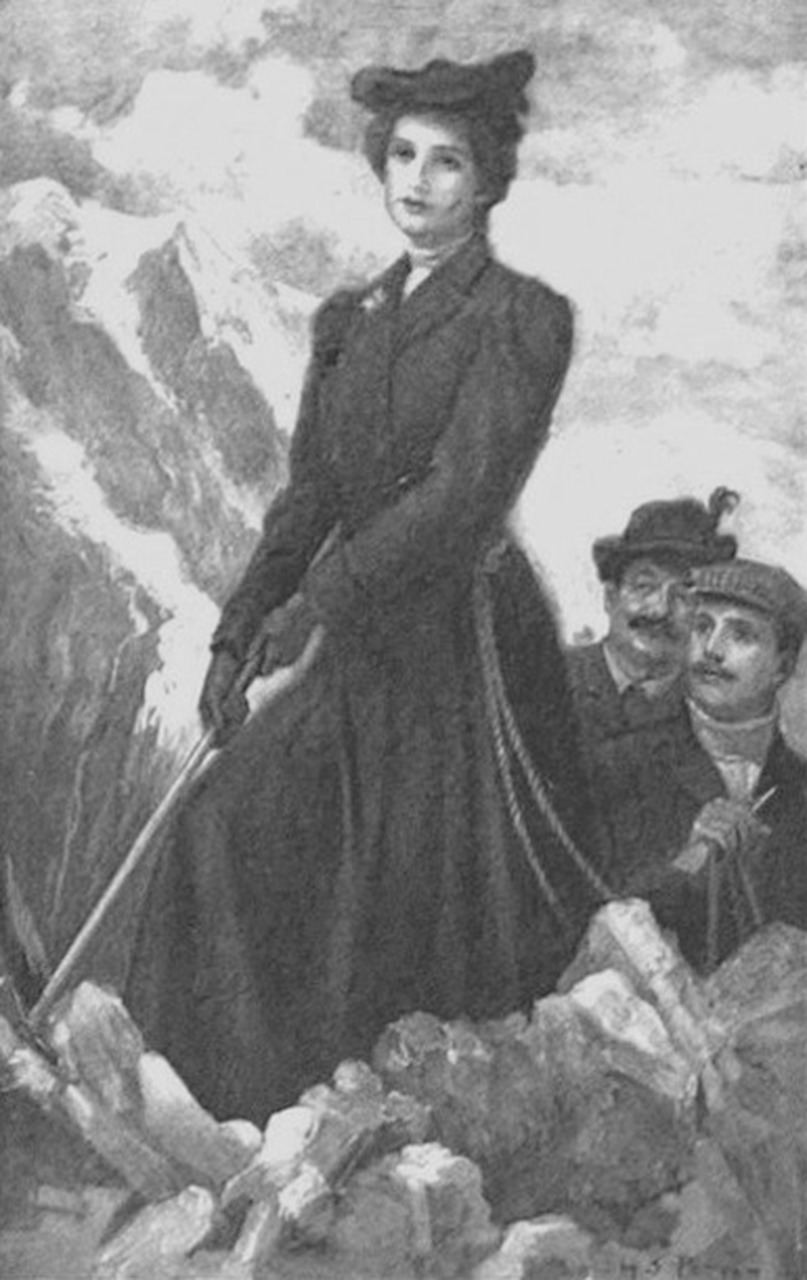

В пять часов на следующий день Чейн стоял у перил, глядя на ледник. Он услышал за собой легкие, обернулся и, к удивлению своему, увидел ту разряженную куклу из буфета в Аннемасе, дитя казино и пляжей, Сильвию Тезигер. Удивление выразилось на его лице, и Сильвия покраснела. Она поклонилась ему и вошла обратно в шале. Чейн заметил двух новых проводников у двери их барака. Он вспомнил книгу, которую она читала с таким интересом в буфете. Через минуту она снова вышла на площадку, и он увидел, что она сегодня не перенаряжена. Она была одета в простое теплое платье, и в то же время не приобрела неуклюжего вида. Он угадал, на какую гору она идет.

— Да, — ответила Сильвия. — Хоть бы завтра была ясная погода.

— Я никогда не видел более многообещающего вечера, — ответил Чейн. Коричневые обрывы Шардоннрэ казались красными в солнечном свете. Только кое-где на синем небе виднелись тонкие белые облачка. Точно обрывки вуали. К ним подошла хозяйка шале.

— Она хочет знать, когда мы будем обедать, — объяснил он Сильвии. — Тут только мы двое. Мы пообедаем рано, потому что вам придется рано выходить. Сейчас очень мало снегу. А приходится проходить через несколько трещин.

— Я знаю, — сказала Сильвия, улыбаясь. — Через бергшрунд.

— Простите, — сказал Чейн, — вы, конечно, знаете все эти выражения. Я видел, как вы читали «Альпийский журнал».

Они пообедали через час, когда закат заливал красным светом белые стены комнаты. Сильвия Тезигер, влеченная зрелищем, едва могла есть. Она все время смотрела в окно, губы ее были слегка приоткрыты, серые глаза сияли счастьем.

— Я никогда не знала ничего подобного, — говорила она. — Это все так необычно, так удивительно прекрасно.

Ее свежесть и простота привлекли его, как накануне вечером они привлекли Мишеля Ревалью. Было что-то трогательное в ее желании как можно больше извлечь из этих редких минут. Это показывало, что такие праздники встречались не часто в ее жизни. Он уговорил ее, однако, поесть, а потом они вышли и сели на скамью, молча наблюдая, как свет на вершинах стал сначала фиолетовым, потом бледно-розовым, потом скалы стали мертвыми и холодными, а синева неба потемнела.

— Вы тоже идете на вершину? — спросила она.

— Нет, — ответил он. — Я иду через перевал в Италию. Я совсем покидаю Шамони.

Сильвия повернулась к нему, в глазах ее светилось сочувствие.

— Да, я понимаю это. Мне так жаль, — сказала она.

— Вы говорили мне это уже однажды, на лестнице отеля. Это было добро с вашей стороны. Хотя я ничего не сказал, я был вам благодарен, — и ему захотелось раскрыть перед ней свое сердце и говорить о своем умершем друге. Темнота сгустилась вокруг них. Он говорил короткими фразами, как бы стараясь не проявить чувства. И все-таки она ощущала глубину его скорби.

— Мы встретились в Тироле восемь лет назад. Я переходил через горы с проводником и к ночи спустился в Радуршальскую долину, где, мне говорили, была гостиница. Вечер стал дождливым, но с уступа горы я мог заглянуть вниз, в долину, и увидел длинное одинокое здание в четырех милях от подножия ледника. Я прошел к нему через пастбище и застал спящим у дверей под дождем того человека, который стал моим другом. Дом был заперт, никого в доме не было, и других домов поблизости не было видно. Мой проводник пошел искать дальше. Латтери и я сидели два часа под дождем, а потом старуха с большим зонтиком над головой спустилась с верхних лугов, гоня перед собой несколько коров. Она сказала, что в гостинице четырнадцать лет никто не останавливался, но она отворила нам дверь, зажгла огонь. Сварила нам яйца и кофе. Эту ночь я помню так ясно, как будто это было вчера. Дождь не переставал, в крыше было отверстие, и через него я видел, как молния разрезала небо. На следующее утро после бури серны паслись около гостиницы — так там пустынно. Мы пошли дальше вдвоем. С этого началось.

Он говорил просто, спокойным голосом. Но нежность, с которой он останавливался на самых ничтожных подробностях этой первой встречи, показала ей, как все это ему было близко.

— Мы прошли из Тироля в Верону, пожарились там на солнце один день и вернулись обратно через Готар в Гешенен. Знаете вы эту долину? Там горный полукруг. Мы поднимались вместе около недели, вдвоем, без проводников. Я помню один скалистый хребет. Он был перегорожен острым утесом — это «Жандарм», как его прозвали. Нам пришлось сойти с хребта и пробираться по склону под прямым углом к горе. Там был маленький карниз. Прямо под ногами, на глубине 2.000 футов, был глетчер. Мы дошли до места, где казалось возможным пробраться по скалистой стене, футов десять над нами была расщелина в скале. Я был легче. Поэтому мой друг стал как можно крепче на карниз, прижав руки к скале. Держаться было не за что, и я влез ему на спину и стал ему на плечи. Я увидел, что трещина в скале открывала вполне возможную дорогу, но только на склоне поблизости был большой камень, выглядевший весьма ненадежно. Я осторожно коснулся этого камня рукой, и вдруг он дрогнул и медленно стал скользить по направлению ко мне. Грудь моя была на уровне расщелины. Я ничего не мог поделать. Камень был слишком велик, чтобы я мог его остановить. А пошевелиться я не мог, так как стоял на плечах Джека Латтери. Шанс на спасение был невелик — а под нами была пропасть в две тысячи футов. Но около меня была зазубрина в скале, и был некоторый шанс, что камень проскользнет мимо меня. Я стоял и смотрел, как глыба надвигалась: медленно, почти дружелюбно, — и думал: сколько времени пройдет, пока она меня достигнет? К счастью, камень зацепился за выступ и вдруг сорвался в сторону и полетел вниз, миновав меня. Он упал так близко, что разорвал материю на моем рукаве. Я был так зачарован медленным движением камня, что забыл сказать об этом Латтери; и когда камень прогудел над его головой, он так вздрогнул, что чуть не потерял равновесие на маленьком карнизе, и мы чуть не последовали за нашим камнем. Это были наши ранние дни, — он засмеялся.

— Хорошие были у нас времена! — сказал он после некоторого молчания. — Что же, они кончились на леднике Нантильон.

Чейн молчал. Сильвия Тезигер сидела рядом с ним и не перебивала его. Перед ним горные луга растворялись в темноте. Только несколько маленьких огоньков в далеких хижинах говорили им, что на свете еще не спят другие люди. Никакой звук не нарушал тишину, кроме гула горного потока из ущелья. Чейн вытряхнул пепел из своей трубки.

— Простите, — сказал он. — Я говорю вам о человеке, которого вы никогда не знали. Вы так тихо сидели, что я как будто вспоминал сам.

— Я сидела так тихо, — объяснила Сильвия, — потому что хотела, чтобы вы продолжали. Мне было хорошо вас слушать. Это такое новое и необычное, и приятное для меня — история вашей дружбы. Такое же странное и приятное, как эта свежая спокойная ночь вдали от отелей и шума, на краю снегов. Я мало слышала о такой дружбе и еще меньше видела.

Мысли Чейна вдруг перешли от его умершего друга к живой спутнице, сидевшей рядом с ним. Было что-то грустное в тоне ее голоса и в словах, которые она говорила. Он внезапно почувствовал, что это уже женщина, а не ребенок. Он повернулся к ней. В темноте Чейн едва различал ее профиль: он был спокоен, как сама ночь. Она смотрела прямо перед собою в темноту. Он задумался над ее жизнью и над тем, как она сумела сберечь себя. Ему вспомнилась ее мать, от которой инстинктивно отвращались женщины, шумная, крикливая, находящая себе общество среди элегантных бездельников и опустившихся отставных чиновников. Ее последние слова бросили луч света на темное место, где, по-видимому, было весьма мало счастья.

— Я очень рад, что этим вечером вы здесь, — сказал он. — Было очень мило с вашей стороны, что вы меня слушали. Я несколько боялся этого вечера.

— Вашего друга, — сказала Сильвия, — наверное, очень любили в Шамони.

— Почему?

— Столько проводников по собственному почину пошло его искать.

Лицо Чейна снова повернулось к ней. Как это было характерно для людей, среди которых она жила! Всегда искать личный мотив, личный или денежный. Он мягко ответил ей:

— Нет, я думаю, причина не в этом. Как бы вам это сказать! Я думаю, что эти проводники повиновались закону, который создан не людьми. Закону, который меньше всего нарушают; закону, который гласит: ты должен сделать все, что можешь, если этим спасешь человеческую жизнь. Я думаю, что девять медалей из десяти, выдаваемых за спасение погибающих, присуждается за повиновение этому закону. Если вы умеете управлять лодкой или лазить на горы, и настает момент, когда жизнь можно спасти только применением вашего умения — вы должны его применить. Таков закон. Очень часто, я в этом не сомневаюсь, закону повинуются неохотно. В большинстве случаев ему повинуются инстинктивно, не думая о последствиях. Но ему повинуются; и проводники повиновались тому же закону, когда поднимались со мной на ледник Нантильон.

Девушка рядом с ним вздрогнула.

— Вам холодно? — спросил он.

— Нет, — сказала она. — Это для меня тоже так необычно. Я должна была бы знать этот закон без того, чтобы о нем мне говорили. Но я не забуду его.

Снова в спокойном тоне ее голоса звучало смирение. Она понимала, что получила урок. Она чувствовала, что ей следовало знать это и без того…

— Должно делать что умеешь, — повторила она, — если этим спасешь человеческую жизнь. Нет, я этого не забуду.

Она встала:

— Я должна пойти.

— Да, — сказал Чейн, вставая. — Вы слишком долго засиделись. Вы завтра будете усталой.

— Не раньше, чем завтра вечером, — ответила она, смеясь, и взглянула на звездное небо. — Будет хороший день. О, должен быть хороший день! Завтра мой единственный день. Он должен быть совершенным.

— Я думаю, вам не приходится ничего опасаться.

— Тогда — прощайте, не так ли? — сказала она, не скрывая своего сожаления, и протянула ему руку.

Чейн взял ее руку и задержал ее в своей. Ему надо было выходить на полтора часа раньше ее, но он ответил:

— Нет. Мы пойдем сначала той же дорогой. Вы когда выходите?

— В половине второго.

— Я тоже. Мы расстанемся на рассвете. Не знаю, заснете ли вы. Я не мог заснуть перед своим первым восхождением.

Она ответила ему тем же легким тоном:

— Кажется, сама не буду знать, сплю я или нет, с этим постоянным шумом воды за окном, потому что, насколько я себя помню, я всегда видела во сне бегущую воду.

Слова эти задели воображение Чейна и определили ее в его памяти. Он не знал о ней ничего, кроме этого курьезного факта: ей снилась бегущая вода. К ней это подходило. Бегущая вода была как бы ее прообразом. Она казалась такой же ясной и свежей, как природа, и такой же неуловимой. А когда она смеялась, в смехе ее звучала такая же легкая и свободная музыка.

Она вошла в шале. Чейн увидел сквозь окно, как она зажигала спичку и подносила ее к свечке. Она стояла на мгновение, серьезно глядя на него, свеча освещала снизу ее молодое лицо. Потом улыбка робко появилась на ее губах и медленно распространилась на ее щеки и глаза. Она повернулась и прошла в свою комнату.

Пик Аржантьер

Чейн курил трубку за трубкой, расхаживая по маленькой террасе перед шале. Ни одно из окон не было освещено. Спала ли она? Слушала ли она его шаги? Жалость росла в нем, когда он думал о ней. Завтра она вернется к жизни, которую явно ненавидит. Мир, в конце концов, мог быть устроен лучше. Он зажег свечку и пошел к себе; но ему показалось, что не прошло и пяти минут, как проводник постучал в его дверь. Когда Чейн спустился в столовую, Сильвия Тезигер уже пила кофе.

— Что же, вы спали? — спросил он.

— Я была слишком возбуждена, — ответила она. — Но я совсем не устала.

Они вышли в половине второго и начали подниматься прямо вверх за хижиной. Звезды мерцали над ними на темном безоблачном небе. Заря еще не занималась. Большие скалистые образы Шардонрэ по ту сторону ледника и крутые ледяные скаты Зеленого пика были еще во мраке. Можно было думать, что они идут вверх, по гладкой каменной пустыне, простирающейся до края горизонта. Они шли гуськом. Впереди Жан с фонарем в руке, за ним Сильвия. Так они шли часа два вдоль левого края ледника и потом спустились на лед. Темнота постепенно редела. Можно было различать туманные массы черных скал, поднимавшиеся где-то высоко и далеко. Небо бледнело, скалистые массивы приближались, и свет проникал со всех сторон в белый бассейн ледника.

Сильвия остановилась.

— В чем дело? — спросил Чейн.

И тут он увидел на ее лице выражение, вдруг вернувшее его к тем дням, когда ему в первый раз открылась красота ледяного мира. Он, казалось, переживал вторично эту минуту. Сильвия стояла и смотрела на огромный, ровный глетчер. Губы ее были полураскрыты. Величественная тишина картины ошеломляла ее. Не было ни шепота ветра, ни шелеста деревьев, ни пения птиц. Не было еще ни треска льда, ни грохота падающих камней. И так же как тишина поразила ее слух, так и простота красок поразила ее глаза. Не было никаких оттенков. Белый лед наполнял все дно и простирался высоко в расщелины гор, нависая зубчатыми льдинами с их склона. А надо льдом и выше его черная стена скал круто поднималась ввысь, завершаясь зубцами исключительной красоты.

— Я буду очень рада, что все это видела, — сказала Сильвия, как бы запечатлевая картину в своей памяти. — Более рада, чем чему-либо другому. Это будет хорошее воспоминание, о котором можно думать, когда бывают неприятности.

— А разве должны быть неприятности? — спросил он.

— Не портите мой единственный день, — ответила она с улыбкой.

Она двинулась вперед. Чейн немного отстал, разговаривая с проводниками. Скоро Жан остановился.

— Вот наша гора, мадмуазель, — сказал он.

Сильвия поглядела в том направлении, куда он указывал. Прямо перед ней круто поднимался язык ледника, а вокруг него, еще круче, вздымались утесы, наверху становившиеся отвесными. Верх был не остриём, а закругленным снежным хребтом, с которого снег нависал, как пена на краю стакана. Одиноко над северным концом этого снежного хребта поднималась черная скала.

— Это, мадмуазель, и есть пик Аржантьер. Здесь мы перейдем через ледник.

Жан обвязал веревку вокруг ее пояса. Потом обернул конец веревки вокруг себя, а брат его сделал то же самое с другим концом. Они повернулись под прямым углом и перешли через ледник. Жан при этом оглянулся и испустил возглас удивления. Он увидел, что Чейн и его проводники идут следом за ними, по глетчеру, тогда как путь Чейна к перевалу Долан вел по прямой линии от их прежней дороги. Однако он ничего не сказал.

Они перешли бергшрунд с меньшими затруднениями, чем ожидали, и, поднявшись по морене, углубились в ущелье под южной стеной пика Шардонрэ. Наверху морены Жан остановился, и они позавтракали. Перед их глазами мертвая белизна снежного хребта вдруг стала окрашиваться нежным розовым оттенком. И все вершины гор внезапно вспыхнули.

— Солнце, — сказал Чейн.

Сильвия поглядела через долину. Большой ледяной треугольник Зеленого пика сверкал и искрился.

Склоны Ле Друат и Мон-Долана были усыпаны драгоценностями. И даже черные обрывы Тур-Нуар казались теплее и приветливее. Но в конце глетчера сплошная стена скал, загибавшаяся полукругом, оставалась мертвенно-черной, и ледник у ее подножия — мертвенно-белым. В одном месте этой стены было углубление, с которого спускалась ленточка льда.

— Это — перевал Долан, — сказал Чейн. — Солнце редко туда проникает.

Сильвия содрогнулась, поглядев туда. Она никогда не видела ничего столь мрачного, столь зловещего, как этот отвесный занавес скал с его ледяной лентой.

— Он выглядит опасным, — сказала она медленно.

— Он требует осторожности, — ответил Чейн. — Особенно в это время года, когда так мало снега.

— Да, тысяча двести футов льда под углом в пятьдесят градусов. На перевале Долан нельзя поскользнуться.

Сильвия замолкла. Потом она нерешительно заговорила:

— И вы сегодня делаете этот переход?

С еще большим колебанием Чейн ответил:

— Собственно, нет. Ведь эта ваша первая гора. А у вас только два проводника.

— Сколько же мне их надо было взять для пика Аржантьер? Двенадцать? — воскликнула Сильвия.

Чейн слабо улыбнулся.

— Ну, нет, — сказал он. — Два обыкновенно достаточно, если только…

— Если только турист не очень неловок, — закончила она. — Благодарю вас, капитан Чейн!

— Я не хотел этого сказать! — воскликнул он и не знал, сердится она или нет.

— Видите, по правде сказать, — выпалил он, — я хотел подняться с вами на пик Аржантьер.

Улыбка появилась на ее губах.

— Я польщена, — сказала она. И по голосу чувствовалось, что она очень рада.

— О, это было бы не только ради вашего общества, — сказал он и добавил: — Кажется, я не очень вежлив.

— Не очень! — ответила она.

— Я вот что хотел сказать, — объяснил он. — С тех пор, как мы вышли сегодня утром, я все время вспоминал свои ощущения при первом восхождении. Наблюдая за вами, вашей жаждой жить полной жизнью в этот день, я почти чувствую себя так, как будто я впервые в горах, а пик Аржантьер — моя первая вершина.

Кровь прилила к ее щекам.

— Вот почему вы меня спрашиваете о том, что я думаю и чувствую? — спросила она.

— Да.

— А я думала, что вы меня испытываете, — сказала она медленно. — Я думала, вы хотите знать, гожусь ли я куда-нибудь.

Они снова двинулись по морене. Скоро они спустились на глетчер, спускавшийся из расщелин пика Аржантьер и впадавший в большой ледник. Скоро они подошли к крутому камину, образованному стоком воды; он вел к хребту у самой вершины.

— Вот наш путь, — сказал Жан.

Они снова поели и стали подниматься по скалам, с левой стороны камина. Сильвия шла второй за своим проводником. Жан поднимался быстро, и Сильвии нужно было прилагать большие усилия, чтобы не задержать его. Они поднимались так около часу. Потом Жан остановился на удобном уступе, и Сильвия могла поглядеть вниз. До сих пор она поднималась лицом к скале, и глаза ее только искали, куда поставить ногу и где зацепиться рукой. Теперь она взглянула вниз и была поражена. Так глубоко и далеко казался ледник, который она оставила, такими крутыми скалы, по которым она поднялась.

— Вы не устали? — спросил Чейн.

Сильвия в ответ только засмеялась. Устала! Когда сон становился действительностью, когда она взаправду была на склоне горы. Когда они достигли снежного склона, она остановилась, освещенная солнцем. Вся местность к востоку разворачивалась перед ее глазами. Она не замечала других, и когда Чейн спросил ее: «Вы не разочарованы?», — она даже не ответила. У нее не хватало слов, чтобы выразить свое волнение.

Со снежного склона оставалось еще обойти скалистую вершину, подъем на которую был с другой стороны. Проводник начал вырубать ступени во льду. Склон был крутой, лед — очень твердый.

— Достаточно ли часты ступени? — спросил Чейн.

— Да, — ответила Сильвия, хотя ей приходилось делать очень большие шаги.

Подъем по ледяному склону был опасным, но Сильвия блестяще выдержала испытание. Часа два, непрерывно работая кирками, они медленно поднимались вверх. Вдруг Чейн и проводник, шедшие впереди, расступились.

— Сюда, мадмуазель, — сказал Чейн.