Благодарности

Хочу выразить благодарность коллективу компании «Технотранс» за активную помощь в создании рукописи: эти люди знали, что я пишу книгу, но не все догадывались, что пишут её вместе со мной. Многие идеи — в особенности те, что касаются практики применения современных учебных средств — подсказаны, так или иначе, сотрудниками компании, исходя из их профессионального опыта.

Особая благодарность — руководителям компании: Евгению Владимировичу Демидову и Михаилу Евгеньевичу Демидову. В плодотворных беседах с которыми было выпито множество чашек кофе и выкурено немало сигарет (то и другое, кстати, вредно для вашего здоровья). Их предложения, дополнения и замечания, высказанные иногда в рискованной для хороших взаимоотношений манере (чему виной, конечно, вредные для здоровья кофе и сигареты), оказались чрезвычайно полезными.

Отдельное спасибо моей семье, жене и детям, без которых, несомненно, этой рукописи бы не было.

Руководство к употреблению: как читать-смотреть эту книгу

Приходилось ли вам держать в руках книгу, где о человеческом мозге собрана вся, более-менее существенная, информация — от древних и современных научных теорий до мифов и сказок?

Я такой книги не видел и не читал. Поэтому решил её написать.

Здесь часто будут встречаться слова «разум» и «мозг». По сути, это одно и то же.

Просто «разум», как правило, употребляется в контексте явлений, а «мозг» — когда подразумевается физический объект или система.

Впрочем, как мы убедимся, феноменология и научное описание разума-мозга тесно переплетены.

Главная идея — что такое мозг и для чего он нужен? — представлена сразу в первой главе. Сделано это с целью сэкономить моё и ваше время. Уловив смысл, вы решите — читать дальше или нет, а у меня будет шанс обрести хорошего критика.

Классические концепции устройства разума описаны в главах 2, 3 и 4. Там много имён, фактов, терминов, цитат. Думаю, сторонникам научного подхода понравится.

Если вы знакомы с классическими моделями, первые главы можете пропустить. Авторское объяснение разума составляет содержание главы 7. Предпосылки гипотезы помещены в главы 5 и 6. Об эволюции мозга в контексте предложенной гипотезы и о некоторых её практических следствиях рассказано в главах 8 и 9.

Последняя, десятая, глава написана для развлечения. На художественных примерах разобраны все враки, страшилки и мифы о нашем замечательном разуме.

Не уверен, что смог угодить всем. Сегодня всякий человек имеет мнение по любому вопросу и, так или иначе, его высказывает. Устройство и работа мозга — вопрос важный, так что, критика приветствуется.

Выбирайте нужный кусок и изучайте то, что интересно лично вам. По-моему, это лучше, чем листать очередной научный (наукообразный) талмуд или тривиальное общефилософское сочинение про мысли, чувства, сознание и прочие смутно-таинственные материи.

Дух времени требует лаконичных форм. Поэтому каждая глава снабжена таблицами и рисунками. В них — сжатое до предела содержание. Так что, можно вообще ничего не читать: только смотреть.

Смотреть и думать.

Мозг — сложная штука. Для обсуждения, имеющего сколь-нибудь малую пользу, требуются актуальные научные знания. В наши дни добыть такую информацию нетрудно. Было бы желание. Не бог весть какое усилие: включить компьютер, «погуглить», почитать научные статьи.

Однако для применения разума по его прямому назначению не нужно и этого.

Самый изощрённый инструмент в природе доступен вам в любое время и без всяких условий. Вы можете быть бедны, физически слабы и не наделены какой-либо властью. Но мозг-то у вас есть! Вы вольны им воспользоваться, как заблагорассудится.

Ну, не чудо ли это?

Пролог

Когда-то люди сказали друг другу: «У нас есть душа».

Все воскликнули: «Ах, как хорошо! Это всё объясняет!». Прошло время, и люди, поумнев и набравшись опыта, верить в душу перестали.

Тогда они сказали: «Главное в человеке — мозг, и он работает как машина».

Все обрадовались и стали поздравлять друг друга: «Как точно подмечено! Это всё объясняет!». Но снова прошло время, и люди, впав в меланхолию, забыли про чудесную машину.

И вновь они собрались и сказали: «Мозг — больше, чем машина. Он может планировать и строить другие машины. Это компьютер».

Все вздохнули с облегчением: «Ну, наконец-то мы догадались! Это всё объясняет!». Шли годы, и люди, запутавшись в расчётах, стали с отвращением думать о вычислениях и алгоритмах.

…

Соберутся ли люди снова? И что они скажут?

Вступление: в поиске слов и образов

Мысль изреченная есть ложь

поэт Тютчев прозревает

Реальный мир управляется не детерминистическими законами, равно как и не абсолютной случайностью

физик Пригожин ищет узкую тропинку

То, что мы думаем и знаем о собственном разуме, определяет все наши замыслы, мечты, цели.

Чем полнее знание о мозге, чем точнее его объяснение — тем больше оснований гордиться достижениями нашей цивилизации. Не обладание волшебными технологиями и не слепая вера в то, что они вот-вот появятся, а восход на новый уровень самопознания характеризует того, кто считает себя разумным существом.

Вопрос об устройстве и работе человеческого мозга традиционно относят к компетенции науки. Однако в XXI веке это уже не аксиома и не правило.

В информационном обществе наука, как и многие другие сферы человеческой деятельности, перестала быть уделом специалистов. Не потому, что с появлением интернета все стали во всём разбираться, а потому, что всякая — и надуманная, и серьёзная — проблема сегодня оказывается в фокусе единого коммуникационного пространства.

Критика от неспециалиста может быть глупой, смешной и по делу. Но в любом случае она есть. И её неустранимое присутствие — верное свидетельство того, что мы шагнули в новую эпоху.

Разговоры, обсуждения, споры разумов о разуме были, есть и будут. Более того: в ближайшие десятилетия эта проблема станет ключевой.

Поколению средних лет суждено стать свидетелями, а некоторым, ныне юным, созданиям — авторами грандиозного прорыва в области самопознания. Сформируется первая работающая модель мозга на основе новой теории: модель не искусственного, а естественного (живого) интеллекта.

Хотя очень может быть, что называться он будет иначе. Ибо синтез сложного и его понимание свершаются одновременно.

Этот прогноз может затеряться среди глупых вымыслов, откровенной лжи и пустословия, которыми так насыщена наша реальность. Тем не менее, это случится.

По образованию я — психиатр, но так вышло, что уже много лет имею отношение к практике создания и внедрения интерактивных информационных систем. Это новая отрасль, которая сейчас переживает бум, а вскоре необратимо преобразует нашу действительность.

Разуму в этой трансформации принадлежит ведущая роль. Потому что причиной всякого социального и технологического изменения облика цивилизации является функциональная перестройка мозга в условиях непрерывного ускорения информационного обмена.

Но, чтобы описать внятно и как можно полнее — что происходит с мозгом и к чему это приведёт — необходимо решить более фундаментальную задачу: объяснить, как он устроен и как работает.

Значит, нужна новая гипотеза.

Многие ищут ответ в мейнстриме. В том числе — в научном. Вернее, научно-популярном. Всё правильно: с этого следует начинать.

Однако очень быстро наступает разочарование.

Где-то слишком много терминов. Где-то под видом науки продвигается философия. Порою в ход идут сравнения, которые даже самый неискушенный неофит воспринимает как пропаганду вульгарного материализма из какого-нибудь, пропахшего нафталином, XIX века.

Слова искажают смыслы, метафоры мертвы.

На самом деле всё ещё хуже. В нашем, информационном, веке мейнстримные суждения о мозге даже не научно-популярные. Они в прямом смысле слова фольклорные. И если уж обращаться к языку образов, то для описания нынешнего состояния умов лично мне по душе метафора леса.

Лес — знание.

Он велик. Практически бесконечен. Движимые любопытством люди бредут по лесу самопознания тысячи и тысячи лет.

Для большинства магистральный путь один. Узкая тропинка, по которой люди семенят друг за другом, а за её пределами их окружает тьма невежества и обманчивые миражи простых ответов.

Верховодят, конечно, мудрецы. Они формируют знание. Излагают не только факты (чего видели, пока шли? как называется это дерево, куст, цветок? почему листья зелёные?), но и объяснения (что есть лес, по которому идём?).

«Лес» — всего лишь слово. Можно выдумать и другие названья: «мастерская», «биогеоценоз», «экосистема». Однако важен скрытый в сочетании звуков смысл. Из него вычленяются цель, возможности и риски: идём-то, собственно, куда и зачем? оно нам надо?

Движение перемежается с остановками. Необходимо отдохнуть, оглядеться.

Некоторые остановки длиннее обычных. Знание и смыслы следует разъяснять. Мудрецы тратят на это всё больше времени, потому что знание накапливается. О нём рассказывают по старинке: при помощи слов. Устных и письменных.

Последняя остановка — самая длительная. Все расселись кружком и приготовились слушать: мудрецы привычно бубнят и раздают справочный материал. «Лес — то, лес — сё… Костры разжигать нельзя, потому что… В листьях под действием света молекула хлорофилла трансформируется, в результате чего… Экосистема леса очень хрупка, так как…».

Тоска.

Слушатели-зрители отвлекаются. Озираются, вглядываются в растущие по краям тропы деревья, рыскают глазами по кустам и буреломам. Ищут знакомые образы, подбирают простые слова.

И, вот, откуда-то из-под покрытых мхом коряг выползают «авторитетные» публицисты и, шипя и отплёвываясь, начинают гипнотизировать людей байками про лес как склад пиломатериалов, которые годятся разве что на строительство маленьких уютных домиков и удобств на улице.

Там, в дремучей чаще, снуют юркие «лучшие умы эпохи» с базовым гуманитарным образованием и, страшно хрустя ветками, кидаются в ошеломленных такой наглостью читателей бестселлерами, обзывающими людей безмозглыми автоматами и пророчащими бесславный финал никому не нужного, по их мнению, лесного похода.

А тут, совсем близко, в отдающем смрадом дешёвого самолюбия, придорожном болотце, раздаётся квакающий и поддакивающий болтовне публицистов-мыслителей хор «лидеров мнений», вообще ничего не смыслящих ни в биологии, ни в экосистемах, ни в феноменологии леса.

Словом, разворачивается шоу для утомлённых путников. Балаган с хлопушками и фейерверками. Беззаботная фиеста. Праздник без начала и без конца.

Смысл очевиден: сидите, слушайте, смотрите, но — ради всего святого! — никуда не ходите. Нам-вам и тут хорошо. Мы, «говорящие головы», сами вам расскажем. Отвлечём, развлечём, разоблачим, развенчаем. Всё уже открыто и изучено. А что не открыто и не изучено — так и должно оставаться тайной. Почему? По кочану.

Мудрецы теряются. Мудрецы молчат.

Люди уходят. Разбредаются, куда глаза глядят.

Тоска…

Мы все блуждаем в лесу.

Пожалуй, отвлечённые размышления о разуме и его эволюции не столь увлекательны, сколько личное самопознание. Но даже в этом, почти интимном, занятии игнорировать окружающий мир не получается. Знание окружает нас, исходит из нас и стремится снова в нас вернуться.

У каждого леса — свой шум, запах и картинка. Неповторимое сочетание элементов. Как шифр к замку, блокирующему вход в тайное место. Или как сочетание ключевых слов, пароль.

Пароль эпохи: информация, сложность, гуманность.

Информация — это не про данные. И даже не про «большие данные».

Это про смыслы. Хочешь преуспеть, создавай смыслы. Большие и маленькие, полезные и не очень. Или не создавай. Пользуйся теми, что есть. Критикуй, не вставая с дивана. Главное: участвуй.

Сложность щекочет любопытство, будит жажду осмысления.

Хочется бежать, освободиться от надоевших дихотомий, надуманных противоречий. От всех этих «разум и чувство», «возбуждение-торможение», «цифровой-аналоговый». Вперёд — к мозаичности, многомерности, бесконечности.

Гуманность не имеет ничего общего с гуманизмом.

Первое — глубинное, космическое. Второе — искусственное, косметическое. Гуманность безразлична к моральным доктринам, зато чувствительна к индивидуальной этике. Она может быть глобальной, групповой, личной. Не важно. Важно не подличать, вести себя по-человечески. А по-человечески, как ни крути, значит разумно.

Все думают: чем завершится наше блуждание? Большой соблазн — угадать будущее.

Ответ может быть кратким и выразительным. Как поэтическая метафора.

Или — многословным и заумным. Как у специалистов-мудрецов, не желающих или разучившихся говорить по-человечески.

В любом случае этот ответ не должен принадлежать мейнстриму.

Мейнстрим не рождает новых идей. Он выхолащивает содержание и натягивает броскую обёртку на всё, что хоть как-то не соответствует его стандартам.

Мейнстрим охотно заимствует новые идеи, но потом обезображивает, корежит их до неузнаваемости. Как стадо диких зверей, движимое тупым инстинктом, вытаптывает хрупкую и сложную красоту на своём пути.

Не обманись, информационный человек, зри в корень!

Гипотеза об устройстве и работе мозга, представленная в этой книге, лишь догадка. Точнее говоря, синтез догадок. Не только и не столько моих.

Надеюсь, они верны в главном — в том, что смысл человеческого бытия неотделим от приумножения знания.

Глава 1. Лаконичный мозг

— Я живу в заповедном мире моих снов… А жизнь — это окошко, в которое я время от времени выглядываю.

— И что там видно?

— Да так. Муть всякая…

художник из к/ф «Асса» философствует

О чём невозможно говорить, о том следует молчать

философ Витгенштейн слов на ветер не бросает

Тайна?

В дебрях предположений, домыслов и легенд о том, что такое мозг, легко потеряться. Поэтому сформулируем главный тезис сразу. Не вдаваясь (пока что) в частности и детали.

Тогда объявим, что каждый человек наделён бесконечным, хаотичным и производящим смыслы разумом. Мозг — квантовая система. Такова центральная мысль этой книги.

По всем канонам научпопа, я должен начинать рукопись иначе. Мне бы следовало заинтриговать читателя некими таинственными фактами или сенсационными случаями: благо, о человеческом мозге такого добра навалом. Да я и сам мог бы вспомнить кое-что из профессионального опыта, чтобы сгустить вокруг выбранной темы атмосферу загадочности.

Не будем тратить время на ерунду. Пресловутые «тайны человеческого разума» — затасканная маркетинговая уловка.

Однако нередко образ таинственного мозга создаётся не приёмами беллетристики, а требованием серьёзного отношения к теориям, маскирующимися под науку или логику. В таких случаях эксплуатируется т.н. «регрессивный аргумент».

Работает это так.

Допустим, вам довелось беседовать с кем-то, кто считает, что Земля плоская. Вы говорите: «Земля круглая и вращается вокруг Солнца». Оппонент: «Не согласен, потому что это противоречит моим ощущением. Во-первых, я не чувствую движения планеты, зато каждый день вижу, как Солнце поднимается из-за горизонта. Во-вторых, шарообразность Земли — иллюзия, возникшая вследствие того, что край земного диска представляет собой ледяную стену, которую принимают за материк Антарктиду, и движущийся вдоль этой стены наблюдатель совершает перемещение по окружности». Вы: «Над Антарктидой пролетают самолёты, а ещё есть снимки планеты с околоземной орбиты: в любом случае, очевидно, что Земля — шар». Собеседник: «Я доверяю только своим ощущениям. Свидетельства других людей — не довод. Лётчики могут ошибаться, фото- и видеоматериалы можно сфабриковать». Вы удивленно заметите: «Как могут ошибаться тысячи измерительных приборов, десятки тысяч пилотов и научных специалистов? Кому и зачем нужно заниматься подделками в таком масштабе?». Ваш оппонент улыбнется: «Но ведь вы не станете отрицать, что такое в принципе возможно? Вы говорите об ощущениях — я говорю об ощущениях. Ощущения против ощущений. Наблюдения против наблюдений. Должен ли я доверять вашим или чьим-то ещё ощущениям-наблюдениям больше, чем своим собственным?».

Вообразим, что случай запущенный. Ваш собеседник — не просто сторонник гипотезы о плоской Земле, но, к тому же, придерживается одной из её ранних версий.

Тогда он станет вас убеждать, что плоская Земля покоится на трёх слонах, а те, в свою очередь, стоят на панцире гигантской черепахи. Вы потрясенно спросите: «А на чём же держится черепаха?». Он почти сразу ответит: «На другой, ещё более громадной, черепахе». Вы обреченно: «Ну, а эта черепаха — на чём?». Он, уже не задумываясь ни на секунду: «На другой черепахе»…

Поразительно, но в итоге формируется абсолютно ложное впечатление о самом предмете.

Кажется, что вопрос о форме и движении Земли до сих пор не решён. Что тут какая-то запутанная проблема, что существуют разные точки зрения: одни думают так, другие — сяк. Каждое мнение подкрепляется доказательствами, фактами, результатами экспериментов и пр.

Вы ощущаете себя новичком на боксёрском ринге.

Против вас — профи, опытный и искусный. Он уже измотал вас «альтернативными исследованиями», «наука давно доказала/наука никогда не докажет», яркими метафорами в виде слонов и черепах.

Далее следует серия коротких и чувствительных ударов: «свобода слова», «свобода мнений», «я так чувствую!», «уважайте собеседника!».

И, наконец, разящий в голову: «Наше знание ограничено! Вы не специалист и, вообще, не можете знать всего!».

Всё. Вы — на лопатках. Лежите, смотрите в потолок и думаете: «Чёрт побери, а, может, и вправду Земля плоская?»…

Когда темой обсуждения становится мозг, происходит то же самое. Причём регрессивным аргументом с особым удовольствием пользуются определённые категории «говорящих голов».

Идеалисты (не обязательно верующие в бога или богов, но твёрдо убеждённые в том, что Первопричина, «начало всех начал», принципиально непознаваема) сразу заходят с «козырей».

В дискуссии с ними вы непременно дойдете до палеолита и будете азартно спорить о деталях строения черепа древних гоминид. Вы станете, морща лоб, отыскивать «недостающее звено», а вам — с улыбкой рассказывать про безграничную мудрость Сверх-Разума. Который всё заранее спланировал и создал каждый из древних прототипов человеческого мозга, следы которых уже обнаружили и ещё обнаружат учёные.

Отстаивающим т. н. «естественнонаучную» картину мира рационалистам (которые почему-то стесняются называть себя материалистами), регрессивный аргумент служит в качестве щита.

Роль черепах, расположенных друг на друге, играют научные, более-менее логически связанные, факты. Проблема в том, что цепочка всегда обрывается, когда специалист (или выдающий себя за специалиста) сталкивается с фактами о мозге, которые не укладываются в его профильное знание. Бесполезно расширять кругозор когнитивному психологу или нейролингвисту, растолковывая постулаты квантовой теории или теорему Гёделя о неполноте арифметики. Собеседник быстро уйдёт в оборону: «Не моя область».

Наконец, многочисленные «популяризаторы науки», учёные с базовым гуманитарным образованием, а также пересказывающие их взгляды комментаторы. Для характеристики мировоззрения этих господ, пожалуй, лучше всего подойдёт определение «постмодернистское». Т.е. никакое.

Они беспорядочно перескакивают с одного на другое — с черепах на слонов, со слонов на экономику, с экономики на искусственный интеллект и внезапно… рептилоидов.

Эти деятели активно тырят доводы у идеалистов, заимствуют факты у рационалистов, и, переиначивая на свой лад, приклеивают ярлыки — «это всем известно» или «наука давно доказала». Удивительно, но в публичном дискурсе о нашем мозге это самая влиятельная группа.

Кто все эти люди, вальяжно рассуждающие о разуме?

Они — мейнстримные оккультисты. Жрецы привилегированного информационного культа с хештегом «мозгхренегознаетчтотакое».

Подмигивают: ну, типа, мы-то знаем, но за так не скажем. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, купите книжку, приходите на сеанс. Мозг-де — это вам не того-этого. Это сокровенное знание, тайна. В зависимости от того, на кого вам «посчастливилось» наткнуться — тайна непостижимая, эксклюзивная или опасная.

Так что, тссс…

Возможно ли, бывает ли тайное знание?

Нет, не бывает.

Почему?

Потому что природа знания не связана с тайной.

«Тайное знание» — такая же нелепица, как «сухая вода» или «жидкая суша». Абракадабра, вздор, сапоги всмятку. Это способно заинтересовать лишь лентяя (по факту) или невежду (по убеждению).

Тайн не существует. По крайней мере, в области познания.

В сфере художественных вымыслов — пожалуйста, сколько угодно. Но в отношении реальных явлений и вещей, которые уже приносят или могли бы приносить пользу, есть лишь степень понимания. Глубина объяснительной силы.

Ибо объяснительная сила и есть знание.

Поэтому бывают объяснения: хорошие, так себе и никакие. Но всё то, что пока не объяснено, будет объяснено обязательно. Рано или поздно. Во всяком случае — на протяжении того времени, что отведено человечеству.

Верно, что пространство неизведанного, которое предстоит понять-освоить человеку (включая его собственный разум), постоянно расширяется.

Но неверно, что это пространство кем-то создано, а мы лишь открываем очередной кусочек мозаики.

Знание создаём мы сами. По нашим, человеческим, правилам.

Поэтому знание, вообще говоря, не объективное и не субъективное; оно антропоморфное.

Это не значит, что наше знание искажает действительность, замыливает глаз. Из этого не следует, что к нему нужно относиться как к бытовой технике — увидев рекламу нового девайса, быстренько сделать заказ, а старую модель выбросить на свалку.

Знание столь же реально и грандиозно, сколь величественно наше искусство. Никому не приходит в голову избавиться от «Джоконды», потому что «компьютер может нарисовать лучше». Может или не может — безразлично. Важно, что за творением Леонардо да Винчи стоит колоссальный труд. Замысел, подготовка, наброски, систематическая корректировка, пошаговое и кропотливое исполнение. Тут не просто абстрактное уважение к труду — тут жгучий практический интерес: как он это сделал?!

Такое не выбрасывают. Такое называют шедевром и помещают в галерею для всеобщего обозрения.

Каждый полезный смысл, каждый кусочек сконструированного человеком знания тоже находится в галерее. Освоение этого пространства большинством людей так же неизбежно, как приобщение к шедеврам искусства. Лучше один раз увидеть, чем услышать тысячу лекций или прочесть тысячу статей. Личное восприятие, растворённое в стройных и разветвлённых конструкциях общечеловеческого знания, — единственная реальность, в которую мы по-настоящему верим.

Существенно, что прогулка по галерее знания суть живой («вижу своими глазами») процесс. Но это ещё и необратимый процесс: всякое созерцание смысла есть событие — то, что принято называть «открытием» и/или «изобретением». Чьим «открытием»/«изобретением» — признанного учёного или посетителя, в голове которого возникает новая идея — станет это событие, зависит от человека.

Знание, в не меньшей степени, чем искусство, дразнит воображение. И, значит, побуждает пополнить пространство новыми шедеврами.

Слово «тайна» здесь лишнее, пустое. В вопросе «Кому и зачем улыбается Джоконда?» столько же смысла, сколько в размышлении на тему «Сколько слонов и сколько черепах находится в основании мира?».

Тайна — фольклорное словцо. Оно описывает нечто бессмысленное, статичное, безнадёжное. Подобно тухлой стоячей воде на дне заброшенного колодца. Там можно увидеть отражение, но не само Солнце. Иллюзия притягивает, но ни один нормальный человек, чтоб «разгадать загадку», в колодец не полезет.

«Тайна» годится для шоу. Чтобы скоротать вечерок, убить время — а не для того, чтобы прожить его толково и умно.

Есть только один способ рассеять ореол таинственности вокруг человеческого разума, преодолеть регрессивный аргумент в дискуссиях о нём.

Потребовать — прежде всего, от себя и от собеседника — полного и глубокого объяснения всех известных фактов.

Это означает, что, объявив мозг квантовой системой, мы должны описать его структуру, динамику, назначение, а также привести разумные аргументы в пользу нашей точки зрения.

Детально это будет сделано в главе 7. Сейчас ограничимся ключевыми тезисами, не перегружая изложение специальной терминологией и не слишком углубляясь в нюансы.

Квант и бесконечность

Листая учебники по неврологии, нейробиологии, психофизиологии, психиатрии и психологии, вы совершаете путешествие на машине времени. Оказываетесь в прошлом, как минимум 120—130 лет назад, когда не существовало ни квантовой теории, ни математической теории множеств.

Вы прочтёте про нейроны (впервые описаны в 1873 году),10 про скорость распространения биоэлектрического импульса (впервые измерена в 1849 году),11 про психофизический закон Вебера-Фехнера (сформулирован в 1860 году).9

Изучая патологию мозга, вы узнаете о шизофрении (термин предложен в 1908 году),6 психопатиях (1904 год) 13 и неврозах (в конце XVIII века).7 «Википедия» подскажет, что последний термин вроде как уже не употребляется. Но взявшись за общепринятую «Международную классификацию болезней» 10-го пересмотра, вы убедитесь, что категория «Невротические расстройства» там есть.4

Так что, более чем двухсотлетняя научная традиция жива, соблюдается и не спешит соответствовать познавательным нуждам обычного человека.

Современное знание о мозге вопиюще несовременно. И прежде всего в описании того, без чего нельзя обойтись в разговоре о функционировании любой системы, — её элементов.

Что является структурным элементом мозга?

Мейнстримная нейронаука уверенно отвечает: структурным элементом мозга является его клетка, нейрон.

Тогда: как получилось, что сочетание этих элементов породило во многих отношениях уникальный разум человека?

Ведь, вообще говоря, элемент системы есть её кусочек, строительный материал. Не имея элементов, нельзя построить систему. Имея элементы в достаточном количестве, можно построить систему какой угодно сложности, включая человеческий мозг.

Факты таковы, что мозг есть и у животных. Он тоже состоит из нейронов. Их скопления, нервные узлы, обнаруживается даже у насекомых. Но, очевидно, ни животные, ни насекомые не умеют мыслить и чувствовать, как мы.

Количественный аргумент (в мозге человека нейронов больше, чем у кого бы то ни было) не работает. Потому что число мозговых элементов, например, у нас и у современных обезьян, вполне сопоставимо (80—90 миллиардов и 20—30 миллиардов соответственно).

По той же причине буксует качественный аргумент (предположение об особом типе организации нейронов в нашем мозге). У шимпанзе структура нейронных связей ничем принципиально не отличается от таковой у человека.

Следовательно, признавая (у любых известных нам живых существ, включая и человека, и животных) мозговым элементом нейрон, мы встаём на позицию этакого нейробиологического центропупизма.

У нас-де пазл сложился, а у сотен тысяч других, живших до нас и живущих с нами на одной планете, биологических видов — нет. Более того: по какой-то загадочной причине не складывается до сих пор.

Можно ли объявить элементом мозга мысль? Или, скажем, сложное чувство — любовь, сострадание, зависть? Т.е. некий, специфический для человека, феномен или даже эпифеномен?

Можно. Так делают философы, художники, учёные с базовым гуманитарным образованием и (внезапно) «когнитивные специалисты», мечтающие оцифровать мозг человека.

Однако возникают те же трудности. Как из нейронов нельзя сложить другой живой мозг, так из мыслей и чувств не получается создать нечто, похожее на разум. Даже если эти мысли и чувства обозвать, к примеру, «когнициями» и выдумать, что они шифруются бинарным кодом.

В противном случае поклонники «цифрового мозга» уже давно бы праздновали своё грядущее бессмертие, а люди, перепуганные сказками про искусственный интеллект, полезли бы прятаться в подземные убежища.

Природа проблемы одна и та же: отсутствие эквивалентности.

Живая клетка — такой же феномен, как мысль или чувство. Этот феномен, несомненно, является проявлением реальности. Однако наша способность давать чему-либо название ещё не гарантирует объяснение всех взаимосвязей данного объекта, как с другими объектами внутри системы, так и с внешней средой.

Нейробиологи, описывая «нервную систему» как эпифеномен, её элементом называют нейрон. Но, определяя тот же нейрон как «живую клетку», подразумевают, в свою очередь, что её элементами являются молекулы и/или ионы.

Философы и когнитивные психологи, рассуждая о «сознании» или «нейронной сети», указывают на такие элементы, как «мысли», «когниции», «адаптивные линейные сумматоры» и пр. Те же категории в их толковании превращаются в феномены высшего порядка по отношению к элементарным «ноэмам», «семемам», «сигналам», «импульсам» и т. д.

На своём, отдельном, уровне каждая такая конструкция выглядит безупречной. Она может быть собрана и даже может функционировать. Но беда в том, что собранные все вместе, со всех уровней, конструкции не работают как единое целое.

Попробуйте взять все астрофизические, астрологические, философские, поэтические и экологические тексты, посвященные Солнцу, и соедините их, без потери исходных смыслов, в коротенькое, из нескольких предложений, резюме — тогда вы вообразите масштаб задачи, которую решают сторонники феноменологического подхода к проблеме моделирования мозга.

Вы уже, верно, догадались, что идти следует не вверх, а вниз. Вниз — значит вглубь. Подальше от феноменов, поближе к физическому фундаменту.

Мозг можно рассмотреть с позиции хорошей, т.е. проработанной и многократно экспериментально проверенной, физической теории. Например, с позиции классической теории электродинамики.

Для этого имеются веские основания. Нервный импульс, мембранный потенциал, эпилептический приступ — электромагнитные явления. Информация, которую мы получаем о мозге при помощи, скажем, томографии, не что иное, как результат движения электронов.

Тогда элемент мозга — субатомная частица, электрон.

Идея привлечения физической теории мне нравится. Потому что всякая признанная в физике теория суть широкое и глубокое объяснение. Но подумаем вот о чём.

По результатам многочисленных экспериментов нейробиологи выяснили, что диапазон амплитуды напряжения мембраны (т.н. «трансмембранный потенциал») в живых клетках составляет от 40 до 80 мВ (10—3 вольт).16

То же справедливо для нейронов в нашем мозге. Коротко говоря, поддержание указанного градиента электрического потенциала гарантирует возбуждение нервного волокна и — путём передачи этого возбуждения дальше — движение сигнала.

Как меняется трансмембранный потенциал?

За счёт перемещения электрически заряженных атомов или молекул (ионов) в клетку и/или из клетки.

А в чём состоит физический смысл градиента?

В том, что для одного ионного канала при изменении амплитуды напряжения с 80 до 40 мВ в возникающем электромагнитном поле совершается работа в 1 Джоуль по переносу 2,4·1017 электронов. Речь идёт о движении сотен квадриллионов (!) субатомных частиц.

Учитываются ли траектории каждой частицы в вычислениях?

Нет, не учитываются.

Почему?

Потому что в классической электродинамике объектом наблюдения является поток, а не частицы, из которых он складывается. Электромагнитный феномен («процесс») объективен, а индивидуальные траектории электронов («события») несущественны.

Увы, теория электромагнетизма нам не поможет. Закон Ома для мозга не годится.

Если б электромагнитными феноменами можно было объяснить всё, что происходит в мозге — включая его интеллектуальные продукты, воспоминания, сложные эмоции и пр. — на этом разговор бы завершился. (Такие попытки делались и делались многократно в период расцвета рефлекторной теории — подробнее см. главу 3.)

Но сегодня, пожалуй, даже ребёнок, смотрящий мультики про монстров, не поверит в то, что путём втыкания в бездыханное тело электродов его можно оживить.

Тем не менее, мы — на верном пути. При построении модели сложной системы и вправду хорошо бы (правильно, целесообразно, необходимо и т.д.) рассматривать элементы на самом фундаментальном уровне бытия — там, где обитают субатомные частицы.

Кстати, а что это вообще такое?

Физики утверждают, что в природе существуют «частицы вещества» (фермионы) и «частицы взаимодействия» (бозоны).

К первым относятся, например, электроны и кварки, формирующие протоны и нейтроны. Ко вторым — фотоны.

Электрон — такая же стабильная частица вещества, как протон и нейтрон. Вместе они образуют каркас атома, но не являются прямыми переносчиками энергии внутри него.

Каркас склеивают бозоны. Именно они ответственны за действие в физическом смысле.

Некоторые бозоны называют виртуальными частицами. Характеристика «виртуальные» условна: их нельзя обнаружить при помощи приборов как дискретные частицы, зато можно зафиксировать как волны.

Так, в 1983 году были открыты W- и Z-бозоны, ответственные за слабое взаимодействие.8 Скажем, при т.н. «бета-минус-распаде» в нейтроне один из трёх кварков преобразуется так, что вместо нейтрона появляется протон. А также — короткоживущий «виртуальный» W-бозон. Он, в свою очередь, распадается на стабильный электрон и антинейтрино. В результате один фермион (нейтрон) превращается в два фермиона другого типа (электрон и протон), имеющих, к тому же, противоположные электрические заряды.

Что нам это даёт?

Во-первых, гораздо более сложную картину взаимодействия субатомных частиц, нежели та, к которой мы привыкли со школы.

Во-вторых, получается, что, строго говоря, межядерные и электромагнитные взаимодействия нужно рассматривать в рамках единой теории. Физики так и поступили, назвав эту концепцию теорией электрослабого взаимодействия.

Тогда электромагнитное взаимодействие по своей природе суть обмен бозонами между фермионами.

Тогда представлять изменение трансмембранного потенциала клеток в мозге как движение электронов — грубое упрощение.

Тогда источником/участником всякого мозгового «процесса» и «события» — т.е. действий на самом фундаментальном физическом уровне — является бозон.

Игнорировать эти следствия при обсуждении мозговых феноменов, по меньшей мере, странно.

Небольшой пример.

Откройте любую книгу по нейрофизиологии: прочтите о механизме возникновения цветового ощущения. Пишут, что свет в сетчатке преобразуется в энергию электрического сигнала — внешние фотоны как-то меняют конфигурацию молекулы родопсина, что названо красивым словом «фотодиссоциация». 3,14

Что происходит с родопсином и почему? Что именно делают фотоны с электронами? Куда и каким образом возбуждённые электроны перемещаются (летят? излучают? падают, отражаясь или поглощаясь?) — да ещё так, чтобы возник конкретный для мозга смысл? Как это всё понять?

Никак, если забыть, что фотон — это тоже бозон. И, следовательно, при падении света на сетчатку речь идёт о фермионно-бозонном взаимодействии.

Впрочем, привлечение субатомных частиц в разговор о мозге, само по себе, мало что значит.

Физики сочинили какую-то теорию, пускай, подтвержденную экспериментально. Ну, и что?

Допустим, что мозг состоит из более мелких, чем нейроны-молекулы-атомы, элементарных единиц. Но это никак не проясняет механизмы (способы, принципы и т.д.) их взаимодействия.

Верно. Придётся нырнуть поглубже.

Для описания взаимодействия фермионов посредством бозонов на микро-уровне любой физической системы введено понятие «квант».

Подробно о квантовой парадигме мы поговорим в главе 5. Сейчас очень кратко заметим, что квант — это неделимая порция энергии, значение которой может быть различным. Содержание кванта принципиально неопределённо.

Поясним это.

Бозоны постоянно взаимодействуют. Результат их взаимодействий — «событие» — точно предсказать нельзя. Почему? Потому, что самый «процесс» взаимодействия нетривиален. Он представим как состояние, при котором бозон (или несколько бозонов) одновременно находится во всех потенциально возможных точках пространства или энергетических состояниях.

Такое нестойкое положение называют суперпозицией. Поскольку содержание кванта неопределённо, то суперпозиция бозонов (условный «процесс») обязательно редуцируется до любой возможной устойчивой конфигурации — фермиона с разрешенным местоположением и не нарушающим принцип сохранения количеством энергии (условное «событие»).

Когда физики говорят, что фотон — это квант электромагнитного взаимодействия, то имеют в виду вот что.

На более высоком уровне обобщения (в теории электрослабого взаимодействия, где электромагнетизм, радиоактивность, оптические явления — разные стороны одного и того же) квантовая суперпозиция бозонов — не частица и не волна, не «событие» и не «процесс». Но нечто такое, что при определённых обстоятельствах проявляет свойства того и другого.

Следовательно, при падении света на сетчатку мы имеем дело не с потоком фотонов и не со световой волной, а с суперпозицией бозонов — внешних и внутренних, составляющих связи между фермионами атомов и молекул светочувствительных клеток глаза.

Значит, в момент поляризации мембраны нейрона мы наблюдаем не движение электронов и не электромагнитную индукцию, а суперпозицию бозонов — внешних и внутренних — ответственных за перенос энергии между фермионами перемещающихся ионов.

Итак, ответ найден.

Структурными элементами мозга являются субатомные частицы, бозоны. Способы взаимодействия этих элементов следует понимать как квантовые суперпозиции и их результаты. Отсюда — центральный тезис книги: мозг есть квантовая система.

Ортодоксально настроенные учёные, составляющие мейнстрим нынешней нейронауки, отвергают попытки описать мозг на микро-уровне с привлечением квантовой парадигмы. Они предпочитают оставаться на уровне классической электродинамики и не заглядывать в тёмный подвал, куда строители забыли провести электричество.

Их поддерживают «говорящие головы» и те, кто хотел бы до скончания времён обсуждать мозг исключительно в философских и/или психологических терминах. Они летают в облаках: у них — искания и порывы в виде благородной миссии по воспитанию человечества.

Всё это очень мило. Но если мы всерьёз взялись за самопознание, то не худо бы исходить из актуального знания, а не пересказывать друг другу сказки вековой давности. Тем более, что квантовая теория является общепризнанной научной концепцией уже добрую сотню лет.

Нам остаётся пояснить, причём тут «бесконечность», соседствующая в названии этой подглавы с термином «квант».

Это очень просто. Особенность квантовой суперпозиции в том, что количество состояний (местоположений, значений импульса и пр.) участвующих в ней бозонов бесконечно. В науке бесконечностью ведает математика и, в частности, теория множеств.

Таким образом, суперпозицию структурных элементов мозга можно представить ещё и как математический объект — бесконечное множество (подробнее — см. главу 6).

Хаос и становление

Даже неспециалисту очевидно, что в нашем мозге постоянно происходит какая-то движуха.

Человек не может перестать думать или чувствовать. Воспоминания то всплывают, то исчезают; переплетаются в причудливые конструкции, состоящие из реальности и фантазии. От рождения и до смерти — всегда, не исключая состояние сна — в нормальном мозге бродят какие-то образы.

Если вы более-менее следите за новостями науки, то к самонаблюдению можете добавить факты. Например, явление т.н. «нейрогенеза» — клетки мозга постоянно обновляются.

Что это за динамика, и откуда она берётся?

Нейроучёные пытаются определить это при помощи функциональных и визуальных методов: прежде всего, электроэнцефалографии и томографии.

В народе электроэнцефалографию (ЭЭГ) называет «шапочкой» из-за особенностей методики. К голове подводятся электроды, закрепленные на своеобразном шлеме из ткани или силикона.

«Шапочка» применяется для распознавания аномальных очагов биоэлектрической активности мозга. Например, при эпилепсии. У нормального мозга — своя картина биопотенциалов, благодаря чему мы можем четко различить, скажем, бодрствование и сон.

Ядерная магнитно-резонансная томография (или просто «томография», ТГ) также уже знакома многим. Очень популярный метод в современной медицине.

На практике особенно важным является то, что ТГ позволяет увидеть состояние мозговых сосудов (проницаемость, степень расширения/сужения и пр.), а также — общую гемодинамическую активность его отделов.

Некоторые полагают, что перманентный мониторинг мозга при помощи «шапочки» и томографии — наше неизбежное будущее.

Дескать, со временем устройства уменьшатся до компактных размеров. Их станут носить на руках (?), как модные сегодня фитнес-браслеты, шагомеры и прочие «умные часы». Человек сможет следить за динамикой собственного мозга онлайн.

Возможно, так и произойдёт.

Вот, только извлекаемая посредством этих методов информация имеет примерно такую же диагностическую ценность, как частота пульса или температура. Это важные, но сильно обобщённые и усредненные, параметры.

ЭЭГ и ТГ — нейробиологические градусники. Они демонстрируют общие симптомы процесса. Но ничего не говорят о его причинах.

Биопотенциалы, отраженные в электроэнцефалограмме, не что иное, как суммарные электромагнитные колебания клеток мозга. Ключевой характеристикой считается частота/длина волны. Различают диапазоны волн для физиологических состояний: скажем, для бодрствования и нескольких фаз сна.1

Но откуда берутся и как именно формируются диапазоны, «шапочка» не расскажет. Думаю, чтобы понять, спит человек или бодрствует, ЭЭГ не требуется.

Нейровизуализацию особенно хвалят за наглядность. Нечего сказать, картинка красивая: вы наблюдаете подкрашенные на мониторе зоны мозга, графическое отражение его гемодинамики. Можно, например, узнать, что арифметическая операция, сложение двузначных чисел, в вашем мозге «активизирует большую оксигенацию в теменной доле и задней части лобной доли». 5

Однако, как и почему миллионы/десятки миллионов клеток мозга проявляют активность, ТГ не ответит. Знание о том, что вы решаете арифметические задачки теменной и лобной долей мозга, никак не повлияет ни на скорость, ни на результат вычислений.

Поясним: нет никаких сомнений в пользе ЭЭГ и ТГ для диагностики грубых мозговых нарушений. Важно узнать, что формируется эпилептический очаг или участок с дефицитом кровоснабжения. В связи с этим можно провести профилактические мероприятия — назначить соответствующие лекарства и предотвратить мозговую катастрофу или хотя бы уменьшить её масштаб.

Но оба метода имеют своим предметом феномены макро-уровня. И не фиксируют ни тонкие нарушения, ни нюансы нормальной мозговой динамики.

Между тем, попытка описать микродинамику мозга — далеко не узко-теоретическая научная задача.

Во-первых, поскольку мы до сих пор не понимаем, что такое «мысль», «идея», «образ», «сложное чувство» и пр.; как именно всё это информационное многообразие рождается и трансформируется в разуме — нельзя этим управлять. Не в смысле пресловутого «контроля сознания» для каких-нибудь зловещих целей, а в простом, житейском, значении: для прояснения, в какой форме и сколько информации в данных условиях мы можем усвоить с максимальной эффективностью.

Заметим: все существующие сегодня рекомендации по психогигиене, психофизиологии труда и отдыха, психопрофилактике и пр. опираются на данные, полученные при изучении мозговых макро-феноменов.

Во-вторых, существует огромный пласт психических расстройств, у которых просто-напросто отсутствует указание на их непосредственную причину (например, шизофрения и аутизм); также есть немалая категория неврологических заболеваний, где причина, по всей видимости, заключается в нарушении механизмов мозговой микродинамики (например, болезнь Альцгеймера).

Но и психиатрия, и неврология в объяснении предполагаемой этиологии тяготеют к рассмотрению макро-феноменов: исследуются отдельные молекулы и молекулярные комплексы, нейромедиаторы, гены и пр.

Если мы хотим создать как можно более полную модель мозга, если мы заинтересованы в исследовании мозговых микро-феноменов (их трансформаций, взаимопревращений и т.д.) и установлении связей с макро-феноменами, нам нужен подходящий для этого инструмент.

Более того: выбранный способ описания должен быть адекватен языку, на котором мы высказались о структуре мозга. Иначе говоря, он должен быть совместим с представлениями о фермионно-бозонных взаимодействиях в рамках квантовой теории.

Существует ли такой инструмент?

Полагаю, что существует. Это математическая теория динамического (детерминистического) хаоса.

И, в таком случае, следует говорить о динамической системе «мозг-среда».

В соответствие с математической теорией хаоса, мы постулируем, что взаимодействующие элементы системы «мозг-среда» непрерывно совершают колебательные движения, формируя динамические конфигурации (физическое представление: суперпозиции бозонов).

Устойчивость режима колебаний — т.е. собственно микродинамика мозга — зависит от значения внешнего и внутреннего возмущающего фактора. В обеих формах этот фактор может быть описан и как биологический, и как информационный. Однако на уровне фундаментальной физической реальности он суть энергия бозонных взаимодействий.

Математическая теория хаоса даёт понятие о трёх основных динамических режимах. Мы полагаем, что все они представлены в системе «мозг-среда».

Минимальное значение возмущающего фактора позволяет системе сохранять равновесие (условно говоря — «состояние покоя», которое можно ассоциировать с повседневной коммуникацией).

Увеличение значения возмущающего фактора вынуждает систему перейти в преимущественно периодический режим (состояние регулярной когнитивной нагрузки — например, во время обучения, когда требуется что-нибудь запомнить, вычислить и пр.).

Наконец, при высоком, критическом для системы, значении внешнего возмущающего фактора (допустим, интенсивная интеллектуальная работа) или, наоборот, при его отсутствии (для нормального мозга — например, сенсорная депривация и, отчасти, состояние сна; для патологического мозга — скажем, шизофренический психоз) в системе будет наблюдаться преобладание хаотического режима.

Детально математическая теория хаоса рассматривается в главе 6; о её прикладном значении для характеристики нормальной и патологической микродинамики мозга вы можете прочесть в главе 7. Здесь мы лишь подчеркнём особую роль хаотического режима.

Сверхбыстрые сочетания суперпозиций элементов осуществляются в мозге постоянно и возможны только благодаря такому состоянию системы как динамический хаос.

В результате суперпозиции «схлопываются» и мозговые элементы превращаются в «событие». Эта — застывшая, но всегда готовая к новой трансформации — комбинация элементов и есть «мысль».

События-мысли могут быть бессмысленными и/или бесполезными (что соответствует, например, содержанию большинства наших снов). А могут стать ценными догадками, прозрениями, идеями.

Таким образом, всё, что вы когда-либо сознательно/бессознательно обдумывали, переживали, вспоминали, фантазировали и пр. — одним словом, комбинировали, рождено в хаосе вашего мозга.

Хаос и его результат, мозговое «событие», в данном случае — не метафора, а вполне определённое математическое понятие. Эквивалентным в наибольшей степени выражением для динамического хаоса и его исхода на естественном языке будет термин «становление».

Нужно только уточнить, что в реальном разуме становление мысли ограничено лишь продолжительностью биологического существования мозга. Живая мысль суть подвижная конфигурация, одинаково далёкая, как от Абсолютного Хаоса, так и от Абсолютного Порядка.

Функциональные и визуальные методы описания мозговой динамики, такие, как ЭЭГ и ТГ, скользят по поверхности, не затрагивая сути. Обладая всей полнотой данных о биопотенциалах и томографической архитектуре мозга, мы, тем не менее, обречены пассивно созерцать живописные полотна, ничего не зная об их авторе, его замыслах и намерениях.

Смысл и знание

О назначении «чёрного ящика» на наших плечах ходит такая шутка. Героя анекдота спрашивают, для чего ему нужна голова. Он перечисляет ряд функций, неважно каких, и в конце добавляет: «А ещё я в неё ем».

Зачем человеку мозг?

Ответ не так уж очевиден.

Вариант ответа в рамках идеалистического мировоззрения отсутствует. Потому что нет такого вопроса. Точнее: для идеалиста это далеко не самый главный вопрос.

Если Сверх-Разум придумал и сотворил всё сущее, включая нас, то, во-первых, изначально наш мозг есть нечто ограниченное и второстепенное, значит, размышления о его назначении — пустая трата времени (мы ведь не думаем дни и ночи напролёт о мочевом пузыре — в целом его функция понятна, а в деталях, если интересно, пусть копаются специалисты); и, во-вторых, даже если премудрый Сверх-Разум дал нам мозг для познания высоких истин, то опять-таки важны эти истины, а не инструмент их поиска, и, кроме того, могут быть и другие способы духовного познания (какие именно? об этом повествуют все, существующие в мире, философские и религиозные тексты).

Хорошо известен ответ, принятый в научном мейнстриме. Мозг нужен человеку для адаптации к условиям среды и, более того, возник/эволюционировал как инструмент приспособления.

Поскольку окружающую среду можно описать, как биологическую или социальную (в том числе, информационную), то указанный ответ разбивается на два варианта.

Первый вариант: мозг — биологическая машина для решения сложных эволюционных задач.

Рассказывают, что наши далёкие предки, первые Homo sapiens, уже обладали относительно большим и продвинутым головным мозгом. Адаптируясь к природным условиям, они использовали окружающие предметы в качестве орудий труда и защиты. А впоследствии стали их изготовлять. Это способствовало ещё большему прогрессу нервной системы, что, в свою очередь, привело к возникновению речевой коммуникации, письменности и т. д.

В популярной версии Ричарда Докинза — то же самое, только всё это делали не биологические организмы и не их мозг, а «эгоистичный ген» или группа генов, каковые есть подлинные субъекты естественного отбора.2

Что тут не так?

Во-первых, остаётся непонятным, откуда взялся «относительно большой и продвинутый головной мозг» у наших предков.

Когда я учился в школе, на уроках биологии рассказывали, что кроманьонцы (те самые первые Homo sapiens) жили примерно 50—60 тысяч лет назад. Их мозг анатомически ничем не отличался от мозга современного человека.

Сегодня антропологи утверждают, что кроманьонцы жили 200—300 тысяч лет назад.12,15 Т.е. период исторической жизни нашего мозга, согласно нынешним научным взглядам, увеличился в 4—5 раз.

Выходит, что громадный творческий потенциал человеческого мозга существует уже очень давно.

В связи только с одним этим фактом традиционная апелляция к «промежуточным звеньям», предшествующим появлению развитого мозга у H. sapiens, теряет смысл. Она принимает форму регрессивного аргумента.

А ещё — напоминает известную русскую сказку, где героям, чтобы вытащить из земли репку, пришлось выстроиться в цепочку: дедка за репку, бабка за дедку, внучка за бабку, Жучка за внучку, кошка за Жучку, мышка за кошку.

Кто та героическая мышка, благодаря которой целая семья не умерла с голоду? Кто этот, вдруг поумневший, наш общий предок — исходное звено эволюции мозга? И значит ли, следуя этой линейной логике, что нам, как и героям сказки, просто повезло — не отзовись мышка, не будь исходного звена, не было бы Homo sapiens? А если всё дело — в удаче, в статистической случайности, то чем это, по сути, отличается от идеалистической концепции чудесного творения?

Во-вторых, совершенно необъяснимо, как и почему озабоченные лишь биологической адаптацией существа реализуют научно-технический и социальный прогресс.

Биологическая машина (пусть, «генно-биологическая машина») под названием «Человек разумный» когда-то удачно приспособилась: научилась эффективно защищаться от хищников, изобрела орудия охоты, додумалась покрывать тело тёплыми шкурами и т. д.

Это замечательные достижения для элемента гармоничной экосистемы, адаптирующегося здесь и сейчас. По образу жизни ряда, ещё сохранившихся на планете, примитивных племён мы видим, что на столь невысоком уровне социотехнического развития можно существовать очень долго.

Но.

Какие такие условия среды вынудили биологические машины (или группу хитрых и коварных генов) копить знание и совершенствовать технологии? Зачем охотники и собиратели бросили свои занятия и вдруг взялись за нудное сельское хозяйство? Для кого сочиняли гипотезы и систематизировали факты древнегреческие философы — кто и для каких биологических целей их слушал? Что за климатический катаклизм заставил римлян строить дороги, и как римское право могло защитить от стаи голодных волков?

Чтобы разъяснить многочисленные несуразности, возникающие в связи с первым вариантом, научный мейнстрим хватается за второй вариант ответа.

Говорят: да, мозг нужен для успешной адаптации, но приспособление достигается не только (а, может, и не столько) биологическими средствами, но и социальными (культурными) инструментами.

Этот вариант широко представлен в работах, где обосновывается т.н. «теория генно-культурной ко-эволюции» и уделяется особое внимание «негенетическим механизмам наследования» (подробно об этом толковании, как и о первом варианте, мы поговорим в главе 8).

Суть ответа в том, что социальная среда (или информационное окружение) детерминирует эволюцию разума. Удачные культурные находки первых Homo sapiens быстро распространились и закрепились среди них благодаря таким паттернам поведения, как подражание и коммуникация. Поначалу биологические вызовы играли важную роль (вместе легче добывать пищу, защищаться от врагов и пр.), постепенно стали доминировать культурные стимулы (расширение коммуникационной среды способствует групповой сплоченности, развитию коллективных форм действий и т.п.). Чтобы всё это делать успешно, нужен сложный мозг.

А тут что не так?

Всё то же.

Как и в случае с первым вариантом, возникает «загадочная загадка» случайного (чудесного?) происхождения исходного мозга, достаточно умного, чтобы изобрести самому или позаимствовать у среды адаптационные усовершенствования, и проблема — в данном случае культурного — прогресса.

Последнее проиллюстрируем рядом хорошо известных фактов.

Наши предки могли подобрать валявшуюся на земле острую палку и защититься ею от хищника. Это, понятно, вынужденное действие в ситуации опасности.

Вместе с тем, в спокойной обстановке (хищника нет) они подбирали тупые палки и, обламывая концы, носили с собой с явным намерением сделать их орудиями в предполагаемой борьбе.

Древние люди оттаскивали трупы умерших родичей подальше от места обитания группы. Это резонно.

Но им почему-то этого было мало: они украшали мёртвые тела, зарывали их в землю, придумывали и осуществляли обряды погребения.

Собиратели отыскивали съедобные растения, предварительно приметив, где и в какое время года те появляются. Это нормальная рефлексия по отношению к дарам природы.

Вдруг у них появилась идея: съедать не всё, часть семян откладывать, чтобы запланировать появление урожая — вообразить во многом не зависящее от усилий человека событие.

Наконец, примем к сведению многочисленные свидетельства чисто творческой деятельности наших предков. Наскальная живопись, амулеты, «палеолитические Венеры» и пр.

Словом, есть немало аргументов и ещё больше фактов, указывающих на недостаточную полноту объяснения, в котором возникновение нашего мозга и его главная функция связываются с давлением естественного отбора или «негенетическими механизмами наследования».

Даже взяв современную версию теории биологической эволюции (т. н. Evo-Devo — см. главу 8), мы увидим громадные «белые пятна».

Исследователи фиксируют странную, противоречивую и порою совершенно иррациональную, картину результатов эволюции разума. Они ясно видят биологическую (зачем так много «ненужных» генов, не кодирующих какие-либо белки?) и функциональную (неужели способность фантазировать, воображать и малевать дурацкие рисунки на стенах пещеры так уж необходима для выживания и доминирования в группе?) избыточность мозга, но бессильны её объяснить.

Почему научный мейнстрим твёрдо держится убеждения, что эволюция — это отбор, прежде всего, необходимого и полезного?

Потому, что на высшей ступени пьедестала науки (и нейронауки тоже) — Её Величество Целесообразность.

Но ведь необязательно должно быть так.

В особенности, если рассматривается сложная система. Такая, как разум.

Трудно поверить в то, что в возникновении и развитии мозга не меньшую роль, чем биологические и/или культурные смыслы, сыграла бессмыслица.

Однако мы рискнём предположить именно это.

Целесообразность важна, но на высшей ступени не она, а Избыточность. Наш разум чересчур многое умеет, чтобы объяснить это только необходимостью адаптации к среде.

Природа и её часть, наш разум, совершают ошибки — это тривиально. Но вся штука в том, что они совершает бесполезные и бессмысленные ошибки, причём в гораздо большем количестве, нежели те, что мы называем «удачными адаптациями».

Более того: бесполезные ошибки сохраняются тоже — как будто нарочно, чтобы мы помнили и ценили весь пройденный к знанию путь.

Наш ответ на вопрос о назначении разума состоит в следующем: мозг необходим человеку, чтобы создавать полезные смыслы и знание из бессмыслицы, вопреки бессмыслице и параллельно бессмыслице.

Поясним это.

Нам придётся ненадолго вернуться к приведённому в начале главы вымышленному диалогу между сторонником теории о круглой подвижной Земле и его оппонентом.

Определим, что в их дискуссии понимать под фактом, смыслом и знанием.

Факт — это, например, наблюдение движущейся шарообразной планеты с борта космического корабля. При этом наблюдение восхода и/или заката Солнца, осуществленное стоящим на поверхности планеты человеком, — тоже факт. То и другое можно выполнить неограниченное количество раз.

Смысл — утверждение, связывающее несколько фактов какой-либо логикой. Например: «Земля — шар, который движется по эллиптической орбите вокруг Солнца, что подтверждается наблюдениями из космоса и описывается математическими законами Кеплера». Или: «Земля плоская и неподвижная, а Солнце вращается вокруг неё, что подтверждается моими ощущениями и наблюдениями».

Знание — здесь, в узкой трактовке, это теория, обобщающая дополняющие друг друга смыслы. Например: «Взаимодействие подвижной планеты (в частности, Земли) и неподвижного светила (в частности, Солнца) обусловлено силой гравитации и представляет собой решение задачи двух тел в механике Ньютона». Или: «Земля плоская и неподвижная, а все факты о её шарообразности и движении — выдумка, фейк. Существует группа наделённых большой властью людей, которые, в целях сохранения своего негласного влияния, финансируют различные масштабные фальсификации (в частности, ложь о круглой и подвижной Земле)».

Теперь задумаемся: можно ли выделенные нами высказывания каким-то образом формализовать?

Конечно, можно.

Тут нет никаких затруднений: любой математический язык и логика легко позволяют это сделать (т.е. над данными высказываниями можно совершать логические операции и вычисления — в том смысле, как это описал Джордж Буль и Алан Тьюринг; подробнее — см. главу 4).

Тогда факты, смыслы и знание (теории) могут быть сопоставлены между собой по критерию вычислимости.

В процессе реализации/проверки отдельных высказываний часть из них будет приводить к одному и тому же результату (такие высказывания мы назовём вычислимыми), а другая часть — к разным результатам или к такому исходу, при котором результат остаётся неясным (невычислимые высказывания).

Теперь сравним теории из нашего примера.

При самом поверхностном рассмотрении мы увидим, что теория о круглой и подвижной Земле почти полностью состоит из вычислимых высказываний-фактов.

Астрономические наблюдения и наблюдения из космоса, касающиеся не только нашей планеты и нашего светила, но и других объектов, совпадают. Решение задачи двух тел в астрономии и в других областях, например, в электростатике, суть одно и то же.

Единственное, что не является вычислимым в этой теории — существование гравитационного взаимодействия и, более конкретно, его переносчиков, гравитонов. Это и только это предположение.

Напротив, теория о плоской и неподвижной Земле набита невычислимыми высказываниями.

Для того, чтобы обосновать тезис о фейковости всех фактов про шарообразность и подвижность планеты, надо найти всех причастных к фальсификации людей — показать, как они это проделали; доказать их мотивы; привести документированные примеры других подделок и т. д. Поскольку речь идёт о поведении людей, то должно быть ясно, что каждый новый фактчекинг, проведенный в отношении хотя бы одного «подозреваемого», обернётся, мягко говоря, неоднозначными результатами. Если они вообще будут.

Единственное, что является вычислимым в этой конструкции — те самые субъективные ощущения и наблюдения, на которые ссылался сторонник теории о плоской и неподвижной Земле. Это и только это реально.

Вывод о высокой степени проверяемости теории о круглой и подвижной Земле очевиден.

Однако существенно другое. Космологическая дискуссия, погруженная в логику вычислимое-невычислимое, демонстрирует, с одной стороны, связь между смыслом и бессмыслицей, и, с другой стороны, — между полезным и бесполезным смыслом.

Известно, что дистанция от идеи о земном диске, покоящемся на трёх слонах и гигантской черепахе, до современной космологии велика.

На заре цивилизации в идее о находящихся в основании мира животных был, несомненно, некий смысл. Возможно, выдумка имела какое-то практическое значение для регулирования охоты на слонов и черепах, объявленных на Востоке «священными животными». Существенно, что изначально этот, в некоторой степени полезный, смысл был невычислимым, непроверяемым.

Он остался таковым, когда в античной космологии утвердился другой смысл: Земля неподвижная, но представляет собой шар, а не диск. В предложенной впоследствии геоцентрической системе мироздания конструкция из слонов и черепах выглядела вычурной, громоздкой и оказалась ненужной. Древняя идея трансформировалась в бесполезный смысл (охотники на животных стали потирать руки).

С воцарением гелиоцентрической системы (Земля — не диск и не неподвижная) слоново-черепаховая картина мироздания окончательно перекочевала в фольклор. Астронавты, оказавшиеся в космосе, подтвердили (т.е. произвели экспериментальную проверку, вычислили): гигантских животных не наблюдается.

Сейчас байка о Мировой Черепахе всеми, даже нынешними апологетами плоской Земли, признаётся бессмысленной.

Если вы полагаете, что указанные метаморфозы смыслов и бессмыслицы касаются только глупых сказок и никак не относятся к научным объяснениям, то глубоко заблуждаетесь.

Гравитация — точно такая же выдумка, как Мировая Черепаха.

Причём эта выдумка невычислимая: нет способа бесспорно доказать или опровергнуть существование гравитонов. Для Мировой Черепахи такой способ есть (слетайте в космос и посмотрите), а для гравитации — пока нет.

С одной стороны, придуманная Ньютоном гравитация — очень полезный смысл. Как мы уже говорили, гипотеза использовалась не только в астрономии. Ньютоновская механика помогла построить сложные машины, развить океанский и воздушный транспорт и много чего ещё.

С другой стороны, идея взаимодействия двух тел, одно из которых является сверхмассивным по отношению к другому, скажем, для объяснения строения атома — бесполезный и, если угодно, ошибочный смысл. В данном случае правильный смысл даёт не теория Ньютона, а другая концепция — квантовая теория (см. главу 5).

Наконец, если будет создано более мощное объяснение (например, какая-нибудь версия теории квантовой гравитации), где предположение о существовании гравитонов будет за ненадобностью отсутствовать, и эта новая концепция получит ряд убедительных экспериментальных подтверждений, то гравитацию, как некогда Мировую Черепаху, объявят бессмыслицей.

Мозг непрерывно жонглирует смыслами и бессмыслицей, наслаждаясь бесконечностью их комбинаций.

Причём не только в науке. Эта игра не так уж далека от простых житейских материй, как может показаться.

Скажем, всех чрезвычайно интересует, что о них думают окружающие.

Как психиатр могу засвидетельствовать, что люди нередко выдумывает не свои, но чужие мысли, чувства, намерения. Они делают это очень затейливо, с большой фантазией. Порою догадки-смыслы верны, чаще — ошибочны. Иногда полезны, иногда оказываются полной чепухой.

Или такое наблюдение: люди постоянно что-то планируют.

Это касается работы, отдыха, личных взаимоотношений, карьеры, встреч с друзьями и т. д. Все придуманные планы, как правило, невычислимы. Нередко они касаются действий других людей, которые заранее просчитать нельзя. Несмотря на то, что все планы в точности никогда не реализуются, мы всё равно их строим.

Ещё пример: люди склонны раздувать из мухи слона.

Вокруг лишь одного достоверного факта накидывается тысяча невычислимых высказываний. Никого не смущает, что в итоге наверняка получится бессмыслица. Потому что — не во всех случаях, но с приемлемой частотой — выходит нечто удачное. То, что вызывает сильное чувство: например, арт-продукт или ноу-хау.

Мозг — посредник, свободно балансирующий на тонкой грани вычислимого и невычислимого и беспрепятственно проникающий в обе сферы.

Наш разум состоит из вычислимого числа элементов, которые во всякий момент времени сочетаются невычислимыми (бесконечными) вариантами конфигураций.

Тогда разъясняется «таинственная» избыточность мозга.

В контексте эволюции становится очевидным, что наш разум создаёт смысловое пространство и насыщает его вычислимыми теориями (т.е. знанием).

При этом машиноподобная целесообразность — лишь ипостась. Это способ структурировать полезные, в т.ч. для биологической, социальной и др. адаптации, смыслы. Удобный инструмент, чтобы расфасовать их в легко воспроизводимые (вычислимые) кусочки.

Вместе с тем, обязательно сохраняется возможность производить невычислимое — общий источник, как удачных догадок, так и бессмыслицы. Для живого мозга, в отличие от механизма и микросхемы, «нет ничего святого» ни в научной теории, ни в теории заговора. Ошибки нужны, не только в качестве конкурентной для полезных смыслов среды, но и как новая, никогда прежде не существовавшая, информация.

Остановимся. Отложим подробное обсуждение на потом.

Для этого потребуется привлечь ряд математических моделей, оперирующих понятием сложности. Тогда мы сможем указать на конкретные прикладные аспекты различения смыслов и бессмыслицы, которые могли бы помочь мозгу выполнять его главную функцию.

Открытие?

Не моё, конечно.

Речь об открытии, которое уже состоялось благодаря усилиям нескольких поколений физиков и математиков. О проведенной ими колоссальной интеллектуальной работе в надежде объяснить, что такое мозг.

Свою роль вижу в том, чтобы изложить эти научные догадки и выводы так, чтобы они стали понятны самой широкой публике. Ну, и ещё — поделиться некоторыми собственными — отнюдь не бесценными и совсем не сверхценными — идеями о прошлом и будущем нашего разума.

Прежде, чем вы загрузитесь фактами, смыслами, теориями и плохими-хорошими сказками о мозге, немного порассуждаем об этом предмете с общефилософских позиций.

Обозначим расстановку сил — кто и чего про мозг думает, и к чему это может привести?

Отчасти мы уже касались двух основных категорий мыслителей: идеалистов и рационалистов; про комментаторов и конъюнктурных подпевал тут говорить не будем.

Идеалисты, как известно, в центр всего на свете (Вселенной, общества и пр.) помещают творчество вообще и акт случайного/чудесного творения в частности. Так же они поступают и с человеком.

Обычный разум в их представлении — посредник между Чудом, сотворенным Сверх-Разумом, и реальностью, сотворенной Им же. Иносказательный девиз почти всякого варианта идеалистического мировоззрения: «Будущее — это прошлое!». В том смысле, что всё началось с отделения человека от Сверх-Разума и должно окончиться их воссоединением.

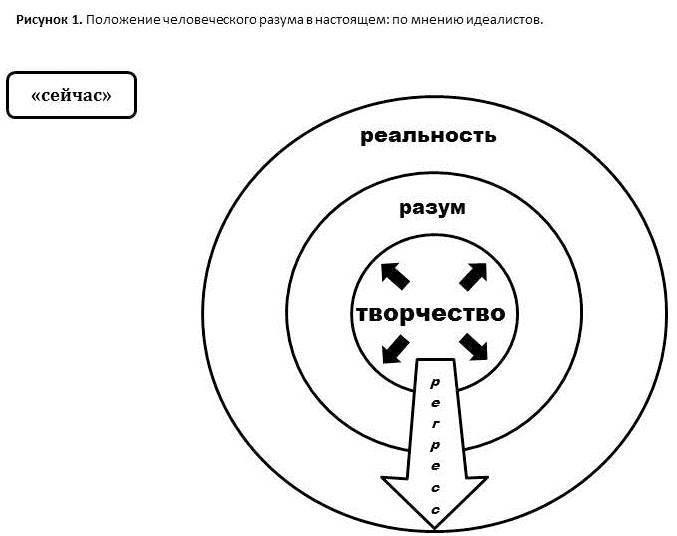

Поэтому идеалистам так мила идея цикличности истории и свойственно скептическое отношение к науке и технологиям. Которые ущемляют (отвлекают, приземляют и пр.) духовное и творческое самопознание. Идеалисты верят в регресс, но в хорошем значении этого слова: самобытность, культуру, традиции. Эти «вечные ценности» победят-де «в конце времён» и суетную реальность, и меркантильный, не желающий сливаться с Абсолютом, разум (см. рис. 1).

Чем, по мнению идеалистов, завершится человеческая история в некоем, отдалённом или близком, будущем — в гипотетическом «потом»?

Она завершится тем, что человеческий разум сольётся со Сверх-Разумом.

В этой связи, между прочим, не нужно заблуждаться относительно трансгуманистов и прочих учёных-гуманитариев, мечтающих о едином ментальном поле (на основе реальных или фантастических технологий), где будет торжествовать принцип всеобщего блага, но при этом каждый сможет полностью реализовать свой «человеческий капитал». Они, как и верующие в райские кущи, — идеалисты (см. рис. 2).

Непосредственным теоретическим воплощением идеалистического мировоззрения является модель «разум и чувство» (см. главу 2) и отчасти — «мозг-компьютер» (см. главу 4).

Сильной стороной такого толкования (особенно в модели «разум и чувство») видится глубокая проработка этических вопросов; слабой — архаичный, всё менее привлекательный, эстетический облик.

Рационалисты-материалисты, как ни странно, в центр человека помещают не разум, а «объективную реальность». Т.е. нечто, что существует помимо нашего восприятия и желаний, и что содержит в себе имплицитное знание — «законы природы», которые требуется открыть.

Разум, с одной стороны, есть часть объективной реальности: из неё возник и подчиняется общим законам. С другой стороны, это суть автономный, наделённый сознанием, субъект: обособился от реальности и трансформирует её по своему хотению. Девиз рационалистов: «Будущее — это настоящее!». В полном согласии с антропоцентрично-потребительским отношением к природе и ортоэволюционным подходом к представлению о развитии общества.

Поэтому рационалисты молятся идолу прогресса. Они обожают науку и технологии (как фанаты рок-звёзд — любят чужие песни, но сами ничего не сочиняют) и презирают интуицию, абстрактные идеи, не относящееся к научному мейнстриму творчество. По их версии, технологически прогрессирующий разум, вооруженный таким мощным инструментом, как вычисления, непрерывно теснит объективную реальность, вырывая из её лап точные ответы на «загадки природы» (см. рис. 3).

Что, по мнению рационалистов, будет «потом»?

Разум человека достигнет Сверх-Знания.

Т.е. такого уровня понимания законов природы, что сможет, как в популярном фантастическом фольклоре, летать на космических кораблях со сверхсветовой скоростью, проникать сквозь «кротовые норы» в любую точку пространства-времени и, само собой, обрести долгожданное «цифровое» бессмертие. То, что это, вообще говоря, противоречит законам физики, рационалистов не смущает. Они верят, что всякая сложная система — Вселенная, человек, мозг — вычислима, значит, тот, кто владеет полной «базой данных» и секретом вычислений, может всё (см. рис. 4).

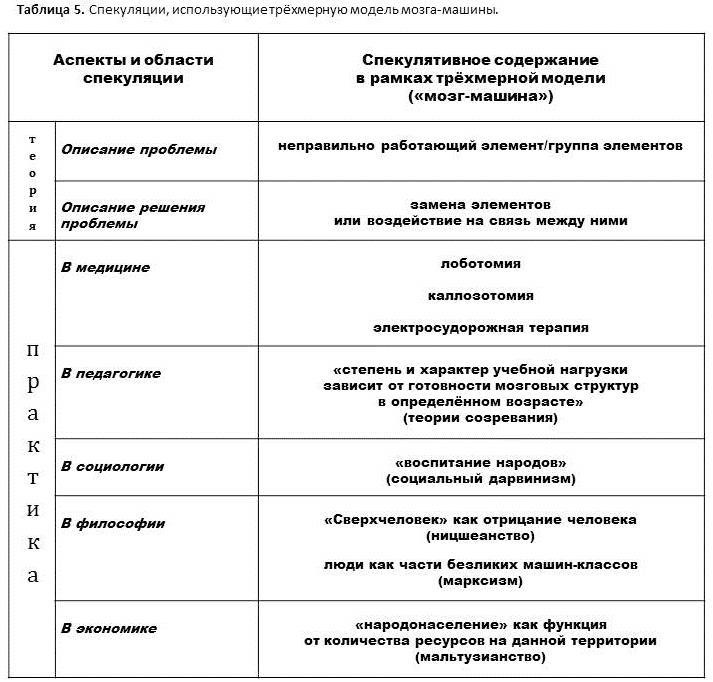

Мировоззрению рационалистов в теориях о разуме отчасти соответствует научная модель «мозг-компьютер» и полностью — «мозг-машина» (см. главу 3).

Сильной стороной подобной интерпретации является высокая степень технической детализации устройства мозга и принципов его работы; традиционно слабой — пренебрежение этическими проблемами.

Какую философскую нишу занимает наша модель?

Её нельзя назвать промежуточной или релятивистской по отношению к идеализму и рационализму. И уж, конечно, к праздной и дряхлой идеологии постмодернизма она тоже никак не относится.

Можно нашу модель посчитать точкой зрения реалиста; здравым смыслом, помноженным на привычку проверять факты и мониторить свежие научные идеи.

Но вернее определить её как проявление информационного конструктивизма. Или, упрощённо и нестрого, инфомании.

Т.е. такого, свободного от предрассудков и идеологем, мировоззрения, которое признаёт в человеке главным жажду познания себя и мира, стремление создавать разнообразные, полезные и не очень, информационные конструкции.

В центре всего — разум.

Через творчество и вычисления мозг формирует реальность. Эта реальность не объективная и не субъективная: для нас, людей, она всегда была смешанной. Такова обусловленная нашим мозгом особенность, а всякая особенность есть преимущество.

Смешанная реальность, насыщенная, в том числе, технологиями и чрезвычайно сложными социальными системами, давит на нас, вынуждая разум, как рационализировать, так и фантазировать — накапливать и знание, и откровенную абракадабру для массового употребления. Однако сам мозг не спешит полностью подчиниться социотехнической моде: он дорожит свободой и не прочь время от времени потакать своим биологическим капризам.

Так что, modus vivendi для современного мозга — соблюдение баланса. Он может только вычислять, причём с помощью устройств небывалой мощности — но предаётся сантиментам и грёзам. Он уже может существовать без вычислений, занимаясь исключительно творчеством — но не доверяет автоматам. Прогресс и регресс парадоксально сосуществуют в тренде глобальной балансировки (см. рис. 5).

Как долго продлится баланс? В какое «потом» качнётся разум?

Несомненно, что это «потом» не будет точь-в-точь похоже ни на одно «сейчас» или на какое-либо «тогда».

Однако общее предсказание допустимо: мозг стремится стать творческим разумом. Не обремененным лишними вычислениями (прогрессоры и любители «искусственного интеллекта» не разочаруются) и значительно развив интуитивные способности (на улице идеалистов тоже будет праздник).

Правда, мозгу придётся попотеть. Чересчур многое нужно переосмыслить (в том числе — о самом себе); изобрести эффективные средства переработки и доставки информации, чтобы хорошенько перелопатить и систематизировать накопленные её объёмы. Тем более, мозг небезосновательно предполагает: информации в ближайшее время станет куда больше.

В этом — подлинный смысл текущей пробуксовки социогенеза и научного познания.

Заметим, что вряд ли остановка продлится дольше 2—3 десятилетий. Движение возобновится. Причём с невиданной для человечества скоростью (см. рис. 6).

Как бы там ни было, это не философское сочинение — книга посвящена научному объяснению устройства и работы мозга.

Оттого было бы уместно обозначить некую общую схему, по которой мы собираемся действовать.

В ней должен быть отражен последовательный план описания доминирующей научной парадигмы; соответствующей ей научной модели мозга, а также — логики и стратегии познания, лежащей в её основе.

Хорошо известно, что наступление т. н. Нового Времени тесно связано с философией индуктивизма (говоря кратко: истина — из опыта).

Одним из самых громких его глашатаев был мыслитель Фрэнсис Бэкон. Который буквально боготворил индуктивную логику, считая её единственным способом поиска истины. В том же XVII веке, что жил Бэкон, сформировалась идея о Вселенной-машине и мозге-машине. Работы Рене Декарта, объясняющие разум, можно трактовать не только как попытку ограничить иррациональное в учении о душе, но и как стремление описать магистральный путь познания.

Механический мозг ощупывает механический мир механическими, индуктивными, приёмами — что может быть логичнее?

Дедуктивизм (истина — из самого вероятного) не стал целостным философским учением.

Однако со всей определенностью можно указать на время, когда в методологии научного познания приоритетными стало считаться построение гипотез, а не простое обобщение наблюдаемых фактов. Это середина XX века: начало популяризации работ философа Карла Поппера, привлекшего внимание к проблеме проверки научных теорий. Кроме того, это время появления первых цифровых девайсов и формулировки Джоном фон Нейманом и Норбертом Винером тщательно проработанного представления о том, что мозг есть компьютер.

Действующий на бинарном коде природный вычислитель, сортирующий теории на «проверяемые» и «непроверяемые» — что может быть логичнее?

Мы можем не дождаться какой-либо философской концепции, превозносящей абдукцию (истина — из сочетания вероятного и «невозможного»; подробнее об абдукции см. в главе 4).

Тем не менее, нечёткая логика в науке существует уже с 1960х гг. Она ещё совсем юна, но находится в гораздо более тесной коллаборации с глубокими объяснениями, нежели доминировавшие когда-то индукция и дедукция. Эти объяснения — например, теория множеств и квантовая теория — позволяют описать и растолковать значительно больше фактов, чем прежде. И хотя наш мозг всё ещё им не по зубам, нет сомнений, что его черёд наступит. Противоречивость человеческих поступков, парадоксальность интеллектуальных озарений, непредсказуемость эмоций поддаются целостному описанию в абдуктивной логике, учитывающей бесконечное число элементов системы и сочетания вероятностей всех её состояний.

Хаотично структурированный квантовый мозг, способный одинаково свободно оперировать вычислимым и невычислимым: что может быть логичнее?

Идеалисты и рационалисты в равной степени тяготеют и к индуктивизму, и к дедуктивизму.

Вы легко найдёте верующего учёного, успешного в своей профессии. И без труда отыщите суеверного атеиста, приверженца традиций и «народных примет».

Ничего удивительного в этом нет: тип мировоззрения не связан прямо с типом предпочитаемой человеком логики.

Однако что-то подсказывает нам: то и другое безнадёжно устарело в XXI веке. Эволюция нашего мозга, равно как социогенез, достигли беспрецедентного уровня сложности. Чтобы в этом разобраться, смотреть на мир и на самого себя с позиций «идеальное/материальное» и/или рассуждать в категориях «общего/частного» — не просто недостаточно, но и ошибочно.

Итак, желая покончить с вопросом об идентификации нашей модели — ответить на вопрос «Кто ты, автор, и в какие дебри хочешь нас завести?» — я сообщаю, что представленное в рукописи объяснение есть вариант квантовой модели разума. И проявление абдуктивизма (см. табл. 1).

Считаю, что предлагаемое структурное, динамическое и функциональное описание мозга является сильной стороной данной модели. Поскольку сделано на базе квантовой теории и современных математических концепций. О привлекательности этического и эстетического содержания предоставляю судить читателю.

Самое лаконичное изложение нашей модели сводится к тезисам:

— Мозг состоит из конечного числа элементов, порождающих во взаимодействии друг с другом и со средой бесконечные множества мыслей, вычислений и действий. Существенно, что взаимодействие элементов суть непрерывный синтез квантовых суперпозиций.