Бесплатный фрагмент - Цивилизационная динамика

Финансы, социально-экономическое прогнозирование, макроэкономика и Data Science в трейдинге

Цивилизационная динамика:

финансы, социально-экономическое прогнозирование, макроэкономика и Data Science в трейдинге

Кузнецов Александр Валерьевич

Москва

2025

Эта книга о том, как работает и развивается большая экономика — от мирового хозяйства до отдельных стран, регионов и компаний. Она объединяет проверенные теории макро- и микроэкономики, современную монетарную политику и подходы к управлению рисками, дополняя их моделями из социологии, системного анализа и теории игр.

В центре — Civilization Dynamics, Finance & Foresight Framework (CDFF-Framework). Это не абстрактная схема, а практический инструмент. Он собирает данные ведущих международных организаций — МВФ, Всемирного банка, ОЭСР, ООН, BIS — и объединяет их с прогнозами крупных инвестиционных и консалтинговых компаний. На этой основе можно строить сценарии развития на годы и десятилетия вперёд.

CDFF-Framework опирается на простую идею: цивилизации развиваются не по прямой линии, а по спирали. Каждое новое «виток» — это совокупность технологических прорывов, социальных изменений и финансовых решений. Чтобы понимать, куда движется мир, нужно видеть всю систему сразу: как устроены денежные потоки, как формируются цены и инвестиции, как влияют демография, культура и политика.

В книге подробно описаны:

ключевые механизмы мировой и национальной экономики;

модели роста, кризисов и переходов;

методы анализа рынков, расчёта стоимости и оценки рисков, совместимые с МСФО, РСБУ, ISO и другими международными стандартами;

алгоритмы прогнозирования, которые можно применять как в государственных стратегиях, так и в бизнес-планах.

Civilization Dynamics, Finance & Foresight Framework показывает, как объединить академическую науку и управленческую практику. Это книга для тех, кто принимает решения — в правительстве, в бизнесе, в финансовых институтах, — и хочет опираться не на догадки, а на работающие модели будущего.

Почему мировая экономика развивается рывками, а не плавно? Почему одни страны быстро догоняют лидеров, а другие десятилетиями стоят на месте? Почему неожиданные кризисы, войны или технологические прорывы меняют привычный ход событий буквально за несколько лет?

Эта книга — о том, как устроена большая система, в которой мы все живём, и как можно научиться понимать её движения. Мы не будем говорить сложными формулами — их смысл раскрыт простыми словами. Наша цель — показать читателю, что за привычными новостями о ценах, зарплатах, новых технологиях и решениях центральных банков скрыта чёткая логика.

Мир как единая машина с множеством уровней

Представьте гигантский механизм: глобальные рынки, отдельные страны, города, компании и даже семьи — это его шестерёнки. Они связаны миллиардами невидимых связей: торговлей, информацией, деньгами, идеями. Иногда движение этих шестерёнок ускоряется, иногда замедляется. Порой в одной части механизма происходит сбой, и это вызывает волну изменений по всему миру.

Экономика как живая система

Экономика — это не только деньги. Это сочетание технологий, природных ресурсов, культуры, ценностей и человеческих привычек. Она напоминает живой организм, который растёт, болеет, обновляется. Мы называем это цивилизационной динамикой — движением общества по спирали развития: от открытия новых источников энергии до создания новых способов общения и производства.

Как предсказывать повороты

Мы опираемся на данные МВФ, Всемирного банка, ОЭСР, центральных банков, а также на прогнозы ведущих инвестиционных компаний. На основе этих данных строятся сценарии: как изменятся цены, рабочие места, технологии, доходы стран и компаний через 5, 10 или 30 лет. Мы используем и классические макроэкономические модели, и новые методы — сетевой анализ, теорию игр, поведенческую экономику.

Что получит читатель

Прочитав книгу, вы:

увидите экономику как целостную систему — от мировых процессов до повседневных решений;

узнаете, какие признаки подсказывают приближение кризиса или роста;

поймёте, как технологии, культура и политика переплетаются и меняют экономические циклы;

получите практические инструменты для планирования и оценки рисков.

Мы приглашаем вас пройти путь от простых вопросов к глубокому пониманию того, как движется цивилизация.

Введение

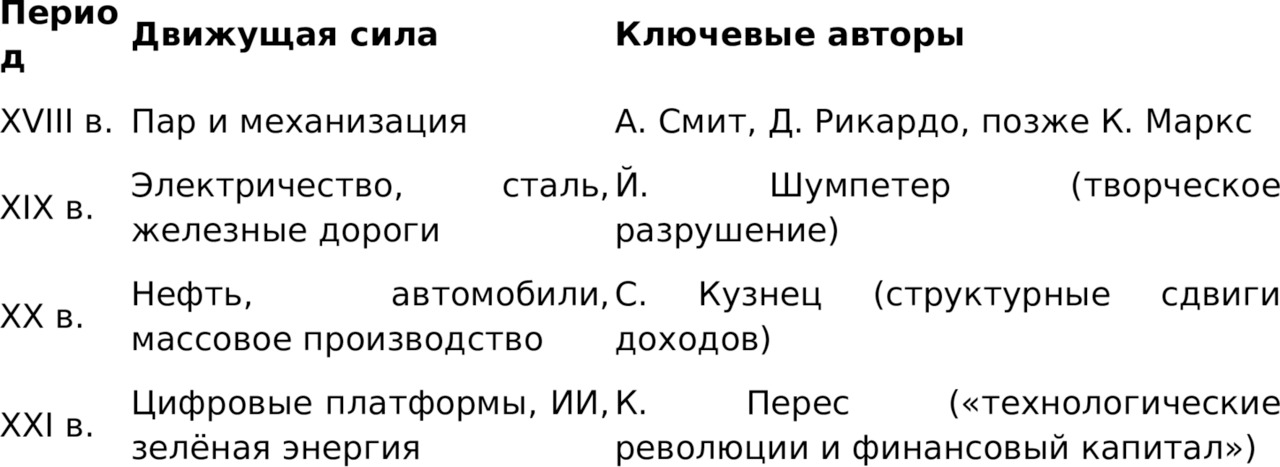

от классических теорий к новой модели цивилизационной динамики

Наука об экономике и развитии обществ складывалась из многих открытий. Каждый этап вносил свой слой понимания того, как движется мир. Это введение знакомит с ключевыми работами и идеями, на которых строится новая модель Civilization Dynamics, Finance & Foresight Framework (CDFF-Framework), и показывает, чем она отличается от всего, что было раньше.

Классические основания

Адам Смит и Давид Рикардо объяснили, как специализация и свободный обмен создают богатство, положив начало анализу рынков.

Карл Маркс добавил взгляд на накопление капитала и социальные конфликты.

Леон Вальрас и Альфред Маршалл разработали основы рыночного равновесия и микроэкономики.

Джон Мейнард Кейнс показал, что совокупный спрос способен вызвать кризис или рост, а государство — сглаживать циклы.

Йозеф Шумпетер подчеркнул роль инноваций и предпринимателя как двигателя «творческого разрушения».

Саймон Кузнец и Роберт Солоу связали рост с накоплением капитала и технологическим прогрессом.

Эти идеи объясняли отдельные стороны экономической эволюции, но не давали целостной картины её внутренних переломов.

Модели XX века: циклы, системы и игра стратегий

Кондратьеские длинные волны, реальные деловые циклы, модели DSGE — попытка формально описать повторяющиеся подъемы и спады.

Манделл–Флеминг раскрыли механику открытой экономики.

Нобелевские работы Кеннета Эрроу, Джона Нэша и Леонида Канторовича показали, как неопределённость, игра интересов и оптимизация влияют на рынок.

Дуглас Норт, Дани Родрик и Дарон Аджемоглу подчеркнули роль институтов и политической среды.

Параллельно росло понимание общества как сложной системы: синергетика Ильи Пригожина, теория хаоса, агентное моделирование. Социальная мысль (от Макса Вебера до Пьера Бурдье) дала ключ к культурным и ценностным факторам.

Современный рубеж: большие данные и поведение

В конце XX — начале XXI века в экономику вошли:

поведенческая экономика (Даниэль Канеман, Ричард Талер) — о реальных мотивациях людей;

сетевой анализ (Альберт-Ласло Барбаши) — о том, как связи ускоряют или тормозят перемены;

клиодинамика (Питер Тёрчин) — о закономерностях исторических волн насилия и интеграции.

Эти подходы приблизили нас к пониманию экономики как живого организма, но оставались разрозненными.

Почему нужна новая модель

Несмотря на богатое наследие, мир переживает изменения, которых классические модели не объясняют до конца:

быстрые технологические сдвиги — от искусственного интеллекта до биоинженерии;

глобальные риски — климат, пандемии, цепные финансовые кризисы;

усиление взаимозависимости: локальный сбой отражается мгновенно повсюду.

Традиционные макроэкономические схемы — будь то кейнсианские или монетаристские — плохо справляются с такими многомерными процессами.

Что предлагает Civilization Dynamics, Finance & Foresight Framework

Новая модель опирается на опыт предшественников, но соединяет их идеи в единый архитектурный каркас:

рассматривает цивилизацию как спираль, где каждый виток — комплекс технологий, социальных норм и экономических отношений;

связывает макро- и микроуровни: от мировых финансов до поведения отдельных фирм и домохозяйств;

использует глобальные массивы данных (МВФ, Всемирный банк, ОЭСР, ООН, BIS) для построения сценариев будущего;

объединяет финансовые стандарты (IFRS, РСБУ, ISO) с методами управления рисками (CFA, FRM, COSO), чтобы модели были применимы в реальной политике и бизнесе;

вводит ноосферный показатель Ψ — меру созидательной силы знаний и ценностей, влияющей на экономический рост.

CDFF-Framework не отбрасывает старые теории, а встраивает их как модули в единую систему. Он объясняет прошлое, но главное — даёт инструменты для действия: как предвидеть кризис, как управлять технологическим переходом, как согласовывать интересы стран, корпораций и людей.

Эта книга ведёт читателя от знакомых основ к новой картине мира. Она показывает, что экономические и социальные процессы можно понимать целостно — без упрощений, но и без излишней сложности. Так создаётся мост между богатым наследием экономической мысли и тем, что необходимо для устойчивого будущего.

Глава 1. Мир как взаимосвязанная система

1.1. Экономика как сеть связей и потоков

Экономика мира — это не набор отдельных стран, а единая сеть, в которой постоянно перемещаются товары, услуги, деньги, идеи и данные. Чтобы увидеть её целиком, полезно представить три взаимосвязанных слоя:

Физические потоки — ресурсы, энергия, товары.

Финансовые потоки — деньги, кредиты, инвестиции.

Информационные потоки — знания, технологии, цифровые данные.

Каждый из этих слоёв имеет собственные законы, но они переплетены так плотно, что сбой в одном быстро отзывается в другом.

1.1.1 От первых идей к современному пониманию

Адам Смит в «Богатстве народов» (1776) ввёл понятие невидимой руки — рынка, который сам распределяет ресурсы. Его современник Давид Рикардо объяснил законы сравнительных преимуществ, показав, почему даже бедная страна может выигрывать от торговли.

В XX веке Василий Леонтьев предложил межотраслевой анализ — таблицы «затраты–выпуск», где видно, как производство одной отрасли зависит от другой. Эти идеи заложили фундамент для глобальных таблиц входа–выхода, которые сегодня строят Всемирный банк и ОЭСР.

Современные исследования, например Рикардо Хаусманна и Сезара Идальго, показывают, что рост экономики тесно связан со сложностью её продуктовой сети: чем разнообразнее и технологичнее связи, тем устойчивее развитие.

1.1.2 Экономика как граф

Представим мировую экономику в виде графа:

узлы — страны, компании, ключевые отрасли;

рёбра — связи: экспорт, инвестиции, обмен технологиями.

Важные показатели сети:

degree centrality — сколько связей у узла;

betweenness centrality — через сколько «коридоров» он соединяет других.

Чем выше эти показатели, тем сильнее страна или компания влияет на мировую экономику.

Простая формула степени связанности страны i:

Connectivity_i = Σ_j W_ij

где W_ij — доля торговли или инвестиций между странами i и j в общем мировом объёме.

Эта формула легко копируется и может быть реализована в любой таблице или простом коде.

1.1.3 Как работают глобальные шоки

Взаимосвязанность — источник силы, но и уязвимости. Классический пример — мировой финансовый кризис 2008 года. Исследования Хаймана Мински и последующие модели «финансового акселератора» (Bernanke–Gertler) показали, как долговая перегрузка в одной стране может вызвать «каскадное» падение во всём мире.

Схожие механизмы видны в пандемии 2020 года: локальные остановки заводов в Китае быстро привели к дефициту комплектующих в Европе и США. В терминах сетевого анализа это эффект перколяции — когда сбой в ключевых узлах нарушает работу всей сети.

1.1.4 Простая модель глобального равновесия

Чтобы описать потоки в первом приближении, используем уравнение внешнеэкономического баланса:

Y = C + I + G + NX

где

Y — выпуск (ВВП),

C — потребление,

I — инвестиции,

G — государственные расходы,

NX — чистый экспорт.

Добавим финансовый сектор (по модели IS–LM):

IS: Y = C (Y — T) + I (r) + G + NX

LM: M/P = L (Y, r)

Здесь r — ставка процента, M/P — реальное предложение денег, L — спрос на деньги.

Эти простые формулы позволяют на практике оценить, как денежная политика (r, M) и фискальная политика (G, T) влияют на выпуск.

1.1.5 Что это даёт читателю

Понимание масштабов: экономика — это не набор цифр, а живая сеть, где даже небольшое событие может вызвать крупную реакцию.

Инструмент анализа: базовые уравнения помогают увидеть связи между внутренними расходами, внешней торговлей и денежной политикой.

Фундамент для следующих глав: в дальнейшем мы добавим к этой картине циклы роста, поведение отдельных компаний, монетарные решения центральных банков и прогнозирование будущего.

Первая подглава показывает экономику как единый организм, в котором каждое решение — от запуска завода до изменения ключевой ставки — связано с мировым потоком товаров, денег и идей. Именно из такого взгляда вырастает следующая часть книги, где цивилизационная динамика рассматривается уже как спираль долгосрочного развития.

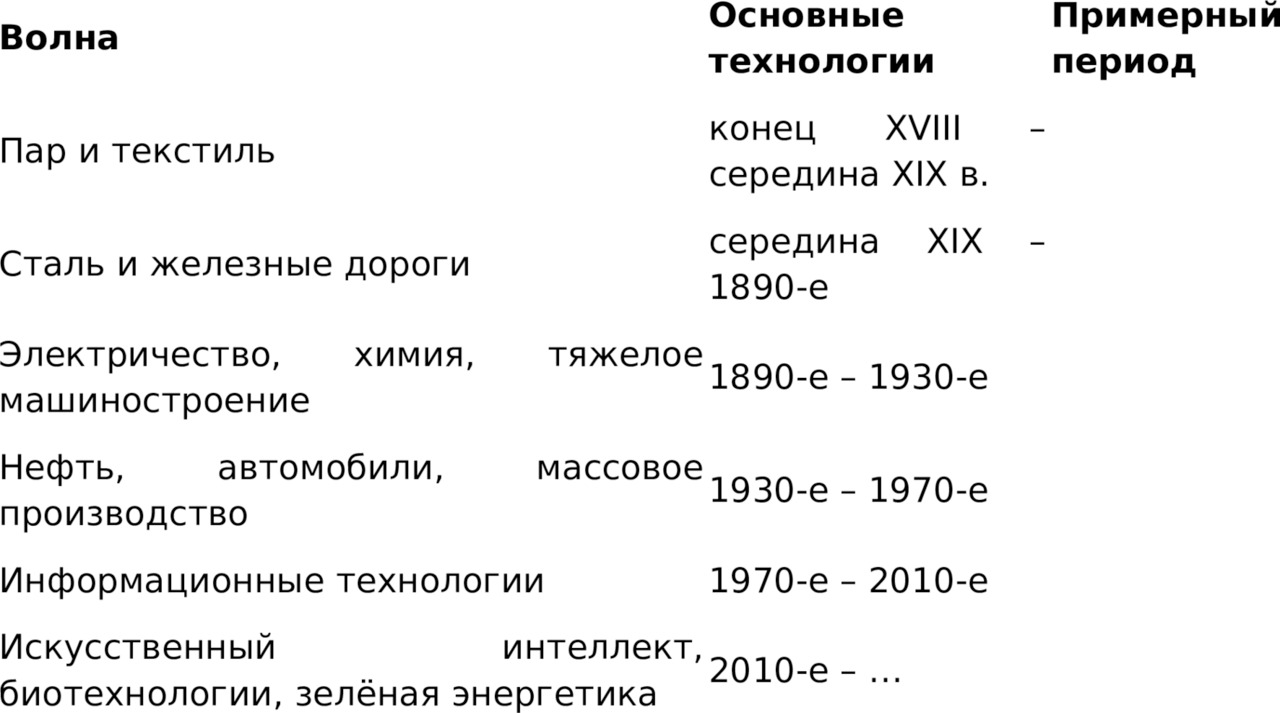

1.2. Циклы роста и экономические ритмы

В первой подглаве мы рассматривали экономику как сеть потоков. Теперь разберём, почему эта сеть дышит волнами: то ускоряя рост, то замедляясь или даже сокращаясь. Экономические циклы — это не случайные «порывы ветра», а закономерные процессы, которые изучали многие экономисты.

1.2.1 Первые наблюдения: от Жюгляра до Кондратьева

Ещё в XIX веке француз Клеман Жюгляр заметил циклы продолжительностью 7–11 лет — их связывали с колебаниями инвестиций и кредита. Позже русский экономист Николай Кондратьев (1920-е) описал длинные волны продолжительностью 40–60 лет, основанные на смене технологических укладов — пар, электричество, нефть, электроника.

Американский экономист Йозеф Шумпетер объединил эти идеи: он видел в инновациях главный толчок для «творческого разрушения» — когда новые отрасли вытесняют старые.

Пример. Переход от угля к нефти в начале XX века запустил волну Кондратьева, приведшую к росту автомобильной и химической промышленности.

1.2.2 Современные модели делового цикла

Чтобы описать ритм колебаний, экономисты используют простую логику:

Yt = Y* + εt

где

Yt — фактический выпуск,

Y* — потенциальный (долгосрочный) выпуск,

εt — отклонение из-за цикла.

Если εt> 0 — экономика перегревается; если <0 — рецессия.

IS–LM модель (Джон Хикс, 1937) показывает, как инвестиции и денежная масса определяют эти отклонения:

IS: Y = C (Y — T) + I (r) + G + NX

LM: M/P = L (Y, r)

Уравнение IS описывает равновесие на товарном рынке, LM — на денежном. Их пересечение даёт равновесный уровень дохода и процентной ставки.

Модель реального делового цикла (RBC) (Финн Кидланд, Эдвард Прескотт) делает акцент на технологических шоках: рост или падение производительности мгновенно меняет выпуск.

Ново-кейнсианские DSGE-модели соединяют оба подхода: в них есть и технологические шоки, и «жесткость» цен, которая объясняет, почему кризисы длятся дольше, чем длится сам шок.

1.2.3 Экономика как колебательный процесс

Чтобы увидеть идею цикла на математическом языке, рассмотрим простую колебательную систему, которую часто используют в экономике:

d²Y/dt² + a·dY/dt + b·Y = F (t)

a — коэффициент затухания (сила, с которой экономика возвращается к равновесию);

b — «жёсткость» (насколько быстро экономика стремится к нормальному уровню);

F (t) — внешний толчок (например, технологический прорыв или финансовый кризис).

Если затухание a низкое и поступает регулярный импульс F (t), колебания могут быть длительными — это и есть долгие волны Кондратьева.

1.2.4 Циклы в цифрах: недавние примеры

Всплеск ИТ 1990-х: Интернет и персональные компьютеры запустили новый виток долгого технологического роста.

Глобальный кризис 2008 г.: классический спад по модели Мински — «финансовая нестабильность»: избыточный кредит → пузырь → крах.

Пандемия 2020 г.: уникальное сочетание шока предложения и спроса, когда одновременно остановились заводы и упало потребление.

Эти эпизоды показывают: разные по природе импульсы встраиваются в общую закономерность «рост — перегрев — спад — восстановление».

1.2.5 Как государство и бизнес могут использовать знание циклов

Финансовая политика: Кейнс советовал на подъёме сдерживать расходы, а в кризис увеличивать их — это антициклический бюджет.

Монетарная политика: Центральные банки, ориентируясь на инфляцию и занятость, меняют процентные ставки, чтобы смягчить перегрев или стимулировать спрос.

Инвестиционные решения: понимание фаз цикла помогает бизнесу выбирать момент для запуска крупных проектов, когда издержки капитала минимальны.

Простая формула для расчёта выравненного роста:

g = s / v

где g — темп роста, s — норма сбережений, v — капиталоёмкость (отношение капитала к выпуску).

Эта «гаррод-домаровская» пропорция до сих пор используется для грубой оценки долгосрочного потенциала.

1.2.6 Связь с цивилизационной динамикой

Знание экономических циклов — первый слой более широкой модели цивилизационной спирали.

Длинные технологические волны соответствуют новым виткам развития общества.

Краткосрочные колебания показывают, как мир «настраивается» между такими скачками.

В следующих под главах мы перейдём к тому, как демография, культура и технологии создают долгие волны, а не только краткие колебания.

Экономика движется не хаотично, а ритмично. Эти ритмы видны в данных, их можно описать формулами и использовать для решений — от семейного бюджета до государственной стратегии.

1.3. Долгие траектории роста: население, технологии и капитал

В предыдущей подглаве мы увидели, как мировая экономика дышит циклами. Но за короткими волнами скрываются медленные силы, которые определяют общий тренд на десятилетия вперёд. Их понимание помогает отличить временный спад от глубинного разворота развития.

1.3.1 Рост как результат трёх факторов

Экономисты давно заметили: выпуск страны зависит от труда, капитала и технологий.

Эта связь описывается производственной функцией Солоу:

Y = A · K^α · L^ (1-α)

где

Y — выпуск,

K — капитал (здания, оборудование, инфраструктура),

L — труд,

A — совокупная факторная производительность (технологии, организация, знания),

α — доля капитала в выпуске.

Простая форма роста в процентах:

gY ≈ gA + α·gK + (1 — α) ·gL

gA — рост технологий (инновации, образование, качество институтов);

gK — рост капитала;

gL — рост рабочей силы.

Исследования Роберта Солоу (Нобелевская премия 1987 г.) показали: основная часть долгосрочного роста объясняется именно gA, то есть качественными изменениями — знаниями и технологиями.

1.3.2 Демография как медленный двигатель

Численность и структура населения задают экономике ритм на десятилетия.

Модель роста населения Пьера-Франсуа Ферхюльста (логистическая кривая) до сих пор используется для прогноза:

dN/dt = r · N · (1 — N/K)

где

N — население,

r — темп прироста,

K — «ёмкость среды» (максимально возможное население).

Пример. «Демографический дивиденд» в Азии во второй половине XX века дал мощный стимул росту: доля трудоспособного населения увеличивалась быстрее, чем иждивенцев.

Но когда коэффициент рождаемости падает (как в Японии, Южной Корее, Европе), рост gL может стать отрицательным, и тогда весь акцент приходится переносить на gA — повышение производительности.

1.3.3 Технологии и знания: сердце долгого роста

Йозеф Шумпетер объяснял, что новые комбинации — инновации — создают волны развития.

Позже модели эндогенного роста (Пол Ромер, Филип Агийон, Питер Ховитт) показали, что знания — нелимитированный фактор: они накапливаются, не исчерпываясь, и способны ускорять рост.

Упрощённая формула из модели Ромера:

gA = δ · R

где

gA — темп роста технологий,

R — доля ресурсов (людей, капитала), направленная в исследования,

δ — эффективность инноваций.

Чем выше R и δ, тем быстрее растёт производительность и тем выше долгосрочный рост gY.

Пример. Массовое внедрение интернета и мобильной связи в 1990-х резко увеличило gA во многих странах.

1.3.4 Инвестиции и накопление капитала

Инвестиции формируют «скелет» экономики.

Формула капитального накопления:

ΔK = I — δK

где

I — инвестиции

δK — амортизация (износ)

Норма накопления s (доля сбережений в доходе) определяет, как быстро растёт K.

В модели Харрода–Домара долгосрочный рост оценивается как:

g = s / v

где v — капиталоёмкость (капитал/выпуск).

Если сбережения высоки, а v снижается благодаря технологиям, экономика может расти быстрее.

1.3.5 Примеры долгих траекторий

Китай 1980–2020: рост gY более 9% в год. Высокая норма инвестиций s и быстрая урбанизация обеспечили взрывное накопление капитала, а с начала 2000-х — и рост gA за счёт технологий.

Западная Европа после Второй мировой: восстановление инфраструктуры + демографический бум — сочетание быстрого gK и высокого gL.

Силиконовая долина: небольшой регион, но пример того, как мощный gA (технологические стартапы, венчурный капитал) способен задавать мировые тренды.

1.3.6 Связь с цивилизационной динамикой

Медленные факторы — население, знания, капитал — формируют несущую линию цивилизационной спирали.

Краткосрочные колебания (глава 1.2) — это «пульс», а долгие факторы — «рост организма».

Вместе они создают пространство возможностей, из которого рождаются новые уклады: от паровых машин до искусственного интеллекта.

1.3.7 Что дальше

Следующая подглава покажет, как структурные сдвиги — изменения в отраслевой и технологической структуре — превращают долгий рост в качественные скачки: от индустриальной революции до цифровой экономики и зелёной энергетики. Мы увидим, как эти сдвиги связаны с социальными изменениями и новыми формами организации производства.

Долгосрочное развитие мира — это взаимодействие населения, капитала и знаний. Поняв их совместную работу, мы можем не только анализировать прошлое, но и строить надёжные прогнозы на десятилетия вперёд.

1.4. Структурные сдвиги: как экономика меняет собственный «скелет»

В предыдущей части мы разобрали долгосрочные силы — население, капитал и знания.

Теперь посмотрим, как эти силы перестраивают саму структуру хозяйства, рождая новые отрасли, формы занятости и типы городов.

Это и есть структурные сдвиги — моменты, когда меняется сама логика экономики.

1.4.1 От плуга к микрочипу: уроки истории

Экономическая история — это череда больших пересборок:

Каждый этап сопровождался переходом труда: из сельского хозяйства в промышленность, затем в услуги, и теперь — в цифровую и «зеленую» экономику.

1.4.2 Модель структурных изменений

Американский экономист Саймон Кузнец предложил смотреть на рост как на постепенное смещение занятости и выпуска между секторами.

Простейшая формула для описания перехода труда из сельского хозяйства в другие сферы:

L_agri (t) = L0 · e^ (-k·t)

где

L0 — начальная доля занятых в аграрном секторе,

k — скорость перехода,

t — время.

Чем выше k, тем быстрее страна проходит индустриализацию.

Такая экспоненциальная зависимость до сих пор хорошо описывает статистику занятости.

1.4.3 Рост городов и роль инфраструктуры

Теория эндогенного роста (П. Ромер) и новая экономическая география (П. Кругман) объясняют, как агломерации усиливают эффект знаний и инвестиций:

Productivity_i = A0 · e^ (γ·Density_i)

где

Density_i — плотность населения или концентрация фирм в регионе i,

γ — коэффициент агломерационного эффекта.

Пример: мегаполисы Китая или Индии, где рост плотности привёл к резкому скачку производительности.

1.4.4 Технологические платформы как новые «органы» экономики

Каждый крупный технологический комплекс — пар, электричество, интернет, возобновляемая энергия, искусственный интеллект — создаёт новый набор отраслей.

Карлотта Перес в книге Technological Revolutions and Financial Capital показала, что каждая волна длится около 50 лет и проходит две фазы:

— Установление (инновационный бум и финансовая эйфория).

— Распространение (массовое внедрение и устойчивый рост).

Пример — интернет: 1990-е стали периодом эйфории (dot-com), 2000-е — временем массового использования.

1.4.5 Простая модель технологического распространения

Для описания того, как новая технология вытесняет старую, используют логистическую кривую (модель Басса или Ферхюльста):

dS/dt = r · S · (1 — S/K)

где

S — количество пользователей или доля рынка,

r — скорость распространения,

K — потенциальный максимум.

Эта формула хорошо описывает путь от первых смартфонов до их почти полной насыщенности в мире.

1.4.6 Современные примеры структурных сдвигов

Зелёная энергетика.

Мировая доля возобновляемых источников в выработке электричества выросла с ~20% в 2010 г. до более 30% в 2024 г., что постепенно меняет спрос на уголь и нефть.

Цифровая экономика.

ВВП, создаваемый ИТ-сектором, в ряде стран уже превышает 10%. Пандемия ускорила переход на удалённую работу и электронную коммерцию.

Искусственный интеллект.

По прогнозам McKinsey и PwC, ИИ может добавить мировой экономике до 15 трлн долларов к 2030 г., создав новые профессии и перестроив рынки труда.

1.4.7 Как использовать знания о структурных сдвигах

— Стратегия государства: вовремя создавать инфраструктуру для новых отраслей (5G, водородная энергетика, умные города).

— Бизнес: инвестировать в отрасли с положительным r в логистической модели, пока рынок далёк от насыщения K.

— Города и регионы: формировать кластеры вокруг университетов и НИОКР, чтобы повышать γ в формуле агломерационного эффекта.

1.4.8 Связь с цивилизационной спиралью

Структурные сдвиги — это ступени большого подъёма цивилизации.

Они создают «новый этаж» экономики, на который затем накладываются новые циклы роста и новые волны инноваций.

Так формируется спиральная траектория, ведущая от первых паровых машин до искусственного интеллекта и космических технологий.

Долгосрочный рост — это не только накопление капитала и знаний, но и постоянное перестраивание самой архитектуры экономики. Понимание этих процессов помогает вовремя переключать ресурсы и готовить почву для будущих технологических эпох.

1.5. Финансовая архитектура: кровь мировой экономики

В предыдущей подглаве мы видели, как технологии и демография меняют «скелет» экономики.

Теперь рассмотрим то, что можно назвать кровеносной системой цивилизации — мировые финансы.

Они переносят капитал и риски, ускоряют рост или, наоборот, становятся источником кризисов.

1.5.1 Как формировалась мировая финансовая система

XIX век: золотой стандарт, первые глобальные банки (Barings, Rothschild).

XX век: Бреттон-Вудская система после Второй мировой войны, создание МВФ и Всемирного банка.

1971 год: отказ США от привязки доллара к золоту — переход к плавающим валютным курсам.

Конец XX — начало XXI века: дерегулирование, появление сложных финансовых инструментов, развитие электронных и криптовалютных форм.

Каждый этап делал движение капитала быстрее и сложнее.

1.5.2 Деньги как многоуровневая сеть

Деньги — это обязательства, а не просто монеты или купюры.

Современную денежную систему можно описать так:

Money supply (M) = Currency + Bank deposits + Digital/crypto assets (условно)

На каждом уровне — свои правила:

наличные управляются государством,

банковские депозиты создаются через кредитование,

цифровые токены — через децентрализованные алгоритмы.

Экономист Джон Хикс в модели IS–LM ещё в 1937 году показал, как количество денег M и ставка процента r определяют совокупный спрос.

1.5.3 Банковское кредитование и «денежный мультипликатор»

Когда банк выдаёт кредит, он фактически создаёт новые деньги.

Простая формула мультипликатора:

M = m × B

где

B — денежная база (наличные и резервы),

m — мультипликатор, который зависит от нормы обязательных резервов.

Если норма резервов 10%, то m ≈ 1 / 0.1 = 10: каждая единица базы может превратиться в десять единиц денег в экономике.

1.5.4 Финансовые рынки как система сигналов

Финансовые рынки определяют стоимость капитала и отражают ожидания участников.

Юджин Фама сформулировал гипотезу эффективного рынка: цены мгновенно учитывают доступную информацию.

Но практика показывает, что эмоции и стадное поведение часто нарушают это правило.

Поведенческие экономисты (Р. Шиллер, Н. Барберис) объяснили пузыри и паники через психологию инвесторов.

Пример — пузырь доткомов 1999–2000 гг., когда капитализация интернет-компаний выросла в разы без сопоставимой выручки, а затем резко упала.

1.5.5 Мировые потоки капитала

Международные потоки капитала — это кредиты, прямые инвестиции, портфельные вложения.

Их динамику описывает баланс платежей:

Current account + Capital account + Financial account = 0

Если страна тратит больше, чем зарабатывает, дефицит текущего счёта финансируется притоком капитала в финансовом счёте.

Пример. Дефицит США по текущему счёту компенсируется притоком зарубежных инвестиций в казначейские облигации.

1.5.6 Финансовые кризисы: когда кровь застаивается

Хайман Мински сформулировал гипотезу финансовой нестабильности:

— в периоды процветания компании берут на себя всё больше долга;

— долговая нагрузка растёт быстрее доходов;

— малейший шок запускает цепь неплатежей и спад.

Математически долговая динамика может быть описана так:

dD/dt = (r — g) · D — PB

где

D — долг к ВВП,

r — средняя ставка обслуживания,

g — рост экономики,

PB — первичный профицит бюджета.

Если r> g и дефицит велик, долг растёт экспоненциально — классическая ловушка долгового кризиса.

Пример. Долговой кризис в Греции 2010-х годов, когда рост долга превысил возможности экономики.

1.5.7 Новая финтех-реальность

Сегодня к традиционным банкам и рынкам добавились:

финтех-платформы (PayPal, Revolut),

криптовалюты (Bitcoin, Ethereum),

цифровые валюты центральных банков (CBDC).

Они делают переводы мгновенными и глобальными, но порождают новые вопросы: как регулировать анонимность, как обеспечивать кибербезопасность и стабильность.

1.5.8 Связь с цивилизационной спиралью

Финансовая система — ускоритель всех предыдущих процессов:

поддерживает циклы роста (подглава 1.2);

помогает масштабировать накопление капитала (1.3);

финансирует структурные сдвиги (1.4).

Но та же скорость и взаимосвязанность делают её источником глобальных потрясений.

1.5.9 Что это значит для практики

Для государств: управлять долгом и банковской системой так, чтобы r <g, иначе рост долга станет неустойчивым.

Для компаний: учитывать доступность и стоимость капитала при выборе долгосрочных инвестиций.

Для частных лиц: понимать, что финансовые пузыри часто возникают, когда долг растёт быстрее экономики.

Главная мысль: финансы — это не абстрактные числа, а система, которая перекачивает ресурсы и определяет темп развития. Понимание её устройства позволяет предвидеть кризисы, управлять рисками и направлять экономический рост в устойчивое русло.

1.6. Глобальные дисбалансы и мировые шоки: как малое становится большим

В прошлой подглаве мы рассмотрели финансовую систему как кровеносную сеть экономики.

Теперь разберёмся, почему даже небольшой сбой в этой сети может вызвать глобальный шторм, и какие механизмы позволяют это предсказать.

1.6.1 Что такое глобальный дисбаланс

Глобальный дисбаланс — это устойчивая разница между странами в потоках торговли, капитала или сбережений.

Классический пример — дефицит текущего счёта США и профицит Китая и Германии в 2000-е годы.

Формально баланс текущего счёта страны i можно записать так:

CA_i = NX_i + NI_i + NT_i

где

NX — чистый экспорт,

NI — чистые доходы от инвестиций,

NT — чистые трансферты.

Если CA_i <0, страна в постоянном минусе и вынуждена привлекать капитал.

1.6.2 Механизм передачи шока

— Финансовый канал: инвесторы уходят из рискованных активов → растут премии за риск → дорожает кредит.

— Торговый канал: падение импорта в одной стране уменьшает экспорт других.

— Психологический канал: рост неопределённости приводит к «бегству в качество» — повышенному спросу на надёжные валюты (доллар, франк, иена).

Исследования Мориса Обстфельда и Кеннета Рогоффа показывают, что сочетание этих каналов объясняет большинство мировых кризисов последних 50 лет.

1.6.3 Простая модель глобального шока

Чтобы оценить влияние шока на выпуск мировой экономики, удобно использовать модель открытой экономики IS–LM–BP:

IS: Y = C (Y — T) + I (r) + G + NX

LM: M/P = L (Y, r)

BP: NX + KI = 0

где

KI — чистый приток капитала.

Если внезапно сокращается KI (например, из-за кризиса доверия), равновесие нарушается: ставка процента r растёт, а выпуск Y падает.

1.6.4 Исторические эпизоды

Азиатский кризис 1997: резкий отток капитала (KI ↓) в Таиланде и соседних странах привёл к обвалу валют и банковской системы.

Мировой кризис 2008: ипотечный пузырь в США → дефолты ипотечных бумаг → крах крупных банков → глобальное падение выпуска.

Пандемия 2020: одновременно «обрушились» и предложение (закрытие заводов), и спрос (карантин) — уникальное сочетание шоков.

Каждый случай подтверждает вывод Мински: финансовая система склонна к нестабильности, когда долговая нагрузка растёт быстрее доходов.

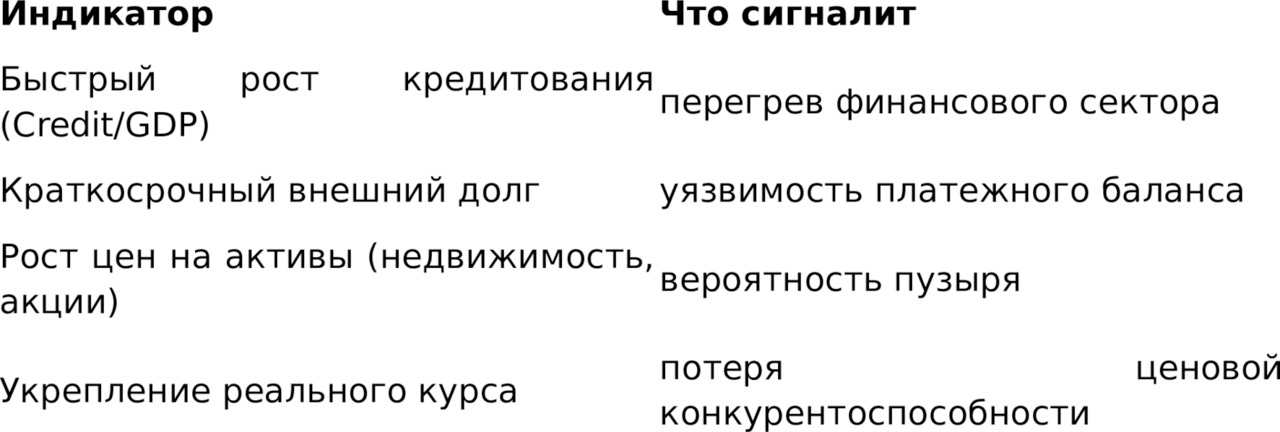

1.6.5 Индикаторы раннего предупреждения

Исследования МВФ, BIS и академиков (Камінскі, Рейнхарт, Рогофф) выявили набор предвестников:

Если несколько индикаторов пересекают пороговые значения, вероятность кризиса резко растёт.

Простая формула «композитного» риска:

GlobalRisk = w1*CreditGap + w2*AssetPriceGap + w3*REERgap

где w1…w3 — весовые коэффициенты, подбираемые по статистике прошлых кризисов.

1.6.6 Как управлять дисбалансами

Государства могут проводить контрциклическую политику: создавать резервы в «тучные» годы, ограничивать быстрый рост кредитов, поддерживать диверсифицированную экономику.

Центральные банки используют макропруденциальные инструменты: контрциклические буферы капитала, лимиты LTV (loan-to-value).

Компании и инвесторы снижают концентрацию рисков, диверсифицируя цепочки поставок и валютные потоки.

1.6.7 Связь с цивилизационной спиралью

Глобальные дисбалансы — это точки бифуркации в цивилизационной динамике.

Они ускоряют переход к новым моделям:

кризис 1970-х подтолкнул мир к постиндустриальной экономике и новым финансовым инструментам;

кризис 2008 года ускорил развитие финтеха и цифровых валют;

пандемия 2020 года дала толчок дистанционной работе и онлайн-торговле.

Глобальные шоки не случаются внезапно.

Они подготавливаются дисбалансами, которые можно измерить — от кредитного разрыва до реального обменного курса.

Понимание этих процессов позволяет правительствам, компаниям и инвесторам действовать на опережение, а не только реагировать.

Следующая подглава покажет, как устойчивость и антихрупкость становятся главным требованием к экономике XXI века — и как можно проектировать системы, которые не просто выдерживают удары, но и укрепляются после них.

1.7. Устойчивость и антихрупкость: экономика, которая учится на потрясениях

Мы уже говорили о том, как мировая экономика соединена сетями потоков, живёт ритмом циклов, медленно наращивает знания и капитал, перестраивает свой «скелет» и время от времени переживает шоки.

Теперь пора задать следующий вопрос: как системе удаётся выживать — и даже укрепляться — после ударов?

1.7.1 От «устойчивости» к «антихрупкости»

Классический взгляд на экономику предполагал, что задача государства и бизнеса — сделать систему устойчивой: сглаживать колебания, поддерживать равновесие.

Но в XXI веке этого мало.

Философ и риск-аналитик Нассим Николас Талеб в книге Antifragile предложил иной термин — антихрупкость: способность не только выдерживать стресс, но и укрепляться за счёт потрясений.

Пример из биологии: мышцы становятся сильнее после тренировки, то есть после множества микроповреждений.

Экономика работает схожим образом:

локальные сбои выявляют слабые места,

участники учатся,

новые практики делают систему прочнее.

1.7.2 Экономика как сеть с обратной связью

Современные исследования сетей (Альберт-Ласло Барбаши) показывают, что масштабно-инвариантные сети живут по закону «сильные связи выдерживают больше».

Простая метрика устойчивости графа:

Robustness = 1 — (Nc / N0)

где

N0 — исходное число узлов,

Nc — количество узлов, при удалении которых сеть перестаёт быть связной.

Чем меньше Nc, тем более «устойчива» сеть: для её разрушения нужно убрать много ключевых элементов.

1.7.3 Пример из реальной экономики: Япония после землетрясения 2011 года

Когда землетрясение и цунами нарушили цепочки поставок, японские компании не просто восстановили производство.

Они перестроили логистику, внедрили двойные источники поставок и системы мгновенного мониторинга.

В итоге через несколько лет промышленность стала менее зависимой от одного региона.

1.7.4 Модель «шока и адаптации»

Экономист Хайман Мински говорил, что кризисы «очищают» систему от избыточного долга.

Это можно записать как простое уравнение запаса капитала:

dK/dt = I — δK — L

где

I — инвестиции,

δK — естественный износ,

L — «ликвидация» устаревших активов во время кризиса.

После шока L резко возрастает, но вместе с ним повышается средняя производительность нового капитала.

1.7.5 Как проектировать антихрупкие институты

— Децентрализация

— Экономист Элинор Остром (Нобелевская премия) показала, что распределённые системы управления общими ресурсами устойчивее, чем централизованные.

— Пример — локальные энергокооперативы в Германии, которые лучше переживают ценовые скачки.

— Резервы и опционные стратегии

— Талеб советует иметь «опционы на случай катастрофы» — например, страховые инструменты, золото, гибкие кредитные линии.

— Формула «опционного запаса»:

Reserve = p · Loss

где p — вероятность редкого события, Loss — потенциальный ущерб.

— Гибкость труда и технологий

— Исследования Дани Родрика показывают, что экономики с разнообразными экспортными корзинами быстрее восстанавливаются после шоков.

1.7.6 Финансовая антихрупкость

После кризиса 2008 года в мире появились новые требования:

контрциклические буферы капитала (BIS, Базель III),

стресс-тесты банков,

«план живучести» (recovery and resolution plans).

Цель — не допустить цепной реакции, когда падение одного банка тянет за собой весь рынок.

1.7.7 Природа как учитель: примеры экосистем

Экономист и эколог Брайан Уокер сравнивает экономические и природные системы.

Лес после пожара не восстанавливается в прежнем виде — он обновляется: меняется состав пород, улучшается почва.

По такой же логике цифровая экономика после пандемии 2020 года перешла на новые рельсы — удалённую работу, онлайн-услуги и бесконтактные платежи.

1.7.8 Практический вывод

Для государств: создавать распределённые сети (энергия, транспорт, данные), поддерживать резервные мощности и быстрый обмен информацией.

Для бизнеса: диверсифицировать поставщиков, использовать опционные стратегии и резервный капитал.

Для инвесторов и граждан: распределять активы, делать ставку на «компании-ученики», которые адаптируются к кризисам.

Экономика XXI века должна быть не только устойчивой, но и самообновляющейся.

Антихрупкость — это способность не просто выживать, а превращать удары в топливо для роста.

Именно она завершает первую главу книги, подводя нас к следующему большому вопросу: как человечество переходит от локальных систем к глобальной цивилизационной спирали, где экономические, технологические и культурные изменения сплетены в единый поток развития.

Глава 2. Цивилизационная спираль развития

2.1. Почему история человечества движется по спирали

В первой главе мы познакомились с мировой экономикой как единой системой потоков, ритмов, структурных сдвигов и шоков.

Теперь пора сделать шаг дальше — от экономики к цивилизации в целом.

Нас интересует не только производство и финансы, а смысл больших поворотов истории: почему после каждой «вершины» начинается новый виток, но на более высоком уровне.

2.1.1 От линейного прогресса к спиральной траектории

Долгое время историю представляли прямой линией — от первобытности к «совершенному обществу».

Но факты говорят об обратном:

Империи поднимались, расцветали, затем падали — Рим, майя, династии Китая.

Каждая индустриальная революция начиналась бурным ростом, но заканчивалась кризисами перепроизводства.

Русский философ Николай Данилевский ещё в XIX веке писал о культурно-исторических типах, которые проходят рождение, расцвет и упадок.

Позже Освальд Шпенглер в книге Закат Европы рассматривал цивилизации как живые организмы.

Современный историк Питер Тёрчин в «Веках раздора» показал на математике, что социальные конфликты действительно подчиняются долгим ритмам.

2.1.2 Простая спиральная модель

Чтобы описать движение цивилизации, удобно использовать логистическую спираль:

r (t) = a · e^ (b·θ)

x = r (t) · cos θ

y = r (t) · sin θ

где

a — начальный радиус,

b — коэффициент «подъёма» спирали,

θ — угол (время в условных витках).

Каждый оборот спирали соответствует полному циклу: технологический подъём → насыщение → кризис → переход к новому уровню.

2.1.3 Примеры исторических витков

Каждый новый виток шире и выше: экономика сложнее, знания глубже, население образованнее.

2.1.4 Внутренний двигатель: энергия и информация

Физик и экономист Роберт Айрес показал, что рост цивилизации тесно связан с плотностью энергии (от мускульной силы до ядерной).

Клод Шеннон заложил основы теории информации, а современные работы по информационной энтропии связывают технологический прогресс с ростом скорости обработки данных.

В упрощённой форме скорость цивилизационного роста можно записать так:

g_civ = α·g_energy + β·g_info + γ·g_population

где коэффициенты α, β, γ показывают вклад энергии, информации и демографии.

2.1.5 Кризисы как точки роста

Философ науки Томас Кун говорил о «смене парадигм»: старая картина мира рушится, и на её месте возникает новая.

Экономист Йозеф Шумпетер видел в кризисах «творческое разрушение».

Математик Илья Пригожин описывал подобные моменты как бифуркации — точки, в которых система вынуждена выбирать новый путь.

Математически бифуркацию можно изобразить как изменение знака параметра в уравнении:

dx/dt = μx — x^3

Когда μ меняет знак, система перестраивается — аналог того, как индустриальная экономика сменила аграрную.

2.1.6 Современный виток: цифра, биотехнологии, космос

Сегодня мы наблюдаем рождение шестого витка.

Его элементы уже видны:

Искусственный интеллект — новые способы производства, логистики, науки.

Биотехнологии — редактирование генома, клеточное мясо, медицина на молекулярном уровне.

Зелёная энергетика — водород, сверхэффективные солнечные панели.

Космос — спутниковые группировки, планы по добыче ресурсов на астероидах.

Пример: компания SpaceX показала, что многократное использование ракет может радикально снизить стоимость космических запусков, открывая дорогу новым отраслям.

2.1.7 Зачем это знание современному читателю

Для бизнеса.

Понимание спирального развития помогает выбирать направления инвестиций — от искусственного интеллекта до новых источников энергии.

Для государства.

Это основа долгосрочной стратегии: образование, наука, поддержка инноваций.

Для каждого человека.

Знание витков истории даёт уверенность: кризис — это не конец, а переход на новый уровень.

2.1.8 Связь с дальнейшими главами

Эта подглава открывает вторую главу книги.

Дальше мы разберём, как именно экономические, технологические и культурные факторы сплетаются в каждом витке, и как данные и модели позволяют не только описывать прошлое, но и предвидеть будущее.

История человечества — это спиральное движение, где кризисы и открытия образуют закономерный ритм.

Осознав его, мы получаем карту, которая помогает уверенно двигаться в будущее — от сегодняшних испытаний к следующему уровню цивилизационного развития.

2.2. Энергия, информация и скорость цивилизаций

В первой подглаве мы развернули картину истории как спираль, где каждый новый виток — это переход на более высокий уровень сложности.

Теперь углубимся в двигатель этой спирали — в то, что придаёт ускорение каждой эпохе.

Это энергия и информация — две невидимые нити, которые одновременно питают и связывают развитие.

2.2.1 Энергия как фундамент роста

Экономический рост невозможен без источников энергии, которые обеспечивают производство, транспорт и обмен.

Роберт Айрес и Бенджамин Уор в книге The Economic Growth Engine показывают:

темпы роста ВВП тесно следуют за ростом полезной энергии (exergy) — не просто добытой, а реально использованной.

Простая зависимость:

g_Y ≈ ε · g_E

где

g_Y — темп роста выпуска,

g_E — темп роста эффективного энергопотребления,

ε — коэффициент энергоэффективности.

Пример. Переход от дров к углю в XIX веке дал рост плотности энергии почти в 5 раз, что совпало с промышленной революцией.

2.2.2 Информация как ускоритель

Если энергия — «топливо», то информация — «схема управления».

Клод Шеннон заложил основы теории информации, а современные исследователи (Джеффри Уэст, Сезар Идальго) связывают уровень развития общества с скоростью обработки и передачи знаний.

Можно описать информационную ёмкость общества:

I_cap = k · log2 (N)

где

N — количество возможных связей между участниками сети,

k — коэффициент качества коммуникаций.

Рост числа связей увеличивает количество идей, но, как показал Уэст, требует сверхлинейного роста инфраструктуры городов и цифровых платформ.

Любопытный факт: в среднем крупные города потребляют меньше энергии на душу, но производят больше инноваций — так называемый «суперлинейный масштаб».

2.2.3 Уравнение ускорения цивилизации

Соединяя энергию и информацию, можно записать условный «закон спирали»:

g_civ = α·g_energy + β·g_info + γ·g_population + δ·g_connectivity

где

g_energy — рост плотности доступной энергии;

g_info — рост скорости создания и передачи знаний;

g_population — рост числа людей (носителей идей);

g_connectivity — рост плотности связей (города, интернет, транспорт).

Коэффициенты α, β, γ, δ показывают вклад каждого фактора в ускорение витков истории.

2.2.4 Примеры из разных эпох

Паровой век.

Энергия угля → железные дороги → резкий рост g_connectivity и торговых сетей.

Электричество и нефть.

Телеграф, телефон, автомобили → скачок g_info и g_energy.

Цифровая эра.

Интернет, мобильная связь → взрывной рост g_info, при сравнительно умеренном росте потребления энергии на единицу ВВП.

Любопытный факт: каждый новый энергетический уклад начинал с локальных инноваций (Ньюкомен и Ватт для пара, Эдисон для электричества), но затем охватывал весь мир.

2.2.5 Связь с технологическими волнами

Карлотта Перес в работе Technological Revolutions and Financial Capital показала:

каждая технологическая революция проходит инсталяционную фазу (бурный рост инвестиций) и фазу распространения (массовое внедрение).

Пример формулы для фазы внедрения:

Adoption (t) = K / (1 + e^ (-r (t — t0)))

где

K — конечный охват,

r — скорость распространения,

t0 — момент «перелома» между ранними и массовыми пользователями.

2.2.6 Парадокс современности

Сегодня мы наблюдаем, что рост информации опережает рост энергии.

По данным Международного энергетического агентства, мировое энергопотребление растёт примерно на 1–2% в год, тогда как объём данных — более чем на 20% в год.

Это создаёт новую экономику, где ключевой ресурс — бит, а не баррель.

Однако производство и передача данных всё равно требуют электричества.

Цифровые центры обработки данных уже потребляют до 2% мировой электроэнергии — показатель, который растёт.

2.2.7 Что это значит для будущего

Государствам: планировать энергетические переходы, где рост знаний сопровождается чистыми источниками энергии.

Бизнесу: инвестировать в технологии, которые одновременно повышают g_info и снижают затраты g_energy (например, энергоэффективные дата-центры).

Городам: развивать инфраструктуру, способную поддерживать высокую connectivity без перегрузки экологии.

2.2.8 Шаг к следующей теме

Мы видим, что энергия и информация — две оси ускорения цивилизации.

Они объясняют, почему спираль развития не замыкается, а каждый новый виток короче по времени и богаче по содержанию.

Следующая подглава покажет, как эти факторы переплетаются с социальными институтами, культурой и ценностями, определяя устойчивость и направление всего цивилизационного процесса.

Историю человечества можно читать как нарастающий резонанс энергии и знаний.

Каждый новый виток цивилизации — это не просто рост технологий, а качественный скачок в скорости объединения людей и идей.

2.3. Социальные институты, культура и ценности: невидимый каркас прогресса

Мы уже увидели, как энергия и информация ускоряют движение цивилизационной спирали.

Но топливо и скорость — это только половина истории.

Чтобы экономический двигатель работал долго, нужны правила игры — институты, культура, ценности.

Именно они определяют, в какую сторону пойдёт накопленная энергия знаний.

2.3.1 Что такое институты

В экономике под институтами понимают устойчивые правила и нормы, которые направляют поведение людей.

Это не только законы и государственные органы, но и неписаные обычаи, договорённости, формы доверия.

Американский экономист Дуглас Норт (Нобелевская премия 1993 г.) писал:

«Институты — это созданные людьми ограничения, которые структурируют политическое, экономическое и социальное взаимодействие».

Простая модель влияния качества институтов на рост:

gY = gA + φ·Inst

где

Inst — индекс качества институтов (например, показатель верховенства закона или эффективности управления),

φ — коэффициент чувствительности экономики к институтам.

2.3.2 Инклюзивные против экстрактивных

Исследователи Дэрон Аджемоглу и Джеймс Робинсон в книге Why Nations Fail показали:

страны с инклюзивными институтами (широкий доступ к собственности, независимые суды, честная конкуренция) растут быстрее, чем с экстрактивными (где власть и ресурсы сосредоточены у узкой группы).

Пример. Южная Корея и Северная Корея стартовали с похожим уровнем дохода, но через полвека разрыв в ВВП на душу населения стал десятикратным — во многом из-за различий в политико-экономических институтах.

2.3.3 Культура как «медленный код»

Помимо формальных правил, огромную роль играют ценности и культура.

Экономист Роберт Патнэм в книге Bowling Alone показал, что социальный капитал — доверие, участие в сообществе, взаимопомощь — напрямую влияет на экономическую эффективность.

Интересный факт: регионы Италии с более высоким уровнем доверия и участия в ассоциациях имеют более высокие показатели ВВП на душу населения при прочих равных условиях.

Можно записать это как простую зависимость:

gA = gA0 + ψ·Trust

где

Trust — индекс общественного доверия,

ψ — коэффициент влияния.

2.3.4 Когда ценности ускоряют или тормозят рост

Протестантская этика.

Макс Вебер объяснял промышленный подъём Северной Европы через ценности дисциплины, труда и бережливости.

Кризис доверия.

Напротив, в странах с высоким уровнем коррупции инвесторы требуют более высоких премий за риск, что снижает gI — темпы инвестиций.

Цифровая культура.

Сегодня быстро растут общества, где ценится открытый обмен знаниями (пример — экосистема открытого кода).

2.3.5 Институты как амортизатор шоков

Качественные институты делают экономику антихрупкой:

прозрачные финансы уменьшают вероятность банковских кризисов;

независимые суды позволяют быстро разрешать конфликты;

сильные местные сообщества помогают в бедствиях.

Математически устойчивость институтов можно описать через показатель «глубины доверия»:

Resilience = 1 + λ·Trust — κ·Corruption

где

λ — сила положительного эффекта доверия,

κ — сила отрицательного эффекта коррупции.

2.3.6 Цивилизационные развилки

История даёт множество примеров, когда институты определяли судьбу стран:

Реформация в Европе — рост грамотности, новые принципы управления, мощный экономический рост.

Мэйдзи в Японии — за одно поколение страна прошла путь от феодализма к индустриальному обществу.

Распад СССР — потеря координации и доверия, глубокий спад производства.

Эти случаи показывают: структура правил важнее запасов ресурсов.

Богатство недр не спасает, если институты подрывают доверие и инициативу.

2.3.7 Институты и спираль цивилизации

В нашей концепции цивилизационная спираль — это не только технологии и энергия.

Каждый виток включает новый набор институтов:

от городских коммун Средневековья до национальных государств Нового времени;

от индустриальных фабричных правил XIX века до цифровых протоколов XXI века.

Эти новые институты закрепляют скачок и создают условия для следующего.

2.3.8 Практические выводы

Для государств: ключевой ресурс — это доверие и предсказуемость правил, а не только капитал и рабочая сила.

Для бизнеса: важно учитывать не только налоги и субсидии, но и культурную среду — от правоприменения до привычек потребителей.

Для общества: участие в ассоциациях, волонтёрстве и открытых проектах — вклад в долгосрочный рост.

Цивилизационная спираль поднимается не только за счёт энергии и технологий.

Её истинная «опора» — качество социальных институтов и ценностей, которые задают направление и скорость движения.

Осознав это, мы лучше поймём, как подготовить следующий виток развития — устойчивый, справедливый и открытый для новых идей.

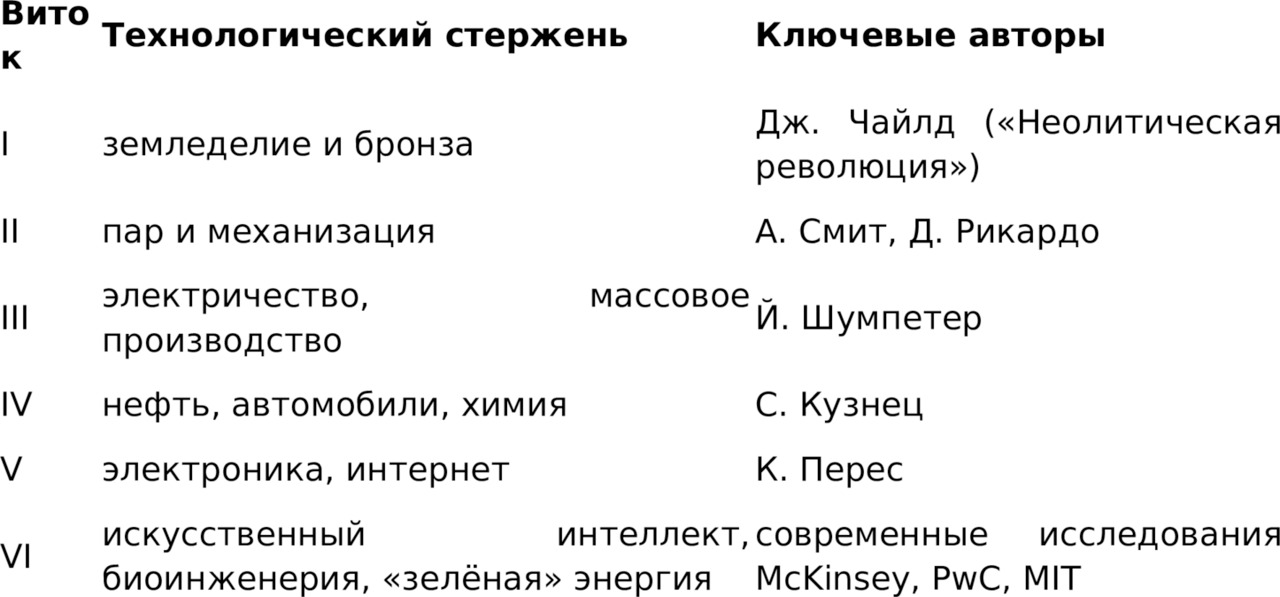

2.4. Инновационные экосистемы и длинные волны технологий

В предыдущей подглаве мы говорили о роли институтов и ценностей.

Теперь сосредоточимся на том, как инновации запускают долгие цивилизационные витки.

Мы постепенно повышаем уровень анализа: от общих наблюдений — к исследованию сложных технологических экосистем, где экономика, наука и культура переплетены в единую систему.

2.4.1 Инновация как воспроизводимый процесс

Йозеф Шумпетер в работе The Theory of Economic Development (1911) определил инновацию как новую комбинацию ресурсов:

новый продукт,

новый способ производства,

новый рынок,

новый источник сырья,

новая организация отрасли.

Он ввёл понятие предпринимателя-инноватора, который разрушает старые структуры, создавая новые.

Эта логика описывается простой функцией роста инноваций:

dI/dt = σ · R&D — δ · I

где

I — уровень внедрённых новшеств,

R&D — инвестиции в исследования,

σ — эффективность трансформации исследований в продукты,

δ — скорость устаревания.

2.4.2 Длинные технологические волны

Русский экономист Николай Кондратьев ещё в 1920-е годы выделил 40–60-летние «длинные волны» развития, связанные с крупными технологическими сдвигами.

Карлотта Перес уточнила их современное содержание в книге Technological Revolutions and Financial Capital:

Каждая волна начинается инновационным взрывом, за которым следует фаза «созревания» и широкого внедрения.

2.4.3 Математика технологической диффузии

Чтобы описать распространение новой технологии, часто используют модель Басса:

dN/dt = p· (M — N) + q·N· (M — N) /M

где

N — количество принявших технологию,

M — потенциальный максимальный рынок,

p — коэффициент внешнего влияния (реклама, государственные стимулы),

q — коэффициент внутреннего влияния (сарафанное радио, демонстрационный эффект).

Пример: именно q объясняет взрывное распространение смартфонов, когда их пользователи сами становились «агентами рекламы».

2.4.4 Инновационные экосистемы

Современные исследования (М. Портер, Х. Чесбро) показывают:

инновации рождаются не в одиночку, а в экосистемах — пространствах, где университеты, корпорации, стартапы и государство обмениваются знаниями.

Ключевые элементы:

Кластеры (пример — Силиконовая долина),

Тройная спираль (triple helix): взаимодействие государства, науки, бизнеса,

Открытые инновации (open innovation) — свободный обмен знаниями.

Индекс инновационной плотности региона можно записать как:

I_density = (R&D + VC + Startups) / Population

где VC — венчурные инвестиции.

2.4.5 География инноваций: любопытные факты

Менее 10% поверхности Земли производят более 80% всех мировых патентов.

Большие университетские города (Бостон, Цюрих, Шэньчжэнь) генерируют идей больше, чем многие страны.

Нередко «точки прорыва» возникают на стыке разных дисциплин и культур — пример Сингапура, который соединил восточные и западные традиции управления.

2.4.6 Финансовый цикл инноваций

Любая новая технология проходит три финансовых стадии:

Семя — венчурные фонды и бизнес-ангелы.

Рост — частные инвестиции и IPO.

Зрелость — банковское кредитование и облигации.

На ранней стадии применимы формулы оценки через реальные опционы (работы А. Диксита и Р. Пиндайка):

Option Value = Max [Present Value of Project — Investment Cost, 0]

Эта логика объясняет, почему венчурные инвесторы финансируют десятки проектов, зная, что большинство не окупится.

2.4.7 Инновации и цивилизационная спираль

Каждая технологическая волна — это новый виток цивилизационной спирали:

открывает новые источники энергии и информации,

требует обновления институтов и культуры,

порождает собственные риски и кризисы.

Пример. Интернет сначала изменил коммуникации, потом породил новые формы экономики (e-commerce, финтех), а теперь стал базой для искусственного интеллекта.

2.4.8 Практические выводы

Государствам: создавать инфраструктуру знаний — от широкополосной связи до грантовых программ.

Бизнесу: строить партнёрские сети и инвестировать в открытые инновации.

Исследователям: изучать стыки наук — именно там рождаются самые мощные «искры».

Инновация — это не случайный успех отдельного гения, а самовоспроизводящаяся экосистема, в которой соединяются наука, финансы, культура и институты.

Она запускает длинные волны цивилизационного роста, переводя спираль развития на новый уровень сложности и скорости.

2.5. Синергия знаний: сети, эволюция идей и коллективный разум

Мы уже прошли путь от энергии и институтов до инновационных экосистем.

Теперь поднимем планку ещё выше и рассмотрим как сама ткань знаний организует ускорение цивилизации, превращая отдельные открытия в мощные технологические революции.

2.5.1 Экономика знаний и закон Меткалфа

Современная экономика всё меньше похожа на фабрику и всё больше — на глобальную сеть обмена информацией.

Классический пример — закон Меткалфа (Г. Меткалф, 1993): ценность сети растёт пропорционально квадрату числа её участников.

Формула проста:

Value ≈ k · N²

где

N — количество участников сети,

k — коэффициент ценности отдельной связи.

Это объясняет, почему цифровые платформы (социальные сети, маркетплейсы, облачные сервисы) так быстро захватывают мир: каждая новая связь делает сеть полезнее для всех.

2.5.2 Идеи как «репликаторы»

Эволюционный биолог Ричард Докинз ввёл термин мем — единица культурной информации.

Экономисты знаний (П. Дэвид, Д. Форей) развили эту мысль: идеи ведут себя как гены, подверженные мутациям, отбору и комбинированию.

Уравнение динамики распространения идей похоже на эпидемиологическую модель SIR:

dI/dt = β · I · (1 — I) — μ · I

где

I — доля носителей идеи,

β — скорость «заражения»,

μ — скорость устаревания.

Любопытный факт: исследования MIT показали, что вирусное распространение научных статей и стартапов действительно подчиняется подобным уравнениям.

2.5.3 Коллективный разум и сложные сети

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.