Бесплатный фрагмент - Чунтэ — хранитель джунглей

Натали Варгас

Чунтэ — демон джуглей

Из дневника петербургской путешественницы

У знания есть одно неистребимое качество: оно странствует и, странствуя, человек становится вечным его спутником.

Андийская мудрость

Спутники

Горы

Перу, 1949 год

Тишина величественных гор, журчанье ручейка, голоса, доносящиеся с верхней террасы. Местные индейцы-горцы вспахивали небольшой участок земли с помощью двух быков и длинного шеста-плуга, закрепленного между ними. Рассмотрев приспособление, можно было понять, отчего у некоторых быков обломан рог, а то и оба. Причиной был шест, нижняя часть которого весьма близко напоминает соху. В верхней части он имел перекрестную перекладину с двумя кожаными лопастями на концах. Те надевались на голову животного между рогами, и перетягивались жгутом вокруг основания рогов. Бедный скот тянул плуг, преодолевая невероятное сопротивление каменистой тверди исключительно силой шеи, то и дело судорожно встряхивая головами.

«Варвары, — подумала я, долго наблюдая за работой индейцев. — Что же им ничего более гуманного в голову не пришло?»

Женщины-индианки в ярких одеждах сидели на только что вспаханной, пыльной земле. О чем-то лепеча между собой, они высаживали семена в свежие борозды. Язык вроде как и кечуа, но непонятен. На слух напоминал не то корейский, не то японский. Интересно, говорит ли кто из них по-испански? Я обернулась к нашему проводнику Хосе и, бросив многозначительный взгляд в сторону горцев, спросила:

— Знаете ли вы местный язык? О чем они говорят?

Хосе — кузкенец, молодой человек, которого мы встретили более года назад в порту Кайао. Как житель Кузко попал туда, никто понятия не имел, но он оказался весьма полезен в знании местных языков и, что особенно важно, традиций и культуры.

Тот уныло мотнул головой.

— Этот народ называется янама. Диалект здесь иной, нежели в Кохко.

Хосе происходил из рода инков и величаво назвал себя «кузкеньо». Надо заметить, что народ инков отличался высоким ростом и правильными, почти идеальными по точеной тонкости чертами лица. В сем свете заявления Хосе казались благонадежными. Он был высок, хорошо сложен, приятен в манерах. Для более полного впечатления о народе кузкеньо добавлю: говорят они в нос, глубокомысленно растягивая слова, смотрят поверх голов и ходят медленно и важно, обязательно придерживая тросточку или изящный зонтик на худой конец.

— Называть всех перуанцев потомками инков — это все равно что считать нынешних жителей Италии правнуками римских императоров, — утверждал он, грозя кому-то пальцем на звездном небе. — Или население Санкт-Петербурга — родственниками династии Романовых…

— Ленинграда, — смеялась я, удивляясь осведомленности спутника. — Значит, инки — это исключительно королевская династия, а не народ?

— «Инка» значит «господин», «повелитель», — приподнял брови Хосе. — Инки произошли от сочетания индейцев с богами. Инки пришли, чтобы положить конец хаосу и распрям народов континента, внести порядок и гармонию…

Высокомерное заявление? Возможно. Но невероятное отличие инков от остальных племен Южной Америки — красноречивый свидетель их правоты. Позднее я узнала, что предки Хосе относились к особому классу инков, коих называли «митимэ»: «наместники» или те, кто подселялся инками в деревни и города покоренных племен. Они не только управляли местным населением, но и составляли сеть «наушников» для своего императора. Влиянием митимэ менялась и религиозная культура народов, технология и язык. Последнее, правда, имело некоторые искажения.

— Неужто все языки в Перу столь различны? — переключила я тему с божественного на земное.

— Абсолютно! — торжественно ответил Хосе, но, подумав, добавил: — В этой стране более сорока различных народностей. Для многих здешних племен кечуа — чужой язык. Инки переселяли покоренные народы затем, чтобы те теряли свои корни, а значит, сопротивляемость их власти, — он досадливо махнул рукой. — Янама хоть и подзабыли, откуда пришли, но составили собственный диалект. Как их тут понимать? Вот если бы испанцы прибыли сюда лет так на сто позднее, то картина была бы иной…

Хосе уставился на меня виновато и возмущенно. Я не спорила. Практика переселения целых народов была известна человечеству еще с времен библейских сказаний… В подобном ракурсе история разгрома империи инков конкистадорами казалась чем-то вроде благословения или даже результатом влияния неких сил, не пожелавших последнему уголку древних цивилизаций быть напрочь стертым захватчиками. Испанцы уже не смогли повлиять на завоеванный континент в силу излишней нетерпимости к культуре и религии аборигенов. Христианские миссионеры взялись за варварское уничтожение «идолопоклонения». Но жестокое противоборство обозлило коренное население, сделав его сильнее в собственной вере… Оттого оно и выжило.

Я встала. Слегка пошатнуло. Подождала. Горы — три тысячи метров над уровнем моря, а то и выше. Прошла несколько шагов и попыталась сделать полный вдох и выдох. Еще раз. И еще. Достала из кармана заготовленные еще утром свежие листья муньи, горной мяты. Размяла пальцами, втянула пряно-душистый аромат. Стало легче. Долгие дни подъема по извилистым горным тропам, палящее солнце, пронизывающий ветер и чрезмерная высота сделали свое дело. Я чувствовала себя изнуренной и разбитой. Голова наливалась свинцом и болезненно гудела с каждым шагом. Казалось, вся кровь приливала к голове, покидая остальное тело.

— Говорил я вам, не надо бегать, чтобы размять ноги! — услышала я ехидный голос Хосе.

Неужели я так плохо выгляжу? Я шлепнулась на покрытую вязаным ковром лежанку, вытянула ватные ноги и попыталась сосредоточиться на обозрении вида, что раскрывался перед нами: белоснежные вершины горной гряды Анд, мерцающие, словно чистые голубые изумруды озерца далеко в долинах, и тонкие белые нити троп, разбегающихся по низинам и ущельям.

— Пора бы развести костер, — деловито буркнул Хосе, — уже смеркается, холодает. Да и нашим нужно видеть сигнал, чтобы спускаться в верном направлении.

Я участливо встрепенулась, согласно кивнула, но с места не сдвинулась. Необходимость говорить требовала усилий, которые во мне сходили на нет. Меня мутило, и жалкий внутренний голос усталости резал остатки мечты о древнем городе протоперуанцев на мелкие выцветшие лохмотья недовольства.

Хосе достал из походной сумки ворох свежих листьев коки, набил ими свой рот и предложил мне.

— Чак-кча, чак-кча… — громко тарахтел он, тряся сумкой перед моим носом.

Это значило «жевать». В данном контексте — коку. Я с благодарностью приняла угощение. Кока быстро восстанавливала силы любого истощенного тела и, несмотря на неприятный вкус, наливала тело живительными силами. Само «чак-кча» — целая наука. Не путайте грубое жевание, например, табака, с размеренным жеванием коки! Этому надо учиться. Вы видели этих американских бейсболистов, смачно сплевывающих темную слюну в ноги своих противников? Это табак. Его листья скатывают во рту, перекатывают, жуют, схаркивают мокроту… Кока — дело тонкое. Жевание ее являлось прерогативой высшего класса. Лишь с приходом конкистадоров превращенное в рабов население перешло на потребление коки ради выживания. Белые люди сразу поняли коммерческую выгоду растения и перевернули мир, сделав ее злейшим врагом человечества. Они создали сильнейший в мире наркотик из того, что было запрещено обычным смертным. Хотя и у Хосе была по этому поводу мысль.

— Христиане пришли, — незлобиво усмехался он. — Христиане объявили нашу традицию злом, уничтожили охраняющие обряды, оставили лишь коку и выпустили на свет злого демона…

Я решила отмолчаться по этому поводу. Коренное население Перу недолюбливает официальные христианские церкви, и с ними в горах лучше спор не затевать. К тому же они правы в своем гневе. Конкистадоры, неся идею спасения и любви, превратили местное население в рабов, предварительно ограбив и уничтожив свободу, культуру и величие древнего народа.

Но вернемся туда, где «чак-кча» все еще имеет сакральный смысл и длительность ритуала. Поначалу коку действительно жуют несколько минут. Чтобы уплотнить. Далее образовавшийся комок, или «акуйи», вынимают изо рта и протыкают иглой. Вот здесь надо пояснить, что сок не так просто добыть из жесткой плоти листьев. Но чрезмерное сдавливание зубами неуместно. Для получения результата в образовавшееся отверстие комка добавляется то, что способствует выделению слюны. Лимонный сок, например, или пепел от сгоревших семян кинуа — «ифта́». Далее готовый «препарат» закладывает за щеку, и он остается там на многие часы. Коку не жуют, ее сосут, как конфету. У меня поначалу получалось плохо. Комок рассыпался, трудно было избавиться от желания проглотить мешающий языку объект. Но тяжесть горного перехода заставила меня пересмотреть значение «чак-кча», и я стала мастером «святого ремесла».

Удобно устроив за щекой комок коки, я достала блокнот, уложила его на колени, пристроила на носу очки и, медленно заточив карандаш, прерывисто начертала: «27 октября…» Рука мелко тряслась. Пришлось поднять голову, отложить дневник и закрыть глаза. Лучи солнца мгновенно притянулись ко мне. Лицо запылало от космического тепла.

— Сеньора Натали обрела способность шамана! — услышала я очередной смешок Хосе. — Она умеет перевоплощаться в умную вискачу…

Если бы не его шутка, я бы не поймала себя на том, что мурлычу незатейлевую мелодию себе под нос. Вискачи — это забавные зверьки, длиннохвостые горные кролики. Их отличает весьма интересная манера греться на солнце. Они, присев на задние лапки, закрывают глаза, складывают передние лапки на брюшке и превращаются в подобие пушистых бабушек. А если они еще и хорошо поели, то можно услышать их легкое бормотание… Природный позитивчик… Меня это развеселило. Хотя… брошенное спутником определение «умная» несколько настораживало, ведь в андийском языке часть названия зверька — «кача» — относилось к слову «глупый»…

Я всей грудью втянула воздух, наполненный ароматом душистого эвкалипта, и мой разум безвольно опустился в дрему…

Эль Чаман

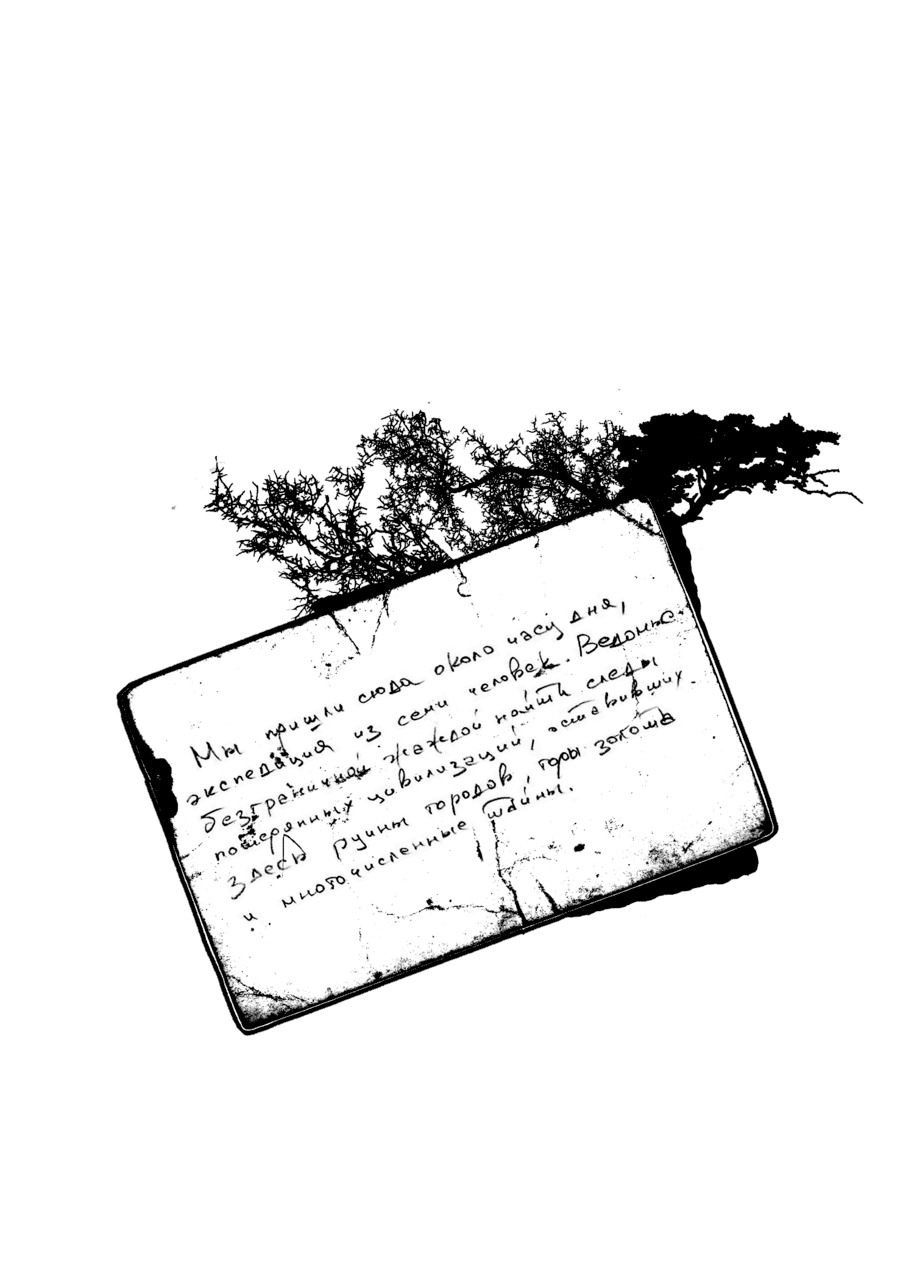

Мы пришли сюда около часу дня, экспедиция из семи человек, снаряженных по паре-тройке мулов на каждого. Ведомые безграничной жаждой найти следы потерянных цивилизаций, оставивших здесь руины городов, горы золота и многочисленные тайны. Двое, Энрике и Фернандо, наняв местного пастуха-проводника по имени Потай, пошли выше, дабы осмотреть и запечатлеть на походной карте очертания возможных оснований больших домов и правильных улиц. Возможно ли это было сделать, я уже сомневалась. Слишком высоко надо было забраться, чтобы увидеть с высоты то, чье существование было лишь призрачной легендой. Хотя приобретенная закалка исследователя не позволяла мне жаловаться ни на условия, ни тем более на неудобства, но на этот раз я решила остаться в лагере в качестве смотрителя. Компанию мне, кроме Хосе, составили Освальдо, Фаго и Мария.

Первый — человек, которого уважительно называли Эль Чаман. Шаман. Лично мне он представлялся мужчиной необычной красоты, в преклонный возраст которого я отказывалась верить! По образу он напоминал цыгана — жгучего, задорного, вечно странствующего и свободного. С ним редко беседовали, но его всегда слушали. Он же был молчалив и говорил по существу.

Фаго — ученик Освальдо. Ваман. Пока еще подросток, но звание «аяваскеро» — изготовителя особого психоделического напитка — он уже заслужил.

Мария — особое явление в нашей компании. Она, как я поняла, была пациенткой Освальдо. Довольно румяной и крепкой, ей предрекли смерть от рака за пару месяцев, но она, уже несколько лет следуя за своим лекарем, умудрилась выжить и стать притчей во языцех. Вечно печальная, Мария каждое утро одаривала нас приличной дозой жалоб и знаменательных речей.

— Я готова к смерти, — подытоживала она очередную тираду о несчастьях и наказаниях с перечислением всех своих болячек, страхов и разрушенных надежд, — если бог того хочет, я смиряюсь с данной мне судьбой…

— Одумайтесь! — безнадежно спорила я. — Что вы говорите? Как можно жить, ориентируясь только на то, что от вас хочет бог? Вы его видели? Он вам лично зачитал список своих условий и претензий при рождении? Или вам все это церковники вдолбили? Человек волен развиваться самостоятельно через опыт роста, творчества, любви, материнства…

Но и на эти слова у Марии находились аргументы.

— Ах, — махала она руками, — бог посылает страдания избранным, дабы те укрепились в вере…

Освальдо, слушая пациентку, едва улыбался и иногда кивал головой. Его личная позиция относительно ее состояния была мне не ясна, ибо он ничего не говорил, но лишь усмехался… не весело, но и не злобно, а как-то по-дружески печально.

К пяти вечера освободился «душ» — тесная пристройка в одной из времянок с тазиком и бочкой, наполненной водой. Ледяной. То была, скорее всего, обмывочная, так как обильно обливаться не разрешалось. Набирай свою порцию свеже-холодной жидкости в тазик и делай с ней что хочешь, но больше в бочку с водой не лезь! Октябрь — пора засушливая, и к воде здесь относились как к божественному дару. Тем не менее после «душа» я словно обновилась. Приближался час ужина.

«Все, больше сегодня слушать Марию не буду… Она уже достаточно выжала меня своей хандрой…» — решила я про себя, поспешно одеваясь.

— Так вы говорите, рукопашным боем серьезно занимаетесь? — вдруг появился в дверях Освальдо в тот самый момент, когда я уже натягивала кожаные сапоги.

— Да, училась боксу и фехтованию… неплохо стреляю… Что, заметно?

— Это видно по вашему духу, донья Натали. К тому же в этих местах нечасто встречаются молодые дамы в облачении гаучо…

И действительно, меня украшали солидный кожаный пояс с прелестным клинком-мачете поперек спины, приличного размера нож за голенищем сапога, крепкие запястные наручни и широкая шляпа.

— Чудесно! А почему вы об этом спрашиваете?

Честно говоря, подобные вопросы меня раздражали, особенно от тех мужчин, кои незвано появлялись в «ванной комнате»…

— У вас нервы должны быть крепкими, — ответил он, — мне нужна ваша помощь…

Он подал мне знак следовать за ним. Мы направились в дневную молебную…

«Что такое дневная молебная?» — спросите вы.

С одной стороны, это неказистый на вид домик из глинобитного кирпича. В языческие времена Европа обзаводилась подобными заведениями для каждого местного божка. С другой стороны, молебная — это помещение, в котором стоит алтарь и хранится все, что церковной утварью назвать сложно. Сабли, плети, несколько черепов и даже хвосты, всякие статуэтки, камни со странными знаками, картины и рисунки на стенах, курящиеся благовония по углам и сотни емкостей с неизвестными субстанциями. Короче, все то, что чудом пережило испанскую инквизицию.

Там на полу я увидела девушку-индианку. Ее привели как раз тогда, когда я мылась. Она лежала на животе, по пояс обнаженная. Я присмотрелась, дабы прикинуть, в чем должна была состоять моя помощь. Вся спина индианки представляла некое жутковатое зрелище из грязно-синих отеков и дурно пахнущих язв, как мне даже показалось, на сей момент уже разлагавшихся.

— Почему бы ей в больницу не сходить? — тут же выпалила я, пытаясь держаться подальше от пациентки.

— Можно, конечно, — кротко согласился Освальдо, но девушка на полу тут же замотала головой, что-то пролепетав на аборигенском языке. Шаман выслушал ее и продолжил свою мысль: — Но ее затаскают по врачам и обследованиям, утопят в бумажной волоките, затравят экспериментальными опытами и внесут на операционный стол вперед ногами. В городах это очень редкое явление, а посему медики не преминут воспользоваться поводом для его изучения…

— «Это явление»? — перебила я, но ответа не услышала.

Шаман принялся закатывать рукава. В молебной присутствовал еще один персонаж, которого величали Эль Брухо. Колдун. Местный лекарь, который умел общаться с духами и, представьте себе, получал от них наставления о том, как изготавливать то или иное зелье. Эль Брухо, собственно, и привел к Освальдо пациентку. Шаман кивнул ему и указал на бутыль под столом.

— Смочи в этой жидкости суконное покрывало, — приказал он, — и нагрей его над углями.

Тот быстро справился с задачей и бросил мокрую ткань на решетку шипящей жаровни. По комнате начал распространяться странный запах. Терпкий, аммиачный и… очень знакомый.

— Это моча, — пояснил стоящий над нами Фаго, заметив болезненно экспрессивные изменения моего лица, — способ лечения малоприятный, но действенный…

В чем была действенность лечения, я не совсем понимала, ибо от смрада меня начало подташнивать, а вид девушки не внушал оптимизма.

— Разве ей не холодно на полу-то? — преодолевая позывы рвоты, спросила я.

С заходом солнца в горах резко холодало, а пола у молебной нет. Домик опирался на чистый камень.

— Ее коже надо остыть, — кивнул мне Освальдо, — вы, донья Натали, держите руки девушки, а ты, Фаго, — ноги.

Я села на колени в головах больной и как можно крепче схватила запястья жертвы шаманизма.

— Нет, — мотнул головой шаман, — просто положите свои ладони на ее локти так, чтобы она не смогла поднять их…

Для верности он сам установил мои руки так, как считал нужным, и добавил:

— Я не выпороть ее собираюсь, а излечить. Эль Брухо дал ей кое-что из обезболивающего. Думаю, сильно она вырываться не будет, но тело имеет свой характер и, возможно, начнет передергиваться.

Передергиваться?! Не знаю, как у девушки, но у меня от вони лицо уже и передернулось, и перекосилось, и дошло до наивысшей степени в мимике, на которую только способны мышцы лица взрослого человека!

Еще через минуту разогретое над жаром покрывало перекочевало на спину пациентки. У меня заслезились глаза, я сжала веки. Под моими ладонями почувствовалось движение. Девушку действительно начало коробить. Еще бы! Такие синяки — или что это было, — а он ее припаривать разогретой тканью с мочой взялся…

— Как только они почувствуют тепло над остывшей кожей, то будут обмануты, думая, что тряпка — это живое тело, и начнут вылезать, — услышала я голос Освальдо. — Моча же держит жар и влагу, уверяя их в благоприятных для размножения условиях…

Голос шамана звучал настолько умиротворенно, словно он рассказывал о способах разведения роз на какой-нибудь милой вечеринке. Я открыла глаза и вопросительно уставилась на Фаго. Тот кивнул на покрывало. Я опустила взгляд. Пожалуй, к такому зрелищу я не была готова. Вы, наверное, видели червяка, живущего в земле, или (еще интереснее) червя, вылезающего из яблока? Но то был не один червяк… десятки, сотни! Маленькие темные твари длинной в полсантиметра пролезали сквозь жесткое сукно, как иглы через тонкий шелк… Я даже не спросила, что это такое было. Я потеряла дар речи. Мои руки вмерзли в локти мечущейся пациентки.

— Ткань остывает… сворачивайте ее не торопясь, — между тем скомандовал Освальдо, подзывая Эль Брухо, — сначала слегка приподними и соедини углы…

Тот так и сделал, как только раздалась команда шамана. Через секунду все месиво в тряпке было брошено на угли жаровни. Освальдо, склонившись над пациенткой, попросил меня выйти, а Эль Брухо — откупорить приготовленные мази.

Последний перед ужином час я провела, сидя над обрывом и таращась на белые вершины гор.

«Ничего себе зараза! — думала я. — Ну, прямо настоящее проклятье… а ведь курандерос, шаманы-лекари, такое издревле лечили… Вот те и трюк!..»

— Возвращение зрения слепым — это трюк, а здесь — самое оптимальное средство лечения, — вдруг раздался надо мной голос Освальдо. — В больнице ее бы вылечили, и, быть может, не столь варварским способом, но в ожидании выздоровления она потеряла бы все силы, борясь с недугами, вызванными этими тварями…

— Минутку! — зацепилась я за слова шамана. — Вы назвали трюкачеством возвращение слепым зрения? Но разве это не обычные выдумки?

— Нет, не выдумки, — шаман устало опустился на корточки. — Видите ли, слепота бывает разной, и во многих случаях, особенно у стариков, глаза просто зарастают мертвой кожей. Если прыснуть сок слегка повядшего лимона, то слои могут, мягко говоря, быть съеденными кислотой. Этим пользовались многие жрецы, встраивая специальное приспособление в руку или ладонь. Нечто вроде одеколонного распылителя с грушей… Так «целители» совершали чудеса «открытия незрячих» во многих странах, начиная с библейских.

«Так он еще и мифы разоблачает…» — подумала я, но промолчала. Хотелось расспросить о многих вещах, но в животе бурлило, а к горлу подступало нечто вроде желчи. То ли от голода, то ли от увиденного…

Позвали к костру. Хосе разложил на плоском камне ужин. Мария, помолившись о благодати божьей, приступила к вареву из кукурузы, хлебу и… жалобам. Но мой мозг просто отключил ее из своих внешних и внутренних сенсоров. Слова ее уже лились, как вода в пустое сито. Одно я поняла совершенно ясно и бесповоротно: человеческое тело и разум являют собой уникальнейшую жизненную систему, постоянно обновляющуюся структуру, взаимосвязанную с тем, что мы слышим, видим и воспринимаем.

Я лишь сердобольно улыбнулась и печально кивнула головой. К тому же мне следовало уметь опустошать свою голову от ненужных размышлений, ведь Освальдо, похоже, и мысли читать умел.

Эх, птичка!

Не имеет смысла расплескиваться в россказнях о прелестях дальних путешествий, но скажу честно: ожидание — дело скучное, когда заняться нечем. Мне даже показалось, что и сам Освальдо после утренней работы весь оставшийся день маялся бездельем. Он сидел в одной из пастушьих времянок-укрытий и ничем, кроме созерцания, не занимался.

Что мог созерцать шаман? Откровенно говоря, на тот день у меня еще не нагулялось наглости спросить непосредственно его, и я нашла иной выход в лице Фаго. То был единственный человек, коего всегда можно было видеть занятым. Нет, он не прислуживал учителю, готовя ему обеды, стирая носки и прочее. Он выполнял довольно сложные и, как мне показалось на первый взгляд, бессмысленные задания шамана. Так, скорее от безделья, нежели от необходимости, я окликнула мальчишку. В тот момент Фаго сидел у дверей молебной и тер обтянутой грубой кожей деревянной пластиной плоский кусок гранита — довольно тонкий и почти прямоугольный по форме кусок отменного по качеству камня. Он постоянно возил его с собой. Но не это самое важное, а то, что за изображение он отшлифовывал. Вообще-то, он вечно что-то обрабатывал, выглаживал и вырезал, но менее пугающее. Нынче же это было нечто… откровенно говоря… демоническое. Человекообразное существо с пастью леопарда, огромными когтями, крыльями в виде лопастей, змеями вместо волос. О глазах я даже упоминать не желаю, ну а о том, что это чудовище держало в руках, мне как-то и думать не хотелось… Внебрачное дитя львиноголового Маахеса и Горгоны с дубинкой Геркулеса! Более того, как я узнала позднее, Фаго постился в течение всей работы, которая могла занять его более чем на семь дней.

— Почему? — интересовалась я.

— Чтобы дух мог побороть тело, — загадочно улыбнулся он.

— Это для снятия стресса, что ли? — домыслила я.

— Разве русские монахи не постились, когда писали иконы?

— Постились… — ответила я, понимая, о чем речь. — Так этот камень имеет некое духовное значение?

Фаго, будучи человеком вдумчивым и понятливым по отношению к «непосвященным», отложил шлифовальный инструмент и сдержанно кашлянул.

— Перуанская культура резьбы по камню, — начал он, — восходит к эпохе, предшествующей империи инков. Это была великая цивилизация, не захватившая ни единого участка земли войной и насилием. Их культура повлияла на развитие почти всего современного Перу.

— Ага, я слышала об этом и даже видела их уникальные циклопические строения.

Фаго согласно кивнул, сделал паузу и, благоговейно положив ладонь на свой камень, продолжал.

— Они строили храмы из камня и возводили стелы с тайными письменами. Никто не знает, откуда они пришли и как исчезли, но именно они стали началом перуанского шаманизма.

— А что это такое… «оно»? — опустила я глаза на изображение.

— Образ духа, — кротко произнес Фаго и вдруг улыбнулся. — Надеюсь, вы понимаете, что мы верим не только в нынешних, христианских духов, но и в древних?

— Языческих демонов?

— Очень смешно! — юноша по-ребячески рассмеялся. — Но если вы желаете чему-то научиться, не давайте имен тому, о чем вы никакого понятия не имеете, ибо они как были пустой этикеткой, так пустой этикеткой и останутся.

Мягкие и в то же время жесткие слова остепенили меня. Фаго продолжал:

— Христианские миссионеры, увидев алтари индейцев со статуэтками тотемных животных и изображениями странных существ, принялись разрушать их, даже не попытавшись понять, что именно они означали. Они объявили нас идолопоклонниками и придали огню наших учителей, а с ними — знание… Христиане молятся и просят о милостях у стоп своих святых. Мы изучаем элементы природы и силы вселенной, а не поклоняемся им.

Я спорить не стала. Подобные вспышки горечи по отношению к христианству я видела часто и научилась уважать память аборигенов. К тому же в Советском Союзе молодежь давно отказалась от «божественного лидерства».

— Хорошо, — ответила я, принимая вид сосредоточенного внимания, — тогда будь так любезен, объясни мне, что это изображение символизирует?

Фаго выпрямился, но голос смягчил.

— Это называется Хампи Камайок, или Тот, кто несет знания о медицине.

«Ага, как в древности Асклепий», — пронеслось в моей голове, но тут же исчезло. Действительно, чтобы воспринимать что-либо новое, разум должен быть… пуст. Иначе можно стать подобной тем, кто смотрит на мир через призму своих собственных ярлыков.

— Это воплощение искусства курандерос, шаманов-лекарей, — между тем продолжал Фаго. — Изображение несет тот заряд энергии и философии, в котором нуждается каждый на пути посвящения себя во врачебное искусство. Змеи — мудрость, когти — цепкость, крылья — способность перемещаться во времени и пространстве, Сан-Педро в руках — образ забвения. Это символ элементов, коими должен владеть шаман, дабы перейти в состояние «нагваль»…

— Сан-Педро? — перебила я.

Святой Петр, упомянутый юношей, берег ключи к потустороннему миру, подобно древнеегипетскому Сетху.

Фаго почтительно опустил глаза. Он понимал, что моя реакция на последующее объяснение, возможно, откликнется негативностью.

— Это кактус, — пояснил он. — На местном языке он называется «вачума». Его сила используется как в белой, так и черной магии…

Приехали! Кактус и магия! Я хмыкнула, пытаясь скрыть пессимистическое брожение мыслей в своем уставшем сознании. Мой разум отторгал саму идею существования магии так таковой. Фаго, кажется, не замечал моей эмоциональной борьбы.

— Вачума подобно псу хранит спокойствие домашнего очага, она умиротворяет сердце, выздоравливает тело, — продолжал он. — Над образом Хампи Камайок можно медитировать, молиться и размышлять. Вырезая его в камне, я уделяю мысли ему, древнему олицетворению силы земли, вечности мира… Надеюсь, вы, донья Натали, знаете, как происходят камни? — он дождался моего согласного кивка и снова улыбнулся. — Придавая камню образ Хампи Камайок, я воссоединяю себя со всеми элементами вселенной. Это часть ритуала посвящения. После него каждый ученик получает свой элемент врачевания.

— Вы имеете в виду то, что шаманство — это не семейный бизнес? Умения не наследуются детьми от отцов? Нечто свыше передает посвященному врачевателю своеобразно личное амплуа?

На мой вопрос Фаго рассмеялся. Так же, как и его учитель, он редко смеялся, и, как я поняла, его смех не был вызван положительными эмоциями.

— Для начала неплохо, — наконец ответил он. — «Амплуа»!

— Ага, — пробормотала я, пытаясь привести в порядок спутавшиеся мысли, — а это состояние «нагваль»? Что это? Шаман, способный собрать воедино все магические элементы врачевания? А как выглядят эти элементы? Нечто вроде восточных — вода, огонь, воздух, земля? Как от этих элементов зависит уровень познания магии?..

Я хлестала бедного Фаго в лицо вопросами подобно грозовому ливню, сбивающему цветы бромелии. Юноша растерянно моргал и. казалось, вот-вот усохнет под нарастающим весом изливающегося на него любопытства. Вдруг в мой словесный поток ворвался знакомый голос.

— Шаманы различных уровней и элементов относятся к разным классам магии.

Это был учитель Фаго, Освальдо. Он настолько неслышно появился в дверях, что мы оба подскочили от неожиданности. Фаго тут же с послушанием склонил голову и вернулся к работе. Я же по молчаливой просьбе шамана вошла в молебную. Освальдо, не сказав и слова своему ученику, сразу обратился ко мне.

— Теперь вам известно, что мы не поклоняемся тому, что вы, европейцы, называете демонами и идолами?

Я лишь кивнула. Мне предстояло просеять все знания о древних религиях… Да и можно ли назвать знанием заблуждения «цивилизованного» человека? Вряд ли. Мне лучше отступить от разговора о «философии» и окунуться в мир «практики».

Глянув на алтарь, я бесцеремонно подхватила довольно забавную аморфную фигурку летящей птицы.

— Скажите, какого божка представляет этот идол? — важно, словно пребывая в музее мецената, спросила я, рассматривая предмет моего интереса: головка маленькая, острая; шея длинная, вытянутая; раскинутые коротенькие крылышки и длинный хвостик. Несмотря на дикость мест, птичка была идеально отшлифована, а посему у меня к ней открылось наиболее лично-оценочное чувство. В ответ Освальдо бесстрастно опустил голову.

— Это не идол, донья Натали, — сухо произнес он. — Это, можно сказать, хирургический инструмент.

Я покрутила долговязую фигурку перед глазами. По длине она была чуть короче локтя, довольно тонкая, но без всяких явно выраженных режущих поверхностей. Освальдо заметил немое удивление на моем лице и со вздохом пояснил:

— Ее применяют в ритуале… ам… лишения девственности девушек. Племена в горах моются редко, а одежду почти совсем не меняют. Посему столь кровавый процесс доверяют неодушевленному предмету в руках опытного Брухо. Впрочем, и европейцы времен античности пользовались теми же средствами.

— Ха, птичка… — только и выдавила я из себя, поспешив вернуть «инструмент» на место.

Освальдо благосклонно улыбнулся.

— Теперь вы еще и знаете, откуда берут начало символы птиц, приносящих детей…

Обрыв

Ближе к вечеру я, слегка оклемавшись, решила размять ноги и прошлась вдоль узкой террасы. Безветрие. Промозглый холод и какая-то всеобъемлющая сонливость. Совершенное спокойствие. Не было слышно ни птиц, ни зверей, лишь журчание ручейков, как пустой желудок дикой кошки, пугало, напоминая о всегда неожиданной смерти. Я присела на край скалы, вынула из кармана брюк очки, блокнот и, размяв заиндевевшие пальцы, вывела карандашом: «Индейцы обрабатывают землю гор тяжелейшим трудом, в который входит выдалбливание в камне уровней, подобных лестнице. Такое можно наблюдать в Китае и многих горных районах мира. Но у потомков инков наблюдается маленький нюанс. Начав облагораживать гору подобным методом, они стремятся к завоеванию вершины. Проще говоря, решив построить крепость, жилище или храм на горе, инки начинали со строительства террас в ее основании. Подготовительная работа могла длиться десятки лет, но это укрепляло землю и предохраняло склоны гор от оползней на века. Отсюда и обратная логика: там, где видна „лестница“ вероятно, возвышаются руины укрепленного пункта непосредственно над ней…»

— Вам когда-нибудь хотелось спрыгнуть вниз?

Неожиданный вопрос Освальдо чуть не качнул меня прямо в чернеющее под ногами ущелье. Мои пальцы выпустили карандаш. Тот бодренько скатился по гладкому листу блокнота и исчез в зияющей пасти обрыва. Не вставая, я глянула в лицо шамана. Оно отражало столь открытое любопытство и вместе с тем мудрость, что я не посмела солгать.

— Часто… — ответила я, поправив съехавшие с переносицы очки. — Всегда хотелось знать, смогу ли я…

— Остаться в живых?..

— Нет… летать.

Я отвернулась, опустив взор в волнующую пропасть. Она манила к себе, звала, подобно сиренам. В отличие от меня, Освальдо совершенно не волновался. Он возвышался надо мной и над опасной вертикалью, подобно духу без тела. Мы оба помолчали. Слепая глубина, холодное пространство, чарующая тишина. Ощущение свободы, необъятной и головокружительной, тянуло вниз. Но разум внушал трепет. Мое тело сковывал подсознательный страх. Дыхание, как мне казалось, вот-вот должно прерваться, и я отделюсь от твердыни камней, поднимусь в воздух, взлечу.

— Я часто летаю во сне, — наконец промолвила я. — Когда просыпаюсь, открываю окно… Мы всегда жили на последнем этаже.

— У вас есть горы, там, на вашей родине?

— В Питере? Нет. Холмы да болота. Но зато какие сосновые леса!

— Вы часто туда уходили?

— В лес? Нет, я его не любила, но бывали дни, когда мне очень хотелось в нем потеряться…

— Но вы так ни разу и не заблудились?

— Нет, никогда.

Ответив на последний вопрос шамана, я сама удивилась. Я даже не задумывалась над столь добродушной прихотью природы, коя хоть и знала о моей неприязни к лесной сырости, все же не отдавала меня на потеху хромоногому Лешему.

— Я камни да валуны люблю, — буркнула я, поднимаясь. — От трепетного вдохновения до культового сумасшествия. Наверное, потому меня и в горы тянет… Я и Урал исходила, и Альпы, и в Шотландию ездила, и в Испанию…

— И теперь Анды, — заключил Освальдо.

Он перебивал меня тем же манером, что и я при разговоре с его учеником. Я вздохнула. Освальдо прищурился.

— В наших школах о мистике религий говорят как о чем-то буржуазном и противоестественном, — ответила я. — Но была бы возможность, я бы поселилась рядом с каким-нибудь языческим сейдом… У священного валуна, испещренного загадочными рунами, кумира дохристианских мистерий… В палаточке. Где-нить на Кольском полуострове…

— Ваши предки оттуда?

— Да, вепсы… Они были известны своей привязанностью к природе и ее магии… Ведовством, что ли…

Я встала, давая собеседнику понять, что разговор закончен. Подъем на ноги тут же напомнил о том, чем была заполнена моя голова. Расплавленным свинцом, который даже при плавном движении болезненно перекатывался от одной стенки черепа к другой, как шторм в стакане.

Освальдо безмолвно помог мне подняться на ноги, а сам остался у обрыва. Я, доковыляв до кострища, улеглась на вязаный ковер. Хосе подкинул в огонь толстых ветвей и принялся насвистывать веселую мелодию в такт треску искристого пламени. Но мне было не до веселья. Я боялась взглянуть в сторону шамана. Он смущал меня.

«Почему он спрашивал о том, о чем я уже давно забыла? — бился в голове вопрос, пытаясь ответить на который, я лишь ощущала холод. — Или просто припоминает мне, насколько неприлично перебивать говорящего хаотически выскакивающими вопросами? Почему тогда просто не проигнорировать мое навязчивое присутствие? Чем-то я ему интересна… Да и он меня занимает».

Ийя

Я стряхнула дрему и бросила взгляд на уже чернеющую в тени гор долину. Горцы покидали террасы, отгоняли скот, нагружали хворостом мулов. Они жили ниже, в небольших хижинах цвета темной охры, построенных из камня и грязи, без печей и пола, с крышами, покрытых соломой. Запах печеного мяса и сушеных трав щекочет ноздри, когда проходишь мимо их поселка из раскиданных по склонам жилищ. Взглянула на часы. Десять минут после шести. Боже мой, как темно и ужасающе красиво! Снег, что покоился на вершинах гор, светился ясным лунным светом, столь холодным и таинственным, что вера в нечто скрытое и загадочное стала возвращаться в сознание, завораживая и пугая… Я поежилась, предусмотрительно не делая резких движений, прислушалась. Журчанье ручья, так радовавшее слух утром, оказывало плохую службу при наступлении темноты. Легкий шум стремительных струек воды, бегущих по гладким камням, перевоплощался, словно оборотень, то в топот, то в чей-то оклик, то в далекие голоса. Шум обманывал, тревожил, и чем сильнее прислушиваешься, тем большим обманом оборачивался любой шелест и звук.

Я надела очки, раскрыла дневник и сделала запись: «Как и те островитяне, которые в память о катастрофическом наводнении разучились строить даже самые примитивные средства плавания, так и империя инков не желала владеть письменностью. Они были прекрасными строителями, имели счетную и астрологическую системы. Но не имели письменности, чтобы вести мало-мальский отчет вех собственной истории. И это еще более странно оттого, что инки не просто не умели писать, но и издали запрет на письменность по всей империи. Уникальные цивилизации, когда-либо обитающие на этих территориях, канули в неизвестность лишь только потому, что их письменность была стерта „благодарными“ потомками. Какая причина могла быть у инков, перешедших от тотемных божеств к единому символическому богу? Существуют свидетельства о том, что они сами уничтожали все, что могло быть сколько-нибудь похожим на письмо. Ныне по всем долинам их бывшей империи встречаются лишь странные символы на камнях. Правда, инки оставили кипу, узелковый код, который можно прочесть разве что только с помощью посвященных в тайну расшифровки хранителей письма или… мощных электронных интеграторов».

Небо осветилось миллионами звезд. Потрескивание костра, переговаривающийся ропот ветра и травы. Долгое отсутствие членов нашей маленькой экспедиции всерьез настораживало. Хосе и Освальдо, освоившись в темноте, дальше отходили от света кострища, вглядываясь в черноту, что резко очерчивалась сияющим небом. Они звали наших пропавших спутников по именам, сложив ладони вокруг рта. Никто не отзывался. Но вот со стороны индейского поселка послышался чей-то оклик. Далеко, но ясно. Это был голос! Голос человека. Мы взялись за ружья. Снова чей-то оклик звоном разлился по склонам холодных гор. Только сейчас я ощутила этот холод. Холод пустоты великого пространства, что безмолвно окружало нас, поглощал звуки и возвращал новые, странные, звенящие.

— Здесь нельзя доверять тому, что слышишь, — строго наставлял нас пастух Потай. — Эти места живут по своим законам.

Я вернулась к костру и инстинктивно добавила побольше хвороста. В этом не было надобности, но огонь отгонял страх. Поселок индейцев находился в нескольких часах ходьбы от лагеря, и кому была нужда подниматься оттуда в глухую ночь? Звук шагов то затихал, то вновь звучал отчетливо.

Мы вслушались. Это не слуховая галлюцинация. Кто-то шел к нашему лагерю.

— Босиком идет, по тропинке снизу, — произнес Хосе почему-то шепотом. — Слышите? Тропа сильно вьется, то за скалу справа заходит, то снова на ровное место выводит.

Тропа, похоже, выпрямилась, и шаги стали слышны более привычным образом: постепенно приближаясь, отчетливо нарастая. Вернее, не шаги, а легкий скрип мелких камней под крепкими ногами. Наконец, мы снова услышали оклик. Женский голос. Через секунду перед нами выросла фигура девушки в яркой одежде. Она шла медленно, но уверенно. Широко улыбнулась. Белые крепкие зубы, огоньки в глазах, аккуратно прибранные в две толстые косички черные как смоль волосы. Да, я хорошо помнила ее, именно по аккуратности, которая, в целом, была несвойственна остальному населению этих мест.

— Пастух, что ушел с вашей группой, — мой муж, — пояснила она на ломаном испанском языке, — я подожду его здесь.

Никто не возражал. Она была хозяйкой этих мест, и первое, что каждый путешественник очень быстро должен усвоить, это согласие с горцами. Она прошла чуть дальше и, сев на землю, поджала под себя ноги. Так она застыла, обратив взгляд в сторону, где еще днем скрылась наша группа. Настала тишина, которую никто не смел нарушать. Мысли мои невольно обратились к жизни и быту этих людей, и первое, что возникало неприятным вопросом, это как же потомки столь цивилизованного народа, судя по легендам и рассказам конкистадоров, могли столь быстро потерять прежнее величие и память о том, кем они были и что знали. С другой стороны, меня всегда удивляли в них такие черты, как обыденность в использовании золота, никогда не выцветающие краски их одежд, долголетнее здоровье, невозмутимое спокойствие и благодушие. В какой-то мере все это можно было отнести к отсутствию той самой цивилизованности, которая сделала людей сильнее перед человеком, но слабее перед природой.

Рациональность индейцев отлична от того, что мы называем правильным подходом к делу. Так, в снимаемой мною квартире в очаровательном районе Мирафлорес города Лима работала служанка. Звали ее Яша. Серьезно! Это не просто женское имя, но и настоящее индейское. Значит оно «медлительная, толстушка». Она убирала, готовила, и — вот ведь «говорящая фамилия»! — делала все очень вдумчиво и долго.

Практически все квартиры и дома в Перу имеют отдельные комнату, туалет и душ за кухней. Для прислуги. Настолько эта работа обиходна и естественна. По неопытности я думала, что служанки знают свое дело и никогда не путалась в ногах у Яши. Но однажды я вспомнила, что кое-что забыла в спальне. То было утро, и Яша возилась у моей кровати. Войдя… вернее, влетев в спальню, я тут же наступила на что-то мягкое. На подушку. Нет, не ту подушку от дивана, кою я подкладываю под себя, когда надо устроиться перед столиком. Я наступила на подушку, на которой покоится моя голова в течение всей ночи! Беленькую, чистенькую, пуховую подушечку! Более того, я тут же обнаружила, что и все остальные подушки неприкаянно валялись на полу…

— Что случилось? — в недоумении спросила я.

— Ничего, сеньора, — спокойно продолжая заправлять мою постель, ответила Яша, — я убираю вашу кровать…

— А почему подушки на полу?

— А куда их еще складывать? — резонно пожала плечами та.

Действительно, некуда. Ни стульев, ни табуреток. Лишь ночной столик, и тот занят огромной лампой. Вот тут-то я и начала постигать разницу между моим европейским мышлением и логикой аборигенов.

— Так, вы уже вымыли пол и почистили ковер… — подытожила я, предполагая, что, если Яша сбросила подушки с кровати, значит, место их пребывания должно быть чистым.

— Не-е, — задумчиво сдвинула густые брови служанка, — сначала положено заправить кровать, потом прибрать платяной шкаф, затем помыть окна и вытереть пыль, а после…

Дальше я слушать не стала и переделала комнату служанки в склад ненужного барахла.

Шипение огня пробудило меня. Я даже не заметила, как снова окунулась в утомленное забытье. Я открыла глаза. Вокруг чернота, и лишь пламя костра выдергивало из нее силуэты деревьев и отдыхающих спутников. Костер в горах имеет особую силу. Он пылает вспышками, он ярок и зол, готов броситься на все живое, будто уничтожение — его единственная цель. Он великолепен и ужасен. В горах огонь имеет особый характер. Он задорно трещит и пробуждает древние ритмы в душе странника. Над ним хочется безумно танцевать и прыгать по углям, бить в чанрары и петь арканы. От него происходит имя, кое настолько нам привычно, что мы не задумываемся над его происхождением. Нина. «Искра», «уголек». Ниной в Андах называется и сам огненный дух, могущественный и светлый…

Потянувшись, я устроила блокнот на коленях так, чтобы его страница освещалась огнем, и взялась за карандаш. «Трудно понять, почему правящая элита индейцев, инки, не попытались хоть каким-нибудь образом передать звуки или смыл слов в известной всем форме, — продолжила писать я. — Они достигли неимоверного мастерства в росписи стен и керамики, символики в ковке и в ювелирном деле. Это, безусловно, должно было повлечь за собой необходимость употребления таких простейших письменных пиктограмм, как «идти», «кушать», «брать», «видеть» или «дерево», «земля», «плуг». Указание имен владельцев ценных вещей, заслуги и даты жизни великих граждан… Они владели всеми визуальными инструментами для создания любого примитивного, но достаточного для опознания письма. Однако нечто останавливало их от простоты в передаче информации. Они запретили и уничтожили все существующие системы письма, кои существовали на достигаемых ими территориях. Уникальнейшие идеограммы, пиктограммы и иероглифы, остатки которых до сих пор можно встретить в тысячелетних руинах пустынь и джунглей. Вместо исчезнувших инки оставили лишь самую сложную и пока нерасшифрованную систему письма — кипу. Да, именно ОСТАВИЛИ. Система записи узелками существовала более пяти тысяч лет до прихода инков. При этом система настолько странная и до сих пор плохо понимаемая, что сам собой напрашивается вопрос: а не было ли умственного вывиха у изобретателей кипу? Серьезно. Представьте себе сотни подвешенных к крепкому жгуту веревочек с узелками разной конфигурации и цветов.

«Украшение для дверного проема!» — додумаетесь вы.

Не смешно! А ведь выражение «узелок на память» тоже пришло из тех мест… Для того чтобы вести счет или записывать историю, инки для каждого мало-мальски населенного пункта посылали по меньшей мере трех «писарей» (кипу майок, или «хранителей письма»). В крупные города — до двадцати профессиональных «буквоедов». Думаете, для того, чтобы каждый из них проверял верность записей другого? Вряд ли. Напомню, что писари не платили налогов и были освобождены от любых иных дел, кроме как «узлы вязать». Прикиньте, сколько дармоедов должна была прокормить империя! Не вяжется! Скорее всего, каждый из писарей обладал своей bona fide. Их работа разделялась. Одни знали только «числовой код» — бухгалтерия, налоги, подсчет жителей и нужды хозяйства. Другие владели нарративной частью письма — история, религия, события, слухи, сплетни и кулинарные рецепты… Лишь единицы могли прочитать всю совокупность систем. Удивительная секретность! Напоминает те современные сейфы, которые, чтобы их открыть, требуют присутствия по крайней мере двух держателей ключей, причем разных по конфигурации…»

— Абахандо, — донеся до моего слуха размеренный голос индианки.

Нас словно подбросило при этом слове. «Спускаются»! Однако в испанском языке подобные слова не указывали на число: это мог быть один человек, а могло быть и несколько идущих вниз путников.

— Кто, сколько, где?! — нетерпеливо расспрашивали мы. Она протянула руку и указала в непроницаемую мглу.

— Там.

Ни эмоций, ни единой повышенной нотки. Мы кинулись в указанную сторону, выкрикивая имена. Прислушались. Ни звука в ответ. Первое, что нам пришло в голову, — она издевается. Но нет! Ведь там ее муж, она же тоже ждет! Мы возвратились к костру.

— Никто не отвечает!

— Да, — девушка кивнула головой, как будто в наших словах был не вопрос, а подтверждение данного факта.

— Почему?! — догадываюсь я задать ясно озвученный вопрос.

— В той стороне водопад, метров сто высотой, — медленно ответила хозяйка гор. — Они ничего не услышат, пока не пройдут его.

Тут полное недоумение полностью обескуражило нас. Водопад?! Вода, падающая с такой высоты, должна производить достаточно шума, чтобы мы его услышали здесь! К тому же водопады были ближе к реке Мараньон. Сколь глуп мой вопрос бы ни был, но мне пришлось задать его:

— А как далеко этот водопад?

Девушка подумала, что-то прикидывая в уме. Потом с той же неподвижностью и спокойствием ответила.

— Оттуда надо идти еще чуть больше часа, чтобы дойти до первых притоков реки.

После нехитрого вычисления расстояния от лагеря до группы мы переглянулись и, не веря собственным выводам, вновь устремили взгляды в кромешную, словно зияющая пропасть, тьму. Как она могла увидеть их? Может, у них в руках факелы? Наши глаза искали огни, блики или хоть что-нибудь, указывающее на движение в непроглядной глубине ущелья.

— Может быть, вы ошиблись? — робко спросила я. — Вы уверены, что до группы более пяти километров?!

Лицо девушки напряглось, но ни единая черта не изменилась, она выпрямилась и еще через минуту кивнула головой. Да, ошиблась.

— Это не группа, — произнесла она, — это один человек. Один из ваших, идет с мулом, высокий, в длинном плаще.

— Фернандо! — Хосе резко выдохнул и прошел вперед. — Почему он один?

Час спустя до наших ушей донеслись звуки скрипящей под тяжестью камней, отскакивающей от ударов кожаных сапог гальки и осторожный цокот копыт. Мы ждали, вглядываясь туда, откуда доносились шаги. Свет от расставленных вокруг лагеря факелов выхватывал из темноты высокую фигуру молодого мужчины и бредущего за ним мула. Да, ошибиться было невозможно. Только Фернандо обладал таким ростом и статью, а длинный кожаный плащ на нем производил еще большее впечатление тяжести и прочности. Он был чернобровым кареглазым детиной, чей огненный взгляд и жесткое выражение лица не оставляли сомнений в дикости и мужественности его натуры. За это его прозывали Шарапи́н. «Шарапами» испанцы именовали тех, кто родился в джунглях или в лесу. Дикарей. Приставка -ин в данном контексте выражала размер — малюсенький. В издевку. Короче, аборигенчик. Но это не унизительное прозвище по сравнению с «чё́ло», кое значит не просто «туземец», но и «человек редкой тупости».

По неписанному закону исследователей диких мест смотрители лагеря должны дождаться голоса приближающегося путника, держа наготове ружья. Тот, со шляпой в руках и низко склонив голову, шел медленно, внимательно смотря себе под ноги. Наконец он вышел на свет костра. Его белые зубы сверкнули в улыбке и скулистое смуглое лицо выплыло из темноты.

— Сеньорес! Неужто не рады видеть меня? — Фернандо всплеснул мощными руками-лопастями. — Мы вышли на дорогу, довольно широкую, уложенную отшлифованным камнем, но сильно заросшую и труднопроходимую. Там даже есть некое строение… — голос путника звучал прерывисто. Ему не хватало воздуха. — Энрике с пастухом решили пока не двигаться вдоль нее, но остановиться лагерем поодаль. Я вернулся за вами.

С этими словами он бросил холодный взгляд на пришедшую индианку. Я пояснила.

— Она ждет мужа, пастуха, который пошел с вами проводником. Почему он не вернулся с тобой?

— Мы посчитали, что ему будет разумней остаться с Энрике и мулами, — Фернандо изменил грозное выражение лица на более приветливое и обратился к девушке: — Тиенэс номбре?

— Ийа, — ответила та и, без слов понимая, что происходит, ответно спросила: — Могу ли я отправиться с вами?

Наступило замешательство. Не дело матери двух детей бродить в горах! К тому же одного проводника, ее мужа, вполне хватало. Мы переглянулись, Хосе и Фаго кивнули в знак согласия. Мария махнула рукой. Освальдо вздохнул.

— Все они горцы, трудности знают.

Фернандо кашлянул и облизал обветренные губы.

— Буэно.

Что такое шаман?

— А к какому классу шаманов вы относитесь?

Мой вопрос был обращен к Освальдо сразу, как только мы тронулись в путь. Его лошадь, молодое и озорное животное, норовила укусить поравнявшегося с ним мула, коего украшала я. Мул замедлял шаг, пытаясь оставаться позади, и мне приходилось упорнее подпихивать его бока пятками. Ноги у меня довольно сильные, и моя активность могла быть весьма действенной, если бы четвероногий транспорт предупредительно не покрывался толстой попоной. Короче, мои усилия заставить мула идти вровень с конем шамана оставались безрезультатными. Я упорно лягала животное, сотрясаясь всем телом, сопя и громко понукая, чем начинала притягивать внимание спутников. Освальдо обернулся.

— А что вы знаете о шаманах? — вопросом ответил он.

— Достаточно много! — тут я была счастлива козырнуть своими энциклопедическими знаниями. — Основная роль шаманов — лечение. Их еще называют «курандерос», лекари с испанского. Курандерос делятся на аяваскерос, перфюмерос, антипанакью, фумадорес… и прочие. Аяваскерос — те, кто готовит психоделические вещества, вызывающие феноменально яркие зрительные образы. Употребление ими галлюцигенов как бы вынимает из памяти клиентов те моменты, которые ими забыты, но послужили причиной того или иного недуга. Перфюмерос — те, кто готовит душистые смолы и жидкости для ритуалов. Фумадорес — те, кто занимается курением…

— Нет, фумадорес — это не курильщики! — вдруг рассмеялся Освальдо. — Дело в том, что до того, как сигары появились в Европе, в Америке курили только шаманы. Дым считался воплощением духов, а эффект от курения — восхождением в духовные сферы. Фумадорес — каста шаманов, говорящая с духами…

— Ясно.

— Антипанакью — танцующие с дьяволом, — продолжил за меня Освальдо. — Есть еще «предсказатели». В зависимости от методов, кои они используют для вызова видений, одних называют «кальпарики»… те, кто использует животных, а иных — «вильпирики»… они занимаются растениями. Но это не все. Существуют пачарики. Они призывают пауков для усиления видений грядущих событий…

— Так вот откуда повелась примета «Увидеть паука — к новостям».

— Возможно. Конкистадоры как люди в большинстве необразованные и суеверные завезли в Европу множество древнеамериканских воззрений, но с весьма поверхностной интерпретацией истинных шаманских традиций. А там не осталось никого, кто мог дать им верное объяснение. Насколько я понимаю, ко времени открытия Колумбом Америки все европейские шаманы уже сгорели на кострах инквизиции, Нострадамус умер, а Сибирь лежала далеко за пределами цивилизованности… Посему Новый Свет оказал несколько вывернутое влияние на сознание будущих колонистов.

— Ага. Так, а вы к кому из всех тех шаманов относитесь?

Освальдо не ответил на мой вопрос. Казалось, он решил предоставить мне возможность «догадаться» об этом самой. Я же после долгой жизни среди перуанцев познала одно их свойство: они не станут говорить о заданной теме напрямую до тех пор, пока не прозондируют почву. Отвлеченными вопросами и второстепенными анекдотами они выяснят, кто вы, чем дышите, на какие ценности опираетесь. Только тогда, мягко и деликатно, заведут разговор на тему, которая, безусловно, вызовет спорные мнения.

— Шаман, донья Натали, ведом снами, — начал издалека Освальдо. — Были ли вы в Ламбайеке?

— Нет, но мне известно, что это пустыня…

— Хм, — Освальдо снова натянул губы. Не обращая на мои дополнительные реплики внимания, он мечтательно прищурился и продолжал: — Шаман понимает язык символов, созданных тысячи лет назад. Он лишен чувства времени, его разум абстрактен, он свободен от общественного долга и социальной морали…

— То есть как это? Он аморален?!

— Он не делит мир на добро и зло и не идет на поводу общественных правил. Ведь люди, живя в скоплении и экономической зависимости, постоянно меняют определение этих понятий, верно?

— Не спорю.

Освальдо удовлетворенно вздохнул и перешел к главному.

— Теперь о Ламбайеке. Есть в той пустыне две горы. Одна называется Чапарри, другая — Янаванга. Обе они дают жизнь магическим растениям, но первая — черным, а вторая — светлым.

— То бишь Чапарри — это плохая энергия, а Янаванга — хорошая? — поспешила уложить по полочкам информацию я.

— Сеньора, говоря о магии и шаманизме, вам следует забыть о взаимоуничтожающих силах. В мире есть противоборствующие стороны, но их нельзя относить к «хорошим» и «плохим». Они равны и, встречаясь, создают гармонию. Оставьте сказки о злых ведьмах и добрых героях глупым детям. Повзрослейте, и у вас не останется повода для многочисленных страхов, незыблемой ненависти и костров инквизиции.

Последнее Освальдо высказал настолько жестко, что последующие мои вопросы как-то увяли и расплылись сами собой. Я задумалась. Добро и зло — понятия, диктуемые постоянно меняющимся обществом, религией и… политикой.

— Страх — вот величайшее и единственное зло! — добавил Освальдо. — Он побуждает к уничтожению. Он управляет голодным разумом и варварским поведением. Страх порождается необразованностью, слабостью и высокомерием. Но сами они не относятся ко злу, ибо являются частью человеческой природы.

— Так сам человек злым быть не может?

— Человек сотворен Всевышним, — только и сказал на это Освальдо. — Многие религии пытаются унизить его тем, что сочиняют причины падения… его испорченности и греховности. Порок и грязь стали поводом для религиозных дебатов и войн. Но для шамана человек — это тайна мироздания, пусть несовершенная, но уникальная во вселенной…

Освальдо замолчал. Мне предстала минута на осознание его слов. Великих, прекрасных и простых слов о том, кто такой человек. Страх? Я вспомнила одну из своих соседок по коммуналке. Она свято верила в то, что кто-то, колдун или ведьма, целенаправленно изводит ее. Но это был всего лишь ее сын, подсыпавший слабительное ей в суп, подливавший мочу в завариваемый чай и подпиливающий ножки стульев. Он питался страхом матери, ибо та была по сути сильным человеком, а он — гадким толстым бездельником. Он разрушал ее волю. Подчинял ложным сочувствуем. Унижал с наглой убежденностью. Как его звали, я забыла. Детали расплылись в моей памяти. Но только ужас на лице женщины и то напряжение, с каким она выходила из своей маленькой комнатки в тесный коридор, запечатлелись в мимолетных картинках прошлого.

— Значит, шаман не подвержен страху, — заключила я.

Освальдо улыбнулся. Он был рад увидеть во мне искру просветления. В этот самый момент что-то скрепилось между нами, что-то образовалось. Доверие? Нет. Это было нечто большее. Мне стало легче. Просто свободнее от осознания того, что мой собеседник видит во мне… тайну мироздания.

— Шаман ищет магические растения как на горе Чапарри, так и на Янаванге, — продолжал шаман. — Только эти две горы хранят в себе самые великие силы. Но они непреодолимы и опасны, а посему шаман ждет, когда придет время сна.

— Сна?

— Все во вселенной нуждается в отдыхе, донья Натали, — рассмеялся на мой вопрос Освальдо. — Горы тоже спят. В эти часы по ним надо ступать очень тихо…

От этих слов в моем воображении пронесся вихрь странных образов. Вот шаман крадется в скалах, прижимаясь брюхом к сухому мху. Ни тебе ударов в бубен, ни заунывных песен, ни свистулек, ни бубенцов… Птицы спят, горные козы застыли на склонах… и только тень шамана тянется по холодному лицу ущелья…

— Для шамана это время медитации, — ворвался голос Освальдо в мои волнующие соображения. — Шаман проникается спокойствием гор и открывает себя их внутреннему миру.

— «Открывает»? Как?

— Он засыпает, донья Натали. Вы что-нибудь слышали о сомнамбулизме?

— Хождение во сне.

— Верно. Горный дух, демон джунглей по имени Чунтэ, овладевает шаманом и ведет его к тайным местам. Когда дух отпускает шамана, он пробуждается у того места, на котором произрастает то, что ему требовалось. Всего одно растение, которое он, пребывая в благовейном спокойствии, несет к ритуальному алтарю…

— Но как шаман указывает горным духам на то, что он ищет? — не выдержала я.

— Сеньора, шаман — это не повар. Он не знает, что ищет.

При всех усилия не усмехнуться я все же расплылась в улыбке. Смущенной и глупой.

— Значит, шаман ситуацию не контролирует? — попыталась вывести заключение я. — Только гора знает… Дух… Демон… Чунтэ. А почему он показывает всего на одно растение? А что за алтарь такой? Он тоже в горах?

Освальдо промолчал. Мы спускались в низину, и лес разрастался, густел. Наши размытые силуэты слились с окружающим нас кустарником. Холодало. Звуки становились глуше, менее отчетливыми. Это успокаивало в кромешной темноте.

Путешествовали ли вы когда-нибудь в ущельях гор поздним вечером? Спутников можно только чувствовать. Топот копыт, перезвон котелков в кухонных мешках, запах потных спин и пыли. Лишь впереди, шагах в двадцати, плясал огонек светильника. Это огромный Фернандо шел впереди, освещая путь.

— Я помогу вам кое-что понять о горах, — вдруг услышала я голос Освальдо. Неизвестно каким образом, но он оказался позади меня. — Например, существует немало легенд о Вазкаране. О горе-убийце.

— Она тоже связана с шаманами?

— Она связана с тем, что здесь называют отношениями с горными духами. С самыми великими из них. С Апу. Покровителями.

Освальдо пустил своего коня рядом с моим мулом неспешным ходом. Печально проблескивающий закат и рассеяно-красный свет последних лучей солнца располагали меня к разговорам на «легендарные» темы.

— Это не просто легенда, но и история, основанная на трагическом факте, — начал Освальдо. — Итак, жили-были люди в небольшом городке у подножья большой горы Вазкаран. Они чтили праздники предков и посещали их на кладбище в древний праздник мертвых. Все эти ритуалы относились к прекрасной горе, в которую, как верили жители, уходили души умерших.

Но в тот год погода выдалась жаркой, и молодежь возомнила, что им лучше остаться в домах. Старики долго ворчали о пренебрежении к памяти предков, но те напомнили им о том, что ежели все люди уйдут из города на кладбище, то найдутся бездельники, кои могут взяться за ограбление домов. Старики, наконец, согласились, а молодежь решила: зачем старикам в такую жару тащить в горы и их детей, ежели они за ними присмотреть дома смогут? В городе остались и дети… В тот день произошла катастрофа. С Вазкарана сошла снежная лавина невероятной величины и погребла под собой всех, кто был в том городе. В живых остались только те, кто ушел на кладбище…

Последний час пути я молча переварила легенду.

— Надо будет наведаться в те края… — наконец выдавила я. — В ту пустыню, в Ламбайеке.

— А мы, собственно, и двигаемся в том направлении.

«Гостиница»

Через час с лишком мы добрались до нового лагеря. Надо сказать, что езда на муле тренирует мышцы спины настолько сильно, что, оказавшись на твердой почве, с ужасом понимаешь, насколько атрофировались ноги… Они не сгибались! Ребятам пришлось довести меня до костра, медленно и со всеми предосторожностями, словно я передвигалась на хрустальных ходулях.

Энрике, предводитель группы, невысокий, но очень широкий в плечах человек, с впечатляющим шрамом над левой бровью, оказался до странности молчаливым и встретил нас лишь несколькими словами приветствия. Это удивило меня. Я осыпала его вопросами о том, о чем он всегда любил поговорить. О новых находках. Но тот сделал вид, что ничего не слышит.

— Что приключилось? — кивнула я пастуху Потаю.

— Не знаю, сеньора, — пожал тот плечами, — полчаса назад сеньор Энрике отошел вон туда, к руинам. С тех пор, как вернулся, угрюмо молчит… будто злого духа встретил!

Злого духа? Тоже ничего… Я перебросила внимание на Ийю. Она уселась рядом с пастухом, шустро разложила взятые с собой вещи, живо с ним заговорила. Тот поглядывал на упомянутые им руины. Разговор шел о них, причем они прекрасно знали эти места и явно беспокоились. Отчего? Надо бы осмотреться, но сейчас темно. Даже подойдя к разрушенному строению вплотную, я смогла рассмотреть только лишь дверной проем. Но по его виду можно было сразу сказать, что развалины древние. Только в древности строители так аккуратно закругляли углы, а проемы дверей и окон делали трапециевидными.

— Говорят, это была гостиница, — поспешил с историей руин Хосе, — постоялый двор для гонцов инков.

— Тумбэ, — догадалась я, — «место отдыха».

— Да. Кто-то это место «дорогой в Эльдорадо» называл, ибо здесь испанцы много бегали в поисках золота… да все пропали без вести.

Ну конечно! Гонцов империи инков называли «часки», и именно для них строились дороги и постоялые дворы. Они проделывали путь от самой северной точки Перу до южных границ современного Чили бегом, неся не только почту, связки кипу, но и редкие экземпляры растений и даже свежую еду. Несколько тысяч километров на ногах!

— Значит, здесь была некая цивилизация, ежели часки пересекали эту местность столь часто. — вслух принялась раздумывать я.

— Инки, собственно, ничего не создали в этих местах, но использовали чужое. — Вступил в разговор шаман. — За сотни лет до их появления здесь цвела великая цивилизация Вари. Они тоже, по сути, были захватчиками, которые воспользовавшись тяжёлыми временами засухи быстро объединили разваливающиеся центры более древних культур. Именно им принадлежат грандиозные каменные постройки и изваяния… Это была великая империя!

— Да, — добавил Хосе, — до великих инков здесь уже существовали хорошо налаженные системы.

— Системы?! — фыркнул Освальдо. — Всё чему инки научились было заимствовано от двух империй — Вари и Тиванаку! Последние составили тайный язык, на котором говорила только элита — шаманы и даже это инки присвоили себе. Текстиль и его покраска, знания ковки и металлургии, сельское хозяйство и взведение каменных стен, обряды, медицина, чтение по звездам — всё было создано теми, память о коих инки благополучно стерли…

Хосе ничего не сказал в ответ на обидные слова шамана в адрес своих предков. Он встал и направился «за угол», коим служила маленькая комнатка с дырой в той самой «гостинице». Эдакий допотопный туалет, весьма близкий по конструктивному замыслу к нашим отхожим домикам в деревнях. Правда, потолков в подобных местах не строили, а в стороне можно было заметить остатки сосуда для воды и… плоских камешков. Это «устройство» служило гигиенической бумагой. Прямо как в древней Греции! Надо сказать, что и название, «тумбэ», напоминало мне греческое «тумбос» — могильный камень. Не знаю, как у остальных, но это сочетание отбило у меня всякую охоту справлять нужду в древней уборной.

Я заняла свое место у костра, поерзала, устроилась на толстом пончо. До рассвета оставалось несколько часов, и в лагере готовились ко сну. Кабальерос суетились у палаток и спальных мешков. Лишь Фернандо с привычной вдумчивостью начищал крепкое мачете, неприветливо поглядывая в сторону индианки с пастухом. Те сидели по-турецки, спиной к лагерю, тихо и тревожно переговариваясь.

— А как эти древние шаманы Тиванаку читали по звездам? — Решилась я спросить притихшего Освальдо. — Ведь никаких строений похожих на обсерватории пока не обнаружены.

— Функция обсерватории состоит в том, чтобы выделить небольшую часть звездного неба так, чтобы производить более точные расчеты их движения исходя из ограниченных рамок просвета, так? — спокойно ответил шаман. Я согласно кивнула. — Но таким же способом можно создать «окно» построив неглубокий колодец. Именно так мои предки и смотрели на небо — через отражение в воде. Многие древние цивилизации использовали этот способ, потому-то духи воды имели более широкие полномочия в древних религиях мира.

— Так вот откуда взялось выражение «смотреть в воду». — Заключила его речь я.

Освальдо лишь качнул головой, поднялся и направился к мулам. Я осталась одна. Помедитировав у огня, я снова взялась за карандаш и медленно вывела: «Истоки мистической природы человека лежат глубже даты основания христианства, и вычеркивание языческого на него влияния правильнее будет считать не забывчивостью, а неблагодарностью. Посему считаю своим долгом выразить мнение о некоторых верованиях и поистине мистических способах общения с потусторонним миром, коими богаты местные традиции…»

Вдруг дикий испуганный оклик выдернул меня из предутренней безмятежности. Все вскочили на ноги. Мы вперились в зияющую мглу. Туда, откуда раздался вопль. В сторону «гостиницы». То был Хосе. Как-то странно пошатываясь, он рысью бежал к костру.

— Где вы были?! — кричал он на нас.

— Как где? — резонно прогудел Фернандо. — Здесь!

— Так вы никуда не уходили?! — Хосе остановился у костра. Колени его тряслись.

Никто не ответил. Молчание группы требовало от пришедшего объяснений.

— Я вышел из тумбэ, — начал тот, — смотрю, огонь, а вокруг никого. Думаю, шутите надо мной… и вдруг голоса слышу… в руинах, за большим проемом!

— Ну?

— Ваши голоса, сеньорес! — выпучил глаза наш бедный Хосе. — Пастух спорил со своей сеньорой, Фернандо смеялся над шуткой Энрике, а вы, донья Натали, упрекали кабальерос в бестолковости…

— Но здесь все молчали и никаких голосов не слышали, — ответил пастух.

— Возможно! — возмутился молодой человек. — Но я-то ясно всех вас слышал: вот, думаю, шутники! Ну, сейчас их, думаю, напугаю. Подкрался к проему дверей, подождал и — раз! — выскочил! И что вижу?!

— Что?!

— Черноту! — голос Хосе вдруг сорвался. — Представьте, не просто пустоту, но глухую, непроницаемую черноту. И так, знаете ли, тихо, будто все звуки этой чернотой поглощались!

— Это Чунтэ, — раздался спокойный голосок молодой индианки Ийи. — Когда путники приходят в джунгли без договора с горами, демон завлекает их в круг и заставляет возвращаться на одно и то же место, как в воронке. От того все и пусто…

В ответ наступила тишина. Лишь треск костра и наше глубокое дыхание оживляли немую сцену. Над головами, словно совиное уханье, выплеснулся голос Освальдо.

— С Ийей наша компания теперь состоит из девяти человек, — промолвил он, — а девятка воплощает символ круга. Думаю, мы неспроста здесь все собрались в таком количестве и качестве.

Мы переглянулись. В нарастающем напряжении ожидания чего-то жуткого раздалась резкая усмешка Энрике.

— А я-то думал, что с ума сошел…

Вниз по дороге

В пять утра небо еще мрачное, холод сковывает ноги, а промозглость вызывает рвущий глотку кашель. Но скоро придет рассвет! Утро в горных джунглях… В отличие от гущ реки Амазонки, горные леса суше и светлее. Перед рассветом они тише и загадочней, в покое, дымке и задумчивости. Верхушки гор скрыты туманом. В низинах солнечно и тепло. Аромат эвкалипта особенно силен. Здесь царит веселье, лес у рек преображается, просыпается бурно и мгновенно. Но, как могло показаться, все живое внимательно следило за нами, пришлыми двуногими созданиями.

Мы — я и Ийя — взялись за приготовление завтрака, состоящего из свежеотвареных плодов камотэ, кукурузы и зеленых платанов. На заранее раскаленных камнях развернули свертки из толстой воловьей кожи. В них хранились копченое мясо, высушенные фрукты и рыба. Была еще карапулька… Нет, карапулька — это не часть славянского танца, не подвид финских саней и не смешная фамилия. Это кристаллы. Начну со скромного напоминания о том, что картофель был завезен в Старый Свет из Южной Америки. Я даже укажу, откуда именно: из Перу, с озера Титикака. Это самое большое озеро в мире, находящееся на высоте свыше трех тысяч метров над уровнем моря, и именно благодаря ему мы едим то, что выжило как вид овоща через миллионы лет! Да-да! Высота, давление и воздух сохранили для нас самый древний продукт питания! Картофель благодаря своему строению проявляет довольно интересные свойства именно в подобных условиях: он кристаллизуется. Когда Энрике впервые показал мне темно-коричневые маленькие камушки и сказал: «Вот наш супчик!» — меня чуть не стошнило… Я даже ради интереса попыталась раскусить это кристаллическое формирование. Полупрозрачный камень! При высыхании картофель сокращается на 90% от своей изначальной массы, а при замерзании в отсутствии кислорода превращается в кристалл. Название «карапулька» переводится как «превращенное в кость (или твердую субстанцию)», то бишь совсем к любимой нами картошке не относится. На языке кечуа название этого овоща довольно труднопроизносимо: «ам'ка», где звук «к» — это резкий щелчок языка. Разобрались? Карапульку готовят так же, как и фасоль. Долго отмачивают и долго варят. Но каков вкус! Вы пробовали густой суп из хрящиков? Это еще вкуснее! Кстати, перуанцы предпочитают блюда из карапульки нежели из из свежей картошки.

Из всех яств я могла есть только суп из карапульки и камотэ. Последнее — это сладкий, ярко оранжевого цвета овощ, который мы, европейцы, называем сладким картофелем, хотя к таковому он не относится… И дело было не в вегетарианстве. По сравнению с нашими балыком и воблой перуанские вялености на вкус представляют собой редчайшую гадость. Их излишне пересаливают, а сушеное мясо еще и жарят в жире. Мне иногда казалось, что древесина, приготовленная таким манером, была бы намного съедобнее…

Вскоре и Мария присоединилась к нашей дамской компании, но лишь затем, чтобы следить за нами. Она воплощала собой столп терпения к нашей медлительности. Лишь изредка высказывала она печальное мнение о том, что если ей надлежит попасть в ад, то там случится хоть какое-то облегчение: черти и те справляются с котлами быстрее.

— Это правда, что белые люди любят поклоняться тряпкам? — капризным тоном иногда спрашивала она меня.

— В каком смысле? — недоумевала я.

— Пишут знаки на кусках материи, таскают их с собой и даже встают перед ним на колено…

— А! — догадалась я. — Знамя… Это очень важный элемент военного формирования. Хоругвь…

— Какое варварство! Я слышала, они даже целуют эти полотнища…

— Да, во время принесения клятв или…

— Как женщины!.. Уж-жас-с!

Дальше Мария не слушала мои объяснения. Она оскорблено отвернулась, давая понять, что столь примитивный вид человеческой расы недостоин ее внимания. Меня это вполне устраивало.

Фернандо и Хосе с пастухом занялись гужевым транспортом. Энрике пытался встряхнуться и вспомнить, что же произошло вчера у «гостиницы». Он почесывал ершистый подбородок, усердно пережевывал кусок копченой свинины, посматривал на небо и что-то ворчал себе под нос. Его оттопыренные уши весьма заметно вторили движениям жилистых скул, чем придавали еще большую комичность всему его подергиванию и беспокойству.

Фаго, как он позднее объяснил, беседовал с местными духами. Он развел неподалеку костер, маленький и дымный, грел над ним руки и гладил ладонями свое лицо. Будучи ваманом, Фаго представлял каждого из нас местным «хозяевам», уверяя их в том, что мы не желаем брать «запрещенное» и разрушать «неприкасаемое». В целом, он исполнял роль нашего адвоката перед силами, в существование которых я не верила… Пока еще не верила.

Освальдо ухмылялся, попыхивал сигарой, похлопывал мулов, озирался то на спутников, то на проводников, то на древнюю дорогу, по которой нам предстояло пройти. Как ни странно, его занимал Хосе. Лично шаман никогда не обращался к нему, но всегда поглядывал на те места, где молодой человек проявлял свою тягу к творчеству. Он рисовал! Вернее, подражал неолитическому искусству, вырезая смешные фигурки на мясистых листьях туны. Вероятно, Освальдо проверял, не рисует ли Хосе забавные карикатуры на серьезного вида спутников.

Кстати, о туне. Изумительное растение! Кактус. Он воплощает в себе восхищение и омерзение одновременно. Начнем с фруктов, произрастаемых на краях его полуметровых лопастей. Вкус — неописуемый восторг! Помню, я съела целый пуд его освежающей мякоти до того, как предупредительный Энрике, скабрезно краснея, выдал мне справку:

— Семена туны содержат масло, которое в целом омолаживает клетки, укрепляет кости и действует в качестве очищающего организм элемента… Но в больших количествах… для молодых женщин… он может быть вреден ввиду излишнего влияния на обмен веществ… Понимаешь?

Сказав это, Энрике еще больше сконфузился, и я поняла, что он не такой уж и тюфяк в отношении знаний о физиологии женского организма… Но это еще не полное сочетание гадости с прекрасным. Когда листья туны произрастают в тени, в них поселяются паразиты. Их колонии похожи на проказу в живом теле растения. Даже одев кожаные перчатки, закрыв глаза и представив, что засовываю руку в баночку с маринованными огурчиками, я бы ни за что не прикоснулась к этим отвратительным «язвам»! Но однажды, проезжая одну из деревень, где пряли тонкую пряжу из шерсти ламы, я с изумлением познала простую истину: в любом уродстве скрывается красота. В отношении тех паразитов данная истина звучала подобно удару судейского молотка по незрячей затверделости моего первоначального впечатления. Дело в том, что самые яркие и стойкие пурпурные цвета производятся из крови этих паразитов. Превращение подобно магии! Берешь в руки насекомое, расщепляешь между ногтями, растираешь эту гнусность на тарелке, добавляешь сок лимона, окунаешь в образовавшееся месиво грубую бесцветную ткань, и вот оно чудо! Пурпурные оттенки, словно искры калейдоскопа, разбегались по унылой материи… Добавляешь соль — ткань приобретает ярко-алые размывы. Стойкие, сочные! Век живи — век учись!

О спутниках

Думаю, теперь мне следует рассказать о моих главных спутниках и друзьях. О Фернандо и Энрике. Я встретила их в Питере три года назад. Будучи кастильцами, они учились на только что восстановленном историческом факультете ленинградского универа. Я сдавала туда вступительные экзамены. Они подкармливали меня пирожками и сангрией, подбадривали, смешили и… горячо соболезновали, когда я с грохотом провалилась. Мы быстро подружились. Поначалу их интересовала практика разговорного русского языка и, конечно же, история Ленинграда.

Фернандо таскал с собой массивный фотоаппарат на треножнике, который был подарен еще его отцу на день совершеннолетия. Он любил ходить по улицам города и фотографировать каждый дворик и закоулок Северной столицы. Мне очень нравилось составлять ему компанию. Хотя мы по-разному видели город. Для меня, человека всем сердцем любящего его мокрое уныние, болотный запах и молчаливое величие, Питер представлял из себя кровоточащую рану. Его оголенное, словно оскал черепа, лицо в разрушенных зданиях и вывернутых булыжниках улиц ввергало меня в состояние, подобное отчаянию при потере близкого человека. Одиночество, которое мое сердце верно разделяло с болью города. Я молча маячила за спиной Фернандо, робко поднимала глаза на когда-то торжественные, а нынче изуродованные фасады знакомых домов, слушала треск ворон… Но было лето, душа моя наполнялась светом и, оплакивая ушедших, впитывала умиротворение вечного гранита возрождающегося города.

Для моего друга послевоенный Ленинград являл собой источник нескончаемого восторга. Он участвовал в испанском Сопротивлении во Франции. Его подразделения первыми вошли в освобожденный Париж. Он гордо называл себя «маки́», честно признавался в анархических убеждениях и пил только «за свободу».

«В чем состоял его восторг?» — спросите вы.

Его собственная страна, обескровленная гражданской войной, с открытыми объятиями приняла фашистский режим Франко. Испания поддерживала Германию, но была разрушена и слаба для участия в войне. Она выгорала изнутри, как торф. Казалось, ни одна страна в Европе не могла понять страданий испанского народа… И вот Ленинград.

— Вы, ленинградцы, просто знамя человечества! — иногда вскрикивал Фернандо. — Ты понимаешь, что показали вы всему миру?!

— Мужество? — устало улыбалась я.

— Мужество, конечно, важно, — сурово скрещивал он руки на груди, — но вы показали такой характер, такой монолит стойкости, что утерли нос всем занудам и отщепенцам, которые оправдывали свое участие в нацистском шествии голодом и нищетой…

Фернандо явно сердился на близорукость испанских властей. Предки его, как он сам рассказывал, происходили из племени патагонцев. Это легендарный народ гигантов, живших на равнинах современной Аргентины. Фернандо — молчаливый и вечно подозрительный великан. Ему приходилось слегка приседать, чтобы разговаривать со мной и вообще со всеми окружающими его «коротышками». Потому-то он в большей степени предпочитал молчать, а посему его реплики высоко мною ценились.

Энрике был полной противоположностью своему товарищу. Разговорчивый и любопытный шутник… Правда, в последние несколько недель он изменился. О его прошлом я мало что знала. Он с Фернандо учился в одной школе для дворян в Мадриде. Потом пути их разошлись. Энрике пошел на военную службу, его друг занялся экономикой. Он помогал родственникам восстанавливать свои заводы в Кастилии. Встретились они опять же в Мадриде уже в сорок третьем, а после войны решили нагрянуть в Ленинград. Тогда наши университеты уже набирали студентов…