Бесплатный фрагмент - Что должен знать и уметь оператор коптера

Пособие. Часть 2. Аппаратура связи и навигации

Список сокращений

1. Общие принципы радиосвязи

Связь — процесс обмена информацией между источником и получателем.

Информация — совокупность сведений о событии или состоянии объекта, выраженная в виде приказов, распоряжений, команд, донесений.

Сообщение — информация, предназначенная для передачи и представленная в определенной форме (речь, текст, изображение). Сообщения представляют собой последовательность или процесс во времени и могут быть непрерывными (звуковые колебания перед микрофоном) или дискретными (телеграфный текст). Поэтому для передачи по каналу связи всякое сообщение должно быть преобразовано в сигнал.

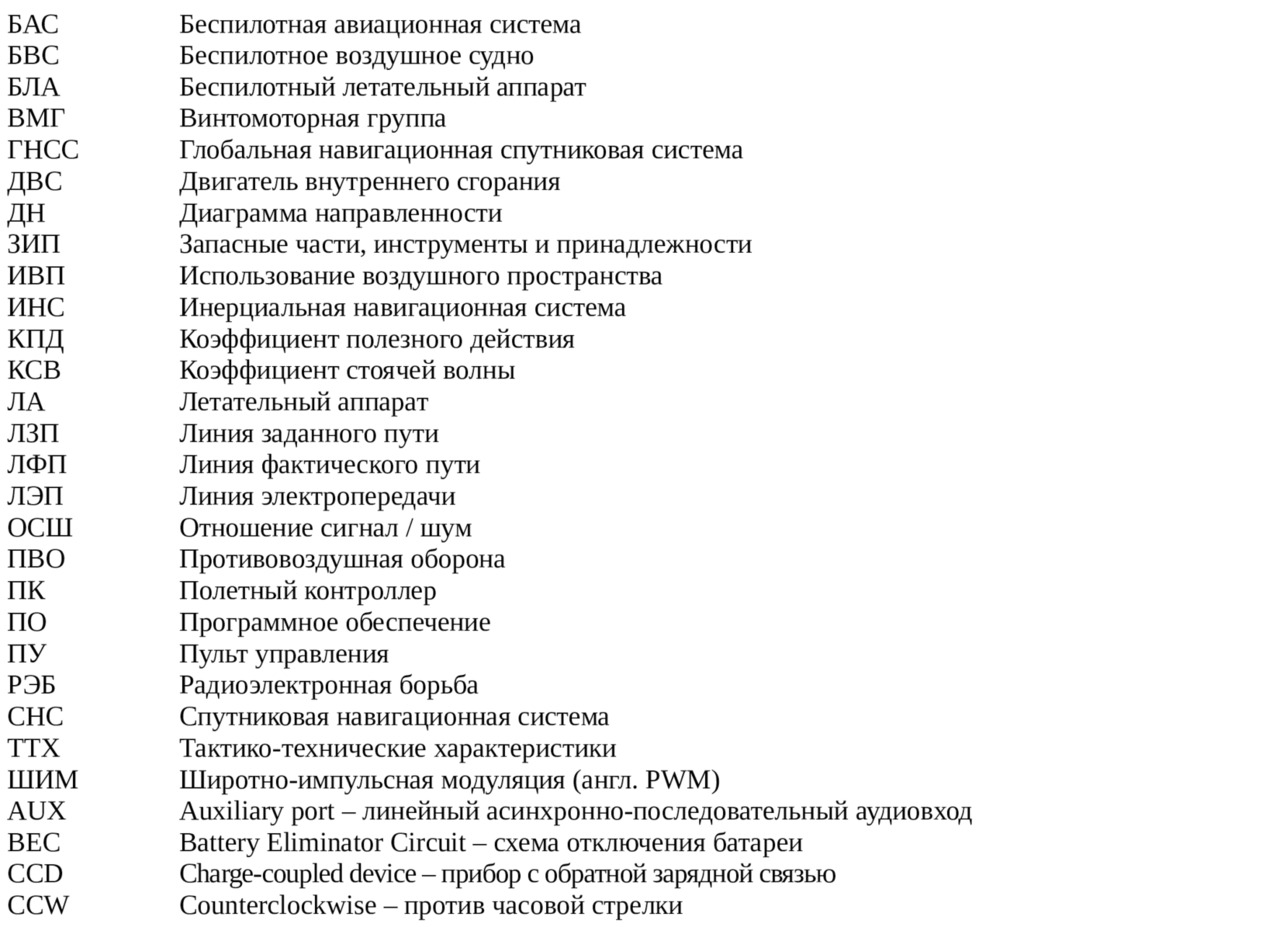

Сигнал — изменяющаяся физическая величина (ток, напряжение, электромагнитное поле), отображающая передаваемое сообщение. Первичный электрический сигнал носит низкочастотный характер. Он может быть непосредственно передан по проводным линиям связи и не может эффективно излучаться в среду распространения радиоволн. Это объясняется тем, что для эффективного излучения в пространство геометрические размеры передающих антенн должны быть соизмеримы с длиной волны сигнала. Очевидно, что для низкочастотных сигналов потребовалось бы создать антенны с геометрическими размерами в десятки километров. Следовательно, для передачи по радио первичный сигнал должен быть преобразован в высокочастотный сигнал (ВЧ). Но непрерывные ВЧ гармонические колебания (ВЧГК) с постоянной амплитудой, частотой и начальной фазой не содержат никакого сообщения, кроме указания на то, что работает передатчик. Для передачи сообщения необходимо изменять параметр ВЧГК в соответствии с передаваемым сообщением (модулировать).

В итоге принцип радиосвязи можно сформулировать следующим образом:

— в основе функционирования радиолиний любого назначения лежит свободное распространение электромагнитных волн;

— радиоволны возбуждаются в окружающем пространстве передающими антеннами, к которым от передатчика подводятся токи высокой частоты, несущие благодаря модуляции предназначенную для передачи информацию (схема а);

— распространяясь с конечной скоростью вдоль трассы, радиоволны достигают приемной антенны, в которой под их воздействием наводятся высокочастотные токи, несущие информацию;

— токи от антенны поступают на вход приемника, где после усиления и преобразования выделяется принятая информация;

— чтобы услышать модулированные сигналы, ток необходимо детектировать (демодулировать), т. е. выделить низкочастотные колебания (схема б).

Таким образом, любая радиолиния включает в себя:

— приемопередающую аппаратуру,

— приемные и передающие антенны,

— пространство между ними, называемое средой распространения радиоволн.

Передатчик и приемник — управляемые элементы радиолинии (можно увеличить мощность передатчика, подключить более эффективную антенну и увеличить чувствительность приемника).

Среда — неуправляемый элемент радиолинии.

На распространение сигнала в среде большое влияние оказывают помехи и аномалии, влажность и др.

Помехи — это природные и искусственные барьеры, а также электромагнитные поля и излучения, влияющие на прохождение сигнала от передатчика к приемнику. Любой объект между антенной ПДУ и антенной приемника БЛА является помехой. От материала объекта и его размера зависит уровень воздействия на радиосигнал. Дерево влияет слабо, кирпич сильнее, металл и железобетон — совершенно непроницаемы для радиосигнала. Мачты ЛЭП и сетка Рабица могут также зачастую оказываются непроницаемыми.

Также на сигнал влияет радиообстановка в районе полетов (т.е. интенсивность использования эфира на близко расположенных частотах) и возможные помехи, например, от сервомоторов, управляющих БЛА. Кроме того, огромное влияние оказывают природные или искусственные аномалии, например, отвалы с высоким содержанием металлических примесей.

Большое влияние на распространение сигнала оказывает и влажность воздуха. Чем выше влажность, тем хуже качество связи, соответственно меньше дальность полета БЛА. Например, деревья не создают проблем в сухую погоду, а после дождя становится серьезным препятствием для прохождения радиосигнала.

А лес или парк, по сути, препятствует радиоволнам уже сам по себе. В разных условиях влажности и температуры массив деревьев может как поглощать радиоволны, так и отражать их, причем, многократно. Т.е. условия распространения радиоволн здесь неоднородны, что приводит к потере сигнала и снижение качества видео.

Экспериментально подмечено, что вода (озеро, река), находящаяся между НПУ и БЛА при низкой влажности воздуха, отражает радиоволны, тем самым увеличивая дальность связи с БЛА. Однако при высокой влажности или тумане над водой эффект оказывается обратным и гораздо более сильным.

Мощные электромагнитные помехи, которые могут существенно влиять на стабильность радиосвязи, оказывают линии электропередач (ЛЭП), особенно высоковольтные.

Также мощные электромагнитные помехи могут быть и в крупных населенных пунктах из-за их плотной застройки, наличия различных металлоконструкций и множества источников электромагнитных излучений, что приводит к многолучевому распространению радиоволн в результате чего они достигают приемной антенны по двум или более путям (лучам). Кроме того, здания и сооружения создают физические препятствия для радиоволн, ограничивая их распространение и зону покрытия.

Зная особенности распространения радиоволн, можно использовать помехи в качестве отражателя сигнала, тем самым увеличивая дальность.

Также иногда бывает эффективно позади НПУ разместить лист металла или располагать НПУ на фоне металлического препятствия, используя отраженный от экрана сигнал.

Такой экран снижает уровень шума на 10—18 dB.

Но для уменьшения парусности лучше ставить экран из сетки, а не из жести, с размером клетки 1х1см для диапазона 5,8 GHz. Такой экран должен быть на некотором расстоянии от антенны, как сзади, так и сбоку.

2. Основные характеристики и свойства радиоволн

2.1. Основные понятия

Радиоволны — часть диапазона электромагнитных волн, распространяющихся в пространстве.

Электромагнитные волны — это распространяющееся в пространстве переменное электромагнитное поле от источника излучения, подобно волнам на воде, распространяющимся от брошенного камня.

В зависимости от частоты колебаний электромагнитные волны называются инфразвуковыми волнами, радиоволнами, оптическим (инфракрасным и ультрафиолетовым) излучением, видимым светом, рентгеновскими лучами, гамма-лучами.

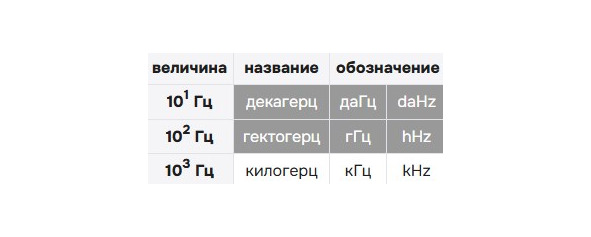

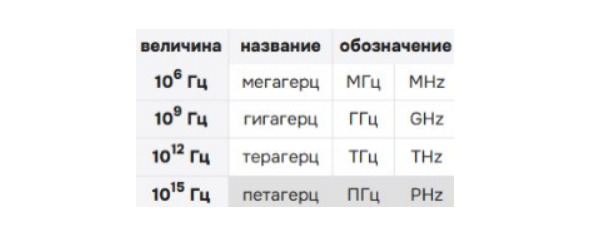

Частота колебаний электромагнитных волн измеряется в герцах (Гц, Hz).

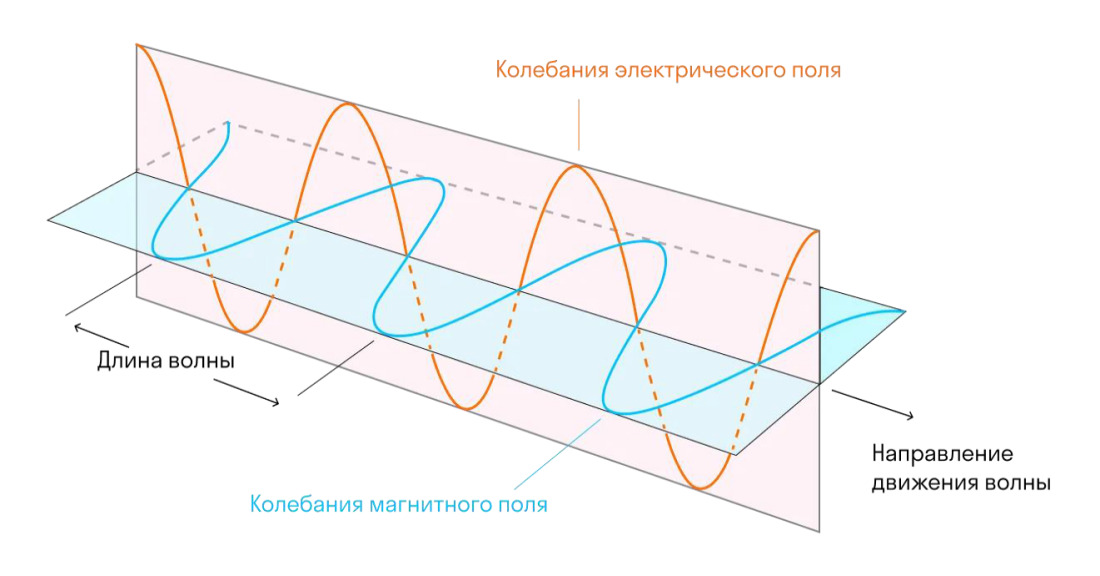

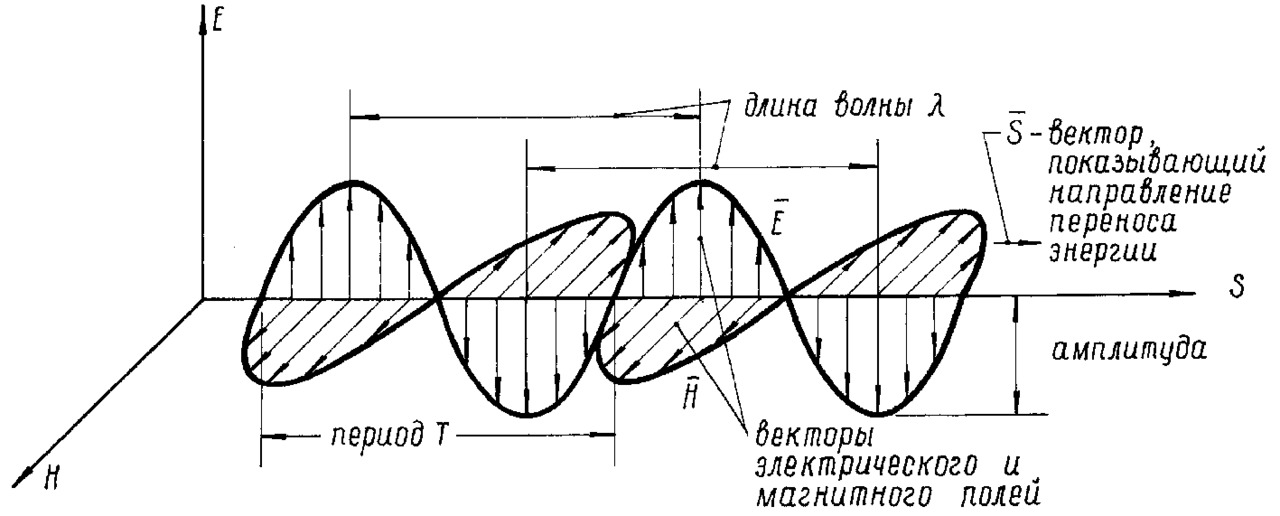

Явление возбуждения высокочастотным током совокупности электрического (Е) и магнитного (Н) полей, распространяющихся в пространстве со скоростью света (300 000 км/с), называется излучением электромагнитных волн.

Способы получения электромагнитных волн различны.

В частности, радиоволны создаются при прохождении по проводнику высокочастотного электрического тока.

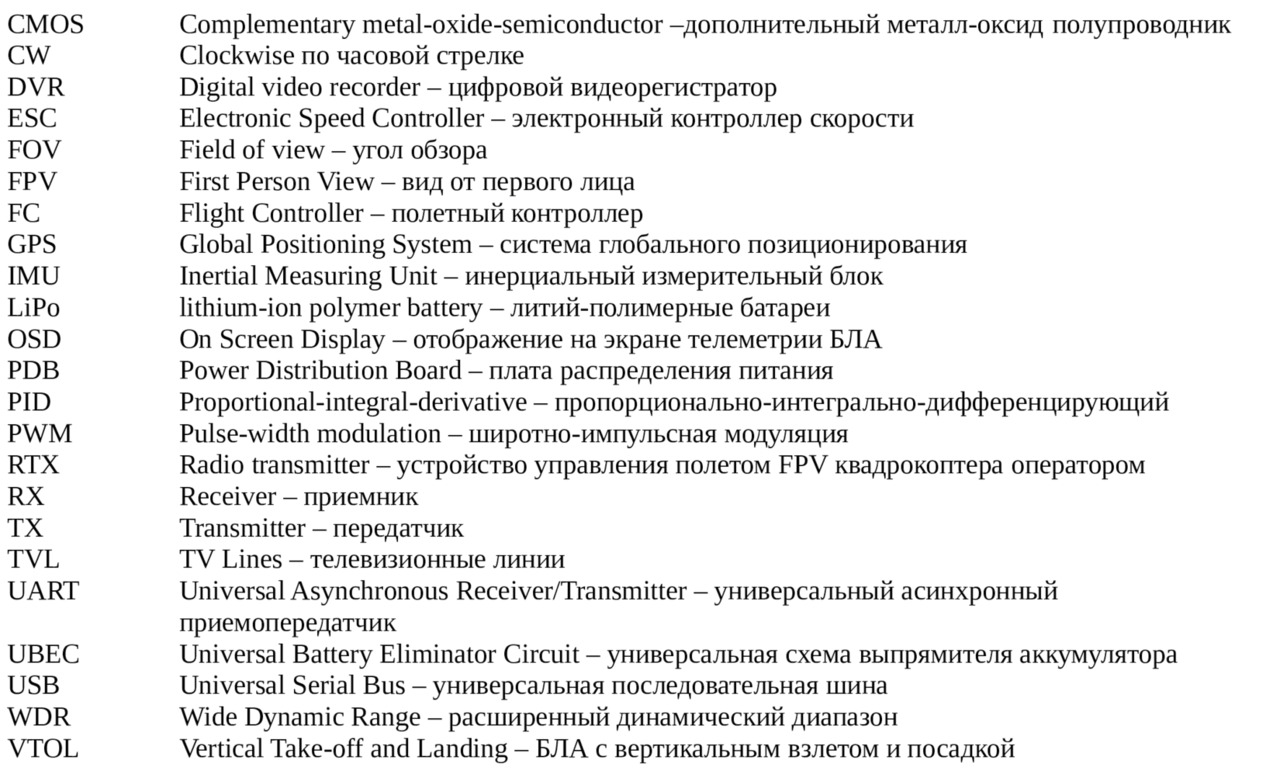

Если ток в проводнике (антенне) изменяется периодически по синусоидальному закону, то в пространстве образуется движущееся электромагнитное поле с периодическим повторением во времени значений напряженности электрического и магнитного полей.

Переменное электрическое поле, вызванное протеканием тока в проводнике, порождает переменное магнитное поле; т.е. антенна, возбудившее одно из полей, вызывает появление единого электромагнитного поля (ЭМП).

ЭМП, возникшее в некоторой области пространства, не заполняет его мгновенно, а перемещается в нем радиально во все стороны с конечной скоростью, зависящей от свойств среды (подобно волнам на воде, распространяющимся от брошенного камня).

ЭМП возбуждается зарядами и токами. Возникнув, ЭМП существует и тогда, когда породивших ее токов и зарядов уже нет.

Потерявшее связь со своим источником перемещающееся в пространстве электромагнитное поле и является электромагнитной волной.

2.2. Основные параметры радиоволн

Период (Т) — время одного полного колебательного движения.

Амплитуда (а) — максимальное значение тока (напряженности поля), т.е. максимальное отклонения от среднего значения при колебательном движении.

Фаза — величина, характеризующая состояние колебательного процесса в любой момент времени

Длина волны (λ) — расстояние, на которое распространяется волна за время одного периода колебания — т.е. это расстояние между соседними гребнями волны.

Частота (f) — количество полных колебаний в течение одной секунды, т.е. количество полных периодов в секунду

Частота колебания волны рассчитывается по формуле:

f=N/t=1/T, где:

f — частота (Hz)

t — время (с)

N — количество колебаний

T — период (с)

Период колебания волны рассчитывается по формуле:

T=t/N, где:

T — период (с)

t — время (с)

N — количество колебаний

Скорость распространения волны рассчитывается по формуле:

V=S/t, где:

V — скорость (м/с)

S — расстояние (м)

t — время (с).

Длина волны (λ), частота (f), период колебаний (T) и скорость распространения (V) взаимосвязаны:

f=1/T

T=λ/V

λ (м) =V (м/с) /f (Hz)

Так как в свободном пространстве скорость распространения электромагнитных волн равна скорости света (С=299792458 м/с или С≈300000 км/с), то зависимость λ и f имеет вид:

λ=С/f

f=С/λ

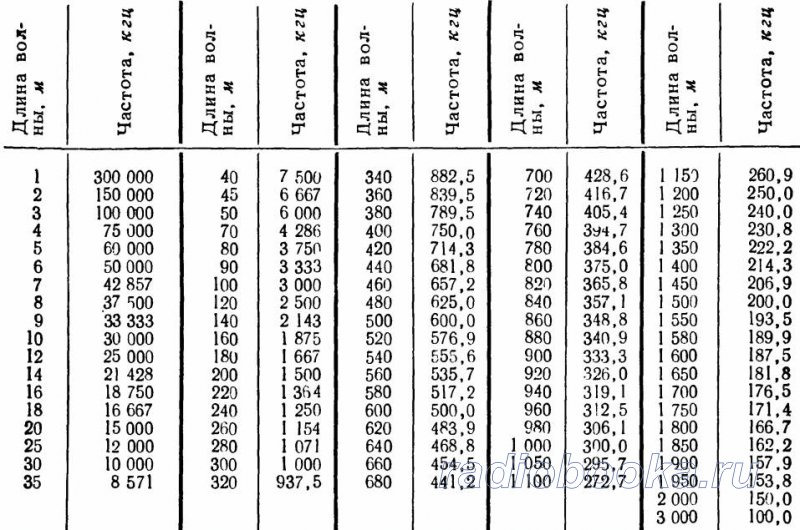

От длины волны, а следовательно, и частоты, зависит размер антенны для эффективного приема.

Например, если необходимо изготовить диполь, то для упрощенного расчета ее длины необходимо 300 разделить на частоту (МHz), затем разделить на двое. Получившийся результат — общая длина антенны (L) в метрах:

частота 250 МHz

300/250=1,2

1,2/2=0,6 м

Т.е., для этой частоты необходим диполь длиной 60 см, который состоит из двух частей по 30 см. Но это не совсем точный результат, такой расчет выполняется для определения примерного размера антенны для диапазона частот.

2.3. Физические свойства радиоволн

Среда, в которой распространяются радиоволны, вызывает ряд явлений, которые называются свойствами радиоволн:

1. Затухание — уменьшение энергии радиоволны по мере удаления от источника излучения.

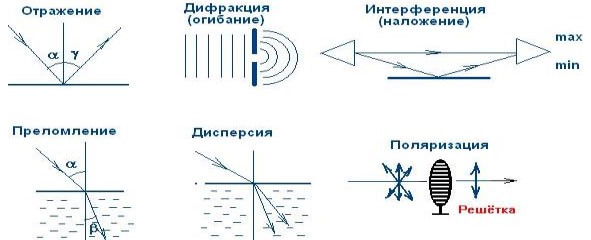

2. Отражение — изменение направления радиоволны на границе раздела двух сред с разными свойствами. Существует три вида отражения: зеркальное, диффузное и частичное.

Зеркальное отражение возникает, когда линейные размеры отражающей поверхности много больше длины радиоволны, а сама поверхность гладкая. При этом угол отражения равен углу падения, а отраженная радиоволна практически полностью распространяется в сторону, противоположную направлению излучения. Пример: отражение радиоволны от ровной земной или водной поверхности, фокусировка луча в зеркальной антенне.

Диффузное отражение происходит при падении радиоволны на негладкую поверхность, неровности которой имеют размеры, соизмеримые с длиной радиоволны. В отличие от зеркального отражения, радиоволна отражается в разных направлениях, происходит рассеяние энергии первичной радиоволны. Пример: отражение радиоволн от неспокойной водной поверхности, поля, леса, различных конструкций.

Резонансное отражение возникает, когда размеры объекта или его отдельных элементов кратны половине длины облучающей его радиоволны. При этом интенсивность отражения резко возрастает. Пример: отражение радиоволн от облака пассивных помех, состоящего из полуволновых отрезков проводника.

3. Дифракция — явление частичного огибания радиоволной препятствий, встречающихся на пути ее распространения. При этом происходит перераспределения амплитуды и фазы радиоволны, т.е. происходит сложения и интерференции радиоволны.

Дифракция наблюдается, когда размеры препятствия на пути волны соизмеримы с длиной волны, вследствие чего волна может менять амплитуду, фазу и направление. Чем длиннее волна, тем лучше она дифрагирует вдоль поверхности Земли. Дифракция наиболее заметна на длинных волнах, уменьшается с их укорочением и практически отсутствует у волн короче 1 м. Если длина волны больше размеров препятствия, то радиоволна свободно обходит его. Если длина волны меньше размеров препятствия, то оно становится преградой на пути волны (т.е. радиоволна поглощается или отражается препятствием).

4. Интерференция — наложение радиоволн, при котором их сила может усиливаться или ослабляться. Условием для интерференции радиоволн является их когерентность.

Когерентные радиоволны имеют одинаковые частоты, постоянную разность фаз, а их колебания происходят в одной плоскости.

Интерференция более всего проявляется при приеме УКВ ЧМ и ТВ сигнала. Поэтому, к примеру внутри помещения качество приема на комнатную антенну ТВ сильно «плавает».

5. Преломление (рефракция) — изменение (искривление) траектории радиоволны при ее прохождении через неоднородную среду.

6. Дисперсия — зависимость показателя преломления от частоты падающего на вещество излучения или от соответствующей длины волны в вакууме.

7. Поляризация — явление направленного колебания векторов напряженности электрического поля или напряженности магнитного поля.

2.4. Распространение радиоволн

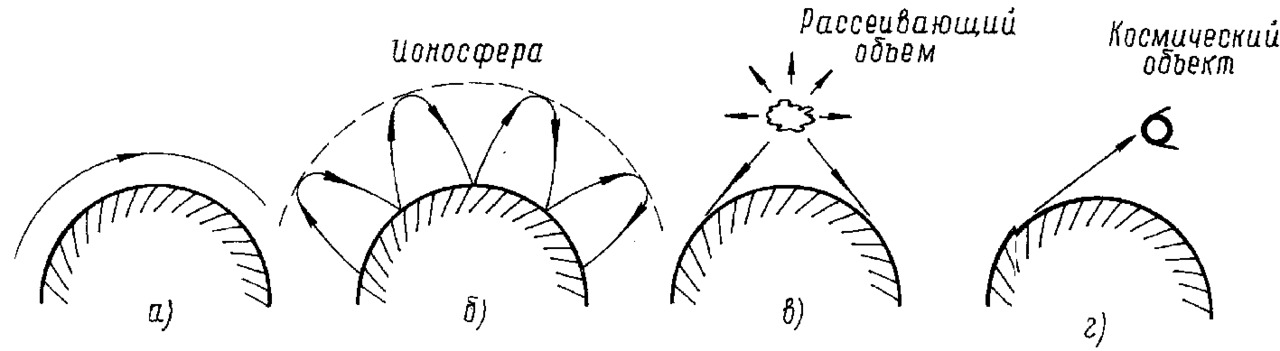

Радиоволны в зависимости от условий распространения делятся на прямые, тропосферные, земные (поверхностные), ионосферные (пространственные).

а) земные — распространяются в непосредственной близости от поверхности Земли и частично огибают ее поверхность;

б) ионосферные — распространяются последовательным отражением от верхних слоев атмосферы (ионосферы) и от земной поверхности (КВ радиосвязь);

в) тропосферные — распространяются в приземной области атмосферы (на высоте 8—18 км), рассеиваются и искривляются на ее неоднородностях (тропосферная УКВ радиосвязь);

г) прямые — распространяются в свободном пространстве, в частности, в космосе (космическая связь с использованием спутников-ретрансляторов).

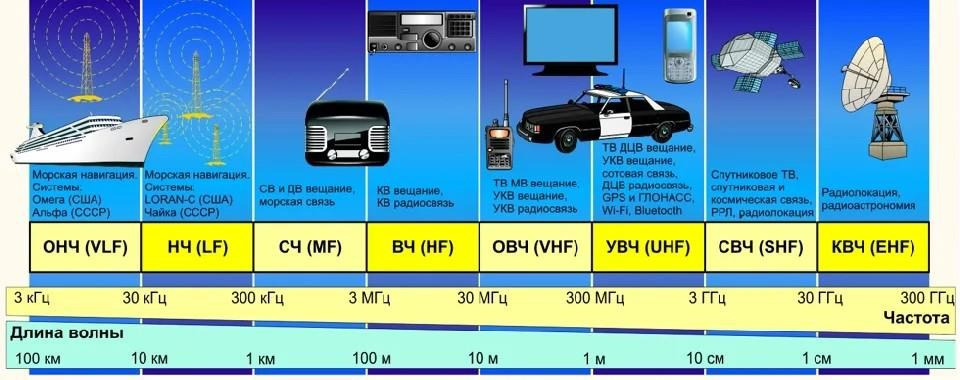

2.5. Типы радиоволн в зависимости от длины волны

1. Сверхдлинные (мириаметровые) волны (СДВ)

f = 3—30 kHz (λ = 10—100 км)

Имеют свойство проникать вглубь толщи воды до 20 м, поэтому применяются для связи с подводными лодками, которым не обязательно всплывать на эту глубину, достаточно выкинуть радиобуй до этой глубины.

Эти волны могут распространяться вплоть до огибания Земли, расстояние между земной поверхностью и ионосферой, представляет для них «волновод», по которому они беспрепятственно распространяются.

2. Длинные (километровые) волны (ДВ)

f = 150—450 kHz (λ = 10000—670 м)

Обладают свойством огибать препятствия, поэтому используется для связи на большие расстояния. Также обладают слабой проникающей способностью, так что если нет выносной антенны, вряд ли удастся «поймать» какую-либо радиостанцию.

СВД и ДВ распространяются над земной поверхностью, обладают хорошей дифракцией, имеют малые потери энергии у земной поверхности, поэтому при достаточной мощности передачи дальность связи достигает 30 000 км.

Они независимы от времени года и суток и изменений ионосферы. На расстояния свыше 3000 км распространяются путем многократного последовательного отражения от нижних слоев ионосферы и земной поверхности.

Недостатки:

— для связи на большие расстояния требуются сверхмощные передатчики и антенны огромных размеров;

— очень узкий диапазон частот, исключающий применение широкополосной модуляции,

— высокий уровень атмосферных помех (спектр излучения разряда молний имеет максимум на частотах 7—30 kHz).

3. Средние (гектометровые) волны (СВ)

f = 500—1600 kHz (λ = 100—1000 м)

Хорошо отражаются от ионосферы, находящейся на высоте 100—450км над поверхностью Земли. Имеют сезонную и временную зависимости — зимой распространяются лучше. Днем наблюдаются только поверхностные волны, т.к. пространственные поглощаются в ионосфере слоем D. Ночью, с исчезновением слоя D, поглощение уменьшается, волна отражается от более высоких слоев ионосферы. Этот эффект используется для связи обычно на несколько сотен километров в ночное время. Дальность связи при мощности передачи 1 kW — до 1500—2000 км.

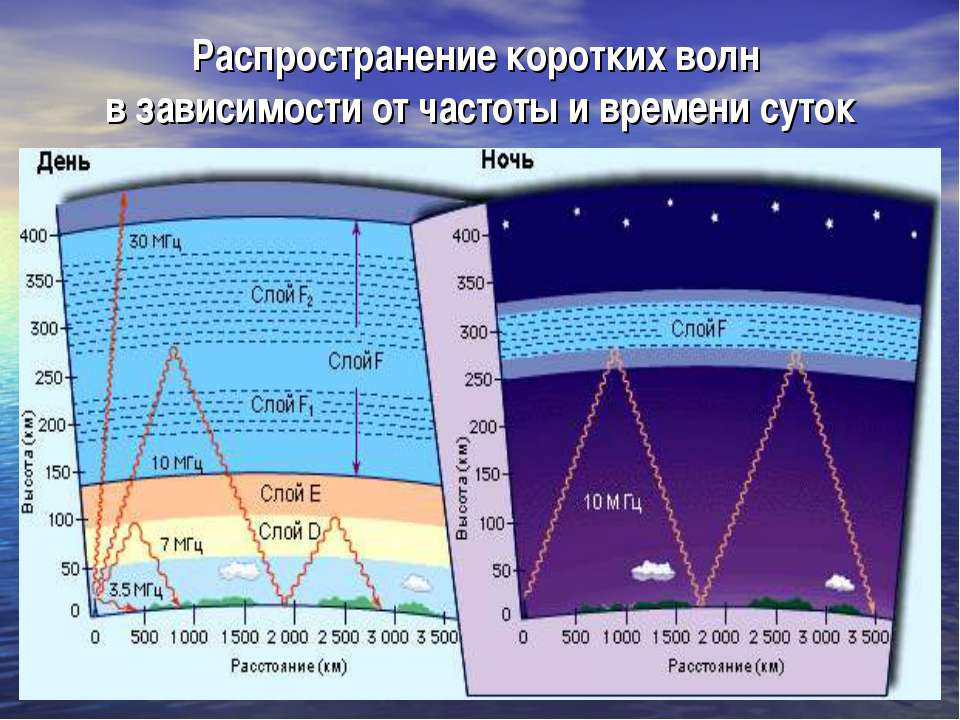

4. Короткие (декаметровые) волны (КВ)

f = 3—30 МHz (λ = 100—10 м)

Подобно СВ, хорошо отражаются от ионосферы, но не зависимо от времени суток. Могут распространяться на большие расстояния, до несколько тысяч километров, за счет переотражений от ионосферы и поверхности Земли, такое распространение называют скачковым. Передатчиков большой мощности для этого не требуется.

5. Ультракороткие волны (УКВ)

f = 30—300 МHz (λ = 10—1 м)

Эти волны могут огибать препятствия размером в несколько метров, а также имеют хорошую проникающую способность. Недостатком является их сравнительно быстрое затухание при встрече с препятствиями.

УКВ условно подразделяются на поддиапазоны:

метровые (10—1 м),

дециметровые (10—1 дм),

сантиметровые (10—1 см),

миллиметровые (10—1 мм).

Дециметровые (ВЧ-сантиметровый диапазон)

f = 300 МHz — 3 GHz (λ = 1—0,1 м)

Не огибают препятствия и имеют хорошую проникающую способность. Используются в сетях сотовой связи и Wi-Fi-сетях. Еще одной интересной особенностью волн этого диапазона, является то, что молекулы воды, способны максимально поглощать их энергию и преобразовывать ее в тепловую. Этот эффект используется в СВЧ-печах. Таким образом, Wi-Fi- оборудование и СВЧ-печи работают в одном диапазоне и могут воздействовать на воду, поэтому, «спать в обнимку» с Wi-Fi-роутером не стоит.

Сантиметровые (крайне высокие частоты, КВЧ-миллиметровый диапазон)

f= 3—30 GHz (λ = 0,1—0,01 м)

Отражаются практически всеми препятствиями, свободно проникают через ионосферу. За счет своих свойств используются в космической связи.

Благодаря огромному частотному диапазону, УКВ могут передавать колоссальный объем информации путем использования широкополосных частотных каналов (космическая, тропосферная, радиорелейная связь). Поэтому УКВ широко применяются для связи, радиолокации, радионавигации, радиовещания и телевидения.

Способы распространения волн УКВ-диапазона:

— над поверхностью земли в пределах прямой видимости (радио и радиорелейная связь);

— за счет рассеяния волн в тропосфере (тропосферная связь);

— в свободном пространстве между землей и спутниками-ретрансляторами (космическая связь).

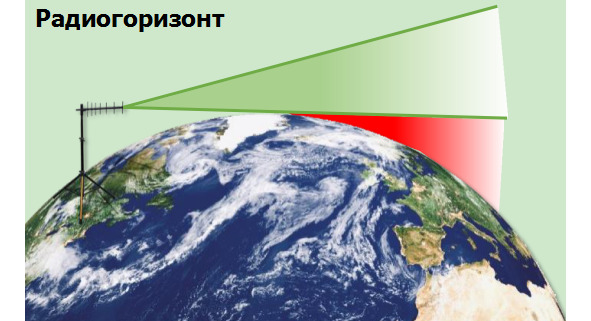

Основные особенности УКВ — сильное поглощение энергии волн в земле и отсутствие отражения от ионосферы. Т.е., на распространение ультракоротких волн ионосфера не влияет. Эти волны проходят сквозь ионосферу, не отражаясь от нее и не возвращаясь на землю, как другие.

Но дальность связи в УКВ-диапазоне невелика т.к. волны сильно поглощаются землей и не обладают выраженным свойством дифракции.

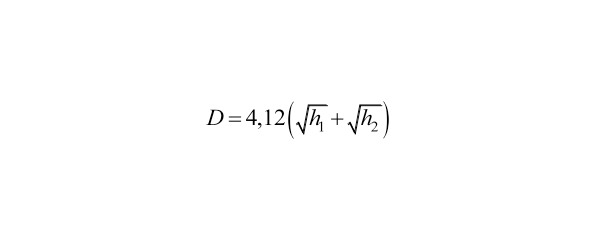

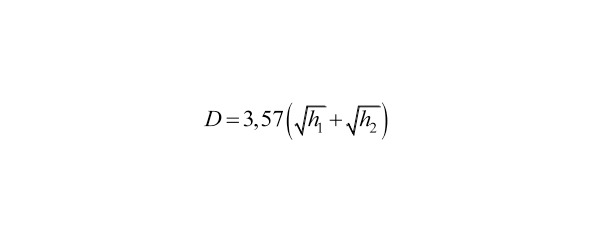

Поэтому для ведения УКВ-радиосвязи практически всегда необходима геометрическая видимость между связывающимися пунктами (D, км), которая рассчитывается по формуле:

для частот до 1 GHz

для частот свыше 1 GHz,

где h1 — высота антенны передатчика (м); h2 — высота антенны приемника (м).

Формулы можно использовать для примерной оценки дальности радиосвязи, что, как правило, является достаточным условием для определения дальности связи для телеметрии.

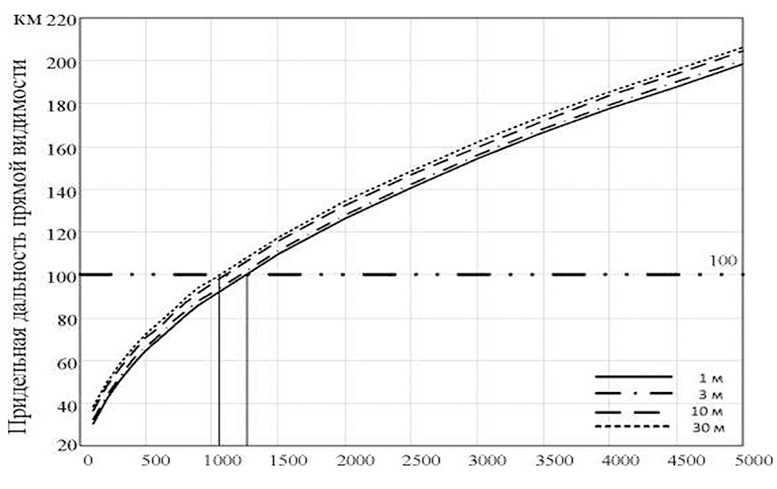

К тому же, поскольку молекулы воды способны максимально поглощать энергию УКВ (особенно ВЧ-сантиметрового диапазона) и преобразовывать ее в тепловую, то на потери сигнала оказывает влияние концентрация влаги в атмосфере — влажность.

На графике видно, что до f=1000 МHz влияние влаги не критичное, на 5,8 GHz туман не сильно мешает связи, а вот сильный дождь уже может ослаблять сигнал в два раза на 3 км.

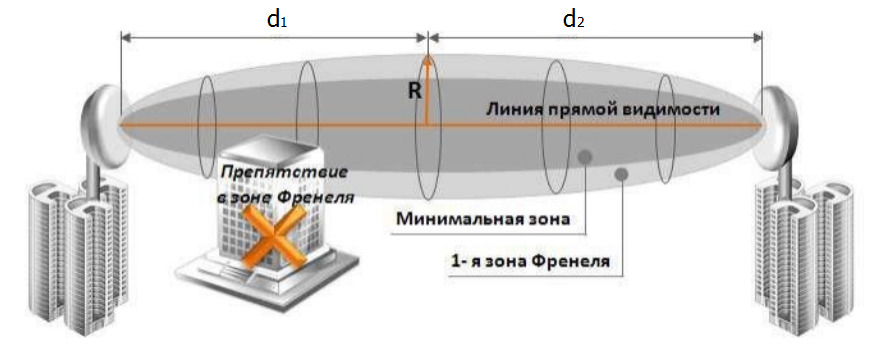

2.6. Зона Френеля

Зона Френеля — это эллипсоидальная область пространства между передатчиком и приемником, критически важная для распространения радиоволн.

Зона Френеля представляет собой серию концентрических эллипсоидов (как слои луковицы) между передатчиком и приемником, где:

— 60% радиуса первой зоны Френеля должно быть свободно от препятствий для минимальных потерь сигнала;

— последующие зоны (вторая, третья и т.д.) вносят фазовые сдвиги, но их влияние менее критично.

Влияние на радиосвязь

Препятствия в зоне вызывают дифракцию и интерференцию.

Свободная зона обеспечивает прямую видимость и минимальные потери.

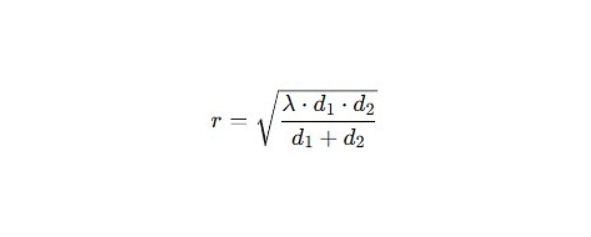

Формула для расчета радиуса первой зоны Френеля в метрах:

,где:

λ — длина волны (м),

d1 — расстояния от передатчика до нужной точки отсчета (м),

d2 — расстояния от нужной точки отсчета до приемника (м).

Пример:

для 2, 4 ГГц (λ = 0,125 м), при d1=d2=500м r≈5.6м

60% от r≈5.6м = 3,36 м

Для минимальных потерь сигнала в радиусе 3,36 м от линии прямой видимости оператором БЛА не должно быть препятствий.

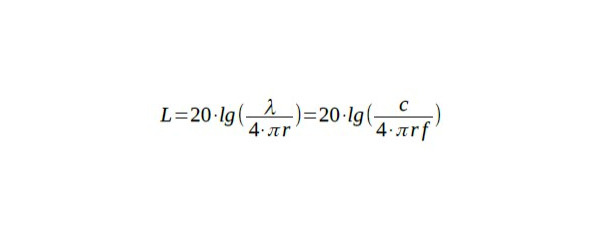

2.7. Ослабление мощности радиосигнала в зависимости от расстояния

Ослабление мощности сигнала L (dB) в зависимости от расстояния r (м) и частоты f (Hz) в воздухе определяется формулой:

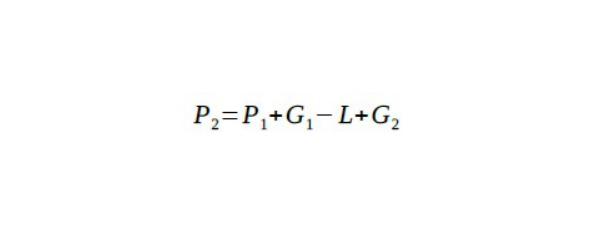

Мощность сигнала P2 (dBm) в точке приема определяется по формуле:

,где:

P1 — мощность передатчика (dB),

G1 — коэффициент направленного действия (КНД) передающей антенны (dBi),

G2 — КНД приемной антенны (dBi).

Параметр P2 часто обозначается как RSSI и используется для оценки мощности сигнала на входе приёмника.

Пример:

f=2,4 GHz, P1=27 dBm (примерно 0,5 W), G1=1, G2=3, r=10 км

L=20lg (3・108 / (4・π・104・2,4・109) =120dB; P2=27+1—120+3=-89 dB.

2.8. Влияние на дальность связи чувствительности приемника

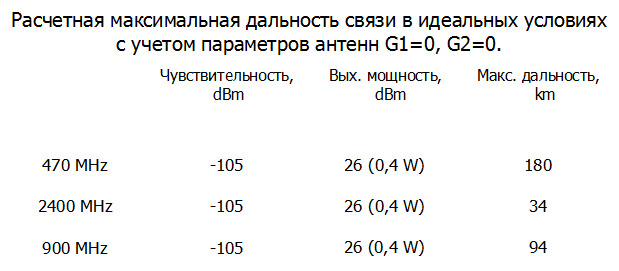

Определить максимальную дальность связи можно, зная чувствительность приёмника — минимальный уровень мощности сигнала, при котором работает приемник.

Чувствительность приемника — это минимальный уровень сигнала, который он может уверенно принимать и декодировать. Измеряется в dBm или микровольтах (µV). Чем меньше значение (например, -120 dBm лучше, чем -100 dBm), тем лучше приемник улавливает слабые сигналы и тем стабильнее связь на больших дистанциях.

Чувствительность зависит от схемотехники приемника, ширины частотной полосы, типа модуляции сигнала и пр.

В реальности дальность связи всегда будет меньше, так как она зависит и от кривизны поверхности Земли, и от зоны Френеля, и от шумов, и пр.

3. Способы управления БЛА

В настоящее время существует три способа управления БЛА:

— автоматический;

— ручной;

— смешанный.

При автоматическом управлении решения о траектории полета и операциях, производимых полезной нагрузкой, полетный контроллер БЛА принимает самостоятельно, согласно заложенной в него программе и показателям окружающей среды.

Недостатки — сложнореализуемый из-за быстрой смены условий полета, наземной и воздушной обстановок.

При ручном способ управления контроль поведения БЛА осуществляет оператор, что позволяет организовывать работу в заранее неизвестных условиях.

Недостатки — не возможность в полной мере развить потенциал системного обеспечения БЛА, поскольку невозможно отказаться от ошибок пилота или ограниченной дальности сигнала управления. БЛА с ручным принципом управления часто применяются в киносъемке, обследовании неизвестных мест и т. д.

Объединением первого и второго принципов является смешанный метод управления. При его реализации пилот имеет управление над БЛА, однако бортовая система осуществляет помощь в принятии решений оператором и реализует их.

Режимы полета классического квадрокоптера:

1. Стандартный режим, который имеет:

Режим позиционированиям (P-режим) — позволяет лететь стабильно, плавно, обходя препятствия. P-режим лучше работает при сильном сигнале GPS, так как БЛА использует модуль GPS, а также системы переднего и нижнего обзора для определения своего местоположения, автоматической стабилизации и навигации между препятствиями.

Спортивный режим (S-режим) — предназначен для предельных скоростей полета. GPS помогает в позиционировании БЛА, но оптические датчики не работают.

Режим ориентации (A-режим). В этом режиме GPS отключен. Для удержания высоты БЛА использует собственный барометр. Зависнуть в одной точке самостоятельно в этом режиме БЛА не может, поэтому при наличии БЛА будет перемещаться (дрейфовать) по ветру.

2. Интеллектуальный режим — это готовые сценарии съемки: преследование движущегося объекта, облет по орбите, следование по заранее заданному маршруту, автоматическая съемка объекта и др.

Режимы полетов FPV-квадрокоптера:

1.Angle (режим стабилизации) — БЛА автоматически возвращается в горизонтальное положение, угловое движение ограничено настройками.

2.Horizon (режим стабилизации) — БЛА автоматически возвращается в горизонтальное положение, но угловое движение ограничено не полностью, поэтому квадрокоптер может сделать переворот.

3.Acro (режим без стабилизации) — при этом режиме требуется ручной возврат БЛА в горизонтальное положение, а его угол наклона при движении определяется скоростью вращения БЛА вокруг оси.

4. Аппаратура управления БЛА

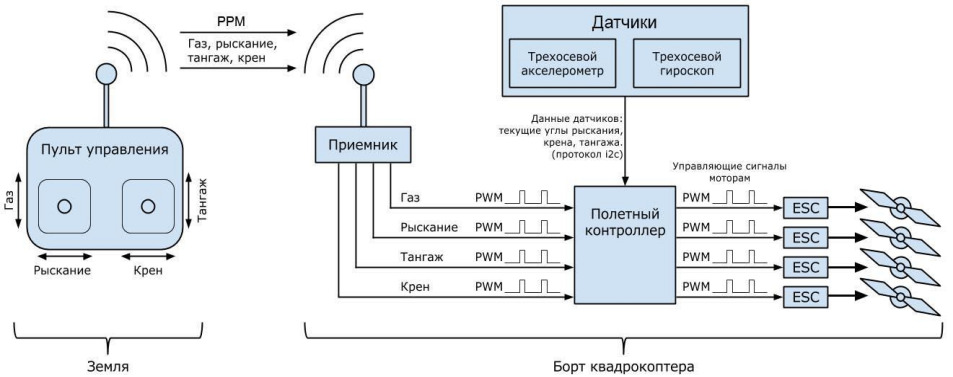

Аппаратура управления БЛА состоит из передатчика, который находится у оператора, и размещенных на БЛА приемника и полетного контроллера (ПК), который и управляет квадрокоптером через регуляторы мощности.

Для профессионального управления коптером необходимо иметь как минимум пять, лучше шесть каналов. Дополнительные каналы можно использовать для включения двигателей коптера и для переключения полетных режимов.

Полезная возможность подключения телеметрической аппаратуры, позволяющей приемнику отправлять данные назад в аппаратуру управления.

Кроме того, помимо встроенного радиомодуля, некоторые передатчики имеют отсек для внешнего модуля.

Классический квадрокоптер отличается от FPV-квадрокоптера управлением и способом контроля полета.

Управление классическим БЛА осуществляется с помощью специального пульта либо смартфона (планшета) на которые куда выводятся изображение с камеры и данные о полете.

FPV (от англ. First Person View — вид от первого лица) — система управления полетами от «первого лица». Так же, как и в классическом БЛА, для управления используется пульт, но видео с камеры квадрокоптера выводится не на смартфон (планшет), а на специальные очки (шлем).

Пульт управления (радиопередатчик, трансмиттер, RTX — от англ. radio transmitter) — устройство управления квадрокоптером, преобразующее положения стиков (gimbals) и тумблеров (switches) в команды для квадрокоптера.

Положение стиков отправляются на радиопередатчик, преобразующий сигналы в команды определенного протокола передачи данных, которые передаются на определенной частоте. На борту квадрокоптера команды принимает радиоприемник (receiver, rx), который отправляет их на полетный контроллер (flight controller, FC) для исполнения.

Основные характеристики пульта управления:

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.