Бесплатный фрагмент - Безжалостные игры

Автобиографическая повесть

⠀

⠀

⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Моей дочери

⠀

⠀

Таков закон безжалостной игры.

Не люди умирают, а миры.

Людей мы помним, грешных и земных.

А что мы знали, в сущности, о них?

Евгений Евтушенко

Предисловие

Так получилось, что эта небольшая, в общем-то, повесть писалась в течение многих лет, от случая к случаю, в свободное время. Складывалась, формировалась из каких-то обрывков воспоминаний, разговоров с родственниками, записей в старых, пожелтевших от времени блокнотах, некоторых сохранившихся в семейном архиве документов, писем. Но основу её составляют всё же воспоминания. И прежде всего — самого автора. Ведь создавалось не историческое исследование, мне было важно запечатлеть на бумаге лишь отдельные знаки времени. Причём представленные в сугубо субъективной авторской интерпретации.

Разрозненные фрагменты, из которых и состоит этот текст, не образуют какой-либо чёткой сюжетной последовательности. Более того, они не всегда даже стыкуются между собой. Иногда отдельные эпизоды вдруг повторяются, отчего-то всплывают снова и снова в подходящих и не очень подходящих для этого местах. А то и наслаиваются друг на друга. Что ж, таково свойство человеческой памяти, она подвержена каким-то своим, пока нам неведомым биохимическим законам.

И вот ещё что важно отметить: время в моём повествовании течёт не всегда линейно, как мы привыкли в обыденной жизни, то есть от прошлого к будущему. Скорее, оно как у Джона Уильяма Данна или, скажем, у аборигенов Океании, дискретно и весьма капризно. Ты переживаешь какое-то конкретное мгновение в прошлом под воздействием физических факторов, будь то случайный музыкальный аккорд, долетевший издалека, или едва уловимый, казалось бы, прочно забытый запах. И это мгновение может быть никак не связано ни с последующим, ни с предыдущим. Однако из таких вот разрозненных мигов и состоит вся наша жизнь, ибо:

Не вечный для времён, я вечен для себя:

Не одному ль воображенью

Гроза их что-то говорит?

Мгновенье мне принадлежит,

Как я принадлежу мгновенью!

Что, например, ощутит мой сверстник, вдруг услышав уже основательно подзабытую Роксану Бабаян с её двумя подругами, сидящими у огня? Думаю, память мгновенно перенесёт его в середину 80-х со всем присущим тому времени антуражем. Или… Уверен, доведись мне сейчас уловить запах какого-нибудь Sikkim от Lancome, как тут же из тумана 70-х возникнет одна женщина, предпочитавшая среди тогдашней всеобщей погони за «Сигнатюром» или «Быть может» именно эти духи всем остальным.

Возникает закономерный вопрос: кому нужен весь этот хронотоп, основанный на ассоциациях, реминисценциях и воспоминаниях? Кому он может быть интересен? Отвечаю: скорее всего, абсолютно никому! За исключением чрезвычайно узкого круга моих близких (для них и пишу). Тех, кто всё же интересуется своими корнями. Ну, может, ещё двух-трёх старых друзей: вспомнят они былые годы, ощутят ностальгию. А молодые пусть удивятся тому, что, оказывается, и до их появления на свет на этой земле кое-что происходило, кое-кто жил, любил, радовался и огорчался.

* * *

Заканчивая это краткое предуведомление, хочу выразить благодарность моим дорогим сестрам Лидии и Ольге за советы и замечания, высказанные после прочтения первоначальных вариантов рукописи и в процессе её последующей доработки, за предоставленные фотографии и другие ценные документы; а Виктору, Фёдору и Алексею Захаровым, Егору Кулаковскому, Галине Маноскуртовой, Нине Вавиловой, Василию Ильиных, Сергею Симонову — за содействие в решении некоторых технических вопросов и уточнение ряда важных деталей.

Искренняя признательность также Маргарите Татариновой за её усилия по увековечиванию памяти земляков-шувакинцев, сражавшихся в рядах Красной Армии на фронтах Второй мировой войны.

Глава 1.

Бабушкина тайна

Моя бабушка по отцовской линии Лидия Фёдоровна Крестьянинова появилась на свет 14 февраля 1881 года (по старому стилю) в семье мещанина Фёдора Степановича Крестьянинова из города Глазова Камской губернии и его законной жены Анны Александровны (в девичестве Пономарёвой), о чём имеется соответствующая запись «в метрической книге Осинского уезда Фёдоровского завода Казанско-Богородицкой церкви за тысяча восемьсот восемьдесят первый (1881) год, в первой части о родившихся под №19». Воспреемниками новорожденной, то бишь крестными отцом и матерью, были осинский же мещанин Александр Дмитриевич Мельников и мещанка Евдокия Гавриловна Крестьянинова из города Сарапула, о чём также дано было соответствующее свидетельство, откуда мною и почерпнуты эти сведения.

Умерла бабушка 25 сентября 1963 года в украинском городе Никополе, где и была похоронена на старом городском кладбище, которое вскорости сравняли с землёй и застроили панельными пятиэтажками. Между этими двумя датами пролегла её длинная, причудливая и не слишком радостная жизнь.

Когда бабушка родилась, ещё царствовал Александр II, император-освободитель, давший вольную крепостным крестьянам. Через несколько дней после появления моей бабушки на свет он будет убит бомбой, брошенной народовольцем Гриневицким, и на престол взойдёт его сын, внук Николая I — Александр III. А в год, когда того сменит последний русский государь Николай Александрович Романов, бабушке уже исполнится тринадцать лет, и она к этому времени закончит прогимназию с её четырьмя начальными классами.

Когда моя бабушка родилась, были живы — подумать только! — Достоевский, Тургенев, Лев Толстой, Модест Мусоргский, Чайковский, Эмиль Золя, Мопассан, Виктор Гюго. За год до этого умер Флобер. Всего двадцать лет прошло с отмены крепостного права. Чехову шёл двадцать первый год, Уинстону Черчиллю — только шестой, Горькому было тринадцать. Ходили в школу Бунин и крестьянский сын Фёдор Шаляпин. Ещё не появились на свет Чапаев и будущий маршал Жуков, Чарли Чаплин и Мао Цзэдун, Шарль де Голль и Франклин Делано Рузвельт, Нильс Бор и Пабло Пикассо. Ленину было всего одиннадцать лет, Сталину не исполнилось и двух. Всё население земного шара насчитывало тогда 1,4 миллиарда человек, столько, сколько сегодня в Китае. Ещё не погибли в Первую мировую войну десять миллионов и во Вторую мировую пятьдесят миллионов человек. Но на белом свете уже была моя бабушка! Она жила в одно время со всеми этими ушедшими в вечность и оставившими неизгладимый след в истории людьми, и вместе с тем она жила в одно время со мной — целых пятнадцать лет, в самой середине двадцатого века. Она дышала с ними одним воздухом и вполне могла, если бы повезло, встретиться с кем-то из этих людей. Подумать только, она была их современницей, и вместе с тем современником бабушки был я, хотя между ними и мной пролегала, казалось, целая вечность!

Как всё-таки близко, рукой подать, отстоим мы от наших предков, в том числе самых далёких! Ведь даже от времени земной жизни Иисуса Христа нас отделяет каких-нибудь пятьдесят поколений! И как тесен этот безумный, безумный, безумный мир! Кто-то подсчитал, что между любыми двумя жителями Земли можно выстроить цепочку всего из шести человек, знакомых друг с другом. Получается, что я, грешный, живущий на окраине Москвы, через кого-то из моих приятелей, через приятелей этих приятелей и так далее, всего-то через шесть человек, или, как принято говорить, через шесть рукопожатий, могу выйти на любого обитателя нашей планеты! Хоть президента Соединенных Штатов, хоть бушмена из Южной Африки.

Когда моя бабушка родилась, женщины ещё носили кринолины, которые, правда, уже выходили из моды, а мужчины — цилиндры и фраки. До пляжного костюма оставались десятилетия. На карте Земли имелось множество белых пятен, куда не ступала нога человека. Ещё никому не удавалось достичь Северного и Южного полюсов. Не существовало телефонной связи и радио, авиации и кино, не бороздили моря подводные лодки. Электрическое освещение являло собой большую редкость, а первый серийный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, напоминавший рессорную конную коляску, был выпущен господином Бенцем только спустя четыре года после появления на свет моей бабушки.

А когда бабушка умерла, почти в каждой российской деревне смотрели телевизор, города сверкали неоновыми огнями, в космос уже слетали Гагарин, Титов, Николаев, Попович, Терешкова. Вовсю готовились к высадке на Луну американцы, если, конечно, они действительно там побывали. В мире словно грибы росли атомные электростанции. Путешествие на реактивном самолёте стало обычным делом. Миллионы людей сходили с ума, слушая «Битлз», Марию Каллас, Элвиса Пресли, Святослава Рихтера, Бенни Гудмена, Луи Армстронга и Диззи Гиллеспи. На планете почти покончили с оспой, чумой, сибирской язвой; научились излечивать туберкулёз, потому что Флеминг, кстати, родившийся в том же году, что и моя бабушка, давно уже изобрел пенициллин; начали строить электронно-вычислительные машины. Большинство колоний обрело независимость. Население земного шара увеличилось более чем вдвое — до 3,1 миллиарда человек. И все эти перемены произошли на протяжении жизни одного человека — моей бабушки.

Помню, как я поражался её рассказам о том, что в царское время она могла позавтракать на полкопейки, которые ей вручали родители перед уходом в школу, и потом ещё перекусить купленным из этих же денег яблоком. Или тому, что уже в совершенно другое время, после революции, скинувшей царя-батюшку, о котором, кстати, бабушка всегда отзывалась с симпатией и уважением, буханка хлеба стоила несколько миллионов дензнаков-«керенок» и эти, с позволения сказать, деньги, которые не имело смысла разрезать на отдельные купюры, люди отмеряли погонными метрами, прежде чем расплатиться с продавцом. Я тогда не мог даже предположить, что спустя несколько десятилетий и моему поколению придётся пережить нечто подобное — в 90-е годы двадцатого века инфляция также измерялась тысячами процентов, ценники на прилавках менялись по многу раз на день, а мы все были в то время миллионерами, хотя и едва сводили концы с концами…

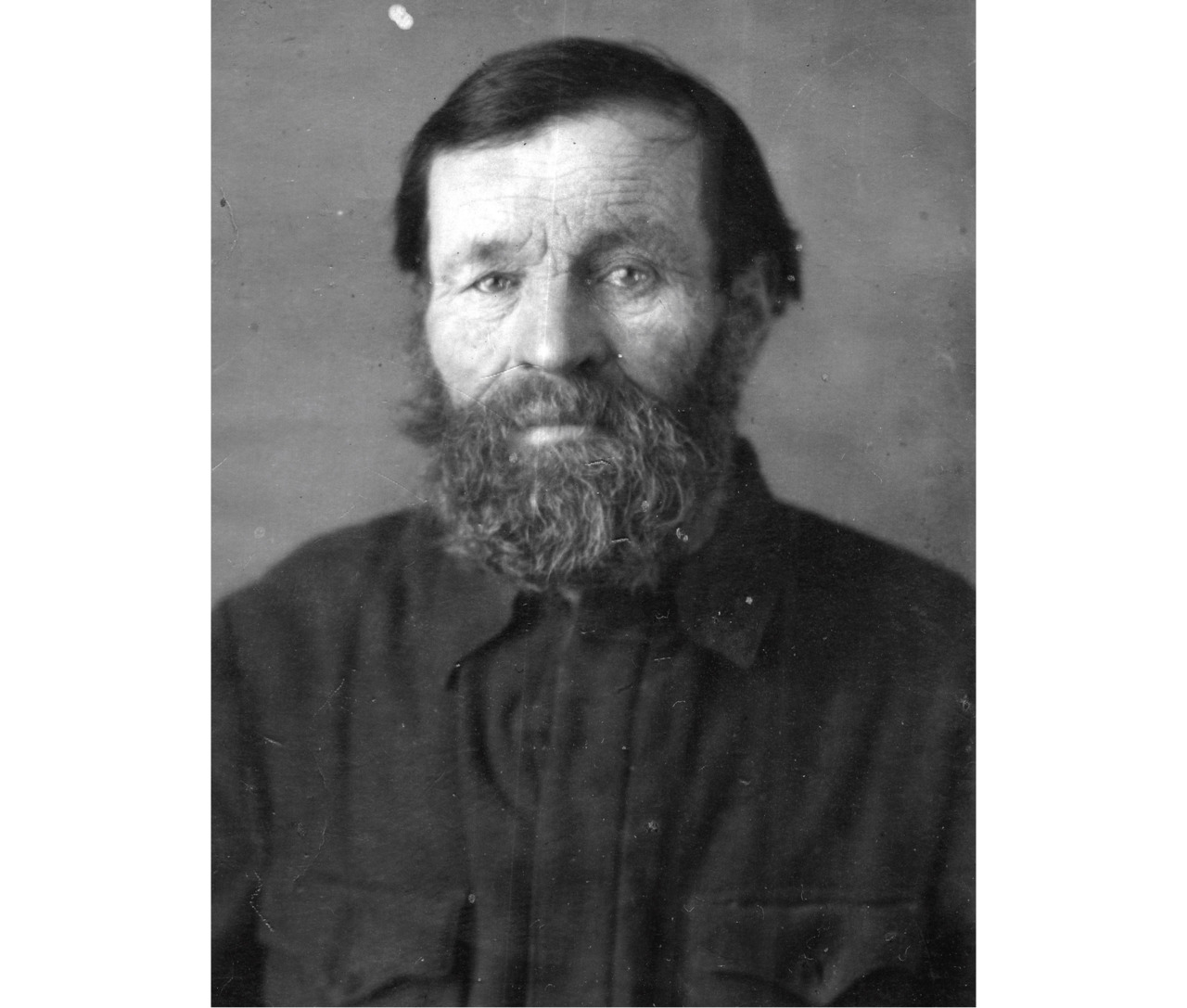

Что же я знаю о бабушкиных родителях, то есть о моих прадедушке и прабабушке? Увы, почти ничего. Вспоминаю своё раннее детство и вижу на стене нашего убогого жилища в уральском посёлке Шувакиш два чёрно-белых фотопортрета: бородатый, как мне тогда казалось, очень старый человек в сюртуке и строгая, но миловидная дама, также одетая по моде середины девятнадцатого века — барыни и господа в таких одеяниях часто встречались в школьных учебниках по истории и литературе. Это и были мои пращуры по отцовской линии — бабушкины родители, умершие довольно рано. Анна Александровна Крестьянинова скончалась в 1911 году от гнойного аппендицита. А несколькими годами ранее, простудившись на рыбалке — оступился и упал в холодную воду, — умер её муж Фёдор Степанович.

По воспоминаниям бабушки, о чём мне, уже взрослому, поведала мама, у мещан Крестьяниновых была в Соликамске винная лавка. Жили они, судя по всему, зажиточно, так как держали прислугу: приказчика, кухарку, садовника. Но после смерти отца семейства всё сразу оборвалось. Анна Александровна, как моей маме рассказывала бабушка, была «очень неприспособленной к жизни барынькой», делать ничего не умела и только распоряжалась — благо было кому отдавать приказы. Но, оставшись без мужа, «растерялась» — мамино словечко. Да и было от чего: у неё на руках осталось пятеро детей! Самой старшей была моя бабушка Лидия Фёдоровна, затем шёл её брат Алексей, следом — Николай, потом — Екатерина и самая младшая — Александра. Торговля вскоре пришла в полный упадок, семья разорилась. Бабушка когда-то считалась отцовской любимицей, а самой весёлой среди детей была Катя. Такой она оставалась и в старости, это уже помню и я — любящей шутки и безобидные розыгрыши неунывающей старушенцией!

Крестьянинов, брат моей бабушки; его первая жена;

Александра Фёдоровна Крестьянинова, самая младшая

из бабушкиных сестёр (в замужестве Вотинова);

моя бабушка; Екатерина Фёдоровна Крестьянинова,

ещё одна бабушкина сестра (в замужестве Гурина)

Не знаю почему, но у меня с детских лет присутствовало ощущение, что в нашей семье с бабушкой связано нечто таинственное и непостижимое, чего мне в силу возраста не полагалось знать. Может быть, это чувство возникло вследствие каких-то отрывочных, приглушенных, полных иносказаний разговоров взрослых, время от времени достигавших детских ушей. Может быть, в силу непохожести бабушки на других окружавших меня людей, её какой-то аристократической сдержанности в изъявлении чувств, что, впрочем, не распространялось на меня, её любимого внука, а также из-за некоторых иных, совершенно немыслимых для той среды, в которой все мы тогда обитали, вещей. Например, хорошо помню, как однажды она получила по почте надушенную открытку со стихами, написанными красивым каллиграфическим почерком, с нажимами и завитушками — тогда ещё не было шариковых ручек и наряду с чернильными авторучками часто писали обычным пером.

Пермь, август 1906 г.

Чтобы понять всю фантасмагоричность и нереальность события, надо представить себе наш убогий быт того времени, наше жилище, являвшее собой низенькую засыпную избушку-землянку в одну-единственную комнатку, стоявшую на краю пристанционного посёлка, почти сплошь застроенного столь же жалким жильём. Рабочий люд, обитавший в посёлке, был весьма простецкого нрава и озабочен одной-единственной проблемой — как прокормить семью, как выжить теперь уже в мирное время, коль удалось уцелеть в недавней страшной войне. Помнится, даже пили тогда несравнимо меньше, чем сейчас, — вопреки распространённому мнению о царившем в те годы якобы поголовном пьянстве. Словом, в полном соответствии с Марксом общественное бытие определяло сознание окружающих нас людей. Какие уж тут стихи!

Однако простота быта в нашей семье ни в коем случае не означала простоты нравов. По-видимому, это также шло от бабушки, очень выдержанной и аккуратной во всем, начиная с одежды и кончая выстраиванием взаимоотношений со снохой, то есть с моей матерью, с которой у бабушки далеко не всё и не всегда складывалось гладко, что понимал даже я, ребёнок.

Одевалась бабушка не похоже на других. В 50-х годах ей было уже за семьдесят, отца она родила почти в тридцать девять, но я не могу припомнить её в затрапезном, старушечьем одеянии. Наверное, дома она облачалась в халаты, носила то, что попроще. Но когда выходила из нашей трущобы в люди, для меня начиналось ощущение праздника. Потому что тогда бабушка надевала своё самое лучшее, оно же и единственное, выходное платье. Скорее всего, это был обычный наряд из модного тогда крепдешина, и одевалась бабушка, конечно, по возрасту. Но платье сидело на ней не как на других старушках, а особенно благородно, по-старорежимному, ведь большýю часть своей жизни бабушка, как я уже говорил, прожила при царе. И это праздничное одеяние предвещало мне массу удовольствия, ибо означало, что мы отправляемся на электричке в город. Обычно она вела меня в Гастроном №5 на улице Вайнера, в самом центре Свердловска, неподалёку от универмага «Пассаж». Там, в кондитерском отделе, мы садились за столик на возвышении, и нам приносили мороженое или густой взбитый крем в восхитительных блестящих вазочках.

А ещё бабушка любила музыку, симфоническую, оперную. Особенно ей нравились тенора: Лемешев, Козловский, Александрович. Штопая носки или вытирая посуду, она слушала долгими вечерами наш старенький радиоприёмник «Рекорд», и вместе с ней впитывал музыку я. С тех пор у меня на всю жизнь сохранилась любовь к этим чарующим звукам, осталось ощущение уюта, домашнего тепла и какой-то необыкновенной умиротворенности, когда тихо звучит классическая музыка.

Да, наше семейство в посёлке многим отличалось от других. И это не просто моё сугубо эгоистичное, пристрастное мнение, не какая-то запоздалая фанаберия. Несколько лет назад во время одной из служебных командировок я встретился в Свердловске, который давно уже снова стал Екатеринбургом, со своим закадычным другом детства Васей Ильиных. Мы не виделись сорок с лишним лет и поначалу даже не знали, о чём говорить. Но мало-помалу нас захватили воспоминания.

— Знаешь, — сказал мне Вася, — если бы не ваша семья, моя жизнь могла бы сложиться совсем по-другому.

— О чём это ты? — не понял я.

— Когда я приходил в ваш дом, — ответил он мне, — то будто бы в другой мир попадал! Эта непременная скатерть на обеденном столе, эти блюдечки, десертные ложки, розеточки под варенье… У нас такого отродясь не водилось, хотя дом был побогаче вашего. И у соседей всё было по-другому — щи хлебали чуть ли не из общей миски. А у вас всё словно в кино! Тогда-то я и сказал себе, что буду жить так же, чего бы мне это ни стоило.

Сегодня Василий Терентьевич Ильиных, крупный инженер, проработавший много лет на одном из уральских оборонных заводов, на заслуженном отдыхе. Он лауреат Государственной премии, автор нескольких изобретений. И, добавлю, заядлый рыболов, исколесивший вдоль и поперёк не только Урал, но и его окрестности, побывавший едва ли не на всех озёрах и реках этого благословенного края…

Встреча через пятьдесят лет.

Вернёмся, однако, к бабушке. Думаю, узнай соседи о полученном ею стихотворном послании, наверняка сочли бы и её, и того, кто прислал открытку, если не сумасшедшими, то не совсем нормальными точно. Это была весточка от какого-то преданного бабушкиного поклонника времён её далёкой юности, дожившего, как и она, до преклонных лет. Как я понял по ироническим репликам родителей, человек этот каким-то образом сумел разыскать бабушку после многолетних усилий и теперь периодически слал ей стихи, может быть, даже собственного сочинения. Тогда в силу возраста и плохого знания букв я не мог оценить их поэтические достоинства. Подумал только, как красиво выведены строчки, вот бы мне научиться так! Естественно, это относилось лишь к художественному, каллиграфическому исполнению послания.

— Интересно, этот кавалер сам стихи сочинил или переписал у кого-то? — с ехидцей промолвил папа.

Бабушка не опускалась до каких-либо объяснений и загадочно молчала. Потом отправила открытку в сундук, где хранились какие-то пожелтевшие от времени письма, перевязанные голубой ленточкой; совсем уж старые, дореволюционные фотографии, наклеенные на тяжёлые плотные картонки; афиши любительских спектаклей, в которых она участвовала, будучи совсем молоденькой барышней, и много других загадочных вещей, вызывавших у нас, детей, жгучий интерес. Но сундук этот открывался крайне редко, зато когда уж это случалось, мы со всех ног бежали к перебиравшей свои сокровища бабушке и засыпали её вопросами:

— Баб, а что это такое? А это?..

А потом, как часто и необъяснимо случается с вещами, открытка куда-то затерялась вместе с другими посланиями того безвестного автора, бабушкиными бумагами и письмами, хотя некоторые артефакты, представляющие для семьи историческую ценность, у нас хранятся до сих пор. Например, одна из тех самых театральных афиш. Кстати, сам факт бабушкиного участия в любительских постановках, случившихся в какие-то незапамятные времена, тоже резко выделял её из всего нашего поселкового окружения, вознося над всеми на недосягаемую высоту. Правда, скорее всего, подобное ощущение существует лишь в моём сегодняшнем несколько рафинированном воображении…

Итак, бабушка понимающе и чуть снисходительно воспринимала лёгкую иронию моих родителей по поводу стихотворных упражнений её былого воздыхателя, но проявляла полное равнодушие к попыткам последнего возобновить знакомство. Лишь спустя много лет я понял, а, точнее, узнал причины этого безразличия.

В детстве я не задумывался, почему у меня есть бабушка, но нет дедушки. Вернее, дедушка у меня имелся, но один, мамин отец — дед Василий. Но ведь у каждого человека должно быть два деда, один с маминой стороны, другой — с отцовской. У меня же был лишь один — по материнской линии! Поразительно, но не только в раннем детстве, а и позже, в период отрочества и юности, я предпочитал, как сказали бы сейчас, не заморачиваться на эту скользкую тему, довольствуясь какими-то невразумительными отговорками родителей типа того, что, дескать, умер дедушка совсем молодым. Очевидно, в то время меня волновали совершенно другие проблемы и было абсолютно наплевать на генеалогию. А может быть, я интуитивно противился узнаванию правды и избегал размышлений по этому поводу. Скорее всего, справедливо и то и другое. Но рано или поздно семейная тайна должна была раскрыться. Случилось это, однако, уже в пору моего студенчества, когда бабушки давно не было в живых и расспросить её ни о чём я не мог. Удивительно, но, несмотря на то что я раньше не давал себе труда особо задумываться на данную тему, теперь, когда я узнал всю правду, мне показалось, что нечто подобное я, собственно говоря, и ожидал услышать. Хотя о какой всей правде могла идти речь, если узнать о ней мне пришлось из скупых пересказов родителей, которые и сами-то не были посвящены во все перипетии таинственной бабушкиной истории.

моя бабушка. Соликамск, август 1907 г.

Одним словом, отцом моего отца был австрийский военнопленный, оказавшийся в русском плену в Первую мировую войну. Какими судьбами его, то ли простого солдата, то ли капрала, а может быть, и офицера, занесло на Урал, в госпиталь, где работала сестрой милосердия моя бабушка, теперь одному лишь богу известно. Но в январе 1919 года родился мой папа, а незадолго до этого вышеозначенный военнопленный покинул Россию, очевидно, по истечении срока пребывания в плену. Кто может осудить бабушку за её поступок? И правомерно ли вообще так ставить вопрос, ничего не зная по существу об этой истории? Какие глубины человеческих чувств, какие переплетения людских взаимоотношений, наконец, какие драматические обстоятельства, не позволившие этим двум людям навеки связать свои судьбы, скрыты от нашего сегодняшнего взора под толщей ста лет, минувших с тех пор? А то, что бабушке тогда уже исполнилось тридцать семь лет и она до сих пор не была замужем, разве это не имеет значения?

О глубине бабушкиного отчаяния можно судить по тому, что именно тогда она отказалась от Бога, по-видимому решив, что он отвернулся от неё, и с тех пор уже никогда не ходила в церковь, не держала в доме икон и даже не осеняла себя крестным знамением. Не помню вот только, носила ли нательный крестик. Такое её поведение составляло разительный контраст с истовой набожностью моей матери, выросшей в глубоко православной деревенской семье. И мне, типичному продукту советско-пионерского воспитания, в далёкие детские годы всегда было тревожно наблюдать эту странную семейную дихотомию: искренне верующую в Бога совсем ещё молодую советскую женщину, каковой в тот период была моя мать, и утратившую такую веру мою старенькую бабушку, которая когда-то, в своей прошлой жизни, тоже ходила в церковь, отстаивала литургии, исповедовалась и принимала причастие.

Бабушка так и не вышла замуж, всю свою жизнь прожив вместе с сыном, моим отцом. Сначала в семьях сестёр, а когда папа женился, демобилизовавшись после войны, — в его, то есть в нашей семье. Скорее всего, она навсегда вычеркнула из памяти этот горестный эпизод своей биографии, того самого военнопленного, и никогда не упоминала о нём ещё и потому, что в 30-х годах это было уже не безопасно, а позднее — просто бессмысленно. Но и другие претенденты на её руку и сердце вроде того джентльмена, славшего ей открытки со стихами, с тех пор бабушке, думаю, были уже не нужны…

Сентябрь 1931 г.

Одно время у меня ещё имелся шанс побольше узнать об этой романтической истории. Пусть не из первых рук, бабушки-то уже не было на свете. Однако в живых ещё оставались её две сестры и один из братьев. Возможно, они могли бы что-нибудь рассказать. Но мы воистину ленивы и нелюбопытны, причём настолько, что часто не даём себе труда разобраться даже в собственной родословной!

Бабушкины братья и сестры были людьми примечательными. Один из них, Алексей Фёдорович Крестьянинов, всю свою жизнь, как и мой отец, протрубил на железной дороге. Сначала водил маневровые паровозики, шустрые, почти игрушечные, чем-то напоминающие суетливого, раздухарившегося человека. Потом пересел на солидные магистральные локомотивы. Работал на Урале, в Забайкалье и на КВЖД — Китайско-Восточной железной дороге. Здесь в 30-х годах прошлого века он каким-то образом предотвратил крушение поезда, за что и получил звание «Почётный железнодорожник». В советские времена это была очень высокая степень профессионального отличия, о которой, кстати, всегда мечтал мой папа и заработать которую ему так и не удалось. Звание это тогда давалось за исключительные поступки и обеспечивало существенную прибавку к пенсии, а также возможность один раз в году бесплатно проследовать по железной дороге в так называемом мягком вагоне, скажем, к месту проведения отпуска и обратно.

В памяти моей мой двоюродный дед, дядя Алёша, как мы все его звали, остался высоким, сухощавым, лысым стариком, обладавшим спокойным и добрым нравом. Лицом он был чем-то похож на артиста советского кино Олега Жакова, а лысиной — на советского же кинорежиссёра Сергея Герасимова. Его крупный породистый нос был весь в тонких красных прожилках, но не из-за пристрастия к алкоголю, а по совершенно другой причине. Ему, паровозному машинисту, часто приходилось в любую погоду высовываться из кабины мчащегося на полном ходу, выбрасывающего клубы дыма и снопы искр локомотива, чтобы лучше оценить окружающую обстановку. И обжигающий встречный ветер незаметно делал своё чёрное дело — кожа лица дубела, а нос приобретал характерный для людей его профессии облик.

Где-то на железной дороге он встретил и свою вторую жену Агриппину Семёновну, работавшую зажигальщицей сигнальных фонарей и стрелочницей. Я хорошо помню эту тихую бездетную пару пенсионеров, жившую в разделённом надвое доме на краю пристанционного посёлка Шувакиш, расположенного километрах в двадцати от города Свердловска. Вторую половину дома занимала семья Гуриных, также состоящая всего из двух человек: Екатерины Фёдоровны — сестры моей бабушки, а значит, и дяди Алёши, и её мужа, Ефима Петровича, подполковника в отставке. Их родной сын Володя умер во время войны от белокровия, а приёмная дочь Галина проживала отдельно. Тётя Катя, если уж продолжить кинематографические сравнения, в старости внешне была чем-то неуловимо похожа на актрису Татьяну Ивановну Пельтцер и обладала совершенно замечательным, уравновешенным, весёлым и неунывающим характером.

Соседи-родственники были очень дружны, часто заглядывали друг к другу в гости, благо для этого надо было пройти всего несколько шагов по двору вдоль стены, от одного крыльца до другого. Агриппина Семёновна, тётя Груша, была отменной стряпухой. Это понимали даже мы, дети, когда по праздникам в её доме накрывался стол, на который выставлялись немыслимо вкусные, неправдоподобно пышные и румяные шаньги, сладкие завитушки из сдобного теста, подовые пироги с рыбой (дядя Алёша слыл заядлым рыболовом), с капустой и даже с редькой. Всё это было с пылу с жару и запивалось морковным чаем, заваренным кипятком из самовара (с настоящим чаем тогда, в середине 50-х, была напряжёнка), заедалось ароматным земляничным, малиновым или клубничным вареньем. Дядя Алёша шутил: «За умение стряпать я тебя и полюбил, Груша».

В отличие от этой совершенно аполитичной четы, Гурины были старыми большевиками. Конечно, не с дореволюционным партстажем, но всё же вполне приличным, внушавшим в то время уважение окружающим. Гурин-супруг, хоть и имел лишь начальное образование, в Гражданскую войну воевал у красных и стал командиром, правда, невысокого ранга. Какого он был рода-племени — неизвестно. В младенческом возрасте его подкинули одной бездетной супружеской паре преклонного возраста. В приложенной к подарку записке только и значилось: крещёный, зовут Ефимом. Случилось это за три или четыре года до начала нового, двадцатого века в рабочем районе Перми — Мотовилихе. Ефим Петрович Гурин всегда был идейным ленинцем и принципиальным коммунистом. Настолько принципиальным, что во время войны с фашистами отправил при молчаливом согласии жены своего единственного слабого здоровьем ещё несовершеннолетнего парнишку-сына трудиться рабочим на оборонный завод в Ижевске, где тот, сполна хлебнув лиха, испытав голод и холод, надорвался от непосильного труда и недоедания, заболел лейкозом и очень быстро умер. Думаю, тётя Катя до конца жизни не могла простить ни себе, ни мужу эту ужасную потерю, хотя вслух и не говорила об этом.

Насколько я помню, оба регулярно посещали партийные собрания, часто отправлялись по общественным делам на электричке в Свердловск, заседали в каких-то исполкомах, советах и других столь же серьёзных органах. В доме у них всегда была идеальная чистота и спартанская обстановка. На кухонном столе, застеленном простой клеёнкой, лежали свежие газеты с аккуратно, под линейку, подчёркнутыми красным карандашом статьями, очевидно, носящими руководящий характер. Но, несмотря на весь этот скучнейший антураж, Гурины были весьма компанейскими и весёлыми людьми. У них часто собирались шумные посиделки, как правило, состоящие из моих родителей, бабушки и соседей-родственников, живущих за стеной. Иногда в соответствии с предварительной договоренностью к компании присоединялись и другие поселковые аборигены, поддерживающие с этой гостеприимной четой приятельские отношения. Спиртного пили не много, во всяком случае я не помню, чтобы кто-то когда-либо напивался во время таких застолий. Закуска была немудрёной, но зато её было много — главным образом пельменей. Их любили все, и готовились они в огромных количествах — сотнями штук! Нам, детям, накрывали отдельно, пельменями нас кормили в первую очередь и потом отправляли на улицу, если летом. Ну, а если дело было зимой, когда долго не набегаешь на морозе, то ничего не попишешь, разрешали остаться дома.

Такие застолья бывали долгими и весёлыми, со смехом, шутками и остротами, на которые был весьма горазд мой папа, с громким пением хором, а иногда и с танцами под патефон, а позднее — под радиолу. Мы, малышня, любили подобные посиделки взрослых, ибо к нам в таких случаях все были добры и снисходительны, и мы под шумок проказничали как могли. Когда все уставали, включался телевизор «Беларусь», казавшийся чудом тогдашней техники по сравнению с допотопным «КВН», громоздким телевизионным ящиком, экран которого был размером меньше почтовой открытки. Смотреть его приходилось не иначе как через огромную выпуклую стеклянную линзу, полую изнутри и заправлявшуюся дистиллированной водой. Но и такой телеприёмник был в нашем посёлке редкостью. А вот Гурины, как особо заслуженные люди, имели упомянутую мной «Беларусь», располагавшую экраном не в одну почтовую карточку, а в полторы…

Тётя Катя до самой старости сохраняла в себе какую-то искристую хулиганинку, время от времени прорывавшуюся наружу наперекор и почтенному возрасту, и назидательной скукоте большинства её ровесников. Такой она была, по воспоминаниям бабушки, с малых лет. Наверное, именно это и притягивало к ней нас, малышню, вопреки насаждавшемуся в школе культу примерного поведения. Когда я сегодня слышу трогательную песенку старой мудрой черепахи Тортиллы из давнего детского фильма «Золотой ключик», перед моим мысленным взором почему-то предстает именно тётя Катя, а не Рина Зелёная, великолепно исполнившая её. И это она, тётя Катя, как бы даёт мне, тогдашнему сорванцу, напутствие из ещё не снятой в то время кинокартины:

Юный друг, всегда будь юным,

Ты взрослеть не торопись,

Будь весёлым, дерзким, шумным,

Драться надо — так дерись!

Никогда не знай покоя,

Плачь и смейся невпопад,

Я сама была такою

Триста лет тому назад.

…Домой на другой конец посёлка мы возвращались из гостей обычно поздно. Если дело было зимой, то нас с сестрой везли на санках. Скрипели полозья, искрился в лунном сиянии снег, а по небу — хорошо помню одно из таких наших поздних возвращений — медленно плыла яркая звёздочка, ничем не отличимая от мириад других, мерцающих во Вселенной. Это был Спутник. Первый советский искусственный спутник Земли! Мы с мамой и с отцом, затаив дыхание, следили за ним, запрокинув головы, а на санях, укутанная в одежды, мирно спала моя сестра Лида. Подходил к концу 1957 год.

Самая младшая из бабушкиных сестёр Александра то ли ещё во время Гражданской войны, то ли уже после неё вышла замуж за лихого красного конника и, конечно же, форменного разбойника Николая Михайловича Вотинова. Когда его разгоряченный, хмельной эскадрон, или как он там назывался, размахивая над головой шашками, паля из наганов и ружей, влетал в городок, где жила моя бедная бабушка с сёстрами и братьями, все его обитатели замирали от ужаса, кроме Александры, на которую давно уже положил глаз красный командир Вотинов. Он осаживал запаренного коня у ворот зазнобы, валился на руки ординарца, так как частенько бывал изрядно поддатым, и бросал к ногам своей возлюбленной злато-се́ребро неясного происхождения. Обыватели, выглядывая из-за занавесок, со страхом и завистью наблюдали такие сцены. До тех пор, пока Николай Михайлович не увёз Александру в большой город и не женился на ней. Примерно такая картина складывалась у меня из обрывков фраз, долетавших до моих детских ушей во время неосторожных разговоров взрослых.

Разумеется, по имени-отчеству его в те годы никто не называл. Николаем Михайловичем он стал позднее, когда, окончив Промакадемию, в которой, кстати, одно время учился и Н. С. Хрущев, Вотинов быстро стал делать карьеру. Этому, безусловно, способствовали и его боевые заслуги, отмеченные Орденом Красного Знамени — высшим в то время знаком отличия молодой Советской Республики, которым Николай Михайлович был награждён ещё в 1923 году.

Вся его дальнейшая жизнь была связана с Уралом и Восточной Сибирью. Здесь он занимал и до войны, и после неё ряд довольно высоких руководящих постов. В начале 1930-х годов работал в Челябинской области директором Бакальского рудоуправления; в последующие годы возглавлял то ли в Красноярске, то ли в Хакасии крупные золотодобывающие предприятия и промышленные объединения. Говорят, имел в своём распоряжении самолёт для облёта подведомственных объектов. В 50-е годы они с тётей Шурой изредка по пути в Москву останавливались в нашем посёлке, чтобы повидаться с роднёй. А когда приходили ненадолго к нам, то приносили подарки, из которых мне запомнились только поразившие моё неокрепшее воображение громадные коробки шоколадных конфет. После ухода Вотиновых в нашей убогой комнатушке ещё несколько дней витал упоительный запах какого-то необыкновенного табака — Николай Михайлович курил трубку — и ещё чего-то, чему я тогда не мог подобрать даже названия. Это были французские духи тётушки Шуры!

Осталось упомянуть ещё об одном бабушкином брате — Николае Фёдоровиче Крестьянинове, полном тёзке моего папы. Но его я никогда не видел, так как он умер довольно рано от разрыва сердца. Зато мне не раз приходилось бывать с родителями и бабушкой в доме его вдовы, тёти Лены, расположенном в самом центре Свердловска, рядом с Дворцом пионеров и ещё одним зданием, о котором как-то темно, невнятно и полушёпотом отзывались горожане. Нам, детям, о нём вообще ничего не полагалось знать, да и взрослые старались поскорее перевести разговор на другое, если вдруг кто-то касался запретной темы. Чувствуя, что здесь кроется какая-то тайна, я тем не менее особенно не задумывался по этому поводу, довольствуясь обрывками случайно брошенных фраз.

Посёлок Туим, август 1955 г.

Дом был невысокий, явно дореволюционной постройки, напоминавший приземистые купеческие особняки, которых в те годы в Свердловске оставалось ещё немало. Если не ошибаюсь, он был выкрашен в тот же цвет, что и Дворец пионеров, который привлекал меня куда больше, нежели таинственная постройка неподалёку. Ведь во Дворце, располагавшемся в красивом старинном здании, работали всяческие кружки и секции, там проходили утренники и новогодние ёлки, попасть на которые было пределом наших мечтаний, потому что на них вручались подарки.

Думаю, читатель уже догадался, что загадочным объектом, о котором идёт речь, был так называемый Дом инженера Ипатьева, в котором в 1918 году уральские большевики расстреляли Николая Второго и его семью. Дома давно уже нет, он был снесён при Ельцине, возглавлявшем в 70-е годы Свердловский обком КПСС; и сегодня на месте Ипатьевского особняка стоит Храм на Крови, возведённый в память о трагическом событии, произошедшем здесь более ста лет назад.

Волей судьбы в раннем детстве мне много раз приходилось соприкасаться, не зная того, с ещё одним историческим памятником, связанным с гибелью последнего русского самодержца. Наш посёлок Шувакиш в 50-е годы прошлого века со всех сторон плотно обступали густые леса, и здесь было настоящее раздолье для нас, детворы.

расстрела царской семьи

Зимой мы катались на лыжах и санках на Ивановской горе, рядом с которой стоял дом наших родственников. Летом на этой же чистой, поросшей весёленьким сосняком и пронизанной солнечным светом горке, усыпанной сухими хвойными иглами, собирали душистую лесную землянику, нанизывая её, нагретую на солнцепёке, на длинные травяные былинки. За более серьёзной ягодой — черникой и той же земляникой, но собираемой не между делом и тут же отправляемой в рот, а для варенья, то есть в корзинку, бидончик или стеклянную банку с привязанной к ней в качестве ручки бечёвкой, мы уходили подальше, километра за два-три от дома. Родители давно привыкли к таким нашим отлучкам и особенно не беспокоились. Нам же все лесные маршруты были прекрасно известны, как и ягодные места, которых в окрестностях посёлка имелось немало. Леса мы ничуть не боялись, правда, старались обходить стороной некоторые загадочные места, от которых веяло каким-то могильным холодом и непонятной тревогой. Бывало, идешь по лесу, собираешь в корзинку ягоды или грибы, и вдруг с какого-нибудь пригорка тебе открывается мрачная картина: затянутая густой ряской воронка небольшого, метров двадцати-тридцати в диаметре, озерца с тяжёлой чёрной водой. Со всех сторон его обступают высоченные дремучие ели, касающиеся своими массивными, покрытыми плесенью и лишайником нижними ветвями поверхности неподвижной воды. Кажется, вот сейчас оступишься, поскользнёшься — и покатишься вниз, и ничто тебя уже не остановит. А там глубина немереная, затянет на самое дно — и никогда тебя не найдут! Находиться на берегу было жутко, но какая-то неведомая сила влечёт тебя к этой тине, к свинцовой, затхлой воде. Так и хочется заглянуть в её чёрное зеркало, как будто в нём можно что-то увидеть, кроме собственного испуганного отражения. Неподалёку в лесной чаще скрывалось ещё несколько озёр размером поменьше, но таких же угрюмых и непонятных. Прошло много лет, прежде чем я, да и все мы узнали, какую страшную тайну хранило в себе это место.

Ещё в середине XIX века сей участок земли, расположенный в двух с половиной километрах к северу от нашего посёлка Шувакиш, купил подрядчик по имени Гавриил и построил здесь первую рудничную шахту в надежде отыскать золото. Жители окрестных деревень называли его Ганей, отсюда и пошло: Ганина Яма. В конце XIX столетия на шахтах добывали железную руду и жгли уголь для домны Верх-Исетского завода. В начале XX века рудник забросили, после чего шахты обвалились и поросли молодым леском. Сама Ганина Яма с тех пор представляла собой небольшой, но глубокий котлован, заполненный грунтовой водой, вокруг которого располагалось несколько других давно заброшенных шахт, шурфов и карьеров, где прежде также добывали руду. На них мы и натыкались в детстве, бродя по лесу.

Сюда, в эту Ганину Яму, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года после расстрела в Доме Ипатьева и привезли останки Николая Второго и его семьи. Их сбросили в старую рудничную шахту, но затем, спохватившись, извлекли оттуда, чтобы сжечь, предварительно облив керосином. Сегодня трудно найти человека, который бы не знал этой ужасной истории. Тогда же власти умели хранить секреты, и я думаю, никто из жителей посёлка Шувакиш не догадывался о том, что скрыто в окрестном лесу. Лишь в 70-е годы, когда мы уже переехали на Украину, здесь стали появляться первые богомольцы, каким-то образом узнавшие правду. А летом 1991 года, ещё при прежнем режиме, по благословению архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Мелхиседека возле Ганиной Ямы был установлен первый поклонный крест. Впоследствии заброшенный рудник становится широко почитаемым в православной среде. В 2000 году на его месте был основан монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев. Несколько лет назад я побывал в этих местах, заехал в Шувакиш, посетил монастырь, в котором семь великолепных, срубленных из звонкой уральской сосны храмов — по числу убиенных членов царской семьи.

Сегодня мало что в окрестностях монастыря напоминает картины моего далёкого детства. Лес уже не тот, он не кажется больше таким уж мрачным. Нет чёрного таинственного озера, вселявшего ужас в наши детские души. Его давно осушили, засыпали, и теперь на том самом месте можно видеть лишь небольшое углубление в земле, рядом с которым вкопан уже потемневший от времени деревянный крест.

С возрастом я всё чаще мысленно возвращаюсь в эти края, где прошло моё раннее детство. Словно в старом кино, вижу наш неуютный, но такой прекрасный, как всё, что связано с беззаботным временем детства, посёлок Шувакиш, его унылые серые постройки, покосившиеся заборы, непролазную осеннюю грязь кривых улиц, своих босоногих друзей-приятелей. Вижу совсем ещё молодую маму, и смеющегося отца, и, конечно же, бабушку. Её светлый образ будит во мне самые первые, неправдоподобно далёкие воспоминания. Вот я, едва научившийся ходить, выбегаю почти голышом, в одной лёгонькой распашонке, на наш поросший мягкой травою дворик. В лицо мне бьют лучи яркого утреннего солнца, меня овевает ласковый летний ветерок. Ещё не проснувшись как следует, я тру маленьким кулаком глаза, прогоняя прочь остатки ночных сновидений. И вдруг вижу бабушку, растапливающую посреди двора самовар сухими берёзовыми лучинами и прошлогодними сосновыми шишками, которые напоминают маленьких растопыренных ёжиков. Самовар покоится прямо на траве, из трубы его вьется лёгкий дымок. Бабушка подхватывает меня на руки, смеясь, осыпает поцелуями, щекочет губами шею, голый живот. И я заливаюсь радостным смехом, выражая тем самым ощущение абсолютного счастья, которое нельзя передать никакими словами.

Я вспоминаю то далёкое утро светлого летнего дня и как бы воспаряю мысленным взором над посёлком Шувакиш, над нашим двором с начинающим закипать самоваром. И вот уже с невообразимой высоты становятся едва различимыми и лужайка, и бабушка, и я сам, что-то взахлёб орущий и размахивающий руками.

Глава 2.

Умер Сталин

Пожалуй, это один из тех редкостных случаев, когда раннее детское впечатление имеет точную временную определенность, ибо связано с конкретным историческим событием, а именно — со смертью Сталина. На своём веку мне довелось прочитать немало воспоминаний на эту тему. Их авторы описывали свои переживания, кто в прозе, а кто и в стихах — в меру дарованного таланта и личного отношения к этому человеку. Кто-то из мемуаристов был к тому времени уже многое повидавшим и пережившим человеком, возможно, даже прошедшим через ГУЛАГ. Кто-то ещё оставался восторженным юношей, для которого смерть вождя означала чуть ли не конец мироздания. Для кого-то эта смерть казалась вселенской утратой, а кто-то облегчённо вздохнул, радуясь уходу тирана. Кто-то присутствовал на похоронах лично, а кто-то скорбел вместе со всеми, находясь за тысячи километров от столицы, в такой, например, дыре, как наш посёлок Шувакиш. Кто-то, подобно Евгению Евтушенко, в дни траура продирался сквозь обезумевшую толпу от Трубной площади к Колонному залу, чтобы впоследствии написать такое вот свидетельство очевидца:

«Дыхание десятков тысяч прижатых друг к другу людей, поднимавшееся над толпой белым облаком, было настолько плотным, что на нём отражались и покачивались тени голых мартовских деревьев. <…> Вдруг я почувствовал, что иду по мягкому. Это было человеческое тело <…> люди, швыряемые волной движения к грузовикам, разбивали головы о борта. Борта грузовиков были в крови. <…> И в этот момент я подумал о том человеке, которого мы хоронили, впервые с ненавистью. Он не мог не быть не виноват в этом…»

А кто-то, подобно моему отцу, несмотря на всю кажущуюся непомерной тяжесть случившегося, всё-таки отпахал смену, одному ему ведомо как, и теперь, не чуя под собой ног, волочился обессилевший и подавленный горьким известием домой по слежавшемуся и грязному мартовскому снегу.

Совсем маленьким я любил смотреть из окна нашей засыпной землянки-избушки, как отец возвращается с работы. Зимой от станции к дому он обычно шёл понизу, так было ближе. Весной и осенью, а иногда, если лето выдавалось слишком дождливым, то и летом, эта нижняя дорога по краю болота совсем раскисала и все предпочитали другой, окольный путь — поверху. Приходилось, конечно, делать изрядный круг, зато не утонешь в грязи по самые уши. Другое дело — зимой. По протоптанной в снегу тропинке до станции можно было добежать за считанные минуты! Это имело большое значение, особенно когда опаздываешь на электричку.

Отцу же опаздывать было никак нельзя, вся его жизнь подчинялась строгому расписанию — железнодорожному графику. Придя невредимым с войны, он вернулся в депо и, поработав там какое-то время слесарем, вскоре поехал помощником машиниста, а затем и машинистом на секциях — так на профессиональном языке железнодорожников назывались электрички, к тому времени ставшие уже привычным средством пригородного сообщения. Из Шувакиша до электродепо, расположенного на окраине Свердловска, добираться приходилось также на электричке. В депо папу ждали секции и его бессменный, преданный помощник Сашка Трегубов, живший поблизости, на Сортировке. С ним они и отправлялись в очередную поездку — в Нижний или в Верхний Тагил, в Верх-Нейвинск, в другие города и посёлки области.

Не раз и не два отец брал и меня в такие поездки, а когда я подрос, то случалось ездить и с ночёвкой. Сидишь, бывало, у папы на коленях, а за лобовым стеклом навстречу тебе в свете прожектора бешено мчится снежная круговерть. В кабине тепло и уютно, тикает скоростемер, позвякивают, мерцают в полумраке мягким электрическим светом какие-то приборы, пахнет мазутом и чем-то ещё, горьковатым, непередаваемо железнодорожным. На виражах поезд кренится, его толчками бросает из стороны в сторону. От скорости и этих толчков захватывает дух, но ты ничего не боишься, потому что видишь, как спокойны отец и дядя Саня Трегубов.

Шувакиш, середина 1950-х

Значит, всё в порядке, всё идет как надо, и нечего опасаться, поезд не перевернётся. Мы не проскочим на красный и не столкнёмся с другой электричкой, которая — может ведь такое случиться! — вот сейчас выскочит из темноты, несясь нам навстречу по нашей же колее. Как бы читая мои мысли, дядя Саня вдруг говорит:

— Коля, а представь, что вышла из строя автоблокировка и нам навстречу мчится поезд, что тогда будем делать?

— Не говори ерунды, — отвечает папа. — Пройди-ка лучше в хвост, проверь… — И он объясняет, что должен проверить его помощник.

— Ну, а всё-таки, — не унимается дядя Саня перед тем, как отправиться в хвост электрички. — Представь себе, вдруг?

— Ты сам, что ли, не знаешь? — терпеливо спрашивает отец: — Включаем экстренное торможение, подаём звуковой сигнал…

— А если видим, что не успеваем затормозить, что тогда?

— Тогда будешь на ходу прыгать, — говорит спокойно папа.

— А ты? — спрашивает Трегубов.

— Кто-то же должен остаться, я машинист, отвечаю за людей, за поезд.

— А я что, не отвечаю? Я тоже останусь, — говорит дядя Саня, как мне кажется, с обидой и поспешно выходит в тамбур.

Слава богу, ничего подобного в железнодорожной судьбе отца не произошло. Хотя случалось всякое. Помню, однажды он вернулся с работы совершенно неузнаваемым: землисто-серое, осунувшееся лицо, тяжёлая походка. Выглядел постаревшим на несколько лет, даже мне, пацану, занятому своими делами, это сразу же бросилось в глаза. Мы с сестрой тут же притихли, не понимая, в чём дело. Отец при нас ничего объяснять не стал. Но мама, видимо, всё поняла. Они о чём-то долго говорили на огороде. А вечером, лёжа в постели, я услышал, как папа шёпотом, думая, что мы спим, говорил маме, видимо, продолжая прерванный ранее рассказ:

— Идут они вдвоём по полотну, не оглядываясь, прямо по шпалам. Обнялись и ничего не слышат, как в гипнозе каком-то. Я чувствую, что экстренного торможения не хватает, давлю беспрерывно на свисток, а они идут! Санька свесился на подножке, голос сорвал в крике. Он бы спрыгнул, да не опередишь электричку, хоть и включены все тормоза… Так и ударили мы их сзади… Два трупа, парень и девушка… Молодые… Не знаю, может, покончить с собой решили, а может, затмение какое нашло, и так бывает.

Их с дядей Сашей тогда долго «таскали» — словечко отца, — вызывали в органы. Но никакой за ними вины не нашли. Однако такие истории навсегда оставляют зарубки на сердце. Случай этот был не единственный. Нам с сестрой о них, конечно же, не рассказывали, но по каким-то обрывкам фраз, бросаемым взрослыми, мы, во всяком случае я, догадывались о произошедшем.

В детстве мне пару раз случалось и управлять электричкой. Это, конечно, сильно сказано: управлять! Тем не менее нажимать на контроллер самостоятельно под бдительным оком и твёрдой дланью отца довелось. До сих пор живо во мне это чувство: давишь ещё не окрепшей рукой на такую штуковину вроде массивного рычага, которая называется контроллер, а папа стоит наготове рядом. Одновременно чуть-чуть подаёшь рычаг от себя и тут же резко с клацаньем возвращаешь обратно. И, о чудо! Вдруг чувствуешь, как поезд едва заметно сдвигается с места. Ещё миг — и он уже набирает скорость. Ты ощущаешь это не только по медленно уплывающему перрону, но и по подрагиванию вагона на рельсовых стыках, по участившемуся щёлканью скоростемера. И только тогда начинаешь осознавать, что это ты, именно ты, а не кто другой, сдвинул эту махину с места! И непередаваемое чувство восторга, какой-то особенной гордости за себя, за отца, за дядю Саню, за всех на свете машинистов поездов и их помощников охватывает тебя в эту незабываемую минуту.

Но всё это будет позже, когда подрасту, когда начну самостоятельно вскарабкиваться на ступеньки вагона с низенького шувакинского перрона или вообще с насыпи железнодорожного полотна за нашим посёлком, где меня будут подхватывать руки отца, свесившегося со ступеней головного вагона притормозившей ради меня электрички.

Итак, я любил наблюдать из окна, как папа возвращался с работы. Конечно, такие мои наблюдения чаще всего случались зимой, когда на дворе снег и стужа и оттого тебя не пускают на улицу. Ты сидишь дома и со скуки глядишь в окно, ковыряя пальцем налипший на стекло иней. Телевизора у нас в ту пору не было, да и мало кто в нашем посёлке мог тогда позволить себе это чудо техники. Ледяные узоры на стекле оставляли для обзора лишь маленькое пространство. Вид из окна был унылый и жалкий: серый, заснеженный пейзаж под низким уральским небом; огород весь в сугробах; покосившийся забор из неошкуренного, местами сгнившего чёрного горбыля; накренившаяся будка, прости господи, туалета, наспех сколоченного прежним владельцем избушки; далее шла узкая стёжка, протоптанная в снежной целине, а за нею уж начинался и лес, хмурый, еловый, страшный.

Странное дело, это сейчас, когда я пишу эти строки, тот вид из окна кажется мне тоскливым и мрачным. Тогда же всё воспринималось иначе. Ведь это была привычная мне среда обитания, в которой я произрастал чуть ли не с самого рождения и ничего иного не видел.

Зимний день короток, особенно на Урале. В серых сумерках где-то вдали возникала высокая худая фигура отца. Обычно он шёл по тропинке быстрым шагом, так, что развевались полы его длинной железнодорожной шинели. (Сколько помню себя в детстве, он всегда ходил в шинели. Сначала в армейской, пока не износил, потом — тоже в казённой, только уже в железнодорожной. Где-то к концу 50-х годов наконец приобрёл пальто, но поносить его толком так и не удалось. Но об этом я расскажу позднее.)

Отец шёл по тропинке, а вокруг него, поднимая снежную пыль, повизгивая, поскуливая, погавкивая, подпрыгивая и припадая к земле, рыская из стороны в сторону, облизывая моему папе руки, а иногда и лицо, куролесила чуть ли не вся наличная собачья живность из числа наших поселковых дворняг. И он тоже ничуть не меньше дворняг радовался этой игре, задавал собакам шутливую трёпку, тыкал мордами в снег, отшвыривал их в сугроб, отбегал вперёд, ожидая, пока они оклемаются и, выбравшись из глубокого снега, вновь кинутся на него. Он упивался этой игрой. А я, визжа от восторга, смотрел из окна на папу. Наверное, он был кумиром всех наших шувакинских собак, если, конечно, у собак бывают кумиры. И, если верить в реинкарнацию, он, скорее всего, тоже был в прошлой жизни этим бескорыстным и преданным человеку существом. Кто знает, может, стал он одним из них и уйдя в мир иной.

Трудно сказать, наблюдал ли я из окна за отцом, бредущим со станции, в тот памятный мартовский день 1953 года. Скорее всего, нет, и он вошел в дом неожиданно. Может, ещё и поэтому всё произошедшее потом произвело на меня столь жуткое впечатление…

Знал ли я до этого что-нибудь о смерти? Нет, поставим вопрос по-другому: знал ли я, четырёх с небольшим лет от роду, что человек смертен? Сейчас мне трудно припомнить, до того дня или после мне стала известна эта печальная истина: все люди рано или поздно умирают. Но хорошо помню, сообщила о ней мне моя мама. Как сейчас вижу нашу единственную комнатку, старый скрипучий квадратный стол с точёными ножками, стоящий посередине, себя, взгромоздившегося на него, и маму, которая гладит на этом столе бельё. За отсутствием других развлечений я наблюдаю за утюгом, как он, шипя и образуя облачка пара, повинуясь материнским рукам, разглаживает полотенца, рубашки, штаны, носовые платки. Наверное, мы беседовали о чём-то интересном, но память не сохранила ничего, кроме поразившего меня откровения: все люди, живущие на земле, в конце концов умирают! Оказывается, когда-то умру и я! Это было столь неожиданно, страшно и несправедливо, что я даже расплакался. Скорее всего, мама пожалела о сказанном и как смогла постаралась исправить свою оплошность. Прекрасно помню, что она завела речь о каком-то чудодейственном порошке, который я изобрету, когда вырасту. И все люди на земле будут мне благодарны, ибо это будет порошок бессмертия. Ну, и далее в том же роде. Такое предполагаемое развитие событий меня несколько успокоило, и я уже не столь трагично стал воспринимать неизбежное.

…Итак, дверь отворилась, и вошел мой папа. Не раздеваясь, как был в своей неизменной шинели, он бросился ничком на нашу железную койку и зарыдал. Я видел, как сотрясались его плечи, слышал его глухие всхлипы и не мог от ужаса проронить ни слова. Я видел, как плачут люди, например, моя сестра Лида или мой лучший друг Вася Ильиных, когда его бьёт старший брат Сергей или треплет за уши за какую-то очередную провинность отец, Терентий Львович. Частенько приходилось плакать и мне самому — я рос обидчивым ребёнком, и слёзы порой являлись единственным способом продемонстрировать свои обиды. Наконец, я видел, как тихо плакала по какому-то поводу мама, вытирая пальцами слёзы, стараясь, чтобы их не заметили мы с сестрой. Но чтобы рыдал отец! Это было выше моих слабых сил, и вынести этого я не мог. Я стоял в оцепенении и с ужасом смотрел на папу. Он сумел взять себя в руки, поднялся и, сидя сгорбившись на кровати, произнес незнакомым голосом:

— Умер Сталин…

Таким я запомнил этот день на всю оставшуюся жизнь. Мой отец, конечно же, не был сталинистом. Но ведь рушилось мироздание! Думаю, как и все окружавшие нас в те годы люди, он вообще мало размышлял о политике. Заботы были иные: как прокормить семью, как построить новый дом, как выдержать очередную переэкзаменовку на право вождения электровоза и так далее. Но он никогда не был и серым, задавленным трудностями быта человеком. Не зря ведь его считали в нашем посёлке интеллигентом. И не только потому, что отец принадлежал к рабочей аристократии, которой всегда являлись машинисты локомотивов. Он, например, никогда не ругался матом. Во всяком случае я не слышал от него этого ни разу, даже тогда, когда, явно не замечая меня, он общался с соседями или товарищами по работе, как правило, не стеснявшимися употреблять крепкие выражения.

Несмотря на то что папа, как мне кажется, в то время не интересовался политикой, он регулярно следил за ежедневными новостями. Спрашивается, ну откуда мне было знать об этом? Между тем всё очень просто, из нашего видавшего виды радиоприёмника часто звучало скучнейшее: «Передаём последние известия», и я никак не мог сообразить, как же так, обещают, что эти ненавистные мне известия будут последними, а спустя какое-то время их передают вновь и вновь!

Много-много лет спустя после того памятного дня, когда умер Сталин и плакал сражённый горем отец, состоялся у меня с ним один примечательный разговор. К тому времени я уже был членом партии, работал в газете. Стояли глухие брежневские времена, страна готовилась с помпой отметить семидесятилетний юбилей надоевшего всем генсека, и пресса, радио, телевидение без устали трубили о его выдающихся заслугах. Все мы давно понимали, что идет явный перебор, но плыли по течению, не особо утруждая себя подобными размышлениями. Тогда-то и задал мне папа этот вопрос: «Что, новый культ личности, теперь уже Брежнева, насаждают?» Я что-то мямлил в ответ, дескать, культ — это ведь не только славословие в чей-то персональный адрес, но и массовые репрессии, казни, сейчас же всего этого нет. Отец вроде бы согласился, но я видел, что мои доводы его всё-таки не убедили.

Жалею, что ни тогда, ни позже я не спросил его, помнит ли он тот самый далёкий мартовский день, который навечно запал мне в душу. Вообще я очень о многом не успел расспросить папу, хотя мысль такая в последние годы его жизни меня посещала все чаще. Но кто же мог знать, что он уйдет от нас так неожиданно рано.

Мне, как и многим моим сверстникам, частенько приходилось размышлять о Сталине и его эпохе, как-никак, я ведь тоже в какой-то степени был его современником и застал те лихие времена, пусть совсем маленьким и на самом их излете.

Помню наши мальчишеские, как сейчас говорят, приколы типа: почему Сталин ходил в сапогах, а Ленин в ботинках? Игра слов, отвечать следовало: по земле! Помню, как после расстрела Берии мы распевали глупую песенку: «Берия, Берия, вышел из доверия, а товарищ Маленков надавал ему пинков». Помню я, оказывается, многое. В том числе и то, чего не мог тогда понимать в силу своего нежного возраста. Например, храню смутные воспоминания о каких-то гонениях на мою первую учительницу Веру Николаевну Щепкину, не пожелавшую, как шептались взрослые, принимать новую правду о Сталине, открывшуюся после двадцатого съезда. Но за такое уже, слава богу, людей не расстреливали, не сажали.

И всё же мне в жизни не раз приходилось ощущать на себе цепенящее дуновение сталинского ветерка. Впервые это произошло во втором или третьем классе. Собственно, тогда я мало что понял, а вот родителям переволноваться пришлось. Притчей во языцех в нашем посёлке слыл Пашка Темнов (имя и фамилия изменены), мой сверстник и отчаянный хулиган. Если честно, то мы, мальчишки, побаивались его и старались не связываться с ним, обходить по возможности стороной. Кстати, как я узнал много позже, он плохо кончил: сидел в тюрьме за какие-то противоправные действия и потом погиб по пьяному делу. Устав от его террора, мы с Лёнькой Бугровым, моим дружком, видимо, начитавшись книжек о героях войны и революции, решили поднять на борьбу с Пашкой-супостатом всё мальчишеское поголовье станции Шувакиш. И не нашли ничего лучшего, как расклеить где только можно прокламации с соответствующим воззванием. Как сейчас помню, заканчивалось оно пламенным призывом: «Боритесь против Темнова!» В сумерках мы налепили свои исписанные каракулями листовки на столбы, на заборы, на стены общественных зданий, коих в нашем посёлке было всего два — продуктовая лавка и помещение железнодорожной станции, в котором располагалась ещё и шувакинская начальная школа. Представляю удивление наших поселковых, когда наутро, идя к электричке, они вдруг обнаружили расклеенные повсюду листки сомнительного содержания. Это сейчас, в начале двухтысячных, когда я пишу эти строки, трепли языком и распространяй что попало, народ давным-давно ко всему привык. Тогда же на любое подобное действие требовалась строжайшая санкция властей. Люди в те годы проявляли завидную бдительность, ещё свежи были в памяти недавние времена, когда за такую вот детскую шалость могли жестоко поплатиться родители баловников. Смутно припоминаю, что из-за этой дурацкой истории отца с матерью вызывали «куда следует», вроде бы даже хотели раздуть дело, но ограничились суровым внушением — времена уже были не те…

Наверное, это так и есть: многое, и не только большое, как утверждал поэт, лучше видится на расстоянии. Хотя я убеждён и в обратном: невозможно до конца понять тех, кто жил когда-то до нас, не побывав в их шкуре, оценивая их поступки с высоты и по меркам только сегодняшнего дня. Поэтому, когда я слышу во многом справедливые слова, обличающие все жестокости и преступления сталинской эпохи, а иногда заодно и людей, живших в то время, я почему-то всегда вспоминаю тот серый мартовский день, нашу заваленную снегом избушку и навзрыд плачущего отца.

Однажды Сергей Михайлович Соловьёв, выдающийся русский историк, примерно так отозвался о Петре Первом: не могу назвать его великим человеком; не потому, что он не велик, а потому что не человек. Думаю, что и о Сталине лучше не скажешь.

Глава 3.

Течёт река Волга…

Честно скажу, когда я вспоминаю эту давнюю историю, то испытываю неловкость, даже стыд, перед памятью моего давно умершего деда — за один свой поступок, неосознанно совершённый ещё во времена моей комсомольской юности. Будучи студентом горного института, я мечтал стать журналистом. И вот однажды областная газета, с которой я только-только начал сотрудничать (это было, кажется, на втором курсе), поручила мне, мальчишке, непрофессионалу, одно дело, к которому я отнёсся со всей ответственностью и энтузиазмом новичка.

мой однокашник и друг Володя Иванов («Иванчик»).

Днепропетровск, 1970 г.

— Пойдёте на закрытый просмотр кинофильма «Шестое июля», — сказала мне завотделом культуры «Днепровской правды» Евгения Яковлевна Курина. — Хотелось бы услышать мнение представителя молодого поколения о фильме и о событиях, рассказанных в нём.

Я был счастлив! Такое важное задание, настоящее, журналистское! Нельзя ударить в грязь лицом! В то время картина считалась довольно спорной, так как в ней было допущено не совсем каноническое изображение Ленина и той сложной ситуации, в которую попало молодое Советское правительство в связи с убийством левыми эсерами германского посла Мирбаха. Поэтому, прежде чем выпустить фильм в широкий прокат, да ещё в провинции, требовалась некоторая идеологическая подготовка зрителя, маленьким вкладом в которую и должна была стать моя заметка.

После просмотра, вернувшись к себе в общежитие, я бодро приступил к написанию материала. Долго думал, с чего начать, чтобы чувствовалось хорошее перо автора заметки, чтобы было интересно с первых же строк и в то же время идеологически выдержанно — в редакции мне уже успели внушить это непреложное правило советской журналистики.

«Дед любил Волгу, — вывел я первую фразу и добавил: — А ещё Кондурчу, маленькую речушку, её приток. Она текла, заросшая камышами и травой, местами совсем обмелевшая, текла среди живописной среднерусской равнины, чтобы попасть в объятия могучей красавицы матери». После столь эпического зачина шли воспоминания о том, как я, пятилетний мальчишка, обожал и эту маленькую речушку, и деда, жившего за тысячу вёрст от моего родного уральского посёлка, в селе Елховка, расположенном на берегу этой самой Кондурчи.

Теперь по закону жанра следовало в том же ключе двигаться дальше, и я написал, что дед мой очень любил Владимира Ильича Ленина, которому, собственно, и был посвящён фильм «Шестое июля». В то время представить, что кто-то мог в нашей стране испытывать к вождю мирового пролетариата иные чувства, мне и в голову не приходило. Я писал, что сей фильм явился откровением для меня и моих сверстников. В чём-то это действительно было так, ибо авторы, как я уже сказал, отошли в нём от наиболее надоевших стереотипов изображения вождя на экране. Я очень ловко вплетал в канву своего повествования цитаты из фильма, двумя-тремя точными штрихами передавал ключевые его эпизоды, нарочито сдержанно, даже скупо восхищался картиной. Заканчивалась заметка хотя и риторическими, но жизнеутверждающими вопросами типа: кто может быть счастливее человека, которому двадцать лет? Кто может быть счастливее поколения, которому дано великое право продолжать традиции отцов? Разумеется, речь шла о традициях революционных.

Но стыдно мне не за этот пафос. В конце концов, у каждого времени свой стиль и свои герои. Да и советский период, во всяком случае тот, на который пришлась значительная часть моей биографии, был далеко не худшим в истории нашей великой державы. Стыдно мне за другое: за то, что я, мальчишка, этак залихватски расписался за покойного деда в его любви к Ильичу, о чём признаваться мне, четырёхлетнему, во время нашей едва ли не единственной встречи он вряд ли бы стал. Но даже не в этом опрометчивом домысле дело, журналисты частенько прибегают к такому приёму из чисто художественных соображений. Просто факты его биографии ставят под сомнение это моё ничем не подтверждённое допущение.

Василий Лаврентьевич Вавилов, так звали моего деда по материнской линии, родился в 1882 году в Саратовской губернии в большой крестьянской семье. У его отца Лаврентия Ивановича Вавилова и матери Татьяны Николаевны, в девичестве Зотовой, помимо Василия, было ещё четыре сына и дочь.

Когда со временем все они обзавелись семьями, клан Вавиловых разросся до двадцати девяти человек! Жили небогато, но в достатке. В доме всегда было чисто, дети ходили в школу, были одеты, обуты, здоровы и сыты. Василий окончил семь классов, был смышлёным малым, любил математику, историю, географию, разбирался в естествознании, обладал прекрасной памятью. К началу империалистической войны он уже был зрелым мужчиной, имел семью, четверых сыновей от своей первой жены Марии. Несмотря на это, его сразу же призвали в армию. Но великолепный мягкий голос и врождённый музыкальный слух новобранца привлекли внимание начальства, и деда послали учиться на полкового священника в город Мелекес. Через полгода, так и не закончив духовные курсы, он был направлен на фронт в артиллерийскую часть. Весной 1916 года дед получил тяжёлое пулевое ранение. Эту пулю под правой лопаткой (по другим сведениям — осколок в ноге) он носил до самой своей смерти в 1955 году.

После ранения дед почти два года скитался по госпиталям. Ещё до войны его отец Лаврентий Иванович с семьёй переселился в Елховскую волость Самарской губернии. Сюда, в деревню Низовку, он и привёз из московского госпиталя сына, ставшего инвалидом. Здесь после смерти от менингита супруги Марии мой дед женился во второй раз — на овдовевшей крестьянке Анне, ставшей впоследствии моей бабушкой.

Сведения эти почерпнуты мной из брошюрки родной маминой сестры и моей тётушки Лидии Васильевны Вавиловой (по мужу — Полищук), которая, приняв в конце жизни монашеский постриг, опубликовала воспоминания под своим новым именем инокини Луки́ны. В этой тонюсенькой книжечке содержится немало подробностей о житье-бытье семейства Вавиловых в те давние годы. Вот только писалась она, когда тёте было уже почти девяносто лет, и, видимо, её стала подводить память, что в таком возрасте не удивительно. Оттого в книге много неточностей и нестыковок, в том числе в датах рождений и смертей, далеко не всё совпадает с тем, что я в своё время слышал от мамы и успел записать.

— Хорошо помню, — говорила мне мама, — деда Лаврентия, папиного отца. И бабушку, его жену, звали её Татьяной. Жили они, сынок, по тогдашним меркам не слишком богато, но в достатке; спали все вповалку на соломе, брошенной на пол. Зимой тут же, в избе, находилось несколько овец, куры, корова — чтобы не замёрзли, значит. Старшим сыном был Фёдор, за ним шёл Николай, он потом молодым от чахотки помер. Следующий — Василий, мой папа. Затем — Роман, Пётр и единственная дочь Евдокия. Фёдор ещё парнем уехал на заработки куда-то на Каму, подхватил там холеру и умер. Николай взял в жёны низовскую мордовку Анастасию и сразу же отделился от семейства отца. А мой папа, обвенчавшись со своей первой женой Марией, остался в родительском доме. Потом женился Роман и тоже привёл в избу супругу — Елизавету. Потом пошли дети, только у моего папы их уже было четверо: Ваня, Алёша, Павел и Сергей; семья разрасталась, за столом сидели в два ряда, ели из одной большой миски деревянными ложками. Когда началась война, трое папиных сыновей от брака с Марией домой не вернулись, погибли на фронте; ещё один сын, Венедикт, уже от второй жены, моей мамы, пропал без вести в 1942 году…

Рассказывала мама и о том, что моему прадеду — её деду, пришлось в молодости бурлачить на Волге. В детстве я сразу же представлял себе репинскую картину «Бурлаки на Волге» из нашего школьного учебника истории, на которой оборванные и измученные тяжким трудом мужики тащат на бечеве баржу. Мне почему-то казалось, что среди них обязательно должен быть и мой прадед Лаврентий Иванович. Я до боли в глазах всматривался в плохо различимые на репродукции лица людей, стараясь определить, который же из них он…

Итак, вернувшись домой инвалидом, мой дед с благословения правящего архиерея вскоре стал отправлять в селе службу псаломщика, совмещая это своё послушание с тяжёлым крестьянским трудом. Судя по всему, он был неплохим клириком — пребывание на духовных курсах не прошло даром; способствовали тому и его вокальные данные, о чём я уже упоминал. Но грянула Октябрьская революция, и вскоре на церковь начались гонения. Тем не менее дед ещё какое-то время исполнял в Елховке обязанности то ли иерея, то ли нерукоположенного священнослужителя православного храма (данные на сей счёт разнятся). До тех пор, пока не взялись и за него. По воспоминаниям моей матери, а также её сестры Лидии, принявшей, как я уже сказал, монашеский постриг, начиная со второй половины 20-х годов, дед неоднократно подвергался преследованиям за свои религиозные убеждения и церковную деятельность. Немало страданий претерпела и его семья; её лишили крова, отобрали корову, мелкую живность. Деда не раз арестовывали, и его жена с малыми детьми была вынуждена скитаться по соседям, жить в вырытой на скорую руку землянке. О том тяжёлом периоде своей биографии мама всегда вспоминала неохотно. Они тогда отчаянно голодали, приходилось есть траву лебеду, которую собирали за селом на пустырях; если удавалось достать немного отрубей — делали из них суп-затируху. Иногда подавали милостыню сердобольные односельчане. В конце концов, не выдержав всех издевательств, голода и беспросветной нищеты, семейство отправилось в дальний путь — в Среднюю Азию, но об этом — несколько позже.

(Когда в 1940 году был репрессирован знаменитый однофамилец деда — академик Николай Иванович Вавилов, — дед будто бы предупреждал своих близких, чтобы в случае чего всячески отрицали какие-либо родственные связи с семьёй выдающегося учёного. Но, думаю, это уже из области вымысла. Те Вавиловы — родом из Подмосковья. Отец Николая Ивановича и его младшего брата Сергея, будущего президента Академии наук СССР, купец второй гильдии Иван Ильич Вавилов, до революции был управляющим мануфактурной компании и гласным, по-нынешнему депутатом, Московской городской думы, хотя и являлся выходцем из крестьян. Мать, урождённая Постникова, — дочь художника-резчика Прохоровской мануфактуры. Как отмечают исследователи, в частности В. Д. Есаков, практически все сведения об отце погибшего в тюрьме академика основываются на семейных преданиях, свидетельствах родственников и друзей. Семья И. И. Вавилова была зарегистрирована в списках Устюжской слободы города Москвы под №1259. О нём самом записано, что «Иван Ильин Вавилов родился 5 января 1863 года» и что в мещанство он принят 6 марта 1886 года «из крестьян Волоколамского уезда Марковской волости с. Ивашкова». После смерти отца малолетний Иван Ильич с купцом Сапрыкиным приехал в Москву, был при нём «мальчиком», потом стал приказчиком и, наконец, выбился в самостоятельные торговцы, а затем и в крупные коммерсанты. Моя же родня по вавиловской линии корнями своими уходит в саратовскую и мордовскую земли, и вряд ли эти роды когда-либо пересекались. Хотя чего не бывает! Нельзя исключать и такое на все сто процентов.)

Я до сих пор ничего не сказал о своей бабушке, супруге деда — Анне. Он посватался к ней после смерти первой жены Марии, от которой, как уже отмечалось, имел четверых сыновей. Муж Анны, Никита Овчинников, пропал без вести в Первую мировую, оставив жену с дочерью Клавдией на руках. Вышла бабушка за моего будущего деда Василия не по любви — любила она, по словам моей мамы, только Никиту, долго ждала, может, вернётся он с фронта домой. Но не вернулся, а жить было надо…

Бабушкину дочь от первого брака, мою тётю — Клавдию Никитичну, я увидел впервые в раннем детстве. Хорошо помню эту женщину с большими натруженными руками и обветренным, покрытым грубым крестьянским загаром лицом. В один из редких приездов с родителями в Елховку, когда и деда уже не было в живых, мы с мамой зашли в полуразрушенный храм из красного выщербленного кирпича, находившийся неподалёку от бабушкиного дома. Его не раз пытались взорвать, но он выстоял, одинокий, ободранный и растерзанный, разграбленный ещё в начале 30-х годов, без купола и креста, как страшное напоминание о творившихся тогда на Руси бесчинствах, и чем-то походил на крематорий. Сходства с этим пристанищем скорби и слёз ему добавляли пышущие жаром дровяные печи, сооружённые там, где прежде располагался алтарь. Здесь, в деревенской пекарне, и работала тётя Клава вместе с несколькими такими же, как она, страдалицами. На дворе нещадно палило солнце, в самом разгаре было убийственное поволжское лето, а в бывшем храме, как в преисподней, изнемогая от нестерпимого жара, выпекала хлеб пятёрка ко всему привыкших русских женщин!

Отец бабушки Анны, Федот Филиппович Митрофанов, был хотя и совершенно безграмотным, но достаточно крепким, можно сказать, зажиточным мужиком. Летом хлебопашествовал, выращивал коноплю, из которой в то время делали не наркотики, а превосходное масло.

— Ты не представляешь, сынок, какое это было масло, язык проглотишь! — говорила мне мама. — Сейчас этого уже никто не помнит, потому что его давно не производят. Лущили коноплю прямо на улице, под навесом. Семя несли на маслобойню, а жом, или колоб, ещё горячий, мы, дети, тут же расхватывали и ели, обжигаясь. А какие пампушки на этом масле пекли! Прямо задохнёшься от одного запаха.

Зимой Федот Филиппович запрягал лошадь в сани-розвальни и ехал по окрестным деревням закупать скот, чтобы потом продавать мясо в розницу. Человек, занимавшийся таким промыслом, назывался пра́солом. Профессия эта тяжёлая, требующая недюжинного здоровья и немалого навыка. Прасолом был, например, великий гражданин земли русской, соратник князя Пожарского нижегородский мещанин Кузьма Минин.

— Приедет дедушка, бывало, поздним вечером, вся борода в сосульках, — вспоминала мама. — Поспит три-четыре часа и снова в дорогу. Не знаю, как он всё это выдерживал, не молодой ведь уже был! А ещё с помощью специальных приспособлений в виде колёс таких он плёл верёвки. Целыми тюками возил их на ярмарку.

Словом, был он неутомимый труженик, но судьба не пощадила и его. Как и мой дед, он был репрессирован, только пострадал не за религию, а за то, что являлся крепким, хозяйственным мужиком; его раскулачили, хотя жил он исключительно своим трудом и наёмных работников не имел. Думаю, предприимчивый и любящий своё Отечество прасол Минин, живи он во времена моих деда и прадеда, вполне мог бы тоже попасть под раздачу, такова беспощадная логика жизни! Федота Филипповича обвинили в антисоветской деятельности и приговорили к пяти годам лагерей. По воспоминаниям очевидцев, таких мнимых кулаков в то время в деревнях было хоть пруд пруди. Под горячую руку местных властей часто попадали не только настоящие кулаки-мироеды, но и середняки и даже самые что ни на есть бедняки. Ради выполнения плана по раскулачиванию порой не гнушались ничем. Впрочем, о том мрачном периоде нашей истории написано немало.

Кроме моей бабушки, у Федота Филипповича и его жены Авдотьи было ещё пятеро или шестеро детей — тут сведения снова разнятся.

История одного из них, Ванюшки, которую я много раз слышал от матери в детстве, особенно трогала мою душу. Он был вторым ребёнком в семье — после дочери Анны. Рос крепким, весёлым, смышлёным мальчишкой. И вот, когда ему минуло три года, за ним на улице увязался бодучий бык. Ванюшка кинулся от него в подворотню, но разъярённое животное настигло его и принялось катать по земле, изранив рогами. Ребёнок зашёлся в крике. Взрослые отбили его у быка, но после этого несчастья у мальчика начались припадки падучей, и вскоре разум его помутился. Сделавшись дурачком, он после того, как подрос, стал ходить по окрестным деревням и всё норовил помочь сирым и убогим. Придёт, бывало, к какому-нибудь одинокому старику:

— Дедушка, давай я тебе дров наколю.

— А ты откуда узнал, что мне надо?

— Узнал вот…

В этом месте своего рассказа мама обычно многозначительно добавляла:

— Бог подсказал, вот и узнал.

Авдотья (в девичестве Топталова), 1920-е

А ещё у него была страсть воровать иконы. К кому ни придёт — обязательно стащит, принесёт домой и спрячет в сарае. И ничто не могло отвадить его от этого постыдного занятия, ни слёзы и увещевания матери, ни побои отца. На вопрос, зачем он ворует, Ванюшка отвечал, что скоро иконы будут никому не нужны. Как в воду глядел, говорила мама! Пришли времена, когда их стали у людей отбирать, сжигать, рубить топорами, храмы же разрушать, а священников отправлять по этапу на Соловки и расстреливать.

Умер Ванюшка так: пошёл зимой в деревню Тушкун, за семь вёрст от Елховки, и не вернулся. Вообще-то, он и зимой и летом ходил в одной домотканой рубахе и босиком. Но иногда родители его принаряжали, что, впрочем, случалось редко, так как одежду свою он тут же раздавал первым встречным. Вот и на этот раз ушёл из деревни в овчинном полушубке и расписных валенках, а нашли его замёрзшим в одной рубахе и босиком. Если бы не пурга, начавшаяся неожиданно, может быть, и дошёл бы Ванюшка до дому. А тут заплутал, и силёнок, видимо, не хватило.

В детстве этот мамин рассказ я помнил до мелочей, и он накладывал какой-то мрачный, трагический отпечаток на всё, что касалось её семьи. В моём представлении сплетались воедино тяготы безрадостной деревенской жизни, казавшийся бесконечно убогим быт того времени и все последующие бедствия, которые перенесла семья моей мамы после ареста её отца. У матери вообще была прекрасная память.

— Знаешь, сынок, — говорила она мне, — я даже помню мамину бабушку Домну! А ведь она умерла в 1928 году, мне и трёх лет не было. Помню себя ещё даже не научившейся ходить, когда мама меня на руках носила. А уж как хорёк укусил, так это в подробностях помню.

— Какой хорёк? — спрашиваю я.