Бесплатный фрагмент - Баллада о Топорове

Стихотворения, воспоминания, статьи

ИНТЕРЕСНОЕ ЭТО ЗАНЯТИЕ — ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ

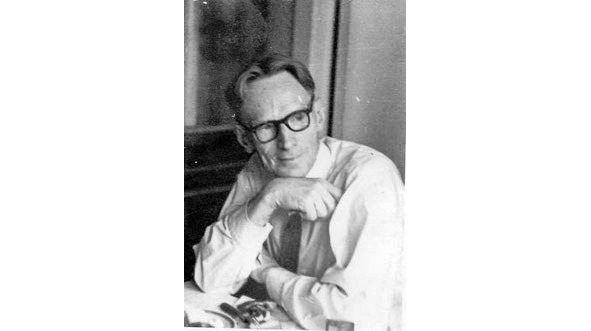

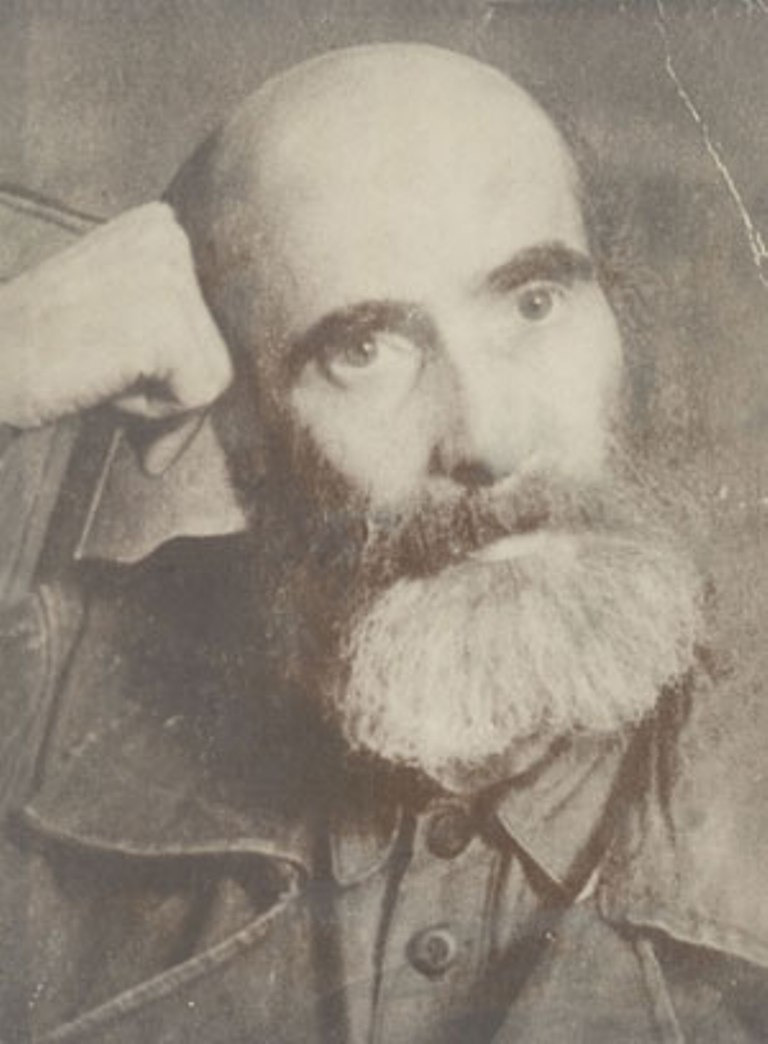

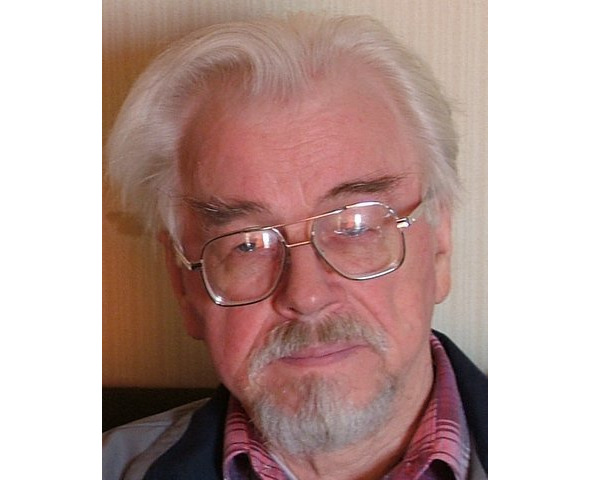

Адриан Митрофанович Топоров (1891—1984) родился в семье беднейших крестьян из села Стойло, что на Старооскольщине, что не помешало ему добиться впечатляющих результатов в самых различных сферах творчества: просветитель, педагог, писатель, публицист, языковед, тонкий знаток многих видов искусств.

Его имя можно встретить в различных энциклопедиях. Личные фонды писателя имеются в Институте мировой литературы Российской Академии Наук имени А. М. Горького, питерском Пушкинском доме, государственных архивах, библиотеках и музеях Новосибирска, Белгорода, Курска, Старого Оскола, Ставрополя, Киева, Одессы, Николаева, Алтайского и Пермского краев. О Топорове до сих пор пишут книги, научные работы, снимают фильмы, ставят спектакли, говорят на литературно-общественных чтениях и научных конференциях…

В чем же причина не ослабевающего с годами интереса?! Она связана, в первую очередь, с главным детищем этого неординарного человека.

Молодой сельский учитель Адриан Топоров в им же созданной коммуне «Майское утро», что находилась неподалеку от Барнаула, с 1920 по 1932 годы ежедневно проводил с малограмотными или неграмотными вовсе крестьянами читки мировой и отечественной художественной литературы. Он сумел убедить неразговорчивых в обыденной жизни сибиряков высказаться по каждому из произведений.

Диапазон услышанного коммунарами в мастерском артистическом исполнении А. М. Топорова был поразительным. Это сотни книг: от «Орлеанской девы» Ф. Шиллера и К. Гамсуна — до пьес В. В. Иванова и К. А. Тренева; от античных поэтов, А. С. Пушкина и А. А. Блока — до Демьяна Бедного и В. В. Маяковского; от Л. Н. Толстого и Н. В. Гоголя — до В. Я. Зазубрина и А. С. Серафимовича.

Атмосферу тех читок прекрасно иллюстрируют слова самого Адриана Митрофановича:

«Как сейчас помню, читал я со сцены Пушкина, видел замерший зал, ощущал сотни воткнутых в меня глаз, и от этого в душе было сияние и легкий взлет».

Высказывания коммунаров о литературных произведениях так поразили А. М. Топорова, что он стал стенографически записывать их. В 1927 году началась публикация этих заметок с его пояснениями в бийской газете «Звезда Алтая» и в популярном «толстом» журнале «Сибирские огни» (г. Новосибирск). В 1930 году А. М. Топоров выступил в Москве с отдельной книгой «Крестьяне о писателях», которая получила восторженные отзывы известных деятелей культуры (А. М. Горький, В. В. Вересаев, К. И. Чуковский, Н. А Рубакин, П. М. Бицилли, чуть позже А. Т. Твардовский, М. В. Исаковский, С. П. Залыгин, В. А. Сухомлинский и др.) и злобную критику — от окололитературных деятелей. Вокруг нее шли ожесточенные споры, что и понятно, ибо на страницах «Крестьян», к примеру, «черным по белому» утверждалось, что Гомер или граф Л. Н. Толстой по языку своему ближе крестьянам, чем любой из советских авторов.

Вполне естественно, что властям и «литературным генералам» страны пришлись не по душе не подконтрольные им инициативы, исходящие из коммуны «Майское утро». Глубокая начитанность крестьянства, самобытность высказываний в их планы отнюдь не входили.

Как следствие, в 1937 году А. М. Топоров был незаконно репрессирован и до 1943 года отбывал наказание в исправительно-трудовых лагерях ГУЛАГа в Архангельской области, а сама книга на суде над ним фигурировала среди вещественных доказательств вины автора.

Дальнейшая ее судьба весьма трагична. В публикации второго и третьего томов «Крестьян» Топорову было отказано Госиздатом, а их рукопись уничтожена. Последний ее экземпляр погиб во время оккупации Старого Оскола в годы Великой Отечественной войны. Позднее «Крестьяне» были включены Главлитом в «Аннотированные списки политически вредных книг, подлежащих изъятию из библиотек и книготорговой сети» (Аннотир. список №10.М., 1951. Возвр.: Приказ №197. 13.02.1958) по следующим причинам:

«Книга засорена положительными упоминаниями врагов народа: Аросева, Пильняка, Кольцова. На с. 264—266 приведены положительные отзывы об Орешине и его творчестве».

Интерес к этому произведению и к личности его автора возобновился после его реабилитации (1958 г.) и космического полета Г. С. Титова (1961 г.), который называл А. М. Топорова своим «духовным дедом» (родители космонавта-2 были учениками и близкими друзьями писателя в коммуне «Майское утро») и не раз навещал в г. Николаеве, где Адриан Топоров провел последние 35 лет жизни.

Но и тогда за нестандартность мышления, принципиальную беспартийность и ершистый характер власти и собратья по перу не слишком жаловали автора «Крестьян», орденами и лауреатскими званиями не награждали, а в члены Союза писателей СССР приняли только лишь в возрасте 88 лет (!!).

Но книга продолжала жить и выдержала еще 6 изданий (последнее — в Москве, 2016 г.). Ее и ныне бережно хранят тысячи библиотек по всему свету — от Киева и Николаева, Москвы и Барнаула — до Братиславского университета и Библиотеки Конгресса (The Library of Congress) в Вашингтоне.

Уже в наши дни свет увидели мемуары писателя с замечательным оптимистическим названием «Интересное это занятие — жить на земле» (2015 г.), коллекция любопытных миниатюр о великих людях культуры, науки, политики «Мозаика» (2013, 2021 гг.), «Мозаика-2» (2020), «Воспоминания» (2021), рассказ «Фарт» (журнал «Дружба народов», 2016. — №9) и многое другое.

Нынешнее издание — первая попытка собрать под одной обложкой воспоминания, статьи, стихотворения, высказывания деятелей культуры, журналистов, друзей, родных, учеников об Адриане Топорове. А также — прекрасный повод поразмышлять о масштабе личности этого Человека — «последнего рыцаря культуры ХХ века», как часто называли А. М. Топорова его современники.

Игорь Топоров

СТИХОТВОРЕНИЯ

ТОПОРОВ Г. А. ВСТРЕЧА С ОТЦОМ

(с. Стойло, годы 1937—1947)

В память об А. М. Топорове

В этот дом нас прибило из разных мест:

Я весь в бликах военных салютов,

Ты принёс свой тяжёлый, неправедный крест

Всенародной Голгофы лютой.

Как же ты постарел! Похудевший, измятый,

С поседевшей щетиной на впадинах щёк —

Целый день ты проводишь в неприбранной хате.

Ты, отец, постарел и душой занемог.

Нет в глазах твоих прежнего острого света,

Тускло смотрят, как в этой лачуге окно,

Что косится на нас из-под кружев газетных,

Пожелтевших, почти что истлевших давно.

Целый день ты с лица не уронишь улыбку,

Всё сидишь и молчишь, да кривишь щекой…

Но когда из футляра кормилицу-скрипку

Ты на свет достаёшь задрожавшей рукой

И когда ты её так влюблёно, так нежно

Вытираешь единственным чистым платком —

Ты становишься снова и светлым, и свежим,

И глаза твои трогает огоньком.

Ты сидишь предо мной похудевший, измятый,

Но когда в полутёмной крестьянской избе

Затоскует Массне, зазвенит Сарасате —

Я готов на коленях молиться тебе!

Льются звуки весенние, светлые, чистые,

И уже я не вижу твоей седины:

«Белой акации гроздья душистые

Вновь ароматом полны…».

Я вернулся, быть может неласковым сыном,

Неслучайно в глазах твоих часто укор,

Неслучайно и наших бесед половина

Превращается быстро в жестокий спор.

Но когда у твоей необритой щеки

Тёмным лаком сияет певучая дека,

Для меня нет больнее, острее тоски,

Нет любимей и ближе, чем ты, человека.

И я верю — мне скрипка об этом поёт —

что в какие-то лучшие годы

станет горе, что нынче твое и мое,

общей ношей большого народа.

1947 г.

ТОПОРОВ Г. А. В ДЕНЬ ПОХОРОН

А. М. Топорову

Он век почти с упорством пилигрима

Шёл ради цели трудной, но святой,

Не проходя нигде в дороге мимо

Рождённого Добром и Красотой.

Он не страшился ни трудов, ни злобы,

Дав клятву жить, не тлея, а горя, —

И в хмурый мир, в таёжные трущобы

С ним приходила майская заря.

Неукротим, горяч — он был из клана

Неистовых служителей огня.

Возникнув, точно пламя из вулкана,

Он шёл, с дороги сумраки гоня.

Приязнь и гнев, восторги и обиды!

Во взлёте и на склоне лет.

Он был из тех, что в жизни, как болиды,

Сгорая, яркий оставляют след.

И всё ещё, хоть тих он перед нами,

Мысль не приемлет смерти торжество.

Вулкан потух? Нет, это просто пламя

Вернулось в глубь, исторгшую его.

25 июля 1984 г.

ФИЛЬБЕРТ В. А. БАЛЛАДА О ТОПОРОВЕ

Алтайские степи,

Целинные степи…

Подвеска хрустальная

Гаснет и светит.

Коммуна не спит.

Собралась к огоньку.

Свет

Выхватил лица

Со лба

И до скул;

Свет

Руки тяжелые

Выбрал из тьмы…

Учитель читает

И внемлют умы.

Свинцовые годы.

Деникин, Шкуро…

Взводился и щёлкал

В атаках

Курок.

Враги предавали, клянясь и любя…

Правдивая книга

В гостях

У тебя!

ЯНВАРЕВ Э. И. БАЛЛАДА АДРИАНА

Памяти А. М. Топорова, великого педагога,

автора книги «Крестьяне о писателях»

1.

Покуда степь дремала,

учителя-изгоя,

смутьяна Адриана везли

из Подмосковья.

Везли его далеко,

все в сторону востока,

быть может, до Иркутска,

быть может, до Якутска…

А нарекли смутьяном

учителя простого

затем, что он крестьянам

толмачил Льва Толстого.

Он Пушкина и

Фета читал им при коптилке.

За самое за это

и оказался в ссылке.

…Уже в иную пору

родного государства

он рассказал мне, хворый,

про все свои мытарства.

Он шел не в ногу с веком,

был плотью — не металлом,

но в преисподней зэкам

Есенина читал он!

Больничная палата,

ко сну готовясь рано,

была концом баллады

смутьяна Адриана.

2.

Киношников влекла к себе природа

и звал объект, где планы претворялись.

Я говорил: — Снимайте Топорова! —

Не слышали. А, может, притворялись.

В сталелитейном

сталь была багрова.

Над стадионом

мяч звенел в зените.

Но я твердил: — Снимайте Топорова,

и хватит врать, что пленка в дефиците.

Уже топтался август у порога,

и теплый дождь над городом качался,

а я кричал: — Снимайте Топорова!

…И судя по всему, не докричался.

ЯНВАРЕВ Э. И. МУЗЫКА ДЛЯ ТОПОРОВА

Учителю родителей космонавта-2

Играет камерный оркестр

Для юбиляра Топоро́ва,

Как будто истово окрест

Шумит осенняя дуброва.

Играет, собственно, ему,

Но незаметно,

Постепенно,

И мы уже по одному

Продуты вьюгою Шопена.

Искусы века поборов,

Необоримые порою,

Сидит на сцене Топоро́в

И наслаждается игрою.

За то, что обучал добру

И проживал

Не в хате с краю,

Ему сегодня не муру,

А только классику играют.

Растрогался,

Слезу смахнул,

Бледнее стал и отрешеннее.

Он в жизни всякого хлебнул!

Он причащается гармонии.

Сломил последнюю хулу,

Сквитался с кривдою последней

И шепчет музыке хвалу —

Красивый,

Девяностолетний…

ЯНВАРЕВ Э. И. ПРИТЧА О ТОПОРОВЕ

Степана Титова учил Топоров

далекой, почти легендарной порой

в коммуне «Майское утро»:

Толстого читал и читал Золя,

учил наблюдать, как встает заря

и как угасает утло.

Брал его за руку — и за порог,

туда, где сосновый синел борок:

— А ну-ка, Стёп, попроворней! —

Учил ни звезды, ни гриба, ни листка

для памяти — емкого туеска —

в юности не проворонить.

И вырос Степан, возмужал Степан

и бегал по мокрым алтайским степям,

любил

под разлатым кедром.

На скрипке играл и травы косил,

потом у него народился сын,

и сына назвали — Герман.

А тот Митрофаныч, а тот Топоров,

представьте — жив, представьте — здоров!

Задиристый и бедовый,

по-молодецки — бегом, бегом

бежит на рассвете за молоком

с гремучим своим бидоном.

Я младше его на все тридцать пять,

а мне нелегко за ним поспевать,

как холст разрывая воздух.

Мгновенье одно и еще одно,

и — притяженье преодолено,

и мы уже плаваем в звездах.

О, как парит!

Он тычет мне в грудь.

На старости вдруг, как милость,

великая суть и малая суть

ему, старику, открылась.

Спасибо вам, старые учителя!

Толчок — и осталась внизу земля,

и в тучи уходит криво.

Вы нам помогли прозреть

и понять,

что нечего зря на судьбу пенять,

когда за спиною крылья.

ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ

АГРАНОВСКИЙ А. А. КАК Я БЫЛ ПЕРВЫМ

1.

Хорошо быть первым. Первым узнать, первым поспеть, первым написать… я приехал в село Полковниково на Алтае ранним августовским утром. Приехал до сообщений радио, которые сделали это село всесветно известным. По моим расчетам, оставалось еще часа полтора, когда я вошел в тихий дом Титовых.

Блаженная тишина стояла вокруг, пели птицы, хозяйка варила варенье из крыжовника, хозяина не было — ушел в совхозный сад, и все казалось мне важно, все исполнено было особого смысла, и я был первым… Если не считать корреспондента «Красной звезды», который, как выяснилось, жил в селе уже пятый день. Чтобы как-то легализировать свое положение, он объявил, что приехал порыбачить. Удочки даже купил. Так они и остались в саду Титовых памятником долготерпенью журналиста.

Время шло, и я отправился за хозяином дома. В своей книге «Два детства» Степан Павлович Титов описал нашу встречу:

«Где-то на краю сада зашумела машина. Ко мне в малину шел высокий черноволосый человек.

— Корреспондент „Известий“ Аграновский», — сказал он…»

Мы поговорили с ним немного, и я все думал, как бы увести его из сада, и тут закапал дождь, дав мне для этого отличный предлог. Когда мы приехали, в доме были корреспонденты «Правды». Двое. Глянув на часы, они небрежно эдак сказали, что неплохо бы послушать радио. Включили, заиграла музыка. Конечно, Титовы волновались, догадывались о чем-то, но не спрашивали. Александра Михайловна велела мужу переодеться, потому — неловко при таких гостях сидеть в затрапезном, и он скинул грязную куртку и взял чистую косоворотку, да так и остался с нею на коленях. Потому что мы услышали: «…пилотируется гражданином Советского Союза летчиком-космонавтом майором товарищем Титовым Германом Степановичем»».

Все смешалось в доме Титовых, все заговорили разом, мать заплакала, отец утешал ее, прибежал рыбак из «Красной звезды», в дверь стучался собкор «Советской России», запахло валерьянкой, откуда-то с улицы к окнам лезли фоторепортеры, вытаптывая цветничок, сверкали блицы…

По улице начальник райсвязи лично тянул телефонный провод к избе Титовых. Только включил аппарат — звонок. Тише, товарищи, тихо! Москва на проводе. Снова слышно стало пение птиц. Степан Павлович взял трубку. «Слушаю… Да, Титов. Он самый и есть… Да, слышу. Благодарю… Ну что я могу сказать… Весьма рад, польщен, что мой сын служит государству… что ему партией поручено великое дело… А кто говорит? „Учительская газета“?..» В доме строчили уже в двадцать блокнотов. Зажатый в углу старик сосед рассказывал: «Я Германа Степановича, можно сказать, знаю с трехлетнего возраста…» Дружественные редакции кончали разграбление семейных альбомов. Корреспондент журнала «Огонек» пытался взять интервью у меня. В темных сенях делили школьные тетради космонавта.

Я подумал: слава ворвалась в этот дом, топоча сапогами, шумная, потная, бесцеремонная. И мне захотелось как-то это все остановить и не хотелось участвовать в этом, и только через много дней я понял, что без этой колобродицы Титовым было бы худо, что публичное одиночество, на которое обрекли их шумные газетчики, было в эти самые длинные в их жизни сутки спасением для них…

Народ все прибывал. Подъехало кое-какое начальство. В саду Титовых устроили обед для гостей, принесли откуда-то дощатые столы, клубные сколоченные в ряд стулья. У матери появилось занятие — кормить гостей. Закуски готовили все соседки Александры Михайловны. Председатель райисполкома сказал тост: «Ну, чтобы русской ногой ступил твердо на русскую землю!» Директор совхоза: «Раз вы родили такого сына, то обязуемся поставить вам новый дом». Солнце шло к земле, высвечивало края свинцовых туч. «Там погоды нет», — говорил отец. Председатель сельсовета утешал его: «Я как чувствовал. Как увидел корреспондентов, ну прямо враз догадался. Мужайся, Степан Павлович. Быть митингу». Журналистов было уже с полсотни…

Шумный бивак журналистов постепенно затихал. На постой их ставили по соседям, по сеновалам, некоторые укатили поближе к телеграфам и телефонам, чтобы передать свои сообщения. Я никуда не поехал… Что это была за ночь! Небо висело чистое-чистое, Млечный Путь пролег над самым домом Титовых. В третьем часу ночи скрипнула дверь. Степан Павлович вышел на порог и стоял долго, глядя на небо: где он там? Хоть бы двигалась какая звездочка…

Удивительно, должен я сказать, держались Титовы. Бремя славы, нежданно свалившееся на них, приняли они с редким достоинством.

Были просты, радушны, по-настоящему интеллигентны! Все время оставались самими собой, а это ведь всего трудней… Я подумал: показать бы их такими, какие они есть, ничего не присочиняя, со всеми их разговорами, подробностями быта. Подумал: всегда надо доверять жизни, описывать ее достоверно и просто.

Сообщить мне осталось немногое… А время, как ни медленно, шло. Часам к четырем стало тихо в доме, журналисты поразбрелись, было сумрачно, мы сели перекусить — творог, хлеб, молоко, и тут раздались позывные Москвы, снова позывные, и еще раз, и первые слова Левитана: «Успешно произвел посадку…»

— Ну вот… ну вот, — повторял Степан Павлович. — Я ведь говорил, я говорил, все будет хорошо. Говорил ведь?.. Ну что ты плачешь…

2.

На следующее утро в большом сибирском городе я встретился с человеком, о котором заранее знал, что понять его будет непросто. Я готовил себя к этой встрече, спешил, потому что днем позже он не стал бы со мной говорить. Я не предупреждал его, мне надо было застать этого человека врасплох. Просто пришел к нему рано утром, представился:

— Аграновский, спецкор «Известий».

Что-то шевельнулось в его глазах, и я понял: знает меня. Читал или слышал. Я сказал:

— Меня интересует Топоров. Вы ведь, кажется, были с ним знакомы?

— Позвольте… — сказал он. — Это вы писали о Топорове? В «Известиях»… да, в тысяча девятьсот тридцатом году.

— В двадцать восьмом, — сказал я.

— Плохая была статья, — сказал он. — Вредная.

В 1928 году мне было шесть лет. Но статья была, это точно. Вернее, был фельетон, тот старого типа фельетон «подвалом», каких нынче почти не знаем мы, фельетон несмешливый, строгий. И подпись под ним стояла: «А. Аграновский», — я уже привык, меня и раньше путали с отцом. В 1928 году отец приехал в глухую алтайскую деревушку, была сильная вьюга, это был край света, тогда это было очень далеко. В избе, куда ввалился он, девочка по имени Глафира читала книжку.

«Что читаете?» — спросил отец. «Генриха Гейне… — смутилась она. — Ах, нет, простите! Генриха Ибсена». А старик, хозяин избы, приметив, как удивила гостя эта обмолвка, сказал: «Поживи у нас, не то узнаешь. Тут старые бабы и те Ибсена знают».

И отец увидел чудо. Увидел коммуну «Майское утро», где каждый вечер шли в клуб старики и молодые, детишек здесь же укладывали спать на мохнатых шубах и читали — Толстого, Тургенева, Лескова, Горького, Лермонтова, Короленко, Некрасова, Бунина, Писемского, Помяловского, Муйжеля, Григоровича, Гоголя…

«Весь Гоголь! — сказали отцу. — Так и пиши: весь Гоголь, весь Чехов, весь Островский!» — «Мы и на новую напираем!» И снова град имен: Всеволод Иванов, Сейфуллина, Лидии, Катаев, Джон Рид, Бабель, Демьян Бедный, Есенин, Шишков, Леонов, Новиков-Прибой, Уткин… «Когда вы все это успели?» — «Восемь лет, паря! Восемь лет изо дня в день, каждый вечер в клубе».

И снова записывал отец и признавался, что он «московский писарь», со всеми его гимназиями и университетами, чувствовал себя в этой нахлынувшей волне щепкой: «Мольер, Ибсен, Гюго, Гейне, Гауптман, Мопассан, Метерлинк… Пиши, пиши еще!»

«Белинскими в лаптях» назвал их отец, потому что сибирские бабы и мужики не только читали вслух книги, но обсуждали их, выносили приговоры, и учитель, затеявший это, записывал суждения — из них составилась впоследствии удивительная книга «Крестьяне о писателях» (она вышла с предисловием отца). Но, разумеется, специальный корреспондент «Известий» попал в далекую деревню не случайно. За пять тысяч километров от Москвы он приехал, чтобы защитить учителя. Его травили там. Почему?

«Потому, — писал А. Аграновский в фельетоне «Генрих Гейне и Глафира», — что творить революцию в окружении головотяпов чертовски трудно, потому что героев окружают завистники, потому что невежество и бюрократизм не терпят ничего смелого, революционного, живого. Вот и все. Разве это недостаточно?»

Фельетон был опубликован в годовщину революции — 7 ноября 1928 года. Кончался он так:

«Давайте же запомним имя учителя: Адриан Митрофанович ТОПОРОВ».

И я запомнил это имя с детских лет.

О нем, о Топорове, и шел у меня треть века спустя разговор с человеком, о котором я знал, что он-то и есть главный гонитель Топорова, антипод Топорова, кровный враг Топорова… Почему торопился я? Потому, что глухая алтайская деревушка, где побывал когда-то мой отец, и стала большим селом, в котором я был накануне. Потому что при мне родители космонавта рассказывали журналистам о Топорове: он учил Титовых, вывел Титовых в люди. Я понимал, что завтра же это все появится в газетах, и тогда вряд ли этот человек, сидящий передо мной, захочет быть откровенным.

— Жив, говорите, Адриан Митрофанович… Ай-яй-яй! Я думал, и косточки его истлели, да-а… Что ж, о теперешнем его не буду говорить: данных у меня нет. Может, он и исправился. Вон Алексей Толстой графом был, а пользу таки принес государству. Зачем старое поминать? Но статейкой вашей вы, товарищ Аграновский, нам, старым борцам, плюнули в душу, да. Вся эта топоровщина…

— Скажите, есть у вас факты, хоть один, что Топоров был против советской власти? Ведь он коммуну строил, воевал с Колчаком.

Задумался мой собеседник. Настороженный, маленький, усохший какой-то, опирается тяжело на палку… Господи, сколько уж лет минуло, старики оба, а нет предела вражде, весь он пропитан старой злобой и продолжает обличать, скрипучий голос его наливается вдруг тонкой силой, а я втянут в спор, начатый отцом. Будто и не прерывался спор.

— Да нет, — говорит он. — Вы просто судите. Факты. Какие еще факты? Топоров, он умело маскировался. Но материал кое-какой у нас был, а… Я тогда работал в Косихе, заведовал школой. А рядом со школой была КК и РКИ. Контрольная комиссия и Рабоче-Крестьянская Инспекция, серьезный орган по тем годам. И мне предложили быть внештатным инспектором, хотя всего лишь комсомолец. Но я парень был бойкий. Вызывают однажды и говорят: «Как смотришь, поехать в школу „Майского утра“? Есть сигнал оттуда… Понимаешь, надо». И я поехал, хотя зарплата там ниже. А о Топорове и не знал до этого: «Есть там учитель… Присмотрись, собери материал, что плохого о нем говорят и прочее».

Ну, приехал в «Майское утро»… Он, должно, и не помнит меня, куда там! Может, помнит, что был такой парень, который из коммуны выселял его, а фамилию-то забыл. Что ж, человек я маленький, а он высоко себя ставил. Да, высоко! Начитанный был, этого не отнимешь, а у меня какое образование? Имел, конечно, опыт массово-политической работы с крестьянством, тут меня терли. А он, Топоров, мог большие цитаты из Маркса — Ленина наизусть говорить, ловок! Вы учтите обстановку, очень близко к сердцу я все принимал: вот он, затаившийся враг, и я знаю, что враг, а поймать трудно. Ведь он и музыку знал, и был у него оркестр, два даже — народных инструментов и такой, со скрипками. Вообще-то ничего выдающегося, сейчас вон у нас какие капеллы, но мы тогда считали, что это буржуазное влияние. Не я один, вышестоящие товарищи приезжали и твердо на это указывали.

(Откровенно говоря, я рассказчику не поверил: это уж было слишком. А после попал мне в руки такой документ:

«Чтением, тоскливыми скрипичными мелодиями Чайковского и Римского-Корсакова учитель Топоров расслабляет революционную волю трудящихся и отвлекает их от текущих политических задач…»

Это из докладной двух инспекторов окружного колхозсоюза.)

— Теперь о моральном облике Топорова. Гордый был чересчур. По руке здоровался с немногими. Страшно самомнительный — это его недостаток. Мылся всегда в своей бане. По-белому. Были случаи, я лично видел, отчитывал мужиков, как барин какой: «Что у тебя, времени не было помыться?» Корову имел свою, она стояла в общей стайке. Но молоко пил только от своей коровы. Почему? — спрашивается. Молока в коммуне хватало, пять копеек литр. И всем нам давали, а он свое пил молочко-то! Вот вам его моральный облик, самый настоящий. Что нам еще не нравилось в его действиях? Вот эта книга Топорова — в ней ведь бедняцкой прослойки, можно считать, нет. Бедняку не до книжек! Я сам-то с Тюменской области, у нас хуже жили; я как приехал, все удивлялся, как это на Алтае считают: десять гектаров — не кулак. И народ упрям, у нас народ легче. У нас, скажем, у зырян, хлеб у кулака изымаешь, а он же тебя яйцами угостит и на перину уложит, да-а… Вы учтите, тогда это все болезненно воспринималось, не как сейчас. Почему один ходит с голой пузой, а у другого смазные сапоги? Почему читкам этим привержен? Какое у него прошлое?.. И как мы стали кулаков выявлять, так Топоров до того дошел, что открыто на собрании выступил некоторым на защиту: мол, они воевали в гражданскую и вообще труженики. Но белое оно и есть белое, его в красное не перекрасишь, да! Все ж таки их раскулачили. Чья правота? Фамилии? Не помню сейчас. Блиновых там было семей пятнадцать, полдеревни Титовых…

Задумался, вспоминая.

— Да-а, Топоров. Он на меня так смотрел всегда… Как все равно на стекло: видит и не видит. Гордый! Знал ведь, что я приехал неспроста, и я знал, что он знает, а ничем, видишь, не показал этого. Сквозь смотрел! Ну ничего, материал мы все ж таки собрали. А уж когда перед КК и РКИ поставили его, тут я сидел в центра, а он перед нами стоял. Час целый стоял… Говорил-то он красно.

Вот главный подвиг жизни этого человека, предмет тайной гордости, да и не тайной даже — сказал же он мне об этом, до сих пор вспоминает с упоением: «Я сижу — он стоит». Что еще? Топорова из коммуны в конце концов выжили, с чтением книг покончили, оркестр разогнали, последнюю скрипку нашли на чердаке и сломали мальчишки что-нибудь году в тридцать восьмом, просто так… Степан Павлович Титов сказал мне о гонителях Топорова:

«Зависть, думаете? А умеют ли они завидовать? Это ведь тоже сильное чувство. Чтобы завидовать, надо хотя бы понимать величие того, чему завидуешь. Нет, это хуже зависти. Это желание извести, растоптать все, что лучше, умнее, выше тебя… Как они только живут на свете?»

Живут. И один из них сидит передо мной, смотрит на меня сквозь толстые стекла очков, и я вижу, что за все эти годы он так ничего и не понял, не разоружился и хоть встревожен визитом, а стоит на своем и все еще убежден, что правильно прожил свою долгую, ровную, пустую жизнь.

— Конечно, — говорит он, — вы, писатели, можете все написать, что вам охота. Но если сейчас появится опять про Топорова, да еще в похвалу, то это для нас, старых борцов, будет оскорбление. Лучше вы не пишите. Не советую вам, товарищ Аграновский. Что же тогда выйдет, что напрасно все? Зря? Это было прекрасное время, лучшее время: преданным людям верили, несогласных умели осадить, и все шло чинно-благородно. И учтите: мы не сами решали. Мы только выполняли указания… Понимаете меня? Да, я понял.

Две жизни стояли у меня перед глазами — его жизнь и жизнь Топорова Он полагал свою удачной: учился помалу, других учил, дом выстроил себе уютный с садом, и была в его положении устойчивость, и не было передряг. Он лукавит, когда говорит, «что только выполнял указания»: no-разному выполнялись они, да и разные были указания. Топорова защищали райком и райисполком, его поддерживали «Известия», «Правда», и, скажем, под статьей в защиту Топорова, напечатанной в «Советской Сибири», стояла подпись первого секретаря окружного комитета партии. Так что не все тут было просто и однозначно. Топоров и на Урале, куда он перебрался с Алтая, воевал с дураками, и там писал колючие селькоровские заметки, и не нажил добра, а нажил врагов, и снова собирали на него «материал»… Очень трудная жизнь.

Но человек всегда был и по сей день остался самим собой: он размышлял, негодовал, восторгался, писал статьи, сотни статей, писал книги, отстаивал свои воззрения, и всегда его окружали интересные люди, он переписывался, встречался, дружил с В. Вересаевым, С. Подъячевым, А. Новиковым-Прибоем, Н. Рубакиным, Ф. Гладковым, П. Замойским; в романе «Горы» В. Зазубрин с него, Топорова, писал своего героя Митрофана Ивановича; когда в театре «Майского утра» (был у Топорова и театр) ставился «Недоросль» и заболел пастух, игравший Вральмана, его вызвался заменить заезжий корреспондент — это был Борис Горбатов; книга Топорова «Крестьяне о писателях» стала хрестоматийной, записи эти читал Горький — читал, как он выразился, захлебываясь от восторга. Какая же это чертовски богатая, завидная жизнь!

Я не написал еще толком о Топорове, хотя впоследствии ездил к нему, и он был у меня в гостях, при мне встретился старик с Германом Титовым, — я не довел до печатных страниц давнюю эту, можно сказать, от отца унаследованную тему. Но над книгой думал, к ней готовился и в третьем томе «Летописи жизни и творчества А. М. Горького» наткнулся на весьма любопытное место. Три письма помянуты там: Горький написал их одно за другим. Первое — в Сибирь, где он дает отзыв о записках Топорова, второе — в Калугу, где справляется о делах и нуждах Циолковского, третье — Макаренко на Украину. И еще одно письмо — тогдашнему редактору «Известий» И. И. Скворцову-Степанову: Горький просит послать корреспондента в Куряж, чтоб защитить Макаренко… Я подумал: должно быть, и сейчас живы те, кто отнял у Макаренко Куряж, кто травил его, мешал работать. Может, они и лекции читают о великом педагоге. А что мы знаем о них? Что помним мы о тех ученых мужах, которые третировали «самоучку из Калуги», издевались над его «фантазиями», — нам ведь даже имена их неизвестны. Мудро ли это — забывать гонителей? Я не суда требую, не наказаний — боже упаси, — но помнить, знать имена… Так думал я, а глянул на старика, сидящего передо мною, и понял вдруг, как не просто было бы для меня назвать здесь его подлинное имя. Ведь он стар и болен, и у него семья, и вот сейчас смотрит на меня, и дрожит за стеклами страх… Не знаю, не знаю.

— Нет, — сказал я ему. — О Топорове писать будут. Обязательно будут. Вы слышали по радио: в космосе был Герман Титов. А он родом из той самой деревни, из «Майского утра». И родители его при мне сказали журналистам, что всем лучшим, что есть в них, они обязаны своему первому учителю — Топорову. Так что ничем не могу вам помочь: будут теперь о Топорове писать.

Долго он молчал. Мы сидели с ним в школе, просторной и чистой, в пустом классе, он за учительским столом, я на передней парте, пахло ремонтом, солнечные квадраты лежали на крашеном полу, а впереди висела черная, не тронутая еще мелом, блестящая доска… Я думал об этом споре длиною в жизнь. Худший враг любого, даже самого хорошего дела — тупой исполнитель. Давно уже сказано: заставь его богу молиться, он и лоб расшибет. И ведь что характерно: не себе — настолько-то он не дурак! Все другим норовит расшибить. И оправдание наготове: он не сам придумал, его «заставили». Заставь дурака… А кто победитель? — думал я дальше. Макаренко — победитель. Циолковский — победитель. Потому и забыты гонители их, что повержены. Топоров — победитель. Так было, так будет. Так должно быть.

— М-да… — сказал он наконец. — Вот уж действительно гора с горой не сходится… Я ведь тогда письмо к вам написал. В газету «Известия ЦИК», так называлась. Отразил ошибки… Конечно, как я тогда понимал.

— Получили ответ?

— Я политическую дал оценку, с точки зрения обостренной классовой борьбы, — сказал он. — Идейно написал, а ответ был несерьезный, я помню… Дескать, вы беретесь судить о Топорове, который на десять голов выше вас, а в вашем письме, письме учителя, шесть грамматических ошибок. И все. И подпись: А. Аграновский.

…Много раз меня путали с отцом: у нас ведь имена начинаются с одной буквы. В тот год, когда умер отец — в командировке, в деревне Большое Баландино, — в тот год вышла моя первая книга, отец еще читал ее. В одной из рецензий было написано:

«Автор книги — недавно умерший талантливый советский журналист».

Меня часто путали с отцом, который был мне учителем и самым большим другом, но никогда еще, пожалуй, я не ощущал с такой ясностью, что стал продолжателем дела отца.

— Вы знаете, статью о Топорове писал не я, — сказал я этому человеку. — Статью писал мой отец. И письмо вам писал мой отец. Но я написал бы то же самое. Слово в слово.

АГРАНОВСКИЙ А. Д. ГЕНРИХ ГЕЙНЕ И ГЛАФИРА

Была сильная вьюга.

Помещение, в которое я попал, оказалось квартирой ночного сторожа. Старик долго кряхтел, помогая мне стащить заиндевевшую шубу, и, отчаявшись справиться, кликнул дочурку лет четырнадцати.

— Глафира!

Девочка вскочила с полатей и кинулась на помощь. В одной руке книжка, другой тянет рукав шубы.

— Что вы читаете? — спрашиваю, чтобы как-нибудь войти в разговор.

Девочка краснеет и говорит:

— Генриха Гейне… Ах, нет, простите! Генриха Ибсена…

Я потрясен обмолвкой и, не находя слов, только покачал головой.

— Поживи у нас, голубчик, не то узнаешь, — вмешивается старик. — Тут старые бабы — и те Ибсена знают.

Я в пяти тысячах километров от Москвы, в глухом сибирском хуторе, и вдруг такой сюрприз! Четырнадцатилетняя дочь ночного сторожа коммуны «Майское утро» знает обоих великих Генрихов… Даже семидесятилетний старик правильно выговорил имя Ибсена.

Но вот я обогрелся немного и знакомлюсь ближе с Глафирой. Она достала свои учебники, она окружила меня арсеналом тетрадей и демонстрирует школьные успехи.

Перелистываю общую тетрадь и читаю:

«Кто за мир и кто за войну?» (Сочинение.)

— Хотя заголовок у меня с вопросом, — подсказывает Глафира, — на вопрос этот можно сразу ответить, кто знает хоть немножко политграмоту.

— Правильно, товарищ Глафира.

«Не по-советски».

— Это фельетон, — продолжает ориентировать меня Глафира, — как в селе Лосиха милиционер, товарищ Сиглов, напился восьмого ноября и чуть не убил мальчика.

«Отношение русской буржуазии к Октябрю». По роману Н. Ляшко «В разлом». (Сочинение.)

«Когда Гришка уходил на фронт к белым, начинается сочинение, — то я в это время думала: чтобы Гришку где-нибудь придушило!»

«Курсы животноводства прошли успешно». (Отчет.)

«Разводите английских свиней». «Почему у нас затруднения с хлебом?»

— Глафира, в какой вы группе?

— У нас школа… — запнулась, — трехгрупповая…

Представьте поселок, в котором ежедневно, начиная с шести часов вечера и кончая одиннадцатью часами, нельзя застать в домах ни одной живой души, даже грудных детей. Представьте далее клуб, в котором на заставленных столах, выстланных мохнатыми сибирскими шубами, спят рядышком десять-двенадцать детишек…

Тишина. Мерно тикают часы. На сцене при свете лампы читают…

«Виринею»…

Но вот зачитана последняя страница, и книга тихо закрывается. В полутемном клубе шевелятся седые бороды, мохнатые шапки, платки…

— Та-а-к… — вздыхает ситцевый платок. — Ничего она не стремилась для общего дела. Ломалась, ковылялась, а все для своего положения.

— То-то, — замечает сосед, — ей, главное дело, нужен был самец и ребенок. За Павлом она шла так, попросту, по-бабьи. Пойди Павел за белыми, и она бы за ним.

— Верно, верно! — вмешивается третий. — Не случись греха с приходом казаков, она бы жила себе да жила с Павлом. Наметала бы ему с полдюжины ребят, сделалась бы такой же, как все, мамехой — и ша! И вся ее геройства ханула бы.

— Дивлюсь, за что эту «Виринею» прославили? Ничего в ней ятного нет. Не довел писатель до конца, до большого дела Виринею. Запутался. Что делать с Виринеей? Взял — да трахнул ее об скребушку…

Вы приходите в клуб через день-два.

Те же столы с ребятишками, та же дисциплина, те же блестящие глаза слушателей.

Судят «Правонарушителей».

— Не знаю, с какого края начать разговор, потому что везде у ней тут комар носу не подточит. Написано на отделку! Мартынов — настоящий грузило. Вот это молодец! Это любую стенку лбом прошибет. Всякую бюрократию развоюет. Самый нужный по жизни человек.

— Этот рассказ, — замечает другой, — совсем не родня «Виринее». Вот и возьми: с одной головы, да не одни мысли. Изменилась она, когда писала это. Если этот рассказ писан после «Виринеи», то авторша поумнела, а если прежде — она рехнулась.

— Позволь мне сказать, вскакивает следующий. — Я считаю равносильным смерти, что рядом с «Правонарушителями» она написала «Виринею». Так и хочется сказать: «Да, товарищ Сейфуллина, у тебя есть талант, но ты обращаешься с ним бессовестно. Не топчи, черт тебя возьми, свой талант по тротуарам Москвы, а поезжай туда, где ты писала о Григории Пескове и о Мартынове. Они у тебя хороши, народ их любит. Подобных Мартынову и Пескову людей в СССР непочатые углы, и твоя обязанность…»

Все это я видел и переживал в Сибири, в коммуне «Майское утро» в пятнадцати километрах от села Косихи Барнаульского округа, в пяти тысячах километров от Москвы.

— Поживи у нас, голубчик, не то увидишь…

Живу, смотрю, вижу, но обнять все видимое и переживаемое не могу. Не вяжется это с тем, что я знал до сих пор о нашей деревне!

Вот и сейчас. Человек пятнадцать — коммунаров и коммунарок — сидят в конторе коммуны. Мы беседуем на литературные темы.

— Конечно, паря, конечно! — горячился столяр Шитиков. — Была наша Русь темная, молилась за этих сукиных сынов всю жизнь, а теперь амба! Тоже хотим попробовать ученой ухи.

И они начинают называть перечитанных авторов, подробно перечисляя все разобранные коммуной произведения.

Лев Толстой: «Воскресение», «Отец Сергий», «Дьявол», «Власть тьмы», «Живой труп», «Исповедь», «Плоды просвещения», «От нее все качества».

Тургенев: «Накануне», «Отцы и дети», «Записки охотника», «Безденежье», «Месяц в деревне».

Лесков, Горький, Щедрин, Лермонтов, Гоголь…

— Весь Гоголь! — кричит кто-то. — Так и пиши — весь Гоголь, весь Пушкин, весь Чехов, весь Островский!

Я не успеваю записывать. Не потому, что диктуют быстро, а потому, что трудно примириться с тем, что называют эти фамилии «темные» сибирские партизаны, о которых я не могу даже сказать, когда они научились читать по-русски.

— Короленко, Некрасов, Успенский, Бунин, Писемский, Чириков, Помяловский, Муйжель, Леонид Андреев, Григорович…

Чтобы как-нибудь собраться с духом, я пытаюсь перейти на абстрактные темы: о классиках, о старой русской литературе, о народниках…

— Зачем? — обижается кто-то, не поняв меня. — Мы и на новую напираем.

И снова дождь фамилий:

— Всеволод Иванов, Сейфуллина, Завадовский, Лидин, Катаев, Джон Рид, Бабель, Демьян Бедный, Безыменский, Есенин, Шишков, Леонов, Новиков-Прибой, Уткин…

— Когда вы все это успели? — вскрикиваю я.

— Восемь лет, паря! Восемь лет изо дня в день, каждый вечер в клубе.

И я снова пишу, Они обступили меня со всех сторон. Они тычут мозолистыми крестьянскими пальцами в мою тетрадь, они диктуют, а я, «московский писарь» со всеми моими гимназиями и университетами, чувствую себя в этой нахлынувшей волне щепкой…

— Мольер, Ибсен, Гюго, Гейне, Гауптман, Мопассан, Метерлинк.

— Пиши, пиши еще!

Белинские в лаптях! Невероятно, но факт. В сибирской глуши есть хуторок, жители которого прочли огромную часть иностранной и русской классической и новейшей литературы. Не только прочли, а имеют о каждой книге суждение, разбираются в литературных направлениях, зло ругают одних авторов, одни книги, отметая их, как ненужный вредный сор, и горячо хвалят и превозносят других авторов, словом, являются не только активными читателями, но строгими критиками и ценителями.

Мне рассказывали любопытный случай, характеризующий самостоятельность этих суждений и литературных вкусов. Не понравился как-то в коммуне писатель М. Пришвин: ему вынесли суровый приговор. Когда крестьянам указали, что сам Горький хвалит Пришвина, они ответили:

— Ну, пущай ему Пришвин нравится. А вот нам сам Горький нравится, а Пришвин — нет…

Элементарная справедливость требует, чтобы было сказано хотя бы несколько слов о руководителе культурной жизни коммуны, о человеке, которому мы обязаны за этот изумительный сюрприз.

Это — учитель. Работает он в коммуне беспрерывно восемь лет и так же беспрерывно уделяет все свободное от занятий в школе время читкам газет и книг в клубе. До коммуны он учительствовал много лет в той деревне, из которой вышли коммунары. Вместе с деревней он участвовал в партизанских отрядах против Колчака, вместе с коммунарами он оставил насиженное место, чтобы, перейдя в «Майское утро», продолжать двигать культуру дальше. Вначале за шестнадцать рублей в месяц, затем за девятнадцать, двадцать четыре, двадцать восемь и, наконец, начиная с 1927 года, за тридцать два рубля в месяц.

Происходит учитель из крестьян Курской губернии; образование — церковно-учительская приходская школа.

Впрочем, чтобы не затруднять читателя подробностями из биографии учителя, несколько слов о нем из местной газеты:

«Барин, который не может забыть старого. Хитрый классовый враг, умело окопавшийся и неустанно подтачивающий нашу работу. Одиночка-реакционер. Ожегся на открытой борьбе, теперь ведет ее исподтишка…»

И в этом духе — полполосы, пятьсот ядовитых строк!

За что? В чем дело? Почему низвергли в бездну грязи на редкость заслуженного сельского интеллигента, вместо того чтобы поставить его в пример остальной нашей интеллигенции?! Почему?

Потому… что творить революцию в окружении головотяпов чертовски трудно, потому что героев окружают завистники, потому что невежество и бюрократизм не терпят ничего смелого, революционного, живого. Вот и все. Разве этого недостаточно, чтобы был задушен заброшенный в тайгу одинокий революционер-культурник?

Статья совпала как раз с моим приездом в «Майское утро». Коммуна нервничала, возмущалась, болела. Трогали изумленные детские лица школьников-воспитанников обруганного учителя, волновали коммунары своими бесконечными вопросами: «За что?» Но что больше всего трогало, — так это поведение самого учителя. Он был спокоен, как никто.

— Кто травит? — говорил он коммунарам. — Мертвые души! За что травят? За живую советскую работу! Значит, никакой паники.

И только в редкие минуты, когда мы оставались одни, он открывал всю свою душу и давал волю жалобам.

— Восемь лет… Понимаете? Восемь лет они учиняют самое жуткое головотяпство, восемь лет они отбивают меня от любимого дела, восемь лет извращенно толкуют мою деятельность… Ведь это, как хотите, хоть кого может привести к убеждению, что надо меньше работать, и тогда жизнь будет спокойнее. Отвратительное убеждение! Не правда ли? И я все время отбрасываю его. Неужели мне не удастся взять себя в руки на этот раз?..

Учитель реабилитирован. К сожалению, на это понадобилось слишком много месяцев и слишком больших трудов. Но в той же газете появились иные пятьсот строк, иная статья, в которой партия вернула учителю его честное, незапятнанное имя, а заодно всенародно разоблачила головотяпов и преследователей.

Корни издевательства оказались — в зависти, невежестве и в боязни перед учителем, ибо выяснилось, что он — один из лучших и старейших сибирских селькоров! Учитель получил в 1925 году на конкурсе селькоров первую премию за «наибольшее число наиболее хороших и имевших наибольшие практические результаты корреспонденций». Как это ни странно, в невольном блоке с обиженными жертвами учителя-селькора оказалась сама краевая газета.

Но кто старое вспомянет… Давайте лучше начнем сначала. В те дни, когда партией и советской общественностью объявлен культурный поход в рабочие и крестьянские жилища, в те дни, когда центральной задачей становится внедрение азбуки в цехи и клубы — в это время в пяти тысячах километров от Москвы, в Сибири, в небольшом хуторке расцветает подлинная культурная революция. И творится она — волей нашей партии — руками скромного, незаметного, никому неизвестного беспартийного сельского учителя. Он оказался сильнее десятков бюрократов, головотяпов, он победил их, и коммуна «Майское утро» входит в первую фалангу бойцов на социалистическом культурном фронте!

Давайте же запомним имя учителя:

Адриан Митрофанович ТОПОРОВ

АРОВ Б. Л. КОСМОНАВТ И ЕГО НЕЗРИМЫЙ ПАССАЖИР

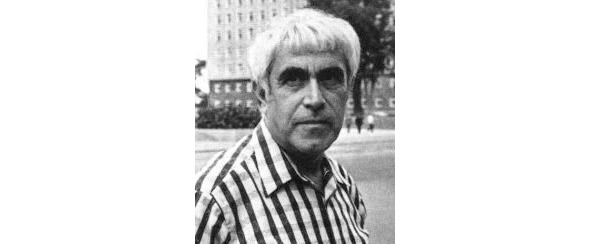

После возвращения из полета космонавт-2 Герман Титов в одном из первых своих интервью сказал, что в полете с ним был незримый пассажир — мудрый школьный учитель, учивший его родителей в Сибири, повлиявший и на его, Германа, воспитание. Звали его Адриан Митрофанович Топоров. Эта фраза космонавта натолкнула меня и Эмиля Январева снять документальный фильм «Незримый пассажир» об этом неординарном «деде», как в Николаеве уже успели уважительно окрестить Адриана Митрофановича. Это предложение одобрительно встретили на Киевской студии документальных фильмов, с которой у нас и до этого было творческое содружество.

В Николаев Топоров приехал в 1949 году. До этого, еще с 20-х годов, был хорошо известен в литературных кругах страны как автор уникальной книги «Крестьяне о писателях». В Николаеве продолжал активную литературно-общественную деятельность. Были написаны и изданы его новые книги «Воспоминания», «Я учитель», «Мозаика» — о своей жизни, о людях, с которыми встречался. Он часто приходил в редакцию, посещал занятия литературного объединения. Общение с ним, как правило, обогащало окружающих. Мы с Январевым лично хорошо были с ним знакомы.

И, тем не менее, съемки фильма давались непросто. Адриан Митрофанович к ним относился без особого подъема. Считал, что лучше всего изложить события в литературной форме, верил в неиссякаемую силу и чародейство слова. И надо сказать, он имел на то право. Его устная речь лилась, словно ручей из чистого источника, предельно грамотная. Он категорически осуждал сквернословие, но при этом любил называть вещи своими именами, иногда давал испепеляющие оценки. К нашему сценарию подходил требовательно: чтобы никаких домыслов и вольностей. Правда, будучи человеком бескорыстным, иногда позволял себе шутки с намеками, вроде: «И доколе эти журналисты будут на мне зарабатывать», «Вот по сценарию нужно приготовить целый котел пельменей. А за чей счет?». И тут же превращал свои реплики в шутки.

Но одну съемку он встретил с нескрываемым одобрением. Был в то время в Николаеве полупрофессиональный симфонический оркестр, в котором играло немало преподавателей музыкального училища, музыкальных школ и других музыкантов, в том числе и на скрипках, Адриан Митрофанович и его внук Вова. Концерт оркестра снимали в огромном цехе завода «Дормашина». В присутствии многих слушателей под сводами цеха звучала IV симфония Чайковского. Крупным планом снимаем сидящих и играющих в оркестре деда и внука Топоровых. Он ведь и в сибирской коммуне «Майское утро» прививал местным крестьянам любовь к классической музыке, ее понимание. Концерт в цехе радовал душу старика. В фильме снимались и Герман Титов, и его отец, и другие. Эта двухчастевка вышла на экраны страны большим тиражом.

Вот еще некоторые фрагменты моего общения с космонавтом-2 и его незримым пассажиром:

— Приходите. У меня гость. Догадываетесь? То-то же. Ну, валяй…

Это звонил Адриан Митрофанович Топоров. Как-то космонавт Герман Титов ему обещал, что при малейшей возможности навестит. И вот прибыл. Инкогнито. А Топоров посчитал нужным пригласить и меня.

— Был по делам в Киеве, — объяснил космонавт. — Отпросился у Каманина на один день.

Мы сидели за скромным столом в квартире у Адриана Митрофановича. Наскоро собранный обед. Обыкновенный, семейный. Это придавало общению собравшихся ту непринужденность, которая раскрепощает, располагает к искренности и доверительности беседующих. А космонавт выглядел и впрямь по-домашнему. Без военной формы, в трикотажной тенниске. Но он светился как бы изнутри. Особенно, когда начинал рассказывать.

А дед сидит и смотрит на Германа влюбленными глазами. Да и когда говорит Адриан Митрофанович, по-особому теплеет взгляд и космонавта.

О своем полете Титов рассказывает сдержанно и скромно.

— Все в газетах было написано. Ясно, кое-что пришлось и пережить. В дальнейшем полеты будут более длительными. За космонавтику взялись основательно.

Говорит и о том, что хотелось бы познакомиться с Николаевом и николаевцами, но на этот раз не выйдет.

— Я ведь нежданный гость, — шутит он, — точнее, не официальный.

Но вот пришло время прощаться. Прошу разрешения на короткое интервью.

— Нет, не нужно. Не тот случай, — отвечает.

— А если написать просто и коротко о том, что космонавт отдал дань уважения своему учителю.

— Дань уважения учителю? А ведь это правда. Никуда не денешься. Уговорили. Только коротко и скромно.

Под таким заголовком на следующий день и вышла короткая корреспонденция в газете. А через некоторое время он прибыл в Николаев по официальному приглашению для участия во встрече трех поколений. Мы его встречали на одном из загородных аэродромов. Оттуда сразу же отправились на гостевую дачу. Не успели приглашенные занять свои места за столом, как космонавт обратился ко мне с вопросом:

— А где дед?

Я об этом рассказал секретарю обкома партии Владимиру Александровичу Васильеву.

— Немедленно поезжайте за ним, — услышал я в ответ. — Машина внизу.

Дома Топорова не оказалось. Был четверг. Значит, на занятиях литературного объединения. Ну и здесь я его не застал. И вот — как в детективном фильме. В свете фар появилась фигура человека, медленно переходящего улицу. Слегка надвинутая на затылок шляпа. Длинный плащ. Папка в руках. Топоров? Точно. Выхожу из машины, кладу руку на его плечо.

— Следуйте за мной!

Повернулся, увидел меня, улыбаясь, ответил:

— Такое со мной уже было…

Здесь требуется небольшое отступление. Когда у уже 90-летнего Адриана Митрофановича Топорова спросили, в чем секрет его долголетия, он отшутился так:

— Что советуют врачи для сохранения доброго здоровья? Ограниченное питание, физический труд и свежий воздух. У меня все это было в годы лагерного заключения.

Объясняю ему цель «погони». Через несколько минут мы на месте. Герман по-сыновьи обнимает старика и усаживает его на почетном, отведенном для космонавта, месте. Все внимательно слушают Титова. И вот после короткого перерыва Адриан Митрофанович вдруг озадачивает присутствующих такой тирадой:

— Уважаемые судари, объясните мне, непутевому старику, вот такую ситуацию. Обращался я с просьбой установить мне персональную пенсию — местную, республиканскую, все равно. Отказали. И вот идет Гоша, как депутат Верховного Совета СССР, в Министерство социального обеспечения, рассказывает сложившуюся ситуацию, и мне назначили персональную пенсию союзного значения. Вот я и думаю: за что? За то, что я долгие годы работал учителем, вел какую-то общественно-полезную работу или потому, что Гоша в космос полетел?

Пауза. Общий смех. Герман обнимает Топорова:

— Вот за такую прямоту я вас еще больше люблю.

Веду интервью с космонавтом Германом Титовым по телевидению в прямом эфире. Вначале наш разговор о Николаеве, Черноморском заводе, который на гостя произвел огромное впечатление, о людях, с которыми гость перед этим встречался. И вдруг, неожиданно для самого себя, спрашиваю:

— Герман Степанович! Вот вы, можно сказать, добились в жизни всего: осуществили мечту — полетели в космос, завоевали всенародное признание, удостоены самых высоких наград. Скажите, что нужно для счастья?

Мой собеседник насторожился. Мне кажется, что был даже недоволен таким всеобъемлющим вопросом. И все же после короткой паузы, не спеша, обдумывая каждую фразу, сказал:

— Во-первых, у человека должна быть Родина. Без Родины нет счастья. Во-вторых, должна быть профессия, такая, чтобы по душе — и приносила добро людям. Разумеется, нет счастья без любви, друзей, доброго здоровья. Принимается?

Да и кто знает, что нужно для полного счастья и бывает ли оно всеобъемлющим или только иногда посещает нас.

ВОЛКОВ А. И. УКРАДЕННЫЕ ФОТОГРАФИИ

49 лет назад, 6 августа 1961 года, вторым в мире космонавтом стал Герман Титов. В те августовские дни «Известия» напечатали документальную повесть «Отчий дом» своих корреспондентов Александра Волкова и Николая Штанько, рассказавшую о семье космонавта-2. Сегодня один из соавторов повести вспоминает, как достался им нелегкий журналистский хлеб, как опередили они своих коллег.

— Вторым космонавтом будет Герман Титов, — сообщил Коля Штанько. Он приехал ко мне в Барнаул, чтобы мы вместе нашли семью будущего героя космоса. Этот страшный секрет, думаю я теперь, он узнал от нашего главного — Алексея Ивановича Аджубея, от него и получил задание.

Коля сказал, что ему известны лишь некоторые отрывочные сведения. Космонавт — из военных летчиков, отца зовут Степан Павлович, сестренку — Земфира. Отец назвал их в честь пушкинских героев, потому что сам он учитель русского языка и литературы. А происходят они из алтайской коммуны «Майское утро».

Найти коммуну не составило особого труда. И вот в дождливый летний день мы сидим в просторном кабинете председателя сельсовета в селе Верхнее Жилино. Просмотрели регистрационные книги, в которых Титовых больше 20 семей, но ни одна не подошла ни по одному из известных нам признаков. А мы и намекнуть толком не могли на то, кого ищем. Решили опросить местных старожилов: интересуемся, мол, историей села. Человек двадцать опросили, многое узнали про коммуну…

Тут ко мне подсел колхозный кузнец Павел Степанович Блинов, депутат сельского Совета с 1929 года. И вдруг он говорит:

— У нас такие учителя были в самом начале советской власти! Адриан Митрофанович Топоров, Степан Павлович Титов — ученик его, однокашник мой. Вместе в первый класс бегали. Потом отец забрал его в коммуну «Майское утро». Сейчас Степан на пенсии, но работает садоводом в совхозе «Луч Октября».

Я аж подскочил:

— А где этот совхоз? Где Степан Павлович живет-то?

— В Полковникове, километров 20 отсюда.

И вот уже мы на своем «газике» с матерым нашим шофером Сергеем Михайловичем лихо трясемся по разъезженной грязнущей колее — дождь же. Добрались в Полковниково часам к 10 вечера. Стучим в названный нам дом, хотя для деревни это уже очень позднее время. Открыла женщина лет пятидесяти, мы сказали, что ищем Титовых. На диване, закинув руки за голову, лежал суховатый светловолосый мужчина. Женщина сказала, что Степан Павлович приболел. Но он приподнялся и сел.

Мы представились, предъявив известинские удостоверения. Сказали, желая как-то втянуть в беседу Степана Павловича, что интересуемся историей коммуны «Майское утро» и особенно — Адрианом Митрофановичем Топоровым. Не представляли тогда, что именно последнее вызовет у хозяина беспокойство: Топоров к тому времени уже отсидел, кажется, 16 лет, а Степана Павловича по его делу не раз таскали в органы, он и из коммуны-то уехал подальше по этой, собственно, причине. Так, как-то неуклюже началось наше знакомство.

Однако прожили мы в этом гостеприимном доме три дня. Каждый день с утра начинали беседы со Степаном Павловичем. Он потихоньку разговорился, много рассказывал о прошлом. Мы рассматривали семейные фотоальбомы, очень осторожно расспрашивали про Германа. Альбом фотографий не давал нам покоя: столько там было интересных снимков! Герман, еще малыш, года три, управляет лошадью под присмотром гордого отца. Герман учится играть на гармошке. Герман с друзьями по летному училищу изображает что-то смешное… Но попросить дать нам эти фотографии мы, разумеется, не могли. Что оставалось делать?

В последнюю ночь мы, признаться, попросту обобрали альбом Титовых. Повинились только в Москве, после торжественной встречи Германа Титова на Красной площади, куда были приглашены родители космонавта. Степан Павлович великодушно простил нас, потому что все те фотографии были опубликованы в нашей газете.

ГЛОТОВ В. В. УЧИТЕЛЬ. В память об Адриане Топорове

Прошлым летом на 93-м году жизни умер в городе Николаеве Адриан Митрофанович Топоров. Утром он сказал невестке:

— Вот если бы мне палку… Я оперся бы на нее и на твое плечо и пошел бы. Пошел…

А в пять часов…

…Мы говорили с ним о причудливых изменениях человека и среды. Сидели в его комнате в городе Николаеве, сперва на улице Мархлевского, потом на Плехановской, куда он переехал. Ничего лишнего: кровать, заправленная простым серым одеялом, письменный стол с вечным спутником этого человека — пишущей машинкой, этажерка с книгами и папками, в которых хранились рукописи. Два венских стул завершали убранство аскетического жилища. Да еще портрет Германа Титова на стене — с автографом поперек фотографии.

Я попросил Адриана Митрофановича рассказать об обстановке последних лет его учительской и просветительской работы и о крестьянах, так ярко представленных в его книге.

— Сударь мой! — обращаясь ко мне, Топоров начинал неизменно так» «Сударь мой!» — Наши коммунары были люди с головой… Нас, конечно, считали «анархистами»… Глаза Топорова, подернутые дымкой, блеснули. — Приписывали и мне влияние, несколько раз снимали меня с работы… На мое место приехал молодой человек, совершенно невежественный, — учитель Кокорин Константин Петрович, его натравили на меня, он запретил читки: «Никакой Топоровщины!». Лишил меня пайка, а мы в коммуне все получали в натуре, купить было негде. Крестьяне тайно носили мне поесть. Придут, жалеют. А потом словно опомнились: «Что же это такое?!» Крестьяне написали письмо в крайком партии. Это, я вам скажу, поступок! Вот, сударь мой, что было-то…

…Надо отдавать себе отчет: в борьбе за идеалы столкновения неизбежны. На своем пути учитель встретил невежественных (или образованных) мещан, духовных скопцов, карьеристов, приспособленцев. И если Адриан Топоров сумел 12 лет продержаться в «Майском утре», а потом учить детей еще на Урале и под Москвой, то это говорит лишь о том, что мы имеем дело с настоящим бойцом, которого не способны вывести из строя никакие неблагоприятные обстоятельства.

Топоров выдержал. Почему? Потому что научился сам формировать вокруг себя среду, а не вертеться, подобно флюгеру. В этом смысле он и стал Учителем.

Удивительный человек! Когда ему исполнилось 80 лет, он начал бегать по системе Гилмора, трусцой. Я шел быстрым шагом по зимнему Николаеву, был крепкий мороз с ветром. Адриан Митрофанович в длинном стариковском пальто, в шапке с опущенными ушами, бежал легонько рядом и еще переговаривался со мной. Однако годы брали свое, и когда я еще раз к нему приехал, он уже не бегал, а разговаривал со мной, сидя на венском стуле, сложив покойно руки на груди. Он смотрел на меня и улыбался. Таким я его и оставил в памяти — под портретом Титова.

На вопрос мой о замыслах Топоров грустно отвечал:

— Личных творческих планов у меня нет никаких.

И кивнул на этажерку, где в папках хранились рукописи:

— Это бы показать свету. А потом… посмотри.

Прошло время. Топоров Молчал. Писем от него не было. Тревожные мысли приходили на ум, когда я вспоминал, сколько лет учителю.

И вдруг — послание, заканчивающееся словами:

«…душевно — Топоров».

Жив!

Он так и начал свое письмо:

«Как видите, курилка, сиречь я, Топоров Адриан Митрофанович, еще жив и строчу вам эту цидулку… А долго в рот воды набрал я по многим причинам. Извольте: назову некоторые из них.

В 1979 году… четвертый раз была издана (в Барнауле) книга „Крестьяне о писателях“… „Я — учитель“ вышла тиражом 100 000 экземпляров. Разошлась в один-два дня повсеместно… Пятое издание „Крестьян“ выйдет в издательстве „Книга“… Издательство „Музыка“ рассматривает хрестоматию „В помощь начинающему скрипачу“ на предмет издания ее… Госкомиздат СССР передал издательству „Книга“ и мою „Копилку литературных курьезов“… Госкомиздат УССР рекомендовал издательству „Днiпро“ к выпуску мою „Мозаику“ Это 1347 любопытных эпизодов из жизни замечательных людей, малоизвестных или вовсе неизвестных большинству читателей, особенно молодежи. Около 10 лет я усердно разыскивал в старинной и новейшей литературе эти эпизоды и сжато обрабатывал их. Получилась маленькая энциклопедия, преподанная в занимательных миниатюрах…»

Есть люди, сам факт существования которых вселяет в нас уверенность, служит источником силы и какой-то, моральной что ли, застрахованности: раз эти люди есть, значит, все будет хорошо.

Таким человеком был для меня учитель Адриан Топоров…

Учитель… Всегда, когда мы говорили с Топоровым, о личности педагога, волновался…

— Адриан Митрофанович, — обратился я, прощаясь, к Топорову. — Всю жизнь вы служили добру… Какая сила вами двигала?

— Давным-давно, — ответил он задумчиво, — я встретил в «Круге чтения» у Льва Николаевича Толстого мудрое изречение, принадлежащее ему самому: «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его». Мысль эта так ясна и так глубока, что запала мне в душу на всю жизнь. Я последовал совету: начал делать добро и… поверил в него.

Не в этой ли диалектической формуле, испытанной Топоровым, кроется ответ на вечный вопрос, кто кого формирует: жизнь ли нас или мы ее?

Рисуя портрет Учителя, я хотел бы отрезвить тех, кто полагает, что прогрессивный педагогический опыт можно у кого-то «взять». Работать, как Сухомлинский, как Шаталов, как Щетинин, как Ильин (этот список я мог бы продолжить). Так вот взять и начать повторять буква за буквой — это утопия.

Надо жить, как они, принять меру их труда, критерии их счастья, отказаться от стереотипов, манящих соблазнов — от того, от чего и они отказывались, испить их чашу и стать сродни им душой и собственной жизнью, по-своему, сообразно своему времени продемонстрировать стиль поведения великих учителей, а своей нравственностью подтвердить их нравственность, — только если всё это совершить, лишь тогда можно повторить их опыт, и лишь тогда заработает их методика.

Чтобы происходило воспроизводство духовной традиции — традиции, которую мы формулируем как воспитание личности коммунистического типа, подобное должно воспитываться подобным. А не самой по себе методикой, пускай и самой передовой. Нужны передовые люди, вооруженные ею. Поэтому я вновь вглядываюсь в лицо Учителя, утверждавшего идеи добра и справедливости и творившего в борьбе обстоятельства собственной жизни. И говорю своему сыну, который стал учителем: «Повтори Топорова!»

ГОРЮХИНА Э. Н. СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК В НЕСВОБОДНОМ МИРЕ

В августе 1961 года, когда Герман Титов полетел в космос, редакция «Литературной газеты» направила меня в Николаев. Там доживал свою жизнь алтайский просветитель Адриан Митрофанович Топоров, учитель и наставник отца Германа.

В редакции меня предупредили: сейчас у Топорова находится Анатолий Аграновский. Это его наследственная тема, поскольку отец Аграновского открыл имя алтайского просветителя всему миру. Не надейтесь сказать что-нибудь новое. Моим молодым амбициям был нанесен удар. После встречи с Топоровым я все-таки нашла себе нишу на последующие десятилетия: начала читать книги крестьянам в сибирских деревнях. В рамках фольклорных студенческих экспедиций всегда находилось место для чтений. С тех самых пор не только я, но и мои студенты вели напряженные диалоги с Анатолием Абрамовичем. Он был уверен, что социокультурный эксперимент Топорова невоспроизводим. Когда умер Аграновский, я со своими друзьями решила найти истоки его алтайской фамильной темы. Пройти его алтайскими маршрутами.. Наугад махнули в Косиху…

Сельские жители сразу указали на дом колхозного бухгалтера Блинова Григория Никитича.

Старик встретил нас настороженно. Протягиваю снимок, на котором запечатлена с Топоровым.

— А тут носик у вас острее, — все так же недоверчиво заметил бухгалтер и попросил нас выйти из избы.

Вышли. Сели на крыльцо. Через четверть часа нас пригласили. Оказалось, Блинов унимал волнение.

— Неужели мой труд кому-то понадобился? — причитал он.

Мы спросили про Топорова, и Блинов принес папку, в которой подшиты свыше пятидесяти писем. Спросили про Аграновского — оказалось шесть писем, да каких! Шесть писем, которые надо разбирать на журфаке по членам предложения.

Мы засели на несколько суток в архиве Блинова…

Впервые я увидела Блинова-младшего в день открытия стелы в честь первых алтайских коммунаров.

Дома, где великий просветитель читал крестьянам Гейне и Толстого, Гамсуна и Фета, давным-давно снесли и дорогу к «Майскому утру» запахали, чтобы не помнили никакого культурного родства. Сам просветитель был обвинен в том, что ядовитыми мелодиями Чайковского и Рахманинова разлагал бдительность революционного народа. Его арестовали и отправили в ссылку.

Мне рассказывал отец Германа Титова про концерты «Майского утра» в двадцатые годы.

— Идет какая-нибудь районная или городская партконференция. А потом полагается концерт: два притопа, три прихлопа. Частушки с балалайкой. Вдруг объявляют: «Ансамбль скрипачей «Майского утра». Григ «Песня Сольвейг»… Наверху уже готово решение про нашу контрреволюционность. Им было страшно от одних только слов: «Сольвейг, Григ, Чайковский»…

Я еще застала первое поколение коммунаров, которое не мыслило своей жизни без книги. На пепелище привезли одного из них, Григория Бочарова. Ему шел девятый десяток. Когда началась коллективизация, свободный труд свободно собравшихся людей был уничтожен. Старик вглядывался в заросшие бурьяном места, пытаясь вспомнить, где же стоял тот театр, в котором он играл Чехова.

— Вот здесь была пимокатная, а здесь фильму показывали, — указывал палкой то на одно, то на другое место, поросшее травой забвения.

Он так явственно (вопреки всему!) восстанавливал картины прошлого, что я не удержалась и спросила, откуда такая яркость видения.

— Только то, что здесь было, только это одно и помню. Вся остатная жизнь в тумане. Да и не было ее, этой жизни.

Потомки первых поселенцев держали в руках книги Топорова и статьи отца и сына Аграновских. По ним восстанавливали людей, события, годы, жизнь. Может быть, именно здесь я впервые почувствовала, какова цена журналистского слова. Это была истина в последней инстанции. Слово, которое защищало человека. Защищало его право на собственную жизнь.

Так вот где корни Блинова-младшего. Вот где начинается его культурная родословная…

ИГРУНОВ Н. С. И ПОСЛЕ НАС ЗЕЛЕНАЯ ТРАВА

…Мне хотелось углубить влияние всей нашей просветительской работы кардинальным образом. Организовать широкую пропаганду лучших книг, классической и народной музыки. К сожалению, только подступились к этой идее, как я уехал на работу в Москву. А заняться этим надо было всерьез! Воодушевлял пример А. М. Топорова. Земляк белгородцев, староосколец, он еще в далекие 20-30-е совершил прорыв на ниве просвещения народа. Учитель по профессии, человек редкой художественной одаренности, в алтайском селе, в коммуне «Майское утро», он много лет кряду собирал крестьян в клубе и читал им книги Гомера, Шекспира, Толстого, Гете, Пушкина, Мольера, Гейне, Шелли, Дефо, Тютчева, Некрасова. Островского, Ибсена. Чехова, советских писателей. Мне Адриан Митрофанович, в один из приездов в область, подарил свою книгу «Крестьяне о писателях», высоко оцененную Горьким. В мировой культуре нет ничего подобного. Топоров не просто читал крестьянам книги, он устраивал их обсуждение. Их мысли — оригинальные и глубокие — и составили основу книги. Также нетрадиционно учил он своих слушателей и музыке, окуная в творчество Баха, Бетховена, Глинки, Шуберта, Чайковского, Мусоргского, Вагнера… Учил осваивать музыкальную грамоту, играть на различных инструментах. У него научился игре на скрипке отец космонавта-2 Германа Титова. Остается сожалеть, что никому в области (в Белгородской области. — И. Топоров), не пришла в голову мысль о переиздании топоровской книги. Сегодня, когда Центральное телевидение остервенело чернит отечественную культуру, сеет «чернуху» и «порнуху», пример Топорова сверхактуален.

Существует такая притча:

Сократа, идущего с учеником, встречает проститутка. «Вот ты, — обращается к нему, — потратил годы, чтобы он пошел за тобою, а мне стоит только поманить его, и он пойдет за мной». — «Что же тут удивительного? — сказал мудрец. — Ты зовешь его вниз, а я — вверх».

Топоров знал, что делал: он звал народ вверх! И в этом всем нам наука.

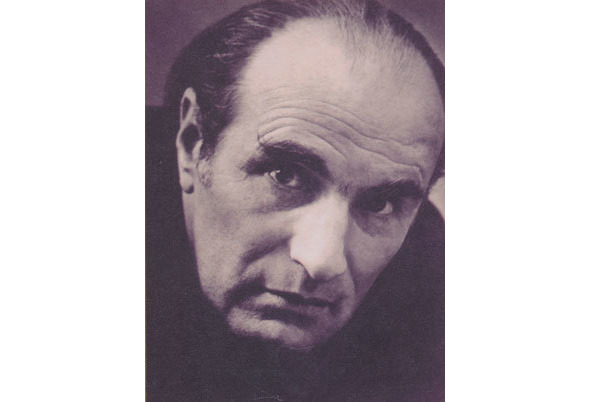

КОПТЕЛОВ А. Л. АДРИАН ТОПОРОВ

После обеда в крикливом ряду я покупал сыну поджаренных семечек, и мы отправлялись в редакцию газеты «Красный Алтай», где я работал в январе 1925 года. Там был старый, наполовину протертый диван. На нем, я знал, спал по ночам Илья Мухачев, когда привозил стихи для «Красного Алтая». Я усаживал сына с семечками на этот диван, а сам разговаривал с друзьями-журналистами, всегда осведомленными о новостях.

И там я не раз встречался с редчайшим человеком, имя которого со временем станет известно всем книголюбам. То был самый активный селькор, приезжавший из коммуны «Майское утро», тридцатипятилетний на редкость общительный и увлеченный просветитель Адриан Митрофанович Топоров. Я знал его по заметкам, зарисовкам и статьям в газете, а также по рассказу, напечатанному в журнале «Алтайская деревня». Этот непоседливый учитель уже несколько лет по вечерам и в праздники читал коммунарам художественную литературу. Об этом подвиге учителя я уже писал в книге «Минувшее и близкое». Сейчас приведу некоторые дополнения и уточнения.

Топоров не просто читал коммунарам художественную литературу, а со стенографической точностью записывал их суждения о прочитанном. Вспомним: не было телевидения, еще молчало радио, еще не заезжали в глубинку актеры. В зимнюю пору деревня погружалась в темноту. Сельчанам редко удавалось раздобыть керосин. Чаще всего избы освещались сальными свечами и даже дымной лучиной. И вот в это-то нелегкое время вечера выразительного чтения учителя были единственным, глубоко полезным удовольствием: перед неграмотными людьми открывался большой мир с его сложной жизнью, с человеческими страстями, с борьбой за лучшее будущее, с вековой мечтой о народном счастье. И немалой радостью для всех слушателей было то, что они могли тут же сказать свое слово о прослушанном (и учитель тут же запишет в тетрадь!), похвалить чародея художественной речи или упрекнуть за невзыскательность и возмутиться неправдоподобностью. Знакомясь с русской и зарубежной классикой, с современными писателями, коммунары проходили своеобразный «университет словесности». Принимая или отвергая ту или иную книгу, они чувствовали свою ответственность: пусть порадуются другие (учитель напишет о крестьянском «приговоре») яркому сочинению, полному правды жизни, или не тратят время на знакомство с бесталанной чепухой. Вот как они, коммунары, говорили о гении русского народа:

— Стихами Пушкина не налюбуешься! Не шел бы домой!

— Для меня была беда при чтении Пушкина. Шут ее знает как и быть! Старухе моей надо слушать Пушкина, Ваське с Нюркой тоже надо и мне надо! А дома некому за маленькими глядеть. Никто не хочет домоседить. Так я уж так делаю: усыплю маленьких, хату на замок и в школу.

— Пушкин шибко радует меня… Как ребенок, я радуюсь на читке. Слушаю — и радуюсь и радуюсь. И хоть где печальное у него написано, а после на душе все-таки приятность. И даже где непонятное для меня немного — и то я чуяла ублаготворение. Как ровно вокруг меня был праздник, люди, цветы и музыка. Так гластилось.

Отбор произведений был самый взыскательный. Если слушателей одолевала дремота, чтение прекращалось. То, что ложилось на сердце, читалось повторно. На чтение больших произведений отводилось по нескольку вечеров. Было три требования — интересно, правдиво, познавательно. Неудачное коммунары решительно отвергали:

— Вранье! Прекратить чтение!

Так у чтеца накопилась груда тетрадей с записями.

— Лежат они без толку, — посетовал Адриан Митрофанович во время той встречи. — Куда бы их направить? Могут ведь пригодиться кому-нибудь. И, возможно, кто-нибудь последует моему примеру…

Я попросил прислать нам для литературной страницы наиболее весомые записи. Не сомневался, что Иван Григорьевич охотно напечатает своего давнего селькора, хотя Адриан и работает в ином округе.

Топоров прислал несколько тетрадей. Мы напечатали его записи в «Звезде Алтая» 29 мая, 19 июня и 3 июля. Пришли добрые отклики читателей. Адриан прислал еще тетрадь. Тем временем Иван Григорьевич уехал редактировать газету в Минусинске. Как-то отнесется новый редактор? Но ценность уникальных записей была очевидной, и 10 августа в нашей газете появилось окончание.

Я не сомневался, что «Сибирские огни» заинтересуются записями Топорова и отправлял Зазубрину вырезку за вырезкой. И уже 27 июня Владимир Яковлевич написал коммунарскому учителю:

«В „Звезде Алтая“ читал отрывки из Вашей работы. Это очень интересный почин. Пришлите нам для „Сибирских огней“».

Адриан отправил в журнал большую рукопись. Но тем временем Владимир Яковлевич уехал в горную деревню Кутиху (Западный Алтай) охотиться на медведей и ответил только поздней осенью:

«Я только на праздниках смог как следует посмотреть Вашу работу. Конечно, она необычайно ценна. Читал я ее, как самую увлекательную повесть или роман. Мы ее поместим в двух номерах…»

И тут же попросил прислать отзывы на свои произведения, а также на «Золотой клюв» Караваевой, на «Перегной» Сейфуллиной, на «Путь, не отмеченный на карте» Гольдберга, на стихи Ерошина, Мартынова, Изонги, Маркова и т. д. Словом, на произведения, печатавшиеся в журнале. И в том же письме:

«Это страшно освежает и взбадривает. Пусть меня разругают, но в такой ругани можно многое почерпнуть и многому научиться».

Труд Адриана Топорова появился в шестой книге «Сибирских огней» за 1927 год, и в первой и второй книгах за 1928 год. В Москве готовилась его книга «Крестьяне о писателях». В «Известиях» 7 ноября 1928 года была восторженная статья А. Аграновского (старшего) «Генрих Гейне и Глафира». Казалось, полный успех. И вдруг начались для учителя черные годы. Причина была простая: коммунары обо всем говорили прямо и открыто. Без обиняков. Без оглядки на славу некоторых авторов. Этим воспользовались «леваки» и обиженные. На учителя обрушивались беды. Одна за другой. Загуляла в воздухе критическая дубина. Так в одной из солидных местных газет напечатали разносную статью почти на целую полосу, в которой учителя-подвижника обозвали «одиночкой-реакционером» и даже «хитрым классовым врагом». Он, дескать, необъективен, протаскивает, дескать, то, что ему одному по душе.

Зазубрин написал Адриану Митрофановичу:

«Черкните, как живете. Коптелов говорил, что Вас жмали и опять хотят жмать или уже жмут».

А в «Сибирских огнях», к сожалению, при новой АППовской редакции придумали, мягко говоря, недобрый термин «топоровщина». И учитель на несколько месяцев оказался без работы. Ему запретили устраивать читки, и он, не выдержав преследования, покинул Сибирь.

Но доброе дело нельзя заглушить: книга «Крестьяне о писателях» воскресла. В 1963 году она была в отличном оформлении переиздана в Новосибирске под моей общей редакцией. Она посвящена «Памяти тех, кто простым чистым сердцем поняли величие коммунизма и своими трудовыми руками положили первые камни в строительство его светлого здания в Сибири».

Тут выяснилось, что отец Г. С. Титова был учеником Топорова, и в книге мы дали портрет космонавта-2 с автографом:

«Дорогой Адриан Митрофанович!.. Всю мою сознательную жизнь я о Вас слышал, а вот свидеться довелось впервые. Примите низкий поклон».

Мы дали также воспоминания его отца «Мой первый учитель». И книга была переиздана несколько раз в Москве и в Барнауле.

За мою скромную причастность к публикации бесценного труда Адриан Митрофанович в дарственной надписи на первом переиздании назвал меня «крестным отцом», вдохновившим его «на дерзкий опыт крестьянской критики художественной литературы» и поддержавшим «в черные годы гонений на этот опыт». Если это в какой-то степени заслуга, то я отношу ее целиком к редакции нашей газеты «Звезда Алтая».

МИРОШНИЧЕНКО Е. Г. «ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ — СДЕЛАЙТЕ ДОБРО»

К Топорову нужно было приходить в точно назначенное время. Он ценил в людях точность и видел в ней проявление общей культуры человека, его уважения к собеседнику. На этот раз время свидания оговорено не было.

…Дежурная санитарка поставила перед ним на тумбочку немудреный ужин, и в ответ, естественно, последовало топоровское: «Благодарю вас». Учитель оставался учителем. Это было за три недели до кончины.

Конечно, он знал, что дни его сочтены. Передо мной блокнот с записью последней беседы.

— Смерти не боюсь, — говорил с паузами Топоров, — думаю вот еще встать на ноги, попасть домой, чтобы рассказать близким, где что лежит.

Да, он рвался домой, чтобы распорядиться богатством — итогом 75-летнего творческого труда: рукописями, архивом, книгами. Последние годы он работал над сборником педагогических воспоминаний и размышлений. Могли бы составить отдельную книгу и его статьи, выступления в защиту русского литературного языка. Ждет своего редактора и другая топоровская рукопись — «Настольная книга скрипача». Он подготовил также рукопись занимательного задачника по развитию мышления и речи учащихся. Адриан Митрофанович говорил еще об одной книге, которая должна быть опубликована издательстве «Днiпро» (вышла там уже после смерти А. М. Топорова — «Мозаика», 1985. — И. Т.).

Удивительное дело. Этот человек не уставал спрашивать, выслушивать, восхищаться, проявляя такое внимание к собеседнику, какое не часто встретишь в наш торопливый век. Возник разговор о пушкинских местах в Михайловском, где студенты-филологи мечтают побывать в будущем году. Мы говорили о подвиге С. С. Гейченко, бессменного директора Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина. Я решился напомнить Адриану Митрофановичу слова из его письма в журнал «Нева» накануне собственного 80-летия:

«Смысл моей жизни — труд, — размышлял хранитель пушкинской музы. — Я работал всяко: и как каторжник, и как солдат, и как ученый. Изобретатель, художник, писатель, и как вообще человек одержимый. В моей груди всегда был кипяток».

После недолгого молчания Топоров произнес:

— И я бы мог так сказать.

Он всегда и охотно общался с работниками учительского ВУЗа, выступал перед студентами (последний раз в 90-летнем возрасте)…

Адриан Митрофанович умел мыслить масштабно и широко, умел сказать то, что воспринимается сегодня как мудрая истина. Передо мной письмо Топорова ученикам 44-й средней школы г. Николаева, отправленное 2 апреля 1983 года. Этим письмом я хочу закончить настоящие заметки. Письмо А. М. Топорова — завещание молодым:

«Учитесь в школе на „отлично“ и „хорошо“. Это ваш первый долг.