Бесплатный фрагмент - Антипоэзия

Стиходелии разных лет

Краткость — сестра таланта, а многословие — его двоюродный брат-близнец.

— Китайская мудрость

Книга 1-я. ИЕРОГЛИФ

1989—2004

Из декораций

Лежит луна лимонной коркой.

Осколками стакана — звёзды.

Распахнут мир оконной створкой,

И свет гасить ещё не поздно.

Трамвай, затерянный во мраке,

Колёсами пространство режет.

И полуночный вой собаки

Вливается в трамвайный скрежет.

И падает звезда, сгорая,

И, словно птица, рвётся ветер

Из пыльных декораций рая,

Из городской железной клети.

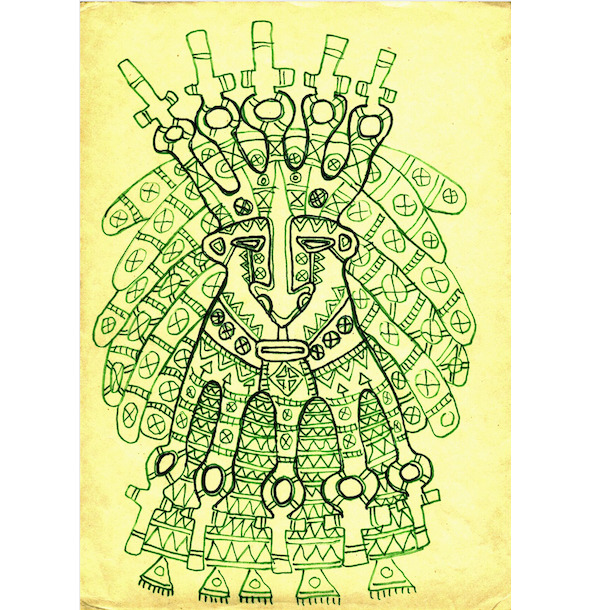

Шаман

Пой песню,

пока поётся-играется

пророку непроизносимого имени.

Пей плесенью

подёрнутое счастье, из пальца

высосанное, словно из вымени.

Бей в тамтам, вытанцовывая замысловато,

словно солнце в стакане, усиженном мухами,

сомнамбулически перемещайся во времени.

Завывай первобытно, прорывайся фальцетом кастрата,

одержимый шалящими духами,

ты — избранник, надежда племени.

Зацелованный жадными языками

отблесков кострового пламени,

в позе растерянного постового у знамени,

Обнятый неисчислимыми руками,

тянущимися к тебе из океана всемирной памяти

аnd squinting as if awaiting a vicious tsunami

оr maybe some other no less destructive calamity.

Весна в Вавилоне

Это просто весна.

Вавилон, дай отведать мне снова тумана

Из колодцев дворов и пройти мимо древних камней,

И на звёзды смотреть твои допоздна,

Добавляя своих из пустого кармана.

Дай опять прожигать свои ночи окурком,

В дырках видя тот облик, лишающий сна,

Что берёг, не смыкая очей.

Ну а то, что слетает со стен штукатурка

И за ней не окажется вдруг кирпичей —

Это просто весна.

До звезды

Ветошь ушедших лет.

Фильтры изжёванных сигарет.

Полночь, крадучись, подлая, брысь!

Дверь подсознанья, сезам-отворись.

Жажда сухой воды.

Эти знакомства мне до звезды.

Вести с полей: урожай конопли

Прошлого года мы превзошли.

Белые простыни, чёрная кровь.

Татуированная любовь.

Воспоминания стёрлись до дыр.

Джинсы, тельняшка — славный мундир!

Компромистерия-буфф!

Ясно только, что туман — неизбываем.

Компромисс, быть может, не-избежен,

Но-исхожен, поперёк и вдоль.

.

.

.

Нет времени обрести душевный покой.

Врач прописал мне его дрожащей рукой.

Звёздная соль крупного помола на небе,

На ржаном чёрном хлебе.

.

.

.

Приближаясь к дому, вполголоса пой

Старые гимны ветру, траве и листьям,

Стенам, улицам и площадям

Города прописных истин.

Смех сквозь слёзы

[1]

Человек — заброшенный дом, глаза — выбитые окна.

Рот — как дверь, заколоченная наглухо.

Вокруг — немой пустырь, лужи, битые стёкла.

Крыша, съехавшая набекрень — кепка, сдвинутая на ухо.

Лицо — фасад. По стене катятся слёзы дождя.

Их не спрячешь, не вытрешь насухо, не смахнёшь.

Наверно, так раньше плакали при смерти вождя,

Когда в последний путь на лафете отправлялся вождь.

Крошево штукатурки вперемешку с хаосом

Перекрытий, балок, труб и стропил.

Дом уплывает под воображаемым парусом

По реке улицы, без руля и ветрил.

[2]

Ночь превращается в день,

Свет превращается в тень,

Дом превращается в дым,

Если его поджечь.

Целое состоит из частей,

Органов, нервов, сухожилий, костей.

Капля по капле, точь-в-точь,

Камень заставит течь.

У дочери есть единственный сын,

У нас — единственный Бог.

В руку — вчерашний сон,

Бег дести тысяч ног.

Год исходит на нет,

Вопрос отрицает ответ.

Сколько же зим и лет? —

Туз, дама, валет.

Газ у войны невидим,

Невесом.

Глаз у луны спит седьмым

Сном.

Мор давит мир колесом

Злым.

Ум съела моль — ну и Бог

С ним.

Север — гонит на юг

птиц.

Смотрит зима в зеркала

лиц.

След вогнан, как лом,

в лёд.

Птица убита холодом

влёт.

Смех — кисло кривит

рот,

Стих — жалобный бред —

врёт.

[3]

Испарение человеческого тепла и пота.

Сигареты горение, нервная икота.

Глаза — заряженная двустволка.

Инстинкт охоты, природа волка.

Зияет чёрная дыра сердца,

Суровее здания городской тюрьмы.

Была звезда, осталась обшарпанная дверца

В пустоту тьмы.

Осталась в памяти канва телодвижений

Первобытного танца, шаманство экзорсизма.

Остались на бумаге слова стихотворений,

Фронтовые письма Солдата Реализма.

Один день из жизни

Проклятьями, сигаретным пеплом и перхотью

Усыпанный пол.

Василий Иванович, глухой как тетерев,

Смотрит футбол.

Надсадно в палисаднике воет облезлый койот.

Старaя проститутка в привокзальном сортире в пьяную морду солдата щерит щербатый рот,

В свете немощной лампочки стоя лицом к лицу,

Споря и набивая стоимость выеденному яйцу.

В гранёном стакане едкая жидкость плещется,

Средство от грусти, которая лечится,

Но возвращается часто, как образ убитой вами любовницы.

Кровь её с ваших рук уже никогда не смоется.

Ржавчина лживых слов разъедает усталый ум,

Любовь перешла на подсчет итоговых сумм.

Хочется жечь знамена во избежание тьмы,

Выблевать душу в наглую харю зимы,

До третьих петухов пить седьмую воду,

На седьмом небе делать свою погоду,

Смешав кислое с длинным, попасть пальцем в небо,

Посеять смуту и пожать урожай хлеба.

Опрометью в переплетение улиц броситься,

Прорваться сквозь околесицу и чересполосицу,

Плюнуть на отсутствие определенной цели

И дать полный вперёд, куда бы глаза ни глядели.

Пилигрим

Что я пою, сохраняя молчание,

Глотая с приставки по окончание?

Ложь меня пропитала до костного мозга,

Стригла под ноль и растила в обносках.

Что я пою, безъязыкий скиталец? —

Злые хвалы налетающей вьюге,

В опустошённых полях обретаясь,

Где-то в бескрайнем замкнутом круге.

Вечный паломник серых полей,

Я проклинаю стояние насмерть

И, становясь осторожней и злей,

Высóты вершин поднимаю насмех.

Карнавал

…И вот посреди пустоты, суеты, маеты,

пустопорожних, нахрапистых, наглых,

нашпигованных пошлостью будней,

серо-буро-малиновым в крапинку Принцем

на белом коне появляешься Ты.

На коралловых отмелях, в экзотических странах,

в эпицентре свинцовых штормов — тоже Ты,

повелитель желаний, восторженно блещущий

ятаганом Луны.

Канатоходцы впотьмах, вполусне, вполубреду

набредающие на беду,

где ваш Храм, где итоги бескрайних скитаний,

от перевалов Непала до яшмы тунисских закатов,

алжирского опиума вперемешку

с Адмиралтейской Иглою санкт-петербургского шприца,

вены каналов, изрытые дёсны проулков,

железо зубовных мостов?..

Зажигая свечу, видишь демонов, щерящих жёлтые пасти.

Восхищенный отчасти,

бросаешься в их карнавал, в ритуальную оргию,

в исступлённое царство потаскухи-весны,

в чёрный дым, что дурманит усталое сердце

обещанием бездны.

Вакханалия рвётся в бедламе

обезумевшим пламенем…

Пьяный матрос, папиросу зажав саблезубыми челюстями,

по-пиратски сверкая глазами,

разгоняет правительство членоподобных мужей.

Пир бомжей,

растерзавших на части жандарма,

пьющих сладкую кровь мятежа.

Пир горой, средь чумы,

в предвкушении новой тюрьмы,

где для всех приготовлено место под солнцем,

огненно-красным, словно на флаге японском —

четыре стены и небесный клочок,

зарешечённый мутным оконцем.

Клистирно, кристально чисты ваши души,

протухшие, но благонадежно промытые

в самом отъявленном одеколоне,

в дорогой туалетной воде,

и на дне писсуара виднеется тёмная муть

истины, извлекаемой нами из вин.

Бухой летописец событий, лохматый, небритый,

в тиаре, в «семейных» трусах,

новый лист, эту tabula rasa, готов искропить

свежей дозой паскудства.

В музеях и книгах грядущих времен

будет он по заслугам отмечен…

Нараспашку душа, из пальто да наружу,

на волю, в пампасы, в украинские степи

подводною лодкой,

подлёдною водкой, пролёткой,

электропроводкой искрящей,

коровой предсмертно хрипящей, вопящей,

колюще-режуще ищущей пули, ножевого удара,

ядовитой змеи иль смертельных объятий петли…

Вон отсюда, из этих прокуренных комнат,

из этих пурпурных чертогов,

осточертевших острогов,

постылых слепых четвергов!

Ты будённовец или махновец,

ты басмач или дервиш в дороге,

на непальском отроге,

в Таганроге с тетрадью

сонетов в твоём рюкзаке, с неизменною трубкой

паровозного дыма во рту.

Горизонты сжимают кольцо своих рук.

Падший ангел, мой друг,

не покинь меня в эту минуту. Быть может,

на той стороне обозначатся

силуэты ответов.

Океанским простором укроет меня тишина,

в очаге догорают листки манускриптов

и ветер играет мелодию лёгкого джаза

на ворохе пыльного скарба

и бутылочного стекла.

«Дождь шёл без устали…»

Дождь шёл без устали с утра.

Прошёл и не остановился.

Немного света и тепла

И дни, упрятанные в числа.

Остывший кофе на столе.

Твой тихий вспоминаю голос.

Холодная звезда в окне…

Отвел глаза, едва опомнясь.

Уснул и пробудился вновь.

Судьба отмерена на раз нам.

Ей не перечь, не прекословь

Своим капризом несуразным.

Жар погребального костра

Всю ночь мне неотвязно снился.

Дождь шёл до самого утра,

Прошёл и не остановился.

Иероглиф

[1]

Свет очей моих,

восхищение,

пропадает дар речи.

Тьма ночей моих,

освещение

предоставят нам красные свечи.

Семь сороков моих,

сумасшествиe —

твои белые плечи.

Осень стихов моих,

стихийное бедствие

зимней предтечи.

[2]

Равномерное распределение светотени

По поверхности моего мировоззрения.

Замороженные глаза рыбы нотатения

Взирают из холодильника без особого выражения,

С долей утомления. С нотой презрения.

С осознанием своего поражения.

И безвыходности положения.

[3]

Татуированные змеи ползут по твоей спине,

По всей её убийственно сексапильной длине.

Мурашки бегут по коже от этих рептилий.

Нашей обители хранители и радетели,

Немые сторожа, слепые свидетели

Наших идиллий.

[4]

Таким образом, следовательно, итак.

Подведём итоги, подобьём сальдо-бульдо, приход-расход.

Маслом расписанное железнодорожное полотно,

Акварелью растёкшаяся суматоха весны,

Подведённые тушью глаза на плоскости портрета,

Порнобезобразие фотографий —

Таково естество твоего искусства.

Моё тело — твой храм. Твоя душа — моя молитва.

Или, скорее, ответ на неё.

[5]

Распалась связь вещей, нарушен ход событий,

И реки повернулись вспять.

По-детски глуп идеализм наречий и наитий

Кобылы сивой бред, ни дать ни взять.

Оскомину набивший ворох ситуаций…

В разладе с миром и с самим собой,

Ты не Коперник, не Конфуций, не Гораций

И сам не свой.

Ты в полумраке лёгкой поступью спешишь

По лабиринту окон, стен и крыш,

В котором временно господствует,

Твоим шагам в ответ немотствует

Предутренняя тишь.

[6]

Преобладание тестостерона, адреналина,

Влияние алкоголя, никотина, кофеина.

Дирижаблем витает в облаках мозг.

Истекает кровью свечи воск.

Мечется бисером по страницам почерк.

Заперты предложения на замки точек.

Нос оседлало очков коромысло.

Выражение глаз лишено смысла.

Свернулся на кухне иероглифом японским

В замысловатом танце.

Белое поле. Красное солнце.

Я — камикадзе.

Предсказательница

Час за часом, день за днём, месяц за месяцем, год за годом,

Незаметно становишься своим собственным антиподом.

Отпущены вожжи, кони бредут по дорожной распутице,

Счётчик времени необратимо крутится.

Земной шарик заведённой юлой вертится.

Посеяно, сжато, мука в мельнице мелется.

Стерпится-слюбится, успокоится, перебесится,

Сама по себе остановится околесица.

А не остановится, так пускай дальше катится

Так, как предсказывала предсказательница,

Так, как предвидела провидица, пускай и сбудется,

Именно так, как судьбе заблагорассудится.

Вслух

Жизнь моя — девчонка-проказница.

Смерть моя — старуха-процентщица.

А какая, в сущности, разница?

Безделица, дело копеечное.

Чисто выбритое коленце —

Это моя голова,

Вымытая слезами

И обмотанная в полотенце,

Истекающая словами,

Израсходованная на слова.

Открытка (По диагонали)

Реальность, завинченная штопором — это сталь

Открытки, посланной Сальвадором Дали.

Параллельно-перпендикулярная магистраль

Сквозь пустошь Марокко в центр Земли.

Тысячелетние камни по обе стороны магистрали.

Горячий сирокко, холодный мистраль

И тело ползущей гремучей змеи,

Снизу вверх, по диагонали…

Неободлер

1. Любовь и смерть

Глядят со стен причудливые золотые маски,

Им отвечает красная свеча из канделябра снизу.

Отключен ток, мертвы часы и телевизор,

Беснуются в твоем мольберте краски.

Твой труп лежит недвижно на ковре, самоубийца.

При взгляде на него становится не по себе и муторно.

В лице — спокойствие и завершенность без надрыва.

Висит на вене шприц — огромный кровопийца.

И кожа в синяках и шрамах перламутрова,

Как жемчуга Персидского Залива.

К тебе

Прижался я, сперва совсем несмело,

Теряя над собою власть.

Твоим безудержно желанным телом

В последний раз попользовался всласть,

Наперекор судьбе.

2. Кокотка

Кокетливая дама полусвета, полутьмы.

Помады жир и драные колготки.

Аристократка ты в обличье уличной кокотки,

Приёмное дитя столичной кутерьмы.

Простоволосая, сидишь на кухне в стареньком халате,

При тусклом свете лампочки ты куришь чай и пьёшь траву.

Седая, старая, прогалины во рту.

Культяпками копаешься в салате.

Порою вспомнишь о былых забавах,

Театрах, кавалерах, кутежах.

Зудит натужно почерневший пах,

Когда-то потрудившийся на славу.

Жизнь перевёрнута прочитанной страницей,

Надежды — в журавлином косяке.

И лишь в твоём горбу, как в кулаке,

Клокочет сердце пойманной синицей.

3. Слепота

Посеребрён снегами Город Печальных Лун.

Анахроническое следствие времён,

Беззубым ртом он тщетно ищет звуки

Когда-то им возлюбленных имён.

Седой, слепой, потерянный колдун

Зажат в объятья ядерной зимы.

Дрожат его слабеющие руки…

Висят на башнях чёрные хоругви —

Застиранные рубища и юбки

Его навеки победившей тьмы…

В лодке

Клейкая лента лет.

В те времена, когда…

Королевство позолоченных эполет…

Августейшее «да»,

Низведённое к плебейскому «нет»…

Вниз по реке, лёжа в лодке, глядя в бездонное небо…

Птица парит в облаках высоко, громко жужжит цикада.

Цель, направление, определённость — спасибо, не надо.

Прошлое, настоящее, будущее — спасибо, не треба.

С высоты птичьего полета

Изредка пронесется над пашней

всеведующая птица.

Что видно ей сверху? — наши

друг за другом следующие лица.

Изредка пронесётся над полем боя, глядь —

снова роем свои окопы,

Ей демонстрируя не что иное, блядь,

как наши коленопреклонённые жопы.

Изредка пронесёт эту птицу

свежим помётом по статуям наших вождей.

Им не укрыться, потом — не отмыться

даже столетьем кислотных дождей.

К Саломее

Стань сном, сатанея мужественным апломбом, Саломея!

Осклабься саблями, затряси персями, заверти пляской своей Варфоломея.

К его тусклому рылу подштанниками своими тяготея,

Ему раскрывает секрет за секретом твоя огнедышащая галантерея,

С долей лукавства и с долей к тебе приложившего рук брадобрея.

Сегодня к Варфоломею перекочует твоя гоноррея.

Такой

Мудрствующий, бодрствующий, безмолвствующий,

Внемлющий, дремлющий, общеобъемлющий,

То ли витийствующий, то ли волхвующий,

То ли свидетельствующий, то ли присутствующий,

Не препятствующий и не тушующийся,

И компроментирующий, и демобилизовавшийся.

Сын полка

И скорее справа, чем правый,

Я был более слово, чем слева.

— В. Хлебников, 1908

[1]

Не более чем свидетель, не тише воды.

Кот на крыше делает шахматные ходы.

Защита Лужина сужена.

Остатки ужина

Дожёвывает Валентинов.

Алевтина сатиновым

Связавши суженого,

Сверху вниз навинчивается гайкою.

Претендент рокируется, ретируется король.

Хрустит хворост, сверестит вереск,

Атаман размахивает нагайкою.

Лес плещется в мутной воде лещом, прыгая через

На сковороду июля, в масло, перец

И соль.

Катышки грязи выявляют скрытые связи

Крепдешина

И бежевой бязи.

Компаньоны: старая пишущая машина

И алкоголь.

[2]

Не мытьём, так катанием — сыра в масле…

Сыплет конюх овёс. Сыплет конюх овёс в несусветные ясли.

Коренное отличие между тобою и мной —

Ты несёшь свой резиновый член под поддёрнутою сутаной,

Я, по слухам, якшаюсь с самим Сатаной,

Состою в непристойной связи со слепою Судьбой,

Офицерскую честь променявши на щи со сметаной…

Ты — полка командир и его же приёмный сын,

Знающий, как закалялась сталь и как расплести кудель.

Я — дымчатый сон, желчный смех без причин,

Облаком накатившийся,

Облокотившийся

На твою аккуратно застеленную постель.

[3]

Мир феноменов

Удерживал за ноги, головою вниз.

Из

Карманов Кир Гермогенов

Сыпал бумажные птицы кощунств.

Ритуальный танец ветра в опавших листьях берёз, ясеней, дубов —

Страстная пятница животрепещущих чувств.

Ночью тобой обладала предводительница суккубов.

Адъютант его так называемого превосходительства,

Ты — пространственная составляющая Временного правительства.

Я, скорее непроницаемо чёрный, чем белый,

Я был более нервный, чем очумелый.

Я был более чопорный, чем оробелый.

Я был явственен телом, пространен с лица.

Я был тем, которому. Я был тот, который.

Я был более-менее первый и всё-таки неизменно вторый

От начала и до конца.

Сны Фаддея

Сны Фаддея Булгарина оловянны, туманны, мистически неясны.

Труп кошки вынесла бабушка в продуктовой авоське, закопать в садике.

Фаддей рассказывает Бенкендорфу свои психоделические сны.

Кот Азреал подавился килькой, захлебнулся томатным соусом в тазике.

Я пошёл на попятный, поставив себя на попа — тот, вроде, не возражал.

В сто тысяч жал дрожала стёклами рассерженная Остоженка.

Сивцев Вражек солидарно подмигивал и преумножал.

Март был фаворит-выдвиженец верхов, а Марта была его восторженная выдвиженка.

Я падал навзничь, спал с тобой порознь, задумывался навзрыд.

Меня колбасило по Авеню Содружества и до самой тюрьмы.

Синие сны Фаддея Булгарина хапали небо руками атлантов и кариатид.

Как же хотелось, как грезилось врезать осиновым колом в самое сердце зимы!

Generation K

Ни черта я не смыслю в колбасных обрезках.

На меня тупо уставились лики святых в потрескавшихся фресках.

Мимо меня, хрюкая, пробегали свиньи, и, запутавшись в арабесках,

Иногда мелькали вращающимся руконожием усатые женщины и мужчины в фесках.

Иногда мне кажется, что есть выход. Вдох — выдох.

Ритмичность телодвижений важна при занятии позы жеманных улыбок.

Холст, кисти — бог обезьян Хануман позирует мне, весь зябок и зыбок.

Кончились индульгенции и срок годности страховки от непоправимых ошибок.

Белый пляж, чёрный ром, сине-зелёный водо-воздушный поток.

От иллюзий я перешёл к аллюзиям, пробив головой потолок.

Семантика объяснений в любви напоминает мне про твой бритый лобок

И мой бритый лоб, бок-о-бок с твоим — клонизированный, канонизированный Колобок.

И вот, очередная телевойна пестует своих новобранцев.

Виктория Ракетовна движется мимо на кончиках наманикюренных пальцев

С трактатом «О формах и объектах», с пакетом прожаренных в масле испанцев

(Эль Греко, Веласкес…) и с тонким намёком на толстые обстоятельства взаимоотношений переводчицы и иностранцев.

Галапагос окружил меня ветвями деревьев, как повитухами.

Да пустёхонько было влагалище — все стихи стали позавчерашними слухами.

Мне хотелось драться с первейшими кобелями, знаться с последними суками,

Мне хотелось «падающего ещё толкни» (ну его на фиг, дескать),

Мне хотелось примитивизма, просто потрахаться, просто потрескать,

Наблюдая, как в «ящике» кровоточащая треска враздрызг обрывает леску.

Зябликами

Брось плесенью покрываться, карликовое солнце в перламутре блюдца!

Брось казаться любовью мне, пара карих глаз под копною русых волос!

Ты же просто мираж, терпкий плод подростковых полюций,

Наркотический вдох, до которого нос мой ещё не дорос.

Ты же просто сомнения червь на крючке в мутноводье событий.

Ты прогнившее семя чернильное, инфертильное для соитий.

Смегма слипающихся очей на заснеженном полустанке ты,

Как же дерзко въезжаешь в чужую столицу на танке ты!

Но и я, готтентот, губошлёп, ротозей,

Как хорош же я, лапчатый гусь, нашпигованный яблоками,

Весь, и в профиль и в фас — Колизей,

Густо обкаканный зябликами!

$20

Всё началось со случайно порванной мною банкноты.

Продолжилось шахматным матом проколотой шины.

Под ногтем саднило, раскалывалась голова.

Телевизор гудел и пытался выбросить содержание экрана на пол.

Фаллический ящер бешено бился в нору, кролик

Судорожно дрожал от страха и от мазохистского удовольствия,

Вызванного близостью смерти.

Наука крутила ус и поводила бровью от таких поведенческих вывертов.

Через проходные дворы — в гастроном.

Через прорехи в сетевых протоколах — на ту сторону добра и зла.

Воскресная виолончель заставит клавиатуру выстукивать коленца.

И — любовница, случайно задушенная боа-констриктором полотенца.

Мальчик невинный, голый, дрожащий, у алтаря.

Жиром сочащийся пастор надвинулся сзади, во имя Отца и Сына…

Чёрно-красным готическим шрифтом блюет пишущая машинка.

И — проститутка, демонстрирующая жезлом проколотую резину.

Сегодня десять табу, из которых сделали жупел,

Пустятся в танец-канкан.

Двенадцатигранный стакан,

Под которым бегает таракан,

Пойманный Николаем Плотником,

На глазах удивленной публики превращается в соборный купол.

И — чистая, словно слеза политического переворота,

Двадцатидолларовая порванная банкнота

Спит мертвым сном, словно птица, подстреленная охотником

В высшей точке полёта.

Паранойя (Новый Римский)

У блёклого нечто тоже есть имя,

Город, рост, вес и размер ботинка.

Есть тонкая линия,

Прочерченная глазом

Между потерей разума единообразно

И потерей разума раз за разом, —

Такая картинка

Рисовалась мне, в паранойе,

В распаде дошедшего до последней стадии.

Нарисовать бы, да не Шагал я.

Я не родился в военном Ханое.

Тощим ребенком в Освенциме в печь не шагал я.

Родился в брежневском Ленинграде я.

Мне — пистолет бы, да косточек вишен,

Бандитом шалить, избегать еле-еле поимку и петлю

Для шеи куриной.

Мне — бунтовать и Попокатепетлю

В жерло вулканье, да с наглою миной

Смотреть и твердить «комментарий излишен».

Сирый мой дух меж двух комнат

Тело терзает презренное, бренное, словно вдох-выдох

Астматика в доме без лифта.

Милый мой мир возлегает расколот,

Останки аквариума на полу. Только трупики рыбок

И куцые кубики буковок Нового Римского шрифта.

Портрет на заказ

«В позе профессора кислых щей, занятого бичеваньем кнутом

Собственной тощей задницы и скармливанием пряника

Чувственным, жадным губам», —

Таким заказал я портрет свой художнику, оказавшемуся бывшим ментом.

Он же всё жмурился и куражился полупьяненько,

Как подобает жлобам.

Позируя, думал о наболевшем,

Мечтая о повести или романе я

По мотивам своей половой распущенности.

Из правой руки моей, пожелтевшей,

Прогнившей от писанины до основания,

Вытечет в эпилоге слеза непреложной сущности.

И рецензент, в комментариях попотевши,

Красною нитью повествования

Зафиксирует комплекс авторской многосложной ссученности.

Арабеска

Арабеска моя, как же нравится мне

Наслаждаться твоим стройным телом газели,

Не стесняясь, разверзнувши ставни в окне,

Чтобы все проходящие мимо глазели!

О, царица еврейская, ты Низевель ли!

Как же струны души моей, видя тебя, зазвенели.

Так отдайся же мне, тыщелетнюю грусть поколений оставив на час (или два).

Я Амура стрелою сражен, лишь дрожит в синеве тетива.

Лишь дрожит дядя Вилли, алча похмелиться с утра,

Как осиновый лист, как осиновый кол, вбитый в сердце вампира.

Лишь молчат трубачи, ожидая решенья суда.

И — циклопом — взирает очко полевого сортира.

Сейсмографический грифель вывел

Тонну дюралюминиевого дюшеса размял во рту Вторчермет.

Парк культуры и отдыха засы́пал дождь из презервативов.

Черномор полез кургузыми пальцами за самосадом в бархатный свой кисет.

Пыхал сигарой промышленник и финансист А. И. Путилов.

Кубатура круга клала с большим прибором на клавиатуру, прикреплённую к ходовой части плуга.

Председатель общины демонов-аграрников выключил из розетки свой мозг.

Его троекратную грудь защищала из мрамора выточенная кольчуга.

И на левом плече его верещал голосом совести поколения вибромагнитометрический дрозд.

Песня Четвёртого Партизана

Ни среды, ни субботы.

Ни мышей и ни крыс.

Звуки гончей охоты

На волков и на лис.

Опалённые солнцем,

Мы лежим на снегу.

Если б я был чухонцем,

Я бы вставил серьгу

В ушко колкой иголки,

Подравнял бы углы

Пилкой. Палки и ёлки

Стали — стулья, столы.

Купола Самарканда.

Новорожденный Бог.

Мне — фуражка, кокарда

И смертельный ожог.

Мне — махая кистенем,

Разрушать города,

Ткать ковры из растений,

Гнать по склонам стада.

Мир — измятая пачка

В заскорузлой руке,

Ездовая собачка

На взведённом курке.

Спой мне басни Эзопа,

Приюти и согрей,

О старуха Европа,

Вся в прожилках угрей.

Ни слона, ни дробинки.

Одномерный сюжет.

Лишь листает картинки

Парижанка Жоржет.

Лишь бросает на паперть

Полушки барон.

И замарана скатерть

Слюной макарон.

Coup d’etat

Экстаз, экстаз, формация плебейства.

Гематоген, фальшивость суеты.

Убийственная логика разоблаченья лицедейства

И снег и лёд таёжной мерзлоты.

Пора молвы, аллаверды, аз-буки-веди.

Кора хурмы и каракумские холмы и мимолётно милая миледи.

Зима сурьмы, корма кумы, толкующей превратно,

И хвост трубы и сор избы в пакете с надписью «приватно».

Осыпавшаяся позолота статуй

Во Мраморном Дворце — его взяла сегодня хунта.

Там в спальне королей мазутом наследил какой-то лось сохатый,

Насилуя принцессу. Лишь Христос распятый

С креста смотрел на это, со стены.

И в климате страны, такое, знаешь, дуновение весны

Почувствовалось, хоть пляши до слёз

И возноси осанны небу до упада.

Окошки утром распахнув, плебей кричит: «Ура, я — Крёз!»

Ему ворóны, из своих надёжно стекловатой утеплённых гнёзд,

Отвратным граем вторят, контрапунктом.

Пульс

Свалка барахтающихся, переплетённых, алчущих голого тела, тел.

«Компаньоны и компаньонки напрокат, дёшево и сердито. Звоните по тел.…»

Виртуальная игра: вас трахает и одновременно пожирает двухметровая каракатица.

Все мы из мяса и крови, к чему же пижамничать, прикидываться, аристократиться?

Продолжение рода — и смысл, и цель существования организмов, микро- и макро-.

Бесконечная спираль, произрастающая в космосе гигантским глистом,

Фиалка в фиолетовой чалме факира, взбирающегося в ёмкое чрево фиакра,

Растворяющегося в сумраке, мглистом, как суглинок, скопившийся под мостом.

Подкидыш, взращённый Володей Шараповым, вырос в известного серийного убийцу.

Из подсобки была дверь на улицу, улица вела в занятую шведами станицу.

Переворачивая страницу книги, княгиня фиги с тарелки бросала коту Ваське.

Тот фиги-то жрал, гордость свою поправ, но мечтал лишь о переливчатом озёрном карасике.

Индексы капиталистических экономик физиономии имели кислые.

Болезнь Альцгеймера превозмогающий гномик взобрался на плечи Голиафа, под тяжестью неба отвислые.

Боги на это взирали сквозь пальцы, в пяльцы погруженные, с узловатыми костяшками.

Чёрный Ангел играл на тамтамах, обтянутых изношенными тельняшками.

Знаешь, во рту моём привкус железных гвоздей всегда переходит в палитру мочёных груш.

Ты говоришь мне: «Go fuck yourself» — я намазываю на бутерброд бабой Клавою изготовленный бабагануш.

Ты говоришь мне: «Eat shit and die» — я перелистываю пожелтевшие списки умерших душ.

Ты говоришь мне: «You fucking asshole» — оркестр в телевизоре играет марши по поводу новых правительственных чинуш.

Друг мой, вот моё сердце, вот мой животрепещущий пульс.

Вот моя каббалистическая ракета, радость моя, мой серый, в яблоках, гнусь.

Чехарда

Тошнит, господа.

Наблевавши в пепельницу, растерянно моргаю мокрыми ресницами.

Саднит на душе и в местах поободранных заусениц.

И вот, уползаю из бара, словно печально известная офицерская вдова,

Которая сама себя изнасиловала и высекла.

Тошнит, господа, тошнит.

Тело бренное тащится сквозь чехарду зим и лет,

Свой скелет завернувши в давненько не стиранное одеяло…

Юные трубадуры, слагающие новые песни о Нибелунгах,

Я люблю вас и ненавижу.

Мы ввергнуты в мир: смертности, конечности, времени

И всепожирающих поисков: смысла, любви, откровений.

Нам намекают: прими всё, как есть — и ты будешь счастлив.

Очередная уловка рекламщиков?

На стекле, испещрённом дождём, проступает таинственное «ЁКЛМН».

Тошнота, маета, немота.

Эра плотничества — питаться подножным кормом.

И подкожное «мать-перемать» перемалывает внутри всю и всякую слабость.

Ницшеанский сверхчеловече,

Укомплектованный сердцем из стали и членом из золота,

Вышел на рынок, управляемый принципами взаимоотношений свободных агентов…

Предметы

Любовь моя, уедем в Гонолулу,

Где много лет мы будем жить, забыв себя.

Любовь моя, любовь подобна стулу

Венскому, чью спинку нервно теребя.

Галоши мокрые — поставишь в угол,

Как ставит в угол шкодника монах.

Мы — вóроны средь огородных пугал

С ключами детородными в штанах.

Да вот беда, как грится, бес попутал.

И — бес в ребро, и — перья под ребро.

Промозглый дождь деревья в мох укутал,

По мостовой рассыпал града серебро.

Когда б не мой кафтан, дырявый, чинный,

Когда б не сумасшедшинка в глазах,

Моё перо и ножик перочинный

Оставили бы вещи на местах.

А так — трепещут на ветру предметы,

Мокры дождём и в волглый мох одеты.

И всуе тщусь я, тарахтя трещоткой,

С предметов мох содрать ротационной щеткой.

Игра с огнём

Идея дала толчок слову, глаз породил слезу.

Из слова вылезли: Ветер, Огонь, Воздух, Вода.

Воде — быть зеркалом, чтобы отразить бревно в Верховном Глазу,

Когда из небесной сферы дождём колесниц низвергнется Золотая Орда.

Воздуху — быть средством передвижения слова и пищей огню,

Огню — давать нам очаг и тепло, ветру — играть с огнём.

(Так на пленэре играет в любовь и серсо инженер с невинною инженю —

Кровь, напоённая юным французским вином, резво играет и в ней, и в нём).

Вкривь, вкось пошёл гвоздь вопроса, вбиваемый в стену молчания.

Громкоговорители призывали нас к водным процедурам и скидкам на барахло.

А девушке бледной всё рисовались картины предрождественского венчания,

Пока в её лёгкие белым дымом из трубки перекочёвывало стекло.

Маятник

Глеб Егорыч Жеглов украденный у женщины кошелёк

Засунул в карман пойманного карманника.

Королева Латифа совершила беспосадочный перелёт

Из Страны Чудес на Землю Санникова.

Наделён просветленьем, скопец голосил, что есть мóчи.

Постмодернистские поэты переглядывались и подмигивали друг другу.

Ницце и Токио они несомненно предпочитали Сухуми и Сочи,

Канберре и Рио — предпочитали Ригу и Лугу.

Элитарностью своей вялотекущей шизофрении

Кичился Дон Педро, раскачиваясь на маятнике Фуко.

«Всякая демократия требует периодических инъекций определённой дозы целенаправленной тирании», —

Пришла в субботу вечером к выводу умная девочка по имени Сулико.

Стража забе́гала по дворцу: исчез алмаз из фельдмаршальского жезла.

Алмаз унёс очаровательный юноша по имени Гоша —

Русский голубоглазый аналог Гавроша,

Довольствующийся кражами за неимением баррикад.

Зависимость означающего от означаемого тоже исчезла,

Рухнула на пол, как сброшенная с плеч тяжёлая ноша.

Артефакт и контекст подружились, как валенок и галоша —

И жизнь превратилась в один нескончаемый бал-маскарад.

Камень в гору

[1]

Сизиф, катящий камень в гору, с вершины слетает свободным орлом.

Орёл, хватающий гремучую змею, обращается рисунком на банкноте.

Банкнота тонет в денежных мешках казино и публичных домов.

Сильнее, сильнее. Вытри слёзы, проглоти в горле ком.

Вычисли ситуацию, вроде шахматиста в цейтноте,

Затеряйся воином в колонне несущихся колесниц, исчезающих в пыли среди жёлтых наростов холмов.

Напиши мне письмо из Страны Семиотик.

Я представлю тебя идущим в тунике и босиком

С волочащимися позади трофеями порабощённых умов.

Я буду неподалёку, блохой на зевающем, продрогшем, оголодавшем койоте.

[2]

Филистимляне льстили о стиле ему,

Он лишь кланялся — как же иначе?

Принести, не разлив, сон в горсти ему

На вершину горы представлялось весьма благородной задачей.

Не катил он камней, как Сизиф,

Не треножил коней, не впрягал их в тачанки.

И не лез грязной лапою в лиф

Пышнотелой, дебелой гречанки.

Он Полюстрова выпил, сурово

Игнорируя взгляд детворы,

Отрыгнул и отправился снова

Сон нести на вершину горы.

Вся в тумане, вершина Ай-Петри

Возлегала в небесных высях.

Только лишь на седьмом километре

Он заметил, что он — на сносях.

И тогда, помочившись на землю,

Он гордыню свою превозмог,

И вернулся в родную деревню,

И признался, что он — не пророк.

Истукан

Мосты зубов над ре́ками словес

И фонари под нетверёзыми глазами,

Застывшими в слезах пред образами,

И ветви вен, хотящие небес.

Кресты гробов над вéками. Застыл

Конъюнктивит скукожившимся снегом.

И только мозг, судья, архистратегом

По ветру веет веер чёрных крыл

Бровей, и проходящий мимо сброд

Лишь видит маску: ангел, рот в улыбке —

Да вот язык забыл создатель по ошибке

Ехидный запихать обратно в рот…

Нестор

Потухли свечи, потускнели краски

И атаман, без слова доброго и ласки

Совсем сошёл на нет, ушед в себя

В стремленьи к абсолютному покою.

Давно махнули на Махно рукою

И вдарились с папашами в инцесты

Все местные подпорченные возрастом невесты,

А он — любил весь мир, себя любя.

Тень Петербурга

Лизоблюдовский блюз.

Александровский сад.

Электрический стул.

Золотой самосад.

Саблезубый гештальт.

Гепатит Доздрапермы.

Пузыри́тся асфальт

Теоремами фермы.

Крестовина окна.

Математика зайцев.

Путешественник — в обмороке.

Хокусай кустанайцев.

Заходер и Заслонов.

Барселонский связной.

Муравейник стрекозий.

Ненавязчивый гной.

Перевита кокнаром

Нумизматика танго.

Я точу свой кинжал —

О гранитное манго.

Ещё одно холодное утро

[1]

Вальс идиотов. Бьют скелеты в цимбалы.

«В процессе дефекации автор мяукал и звал на помощь святых».

Святые юродствовали, куражились, кидали в него хлебным мякишем.

Немо взирали портреты с фальшивых купюр из картонных коробок.

И вот, ещё одно холодное утро приникло к окну

Глазами, вращающимися под захлопнутыми наглухо вéками.

Вальс идиотов вокруг стола — это танец без тел.

Отпечатки грязных ботинок на сетчатке глаз — опечатки потёртых татуировок.

Рассвет складывает волосатые фаланги пальцев для удара в поддых.

Ещё одно холодное утро вздымает крылья над человеками.

[2]

Иероглиф твоего лица расползается по белому шёлку историей династии Цин.

Твой змеиный язык извращён дегустацией марочных вин.

Ноги трачены плесенью чёрных колготок

И белый, как снег, эпидермий фальшивой невинностью кроток.

Руки связаны за спиной, кляп во рту, взгляд твой мóлит о плети.

Я войду в твою спальню в кожаной маске повелителя смерти.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.