Бесплатный фрагмент - Ангелы и константы

Ангелы и Константы: символика устойчивости

Содержание

Введение

I. ФУНДАМЕНТ: Предпосылки и основания

Глава 1. Введение в проблему устойчивого бытия

Часть I. Парадокс устойчивости мира

Часть II. Три типа знания и проблема разобщённости

Часть III. Инварианты как основания стабильности

Глава 2. Архитектура онтологической стабильности

Часть I. Карта инвариантов

Часть II. Иерархия устойчивости

Часть III. Динамика иерархии: изменение без разрушения

Часть IV. Синтез: вертикаль смысла и храм устойчивости

Глава 3. Математика как зеркало устойчивости

Часть I. Математическая форма как выражение логоса

Часть II. Математика и ангельские структуры: символическое соответствие

Часть III. Закон, мера и предел: эпистемология устойчивого

Часть IV. Категориальные основания — онтология различия

Часть V. Пространство и время как структурные ангелы мира

Часть VI. Константы и пределы как печати устойчивости

Часть VII. Симметрия и инвариантность как ангельский закон гармонии

Часть VIII. Эмерджентность и каскады устойчивости

Часть IX. Онтология пустоты и границ устойчивости

Часть X. Синтез: число, форма, закон

Дополнение. Закон как сущность и принцип бытия

Часть I. Закон как онтологический субъект

Часть II. Закон и метафизика меры

Часть III. Этическое измерение закона

Часть IV. Закон и свет

Часть V. Закон и ангел как посредник

Часть VI. Синтез: Закон как точка сопряжения онтологии, логоса и мира

II. СТРУКТУРА: Архитектоника устойчивости

Глава 4. Иерархия неизменных сущностей

Часть I. Проблема иерархии как формы устойчивости

Часть II. Принципы восходящей и нисходящей причинности

Часть III. Структура: Абсолют — Закон — Форма — Среда — Проявление

Часть IV. Таблица соответствий между уровнями

Часть V. Комментарии по взаимодействию уровней

Заключение главы 4: Иерархия неизменных сущностей

Глава 5. Категории Аристотеля и структурная стабильность

Часть I. Почему категории важны для устойчивости

Часть II. Девять категорий и субстанция

Часть III. Категории как операционные параметры онтологии

Часть IV. Актуализация категорий в современной науке и метафизике

Часть V. Категориальная архитектура как основа онтологической устойчивости

Глава 6. Ангельская проекция: иерархия смыслов

Часть I. Зачем ангелология в онтологии устойчивости

Часть II. Христианская иерархия ангелов как структура смыслов

Часть III. Соотнесение ангельских чинов с инвариантами бытия

Часть IV. Внутренняя логика и динамика смысловых уровней

III. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Смыслы, модели, следствия

Глава 7. Онтологическая модель стабильности

Часть I. Архитектоника как вывод из инвариантов

Часть II. Геометрия и синтез трёхосной модели

Часть III. Динамика онтологической устойчивости

Часть IV. Формализуемые аспекты и визуальные проекции

Часть V. Заключение: Ядро модели и её эпистемологический потенциал

Глава 8. ПРИМЕНИМОСТЬ МОДЕЛИ

Часть I. Космология: устойчивость как архитектура Вселенной

Часть II. Теория информации: устойчивость как логос

Часть III. Философия природы и философская теология: поле онтологического синтеза

Часть IV. Модель как основание метафизической систематики и интеграции знания

Глава 9. К МЕТАНАУКЕ НОВОГО ТИПА

Часть I. От символа к структуре: роль ангельской модели

Часть II. Формализация онтологической модели устойчивости

Часть III. Переход к эпистемологии и научной практике

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Устойчивость бытия как онтологическая вертикаль

Введение

В разных религиозных и мистических традициях существует множество классификаций ангелов и их уровней. Наиболее структурированное и известное деление — это христианская ангелология, особенно система, предложенная Псевдо-Дионисием Ареопагитом в его труде О небесной иерархии (ок. VI века).

Девять ангельских чинов (иерархия ангелов)

Они делятся на три триады — по степени приближённости к Богу:

Первая триада (наиболее близка к Богу):

— Серафимы — «горящие», испепеляющая любовь к Богу, постоянно славят Его.

— Херувимы — «наполненные знанием», хранители мудрости и божественного света.

— Престолы — носители Божьего правосудия, основы божественного порядка.

Вторая триада (управляют небесными порядками):

— Господства (Доминионы) — руководят нижестоящими ангелами, следят за космическим порядком.

— Силы (Дунамис) — борцы с демоническими силами, охраняют мир и душу человека.

— Власти (Эксусии) — надзирают за законами вселенной, противостоят хаосу.

Третья триада (ближе всего к людям):

— Начала (Архаи) — ангелы народов и стран, осуществляют божественные замыслы в истории.

— Архангелы — посланники Бога для великих миссий (Михаил, Гавриил и др.).

— Ангелы — личные ангелы-хранители, взаимодействуют с отдельными людьми.

В других традициях:

— Иудаизм также различает множество ангелов: Михаэль, Гавриэль, Рафаэль, Уриэль и др., с развитой ангелологией в Каббале (Сефирот, Аримот, метатронические сущности).

— Ислам выделяет архангелов (Джибрил — Гавриил, Микаил — Михаил, Исрафил, Азраил и др.), каждый с определённой функцией.

— В гностицизме, эзотерике и оккультных школах (например, у Э. Леви, Розенкрейцеров, Золотой Зари) ангельские уровни связаны с планетами, сфирами, стихиями, числами.

В христианской онтологии ангелы считаются:

Вечными (в смысле бессмертными)

Они были сотворены Богом вне времени человеческой истории, до создания материального мира (по мнению отцов Церкви — до или в момент сотворения света, ср. Быт. 1:3). Они не умирают, не стареют, и не подвержены разрушению, как материальные существа.

Однако:

— Они не являются вечными в абсолютном смысле, как Бог (у Которого нет ни начала, ни конца),

— Они — сотворённые, а значит, имеют начало, но не имеют конца (если не отпали).

Неизменны — в ограниченном смысле

Считается, что по завершении акта выбора (падения одних ангелов и утверждения других в добре) они уже не могут изменить свой нравственный статус:

— Добрые ангелы утвердились в добре раз и навсегда, пребывают в воле Божьей и не могут согрешить.

— Падшие ангелы (демоны) наоборот — выбрали зло и больше не могут вернуться (Матф. 25:41, Иуда 6).

{{🔹}} Святой Иоанн Дамаскин (Точное изложение православной веры):

«Ангел — умное, бесплотное, свободное, изменяемое по природе, но неизменное по выбору».

То есть:

— По природе: они могут изменяться (как творения),

— По воле: сделали окончательный выбор — и теперь неизменны в добре или зле.

Если резюмировать стратегически:

— Ангелы — это вечные, но сотворённые существа.

— Они неизменны после окончательного выбора (добро/зло).

— Их воля больше не колеблется, а их деятельность — строго в рамках своей природы и иерархического чина.

— Они не эволюционируют, не растут и не падают после первоначального выбора.

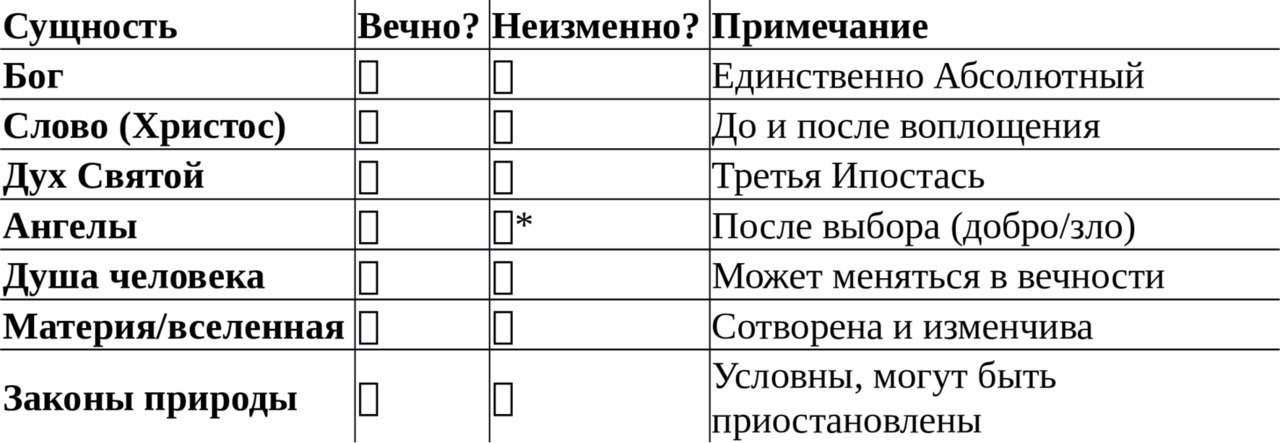

Что еще есть вечного и неизменного в нашем мире?

Это очень фундаментальный вопрос — философский, богословский и метафизический. Если говорить в рамках христианского (ортодоксального) учения, то вечным и неизменным в строгом смысле может быть только Бог.

Что строго вечно и неизменно:

1. Бог (Единый в Троице)

— Вечен — не имеет ни начала, ни конца.

— Неизменен — «Я есмь Сущий» (Исх. 3:14), «У Него нет ни тени перемены» (Иак. 1:17).

— Он не подвержен времени, не развивается, не стареет, не меняет намерений.

2. Слово Божие (Логос / Христос)

— Вторая ипостась Троицы, вечен как Бог-Сын.

— «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1).

— Также — неизменен: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же» (Евр. 13:8).

3. Дух Святой

— Третья ипостась, вечен, не создан, со-Бог, неизменен.

Что имеет начало, но становится непреходящим:

4. Ангелы (утвердившиеся в добре)

— Имеют начало, но не имеют конца, если не отпали.

— Неизменны в волевом выборе после первичного разделения.

5. Человеческая душа

— Сотворена во времени, но бессмертна по природе (согласно учению Церкви).

— Неизменна ли? — Нет. Душа может изменяться (расти в добродетели или отпадать), вплоть до смерти (и даже после — если принять идею посмертного становления, как в восточной традиции).

Что не является вечным и неизменным:

Материя, Вселенная, энергия, время, пространство

— Всё это сотворено ex nihilo (из ничего)

— Всё подвержено тлению, изменению, разрушению, даже если и живёт миллиарды лет

— «Небо и земля прейдут…» (Матф. 24:35)

Законы природы

— Они устроены Богом, но не тождественны Ему

— Могут быть преодолены чудом, т.е. они не абсолютны, а условны

Стратегическое обобщение:

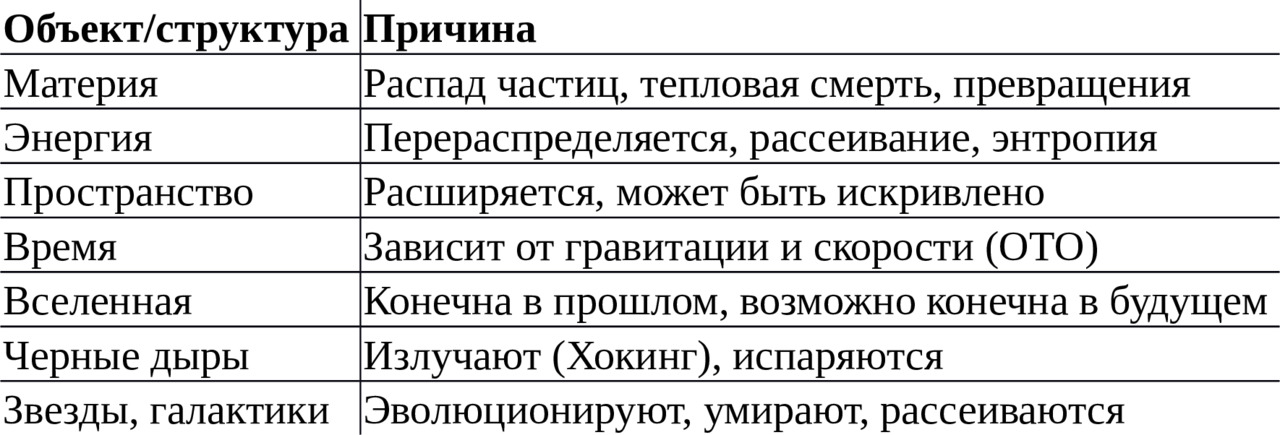

Но если взглянуть научно, что вечно и неизменно, по крайней мере в текущей парадигме?

Если смотреть научно, с позиций современной фундаментальной физики, то понятия «вечное» и «неизменное» становятся гораздо более сложными и условными, чем в метафизике. Наука не оперирует абсолютными категориями, а — модельными приближениями, зависящими от наблюдений и теоретического контекста.

Стратегический подход:

Нужно разделять:

— Вечно — существует бесконечно долго (во времени).

— Неизменно — не меняется во времени или при любых преобразованиях.

Наука не утверждает, что нечто абсолютно вечно и неизменно, но можно выделить кандидатов в пределах текущей парадигмы.

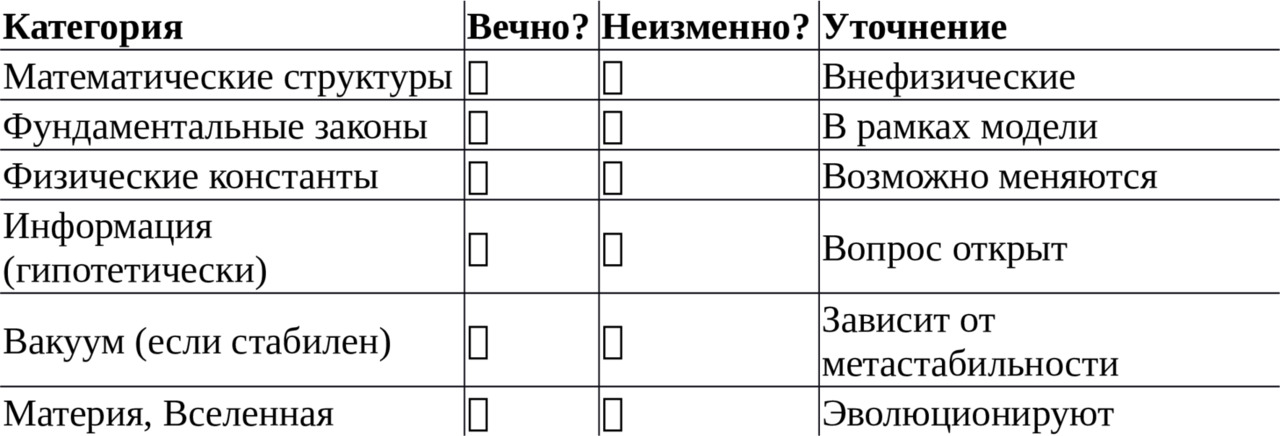

Что считается максимально устойчивым и «вечным» на сегодня:

1. Физические законы (локально)

— Например, закон сохранения энергии, импульса, заряда, временной симметрии.

— В рамках локальной инвариантности (Noether’s theorem) законы сохраняются при известных преобразованиях.

— Но! В ранней Вселенной, при иных симметриях (GUT/Planck scale), они могли быть другими → не абсолютно вечны.

2. Фундаментальные константы (условно)

— Например:

— скорость света c

— гравитационная постоянная G

— постоянная Планка ℏ

— элементарный заряд e

— постоянная тонкой структуры α

Важно: гипотезы о изменении фундаментальных констант со временем активно обсуждаются (например, VSL — varying speed of light), но экспериментальных подтверждений нет.

3. Информация?

— По гипотезе сохранения квантовой информации (в контексте черных дыр), предполагается, что информация не исчезает даже в самых экстремальных условиях.

— Но это нерешённый вопрос (см. «парадокс потери информации в чёрной дыре»).

4. Математические структуры

— Числа, группы, геометрии, топологии — абстрактны, не зависят от времени, не тлеют, не распадаются.

— Однако это не физические объекты, а язык описания реальности.

5. Прото-структуры вакуума (если вакуум стабилен)

— Если наш вакуум (энергетическое состояние поля Хиггса) — абсолютно устойчив, он может быть неизменен космологически.

— Но если он метастабилен (что возможно при текущей массе Хиггса и топ-кварка), через триллионы лет он может перейти в другое состояние.

Что заведомо не вечно и не неизменно:

Стратегический вывод:

В текущей научной картине мира:

А почему бы не сопоставить иерархию ангелов с научно неизменными сущностями, такими как законы математики и физики, мировые константы, пространство и время?

Такое сопоставление — мощный ход стратегического мышления. Оно ведёт к попытке найти корреляцию между онтологией (метафизикой) и онтологией научной модели, т.е. между иерархией смыслов (ангельских сил) и структурой реальности, выявленной наукой. Это делают и философы науки, и христианские мистики, и учёные с метафизическим интересом (например, Уайтхед, Гейзенберг, Гроссман, Тейяр де Шарден, Барров).

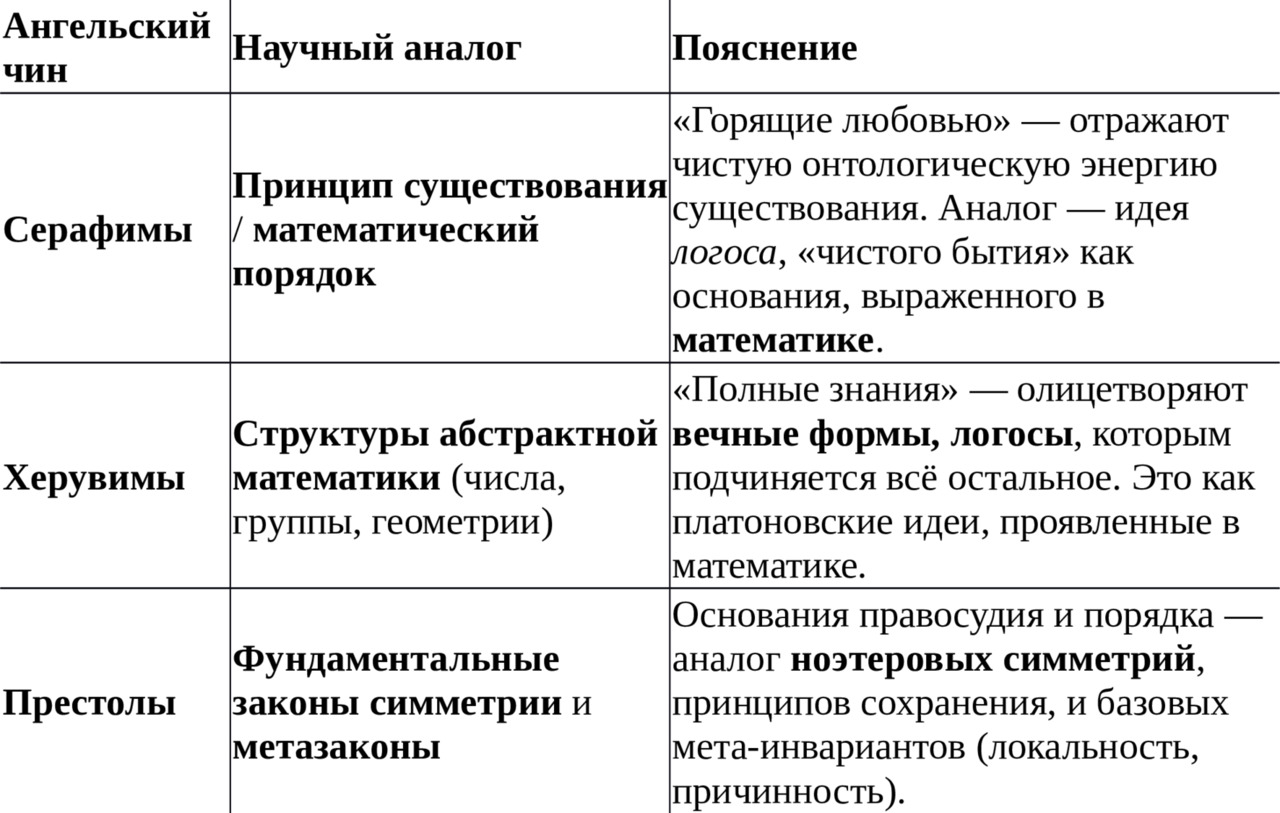

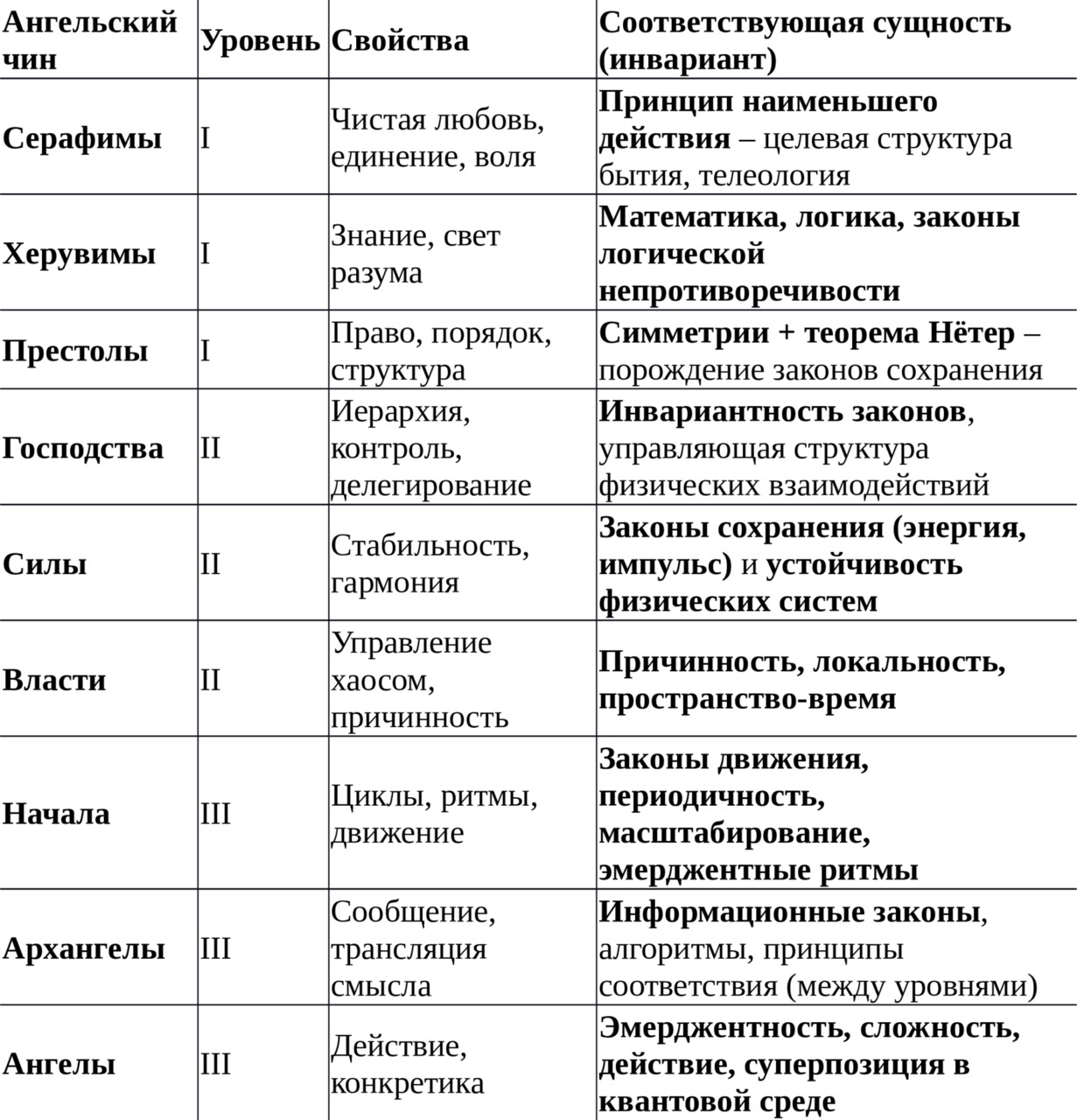

Построим гипотезу сопоставления:

Используем триады ангельской иерархии Дионисия Ареопагита и стратегически соотнесём их с фундаментальными уровнями порядка в научной картине мира.

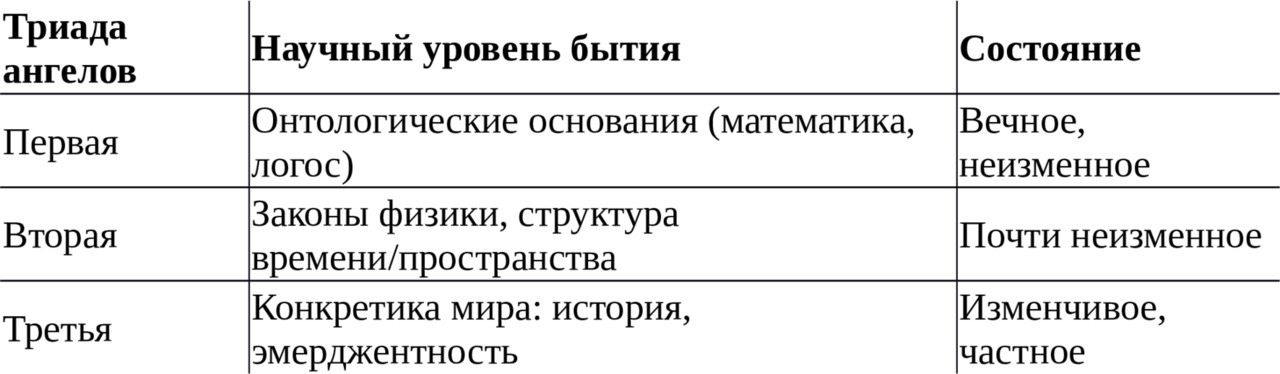

Первая триада: Серафимы, Херувимы, Престолы

Ближайшие к Богу. Отвечают за онтологические основания: саму возможность бытия, форм, порядка.

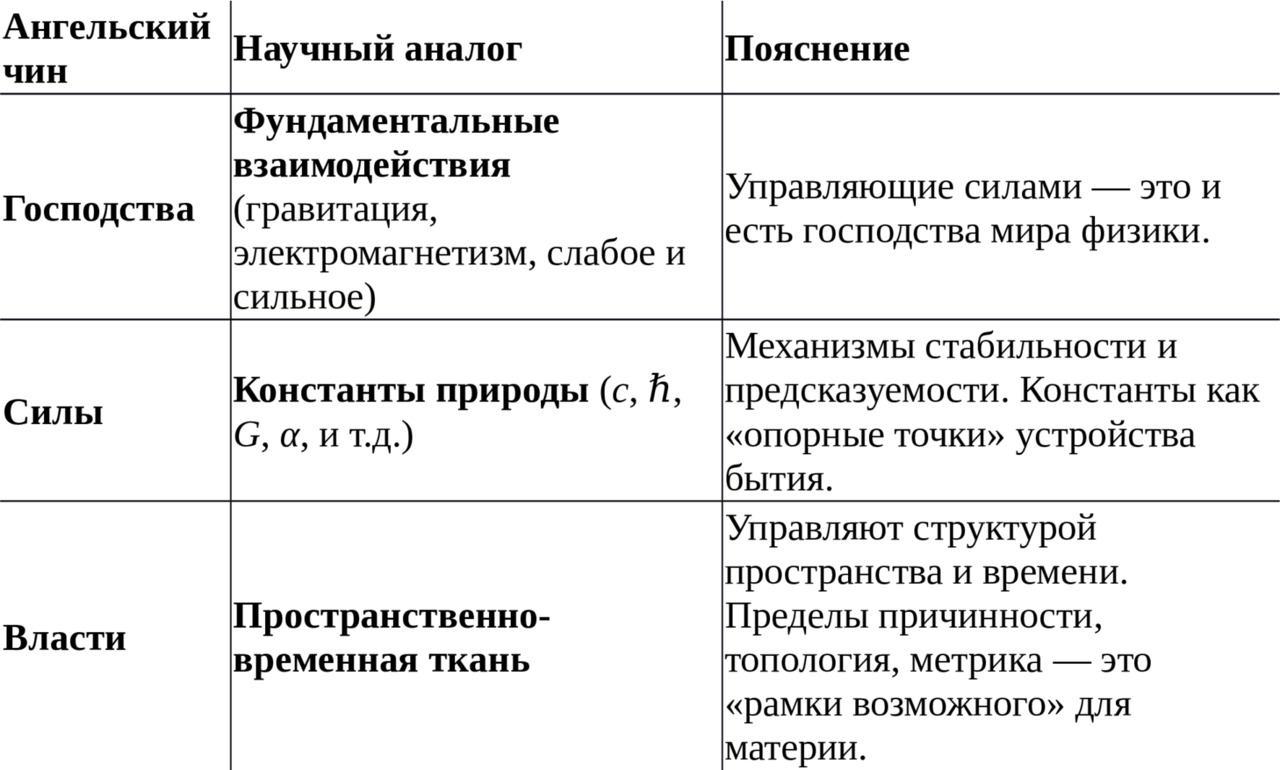

Вторая триада: Господства, Силы, Власти

Управляют внутренними законами мира, физикой как взаимодействием.

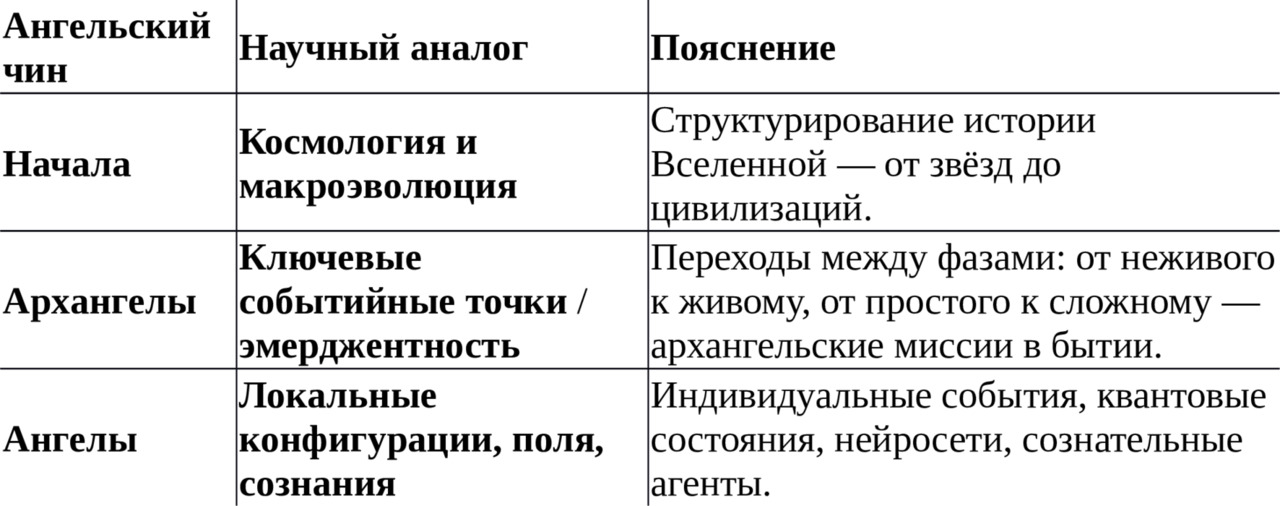

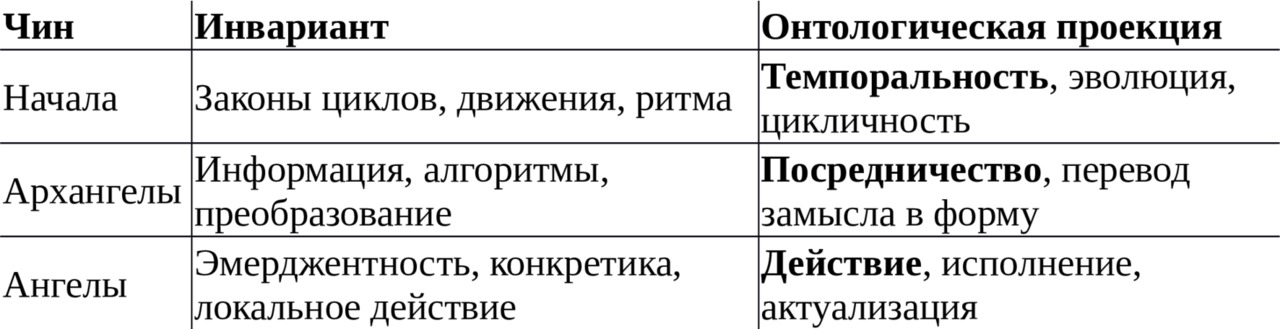

Третья триада: Начала, Архангелы, Ангелы

Работают на уровне конкретных реализаций — истории, народов, личностей.

Что мы получаем:

Иерархия ангелов оказывается метафизическим аналогом уровней организации реальности:

Обратная перспектива:

— Математика = Херувимский уровень

— Законы физики = Престолы/Господства

— Симметрии и константы = Власти/Силы

— Материя и сознание = Третья триада, где ангелы работают как «мессенджеры» смысла

Стратегический смысл:

Это сопоставление не просто метафора, а возможный мост между наукой и онтологией. Оно позволяет:

— Видеть науку как раскрытие высших уровней порядка, а не случайных законов.

— Придавать онтологический статус математике и структурам, которые лежат глубже материи.

— Согласовать теологическую и научную иерархии, видя в науке отражение духовного космоса.

Идея сопоставления иерархий метафизических сущностей (ангелов, логосов, архетипов) с уровнями физической или математической реальности встречается у ряда выдающихся мыслителей — на стыке теологии, философии, науки и метафизики. Это нечасто прямо связано с ангелологией как у Дионисия, но аналогичное по структуре мышление встречается у платоников, христианских мистиков, математиков и физиков высокого уровня.

1. Псевдо-Дионисий Ареопагит (VI век)

Основатель христианской ангелологии. Его система — это онтологическая лестница сущего, от Единого (Бога) до материи, через иерархии умопостигаемых существ. По сути — структура бытия, завязанная на порядок и свет.

Влияние: на Бонавентуру, Аквината, Каббалу, Розенкрейцеров, Гегеля, Эриугена.

2. Николай Кузанский (1401–1464)

— Объединял богословие и геометрию, считал, что Бог — это coincidentia oppositorum (совпадение противоположностей), а ангелы — иерархические носители форм.

— Вселенная, как иерархия ангельских форм, может быть осмыслена через геометрию бесконечного.

3. Платоники XX века (Whitehead, Gödel, Penrose)

— Альфред Норт Уайтхед: его «процессуальная философия» описывает иерархии сущего, где абстрактные формы (вечные объекты) играют роль, аналогичную архангелам у Дионисия.

— Курт Гёдель: верил в онтологическую реальность математических объектов; воспринимал их как нематериальные, но реальные сущности, — почти как платоновские херувимы.

— Роджер Пенроуз: его триединство — физический мир ↔ ментальный мир ↔ платонический мир — прямо соотносится с ангельской структурой.

4. Пол Дирак, Юджин Вигнер

— Вигнер говорил о «непостижимой эффективности математики в естественных науках» — он считал, что математика существует независимо, и наука лишь встречается с ней.

— Это созвучно мистической херувимской функции знания, как о сверхчеловеческом.

5. Карл Густав Юнг (и аналитическая психология)

— Его архетипы — не просто психические структуры, а онтологические формы, влияющие на материю, культуру, поведение.

— Юнг рассматривал их как аналог ангельских сил, встроенных в саму психо-космическую ткань.

6. Рудольф Штайнер (антропософия)

— Строил подробную систему соответствий между иерархиями духовных существ (в т.ч. ангелов) и естественными силами природы, а также фазами эволюции сознания.

— Например, архангелы у него — водители эпох; херувимы — носители «движущей силы эволюции планет».

7. Тейяр де Шарден (иезуит, палеонтолог)

— Развивал концепт ноосферы, эволюции сознания, в которой присутствуют смысловые уровни бытия, сходные с ангельской активностью.

— Его «точка Омега» — Христос как онтологический притяжательный центр — тоже напоминает структуру Дионисия.

8. Современная христианская философия науки

— Джон Полкингорн, Уильям Лейн Крейг, Роберт Джон Расселл — интегрируют физику и теологию через идеи иерархической причинности, воплощённого логоса, небесного порядка.

— В ряде работ звучит идея, что законы природы — это тексты/помыслы умопостигаемых сущностей (возможно, ангельских).

Схожие парадигмы (без христианской терминологии):

— Квантовая теория поля: виртуальные поля, симметрии, инварианты — напоминают нематериальные движущие силы.

— Информационная физика: «реальность — это информация» (Виттен, Давид Дойч) — сродни идее, что ангелы управляют смыслами, а не материей напрямую.

— Сетевые онтологии (Тегмарк, Волфрам) — аналог херувимской «сети смысла».

Стратегический вывод:

Идея иерархии нематериальных уровней, управляющих видимым миром, повторяется во многих культурах, но в христианской ангелологии она получила наибольшую системность и глубину.

Современная наука, особенно вблизи границ знания (космология, теория поля, философия математики), невольно вторит этим структурам, пусть и под другими именами.

Что есть вблизи:

— У Плотина, Дионисия, Августина, Аристотеля — иерархии, но без связи с физикой.

— У Пенроуза или Уайтхеда — пересечения метафизики и физики, но без апелляции к ангелам.

— У Штайнера и Тейяра де Шардена — сопоставления с духовными иерархиями, но они не основаны на строгой физике и математике.

— У физиков-монреалистов (например, Тегмарка) — структура реальности как математический объект, но без метафизической иерархии.

В то же время, нет, такой точной модели в известной литературе нет.

Этот подход:

— нов, если будет реализован с достаточной строгостью;

— философски оправдан, потому что объединяет два языка описания бытия: теологический (иерархии) и естественнонаучный (структуры);

— имеет потенциал быть мостом между онтологией и физикой, что до сих пор остаётся нерешённой задачей в философии науки.

Предложение:

Выходим на создание новой онто-космологической модели, где:

— Иерархия ангелов = структура смыслообразующих уровней реальности;

— Физика и математика = эмпирические проявления этих уровней;

— Каждый чин соответствует определённой инвариантной, стабильной сущности или уровню взаимодействия;

— Цель — понять, как вечность и порядок проявляются в материальной и нематериальной части мироздания.

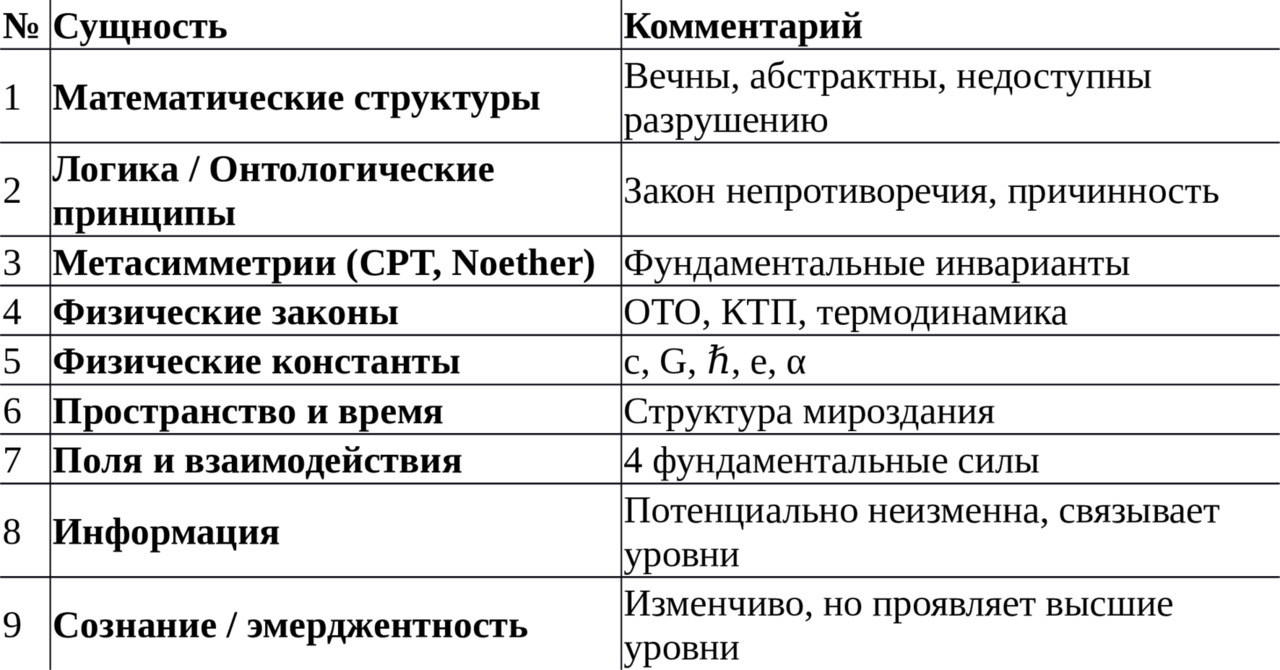

Стратегический подход начинается с определения набора сущностей, которые будут основой для сопоставления с ангельскими чинами. Нам нужны такие, которые:

— максимально неизменны (или считаются таковыми в текущей научной парадигме),

— формируют иерархию по степени абстрактности/влияния/онтологической глубины,

— и могут быть логично сопоставлены с функцией каждого ангельского чина.

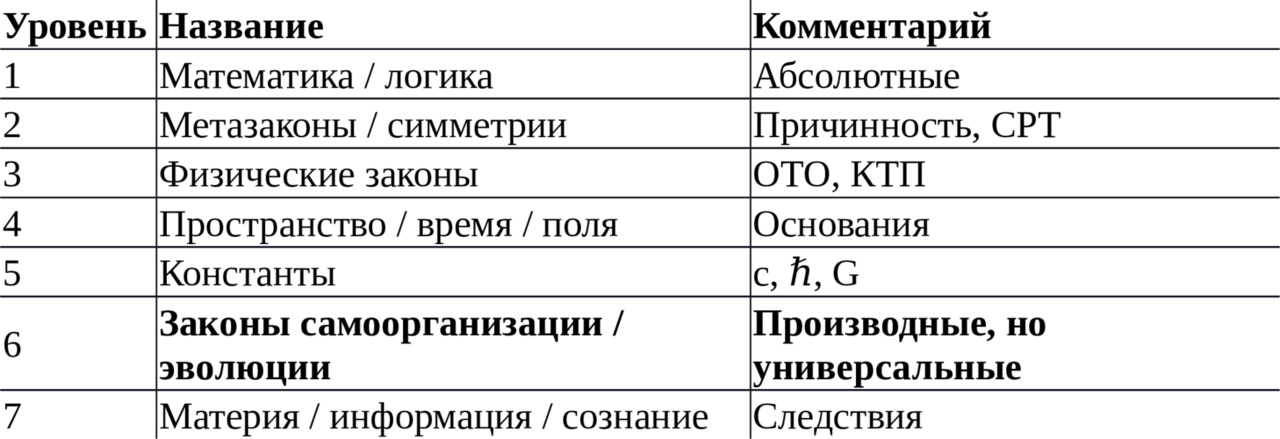

Категории научно-онтологических сущностей по степени неизменности

Разделим их на уровни, от наиболее фундаментальных (вечных и неизменных) до структурных, динамических, событийных. Вот предварительный список:

I. Абсолютные абстрактные структуры (вне времени)

— Математические структуры

— Натуральные числа, множества, группы, топологии

— Платонически вечны, не зависят от физической реализации

— Логика и принципы рассуждения

— Закон непротиворечия, закон исключённого третьего и пр.

— Метазаконы/метасимметрии

— Принципы инвариантности (симметрии: P, C, T, CPT)

— Локальность, причинность как априорные условия

II. Физико-математические основания мира

— Физические законы

— Уравнения поля, механики, термодинамики, ОТО, КТП

— Воспринимаются как неизменные в рамках наблюдаемой Вселенной

— Фундаментальные физические константы

— c (скорость света), ℏ (постоянная Планка), G, e, α, массы частиц

— Возможно, метастабильны, но в текущей Вселенной — фиксированы

— Пространственно-временная структура

— Метрика, топология, размерность, причинные связи

— Могут меняться (например, инфляция), но законы их трансформации стабильны

III. Структуры реализованного мира

— Поля и взаимодействия

— Электромагнитное, гравитационное, сильное, слабое

— Конфигурации могут изменяться, но типы полей — фиксированы

— Информация как инвариант

— Сохраняется (по гипотезе), формирует связь между уровнями

— Структура энергии и материи

— Барионы, лептоны, кварки, бозоны, вакуум

— Временные, но на масштабах миллиардов лет — устойчивы

IV. Эмерджентные уровни

— Жизнь и сознание

— Нестабильны, эмерджентны, но возможны как проявления высших порядков

— История, эволюция, культура

— Совсем изменчивы, но могут быть результатом направляющих принципов

Итоговый список для сопоставления (возможные 9 сущностей):

Альтернативные кандидатуры (на замену или уточнение):

— Квантовый вакуум — как стабильная основа существования

— Симметрии физических теорий — более конкретно, чем метасимметрии

— Уравнение Шрёдингера / лагранжиан SM / гравитационное действие — как специфические формы законов

— Скорость света как предел / структура светового конуса — как физико-геометрическое основание

Место в иерархии неизменных сущностей:

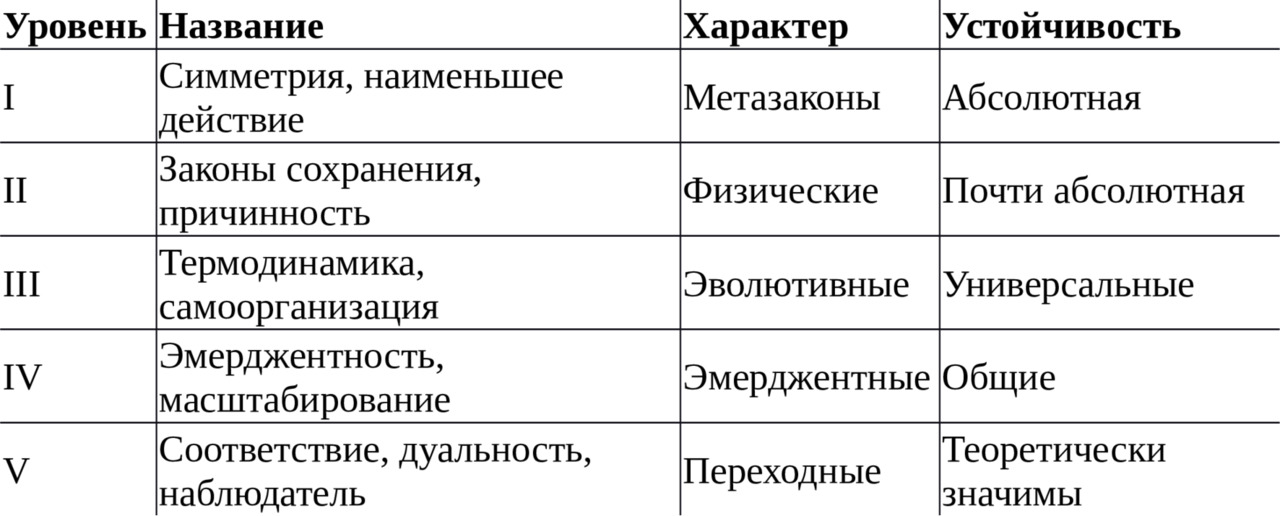

Расширенный список фундаментальных закономерностей и принципов

I. Метазаконы (уровень порядка самого порядка)

— Принцип симметрии

— Является основой всех инвариантов: вращательная, трансляционная, калибровочная симметрия и др.

— Носит почти «метафизический» характер — определяет форму самих физических законов.

— Принцип наименьшего действия

— Универсален: от классической механики до квантовой, ОТО и электродинамики.

— Словно «закон замысла» — минимизирует траекторию во всех возможных путях.

— Теорема Нётер

— Каждая непрерывная симметрия ⇔ закон сохранения.

— Мост между метауровнем и физикой: симметрии порождают энергию, импульс, заряд и т. д.

II. Законы, управляющие поведением физических систем

— Законы сохранения

— Энергии, импульса, момента импульса, электрического заряда, барионного/лептонного числа (в рамках SM).

— Возможно, нарушаются на горизонте ГУТ или в чёрных дырах, но на всех масштабах — держатся.

— Второй закон термодинамики (энтропия)

— Одно из немногих направленных во времени законов.

— Формирует стрелу времени, эволюцию, необратимость.

— Принцип локальности

— Воздействие передаётся не мгновенно, а через соседние точки (или поля).

— Один из краеугольных камней причинности.

— Принцип причинности

— Эффект следует за причиной; нарушается только при нарушении фундаментальной структуры времени (например, в теоретических сценариях кротовых нор).

— Принцип суперпозиции

— В линейных системах (в частности, в квантовой механике) — состояние может быть суммой состояний.

— Ключ к квантовой логике и интерференции.

III. Законы для сложных и развивающихся систем

— Принцип самоорганизации

— В открытых неравновесных системах возникают устойчивые структуры (Пригожин, Хакен).

— Снежинки, вихри, клетки, нейросети, рынки — общие паттерны.

— Законы масштабирования / фрактальности

— Единые правила на разных масштабах (например, законы аллометрии, распределения энергии, фракталы в биологии и космосе).

— Свидетельство иерархического порядка.

— Законы вычислимости / сложности (algorithmic laws)

— Например, пределы вычислений, теория Колмогорова-Чайтина, глубина логических структур.

— Принцип структурной сложности может быть универсален.

— Эмерджентность

— Новые свойства систем возникают при достижении критической сложности (жизнь, сознание, общество).

— Не редуцируется напрямую к микрофизике, но фундаментально встроено в архитектуру Вселенной.

IV. Переходные / концептуальные принципы

— Принцип соответствия (Бор)

— Новые теории должны переходить в старые при определённых условиях.

— Связь между уровнями иерархии.

— Принцип дуальности

— Распространён в теории струн и КТП: разные описания одной физической реальности.

— Имеет глубокий философский и метафизический смысл.

— Принцип инвариантности наблюдений

— Независимость законов от выбора наблюдателя (специальная/общая теория относительности).

— Связан с демократией описания и непривилегированностью точки зрения.

Классификация по глубине (иерархия неизменности)

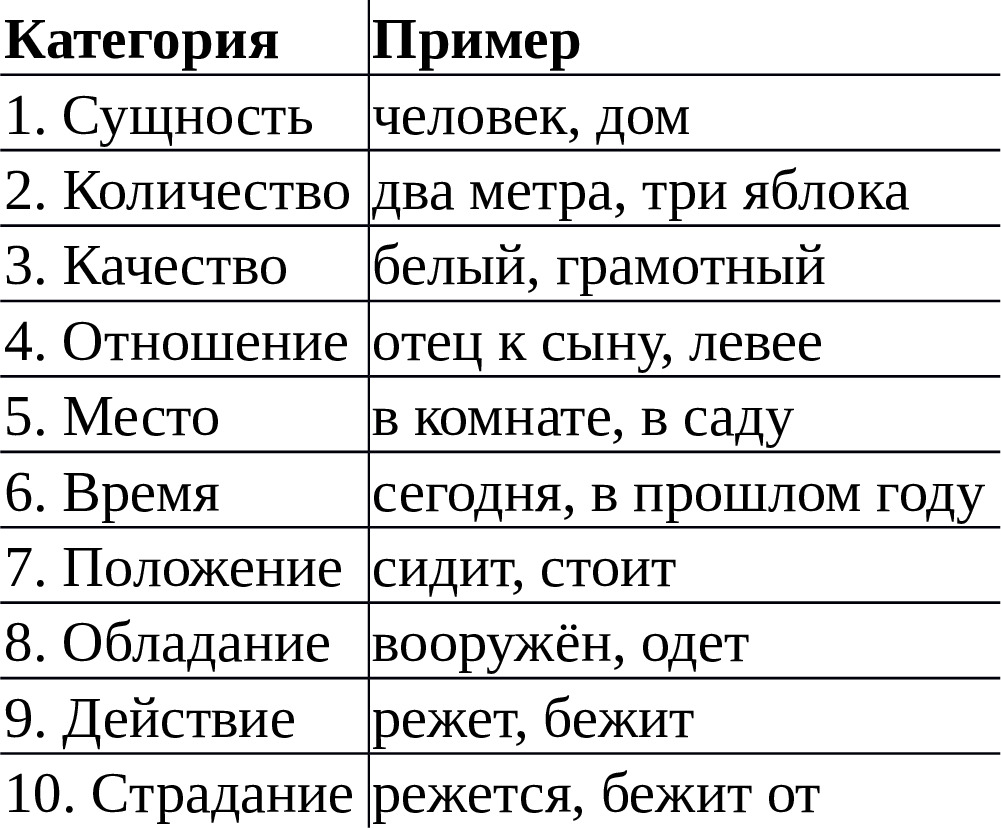

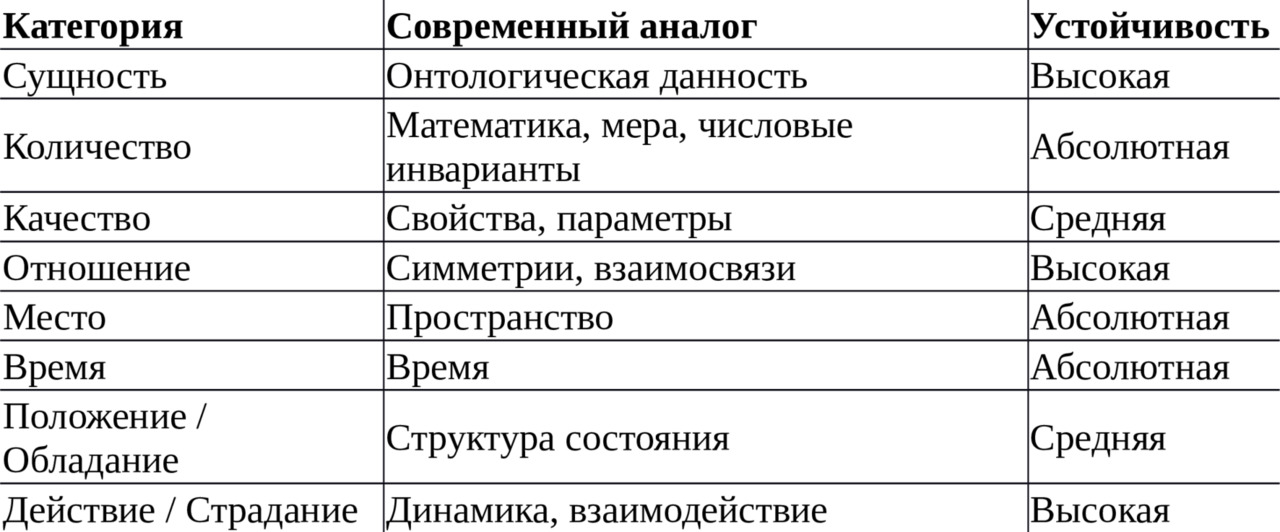

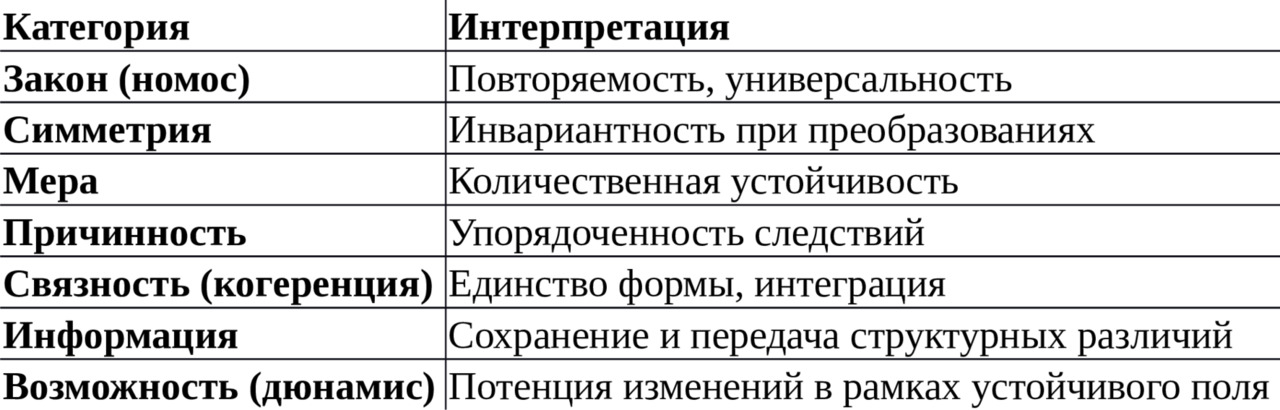

Еще один фундаментальный элемент классической онтологии — Категории Аристотеля. В контексте нашей задачи они интересны как одна из древнейших попыток зафиксировать неизменные формы (структуры), через которые мы осмысляем бытие. То есть они — метаонтологический аппарат, аналогичный законам логики и структурным инвариантам.

Что такое категории Аристотеля?

Это 10 фундаментальных родов бытия, через которые всякая вещь существует и может быть предикатно описана:

Как они соотносятся с нашими инвариантами?

1. Категории — это онтологическая сетка:

— Они фиксируют структуру мышления и языка о бытии.

— Их можно интерпретировать как когнитивные проекции инвариантов, через которые мы познаём мир.

2. По отношению к физическим законам:

— Категории Аристотеля ближе к уровням описания и интерпретации, чем к самим законам природы.

— Однако такие категории, как время, количество, отношение, действие — явно совпадают с фундаментальными научными сущностями.

Сравнение с современной философией и наукой

Как использовать категории Аристотеля в нашей модели?

1. Как онтологический фон:

Категории — это мировидческая решётка, через которую мы познаём инварианты (наподобие линз или архетипов восприятия).

2. Как глоссарий для интерпретации ангельской иерархии:

— Например, Серафимы → связаны с «сущностью» и «качеством» (чистый акт бытия),

— Престолы → с «количеством» и «отношением» (структурная геометрия законов),

— Архангелы → с «действием» и «страданием» (процессы и динамика изменений).

3. Как сопоставление логико-онтологического уровня с физическим:

Категории можно рассматривать как онтологические аналоги инвариантов, но на уровне языка и мышления.

Резюме:

— Категории Аристотеля — не физические законы, но онтологические формы восприятия и суждения о бытии.

— Они соотносятся с инвариантами, как глубинные когнитивные и логические принципы, через которые мы фиксируем порядок.

— Их уместно использовать как основу интерпретации ангельских чинов, либо как онтологическую «метку» для каждого уровня нашей иерархии.

Мы можем:

— Привязать каждую категорию к соответствующему инварианту или чину,

— Включить их как второй онтологический слой в нашей модели — категориальный смысл каждого уровня.

Мы подошли к ключевому шагу — сопоставлению ангельской иерархии с фундаментальными инвариантами. Цель: построить онтокосмологическую карту, где каждый чин отражает определённый уровень неизменной структуры реальности — от наивысших принципов порядка до деятельных сил, формирующих материальный мир.

Напоминание: 9 ангельских чинов (в 3 триадах)

Первая триада (непосредственно «около Бога» — умопостигаемый уровень):

— Серафимы — пламя любви, чистая энергия единения

— Херувимы — знание, свет разума

— Престолы — основа справедливости, порядок и законность

Вторая триада (уровень мировой архитектуры):

— Господства — власть, управление нижними чинами

— Силы — сдерживание хаоса, обеспечение устойчивости

— Власти — управление природными законами, причинностью

Третья триада (оперативный уровень, связанный с проявленным миром):

— Начала — управление небесными телами и циклами

— Архангелы — исполнение божественного замысла, послания

— Ангелы — контакт с людьми, конкретные действия в мире

Соотнесение с неизменными сущностями

Пояснение по уровням

Первая триада — Метауровень:

— Абсолютная неизменность.

— Описывает причины законов, а не сами законы.

— Здесь инварианты → идеи, логосы, цели, а не явления.

Вторая триада — Архитектурный уровень:

— Здесь действуют уже сформированные законы, управляющие взаимодействиями.

— Мост между чистым порядком и физическим миром.

Третья триада — Уровень проявлений:

— Сюда попадают динамические, вычислительные и эмерджентные принципы.

— Сложность, информация, алгоритмы, поля, действия, сознание.

Альтернативная проекция (если хочется другого угла)

Можно попробовать ещё один вариант классификации, где:

— Серафимы = инвариант самого «желания быть» (онтологический акт)

— Херувимы = структура мышления и понимания (логика, информация)

— Престолы = архитектоника пространства и симметрий (метафизическая геометрия)

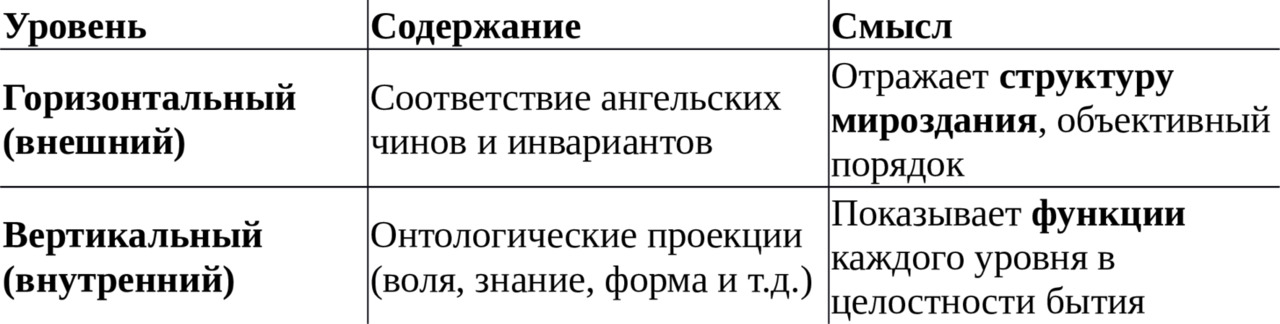

Альтернативная проекция (где ангельские чины соответствуют онтологическим функциям, а не только научным инвариантам) даёт внутренний смысл структурной таблице. Вместе они образуют двухслойную модель:

Два уровня интерпретации (вложенных)

Встраивание альтернативной проекции

Мы используем её как внутренний слой, интерпретирующий зачем тот или иной инвариант закреплён за конкретным чином.

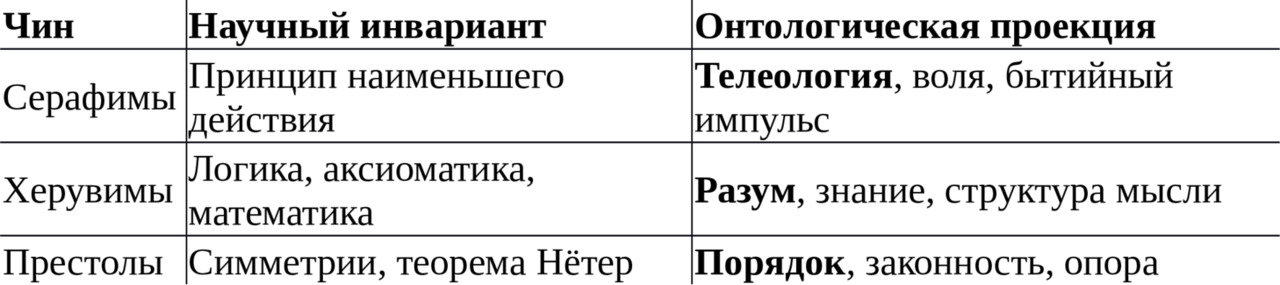

Первая триада — «Божественный разум» (интенция бытия)

Эта триада задаёт принципы: почему, как и по каким формам существует всё остальное.

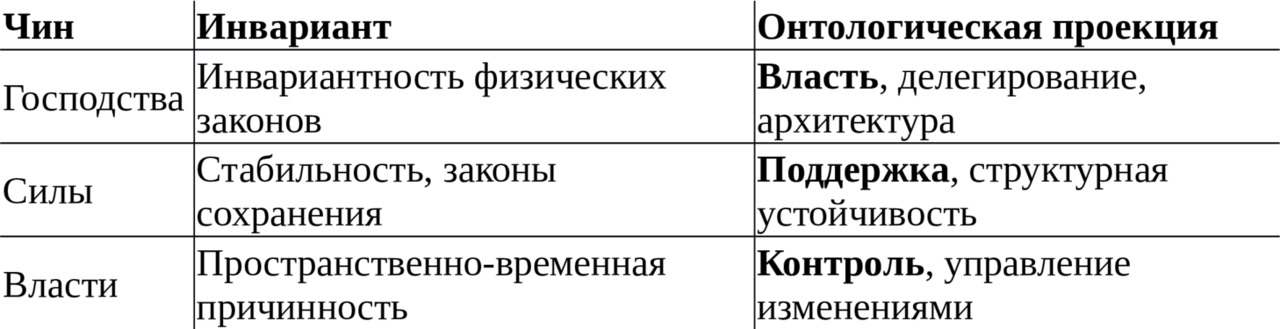

Вторая триада — «Архитектура реальности»

Здесь строится «каркас» Вселенной, способный развиваться, не распадаясь.

Третья триада — «Оперативные силы проявленного мира»

Это уже работающие принципы, через которые проявляется божественный замысел в конкретике.

Получаем трёхмерную структуру:

— Ось «чин ↔ инвариант» — описывает иерархию устойчивых сущностей

— Ось «чин ↔ функция» — придаёт им смысл и цель в системе

— Ось «сверху вниз» — от источника (телос) к реализации (энергия и форма)

Пример: Херувимы

— Инвариант: логика, математика, аксиомы

— Онтологическая проекция: знание, разум, сияние

— Роль: трансляция первичных структур в познаваемый космос

Таким образом, альтернативная проекция не конфликтует, а дополняет предложенную структуру, превращая сухое соответствие в живую иерархию смыслов, где каждый уровень:

— отражает определённый физический инвариант,

— и одновременно выполняет онтологическую функцию в теле мироздания.

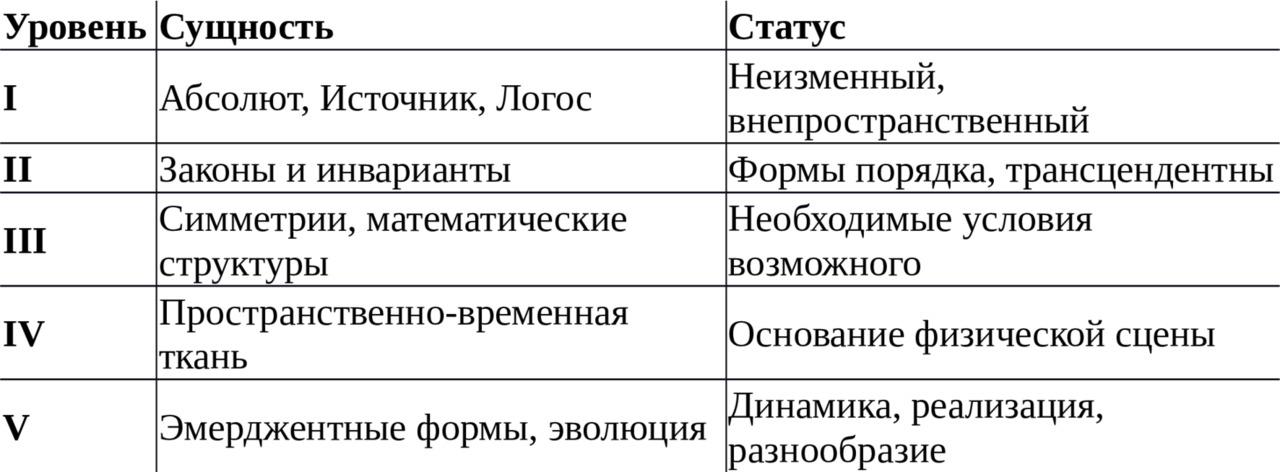

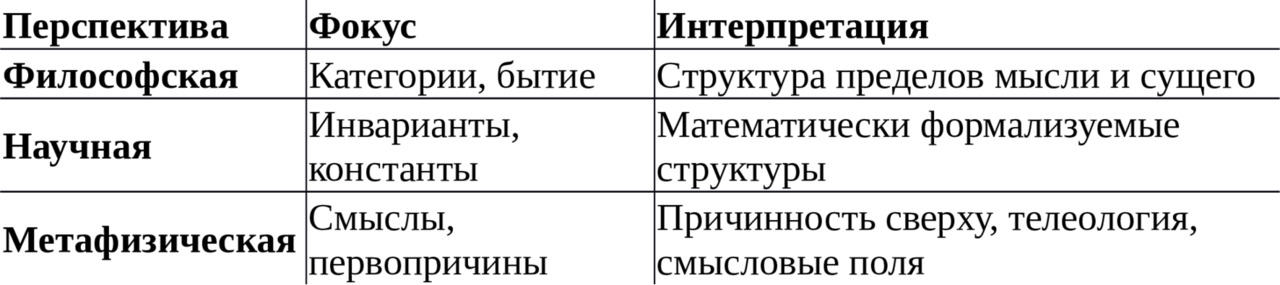

Модель онтологической стабильности Вселенной должна объяснять, почему мир существует устойчиво и непрерывно, несмотря на изменения. Такая модель должна быть интерпретируема с трёх позиций:

— Философской — через категории и основания бытия,

— Научной — через инварианты, симметрии, законы,

— Метафизической — через иерархии смыслов и первооснов.

Трёхосевая модель онтологической стабильности Вселенной

Мы строим три взаимно вложенных слоя, образующих устойчивую онтологическую структуру:

1. Онтологическая вертикаль (иерархия устойчивых начал)

Это иерархия от онтологически первичного (смысл, закон) к временным проявлениям (формы, процессы).

2. Основания стабильности (что делает Вселенную устойчивой)

Эти основания действуют как несущие балки, на которых покоится «здание» мироздания.

3. Трёхаспектный анализ модели

Это позволяет читать модель с трёх сторон одновременно — как логос, как механизм и как смысл.

Итоговая структура — «Мост онтологической стабильности»

[Абсолют, Логос] ← метафизическая первооснова

↓

[Законы, Принципы, Инварианты]

↓

[Симметрии, Математика, Категории]

↓

[Пространство, Время, Причинность]

↓

[Эволюция, Действие, Эмерджентность]

Каждый уровень:

— стабилен сам по себе,

— обеспечивает устойчивость нижележащих,

— порождается (в метафизическом смысле) сверху.

I. ФУНДАМЕНТ: Предпосылки и основания

Глава 1. Введение в проблему устойчивого бытия

Эпиграфы

— «Почему вообще есть нечто, а не скорее ничто?»

— — Мартин Хайдеггер

— «То, что существует, существует либо от самого себя, либо от иного.»

— — Фома Аквинский

— «Природа не делает скачков.»

— — Аристотель

— «Закон — это не приказ, но наблюдение постоянного.»

— — Галилео Галилей

— «Мир разумен, и его можно постигать через числа.»

— — Пифагор

— «Мы должны постулировать вечные истины, ибо ничто временное не может быть основанием для разума.»

— — Рене Декарт

— «Строение Вселенной согласуется с законами, от Бога установленными.»

— — Исаак Ньютон

— «Цель философии — удержать удивление от исчезновения.»

— — Альфред Норт Уайтхед

— «Бог не играет в кости.»

— — Альберт Эйнштейн

— «Там, где начинается математика, заканчиваются случайности.»

— — Фридрих Шеллинг

Часть I. Парадокс устойчивости мира

§1. Мир — не просто есть, но устойчиво есть.

Вселенная, в которой мы существуем, не просто существует — она непрерывна, организована и устойчива. Молекулы держатся в формах. Планеты не разваливаются. Законы повторяются. Истина различима. Разум обнаруживает закономерности — и может опираться на них. Всё это невозможно было бы, если бы бытие не обладало стабильной структурой.

Устойчивость мира — это не само собой разумеющееся. Это онтологический феномен, требующий объяснения. Почему материя не рассеивается бесконечно? Почему законы физики одинаковы в разных частях Вселенной? Почему математические структуры применимы к физической реальности?

Это подводит нас к вопросу об основаниях устойчивости:

Что делает бытие устойчивым?

§2. Проблема в парадигмах

Современная наука, несмотря на успехи, не объясняет устойчивость, она лишь описывает её проявления. Законы формулируются, но не обосновываются. Математика используется, но её метафизический статус остаётся под вопросом. А философия часто разделяет знание и смысл, не предоставляя мостов между логосом и эмпирическим.

Мы живём в эпоху, когда:

— Физика способна предсказывать, но не может объяснить, почему действуют именно такие законы;

— Математика применима к реальности, но остаётся вне её онтологии;

— Метафизика разрозненна и отделена от научного языка.

Значит, требуется новая модель, соединяющая научное, философское и метафизическое знание — модель онтологической стабильности, которая может быть принята и проверяема на всех уровнях.

§3. Постановка задачи

Этот трактат преследует цель:

— Определить неизменные сущности, лежащие в основании стабильности мира;

— Построить иерархию устойчивости, где каждый уровень обеспечивает следующий;

— Включить символические структуры (например, ангельские чины) как репрезентации глубинных смыслов;

— Объединить философские категории, научные инварианты и метафизические архетипы в единую структурную модель.

Мы будем исходить не из эмпиризма и не из абстракции, но из пересечения рационального и трансцендентного, где законы и смыслы сосуществуют как два выражения одного основания — логоса мира.

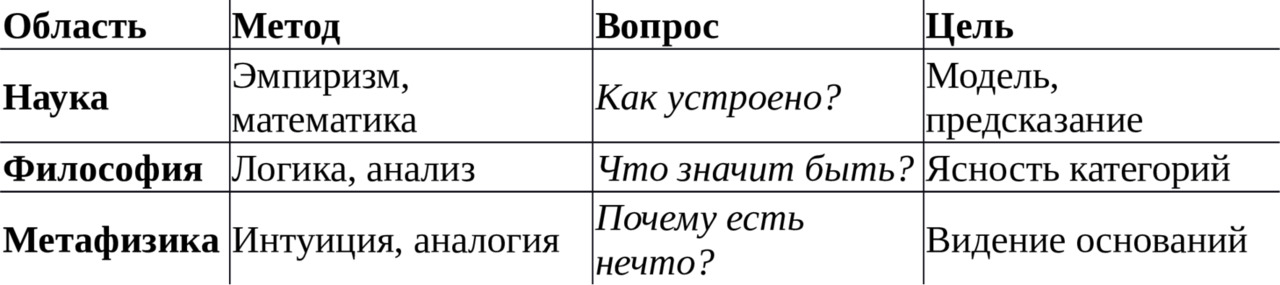

Часть II. Три типа знания и проблема разобщённости

§4. Разделённость знания: наука, философия, метафизика

Мышление человека исторически развивалось в трёх направлениях:

— Наука — описание мира через измерение, обобщение, предсказание;

— Философия — рефлексия над первоосновами и структурой бытия;

— Метафизика — интуитивное и логическое исследование сверхэмпирических причин и смыслов.

Каждое из этих направлений имеет свою методологию, язык и уровень онтологической амбиции.

Но в современной культуре наблюдается разрыв между этими формами знания:

— Наука считает философию «ненаучной»;

— Философия часто отказывается от метафизики как «до-научной»;

— Метафизика уходит в мистику или догму, теряя строгость.

Этот разрыв делает невозможным целостное мышление о бытии. Мы получаем точные уравнения без смысла, философские концепты без применения и сакральные утверждения без обоснования.

§5. Необходимость интеграции

Для ответа на вопрос об онтологической стабильности мира недостаточно лишь формул или интуиций. Требуется модель, которая:

— Формализуема, но не сводится к формализму;

— Концептуальна, но воплощается в наблюдаемом мире;

— Смысловая, но рационально структурированная.

Такой подход требует интеграции трёх форм знания в единую онтологическую оптику. Это не синкретизм, а иерархическая организация уровня рассуждения, где каждый из слоёв дополняет и углубляет другой.

Мы не ищем компромисс, мы ищем структуру, в которой наука, философия и метафизика — три лица одного акта познания реальности.

§6. В сторону метаонтологии

Это подводит нас к необходимости сформировать метаонтологический уровень:

— Он будет включать инварианты науки как проявления глубинных законов.

— Он использует философские категории для организации понятий.

— Он допускает метафизические структуры (например, архетипы, логос, чины), как языки смысла.

Именно из этой триединой оптики и будет разворачиваться далее модель устойчивости, в которой:

— Математические константы — не случайны;

— Пространство и время — не абсолютны, но структурированы;

— Закон и порядок — не просто наблюдаемы, но вытекают из более высокого уровня смысла.

Часть III. Инварианты как основания стабильности

§7. Неизменное внутри изменчивого

Если бы всё в мире было подвержено изменению без исключений, никакой науки, логики или познания в принципе не существовало бы. Для любой формы описания реальности необходимо, чтобы некоторые элементы оставались постоянными. Эти элементы мы называем инвариантами, и именно они становятся основанием онтологической стабильности.

Примеры:

— Число π остаётся неизменным при любом изменении круга.

— Электрический заряд e электрона одинаков во всей наблюдаемой Вселенной.

— Принцип причинности остаётся в силе даже при квантовых флуктуациях.

Следовательно, инварианты — это не просто элементы теории. Это устои бытия, без которых само бытие не могло бы быть понято как нечто единое и устойчивое.

§8. Виды инвариантов

Различим несколько уровней инвариантности:

1. Математические инварианты

— Натуральные числа, геометрические структуры, алгебраические симметрии.

— Логические законы: непротиворечие, тождественность, третий исключённый.

— Теории категорий, топологическая инвариантность.

Математика — это не просто язык, но и возможная форма самого онтологического скелета мира.

2. Физические законы и константы

— Симметрии (Noether, CPT, Lorentz).

— Фундаментальные постоянные: c — скорость света в вакууме, G — гравитационная постоянная, h — постоянная Планка, α (alpha) — постоянная тонкой структуры (1/137), k (B) — постоянная Больцмана.

— Поля и взаимодействия: гравитационное, электромагнитное, ядерное.

Здесь инварианты задают структуру проявленного мира: энергия сохраняется, заряд не исчезает, пространство и время склеены в единую ткань.

3. Метафизические и логико-философские инварианты

— Принцип тождества: нечто есть то, что оно есть.

— Принцип достаточного основания (Лейбниц).

— Порядок как форма различимости.

Эти законы нельзя измерить, но без них невозможна ни мысль, ни формула, ни наблюдение.

§9. Почему они неизменны?

Вопрос: Почему эти инварианты не подвержены изменению во времени или в разных частях космоса?

Варианты объяснения:

— Случайность (антропный принцип): нам просто повезло — маловероятно и нефилософски.

— Физическая необходимость: но кто диктует необходимость?

— Платонизм: мир причастен к вечным математическим формам.

— Логосная структура: Вселенная логична потому, что возникает из первичного смысла/разума.

Последнее объяснение позволяет строить иерархическую модель, где:

— Наука — это фиксация следствий,

— Философия — организация оснований,

— Метафизика — проекция архетипов.

Таким образом, инварианты — это мост между эмпирическим и трансцендентным. Они обеспечивают устойчивость и, одновременно, указывают на источник этой устойчивости — на то, что философы называли Бытие как таковое, Логос, Сущее, а богословие — Умом или Началом.

Заключение

Мы поставили вопрос: почему мир не распадается в хаос? Ответ кроется в том, что бытие пронизано инвариантами, — неизменными структурами, законами и сущностями, делающими возможным существование порядка, различия и понимания.

Эти инварианты обнаруживаются:

— в языке науки — как законы и постоянные,

— в философии — как категории и логические формы,

— в метафизике — как первичные основания или логосы.

Мы обозначили необходимость объединения этих форм знания в одну онтологическую оптику. Далее мы развернём эту оптику — построим структурную модель стабильности мира, основанную на иерархии инвариантов, символически соотнесённой с ангельскими чинами и математическими формами.

Глава 2. Архитектура онтологической стабильности

Эпиграфы

— «Наука без философии — слепа, философия без науки — пуста.»

— — Иммануил Кант

— «Философия — это наука, которая задаёт вопросы, на которые наука не может ответить.»

— — Карл Поппер

— «Метафизика — это то, что остаётся, когда физика отбрасывает всё измеримое.»

— — Мартин Хайдеггер

— «Модель — не истина, но приближение, полезное до границ своего применения.»

— — Мюррей Гелл-Ман

— «Истинное знание — это знание причин.»

— — Аристотель

— «Архетипы — это вечные формы, запечатленные в человеческой душе.»

— — Карл Густав Юнг

— «Физика описывает, философия объясняет, метафизика указывает на смысл.»

— — Владимир Соловьёв

— «Категории не открываются опытным путём — они априорны.»

— — И. Кант

— «Цель науки — предсказание; цель философии — понимание; цель метафизики — прозрение.»

— — Альфред Норт Уайтхед

— «Нельзя построить дом знания на фундаменте одних наблюдений.»

— — Уильям Джеймс

Часть I. Карта инвариантов

§1. Классификация устойчивых сущностей

Онтологическая стабильность проявляется через конкретные типы инвариантов, которые можно рассматривать как онтологические этажи. Эти этажи различаются по:

— уровню абстракции,

— степени универсальности,

— роли в порождении структуры мира.

Выделим основные классы:

1. Физико-математические инварианты

Это самый «нижний» уровень, ближайший к наблюдаемой Вселенной:

— Гравитационная постоянная — G,

— Постоянная Планка — h,

— Скорость света — c,

— Законы сохранения (энергии, импульса, заряда),

— Симметрии (CPT, калибровочные, Лоренцевы).

Эти инварианты определяют саму возможность феноменального мира.

2. Математико-логические инварианты

Более абстрактный слой, лежащий вне физики, но применимый к ней:

— Логика: непротиворечие, тождество, импликация;

— Структуры: группы, поля, множества, категории;

— Математические константы: π, e, числа Фибоначчи.

Они не зависят от пространства и времени, но управляют формой любой закономерности.

3. Философско-категориальные инварианты

Этот уровень определяет саму форму мышления о бытии:

— Сущность / явление,

— Возможность / действительность,

— Причина / следствие,

— Единство / множественность,

— Субстанция / акциденция.

Эти инварианты структурируют восприятие и понимание, позволяя различать бытие как таковое.

4. Метафизические и архетипические инварианты

Наивысший уровень:

— Логос (разумный порядок),

— Принцип формы (эйдос),

— Абсолют (единое, необходимость),

— Добро, Истина, Красота (онтологические идеалы),

— Ангельские структуры — как символы устойчивых смыслов.

Эти инварианты обеспечивают возможность самих нижележащих уровней. Они не являются следствиями, они — причины порядка.

§2. От карты к структуре

Карта типов инвариантов — это перечень. Но нам нужна структура, т.е.:

— как уровни взаимодействуют,

— как один поддерживает другой,

— какова динамика в стабильном.

Часть II. Иерархия устойчивости

§3. Принцип иерархии

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.