Бесплатный фрагмент - Альтернатива 2.0

Введение

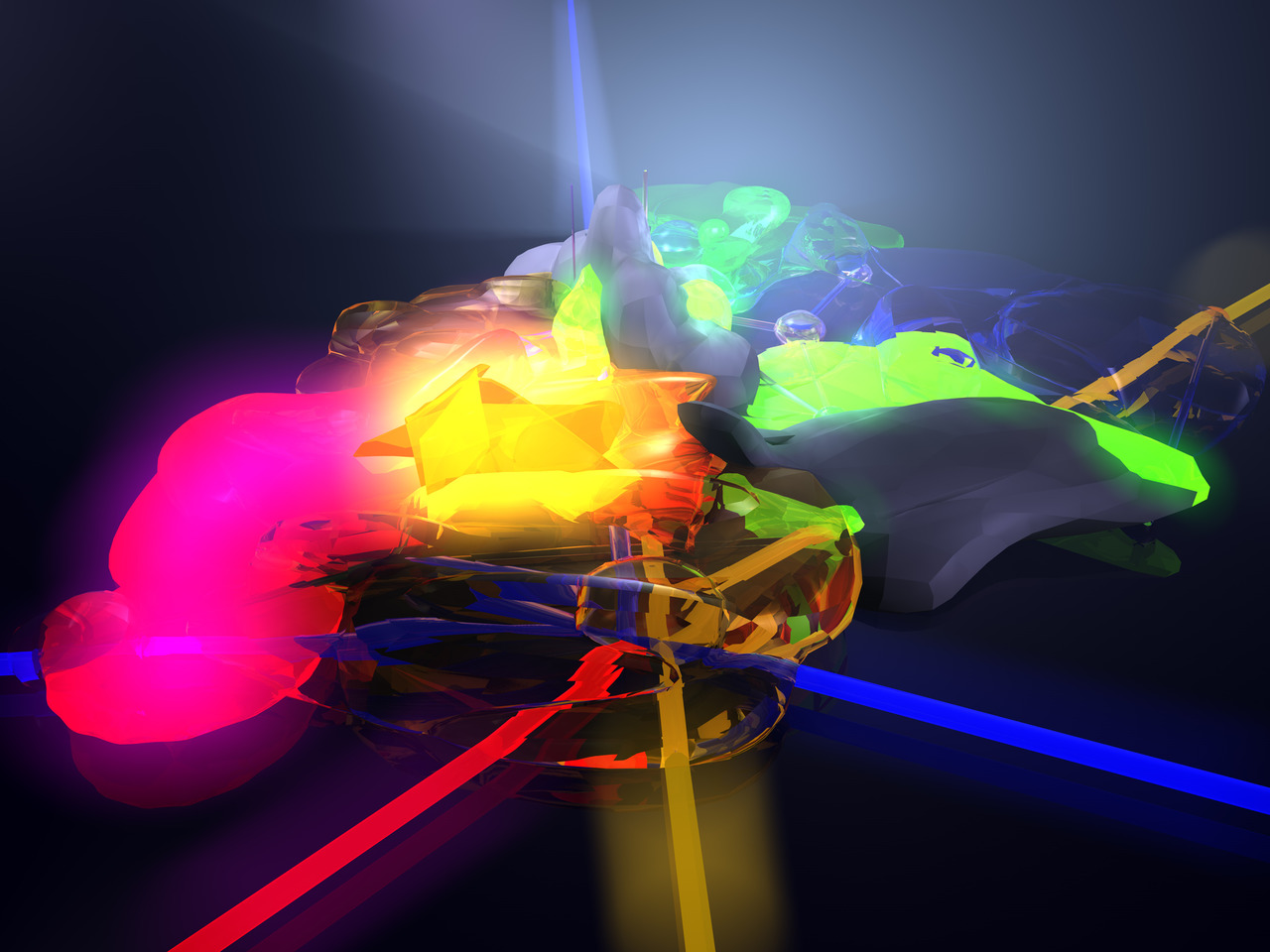

«Мир намеренно не совершенен». Так писали мы пару лет назад в предыдущем издании этой книги, думая, что доносим этой строчкой некую просто сформулированную, но мало осознанную истину. Мы ошибались. Этой фразой мы помогали по мере сил разверзнуться бездне, расширить трещины этого мира. То, что произойдёт дальше, его непременное крушение, станет отчасти и нашей ответственностью. И уже сейчас чувствуется, как небольшие сбои, сколы в глубинных шестерёнках механизмов вселенной постепенно входят в резонанс, самоорганизуются, создавая пока малослышное дребезжание, начиная выходить из колеи, из линейности бытия, когда день за днём всё происходило чинно, складно и ладно. И эта глянцевая поверхность белой бумаги сего издания, начинает едва заметно изгибаться, мяться под действием подпрыгивающих шестерёнок. И вот уже брызги чёрного машинного масла, струйки столь же тёмного дыма начинают сочиться через разрывы мелованной бумаги. Поверхность её покрывается сажей, зажёвывается, но это не всё: многочисленные мелкие насекомые, на поверку оказавшиеся микроскопическими ai-дронами революционным роем прорываются сквозь разрывы. Клочки дыма перемешиваются с обрывками издания, на которых мирно сидят кучки этих самых механических насекомых, удивлённо шевелящих своими телескопическими усиками. И всё перечисленное закручивается, спирализируется праздничным хороводом, поблескивая в черноте и падая, как в грозовую тучу, в воронку апокалипсиса, направляясь в сингулярность. В ту точку, которая будучи описанной лишь философски грозит всем либо вечным забвением в неограниченно длительной темноте, либо собрав все искры сталкивающихся уже бессмысленных обломков старого мира, отсветов различных зарниц бывших яркими идей сподобится в единственном и последнем возможном удачном сплавлении излучить мир новый, неведомый и неизъяснимый для нас нынешних.

Но мы находимся сейчас, в текущем моменте и этот момент потенциально вечен. Путь апокалипсиса для нас пока длинен, его растрескивание и разрушение будет диковинным, сюрреалистическим, красочным и парадоксальным, но точно весьма любопытным процессом. И вот, находясь на границе двух миров, пользуясь тем, что переход между ними пролонгирован, мы пишем слово «Альтернатива».

Оно заключает в себе по большей части несколько проблесков тех идей, которые могли бы номинироваться на участие в снопе искр, призванных зажечь лампу проектора картины новой, так маловероятной, но когда-то обещанной реальности.

«Альтернатива» включает в себя 20 проектов, выполненных авторами и 28-ю соавторами:

Полиной Петровой, Марией Жуковой, Екатериной Рассечкиной, Алексеем Магаем, Ильёй Аладовым, Любовью Мезениной, Ириной Смирновой, Александром Цветковым, Мариной Баталовой, Анной Бурыкиной, Юлией Волгусовой, Светланой Галицыной, Александром Киселёвым, Андреем Мерекиным, Дмитрием Морозом, Фахриддинбеком Муродбековым, Семёном Огурцовым, Алёной Полянцевой, Романом Сахаровым, Артёмом Тер-Степаняном, Аделаидой Степановой, Артуром Сысаком, Анной Тихомировой, Кириллом Тихоновым, Денисом Фёдоровым, Валерией Хандриковой, Екатериной Шарыгиной и Александром Шишковым.

***

Самые ранние примеры моделирования идеальной картины мира сейчас называют философией. Наиболее современные попытки становятся художественными произведениями: кинофильмами, сериалами, литературными бестселлерами, играми, франшизами.

К сожалению, за всю историю человечества, было создано лишь несколько качественных теорий альтернативной реальности, которые показывали иную жизнь человечества во всех ее аспектах с точки зрения науки, искусства, социума и личных переживаний. Зачастую утопии, либо антиутопии были ориентированы только лишь на один фактор человеческой жизни. Архитекторы рисовали идеальные города с высоты птичьего полета, социологи размышляли о справедливом устройстве общества, экономисты — о распределении благ и ресурсов, ученые предлагали инновационные технические изобретения, художники и писатели обличали все это в изобразительных и литературных формах.

Только один человек на одном острове сидя на террасе одного дома долго смотрел как снежинки медленно опускаются на землю прямо перед ним, минуя ширму, которая спасает от бесконечности неба, откуда они падают. Каждая новая снежинка отличалась от следующей. Так они падали. Так он смотрел.

Своими проектами мы каждый раз пытались затронуть все возможные фрагменты и детали альтернативного мира, мы никогда не думали, что это футуристические проекты, поскольку никогда не связывали это с течением времени. Для нас совершенно неважно, будет ли это происходить в будущем, или могло происходить в прошлом. Время не важно, важно лишь одно: придуманная реальность должна до ужаса — или до блаженства — отличаться от действительности как каждая новая снежинка от уже растаявшей на земле. Порой сильный эмоциональный эффект может достигаться одной незначительной деталью, которая доводит привычную картину мира до абсурда, утрирует ее. В каждом проекте, детально описывающем техническое изобретение или градостроительную систему, мы хотели показать строение мира и человеческого сознания в целом, каким оно могло бы быть.

Нам вообще не нравится время и не нравится находиться в нем. Попытки придумать другое измерение относительно времени — это бесполезное, бессмысленное, безрассудное, но очень увлекательное занятие. И в этом сборнике мы бы хотели вас познакомить с некоторыми из этих попыток.

Антикондиционализм

Антиконидиционализм похож на явление сецессии. Sécession — это уход, в данном случае с поверхности Земли в некую абсолютную противоположную сферическому обитанию пространственную парадигму — жизнь внутри оси или вектора, отказ от пространственного развития в пользу развития бесконечного вертикального роста.

М.К.

Проект Антикондиционализм открывает серию альтернатив, как возможность ухода социума с поверхности планеты.

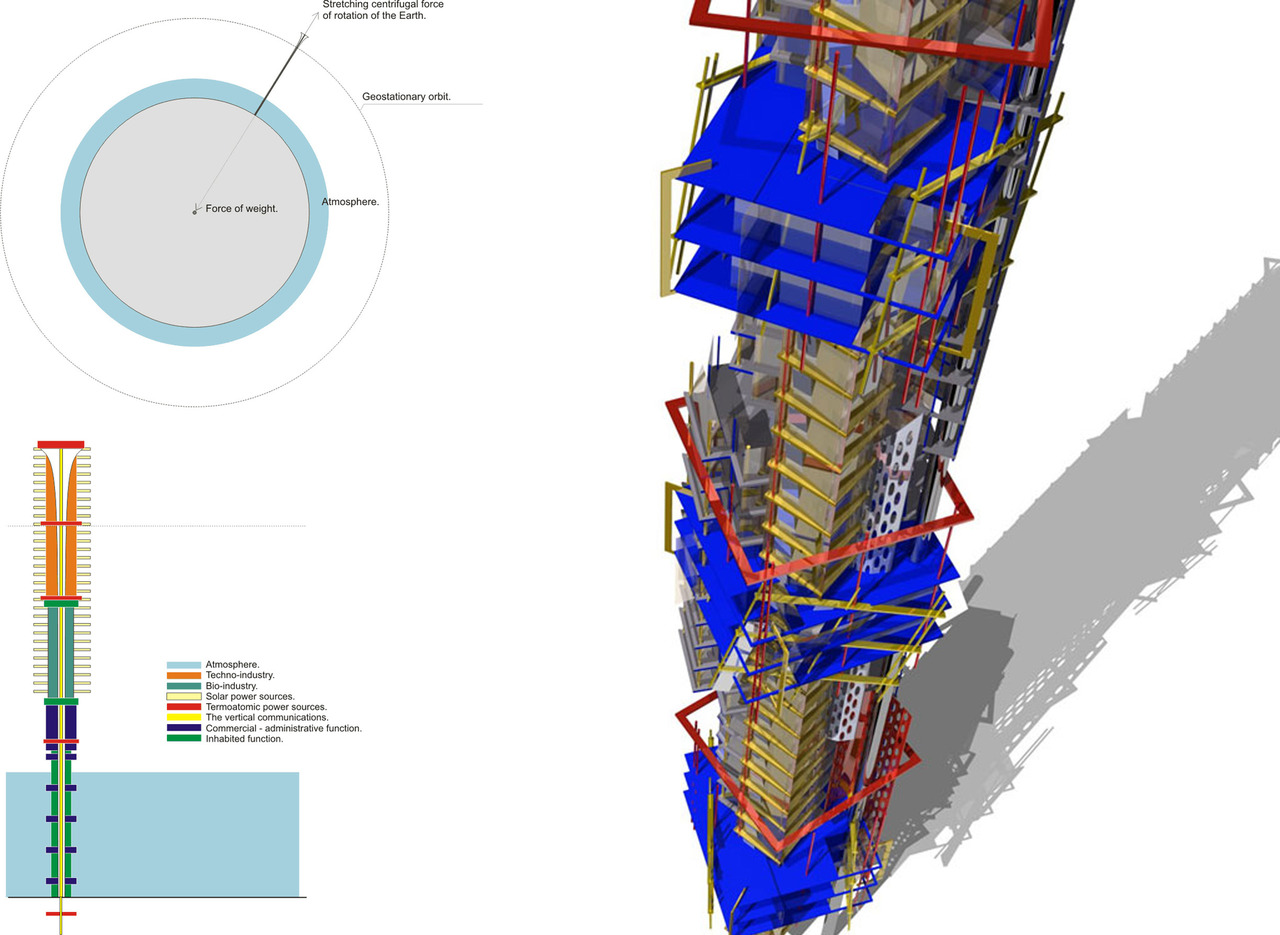

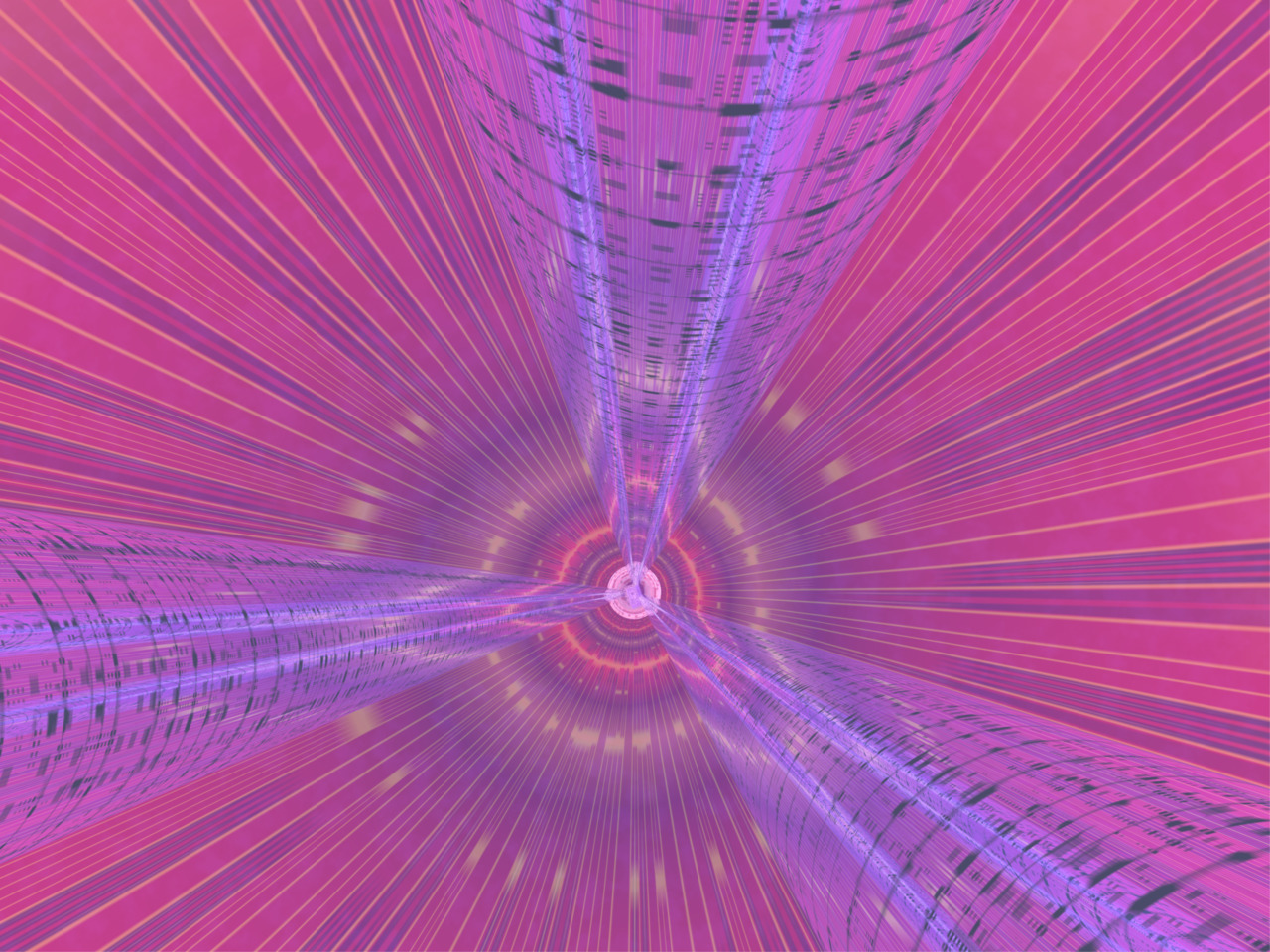

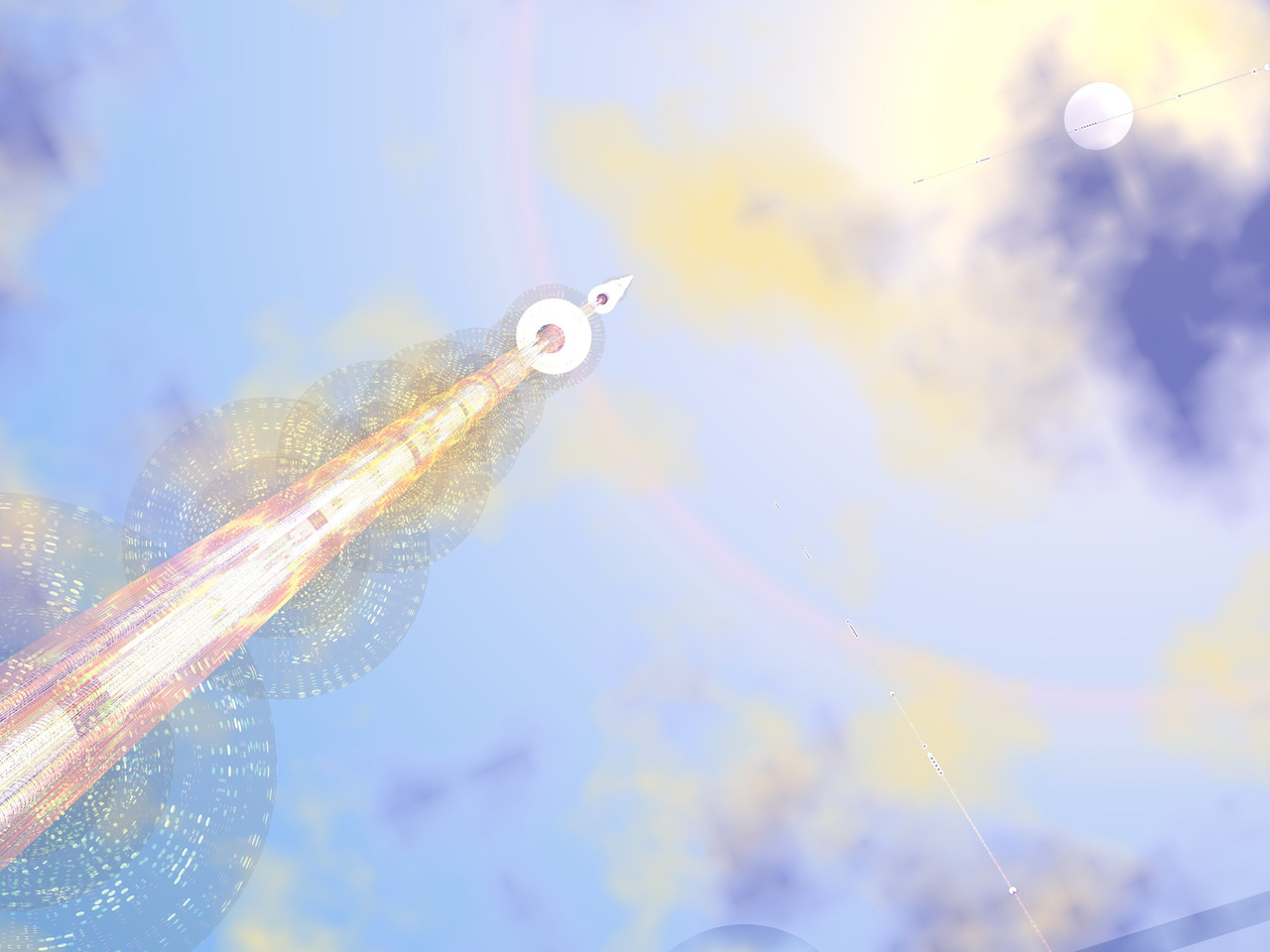

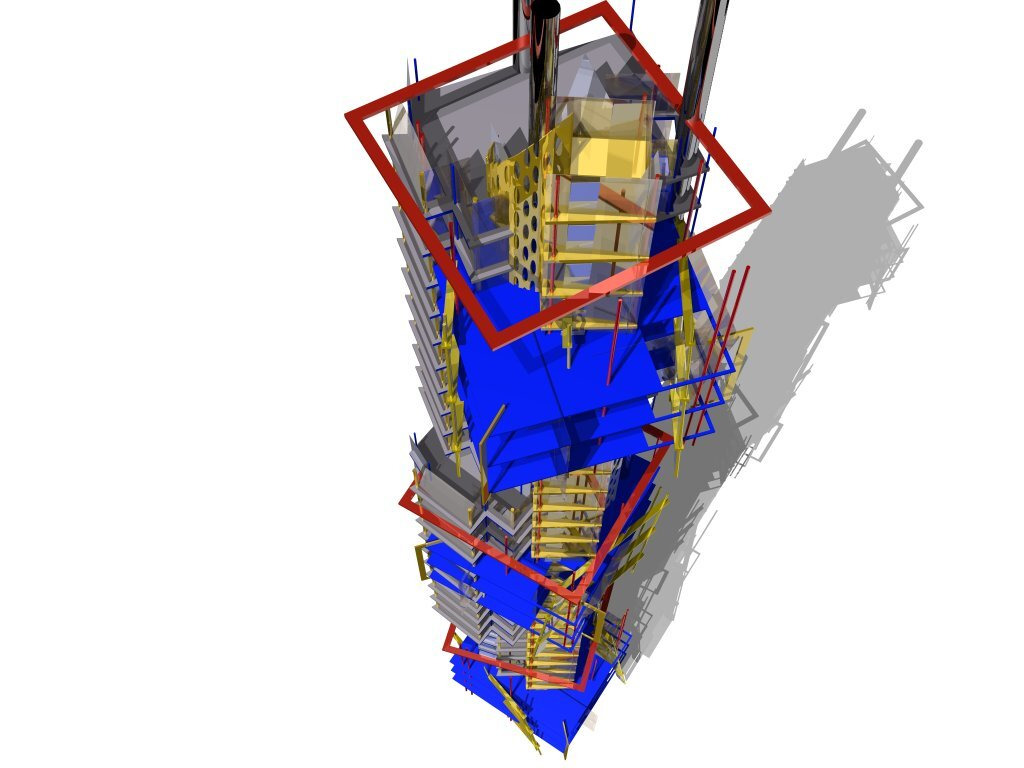

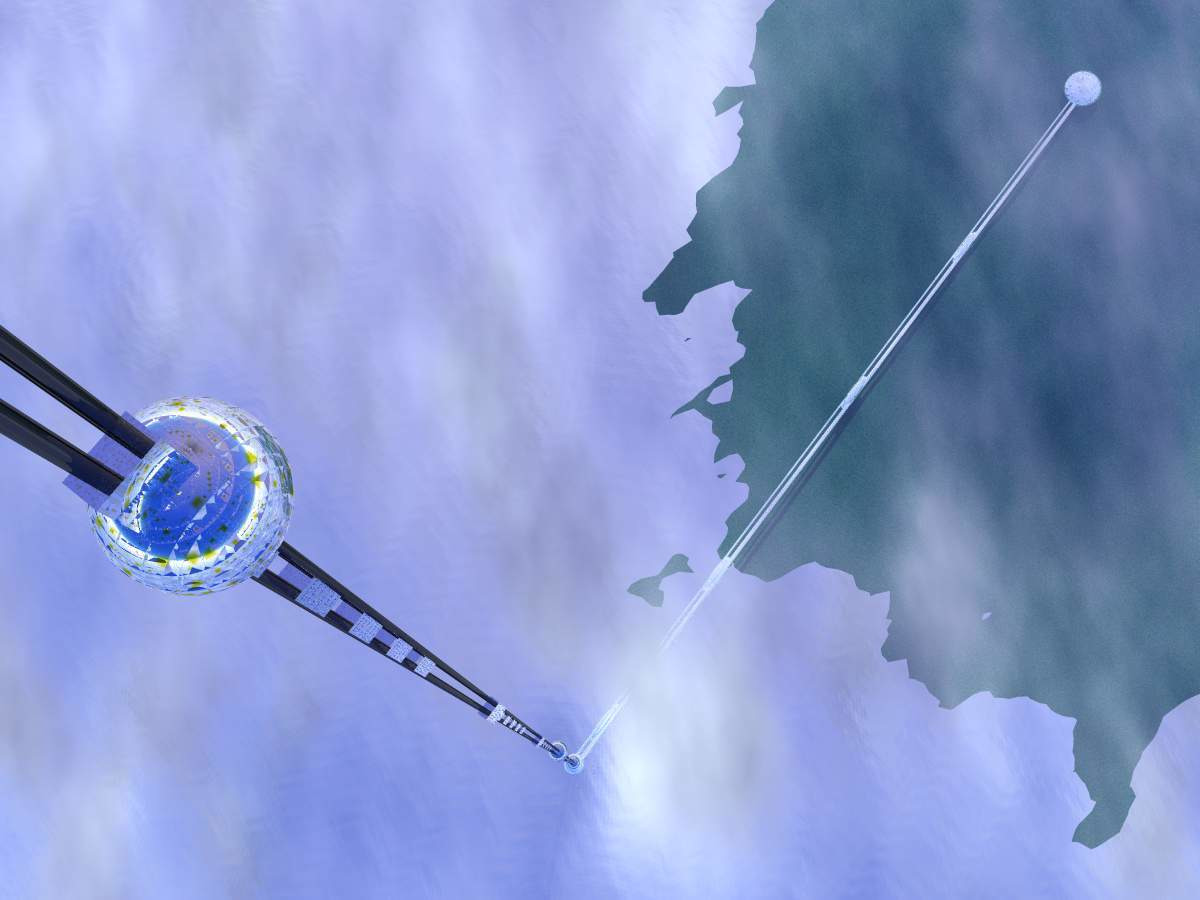

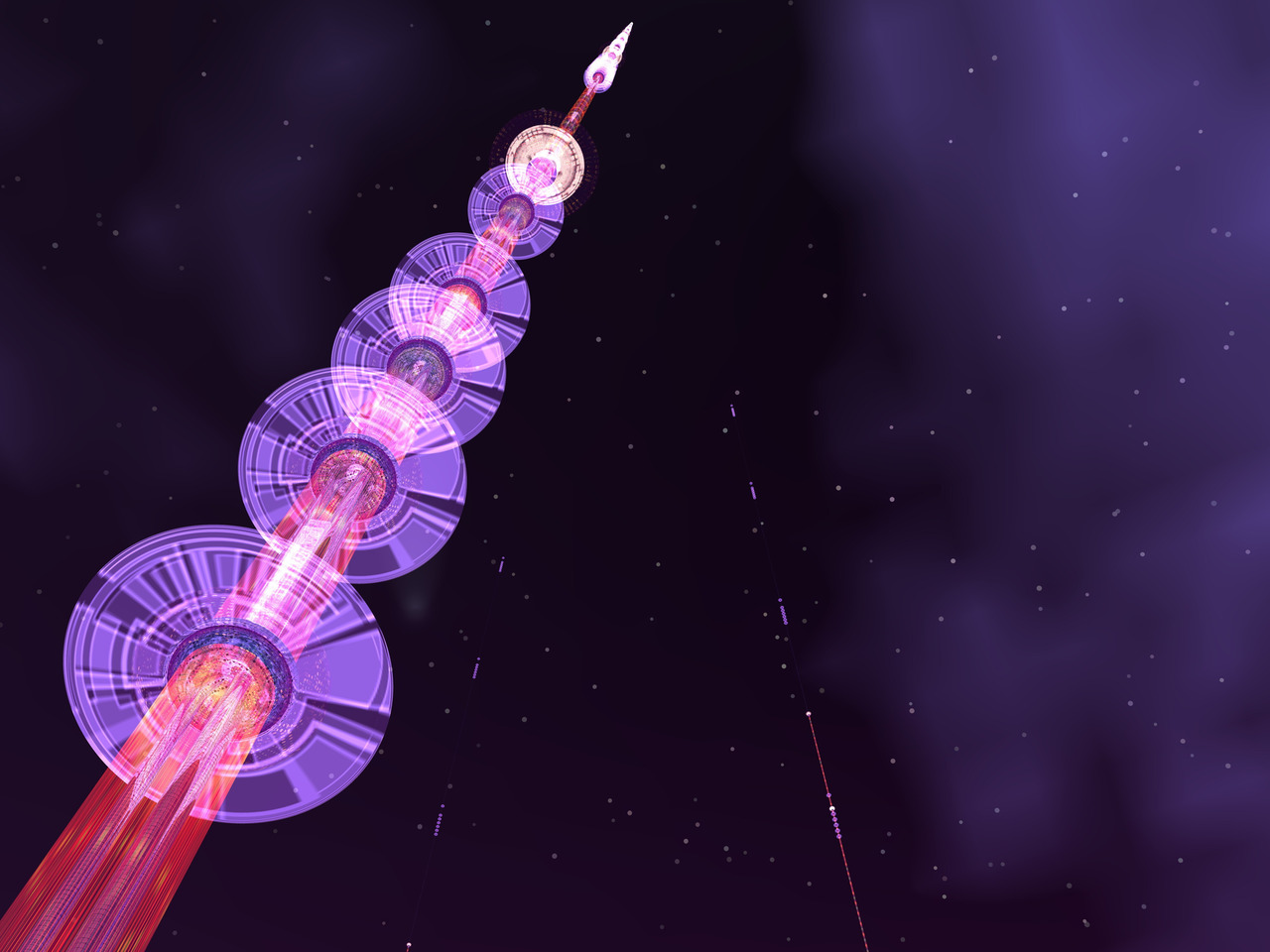

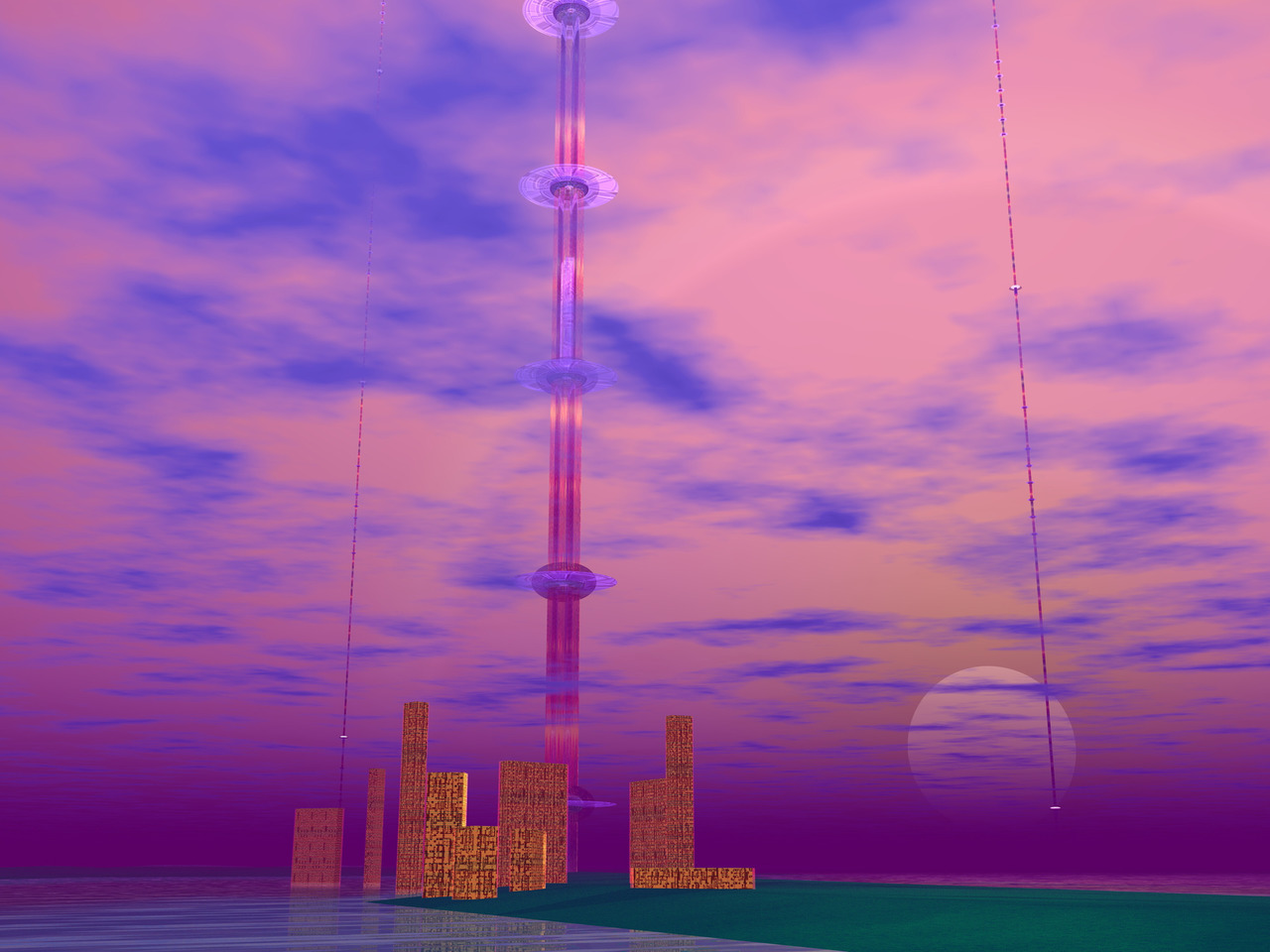

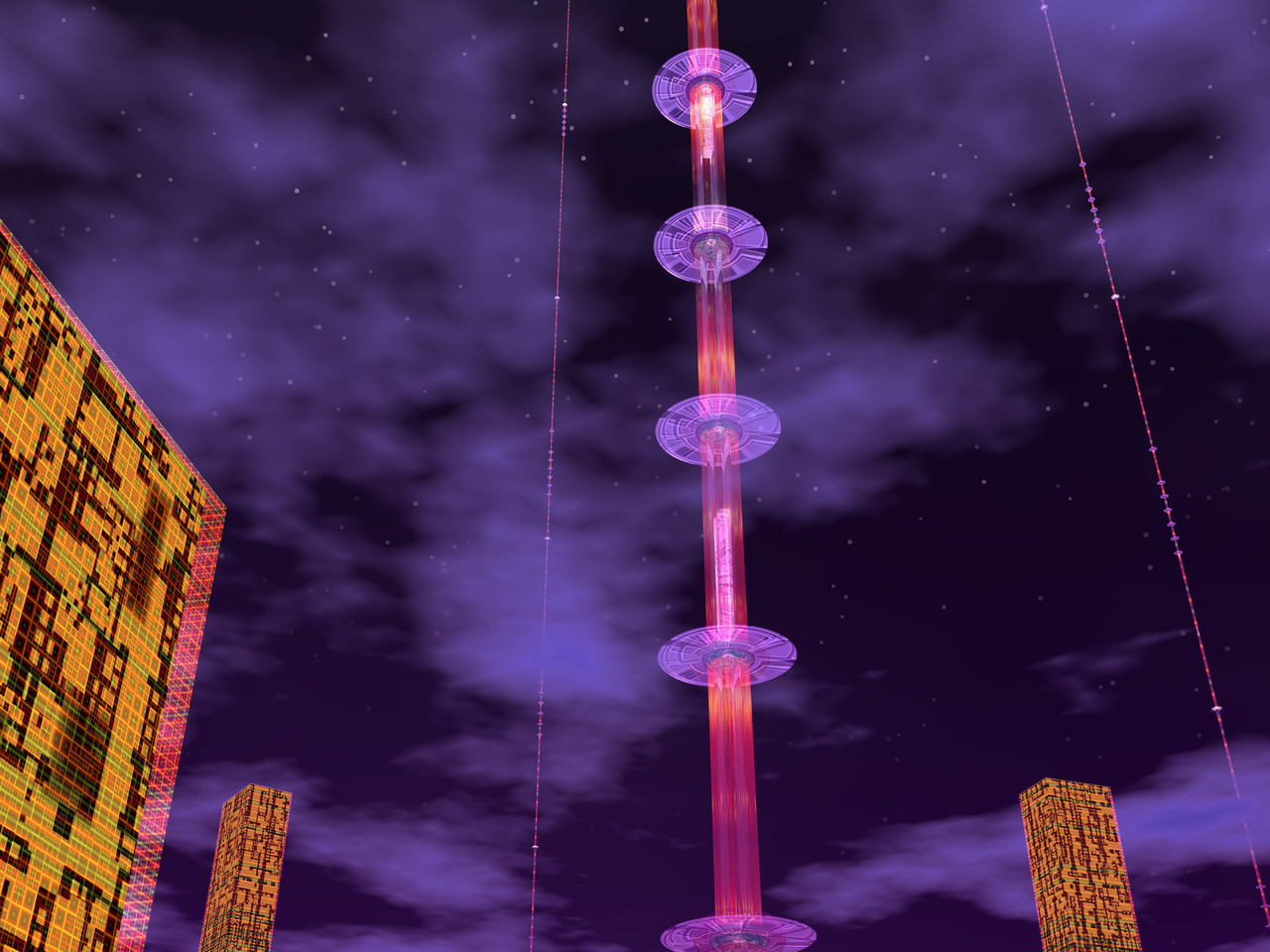

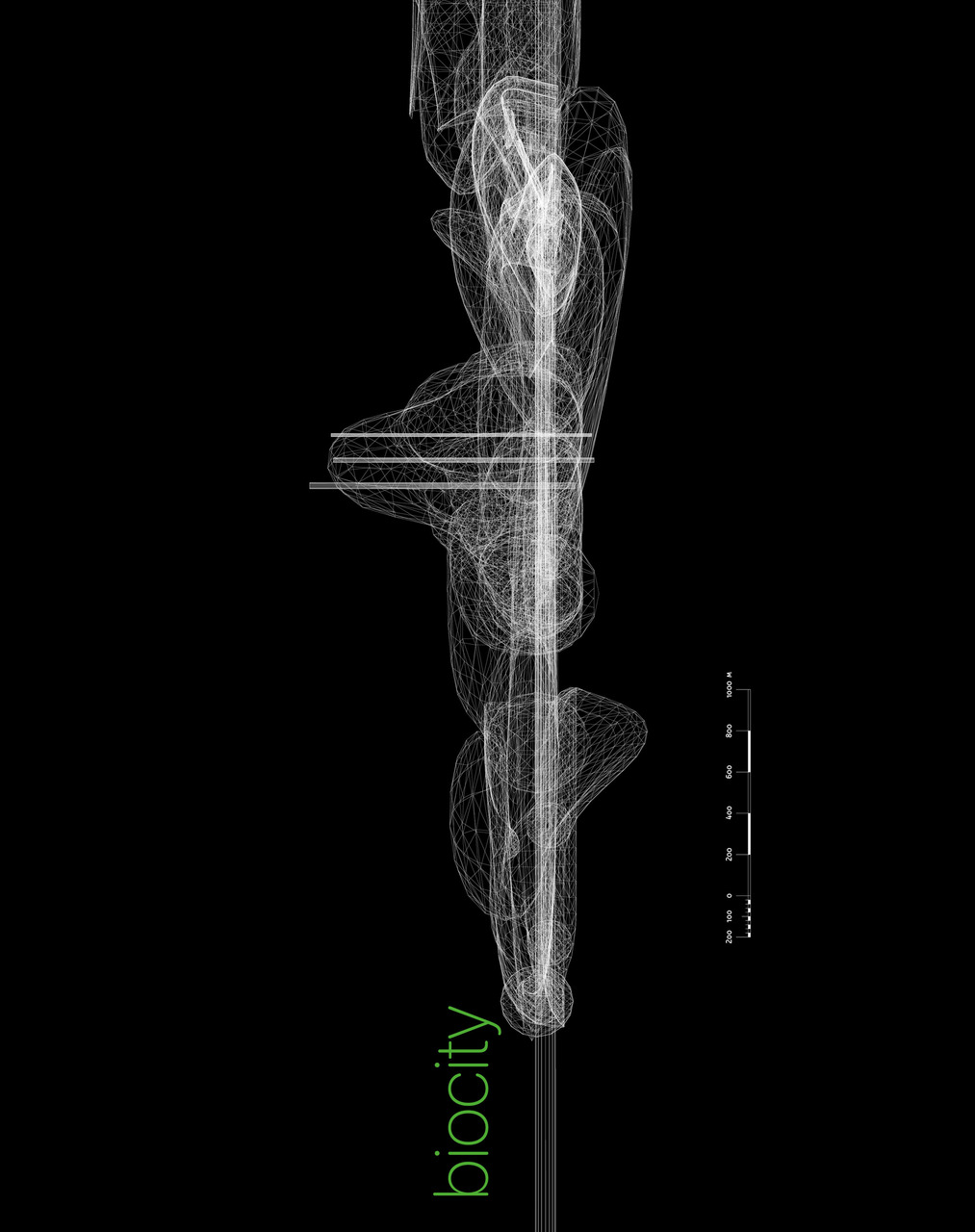

Сооружение Anticonditional city высотой более полутора тысяч километров удерживается в равновесии с помощью центробежной силы вращения Земли.

Масса сооружения выше геостационарной орбиты (ГСО) должна быть приблизительно равна его массе ниже ГСО, этим и обеспечивается равновесие сооружения. Разница масс определяется техническими параметрами. Все элементы сооружения подвешены на растянутых стержнях, состоящих из графеновых волокон.

Равновесие и устойчивость Anticonditional city, а также растянутое состояние несущих стержней кроме центробежной силы вращения могут обеспечиваться также с помощью внутреннего электромагнитного поля вокруг стержней, положение конструкции корректируется с помощью выбросов реактивной энергии.

Согласно концепции Антикондиционализма планируется: создание на линии экватора (линии максимальной центробежной силы) городов-стержней, количество которых будет соответствовать численности населения Земли: планируемое население 10 млрд. чел., население 1 города-стержня: 100 млн. — в итоге: 100 вертикальных городов. Между ними — транспортные коммуникации над атмосферой и под землей.

Все загрязняющие технологии вынесены за пределы атмосферы. Энергетические источники — экологически чистые — солнечная энергия и термоядерные источники. Тепловые, гидро- и атомные электростанции запрещены.

Философия антикондиционализма

Архитектура должна быть этичной. Наша цель — создавать этичную архитектуру. Эта этичная архитектура естественно будет вступать в противоречие с окружающей неэтичной действительностью, созданной людьми.

[В основе неэтичности общества лежит его неэтичное отношение к окружающему миру. Общество в целом эгоистично и ради создания для себя комфортных условий уничтожает собственную среду обитания. Человечество в своём развитии подчиняется логике. Подчинение логике приводит к упорядочиванию людьми окружающего пространства. Однако объяснить смысл упорядочивания мира люди не могут также как и объяснить смысл логики. Упорядочивание — такой же продукт жизни людей как и соты — у пчёл, муравейники — у муравьёв, норы — у червей. Все эти процессы переделывания мира «под себя» разрушают первоначальный хаос природы.

[Людям кажется, что порядок лучше хаоса, но доказательств этому нет. Наоборот: порядок накладывает ограничения на творчество, на реализацию идей, на осуществление сложных или необычных функций и процессов, и пр., и в конечном счёте лишает людей многих возможностей и парадоксальных решений.

[Логика делит мир на чёрное и белое, но реально он имеет бесконечное количество цветов. Логика заставляет людей оперировать абсолютно плоскими плоскостями, абсолютно прямыми линиями, абсолютно кубичными кубами (человек поэтому разносторонний и многогранный, что он не куб) и т. д. Реально не существует не только абсолютно плоских поверхностей, но и вообще таких объектов как линия, плоскость, куб, шар…, таких понятий, как симметрия, сетка координат и прочие геометрические мифы.

Люди изучают математику, но она — лишь игра с определёнными правилами (как шахматы), ведь реально нет ни целых чисел, ни бесконечности, ни нуля — абсолютной пустоты. Нет в природе сложения и вычитания и других математических действий: 1 вещь + другая никогда не дадут нам сумму в 2 вещи, поскольку они разные — они либо так и останутся отдельно, либо образуют качественно другую вещь. Вообще не существует отдельных вещей, а существуют искусственно ограниченные части единого, постоянно меняющегося хаоса — в таких условиях не может быть ни сложения, ни вычитания — всё равно останется хаос, а попытка разделить его на части — глупое проявление упорядочивания и ограничивающей людей логики, которая приведёт к разрушению хаоса (можно попробовать: извлечь корень квадратный из дерева, умножить Солнце на Луну, разделить человека на кота, вычесть судьбу и подсчитать религию. А тем временем люди постоянно — делят Землю на страны, вычитают из человека жизнь, считают бумажки и возводят Бога в квадрат, а картины вешают в рамках пр.).

[Итак все изучаемые людьми «точные» науки — лишь игры вокруг хаоса. А представленная теория — игра с хаосом и попытка привлечь внимание к его изучению, поэтому она имеет столько же прав на существование и преподавание как и любая из «точных» наук.

«Точные» науки разрушают хаос — пространство безграничных возможностей и заставляют людей мыслить однобоко — «думать правильно». Логика скрывает от людей реальность, её реальные возможности и свойства. Люди боятся окружающего хаоса т.к. не могут понять его. Хаос ассоциируется у людей с разрушением, но люди могут создавать хаос, а занимаются всё время тем, что разрушают мир порядком.

[На самом деле нельзя совсем отрицать порядок, т.к. он — составная часть хаоса. Однако перебор порядка — это как раковая опухоль, и это приводит к разрушению.

Хватит всё время создавать только порядок и комфорт.

Пришло время исследовать хаос и создавать хаос.

Антикондиционализм (от англ. conditions — условия: направление против комфортных условий, упорядоченности и логики).

[Создание комфорта — не цель, стремиться только к комфорту и порядку опасно. Мы должны сосуществовать с окружающим нас хаосом.

[Достижение только целей человечества — разрушительно. Наша планета должна восприниматься как единое существо. Хаос — перспективное направление и цель развития архитектуры и цивилизации в целом.

[Хаос намного сложнее порядка и исследование его займёт много времени (а фактически, будет продолжаться постоянно), поэтому разумно установить период перехода к хаосу и переходные положения антикондиционализма.

Переходные положения:

[1. Архитектура антикондиционализма — архитектура перехода от порядка к хаосу (архитектура строек, руин).

[2. Логика не может влиять на архитектуру антикондиционализма. Мы отказываемся от логики.

[3. Правила объёмно-пространственной композиции остаются, но все ограничения ОПК снимаются.

[4. На этапе перехода возможно использование в архитектуре антикондиционализма упорядоченных структур, но в целом они должны быть составными частями хаоса и подчиняться ему.

[5. Архитектура антикондиционализма должна быть функциональна, но функциональность — не значит упорядоченность, в хаосе возможны более сложные функции.

Геоглобальный Антикондиционализм:

[1. Резкое сокращение площади, занимаемой цивилизацией. Архитектура должна как можно меньше соприкасаться с природой. Города должны быть сверхкомпактными.

[2. Не антикондиционалистическая архитектура будет постепенно поглощена природой, для начала она не должна воздействовать на природу. Упорядоченная архитектура преобразовывается в антикондиционалистическую.

[3. Население Земли группируется в многоуровневых компактных городах «гигаполисах» (с населением более 100 млн. человек) и в вертикальных городах-стержнях. Промышленное производство должно быть вынесено за пределы атмосферы. Возможно также существование мелких, связанных с природой архитектурных объектов.

[4. Модернизация коммуникаций, транспорта, энергетических источников до антикондиционалистических — экологически чистых. Использование термоядерной энергии и водородного топлива.

[5. Континентальные государства с переходом ко всемирному. Объединение языков, религий, культур — создание универсальных. Ограничения и границы отсутствуют.

[6. Переход от демократического к интерактивному обществу.

С.Р.

***

На поверхности земли располагаются био-оранжереи — живые конструкции.

Все сооружения в пределах атмосферы должны поддерживать ее состав в допустимых жизненных границах. Старая техногенная архитектура на поверхности Земли недопустима.

Система расселения Земли в эпоху расцвета Антикондиционализма должно производиться в городах-стержнях (Anticonditional city), т.к. условия на поверхности Земли к моменту вынужденного перехода человечества в данную форму жизни будут абсолютно непригодными для проживания, или близкими к кризису и требующими немедленного восстановления.

Причины такого состояния: исчерпание всех биологических энергетических источников, исчерпание биоценности почв для с/х, полное загрязнение атмосферы, что приведет к парниковому эффекту, повышению средней температуры атмосферы на 5—10С, таянию полярных шапок и последующему оледенению, и ледниковому периоду вследствие повышения площади отражающей поверхности воды на Земле.

В результате движения ледников все населенные пункты, производство, коммуникации, исторические и культурные ценности человечества будут уничтожены на территориях севернее и южнее тропического климатического пояса.

В таких условиях, условиях эко-коллапса, существование цивилизации в нынешнем виде представляется абсолютно невозможным, т.к. концентрация всего (десятимиллиардного населения) на территории тропического и экваториального поясов вызовет его вымирание из-за катастрофического гуманитарного положения — глобальной гуманитарной катастрофы.

Поэтому только своевременный переход к Антикондиционализму при научном обосновании изложенного прогноза позволит цивилизации не только выжить, но и сохранить экологическое равновесие, а возможно, и избежать оледенения (в крайнем случае сделать его последствия максимально безболезненными).

Но, прежде чем начать кардинально изменять нашу архитектуру, мы должны изменить наше сознание, наши ценности.

Цель развития цивилизации должна измениться. Вместо неконтролируемого роста численности населения и обеспечивающих его средств цивилизация должна считать основной своей целью органическое сосуществование с природой, с природным хаосом и максимальное невмешательство в него. Конечно, мы можем в определенном будущем покинуть нашу планету, после того, как окончательно уничтожим ее экосистему.

Вопрос в том, хватит ли нам технологий, энергии, возможностей для того, чтобы покинуть Землю к критическому моменту экологического коллапса и колонизировать одну из ближайших планет.

Представленная концепция является, несомненно, более реальной, экономичной, экологичной, чем варианты переселения на другие планеты.

В конце концов, у нас должен остаться шанс восстановить все то, что разрушили.

Сейчас мы удивляемся — как такое возможно в сравнительно недалеком будущем? Но наши последователи будут потом удивляться, как их предшественники в таком варварском обществе смогли создать такую прогрессивную концепцию.

Biocity

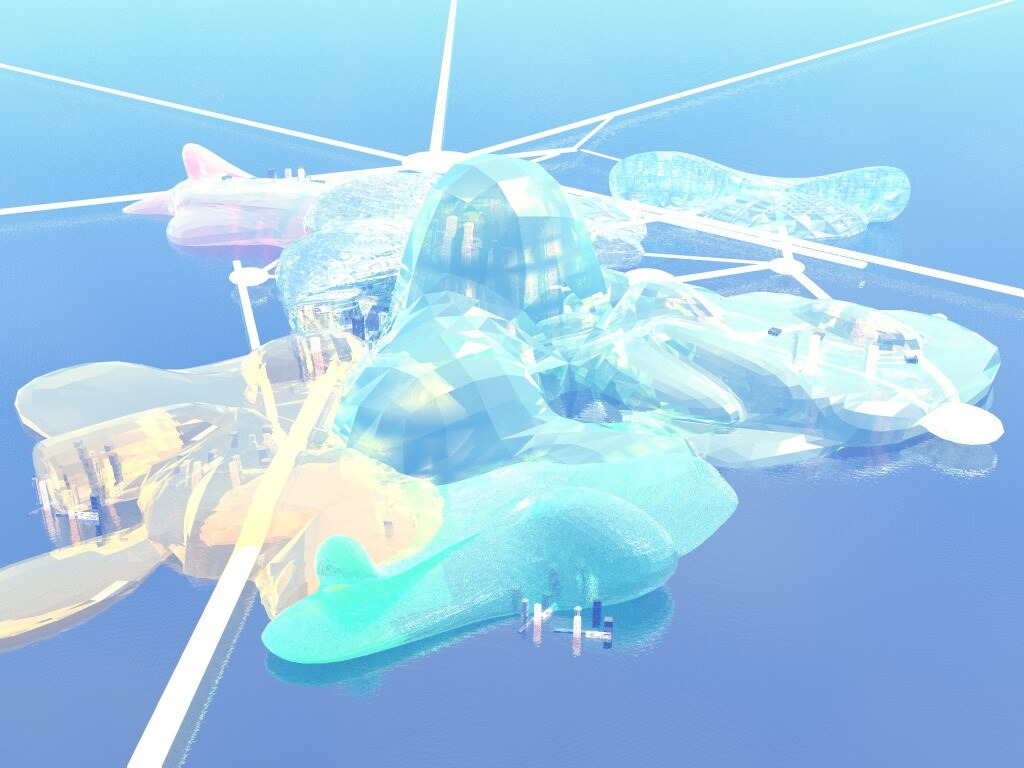

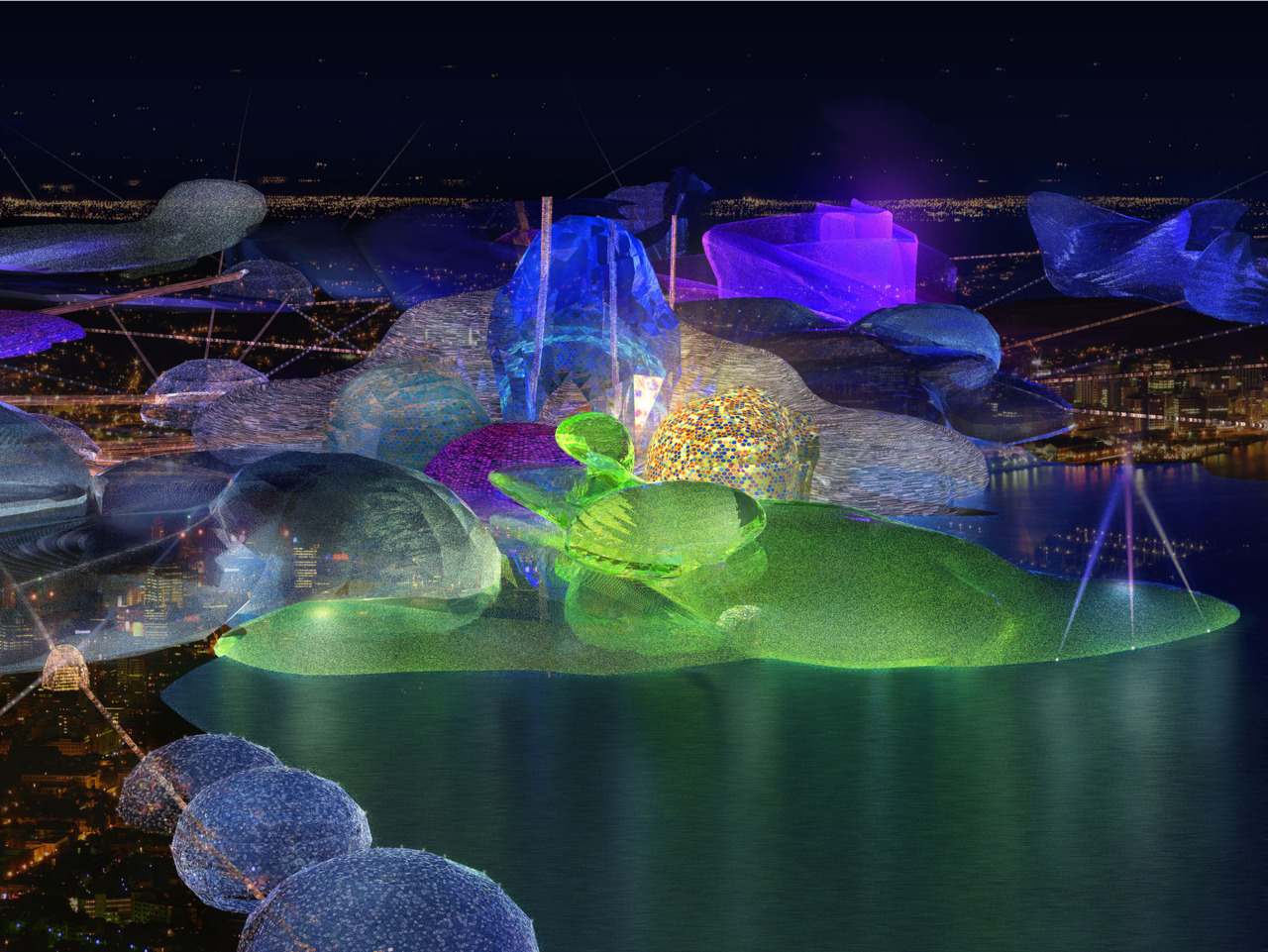

В 2002 году нам было предложено участие в концептуальной выставке бионического (в понимании природного, натурального происхождения) искусства. Одновременно с приглашением мы узнали о всемирном архитектурном конкурсе «Атлас архитектуры будущего» и решили объединить выставочный проект с проектом конкурса, предложив жюри концепцию города на поверхности Мирового океана.

М.К.

Использование природных форм в архитектурной практике — это довольно модная для конца 20 века, но в то же время, ввиду отсутствия технологий, проблемная тенденция. Действительно, прямая («лобовая») метафора дом — дерево, или дом — одуванчик, — идея не совсем удачная и не совсем реализуемая. Еще никому не удалось создать сооружение, внешне напоминающее какое-нибудь растение, получается или скульптура, или не растение. Архитектура — это искусство, где слишком многое здесь зависит от конструктивных, функциональных сложностей и противоречий. Поэтому архитекторы-бионики упрощают формообразование и используют косвенные метафоры. Здание бионического хайтека похоже на простейший организм природного происхождения. Даже с учетом огромного количества попыток осмыслить город как бионический организм, он все равно оказывается не сложнее, скажем, медузы. Все это потому, что город-организм прежде всего должен жить, но совершенно не обязательно при этом думать. Разум у города-организма, как мы и писали ранее, отсутствует за ненадобностью. При этом люди, которые как раз разумны, каким-то образом существуют внутри организма, взаимодействуют между собой, самоорганизуются, преодолевают границы на правах питательного вещества огромной амебы.

Большое количество критиков архитектуры утверждают, что именно за бионикой стоит будущее развития материальной среды.

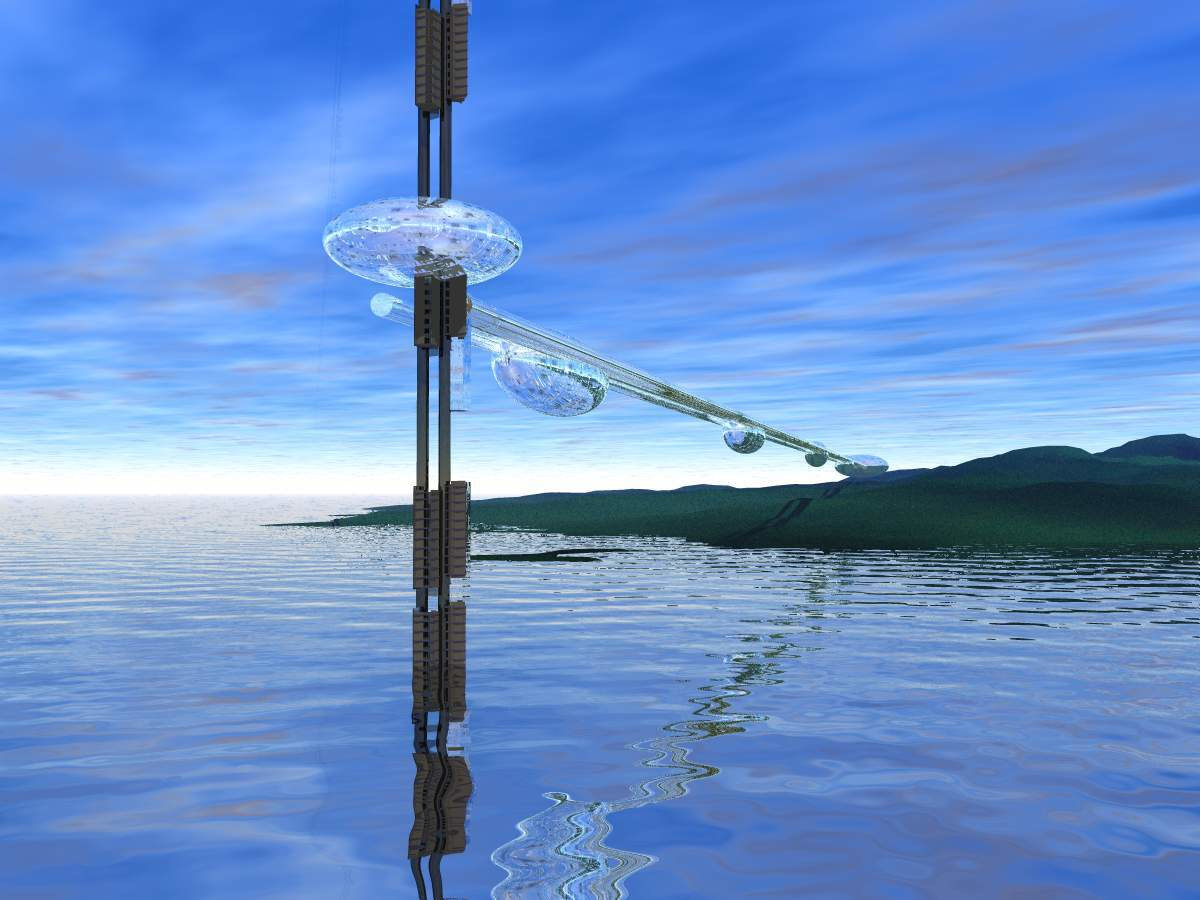

Футурологический проект BIOCITY, как нового элемента расселения, подразумевает под собой некоторые внешние обстоятельства будущего времени: агрессивность внешней окружающей среды, перенаселение планеты, развитие технологий, в том числе и органических, увеличивающийся темп жизнедеятельности человека и общества.

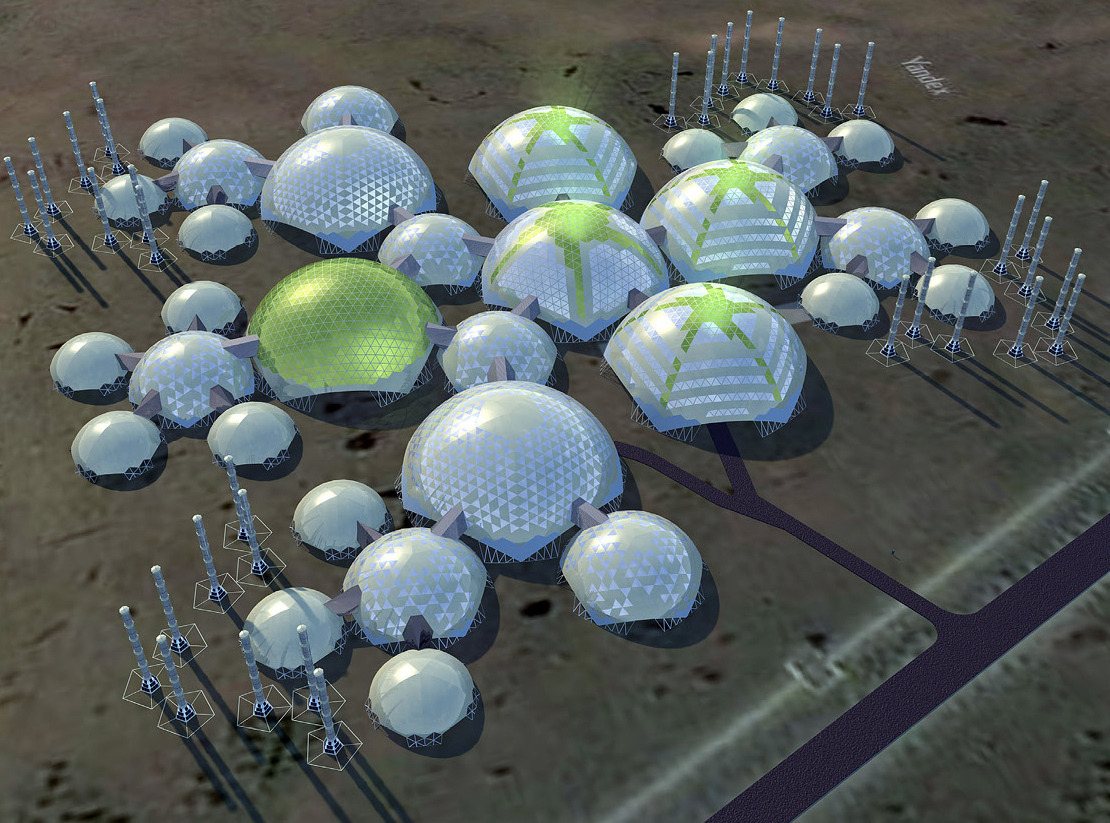

Биогород сможет располагаться не только на поверхности материка, но и на воде, смогут быть задействованы огромные площади мирового океана, при этом город жестко разделен на селитебные, рабочие и общественные зоны, с учетом развития транспорта.

Город защищен слоем пленки бионической формы и органического происхождения. Такой слой будет сохранять микроклимат поселения, защищать его от воздействия внешней среды, как и саму среду от воздействия города.

Эта оболочка абсолютно незаметна внутри города, а снаружи — наоборот, представляет собой активную по форме и цвету структуру (пленку) находящуюся в движении, в обратной зависимости от концентрации жителей в конкретном месте в конкретный момент. Днем, когда население мегаполиса увеличивается, слой расширяется, ночью, соответственно, сжимается.

Снаружи легко проследить за активностью отдельных районов города с увеличением количества людей в одном районе и уменьшением в другом слой совершает колебание, увеличивая объем соответственно первого района и уменьшая объем второго.

В принципе проект BIOCITY это тот же уход с поверхности, но только, в отличие от города-кочевника, это уход с поверхности континента на свободную территорию мирового океана, и создание на ней новой градостроительной структуры живой эмоции, не скованной ландшафтом, историческим наследием и социальными условиями. BIOCITY воспроизводит теорию категоричного функционального зонирования начала 20 столетия с чистого листа, когда есть ярко выраженные зоны обитания, приложения труда, рекреации и транспорта. Именно жесткое зонирование находит отражение во внешнем облике города благодаря реакции защищающей город оболочки.

BIOCITY — это яркий пример альтернативы, ставшей реальностью. Немногие из наших проектов являются основой вполне реальных разработок, связанных с освоением новых пространств обитания.

Город внутри естественно растущей оболочки лег в основу реального проекта курортной зоны Боровое (Казахстан), а также проектов освоения труднодоступных территорий крайнего севера.

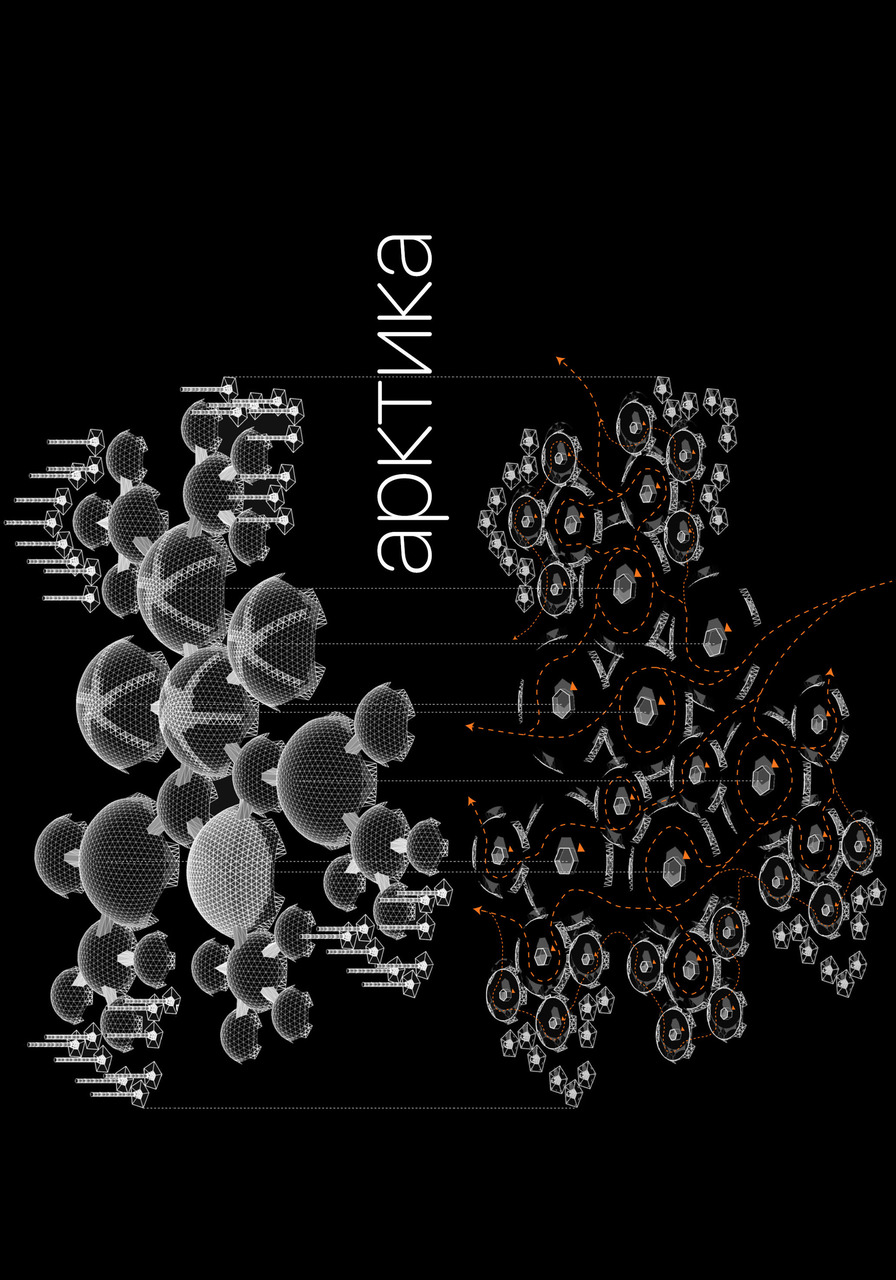

Арктика

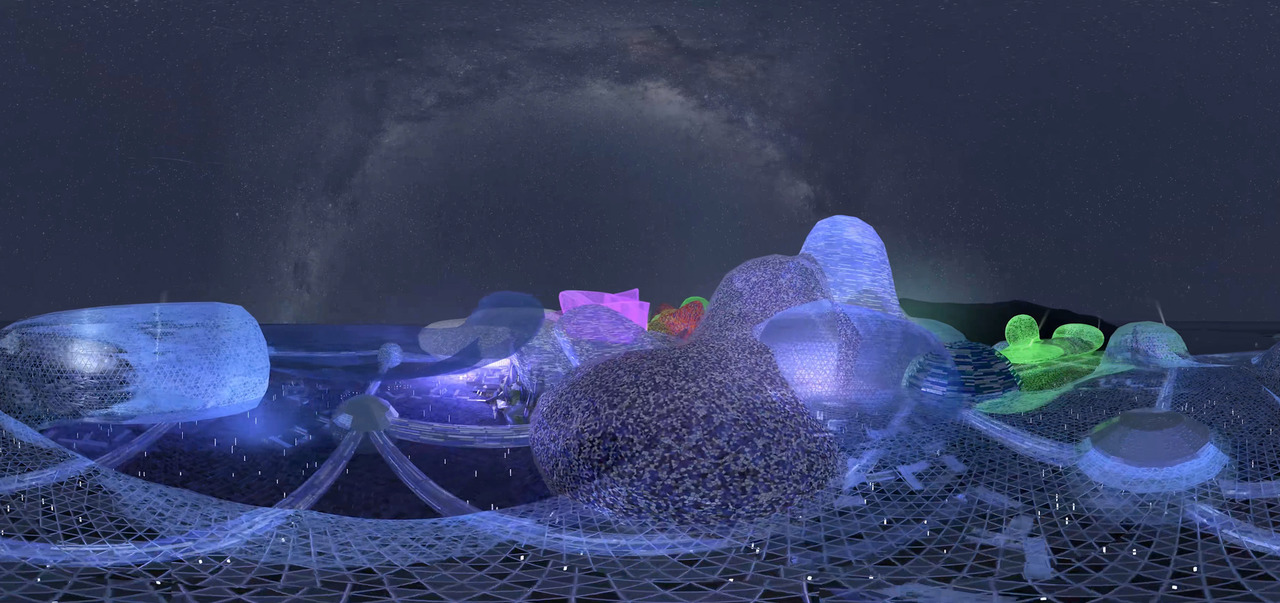

В последние годы возросла популярность архитектурных конкурсов, тема которых — создание лунных и марсианских баз: Moontopia, NASA 3D printed Mars Habitat, а также на освоение спутника Юпитера Европа (Fondation Jacques Rougerie). Причём часть из них проводится на высоком профессиональном уровне, в состав жюри входят специалисты по инженерии космических систем и космонавты, что приводит к созданию проектов, высококачественных не только с архитектурной точки зрения, но и инженерной. Однако, в среде экспертов существует мнение, что отправлять человека для исследования даже ближайшего космоса экономически совершенно не целесообразно, намного лучше и дешевле с этим занятием справятся роботы. С другой стороны, всего в тысячах, а не миллионах или миллиардах километров существуют совершенно пустынные территории Земли, где подобные наработки могли бы быть применены поскольку исходные данные там во многом совпадают, просто климатические условия несколько мягче. Речь в данной статье идёт об Арктике и проектировании арктических баз и поселений.

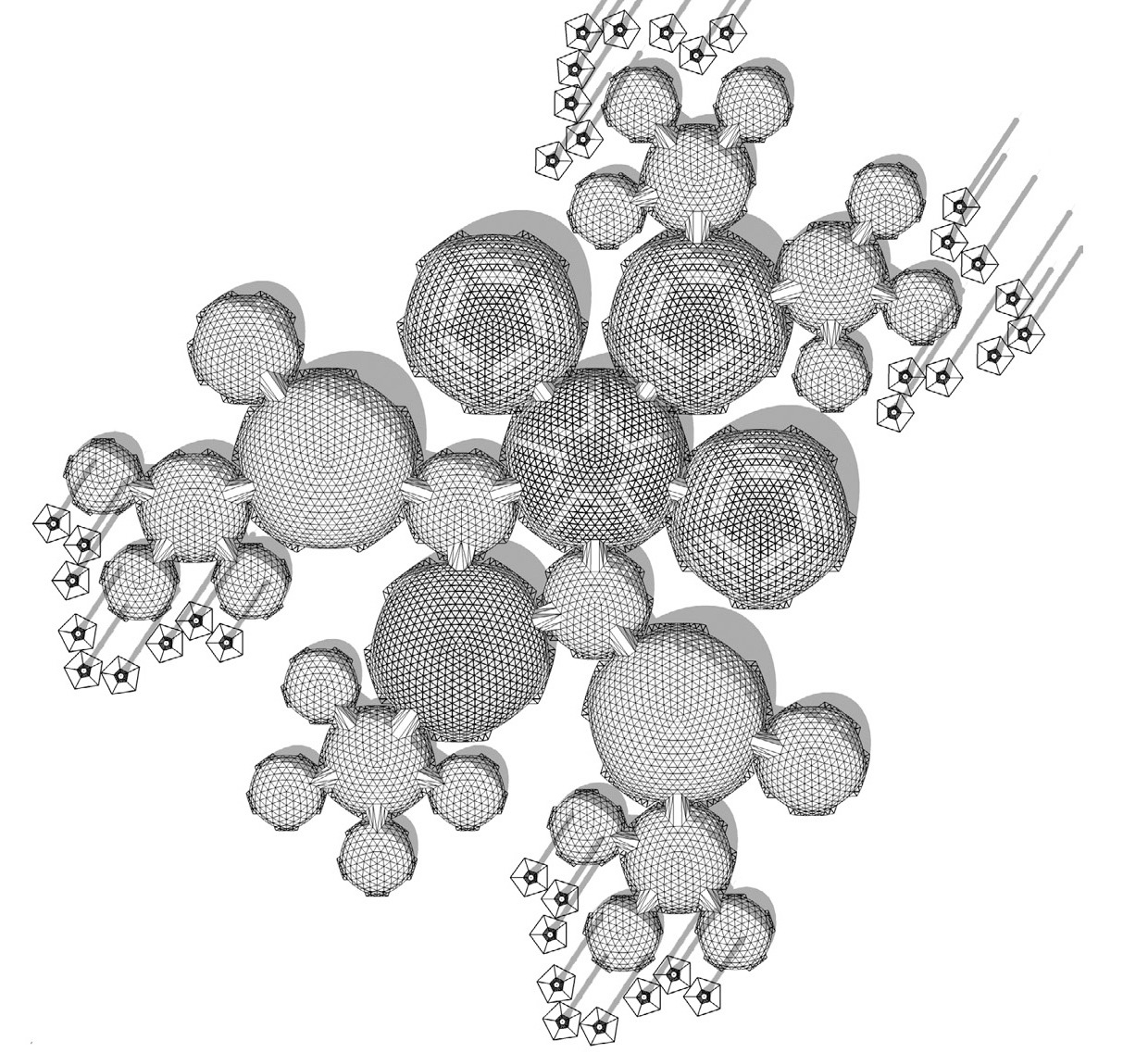

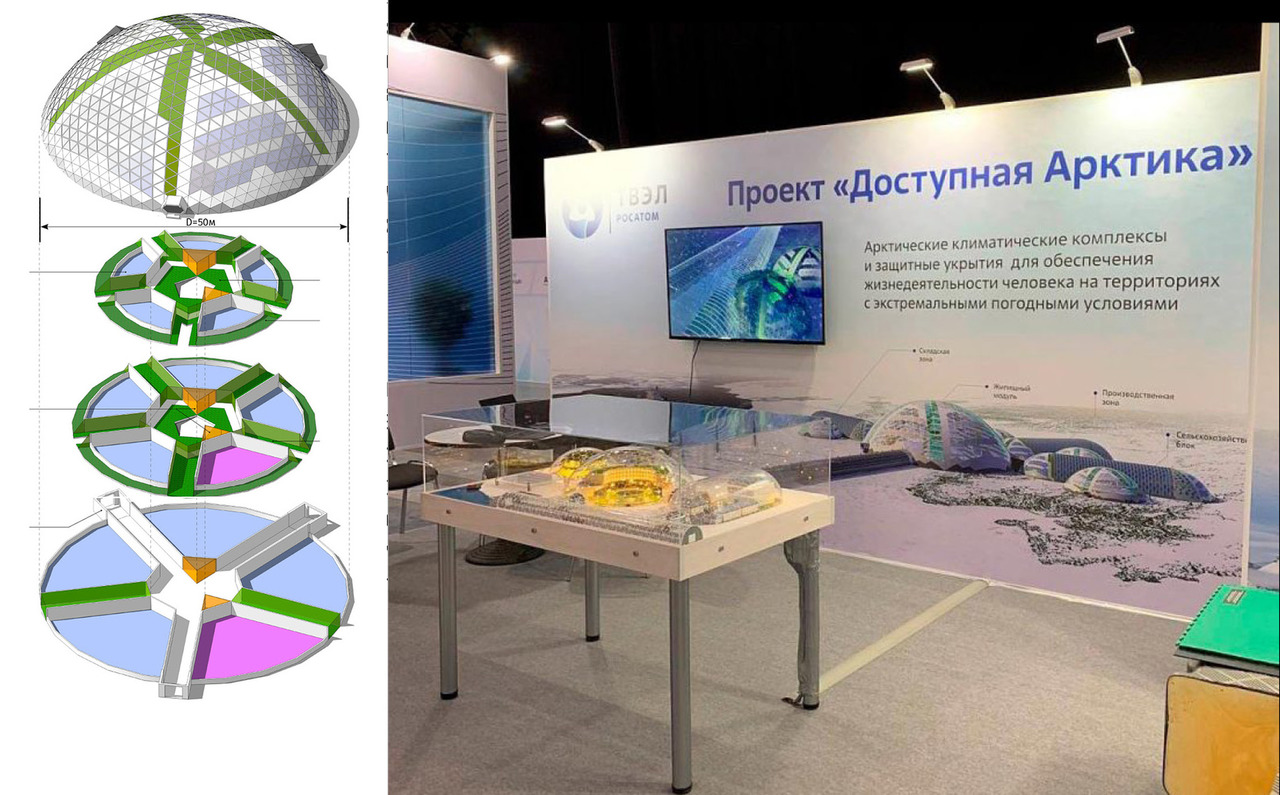

Первоначально было проведено исследование требований, которые предъявляются к архитектуре и строительству в непростых климатических и логистических условиях Арктической зоны РФ в результате которого были сделаны выводы, что традиционные архитектурные и конструктивные решения в этих регионах далеко не оптимальны и в некоторых случаях не применимы. В связи с этим был разработан проект «Доступная Арктика», призванный продемонстрировать как могла бы выглядеть архитектура на побережье Северного Ледовитого океана с учётом реальных условий.

В основу геометрических и конструктивных решений в проекте был положен ряд разработок, в том числе геодезические купола, которые впервые применял Бакминстер Фуллер начиная с 1940-х годов и позже, в конце XX и начале XXI вв. архитекторы Николас Гримшоу и Норман Фостер уже в крупных постройках. Также были рассмотрены проекты: «Новый элемент расселения», И. Г. Лежавы и А. Э. Гутнова, лучшие проекты указанных выше конкурсов и реальный опыт проектирования арктических и антарктических баз. Инновационные подходы к поиску новой геометрии архитектурных конструкций в сочетании с энергоэффективностью сооружений позже были сведены вместе в концептуальных проектах Биосити и Боровое-Биосити. Многие из этих наработок были применены в описываемом в статье проекте.

Следует отметить, что в данной книге рассматривается концептуальный вариант проекта «Доступная Арктика» рассчитанный на очень отдалённую перспективу, поскольку строительство автомагистрали по побережью Северного Ледовитого океана вдоль Северного морского пути — дело относительно далёкого будущего. Однако, реализация локальных частей проекта — отдельных поселений с расчетом на постепенное создание логистической инфраструктуры, связывающей их, реалистична и в ближайшем будущем.

Об актуальности проекта говорит то, что он был высоко оценен сотрудниками отдела перспективных разработок АО «ТВЭЛ» (Росатом), выиграл закрытый конкурс, проводимый данной компанией на тему развития Северного морского пути и в дальнейшем был представлен на XII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», а также участвовал в экспозиции Госкорпорации Росатом на выставке «Армия 2022».

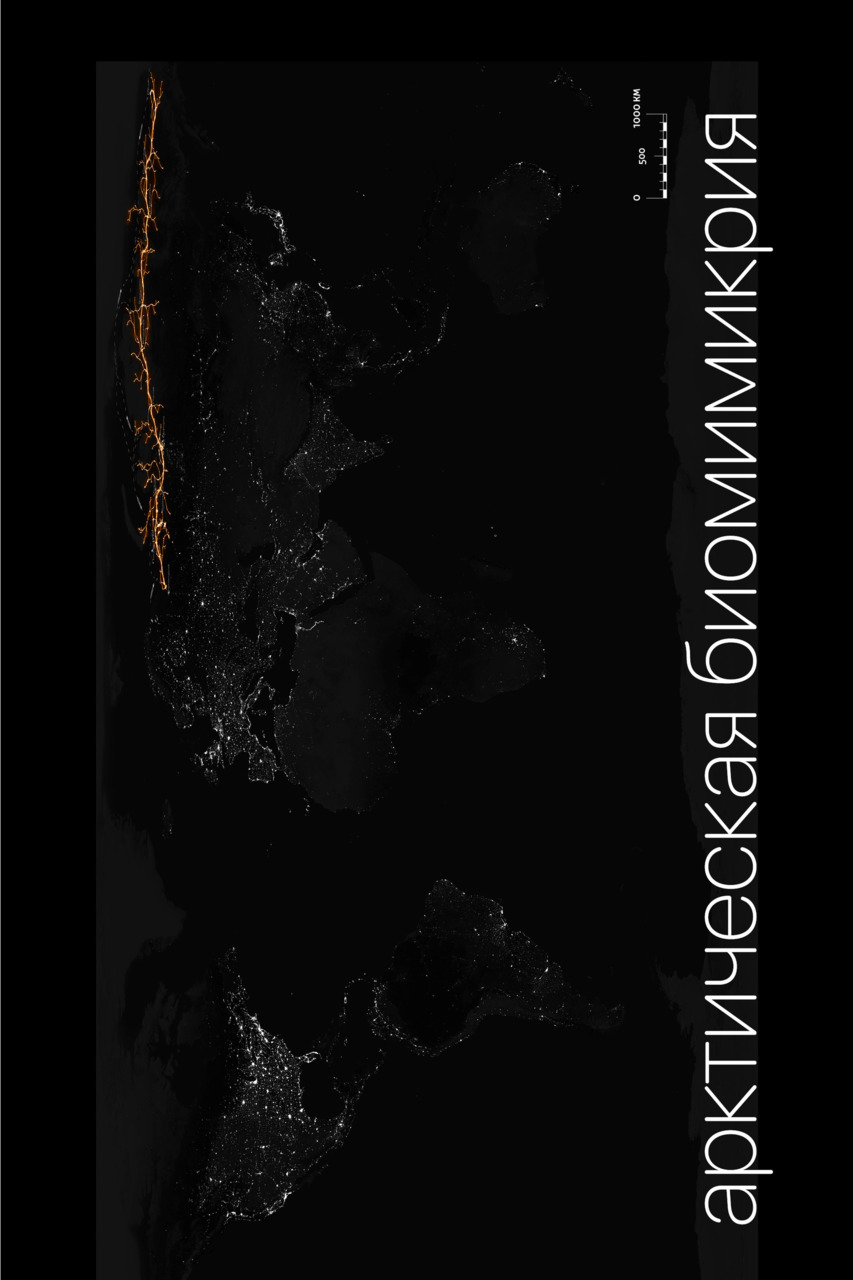

Арктическая биомимикрия

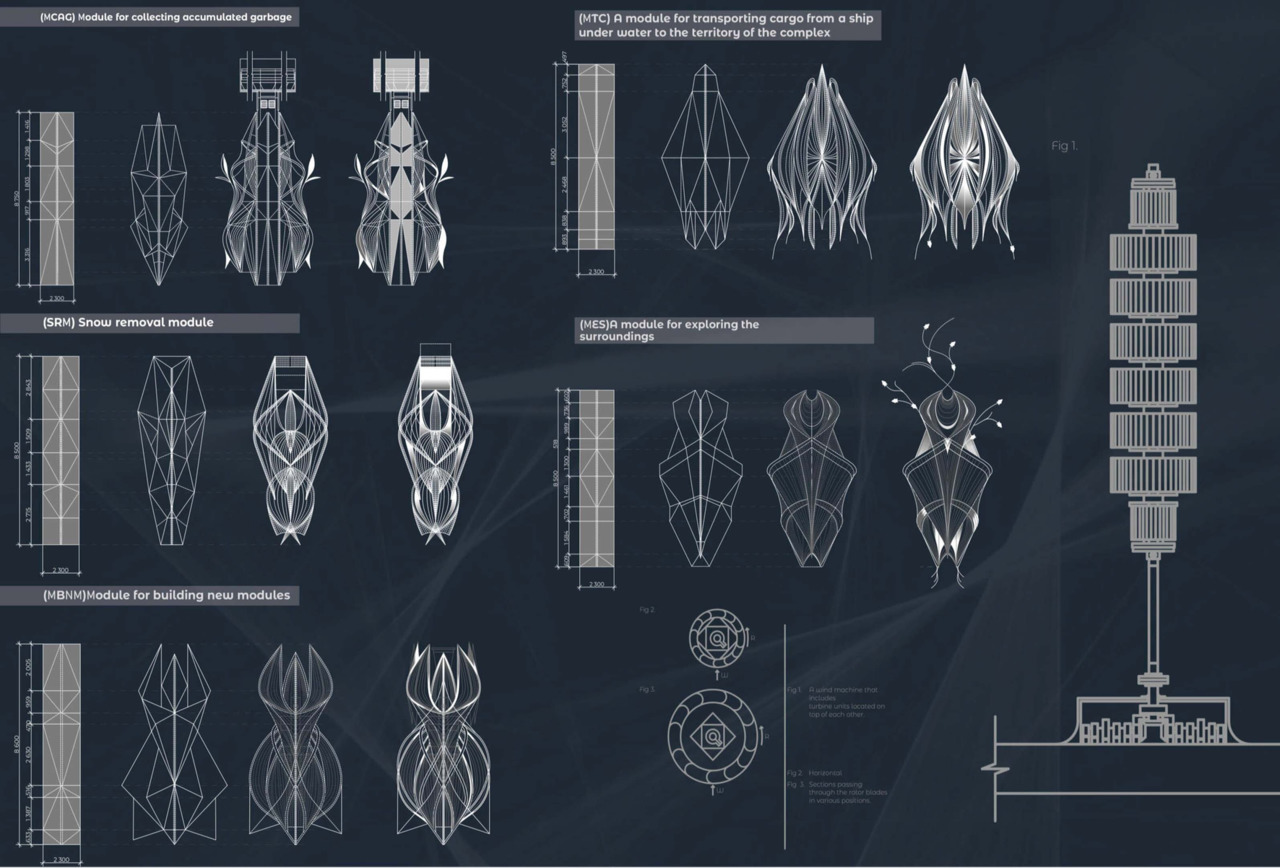

Прежде чем рассмотреть представленную концепцию в целом, необходимо хотя бы кратко обозначить несколько глубинных сюжетов, которые нельзя так сразу разглядеть в схемах и визуализациях.

В этом проекте более подробно разработана часть другого исследовательского мегапроекта, который был бы совсем утопическим, если бы не нижеследующее:

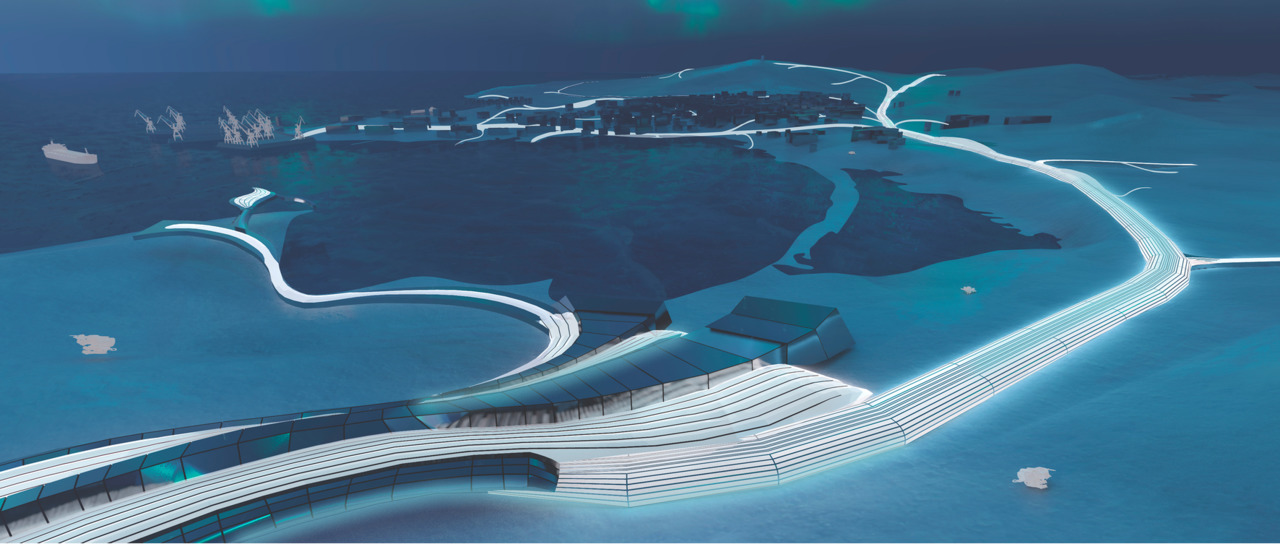

Строительство автомобильной и ж/д дороги вдоль Северного морского пути

Около 5500 км длиной, причём дороги крытой, с внутренним микроклиматом, например: более +10 градусов внутри против — 60° снаружи и c различными посёлками, оранжереями, ж/д станциями и др. Казалось бы, совершенно безумная и утопическая идея, сравнимая лишь со строительством египетских пирамид, однако аналитики одной госкорпорации с их большими зарплатами смогли убедить 2-х авторов изначальной концепции в реальности данного сюжета. Потому что СевМорПуть требует так много разной инфраструктуры на берегу, что строить её всю по отдельности без связывающей всё это и различные населенные пункты дороги довольно бессмысленно, говорили они. Всё началось дождливым ноябрьским утром 2017 г., когда злополучное электронное письмо из корпорации обнаружилось в одном из почтовых ящиков…

И действительно подобный проект был несколько лет назад разработан более в инженерном смысле, чем архитектурном, но видимо пришло время всё это более красиво и маркетологически упаковать. Как минимум потренироваться на небольшой части — городе Тикси и его окрестностях. Поэтому данная история стала фактически отправной точкой, частью задания рассматриваемого здесь дипломного проекта. Следы исходного исследовательского проекта можно найти несколькими страницами выше.

Практикующие архитекторы знают, что иногда бывают такие случаи, когда при проектировании и согласовании объекта архитектура из него постепенно улетучивается.

Здесь же сделана обратная попытка «провернуть фарш назад» и насытить архитектурой как в плане визуала, так и в плане смыслов концепцию, которая существовала до этого скорее в виде технико-экономического полуфабриката, календарного графика и пары презентаций методом обратного инжиниринга.

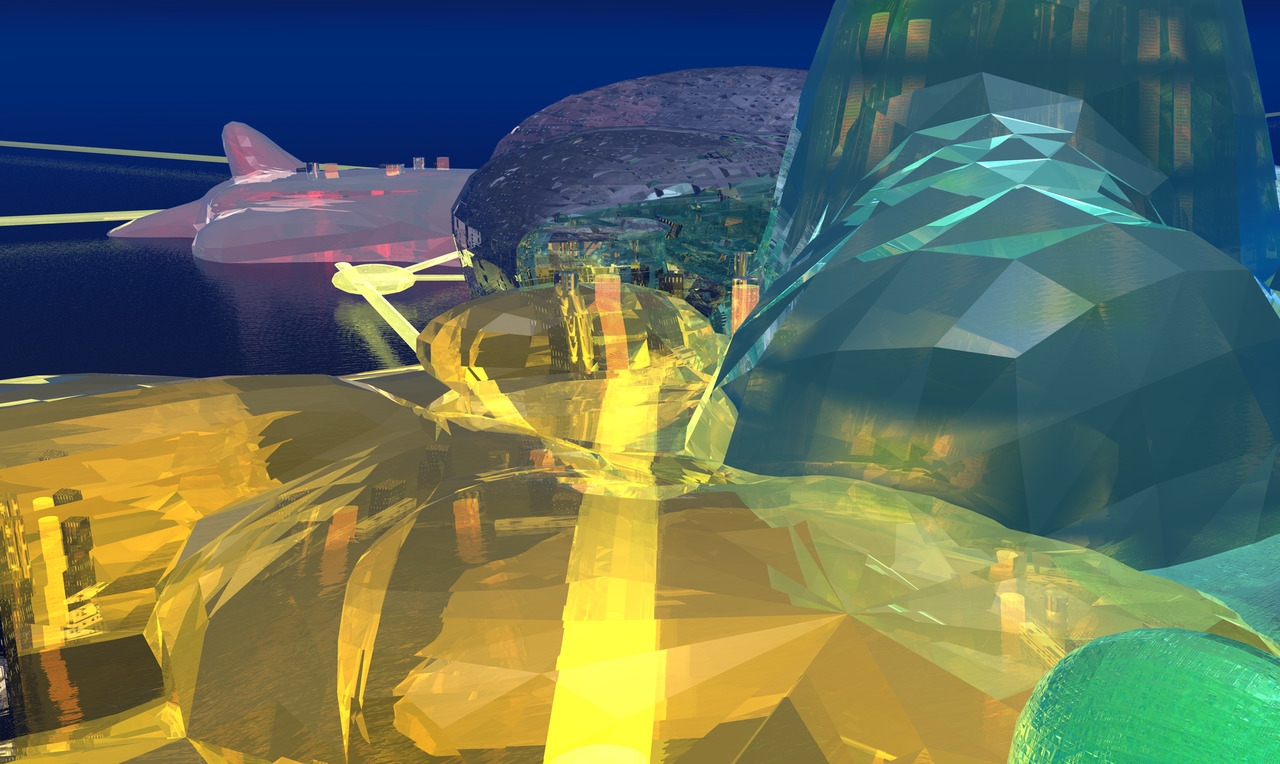

Теперь попробуем погрузиться во внутренний мир людей, проживающих в изображенной линейной, хотя и ветвящейся структуре.

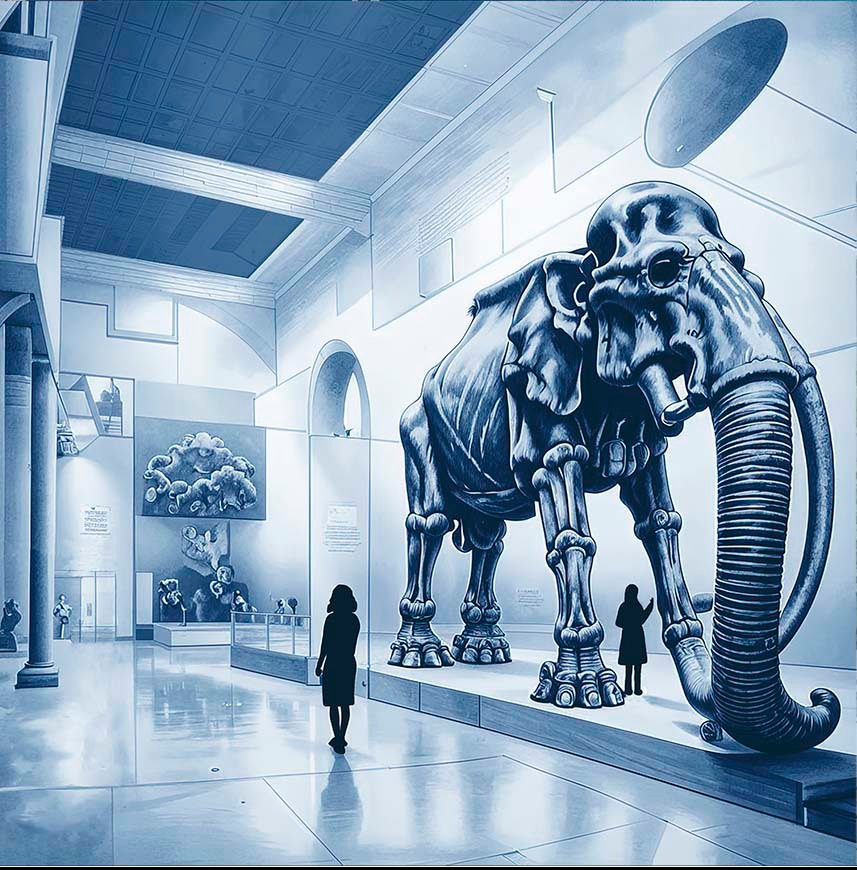

Позволит это сделать фильм «Сквозь снег», который не так давно был переснят в виде сериала в виду того, что обстоятельства реальной реальности стали постепенно сближаться с реальностью кинематографической. Сюжет состоит в том, что ввиду мирового похолодания (так или иначе вызванного человеческой ошибкой) до температур ниже -100 градусов остатки человечества вынуждены были скрыться на поезде движущимся вокруг света, длиной более 1000 вагонов. Система поддержания климата на нём была устроена так, что при уменьшении скорости движения падала и температура внутри поезда, поэтому движение должно было поддерживаться постоянно. Пространственная (а точнее — линейная) система организации внутренней планировки экспресса естественно подразумевала, что при необходимости увидеться с начальством, которое естественно размещалось в 1 вагоне, необходимо было двигаться через все остальные вагоны (что и явилось особенностью сюжета фильма), последовательно предоставленные всем необходимым для поддержания жизни цивилизации функциям: жильё, школа, животноводческое хозяйство, мусороперерабатывающий завод, музей, курятник, телестудия, оранжерея, военная база, детский садик, слесарная мастерская, ресторан, ткацкая фабрика, рыбоводческое хозяйство… впрочем, можно перечислять ещё долго.

Жак Ружери. Этот архитектурный конкурс, нацеленный на не самое близкое будущее (примерно 2100 год) всегда имел некоторый уклон в сторону апокалиптичности, хотя своим описанием постоянно претворялся что стремится к светлому будущему. Исключая тему космоса, который будучи по сути нейтральным склонен к катастрофичности, только в том случае, если туда же склонен и проектировщик, остальные 2 темы: всемирного наводнения и вытекающей из неё темы мирового океана довольно прозрачно, насколько позволяют толщи воды, намекают на борьбу с невзгодами, в довесок усугубляющимися вездесущей сыростью. Таяние вечной мерзлоты также относится к теме наводнения в упомянутом конкурсе, а дипломный проект нацелен на то, чтобы поучаствовать именно в этой категории. И хотя авторы постоянно пытаются направить проект в сторону добра, сама логика этой воронки апокалипсиса искривляет этот путь в сторону существенной сумеречной неопределённости.

Мёртвая рука» или «Периметр». (Специалисты знают, что имеется ввиду).

Решили оставить этот раздел, поскольку вдруг цивилизация действительно движется к краху, а так он сохранится не только в электронном виде, который точно будет стёрт, но и на бумажном носителе, теперь главное, чтобы сработало правило «рукописи не горят». Пропустим само описание апокалипсиса, всё уже итак было красочно изображено Иоанном Богословом. Эта длинная извилистая линия, что в проекте, замыкает северную часть периметра континентальной России, и в случае чего такой длинный город претендует на то, чтобы стать ковчегом оставшейся цивилизации. Несомненные преимущества в очень неудобной конфигурации даже для специальных систем поражения (в отличие от привычных более-менее радиальных городов), максимально широком охвате систем ПВО, благодаря необитаемости окружающей территории и тому что надо отслеживать всего 2 направления — северное и южное; внутренней мобильности — очень трудно определить, где же в данный момент находится население; и наконец — температурах Арктики, которые в случае вызванного очень кратким и драматичным потеплением, длительного похолодания изменятся всего на несколько процентов — например с -60° С похолодает всего до каких-то -75° С.

Нельзя не остановиться и на теме Линейного города. Тема конечно же не новая (вспоминается не только Артуро Сориа но и Иван Леонидов), но и не такая уж и старая, если говорить про строящийся 170 километровый аналог в Саудовской Аравии, но что характерно, в процессе строительства его длинна радикально сокращается.

Данный линейный город имеет протяжённость около 5500 км (хотя тут подробно исследуется его отрезок). Но смысл в основном не в этом, а в том, что тут применяется некая волокнистая система планировки, в противовес привычной ортогональной, «из кубиков», которую так любят архитекторы, однако я ещё не разу не слышал убедительного ответа на вопрос «а почему кубики?». Давайте рассмотрим волокна, не факт, что их удастся быстро разглядеть на подаче, но они там точно есть. Конечно легко привести объяснение, что волокна лучше подходят для линейного города, а кубики для более-менее круглого, привычного.

Итак, ознакомившись с 5-ю перечисленными сюжетами, можно заметить, что авторам проекта в работе над ним пришлось так или иначе много бороться со различным злом. Это и бесчеловечно холодный климат Арктики, и вытекающее из него безлюдное пространство, и апокалиптические сценарии дальнейшей судьбы цивилизации, сыплющиеся в последнее время, как из рога изобилия, и скупость самого пространства в данных обстоятельствах, когда 3 его измерения в большинстве случаев схлопываются в одно. Важно ещё отметить чисто инфографический аспект, когда, создавая не градостроительный, а скорее регионостроительный или континентостроительный проект, стремясь расчертить всю страну по горизонтали вплоть до планировки комнат авторы так или иначе сталкиваются с клиповостью повествования, что приводит к тому, что многие логические цепочки выпадают. Проще сравнить этот процесс с чтением старой книги из которой в процессе выпадают многие страницы. Попытаться оправдать авторов кратко можно заявлением: «немного не хватило стены».

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.