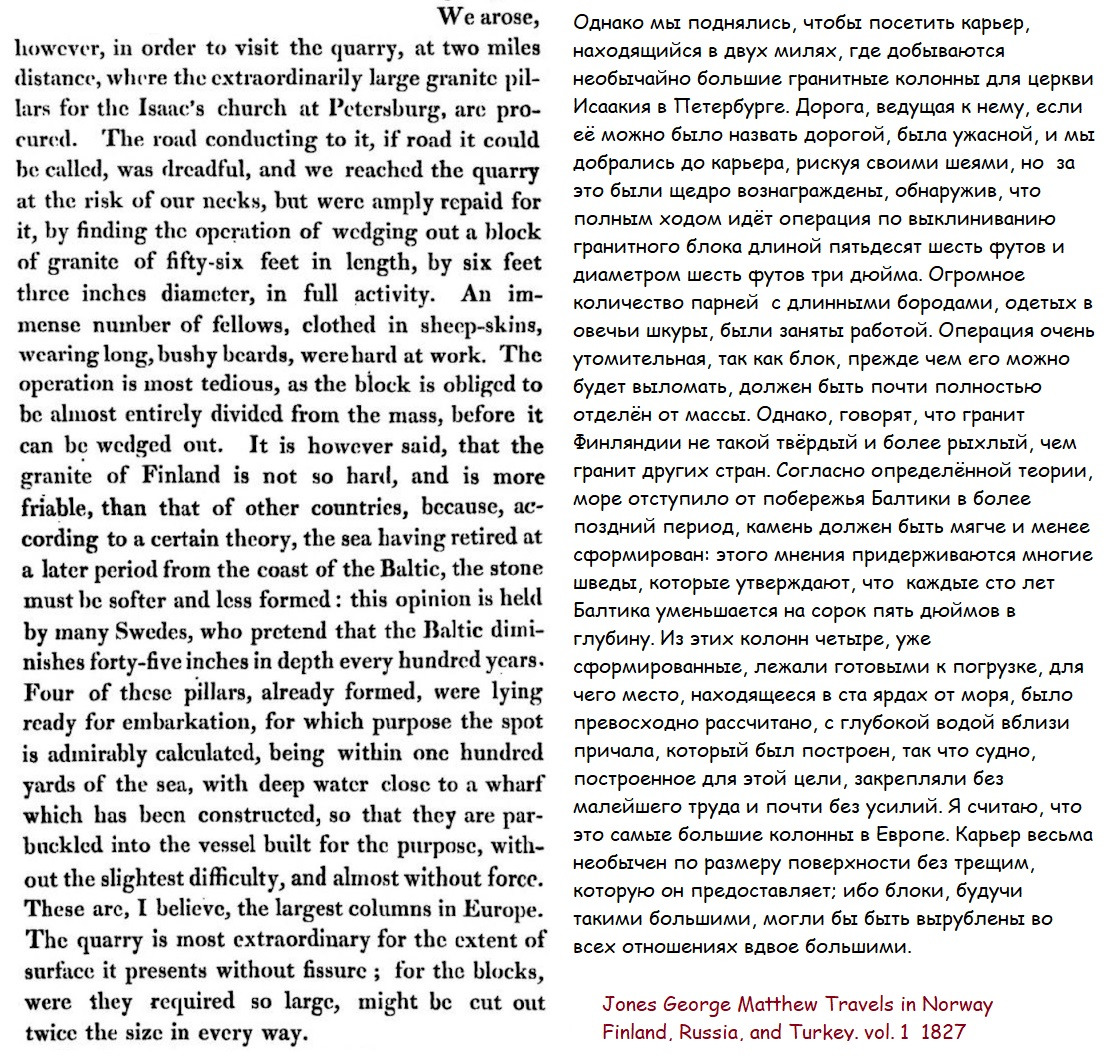

В качестве предисловия

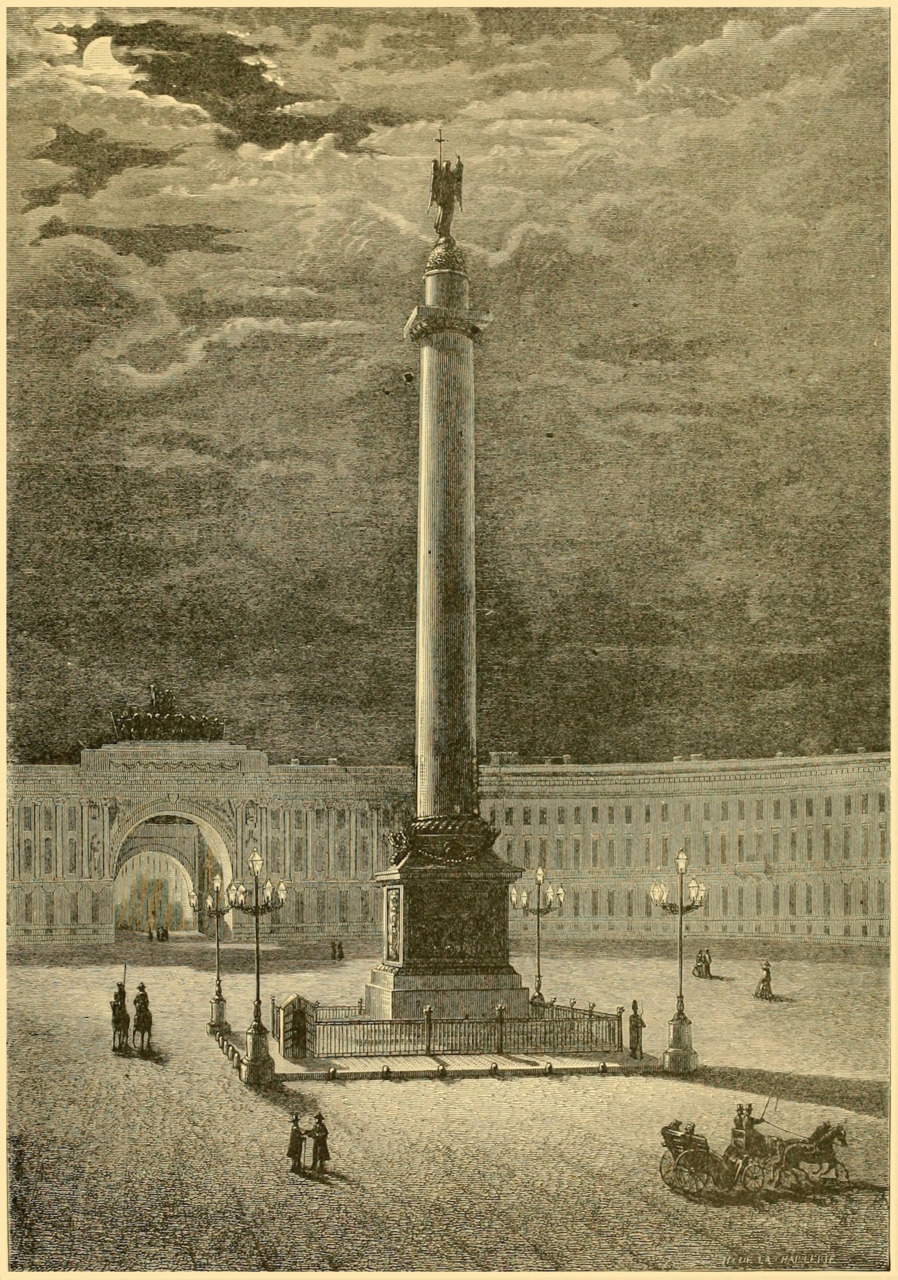

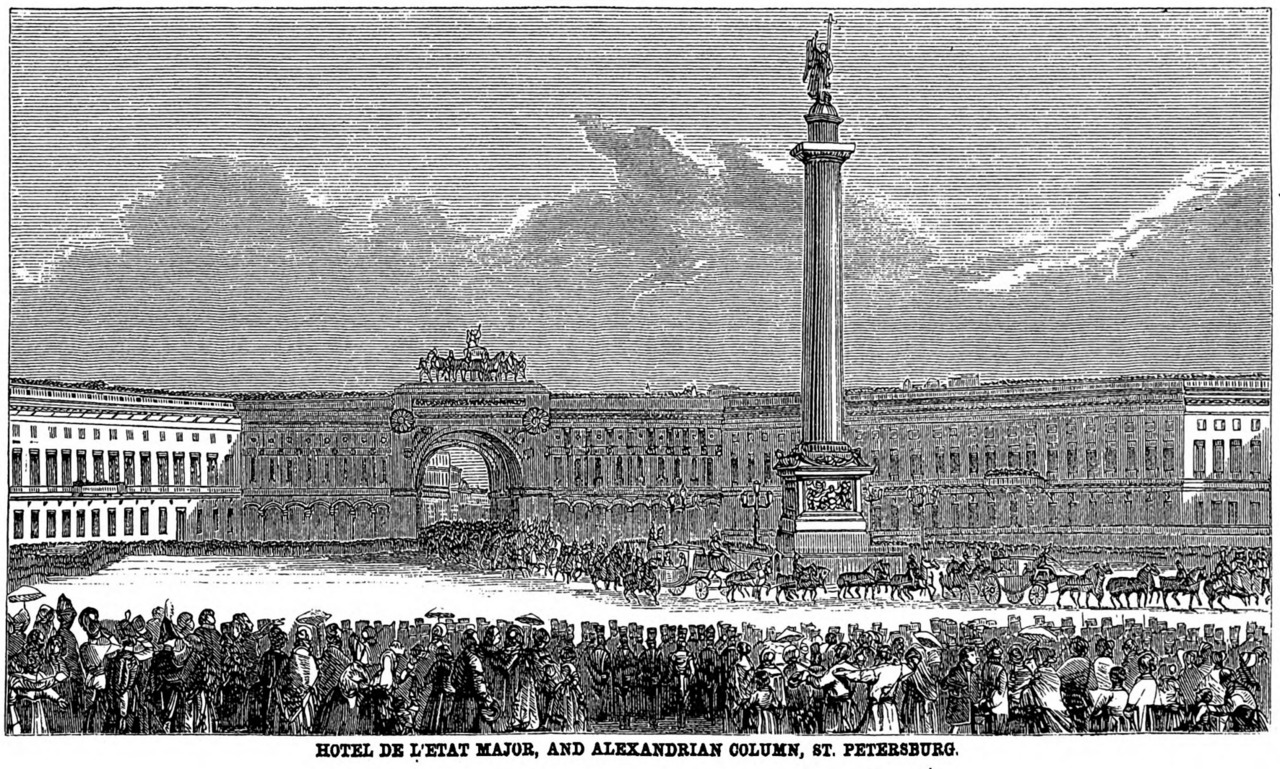

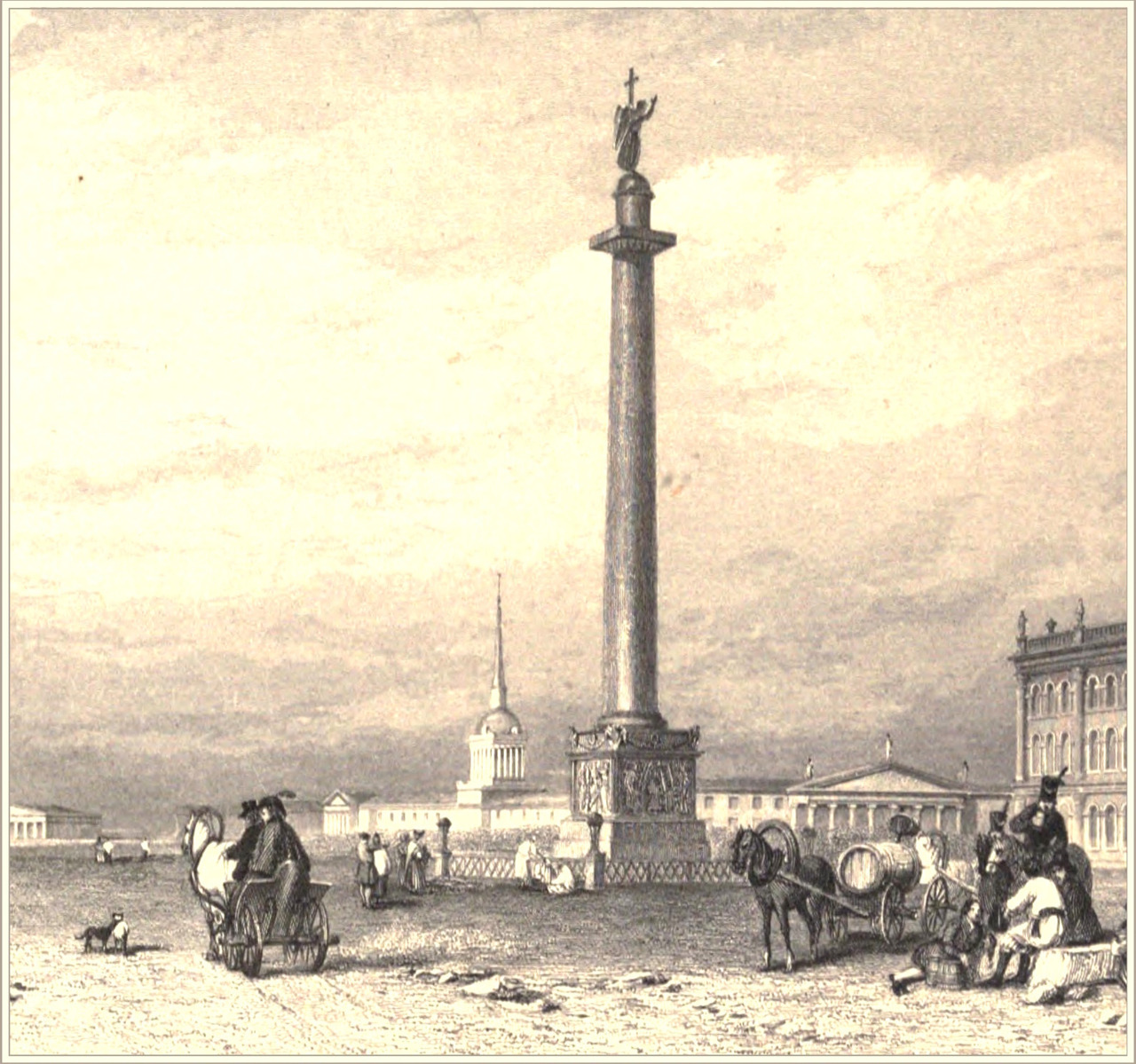

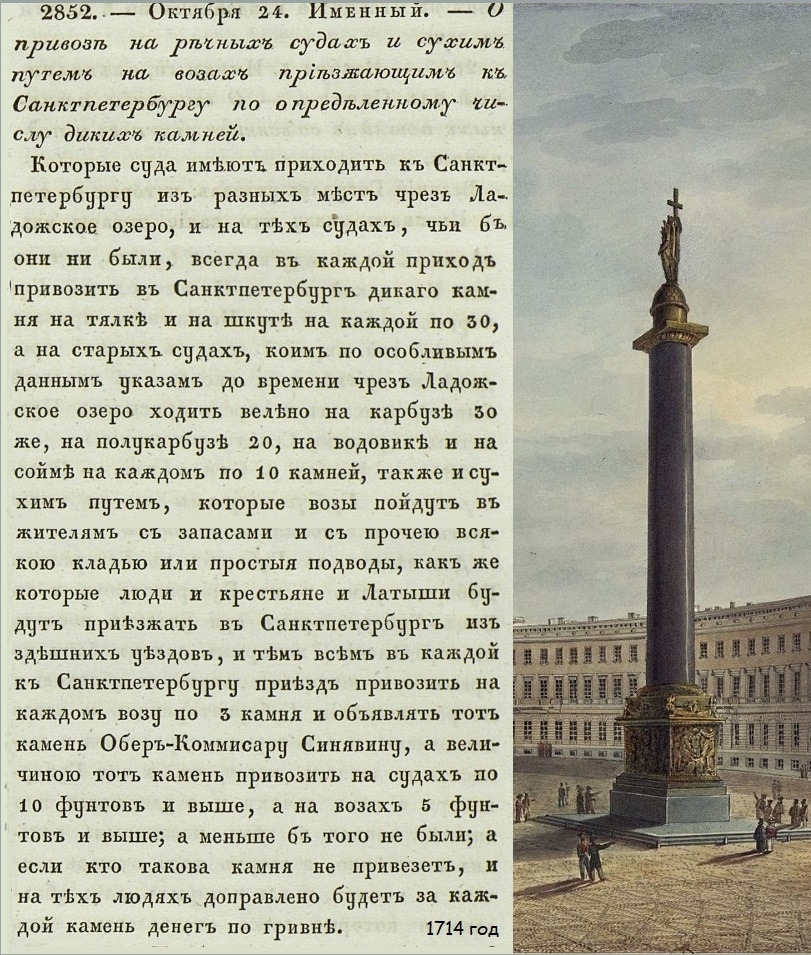

Чуть больше века прошло с момента основания Петербурга, и своим великолепием он уже превосходит не только все города Европы, но, пожалуй, и все города мира. Со времён правления Елизаветы Петровны Петербург непрерывно и с поразительной быстротой разрастался в размерах и объёмах, и в его стенах начали возникать восхитительные, прекрасные здания; со времён Екатерины II число величественных памятников, приводящих в изумление каждого иностранца, увеличилось. Словно перенесённые сюда по волшебству, гранитные глыбы частью своей служат для обережения реки Невы, её многочисленных соединительных каналов и рукавов, общей длиной в 4—5 немецких миль, а частью, как колонны необычайных размеров, они поддерживают и украшают залы и колоннады наших храмов. Но что всё это в сравнении с гигантской колонной, которая стоит сейчас перед нашими глазами! Именно эта колонна ныне призывает историков, поэтов и художников запечатлеть это великое, уникальное произведение искусства для современников и потомков. Вряд ли какая-либо нация смогла бы воздвигнуть в наше время более величественный памятник, чем тот, что был воздвигнут здесь 30 августа, когда на площади перед Императорским дворцом была установлена Александровская колонна. Нижеследующие заметки об этом гигантском сооружении должны представлять всеобщий интерес.

Монферран, главный архитектор при строительстве собора Святого Исаака, во время своих поездок в Финляндию, связанных с добычей 48 гранитных колонн для этого собора, заметил гранитный блок длиной сто футов. Двенадцать лет художник, которому Санкт-Петербург обязан многими своими красивейшими зданиями, тщетно пытался привлечь внимание к этому необыкновенному монолиту, пока несколько лет назад ему внезапно не было поручено разработать проект памятника, который увековечил бы память покойного императора Александра Павловича. Для Монферрана это было долгожданной возможностью. Он предложил колонну длиной восемьдесят четыре фута и диаметром четырнадцать футов, ствол которой состоял из одного цельного куска. Такой памятник, превосходящий все, что когда-либо создавали древние и современные архитекторы, полностью соответствовал пожеланиям императора и был одобрен. Выломка в каменоломне была поручена купцу Яковлеву, который уже не раз демонстрировал свою ловкость и умение. Позже тому же предпринимателю, который с редким мастерством снял с места добычи девять миллионов фунтов необработанной массы, также была поручена её обработка и погрузка, как и ответственность за безопасность колонны при переправке её после выгрузки на расстояние до семидесяти футов от берега Невы.

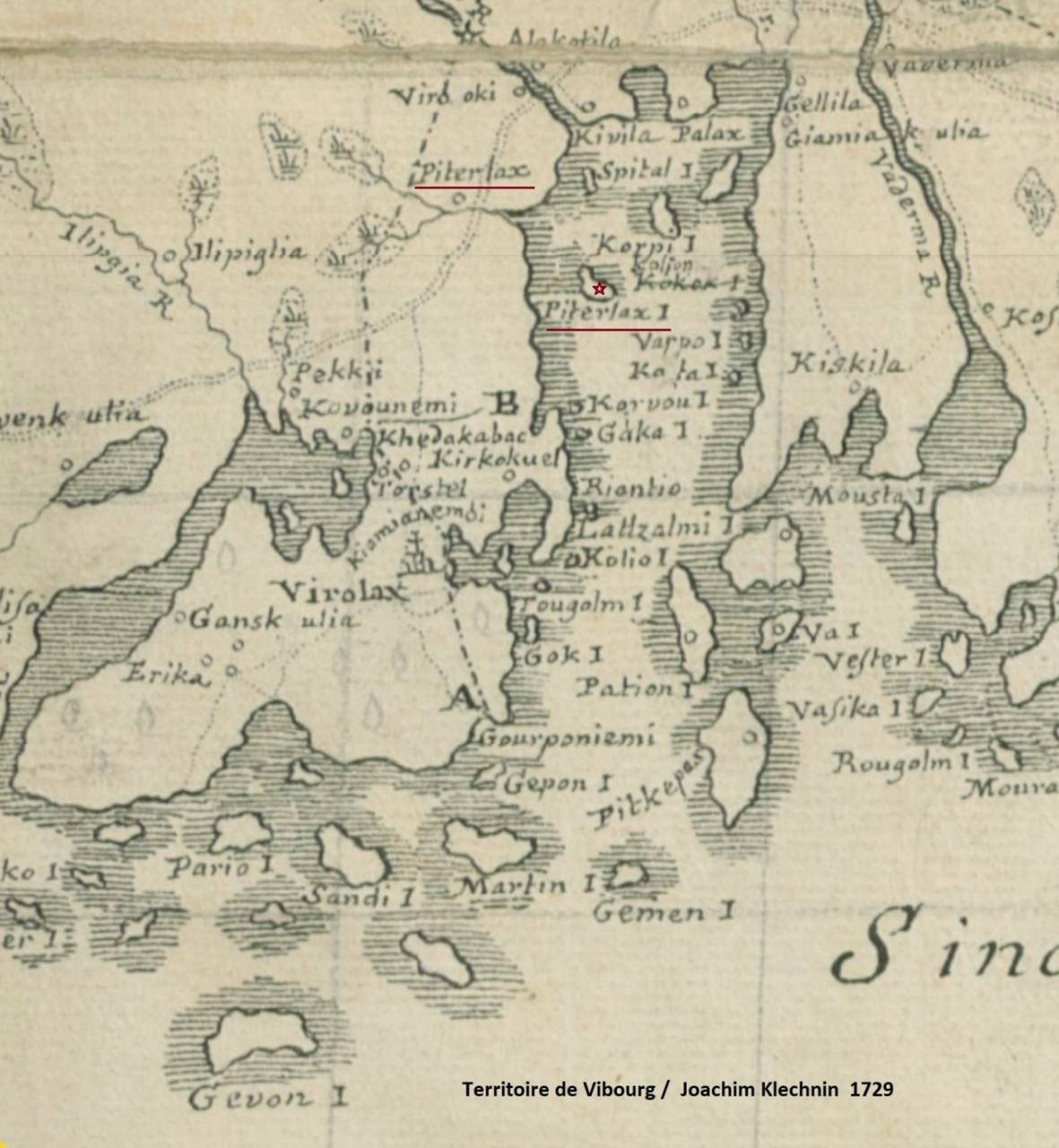

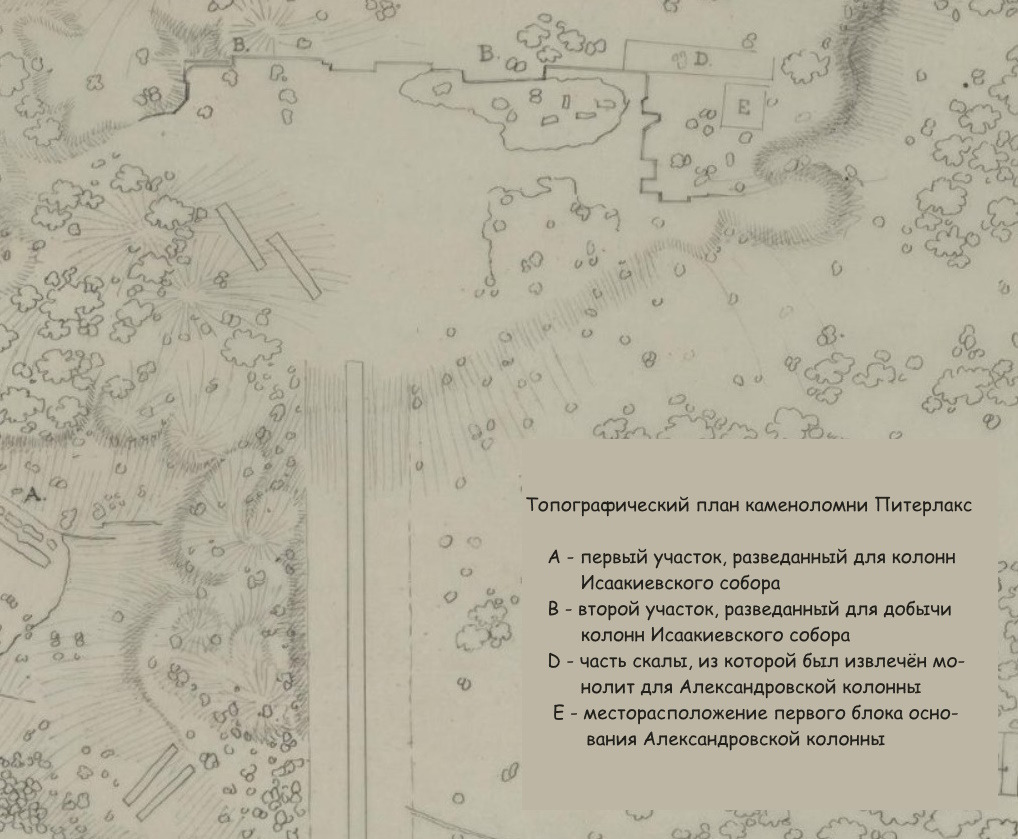

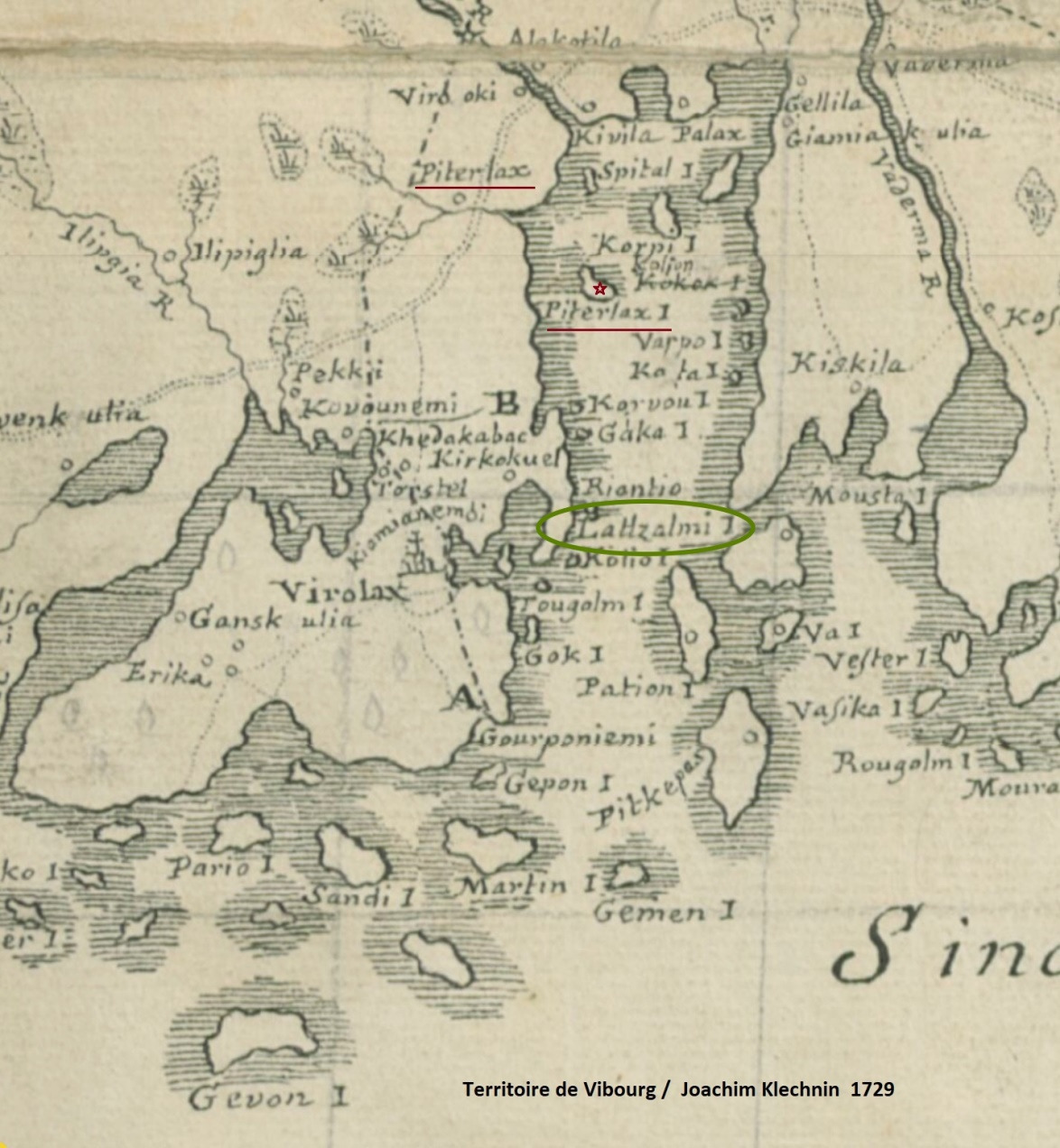

Гранитная ломка находится в Питерлаксе (Финляндия), расположенном в выбургских местах, в 76 верстах от Выборга, в 210 милях к западу от Петербурга по суше и в 160 милях — по морю. Она принадлежит к имению графов Экеспарре и была найдена в начале 1819 года представителем подрядчика Шихина, который взялся за поставку гранитных колонн для строительства Исаакиевской церкви. До основания карьера местность была покрыта лесом и населена только рыбаками, которые занимались здесь своим промыслом с середины прошлого века, когда Питерлакс ещё принадлежал немецкому князю Изенбургскому. Однако сейчас на горе возвышаются два добротных деревянных дома, один из которых, двухэтажный, служит жилищем подрядчика в рабочее время, а также просторные склады, несколько кузниц, бани, деревянные бараки/казармы и многочисленные хижины/шалаши для рабочих. С самой высокой вершины скалы, увенчанной небольшой часовней и возвышающейся на 60 футов над уровнем моря, открывается очаровательный вид на весь залив, его разнообразные берега, группу живописных островов и горы, окаймляющие море. В начале 1830 года указанную каменоломню помещик сдал в аренду на три года петербургскому купцу Яковлеву, который впоследствии заключил с казной вышеупомянутый договор.

(Продолжение следует)

Это начало большой статьи опубликованной в нескольких выпусках «Утренней газеты для образованных читателей» (Morgenblatt für gebildete leser) в 1832 г. Полный перевод статьи будет в третьем томике этой книги.

От автора

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Перед вами второй томик книги о замечательнейшем памятнике, созданном русским народом. Да-да, именно так, потому что основные труды по воплощению проекта Огюста Монферрана были выполнены русскими тружениками — мастерами дел каменных, плотниками и столярами, кузнецами и корабельщиками, моряками и солдатами,…

В седьмой главе своего альбома Монферран пишет, что сама возможность и результат воплощения идеи архитектора в немалой степени зависит от способностей исполнителей:

«Для достижения успешных результатов я всегда считал необходимым хорошо знать рабочих, знать их интеллект и их стиль работы, чтобы на основе их способностей судить о возможности выполнения работы, которая сопряжена с трудностями.»

Он очень тепло отзывается о русских рабочих, отдавая дань их трудолюбию, умениям и уму. Ещё более замечательны слова Александра Экеспарре, имевшего возможность наблюдать работы, выполняемые в Питерлаксе, и описавшего их в «Северной пчеле»:

«Из всего описанного явствует: 1) что место, где выломана масса для Александровской колонны, найдено Русскими, и было в последствии нарочно оставлено в целости для сей колонны. 2) Работы, произведённые на месте для выемки массы из горы, суть те же, которые и прежде употреблены были Русскими, и нового изобретения кем либо по сему предмету ни какого не видно. 3) Средства, употреблённые для отвалки массы, также придуманы и устроены Русскими. И так всё относящееся собственно для обработки сей колонны (по данной мере, т.е. длины и толщины), как то: отделение оной от горы и приведение в то положение, в каком она ныне находится, есть совершенно Русское национальное дело: тут употреблены Русский ум, Русские руки и Русские деньги. Честь и слава Русскому народу! Честь и слава и Художнику, который возъимел мысль предложить подобную громаду на памятник великому, единственному Государю, и подал Русским повод и случай восторжествовать над всеми сопряжёнными с сим подвигом затруднениями!»

При создании Александровской колонны столь удачно сложилось воедино всё — талант французского архитектора, возросший и развернувшийся в условиях и в среде русской культуры, разносторонний творческий коллектив, сложившийся из представителей Академий наук и искусств, Корпуса инженеров путей сообщения, созданного Августином Бетанкуром, опытных подрядчиков, блестяще зарекомендовавших себя при строительстве Исаакиевского собора, и мощный рывок в развитии наук и технологий в России и в Европе, политическая ситуация, побуждающая к созданию памятника, превосходящего все, уже имеющиеся, слава России, как победительницы войн с французами, желание монарха впечатляюще увековечить память о брате, наличие средств и тех, кто способен воплотить «невозможное».

В данном издании продолжаю изложение найденных мною сведений в той же манере, как делала это в предыдущем томике, то есть, материалы статей Экеспарре и глав альбома Монферрана дополняю информацией, обнаруженной в других публикациях, а также своими соображениями и замечаниями. Тем самым история колонны разворачивается на фоне событий той эпохи, пополняясь многими, прежде скрытыми вуалью времени деталями — именами, инженерными решениями, впечатлениями публики и др.

Заранее прошу простить, что часто дублируются одни и те же картинки (полагаю, что вам будет удобнее видеть их сразу, не перелистывая поминутно страницы вперёд или назад). Надеюсь, что вы отнесётесь к моему словотворчеству также снисходительно, как и к переводу, выполненному непрофессионалом с использованием онлайн переводчиков и имеющихся под рукой словарей в стремлении как можно точнее передать смысл написанного разными авторами с различным менталитетом.

Места и подробности истории создания колонны, которые у альтернативщиков вызывают особые непонятки, постаралась изложить как можно нагляднее, дополняя тексты схемами, и доступнее для понимания неспециалистами, приводя сведения из других областей знания, например, из геологии. Все выделения в тексте (жирным шрифтом или подчёркиванием) сделаны мною, дабы указать важность смысла сказанного или привлечь ваше внимание к конкретным словам.

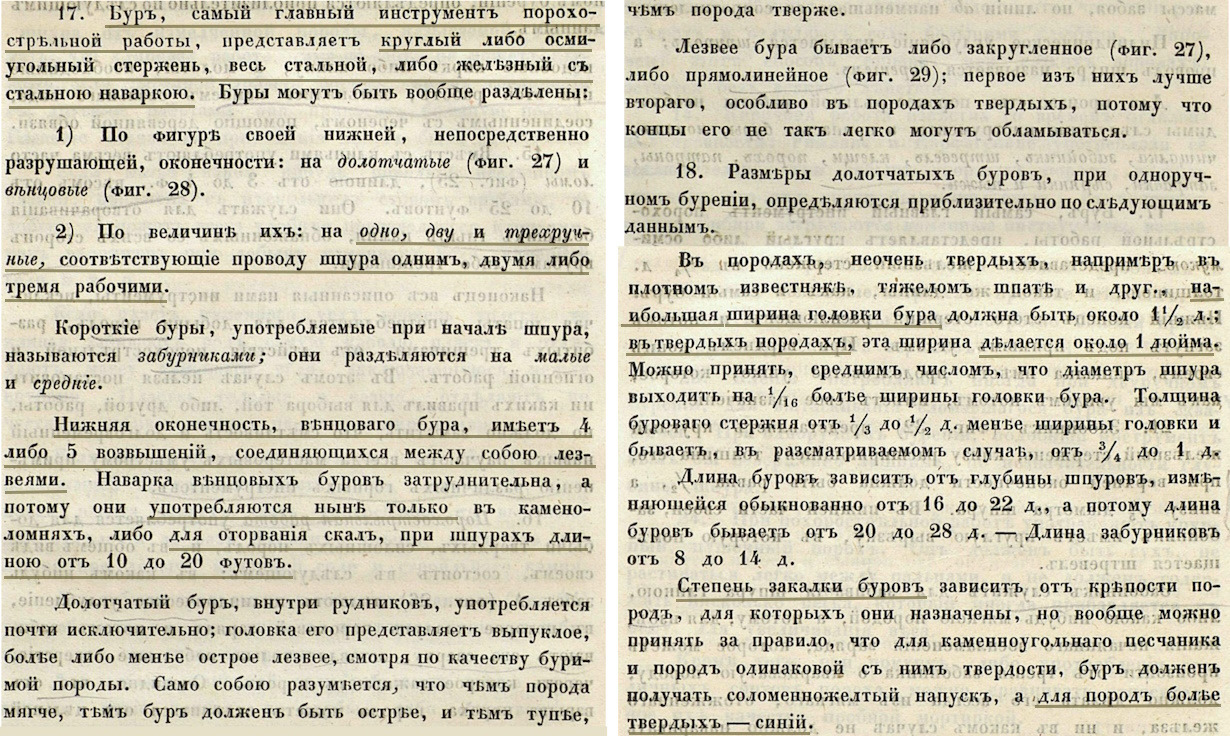

О порядке изложения материалов в данном томике:

Первейшим объектом части I, да и всей истории замечательного памятника является не колонна, и не работы в каменоломне, как можно было бы ожидать, а первозданный гранит рапакиви, без которого вся история, возможно, была бы иной. Именно его природное, а вовсе не искусственное происхождение придаёт весомость созиданию и составляет фундамент и поле для совершения трудового подвига народа русского.

В той же части изложена история добычи блоков колонны в каменоломне Питерлакс, описанная весьма детально и обстоятельно полковником Александром Матвеевичем Экеспарре. В завершении первой части вы узнаете, как использовалось судно, построенное для перевозки монолита в столицу, после выполнения столь грандиозной задачи, и каким было его последнее плавание.

Переводу альбома Монферрана 1836 г. отводится вторая часть книги.

Меры, встречающиеся в альбоме: 1 ливр = 489 г; 1 туаз = 1,949 метра (длина); 1 туаз составлял около 3,8 квадратных метров (площадь)

Часть I

О камне граните и о работе в каменоломнях

Рапакиви — камень для российского императора

Посмотрите внимательно на удивительной красоты сложение минеральных зёрен этого вида гранитной породы:

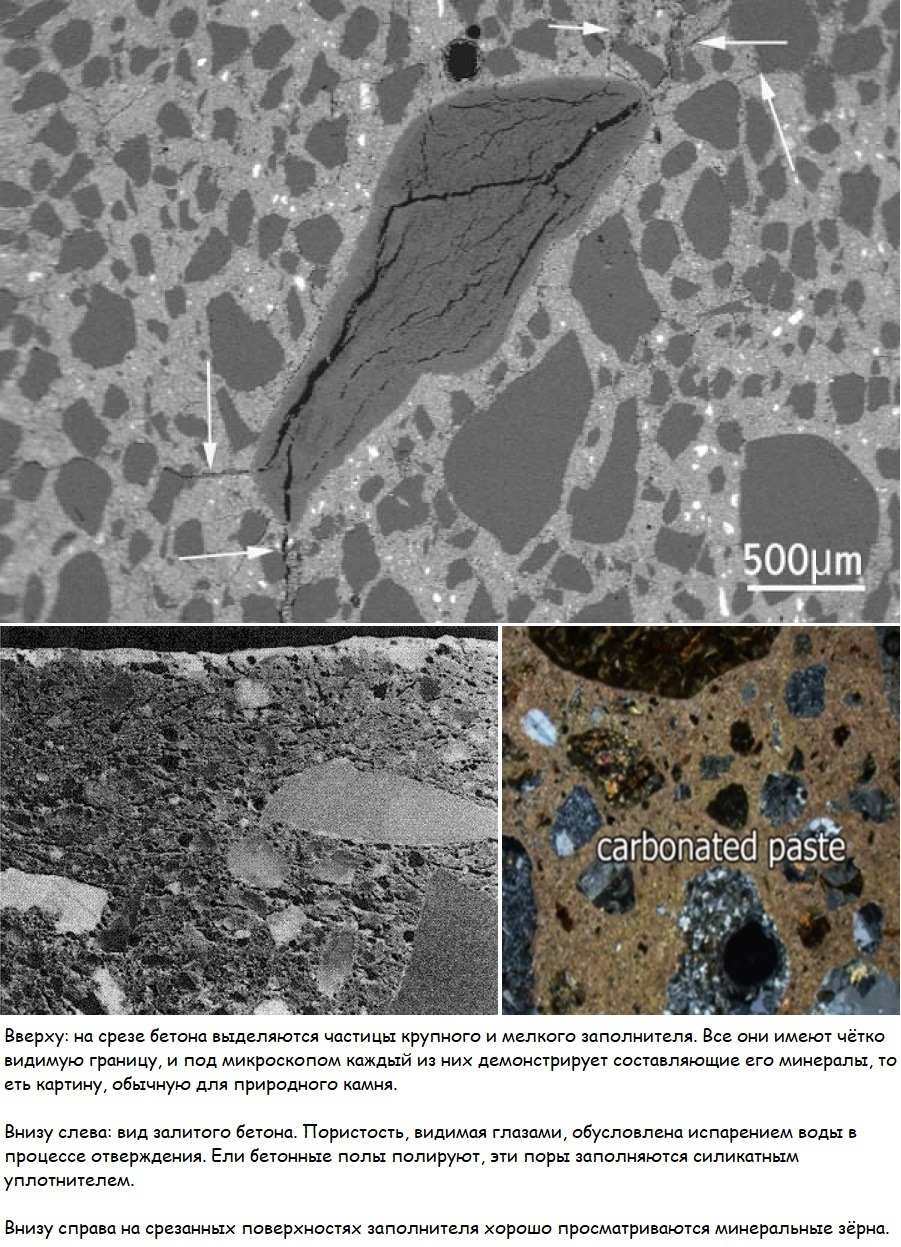

Чтобы кристаллы минералов так «вросли» и «проросли» друг в друге, нужны особые условия — соответствующий температурный режим, химический состав, огромное давление и… почтеннейший возраст. Ни какой искусственный камень не может «похвастаться» подобным.

Один из основателей российского общества минералогов Василий Севергин отмечал особенности гранита вообще, и финского — в частности: «Горная порода сложная, первородная, целые горы составляющая, и основанием других служащая, сливная, твёрдая, плотная, цветом наиболее серая, либо красная, состоящая из полевого шпата, кварца и слюды, разных цветов, разной крупности и разного смешения между собою, иногда с присовокуплением венисы, шерла и проч…. финляндский, в котором полевой шпат лежит как бы почками (*) представляя на поверхности общей массы разной величины кругловатые пятна, сообщающая приятный вид целому при обделке. И сей и есть наипаче употребительный в Петербурге.» («Начертание технологии минерального царства…» 1821)

(*) — другое название «почек» — овоиды

На снимках Сергея Одинцова (колонны Исаакия) хорошо видны основные минералы, составляющие тело гранитной породы, а также зернистое сложение, из-за которого эта порода и получила название «гранит» (зернистый). Полевые шпаты отличаются своей полупрозрачностью и разнообразием оттенков. Именно они придают граниту различных месторождений столь разнообразную палитру. Финский (ещё его называли морским) гранит относят к розовым или красным (в чём отличие его от сердобольского). А вот интересный участок гранита рапакиви

Да, местами в массиве встречаются «аномалии», природа причудлива.

Главной особенностью рапакиви является их структура, в которой имеются «яйца» — овоиды, придающие красоту граниту-рапакиви. Это овальной формы крупные кристаллы полевого шпата, сцементированные плагиоклазом, составляющим контрастную каёмочку.

Сами шпаты бывают различны, как по главным химическим элементам, так и по спайности.

Далее начинается «сакральная» информация:

Чтобы не «плавать» в понимании темы, разбираемся в шпатах. Это силикаты, образующие твёрдые кристаллы. Их две основных разновидности, обе являются альбитами (от слова «белый»): группа ортоклазов (K-Na) и группа онортитов (Ca-Na). Ортоклаз — значит, образующий прямоугольную спайность плоскостей. К этой группе шпатов относятся калиевые, которые бывают стеклянно-серыми (санидин), голубоватыми (лунный камень), от розовых до красно-мясных, светложёлтыми (ортоклаз), красновато-жёлтыми (солнечный камень), буро-белыми иногда зелёными (микроклины). Группа анортитов представляет шпаты-плагиоклазы (спайность косая) с разной долей альбитов-анортитов. «Бесцветный или белый, серый, иногда желтоватый, красноватый. Блеск стеклянный, излом неровный. Прозрачный до полупрозрачного».

Внутри овоида ортоклаз, снаружи — плагиоклаз. Естественно, они отличаются цветом не только друг от друга, но и от иных компонентов гранита — слюды, роговой обманки или зёрен кварца.

Поскольку спайность плоскостей кристаллов разная, как и состав, то при нагревании ведут себя они по-разному, и при внешних воздействиях — тоже. Различная у них и температура плавления. Потому при нагревании порода рассыпается. То есть, расплавить, аки стекло, гранит не получится. Но не получится сделать и овоиды так, чтобы они вышли точь-в-точь, как натуральные, да ещё и в таком количестве и разнообразии как в природном камне.

Гранит разных месторождений различен, он разный даже в одном скальном массиве, может отличаться размером зёрен своих кристаллов, присутствием тех или иных дополнительных минералов, но его подделать или «повторить» весьма близко к натуральному ещё никому не удалось. Даже в малом объёме. Не говоря уже о таких объёмах, какие предполагаются в альтернативных версиях «литейно-лепщиков».

О несостоятельности версий отливки и лепки

Все эти отсылки к римскому бетону, камню мадам Коуд и другим «искусственным камням», которыми любят столь щедро осыпать нас г-да альтернативщики, неизменно превращаются во прах, стоит посмотреть, каковы «искусственники» на шлифе или на срезе. Например, границы между компонентами в разного рода бетонах всегда чётко видимы, выделяющиеся кусочки покрупнее имеют форму осколков или галечника (что хорошо видно на картинке). Этот крупный наполнитель «плавает» в массе цементно-песчаного теста, имеющего во всех частях бетона одинаковый цвет.

На поверку оказывается, что публикации об искусственных камнях, временами даже называвшихся «гранитами», в той же иностранной прессе 19 века сообщают либо о керамике (камень Коуд), либо об асфальтах (камень Харкурта), либо о бетонах.

Вопросами изготовления искусственного камня люди озаботились в глубочайшей древности. Скорее всего, первым из материалов такого рода стала обожжённая глина — по-современному, — кирпич. Да-да, кирпич — искусственный камень, его так и называли. Потом римляне изобрели свой бетон и мраморную штукатурку (технология изготовления которой есть у Витрувия). А уж с развитием промышленности и науки химии, валом пошли новые изобретения, сообщениями о которых пестрит пресса.

В наше время вопрос изобретения долговечного, легко формируемого, быстро изготавливаемого на строительных площадках искусственного камня не менее актуален, чем в предыдущие века. Этим занимаются не только одиночки, но и институты, «под рукой» которых имеются современные лаборатории и всевозможная нужная техника. А где от них рапакиви, идентичный первозданному?

Дар природы — гранит

Но вернёмся к нашему природному чуду, неповторимому и прекрасному — граниту рапакиви. Природный камень тем и ценен, что он не только красив, прочен и вечен, но и потому, что добывается тяжким трудом.

Посмотрите, как отзывается о рапакиви Монферран и другие авторы 19-го века. Часто вместе с упоминанием красивого внешнего вида, прочности и склонности к полировке указывается минеральный состав этого камня. Император России (передовой державы того времени), как человек образованный и знающий толк в красоте, по достоинству ценил финские граниты. Так неужели в память о брате своём, победившем французов, Николай I мог бы допустить создание бетонного исполина? Не было в том никакой особой доблести, никакой чести, да и среди других монархов авторитета это русскому царю не добавило бы (простой пример тому — неудачное кирпичное завершение предыдущего Исаакиевского собора).

Морской гранит в 18—19 веках добывали охотно и много. Однако, не смотря на то, что в Финляндии он, практически повсеместно, нахождение больших массивов, не имеющих трещин, даже тогда являлось проблемой. Но таковые места были, и одни из них — выходы рапакиви к поверхности в районе Питерлакса и Лайтсальмы. И тут мы плавно переходим к месту рождения нашей колонны, а вместе с тем и к описанию работ, выполненных в этих каменоломнях. Основной источник сведений — газета «Северная пчела».

Газета «Северная пчела» — кладезь технической информации

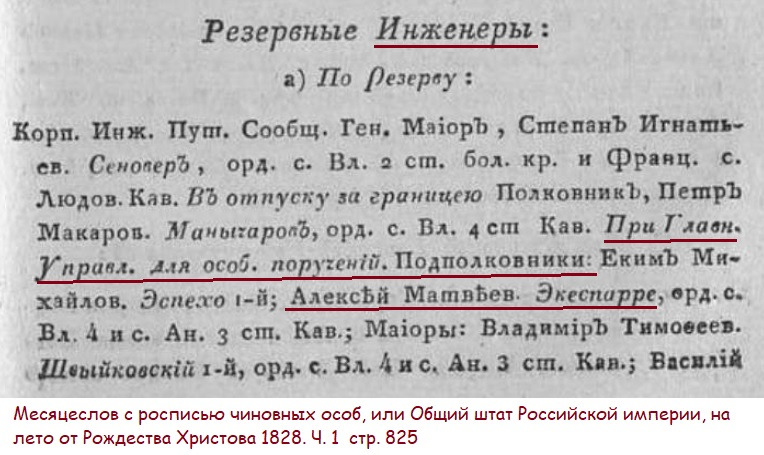

Прежде, чем приступить к чтению материалов, опубликованных в рубрике «Наблюдения в отечестве», стоит узнать (хотя бы немного) об Александре Матвеевиче Экеспарре — авторе статей, полных подробнейшего описания этапов производства работ, выполненных в процессе ломки, округления и погрузки на судно заготовки будущего монумента.

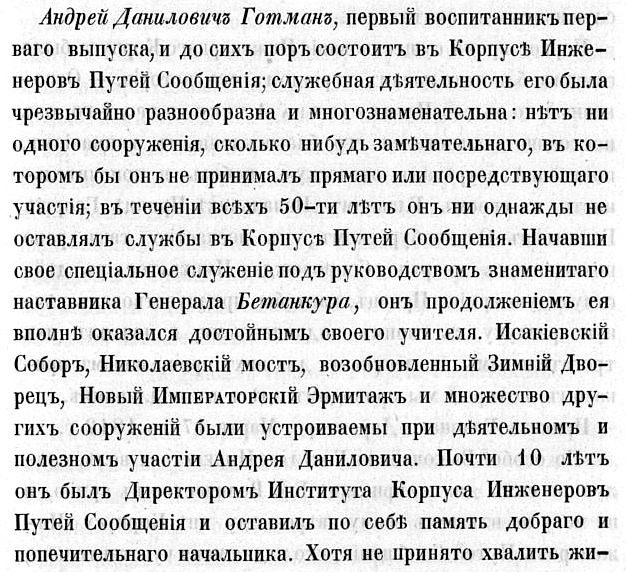

Сын помещицы, на территории мызы которой, находилась каменоломня, был одним из курсантов высшего инженерного института, незадолго до того созданного в С.-Петербурге заботами Августина Бетанкура. Обучались там юноши, начиная с 15 лет. Обязательным условием для поступления было отличное владение двумя языками — русским и французским, знание географии, истории, арифметики и умение рисовать, а также «здоровое сложение».

Учёба длилась 4 года. Два первых года воспитанники изучали математику (арифметику, алгебру и геометрию, тригонометрию, дифференциалы и интегралы), черчение (в том числе начертательную геометрию, архитектурные чертежи), геодезию (нивелирование и съёмку плана местности), искусство рисования и архитектуру. В последующие годы им преподавали инженерно-прикладные науки — стереометрию, правила производства работ, основы гидравлики и механики (умозрительные и прикладные), химию, минералогию, астрономию и фортификацию, учили составлять проекты и рассчитывать сметы на материалы. Они изучали плотницкую работу, резку и кладку камней. Также им давали сведения по строительству каналов и других сложных инженерных сооружений. Каждый год по два месяца воспитанники проходили практику с выездом на натуру.

По окончании же всего курса наук, воспитанники Института удостаивались чина прапорщика и, затем, по окончании полного курса наук, лучшие из них, поступали в офицерские классы Института. Три выпускника, показавшие лучшие результаты в процессе учёбы и на экзаменах, заносились в почётный список заведения, который с каждым выпуском увеличивался. Одним из первых отмеченных был Андрей Данилович Готман, принимавший участие в строительстве многих известных зданий и сооружений, например, в строительстве Исаакиевского собора.

Александр Матвеевич Экеспарре с честью прошёл весь курс обучения и был выпущен в 1815 г. в чине поручика. К 1829 году, когда в Питерлаксе начались работы по отделению скального блока заготовки колонны, Экеспарре был уже подполковником и имел за плечами большой практический опыт приложения инженерных знаний. Именно потому, сделанные им описания работ, настолько точны и понятны.

Самое время достать выпуски газеты «Северная пчела» и приступить к знакомству с каменоломнями, описанными А. Экеспарре.

При наборе текста его статей оставляю авторскую пунктуацию, хотя и несколько осовремениваю написание слов (буковка «з» в нескольких словах того времени оставлена).

Материалы газеты «Северная пчела» 1832 года — года подъёма и установки Александровской колонны на пьедестал были опубликованы в нескольких номерах: №107—110 (майских, до отправки колонны в Петербург) и №236—242 (октябрьских, после воздвижения колонны).

Чтобы не загромождать текст, конкретные номера не указываю, просто публикую в той же последовательности.

Для лучшего восприятия выделяю подзаголовками тексты, относящиеся к выполнению тех или иных работ.

Описание Питерлаксской каменоломни Экеспарре

Основывая Петербург, Пётр I был вынужден обязать приезжающих привозить с собой дикий камень для его строительства. Через сто лет из ближних и дальних каменоломен мраморы, известняки, туфы и граниты для Столицы уже добровольно везли многочисленные подрядчики. Дело было выгодное, хотя (из-за доставки водным путём) и рискованное. Финский гранит метко называли — морским. Особый интерес к делам камнедобычи возник, когда в Петербург стали прибывать гигантские колонны, удивляющие и восхищающие. На всевозможные «КАК?» обстоятельно ответил Экеспарре в статье «О Пютерлаксской гранитной каменной ломке в Финляндии».

Описание гранитной каменоломни

Бывая часто в Финляндии, имел я удобный случай собирать любопытные сведения о достопримечательной гранитной ломке, которая столь изобильно снабжала и ещё по сие время снабжает северную столицу нашу громадами необыкновенной, и можно сказать, удивительной величины. Полагаю, что соотечественникам моим, и особенно наблюдателям отечественных произведений, приятно будет получить хотя слабое, но верное описание сей каменоломни, как в отношении топографическом, так равно и по части технической, т.е. по производству исполинских работ, каковым в истории всех веков мало, а может быть и вовсе не найдено примеров.

Сей неисчерпаемый клад гранита, который в течение с лишком тридцати лет лишь безпрерывно обогащает Петербург и многие другие места Империи прекрасным произведением своим — есть Пютерлакская гранитная каменоломня.

Каменоломня сия, как известно, находится в Выборгской губернии, Каменьгородского Уезда (Герада), Ведерлаксского Кирхшпиля (*), в угодьях Пютерлаксской мызы, принадлежащей помещице Статской Советнице Ульяне Осиповне фон Экеспарре. Разтояние сей мызы, на земле коей находится и почтовая станция того же имени, от Петербурга, по большому сухопутному тракту чрез Выборг к городу Фридрихсгаму 210, а водяным путём (по Финскому заливу) около 160 вёрст; от губернского же города Выборга считается до оной 76 вёрст.

(*) — Кирхшпиль — лютеранский приход, куда входят несколько деревень.

К Пютерлаксской ломке ведут две разные дороги: не доезжая из Выборга до помянутой почтовой станции менее четверти версты, идёт поворот с почтового тракта к каменоломне влево, близ обширного сенокосного луга, по лесистой и весьма каменистой дороге, разстоянием около полуторы версты, которая во многих местах проложена по крутым горам и скалам, расчищенным для проезда пороховыми взрывами.

Другая дорога, несравненно приятнейшая, и гладкая как шоссе, ведёт туда же, с другой противоположной стороны мызы: проезжая станцию и самую мызу около версты по большому тракту между тучными полями и прекрасными сенокосными лугами, поворачивает влево от тракта, и там следует вдоль подошвы чрезвычайно высокой гранитной горы, мимо деревни Вуарес, до самого берега морского залива, именуемого Санданиэми, т. е. песчаный мыc. С сего места надлежит переправиться на лодке, разстоянием не менее версты в виду мызы, к другому берегу, где находится ломка и устроен плот. В тихую и приятную летнюю погоду, путешественники, приезжающие сюда для удовлетворения любопытства, часто отправляются в экипажах до самого берега, для обозрения как живописных окрестностей, так и самой ломки со стороны моря; большая же часть, оставляя экипажи на станции, садятся в почтовые телеги в одну лошадь, и едут по другой сухопутной дороге, вышеупомянутой.

Путешествие в летнее время, в сей, по многим отношениям любопытный край, сопряжено с большою приятностью: природа здесь чрезвычайно разнообразна и живописна, дороги гладкие, содержатся, по узаконениям, местными обывателями во всегдашней исправности, и заслуживают, по устройству и спокойной езде, всякую похвалу. Почтовые станции (гастгеберства*) устроены равномерно с большими для путешествующих удобствами; в почтовом доме найдётся от трёх до четырёх чистых и опрятных комнат; на все требуемые проезжающими предметы существует назначенная Правительством такса; почтовые лошади находятся во всякое время в готовности, — словом: путешествие по Финляндии сопряжено с приятностью при самых умеренных издержках и совершенном спокойствии. Любопытные путешественники, едущие из Петербурга в сей край, берут обыкновенно свой курс через Выборг, в сторону вёрст около 45-ти, и осматривают там известный, некогда посещённый ИМПЕРАТРИЦЕЮ ЕКАТЕРИНОЙ ВЕЛИКОЙ, порог Иматру; потом заезжают в знаменитый и единственный в своём роде сад Монрепо, с версту от Выборга (по Фридрихсгамскому тракту, несколько в сторону), принадлежащий Тайному Советнику Барону Николаю, Императорскому Российскому Чрезвычайному Посланнику в Копенгагене. На сей обширный сад, где чудеса Природы тесно связаны с Изящным Искусством, почтенный хозяин, будучи знатоком в сём деле, не щадит значительных издержек, и ежегодно приводит оный в бо {{{{̍}}}} льшее и бо {{{{̍}}}} льшее совершенство. Всё содержится там во всегдашней исправности: монументы и обелиски, чугунные, мраморные и гранитные; беседки Китайские и другие, домики и храмы, готические здания со многими башнями и проч. Сам сад, паромы, мостики разных видов и конструкции, содержатся в лучшем виде. От сего очаровательного места отправляются уже путешественники на Пютераксскую гранитную ломку. В разное с 189 года время, посещали сию ломку Его Королевское Высочество Принц Карл Прусский, все почти Иностранные Послы и Посланники и многие другие высокие и знаменитые особы; а в 1830-м году, июля 31-го, осчастливил страну сию Высочайшим присутствием Сам Государь Император Николай I, во время путешествия Его Величества в Гельсингфорс. — Всякий почти берёт с собою Пютерлаксского гранита на память, и теперь вероятно находятся обращики оного во всех Европейских Минералогических Кабинетах, а может быть и в других частях Света.

(*) — от шведского Gаstgifvaregаrd — постоялый двор

Место, в коем находится Пютерлакская ломка, открыто в начале 1819 года одним из приказчиков подрядчика купца Архипа Шихина, в самое то время, когда сей Шихин обязался выламывать гранитные колонны для Иаакиевского собора в С. Петербурге, и в том же году приступил он здесь к самой работе. С того времени ломка сия получила настоящее название своё, от мызы Пютерлакс, в угодьях коей находится и сама станция того же имени; но местные обыватели, Финны, именуют оное место Гевонiэми, т.е. мыс Гево. С того года по 1830, добыты ежегодно из каменоломни все 40 гранитных колонн, украшающих ныне наружность (портики) вновь сооружаемого Исаакиевского Собора. Остальные восемь колонн выломаны в деревне Вилькиля, вёрст около четырёх от Гевониэми близ Ведерлаксской кирки, где Шихин до того времени имел подобное заведение, и откуда прежде добыта часть колонн для Казанского Собора купцом Сухановым.

Судя по местоположению, кажется, сама природа устроила Гевониемский мыс поприщем человеческих сил и ума, для важных предприятий: подобного, единственного во всех отношениях места, удобного для производства работ, до сих пор ещё нигде не отыскано. Во-первых, гранитная гора находится возле самого морского берега, в одной из бухт северовосточной части Финского залива, и следовательно громады, выламываемые из горы, с большой удобностью могут скатываться по отлогости на берег, посредством простых механических орудий, приводимых в движение людьми, и таким образом доставляются к пристани и нагружаются на суда. Во-вторых, фарватер, достаточно глубокий для поднятия величайших тяжестей на судах, доходит почти до самого берега, так, что нет надобности устраивать и протягивать пристани на значительное разстояние в море, как сие неизбежно во всех других местах, где существуют ломки. В хозяйственном же отношении, место сие представляет много удобства, будучи близ большого тракта: съестные припасы, и вообще продовольствие, для многочисленного числа рабочих людей, доставлять туда не трудно. Даже самый грунт на дне моря, окружённый гранитными скалами и каменьями, оказался удобным к битью свай для основания пристани, будучи глинистого свойства, что весьма редко встречается при берегах каменистых. — В минералогическом отношении, Пютерлаксская гранитная ломка на мысе Гево, едва ли имеет подобные себе даже в самой упомянутой выше бухте Финского залива, которая вообще славится превосходным качеством сего минерала: ибо чрезвычайно твёрдый и красивый гранит сей горы не заключает в себе латомита (*), т.е. дресвяных частиц в породах рапакиви имеющихся.

(*) — «Гранит сей, по видимому, не содержит в себе других минералов; но в некоторых массах его почки Полевого шпата окружены ободочками зеленоватого минерала, названного Лоталитом от деревушки Лоталы в Финляндии, между Фридрихсгамом и Вильманстрандом, где в первый раз открыт сей минерал… Лоталит листоватым сложением и другими наружными признакамисходствует с Полевым шпатом, который представляет соединение Глинозёма и Поташа или Кали с Кремнезёмом; но Лоталит заключает в себе Соду или Натр» — писал Яким Зембницкий «Об употреблении гранита в Санктпетербурге» 1834 г.

Составные части гранита сей горы, которые весьма твёрдо соединены между собою, суть: фельдшпат (*) красного цвета с яркими отливами, — весьма редкий чёрный глиммер (**), с разными тонкими пятнами металлического блеска, и серый кристалловидный кварц.

(*) — полевой шпат

(**) — слюда (пришло из немецкого языка)

До существования ломки, место сие, покрытое сосновым лесом, никем обитаемо не было, по крайней мере в новейшие времена, кроме рыболовов, которые тут занимались своим промыслом. Теперь же находятся на сей горе два деревянные правильно и хорошо выстроенные дома, из коих один в два этажа, длиною сажень в восемь, построенные подрядчиками для жительства их во время работ; сверх того устроены ими же огромные амбары для складки провианта рабочих, несколько кузниц, баня, деревянные казармы и множество шалашей из гранитных обломков и глины, для помещения рабочих. На самом гребне горы находится небольшая часовня. С моря заведение сие походит на маленькую усадьбу со всем хозяйством.

С гребня горы, возвышающейся над горизонтом морской поверхности более 60 футов, вид на взморье весьма живописен: оттуда видна морская губа во всём её пространстве, шириною версты на четыре; с обеих сторон губы разнообразные берега, множество прекрасных островков с возвышающимися над морем горами.

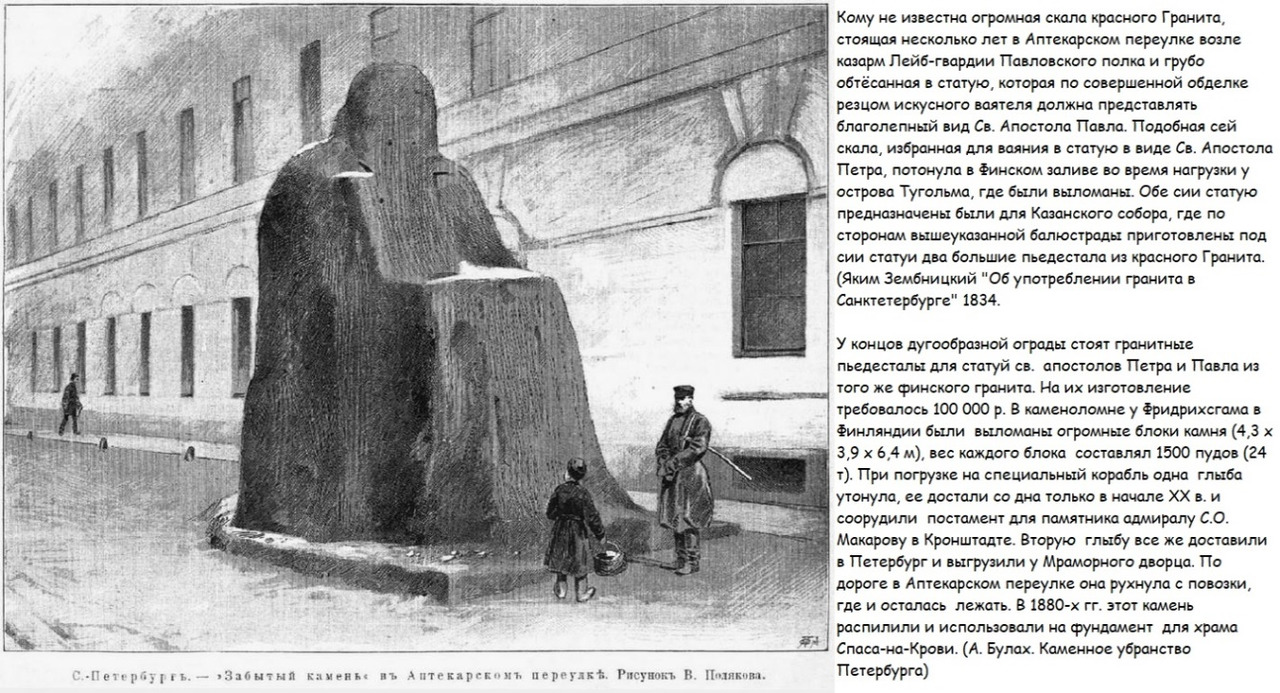

На одном из сих островков, верстах в пяти разстояния от Гевониеми, выломаны были огромные гранитные статуи, представляющие Апостолов Петра и Павла, назначенные для Казанского же Собора, из коих, как известно, одна благополучно привезена была в Петербург, и стоит теперь возле казарм Лейб-гвардии Павловского полка, а другая во время нагрузки потонула в море у острова Тугольма, где они были выламываемы. — Средина сей бухты представляет вид безпредельный: открытое море и горизонт, соединяющий небо с водою. — По берегам сей бухты во многих местах видны ломки, но они, так сказать, второстепенные, ибо в них производятся токмо мелкие гранитные работы; даже в самом Пютерлаксе есть таковые ломки в трёх или четырёх местах по морскому берегу.

Главные действующие лица

В начале прошлого 1830 года отдана была Пютерлаксская гранитная ломка от г-жи помещицы в арендное содержание на три года С. Петербургскому 1-й гильдии купеческому сыну Василию Абрамовичу Яковлеву, который в том же году принял на себя обязанность, по подряду с казною, выломать гранитную колонну для монумента блаженной памяти Государю Императору Александру I, сооружаемого посреди Дворцовой площади в С. Петербурге. И хотя за выломкою сорока колонн для Исаакиевского собора, пространство от берега сажень за 45 до основания уже от гранита очищено, но с сего места дальше во внутренность гора ещё изобилует оным; — и потому Яковлев остановился на сём месте, и 15-го июня 1830 года приступил к важному и единственному в мире предприятию, т.е. выломке громады для сказанного монумента в 14 сажень длиною!

К производству столь важной работы, требующей больших соображений, нанял подрядчик Яковлев в то время искусного и опытного мастера, Степана Васильевича Колодкина, уроженца Ярославской Губернии, человека сметливого и ума пылкого. Сей Колодкин, будучи в прежние годы у подрядчика Суханова, выламывал гранитные колонны для внутренности Казанского собора в Петербурге из окрестностей Ведерлаксской кирки, где с того времени проживает, имея там небольшое недвижимое имение. С того дня, под непосредственным руководством Колодкина, переехавшего на жительство в Пютерлаксскую ломку, занимаясь сею работою безпрерывно от 300 до 400 и более человек Русских работников, большей частью из Олонецкой Губернии подрядчиком нанятых, равно некоторое число Финнов из окрестных деревень. Работы производились с тех пор и во всю зиму, 1830 на 1831 год, при сильнейших морозах и метелях, на открытом со стороны моря и высоком месте; а летом 1831 занимались сменные рабочие денно и ночно, для скорейшего приведения дела к окончанию, в знойные дни, а иногда в сильные дожди; словом, люди сии подвержены были всем изменениям сурового северного климата.

Сей многотрудный род занятий человеческих, мало ещё известный, производится в нашем отечестве, изобилующем гранитом — исполински: по скорости вынутия, отделке и колоссальности самых масс; и потому для тех, которые не имели случая видеть подобные производства на месте, и не знают сего рода каменных работ, посредством коих извлекают громады из первозданных гор, которые кажется, по трудности обработки своей не уступают Египетским, а может быть в некоторых отношениях и превышают оные — не излишне будет сообщить хотя приблизительное описание сих работ.

Подготовительные работы

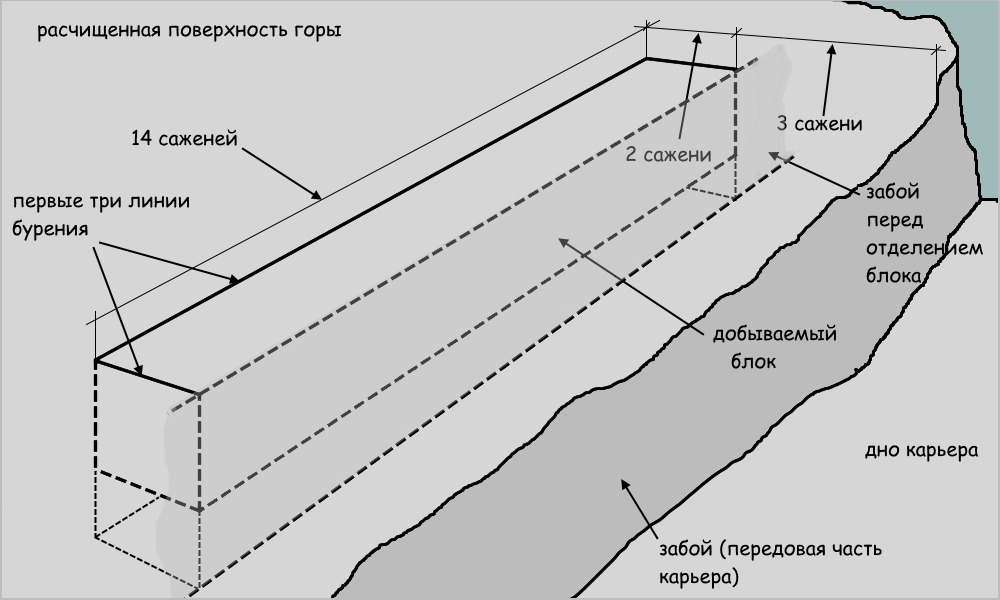

Первоначально очищается гора от поросшего на ней лесу, моху, земли и даже огромных каменьев, которые находятся на поверхности гранитных гор. Так поступлено было и с тем пространством, на котором предполагалось вынуть громаду для Александровской колонны. Потом пробуравлены или выдолблены были в разных местах, близ предназначенной массы, пробитые в гору дырья, дабы удостовериться в целости массы, т.е. не окажутся ли парины (*) или трещины внутри камня.

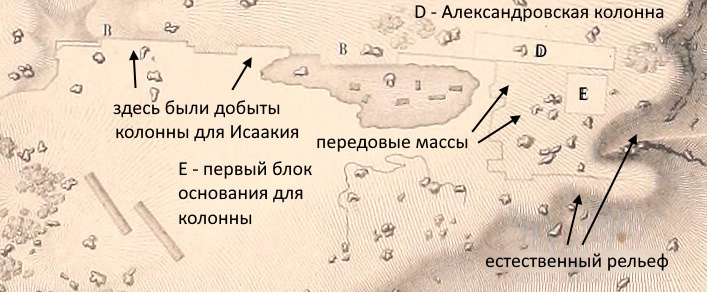

После сей операции приступлено к проведению или высечению черты по поверхности горы; — сей черты вымерено 14 погонных сажень (**). С обоих концов, т.е. с наружных точек сей линии, врезаны были вновь по одной черте в гору, в перпендикулярном к той линии направлении; таким образом на сих двух перпендикулярах определена была толщина колонны в известной мере, составляющей в грубом теле без обтёски более двух сажень. Четвёртый бок колонны, или всей массы, составляющей почти фигуру параллелепипеда, остался до времени неприкосновенным, ибо в нём заключалась передовая часть горы, обращённая к берегу, шириною сажени в три, где уже прежде был вертикальный по всей вышине горы разрез, оставшийся во время работ и снятия Исааковских колонн, как сказано выше. Сия лишняя часть гранита назначена была для выемки пьедесталов и других больших штук монумента, по предварительном извлечении коих, падение главной массы должно воспоследствовать на сей четвёртый бок так, чтобы сей бок составлял в последствии нижнюю часть оной, на земле лежащую.

(*) — Парина — портящее внешний вид, нежелательное инородное вкрапление в камне, отличающееся физическими и механическими свойствами от основной породы. Обычно вкрапленник содержит большое количество слюды, благодаря которой камень выглядит потрескавшимся даже без нарушения целостности.

(**) Колонна по проекту назначена в 12 сажень или 84 фута длины, но на случай непредвидимого повреждения массы при выломке или отвалке, к каждому концу прибавлено по одной сажени.

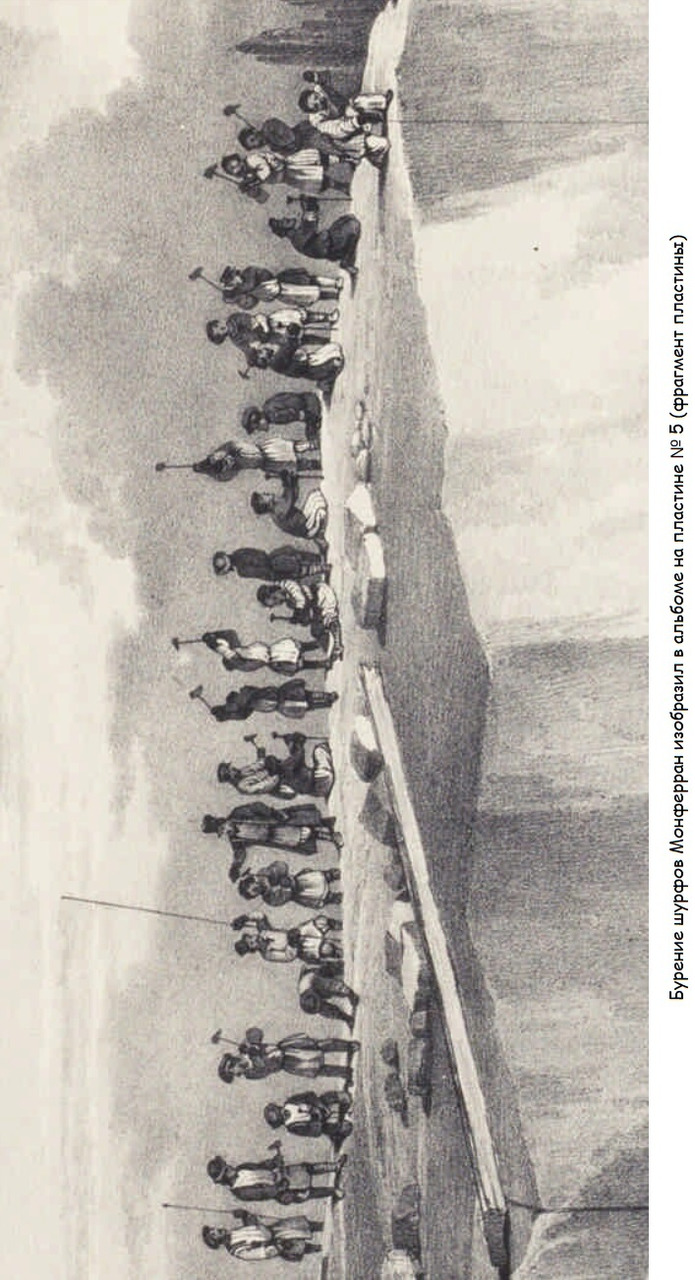

Работы по высечению массы

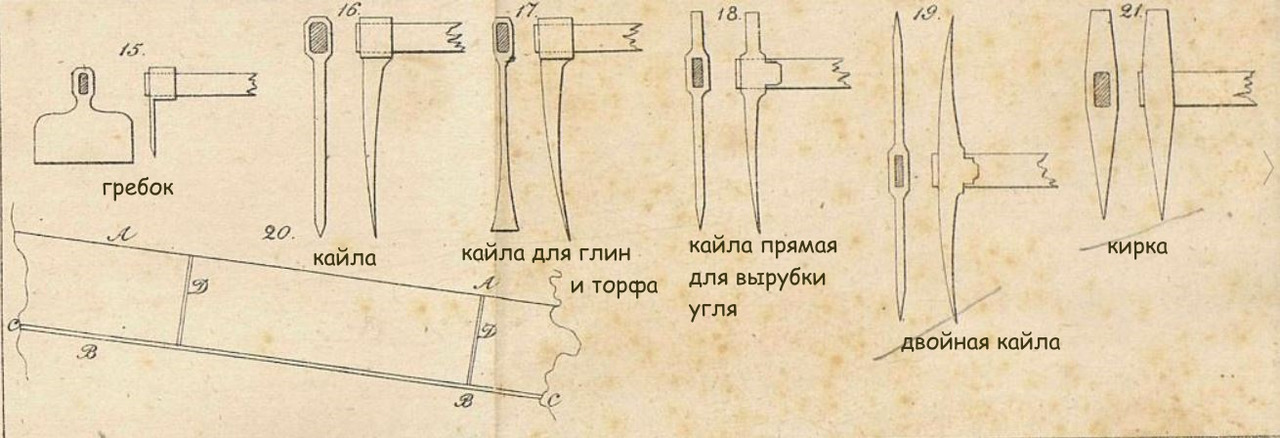

По предварительном измерении горы мастером, приступил рабочий народ к исполнению сих начертаний. Люди сии, поставленные по всем упомянутым трём линиям, составляли, так сказать, три фронта, каждый в три шеренги. Люди крайних шеренг каждого фронта стояли лицом к лицу, люди же каждой средней шеренги находились на самой черте. Каждый работник из составляющих среднюю шеренгу держал безпрерывно в руках своих железный, сталью окованный и заострённый рупаз, (четырёхгранный лом, толщиною около вершка). На каждый такой рупаз, направленный в вертикальное положение, в самую черту, или паз, ударяли попеременно два человека крайних двух шеренг железными кувалдами (молотами), не сходя с места, и таким образом все три линии действовали вдруг. Этот стук слышан был на несколько вёрст, ибо тут на месте ударяли по железу около 100 человек разом.

По мере выдолбления таким образом, по чертам сим камня, в виде вертикальной плоскости, переменяли от времени до времени рупазы, и употреблялись длиннейшие, так что напоследок при окончании разрезывания пазов, они имели длины в 10, 12, а в ином месте и 15 аршин. Сверх того рабочие имели маленькие железные инструменты, в роде ковшей, приделанных к деревянным длинным кольям, коими по временам вынимали из выдолбленного разреза, имеющего не более двух вершков ширины, обломки гранитной массы, которая от действия рупазов превращалась в гранитную пыль; потом, по заострении вновь в находящихся тут же кузницах рупазов, продолжают опять долбление. — Из вышеописанного явствует, какое необыкновенное терпение и стойкость должны иметь сии люди, чтоб выдержать такую тяжкую и единообразную работу! В особенности трудно тому, который, сидя на горе возле черты или паза на подмостках, держит рупаз, и от каждого удара молотом товарища по рупазу, чувствует в руках и даже во всём теле содрогание. Сии последние часто оставляют работу, повреждая руки.

Подобные работы, без сомнения, в силах выдержать только наш Русский народ, изумляющий вселенную силою, постоянством и неутомимостью.

Разбираемся в деталях

Итак, мы узнаём первые шаги и первую технологическую деталь:

— Очистка поверхности массива от растительности, почвы и слоя рыхлого или трещиноватого камня + разведочное бурение. Эта операция выполняется во всех каменоломнях, разрабатываемых открытым способом издревле.

— Разметка поверхности. В данном случае, отступив от передовой части горы (забоя) некоторое расстояние, мастером были намечены три линии (на плане каменоломни 1829 г. видно, что перед намеченным местом ещё находился большой неснятый массив, из которого планировали добыть блок основания). При этом, к проектной длине колонны (12 саж.) было «на всякий случай» добавлено, в итоге длина добываемой массы увеличилась до 14 саженей. Такое встречается, скорее часто, чем редко.

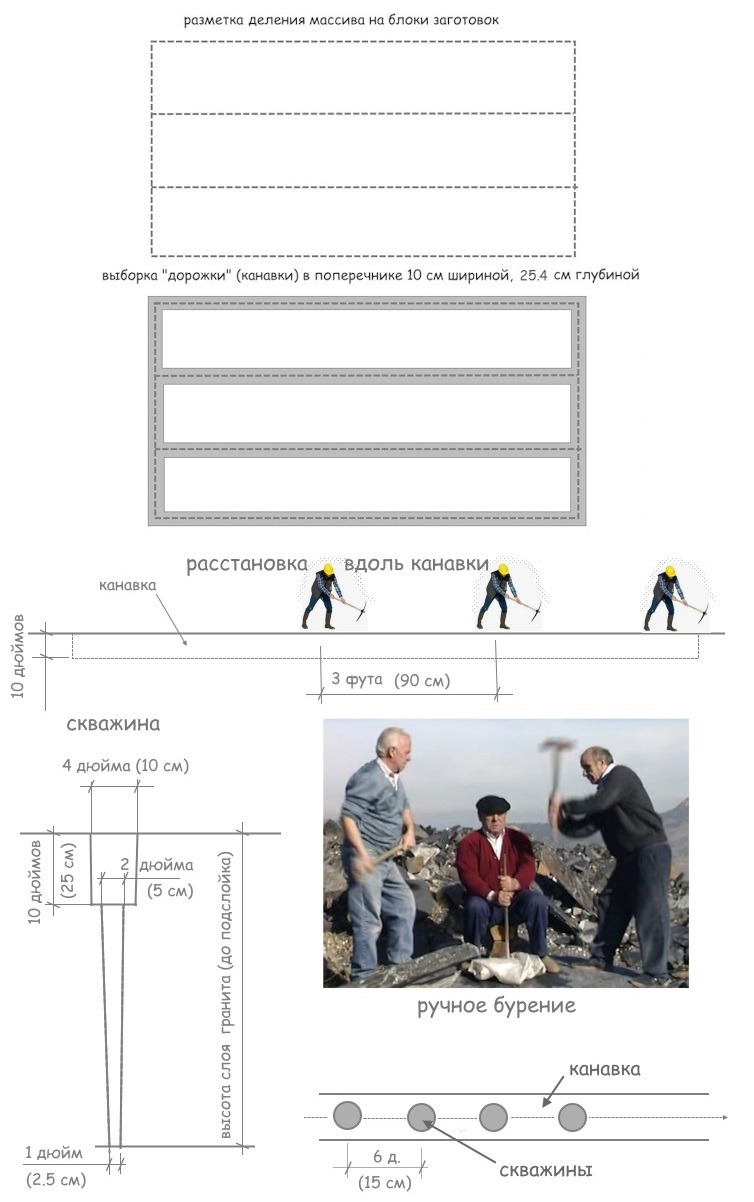

— Слова «врезаны были вновь по одной черте» могут обозначать вырезание канавки, о которой писал Монферран в его «Notice sur l’exploitatoon de 36. Colonnes en granitr destinies a la construction des portiques de l’eglise de St-Isaac…» (привожу ниже)

— По трём линиям было выполнено ручное бурение вертикальных шпуров. Аналогичное бурение применяли в карьерах ещё в 20-м веке.

— Шпуры (глубокие отверстия) пробуривались до подслойка, расположены были настолько близко один к другому, насколько это было возможно.

Привожу (практически без приглаживания) текст, опубликованный в выпуске L’Echo dumonde savant, journal analytique des nouvelles et des cours scientifiques v. 4 (1838) Эхо научного мира, аналитический журнал научных новостей и курсов. т.4 (1838). Оставляю даже неточности в этом тексте.

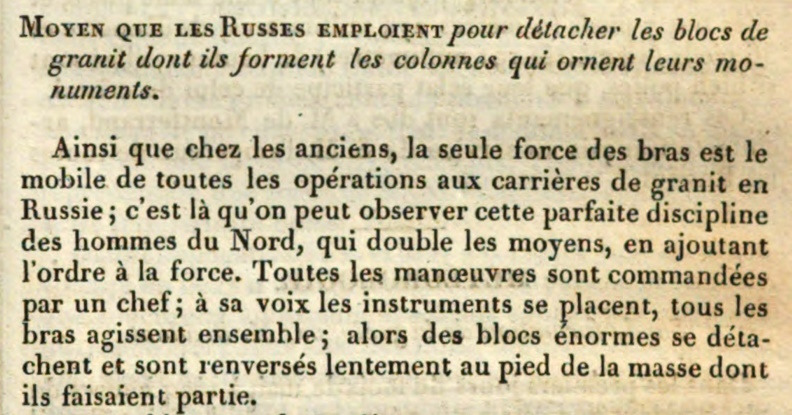

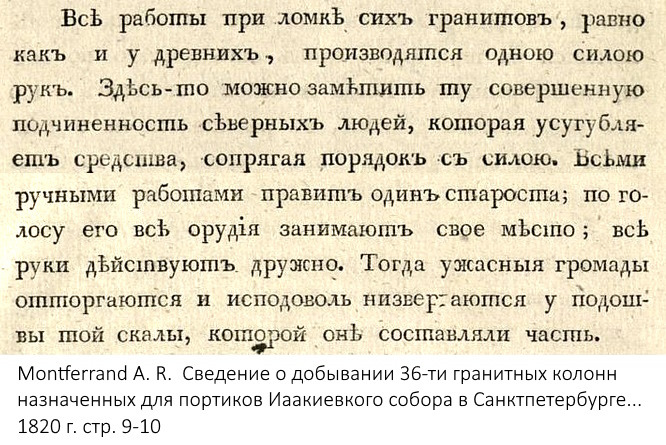

Метод, используемый русскими для отрыва гранитных блоков, из которых они делают колонны, украшающие их памятники.

(Эта публикация была сделана на основе упомянутой выше брошюры г-на Монферрана о добывании 36 колонн для Исаакиевского собора.)

«Как и у древних, движущей силой всех работ на гранитных карьерах в России является только сила рук; Именно здесь мы можем наблюдать эту совершенную дисциплину людей Севера, которая удваивает средства, добавляя к силе порядок. Всеми маневрами командует старший; по его голосу инструменты занимают свои места, все руки действуют сообща; затем огромные блоки откалываются и медленно опрокидываются у подножия массива, частью которого они были.

Обнажив массив каменоломни, чтобы убедиться в его размерах и понять, не может ли трещина повредить совершенству масс, которые предполагается из него извлечь, следом обтёсывают блок по по четырём вертикальным граням и делят его поверхность канавками на столько прямоугольников, сколько колонн хотят из него извлечь.

Эти канавки (желобки) имеют ширину 4 дюйма (100 миллиметров) и глубину 10 (271 миллиметр*). Они выдалбливаются с помощью молотков с шипами (**) (marteaux à pics); рабочие начинают их, располагая на расстоянии 3 футов друг от друга, по всей длине.

(*) — в тексте статьи неточный перевод ед. измерения, правильно 254 мм

(**) — кайло или кирка

Когда канавка закончена, в её дне пробуривают отверстия с интервалом 6 дюймов (15.2 см), проходящие через массу гранита с одной стороны на другую. Диаметр этих отверстий составляет 2 дюйма в начале и 1 дюйм в нижней части. Отверстия бурятся с помощью инструментов или долот, которые человек вращает, а другой рабочий бьёт по ним молотом. Время от времени в отверстие наливается вода, чтобы увлажнить гранитную пыль, которая удаляется тупыми шестами.

Затем поперёк жёлоба на расстоянии 1 дюйма друг от друга устанавливают прочные железные клинья длиной от 15 до 18 дюймов; железные пластины, расположенные по обе стороны каждого клина, не дают ему повредить материал и облегчают скольжение.

Как только это сделают, рабочие располагаются вдоль всей линии так, чтобы перед каждым было по три таких уголка (клина). По условленному сигналу все руки поднимаются и наносят удар одновременно; именно тогда нужно встать на одном конце желоба, чтобы увидеть, как камень медленно раскрывается, пока щель, проникнув на треть его толщины, со скоростью стрелы проносится сквозь остальную массу до самого дна. При этом щель никогда не отклоняется от заданного направления.

После того как масса была расколота, клинья заменяют восемью огромными железными рычагами длиной 15 футов (4.57 м): их нижние концы помещают в щель на равном расстоянии; на верху каждого из них есть кольцо, в которое продевают канат, и его натягивают сорок мужчин. Все люди работают одновременно, пока щель не откроется на 1 фут. Затем в неё вставляют восемь рычагов из берёзового дерева диаметром 7 дюймов и длиной 25 футов; ими управляют те же люди. (1 фут — 0.3 м, 7 дюймов — 18 см, 25 футов — 7.62 м)

Когда блок был достаточно удалён от основной массы, люди входят в щель и пробуривают четыре отверстия диаметром 3 дюйма и глубиной 6 дюймов с той стороны, которая примыкала к карьеру; в эти отверстия вставляют железные шипы (пироны) длиной в один фут. К этим шипам прикрепляются канаты, которые наматываются на цилиндры кабестана; кабестан приходит в движение, и блок, полностью перевернувшись, ложится на раму. Его обтёсывают и, если он должен образовать колонну, сначала обрезают с четырёх сторон; затем, обрезав края, делают восемь, затем шестнадцать и т. д. Когда он становится более или менее круглым, его отправляют (вывозят).

Именно таким способом из гранитных каменоломен на берегу Балтийского моря была извлечена великолепная Александровская колонна (Петербург) высотой 98 футов (31 метр 84 миллиметра). Тот же метод был использован для резки, если можно так выразиться, гранита, из которого изготовлены тридцать шесть восхитительных колонн, украшающих церковь Сент-Исаак (Петербург); все они цельные, имеют 7 футов (2 метра 274 миллиметра) в диаметре и 56 футов (18 метров 191 миллиметр) в высоту; они так хорошо отполированы, что их блеск напоминает блеск хрусталя.

Эти сведения предоставил М. де Монферран, французский архитектор, состоящий на службе у Его Величества Императора Всероссийского.»

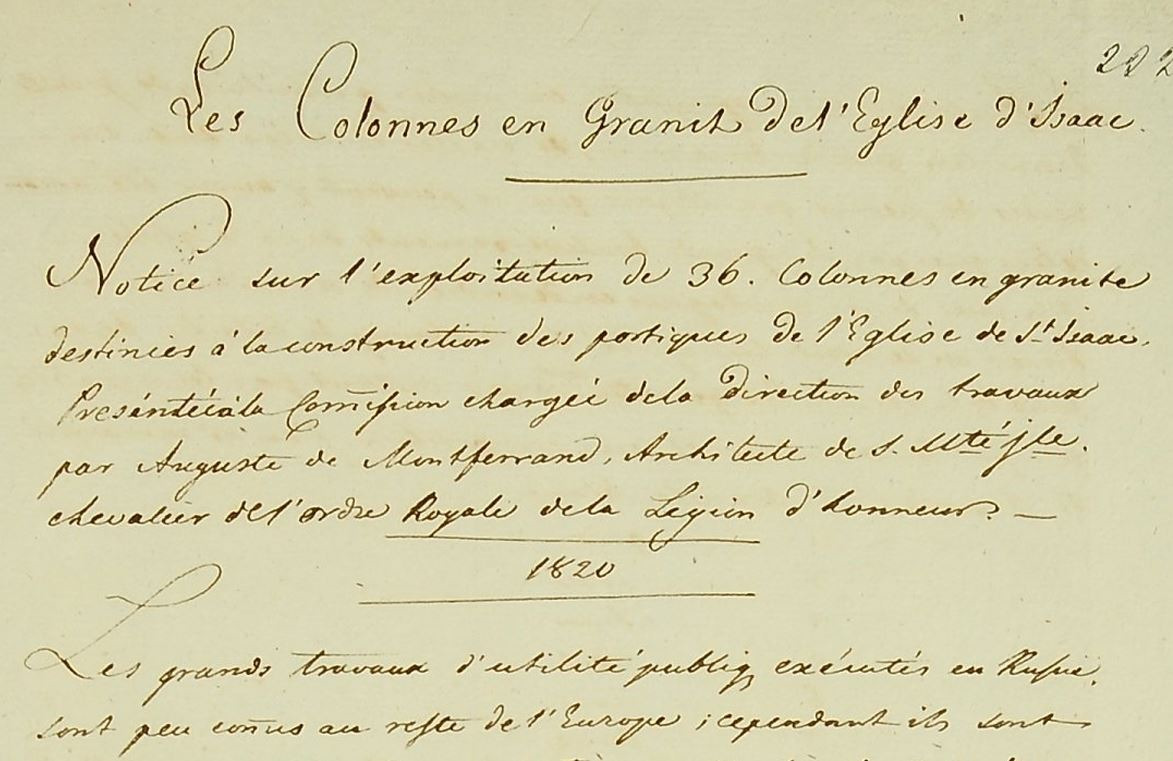

Ещё одна «неувязка» в головах с альтернативным «обустройством» может возникнуть при «несовпадении» циферок 36 и 48 колонн. Поясняю, по первому проекту Монферрана у собора было два портика с 36-ю колоннами. В 1820 году он написал книгу на французском языке «Сведение о добывании 36-ти гранитных колонн назначенных для портиков Исакиевскаго собора в Санктпетербурге, представленное Коммиссии учрежденной для окончательной перестройки сегож собора, его императорскаго величества архитектором и королевско-французскаго Почетнаго легиона кавалером Августом Монфераном.»

Так выглядит небольшая цитата В переводе Анастасевича.

Вы можете прочитать весь материал в профессиональном переводе, он полнее.

Мне же ценно то, что статья архитектора не прошла мимо Академии наук Франции и была ею принята: о)

Это означает одно: русские применили новшества в деле каменоломенном.

Однако, всё описанное относится к добыванию колонн Исаакиевского собора, заготовку для Александровской колонны «вырезали» немного иначе.

Для лучшего понимания вышеприведённого текста, решила набросать схемки :

Как «вырезались» блоки основания колонны

Вырезывание гор человеческими руками есть самая труднейшая часть работ в физическом отношении, и стоит значительных сумм. При сём по справедливости можно сказать, что подрядчик Яковлев не жалел ни трудов, ни издержек, для соблюдения всевозможных предосторожностей. До выломки настоящей колонны, разрезывали горы по частям, а не сплошь всю пазу (*), потом неразрезанные части раскалывали железными клиньями и рычагами, но для устранения при означенной колонне неудачи, разрезка горы произведена с трёх сторон сплошь.

(*) — паза или паз — здесь означает то же самое, что канавка или желобок

Впрочем в искусстве прорезать гору нового изобретения не было. Прорез был такой же, как и прежде, с токмо разницею, что произведён был сплошь. Может быть со временем придумают средства к усовершению сей части, и с меньшими издержками значительно облегчат труды человека. Изобретут, может быть, машины для вертикальной срезки гор, при значительных работах, посредством механических подвижных молотов и проч., приводимых в действие паровыми машинами и т. д. (*)

(*) — Представления Экеспарре о будущем оснащении каменоломенных работ свидетельствует о двух вещах: — о сравнительно недавнем появлении в России паровых машин, и о том, какая техника в те времена была привычною — механические молоты уже давно трудились над измельчением руды, ковкой на различных фабриках и других заведениях.

Между тем, как одна часть рабочих занималась с 15-го июня по 19 сентября 1831 года вышеописанною разрезкою громады трёх сторон, — другую часть рабочих занимал Колодкин отделением передовых масс горы возле колонны, слоя пьедесталов и прочих частей монумента: по поверхности горы врезаны были такими же рупазами линии, но глубиною не более четверти аршина: потом вложены были толстые железные клинья в несколько пудов весом (*) в вертикальном положении, разстоянием около аршина один от другого; по сим клиньям били сильнейшие из работников кувалдами (в 23 фунтов весу, около 10.5 кг) разом, отчего в хорошее время раскалывалась гранитная масса пьедесталов, имевшая весу от 10 до 25 тысяч пудов (164—409 тонн). Такие массы приготовляются всегда с некоторым запасом, противу назначенного размера, ибо не всегда желаемая трещина берёт прямое направление. Но прежде сей операции клиньями, под самым основанием горы, или, лучше сказать, подошвы вынимаемых масс, посредством взрывов очищается нижняя часть вынимаемого пьедестала, и вся громада остаётся, так сказать, висящею. Под сею массою можно было стоять как под крышею, ибо рабочие в то же время клали, для удержания оной, временные деревянные подпоры.

(*) — если один пуд — 16.38 кг, то какими же были, и сколько весили клинья в несколько пудов? В принципе, если верхний диаметр шпура достигал до 2 вершков, клинья должны были быть «отменные»

Когда таким образом порох достаточно расчищал основание, устраиваемы были в сих местах леса из брёвен для твёрдой постели, и на сию последнюю накладывались ровные вытесанные круглые катки из берёзового леса, по коим стлался ряд тёсанных брёвен в роде пластин по всему пространству, сплошь одна возле другой, составляющий ровную горизонтальную плоскость; потом начинается, как уже сказано, раскалывание массы, которая вскоре падает на приготовленное ей место по лесной плоскости, и тогда уже, находясь совершенно в руках человеческих — посредством шпилей, или воротов, притаскивается в удобное место, где грубою обтёскою дают ей потребную геометрическую форму или фигуру. Такие огромные массы ещё никем до сего времени не были вынимаемы.

Во время шабаша или отдыхов, т.е. завтраков, обедов и вечеров, по отходе рабочих в казармы, обыкновенно начинаются взрывы лишних масс. Выдолбленные рабочими дырья заряжает порохом особый человек, так называемый пальщик, приставленный к сему делу. На пыжи употребляют тут сухую глину, а посредством железного шомпола проводится затравка с наружной стороны к заряду, потом кладётся к затравке насыпанный порохом фитиль. Некоторые выстрелы столь сильны, что земля и здания на несколько от ломки вёрст дрожат, и трещат окна. В тихую погоду каждый взрыв повторяется эхом несколько раз в отдалённых горах, а как в окрестностях Пютерлакса по берегам бухты в летнее время, бывают иногда до полудесятка и более действующих каменоломней — то можно себе представить, какая там происходит в то время канонада!

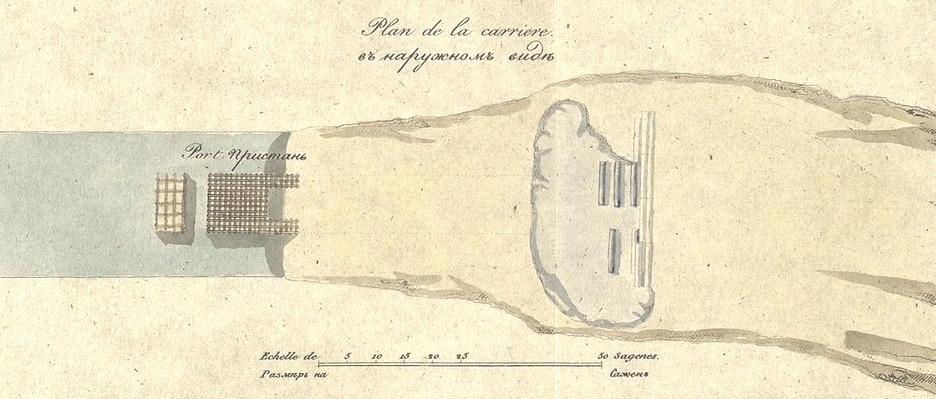

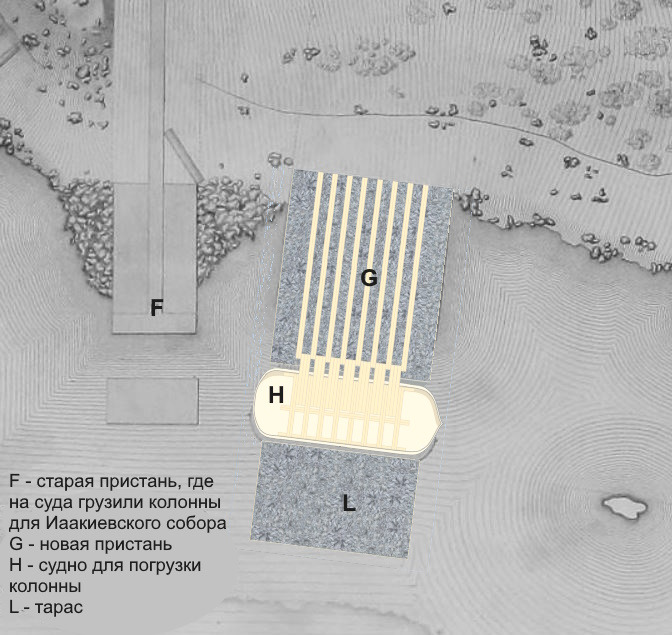

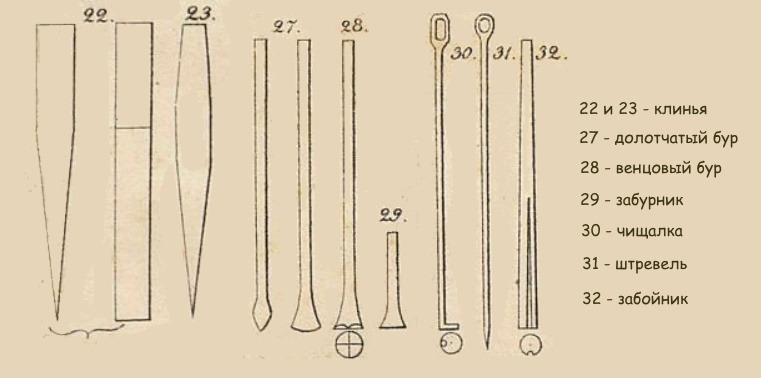

Устройство пристани

В течение зимы с 1830 на 1831 год, приступлено было к постройке особой, прочной пристани, собственно для нагрузки Александровской колонны с места выломки на судно, нарочно для сего случая устроенное в С. Петербурге по проекту и под руководством Корпуса Корабельных Инженеров Г-на Подполковника и Кавалера Глазырина, подрядчиком, 1-й гильдии купцом Громовым. Судно сие плоскодонное, длиною в 155 (47.24 м), шириною в 42 фута (12.8 м), и уже выдержало опыт прочной конструкции и постройки; на оном привезены по последней навигации 1831 года в Петербург три большие камня для монумента, коих выгрузка началась 7 ноября того же года, на набережной возле Зимнего дворца, и в коих полагать можно вместе весу около 50 тысяч пудов (819 тонн). Упомянутая пристань построена на берегу взморья (*), против самой вынутой массы колонны, и можно сказать находится с нею в параллельном направлении. Проект сей пристани доставлен подрядчику, для исполнения в натуре от казны.

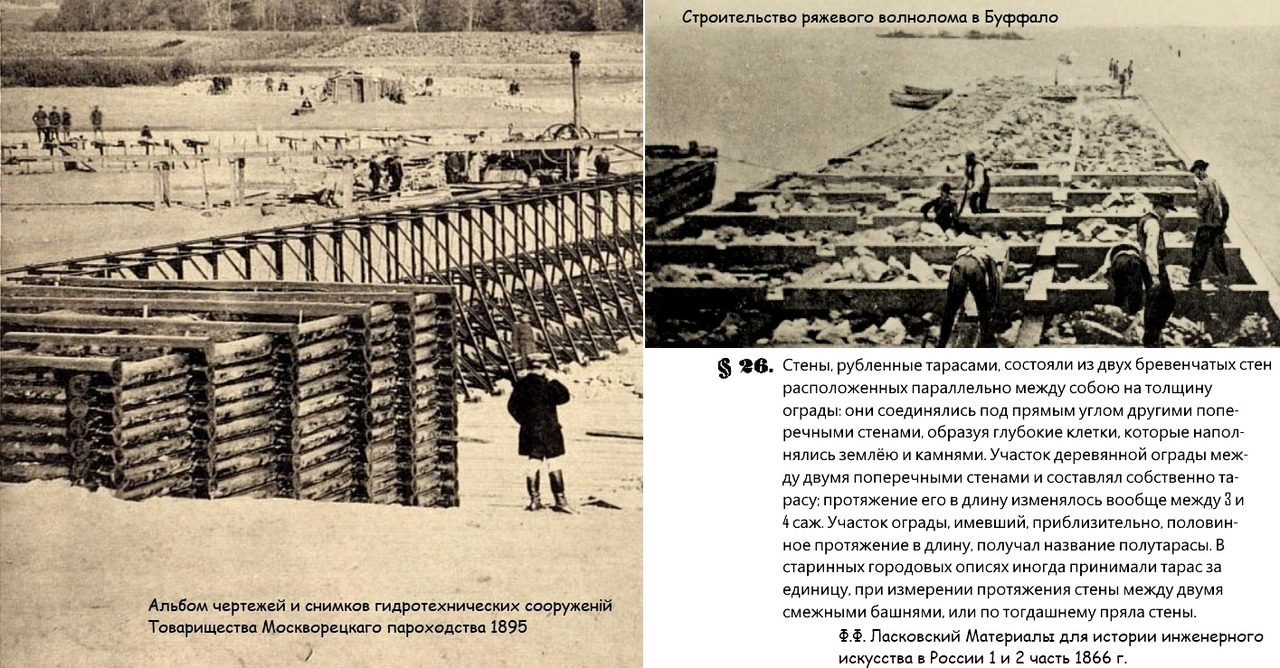

Перед пристанью к береговой стороне устроена дамба из гранитных обломков, и сама пристань состоит из ряжей, поставленных на сваях, которые по льду вбиваемы были копрами, так, что верхняя часть сваи доходила до дна морского грунта (**). Пространство между ряжами, связанными квадратно, в виде ящиков, наполнено со дна моря до самой поверхности пристани, гранитными обломками, и на всё верхнее пространство насыпан гранитный щебень, находящийся здесь во множестве, как равно и обломки. На сей же поверхности, по равноустроенным лесам в виде пола, округлённая колонна будет перекатываема на дно. Пристань сия с дамбою имеет длины 22 (47 м), а ширины 16 сажень (34.1 м). В том же параллельном направлении от пристани, дальше в море, на разстоянии около семи сажень, сооружён на таких же ряжах огромный тарас, длиною 10 (21.3 м) и шириною 14 сажень (30 м). На сём тарасе поставлены будут вороты во время перекатки колонны на судно, которое находиться будет в то время между пристанью и тарасом.

(*) — близкая к берегу часть моря

(**) — ниже отложений глины залегает скальное дно, на него опирались сваи

Дополнение

Отыскалось упоминание ещё одного иностранца об Александровской колонне, которой только предстоит совершить дорогу в Петербург. Narrative of a visit to the courts of Russia and Sweden, in the years 1830 and 1831. By Captain C. Charles Frankland Рассказ о посещении дворов России и Швеции в 1830 и 1831 годах. (Капитан К. Чарльз Франкленд, т. 2, стр. 421—422)

«КОЛОННА АЛЕКСАНДРУ. — Существует проект возведения гигантской колонны из гранита в честь императора Александра на площади Зимнего дворца, напротив Триумфальной арки, которая делит пополам дворец Главного штаба (Etat Major). Ствол будет иметь длину восемьдесят футов, из цельного куска финского гранита, вырезанного в карьерах Петерлакса. Плот или плоскодонное судно огромных размеров и своеобразной конструкции строится в Катеринхоффе с целью транспортировки этой огромной колонны из карьера к набережным Невы. Было бы целесообразно совершить поездку в Петербург следующим летом, чтобы стать свидетелем подъёма и установки этого чудовищного камня на пьедестал — операция, по масштабу замысла и грандиозности намного превосходящая все, что описано в древности.»

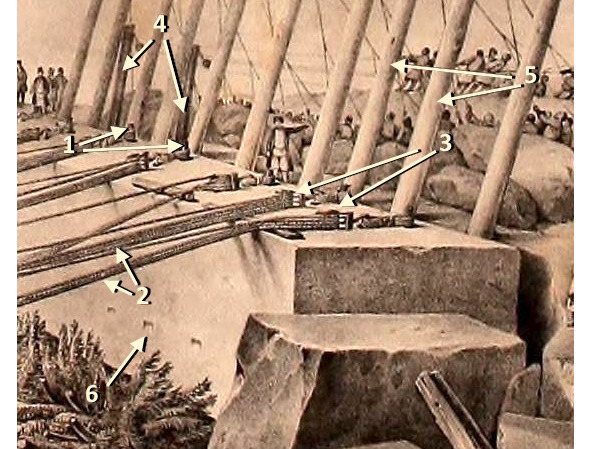

Вид на Питерлакс Léon Jean-Baptiste Sabatier Sinebrychoff Art Museum литограф

Как писал Монферран, «Труд сего рода во всех иных местах не весьма обыкновенный, встречают в России очень часто, и весьма хорошо разумеют. … работы, возбуждающие наше удивление… здесь ничто иное суть, как ежедневное дело, которому никто не удивляется.»

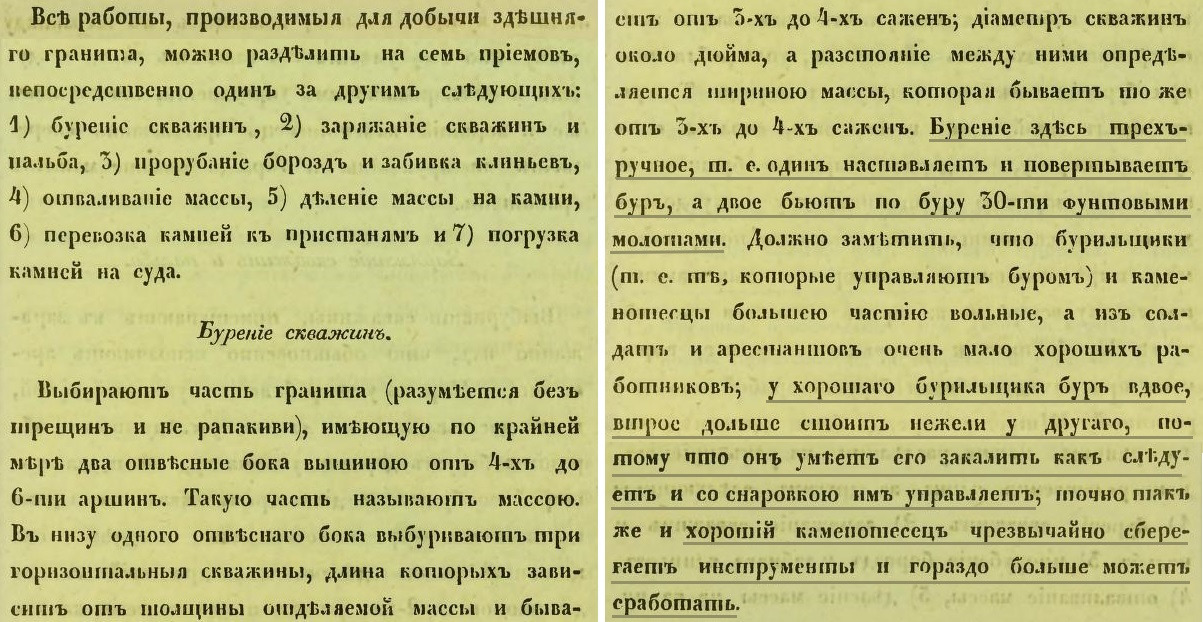

В качестве примера знакомимся со статьёй подпоручика Мевиуса «Казённая гранитная ломка в Пютерлаксе» в «Горном журнале» 1841 г.

Работы, описанные Мевиусом, велись в тех же местах, лишь несколькими годами позже. В отличие от добывания монолитов для колонны, работы производились для строительства сухого дока, блоки требовались меньших размеров, а работу выполняли не только вольнонаёмные и солдаты, но и арестанты. Впрочем, последние привлекались как чернорабочие, тогда как важные операции исполняли люди умелые и опытные.

Чтобы не набирать текст, привожу скриншоты страниц «Горного журнала».

Технология работ, описанных Мевиусом, отличается и порядком выполняемых операций, и некоторыми особенностями тех, что были описаны Экеспарре. Например, прежде, чем отделять намеченные массы от скалы, их разделяли с нею по низу (подошве) массы с помощью небольшой мощности направленных пороховых взрывов. И, уже отделив, приступали к «вырезанию». То есть вырубали канавки (борозды) и бурили (рупазами) углубления для ослабления скалы в нужном месте. Кроме того, участок с намеченной к отделению массой, очищали вертикально от камня с двух смежных сторон, таким образом оставалось отделить массу лишь по двум оставшимся сторонам.

Глубина канавки (борозды) — около 18 см. Шпуры размещали довольно далеко друг от друга, а не «сплошь», как для монолита колоссальной колонны. Поскольку из текста следует, что для установки клиньев даже отдельные углубления не делались — их вставляли прямо в борозду, значит, ширина борозд была небольшой.

Ещё одна особенность — на одного работника с молотом, весом около 20.5 кг «выделялся» для забивки только один клин. Не случайно Мевиус пишет о великой тяжести этой работы. К особенностям относится и применение (в некоторых случаях) пороха для образования вертикальных трещин.

Ломики — ольхи имели длину (четверть — 18—19 см) 7 четвертей — это 1.26—1.33 см.

* — кубический фут гранита весит 2 пуда и 4 фунта

— 20 кубических сажень это около 194, 25 кубических метра. (такой объём имеют массы размерами 2.5 х 2.5 х 31 м);

— 2000 пудов — примерно 32.8 тонн.

Обращаю ваше внимание на то, что все эти работы выполняли вручную, и только при перевозке и погрузке в ход шли кабестаны и примитивные краны. Это — почти середина 19 века.

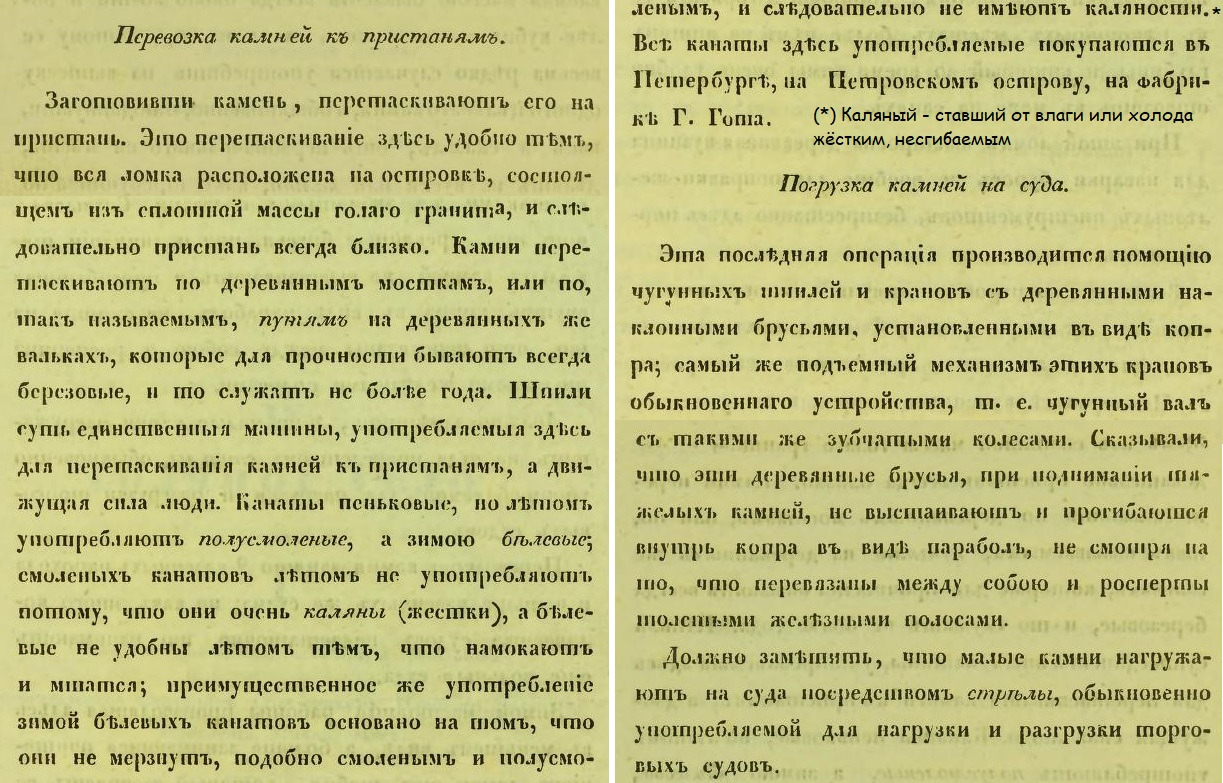

В книге "Курс горного искусства" (1843 г.) капитан Алексей Иванович Узатис сообщает, что способ добычи зависит как от свойств породы, так и от целей (назначения добытых каменных блоков), а также от степени трещиноватости и степени обнажённости. Например, для рассыпчатых пород (песка, чернозёма и т.п.) успешно применяется лопатная работа, для мягких пород, типа глин, лопатная и кайловая (она же пригодна для сильно трещиноватых пород); клиновая работа сама по себе обычно не применяется, а лишь в сочетании с другими видами, например, с кирочной, и годится для таких вязких и прочных пород, как тот же гранит. Вместе с клиньями обычно применяют ломы (длина их 0.9—1.2 м), служащие для отворачивания камня, отделённого трещинами.

Кроме пород цельного сложения существуют и породы с естественными или искусственно созданными трещинами. Для них вполне пригодно применение кайла, кирки, клиньев и ломов. Как пишет Узатис: «Наконец все, описанныя нами инструменты, исключая лопаты, употребляются для добычи пород, разбитых трещинами, от действия порохострельной и огненной работ. В этом случае нельзя постановить ни каких правил для выбора той, либо другой, работы, но должно заметить, что сметливость и долговременный навык научают всегда мастеровых уместному применению различных горных инструментов.»

Узатис Алексей Иванович — видный русский учёный в области горного дела, один из основоположников отечественной школы горной механики. С отличием окончил в 1835 г. Петербургский институт корпуса горных инженеров и получил золотую медаль.

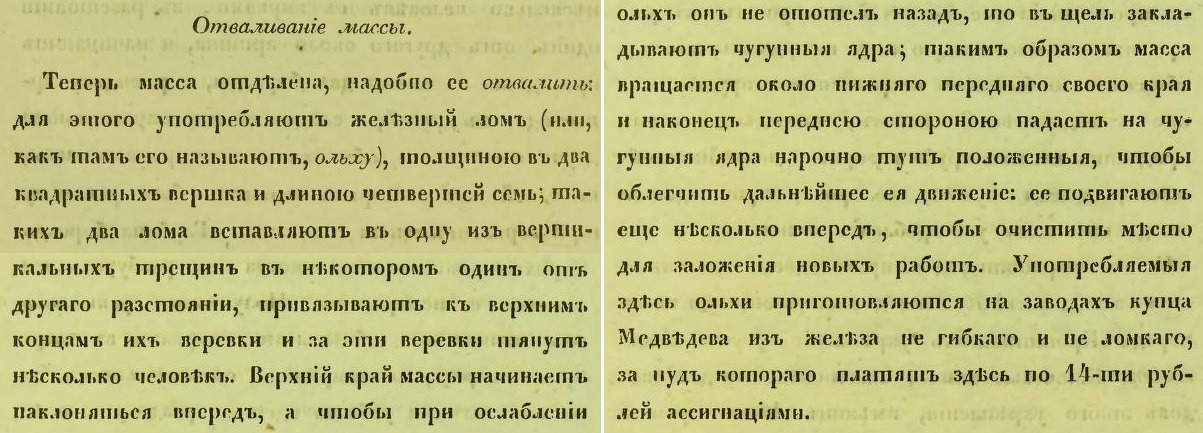

Отделение и переворот массы

Теперь постараюсь самым верным образом описать торжество, происходящее на Пютерлаксской гранитной ломке 19 сентября 1831 года, когда масса Александровской колонны была отделена и сваливаема с горы.

Когда все передовые массы пред колонною были сняты, Колодкин приступил к расчистке основания горы под массою самой колонны, и когда сие искусно вычисленными взрывами, направленными во все стороны камня, было окончено, так что вся масса, имевшая более 100 тысяч пудов тяжести, почти висела в воздухе — поставил он подставки под массою и с лицевого бока. Сии подставки по всей лицевой или наружной стороне входили в массу верхними концами посредством выдолбленных в сей последней гнезде, а нижняя часть сих контрфорсов была поставлена на брёвна, и зарыта в землю. Длина самих брёвен была от 4 до пяти сажень. Таким образом люди имели возможность без всякой опасности работать ещё под массою, ибо надлежало разрезы или пазы снизу у основания расширивать посредством взрывов, для удобнейшего и безпрепятственного падения громады с боков. Когда всё сие приведено было к окончанию, приступил Колодкин, в присутствии уже самого г-на Яковлева, к распоряжениям для отвалки колонной массы.

Подосланы были леса по всему пространству длины колонны под самым основанием оной, в виде отлогой плоскости. На сию плоскость накладен был хворост из вырубленного соснового и елового кустарника: на устроенную таким образом подстилку надлежало массе упасть. На пространстве 14 сажень вертикального разреза, т.е. в верху поверхности горы, вытесаны были у самого разреза в равном разстоянии 12 квадратных гнёзд, глубиною каждое вершков в шесть; в каждое из десяти гнёзд вставлен был вертикальный берёзовый брус (вага), длиною в пять сажень. Сверх того, в остальные два гнезда, в таком же вертикальном направлении, положены были два железные бруса, или железные ольхи, длиною в 5 аршин, толщиною до 5 вершков, весом каждый в 27 пудов; следовательно всего было 10 берёзовых и 2 железных брусьев. Упомянутые два железные бруса, заказанные подрядчиком Яковлевым на Сестрорецком Оружейном заводе, находились между берёзовыми в тех местах, где была самая большая вышина массы, требовавшая больше силы, и следовательно более прочности в рычаге. К верхним концам всех сих брусьев, или рычагов, прикреплены были по нескольку толстых верёвок, а блоки к ним канатами. При сих рычагах часть рабочих назначена была действовать, т.е. тянуть за верёвки, и тем по верхней стороне горы способствовать к отвалке массы.

Другое распоряжения сделаны были Яковлевым и Колодкиным внизу под горою. Тут поставлены были девять казённых кабестанов (механические вороты с чугунными зубчатыми колёсами, изобретения покойного Генерал-Лейтенанта Бетанкура) прикреплённых твёрдо к земле. На массе вверху по поверхности горы зарублено столько же железных огромных пиронов, к коим прикреплены были железные блоки или гини, и по всем сим кабестанам и соответственным им пиронам протянуты были толстые канаты. Совокупными действиями кабестанов с одной стороны и 12 рычагов с другой, предполагалось свалить громаду. Все подпоры и контрфорсы были в то же время сняты, и вышеописанные распоряжения совершенно приведены к окончанию.

Когда всё было готово, дано было знать о сем накануне (18 сентября) от подрядчика Главному Архитектору при построении Исаакиевского Собора, Господину Монферрану (который тогда находился в Выборге). По прибытии, в субботу, 19-го сентября, г. Монферрана в Пютерлаксскую каменоломню, все рабочие настлали остальной хворост на подстилку; потом поставлены были подрядчиком, посредством данного колоколом сигнала, по назначенным каждому местам, и громада через час по прибытии его, после семиминутного действия, была благополучно отделена от горы в 6 часов вечера. Надобно знать, что часть основания массы в это время была ещё в твёрдой связи с горою, около сажени шириною, и потому можно себе представить, что грохот был довольно сильный, хотя всё действие падения продолжалось лишь одно мгновение, подобно пороховому взрыву. Притом же в сие мгновение все 12 рычагов, крепко натянутых, упали в противоположенную сторону.

Неизъяснимо умилительное для наблюдателя представилось зрелище, когда все рабочие поставлены были по своим местам, и по данному от подрядчика знаку, преклонили колени, и сняв шапки, молили Всевышнего об увенчании успехом их многотрудного предприятия! В сию священную минуту все присутствовавшие возсылали молитвы к Небу. Вечер был самый тихий; — даже лист на дереве не трогался, и ровная поверхность моря представляла лишь одно огромное зеркало.

При сём достопамятном действии находились на ломке, кроме подрядчика, Василия Абрамовича Яковлева, и отца его, С. Петербургского 1-й гильдии купца Абрама Яковлевича Яковлева, Гг. Архитекторы построения Исаакиевского Собора Монферран и Паскаль, и прибывший из Петербурга, для снятия подробного рисунка всему вышесказанному, Г-н Чертёжник Рихтер (*); тут же находился и сын помещицы, Полковник Александр Матвеевич Экеспарре.

(*) — чертёжник, он же «рисовальщик» Фёдор Фёдорович Рихтер прошёл курс обучения архитектуре (как вольно приходящий), показал отличное знание предметов и, впоследствии, внёс немалый вклад в области архитектуры. У него имеются собственные проекты, но ныне более известны его обмерные рисунки различных исторических сооружений.

На другой день, т.е. в воскресенье 20-го числа, никаких работ на ломке производимо не было, и Гг. Архитекторы с Чертёжником в тот же день утром отправились обратно в С. Петербург. А как 19-го сентября громада была токмо ещё отвалена аршин около двух в наклонность, с прежнего своего положения, то и надлежало ещё вновь приняться за работу, дабы поворотить её совершенно на бок. Это сопряжено было ещё с большими опасностями и затруднениями. Работы вновь начались в понедельник; но масса нисколько не трогалась, ибо сделанная внизу у основания бревенчатая настилка упорствовала против всякой силы. Вот тут-то досталось нашим Русским потрудиться: — они бились весь понедельник, но масса подалась не более, как вершка на два! Наконец вновь восторжествовал сметливый ум Русский: переменили вбитые в массу пироны, и прикрепили их в ту сторону массы, где был сделан разрез; сняли сколько возможно было подкладины, и поработав таким образом понедельник и вторник, наконец-то в среду 23 сентября, вся громада была уже совершенно поставлена на бок, так что разрезная сторона составляла верхнюю часть оной, и таким образом находилась лишь с того мгновения совершенно, так сказать, в руках человеческих.

Дело Русское!

Из всего описанного явствует: 1) что место, где выломана масса для Александровской колонны, найдено Русскими, и было в последствии нарочно оставлено в целости для сей колонны. 2) Работы, произведённые на месте для выемки массы из горы, суть те же, которые и прежде употреблены были Русскими, и нового изобретения кем либо по сему предмету ни какого не видно. 3) Средства, употреблённые для отвалки массы, также придуманы и устроены Русскими. И так всё относящееся собственно для обработки сей колонны (по данной мере, т.е. длины и толщины), как то: отделение оной от горы и приведение в то положение, в каком она ныне находится, есть совершенно Русское национальное дело: тут употреблены Русский ум, Русские руки и Русские деньги. Честь и слава Русскому народу! Честь и слава и Художнику, который возъимел мысль предложить подобную громаду на памятник великому, единственному Государю, и подал Русским повод и случай восторжествовать над всеми сопряжёнными с сим подвигом затруднениями!

Хочу особо привлечь внимание ваше к абзацу выше (Взор)

Работа сия производилась год и три месяца.

Подробности каменоломенных работ

Описав пред сим Пютерлаксскую гранитную ломку и производство в оной, со времени её открытия в 1819 году, исполинских работ, которые современников и даже самое потомство ещё приведут в изумление, я намерен теперь дополнить предшествовавшую статью мою по сему предмету некоторыми подробностями и сведениями о вытеске, доставлении к пристани и нагрузке Александровской колонны с места выломки на судно, для перевезения оной к назначению своему в С. Петербург; о самой выгрузке её в сей столице, и относительно существующих в Финляндии каменоломней вообще, — сведениями, которые я имел случай собрать при последних посещениях сего края в продолжение текущего лета.

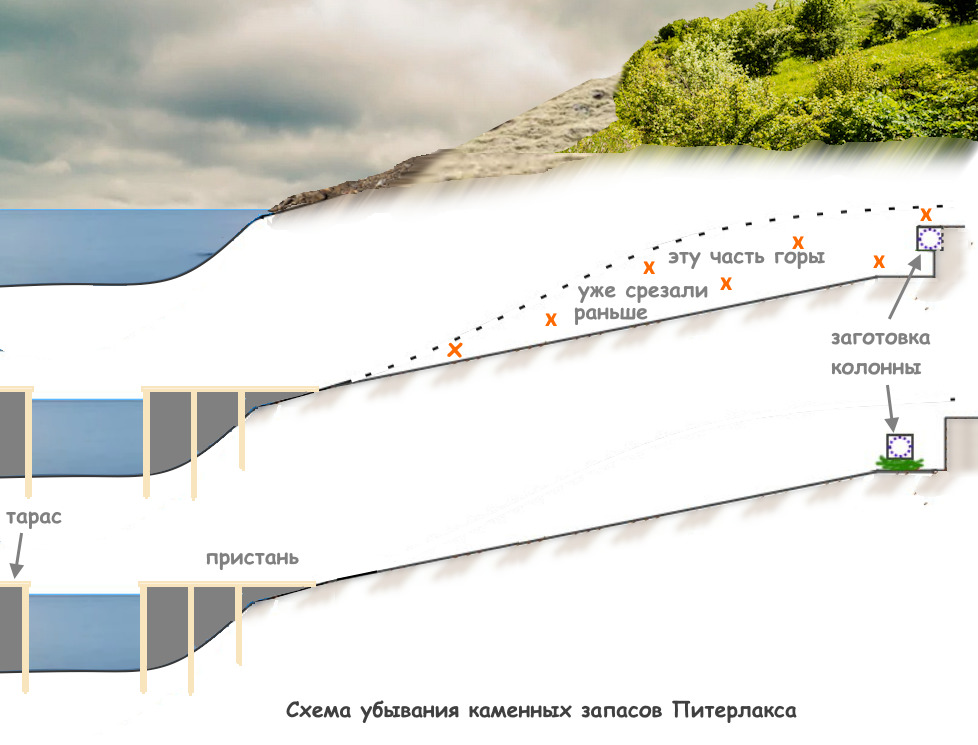

Известно уже из прежнего описания (*), что Пютерлаксская гранитная каменоломня открыта одним из прикащиков подрядчика Шихина — и именно, Федотом сыном Савельевым, уроженцем Олонецкой Губернии, Петрозаводского Уезда, предписанным к Олонецким чугунным заводам, которому теперь от роду 70 год. При сем открытии, гора имела от самого морского берега, над поверхностью её, поперёк слоя, от юга к северу до 100, а от востока к западу более 150 погонных сажень, и следовательно представляла возможность иметь массы, превышающие даже 14 сажень — которыми однако ж не всегда можно располагать, и даже заметить их. Например, вырезанная для Александровской колонны громада представляла лишь тогда удобство к добытию, когда вся передовая часть горы от берега, около 50 погонн. сажень до сей линии, постепенно до основания была снята, на что, по значительной вышине горы, потребны были многие годы, читая со времени открытия самой каменоломни. В последствии, незадолго перед сим, в 1826 году, когда работы приблизились к сему месту, и началась расчистка поверхности горы от земли, моху, поросшему на ней лесу и проч., для добывания последних колонн Исаакиевского собора, — можно было удостовериться в целости и в объёме помянутой массы, а потому и употреблять оную по надобности.

От себя лично: Тут хочу для альтернативщиков, задающих вопрос, почто, мол, в Питерлаксе не извлекают нынче таких колонн как в Исаакиевском и в Казанском соборах, показать, что гранитные ресурсы имеют обыкновение исчерпываться при массовой добыче камня. В 1819 году гранитный массив (гору) обнаружили, а в 1830 году уже добывали Александровский монолит.

Сказано было, что продольный вертикальный разрез в гору, для добывания колонны имел по поверхности горы в длину 14 погонн. сажень; боковые же, или поперечные два разреза, бывшие к продольному в перпендикулярном направлении, и составлявшие толщину колонны в грубом необтёсанном теле её, имели каждый в длину по 7.5 аршин. Средняя вышина вертикальных разрезов сих, от самой поверхности до низу горы, или до подслойка, оставляла 10 аршин; следовательно тяжесть всей к вынутию назначенной массы, в горе бывшей, можно приблизительно определить в 196.560 пудов, или 7.862.400 фунтов — считая по сделанному опыту, что вес сего гранита в кубическом объёме параллелепипеда, в коем бока длиною 4 вершка, равняется 39 фунтам, — или кубический аршин оного 62 пудам 16 фунтам. Если вычесть потом из показанного количества ту часть объёма сей массы, которая в основании своём была истреблена и очищена взрывами, для сворачивания оной: по длине на 14, ширине 1.5 и вышине 1 сажени, составлявшую весом 35.380 пудов — то всю собственно вынутую и опрокинутую громаду можно определить в 161.180 пуд. или 6.447.200 фунтов, для срезки коей употреблено было до 3 т. пудов железа на рупазные буры, молоты и проч. и до 200 бочек пушечного пороху для очищения основания. Причина столь значительной срезки горы в глубину её, для добытия одной колонны, состояла в том, что в верхней части сей массы оказались в разных местах продольные и почти горизонтальные трещины, и потому надлежало продолжать долбление до низу горы (подслойка), где гранит был цел и не имел подобных повреждений. Хотя трещины сии, при предварительных испытаниях толщи посредством пробных дыр, не могли укрыться от прозорливости производивших работы: ибо в сии последние впускался приделанный к шесту, как игла острый, железный крючок, который, по цельной ровной массе проходил до низу отверстия свободно, но встречая трещину, от буравления ещё больше крошившуюся — задевал за оную, и тем обнаруживал парину; — но между тем, некоторые из них оказались столь малы, что нельзя было их вовсе заметить, и лишь только во время дождей или по стаянии снегов весною, сделались ощутительными глазу: ибо тогда, из таких незаметных зрению повреждений, происходила течь от накопившейся в массе воды. Подобная вода особенно наполняла и самые разрезы, или пазы, где происходило выдолбливание массы, откуда и проходила в сказанные трещины. Для вычерпывания воды, препятствовавшей производству работ, из глубокого тёмного пространства, или отверстия, имевшего не более двух вершков ширины, употреблялись кожаные кошели, вышиною в 12, а шириною и поперёк от 6 до 12 вершков; и для удержания их в глубине пазов, в должной для принятия воды форме, приделаны к верхней стороне сих кошелей тонкие железные прутья, прикреплённые с кошелями к деревянному шесту, который был увеличиваем по мере глубины пазов. Такими средствами, когда надобность требовала, спускались инструменты сии в глубину пазов, и каждым из них вычерпывалось в один раз от 1/2 до 1 ведра воды, после чего долбление разрезов железом вновь продолжалось без затруднения. Упомянув прежде о длине сих железных рупазных буравов, имевших в ином месте до 15 аршин длины, неизлишним считаю дополнить здесь, что когда разрезы были доведены до основания массы колонии, буры сии имели весу от 4 до 5 пудов каждый; один из работников поворачивал и приподнимал оные, но не иначе, как во время сотрясения бура от действия на него молотами двух его товарищей.

Орудия для отвалки массы

Когда приступлено было прошедшею осенью к распоряжениям для отвалки массы упомянутой колонны, имевшей в объёме своём около 100 кубич. сажень, известно уже из предшествовавшего описания, что в верху по поверхности горы, по продольному разрезу, вытесаны были в гору 12 гнёзд для вставливания в вертикальное положение рычагов (ваг); из числа сих гнёзд 10, для берёзовых ваг, имели глубины по 10-ти, а остальные два по 6-ти вершков. В сии два последние вставлялись железные брусья (ольхи) которые во время отвалки массы действовали талями, сошпикованными к блокам. Натянутый таким образом железный рычаг имел неимоверную силу и производил действие втрое противо каждого берёзового. Кабестаны же, во время отвалки, внизу под горою бывшие, между морским берегом и массою, прикреплены или заякорены огромными пиронами, которые, при выбурении дыр, вбиваемы были в нижнюю каменную гору, покрытую на поверхности наносною землёю.

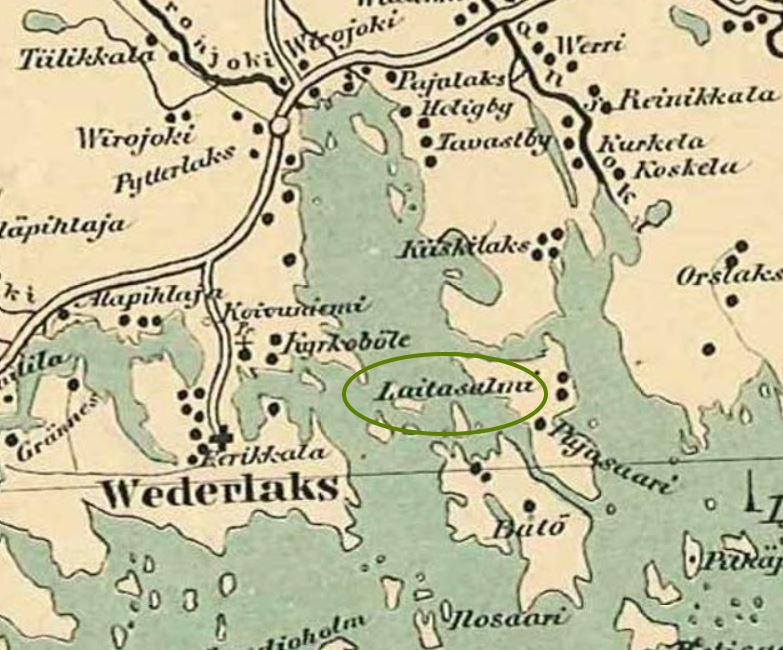

Работы на Лайтсальмской гранитной ломке

По благополучном отделении камня для Александровской колонны от горы, 19 сентября (стар. ст.) и по окончательной отвалке оного на предназначенный лицевой бок, 23-го сентября 1831 года, подрядчик, купеческий сын Василий Абрамович Яковлев, оставив гранитный колосс сей, вынутый и опрокинутый природным человеческим умом и силою его, до времени, в сём первоначальном положении, перевёл тогда же рабочий народ на Лайтсальмскую гранитную ломку, находящуюся в той же губе Финского залива, и отстоящую от Пютерлаксской, морем, в 8 верстах. Из сей ломки, состоящей на земле деревни Лайтсальми, обитаемой государственными крестьянами, выламывалась тогда огромная каменная масса для пьедестала сказанной колонны, которую жители С. Петербурга имели уже случай видеть в столице, по доставлении оной туда на судне, с другими двумя гранитными камнями меньшего размера, в Ноябре прошедшего года. — Вынутие сказанных камней требовало особой поспешности, как по самой надобности в них в С. Петербурге, так и по случаю позднего времени года и по сопряжённому с оным опасному плаванию по водам Финского залива.

На сей-то Лайтсальмской ломке, в течение двух месяцев прошлого года, под личным наблюдением самого подрядчика Яковлева, произведены и окончены работы, доказывающие вновь сметливость и предприимчивость наших Русских подрядчиков и их сотрудников — единоземцев. Здесь у места будет упомянуть о сём несколько слов поподробнее, тем более, что деяния их на сём многотрудном поприще промышленности, — в отдалённом краю — в глуши лесов, между каменными скалами и в виду необозримого моря — остаются в неизвестности пред публикою, которая смотрит с удивлением на оконченные исполинские труды их; но каким образом, в нравственном и физическом отношении, оные исполнители на самом месте, и с какими опасностями и затруднениями сопряжены — сие остаётся для всех сокрытым.

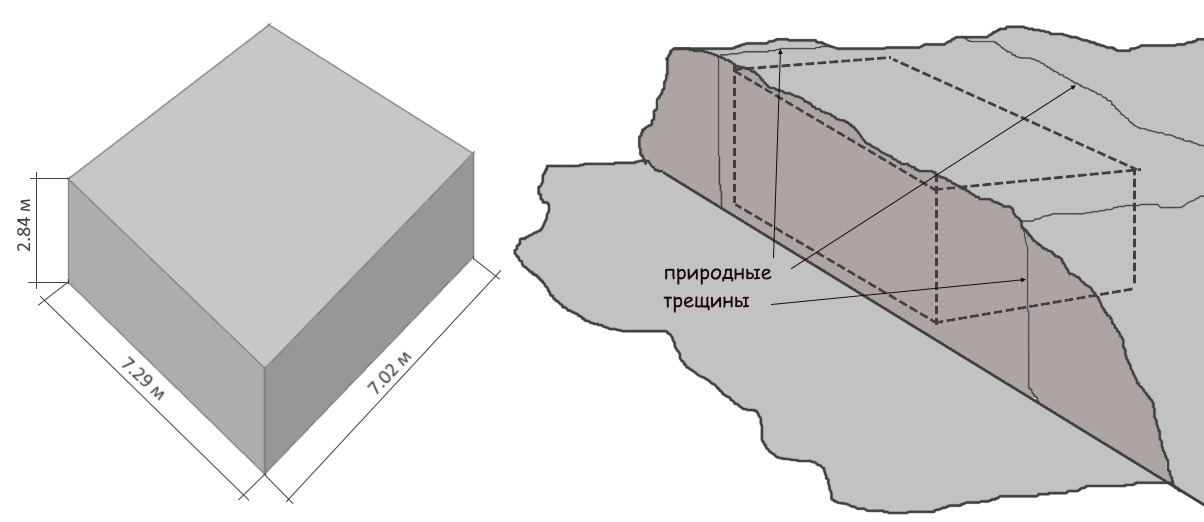

В исходе августа 1831, работы сии начались с незначительным числом людей на Лайтсальмской ломке. Камень, для пьедестала монумента, в грубом необтёсанном теле, длиною в 10 арш. 4 верш. (7.29 м), шириною в 9 арш. 14 верш. (7.02 м), и вышиною в 4 арш. (2.84 м), который надлежало добывать из горы, находился от морского берега около 50 погон. сажень (106.7 м).

Самая гора с южной стороны была уже от природы почти отвесно перерезана, — вышина её простиралась на сём месте слишком на 4 аршина, и в свободном положении своём представляла возможность с основания иметь удобный доступ к подорванию. С прочих же трёх сторон, в общем составе, в одном целом, нельзя было предпринять ничего подобного.

Блок основания и схема места добычи блока из скалы

Замеченные между тем в сих трёх сторонах вертикальные трещины оставляли в пространстве своём, с четвёртою отвесною стороною, где находилась предположенная к добыванию масса, — интервал около 25 квадр. сажень, именно, в длине и ширине по 5 погонн. сажень (10.67 м): и сие-то удобство подало мысль всю сию массу отделить от горы посредством взрыва, таким притом образом, чтобы взрыв сей имел направление сколько можно горизонтальное, по основанию вынимаемой толщи, и тем самым иметь в последствии возможность, доступиться под оную для приподнятия и кладки катков и пластинного ровного полу (полосов*). Огромный объём сей, можно сказать, отдельной горы, которую предположено было поднять порохом, имея более 33-х куб. сажень, позволяет заключить, что тяжесть её простиралась до 56.160 пудов или 2.246.400 фунтов.

Для приведения сей отважной и решительной мысли в исполнение, сделано было следующее:

По расчистке первоначально предназначенного места от земли и проч., началась разбивка замков, т.е. очистка порохом упомянутых трёх стен глубиною в 4 аршина. Тут, по направлению сих стен, последовали взрыв за взрывом, так, что их было до 300 ежедневно, покуда все стены были совершенно расчищены до основания, и сделались удобными к дальнейшему доступу.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.