Бесплатный фрагмент - Александр и Екатерина

Путешествие в собственное прошлое

Предисловие от составителя

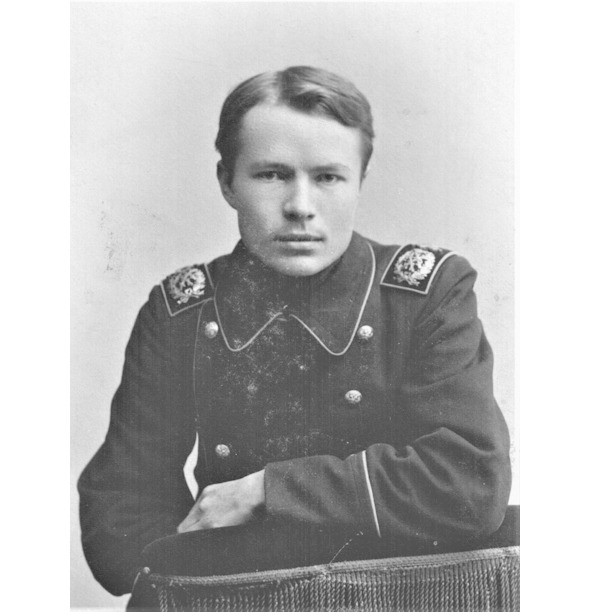

Александр Владимирович Тюрин (1882—1979) и Екатерина Петровна Тюрина (в девичестве Воскресенская) (1890—1980) — мои родные дедушка и бабушка, которым я бесконечно благодарен за любовь и участие в моем воспитании, как человека и гражданина.

В пору моей юности Александр Владимирович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, выдающийся ученый-лесовод, несмотря на преклонный возраст, продолжал до конца жизни работать за письменным столом, сохранил тесные контакты с коллегами и многочисленными учениками, теплоту общения с сыновьями и внуками.

Екатерина Петровна, супруга и верный помощник Александра Владимировича — лесничего Брянского опытного лесничества, после замужества не смогла завершить обучение на Лесгафтских курсах в Петербурге и получить высшее педагогическое образование. Всю свою любовь, энергию и педагогический опыт Екатерина Петровна подарила своим детям и нам, внукам.

Воспоминания Александра Владимировича и Екатерины Петровны — это история любви двух незаурядных молодых людей, рассказанные поочередно ими самими. Александр и Екатерина смогли, несмотря на множество препятствий и расстояний, сохранить верность друг другу в бурное предреволюционное время на пороге ХХ века.

С полным изданием мемуаров Александра Владимировича читатели могут познакомиться в книге «Воспоминания ученого-лесовода Александра Владимировича Тюрина. — [б. м.]: Издательские решения, 2021. — 340 с.».

ВОСПОМИНАНИЯ АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА ТЮРИНА

Юношеская клятва Александра

В 1901 году (мне было 18 лет) в городской библиотеке мне попался один из номеров «Журнала для всех», популярного издания того времени, редактируемого В. А. Поссе. Я всегда охотно читал его. В журнале печатались талантливые вещи. Один рассказ, прочитанный мной на этот раз, произвел на меня сильное впечатление. В нем повествовалось об одной супружеской паре. Молодые люди, муж и жена, недавно поженившиеся, ехали на пароходе по Волге. Пароход шел мимо нагорного берега между Казанью и Васильсурском. Была ночь. На правом высоком берегу были видны усадьбы и дачи. Молодые люди сидели на палубе. Вид одной из усадьб напомнил молодому человеку, что в этой усадьбе он прожил одно лето, репетируя одну девушку, гимназистку. Вспомнив это, муж рассказал своей жене о серьезном романе, который он имел со своей ученицей. Рассказав об этом без огорчения, как бы хвалясь своим успехом, муж вслед за тем отправился в свою каюту, не заметив сильного волнения, в котором находилась его жена. Жена не пошла за мужем, а осталась сидеть одна на палубе. Рассказ мужа глубоко задел ее сердце. «Так я у него не первая!» — горестно сказала она и вдруг почувствовала, что счастье, которым она жила, поблекло. В этом счастье уже не стало очарования. Когда муж вернулся, обеспокоенный долгим отсутствием жены, он застал ее на палубе, на том же самом месте, тихо рыдавшей. Сейчас я даже не помню ни заглавия рассказа, ни его автора. Но рассказ почему-то произвел на меня сильное впечатление. Я много читал и из прочитанного вынес возвышенное представление о женщине. Может быть, поэтому горе молодой женщины, описанное в рассказе, так близко задело мое сердце, еще не испытавшее увлечений. Вскоре я поехал обратно в Богородицк на пароходе. Я проезжал мимо тех же берегов, которые были описаны в рассказе, и тоже ночью. Я сидел один на верхней палубе. Когда на правом берегу показалась усадьба, похожая на описанную в рассказе, я испытал неизъяснимое чувство печали за бедную обманутую в своих мечтах молодую женщину. Она стала мне вдруг близкой, как будто бы была моей невестой. Тогда в сильном волнении, я сказал самому себе почти вслух: «Я никогда так не сделаю; приду к своей невесте таким же чистым, какой будет и она!» После этого я успокоился.

С той поры юношеская клятва, которую я дал самому себе, прочно срослась со мной.

Годы учебы

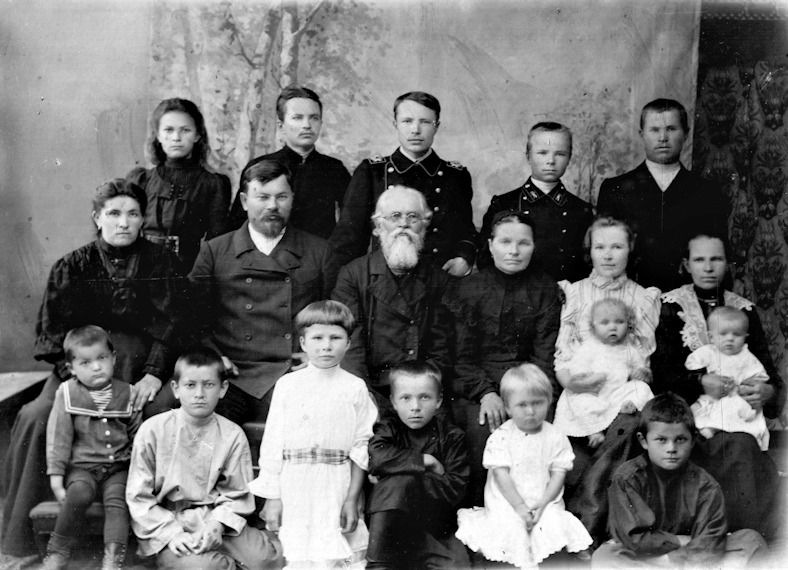

Я родился в многодетной семье Владимира Ивановича Тюрина от второго брака с Анастасией Владимировной, урожденной Колесниковой. В первом браке у Владимира Ивановича было четыре дочери и три сына. К сожалению, дети рано умерли, а супруга умерла при последних родах. Во втором браке родилось восемь детей, из них выжило шесть: Пелагея, Александр, Пантелеймон, Леонид, Иван и Петр. Сестра моя Пелагея Владимировна и я были старшими из детей. Следующая пара братья Пантелеймон и Леонид Владимировичи. Младшими из детей были Иван Владимирович, впоследствии, академик АН СССР и Петр Владимирович, впоследствии доктор биологических наук, профессор. Пантелеймон и Леонид Владимировичи получили лишь начальное образование. На них в тяжелой форме сказался пережитый нашей семьей хозяйственный кризис.

Владимир Иванович занимался мелкой торговлей и земледелием, арендовав у помещиков Брудинских усадьбу Нижний Тимерган с 240 га земли, недалеко от города Мензелинск Уфимской губернии. Ему было около тридцати лет, когда он арендовал поместье, прожив на этой земле и ведя на ней хозяйство в течении тридцати пяти лет. В конце 90-х годов отец совершенно разорился и прожил остаток жизни в Мензелинске, приписавшись к мещанскому сословию.

Моя мать, Анастасия Владимировна с детства занималась сельским хозяйством, но, тем не менее, была типичная горожанка и любила свой родной город Мензелинск. Нелегко дался ей переезд из города в деревню. Большое хозяйство в Нижнем Тимергане требовал разносторонних усилий, и мать сильно уставала, занимаясь хозяйством целый день. Она первая в семье почувствовала надвигающийся кризис хозяйства. Аренду нужно было бросить добровольно в конце 80-х или в начале 90-х годов. Тогда можно было избежать катастрофы.

Я уехал из родного дома еще до переселения в Мензелинск, когда мне было только пятнадцать лет, и больше в семью не возвращался, лишь изредка заезжал погостить. Бывая у матери в такие приезды, я чувствовал, что она, после переселения в город, душевно успокоилась. Ее утешало сознание, что при всех трудностях жизни, она и ее дети имеют свой угол, хотя и очень скромный, что она живет среди близких ей людей в своем родном городе. Она прожила в своем домике до самой кончины в 1933 году.

Годы моего обучения в Мензелинске прошли в доме моего дедушки Василия Филипповича Колесникова, отца моей матери. Василий Филиппович родился в 1836 году. Он был моложе моего отца всего на четыре года.

Мой прадед — Филипп Викторович Колесников, отец моего дедушки был конногвардейцем, участником Отечественной войны 1812—1815 годов, дойдя до Парижа. Награжден двумя Георгиевскими крестами III и IV степени. Прослужив в армии двадцать пять лет, он вернулся в Мензелинск искалеченным ветераном. Здесь он женился и имел единственного сына, моего дедушку. Умер он в 1848 году от холеры, когда его сыну было 12 лет.

По законам того времени, мой дедушка, как сын солдата, тоже должен был идти в солдаты на правах кантониста, но, очевидно, как единственный сын вдовы был оставлен при матери. По окончании уездного училища он начал службу помощником волостного писаря, потом служил волостным писарем, а на склоне лет перешел на службу в городскую управу Мензелинска.

До глубокой старости дедушка занимался самообразованием, читал газеты и журналы, хорошо знал русскую литературу, обладал громадной и четкой памятью, широким и проницательным умом. С ним можно было беседовать на разнообразные темы и чувствовать приятность от общения с умным и образованным собеседником. Дедушка всегда был деятелен, аккуратен и дисциплинирован в труде и отдыхе. На меня, внука, дисциплинированность дедушки имела огромное воспитательное значение. Я, в полной мере, считаю себя его воспитанником, учеником, затем другом и близким товарищем.

В августе 1890 года дедушка отвел меня в приходскую школу, в которой я проучился год. Осенью 1891 года меня зачислили в городское училище, где я и пробыл шесть лет до его окончания в 1897 году. Городское училище в Мензелинске находилось в просторном, светлом каменном здании, имело хорошие кабинеты по физике, естествоведению и располагало значительной библиотекой классиков литературы.

После окончания училища я хотел учиться дальше. Технические училища мне не нравились, и я остановил свой выбор на Казанском земледельческом училище, чтобы потом поступить в Петербургский лесной институт. Мои давнишние склонности к природе, лесу были в это время подкреплены замечательной для своего времени книгой профессора Петербургского лесного института Кайгородова «Беседы о русском лесе».

Весной 1897 года наш курс завершил обучение в городском училище. Лучшие ученики награждались похвальными листами и ценными книгами. Я был награжден собранием стихотворений А. К. Толстого в двух томах. Эти книги и похвальная грамота сохранились в моей библиотеке до сих пор.

С моим аттестатом приключилось некоторое недоразумение. Для получения аттестата требовалось представление метрической выписки о рождении, в которой по ошибки я был записан Иоаном. Для исправления метрической записи в уфимской духовной консистории потребовался год.

Летом 1898 года стало известно, что организовано новое среднее сельскохозяйственное училище в городе Богородицке Тульской губернии. Окончившие курс сельскохозяйственного училища получали звание агронома. Получив аттестат об окончании городского училища, я написал прошение на имя директора училища и направил необходимые документы в Богородицк.

При шести классах обучения в училище общее количество учеников составляло 240 человек, из них 200 жило в пансионе. Пансионер за 150 руб. в год имел белье, постель, верхнее платье и стол. Я провел в пансионе все шесть лет. Со второго года обучения я имел казенную стипендию за отличные успехи, которая полностью меня обеспечивала. В пансионе для нас был установлен строгий распорядок дня. Порядок обеспечивался постоянным присутствием особых надзирателей. В город отпускали только по разрешительным запискам.

Оглядываясь на прошлую пансионскую жизнь, я прихожу к выводу, что, хотя она протекала в здоровых условиях, но была чрезвычайно однообразна внешними впечатлениями. Поэтому мы росли дичками, в полудеревенской оторванности от культурных развлечений, предрасположенные к замкнутости и к самоуглубленной отрешенности. Светскость, общительность, легкость во взаимоотношениях с людьми нам пришлось приобретать уже потом, когда мы вышли из пансиона.

Учебные занятия в последнем шестом классе были для меня очень трудными, так как летом 1903 года я заболел нервной переутомленностью. Мое настроение было вялым, интересы потускнели. Я выполнял учебные задания, как и раньше, но без подъема, огня, которые были для меня характерны раньше. Любопытно, что в этот год меня потянуло к Достоевскому, и я читал с наибольшим интересом его роман «Братья Карамазовы». В это же время я прочитал романы и драмы Горького: «Фома Гордеев», «Трое», «Мещане».

Тяжелые раздумья 1903 года были усилены внезапно начавшейся войной с Японией (в конце 1904 года). Наши неудачи, неподготовленность к войне, нежелание народных масс вести войну, повсеместный общественный разлад — все это сулило печальный результат столкновения с неизвестной нам до сих пор страной и задевало национальные чувства.

Весной 1904 года я с отличием окончил Богородицкое среднее сельскохозяйственное училище и отправил в Петербургский лесной институт документы с заявлением о приеме меня в число студентов.

Вернувшись в Мензелинск, я решил серьезно заняться лечением своей болезни, и воспользовавшись тем, что начался покос, уехал с братом Пантелеймоном в дальние луга за рекой Иком, недели на две. Там в физическом труде, постоянно на свежем воздухе, понемногу стал приходить в себя.

В середине августа 1904 года пришло извещение из института, что я принят по конкурсу аттестатов без экзаменов в Петербургский лесной институт. Мое болезненное состояние, хотя и ослабло, но все еще продолжало давать о себе знать. Поэтому, я ехал в Петербург без большого подъема.

1904 год. Приезд в Петербург

В августе 1904 года рано утром я подъезжал к окрестностям Петербурга. Сырая, местами болотистая, равнина расстилалась по обе стороны от железной дороги. Кое-где по более сухим местам виднелись пни от вырубленных рощ. Печать заброшенности была во всем. Я привык к тщательному использованию земли в Тульской губернии и в Прикамском крае, а здесь она лежала втуне. Впечатление было безотрадное. Наконец, показался синий дым, клубами застилающий небо. Под клубами дыма виднелись тонкие кирпичные трубы заводов, еще ниже чернели массы закопченных домов. Вот и вокзал. Сутолока пассажиров. Сырой прохладный воздух. У меня вещей было мало: небольшая корзинка и свернутая ремнями постель. Выхожу из вокзала. Серый день и серая площадь с массой людей. Спрашиваю, как доехать до Лесного. Мне говорят, что надо пройти Невским проспектом до Литейного, а там сесть на конку и ехать до клиники Виллие. Иду пешком через площадь. Вот и Невский. Вдали вижу в сером небе высокую иглу. Вспоминаю по картинам, что это, очевидно, адмиралтейство. Много людей, быстро идущих, почти бегущих. Они задевают мою корзинку. Они мне мешают, и я им мешаю. Бегущие и идущие не обращают внимания друг на друга. Они чужие друг другу и, пожалуй, враги, так как мешают бежать, путаются под ногами.

Вижу надпись: Литейный проспект. Стою и поджидаю конку. С конкой я уже знаком по Москве и Нижнему Новгороду. Сажусь наверх, на империал. Мне хочется вздохнуть полной грудью и посмотреть сверху на улицу и дома. Действительно, сверху видно все. Я свободно дышу сыроватым прохладным воздухом и оглядываюсь по сторонам. Едем медленно. Это и лучше. У меня есть время, чтобы составить план дальнейших действий. Въезжаем на мост через Неву. Я сравниваю ее с Камой и прихожу к выводу, что она уже Камы, но производит мощное впечатление своей полноводностью. С моста вижу слева знакомую мне иглу адмиралтейства и вторую иглу на правом берегу реки. Вспоминаю картины Петербурга и узнаю, что это Петропавловская крепость. Вдали по Неве в дымке видны мосты, дворцы, мачты кораблей. Я начинаю восторгаться, очень красиво. Вот и клиника Виллие. Слезаю с конки и снова спрашиваю, как проехать до Лесного. «А вот, паровичок!» — садитесь и будете в Лесном. Сажусь в один из вагонов, прицепленных к паровичку. Едем с большим шумом, с остановками на разъездах. Чувствую, что едем окраиной города. Направо и налево капустные огороды. Оказывается, это Сампсониевский проспект. Пересекаем железнодорожное полотно. Спрашиваю куда ведет эта дорога? Мне отвечают, что это финляндская железная дорога. Достигаем некоторого небольшого подъема и, поднявшись, круто поворачиваем направо у какой-то церкви. «Это Новосильцевская улица. Вам здесь выходить», — подсказывают мне. Вот и парк Лесного института. Я послушался совета и выхожу. Направо от меня зеленый, густой парк, хорошо огороженный. Впереди вижу вход для пешеходов и прямо от него длинную сосновую аллею. Серое небо в этот момент раскрылось и пропустило теплые, светлые лучи августовского солнца. Аллея вся засветилась. Что-то светлое поднялось у меня в груди. Встали в памяти прежние увлечения лесом. Я вспомнил книжку профессора Кайгородова «Краснолесье». Передо мной в парке стоял настоящий красный лес. Итак, я в парке Лесного института. Я воодушевленно пошел по солнечной сосновой аллеи. Положительно мне здесь все нравилось. У меня стали расправляться крылья. Я шел к зданию Лесного института, но нашел его не сразу. Белое длинное здание среди деревьев, и роскошный цветник перед ним. «Как это красиво!» — подумал я. Парадная дверь была открыта. У дверей стоял швейцар в форме. Несколько молодых студентов стояло в вестибюле.

— Вы в институт? — спросил швейцар.

— Да, — ответил я.

— Пожалуйте, канцелярия уже открыта. Вещи можно оставить. Здесь можно раздеться.

И я вошел в институт.

Лесной институт

Петербургский Лесной институт в описываемую эпоху был первоклассным высшем учебным заведением. Институт был основан в 1803 году и за год до моего поступления в него отпраздновал свой столетний юбилей. Он имел четырехлетний курс обучения и готовил ученых лесоводов. В то время институт не разделялся по специальностям. Ученые лесоводы получали в нем энциклопедическое образование. В институте имелись общие кафедры: ботаники с анатомией и физиологией растений, зоологией с маммалиологией, орнитологией и энтомологией, физики и метеорологии, химии неорганической, органической и аналитической, математики и механики, минералогии с геологией, политической экономии, почвоведения — специальные кафедры: общего лесоустройства, частного лесоводства, лесоустройства и лесной таксации, лесной технологии, инженерного дела, геодезии. В описываемое время в институте работали выдающиеся ученые: профессор и академик Иван Парфеньевич Бородин, автор учебников по ботанике и анатомии растений; профессор Геннадий Андреевич Любославский, автор учебника по метеорологии; профессор Аркадий Семенович Домогаров, выдающийся математик Петербурга, автор литографированных учебников по аналитической геометрии и анализу бесконечно малых величин; Петр Самсонович Косович, автор литографированного, а затем напечатанного в типографии учебника по почвоведению; профессор Леонид Владимирович Ходский, автор широко известного в то время учебника по политической экономии в связи с финансами; профессор Георгий Федорович Морозов, находившийся в то время в расцвете своей научной деятельности, позднее издавший свою учебную книгу по лесоводству; профессор Михаил Михайлович Орлов, автор учебников по лесной таксации и лесоустройству, председатель специального лесного комитета в министерстве земледелия; Илиодор Иванович Померанцев руководитель военно-топографического отдела генерального штаба. При кафедрах имелись хорошо оборудованные кабинеты и лаборатории. Особенно выделялись в то время кабинеты при кафедре зоологии, ботаники, физике, геодезии и лаборатории при кафедре почвоведения и химии.

Парк при институте, имевший площадь свыше 50 гектар, представлял учебно-воспитательное учреждение по дендрологии. В нем были собраны древесные и кустарниковые породы умеренной и северной зон. Деревья и кустарники, в некоторых случаях и целые рощи отдельных пород, были снабжены этикетками, что облегчало их изучение.

Красиво проведенные дороги и дорожки сообщали парку нарядный и уютный вид. В парке были оранжереи и цветники. Наибольший из них находился перед учебным корпусом института. Учебный корпус был построен в 30-х годах ХIХ века. При 600 студентах (в мое время численность студентов была около этой цифры) учебный корпус не был тесен, и мы размещались в аудиториях и кабинетах довольно свободно. Корус был построен с внутренним двором и представлял собой своеобразный замок. На первом этаже заднего фасада (задний фасад был четырехэтажный; остальные три стороны имели по два этажа) помещалась кухня и столовая. Столовая Лесного института пользовалась среди студенческого мира Петербурга славой лучшей столовой. Она управлялась особой выборной студенческой комиссией, получала дотацию от общества вспомоществования студентам Лесного института, и так умело была организована, что имела возможность давать вкусные, питательные и дешевые обеды. В остальных этажах заднего фасада некоторое время (в 1906—1907 годах) было студенческое общежитие. Ранее этого срока и после него общежитий при мне не было, и студенты селились в пригороде Лесное.

При институте была церковь, занимавшая третий (неполны) этаж переднего фасада здания. Настоятель церкви протоирей Альбов был в то же время профессором богословия. Считалось обязательным венчаться в своей церкви. Профессор Альбов был добрый и мягкий старик. Он довольствовался при церемонии венчания минимум формальностей, что привлекало к нему брачующихся.

Для летних практических занятий по лесоводческим наукам институт располагал двумя лесничествами. Одно из них, около 1000 гектар, находилось на охтинской стороне Петербурга и называлось Охтинским. Другое, весьма значительное по площади (свыше 10 000 гектар), находилось километрах в 70 от Петербурга, вблизи стации Лисино, и называлось Лисинским. Ежегодно туда выезжали студенты на длительное время.

Пригород Лесное, находившийся к северу от институтского парка, насчитывал в мое время около пятидесяти тысяч жителей. Каменных домов, за редкими исключениями, здесь не было. Повсюду были деревянные домики, прятавшиеся среди деревьев сосны и ели, сохранившиеся от бывшего когда-то естественно возникшего хвойного леса. Домики были ветхие. В них всегда пахло сыростью и тлением. Они были не благоустроены и мало пригодны для жизни зимой. В этих дачных домиках и жили студенты Лесного института. Для преподавательского состава имелись казенные, весьма благоустроенные здания, расположенные в парке лесного института. Небольшая институтская больница тоже находилась в парке. При больнице жили врач и фельдшер. В парке также помещалась студенческая и преподавательская баня. Баня была великолепна, и ею институт гордился по праву. В пригороде Лесное имелись магазины, которые обслуживали студентов и местное дачное население. Связь с городом поддерживалась при помощи паровичка и конки. Вследствие медлительности передвижения, путь в город (в один конец) требовал не менее полутора часов. Поэтому Лесной институт был изолирован от центра города.

Первое устроение

В пригороде Лесное большие улицы, хотя и не мощеными, назывались проспектами, как в Петербурге. Устроив свои дела в канцелярии и оставив вещи на хранение у швейцара института, я отправился искать себе комнату на одном из проспектов. Очень скоро я нашел комнату с услугами за 7 руб. в месяц. Она была в деревянном доме, на втором этаже, на 2-ом Муринском проспекте. В комнате было два окна и печка. Мебель была проста: кровать, стол и несколько стульев. Электричества в то время в Лесном не было, и вечером подавалась керосиновая лампа. Под окнами стояли рябины с красными ягодами. Рябина была любимым плодовым деревом в Лесном и украшала все сады и палисадники. От дома, в котором я стал жить, веяло сыростью и тем особым запахом тления, который я впервые почувствовал именно в старых домах Лесного. Утром и вечером, а по просьбе и в обед, мне подавался самоварчик и чайный прибор. В то время как я приехал, студенческая столовая еще не была открыта, и я питался, по необходимости, весьма скудно: чай с хлебом утром, в обед и на ужин. Других столовых в Лесном не было, кроме харчевен, весьма неопрятных и непривлекательных. Первые дни были для меня чрезвычайно тягостны. У меня еще не было знакомых. Через несколько дней приехали мои товарищи по Богородицкому сельскохозяйственному училищу: И. И. Борисов, С. М. Филатов, братья И.Д. и В. Д. Дмитриевы. Таким образом, у нас образовалась компания из пяти человек. Но жили мы в разных местах и лишь время от времени заходили друг к другу. Так как до начала занятий еще было несколько дней (занятия начинались 1 сентября по старому стилю), то мы использовали их для знакомства с Петербургом. Помню, что это знакомство сопровождалось страшной усталостью и почти постоянным чувством голода. Питались мы недостаточно, так как нам казалось, что мы и без того разоряемся на еду. Настолько все было не по нашим средствам. Незадолго перед началом занятий ко мне заглянул наш бывший учитель Иван Иванович Баранов, вернувшийся с последней лесной практики (он заканчивал институт экстерном). Он познакомил меня и моих друзей с несколькими своими товарищами, учившихся на третьем и четвертом курсах. Среди них был студент С. В. Котовский, уже женатый, занимавший хорошую семейную квартиру на Институтском проспекте. Я довольно часто заходил к нему. Семейная обстановка давала мне ощущение уюта, которого не было в моей сыроватой неприветливой комнате. С появлением Баранова нам стало теплее, спокойнее. Мы уже не чувствовали себя одинокими и заброшенными, но он скоро уехал, и мы больше с ним не виделись. В самом конце августа открылась, наконец, наша студенческая столовая. Она и в самом деле была замечательной. Готовили в ней вкусно, руководили ею старые опытные студенты, выбранные на студенческой сходке. Председателем столовой комиссии был Иван Сергеевич Сухоруких, замечательный хозяин и организатор. В столовой были следующие цены: тарелка супа с кусочком мяса 3 коп.; две жареных мясных котлеты с картофельным пюре 11 коп.; отбивная котлета с пюре 18 коп. и далее в том же роде. Обед начинался с 12 часов дня и продолжался до 16 часов. Хлеб подавался на стол в неограниченном количестве. С открытием столовой наше существование сильно укрепилось, и нам стало жить веселее. Расписание лекций и практических занятий было уже объявлено, и мы стали готовиться к занятиям. Все ждали 1 сентября.

Первый семестр

Перед началом занятий учебной части института следовало бы собрать студентов первого курса и рассказать им об институте, о задачах обучения, об учебном плане, о расписании лекций и практических занятий и о том, как лучше выполнять учебные задания. К сожалению, этого не было сделано, и мы первокурсники были предоставлены самим себе. Только этим можно объяснить, что наши занятия с первого же дня пошли не совсем гладко. Отчетливо помню, что долгое время я везде опаздывал. Например, выдают учебники, я узнаю об этом случайно, опаздываю и получаю вследствие этого старые ненужные книги. Переносят почему-то практические занятия, я узнаю об этом случайно и прихожу невпопад и т. д. Мне не хватало времени, и в то же время я ничем вплотную не был занят. Ни одного семестрового курса лекций за осень 1904 года я не мог полностью прослушать. Я с увлечением начал слушать лекции по зоологии профессора Николая Александровича Холодковского, но оказалось, что я по каким-то причинам не мог быть на паре лекций. Нить изложения была прервана, восстановить ее было трудно. В результате такого стечения обстоятельств я перестал ходить и на последующие лекции. А между тем Николай Александрович был выдающимся лектором. Он говорил необычайно просто, как будто вел беседу, а впечатление получалось огромное, и знания усваивались без затруднений. Такая же история как с зоологией, получилась у меня и с физикой, и с математикой. Надо отметить, что в описываемую пору в Лесном институте, как и во всех высших учебных заведениях, слушание лекций было необязательным и не было в почете. Считалось хорошим тоном прослушать несколько лекций каждого профессора, чтобы иметь о нем представление, но систематического посещения лекций не практиковалось. На лекции ходили, примерно, четвертая или третья часть студентов. Причем сегодня это были одни студенты, а завтра частично другие. Читать лекции при меняющимся составе слушателей было, конечно, очень трудно, и надо удивляться лекторам того времени, что они все же читали, и при том многие из них читали прекрасно, как по форме, так и по содержанию. Влияние старших студентов на первокурсников в плане расхолаживания их к посещению лекций было несомненным, и я сам это испытал. Но помимо такого расхолаживающего влияния, у меня обнаружилась бесспорное неумение правильно распределить свое время и свои занятия. Моя неумелость удивляла и беспокоила меня, так как в средней школе я отличался большим умением эффективно располагать своим временем. По-видимому, на моих занятиях сказывалось остаточное действие моего нервного заболевания, которое в острой форме я перенес в последние годы обучения в средней школе. Мои товарищи из Богородицкого училища были более удачливы в проведении занятий первого семестра. По крайней мере, мне так казалось. Это наблюдение особенно меня огорчало. По вечерам я был занят проработкой учебного материала, главным образом по аналитической геометрии и анализу бесконечно малых величин. Я решал много задач, и на это уходило мое вечернее время. Помню также, что в первом семестре я не был ни одного раза в театре, осмотрел лишь несколько музеев и один раз съездил посмотреть Кронштадт. Все остальное время сидел над учебниками. Не помню, чтобы я прочитал за это время что-нибудь значительное, хотя у нас в институте была хорошая студенческая библиотека, созданная на средства студентов путем ежедневного копеечного налога на каждого обедающего в студенческой столовой. Словом, первые месяцы первого семестра прошли у меня неорганизованно и мало продуктивно. К тому же деньги иссякли, и мне приходилось думать о заработке, который не легко было найти.

Меж тем политическая обстановка усложнялась. Среди студентов Петербурга шло глухое брожение. Оно нашло отражение и в Лесном институте. Первая студенческая сходка была у нас в сентябре. Хотя она была созвана для разрешения некоторых организационных вопросов (выбор различных комиссий, обслуживающих студентов), но в речах выступавших товарищей второго и третьего курса были такие выражения и высказывались такие мысли, что они явно свидетельствовали о сильном политическом возбуждении студенческой молодежи. В октябре в одной из больниц Выборгской стороны умер студент какого-то института. Было сделано объявление (оно висело и у нас в Лесном институте), извещавшее, что на такое-то число назначаются похороны и что приглашаются товарищи проводить тело покойного на кладбище. Собралась большая толпа провожающих, в том числе и я. Похоронная процессия превратилась в политическую демонстрацию, которая потому лишь не была разогнана полицией, что проходила на окраине Петербурга.

В начале ноября 1904 года была организована уже настоящая политическая демонстрация на Невском проспекте. Она была разогнана полицией и казаками. В конце ноября был прощальный праздник в Технологическом институте. У меня в Технологическом институте был знакомый студент П. В. Тименцев. По его приглашению я поехал на праздник. Со мной были мои товарищи И. И. Борисов и братья И.Д. и В. Д. Дмитриевы. Праздник, собравший в стены Технологического института несколько тысяч человек, превратился в митинг. Мне впервые пришлось видеть такой митинг. На нем выступали политические деятели того времени. Мне запомнились выступления присяжного поверенного Волкенштейна и публициста Пешехонова. Возбуждение на митинге было необычным, но полиция не беспокоила нас. Характерно, что никто из выступавших не касался войны, меж тем в это время на полях Манчжурии шли бои. Получалось впечатление, что войну вела не Россия, а какая-то другая держава.

Мы вернулись с митинга рано утром пешком, и были страшно утомлены. Нам становилось ясно, что спокойного изучения наук в институте не будет. События нарастали. Этого нельзя было видеть даже неискушенным в политике людям.

Деньги мои, остаток прежних накоплений, пришли к концу. Нужно было искать заработка во что бы то ни стало. В это время С. В. Котовский, мой знакомый студент старшего курса, сказал мне, что есть работа на один месяц в отъезд, в село Ивановское, километров в 30 от Петербурга. Требовалось произвести наблюдения над образованием донного льда на Неве. Я согласился, ознакомился по нескольким рукописям, которые мне доставил С. В. Котовский, и сущностью вопроса, получил короткие инструкции (предложение исходило от одного инженера путей сообщения) и поехал я в село Ивановское. Это было в самых последних числах ноября 1904 года. Никакого разрешения на выезд со стороны института не требовалось, но я пропускал не только лекции, но и практические занятия. Конечно, это было печально, но иного выхода у меня в то время не было.

Поездка в село Ивановское на Неве

Село Ивановское находится в том месте, где Нева делает большую дугу и меняет свое первоначальное юго-западное направление на северо-западное. В этом месте в Неву впадает слева река Тосна. Иванковское лежит у самого устья реки Тосны на правом ее берегу. На левом берегу реки Тосны у самого ее устья находится поселок Тосно.

Несколько выше села Ивановского против мызы Пелла на Неве имеются пороги. Здесь река суживается до 200 метров и несется со скоростью 15 километров в час. Против села Ивановского, что тоже против устья реки Тосны, Нева имеет ширину несколько более километра. Здесь после порогов течение тихое, а вдоль левого берега имеется даже характер заводи. Уже давно было замечено, что ниже порогов на Неве зимой под верхним льдом образуется огромное количество донного льда.

Образование донного льда происходит около каких-либо препятствий: свай, мостовых быков и т. д. Временами донный лед накапливается в таких количествах, что стесняет движение воды, и последняя выступает над верхним льдом, образуя наводнение. Моя обязанность заключалась в том, чтобы выяснить процесс и причины образования донного льда. Я привез с собой термометры для измерения температуры воздуха и воды и горячий интерес к проблеме. Поселившись в одном новым домике (в мезонине) и устроившись с питанием, я принялся за дело. Мои наблюдения производились утром, в полдень и вечером, а размышлял я по поводу наблюдений все время.

Сделав проруби на льду на Неве, в Ивановской заводи, и на реке Тосне, опуская веревку с грузом, ветви сосны, я наблюдал в холодные дни и ночи (весь декабрь был тогда холодным) неизменно одну и ту же картину. Предметы, опущенные в невскую воду, покрывались льдинками. Те же предметы, опущенные в проруби на реке Тосна, льдинками не покрывались. Река Тосна не имела порогов и на всем своем протяжении была покрыта льдом. Река Нева выше села Ивановского имела пороги и льдом покрыта не была. В сильные морозы на поверхности быстро несущейся воды в порогах моментально образовывались льдинки. Они неслись дальше. Но так как ниже порогов река была покрыта льдом, льдинки, смешиваясь с водой, поступали под лед и находились там во взвешенном состоянии, пока какое-либо препятствие не останавливало их. Тогда они прилипали к встреченному препятствию. Было ясно, что причина образования донного льда лежит в порогах, в открытой поверхности быстро несущейся воды, образующей льдинки в сильные морозы. Свои наблюдения и размышления я записал и сообщил тому инженеру, по поручению которого я работал. Мои соображения были приняты и позднее напечатаны, впрочем, без ссылки на автора. Но это обстоятельство не опечалило меня, так как я находил интерес в самом исследовании. Из учебных книг я взял с собой только физику и ее штудировал. Мои исследования рассматривались мной, как практические занятия по физике.

Обедал я в местной столовой (харчевне). Там неплохо готовили жареную рыбу. Ее я и спрашивал главным образом. Однажды вечером, в конце декабря, пришло известие, что Порт-Артур сдался. К моему удивлению, это известие не вызвало никаких огорчений у присутствующих. Складывалось впечатление, что Порт-Артур не имел к ним никакого отношения, что на Дальнем Востоке воевала не Россия, а чужая нам страна.

Рождество (25 декабря по старому стилю) я встречал не один. Ко мне приехал мой знакомый П. В. Тименцев со своей женой Клавдией Петровной. Мы скромно провели вечер. Я показал им окрестности села Ивановского. С собой они привезли несколько книжных новинок, которые мы вслух прочитали. На следующий день я проводил их до станции Колпино.

Через несколько дней, в начале января 1905 года, я закончил порученное мне исследование и возвратился в Петербург. За месяц работы я получил 60 руб. В то время это было большая сумма. Я рассчитывал, что этой суммы мне хватит на два с половиной месяца. Примерно так оно и вышло. Поездка в Ивановское была для меня первой самостоятельной экспедицией. Я чувствовал, что с порученной работой справился, и это обстоятельство укрепило мою уверенность в собственных силах.

Начало 1905 года. Семья Григорьевых

Приехав в Лесное, я должен был подумать о комнате. Старую комнату я за собой не оставил, да и не хотел в нее возвращаться. Неожиданно тотчас по приезде я познакомился со студентом третьего курса Александром Николаевичем Григорьевым. Он был семейным человеком и занимал отдельную квартиру из трех комнат. Одна комната была у него свободна, и он предложил ее мне. Я охотно согласился. Он жил на Ланской улице около станции Ланская Финляндской железной дороги, недалеко от Удельного парка. Это было далековато от института, но расстояние не смущало меня. Дом, в котором жил Григорьев, был новый, из сосновых бревен, двухэтажный. Его квартира занимала весь первый этаж. Семья его была небольшая и состояла из жены и маленького сына. Мне сразу понравилось у Григорьевых. Комната была сухая, светлая. Вечерний и утренний чай мы пили вместе в столовой на коммунальных началах. Обедал я в институтской столовой, а Григорьевы готовили домашний обед. Жена Григорьева Александра Абрамовна была приветливой, сердечной и умной женщиной. Она окончила женскую гимназию в Тамбове и года два назад вышла замуж за Григорьева, когда тот был на первом курсе. Сам Александр Николаевич был способным человеком, но без воли и устойчивости в жизни. Несколько позже их семейная жизнь совершенно разладилась, но в описываемое время супруги жили дружно. Отец Григорьева был лесничим Тамбовского лесничества и обеспечивал своего сына.

В моей комнате было немного вещей: кровать, стол и пара стульев. Керосиновая лампа была превосходна и давала возможность хорошо заниматься по вечерам. Когда я поселился у Григорьевых, еще продолжались зимние каникулы. Поэтому к Григорьевым часто заходили их знакомые. Естественно, что они стали и моими знакомыми. Среди них был студент четвертого курса Сергей Алексеевич Богуславский, впоследствии профессор Ленинградского лесного института, переименованного в начале тридцатых годов в Лесотехническую академию. К Александре Абрамовне приезжали также подруги по гимназии, курсистки различных петербургских курсов. Большой компанией мы гуляли иногда по Удельному парку, а вечера проводили в столовой (гостиной Григорьевых). Одна из знакомых Елизавета Петровна Гладилина недурно играла на гитаре, остальные слушали, или подпевали. Иных музыкальных инструментов у нас не было. После скучного первого семестра и уединенной жизни в селе Ивановском я впервые почувствовал разнообразие жизни, стал бывать в театре. В то же время я интенсивно работал над предметами первого семестра. Я предполагал сдать часть зачетов тотчас по окончании зимних каникул. Но как оказалось далее моим намерениям не дано было осуществиться. Второй семестр не открылся. Произошли известные события 9 января 1905 года, институт был закрыт, а студенты были распущены по домам на неопределенное время.

9 января 1905 года. Закрытие института

Числа 4 или 5 января (по старому стилю) 1905 года небольшая часть оставшихся в Лесном студентов Лесного института собралась, чтобы обсудить проект адреса на имя Московского Университета по случаю приближающегося дня 12 января (по старому стилю) 150-летнего его юбилея. Проект обсудили, приняли и послали. Хотя в нашем послании были очень сильные места, революционный смысл которых был несомненен, но дни, когда происходило обсуждение адреса, были в Петербурге довольно спокойными, и ничто не предвещало политической бури.

Седьмого января под вечер я был на Васильевском острове у своих знакомых Тименцовых. Приехав к ним, я сообщил, что по дороге, на Петербургской стороне, видел поразившее меня большие скопления рабочих по переулкам. Я не раз проезжал по этому пути, но таких толп народа не видел. Как выяснилось потом, это были забастовавшие рабочие некоторых заводов и фабрик. Тименцовы, выслушав мой рассказ, сказали: «Очевидно, что-то надвигается. Надо ждать грозы». Я не задержался у них долго и вскоре уехал домой. В воскресенье 9 января я не был в городе, но некоторые мои товарищи поехали туда по своим делам, но дальше мостов через Неву их не пустили. Они были свидетелями атаки казаков на народ около Троицкого моста. Вечером молва о происшедшим расстреле рабочих распространилась уже по всему городу; все знали более или менее о случившемся. Из студентов Лесного института никто не пострадал. Но из соседнего Политехнического института был убит один студент. Он случайно оказался у Александровского сада. Его отпевали (по церковному обряду) в зале Политехнического института. Преподаватель богословия Политехнического института, известный в то время священник Григорий Петров произнес над гробом волнующую речь. Город был встревожен необычайно. Всеми сознавалось, что наступили дни настоящей революции, а не студенческих волнений. Чтобы предупредить дальнейшие события, правительство закрыло все высшие заведения. Нужно отметить, что студенчество Петербурга не имело никакого отношения к событиям 9 января. Оно и не реагировало на события, так как не могло собраться из-за закрытия вузов. Закрытие было сделано на неопределенный срок. В Лесном институте студентов четвертого курса послали в лесничества на длительную практику, а студентам остальных курсов предложено было разъехаться по домам. По этим причинам наша дружеская компания постепенно стала таять. Вскоре уехал на практику Богославский, уехали также подруги Григорьевой. Я несколько задержался, так как мне было неясно, куда ехать. Я подыскивал работу в провинции, но найти в то время работу было крайне трудно. Наконец, случайно подвернулась очень интересная работа от департамента земледелия ехать в Западную Сибирь для работы на консервных заводах. Желающих ехать было много, но, как агроном, я считался более подходящим для такой работы. Получив назначение и деньги на проезд, я в первых числах марта 1905 года выехал в Западную Сибирь до осеннего семестра.

Поездка в Западную Сибирь

Мой путь лежал к Омску на реке Иртыш. Ехал я долго через Москву, Рязань, Самару, Уфу, Челябинск. Северного железнодорожного пути тогда еще не было. По дороге встречались эшелоны войск и грузы военных материалов, шедшие на восток. В конце февраля в Манчжурии нами было проиграно крупнейшее сражение около Мукдена, но война продолжалась. Шла подготовка к дальнейшим усилиям оказать сопротивление японцам. Моя предстоящая работа была одной из тех маленьких работ, которые нужно было провести, чтобы содействовать успеху борьбы с японцами.

Интересной была дорога лишь между Уфой и Челябинском, особенно около города Златоуста. Горы Большой и Малый Таганай, покрытые хвойным лесом, остались у меня в памяти до сих пор. Дорога от Челябинска до Омска была исключительно однообразной и скучной. Я в первый раз увидел беспредельные степи.

Омск считался в то время большим городом. Это был деревянный город без садов и деревьев. Каменные дома в нем встречались редко. Большей частью это были казенные присутственные места. Влияние войны уже сказывалось на Омске. В нем чувствовался тыл. Повсюду встречались военные. Город был так перенаселен, что вновь приезжему трудно было найти себе пристанище. Я остановился в маленькой гостинице, имевшей два или три номера. Маленькая комната стоила 1 руб. 50 коп. в день или 45 руб. в месяц, в пять раз дороже, чем в Петербурге. Обед стоил 75 коп.; на завтрак и ужин уходило столько же. Мне было назначено жалование в размере 100 руб. в месяц. Я подсчитал, что пребывание в Омске едва оплачивалось получаемым жалованием. Мой начальник, ученый агроном, жил в центральной гостинице и платил не менее 5 руб. в сутки за свой номер. Вместе со мной явились в Омск на такую же, как у меня, работу студенты старших курсов Лесного института Александр Михайлович Сергин и Лавр Иванович Яновский. Мы быстро сдружились и решили поселиться вместе, чтобы не разориться окончательно, живя по гостиницам. Но найти комнату было нелегко. После долгих поисков все же мы нашли большую комнату и поселились вместе, недалеко от центра. Но обедать приходилось в столовых. Дома мы лишь завтракали и ужинали. Наши обязанности в Омске были очень просты и заключались в том, что принимали тару для будущей продукции еще не построенного консервного завода. Свободного времени у нас было много, и мы проводили его большей частью или в казачьей войсковой библиотеке, или знакомились с городом и его достопримечательностями. Казачья войсковая библиотека принадлежала Сибирскому казачьему войску и была чрезвычайно богатой. Заведовал ею старик, казачий офицер. Помощниками у него были молодые казаки. Все носили форму Сибирского казачьего войска. В библиотеке была большая читальня. Выписывались газеты и журналы самых разных направлений. В этой читальне мы и проводили свободное время.

Достопримечательностей в городе было немного. На берегу Иртыша сохранилось место, где стоял острог, в котором проводил заключение Ф. М. Достоевский. Ограда острога не сохранилась, но каменные здания, около которых стояли часовые, по-видимому, выполняли в описываемое время те же функции, что и во времена Достоевского. Река была сурова, холодна и вызывала у нас (при посещении этого исторического места) невольное чувство озноба.

Мы провели в Омске весь апрель месяц. Однажды наш начальник сообщил нам, что получено предписание от высшего начальства откомандировать нас на работу в город Петропавловск Омской области. В Петропавловске консервный завод для нужд армии был уже пущен в ход, и нас там ожидала ответственная работа. Мы быстро собрались и выехали из Омска в Петропавловск. Ехать было недалеко: около 250 км по железной дороге, по направлению к Челябинску. Ехали днем и могли видеть иртышскую степь с разбросанными по ней березовыми рощами и многочисленными озерами. Степь была целинная. Никаких признаков пахоты на ней не было. В Петропавловск о нашем выезде дали телеграмму. Приехав, мы были встречены на вокзале; за нами прислали лошадь. Консервный завод находился в одном километре от вокзала. На его территории был жилой деревянный дом, где и помещались технические работники завода. Кроме нас, на Петропавловском заводе уже работало трое студентов Лесного института. Вместе с ними нас стало шесть человек. Заведовал заводом Федор Никифорович Зеленин, агроном со средним образованием, талантливый, как мы вскоре убедились, администратор. У него был помощник Хвощинский, тоже агроном, и два ветеринарных врача. Все десять человек разместились в деревянном жилом доме, в котором было четыре больших комнаты и кухня. Питание было организовано на коммунальных началах. Была приглашена очень опытная повариха, а один из нас выполнял обязанности эконома. Питание обходилось нам не дороже 25 руб. в месяц на каждого. Долгое время мы не могли привыкнуть к солоноватой воде. Употребление лимонов, в которых у нас не было недостатка, несколько смягчало воду и делало ее приемлемой для питья.

В мае пришло печальное известие о нашем поражение под Цусимой. Никто из нас и раньше не верил в успех эскадры Рождественского, но страшная гибель всего флота поразила даже привыкшие к поражениям сердца. Ясно было, что война проиграна, но завод наш продолжал работать усиленным темпом. Работали на заводе очень напряженно по десять часов в день. Но воскресные дни были в полном нашем распоряжении.

Город Петропавловск находился от завода в трех километрах. Петропавловск уже тогда был значительным городом (около 20000 жителей) со смешанным русско-татарским населением. Несколько церквей и мечетей с каменными красивыми, в восточном стиле, минаретами возвышались над массой деревянных домов, лишенных зелени. Река Ишим протекала под городом в широкой пойме. В окрестностях лесов не было. Повсюду расстилалась бесконечная нетронутые плугом степи. На окраине города, ближе к нашему заводу, был разбит городской сад, но его насаждения были еще молоды. В городе нас интересовала библиотека. Она была хуже омской, но не так уж плоха. Газеты мы выписывали сами вскладчину. Хотя у нас были лошади и экипаж, мы бывали в городе очень редко, не более одного раза в неделю, в субботу, когда мы ездили в баню, находившуюся на ближайшей к нам окраине города.

Напряженная работа на заводе продолжалась май и июнь. Работали у нас люди всех племен и сословий, но более всего было казахов (тогда их называли киргизами). Среди них были мастера петь и играть на национальных инструментах. По вечерам мы часто слушали их незатейливую, приятную музыку. Один из певцов, поэт сделался нашим другом. К сожалению, его сложная в произношении фамилия не удержалась в моей памяти. В июле стало так жарко, что работу консервного завода пришлось прекратить. Остановку сделали на месяц, до начала августа. Это время использовали для ремонта завода.

Мы наняли всем коллективом большую квартиру в городе: верхний этаж благоустроенного особняка, и перебрались в город. Наша квартира не была в центре, но в тоже время и не окраине. Сада при усадьбе не имелось, но были веранды, и мы устроились на новом месте весьма культурно. Свободные дни мы использовали для дальних экскурсий в окрестностях города и для купания в Ишиме. Эта река, по длине равная Дону, но по количеству воды и ширине была не велика. Ширина ее у Петропавловска не превышала 50—70 м. Меж тем от истоков реки Ишим до Петропавловска считалось не менее 1000 км. Чистая и быстрая вода в реке делала купание превосходным.

Степь летом была исключительно хороша. По широкому ее пространству вились узенькие тропы, проложенные пасущимся скотом. Более широкие тропы протоптаны караванами верблюдов. Эти тропы шли с юга и юго-востока от границ Китая. Петропавловск считался крупным торговым пунктом. Сюда стекались товары с огромных пространств Средне-Азиатских и Западно-Сибирских степей.

Местные жители, киргизы носили и летом теплые ватные халаты, меховые шапки и меховые сапоги. Пешком они обычно не ходили, а ездили верхом на лошадях или верблюдах. Однажды мы забрели в киргизскую юрту. Нас угостили кумысом, но в таких грязных деревянных чашках, что нам стоило большого труда выпить кумыс. В то время киргизы вели кочевой образ жизни, занимаясь скотоводством. Земледелием занималось лишь русское население, жавшееся к большим рекам, как Иртыш и Ишим.

Жизнь в городе дала нам возможность познакомиться с местными интеллигентными людьми: агрономами переселенческого управления, медицинскими работниками, учителями. Мы много выписывали политико-экономической литературы (из магазинов и издательств Москвы и Петербурга) и тщательно штудировали ее. В 1905 году такой литературы издавалось большое количество, и издательства, а также крупные магазины охотно высылали ее по заказам. Наша небольшая компания сделалась местным центром, в котором можно вести беседы на широкие политические и экономические темы. Все же в целом, как говориться, мы жили скучновато. Наше общество было мужским: у нас отсутствовали игры, танцы, легкая беседа. У нас было слишком много серьезности и недоставало самой обыкновенной житейской простоты и веселости. К тому же в городе не было ни спектаклей, ни музыкальных вечеров. Мы были лишены музыки, восполняя ее недостаток собственным пением. Из нас шести студентов пять умело петь. Эта пятерка часто пела, доставляя слушателям немалое удовольствие. Никаких музыкальных инструментов у нас, к сожалению, не было.

В начале августа мы снова перебрались на завод и приступили к производству. Война явно шла на убыль, но мы не уменьшили нашего дела, а наоборот расширяли его. Весь август и сентябрь прошел у нас в напряженной работе, хотя в конце августа был заключен Портсмутский мирный договор, и война закончилась. Сведения, получаемые из Петербурга, из Лесного института, говорили, что нам пора ехать учиться. Наше начальство чувствовало необходимость нашего освобождения и постепенно готовилось к замене нас другими работниками. В первых числах октября по старому стилю мы распрощались с заводом и выехали в Петербург, проработав в Западной Сибири больше полугода. Нашей работой были довольны, и мы чувствовали сами, что были полезными и умелыми специалистами в ответственном деле. Федор Никифорович Зеленин трогательно распрощался с нами. Я особенно был привязан к нему, и он отвечал мне тем же.

Возвращение из Западной Сибири

Мы, шестеро студентов, выехали из Петропавловска вместе, но в Челябинске разделились на две группы. Я и Янковский поехали через Екатеринбург в Пермь, чтобы там сесть на камский пароход и поехать по Каме, остальные поехали прямо через Уфу и Москву в Петербург. Эти четверо успели приехать в Петербург до начала всеобщей октябрьской забастовки. Янковский тоже доехал вовремя. Я же попал в самый пик забастовки, так как задержался в пути больше, чем следовало. Впрочем, заранее трудно было тогда сделать какой-либо расчет. Октябрьская всеобщая забастовка возникла стихийно и предугадать ее наступление было невозможно.

Мы ехали на Пермь интересным путем, сначала вдоль Уральского хребта, а потом поперек его. На перевале уже белел снег, но в Перми стояла теплая погода. На пароходе было просторно, тихо и удобно. Пассажиры почти отсутствовали. Мы с Янковским проводили дни на верхней палубе, наслаждаясь очаровательными видами реки Камы. В Петропавловске я купил себе хорошую длинную куртку на козьем меху, и она мне была как раз для поездки на пароходе: легко и тепло. На пристани Пьяный Бор (теперь Красный Бор) я сошел с парохода и направился в Мензелинск, а Янковский направился дальше, до Нижнего Новгорода, чтобы оттуда ехать в Петербург через Москву. Я пробыл в Мензелинске дня три или четыре, после чего снова сел на пароход, направляющийся до Нижнего Новгорода. На Каме стало холодно. Сверху плыли первые льдинки. Камские пароходы делали последние рейсы. Все же с большим удобством я доехал до Нижнего Новгорода, но сойдя на пристань, услышал вести о начавшейся забастовке. Поезда на Москву уже не ходили. Я доехал до вокзала на конке и убедился, что действительно движения нет. На вокзале было тихо. Жизнь остановилась. Но там я узнал, что Рыбинский железнодорожный узел еще работает. На вокзале я встретился с таким же путешественником, как и я. Это был студент третьего курса Лесного института Серебренников. Он приехал в Нижний из Перми так же на пароходе, как и я. У меня возникла мысль доехать до Рыбинска на пароходе (пароходы еще ходили), а там сесть в поезд и доехать до Петербурга через Бологое. Серебрянников согласился со мной. Мы отправились обратно на пристань, сели на пароход и поехали в Рыбинск. Мы ехали два дня. На пароходе было безлюдно, на реке также. Несмотря на тревожную обстановку я вспоминаю эту поездку, как интересную, так как впервые ехал по верхней Волге. С обоих берегов, от маленьких городков и сел веяло на меня далекой стариной Московской Руси.

Материала для размышлений было много. Серебренников был образованный человек. В беседах по поводу начавшегося революционного движения мы незаметно провели время и доехали до Рыбинска. Сойдя на берег, мы наняли извозчика и поехали на вокзал. Увы вокзал был пуст. Движение поездов прекратилось накануне. Чтобы обсудить создавшееся положение, мы с Серебренниковым медленно ходили взад и вперед по перрону. К нам подошел один человек среднего роста, довольно изношенный несмотря на молодой возраст, но элегантно одетый и спросил:

— Вы в Петербург?

— Да, — ответили мы.

— Позвольте познакомиться граф Стенбок-Фермор.

Мы назвали свои фамилии. Граф предложил нам войти с ним в компанию, заказать паровоз и поехать на нем в Петербург. Мы отклонили это предложение и вскоре расстались. Удалось ли графу Стенбок-Фермору уехать на паровозе, не знаю. Вероятно, нет.

К нам подошел еще один гражданин, оказавшийся разведчиком нефти на Сахалине. Он ехал в Петербург. Кажется, его нефтяные участки по Портсмутскому договору отходили к Японии. «Что делать?» — спросил он. И тут у нас возникло решение, единственно здоровое, какое можно было придумать. Мы решили поехать в гостиницу, нанять большой номер, поселиться вместе и ждать дальнейших событий. Мы так и сделали. Наше заселение в гостинице было вполне удовлетворительным. Кроме нас, заезжих путешественников, никого не было. Правда, нам было скучновато. На дворе лил дождь, прогулки отменялись, книги отсутствовали, свежих людей не было. Нас развлекал лишь разведчик нефти с острова Сахалин. Он несколько раз рассказывал нам о своих нефтяных участках, и мы знали все детали.

Семнадцатого октября вечером по городу разнеслись слухи, что царь даровал манифест о свободах. Восемнадцатого — этот слух стал фактом; был расклеен и сам манифест. Мы были в восторге. «Наконец совершилось то, что ожидалось всеми», — думали мы. В городе прошли манифестации, но весьма странные и нас удивившие: с одной стороны шли рабочие с красными флагами, с другой торговцы с иконами и портретом царя. Днем 19 октября начались избиения студентов, застрявших в городе. Я сам случайно избежал печальной участи. Нам в гостинице посоветовали уезжать. Но куда? Поезда из Рыбинска по-прежнему не шли. Пароходы же ходили. Тогда мы решили сесть на пароход и ехать в Ярославль. «Все же Ярославль купеческий город», — подумали мы. Девятнадцатого октября под вечер мы выехали из Рыбинска на пароходе и ночью были в Ярославле. Ночью же проехали через Ярославль на вокзал. В городе шли погромы. Отправление поездов, к счастью, уже началось. Вокзал охраняли войска. Нам удалось сесть в московский поезд, и часов в 11 часов дня 20 октября мы приехали в Москву. Настроение в Москве нам показалось не менее странным, нежели в Рыбинске. Вечером 20 октября мы сумели сесть в петербургский поезд. Утром 21 октября мы были уже в Петербурге. Я и Серебренников сразу поехали в Лесное. Наш разведчик по нефти направился в гостиницу. Мы распростились с ним. В Лесном институте занятий не было, но столовая, превратившаяся в клуб, была открыта. В столовой я увидел своих добрых знакомых, среди них Сергина и Григорьева. Вечером я уже переселился к Григорьевым, где для меня оказалась зарезервированной отдельная комната. У Григорьевых я почувствовал себя, как в родной семье. Мне нужно было хорошо отдохнуть после дороги. К тому же я простудился в пути. Но после нескольких дней покоя и тепла я почувствовал себя крепким и здоровым. У Григорьевых по-прежнему собирались их и мои знакомые: Богуславский, Гладилина и еще несколько курсисток, подруг Григорьевой. У нас опять установилась дружеская веселая компания, в которой хорошо отдыхалось, и к которой мы все тянулись. Характерно для того времени, что, встретившись после долгого перерыва, мы не сопровождали нашу встречу выпивкой. Лишь чай с лимоном и булкой украшал наш дружеский стол.

Осень и зима 1905 года в Петербурге

Лесной институт, как и прочие высшие учебные заведения, с октября 1905 года был снова закрыт. Некоторая часть студентов уехала домой, но значительная часть оставалась в Петербурге. Столовая Лесного института была открыта; она осенью и зимой 1905 года превратилась в политический клуб. Студенты приходили туда около 12 часов дня и проводили там время до 5 часов вечера. В столовой можно было встретить знакомых и узнать последние новости, которые еще не опубликованы в газетах. Там же прочитывались газеты Петербурга и Москвы. Осенью 1905 года в Лесном, как и в других вузах, открыто функционировали политические партийные организации. Наибольшее число членов имели социал-демократы; очень немного социалисты революционеры (эсеры); ничтожное количество студентов принадлежало к партии народных социалистов. В партии кадетов числился один студент. Я входил в организацию социал-демократов большевиков. Студенческие партийные организации находились в некоторой связи с соответствующими районными партийными организациями Выборгской стороны Петербурга. Время от времени в столовой созывались студенческие собрания. Полиция не вмешивалась в жизнь и деятельность студенческой столовой. В описываемую пору существовала легальная социал-демократическая печать. В социал-демократической газете «Новая жизнь», выходившей с 9 ноября по 16 декабря (по старому стилю), печатались статьи В. И. Ленина. Они читались особенно внимательно. Владимир Ильич был уже в ту пору общепризнанным вождем революционно настроенных народных масс. Изредка он выступал с речами на собраниях. Мне пришлось однажды слушать его на одном из таких собраний, кажется, в гостином дворе, у приказчиков. Он говорил о взаимоотношениях между рабочими и крестьянами и предостерегал от «хозяйчиков» -крестьян, не имеющих ничего общего с пролетариатом. В. И. Ленину было тогда тридцать пять лет. Он одевался как рабочий. Речь его, выслушанная собравшимися, была ясно построена и сказана с такой доступностью и убедительностью, что невольно и прочно западала в голову. Говорили, что он немного картавит, но я не заметил этого. В то же, примерно, время мне пришлось послушать Троцкого. Один раз он выступал на женских Бестужевских курсах. Его слушателями были курсистки. По приглашению знакомых курсисток пришло и небольшое количество студентов. Среди них был и я. Троцкий говорил с высокой кафедры о перманентной революции. Слушательницы стояли, а частью сидели на полу и восторженно внимали словам оратора. Он говорил с деланным пафосом, с жестикуляцией, явно позируя.

— Кого он изображает? — спросил меня сосед студент.

— Лассаля! — сказал я, мгновенно вспомнив виденную мною где-то на рисунке фигуру говорящего Лассаля. Действительно, Троцкий манерничал и, вероятно, копировал Лассаля. Его фигура выражала восторженное упоение самим собой. Мы не могли слушать и видеть самообольщенного оратора, не могли равнодушно смотреть на зачарованных оратором слушательниц и покинули зал.

В ноябре в Лесном распространились слухи, что предстоит погром интеллигенции со стороны черносотенцев, гнездившихся в лачугах по Выборгскому шоссе. К студенческим организациям Лесного института стали поступать просьбы от местных жителей прийти им на помощь в случае погрома. Учитывая возможность погрома, студенчество организовало планомерную охрану всей территории Лесного при помощи студенческих патрулей. Откуда-то было получено оружие (браунинги, наганы), но в небольшом количестве. Оттого ли, что была организована вооруженная охрана, или слух о предстоящем погроме был необоснован, но вся осень и зима 1905 года прошла для Лесного спокойно. Жители были благодарны студенчеству.

В конце ноября я имел возможность узнать близко быт рабочих Выборгской стороны. В одном из рабочих кружков я был пропагандистом. Материальное положение рабочих в то время было исключительно тяжелым. Они определенно недоедали, белье и одежда были изношены. Маленькие комнаты, в которых они жили по несколько человек, не имели никакой обстановки, кроме стола, общей кровати и нескольких табуретов. Но тяга к культуре, просвещению была огромна. Забастовки 1905 года тяжело переживались ими, так как многие фабрично-заводские заведения не восстановили своей деятельности, и рабочие не имели постоянного заработка.

Всеобщая октябрьская забастовка, имевшая такой исключительный политический результат, была предметом удивления для самих рабочих. Но полностью использовать октябрьскую победу рабочий класс еще не умел. Он не был должным образом организован. И когда в ответ на действия правительства, начавшего оправляться после своего октябрьского поражения и приступившего к расправе со своими противниками, в декабре была объявлена новая всеобщая забастовка с призывом к вооруженному восстанию — должного эффекта уже не получилось. Забастовка не удалась, а вооруженное восстание, особенно сильное в Москве, было раздавлено. Я был свидетелем подготовки к вооруженному восстанию в некоторых местах Выборгской стороны Петербурга. В руках будущих участников восстания были лишь браунинги, да и то а очень малом количестве. Подготовки к боевым действиям не было. Плана действий не существовало. Естественно, что попытка вооруженного восстания в декабре (я был свидетелем и безоружным участником его на Выборгской стороне) — была быстро ликвидирована. После декабрьских событий реакция усилилась. Начались страшные репрессии. Студенты почти все разъехались по домам. О возможности открытия вузов нечего было и думать, по крайней мере до следующего учебного года. Я задержался в Петербурге, надеясь подыскать работу в отъезд, как в предыдущем году. Такая работа подвертывалась от переселенческого управления. Шли переговоры, уточнялись детали. Тем временем я продолжал заниматься самообразованием. Меня увлекали в это время политико-экономические и исторические вопросы. Характерно для моего настроения осени и зимы 1905 года, что я перестал интересоваться лесным делом. Оно отходило от меня все дальше и дальше, я даже стал сомневаться, стоит ли мне учиться в Лесном институте?

1906 год. Болезнь. Клиника Виллие

В конце января 1906 года я заболел. Высокая температура и сильная головная боль заставили меня лечь в постель. Я думал, что отлежусь так же скоро и легко, как это случалось со мной и раньше. Но чем дольше я лежал, тем было мне хуже. О моей болезни узнали мои приятели А. М. Сергин и Б. Е. Верлюк. Они тотчас же позвали врача из институтской больницы. Врач, доктор медицины Дементьев осмотрел меня и положил в институтскую больницу. Ходить я уже не мог, меня отвезли на санках, на лошади. Я пролежал в институтской больнице несколько дней. Определился брюшной тиф в очень тяжелой форме. Мне делалось все хуже и хуже. Тогда меня решили перевезти в лучшую клинику того времени, в клинику Виллие. Я плохо помню этот переезд (около 5 км), так как по временам терял сознание. Это было в начале февраля. В клинике Виллие я пролежал до половины апреля. Мое выздоровление произошло только вследствие заботливого и искусного лечения. В других условиях я не перенес бы тяжелой болезни. Вспоминая сейчас приемы ухода и лечения за мной и другими больными, я не могу испытывать чувств благодарности к лечившим нас врачам и обслуживающим нас сиделкам. Впоследствии мне приходилось бывать и лежать в других больницах и клиниках, но такой прекрасной клиники, как клиника Виллие, я не видел.

Изредка меня навещали в клинике мои друзья: Сергин, Верлюк, Григорьев. Посетителей пускали только в воскресные дни и на очень короткое время. Приходили также письма, но мне при моем состоянии и медленном выздоровлении было трудно на них отвечать. Когда меня выписали из клиники, за мной приехали Григорьевы, чтобы сопровождать меня на паровичке. Я был еще слаб для самостоятельного передвижения. Несколько дней по выходе из клиники я провел у себя в своей квартире. Апрельские дни тогда были солнечные, я часто сидел на скамейке около дома и грелся в лучах солнца. Мои приятели Сергин и Верлюк получили в это время работу в переселенческом управлении с выездом в Западную Сибирь. Было получено там же место и для меня, но я выбыл из строя. В конце апреля Сергин и Верлюк собрались ехать в Сибирь через Москву, Уфу и Челябинск. Моя сестра и зять Д. В. Астапов в это время жили под Уфой, в 25 км от нее, в селе Булгаково, где зять заведовал учебной ремесленной мастерской. Они приглашали меня к себе, в Булгаково, для поправления здоровья. Вышло очень удачно, что я мог ехать до Уфы вместе со своими приятелями. Один бы я в то время не смог доехать из-за моей слабости. Когда мои приятели были полностью готовы к отъезду, я присоединился к ним, и мы тронулись в путь прямым плацкартным поездом до Уфы. Это было в последних числах апреля, в конце пасхальной недели.

Поездка в Уфу. Семейство Воскресенских

Погода благоприятствовала нашему путешествию. Стояла солнечная, довольно теплая погода. За Москвой, когда мы приближались к Волге, стало совсем тепло. На больших остановках я выходил на перрон для прогулки. Ехать было не скучно. Сергин и Верлюк были интересные образованные собеседники. Неизменный чай сопутствовал нам в пути. У нас был с собой эмалированный чайник, кипяток имелся на каждой станции., а буфеты были полны продуктами. На больших станциях мы имели возможность обедать. После болезни я держался строгой диеты. Но чай с лимоном не был мне вреден. Кажется, что в Уфу поезд прибыл ночью или поздно вечером. Мне, по-видимому, пришлось переночевать на вокзале. В то время вокзалы не были так переполнены пассажирами, как в двадцатые и тридцатые годы, и переночевать в них было нетрудно. На утро я должен был разыскать в Уфе знакомых моего зятя, Воскресенских и Стешиных, так как там должна была дожидаться присланная за мной из Булгакова лошадь с проводником. День моего приезда в Уфу был мною рассчитан еще в Петербурге, и я заранее известил зятя о дне моего приезда в Уфу. Адрес Стешиных и Воскресенских был мне сообщен в письмах сестры и зятя заблаговременно. Со мною было мало вещей, легко переносимых собственными силами даже при моем болезненном состоянии. Чтобы добраться до центра города, я взял извозчика. Мне хотелось сначала побывать у моего знакомого Андрея Бодылева, товарища по городскому училищу, работавшего в Уфе в земском книжном складе. Повидавшись с ним и расспросив его о тех улицах, на которых жили Стешины и Воскресенские, я направился, однако не к Стешиным, которые жили ближе к центру, а к Воскресенским, которые жили далеко от центра, в слободе Нижегородка. День был прекрасный, теплый, солнечный, мне хотелось посмотреть город. По этой причине я выбрал для себя дальний маршрут. Вещи свои, хотя и маленькие, я оставил у Бодылева, чтобы потом заехать за ними, когда я направлюсь в Булгаково. Город показался мне опрятным. Я шел по Пушкинской улице. Тротуары были выложены широкими известняковыми плитами. Повсюду виднелись деревья и яблоневые сады. Все это было далеко не похоже на Омск и Петропавловск. Подойдя к спуску в слободу Нижегородку, я залюбовался с высоты правого берега реки Белой на ее пойму и заречную лесостепную равнину. Была видна огромная даль, потонувшая в теплом синем воздухе. Я вспомнил детские впечатления о широких кругозорах Прикамья, и на меня повеяло от реки и равнины чем-то родным, близким, знакомым. Мне стало легко и радостно на душе. В приподнятом настроении я спустился в Нижегородку, нашел школу №5 и вошел на ее двор. Там во дворе, в школьном домике жили Воскресенские. Как мне заранее сообщила сестра, Вера Алексеевна была учительницей школы. К ней и лежал мой путь. Пасхальная неделя уже кончилась. Во дворе кричали школьники. Была, кажется, большая перемена. Я спросил ребятишек, где живет Вера Алексеевна, учительница школы. «Вот, вот где!» — закричали ребята и провели меня к садовому домику. Я вошел в домик. Было чисто, уютно, светло. В прихожей меня встретила пожилая, но еще бодрая женщина в тёмно-синем платье, с проницательным, но добрым взглядом. Это и была Вера Алексеевна Воскресенская. Я представился, и мы познакомились. Через несколько минут я уже сидел у нее в гостиной-столовой и пил чай с куличом. В комнате был обеденный стол, диван, пианино, буфет. Мы быстро нашли темы для разговора. И разговор у нас начался интересный, волнующий и Веру Алексеевну и меня. В самый разгар нашей беседы в комнату тихо, почти робко, вошла молодая девушка со светлыми волосами, светлым взглядом несколько печальных близоруких глаз. «Моя дочь Лиза», — сказала Вера Алексеевна. Я назвал себя. Это была Елизавета Петровна Воскресенская. Взглянув на нее в момент ее прихода и видя ее поступь, и ее взгляд, я мгновенно подумал: «Как Лиза из „Дворянского гнезда“ (героиня романа Тургенева)!» Она действительно была такой, но об этом позже. «У меня еще две дочери — продолжала Вера Алексеевна — одну Вы увидите в Булгаково завтра, там учительствует, а третья меньшая, учится здесь… Потом познакомитесь». Елизавета Петровна несмело приняла участие в разговоре, но вскоре ушла в школу. Она учительствовала в Нижегородской школе вместе с матерью.

Часа через два или три я простился с Воскресенскими и пошел к Стешиным. Там меня действительно ждала подвода, как об этом сообщила мне Вера Алексеевна со слов нарочно присланного человека. На прощание я получил от Веры Алексеевны приглашение заходить в Нижегородку при приездах в Уфу. Я охотно обещал ей это сделать.

Стешины жили на горе, в Церкалихином переулке (ныне Краснознаменная улица). Очень медленно и долго шел я по дороге в гору. Наконец, подошел к Стешинскому дому. Дом был хороший, большой с яблоневым садом. Я не стал заходить в дом к Стешиным, познакомившись лишь с хозяйкой дома Александрой Васильевной Стешиной, которая в момент моего прихода стояла у подъезда на улице. Подвода была тут же. Действительно это была моя подвода, нагруженная разными покупками. Для меня, однако место нашлось, и мы тронулись в путь шагом. Езда шагом благоприятствовала мне, так как я не мог перенести тряски, что было бы неизбежно при быстрой езде.

Заехав за моими вещами, находившимися у Бодылева, мы медленно спустились по Пушкинской улице к мосту через Белую и направились вперед по Оренбургскому тракту. Был уже вечер. Тракт шел через пойму. Вешняя вода сошла, но пойма была еще мокрая и местами грязная. Столетние осокори стояли по бокам тракта. Некоторые из них имели диаметр более двух метров. Я вспомнил мензелинские тракты со столетними березами. Уже стемнело совершенно, когда мы проехали десятикилометровый ширины пойму и поднялись на берег надпойменной террасы. Я устал и стал дремать. В голове кружились разные мысли и сопоставления. «Итак, — думал я — у меня теперь из знакомых две Елизаветы Петровны, и обе разные. Но Воскресенская лучше, чем Гладилина». Надо заметить, что Гладилина до этой поры мне сильно нравилась. «Какое хорошее семейство, мать и дочь… Но она сказала, что у нее есть еще две дочери, и одна учительствует в Булгакове… Завтра я ее увижу. Интересно, какова эта вторая дочь», — так думал я в полудреме на подводе. В полусне я почувствовал, что мы едем опять какой-то мрачной поймой.

— Где мы едем? — спрашиваю я проводника.

— Это Уршак! — говорит он, показывая на полосу блеснувшей реки.

Едем еще час, наконец, поднимаемся наверх, проезжаем в какие-то узкие ворота и останавливаемся перед большим темным зданием. «Приехали!» — сказал проводник.

Осторожно слезаю с подводы, осматриваюсь, но ничего не вижу. «Вот сюда!» — говорит проводник. Различаю на темном фоне более темное пятно. Оказывается, это открытая дверь. Иду и падаю, так как оказывается, что в глубине темного пятна есть ступеньки, при том их очень много. С великим трудом забираюсь все выше. Как оказалось, надо идти на второй этаж. Наш приезд разбудил, наконец, спящих обитателей большого дома. Появились одиночные огоньки. Вышел мой зять Дометий Васильевич. В темном коридоре послышался любопытствующий шепот. Сестра и дети, мои племянники, спали. Я попросил никого не тревожить, выпил стакан молока с куличом и отправился в приготовленную для меня комнату. Итак, я приехал. С величайшим наслаждением я разделся и лег в приготовленную мне постель. Заснул я моментально, как засыпают после долгого пути, на новом интересном месте.

Село Булгаково

Я проснулся рано и осмотрелся. Комната была большая с двумя окнами. В дверь вошли девочка и мальчик. Это были дети сестры: Вера и Валерий. Им не терпелось поскорее увидеть дядю, которого они давно не видели. Они пригласили меня гулять. Я сказал, чтобы они подождали меня у крыльца, пока я оденусь. Они ушли, а я встал и оделся. Из окна комнаты виднелся край двора, изгородь, ворота; несколько далее, по склону (очевидно к реке) расположились черные избы селения. Это и было село Булгаково. Еще далее, за селом, виднелись горы, покрытые лесом, а совсем далеко на севере, почти на горизонте, поднимался утесистый берег с башней и силуэтом церквей.

Одевшись и умывшись, я вышел из комнаты, служившей мне ночлегом. Комната выходила в коридор, очевидно, тот самый, по которому я проходил накануне, ища дорогу в темноте. Я спустился на крыльцо по большой лестнице, где накануне упал при входе. Дети меня ждали с нетерпением. Дом, в котором я находился, был очень обширен. В нижнем этаже помещалась, как сказали мне дети, начальная земская школа. На втором этаже были квартиры. Там жили несколько служащих, в том числе и мой зять Дометий Васильевич, заведующий земской учебной ремесленной мастерской. Учебные помещения мастерской находились на том же дворе, где стоял и жилой дом.

Мы направились с детьми к воротам, которые я уже видел из окна, и вышли за ограду. Перед нами был выгон, а дальше шли улицы села. Здесь мы проезжали прошедшей ночью. Дети сообщили мне, что за селом большая река Уршак, что на реке есть мельница и большая плотина. Они потащили меня туда, но я был еще слаб после болезни и дороги и не мог идти за ними. На окраине села стояла деревянная церковь, а около нее помещичий дом.

— Там живет Раллиха! — таинственно сказала мне моя племянница.

— Кто она такая? — спросил я.

— Она богатая, это все ее земля.

Я узнал после, что это была помещица Ралль, урожденная княжна Кугушева.

Село было небольшое, довольно грязное. Ни одного дерева не было ни около дворов, ни внутри них. Вдали, на севере и северо-востоке тянулись горы. Это был правый нагорный берег реки Белой. Тот утесистый берег с башней и силуэтами церквей, который я видел из окон моей комнаты, был город Уфа. Город был виден издалека, за несколько десятков километров.

Мы погуляли не больше часа, так как было хотя и солнечно, но сильно ветрено, и вернулись к завтраку. На верхний этаж, в квартиру зятя, мы поднялись по другой, противоположной первой, запасной лестнице, приделанной сбоку дома. Она была крута, но я поднялся по ней при помощи детей. В коридоре, в который мы вошли, и который шел насквозь через весь дом (этот коридор был мне уже знаком), шла навстречу молодая девушка с ребенком на руках. Ей было 18 или 20 лет. Она показалась мне высокой, с румяным привлекательным лицом, с живыми, ясными, открытыми глазами и темными, зачесанными назад волосами. «Вот Вам еще одна маленькая племянница!» — сказала девушка звучным голосом, обращаясь ко мне. «Марля Петровна!» — сказал мне мальчик Валя, мой племянник, считавший, очевидно, своим долгом знакомить меня с незнакомыми людьми. Мы познакомились. Это была вторая дочь Веры Алексеевны, Мария Петровна, учительница Булгаковской земской школы. Маленькую племянницу Надю я видел впервые. «Вот и вторая дочь», — сказал я про себя, думая о Марии Петровне, когда она быстро, после встречи со мной, скрылась в одной из комнат обширного дома. Она особенная, и не похожа на старшую сестру!» — продолжал я про себя. Чем-то привлекательным и живым повеяло вдруг на меня от неожиданной встречи в коридоре с юной девушкой с ребенком на руках. Я вошел в комнаты и поздоровался с сестрой и зятем. Завтракали весело и радостно. За Марией Петровной бегал с приглашением Валя, но она не пришла к завтраку. «Она конфузлива!» — сказала сестра. Тут я узнал, что Мария Петровна живет в этом же доме, где поселился и я.

— Итак, я познакомился с двумя сестрами, — сказал я, — но есть еще одна. Какова то она?

— Погоди немножко, познакомишься и с третьей! — ответил мне мой зять, Дометий Васильевич.