- Все

- Экономика и бизнес

- Промышленность

- СМИ и индустрия развлечений

- Издательская деятельность и журналистика

Бесплатный фрагмент - Аксаковские хроники

Очерки русской словесности

Вместо предисловия

Как часто в серьёзных делах мы обязаны случаю! Когда-то, давно, в советскую эпоху — в 1970 году в Оренбургскую писательскую организацию пришло письмо Председателя правления Союза писателей России, автора Гимна Советского Союза и книг для детей Сергея Владимировича Михалкова. В письме рекомендовалось обследовать литературные места Оренбуржья. На слуху к таковым относились «аксаковские места». И в писательскую командировку в село Аксаково, что под Бугурусланом, выпало отправиться мне, студенту-заочнику Литературного института им. А. М. Горького, тогда ещё, по своей первой профессии топографа, лёгкому на подъём.

По тем временам, как и большинство моих ровесников, из аксаковского наследия я знал только пришедшую из детства сказку «Аленький цветочек». Надо сказать, многие из нас, рождённых в сороковых, прошли извечный путь «российских мальчиков» — окольный путь по западным дорогам сознания. Мало кого из нашего поколения, входившего в жизнь, обошёл тогдашний бум западной литературы. Для примера, тираж четырёхтомника «модного» Эрнеста Хемингуэя был невообразимый для сегодняшних дней: 200 тысяч экземпляров, «Рассказы» одного из его учителей Шервуда Андерсона — 150 тысяч, книга прозы Генриха Бёлля «Долина грохочущих копыт» — 100 тысяч.

Не обойтись без объяснения собирательной фразы «многие из нас». В начале 60-х годов группа студентов оренбургских вузов, молодых рабочих, служащих, школьников-старшеклассников литературно объединилась под крышей редакции областной молодёжной газеты «Комсомольское Племя». До этого каждый, как мог, сам искал свои тропки к литературе и жизни в «отрицательном вакууме», оставленном идеологическим официозом.

Свидетельством времени до сих пор на книжной полке — едва ли не первые «неформальные» учителя нашей юности: Бодлер, Верлен, Тувим, Ивашкевич, Превер, Лорка, Рильке, Фрост — их творчество вошло в популярную тогда многотиражную (50—100 тысяч экз.) серию «Стихи зарубежных поэтов». То же можно сказать и о прозе: Ремарк, Хемингуэй, Сэлинджер, Бёлль… Поклон памяти их всех, отодвинувших наши личные горизонты, заставивших увидеть мир и слово в неведомых дотоле отношениях. Не оброню упрёка в их сторону, и всё же занимались мы в то время пусть и талантливым, но второстепенным. До простой, кажется, лежащей наверху мысли, что для русского литератора главное во все времена — это судьбы его народа и его земли, предстояло ещё дорасти, «дострадаться».

Не давала выходов из тупиков поразившая было вначале и шумевшая в положенных рамках эстрадная поэзия с главными её выразителями — хранителями революционных заветов Окуджавой, Евтушенко, Вознесенским, Рождественским. Душа требовала простоты самовыражения, философски здравого, непосредственного общения с действительностью. Как нехватало в те годы современного поэтического Аввакума с громко-державным талантом — шло уничтожение «неперспективных» деревень — сельской России, издревле кормившей не только отчество, но и полмира. Мало ещё кому известный, тихо строил свою вселенную русский поэт из вологодских весей Николай Рубцов.

Прочитанный перед командировкой за один присест аксаковский четырёхтомник «С. Т. Аксаков», вышедший в 1955 -1956 годах, был необыкновенным изданием. Автор предисловия к нему, профессор кафедры русской литературы Литературного института им. А. М. Горького, где я тогда учился, С. И. Машинский писал: «Трудно найти другого крупного писателя ХIХ века, творчество которого было бы изучено так недостаточно. Его литературное наследство не собрано, многие произведения, затерянные в современных ему изданиях, не выявлены; не учтены и те произведения, которые не были опубликованы при жизни автора и до сих пор остаются достоянием архивов».

Тираж четырёхтомника — 150 тысяч, громадный для наших дней, был, конечно, мал для советских читателей, по тем временам, действительно, в «самой читающей стране». Скорей всего, малым оказался бы и миллионный тираж. После почти четырёх десятилетий советской власти это было первым изданием «патриарха русской литературы» С. Т. Аксакова. Скромно оформленные зелёные тома с тиснением на обложке, объединённые главным действующим лицом: непохожим ни на кого подростком Серёжей Багровым, потом восторженным юношей, потом зрелым мастером, стали для меня, пристрастного читателя, художественным и жизненным откровением…

Зная детские истоки этой личности, легче было проследить эволюцию, творческое повзросление Серёжи до писательского феномена Сергея Тимофеевича Аксакова с его театральными и литературными воспоминаниями, его трогательно-бережными, родственными по глубине чувствами к Николаю Васильевичу Гоголю — основой одних из самых глубоких, на мой взгляд, мемуаров «История моего знакомства с Гоголем».

В 1970 году в Южно-Уральском книжном издательстве вышла третьим изданием книжка литературоведа, краеведа и литературного критика Николая Ефимовича Прянишникова «Писатели — классики в Оренбургском крае», по обращению к русскому классическому наследию довольно смелая для своего времени. Но в очерке «Сергей Тимофеевич Аксаков» говорилось лишь о родовом доме Аксаковых времён детства его главного героя Серёжи Багрова — слишком много неуютных фактов пришлось бы извлечь на свет Божий, чтобы сказать правду о советском периоде мемориальных мест. До постановления Совета Министров РСФСР «О мерах по улучшению охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры в свете Закона СССР и Закона РСФСР об охране и использовании памятников истории и культуры», выхода феноменального по культурной отдаче альманаха «Памятники Отечества», радикально меняющих идеологическую и культурную оценку дореволюционного прошлого, оставались ещё долгие десять лет…

Очерк Прянишникова не отвечал, да и не мог по цензурным условиям тех лет ответить на вопрос о послереволюционной судьбе Аксаковского имения: в 1970 году в стране, живущей под лозунгом: «Коммунизм — светлое будущее всего человечества», политически некорректно было бы объявлять миру, что усадьба великого писателя стёрта с лица земли. По устно объявленной цели командировки сделать это предстояло мне, далеко не первому, как узнал позже, участнику аксаковских мемориальных забот.

«Семейную хронику» писатель закончил обращением к действующим лицам, которое звучит для их памяти «охранной грамотой», а для нас, их дальних потомков, духовным завещанием: «Вы не великие герои, не громкие личности; в тишине и безвестности прошли вы своё земное поприще и давно, очень давно его оставили; но вы были люди, и ваша внешняя и внутренняя жизнь так же исполнена поэзии, так же любопытна и поучительна для нас, как мы и наша жизнь, в свою очередь, будем любопытны и поучительны для потомков… Да не оскорбится же никогда память ваша никаким пристрастным судом, никаким легкомысленным словом!».

Увы, всей самоубийственной практикой двадцатого века потомки доказали, что жизнь великих предшественников может быть и не любопытна, и не поучительна, а скорый суд культурных наследников настолько же пристрастен, насколько легкомыслен. Аксаковский дом, переживший катастрофические двадцатые, тридцатые и военные сороковые годы прошлого века, подготовленный к капитальному ремонту в начале пятидесятых, не устоял в шестьдесят втором году. Идеологи хрущёвской «оттепели», принёсшей немало культурных бед России, подтвердили, что нельзя отрицать духовное содержание культуры лишь «отчасти». По свидетельству Высокопреосвященнейшего Иоанна, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, в Оренбуржье в 1961—1962 годах, в начале советского освоения космоса, были так же, как и аксаковский дом, разрушены Петропавловская и Никольская церкви в Бузулуке и Орске, молитвенный дом в Оренбурге…

Какую же художественную Атлантиду затопил собою океан послеоктябрьской литературы, какие славные имена, стоявшие у истоков русского и российского художественного сознания, оказались после революции на десятки лет забытыми?

Часть 1 Великое Семейство

Ухожу я в мир природы…

Бывает: далеко от замусоренного и загазованного шоссе, от разрушающих слух индустриальных шумов набредёшь на блистающую клейкими листьями березовую рощицу, на ещё нехоженую в эту весну полянку, сладко рухнешь наземь, навзничь на яркую траву, дашь солнечным пятнам вольно скользить по лицу… И эта полянка с первобытно-прекрасным дыханием молодой травы и листьев, с тенями, лёгким ветром и высокими облаками вдруг покажется тебе образом творчества Аксакова.

Нет в России другого писателя, так полно и мощно, так язычески связанного с природой. Может быть, прошлое, прозревая будущее, готовило нам его слово, как надежду на спасение. И если его современники не расслышали в гармонии его искусства диссонансов, вносимых человеком — «заклятым и торжествующим изменителем лица природы», это нужно учиться делать нам на катастрофически загрязнённой нами планете.

В 1791 году в губернском городе Уфе 20 сентября (1 октября по новому стилю) в семье прокурора Верхнего земского суда Тимофея Степановича Аксакова и дочери помощника оренбургского наместника Марии Николаевны Зубовой родился «крепкий мальчик» — «желанный, прошеный и моленый, он не только отца и мать, но и всех обрадовал своим появлением на белый свет; даже осенний день был тёпел, как летний!..». Это был будущий автор выдающихся в русской и мировой литературе книг «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука», записок об охоте и рыбной ловле и другого.

Старинный, «семисотлетний» дворянский род Аксаковых, о чём упоминает хроника, восходит к «знаменитому роду Шимона» (по крещении Симона) — племянника норвежского короля, легендарного варяга, выехавшего с дружиной к великому князю Ярославу Владимировичу в Киев в 1027 году. Фамильный герб Аксаковых на современный взгляд может показаться наивно-сентиментальным: на увенчанном дворянским шлемом с короною серебряном щите, который придерживают два воина в латах — красное сердце, пронзённое стрелой. Герб смотрится довольно точной метафорой образа самого писателя с его внешне добродушной неторопливостью и «нервически-пылкой», по словам Гоголя, натурой. На этом аналогии не кончаются, запомним этот герб, — мы ещё вернёмся к нему.

Своей литературной судьбой С. Т. Аксаков во многом обязан знакомством с великим Державиным под занавес его жизни. На этом полугодовом дружеском общении начинающего театрального критика и декламатора, каким был тогда Сергей Аксаков, с первым поэтом России стоит остановиться.

После Пушкина значение Державина наиболее глубоко оценил Гоголь: «Слог у него так крупен, как ни у кого из наших поэтов. Разъяв анатомическим ножом, увидишь, что это происходит от необыкновенного соединения самых высоких слов с самыми низкими и простыми, на что бы никто не отважился, кроме Державина. Кто бы посмел, кроме его, выразиться так, как выразился он в одном месте о том же своём величественном муже, в ту же минуту, когда он всё уже исполнил, что нужно на земле:

И смерть, как гостью, ожидает,

Крутя задумавшись усы.

Кто, кроме Державина, осмелился бы соединить такое дело, каково ожидание смерти, с таким ничтожным действием, каково кручение усов?»

В своих уникальных по психологическим откровениям воспоминаниях «Знакомство с Державиным» С. Т. Аксаков писал: «…Я благоговейно, но смело вошёл в это святилище русской поэзии. Гаврила Романыч сидел на огромном диване, в котором находилось множество ящиков; перед ним на столе лежали бумаги, в руках у него была аспидная доска (письменная доска из ископаемого серо-чёрного сланца. — В.К.) и грифель, привязанный ниткой к рамке доски; он быстро отбросил её на диван, встал с живостью, протянул мне руку и сказал: «Добро пожаловать, я давно вас жду. Я читал ваши прекрасные стихи (Перевод Филоктета. Державин был плохой судья и чужих, и своих стихов. — С. Т. Аксаков), наслышался, что вы мастерски декламируете, и нетерпеливо хотел с вами познакомиться». Державин был довольно высокого роста, довольно широкого, но сухощавого сложения; на нём был колпак, остатки седых волос небрежно из-под него висели; он был без галстуха, в шёлковом зелёном шлафроке, подпоясан такого же цвета шнурком с большими кистями, на ногах у него были туфли; портрет Тончи походил на оригинал, как две капли воды. Я отвечал Державину искренно, что «считаю настоящую минуту счастливейшею минутою моей жизни, и если чтение моё ему понравится…». Он перервал меня, сказавши: «О, я уверен, что понравится; садитесь вот здесь, поближе ко мне», — и он посадил меня на кресло возле самого дивана. «Вы чем-то занимались, не помешал ли я вам?» — «О, нет, я всегда что-нибудь мараю, перебираю старое, чищу и глажу, а нового не пишу ничего. Моё время прошло. Теперь ваше время. Теперь многие пишут славные стихи, такие гладкие, что относительно версификации уже ничего не остаётся желать. Скоро явится свету второй Державин: это Пушкин, который уже в лицее перещеголял всех писателей. Но позвольте: ведь мы с вами с одной стороны? Вы оренбурец и казанец, и я тоже; вы учились в казанской гимназии сначала и потом перешли в университет, и я тоже учился в казанской гимназии, а об университете тогда никто и не помышлял. Да мы с вами и соседи по оренбургским деревням… Моё село, Державино, ведь не с большим сто вёрст от имения вашего батюшки (сто вёрст считалось тогда соседством в Оренбургской губернии)…» Он завёл со мной довольно длинный разговор об Оренбургском крае, о тамошней природе, о Казани, о гимназии, университете и на этот раз заставлял уже больше говорить меня, а сам внимательно слушал. Я говорил без запинки, с одушевлением, и несколько раз наводил разговор на стихи, и, наконец, как-то кстати, прочёл несколько его стихов из стихотворения «Арфа», где он обращается к Казани: «О колыбель моих первоначальных дней…».

Лицо Державина оживилось, глаза его вспыхнули. «Вы хотите мне что-нибудь прочесть», — воскликнул он, и в глазах его засветился тот святой огонь, который внушил ему многие бессмертные строфы. «Всею душой хочу, — отвечал я, — только боюсь, чтобы счастие читать Державину его стихи не захватили у меня дыханья». Державин взглянул на меня и, видя, что это не комплимент, а чистая правда, схватил меня за руку и ласково промолвил: «Так успокойтесь»…

В своих воспоминаниях Аксаков не только сохранил для потомков «восторженные движения угасающего вулкана — Державина» (М. А. Максимович), но и попутно, скорей всего, не задаваясь этой целью, оставил убедительнейший психологический автопортрет.

Завершил записки Аксаков горячей благодарностью жизненному случаю: «Сколько простосердечия, теплоты, живости и благодушия сохранялось ещё в этом семидесятитрёхлетнем старце, в этом гениальном таланте. … Много добрых пожеланий и советов сказал он мне на прощанье, искренне благодарил за удовольствие, доставленное моим чтением; много предсказывал мне в будущем и даже благословил меня на литературные стихотворные труды. Он ошибался во мне, и потому предсказания не исполнились и благословение не пошло впрок (Державин не ошибался. Воспоминания писались в 1852 году, когда Аксаков, издав «Записки об уженье» и «Записки ружейного охотника», только работал над отрывками из «Семейной хроники», и литературное событие выхода в свет его дилогии было ещё впереди. — В.К.). Самый последний совет состоял в следующем: «Не переводите, а пишите своё, что в голову войдёт; в молодости переводить вредно: сейчас заразишься подражательностью; в старости переводите сколько угодно».

С глубоко растроганным сердцем вышел я из кабинета Державина, благодаря Бога, что он послал мне такое неожиданное счастье — приблизиться к великому поэту, узнать его так коротко и получить право любить его, как знакомого человека! Каким волшебным сном казалось мне всё это быстро промелькнувшее время! Державин знает, любит меня; он восхищался моим чтением, он так много говорил со мною; он считает, что я имею дарование, он говорил это всем, он сохранит воспоминание обо мне… Радостно билось моё сердце, и самолюбие плавало в упоении невыразимого восторга».

«Страстный актёр, страстный охотник, страстный игрок в карты, он был артистом во всех своих увлечениях», — так писал об отце Иван Сергеевич Аксаков. Живо воспринятые Аксаковым уроки Державинской этики и эстетики раздвинули творческие горизонты художника в пору его работы над автобиографической дилогией. Близость творческих темпераментов гениального мастера и отзывчивого ученика, так связавшая их, не могла не помочь С. Т. Аксакову в поисках собственных средств художественного самовыражения.

Книги С. Т. Аксакова несут в себе светоносную личность автора — с ней неразрывно связано художественное очарование его страниц. Одним из первых проницательно заметил это друг писателя, поэт, публицист и философ А. С. Хомяков: «Вы не можете знать его творений, не узнав в то же время его самого, не можете любить их, не полюбив его. Тайна его художества в тайне души, исполненной любви к миру Божьему и человеческому. Поэтами рождаются»…

Из аксаковского гимна в прозе когда-то громадной Оренбургской губернии, куда входил и нынешний Башкортостан, читатели «Семейной хроники» узнают, что первоначальное место действия его книг — художественно названное «село Багрово» — это село Знаменское бывшего Бугурусланского уезда, ныне района с тем же названием в северо-западном углу современной Оренбургской области. Здесь, в родовой усадьбе к северу от города Бугуруслана, «в двадцати пяти верстах от него» прошли детство, отрочество и первые годы после женитьбы С. Т. Аксакова. Ныне село носит имя всемирно прославившего его писателя. Эти места называют «родиной творчества» будущего писателя. Вот почему Аксаковская тема — один из главных символов современного Оренбуржья.

Аксаковские места в Оренбуржье — это речка Большой Бугуруслан, протекающая по усадебному саду с мемориальными остатками Липовой аллеи, древних сосен и ветел, современных писателю; это пруд, виды на окрестные холмы или «горы», как в его прозе, это буйное весенне-летнее разнотравье, словно глядящее на тебя множеством глаз-цветов, это облака, плывущие над бугурусланской долиной. Здесь подрастал, волновался избытком бытия будущий художник слова, здесь был прописан «действующий мир» произведений Аксакова «Записки об уженье рыбы», «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», «Детские годы Багрова–внука», «Семейная хроника».

Одним из главных «героев» его книг: и первых, очерковых «Записки об уженье рыбы» (1847} и «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» (1852), и более поздних художественных — видится природа. Не на её фоне, а в ней самой, девственно-роскошной, почти ещё не тронутой человеком — хищным преобразователем с его культом «временных выгод» — разворачивает писатель картины провинциально-дворянской жизни России второй половины XVIII — начала XIX веков.

Нельзя не сказать, что творчество С. Т. Аксакова не имеет ничего общего с расхожим определением художника как «певца природы». Творцы этого определения имели в виду, прежде всего, внешние, декоративные свойства природы. С пошлостью такого подхода резко спорил Тютчев:

Не то, что мните вы, природа:

Не слепок, не бездушный лик —

В ней есть душа, в ней есть свобода,

В ней есть любовь, в ней есть язык…

Поэт философски обличает эстетически глухое и слепое потребительство природы:

Они не видят и не слышат,

Живут в сём мире, как впотьмах,

Для них и солнцы, знать, не дышат

И жизни нет в морских волнах.

Лучи к ним в душу не сходили,

Весна в груди их не цвела,

При них леса не говорили

И ночь в звездах нема была!

И языками неземными,

Волнуя реки и леса,

В ночи не совещалась с ними

В беседе дружеской гроза!

Не их вина: пойми, коль может,

Органа жизнь глухонемой!

Увы, души в нём не встревожит

И голос матери самой!

Как любящий сын о матери-природе, С. Т. Аксаков с художественным восторгом, оттенённым лирической грустью от быстротекущего времени, пишет о заповедных местах в «Семейной хронике»: «Что за угодье, что за приволье было тогда на этих берегах! Вода такая чистая, что даже в омутах, сажени в две глубиною, можно было видеть на дне брошенную медную денежку! Местами росла густая урема (лес и кусты, растущие около рек) из берёзы, осины, рябины, калины, черёмухи и чернотала, вся переплетённая зелёными гирляндами хмеля и обвешанная палевыми кистями его шишек…»

Поражает пророческое предвидение художником беспощадной тяжбы цивилизации с породившей ее матерью–Землей. В середине XIX века С.Т.Аксаков произносит, может быть, первое в России экологическое предупреждение: «Но человек — заклятый и торжествующий изменитель лица природы!» Остерегать бы себя, слепому в своём могуществе, 20-му веку этим предупреждением, — не имели бы сейчас ни высохшего Аральского моря, ни мелеющего Урала, ни зеленеющей в летние месяцы и тоже мелеющей Волги, ни выветренных и смытых чернозёмов…

Далеко не случаен интерес читателей многих поколений к первооснове его образов — «уголку обетованному», как называл эти места писатель. Прототипом одного из «главных персонажей», пусть и безмолвным, стал выстроенный дедом писателя, переселившимся сюда вместе с крепостными крестьянами из Симбирской губернии, дом на высоком берегу Большого Бугуруслана. Это в его стенах, сложенных из мощных брусьев сибирской сосны, разыгрывались драмы трёх поколений Багровых, радовались и страдали действующие лица аксаковских повестей. С ним, этим домом, связан восторг поэзии открытия мира юным Серёжей Багровым. Дом, каждая комната, каждая вещь которого оказались как бы в фокусе любви и искусства, «прописан» не только в сознании отечественного читателя, но и в мировой литературе. В Англии, например, книги Аксакова попали в бестселлеры.

Кто со школьных лет не знает аксаковской сказки «Аленький цветочек»? В отличие от других у неё есть биография. Сказку о верности и силе любви впервые рассказала в дедовском Доме маленькому Серёже ключница Палагея из автобиографической повести «Детские годы Багрова — внука». Много лет спустя вынесенная писателем в приложение к повести, сказка эта сама по себе стала ключом к миру Аксакова. Переживая её не традиционный психологизм, наивный драматизм волшебного сюжета, яснее видишь художественные и нравственные искания писателя. Кажется уже, что во всей его прозе негасимо цветёт, озаряя всё вокруг мягким светом (не отсветы ли перунова цвета, жар-цвета славянской мифологии?), «аленький цветочек» как некая главная тайна народной жизни. Не сорвать, не лишить его корней, не потеряв при этом душу живу.

В главе этой повести «Первая весна в деревне» юный герой с детской свежестью и остротой первооткрытия восторгается неведомым дотоле миром из окон дедовского дома: Челяевской и Кудринской горами, речкой Большим Бугурусланом, грачовой рощей, «гумном на высокой горе»… Так навсегда распорядился писатель: захоти мы теперь увидеть те же ландшафтные памятники — наибольший «эффект присутствия» возникнет лишь при взгляде на них из окон Аксаковского Дома — рукотворного памятника времени. Не случайно его хочется назвать здесь с заглавной буквы. Дом как «участник» духовного формирования большого художника — достояние культурной сокровищницы народа.

Многое для становления собственного художественного стиля дало С. Т. Аксакову участие в литературой борьбе за имя А. С. Пушкина, в жизни отечественного театра, общественной русской жизни.

Говоря о художественном языке С. Т. Аксакова, нельзя пройти мимо статьи А. С. Хомякова «Письмо в Петербург», опубликованной в 1847 году. Автор указывает в ней на «русскую жизнь» в творчестве литературных учителей С. Т. Аксакова: Державина, Языкова, «особенно Крылова», Жуковского, Пушкина, Лермонтова, видит в их творчестве «живые следы старорусского песенного слова», которые «всегда живо и сильно потрясают русского читателя, согревая ему сердце чем-то родным и чего он сам не угадывает». Эта человечная близость к сердцу читателя навсегда отнесла С. Т. Аксакова, по характерному выражению Ф. М. Достоевского, к «наблюдателям.., умеющим смотреть на народ без плевка».

В эпиграф ко второму изданию своих «Записок об уженье рыбы» писатель ввёл отрывок из послания к другу-поэту М. А. Дмитриеву:

Ухожу я в мир природы,

В мир спокойствия, свободы,

В царство рыб и куликов,

На свои родные воды,

На простор степных лугов,

В тень прохладную лесов

И — в свои младые годы.

Здесь предельно ясно выражены эстетическая и этическая программы классика русской литературы. Начало жизни как источник цельности и гармонии мира… Может быть, впервые в России С. Т. Аксаков выступил как художник органического соответствия «младых лет» человеческих вечному «миру природы». Природа в «Записках об уженье рыбы» видится автору и главному действующему лицу евангелием язычника с его обожествлением стихийных сил мирозданья.

Вот как Аксаков объясняет такой взгляд во вступлении к запискам: «Деревня, не подмосковная (оренбургская и уфимская. — В.К.) — далёкая деревня, в ней только можно чувствовать полную, не оскорблённую людьми жизнь природы. Деревня, мир, тишина, спокойствие! Безыскуственность жизни, простота отношений! Туда бежать от праздности, пустоты и недостатка интересов; туда же бежать от неугомонной, внешней деятельности, мелочных, своекорыстных забот и попечений! На зелёном, цветущем берегу, над тёмной глубью реки или озера, в тени кустов, под шатром исполинского осокоря или кудрявой ольхи, тихо трепещущей своими листьями в светлом зеркале воды, на котором колеблются или неподвижно лежат наплавки ваши, — улягутся мнимые страсти, утихнут мнимые бури, рассыплются самолюбивые мечты, разлетятся несбыточные надежды! Природа вступит в вечные права свои, вы услышите её голос, заглушённый на время суетнёй, хлопотнёй, смехом, криком и всей пошлостью человеческой речи! Вместе с благовонным, свободным, освежительным воздухом вдохнёте вы в себя безмятежность мысли, кротость чувства, снисхождение к другим и даже к самому себе. Неприметно, мало-помалу, рассеется это недовольство собой, эта презрительная недоверчивость к собственным силам, твёрдости воли и чистоте помышлений — эта эпидемия нашего века, эта чёрная немочь души, чуждая здоровой натуре русского человека, но заглядывающая и к нам за грехи наши…». Не поднялась рука оборвать эту великоватую цитату, — в ней нерв аксаковского мироощущения. Здесь предельно ясно выражены эстетическая и этическая программы классика русской литературы. Начало жизни как источник цельности и гармонии мира… Из своего запредельного далека писатель предлагает нам хорошо забытый в наше жестокое время ни много ни мало способ русского чувствования всей полноты мира. Не в этой ли благодати залог нашего спасения?

Позвольте, возразит ироничный современник, аксаковские идиллические картины и чувства давно стали музейными экспонатами! Увидел бы он сейчас разорённые социальными экспериментами деревни, зловонные стоки вместо прозрачных рек с прозрачными стрекозами! В том-то и дело, что художник-мыслитель предсказывал такое будущее. Но его не услышали…

Ещё не родился В. И. Вернадский с его всеобъемлющей теорией ноосферы (от греч. nóos — разум и сфера), радикально меняющей представления о незыблемости природной среды, ещё далеко до тревожного понятия «экология», а у Аксакова вырывается пророческое предвидение беспощадной тяжбы цивилизации с породившей её Матерью-Землей. Не видимое ещё никем, для него становится ясным фактом «оскорбление людьми жизни природы». Экологические предупреждения, как сказали бы сейчас, сквозят и в его последующих книгах.

Прошедшее с кончины С. Т. Аксакова время показало, по выражению Гёте, «что весит человек на весах человечества». ХVIII век, закат которого застал в раннем детстве писатель, был, пожалуй, последним веком уходящего единства человека и окружающей его живой природы. Может быть, как никто понимая это, С. Т. Аксаков спел свою песню прощания с потерянным раем человечества. И в каждой её ноте была лелеющая душу искренность.

Приступая к своему «первому опыту на русском языке» — отечественные читатели действительно не знали ничего подобного, — писатель оговаривается, что это «не трактат об уженье, не натуральная история рыб. Моя книжка ни больше ни меньше как простые записки страстного охотника…». Однако, как заявил журнал «Современник», книга дала «более, чем обещает заглавие».

«Записки об уженье рыбы» вышли в 1847 году. Современники, благосклонно приняв её и осваивая небывалую простоту стиля, не торопились назвать явление своим словом. Это похоже на ошеломление непредвиденным, осмысление его. Зато вышедшие через пять лет «Записки ружейного охотника» вызвали уже взрыв восторженных рецензий. «Такой книги ещё у нас не бывало», — писал автору Тургенев (1, 42). Но и писателя такого не было. Чудо случилось раньше, именно с появлением «тихих» записок о мало кому. известной страсти «тихого, невинного уженья». В русскую литературу после Пушкина пришёл новый светоносный художник.

«Записки» энциклопедически широки охватом жизненных явлений. Здесь и элементы риторически отвергнутых автором «трактата об уженье и натуральной истории рыб», и географии, и этнографии, и психологического очерка. Здесь великолепный, блистательный, огромного словарного запаса русский язык — всё более забываемый нами. И, конечно, «Записки» производили бы совсем другое впечатление, не будь в них самой личности автора. Читателя захватывают и авторское эстетическое наслаждение даже видом рыболовной снасти, и его редчайший дар богатейшего видения мира — до мельчайших его проявлений. Писатель страстен во всём: и в описаниях крючка и поводка, и самого процесса уженья, когда «легко может взять огромная рыба на среднюю и даже на маленькую удочку», заключая сюжет характерным восклицанием: «И страшно, и весело бывает тогда рыбаку!..».

О чём бы ни сообщал С. Т. Аксаков в своих «Записках», всё словно погружено у него в дымку поэзии. Нередко эта чисто аксаковская дымка сгущается до миниатюрных шедевров поэзии в прозе, как, например, в главе «О выборе места»: «Я должен признаться, что пристрастен к запруженной реке. Вид пруда и мельницы, стук её снастей, шум падающей воды — приводят в тихое и сладкое волнение душу старого рыбака. Чем-то дорогим, прошедшим глядят воды и водяные травы, шумят вертящиеся колёса, дрожит мельничный амбар и пенятся кипящие под ним волны!»

Читая «Записки», так и видишь их автора, знающего и бывалого человека. Он давно уже привёл в стройную систему явления мира и теперь, пользуясь случаем, легко, ненавязчиво, с еле заметной самоироничной улыбкой делится накопленным.

Вот какой естественный повод для метафоры дал ему обыкновенный ёрш, изображённый, кстати, с такой яркой предметностью, что его без усилия может вообразить и никогда ерша не видавший: «Имя ерша, очевидно, происходит от его наружности: вся его спина, почти от головы и до хвоста, вооружена острыми, крепкими иглами, соединёнными между собой тонкою пёстрою перепонкою; щёки, покрывающие его жабры, имеют также по одной острой игле, и когда вытащишь его из воды, то он имеет способность так растопырить свои жабры, так взъерошить свой спинной гребень, что название ерша, вероятно, было ему дано в ту же минуту, как только в первый раз увидел его человек… Русский народ любит ерша; его именем, как прилагательным, называет он всякого невзрачного, задорного человека, который сердится, топорщится, ершится».

Поражаешься этой острейшей внимательности его взгляда. Ничто, кажется, не может уйти из поля зрения поэта-исследователя, всё находит место в «Записках», этой инвентарной книги природы. И сам, взявший удочку много лет назад, делаешь для себя открытия на её удивительных страницах. Ну, например, что у того же ерша глаза тёмно-синие, а у окуня — жёлтые с черными зрачками. Неужели не замечал этого, сотни раз снимая с крючков ершей и окуней? Замечал, конечно, но и уходили эти заметки мгновенно — стирались новыми впечатлениями, обесцвечивая жизненную палитру. Не спешить, не гоняться за призраками счастья, а видеть в настоящем «остановленные прекрасные мгновенья» исподволь учит автор «Записок».

В наши дни переоценок многих ценностей, думается, пришло время «внимательным чтением», как говорил Пришвин, перечитать своих классиков. В их заветах — чувство пути.

Для предельной сфокусированности художественного взгляда в «Записках» для «всевидения» писателя была и ещё одна причина. К середине 1846 года С. Т. Аксаков почти ослеп: «левым глазом я не вижу и солнца, а правым на всё гляжу сквозь сетку пятен… и клочьев»… Диктуя домашним страницы «Записок», он всматривался в пережитое уже как бы внутренним зрением, тем более отчётливым, чем менее непосредственно мог видеть мир, который так любил. Если учесть, что после «Записок об уженье рыбы» он, перешедший 60-летний рубеж, в дни и часы, когда отпускала глазная боль, надиктовал «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» и главные свои книги «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука», то такая жизнь воспринимается как писательский и человеческий подвиг. В этом — ещё один урок аксаковского творчества.

«Жизнь подобна игрищам, — сказал философ и математик Пифагор, — иные приходят на них состязаться, иные — торговать, а самые счастливые — смотреть». Счастливому случаю, судьбе ли обязан писатель тем, что именно «обетованный» Оренбургский край, где с XVIII века «кипел народный котёл» переселенцев двадцати российских губерний, стал его творческой лабораторией. Здесь, с удочкой или ружьем, на приусадебном пруду или в окрестных полях и лесах вынашивал он свое миропонимание дальнего прицела.

«Художественно спохватиться» помог совет Гоголя в 1847 году: «Если бы вы стали диктовать кому-нибудь воспоминания прежней жизни вашей и встречи со всеми людьми… с верными описаниями характеров их, вы бы усладили много этим последние дни ваши, а между тем доставили бы детям своим много полезных в жизни уроков, а всем соотечественникам лучшее познание русского человека».

Слово «диктовать» здесь не случайно: с середины 1846 года С. Т. Аксаков почти ослеп: «Левым глазом я не вижу и солнца, а правым гляжу сквозь сетку пятен… и клочьев…". Взявшись диктовать домашним (чаще всего старшей дочери Вере Сергеевне, родившейся в Ново-Аксакове 7 (19) февраля 1819 года) страницы «Записок», писатель всматривался в пережитое уже внутренним зрением, тем более отчётливым, чем менее непосредственно мог видеть мир, который так любил.

Такого согласья похвал, которые получили аксаковские «Записки», Россия еще не знала. Может быть, впервые в русской литературе природа у Аксакова выступила не только как место действия, но и как само «действующее лицо» его хроник, как отражение личности рассказчика. Растрогало признание Гоголя: он хотел бы видеть героев своего второго тома «Мёртвых душ» столь же живыми, сколь его (Аксакова) птицы…

Дружба их (пылкая со стороны Аксакова и сдержанная — Гоголя) началась в 1832 году, когда профессор российской словесности Московского университета М. П. Погодин неожиданно привёл к ним автора «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Аксаковы уже шесть лет как оставили Оренбургский край. Глава семейства относил себя к «совершенно чуждым всех исключительных направлений», любящим «прекрасные качества в людях, не смущаясь их убеждениями, если только они честные люди». Отношения в большой его семье объединяли личной дружбой даже непримиримых западников и славянофилов… Субботы в их гостеприимном московском доме были многолюдны — сходилась театральная и литературная Москва: славянофилы братья Пётр и Иван Киреевские, поэт А. С. Хомяков, университетские друзья старшего сына Константина, западники — основатель философского кружка поэт Н.В.

Станкевич с Белинским — «неистовым Виссарионом», приятели младших Аксаковых — Григория и Ивана.

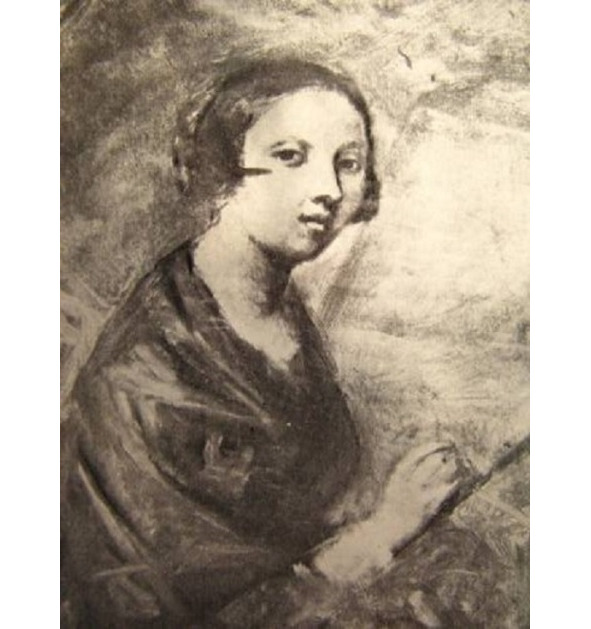

Говоря о семействе Аксаковых, необходимо сказать о старшей дочери писателя Вере Сергеевне — надёжной опоре своей матери Ольге Семёновне в семейных заботах. Выросшая в семье, ставшей средоточием высших духовных и культурных интересов общества, Вера Сергеевна и дышала этим воздухом, свободная, как её братья и сёстры, от суеты и забот «высшего света». Внучка писателя Ольга Григорьевна Аксакова, которой посвящены «Детские годы Багрова-внука», отзывалась о Вере Сергеевне как «исключительном явлении, даже и в этой особо талантливой семье». Публикаторы дневника, который вела Вера Сергеевна, подтвердили это: «в русской литературе мемуаров и записок дневнику В. С. Аксаковой принадлежит одно из первых мест». Особенности домашней атмосферы Аксаковых не могли не вызывать любопытства и удивления публики. «Большею частью люди, самые горячие поклонники нашей семьи, — ответила им Вера Сергеевна в дневнике в декабре 1854 года, — или её идеализируют до неестественности и даже до смешного, или доводят до такой крайности и уродливости строгость нашего нравственного взгляда, или превозносят до такой степени наше общее образование, учёность даже, что или другие могут счесть нас за педантов или, по крайней мере, таких исключительных людей, к которым простой, не слишком образованный человек и подойти не может… Мы живём так потому, что нам так живётся, потому что иначе мы не можем жить, у нас нет ничего заранее придуманного, никакого плана, заранее рассчитанного, мы не рисуемся сами перед собой в нашей жизни, которая полна истинных, действительных страданий, лишений всякого рода и многих душевных невидимых огорчений. Мы все смотрим на жизнь не мечтательно, жизнь для всех нас имеет строгое, важное значение, всем она является как трудный подвиг…».

Умная, лелеющая душу атмосфера Аксаковского дома влекла к себе многих. С 1850 года начинается личное и эпистолярное общение с Иваном Тургеневым, тогда более известным своей поэзией.

В 1856 году Аксаков делился с историком, писателем, редактором журнала «Москвитянин» Погодиным: «…Пришёл познакомиться со мною граф Л. Н. Толстой и завтра читает у меня свою новую пьесу из крестьянского быта и просит, кажется искренне, самых строгих замечаний». Да, вкусу автора «Записок» доверяли самые строгие к себе и слову писатели. Любопытное наблюдение оставил публицист, критик, историк Ю. Ф. Самарин, присутствовавший при чтении первого тома «Мёртвых душ»: «Читая, Гоголь беспрестанно взглядывал на Сергея Тимофеевича и следил за каждым выражением сочувствия или не сочувствия на его лице».

Загадку универсальной личности Сергея Тимофеевича Аксакова, возможно, приоткрывает исследование происхождения его имени, которое предпринял писатель, директор мемориального Дома-музея С. Т. Аксакова, подвижник восстановления Аксаковских мест в Башкортостане Михаил Андреевич Чванов. Вот что он пишет: «Начнём с того, что Сергея Тимофеевича Аксакова назвали в честь Сергия Радонежского, великого православного подвижника: в страшное время монгольского ига он одним из первых стал строить дух разорённого и разрозненного русского народа, которому он прояснил, а потом оказалось, не только ему, суть Троицы. А суть Её — семейное единство Святого Отца и Святого Сына, между которыми Святой Дух. Он связывает всё во Вселенной не законом единства и борьбы противоположностей, а законом единства и взаимодействия противоположностей. Святой Сергий раскрыл миру суть Троицы как священного первообраза семьи, любви и согласия, которые должны восторжествовать на Земле, иной путь ведёт в пропасть».

Тарас Шевченко, которого трудно «обвинить» в русофильстве, член Кирилло-Мефодиевского братства, в чьей программе стояло освобождение украинского народа от русского влияния (истоки идеологии будущих Майданов. — В.К.), вернувшись из оренбургской солдатчины, записал в дневнике: «Радостный из радостнейших дней. Сегодня я видел человека, которого не надеялся увидеть в теперешнее моё пребывание в Москве. Человек этот — Сергей Тимофеевич Аксаков». Заканчивая одно из своих произведений, он загадывал: «Как примет его С. Т. Аксаков? Мне ужасно хочется ему нравиться, и только ему. Странное чувство».

Если душой общества был «веротерпимый» Сергей Тимофеевич, то добрым гением дома нельзя было не назвать хозяйку дома Ольгу Семёновну, в девичестве Заплатину, — дочь генерал-майора, участника суворовских походов — и турчанки из рода Эмиров, ведущих родословную от Магомета и носящих зелёную чалму. Дочь рано овдовевшего отца была и его секретарём, и товарищем.

Очарованный матерью, Иван Сергеевич писал о ней: «Неумолимость долга, целомудренность, поразительная в женщине, имеющей стольких детей (десять. — В.К.), отвращение от всего грязного, сального, …суровое пренебрежение ко всякому комфорту, правдивость, …презрение к удовольствиям и забавам, чистосердечие, строгость к себе и ко всякой человеческой слабости, …резкость суда, при этом пылкость и живость души, любовь к поэзии, стремление ко всему возвышенному, отсутствие всякой пошлости, всякой претензии — вот отличительные свойства этой замечательной женщины»…

Семейный духовный мицелий так или иначе определял художественные выборы. Опубликованные Львом Толстым в 1852 и 1854 годах части его трилогии «Детство» и «Отрочество» не могли не прояснить собственного художественного замысла Аксакова. Задумывая после «Семейной хроники» вторую часть дилогии «Детские годы Багрова-внука», писатель в эпистолярном черновике наметил её границы: «Я желаю написать книгу для детей, какой не бывало в литературе… Тайна в том, что книга должна быть написана, не подделываясь к детскому возрасту, а как будто для взрослых, и чтоб не только не было нравоучения (всего этого дети не любят), но даже намёка на нравственное впечатление и чтоб исполнение было художественно в высшей степени».

В письме к сыну Ивану отец сообщает: «Детские годы» я кончил, работал ровно 8 месяцев… Я сам знаю, что много в нём есть такого, что выше всего написанного мною. Я много положил… души, не знаю, почувствуют ли это читатели?»

Читатели почувствовали: в январе 1857 года Л.Н.Толстой слушал повесть у Аксаковых и записал в дневнике: «Детство, прелестно!» Вскоре в одном из писем Толстой говорит о том же: «Слышал я две замечательные литературные вещи: Воспоминания детства С. Т. Аксакова и Доходное место Островского. Первая вся мне показалась лучше лучших мест „Семейной хроники“, нету в ней сосредотачивающей, молодой силы поэзии, но равномерно сладкая поэзия природы разлита по всему…» «Настоящий тон и стиль», «русскую жизнь», «зачатки будущего русского романа» увидел в прозе Аксакова Тургенев. Ему вторит Достоевский: «В воспоминаниях Сергея Аксакова звучит несравненно больше правды народной, чем в Некрасове, хотя Аксаков говорит почти только о природе русской».

Действительно, природа у Аксакова не только место действия, но и само «действующее лицо» его хроник как отражение личности рассказчика. Здесь не обошлось без уроков древнерусской эстетической школы «Слова о полку Игореве», где одушевленная природа прямо участвует в событиях.

Классика всегда современна, она подготавливает будущее и растёт вместе с ним. В 1950 году М. М. Пришвин записал в своём «Дневнике»: «Читаю глубоким чтением Аксакова, и мне открывается в этой книге жизнь моя собственная. Вот счастливый писатель!»

Дилогия Аксакова подтвердила его верность своей «авторской тайне»: отсутствию художественного вымысла. Аксаковским образам с их непреходящим очарованием «тайна» эта сообщает актуальнейшую ценность экологических эталонов неостановимо «убывающей» сегодня природы.

Кроме того, настало время говорить не только об экологии живого мира, но и об экологии наших чувствований — самой способности воспринимать этот мир. В своеобразной «Красной книге» нуждается аксаковская щедрость, беспредельность восприятия жизни в её красках, звуках, глубине представлений. И здесь книги Аксакова — как постоянно действующий заповедник обострённо-гармоничных, если можно так, отношений человека и мира.

Но неверным было бы представить Аксакова олимпийцем, живущим в беспроблемном мире природы, — и своим творчеством, и живым общением он страстно боролся за человеческое в человеке. «Вечный протестант» Лев Толстой, не остановившийся перед борьбой с Церковью, говорил: «Никто из русских не имел для меня, для моего духовного направления, воспитания такого влияния, как славянофилы, весь их строй мыслей, взгляд на народ: Аксаковы — отец и Константин, Иван — менее, Самарин, Киреевские, Хомяков».

Выдающийся историк и литературовед Вадим Кожинов в книге «Победы и беды России» развил тургеневское прозрение о «зачатках будущего русского романа»: «…«Семейная хроника» — первая по времени возникновения книга великой русской прозы X1X столетия, родившаяся, в сущности, ранее «Героя нашего времени», «Мертвых душ» и даже «Капитанской дочки».

Поэтому Михаил Пришвин, исключительно высоко ценивший «Семейную хронику», не без оснований писал ещё через столетие, в 1950 году: «Аксаков — это наш Гомер… Речь здесь идёт не о каком-то сходстве „Семейной хроники“ с древними поэмами о Троянской войне, а об её первородности, о том, что аксаковское творение открывает нам бытие, предшествовавшее той русской жизни, которая являлась во всех других классических книгах России». Пришвинское определение книги Аксакова «богоданная» особенно уместно потому, что в то время, когда Аксаков начал создавать «Семейную хронику», великая русская проза ещё не существовала (за исключением «Жития» Аввакума, известного лишь в кругу старообрядцев), и как бы только сам Бог мог дать ей первотолчок, подарив Слово Аксакову…

Богоданность «Семейной хроники» покоряла. Эту книгу всецело приняли славянофил Хомяков и западник Анненков, революционер Чернышевский и крайний консерватор Константин Леонтьев, «почвенник» Аполлон Григорьев и «космополит» Василий Боткин… Стоит напомнить, что тогда, во второй половине X1X века, не единожды «развенчивали» самого Пушкина (как Писарев) и Гоголя (Леонтьев). … В «Семейной хронике» как бы содержатся семена или, точнее, завязи всей будущей русской прозы.

…В самый момент появления «Семейной хроники» она… была воспринята авторитетнейшими ценителями как высочайший образец прозы. Но вскоре началось бурное и плодоносное развитие русской прозы, и Аксаков был как бы заглушен и оттеснён целой плеядой получивших громкую известность писателей.

Однако теперь, по прошествии полутора столетий, становится всё более ясным значение аксаковского творчества и, прежде всего, конечно, «Семейной хроники», которая достойна стоять в «иерархии» сразу же вслед за творениями корифеев русской прозы — Гоголя и Достоевского, Толстого и Чехова или, может быть, даже в одном ряду с ними».

Одним из первых можно назвать Аксакова и среди авторов литературы о детстве. Английский писатель Вильям Хадсон в автобиографической книге «Далекое и прошлое», считающейся в Англии классическим произведением о детстве, говоря о сложности художественного изображения жизни детей, назвал «Детские годы Багрова-внука» самым крупным достижением автобиографического жанра во всей мировой литературе.

Окончился земной путь Сергея Тимофеевича Аксакова на шестьдесят восьмом году жизни в ночь на 30 апреля (ст. ст.) 1859 года в Москве в доме на Верхней Кисловке близ Арбатской площади.

Жизненная укоренённость художественных образов творчества Аксакова: словно они были всегда — вызвала необыкновенное психологическое и культурное убеждение в читающей публике. При явно не древнем возрасте ушедшего писателя в некрологах объявили, что русская литература лишилась своего «патриарха»…

Сравнивая «Семейную хронику» и «Былое и думы», Тургенев писал Герцену, что эти книги отображают «правдивую картину русской жизни, только на двух её концах и с двух различных точек зрения. Но земля наша не только велика и обильна, — она и широка и обнимает многое, что кажется чуждым друг другу!..»

«Восторга пламенного полн…»

После свадьбы в Москве с Ольгой Семёновной Заплатиной, дочерью суворовского генерала, Сергей Тимофеевич Аксаков в очередной раз оставил «государственную службу», к которой он «никакого призвания не чувствовал», и в 1816 году вернулся в оренбургское имение отца, в «любимое Аксаково». Село это через сорок лет предстанет в его «Семейной хронике» как Багрово, с тем и войдёт в мировую классику. Здесь 28 марта (10 апреля) 1817 года у молодых родился первенец Константин.

Отец его, Сергей Тимофеевич, как позже писал о нём сын Иван Сергеевич, «был художник в душе и ко всякому наслаждению относился художественно. Страстный актёр, страстный охотник, страстный игрок в карты, он был артистом во всех своих увлечениях…». Мечтавший в стихах, написанных перед свадьбой, «в любови страстной чашу восхищений пить», молодой отец нашёл выход для своей необыкновенной натуры в родительской любви: с первых дней он стал нянькой для сына, который «засыпал не иначе, как под его баюканье».

В четыре года мать научила сына читать, и первой его книгой стала «История Трои», а герои гомеровой «Илиады»: Ахилл, Гектор, Диомед — героями его первых детских игр.

С такой ранней способностью чувствовать и представлять неоценимо начало жизни — именно в нём закладывается личность. Всего пять с небольшим лет с рождения провёл Константин в Аксакове, но успел почувствовать во всей новизне первые впечатления родины, ту их поэтическую сторону, которую Тютчев называл «гением места».

Помня со стороны нервной, властной матери все ограничения своего детства, Сергей Тимофеевич не стеснял неотступной опекой первенца, когда тот подрос. Так в неполные пять лет Костя оказался с деревенскими мальчишками на Челяевской горе, которая, как и Кудринская гора, «сторожит» село. Трудно, жутковато было взбираться по крутым склонам, хватаясь за пучки старой травы, но вдруг открывшаяся высота не испугала. Он испытал не похожий ни на что восторг: горизонты раздвинулись, знакомые избы села уменьшились — и всё вокруг увиделось новыми глазами…

После года жизни в Москве, в августе 1822 года всё семейство молодых Аксаковых переехало в выделенное отцом Сергею Тимофеевичу имение Надеждино (в аксаковской прозе — Парашино) Белебеевского уезда Оренбургской губернии, ныне Башкортостана. В «Очерке семейного быта Аксаковых» Иван Аксаков писал о своём брате: «Константин Сергеевич любил вспоминать (он вообще с нежностью относился к своим детским годам) своё пребывание в Надеждине и чем с ранних лет воспитывалось русское чувство».

С новыми местами у Константина было связано открытие Пушкина: «В Надеждине… будучи человеком экспансивным, невольно приобщил Сергей Тимофеевич своего малютку-сына своим литературным интересам. „Евгений Онегин“ присылался тетрадями. Всё это читалось вслух, громко, с каким-то увлечением».

Любимым чтением Константина были «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым». Об этом сборнике русского фольклора писал позже будущий наставник, а потом оппонент Константина Белинский: «Очень полезно, и даже необходимо, знакомить детей с русскими народными песнями, читать им, с немногими пропусками, стихотворные сказки Кирши Данилова. Народность обыкновенно выпускается у нас из плана воспитания… Кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству». Один из главных героев сборника — крестьянский сын, богатырь Илья Муромец на всю жизнь стал любимым героем Константина. Не случайно он — ещё ребенок — увидел в те годы «исторический» сон: Красную Площадь и Минина в цепях…

В Надеждине произошёл случай, после которого Сергей Тимофеевич «прозрел» будущую стезю первенца: «Быть Константину филологом!» — тот решительно заменил чуждое слуху обращение к отцу «папаша» самостоятельно найденным «отесенька». Это не было случайным капризом гениального ребенка: позже, принятый в свете французский язык в московском доме Аксаковых не употреблялся вообще, и Константин первый резко осуждал и смеялся над ним. Переданные от знакомых дам Ольге Семёновне записки на французском уносились в детскую, «наверх, и там все братья, во главе Константина Сергеевича, прокалывали эти записки.., потом торжественно сжигали…»

Когда мальчику «минуло восемь лет, отец подарил ему в богатом переплете том стихотворений Ивана Ивановича Дмитриева. По этой книге, которую Константин Сергеевич скоро знал наизусть, Ольга Семёновна учила читать детей своих:

«Москва, России дочь любима,

Где равную тебе сыскать!»

Или:

«Мои сыны, питомцы славы,

Красивы, горды, величавы»…

Между тем, с начала 1826 года у Сергея Тимофеевича вызревало решение оставить Надеждино. Помещичье хозяйство не шло, — земли здесь были хуже, чем в Аксакове, два года подряд были неурожайными, по неосторожности сгорел дом, скончалось трое детей, «зато и родилось четверо, — писал Сергей Тимофеевич. — Я решился ускорить мой переезд в Москву и в августе месяце, вместе с остальным семейством, навсегда простился с Оренбургским краем».

В сентябре 1826 года в Москву приехала большая семья Аксаковых — с сыновьями Константином, Григорием, Иваном, Михаилом, дочерьми Верой и Ольгой. В необыкновенном их доме «дети были постоянно с родителями, со старшими, жили их жизнью, интересовались их интересами (гости принимались всей семьёй)». Счастливо совпали человеческие и творческие интересы хозяина — театрального критика и литератора, — в его доме сходилась театральная и литературная Москва всех направлений. На аксаковских субботах дом не затихал с обеда до поздней ночи: здесь кипели оригинальнейшие умы первопрестольной: редактор журнала «Московский вестник», историк и писатель М. П. Погодин, славист Ю. И. Венелин, братья Иван и Пётр Киреевские — философ и фольклорист; поэт, философ и публицист А. С. Хомяков, профессора Московского университета; великие артисты Щепкин и Мочалов.

И опять слово биографу семьи Ивану Аксакову: Константин учился «у Венелина латинскому языку, Долгомостьева греческому языку, у Фролова географии. Он много читал и в особенности любил чтение русской истории… Будучи старшим в многочисленной семье, Константин Сергеевич, конечно, давал направление всем своим братьям и сёстрам. Прочитав Карамзина, он тотчас же собирал в своей комнате наверху своих братьев и сестёр и заставлял их слушать его Историю. Она воспламеняла в нём патриотическое чувство… В особенности возбудил его восторг эпизод о некоем князе Вячко, который сражался с немцами при осаде Куксгавена, не захотел им сдаться и, выбросившись из башни, погиб…». Не мирясь с тем, что «имя героя этого предано совершенному забвению», двенадцатилетний Константин «учредил» 30 ноября костюмированный в древнерусском духе праздник Вячки с сочинённой им песней в честь героя. Действо заканчивалось русским угощением: «пился мёд, елись пряники, орехи и смоквы…».

Показав в гимназии блестящие способности, Константин в 15 лет поступает на словесное отделение Московского университета. Здесь он оказывается в литературно-философском кружке Станкевича. Основатель кружка поэт и философ Н. В. Станкевич обаянием своей личности сумел соединить несоединимое: будущих славянофилов Аксакова и Самарина, западников Белинского и Грановского, теоретика анархизма и полного устранения государства Бакунина с умеренным либералом Катковым. Шестнадцатилетний Аксаков был самым младшим в кружке, где старшему не исполнилось и двадцати. В «Воспоминаниях студентства» Аксаков напишет: «В этом кружке выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир — воззрение большей частью отрицательное… я был поражен таким направлением, и мне оно было больно; в особенности больны мне были нападения на Россию, которую я любил, которую люблю с самых малых лет».

Духовным противоядием разъедающему всё отрицанию для Константина стал прежде всего, отец, а с 1832 года — и Гоголь, которого Погодин ввёл в аксаковский дом и к которому студент-словесник пылко привязался. Не без влияния Гоголевского слова Константин обдумывал пути общественного служения:

Среди народных волн,

Восторга пламенного полн,

Греметь торжественно глаголом!

И двигать их, и укрощать,

И всемогущей правды словом

Их к пользе общей направлять…».

К середине тридцатых годов относится пылкое, как всё у него, увлечение Константина двоюродной сестрой Марией Григорьевной Карташевской. Отец её, женатый на сестре Сергея Тимофеевича Надежде Тимофеевне, сенатор, запретил молодым людям встречаться… Скорее всего, к ней обращено стихотворение Константина «Мой Марихен так уж мал, так уж мал…» На его слова П. И. Чайковский написал «Детскую песенку, Мой Лизочек».

По выходе в свет гоголевских «Мёртвых душ» Машенька Карташевская в письме к подруге Вере Аксаковой одной из первых оценила событие: «Как можно было создать с таким совершенством все характеры этого романа и среди пошлой, бесцветной ничтожности отделить всякого такими резкими отличительными чертами… Мне кажется, что только после этого сочинения вполне начинаю я понимать, что такое Гоголь и что это за талант».

«Как ни высоко я ценил её эстетическое чувство, — писал о любимой племяннице Гоголю Сергей Тимофеевич, — но не мог предположить, чтоб она могла так понять и почувствовать „Мёртвые души“… Немного таких прекрасных существ можно встретить …в православной Руси».

Разглядел Карташевскую и Гоголь, обычно крайне сдержанный в оценках: «Есть души, что самоцветные камни, они не покрыты корой, и, кажется, как будто и родились на свет уже готовыми»…

Так подобное тянется к подобному… Не исключено, что именно сердечная тоска погнала в 1838 году «домоседа» Константина в Германию и Швейцарию. «Намереваясь долго прожить в чужих краях», он не выдержал разлуки с родными и через четыре месяца воротился домой, отдавшись переводам с немецкого. Вместе с первой и последней в его жизни любовью заканчивался этап его туманного романтизма, и всё определённее перед ним, думающим русским на историческом поприще, вставал главный вопрос: какой быть его России…

К этому времени относятся живые литературные воспоминания о семье Аксаковых и старшем их сыне писателя и журналиста Ивана Панаева: «С. Т. Аксаков и сын его Константин приняли меня с необыкновенным радушием. Сергей Тимофеевич был большой хлебосол и гордился этою московскою добродетелью.

Аксаковы жили тогда в большом отдельном деревянном доме на Смоленском рынке. Для многочисленного семейства требовалась многочисленная прислуга. Дом был битком набит дворнею. Это была уже не городская жизнь в том смысле, как мы её понимаем теперь, а патриархальная, широкая помещичья жизнь, перенесённая в город. Такую жизнь можно ещё, я думаю, и до сих пор видеть в Москве… Дом Аксаковых и наружи и внутри по устройству и расположению совершенно походил на деревенские барские дома; при нём были: обширный двор, людские, сад и даже баня в саду. Константин Аксаков помещался наверху, в мезонине.

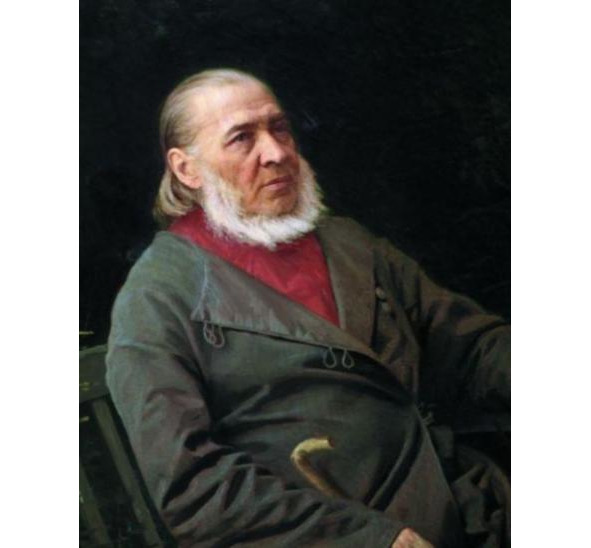

С. Т. Аксакову было в это время с небольшим 50 лет (ему шёл 48-й год. — В.К.). Он был высок ростом, крепкого сложения, и не обнаруживал ещё ни малейших признаков старости. Выражение лица его было симпатично, он говорил всегда звучно и сильно, но голос его превращался в голос стентора (Греческий воин, участник Троянской войны, способный кричать столь же громко, как кричат одновременно пятьдесят человек. — Ред.), когда он декламировал стихи, а декламировать он был величайший охотник. Любимым занятьем его было уженье, и он очень часто с ночи отправлялся удить в окрестности Москвы. По вечерам он обыкновенно играл в карты. Между прочими партнёрами его были тогда И. Е. Великопольский и Н. Ф. Павлов. Тогда ещё Сергей Тимофеевич не пользовался тою блестящею литературною известностию, которую он приобрёл впоследствии…

Я полюбил С. Т. Аксакова и скоро сошёлся с Константином Аксаковым. Я был у Аксаковых почти всякий день и, кроме того, часто встречался с Константином Аксаковым у Белинского.

Белинский был некогда довольно короток в доме Аксаковых, но перед моим приездом в Москву между им и этим семейством произошло какое-то недоразумение, размолвка. Белинский говорил мне, что его не совсем жалует г-жа Аксакова и не очень приятно смотрит на его дружбу с Константином. Константин Аксаков отстаивал, однако, Белинского долго от нападок своей матушки. Белинский в это время заходил только к Константину Аксакову в мезонин и очень редко спускался вниз…

Константин Аксаков был такого же атлетического сложения, как и его отец, только пониже ростом. Его открытое, широкое, некрасивое, несколько татарское лицо имело между тем что-то привлекательное; в его несколько неуклюжих движениях, в его манере говорить (он говорил о любимых своих предметах нараспев), во всей его фигуре выражалась честность, прямота, твёрдость и благородство; в его маленьких глазках сверкало то бесконечное добродушие, то ничем не преодолимое упорство… Его привязанность к Москве доходила до фанатизма; впоследствии его любовь к великорусскому народу дошла до ограниченности, впадающей в узкий эгоизм. Он любил не человека, а исключительно русского человека, да и то только такого, который родился на Москве-реке или на Клязьме. Русских, имевших несчастие родиться на берегу Финского залива, он уже не признавал русскими.

В ту минуту, когда я познакомился с ним, он еще, впрочем, не дошёл до этого забавного отрицания и до этой странной исключительности. Славянофилизм только ещё зарождался тогда, и Константин Аксаков стоял на полдороге между «Московским наблюдателем» Белинского, в котором он принимал участие, и между «Москвитянином» Шевырева и Погодина, на который он начинал смотреть с участием…

Единственной нитью, соединявшею К. Аксакова с Белинским, была философия Гегеля, которая имела большое влияние на Аксакова, и общий взгляд их на искусство с точки зрения этой философии. Впоследствии, когда уже не исключительно одно искусство, а и общественные вопросы стали занимать литературу, когда образовались славянофильская и западная партии, Константин Аксаков совершенно и окончательно разошёлся с Белинским. Они очутились в двух враждебных лагерях…

Если бы я приехал в Москву пятью годами позже, — нет никакого сомнения, что К. Аксаков не допустил бы меня до себя; но в том ещё неопределённом и неустановившемся положении, в каком он находился в 1839 году, он искренно протянул мне дружескую руку, несмотря на то, что я был рождён на берегу Финского залива. Он, впрочем, и тогда говорил мне с негодованием о Петербурге и старался при всяком случае возбуждать во мне энтузиазм к Москве. Он останавливал меня перед Иваном Великим, перед Васильем Блаженным, перед Царь-пушкою, перед Колоколом — и глазки его сверкали — он сжимал мою руку своей толстой и широкой рукой… «Вот Русь-то, вот она настоящая Русь-то!» — вскрикивал он певучим голосом. Он возил меня в Симонов и Донской монастыри, и когда я обнаруживал свой восторг от Москвы, восхищался её живописностию и её старинными церквами, К. Аксаков схватывал мою руку, жал мне её так, что я только из деликатности не вскрикивал, даже обнимал меня и восклицал:

— Да! Вы наш, москвич по сердцу!

Дом Аксаковых с утра до вечера был полон гостями. В столовой ежедневно накрывался длинный и широкий семейный стол по крайней мере на 20 кувертов. Хозяева были так просты в обращении со всеми посещавшими их, так бесцеремонны и радушны, что к ним нельзя было не привязаться»…

К 1839 году в дружеском и духовном окружении Константина Аксакова произошла своеобразная «смена караулов». Опекавший его Белинский возглавил критический отдел журнала «Отечественные записки» и переехал в Петербург. В этом году на вечерах философа и публициста И. В. Киреевского Константин услышал чтение статьи друга отца Алексея Степановича Хомякова «О старом и новом» и полемический отзыв «В ответ А. С. Хомякову» Ивана Киреевского. Ни та, ни другая статьи, содержащие основные положения славянофильского учения, не предназначались для печати.

Услышанное потрясло Константина ясностью и новизной поставленных вопросов. Внутренне — семейным воспитанием, свойствами личности — он был готов к прозвучавшим в статьях критике крепостного права, этого, по выражению Хомякова, «наглого нарушения всех прав»; к идее преобразования России творчески осмысленными формами жизни Древней Руси. Выступившие дали имя тому, что всегда жило в Аксаковых: славянскому строю души, строю жизни славян — соборности, общине, вече, крестьянским сходам и миру. Имя это было «славянофильство», что значило любовь к славянам.

О первых «старших» славянофилах великий русский мыслитель К. Н. Леонтьев позже скажет: «Эти люди были все русские дворяне, даровитые, учёные, идеальные, благовоспитанные, тонкие, европеизмом пресыщенные, благородные москвичи, за спинами которых стояли целые века государственного великорусского опыта». Открывает, по преимуществу, ряд этих людей А. С. Хомяков, блестяще образованный офицер, вышедший в отставку, доблестный участник русско-турецкой войны 1828—1829 годов, поэт, у которого Пушкин находил «прекрасные стихи», «неоспоримый истинный талант»; в совершенстве знающий английский, французский, немецкий, еврейский, греческий языки, латынь и санскрит; искрометный, неотразимый полемист, сравнимый разве с Герценом, — он умел весело, просто и образно: с каламбурами и парадоксами говорить о сложном; оригинальный философ, неординарный живописец, один из основателей Московского училища живописи, ваяния и зодчества; изобретённая им паровая машина получила патент в Лондоне.

Говоря о славянофилах, Герцен так подводил итоги 50-х годов: «Я не думаю, чтоб кто-нибудь из славян сделал больше для распространения их воззрения, чем Хомяков». Не могли не привлечь К. Аксакова такие основополагающие хомяковские максимы, как: «…Там только сила, где любовь, а любовь только там, где личная свобода», или: «Нет человечески истинного без истинно народного!»

Вдохновляемый подобными учителями, Константин Аксаков первым назовёт народ «могучим хранителем жизненной великой тайны» и понимание этого сделает главным критерием отношения к личности, человеческим поступкам, художественным произведениям.

Белинский в немалой степени ускорил размежевание партий западников и славянофилов — с 1842 года он стал «ожесточённым, неумолимым противником тех идей, которые год назад перед тем проповедовал с такой горячностию и искренностию». Хотя противники ещё могли собраться вместе, как в доме Аксаковых на «примирительном» обеде весной 1844 года, устроенном в честь профессора всеобщей истории Московского университета Грановского, где «славянофилы обнимались с западниками», но, по словам Белинского, «никакой возможности к уступке с той или с другой стороны» уже не было.

В «Былом и думах» Герцен приводит один из эпизодов идеологического разрыва прежних единомышленников: Константин «Аксаков остался до конца жизни вечным восторженным и беспредельно благородным юношей; он увлекался, был увлекаем, но всегда был чист сердцем. В 1844 году, когда наши споры дошли до того, что ни славяне, ни мы не хотели больше встречаться, я как-то шёл по улице; К. Аксаков ехал в санях. Я дружески поклонился ему. Он быстро проехал, но вдруг остановил кучера, вышел из саней и подошёл ко мне.

— Мне было слишком больно, — сказал он, — проехать мимо вас и не проститься с вами. Вы помните, что после всего, что было между вашими друзьями и моими, я не буду к вам ездить; жаль, жаль, но делать нечего. Я хотел пожать вам руку и проститься. — Он быстро пошёл к саням, но вдруг воротился; я стоял на том же месте, мне было грустно; он бросился ко мне, обнял меня и крепко поцеловал. У меня были слёзы на глазах. Как я любил его в эту минуту ссоры!»

С осени 1843 года в Москве стал появляться атлетического сложения молодой человек с бородой и в невиданной одежде: длиннополом зипуне, который он называл «святославкой», и головном уборе «мурмолке» древнерусского покроя. Иногда его видели в сапогах и красной рубахе. Константин Аксаков, а это был он, «наделал в Москве большого шуму», — открыл своеобразную моду на национальное платье. Даже отец Константина Сергей Тимофеевич надел «святославку» и не отказывался от неё до конца дней.

Встревоженное революционными событиями 1848—1849 годов в Западной Европе, правительство Николая I увидело в движении за «русское платье» опасное политическое инакомыслие и специальным циркуляром 1849 года запретило дворянам и, прежде всего, чиновникам ношение бород. С отца и сына Аксаковых потребовали обязательства не появляться в обществе в русской одежде.

Обороняясь от светских пошляков, всё сводящих к пародии, Константин Аксаков писал: «Славянофилы желают лишь одного: чтобы всякий мог одеваться, как кто хочет, и чтобы русское платье было дозволено в России, как дозволено в России платье иностранное. Таким образом, была бы снята с русской одежды полуторастолетняя опала».

Необъяснимой традицией русских самодержцев (исключение разве Александр III) было отношение их к русским созидательным и, по сути, консервативным силам как разрушительным, революционным. В этом, кстати, можно усмотреть одну из предпосылок октябрьского переворота 1917 года.

Говоря современным языком, средств массовой информации как орудия влияния на общество у славянофилов не было. В 1847 году Константин Сергеевич защитил диссертацию «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка» на степень магистра русской словесности. Университетская кафедра давала выход к юношеству. Однако кафедру предложили только в Киевском университете. Покинуть родителей, значащих для него гораздо больше, чем родство по крови, он не мог, — Константин остался в Москве.

Как и его единомышленники, он повёл жизнь политического инакомыслящего, зачастую «перегорая» в безвыходных спорах. После премьеры в 1850 году на сцене Малого театра запрещена его драма «Освобождение Москвы в 1612 году», где массовые сцены напоминали: «Глас народа — глас Божий»; не дошла до печати и сцены его комедия «Князь Луковицкий, или приезд в деревню», где сталкивались «невежественный» крестьянин и выросший за границей барин; запрещена публикация статьи «Богатыри времён великого князя Владимира по русским песням». Некоторые его статьи опубликованы лишь в конце 70-х годов минувшего века.

Вот какое впечатление произвёл в то время на художника К. А. Трутовского 35-летний Константин Аксаков: «Он был смуглый, брюнет, среднего роста, крепко сложенный. Чёрные глаза его горели, как уголья. Он был весь погружён в свои исторические занятия, и кроме своей семьи, для него не существовало другого общества… Когда он говорил, в глазах его, так сказать, горел огонь вдохновения. И вместе с тем, у него было много весёлости и остроумия. Шутки его были всегда милы и изящны. Любил он свою семью беспредельно, но особенно страстно, до обожания, любил своего отца».

Константина, широкоплечего, с крепким рукопожатием московский доктор А. И. Овер называл «печенегом». Сын историка М. П. Погодина Дмитрий вспоминал, что овдовевший отец всюду возил его с собой, и он засыпал на славянофильских собраниях, но «…чаше других будил меня своим непомерно зычным голосом (как и у своего отца. — В.К.) плотный господин в коричневом сюртуке, Константин Аксаков, с жаром всегда что-то доказывавший».

Подтверждением слов Герцена о нём: «Он за свою веру пошёл бы на площадь, пошёл бы на плаху…» могла бы стать поданная К. Аксаковым в 1855 году Александру II «Записка (О внутреннем состоянии России»): «Не подлежит спору, что правительство существует для народа, а не народ для правительства… Современное состояние России представляет собой внутренний разлад, прикрываемый бессовестной ложью… Взяточничество и чиновный организованный грабёж — страшны… Всё зло происходит главнейшим образом от угнетательной системы нашего правительства…». Чтобы писать такое государю, надо быть более чем мужественным подданным. В «Записке» доказывалась необходимость уничтожения крепостного права (за шесть лет до его отмены. — В.К.), созыва представительного — от всех сословий — совещательного Земского Cобора, обеспечения свободы слова и мнений.

Меж тем, время готовило страшную свою жатву. Отец, захворав ещё осенью 1857 года, проболел всю следующую зиму и 30 апреля (12 мая н. ст.) 1859 года тихо угас. Только на четыре месяца за всю жизнь расставался с ним Константин и теперь не мог согласиться с мыслью, что жизнь может и должна продолжаться без отца. Редкое это на земле чудо: любовь невыразимая, и плата за нее небывалая — с потерей самого дорогого всё теряет смысл.

Непоправимые потери начались ещё в 52-м с мученической кончиной Гоголя, продолжились в 56-м смертью духовно близких братьев Киреевских, но последние нравственные силы после ухода отца забрала скоропостижная смерть Хомякова. Идеалист, Константин Аксаков всем своим страстным существом был связан с ними, апостолами света, хранившими тепло пушкинской руки… 20 октября, в день горестного известия о смерти Хомякова Константин писал другу: «Милый мой Самарин! Мы знаем с тобою, что мы в нём потеряли. Хомяков был светилом для человеческой мысли, для России; но у меня и у тебя был с ним ещё тёплый духовный союз. — Я, через тебя, болезненно ещё чувствую потерю Хомякова. Да ты прав: мы были трое, теперь мы вдвоём с тобой». Теперь он, смешав дни и ночи, сидел над своей болью и, богатырь, слабел день ото дня.

Ещё в мае 1860 года у Константина открылась скоротечная чахотка, как раньше называли туберкулёз легких. Находившийся за границей брат Иван советовал ему ехать на карлсбадские воды в Германию или к известным венским докторам. В середине августа мать и сёстры посадили Константина в Кронштадте на пароход и отправили на лечение за границу. Встретивший его в Штеттине брат Иван писал домой: «Он страшно переменился… похудел радикально, так, что и вообразить нельзя, чтобы он был когда-нибудь человек полный…»

Осень 1860 года в Европе была небывало холодной, в горах Швейцарии даже выпал снег. Модный чешский врач Шкода уверенно советовал для лечения с виноградной терапией греческий остров Занте (ныне остров Закинф), где «прекрасный климат и все удобства». Мать Ольга Семёновна, брат Иван Сергеевич и старшие сестры Вера и Любовь, заняв денег, повезли туда Константина, намереваясь провести там будущую зиму.

Они увидели грязный, шумный, неустроенный для приезжих город, промозглый в эту осень, с невызревшим из-за холодов виноградом. Здесь, в тёмных, унылых стенах замшелого от времени и сырости палаццо, где постояльцы ночевали под шубами, на руках родных и скончался Константин Сергеевич 7 (19) декабря 1860 года.

«На пустынном острове не было русского православного священника для исповеди больного, — вспоминал современник. — Нашёлся грек, едва говоривший по-французски. На этом нелюбимом языке и исповедовался умирающий.

Грек, призванный к умирающему и спешивший попросту справить требу, был изумлён исповедью, причащением и кончиной столь необыкновенного человека. Самым простодушным образом выражал своё удивление и недоумение; он просил: нельзя ли ему повидать всех близких этого человека, и, главное, мать покойного? Ему хотелось передать… — праведник скончался, ещё не видывал исповедник примеров такой веры на земле. Он не прекращал своих расспросов: «Да кто же это был? Кто это умер перед ним?».

В некрологе «Константин Сергеевич Аксаков», помещённом в «Колоколе», Герцен писал: «…рано умер Хомяков, еще раньше Аксаков; больно людям, любившим их, знать, что нет больше этих деятелей благородных, неутомимых, что нет этих противников, которые были ближе нам многих своих…».

В строфах одного из своих стихотворений Константин Аксаков оставил нам образ православного героя, который вполне применим к нему самому:

Блажен, чей дух ни пир, ни келья

Не могут возмутить до дна;

Кому источником веселья —

Души прекрасной глубина.

Кто света путь оставил зыбкий,

Как лебедь, бел, — и сохранил

Всю прелесть чистую улыбки,

И стройный хор душевных сил.

Похоронили сына рядом с отцом в семейном склепе Симонова монастыря, который Константин Аксаков так любил. В 30-е годы ХХ века при сносе этого монастыря, как и множества других, прах Сергея Тимофеевича и Константина перенесли на Новодевичье кладбище, последнее же земное пристанище Ольги Семёновны Аксаковой, как и многочисленных представителей старинных дворянских родов, творивших историю России, было смешано с прахом. Это не было случайностью — после Петра Великого Россия, в который раз, отказывалась от национального пути.

Он жил для «подвигов суровых»

Имя Ивана Аксакова, как и имена основоположника славянофильства А. С. Хомякова и его позднего продолжателя К. Н. Леонтьева, как брата Константина Аксакова и некоторых других, почти весь 20-й век было предано забвению. Идейное течение — «славянофильство» было враждебно и будущим, и победившим революционерам, и их идеологическим наследникам. Может быть, это стало одной из причин национальных трагедий России в 20-м веке.

Четвёртый после Константина, Григория и Николая сын Сергея Тимофеевича Иван Аксаков родился 26 сентября (8 октября) 1823 года в селе Надёжино Белебеевского уезда Оренбургской губернии, ныне это село Надеждино Белебеевского района Башкортостана. В аксаковской повести «Детские годы Багрова-внука» это «лежащее на низменности богатое село Парашино, с каменной церковью и небольшим прудом в овраге».

В начальные детские впечатления Ивана не могли не войти «великолепные парашинские родники», которых «было больше двадцати» — глава «Парашино»: «Некоторые родники были очень сильны и вырывались из середины горы, другие били и кипели у её подошвы, некоторые находились на косогорах и были обделаны деревянными срубами с крышей; в срубы были вдолблены широкие липовые колоды, наполненные такой прозрачной водой, что казались пустыми; вода по всей колоде переливалась через край, падая по бокам стеклянною бахромой».

Пусть и неосознанно — Ивана увезли в Москву, когда ему не было и трёх лет, — но в памяти не могли не остаться и водяная мельница с позеленевшим колесом, и высокие травы и цветы по обочинам дорог в хлебах… В зрелые годы Иван Сергеевич несколько раз навещал оба родовых гнезда. В июне 1848 года он приезжал в соседнее имение Знаменское с композитором и пианистом А. Г. Рубинштейном. Последний его приезд на родину относят к 1864 году. Бунинские стихи о проникновенном празднике природы вполне приложимы к первым впечатлениям его бытия:

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,

И лазурь, и полуденный зной…

Срок настанет — Господь сына блудного спросит:

«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я всё — вспомню только вот эти

Полевые пути меж колосьев и трав —

И от сладостных слёз не успею ответить,

К милосердным коленям припав…

В отличие от Константина Иван рос молчаливым, сосредоточенным в себе. Уже в Москве, семилетним, он заболел скарлатиной и его перевели от братьев и сестёр наверх, в мезонин. Вскоре оттуда спустилось к ним послание, поразившее всех слогом и жаром чувства. Впрочем, для семейства Аксаковых это не было чем-то необыкновенным — дети здесь, проникаясь интересами старших, созревали рано. Все они, воспитанные в разумной свободе, были в той или иной мере духовным продолжением отца и матери. Как позже вспоминал Иван: «…в письмах к своим ещё далеко несовершеннолетним сыновьям Сергей Тимофеевич всегда называет каждого из них: „мой сын и друг“, — и сам подписывается: „твой друг и отец“…он был для них искренним и истинным другом, он действовал на них не только приёмами внешнего, формального авторитета, но гораздо более влиянием нежного, разумного, мудрого сочувствия».

Немалое влияние на Ивана имел Константин, раз и навсегда внёсший в детский обиход обращение к родителям: «милый отесенька», как производное от «отец», и «милая маменька». Домашнее образование Ивана во многом было связано с образованием старшего брата. Всякое культурное событие, всякая книжная новинка немедленно делались достоянием всей семьи.