Бесплатный фрагмент - 3D-моделирование городов, исторические реконструкции

Это не прямая инструкция к действию, скорее — учебник по 3д моделированию городов, раскрывающий методику. Очевидно, для начала нужно обладать знаниями о задуманном городе — историческими, современными либо футуристическими. При должном желании технологии создать его найдутся. В главе о затратах указан один из примеров для тех, кто думает, что модели городов раздаются бесплатно. «Дорога в тысячу ли начинается с первого шага» — попробуйте смоделировать один дом.

К 20-летию портала ЦИХ.

Введение

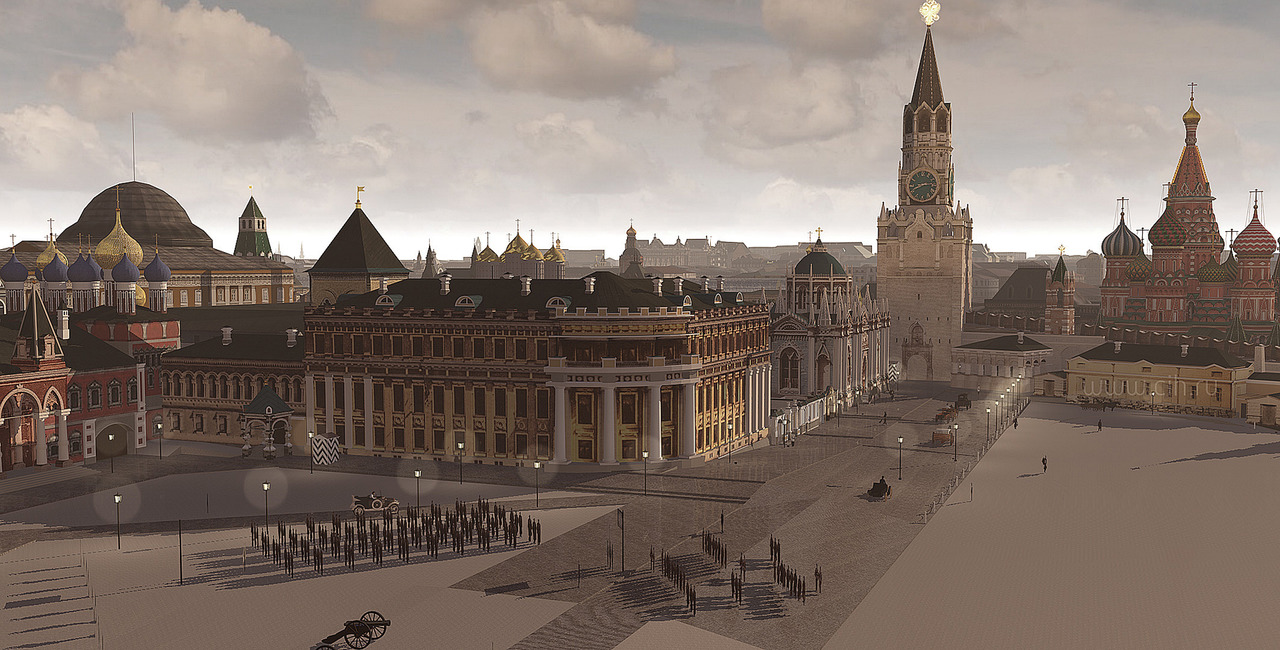

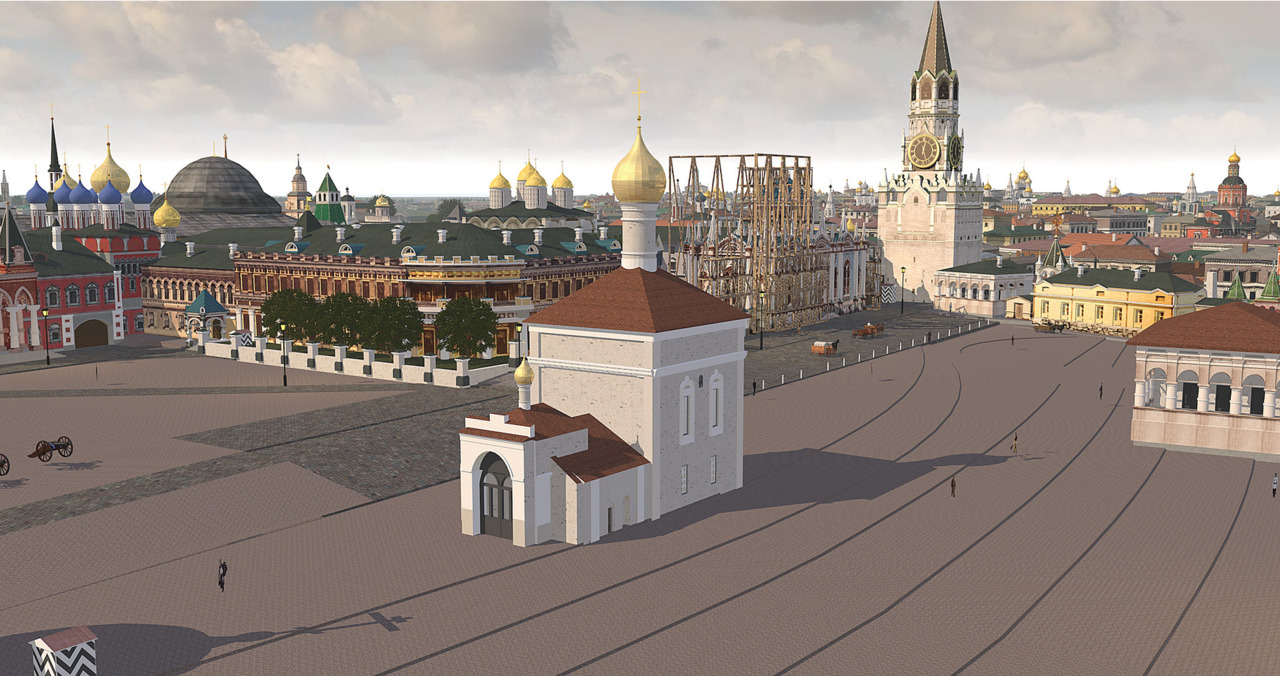

Самые современные технологии парадоксальным образом могут быть направлены на то, чтобы ощутить присутствие в исторических эпохах с помощью изучения реконструированных в 3D моделях исторических памятников в дополненной и виртуальной реальности или просто на экране гаджета. Дополненная реальность позволяет рассматривать 3D модель, как макет, расположенный в реальном окружении. Применительно к архитектуре такой способ визуализации больше подходит для моделей отдельных зданий. Также можно дополнять модель различными информационными выносками, метками, разрезами в разных плоскостях и прочими дополнениями, повышающими информативность визуализации.

Виртуальная реальность позволяет полностью погрузиться в среду объекта, наблюдать его панорамно, на все 360°. Для просмотра требуются очки виртуальной реальности. Таким способом удобнее изучать архитектурные пространства — от отдельных интерьеров до городских улиц или городов в целом. Также возможны разнообразные информационные дополнения или подсказки при просмотре объекта.

Технологии трёхмерного воссоздания архитектурных объектов логично использовать для производства точных цифровых копий зданий. Однако, интереснее с научной точки зрения применять их и другими способами.

В такой цифровой реконструкции или воссоздании в большей мере нуждаются утраченные или потерявшие свой первоначальный облик известные исторические здания, кварталы, улицы и в конечном итоге — города. Под этим углом зрения 3D моделирование становится инструментом, позволяющим исследовать и сохранять мировое культурное наследие. Кроме того, можно представить и другие его функции, связанные с изучением истории архитектуры, например — воссоздание не реализованных архитектурных проектов, которые уже в «бумажном» виде стали широко известны и тем или иным образом повлияли на развитие мировой архитектуры. Для начала необходимо рассмотреть, как методы моделирования, так и объекты, применительно к которым такой способ воссоздания уместен.

Создание цифровых копий отдельных зданий — явление довольно популярное в настоящее время. Наверное, самый известный пример, когда такая копия пригодилась — цифровая модель собора Парижской Богоматери, сделанная американским профессором Э. Тэллоном за несколько лет до печально известного пожара методом 3D сканирования. Позже специалисты использовали детализированные 3D-модели собора для планирования восстановительных работ.

Однако, в цифровой среде масштаб создаваемых объектов не так важен и кроме отдельных зданий возможно так или иначе оцифровывать целые города.

Технология оцифровки современных городов в большом числе случаев применяется в картографических сервисах Google и Apple. Также можно найти немногочисленные примеры воссоздания исторического облика городов, связанных по большей части с археологическими изысканиями или компьютерными играми.

Одним из самых известных таких примеров является цифровой римский город Помпеи, оригинал которого был погребён при извержении Везувия в 79 году н. э. Реконструкция была сделана на основе сохранившихся руин. Также стоит отметить виртуализацию Персеполя, столицы древней Персидской империи. В качестве примеров воссоздания древних городов для видеоигр можно привести Александрию, Мемфис и Рим в серии «Assassin’s Creed».

Свайный Москворецкий мост (1789—1833)

С 1498 года существовал наплавной Москворецкий мост, известный как «Живой мост», из-за своей конструкции и подвижности. В 1655 году Павел Алеппский описывал его разводку при проходе судов. В 1789 году построили деревянный свайный мост, который через 41 год заменили из-за возросшего грузопотока. В 1830 году заложили новый каменный мост с тремя деревянными пролётами по 28 м, завершённый в 1833 году.

Следует отметить, что часть приведённых примеров характеризуются слишком узкопрофессиональной релевантностью, работа по их созданию была чрезвычайно трудоёмкой. Реконструкции для компьютерных игр наоборот носят более декоративный, даже «сувенирный» характер и точность передачи городской среды в этих проектах стоит не на первом месте. Единой методики 3D реконструкции перечисленные примеры не выдвигают.

В данной статье рассматривается как технологии 3D реконструкции городов, так и реальные примеры, созданные в XR-лаборатории ИАиД ЯГТУ под руководством автора книги.

Об актуальности описываемых проектов говорит то, что материалы исследований были презентованы на выставке «Зарядье. Архивы возможного» (Москва, парк Зарядье), они дважды экспонировались на Ярославском градостроительном форуме, им была посвящено 2 отдельных передачи на телеканале День. тв, доклад о разработке был представлен также на архитектурной секции форума SmartBuild «Стройка Политеха».

Алевизов ров (1508—1814)

Алевизов ров — фортификационное сооружение на Красной площади в Москве, существовавшее с 1508 по 1814 год. Построен по указу Василия III архитектором Алевизом Фрязиным для укрепления Кремля. Соединял Неглинную и Москву-реку, проходя вдоль стен от Угловой Арсенальной до Беклемишевской башни. В 1519 году канал был завершён, и через него были переброшены подъёмные мосты. Во второй половине XVI — начале XVII века часть рва осушили, что снизило его оборонительное значение. В XVIII веке по указу Петра I ров снова наполнили водой, укрепив его и создав контрэскарп. К 1810 году в районе Васильевского спуска ров использовали для сброса отходов. В 1814–1815 годах после войны 1812 года ров засыпали, а торговые лавки вдоль него снесли.

Метод 3D моделирования городов

Методы 3D моделирования различаются своей технологичностью, затратностью и скоростью создания объектов, что определяет их области применения.

Самым традиционным и экономичным в плане привлечения сложных технологий методом является ручное создание 3D моделей на основе архивных чертежей, фотографий, карт, рисунков и исторических описаний. Этот подход с одной стороны требует высокой точности и внимания к деталям и высокой квалификации разработчика, больших затрат времени на создание одного объекта. С другой стороны — он наименее требователен к исходным данным, которых часто недостаточно при историческом воссоздании объекта. При правильно сформулированных изначальных требованиях к сложности модели, например — количеству полигонов, полученные таким способом 3D объекты не будут требовать дальнейшей оптимизации.

Москворецкие ворота (1535—1813)

Москворецкие ворота (Спасские или Водяные) — ворота Китайгородской стены, построенные в 1535–1538 годах по проекту итальянского инженера Петрока Малого при Елене Глинской. Они примыкали к южной части стены и соединяли её с Беклемишевской башней Кремля. Название получили из-за близости к Москве-реке и Спасской часовне. В XVIII веке утратили оборонительное значение, а в 1813 году были разобраны для ремонта Кремля после наполеоновского нашествия. В 1930-х годах их остатки ликвидированы. Сегодня от ворот не осталось следов, но фрагменты стены сохранились в Китайгородском проезде, на площади Революции и в подземном переходе станции метро «Китай-город».

Различные способы объёмного сканирования — лазерное, как в технологии LIDAR или близкий к ней метод «структурированного света» позволяют получать точные трехмерные данные об объекте. Однако в рассматриваемом контексте подобные технологии могут быть применены к реконструкции частично утраченных или видоизменённых зданий. Полученная при сканировании информация обрабатывается и используется для автоматизированного создания подробных 3D моделей. Метод довольно популярен для создания точной копии реального объекта в цифровой форме. Созданные таким способом 3D объекты нуждаются в дальнейшей оптимизации, а их доработка-достройка происходит уже ручными или иными способами.

Церковь Константина и Елены в Кремле (1692—1928)

Церковь Константина и Елены — исторический православный храм в Московском Кремле, построенный в 1692 году царицей Натальей Нарышкиной. Архитектура в стиле московского барокко. Церковь посвящена святым Константину и Елене. Упоминается с 1470 года. В 1812 году разграблена французами, восстановлена в 1836 году. Служила приходом Успенского собора, имела кладбище. В 1928 году снесена советской властью. Иконы, включая икону «Нечаянная радость», перенесены в другие храмы.

Фотограмметрический метод включает использование фотографий для создания точных 3D моделей. Этот процесс требует серии снимков, сделанных с разных точек и под разными углами, которые затем анализируются специализированным ПО для построения трехмерной модели. Касаясь поставленной задачи можно выделить и несколько недостатков данного метода: отсутствие большого количества фотографий утраченного исторического памятника с разных ракурсов. Также нужно отметить чрезмерную сложность получаемых 3D моделей, необходимость не только в их оптимизации, но и устранения «шума» — различных артефактов, возникающих при неточном распознавании исходных снимков. Их число растёт прямо пропорционально уменьшению количества ракурсов съёмки и снижению качества фото.

Храм Святой Екатерины в Вознесенском монастыре (1808—1918)

Церковь Святой Екатерины находилась в Вознесенском монастыре Московского Кремля, основанном в конце XIV века великой княгиней Евдокией. Первоначально здесь стояла деревянная церковь, построенная в середине XVI века, которую в 1686 году заменили каменной. В 1808–1817 годах по приказу Александра I архитектор Карл Росси возвел новую церковь в готическом стиле из фрагментов Николо-Гостунского собора. Храм отличался парадным видом и большим куполом. Вознесенский монастырь пережил сложные времена, особенно в 1917 году во время боев за Кремль и после прихода к власти большевиков в 1918 году. В 1929 году монастырь был разрушен, включая Екатерининскую церковь, для строительства 14-го корпуса Кремля. В 2016 году на месте снесенного корпуса были проведены археологические раскопки, организованные Институтом археологии РАН. Раскопки сохранили культурное наследие XII — начала XX веков. На месте раскопок был разбит сквер. Некоторые реликвии монастыря хранятся в музеях, например, в Оружейной палате.

Любой из представленных способов моделирования исторических архитектурных объектов в перспективе может быть дополнен с помощью Искусственного интеллекта (ИИ).

В последнее время всё больше проектов и программных продуктов начинают интегрировать ИИ для автоматизации и улучшения процесса 3D моделирования. Тем не менее, на данный момент ещё нет готовых решений, которые способны напрямую быть привлечены в процессы создания виртуальной градостроительной модели.

Среди примеров использовании ИИ в 3D моделировании стоит отметить:

Autodesk Maya, которая использует искусственный интеллект с помощью модуля Bifrost для автоматизации процессов создания реалистичной визуализации.

Adobe Substance Alchemist использует ИИ для улучшения создания текстур и материалов в 3D моделировании: преобразовывает фотографии в hi-res текстуры, автоматически удаляет шумы и нежелательные элементы, а также подбирает и предлагает материалы.

ZBrush использует концепцию ИИ под названием ZRemesher для упрощения топологии сложных 3D моделей и автоматического создания эффективных полигональных сеток, что существенно ускоряет процесс оптимизации 3D объектов.

Малый Николаевский дворец (Архиерейский дом) в Кремле (1775—1929)

Малый Николаевский дворец в Московском Кремле, построенный в 1775–1776 годах Матвеем Казаковым, изначально служил резиденцией митрополита Платона. После его смерти в 1812 году дворец стал резиденцией великого князя Николая Павловича и в 1818 году — местом рождения будущего императора Александра II. С 1831 года он назывался Малым Николаевским дворцом и служил официальной резиденцией императорской семьи до завершения Большого Кремлёвского дворца в XIX веке. В 1851 году Константин Тон начал перестройку, но работы были остановлены Александром II. В 1917 году дворец пострадал от артиллерийского обстрела во время восстания. В 1929 году его снесли вместе с соседними монастырями, а на месте построили 14-й корпус Кремля. Сегодня от дворца не осталось следов, но он остается важной частью утраченного архитектурного наследия Кремля.

ИИ способен анализировать большие объёмы исторических данных и предлагать наиболее вероятные варианты восстановления утраченных элементов. Машинное обучение помогает сократить время, необходимое на создание моделей, и может повышать их точность путём «домысливания» на основе известных примеров. Однако, эта способность ИИ требуют модерации получаемых объектов на предмет их аутентичности и схожести с реальными историческими аналогами. Тем не менее ценность и перспектива применения ИИ несомненны, поскольку эта технология поможет значительно экономить время, например, при создании фоновой городской среды, элементов антуража. Специализация ИИ в том, что он способен быстро создавать множество вариантов решений. И уже задача разработчика-модератора выбрать наиболее уместное. Возможно впоследствии станет доступна опция восстановления целого здания из его сохранившейся части.

Церковь Николы Гостунского в Кремле (1506—1817)

Церковь Николы Гостунского в Московском Кремле — утраченный храм, посвящённый святителю Николаю Чудотворцу. Упоминается с конца XV века. Название получила по иконе из Гостуна (Сербия). Располагалась на Соборной площади, рядом с Успенским собором. Построена в конце XV — начале XVI века. Разобрана в 1817 году, на месте возведены другие постройки. Шатровый или купольный храм, типичный для русского зодчества. Это был важный духовный центр, так как Николай Чудотворец был одним из наиболее почитаемых святых. Церковь не восстанавливалась после разрушения. Функции частично перешли к другим кремлёвским храмам. О церкви напоминают исторические упоминания и археологические исследования.

Если говорить о технологии моделирования таких крупных и сложных объектов, как 3D города, то можно для начала разделить этот процесс на 2 крупные составные части, границы которых продиктованы как наличием исторических данных о разных частях и объектов городов, так и необходимостью постоянной оптимизации как самой модели, так и процесса её создания.

Такими частями будут:

— Моделирование знаковых объектов, для которых реалистично найти большое количество исходных данных, позволяющих воссоздать их достаточно точно.

— Создание «Фоновой» застройки, о которой сохраняется в разы меньше сведений и способы её реконструкции значительно менее тривиальны.

Воссоздание отдельных известных, но утраченных «городских достопримечательностей» — процесс вполне понятный среднему 3D специалисту. Он состоит в правильном масштабировании архивных планов и фасадов, а при наличии и деталей требуемого здания, расстановки их в соответствующих плоскостях в трёхмерной среде и моделировании с опорой на реальные размеры всех элементов в чертежах.

Понятно, что чем больше моделей разрабатывает 1 автор, тем дольше этот процесс и больше вероятность, что автор будет меньше погружаться в детали каждого объекта и будет склонен использовать единые детали и заготовки. Поэтому имеет смысл расширять число авторов-разработчиков уникальных объектов ещё и потому, что в реальности строители и архитекторы у них были тоже разные.

Чудов монастырь (1365—1918)

Чудов монастырь, освященный в честь Чуда святого Архистратига Михаила в Хонех, был основан в 1358 году Святителем Алексием в Кремле на Ивановской площади. После революции его место заняла мостовая перед Успенской звонницей. В 1431 году старый собор обрушился, но при строительстве нового в 1438 году были найдены мощи Алексия, помещенные в Благовещенском приделе. В 1504 году храм был перестроен итальянскими мастерами, возможно, Алевизом Новым. В 1547 году монастырь сгорел, кроме раки с мощами. В 1610 году здесь постригли Василия Шуйского, а в 1611–1612 годах уморили патриарха Гермогена. В 1619 году патриарх Филарет основал греко-латинскую школу. В 1626 году пожар повредил собор, который восстановили с новым иконостасом. В 1680—1686 годах по чертежам царя Фёдора Алексеевича был перестроен комплекс с церквями Благовещения и Святого Андрея. В XVII веке монастырь стал духовным центром государства, известным как Великая Лавра. Здесь крестили царевичей и царей, включая Ивана Грозного, Алексея Михайловича и Петра I. В 1818 году в монастыре крестили Александра II. В 1775 году к Чудову был приписан Перервинский монастырь, а в 1776—1777 годах построен новый Архиерейский дом с домовой церковью и колокольней. В 1812 году монастырь пострадал от пожара, но был восстановлен в 1814 году. В 1917 году во время Октябрьской революции монастырь был обстрелян, монахов изгнали, и все постройки были снесены к 1932 году.

В учебной среде такой краудсорсинговый подход вполне возможен, например, каждый студент, изучая историю архитектуры, самостоятельно собирает материалы и создаёт 3D модель одного из утраченных архитектурных объектов, представляющих интерес. Это помогает эффективнее изучить историю архитектуры, у многих архитекторов лучше развита визуальная память. Ко всем создаваемым объектам должны предъявляться изначально унифицированные требования: ограничение по размеру модели (в Мб файла) из которого следует ограничение в количестве полигонов модели. Иными словами, 3D модель города не может состоять из тысяч зданий, где подробно смоделирована каждая дверная ручка. Современные мощности не позволяют оперировать такими моделями. Нужна разумная оптимизация — баланс между внешним видом модели и её «весом» в Мб [26]. Также требования предъявляются к материалам/текстурам: минимальное их количество — это по одному материалу для стен, окон и крыш. Допускается больше, но в разумных пределах. Отметим, что подобный подход применялся при создании нескольких из описанных ниже примеров и показал свою неплохую результативность.

Зимний дворец Растрелли, реконструкция Н. А. Львова в Кремле (1798—1838)

Императрица Елизавета Петровна пожелала построить постоянную резиденцию в Кремле и решила включить её в комплекс древних царских палат. По её указу 1749 г. начали ремонтировать старые палаты, а новый дворец, спроектированный Бартоломео Растрелли, был построен в 1756 году. Двухэтажный дворец с Г-образной формой имел два главных фасада, выходящих на набережную Москвы-реки и Соборную площадь, и окружался открытой террасой. В 1797 году дворец был перестроен по проекту Николая Львова, который добавил ещё один этаж и мезонин, придав зданию камерный характер. В 1812 году дворец пострадал от пожара, устроенного Наполеоном.

Коснёмся теперь понятия «фон города», которое мы так или иначе употребляли ранее. По опыту создания нескольких проектов выяснилось, что наиболее доступными из исторических материалов оказываются планы городов на определённый период. Количество материалов, показывающих внешний вид зданий стремительно сокращается при отдалении от нас исследуемой эпохи. Конец XIX века предоставляет в распоряжение разработчика множество фотографий, но смещаясь за середину века, двигаясь к первой его половине названный разработчик теряет этот «диапазон зрения» и ему приходится опираться лишь на отдельные зарисовки, картины городских видов или же на «эхо» зданий, а именно на их фотофиксацию в более поздний период, относительно наблюдаемого. Но городской план при этом не теряет детальности, более того, он становится зачастую более подробным при ретроспективном перемещении. Подробнее в середине XVIII века, чем в середине XIX, очевидно ощущая на себе тяжесть ответственной функции единственного источника информации о городе того времени.

Собор Спаса Преображения на Бору (1330—1933)

Первоначально храм был деревянным, построен в 1330 году Иваном Калитой на месте отшельнической хижины. В 1330–1331 годах возведён каменный собор, освящённый митрополитом Феогностом. Расписан на средства великой княгини Анастасии мастером Гойтаном. В 1490 году при Иване III переведён из Новоспасского монастыря, став дворцовым. К нему пристроен храм Святых Мучеников Гурия, Самона и Авива. В 1737 году пострадал от Троицкого пожара. В 1767 году открыт после ремонта архитектором Иваном Яковлевым, но масштаб работ остаётся неясным. Храм Спаса-на-Бору был снесён 1 мая 1933 года на основании решения Политбюро ЦК ВКП (б) от 24 сентября 1932 года.

Итак, уникально информационно-насыщенный план города должен быть преобразован в 3D город, возможно и не настолько точный, как тот, который мы видим в нескольких метрах от себя, но создающий убедительный фон. На планах города в XVIII — XIX вв. чаще всего делили городскую застройку на деревянную и каменную, а также обозначали церкви и различные уникальные объекты. Зачастую можно примерно определить этажность. Таким образом, обратив внимание и на структуру улиц мы получаем этажность, функцию и иерархию зданий — что было городским ориентиром, а что непритязательно скрывалось во дворах. Этой информации почти достаточно для построения модели, но всё же нужны фасады. Точных фасадов нет, однако выпускались неоднократно каталоги фасадов, например, «Собрание фасадов, Его Императорским Величеством Высочайше апробованных для частных строений» [27]. Кроме того, можно ориентироваться и на различные рисунки городов, чтобы понять их внешний вид, как минимум, силуэт в общих чертах. Что-то сохранилось до периода возникновения фотографии в 1840-1860-х г. При всём этом информации недостаточно для детального взгляда, но созданные на основе плана объёмы и фасады, приспособленные к получившимся объёмам на основе каталогов и дополнительных сведений дают городской фон, обладающий более чем 50% схожести с неведомым оригиналом.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Бору (1505—1847)

Второе название: церковь святого мученика Уара — старейшая церковь Москвы, впервые упомянутая в XII веке. Первоначально деревянная, в 1461 году перестроена в камне при митрополите Петре. В 1493 году пострадала от пожара, восстановлена в 1508 году архитектором Алевизом Новым. В 1583 году переосвящена в честь мученика Уара в связи с рождением царевича Дмитрия. Церковь играла важную роль в жизни царской семьи и духовенства. Неоднократно восстанавливалась после пожаров и разрушений, включая 1737 год и 1812 год. В XIX веке пришла в ветхое состояние и в 1847 году снесена по указу Николая I из-за ветхости и ухудшения вида на Большой Кремлёвский дворец. Часовня святого Уара перенесена в Архангельский собор, функции церкви продолжались в Боровицкой башне Кремля до 1917 года. Сегодня на месте церкви нет физических остатков, её история документирована в архивных материалах.

Псевдосреда или псевдогород, создание такого фона, было бы куда более перспективно с привлечением ИИ, но как выяснилось, более-менее применимых решений под такой редкий запрос ещё не создано.

Необходимо выделить ещё несколько методов, применяемых в воссоздании исторических городов.

Ретроспективная методика базируется на современной 3D модели реконструируемого города. Для многих городов доступны модели, основанные на данных GIS — фактически, это поднятые на нужное число этажей абрисы планов домов без каких-либо деталей и в том числе форм крыш [28]. Реконструкция заключается в удалении из модели зданий, построенных позже требуемого периода. Эффективность такого метода варьируется в зависимости от города: например, при реконструкции на период нач. XX в. Москвы оказываются полезными в работе лишь около 20% существующих сейчас зданий, тогда как для Ярославля и особенно его центральной части этот процент повышается до 70—80. В любом случае исторические изменения меньше затрагивают структуру улиц и кварталов, чем отдельные здания, потому градостроительная планировочная структура чаще может быть употребима.

Земский приказ (1699—1874)

Здание Земского приказа — памятник гражданской архитектуры рубежа XVII — XVIII веков, расположенное на северной стороне Красной площади до постройки Исторического музея. В 1697 году здесь возвели палаты Монетного двора, а около 1700 года на месте деревянного Земского приказа построили новое каменное здание, увенчанное башнеобразной композицией. Архитектором был Осип Дмитриевич Старцев. В 1700 году Петр I упразднил Земские приказы, передав их дела Стрелецкому приказу, а здание — Главной аптеке, которая уже находилась здесь.

Релятивистский подход, в котором имеет смысл выделить 3 принципа применения:

— Зависимость детальности проработки модели от траектории движения камеры в планируемой её презентации — от взгляда наблюдателя. Всё что находится близко от траектории проработано подробнее, чем более удалённые территории. Это позволяет экономить как время не только на разработку, но и на визуализацию (рендер) каждого кадра видео.

— От объекта, который требуется рассмотреть. Это может быть как отдельное здание, так и целый район города. Соответственно, в этом случае, детально прорабатывается нужный объект или территория, а на всё остальное действуют «правила фона». На базе такой 3D разработки может быть создан мультимедийный материал, рассматривающий детали здания, карнизы, колонны, проёмы, предметы интерьера либо примыкающего к объекту благоустройства и т. п. В другом же случае разрабатывается подробный гид определённого района города на период 100—200 или более лет назад.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.